17 minute read

Elena Campana Un’americana a Roma: Sarah Margaret Fuller

Un’americana a Roma. Sarah Margaret Fuller

Scrittrice, giornalista e patriota del XIX secolo

Advertisement

Elena Campana

Alla metà del Settecento gli uomini che parlano delle donne si interrogano sul loro ruolo nella società o forse è meglio dire che cercano una giustificazione razionale al ruolo che loro, uomini, hanno da sempre attribuito alle donne: il ruolo di “angelo del focolare”. Compito della donna è di accudire, tra le mura domestiche, il proprio marito e i propri figli che in cambio le assicurano la loro protezione. Il ruolo è senz’altro invidiabile, peccato che a loro giudizio per svolgere tale compito non sia necessario riconoscere alle donne alcun diritto civile.

Segue a breve la Rivoluzione francese, si apre la fase delle Dichiarazione dei diritti, delle Carte Costituzionali in Francia e negli Stati Uniti. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 recita all’art. 1 «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti», concetto ripreso nel successivo Atto Costituzionale del Woman in the Nineteenth Century is a book which few women in the country could have written, and no woman in the country would have published, with the exception of Miss Fuller. In the way of independence, of unmitigated radicalism, it is one of the “Curiosities of American Literature”. (E.A. Poe)

24 giugno 1793 che all’art. 3 proclama: «Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla Legge». È del 1791 la Dichiarazione dei diritti della Donna e della Cittadina che Olympe de Gouges intendeva presentare all’Assemblea Nazionale per farla adottare. All’art. 1 recita: «La donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell’uomo».

Con queste premesse è lecito aspettarsi che da lì a poco, il ruolo delle donne nella società cambi e che esse riescano a ottenere un legale riconoscimento di tale uguaglianza.

Invece non è così, paradossalmente tutti i cambiamenti che si registrano nelle società sembrano non scalfire il ruolo della donna che rimane beatamente circondata dalle mura domestiche, mura la cui proprietà continua ad essere quasi sempre del padre o del marito.

La donna vive in una situazione di sottomissione civile e politica che le stesse donne non riescono a riconoscere

Elena Campana

come intollerabile a causa di un’educazione limitata all’economia domestica o, anche nei casi più fortunati, assolutamente ridotta rispetto a quella impartita agli uomini. Queste parole sono di una giornalista americana, una tra le prime giornaliste nella storia, Margaret Fuller. Nata nei pressi di Boston il 23 maggio 1810, riceve dal padre un’istruzione maschile, impensabile per le ragazze dell’epoca, basata sui classici greci e latini, gli storici i grandi poeti, le lingue. Si avvicina al trascendentalismo, frequentando i suoi più illustri esponenti (Emerson, Thoreau, Hawtorne).

Ritratto di Sarah Margaret Fuller Ossili incisione conservata presso la Library of Congress, Washington

Si interessa al tema dell’uguaglianza fra uomo e donna, argomento a cui dedicherà un lungo intervento su «The Dial», il periodico del trascendentalismo di cui divenne redattore capo, dal titolo The Great Lawsuit. Man versus Men. Woman versus Women, pubblicato il 4 luglio del 1843, intervento che svilupperà nella successiva opera Woman in the Nineteenth Century, pubblicato il 15 novembre 1844.

Negli stessi anni è chiamata a collaborare con il New York Tribune, per conto del quale nel 1846 visiterà l’Inghilterra, la Scozia e la Francia intervistando uomini famosi dell’epoca tra i quali Giuseppe Mazzini, Carlyle, Wordsworth, George Sand, e nel 1847 sarà a Roma per seguire da vicino i

moti rivoluzionari.

I colleghi di Margaret alla redazione al «New York Tribune», in una foto di Mathew Brady del 1849. Il secondo seduto a dx è il direttore Horace Greeley

La Fuller parte da una semplice constatazione: alle proclamazioni di libertà ed eguaglianza tra i membri di uno Stato, non ha fatto seguito alcuna azione concreta volta a raggiungere una vera libertà ed eguaglianza. Tale ipocrisia è un crimine insensato. Tuttavia, con un ottimismo, che con il senno di poi dobbiamo dire mal riposto, valuta positivamente la Rivoluzione Francese che ha dato il via ad un processo virtuoso i cui frutti si vedranno nel tempo.

Per lei, le protagoniste di questo processo devono essere le donne stesse. Il primo passo, il più difficile, che devono compiere è quello di raggiungere autonomamente la consapevolezza dei propri bisogni: «molte donne parlano tra loro dei propri bisogni, di come possono ottenere una determinata cosa, se capiscono che di questa

Un’americana a Roma un circolo casalingo».

hanno bisogno. Molti uomini ragionano sul fatto che le donne siano o meno capaci di essere ed avere più di quello che sono ed hanno, e in caso positivo se sarebbe opportuno o no acconsentire ad un miglioramento delle loro condizioni».

Il nocciolo della questione è proprio questo: la libertà della donna è un diritto non una concessione! La visione che gli uomini hanno della donna, ma anche che le donne hanno di sé stesse si basa su un’immagine ad essa attribuita dagli uomini nel corso dei secoli. Pregiudizi e passioni che accompagnano quotidianamente la crescita dell’individuo, ostruiscono «il santo lavoro di rendere la terra una parte del cielo».

Sono stati e sono tutt’ora gli uomini a dire cosa la donna può fare e non fare. Con una carrellata veloce tra i miti antichi, tra le figure del Cristianesimo, prima fra tutte ovviamente la Madonna, e tra le opere dei più famosi poeti di tutte le epoche, ci mostra come l’immagine della donna che viene proposta nei secoli è sempre la stessa.

Un’immagine fallace perché creata dai soli uomini.

«Non ci potete credere, uomini; ma l’unica ragione per cui le donne fanno sempre ciò che è più appropriato per voi, è perché voi le impedite di trovare ciò che le è più consono. Se fossero libere, se fossero pienamente capaci di sviluppare la forza e la bellezza della donna, le donne non desidererebbero essere uomini o come gli uomini». Gli uomini in questo percorso di li-

Le donne devono imparare ad essere padrone della propria vita. La vera le donne sviluppano naturalmente il rispetto per se stesse.

La Fuller riserva parole ironiche all’istituto del matrimonio. Tutti tanto innamorati, tutti ad idolatrare la propria musa femminile ma tutti pronti a sposarsi con matrimoni di convenienza. Pochi sono i matrimoni basati sul reciproco ed armonioso riconoscimento dei valori di ciascun coniuge. Il matrimonio così concepito non fa che rendere inscalfibile la relazione tra i due sessi basata sul possesso della donna da parte dell’uomo.

L’ errore di fondo è pensare che l’amore (verso un uomo) esaurisca l’esistenza della donna. Con la fiducia nel progresso dell’umanità in costante e incessante spinta verso uno sviluppo positivo, la Fuller riconosce che già nella sua epoca si possono ravvisare segni di miglioramento nella condizione delle donne.

Per proseguire su questa strada, fondamentale è per la Fuller l’istruzione: è necessario riformare le scuole femminili per impartire loro un’istruzione identica a quella data ai ragazzi.Solo così le «donne saranno maggiormente consapevoli di quanto vasto e ricco sia l’universo, non così facilmente accecate dalla limitatezza e parziale vista di

«Così tanto è stato detto sul fatto che le donne meglio educate sono migliori compagne e madri degli uomini!!!...Lasciamo libero corso alle anime, lasciamo che le organizzazioni si sviluppino liberamente, e l’essere si adatterà ad ogni relazione in cui potrà essere chiamato».

difficoltà è di arrivare al punto in cui berazione non possono essere di aiuto perché schiavi delle abitudini.

«Le donne», secondo la Fuller, «al fine di non essere influenzate da loro [gli uomini],

Elena Campana

devono ritirarsi tra loro, ed esplorare le basi dell’essere fin quando non trovino il loro peculiare segreto. Poi quando riemergono, rinnovate e battezzate, sapranno come trasformare tutte le scorie in oro, e saranno ricche e libere sia nella loro vita in una capanna, tranquille, se tra la folla.»

La meditazione deve avvenire in una virginea solitudine.

Questo, in estrema sintesi, il pensiero della Fuller esposto, con una scrittura veloce in perfetto stile giornalistico, nell’articolo Man versus Men. Woman versus Women, pensiero che amplierà con più estese argomentazioni nel suo successivo lavoro Woman in the Nineteenth Century.

Amplierà ma la struttura delle argomentazioni rimarrà inalterata. In questo secondo lavoro i richiami alla filosofia del trascendentalismo sono molto più ampi, pur se mai espliciti. Tali richiami producono però in noi lettori del XXXI secolo un effetto disarmonico. Le tesi che la Fuller porta avanti in favore delle donne sono ancora attuali, molte saranno riprese e sviluppate dai movimenti femministi successivi, la scrittura è veloce, incalzante ma l’ambito culturale di riferimento risente fortemente degli anni trascorsi.

«L’era della vera vita umana è posposta. Quest’Uomo è ancora un estraneo, ancora un pellegrino. Tuttavia la sua felicità è sicura, alla fine. Grazie ai suoi stessi poteri l’Uomo ideale potrà realizzarsi, perché questo è il suo destino.»; «penso che l’energia divina pervaderà la natura ad un livello sconosciuto alla storia dei tempi passati, e che nessuna collisione discordante, ma una incantevole armonia delle sfere, ne seguirà».

E ancora:

«Questa perfezione può essere raggiunta attraverso vari modi: alcuni dicono attraverso l’intelletto, altri attraverso la vita. Altri dicono che non è necessario né l’intelletto né l’esperienza ma se imbocchi la via vera il tuo destino si compirà nel modo più puro e naturale».

L’effetto è disarmonico ma sarebbe meglio dire inquietante e deprimente! Si succedono le dottrine filosofiche, si parli di Ragione, si parli di Super Uomo, i temi da affrontare per il riconoscimento dei diritti civili per le donne rimangono immutati nei secoli.

Per Magaret Fuller la Rivoluzione francese ha rappresentato il momento propizio per alzare la voce a favore delle donne; grazie alla Rivoluzione il principio di libertà è stato compreso meglio, sia dagli uomini che dalle donne, anche se però l’ignoranza sul tema è ancora molta. La Rivoluzione parla di cittadini e di cittadine. In realtà prima ancora di essere cittadini, i cittadini sono uomini e donne; la Fuller usa il termine «subject».

Se è vero che alla Rivoluzione francese, alla proclamazione dei diritti non sono seguite riforme concrete, «si pensi alla libertà ed equità che è stata proclamata solo per lasciare spazio ad un mostruoso dispiegarsi della tratta degli schiavi e del mantenimento in schiavitù; si pensi all’Americano libero che così spesso si sente libero, come il Romano, solo per coccolare i suoi appetiti e la sua indolenza sulle spalle della miseria dei suoi compagni di viaggio»; tuttavia «non è in vano che queste parole sono state spese». L’uomo non può essere sordo. È inevitabile che ogni membro della società raggiunga la libertà. Le idee che sono concepite con l’intelletto non possono, prima o poi, non realizzarsi. Per mantenere vivo in

Un’americana a Roma

ciascun individuo il desiderio di virtù e libertà è importante parlarne.

È fondamentale che siano le donne stesse a rappresentare pubblicamente i propri desideri, affrontando i forti pregiudizi e i forti attacchi (che negli anni in cui la Fuller scrive non di rado assumevano la forma di violenza fisica) che ricevono ogniqualvolta tentano di farlo.

Attenzion, però: «A house is no a home unless it contain food and fire for the mind as well as for the body». Da questo assunto, volutamente lasciato nella versione inglese, la Fuller muove per individuare gli ostacoli che le donne incontrano durante il percorso verso la propria libera autodeterminazione e il proprio sviluppo quali individui nella società al pari degli uomini.

Il primo impedimento è il fatto che le donne hanno accettato un ruolo nella società che gli è stato imposto dall’esterno piuttosto che rispondente alle proprie intime aspettative. Non gli si può fare una colpa, sono state influenzate dagli obblighi imposti dai loro guardiani a tal punto che le loro menti hanno perso la capacità di esprimersi liberamente. E certo non è di aiuto il fatto che gli uomini tendono a scoraggiare qualsiasi loro tentativo di “invadere” il terreno dell’uomo. Gli uomini, infatti, sono capaci di onorare le donne forti solo se ormai morte da anni e passate alla storia come eroine. O in alternativa, solo come mamme e come sante.

Questa situazione “innaturale” in cui le donne si trovano a dover vivere è la prima causa delle malattie che le colpiscono e che vengono curate con il metodo, tanto in voga nel ‘800, del mesmerismo. In realtà anche in questo caso l’attenzione da parte dei medici è rivolta ai sintomi piuttosto che alla ricerca delle cause che sono da individuare, per la Fuller, nell’impossibilità per la donna di dare spazio alle proprie aspirazioni. «Spesso il fatto che le capacità di una donna che si sarebbero dovute mostrare gradualmente e gentilmente, sono spezzate e trasformate in malattia da un matrimonio non fortunato». Molti pensano che questo sia il destino della donna. Sposarsi, vivere all’interno delle mura domestiche come in una gabbia, ammalarsi nell’attesa che il marito rientri a casa dopo aver passato il tempo in occupazioni spesso irriguardose per la propria moglie (non dobbiamo dimenticare che al tempo era considerato assolutamente normale che un uomo sposato frequentasse le case chiuse). La critica al matrimonio, che già nel primo articolo sopra analizzato era stata aspra, arriva qui a toni molto accesi. Gli uomini non ne escono bene: sono considerati una sorta di animali selvatici! Hanno frainteso ed abusato dei vantaggi derivanti dalla loro energia fisica, divenendo padroni temporali delle donne, educandole più come schiave che come figlie. E si ritroveranno ben presto re senza regine. Non lo dice esplicitamente ma gli uomini sono animali non solo selvatici ma anche un po’ stupidi, per non aver preso in considerazione il fatto che le donne otterranno prima o poi la loro libertà!

«Gli uomini per centinaia di anni, hanno considerato le donne capaci di tollerare il vizio. Ma, allo stesso tempo, hanno loro nascosto la propria natura, così la preferenza che le donne spesso mostrano per gli uomini cattivi nasce dall’idea confusa che loro siano coraggiosi ed

Elena Campana

avventurosi, al loro agio in situazioni proibite alle donne. Come il matrimonio, è stato inculcato alle donne, per secoli, che gli uomini non solo hanno passioni più forti, ma che sarebbe vergognoso per loro condividerle o perfino comprenderle; perciò esse devono fidarsi dei loro mariti, cosa che equivale a sottomettersi implicitamente al loro volere».

La Fuller che, ricordiamolo, analizza la vita della donna negli Stati Uniti, pensa che «il mondo in generale è più pronto a lasciare che la donna sia libera di imparare e manifestare le capacità della sua natura rispetto a quanto lo è stato nel passato, e che qui (negli Stati Uniti) vi è un campo meno gravato e un’aria più pura che altrove. Qui hanno tempo per leggere, per riflettere, hanno meno catene imposte dalla tradizione rispetto ad altre nazioni.».

Ritiene che sia importante, e questo vale sia per gli uomini che per le donne, per prendersi cura del proprio spirito ritirarsi in solitudine per un certo periodo e per questo vede con occhio positivo il celibato, grande novità di metà Ottocento.

Infatti, per poter essere pronti a vivere in una relazione, le anime, sia maschili che femminili, devono essere capaci di starne senza. Ben venga quindi la donna che sceglie di vivere da celibe nella solitudine. Solo così è possibile allontanarsi dalla schiavitù delle abitudini e compiere un primo, fondamentale passo verso la libertà.

«Al presente io guardo alle giovani, mi piacerebbe vedere una società di novizie non legate da alcun giuramento, che non indossino alcun marchio. Al posto del giuramento [il giuramento del matrimonio] dovrebbero avere una religiosa fiducia nelle capacità dell’Uomo per la virtù; al posto di un marchio dovrebbero indossare nel cuore una ferma risoluzione di non arrestare il dispiegarsi del proprio destino a Lui promesso in quanto figlie di Dio. Il loro servizio dovrebbe essere azione e conservazione, non di vecchie abitudini ma di una migliore natura, illuminata da speranze che divengono giornalmente più luminose».

Una società di novizie: le donne devono imparare ad aiutarsi tra loro, ad unire le proprie forze, a pensare ad agire insieme. In questo processo gli uomini devono semplicemente rimuovere le barriere che arbitrariamente hanno costruito nei secoli. L’importante è che le donne siano indipendenti, anche economicamente, dagli uomini.

Margaret Fuller è consapevole che questo processo non si concluderà in tempi brevi (nel periodo in cui scrive negli Stati Uniti ancora si dibatteva sull’opportunità di estendere il diritto di proprietà alle donne), ma non teme affatto l’uso che le donne faranno di questa loro libertà:

«gli individui possono commettere eccessi, ma la naturale tendenza delle donne all’amore, all’armonia, alla moderazione porterebbe a stabilire norme ugualmente moderate».

Lasciamo fare alle donne ciò che vogliono. Che possano sviluppare i loro potenti poteri in un sempre maggior numero di occupazioni. «Fourier lo ha capito e riconosce che un terzo delle donne ha inclinazioni lavorative maschili e viceversa».

La riforma dell’educazione è un argomento molto presente nel dibattito dell’epoca, molti sono stati i tentativi di apportare modifiche al sistema scolastico, non solo negli Stati Uniti. Tutte le riforme proposte avevano in comune l’esigenza di porre al centro

Un’americana a Roma

dell’attenzione il bambino con le sue diverse attitudini e il fine di aiutare il bambino ad utilizzarle a pieno, in vista del suo ottimale inserimento nella società. Questa esigenza di riforma non poteva non riguardare anche le scuole femminili, e numerose furono le proposte volte ad ampliare le materie di studio in vista anche di un futuro, ormai non più rimandabile, inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

Quest’ultimo accenno a Fourier della Fuller dimostra quanto la giornalista seguisse con un interesse non solamente teorico la questione dell’educazione. Solo educando le bambine ad essere libere è possibile sperare nella conquista della libertà da parte di tutte le donne. Con questo cenno al futuro si chiude il testo della Fuller che cercherà, negli anni successivi, di mettere in pratica con la propria vita il frutto delle sue riflessioni.

Riprendo qui la breve biografia della giornalista che come abbiamo visto, nel 1845 parte per l’Europa per giungere nel 1848 a Roma.

Rimase affascinata dalla Città Eterna, pur dovendo constatare con rammarico l’arretratezza culturale, il regime intollerante, repressivo e retrogrado dello Stato della Chiesa. Non deve essere stato facile per la Fuller, come la conosciamo ora dopo aver letto le sue due opere americane, adattarsi alla quotidianità della Città.

Fu a Roma, durante una visita a San Pietro, che conobbe il Marchese Giovanni Angelo Ossoli; sarà amore a prima vista. Il Marchese è membro della Guardia Nobile del Papa, è sempre vissuto nello Stato Pontificio e come tutti i nobili romani dell’epoca ha passato la vita nell’ozio. Le cronache dell’epoca lo dipingono come una persona ignorante, quasi analfabeta, e molto superstiziosa.

Un abisso culturale separa i due, ma l’amore supera tutte le differenze. Lei rimase incinta e non potendo sposare il Marchese, perché nello Stato Pontificio era vietato il matrimonio tra nobili e borghesi, e non potendo rimanere nella città dove le donne in stato interessante e non sposate non erano tollerate, prima andò a L’Aquila e poi a Rieti, dove partorì il figlio Angiolino.

Una targa, dedicatale nel 2010, ricorda a

Rieta la casa nei pressi della

Chiesa di San Nicola, in Via delle Verdura, dove abitò Margaret Fuller

Cominciò quindi la spola tra Rieti, dove aveva lasciato il bimbo ad una balia, e Roma per seguire da vicino le giornate rivoluzionarie e proseguire la sua attività di giornalista. La coppia partecipò attivamente ai moti rivoluzionari, il Marchese Ossoli passò infatti nella Guardia Civica a fianco dei rivoltosi e la Fuller si occupò della direzione dell’ambulanza prima presso l’Ospedale Fatebenefratelli e poi presso il Palazzo del Quirinale. Questa partecipazione li costrinse, dopo la caduta della Repubblica Romana, a ritirarsi in Toscana per paura di possibili ritorsioni da parte del nuovo governo pontificio.

Fu da Livorno che la famiglia nel maggio del 1850 partì per gli Stati

Elena Campana

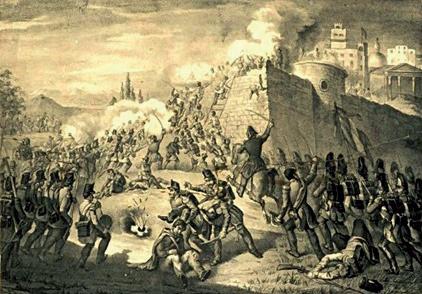

L’assalto delle truppe francesi ai bastioni di Roma nel 1948 al tempo della Repubbica Romana in una stampa coeva

Uniti, con l’intento di stabilirsi a New York dove avrebbe lavorato lei, mantenendo il marito con i proventi della sua attività di scrittrice e giornalista. Cosa inaudita, all’epoca, anche nei ben più evoluti Stati Uniti. Purtroppo, però, il piroscafo su cui la famiglia era imbarcata naufragò il 19 luglio a poca distanza dal porto di New York. I loro corpi non furono ritrovati così come andarono perduti i numerosi appunti che aveva preso nel corso della sua permanenza a Roma e che le sarebbero serviti per una programmata stesura di un libro.

Una vita romanzesca, a sua, degna di una trama di un romanzo ottocentesco. E così in effetti è stato, e l’eco di Margaret Fuller, della sua vita più che del suo pensiero, si ritrova in autori noti e meno noti, in romanzi e lavori teatrali dei più disparati spessori, primo fra tutti Henry James (in molti hanno voluto vedere nel protagonista del racconto The Last of the Valerii è la caricatura del Marchese Ossoli), al più recente Possession di Antonia S. Byatt.

NOTE

1 E. Campana, La ragione pericolosa in «Tempo Presente» nn. 454-456, ottobre-dicembre 2018, pp. 24-29. 2 I testi utilizzati sono di proprietà della Web American Trascendentalism, Virginia Commonwealth University. 3 L’uomo contro gli uomini, le donne contro le donne, di recente pubblicato per conto della Ortica Editrice, traduzione a cura di G. Sofo. 4 E.A. Poe, The Literati of New York City», No. IV, Godey’s Lady’s Book, August 1846.