43 minute read

Mirko Grasso Il mio incontro con Salvemini: intervista a Liliana Gadaleta Minervini

Mirko Grasso

Advertisement

I “dialoghi” su Gaetano Salvemini, dopo la conversazione con Ernesto Galli della Loggia che ci ha introdotti alla figura dello storico, partono con un importante e originale contributo: un’intervista a Liliana Gadaleta Minervini che ha avuto modo di conoscere e frequentare Salvemini dal 1954. Nata nel 1931, molfettese, laureanda in quell’anno presso l’Università Cattolica a Milano, Liliana si mette in contatto con lo storico dopo aver finito la propria tesi di laurea: da qui nasce un’intensa amicizia che mette in luce sia le doti di Salvemini come maestro, sia il suo interesse verso le problematiche dell’emancipazione del mondo femminile nell’Italia degli anni Cinquanta.

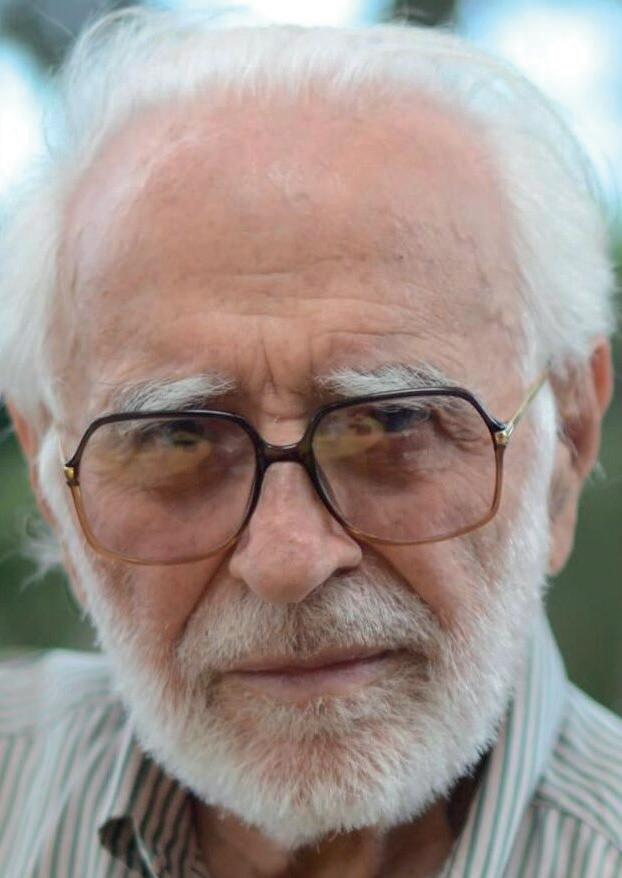

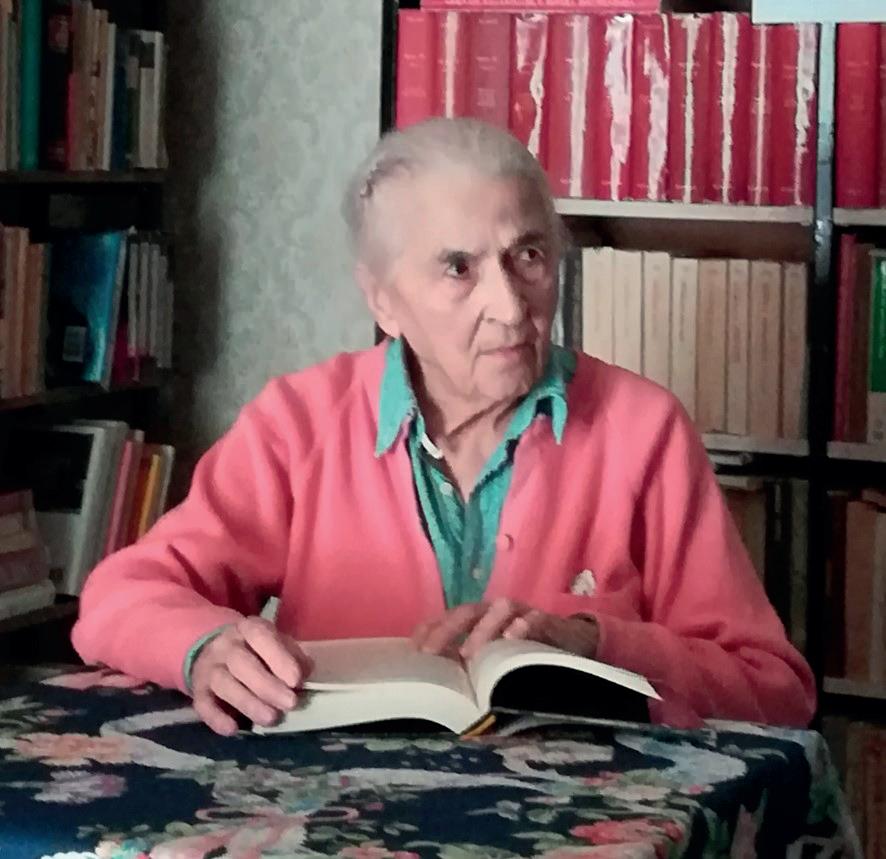

Liliana Gadaleta Minervini nella sua casa di Molfetta

Lei è di Molfetta -la città in cui è nato Salvemini nel 1873- e ha frequentato Salvemini a partire dal 1954. Come si avvicinò alla sua figura?

In realtà, pur essendo di Molfetta, il mio avvicinamento a Salvemini non è stato così immediato. Bisogna partire da un dato che oggi potrebbe suonare strano: negli anni Cinquanta il nome di Salvemini a Molfetta, e più in generale nel panorama culturale italiano, non era poi così popolare o ben visto. Sosteneva, come sempre aveva fatto, posizione scomode. Inoltre, dai tempi dell’esilio che risaliva al 1925 le sue opere erano rare o introvabili. Ho capito che Salvemini era uno dei più grandi meridionalisti a Milano, studiavo filosofia all’Università Cattolica, quando il giovane studente Ciriaco de Mita mi fece notare che mentre io venivo dalla città di Salvemini lui era concittadino di Guido Dorso.

Quindi ha avuto un iniziale approccio a Salvemini nell’ambiente universitario milanese…

Alla Cattolica nascevano gruppi “spontanei” di studenti per l’approfondimento di particolari problemi dell’Italia di allora. Io seguivo quello che si occupava della questione meridionale e in quelle circostanze mi fu commissionato di recuperare un libro introvabile: gli atti del convegno del CLN tenutosi

Mirko Grasso

a Bari il 28-29 gennaio 1944 presso il Teatro “Piccinni”. Ritornata a casa fui indirizzata verso Giovanni Minervini, un appassionato studioso di storia del Mezzogiorno e collezionista di libri di Molfetta che in effetti possedeva quel prezioso volume1 .

Succede poi qualcosa di imprevisto…

Non potevo immaginare che Giovanni – era undici anni più grande di me – sarebbe divenuto mio marito! Non sapevo nemmeno che Giovanni era parente di Salvemini dal ramo di Maria Minervini, la prima moglie dello storico che morì insieme ai cinque figli nel terremoto di Messina del 1908. Il nonno di Giovanni aveva sostenuto Salvemini durante le elezioni giolittiane, la nonna si era occupata dell’ospitalità di Umberto Zanotti Bianco e Ugo Ojetti che accompagnavano lo storico nei suoi giri elettorali pugliesi. Per i Minervini Salvemini è stato sempre un culto, la stessa cosa non si può dire per il complicato ramo della famiglia Salvemini. Giovanni mi diceva che spesso in casa sua i bambini recitavano sotto forma di filastrocInoltre mio marito era stato allievo di Tommaso Fiore e anche per questo si era avvicinato a irriducibili intellettuali salveminiani della zona come Sergio Azzollini, Giacinto Panunzio, Nicolò Altamura. Mi trovavo improvvisamente in un contesto abbastanza anticonformista.

In quali circostanze è nato l’incontro con Salvemini?

Avevo già composto la mia tesi di laurea sui catasti molfettesi del periodo murattiano e dovevo discutere la tesi il 1° luglio del 1954. Giovanni mi consigliò di mandarla a Salvemini, io gli scrissi e inviai copia del dattiloscritto. A brevissimo giro di posta mi recapitò il testo con numerose correzioni, richieste di chiarimenti, suggerimenti e critiche. Ero impressionata e preoccupata per le sue numerose revisioni, a dir la verità. Andammo avanti con

ca le vicende politiche salveminiane! correzioni e modifiche per ben cinque versioni della tesi con la speranza di farne poi una pubblicazione! Quello dei catasti del 1813 era un argomento che lo interessava tanto, voleva sapere il tragitto fatto dei beni ecclesiastici dopo l’Unità, credo per le sue ricerche di storia del Risorgimento. Poi il 19 luglio dello stesso anno ci sposammo e Salvemini ci invitò (addirittura!) come suoi ospiti a Firenze, presso la pensione Leoncini dove ancora si fermava quando tornava in città da Sorrento. Lì conoscemmo Ruth Drapher, la vedova di Lauro De Bosis, e immortalammo il momento in questa foto che pubblichiamo. In quei giorni Salvemini invitò a farci compagnia altri giovani come Elio Conti, Gaetano Arfé, Elio Apih tutti futuri grandi storici. Voleva sempre circondarsi di giovani.

Certo il suo legame con i giovani è fondamentale, voleva conoscerli per capire l’Italia del tempo.

Salvemini aveva la rarissima dote e predisposizione d’animo a mettersi non di fronte al giovane interlocutore, ma a fianco. Quando rivedeva la mia ricerca avevo proprio questa sensazione, quella cioè di trovarmi a discutere con un pignolo ed esigente storico che non perdeva mai di vista il senso dell’educazione, il rispetto dell’altro, la voglia di costruire “insieme” un discorso e non di imporre una certa visione.

Il mio incontro con Salvemini. Intervista a Liliana Gadaleta Minervini

Nel 1954 Salvemini riscrive la sua prima inchiesta su Molfetta, l’eccezionale scritto di esordio sulla “Critica sociale” di Turati2. Per il lavoro del ’54 Lei ha avuto un ruolo di primo piano.

Reperivo (insieme ad altri giovani molfettesi) le informazioni di cui Salvemini aveva bisogno: voleva dati, fatti precisi, elementi concreti che egli incanalava in quella sua ultima inchiesta. Anche in questo è stato terribile: non lasciava nulla al caso e si accertava con estrema precisione di ogni cosa. Credo che il suo ritorno allo studio di Molfetta in qualche modo sia stato sollecitato dalla mia ricerca sulla nostra città. Egli, pur non volendo tornare “pubblicamente” a Molfetta perché non voleva rivedere i suoi nemici e denigratori di un tempo, in realtà ci tornò di nascosto alla fine degli anni Quaranta con i coniugi Bolaffio che lo accompagnarono alla ricerca dei luoghi della sua gioventù.

Liliana Gadaleta Minervini

Lei è cattolica e questo è stato un elemento molto importante nel suo legame con Salvemini….

Oggi è difficilmente percepibile, ma negli anni Cinquanta c’era una guerra fredda tra cattolici e laici. Salvemini, mantenendo le sue posizioni laiche, era stato sempre per il dialogo con il mondo cattolico. Ne è riprova la sua amicizia con Giovanni Modugno, Giuseppe Donati, Giorgio La Piana e in ultimo con don Rosario Scarpati. Aveva anche l’interesse a capire come funzionava il mondo giovanile che si rifaceva al cattolicesimo, in particolare come erano i giovani dell’Università presso la quale studiavo. Non si muoveva mai con facili preconcetti, molto in voga nel mondo laico, ma sempre con la voglia di dialogare e comprendere l’altro. Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta negli anni ’80, dell’anticlericalismo di Salvemini diceva giustamente che “non ha mai spartito nulla né col vilipendio, né con la dissacrazione, né con le smanie iconoclaste”. Io poi venivo da un percorso particolare perché a Milano, prima del legame con Salvemini, avevo avuto modo di conoscere l’opera di David Maria Turoldo, Zeno Saltini, Primo Mazzolari, preti operai e altri inquieti uomini di chiesa che ci inducevano a sviluppare un senso critico anche in merito ai problemi che pesavano sulle spalle della donna (ruolo nella famiglia, maternità ecc.).

Quando ha avuto la seconda figlia (1956) lo storico Le inviò un particolare opuscolo…

Sì, mi inviò il saggio di Berneri e Zaccaria sul controllo delle nascite3! Il testo era accompagnato da una sua battuta: “Non vorrai arrivare a undici

Mirko Grasso

figli?!”. La contraccezione allora era considerata qualcosa di osceno, tanto che gli autori hanno avuto numerosi problemi per quel testo, ma questo era un aspetto sentito dalle nuove leve anche cattoliche. A proposito della contraccezione, in una delle sue ultime lettere (del maggio 1957), Salvemini mi scriveva: “Il problema non può essere risoluto che individualmente, cioè ogni individuo deve decidere per conto suo, se commette un peccato o no. Questo è problema di coscienze individuali in cui non c’entrano né papi, né cardinali, né vescovi: male non fare e paura non avere”. Anche in questo ha rivelato la sua straordinarietà nel cogliere i problemi del tempo, soprattutto nei giovani che cambiavano mentalità rispetto alla generazione precedente.

Quale è stato l’insegnamento dello storico che ha sentito vicino?

Intanto che non bisogna avere paura delle proprie idee e che bisogna professarle sempre con la coscienza pulita, rimanendo pronti a riconoscere i propri errori. Poi che la “democrazia” è prima di ogni cosa uno stile di vita, un modo di intendere i rapporti sociali, la vita comunitaria. E che quindi per costruirla bisogna lavorare anche in piccoli gruppi che diventano tessere di un mosaico più grande, quello cioè della società in tutte le sue forme, rifuggendo da ogni forma di settarismo e da sterili prese di posizione. È quello che cerco di fare ancora oggi, chiedendomi sempre se su questo Salvemini sarebbe d’accordo.

La conversazione è stata registrata nel settembre/ottobre del 2020; a questo incontro seguiranno conversazioni su Salvemini con: Giuseppe De Rita, Giuliana Gargiulo, Raffaele Colapietra, Alberto Benzoni.

Mirko Grasso

NOTE

1 Il volume che si richiama è il noto Gli Atti del Congresso di Bari. Prima libera assemblea dell’Italia e dell’Europa libera, Messaggerie Meridionali, Bari 1944. Di Giovanni Minervini (1920-1990) si veda il libro (postumo) Salvemini e la democrazia. Note sui salveminiani tra politica e cultura. Prefazione di M. Proto, Piero Lacaita Editore, Manduria 1994. 2 Le due inchieste si leggono in G. Salvemini, Scritti sulla questione meridionale (1894-1955), Einaudi, Torino 1955; si veda anche M. Grasso, La rigenerazione di una comunità urbana: Molfetta nelle inchieste di Gaetano Salvemini, in Città di fondazione, a cura di S. Misiani, R. Sansa, F. Vistoli, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 91-104. 3 La prima edizione del volume Il controllo delle nascite è del 1948 e appare nella collezione dei Quaderni di Rivoluzione Libertaria.

Maria Paola Gargiulo

L’opposto di amore non è odio, è indifferenza. L’opposto di arte non è brutto, è indifferenza. L’opposto di fede non è eresia, è indifferenza. L’opposto di vita non è morte, è indifferenza. Elie Wiesel, numero A-7713

Queste pagine non sono opera né di una studiosa né di una esperta bensì di una persona coinvolta, e di cui talora sono coinvolte anche le emozioni (MPG)

Basta

«C’è un momento in cui una persona di novant’anni, come sono io adesso, dice basta, ho bisogno di riposarmi, non voglio più ricordare, non voglio più soffrire... Non voglio più». È con queste parole che Liliana Segre, il 9 Ottobre del 2020 ha scelto di chiudere una stagione lunga, enorme e delicata della sua vita. Per l’ultima testimonianza pubblica sulla Shoah ha scelto Rondine, un borghetto medioevale in provincia di Arezzo: un laboratorio di pace, luogo ideale per il passaggio di testimone.

Di Lei si è detto e scritto molto soprattutto dalla data “stellare”, la chiamerebbe così Stefan Zweig, della sua nomina a Senatrice a vita, il 19 gennaio del 2018. Con questo alto riconoscimento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha “elevato a sistema la memoria”. La Signora è, innanzitutto, un’osservatrice attentissima del mondo e dei suoi attori. Una mente dai pensieri lunghi, così agile nel ragionamento che mi verrebbe da attribuirle la vecchia battuta che si può avere tre volte trent’anni senza averne novanta. Dunque? Queste poche pagine sono dedicate ai suoi primi mille giorni in Parlamento il cui sottotitolo potrebbe suonare così: una pacata apologia della moderazione.

La cifra della sua personale azione politica è tutta concentrata nel debutto, in Aula, il 5 giugno del ‘18, in occasione del voto di fiducia all’inedita alleanza “giallo-verde”:

Tenterò di dare un modesto contributo all’attività parlamentare traendo ispirazione da ciò che ho imparato. Ho conosciuto la condizione di clandestina e di richiedente asilo; ho conosciuto il carcere; ho conosciuto il lavoro operaio, essendo stata manodopera schiava minorile in una fabbrica satellite del campo di sterminio. Non avendo mai avuto appartenenze di partito, svolgerò la mia attività di senatrice senza legami di schieramento politico e

Maria Paola Gargiulo

Liliana Segre a Rondine, 9 ottobre 2020

rispondendo solo alla mia coscienza. Una sola obbedienza mi guiderà: la fedeltà ai vitali principi ed ai programmi avanzatissimi – ancora in larga parte inattuati – dettati dalla Costituzione repubblicana”1 .

La danza a tre che tesse le relazioni del mondo ha una sua rappresentazione anche nell’agire politico della Senatrice a vita. Il progetto è svelato in 3 pilastri: la Costituzione, la Storia, i Diritti umani ... e successive modificazioni.

Il filo conduttore, quello che tutto tiene e ricomprende è l’articolo 3, quartier generale dell’Eguaglianza, dove la E sta in potente risonanza con il principio francese dell’égalité. È anche l’articolo, intoccabile, della “razza”. Il capolavoro istituzionale di Lelio Basso e Massimo Severo Giannini (Giorgio La Pira, formalmente, non partecipò alla stesura delle dieci righe più potenti della Carta ma, diremmo oggi, seguiva da remoto) i quali ebbero l’intuizione, perché visionarazzismo. Commenterà poi la Senatrice che quell’inchiostro nero, con cui il Re Vittorio Emanuele III aveva firmato le leggi razziste, produsse un lungo binario (un meridiano di sangue ndr) che da San Rossore portava direttamente ai cancelli di Auschwitz.

Il pacchetto “difesa della razza”, ri, di collegare la radice della razza al

convertito in legge dal Senato del Regno il 20 dicembre del 1938 avvia, in forma ufficiale, la politica antisemita del fascismo in Italia, una linea che rompe ed irrompe, per la prima volta nella storia del giovane Regno, l’unità nazionale ed il valore della cittadinanza creando cittadini di serie “alfa e omega”: i non ebrei e gli ebrei. Per questi ultimi, umiliati e offesi, le nuove norme rappresentano la morte civile. L’articolo tre, dieci anni più tardi, lavora sul tessuto lacerato, in macerie, della Nazione, ricompone la frattura ed avviando un processo, a tratti incerto, di guarigione civile, morale e materiale. È questa la lettura filologica, questo significa «è compito della Repubblica rimuovere…».

«Papà spiegami a che cosa serve la storia». Così, pochi anni or sono, un ragazzo che mi è

Liliana Segre. Il Fattore S: il linguaggio e la politica

molto vicino, interrogava suo padre, uno storico. Vorrei poter dire che questo libro, rappresenta la mia risposta, perché non credo ci sia lode migliore, per uno scrittore, che di saper parlare, con il medesimo tono, ai dotti e agli scolari. Ma una semplicità tanto elevata è privilegio di alcuni rari eletti. Tuttavia, la domanda di quel fanciullo, di cui in quel momento non riuscivi granché bene a soddisfare la sete di sapere, la conserverei volentieri qui, come epigrafe. Senza dubbio, alcuni ne giudicheranno ingenua la formulazione; a me pare invece del tutto pertinente. Il problema che essa pone, con la sconcertante dirittura di quell’età inesorabile, è, né più né meno, quello della legittimità della storia2 .

Ma proviamo a ripartire dalla

Storia.

Nella temperie dei primi mesi del 2018 un fantasma (uno dei tanti) volteggiava sulle aule parlamentari e, soprattutto, in viale Trastevere 76/a, sede storica del Ministero della pubblica istruzione: il ridimensionamento della prova di Storia negli esami di maturità, che sarebbe stata giustificata sulla base di una considerazione meramente statistica poiché negli ultimi anni solo il 3% dei maturandi avrebbe scelto il tema di Storia. Scelta miope, anzi ottusa, dall’esito felice grazie anche ad un appello pubblico a tre firme: Liliana Segre, Andrea Camilleri e lo storico Andrea Giardina. Rilanciato dal quotidiano «la Repubblica» l’appello raccoglie cinquantamila adesioni in pochi giorni.

Il passo successivo, nel gennaio del 2019, su impulso della stessa neo-Senatrice è la Commissione 7 (di cui è membro) che avvia un ciclo di audizioni dal titolo «Affare sui percorsi didattici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a quella del Novecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell’esame di maturità».

Salvatore Settis, storico dell’arte, insigne archeologo, umanista, sarà il primo audito del breve e, mi permetto di aggiungere, fortunato ciclo di audizioni il cui esito, non scontato, ha prodotto il migliore dei risultati possibili: la reintroduzione della traccia di storia.

«Come tutti sappiamo, l’Italia repubblicana fu il primo Stato al mondo a porre il diritto alla cultura e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio non solo nella propria Costituzione, ma fra i principi fondamentali dello Stato. […] Vi propongo dunque la seguente riflessione: la funzione e lo statuto della Storia come ingrediente essenziale della cultura non è un orpello esornativo della Costituzione, ma fa parte della sua più intima essenza. S’innesta sul ventaglio dei diritti della persona e della comunità dei cittadini. Non rappresenta un’astratta utopia, ma è consustanziale alla sovranità e alla cittadinanza, che richiedono il pieno esercizio del diritto al lavoro, alla giustizia, alla salute, alla libertà, alla cultura, all’istruzione, alla democrazia. Le discipline storiche, in quanto componente imprescindibile della cultura, sono il cuore e il lievito dei diritti costituzionali della persona e insieme il legante della comunità. Sono funzionali alla libertà, alla democrazia, all’eguaglianza, alla dignità della persona. […] Prendiamo una parola indubitabilmente greca, che oggi è più importante che mai: democrazia. Abbiamo mille ragioni di ammirare la democrazia ateniese e i suoi raggiungimenti (la tragedia, per citarne uno). Ma sappiamo che in quella democrazia le donne non votavano, e la schiavitù era ritenuta normale. Fra la democrazia antica e la nostra c’è qualcosa di profondamente simile e qualcosa di irrimediabilmente diverso. Questa continua “ginnastica” (mentale e morale) fra il simile e il diverso dovrebbe essere il sale della didattica delle discipline storiche. In

Maria Paola Gargiulo

tal modo, il «classico», e più in generale le discipline storiche, possono essere oggetto di attenzione e di studio nella scuola, non come immobile e privilegiato gergo delle élites, ma come efficace chiave d’accesso alla molteplicità delle culture del mondo contemporaneo, come aiuto a intendere il loro processo di mutuo interpenetrarsi»3 .

Il 2018 ė l’anno delle grandi ricorrenze, una straordinaria coincidenza ci porta a festeggiare le Carte che ci orientano: la Costituzione repubblicana entrata in vigore il primo gennaio del ‘48, seguita, in un gran finale, il 10 dicembre dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

La genesi stessa di queste carte e dichiarazioni conferma come dopo il dramma della Seconda Guerra Mondiale, dopo la tragedia della Shoah, dopo due regimi totalitari come il fascismo ed il nazismo, colpevoli di genocidio, e mentre ancora vaste aree del mondo vivevano sotto regimi dittatoriali e repressivi, si sentiva ovunque la necessità di una svolta. Alla metà circa del terribile Novecento, age of extremes, il genere umano come tale iniziò ad avvertire in maniere sempre più impellente e diffusa il bisogno di darsi regole e valori condivisi, di definire un idem sentire valoriale sostenuto da istituzioni in grado di garantire un futuro di pace e sviluppo ai popoli della terra. [...] Il Preambolo della Dichiarazione è in questo senso paradigmatico. Enuncia infatti un insieme di principi assolutamente innovativi nell’ambito delle relazioni internazionali. Innanzitutto, quello secondo cui il rispetto dovuto indistintamente a «tutti i membri della famiglia umana» e ai loro diritti uguali e inalienabili sta alla base delle libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Venivano così davvero definiti termini e valori di un inedito ordine mondiale. Per la prima volta esplicitamente il valore della dignità umana era posto al di sopra della sovranità degli stati. Le persone prima delle istituzioni. E queste al servizio di quelle. […] In effetti ancora nell’anno in cui celebriamo il settantesimo della Dichiarazione di Parigi e dell’entrata in vigore della nostra costituzione abbiamo dovuto assistere a una serie di fatti inquietanti che interrogano le nostre coscienze. Ovunque nel mondo si ha notizia del diffondersi di politiche razziste cosiddette alt-right è improntate al “suprematismo bianco”; violenze e ingiustizie nei confronti di quanti sono costretti ad emigrare riempiono quotidianamente le cronache, si diffondono Hate Speech e Hate crimes. Ma quel che forse è ancora più inquietante è il montare di un clima quasi di abitudine alla violenza ed al razzismo, di “banalizzazione” del problema4 .

Ciò che emerge, a occhio nudo, è l’inestricabile legame tra storia e memoria. Nel fattore S, l’orizzonte di senso si colma quando un giovedì pomeriggio, nella Sala Kock del Senato, su iniziativa della Nostra, si aprono i lavori del convegno «Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia contro l’ambiguità»5. Argomento scottante oggi come allora. Il parterre è di somma qualità a cominciare dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Professor Giuseppe Tesauro, estensore della bella sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 che smonta la sentenza della Corte internazionale di Giustizia (Cig) del 3 febbraio 2012, che ci ha visto soccombenti.

La Consulta ha infatti stabilito che la regola secondo cui lo Stato estero è immune da giurisdizione anche in caso di commissione di crimini internazionali non può essere accolta nel nostro ordinamento, poiché contrasta con i principi fondamentali della nostra Costituzione (diritti inviolabili dell’uomo

Liliana Segre. Il Fattore S: il linguaggio e la politica ston Churcill, quello «Dell’ora più

e accesso alla giustizia). In ballo ci sono milioni di Euro di risarcimenti, in sede civile per gli eredi di quelle stragi. Faber fit in fabricando:

Decisi allora di dare ai parenti dei miei sfortunati compagni la notizia della morte dei loro cari. Non posso descrivere la mia pena nel vedere tanto dolore così dignitosamente affrontato. Solo lacrime e sospiri, non invettive o imprecazioni. Ma le espressioni di quei volti segnati dalla tragedia non potrò più dimenticarle. Mi dissi disposto a condurre i parenti, che lo avessero desiderato, sul posto del massacro e Lia volle accompagnarmi. Non mi fu difficile ritrovare quel luogo e la tragica fossa. malgrado la sua gravidanza – venire con noi, non riusciva a convincersi del fatto che là fosse sepolto il suo giovane sposo, e fu soltanto quando alcuni uomini, scavando dietro mio consiglio, trovarono le giacche dei loro cari, che prese coscienza della terribile realtà. In attesa di poter esumare i corpi, sulla fossa furono poste delle croci fatte con rami d’ulivo, e io, unico superstite della strage, portai così a compimento la promessa fatta ai miei sfortunati compagni di prigionia”6 .

Prima di fare i conti con la storia occorre “ridisegnare” i confini geografici. L’Europa, la casa madre, è il centro di gravità permanente di uno spazio democratico che nasce dalla bancarotta della ragione. Ancora una volta, però, è il paradosso a farla da padrone. Invitata dal Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il 30 gennaio del 2020, per ricordare il 75° anniversario dell’apertura dei Cancelli di Auschwitz, la Senatrice ha difronte a sé un ritratto di famiglia “al tramonto”. Una bizzarra coincidenza fa incrociare le agende. La Brexit è ormai cosa fatta e consumata, così quella seduta, per i sudditi di Her Majesty, si trasforma nell’ultimo giorno di scuola (europea). L’ultima volta dell’Ue a 28. Il clima è surreale perché per loro, eredi di Wi-

La moglie del carabiniere, che aveva voluto – buia beh! ci vuol poco a riavvolgere il nastro. La storia è magistra vitae?

Il suo intervento, a braccio, rinominato subito Il discorso delle bandiere diventa virale facendo il giro d’Europa:

Il Parlamento Europeo e la mia non estinzione mi appaiono in questo momento come lo stesso miracolo ... immodestamente. Che la farfalla gialla voli sempre sui fili spinati7 .

Hate speech

Se è vero che i tempi difficili che stiamo vivendo sono pieni di opportunità nuove ed inedite una di queste va estrapolata dalla “crisi epistemica”, come la chiama nel suo ultimo libro Luca Celada, tutta incentrata sul tentativo di confondere ciò che è vero e ciò che è falso. È dalla guerra tra il falso e il vero (di cui è popolata la rete) che dipende il futuro della nostra società: benvenuti nel cuore della battaglia: Hate speech.

L’idea di istituire una Commissione Speciale che avesse compiti di monitoraggio, controllo e studio del fenomeno, dei discorsi d’odio, il così detto Hate speech, è stato il principale obiettivo politico di Liliana Segre, uno speciale “atto dovuto”. Il terreno è fertile perché il Senato è un’Istituzione storicamente attenta al tema della tutela e sviluppo dei valori costituzionali. Il precedente più autorevole e significativo è l’istituzione, nella legislatura XIV (e da allora sempre ricostituita), della Commissione Straordinaria Diritti Umani.

Maria Paola Gargiulo

Il progetto e le intenzioni sono ben specificati in premessa alla Mozione (Atto n. 1-00136) approvata dal Senato il 30 ottobre 20198. Negli ultimi anni si sta assistendo a una crescente spirale dei fenomeni di odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo e neofascismo che pervadono la scena pubblica accompagnandosi sia con atti e manifestazioni di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità, sia con una capillare diffusione attraverso vari mezzi di comunicazione e in particolare sul web. Parole, atti, gesti e comportamenti offensivi e di disprezzo di persone o di gruppi assumono la forma di un incitamento all’odio, in particolare verso le minoranze; essi, anche se non sempre sono perseguibili sul piano penale, comunque costituiscono un pericolo per la democrazia e la convivenza civile. Si pensi solo alla diffusione tra i giovani di certi linguaggi e comportamenti riassumibili nella formula del “cyberbullismo”, ma anche ad altre forme violente di isolamento ed emarginazione di bambini o ragazzi da parte di coetanei.

Nell’illustrare la mozione, la prima firmataria usa parole chiare e forti: la lotta contro il razzismo e la xenofobia «è il cuore di ogni politica dei diritti umani, perché la tolleranza e il rispetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni società davvero democratica e pluralista». Razzismo e xenofobia in ogni loro forma e manifestazione, però, sono incompatibili, ovviamente, anche con i valori su cui si fonda l’Unione europea.

Che il razzismo sia un male congenito ormai è evidente. Riemerge ciclicamente dalle sue stesse ceneri. È stata una posizione debole, illusoria, quella di chi ha pensato che il razzismo fosse definitivamente scomparso dal nostro orizzonte. L’assunto di primo Levi che quanto è avvenuto al tempo del nazismo potrebbe succedere ancora per il fatto stesso di essere accaduto funziona, regge eccome. È guerra sempre. Ecco perché occorre attrezzarsi con uomini e mezzi all’altezza della sfida di una cruciale battaglia di civiltà.

La tendenza sportiva a smarcarsi del nostro Paese non aiuta. L’Italia che si è sottratta a una seria resa dei conti con il proprio passato fascista, dove è mancato l’esame di coscienza inevitabile e laborioso, come ha osservato Guido Crainz nella sua Autobiografia di una Repubblica, è un Paese ad alto rischio.

Liliana Segre. Il Fattore S: il linguaggio e la politica

Quando la Memoria indulgente incontra gli “imprenditori politici della xenofobia e dell’intolleranza” nessuno è più al sicuro. In anni recenti il radicamento localistico, che assume una torsione razzista, imporrebbe analisi che non possono essere svolte in questa sede.

Ecco perché serve la Commissione Segre.

Oggi si parla di “crimini di odio” ma forse sarebbe meglio dire “crimini di fanatismo”: ne avvengono quotidianamente anche contro i musulmani. Genocidi, jihad, crociate, inquisizione e gulag, campi di sterminio e camere a gas, stanze delle torture e attacchi terroristici senza distinzione: non c’è niente di nuovo e quasi tutto precede di secoli l’ascesa dell’estremismo islamico. Più le domande si fanno ardue e complicate più aumenta la sete di risposte semplici dai più, risposte fatte di una sola frase, risposte capaci di additare senza esitazione i colpevoli di tutte le nostre sofferenze, di garantirci che basterebbe distruggere e annientare i cattivi e tutti i nostri guai sparirebbero. “È tutta colpa della globalizzazione!”, “È tutta colpa dei musulmani!”, “È tutta colpa del lassismo!”, “É tutta colpa dell’Occidente!”, “È tutta colpa del Sionismo”9 .

Conclusione

Bisognerebbe essere degli ottimisti a oltranza o avere il dono di sapere ingannare se stessi per sostenere che andrà tutto bene. L’ultima frontiera è la manutenzione della memoria. «Non pensiate che le conquiste siano tali a vita, difendetele sempre» diceva Tina Anselmi.

L’inabissarsi della “Memoria” è narrato in una pagina di Franz Kafka, intitolata Prometeo, che cito per intero:

Di Prometeo narrano quattro leggende:

Secondo la prima egli, avendo tradito gli dei in favore degli uomini, venne incatenato al Caucaso, e gli dei mandarono delle aquile a divorargli il fegato che ricresceva continuamente.

La seconda narra che Prometeo, per il dolore causato dai becchi, che lo dilaniavano, si serrò sempre più contro la roccia, finché divenne una cosa sola con essa.

Secondo la terza, il suo tradimento venne DIMENTICATO attraverso i millenni: gli dei, le aquile egli stesso dimenticarono.

Secondo la quarta tutti si stancarono di colui che ormai non aveva più senso. Gli dei si stancarono, le aquile si stancarono, la ferita si richiuse stancamente.

Rimase l’inesplicabile montagna di roccia. La leggenda tenta di spiegare l’inspiegabile. Poiché nasce da un fondo di verità, deve finire nell’ inspiegabile10 .

Prima di conoscere Liliana Segre, il mio rapporto con la categoria dell’INDIFFERENZA era teorico, condizionato dalle pagine, insuperate, del sardo Antonio Gramsci: “vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia”. Un approccio alto ma astratto, a tratti inattingibile. Poi da quelle pagine sono passata ai fatti, fatti storici talmente tangibili, storie di banchi vuoti, di bambini invisibili che è cambiata la personale prospettiva. Ora la mattina, attraversando via Vespucci, sotto casa di Elsa Morante, al civico 41 saluto Cesare, Ada, Marco, Mirella, Lazzaro, Eleonora. Famiglie nel vento, ma le pietre d’inciampo ricordano

Maria Paola Gargiulo

che hanno vissuto la loro breve vita, in quel bel palazzo di Testaccio.

PS

Scrivere queste pagine a urne chiuse, quelle d’oltreoceano, mi ha messo di buonumore. La battaglia sull’hate speech non è geopoliticamente neutra.

Le parole dei politici, in particolare quelle del Presidente degli Stati Uniti, sono importanti?

Da quando è in carica, il Presidente Trump ha continuamente demonizzato i suoi avversari politici definendoli malvagi e li ha sminuiti chiamandoli stupidi. Ha chiamato gli immigrati senza documenti “animali”. La sua retorica ha contribuito in modo determinante al nostro clima d’odio, amplificato dai media di destra e dalla virulenta cultura online.

Certo, è difficile dimostrare che i discorsi incendiari siano una causa diretta di atti violenti. Ma gli umani sono creature sociali – compresi, e forse soprattutto, gli svitati e i disadattati tra noi – che sono facilmente influenzate dalla rabbia che è ovunque in questi giorni. Questo potrebbe spiegare perché solo nelle ultime due settimane abbiamo visto l’orribile massacro di undici ebrei in una sinagoga di Pittsburgh, con l’uomo arrestato descritto come un rabbioso antisemita, così come l’invio di pacchi bomba ai critici più influenti di questa Amministrazione da parte di un esaltato sostenitore di Trump11 .

Liliana bambina con il padre Alberto Segre, deportato con lei e morto ad Auschwitz

NOTE Liliana Segre. Il Fattore S: il linguaggio e la politica

1 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1067706/index.html?part=doc_dc-ressten_rs. 2 Marc Block, Apologia della storia o Mestiere dello storico, trad. Carlo Pischedda, Einaudi, Torino 2009, pag 24. 3 http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_ commissione/files/000/001/801/Settis.pdf. 4 Dichiarazione universale dei diritti umani, Prefazione di Liliana Segre, Garzanti «i piccoli grandi libri», Milano 2018. 5 https://youtu.be/gpDYeJPX4gU. 6 Elio Toaff, Perfidi giudei fratelli maggiori, Le scie, Arnoldo Mondadori Editore. 1987, pag. 121. 7 https://multimedia.europarl.europa.eu/it/international-holocaust-remembrance-day-75th-anniversary-of-the-liberation-of-auschwitz-speech-by-liliana-segre_I183542-V_v. 8 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1125229/index.html?part=doc_dc-ressten_rs. 9 Amos Oz, Cari (8) https://youtu.be/gpDYeJPX4gU.Fanatici, trad. E. Loewenthal, Feltrinelli, Milano 2017, pag. 15. 10 Franz Kafka, Prometeo, in Il messaggio dell’imperatore, Racconti II, trad. di A. Rho, Adelphi, Milano 1981, p. 297. 11 Richard A. Friedman, The neuroscience of Hate Speech, «The New York Times» oct.31, 2018.

La Fondazione Giacomo Matteotti ha pubblicato per i tipi di Donzelli un’edizione critica del volume “Reliquie”, che nel 1924 propose un’antologia degli scritti sul regime mussoliniano del giovane segretario del Psu, da poco assassinato dalla Ceka fascista guidata da Amerigo Dumini: Giacomo Matteotti, Il fascismo tra demagogia e consenso. Scritti 1922-1924, a cura di Mirko Grasso e con una Prefazione di Alberto Aghemo, Edizioni della Fondazione Giacomo Matteotti per i tipi di Donzelli Editore nella collana “Saggi. Storia e scienze sociali”, Roma, 2020, pp. XXI – 229, € 28,00. Dalla Prefazione, “Giacomo Matteotti, antifascista”, di Alberto Aghemo: «Non di rado la Storia procede per amari paradossi. Particolarmente beffardo è stato quello legato alla tragica fine di Giacomo Matteotti: il brutale assassinio del più fiero e intransigente oppositore del fascismo diede il via alla resistibile ascesa del potere mussoliniano, consolidandone il passaggio da regime a dittatura. Un altro paradosso: si vuole – in questo concordano sia la vulgata sul «martire», sia gran parte della storiografia più autorevole – che a decretare la morte di Matteotti sia stato il celebre, vibrante discorso di denuncia della violenza fascista eretta a sistema e dei brogli elettorali che, tenuto alla Camera il 30 maggio del 1924, fu un atto d’accusa teso, lucido, documentato, puntuale, sferzante e quindi insopportabile per le orecchie di Mussolini e dei suoi zelanti sicari. Ma fu un j’accuse pronunciato a braccio, del quale non esiste alcun testo predisposto, bensì solo il resoconto (involontariamente drammatico nella sua icastica registrazione delle interruzioni, delle accuse, degli insulti, delle minacce) degli stenografi della Camera.

L’avventuroso fondatore di una religione nuova

Gerardo Padulo

Emilio Gentile ha pubblicato la parte della biografia di Mussolini che va dall’infanzia alla fine del 1919 e l’ha intitolata Quando Mussolini non era il duce (Garzanti, 2019). Gentile ripercorre i temi e i problemi affrontati dal suo maestro Renzo De Felice in Mussolini il rivoluzionario edito nel 1965 in modo diverso ma con pari simpatia verso Mussolini. Simpatia a parte, è comunque opportuno riguardare e tenere presente la variegata e imponente base documentaria esibita dal Maestro per meglio valutare il diverso approccio dell’Allievo.

Il lavoro di Gentile è, in massima parte, costruito sugli scritti e sui discorsi pubblici di Mussolini. L’intento è di cogliere il senso, per così dire, pensato e pubblicamente divulgato, di quel singolare itinerario che portò un indocile e inquieto ragazzo di provincia a diventare il “duce” della maggior parte degli italiani. L’Autore parte dalla formazione del rivoluzionario e giunge al disastro elettorale del novembre del 1919. “Duce, maestro e signore” in questo viaggio è lo stesso Mussolini. Il problema è, però, che Mussolini non fu un filosofo per il quale una esegesi puntuale dei testi può far scoprire il ritmo di un pensiero che si sviluppa. Mussolini, in verità, fu soltanto un giornalista, certamente talentuoso, che ogni giorno doveva partorire le due colonne per l’articolo di fondo o la nota di commento alle ultime notizie.

Una fatica inutile, quella di Gentile? Non direi. Alla condizione, però, che l’esegesi riguardi sistematicamente tutti gli scritti e tutti i discorsi. Per un’elementare ragione di metodo. Di fatto, Gentile silenzia e tacita alcuni articoli di Mussolini apparsi sull’«Avanti!» tra il 26 settembre e il 2 ottobre 1914 nei quali sono contenuti cenni precisi contro la massoneria che vuole l’intervento dell’Italia in guerra mentre il proletariato è, ad essa, contrario. Cosi come tacita alcuni altri documenti utili all’esplorazione del “pensatore”.

Per esempio, il 9 aprile 1910, a seguito di scontri tra braccianti socialisti e “i contadini gialli del Ravennate”, Mussolini scrisse:

Io ho del socialismo una nozione barbara – io lo immagino come il più grande atto di negazione e di distruzione che la storia registri, io penso un socialismo che non “distingue” che non “patteggia” che non si “mortifica”. Avanti, nuovissimi barbari! Al di sopra e contro Monarchia Repubbliche e contro tutti gli sfruttamenti borghesi! Come tutti i barbari anche voi siete precursori di una nuova civiltà.

Poco dopo Mussolini confidò a Prezzolini che si sentiva “spaesato” fra gli stessi compagni rivoluzionari aggiungendo che la sua”concezione religiosa del socialismo” era molto lontana dal rivoluzionarismo “filisteo” dei suoi amici.

Gerardo Padulo

Dunque, quale era il socialismo più vero di Mussolini? La nozione barbara o la concezione religiosa? O erano vere entambe, una per i lettori barbari e una per gli intellettuali alla moda? Da qualsiasi parte sia la verità, nell’autunno del 1914, a barbari e filstei Mussolini ordinò, essendo già duce, il dietro-front! e nel giro di poche settimane si ritrovò a combattere con un giornale tutto suo – «Il Popolo d’Italia» – per l’intervento dell’Italia in guerra a fianco di monarchici, di repubblicani e dei massoni contro i quali aveva tuonato nel 1912 a Reggio Emilia e nell’aprile 1914 ad Ancona. E contro il proletariato che si era espresso contro la guerra rispondendo sulle pagine dell’«Avanti! » al referendum indetto dallo stesso Mussolini.

In verità, la conversione di Mussolini non ebbe nulla in comune né con la caduta da cavallo di Paolo di Tarso né con le tempeste del dubbio di mazziniana memoria. Fu una banale compra-vendita di un giornalista da parte delle forze decise a portare l’Italia in guerra. Non andò in questo modo per Gentile il quale dedica molte pagine alle quattro virate, per complessivi 180 gradi, con le quali Mussolini, da sé solo, decise di trasformare se stesso da un neutralista assoluto in un interventista zelante. E, soltanto per stabilire parametri di riferimento, mentre De Felice suggeriva una qualche manovra del ministro degli esteri, marchese di San Giuliano, per indurre Mussolini a predicare la guerra, in Gentile la decisione è tutta e soltanto di Mussolini. Il problema non è, ovviamente, quello di rivedere Gentile attraverso De Felice ma di suggerire, piuttosto, quanto l’ampliamento dello spettro delle fonti potrebbe giovare alla formulazione di un giudizio più meditato e più equilibrato sugli eventi e sull’uomo.

In definitiva, basta allargare un po’ lo sguardo sulle tracce lasciate qua e là dal “nomade avventuroso” – con questa locuzione dannunziana l’Autore definisce il personaggio – per rendersi conto che non è possibile giudicare Mussolini soltanto attraverso gli scritti e i discorsi pubblici.

Il 3 novembre 1904, per esempio, Mussolini si offrì ad Arcangelo Ghisleri come traduttore dal tedesco della rivista «Freidenker» [Il libero pensatore] ma nel giro di qualche anno divenne un abituale mangiatore di massoni.

Mario Viana, un nazionalista sui generis, che ebbe “una certa consuetudine di vita” con Mussolini nel 1913 e 1914, gli chiese un giorno “a bruciapelo: «Ma insomma qual’è il tuo programma?». E Mussolini rispose, risoluto: «Me a vui cmandè», io voglio comandare.

Viana aggiunge che era nello stesso tempo docile, timido, riflessivo, qualche volta quasi pauroso, che disprezzava il denaro e che a modo suo era patriota, oltre che impressionante oratore e grande tribuno. Si dirà che testimonianze come quelle di Viana non bastano per definire un personaggio del quale si vuol disegnare il percorso politico; ed è vero. Ma allora, per esempio, si può onestamente non cogliere la contraddizione tra la sbandierata guerra rivoluzionaria e l’esaltazione di Cadorna come possibile dittatore fatta nell’estate del 1917 dal «Popolo d’Italia», ancora “quotidiano socialista”?

Se Viana non basta – e non basta – perché non chiedersi se il senatore Alfredo Frassati abbia posseduto o no documenti, che sarebbero stati offerti poi anche all’«Avanti!», sul viaggio a Ginevra di Mussolini qualche settimana prima della fondazione del «Popolo d’Italia»?

L’avventuroso fondatore di una religione nuova

È esistita o no l’«amichevole congiura» di Leonida Bissolati e di Giusepppe De Felice Giuffrida per tenere Mussolini, «debole com’era di salute», lontano dai rischi della guerra nel novembre del 1916? All’“adunata” di piazza San Sepolcro, poi, il 23 marzo 1919 aderirono e furono presenti molti massoni: tra gli altri, e presenti, il vecchio presidente, Riccardo Luzzatto, e il giovane segretario, Eucardio Momigliano, della Società Democratica Lombarda. La loro assenza e quella di altri massoni nel lavoro di Gentile è dovuta, per caso, ad un colpo di sonno del tipografo?

Tutto è possibile. Comunque, così com’è costruito, il lavoro di Gentile costituisce l’approdo prevedibile della “interpretazione” derivata da George L. Mosse del fascismo come religione politica: ovvero è un monumento di carta innalzato al “nomade” che attraverso varie avventure avrebbe dato vita al fascismo come religione politica. In altre parole, siamo di fronte alla vita del fondatore di una religione laica, attraverso le parole che ebbe a scrivere – ma non sempre e non tutte – e a pronunciare mentre era in vita.

Si potrà dire che il lavoro di Gentile è una lettura originale e che sarebbe errato non cogliere le novità che le nuove interpretazioni recano, generalmente, agli studi. In verità, chi scrive cerca di non avere pregiudizi ma si ostina a conservare e seguire quello secondo il quale compito dello storico è capire come si sono svolti i fatti e, se possibile, le ragioni che li hanno determinati. Le interpretazioni sono utili se portano a mettere in luce altre e importanti facce di fenomeni complessi. Se oscurano quelle già acquisite come importanti, e che restano comunque strutturali, la loro utilità è dubbia. Ne deriva, per chi scrive, che gli uomini si giudicano dai fatti come gli alberi dai frutti fermo restando il principio che è una ricchezza per tutti quella di avere opinioni diverse, su tutto.

A Mussolini il lavoro di Gentile sarebbe piaciuto, di sicuro. In definitiva, anche perché il lemma “rivoluzione” nei titoli dei capitoli e dei paragrafi compare spessissimo, avrebbe apprezzato le buone intenzioni del nuovo biografo. Così come apprezzò nel 1928 il giudizio, scritto e stampato, di Gioacchino Volpe secondo il quale egli era stato sempre rivoluzionario, sia da socialista che da salvatore della patria.

A fine lettura, c’è da chiedere a che cosa serva fare storia, oggi. Viviamo in tempi nei quali il battito d’ali di una farfalla a Tokio può provocare la caduta della borsa di New York. Con i fatti ricostruiti alla maniera di Gentile, aiuteremo la farfalla a battere più velocemente le ali o impediremo che cada la borsa di New York? O daremo vita ad un’altra religione politica? O col vecchio Mussolini – qualche volta tacitato – spezzeremo le reni ai nuovi barbari che ci invadono dal mare?

In queste domande risiede, probabilmente, l’acquisizione più importante che si può ricavare da questo libro.

Emilio Gentile, Quando Mussolini non era il duce, «Saggi», Garzanti, Milano 2019, pp. 396, € 20,00.

Della lettura, della scrittura e del tradimento

Angelo S. Angeloni

Ci interroghiamo spesso sulla sorte del libro oggi, in una società velocizzata, frenetica, rumorosa, distratta, indifferente, dominata dall’immagine, dall’apparenza, da internet, dalla televisione e da ogni altro new medium. I sondaggi ci riferiscono che si stampano annualmente molti libri, ma anche che si legge poco, che c’è un analfabetismo degli alfabetizzati, che ci è quasi straniera la nostra lingua, che nei giovani delle nostre scuole manca la capacità di riflessione, che sta venendo meno la memoria individuale e storica.

Ci sono certamente i leggenti, ma pochi sono i lettori: quelli che, nonostante questa società, non dimenticano il valore fondamentale del libro e della lettura. Cercano un momento di solitudine, e vi si rifugiano. «Bisogna riservarsi un retrobottega tutto nostro, sicuro, in cui possiamo collocare la nostra vera libertà e il più importante ritiro e la solitudine. In questo luogo bisogna di solito intrattenersi con noi stessi» (Montaigne). E con noi stessi ci intratteniamo soprattutto con la lettura.

La lettura, infatti, richiede silenzio, calma, attenzione, riflessione, perché quando leggiamo veramente, dialoghiamo con l’autore del libro e con noi stessi. E scriviamo, diventando noi stessi co-autori. «Scrivere è un tornare a sé, dentro di sé; è un concentrarsi, un guardarsi a fondo, un confrontarsi: operazione difficile, a volte dolorosa, per cui si può dire che ogni vero scrittore è alla ricerca di se stesso, scrive per giungere alla scoperta del Sé». Così Ferrarotti a pag. 14 di un suo recente libro Dello scrivere e del leggere non alla leggera e del tradurre senza troppo tradire.

Tornare dentro di sé attraverso la scrittura, vuol dire poi ricordare. Ma la memoria (l’imparare a memoria) è stata abbandonata nelle scuole con l’accusa (erronea) di nozionismo, e nella società con l’interesse rivolto solo al presente e all’utile pratico. Tutto, con grave danno per l’individuo, perché (dice Ferrarotti) noi siamo ciò che siamo stati; o meglio, ciò che ricordiamo di essere stati.

Tornare dentro di sé, infine, avviene anche attraverso il confronto con il diverso. Da qui l’importanza della traduzione: «tradurre senza troppo tradire. Tradurre non solo letteralmente, ma scoprire nella parola lo spirito del tempo, il senso profondo, il tono medio di un ambiente, il suo clima mentale» (pag. 38). La traduzione delle diverse lingue europee, infatti, è un mezzo attraverso cui avviene l’identità dialogica (cap. VII), la quale deve abbattere il feticismo delle singole identità nazionali, che creano odio. «L’estrema differenziazione etnica e linguistica del continente europeo e la grande plura-

Della lettura, della scrittura, del tradimento

lità di popoli e di culture, anziché ostacolare la ricerca di una comune identità europea, può riuscire un punto di forza, poiché è la corretta interpretazione di questa pluralità a rappresentare, anziché un problema, un insegnamento: essere sardi o frisoni senza per questo rinunciare ad essere italiani o olandesi può insegnarci a essere italiani o olandesi senza contraddizioni col sentirsi europei» (pag. 73).

In un mondo in cui siamo informati di tutto in tempo reale e crediamo, per questo, di conoscere tutto, ci manca invece la capacità di assimilare, di filtrare ciò che ci viene fornito dalla comunicazione di massa, e di vincere l’emotività dell’immagine con la riflessione razionale che solo la lettura può darci nel silenzio e nella calma.

Franco Ferrarotti, Dello scrivere e del leggere non alla leggera e del tradurre senza troppo tradire, «Micromegas», Edizioni Solfanelli, Chieti 2020, pp. 96, € 9,00.

Le parole della convivenza

Alberto Aghemo

Secondo la Carta europea del plurilinguismo, promossa dall’Osservatorio Europeo istituito dall’Ue per analizzare il fenomeno, il plurilinguismo è un vettore essenziale della cittadinanza democratica in Europa e rappresenta «la forma più auspicabile ed efficace di comunicazione nell’ambito del dibattito pubblico [in quanto] trasmette valori di tolleranza e di accettazione delle differenza e delle minoranze». Studiare i caratteri le dinamiche di sviluppo del plurilinguismo significa dunque riflettere sull’evoluzione delle culture – intese in senso antropologico non meno che civile e politico – e delle identità e sulla possibilità di costruire solidi rapporti di convivenza con l’altro, con lo “straniero” al di là delle barriere etniche, religiose e storiche che tornano ad ergersi nel contesto continentale e non solo.

Il fenomeno si pone con drammatica consistenza in un presente caratterizzato da una crescente facilità di movimento e da un sostanziale meticciato nel quale il plurilinguismo testimonia la compresenza di più lingue in un medesimo ambito territoriale, sociale, lavorativo. Ancor più alla luce dell’epocale flusso migratorio al quale stiamo assistendo, spesso privi di adeguati strumenti di accoglienza, di comprensione, di integrazione. Non dobbiamo andare lontano per comprendere il fenomeno nella sua complessità e nella sua logica, resa stringente dai grandi numeri: oggi in Italia risiedono circa 5 milioni di stranieri che appartengono a quasi 200 diverse nazionalità, con una manifesta migrazione dei linguaggi in costante confronto con la lingua italiana e con i suoi dialetti.

Ma il plurilinguismo non riguarda solo le migrazioni più recenti: è realtà ben radicata in un Europa che include attualmente oltre 60 idiomi ufficiali che esprimono un’indubbia ricchezza storica e culturale ma costituiscono al contempo una remora ai processi di aggregazione e di integrazione nell’ambito dell’Unione europea, incidendo sul suo funzionamento sia in termini burocratici e di efficienza di sistema, sia nella sostanza della rappresentanza democratica.

È proprio per indagare il fenomeno nella sua intrinseca complessità e nelle sue articolate dinamiche che è nato il progetto editoriale Plurilinguismo e Migrazioni (PLURIMI) destinato a raccogliere in una collana ad hoc gli studi svolti presso istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale. L’obiettivo è pubblicare gli esiti di progetti di ricerca sui fenomeni di plurilinguismo connessi al tema delle migrazioni, anche nelle sue connotazioni culturali e tenendo presenti più prospettive disciplinari, favorendo il dialogo tra i ricercatori e le intersezioni tra differenti linee di indagine.

Le parole della convivenza

MACRO Asilo, Roma, Presentazione collana PLURIMI, giugno 2019 (foto F. Palmieri)

Linguaggi, ricerca, comunicazione. Focus cnr è titolo del primo volume della collana, curato da Maria Eugenia Cadeddu e Cristina Marras, che riassume i principali temi degli articoli raccolti e l’obiettivo della pubblicazione: al centro il linguaggio e la comunicazione come circolazione di idee e come fattore di relazione e condivisione di risultati della ricerca. Il volume presenta nove contributi originali ed è suddiviso in due sezioni: una relativa a contesti e situazioni del passato anche recente (In prospettiva storica), con studi di carattere storico, archeologico, linguistico e filosofico; l’altra (Tempo presente) dedicata alla contemporaneità, con analisi di tipo socio-demografico e giuridico, oltre a studi di ambito linguistico e letterario. Il volume include anche tre schede su specifici progetti particolarmente innovativi.

Il progetto editoriale rappresenta un importante ed originale contributo al tema del plurilinguismo interconnesso con quello delle migrazioni con un approccio integrato e organico e con l’apporto convergente e sinergico di prospettive demografiche, socio-politiche, linguistiche, computazionali, storiche, filosofiche e giuridiche: «Una translatio studiorum – come scrivono le curatrici nella Prefazione – che presuppone un plurilinguismo con valenza orizzontale e verticale, geografica e socio-politica, e mette l’accento sulle complesse dinamiche fatte di trasposizione di testi, riscritture, traduzioni, interpretazioni, metamorfosi e prassi della lingua, delle culture e della società.

Inoltre, a partire dalla ricerca e dai suoi risultati, il progetto vuole offrire punti di vista critici, informazioni, tematizzazioni, dati e categorie interpretative».

Alberto Aghemo

La collana, così come il volume Linguaggi, ricerca, comunicazione, si rivolgono non solo agli specialisti ma anche alla scuola e al mondo della formazione configurandosi, vale sottolinearlo, come strumento didattico e di approfondimento. Da qui la scelta della pubblicazione on line e a libero accesso, coerente peraltro con le politiche del CNR e della scienza aperta.

Da rimarcare il fatto che la collana e questo suo primo volume sono anche il frutto di un lavoro collaborativo e collegiale che ha riguardato sia i contenuti sia le scelte grafiche ed editoriali ed ha coinvolto l’intero staff di cnr Edizioni, in particolare Sara Di Marcello, Marco Arizza (che ha realizzato l’originale progetto grafico insieme a Silvestro Caligiuri), Tiziana Ciciotti e Vittorio Tulli, oltre ai componenti del Comitato Scientifico. Un pregevole lavoro collettivo, dunque, che efficacemente combina i singoli contributi, dovuti – dobbiamo qui limitarci ad una mera citazione – a Maria Eugenia Cadeddu, Michele Colucci, Giuseppe Garbati e Tatiana Pedrazzi, Cristina Marras, Giulio Vaccaro, Grazia Biorci, Corrado Bonifazi con Alessio Buonomo, Angela Paparusso, Salvatore Strozza, Mattia Vitiello, Manola Cherubini e, infine, Irene Russo insieme a Lucia Marconi, Paola Cotugno e Monica Monachini. Le schede finali che integrano la ricerca sono di Ada Russo, Michela Tardella, Mariasole Rinaldi e Emiliano Giovannetti.

L’ampio mosaico offerto dai ricercatori del CNR tratteggia un disegno corale di vasto respiro scientifico caratterizzato da un’assai varia articolazione tematica che va dallo studio del plurilinguismo nell’Ogliastra in Sardegna nei secoli XVII e XVIII all’analisi delle risorse digitali per l’integrazione in contesti multilingui, dalla migrazione delle tecnologie e dei linguaggi all’approfondimento della conoscenza della lingua nei processi di integrazione. A fare da collante è sempre l’idea che le parole sono ponti tesi verso la comprensione, la civiltà, la condivisione. Il lievitare inarrestabile del multilinguismo ci costringe a riflettere sul fatto che – come aveva acutamente intuito Heinrich Böll nello scorse secolo – la lingua è luogo di libertà. E non è un caso che una citazione del Nobel tedesco apra il volume e al contempo riassuma con efficacissima sintesi il senso di questo percorso di ricerca: «…dietro ogni parola vi è un mondo. Chi usa le parole mette in moto mondi…» (H. Böll, La lingua come luogo di libertà,1959).

Maria Eugenia Cadeddu, Cristina Marras (a cura di), Linguaggi, ricerca, comunicazione. Focus CNR, Collana «PLURIMI, Plurilinguismo e Migrazioni» – I, Edizioni CNR, Roma 2019, pp. 146. Il testo è liberamente accessibile presso https://doi.org/10.36173/PLURIMI-2019-1