Giugno 2023

LA FILARMONICA È...

Abbiategrasso|1846

Dallo scorso febbraio 2023 sono entrato a fare parte di questa meravigliosa associazione. L’accoglienza da parte di tutto il gruppo è stata davvero calorosa, io, naturalmente un po’ impacciato e spaesato, sono stato messo subito a mio agio e tranquillizzato da tutti. Sono davvero onorato di essere parte di un’associazione che possiede una storia così antica e importante. Essendo io non esattamente un “Lombardo doc” ma piuttosto un Emiliano con la R leggermente pronunciata, ho pensato, grazie ai miei spostamenti per raggiungere le prove serali, al tema da proporre per il prossimo concerto: il viaggio. Oggigiorno siamo talmente facilitati a raggiungere visivamente, grazie alle nuove tecnologie, i posti, le località che siamo curiosi di scoprire, che abbiamo abbandonato il lavoro di fantasia che una volta, e credo ancora oggi, dominava e domina la mente dei fanciulli. Questo nostro concerto mi piace pensare che sia un po’ un viaggio di fantasia fatto attraverso un mezzo di trasporto del tutto ecologico e speciale: la musica. Essa infatti sarà in grado di far apparire dentro di noi i verdi prati e i siti sacri in cui si svolgevano gli antichi riti celtici, andremo a esplorare il Mediterraneo attraverso miti e leggende in cui paura e superstizione si alternano all’avventura, andremo a scoprire nuovi mondi là dove forse un giorno l’uomo arriverà e insedierà una nuova civiltà, per giungere infine ad assaporare il clima della città di Algeri pur udendo uno stile del tutto occidentale, a dimostrazione che la musica, oltre a saperci far viaggiare, cullare, rilassare e quant’altro, si dimostra come il più potente mezzo di unione che forse oggi abbiamo a disposizione.

Buon ascolto! VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Michele Grassani, Direttore de La Filarmonica

CONCERTO DI GIUGNO

Abbiategrasso - Quadriportico Basilica di Santa Maria Nuova

Sabato 17 giugno 2023 - ore 21

Direttore: Michele Grassani

N° 71

Informatore musicale del COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA LaFilarmonica

IN VIAGGIO CON LA FANTASIA LaFilarmonica

INGRESSO LIBERO

Un grazie sincero al vecchio Direttore e un grosso in bocca al lupo al nuovo

La Filarmonica si presenta a questo tradizionale appuntamento con il Maestro Michele Grassani che prende il posto del Maestro Dario Garegnani, che ci ha lasciati per sopraggiunti impegni dopo cinque anni di proficua collaborazione.

Prima di tutto da parte di tutti i filarmonici un grande ringraziamento al Maestro Garegnani per quanto fatto in questi anni; a lui va sicuramente riconosciuta buona parte del merito di aver saputo tenere unita la banda in un periodo che ricorderemo come uno dei più difficili per tutti noi a causa delle problematiche connesse alla crisi pandemica.

Nonostante queste difficoltà, il nostro gruppo ha saputo compattarsi e continuare a perseguire una crescita costante sia sotto l’aspetto artistico sia sotto quello umano, proponendosi sempre, sia in occasione di concerti sia durante i servizi civili e religiosi, come una realtà importante della nostra città e in questo atteggiamento il ruolo del Maestro Garegnani

è stato importante; a lui vanno i nostri sinceri auguri per le nuove avventure professionali e artistiche che si troverà ad affrontare.

In bocca al lupo al Maestro Grassani per la nuova avventura di Maestro e Direttore Artistico de La Filarmonica, ruolo a cui giunge, nonostante la giovane età, forte di un importante curriculum e di una approfondita conoscenza del mondo bandistico e delle dinamiche che lo governano, che sicuramente lo metteranno nella condizione di aiutare il nostro gruppo a crescere ulteriormente.

Dopo questi primi mesi dedicati principalmente alla conoscenza reciproca e alla ricerca di un adeguato affiatamento tra musicanti e Direttore, La Filarmonica presenterà un concerto frutto dell’intenso lavoro di questo periodo e che, sono certo, saprà ancora una volta proporre un programma accattivante e nel solco della nostra migliore tradizione.

Questi mesi però non sono stati solo caratterizzati dalla scelta del nuovo Direttore, momento sicuramente di importanza fondamentale per la vita di un Complesso Bandistico.

Nella scorsa edizione dell’informatore “La Filarmonica è” parlavo della volontà della nostra associazione di moltiplicare le occasioni di condivisione con i cittadini delle attività svolte, per farle diventare sempre più patrimonio comune della città. In quest’ottica, prima che il maltempo ci costringesse a scegliere la tradizionale cornice della nostra sede, avevamo deciso di tenere gli annuali saggi degli allievi della nostra scuola nel cortile di Palazzo Stampa, per dare maggiore visibilità a questo evento in un contesto di indubbio valore artistico e paesaggistico

In occasione della partenza della corsa ciclistica Milano-Sanremo, alcuni bandisti si sono esibiti per le vie della città suonando mentre pedalavano su dei tandem, contribuendo a rendere questo evento partecipato e particolare.

Grazie alla collaborazione con le sezioni del CAI di Abbiategrasso e di Boffalora, nel mese di maggio abbiamo organizzato un concerto in montagna, suonando presso il rifugio Paolo Majerna in Val d’Egua.

Dal mese di maggio poi, in virtù di una collaborazione con Fondazione Casa di Riposo di Abbiategrasso, un’insegnante della nostra scuola musicale tiene dei corsi di musicoterapia per alcuni ospiti della locale RSA.

Questi alcuni dei momenti salienti dell’attività di Filarmonica. Altri, ormai consueti, hanno continuato a caratterizzare la vita della nostra associazione che continua a voler essere protagonista nella nostra città.

Quest’anno poi ricorre il decimo anniversario della costituzione dei gruppi “Filarmonica Junior Band” e “Filarmonica Big Band” che in questi anni hanno saputo caratterizzare la propria identità guadagnandosi spazi importanti nella proposta culturale cittadina e non solo.

Quando decidemmo di dare inizio a queste esperienze non sapevamo esattamente quali sarebbero stati gli sviluppi di una simile iniziativa, volevamo principalmente arricchire la proposta musicale, permettendo ai partecipanti di affrontare nuove esperienze che potessero contribuire alla crescita di ciascun musicista e di tutto il nostro movimento.

A conferma della correttezza di quella scelta ecco che queste due formazioni si propongono nei mesi di maggio e giugno come protagoniste di importanti eventi: il 24 maggio la Filarmonica Junior Band si esibirà nella prestigiosa cornice del Teatro Dal Verme di Milano in un concerto con la “Purdue University Wind Ensemble”, il 18 giugno la Filarmonica Junior Band e la Filarmonica Big Band si alterneranno nella cornice del castello di Abbiategrasso in occasione della Festa Europea della musica, il 24 giugno la Filarmonica Big Band eseguirà un concerto a Pogliano Milanese.

Ora vi auguro buon ascolto del Concerto di Giugno del Complesso Bandistico “La Filarmonica”, invitandovi fin da ora a tutti i prossimi appuntamenti.

Alessandro Bagnaschi

Presidente del Complesso Bandistico “La Filarmonica” di Abbiategrasso APS

- 2 -

IN VIAGGIO CON LA FANTASIA

kepler 452B (antonio rossi)

celtic ritual (john higgins)

periplo (luca pettinato)

l'italiana in algeri (gioachino rossini)

nabucco - overturE (giuseppe verdi)

aida - finale ii atto (giuseppe verdi)

LaFilarmonica

Direttore: Michele Grassani

INGRESSO LIBERO

LA FILARMONICA

è un’Associazione di Promozione Sociale

Sostienila con il tuo contributo del 5‰ dell’IRPEF

Codice fiscale: 82004210157

LA FILARMONICA È...

Informatore musicale del Complesso Bandistico

La Filarmonica

REDAZIONE

Chiara Magistrelli, Paola Magnaghi, Paolo Bassi, Andrea Capelli, Sara Carnaghi, Giuseppe Comincini, Edoardo Grittini, Damiano Lazzarin, Gianni Milanese, Gianni Rainoldi

EDITING E IMPAGINAZIONE

Andrea Capelli

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Alessandro Bagnaschi, Michele Grassani, Noemi Zacchetti

CONTATTI REDAZIONE E PUBBLICITÀ

Per suggerimenti, contributi o per la vostra inserzione pubblicitaria a sostegno de La Filarmonica, scrivete a: filarmonica.informatore@gmail.com

Il programma del Concerto di Giugno 2023 - 3 -

Dal 1846 musica, insieme. www.bandafilarmonica.org

Concerto di Giugno 2023 - Guida all’ascolto

Kepler 452b

Antonio Rossi

A cura di Paola Magnaghi

Kepler è un viaggio immaginario, che prende il nome e l’ispirazione dal telescopio spaziale che, come divulgato dalla NASA nel 2015, si è imbattuto in un pianeta simile alla Terra che orbita nella zona abitabile di una stella simile al nostro Sole. Nella mente dell’autore, in un futuro non molto lontano, la nave spaziale Kepler 452b intraprende un viaggio interstellare per raggiungere una nuova meta per l’umanità. Il preludio a questo ipotetico viaggio è una fanfara solenne che descrive e celebra l’evento più atteso e delicato: il decollo dell’astronave. Segue una parte più scorrevole, in cui il tema sereno dei clarinetti, ripreso poi da tutta la banda, accompagna gli astronauti durante il lungo viaggio nello spazio. La sezione successiva presenta toni più accesi che, con un Allegro un po’ inquieto, trasmettono l’emozione dell’avvistamento del pianeta e il successivo avvicinamento. Quasi in chiusura, la ripresa del tema del viaggio, arricchita dal gioco musicale dei legni, sottolinea l’emozione dell’equipaggio all’avvicinarsi della meta. Il finale cita la fanfara iniziale, per dare poi spazio a un Allegro che lascia intuire che la conquista del nuovo pianeta è un nuovo libro da scrivere.

L’italiana in Algeri

Gioachino Rossini

Nel 1805 i giornali milanesi diedero risalto alla notizia che una dama milanese, Antonietta Frapolli, era stata rapita ed era prigioniera di Mustafa-ibm-Ibrahim, il Bey di Algeri. Forse fu proprio questa notizia a dare lo spunto ad Angelo Anelli per il libretto de L’italiana in Algeri, scritto per Luigi Mosca, che andò in scena nel 1808.

Cinque anni dopo, Rossini scelse quello stesso libretto per scrivere, in tutta fretta (tra i diciotto e i ventisette giorni, a seconda delle dicerie), una nuova opera per Giovanni Gallo, impresario del Teatro San Benedetto di Venezia. La prima andò in scena il 22 maggio 1813 con Marietta Marcolini nel ruolo di Isabella (per lei Rossini aveva già composto L’equivoco stravagante, Ciro in

Celtic Ritual

John Higgins

Celtic Ritual cattura e riproduce lo spirito e il carattere tipici della cultura celtica; un mix unico di gioia e tristezza che si è evoluto nelle diverse generazioni che hanno combattuto per la propria libertà. Questo lavoro di John Higgins raffigura inoltre la razza leggendaria di “guerrieri sovrumani” spesso rappresentati in musica, in letteratura, e nelle arti figurative.

Periplo

Luca Pettinato

Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza (Divina commedia, Inferno canto XXVI, Dante Alighieri) Etimologicamente periplo significa “navigare intorno”, potrebbe tranquillamente essere considerato un sinonimo di circumnavigazione. Per gli antichi greci, però, il periplo era soprattutto la descrizione dei porti di un determinato mare, con le indicazioni utili alla navigazione e a volte con notizie relative alle popolazioni residenti e alle loro usanze.

Ispirato da questo vocabolo pittoresco, il compositore racconta in musica un immaginario giro del Mediterraneo in cui, come dei novelli Odisseo, incontriamo miti e leggende in cui superstiziose paure si alternano a un eroico spirito d’avventura.

Babilonia e La pietra di Paragone) e Filippo Galli in quello del Bey Mustafà. Per inciso, la bella italiana pare fosse stata rilasciata senza riscatto e tornò in Italia dove ebbe anche la ventura di assistere a una rappresentazione dell’opera di Rossini ispirata alla sua avventura.

L’opera è una sorta di specchio rovesciato del Turco in Italia che Rossini scriverà un anno dopo: là un turco che arriva a Napoli, qui un’italiana che fa naufragio e viene rapita ad Algeri. Per raccontare le “turcherie” in musica, Rossini prevede l’inserimento nell’organico dell’orchestra di un insieme di strumenti come piatti, triangoli, cassa, glockenspiel militare e cappello cinese, raggruppati sotto il nome di “Gran Banda Turca” e “catuba”. Ammiratore divertito delle gag dell’opera fu Stendhal, che, oltre a definirla “la perfezione del genere buffo”, nella sua Vie de Rossini scrisse: “I nostri gravi letterati del Journal des débats hanno trovato folle l’azione senza vedere, poveretti, che se non fosse folle non si converrebbe a un tal genere di musica, la quale in se stessa non è altro che una follia organizzata e completa”.

- 4 -

Immagine d’artista del telescopio Kepler

Disegno di Peter Hoffer per la copertina del libretto dell’opera

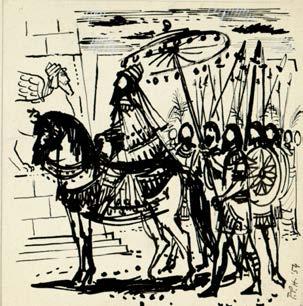

Nabucco - Overture

Giuseppe Verdi

Eseguita per la prima volta nel 1842 su libretto di un altro grande dell’epoca, Temistocle Solera, Nabucco, o meglio Nabucodonosor fu la terza opera di Giuseppe Verdi rappresentata alla Scala (la prima fu Oberto, conte di San Bonifacio nel 1839, seguita dalla sfortunata Un giorno di regno nel 1840).

Al termine di un periodo di crisi personale (aveva perso la moglie e i due figli) e creativa, Verdi si decise a tornare a comporre, grazie all’intervento dell’impresario Bartolomeo Merelli (un vero e proprio “boss” del teatro).

Giuseppina Strepponi, futura compagna di vita del Maestro, interpretò allo-

Aida - Finale II atto

Giuseppe Verdi

Aida è forse l’opera più nota di Giuseppe Verdi; venne composta su commissione, per l’inaugurazione del Canale di Suez, ed ebbe la sua prima rappresentazione al Teatro dell’Opera del Cairo il 24 dicembre 1871 (Verdi ne ottenne il titolo di Commendatore dell’Ordine Ottomano). Un Giuseppe Verdi quindi decisamente più maturo e più consapevole di quello che quasi trent’anni prima aveva composto Nabucco; un artista che, pur rimanendo legato ad alcuni stilemi dell’opera italiana, pure ne auspicava un rinnovamento, perché fosse libera dagli schemi in cui si era a poco a poco imprigionata, impoverendosi.

L’incontro con questo inconsueto soggetto egiziano gli

ra Abigaille, uno dei personaggi chiave: presunta figlia del re di Babilonia Nabucodonosor, è innamorata di Ismaele, nipote del re di Gerusalemme Sedecia; egli però ama Fenena, un’altra figlia del re babilonese. La passione amorosa di Abigaille e il suo odio nei confronti di Fenena si risolvono con la conversione di Nabucodonosor, reso folle da un fulmine scagliato dal dio degli ebrei contro il quale aveva bestemmiato. In quest’opera l’elemento privato si intreccia con gli eventi storici e politici. Fin da subito il motivo del “Va’, pensiero”, intonato dagli ebrei che ricordano la patria “bella e perduta”, infiammò il pubblico di ogni ceto sociale. Il motivo del celeberrimo coro è anticipato nella sinfonia.

diede l’opportunità di creare un dramma musicale vivido e incisivo, in cui fondere tradizione e rinnovamento, e di proseguire così nel suo percorso di approfondimento della psicologia dei personaggi, iniziato quasi vent’anni prima con La traviata. Verdi dipana con lucidità il groviglio di passioni e conflitti senza perdere di vista le personalità che lo compongono.

Alla popolarità di Aida hanno contribuito pagine fastose come la Marcia trionfale, o romanze tradizionali come Celeste Aida, ma il suo successo non risiede tanto nella relativa facilità del linguaggio musicale, quanto nell’elevata tensione drammatica. In Aida stili eterogenei e talvolta contrastanti si fondono con abilità e leggerezza e, grazie a una scrittura più consapevole e meditata, l’ascoltatore può concedersi il pieno abbandono alle avventure dell’invenzione e alla fecondità melodica.

- 5 -

Disegno dell’artista Peter Hoffer per la copertina del libretto del Nabucco (1954)

Le Buccine della Marcia trionfale, II atto, nell’allestimento del 2011 all’Arena di Verona

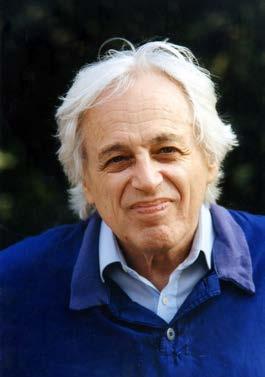

“Direttore d’orchestra, sinfonica, lirica, contemporanea, musicologo”: questa la definizione che si trova sulla pagina web di Dario Garegnani, Direttore della Filarmonica dal 2018 fino a fine 2022, e che descrive in modo sintetico e preciso la sua persona dal punto di vista artistico e culturale.

Per La Filarmonica, però, Dario è stato molto di più in questi cinque anni, durante i quali si è sviluppato un percorso reciproco di conoscenza e di crescita personale.

Si parta dunque dall’inizio, dal febbraio 2018 quando, per la prima volta dopo ben venticinque anni di carriera del Maestro Carlo Zappa, sul podio è salito Dario Garegnani. Fin dall’inizio sono emersi in

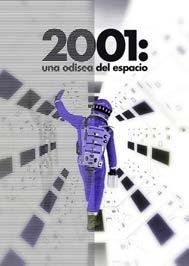

costante e un modo di pensare la musica: il “cantabile” è stato il leitmotiv che ha musicalmente accompagnato il pubblico lungo un percorso cronologico a rovescio, a partire dalle sonorità della fine del primo secolo dell’età contemporanea, caratterizzato da grandi trasformazioni sociali, politiche, culturali ed economiche, fino ai suoi inizi, per rintracciare le origini di questa sensibilità. Nel novembre dello stesso anno è stato poi presentato il concerto dal titolo “Universus”, ideato in occasione dei cinquant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche di uno dei capolavori del geniale Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio

In questo breve excursus di cinque anni di musica, è doveroso ricordare i due con-

e delle infrastrutture produttive globalizzate che hanno subito un arresto iniziale, alla sospensione dell’attività civica e commerciale in interi Paesi, intaccando dalle radici la quotidianità di ogni essere umano. La Filarmonica aveva tantissima la voglia di fare musica e di sperimentare, i programmi dei concerti primaverili ed estivi erano già stati definiti e il complesso bandistico era pronto a riprendere la stagione per regalare all’affezionato pubblico momenti di musica memorabile. Tuttavia, gli effetti della pandemia hanno stravolto la quotidianità di tutti, imponendo un ridimensionamento delle abitudini, dal lavoro alla scuola, dallo sport agli hobby di ogni genere, e così quello che all’inizio era stato recepito come solo un

modo lampante il suo spessore culturale, la sensibilità artistica e la cura maniacale dei dettagli: dall’espressività dei piani/ forti alla modalità di emissione del suono, dall’attenzione alla punteggiatura musicale all’importanza di contestualizzare un brano per comprenderne a pieno il senso e l’intento del suo compositore.

Dario è sempre stato un frullatore di idee e lo dimostrano anche i programmi proposti nel corso degli anni, spesso legati ad anniversari o a tematiche di forte attualità. Nel 2018, in occasione dei due concerti più importanti, quello del Quadriportico di Santa Maria e quello di Novembre al Teatro Fiera, musicanti e direttore hanno presentato due programmi di grande originalità. In occasione del primo è stato proposto il tema “Cantabile ‘800” che per il mondo musicale ottocentesco ha rappresentato un principio ispiratore

certi dal titolo “Via Lucis” organizzati nel dicembre 2018 e 2019 presso la Chiesa di San Pietro: a ridosso delle festività natalizie, i musicanti hanno eseguito brani che hanno caricato l’atmosfera di meditazione e raccoglimento, preparando l’animo ad accogliere il Natale.

In occasione poi dell’anniversario dei trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il Concerto di Novembre 2019 ha messo in musica un dialogo tra brani di autori dell’Est e dell’Ovest mostrando quanto la sensibilità musicale dei diversi compositori, nonostante la divisione fisica del mondo in due aree, sia stata molto più vicina di quanto si possa pensare.

Con l’inizio del 2020, l’emergenza pandemica ha rivelato le traballanti fondamenta sulle quali è costruito gran parte di ciò che si dà per scontato nel mondo sviluppato, dalla complessa natura delle catene

blocco temporaneo delle attività bandistiche si è rivelato nel corso delle settimane di portata ben superiore. I musicanti della Filarmonica, così come tante altre realtà associative della città, hanno dovuto interrompere bruscamente il consueto ritrovo alle prove serali, annullare tutti i servizi religiosi e civili nonché la stagione concertistica fino a giugno compreso. Dopo un primo e comprensibile momento di sconforto, la direzione e i bandisti non si sono scoraggiati e hanno ideato una serie di strategie per rimanere in contatto tra loro e soprattutto per mantenere vivo il rapporto con il pubblico. La stessa Scuola di musica “Corrado Abriani” ha proseguito i corsi di insegnamento dei diversi strumenti musicali, bandistici e no, grazie alle piattaforme informatiche che hanno consentito ai numerosi allievi di proseguire gli studi. Approfittando infatti

- 6 -

L’esordio

Arrivederci, Dario! Chiara Magistrelli 25 aprile 2018

Il primo Concerto di Novembre

Liberamusica Il concerto virtuale

Un tributo al Maestro Garegnani per i cinque anni insieme

dei dispositivi tecnologici a disposizione, su proposta dal Maestro Dario Garegnani, nel corso della primavera sono stati organizzati incontri dedicati a tematiche musicali di vario genere, aperti non solo ai bandisti ma a tutti gli interessati (amici, parenti, sostenitori ecc.), che anche grazie alla professionalità e alla passione di Dario hanno saputo tenere vivo il legame con la musica e con il pubblico. La Filarmonica ha dovuto aspettare ancora alcuni mesi prima di potersi riunire presso la propria sede a suonare e di poter poi organizzare concerti, ma si dice che l’attesa aumenta il desiderio, giusto? È infatti con grande energia che Dario in primis e i musicanti al suo seguito hanno organizzato le stagioni concertistiche a seguire. Memorabili il concerto del novembre 2021, nel quale sono stati celebrati i 175 anni dalla fondazione della Filarmonica, e il concerto del Quadriportico

175 anni di Filarmonica

dal titolo “Montagne Sinfoniche”, ideato da Dario Garegnani, come sempre in collaborazione con la Commissione Artistica, e poi proposto dalla Filarmonica, ha voluto celebrare in musica le montagne e la loro maestosità fatta di granito, rocce, nevi e ghiacciai, scenari mozzafiato che le rendono tanto affascinanti sia per chi le guarda da lontano sia per chi le vive da vicino. La serata ha saputo coinvolgere ed emozionare il folto pubblico grazie all’abilità con la quale Direttore e musicanti hanno raccontato e celebrato, attraverso la musica, le magnifiche e sublimi montagne.

In cinque anni il Maestro Garegnani ha trasformato La Filarmonica, ancor più, in un’orchestra di fiati, proponendo e dimostrando agli stessi bandisti l’idea che brani molto complessi e di alto livello si possano affrontare con capillare studio, metodo e costanza. Da un lato, Dario

del giugno 2022 in cui è stato presentato un programma dal titolo “Un viaggio al ritmo delle Americhe”, che ha musicalmente analizzato i rapporti Nord-Sud America; lo spunto è stata la nuova versione cinematografica di buon successo e di grande qualità di West Side Story con musiche di Leonard Bernstein, uscita alcuni mesi prima, colta come occasione per intraprendere un viaggio musicale nel suono delle Americhe. Infine, il Concerto di Novembre 2022, l’ultimo con il Maestro Garegnani, ha lasciato un segno importante tanto nel pubblico quando nei bandisti: giacché l’ONU ha dichiarato il 2022 come “Anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne”, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di proteggere e conservare questi preziosi ecosistemi, indispensabili al futuro dell’umanità, il programma

Garegnani ha messo a disposizione le sue competenze musicali, intellettuali e la sua insaziabile voglia di “fare di più e sempre meglio” accompagnando La Filarmonica, con pazienza e tanto lavoro, in un percorso di crescita e di presa di consapevolezza delle proprie capacità; dall’altro lato, La Filarmonica ha saputo offrirgli l’occasione per crescere come Direttore e come persona. Grazie Dario per questo percorso svolto insieme, La Filarmonica ti porterà sempre nel cuore, così come lei resterà nel tuo. Arrivederci, Dario!

- 7 -

L’ultimo concerto insieme

Concerto della Liberazione: tra Junior Band e La Filarmonica

Il debutto del Maestro Michele Grassani

In occasione dell’anniversario per la liberazione d’Italia, martedì 25 aprile il Complesso bandistico “La Filarmonica” di Abbiategrasso è stato protagonista della giornata commemorativa fin dal mattino quando, da piazza Marconi, ha accompagnato il corteo organizzato dall’Amministrazione Comunale unitamente con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma riunite in Assoarma. I bandisti hanno marciato facendo sosta in piazza XXV Aprile al Monumento della Resistenza e in piazza Castello al Monumento dei Caduti suonando l’inno nazionale e Bella Ciao. Il corteo si è poi spostato alla Basilica di Santa Maria Nuova per la celebrazione della Santa Messa, durante la quale il complesso bandistico ha eseguito il Signore delle Cime, e si è concluso in piazza Marconi.

Nel pomeriggio si è svolto il tradizionale “Concerto della Liberazione” nella suggestiva piazza Castello, resa ancora più scenografica dalla caratteristica ruota panoramica alle spalle dei musicanti. Il concerto ha avuto inizio con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Filarmonica unitamente ai componenti della Junior Band, formazione satellite fondata nel 2013 e composta dai musicanti più giovani e dagli allievi che si stanno

LaFilarmonica

Junior Band

Chiara Magistrelli

preparando a diventare parte effettiva dell’organico.

L’abile e disinvolto Stefano Borghi, nei panni del presentatore, ha introdotto i brani in programma al numeroso pubblico presente: diretta dal Maestro Luca Ragona, è stata la Junior Band ad aprire il pomeriggio di musica, eseguendo Fighting Falcon March, Inno alla gioia e alcuni brani tratti da colonne sonore per film, uno tra tutti Harry Potter. Degno di nota il fatto che la formazione giovanile negli scorsi anni si è già esibita in autonomia dalla formazione principale di fronte a un pubblico, come nel 2015 a Varese nell’ambito di una manifestazione collegata a EXPO 2015, nel 2019 presso il Teatro Dal Verme insieme ad altre compagini giovanili del Wisconsin, e il 24 maggio scorso, sempre presso lo stesso teatro, in cui è stata ospitata in apertura di un concerto con la Purdue University Wind Ensemble. Il pomeriggio musicale è proseguito con l’avvicendarsi tra sedie e leggii dei componenti de La Filarmonica, diretti per la prima volta dal nuovo Maestro, Michele Grassani, diplomato in sassofono con il massimo dei voti al conservatorio “A. Boito” di Parma e laureato con il massimo dei voti e lode in strumentazione e direzione per banda al conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento; sta frequentando gli studi di direzione d’orchestra al conservatorio “G. Verdi” di Torino.

A destra, La Flarmonica Junior Band in piedi per raccogliere gli applausi al termine dell’esibizione. A destra, il Direttore della Junior Band Luca Ragona

- 8 -

Fotografie

di Stephen Street e Luciano Capelli

Il primo brano eseguito è stato Il baule dei giochi di Michele Mangani composto da tre movimenti: la scatola dei giochi, dal carattere cerimoniale, dove si trovano una bambola ballerina impersonata da un dolce tema e un trenino caratterizzato da un allegro finale. Gulliver’s Travels di Bert Appermont e Highlights From Hook sono stati il cuore del programma: il primo ha musicalmente accompagnato in quattro regni fittizi, ognuno con propri abitanti e usanze, mentre con il secondo è stata riproposta la colonna sonora del film composta dal maestro John Williams. In chiusura, i musicanti hanno eseguito la nota colonna sonora della serie Il trono di spade e infine Bella Ciao. Gli applausi del folto pubblico hanno portato alla conclusione del primo concerto della stagione musicale della Filarmonica con il neo-direttore Michele Grassani (nella foto sotto).

- 9 -

A fare da inedita cornice al Concerto della Liberazione, la ruota panoramica alta 34 metri che per circa un mese ha svettato proprio su piazza Castello

Musicisti in tandem per il “Concerto rotolante”

Un’idea originale per la partenza della Milano-Sanremo

Sabato 18 marzo, in occasione della 114a Milano-Sanremo, dieci elementi della Filarmonica hanno avuto l’occasione di partecipare al “Concerto rotolante”, una particolare manifestazione capitanata da Simone Lunghi in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un’esperienza unica, particolare e originale: a chi capita di suonare a bordo di un tandem per le vie di Abbiategrasso?

Ho sentito accennare dell’iniziativa una sera durante le prove dal nostro presidente Bagnaschi e ne sono rimasta da subito incuriosita. Non potevo certo farmi scappare questa occasione così allettante e bizzarra. Approfittando della chiusura scolastica, mi sono proposta per prenderne parte, sicura che mi sarei divertita e che ne avrei conservato un bel ricordo.

Con gli altri membri della Filarmonica ci eravamo accordati di trovarci in sede, per poi dirigerci in piazza Castello, dove ad aspettarci c’erano i nostri ciclisti in tan-

dem. Inizialmente abbiamo fatto un giro di prova, per prendere confidenza con il mezzo e il nostro guidatore; cosa mi era saltato in mente? Suonare cercando di stare in equilibrio e di mantenere un bel suono, pedalare senza poter appoggiare le braccia al manubrio… per non parlare dei sanpietrini! Avevo di certo sottovalutato la complessità dell’evento. Eppure, dopo la prima disastrosa esibizione e dopo aver preso più sicurezza, è stata un’esperienza unica e indimenticabile. Il pubblico ci sosteneva, ci riempiva di complimenti e ammirazione; i bambini ci salutavano; eravamo su tutti i social e su tutti i TG.

Ancora una volta devo ringraziare La Filarmonica, per le sempre nuove esperienze che mi dà la possibilità di provare, i miei compagni di viaggio e il loro coraggio! Spero di poter vivere in futuro altre entusiasmanti opportunità di questo ge-

Noemi Zacchetti

La corsa I media

La classica Milano-Sanremo è stata vinta da Mathieu van der Poel, olandese della Alpecin-Deceuninck. Nella foto, la presentazione della squadra ad Abbiategrasso

Il “Concerto rotolante” è stato seguito live da Ordine e Libertà, con la giornalista Eleonora Aziani su un tandem insieme ai musicisti, e raccontato dal TGR della RAI

L’ideatore

“Ci fu una volta in cui una città di provincia come Abbiategrasso fece finta di essere Milano giusto per un giorno tanto da dare il via alla Milano-Sanremo”... Simone Lunghi, milanese ma con stretti legami con la nostra cittadina, inizia così il suo racconto su Facebook su questa giornata speciale, realizzata con la collaborazione tra gli altri di Love Me Tandem e della Filarmonica

- 10 -

nere.

Musicoterapia alla Casa di Riposo di Abbiategrasso

Dallo scorso mese di maggio è stato avviato un importante progetto di collaborazione con Fondazione Casa di Riposo di Abbiategrasso. Si tratta di sedute di musicoterapia per malati di Alzheimer tenute da Yasmine, nostra insegnante presso la Scuola di Musica “Corrado Abriani”. L’iniziativa, riferita a dieci ospiti del nucleo protetto, prevede la partecipazione a sedute individuali della durata di mezz’ora. Obiettivo è il mantenimento delle funzioni cognitive attraverso il canto o l’utilizzo di piccole percussioni (strumentario Orff). Nello specifico, l’insegnante stimola gli ospiti a cantare insieme alcune canzoni conosciute, con il risultato di stimolare il lato emotivo nella rievocazione di ricordi ed esperienze passate. Gli strumenti

invece, oltre al coinvolgimento mentale, attraverso la manipolazione favoriscono il recupero della motricità fine. “È sorprendente assistere alle reazioni degli ospiti”, riferisce Yasmine, “alle prime note della canzone è come se si accendesse un interruttore, iniziano a cantare con me ricordando le parole; riemergono ricordi, sensazioni ed emozioni, spesso iniziano a raccontare episodi della loro vita vissuta”.

Anche questa rilevante attività si aggiunge alle numerose altre de La Filarmonica sul territorio, in un legame secolare che ci auspichiamo possa ulteriormente crescere in futuro.

La Scuola Materna in visita alla Filarmonica

Nei mesi di aprile e maggio i bambini della Scuola Materna di Viale Papa Giovanni XXIII sono venuti in visita presso la nostra la sede di Via Alfieri.

Accomodati nella sala prove hanno seguito con interesse una breve presentazione dei vari strumenti musicali e di

come il loro suono coordinato riesce a creare la musica. Dopo la lezione i piccoli ospiti sono quindi passati dalla teoria alla pratica, provando con grande divertimento i vari strumenti a percussione: tamburo, xilofono, maracas, tamburelli e grancassa. Al termine della visita, duran-

te la quale si sono anche esibiti con una canzoncina, hanno fatto ritorno alla loro scuola, ci auguriamo, con una piacevole esperienza da ricordare.

PEDRETTI PROGETTAZIONI di Pedretti Paolo

Progettazione stampi materie plastiche, pressofusione, modelli per fonderia, modellazione 3D, consulenze, service stampa 3D

Via Canonica, 9 - Abbiategrasso

Tel: 393-9617256

www.pedrettiprogettazioni.it

- 11 -

Paolo Bassi

Paolo Bassi

Il tradizionale Concerto di Novembre del Complesso bandistico “La Filarmonica”, giunto alla quarantacinquesima edizione, si è svolto la sera di sabato 19 novembre presso il Teatro Fiera di Abbiategrasso. L’ONU ha dichiarato il 2022 come “Anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne” con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di proteggere e conservare questi preziosi ecosistemi, indispensabili al futuro dell’umanità, e per questo il programma proposto dalla Filarmonica, dal titolo “Montagne Sinfoniche”, ha voluto celebrare in musica le montagne e la loro

maestosità fatta di granito, rocce, nevi e ghiacciai, scenari mozzafiato che le rendono tanto affascinanti sia per chi le guarda da lontano, sia per chi le vive da vicino. Un tema tanto caro e vicino anche a due associazioni abbiatensi che erano presenti in folta delegazione: il CAI di Abbiategrasso, nella persona della Presidente Alba Passarella, e il Corpo degli Alpini di Abbiategrasso, insieme al capo gruppo Gian Luca Gorla.

In apertura alla serata i bandisti, diretti dal Maestro Dario Garegnani, hanno eseguito come di consueto l’Inno di Mameli; le luci si sono poi spente nel Teatro Fiera,

gremito di persone come non si vedeva da ormai tanto tempo, e i presentatori Giuseppe Comincini e Merica Masserini hanno guidato il pubblico nell’introduzione ai vari brani, eseguiti contestualmente alla proiezione di immagini montane e scorci mozzafiato su uno schermo alle spalle dei musicanti. Dalla gloriosa Alpina Fanfare di Franco Cesarini, dedicata alle Alpi, si è passati al riverbero di James Barnes che ha descritto gli Appalachi americani, fino al Signore delle Cime di Bepi De Marzi, nella commovente elaborazione sinfonica di Fulvio Creux e con gli Alpini di Abbiategrasso a fianco del

- 12 -

Novembre

Fotografie di Stephen Street

Concerto di

Chiara Magistrelli

gagliardetto della Filarmonica. Durante la serata, sono stati poi premiati i bandisti Chiara Magistrelli e Francesco Bellati, rispettivamente per quindici e vent’anni di presenza in organico; contestualmente sono stati consegnati gli attestati che hanno segnano l’entrata in organico di due giovani nuovi componenti della Filarmonica: Agnese Buscone e Andrea Castello, entrambi al flauto trasverso.

Infine, è stato equamente diviso tra Agnese Buscone e Sofia Brambilla il Premio Marnati, in ricordo dell’ex responsabile della Scuola

Allievi “Corrado Abriani” della Filarmonica e che dà accesso a una somma spendibile per materiali di studio, strumenti o corsi di perfezionamento.

La parola è poi tornata alla musica e si è creata un’atmosfera molto diversa rispetto a quella con cui si era conclusa la prima parte del concerto: The Wilderness di Rossano Galante ha raccontato l’aspetto più selvaggio e brutale delle montagne, con ritmi serrati e talvolta cupi. Al contrario, l’Adagietto della V sinfonia di Gustav Mahler, nella sua complessità e commozione, ha portato idealmente il pubblico a guardare insieme al compositore le montagne di Dobbiaco. Con la narrazione musicale di

The Man in the Ice di Otto Schwarz, musicanti e direttore hanno poi ripercorso la vita dell’antenato Ötzi e, in chiusura, sono stati eseguiti due notissimi brani di Grieg tratti da Peer Gynt – Suite n. 1 che hanno raccontato di montagne sospese tra le luci del Mattino e le ombre fantastiche dell’Antro del Re della Montagna Gli applausi del pubblico e i commenti

entusiasti dei presenti sono stati motivo di orgoglio per i musicanti e per lo stesso Presidente della Filarmonica, Alessandro Bagnaschi, contento del risultato sempre impeccabile del complesso bandistico, capace di mettersi in gioco, sperimentare ed esplorare nuovi orizzonti musicali.

Anche il primo cittadino Cesare Nai è intervenuto, complimentandosi sia per l’attualità del tema affrontato che per la qualità musicale con la quale è stato eseguito. La serata ha voluto infatti essere un omaggio sinfonico alle montagne, a un mondo altro ed è stato fatto attraverso alcune pagine di autori che hanno avuto un rapporto privilegiato, biografico o semplicemente un debito di ispirazione con la montagna. In chiusura, sono stati rivolti sentiti applausi e ringraziamenti da parte di tutta La Filarmonica al Maestro Dario Garegnani che ha diretto per l’ultima volta il complesso bandistico. Dario ha lasciato un importante bagaglio di consapevolezza musicale e culturale alla Filarmonica, ha dimostrato che, per chi osa, nulla è impossibile: in questi anni ha seminato pillole di saggezza musicale che avranno modo di crescere ed essere coltivate; ha dimostrato a se stesso e ai bandisti che l’impegno, lo studio e la costanza premiano sempre; ha ricordato e testimoniato che La Filarmonica è un’orchestra di fiati.

- 13 -

Ospiti della serata, gli amici della sezione CAI di Abbiategrasso e del Corpo degli Alpini di Abbiategrasso, che nella foto a sinistra sono in piedi a fianco al nostro labaro per l’esecuzione di Signore delle Cime

Chiara Magistrelli e Francesco Bellati ricevono il premio per i primi quindici e venti anni da musicanti

I due presentatori della serata, Giuseppe “Pinto” Comincini e Merica Masserini

A sinistra, la consegna del Premio Marnati a Sofia Brambila e Agnese Buscone. A destra, il diploma per Agnese Buscone e Andrea Castello per l’ingresso ufficiale in banda. Agnese purtroppo ha dovuto saltare il concerto (a ritirare il premio è stata la mamma) ma avrà modo di rifarsi con tanti altri Concerti di Novembre!

I momenti speciali della serata in un foto-racconto

Anteprima dai saggi della Scuola di Musica

La Redazione Il resoconto completo sul prossimo numero

Nel weekend del 20 e 21 maggio, presso la sede della Filarmonica, si sono svolti i saggi di fine anno degli allievi della Scuola di Musica “Corrado Abriani”. Proprio in quei giorni il nostro informatore musicale era quasi pronto ad andare in stampa, ma siamo riusciti a inserire delle foto dell’evento quasi in diretta!

Nelle foto, gli insegnanti della scuola di musica Yasmine Zekri (canto solistico e jazz) e Francesco Alemanno (percussioni) con i loro allievi. Non perdetevi il racconto dell’evento sul prossimo numero di La Filarmonica è...

- 15LaFilarmonica Abbiategrasso|1846 Con p at o c in o d e C omu n e d Ab b ia t eg r ass o MUSICHEMOZIONI Dal 1846 musica, insieme. www.bandafilarmonica.org PER INFORMAZIONI: segreteria@bandafilarmonica.org Tel: 334 1176537 (lun-ven dalle 15 alle 19.30) CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE PER BAMBINI DA 4 A 7 ANNI GIOCAEIMPARA SCOPRILA MUSICA A PARTIRE DA OTTOBRE PRESSO LA SEDE DELLA FILARMONICA DI ABBIATEGRASSO, VIA ALFIERI 1 PORTA IL TUO BAMBINO PER UNA LEZIONE DI PROVA GRATUITA!

Pillole di Filarmonica Andrea Capelli

Tanti piccoli appuntamenti dalla nostra stagione musicale

In gergo si chiamano “servizi”, perché sono situazioni in cui la banda si mette al servizio della comunità in occasione per esempio di feste civili o religiose, ma sono anche per noi musicanti occasioni di piacere e di divertimento suonando insieme! Negli ultimi mesi, dopo l’uscita dello scorso numero di questo informatore, sono stati tanti i sabati e le domeniche dedicati alle uscite con la banda. Qui ne ricordiamo alcuni, portandovi con noi attraverso le foto nel racconto di queste attività.

Natale in Piazza - Giri degli auguri

ciando fino alla sede di via Alfieri, dove i “Filarmonici” e le loro famiglie gustano un pranzo tutti insieme per poi concludere la giornata con giochi e chiacchiere. Il miglior modo per riunirsi prima di riprendere le prove per la stagione dei concerti!

Giri delle cascine

Nelle domeniche del periodo natalizio, e tradizionalmente la mattina del primo dell’anno e il giorno dell’Epifania, la banda sfila per la città fermandosi a suonare marce e brani tipici del Natale presso i propri sostenitori, le autorità civili e religiose, i vigili del fuoco, la casa di riposo... Una festa che si prolunga tra le note!

Se molte delle attività della banda si svolgono nel centro della nostra cittadina, è vero anche che Abbiategrasso ha una campagna estesa e vitale, a cui La Filarmonica rende omaggio ogni primavera. La banda gira per interi pomeriggi tra le cascine e gli agriturismi della nostra zona, portando la propria musica e ricevendo una accoglienza sempre calorosa, generosi rinfreschi e anche un prezioso supporto economico per le proprie attività. Da musicante, è uno degli appuntamenti che ho sempre preferito per il clima famigliare che si respira a ogni tappa.

Il legame sempre stretto tra la banda e le cascine quest’anno si è arricchito con occasioni speciali, come la festa per i cent’anni della signora Radice Fossati presso la Cascina Pratograso in marzo, l’inaugurazione della Cascina Marisa di Ozzero il 6 maggio e una prova domenicale presso la Cascina Baraggia l’11 giugno!

Cortei e processioni

Celebrazione defunti e pranzo sociale

Tra fine gennaio e inizio febbraio, La Filarmonica chiude la sosta invernale e celebra una giornata in compagnia con la Messa, l’omaggio al cimitero ai nostri cari e il trasferimento mar-

Numerose sono le circostanze in cui la banda viene chiamata ad animare cortei civili e processioni religiose. Solo per restare a questo periodo, la banda ha prestato servizio in occasione della Festa della Liberazione il 25 aprile, delle processioni in San Pietro l’1 maggio e all’ospedale il 28 maggio, della Festa della Repubblica il 2 giugno.

- 16 -

Fotografie di Paolo Bassi

La banda nella musica leggera

Caterina, Caterina, ‘riva la banda! Ottant’anni fa questo richiamo carico d’entusiasmo apriva una tradizionale canzone dedicata alla banda, Il tamburo della banda d’Affori. Da allora, il rapporto tra banda e musica leggera è cresciuto viaggiando su un doppio binario: se da un lato esistono sempre più trascrizioni per banda derivate da popolari brani di genere pop e rock, dall’altro ci piace ricordare con questo breve articolo alcune canzoni che parlano di “noi”. Come vedrete scorrendo i testi riportati in questa pagina, nelle canzoni la banda è quasi sempre citata con riferimento a momenti significativi ed emozioni intense: scaccia via la tristezza e porta gioia e amore (La banda di Mina); accompagna un discorso importante di un padre a un figlio (Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance); rapisce la mente nei momenti di festa (Io canto di Riccardo Cocciante, cantata anche da Laura Pausini), tanto da far temere che un uomo possa mancare all’appuntamento col proprio destino (Samarcanda di Roberto Vecchioni)… Fa eccezione una canzone spensierata come Una vita in vacanza de Lo stato sociale, dove non c’è niente di nuovo ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso! Si conclude qui questa breve rassegna. Abbiamo naturalmente tralasciato le canzoni che parlano del termine banda in altre accezioni (Come La mia banda suona il rock di Ivano Fossati o Il capo della banda di Jovanotti), ma di sicuro ci sono altri brani che abbiamo dimenticato. Se vi vengono in mente altre canzoni che parlano di banda, scrivete una e-mail a filarmonica.informatore@gmail.com!

Andrea Capelli

Una vita in vacanza

Una vecchia che balla

Niente nuovo che avanza

Ma tutta la banda che suona e che canta

Per un mondo diverso

Libertà e tempo perso

Una vita in vacanza (Lo stato sociale)

When I was a young boy

My father took me into the city

To see a marching band

He said, “Son, when you grow up Would you be the savior of the broken The beaten and the damned?”

Io canto

Le mani in tasca e canto

La voce in festa e canto

La banda in testa e canto

Corro nel vento e canto

Io canto (Riccardo Cocciante)

Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance)

T’aspettavo qui per oggi a Samarcanda

Eri lontanissimo due giorni fa, Ho temuto che per ascoltar la banda

Non facessi in tempo ad arrivare qua Samarcanda (Roberto Vecchioni)

L’è lù, l’è lù, sì sì, l’è pròpi lù!

L’è ‘l tamburo principal della Banda d’Affori

Ch’el comanda cinquecentocinquanta pifferi

Oh tosann ma batt i man ch’el tambur l’è scià

Che risott!

Gh’è anca i òcch che ghe fan “qua qua”

Il tamburo della Banda D’Affori (Aldo Donà, Dea Garbaccio e Nella Colombo)

Se c’era un uomo che piangeva sorrise perché Sembrava proprio che la banda suonasse per lui In ogni cuore la speranza spuntò Quando la banda passò cantando cose d’amor La banda suona per noi, la banda suona per voi

La banda (Mina)

- 17ONORANZE FUNEBRI ALBINI I. & C. s.r.l. Abbiategrasso Viale Papa Giovanni XXIII, 10 Tel: 02 94967683 CASA FUNERARIA GRATUITA

Babylon: il ritorno di Damien Chazelle e Justin Hurwitz

Il nuovo film di Damien Chazelle, Babylon, uscito nelle sale nel 2022 e candidato alla 95ª edizione dei premi Oscar, ha generato molte polemiche tra gli appassionati di film e tra i critici della settima arte. Il film, che parla del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, è la rappresentazione dell’eccesso: Chazelle eccede nella messa in scena, nelle musiche, nei personaggi, nelle scenografie; è eccessivo sia quando dipinge la vita smodata di una Hollywood anni Venti nella prima metà della pellicola, sia quando, nella seconda parte, parla della profonda crisi che attraversò quel mondo e chi lo animava all’epoca. Ma è proprio facendo così che Chazelle riesce a smuovere il pubblico, dimostrando che il cinema è morto da anni e rendendogli poi omaggio con un montaggio conclusivo che molti hanno interpretato come una pomposa glorificazione del cinema stesso, mentre secondo me conferma solo il fatto che le grandi interpretazioni di coloro che animano il cinema, così come il cinema stesso, rimarranno eterne, impresse sulla pellicola e nella mente delle future generazioni che si troveranno davanti a quei film. Chazelle, quindi, uccide il cinema attraverso una pesante critica, ma allo stesso tempo lo rende immortale. Babylon è un capolavoro non solo a livello cinematografico, ma anche a livello musicale. Questa pellicola rappresenta una vera e propria opera ed epopea sonora dove la musica per il cinema stava trovando per la prima volta la sua strada grazie a piccole ensemble di jazzisti e grandi orchestre che registravano direttamente in scena. Justin Hurwitz, compositore della colonna sonora del film, tra

i più grandi compositori contemporanei per la cinematografia, sfrutta la composizione e la strumentazione delle jazz band degli anni ‘20, spesso composte da

Sara Carnaghi

Sara Carnaghi

Hurwitz si è fatto ispirare dalle suggestioni e dalle emozioni che caratterizzavano la Hollywood dallo spirito stravagante di quegli anni. Tutti i protagonisti di Babylon sono sul lastrico, svolgono una vita sfrenata e sono colpiti da tragedie: la musica, quindi, è altrettanto selvaggia, aggressiva, indisciplinata e sfrenata, perfettamente adeguata alla descrizione dei personaggi.

In questo film c’è musica di matrice circense e carnevalesca, l’orchestra è stata composta da molti elementi fuori dall’ordinario musicale come l’erhu, percussioni provenienti da più parti del mondo come Africa, Asia e America Latina, e infine strumenti che potessero racchiudere l’emblema delle feste hollywoodiane come il kazoo, fischietti, trombette e clacson, rendendo tutto molto eclettico ed eccentrico. Damien Chazelle, grazie al sodalizio musicale stretto con Justin Hurwitz, riporta la musica per il cinema al centro della narrazione, e lo fa legando i temi con i personaggi e con le suggestioni date dalla narrazione del film. Esplicativo è il tema di Nellie e Manny, i due protagonisti di Babylon, nel quale coesistono tre pianoforti: un pianoforte dà un suono dolce e delicato, mentre i restanti due sono caratterizzati da una musicalità fortemente stonata, quasi come fossero dei pianoforti rotti, a simboleggiare la loro storia d’amore tormentata.

piccole sezioni di ottoni, pianoforte, batteria, basso e banjo, ma con un’attitudine e un suono più legato all’immaginario rock’n’roll.

Chazelle e Hurwitz da anni scrivono contemporaneamente la sceneggiatura, le descrizioni dei personaggi e la colonna sonora, cosicché la scrittura del film non può esistere senza quella determinata musica e viceversa, creando una vera e propria simbiosi tra musica e immagine.

- 18 -

Il carnyx

Una rubrica dedicata agli antichi strumenti musicali

Già nel I secolo a.C. veniva citato da Giulio Cesare e da Diodoro Siculo mentre lo storico Polibio aveva descritto la vittoria di Talamone (nel 225 a.C.) contro la grande coalizione celtica raccontando come quest’ultima contasse un numero di suonatori di corno e di tromba incalcolabile, “e poiché l’intero esercito strepitava insieme a questi, si levava un clangore così forte e prolungato che sembrava che non soltanto gli strumenti e l’esercito, ma anche i luoghi circostanti emettessero dei suoni per effetto dell’eco”. Parliamo del carnyx, uno strumento a fiato celtico di fattura zoomorfa il cui nome è riconducibile alle radici galliche carno cern-, rispettivamente “palchi“ e “corno”. Utilizzato tra il 300 e il 200 a.C., questo strumento, pur nelle sue varianti regionali, rappresentava un elemento culturale comune alle diverse popolazioni celtiche: generalmente in ottone o in bronzo (ma anche in terracotta nella penisola iberica) era sempre formato da un lungo fusto rettilineo che collegava il bocchino, per introdurre l’aria soffiando, alla cima, costituita da un padiglione zoomorfo, cioè a forma di testa di animale, solitamente a bocca di cinghiale, di drago, di serpente o di cavallo Probabilmente non si trattava solo di una tromba da guerra per “suonare la carica”, incitare le truppe in battaglia, intimidire l’avversario, impartire ordini di assalto o ritirata (le sue dimensioni lo portavano a stagliarsi ben oltre le teste dei combat-

tenti e a risuonare su tutto il campo di battaglia), ma anche di un oggetto insieme sacro e simbolico della nobiltà guerriera, che trovava inevitabilmente nei campi di battaglia il contesto ideale per esprimere le proprie funzioni di magica protezione ed esibizione del rango. Il carnyx nelle monete dei Celti compare quasi sempre abbinato agli attributi dell’élite militare preromana che governava i territori gallici e britannici, cioè il cavallo e il carro da guerra.

Il carnyx, insomma, svolgeva per i Celti

Emblema dell’élite guerriera e della difesa della propria civiltà per i Galli, venne sfruttato dai Romani nel raffinato gioco di costruzione dell’Impero: esibito come trofeo nemico per celebrare la conquista militare, ma anche adottato iconograficamente nell’intento di romanizzare quelle inquiete popolazioni.

una funzione particolare, attinente al divino. Infatti, nel Calderone di Gundestrup (un recipiente d’argento piuttosto misterioso, ma generalmente datato I secolo a.C. e decorato con scene mitologiche) i suonatori di carnyx accompagnano una cerimonia militare che sembra avere a che fare con un’immersione rituale o una scena di rinascita dopo la morte.

Il carnyx impressionò a tal punto gli eserciti antichi da venire considerato un oggetto fortemente identitario delle popolazioni barbare. Divenuto un simbolo culturale e politico, venne riprodotto nella monetazione sia celtica, che romana.

Fino al 2004 esistevano solo frammenti di 5 carnyx provenienti da Scozia (nell’esemplare più completo solo la campana a forma di testa di cinghiale è sopravvissuta), Francia, Germania, Romania e Svizzera, ma nel settembre 2004 un gruppo di archeologi ha scoperto un deposito di oggetti metallici a Tintignac, Francia, risalente al I secolo a.C.; all’interno di questo deposito, che conteneva centinaia di pezzi di spade, lance dalla punta di ferro, scudi ed elmi, sono stati rinvenuti ben 7 carnyx, uno dei quali quasi completo.

La suggestione e il mistero di questo oggetto viene mantenuta viva attualmente dal musicista John Kenny che nel 1993, dopo duemila anni, è tornato a suonare una fedele riproduzione di un carnyx del II-III secolo d.C., ritrovato dagli archeologi in Scozia.

Fonti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Carnyx

https://www.cronacanumismatica.com/il-carnyx-nelle-monete-un-simbolo-tra-identita-celtica-e-romanizzazione/

https://www.vitantica.net/2017/11/10/carnyx-corno-da-battaglia-celtico/

- 19 -

Gianni Milanese

A sinistra la ricostruzione di un carnyx al museo di Bibracte; a destra la replica di un carnyx di Tintignac

Banda, orchestra di fiati... c’è differenza? Conta la qualità dell’esecuzione Gianni Rainoldi

Una panoramica sulla musica bandistica

Il termine banda, con il quale si identifica l’ensemble musicale formato da strumenti a fiato e a percussione, assume nel linguaggio comune una connotazione popolare, indice a volte di scarsa considerazione; spesso, quindi, per allontanarsi da tale assunto, si ricorre al termine orchestra di fiati, ugualmente composta da fiati e percussioni. In effetti, se consideriamo l’organico strumentale, non esiste una reale differenza tra quello bandistico e quello dell’orchestra di fiati, perché sempre gli strumenti suonano raddoppiandosi e per classi. Il Maestro Fulvio Creux, ex Direttore della Banda Nazionale

dell’Esercito, sostiene che: «…il termine “banda” (in musica, ovviamente) ha un significato puramente riferito all’organico strumentale formato da fiati e percussioni. Un tale tipo di organico è capace di

produrre risultati per nulla inferiori, benché diversi, da quelli conseguibili con altri organici strumentali e nessuno può affermare che un musicista operante nella banda sia per questo motivo “di serie B”».

La definizione orchestra di fiati è pertanto l’espediente con il quale il concetto di banda viene inteso in senso puramente artistico, in quanto il nome evoca un campo espressivo diverso. Se guardiamo alle specifiche composizioni, notiamo che nessuna partitura reca l’indicazione “per orchestra di fiati”, esse infatti sono scritte “per banda”; tra i tanti esempi è sufficiente citare la Sinfonia in Si bemolle maggiore di Hindemith, scritta per “concert band”, o le Suites Op. 28 di Holst “for military band”, o le Variazioni Op. 43a for Band di Schönberg. Stabilito che ambedue i termini suddetti indicano un complesso orchestrale formato da strumenti a fiato e a percussione, è signi-

ficativo come quest’organico strumentale viene definito in altri Paesi: in Francia e nell’area geografica francese prende il nome di orchestre militaire o di orchestre d’harmonie, nei paesi di lingua tedesca abbiamo la Blaser Orchestra o Harmoniemusik , mentre in area anglo-americana il concetto di band è suddiviso nelle tre tipologie di marching band, concert band e symphonic band Intorno alla metà del XVI secolo la musica strumentale si va emancipando da quella vocale e gli strumenti a fiato iniziano a essere destinati prevalentemente alle esecuzioni all’aperto; il gruppo formato da ciaramella, bombarda e trombone diventa il tipico accompagnamento delle danze. A un corposo utilizzo degli strumenti a fiato ricorrono grandi compositori di musica classica, scrivendo in forma antifonale (Andrea e Giovanni Gabrieli), oppure in forma di marcia (Byrd, Lully), e anche in forme fantasmagoriche, come Händel nella sua Musica per i reali fuochi di artificio. Beethoven scrive brani per banda militare e per banda da parata; innumerevoli sono le marce e gl’inni patriottici creati durante la Rivoluzione francese, basti pensare alla celebre Marsigliese

L’evoluzione tecnica degli strumenti a fiato del primo Ottocento consente la formazione di importanti gruppi bandistici, prima fra tutti la Banda della Guardia Nazionale Francese. Moltissimi compositori di questo periodo scrivono per complessi di fiati; in Italia ricordiamo tra gli altri: Mayr, Rossini, Donizetti, Mercadante, Ponchielli (direttore di banda) e Respighi. Nella banda, l’assenza degli archi è compensata dall’impiego di strumenti a fiato dei diversi gruppi, legni e ottoni; gli organici sono molto eterogenei, variano a seconda delle zone geografiche e delle tradizioni locali. Un elemento di distinzione è il contenuto musicale del repertorio: semplice e a carattere di marcia quello per banda, articolato e complesso quello

- 20 -

La Filarmonica in formazione da concerto e da parata... Orchestra di fiati e banda!

www.eldancar.it VERMEZZO Via Ravello, 2-4-6 Tel. 02/94.40.676 TREZZANO S/N Via L. Da Vinci, 170 Tel. 02/48.40.37.89 VIGEVANO Via G. Leopardi, 15 Tel. 0381/34.81.42 AUTO AZIENDALI - KM 0

Fissa un appuntamento con un nostro consulente

per gruppo di fiati.

Le composizioni per banda normalmente prevedono più di quindici componenti; otto strumentisti sono il numero massimo richiesto dai brani cameristici, per i gruppi di fiati gli esecutori variano tra otto e quindici.

La riforma voluta dal maestro Alessandro Vessella, introdotta in Italia nel 1901 e accolta anche all’estero, prevede una partitura suddivisa per gruppi di strumenti: ance, ottoni chiari, ottoni scuri, percussioni; gli organici vengono distinti in piccola banda (35 elementi), media banda (54 elementi) e grande banda (102 elementi). La caratteristica principale di queste formazioni è l’utilizzo del maggior numero di strumenti di ogni famiglia, dal più acuto al più grave, in modo da ottenere quelle sfumature timbriche prima non consentite dai preesistenti organici.

La banda da parata è formata esclusivamente da strumenti aerofoni e a percussione che consentono l’esecuzione musicale durante la marcia; essendo impossibile la direzione frontale, la banda viene diretta dal mazziere (o tamburo maggiore nelle bande militari) che sfila insieme ai suonatori, precedendoli. La marching band si caratterizza per l’esecuzione ad alto livello tecnico di uno spettacolo coreografico.

La banda da concerto (orchestra di fiati, o banda sinfonica) si esibisce su un palco e non sfila. Del suo organico fanno parte non solo strumenti a fiato più scomodi da suonare in movimento, come quelli ad ancia doppia (oboe, corno inglese, fagotto) e le tube più grandi, ma anche strumenti non portatili quali l’arpa, il pianoforte, il contrabbasso. La sezione delle percussioni si arricchisce con la celesta, lo xilofono, il vibrafono, le campane tubolari, i timpani, la batteria. Con una strumentazione così ricca, la banda da

concerto può affrontare un’ampia gamma di composizioni, dalle marce tradizionali, alle sinfonie d’opera, fino alle grandi opere appositamente scritte per tale organico.

Le fanfare sono formazioni bandistiche da parata composte esclusivamente da ottoni; eseguono un repertorio di marce militari, mentre la brassband o banda di ottoni è formata esclusivamente da ottoni e percussioni.

Il repertorio eseguito dalle bande musicali spazia dalle marce da parata e marce sinfoniche fino ad arrivare a composizioni di carattere sinfonico o comunque destinate ai concerti.

Le marce militari e da parata sono le principali composizioni originali per banda: scritte di solito in tempo di 2/4, 2/2 o 6/8 e in tonalità maggiori, hanno carattere allegro e brillante. La loro struttura prevede un’introduzione, una serie di ritornelli e un trio finale con cambio di tonalità. Le marce militari, più austere e cadenzate, fanno uso massiccio di ottoni e percussioni.

Le marce sinfoniche si possono eseguire sfilando o da fermi; diffondono la musica “colta”, soprattutto quella operistica, in una forma tipicamente popolare.

Le marce funebri e religiose hanno carattere maestoso e solenne, andamento moderato e tonalità minori.

La musica originale per banda non consiste in arrangiamenti di altre opere ma nasce espressamente per l’orchestra di fiati. Le forme principali più adottate dai compositori italiani sono la sinfonia, specialmente in stile rossiniano, l’intermezzo sinfonico, la fantasia e il quadro sinfonico.

- 21 -

Balene in concerto

Paolo Bassi Cantanti sorprendenti solcano gli oceani

Quando è nata la musica? Domanda molto difficile. Il primo “strumento” musicale è stato sicuramente la voce, nella preistoria come imitazione dei suoni e successivamente come forma d’arte, di espressione e di comunicazione. Il canto, accompagnato da vari strumenti sempre più affinati ed evoluti, tramandato di generazione in generazione, è così giunto fino a noi costituendo il vasto mondo musicale che conosciamo. Ma la specie umana, a differenza di quanto si può erroneamente credere, non è l’unica a dilettarsi con questa nobile arte. Il nostro pianeta è popolato di creature molto più simili a noi di quanto si possa pensare.

I cetacei vivono sotto le onde del mare, in un mondo buio in cui la vista ha poco valore e le relazioni si basano quasi esclusivamente sul suono. I capodogli utilizzano l’aria immagazzinata nelle sacche aeree per produrre suoni simili a schiocchi, chiamati click, che poi uniscono in sezioni ritmiche che ricordano il codice Morse. Queste sequenze vengono utilizzate per comunicare, creando linguaggi e dialetti che variano nelle diverse comunità sparse negli oceani. Tutti i cetacei comunicano tra loro ma, a quanto si sa, solo cinque specie cantano. Maestre indiscusse sono le megattere, i cui maschi iniziano da giovani ad apprendere frammenti dei canti ascoltando i loro pari (le femmine vocalizzano ma non cantano). La struttura musicale che compone un canto è abbastanza com-

plessa e scomponibile come una sorta di matrioska. L’elemento unitario sono i singoli suoni, chiamati appunto “unità”, che disposti in una sequenza ordinata formano una “frase”. Le frasi poi si ripetono più volte per creare un “tema”. Infine, i temi vengono cantati in un ordine coerente senza ripetizioni, creando una vera e propria “canzone”, con molte regole di composizione incredibilmente simili a quelle usate da noi. Una sola megattera può anche cantare per un intero pome-

riggio, proponendo canzoni che possono durare anche mezz’ora. L’andamento di un canto è più lento rispetto ai nostri, per cui risulta difficile riconoscerne la melodia. Gli studiosi sono riusciti a identificarli utilizzando gli spettrogrammi, che trasformano le frequenze sonore in immagini, rivelando l’ampiezza e gli schemi di questi canti.

In passato si riteneva che i vari gruppi di

megattere condividessero il medesimo canto negli anni in determinate aree marine, ma non è così. Un recente studio ha esaminato i canti delle megattere della Polinesia Francese e quelli dell’Australia, a seimila chilometri di distanza, con un’interessante scoperta. A quanto pareva, i canti nascevano in Australia, evolvendosi man mano che gli esecutori apportavano cambiamenti, fino ad arrivare in Polinesia. Come un brano pop, scritto, arrangiato e poi lanciato sul mercato. Il pezzo polinesiano era simile al canto iniziale, a cui erano state apportate alcune modifiche lungo il percorso, una sorta di “cover” del successo originale. La cosa straordinaria era che, una volta giunto a destinazione, il pezzo andava a soppiantarne uno precedente, totalmente diverso. A quanto pare le megattere, come noi, apprezzano le novità e le tendenze musicali, cercando e sperimentando nuovi generi. Quando una megattera si esibisce con una nuova canzone, il successo è tale che tutti gli abitanti cantano la nuova melodia, che passa quindi al primo posto nella hit parade. Ovviamente non siamo in grado di tradurre i testi delle canzoni, ma, considerato che sono legate ai rituali di accoppiamento, possiamo immaginare che si tratti di serenate d’amore, dove viene premiata la migliore interpretazione.

- 22 -

Fonti National Geographic Italia www.repubblica.it

Un podcast che... suonA tipo bene Paola Magnaghi

Uno dei privilegi del nostro tempo è di poter avere accesso, tramite la tecnologia, a una quantità quasi infinita di contenuti. Un’arma ovviamente a doppio taglio, perché non tutto quello che è pubblico o pubblicato può necessariamente apportare qualcosa di positivo. Per questo motivo, quando un contenuto merita, vale la pena divulgarne l’esistenza, per cui mi permetto di segnalare “suonA tipo bene”, un podcast che si occupa di raccontare, descrivere e analizzare colonne sonore per lo più di film e videogiochi. Io lo ascolto su Spotify, ma si trova anche su altre piattaforme.

Segnalatomi da amici, ho in fretta recuperato le puntate già pubblicate, partendo da Nightmare

Before Christmas la cui colonna sonora di Danny Elfman è per me da sempre un capolavoro. Notevoli sono anche quelle dedicate a John Williams ( a cui “vogliamo bene”… e se ascoltate il podcast capirete il perché di questo inciso ��) e, per chi ne appassionato, quelle relative a videogiochi e simili.

L’autore del podcast è Fabio Antonelli, compositore e produttore musicale, nonché autore di colonne sonore di film e opere teatrali. In ogni puntata è presente

un ospite, come il fumettista e youtuber Sio, la graphic designer CKibe (al secolo Roberta Sorge), il regista televisivo Claudio di Biagio, coi quali si instaura uno scambio di battute e di pensieri. Dialogando con loro, che spesso non hanno un percorso di studi musicali alle spalle, Antonelli dipana un’analisi precisa e dettagliata, e pur sviscerando aspetti tecnici il podcast è fruibile anche da chi non ha competenze musicali specifiche. Capiamo così perché alcuni temi ci mettano in stato d’ansia, o al contrario ci infondano serenità o commozione.

Il podcast, al momento in cui pubblichiamo questo articolo, è giunto alla ragguardevole cifra di trentatré episodi, l’ultimo dei quali è uscito nel mese di marzo di quest’anno. Buon ascolto!

- 23 -

Via Carlo Cattaneo, 32 - Abbiategrasso Aperti dalle 20.00 alle 2.00 Chiusi mercoledì

György Ligeti

Perché parliamo di Ligeti ora, a cento anni dalla sua nascita? Ne parliamo per come la sua vita inizia, un simbolico e sinistro ponte con quel che accade ora, e perché è probabilmente il più grande compositore contemporaneo del secondo dopoguerra.

György Ligeti, poco dopo aver iniziato gli studi in conservatorio, vede la sua famiglia di tradizione ebraica travolta dalla Shoah: Ligeti è costretto ai lavori forzati, il padre è deportato e muore nell’aprile 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, il fratello minore Gábor nel marzo 1945 nel campo di concentramento di Mauthausen; solo la madre sopravvive al campo di concentramento di Auschwitz. Questa tragica esperienza non interrompe la sua passione musicale ma, anzi, ne arricchisce l’ispirazione, mescolandosi al suo iniziale interesse per la musica popolare ed etnica. Studia a Budapest e si diploma nel 1949. Nel 1956, vista la repressione spietata della rivolta ungherese attuata dall’esercito sovietico, decide con la moglie Vera di fuggire in Austria a piedi, lasciandosi alle spalle tutto. Le tragedie del Novecento segnano la sua vita.

A causa della fuga Ligeti è costretto ad abbandonare a Budapest gran parte della sua musica manoscritta, che va purtroppo persa nel corso degli anni. Trasferitosi a Colonia, il compositore entra in contatto con tutte le principali avanguardie tedesche dell’epoca e con i loro principali esponenti, tra cui Karlheinz Stockhausen, e frequenta in estate i celebri corsi di Darmstadt, gli Internationale Ferienkurse für Neue Musik. Dopo pochi mesi di lavoro con Stockhausen e Koe-

nig al Cologne Electronic Music Studio, Ligeti rompe con l’ambiente della seconda avanguardia lamentandone il dogmatismo, forse il tratto essenziale che ha purtroppo reso spesso sterile la musica classica contemporanea.

“Io cerco, proprio negli ultimi anni, di trovare anzitutto una risposta per me, una musica che non sia rimasticatura del passato, neppure del passato dell’avanguardia.”

per esempio un elemento fondamentale per capire la sua musica è l’evoluzione scientifica degli ultimi cinquant’anni, e soprattutto le ricerche che si sono svolte in certi settori come la cibernetica o la teoria dell’informazione. Ligeti è stato sempre sensibile a questo tipo di sollecitazioni e ha saputo tradurle nella sua musica. Questo interesse si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni con la computer music, ma già nel 1962, con il Poème Symphonique per 100 metronomi, traduce in musica l’idea del passaggio dall’entropia, cioè dal disordine, a organizzazioni impreviste e materializza il concetto di “automa”.

Abbiamo a che fare con un musicista in equilibrio instabile, ma assai fertile, tra superamento della tradizione e critica alle avanguardie come luogo del dogma. Lo sguardo sonoro di Ligeti abita non a caso una delle arti più popolari: il cinema. Stanley Kubrick con continuità, da 2001: Odissea nello spazio, a Shining, fino al suo ultimo Eyes Wide Shut, ha reso la musica del compositore ungherese popolare al grande pubblico.

Questa frase sintetizza quello che possiamo chiamare “l’atteggiamento poetico” verso l’arte del suono che accompagna György Ligeti. Forse più che per altri compositori, il percorso di Ligeti ha saputo riflettere i cambiamenti del tempo:

Possiamo pensare a Ligeti anche come a uno dei padri della musica “ambient” per l’utilizzo di masse sonore compatte e per i suoi caratteristici pianissimo, come nella celebre Atmosphères o nel famoso brano per coro Lux Aeterna. Ligeti conia il termine “micropolifonia” per la tecnica di composizione usata in Atmosphères, Apparitions e in altri suoi lavori del periodo, spiegandola così: “una combinazione distinguibile di intervalli sfuma gradualmente, e da questa nebulosità si scopre che una nuova combinazione di intervalli prende forma”

- 24 -

Gianni Rainoldi (Târnaveni, 28 maggio 1923 – Vienna, 12 giugno 2006)

Ligeti è interessante perché la sua vita si radica drammaticamente per biografia nei totalitarismi, dal nazismo basato sull’incubo razziale di Hitler al comunismo distruttivo dell’individualità caro a Stalin. Ligeti sperimenta la cancellazione dell’individuo sia secondo la modalità cara all’incubo nazionalista e nazista di appartenenza a una razza per il sangue, sia nell’altrettanto dogmatico e mostruoso annichilimento di ogni spinta individuale del comunismo. Ligeti guarda con la musica in questo abisso e lo trasforma, qui sta il genio, in qualcosa di metafisico, perché rimanda a quel che è l’homo sapiens nel suo intimo, al suo inizio. Non a caso la sua musica è il solo commento sonoro al viaggio finale di 2001: Odissea nello spazio, dove l’uomo vive le proprie trasformazioni da uno sguardo che è altro da sé in sé.

Con la sua musica, Ligeti rappresenta questo sguardo critico verso una pulsione di violenza che ci abita intimamente e ci precede come individui fin dalla nascita della nostra specie. Ne consegue che le sue composizioni sono il contrario di una musica che consola, distrae, accompagna, accomoda, riscalda, commenta, ma sono suono che lascia sospesi, appesi, incerti, sorpresi di fronte all’incomprensibile come luogo fertile per eccellenza: la creatività non abita le certezze, ma i dubbi. Immergersi nella musica di Ligeti non è come fare un tuffo in piscina, ma assomiglia di più a ritrovarsi a galleggiare in un minaccioso mare nero. Proprio qui abitano le atmosfere sonore sospese e drammatiche di Ligeti, carissime al grande regista Stanley Kubrick, perché rimandano potentemente a domande originarie di senso, a quelle che sono questioni esistenziali.

György Ligeti è morto a Vienna il 12 giugno 2006 all’età di 83 anni.

Abbiategrasso

Viale Mazzini, 46 Tel: 02 94 966539

- 25 -

Ligety Kubrick

Plastigomma Guidi

Scotti Donatella Via Magenta 58/60 - 20081 Abbiategrasso (MI) Tel/Fax: 02/94967084 plastigomma.guidi@hotmail.it ORARI: Lunedì 15.00 - 19.30 Mar tedì - Sabato 8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.30 • Ar ticoli tecnici • Passatoie • Zerbini su misura con posa in opera • Stivali casalinghi • Ar ticoli per giardino e piscine e inoltre lavorazione personalizzata di gomma e spugna V i a Gal il eo Gal i le i , 4 • 20081 Abbiateg rass o - Mi • Cel l 3475398098 • cost r uzio n im or i@gma i l.c o m W W W. MORI COSTRUZIONI.I T VENDI TA DIRET TA de i N OSTRI IMMO BI LI P RO GET TAZIONE e REA LIZ ZA ZION E NU OVE COSTRUZION I RI STRUTTUR AZION I INTERNE e d E STERN E RI FACI MEN TO COPE RTUR E e RE CUPE RO S OT TOTETT I CE RTIFI CA ZION I ENER GETIC HE PR ATI CHE EDI LI ZIE, DETR AZION I FIS CALI e CONSULEN ZA

Produzione propria di prodotti da forno dal 1965 Chiusi il lunedì pomeriggio

di

Maria Callas

Il mito a cento anni dalla nascita

«Si dice che nella musica del XX secolo esistano un prima Toscanini e un dopo Toscanini. Allo stesso modo ci sono il prima Callas e il dopo Callas». Così disse di lei il grande regista e amico Franco Zeffirelli. «Era quasi una persona immortale incarnata nell’arte lirica, è stata per il canto quello che Toscanini è stato per la direzione d’orchestra». A queste parole del maestro Riccardo Muti si aggiunga che la lirica, grazie a lei, tornò a essere arte popolare, business, colonna sonora delle nostre vite. Merito del suo talento da “soprano drammatico d’agilità”, definizione ottocentesca riesumata per il suo timbro unico. Dotata di “tre voci”, si disse, per la sua eccezionale estensione vocale.

Fu una donna dalla personalità complessa, segnata dalla sua tormentata infanzia e giovinezza, con una breve vita artistica vissuta intensamente e degna di un romanzo. Maria Callas, al secolo Maria Anna Sofia Cecilia Kalogheropoulos, nacque il 2 dicembre 1923 da genitori greci a New York, dove il padre svolgeva l’attività di farmacista. La piccola venne inizialmente rifiutata dalla madre, che attendeva la nascita di un maschio dopo la prematura morte del piccolo Vassilios, morto di meningite a soli tre anni. Le continue insoddisfazioni della donna segnarono negativamente il clima familiare, marcato da ripetute scenate al marito e assurde proibizioni alle figlie. Il terribile investimento stradale che nel 1928 procurò a Maria un coma di ventidue giorni parve influire durevolmente sull’indole della piccola, che

divenne schiva e ostinata.

Le due sorelle trovarono sollievo psicologico nella musica: le lezioni su una pianola con una vicina italiana, i rudimenti del canto con un vicino svedese, l’ascolto della radio con le dirette operistiche dal Metropolitan di New York il sabato pomeriggio. Sicura del talento in erba, la madre si riavvicinò emotivamente a Maria e la spinse a partecipare a vari concorsi

Paolo Bassi

(Ethnikon odeìon), di recente fondazione. Rifiutata dal primo, l’aspirante cantante s’iscrisse all’altro col nome di Marianna Kalogeropoulou nel settembre del 1937, spacciandosi per sedicenne al fine di eludere il limite d’età previsto. Affidata alle cure di Maria Trivella per il canto e di Hevi Pana per il pianoforte, sfoderò subito instancabile determinazione, dedicando allo studio ogni ora della giornata. Nella foga di una vita in cui solo il canto trovava posto, mangiava disordinatamente e cominciava a ingrassare (nella sua vita arrivo a pesare fino a cento chili). Maria Trivella fu forse la prima scopritrice del suo registro acuto facilissimo, ma ancora senza quelle note gravi che sarebbero divenute tipiche della sua particolare estensione vocale.

canori per dilettanti. Il canto divenne per lei una valvola di sfogo

Nel febbraio 1937 la madre decise di abbandonare il marito e di rientrare in patria con le figlie. La convivenza con la famiglia d’origine era difficile e sterile, per cui la donna decise di stabilirsi nella capitale, dove prosperavano il Conservatorio di Atene (Odeìon athinòn), di tradizione ottocentesca, e il Conservatorio nazionale

L’ascoltò il basso greco Nicola Moscona e l’indirizzò a un’insegnante dell’altro conservatorio, la spagnola Elvira de Hidalgo (1892-1980), che le diede lezioni in segreto parallelamente a quelle ufficiali, divenendo poi sua confidente privilegiata negli anni futuri. Soprano leggero reduce da una splendida carriera internazionale, la Hidalgo s’impuntò contro il volere del direttore della scuola per averla come allieva ufficiale: dal novembre 1939 Maria passò dunque al Conservatorio di Atene, dove fu sottoposta a un lungo training di arte scenica per vincere la goffaggine e venne nutrita ad arie settecentesche per schiarire il colore della voce e conquistare il settore sopracuto: «Il mio timbro era scuro, nerastro (a pensarlo mi viene in mente un olio grasso) e complicato dai limiti nel registro superio-

- 26 -