7 minute read

Estrés hídrico y alimentos saludables ¿es posible?

En la Universidad de La Frontera, se encuentra en ejecución el proyecto ANID/FONDECYT/1190585, dentro del cual se busca estrategias para la obtención de alimentos saludables en un escenario de cambio climático y estrés hídrico.

En un escenario de cambio climático, donde la escasez de agua y en consecuencia el estrés hídrico es una realidad, se ha hecho necesaria la búsqueda de herramientas para la obtención alimentos saludables. La alimentación saludable se define como aquella “que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud y disminuir el riesgo de padecer enfermedades”, entre otros factores.

Advertisement

En este sentido, existe diversos alimentos cultivados en nuestro país que cumplen con dicha función, gracias a su contenido de compuestos bioactivos, entre ellos compuestos fenólicos como, por ejemplo, las antocianinas, que corresponden a pigmentos vegetales y potentes antioxidantes, que además de aportar la coloración característica que puede ir desde tonos azulados hasta rojizos, aportan sus propiedades beneficiosas a los alimentos. Entre estos alimentos, podemos encontrar genotipos de papa (Solanum tuberosum) de pulpa coloreada, los cuales son cultivados en la zona sur de nuestro país.

Los compuestos fenólicos son compuestos químicos que se producen en diferentes estructuras de las plantas como, las hojas, los frutos o las raíces, cumpliendo funciones necesarias para la supervivencia de la planta, como también del sistema de defensa de ésta. Por otra parte, estos compuestos presentan altos niveles de actividad antioxidante, además de efectos benéficos para la salud como efectos

Dra. Antonieta Ruiz Muñoz maria.ruiz@ufrontera.cl Departamento de Ciencias Químicas

antiinflamatorios, antimicrobianos, neuroprotectores, entre otros, los cuales son transferidos al consumidor de dichos alimentos.

Un alimento saludable presente en nuestro país, es la papa de pulpa coloreada, la cual, a pesar de ser un alimento rico en compuestos fenólicos de la familia de las antocianinas, las cuales le aportan su coloración típica y de ácidos hidroxicinámicos, otra familia de compuestos antioxidantes, es un alimento con un consumo limitado, principalmente por desconocimiento de la población quienes asocian su coloración oscura con descomposición. Por el contrario, estos colorantes tienen la capacidad de aportar grandes beneficios a la salud.

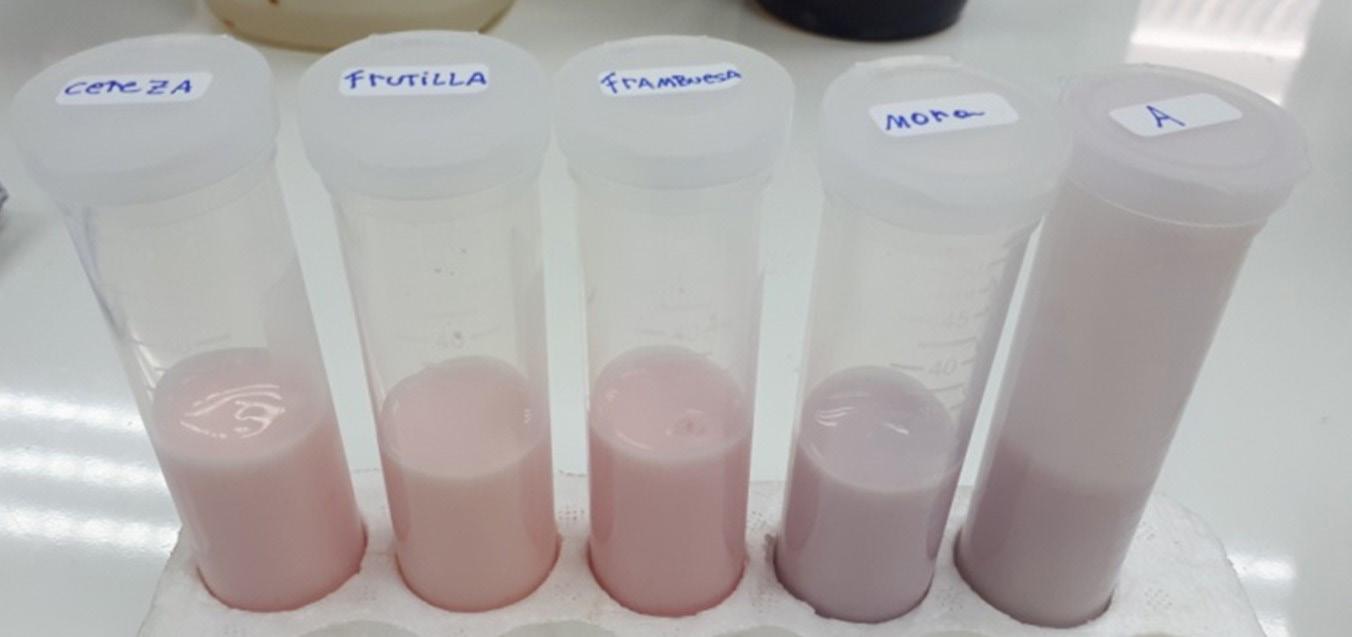

Dentro de los estudios previos del grupo de investigación, destaca la generación de un colorante natural en base a papa de pulpa coloreada, para ser incorporado en alimentos procesados, como leche y yogures, en reemplazo de los colorantes artificiales usados en la actualidad, a los que se les atribuye efectos perjudiciales y cuyo consumo está siendo altamente regulado a nivel mundial.

En un contexto de cambio climático, la producción de alimentos ha sido afectada, por lo cual se hace necesario la búsqueda de estrategias que permitan mantener el nivel de producción y la calidad de los alimentos. En el proyecto FONDECYT 1190585 financiado por la Agencia Nacional de

Investigación y Desarrollo (ANID), se ha evaluado estrategias como la inoculación de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en estos cultivos para así enfrentar estas problemáticas. Los HMA corresponden a hongos presentes en el suelo, que son capaces de establecer asociaciones con las raíces de las plantas, ampliando su superficie, lo que ayuda a la captación de agua y nutrientes por parte de la planta.

Dentro del proyecto se ha trabajado con genotipos de papa de diferentes coloraciones y con cepas de HMA de diferentes orígenes, destacando cepas propias de la región de la Araucanía (Claroideoglomus claroideum) y también del Desierto de Atacama (Funneliformis mosseae), buscando con esto ayudar a la planta a enfrentar de mejor manera la falta de agua, haciendo más eficiente su captación.

Los principales resultados obtenidos hasta la fecha muestran que el caso del genotipo de pulpa blanca las cepas de C. claroideum y F. mosseae, por separado, son capaces de proteger a la planta frente a niveles altos de estrés hídrico, en cambio, para el genotipo de pulpa coloreada ambas cepas, por separado o en mezcla presentan alta capacidad de protección frente a dicho nivel de estrés. Destaca la capacidad de C. claroideum de generar un tubérculo con altas concentraciones de compuestos fenólicos y actividad antioxidante.

Durante la ejecución del proyecto, ha resultado clave la Vinculación con el sector productivo, donde con las empresas Novaseed Ltda. y Papas Arcoiris Ltda., ambas de la ciudad de Puerto Varas, se viene desarrollando trabajo conjunto hace más de siete años, mediante la ejecución de proyectos financiados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y ANID/ FONDECYT.

Por otra parte, resulta igualmente importante la formación de capital humano donde el desarrollo de las prácticas de estudios y las actividades de titulación de estudiantes de Bioquímica y las tesis de estudiantes de los Programas de Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales y Doctorado de Ciencias Agroalimentarias y Medioambiente de nuestra Universidad, han sido fundamentales para la obtención de los resultados.

La alimentación saludable resulta de suma importancia, para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles donde el agitado estilo de vida actual y los altos niveles de estrés, han producido el incremento del consumo de comida “chatarra”, una de las principales causas de estas patologías. De esta manera, estos microorganismos del suelo tienen un alto potencial para la generación de biofertilizantes, para ser aplicados en el cultivo de la papa, para la obtención de alimentos de alta calidad antioxidante con impacto para la salud y calidad de vida del consumidor, entregando a las plantas nuevas estrategias que le ayuden a enfrentar el cambio climático.

Biotratamiento de aguas residuales salinas utilizando la simbiosis micorrícica: diversificando la matriz hídrica para la agricultura chilena

Entre la Universidad de La Frontera y la Universidad de Concepción, a través del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM; ANID/FONDAP/15130015), se encuentra en ejecución el proyecto postdoctoral ANID/FONDECYT/3210588, dentro del cual se plantean estrategias para el tratamiento de aguas residuales salinas, buscando diversificar la matriz hídrica y alcanzar la seguridad hídrica.

La agricultura de riego contribuye con un 33% de la producción agrícola mundial, utilizando el 25% de las tierras cultivables y consumiendo alrededor de un 65% del agua dulce disponible. Esta agricultura proporciona estabilidad, favoreciendo una mayor producción agrícola, además de optimizar el uso de los suelos. Sin embargo, debido al alto consumo de agua, este tipo de agricultura está siendo fuertemente afectada por el cambio climático.

En Chile la agricultura es el segundo sector económico que más retribuye al país, por lo tanto, asegurar el acceso y la disponibilidad a los recursos hídricos resulta esencial para su desarrollo, especialmente en periodos de escasez hídrica. En este sentido, es importante hacer esfuerzos para diversificar la matriz hídrica, a través del uso de fuentes de agua alternativas como son las aguas residuales salinas, siendo la reutilización de estas aguas una solución potencial. Sin embargo, su uso puede estar fuertemente limitado por los altos niveles de salinidad que presentan.

Las principales tecnologías que se han investigado para el tratamiento de aguas residuales salinas son la evaporación, el intercambio iónico y las técnicas de membrana. Aunque estos métodos convencionales ofrecen resultados factibles para el tratamiento de aguas, la mayoría de estos utilizan equipos sofisticados, que requieren grandes inversiones económicas y consumen grandes cantidades de energía.

En la actualidad, los tratamientos biológicos de aguas residuales han cobrado un alto interés como tecnologías ambientalmente amigables, presentando en general costos de inversión mucho menor, siendo más fáciles de operar, poca o nula necesidad de adición química y baja producción de contaminantes secundarios, a la vez que poseen características ecológicas y valor ornamental. En general, se basan en procesos de biofiltración que utilizan plantas o microorganismos, sus resultados se basan en procesos físicos, químicos y biológicos, siendo los humedales construidos el método más estudiado. Sin embargo, las aguas residuales salinas, originadas de diferentes procesos productivos como los efluentes de sistemas agrícolas, efluentes de pulpa y papel, etc., suelen no responder bien a los tratamientos biológicos.

En ese sentido, la efectividad de los métodos biológicos en la eliminación de iones de las aguas salinas depende de la adaptabilidad de los microorganismos y las plantas a estas condiciones. Es así como las plantas y microorganismos que crecen en condiciones salinas (halófitas) podrían tener mejores respuestas en los procesos de biofiltración. De igual manera, como estrategia biológica más del 90% de las plantas terrestres forman una asociación simbiótica llamada micorriza, entre sus raíces y los hongos micorrícicos arbusculares (HMA).

Se ha determinado que los HMA nativos aislados desde suelos salinos tienen una mayor capacidad para mejorar el crecimiento de las plantas en condiciones salinas, aumentando la absorción de agua y nutrientes como también favoreciendo la acumulación de sodio en vacuolas y espacios intercelulares de estas. Asimismo, estudios previos mostraron que los HMA tienen la capacidad de acumular iones tóxicos en sus estructuras, siendo esta una respuesta de protección para hacer frente a los altos niveles de salinidad. Debido a lo anterior, ambos mecanismos podrían ser clave para mejorar el proceso de desalinización de las aguas, ya que se favorecería el secuestro y acumulación de sodio, tanto en estructuras del hongo como de la planta.

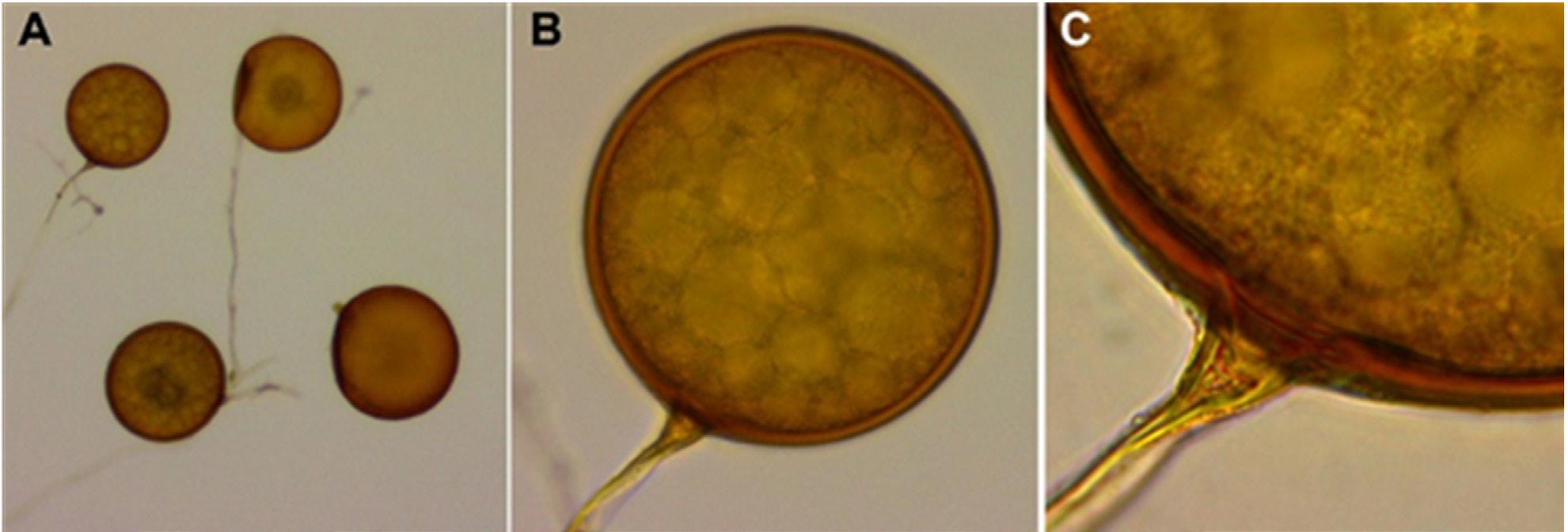

Debido a los antecedentes mencionados anteriormente, en el proyecto postdoctorado FONDECYT 3210588, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se está evaluando el efecto combinado de plantas halófitas (Figura 1 y 2) inoculadas con un hongo micorrícico aislado del Desierto de Atacama (Funneliformis mosseae, Figura 3), como una alternativa biológica de interés para uso potencial como mejoradores de los procesos de desalinización de aguas y su posterior uso para riego, lo que le confiere un alto grado de novedad a esta propuesta.

Es posible observar un escenario crítico en la agricultura chilena asociado a la variabilidad climática actual, estimándose que los requerimientos hídricos para la agricultura de nuestro país irán en constante aumento en este complejo escenario. Es así como la búsqueda del recurso hídrico no convencional y su uso en la agricultura chilena tiene que cobrar gran importancia como un componente clave para suministrar agua de riego en muchas regiones, principalmente en las que están sufriendo fuertemente la falta de agua de riego.

Sin embargo, el uso de estas fuentes de aguas no convencionales o alternativas puede estar fuertemente limitado por los altos niveles de salinidad que presentan. Por lo tanto, en este contexto los procesos biológicos resultan muy atractivos para el tratamiento de aguas residuales debido a su bajo costo de operación, poca o nula necesidad de adición química y cero producciones de contaminantes secundarios en comparación con otros procesos fisicoquímicos. Sin embargo, los efluentes salinos pueden ser recalcitrantes a los tratamientos biológicos.

Los HMA asociados a plantas que crecen en ecosistemas salinos, producen en estas condiciones una gran cantidad de esporas y micelio, también acumulando grandes cantidades de sales en estas estructuras. Por lo anterior, se espera que la simbiosis establecida entre hongos micorrícicos arbusculares adaptados a salinidad y las raíces de plantas halófitas micorrizables expresará mecanismos que permitirán disminuir los niveles de sodio y conductividad eléctrica de las aguas salinas, favoreciendo su posterior uso en el riego de plantas agrícolas.