Conférence des évêques de France

ART ET LITURGIE

La grâce d’une alliance

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Conférence des évêques de France

ART ET LITURGIE

LA GRÂCE D’UNE ALLIANCE

En couverture : La Ronde des élus, Fra Angelico, 1431, musée San Marco, Florence.

© Heritage Image Parternship Ltd/Alamy Images

4e de couverture : La Ronde des élus, détail, Fra Angelico, 1431, musée San Marco, Florence.

© Heritage Image Parternship Ltd/Alamy Images

© AELF, 2013 et 2021 pour les traductions liturgiques

© Éditions Gallimard pour la Lettre à Jacques Maritain (octobre 1925) de Jean Cocteau (extraits) tirée de Jean Cocteau et Jacques Maritain. Correspondance (1923-1963)

MAME

Direction : Guillaume Arnaud

Direction éditoriale : Sophie Cluzel

Responsable éditorial : David Gabillet

Direction artistique : Armelle Riva

Édition : Vincent Morch

Compositeur : Patrick Leleux PAO

Direction de fabrication : Thierry Dubus

Fabrication : Sonia Romeo

© Mame, Paris, 2023 www.mameeditions.com

ISBN : 978-2-7189-1066-6

MDS : MM10666

Tous droits réservés pour tous pays.

L’ART, UNE « PARTIE NÉCESSAIRE ET INTÉGRANTE » DE LA LITURGIE

L’approche que nous avons choisie dans notre réflexion sur l’art et la liturgie n’est pas celle que, peut-être, l’on pourrait attendre. En effet, il ne sera pas question « des arts » ou « des arts sacrés », ni de leur usage ou fonction dans la liturgie. La proposition est autre. Le sous-titre nous en présente la perspective : « La grâce d’une alliance ». C’est d’une relation et d’une proximité intérieures qu’il s’agira.

LITURGIE ET ART DANS SACROSANCTUM CONCILIUM

« Toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré » (Sacrosanctum concilium1, 7). Une telle affirmation récapitulative manifeste la profondeur et la grandeur de la liturgie : elle est œuvre conjointe du Christ et de son Corps l’Église, et son efficacité inégalable n’est pas moins que celle de « l’œuvre de notre rédemption » (SC 2). Quelques paragraphes plus loin, la

constitution Sacrosanctum concilium reprend cette conviction :

« C’est donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes dans le Christ, et cette glorification de Dieu, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église » (SC 10). Devant une telle intensité, comment envisager la place de l’art ?

Sur cette question, la constitution ne manque pas de dispenser quelques convictions, notamment dans ses deux chapitres « La musique sacrée » et « L’art sacré et le matériel du culte ». Tout d’abord, force est de reconnaître que les arts, même s’ils sont à compter « parmi les plus nobles activités de l’esprit », relèvent (à la différence de ce qui vient d’être énoncé de la liturgie) d’une activité ou d’une action « humaine » et produisent des « œuvres humaines ». Cette différenciation est décisive. Elle n’est pas pour autant une disqualification des arts. En effet, la constitution en reconnaît la grandeur, et n’hésite pas à affirmer que, « par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu », qu’ils participent à l’accroissement de « sa louange et de sa gloire », qu’ils contribuent « à tourner les âmes humaines vers Dieu » (SC 122). C’est pour cela que l’Église « n’a jamais cessé de requérir leur noble ministère » (SC 122). Ce ministère de l’art, Paul VI l’a clairement défini : l’art possède la capacité de traduire de manière sensible « le monde de l’esprit, de l’invisible, de l’ineffable, de Dieu », et les artistes sont de véritables « maîtres » en ce domaine, rappelle-t-il à plusieurs reprises2.

La constitution Sacrosanctum concilium ajoute une autre expression d’importance dans sa réflexion sur la musique

sacrée, et plus particulièrement sur le chant sacré : celui-ci, étant « lié aux paroles », « fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle » [nous soulignons]. Si le texte de la constitution semble réserver cette expression « partie nécessaire ou intégrante [necessariam vel integralem] de la liturgie » au seul chant sacré, ne pourrait-on pas y voir une indication pour penser plus fondamentalement le rapport entre l’art et la liturgie ?

UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’ART DANS GAUDIUM ET SPES

La constitution pastorale Gaudium et spes3 nous ouvre une autre voie. Elle ne considère pas les arts sacrés, mais les arts dans ce qu’ils portent en eux-mêmes : « Ils s’efforcent […] d’exprimer la nature propre de l’homme, ses problèmes, ses tentatives pour se connaître et se perfectionner lui-même ainsi que le monde » (GS 62, § 2). Jean Paul II n’hésitera pas à affirmer que « l’Église a également besoin des arts, et ceci non pas en premier lieu pour commander des œuvres artistiques et prendre ainsi les arts à son service, mais pour arriver à une expérience plus vaste et plus profonde de la condition humaine, des moments glorieux et misérables de l’homme. Elle a besoin des arts pour mieux savoir ce qu’il y a au plus profond de l’homme : de cet homme à qui elle doit prêcher l’Évangile4 ». Cette réflexion sur l’art, Jean Paul II la reprendra d’une manière plus radicale encore dans sa Lettre aux artistes de 1999. Alors même qu’il prend acte d’une certaine séparation entre le monde de l’art et le monde de la foi, il réaffirme l’estime permanente de l’Église pour « l’art en tant que tel ». Il explique cette estime en soulignant que « l’art, quand il est authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi », qu’il « continue à constituer une sorte de pont jeté vers l’expérience religieuse ». L’art est

3. Abrégée GS« par nature, une sorte d’appel au Mystère ». Jean Paul II assume aussi la capacité de l’art à exprimer les moments les plus misérables de l’homme : l’art fait alors plonger dans les abîmes d’une attente de rédemption. En effet, parlant de l’artiste, il atteste sous forme de témoignage : « Même lorsqu’il scrute les plus obscures profondeurs de l’âme ou les plus bouleversants aspects du mal, l’artiste se fait en quelque sorte la voix de l’attente universelle d’une rédemption5. »

ART ET LITURGIE : QUELLE RELATION ?

Ne voyons-nous pas là, à travers toutes ces réflexions, se dessiner une relation « intime », « nécessaire et intégrante » entre l’art et la liturgie ? Trois dimensions constitutives et essentielles de l’art ont été rendues manifestes : l’approfondissement de la condition humaine dans ses moments de grandeur et d’obscurité, l’ouverture à l’expérience religieuse et au Mystère, une expression dans la matière sensible. En tant qu’œuvre conjointe du Christ et de son Corps qui est l’Église, et ici, plus particulièrement en tant qu’œuvre de ce Corps, la liturgie ne se doit-elle pas d’être « art » ? Que serait en effet une liturgie sans une mise en œuvre des rites, des corps, de la matière et de la sensibilité ? Que serait une liturgie qui ne serait pas le lieu d’un approfondissement de soi-même dans toute sa réalité complexe ? Que serait une liturgie qui n’ouvrirait pas au Mystère ?

Cette première articulation interne entre l’art et la liturgie demande d’être aussitôt complétée par l’autre versant qui la constitue. La liturgie comme œuvre conjointe du Christ et de son Corps qui est l’Église, et ici, plus particulièrement, en tant qu’œuvre du Christ, est pour chacune et chacun d’entre nous rassemblés, ainsi travaillés et saisis, « l’œuvre de notre rédemption ». Affirmer que l’art est un « moment nécessaire et

intrinsèque » de la liturgie, n’est-ce pas reconnaître que la liturgie, comme œuvre de rédemption, est interpellation de notre humanité, et que c’est dans cette épaisseur de notre humanité que Jésus Christ nous rejoint et nous sauve ? L’art présente l’homme à la liturgie et la liturgie désigne alors à l’homme le Mystère, sachant qu’il n’y a pas d’autre Mystère que Jésus Christ, entendons par là les liens de l’humain et du divin, le Logos incarné. S’il faut parler avec le texte conciliaire de « l’efficacité » (efficacitatem) de toute célébration liturgique, celle-ci ne peut se trouver que dans cette conjonction.

Les textes liturgiques, théologiques et mystagogiques que présente ce volume s’attachent, chacun à leur manière, à rendre compte de cette conjonction et à faire valoir entre art et liturgie une relation d’interpellation mutuelle, dans un rapport de réciprocité que nous qualifierons d’asymétrique. Puisque l’art est affaire de perception, une attention particulière a été portée aux choix iconographiques. Et puisque l’art est initiatique avant d’être didactique, il convenait que le premier texte qui nous introduit dans cette alliance profonde de l’art et de la liturgie soit mystagogique.

Denis HÉTIER

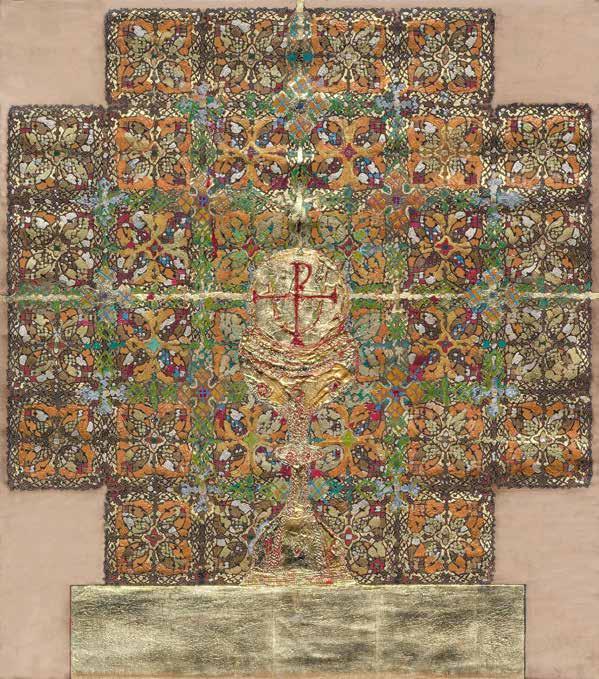

LE CALICE, DE L’OBJET AU MYSTÈRE

CHRISTIAN SALENSONQuand le calice, dont la forme évasée et ronde évoque dans l’inconscient et les cultures le réceptacle et l’accueil, devient dans son site liturgique la « coupe de l’Alliance »…

Dans la liturgie tout est signifiant, les objets comme les déplacements, les postures comme les espaces. Les objets ont une puissance d’évocation que personne ne maîtrise. Chacun peut se laisser entraîner par l’objet offert à son regard vers le mystère auquel, pour une part, sa matérialité participe et qu’elle a pour fonction de rendre présent. N’importe quel objet liturgique a priori pourrait retenir notre attention : un ostensoir, un encensoir, un lutrin, un calice ou une patène… Tous font sens. De manière relativement arbitraire nous avons retenu le calice. Dans le cadre d’un ouvrage sur l’alliance entre l’art et la liturgie, on doit introduire sa dimension artistique. Mais comment la définir ? Elle n’est pas identifiable à sa matière. Le calice peut être en or, en argent, en céramique ou en bois. Cela ne dépend pas non plus de sa forme : il peut être haut ou bas, grand ou petit, plus ou moins évasé. Et pourtant, alors que sa dimension artistique n’est pas déterminée par des canons, le calice parlera mieux s’il se présente comme un objet d’art.

L’OBJET LITURGIQUE

Dans un article de type mystagogique, nous devons partir de cet objet qui est là devant nos yeux pour nous laisser conduire par lui à voir ce qui demeure invisible. Nous méditons trop rarement à partir d’un objet sacré. Probablement sont-ils victimes, eux aussi, de la tendance à la banalisation des objets de la vie quotidienne, à moins que ce ne soit une sacralisation de l’objet liturgique telle qu’il en perd alors toute puissance évocatrice. Les catéchumènes que nous sommes tous en liturgie peuvent prendre le temps de considérer l’objet car il porte en lui-même, jusque dans ses formes, les vecteurs de sa signification.

Laissons-nous entraîner par ce vase « requis pour célébrer la messe6 ». Il est bon de ne pas partir trop vite dans des considérations théologiques. C’est l’intérêt même de l’approche mystagogique que de commencer par laisser parler l’objet. Il est capable de nous ouvrir à des dimensions du sens que, sans lui, on aurait pu négliger.

Avant de voir un calice, je vois d’abord un vase sacré comme il y en a tant dans les religions du monde – cratères, bols, canopées, coupes ou chaudrons de toutes sortes. Souvent, leur beauté en fait des objets d’art. Le calice est l’un d’entre eux et il revêt une grande importance si on en croit le mythe. Hérodote dit qu’à l’époque où vivaient les premiers hommes « du haut du ciel tombèrent des objets en or : une charrue et un joug, une hache et une coupe » (Histoires, IV, 5). Aux côtés de la hache du guerrier et de la charrue du paysan, la coupe du culte. Dumézil y a reconnu les trois ordres du prêtre, du guerrier et du paysan. Aussi la coupe est-elle présente dans la mythologie de tous les peuples indo-européens.

Mais quel est donc cet objet ? Sa forme est ronde. On la dit féminine. Elle évoquerait l’utérus, et donc la fertilité et la gestation. Il est vrai que les fleurs aussi ont un calice. Il est le lieu de leur fécondation et de leur reproduction. La coupe de la vie en quelque sorte !

Objets ronds comme le sont tant de vases sacrés, à commencer par les chaudrons, symboles d’abondance de vie et de connaissances secrètes. Ils habitent notre imaginaire. Le plus mythologique et le plus connu de tous aujourd’hui est probablement celui d’Astérix ! Dans ces cuves, chaudrons ou coupes, on infuse des potions qui donnent la force, la vie ou la connaissance. La boisson qui s’y prépare ne sera jamais un breuvage ordinaire. C’est pourquoi, pour servir de calice, « n’importe quel vase d’usage quotidien ou plus commun est expressément réprouvé, en particulier s’il s’agit d’objet dépourvu de toute qualité artistique7 ».

Dans la culture européenne, la coupe est celle du Graal dans lequel est recueilli précieusement le sang divin de la vie donnée. Les chevaliers de la Table ronde dans leur quête effrénée demeurent les témoins du désir immémorial des hommes d’être en communion avec le divin. Elle est là, cette coupe, avec son poids d’histoire et sa charge symbolique de vie, de connaissance, d’union avec le divin.

LA COUPE DE L’ALLIANCE

Pourtant, cette symbolique inscrite aux profondeurs de l’inconscient ou/et dans les fondements de la culture ne libérerait pas tout son sens si elle n’était reprise dans son site liturgique. Le calice est là, devant les yeux de l’assemblée, posé sur l’autel. La coupe et l’autel communiquent. L’un donne son sens à l’autre :

7. Redemptoris sacramentum, 117.

le calice à l’autel et l’autel au calice. Ils se révèlent mutuellement.

Puis voici que le célébrant s’en saisit, à moins qu’il ne soit luimême saisi par cet objet. Le geste est beau. Les mains sont délicatement posées. Tenir sans posséder. Tout un art ! Sans maniérisme ni banalisation du geste, il élève la coupe. Il ne mesure pas bien ce qu’il tient entre les mains ni la portée de son geste. Il élève la coupe, mais c’est la coupe qui l’élève. Il s’entend dire des paroles qui ne sont pas de lui : « Prenez et buvez-en tous ! » Toute l’assemblée participe à l’action liturgique et communie déjà à la coupe. Aucun de ses membres ne comprend vraiment ce qui se passe. Personne n’a jamais su rendre compte de cette action liturgique. La coupe elle-même en est transformée. Elle n’était qu’un simple objet sacré. Elle devient ce que de toute éternité elle a vocation à être : la coupe de l’alliance. Chacun est entraîné dans le mystère de communion que la coupe rend présent. Il peut dire avec le psalmiste : « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort ! » (Ps 15, 5).

La coupe lui révèle sa vie en dialogue. Dieu en a l’initiative : « Prenez ! » Vie en dialogue avec Dieu, avec tous ceux avec qui il boit à la même coupe mais aussi avec « la multitude » de tous ceux qui ont cherché, au cours des âges, dans le sacrement de la coupe, le mystère de leur destinée. Elle révèle le sens divin de ce mystère d’alliance.

Bientôt viendra le moment de la porter à nos lèvres et de consommer cette union. Elle sera la coupe de la joie exubérante des noces. Et chacun pourra dire : « Tu prépares la table pour moi […] ; ma coupe est débordante » (Ps 22, 5). Car elle est la coupe du salut. Le salut ? Le mot est étrange, mais Jésus en offre une belle définition : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10, 10). La coupe de la vie en abondance nous est offerte jusqu’à ce que nous la buvions dans

le Royaume du Père ! Elle contient un breuvage d’immortalité, le sang. Pas n’importe quel sang : le sang du Christ, le sang de la vie donnée jusqu’au bout, librement et par amour, auquel je communie sacramentellement. L’instant est à la joie. Mais chacun sait confusément qu’à certaines heures, quand l’épreuve sera là, il trouvera, comme le dit le sens commun, que « la coupe est pleine » ! Le vin y sera aigre. Peut-être n’aura-t-il aucune envie de boire jusqu’au bout à la coupe de sa destinée. Il lui arrivera de demander au Père, comme Jésus, s’il est possible que cette coupe s’éloigne… Il faudra peut-être la boire jusqu’à la lie et convoquer l’espérance pour dire encore : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom de Dieu » (Ps 115, 13).

TABLE DES MATIÈRES

ART ET LITURGIE

La grâce d’une alliance

La liturgie appelle nécessairement une participation des corps, une mise en œuvre de la matière et de la sensibilité. Elle est aussi un lieu d’approfondissement de l’humanité, en même temps qu’elle est ouverture au Mystère. En ce sens, la liturgie est art. Parce que la liturgie est essentiellement « l’œuvre de notre rédemption », par elle Jésus Christ nous rejoint dans notre humanité. Ainsi, l’art présente l’homme à la liturgie, tandis que la liturgie désigne à l’art le Mystère du Christ.

Les textes réunis dans ce volume s’attachent à rendre compte de cette relation d’interpellation mutuelle en sortant avec intelligence et sensibilité des sentiers battus, notamment par leur mise en dialogue avec une iconographie particulièrement travaillée.