12 minute read

Futuro sostenibile

Siracusa: Città in Scena

“L’evidente stratificazione culturale, architettonica e artistica nel complesso di Siracusa/Pantalica è un’eccezionale testimonianza della storia e della diversità culturale della regione di Siracusa a cavallo di tre millenni. Dal periodo greco al Barocco”. UNESCO, Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica.

Siracusa non è una città. È un’eco, una voce che rimbalza da millenni tra le onde e la pietra, tra le mura di Ortigia e le polveri della Neapolis. Qui il tempo non scorre: si sedimenta. Ci sono città che si leggono in verticale. Che non si spiegano in una sola epoca, ma si stratificano come la memoria. Siracusa è certamente una di queste. Qui il presente cammina attento, in bilico tra la gloria antica e la necessità moderna, come un funambolo sospeso sull’acqua. Ci sono città che si lasciano cambiare. Altre che resistono. Siracusa accoglie, ma non cede. Si fa attraversare, ma mai conquistare. È una città che bisogna meritare.

Fondata quasi otto secoli prima di Cristo dai Corinzi con il nome di Syrakousai, rivale di Atene, capitale dell’Impero bizantino, presa dai musulmani come tutto il resto della Sicilia, roccaforte normanna e poi spagnola, Siracusa è passata indenne attraverso terremoti, assedi, invasioni e armistizi. Patria di uno dei più grandi geni della storia, il matematico Archimede, che secondo il racconto di una leggenda diffusa, la difese dall’assalto via mare dei Romani usando i suoi specchi ustori per riflettere la luce del sole e bruciare le loro navi. Che il 3 settembre del 1943 ospitò sul suo territorio, in contrada Santa Teresa Longarini nella frazione di Cassibile, la firma della resa incondizionata del Regno d’Italia agli Alleati e che dal 2005 è patrimonio dell’umanità UNESCO congiuntamente alle vicine Necropoli Rupestri di Pantalica. Non si è mai spostata da dove il mare la voleva, e tutto quello che è stata è ancora lì visibile, scolpito nella pietra, inciso nella pianta della città, iscritto nei gesti. A Siracusa, anche l’abitare è un gesto sacro. Ogni casa, ogni pietra, ogni vi -

Energy Consulting-Xori Group per Federcasa colo tra due edifici racconta una storia. Una storia che spesso non si può toccare, né riscrivere. Non ci sono quartieri dormitorio qui. Ci sono quartieri addormentati, semmai. Quartieri che aspettano un risveglio, non una rivoluzione. A volte, il vero gesto straordinario è anche solo restaurare una porta. Far tornare a vivere un cortile o un piccolo parco cittadino. Mettere una luce dove prima c’era il buio. Non per estetica. Per rispetto e per bellezza.

Chi lavora nell’edilizia pubblica e non solo lo sa bene: ogni progetto urbano, in città come questa, è un confronto diretto con il tempo. Con la bellezza e con l’abbandono. Con l’identità e con la povertà. Qui non bastano i fondi del PNRR o le linee guida di una direttiva europea. Serve sensibilità. Serve ascolto. Serve il coraggio di fare poco, ma farlo giusto.

E allora viene da chiedersi: cosa vuol dire rigenerare una città come Siracusa? Vuol dire restituire dignità a chi l’abita. Vuol dire trattare i luoghi come si trattano le persone care: con attenzione, con grazia, con memoria.

Era il lontano 2018 quando si iniziò a parlare con più insistenza e costanza a Siracusa di “rigenerazione urbana” per disegnare una serie di programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate. La rigenerazione urbana, a Siracusa, non è solo un’idea da convegno: è un bisogno concreto che riguarda quartieri e comunità reali. Alcuni interventi già avviati o progettati negli ultimi anni mirano a restituire qualità dell’abitare e dignità urbana a zone che, per troppo tempo, sono rimaste ai margini del discorso pubblico.

Uno dei primi a credere davvero in questa visione per Siracusa è stato l’ingegnere Massimo Riili, storico presidente dell’ANCE provinciale, scomparso improvvisamente nell’ottobre del 2023. È stato lui, già appunto a partire dal 2018, a rilanciare con decisione l’idea di una rigenerazione urbana sistemica, proponendo un atto d’indirizzo ambizioso: ricucire la città attraverso interventi mirati, a partire dalla riqualificazione dell’area della stazione centrale e del vicino Ginnasio romano, fino al water front urbano, comprendente l’idroscalo e l’area dismessa dell’ex stabilimento Spero.

Ma è durante il biennio 2023 – 2024 che Siracusa ha incominciato a interrogarsi con più insistenza su come immaginare il proprio futuro senza tradire la propria storia. Nel maggio 2024, il Castello Maniace ha ospitato la seconda tappa del festival nazionale “Città in Scena”, dedicato alla rigenerazione urbana, promosso da ANCE, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma. Non una semplice vetrina, ma un’occasione concreta per raccontare esperienze già avviate e riflettere su ciò che resta da fare, in una Sicilia attraversata da contraddizioni: da un lato, interi sprazzi di città abbandonati, edifici pubblici dismessi, ex stabilimenti industriali e quartieri popolari in attesa di rinascita; dall’altro, la volontà – e in alcuni casi la capacità – di intervenire per trasformare queste ferite urbane in luoghi vivi, inclusivi, sostenibili.

Sedici progetti, selezionati tra quelli realizzati o in corso in tutta l’Isola, sono stati presentati a Siracusa davanti a un pubblico di amministratori, tecnici, progettisti e cittadini. La mattinata era dedicata alla presentazione dei progetti di rigenerazione di diverse città siciliane, da Caltagirone a Marsala, da Catania a Messina, da Ragusa a Trapani. Nel pomeriggio, il focus tornò su Siracusa, con la presentazione dei suoi tre progetti più significativi ed esemplari: la riqualificazione dell’ex Albergo Scuola in via Elorina, la rinascita dell’area ex-Spero e il nuovo water front dello sbarcadero di Santa Lucia. Tre interventi che, ciascuno a suo modo, vogliono restituire alla città luoghi, funzioni e identità, riconnettendo spazi urbani e comunità.

Il primo di questi tre progetti di cui vogliamo brevemente parlare è appunto la riconversione dell’ex Albergo Scuola in via Elorina , edificio progettato per ospitare una scuola alberghiera con annesso albergo per le attività didattiche, oggetto di numerosi interventi di completamento nello scorso ventennio, ma mai entrato realmente in funzione e destinato ora a diventare un complesso di 38 alloggi di edilizia residenziale pubblica e social housing. Intervento reso possibile grazie a un finanziamento europeo di circa 11,5 milioni della misura 9.4.1 del PO-FESR “Lotta alla povertà e inclusione sociale” che hanno permesso l’acquisto dell’immobile e la sua ristrutturazione. Un progetto simbolico, che punta non solo a recuperare un edificio inutilizzato, ma a restituire funzione e dignità a un luogo strategico per la città. I lavori si sono conclusi nel corso del 2024 e questa primavera è partito il primo bando di IACP Siracusa per assegnare i primi 20 alloggi. L’intervento è pensato in un’ottica di ripartenza dell’economia che valorizzi quanto già a disposizione, escludendo il consumo di nuovo suolo. È stato infatti obiettivo di progetto poter garantire l’ampia capacità di adattarsi a nuove esigenze future, attraverso una logica aperta, lasciando un’ampia flessibilità nella possibile riconfigurazione e suddivisione degli ambienti interni e degli impianti in un’ottica di ottimizzazione delle risorse energetiche, con un edificio NZeb (Nearly Zero Energy Building). Il progetto ha permesso di realizzare 38 nuovi alloggi, oltre ad un’unità adibita a Casa-famiglia attrezzata per ospitare persone con disabilità. Il piano terra è stato invece destinato a servizi comuni tra i quali esercizi commerciali, info-point e biglietteria, casa di quartiere e servizi ambulatoriali. Dato il pessimo stato di conservazione delle strutture è risultato necessario prevedere interventi di adeguamento sismico e per sanare tutte le vulnerabilità e i fenomeni di degrado derivanti dall’esposizione agli agenti atmosferici (Fonte: progettisti-associati.it).

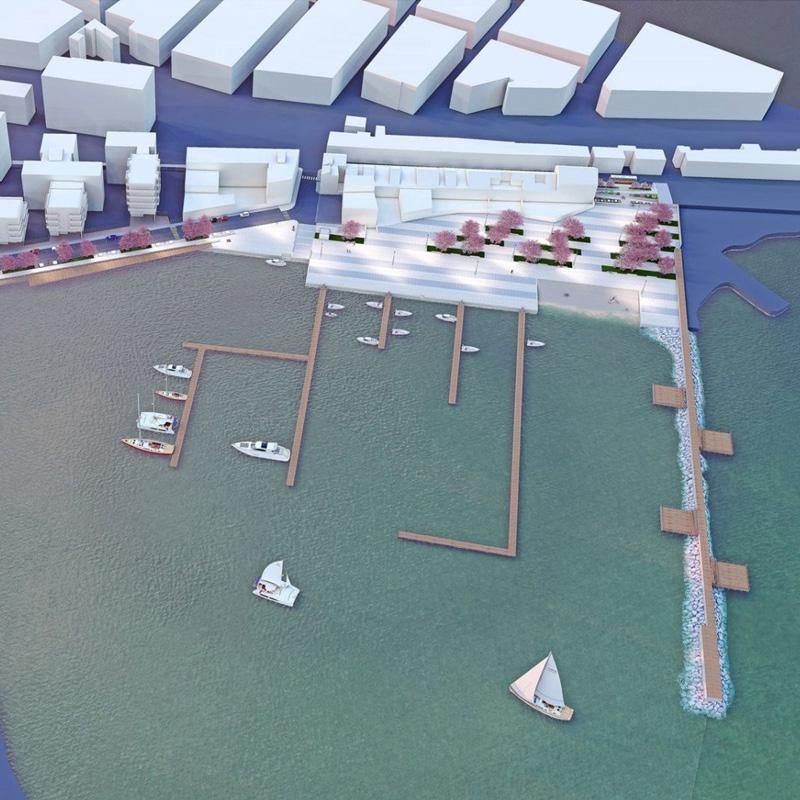

Invece, quello che oggi per i siracusani è soltanto lo sbarcadero Santa Lucia, tra meno di un anno sarà una vasta area riqualificata per godere della bellezza del mare e della vista verso Ortigia. Oggi è poco più che un parcheggio per camper, chiuso da un muretto che nega alla città la vista del mare. Lo sbarcadero di Santa Lucia è un luogo dimenti- cato, marginale, che però racchiude un potenziale enorme. Proprio per questo, nei prossimi mesi sarà oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana, pensato per trasformarlo in una nuova soglia tra la terra e l’acqua, una vera e propria piazza sul mare.

Il progetto, finanziato in gran parte con fondi del Piano di azione e coesione per un totale di oltre 3,3 milioni di euro, ridisegna completamente lo spazio urbano: al posto degli stalli per le auto, un’ampia area pedonale con palme, panchine, illuminazione pubblica e nuovi arredi urbani; al posto del marciapiede stretto e del muretto cieco, una passeggiata alberata larga sei metri, che restituisce allo sguardo il respiro del Porto Grande. Il nuovo water front manterrà le sue funzioni legate alla pesca e alla diportistica, ma sarà pensato innanzitutto per le persone perché la fruizione sarà prevalentemente pedonale. Così, lo sbarcadero potrà diventare davvero la “seconda Marina” della città, uno spazio pubblico affacciato sull’acqua, dove la bellezza non è solo un fatto di panorama, ma una condizione di cittadinanza.

Ma il progetto più controverso, e forse proprio per questo il più emblematico, è quello che riguarda l’area dell’ex fabbrica Spero, Società Produzione e Raffinazione Olii, lungo il water front di via Elorina. La sua travagliata storia va avanti da più di un decennio e sembra non voler mai giungere ad un atto conclusivo. Ricostruire la sua intera cronistoria per questo contributo è stato intricato, perché si è dovuto ripercorrere una lunghissima trama fatta di progetti e controprogetti, intervallati da sentenze amministrative, dalle carte bollate del Tribunale di Catania e i pareri negativi del Ministero dell’Ambiente, della Sovrintendenza, per finire con un incendio nel febbraio 2024. Uno spazio immenso, abbandonato, affacciato sul Porto Grande e che forse in altre città a quest’ora avrebbe già cambiato volto. A Milano, Torino, Berlino, luoghi simili sono diventati centri culturali, hub creativi, sale per concerti, fiere e congressi.

L’idea è quella di trasformare l’area in un vero polo culturale, una cittadella affacciata sul mare, capace di ospitare eventi, attività produttive leggere, spazi espositivi e nuove economie creative. Ma al sogno si affianca la tensione. Perché la Spero, ancora proprietaria dell’area, promuove e porta avanti con forza dal lontano 2008 il suo personale contro-progetto alternativo che prevede anche la realizzazione di un porto turistico - il cosiddetto “Marina” - nel Porto Grande. Un’iniziativa che da anni divide la città, accusata da alcuni di andare verso la cementificazione del litorale e di mettere a rischio la tutela paesaggistica e il riconoscimento Unesco. Questo disegno originario del 2008 è ritenuto infatti particolarmente impattante: un’isola artificiale di 24.000 mq, con tre edifici, parcheggi, moli per 429 posti barca e oltre 32.000 mq di colmate a mare. Il TAR ha giudicato irrilevanti le contestazioni mosse dalla Spero alle richieste avanzate dal Comune durante la Conferenza dei Servizi del 2012, ribadendo che non vi erano elementi lesivi nella sua decisione di rinviare e non procedere. A favore della Spero, però, si pronuncia invece il Consiglio di Giustizia Amministrativa nel 2018, dando ragione alla società e criticando l’operato della Soprintendenza, che aveva anch’essa nel 2012 stoppato l’iter del progetto. Adducendo, però, prescrizioni ritenute eccessive dai giudici.

La frattura con le istituzioni resta profonda, e il Piano Paesaggistico approvato nel 2019 impedisce la realizzazione del Marina di Siracusa come era stato concepito nel 2008. Resta solo - almeno sulla carta - la possibilità di riaprire un confronto su un progetto alternativo, più sostenibile e rispettoso dei vincoli, come quello presentato nel 2014, ma mai del tutto formalizzato.

Nel frattempo, resta aperta anche la questione politica e istituzionale: già nel 2023 l’amministrazione comunale aveva chiesto al Ministero della Difesa di avviare un processo di smilitarizzazione dell’area confinante che ospita un Distaccamento Aeronautico e di sottoscrivere di un protocollo d’intesa con la Regione Sicilia per valorizzare l’intero water front. Una proposta rimasta lettera morta. Il timore, per molti, è che l’area venga definitivamente sottratta all’uso pubblico e affidata ai privati, senza una visione complessiva di rigenerazione urbana.

A complicare ulteriormente lo scenario sono intervenuti, in tempi più recenti, nuovi e altri pareri tecnici negativi. Il 10 giugno 2024, è di nuovo la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa ha ribadito l’incompatibilità del progetto Marina di Siracusa con i vincoli paesaggistici e archeologici esistenti. Il bacino del Porto Grande, già dichiarato di notevole interesse pubblico dal 1988 e incluso nel Piano Paesaggistico del 2012, costituisce un museo a cielo aperto, dove ogni modifica sostanziale allo skyline risulta inaccettabile. A preoccupare sono soprattutto il molo lungo 520 metri, l’edificio-ristorante di 350 mq alto oltre 7 metri, la colmata a ridosso della costa, le nuove volumetrie non compatibili e la riproposizione di una piscina sul mare, ritenuta non funzionale all’attività diportistica.

Anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, ha evidenziato gravi carenze progettuali e documentali: mancano numerosi studi e per questo la commissione ministeriale non ritiene possibile escludere che il progetto potrebbe avere “implicazioni negative significative” sugli habitat e le specie protette, a causa dell’aumento del traffico nautico e dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Il futuro dell’ex Spero, dunque, resta sospeso tra visioni divergenti. Ma la posta in gioco è alta: qui non si gioca solo il destino di un’area dismessa, ma la possibilità di dare forma a un nuovo immaginario urbano. Una Siracusa che non si affida più solo alla gloria del suo passato, ma che prova a costruire il proprio futuro.

Ogni città ha un suo modo di guarire le proprie ferite. A Genova, come abbiamo detto il mese scorso in questa stessa rubrica, si abbatte. Si sconfiggono i demoni demolendo. A Siracusa, invece, è un’altra cosa. Qui non c’è bisogno di abbattere: si deve risvegliare. E forse è proprio questo il suo modo tutto suo di Siracusa di esorcizzare i propri demoni: non seppellirli sotto una nuova colata di progetti, ma guardarli in faccia. Riconoscerli. E poi, lentamente, lasciarli andare. Per questo qui rigenerare è un gesto diverso. Non ha la fretta dell’urgenza, né la brutalità del rimedio. Ha il respiro lungo dell’ascolto. Serve pazienza. Serve umiltà. E serve coraggio: quello di non toccare troppo, quello di non rifare da capo, quello di non farsi prendere dal panico. Perché certe città non si possono e non si devono cambiare a colpi di ruspe. Si cambiano con un sussurro. Si cambiano con la luce antica che filtra tra le colonne di un tempio greco. O negli occhi di chi, da sempre, la abita..