14 minute read

L’HOMME EN HARMONIE AVEC LUI MÊME, ARCHITECTURE ET ÉMOTIONS (p

L’ÉCOLOGIE MENTALE

L’HOMME EN HARMONIE AVEC LUI MÊME, ARCHITECTURE ET ÉMOTIONS

Advertisement

Face au conformisme induit par les modes et publicités, nous assistons aujourd’hui à une uniformisation et une perte de subjectivité de l’individu, autrement dit une perte de vue de ce qui est essentiel, l’empêchant de vivre pleinement. L’homme est en effet aliéné par la société de consommation qui, transformant tout élément en objet de désir, nous dicte de toujours « avoir » , mais jamais d’« être ». Le modèle dans lequel nous vivons ne nous offre pas la possibilité d’être heureux, mais uniquement d’être frustré car elle nous a appris à toujours vouloir plus, et la frustration consiste en la plus grande entrave au bonheur. Il semble alors nécessaire d’entrer dans une démarche de modération et de retour aux choses essentielles de la vie, « pour ne plus subir la frustration que cherche à créer en nous la société moderne » 21 (Pierre Rahbi, 2010). Mais alors, pourquoi et comment intervenir à l’échelle de l’homme ?

J’ai eu la chance, dans ces trois années d’études, d’avoir été confrontée à des contextes de projets variés. De la ville au grand paysage, j’ai petit à petit fait face à des projets d’ampleurs beaucoup plus grandes : lieu culte à la Nature sur les hauteurs de Grenoble et résidence étudiante en milieu urbain en deuxième année, Théâtre de cinq cents places au cœur du quartier industriel en reconversion de la ville de Bâle et conception de projets touristiques sur les Routes Vertigineuses du Vercors en troisième année. J’y ai découvert une multitude d’échelles, celle du projet dans le quartier, mais aussi celle du projet comme revalorisation d’un territoire, qui m’ont fait comprendre l’importance et le rôle de l’architecture dans toutes situations. J’ai aussi appris que toutes ces échelles ne

21 RABHI Pierre, 2010, Vers la sobriété heureuse, Pierre Rahbi, éd. Babel essai

22 Référence de cours n°4

23 PEREC Georges, 2000, Espèces d’espaces, éd. Galilée

24 GUATTARI Félix, 1989, Les Trois Écologies, éd. Galilée, p.22 formaient finalement qu’un tout et n’étaient autre que l’écosystème de l’homme. J’ai compris qu’elles étaient toutes indispensables, et que des modifications sur l’une influençaient l’autre : par exemple, une toute petite intervention architecturale pour renforcer le sens de tout un massif montagneux22. Pendant la rédaction de ce paragraphe, il se trouve que je lisais, « Espèces d’Espaces » de Georges Perec23. De l’échelle de la page à l’échelle de l’Espace, en passant par celle de la chambre, de la porte, de l’appartement, de la rue, de la ville et j’en passe, y sont énumérés une quantité de constats et réflexions en tous genres sur l’espace qui nous entoure. Ce qui m’a résolument marquée et qui a fait écho à cette partie de ma réflexion, c’est qu’il est accordé, en terme de quantité de détails, la même importance à l’échelle du lit qu’à l’échelle du monde dans la vie de l’homme. Cela signifiait, appliqué au domaine de l’architecture, que chaque échelle possède son importance, et qu’intervenir même à une toute petite échelle pouvait alors avoir la même portée dans la résolution de quelconque situation problématique qu’une intervention de très grande échelle. Traiter le tout par le détail, voilà une idée qui me plaisait. Elle correspondait exactement à l’interprétation que je m’étais faite des « trois écologies » explicitées par Félix Guattari 24: Repenser le monde, dans son aspect social et environnemental, c’est en premier lieu repenser la situation de l’homme et son bien être/équilibre intérieur. Agir directement à l’échelle de l’homme, c’est prendre le problème à la source. A la base de l’écologie environnementale et de l’écologie sociale, l’écologie mentale vise alors à reconnecter l’individu devenu « superflu » à sa « psyché » et à ses émotions, à l’opposé d’une société désabusée, en réintégrant sa complexité, sa libido et ses rêves dans l’équation politique, mais aussi en ré-inventant « le rapport du sujet au corps, au fantasme, au temps qui passe, aux « mystères » de la vie et de la mort». Ainsi «toute une catalyse de la reprise de confiance de l’humanité enelle même est-elle à forger, pas à pas, et quelquefois à

partir des moyens les plus minuscules. La reconquête de la planète passe par la reconquête de l’Humain.” 25 ll m’apparaît évident de faire en sorte que chacun puisse être heureux simplement avant d’espérer régler un quelconque enjeu environnemental à l’échelle de la société. Il n’en résultera qu’une meilleure marche des choses. Il m’est alors apparu indispensable de prendre en compte cette dimension et de concevoir l’architecture et la ville comme source principale de la création d’émotions.

En faisant appel aux sens, l’architecture et l’espace urbain constituent en effet un espace évident d’épanouissement, d’inspiration et de rêverie pour chacun. Par la composition, le choix des couleurs, des lumières, et par l’atmosphère qu’elles génèrent, elles influencent les émotions ressenties par chaque individu. Ainsi l’indique Peter Zumthor, « La magie du réel est pour moi l’«alchimie» de la transformation des substances matérielles en sensations humaines, ce moment particulier d’appropriation ou d’assimilation de matière, de matériau et de forme dans un espace architectural.» 26 Dans cette optique, l’architecture et l’espace urbain forment alors un seul même corps dans lequel nos émotions évoluent. Ainsi, en tant qu’espace bâti, l’échelle de la ville dans l’épanouissement de l’homme a toujours constitué une question évidente pour moi. J’ai essayé de me questionner sur cette affinité. Cet intérêt est d’abord intimement lié à celui que je porte pour la photographie depuis longtemps. Il s’est développé par un travail du cadrage, réel apprentissage du regard sur l’espace et sur la ville, qui a éveillé en moi une sensibilité nouvelle. En passant des heures à regarder ce qui se faisait et se défaisait autour de moi dans l’espace urbain, la rue comme lieu d’évolution de la vie m’est apparue comme un fantastique champ des possibles. L’espace de la rue est en effet le lieu premier de rencontre et de contact, le lieu premier où évoluent chaque jour de nouveaux échanges, de nouveaux déplacements, de nouvelles rencontres,

25 BORDAS Nicolas, « Et si on prenait sérieusement en compte l’écologie mentale ? » [En ligne], consulté le 19 avril 2018. URL : http:// www.nicolasbordas. fr/archives_posts/etsil-etait-urgent-dagirsur-lecologie-mentale

26 ZUMTHOR Peter, 2008, Penser l’architecture, éd. Birkhäuser

27 Mathias Poison, exposition « Graphies du déplacement », 2018

28 Association EthnoLogique, Septembre 2015 discussions et révoltes... Au delà de ça et de manière plus pragmatique, à l’heure de l’ère urbaine, si l’on part du simple postulat que la majorité de la population mondiale vit déjà en ville et que cette proportion ne cesse d’augmenter, il me semble évident de considérer aujourd’hui la ville comme écosystème principal de l’homme. Sur le même schéma que l’architecture, à une plus grande échelle et comme lieu global d’évolution de l’homme, la ville et l’espace de la rue sont un lieu d’expression de soi. Sa perception tangible par chaque individu est unique. Soumise à de nombreux facteurs, elle est variable et toujours créatrice d’une pluralité d’émotions. En effet, comme l’indique l’artiste Mathias Poison « selon l’humeur du moment, l’état de l’âme et du corps, la ville change de forme et de couleur ».27 En 2015, j’ai participé à un projet photographique sur le thème des « chimères urbaines ». Le projet réunissait 10 photographes de tous horizons, sélectionnés sur la base d’un portfolio et d’un texte sur sa signification personnelle de la chimère. Chaque photographe devait produire deux photographies sur le patrimoine bâti de Gap (05) et sur son imaginaire urbain. Ce travail a ensuite donné lieu à une exposition, où la sélection finale des photos était soumise à un tirage d’art sur grand format. Cette recherche a suscité en moi un très fort intérêt pour la question de l’imaginaire urbain, pour cette question du détail un peu dissimulé, toujours prêt à troubler le regard et à émerveiller. Ces chimères, « intimes, troublantes, oniriques » sont un reflet de l’être et une inspiration permanente pour celui qui habite et regarde la ville et l’architecture. Ainsi, « imprégné d’histoires insoupçonnées, le bâti convoque inconsciemment l’imaginaire du promeneur et révèle la poésie du paysage urbain.»28 (fig.9, fig.10, fig.11) A ne pas confondre avec l’illusoire, l’imaginaire ne s’oppose pas au réel, mais il en est l’interprétation. Il est subjectif et révèle l’invisible, ce que chacun voit et que les autres ne voient pas. Il est à la fois une source d’inspiration, une référence, une caractéristique et un champ d’expression. Issu de sensations, il se

29 Références de cours n°8 et 9

30 Référence de cours n°7 caractérise par une affection ou au contraire une appréhension à propos d’éléments visuels (couleurs, matières, formes...), d’ambiances, d’odeurs, d’espaces, de sons, de goûts, de textures, etc... Ainsi, les émotions font appel à l’imaginaire de chacun.29 En faisant écho à des affinités profondes, il permet d’interpréter le réel en donnant du sens à l’expérience sensible de l’espace vécu (fig.12). L’imaginaire possède une place importante dans la réalisation de chacun, et c’est dans un premier temps l’architecture, et conséquemment l’architecte, qui en sont révélateurs. En effet, dans sa capacité à «voir l’invisible», à mettre en relation le tangible et l’intangible, c’est en inscrivant un imaginaire fort dans ses réalisations, son propre imaginaire, que l’architecte peut créer du sens en fabriquant un univers et en suscitant à son tour l’imaginaire et les émotions du visiteur.

Mais, si l’on y réfléchit bien, l’imaginaire et les émotions ne sont-ils pas également une résultante de l’art ?

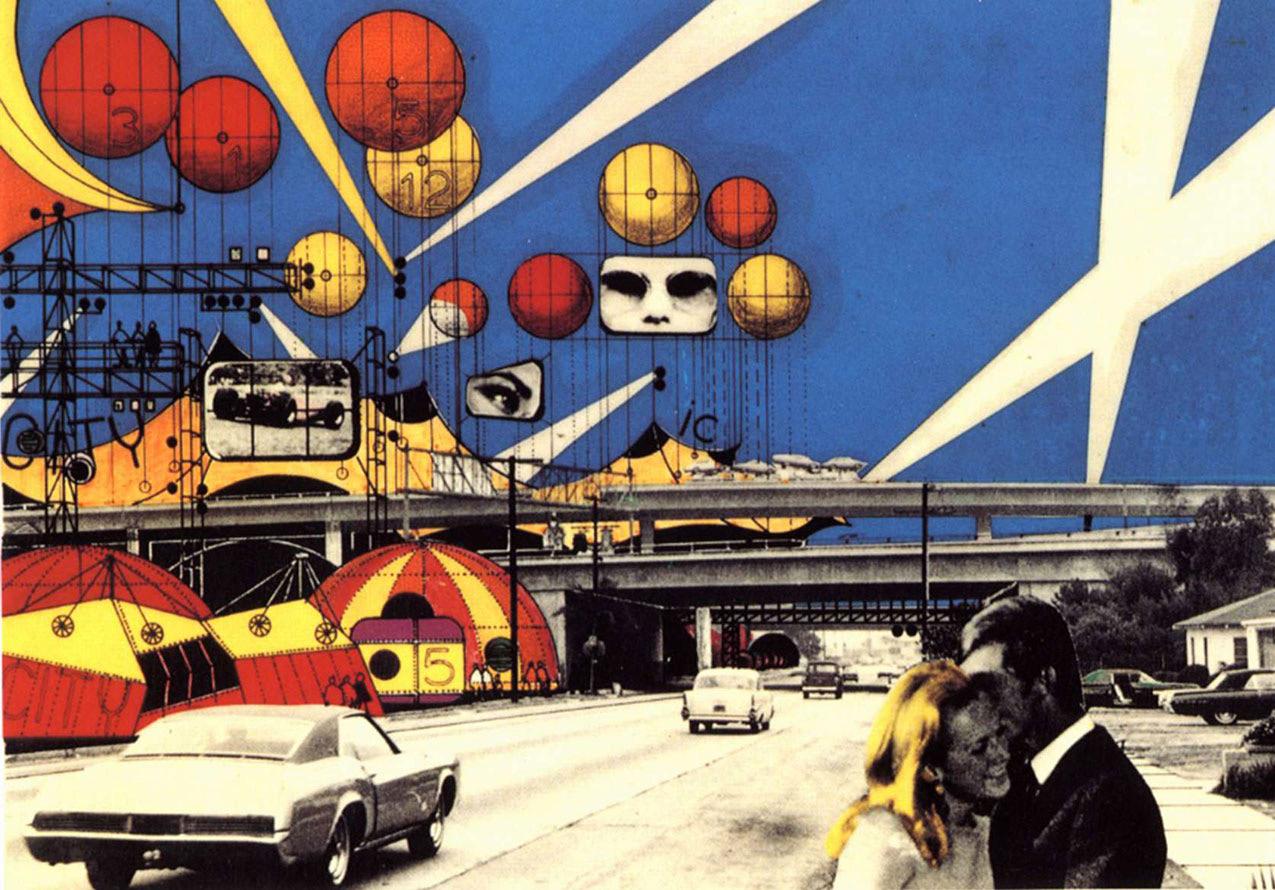

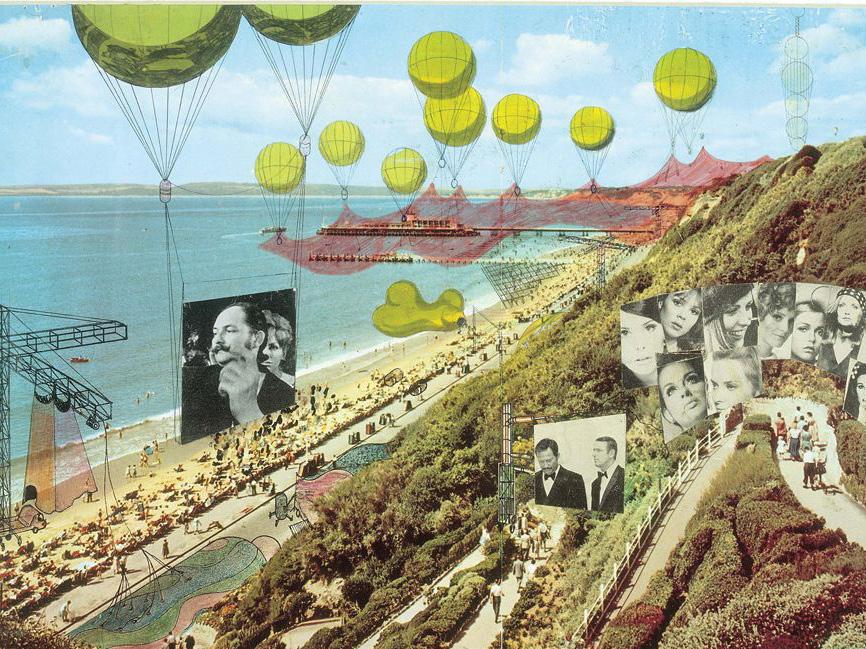

Dans cette optique, entre art et architecture, la place de la création artistique dans la ville apparaît alors comme indispensable à l’épanouissement de chacun et au fonctionnement de la société. Le groupe Archigram, composé des architectes anglais Peter Cook, Warren Chalk, Dennis Crompton, David Green, Ron Herron et Mike Webb, en fit d’ailleurs la démonstration dans les années 60/70.30 D’abord fasciné par la société de consommation et l’industrie, il en propose la représentation graphique par le biais de fanzines, mais en voit rapidement les limites. Dans l’édition de l’archigram n°3 (automne 1963), il y dénonce la question de l’obsolescence programmée, de l’objet jetable et y fait la critique de la durée de vie limitée appliquée même au milieu architectural. Il constate en effet la perte d’attractivité des centres villes et des petites villes anglaises, dans une ère où, face à la vétusté, on préfère jeter et trouver autre chose plutôt que de ré-utiliser. Il propose alors, dans son exposition

«Kefi», ville imaginaire, la construction d’un imaginaire comme première étape du processus de conception architecturale, Semestre 5, Studio Martin, fig.12

La culture dans la ville, «Instant City Visits Bournemouth», 1968, FRAC Centre, Archigram, fig.14

Living City, une nouvelle manière de penser la ville, en considérant que ce sont les gens et leur bonheur qui la fabriquent. Il privilégie ainsi l’expérience que l’on se fait de la ville plutôt que sa forme, et par la programmation et l’événementiel, se met à imaginer la ville comme un véritable lieu de vie. Archigram invite alors à revitaliser l’espace urbain par le festif et l’éphémère et démontrent l’importance de la création artistique dans la ville : si les gens sont heureux dans la ville, si les gens ont du plaisir à aller à un concert et s’ils s’approprient l’espace, la ville et la société en deviennent dynamiques et épanouies. (fig.13, fig.14) Ainsi, à la parfaite intersection entre la ville comme support d’expression et l’art comme créateur d’émotion, se trouve l’art urbain. En effet, l’espace de la rue, en tant que lieu de vie, s’est vu depuis un certain nombre d’années transformé par les artistes en un terrain d’expérimentation et un fabuleux laboratoire à ciel ouvert. Dans son caractère public et accessible à tous, les arts de la rue dépassent l’aspect « élitiste » souvent propre à la création artistique, allant ainsi à la rencontre d’un plus large public. Par l’appropriation de l’espace, la ville est devenue un lieu de représentation et d’expression de soi. Scénographie urbaine, street art, mobilier urbain, festivals de rue, etc... Autant de créations qui permettent de susciter en chacun, imaginaire, émerveillement et émotions, en invitant à s’attarder sur des choses simples et en faisant de chaque balade dans la ville « ludique » une véritable inspiration. L’art dans l’espace urbain pose ainsi la question du temps qui passe : l’inattendu, la surprise, l’éphémère... En effet, par l’intrigue et le plaisir qui lui est propre, par la curiosité que cela suscite en chacun, le caractère éphémère décuple les émotions transmises par la création artistique en lui accordant une vraie puissance, celle de l’instant. (fig.15)

C’est ainsi, dans une volonté de pérennisation de la pratique artistique dans l’espace urbain vers une ville créative et événementielle, que mon raisonnement m’a

31 MAZLOUMAN Mahtab, 2018, « Salma Bordes, la scénographie, une relation humaine », Portrait jeune scéno, Actualité de la scénographie, n°218, p. 74

32 FRANCOIS GuyClaude, 2009, Construire pour le temps d’un regard, éd. FAGE amenée depuis quelques années à me tourner vers la scénographie. En tant que support d’expression, elle constitue en effet pour moi la plus belle définition de l’architecture comme un lieu de création d’émotions. Depuis que je suis très jeune, j’ai toujours été habituée à voir beaucoup de concerts, spectacles et expositions, et j’ai fréquenté de nombreux musées et festivals en tous genres. J’ai toujours été marquée, non seulement par les réalisations auxquelles j’assistais, mais aussi par le cadre dans lequel elles avaient lieu, et qui les rendait possibles : le décor, l’organisation de l’espace scénique, l’installation, etc... Cet aspect constitue une part très importante de ma construction personnelle, et j’ai aujourd’hui l’envie de faire partie de ce monde par le biais de la scénographie, de pratiquer une architecture directement au service de l’art, afin de susciter ce sentiment d’émerveillement que j’ai un jour connu, chez un autre public. Permettre au corps de se déployer dans l’espace, permettre au scénario de prendre vie, la scénographie, c’est également me rapprocher d’un rêve d’enfant, celui de devenir acrobate, en faisant vivre celui des autres. Ainsi, derrière les projecteurs, la scénographie participe de manière inévitable à la création d’œuvres artistiques. En effet, comme l’indique la scénographe Salma Bordes, « la scénographie est l’écrin d’un spectacle, il ne faut pas qu’elle le raconte mais elle doit le porter et lui permettre de se déployer»31 . Définie comme une « architecture de l’imaginaire vouée à révéler le vivant»32 , elle transforme l’espace scénique et le musée, le temps d’un regard, en un théâtre ouvert sur le monde, en un lieu où l’on célèbre la vie. Inspirée par des interventions urbaines telles les réalisations monumentales, parmi de nombreux exemples, de la compagnie Royal de luxe, les réalisations lumineuses du collectif TILT (fig.16) ou les installations urbaines du collectif Parenthèse, la scénographie urbaine est pour moi une manière de participer à une dynamisation de l’espace urbain. D’une autre manière, la scénographie de spectacle et d’exposition s’inscrivent également dans cette volonté, car en tant que créateur

33 (Michaël Dian, Directeur du festival de Chaillol, musique classique et musiques du monde, HautesAlpes) de liens sociaux et d’épanouissement chez l’homme, c’est alors que l’art et la culture apparaissent comme le point de départ d’une société stable et heureuse.

Ainsi l’indique Michaël Dian, directeur du festival de Chaillol: « Défendre la création artistique et accompagner, fut-ce modestement, ceux qui engagent tout leur être dans une vie d’écriture, c’est participer à l’une des aventures les plus exaltantes de notre temps. Et d’ajouter nos voix à toutes celles, passées et contemporaines, qui célèbrent l’Homme en son plus lumineux versant. Comme pour mettre ses pas dans le souffle d’Hölderlin « poétiquement toujours, sur terre habite l’homme ». Le désir. La poésie. Le cœur palpitant de l’être. Comprenez qu’on y tienne. Parce qu’on s’y tient. Par ce que tout tient là-dessus et justifie les autres nécessités de l’existence. Que l’homme y renonce, qu’il abandonne ses aspirations à se découvrir lui même dans les œuvres qu’il crée, découvre, encourage... et c’est tout ce qui le distingue de la bête qui s’évanouit. La célébration plutôt que la prédation, l’art de la rencontre plutôt que la lutte de tous contre tous... » 33

L’ÉCOLOGIE MENTALE, RÉFÉRENCES DE COURS

8/ STUDIO JULIE MARTIN «ÉCOSYSTÈME URBAIN» (LICENCE 3, S5AA, 2017/2018): En plus d’un réel intérêt pour l’architecture comme « écosystème » dans la ville, ce studio proposait une vraie réflexion sur la notion d’imaginaire comme sens de l’architecture et comme base de la conception architecturale. Définir son imaginaire pour créer un espace dans un contexte particulier, se créer un univers pour que le projet soit cohérent, conserver la même inspiration tout au long du processus pour qu’à son tour l’architecture puisse être une projection de chaque personne, que chacun puisse y voir sa propre réalité, qu’elle soit source d’évasion ou d’inspiration, aussi bien dans son espace que dans son programme, c’est quelque chose qui me plaît, que je souhaite conserver et approfondir.

9/ COURS THÉORIQUES, GILLES MARTY, «DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE» (LICENCE 3, S6AT, 2017/2018): Ces cours ont retenu mon attention, notamment le premier qui proposait une réflexion sur la création du sens en architecture. Dans cette vision très poétique, une partie était dédiée à la question de l’imaginaire. Il y était expliqué que le rôle de l’architecte réside dans sa «capacité à voir l’invisible», dans sa façon de mettre en relation les dimensions visibles/tangibles avec les dimensions invisibles/intangibles. En effet, c’est par l’imaginaire que chacun appréhende le réel, et c’est en inscrivant un imaginaire fort dans ses réalisations que l’architecte peut créer du sens en fabriquant un univers et en suscitant à son tour l’imaginaire du visiteur.

47