In Italia ci hanno sempre insegnato che l’abito non fa il monaco, mentre qui in America lo fa, eccome. Anzi, se lo sbagli resti addirittura fuori dal tempio. È il primo trauma culturale che ogni brand italiano vive appena sbarca nel Nuovo Mondo. C'è la convinzione di avere tutte le carte in regola per distinguersi, mentre i riflettori erano puntati tutti sul

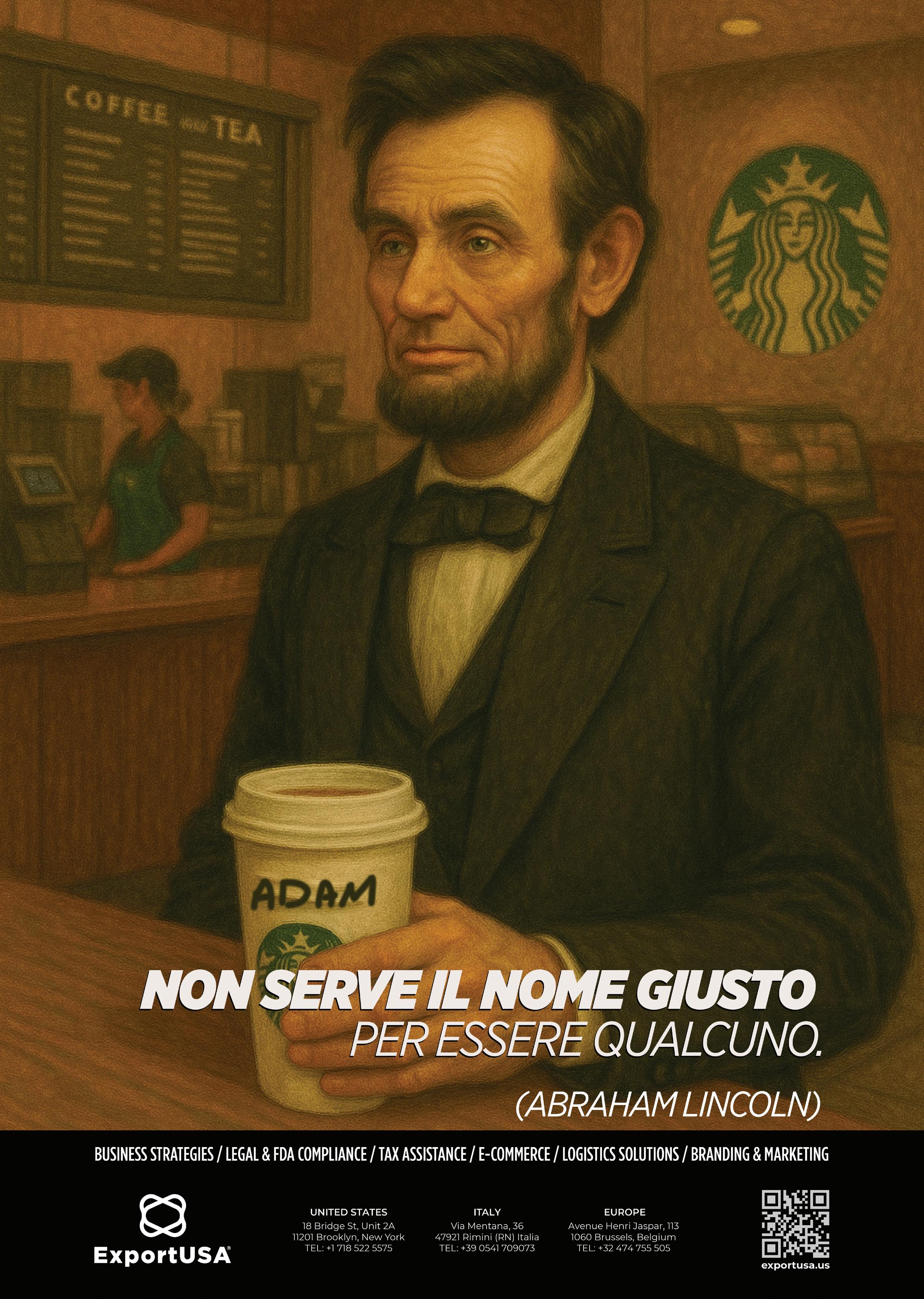

Ci illudiamo che basti un buon prodotto, un nome che suoni vagamente nostrano, un’etichetta con qualche medaglia. Ma qui non vendi ciò che sei, vendi per come appari. Ed è brutale, cinico, spietato ma almeno funziona. Perché in un mercato da oltre 280 milioni di consumatori che partecipano attivamente al consumo, dove ogni sca ale è un campo di battaglia e ogni clic è una scelta d’identità, la soglia di attenzione è molto breve e nessuno ha il tempo di conoscerti in maniera approfondita. O colpisci, o sparisci. nasce da qui. Siamo italiani che vivono in America e che conoscono bene l'America. Sappiamo che il “Made in Italy” non basta più per avere successo, serve il senso, serve il racconto, serve la capacità di entrare nel codice di un paese dove il branding non è una cornice estetica, ma una pinacoteca. Questo si traduce in

Non traduciamo brochure, traduciamo mondi. Non portiamo prodotti, portiamo metamorfosi. Perché il business americano non premia chi partecipa, premia chi pianifica, chi crede nel proprio sogno, chi non smette mai di coltivarlo. Il nostro lavoro è costruire la vostra credibilità in un linguaggio che qui sia riconosciuto, desiderato,

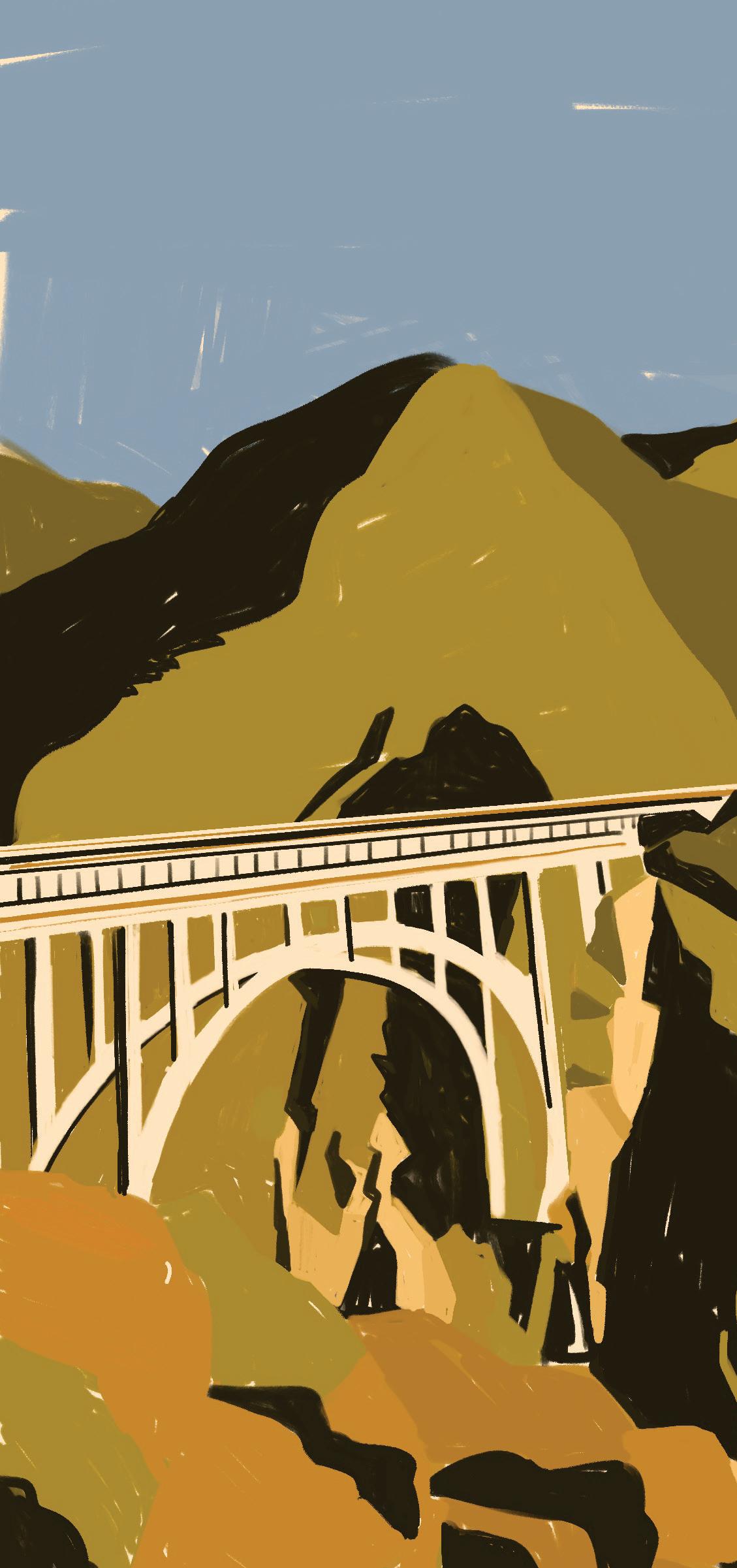

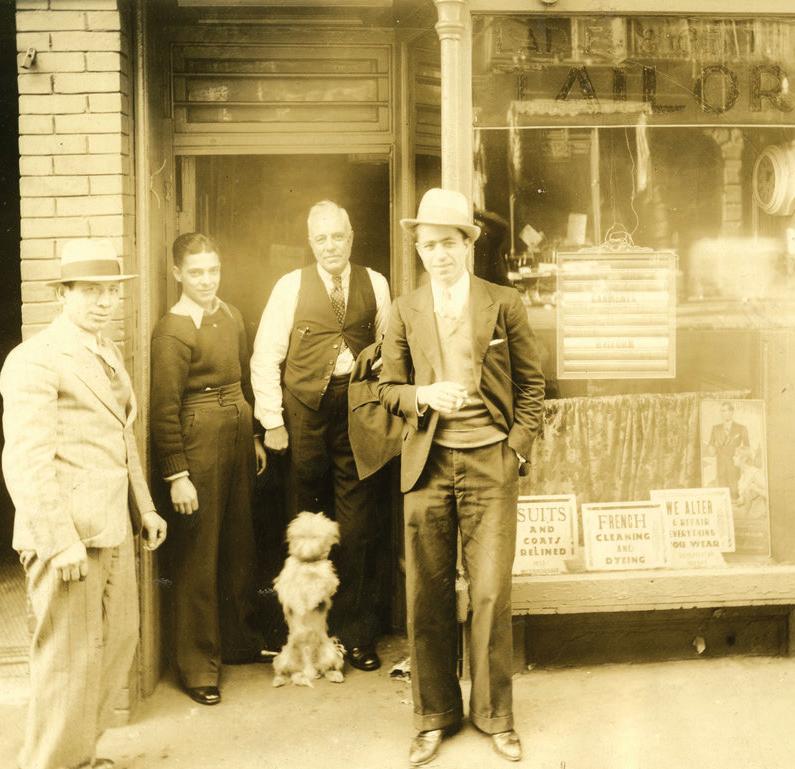

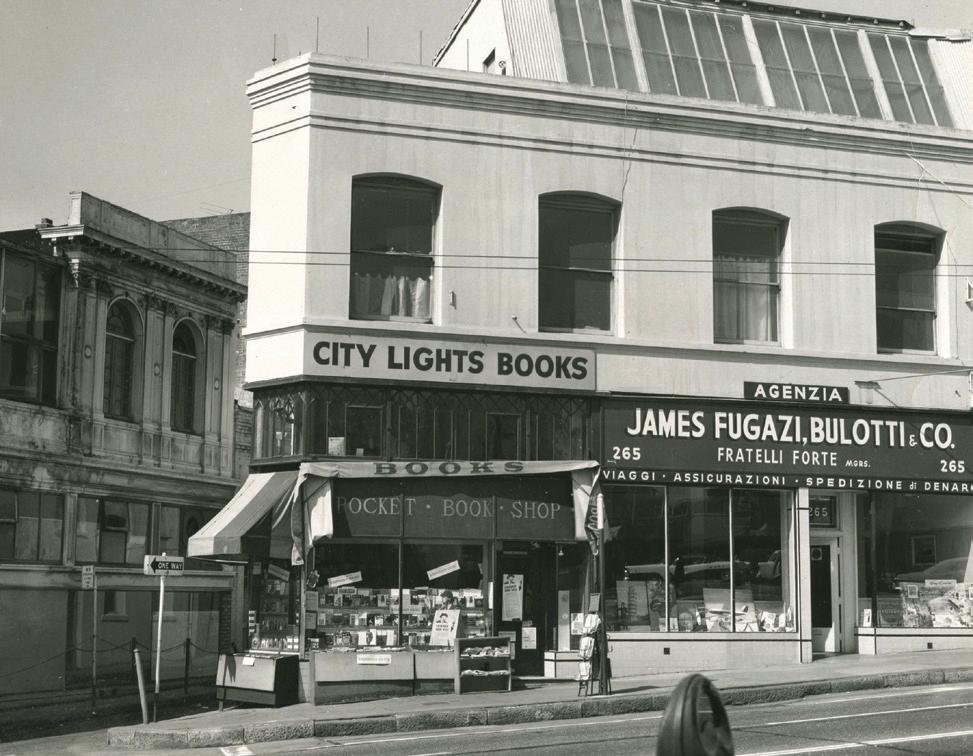

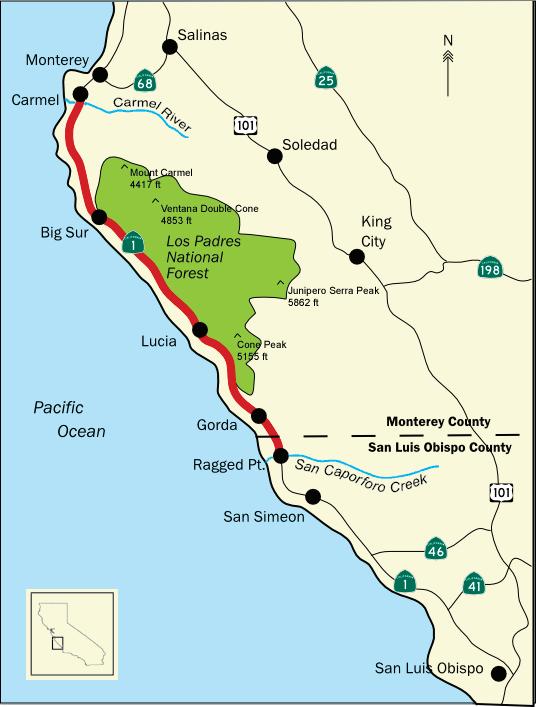

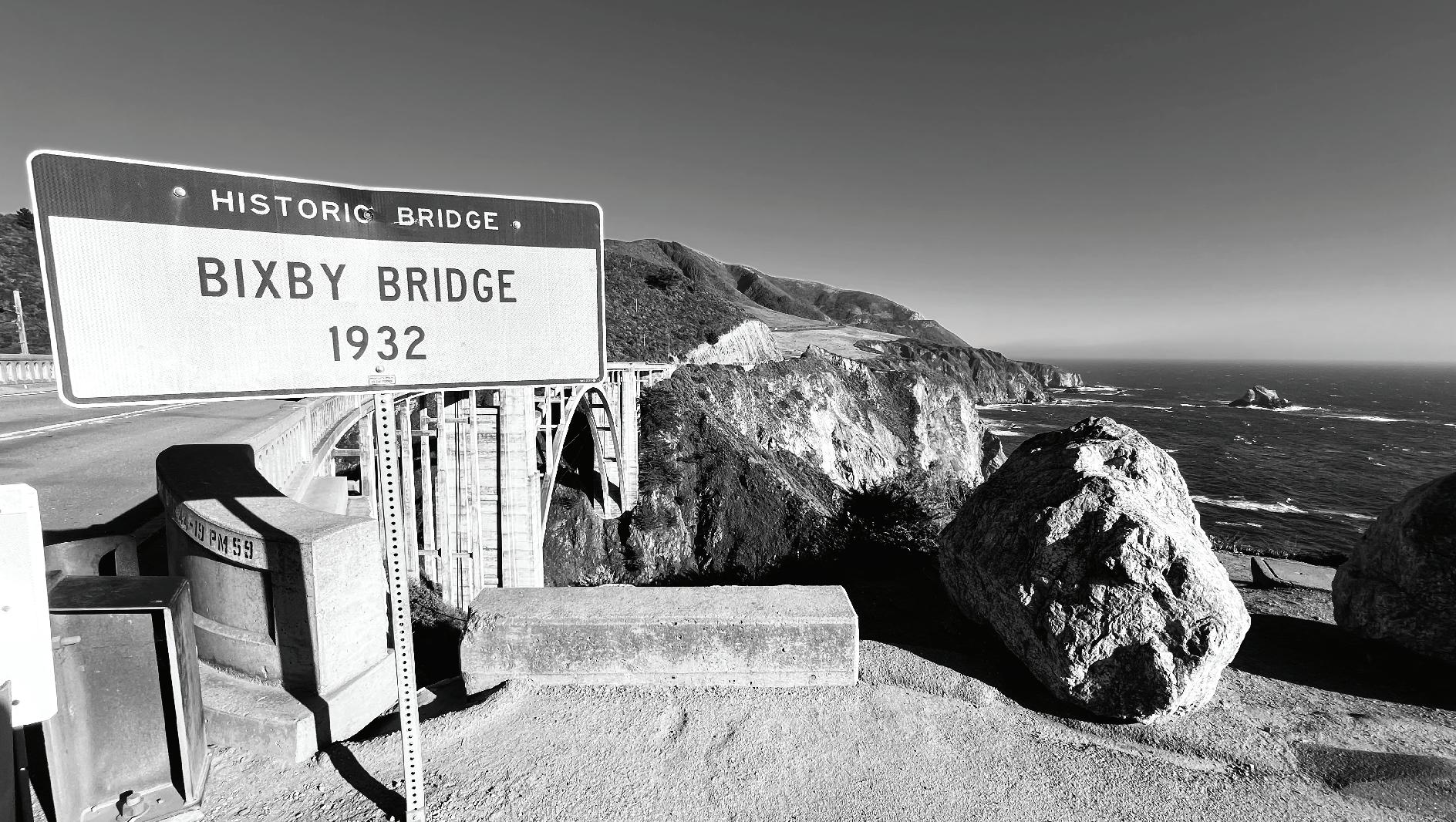

In questo numero abbiamo esplorato un’America reale, non quella che vi raccontano nelle serie tv, sui social, nei titoli dei giornali. Ma un racconto reale, vivo, dai murales di Cope2 a Brooklyn, ai tramonti della California, dalle botteghe di Mulberry Street alla Baia di San Francisco, passando per Big Sur. Nei disegni di Emiliano Ponzi, nei racconti di Kenny Polcari. Negli aneddoti di Ennio Ranaboldo, nella narrativa di Giulia Aguì o

E con lo stile e l’inventiva che hanno reso grande l’Italia e gli italiani nel mondo, l’arte di arrangiarsi, di reinventarsi, di non smettere mai di credere, che prima o poi, l’amore per il proprio lavoro e il nostro "saper fare" torneranno a salvarci. Nelle interviste che leggerete non ci sono solo professionisti e imprenditori, ci sono persone, sogni, sfide, successi. C'è il racconto di tutto quello che il sogno americano ha rappresentato per L'augurio che facciamo ai nostri giovani talenti, è quello che un giorno tornino a sperimentare la propria Summer of Love, ritrovando e riscoprendo la voglia di libertà come nei versi di Kerouac. Dove il genio e l'inventiva facciano da sfondo alla loro

Concepto è il traghettatore creativo tra coloro che hanno voglia di fare e chi dall'altra parte ne concede la possibilità. Un compagno d'avventure che riesce sempre a trovare la giusta playlist di viaggio, ritmata, senza nostalgia. Perché chi crea non ha bisogno di

“In gran parte le persone sono infelici perché sono confuse su cosa abbia veramente valore.”

– William Irvine

Direttore editoriale: Paolo Zucca

Vicedirettore: Muriel Nussbaumer

Art Director: Alfio Martire

Copy Editor: Anna Breda, Chiara Gentilini

Sede legale: via Mentana, 36 47921 Rimini RN

+39 0541 70 90 73

Agenzia Marketing Concepto Nyc Tel. +39 0541 70 90 73

Email: info@concepto.nyc

Stampa:

Copyright: Tutto il materiale scritto dalla redazione è disponibile sotto la licenza ExportUSA New York Corp. - Non commerciale - Condividi allo stesso modo ExportUSA Magazine. Significa che può essere riprodotto a patto di citare ExportUSA Magazine, di non usarlo per fini commerciali e di condividerlo con la stessa licenza.

Registrazione tribunale di Rimini n. 525 del 28 Marzo 2024

TRA IL RESPIRO SELVAGGIO DELLA LIBERTÀ E QUELLO DI UNA GENERAZIONE CHE STA CAMBIANDO.

L'ESTATE CALIFORNIANA CHE CAMBIÒ L'AMERICA PER SEMPRE.

FIERE USA: Tutti gli eventi imperdibili nel settore manifatturiero e tecnologico.

ABBIAMO INTERVISTATO COPE2: DAL BRONX ALLE GALLERIE, LA SAGA SELVAGGIA DI UN RE DEI GRAFFITI.

IL BURRITO CALIFORNIANO un involucro di identità, rivoluzione e storia.

"...L’America è troppo grande per sognarla tutta in una Notte..."

A cura di LUCIO MIRANDA

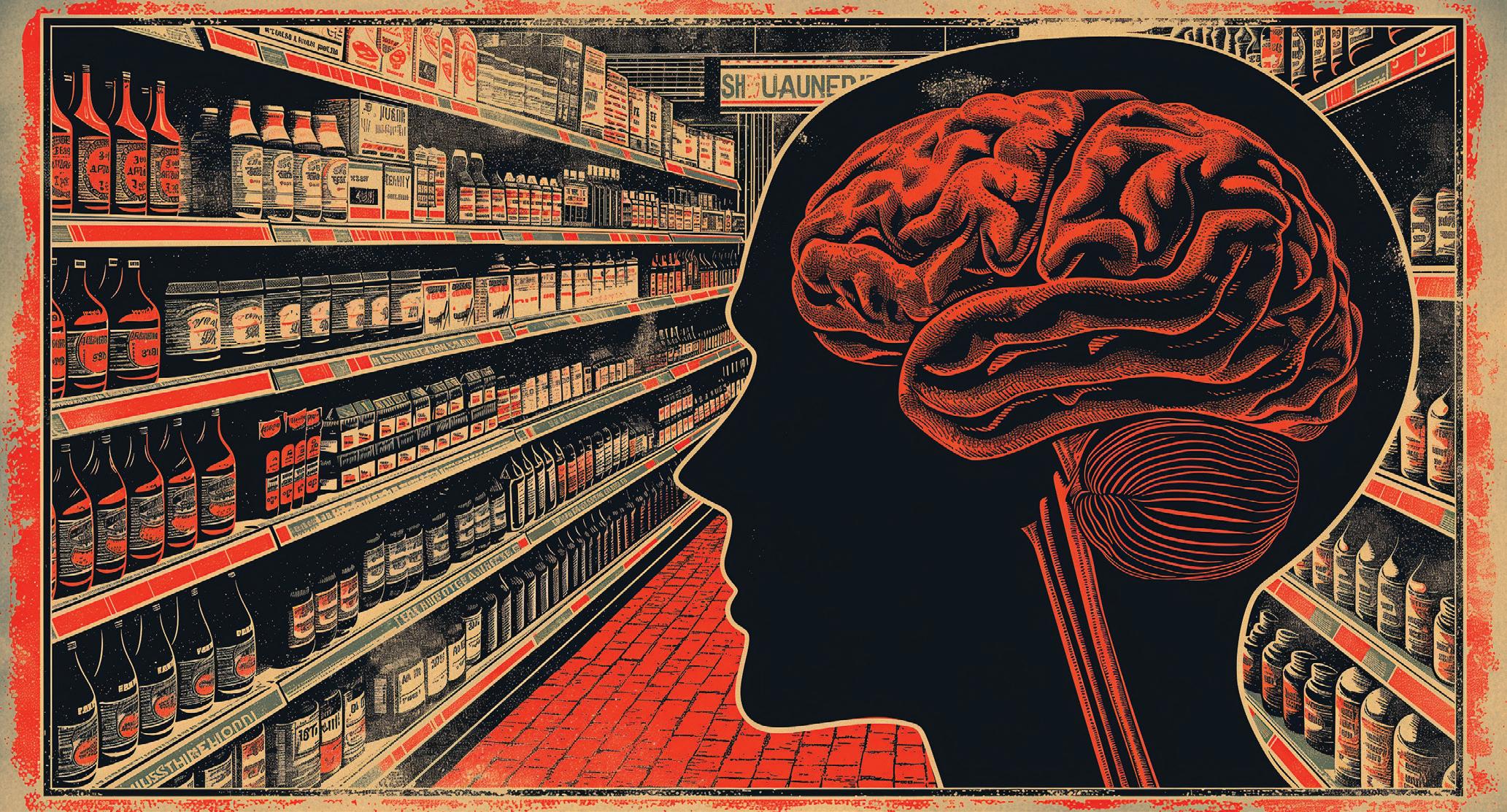

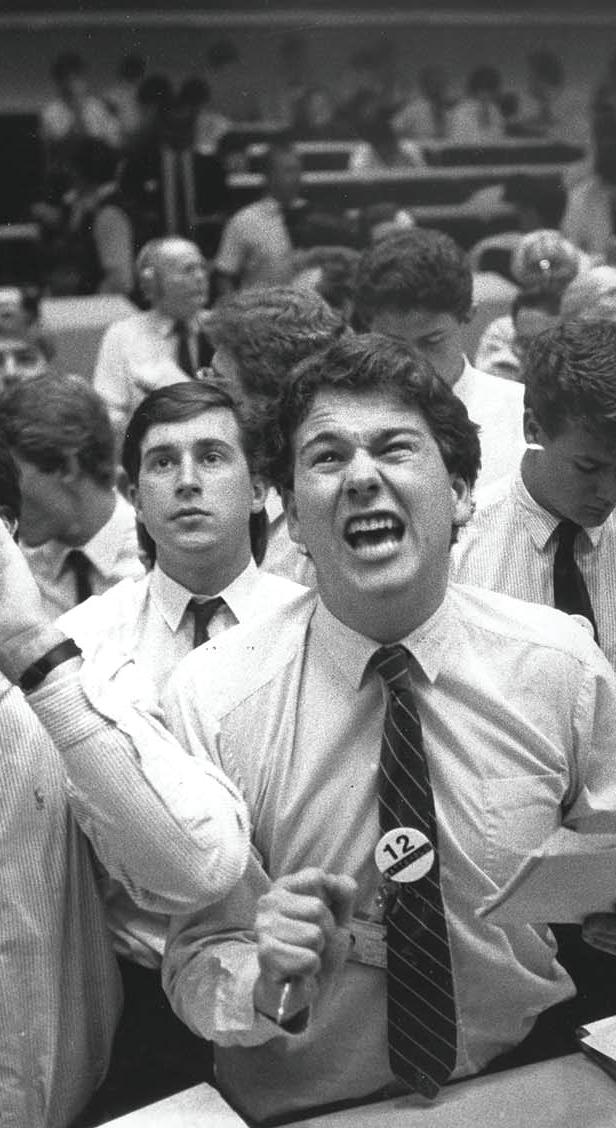

C'è una guerra in corso, ma non è quella che pensate. Non ci sono eserciti, confini o alleanze segrete. È una battaglia molto più subdola, combattuta ogni giorno nella testa delle persone, a colpi di slogan, loghi e scelte di marketing. Questo conflitto silenzioso è la lotta per occupare uno spazio nella mente dei consumatori e arrivare alle loro tasche. In un mondo sovraccarico allo sfinimento di informazioni, dove ogni strada, stazione, monitor, display e feed social è intasato da quel maledetto "forse potrebbe interessarti anche", il posizionamento non è più un'opzione: è una necessità. Ma come si conquista una fetta di attenzione in un mercato così saturato?

UNA REGOLA FONDAMENTALE:

CONQUISTA E DOMINA

Giulio Cesare avrebbe detto "Il dado è tratto", oggi diremo "Per tutto il resto c'è Mastercard" Vuoi essere un leader di mercato? Allora devi fare in modo che il tuo nome non sia solo conosciuto, ma che diventi sinonimo stesso della categoria in cui operi. Non è su ciente essere i migliori; devi essere il primo a insinuarti nel subconscio collettivo del tuo pubblico. E una volta che sei lì, devi restarci. Come? Creando un messaggio così incisivo che nessuno possa dimenticarlo. Non si tratta di vendere un prodotto, ma un'idea, un'immagine, un'emozione. I leader di mercato vincenti sono quelli che riescono a far coincidere il loro brand con una necessità precisa. Vuoi un esempio? "Kleenex" non è solo un fazzoletto di carta, è il fazzoletto di carta.

E quando un brand diventa il riferimento assoluto della sua categoria, hai vinto la battaglia più importante.

LA NICCHIA DEL PERDENTE INTELLIGENTE

Non sei il leader? Bene, accetta la realtà. Ma non disperare: puoi comunque vincere, purché tu smetta di cercare di fare a pugni con i giganti. Devi cercare una nicchia, uno spazio vuoto che il leader ha trascurato, e

colonizzarlo con tutta la tua forza. Non è una strategia per i deboli di cuore, perché richiede sacrificio e, spesso, umiltà. Non puoi essere tutto per tutti. Hai mai sentito parlare di Subaru? Non è l'auto per tutti, ma è l'auto per chi ama la montagna. Ed è proprio questa focalizzazione ossessiva che li ha salvati dall'oblio.

PIÙ PRODOTTO, PIÙ PROBLEMI

Hai già un prodotto che funziona? Ottimo. Ma stai attento a non farne uscire un altro pensando che cavalcherà l'onda del successo del primo. Ogni nuovo prodotto deve avere un'identità propria, una ragione di esistere che non sia semplicemente un'estensione del successo passato. Vi ricordate la New Coke? No? Esatto. Il tentativo di reinventarsi come una versione "migliorata" è stato un flop colossale. Ogni nuovo prodotto deve distinguersi chiaramente e non vivere all'ombra di un altro.

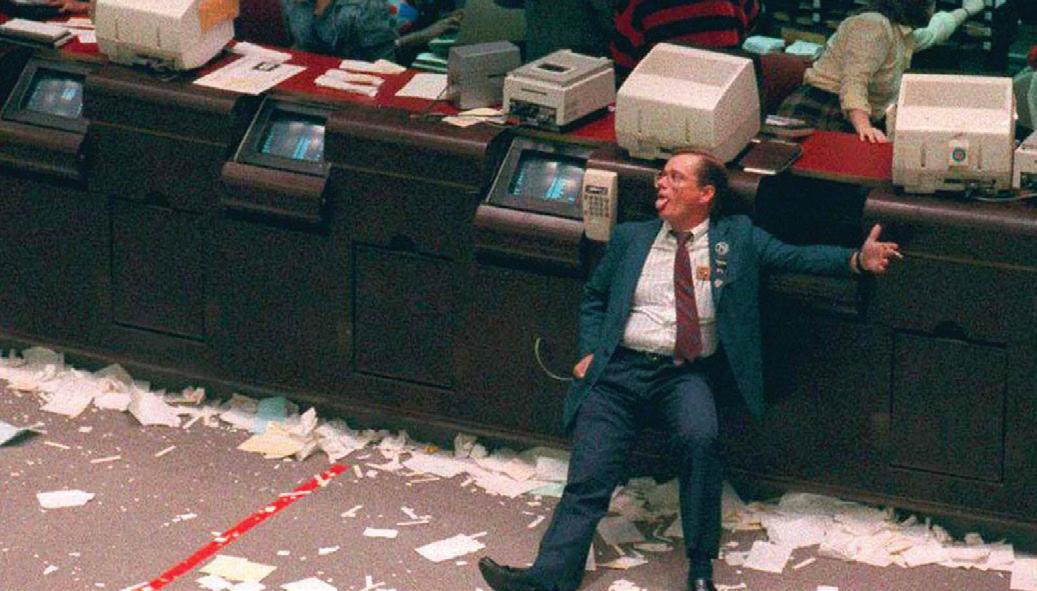

SFRUTTA I PUNTI DEBOLI DEI TUOI COMPETITOR

Se vuoi davvero vincere, non basta fare bene. Devi anche fare meglio del tuo concorrente, colpendo dove è più vulnerabile. I punti deboli della concorrenza non sono solo opportunità, sono la tua strategia. Se il leader è percepito come elitario, posizionati come accessibile. Se è caro, sii economico. Un esempio lampante? Avis. Negli anni '60, un'azienda di noleggio auto ha abbracciato con orgoglio il suo secondo posto, costruendo una campagna geniale intorno al messaggio "We try harder" (Noi ci impegnamo di più). Il risultato? Un boom di vendite che li ha resi un esempio da manuale di posizionamento strategico.

L'ARTE DELLA SEMPLIFICAZIONE

Viviamo in un mondo che celebra la complessità, ma spesso "meno

è meglio". Il pubblico non vuole memorizzare liste interminabili di caratteristiche; vuole un messaggio chiaro, semplice e diretto. Questo principio è valido per tutto: dal design del logo al messaggio pubblicitario. Pensate a Nike. Una parola, un logo semplice e uno slogan immortale: "Just Do It" . Non ci sono spiegazioni complicate, non ci sono manuali da leggere. Solo un'idea, potente e immediata.

CAVALCARE

E poi c'è l'inevitabile: il mercato cambia. Le mode passano, le tecnologie evolvono, e ciò che ieri funzionava potrebbe essere obsoleto domani. Ignorare questi cambiamenti è un suicidio strategico. Il successo di oggi non garantisce nulla per domani, e il tuo posizionamento deve adattarsi ai tempi. Un esempio è Blockbuster, l'iconica catena di videonoleggio, che non ha saputo reagire all'ascesa dello streaming. Netflix, al contrario, ha cavalcato il cambiamento, trasformandosi da un semplice servizio di DVD per posta, al gigante dell'intrattenimento che conosciamo.

TU, FORSE NON ESSENZIALMENTE TU

Capire il posizionamento negli Stati Uniti non è per persone fragili o insicure. È una disciplina spietata, che richiede strategia, creatività e un pizzico di cinismo. È una guerra senza esclusione di colpi, dove sopravvivono solo i più creativi, i più adattabili e i meno egocentrici. Che tu sia un imprenditore emergente o il magnate di una multinazionale, una cosa è certa:

"Se non ti posizioni, non esisti".

Un buon posizionamento sui motori di ricerca è oggi una condizione imprescindibile per qualsiasi operazione di e-commerce rivolta al mercato statunitense. In un contesto ipercompetitivo come quello americano, la visibilità su Google rappresenta spesso la differenza tra un sito che genera traffico qualificato e uno che rimane invisibile. La stessa cosa vale, sebbene in misura minore, per Bing e Yahoo , ancora rilevanti in alcune nicchie demografiche. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti il costo delle attività di marketing tradizionale è elevato e tende a premiare solo chi dispone di capitali consistenti. Per questo motivo, la SEO diventa un investimento strategico, soprattutto per le piccole e medie imprese che desiderano entrare nel mercato con un budget misurato ma ben indirizzato. Non si tratta semplicemente di tradurre un sito o di “adattarlo”, ma di costruire da zero un’architettura pensata per il comportamento del consumatore americano, molto più diretto, impaziente, orientato alla velocità e alla fiducia. Il caricamento delle pagine, ad esempio, ha assunto un ruolo determinante. In particolare, le versioni mobile devono essere leggere e ottimizzate per una fruizione rapida, dato che la maggior

parte del traffico statunitense arriva da dispositivi mobili. La costruzione del sito, in questo scenario, richiede una progettazione orientata alla SEO tecnica, hosting geolocalizzato negli Stati Uniti, codice pulito, compressione delle risorse, implementazione di CDN e compatibilità con i Core Web Vitals. Ma la parte tecnica è solo l’inizio. Il contenuto, o meglio, la strategia semantica, deve parlare direttamente all’utente americano. Non basta la correttezza grammaticale dell’inglese, serve un tono di voce coerente con la cultura locale, una scelta lessicale che intercetti le intenzioni di ricerca e un’organizzazione delle informazioni che rispecchi le logiche cognitive del mercato di riferimento. L’utente americano cerca certezze, e le cerca in fretta. Se non trova subito ciò che vuole, abbandona. Le dinamiche attuali impongono una progettualità organica, in cui la SEO è integrata alla UX, al design, alla qualità del contenuto e alla reputazione del dominio. Un sito ben posizionato non è semplicemente più visibile: è anche più credibile, più competitivo, più sostenibile nel lungo periodo. E, nel mercato americano, questo può fare la differenza tra un progetto che scala e uno che si arena dopo pochi mesi.

Nel corso del 2025 i brand italiani più forti sul mercato americano valgono 121 miliardi di dollari

Nonostante lo scenario geopolitico incerto e le prospettive economiche prudenti per l’anno in corso, il mercato dei brand italiani regge: la perdita complessiva è appena dell’1% rispetto al 2024 e oltre la metà dei marchi in classifica ha incrementato il proprio valore.

Gucci resta imbattibile in vetta alla classifica con un valore di 17 miliardi di dollari. Enel, prima tra le utility, conquista il secondo posto crescendo del 17% e raggiungendo 15,4 miliardi. Ferrari conferma la terza posizione e mette il turbo: +38%, fino a 14 miliardi, spinta anche dall’ingaggio mediatico di Lewis Hamilton in Formula 1.

Il settore finanziario italiano si fa sentire: sei brand totalizzano 13,4 miliardi di valore. Intesa Sanpaolo (+53%), UniCredit (+48%), Banca Mediolanum (+31%) e Generali (+20%) sono tra i top riser. Banco BPM entra per la prima volta in classifica al 38° posto con 0,7 miliardi, ma il settore bancario nel complesso resta vulnerabile, ancora percepito come poco distintivo agli occhi dei consumatori. Nel retail arrivano due novità pesanti: Conad debutta al 17° posto con 1,5 miliardi di valore ed è il marchio più forte della categoria.

Subito dopo Coop Esselunga , invece, sale al 32° posto. La ricetta vincente? Reputazione costruita nel tempo, assortimento aggiornato, prezzi competitivi e servizio clienti solido. Nonostante l’incertezza globale, molti brand italiani resistono e prosperano. Il segreto? Investire nel marketing. È questo che permette di ammortizzare gli shock esterni e mantenere rilevanza.

L’orientamento strategico verso il lungo periodo, unito alla capacità di essere presenti nel momento dell’acquisto e al giusto prezzo, resta fondamentale. Il lusso resiste, ma cambia pelle. Mentre la domanda negli USA, in Corea, Giappone e Cina rallenta, Prada cresce del 7% grazie a un mix vincente: espansione nei mercati emergenti, cultura integrata nei negozi, storytelling artistico, sostenibilità (Re-Nylon su tutti).

Le utility avanzano con valori in crescita tra il 2% e il 17%, spinte dalla liberalizzazione del mercato e da consumatori più consapevoli. A2A (+16%) ha rafforzato la propria distintività puntando su trasparenza, innovazione, comunità e sostenibilità. Fastweb , da parte sua, si distingue con l’ingresso nel mercato energetico tramite Fastweb Energia (100% rinnovabile) e l’integrazione con Vodafone per il rollout del 5G e della fibra.

Nutella, dal canto suo, dimostra come si possa innovare rimanendo fedeli a sé stessi: nuovi prodotti (biscotti, creme vegetali, gelati), posizionamento intergenerazionale e strategia di espansione continua.

In un mondo dove l’identità di marca è diventata l’ultima vera moneta, i brand italiani che resistono – e crescono – non sono quelli che inseguono le mode, ma quelli che sanno chi sono, parlano con chiarezza e investono con coraggio. Gucci, Ferrari, Nutella: nomi che non hanno bisogno di spiegazioni. Ma dietro ogni crescita non c’è solo heritage, c’è visione.

Il report ci dice una cosa molto semplice: in un’epoca di incertezza, il valore si costruisce sul posizionamento, non sulla speranza. Il mercato non premia chi resta fermo, ma chi sa di erenziarsi, osare, evolvere. E l’Italia, quando smette di inseguire l’approvazione e comincia a raccontare sé stessa con autenticità, sa ancora farsi ascoltare dal mondo. Questi 40 brand non rappresentano solo l’economia, ma il potenziale culturale di un Paese che, se solo lo volesse, potrebbe tornare a dettare lo stile. Non solo nei guardaroba e nelle cucine, ma nelle menti.

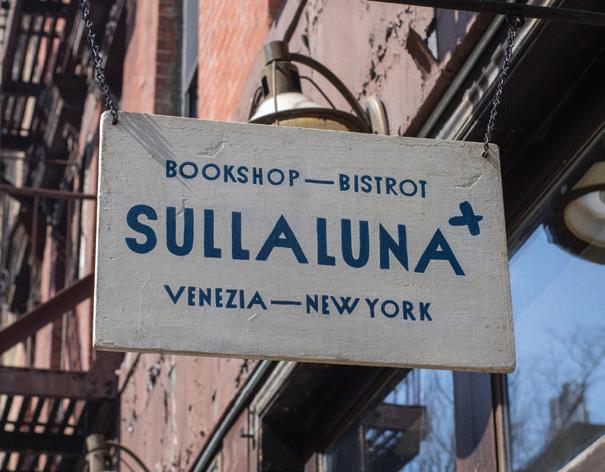

Avent’anni dalla fondazione di ExportUSA nasce l’urgenza di strutturare un servizio che possa dare valore aggiunto alle attività già proposte. Un progetto che funga da coefficiente estetico e contenutistico, che concili appieno le aspettative dei tanti consumatori che popolano gli Stati Uniti. Che traduca graficamente e semanticamente ciò che i brand italiani vogliono comunicare oltreoceano. Perché mandare un messaggio in America significa cambiare paradigma, vuol dire adoperarsi per comprendere come conquistare la fiducia di un pubblico esigente, informato e all’avanguardia. Da queste fondamenta è nato un vero e proprio dipartimento per affiancare le aziende nella revisione del branding ideando progetti che non snaturino l’essenza di un prodotto, ma che ne esaltino le qualità con l’utilizzo di immagini e parole che possano sposare appieno ciò che l’America chiede. Ecco a voi Concepto NYC. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo in questa intervista con i fondatori Astra Pagliai e Alfio Martire.

A cura di ANNA BREDA

D. Concepto NYC, com’è nato questo progetto, a chi è rivolto e cosa rappresenta oggi per voi, sia a livello professionale che personale?

R. Concepto nasce dall’urgenza creativa di dare un volto vero, rilevante e competitivo ai brand che vogliono a rontare il mercato americano. Mentre ExportUSA costruisce l’impalcatura burocratica e fiscale per farlo sfilare in sicurezza, Concepto crea l’abito su misura del cliente. È rivolto soprattutto a chi ha capito che entrare in America con una traduzione letterale del proprio brand europeo è una lenta e silenziosa scomparsa. È rivolto chi vuole ripensarsi, evolvere, diventare leggibile, desiderabile per un pubblico come quello di oggi che non aspetta nemmeno un attimo di più.

Questo è il nostro laboratorio di pensiero, la nostra fabbrica della creatività. Uno spazio in cui ogni progetto è un manifesto culturale, non un layout da approvare. È una missione personale quanto professionale. Ed è per questo che ci ostiniamo a rifiutare l’ordinarietà. È il modo in cui pensiamo, progettiamo, parliamo

al mondo. Personalmente diventi parte dei sogni di qualcuno, aiuti i brand italiani a smettere di farsi belli e cominciare a farsi capire. In America, ma anche a casa loro. Perché un brand che funziona qui, funziona ovunque.

D. Il nome "Concepto" è distintivo e memorabile, qual è stato il processo creativo dietro questa scelta?

R. Ci interessava trovare un nome che avesse respiro internazionale, ma senza risultare impersonale o banale. Cercavamo qualcosa che contenesse una dimensione progettuale, che suggerisse metodo, idea e struttura , ma che sapesse anche evocare calore, personalità ed eleganza. Capace di mantenere la propria forza espressiva in ognuna delle lingue più importanti al mondo. Ha un suono diretto ma non rigido, una forma pulita ma non sterile. È una parola che porta con sé un senso di architettura mentale, ma anche di umanità e stile. Dietro questo nome ci nascondiamo noi, le nostre persone, i nostri pensieri, la nostra voglia di creare, di essere curiosi del mondo.

Americanoncercadi essere inconfondibile. “

“

Volevamo un’identità capace di raccontare da sola il nostro modo di lavorare. Il nostro scopo è quello di costruire ponti culturali attraverso il design, dare forma a idee che non temono il confine, ma lo attraversano con naturalezza.

D. Quali sono le sfide principali che a rontate come dipartimento di branding per il mercato americano? E come le trasformate in opportunità?

R. Negli Stati Uniti, l’ambiguità non trova spazio. Se un brand non è immediatamente leggibile, rischia di essere ignorato. Gli americani pretendono da subito chiarezza, coerenza e soprattutto un messaggio che sappia arrivare dritto al punto. In questo contesto, la sfida principale per chi si occupa di branding non è semplicemente comunicare, ma farlo in modo preciso, efficace e profondamente consapevole del contesto culturale in cui ci si muove.

Il nostro lavoro consiste nel ricreare un’identità senza snaturarla, nel reinterpretare il DNA di un brand europeo a nché possa parlare la lingua del mercato americano senza cadere in banalizzazioni o scorciatoie stilistiche. Non si tratta di adattamento cosmetico, ma di una vera e propria riscrittura strategica. Il gusto americano non è superficiale, come spesso si è portati a credere; è invece incredibilmente orientato all’obiettivo.

"... Ciò che conta davvero non è sapere cosa la gente pensa di te, ma perché..."

- Chris Ducker

Chi acquista, chi osserva, chi valuta un brand negli USA vuole sapere immediatamente chi ha davanti, perché dovrebbe fidarsi e cosa otterrà. Non c’è tempo per i sottintesi, non c’è spazio per l’indefinito.

Trasformiamo questa richiesta di immediatezza in un’occasione creativa. È un esercizio quotidiano di sintesi e visione, in cui ogni progetto ci costringe a prendere posizione, a scegliere una direzione precisa e a sostenerla con coerenza. Lavoriamo sul posizionamento in modo netto, costruiamo identità visive forti, scriviamo messaggi senza orpelli, ma con profondità.

È un lavoro artigianale, quasi da cesellatori, in cui nulla è lasciato al caso. Il risultato è un brand che non si a accia timidamente sul mercato americano, ma interviene con sicurezza, consapevole di sé e della propria voce. Non come un turista curioso, ma come un protagonista che sa dove vuole andare.

D. Secondo voi, quali caratteristiche deve avere oggi un brand per a ermarsi con successo negli Stati Uniti?

R. Prima di tutto deve essere leggibile, rilevante e reattivo. La leggibilità non è un vezzo formale, ma una

condizione necessaria per esistere in un mercato saturo e velocissimo. Se il pubblico non capisce chi sei e cosa o ri in pochi secondi, semplicemente smette di guardarti. Ogni esitazione equivale a un’occasione persa.

Ma la chiarezza da sola non basta. Un brand deve essere anche rilevante, capace di inserirsi in una conversazione culturale già in corso, di creare connessioni, di generare senso. Negli Stati Uniti l’estetica da sola non regge, serve contenuto, visione, una promessa chiara e un motivo per crederci. Il pubblico americano non cerca solo prodotti belli, ma storie in cui riconoscersi, valori da condividere, identità da scegliere. E poi c’è la reattività. Il ritmo del mercato americano è implacabile, aggiornarsi, evolvere, rispondere rapidamente non è un plus, è parte integrante dell’identità di un brand. Chi non sa cambiare resta indietro, e chi resta indietro scompare. A tutto questo si aggiungono altri ingredienti fondamentali. Serve autenticità, ma quella vera, non estetizzata né costruita a tavolino.

Serve una tensione narrativa, un filo conduttore che tenga insieme i messaggi, i prodotti, le scelte estetiche. E soprattutto serve coraggio. Coraggio di avere un punto di vista, di prendere posizione, di distinguersi anche quando è scomodo. Un brand che funziona in America non cerca di piacere a tutti, cerca di essere inconfondibile.

- Jay Baer

D. Se doveste racchiudere l’essenza di Concepto in uno slogan, quale sarebbe? E perché?

R. “Identità italiane, che parlano americano” Perché è esattamente ciò che facciamo - aiutiamo i brand a diventare comprensibili, competitivi e desiderabili nel mercato statunitense, senza snaturare la loro essenza. Niente stereotipi da esportazione, niente “Italian style” da cartolina. Lavoriamo sulla verità di un marchio, la traduciamo in un linguaggio visivo e strategico che funzioni negli Stati Uniti, e la facciamo risuonare con forza. Il risultato è un’identità autentica ed impossibile da ignorare.

D. Vi siete ispirati a qualche modello di comunicazione in particolare?

R. Più che seguire modelli, seguiamo un metodo fondato su osservazione culturale, provocazione strategica e rigore progettuale. Non rincorriamo le tendenze, le analizziamo. Non imitiamo i codici, li decostruiamo. Ci incuriosiscono le agenzie che trattano il branding come un atto editoriale, capace di generare discorso e costruire significato. Allo tempo stesso, ci ispiriamo alla radicalità formale del design italiano, alla forza concettuale della pubblicità degli anni ’60, all’irriverenza autentica del branding indipendente

americano. Ogni riferimento diventa materia viva, mai citazione sterile. Il nostro obiettivo non è creare qualcosa che piaccia a tutti, ma costruire identità che sappiano parlare a chi conta davvero. Brand che lasciano il segno, che non si confondono, che non chiedono il permesso per esistere.

D. Qual è il trucco più sottile per entrare nella mente di un consumatore americano?

Non dargli mai l’impressione che tu lo stia educando. Devi farlo sentire parte di una scelta, non di una lezione. Funziona tutto ciò che stimola l’autonomia, la gratificazione istantanea, il senso di esclusività. Non vendere l’Italia come “eccellenza artigianale”, ma come “esperienza che solo pochi hanno il coraggio di vivere davvero”. La verità è che il pubblico americano compra status, non cultura. E se tu non riesci a trasformare il tuo brand in un badge identitario, sei fuori. Il messaggio non è “Guarda quanto siamo bravi”, ma “Se scegli noi, diventi quello che vuoi essere”. Il trucco consiste nel parlare al suo ego senza farlo sentire idiota. L’americano ha fame di appartenenza, ma detesta il bisogno. Devi costruirgli una mitologia personale. Il tuo brand non è un prodotto, è un’estensione della sua narrativa.

D. Se Concepto fosse una canzone americana, quale sarebbe?

R. Se Concepto fosse una canzone americana, per me sarebbe “Empire State of Mind” di Jay-Z e Alicia Keys. Perché c'è visione, ambizione, identità che si reinventa. Parla di città, di sogni e di concretezza, proprio come facciamo noi, a ondiamo i piedi nel cemento di Brooklyn ma abbiamo la testa a cavallo tra due continenti. Alfio invece avrebbe optato "Good Vibration" dei Beach Boys. Per la struttura musicale complessa, uso di strumenti non convenzionali, tecniche di registrazione innovative. Eppure, con “What’s Going On” abbiamo trovato il nostro punto d’incontro, un brano che mettesse d'accordo entrambi come mentre lavoriamo. Marvin Gaye canta “What’s Going On?”(Cosa succede?) È soul con coscienza, evolvuzione con eleganza. È branding, che si fa ponte tra mondi.

Nel cuore di DUMBO in breve tempo Astra e Alfio diventano i due poli magnetici di Concepto NYC. Mente analitica e cuore visivo, concretezza operativa e irrequietezza creativa. Insieme guidano progetti di branding che non inseguono mode, ma le creano. Costruiscono un ponte culturale tra le aziende, gli imprenditori italiani e il mercato americano. Astra è fondatrice di Concepto e COO di ExportUSA. Vive tra operatività aziendale e intuizioni, tra legalità americana e posizionamento sensoriale. È lei a tracciare la rotta per far entrare i brand italiani nel mercato USA, senza compromessi e senza illusioni. Le sue armi segrete sono, metodo, ascolto, neuroscienze applicate. Alfio è illustratore, grafico e direttore creativo. La sua mente è uno studio aperto tra design, minimalismo e pulsione artistica. Supervisiona l’intero processo visivo, dallo storytelling al packaging, dall’identità al tono di voce, spingendo ogni progetto oltre la soglia dell’ovvio. Il suo tratto è essenziale, il pensiero tagliente, il gusto feroce. Insieme, trasformano le aziende in brand coerenti, vibranti, memorabili. Non vendono sogni, ma verità ben progettate.

In un mercato globalizzato e brandizzato, dall’acqua minerale al silenzio (vedi app "Calm"), la vera domanda non è come farmi notare?” , ma “ perché dovrebbero scegliermi? ". E no, non è una questione di budget, naming o di packaging. È tutta una questione di educazione sensoriale.

ASCOLTARE IL MONDO

Nel branding odierno si fa un gran parlare di “esperienza” . Ogni brand deve “emozionare” , “coinvolgere” , “stimolare i sensi” . Ma pochi sanno davvero cosa significhi educare i propri sensi per progettare un’identità che parli al corpo prima che alla mente. Perché il branding non è un monologo narcisista, è una coreografia invisibile tra percezione, cultura e memoria. E chi lo riduce a uno storytelling autoreferenziale è solo un dilettante con tanti soldi che cerca attenzioni.

CREATIVO

Viviamo un’epoca infestata da “visionari” da salotto, creativi con la bava alla bocca per un post virale, esperti in personal branding che parlano solo

di sé. Tutti bravi a pontificare sul potere delle emozioni, pochi a capire che i sensi non si manipolano, si rispettano. Chi progetta un brand pensando solo a cosa vuole dire, senza chiedersi cosa l’altro vuole sentire, è destinato all’insignificanza. La comunicazione non è una galleria d’arte personale, è uno spazio condiviso. E per occupare quello spazio, bisogna prima imparare ad ascoltare. Altrimenti quando non sai chi è il cretino nella stanza...

Educazione sensoriale significa allenarsi a percepire il mondo senza filtri. Annusare, toccare, assaggiare, ascoltare, osservare con la fame di chi non sa nulla. Significa scegliere una carta da packaging non per quello che “dice di te”, ma per come vibra tra le dita di chi la tiene in mano.

Significa capire che un profumo può evocare casa di nonna o la scoperta di un tradimento. Che un suono metallico può trasmettere lusso o freddezza a seconda del contesto. Che il silenzio, a volte, è il miglior logo sonoro.

UN PONTE

Ogni cultura interpreta i sensi in modo diverso. Il rosso in Cina è fortuna, in Sudafrica è lutto. Il gusto dolce in Europa

è coccola, in Giappone è sospetto. Chi lavora con i sensi deve essere antropologo, non influencer. Sceglierti deve essere un'esperienza non una condanna. La sensorialità nel branding è un linguaggio, non un vezzo stilistico.

È l’unico modo per entrare nel vissuto profondo delle persone, dove non arrivano le parole ma restano le sensazioni. Conquistarle, sedurle, con eleganza.

L’INTELLIGENZA

PERCETTIVA

Il futuro del branding non sarà dominato da chi urla più forte, ma da chi sa ascoltare meglio. Da chi mette a tacere il proprio ego per amplificare la voce del mondo. Serve una nuova generazione di brand strategist capaci di leggere il mondo attraverso i sensi, non le vanity metrics. Capaci di annusare il contesto, tastare l’umore sociale, cogliere il non detto.

L’educazione sensoriale è l’unica vera alternativa all’arroganza creativa. È una pratica, non una posa. È il contrario dell’autoreferenzialità, è un atto di umiltà percettiva.

E solo chi è disposto a "sentire" davvero potrà, un giorno, essere a sua volta "sentito".

Concepto for Pastagasm nyc

Concepto NYC, o re un servizio completo che va oltre il branding tradizionale. Dai dei recenti successi dei nostri clienti per le aperture di due nuovi locali a Manhattan. Abbiamo condotto un’analisi approfondita del mercato, identificando un gap per prodotti che combinano Made in Italy e sostenibilità. Il risultato è stato un aumento delle vendite del 45% nei primi sei mesi e un tasso di

fidelizzazione dei clienti superiore al 60%. Per avere successo negli Stati Uniti, il branding ed essere italiani non basta. Il concept deve essere accompagnato da un marketing integrato che ne amplifichi la portata. Ma cosa significa veramente marketing integrato? Il marketing integrato è l’arte di creare un’esperienza fluida per il consumatore attraverso tutti i

punti di contatto. Significa che ogni campagna pubblicitaria, ogni post sui social media, ogni interazione con il cliente deve rispecchiare i valori del brand. Ed essere sincero, non si possono millantare cose che poi la realtà dei fatti potrebbe sbugiardare. Il brand che dura più a lungo nel tempo è quello più sincero e trasparente. Uno degli strumenti più potenti per il marketing integrato è l’uso sinergico dei dati. Ad esempio, Concepto ha sviluppato per un cliente un sistema che combina analisi predittiva e campagne mirate, portando a un aumento del ROI del 30% in soli tre mesi. Questa sinergia tra branding e marketing integrato è cruciale per costruire fiducia e fedeltà nei consumatori.

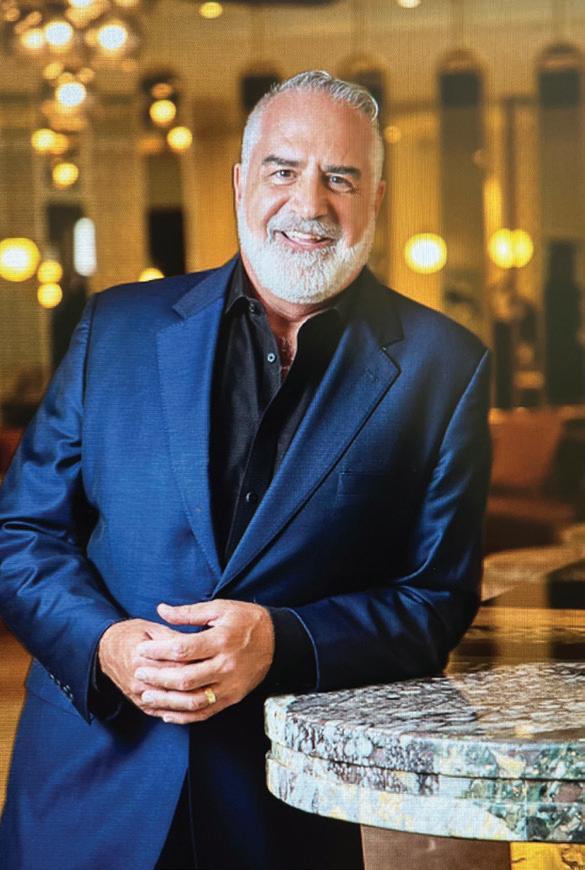

Ennio è uno di quegli italiani che l’America non solo l’ha capita, ma l’ha anche sfidata. Torinese di nascita, newyorkese d’adozione, oggi divide il suo tempo tra Manhattan e Las Terrenas, nella Repubblica Dominicana. Dopo aver guidato per oltre vent’anni le filiali americane di due colossi come Lavazza e MartinBauer, continua a occuparsi di sviluppo strategico e mentoring, con uno sguardo lucido e disincantato su ciò che significa davvero “fare carriera” oltre l’oceano. Innanzitutto benvenuto Ennio e la ringraziamo ancora per aver accettato l' intervista sul nostro magazine.

D. Comincio subito con il chiederle: basta sembrare italiani per fare

carriera in America? È ancora un vantaggio competitivo o si rischia di diventare un cliché da cui liberarsi?

R. Credo che “sembrare italiani” o anche “essere italiani”, di per sé, non faccia fare carriera in nessun posto al mondo né alle persone né… alle marche. Meno che mai in America. Noi italiani ci piacciamo tantissimo e tendiamo a sopravvalutare quanto gli “altri”, il mercato, i consumatori, condividano questa generosa e qualche volta un poco auto-riferita passione. Ora, sebbene occorra diffidare delle generalizzazioni come della peste, credo però sia ragionevole a ermare che l’Italia(nità) – il paese reale, la sua gente, il suo saper fare, e quindi i suoi prodotti – goda, e continuerà a godere, di un’immagine molto positiva e vibrante nell’immaginario collettivo americano, pur con significative differenze di impatto, di

rilevanza, di propensione all’acquisto, che so, tra caucasici e latini per dirne una. Ma tutto questo bel sognare italiano, se rimane una robusta e necessaria condizione, non è certamente una su ciente per il successo delle nostre aziende. Non sono un militante del “Made in Italy” inteso come produzione obbligatoria sul territorio del Bel Paese –semmai, credo nel “Created in Italy”! – ma, a prescindere dal mio convincimento, quello che conta è davvero il sapere –ovvero da dove la maestria e l’ingegno italiani giungano, come si siano stratificate nei decenni, qualche volta nei secoli. Le storie di successo imprenditoriale italiano negli USA sono sempre storie molto, molto complesse, per quanto gli ingredienti siano sempre i soliti… noti: chiarezza di intenti (obiettivi, di lungo periodo), conoscenza della sfida (mercato, non solo inteso come quello di immediato riferimento), volontà di

L’UMILTÀ DEGLI AZIONISTI, APERTI AD UNA TRASFORMAZIONE CULTURALE PRIMA

ANCORA CHE OPERATIVA..."

investire (risorse adeguate, non solo economiche).

D. Lei ha guidato per anni le sedi americane di grandi gruppi europei. Come ha conciliato culture operative profondamente diverse? Cosa ha funzionato davvero sul campo e cosa invece ha richiesto un cambio di pelle?

R. Non credo sia questione, almeno non principalmente, di differenti “culture operative”: in fondo, costruire una fabbrica, gestire una catena logistica, impostare un piano commerciale, sono tutte cose che obbediscono a elementi fondamentali condivisi da ogni cultura di impresa, non importa quanto remote geograficamente una dall’altra. Quello che ancora fa la di erenza ha a che fare spesso con la tipologia e le dimensioni dell’impresa (famigliari e medio-piccole, per lo più, almeno nel mio settore, quelle italiane) e con la natura sempre un po’ bifronte del mercato americano: quasi tutti lo desiderano appassionatamente, pochi ne abbracciano appieno la complessità. C’è ancora, ad esempio, una diffusa riluttanza, in molti casi del tutto comprensibile, ad evolvere il proprio modello di business da “esportatore” ad azienda italiana con base in America in senso proprio, e ciò a prescindere da ogni persuasione su cosa sia o non sia, o debba essere, il “Made in Italy”. Ci sono luminose eccezioni, naturalmente, dove la differenza l’hanno fatta una più lungimirante accettazione del rischio, la disponibilità di capitali e una passione ossessiva per il consumatore americano e le sue predilezioni; una passione che non dovrebbe mai essere inferiore a quella che nutriamo per i nostri prodotti. Occorre insomma una sistematica

capacità di adattamento e di evoluzione; e una forte propensione all’innovazione – non quella fatta in casa ma quella che parte, appunto, dai consumatori locali, dalle esigenze degli operatori professionali locali, nel caso del mercato foodservice. Senza che questo comporti scendere a compromessi, abdicare alla qualità leggendaria di cibi e bevande e materie prime italiane. Ma si sa anche che l’America non difetta di materie prime altrettanto eccellenti, a cominciare dal grano! Quello che funziona sempre, tornando agli ingredienti del successo, sono l’intelligenza e l’umiltà degli azionisti, aperti ad una trasformazione culturale prima ancora che operativa. Quello che spesso non funziona invece, o si incaglia o finisce col costare uno sproposito, è appunto l’esecuzione dei piani. Ma ci sono modi per minimizzare i rischi, a cominciare dal lavoro con le persone ed i partner giusti.

D. L’italiano medio che sbarca oggi negli Stati Uniti sogna ancora il mito dell’ascensore sociale. Ma siamo nello stesso edificio di un tempo? Oggi l’ascensore è rotto, bisogna salire a piedi o arrampicarsi a mani nude?

R. “ Medi” siamo tutti, ovvero tutti abbiamo un’opportunità, soprattutto in questo paese. Ci sono arrivato venticinque anni fa e da quindici io, come tutti in famiglia, ho il passaporto USA e quello italiano. In un quarto di secolo, non un solo individuo che io abbia conosciuto di persona – non importa quanto modesta o smisurata l’ambizione, limitati o eccezionali i talenti – ha mai fatto sconsolato ritorno in Italia perché non ce l’abbia in qualche misura fatta; e non

TUTTI ABBIAMO UN’OPPORTUNITÀ, SOPRATTUTTO IN QUESTO PAESE. “

“

una persona che non abbia poi rimpianto l’America (non solo New York!) quando circostanze indipendenti dalla sua volontà l’hanno magari costretto a lasciarla. Come sappiamo, le strade americane non sono mai state lastricate d’oro; questo può anche essere un paese tremendo e la sola espressione “Sogno Americano” sarebbe da emendare dalla lingua; ma le opportunità erano, sono e saranno reali, le risorse del paese sono immense e così i capitali e le idee; la mobilità verso l’alto – con un pizzico di fortuna, molto amore per questa terra e il solito durissimo lavoro – rimane una concretissima possibilità per molti.

D. Martin Bauer, Lavazza, le erbe, il benessere e il brand italiano. Dove sta andando oggi il made in Italy in America?

R. Il Made in Italy corre, in tutto il mondo e negli USA ancora di più, come raccontano i dati. Sono un inguaribile ottimista, quindi credo che questa corsa continuerà ancora molto

a lungo; vedo un potenziale tremendo a cui attingere, sia nell’area “specialty” e per i piccoli produttori che per prodotti e marchi – che so, olio, caffè, pasta, per citare i principali – già ben calati nel consumo diciamo di massa; e non poche opportunità esistono anche come produttori di qualità per i marchi delle insegne. Semmai c’è un poco da stupirsi del contrario; ovvero, che un sistema agro-alimentare come quello italiano, un sistema che non ha uguali al mondo per varietà, capacità, qualità e tutela del consumatore non abbia ancora pienamente sfruttato questo potenziale. Si contano ancora oggi sulle dita di una mano le aziende che hanno raggiunto dimensioni importanti negli USA, con investimenti significativi e capacità manifatturiere locali. Moltissime sono invece le aziende medie e piccole e piccolissime che ancora vedono il loro rapporto con il mercato “mediato” da agenti, importatori e distributori. Non necessariamente una cosa negativa in sé, ma può essere

un limite allo sviluppo, alla crescita diretta e governata in proprio. Credo che il sistema Italia possa e debba evolvere con logiche più aggressive, più dirette e “partecipative”, siano esse joint ventures, accordi di lungo periodo o acquisizioni dirette. Non penso tanto a iniziative consortili o associazionistiche, per quanto meritevoli, ma ad una strategia che ricerchi attivamente e intelligentemente piattaforme industriali e commerciali americane, anche multicanale, su cui fare leva, così da accedere, pur senza abbandonare le nicchie dorate ma minuscole del “premium”, a una più vasta e stratificata massa critica di consumo e a molti milioni di consumatori a ezionati in più!

D. Lei siede nel board della Casa Italiana alla NYU. Come si fa oggi a reclutare e trattenere i talenti italiani in America? e cosa motiva un giovane di valore a restare?

R. Intanto, restare negli USA è di cilissimo e di espatriati non se ne parla, anche a ragione, visto i costi esorbitanti. Questo il primo ostacolo. Ma la domanda vera – per quei giovani che sono riusciti ad entrare legalmente, o che vivono e lavorano negli USA da tempo, magari grazie anche a relazioni famigliari che hanno facilitato residenza o cittadinanza – è: perché rientrare in Italia? E non mi si fraintenda: amo il mio paese di nascita almeno quanto quello di adozione, ma sappiamo come stanno le cose quando parliamo di lavoro giovanile nel Bel Paese: carriere impossibili, mobilità ridottissima, disoccupazione o sottoccupazione elevatissime, remunerazioni tra le più basse dell’area OCSE e al palo da trent’anni. D’accordo tutti: l’Italia sarà anche il paese più bello del mondo ma è anche quello più invecchiato, con inscalfibili gerontocrazie e che peggio tratta i suoi giovani, talenti compresi. Quindi, cosa motivi un giovane a restare o a tentare di restare negli USA, con tutte le proprie forze e la propria ingegnosità mi pare cosa piuttosto evidente.

D. Quanto c’è di lei nel giovane Holden Caulfield? E quanto del giovane Holden è rimasto in lei?

R. Veramente nulla anche se, a trentacinque anni da una tesi e una monografia sull’autore, continuo a pensare che J.D. Salinger sia stato tra i dieci migliori scrittori del gigantesco Novecento letterario americano. Semmai del “catcher in the rye” vale la pena ricordare che, anche alla crisi più nera, allo spaesamento più brutale, all’isolamento più avvilente, soprattutto quando – come nel caso del personaggio di Salinger – esso sia assai autoimposto oltre che dovuto a circostanze esterne, segue sempre un ritorno alla luce, un

ritorno a casa e, per me, come per Holden Caulfield, quella casa, da tanti, tantissimi anni è New York City, davvero e per sempre la città più bella del mondo!

D. Quale America stiamo lasciando ai nostri figli?

R. La stessa di cui canta Leonard Cohen, “America, the cradle of the best and of the worst”, la stessa di sempre. Un paese dalle formidabili contraddizioni, iniquità forse insanabili, la considerevole tendenza alla violenza, i cicli politici fantasmagorici… ma, anche e soprattutto, un paese dove i giovani non perdono – per consunzione, inerzia e vuoto pneumatico di opportunità – quell’unico ingrediente davvero unico ed insostituibile che agisce, diciamo, tra i quindici e i trentacinque anni, quella cosa che da sola è garanzia di libertà, di immaginazione e di prospettiva futura: l’entusiasmo del pensare e del fare bene, e quindi del vivere bene, domineddio e uomini permettendo!

D. Ultima, “marzulliana”: se lei fosse una canzone, un libro, un film, o una poesia… cosa sarebbe oggi Ennio Ranaboldo?

R. “Call me Ishmael”, se non proprio quel personaggio, certamente il libro, una specie di seconda casa per me, il romanzo più sontuosamente ricco, inesauribile e inestinguibile mai scritto in America, Moby Dick!

Torinese, vive a New York da un quarto di secolo e, recentemente, anche a Las Terrenas,in Repubblica Dominicana.Ha diretto la Consociata americana di Lavazza per sedici anni, poi quella di MartinBauer per altri sette ed è attualmente membro del Board di Martin Bauer Nord America, azienda leader nelle materie prime e negli ingredienti botanici. Professionalmente, ha cominciato come lavapiatti e cameriere, poi ha fatto il maestro elementare. Ha vissuto e lavorato in Nuova Zelanda (A vent'anni facevo il cuoco) e ha conseguito una tardiva laurea in lingua e letteratura americana, con una tesi ed una monografia dedicate a J.D. Salinger. Ha avuto, nel 2022, l’idea di lanciare “Talenti in Corso” (Giovani) – un programma di mentoring individuale per giovani italiani d’ingegno e scarse risorse – dopo anni di ascolto e centinaia di ore di conversazione, con ragazze e ragazzi intelligentissimi e di formidabile preparazione penalizzati da un paese troppo spesso ingeneroso con i propri giovani. Sposato con tre figli, la parola che ama di più è wordsmith.

Una scelta coraggiosa, un sogno che si realizza o semplicemente una tappa naturale della carriera: trasferirsi negli Stati Uniti è un passo importante. Ma attenzione, non basta cambiare fuso orario. Per avere successo nel mondo del lavoro americano servono flessibilità e una buona dose di capacità di adattamento. In questo articolo spieghiamo come integrarsi al meglio, dal primo giorno in u cio fino alla costruzione di una nuova quotidianità.

1. OSSERVARE, ASCOLTARE, IMPARARE

Di solito, il primo errore che un expat commette è pensare in termini di “tu hai torto, io ho ragione”. Arrivare con un’idea preimpostata di come dovrebbero funzionare le cose è il modo più rapido per alimentare malintesi. Bisogna quindi osservare, ascoltare e imparare per comprendere i meccanismi del sistema lavorativo statunitense. E soprattutto, essere disposti ad abbandonare il proprio punto di vista.

2. L’ARTE DEL FEEDBACK: ATTENZIONE ALLE PAROLE

Negli USA, la scala dei complimenti è spostata verso l’alto.

• Alcune parole hanno un peso molto preciso: per un americano, un buon lavoro è “excellent”, non “ok” (che significa “mediocre”).

• Il feedback negativo va sempre accompagnato da almeno due commenti positivi: uno all’inizio e uno alla fine.

3. LE RESPONSABILITÀ DEL MANAGER ITALIANO

Se siete manager, evitate di esportare in blocco modelli e processi italiani: il contesto è diverso e non è a atto scontato che ciò che funziona a Milano funzioni anche a Miami. Il ruolo del manager in missione negli Stati Uniti è fondamentale per:

• Costruire un ponte tra due culture;

• Facilitare l’integrazione tra le filiali americane e la sede italiana;

• Rendere consapevole la sede centrale delle specificità locali.

4. GLI AMERICANI SONO DAVVERO PIÙ MOTIVATI SUL LAVORO?

Non proprio. Semmai, è vero che la cultura americana è orientata al brevemedio termine ed è più individualista rispetto a quella italiana. Mentre in Italia un dipendente può attendere una gratifica o una promozione anche per anni, negli Stati Uniti gli incentivi sono legati alla sensibilità temporale tipica di quella cultura. Di conseguenza, nella gestione delle ricompense si privilegiano premi immediati e individuali.

5. VITA DA EXPAT: GESTIRE IL CAMBIAMENTO FUORI

DALL’UFFICIO

Lavorare bene è importante, ma vivere bene lo è altrettanto. Un trasferimento negli USA comporta mille piccoli aggiustamenti: trovare casa, aprire un conto, fare la patente, decifrare i codici culturali non scritti.

Le community italiane possono aiutare nei primi tempi, ma attenzione a non rinchiudervi nella “bolla”. Per integrarsi davvero, bisogna uscire dalla comfort zone. Iniziate con un club sportivo, una lezione serale, una festa di quartiere. Più vi esponete, più imparerete a leggere il contesto. E più il contesto inizierà a riconoscere voi.

VENDERE UNA COLLEZIONE

DI MODA NEGLI USA

In America, quella della moda è una macchina gigantesca, che macina stagioni, trend e brand con una velocità impressionante. Conoscerne le regole è il primo passo per entrarci. Se state pensando di portare il vostro brand oltreoceano questo articolo è la mappa per non perdervi.

SI PUÒ VENDERE TUTTO A TUTTI. BISOGNA SCEGLIERE COSA VENDERE E A CHI VENDERLO.

Non potete lanciare una collezione negli Stati Uniti senza aver prima fatto ricerca. O meglio, potreste provarci, ma per nostra esperienza i risultati migliori si ottengono con metodo e pazienza.

Iniziate col rispondere a queste domande:

• CHI È IL VOSTRO CLIENTE?

• QUAL È IL SUO STILE DI VITA, DOVE COMPRA, COSA CERCA?

• QUALI SONO I TREND DI MERCATO E CHI SONO I VOSTRI COMPETITOR?

• CHE POSIZIONAMENTO HA IL VOSTRO PRODOTTO?

• COME PENSATE DI VENDERE LA COLLEZIONE E ATTRAVERSO QUALI CANALI?

• AVETE GIÀ RACCOLTO MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA SHOWROOM E RAPPRESENTANTI?

In questa prima fase, una ricerca di mercato potrebbe rendere l’ingresso negli USA molto più semplice.

Il brand è la vostra armatura. Un marchio forte, riconoscibile a colpo d’occhio e adatto al mercato target, infatti, può attirare clienti e di erenziarvi dai concorrenti.

Brand identity

Chiedetevi: cosa rappresenta il mio brand? Quali valori comunica e quale immaginario propone? Assicuratevi che le risposte siano coerenti in tutte le vostre comunicazioni con l’aiuto di un esperto di branding.

Strategia di marketing

Investite parte del budget nel marketing. Scatti professionali dei capi della vostra collezione e una presenza visivamente accattivante sui social media sono essenziali.

NEL PROPORRE LA VOSTRA COLLEZIONE E AFFIDATEVI SOLO A PROFESSIONISTI.

Il mercato americano o re molte strade per vendere ma non tutte sono adatte a ogni brand. Ecco alcune soluzioni B2B o B2C con i loro punti di forza:

1. Road reps: gli agenti tradizionali, ottimi per iniziare a intessere relazioni sul territorio

2. Showroom: prestigiosi ma selettivi, sono partner fondamentali per ottenere ordini in fiera

3. Sales managers: ideali per chi cerca un controllo diretto e una strategia a lungo termine

4. Buying o ce: aprono le porte della GDO ma servono numeri solidi e una logistica rodata

5. Agenzie PR: adatti per le situazioni in cui il brand va raccontato (soprattutto se di lusso)

6. E-commerce: il vostro canale diretto. Ma ricordate che negli USA il cliente si aspetta spedizioni veloci, resi facili e un’assistenza immediata.

LE STAGIONI DELLA MODA:

OCCHIO AI TEMPI

Gli USA hanno un calendario leggermente accelerato rispetto all’Europa, con più momenti di consegna frammentati durante l’anno. È opportuno presentarsi sul mercato con almeno tre stagioni:

• Fall/Winter: presentazione tra dicembre e gennaio

• Holiday Resort: presentazione a maggio e giugno

• Spring/Summer: presentazione a giugno e luglio

Create cataloghi chiari, listini DDP senza ambiguità, etichette a norma e iniziate con ordini piccoli e frequenti per guadagnare la fiducia delle vostre controparti commerciali.

C’è stato un tempo in cui bastava un’etichetta cucita a mano con scritto Made in Italy per aprire tutte le porte, anche quelle blindate del lusso newyorkese. Le boutique di SoHo si inchinavano al cashmere toscano, gli showroom di Los Angeles si accendevano davanti alla pelle morbida di una giacca napoletana. Quel tempo però è finito, e non tornerà, o almeno non nella forma in cui l’Italia lo ricorda, come una vecchia diva che crede ancora di essere la protagonista del film. Oggi l’America non cerca più bellezza, cerca soluzioni. Il consumatore statunitense, impulsivo, pragmatico, infedele come un algoritmo, compra storie prima ancora che capi. Vuole sapere chi sei, cosa rappresenti, e soprattutto perché dovrebbe scegliere proprio te in mezzo a un oceano di brand che sanno gridare molto più forte e meglio. E la moda italiana, ferma nel suo culto del silenzio estetico e della sacra piega a mano, spesso non ha le parole giuste, o peggio, non sa proprio di dover parlare. Il problema non è la qualità, quella c’è e resterà, il problema è la narrazione. Il futuro della moda italiana negli Stati Uniti dipenderà da una sola cosa, la capacità di trasformare l’ossessione per il dettaglio in un messaggio rilevante. Non basta più saper tagliare un abito perfetto, bisogna posizionarlo nel caos dell’identità americana, dove il vintage convive con il metaverso e l’underwear ha un manifesto politico. In un paese dove tutto comunica, anche una cucitura invisibile, lo charme europeo da solo non seduce più nessuno, al massimo fa simpatia. Il rischio è diventare un souvenir, un vezzo nostalgico per vecchie glorie e nuove influencer in cerca di hashtag con la parola dolce. L’opportunità è rinascere come cultura ibrida, dove il design italiano incontra la brutalità del mercato americano, ne prende un pugno in faccia e poi impara a incassare, a vendere, a risorgere. Ma per farlo serve una cosa che in Italia fa ancora paura, dimenticare sé stessi per reinventarsi, e magari, nel farlo, scoprire qualcosa di finalmente vero.

La forza di un brand si misura anche dalla protezione legale che lo accompagna. Nel mercato americano, regolato da norme diverse rispetto all’Europa, tutelare il proprio nome, logo o identità visiva è parte integrante di qualsiasi strategia di internazionalizzazione. Registrare un marchio per gli Stati Uniti significa proteggere ciò che rende un’azienda riconoscibile e competitiva. Di seguito spieghiamo come funziona la procedura e quali vantaggi comporta.

COME FUNZIONA:

La registrazione dei marchi negli Stati Uniti è gestita dallo United States Patent and Trademark O ce (USPTO) e si basa sul principio del *first-to-use*: chi utilizza per primo un marchio ne detiene i diritti, anche senza registrazione formale. Registrare il marchio, però, semplifica e rafforza la protezione legale, rendendo pubblica e u ciale la titolarità sul mercato americano.

LE FASI DELLA

REGISTRAZIONE:

1. Scegli il marchio da proteggere 2. Associa il logo (se presente) al trademark

3. Invia la domanda alla USPTO

4. Rispondi alle comunicazioni u ciali (Notice of Action)

5. Invia la prova d’uso commerciale (Statement of Use) entro 6 mesi

6. Attendi l’approvazione (circa 6 mesi)

7. Dopo la pubblicazione, attendi 30 giorni per eventuali opposizioni

8. In assenza di opposizioni, la registrazione diventa definitiva

9. Rinnova dopo 5 anni

10. Rinnova nuovamente dopo 10 anni: da qui in poi, validità permanente con rinnovi periodici

• La registrazione avviene per classi d’uso: è fondamentale identificare la categoria merceologica corretta

• Puoi registrare anche prima dell’effettivo utilizzo commerciale (Intent-to-Use Application)

REGISTRAZIONE:

Registrare un marchio non serve solo a evitare dispute: è una leva strategica per consolidare la presenza nel mercato americano e valorizzare l’identità del brand. Permette di:

• Dimostrare u cialmente la titolarità del marchio negli USA

• Accedere più facilmente a marketplace come Amazon, Walmart, Etsy

• Bloccare imitazioni o usi impropri

• Aumentare la credibilità verso investitori e distributori

• Aprire a opportunità di licensing e franchising

• Facilitare le operazioni doganali e combattere la contra azione

PENSARE DA IMPRENDITORI

Fare legal branding significa ragionare in ottica imprenditoriale. Significa capire che il brand è un asset aziendale a tutti gli effetti, da proteggere fin dall’inizio.

CHI VUOLE VENDERE NEGLI STATI UNITI DEVE ANCHE DOTARSI DEGLI STRUMENTI GIUSTI PER FARLO IN SICUREZZA E LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO È UNO DI QUESTI.

’è stato un tempo in cui, per aprire un negozio, bastava trovare un locale, riempirlo di merce, appendere un’insegna e alzare la serranda. Quel tempo è finito. Il punto vendita ha smesso di essere un contenitore, ha cambiato abito e ha assunto una nuova funzione: diventare una delle espressioni più potenti e riconoscibili del brand.

La rivoluzione digitale ha ridefinito in profondità il ruolo degli spazi fisici nel commercio, influenzando non solo le abitudini di acquisto, ma anche le modalità con cui le persone si relazionano a un marchio.

Per approfondire il tema abbiamo parlato con D!V, agenzia creativa specializzata in customer experience design, interior design e architettura che collabora con Concepto, il dipartimento di branding di ExportUSA. Con loro abbiamo esplorato cosa significa progettare spazi significativi per l’americano di oggi.

D. Quali sono le sfide e le opportunità che stanno ridisegnando il retail fisico negli Stati Uniti?

R. Il confine tra mondo fisico e digitale è sempre più sottile, e lo store, da punto vendita isolato, si è trasformato in un nodo attivo di un ecosistema molto più ampio. Oggi si progetta tenendo conto del percorso del cliente che si muove liberamente tra canali online e o ine, aspettandosi continuità visiva, coerenza narrativa e riconoscibilità. Ciò comporta un’interessante opportunità per le aziende che si a acciano al mercato americano con l’idea di avere una presenza fisica negli USA: superare la logica dello spazio bello e funzionale per realizzare spazi che raccontano, accolgono e accompagnano. Luoghi in cui il brand prende corpo e inizia un dialogo diretto con il pubblico.

D. E cosa rende davvero immersivo uno spazio?

R. La progettazione parte sempre dalla persona. Ogni ambiente dovrebbe rispondere alle sue esigenze esprimendo al tempo stesso la propria intenzione comunicativa. Non esiste una formula universale: un flagship store sulla Fifth Avenue seguirà una logica completamente diversa rispetto a un pop-up a Brooklyn o a un temporary shop in California. L’obiettivo, però, resta identico: progettare spazi che raccontino

una storia coerente con il brand, coinvolgano i sensi e rendano il visitatore il grande protagonista di questa storia.

Nel nostro approccio, lo spazio viene pensato come una mappa tridimensionale dei valori, del tono e della visione dell’azienda. Il cliente, entrando, deve poter leggere quella mappa senza che nessuno gliela spieghi. La qualità della luce, la disposizione degli arredi, la scelta dei materiali e dei suoni devono trasmettere immediatamente chi è il brand, quale mondo vuole evocare. Si progetta quindi per stimolare i sensi, ma anche per orientare i comportamenti e facilitare la relazione.

Noi utilizziamo il termine “brandscape” , lo “spazio fisico del brand”, che indica proprio un ambiente che incarna l’identità di marca a 360 gradi. Un concept di questo tipo si applica anche al di fuori del retail: ai ristoranti che diventano luoghi di intrattenimento, agli u ci trasformati in hub relazionali e creativi, e in generale a qualunque luogo in cui l’esperienza fisica viene progettata come parte integrante del sistema di comunicazione del brand.

D. Qual è allora il ruolo dello spazio fisico rispetto alla comunicazione digitale?

R. È insostituibile, non importa quanto il canale digitale sia rilevante nel percorso del cliente. Lo spazio fisico ha una forza che nessuna storia su Instagram o newsletter può replicare, genera presenza, permette il contatto diretto, crea relazioni autentiche. Entrare in un negozio significa toccare con mano ciò che il brand vuole trasmettere, ma anche vivere una situazione unica, non replicabile altrove. È in quel momento che nasce una connessione.

I brand che se la stanno giocando meglio sono quelli che hanno trasformato i loro negozi in esperienze da vivere: spazi in cui i consumatori entrano per comprare ma anche per scoprire, interagire e partecipare . Pensiamo ai pop-up store: sono un laboratorio perfetto per far testare i prodotti e conoscere la propria community!

Guardando al futuro, vediamo un’evoluzione verso spazi brandizzati sempre più ibridi, adattivi e dinamici. Gli ambienti devono essere pronti a trasformarsi da punti vendita a showroom, da media hub a luoghi per eventi, nonché rispondere a diverse esigenze in base ai momenti in cui le persone attiveranno il luogo, proprio come succede nel digitale: un’unica porta d’ingresso e diverse modalità di interazione.

A

cura di Marco Baldocchi CEO & Consumer Neuroscience specialist, Neuralysis

Come il layout dei negozi influenza (davvero) la mente dei clienti

Hai mai pensato che il modo in cui organizzi gli spazi nel tuo negozio racconta al cervello dei clienti una storia invisibile, capace di determinare il successo o il fallimento del tuo business?

Benvenuto nella neuroarchitettura, la disciplina che combina neuroscienze, psicologia ambientale e design per influenzare comportamenti, emozioni e decisioni d’acquisto.

Perché il cervello preferisce ambienti progettati con neuroscienze

Non è (solo) questione di estetica. Il modo in cui progettiamo uno spazio influisce direttamente sul modo in cui il cervello lo elabora. E quando il contesto è il retail, ogni stimolo visivo, ogni angolo cieco, ogni scelta di layout può trasformarsi in un

messaggio emotivo implicito.

Passiamo circa l’87% della nostra vita in ambienti chiusi, e il cervello ha sviluppato meccanismi sofisticati per reagire all’architettura in modo automatico e, spesso, inconsapevole.

Uno studio del Journal of Environmental Psychology (2023) ha immerso partecipanti in diversi layout di negozi simulati in realtà virtuale, monitorando le risposte neurologiche con EEG ed eye-tracking. Il risultato?

Non è tanto la complessità in sé a generare stress cognitivo, quanto la sua natura disorganica: percorsi senza logica, esposizioni ridondanti, segnaletica ambigua o assente. Tutti questi elementi costringono il cervello ad attivare continuamente la corteccia prefrontale dorsolaterale, deputata al problem-solving e alla gestione dei conflitti.

Con il risultato di affaticare il sistema cognitivo, diminuire la soglia attentiva e abbassare la soddisfazione emotiva. All’opposto, ambienti coerenti, leggibili, e gerarchicamente ordinati riducono la necessità di

elaborazione attiva, favorendo un’esperienza fluida e piacevole. Uno studio di Frontiers in Human Neuroscience (2022), sempre in ambienti immersivi VR, ha mostrato che configurazioni architettoniche con luce naturale, geometrie fluide e altezze equilibrate attivano aree come il precuneus e il cingolato anteriore, associate a benessere, senso di orientamento e valutazione estetica positiva. Il risultato è un’esperienza più coinvolgente, tempi di permanenza più lunghi e, spesso, maggiore disponibilità all’acquisto. In sintesi: il cervello non entra mai in un negozio da solo. Porta con sé una mappa implicita di ciò che è leggibile, sicuro, accogliente. E se lo spazio ne tiene conto, la mente ricambia con attenzione, piacere e memoria.

Percezione degli spazi: perché cambia con il contesto socio-culturale

Aprire un punto vendita negli Stati Uniti richiede attenzione particolare alla percezione dello spazio, profondamente influenzata dai condizionamenti

socio-culturali. Uno studio interculturale pubblicato da Harvard Business Review (2021) ha evidenziato come consumatori americani preferiscano layout più aperti e minimalisti rispetto ai consumatori europei, che invece prediligono ambienti più densi e ricchi di dettagli visivi. Questi risultati derivano da ricerche basate su analisi comportamentali e neuroscientifiche, che mostrano come le diverse culture elaborino e interpretino gli stimoli ambientali in modi significativamente di erenti.

Ad esempio, i consumatori americani tendono a sentirsi più rilassati e soddisfatti in ambienti ampi, ariosi e minimali, dove la circolazione è facilitata e ogni elemento ha una funzione chiara. Questo tipo di layout comunica e cienza, trasparenza e libertà di scelta — valori centrali nella cultura americana del consumo. La disposizione aperta riduce la densità percettiva e attiva meccanismi di controllo spaziale che rassicurano il cervello, facilitando l’esplorazione autonoma e non vincolata.

Al contrario, in molti Paesi

europei, soprattutto nell’area mediterranea, ambienti ricchi di stimoli visivi, texture, materiali caldi e una densità maggiore di oggetti sono associati a sensazioni di accoglienza, autenticità e ricchezza sensoriale. L’effetto è una percezione più familiare e intima, che può aumentare la fiducia nel brand o nel prodotto esposto. In questi contesti, la complessità è letta come cura, la varietà come generosità, e l’estetica piena come indice di valore.

Queste di erenze non sono solo estetiche, ma neuroculturali. La letteratura neuroscientifica e psicologica ha dimostrato che la percezione dello spazio è mediata dall’esperienza visiva quotidiana e dal sistema educativo con cui si cresce: ciò che viene interpretato come "spazio vuoto e ordinato" in un contesto può risultare "freddo e impersonale" in un altro. Ignorare queste di erenze significa progettare un layout che potrebbe risultare dissonante rispetto alle aspettative implicite del consumatore target, generando confusione, frustrazione e perdita di ingaggio. In un mondo sempre più globalizzato, il design universale non esiste: esiste solo il design culturalmente consapevole.

Le neuroscienze spiegano queste differenze attraverso la diversa attivazione cerebrale rilevata tramite EEG e fMRI. Nei consumatori americani, ambienti minimalisti attivano maggiormente aree cerebrali associate al rilassamento e alla chiarezza cognitiva, come il precuneus. Invece, gli europei mostrano una maggiore attivazione della corteccia prefrontale mediale, collegata alla gratificazione derivante da ambienti più complessi e dettagliati. Pertanto, adattare gli spazi retail alle preferenze culturali del mercato target non è solo una scelta estetica, ma una decisione strategica supportata da solide evidenze neuroscientifiche.

Cosa ci dice la neuroscienza sul posizionamento dei prodotti?

Ricercatori della Cornell University (2021) hanno utilizzato tecniche avanzate di eye-tracking e EEG per osservare le risposte cerebrali

dei consumatori di fronte a diverse configurazioni di prodotti. La ricerca ha mostrato che una disposizione gerarchica chiara e ordinata attiva meno la corteccia prefrontale dorsolaterale (associata allo sforzo cognitivo) e più il nucleo accumbens (legato al piacere e alla ricompensa), aumentando la probabilità di acquisto del 32%.

Come il cervello visita un negozio e come persuaderlo

Durante la visita in-store, il cervello attiva diverse aree:

• Corteccia occipitale: prima a reagire agli stimoli visivi, fondamentale per catturare l’attenzione iniziale.

• Corteccia prefrontale: implicata nelle decisioni logiche e nella pianificazione.

• Sistema limbico: gestisce le emozioni e le reazioni immediate, influenzando decisioni impulsive e d’acquisto.

Per persuadere il cliente, è essenziale creare un equilibrio tra stimoli visivi attraenti (per attivare rapidamente l’attenzione visiva e il sistema limbico) e percorsi intuitivi (riducendo l’attività della corteccia prefrontale legata allo stress decisionale).

Emotivae: La tecnologia che "vede" le emozioni

Il problema? Fino a pochi anni fa, capire davvero cosa provavano i clienti all’interno di uno store era impossibile.

Le emozioni passavano inosservate, oppure si tentava di dedurle da comportamenti indiretti: sguardi, camminate, tempo di permanenza. Ma erano supposizioni.

Oggi, grazie all’integrazione tra neuroscienze e intelligenza artificiale, possiamo fare di meglio. Con il mio team abbiamo sviluppato Emotivae, un sistema evoluto in grado di leggere le emozioni in tempo reale attraverso il riconoscimento delle microespressioni facciali, combinato con dati di attenzione visiva e stress cognitivo. È come avere una lente neuroscientifica

continua puntata sull’esperienza del cliente, ma senza invadenza. Tutto avviene in forma anonima e GDPR compliant. Il software riconosce fino a 98 emozioni distinte, tra cui sorpresa, noia, frustrazione, interesse, curiosità, rilassamento, e molte altre, mappando anche il livello di attivazione cognitiva (arousal), l’attenzione visiva e gli indicatori di sovraccarico mentale. Attraverso l’analisi aggregata dei dati, Emotivae genera heatmap emotive segmentate per genere ed età e fasce orario, restituendo una visione precisa e dinamica di cosa funziona (e cosa no) nello spazio fisico. Le aree di maggiore interesse emotivo, quelle che provocano confusione o addirittura fastidio, vengono evidenziate visivamente, offrendo insight immediati per ottimizzare percorsi, layout, esposizioni e comunicazione. Non è un gadget, né un esperimento: è uno strumento

concreto per chi vuole decidere sulla base della realtà emotiva dei clienti, e non solo su ipotesi o report post-vendita. Perché oggi la tecnologia ci permette di prendere decisioni basate su dati concreti e scientificamente validati, o rendo un vantaggio competitivo notevole nel creare esperienze retail davvero coinvolgenti e personalizzate per il proprio pubblico.

Cosa è davvero la neuroarchitettura?

La neuroarchitettura non è solo una tendenza, è un imperativo strategico per chi vuole emergere nel retail moderno, specialmente quando si espande in nuovi mercati come gli Stati Uniti. Combinando neuroscienza, design e tecnologie innovative puoi trasformare il tuo spazio di vendita in un’esperienza emotivamente coinvolgente, memorabile e redditizia.

CON IL MIO TEAM ABBIAMO SVILUPPATO EMOTIVAE , UN SISTEMA

EVOLUTO IN GRADO DI LEGGERE LE EMOZIONI IN TEMPO REALE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DELLE MICROESPRESSIONI FACCIALI, COMBINATO CON DATI DI ATTENZIONE VISIVA E STRESS COGNITIVO.

— Marco Baldocchi CEO & Consumer Neuroscience specialist, Neuralysis

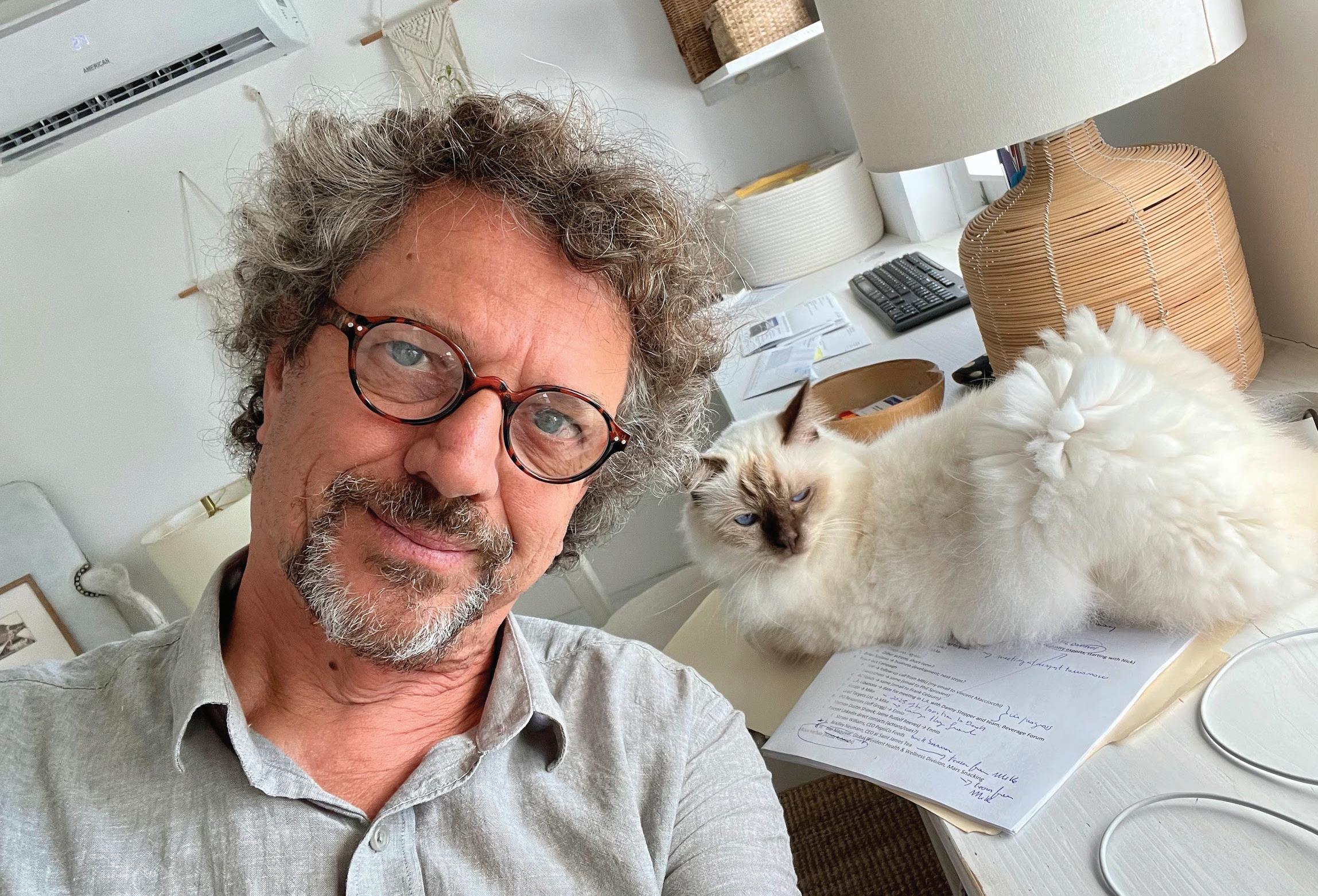

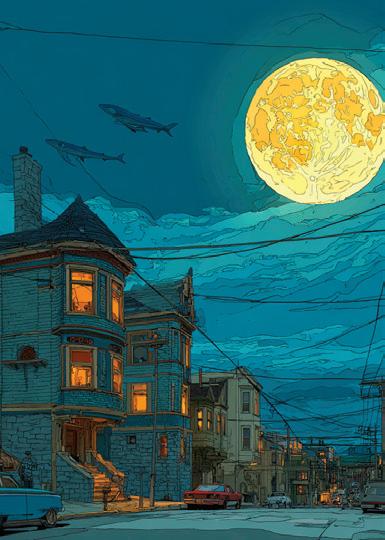

Quella che segue non è una semplice intervista, ma una conversazione che tocca i nervi scoperti di un’America che cerca di riscoprire la sua anima contemporanea. Emiliano

Ponzi ci accompagna tra le luci e i suoni di una New York magnetica e spietata, e riflette sul ruolo dell’arte in un contesto dove quasi tutto è narrazione e competizione.

Ed è qui che si innesta Salotto NYC, lo spazio culturale fondato con altri professionisti, che negli anni è diventato un laboratorio di idee, un punto di incontro tra l’identità italiana e la scena internazionale, un luogo dove il talento non si misura con il passaporto ma con la qualità del pensiero e delle opere. Dentro queste pagine si parla di opportunità e sacrifici, di artisti e comunità, di quanto l’Italia possa ancora dialogare con l’America attraverso nuove forme di presenza culturale. Oltre all’urgenza di immaginare modelli di sviluppo più umani, e di creare, come nell'illustrazione e come nei salotti intellettuali di una volta, uno spazio in cui le persone possano ritrovarsi per imparare, condividere e costruire insieme.

D. Emiliano, facciamo finta che questa intervista sia un viaggio attraverso l'America, un po' come quella tua meravigliosa

testimonianza in American West del 2018. La trovi cambiata l'America di oggi?

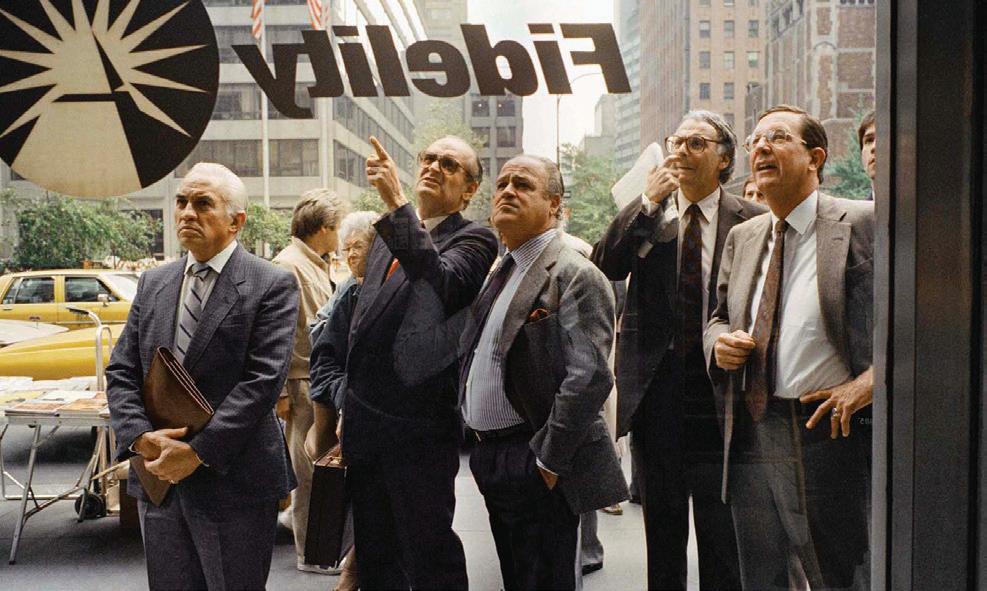

R. La percezione che ho degli Stati Uniti è cambiata: visitare il paese da turista, o trascorrervi qualche mese, è un’esperienza completamente diversa rispetto al trasferirsi in maniera permanente. Camminare sulla Fifth Avenue a New York, mangiare gamberi tra i leoni marini al Pier 39 di San Francisco o osservare gli skaters di Venice Beach a Los Angeles con un biglietto di ritorno in tasca significa vivere la superficie luccicante di un paese che, in realtà, cela contraddizioni e conflitti ben più profondi.

Gli Stati Uniti sono la più grande agenzia pubblicitaria del mondo: negli ultimi ottant’anni hanno compiuto un lavoro di branding straordinario, vendendo al resto del pianeta una serie di valori e caratteristiche — “la più grande democrazia del mondo”, “la nazione dell’uguaglianza di credo, razza e orientamento”, per citarne un paio — che meriterebbero una riflessione molto più critica.

Oggi, in questa fase storica, alcuni di quei paraventi sono caduti, e si vede con maggiore chiarezza ciò che in realtà è sempre stato presente: la convinzione profonda degli Stati Uniti di essere il miglior modello di società

possibile, di essere sempre dalla parte giusta della storia di essere i “buoni”. La loro egemonia culturale nei confronti del resto del mondo è un fatto e si riflette anche nel senso di provincialismo che molti altri paesi, in Europa e non solo, provano verso l’America.

È evidente nelle narrazioni di chi viaggia negli USA: nella meraviglia per la sproporzionata grandezza percepita uscendo dal JFK, nel mangiare un hamburger nel locale “cool” letto su una guida, nel visitare Rodeo Drive perché era il luogo dello shopping dei teenager ricchi di Beverly Hills 90210. Il resto del mondo occidentale, in fondo, è cresciuto a pane e modelli culturali made in USA.

Questo non significa che qui non possano accadere cose belle, stimolanti per il business o arricchenti per la vita personale. Anzi, continuano ad accadere. Ma immaginare gli Stati Uniti in modo naive, come se fossero una cartolina bidimensionale, è illusorio: significa alimentare una narrazione che racconta solo una parte della storia, lasciando nell’ombra tutto il resto.

D. New York è ancora il centro di gravità permanente della creatività?

R. Sicuramente la quantità di stimoli a cui ci si espone aiuta ad arricchire la ricerca

creativa. Non c’è dubbio che confrontarsi con tante altre persone brave sia un vettore di crescita non solo personale ma anche professionale, inoltre è funzionale a gestire il proprio narcisismo: si può essere il più bravo del paese di 10000 abitanti ma in un campionato come questo ci sono centinaia di persone che fanno la stessa cosa in maniera altrettanto eccellente e sono altrettanto motivate.

A New York ci sono opportunità di lavoro nell’industria creativa come in pochi altri luoghi, soprattutto se si cerca un lavoro fisso in qualche company di design, in qualche agenzia pubblicitaria o simili. Se invece parliamo di arte da galleria e di libera professione è tutto un po' diverso. La città è estremamente costosa e gli artisti che attrae (non solo gli artisti) tendenzialmente hanno già una base economica.

Abbiamo in mente un immaginario di artista che crea in un grande loft con latte di colori e pennelli sparsi in giro, poi prende le tele le porta ad una galleria e diventa famoso finendo sulla sezione Art del New York Times. Omettiamo in questo bellissimo racconto che quel loft probabilmente costa 8000 dollari al mese e per dipingere senza certezza di vendita quello stesso artista deve passare almeno un anno senza introiti fissi dovendo (oltre al citato loft) mangiare, avere una casa in a tto, vestirsi, comprare i materiali etc.

Dunque sì, New York è un centro di creatività permanente e in continuo mutamento, è la meta e punto di arrivo ideale per chi ha a che fare con le arti visive, ma ha chiaramente un prezzo.

D. Da dove nasce l'esigenza di creare Salotto NYC e quanto conta ancora l’identità italiana nel lavoro che fate?

R. Salotto nasce dalla una volontà di arricchimento personale, dalla voglia che un gruppo di professionisti nell’ambito delle arti visive ha avuto: ospitare gente brava, sentir parlare chi ha ha fatto cose belle e di valore per farsi ispirare, per imparare. Condividere questo sapere è poi il secondo obiettivo di Salotto: creare una community che partecipi agli eventi per provare la meraviglia dell’altro da sé, di conoscere qualcuno e qualcosa che prima non si conosceva.

L’aspetto di italianità è importante per noi, diversi ospiti sono italiani come Alessandro Cattelan, Stefano Nazi, Luca Ravenna o Paola Antonelli ma molti altri non lo sono come ad esempio Jhumpa Lahiri, la redazione del New Yorker o Debbie Millman. Il talento è trasversale alla nazionalità e alle arti, ci poniamo con grande apertura di fianco a quello che per prossimità (e talvolta lontananza) ci sembra a ne al nostro modo di sentire e di lavorare, ad una sorta di esigenza alla creazione, di condivisione di valori professionali ma anche umani.

D. Attualmente da cosa sei attratto? Quale periodo artistico stai vivendo?

Sono costantemente attratto dall' imparare modi nuovi per comunicare meglio: una diversa gestione delle luci, delle pennellate (sia digitali che tradizionali) del rapporto tra soggetti ed ambienti. Mi sto concentrando sull’intenzionalità degli elementi che compongono un’immagine cercando anche di affinare una naturalezza nel gesto e nel segno.

“

SONO COSTANTEMENTE ATTRATTO DALL' IMPARARE MODI NUOVI PER COMUNICARE MEGLIO: UNA DIVERSA GESTIONE DELLE LUCI, DELLE PENNELLATE (SIA DIGITALI CHE TRADIZIONALI) DEL RAPPORTO TRA SOGGETTI ED AMBIENTI.

“

D. Ricordo che quando iniziai il mio percorso artistico scrissi a molti illustratori famosi per qualche consiglio, e tu fosti l’unico a rispondermi. È un gesto che non ho mai dimenticato, e per cui te ne sarò sempre grato. Quale consiglio daresti a un giovane che sogna di fare arte negli Stati Uniti?

R. Sono contento di questo ricordo che mi hai condiviso soprattutto se è stato utile in qualche modo. Sono sempre reticente a dispensare consigli perché non credo esistano formule magiche per riuscire a fare cose buone. Siamo tutti diversi e abbiamo tutti traiettorie e percorsi diversi.

Per citare male a memoria una bellissima frase di Baricco: non importa quanti giri faccia un fiume, prima o poi si riverserà nel mare.

A chi decide di venire in USA direi di venire preparato e con una visione lucida, di essere motivato ed entusiasta e anche con quel filo d’ansia di chi va a giocare una partita

sapendo che farà del suo meglio ma senza saper come andrà a finire. Probabilmente è utile di fare qualche mese “visiting” per sentire che aria si respira.

D. Quale luogo degli Stati Uniti ti somiglia più di altri? Un angolo che senti tuo, come se potesse raccontare chi sei?

R. Tra i molti luoghi che ho visitato e che mi sono rimasti nel cuore, citerei Monterey e soprattutto un hotel di fronte al mare con una lobby molto accogliente dalla quale disegnavo nei giorni di cattivo tempo trascorsi lì. Il camino a sinistra, una grande vetrata con vista oceano di fronte.

D. Se Emiliano fosse una canzone, che brano sarebbe?

R. "Costruire" di Niccolò Fabi

D. E se Salotto NYC fosse un disegno, che immagine vedremmo?

R. Una scena conviviale di persone che si

incontrano e scambiano opinioni bevendo una birra e mangiando focaccia.

D. Che America sogni per il futuro?

Un’America che contempli altri modelli di sviluppo economico perché questo (per quanto ci abbiamo guadagnato, chi più e chi meno) ha raggiunto il limite sistemico e ci stiamo tutti impoverendo come esseri umani

CITEREI MONTEREY E

SOPRATTUTTO UN HOTEL DI FRONTE AL MARE CON UNA

LOBBY MOLTO ACCOGLIENTE

DALLA QUALE DISEGNAVO NEI

GIORNI DI CATTIVO TEMPO TRASCORSI LÌ.

Salotto è un centro di ricerca e produzione culturale gestito da professionisti creativi italiani con base a New York. La nuova casa a Brooklyn dell’eccellenza e dell’innovazione internazionale nelle arti e nel design.

Un luogo di incontro, una galleria, un laboratorio, una sede per eventi, uno spazio di lavoro, un hub culturale e molto altro.

Un nuovo modello di ambasciata culturale: uno spazio per connettere idee e costruire relazioni.

Salotto è: Accurat, Lorenzo Fanton, Emiliano Ponzi, Marco Rosella, Yohoho

Studio, Gabriel Zangari, Giulia Zoavo