Generalidades del Ambystoma mexicanum

El

gusano barrenador, un enemigo conocido

El perro lobo mexicano

al 1%

Endectocida para el tratamiento de infestaciones por nematodos y ectoparásitos

El

al 1%

Endectocida para el tratamiento de infestaciones por nematodos y ectoparásitos

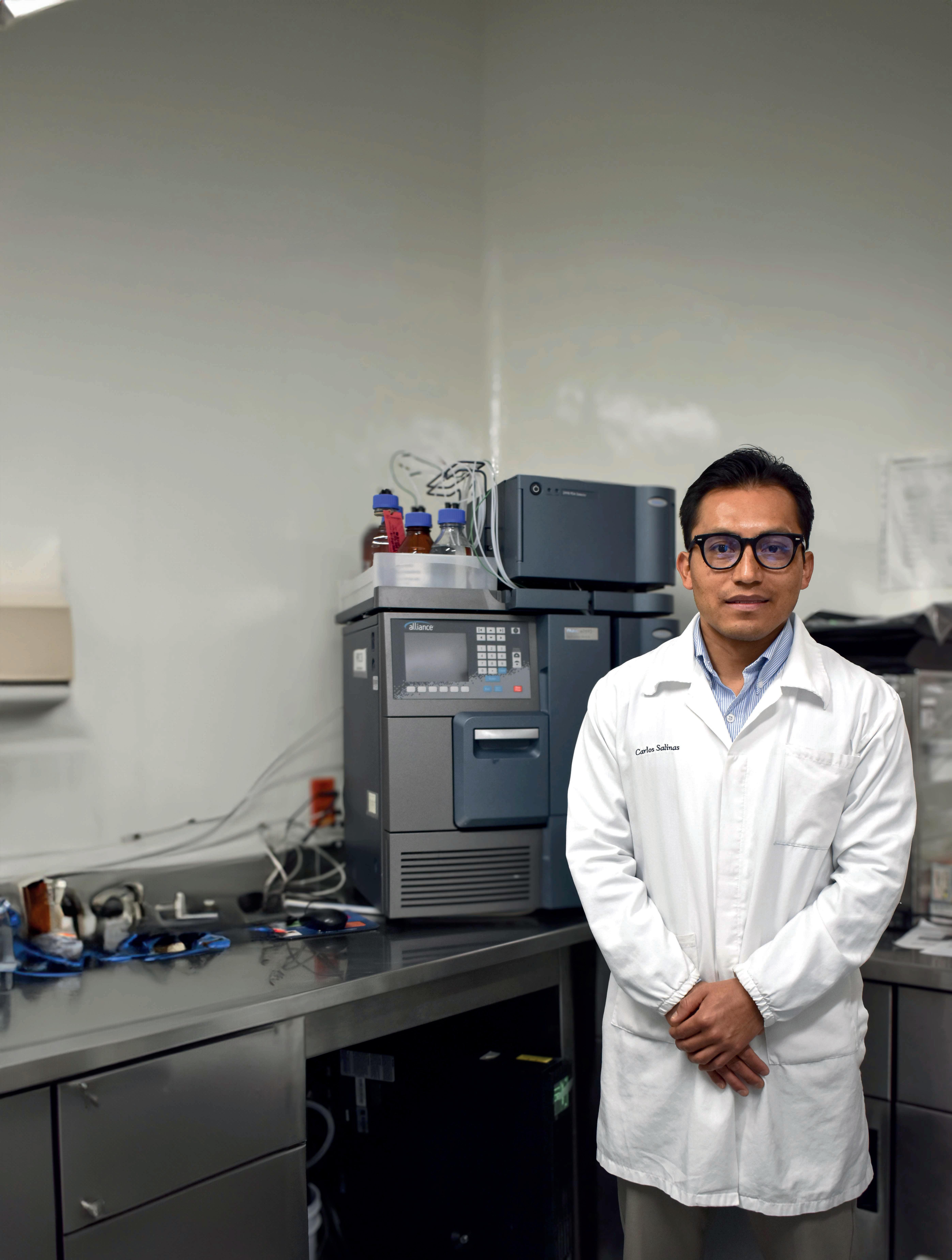

Los inicios de año siempre han sido el momento ideal para reflexionar sobre los ciclos que se completan y las nuevas oportunidades que surgen. En Laboratorios Aranda, cada trimestre representa una oportunidad para reinventarnos y redefinir los límites de la salud animal, así como planificar con precisión los próximos pasos; desde mi posición como Gerente de Investigación y Desarrollo Farmacéutico, deseo compartir una visión estratégica y científica sobre lo que implica este cierre de ciclo, tanto desde el punto de vista comercial como médico.

El desarrollo de soluciones veterinarias innovadoras es un proceso continuo. Nuestras metas se centran en consolidar productos que cumplan con los más altos estándares de calidad, eficacia y seguridad. Esto no solo nos posiciona en un mercado altamente competitivo, sino que también reafirma nuestro compromiso con el bienestar animal y el éxito clínico de los veterinarios que confían en nosotros.

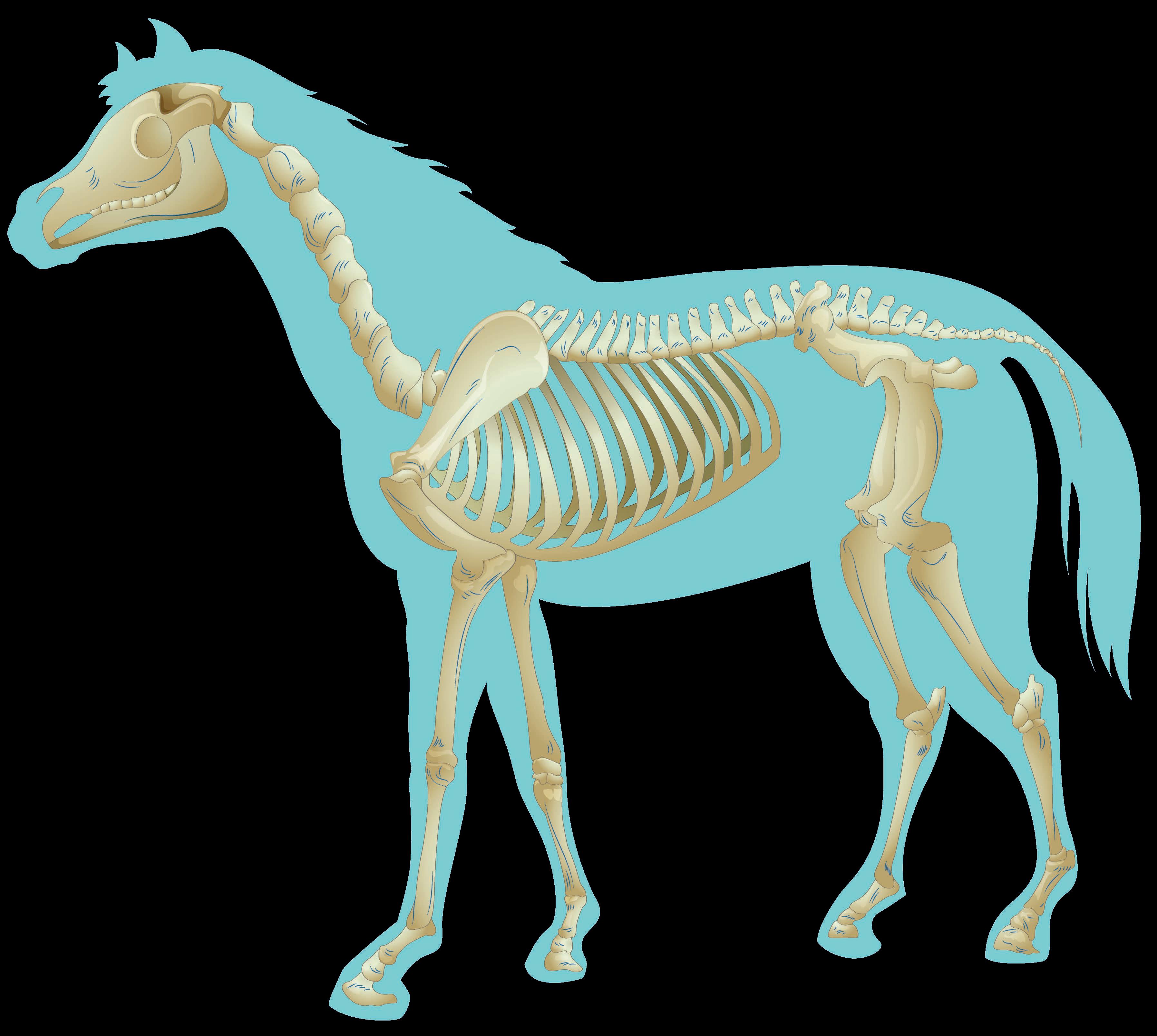

En 2024, hemos tenido el placer de lanzar Moxifull Equus, un gel formulado con moxidectina específicamente diseñado para caballos. Este producto no sólo responde de manera efectiva a las necesidades del mercado, sino que ha superado expectativas y ha sido bien recibido por la comunidad veterinaria. Moxifull Equus se ha convertido en un caso creciente de éxito, demostrando cómo la investigación cuidadosa y la innovación pueden dar lugar a soluciones efectivas que realmente marcan la diferencia en la salud equina.

En los últimos meses, hemos trabajado en proyectos clave donde la investigación científica y el análisis de mercado han sido nuestros pilares fundamentales. La ciencia no es solo un vehículo para crear productos; es la brújula que guía nuestras decisiones estratégicas para optimizar la comercialización de nuestros medicamentos. La sinergia entre innovación científica y estrategias comerciales nos permite no solo desarrollar soluciones eficaces, sino también llevarlas al mercado de manera efectiva, asegurando su accesibilidad para quienes más lo necesitan.

Este 2025 será una oportunidad para recalibrar y adaptarnos a las necesidades cambiantes del sector veterinario. En Laboratorios Aranda, entendemos que la flexibilidad en la innovación es esencial. Mientras algunos productos concluyen su ciclo, otros emergen en diversas fases de desarrollo. Seguimos invirtiendo en nuevas soluciones que marcarán un impacto significativo en la salud animal, siempre alineados con las tendencias y demandas del mercado.

Nuestro enfoque comercial en este último trimestre se alineará con este espíritu de cierre y renovación. Aprovecharemos las lecciones aprendidas y las sinergias creadas durante el año para fortalecer nuestra oferta, posicionar nuevos productos y seguir brindando a nuestros clientes las mejores soluciones para sus necesidades. Este equilibrio entre lo científico y lo comercial es lo que garantiza que nuestras innovaciones no solo sean tecnológicamente avanzadas, sino también viables en el mercado.

Reconozco que el verdadero éxito de un medicamento veterinario va más allá de su formulación; se encuentra en su capacidad para transformar la práctica clínica y elevar el bienestar animal a nuevas alturas. Al cerrar e iniciar nuevos ciclos, lo hacemos con una firme convicción: debemos permanecer a la vanguardia de la ciencia veterinaria, asegurando que nuestras soluciones no solo cumplan con las expectativas, sino que las superen.

Cada innovación es una promesa renovada de compromiso hacia nuestros clientes y sus pacientes.

Los invito a unirse a nosotros en este emocionante viaje. En Laboratorios Aranda, estamos preparados para afrontar los retos del futuro con determinación y creatividad. Extendemos la mano para colaborar en la búsqueda de soluciones que marquen la diferencia en el mundo veterinario. Juntos, podemos construir un legado de innovación que beneficie a nuestras comunidades y a los animales que cuidamos.

Atentamente

Q.F.B. Carlos Salinas Gerente de Investigación y Desarrollo Farmacéutico de Laboratorios Aranda

Director Comercial

MVZ David S. Jiménez Villaseñor

Dirección Editorial

MVZ Marco Antonio Hernández Romero

MVZ Sofía Ordoñez Vizcaya

MVZ Emilio Abonce Abonce

Impacto Diseño marco.hernandez@experiencia.vet

Joaquín Morán Pineda, Silvia Morales Méndez, Eugenio Quiroz Rothe, León Ramírez López, Sofía Ordoñez Vizcaya, Laura Daniela Rodríguez Villanueva, Carlos Alberto Salinas Ocampo, Esmeralda Eugenia Centeno, Emilio Ramírez Martínez, Emilio Abonce Abonce, Julián Torres Gloria.

EXPERIENCIA VETERINARIA, revista trimestral Abril 2025. Editor responsable: Marco Antonio Hernández Romero. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2021-080213221000-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 17452. Esta es una publicación de Experiencia Veterinaria. Domicilio de la Publicación: San Martín de Porres 105-C Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 76138, Querétaro, Qro. Imprenta: Mónica Araceli Martínez Martínez, Acceso II 5, Benito Juárez, C.P. 76089, Querétaro, Qro. Distribuidor: Experiencia Veterinaria, S.A. de C.V., San Martín de Porres 105-C Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 76138, Querétaro, Qro.

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL EDITOR. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ES ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

01

Generalidades y estado actual del Ambystoma mexicanum

Por MVZ Julián Torres Gloria

Por Centeno González Esmeralda Eugenia, Ramírez Martínez Emilio, Rodríguez Villanueva Laura Daniela, Salinas Ocampo Carlos Alberto 01 06 11 17

06

Virus Respiratorio

Sincitial Bovino

Por MVZ Emilio Abonce Abonce

11

El gusano barrenador del ganado: un enemigo conocido

Por MVZ Silvia Morales Méndez

22

Traqueobranquitis infecciosa canina

17

Enfermedades respiratorias y su impacto en la producción avícola en México

Por MVZ Sofía Ordoñez Vizcaya

27

¿Adivina quién?

Calupoh

Por Experiencia Veterinaria

Por Experiencia Veterinaria 22 31

39

31

Síndrome de dificultad respiratorio en potros neonatos

Por PhD. MVZ. Eugenio Quiroz RotheMVZ. MSc. León Ramírez López.

Impacto del uso de productos de origen orgánico para el control de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas

Por Ing. Joaquín Morán Pineda

46

¡Juguemos!

Por Experiencia Veterinaria

43

Evento lanzamiento Farquimagro

a palabra anfibio proviene del griego “anfi” y “bios” que significa ambas vidas, esto debido al ciclo biológico que presentan en su mayoría. Los anfibios actuales son un grupo de vertebrados que comparten un ancestro común (Lissamphibia) que data de hace unos 290 millones de años (Amphibiaweb, 2024).

Los anfibios presentan características como piel lisa y vascularizada, glándulas mucoides con las que mantienen la piel hidratada y pueden secretar toxinas, son anamniotas (vertebrado cuyo embrión se desarrolla sin membrana que lo envuelva) y pueden tener diferentes mecanismos de desarrollo.

En las especies de desarrollo indirecto, los renacuajos son notablemente distintos a los adultos (estructural, fisiológica y conductualmente), las larvas transcurren a su estado adulto mediante la metamorfosis. En el caso del desarrollo directo los individuos nacen con aspecto similar al del adulto. (Duellman y Trueb, 1994; Vitt y Caldwell, 2013).

Los anfibios son animales ectotermos, el corazón presenta tres cámaras, el cráneo es aplanado y con menos huesos que otros grupos además solo presentan diez pares craneales. Existen cerca de 8689 especies repartidas en tres órdenes:

Apoda -

(221 especies)

Anura - sapos y ranas (7,653 especies) (815 especies)

México es considerado el cuarto país en diversidad de anfibios después de Brasil, Colombia e Indonesia. Alberga entre el 10-12% de todas las especies del planeta y es el hábitat de cerca de 377 especies, de las cuales el 64% son endémicas (Sarukhán et al., 2009).

El género Ambystoma está constituido por 32 especies descritas, las cuales se distribuyen en Norteamérica desde el suroeste de Alaska y sur de Canadá, hasta el altiplano mexicano (Pough et al., 2001). En México se encuentran 17 especies distribuidas en el noroeste y centro del país. De estas, 16 son endémicas, 15 se encuentran listadas dentro de la NOM-059- SEMARNAT- 2010 en alguna categoría de riesgo (Parra et al., 2014).

Descripción de Ambystoma mexicanum

Clase: Amphibia

Orden: Caudata

Suborden: Salamandroidea

Familia: Ambystomatidae

Género: Ambystoma

Especie: Ambystoma mexicanum

Es una especie de salamandra endémica del Valle de México. A diferencia de la mayoría de urodelos, los ajolotes son paedomorfos o neotenicos obligados (mantenimiento de características larvarias en la madurez sexual). Además de poseer la capacidad de regenerar tejidos de prácticamente todo su cuerpo (Page y Voss, 2009).

Es una salamandra con longitud hocico-cloaca de 133.3 ± 12.5 mm y de cloaca - cola (LC) 108.3 ±11.9 mm. La cola está dorso lateralmente aplanada, mantiene sus branquias externas a lo largo de su desarrollo hasta ser un adulto. El dimorfismo sexual es moderado pero visible; los machos son delgados, alargados y exhiben un abultamiento en la cloaca a diferencia de las hembras que son más compactas y robustas. Su vista es reducida y su rango de visión para la detección de movimientos es limitado (Grabowski y Pak, 1975; Waloga y Pak, 1978).

Poseen el sistema de línea lateral el cual es utilizado para detectar las corrientes eléctricas y receptores de movimiento (Smith,1996). El ajolote tipo silvestre es de color gris, café o verde-olivo moteado y esta coloración surge de una combinación de diferentes células pigmentarias denominadas cromatóforos. Los melanóforos (negros) son los cromatóforos dominantes en animales adultos, mientras que los xantóforos (amarillos) son más abundantes en el desarrollo temprano (Frost et al., 1984). Los animales leucísticos son el resultado de una mutación recesiva de un gen desconocido y se distinguen fácilmente de los albinos por la pigmentación de sus ojos. Los animales albinos tienen una completa deficiencia de melanina. Todos los animales de colores claros son indeseables en la naturaleza ya que estas pigmentaciones los harían visibles para sus depredadores y generalmente presentan más problemas de salud, estos son más comunes en el cautiverio (Gresens, 2004).

Alimentación

La dieta de los axolotes en vida libre consiste en materia orgánica, raíces, semillas, hojas de plantas, algas, dafnias y rotíferos, pequeños crustáceos, como anfípodos e isópodos, insectos, sanguijuelas, caracoles y peces pequeños (Duhon, 1992).

En cautiverio se ha documentado que la madurez sexual la alcanzan al año y que las hembras ovopositan entre 660 a 1000 huevos por puesta; dependiendo de la temperatura del agua. El tiempo de incubación puede oscilar entre los 12 y 18 días (Mena y Montes de Oca, 2014).

Estado actual

El ajolote mexicano se considera endémico, vivía en todo el complejo sistema lagunar que existía en el Valle de México a principios del siglo XVI, el cual abarcaba el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco y sus conexiones con el lago de Zumpango y el lago de Xaltocán. Históricamente posee un lugar importante en la cosmogonía azteca con la leyenda del dios Xolotl y la creación del quinto sol (Espinosa, 1996).

Actualmente, en vida libre solo se encuentra en el sistema de canales de Xochimilco en la Ciudad de México. El clima donde vive varía por su altura y geografía, pudiendo ser de templado a frío húmedo. Su hábitat es acuático, vive en lagos, pozas y canales. Requiere condiciones particulares de turbidez, niveles de oxigenación disueltos en el agua y condiciones estables de las corrientes. La temperatura ideal del agua es fría, de 16 a 18° C y no debe de exceder los 20 a 22° C (Page y Voss, 2009).

En el año de 1998 existían 6000 ejemplares por kilómetro cuadrado, para el año 2014 la reducción fue de 36 ejemplares por kilómetro cuadrado y para el 2019 se estimó que solo existían 1000 ejemplares en vida libre. En la actualidad esta especie está catalogada en la categoría de riesgo; mantenimiento en cautiverio están regulados y existen tres organismos principales que se encargan de dicha regulación:

Desafortunadamente en los últimos años como lo son: reducción y pérdida del hábitat, contaminación del agua e introducción de la carpa y la tilapia (Zambrano et al., 2015). Existen estrategias para la conservación y estudio del ajolote mexicano, no obstante, se requiere de participación conjunta de los diferentes sectores de la sociedad. Como en toda estrategia de preservación, se comienza por difundir el conocimiento con el fin de motivar su conservación y prevenir la posible extinción en su hábitat.

Referencias:

• AmphibiaWeb. 2024. <https://amphibiaweb.org> University of Ca

• Balmford A, Gaston KJ y James A. 2000. Integrating costs of c

• Canseco-Márquez L y Gutiérrez-Mayén. 2010. Anfibios y reptile

• Dorantes A.C, Martínez y Guzmán. 2012. Endocrinología clínica

• Duellman WE y Trueb L. 1994. Biology of amphibians. The John •Duhon, S. T. 1992. Spawning Axolotls at UI: a ten-year histor •Espinosa, P.G., 1996. El embrujo del Lago. Instituto de Invest

• Farkas JE y Monaghan JR. 2015. Housing and maintenance of Amb

• Frost SK, Epp LG y Robinson SJ. 1984. The pigmentary system of developing axolotls: I. A biochemical and structural analysis of chromatophores in wild-type axolotls. Journal of Embryology and Experimental Morphology, 81: 105-120.

• Gascon C. 2007. Amphibian conservation action plan: proceedin

• Getchell TV. 1977. Analysis of intracellular recordings from

• González MH y Montes OK. 2014. Manual de Procedimientos para el Manejo y Mantenimiento de la Colonia de Axolotes del Laboratorio de Restauración Ecológica, México: Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México. 34.

• González MH y Servín ZE. 2014. Manual básico para el cuidado

• Gresens J. 2004. An introduction to the Mexican axolotl (Amb

• Halliday T y Adler K. 2007. La gran enciclopedia de los anfib

• Hedrick PW y Kalinowski ST. 2000. Inbreeding depression in co

• IUCN. 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version

• Page RB y Voss SR. 2009. Induction of metamorphosis in axolot

• Parra-Olea G, Flores-Villela O y Mendoza-Almeralla C. 2014. B

• San Mauro D y Zardoya R. 2014. Las cecilias, los anfibios de

• San Mauro D. 2012. Anfibios. El árbol de la vida: sistemática

• Sarukhán J, Koleff P, Carabias J, Soberón J, Dirzo R, Llorente Bousquets J, Halffter G, González R, March I, Mohar A, Anta S, de la Maza J. 2009. Capital Natural de México: Conocimiento actual, evaluación y perspectivas de Sustentabilidad. Síntesis. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 100 p.

• SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Smith SC. 1996. Pattern formation in the urodele mechanorecep

• Vitt LJ y Caldwell JP. 2013. Herpetology: an introductory bio

• Voss SR, Epperlein HH y Tanaka EM. 2009. Ambystoma mexicanum,

• Zambrano L, Mena H, Ayala C, Merlo A, Tovar A, Sumano C, Navarro M, Rubio M, Trejo M. Plan de Acción para la Conservación de Ambystoma mexicanum. Tláhuac y Milpa Alta: 2015. Laboratorio de Restauración Ecológica, Instituto de Biología, National Autonomous University of Mexico, Convenio con la Autoridad de la Zona Patrimonio de Xochimilco.

Coordinador técnico rumiantes, Experiencia Veterinaria

as enfermedades del complejo respiratorio bovino (CRB) se encuentran entre las principales patologías que generan pérdidas económicas en la ganadería bovina de todo el mundo. Se estima que anualmente genera pérdidas económicas que ascienden a los 3 billones de dólares. (Armengol, R. 2020).

El virus respiratorio sincitial bovino es uno de los agentes más importantes que afectan el tracto respiratorio bajo, afectando principalmente a los terneros, en los sistemas de producción de carne y leche. Esta enfermedad es producida por un pneumovirus perteneciente a la familia paramyxoviridae. (Valarcher, J.-F., & Taylor, G. 2007).

SIGNOS

La enfermedad se puede observar en terneros menores a dos semanas de vida y presentando casos muy severos hasta los 5 meses de edad. Este virus provoca una neumonía aguda, severa y mortal en casos donde los terneros no recibieron alguna vacunación previa

La transmisión del virus se da por inhalación y se elimina por medio de secreciones nasales. Logra sobrevivir en ambientes adversos hasta por 6 meses.

La morbilidad de la enfermedad depende del tipo de manejo productivo, en confinamiento se tiene un rango de 3 a 10 días, mientras que en sistemas extensivos demora más tiempo, una vez infectado los primeros signos se manifiestan entre 3 y 4 días.

Neumonía aguda, severa y de alta mortalidad.

Aguda:

Severa:

Fiebre (42°C), depresión, inapetencia, lagrimeo, secreción nasal serosa, tos y disnea. Tos severa, disnea, puede haber presencia de gemidos, secreción nasal e hipersalivación, en algunos casos las secreciones pudiesen aparecer teñidas con sangre.

DIAGNÓSTICO

Rinotraqueitis Infecciosa Bovina:

Presenta lesiones en forma de placa en los orificios nasales y en la mucosa vulvar.

Neumonía Enzoótica:

Presenta aumento en el trabajo respiratorio (disnea), descarga nasal y ocular, tos, fiebre, letargo y anorexia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en la evaluación que hace el médico veterinario de la historia clínica, la evaluación del animal y los signos que muestra. La presencia de VRSB puede confirmarse mediante diversas pruebas de laboratorio que incluyen el aislamiento del virus y la detección de anticuerpos. Los métodos más usados son la prueba de neutralización sérica, la prueba de fijación del complemento, la precipitación inmunitaria y el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).

TRATAMIENTO

El tratamiento del VRSB se centra en el uso de antimicrobianos para controlar la neumonía bacteriana. No hay tratamiento específico para la neumonía intersticial viral. Puede ser necesario un tratamiento de apoyo y la corrección de deshidratación.

Vacunación.

Garantizar que los animales descansan correctamente y reciben comida y agua de forma adecuada, sobre todo después del transporte.

Garantizar los requerimientos adecuados de vitaminas y nutrientes.

Asegurarse de que el corral está limpio y seco durante los partos.

Mantener a los animales tan limpios y secos como sea posible.

Evitar hacinamiento.

Mantener unas buenas condiciones de estabulación y una buena ventilación.

Minimizar el estrés por calor.

Referencias:

Armengol, R. (2020). El virus respiratorio sincitial bovino. Valarcher, J.-F., & Taylor, G. (2007). Bovine respiratory syncytial virus infection. Vet. Res., 38(2), 153-180.

l nombre de gusano barrenador se refiere a la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se desarrolla en heridas y se alimenta de tejido vivo de mamíferos y aves, por lo que también se le conoce como “la devoradora de hombres”; la miasis o “gusanera” resultante es una zoonosis endémica de América del Sur y el

Caribe, de fácil propagación, que puede causar la muerte del individuo afectado y grandes pérdidas económicas a la producción ganadera.

La llegada y difusión de la mosca a México y Estados Unidos el siglo pasado, llevo a la firma de un convenio internacional en 1972 para erradicar la plaga en ambos países. Dentro de las estrategias implementadas; la producción, distribución y dispersión de millones moscas estériles para frenar el crecimiento poblacional del parásito fue la más relevante para logra el objetivo en ambos países en 199; así como los exhaustivos trabajos epidemiológicos y de difusión de información a la población que se realizaron. Se estima que esta campaña represento un costo de erradicación de 955 millones de dólares, pero ayudo a México a posicionarse como un país con un estatus zoosanitario benéfico para el intercambio comercial.

Existen dos especies de moscas causantes de miasis: Cochliomyia hominivorax en América y Chrysomyia bezziana en África y Asia. Se sabe que las moscas pueden desplazarse hasta 290 kilómetros en una semana, siendo atraídas por el olor característico que desprenden las heridas, en donde pueden ovopositar entre 200 y 400 huevos; entre 12 y 14 horas después, las larvas eclosionan y durante 5 y 7 días se alimentan del tejido vivo circundante; una vez desarrolladas caen al piso para transformarse en pupas por 7 a 10 días y emerger como moscas, completando y reiniciando el ciclo.

Además del desplazamiento de las moscas, otras formas de propagación a considerar son: el turismo en zonas endémicas (incluyendo animales de compañía), el uso de vehículos con higiene inadecuada que pueden albergar pupas, y la más importante, la movilización de animales parasitados que permite la dispersión a grandes distancias.

Centroamérica se había mantenido libre de gusano barrenador desde 2006, pero en febrero de 2023, a través de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la erradicación y prevención del gusano Barrenador del ganado (COPEG), se declaró un brote inicial del parasito en Panamá; a este le siguieron brotes en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y finalmente el 21 de noviembre de 2024 se reportó el primer caso en territorio nacional, en un bovino en el estado de Chiapas, con lo que de enero de 2023 a diciembre de 2024, se reportaron 53,776 casos en la región.

Aunque el número de casos en México aún es bajo, el 29 de julio se activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), como estrategia para hacer frente a esta enfermedad y erradicarla nuevamente, dicha estrategia está fundamentada en 5 ejes principales:

PROMOCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN SOBRE

GBG:

Difusión de información a toda la sociedad para invitar a la notificación oportuna de los casos.

1

TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ENVÍO DE MUESTRAS:

Inspección de animales y tratamiento adecuado de las heridas para cortar el ciclo biológico.

2

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA FRONTERA SUR:

Reforzamiento de la infraestructura en los Centros de Atención

4

3

APOYO Y COORDINACIÓN CON PAÍSES CENTROAMERICANOS:

Envío de técnicos para identificación y tratamiento de la enfermedad, así como intercambio de información y canales de comunicación.

DISPERSIÓN DE MOSCA ESTÉRIL:

Utilización de la técnica del insecto estéril (TIE) para esterilizar moscas macho mediante radiación.

Considerando estos ejes fundamentales la pregunta es:

¿Qué puedo hacer en mi unidad de producción?

5

Para responder este cuestionamiento es importante recordar que la miasis causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, tiene varias repercusiones graves en los animales infectados y es necesario identificar los signos y avisar a las autoridades sanitaria. Los principales signos que podemos observar es que los animales tienden a separarse del grupo y muestran signos de depresión, pérdida de apetito y presencia de heridas dolorosas. Sin tratamiento, la miasis puede llevar a la muerte del animal entre 7 y 14 días después, ya sea por toxicidad o infecciones secundarias. Las heridas provocadas suelen ser grandes y circulares, con un olor fétido característico y en el fondo pueden observarse las larvas vivas.

Integral al Tránsito Fronterizo y aplicación de tratamientos como ivermectinas y baños de aspersión con productos larvicidas.

Las larvas pueden infectar heridas pequeñas como las picaduras por garrapatas o las causadas por manejos como el descorne, aunque también pueden alojarse en orificios naturales como la vulva y el ombligo en los neonatos; por lo que es de suma importancia realizar las siguientes acciones:

Limpieza y desinfección de heridas causadas por los diferentes manejos zootécnicos implementados (descornes, castraciones, marcaje, etc.), así como el seguimiento de la recuperación de estas.

Inspección constante de los animales para detectar heridas y darles tratamiento, así como la presencia de gusaneras, para realizar la toma y envío de muestras con la respectiva notificación al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

En el caso de introducir nuevos animales, verificar su procedencia y el cumplimiento de las medidas de movilización correspondientes.

Considerar el uso de ivermectinas y baños de aspersión con productos larvicidas dentro del programa sanitario si se considera zona de alto riesgo o las actividades propias del rancho representen un posible riesgo.

Finalmente se debe considerar que la vigilancia y la notificación oportuna son esenciales para controlar la propagación de la miasis causad por el gusano barrenador.

Por MVZ Sofía Ordoñez Vizcaya

a producción avícola en México ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas 5 décadas. Este sector ha sido uno de los más importantes dentro de la industria agropecuaria,

destacándose especialmente en la producción de carne de pollo y huevo. Desde los años 70 's, la industria avícola ha consolidado su posición a nivel global, logrando ser el 5o productor mundial de carne de pollo y el 4o productor mundial de huevo. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de desafíos importantes, entre los que destacan las enfermedades respiratorias en aves de engorda. Estas patologías no solo afectan la salud y el bienestar de las aves, sino que también impactan la productividad, la rentabilidad de las explotaciones avícolas y la salúd pública.

Las aves de engorda, especialmente los pollos, son susceptibles a diversas enfermedades respiratorias las cuales pueden ser causadas por diversos agentes patógenos, incluyendo virus, bacterias y hongos. Entre los virus más comunes se encuentran el virus de la influenza aviar (IA), el virus del herpes aviar (IBDV) y el virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV); mientras que a nivel bacteriano, Escherichia coli y Mycoplasma gallisepticum son los patógenos más relevantes en este contexto.

Las enfermedades respiratorias tienen un impacto directo en la producción avícola, afectando la ganancia de peso, la conversión alimenticia y, en última instancia, la rentabilidad de las granjas avícolas. Las aves enfermas suelen presentar una reducción en el consumo de alimento, lo que retrasa su crecimiento y aumenta el tiempo de crianza. Esto se traduce en costos adicionales para los productores y en una disminución de la competitividad en el mercado (Ramírez et al., 2022).

Según estudios, las pérdidas económicas atribuibles a infecciones respiratorias pueden ascender a más de 600 millones de pesos anualmente (UNA, 2023).

Estas pérdidas incluyen disminución en la producción, mortalidad, costos de tratamiento y medidas de control, lo que hace énfasis en la importancia de implementar programas de prevención y control como medidas de bioseguridad, vacunación y diagnóstico con el fin de mitigar estos riesgos.

La relación entre la salud animal y la salud pública es un aspecto crítico que no debe pasarse por alto. Las aves de engorda pueden actuar como reservorios de patógenos que, si no se controlan adecuadamente, pueden transmitirse a los humanos. Un ejemplo notorio es la influenza aviar, que ha demostrado tener un potencial zoonótico, llevando a infecciones en humanos y siendo motivo de preocupación en salud pública.

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves de corral como guajolotes, pavos, gallos, gallinas, patos, pollos y codornices, provocando la muerte súbita de toda la parvada cuando se presenta en una unidad. Es causada por un virus del género Influenzavirus A de la familia Orthomyxoviridae y se propaga a través de las secreciones y excreciones de las aves infectadas, como el aire expirado, saliva, fluidos nasales y heces.

Las aves afectadas presentan fiebre, depresión, anorexia, estornudos, epistaxis, diarrea, cianosis en la cresta y barbilla, debilidad y ataxia. En gallinas ponedoras, estos síntomas resultan en una disminución significativa en la producción de huevos, los cuales pueden presentarse decolorados, deformes, con cáscara blanda o con albúmina acuosa.

Estos signos clínicos son similares a los que se observan en otras enfermedades aviares importantes, como la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis, cólera aviar, coriza infecciosa y colibacilosis. Por esta razón, es esencial realizar un diagnóstico de laboratorio para confirmar la presencia de la IA (SENASICA, 2024).

Su transmisión ocurre por contacto directo entre aves o mediante fomites, que incluyen personas, vehículos, materiales y equipos contaminados, e incluso por vectores mecánicos, como las moscas, que facilitan la dispersión del virus.

La prevención de enfermedades respiratorias es fundamental para mantener la salud de las aves y la viabilidad económica debido a que los brotes de IA pueden conducir a la imposición de restricciones comerciales, impactando tanto las exportaciones como las importaciones de productos avícolas.

Entre las estrategias recomendadas se incluyen:

Implementar medidas estrictas de bioseguridad para reducir el riesgo de introducción y propagación de patógenos en las granjas. Esto incluye el control del acceso a las instalaciones, la limpieza y desinfección de equipos y el manejo adecuado de la mortalidad. Sin embargo, uno de los puntos clave que muchas veces no se destaca lo suficiente es la restricción del acceso de aves silvestres a las granjas, ya que estas pueden ser portadoras de diversas enfermedades que afectan tanto a aves de engorda como a ponedoras, como lo son la influenza aviar y otras enfermedades virales o bacterianas (Swayne, 2013). Medidas como el uso de mallas y redes para evitar que las aves silvestres entren en contacto con los animales de la granja, así como la vigilancia constante del entorno para detectar posibles focos de aves migratorias, pueden reducir significativamente el riesgo de transmisión de patógenos.

Utilizar vacunas efectivas contra las enfermedades respiratorias comunes en aves son una herramienta clave para prevenir brotes y controlar la diseminación de patógenos en las aves.

Minimizar el estrés en las aves a través de un manejo adecuado, una alimentación equilibrada y un ambiente saludable, ya que al no tenerlo, puede debilitar su sistema inmunológico, haciéndolas más susceptibles a enfermedades.

Realizar monitoreos constantes de la salud de las aves, permitiendo la detección temprana de brotes y la intervención rápida para controlar las enfermedades.

Las enfermedades respiratorias en aves de engorda representan un desafío significativo para la producción avícola en México. Su impacto en la salud humana como de las aves y la rentabilidad de las explotaciones hace énfasis en la necesidad de implementar estrategias efectivas de prevención y control. A medida que la industria avícola continúa creciendo, es fundamental que los productores adopten distintas prácticas incluyendo programas de vacunación, bioseguridad estricta y monitoreo continuo para proteger la salud de sus aves y asegurar la sostenibilidad del sector. Además, es crucial fomentar la educación y capacitación de los productores sobre el manejo de enfermedades, así como la importancia de la salud pública en la producción avícola. La influenza aviar sigue siendo un desafío importante en México, que requiere atención constante de las autoridades sanitarias, la industria avícola y la comunidad en general.

Referencias:

1. Bautista, R., et al. (2022). Infecciones por Mycoplasma en Aves de Engorda: Diagnóstico y Manejo. Revista Mexicana de Veterinaria, 23(1), 45-52.

2. Hernández, M., et al. (2021). Influenza Aviar: Una Revisión de su Impacto en la Producción Avícola. Veterinaria y Zootecnia, 35(2), 67-75.

3. López, J., et al. (2023). Bronquitis Infecciosa Aviar: Importancia y Estrategias de Control.Revista de Ciencias Avícolas, 18(4), 123-130.

4. Ramírez, P., et al. (2022). Impacto Económico de las Enfermedades Respiratorias en la Producción Avícola en México. Economía y Producción Avícola, 15(3), 99-107.

5. Santos, L., et al. (2020). Coryza Infectiosa: Un Desafío para la Avicultura Moderna. Boletín de Sanidad Avícola, 10(2), 25-30.

6. SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). (2024). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. SENASICA.

7. Swayne, D. E. (Ed.). (2013). Diseases of poultry (13th ed.). Wiley-Blackwell.

8. Unión Nacional de Avicultores (UNA). (2023). Enfermedades respiratorias en aves y su impacto económico. UNA.

a salud de las mascotas está estrechamente ligada a su edad, siendo los cachorros y los animales mayores especialmente vulnerables a enfermedades debido a la debilidad de sus defensas naturales. Mientras que en los cachorros el sistema inmunológico aún se está desarrollando, en los animales mayores se empieza a

debilitar, lo que los hace más susceptibles a infecciones y otros problemas de salud. Esta vulnerabilidad presenta un desafío tanto para tutores como para médicos veterinarios, con tasas de mortalidad en crías que oscilan entre el 5.7% y el 35% en perros y entre el 14% y el 16% en gatos (Pereira et al., 2022).

Las infecciones bacterianas, como la traqueobronquitis infecciosa canina (tos de las perreras), son una de las principales causas de muerte en animales jóvenes (Nielen et al.,1998; Radhakrishnan et al., 2007).

La traqueobronquitis infecciosa canina es una enfermedad respiratoria que afecta a mamíferos, especialmente a perros. Es provocada por agentes bacterianos, virales o una combinación de ambos que normalmente se presenta de forma leve. Aunque puede afectar a animales de todas las edades, los cachorros son más susceptibles a desarrollar complicaciones graves, como la bronconeumonía, mientras que en los animales geriátricos o aquellos con un sistema inmunológico debilitado puede evolucionar hacia bronquitis crónica. Aunque no es una enfermedad estacional, existen factores predisponentes como el hacinamiento, el estrés, las bajas temperaturas y la humedad que aumentan la susceptibilidad y la gravedad de los síntomas (Tonozzi, 2022).

Uno de los principales agentes causantes de esta enfermedad es Bordetella bronchiseptica, una bacteria Gram negativa con alta afinidad por las vías respiratorias (Mauro, 2006). La transmisión de B. bronchiseptica ocurre por vía aérea y es altamente contagiosa, con un período de incubación que varía entre 2 y 10 días, pudiendo permanecer en el tracto respiratorio hasta por 3 meses, lo que predispone al animal a infecciones secundarias (Arney, 2023). El signo más característico de esta enfermedad es una tos que suena como un "graznido de ganso", a menudo acompañada de arcadas o reflejo de vómito. Si los síntomas se agravan y se presentan fiebre, secreción nasal purulenta,

Además de afectar a los animales, la “tos de las perreras” es una enfermedad de importancia en salud pública, ya que se considera zoonótica, lo que significa que puede ser transmitida de animales infectados a humanos a través de aerosoles y gotículas. Las infecciones en humanos generalmente afectan a personas con algún tipo de compromiso inmunológico, lo que convierte esta enfermedad en una infección oportunista (Delgado et al., 2021). En pacientes con antecedentes de síntomas respiratorios, puede agravar las condiciones preexistentes o promover el desarrollo de otras enfermedades como neumonía o bronconeumonía (Agarwal et al., 2022). En niños con defensas bajas, incluso puede causar afecciones respiratorias graves como una tos similar a la tosferina (Kadlec & Schwarz, 2018). Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan con tratamiento paliativo, algunos requieren asistencia respiratoria y administración prolongada de antibióticos (Agarwal et al., 2022).

Para enfrentar estos desafíos, es crucial que el sistema inmunológico de los animales se mantenga fuerte, ya que es el encargado de proteger al organismo de infecciones y otros agentes dañinos como bacterias, virus y parásitos. En este sistema, los linfocitos juegan un papel clave en este proceso, ya que son los encargados de identificar y eliminar a los invasores (Delves, 2024). Si el sistema inmune está comprometido o debilitado, los animales se vuelven más susceptibles a enfermedades. Por lo que aunado al tratamiento común con antibióticos debe mejorarse la nutrición a través de complementos, como vitaminas y otros nutrientes esenciales, lo que ayuda a fortalecer las defensas del organismo de manera natural. En particular, las vitaminas A, D y E son fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico (Tabla 1) (Mora, 2008).

Se conoce como la “vitamina antiinfecciosa” (Shastak & Pelletier, 2023) ya que ayuda a la maduración celular de los linfocitos(Oliveira et al., 2018).

Regula el calcio y el fósforo (Parker, 2018) e induce la producción de antimicrobianos (Aranow,2011). En estudios realizados se ha demostrado que en perros enfermos aumenta el número de células linfocitos pertenecientes al sistema inmune y actúa como un antiinflamatorio (Jaffey et al., 2018).

Es un antioxidante, es decir que ayuda a retrasar el envejecimiento celular, protegiendo a las células del daño causado por moléculas inestables (Husain & Kumar,2012). En gatos jóvenes se ha demostrado que de igual manera se potencializa la respuesta inmune y junto con la taurina disminuye la susceptibilidad a padecer enfermedades degenerativas (Heaton et al, 2002; Harper,2000).

Tabla 1. Vitaminas que intervienen en el sistema inmune.

Actualmente en el mercado, Laboratorios Aranda ofrece VITALEX® PETS, un suplemento nutricional veterinario a base de vitaminas y minerales, diseñado para mejorar la salud y el bienestar de perros y gatos. Entre los ingredientes mencionados podemos complementar algunos beneficios que estos aportan (Tabla 2).

Compuesto

Vitaminas del Complejo B

Sulfato de magnesio

Función

Mejora la retención de nitrógeno, aumentando la masa corporal magra y reduciendo la masa grasa (Wortinger, 2015).

Evitar pérdida de visión, función del músculo cardíaco y funcionamiento adecuado de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico (Wortinger, 2015).

Ayuda a combatir infecciones y mantener una respuesta inmune adecuada. Además son clave en la conversión de carbohidratos, grasas y proteínas en energía utilizable por el cuerpo. Esto mejora la vitalidad y el bienestar general de los animales, ayudando a mantener niveles óptimos de energía (Wortinger, 2015).

Formación de huesos y regula la contracción muscular y mantiene el equilibrio electrolítico, favoreciendo la función cardiovascular (Wortinger, 2015).

Tabla 2. Otros elementos presentes en Vitalex pets.

Referencias:

Agarwal, L., Singh, H., Jani, C., Banankhah, P., Abdalla, M., Kurman, J. S., & Franco, R. A. (2022). A wolf in sheep’s clothing: Dogs confer an unrecognized risk for their immunocompromised master. Respiratory Medicine Case Reports, 38, 101672. https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2022.101672

Aranow, C. 2011. Vitamin D and the immune system. J. Investig. Med. 59:881–886. doi:10.2310/JIM.0b013e31821b8755

Arney, Z. M. H., & Alexandra, R. T. Y. (2023, July 17). Actualización de las alternativas de tratamiento para la traqueobronquitis infecciosa canina (TIC). Repositorio Institucional Universidad Cooperativa De Colombia. https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/c0de639e-8936-4ad8-b9bb-2b142e0b6343 Delgado, M., Jiménez-Camacho, D., & Orozco-Barquero, A. (2021). Neumonía por Bordetella bronchiseptica en paciente con antecedente de linfoma pulmonar. https://www.redalyc.org/journal/434/43470664005/movil/

Delves, PJ (2024, 9 de febrero). Introducción al sistema inmunológico . Manual MSD Versión Para Público General. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/introducci%C3%B3n-al-sistema-inmunitario?ruleredirectid=757 Harper EJ (2000) El posible uso terapéutico de los antioxidantes en las enfermedades clínicas. Enfoque de Waltham 10 : 12-16. Husain, N., & Kumar, A. (2012). Reactive oxygen species and natural antioxidants: a review. Adv Biores, 3(4), 164-175. Heaton PR, Ransley R, Charlton CJ, Mann SJ, Stevenson J, Smith BHF, Rawlings JM. Jaffey, J. A., J. Amorim, and A. E. DeClue. 2018. Effect of calcitriol on in vitro whole blood cytokine production in critically ill dogs. Vet. J. 236:31–36. doi:10.1016/j.tvjl.2018.04.010

Mauro, L. D. (2006). Manejo de la traqueobronquitis infecciosa canina (TIC)" Tos de las Perreras". REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 7(2), 1-9.moe Mora, J. R., Iwata, M., & Von Andrian, U. H. (2008). Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage. Nature Reviews. Immunology, 8(9), 685–698. https://doi.org/10.1038/nri2378

Nutrition and disease management for veterinary technicians and nurses. (n.d.). Google Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=knvzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR23&dq=Nutrition+and+Disease+Management+for+Veterinary+Technicians+and+Nurses&ots=1V3JDbHoIJ&sig=chdGTzVvDg4SsO-LTm3XGu8TR48 Oliveira, L. D. M., Teixeira, F. M. E., & Sato, M. N. (2018). Impact of retinoic acid on immune cells and inflammatory diseases. Mediators of inflammation, 2018(1), 3067126.

Parker, V. (2018). Funciones de la Vitamina D para los perros. Royal Canin(Dakota del Norte). https://vetfocus.royalcanin.com/es/cientifico/la-vitamina-dy-la-salud-del-perro

Parravicini, V., y Caserta, S. (2010). Las funciones inmunomoduladoras de la vitamina D: Nuevos trucos para un perro viejo. Molecular Interventions , 10 (4), 204–208. https://doi.org/10.1124/mi.10.4.3

Pereira, KHNP, Da Mata Fuchs, K., Corrêa, JV, Chiacchio, SB y Lourenço, MLG (2022). Neonatología: Temas sobre cachorros y gatitos Manejo neonatal para mejorar el resultado neonatal. Animales , 12 (23), 3426. https://doi.org/10.3390/ani12233426

Shastak, Y., y Pelletier, W. (2023). El papel de la vitamina A en la inmunología de los no rumiantes. Frontiers in Animal Science , 4 , 1197802 Tonozzi, C. C. (2022, February 10). Kennel Cough. Merck Veterinary Manual. https://www.merckvetmanual.com/respiratory-system/respiratory-diseases-of-small-animals/kennel-cough.

Wortinger, A., & Burns, K. M. (2015). Nutrition and disease management for veterinary technicians and nurses. John Wiley & Sons.

El nombre "Calupoh" proviene del náhuatl, lengua originaria de los Mexicas. En esta lengua, "calu" significa lobo o canino, mientras que "poh" es un sufijo que indica relación o pertenencia. Así, el término "Calupoh" se puede interpretar como el perro lobo mexicano o el perro relacionado con el lobo. Este nombre refleja su origen como un hibridismo entre el perro y el lobo gris mexicano. Además, resalta la conexión histórica y cultural del Calupoh con las antiguas civilizaciones mexicanas, quienes lo consideraban como un símbolo de fuerza, prosperidad y protección. Esta conexión histórica y cultural fue finalmente reconocida en 1999, cuando la Federación Canófila Mexicana incluyó al Calupoh como una de las tres razas caninas originarias de México, junto al Chihuahua y al Xoloitzcuintle. Este reconocimiento consolidó su lugar en la tradición canina nacional, reflejando tanto su relevancia cultural como su linaje único.

(Federación Cinológica

Internacional): Grupo 1: Perros de pastoreo y boyeros.

CLASIFICACIÓN FCM

(Federación canófila mexicana): Grupo 11

Hembras: 58 a 70 cm

Machos: 62 a 75 cm

Negro o negro ahumado que puede volverse plateados en la adultez.

Doble capa, de longitud media, con textura áspera en el exterior y suave al interior.

Amarillos y almendrados.

Grandes, erectas y triangulares.

Enérgico, valiente, leal.

Por PhD. MVZ. Eugenio Quiroz Rothe* MVZ. MSc. León Ramírez López.

Dep. Medicina y Zootecnia Equinos. FMVZ. UNAM *VETMEDIC - equz69@hotmail.com

n la práctica clínica de neonatología en equinos, son de gran importancia los problemas relacionados con potros prematuros y dismaduros. Entre otros problemas encontramos el Síndrome de Dificultad Respiratoria INTRODUCCIÓN

en Potros Neonatos SDRPN. Se trata de una falla en el intercambio gaseoso normal a nivel alveolar que resulta en una atelectasia progresiva y posterior edema pulmonar. La inmadurez pulmonar y la deficiencia de surfactante asociado a alteraciones cardiovasculares como la arterialización subnormal de la sangre son los causantes de este síndrome (Beech ,1985; Franco y Oliver, 2015). El SDRPN tiene altas tasas de morbilidad (18 al 22%) y mortalidad (19%) ya que los trastornos que se presentan se interrelacionan y su origen es multifactorial. El diagnóstico se realiza con base en el examen clínico, hallazgos hematológicos (fibrinógeno y recuento de glóbulos blancos), hallazgos citológicos y microbiológicos del lavado traqueobronquial (LTB) y/o bronco alveolar, hallazgos radiológicos y ecográficos de tórax, entre otros (Roy, 2004; Rossdale,1979).

La supervivencia de estos potros depende de su remisión a un hospital para recibir cuidados intensivos, siendo su pronóstico variable (Franco y Oliver,2015). El uso del ultrasonido para evaluar la respiración fetal, diferentes análisis histológicos para evaluar la madurez del sistema respiratorio y la producción del surfactante alveolar así como análisis de gasometrías arteriales neonatales han contribuido de manera importante al diagnóstico y tratamiento de este síndrome (Rossdale,1979; Wilson, 2003).

Identificar la causa, buscar una solución y prevención del SDRPN son justificación suficiente para lograr un beneficio de la industria productiva equina en nuestro país. Pretendemos que este trabajo sea guía actualizada para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades (Beech,1985; Franco y Oliver, 2015).

La información obtenida en este rubro, debe incluir datos sobre el estado reproductivo de la yegua, edad gestacional del potro; programa de vacunación; medicamentos o enfermedades durante la gestación; tipo de parto (normal o distocia); presencia de flujo vaginal anormal, líquido amniótico o alantoideo descolorido, o anomalías en la placenta; estado del potro cuando nació y su progreso posterior; si el potro amamantó calostro y la frecuencia y duración estimadas (Beech,1985; Katz, 2006).

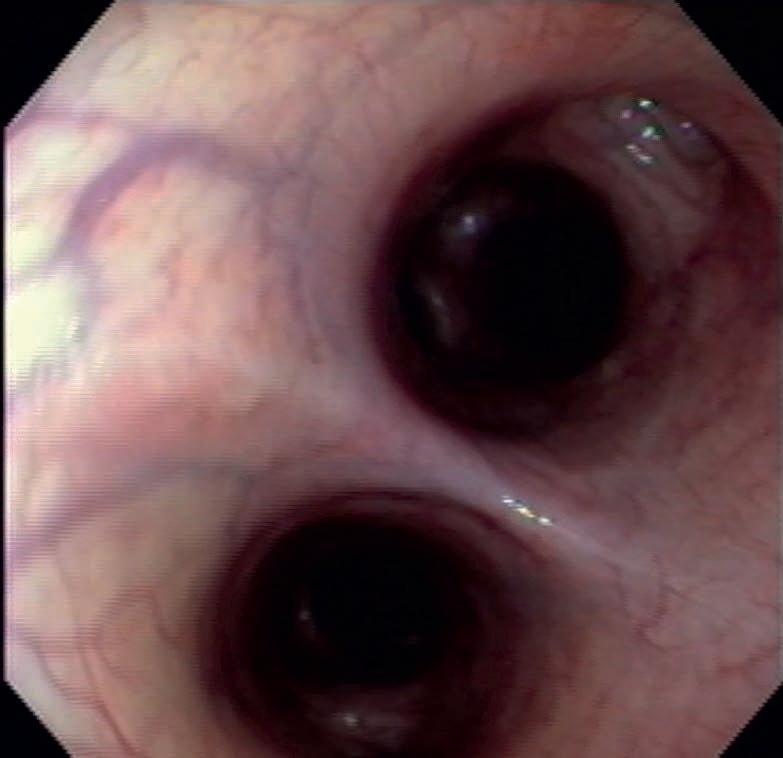

Fig1. Endoscopia de bronquios hiperémicos con presencia de fluido. Cortesía del MVZ León Ramírez.

Los signos y síntomas del SDRPN se asocian a errores en la adaptación morfo funcional durante el cambio del sistema respiratorio fetal al del potro neonato. Dichos errores inducen al incorrecto intercambio gaseoso en la vida extrauterina. De manera resumida estos son:

a. Inadecuado desarrollo mesenquimal del árbol bronquial.

b. Alteraciones en la síntesis o falta de glucógeno y de surfactante alveolar. Fig 1.

c. Incorrectas adaptaciones histológicas de la etapa "glandular" a la etapa "canalicular" del árbol bronco alveolar.

La semiología del SDRPN incluye:

Disminución significativa de la frecuencia respiratoria media.

Raramente se presenta tos

1 5

Asfixia al nacer, relacionada al jadeo acompañado de movimientos clónicos y disminución de la frecuencia cardiaca a menos de 40 por minuto, con períodos de apnea y jadeo.

Respiración abdomino torácica irregular en los primeros 30 segundos post parto

Jadeo cuando el tórax y el abdomen del potro pasan a través del canal vaginal de la yegua, regularizándose los movimientos respiratorios hasta que las caderas del potro se han liberado por completo.

COMPLEMENTARIAS

En el análisis sanguíneo del potro con este síndrome se encuentran valores a la baja de la tensión arterial de oxígeno PaO2, aumento de tensión de dióxido de carbono PaCO2, baja en pH y aumento de los niveles de lactato en el periparto, indican algún grado de asfixia. Estas variaciones están limitadas por circunstancias de la recolección de la muestra. En potros prematuros o dismaduros no se observa una deficiencia de surfactante alveolar como sucede en el lactante humano, en circunstancias similares, pero la presión arterial de oxigeno Pao2, el volumen total Vt y el V· son normales durante el primer día después del parto,

6

7 2 3 4

Debilitamiento y cese del jadeo, seguido de período apneico secundario o terminal.

Debilitamiento de los latidos del corazón en fuerza provocando la muerte del potro. Otros signos y síntomas: hipoxia, hipotensión, disnea y atelectasia por recumbencia prolongada (Rossdale, 1979; Koterba, 1990; Franco y Oliver, 2015).

pero a veces hay una disminución de la PaO.2 y taquipnea con empeoramiento del cuadro clínico al segundo o tercer día de vida. (Corley y cols, 2005; Koterba, 1990).

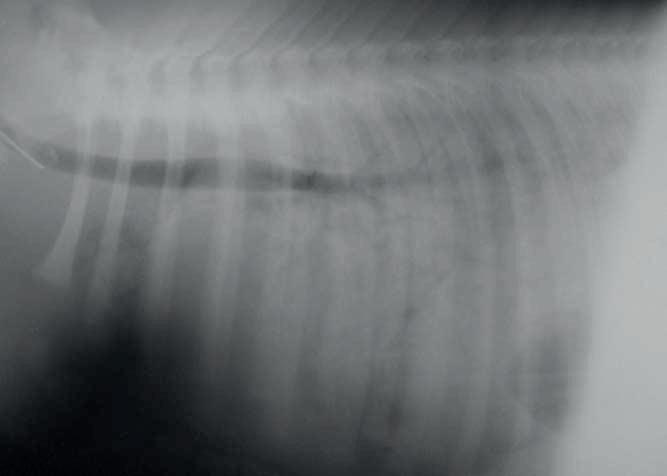

El estudio radiográfico muestra campo pulmonar con prominentes broncogramas. Este patrón se observa también en SADR previo a complicación séptica y deficiencia de surfactante en potros prematuros, cuando hay aspiración el campo pulmonar muestra un patrón alveolar que ocupa y obscurece la silueta cardiaca caudal (Wilkins, 2003).

Los eventos que originan el SDRPN, semanas previas al parto incluyen la inmadurez y falta de respuesta de las glándulas adrenales a la hormona adrenocorticotropica ACTH lo que provoca se sinteticen pocas cantidades de cortisol fetal. En consecuencia, el pulmón y la pared torácica se encuentran inmaduros y muestra deficiencia de surfactante pulmonar al momento del parto. Esto resulta en que el pulmón presente zonas de atelectasia y se incremente la permeabilidad capilar pulmonar por daño celular junto a una posterior liberación de mediadores vasoactivos (Knottenbelt et al, 2004; Norton,2007).

La permeabilidad capilar pulmonar aumentada genera edema pulmonar, un líquido rico en proteínas, células y macromoléculas pasan al espacio alveolar formando las típicas membranas hialinas que inactivan el surfactante y agravan la atelectasia. Estos cambios patológicos provocan una hipoxemia respiratoria porque hay alvéolos perfundidos, pero no ventilados (Ames, 1995, Castillo,2006). Esta mala relación de perfusión-ventilación lleva a una hipertensión pulmonar; el organismo reduce la perfusión pulmonar y en consecuencia se produce hipoxia y acidosis metabólica agravando el cuadro. Los procesos inflamatorios de esta patología pueden agravarse también por infecciones secundarias (Knottenbelt 2004; Lester,2005; Stonenham,1998; Franco y Oliver, 2015).

Radiografía Torácica de potro neonato con neumonía viral. Patrón alveolar distribuido en todo el campo pulmonar con prominentes broncogramas. Este patrón se observa también en SADR previo a complicación séptica y deficiencia de surfactante en potros prematuros (Wilkins,2003).

Los factores de riesgo del SDRPN asociados a las yeguas y al parto incluyen, afecciones del tracto reproductor, alteraciones hormonales, placentitis, edemas, insuficiencias o separaciones prematuras placentarias asociadas a gestaciones gemelares, gasto cardiaco disminuido de la yegua, contracciones uterinas anormales, distribución sanguínea fetal inadecuada, hipovolemia fetal, inducción o complicaciones durante el parto, incremento del tiempo trascurrido en la etapa II o fase expulsiva del parto, distocias, efecto de anestesia durante la cesárea, inducción de parto con oxitocina. Además, yeguas con Síndrome Abdominal agudo, lesiones musculoesqueléticas o expuestas a cualquier motivo de estrés p.e: cambios de lugar previos al parto de la yegua, ingreso de animales nuevos en el periodo reciente, grandes cargas bacterianas ambientales, pueden redundar en una disminución en la producción de progestágenos, poniendo en peligro la gestación predisponiendo al SDRPN (Vaala, 2001; Cohen,1994 Wohlfender a y b, 2009; Norton, 2007; Haas 1996; Hemberg, 2010; Morresey, 2015).

Entre los factores de riesgo del SDRPN relacionados al potro se encuentran: Las anormalidades congénitas, la aspiración de meconio, hipoxia aguda, crónica o de etiología desconocida, hipovolemia fetal o cordón umbilical demasiado largo, potros gemelos, huérfanos y potros prematuros o dismaduros, falta en el consumo de calostro y transferencia pasiva de inmunoglobulinas en las primeras 12 a 18 horas de vida, infecciones pulmonares, bacteriemia o septicemia que derivan en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS y posteriormente en un síndrome de falla mult orgánica SFM que provoca la muerte. (Roy, 2004; Hass,1996; Tyler, 1997, Kane, 2011) . Otros factores son; El Síndrome de hipertensión pulmonar del recién nacido SHPN, el síndrome del distrés respiratorio agudo del neonato SDRAN. Este último junto con la insuficiencia pulmonar aguda se caracterizan por una inflamación intersticial y alveolar incontrolada, secundarios a un trastorno sistémico. Las manifestaciones clínicas incluyen taquipnea, hipoxemia con mínima respuesta a la terapia de oxígeno, reducción de la expansión pulmonar y resistencia de las vías aéreas (Dunkel, 2005; Wilkins 2003; Nout 2002).

El síndrome de mal ajuste neonatal SMAN o encefalopatía hipóxico -isquémica EHI o síndrome del "potro tonto", o asfixia neonatal, sucede en potros menores de tres días de nacidos es causa de hipertensión pulmonar persistente e infartos miocárdicos (Koterba,1990, Katz, 2006; Ruiz, 2008; Hemberg, 2010). El daño cerebral perinatal en el feto maduro generalmente resulta de la asfixia uterina severa debida a una reducción aguda de la circulación uterina o umbilical.

El agente etiológico primario más frecuente en infecciones respiratorias en potros es Streptococcus equi subsp zooepidemicus; Streptococcus equi subsp equi 57 % y Rhodococcus equi 17 %, con una tasa de mortalidad del 50 % (54). E. coli, Klebsiella spp. y Actinobacillus spp, E. coli, Pasterella spp; S. Beta – hemolítico, Staphyloccocus spp relacionados con cuadros neumónicos secundarios a septicemia neonatal (Koterba,1990, Katz,2006; Ruiz, 2008).

La neumonía viral no es común en potros recién nacidos, aunque se han identificado especialmente Herpesvirus equino tipo 1 (EHV-1) y tipo 4 (EHV-4), influenza equina, virus de la arteritis viral equina y adenovirus. De estos, el EHV-1 parece ser el más común y clínicamente relevante. Para su diagnostico se pueden usar muestras de liquido amniótico, placenta, ya que el lavado bronqueal aveolar del potro puede ser riesgoso de realizar. La neumonía por herpes virus suele ser mortal, incluso ante medidas de apoyo agresivas. (Koterba,1990, Katz, 2006; Ruiz, 2008).

La neumonía fúngica es muy rara en potros recién nacidos. Se han asociado con neumonía neonatal Histoplasma capsulatum que puede provocar placentitis, aborto o nacimiento de un potro infectado con enfermedad de múltiples órganos, incluyendo neumonía granulomatosa. Candida albicans es una complicación poco frecuente en potros con infección bacteriana crónica. El uso prolongado de antimicrobianos es un probable factor de riesgo de infección. El diagnóstico se basa en la historia. que a menudo incluye fiebre baja persistente, empeoramiento de la enfermedad respiratoria o desarrollo de sinovitis y aislamiento del microorganismo mediante hemocultivo. Se han reportado infecciones por Aspergillus spp. y el Pneumocystis carinni (Nout et al., 2002) las cuales causan una lesión inlamatoria en la cual hay migración celular a través de las vías aéreas inferiores y los alvéolos; este proceso bronconeumónico altera el intercambio gaseoso, ocasionando hipoxemia y manifestaciones clínicas de ER (Ames, 1995; Morresey, 2015; MacKay, 2005).

Cuando se aspira, el meconio (concreción estéril de células intestinales descamadas y moco) puede obstruir las vías respiratorias, e interfiere con el intercambio de gases y causa dificultad respiratoria grave. Dicho hallazgo refleja complicaciones durante el pre o intraparto y se relaciona a asfixia. Tal observación debería ser una advertencia de posibles complicaciones, incluyendo disfunción neurológica (encefalopatía neonatal) y enfermedad respiratoria.

El grado de compromiso respiratorio está relacionado con el volumen de meconio aspirado y si se ha producido o no una infección bacteriana secundaria. El diagnóstico del Síndrome de absorción de meconio MAS es basado en la observación directa de la tinción de meconio del líquido amniótico o del propio potro. Radiográficamente, la aspiración de meconio es difícil de diferenciar de la aspiración bacteriana causante de neumonía (Ames, 1995; Morresey, 2015; MacKay, 2005).

El tratamiento debe incluir terapia de soporte con broncodilatadores, antiinflamatorios, mucolíticos, antibioticos y oxigenoterapia (Wilson, 2003; Corley y cols , 2005). El control de la enfermedad incluye la estabulación en zonas bien ventiladas, con adecuada temperatura y humedad, y libre de polvo. Se recomienda el reposicionamiento del potro en decúbito esternal y no en decúbito lateral para lograr una mayor capacidad de ventilación y aumentar la tensión arterial de oxigeno. Terapias como la ventilación mecánica. Para tratar la hipoxemia moderada con PaCO2 reducida esta indicado, el oxígeno humidificado a través de un tubo de insuflación nasal (flujo inicial de 5 a 10 L/min) y siempre en base a los resultados de la gasometría arterial para lograr concentraciones arteriales de oxígeno en torno a 70 a 105mmHg (Corley y cols, 2005; Wilson, 2003; Koterba,1990).

La antibioterapia incluye la combinación de amino glicósidos (amikacina o gentamicina) con penicilinas ampicilina, ceftiofur, cefotaxima, cefepima se sugieren como primera elección. El tratamiento de las infecciones por Rhodococcus equi es la asociación de eritromicina y rifampicina, pueden aparecer diarrea profusa en potros y en sus madres, que suele remitir con la suspensión del tratamiento. Se ha reportado que la enrofloxacina puede llegar a dañar el cartílago articular en potros (Guiguere, 2006; Corley y cols, 2005; Wilson, 2003). La antibioterapia sugerida se resume en la Tabla 1.

Antimicrobial drug doses

Drug

Amikacin sulfate

Ampiliclin trihydrate

Sodium ampicilin

Amoxicilin trihydrate

Cefotaxime

Cefuroxime (Ceftin)

Cephalexin

Ceftiofur (Naxcel)

Enrofloxacin

Erythromycin stearate

Enrythromycin lactobionate

Gentamicin sulfate

Imipenem

Metronidazole

Potassium penicillin

Sodium penicillin

Rifampin

Ticarcillin

Ticarcillin + clavulanic acid (Timentin)

Trimethoprim potentiated sulfa

Fluconazole

Dose

25-30 mg/kg

20 mg/kg

50-100 mg/kg

20-30 mg/kg

50-100 mg/kg

30 mg/kg/d

10 mg/kg

2-10 mg/kg

2.5-10 mg/kg

20-30 mg/kg

~5 mg/kg

6.6-8.8 mg/kg

10-20 mg/kg

15 mg/kg

25 mg/kg

20,000-50,000 U/kg

5 mg/kg

50-100 mg/kg

50-100 mg/kg

30 mg/kg

8 mg/kg loading, 4 mg/kg

Abbreviations: BID, two times daily; IV, intravenous, PO, per os; PR, per rectum; Q, every; QID, four times daily; SID, one daily; TID, three times daily.

Data from Palmer JE. Neonatal drug doses. 2000.

Los medicamentos antivirales, aciclovir o valaciclovir, se han utilizado, pero faltan datos de eficacia en potros con neumonía por EHV-1.La dificultad es establecer un diagnóstico temprano en el curso del tratamiento. La candidiasis en estos casos se ha tratado con fluconazol o anfotericina B, pero se debe tener un diagnóstico acertado y expedito. El tratamiento del MAS debe incluir la limpieza de las fosas nasales y aspiración de la tráquea poco después del nacimiento. Esto se puede lograr mediante el paso de un catéter suave y estéril en las vías respiratorias y aspiración suave con una jeringa dosificadora de 60 ml conectado a un catéter de Foley. Generalmente será necesaria la intubación nasotraqueal para aspiración eficaz de las vías respiratorias inferiores. Muchos potros con MAS requieren tratamiento con antibioterapia. Si se produce taquipnea o dificultad respiratoria, se debe realizar un tratamiento adicional con oxígeno intranasal por ventilación asistida. (Wilson, 2003, Knottenblet,2004; Guiguere, 2006; Beech,1985; Franco Ayala, 2015)

PARA SABER MÀS.

Ames TR and Hmidouch A. Pathophysiology and diagnosis of respiratory disease. In: TheHorse: Diseases and clinical management.Saunders, Philadelphia, pp. 199-212, 1995.

Beech J. Respiratory problems in foals. Vet Clin North Am Equine Pract. 1985 Apr;1(1):131-49.

Castillo, MC; Oliver, O. Enfermedad respiratoria en potros: reporte de 20 casos (2000-2004). Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, vol. 53, núm. I, 2006, pp.42-51

Cohen ND. Causes of and farm management fac tors associated with disease and death in foals. J Am Vet Med Assoc. 1994;204(10):1644-51

Corley, Kevin T.T. et al. Resuscitation and Emergency Management for Neonatal Foals Veterinary Clinics: Equine Practice, Volume 21, Issue 2, 431 – 455.2005

Dunkel B, Dolente B, Bostonia RC. Acute lung injury/acute respiratory distress syndrome in 15 foals. Equine Vet J. 2005;37(5):435-40.

Franco Ayala MS, Oliver Espinosa OJ. Enfermedades de los potros neonatos y su epidemiologia: una revisRev Med Vet. 2015;(29):91-105.

Giguère S. Antimicrobial drug use in horses. In Giguère S, Prescott JF, Baggot JD, et al (eds): Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Ames, IA: Wiley- Blackwell; 2006:449-462.

Hass SD, Bristol F, Card CE. Risk factors associated with the incidence of foalmortality in an extensively managed mare herd. Can Vet J. 1996;37(2):91-5

Hemberg E. Kindahl H, Lundeheim N, Einarsson S. Relationships between early foal health, future performance and their dams reproductive health. Reprod Domest Anim. 2010;45(5):817-20.

Katz L. Perinatal asphyxia syndromein a quar ter horse foal. Vet Clin North Am. Equine Pract. 2006;22(1):193-208.

Kane E. Equine epidemiology: the search for all contributors to disease. DVM Newsmagazine; 2011. p. 8-11. Knottenbelt DC, Holdstock N, Madigan J. Equine neonatology: Medicine and surgery. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 29-60

Koterba AM, Drummond WH, Kosch PC. Equine clinical neonatology. Philadelphia: Lea y Febiger; 1990. p. 3-15.

Lester GD. Maturity of the neonatal foal. Vet Clin North Am Equine Pract. 2005;21(2):333-55

MacKay RJ. Neurologic disorders of neonatal foals. Vet Clin Nort Am Equine Pract. 2005;21(2):387 406.

Morresey PR. Prenatal and perinatal indicators of neonatal viability. Clin Tech Equine Pract. 2005;4(3):238-49.

Nout YS and Hinchcliff KW. Chronic pulmonary disease with radiographic interstitial opacity (interstitial pneumonia) in foals. Eq Vet J 34 (6): 542-548, 2002.

Norton JL, Dallap BL, Johnston JK, Palmer JE, Sertich, PL, Boston R, Wilkins PA. Retrospective study of dystocia in mares at a referral hospital. Equine Vet J. 2007;39(1):37-41.

Rossdale.P.D. Problemas respiratorios neonatales de los potros. Clínicas Veterinarias de América del Norte: Práctica de Grandes Animales. Volumen 1, Número 1, Mayo de 1979, páginas 205-217

Roy MF. Sepsis in adults and foals. Vet Clin North Am Equine Pract. 2004;20(1):42-61.

Ruiz JS, Goez Y, Urcuqui SI, Gongora A. Eviden cia serologica de infección por Herpesvirus equino 1 y 4 en dos regiones de Colombia. Rev Colomb Cienc Pecua. 2008;21(2)

Stoneham SJ. Respiratory distress in the neonatal foal. Equine Vet Educ. 1998;10(5):242-9.

Slovis NM, Elam J, Estrada M, Leutenegger CM. Infectious agents associated with diarrhoea in neo natal foals in central Kentucky: A comprehensive molecular study. Equine Vet J. 2014;46(3):311-6.

Tyler-McGowan CM, Hodgson JL, Hodgson DR. Failure of passive transfer in foals: incidence and outcome on four studs in New South Wales. Aust Vet J. 1997;75(1):56-9.

Vaala W. Risk Factros for foal survival. J Equine Vet Sci. 2001;21(11):532-3.

a.Wohlfender FD ., Barrelet FE, Doherr MG, Straub R, Meier HP. Diseases in neonatal foals. Part 2: po tential risk factors for a higher incidence of infec tious diseases during the first 30 days post partum. Equine Vet J. 2009;41(2):186-191

b.Wohlfender FD, Barrelet FE, Doher MG, Straub R, Meier HP. Diseases in neonatal foals. Part 1: The 30 day incidence ofdisease and the effect of prophylactic antimicrobial drugtreatment dur ing the first three days post partum. Equine Vet J. 2009;41(2):179-85.

Wilkins P.A. Lower respiratory problems of the neonate. Vet Clin Equine 19 (2003) 19–33

Wilson. Foal pneumonia. In: Robinson NE.(ed) Current Therapy in Equine Medicine,5th ed., Saunders, Philadelphia, 2003.

a agricultura de hoy, enfrenta múltiples desafíos, entre ellos el control de plagas y enfermedades que afectan el rendimiento y la calidad de los cultivos.

Tradicionalmente, se han utilizado productos químicos sintéticos para combatir estos problemas, pero en los últimos años ha aumentado el interés por alternativas más sostenibles. Alternativas que deben ser efectivas en campo y que se puedan usar en cualquier sistema de producción, ya sea convencional o 100 % orgánico, en ambos sistemas, sus ventajas son siempre positivas.

En este contexto, los productos de origen orgánico para el control de plagas y enfermedades han cobrado relevancia debido a sus múltiples beneficios. Estos productos incluyen extractos de plantas, microorganismos benéficos, aceites esenciales y minerales naturales que ayudan a mantener la salud de los cultivos, sin comprometer el equilibrio ecológico. También es cierto que existen en el mercado, una gran variedad de productos de origen orgánico, sin embargo, es necesario asegurarse de la calidad de los mismos, su formulación, su consistencia, su efectividad y su estabilidad en la formulación. Así como, el estar registrado como plaguicida, no solo su certificación orgánica.

A continuación, se describen las principales ventajas del uso de estos insumos en la agricultura.

Uno de los beneficios más destacados de los productos orgánicos es su bajo impacto ambiental. A diferencia de los agroquímicos convencionales, estos productos son biodegradables y no dejan residuos tóxicos en las cosechas, el suelo, el agua o el aire. Además, al no contener sustancias sintéticas peligrosas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad, incluyendo insectos polinizadores como las abejas, aves y microorganismos benéficos del suelo.

El uso de bio-insecticidas y bio-fungicidas, por ejemplo, permite reducir la contaminación de fuentes hídricas, evitando la acumulación de químicos nocivos que pueden afectar la flora y fauna circundante. Asimismo, la producción de estos insumos suele ser menos agresiva para el medio ambiente, ya que no requiere procesos industriales altamente contaminantes.

El consumo de productos agrícolas tratados con insumos orgánicos es más seguro para los seres humanos. La exposición a pesticidas sintéticos ha sido relacionada con diversos problemas de salud, como enfermedades respiratorias, intoxicaciones y alteraciones hormonales. Incluso problemas teratogénicos. En cambio, los bio-insumos son de origen natural y presentan un menor riesgo para los agricultores que los aplican, los consumidores y la población en general.

Además, los alimentos cultivados con métodos orgánicos suelen tener menores residuos químicos, lo que los hace más saludables para el consumo. Esto es especialmente importante en productos que se consumen frescos, como frutas y verduras, ya que no están expuestos a residuos de pesticidas que podrían ser perjudiciales para la salud.

El uso prolongado de agroquímicos puede degradar la calidad del suelo al afectar su estructura, su contenido de microorganismos benéficos, fertilidad y su capacidad de retención de agua. En contraste, los productos orgánicos ayudan a mantener y mejorar la fertilidad del suelo.

Muchos de estos productos contienen microorganismos que favorecen la descomposición de la materia orgánica, promoviendo la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Además, el uso de bio-fertilizantes y bio-fungicidas contribuye a un suelo más equilibrado, lo que resulta en cultivos más resistentes a enfermedades y condiciones climáticas adversas. Hay que recordar que el suelo es un ente vivo, dinámico.

PRODUCTOS

100% orgánicos

El uso excesivo de pesticidas sintéticos ha generado resistencia en diversas plagas y enfermedades, lo que obliga a los agricultores a utilizar dosis cada vez mayores o combinaciones de productos más agresivos. Los productos orgánicos, al basarse en mecanismos naturales de control y a mecanismos de acción con efecto de multi-sitios o sitios de acción no específicos, reducen el riesgo de resistencia en plagas, infecciones causadas por hongos, bacterias y virus. Esta característica asegurara el incremento de rendimientos y calidad de la producción, traduciéndose como una mayor rentabilidad de la inversión de los agricultores.

El mercado de productos orgánicos ha crecido significativamente en los últimos años debido a la creciente demanda de los consumidores por alimentos más saludables y sostenibles. Muchos países han establecido regulaciones estrictas sobre el uso de pesticidas sintéticos, lo que ha impulsado la adopción de alternativas orgánicas.

Los agricultores que utilizan insumos orgánicos pueden obtener certificaciones que les permiten acceder a mercados especializados, tanto nacionales como internacionales. Esto no solo incrementa el valor de sus productos, sino que también mejora su competitividad en la industria agroalimentaria.

El uso de productos de origen orgánico para el control de plagas y enfermedades en la agricultura ofrece múltiples ventajas tanto para el medio ambiente, como para la salud humana y la sostenibilidad económica de los agricultores. Su aplicación contribuye a la conservación de los ecosistemas, mejora la calidad del suelo, reduce la resistencia de plagas y enfermedades y abre nuevas oportunidades comerciales. A medida que aumenta la conciencia sobre los impactos negativos de los agroquímicos sintéticos, los productos orgánicos se perfilan como una alternativa viable y eficaz para el desarrollo de una agricultura más sostenible y saludable.

uadalajara fue la sede del lanzamiento de la nueva marca de Experiencia Veterinaria: Farquimagro. Este acontecimiento marcó un hito en el sector agroquímico, consolidando su propuesta de valor basada en la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad.

El evento reunió a expertos, distribuidores y destacados líderes del sector agrícola, sirviendo como una plataforma clave para presentar soluciones tecnológicas diseñadas para optimizar la productividad de los cultivos y fortalecer el desarrollo del sector.

La apertura del evento estuvo a cargo de la mesa directiva de Experiencia Veterinaria, comercializadora oficial de Farquimagro, integrada por el Ing. Ignacio de la Vega, Director General de Grupo Aranda; el M.C. Joaquín Morán, Director de Farquimagro; y el M.V.Z. David Jiménez, Director Comercial de Experiencia Veterinaria.

En sus intervenciones, resaltaron la misión de la empresa: desarrollar productos agroquímicos de alta eficacia con un enfoque sustentable. Asimismo, subrayaron el papel fundamental de la investigación científica en la formulación de soluciones innovadoras, así como el firme compromiso de Farquimagro con la seguridad y la sostenibilidad en el campo.

Durante la presentación, dirigida por el Ing. Agrónomo Esp. en Parasitología Agrícola Elimelec Vázquez, se dieron a conocer los productos insignia de la marca: Invassore Plus, Invassore Máis, Nutrifort K, Forti-Mo, B Bacter, Biocalote, Funginox y Folgrow. En su exposición, detalló las propiedades, ventajas competitivas y el impacto de cada uno de ellos en la optimización de cultivos.

Se hizo hincapié en cómo la tecnología aplicada en su desarrollo contribuye a mejorar la eficiencia de los insumos, reduciendo costos y maximizando el rendimiento agrícola. Uno de los momentos clave del evento fue la intervención de líderes del sector agropecuario y socios estratégicos, como el Dr. Gil Virgen Calleros, Director e Investigador del Departamento de Fitopatología de la UAG, quien compartió su confianza en Farquimagro como un actor clave en la transformación del mercado.

Durante su intervención, se abordó la importancia de la sinergia entre la ciencia y la industria para enfrentar los desafíos del sector agropecuario. El evento concluyó con un espacio de networking, permitiendo a los asistentes intercambiar ideas y establecer colaboraciones estratégicas. Se reafirmó el compromiso de Farquimagro con el desarrollo de soluciones innovadoras que potencien la productividad del campo de manera responsable y eficiente.

El lanzamiento de Farquimagro marca un paso significativo en la evolución del sector agroquímico, posicionándose como una marca que apuesta por el equilibrio entre tecnología, ciencia y sustentabilidad en la agricultura moderna. Bajo el mensaje de:

“¿Estás listo para juntos sembrar sueños y cosechar éxitos?”

Farquimagro invita a todos los actores del sector a unirse en este viaje hacia un futuro agrícola más productivo y sostenible.

Ayuda a la vaca a curar sus males colocando el producto correspondiente de acuerdo a las descripciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antiséptico de uso externo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Utilizado para el tratamiento de mastitis infecciosa.

Tratamiento de hipocalcemia.

Funciona como tratamiento local para ubres inflamadas.

Tratamiento de problemas respiratorios.

Tratamiento de infestaciones causadas por protozoarios causantes de diarrea en becerras.

Tratamiento de cojeras, traumatismos o cualquier proceso que presente dolor e inflamación.

Ayuda a eliminar parásitos internos y externos sin afectar al escarabajo estercolero.

Tratamiento de conjuntivitis.

Tratamiento de infecciones cutáneas.

10:00 - 11:00 Registro/Bienvenida

11:00 - 12:00 D.V.M. Thomas Smith

Solución a los efectos del estrés en vacas lecheras de primer parto.

Patrocinado por OUROFINO

12:00 - 13:00 MSc. Nicolas Omnes

Factores relacionados a la inflamación al parto de la vaca lechera y estrategias para reducirla.

Patrocinado por EURONUTEC

13:00 - 14:00 INAUGURACIÓN

14:00 - 14:30 Break

14:30 - 15:30 Ph.D Mark D Holt

Alimentando los protozoarios del rumen para lograr una mejor nutrición proteica en la vaca lechera.

Patrocinado por SYMBIONT TECNOLOGY

15:30 - 16:30 Dr. Luis Armando Contreras Méndez

16:30 - 17:30

10:00 - 11:00 Registro/Bienvenida 11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Ph.D Juan Roberto Vega Busquemos la cuarta lactancia y hagamos más rentables los establos. Patrocinado por NOVUS

Ph.D Paul Andrew LaPierre Más leche con menos: bases e innovación en la eficiencia alimenticia.

Patrocinado por ZINPRO

13:00 - 14:00 Ph.D Phil Cardoso Toma de decisiones en producción en tiempos difíciles; 5 consejos para el manejo de la nutrición

Patrocinado por ADISSEO

14:00 - 15:00 Break

15:00 - 16:00

Impacto de la mastitis en el performance reproductivo de las vacas

Patrocinado por VIRBAC

Dr. Luis Pinho

Un paso adelante de la mastitis: reducción del uso de antibióticos.

Patrocinado por HIPRA

17:30 - 18:30 Ph.D Juan de Dios Garza

Indices para la engorda moderna de ganado

Patrocinado por DSM

10:00 - 11:00 Registro/Bienvenida

11:00 - 12:00 MVZ. Ángel Ruvalcaba Rodríguez Ventajas en el uso de tecnología e innovación en establos lecheros.

Patrocinado por ALTA

12:00 - 13:00 Ing. Alberto Jesús Santoyo Cazáres

¡El estiércol es oro! Manejo eficiente del estiércol en una granja lechera.

Patrocinado por BAUER

13:00 - 14:00 Ing. Francisco Xavier Valdés Simancas

Irrigación Regenerativa, la forma más eficiente, rentable y sustentable de hacer agricultura

Patrocinado por SEDRAE

*El contenido del programa está sujeto a cambios sin previo aviso

Ph.D Lucia Pisoni Redescubriendo el poder del calostro.

Patrocinado por SCCL

16:00 - 17:00 Ph.D María Estela Uriarte Archundia Interpretación de resultados de análisis, para toma de decisiones en ensilajes.

Patrocinado por SYNBIOS

17:00 - 18:00 Ph.D Duarte E. Díaz

De micología a toxicología: explorando el fascinante mundo de las micotoxinas.

Patrocinado por PHIBRO

La mejor solución para el tratamiento de mastitis complicadas Suspensión intramamaria Enro-C

Número de registro: Q-0449-295