Raumintervention Umschlaghalle Hafen Basel

Workshop Raum RAUMINTERVENTION

HGK FHNW

INNENARCHITEKTUR UND SZENOGRAFIE

SEMESTERMODUL GRUNDSTUDIUM Herbstsemester 24/25

DOZIERENDE: Eva Hauck, Stv. Luzia Schuler

ASSISTENZ: Andrea Schorro

STUDIERENDE

Brandenberg Luisa, De Angelis Catalina, Drexler Anja, Fach Stella, Favatà Valeria, Grecu Aaron, Gut Lilly, Hanke Nathalie, Hess Elin, Jost Dominik, Klaiber Seline, Krivokapic Natalija, Kunsch Joel, Margiotta Sebastiano, Nicolini Sofia, Njoki Victoria, Pedrazzi Lisabel, Pun Andree, Rasnayagam Vithura, Rindsfüser Annika, Schmitt Amely Shirin, Stahlberg Timo, Strasky Valentina, Thies Jelle, Turalija Lea, Wassmer Sina, Zheng Xiaoyan

Sich in der Welt zu verorten, für andere Wesen und die Erde mitzudenken, ein Gefühl für Habitat als Lebensraum zu entwickeln befähigt Gestalter*Innen unsere zukünftige Lebenswelt zu denken.

Mein Dank gilt den Studierenden des ersten Semesters und den vielen anderen Helfer*Innen und Expert*Innen, die diese inspirierenden Arbeiten entstehen liessen.

Raumintervention

Ein Ort zum Verweilen für den Hafen Basel

Index

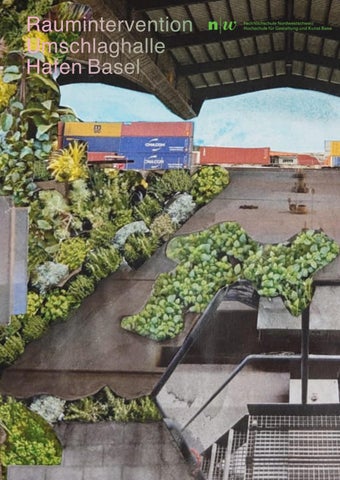

Green Heights

Der grüne Austausch für eine bessere Zukunft

Anja Drexler, Lea Turalija & Valentina Strasky

Chuchi am Hafe

Macht es Sinn das zu entsorgen?

Luisa Brandenberg & Lilly Gut

Trabucco

Zurück zum Wasser

Annika Rindsfüsser & Sebastiano Margiotta

Umschlagpunkt

Gibt es einen sicheren Hafen?

Amely Shirin Schmitt & Stella Fach

FlexDeck

Verschieden Verschieben

Dominik Jost & Jelle Thies

Hafenblicke

Zwischen Umschlag und Ausblick

Elin Hess & Seline Klaiber

Subtract equals Add

Ein Raum der Reflexion

Natalija Krivokapic &Vithura Rasnayagam

Wellen der Veränderung

Nathalie Hanke & Aaron Grecu

Upside Down

Wo Grenzen gesprengt werden

Sofia Nicolini & Timo Stahlberg,

Soft Nest

Wandelbar

Catalina de Angelis & Victoria Njoki

Hotspot

Ein Indoor Grillplatz

Valeria Favatà & Xiaoyan Zheng

Kulturhafen

Coffee, Art and Culture

Sina Wassmer & Lisabel Pedrazzi

RAUMINTERVENTION HAFEN

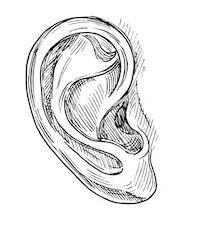

His(s)tory- die Geschichte des Ortes Annäherung an und Auseinandersetzung mit dem Ort: In zwölf Zweier-Gruppen sind Sie aufgefordert den Ort mit der Kamera, dem Aufnahmegerät und anhand von Skizzen im Überblick aber auch im Detail wahrzunehmen, zu erfahren und zu dokumentieren. Dabei verfolgen Sie nebst der Recherche zur Historie des Ortes Aspekte wie zb: Akustik, Oberfläche, Zwischenräume, versteckte Orte, Raumvolumen, Vertikalität, Horizontalität, Dunkelheit, Nutzungen, Kontext, Sicht. Vielleicht hilft es Ihnen diese Neuentdeckungen in Relation zu Ihrem sehr persönlichen Erinnerungsraum (My-story) zu bringen. Wo finden Sie ähnliche Raumqualitäten oder Atmosphären wieder, wo komplett neue oder andere Qualitäten? Was erinnert Sie hier an diesem Ort an Ihren Erinnerungsraum? Sie ent-decken die vielen Schichten des Ortes. Zoomen Sie immer mehr ein. (Ortsplan, Gebäudeplan, Raumplan, Detailplan).

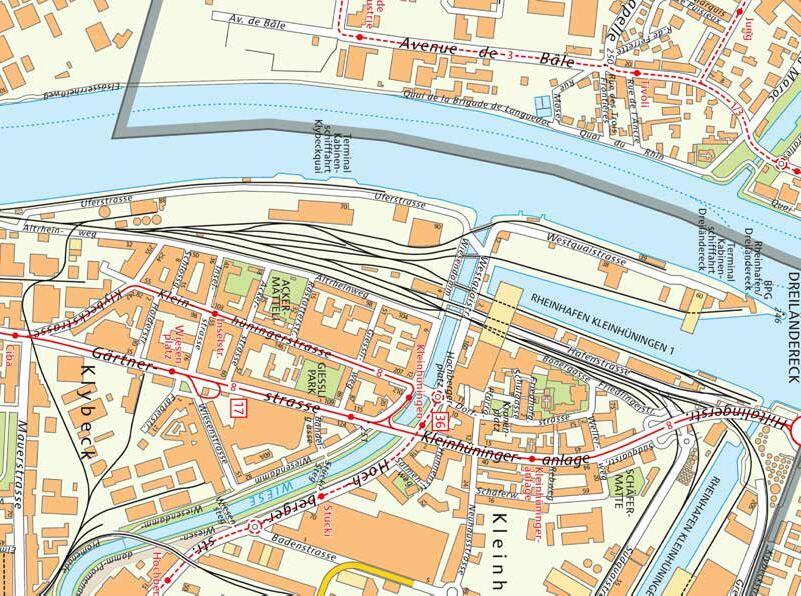

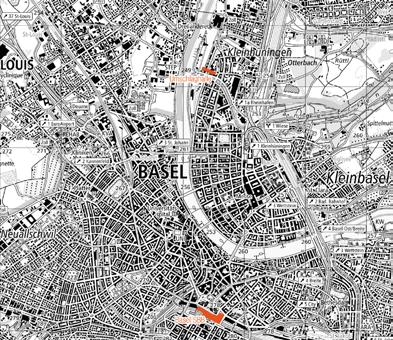

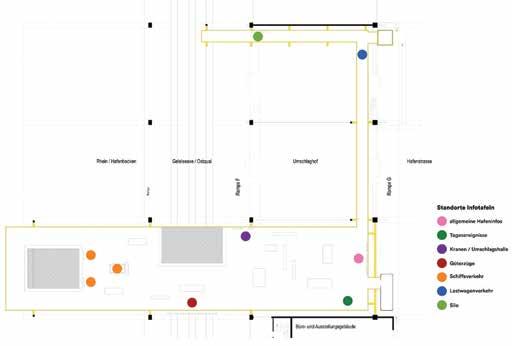

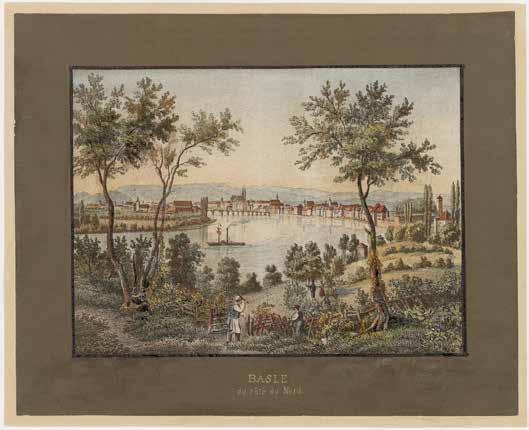

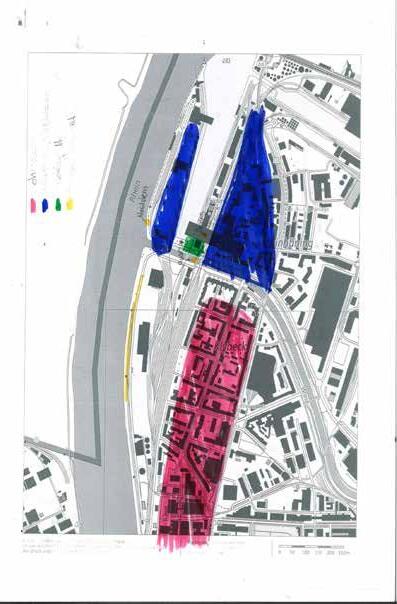

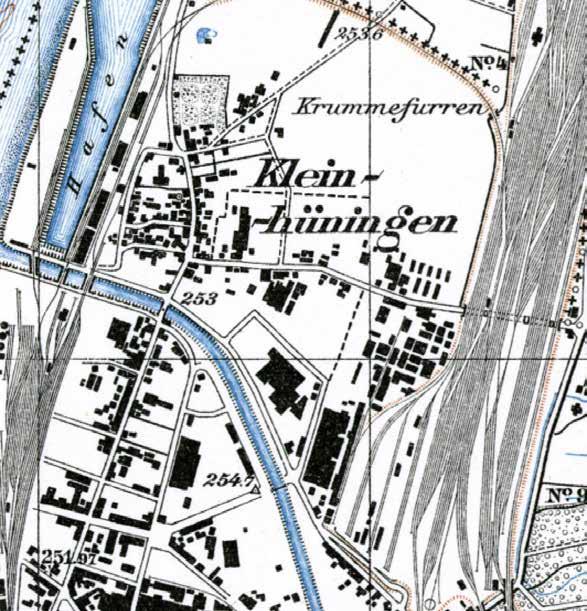

PLÄNE

Bemühen Sie sich ausserdem um eine Karte, welche den Hafen in seiner urbanen Lage zeigt. Eventuell auch historisches Kartenmaterial. https://map.geo.bs.ch/?lang=de&baselayer_ref=Grundkarte%20farbig&map_x=2611558&map_ y=1270359&map_zoom=5

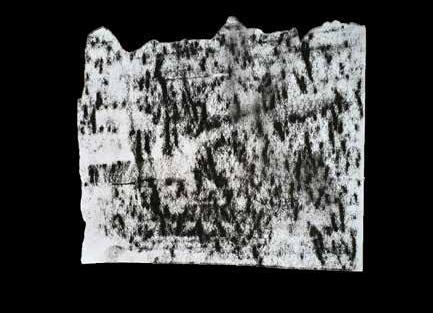

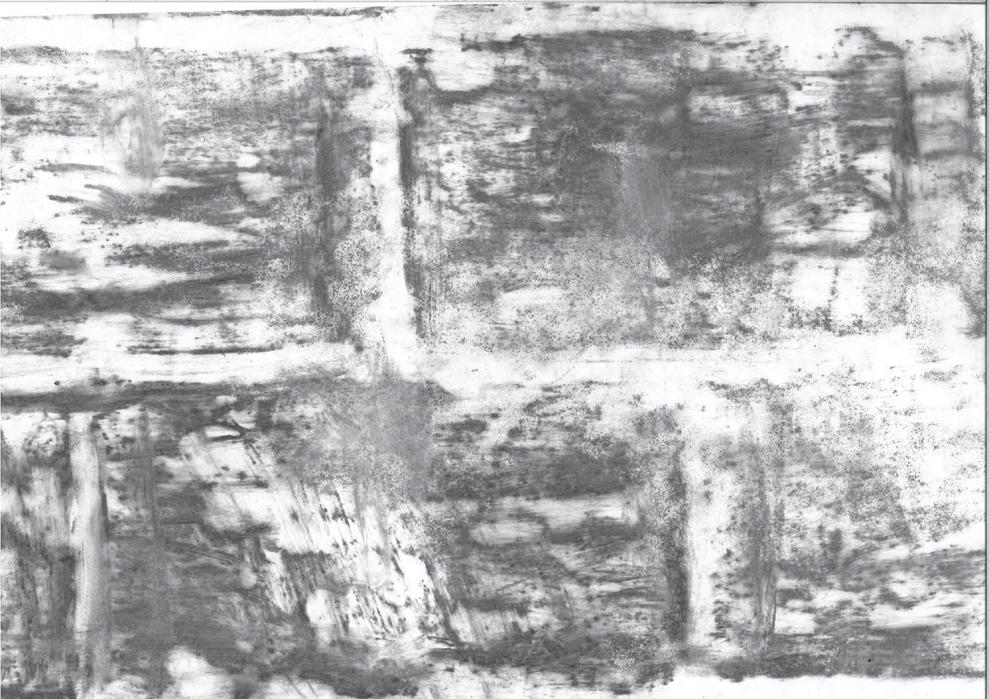

DETAIL M 1:1 / KONTAKTABZÜGE 1:1

Zum Beispiel: Kontaktabzug des Gebäudes (Latex, Silikon, Gips, Kunstharz, Rubbings Graphite, Kohle...) Dokumentieren Sie den Ort an dem Sie den Kontaktabzug machen photographisch aber auch anhand von Skizzen und Vermassung. Markieren Sie den Ort auf den Plänen des Hafenareals. Überlegen Sie sich gut, was Sie für die 1:1 Kontaktabzüge mitnehmen wollen.

DIAGRAMM

Denken Sie an Aspekte wie Wege und Zirkulation durchs Gebäude. Raum und Volumen, Farbe und Materialität, Übergang von Innen nach Aussen. die Struktur des Gebäudes, Dunkelheit und Licht. Geräusche und Gerüche... Entscheiden Sie was für sie relevant und interessant ist.

MAPPING KONTEXT

Erläuterungen dazu finden Sie auf Handout _08

CONZEPTIONELLE COLLAGE

Erläuterungen dazu finden Sie auf Handout _09

Bringen Sie genügend Arbeitsmaterial mit. Skizzenrolle, Zeichenpapier, Kohle, Graphit, Bleistift, Schnur, 5m Meterband, Klappmeter, Kamera, Tonaufnahmegerät (Handy)

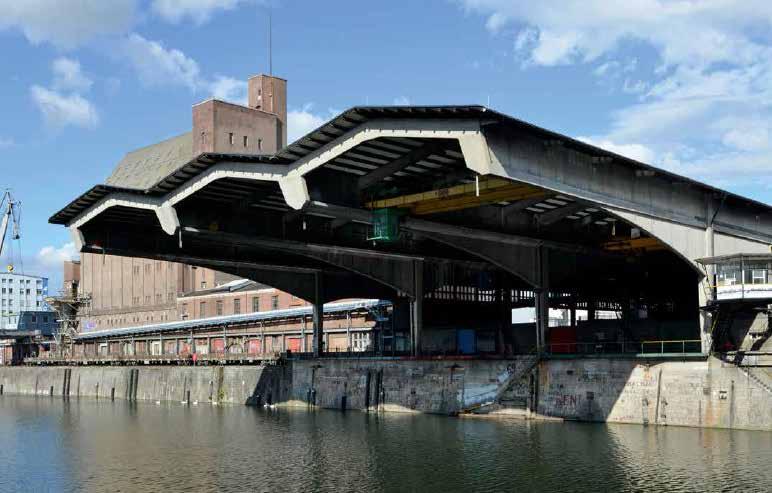

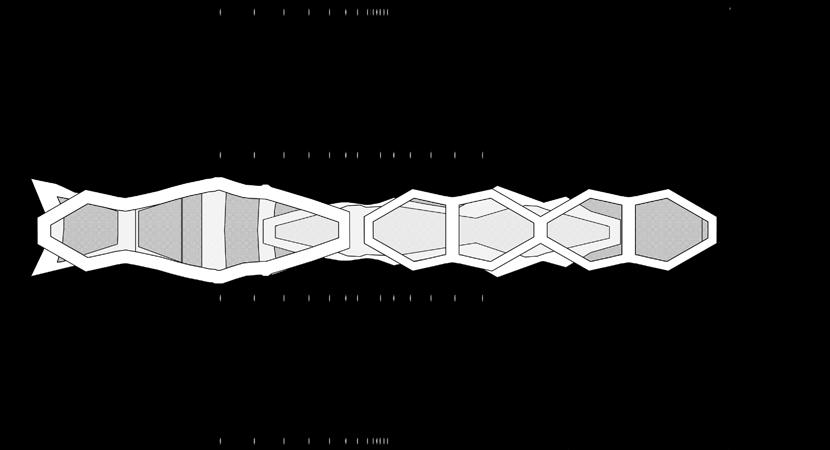

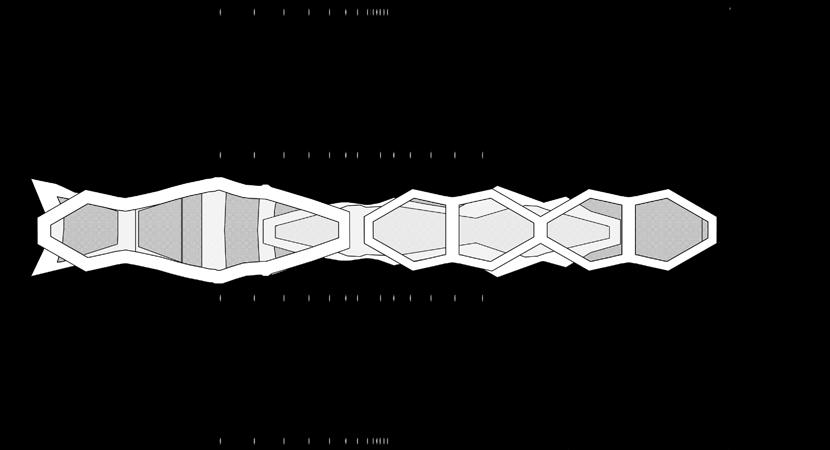

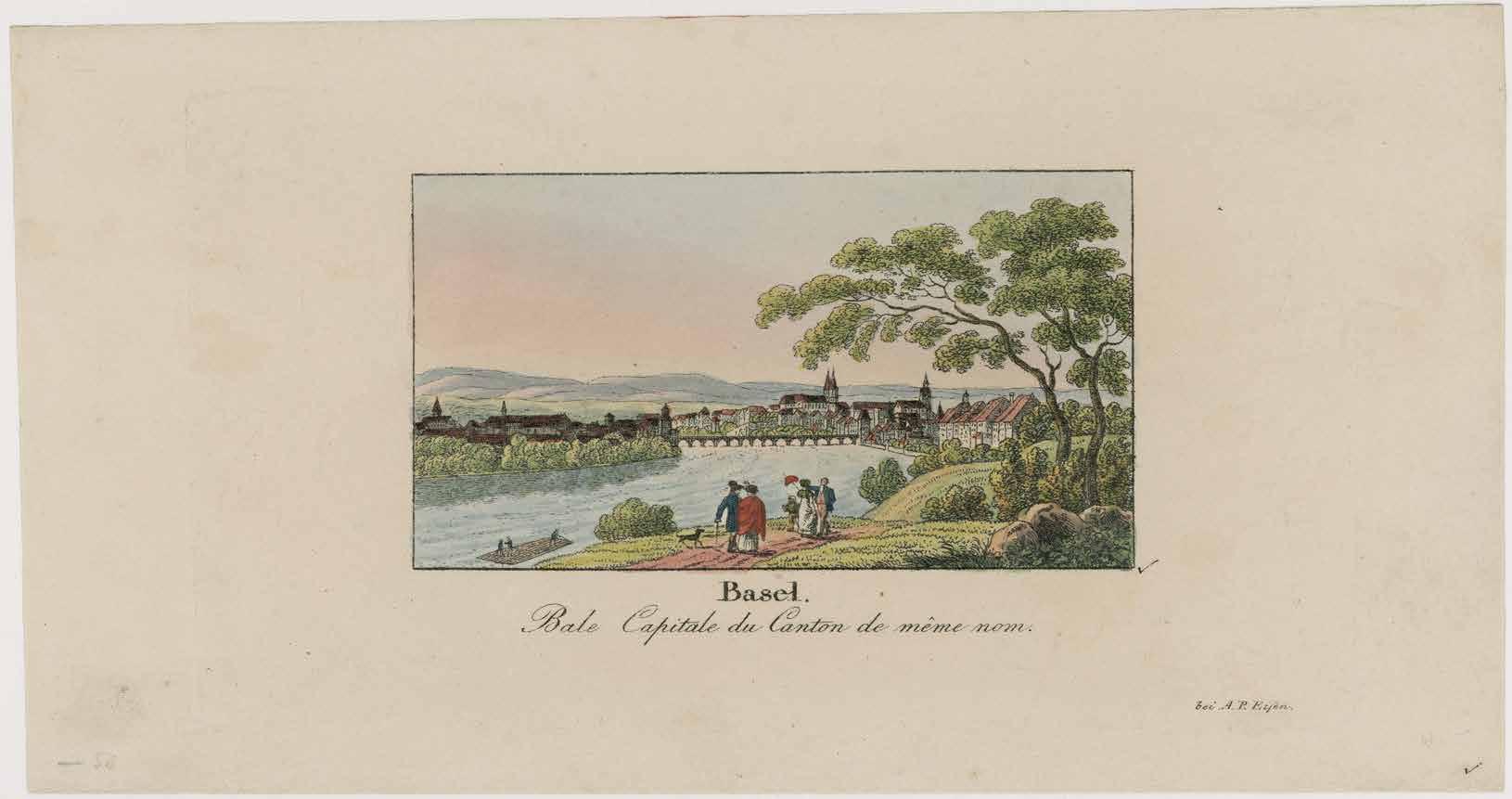

UMSCHLAGHALLE HAFEN BASEL

Industriearchitektur

Bräuning, Leu, Dürig und Aegerter & Bosshardt, 1952/53

Im Umschlaghof am Hafenbecken I (Hafenstrasse 3/ Hochbergerstrasse 162) werden Güter vom Schiff auf die Bahn und auf Camions verladen. Erst aus der Vogelschau erschliesst sich die aussergewöhnliche Dimension der 234 m langen, 50 m breiten und 16 m hohen Halle. Der Blick vom Hafenbecken enthüllt eine ingenieurtechnische Pionierleistung: die erste in der Schweiz im Freivorbau errichtete Tragkonstruktion in vorgespanntem Beton. 32 m ragt die Halle über das Bassin. Die offene Schmalseite zeigt auch die drei Hochbahnkräne, die das Erscheinungsbild des Gebäudes entscheidend prägen. Das Stahlbeton-Skelett – schlanke Pfeiler und Sparren – gliedert den zusammenhängenden Raum der Halle in drei Schiffe mit je einem flachen, mit Welleternit gedeckten Satteldach. Die Wände sind mit Kalksandsteinen ausgefacht. Unterhalb der Laufbahnen ansetzende Fensterbänder aus vorgefertigten Rasterelementen öffnen die Halle dem Licht. An den Fassaden ist die zeitspezifische Vorliebe für plastische Differenzierung ablesbar; deutlich zeigt sich der Zeitstil in der Verwendung der für die 1950er Jahre typischen Leistenstruktur an den Sturzblenden der Tore beim Verladeplatz der Camions. Drei Gleisstränge und zwei Strassen durchqueren die Halle. An diesen liegen der Umschlaghof und der Camionhof, leicht erhöhte Verladeplätze mit Rampen. Der anschliessende, wiederum abgesenkte Lagerhof für Schüttgüter nimmt mit einem Drittel der Gesamtfläche den grössten zusammenhängenden Hallenabschnitt ein. Teil der Anlage ist die auf der Südseite anstossende Halle (Westquaistrasse 2), die die Ausstellung Verkehrsdrehscheibe Schweiz /Schweizerisches Schifffahrtsmuseum beherbergt.

Stephanie Fellmann, 2014 Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Jahresbericht 2014, S.74, 75

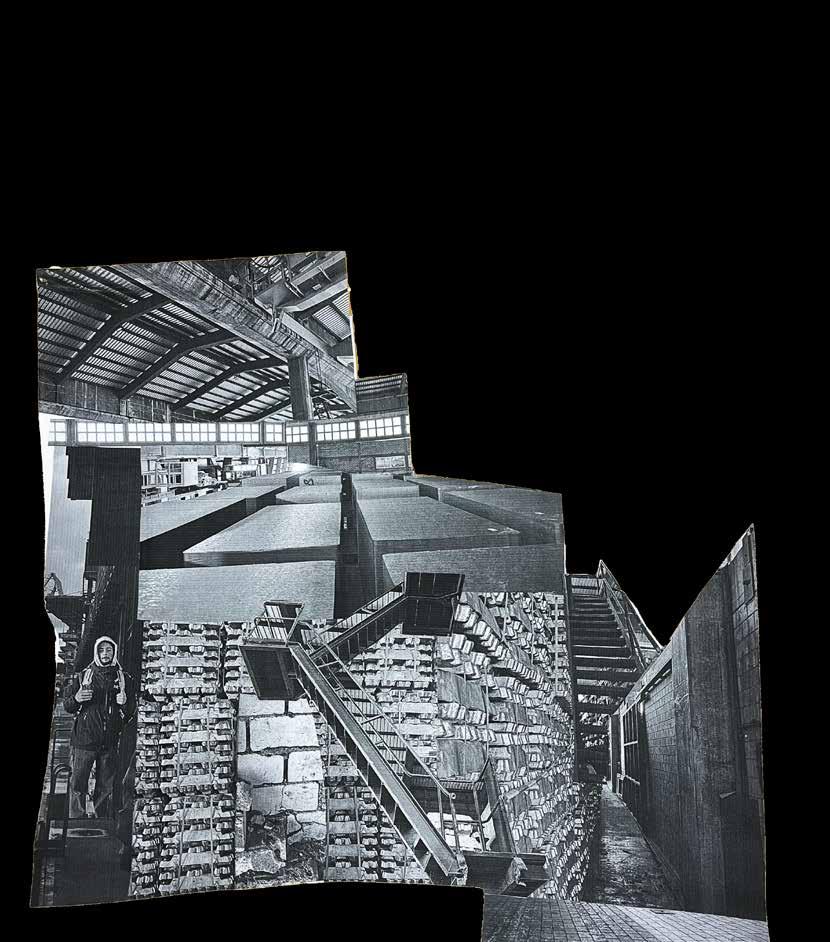

FOTO: Archiv Aegerter & Bosshardt, TEC 21 20/ 2016, S.38

Die Luftaufnahme vom März 1926 zeigt das noch intakte Dorf Kleinhüningen. Entlang des Flüsschens Wiese sind die Arbeiten für die Neuanlage der Hochbergerstrasse im Gang, am Hafenbecken I stehen die ersten Silo- und Lagerhaus bauten. Der Westquai verfügt rheinsei-

FOTO: Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Jahresbericht 2014, S.74,75

ANNÄHERUNG AN DEN ORT (Vorschlag)

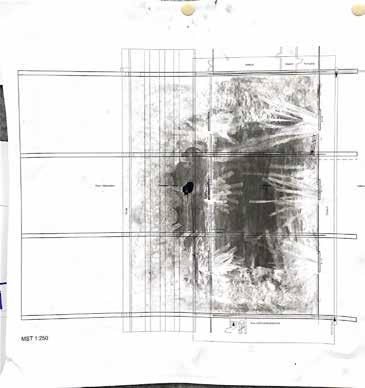

Methode Überlagerung: Fügen Sie Ihren Erinnerungsraum in die Umschlaghalle ein indem Sie die Pläne Ihres Erinnerungsraumes (angepasst an den Massstab der Pläne der Umschlaghalle) über die Pläne des Parkhaus Gebäudes legen. Zoomen Sie ein. Zeichnen S ie im Massstab 1:200 die neue Raumsituation und die Bezüge zum Gebäude.

-welche Geschichte entsteht?

-was für eine Raumintervention wollen Sie schaffen

-welche Materialien scheinen Ihnen sinnvoll und angebrach?

EIN ORT ZUM VERWEILEN

Die Raumintervention soll die Geschichte des Ortes spürbar machen, aufnehmen.

Machen Sie eine konzeptionelle Collage (kein Moodboard!) ihrer Ideen für eine Raumintervention/ eine Atmosphäre. Hierfür benutzen Sie Photokopien Ihrer Zeichnungen und Skizzen, sowie Photos von der Umschlaghalle und ihrer Umgebung, dem Hafenareal. Weitere Materialien stehen Ihnen offen. Die Collage kann auch durch Zeichnung ergänzt oder erweitert werden. Sie soll eine «Vision» des Raumgefühls dar stellen, welches Sie in der Umschlaghalle und Ihrem Kontext erzeugen wollen. Erarbeiten sie per Skizze, Collage, Zeichnung und Modell erste Ideen für eine Raumintervention in der Umschlaghalle

–Welche Materialien wären interessant?

–Welche Bezüge mit dem vorhandenen Raum wollen aufgegriffen oder verstärkt werden?

–Was ist die Funktion Ihres neuen

Raumgefü-g es?

–Welcher Massstab ist der Richtige?

Mi 20.11.2024 | WO 47 Ortsbegehung

Treffpunkt Hafenmuseum

9:00 Uhr

Fr 22.11.2024 | WO 47

Pin up Präsentation Ort

Konzeptionelle Collage

Mental Map/ Mapping

8:30 Uhr, Raum A 2.07

Do 28.11.2024| WO 48

Präsentation 1 Min Film

Input Modell ; Modellbau

8:30 , Raum A -1.09

Ab 11:00 Uhr Tischgespräche

Materialisierung/ Konzept

Fr 29.11.2024| WO 48

Ab 8:30 Uhr Tischgespräche

Materialisierung/ Konzept

Z Zwischenpräsentation

Do 6 12 2024 | WO 49 8:30, Raum A -1 09

Di 17 12 2024 | WO 51 Konzept / Materialität / Modell Intervention

Do 19 12.2024 | WO 51 Tischgespräche

Mo 06 + 07.01.2025 | WO 2 Fotoworkshop

Parallel Tischgespräche laut Miroboard Liste Konzept / Materialität / Modell Intervention

8:30, Raum A 2.07

Do 9.01.2025 | WO 2 Selbständiges Arbeiten

E Endpräsentation

Fr 10 01 2025| WO 2

9:00 Uhr Raum A 2 07

Abgabe

Digitals Doku-Template

Mi 25.01.2023| WO 3

In my collages and conceptual drawings I focused on the character and possible behaviour of spaces not relevant to the conventional needs or habits. I was interested in the relationship of these ‘accidents’ with the ‘meaningful’ spaces and how the one affects the other.

BILD OBEN: Konstantinos Vatanidis

BILD LINKS: Golbahar Adib

„Das Herzstück des

dung von Natur und

Projekts

futuristischem Die Halle wird durch ihre zensäulen und das Zusammenspiel Technik und Grün ein Leuchtturmprojekt urbane Nachhaltigkeit.“

Projekts ist die Verbinfuturistischem Design. ihre markanten PflanZusammenspiel von Leuchtturmprojekt für

Green Heights

« Der Grüne Austausch für eine bessere Zukunft »

Im Umschlaghof am Hafenbecken I (Hafenstrasse 3 / Hochbergerstrasse 162) werden Güter vom Schiff auf die Bahn und auf Camions verladen.Erst aus der Vogelschau erschliesst sich die aussergewöhnliche Dimension der 234 m langen, 50 m breiten und 16 m hohen Halle. Der Blick vom Hafenbecken enthüllt eine ingenieurtechnische Pionierleistung: die erste in der Schweiz im Freivorbau errich-

tete Tragkonstruktion in vorgespanntem Beton. 32 m ragt die Halle über das Bassin. Die offene Schmalseite zeigt auch die drei Hochbahnkräne, die das Erscheinungsbild des Gebäudes entscheidend prägen. Unterhalb der Laufbahnen ansetzende Fensterbänder aus vorgefertigten Rasterelementen öffnen die Halle dem Licht. Drei Gleisstränge und zwei Strassen durchqueren die Halle.

An diesen liegen der Umschlaghof und der Camionhof. Teil der Anlage ist die auf der Südseite anstossende Halle, die die Ausstellung Verkehrsdrehscheibe Schweiz / Schweizerisches Schifffahrtsmuseum beherbergt.

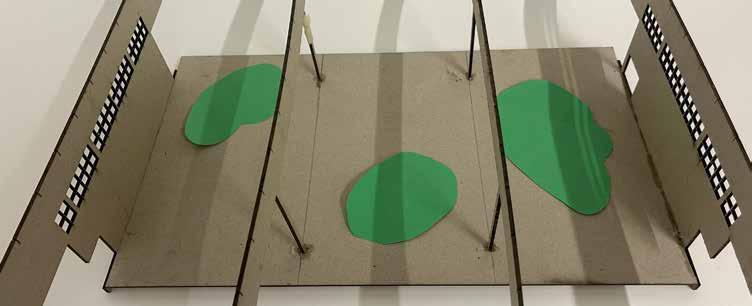

01 Eigene Abbildung, Modellfotografie

Erste Eindrücke

Erste Eindrücke

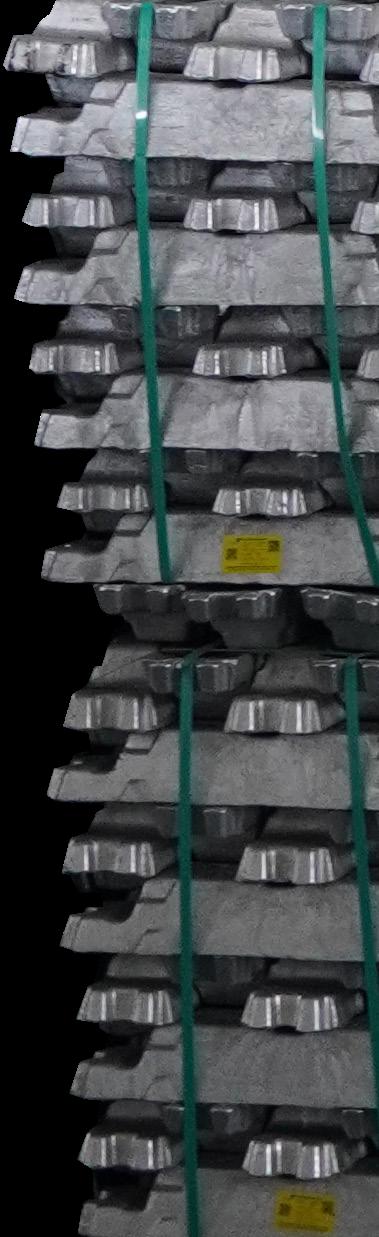

Als wir die Halle zum ersten Mal betreten haben, ist uns allen die Höhe der Halle aufgefallen. Die Halle bietet nicht nur sehr viel Raum durch ihre Fläche, sondern auch durch den hohen offenen Raum. Uns ist ebenfalls aufgefallen, dass die Halle nicht sehr viel Lichteinstrahlung durch das grosse geschlossene Dach bietet.

Die Halle wirkte eher dunkel. Das Element, welches den Raum am meisten gestaltet und unterteilt, sind die Aluminiumblöcke, welche im Raum gelagert werden. Uns ist aufgefallen, dass das Aluminium das Licht, welches auf sie traf, reflektierte und somit den Raum heller wirken liess. Diese Reflexionen haben wir in den Abbildungen darzustellen versucht. In der Umgebung ist uns aufgefallen, dass es viele Mehrfamilien Häuser gibt. Die meisten dieser Häuser hatten jedoch, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Garten.

Geschäfte

Der Hafen liegt im Industriegebiet Klybeck. In der Umgebung befinden sich zahlreiche Geschäfte unterschiedlicher Branchen, was viele Arbeitsplätze schafft und zahlreiche Mitarbeiter*innen anzieht. Dabei wird schnell deutlich, dass es in diesem Gebiet an Grünflächen fehlt. Eine weitere Auffälligkeit ist die hohe Dichte an Schulen, die den Hafen umgeben. Mit unserer grünen Ausarbeitung schufen wir einen geeigneten Ort.

für Schulausflüge der zahlreichen Schulen im Klybeck. Gleichzeitig war es unser Ziel, der Bevölkerung in dieser Region etwas zurückzugeben – als Ausgleich für die Auswirkungen des Hafens – und einen Ort zu schaffen, von dem alle profitieren können.

Umschlagshalle

Konzeptideen

Matrosenschule

Da wir uns mit einem Hafen beschäftigen, haben wir zu Beginn die Idee einer Matrosenschule in Erwägung gezogen. Die Grundidee war, dass ehemalige Fischer*innen und Seeleute ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Arbeitsleben teilen, um ihr Wissen weiterzugeben.

Allerdings haben wir diese Idee verworfen, da es an interessierten Zielgruppen mangelte. Ein weiterer Grund war, dass sich der Fokus stark auf das Segeln konzentriert hätte, was aufgrund der Gegebenheiten des Rheins nur schwer umsetzbar wäre.

Matrosenschule

Schrebergarten

Da wir uns in einem Industriegebiet befinden, in dem viele Wohnblöcke stehen und private Gärten eine Seltenheit sind, haben wir die Idee von Schrebergärten in Erwägung gezogen. Unser Ziel war es, der Bevölkerung den Raum zurückzugeben, der ihr durch den Hafen genommen wurde.

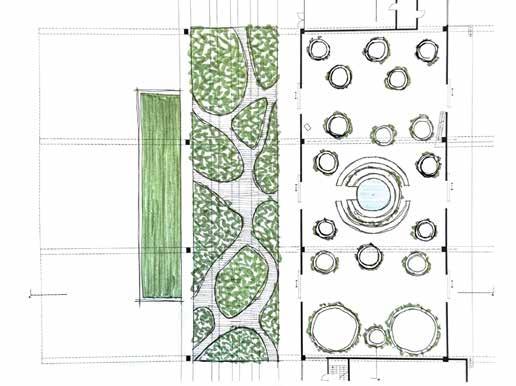

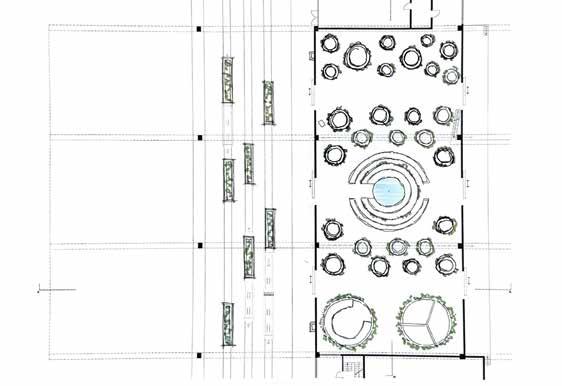

Vertical Gardening Aufgrund der chemisch belasteten Böden haben wir uns für vertikales Gärtnern entschieden. So nutzen wir die gesamte Hallenfläche optimal und umgehen die Problematik des kontaminierten Bodens. Da der Ort weiterhin für Schulungen und Wissensvermittlung dient, haben wir ein Podium im Zentrum des Raumes für Workshops und Vorträge integriert.

Vertical Gardening

Konzept

Vision

Das Fehlen von Grünflächen und Naturfarben ist in dieser Gegend besonders spürbar. Wir bringen die Natur zurück ins Klybeckgebiet und verwandeln eine industriell geprägte Umgebung in eine nachhaltige, grüne Räumlichkeit.

Durch innovative Anbauweisen, gemeinschaftliches Engagement und Umweltbildung schaffen wir ein generationsübergreifendes Projekt, das sowohl ökologisch als auch sozial einen Mehrwert bietet. Deshalb laden wir alle herzlich ein, an der Gestaltung unserer Hochbeete und der Vertikalen Landwirtschaft mitzuwirken.

Zukunftsziele

Wir wollen in die Begrünung des Klybeckgebietes Nachhaltigkeit und Bildung integrieren. Dieses generationsübergreifende Projekt fördert nicht nur das Miteinander von Jung und Alt, sondern legt auch grossen Wert auf Schulungen zu nachhaltiger Agrarwirtschaft und Alternativen zur konventionellen Agronomie.

Unser Ziel ist es, Wissen über gesunde Ernährung und Selbstversorgung zugänglich zu machen und über den Einfluss unseres Konsums auf die Natur aufzuklären. So möchten wir Nachhaltigkeit für den Einzelnen, die Gemeinschaft und die Umwelt fördern.

Durch die Symbiose von einer traditionelleren und futuristischen Anbauweise möchten wir Austausch anregen. Durch diesen Austausch und den Vergleich können neue Erkenntnisse gewonnen und Stadtpunkte generiert werden.

Unser Projekt bietet Klybecker Schulen einen Bildungsort, fördert den Wissensaustausch und schafft Bewusstsein für Ressourcenknappheit. Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzugestalten, zu lernen und von ihrer Arbeit zu profitieren.

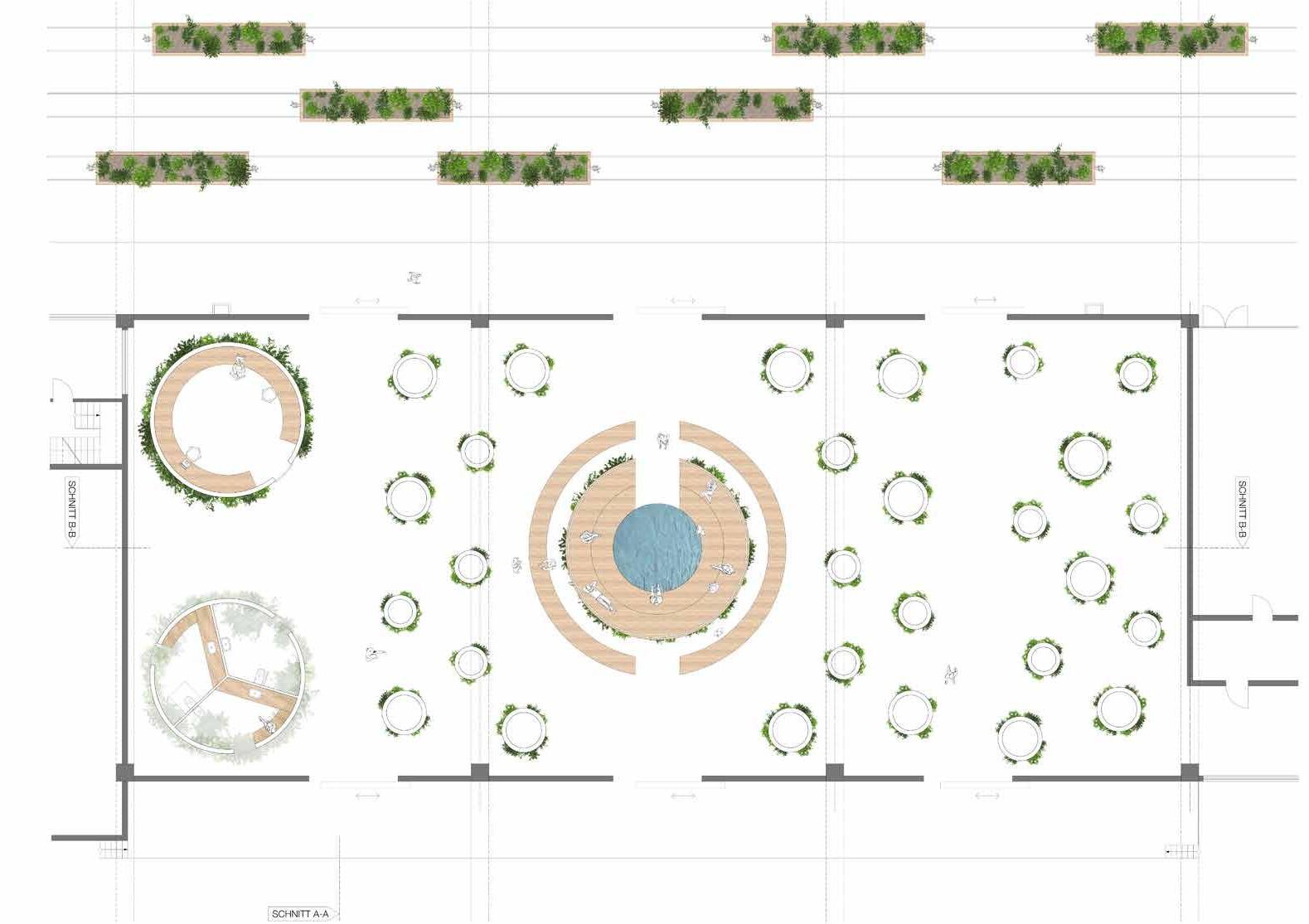

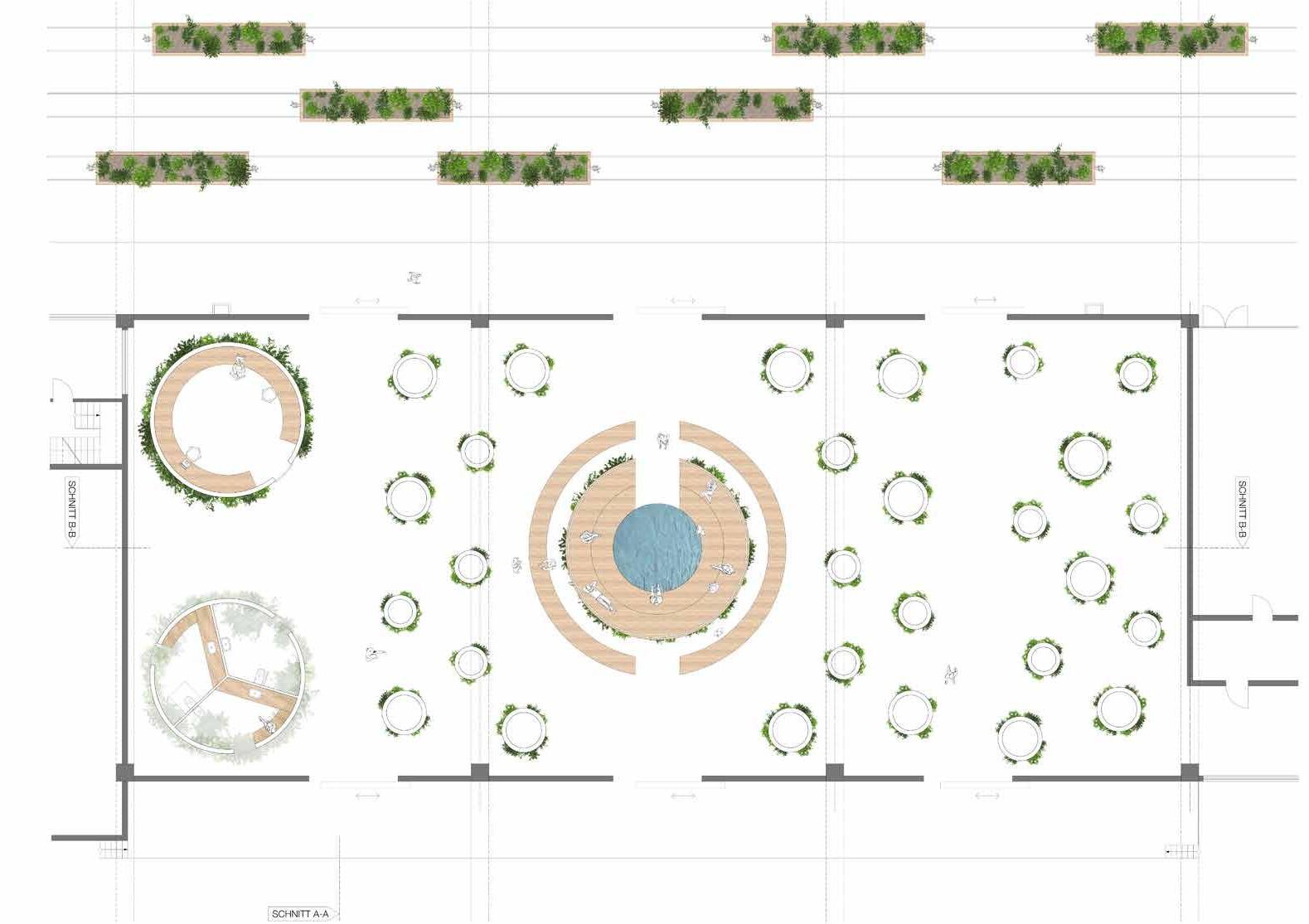

25 Eigene Abbildung, Schnitt A-A

26 Eigene Abbildung, Schnitt B-B

Bildung

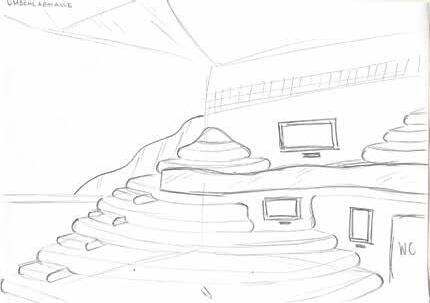

Im Zentrum der Halle steht ein futuristischer Versammlungskreis, umgeben von üppigen Pflanzen. Dieser Ort dient als Raum für Schulungen und Vorträge. Wir haben bewusst auf ein Podest verzichtet, um das Gefühl von Hierarchie zu vermeiden. Die Zuhörer*innen haben ausreichend Platz, um sich frei zu bewegen und ihr Lernmaterial bequem auf den Treppen auszubreiten.

Unterhalb des Versammlungskreises befindet sich eine Zisterne, die mit unserem Wassersystem verbunden ist. Die Dozent*innen können ihre Vorträge direkt in der Mitte des Versammlungskreises halten. Zusätzlich lässt sich von der Decke eine Leinwand herablassen, die oberhalb des Eingangs angebracht ist, um allen eine optimale Sicht zu ermöglichen.

Ein angrenzender Marktstand bietet lokalen Produzent*innen die Möglichkeit, ihre Waren anzubieten und so die regionale Wirtschaft zu fördern.

Wassersystem

Für unseren Garten haben wir uns entschieden, Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen zu sammeln. Denn Regenwasser soll besser für die Pflanzen sein, da dieses einen geringeren Kalkgehalt vorweist als Leitungswasser. Denn wenn der Kalkgehalt im Wasser zu hoch ist, können einige Pflanzen schaden davon nehmen. Dies soll zur Optimierung des Gartens bei führen.

Das Wasser wird durch das leicht steigende Dach das Wasser auf eine Seite des Dachs leiten. Dort wird das Wasser über ein Fallrohr in den Boden geleitet, weitergeleitet in Leitungen und fliesst schlussendliach in einer Zisterne inmitten der Halle zusammen. Die Zisterne hat absichtlich ein durchsichtiges Fenster im Boden, um darauf aufmerksam zu machen und über Wasserqualität und Verschmutzung aufzuklären.

WC

Unser rundes WC wurde in drei Bereiche unterteilt. Der grösste Bereich ist für Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Nebenan gibt es ein genderneutrales WC. Zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres WC eingebaut, das speziell für Besucher*innen gedacht ist, die keine Medikamente konsumieren müssen.

Die Fäkalien dieser Besucher werden anschliessend zur weiteren Verarbeitung für die Ernte genutzt. Dadurch möchten wir das Bewusstsein der Besucher*innen schärfen, damit sie mitentscheiden können und auf die Auswirkungen aufmerksam gemacht werden.

Labor

Unser integriertes Labor, das sich in einer Ecke des Innenraums befindet, dient dazu, verschiedene Proben zu untersuchen und zu experimentieren. So wird beispielsweise das Anpflanzgut aus dem Vertical Gardening mit dem Gemüse aus den Hochbeeten verglichen. Gibt es Unterschiede oder sind die Merkmale des angewachsenen Gemüses identisch? Darüber hinaus werden die Fäkalien aus unserem WC darauf geprüft, ob sie vollkommen medikamentenfrei und für die Ernte geeignet sind.

Auch unser Labor nimmt eine runde Form an. Es ist aus Glas gebaut, sodass Besucher*innen einen guten Einblick in den Prozess haben und ihn mitverfolgen können. Im Inneren befindet sich ein runder Holztisch, und das Labor wird zusätzlich mit grünen Pflanzen geschmückt.

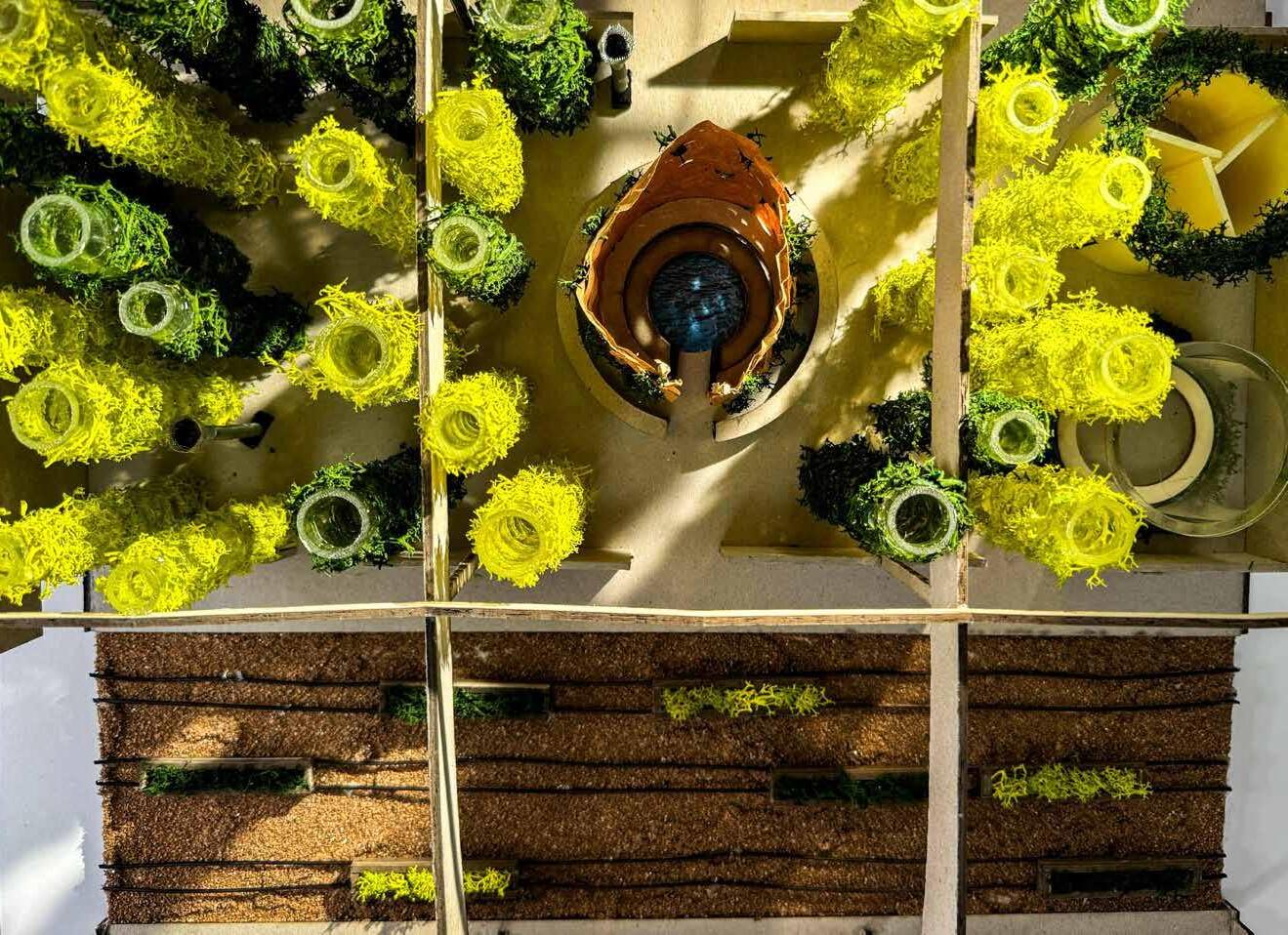

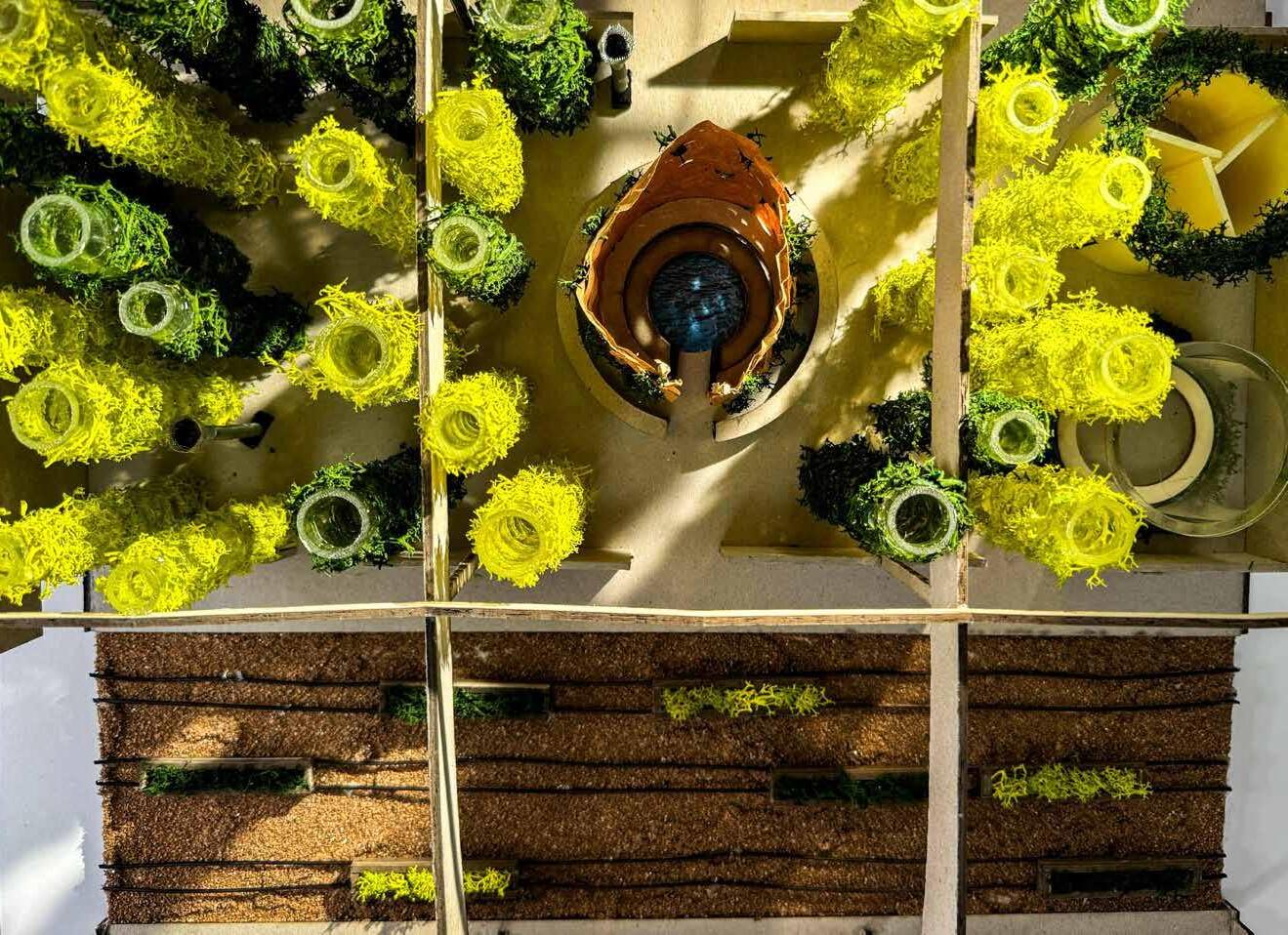

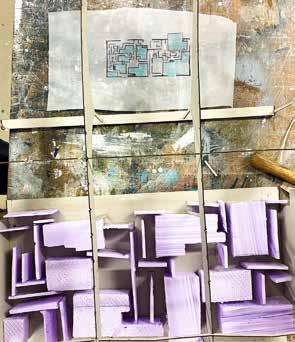

Modellbau

Materialität des Modells

Für die Umsetzung des Modells haben wir verschiedene Materialien verwendet, die die unterschiedlichen Bereiche und Elemente veranschaulichen.

Markt

Um die ovale Bewegung des Marktes darstellen zu können, haben wir Furnier eingesetzt. Dieses Material, bot die notwendige Flexibilität und Stabilität, um die gewünschte Form umzusetzen.

Forum

Das Forum wurde mit Furnier, Zahnstochern und Moos gestaltet. Die Zahnstocher dienten zur Strukturierung und Stabilisierung, während das Moos als gestalterisches Element für eine natürliche Atmosphäre verwendet wurde.

Obst

Die Obstmodelle wurden aus Papier gefertigt und mit Wasserfarben farbenfroh bemalt.

Fenster

Für die Fenster haben wir Plexiglas verwendet, da es eine transparente und stabile Alternative darstellt, die Glas sehr gut nachahmt.

Säulen

Die Säulen wurden aus Plexiglas gefertigt und mit Moos ergänzt, um sie sowohl funktional als auch dekorativ in die Gestaltung einzubinden.

Leinwand

Weisser Stoff sorgt für eine glatte, realistische Projektionsfläche.

Wassersystem

Das Wassersystem wurde mithilfe von Kupferdraht visualisiert, der die Leitungen und Strukturen symbolisiert.

Zisterne

Für die Zisterne haben wir ein Bild verwendet, das durch Plexiglas geschützt wurde, um eine klare und saubere Darstellung zu erzielen.

31-36 Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen

Reflexion

mit dem Endprojekt insgesamt sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf die Säulen, die das Vertical Gardening darstellen, da die Belichtung wie vorgesenachgeahmt werden kann. Jedoch hatten wir einige Schwierigkeiten mit dem Lasercutten, unser erstes Mal war.

Wir sind mit dem Endprojekt insgesamt sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf die Säulen, die das Vertical Gardening darstellen, da die Belichtung wie vorgesehen gut nachgeahmt werden kann. Jedoch hatten wir anfangs einige Schwierigkeiten mit dem Lasercutten, da es unser erstes Mal war.

mit der Raumwirkung als Ganzes sind wir sehr zufrieden. Die grossen Säulen wirken modern, jedoch steril, wie es bei Vertical Gardening oft der Fall ist. runden Formen der verschiedenen Objekte lassen Raum offener wirken und vermitteln das Gefühl, freier darin bewegen zu können. Durch das offene und die Einblicke ins Labor wirkt alles zugängund lädt dazu ein, sich zu beteiligen.

Zusammenarbeit verlief problemlos und hat Spass gemacht. Wir konnten viel voneinander lerjeder konnte seine Ideen ins Projekt einbringen, unsere Kommunikation hat sehr gut funktioniert. zukünftiges Projekt wäre es jedoch hilfreich, Terminplan zu erstellen, um die Planung weiter unterstützen.

Auch mit der Raumwirkung als Ganzes sind wir sehr zufrieden. Die grossen Säulen wirken modern, jedoch nicht steril, wie es bei Vertical Gardening oft der Fall ist. Die runden Formen der verschiedenen Objekte lassen den Raum offener wirken und vermitteln das Gefühl, sich freier darin bewegen zu können. Durch das offene Forum und die Einblicke ins Labor wirkt alles zugänglicher und lädt dazu ein, sich zu beteiligen.

Unsere Zusammenarbeit verlief problemlos und hat viel Spass gemacht. Wir konnten viel voneinander lernen, jeder konnte seine Ideen ins Projekt einbringen, und unsere Kommunikation hat sehr gut funktioniert. Für ein zukünftiges Projekt wäre es jedoch hilfreich, einen Terminplan zu erstellen, um die Planung weiter zu unterstützen.

Abbildungsverzeichnis

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt

Eigene Abbildung, Kontaktabzüge Umschlagshalle

Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt

Eigene Abbildungen, Ortsaufnahmen

Eigene Abbildung, Kontaktabzüge Umschlagshalle

Eigene Abbildungen, Video Stills

Eigene Abbildungen, Ortsaufnahmen

Eigene Abbildungen, Video Stills

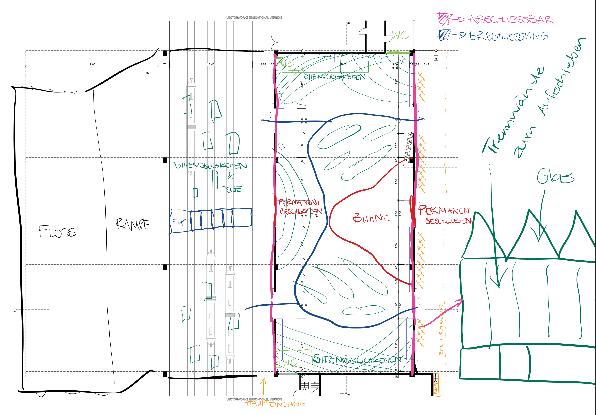

Eigene Abbildungen, Planüberlagerungen

Eigene Abbildung, Collage

Eigene Abbildungen, Planüberlagerungen

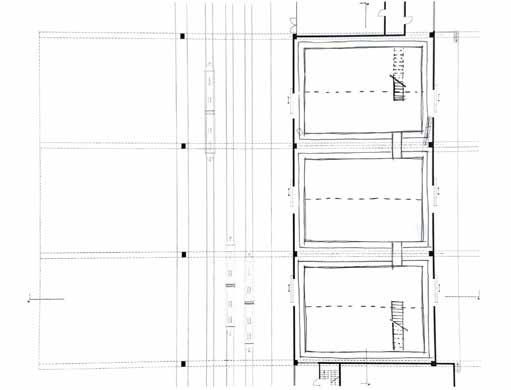

Eigene Abbildung, Grundriss

Eigene Abbildung, Collage

Eigene Abbildung, Grundriss

Eigene Abbildung, Schnitt A-A

Eigene Abbildung, Schnitt A-A

Eigene Abbildung, Schnitt B-B

Eigene Abbildung, Schnitt B-B

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Forum

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Forum

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung WC

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung WC

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Labor

Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Labor

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen

Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

Eigene Abbildung, Modellfotografie

„warum nicht weiterverwenden?“

weiterverwenden?“

Gassenküche (n.d.)

Chill and Soup (n.d.)

Schweizer Tafel (n.d.)

Gassenküche (n.d.)

Tischlein Deck Dich (n.d.)

Too Good To Go (n.d.)

Wert!stätte (n.d.)

Caritas (n.d.)

FoodAngles (n.d.)

Madame Frigo (n.d.)

FoodSharing (n.d.)

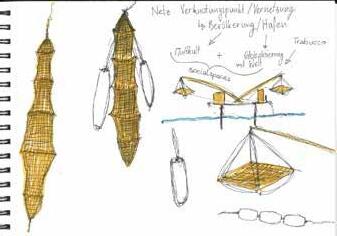

«Ein Knotenpunkt aus gegnungsort wird, welcher zum Rhein und den Rhein bringt. Der Wal von Kleinhüningen.»

aus Netzen, der zum Bewelcher die Menschen Rhein zu den Menschen Kleinhüningen.»

Trabucco Zurück zum Wasser

Annika Rindsfüser und Sebastiano Margiotta

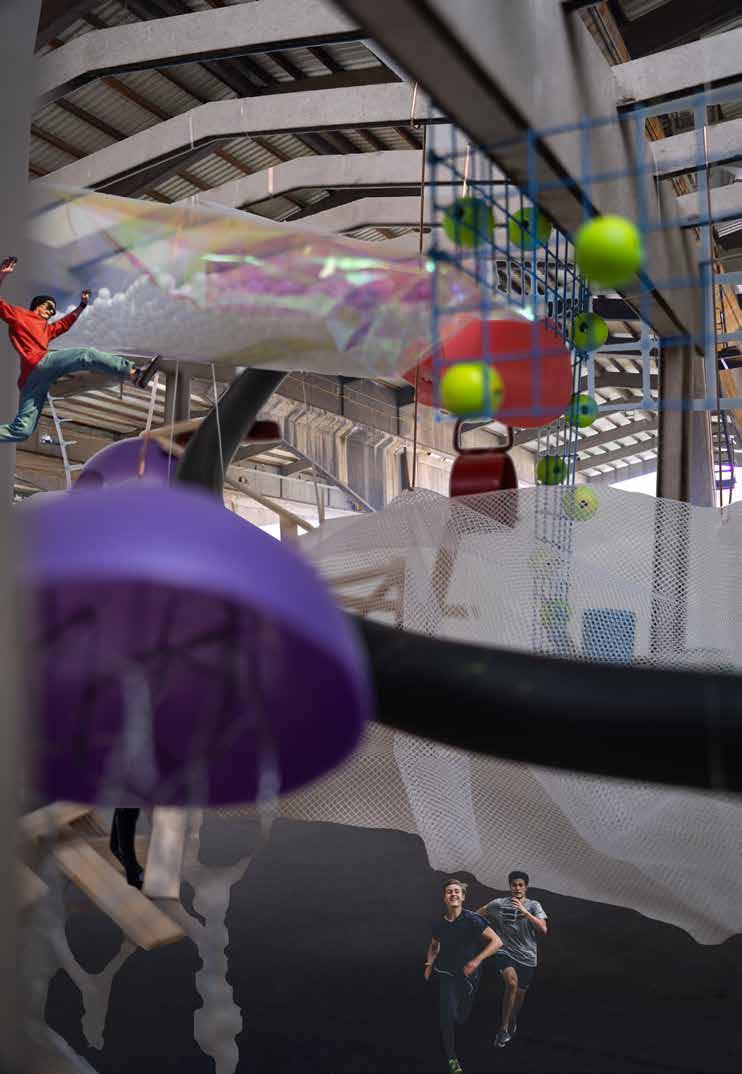

KONZEPT

Das Hafenbecken 1 in Basel wurde stillgelegt, es wird nur noch das Hafenbecken 2 benutzt. Die grosse Umschlaghalle am Hafenbecken 1 steht leer und wurde ausgeräumt. Damit das Hafenbecken und die Umschlaghalle besser in die Gesellschaft integriert werden können, wollen wir einen Aufenthaltsort schaffen. Wir möchten eine Installation bauen, die über den Rhein ragt, und die Menschen fasziniert und dazu anregt, mehr Zeit am Wasser zu verbringen. Da ein Hafen immer mit Wasser zusammenspielt und es ein wesentliches Element für einen Hafen ist, möchten wir mit dem Element arbeiten. Wir lassen unsere Installation über das Wasser ragen, so dass über dem Wasser verweilt werden kann. Da das Hafenareal nicht von Menschen besucht wurde, während es in Betrieb war, wollen wir das ändern und den Rhein zu den Menschen bringen und die Menschen zum Rhein. Gewässer sind in Kleinhüningen von einer langen Geschichte, genauso wie die Fischerei. Den Gedanken an das ehemalige Fischereidorf greifen wir mit unserer Installation auf. Unsere Installation ist inspiriert von den Trabucchi, den klassischen Fischerhäuschen, mit den aussen hängenden Fischernetzen. Aber auch die Reusen haben uns zu unserer Form inspiriert.

Die Bevölkerung soll nach draussen an den Rhein gelockt werden. Es soll ein Ort zum Verweilen und ein Gemeinschaftsort werden. Das Zusammentreffen der Menschen wird gefördert. Auch werden Ressourcen, die bereits bestehen, genutzt. Die Installation wird nur in die Halle interveniert. Alle Vorteile der Halle werden also genutzt, nämlich hat sie ein Dach und ist trotzdem offen. Man ist also geschützt, aber trotzdem draussen.

Alle Menschen sollen unsere Installation besuchen kommen: Anwohnende, Hafenbegeisterte, Tourist:innen, Kunstbegeisterte, Performancekünstler:innen, Veranstaltungskünstler:innen. Unsere Installation soll ein Knotenpunkt werden. So wie zu Betriebszeiten, ein Ort zwischen Anlieferung, Umschlag und Auslieferung, soll es ein Ort werden, an dem die Menschen zusammentreffen, zusammen Zeit verbringen und das ohne Konsumzwang oder sonstige Anforderungen.

Umschlaghalle und Hafenbecken

ORTSBEGEHUNG UND INSPIRATION

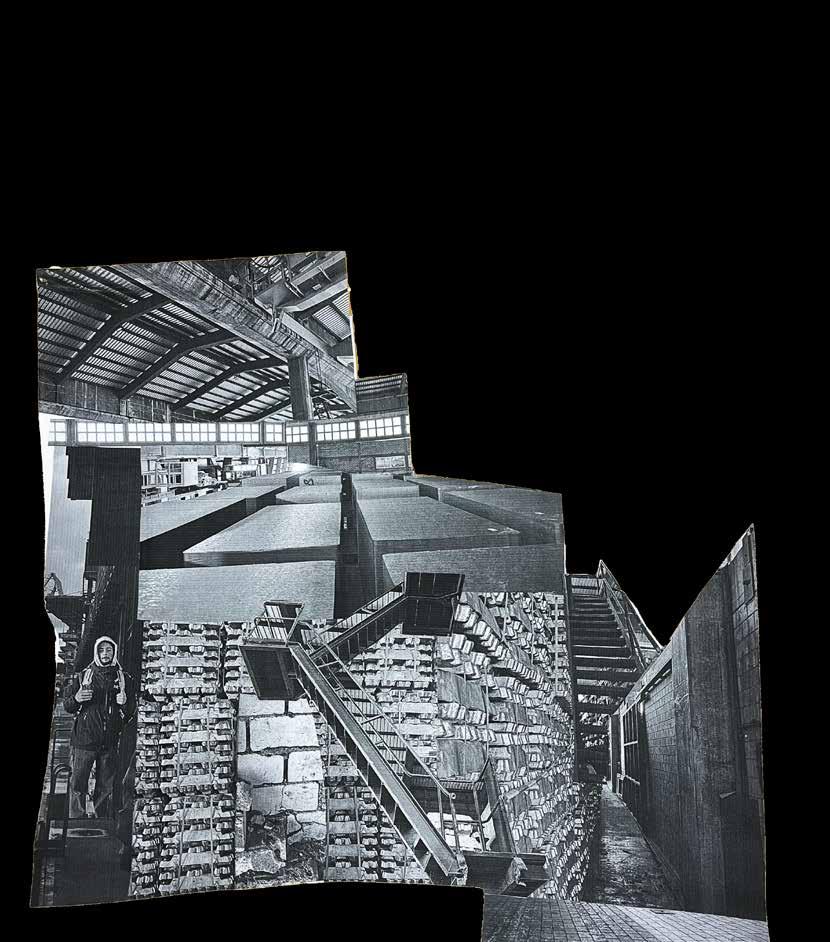

Als wir die Umschlagshalle besucht haben, empfanden wir sie als kalt und ungemütlich. Es war definitiv kein Ort des Verweilens und wir wollten nicht länger als nötig dort bleiben. Wir machten viele Fotos, machten Kohleabdrücke und versuchten uns so ein Bild des Ortes zu machen.

Erst mit unseren Nachforschungen, da wir beide nicht ortsansässig waren, kamen wir darauf, dass Kleinhüningen ein ehemaliges Fischerdorf war. Dieser Fakt wurde zu unserer grössten Inspiration. Wir kamen so auf die Idee, den Gedanken an das ehemalige Dorf zu gebühren, indem wir die Struktur von Netzen wieder auffassten. Gleichzeitig wollten wir einen Aufenthaltsort schaffen. So kamen wir auf die Idee eine grosse Installation zu bauen, welche aus einer Netzstruktur besteht und gleichzeitig dazu einlädt, an diesem Ort zu verweilen.

KONZEPT EINES ÖFFENTLICHEN ORTES

- Öffentliche Räume stehen allen Menschen unabhängig vom Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialen Status zur Verfügung.

- Öffentliche Räume stehen zur Gemeinnutzung zur Verfügung und fördern soziale Interaktionen, Erholung, Bewegung und kulturellen Austausch.

- Öffentliche Räume können sehr vielfältig in ihrer Nutzung sein. Sie sind multifunktional und können für verschiedene Aktivitäten genutzt werden.

- Öffentliche Orte haben oft eine symbolische Bedeutung und prägen das Gemeinschaftsgefühl.

- Öffentliche Räume unterliegen häufig Regeln und Vorschriften, z.B. durch Gemeinden oder lokalen Behörden, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

- Die Gestaltung eines öffentlichen Raumes beeinflusst, wie er wahrgenommen und genutzt wird. Attraktiv gestaltete Räume fördern die Aufenthaltsqualität.

Kohleabdrücke der Aluminiumblöcke

Collage Umschlaghalle und Trabucco

Collage

FORMGEBUNG

Bei der weiteren Recherche sind wir auf Fischreusen und die sogenannten «Trabucchi» gekommen, welche heutzutage immernoch von Fischern benutzt werden. Diese Vorrichtungen zum Fischen inspirierten uns zu der Formgebung unserer Installation.

Scan mit Aluminiumnetz zur Findung der Form

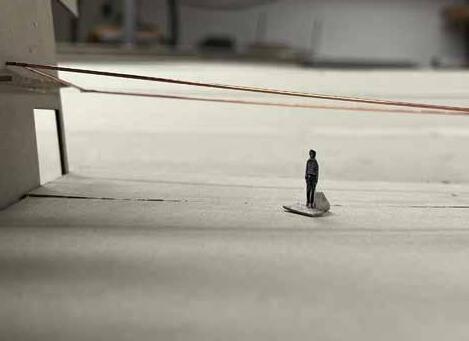

Modell mit Referenzperson

SKIZZEN ZUR FORMFINDUNG

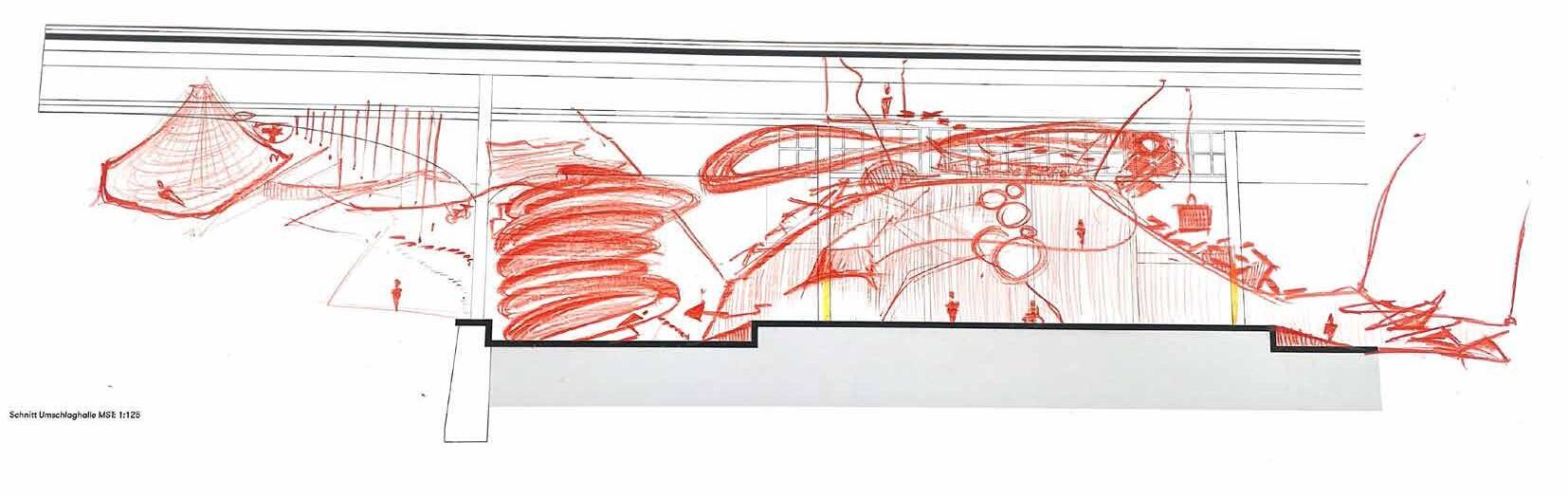

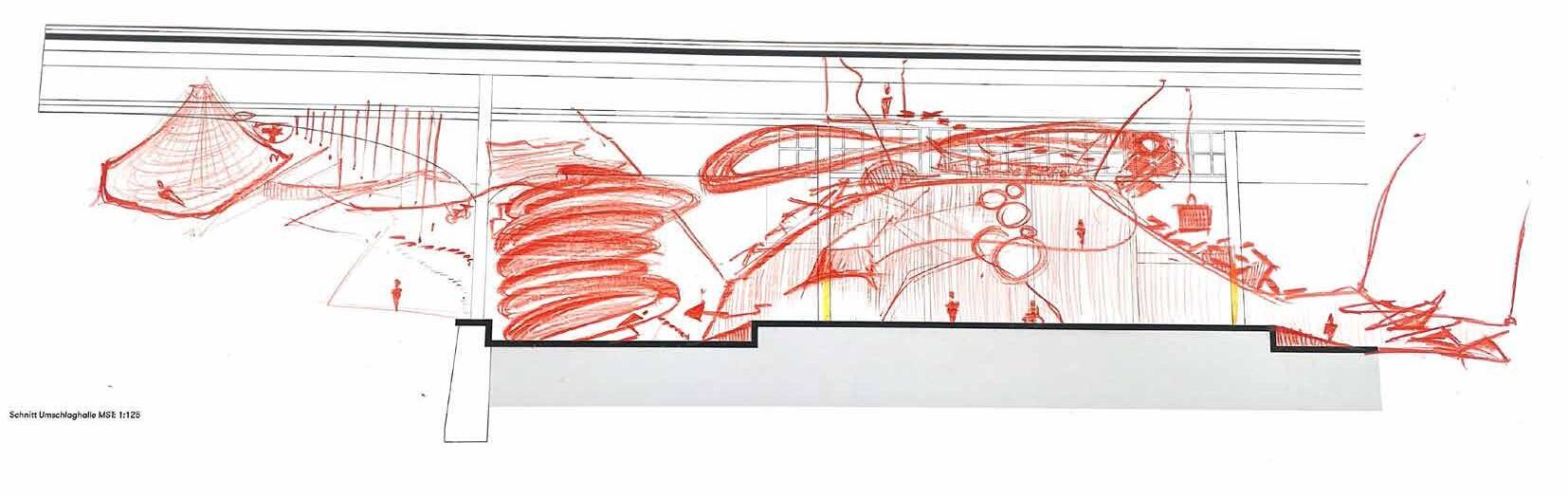

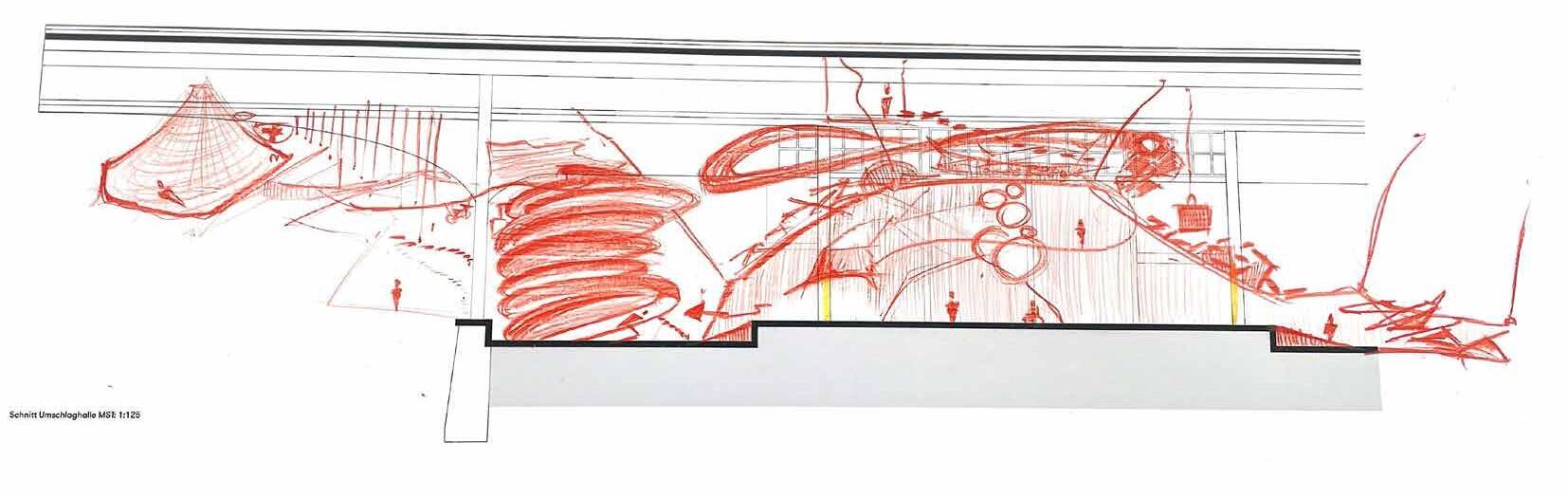

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die technischen Zeichnungen wurden im CAD Vectorworks gezeichnet. Ausgedruckt auf einem A0 Plan sind sie im Massstab 1:75.

Aufsicht der Installation

Längsschnitt

Längsansicht

Querschnitt

Mögliche Zukunftsvision

MATERIALISIERUNG

Das Material, welches wir für die Installation geplant haben, ist weisses Stahlnetz. Dieses ist stabil genug, um Menschen zu tragen und trotzdem arbeitet es gut mit dem Wetter und Temperaturen. Dazu haben wir zwei Referenzbilder gefunden.

Die weisse Farbe würde sich von der grauen, dunklen Halle abheben und einen Kontrast schaffen.

6 Abbildung 7: Weisse Stahlvorrichtung, https://www.okabe-net.com/yuugu-sekourei/3297/ 7 Abbildung 8: Weisse Stahlvorrichtung 2, https://www.okabe-net.com/yuugu-sekourei/3297/

Ansicht Richtung Silo

FAZIT

Mit unserer Installation überragen wir die Umschlaghalle. Wir sprengen den Rahmen und bauen über sie hinaus. Dadurch steht unsere Installation im Vordergrund und nicht die Umschlaghalle. Genau das ist beabsichtigt und gewollt, denn wir wollen die Aufmerksamkeit auf unsere Intervention lenken. Die Installation soll nicht nur in der Umschlaghalle stattfinden und nicht vom Dach der Decke eingeschränkt und überschattet werden.

Trabucco ragt weiter über das Hafenbecken, als die Umschlaghalle selbst, wir denken weiter als nur bis zum Dach der Halle, was unserem Projekt Aufmerksamkeit verleiht.

Den Gedanken an das alte Fischereidorf konnten wir mit den Trabucchi und den Fischreusen aufgreifen, und uns ist eine stimmige Intervention gelungen. Unsere Installation ist für viele Szenarien geschaffen. Ob für Auftritte, Performances, Familientage, gemütliche Treffen mit Freund:innen, oder um die freie Zeit draussen zu geniessen, alles ist möglich.

«Wenn wir etwas am Klima deutlich gemacht werden, muss - Olafur Eliasson

ändern wollen, muss es muss physisch sein.»

Umschlagpunkt

Gibt es einen sicheren Hafen?

UMSCHLAGHALLE

Die erste Annäherung an den Ort begann mit einer Führung von Klaus Spechentauser von der kantonalen Denkmalpflege durch das Hafenareal, die Bernoulli-Silo und zuletzt die Umschlaghalle. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, mit Kameras alles für sie Interessante und Relevante festzuhalten. Klaus informierte uns dabei ausführlich über die Geschichte des Ortes.

Bei unserem zweiten Besuch näherten wir uns dem Ort mithilfe von Skizzen, Materialrecherchen, Kontaktabzügen, Diagrammen, Mental Mapping und einer Kontextkarte. Wir machten uns vertraut mit der Atmosphäre, Akustik, dem Raumgefühl, der Nutzung sowie dem Kontext des Ortes und des Raumes.

Die Umschlaghalle in Kleinhüningen diente ursprünglich dem Abtransport von Containern vom Schiff auf die Schiene sowie zur Zwischenlagerung. Heute wird dieser dreischiffige Bau nur noch teilweise für den Güterumschlag genutzt. Aktuell gibt es keine bestätigten Pläne, die Umschlaghalle in Wohnraum umzuwandeln. Allerdings existieren Visionen und Konzepte für eine mögliche Umnutzung. So präsentierte beispielsweise der Architekt Philipp Walker in seiner Arbeit eine Vision für den Umschlaghof des Containerhafens Kleinhüningen, die einen zweistöckigen Aufbau für Wohnnutzung vorsieht, wobei darunter ein öffentlicher Raum für Märkte oder Spielplätze entstehen könnte. 1

Solche Überlegungen spiegeln den allgemeinen Trend wider, industrielle Hafenareale in multifunktionale Stadtquartiere zu transformieren, die den aktuellen Bedürfnissen nach Wohnraum, Arbeit und Freizeit gerecht werden. Ein Beispiel dafür ist das Projekt «klybeckplus», bei dem in den Quartieren Kleinhüningen und Klybeck neue Wohn- und Arbeitsräume geschaffen werden sollen.2

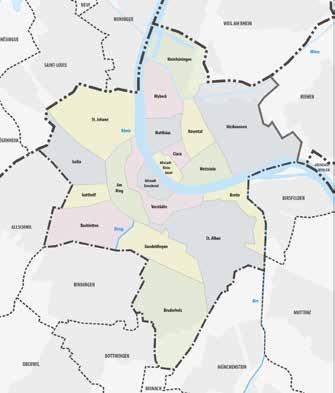

VERORTUNG UMSCHLAGHALLE

Adresse: Hochbergerstrasse, Basel, Schweiz Umgebung:

Die Umschlaghalle liegt nahe der Grenze zu Deutschland und Frankreich, was ihre Bedeutung als logistisches Drehkreuz in der grenzüberschreitenden Region unterstreicht. Sie befindet sich in einem Industriegebiet, umgeben von Hafenanlagen, Bahngleisen und Lagerflächen. Verkehrsanbindung:

Schiff: Direkter Zugang zum Rhein, der eine wichtige Wasserstrasse für den Transport von Gütern zwischen Nordseehäfen und der Schweiz darstellt.

Schiene: Anbindung an das Schweizer und europäische Bahnnetz für den intermodalen Güterverkehr.

Strasse: Gute Erreichbarkeit über die Hochbergerstrasse und nahegelegene Autobahnen, die den Gütertransport in die Region erleichtern.

Erste Eindrücke

ATMOSPHÄRE DES RAUMES

Unsere erste Wahrnehmung der Umschlaghalle war, sehr offen und kalt. Der raue Winter war deutlich zu spüren und man fühlte sich nicht geschützt. Der Raum ist gross, weit und hoch. Lediglich ein paar wenige Sonnenstrahlen schafften es durch die kleinen Fenster. Er fühlte sich leblos, ungenutzt und unnahbar an. Die Atmosphäre wirkte kühl, grau, verstaubt und düster. Der Raum vermittelte einen Eindruck von Kantigkeit, Härte und Dunkelheit.

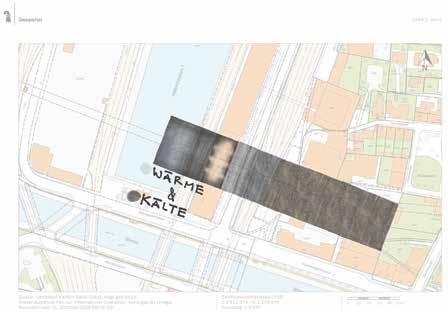

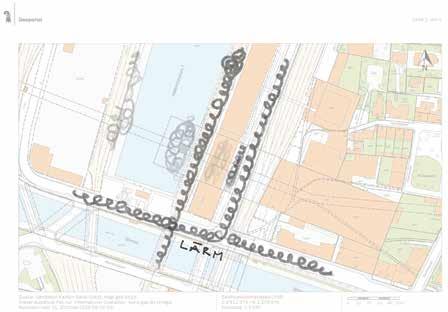

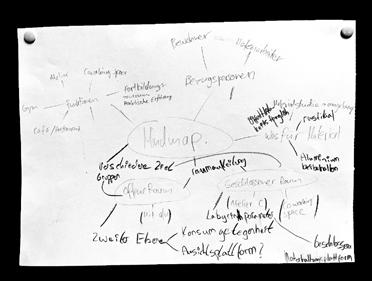

MENTAL MAP

Unsere Mental Map haben wir in drei Oberkategorien unterteilt. Diese basierten auf den Eindrücken und Beobachtungen, die uns entweder sofort ins Auge fielen oder die nach unserem Besuch nachhaltig in Erinnerung blieben. Jede Kategorie diente dazu, die Essenz des Ortes aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen und ein umfassendes Bild seiner Atmosphäre, Funktion und Besonderheiten zu zeichnen.

Überlagerung aller Ebenen

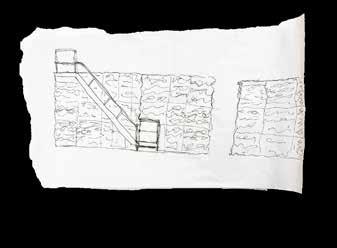

SKIZZEN

Bei den Skizzen des Raumes überlegten wir uns, welche Elemente besonders prägnant, auffällig oder für uns von Bedeutung waren. Wir konzentrierten uns darauf, die Details festzuhalten, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Dabei ging es nicht nur um die räumliche Struktur, sondern auch um die Atmosphäre, die Lichtverhältnisse und die akustischen Eindrücke, die den Charakter des Raumes prägten. Diese Skizzen halfen uns, den Ort besser zu verstehen und eine visuelle Grundlage für unsere weitere Arbeit zu schaffen.

1. Sehen ▶ Strukturen

2. Räumliche Enge / Weite

3. Fühlen ▶ Tempereatur

1 Minuten Film

Human Factor

AUFGABE / INHALT

Die Aufgabe war, einen etwa einminütigen Film zu erstellen, der einen experimentellen Dialog zwischen dem eigenen Körper und dem Raum der Umschlaghalle erzeugt. In unserem Film wird der Körper der Person durch eine Erweiterung ergänzt – einer Art Fühlern. Diese ermöglichen es ihr, den Raum in feinsten Details wahrzunehmen. Mit diesen Fühlern wird eine intensivierte Wahrnehmung des Raumes und eine nahezu mikroskopische Sichtweise möglich. Stück für Stück wird der Raum dadurch greifbarer. Doch je mehr sie sich auf die Details einlässt, desto intensiver werden die Geräusche um sie herum. Erst wenn jede Kleinigkeit erfasst ist, erschliesst sich das Gesamtbild des Raumes, und die gesamte Dimension des Erlebten tritt in den Vordergrund.

Fühler der Person

Endszene

Wahrnehmung von Details

Wahrnehmung von Details

Anfangs Konzept

Green Space

RAUMINTERVENTION

Uns war es wichtig, eine Intervention zu schaffen, die die Wirkung des Raumes transformiert, indem ein einladender, dynamischer und inspirierender Ort entsteht. Ziel war es, eine Atmosphäre zu gestalten, die gemütlich, grosszügig, warm, harmonisch und lebendig wirkt.

Der Raum soll zu einem Treffpunkt und Ort der Begegnung werden, an dem Natur und Zugang dazu den Bewohnerinnen zurückgegeben werden. Die Natur dient dabei als verbindender Faktor, während die Menschen im Mittelpunkt der Nutzung stehen. Unser Konzept basiert auf einem Kreislauf und einer Balance, die von den Menschen vor Ort gestaltet und für sie geschaffen wird.

Die Angebote im Raum sind flexibel und passen sich den Bedürfnissen der Nutzerinnen an, um Vielfalt und Anpassungsfähigkeit zu fördern. Die konkrete Nutzung bleibt bewusst offen, um Raum für Kreativität, Freiheit und Individualität zu schaffen. Unser Konzept liefert Anhaltspunkte und Ideen für die Umsetzung und mögliche Nutzungen, mit dem Ziel, einen inklusiven Begegnungsort zu fördern, der Freiheit und gemeinschaftliches Wachstum unterstützt. Ein zentraler Bestandteil ist die Schaffung einer Grünfläche mit vertikalem Gardening. Durch die Integration von Ebenen wird die Höhe des Raumes optimal genutzt. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Einbindung heimischer Pflanzen, um den Raum nachhaltig und naturnah zu gestalten.

Konzept Collage

Foto von Modell (Vogelperspektive)

Foto von Modell (Innenraum)

Neuanfang

NEUE IDEE

Nach einer ersten Intervention im Modell wurde uns klar, dass ein starkes, zentrales Motiv fehlte. Eine kreative Krise bahnte sich an, und wir beschlossen, mit einem weissen Blatt Papier neu zu starten – ein neues Konzept, das uns die Freude und das Verständnis für diesen Ort zurückgeben würde.

Ein Element, das uns von Anfang an mit diesem Ort verband, ist das Wasser. Wasser ist ein zentrales Element der Halle und des Hafens, ohne Wasser funktioniert es nicht. Gleichzeitig liegt die Halle in einem Industriegebiet und die Industrie, sowie Wasser spielen eine entscheidende Rolle in der Klimakrise. So stellten wir die Verbindung her und eine neue Idee entstand.

Um gegen die Klimakrise anzugehen braucht es radikale Veränderung, also entschieden wir und für radikale Massnahmen - wir fluten die Halle!

Konzept Collage

Konzept

Gibt es einen sicheren Hafen?

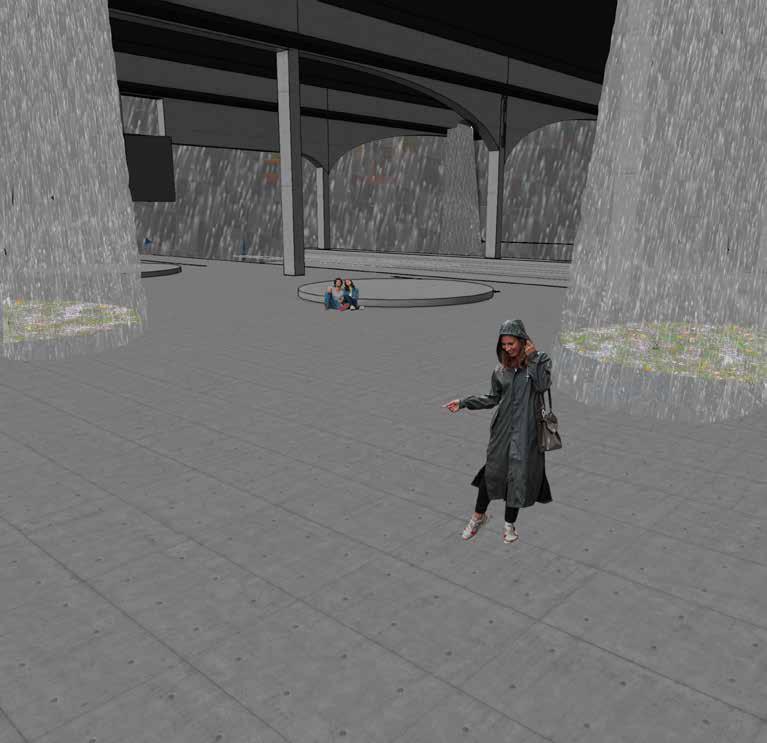

Die Umschlaghalle in Basel wird zum Ort einer aussergewöhnlichen Transformation. Das Projekt „Umschlagpunkt. Gibt es einen sicheren Hafen?“ ist eine immersive Installation, in der die dramatischen Folgen des Klimawandels auf eindringliche Weise erfahrbar gemacht werden.

Die vom Rheinwasser geflutete Halle ist gleichermassen faszinierend und bedrohlich. Sie konfrontiert die Besucher*innen mit der Dringlichkeit einer entscheidenden Wende. Licht, Ton und visuelle Effekte verstärken die multisensorische Erfahrung, die zum Nachdenken über unsere fragile Sicherheit in einer von der Klimakrise betroffenen Welt anregt.

Die Atmosphäre betont existenzielle Unsicherheit und lädt das Publikum dazu ein, sich ihrer persönlichen und kollektiven Verantwortung bewusst zu werden. Dies könnte als Grundlage für einen „Umschlagpunkt“ im eigenen Handeln dienen.

Projektionen im Raum beinhalten zusätzliche Informationen und stellen den Kontext her. Ausserdem werden im weiteren Schritt konkrete Handlungsanweisungen, Perspektiven und Visionen erarbeitet.

Die Ausstellung basiert auf der Annahme, dass Kognition und Emotion kohärente physische Prozesse sind. Durch künstlerische Symbolik wird eine emotionale – und damit körperliche – Erfahrung initiiert, die das Verstehen unterstützt. Denn was ich fühlen kann, ergibt “Sinn”.

Das Projekt “Umschlagpunkt. Gibt es einen sicheren Hafen?”, richtet sich an ein breites und diverses Publikum. Ziel ist es, Menschen unterschiedlichster Hintergründe für die Thematik des Klimawandels zu sensibilisieren und zum Umdenken zu bewegen.

Recherche Referenzen

THE WEATHER PROJECT

Bei unserer Recherche fanden wir zwei Künstler, die ähnliche Ansätze und die gleiche Grundidee haben wie wir verfolgen. Zum einen die beiden Ausstellungen von Olafur Eliasson. Seine Installation «The Weather Project» wurde vom 16.10.2003 bis 21.03.2004 im Tate Modern in London ausgestellt. Es handelt sich um eine Lichtinstallation, bei der in der geschlossenen Galerie das Wetter simuliert wurde, indem eine künstliche Sonne erschaffen wurde. Diese Sonne war so intensiv, dass sie die Besucherinnen in eine fast meditative Stimmung versetzte. Zusätzlich war die Halle warm, und die hohe Luftfeuchtigkeit verstärkte den Effekt der Installation, wodurch der Raum zu einem Ort der physischen und emotionalen Erfahrung wurde. Die Besucherinnen waren nicht nur Betrachter, sondern wurden Teil des erlebten „Wetters“. Das Projekt stellte Fragen zu den Themen Klima, Umwelt und die menschliche Erfahrung von Naturphänomenen in städtischen Räumen. Es regte die Besucherinnen dazu an, über ihre eigene Beziehung zur Natur und zur Umwelt nachzudenken – besonders in einer Zeit, in der Themen wie Klimawandel und Umweltschutz immer relevanter wurden.3

Abb. 25 , «The Weather Project», Tate Modern, London, 2003

LIFE

Seine zweite, aktuellere Ausstellung „Life“ wurde 2021 in der Fondation Beyeler präsentiert und beschäftigt sich mit den Themen Natur, Wahrnehmung und der Verbindung zwischen Mensch und Umwelt. Er schuf eine immersive Erlebniswelt, in der die Besucherinnen selbst Teil der Kunst wurden. Dafür wurde die Fassade, die das Gebäude vom umgebenden Garten trennte, entfernt und den vorhandenen Teich in die Galerien erweitert. Besucherinnen konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit auf einem Holzsteg durch die Ausstellung gehen. Durch den Einsatz von Licht, Wasser, Spiegeln und Bewegung wollte er die Wahrnehmung der Besucherinnen herausfordern und eine tiefere Reflexion über den Einfluss der Natur und den Klimawandel anregen. 4

Abb. 26 , «Life», Fondation Beyeler, Basel, 2021

Abb. 27 , «Life», Fondation Beyeler, Basel, 2021

WATERLICHT

Dan Roosegaarde ist der zweite Künstler in unserer Recherche. Mit seinem Projekt „Waterlicht“ hat er ein interaktives Kunstprojekt geschaffen, das 2018 erstmals präsentiert wurde. Diese Installation setzt sich aus einer Vielzahl von LED-Lichtern und Projektoren zusammen, die auf den Boden und in den Raum projiziert werden, um die Illusion von Wasserwellen zu erzeugen. Diese Wellen simulieren Hochwasser und Überschwemmungen, die durch den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels zunehmend drohen. Dabei werden der Klimawandel, Wasserknappheit und die Zukunft der Umwelt thematisiert. Das Projekt soll das Bewusstsein für den Anstieg des Meeresspiegels und die Gefahr von Überschwemmungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, schärfen. Dan Roosegaarde nutzt die visuelle Kraft der Installation, um die Dringlichkeit und die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Existenz zu verdeutlichen. 5

Abb. 28, «Waterlicht», Colombia University, New York City, 2019

Abb. 29, «Waterlicht», New York City, USA, 2019

„Ich denke, dass wir in einer Zeit, in der wir die Welt nicht nur als eine Art von „gegeben“ akzeptieren sollten, sondern als etwas, das wir aktiv gestalten können.“ - Daan Roosegaarde

Kreislauf

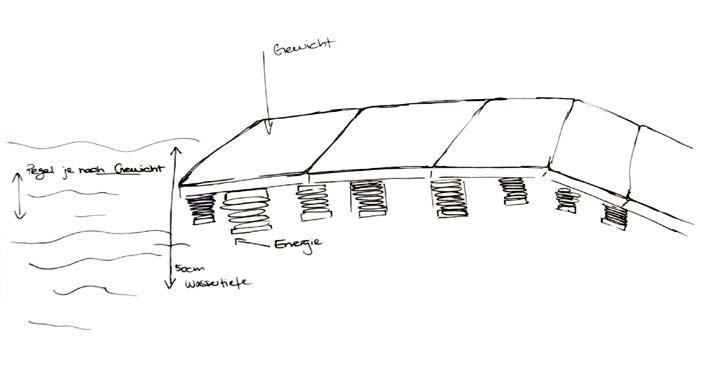

KINETISCHER BODEN

Um die Besucher noch direkter in die Ausstellung zu integrieren, kamen wir auf die Ideedie Wege in einen kinetischen Pfad umzuwandeln. Ein kinetischer Boden ist ein spezieller Belag, der die mechanische Energie der menschlichen Schritte aufnimmt und in elektrische Energie umwandelt, die dann zur Stromversorgung von Geräten oder Systemen genutzt wird. Je mehr Menschen auf den Wegen stehen, desto höher steigt das Wasser. Diese gewonnene Energie würde verwendet, um eine Wasserpumpe anzutreiben, die das Wasser in den Raum befördert. Zusätzlich wird der Prozess durch die Solarenergie unterstützt, die bereits auf dem Dach installiert ist. So entsteht ein nachhaltiger Kreislauf aus menschlicher Bewegung und Sonnenenergie.

Skizze kinetischer Boden

Skizze Wasserpumpe

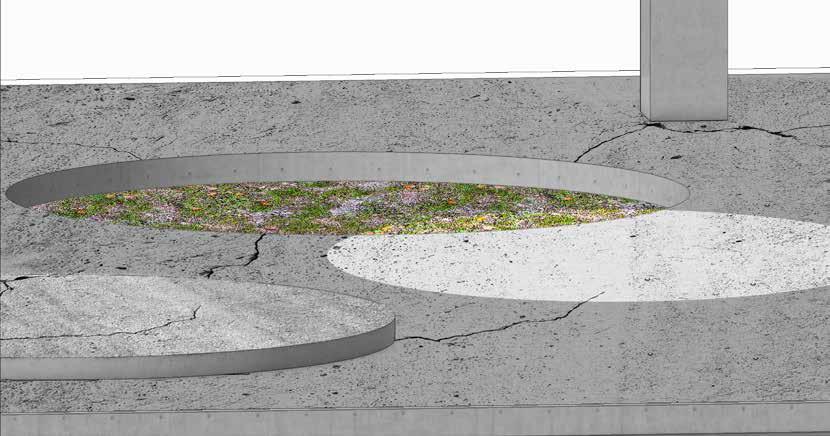

Prozess Umsetzung

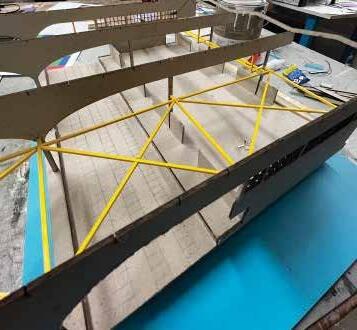

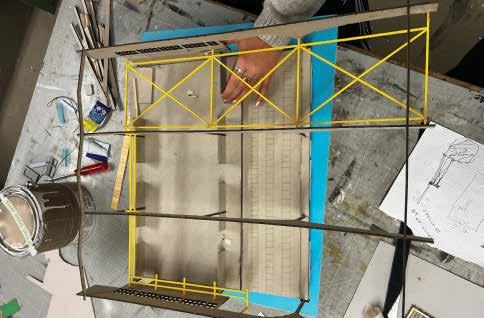

MODELLBAU

Nun ging es weiter zur Umsetzung und dem Experimentieren am und mit dem Modell. Da wir bereits die Grundstruktur der Halle als Modell hatten, entschieden wir uns bewusst dazu, das bestehende Modell «aufzubrechen». Dieser Prozess fühlte sich fast wie eine Art Transformation an – das Ausschneiden eines grossen Lochs spiegelte auf kleiner Ebene die radikalen Veränderungen wider, die auch in der Realität nötig sind.

Modell mit Wasserbecken

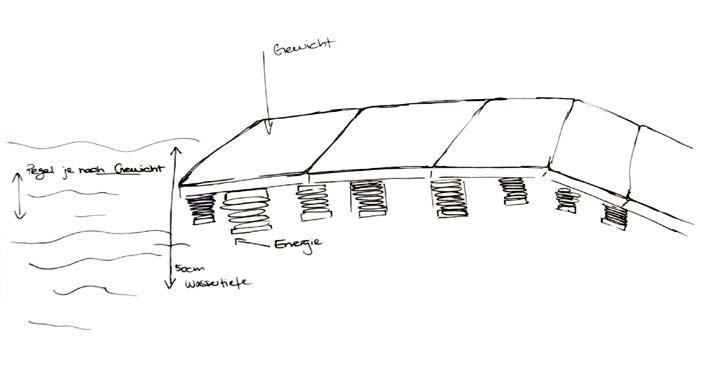

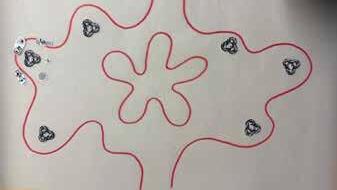

WEGE

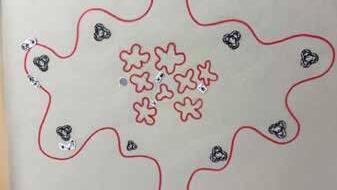

Im nächsten Schritt ging es um die Gestaltung der Wege. Inspiriert von organischen Formen der Natur und dem Wachstum von Pflanzen suchten wir nach einer Balance zwischen Struktur und Offenheit. Die Wege sollten nicht geradlinig und verbunden sein, sondern in eine Art Ungewissheit führen – eine Metapher für die Unsicherheiten unserer Zeit. Trotzdem war uns wichtig, nicht nur Unbehagen zu erzeugen. Angst allein führt selten zu Veränderung. Die Installation sollte zwar die Dramatik der Klimakrise thematisieren, aber gleichzeitig Raum für Hoffnung und Reflexion bieten.

Zuerst mit Skizzen und dann mit Styropor näherten wir uns der Form der Wege an, die das Zusammenspiel von Fragilität und Widerstandskraft verkörpern. Die Wege enden bewusst im «Nichts», ohne jedoch endgültig verloren zu wirken. Dieser Balanceakt zwischen negativen und positiven Gefühlen zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Projekt.

Wege aus Styropor

Wege aus Gips

Skizze der Wege

AGAR AGAR

Anschliessend füllten wir das Becken nach und nach mit Agar Agar und setzten die aus Gips gegossenen Wege hinein. Dieser Prozess war wie eine Art meditative Schichtung, bei der die verschiedenen Materialien miteinander interagierten und sich die Stimmung des Modells immer weiter formte. Um ein harmonischeres Bild zu bewirken und die kühle, harte Atmosphäre zu bestärken, bestrichen wir alles mit einer dünnen Gips Schicht. Es war faszinierend zu beobachten, wie die Feuchtigkeit des «Wassers» und das Gewicht des Gipses immer wieder dazu führte, dass Stellen im Modell aufbrachen. Diese Brüche erzählten ihre eigene Geschichte – eine Geschichte von Zerbrechlichkeit und Veränderung, die perfekt zur Thematik der Installation passte. Trotz der spannenden Dynamik im Modell störte uns der «gebastelte» und unfertige Look. Es wirkte, als wäre das Modell noch mitten in einem Wandel – fast so, als ob die raue Optik selbst ein Spiegelbild der Unsicherheiten und der Fragilität war, die unser Projekt thematisiert. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Erscheinung regte uns erneut zum Nachdenken an: Wie weit dürfen oder sollten solche Unfertigkeiten sichtbar bleiben? Wie viel Perfektion braucht es, um die gewünschte Balance zu halten?

1 Fussnote Variante 1: Bildlegenden, Quellennachweise entsprechend den Zitationsregelungen FHNW HGK.

2 Fussnote Variante 2: Bildlegenden, Quellennachweise entsprechend den Zitationsregelungen FHNW HGK.

Modell 2

VERSION ZWEI

Wir entschieden uns eine zweite Version zu bauen. Diese sollte cleaner wirken, mit einer klareren Formsprache und anderen Materialien, um das Zusammenspiel von Struktur und Atmosphäre präziser zu gestalten. Für die zweite Variante konzentrierten wir uns darauf, die wilde, unberechenbare Struktur des Wassers mit den weichen, positiven Formen der Wege zu verbinden. Durch die bewusste Materialwahl und die Reduktion von Brüchen entstand eine ruhigere, harmonischere Ästhetik, ohne die Dramatik und die Fragilität des Themas zu verlieren. Die fließenden, organischen Wege laden dazu ein, gedanklich durch den Raum zu wandern, während das Wasser als kraftvolles Element die Spannung aufrechterhielt. Die Installation wirkte in sich geschlossener, ohne jedoch ihre Dynamik zu verlieren.

DACH

Das teilweise offene Dach der Halle ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen der Installation und der realen Umwelt. Wenn es regnet, fällt der Regen an neuen Orten in den Raum. Wenn die Sonne scheint, brechen Sonnenstrahlen durch die Halle. Im Winter könnte das Wasserbecken sogar zufrieren oder ein leichter Schneefilm den Raum bedecken.

Diese dynamische Verschmelzung mit dem Wetter und den Jahreszeiten macht die Installation lebendig und ständig im Wandel. So spiegelt sie nicht nur die Themen der Klimakrise wider, sondern entwickelt sich weiter – genau wie die Welt, die sie darstellt.

SITZGELEGENHEITEN - RAUM FÜR HINGABE

Die Sitzgelegenheiten bieten den Besucher*innen die Möglichkeit, die Installation und ihre Wirkung in Ruhe aufzunehmen. Hier können sie verweilen und sich ganz auf den Raum fokussieren. Wer möchte, kann sich genauso gut auf den Boden setzen, sich hinlegen oder sogar die Füße ins Wasser tauchen.

Während man sich auch im Stehen der Atmosphäre hingeben kann, schafft das Sitzen eine andere, intensivere Form der Auseinandersetzung. Zudem ermöglicht es Menschen, die nicht lange stehen können, unsere Installation uneingeschränkt zu erleben und vollständig in die Raumwirkung einzutauchen.

Schnitte Modell

GRUNDRISS

SCHNITT

Raumstudien Installation

Mit dem fertigen Modell begann die spannende Phase der Fotografie und das Testen unserer Projektionen und Installationen. Da die Zeit knapp war, entschieden wir uns, trotz vieler Ideen, uns auf fünf zentrale Installationen zu konzentrieren:

Gelb-orange-rotes Licht füllt den Raum und wird zunehmend intensiver, um die drückende Hitze spürbar zu machen.

HITZE

Nebel strömt in den Raum, zieht Muster und verschlechtert sches Gefühl der Unsicherheit.

verschlechtert die Sicht – ein physi-

Projektionen von Plastikmüll auf die Wasseroberfläche

Blaues Licht, das immer weiter nach oben wandert, symbolisiert den unaufhaltsamen Anstieg des Meeresspiegels.

ATMOSPHÄRE &

Die Installationen – aus Licht, Wasser – sind bewusst ausdrucksstark Besuchenden stehen mitten ser steigt und schwappt auf treffen direkt auf ihre Körper, schlechtert die Sicht. Diese Elemente schafft die Verbindung stand, also Kognition und der

Akustische Elemente unterstützen runden das Gesamtkörperliche

STORYBOARD

Die Installationen Dramaturgie und Aufbau um die Besuchenden

& WIRKUNG

Licht, Projektionen, Nebel und ausdrucksstark gestaltet. Die mitten im Geschehen: das Wasauf die Wege, Projektionen Körper, und der Nebel verDiese physische Präsenz der Verbindung zwischen dem Verder Physis, Emotion.

unterstützen wir Wirkung und Gesamtkörperliche Erlebnis ab.

erzählen eine Geschichte. Aufbau spielen eine wichtige Rolle in den Bann zu ziehen.

STARKER REGENFALL

Wasser regnet durch Deckenpaneele auf die Flächen – teils auf die Wege, die vorher beleuchtet werden, sodass man Schutz suchen kann

Fakten & Kontext

BEGREIFEN & FÜHLEN

Begleitend zu den immersiven Installationen projizieren wir Fakten an die großen Wände der Halle. Es war uns wichtig, greifbare Vergleiche zu finden, die die abstrakten Zahlen verständlich machen und die Auswirkungen der Klimakrise verdeutlichen. Für viele Menschen sind solche Informationen nicht greifbar, man könnte meinen 1,5 Grad mehr oder weniger macht doch keinen Unterschied? Wir wollten den Besuchenden nicht nur Fakten liefern, sondern ein tiefes Verständnis ermöglichen – etwas, das sie mit dem Verstand begreifen und mit dem Körper fühlen können.

Auch ich muss reflektierend sagen, das Ausmass war mir in vielerlei Hinsicht nicht klar und die Recherche schärfte auch mein eigenes Bewusstsein. Manche der Zahlen und deren reale Auswirkungen haben mich schockiert und auch einen «Umschlagpunkt» in meinem Bewusstsein bewirkt.

Atmosphäre

«Es gibt keine Ausreden mehr, nicht zu handeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren.»

– David Attenborough, A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future, 2020.

Umschlagpunkt

Fazit

STELLA

Unsere Auseinandersetzung mit der Umschlaghalle in Kleinhüningen führte uns durch verschiedene Phasen der Analyse, Reflexion und kreativen Neuausrichtung. Von der ersten Wahrnehmung des Raumes als kalt, kantig und unnahbar bis hin zur Entwicklung einer immersiven Intervention durch die Flutung der Halle haben wir uns intensiv mit der Transformation des Ortes auseinandergesetzt.

Unser Konzept verbindet künstlerische Inszenierung mit gesellschaftlicher Relevanz. Die Flutung als zentrales Element macht die Auswirkungen des Klimawandels nicht nur sichtbar, sondern auch physisch erlebbar. Durch Licht, Ton, Projektionen und Bewegung entsteht eine emotionale und intellektuelle Erfahrung, die Betroffenheit auslöst und zum Nachdenken anregt. Die Installation soll nicht nur informieren, sondern auch einen „Umschlagpunkt“ im Bewusstsein der Besucherinnen schaffen – einen Moment der Erkenntnis, der zu Handlung und Verantwortung inspiriert.

Unser Projekt zeigt, wie künstlerische Interventionen gesellschaftliche Themen aufgreifen und neue Perspektiven auf bestehende Räume eröffnen können. Die Umschlaghalle wird nicht nur als historischer Ort betrachtet, sondern als lebendiger Raum, der Wandel und Zukunft vereint.

AMELY

Die Arbeit an diesem Projekt war eine spannende und intensive Auseinandersetzung mit dem Raum. Ich habe die Umschlaghalle auf vielfältige Weise gespürt und erlebt – sowohl durch ihre physische Präsenz als auch durch die emotionalen und konzeptionellen Prozesse, die sie in mir ausgelöst hat.

Rückblickend habe ich nicht nur viel über den Raum, sondern auch über mich selbst und meinen kreativen Prozess gelernt. Das Verwerfen des ersten Konzepts war eine Herausforderung, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, bei einer Sackgasse oder kreativen Krise offen für neue Ansätze zu sein. Nächstes Mal würde ich früher bereit sein, neu zu denken, und gezielt versuchen, Knotenpunkte zu lösen, anstatt an einer Idee festzuhalten, die nicht weiterführt.

Trotz aller Mühe bin ich mit dem Endergebnis leider nicht zufrieden, da ich all die Möglichkeiten und Optionen sehe, die man hätte erreichen können. Doch gerade das hat mir umso mehr gezeigt, worauf es ankommt – und wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. In der kurzen Zeit habe ich mein Bestes gegeben, aber mit mehr Zeit und Unterstützung hätte ich tiefere Studien gemacht, mehr Visualisierungen und Collagen erstellt und die Installationen präziser ausgearbeitet. Auch würde ich meine Gedanken während des Prozesses festhalten, Ein Logbuch könnte helfen, den Kopf freizumachen und den Prozess besser nachvollziehbar zu gestalten – für mich selbst und andere. Auch wenn ich mit diesem Projekt nicht glücklich bin, freue ich mich darauf, all das Gelernte in zukünftige Arbeiten einfließen zu lassen. Es war eine intensive Erfahrung mit vielen Höhen und Tiefen – und gerade aus den Herausforderungen habe ich am meisten mitgenommen.

Quellenverzeichnis

Gibt es einen sicheren Hafen?

1 https://www ost ch/fileadmin/dateiliste/97_ daten/abstracts/walker p pdf?utm source=chatgpt com (28.1.2025)

2 https://klybeck-kleinhüningen.ch/areal-und-hafenentwicklung/?utm_source=chatgpt.com (28.1.2025)

3 https://lifa-research.org/de/artworks/ the-weather-project/ (27.1.2025)

4 https://musermeku.org/olafur-eliasson-life/ (27.1.2025)

5 https://www.architonic.com/de/project/studio-roosegaarde-waterlicht/20249929 (27.1.2025)

- Abb. 25: https://artlead.net/journal/modern-classics-olafur-eliasson-the-weather-project-2003/

- Abb. 26: https://www.nzz.ch/feuilleton/olafur-eliasson-ld.1611981

- Abb. 27: https://olafureliasson.net/exhibition/life-2021/

- Abb. 28: https://www.architonic.com/de/project/studio-roosegaarde-waterlicht/20249929

- Abb. 29: https://news.columbia.edu/ news/-waterlicht-daan-roosegaarde-art-installation

Prozessdokumentation

Amely Shirin Schmitt & Stella Fach

Dozierende: Eva Hauck

Assistenz: Andrea Schorro

“Die einzige Konstante im – Buddha, Gelehrter

im Leben ist der Wandel.”

FlexDeck verschieden verschieben Dominik Jost

Abb. 1: Umschlaghalle am Hafenbecken

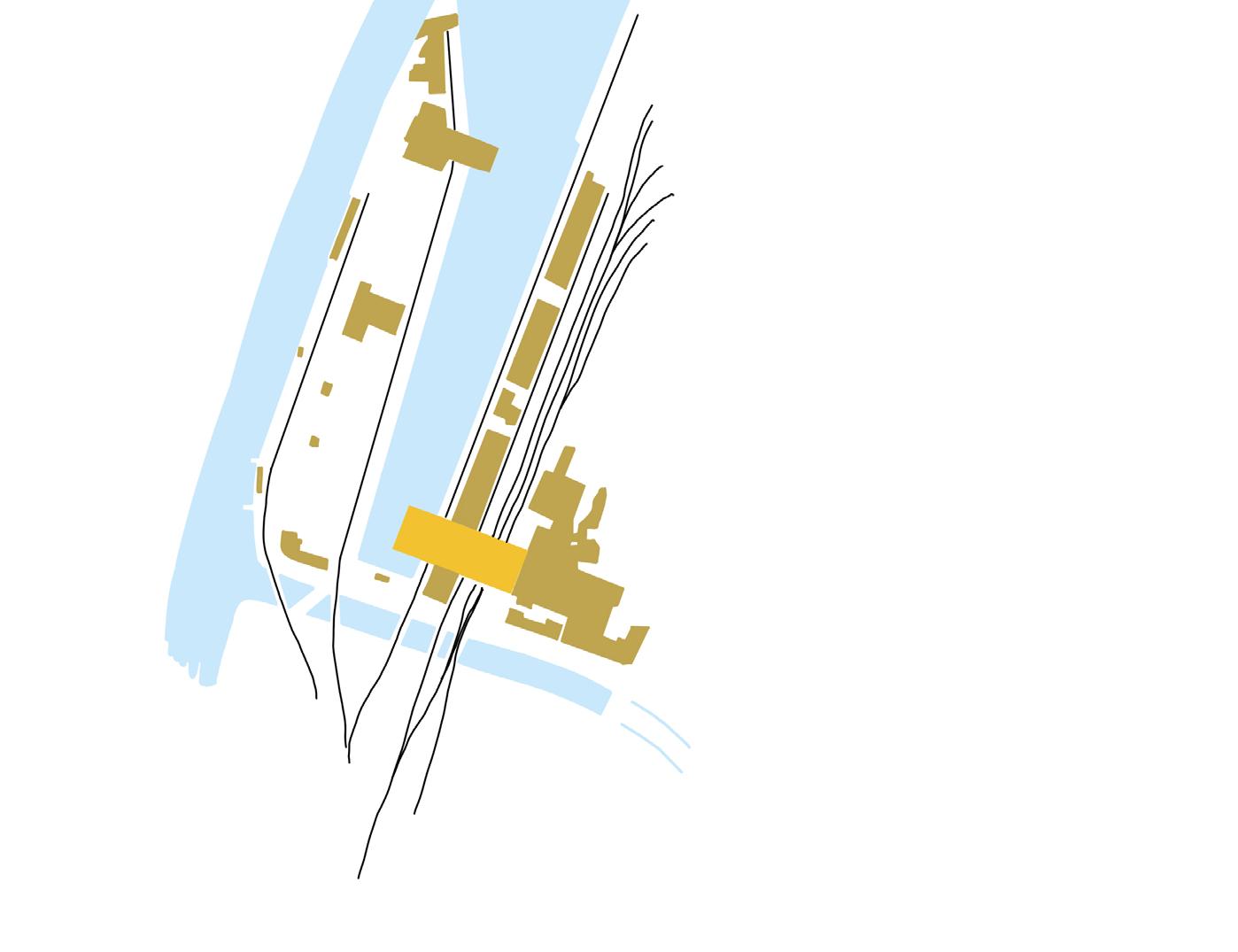

ortsbezogener Kontext

Die Umschlaghalle befindet sich in Kleinhüningen, ein durchmischtes Viertel, welches stark durch den sich dort befindenden Hafen geprägt ist. Das Hafenareal von Basel ist ein Ort voller Dynamik und Lärm, verursacht durch Industrie und Güterumschlag. Das hohe Betongebäude streckt sich mit seinem Vordach über den Rhein und bietet Schiffen die Möglichkeit zum Anlegen. Die beladene Fracht wird mit Kränen in die Halle transportiert, wo diese bis zum Weitertransport oder der Weiterverarbeitung lagern kann. Ausserdem können Güter über das zentral in der Halle gelegene Gleisbett entgegengenommen werden, was das Gebäude zu einem ständig bewegten und sich verändernden Raum lassen lässt.

Abb. 2: Fotografie des Lastenkrans am Hafen

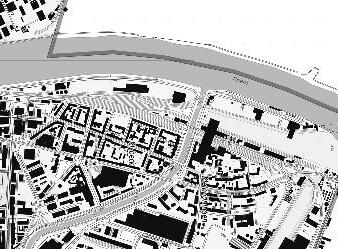

Abb. 3: Situationsplan vom Hafenareal Kleinhüningen mit markierter Umschlaghalle

Raumannäherung durch Untersuchungen

Wir machen Hörproben des Raumes, indem wir uns langsam durch den Raum bewegen und wahrgenommene Geräusche auf einem Grundriss markieren. Obwohl die Halle geschlossener ist als das Gleisbett, wirkt es so, als ob die Geräusche sich in der Halle verfangen und dort dadurch präsent sind. Im überdachten Bereich des Gebäudes nehmen wir weniger Geräusche, wodurch der Raum dort ruhiger wirkt

Wir beobachten die Lichtverhältnisse des Gebäudes an einem bewölkten Nachmittag und zeichnen diese auf einem Grundriss der Halle ein.Die Halle selber ist düster, wobei Licht von Fenstern an den Seiten des Gebäudes in den Raum fällt. Auch gehen die Wände der Front- und der Rückseite der Halle, wodurch auch dort Licht hereinfällt.Das Gleisbett des Gebäudes ist auch düster, da das Vordach sich weit über dieses hinaus streckt. Zu den Seiten des Gleisbettes und der Rampen wird der Raum jedoch heller, da keine Wände existieren.

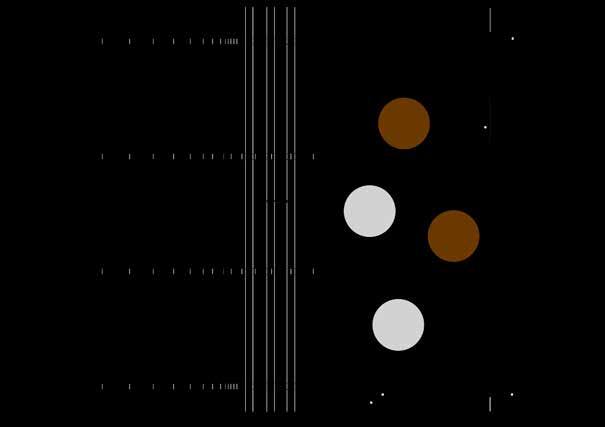

Abb. 6: Grundriss der Umschlaghalle

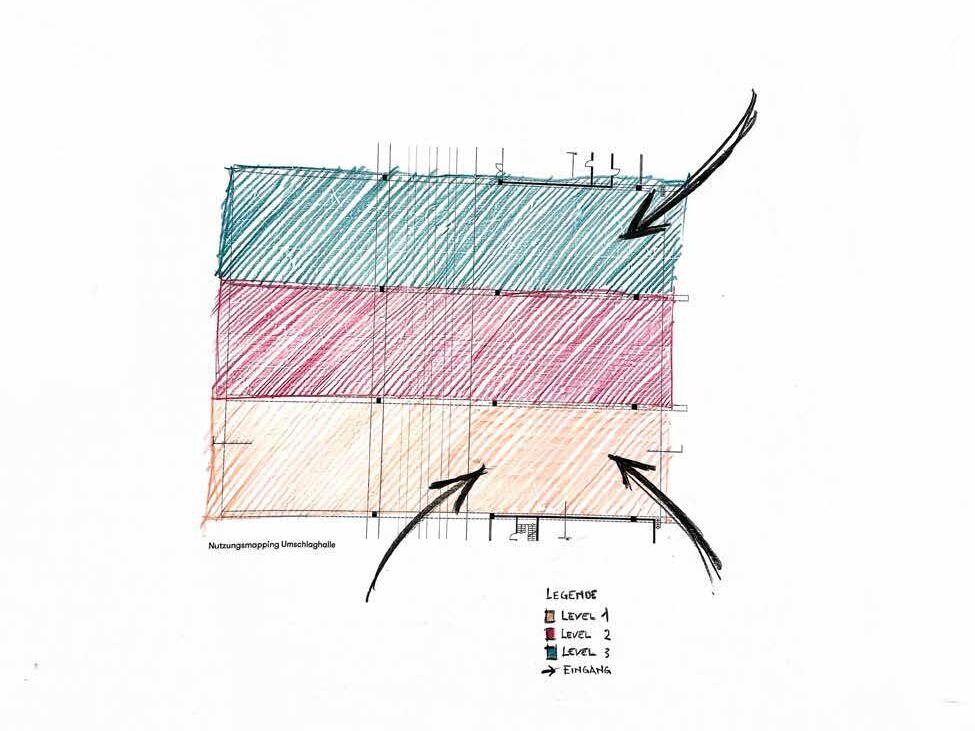

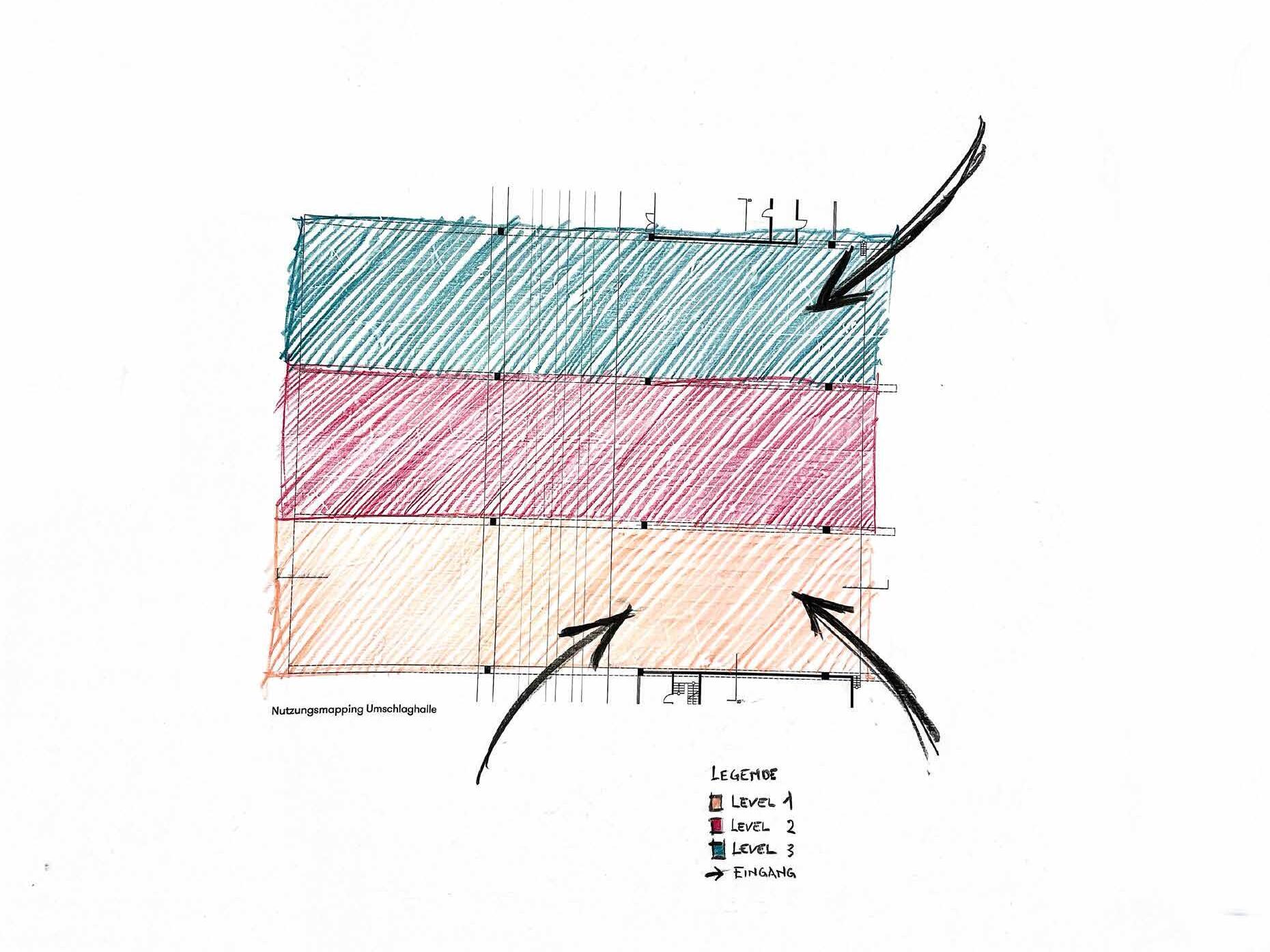

Wir teilen die Umschlaghalle bei unserer Raumuntersuchung in drei Teile ein, welche alle durch verschiedene Qualitäten ausgezeichnet sind.

Der offene Raum über dem Rheinbecken, welcher noch nicht erschliessbar ist, da nur das Dach besteht, der dadurch aber hell und luftig ist.

Der halboffene Raum, welcher nur eine Wand zum Halleninneren besitzt und der hauptsächlich aus dem 12,5m breiten Gleisbett besteht und daher kaum begehbar ist.

Der geschlossene Raum, also die Halle selber, welche komplett von Wänden umschlossen ist und somit dunkler und beengender wirkt.

offen halboffen geschlossen

Abb. 4: Kontext Map, Höhrprobe

Abb. 5: Kontext Map, Lichteinfall

7:

Raumannäherung durch Videodreh

Zudem drehen wir ein einminütiges Video, wobei wir den Raum perspektivisch untersuchen. Wir befestigen eine Kamera an einer Person an Fuss, Hand und Brust und begehen das Gebäude. Die drei Ansichten setzen wir für das Video nebeneinander, um den Unterschied zwischen den Perspektiven deutlich zu machen.

Abb.

Ausschnitt aus dem Video

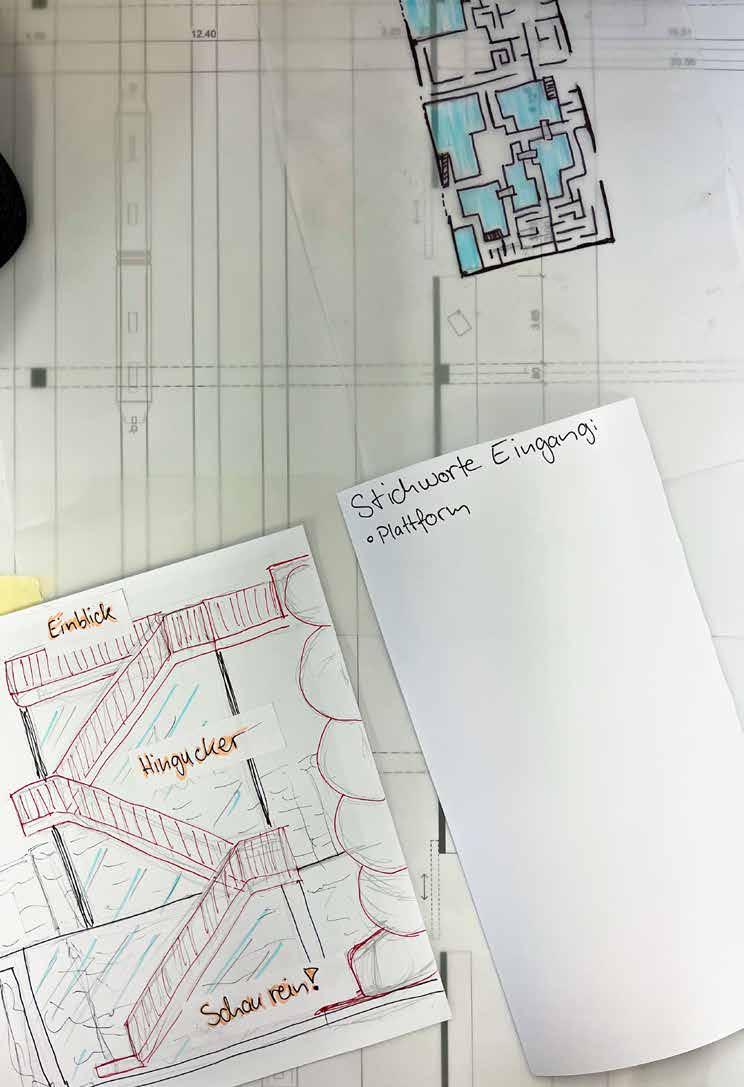

Konzeptbeginn

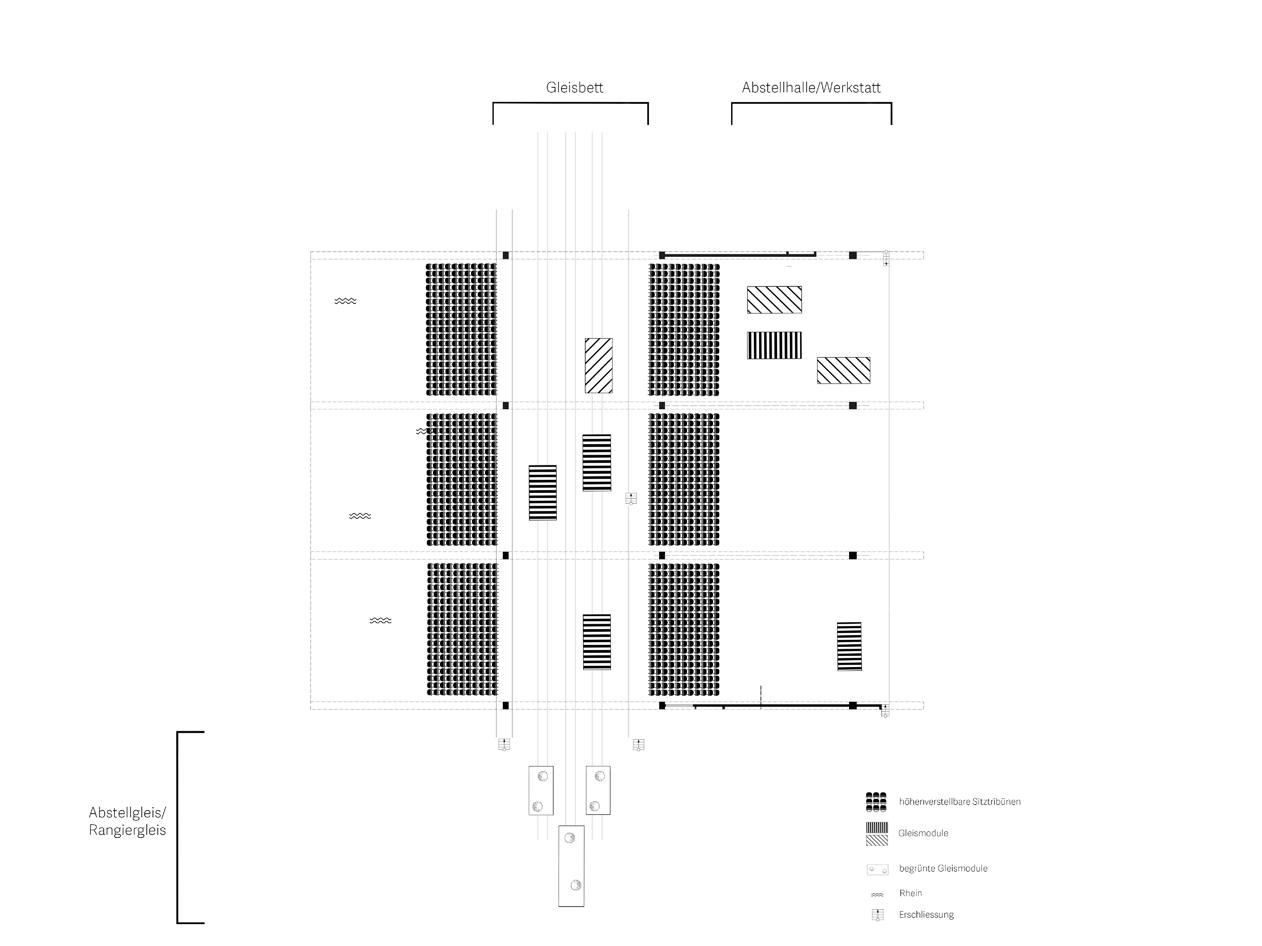

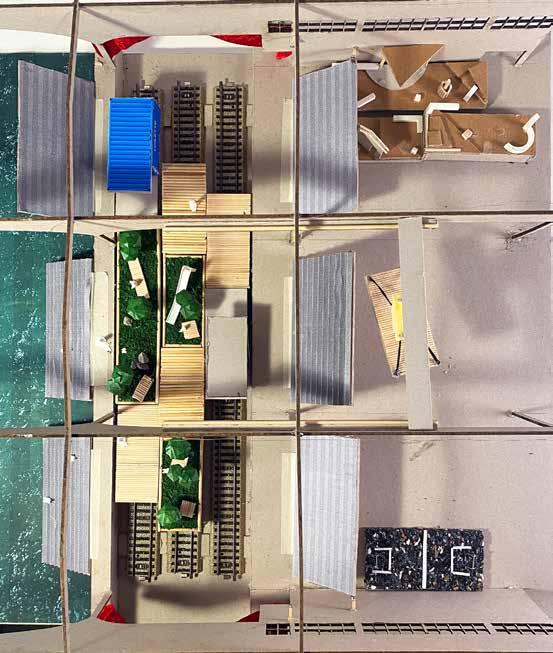

Wir merken bei der Begehung der Umschlagshalle, dass uns die Dynamik und die Qualitäten des halboffenen und offenen Raumes am meisten beeindrucken. Zudem reizen uns beide Überlegungen zu einem Veranstaltungsort, welcher jedoch auch ein Ort zum Verweilen sein kann. Aus diesen beiden Ansätzen entsteht die Idee eines modularen Raumes, bei welchem das Zentrum des Geschehens das Gleisbett ist. Cargogüterwagons welche sich in diesem befinden, sollen mit wechselnden Modulen, mit verschiedenen Zwecken bestückbar sein, um so einen Raum zu schaffen, welcher zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bietet. Wir fertigen erste Zeichnungen und Collagen an, um uns einem Konzept anzunähern.

Abb. 8: Erste Konzeptcollage

Abb. 9: Skizze der Halle mit Intervention

Abb. 10: Skizze Modulidee

Abb. 11: Collage eines Parkmoduls

Bühnenkonzept

Da wir uns dafür entscheiden, das Gleisbett als Mittelpunkt des Ortes festzulegen, machen wir uns Gedanken über die Platzierung von Tribünen, welche einerseits die Perspektiven bestimmen, wenn sie genutzt werden, um Veranstaltungen im Gleisbett zu geniessen. Sie sollen jedoch auch als Sitzgelegenheit dienen und die Aufenthaltsmöglichkeiten erweitern, wenn der Ort offen zum Verweilen ist. Unser Tribünenkonzept verändert sich über den Prozess sehr stark. Es beginnt mit einer hängenden Tribüne über dem Rein, wodurch der offene Raum zwar erschlossen wird, aber die Perspektive in die Halle festgelegt wird, was zu Folge hat, dass die Hafenkulisse verloren geht.Daher entwickeln wir ein Konzept mit sechs höhenverstellbaren Tribünen, welche auf beiden Seiten des Gleisbettes positioniert sind. Die Tribünen, welche am Rhein liegen, können nun als Raumtrenner zwischen Gleis und Rhein funktionieren, sie können als Tribüne mit einer Perspektive auf die Gleise genutzt werden oder als Sitzmöglichkeit mit Blick auf den Rhein agieren. Die Tribünen auf der Rhein-abgewandten Seite des Gleisbettes können als Raumtrenner zwischen Halle und Gleis benutzt werden oder zu einer Tribüne mit Perspektive auf die Gleise mit dem Hafen im Hintergrund verändert werden. Das erdachte Konzept bietet so unglaublich viele Möglichkeiten für Veranstaltungen, da Kulissen und Perspektiven frei wählbar sind.

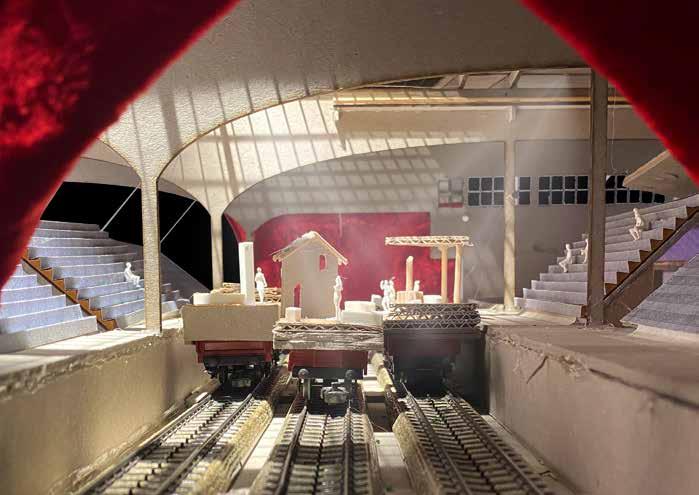

Abb. 12: Testmodell zur Tribünensituation (fixiert)

Abb. 13: Visualisierung im Modell, Blick Richtung Halle

Abb. 14: Skizzen des Tribünenkonzepts

Abb. 15: Testmodell der Tribüne (verstellbar)

Abb. 16: Visualisierung im Modell, Blick Richtung Hafen

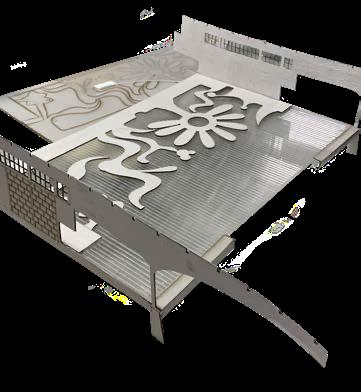

Modulentwurf

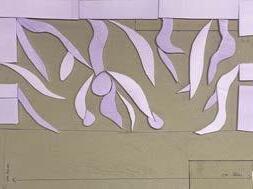

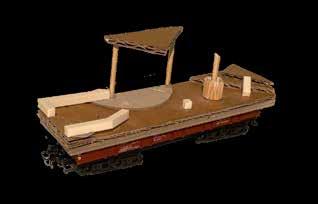

Basismodul

Ein grosser Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist der Entwurf der Module, welche den Raum erschliessen und beleben sollen. Wir orientieren uns an den bei der Begehung in der Halle stehenden Cagro Güterwaggons und machen erste Überlegungen, die Möglichkeit zu schaffen, die Module möglichst flexibel und effizient bewegen zu können. Wir entwerfen ein Basismodul, welches aus einem Sockel und einer damit verbundenen Holzplatte besteht.Diese ist 1/3 des Gleisbettes breit und hat zudem Aufhängungen. Dies ermöglicht, dass die Module später mithilfe von Kränen, welche sich an der Decke der Halle befinden, von oben auf die Güterwagons gesetzt werden können. So können die Module beliebig auf den Wagons verteilt werden und bei Nichtgebrauch zur Lagerung und Bearbeitung in die Lagerhalle hinter der Tribüne verstaut werden. Auf dieser Basis überlegen wir Module mit breiteren oder auch bestimmten Nutzungsmöglichkeiten. Durch dieses Konzept wird später das Kombinieren verschiedenster Module möglich, wodurch immer neue Raumsituationen und dadurch entstehende Raumerlebnisse geschaffen werden können.

Das Basismodul dient einerseits als Basis für alle anderen Module, kann jedoch auch nur als Fläche genutzt werden, wodurch das Gleisbett begehbar gemacht wird und so zusätzliche Flächen zum Verweilen oder bei Veranstaltungen geschaffen werden können.

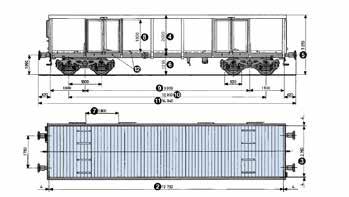

Abb. 17: Masse eines Euro-Cargo Zuges

Abb. 18: Visualisierung eines Moduls (links und rechts)

Abb. 19: Modul auf Cargo Wagon als Modell

Infrastrukturmodule

Diese Module haben den Nutzen, Infrastrukturen für den Ort zu schaffen. Ein Modul mit einer Sanitäranlage, als auch eine Garderobe ist für Veranstaltungen nötig. Zudem Module, welche die Möglichkeit schaffen, Gäste zu bewirten.

begrünte Module

Diese Module sind fest auf den Waggons montiert und werden bei Nichtgebrauch auf ein Abstellgleis neben der Halle gestellt.Die Module sind mit Pflanzen wie Gras und Bäumen bepflanzt und bieten Sitzgelegenheiten und weitere interaktive Angebote wie Spieloder Sportelemente.

Veranstaltungsmodule

Diese Module werden je nach Zweck für geplante Veranstaltungen wie Theaterinszenierungen, Konzerte oder andere Kulturangebote entwickelt. Dies soll auch Kunstschaffenden ermöglichen, selber Module für eigene Veranstaltungskonzepte zu entwerfen. Diese können möglicherweise auch in der Höhe variieren, wenn sie nicht von Besuchern begangen werden müssen.

Abb. 20: Modulmodelle Infrastruktur

Abb. 21: Modulmodelle Park

Abb. 22: Modulmodelle Theater/Bühne

sonstige Eingriffe

Neben den Veränderungen des Raumes durch das Errichten der Tribünen werden die Wände zwischen Gleisbett und Halle entfernt und in das überhängende Dach werden Dachfenster eingebaut, damit der Ort mit mehr Licht gefüllt wird und dieser sich dadurch tagsüber mehr zum Verweilen anbietet. Sonst werden keine Veränderungen an der Umschlagshalle vorgenommen, um die Atmosphäre des Ortes zu belassen.

Abb. 25: Draufsicht im Modell

eines Theaterstücks, Zuschauerperspektive

Abb. 26: Visualisierung als Collage, Nutzung in der Freizeit mit Barbetrieb

Abb. 27: Visualisierung

Abb. 28: Zuschauerperspektive im Modell, Theater/Bühnensituation

Abb. 29: Theatersituation mit Blick von Aussen ins Gleisbett

Abb. 30: Perspektivische Ansichten im Modell mit verschiedenen Tribüneneinstellungen (oben unten links rechts)

Fazit

Die Raumintervention «FlexDeck» verwandelt die Umschlaghalle in einen vielseitigen Raum. Das modulare Gleisbett und die verstellbaren Tribünen ermöglichen zahlreiche Szenarien der Raumnutzung und Raumerfahrung. Die Halle kann sich in einen Aufenthaltsort für jede und jeden ohne Konsumzwang verwandeln. Das Gleisbett schafft Nährboden für zahlreiche Veranstaltungskonzepte, da einerseits mit der Anordnung und Kombination von Modulen experimentiert werden kann und andererseits die Zuschauerperspektive als auch die damit verbundene Kulisse verändert werden kann. Die Gestalt der Umschlaghalle bleibt somit authentisch und verkörpert weiterhin die wechselhafte Hafendynamik.

Abb. 31: Perspektivische Ansicht im Modell, Rhein ist erschlossen

Projektreflektion

Mit dem Projekt Raumintervention haben wir beide unsere ersten Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Konzept der räumlichen Umnutzung gemacht. Wir lernten, ein bestehendes architektonisches Objekt und dessen Raum und Umfeld zu analysieren und durch einen passenden Eingriff einen neuen Wert zu kreieren. Die Umschlaghalle im Hafenareal empfanden wir als spannende Ausgangslage, vor allem die Führung und das Erkunden zu Beginn haben uns Eindruck gemacht. Es war wichtig, diese Eindrücke festzuhalten und eine Basis zu legen, um den Raum und dessen Eigenschaften tiefgründiger zu beurteilen. Bei der Ideenfindung hatten wir anfangs jedoch Schwierigkeiten die Angemessenheit und unsere kreative Vorstellungskraft einzuschätzen; wir konnten uns nicht genau vorstellen, wie innovativ oder träumerisch diese fiktive räumliche Intervention im vorgegebenen Rahmen sein darf.

Wir verfolgten - mit Ausnahme einiger Abstecher und Quergedanken - seit dem ersten Moment, als wir auf dem Gleisbett standen, die Idee eines modularen Raumes. Schon bei der Besichtigung inspirierte uns die hektische Dynamik des Hafenareals, denn wir bemerkten, wie sich die Räume durch ankommende Schiffe, bewegende Kräne und einfahrende Züge stetig veränderten. Diese ortsspezifische Eigenschaft wollten wir in unserem Projekt einbetten. Wir lernten schnell, dass es bei einer ansprechenden räumlichen Intervention/Umnutzung genau um das geht, nämlich den Ort mit den bereits vorhandenen Charakteristiken zu erweitern und/oder diese innovativ hervorzuheben. Das Konzept der Modularität passte also inhaltlich sehr gut und bot diverse Möglichkeiten der Gestaltung und Ausarbeitung. Den Nachteil bekamen wir zu spüren, als wir uns für konkrete räumliche Situationen entscheiden mussten. Zwar wollten wir die Diversität des Raumes sichtbar machen und Türen offen lassen, wobei trotzdem gewisse Parameter wie z.B. die Modulmasse oder die Tribünenausrichtung fixiert werden mussten. Es war also nicht einfach, im Konzept des modularen Raumes einen für uns sinnvollen Rahmen zu finden.

Bei der Umsetzung des Modells kamen wir erstmals in Kontakt mit der dreidimensionalen Datenverarbeitung in CAD und lernten den Umgang mit dem Lasercutter. Wir mussten schon zu Beginn wichtige Entscheide zur Ausarbeitung unserer Intervention im Modell treffen.

Ausschlaggebend war die Darstellung und Funktion der Gleise, sodass wir uns für den unkonventionellen Massstab 1:87 entschieden haben, da dieser dem Format der Modelleisenbahn H0 entspricht, deren Schienen wir einbauen wollten. Wir erhofften uns dadurch eine möglichst authentische Funktionalität unseres Konzepts zu erzielen, jedoch entstand viel Umrechnungsarbeit und die schlussendliche Wirkung des Gleisbetts war ernüchternd. Trotzdem steckten wir viel Arbeit in unser Anschauungsmodell und integrierten Dinge wie einen beweglichen Hallenkran, verschiebbare Module und sogar verstellbare Tribünen. Uns war es wichtig, den Betrachter interaktiv miteinzubeziehen, um den Ort näher zu erleben und die Bewegungen zu spüren.

Das Verbesserungspotential sehen wir in der Einbettung des Projekts in einen tieferen Kontext, basierend auf Recherche und gesellschaftlicher Analyse am Anfang. Wir hätten inhaltlich noch weiterspinnen können, um dem Projekt im realen Massstab mehr Bedeutung zu verleihen, wie beispielsweise das Erläutern von statischen Bedenken, Zielgruppen oder Nutzungsplänen. Zudem hätte eine breitere Arbeit mit Planmaterial dazu beigetragen, den Raum und den Massstab eindeutiger festzuhalten und mit den Gegebenheiten abzugleichen.

Abschliessend können wir sagen, dass wir unseren Entwurf als gelungen und angemessen einschätzen und einen lehrreichen Prozess durchliefen. Wir hatten viel Spass und machten diverse gute Erfahrungen sowie persönliche Fortschritte in der gestalterischen Fehlerkultur. Ausgehend von einem existierenden Ort eine konzeptuelle räumliche Auseinandersetzung zu machen, empfinden wir als wertvoll für zukünftige Projekte, denn wir lernten, mit realistischen Problemen umzugehen und kreative Ansätze zu finden. Leider hatten wir grundsätzlich Mühe mit dem Austauschprozess, da der stetige Dozentinnen Wechsel zu viel unterschiedliche Meinungen und Feedbacks mit sich brachte, sodass viele zwischenzeitliche Entscheide ineffizient von uns getroffen oder verworfen wurden. Trotzdem haben wir unseren Weg gefunden, unsere Stärken wahrgenommen und ein einheitliches Projekt abgeschlossen.

«You can observe a lot - Yogi Berra

by just watching.»

Hafenblicke Zwischen Umschlag und Ausblick

Photodokumentation der Umschlaghalle

Abb.1,2,4 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb.3 Dokument von Eva Hauck

Abb.2 Kran beim Bernoulli Silo

Abb.1 Blick auf die Umschlaghalle von Aussen

Abb.3 Karte

Abb.4 gelbe Akzente

Nach der Einführung in die Geschichte des Hafengeländes hatten wir die Möglichkeit, es zu besichtigen. Besonders beeindruckend war bei der Besichtigung der Umschlaghalle die imposante Deckenhöhe, die uns ins Auge fiel. Ebenso faszinierend war der Blick aus der Halle auf den Hafen. Eindrücklich war das Dach, welches nicht nur die Halle abdeckte, sondern auch einen Teil der Gleise und des Wassers. Überall gab es etwas zu entdecken. Die rissigen Böden und die Kratzer an den Wänden verleihen der Halle einen ganz eigenen Charme.

Kontaktabzüge

Abb.5,6,7

Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb.6 Tonabdruck der Wand

Abb.5 Tonabdruck vom Boden in der Umschlaghalle

Abb.7 Tonabdruck vom Boden bei den Gleisen

Analyse der Umschlaghalle

Abb. 8 Bild von unserer Analyse

Abb. 8 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 11 Licht

Abb. 10 Lautstärke

Abb. 9 Temperatur

Abb. 9,10,11 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

1 Minuten Film Sehnsucht nach oben

Wir stellen im Film die Sehnsucht nach oben dar die wir beim Betreten der Halle verspürten.

Abb. 12 Filmausschnitte

Abb. 13 Filmausschnitte

Abb. 14 Filmausschnitte

Abb. 12,13,14 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Erste Konzeptidee

Unser Ziel war es, einen Treffpunkt zu schaffen, an dem Gemeinschaft entsteht und Menschen zusammenkommen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Im Zentrum stand die Idee, die Halle mit allen notwendigen Utensilien auszustatten, die Reparaturen, kreatives Gestalten und gemeinsames Lernen ermöglichen. Innerhalb der Halle sollten Container aufeinandergestapelt werden, die ruhigere Themenbereiche wie eine Bibliothek oder eine Töpferecke beherbergen. Diese Container wären durch eine spiralförmige Rampe miteinander verbunden, die Zugang zu allen Ebenen bietet. Lautere Werkstattbereiche würden außerhalb der Container angeordnet, um ausreichend Platz für handwerkliche Tätigkeiten und den Austausch innerhalb der Community zu schaffen. Hier könnten die Menschen zusammenarbeiten, um Dinge zu reparieren, Neues zu lernen und eigene Projekte umzusetzen.

Modell

Abb. 15,16,17 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 16 Konzeptmodell

Abb. 15 Konzeptcollage

Abb. 17 Konzeptmodell

Neben unserem ersten Konzept entstand die Idee, in der Halle einen Ort für interaktives und immersives Theater zu gestalten. Diese Theaterform, die das Publikum aktiv einbindet, hatten wir in einem anderen Modul kennengelernt und fanden sie sehr spannend. Wir wollten solchen Formaten eine Bühne bieten und einen Raum schaffen, an dem Neues ausprobiert werden kann.

Im Prozess stellten wir jedoch fest, dass diese Idee ein Bühnenbild erfordern würde und weniger die Gestaltung der Halle im Fokus gestanden hätte. Das war jedoch nicht Ziel der Aufgabe. Deshalb entschieden wir uns, das Konzept nicht weiterzuverfolgen und arbeiteten stattdessen an einem allgemeinere Kulturangebot weiter, das vielseitig genutzt werden kann und auch zum Verweilen einlädt.

Trotzdem fanden wir nicht richtig in den Arbeitsfluss, und das Konzept überzeugte uns nicht.

Abb. 19 Übersicht

Abb. 18,19 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 18 Schnitt

Skizze

20 Tribühne

Arbeitsmodell

Abb. 21 Arbeitsmodell in der Umschlagshalle

Abb. 22 Arbeitsmodell auf den Gleisen

Abb.

Abb. 20,21,22 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Für unser finales Konzept gingen wir einige Schritte zurück und versetzten uns erneut in die Halle hinein. Ein wiederkehrendes Thema in unseren Überlegungen war die Frage, ob der Hafenbetrieb erhalten bleiben soll. Bei vorherigen Konzepten wäre es nicht möglich gewesen. Daher entschieden wir uns, in die entgegengesetzte Richtung zu denken: Welche Art von Raumintervention könnte geplant werden, ohne die Umschlaghalle ausser Betrieb zu setzen?

Dabei wurde uns bewusst, wie wenig wir über die Abläufe in der Halle und am Hafen kannten. Diese Erkenntnis führte zu einem Perspektivenwechsel. Es braucht kein Konzept, das eine Bühne in die Halle stellt. Der Hafen selbst ist die Bühne.

Unser Ziel ist es, den Hafen zugänglicher und attraktiver für alle zu machen. Besuchende sollten die Möglichkeit bekommen, den Hafen zu erkunden, Fragen

beantwortet zu bekommen und den Ort besser zu verstehen. Gleichzeitig wollten wir einen Treffpunkt schaffen, an dem man sich auch gemütlich aufhalten kann. Um den Betrieb in der Halle so wenig wie möglich zu stören, entschieden wir uns, mit der Höhe der Halle zu arbeiten.

Das Herzstück unseres Konzepts ist eine Plattform, die erhöht in der Halle eingesetzt wird und den Betrieb kaum einschränkt. Die Plattform ist über ein Treppenhaus und einen Fahrstuhl zugänglich.

Was wird derzeit im Silo gelagert?

Von wo kommt das Container Schiff?

Wie viele Lastwagen fahren täglich in den Hafen ein und aus?

Skizze

Abb. 23 Netz Skizze

Grundriss Skizze

Abb. 24 Grundriss Skizze

Abb. 23,24 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

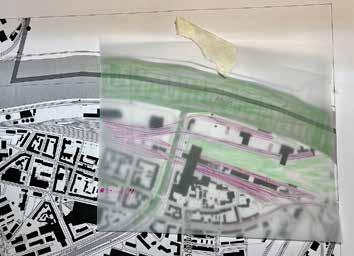

Zu Beginn analysierten wir den Grundriss der Halle und deren Umgebung, um die wichtigsten Beobachtungspunkte am Hafen zu identifizieren. Dabei überlegten wir, worauf unser Fokus liegen sollte und wie groß die Plattform sein müsste. Als zentrale Elemente kristallisierten sich das Hafenbecken, der Güterverkehr, die Umschlaghalle und das Bernoulli-Silo heraus.

Daraus entstand die Idee einer großen Plattform, die sich über die gesamte Hallenlänge, aber nur über ein Drittel der Hallenbreite erstreckt. Sie bietet einen optimalen Blick auf das Hafenbecken und die Umschlaghalle. Für einen guten Blick auf das Bernoulli-Silo erweiterten wir die Plattform mit einem Weg bis ans andere Ende der Halle. Um den Güterverkehr besser beobachten zu können, planten wir zusätzlich ein Netz, das direkt über den Gleisen gespannt wird. Auf Grundlage dieser Überlegungen begannen wir mit dem Bau eines Arbeitsmodells im Maßstab 1:100, um unsere Idee greifbarer und realistischer zu machen.

Arbeitsmodell

Abb. 25 Grosse Plattform

Abb. 27 Grosse Plattform

Abb. 26 Sicht von den Gleisen auf die Plattform Abb.

Abb. 28 Sicht in die Umschlaghalle

Abb. 30 mittlere Plattform

Abb. 31 Plattform für das Silo

Abb. 29 Blick von den Gleisen in die Umschlaghalle

Abb. 28 - 31 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

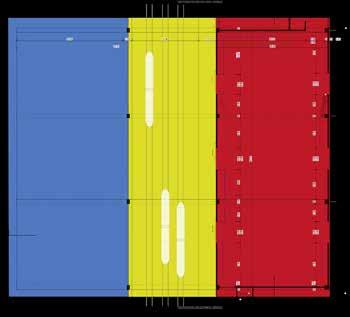

Prozessbilder

Nach dem Besprechen des Arbeitsmodelles mit Eva, waren wir schon sehr zufrieden, dass es so rüberkam wie wir es uns vorstellten. Eva brachte uns noch auf die Idee ein weiteres Netz einzubauen, welches über dem Wasser steht. Dies zeigt den Blick aufs Wasser, sorgt zudem noch statisch dafür, dass wir weniger Gewicht vorne tragen müssen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam die Idee auf die Plattform nur punktuell mit der Halle zu verbinden, damit wir die Halle nicht zu sehr beschädigen und die Plattform sich optisch mehr ansetzt. Auch brachte sie uns darauf, dass es im Geländer gelbe Linien hat. Welche wir so perfekt auf die ganze Plattform übernehmen können und sich diese durch das Gelb von der Halle absetzt. Bei einem weiteren Besuch des Hafens fanden wir noch mehr gelbe Akzente auf dem Gelände.

Um die Besucher nicht mit dem Gelb zu überrennen, entschieden wir uns den Boden mit Holz zu gestalten und die Sitztmöglichkeiten und die Netze in einem Blau zu gestallten.

Modell

Abb. 37 Siloplattform

Abb. 35 Eingang oben

Abb. 36 Treppenhaus

Abb. 38 Eingang von der Strasse

Abb. 35 - 38 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 40 Plattform über dem Wasser

Abb. 39 Innenansicht

Abb. 41 Übersicht

Abb. 39,40,41 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 42 Präsentations Modell

Abb. 42 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Situationsplan

Abb. 43 Situationsplan

Abb. 43 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Infotafeln

Die Informationen über den Hafen werden sowohl über analoge als auch digitale Anzeigetafeln vermittelt. Zusätzlich steht auf der Plattform ein interaktiver elektronischer Tisch, der ebenfalls einen grossen Teil der Informationen anzeigt. Auf den analogen Infotafeln werden gleichbleibende Daten angezeigt, wie zum Beispiel das Volumen des Silos. Im Gegensatz dazu zeigen die digitalen Anzeigetafeln tagesaktuelle, sich verändernde Daten an.

interaktiver Tisch

Abb. 45 Infotafel analog*

Abb. 46 Infotafel digital*

Abb. 47 Interaktiver Tisch*

Abb. 44 Übersicht der Infotafeln im Grundriss

Abb. 44 - 47 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

*die Informationen wurden teilweise von einer KI generiert und entsprechen nicht komplett der Wahrheit

Abb. 48 Text der analogen Infotafel*

Abb. 48 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Signaletik