Doch kann dem bleichen Manne Erlösungeinstensnochwerden, fänd’ereinWeib,dasbisindenTod getreuihmaufErden!

(Senta in ihrer Ballade im 2. Aufzug)

5 Vorwort Daniel Serafin

6 Besetzungsliste

7 Vorwort Rico Gulda

8 DerfliegendeHolländer – Handlungserzählung

14 DerfliegendeHolländer – Die Entstehung

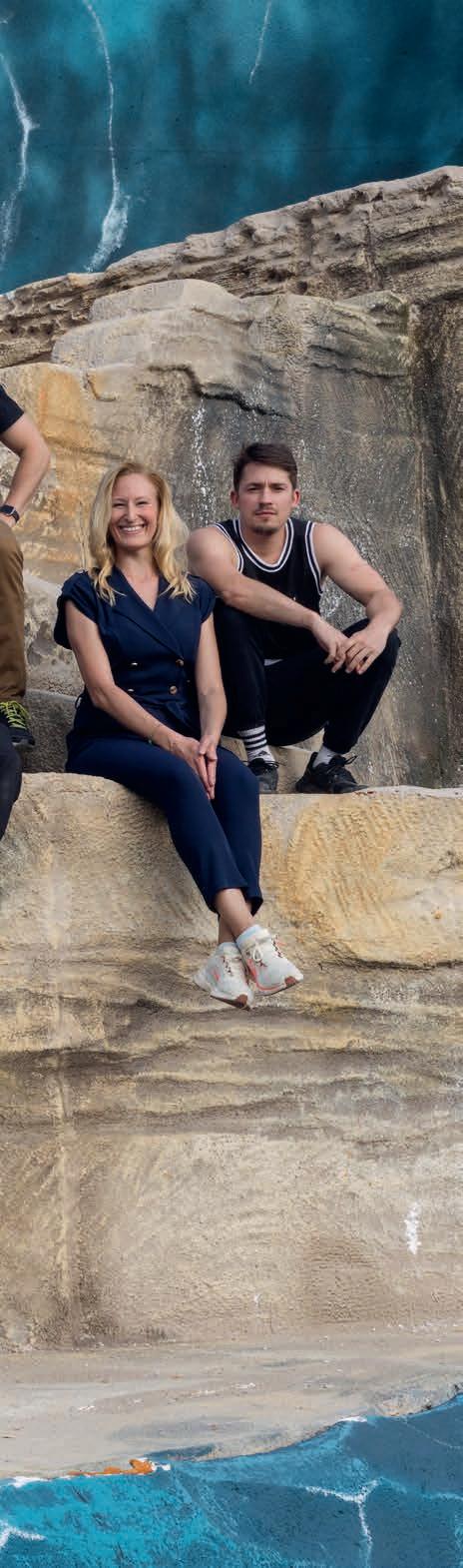

20 Besetzung und Produktionsteam

22 Philipp M. Krenn im Interview

27 George Gagnidze im Interview

30 5 Fragen an …

34 Leading Team und Cast

40 Walter Zeh und der Philharmonia Chor Wien

42 Ein Making of in Bildern

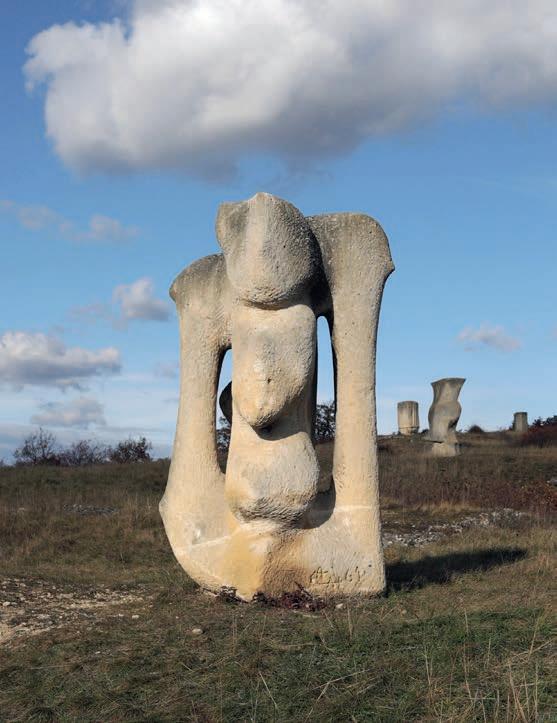

48 PIEDRA: Ein Ort mit großer Ausstrahlung

56 Gastronomie

62 Hinter den Kulissen

88 Impressum Inhalt

Romantische Oper in drei Akten Aufführung in deutscher Sprache

Libretto: Richard Wagner, aus Kapitel 7 von AusdenMemoirendesHerrenvonSchnabelewopski von Heinrich Heine

Uraufführung: 2. Januar 1843 im Hoftheater Dresden

Premiere: Bei der Oper im Steinbruch am 9. Juli 2025

Dauer: 2.30 Stunden (exkl. Pause)

Pause: Ca. 30 Minuten, nach dem 2. Akt

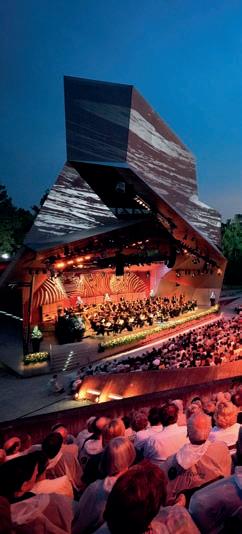

Herzlich willkommen in der Oper im Steinbruch, die neben den Festspielen in Verona und Bregenz zu den „Big Three“ der Open-Air-Opernfestivals weltweit zählt!

Wenn hier die ersten Klänge von Richard Wagners Derfliegende Holländererklingen, öffnet sich ein Tor zu einer Welt, in der Sturm und Sehnsucht, Fluch und Erlösung in atemberaubender Intensität aufeinandertreffen. Die Oper entstammt Wagners eigener Erfahrung: 1839 floh er mit seiner Frau von Riga nach London, ausgesetzt dem tobenden Sturm auf der Nordsee, wo die Idee eines verfluchten Seemanns geboren wurde. Ich lade Sie ein, Teil dieses packenden Abenteuers zu werden.

Schon in den ersten Sekunden der Ouvertüre brechen die Naturgewalten und düsteren Schicksale über das Publikum herein. Ein verfluchter Kapitän irrt mit seinem Geisterschiff über die Weltmeere – nur die ewige Treue einer Frau kann ihn erlösen. Als der norwegische Seemann Daland in einer Bucht Schutz sucht, trifft er auf den geheimnisvollen Holländer. Dessen Hoffnung auf Befreiung ist längst erloschen – bis er von Dalands Tochter Senta erfährt. In ihr erwacht eine tiefe Sehnsucht, sie fühlt sich von jeher zu der tragischen Gestalt hingezogen. Entgegen allen Warnungen schwört sie dem Holländer ewige Treue – mit dramatischen Folgen.

Wagners revolutionäre Leitmotivtechnik und sein opulenter

Orchesterklang haben nicht nur die Oper neu definiert, sondern als Inspirationsquelle für Filmmusikkomponisten bis heute Spuren in Hollywood-Soundtracks hinterlassen. Ebenso diente seine Figur des verfluchten Seemanns als Vorlage für Blockbuster wie beispielsweise den Actionfilm Fluch derKaribik .

Regisseur Philipp M. Krenn versteht es gekonnt, Wagners Kompositionen lebendig werden zu lassen. Mit ihren maritimen Entwürfen verleiht Kostümdesignerin Eva Dessecker dem Werk eine unverwechselbare Farbpoesie und Bühnenbildner Momme Hinrichs setzt mit seinem einzigartigen Bühnenbilddesign neue Maßstäbe im visuellen Erzählen. Natur spielt dabei eine Schlüsselrolle – und wo könnte diese Szenerie realistischer dargestellt werden als in der atemberaubenden Kulisse eines UNESCO-geschützten Steinbruchs? Die schroffen Felswände, wo einst das Urmeer tobte, und die karge Landschaft dieser archaischen Arena erinnern bereits stark an die norwegische Küste. Hier entfalten sich raue See, Sturm und Schicksal in voller Wucht.

Unter der musikalischen Leitung von Patrick Lange erleben Sie ein international renommiertes Wagner-Ensemble, welches sein Talent und Können bereits teils mehrmals am grünen Hügel in Bayreuth bewiesen hat. Gemeinsam mit dem Piedra Festivalorchester und dem Philharmonia Chor Wien, der erstmals seit 2019 wieder auf der Bühne steht, setzen sie Wagners

Partitur grandios in Szene: Sentas innige Ballade, die dämonischen Chöre und die dramatischen Duette verwandeln den Steinbruch in einen vibrierenden Resonanzkörper, der jede Nuance weiterträgt – vom Zuschauerraum bis in die weite Welt hinaus. Neben den technischen und musikalischen Highlights sorgt Live Action

Director Ran Arthur Brauns StuntTeam für unvergessliche Effekte.

„Segelauf!Ankerlos!“

Ich wünsche Ihnen einen mitreißenden Opernabend.

Herzlichst

Daniel Serafin

Intendant der Oper im Steinbruch

Der Holländer

Senta

Daland

Erik

Der Steuermann

Dalands

Mary

Musikalische Leitung

George Gagnidze 09.07. | 12.07. | 19.07. | 24.07. | 31.07. | 08.08. | 15.08. | 23.08. James Rutherford 10.07. | 17.07. | 25.07. | 01.08. | 06.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.

Tommi Hakala 11.07. | 18.07. | 23.07. | 26.07. | 02.08. | 07.08. | 14.08. | 22.08.

Elisabeth Teige 09.07. | 12.07. | 25.07. | 01.08. | 07.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.

Johanni van Oostrum 10.07. | 17.07. | 19.07. | 23.07. | 26.07. | 02.08. | 14.08. | 22.08.

Johanna Will 11.07. | 18.07. | 24.07. | 31.07. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 23.08.

Liang Li 09.07. | 11.07. | 17.07. | 19.07. | 24.07. | 26.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 23.08.

Jens-Erik Aasbø 10.07. | 12.07. | 18.07. | 23.07. | 25.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 14.08. | 16.08. | 21.08.

AJ Glueckert 09.07. | 17.07. | 25.07. | 01.08. | 06.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.

Dominick Valdés Chenes 10.07. | 12.07. | 19.07. | 23.07. | 02.08. | 07.08. | 14.08. | 22.08.

Nenad Čiča 11.07. | 18.07. | 24.07. | 26.07. | 31.07. | 08.08. | 15.08. | 23.08.

Jinxu Xiahou

09.07. | 11.07. | 18.07. | 24.07. | 26.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 15.08. | 21.08. | 23.08.

Brian Michael Moore 10.07. | 12.07. | 17.07. | 19.07. | 23.07. | 25.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 14.08. | 16.08. | 22.08.

Roxana Constantinescu 09.07. | 11.07. | 17.07. | 19.07. | 24.07. | 26.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 21.08. | 23.08.

Lora Grigorieva 10.07. | 12.07. | 18.07. | 23.07. | 25.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 14.08. | 16.08. | 22.08.

Patrick Lange

Quentin Hindley

09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 23.07. 25.07. | 26.07. | 01.08. | 02.08. | 06.08. | 08.08. | 09.08. | 21.08. 22.08. | 23.08.

24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08.

Als neuer Generalintendant freue ich mich ganz besonders, Sie an diesem spektakulären Ort für Musiktheater unter freiem Himmel begrüßen zu dürfen: bei der Oper im Steinbruch, einem der bedeutendsten Open-Air-Opernspielorte der Welt! Hier verschmelzen große Musik, Naturkulisse und starke Emotionen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit Richard Wagners Meisterwerk

DerfliegendeHolländererwartet uns ein Abend voller dramatischer Wucht und Tiefe, zarter Momente und zeitloser, hochaktueller Themen. Es geht um Schuld und Erlösung, Hoffnung – und um die Liebe, die alles verändern kann. Inmitten der monumentalen Felsenlandschaft wirkt dies besonders intensiv und geht unter die Haut.

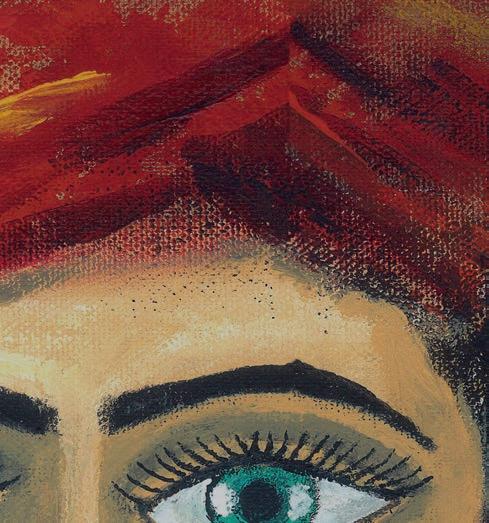

Mich fesselt dabei besonders die Figur der Senta, eine der faszinierendsten Rollen der gesamten Opernliteratur. Eine mutige Frau, radikal in ihrer Hingabe – bereit, gegen Erwartungen und Konventionen zu leben und zu lieben. In Sentas innerer Welt spiegelt sich nicht nur die stürmische See als Sturm der Seele, sondern stellen sich auch entscheidende Fragen unserer Zeit: Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Woran glauben wir, welcher Kompass leitet uns durchs Leben?

Dass wir hier so mitreißend gemeinsam durch die Oper navigieren können, verdanken wir dem Einsatz und der Leidenschaft vieler Menschen. Mein herzlicher Dank gilt zuerst Intendant Daniel Serafin, der unermüdlich seine ganze Kraft in den Dienst der Suche

nach den besten Stimmen, den besten Akteurinnen und Akteuren stellt, und die Oper im Steinbruch lebt und liebt! Ebenso danke ich dem Leading Team – Regisseur Philipp M. Krenn, Bühnenbildner Momme Hinrichs und Patrick Lange am Dirigentenpult –, das mit kreativer Vision diese Produktion zum Leben erweckt und in Szene gesetzt hat. Dank gebührt dem gesamten Produktionsteam vor Ort, das – oft im Verborgenen – ganz Unglaubliches leistet. Und natürlich danke ich von Herzen unseren Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne, die mit ihrer Kunst und Ausdruckskraft den Steinbruch in eine Welt der Musik verwandeln.

Aber ganz besonders möchte ich Ihnen allen danken, unserem Publikum! Ihre Begeisterung, Ihr Hiersein, Ihre Resonanz machen diesen Ort zu dem, was er ist: ein Kraftort lebendiger Opernkultur in der einzigartigen Naturkulisse des Steinbruchs, unter freiem Himmel!

Ich wünsche uns allen unvergessliche Abende, die noch lange nachhallen mögen – musikalisch, emotional und atmosphärisch!

Ihr

Rico Gulda Generalintendant

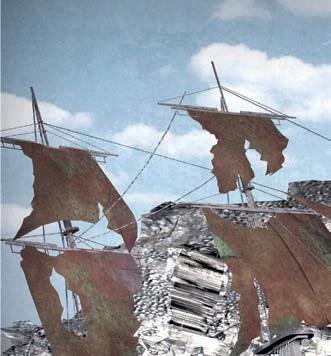

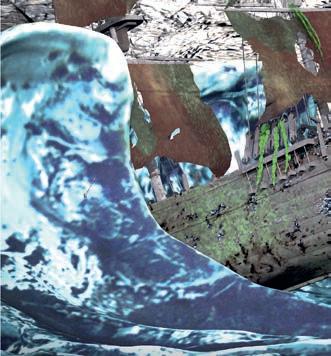

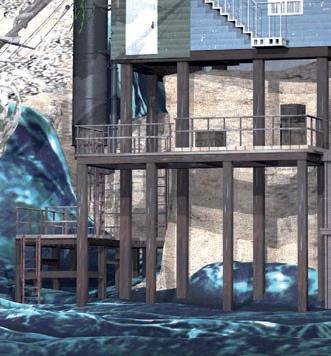

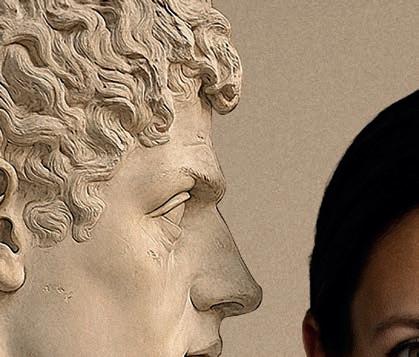

Bühnenbildentwurf

VORGESCHICHTE

Vor langer Zeit wollte ein tollkühner holländischer Kapitän bei einem schlimmen Seesturm um jeden Preis das Kap der guten Hoffnung umsegeln. Sein gotteslästerlicher Fluch, er werde es, wenn nötig, bis in alle Ewigkeit versuchen, wird prompt bestraft: Der Holländer ist so lange zur Irrfahrt verdammt, bis ihn eine Frau erlöst – durch treue Liebe bis zu ihrem Tod. Nur alle sieben Jahre darf er an Land gehen und versuchen, eine solche Frau zu finden.

PRE-HISTORY

Along time ago, a reckless Dutch captain decided to sail around a cape in a terrible storm, no matter the cost. His blasphemous curse that he would, if necessary, try for all eternity is promptly punished: the Dutchman is condemned to wander forever until a woman comes to his rescue by demonstrating true love unto death. He may only go ashore once every seven years to try to find such a woman.

STEILES FELSENUFER, STURM.

Nr.1–Introduktion(Matrosen, Daland,Steuermann).

Kurz vor dem Zielhafen hat das Schiff des Handelskapitäns Daland (Bass) in einer Bucht Zuflucht vor einem Seesturm suchen müssen. Daland erkennt die Gegend: Sandwike, sie sind sieben Meilen vom Kurs abgekommen. Die Mannschaft ist erschöpft und darf sich ausruhen, – und der Steuermann (Tenor) hat die erste Wache. Der will sich mit einem Liedchen

wachhalten („Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer“), schläft aber dennoch bald erschöpft ein. So bemerkt er nicht, wie plötzlich ein unheimliches großes Schiff mit blutroten Segeln die Bucht erreicht und mit furchtbarem Krach vor Anker geht. Der Kapitän des fremden Schiff s geht an Land.

Nr.2–Arie(Holländer). Sieben Jahre sind verstrichen („Die Frist ist um“) – doch hat der Holländer (Bariton) seine Hoff nung auf Erlösung längst aufgegeben. Er wünscht sich nur noch das Ende seiner Qualen herbei, ein Ende, das er trotz verzweifeltem Streben nach dem Tod nicht selbst herbeiführen kann: Erst am Jüngsten Tag, „wann

alle Toten aufersteh’n, dann werde ich in Nichts vergeh’n“.

Nr.3–Szene,DuettundChor (Daland,Steuermann,Holländer, Matrosen).

Daland weckt den schlafenden Steuermann und entdeckt das fremde Schiff und dessen Kapitän. Der stellt sich nur wortkarg als Holländer vor, sagt, dass er schon sehr lange unterwegs sei und Schätze aus aller Herren Länder geladen habe. Da wird der geschäftstüchtige Daland, der nichts Übersinnliches ahnt, hellhörig: Der reiche Holländer will ihm die Aufnahme in sein Heim fürstlich entlohnen („Durch Sturm und bösen Wind verschlagen“) – und als er erfährt, dass Daland eine

No.1–Introduction(sailors, Daland,helmsman).

Tochter hat, will er sie heiraten! „Wird sie mein Engel sein?“, fragt er sich. Daland ist hoch erfreut, dass der Holländer gleich selbst jenen Gedanken ausspricht, auf den er angesichts all der Reichtümer ebenfalls gekommen ist („Wie? Hör ich recht? Meine Tochter sein Weib?“). Er malt seine Senta in den schönsten Farben – und der Handel ist abgemacht. Der Steuermann meldet Südwind, die See hat sich beruhigt: Daland solle vorausfahren, der Holländer werde ihm mit seinem Schiff folgen. Mit dem fröhlichen Steuermannslied („Mit Gewitter und Sturm“) bereiten die Matrosen die Abfahrt vor und freuen sich, bald wieder mit ihren Lieben zuhause vereint zu sein.

Shortly before reaching the port it was heading for, the ship captained by the merchant Daland (bass) is forced to seek refuge from the storm in a bay. Daland recognises the area: Sandwike; they have drifted seven miles off course. The crew are worn out, and he lets them rest. Daland, too, goes below deck and the helmsman (tenor) takes the first watch. The helmsman sings a ditt y in an attempt to stay awake (‘With tempest and storm on distant seas’) – but soon falls fast asleep, exhausted. He doesn’t notice an eerie, black ship with blood-red sails that suddenly appears in the bay, dropping anchor with a fearful crash. The captain of the strange ship walks ashore, dressed in black in the manner of a Spaniard.

No.2–Aria(Dutchman).

Seven years have elapsed (‘The time has come’) yet the Dutchman (baritone) has long since given up hope of salvation. He simply wishes for an end to his torment – an end that he is incapable of orchestrating despite desperately yearning for death: not until Judgement Day ‘when all the dead shall wake, will I then pass into nothingness’.

Daland goes on deck, wakes the sleeping helmsman and discovers the mysterious ship and its captain. The man tersely introduces himself as a Dutchman, saying that they have been at sea for a long time and that his vessel is loaded with treasures from the four corners of the earth. At this the shrewd Daland, who doesn’t suspect anything supernatural, pricks up his ears. The rich Dutchman intends to reward him handsomely for taking him to his home (‘Cast adrift by storm and evil winds’) and, when he discovers that Daland has a daughter, the stranger asks for her hand in marriage. ‘Will she be my angel?’ he asks. Daland is delighted that the Dutchman expresses the same desire that, with his mind on the man’s enormous wealth, had occurred to him, too. (‘What’s that? Do I hear aright? My daughter shall be his wife?’). He paints a glowing picture of Senta – and the deal is done. The helmsman reports a southerly wind; the sea has calmed. Daland is to sail on ahead while the Dutchman follows after in his ship. The sailors sing a jaunty helmsman’s song (‘With tempest and storm’) as they prepare to depart and look forward to being reunited with their loved ones again very soon. STEEP, ROCKY COASTLINE; STORM.

No.3–Scene,duetandchoir (Daland,helmsman,Dutchman, sailors).

Die orchestrale Einleitung bildet die musikalische Brücke vom Schluss des Ersten Aufzugs mit dem Steuermannslied hin zu Schauplatz und Tätigkeit am Beginn des Zweiten.

Bühnenbildentwurf

Bühnenbildentwurf

Nr.4–Lied,Szene,Balladeund Chor(FrauenundMädchen, Mary,Senta,Erik).

Unter Aufsicht von Mary (Mezzosopran), Sentas Freundin, arbeiten die Mädchen und Frauen und singen ein fröhliches Lied („Summ und brumm, du gutes Rädchen!“). Die junge Senta hingegen hat nur

Augen für das Bild des Holländers. Weil Mary sich weigert, die Ballade vom Fliegenden Holländer zu singen, tut Senta es selbst („Johohohoe! Traft ihr das Schiff im Meere an“). Als sie in der dritten Strophe aus dem Vortrag ausbricht und ihre feierliche Entschlossenheit erklärt, selbst die Erlöserin des Gequälten werden zu wollen, geraten alle in Aufruhr – auch Erik (Tenor), der hereinkommt und den Schluss mitanhören musste. Er bringt die Botschaft , dass Dalands Schiff am Horizont aufgetaucht sei, worauf alle Frauen mit hektischen Vorbereitungen für die Ankunft der Männer beginnen.

Nr.5–Duett(Erik,Senta).

Doch Erik hält Senta zurück und wirbt neuerlich um seine Jugendliebe („Mein Herz, voll Treue bis zum Sterben“). Sie will ihm nicht wehtun, weicht ihm aus, verweist aber auch auf die Qualen des Holländers. Erik ist entsetzt und berichtet von einem prophetischen Traum, den er gehabt habe („Auf hohem Felsen lag ich träumend“): Darin sei Daland mit einem Fremden gekommen, den sie, Senta, als Gatten in die Arme geschlossen habe und dann mit ihm übers Meer verschwunden sei. Senta ist davon entzückt, Erik durch ihre Reaktion am Boden zerstört.

Nr.6–Finale.Arie,Duettund Terzett(Daland,Holländer,Senta).

Die Tür geht auf – und Daland steht mit dem Holländer da. Senta ist so gebannt von dessen stummer Erscheinung, dass sie den Vater kaum begrüßt. Dieser

macht die beiden miteinander bekannt und reibt sich bald die Hände, denn der lukrativen Verbindung der beiden scheint nichts im Wege zu stehen („Mögst du, mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen“). Endlich lässt er die beiden allein.

Im folgenden, groß angelegten Duett („Wie aus der Ferne, längst vergang’ner Zeiten“) sortieren nun beide, zuerst der Holländer, dann parallel dazu Senta, ihre Gefühle. Er hofft, dass sie ihn erlösen könne; sie fühlt instinktiv, dass sie ihre Bestimmung gefunden hat. Erst im darauffolgenden, abschnittsweise immer rascheren und ekstatischeren Teil beginnen die beiden miteinander zu kommunizieren. Am Höhepunkt kehrt Daland zurück („Verzeiht! Mein Volk hält draußen sich nicht mehr“) und erfährt zu seiner Freude, dass beim allgemeinen Fest nun auch die Verlobung zwischen Senta und dem fremden Kapitän gefeiert werden kann.

The orchestral introduction forms the musical bridge from the end of the first act with the helmsman’s song to the staging and activity at the beginning of Act Two.

A large room in Daland’s house; on the wall is a portrait of a pale man in Spanish garb.

No.4–Song,scene,balladand choir(womenandgirls,Mary, Senta,Erik).

Under the supervision of Mary (mezzo soprano), Senta’s friend, the women and girls labour at their spinning wheels and sing, cheerfully (‘Whir and whirl, good wheel!’). The young Senta, however, only has eyes for the portrait of the Dutchman that hangs on the wall. The girls tease her, saying her infatuation is bound to make the huntsman, Erik, jealous! Mary refuses to sing the ballad of the Flying Dutchman, so Senta sings it herself (‘Yo ho ho! Did you encounter the ship at sea’). When, during the third verse, she breaks off the recital and declares her solemn determination

that she will be the tormented man’s saviour, there is uproar. Erik (tenor) joins in the commotion, having come in just in time to hear her declaration. He brings the message that Daland’s ship has been sighted on the horizon, whereupon all the women start to frantically prepare for the arrival of their menfolk.

No.5–Duet(Erik,Senta).

Erik holds Senta back, however, and returns to wooing his childhood sweetheart (‘My heart will stay true to thee unto death’).

Senta doesn’t wish to hurt him. She evades him, referring to the Dutchman’s torment. Erik is horrified and tells her of a prophetic dream he has had (‘I lay dreaming atop a high cliff’): in his dream, Erik sees Daland arriving with a stranger who takes Senta in his arms as his betrothed and then disappears across the seas with her. Senta is entranced – and Erik falls is devastated by her reaction. He hurries away while Senta remains there, spellbound.

No.6–Finale.Aria,duetandtrio (Daland,Dutchman,Senta).

The door opens – to reveal Daland standing there with the Dutchman. Senta is so stunned by his wordless entrance that she hardly notices her father. Daland introduces the two of them and soon starts rubbing his hands together. As he sees it, nothing stands in the way of their lucrative connection (‘Please make the stranger feel welcome, my child’). And he finally leaves the two alone together. In the wide-ranging duet that follows (‘As if from afar, from times long past’), first the Dutchman and then Senta separately explore their feelings.

He hopes that she can save him; she instinctively feels that she has found her destiny. Only in the following section, during which the tempo becomes ever faster and more ecstatic, do the two begin to communicate with each other. At the climax of the song, Daland returns (‘Forgive me, my people will no longer wait outside’) and finds, to his joy, that the general festivities can now be extended to include the betrothal of Senta to the strange captain.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

… sich manche Menschen durch die Länge von Wagners Werken abschrecken lassen? Dabei zeigt der Selbstversuch, dass in den allermeisten Fällen durch die gleichsam in Echtzeit ablaufende Bühnenaktion jedes Aktes die Dauer im Erlebnis zusammenschrumpft. Ganz besonders gilt das für ein Stück wie Der fliegende Holländer , jenes frühe Meisterwerk, dessen explosiv gedrängte, musikalischdramatische Schlagkraft Wagner selbst eigentlich nicht mehr hat überbieten können und wollen.

Nach der Pause bildet das Entr'acte die musikalische Überleitung vom Terzett in die folgende Chorszene.

Bucht und Hafen bei Dalands Haus

Nr.7–Chordernorwegischen MatrosenundEnsemble,Chorder Mannschaft des Holländers. Das Fest ist in vollem Gange, die Seeleute singen und tanzen („Steuermann, lass die Wacht“), die Mädchen und Frauen gesellen sich hinzu. Da sich auf dem Schiff des Holländers nichts rührt, versuchen alle, die vermeintlich Schlafenden zu wecken. Das provoziert eine veritable Spukszene: Nur rund um das fremde Schiff brodelt plötzlich das Meer

und tobt heftiger Wind, seine Mannschaft stimmt einen grauenerregenden Gesang an („Johohohoe! Nach dem Lande treibt der Sturm“). Alle fliehen vor den unerklärlichen Phänomenen – und eine gespenstische Stille kehrt ein.

Nr.8–Finale.Duett(Erik, Senta),Cavatine(Erik)und Schluss(Holländer,Erik,Senta, Daland,Mary,Seeleute,Frauen undMädchen,Mannschaftdes Holländers).

Erik bedrängt Senta ein letztes Mal („Was musst’ ich hören! Gott was musst’ ich sehn?“). Doch seine Liebesbeteuerungen, seine Warnungen und die Forderung nach ihrer Loyalität finden kein Gehör bei ihr („Willst jenes Tags du nicht mehr dich entsinnen“).

Der Holländer allerdings belauscht ihr Gespräch und wähnt sich von Senta betrogen („Verloren! Ach! verloren!“). Nun erst gibt er sich allen als verdammter Fliegender Holländer zu erkennen. Doch Senta beteuert, sie habe ihn im ersten Moment schon erkannt und sei auch entschlossen, ihn durch ihre Treue bis zum Tod zu erlösen: Sie stürzt sich von der Klippe ins Meer. Durch Sentas Opfer kann des Holländers Seele endlich in Frieden ruhen.

Bühnenbildentwurf

The entr’acte forms the musical transition from the trio to the choral dance scene that follows.

Bay and harbour near Daland’s house

No.7–ChoirofNorwegian sailorsandensemble,choirofthe Dutchman’screw.

The celebrations are in full swing, the mariners are singing and dancing alone (‘Helmsman, leave your watch’), the women and girls arrive with food and drink. There is no sign of life from the Dutchman’s ship, and nobody seems hungry or thirsty, so everyone tries to wake

the crew, whom they suppose to be asleep. This gives rise to a truly spectral scene: the sea around the strange ship begins to bubble and seethe, a strong wind springs up and the ship’s crew start singing a bloodcurdling song (‘Yo ho ho! The storm drives us towards land’). They all flee the inexplicable phenomena and a ghostly silence falls.

No.8–Finale.Duet(Erik,Senta), cavatina(Erik)andconclusion (Dutchman,Erik,Senta,Daland, Mary,sailors,womenandgirls,the Dutchman’screw).

Erik pleads with Senta one last time (‘What plagued my ears! Dear God, what assaulted my eyes?’). Yet she

remains unmoved by his assurances of love, his warnings and his appeal to her loyalty (‘Do you no longer wish to bethink yourself of that day?’). The Dutchman, however, overhears their conversation and believes Senta has betrayed him (‘All is lost! Ah! Lost!’). Only now does he reveal himself to everyone as the doomed flying Dutchman. Senta, however, claims that she recognised him at first glance and was determined to redeem him by her faithfulness until death: she throws herself off the top of the cliff into the sea below. Senta’s sacrifice allows the Dutchman’s soul to finally rest in peace.

Brian Michael Moore (Der Steuermann Dalands)

Im Sommer 1839 begaben sich der 26-jährige Richard Wagner und seine vier Jahre ältere Frau Minna, so schreibt der Komponist in seiner Autobiographischen Skizze, „an Bord eines Segelschiffes“, „welches uns bis London bringen sollte“. Die Umstände waren prekär. Wagner hatte seit 1837 als Kapellmeister in Riga gearbeitet und dort namhafte Opern mit einem Orchester von nur 24 Mitgliedern aufgeführt, verlor diese Stellung dann aber. Da das junge Paar Schulden hatte und ihm die Gläubiger schon aus vorangegangenen Stationen wie Magdeburg und Königsberg auf den Fersen waren, schien eine Flucht angeraten.

Heimlich machten sich die beiden also, zusammen mit ihrem großen Neufundländer namens Robber, in die preußische Hafenstadt Pillau davon. Dabei kam es zu einem tragischen Unfall: Minna, die ihren Mann übrigens schon während des ersten Ehejahres einige Monate vorübergehend zugunsten eines Kaufmanns verlassen hatte, dann aber reumütig zurückgekehrt war, erlitt eine Fehlgeburt, als sich der Leiterwagen, in dem sie saß, überschlug. Zeit und Geld für medizinische Versorgung gab es nicht. Am 19. Juli 1837 verließen die Wagners Ostpreußen in Richtung London: als heimliche, undokumentierte Passagiere des kleinen, zweimastigen Frachtseglers

Thetis, etwa 25 Meter lang und mit einer Besatzung von sieben Mann einschließlich Kapitän. Die Route führte unweigerlich aus der Ostsee über Kattegat und Skagerrak in die Nordsee und von dort in die Themsemündung.

Stürmische Überfahrt

„Diese Seefahrt“, schrieb Wagner später, „wird mir ewig unvergeßlich bleiben; sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir von heftigstem Sturme, und einmal sah sich der Kapitän genöthigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen. Die Durchfahrt durch

die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie; die Sage vom Fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigenthümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten.“

Die stürmische, beinah in Schiffbruch endende Fahrt ist verbürgt, nicht aber die kursierende Mär vom Fliegenden Holländer: Dieser Teil von Wagners Bericht ist eher als „romantische Mystifikation des Stoffes als Volkssage“ (Robert Braunmüller) einzustufen. Die Story zählte also damals keineswegs zum allgemein bekannten und beliebten, schon seit Jahrhunderten gesponnenen Seemannsgarn.

Heines Ironie, Pariser Zwänge

Wagner stieß auf die Handlung in Heinrich Heines satirischen MemoirendesHerrenvonSchnabelewopski(1834), befreite sie aber von der dort waltenden Ironie. Das in Heines Buch erwähnte Theaterstück ist „mit Sicherheit eine literarische Fiktion“ (Braunmüller), frühere Belege für Elemente der Geschichte sind etwa ein Gedicht von Thomas Moore aus dem Jahre 1804, in dem ein Geisterschiff mit dem Namen FlyingDutchmanvorkommt, Walter Scotts Gedicht Rokeby(1812) und Frederick Marryats Roman The PhantomShip(1839). In Summe deutet alles darauf hin, dass die Sage sich in der uns bekannten Form erst in der Frühromantik verdichtet hat und populär geworden ist. Wie dem auch sei: Wagner hatte einen Stoff gefunden, der in Verbindung mit dem einschneidenden Erlebnis von stürmischer See, drohendem Schiffbruch und Tod seine Fantasie entzündete. Über London schließlich nach Paris gelangt, in die damalige Welthaupt-

stadt der Oper, wo Wagner sein Glück machen wollte, schrieb er dort innerhalb weniger Tage Anfang Mai 1840 einen Prosaentwurf, also ein Konzept für die Handlung. Und zwar gleich auf Französisch, weil er Eugène Scribe für die Ausarbeitung in Versen gewinnen wollte, den Librettisten des Starkomponisten Giacomo Meyerbeer. Dieser setzte sich tatsächlich für Wagner ein, und um sein Opernprojekt an der Pariser Opéra lancieren zu können, komponierte Wagner als Kostproben die zentrale Ballade sowie die Chöre der Matrosen und der Holländer-Mannschaft. Ihm schwebte ein Einakter vor, gut kombinierbar mit einem am selben Abend gegebenen Ballett. Doch die Opéra war nicht an seiner Komposition interessiert, kaufte ihm aber den Entwurf für 500 Francs ab. Pierre-Louis Dietsch, der spätere Dirigent von Wagners Tannhäuser in Paris, komponierte auf dieser, wenn auch stark umgearbeiteten Vorlage die Oper Le Vaisseau fantôme , die 1842 in Paris uraufgeführt werden sollte.

Von Schottland nach Norwegen

Daraufhin komponierte Wagner die Oper DerfliegendeHolländer sozusagen auf eigene Faust. Im Mai 1840 dichtete er das Libretto, in dem die zuvor Anna genannte Hauptperson nun Senta heißt. Noch im August hatte er die Partitur fertig skizziert, im Oktober die Reinschrift abgeschlossen. Als letztes wurde die Ouvertüre geschrieben, in der zentrale Motive der Oper verarbeitet sind: Sie wurde am 19. November 1840 abgeschlossen. Diese Urfassung spielt, so wie Heines Vorlage, in Schottland, Daland heißt deshalb Donald, der Jäger Erik Georg und die Bucht im ersten Akt Holystrand statt Sandwike. Doch noch vor der Uraufführung änderte Wagner Namen und Schauplatz, um das Geschehen näher an die eigenen Erlebnisse heranzuholen. Die Hafensiedlung Sandvika, die Wagner im Text meint, liegt auf der norwegischen Insel Borøya am Ende des Oksefjorden. Und das Echo der gesungenen Kommandos der Seeleute, das Wagner mitkomponiert

hat, entsteht dort durch den Widerhall am gegenüberliegenden Askeflu, einer 31 Meter hohen Felswand.

Im Zentrum: Sentas Ballade

Das Herzstück der diesjährigen Oper DerfliegendeHolländer , das noch dazu ziemlich genau in der Mitte der Spieldauer erklingt, ist die Ballade der Senta, in der sie die Geschichte des Fliegenden Holländers und seines Geisterschiffs den anwesenden, an ihren Spinnrädern sitzenden Frauen singend erzählt. Diese Ballade, ein Strophenlied, hebt sich also zunächst auch dramaturgisch als Einlage ab, als im Stück vorgetragenes Stück. Musikalisch sind darin wesentliche „Leitmotive“ des ganzen Werks versammelt. Dieser Begriff hat sich eingebürgert, stammt aber nicht von Wagner selbst. Gemeint sind damit Klangsymbole und Melodien, die mit bestimmten Personen, Handlungselementen, Zuständen und Stimmungen assoziiert werden, mehrfach wiederkehren und durch ihre Abwandlungen und Kombi-

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

… das Zeitalter der Romantik die Idee eines Gesamtkunstwerks aus einer genialen Hand geboren hat? 1813 schrieb der deutsche Schriftsteller Jean Paul, dass „wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt“. Richard Wagner war der Erste, der Text und Musik gleichermaßen schrieb und auch über Bühnenaktion und die musikalische Ausführung bestimmen wollte.

nationen den Gang der Handlung nachzeichnen. Die leere Quint im Tremolo der Streicher, das über Quart und Quint ansteigende Motiv des Holländers, Sentas halb lautmalerisch vorgetragene, halb Seefahrtskommandos nachahmende Worte „Johohohoe!“, chromatisches Auf und Ab für die Meereswellen, das ruhige „Fänd’ er ein Weib“, das zum Erlösungsmotiv wird: All das steckt in Sentas Ballade. So ein erzählender, ein wesentliches Element des Stücks erklärender Gesang in Strophenform war eine beliebte Technik in der französischen Oper: In François-Adrien Boieldieus LaDameblanche(1825) wird die Geistererscheinung beschrieben, die bald darauf wirklich auftritt; in Giacomo Meyerbeers Robertlediable(1831) gibt es eine ähnliche Nummer, die Wagner in manchen Details als musikalisches Vorbild gedient haben könnte, und sogar in der deutschen Oper, etwa in Heinrich Marschners DerVampyr (1828), einem der viel zitierten Vorbilder für Wagner, erklingt ein solches Strophenlied. Und die Technik einzelner wiederkehrender „Erinnerungsmotive“ hatte sich gleichfalls in der französischen Oper wie auch in Deutschland, etwa bei dem von Wagner verehrten Carl Maria von Weber, etabliert. Wagner hat also in DerfliegendeHolländer und auch anderswo in seinem Frühwerk ganz bewusst Elemente der französischen und der deutschen Operntradition aufgenommen und überhöhend zusammengeführt – etwa in der Verbindung von Binnenformen wie Arie, Duett und Chor zu größeren, durchgehenden Zusammenhängen nach französischem Vorbild sowie in der schwereren, massiveren Instrumentation nach deutschem Vorbild.

Musikalische und dramaturgische Zusammenhänge

Doch geht Wagner dabei auch entscheidende Schritte weiter: Die Motivtechnik baut er so weit aus, dass sie nicht nur punktuell wirksam ist, sondern immerhin wesentliche Teile der Partitur bestimmt – wenn auch noch nicht deren Substanz wie später. Und die zweite, ungemein dramatische, ja bestürzende Neuerung ist: Senta schließt die Ballade am Ende nicht als bloßen Liedvortrag ab, sondern führt sie in die Realität fort, indem sie sich selbst schon als jene Frau identifiziert, die den Holländer erlösen werde. Damit hat Wagner auch eines jener Themen gefunden, die ihn sein ganzes Leben in seinen Musikdramen beschäftigen würden: transzendentale Erlösung durch die Liebe, in der Regel die Erlösung eines Mannes durch die selbstlose Liebe einer Frau. Sentas Ausbruch aus dem Binnengesang in die unmittelbare Lebenswelt ist denn auch ein neuralgischer Moment in der Oper, dem dann wenig später der Eintritt des Holländers in Dalands Haus entspricht.

Senta will aus dem kleinbürgerlichen Dasein in eine herbeifantasierte Traumwelt ausbrechen, der Holländer sprengt die Grenzen von Sentas Realität mit seinem leibhaftigen Auftauchen in Sentas Vaterhaus. In ihrer Beziehung wird eine gegenseitige Anziehung gezeigt, während Menschen- und Geisterwelt einander sonst abstoßen: Das zeigt vor allem der dritte Aufzug mit seinem Zusammenprall von feiernden Matrosen und ihren Freundinnen auf der einen Seite und der düster-gespenstischen Mannschaft des Holländers auf der anderen Seite, für die es nichts Gemeinsames geben kann. Der Holländer selbst verbindet die romantische Figur des rastlos-unbe-

hausten, nirgends eine Heimstatt findenden Wanderers mit einer schuldhaften, trotz Reue nicht ohne Weiteres abzuwaschenden Verstrickung. Er sei „als skeptischverzweifelter Außenseiter und prometheischer Rebell“ dargestellt, legt Braunmüller dar, und führt weiter aus: „Mit der Erlösung des ruhelosen Mannes durch die Frau findet Wagner hier erstmals sein bestimmendes Thema. Liebe wird als Verhängnis erfahren: Der Holländer empfindet ‚düstre Glut‘ und ‚Sehnsucht nach dem Heil‘, aber keinen Wunsch nach sinnlicher Erfüllung. Auch Senta erwartet kein bürgerliches Zusammenleben mit dem Holländer. Ihre Treue ist das Opfer einer Märtyrerin der Liebe: ‚Mit ihm muß ich zugrunde gehen‘. Ihre ‚Treue bis zum Tod‘ ist eine Treue, die sich im Tod erfüllt.“

Zielstrebige Handlung

Die erwähnte Anziehungskraft zwischen Holländer und Senta, die umso stärker wirkt, als zuvor gerade erst Dalands leutselige Buffo-Arie „Mögst du, mein Kind den fremden Mann willkommen heißen“ erklungen ist, findet auch Ausdruck in der Tatsache, dass es keines Rezitativ-Vorgeplänkels bedarf, damit die beiden Charaktere in einem zuerst unbegleiteten, sich dann hymnisch steigernden Duett zusammenfinden können. Der Magnetismus, der zwischen Senta und Holländer herrscht, verweist auch auf die Tatsache, dass die Figuren weniger bewusst handeln, als dass sie aufeinander zutreiben, in diesem Mechanismus aber auch ihr Inneres als verwirklicht erleben. Sein dunkles Gegenbild hat Sentas Ballade im Monolog des Holländers

im ersten Aufzug, der noch stärker als die Ballade dem alten Typus der Doppelarie mit langsamem und raschem Teil, also Cantabile und Cabaletta, verpflichtet ist. Hier wie dort setzt an späterem Punkt der Frauen- bzw. Männerchor mit dort kontemplativem, hier resignativem Unterton ein. Bezeichnend ist, dass der Dramaturgie folgend aber beide Nummern rein auf den Holländer bezogen sind: Er erläutert und beklagt sein Schicksal sowie sehnt sich den Weltuntergang als Ende seiner Leiden herbei; sie stellt sich nicht als eigenständige Person vor, sondern rein als zum Sterben bereite Retterin.

Das, abgesehen von der hinzugefügten Figur des Erik, der Senta vergeblich liebt, ohne weitere Nebenhandlungen und dramaturgische Umschweife zugespitzte

Geschehen lässt die ursprüngliche Konzeption als Einakter (die sogenannte „Balladenfassung“) noch durchscheinen, selbst wenn Wagner auch für die ersten beiden Aufzüge formelle Schlüsse komponiert hat, um die Spielbarkeit auch mit einer oder zwei Pausen zu gewährleisten.

Die Ouvertüre als Summe und Vorwegnahme

Bereits aus dem Jahr 1841, als Wagner noch nicht einmal sein erstes großes Frühwerk Rienziauf die Bühne gebracht hatte, stammen bereits grundlegende Gedanken darüber, wie eine moderne Oper adäquat zu eröffnen sei. In seinem Aufsatz „Über die Ouvertüre“ schreibt er zu Beethovens großer Leonoren-Ouvertüre Nr. 3: „Beethoven, der nie die ihm entsprechende Veranlassung zur Entfaltung seiner ungeheuren dramatischen Instinkte gewann, scheint sich hier dafür entschädigt haben zu wollen, indem er sich mit der ganzen Wucht seines Genie’s auf dieses seiner Willkür freigegebene Feld der Ouvertüre warf, um in eigenster Weise sich aus reinen Tongebilden sein gewolltes Drama zu schaffen, welches er nun, von allen den kleinen Zuthaten des ängstlichen Theaterstückmachers losgelöst, aus seinem riesenhaft vergrößerten Kerne neu hervorwachsen ließ. Man kann dieser wunderbaren Ouvertüre zu Leonore keinen anderen Entstehungsgrund zusprechen: fern davon, nur eine musikalische Einleitung zu dem Drama zu geben, führt sie uns dieses bereits vollständiger und ergreifender vor, als es in der nachfolgenden gebrochenen Handlung geschieht. Dies Werk ist nicht mehr eine Ouvertüre, sondern das gewaltigste Drama selbst.“ Tatsächlich fand Wagner schon damals, dass diese Komposition im Opernhaus ihren Zweck übersteige

und sprenge. Die Ouvertüre solle die „Einbildungskraft der Zuschauer“ anregen, sie „in die höhere Sphäre versetzen […], in welcher wir uns auf das Drama vorbereiten“; er lobte aber etwa an Mozarts Ouvertüre zu DonGiovanni , dass sie, auch durch ihren nahtlosen Übergang in die erste Szene, den Ausgang des Dramas „nur ahnen“ lasse. In Oper undDrama(1850–51), nun um die Kompositionserfahrungen vom FliegendenHolländer , Tannhäuser und Lohengrin reicher, führt Wagner diesen Punkt weiter aus: Das Orchestervorspiel „leitet und erregt […] unsere allgemein gespannte Empfindung zu einer Ahnung, die eine, als nothwendig geforderte, bestimmte Erscheinung endlich zu erfüllen hat“. Ein Fehler sei es jedoch, „die Ahnung schon mit absolut musikalischer Gewißheit über den Gang des

Drama’s erfüllen zu wollen“ – ein Einwand, den man durchaus als Selbstkritik an den Ouvertüren zum FliegendenHolländer und, in geringerem Ausmaß, zu Tannhäuser werten kann.

Denn die Holländer-Ouvertüre verarbeitet, darin etwa den Vorbildern von Beethovens LeonorenOuvertüre Nr. 3 oder auch Webers Freischützfolgend, wesentliche thematische Gebilde in Sonatensatzform – mit einem nach einer spannungsreichen Generalpause erklingenden Jubelschluss, entsprechend der Erlösung des Holländers durch Sentas selbstlosen Tod. Die musikalische Ausformung und die Regieanweisungen für diesen mit damaligen Bühnenmitteln nicht ohne Weiteres darstellbaren Schluss aber sollten wechseln – szenisch in Nuancen der Apotheose der zum

Himmel entschwebenden Gestalten von Senta und Holländer, musikalisch erheblich.

Endete die Oper ursprünglich mit dem nach Dur gewendeten Motiv des Holländers und Tuttischlägen des Orchesters, komponierte Wagner 1860 einen neuen, gleichlautenden Schluss für Ouvertüre und Oper, der die Erfahrung mit der Sehnsuchtschromatik von TristanundIsoldenun, von Harfenarpeggien umrauscht, auf das ältere Werk anwendet. Das mag man als Stilbruch empfinden, entsprach aber Wagners Ringen um eine optimale Gestalt des Holländers

Work in progress?

Überhaupt wurde er, analog etwa zum Tannhäuser , auch mit dem Stück DerfliegendeHolländernie

nominell und tatsächlich „fertig“: Für die berühmte Sopranistin und in der Folge auch bedeutende SentaSängerin Wilhelmine SchröderDevrient transponierte er noch im Umfeld der Uraufführung etwa die Ballade vom sehr hoch liegenden a-Moll einen Ganzton nach g-Moll hinunter und nahm Retuschen an der Instrumentierung vor, indem er vor allem allzu schwer geratene Passagen des Blechs reduzierte. Selbst nach der Komposition des erwähnten Erlösungsschlusses ließ ihn DerfliegendeHolländernoch nicht völlig los: „1864 notierte er eine völlig neue Melodie zu den ersten vier Zeilen der Senta-Ballade. Bis zu seinem Tod erwähnte Wagner mehrfach den Plan einer weiteren Umarbeitung und sprach mit Cosima darüber.“ (Braunmüller)

Heutige Aufführungen müssen sich also im großen Ganzen zwischen der pausenlosen Balladenfassung und dem Einschub von einer oder gar zwei Pausen entscheiden, ferner zwischen Erstfassungs- und Erlösungsschluss – und können darüber hinaus mit Varianten bestimmter Stellen, Mischversionen und üblichen Kürzungen auf spezielle Erfordernisse von Aufführungsort und Ensemble reagieren.

Von holprigen Anfängen zum Zugstück

Noch von Paris aus hatte Wagner sein Werk DerfliegendeHolländer den Opernhäusern von Leipzig und München angeboten, blitzte aber dort mit der Bemerkung ab, das Werk eigne sich nicht für deutsche Bühnen. Auf Meyerbeers Empfehlung hin akzeptierte Berlin die Partitur, doch blieb diese dort wegen eines Intendantenwechsels dann liegen. Wagners großer Erfolg mit seinem Rienzi, der am 20. Oktober 1842 am Königlichen

Hoftheater in Dresden seine Uraufführung erlebte, wiederum durch Fürsprache Meyerbeers, legte den Gedanken nahe, nicht auf Berlin zu warten und auch Derfliegende Holländeran diesem modernen, von Gottfried Semper geplanten und erst 1841 eröffneten Opernhaus herauszubringen.

Doch war der Plan zu ambitioniert, die Zeit für eine adäquate Inszenierung zu kurz und das Publikum durch Wagners neuartige Tonsprache eher überrascht als fasziniert. Trotz der überragenden Schröder-Devrient als Senta wurde die Uraufführung am 2. Jänner 1843 unter Wagners eigener Leitung nicht zu einem rauschenden Erfolg: Nach vier Vorstellungen gab man lieber wieder Rienzi, trotz dessen eklatanter Überlänge von sechs Stunden. Doch noch 1843 kam das Werk zu Wagners Zufriedenheit in Kassel unter Louis Spohr heraus; 1844 dirigierte der Komponist seine Oper im Berliner Schauspielhaus, wo sie freilich gleichfalls nach vier Vorstellungen wieder abgesetzt wurde. Doch über weitere Aufführungen in Zürich und dann 1853 in Weimar unter Franz Liszt, 1865 in Prag, 1860 in Wien und 1864 in München war schließlich der Damm gebrochen. 1901 leitete Felix Mottl die Erstaufführung bei den Bayreuther Festspielen. Seither ist DerfliegendeHolländer das älteste Werk Wagners, das in den Bayreuther Kanon Eingang gefunden hat und dort regelmäßig aufgeführt wird. Seit 1955 hat es dort acht Neuinszenierungen erlebt.

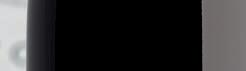

Mittlerweile gilt die Oper als eine Art „Einstiegsdroge“ für künftige Wagner-Begeisterte in aller Welt. Im Steinbruch St. Margarethen wird 2025 eine Kombination aus der Neuen Wagner Gesamtausgabe und der Fassung 1852 aufgeführt.

Musikalische Leitung

Patrick Lange

Inszenierung

Philipp M. Krenn

Bühnenbild

Momme Hinrichs

Kostüme

Eva Dessecker

Lichtdesign

Paul Grilj

Live Action Director

Ran Arthur Braun

Chorleitung

Walter Zeh

Sounddesign

Volker Werner

Video

Roland Horvath

Chor

Philharmonia Chor Wien

Orchester

Piedra Festivalorchester

Stunts

Show Talent Network:

Davide Bertorello*

Vitor Dias de Paiva*

Théo Foucher

Filip Krzisnik*

Frederic Matona*

Quentin Mesquich

Antoni Niechciat

Romain Painset

Blaĉ Slanic*

Der Holländer

George Gagnidze

James Rutherford

Tommi Hakala

Senta

Elisabeth Teige

Johanni van Oostrum

Johanna Will

Daland

Liang Li

Jens-Erik Aasbø

Erik AJ Glueckert

Dominick Valdés Chenes

Nenad Čiča

Der Steuermann Dalands

Jinxu Xiahou

Brian Michael Moore

Mary

Roxana Constantinescu

Lora Grigorieva

Statisterie

Viktoria Becker

Daniel Flassak

Noémi Kovács

Stefan Laner

Emilia Sipöcz

Michael Stark

Jasmin Varga

Dario Scaturro

* Kameramann

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

… Frauen nicht nur in seinen Opern, sondern auch in Richard Wagners Leben immer wieder eine zentrale Rolle spielten? Schwestern und Lebensgefährtinnen, Mäzeninnen, Ideale und Idole, Bühnendarstellerinnen: „Die frauen sind eben die musik des lebens: sie nehmen alles offener und unbedingter in sich auf, um es durch ihr mitgefühl zu verschönen“, schrieb er 1849 in einem Brief. Die Schauspielerin Minna Planer wurde 1836 seine erste Gattin und fachkundige Ratgeberin. Wagners Affäre mit der Künstlerin und Mäzenin Mathilde Wesendonck 1857 führte zu Tristan und Isolde sowie zur Scheidung; Minna starb 1866. Schon 1853 hatte Wagner in Paris Cosima kennengelernt, die Tochter von Marie d’Agoult und Franz Liszt. 1856 wurde Cosima die Frau des Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow. Die Bülows besuchten die Wagners 1857 in Zürich, wo Minna, Mathilde und Cosima zusammentrafen. Als Wagner 1865 München hinter sich lassen musste, folgte ihm Cosima als seine Geliebte nach Luzern. 1865 wurde ihrer beider Tochter Isolde geboren, 1867 Eva und 1869 der ersehnte Stammhalter Siegfried. Erst 1870 willigte Bülow in die Scheidung ein, noch im selben Jahr heirateten Richard und Cosima. Wichtig sind noch die Sopranistinnen Wilhelmine SchröderDevrient und Malvine Schnorr von Carlosfeld: Letztere hat zusammen mit ihrem Mann Ludwig die Uraufführung der als unsingbar geltenden Oper Tristan und Isolde geleistet. Anlass eines letzten Ehestreits unmittelbar vor Wagners Tod war Carrie Pringle, ein Blumenmädchen im Parsifal , das Wagner 1883 in den venezianischen Palazzo Vendramin eingeladen hatte.

Musikalischer Assistent und Dirigent

Quentin Hindley

Korrepetition

Irina Buch

Regieassistenz

Sebastian Kranner

Florian Pilz

Evelyn Unbescheiden

Bühnenbildassistenz

Philomena Strack

Kostümassistenz

Elisabeth Hess

Musikalische Assistenz Chor

Thomas Böttcher

Chormanagement

Gerhard Sulz

Künstlerische Produktionsleitung Musik

Katharina Reise

Künstlerische Produktionsleitung Technik

Günther Kittler

Technische Leitung

Edi Edelhofer

Herbert Herl

Leitung Statisterie

Niklas Gasselseder

Inspizienz

Attila Galács

René Bein

Übertitelinspizienz

Thomas Böttcher

Carlon Danner

Chefmaskenbildnerin

Regina Tichy

Maske

Nicole Brunner

Julia Buxbaum

Jessica Graf

Celine Korrak

Birgit Strobl

Rebecca Trink

Anna Vardanyan

Tatijana Drodomirov

Leiterin Schneiderei & Garderobe

Doris Lackner-Schatek

Schneiderei & Garderobe

Laura Denk

Emilie Haidler

Monika Lackner

Julia Lirsch

Lena Meyer

Carmen Postl

Hanja Rothenthal

Benedikt Schatek

David Schuch

Carmen Uhlir

Annika Weber

Anfertigung Bühnenbild

Winter Artservice GmbH

Geschäftsführung:

Christopher Winter

Produktionsleiter:

Stefan Gmainer

Stahlbau

Metallbau Pinterich

Gerüstbauten

Redline Enterprise

Jeff Geiger

Bühnentechnik

Murat Cetin

Máté Varga

Requisite

Zsigmond Fodor

Tonmeister

Fabian Hainzl

Pit Kaufmann

Lukas Lützow

Benedikt Ross

Philipp Treiber

Technisches Equipment Habegger GmbH

Projektleitung

Wolfgang Schmellerl

Statiker

Ziviltechnikbüro

DI Thomas Hanreich

Einreichung Behörden

Thomas Ludwig

Produktionsfahrer

Zsigmond Fodor

Máté Varga

„Regie ist Handwerk!“

NachgetanemTagwerksitzt RegisseurPhilippKrenn–mit sonnenrotenBacken,leuchtenden Augen,StrohhutaufdemKopf undpassendemKaltgetränkin derHand–mittenimSteinbruch, umringtvonFelsenundKulissen fürDer fliegende Holländer,und nimmtsichZeitzumPlaudern: überseineunmusikalischen Anfänge,diepragmatischeSicht aufsRegietheater–undErik,den begehrtestenJunggesellenimDorf.

Was war Ihre erste Erfahrung mit klassischer Musik? Haben Sie den Plattentisch von Ihren Eltern durchkramt …

Meine erste Erfahrung mit klassischer Musik waren die Wiener Sängerknaben.

Sie sind zu den Wiener Sängerknaben gekommen, ohne davor mit klassischer Musik in Berührung gekommen zu sein?

Absolut. Das war für meine Mutter damals eine Möglichkeit, mir eine gute Ausbildung zu gewährleisten, die ich mir quasi mit Singen verdient habe. Dass ich anscheinend eine gute Stimme hatte, das wurde in der Volksschule festgestellt. Da hat es geheißen, sing doch mal bei den Sängerknaben vor – und ich bin genommen worden. Und dort habe ich meine ersten Berührungen mit klassischer Musik und mit der Opernbühne gehabt. Ich habe

gemerkt, was es heißt, Konzerte zu geben, Musik zu machen, Musik zu verstehen. Ich habe Musik dort gelernt: Notenlesen, alles was dazugehört. Ich habe dort angefangen, Klavier zu spielen und später noch Gitarre. Und das hat mich dann eben bis zum Stimmbruch auch begleitet.

Ist es eigentlich verpflichtend bei den Sängerknaben, dass man ein Instrument spielt?

Ja, ist es sogar. Das macht ja auch Sinn und ist etwas ganz Wunderbares. Überhaupt ist Auseinandersetzung mit Musik und auch Auseinandersetzung mit Instrumenten etwas Tolles – gerade wenn ich an meine Kinder denke. Da geht es auch gar nicht darum, dass alle Profimusiker und Sänger oder Instrumentalisten werden oder irgendwo im Bereich der Musik landen, sondern das ist einfach unglaublich persönlichkeitsfördernd und -fordernd. Das finde ich richtig toll.

Wenn man da als Bub singt, wie begegnet man den vielen großen Komponisten?

Schließlich ist es ja sozusagen Arbeit.

Das war einfach alles normal. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Wenn wir jetzt Wagners Parsifal gesungen haben, die Stimmen aus der Höhe, dann hat das etwas mit mir gemacht. Dann bin ich da oben im vierten Rang gestanden und habe runtergeschaut auf die Bühne. Die Musik hat mich mitgerissen und mitgenommen. Aber da war mir überhaupt noch nicht klar, dass Wagner einer der bedeutendsten Komponisten ist. Es war für uns einfach Alltag, jeden Abend auf die Bühne zu gehen, ein Konzert

zu geben und dann in den Bus zu steigen und weiterzureisen und in die nächste Stadt zu fahren.

Wenn man einen solchen natürlichen, selbstverständlichen Zugang zur Musik entwickelt, kommt dann später eine Phase, wo man alles für sich nochmal neu entdeckt?

Ja, das klingt nachvollziehbar. Mein Weg war ein Zick-Zack-Weg, mein ganzes Leben lang. Ich habe nach den Sängerknaben die Chemie HTL gemacht. Also etwas komplett anderes, auch weil ich von Musik und Bühne mal eine Zeit lang überhaupt nichts wissen wollte. Und dann habe ich an der Technischen Universität studiert und paradoxerweise meinen Lebensunterhalt mit Singen nebenbei verdient. Durch Zufall bin ich wieder zurück zur Bühne gekommen, als ein

Regisseur mich fragte, ob ich es nicht mit Schauspiel versuchen wolle. Um mir zehn Jahre später keinen Vorwurf machen zu müssen, es nicht probiert zu haben, habe ich mich also beworben und landete an der Akademie bei Elfriede Ott. Aber dann hat mir als Schauspieler die Musik wieder gefehlt. Und deswegen bin ich zurück und habe den Brückenschlag gemacht: Bühne, Schauspiel, Musik, Technik – wo trifft sich denn das Ganze?

Und so landete ich bei Regieassistenz. Aber um die Frage zu beantworten: Ja, da hatte ich dann auch das Gefühl, ich muss mir die Musik nochmal neu, anders erarbeiten. Was vorher so spielerisch war und nebenbei ging, brauchte jetzt einen ganz anderen Zugriff.

Und wie sind Sie das angegangen? Haben Sie da bestimmte Bücher gelesen, die Sie heute noch wichtig finden, oder Lieblingsaufnahmen gefunden?

… Wagner Tierfreund, zumindest in der Grundtendenz Vegetarier und speziell ein großer Hundeliebhaber war? Im Garten seiner Villa Wahnfried in Bayreuth, unweit des Grabes von ihm und seiner Frau Cosima, haben auch zwei seiner Neufundländer die letzte Ruhestätte gefunden: „Hier ruht und wacht Wagner’s Russ“ steht auf einem Grabstein, „Hier ruht Wahnfrieds treuer Wächter und Freund [,] der gute schöne Marke“, heißt es auf dem anderen. Jagdsport und Tierquälerei, auch medizinische Tierversuche, waren Wagner aus ethischen Gründen verhasst.

Weder noch. Wenn ich Musik höre, wechsle ich gerne zwischen unterschiedlichen Interpretationen. Ich höre mir bewusst möglichst viele verschiedene Aufnahmen an, um nicht an einem Tempo, an einer künstlerischen, gesanglichen Interpretation kleben zu bleiben. Und was Bücherlesen betrifft ... Ich bin nicht der große intellektuelle Typ. Also das heißt nicht, dass ich nicht gern lese oder mich nicht damit beschäftige. Aber für mich war dann Regie tatsächlich immer Handwerk und Handwerk ist etwas, das lernt man nicht mit dem Davorsitzen, sondern mit dem Tun. Und ich durfte mit ganz großartigen Regisseuren und Regisseurinnen arbeiten, wo ich mir unglaublich viel abschauen konnte und wo ich gemerkt habe: So kann man mit Musik umgehen, sie einfangen.

Oder so kann man etwas darstellen, in eine Ordnung bringen.

Sie kommen mit mehr als einem Fuß aus dem Theater, da könnte man davon ausgehen, dass Sie nicht nur aufs Drama schielen, sondern definitiv etwas erzählen wollen. Zugegeben, nicht in jeder Oper steckt wahnsinnig viel Drama, aber Wagner hat mehr, als man in einem Leben abarbeiten könnte. Sie stellen ja nicht nur Leute auf die Bühne und sagen: links, rechts, vorwärts, rückwärts …

Um Gottes Willen, nein! Dadurch, dass ich so stark mit dem Schauspiel verhaftet bin, finde ich es immer toll, wenn die Personen auf der Bühne leben, wenn sie mitgehen mit dem Ganzen, wenn die Musik ihr Handeln beeinflusst und ihr Handeln die Musik, wenn das ein Austausch ist und nicht getrennt voneinander abläuft. Nur zu sagen: Du stehst da und singst deine Arie und so weiter … das macht gar keinen Spaß. Für mich ist das Tolle daran, Musik und Schauspiel zusammenzubringen – und deswegen bin ich auch tatsächlich Musiktheaterregisseur. Beim Schauspiel ist ein Text zwar vorgegeben, aber da kannst du kürzen, umstellen, was und wie du willst. Musik dagegen hat halt diese Form, die ist vorgegeben, da ist schon ein vorgezeichneter Weg des Flussbettes da. Und das dann noch auszugraben und seine Linien zu finden, das finde ich sehr spannend.

Ist es denn interessanter, Opern zu inszenieren, wo dieser Graben schon sehr voll und ausgeprägt ist, die vor Drama nur so strotzen — Janáček oder Britten oder Wagner oder Richard Strauss zum Beispiel. Oder ist es die

Herausforderung, einer Oper, die eher dürftig ist, was das Drama betrifft, neuen oder überhaupt Sinn zu geben?

Ich habe beides gemacht. Und ich finde beides sehr interessant. Aber ich muss gestehen, ich fühle mich mehr zu Hause, wenn das Drama schon da ist. Bei Sachen wie Figaro, ach, das ist einfach toll zu inszenieren. Da sind die Figuren da, da ist das Drama da. Oder Britten, ich habe PeterGrimes gemacht. Das war für mich unglaublich angenehm zu arbeiten, weil er Charaktere und Emotionen komponiert. Das ist unfassbar. Und das ist beim FliegendenHolländerja auch der Fall. Das ist so hochromantisch und unglaublich schöne Musik. Und dann haut er dir da Wellen und Meer und Drama und innere Vorgänge rein, die du ja auch tatsächlich gar nicht darstellen kannst. Durch die Musik werden sie dann erst so groß. Und das in den richtigen Kontext zu bringen, das ist schon mehr das Meine, weil ich doch vom Schauspiel komme.

Jede Regie ist im Endeffekt die Übersetzung einer Lebensrealität aus einem anderen Zeitalter in unser jetziges. Versuchen Sie, das eher so zu machen, wie das damals vielleicht gewesen war, oder wie man sich vorstellt, dass es gewesen sein könnte?

Nein, gar nicht. Zumal da noch mehrere Parameter in dieser Frage stecken. Für mich als Regisseur ist es wichtig, klarerweise, welche Oper mache ich, aber auch, in welchem Kontext mache ich sie? Wo mache ich sie? Für welches Publikum mache ich sie? Das ist einfach eine ganz wesentliche Entscheidungsfindung. Ich bin überzeugt davon, dass ich den FliegendenHolländer an einem tatsächlichen Opernhaus

ganz anders inszenieren würde. Da geht es um Fragen wie: Was bringt die Bühne mit? Was hat es dort schon gegeben? Was möchte das Publikum? Oder was kann das Publikum auch sehen? Was kann man dem Publikum zumuten? Es ist ja eine andere Welt, ob ein Zuschauer schon zehnmal den FliegendenHolländergesehen hat und jetzt zum elften Mal sieht. Er geht mit ganz anderen Erwartungen rein als ein Zuschauer, der sagt, ich möchte jetzt „Oper erleben“. Einmal im Jahr gehe ich in die Oper, DerfliegendeHolländer… wunderbar, habe ich noch nie gesehen. Spannend. Bitte. Das versuche ich immer auch in meiner Arbeit mit einfließen zu lassen. Und gerade beim FliegendenHolländer war das bei uns der Ausgangspunkt, auch wegen dieses Bildes. So wie wir

den Steinbruch gesehen haben, war uns klar: Das ist schon das Konzept! Es war uns klar, wir müssen diesen Steinbruch mit Wasser fluten und ein großes monumentales Bild, so wie es die Musik auch ist, schaffen. Wir wissen auch, dass wir im Hellen anfangen und es geht langsam ins Dunkle. Das beeinflusst zwangsläufig das Konzept.

Woher kennen sich Senta und der Holländer, wenn sie sagen, sie hätten sich schon mal gesehen? Haben sie das wirklich?

Sie haben sich noch nicht gesehen. Sie haben beide plötzlich ihr Traumbild. Eine jeweilige Idealfigur. Die Senta träumt sich in einem Bild, einer Geschichte weg, die sie selbst idealisiert.

Wie ein Teenager, der einen Popstar-Poster an der Wand hat?

Und Geschichten darüber hört. Und diese Geschichten bauen sich ja auch auf. Für uns war es immer schon spannend zu fragen, woher kommt denn diese Geschichte überhaupt, die des Holländers? Sagen haben ja immer irgendwo einen wahren Kern – und was ist denn der wahre Kern hier? Und um diesen Kern wird alles immer mehr aufgebauscht. Und je öfter du es erzählst, umso größer wird die Geschichte. Senta träumt sich in diese Geschichte hinein. Und sie will auch raus, weg von diesem kleinen Dorf, in dem es vielleicht drei heiratsfähige Burschen gibt. Da bietet sich der Erik an, der eigentlich eine super Partie ist. Aber

in Wahrheit sitzt der auch fest. Und Senta geht es um Freiheit, darum, etwas Neues zu finden, und dann ist ein Holländer, der plötzlich auftaucht, natürlich das gefundene Fressen für sie.

Apropos Erik und „beste Partie im Dorf“, weil er der Einzige ist, der nicht auf die See muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und den abzulehnen, das ist eigentlich die wirkliche Chuzpe. Die Entscheidung für den Holländer muss schockieren, oder?

Absolut. Sämtliche anderen Spinnerinnen wären froh, wenn sie ihn abbekämen. Der wird landläufig als ein bisschen doof oder ein bisschen unbedeutend hingestellt, wo man sagt, das ist eigentlich klar, dass sie den nicht will. Aber das ist es nicht. Auch unglaublich spannend, was für ein guter Mensch der ist. Selbst wenn er in der Musik oft Ausbrüche drinnen hat, wo man sagt, eigentlich müsste er jetzt gleich handgreiflich werden – „Erfülltest du nur eine meiner Bitten?“ – da ist ja unglaublich viel an Aggression oder an Verbissenheit in der Musik. Aber wie oft hat er Senta schon gerettet, sie, die sich wegträumt und ins Wasser geht und ihrem Traum nachschwimmt und dann fast absäuft. Und er holt sie aus dem Wasser raus. Und ist einfach da für sie und sagt, „Hey, komm, alles gut. Wir kriegen das hin.“ Der ist ja auch meines Erachtens so ein wirklich guter Mensch. Und schwierig zu singen. Er ist nur zweimal auf der Bühne, aber diese zwei Arien haben es in sich. Einerseits verlangen sie Kraft, aber dann sind sie so unglaublich zart und lyrisch. Und dazwischen auch wieder so aufbrausend. Also, das muss man erst einmal wirklich toll singen.

… der erste WagnerVerein schon 1871 in Mannheim gegründet wurde? Er war das bürgerliche Gegenstück zur Bayreuther Patronatsbewegung, die sich aus wohlhabenden und oft adeligen Kreisen rekrutierte. Ziel war anfangs, die erste Gesamtaufführung des Ring des Nibelungen im extra dafür errichteten Festspielhaus Bayreuth zu ermöglichen, was 1876 bewerkstelligt werden konnte: Unter den finanziellen Unterstützern wurden Kartenanrechte verlost. Durch die sich über die ganze Welt verbreitenden WagnerVereine und Verbände, die bis heute aktiv sind, kam es zum „kulturgeschichtlichen Unikat einer institutionell organisierten, internationalen Künstleranhängerschaft“ (Sven Friedrich).

Ich verbinde St. Margarethen und dergleichen eigentlich mit „Spektakel“. Ist es fair, dieses Wort in dem Zusammenhang?

Das ist fair, denn der Steinbruch ist ein Spektakel! Und deswegen muss man daraus auch ein Spektakel machen. Das ist dermaßen groß und es ist so ein Unterschied, ob man in der zweiten Reihe sitzt oder in der letzten. Man muss es hinkriegen, dass es sowohl als großes Bild funktioniert als auch im Detail, das man vielleicht aus der zweiten Reihe noch gut erkennt. Es geht ganz stark um Unterhaltung, und Oper darf und soll und muss auch unterhalten.

Dazu eine Suggestivfrage:

Gibt es Regietheater? Oder ist der Begriff bedeutungslos, weil es eigentlich nur gutes und schlechtes Theater gibt?

Da müssen wir mal über den Begriff reden. Was bedeutet „Regietheater“? Der Begriff ist heutzutage ja unglaublich negativ belastet – erst recht, wenn vom „modernen“ oder gar „deutschen Regietheater“ die Rede ist. Aber eigentlich ist alles Regietheater. Wenn die Regie nicht stattfindet, dann, mal runtergebrochen, kommt der Sänger von links, singt in der Mitte und geht rechts ab …

Das gibt es aber tatsächlich … Kostümtheater.

Das gibt es. Die Frage ist, unterhält mich das? Will ich das sehen?

Erzählt mir das was? Das ist für mich die Frage. Jeder Eingriff in das Material ist schon Regietheater. Wenn man unter Regietheater natürlich versteht, dass man auf Biegen und Brechen jedes Stück neu denken muss und wenn von einem Schiff die Rede ist, dann darf alles vorkommen, nur ja kein Schiff, dann ist das natürlich ein Regietheater, das ich nicht vertrete. Ich bin schon jemand, der gerne eine Welt neu denkt, das ist gar nicht das Thema. Aber ich möchte das Stück, das ich vor mir habe, schon auch erzählen.

Haben wir ohne den Mut zu scheitern nur langweiliges Theater? Und ist Regietheater nicht eigentlich sogar konservativ, wenn es denn den Anspruch hat, die Essenz einer Oper zu erzählen, zu bewahren … wenn auch vielleicht auf unerwartet neue Art und Weise?

Genau. Oder mit neuen Bildern, mit neuen Gedanken dazu. Das finde ich spannend. Und sei es nur, zum Beispiel, dass selbst solche Sänger und Sängerinnen, die schon so viele Produktionen gemacht haben, sagen: „Das ist ja toll, auf

das wäre ich noch überhaupt nicht gekommen.“ Und da sind wir auch schon beim Regietheater. Das sind oft Kleinigkeiten, die Regietheater sind. Ein Beispiel: Der Holländer löst den Südwind aus – ja, macht Sinn. Der Unsterbliche, der Wind und Wetter ausgesetzt ist, löst ihn eigentlich aus. Ich finde es einfach wichtig, Stücke anzupacken und mutig zu sein und etwas zu probieren. Klar, da ist die Gefahr natürlich größer, dass man scheitert, als wenn man den leichten Weg geht. Aber der große Preis könnte sein: Wenn das gut geht, dann haben wir hier eine tolle Show.

Wenn man den vermeintlich einfachen Weg geht, dann ist das Scheitern vorprogrammiert?

Genau: „Wie wir auch jedem versuchen, es recht zu tun, ist niemandem recht getan.“

Elemente des Bühnenbilds erinnern mich stark an Hokusais DiegroßeWellevor Kanagawa, diesen berühmten Holzschnittdruck.

Es ist auch sehr daran angelehnt. Wir wollten ein Naturereignis bereits auf die Bühne stellen und dabei dieses Naturspektakel des Steinbruchs tatsächlich verwenden. Wir wollten es nicht verbauen, sondern wir wollten das Gefühl erreichen, dass es genau so gehört. Da türmen sich also die Wellen auf. Man sieht die Natur. Man sieht die hohe See. Und man hat dieses Daland-Haus, das auf dem Felsen thront, mitten im Wasser. Wir haben die Dinge genommen, die ohnehin schon da waren, und diese verwendet, um etwas daraus zu machen. Da oben noch einen Leuchtturm draufgesetzt … herrlich.

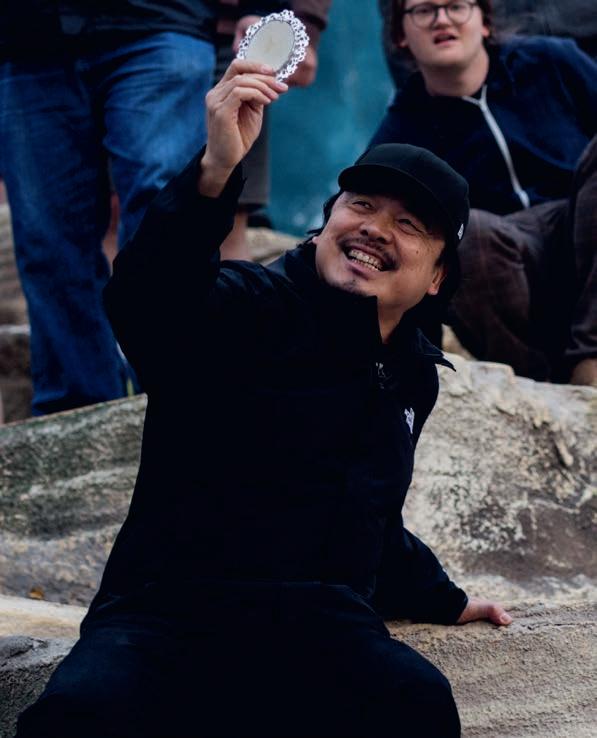

„Ich kann es kaum erwarten!“

Derinternationalgefeierte Verdi-BaritonGeorgeGagnidze singtdieTitelrolleinRichard Wagners Der fliegende Holländer

Sie sind ein weltbekannter Bariton, dessen musikalische Heimat im italienischen Repertoire liegt. Ist dies nun Ihr erster Ausflug ins Wagner-Fach?

Ich empfinde diese Produktion vom FliegendenHolländer zwar als ein Rollendebüt, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht: Ich habe die Titelrolle schon vor fast zwanzig Jahren erstmals gesungen, am Anfang meiner Karriere. Es war eine wunderbare Erfahrung, ich liebte

Wagner sofort und meine Stimme hat sich in diesem Repertoire wohlgefühlt. Doch als ich dann den Ersten Preis beim berühmten Wettbewerb „Voci Verdiane“ in Busseto gewonnen habe, hat sich bei mir alles in Richtung Verdi entwickelt. Seither bin ich hauptsächlich im italienischen Fach gefragt – desto wichtiger ist diese Neuproduktion der Oper im Steinbruch für mich. Endlich kann ich nach so vielen Jahren zu Wagner zurückkehren und ich freue mich außerordentlich, dass es ausgerechnet hier stattfindet, bei diesem wunderbaren Festival. Nach all den großen Partien Verdis, Puccinis und des Verismo in bedeutenden Opernhäusern

schien mir die Zeit gekommen, das deutsche und insbesondere das Wagner-Repertoire tiefer zu erforschen – während ich selbstverständlich weiter meine italienischen Rollen singe. Der Holländer ist dafür perfekt, dieses neue Kapitel zu beginnen.

Warum gerade der Holländer?

DerfliegendeHolländer ist eine frühe Wagner-Oper und als solche eine faszinierende Mischung. Der Aufbau des Werks ist noch sehr klassisch, man kann den Einfluss Webers bei der Ballade deutlich hören, es besitzt eine theatralische Größe, die an die Grand Opéra erinnert. Einige der lyrischen Passagen sind für mich sogar nahe am Belcanto angesiedelt. Die Musik ist also näher an der italienischen Tradition als seine späteren Werke. Es ist immer noch eine Art von Nummernoper, mit klaren Arien und Duetten, also erscheint es wie ein ganz natürlicher Schritt von Verdi aus. Und vergleicht man das Libretto mit den Texten zu TristanundIsolde oder Parsifal , ist auch alles viel klarer. Sogar für Menschen mit Deutsch als Muttersprache können TristanundIsoldeund Parsifal ziemlich schwierig sein, also bietet DerfliegendeHolländerfür jemand aus einem anderen Sprachgebiet den idealen Start.

Ist Deutsch, verglichen mit anderen Sprachen, schwierig zu singen?

Für mich nicht, denn ich habe etliche Jahre in Berlin gelebt und mein Deutsch ist gar nicht schlecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen schwierig sein kann, denen die Sprache völlig fremd ist. Und ich muss schon zugeben, dass Deutsch auf jeden Fall schwieriger zu singen ist als Italienisch, besonders wegen mancher Schroffheiten in Artikulation und Rhythmus.

Gab es einen bestimmten Moment in Ihrem Leben, in dem Sie Wagners Musik entdeckt haben?

Ich kannte natürlich schon einige Wagner-Opern aus meinen Studien am Konservatorium, aber ich würde sagen, dass ich seine Musik wirklich erst vor 20 Jahren richtig entdeckt habe, als ich die Oper Derfliegende Holländerzu studieren begann.

Verdi und Wagner gelten als die beiden prägenden, widerstreitenden Kräfte in der Oper des 19. Jahrhunderts. Finden Sie das auch? Was ist der Unterschied für Sie als Sänger?

Verdi und Wagner sind wirklich sehr unterschiedlich, aber ich würde sie nicht widerstreitende Kräfte nennen. Verdi hat Wagner bewundert und ließ sich von ihm beeinflussen, besonders in seinen späteren Werken wie Don Carlo und Otello. Die musikalische Sprache der beiden Komponisten war sehr verschieden, aber beide waren absolute Genies. Verdi war bislang meine musikalische Heimat. Die Gesangslinie, das Legato im Belcanto – da fühlt sich meine Stimme am wohlsten. Aber viele Dinge, die für Verdi wesent-

lich sind, sind bei Wagner genauso wichtig.

Ist dennoch eine andere Gesangstechnik nötig?

Nein, die Technik bleibt immer dieselbe. Stimmsitz, Legato, Atemkontrolle – diese Elemente sind bei Wagner genauso wichtig. Ich glaube, die gesündeste und auch beste Weise Wagner zu singen ist es, italienische Gesangstechnik anzuwenden. Dennoch muss man genau wissen, wie man dabei auf Deutsch klar artikuliert, es ist unerlässlich, auch alle Konsonanten klar zu gestalten, nicht nur die Vokale. Da ist schon eine gewisse Meisterschaft nötig, all das hinzubekommen, ohne die Legatolinie zu unterbrechen. Zusätzlich braucht es Durchsetzungskraft, einen metallischen Klang, der durch das dick instrumentierte WagnerOrchester dringen kann. Ich kann es kaum erwarten, als Sänger all das anwenden und umsetzen zu können.

Was ist das Schwierigste an Ihrer Rolle – und, soweit man das schon sagen kann, an dieser Produktion?

Die größte Herausforderung ist es, einen intensiven deklamatorischen Gesang über die ganze Oper durchzuhalten, ohne darüber die lyrischen Nuancen zu vernachlässigen. In dieser Produktion wird es durch die Open-Air-Akustik noch schwieriger – zumal das Orchester ganz woanders spielt als in einem traditionellen Opernhaus.

Haben Sie Lieblingsstimmen aus der Vergangenheit, vielleicht sogar Vorbilder? Sind es für Verdi und Wagner unterschiedliche?

Selbstverständlich! Ich habe die großen italienischen Baritone wie

Bastianini, Cappuccilli, Gobbi und Protti immer bewundert. Bei Wagner ist es ein bisschen anders. Obwohl es manche Sänger gab, die sowohl bei Verdi als auch bei Wagner gut waren, haben sich die meisten auf ein Repertoire konzentriert. Einer, der beides großartig singen konnte, war Franz Grundheber – den verehre ich sehr. Für mich ist er einer der größten Rigolettos und ein fantastischer Holländer. Wir haben uns getroffen, als wir beide an der Metropolitan Opera gesungen haben. Während ich jetzt meinen eigenen Holländer vorbereite, bin ich besonders beeindruckt davon, wie klar und ausdrucksvoll er den Text vorgetragen hat. Ich schätze auch Theo Adam für seine wunderbare Interpretation und seine Diktion. Diese großen Sänger waren mir eine Inspiration für meine eigene Deutung.

Was ist das Besondere an der Oper im Steinbruch und an dieser Inszenierung?

Ich trete hier zum ersten Mal auf, mein guter Freund Daniel Serafin hat mich voriges Jahr eingeladen, die Aidamitzuerleben. Es war umwerfend, eine so schöne Produktion an einem dermaßen pittoresken Ort zu erleben. Die Atmosphäre war großartig und ich war überrascht, so viele junge Leute im Publikum zu sehen, das hat mich sehr glücklich gemacht. Daniel Serafin, Katharina Reise und ihr wunderbares Team haben dieses Festival wirklich fantastisch geplant und organisiert, also war ich sofort Feuer und Flamme, als sie mich eingeladen haben, hier die Titelrolle im FliegendenHolländer zu singen. Schon die Proben im Steinbruch allein sind faszinierend, diese Riesenbühne ist enorm beeindruckend. Es ist doch die größte

Naturbühne Europas, wenn ich mich nicht irre? Und es ist einfach ein atemberaubender Ort, gegraben in den Römersteinbruch mit diesen dramatischen Felswänden unter freiem Himmel. Ich finde, dieser Schauplatz ist einfach perfekt für Wagners elementare Themen von Meer und Sturm.

Lieben Sie persönlich das Meer?

Ja, und wie! Kürzlich erst haben wir eine Wohnung in Batumi gekauft, an der georgischen Schwarzmeerküste. Ich versuche, dort so viel Zeit zu verbringen wie möglich.

… Wagners Werke im 19. Jahrhundert die vehementesten Reaktionen von Für und Wider provoziert haben und dass daraus erbitterte ästhetische Grabenkämpfe erwuchsen? Für die einen war etwa ein Werk wie Tristan und Isolde eine unerhörte und unerträgliche Überschreitung aller Grenzen und eine Zumutung. Die anderen hingegen fühlten sich rein durch die Musik in einen unvergleichlichen, ekstatischen Rauschzustand versetzt. Eine solche körperlich aufputschende Wirkung lässt sich heute eher beim Clubbing beobachten, mit Hilfsmitteln oder ohne. Auch wenn das Publikum heute vielleicht nüchterner und abgebrühter reagiert als seinerzeit: Wagners Musik produziert nach wie vor Glückshormone – ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?

Ich habe erst spät mit dem Singen begonnen und war bei meiner ersten klassischen Gesangsstunde schon 25. Ich habe nicht viel über Oper gewusst, ich wollte einfach singen. Deshalb hat mir damals auch der Name Richard Wagner nichts gesagt. Mein Gesangslehrer hat mir die Noten zu Elisabeths „Hallenarie“ aus dem Tannhäuser gegeben. Er sagte, ich solle mir das hin und wieder anschauen, aber es habe keine Eile. Eines Tages wirst du seine Musik singen, meinte er. Ein paar Jahre später hatte ich das Gefühl, es sei die richtige Arie, um für die Opernakademie in Oslo vorzusingen – und ich wurde aufgenommen. Meine allererste komplette Wagner-Partie war 2015 die Senta, also kann man wirklich sagen, dass diese Rolle und diese Figur einen besonderen Platz in meinem Herzen und meiner Seele einnimmt.

Was ist für Sie am aufregendsten, schwierigsten und schönsten an der Partie der Senta?

Ich glaube, alle drei dieser Kategorien treffen auf die Duettszene zwischen Senta und dem Holländer im zweiten Akt zu. Für Senta beginnt es im tiefen Register, und unmittelbar vor diesem

Einsatz ist es fast so, als würde auf einmal alles stillstehen. Das kann ein magischer Moment sein, wenn man rein technisch auf das Folgende gut genug vorbereitet ist. Hier gibt es keinen Grund zur Eile und zum Drängen, weil es bald eine dramatische Wendung nimmt, sobald sie zusammen singen. Dieser erste Teil des Duetts mit der großen Kadenz ist für mich aufregend, schwierig und lohnend!

Hatten Sie als Teenager Poster von berühmten (Pop-)Stars in Ihrem Zimmer? Trugen oder tragen Sie einen Funken Senta in Ihrer Persönlichkeit?

Ich glaube, alle Teenager haben ein bisschen etwas von Senta in sich, Burschen und Mädchen. Als junge Menschen träumen und fantasieren wir, und ich persönlich habe enorm für Kurt Cobain geschwärmt, mein Zimmer war voll mit Postern von ihm und von Nirvana, die auch meine Lieblingsband waren. Es war ganz egal, dass Kurt Cobain schon tot war! Ich glaube, er war mein Holländer …

Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?

Ich habe großen Respekt vor Meeren und Ozeanen. Ich kann schwimmen, bin aber nicht besonders gut darin. Wenn ich an den Strand oder in den Pool gehe,

ist mir lieber, wenn meine Füße den Boden berühren können. Und da ich an Submechanophobie leide [an der Angst vor künstlichen Objekten unter Wasser, Anm.], bade ich nie in offenem Gewässer.

Was gefällt Ihnen an diesem FliegendenHolländerim Steinbruch am meisten?

Die Besetzung ist so großartig und es macht mir große Freude, all den anderen Sängern zuzuhören und herauszufinden, wie toll und dabei auch unterschiedlich sie sind. Ich finde wunderbar, dass die Oper im Steinbruch erstmals Wagner spielt, und freue mich darauf, Teil dieses Abenteuers sein zu können!

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?

Mein erstes Wagner-Erlebnis hatte ich als Teenager, durch eine Aufnahme des Rheingold. Der fliegendeHolländer hörte ich ein paar Jahre später. Als Sänger habe ich den Daland bis jetzt in neun Produktionen gesungen und freue mich besonders auf dieses Mal im Steinbruch.

Was ist für Sie die größte musikalische Herausforderung in dieser Oper?

Für Daland ist das Duett mit dem Holländer im ersten Akt absolut am schwierigsten: die tiefen, fast sprechgesangartigen Passagen, die trotzdem Legato klingen müssen. Wagner verlangt hier enorme Kontrolle und Ausdauer.

Sind Sie selbst Vater und wie schätzen Sie Daland in dieser Rolle ein?

Ich bin selbst Vater, und ja, Daland ist einer der schlimmsten OpernVäter! Er verkauft seine Tochter Senta an einen Fremden, nur wegen dessen Reichtums. Das ist so absurd.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?

Ich liebe das Meer! Seine Weite und Kraft passen perfekt zur Stimmung im Fliegenden Holländer, und ein Sturm ist tatsächlich ein beeindruckendes Erlebnis. Seekrank werde ich zum Glück nicht.

Was bedeutet es für Sie, im Steinbruch zu singen?

Die Atmosphäre ist einfach gigantisch! Der Steinbruch als natürliche Bühne gibt der Oper DerfliegendeHolländer etwas Urgewaltiges, das ist ungemein beeindruckend! Ich freue mich sehr auf die Aufführungen!

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?

Eine Wagnerstimme habe ich zum ersten Mal durch meine frühe Liebe zu einer Platte meiner Großeltern gehört: Irische Lieder, gesungen von John McCormack. Ihn zu hören war ein Hauptgrund für mich, ein Interesse für klassischen Gesang zu entwickeln. Meine erste Begegnung mit dem FliegendenHolländer war in meinem ersten Jahr als „Adler Fellow“ in San Francisco, als ich den Steuermann gesungen habe. Als Erik sollte ich dann mein Debüt an der Metropolitan Opera feiern können. In gewisser Weise ist es also die wichtigste Oper meines Lebens.

Was finden Sie musikalisch am herausforderndsten in dieser Oper?

Erik ist als Ganzes die schwierigste Rolle. Er verkörpert die Welt, aus der Senta entkommen will. Eriks Arie im dritten Aufzug werde ich immer herrlich finden, sie ist Wagners Liebesbrief an Bellini!

Glauben Sie, dass Senta sich sofort für den Holländer opfert, weil sonst vielleicht Erik doch noch eine Chance bei ihr hätte?

Ich glaube, der Zauber ist für ihn gebrochen, wenn nach Eriks Arie klar wird, dass sie nicht mehr von dieser Welt ist: Er ist ein Jäger, auf dem Land verwurzelt, und sie hat das Meer gewählt.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?

In meiner Jugend war ich Sportschwimmer und meine Frau und ich haben als Hochzeitsgeschenk von ihrem Chef einen Segelkurs bekommen. In einem großen Sturm war ich noch nie, aber das Wasser habe ich immer geliebt, es gibt mir ein Gefühl von Heimat.

Was bedeutet es für Sie, im Steinbruch zu singen?

Beim FliegendenHolländer mit dabei zu sein, der ersten WagnerProduktion an diesem Ort, umgeben von einer großartigen Besetzung unter der Leitung eines Dirigenten, mit dem ich arbeiten wollte, und eines hervorragenden Regisseurs, ist alles, was man sich als Sänger nur wünschen kann.

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?