46 . Jahrgang

Oktober

46 . Jahrgang

Oktober

Modulare Zirkularität

– Effizienz und Behaglichkeit von Wärmeenergie und Potentiale akkubetriebener Wärmekleidung in Innenräumen

Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen

– Ökobilanzielle Bewertung von Wohnbauten – Teil 1:

Drucktragfähigkeit von Trockenfugen

Erreichbarkeit der KfW-Anforderungen „Klimafreundlicher Neubau“

Aufbereitung von rückgebauten Stahlbetonbauteilen

– Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserdämmplatten

Kervenverbindungen eines HBV-Deckensystems

Einsturz Carolabrücke Teil 2

– Optimierung des Trittschallschutzes von Holzbalkendecken in Gründerzeithäusern – Teil 2: Deckenaufbau und Flankenübertragung

– Kombinierter Einsatz einer PV- und KWE-Anlage bei einem Wohngebäude mit Elektroauto

Zum Titelbild: Kreislaufwirtschaft im Bauwesen – das beinhaltet nicht nur das Recycling von Betonbruch, sondern unter anderem auch die Wiederverwendung von Bauteilen. Damit dies funktionieren kann, braucht es wissenschaftlich fundierte Methoden und ingenieurtechnische Konzepte. Geforscht wird dazu unter anderem an der Ruhr-Universität Bochum. Dort wurde 2022 ein Forschungsgebäude zurückgebaut und im Zuge dessen einzelne Bauteile entnommen, an denen umfangreiche Untersuchungen durchgeführt werden. Das Herausheben einer Platte für die spätere Wiederverwendung ist auf dem Titelbild zu sehen. In dieser Ausgabe werden einige mögliche Ansätze zu modularem Bauen und automatisierter Fertigung vorgestellt.

(Foto: Jannik Hoppe)

120. Jahrgang

Oktober 2025, Heft 10

ISSN 0005-9900 (print)

ISSN 1437-1006 (online)

Peer-reviewed journal

Die Beton- und Stahlbetonbau ist im Journal Citation Report von Clarivate Analytics (vormals Thomson Reuters) sowie in Scopus von Elsevier gelistet.

Impact Factor 2024: 0,8

CiteScore 2024: 2,6

EDITORIAL

David Sanio 769 Wiederverwenden statt Zerbröseln – ein alter Gedanke für die Zukunft des Bauens

AUFSÄTZE

Patrick Forman, David Sanio, Jannik Hoppe, Jannis Rose, Peter Mark 771 Modulare Zirkularität – bauen, wiederverwenden, reparieren, wandeln

Robin Mecka, Jonas Geng, Aileen Schubert, Freek Paul Bos, Konrad Nübel, Oliver Fischer 785 Ein Handlungsrahmen für die Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen

Boso Schmidt, Linus Joachim, Vincent Oettel 798 Drucktragfähigkeit von subtraktiv bearbeiteten Trockenfugen für das Fügen von Re-use-Stahlbetonbauteilen

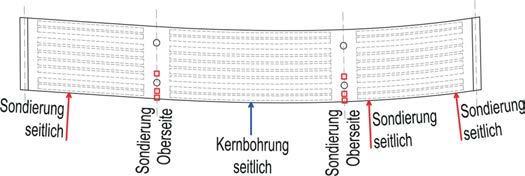

Ben Stöhr, Alexander Stark 810 Aufbereitung von rückgebauten Stahlbetonbauteilen zu lösbaren, modularen Fertigteilen: Tragfähigkeit unter Druckbeanspruchung

BERICHTE

Adrian Twardella, Hooman Eslami, Laddu Bhagya Jayasinghe, Danièle Waldmann-Diederich 822 Untersuchung des Tragverhaltens verschiedener Kervenverbindungen eines neu entwickelten, demontierbaren HBV-Deckensystems

Gregor Schacht, Steffen Marx, Silke Scheerer, Max Fiedler, Robert Ritter, Luise Clages, Chris Voigt, David Czeschka, Gino Ebell, Gero Marzahn 837 Einsturz der Carolabrücke in Dresden Teil 2 Untersuchungen zu den Einsturzursachen und die Folgen

847 BETON- UND STAHLBETONBAU AKTUELL 849 VERANSTALTUNGEN

Produkte & Projekte

A4 Betonbau

A14 Schalung und Gerüst

http://wileyonlinelibrary.com/journal/best

Die Sanierung, umnutzung, Aufstockung und Erweiterung bestehender Bauwerke gewinnt im Bauwesen zunehmend an Bedeutung. Hierzu braucht es leistungsfähige Systeme, die eine Verstärkung einfach und schnell möglich machen. Statt neue Gebäude zu errichten, können diese dann für die zukünftige Nutzung erweitert und optimiert werden. Diese Herangehensweise trägt nicht nur zur Schonung von Ressourcen bei, sondern fördert auch den Erhalt historischer Bausubstanz. Aus diesen Gründen wurde am Arbeitsbereich Massivbau und Brückenbau der universität Innsbruck ein technisch innovatives, ressourcenschonendes und wirtschaftliches Verfahren entwickelt, welches es ermöglicht Bauwerke nachträglich mit Hilfe von eingeklebten Betonschrauben (Würth Verbundankerschraube Relast®) zu verstärken.

Für die effektive Verstärkung bestehender Bauwerke sind innovative und leistungsfähige Systeme erforderlich. Diese Systeme müssen einen hohen Verstärkungsgrad bei minimalem Materialeinsatz ermöglichen und gleichzeitig eine schnelle sowie un komplizierte Montage gewährleisten. Ein solches System stellt das Relast®System, der Firma Würth für die nachträgliche Querkraft- bzw. Durchstanzverstärkung mittels eingeklebter Betonschrauben dar.

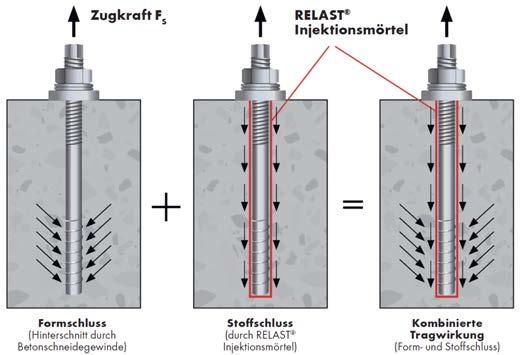

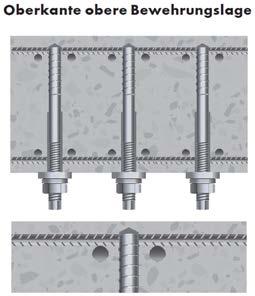

Im Gegensatz zur klassischen Anwendung, bei der Betonschrauben externe Lasten in die Struktur einleiten, dienen sie hier als nachträgliche Bewehrung und nehmen interne Kräfte der Struktur auf, welche dann abgeleitet werden müssen [1]. Hierzu wird bei Relast® eine Druckverteilungsscheibe mit einer Keilsicherungsfederscheibe und eine Mutter am metrischen Gewinde der Schraube an der Außenseite des Tragwerks angeordnet (vgl. Bild 1). Über die Mutter an der Außenseite wird im letzten Schritt der Montage eine Vorspannung in der Schraube durch Anziehen mit einem definierten Anziehdrehmoment erzeugt. Das besondere an Relast® ist die Kombination aus Formschluss (mechanischer Verbund der Betonschrauben zum Verankerungsgrund) und Stoffschluss (durch die Injektion eines Verbundmörtels) (Bild 1). Das Wirkprinzip beruht dabei auf der Verbindung der Druck- und Zugzone des Betons. Die Schraube ist nach dem Einbau in der Lage Zugspannungen aufzunehmen, welche bei der Bildung von Schubrissen entstehen.

Vorteile des Systems:

– Verstärkungssystem mit bauaufsichtlicher Zulassung

– Erhebliche Steigerung der Querkraft- und Durchstanztragfähigkeit

– Deutliche Erweiterung der Nutzungsdauer

– Geringer Eingriff in die bestehende Struktur

– Verwendung bei dynamisch belasteten Tragwerken

– Schnelle und einfache Installation unter Aufrechterhaltung des Betriebs

– Sofortige Belastbarkeit

– Enorme Kosteneinsparungen im Vergleich zu Neubauten

– Ressourcenschonend

2 Das Bemessungskonzept

Die Bemessung erfolgt nach den bauaufsichtlichen Zulassungen (Querkraftverstärkung: Z-15.1-344, Z-15.1-377, bzw. Durchstanzverstärkung: Z-15.1.345, Z-15.1-378). Um es dem verantwortlichen Ingenieur möglichst einfach zu machen, lehnen sich die Zulassungen sehr stark an die DIN EN 1992-1-1 an. Innerhalb der Würth Technical Software wurde ein Modul zur Bemessung der Relast® Verbundankerschrauben integriert (siehe Kapitel 2.4).

1 Kombinierte Tragwirkung der Relast® Verbundankerschraube

Die Würth Verbundankerschraube Relast® kann als nachträgliche Querkraft- oder Durchstanzverstärkung in Stahl- und Spannbetonbauteilen aus Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 bei statischen und quasi-statischen sowie ermüdungsrelevanten Beanspruchungen eingesetzt werden. Dabei muss das zu verstärkende Bauteil eine Mindestbauteildicke von h min = 200 mm aufweisen. Die maximale Bauteildicke der Durchstanzverstärkung liegt bei h max = 1100 mm und die maximale Bauteildicke der Querkraftverstärkung bei h max = 2050 mm

2.2 Querkraftverstärkung

Wie bereits erwähnt basieren die Gleichungen auf dem Eurocode. Daher wird der Nachweis der Druck- und Zugstrebe in Übereinstimmung mit den Regelungen von DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA für α = 90° und θ = 45° mit folgenden Gleichungen ermittelt:

V Rd,max = 1 –2 · bw · z · ν1 · fcd

V Rd,s = a sw · z · f ywd,ef

Die Versuche zeigten, dass die volle plastische Tragfähigkeit der Zugstrebe nicht erreicht werden kann, also die Schraubenverankerung versagt, bevor es zum Fließen der Schraube kommt. Dies wird durch die Definition einer sogenannten ausnutzbaren Spannung berücksichtigt, welche mit Hilfe der folgenden Formel berechnet wird:

Bild 2 Setztiefen der Relast® Verbundankerschrauben

Verlegemöglichkeiten bei der nachträglichen Durchstanzverstärkung

f ywd,ef = c1 · f ywk γs + c2 · 1 ρ sw,gew1 · ν1 · fcd ≤ f ywk γs

Die Parameter c1 und c2 wurden durch statistische Auswertungen der Versuchsergebnisse abgeleitet und berücksichtigen den Schraubendurchmesser sowie die Setztiefe der Schrauben (Bild 2).

Wie die Querkraftverstärkung beruht auch die Durchstanzverstärkung mit Relast® Verbundankerschrauben auf den bekannten Gleichungen des EC 2. Der Durchstanzwiderstand mit Durchstanzbewehrung wird mit folgender Gleichung ermittelt:

V Rd,cs = 0,75 · V Rd,c + 1,5 · d sr · A sw · f ywd,ef u1 · d

Die Tragfähigkeit kann mit Hilfe der Verbundankerschraube um 40 % (k max = 1,4) gesteigert werden und entspricht dem EC 2 für konventionelle Bügelbewehrung [1].

Die effektive Spannung f ywd,ef wird abweichend vom EC 2 wie folgt berechnet:

f ywd,ef = 5,5 · k max γs · d d K,1 ≤ 0,5 · f ywd

Für die Ermittlung dieses Wertes wurden die Versuchsergebnisse wiederum statistisch ausgewertet. Der Faktor d K,1 stellt dabei den Durchmesser der gewählten Schraube im Bereich des Betonschneidegewindes dar.

2.4 Würth technical Software

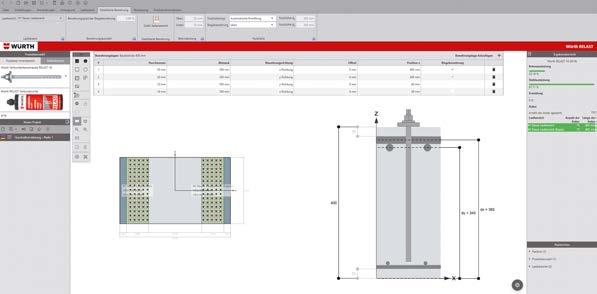

Zur Bemessung steht dem Tragwerksplaner die Relast® Bemessungssoftware im Rahmen der Würth Technical Software zur Ver-

fügung. Bisher konnte hier keine Rücksicht auf die im Bauteil befindliche Bewehrung genommen werden. Mit der Erweiterung der Software wird eine Berücksichtigung der Bestandbewehrung möglich. Die Dimension und die Abstände der Bestandbewehrung können definiert werden. So kann schon in der Planung eine Schraubenpositionierung erfolgen, die mögliche Bewehrungstreffer vermeidet. Falls eine Situation entsteht, die nicht gemäß der Planung ausgeführt werden kann, ist es dem Planer möglich, durch ein Verschieben von einzelnen Schrauben in der Software zügig auf Fragen der Baustelle reagieren.

In der Software kann der Durchmesser, der Abstand der vorhandenen Bewehrungsstäbe und die Betondeckung definiert werden (Bild 3). Hieraus wird der Bewehrungsgrad der Biegebewehrung und die statische Nutzhöhe ermittelt. Auf Basis der zuvor getroffenen Angaben zum Untergrund und zur Belastung wird die Schraubenverteilung vorgeschlagen. Sobald die Bewehrung im Detail definiert wurde, nimmt die Schraubenverteilung Rücksicht darauf und positioniert die Schrauben nur an Stellen ohne Bewehrungstreffer. Von dieser Verteilung kann abgewichen werden. Einzelne Schrauben können verschoben und zusätzliche Relast® Verbundankerschrauben an Stellen ohne Bewehrung eingefügt werden. Mit diesen Möglichkeiten kann jede Abweichung auf der Baustelle in der Software überprüft werden.

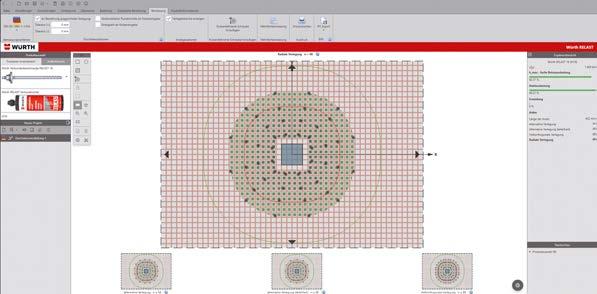

Der Nutzen dieser „Verteilungsautomatik“ wird im Anwendungsfall Durchstanzen noch deutlicher. Durch die strahlenförmige Verteilung werden die Schrauben nicht mehr parallel zu den Bewehrungsachsen angeordnet. Es müssen aktiv die Zwischenräume gesucht werden. Durch ein optimiertes Verteilen kann eine nicht unerhebliche Menge Verbundankerschrauben eingespart werden. Die Schrauben werden nicht mehr anhand von Strängen, sondern über die maximalen Schraubenabstände um die Stütze verteilt.

Auch hier können individuell Schrauben hinzugefügt bzw. die Schrauben verschoben werden, um Rückmeldungen von der Baustelle aufzunehmen. Allerdings setzt das einen sorgfältigen Übertrag des Bohrbildes auf das Bauwerk voraus. Das geplante Schraubenmuster kann in der Software als .dwg bzw. .ifc Datei exportiert werden. In der Software werden z. B. bei der nachträglichen Durchstanzverstärkung mit Relast® parallel vier Lösungsvarianten angezeit. Es wird die radiale Verlegung bzw. eine halborthogonale Verlegung angeboten bzw. alternativ dazu zwei freie Schraubenanordnungen. Alle vier Varianten werden simultan berechnet (Bild 4) Der Tragwerksplaner kann damit auf einem Blick die seiner Ansicht nach beste Möglichkeit auswählen.

Literatur

[1] Feix, Lechner (2020). „Das neue Bauaufsichtlich zugelassene System Relast zur nachträglichen Bauwerksverstärkung; Von der Grundidee über wissenschaftliche Forschung zur Zulassung“, In: Das Planermagazin für Ingenieure, Architekten und Planer, Nr. 19, Jahrgang 14, März 2020

Fabian Strobl M.Eng., Adolf Würth GmbH & Co. KG

www.wuerth.de

Das Betonieren in Bestandsgebäuden, tunneln und Hallen sowie beim Brückenbau ist durch die engen Platzverhältnisse und niedrigen Deckenhöhen besonders anspruchsvoll. Ein möglichst flexibler Arbeitsbereich, präzise ausführbare Bewegungen des Mastarms sowie ausreichend Staumöglichkeiten für Schlauch und Rohrleitungen sind enorm wichtig. Liebherr bietet für diesen Anwendungsbereich mit der 24 XH und der neuen 31 XXt zwei leistungsstarke Autobetonpumpen.

Sowohl die 24 XH als auch die 31 XXT Autobetonpumpe punkten durch die kompakte Bauform und ihre niedrige Ausfalthöhe. Aufgrund des primären Einsatzgebiets der beiden Typen bei Baustellen in Gebäuden, Tunneln und Hallen ist eine praktische Rohr- und Leitungsablage für die kleineren Größenklassen von zentraler Bedeutung. Hier wird bei der Betoneinbringung häufig mit Betonleitungen und Betonverteilersystemen gearbeitet. Diese müssen im Anschluss platz- und zeitsparend auf der Maschine verstaut werden. Die neu konzipierten Schlauch- und Rohrleitungsablagen für Liebherr-Autobetonpumpen erlauben beste Anpassungsmöglichkeiten an Kundenwünsche und sorgen für eine komfortable sowie sichere Aufbewahrung.

Die 31 XXt Autobetonpumpe – unsere AusfaltKünstlerin

Die neu entwickelte 31 XXT ist eine vielfältig einsetzbare Autobetonpumpe. Ihr großes Potenzial zeigt die Pumpe insbesondere bei Bauarbeiten mit eingeschränktem Arbeitsbereich. Der kompakte Aufbau sorgt für Wendigkeit und Übersichtlichkeit, insbesondere in Gebäuden. Durch die fünf flexiblen Arme gepaart mit der bewährten XXT-Abstützung eignet sich die 31 X XT besonders für beengte Baustellen und Betonagen, die eine niedrige Ausfalthöhe voraussetzen. Die geringe Ausfalthöhe von nur 5,4 m machen die 31 XXT einzigartig flexibel im Inneneinsatz.

Ein weiteres Highlight für das Arbeiten in Hallen ist die neue Li DriveIn-Funktion. Sie erlaubt das Hineinfahren in eine Halle bei minimalem Platzbedarf. Die 31 X XT kann dank LiDriveIn mit zusammengefaltetem Armpaket vor dem Fahrerhaus im Normalbetrieb in ein Gebäude einfahren. Die Maschine gelangt somit in Schrittgeschwindigkeit bereits durch eine Gebäudeöffnung mit 4 m

Höhe hinein. In der Halle angekommen kann die Maschine aufgrund der geringen Ausfalthöhe trotz niedriger Deckenhöhe ohne Probleme ausgefaltet werden.

Zusätzlich bietet die neue Schlauch- und Rohrleitungsablage eine effiziente und unkomplizierte Lösung für die Aufbewahrung von Schläuchen und Rohrleitungen bis zu einer Größe von DN125. Die Rohrmagazine, hergestellt aus robustem PE, gewährleisten nicht nur eine sichere Aufbewahrung, sondern auch eine ausgezeichnete Zugänglichkeit. Neben den Schlauchmagazinen auf den Abstützfüßen befinden sich auf der Innenseite der Abstützung ein weiteres Schlauch- und Rohrleitungsmagazin sowie eine großzügige Aluminiumwanne auf der linken Seite. Mit dieser Schlauch- und Rohrleitungsablage lassen sich bis zu 90 Meter an Rohren und Schläuchen lagern und transportieren. Alles ist stets griffbereit und äußerst flexibel.

Die 24 XH Autobetonpumpe – unsere Kompakte

Die 24 XH ist die kleinste Autobetonpumpe aus dem LiebherrProduktportfolio. Mit einer Ausfalthöhe von unter 5 m ist die platzsparende Maschine optimal geeignet für jegliche Renovierungsarbeiten in Gebäuden sowie als Citypumpe. Die vier Arme und die guten Schlupfeigenschaften erlauben ein Höchstmaß an Flexibilität. Dadurch sind die verschiedensten Positionen auf der Baustelle perfekt erreichbar. Die Gestaltung des Verteilermasts sorgt selbst bei hohen Förderleistungen für ruhiges und schwingungsfreies Arbeiten.

Im Zuge einer Überarbeitung erhielt die 24 XH Autobetonpumpe eine neue praktische Schlauch- und Leitungsablage. Die neue Schlauch- und Rohrleitungsablage der 24 X H ermöglicht eine variable und sichere Lagerung auf fünf Ebenen. Die an der Bordwand angebrachten Aufstiegshilfen gewährleisten einen guten Zugang zum Verstauen sämtlicher Schläuche und Leitungen auf Arbeitshöhe. Je nach Bedarf besteht die Möglichkeit bis zu 38 Rohr- und Schlauchleitungen mit einer Länge von bis zu fünf Metern zu transportieren.

www.liebherr.com

Im Wohnungsbau mangelt es an vielem, nicht aber an guten Vorbildern: Wie mit hohem Qualitätsanspruch effizient gebaut werden kann, zeigt etwa ein aktuelles Projekt in Mönchengladbach am Niederrhein. Im südlich gelegenen Stadtteil odenkirchen ist jetzt ein attraktives Mehrfamilienhaus mit 19 barrierefreien Wohneinheiten entstanden, das alle architektonischen und technischen Standards modernen Bauens erfüllt. Der erforderliche hohe Wärmeschutz wurde mithilfe des dämmstoffgefüllten LeichtbetonAußenmauerwerkes sichergestellt. Als KfW 55Effizienzhaus mit integrierter Wärmepumpe ist das Gebäude somit auch energetisch auf der Höhe der Zeit und zugleich ein Beispiel für sinnvoll genutztes Bauland.

Aussichtsreicher Arbeitsmarkt, optimale Verkehrsanbindung, hohe Lebensqualität – Mönchengladbach blieb beim Regionalranking deutscher Großstädte zwar bislang eher im hinteren Drittel, entwickelt sich seit der Corona-Pandemie aber dynamisch. Bislang galten die Miet- und Kaufpreise für Immobilien noch als moderat, zumindest im Vergleich zum 35 km entfernten Düsseldorf. Doch auch hier könnte der Markt entspannter sein. Im Wohnungsmarktbericht der Stadt wird die Nachfrage nach Wohnraum als „divers und hoch“ eingestuft. Ein breites Spektrum an Angeboten müsse geschaffen werden – für Haushalte mit verschiedenen Budgets. „Wohnen für alle“ propagieren die Stadtväter daher als Motto und setzen neben dem öffentlich geförderten sowie kommunalen Wohnungsbau auch auf private Investoren. Ein solcher fand sich in der Gashbin Immobilien Investment GmbH (Köln), die mit dem Büro Frenken Architekten (Bedburg) ein neues Wohngebäude in einer großzügigen Baulücke in Odenkirchen-Mitte plante. Die Bauleitung und Umsetzung oblag im weiteren Verlauf dem Büro Brückmann und Partner Architekten (Aachen).

Wohnraum für jedermann

Odenkirchen ist einer von 44 Ortsteilen, die zum Stadtgebiet Mönchengladbachs gehören. Rund 20.000 von insgesamt 278.000 Einwohnern profitieren hier von der günstigen Verkehrsanbindung zur A4 und der Nähe zum Tiergarten – einem der attraktivsten städtischen Naherholungsziele. Fußläufig vom neu errichteten Wohngebäude in der Talstraße sind eine Kindertagesstätte sowie Schulen und Spielplätze erreichbar. Demnach dürfte der Standort neben einer älteren Klientel, welche die Altersstruktur der Stadt prägt, vor allem junge Familien ansprechen. Der Entwurf des Gebäudes berücksichtigt hier eine große Bandbreite an Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen. „Die 19 Wohnungen mit insgesamt 1.496 m 2 Wohnfläche sind nicht nur barrierefrei, auch ihr Zugang ist dank der beiden Treppenhäuser mit Aufzügen problemlos mög-

Bild 1 Das neue Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Odenkirchen verfügt über 19 Wohneinheiten, die auf vier Stockwerke verteilt und barrierefrei zugänglich sind. Zusätzlich zur Tiefgarage bietet auch der großzügige Vorplatz einige Stellflächen für Autos und Fahrräder.

lich“, erklärt Architekt Hermann Frenken. Zudem verfügt das Gebäude über eine durchgehende Tiefgarage, PKW- und Fahrradstellplätze sowie über einen Spielplatz im Gartenbereich für die Jüngsten.

Auf das Grundstück zugeschnitten

Für die Architekten lag bei diesem Auftrag kein Standardentwurf auf der Hand. Denn zum einen ist das 1.503 m 2 große Grundstück recht verwinkelt und zum anderen verlangte eine tektonische Besonderheit, die Bebauung im Vorgartenbereich auszusparen. So entstand 15 m von der Straße zurückgesetzt ein leicht abgewinkelter Baukörper in Ost-West-Ausrichtung, dessen Schnitt und Größe ganz dem Baugrundstück geschuldet ist. Der aufgrund dieser Vorgaben besonders großzügige Eingangsbereich bietet nicht nur Platz für Tiefgarageneinfahrt und Stellplätze, sondern auch für eine ansprechende und verhältnismäßig üppige Gartengestaltung. Da das dreigeschossige Gebäude auf beiden Seiten grenzständig angebaut wurde, konnte das Potenzial des Grundstückes dennoch optimal genutzt werden. Gleichzeitig fügt es sich mit einer Höhe von 15,60 m inklusive Keller auch als Flachdach gut in die vorrangig von Steildächern geprägte Umgebungsbebauung ein.

Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung

Nachträgliches Verstärken von Stahlbeton durch Stahl-, oder Kohlefaserlamellen und CFK-Folien

Tel. 08724/88-447 . 84323 Massing

bauwerksverstaerkung.laumer.de

Insgesamt misst das Wohnhaus 9,75 m × 10,70 m beziehungsweise 27,86 m × 11,82 m. Dass der kürzere Gebäudeteil leicht vom längeren abgewinkelt ist, lockert die Fassadenfront optisch auf. Unterstützt wird die dynamische Wirkung durch die beiden vorspringenden Treppenhäuser, die sich farblich dunkel von der sonst hellen Farbgestaltung abheben. Für eine weitere Untergliederung sorgen das dem Bau aufgesetzte Staffelgeschoss mit Dachterrassen sowie vorkragende Balkone im ersten bis dritten Stockwerk. Mit diesem Zusammenspiel aus vor- und zurückspringenden Flächen sowie Farbkontrasten erhält die Schauseite des Wohnhauses eine plastische Lebhaftigkeit, die gut zu einem Wohngebäude mit vielfältiger Mieterstruktur passt.

Energetisch gut ausgerüstet

Nicht nur optisch, sondern auch energetisch kann sich das Gebäude in der Odenkirchener Talstraße sehen lassen. Angelegt als KfW 55-Effi zienzhaus erfüllt es umfänglich die Anforderungen des

Gesetzgebers und setzt dabei auf zukunftsweisende Technologien. Dazu zählt der Einsatz dreifach isolierter Fenster (U-Wert: 0,9 W/ m 2 K) und einer Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe. Für das Außenmauerwerk wählten die Architekten hochwärmedämmende Leichtbetonsteine von KLB Klimaleichtblock (Andernach). Der hier verwendete „KLB-SK08“ zählt zu den „K lassikern“ des KLB-Baukastens und gilt als bewährtes High-End-Produkt, das gerade für den Wohnungsbau eine qualitativ hochwertige und passgenaue Lösung liefert. Hervorzuheben ist seine hohe energetische Speicherfähigkeit und der damit verbundene sommerliche Wärmeschutz. Dank der integrierten Dämmstofffüllung verfügt der SK08 über einen niedrigen Wärmeleitwert von 0,08 W/mK. Für die Außenwände konnte so bereits bei einer Wandstärke von 36,5 cm ein U-Wert von 0,21 W/m 2 K erzielt werden – und zwar in monolithischer Bauweise ohne zusätzliches Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Innen wurde lediglich ein Kalk-GipsPutz, außen ein Faserleichtputz aufgebracht. Gerade im Hinblick auf begrenztes und oftmals mit Auflagen versehendes Bauland sind schlanke Wände wie diese bei der Wohnraumplanung ein großer Pluspunkt.

Bild 2 Die Außenmauern des neuen Wohnhauses bestehen aus „KLBSK08“-Leichtbetonsteinen von KLB Klimaleichtblock. Dank ihrer porigen Struktur und integrierten Dämmstofffüllung leisten sie einen hohen Wärmeschutz.

Auch bei dem in Mehrfamilienhäusern so wichtigen Schallschutz spielt Leichtbeton seine Vorteile aus: Aufgrund seiner inneren Struktur gewährt der Baustoff laut DIN 4109 im Gegensatz zu anderen Mauerwerksgattungen einen Bonus von bis zu zwei Dezibel für das bewertete Schalldämm-Maß Rw. Kein Wunder also, dass sich auch für die Innenwände KLB-Schalldämmblöcke (d = 24 cm) empfahlen. So konnte ein homogener Rohbau aus optimal aufeinander abgestimmten Bestandteilen geschaffen werden. „Dank des qualitativ hochwertigen Mauerwerks profitieren die Bewohner zukünftig von gesunden und ruhigen Wohnräumen mit geringem Heizbedarf“, erklärt auch Bauherr Raman Osman von Gashbin Immobilien Investment und sieht sich nach der Bauphase bestätigt: „Unsere Erfahrungen vor Ort haben gezeigt: Massive Wände aus Leichtbeton ermöglichen den effizienten Bau langlebiger, wartungsarmer Immobilien“.

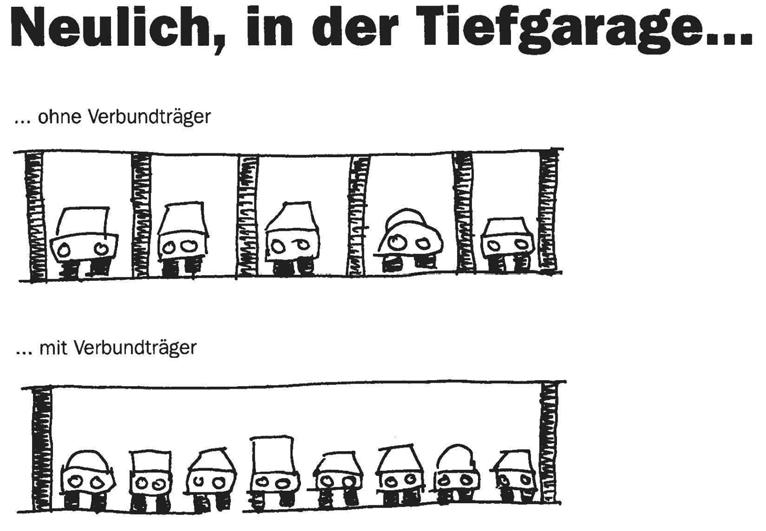

Wo Verbundträger sich breit machen, schaffen sie mehr Raum. Für einen ungehinderten Blick aufs Wesentliche, ohne störende Stützen. Hohe Belastungen und große Spannweiten –vor allem bei geringen Konstruktionshöhen – sind ihre Spezialität. Daher spielen sie immer eine tragende Rolle. Auch in Krankenhäusern, Schulen, Geschäftshäusern und Bürogebäuden.

Bild 3 Garant für hohen Wärmeschutz: Mit seinem niedrigen Wärmeleitwert von 0,08 W/mK ermöglicht der Leichtbetonstein „KLB-SK08“ die Errichtung energieeffizienter Gebäudehüllen in monolithischer Bauweise.

Effizienz mit umweltbonus

(Foto: KLB Klimaleichtblock)

Effizienz im Wohnungsbau zeigt sich dann, wenn Zeit- und Materialersparnis nicht zulasten der Qualität gehen. Für einen zügigen Wandaufbau sorgte die Verarbeitung des SK08 im Dünnbettverfahren mit Mörtelschlitten. Dabei sind die Kammern der 24,9 Zentimeter hohen Planblöcke bereits werkseitig über die gesamte Stein-

Cemex liefert

höhe mit einem Dämmstoffsteckling verfüllt, der mittig in Wandrichtung verläuft. Zusätzlich erhöhen zwei zur Wandinnenwie auch -außenseite angeordnete Schlitzreihen den Wärmeschutz. Die massiven Außen- und Innenstege aus sorgfältig aufbereitetem Waschbims ermöglichen dabei eine geringe Rohdichte von 0,40 bei gleichzeitig hoher Druckfestigkeit.

Neben den guten bauphysikalischen Werten und der einfachen Handhabung bietet Leichtbeton einen weiteren entscheidenden Vorteil: seine hohe Umweltverträglichkeit. Aufgrund seiner rein mineralischen Beschaffenheit aus vulkanischen Rohstoffen wie Bims gibt der Wandbaustoff keine schädlichen Stoffe an die Umwelt ab – auch nicht, wenn extreme Kräfte wie etwa Feuer auf ihn einwirken. Eingestuft in die Klasse A1 „nicht brennbar“ hält er im Brandfall mindestens 90 Minuten stand und verhindert die Entstehung toxischer Gase oder Dämpfe. Seine Herstellung verläuft zudem besonders energiearm, da die geformten Rohlinge nicht künstlich gebrannt werden müssen, sondern natürlich im Hochregallager luftgetrocknet werden können. Ihre Verlässlichkeit in Sachen Wohngesundheit und ihr geringer ökologischer Fußabdruck sind auch durch unabhängige Umwelt-Produktdeklarationen des Institutes für Bauen und Umwelt (IBU, Berlin) belegt. „Auch aufgrund ihrer schnellen Verfügbarkeit und des guten Materialpreises haben wir uns für Leichtbetonsteine entschieden“, erklärt der Bauherr. „Darüber hinaus überzeugen aber vor allem die vielen guten Materialeigenschaften.“ Gerade diese sprechen explizit für den gezielten Einsatz im Wohnungsbau.

www.klb.de

In WandlitzSchönwalde entsteht eine neue Grundschule für 540 Kinder. Das anspruchsvolle Projekt folgt den Kriterien des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen und des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude. Cemex Deutschland liefert Vertua®transportbeton mit nachhaltigeren Eigenschaften.

Wandlitz liegt etwa 30 km nördlich von Berlin in der schönen Seenla ndschaft des Naturparks Barnim. Die Gemeinde zieht viele neue Einwohnerinnen und Einwohner an – und damit steigt auch die Zahl der neu eingeschulten Kinder. Deshalb investiert die Gemeinde jetzt in den Bau einer neuen dreizügigen Grundschule am Bernauer Damm.

Im Auftrag der Mark-A. K rüger Bauunternehmen GmbH versorgt die CEMEX Deutschland AG die Baustelle seit Ende April 2025 mit Transportbeton. Insgesamt werden die Lieferwerke Bernau und Hohenschönhausen voraussichtlich 4.000 m 3 Vertua® -Betone für die Großbaustelle produzieren. Die Experten der Cemex-Betonförderung stellen mit ihren leistungsstarken Autobetonpumpen einen zügigen Einbau sicher.

„Wir werden überwiegend Betone für den Außenbereich in den Druckfestigkeitsklassen C25/30 und C30/37 und den Expositionsklassen XF1, XA1, XC4 liefern“, erklärt Torsten Schiller, zuständig für den Vertrieb Key Account in der Region Nord-Ost von Cemex Deutschland. „Unter anderem setzen wir Vertua® -Zemente CEM II und CEM III der CEMEX Zement GmbH ein, um den CO 2Fußabdruck der Betone zu senken.“ Unter der Marke Vertua® vereint Cemex eine umfangreiche Produktfamilie mit nachhaltigeren Eigenschaften, die CO₂-reduzierte Zemente, Betone, Zuschlagstoffe und Zusatzmittel umfasst.

Bild 1 Betonage einer Bodenplatte: Insgesamt wird Cemex Deutschland rund 4.000 m3 Vertua®-Betone für die Großbaustelle produzieren

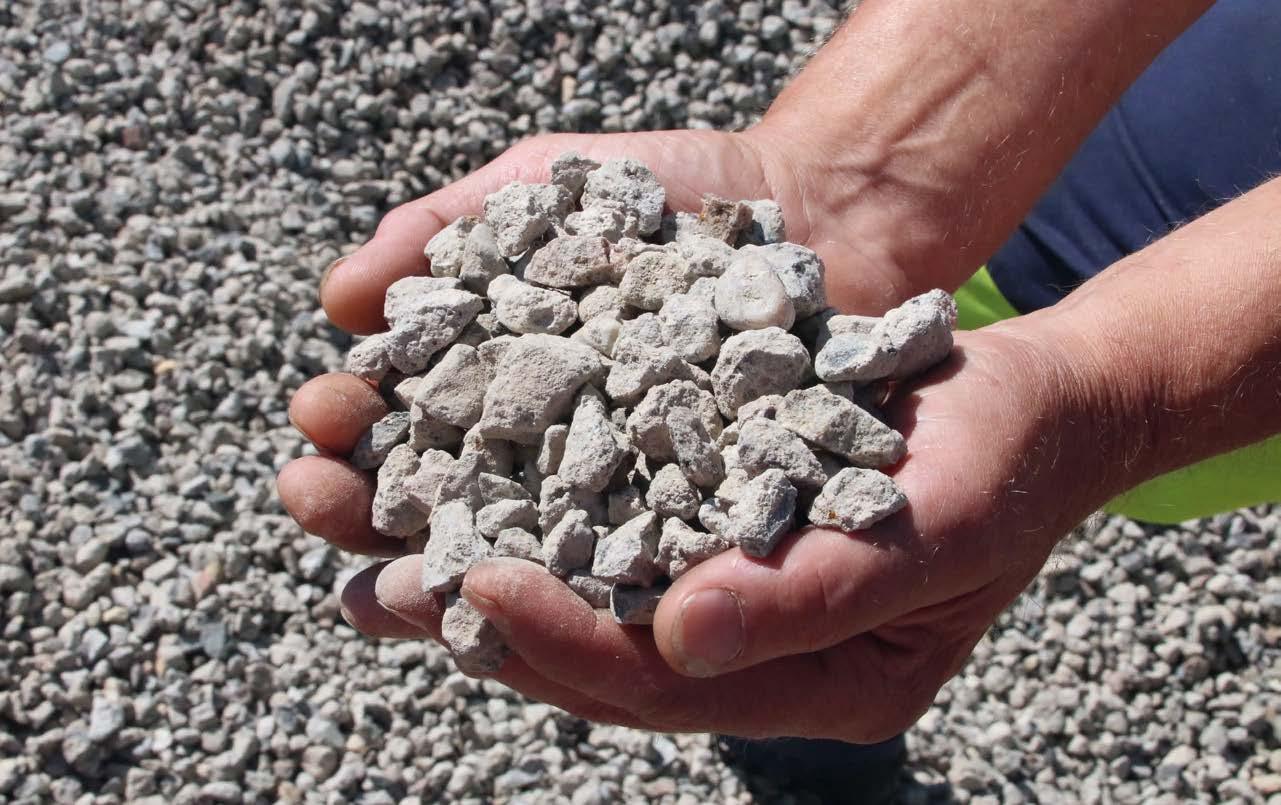

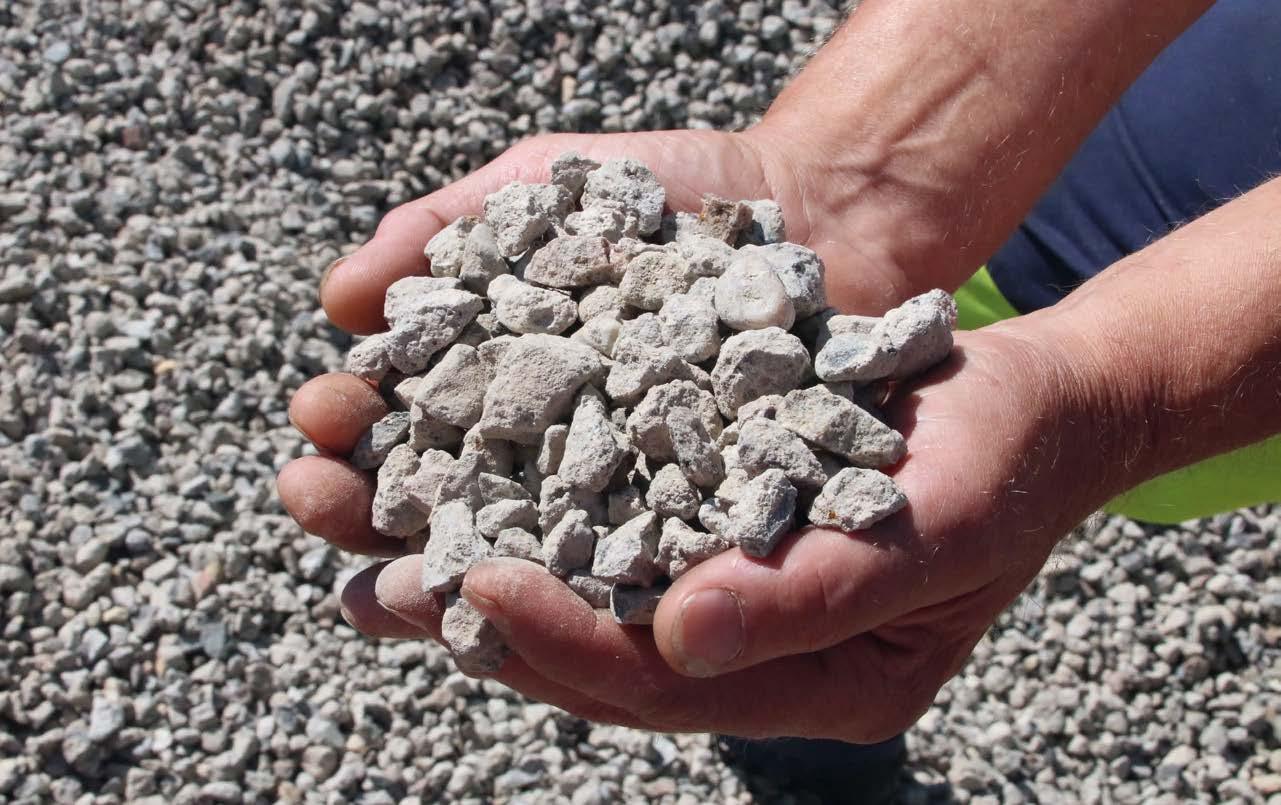

Sofern es die einschlägige Norm DIN 1045-2 gestattet und es praktikabel ist, setzen die Fachleute von Cemex in den Betonrezepturen für die neue Grundschule bis zu 25 % rezyklierte Gesteinskörnung aus fachgerecht aufbereiteten mineralischen Bauabfällen ein. Ressourcenschonende Recycling-Betone unterliegen denselben Anforderungen wie konventionelle Transportbetone und weisen identische Frisch- und Festbetoneigenschaften auf.

Das zweigeschossige Schulgebäude ist untergliedert in drei gegeneinander versetzte Lernhäuser und einen Kopfbau mit zentralen

Bild 2 Die Experten der Cemex-Betonförderung unterstützen den Einbau mit ihren leistungsstarken Autobetonpumpen

Funktionen. Neben Unterrichts-, Hort- und Funktionsräumen sind eine Mensa/Aula und eine Vollküche vorgesehen. Zum Bauprojekt gehören außerdem eine separate Zweifeldsporthalle, Außensportanlagen und Freiflächen.

Die Gemeinde Wandlitz legt Wert auf hohe ökologische Standards. Der Neubau folgt dem ganzheitlichen Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB); angestrebt wird das Nachhaltigkeitszertifikat in

Bild 3 Sofern praktikabel werden in den Betonrezepturen bis zu 25 % rezyklierte Gesteinskörnung aus fachgerecht aufbereiteten mineralischen Bauabfällen eingesetzt

Silber. Die Planer setzen auf möglichst ökologische Materialien und auf maximale Barrierefreiheit, außerdem punktet das Objekt mit einer Dachbegrünung und einer Photovoltaikanlage. Einen Großteil der Baukosten trägt die Gemeinde, allerdings kann sie ergänzend Fördermittel der KfW in Anspruch nehmen, denn die Baumaßnahmen erfüllen die Anforderungen an das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

2026 soll der Rohbau fertiggestellt sein, und ab dem Beginn des Schuljahres 2027/2028 sollen die ersten Kinder aus den Wandlitzer Ortsteilen Schönwalde, Basdorf und Schönerlinde in der neuen Schule beste Lernbedingungen vorfinden.

www.cemex.com

Erfahren Sie mehr über Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung.

In wenigen Monaten beginnen die olympischen Winterspiele Mailand–Cortina 2026. Ein zentrales Projekt der Vorbereitungen ist das neue olympische Dorf im Mailänder Stadtteil Porta Romana. Es soll nicht nur als temporäre unterkunft für rund 1.700 Athletinnen und Athleten dienen, sondern nach den Spielen unmittelbar in ein modernes Studentenwohnheim übergehen.

Der Bau hat bereits für Aufsehen gesorgt: Der Rohbau wurde ganze drei Monate vor dem offiziellen Termin fertiggestellt. Dieser Vorsprung stellt nicht nur eine organisatorische Meisterleistung dar, sondern belegt auch die Leistungsfähigkeit des innovativen NPS® New Performance Slim-Systems von Tecnostrutture.

Projektumfang und Flexibilität

Das Bauvorhaben umfasst sechs achtgeschossige Gebäude mit insgesamt rund 46.000 m 2 Nutzfläche und etwa 1.700 Zimmern. Während der Olympischen Winterspiele 2026 dient der Komplex als Unterkunft für die Sportlerinnen und Sportler, anschließend erfolgt die Umnutzung zu einem Studentenwohnheim – ein Schlüssel zur nachhaltigen Stadtentwicklung.

Entworfen vom international renommierten Büro Skidmore, Owings & Merrill (SOM), erfüllt das Projekt die Anforderungen eines Nearly Zero-Energy Building (NZEB). Es umfasst Photovoltaikanlagen, Dachgärten, passive Kühlungsstrategien und den Einsatz nachhaltiger Materialien. Der Betrieb wird CO₂-neutral erfolgen, eine LEED-Gold-Zertifizierung ist vorgesehen.

Investor ist der Fondo Porta Romana, verwaltet von COIMA SGR. Beteiligt sind zudem Covivio, Prada Holding sowie der COIMA ESG City Impact Fund, die gemeinsam die Umgestaltung des Areals vorantreiben.

tragwerk mit System

Das NPS® New Performance Slim-System kombiniert werkseitig vorgefertigte Stahlverbundträger und -stützen mit Ortbeton. Das System verfügt über einen integrierten Brandschutz, der die Tragfähigkeit der Verbundträger im Brandfall sicherstellt. Eine nachträgliche Brandschutzbehandlung auf der Baustelle entfällt damit vollständig, was den Bauprozess deutlich effizienter und planungssicherer macht. Die Elemente sind selbsttragend und werden ohne temporäre Schalungen montiert. Dadurch können die Ausbaugewerke unmittelbar nach der Montage beginnen – ein entscheidender Faktor für die Beschleunigung des Projekts.

Die Besonderheit liegt in der Kombination von:

– Hochgeschwindigkeits-Montage: Mit lediglich 9 Monteuren und 3 Kranen wurden die Tragwerke von sechs Gebäuden mit jeweils acht Geschossen errichtet. Die mehrgeschossigen NPS® -Verbu ndstützen ermöglichen es, mehrere Stockwerke gleichzeitig zu montieren, was die Baugeschwindigkeit erheblich steigert. Für die Montage einer Stütze sind rund acht Minuten erforderlich, für einen Träger fünf Minuten.

– Pa rallelen Bauphasen: Während die oberen Geschosse montiert wurden, konnten in den unteren Etagen bereits Fassaden, Installationen und vorgefertigte Sanitärmodule eingebaut werden.

„Dieses Prinzip der Parallelisierung war für das Olympische Dorf ausschlaggebend“, betont Giulia Daniele, Geschäftsführerin der Tecnostrutture Deutschland GmbH.

Prozessvorteile und Ressourcenschonung

Die Vorfertigung führte zu erheblichen logistischen und ökologischen Vorteilen. Das System ermöglichte eine Just-in-time-Anlieferung ohne Zwischenlagerung. Verpackungsmaterialien und Baustellenabfälle wurden vermieden.

Die Auswirkungen im Detail: – 16 0 vermiedene Hin- und Rückfahrten für provisorisches Material.

– Drastische Reduktion provisorischer Materialien wie Schalungen und Stützen.

– 90 Personen weniger auf der Baustelle gegenüber konventioneller Bauweise, dank eines Verhältnisses von 1:10 im Personalbedarf.

Die Folge: niedrigere Kosten, ein höheres Maß an Sicherheit und eine signifikant reduzierte Umweltbelastung.

Architektonische und funktionale Freiheit

Die offene und zugängliche NPS® -Trägerkonstruktion ist mit allen gängigen Deckensystemen kombinierbar. In diesem Projekt wurden Spannbetondecken gewählt. Für die Fassaden wurde das System erfolgreich mit vorinstallierten Holzfassaden kombiniert, wodurch ästhetische und nachhaltige Anforderungen gleichermaßen erfüllt werden. Die Träger ermöglichen deckengleiche Konstruktionen, die Reduzierung von Geschosshöhen und somit die Schaffung zusätzlicher Nutzfläche. Für die Baupraxis bedeutet dies eine hohe architektonische Flexibilität und die Möglichkeit, unterschiedliche Gebäudefunktionen effizient miteinander zu kombinieren – wie im Fall des Olympischen Dorfs und seiner Umnutzung zum Studentenwohnheim.

Bild 3 NPS® System mit schmalen Verbundstützen und deckengleichen Trägern, kombiniert mit Spannbetondecke 11./12. November 2025 in Halle (Saale)

Bild 4 LEED Gold-Gebäude: Grünflächen und nachhaltige Gestaltung prägen das Projekt.

Maßstab für zukünftige Großprojekte

Das Olympische Dorf Mailand Cortina 2026 ist mehr als ein sportliches Infrastrukturprojekt. Es zeigt, wie industrielle Vorfertigung Bauzeiten erheblich verkürzt, ökologische Effekte positiv beeinflusst und gleichzeitig architektonische Flexibilität gewährleistet.

Der Vorsprung von drei Monaten im Rohbau verdeutlicht das Potenzial des NPS® -Systems und unterstreicht die Bedeutung hybrider Bauweisen für den urbanen Hochbau. Damit setzt das Projekt einen Maßstab für zukünftige Großvorhaben, die gleichermaßen Effizienz, Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit erfordern.

www.tecnostrutture.eu

Konferenz Brückenbau und Verkehrsinfrastruktur

Hünnebeck by BrandSafway und die alkus AG vertiefen ihre Zusammenarbeit. Beide Partner unterzeichneten einen Vertrag, der die Lieferung von alkus Schalhäuten für mehrere Schalungssysteme von Hünnebeck by BrandSafway und von Aluma Systems by BrandSafway vorsieht. Die langjährige Geschäftsbeziehung der unternehmen wird damit erweitert.

Bereits seit dem Jahr 2013 wird das Wandschalungssystem Platinum 100 von Hünnebeck serienmäßig mit der alkus Schalungsplatte aus Vollkunststoff ausgestattet. Im Jahr 2021 kam das Wandschalungssystem Manto G3 hinzu. Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden auch das Rundschalungssystem Ronda, das Säulenschalungssystem Pax sowie weitere Systeme in die Lieferung einbezogen.

„Wir haben uns nach eingehenden Tests dafür entschieden, in unseren internationalen Mietparks bei den Systemen Manto G3, Platinum 100, Ronda, Pax und auch bei anderen Systemen auf die Vollkunststoffplatte von alkus zu setzen. Die langjährige Haltbarkeit der alkus Kunststoffschalhäute gegenüber traditionellen Holzschalhäuten spielt dabei eine hervorgehobene Rolle. Hinzu kommen die konstant sehr hochwertigen Betonoberflächen, die sich mit der alkus Vollkunststoffplatte erzielen lassen. Von beiden Faktoren profitieren unsere Hünnebeck und Aluma Systems Kunden in Europa, dem Mittleren Osten, Indien, Lateinamerika und Nordamerika“, erklärt Carsten Stratmann, Regional Vice President Forming & Shoring Europe bei BrandSafway.

Bild 2 Von links nach rechts: Julian Dingler, Inhaber der alkus Gruppe, Daniel Keller, Geschäftsführer der alkus AG, Carsten Stratmann, Regional Vice President Forming & Shoring Europe bei BrandSafway und Martin von Lom, Geschäftsführer Hünnebeck Deutschland GmbH

Daniel Keller, Geschäftsführer der alkus AG, unterstreicht: „Mit diesem Vertrag heben wir die Partnerschaft zwischen alkus und Hünnebeck by BrandSafway auf das nächste Level. Neben der Lieferung der einbaufertigen Platten für die einzelnen Systeme leisten wir auch Beratung und Begleitung der Endkunden bei der Anwendung der alkus Vollkunststoffplatte. Dies bedeutet eine dreifache Win-Situation – für die alkus Gruppe, für Hünnebeck und Aluma Systems by BrandSafway und für deren Endkunden!“

www.huennebeck.com www.alkus.com

über Hünnebeck by BrandSafway

Zu BrandSafway gehören eine Reihe starker Traditionsmarken, die in ihren jeweiligen Segmenten und Regionen zu den Marktführern zählen. Hünnebeck by BrandSafway, mit Sitz in Europa, ist Teil dieses internationalen Firmenverbundes – ein Name, der bis in das Jahr 1929 zurückreicht und für Schalungen, Gerüste und Sicherheitstechnik steht, die sich durch hohe Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Darüber hinaus bietet Hünnebeck ein breites Spektrum an projektbegleitenden Dienstleistungen an, die vom Engineering über die Baustellenlogistik, Reinigungs- & Reparaturservices, Anwenderschulungen und Schalmeisterservices bis hin zur kompletten Projektentwicklung reichen.

Die alkus AG mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein) vertreibt die alkus Vollkunststoffplatte und speziell abgestimmtes Zubehör und bietet ihren Kunden begleitende technische Unterstützung. Die alkus wird als Schalungsplatte in Bauindustrie und -gewerbe eingesetzt und überzeugt dort als wirtschaftliche und praktische Alternative zu Holz- und Holz-Kunststoff-Platten. Da sie standardmäßig einbaufertig geliefert wird, passt sie in jeden Rahmen und kann aufgrund ihrer Stabilität und Formbarkeit auch bei Tunnel- und Sonderschalungen oder der Herstellung von Betonfertigteilen zum Einsatz kommen. Die Platte wird serienmäßig mit einer 7-Jahre-Langzeit-Garantie ausgeliefert und ausschließlich in Europa gefertigt.

ulm wächst – und mit der badenwürttembergischen Stadt auch die Nachfrage nach modernem Wohnraum. Besonders im Stadtteil Kuhberg zeigt sich diese Entwicklung. Entlang der Multscherstraße entsteht ein modernes Mehrfamilienhaus mit 36 Wohneinheiten und einer untergebauten tiefgarage, das ideal an das Stadtleben angebunden ist.

Die größte Herausforderung bei diesem Bauprojekt lag in der Herstellung der 40 c m starken Decke über der Tiefgarage. Die lichte Höhe von nur 2,40 m bot eingeschränkten Platz für Hilfsgerüste, weshalb eine vollständige Montage der Deckenschalung ausschließlich von unten möglich war. Zugleich musste die großflächige Decke schnell, sicher und flexibel eingeschalt werden, wobei unterschiedliche Raumgeometrien zu berücksichtigen waren.

Zum Einsatz kam die Alu-Deckenschalung TITAN HV der FRIEDR. ISCHEBECK GmbH, die eine vollständige Montage von unten ermöglicht. Sie passt sich flexibel an Raumlänge, -breite, -winkel und Störstellen mit nur wenigen Bauteilen im System an. Insgesamt wurden rund 700 m² der Deckenschalung mit dem Combi Paneel TITAN H V 150 verwendet.

Alex Schreider von der Bauunternehmen Jahner GmbH aus Lonsee betont: „Der mögliche Richtungswechsel und damit die Möglichkeit, allein mit Paneelen und Nebenträgern jeden beliebigen Raum schließen zu können, finde ich toll.“

Das neue Combi Paneel TITAN HV 150 eignet sich sogar für Deckenstärken bis zu 50 cm und überzeugt durch sein besonders anwenderfreundliches Handling. Trotz großer Schalfläche und geringer Durchbiegung bleibt das Gewicht des Paneels so, dass eine Person ermüdungsarm schalen kann.

Das Paneel kann von unten eingehängt werden. Dazu wird das Paneel von unten mittels Schwenklager durch die beiden Hauptträger „gedrückt“, wodurch die Montage in der Tiefgarage ohne zusätzliche Hilfsgerüste erfolgen konnte.

Die einfache Handhabung und das schnelle Ein- und Ausschalen führten zu einem effizienten Bauablauf und einem hohen Maß an Sicherheit. Dabei wurden sowohl die Anforderungen des Bauprojekts als auch die geltenden Vorschriften der DGUV vollständig erfüllt.

Projekt: Neubau Mehrfamilienhaus Ulm, Multscherstraße (Kuhberg), Bau von 36 Wohneinheiten

Realisierung: August 2024

Fertigstellung August 2025 (Rohbau)

Bauherr: Grundstücksgesellschaft Multscherstraße

Bauunternehmer: Bauunternehmen Jahner GmbH, Lonsee

Eingesetzte Produkte: – Alu-Deckenschalung TITAN HV, ca. 700 m²

– Combi Paneel TITAN HV 150, ca. 700 Stück

– Schalungsstützen TITAN S, Größe 2

www.ischebeck.de

bauingenieur24.de

Jetzt QR-Code Scannen und den perfekten Job finden!

Bauingenieur als Bauleiter (m/w/d) – Instandsetzung von Trinkwasseranlagen

Dresden, Wiesbaden

Fritz Wiedemann & Sohn GmbH

Bauingenieur (w/m/d) für die technische Abteilung

Simmern (Hunsrück)

Glatthaar Keller GmbH & Co. KG

JOBS · KARRIERE WISSEN bauingenieur

Weitere Jobs unter bauingenieur24.de/stellenmarkt

Bauingenieur (m/w/d) HOAI-Phasen 5-8

Ulm

IWL AG

Bauingenieur (w/m/d) für die Projektleitung von Lärmschutz- und Brückenbauwerken

Nürnberg

Die Autobahn GmbH des Bundes

Setzen Sie Ihr Unternehmen gekonnt in Szene – nicht nur als Jobanbieter, sondern als starke Arbeitgebermarke.

Unser neues crossmediales Arbeitgeberporträt oder Interview bringt Sie über unsere Fachmedien direkt in den Fokus Ihrer Zielgruppe –qualifizierte Fachkräfte aus der Baubranche.

Jetzt crossmedial durchstarten – Print, Online und Social Media inklusive!

bauingenieur

QR-Code scannen und mehr erfahren

Abdichtungstechnik gegen Druck- und Grundwasser

an.kox GmbH

Junghansring 52

D-72108 Rottenburg a. N.

Servicetelefon:

+49(0)7457 94 386 00

E-Mail: info@an-kox.de www.an-kox.de

Bewehrung n Bewehrungssystem

Mozartstraße 31

87435 Kempten

Tel. (0831) 52173-11

Fax (0831) 24437

E-Mail: info@bamtec.com

Internet: www.bamtec.com

• Verlegezeitreduktion bis 70 %

• Roll-it! Gerollte Bewehrung

an.kox GmbH

Junghansring 52

D-72108 Rottenburg a. N. Servicetelefon:

+49(0)7457 94 386 00

E-Mail: info@an-kox.de www.an-kox.de

n Schwingungs- und Erdbebenschutz von Gebäuden, Maschinen und Anlagen; Schwingungstilger

Schwingungsisolierung Federlager für Maschinen und Anlagen; Schwingungstilger KTI Schwingungstechnik GmbH Tel./Fax: 02104-8025 75 / 77 info@kti-trautmann.com www.kti-trautmann.com

mb AEC Software GmbH Europaallee 14 67657 Kaiserslautern Tel. 0631 550999-11 Fax 0631 550999-20 info@mbaec.de www.mbaec.de

GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG

Elastische Lagerung/Schwingböden/Raum-in-RaumLösungen/Schwingungstilger/ Erdbebenschutz u.v.m.

Berlin: +49 30 4191-0

Essen: +49 201 26604-0 info@gerb.com GERB.COM

an.kox GmbH

Junghansring 52

D-72108 Rottenburg a. N. Servicetelefon: +49(0)7457 94 386 00 E-Mail: info@an-kox.de www.an-kox.de

Die Basis Ihrer Werbung

▪ Dauerpräsenz in der Zielgruppe rund um das Bauingenieurwesen

▪ Wirtschaftlicher Einsatz Ihres Budgets: Print wirkt intensiv –präzise – nachhaltig – gerade in Fachmedien – in aktiv genutzten Arbeitsmitteln

Ihre Brücke zum Erfolg Berechnungsbeispiel

▪ Kein Aufwand – nachhaltige Werbewirkung

n Softwarelösungen für den Verbundbau

Kretz Software GmbH Europaallee 14

67657 Kaiserslautern

Tel. 0631 550999-11 Fax 0631 550999-20

info@kretz.de www.kretz.de

n Verbundträger und -stützen

Tecnostrutture Deutschland GmbH

Alfredstraße 81

D-45130 Essen

Tel. +49 (0)201 49020176

E-Mail: sales@tecnostrutture.eu www.tecnostrutture.eu/deu

Ernst & Sohn GmbH Rotherstraße 21

D-10245 Berlin

Tel. +49 (0)30 47031 200 Fax +49 (0)30 47031 270 e-mail: info@ernst-und-sohn.de Internet: www.ernst-und-sohn.de

STICHWORT

Ihr Logo

Eintrag, 35 mm Gesamthöhe, vierfarbig, 12 Ausgaben

EUR 1.173

BESTELLEN +49 (0)30 470 31-234 · anzeigen@ernst-und-sohn.de · www.ernst-und-sohn.de

Mustermann GmbH

Mustermannstr. 00

D-00000 Musterstadt

Telefon (000 00) 000 00-000

Fax (000 00) 000 00-000

E-Mail info@mustermann.de www.mustermann.de

dieser Ausgabe finden Sie:

Ihre Abonnement-Vorteile im Überblick

PRINT: Heft-Zustellung versandkostenfrei

ONLINE: einfaches, webbasiertes Lesen ohne Spezialsoftware in der Wiley Online Library oder offline als PDF

dauerhafter Online-Zugriff auf die abonnierten Jahrgänge

Volltextsuche

www.ernst-und-sohn.de/ zeitschriften

Wenn wir über Kreislaufwirtschaft im Bauwesen sprechen, denken viele noch immer zuerst an das Recycling von Betonbruch oder an eingeschmolzenen Stahl. Doch steht in der Hierarchie der Kreislaufwirtschaft die Wiederverwendung (engl. Reuse) weit über dem Recycling. Für Stahlbeton bedeutet Wiederverwendung, den Verbund von Beton und Stahl zu erhalten, also ganze Bauteile erneut einzusetzen, anstatt ihn abzubrechen – zu „zerbröseln“ – und in (minderwertige) Sekundärrohstoffe zu verarbeiten.

Die Idee ist keineswegs neu. Schon im Mittelalter wurden ganze Steine aus geschleiften Burgen genutzt, um Wohnhäuser, Stadtmauern oder Kirchen zu errichten. Bauen mit dem, was bereits vorhanden ist, war über Jahrhunderte selbstverständlich, bis es mit der Industrialisierung in Vergessenheit geriet. Bauen mit Bestehendem, Altem ist nämlich umständlich, mit neuen Materialien dagegen einfach, qualitätsgesichert und geregelt.

Heute stehen wir vor der Aufgabe, das alte Wissen neu zu beleben und in systematische Lösungen zu überführen. Der Bestand von heute muss zur Ressource von morgen werden – und zwar einfach, qualitätsgesichert und geregelt. Dafür braucht es wissenschaftlich fundierte Methoden und ingenieurtechnische Konzepte – wie sie in diesem Heft vorgestellt werden –, die die Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen sicher, planbar und nachhaltig machen. Drei Ansätze weisen den Weg: –

Design for Disassembly: Bauwerke werden bereits so geplant, dass ihre Bauteile nach Ende der Nutzung einfach demontiert und wiederverwendet werden können. Module können mitsamt Verbindungen serienartig und standardisiert hergestellt werden.

– Wiederverwendung von Fertigteilen: Mit definierten Verbindungsstellen, entsprechend ausgelegter Bewehrungsführung und begrenzten Bauteilgrößen sind Fertigteile prädestiniert für die Wiederverwendung. Sie sind transportierbar und können vergleichsweise einfach aus- und wieder eingebaut werden.

Modulare Wiederverwendung von Ortbetontragwerken: Angesichts des enormen Bestands die wohl größte Aufgabe: Ortbetonkonstruktionen werden zunächst –etwa durch Betonsägen – in transportierbare Module zerlegt, dann geprüft, aufbereitet und schließlich zu neuen Tragwerken gefügt.

So unterschiedlich sie sind, all diese Ansätze führen in dieselbe Richtung: zu einer Bauweise, die nicht länger dem linearen Prinzip Bauen – Nutzen – Abreißen folgt, sondern auf einem echten Kreislaufgedanken beruht. Das ist weit mehr als eine technische Herausforderung – es ist ein kulturelles Umdenken.

Die Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen ist damit keine rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern eine zukunftsweisende Strategie. Sie verbindet historische Praktiken mit modernen Methoden und eröffnet den Weg zur Zirkularität im Bauwesen.

Das vorliegende Heft zeigt, wie Forschung und Praxis diesen Weg bereits heute ebnen. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

David Sanio

Dr.-Ing. David Sanio Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für Massivbau

Hans Schober

Form, Topologie, Tragwerk

- Hilfe bei Entwurf, Berechnung und Konstruktion von repräsentativen Netzkuppeltragwerken

- mit 35 weltweit ausgeführten Beispielen aus dem Büro schlaich bergermann partner zwischen 1989 und 2014

- Beispiele mit Details, systematisiert nach Dachform: tonnenartige, kuppelartige, freigeformte Netzkuppeln

Erstes Buch über Formfindung und Optimierung, Konstruktion und Berechnung von doppeltgekrümmten, weitgespannten verglasten Schalen. Entwurfsparameter, statische Nachweise und konstruktive Details werden an weltweit gebauten Beispielen (sbp schlaich bergermann partner) erläutert.

TRANSPARENTE SCHALEN FORM TOPOLOGIE TRAGWERK

2015 · 256 Seiten · 273 Abbildungen · 11 Tabellen

Hardcover ISBN 978-3-433-03120-9

89* * Der €-Preis gilt ausschließlich für Deutschland. Inkl. MwSt. BESTELLEN +49 (0)30 470 31–236 marketing@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de/3120

Aus dem Inhalt

Haushaltsberatungen zu Bauinvestitionen und Sondervermögen 847

Bauhauptgewerbe: Halbjahresbilanz besser als erwartet 848

FDB startet ihre neue Wissensreihe Nachhaltigkeit 848

50 Jahre dokumentierte Tunnelbauaktivitäten 849

Nachrichten

Haushaltsberatungen zu Bauinvestitionen und Sondervermögen: Investitionsoffensive muss Realität werden – ohne Planungssicherheit keine heimische Rohstoffgewinnung, Beschäftigungssicherung und Konjunkturimpulse

Berlin, 15. September 2025 – Deutschland steckt im größten Sanierungsstau seiner Geschichte: marode Brücken, veraltete Schienennetze, überlastete Straßen sowie baufällige Schulen und Kitas. In den anstehenden Haushaltsberatungen kommt es nun darauf an, den Worten Taten folgen zu lassen und eine echte Investitionsoffensive am Bau zu beschließen. Drei Spitzenverbände der Bau- und Rohstoffwirtschaft warnen jetzt: die Mittel des Sondervermögens dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung genutzt werden. Gleichzeitig müssen die Probleme der gesamten Wertschöpfungskette mehr Beachtung finden. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin machten heute die Präsidenten Christian Strunk (MIRO – Bundesverband Mineralische Rohstoffe), Peter Hübner (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) und der stellvertretende Bundesvorsitzende der IG BAU – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Carsten Burckhardt, deutlich: Bauen braucht Rohstoffe, schnelle Verfahren, verlässliche Rahmenbedingungen und gute tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze.

MIRO: „Scheine ohne Steine – das darf nicht passieren“

Christian Strunk, Präsident von MIRO, betonte die Dramatik der Lage: „Deutschland braucht jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen – Kies, Sand, Splitte und Schotter. Das ist nach Trinkwasser der zweitgrößte Stoffstrom des Landes. Wir können uns derzeit noch vollständig selbst versorgen. Aber immer mehr Gewinnungsbetriebe müssen schließen, weil Gewinnungsgenehmigungen fehlen. Schon heute drohen regionale Engpässe.“

Strunk forderte: „Die Gewinnung der Gesteinsrohstoffe ist Daseinsvorsorge.

Sie muss – wie die Energieversorgung – ins überragende öffentliche Interesse aufgenommen werden. Sonst bleibt der Widerspruch: Milliarden für Bauprojekte, aber keine Steine zum Bauen. Was nützen Scheine ohne Steine?“

HDB: „Es gibt die Zusätzlichkeit nicht. Kein Lerneffekt aus dem Brückeneinsturz“

Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, kritisierte, dass das Sondervermögen zum Stopfen der Haushaltslöcher genutzt wird. „Ich sag es deutlich: Es gibt die versprochene Zusätzlichkeit des Sondervermögens nicht. Stattdessen sehen wir einen Verschiebe-Bahnhof von Investitionsmitteln aus dem Kernhaushalt in andere Bereiche. Der normale Etat schrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Die Kassen der Kommunen bleiben klamm, es wird weiterhin zu wenig gebaut, auch um Daseinsvorsorge vor Ort zu gewährleisten. Die Verantwortlichen haben aus dem Dresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war anders besprochen, liebe Bundesregierung.“

Hübner weiter: „Wir bauen in Deutschland zu kompliziert, wir bauen zu langsam, wir bauen zu ineffizient. Öffentliche Auftraggeber brauchen deshalb mehr Flexibilität in der Auftragsvergabe, um der Vielfalt an unterschiedlichen Bauvorhaben gerecht zu werden. Und nur so können die Mittel des Sondervermögens sowie alle öffentlichen Investitionen effizient eingesetzt werden. Mit weniger Aufwand, weniger Bürokratie und höherer Kostengenauigkeit.“ Wenn dann endlich gebaut werde, brauche die Branche schnelle Verfahren auch in der Gewinnung der Rohstoffe, damit die Versorgungssicherheit mit heimischen Rohstoffen unkompliziert gewährleistet bleibt.

IG BAU: „Ohne Akzeptanz, Fachkräfte und faire Bedingungen bleibt das Sondervermögen wirkungslos“

Carsten Burckhardt, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, verwies auf die Beschäftigten, die hinter der Rohstoffgewinnung und Bauwirtschaft stehen: „Es reicht nicht, Milliarden zu beschließen, wenn gleichzeitig die Akzeptanz von Industrie vor Ort fehlt und die notwendigen Rohstoffe nicht genehmigt werden. Corona hat gezeigt: Deutschland ist zu sehr auf Importe angewiesen. Bei Gesteinsrohstoffen sind wir aber resilient aufgestellt. Deutschland kann sich mit Kies, Schotter und Splitt selbst versorgen – wenn die Genehmigungen für die Rohstoffgewinnung umweltgerecht erteilt werden.“

Burckhardt ergänzte: „Wichtig ist zudem, dass die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden, deshalb unterstützen wir das Vorhaben der Bundesregierung, ein Bundestariftreuegesetz einzuführen. Dies sollte ohne Wenn und Aber von statten gehen. Für Fachkräfte, die aus dem Ausland gewonnen werden, muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass sie in tarifgebundenen Betrieben angestellt werden. Und die Beschäftigten brauchen faire Arbeitsbedingungen, das heißt, verträgliche Arbeitszeiten mit ausreichenden Ruhepausen. Eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer würde schließlich auch die flächendeckende Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems schaffen. Unternehmer wie Beschäftigte hätten optimale Kontrolle über die geleisteten Arbeitsstunden.“

Gemeinsame Forderungen

Alle drei Verbände sind sich einig: Ohne ausreichende Bauinvestitionen, schnelle Verfahren, eine verlässliche Rohstoffversorgung

sowie Investitionen in unsere Beschäftigten wird die Infrastrukturmodernisierung ins Leere laufen. Die Verbände fordern den Deutschen Bundestag daher auf:

–Eine überjährige, verlässliche Finanzierung öffentlicher Infrastrukturvorhaben einzuführen, –die versprochene Zusätzlichkeit des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz in den Gesetzen, auch für die Bundesländer, abzusichern,

–die regionale Versorgungssicherheit mit Baurohstoffen durch heimische Gewinnung auch weiterhin zu gewährleisten und diese als Teil der Daseinsvorsorge anzuerkennen, –Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte und die Rohstoffgewinnung drastisch zu beschleunigen, –dass faire und tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsbedingungen wieder mehr zum Standard werden und

Auftragseingang und Umsatz legen zu – auf niedrigem Niveau. Straßenbau bricht allerdings deutlich ein.

„Die Halbjahresbilanz für das gesamte Bauhauptgewerbe fällt besser aus als von uns ursprünglich erwartet. Insgesamt haben Aufträge und Umsätze in den ersten sechs Monaten zugelegt. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Anstieg auf niedrigem Niveau erfolgt und beim Umsatz sogar nach vier Jahren im realen Minus – somit gibt es leider noch keinen Grund zum Jubeln, insbesondere da der Straßenbau regelrecht eingebrochen ist. Hier macht sich die Hängepartie des zweiten Quartals bemerkbar. Der Turnaround der bundeseigenen Autobahn GmbH, den Ausschreibungsstopp aufzuheben und die fehlenden Mittel doch zu bewilligen, ist erfreulich, wird sich aber erst im Laufe des zweiten Halbjahres positiv in der Bautätigkeit und somit in den Zahlen auswirken. Dies ist zumindest zu hoffen.“ Mit diesen Worten kommentiert der Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE, Tim-Oliver Müller, die heute veröffentlichten Konjunkturindikatoren für den Bau. Demnach sei

der Auftragseingang1 im ersten Halbjahr im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um real2 7,2 Prozent gestiegen. Für den Juni werde im Vorjahresvergleich ein Plus von real2 2,9 Prozent ausgewiesen. Ob der Rückgang zum Vormonat3 von 2,6 Prozent ein Vorbote auf eine Kehrtwende sei, müsse abgewartet werden.

Auch für den Wohnungsbau werde für das erste Halbjahr ein deutliches reales Orderplus von 9,5 Prozent gemeldet. Das Volumen läge damit aber immer noch um 31 Prozent unter dem Niveau von 2021. Angesichts der niedrigen Baugenehmigungszahlen sei dies auch kein Wunder. Für den Straßenbau werde hingegen ein reales Orderminus von 5,2 Prozent ausgewiesen (Juni: -13,7 Prozent). Müller: „Wir hoffen auf eine Belebung im zweiten Halbjahr. Ansonsten wird dieses Jahr für die Straßenbauer ein verlorenes Jahr. Wir können es in Richtung Politik nur immer wieder betonen: Personelle Kapazitäten können nicht unendlich lange vorgehalten werden.“ So hätten die Straßenbauer ihre Belegschaft in den ersten fünf Monaten* bisher lediglich gehalten, andere Wirtschaftszweige des

Bonn, im September 2025. Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB) hat ihre Wissensreihe Nachhaltigkeit gestartet. Den Auftakt zur Wissensreihe bildet die Publikation zum Thema Treibhauspotenzial vorgespannter Deckensysteme.

Das nachhaltige Bauen mit Beton gewinnt zunehmend an Bedeutung. In diesem Kontext sieht es die FDB als ihre Aufgabe, ihr fundiertes Wissen in die Branche zu tragen. Dazu soll die neu ins Leben gerufene Wissensreihe Nachhaltigkeit vorrangig dienen. Die Publikationen der Wissensreihe Nachhaltigkeit behandeln jeweils ein einzelnes Thema aus dem weiten Feld des nachhaltigen Bauens mit Beton. Die einzelnen

Ausgaben bauen nicht aufeinander auf und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Publikation der neuen Wissensreihe Nachhaltigkeit wird als eigenständige Fachveröffentlichung gesehen.

Zur ersten Fachveröffentlichung haben die Fachleute einer Arbeitsgruppe der FDB sechs Deckensysteme mit unterschiedlichen Spannweiten an einem dreigeschossigen Bürogebäude untersucht und das jeweilige Gesamttragwerk gemäß der DAfStb-Richtlinie Treibhausgasreduzierte Tragwerke aus Beton bilanziert. Das Ergebnis dieser Untersuchung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Wahl des Deckensystems hat einen großen Einfluss auf das gesamte Tragwerk und dessen CO2-Bilanz. Die

–dass Fachkräfte, die aus dem Ausland gewonnen werden, zu den geltenden tariflichen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden.

Die Verbände fordern die Bundesregierung weiterhin dazu auf, eine konsistente Infrastrukturstrategie vorzulegen, die alle Aspekte der Wertschöpfungskette, von der Rohstoffgewinnung, über Planung und Bau bis zur Fachkräftesicherung umfasst.

Bauhauptgewerbes hätten ihr Personal hingegen um bis zu 3,4 Prozent aufgestockt, lediglich der Wirtschaftszweig „Bau von Gebäuden“ müsse einen Rückgang von 2,5 Prozent verkraften.

Für den baugewerblichen Umsatz im gesamten Bauhauptgewerbe1 sei im Juni zum Vorjahresmonat ein reales Minus von 0,5 Prozent gemeldet worden. Für das erste Halbjahr ergebe sich aber immer noch ein Anstieg von real 2,2 Prozent. Für den Wohnungsbau und für den Straßenbau werde aber nach wie vor ein realer Rückgang (- 4,2 bzw. - 3,7 Prozent) ausgewiesen, für den Wirtschaftstiefbau hingegen – dank der guten Auftragslage bei der Bahn – ein deutliches Plus (nominal4: + 11,4 Prozent).

Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis). 1 Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten | 2 kalenderbereinigt | 3 saison-, kalender- und preisbereinigt | 4 für den Wirtschaftsbau veröffentlicht Destatis keine realen Werte *) Daten liegen erst bis Mai vor

Tragwerke mit vorgespannten TT-Platten und Spannbetonhohlplatten erreichen die Treibhausgas-Minderungsklasse TM-70, was einer Unterschreitung des zulässigen Referenzwertes des Jahres 2020 nach DAfStb-Richtlinie Treibhausgasreduzierte Tragwerke aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton um mehr als 70 % entspricht. In der Fachveröffentlichung wird festgestellt, dass eine isolierte Betrachtung der Decke deutlich zu kurz greift. Deckensystem und Gesamttragwerk stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang, der bei der Planung systematisch berücksichtigt werden sollte. Die Wahl eines geeigneten Deckensystems beeinflusst einerseits das Tragwerk selbst, wird aber andererseits durch dessen statische und konstruktive

Randbedingungen mitbestimmt. Durch eine gezielte Anpassung und Optimierung der Tragkonstruktion lassen sich nicht nur signifikante Materialeinsparungen, sondern auch erhebliche Senkungen der Treibhausgasemissionen des Gesamttragwerks realisieren. Insbesondere vorgespannte

Deckensysteme bieten hierbei hohe Einsparpotenziale.

Weitere Fachveröffentlichungen aus der Wissensreihe Nachhaltigkeit sind in der Bearbeitung und werden Zug um Zug veröffentlicht. Die erste Publikation zum

Im Jahr 2025 erscheint die 50. Ausgabe in Form vom Tunnelbau 2026, genauer „Taschenbuch für den Tunnelbau 2026: Kompendium der Tunnelbautechnologie – Planungshilfe für den Tunnelbau“. Um dieses Ereignis zu feiern, wird das gesamte Inhaltsverzeichnis des letzten halben Jahrhunderts online zur Verfügung gestellt, sodass es durchsucht und entdeckt werden kann. Von Anfang an war ein Editorial Board instal-

liert und aktiv, um wertvolle Beiträge zu einer festgelegten Themenliste zu sammeln und diese wissenschaftlich zu evaluieren, um einen hohen fachlichen Wert zu gewährleisten. Aufgrund der Entwicklungen im Tunnelbau wurden die Forschungsthemen regelmäßig überdacht und neu strukturiert, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Berichte von Baustellen verbanden Theorie und Praxis zu einem Ganzen.

Webseminar 4. bis 6.11.

WU-Bauwerke aus Beton WU-Richtlinie – Fugenabdichtungen – Hochwertige Nutzung von WU-Untergeschossen – Frischbetonverbundsysteme – WU-Elementwände

3. bis 4.11. Künstliche Intelligenz im Ingenieurbau – Innovationen für die Praxis Grundlagen – Strategien – Transformation – Anwendungen –Technologien – Perspektiven

Filderstadt 10. bis 11.11.

Halle (Saale) 11. bis 12.11.

Objektplanung für Straßen- und Eisenbahnbrücken Übersicht, Planungsgrundsätze, Anwendungsgebiete der grundlegenden Brückentypen – Auswahlkriterien zu Bauweise der Über- und Unterbauten – Planung von Widerlagern, Pfeilern und dauerhaften Stützbauwerken – Randbedingungen Entwurfsplanung – Detailausbildung

Brückenbautage: Konferenz Brückenbau und Verkehrsinfrastruktur Brückennotstand beseitigen – leistungsfähige Infrastruktur sichern –Innovationen – Planfeststellung – Bestandserhalt – Nachhaltigkeit

Webseminar 11. bis 13.11. Planen und Bauen für den Klimaschutz Bauen im Wandel – Planen und Bauen mit R- und CO2-reduziertem Beton – Klimaschonendes Bauen – Hebel des Tragwerkplaners

Biberach 13.11. 17. Biberacher Brandschutztag aktuelle Themen des Brandschutzes in Baden-Württemberg

Filderstadt 13. bis 14.11. Schäden, Nachrechnung und Verstärkung im Brückenbau Brückenbestand – typische Schäden – Modellierung und Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie – Nachrechnung von Eisenbahnbrücken – Verstärkung von Unter- und Überbauten (externe Vorspannung, Schubverstärkung) – Instandsetzung und Austausch von Lagern –Koppelfugen und spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl – Monitoring

Webseminar 18. bis 20.11. Ausführung von Tragwerken nach neuer DIN 1045-3/BBQ Änderungen und Neuerungen für die Baustelle – Bestellen, Annehmen, Einbauen und Nachbehandeln von Beton

Köln 19. bis 20.11.

Zukunftsprogramm Brückenmodernisierung Digitaler Zwilling, Herausforderungen und Chancen – Schäden, Nachrechnung und Verstärkung von Beton-, Stahl- und Verbundbrücken – Aktuelles: Funktionale Ausschreibung – Praxisbeispiele zur Nachrechnung, Ertüchtigung und Instandsetzung – Neubau und Ersatzneubau: Entwurf, Planung und Ausführung – Städtische und Kommunale Brücken

Thema Treibhauspotenzial vorgespannter Deckensysteme steht zum kostenlosen Download auf der FDB-Website https:// www.fdb-fertigteilbau.de/wissen/ wissensreihe-nachhaltigkeit zur Verfügung.

Die Website, auf der die Inhalte präsentiert werden, ist hier zu finden: ((qr-code tbtb50))

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein www.betonverein.de/veranstaltungen

Technische Akademie Esslingen www.tae.de

VDI Wissensforum www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau

Management Forum Starnberg mit Verlag Ernst & Sohn www.management-forum.de/bruecke

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein www.betonverein.de/veranstaltungen

Akademie der HS Biberach www.akademie-biberach.de

VDI Wissensforum www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein www.betonverein.de/veranstaltungen

VDI Wissensforum

www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau/ brueckenmodernisierung

Web-Seminar 19. bis 20.11.

WU-Betonkonstruktionen mit und ohne Frischbetonverbundsystemenpraxisgerechte Planung und Ausführung

Grundlagen WU-Richtlinie – Planungsunterlagen – Planen, erstellen und überwachen eines Fugenabdichtungssystems – unvorhergesehene Gefahren – Planung und Ausschreibung mit und ohne Frischbetonverbundsystemen (FBV-Systeme)

Web-Seminar 25. bis 27.11.

Web-Seminar

Risse im Stahlbeton – bestellt, geplant, gebaut?

Stahlbeton mit oder ohne Risse planen – Ist Bewehrung sparen möglich?, Bauteile mit und ohne Risse – Welcher Entwurfsgrundsatz passt zu welcher Bauaufgabe? – Planungsannahmen auf der Baustelle umsetzen

2. bis 4.12. Die neue DIN 1045/BBQ - Was heißt das für Planung und Bauausführung?

BBQ-Konzept – Planungsphase, Ausführungsphase – Besonderheiten bei der Verwendung von Fertigteilen sowie für GUs und GÜs – Übergangsphase

InformationsZentrum Beton www.beton.org

Köln

3. bis 4.12.

online

2. bis 3.12.

Koblenz und online

16.12

Dresden

18. bis 19.3.

VDI-Fachkonferenz „BIM im Infrastrukturbau“ Digitaler Zwilling – Nachhaltigkeit – Vertragliche Regelungen – Umsetzung in Planung, Bauausführung und Betrieb – Praxisbeispiele

Praxiswissen KI in der Bauindustrie Grundlagen und Potenziale zur Nutzung von KI im Bauwesen – KI gestützte Systeme – Interaktive Workshops für individuelle KI-Anwendungsfälle

Vortragsreihe baupraxis Nibelungenbrücke Worms – Nutzungsdauerverlängerung durch intelligente Digitalisierung

Dresdner Brückenbausymposium Erfahrungsaustausch über Planung, Bauausführung, Instandsetzung und Ertüchtigung von Brücken

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein www.betonverein.de/veranstaltungen

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein www.betonverein.de/veranstaltungen

VDI Wissensforum www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau

VDI Wissensforum www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau

HS Koblenz meseck@hs-koblenz.de

TU Dresden, Institut für Massivbau tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/imb/ das-institut/veranstaltungen/DBBS

Die Zeitschrift „Beton- und Stahlbetonbau“ veröffentlicht Beiträge über Forschungsvorhaben und -ergebnisse sowie über Entwurf, Berechnung, Bemessung und Ausführung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen im gesamten Bauwesen.

Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk oder Fernsehsendung bleiben vorbehalten. Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder Gebrauchsnamen, die in der Zeitschrift veröffentlicht werden, sind nicht als frei im Sinne der Markenschutz- und Warenzeichen-Gesetze zu betrachten, auch wenn sie nicht eigens als geschützte Bezeichnungen gekennzeichnet sind.

Verlag Ernst & Sohn GmbH

Rotherstraße 21, D-10245 Berlin Tel. +49 (0)30/47031-200 info@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de

Amtsgericht Charlottenburg HRB 237294 B Geschäftsführung: Dr. Guido F. Herrmann, Franka Stürmer

Steuernummer: 47020/34142, Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 813496225

Chefredakteur Prof. Dipl.-Ing. DDr. Dr.-Ing. E.h. Konrad Bergmeister verantwortliche Redakteurin Dipl.-Ing. Kerstin Glück Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau

Peter-Jordan-Straße 82, A-1190 Wien

Tel.: +43 (0)1 890461119 bust@wiley.com

Redaktion Produkte und Objekte Sandra Berhold, Fabian Hesse

Tel.: +49 (0)30/47031-121, presse@ernst-und-sohn.de

Ad Sales Manager Stefan Nepita

Tel.: +49 (0)30/47031-256, stefan.nepita@wiley.com

Sonderdrucke

Verkauf Janette Seifert

Tel.: +49 (0)30/47031-292, janette.seifert@wiley.com

Technische Herstellung Petra Franke

Tel.: +49 (0)30/47031-279, pfranke@wiley.com www.ernst-und-sohn.de/sonderdrucke

Kunden-/Leserservice

Wiley-VCH Kundenservice für Ernst & Sohn Boschstr. 12, D-69469 Weinheim

Tel.: +49 (0)8001800536 (innerhalb Deutschlands) +44 (0)1865476721 (außerhalb Deutschlands) Schnelleinstieg: www.wileycustomerhelp.com Einzelheft-Verkauf: CS-Germany@wiley.com

Aktuelle Bezugspreise

Die Zeitschrift „Beton- und Stahlbetonbau“ erscheint mit 12 Ausgaben pro Jahr. Neben „Betonund Stahlbetonbau print“ steht „Beton- und Stahlbetonbau online“ im PDF-Format über den Online-Dienst WileyOnlineLibrary im Abonnement zur Verfügung. print print+online 748 € 935 €

Das Abonnement gilt zunächst für ein Jahr. Es kann jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Bezugsjahres schriftlich gekündigt werden. Ohne schriftliche Mitteilung verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr. Alle Preise sind Nettopreise. Die Preise sind gültig bis 31. August 2026. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Studentenpreise, Staffelpreise, Mitgliederpreise und Preise in anderen Währungen auf Anfrage.

Spezielle Angebote und Probeheftanforderung unter www.ernst-und-sohn.de Bei Änderung der Anschrift eines Abonnenten sendet die Post die Lieferung nach und informiert den Verlag über die neue Anschrift. Wir weisen auf das dagegen bestehende Widerspruchsrecht hin. Wenn der Bezieher nicht innerhalb von 2 Monaten widersprochen hat, wird Einverständnis mit dieser Vorgehensweise vorausgesetzt.

Beton- und Stahlbetonbau, ISSN 0005-9900, is published monthly. US mailing agent: SPP, PO Box 437, Emigsville, PA 17318. Periodicals postage paid at Emigsville PA.

Postmaster: Send all address changes to Beton- und Stahlbetonbau, John Wiley & Sons Inc., C/O The Sheridan Press, PO Box 465, Hanover, PA 17331.

Satz Aptara, A-37, Sector-60, Noida, Uttar Pradesh - 201301, India

Druck Westermann DRUCK | pva, Zwickau

Gedruckt auf säurefreiem Papier.

© 2025 Ernst & Sohn GmbH

Beilagenhinweis

Ernst und Sohn GmbH, 10245 Berlin

Fachbeirat

▪ Prof. Dr.-Ing. Martin Claßen, RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach, Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Oliver Fischer, Technische Universität München, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Lars Meyer, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Berlin

▪ Dr.-Ing. Alexander Steffens, WTM Engineers GmbH, Beratende Ingenieure im Bauwesen, Hamburg

Advisory Board

▪ Dr.-Ing. Viviane Adam, RWTH Aachen University, Lehrstuhl und Institut für Massivbau

▪ apl. Prof. Dr.-Ing. Birgit Beckmann, Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Jan Bielak, RWTH Aachen University, Lehrstuhl und Institut für Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. M.Arch. Lucio Blandini, Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren

▪ Dr. ir. Freek Bos, Technische Universität München, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Braml, Universität der Bundeswehr München, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Yvonne Ciupack, Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Felix Clauß, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Patrick Forman, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Haist, Leibniz Universität Hannover, Institut für Baustoffe

▪ Prof. Dr.-Ing. Peter Heek, FH Münster, Statik und Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Martin Herbrand, Hochschule 21, Konstruktiver Ingenieurbau und Baustatik

▪ Univ.-Prof. DI Dr.techn. Patrick Huber, Technische Universität Wien, Institut für Tragkonstruktionen – Stahlbeton- und Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Alex Hückler, Berliner Hochschule für Technik, Massivbau und Statik

▪ Prof. Dr. Walter Kaufmann, ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruktion

▪ Univ.-Prof.’in Dr.-Ing. Sylvia Kessler, Helmut-Schmidt-Universität, Professur für Konstruktionswerkstoffe und Bauwerkserhaltung

▪ Univ.-Prof. B.Sc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Benjamin Kromoser, Universität für Bodenkultur Wien,

▪ Institut für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen (IHB)

▪ Prof. Dr.-Ing. Christian Kulas, Hochschule Biberach, Konstruktiver Ingenieurbau, Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Torsten Leutbecher, Universität Siegen, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine, Technische Universität Dresden, Institut für Baustoffe

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Vincent Oettel, Technische Universität Braunschweig, Institut für Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Matthias Pahn, Rheinland-Pfälzische Technische Universität KaiserslauternLandau, Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion

▪ Prof. Dr. Dirk Proske, Berner Fachhochschule, Studiengangsleiter Master Engineering

▪ Dr. Andreas Pürgstaller, Bergmeister Ingenieure GmbH

▪ Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel, Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg, Fakultät Architektur und Bauwesen

▪ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Marcus Ricker, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Dr.-Ing. David Sanio, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Gregor Schacht, Marx Krontal Partner | MKP GmbH

▪ Dr.-Ing. Silke Scheerer, Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau

▪ Dr.-Ing. Angelika Schießl-Pecka, Ingenieurbüro Schiessl · Gehlen · Sodeikat GmbH

▪ Prof. Dr.-Ing. Dirk Schlicke, Graz University of Technology, Institute of Structural Concrete

▪ Dr.-Ing. Nicholas Schramm, Büchting + Streit AG

▪ Prof. Dr. Dipl. Dipl.-Ing. Panagiotis Spyridis, Universität Rostock, Professur Massivbau

▪ Prof. Dr.-Ing. Alexander Stark, Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Abt. Massivbau

▪ Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Alfred Strauss, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau

▪ Dr.-Ing. Josef Taferner, Bergmeister GmbH

▪ Prof. Dr.-Ing. Alexander Taffe, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Fachgebiet Baustoffkunde, Bauwerksdiagnose und zerstörungsfreie Prüfung

▪ Dr.-Ing. Juliane Wagner, CARBOCON GMBH

▪ Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann-Diederich, Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

▪ Prof. dr. ir. Roman Wan-Wendner, Ghent University, Department of Structural Engineering and Building Materials

▪ Dr.-Ing. Katharina Zaydowicz, DB InfraGo AG

C. Eisermann, B. Sprenger, Ch. Voigt, G. Marzahn, M. Schnellenbach-Held, S. Marx, Ch. Kang

Das initiale Structural Health Monitoring der Nibelungenbrücke in Worms

Der Beitrag befasst sich mit dem initialen Structural Health Monitoring, das 2023 an der Nibelungenbrücke in Worms installiert wurde und seither kontinuierlich die Umweltbedingungen sowie ausgewählte Bauwerksreaktionen in einem Pilotbereich erfasst. Es werden das Monitoringkonzept und die Prozesskette der Implementierung des Bauwerksmonitorings vorgestellt. Anschließend werden Aspekte der Datenverarbeitung thematisiert und Auswertestrategien für die Monitoringdaten vorgestellt, die aktuell erforscht werden und in Zukunft dazu beitragen sollen, dieses einzigartige Ingenieurbauwerk für weitere Jahrzehnte zu erhalten.

H. Burger, N. Schramm, D. Kuhn, Th. Tepho, P. Breitenbücher, O. Fischer Monitoring der spannungsrisskorrosionsgefährdeten Kreuzhofbrücken in München: Konzeptionierung und Erkenntnisse aus experimentellen Untersuchungen

An zwei Spannbeton-Hohlkörperplattenbrücken in München wurde Sensorik zur Detektion von potenziellen Spannstahlbrüchen und zur Beurteilung kritischer Strukturveränderungen installiert und validiert. Ergänzt wurde das System durch ein Verkehrslastmonitoring, das zu einer realitätsnahen Beurteilung des rechnerischen Ankündigungsverhaltens führt. Die Funktionalität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Sensorik konnte durch Labor- und In-situ-Versuche bestätigt werden. Experimentelle Untersuchungen im Zuge des Rückbaus zeigen ferner, dass für den vorliegenden Querschnitt einer Hohlkörperplatte mit vielen Stegen insbesondere die Umlagerung in Bauwerksquerrichtung zu einem redundanten Tragverhalten bei einem Ausfall von Spanngliedern führt.

M. Wenner, S. Plica, R. Röder, K. Basamad, M. Zeckert, M. Missler, P. Lippert