Ernst & Sohn Special

Ausgabe 2

Oktober 2024

ISSN 2750-5030

Ernst & Sohn Special

Ausgabe 2

Oktober 2024

ISSN 2750-5030

– Fassadenwerkstoffe Metall, Beton/Hybridbauweise, Glas, Kohlenstoff- und Glasfasern

– Photovoltaik

– Fassadenbegrünung

– Befestigungstechnik

– Fassadendämmung

– Fassadenentwässerung

Konrad Bergmeister, Frank Fingerloos, Johann-Dietrich Wörner (Hrsg.)

Schwerpunkte: Tunnelbau; Betonbauqualität (BBQ)

- Stand der Technik für Konventionellen Tunnelbau bei geringer Überlagerung und Maschinellen Tunnelvortrieb

- Sensorik und Langzeitmonitoring

- Erläuterungen zum neuen Konzept der Betonbauqualitätsklassen in der DIN 1045er-Reihe

Themenschwerpunkte sind der Tunnelbau und die Betonbauqualität (BBQ) in der Normenreihe DIN 1045 aus 2023. Die Beiträge zum Themenschwerpunkt „Tunnelbau“ umfassen eine breite Palette von Themen, die von technischen Verfahren bis hin zu digitalen Technologien und Nachhaltigkeitsaspekten reichen.

BESTELLEN

+49 (0)30 470 31–236 marketing@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de/3441

Teile 1 + 2, 12/ 2024 · ca. 1000 Seiten · ca. 122 Abbildungen

Hardcover

ISBN 978-3-433-03441-5

Fortsetzungspreis

eBundle (Print + ePDF)

ISBN 978-3-433-03444-6

Fortsetzungspreis eBundle

Bereits vorbestellbar.

* Der €-Preis gilt ausschließlich für Deutschland inkl. MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Wenn über Innovative Fassadentechniken und deren Möglichkeiten gesprochen wird, dann ist Glas am Bau ein bedeutendes Thema, das nicht außer Acht zu lassen ist.

Glas steht für Transparenz und vermittelt Gebäuden seit Jahrzehnten Großzügigkeit, Helligkeit und Leichtigkeit. Tageslicht ist ein wesentlicher Faktor, um das Wohlbefinden des Menschen in privaten und öffentlichen Räumen zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Ebenso wichtig sind die funktionalen Eigenschaften von Glas. Glas hat sich zu einem multifunktionalen Werkstoff entwickelt und erfüllt heutzutage dank modernster Beschichtungstechnologien und Veredlungstechniken unterschiedlichste Anforderungen. Sonnenschutz, Wärmedämmung, Absturzsicherung, Schallschutz und Sicherheit sind Funktionen, die, wenn gewünscht, alle in einem Glasaufbau erfüllt werden können. Mehr noch: Zusatzfunktionen wie Selbstreinigung und Glasdesign mittels Bedruckungstechniken gehören heute zum Standard. Bei Verglasungen im Objektbau handelt es sich somit immer um komplexe, höchst individuelle Aufbauten.

Die Entwicklung geht in großen Schritten weiter. Glasinnovationen berücksichtigen heute die wichtigen, gesellschaftlichen Themen: „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“.

Adaptives Glas ist in diesem Zusammenhang ein Schlagwort. Es geht um die Anpassungsfähigkeit des Werkstoffs hinsichtlich der im Tages- und Jahresverlauf wechselnden Sonneneinstrahlung ins Gebäude: viel Tageslicht, wenig Wärmeeintrag im Sommer, Entlastung der Klimaanlage. Jalousie-Isoliergläser, schaltbare Verglasungen und auch Entwicklungen mit speziellen Mikrowabenfilmen im Isolierglas sind neue Lösungen, die mehr und mehr auch im Objektbau Einzug halten.

Photovoltaik ist ein weiteres Thema, das die Fassade erobert. Moderne Photovoltaiktechnik zur Einspeisung von Strom beschränkt sich nicht nur auf Dachlösungen, sie wird zunehmend Bestandteil der Fassade. BIPV steht für Building Integrated PhotovoltaicsGlas und kann als Isolierglas in Fenstern, aber auch als Fassadenmodul in Fassadenplatten und Dächern eingesetzt werden, um eine nachhaltige Energieerzeugung zu gewährleisten. Dünn-

schicht-Photovoltaik für die Fassade ist eine weitere Möglichkeit, die in diesem Zusammenhang zu nennen ist.

Die Reduzierung von CO2-Emissionen ist bekanntermaßen entscheidend, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Gesundheit unseres Planeten zu schützen. Durch den vermehrten Einsatz von CO2-reduziertem Glas – eine weitere Innovation der Glasindustrie – kann ein bedeutender Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet und unsere Umwelt nachhaltig geschützt werden. Da der Bausektor für mehr als ein Drittel der Kohlenstoffemissionen in der EU verantwortlich ist und über 40 % des Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen, hat der Bausektor nun die große Chance, die Fassadenbranche zu verändern und die gebaute Umwelt zu unterstützen, indem kohlenstoffarme Produkte verstärkt eingesetzt werden.

Zur Gesundheit des Planeten gehört zweifelsfrei auch ein intaktes Ökosystem. Jahr für Jahr kollidieren Millionen von Vögeln mit Glasfassaden und sterben. Die Glasindustrie hat spezielle Vogelschutzgläser entwickelt, um das Leben unserer gefiederten Freunde nicht zu gefährden.

Bei aller Begeisterung für diese Neuentwicklungen möchte ich betonen, dass die Auswahl der richtigen Verglasung – gerade im Objektbereich – einer fundierten Beratung bedarf. Es ist für Fassaden-Planende von großem Vorteil, wenn Kompetenzen seitens der Industrie mit der Fertigungstechnik von Isolierglasherstellern in einem großen Netzwerk gebündelt werden. Unser GlasNetzwerk bietet nicht nur ein breites Angebot innovativer Glasprodukte, Planende können zudem auf die Fertigungskompetenz der Mitgliedsunternehmen sowie auf die Beratungsqualität gut ausgebildeter Objektberater vertrauen.

Birgit Tratnik Flachglas MarkenKreis GmbH,

verantwortlich für Presse und

Kommunikation

Ernst & Sohn Special 2024 Innovative Fassadentechnik 2

ISSN 2750-5030

Ernst & Sohn GmbH

Rotherstraße 21

D-10245 Berlin

Telefon: (030) 4 70 31-200

Fax: (030) 4 70 31-270 info@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de

Die Fassade des „Innovationsbogens“ im Innovationspark Augsburg besteht komplett aus recyceltem Aluminium. Die von der Schindler Fenster + Fassaden GmbH geplante, produzierte und am Bau montierte Elementfassade aus Sonderprofilen ist das weltweit erste Projekt aus 100 % recyceltem End-of-Life-Aluminiumschrott. Das 145 m lange Gebäude mit einer Gesamtfläche von 14.800 m2, entworfen von den Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani Architects GmbH, setzt in vielen Bereichen Maßstäbe. Der CO2-Fußabdruck der beim Innovationsbogen verwendeten Aluminiumlegierung CIRCAL 100R des Herstellers HYDRO beträgt weniger als 0,5 kg CO2/kg Aluminium gegenüber 6,7 kg im europäischen Durchschnitt – eine erstaunliche Einsparung von 527 Tonnen CO2 allein für dieses Projekt. (s. Beitrag S. 6–7; Foto: Robert Sprang)

EDITORIAL

Birgit Tratnik

3 Glas am Bau – viel in Bewegung

FASSADENWERKSTOFF METALL

Zum Titel:

6 Zukunftsweisendes Bauprojekt mit echter Recycling-Fassade

7 „Bekannt wie ein bunter Hund“

8 Nachhaltig und ressourceneffizient bauen mit Edelstahl-Rostfrei dasch zürn + partner

10 MODERNES ZUHAUSE IN NEUEM GLANZ NEUBAU ZENTRALES FEUERWEHRGERÄTEHAUS RHEINFELDEN

PHOTOVOLTAIK

Gerd Vaupel

15 Bauwerksintegrierte Photovoltaik (BIPV) – Mit VHF Energiekonzepte realisieren

FASSADENBEGRÜNUNG

17 Begrünte Fassaden: Forschungsprojekt Meadow Wall

FASSADENWERKSTOFF BETON/HYBRIDBAUWEISE

pbr Planungsbüro Rohling AG

20 AUSDRUCKSSTARKE FASSADE SETZT INNERSTÄDTISCHES ZEICHEN NEUBAU DER ERNST-ABBE-BIBLIOTHEK UND DES FACHDIENSTES BÜRGERUND FAMILIENSERVICE IN JENA

25 Rundum durchdacht: Geschäftsgebäude in Bradford stellt Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt

27 Begrünt, langlebig und energieeffizient – Fassadenlösungen für die Zukunft

28 Klimahaus in Berlin

FASSADENWERKSTOFF GLAS

Flachglas MarkenKreis

29 IPANEMA BÜROTURM IN HAMBURG ATTRAKTIVE LANDMARKE MIT AUßERGEWÖHNLICHER GLASFASSADE

32 GEWÖLBTE GLASKUPPEL ÜBERDACHT DAS ATRIUM

NEUBAU FAKULTÄT FÜR TECHNIK DER DHBW STUTTGART

34 Statik für Pfosten-Riegel-Verbinder und Glasauflager – Prüfungen nach EN 16758 und EN 17146 erleichtern die Berechnung

35 Skyscraper mit hocheffizienter Glasfassade prägt Chicagos Skyline

36 Buchtipp: Berliner Jugendstilfassaden

36 Informativer Leitfaden zur Montage von Fassadenplatten und Paneelen

FASSADENWERKSTOFF KOHLENSTOFF- UND GLASFASERN

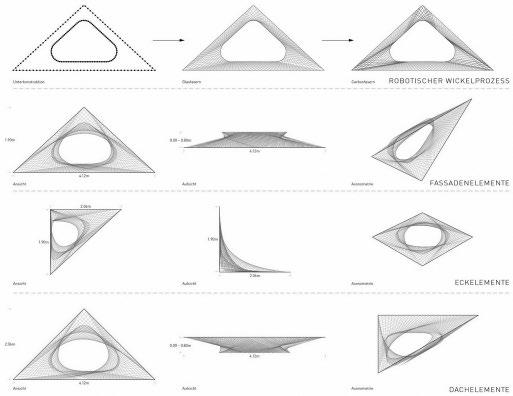

37 TEXTILES BAUEN: TEXOVERSUM FEIN GESPONNENE FASSADE AUS KOHLENSTOFF- UND GLASFASERN

BEFESTIGUNGSTECHNIK

40 Wohn- und Gewerbebau an der historischen Reismühle in Winterthur

44 EFS 2025

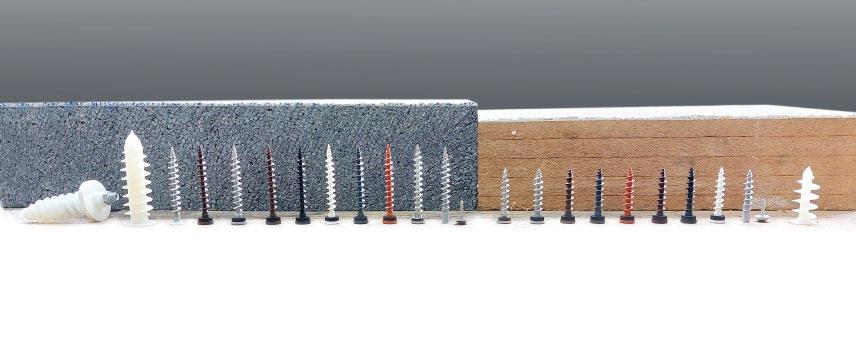

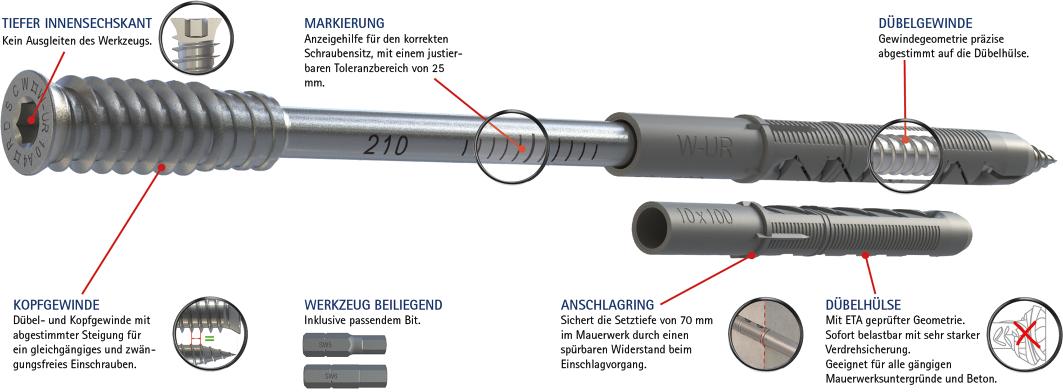

45 Energieeffiziente Dämmstoffbefestigung für WDVS und Holzfaserdämmung

FASSADENDÄMMUNG

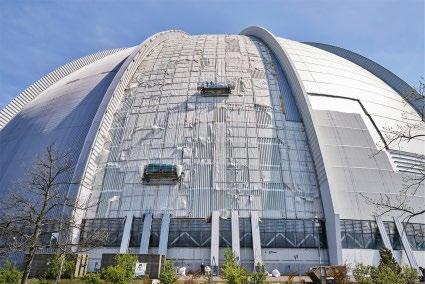

46 Neu gedämmte Gebäudehülle für Tropical Islands

48 Holzbaupreis Rheinland-Pfalz 2024

FASSADENENTWÄSSERUNG

49 Design-Entwässerungssysteme bieten Gestaltungsfreiheit

Eine starke Einheit aus Holz und Aluminium

Die innovative Hybrid-Elementfassade erweitert das Portfolio von Lindner Building Envelope und kommt bereits bei dem neuen Besucherzentrum von WOLF in Mainburg zum Einsatz. Lindner Building Envelope ist Ihr starker Partner für die komplette Gebäudehülle mit langjähriger Erfahrung rund um Fassade und Dach. www.Lindner-Group.com

Zum Titel:

Im Innovationspark Augsburg entstand ein eindrucksvoller Bürokomplex: der Innovationsbogen. Seine Fassade besteht komplett aus recyceltem Aluminium – das ist weltweit einzigartig. Die von Schindler Fenster + Fassaden GmbH geplante, produzierte und am Bau montierte Elementfassade aus Sonderprofilen ist das weltweit erste Projekt aus 100 % recyceltem End-of-LifeAluminiumschrott.

Eine aufgehende Sonne symbolisiert der bogenförmige Neubau, den die Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani Architects GmbH für den Bauherrn Walter Beteiligungen und Immobilien AG entworfen haben und dabei von den Fassadenberatern PBI aus Wertingen unterstützt wurden. Das 145 m lange Gebäude mit seiner Gesamtfläche von 14.800 m2 setzt in vielen Bereichen Maßstäbe. Absolut wegweisend und gleichzeitig eine Weltpremiere ist hierbei die Fassade aus 100 % recyceltem End-ofLife-Aluminiumschrott. So wird Material bezeichnet, das bereits in einem Produkt verwendet wurde und seinen gesamten Lebenszyklus durchlaufen hat – im Gegensatz zu Recyclingmaterial aus Produktionsabfällen, dem sogenannten Pre-Consumer-Schrott oder Primäraluminium, welches aus Bauxit gewonnen wird. Der CO2-Fußabdruck der beim Innovationsbogen verwendeten Aluminiumlegierung CIRCAL 100R des Herstellers HYDRO beträgt weniger als 0,5 kg CO2/kg Aluminium gegenüber 6,7 kg im europäischen Durchschnitt. Es handelt sich um eine erstaunliche Einsparung von 527 Tonnen CO2 allein für dieses Projekt. Da der Werkstoff Aluminium seine Eigenschaften und Qualität nach der Wiederaufbereitung unverändert beibehält und somit unzählige Male recycelbar ist, wird dies zukünftig ein entscheidender Faktor für nachhaltiges und klimagerechtes Bauen mit diesem Baumaterial sein.

Der geschwungene Neubau führte durch seine Form dazu, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen und somit nicht deckungsgleichen Fassadenelementen erforderlich war. Allein im Bereich des Bogenverlaufs werden ca. 120

verschiedene Fassadenelemente gezählt. Um die Planung dieser Ungleichartigkeit möglichst effizient zu gestalten, wurden die Elemente mit einer 3D-CAD-Planungssoftware parametrisch modelliert. Durch diesen Ansatz konnte eine Ableitung von einem Mastertyp erfolgen und der Aufwand für die Erstellung der Fertigungsplanung optimiert werden – sowohl die CNC-Profilbearbeitungszentren als auch die vollautomatisierte Rotationsstanze der Blechbearbeitung wurden direkt vom parametrischen 3D-Modell aus in digitaler Form versorgt. Auf diese Weise konnte auch ein weiterer, besonderer Wunsch der Bauherren und Architekten realisiert werden. Die vertikal verlaufenden und dreidimensional geformten Lisenen aus Aluminiumblechen, beschichtet mit silberfarbigen Duraflon Nasslack, sollten am oberen Bogen in einer Spitze enden. So war in jeder Achse eine unterschiedliche Länge der Lisenen und des entsprechenden Kantwinkels gegeben.

Bautafel

Innovationsbogen Augsburg

■ Bauherr: Walter Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg

■ Architekt: Hadi Teherani Architects GmbH, Hamburg

■ Fassadenplanung: PBI Entwicklung Innovativer Fassaden GmbH, Wertingen

■ Fassadenbau: Schindler Fenster + Fassaden GmbH, Roding

■ Fertigstellung Fassadenbau: 2024

Die Leistungsanforderungen in Bezug auf Schlagregendichtigkeit, Fugendurchlässigkeit sowie Widerstand gegen Windlast dieser kundenspezifischen Aluminium-

Elementfassade wurden im firmeneigenen Fassadenprüfstand projektbezogen nachgewiesen und vom unabhängigen Institut für Fenstertechnik Rosenheim bestätigt. Dieses Bauvorhaben ist einzigartig und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Design und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen:

SCHINDLER FENSTER + FASSADEN GMBH

Mauthstraße 15, 93426 Roding Tel. (09461) 409-0, Fax (09461) 409-100 mail@schindler-roding.de www.schindler-roding.de

„Bekannt wie ein bunter Hund“

Wenn Dachhandwerker Produkte der Häuselmann Metall GmbH verwenden, ist er häufig mit von der Partie: der drollig blickende, bunt gefärbte Häuselmann-Hund. Sein Zuhause hat er zwar in Mannheim, doch mit den Produkten reist er um die Welt …

Wer oberflächenveredeltes Aluminium verarbeitet oder vertreibt, ist mit Sicherheit schon mit den Produkten der Häuselmann Metall GmbH in Kontakt gekommen. Im Stammsitz in Mannheim kümmert sich das Team um die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Dabei wird besonderer Wert auf die maßgenaue Beratung der Geschäftspartner gelegt. Informationen rund um die unterschiedlichen Einsatzanforderungen der zur Verfügung stehenden Metall-Halbfabrikate sind dabei besonders wichtig.

Häuselmann-Kunden profitieren folglich nicht nur von einem breiten Sortiment kurzfristig verfügbarer Produkte, sondern auch von einem zeit- und mengenflexiblen Lieferservice. Eloxierte, pulverlackierte oder nasslackierte Aluminiumbänder sind ebenso schnell verfügbar wie blankes Aluminium, Lochbleche oder Profiltafeln. Verzinkter und farbbeschichteter Stahl sowie Edelstahl runden das Lieferprogramm in sinnvoller Weise ab.

Eine bunte Firmengeschichte

Die Häuselmann GmbH startete im Jahr 1998 als Tochtergesellschaft der bekannten Häuselmann Holding AG auf dem deutschen Markt. Auch das Markenzeichen der Firma – der allseits bekannte bunte Aluminium-Hund mit dem Slogan „Bekannt wie ein bunter Hund“ – stammt aus dieser Zeit. Dabei lag der Schwerpunkt des Unternehmens schon immer im Bereich der Aluminiumwalzprodukte, insbesondere im oberflächenveredelten Zustand. Im Jahr 2000 erfolgte die Erweiterung des Betriebes in Forst bei Bruchsal. Mit entsprechend vergrößerten Büro- und Lagerflächen reagierte Häuselmann auf die steigende Nachfrage. Den letzten großen Umzug vollzog das Unternehmen im Jahr 2014 mit der Verlegung des Firmensitzes von Forst nach Mannheim. Dabei wurden insbesondere der Servicebereich und das Anarbeitungszentrum mit Coil-ServiceCenter in den Fokus gestellt und ein Just-in-time-Lieferkonzept ins Leben gerufen.

Um den Kundenansprüchen auch weiterhin gerecht zu werden und einen möglichst individuellen und schnellen Service anzubieten, verfügt der Standort Mannheim seit 2022 über eine neue Querteilanlage. Seit 2023 ergänzt eine neue Längsteilanlage den Maschinenpark und auch die Lagerfläche wird stetig erweitert. Heute können vor Ort Materialien in Dicken zwischen 0,5 und 4 mm auf Kundenwunsch angearbeitet und quergeteilt werden. Da-

hm-eloflex ®

hm-eloflex ® ist eine innovative Form der modernen Bandeloxierung in Aluminium. Für anspruchsvollste Projekte in Optik und Qualität. Fordern Sie Farbmuster an.

Metall-Halbfabrikate aus Stahl, Edelstahl und Kupfer für Dach und Fassade: Nahezu alles ist möglich. (Foto: häuselmann metall GmbH)

bei sind Breiten bis 1.600 mm und Längen bis 10.000 mm möglich. Das maximale Coil-Gewicht beträgt dabei 6 t.

Die farbige Aluminiumwelt

Beim Blick in die Lager- und Produktionshalle in Mannheim wird eines schnell klar: Die Produktpalette – gerade im Bereich des oberflächenveredelten Aluminiums – ist riesig. Geschäftsführer Jens Wedell erklärt: „Wir verfügen über eine umfangreiche Farb- und Oberflächenauswahl in unserem Portfolio. So haben wir unser nasslackiertes Aluminium hm liquid in 40 verschiedenen Farben auf Lager. Sollte die richtige Oberfläche nicht dabei sein, können wir weitere Farben ab einer Abnahmemenge von 500 kg im gewünschten Coil-Format liefern. Mit der Linie hm-falzit bieten wir außerdem Farbaluminium in Doppelstehfalzqualität an. Neben den sieben gängigen Lagerfarben können wir natürlich auch in diesem Bereich Sonderwünsche realisieren. Aber nicht nur Nasslackierungen stehen zur

Verfügung, wir bieten außerdem auch ein pulverlackiertes Produkt an.“

Für außergewöhnliche Projekte etwa im Architekturund Fassadenbereich ist darüber hinaus bandeloxiertes Aluminium mit einer Schichtdicke von 10 bis 12 μm lieferbar. Neben dem Naturton E6EV1 ist das Material u. a. in Gold, Kupfer, Bronze und Schwarz erhältlich.

Generell fällt auf: Das Unternehmen stellt sich speziell auf die ihm vom Fachhandel übertragenen Kundenwünsche ein. Jens Wedell erklärt: „Aufgrund unseres breit aufgestellten Portfolios haben wir die Möglichkeit, viele individuelle Vorstellungen nicht nur im Bereich der Farben und Beschichtungen, sondern auch in der gewünschten Stück- und Mengenzahl zu erfüllen. Auch Sonderfarben, beispielsweise für bunte Spielhausüberdachungen in Pastellblau oder Mintgrün, können wir problemlos realisieren. Die Mindestbestellmenge beträgt zwischen 500 und 1.000 kg. Pulverlackierungen können wir sogar ab einer Tafel realisieren. Dabei sind wir außerdem zeit- und mengenflexibel. Da unsere Ausgangsmaterialien bei verschiedenen Lackierbetrieben eingelagert sind, können auch Sonderfarben rasch geliefert werden. Mit den aktuellen Investitionen in unseren Maschinen- und Anlagenpark sind wir in der Lage, Kundenaufträge noch schneller und präziser auszuführen.“

Mit dabei ist immer der bunte Hund, der nicht nur in einer, sondern in verschiedenen Farben auf den Produkten zu finden ist. Auf dem nasslackierten Aluminium ist er zum Beispiel je nach Materialart in Blau oder Türkis zu finden. Frei nach dem Motto: „Bekannt wie ein bunter Hund“.

Weitere Informationen: häuselmann metall GmbH

Pfingstweidstraße 26, 68199 Mannheim Tel. (0621) 80 39 65-0, Fax (0621) 80 39 65-60 info@haeuselmann.de, www.haeuselmann.de

Der Trend des umweltbewussten Bauens nimmt jedes Jahr an Bedeutung zu. Zweifellos stehen bei der Gebäudeplanung für Nachhaltig und ressourceneffizient bauen

Architekten und Planer die Ressourceneffizienz und der Klimaschutz an vorderster Stelle. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes wird auch auf die Auswahl der Baustoffe und -produkte großer Wert gelegt. Hersteller, Vertreiber und Lieferanten sehen sich angesichts der proaktiven Entwicklung im Hochbau neuen Herausforderungen ausgesetzt, ihr Produktsortiment der zunehmenden Nachfrage an Nachhaltigkeit anzupassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt Edelstahl Rostfrei als bewährter Werkstoff im Bausektor zunehmend an Bedeutung.

Die Vorteile der Nachhaltigkeit beim Einsatz des Werkstoffes Edelstahl Rostfrei lassen sich nachweislich begründen:

– energiesparende Herstellung: Die Emissionen der Stahlindustrie bei der Herstellung von Edelstahl wurden in den letzten Jahren durch die Anwendung des wesentlich energiesparenderen Lichtbogenverfahrens erheblich reduziert.

ohne chemischen Zusätze: Edelstahl Rostfrei entsteht durch die Legierung mit Zusatzstoffen wie Nickel, Chrom, Mangan oder Titan.

– Langlebigkeit: Edelstahl Rostfrei ist aufgrund der Materialeigenschaften praktisch unvergänglich. Betrachtet man die Lebensdauer eines aus Edelstahl Rostfrei erzeugten Produkts in Bezug zur umweltbelastenden Herstellung, Weiterverarbeitung und dem Transport weniger haltbarer Produkte, lässt sich aufgrund der unnötigen Nachproduktion eine positive Bilanz für nichtrostende Edelstähle ziehen.

– ressourcenschonend: Edelstahl Rostfrei ist zu 100 % recyclingfähig und kann ohne Qualitätsverluste wiederverwertet werden.

Umweltbewusstsein im eigenen Unternehmen kultivieren

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für die Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG (Teil von Leviat) wichtige Punkte in der Unternehmensführung. Elementare Maßnahmen der Geschäftsführung mit dem Aspekt des Umweltbewusstseins werden bereits seit Jahren bei dem Hersteller und Vertreiber von Fassadenbefestigungssystemen und Sonderanfertigungen aus Edelstahl Rostfrei und Lean Duplex-Stahl umgesetzt. Zuletzt realisierte der Produzent von Bauprodukten und Industriebauteilen in der zugehörigen Fertigung, dass die Prozesswärme ausschließlich über den Strom der hauseigenen Photovoltaikanlage erzeugt wird. Das Spenger Unternehmen, dessen Unternehmenskultur Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in den Fokus stellt, setzt diese Ansprüche auch in ihren Neuentwicklungen und Produkten um.

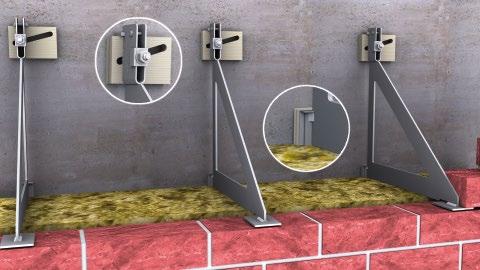

Nachhaltige und ressourceneffektive Bauprodukte von MODERSOHN

Als beispielhafte Produkte erfüllen die typengeprüften MOSO® Konsolen für Verblendfassaden mit bauaufsichtlich zugelassenen Tragankerköpfen gleich mehrere Aspekte des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens. Zum einen werden die Konsolen ausschließlich aus ressourcenschonendem Edelstahl Rostfrei gefertigt. Zum anderen sorgt auch die schlanke Bauform und der punktuelle Einsatz der Fassadenbefestigungssysteme für wenig Raum, um Wärmebrücken entstehen zu lassen.

Diese Vorteile vorangestellt, hat Modersohn längst an einer Lösung zur Reduktion von Wärmebrücken im Bereich der Fassadenbefestigungselemente gearbeitet und setzt den druckübertragenden Dämmstoff MOSOTherm seit Jahren erfolgreich im Segment der Befestigungselemente für Fassaden ein.

Mit der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.8-1892 von MOSOTherm im System mit den Tragankern von Modersohn wird erstmalig ein Fassadenbefestigungssystem angeboten, das tonnenschwere Gewichte dauerhaft abfangen und nachweislich Wärmebrücken im Bereich der metallischen Befestigungen im Beton und im zweischaligen Wandaufbau reduzieren kann.

Umweltproduktdeklarationen

Der nächste Schritt in die Nachhaltigkeit ist für MODERSOHN mit der Umsetzung der Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für die Standardprodukte des EdelstahlVerarbeiters bereits getan.

EPDs (Environmental Product Declarations) gelten als das wichtigste Informationsmittel zur Nachhaltigkeitsbewertung von Bauprodukten in Gebäuden. Sie nehmen einen festen Platz in den Zertifizierungssystemen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude BNB) ein. Auch für die international führenden Zertifizierungssysteme, wie BREEAM (UK) und LEED (USA) sind diese Deklarationen von großer Bedeutung für die Beurteilung von Nachhaltigkeit.

Die Umweltproduktdeklarationen für die MOSO® Einzel- und Winkelkonsolen sowie für die MOSO® Ankerschiene MBA-CE können direkt von der Webseite des Unternehmens oder beim Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU) heruntergeladen werden.

Weitere Informationen:

Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG (Teil von Leviat) Industriestraße 23, 32139 Spenge

PF 1255, 32133 Spenge

Tel. (05225) 87 99-0, Fax (05225) 87 99-45 info@modersohn.de, www.modersohn.de

dasch zürn + partner

Mit der offiziellen Schlüsselübergabe im April 2024 ging nach zwei Jahren Bauzeit der sowohl für die Feuerwehr Rheinfelden (Baden) als auch für die Rheinfelder Bevölkerung zukunftsweisende Neubau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses in Betrieb. Das Gebäude verfügt über Fahrzeughalle, Werkstätten, Funkzentrale, Schulungsräume, Fitnessraum und Bereiche für die Jugendfeuerwehr. Besonderer „Hingucker“ ist die silbrig glänzende Fassade aus verzinktem Stahlblech.

Das neue Zentrale Feuerwehrgerätehaus in Rheinfelden fügt sich in die Längsorientierung der Umgebungsbebauung ein, setzt jedoch am Ende der Kleemattstraße und von der Landesstraße B316 aus ein Erkennungszeichen am Stadteingang. Der kompakte, größtenteils zweigeschossige Baukörper umschließt die Fahrzeughalle U-förmig. Der 23 m hohe Übungsturm befindet sich abgerückt westlich in der Flucht des Hauptkörpers und ist bereits aus der Ferne wahrnehmbar.

Die Alarmeinfahrt sowie die Alarmausfahrt erfolgen unabhängig und kreuzungsfrei voneinander. Die Alarmparkplätze befinden sich östlich des Neubaus. Bei Alarm wird über eine neu angelegte Straße mit unmittelbarem Anschluss zum äußeren Ring der Landesstraße B316 ausgefahren.

Das städtische Amt für Gebäudemanagement als Bauherr realisierte das ambitionierte Projekt in herausfordernden Zeiten, die von Krisen im Bausektor und Kostensteigerungen geprägt waren. Der „Kraftakt“ ist bestens gelungen, wie das Maßstäbe setzende Bauwerk zeigt.

Gebäudestruktur und Funktionalität

Die sich im Erdgeschoss des südlichen Gebäudeteils befindende Einsatzzentrale hat sowohl den Blick in die Fahrzeughalle sowie den uneingeschränkten Überblick auf die Zu- und Ausfahrten und den Feuerwehrhof.

Die Nutzungsbereiche sind funktional angeordnet, mit Technik und Werkstattbereichen vorwiegend im Erdgeschoss und deren Verschränkung mit Bereitschafts-, Schulungs-, Jugend- und Büroräumen in den oberen Etagen.

Das Erscheinungsbild des Gebäudes zeichnet sich durch die durchgehende Materialität und Formensprache aus, die verschiedene Gebäudeteile und den Übungsturm zu einer Gesamtanlage vereinen. Das Gerätehaus besteht aus großflächigen, massiven Körpern, die einen spannungsreichen Kontrast zu den Verglasungen der Torflächen und des markanten Fensterbandes bilden.

Die Außenanlagen umfassen asphaltierte Parkplatzflächen und einen Feuerwehrhof, wobei Bäume und Sträucher auf Grünstreifen als natürlicher Sichtschutz entlang der Grundstücksgrenze dienen. Im Westen befindet sich der Übungshof mit Turm, während im Nordosten ein eigenständiger Baukörper für Gefahrenstofflager und Mülllager positioniert ist.

Hinsichtlich Nachhaltigkeit präsentiert sich das neue Feuerwehrgerätehaus als kompakter Baukörper mit dem Einsatz langlebiger und nachhaltiger Materialien. Eine extensive Dachbegrünung dient als mechanischer Schutz

INSPIRED BY NATURE steht für die nachhaltigen ROCKWOOL Dämmlösungen aus Steinwolle. Gewonnen aus Basaltgestein, einem nahezu unbegrenzt verfügbaren Rohstoff. Von Natur aus voller einzigartiger Eigenschaften, die unsere Dämmstoffe sicher, langlebig und recycelbar machen – so zirkulär, wie unsere Zukunft es braucht. rockwool.de

und Regenwasserspeicher. Teilbereiche des Daches sind mit einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch ausgestattet. Schmuckstück und ganzer Stolz der Rheinfelder Feuerwehr ist neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus ein Oldtimer Ford V8. Er ist an exponierter Stelle mit eigenem Stellplatz positioniert und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr in vergangener Zeit. Im angrenzenden Foyer sind dazu weitere Informationen ausgestellt.

Langlebige Fassade mit einzigartiger ästhetischer Qualität

Die Wahl der Metallfassade war eine bewusste Entscheidung, die in enger Abstimmung mit dem Bauherrn getroffen wurde. Die Beweggründe dafür waren vielfältig:

1. Robustheit und Langlebigkeit: Die Metallfassade verkörpert Robustheit und Langlebigkeit, die für ein Feuerwehrgebäude essenziell sind. Der Bauherr wünschte

eine Fassade, die den anspruchsvollen Anforderungen des Einsatzalltags standhält und gleichzeitig eine lange Lebensdauer aufweist.

2. Ästhetische Überlegungen: Eine Stahlfassade, insbesondere aus feuerverzinktem Stahl, bietet eine einzigartige ästhetische Qualität. Die natürliche Marmorierung der Feuerverzinkung erinnert an Beton oder Naturstein und verleiht dem Gebäude ein hochwertiges Erscheinungsbild.

3. Pflegeleichtigkeit: Feuerverzinkte Stahlblechfassaden sind äußerst pflegeleicht und benötigen im Vergleich zu anderen Fassadenmaterialien weniger Wartung, was langfristig Kosten spart und die Funktionalität des Gebäudes sicherstellt.

4. Patina und Alterung: Die Fassade entwickelt mit der Zeit eine Patina, die den anfänglichen Glanz mindert und eine matte, zurückhaltende Oberfläche schafft. Dieser natürliche Alterungsprozess war ein weiterer wichtiger Punkt für den Bauherrn, da er dem Gebäude eine zeitlose Eleganz verleiht.

5. Nachhaltigkeit: Es wurde darauf geachtet, dass keine Verbundmaterialien verwendet wurden und die Fassa-

denelemente später komplett recycelbar sind. Zudem ist die Feuerverzinkung besonders langlebig und wartungsarm.

Visuell attraktive Fassade in Silber

Die Farbwahl spielte eine entscheidende Rolle im gesamten Entwurfsprozess. Ursprünglich wurde im Wettbewerb eine hinterlüftete Fassade mit erdfarbenen Tönen vorgestellt, die an Cortenstahl erinnerte. Während der Entwurfsphase wurden verschiedene Optionen wie Holzfassade, Keramikriemchen und Metallfassade in Betracht gezogen.

Schließlich entschied man sich für eine feuerverzinkte Stahlfassade, deren natürliche Marmorierung und silbriger Glanz in der Anfangszeit eine besondere visuelle Attraktivität boten. Mit der Zeit entwickelt sich eine Patina, die den Glanz mindert und eine matte, zurückhaltende Oberfläche schafft, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist.

Die Fassade wird von den Feuerwehrleuten sehr positiv aufgenommen. Ihre Robustheit und Langlebigkeit werden besonders geschätzt, da sie den Anforderungen des

8. Die Robustheit der Fassade wird von den Feuerwehrleuten positiv aufgenommen, da sie den Anforderungen des Einsatzalltags gerecht wird (Ansicht West mit Übungsturm). (Fotos 1–5 und 8: Henrik Schipper)

Einsatzalltags gerecht wird. Auch die ästhetische Qualität und die Pflegeleichtigkeit der feuerverzinkten Stahlblechfassade finden großen Anklang.

Fassade mit dynamischem Erscheinungsbild

Die Metallfassade fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, obwohl sie durch ihre Materialität und Farbe einen bewussten Kontrast zu den benachbarten Gebäuden bildet. Dieser Kontrast war gewünscht, um die Feuerwehr als öffentliches und funktional bedeutendes Gebäude hervorzuheben.

Die Reflexion des Sonnenlichts durch die feuerverzinkte Stahlblechfassade war ein bewusstes gestalterisches Element. Je nach Wetter ändert sich die Materialität des Gebäudes. Wirkt es bei klarem Himmel wie ein deutlicher Solitär, so geht bei bedecktem Wetter die Fassade fast nahtlos in den Himmel über.

Die reflektierenden Eigenschaften der feuerverzinkten Stahlbleche sorgen zudem für interessante Licht- und Schatteneffekte, die je nach Tageszeit und Wetter variieren. Dadurch entsteht ein dynamisches Erscheinungsbild, das das Gebäude lebendig wirken lässt und die Umgebung auf subtile Weise widerspiegelt.

Zudem trägt die helle Fassade sowie deren Reflexion zur Reduktion der Wärmeeinstrahlung bei, was positive Auswirkungen auf das Raumklima im Inneren des Gebäudes sowie auf die Umwelt hat. Gleichzeitig reduziert sich durch den natürlichen Alterungsprozess (Patina) der Glanzgrad und nimmt sich zurück, was das Erscheinungsbild im Laufe der Zeit subtil verändert und harmonischer in die Umgebung einfügt.

Bauphysikalische und technische Herausforderungen

Bei der Gebäudekonstruktion handelt es sich um einen Stahlbetonbau. Die Fassade ist als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) konzipiert. Diese Konstruktionsweise bietet mehrere Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, Schutz vor Feuchtigkeit und eine erhöhte Langlebigkeit der Fassadenmaterialien.

Eine wichtige Rolle bei der Planung und Umsetzung der Fassade spielten bauphysikalische Belange. Die hinter-

lüftete Konstruktion gewährleistet eine effektive Belüftung der Fassade, die Feuchtigkeitsproblemen vorbeugt und die Wärmedämmung verbessert. Zudem sorgt die Feuerverzinkung der Stahlbleche für einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion.

Auch die Herstellung von Kanten, Ecken und Anschlüssen stellte eine gewisse Herausforderung dar. Die präzise Verarbeitung und Montage der feuerverzinkten Stahlbleche war essenziell, um eine einheitliche Optik und eine dauerhafte Funktionalität zu gewährleisten. Die Detailplanung und enge Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen waren hierbei entscheidend, um ein hochwertiges Endergebnis zu erzielen.

Bei der Bearbeitung der Stahlplatten bestand die Gefahr, die Feuerverzinkung zu beschädigen. Aus diesem Grund wurde alles in Einzelelemente geplant, um Schneideund Bearbeitungsarbeiten an den Platten zu vermeiden und die Zinkschicht nicht zu verletzen. Durch diese sorgfältige Planung konnte sichergestellt werden, dass der Korrosionsschutz durch die Feuerverzinkung vollständig erhalten blieb.

Die Maserung der einzelnen Platten kann im Vorhinein nicht vorhergesagt werden. Daher können teilweise dunkle, fleckige Färbungen in den einzelnen Platten auftreten, die sich stark vom restlichen Fassadenbild abheben. Eine gewisse Lebhaftigkeit ist gewollt, diese sollte jedoch nicht zu extrem ausfallen. Um dies zu verhindern, wurde besonderes Augenmerk auf die Ausschreibung der Fassade gelegt. Hierbei wurde besonders auf die Art der Lagerung der Fassadentafeln auf der Baustelle, den Transport und die Art der Hebewerkzeuge geachtet. Auf eine Vorbewitterung wurde aus Kostengründen verzichtet. Es ist anzumerken, dass mit zunehmender Zeit die Farbunterschiede der einzelnen Platten durch die Patina abnehmen und ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Bautafel

Neubau Zentrales Feuerwehrgerätehaus Rheinfelden

■ Bauherr: Stadt Rheinfelden, Amt für Gebäudemanagement

■ Architekt: dasch zürn + partner, Stuttgart I München

■ Energiestandard: KfW 55, Nahwärmeanschluss

■ Photovoltaikanlage auf dem Dach

■ Fassadenbauer: S+T Fassaden GmbH, Owingen

■ Ausstattung im Gebäude: 16 Fahrzeugstellplätze, Funkraum, Besprechungs- und Stabsraum, Wasch- und Aufrüsthalle, KFZ- und LKW-Werkstatt, Lagerflächen für Schläuche, Atemschutzausrüstung und Feuerwehrkleidung, Schulungsräume, Räume für die Jugendfeuerwehr, 8 Büros (Kommandant, Verwaltung, Führungskräfte, Fachgebietsleiter), Übungsturm, Übungsflächen

■ Wettbewerb: 2019, 1. Preis

■ Leistungsumfang: 1–9

■ BGF: 4.450 m2

■ BRI: 21.685 m3

■ Fertigstellung: 2024

Weitere Informationen: dasch zürn + partner architekten Partnerschaft mbB Freudenbergerweg 11, 81669 München Tel. (089) 125 03 06-90, Fax (089) 125 03 06-91 mail@dzpa.de, www.dzpa.de

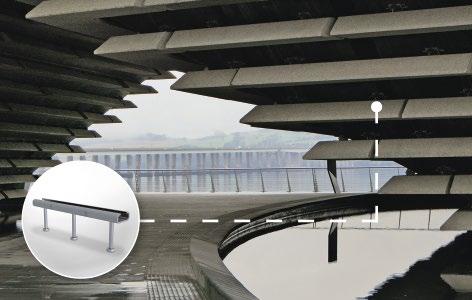

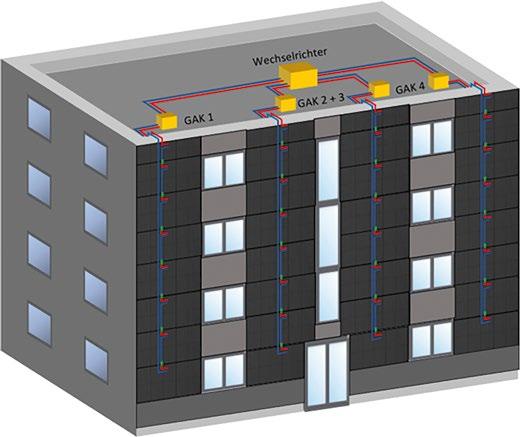

Die Integration erneuerbarer Energien in die Fassadenarchitektur war noch nie so populär wie heute. Mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) lassen sich Energiekonzepte wie z. B. gebäudeintegrierte Photovoltaik sowohl im Neubau als auch im Bestand sehr einfach entwickeln und realisieren.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen in Deutschland bis 2030 ca. 215 GWp und bis 2040 ca. 400 GWp installiert werden. Das bedeutet, dass zum Erreichen dieses Ziels ca. 22 GWp Leistung aus erneuerbaren Energien benötigt werden. Nach heutigem Kenntnisstand wird insbesondere die Photovoltaik dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Fassaden haben ein enormes Potenzial zur Integration von Photovoltaik, sowohl bei bestehenden als auch bei neu geplanten Gebäuden. Um die Anforderungen der gesteckten Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, kann die Konstruktion der vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit BIPV einen großen Beitrag leisten.

Bauart VHF bietet großen Vorteil

Bei einer bauwerksintegrierten Photovoltaik (BIPV) handelt es sich um Elemente, die neben den klassischen Funktionen einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade wie dem Wärme- und Witterungsschutz auch Strom erzeugen. Die heutzutage hergestellten Module erfüllen auch architektonische Anforderungen. Sie sind flexibel in Bezug auf Formatgrößen, Farben und Oberflächenstrukturen. Aufgrund ihrer Multifunktionalität erbringen diese aktiven Komponenten über ihren gesamten Lebenszyklus ökonomische und ökologische Leistungen, die herkömmliche Komponenten nicht erreichen.

Bei der Integration von PV in Fassaden kann die VHF ihren großen Vorteil ausspielen, da die Solarmodule auch die Funktion eines klassischen Bekleidungsmaterials mit übernehmen. Somit wird das Modul zur Außenhaut der Fassade mit ihren funktionalen, konstruktiven, gestalterischen sowie elektrischen Anforderungen (Bild 1).

Unterschied zwischen VHF-BIPV und herkömmlicher VHF

Eine BIPV-Fassade stellt im Grunde eine klassische VHF mit Verbundglaselementen dar. Zusätzlich erzeugt sie elektrischen Strom durch die Integration von PV-Zellen in die Glaselemente.

Bei der Planung und Erstellung einer vorgehängten hinterlüfteten BIPV-Fassade kommen weitere Komponenten zum Einsatz, welche planerisch und wirtschaftlich zu erfassen sind.

Bauteile und Komponenten einer BIPV (Bild 2)

Für das Fassadensystem:

– Tragfähiger Verankerungsgrund

– Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente

– Unterkonstruktion

– Wärmedämmung

– Bekleidungselemente (PV-Modul inkl. Befestigungselement)

– ggf. Blitzschutzeinrichtungen.

Legende:

GAK – Generatoranschlusskasten

– Stringleitungen

– Stringverbinder (Kupplungen)

Elektrische Komponenten:

– PV-Modul

– String- und Erdungsleitung

– Linienlager zur Kabelführung

– ggf. Generatoranschlusskasten (GAK)

– Wechselrichter

– Anschluss an Übergabepunkt/Haustechnik.

Flächen für den Einsatz einer BIPV

Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzgebiets einer VHF mit Photovoltaik-Fassadenmodulen. Das Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf öffentlichen Gebäuden und Gewerbegebieten. Gerade im Neubau birgt aber auch der mehrgeschossige Wohnungsbau großes Potenzial. Bei der Integration von Photovoltaik in Fassaden kann VHF seine großen Vorteile ausspielen, da Solarmodule die Funktionalität der „klassischen“ Bekleidungsmaterialien von VHF übernehmen. Dies bedeutet aber auch, dass die Funktionsfähigkeit der VHF auch bei einem Austausch/Ausbau weiterhin gewährleistet ist.

Technologien im Bereich der BIPV

Derzeit kommen verschiedene Technologien zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht in PV-Modulen zum Einsatz. Dabei sind Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium (c-Si) mit einem Marktanteil von ca. 95 % am weitesten verbreitet. Davon entfallen ca. 85 % auf monokristallines Silizium und ca. 10 % auf multikristallines Silizium. Auf sogenannte Dünnschichttechnologien entfallen 5 % des Gesamtmarktes. Diese teilen sich wiederum in CdTe (Cadmiumtellurid) und CIGS-Werkstoffe (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) auf.

Im BIPV-Bereich bestehen meist sowohl Frontscheibe als auch Rücksubstrat aus Glas. In seltenen Fällen werden Polymerfolien als Rücksubstrat eingesetzt. Diese Modulaufbauten werden als Glas-Glas- bzw. Glas-Folie-Module bezeichnet.

Bei Glas-Folie-Modulen wird oft ein zusätzlicher Aluminiumrahmen an den Modulen angebracht, um die Kanten zu schützen und die Montage zu ermöglichen. Dies ist bei Glas-Glas-Modulen nicht notwendig. Die Montage von Glas-Glas-Modulen wird meist über sogenannte rückseitig verklebte „Backrails“ oder über eine punkt- bzw. linienförmige Klemmlagerung erreicht.

Hat die Ausrichtung und Neigung Einfluss auf den Ertrag?

Die Auswirkungen der Ausrichtung und Neigung von BIPV-Anlagen lassen sich am besten anhand eines realen Projekts veranschaulichen. In Bild 3 wird der monatliche Ertrag der Dach- und Fassadeninstallation an einem Gebäude der Fa. Sto SE & Co. verglichen. In den Wintermonaten ist der Ertrag der Fassadeninstallationen höher als der Ertrag der Dachinstallationen, was auf die tieferen Sonnenstände zurückzuführen ist. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend über den gesamten Tagesverlauf hinweg bestehen bleibt, wobei höhere Erträge am Morgen und am Abend zu verzeichnen sind.

Bauordnungsrechtliche Anforderungen

BIPV-Anlagen sind im bauordnungsrechtlichen Sinne Bauarten, die aus mehreren Bauprodukten und ggf. sonstigen Produkten zusammengesetzt sind. Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen ergeben sich hierbei in erster Linie aus den Landesbauordnungen (LBO). Im Folgenden wird die Musterbauordnung (MBO) erläutert, die Basis der verschiedenen LBO ist. Die MBO definiert zunächst Schutzziele wie Standsicherheit (§ 12), Verkehrssicherheit (§ 16), Brandschutz (§ 14) etc., welche von jeder baulichen Anlage einzuhalten sind. Für BIPV an der Fassade gelten hier grundsätzlich keine Ausnahmen. Für BIPV in der Bauart einer VHF gelten sinngemäß auch die zusätzlichen Anforderungen, welche sich aus der MBO, der DIN 18516-1 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ergeben. Insbesondere sind hier die konstruktiven Anforderungen im Hinblick auf das Brandverhalten von VHF zu nennen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der VHF-Leitlinie BIPV unter folgendem Link: https://www.fvhf.de/Fassade/Broschuerencenter/? categories%5B%5D=977306977306 oder Sie scannen diesen QRCode:

Weitere Informationen: Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin Tel. (030) 21 28 62-81, Fax (030) 21 28 62-41 Info@fvhf.de, www.fvhf.de

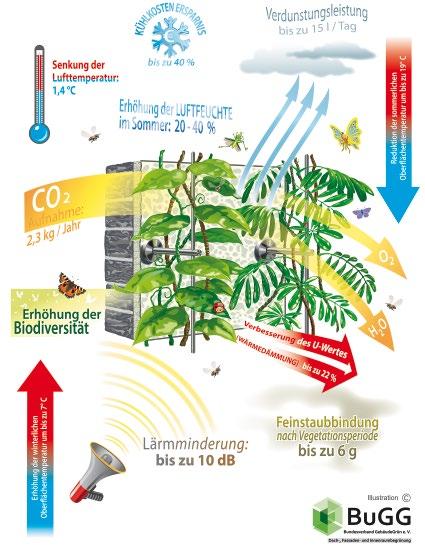

1. Fassadenbegrünung: Leistung eines Quadratmeters. Dargestellte Begrünungsform stellvertretend für verschiedene Fassadenbegrünung. Die genannten Werte sind verschiedenen Untersuchungen zu unterschiedlichen Begrünungen entnommen worden.

Begrünte Fassaden liegen zwar im Trend und werden von Städten wie Frankfurt/Main oder London bei Neubauten vorgeschrieben, sind aber noch die Ausnahme. Nach Angaben des Bundesverbands Gebäudegrün (BuGG) wurde 2021 in Deutschland eine vertikale Fassadenfläche von ca. 87.000 m2 neu begrünt. Wie solche vertikalen Gärten auch für hohe und komplexe Gebäude errichtet werden können, untersucht Fassadenbauer Gartner zusammen mit dem Londoner Start-up Vertical Meadow im Forschungsprojekt Meadow Wall.

Sollen Pflanzen in die Gebäudehülle integriert werden, müssen komplexe Fragen von der Bewässerung bis zum Brandschutz gelöst werden. Deshalb wird das gesamte System an einer 5 m × 5 m großen begrünten Musterfassade mit Unterkonstruktion, Bewässerungs- und Filteranlagen,

Steuerung und Pflanzen in verschiedenen Wachstumszyklen untersucht. In ausklappbare Lochblechkassetten wurden Substrate mit Pflanzensamen gelegt. Wenige Wochen nach Anschluss an die Wasserversorgung spross das erste Grün aus der Wand und Wildblumen lockten Insekten an.

Fassadengrün für ein angenehmes Klima und mehr Artenvielfalt

Flächenversiegelung, verdichtetes Bauen und der Klimawandel führen gerade in Großstädten zu häufigeren Sommertagen und einer zunehmenden Hitzebelastung. Größere Regenmengen können schlechter abfließen und die Artenvielfalt nimmt ab. Viele Kommunen fördern mittlerweile begrünte Fassaden, um Hitzeinseln zu vermeiden und die Biodiversität zu fördern. Sie sollen einen natürlichen Lebensraum für Insekten und Vögel schaffen, Staub und Schadstoffe filtern sowie das Mikroklima durch Verdunstungskälte verbessern. Innenräume sollen sich so weniger stark aufheizen.

Weitere Vorteile einer Fassadenbegrünung sind eine verbesserte Wärmedämmung durch eine Luftpolsterbildung. Der Wärmeverlust wird durch Windabbremsung und Änderung der Strahlungsverhältnisse verringert und die Fassade wird vor starker Temperatur-, UV- und Schlagregenbeanspruchung geschützt.

Nach Angaben des BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V. werden pro Quadratmeter Fassadenbegrünung pro Jahr 2,3 kg CO2 aufgenommen, der U-Wert zur Wärmedämmung verbessert sich bis zu 22 % und die Luftfeuchte erhöht sich im Sommer um 20 bis 40 %. Im Sommer wird die Oberflächentemperatur um bis zu 19 °C reduziert und im Winter um bis zu 7 °C erhöht. Die Lufttemperatur wird um 1,4 °C gesenkt, der Lärm um bis zu 10 dB reduziert und bis zu 6 g Feinstaub nach einer Vegetationsperiode gebunden. Vertikale Gärten verbessern damit vor allem das Mikroklima und sind ein Komfortfaktor. In Wohn- und Bürogebäuden wirken sie positiv auf das Wohlbefinden der Nutzer.

Für die vertikale Begrünung müssen zunächst die statischen Voraussetzungen geklärt werden. Horizontale Gebäudeflächen wie Dächer und Terrassen lassen sich relativ einfach begrünen. Bei der vertikalen Begrünung bieten sich je nach Höhe und Art des Gebäudes boden- und wandgebundene Bepflanzungen an. Im Boden oder in Trögen wachsen angepflanzte Kletterpflanzen an Kletterhilfen von relativ niedrigen Bauten empor. Bei hohen und kom-

plexen Bauten werden wandgebundene Systeme bevorzugt, die keinen Bodenkontakt benötigen. Sie benötigen eine spezielle, auf das Gebäude abgestimmte Konstruktion vor der eigentlichen Fassade, die die Pflanzen aufnimmt und mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Wandgebundene Begrünungen sind bisher relativ selten, da nach Angaben des BuGG 2021 nur eine Fläche von 5.000 m2 so begrünt wurde.

Ganzjährige Begrünung für Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Elementbauweise

Im Forschungsprojekt Meadow Wall wird eine Fassadenkonstruktion entwickelt und erprobt, die für nahezu jede Wand umgesetzt werden kann. Unabhängig von der Unterkonstruktion sollte sie sich sowohl für Pfosten-Riegel-Konstruktionen wie auch für die Elementbauweise eignen und flexibel zu gestalten sein. Das Saatgut sollte je nach Standort und Ausrichtung ausgewählt werden und eine große Artenvielfalt ermöglichen. Um Wände ganzjährig zu begrünen, müssen die Pflanzen frostresistent und wiederkehrend sein.

Das Start-up Vertical Meadow hatte bereits ein kosteneffizientes System mit Substraten entwickelt, bei dem

auf der Baustelle Pflanzen aus Samen wachsen und ein Pflanzentransport vermieden wird. Kontrolliert wird das System über eine Inspektions- und Wartungs-App. Bei der Meadow Wall wurde dieses System erstmals in eine Vorhangfassade integriert, die von Gartner entwickelt wurde. Auf dem Werksgelände in Gundelfingen entstand 2022 eine 5 m × 5 m große Musterfassade, die nach Osten und Süden ausgerichtet ist. In 48 ausklappbare Lochblechkassetten, die jeweils 1.500 mm × 600 mm groß sind, wurden Matten als Substrate eingelegt, die Pflanzensamen aufnehmen. Ein Blech trennt und schützt diese Konstruktion vor der Gebäudehülle, damit die Pflanzen nicht in die Fassade wachsen und diese beschädigen. Mit Ökologen wurden für die Musterfassade einheimische Wildblumen mit unterschiedlichen Blütezeiten ausgewählt, damit die Fassade das ganze Jahr über blüht und Lebensraum für Insekten schafft. Bereits wenige Tage nach Anschluss an die Wasserversorgung, keimten die Samen und wenig später spross das erste Grün aus den Löchern der Kassetten.

Automatische Tropf-Bewässerung mit geringem Wasserverbrauch

Bei einer wandgebundenen Bepflanzung dürfte die Beund Entwässerung eine der größten Herausforderungen sein. Die Wassertechnik muss in die Fassade integriert werden, obwohl die Außenhaut eines Gebäudes vor allem gegen eindringendes Wasser schützen soll. Nach dem aktuellen Stand der Agrikultur wurde eine Bewässerungstechnik entwickelt, die auch im anspruchsvollen Fassadenbau umgesetzt werden kann. Grundsätzlich sollte die Bewässerung begrünter Bereiche bei der Planung, Gestaltung und Einteilung einer Fassade frühzeitig berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Lage zu verglasten Bereichen, die Wasserrückgewinnung und die Pumpen.

Beim Meadow Wall besteht das System aus einer Steuereinheit mit Pumpe, Ventilen, Sensoren sowie Tanks, Zuleitungen, Steigleitungen und Tröpfchenbewässerung. Eine automatische Tropf-Bewässerung fängt überschüssiges Wasser in einer Sammelrinne auf, führt es in den Kreislauf und den Vorratstank zurück, über den es zu den Pflanzen verteilt wird. Seit 2023 wurde die Pump- und Filter-

technik optimiert und der Wasserverbrauch durch ein Kreislaufsystem mit Rinnen und Tank optimiert.

Die Wildblumen werden nur in bestimmten Zeitintervallen bewässert, um den Wasserverbrauch zu minimieren. Etwa zweimal jährlich und nach Ende der Vegetationsperiode müssen diese Pflanzen zurückgeschnitten werden, damit alle Pflanzen genügend Licht erhalten und sich kein Stroh bildet, das die Brandgefahr erhöht.

Vertikale Gärten im nachhaltigen Bauen

2024 hat bereits der dritte Vegetationszyklus dieser immergrünen, vollständig bewachsenen Wand begonnen. Die vorgehängte Konstruktion mit Lochblechkassetten hat sich in einen vertikalen, blühenden Garten verwandelt, der viele Insekten und Vögel anlockt. Selbst freie Gebäudeformen und hohe Häuser lassen sich mit der Meadow Wall

begrünen, da sich das System für jede Wand eignet und für jedes Bauprojekt individuell gestaltet werden kann. Im nachhaltigen Bauen eröffnen vertikale Gärten für Architekten neue Möglichkeiten. Sie bieten ein lebendiges, naturnahes Fassadenbild, da sich die Farben der Blätter und die Pflanzen mit den Jahreszeiten verändern. So lassen sich auch Rechenzentren und Parkhäuser naturnah gestalten. Allerdings sollte die Nähe von Vögeln und Insekten bei Wohn- und Bürobauten beispielsweise zu öffenbaren Elementen berücksichtigt werden.

Weitere Informationen: www.verticalmeadow.com www.gebaeudegruen.info www.josef-gartner.de

pbr Planungsbüro Rohling AG

Mit dem Neubau der Stadtbibliothek und des Bürger- und Familienservices eröffnete das Architektur- und Ingenieurbüro pbr der Stadt Jena die Chance auf die Eigendarstellung als kulturell lebendige und moderne Stadt. Der ausdrucksstarke Neubau erzeugt ein hohes Alleinstellungsmerkmal mit Wiedererkennungspotenzial, das maßgeblich zur Verdichtung und Reorganisation einer funktionierenden Stadtstruktur beiträgt.

Mit dem Ziel, den zentralen Engelplatz im Zentrum von Jena zu reanimieren, aber auch zur Verbesserung der Arbeits- und Nutzungsbedingungen der Ernst-Abbe-Bibliothek und des Fachdienstes Bürger- und Familienservice der Stadt Jena beizutragen, lobte die Stadt, vertreten durch die Kommunale Immobilien Jena, im Jahr 2017 einen Architekturwettbewerb zur Errichtung eines gemeinsamen Neubaus für beide Einrichtungen aus. pbr konnte den Wettbewerb gemeinsam mit Stock Landschaftsarchitekten seinerzeit für sich entscheiden und übergab das Objekt am 22. März 2024 offiziell an die Nutzer.

Reaktion und Aktion

Das urbane Erscheinungsbild des zu beplanenden Areals sowie der unmittelbaren Umgebung ist geprägt von gewachsenen Quartiersstrukturen, die durch unterschiedliche Einflüsse zuletzt weniger einen geschlossenen und funktionierenden Stadtorganismus als vielmehr ein Konglomerat heterogener, aufgebrochener Strukturen darstellten, in dessen Mitte sich mit den Resten des ehemaligen Karmeliterklosters „Zum Heiligen Kreuz“ und den erhaltenen Bauteilen Sakristei, Kapitelsaal sowie der gestalterischen Darstellung des Kreuzgang-Grundrisses zudem ein schützenswertes Kulturdenkmal befindet.

Dem Prinzip „Reaktion und Aktion“ folgend, reagiert der neue Baukörper auf das umgebende Spannungsfeld, umspielt den angrenzenden Bestand, dockt an entscheidenden Punkten an und lässt dort, wo es notwendig ist, bewusst den nötigen Freiraum für Interaktion. So ergänzt der Neubau die Blockränder im Norden und Osten des

Bild 2. Grundriss

Gebiets, definiert die Quartiersabschlüsse im Westen und Süden neu und schafft zugleich die Raumkanten zur Kulturarena und zum Engelplatz.

Der differenzierte Umgang mit dem Bestand setzt sich in der Höhenentwicklung fort, nimmt Bezug und vollzieht durch die Staffelung der Geschosse die vorhandene lebendige Dachlandschaft der Umgebung nach. Gleichwohl setzt sich der neue Baukörper selbstbewusst in Szene, reanimiert auf diese Weise den zentralen Engelplatz und macht ihn als öffentlichen Raum wahrnehmbar. Mit dem Neubau ist es den Architekten von pbr gelungen, eine neue

Aufenthaltsqualität zu ermöglichen, die dieser wichtigen Schnittstelle in der Stadt Jena angemessen ist.

Stringenz und Leichtigkeit

Die ausdrucksstarke Morphologie der Fassaden erzeugt ein Alleinstellungsmerkmal und entwickelt darüber eine besondere Anziehungskraft. Vertikale Lamellenstrukturen bewegen sich in unregelmäßigen rhythmischen Reihungen vor der eigentlichen Gebäudehülle und vermitteln in der Kombination mit größtenteils raumhohen Aluminiumfens-

tern zwischen Stringenz und Leichtigkeit. Die vorgehängten Glasfaserbetonelemente sind ca. 20 mm dick und wurden in vorelementierten Breiten auf Geschosshöhe als hinterlüftete Fassaden fugenlos an der Außenwand angebracht. Das gewählte Material, Glasfaserbeton, zeigte sich im Produktionsprozess als fließfähig und ermöglichte so die Herstellung einer Vielzahl zwei- und dreidimensionaler Formteile, was dem Wunsch nach einer spannungsvollen Fassade zugutekam. Dabei wurden die vertikalen Lisenen entsprechend der elementierten Fassadenplatten unregelmäßig vor der Ebene Fassadenplatte angeordnet. Die bis zu 4 m hohen konischen Fassadenteile wurden mittels horizontaler Stahlprofile nach unten und oben optisch geschlossen. Die Lisenen vor den Fensterelementen sind durch ein Edelstahleinschubprofil freispannend über den und oberhalb der Fenster befestigt. Attika und Brüstungen sowie die Sockelbereiche wurden ebenfalls in den dreidi-

mensional geformten Elementen ausgeführt. In ihrer Farbigkeit orientiert sich die bis ins letzte Detail durchdachte und handwerklich aufwendig ausgeführte Fassade an regionalen Gesteinsarten und stellt sich in einem hellen Muschelkalkton dar.

Ausgewogenes Verhältnis

Die Nutzungsarten des neuen Baukörpers sind enorm unterschiedlich. So steht auf der einen Seite mit der Bibliothek als offenes Forum für Lernen und Wissen ein Ort der Kultur mit langer Verweildauer, auf der anderen Seite mit dem Bürgerzentrum ein Ort der Verwaltung mit hohem Durchlauf und kurzer Verweilzeit. Um diese Nutzungsarten nicht nur baulich, sondern auch funktional zu einer Einheit verschmelzen zu lassen, setzen die Architekten von pbr bewusst auf eine kommunikative Struktur mit vielfältiger Vernetzung einzelner Bereiche. Auf diese Weise wird ein dialogisches Verhältnis zwischen Bibliothek und Bürgerservice geschaffen, bei dem das gewählte Konstruktionsraster ein Höchstmaß an Flexibilität erlaubt, sodass gut auf mögliche Veränderungen reagiert werden kann.

Die Bibliothek: Interaktion und Abwechslung statt langer Regalreihen

Ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf kooperatives und lebenslanges Lernen soll sich die neue Bibliothek neben der Dualität von Arbeit und Privatleben künftig als dritter Ort der aktiven und lustvollen Freizeitgestaltung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena etablieren. Der Entwicklung des Raumprogramms und den Grundprinzipien der Innenraumgestaltung lag folglich zugrunde, die Bibliothek nicht nur als Zentrum für Lernen und Wissen zu betrachten, sondern als sozialen Treffpunk anzuerkennen, der Begegnung fördern, Kommunikation unterstützen und zum Verweilen einladen kann. Um dabei mit künftigen gesellschaftlichen, medialen und technologischen Entwicklungen Schritt halten zu können, wurde ein besonderes Augenmerk auf ein

Maximum an räumlicher und technischer Flexibilität gelegt. Mobile Raumeinbauten und Möbelstandorte sowie multifunktionale Elemente, die mit den Besucherinnen und Besuchern interagieren, tragen u. a. dazu bei.

Der Bürger- und Familienservice: mehr Atmosphäre, weniger Verwaltung

Im Bereich des Bürger- und Familienservice verringert sich mit zunehmender Geschosszahl der Anteil öffentlich zugänglicher Flächen. Und so befinden sich im Erdgeschoss der zentrale Empfangsbereich mit sanitären Anlagen, eine Servicetheke, ein Teamleiterbüro sowie der FrontofficeBereich mit 18 Arbeitsplätzen. Die oberen Geschosse sind Teamleiterbüros, dem Büro des Fachdienstleiters, der Stellvertretung und deren Assistenz sowie einem großen Besprechungsraum mit Austritt auf die Dachterrasse vorbehalten.

Freianlagen

Die geringe Freifläche, die inmitten des Zentrums rund um den Neubau zur Verfügung steht, gliedert sich gemäß der Planung von Stock Landschaftsarchitekten in drei öffentlich zugängliche Bereiche:

– den ehemaligen Kreuzgang des Karmeliterklosters – die Platzfläche am Engelplatz mit Zugang zur Bibliothek von Osten – die südliche Querverbindung vom Theatervorplatz zur Neugasse und zwei Innenhöfen als Lesehof.

Mit einer Naturstein-Pflasterung wurde der neue Gebäudekomplex eingefasst, sodass ein homogener Gesamteindruck entsteht. Eine reduzierte Gestaltung im Bereich des historischen Kreuzganges zollt diesem den nötigen Respekt. Der Platz vor dem Fachdienst Bürger- und Familienservice besitzt als Teilbereich des Engelplatzes unterschiedliche stadtprägende Funktionen, dient als Verweilbereich, nimmt zugleich aber auch die Fußgängerströme zwischen

Planung

5. Vorgehängte Glasfaserbetonelemente bilden vertikale Lamellenstrukturen, die in unregelmäßigen rhythmischen Reihungen vor der eigentlichen Gebäudehülle hängen.

Westbahnhof und Innenstadt auf und dient künftig als Zugang für den neuen Bürgerservice sowie als zweiter Zugang zur Bibliothek.

Das Tragwerk

Das Gebäude reagiert auf die vorgegebene unregelmäßige Stadtgeometrie, fügt sich genauestens in diese ein. Diese

9 Herstellung

9 Lieferung

9 Montage

Nachhaltige Betonfassadenlösungen von Hering Architectural Concrete

Erhalte weitere Inforamtionen unter www.hering-ac.com oder scan den QR-Code

Anomalie der Kubatur schlägt sich auch in der Konstruktion nieder. Und so muss das Tragwerk anspruchsvolle und vielfältige Objektbedingungen aufnehmen, z. B. unterschiedliche Geschosshöhen, wodurch innerhalb einzelner Gebäudeebenen die Geschossdeckenplatten in unterschiedlichen Levels liegen.

Grundsätzlich kommt eine monolithisch errichtete Stahlbetonkonstruktion über einer Flachgründung zum Einsatz. Dabei erfolgt die Aussteifung des Gebäudes durch die Außenwände, die zahlreich vorhandenen Kerne sowie durch die daran anschließenden Geschossdeckenplatten.

Bild 6. Fassadendetail und Fassadenschnitt (Grafiken 2, 3 und 6: pbr)

Der Lastabtrag der prägnanten Auskragungen erfolgt über übereinandergestellte Wandscheiben. Die Sicherung der Bestandsbauten, an welche sich zur Errichtung des Neubaus direkt angenähert wurde, wurde u. a. über Bohrpfahlwände gewährleistet.

Energiekonzept

Der Neubau wird durch hohe ganzjährige Kühllasten dominiert, sodass ein Kühlkonzept entwickelt wurde, bei dem die Kälteerzeugung optimiert und Synergien zwischen

des neuen Baukörpers ist geprägt durch gewachsene Quartiersstrukturen und historische Bebauung.

Heiz- und Kühlbetrieb ermöglicht werden. Der Standardanwendungsfall der Geothermieanlage ist die Wärmeerzeugung mit Unterstützung der passiven Gebäudekühlung für den sommerlichen Wärmeschutz. Durch eine intelligente hydraulische Verschaltung und Automation wurde bei diesem Gebäude zusätzlich die Kälteerzeugung hinsichtlich des Endenergiebedarfs optimiert. Ein Geothermiefeld mit 20 Erdsonden unter dem benachbarten Theatervorplatz dient als Umweltwärmequelle der Wärmepumpe. Weil der Heizbetrieb durch Wärmeentzug zur Reduzierung der Temperatur im Erdreich führt, kann diese Wärmesenke im Sommerhalbjahr zur passiven Kühlung genutzt werden. Bei der Auswahl der Wärmepumpenübertragungssysteme wurde konsequent auf ein niedriges Temperaturniveau im Winter respektive ein möglichst hohes Temperaturniveau im Sommer geachtet, was im Wesentlichen dadurch erreicht wird, dass die Temperierung der Räume über thermisch akustisch wirksame Deckensysteme erfolgt.

Die Lüftungsanlagen wurden in der Bibliothek so strukturiert, dass jede Ebene ein eigenes Zentralgerät erhielt. Auf diese Weise kann eine bedarfsgerechte Fahrweise erreicht werden und der Einsatz kostenintensiver Volumensteuerungen auf ein Minimum reduziert werden, hingegen im Bürgerservice lediglich der Front-Office-Bereich im Erdgeschoss sowie der Besprechungsraum im vierten Obergeschoss mechanisch be- und entlüftet werden. Die restlichen Bereiche werden natürlich über Fenster belüftet.

Frauke Stroman

Weitere Informationen: pbr Planungsbüro Rohling AG Architekten Ingenieure Albert-Einstein-Straße 2, 49076 Osnabrück Tel. (0541) 94 12-0, Fax (0541) 94 12-345 info@pbr.de, www.pbr.de

One City Park im englischen Bradford erregt mit seiner markanten Architektur Aufmerksamkeit. Die geschwungene Form der außergewöhnlichen Gebäudehülle und das vorausschauende Konzept sorgen für Interesse. Bei der Gestaltung standen für Sheppard Robson Architekten Nachhaltigkeit, die Menschen und deren Bedürfnisse im Vordergrund. 1.700 Formteile aus Glasfaserbeton von Rieder setzen ein prägnantes gestalterisches Zeichen an der Fassade des Komplexes. Die sandsteinfarbenen Bauteile aus Glasfaserbeton dienen sowohl als architektonisches Gestaltungselement als auch als wichtige Komponente in Sachen nachhaltiger Ausführung eines visionären Arbeitsumfeldes.

Die Anforderungen an die verbauten Produkte waren für das BREEAM zertifizierte Projekt besonders hoch. So versorgen Photovoltaik-Paneele am Dach den Bürokomplex mit Strom. Die Luftwärmepumpen heizen die Räume be-

sonders ressourcensparend. Die dreidimensionalen Fassadenelemente von Rieder überzeugten die Planenden sowohl durch optische Vorzüge in Bezug auf die Gestaltungsvielfalt als auch durch technische Faktoren wie das vergleichsweise geringe Gewicht sowie die hohen Umwelt- und Gesundheitsstandards. Dadurch eignet sich das Material hervorragend für nachhaltige Gebäudezertifizierungen.

Office-Wahrzeichen für Bradford

Auf über 5.000 m2 bietet One City Park eine Vielzahl an Annehmlichkeiten: hervorragende Verkehrsanbindung, einen eigenen Fahrradkeller mit Duschen, lichtdurchflutete Büros, zahlreiche Aufenthaltsmöglichkeiten, weitläufige Dachterrassen, hohe Räume und viele weitere Vorzüge, welche die Bedürfnisse der Nutzer in den Fokus stellen.

Bild 1. One City Park in Bradford/Großbritannien: die Betonelemente von Rieder schützen als konstruktiver Sonnenschutz vor Temperaturschwankungen.

Ein Ort für alle – Start-ups, große Unternehmen, Einzelhandel und Freizeitanbieter. Das moderne Gebäude im Stadtzentrum stärkt Bradfords Profil als attraktiver Standort für Unternehmen.

Smart und nachhaltig

Die markante Fassade aus Glas und scharfkantigen Betonlisenen lässt das Gebäude herausstechen. Gleichzeitig bieten die Materialität und die beruhigende Optik der Formteile aus Glasfaserbeton die Möglichkeit, sich in die Nachbarschaft gestalterisch einzugliedern. So schaffen die 3D-Elemente nicht nur die Verbindung zum umliegenden Stadtteil, sondern übernehmen neben ihrer optischen Wirkung wichtige funktionelle Aufgaben. Die Architekten wählten bewusst eine leistungsstarke Verglasung, die es erlaubt, die Lichteinträge ins Gebäude zu maximieren. Gleichzeitig schützen die Betonelemente als konstruktiver Sonnenschutz vor Temperaturschwankungen, dadurch

Bild 3. Die beruhigende Optik der Formteile aus Glasfaserbeton bietet die Möglichkeit, sich in die Nachbarschaft gestalterisch einzugliedern.

(Fotos: Rieder Facades/ Ditz Fejer)

wird unerwünschter solarer Eintrag im Sommer reduziert. Die Menschen profitieren von uneingeschränkter Aussicht, gepaart mit effektivem Schutz vor Sonneneinstrahlung. Die feuchteresistente Materialstruktur und geringe Anfälligkeit für Verschmutzungen machen aufwendige Wartungsarbeiten überflüssig und verlängern die Lebensdauer der Fassade erheblich. Die Montage der Elemente erfolgte präzise und effizient dank vorab durchgeführter Vormontage im Werk sowie einer qualitätsorientierten Installation am Bauort. Durch das geringe Gewicht der Formteile sowie ihre hohen Spannweiten ist zudem weniger Unterkonstruktion erforderlich.

Mehr Designmöglichkeiten mit Beton

formparts von Rieder sind ein Teil der breiten Lösungspalette, die der Fassadenspezialist aus Österreich Planenden in Sachen Gebäudehülle an die Hand geben kann. Die maßgeschneiderten Elemente mit einer filigran anmutenden Erscheinung werden je nach Anforderung konfektioniert und schaffen ein fugenloses Erscheinungsbild. Formteile ermöglichen komplexe 3D-Formen mit runden und scharfkantigen Ecklösungen und sind leicht und einfach bei der Installation zu handhaben. Verschiedene Farben, Oberflächen sowie Texturen und eine Vielzahl von unterschiedlichen Formen (von C über L zu U und Sonderlösungen) und Längen unterstützen dabei, eine optimale Lösung an der Gebäudehülle umzusetzen. Fassaden mit anspruchsvollen Geometrien und wirtschaftlichen Vorteilen sind somit unkompliziert realisierbar. Rieder bietet als Systemanbieter perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine ganzheitliche Lösung aus einer Hand.

Weitere Informationen:

Bild 2. Formteile ermöglichen komplexe 3D-Formen mit runden und scharfkantigen Ecklösungen.

Rieder Facades

Glemmerstraße 21, A-5761 Maishofen/Österreich

Tel. +43 6542 690 844 office@rieder.cc, www.rieder.cc

In einer Zeit, in der nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Gebäude mehr als nur Trends sind, werden innovative und ganzheitliche Fassadenlösungen immer wichtiger. Städte weltweit haben bereits damit begonnen, ressourcenschonende Bauvorgaben zu integrieren. Diese neuen Anforderungen fordern Bauherren, Architekten und Planer heraus, zukunftsfähige Gebäude zu realisieren, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional und umweltschonend sind. Eine harmonische und durchdachte Abstimmung der verschiedenen Fassadenkomponenten ist hierbei unerlässlich. Genau hier setzt HERING Architekturbeton an.

Hering Architectural Concrete bietet eine umfassende Lösung, die nicht nur durch ihre Materialqualität überzeugt, sondern auch den ökologischen Fußabdruck des Bauprojekts minimiert, denn mit der Verwendung des R-Betons von HERING kann der ökologische Fußabdruck um 30 % verringert werden. Die Betonfassaden von HERING verbinden Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit mit einem modernen, grünen Designansatz: Begrünte Fassaden, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch funktionale Vorteile bieten. Diese Kombination aus Beton und Begrünung schafft eine Symbiose aus Stabilität und Naturverbundenheit, die sowohl für städtische als auch für private Bauvorhaben attraktiv ist.

Ganzheitliche Fassadenlösungen aus einer Hand

HERING bietet seinen Kunden eine Rundum-Lösung: Von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung und Pflege der Fassaden. Für die Planung und Beratung greift HERING auf Partnerschaften zurück. So berät das Büro CityArc bei der Konzeption der Fassadenlösung, wie zum Beispiel in Fragen der Begrünungsarten und der ökologischen Auswirkungen. Für die Umsetzung und Montage vor Ort arbeitet HERING eng mit dem Partner Leonhards zusammen, der für die fachgerechte Ausführung der Begrünungsfassaden verantwortlich ist.

Die Betonfassaden von HERING Architekturbeton sind bekannt für ihre außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit. Vor allem in Bereichen, in denen eine war-

tungsfreie und widerstandsfähige Fassade notwendig ist, bietet das Material deutliche Vorteile.

Ökologische und ästhetische Vorteile der Fassadenbegrünung

Die Begrünung von Fassaden ist ein wachsender Trend im modernen Städtebau und bietet weit mehr als nur eine Verschönerung des Stadtbildes. Lebendige Fassaden tragen aktiv zur Verbesserung des Stadtklimas bei, indem sie Feinstaub und CO2 aus der Luft filtern. Vor allem in urbanen Gebieten, wo die sommerliche Hitze durch die Verdichtung und den Einsatz von Beton und Asphalt stark zunehmen kann, wirkt eine begrünte Fassade wie eine natürliche Klimaanlage. Sie absorbiert Sonnenenergie und reduziert damit den Kühlbedarf des Gebäudes. Dies führt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs und schont somit nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Auch auf die Biodiversität hat eine begrünte Fassade positive Effekte. Sie schafft Lebensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten und fördert damit die ökologische Vielfalt im städtischen Raum. Insekten, Vögel und Kleintiere finden auf begrünten Fassaden Schutz und Nahrung.

HERING Architekturbeton-Fassaden hat sich durch innovative Lösungen als starker Partner für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen etabliert. Durch die langjährige Erfahrung in der Herstellung und Verarbeitung von Beton sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern gewährleistet das Unternehmen höchste Qualität in allen Phasen eines Bauprojekts.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der ganzheitlichen Betrachtung des Bauvorhabens: Die Fassadenlösungen, wie R-Beton oder Sichtbetonfassade mit PV-Kleinmodulen, von HERING bieten nicht nur optische und funktionale Vorteile, sondern tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei. Von der Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage und der späteren Pflege erhalten Kunden

Fassadenwerkstoff

alle Leistungen aus einer Hand. Dies erleichtert nicht nur die Koordination des Bauprojekts, sondern sorgt auch dafür, dass die Fassade langfristig ihren ästhetischen Wert behält.

Begrünte Betonfassaden sind nicht nur eine moderne Lösung für die architektonische Gestaltung von Gebäuden, sondern auch eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sie vereinen Langlebigkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in einem Gesamtkonzept, das sowohl

Die degewo. mit 80.000 Wohnungen das führende kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin und mit ca. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der großen und leistungsfähigen Unternehmen der Branche, geht mit dem Bau des Klimahauses im Stadtbezirk Berlin Treptow-Köpenick neue Wege. An dem Energieeffizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeitsklasse und mit 112 Wohnungen und einer geplanten Nettokaltmiete ab 7 €/m2 will die degewo Erfahrungen für den zukünftigen klimafreundlichen, nachhaltigen und vor allem bezahlbaren Neubau sammeln. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2025 geplant.

Bei dem von der roedig.schop architekten PartG mbH entworfenen und von der BATEG GmbH realisierten Projekt liegt der Fokus auf nachhaltigen Materialien, grüner Energie, Dachbegrünung sowie E-Mobilität. Der achtgeschossige Bau entsteht in der nachhaltigen Holzhybridbauweise und verfügt über ein offenes Erdgeschoss, das zum großen Teil als Garage mit Stellplätzen für 37 PKW, 3 Motorräder und 140 Fahrräder dient. Die PKW-Stellplätze werden für die Einrichtung von E-Ladesäulen vorbereitet. Ein um bis zu 4 m hervorstehendes Vordach trennt das Erdgeschoss von den darüber liegenden sieben Wohnge-

ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. HERING Architekturbeton bietet hier eine Komplettlösung, die alle Phasen eines Bauprojekts abdeckt – von der Planung bis zur Pflege.

Weitere Informationen: HERING Gruppe

Neuländer 1 Holzhausen, 57299 Burbach Tel. (02736) 27-0 gruppe@hering-bau.de, www.heringinternational.com/de

schossen. Auf dem Dach erzeugen Solarzellen grüne Energie und ein System aus Regenwassermanagement und intensiver Dachbegrünung sorgt für Resilienz gegenüber Starkregenereignissen und eine Verbesserung der Luftqualität und bietet wertvollen Lebensraum für Insekten.

Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, bei der Grundsteinlegung: „Hier wird klimafreundlicher Neubau zu bezahlbaren Preisen und nach den Qualitätsmaßstäben des BMWSB-Qualitätssiegels Nachhaltiges Bauen gezeigt. Dieses Engagement begrüße ich sehr und würde mich freuen, wenn es bundesweit Schule macht.“ Stephan Machulik, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz, Berlin: „Das Ziel Berlins, bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen, rückt durch Projekte wie das degewo-Klimahaus in greifbare Nähe.“

Weitere Informationen: degewo AG

Potsdamer Straße 60, 10785 Berlin

Tel. (030) 264 85 50-00 zkb.degewo.de, www.degewo.de/unternehmen/was-uns-wichtig-ist/ klimaschutz/klimaschutz-fuer-mieterinnen-und-mieter/klimaschutz-imneubau/das-degewo-klimahaus-1

Flachglas MarkenKreis

Zwischen Hamburger Stadtpark und Flughafen ist im Stadtteil Winterhude ein architektonisch einzigartiger 12-geschossiger Büroneubau entstanden. Das Projekt ist Teil des Ipanema – ein neues Quartier zum Wohnen und Arbeiten in der City Nord. Mit seiner imposanten Architektur und in besonderem Maße durch seine gläsernen Fassaden ist der auffallende Ipanema Turm eine attraktive Landmarke der Hamburg City Nord. Farblich aufeinander abgestimmte Sonnenschutzgläser tragen zur gewünschten Fassadenoptik bei und erfüllen alle Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.

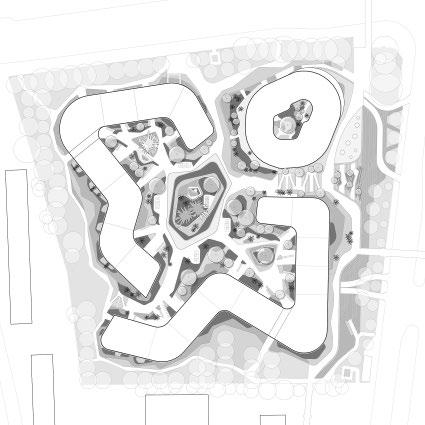

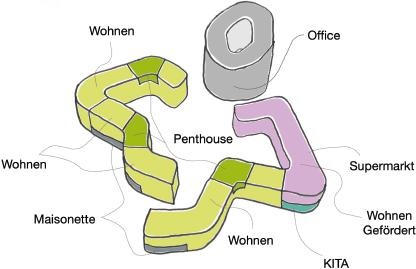

Das Ensemble, ein Entwurf des Hamburger Büros kbnk Architekten, vereint Wohnen und Arbeiten. Leitgedanke ist die geschwungene Ausformulierung des ganzen Ensembles in Kombination mit Durchwegungen und einem großzügigen Binnenraum, dem Jardim de Ipanema. So führten kbnk Werner Hebebrands City-Nord Konzept von „Solitären im Grünen“ im positiven Sinne weiter und ließen sich

von der modernen Freiraumarchitektur des Brasilianers Roberto Burle Marx inspirieren. Das Gros der Fläche wird dem Wohnungsbau zugeschrieben, insgesamt wurden 523 Wohneinheiten – davon 157 öffentlich gefördert – realisiert. Markant sind die geschwungenen Linien, die weichen Formen, die üppigen Freiflächen. Die Dynamik der Gebäude mit ihrer Wellenbewegung wird durch eine leichte Verdrehung der Gebäude gesteigert. In der City Nord steht Ipanema – wörtlich übersetzt „aufgewühltes Wasser“ – für die Lebendigkeit und Vielfalt, die entstehen soll, zugleich aber auch für die außergewöhnliche, sinnlich anmutende Gestaltung des Quartiers.

Repräsentativer Solitär

Der ovale Büroturm direkt am Überseering bildet mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 22.000 m2 das Entrée in das neue Quartier. Er ist als „Ring“ ausformuliert und bietet

Das Bürogebäude ist als 10- bis 12-geschossiger Solitärbau mit durchgängiger, fallender Attikakante entwickelt. In Richtung Nordosten kragt das Gebäude ab dem 2. OG um jeweils ca. 20 cm je Geschoss aus und bildet so eine markante Ecksituation im Kreuzungsbereich Sydneystraße/Überseering aus.

dadurch kurze Wege, beste Belichtung und spannende Raumfolgen.

In der Erdgeschosszone befindet sich neben dem repräsentativen Haupteingang in das Bürogebäude eine Gewerbeeinheit. Der ebenerdige, repräsentative gläserne Hauptzugang am Überseering weitet sich zu einem weiträumigen 2-geschossigen Foyer, in das ein begrüntes Atrium eingeschnitten ist. Eine großzügige Freitreppe führt auf Straßenniveau des Überseerings in den Jardim de Ipanema.

Auf den einzelnen Büroetagen sind zeitgemäße Arbeitsplätze mit hoher Flexibilität entstanden. Den Neubau zeichnet neben seinen begrünten Terrassen im Innenhof und begrünten Dachflächen die besondere Architektur der einzelnen Geschosse aus. Die verdrehte Fassade des Büroturmes erhält seine lockere Gliederung durch farblich abgestimmte Gläser, die dem Gebäude als äußere Schicht Tiefe und Spiel verleihen.

Die Fassade des Ipanema Turmes wurde vom Ingenieurbüro Reincke aus Rostock geplant und von Feldhaus Fenster + Fassaden errichtet. Die EG-Fassade des Bürogebäudes ist eine großzügige, segmentierte, in der Ansicht geschwungene Pfosten-Riegel-Konstruktion mit einem hohen verglasten Anteil. In die Pfosten-Riegel-Fassade sind, basierend auf Wicona Profilsystemen, Einsatzbauteile wie Türund Fensterelemente angeordnet.

Der Gebäudezugang am Überseering erfolgt über eine Drehtrommeltüranlage sowie ein begleitendes Türelement in der Fassade. Für die Pfosten-Riegel-Fassade wählten die Architekten aufgrund der neutralen Ansicht des Glases und des guten g-Wertes von 25 % das Sonnenschutz-Isolierglas INFRASTOP® Brillant 50/25. Es wurde im Erdgeschoss und im 1. OG zusätzlich mit Alarmfunktion kombiniert.

Die Fassadengestaltung des Bürobaukörpers ist durch ca. 45 cm tiefe, gleichartige und geschosshohe Metallrahmen geprägt. Die verschiedenfarbig in Blau-Grau-Tönen gehaltenen Metallrahmen versetzen sich geschossweise

und geben dem Gebäude ein unverwechselbares Äußeres, das sich um den abgerundeten Baukörper spannt und Tiefe sowie Leichtigkeit erzeugt. Die fünf Farben thematisieren die Architektur der 1960er-Jahre, in der die City Nord nach amerikanischem Vorbild konzipiert wurde.

Bei der Fensterbandfassade handelt es sich um eine Elementfassade als Sonderkonstruktion. Aufgrund der besonderen Optik des Gebäudes wurden keine Standardprofile verwendet. Fassadenbauer Feldhaus modulierte die erforderlichen komplexen Geometrien in 3D, welche dann bei Wicona gefertigt wurden. Die einzelnen Fensterelemente wurden mit dem Sonnenschutz-Isolierglas INFRASTOP® Brillant 60/31 ausgestattet. Dieser Sonnenschutzglas-Typ verfügt über eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 60 %, was sich vorteilhaft auf die Helligkeit in den Büros auswirkt. Mit seinem g-Wert von 31 % erfüllt er darüber hinaus alle Anforderungen an den hier geforderten sommerlichen Wärmeschutz. Zudem passt er dank seiner neutralen Ansicht gut zu dem in der Pfosten-Riegel-Fassade verwendeten Glastyp, was den Architekten wichtig war. Die Isoliergläser aus Verbundsicherheitsglas (VSG) wur-

den teilweise mit Schallschutz- und Alarmfunktion kombiniert. Insgesamt wurden ca. 5.000 m2 Glas eingebaut. Die Montage der einzelnen Fensterelemente erfolgte vom Inneren des Gebäudes aus. Somit waren keine Baukräne und aufwendigen Gerüste nötig.

Städtebauliches Aushängeschild

Das Ipanema Ensemble ist ein Sinnbild für ausgeprägte Individualität in der City Nord. Der auffällige Büroturm setzt dabei ein markantes selbstbewusstes Zeichen. Mit dem energieeffizienten Gebäude wird der DGNB-Goldstandard für nachhaltiges Bauen angestrebt.

Bautafel

Neubau Ipanema Büroturm, Hamburg

■ Projektentwickler und Eigentümer: Joint-Venture aus Projektentwicklungsgesellschaft PEG Hamburg und Richard Ditting GmbH & Co.Kg

■ Architekten: kbnk Architrekten GmbH, Hamburg

■ Eigentümer Büroturm: IpaCopa Entwicklungsgesellschaft mbH

■ Fassadenplanung: Ingenieurbüro Reincke GmbH, Rostock; Kammeyer Fassadenberatung, Syke

■ Fassadenbau: Feldhaus Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG, Emsdetten

■ Glastechnische Beratung: Flachglas MarkenKreis, Gelsenkirchen

■ Basisglas: Pilkington Deutschland AG, Gladbeck

■ Isolierglas: Flachglas Wernberg GmbH, Wernberg-Köblitz

Weitere Informationen:

Flachglas MarkenKreis GmbH

Birgit Tratnik

Ludwig-Erhard-Straße 16, 45891 Gelsenkirchen

Tel. (0209) 913 29-0, Fax (0209) 913 29-29 info@flachglas-markenkreis.de, www.flachglas-markenkreis.de

Ein lichtdurchflutetes Atrium ist das Herzstück im Neubau der Fakultät für Technik der DHBW Stuttgart. Überdacht wird der zentrale Treffpunkt für die 1.800 Studierenden von einem gewölbten Dach aus Stahl und Glas. Das 1.400 m2 große Freiformdach hat Fassadenbauer Gartner aus 549 unterschiedlichen Elementen konstruiert, die mit einer komplexen Schraublösung verbunden sind. 24 Elemente öffnen sich zum Rauch- und Wärmeabzug tulpenförmig und werden in Gruppen einzeln und abhängig von der Windrichtung gesteuert.