14 minute read

Anwendungsmöglichkeiten der neuen „Muster-Holzbaurichtlinie“ für Holzrahmenbauteile

from Bauphysik 1/2022

In der Baubranche, wie auch in vielen anderen Bereichen, legen Politik und Gesellschaft immer stärkere Priorität auf ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und ökologisches Denken und Handeln. Zur Errichtung und Erweiterung von Gebäuden ist Holz hier als besonders geeignet zu sehen, was auch die Charta für Holz verdeutlicht. Im Juni dieses Jahres wurde die neue Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauR) durch die Aufnahme in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) eingeführt. Bereits vor der offiziellen Einführung wurde diese als ein weiterer Schritt in Richtung der bauaufsichtlich geregelten Holzgebäude bis zur Gebäudeklasse 5 gewertet. Die Richtlinie soll die Anwendung von Holz als Baustoff über eine Geschosshöhe von 13 m hinaus zulässig machen und auch eine Ausführung tragender und raumabschließender Bauteile mit einer feuerbeständigen Anforderung in Holzbauweise ermöglichen. Bei einem Vergleich der neuen MHolzBauR mit der bisher gültigen Muster-Richtlinie erkennt man jedoch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den brandschutztechnischen Anforderungen an eine Holzrahmenkonstruktion. Damit können die lang ersehnten Möglichkeiten für Holzgebäude bis zur Hochhausgrenze nur in Massivholzbauweise realisiert werden. Ein nicht unerheblicher Bereich des Holzbaus bleibt weiterhin auf die Gebäudeklasse 4 begrenzt.

Possible applications of the new “Muster-Holzbaurichtlinie” for timber frame components

In the construction industry, politics and society are placing increasing priority on sustainable, resource-conserving and ecological thinking and action. Wood is a particularly suitable building material for this. In June this year, the new German Model Guideline on Fire Protection Requirements for Building Components and External Wall Cladding in German Timber Construction was officially introduced by inclusion in the Model Administrative Regulation on Technical Building Regulations. The guideline is not only to permit the use of wood as a building material from a total storey height of 13 m, but also to allow a construction method for wooden building components with a fire resistance duration of more than 90 minutes. However, there are no possibilities under the new directive to use timber frame components in buildings above a height of 13 m. This means that the long-desired possibilities to erect timber buildings above the high-rise limit can only be realised in solid timber construction.

Stichworte Brandschutz; Feuerwiderstand; Holzbau; Holzrahmenbauweise Keywords fire resistance; fire safety; timber frame construction; timber construction resistance, timber

1 Allgemeines

1.1 Der aufstrebende Holzbau

Die steigende Anzahl der Veröffentlichungen über Neubauten in Holzbauweise bis zur Hochhausgrenze und teilweise auch darüber hinaus zeigt deutlich, dass das Interesse an dieser Bauweise einen großen Aufschwung erlebt. Dieser Trend ist auch über die Grenzen Deutschlands hinaus erkennbar [1; 2]. Immer mehr und immer höhere Gebäude werden in einer der möglichen Holzbauweisen geplant und errichtet. Der Baustoff Holz bietet dabei nicht nur Vorteile, was die Bauzeit angeht [3], sondern leistet ebenfalls einen Beitrag im Bereich des ökologischen und ressourcenschonenden Bauens [4; 5]. Grundsätzlich kann man zwischen der Holzbauweise mit Hohlräumen oder mit verfüllten Hohlräumen (Holzrahmen-/ Holztafelbau) und der Holzbauweise ohne Hohlräume (Holzmassivbau) differenzieren. Der Holzrahmen-/Holztafelbau zeichnet sich durch ein tragendes Gerüst aus Holzrahmen- und -stützen aus. Die Aussteifung erfolgt durch eine Holz- oder Gipswerkstoffplatte, siehe Bild 1a. Die Hohlräume können mit verschiedenen Dämmmaterialien vollständig oder teilweise ausgefüllt werden. Ebenso ist eine Ausführung ohne Dämmung möglich, was jedoch eher unüblich ist. Die so entstandenen Holztafeln sind in unterschiedlichen Vorfertigungsgraden herstellbar. Die Vorfertigung der Elemente kann vollständig werkseitig oder teilweise werkseitig erfolgen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die einzelnen Bauteilkomponenten – ohne Elementvorfertigung – auf der Baustelle zu entsprechenden Wänden und Decken zusammenzubauen. Die Holzmassivbauweise zeichnet sich durch monolithische Holzbauteile aus, siehe Bild 1b. Diese werden z.B. aus Brettstapelelementen, Brettschichtholz oder Brettsperrholz hergestellt und auf der Baustelle mit den anderen Bauteilen verbunden.

Zu den Vorteilen des Baustoffs Holz zählen neben der guten ökologischen Bilanz auch eine gute Tragfähigkeit,

Bild 1 Holzbauweisen ohne Außenputz oder Fassadenaufbau: a) Holztafelkonstruktion; b) Holzmassivkonstruktion Timber construction methods a) timber frame construction; b) solid timber construction

Bild 2 Gebäudeklassen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand (gelb = feuerhemmend; orange = hochfeuerhemmend; rot = feuerbeständig; blau = Bauart Brandwand; dunkelgrau = nichtbrennbar; dunkelgrau/gelb = feuerhemmend aus nichtbrennbaren Teilen; hellgrau = ohne Anforderung) Building class with fire resistance requirements (yellow = fire-retardant; orange = highly fire-retardant; red = fire-resistant; blue = type of fire wall; dark gray = non-combustible; dark grey/yellow = fire-retardant made from non-combustible parts; light grey = no requirement

ein geringes Eigengewicht und eine gute Wärmedämmung. Dies sind weitere Gründe, warum die Popularität des Holzbaus stetig wächst.

1.2 Brandschutz im Bauordnungsrecht

Jedes Gebäude, welches in Deutschland gebaut wird, ist nach den geltenden Bauvorschriften zu errichten. Die Grundlage bilden in erster Linie die Landesbauordnungen der 16 Bundesländer. Alle diese Landesbauordnungen basieren auf der Musterbauordnung (MBO), die fortlaufend von der IS ARGEBAU weitergeschrieben wird. Die aktuell gültige Fassung der MBO stammt aus 2002 mit Änderung vom September 2020 [6]. Zur korrekten Bewertung eines Gebäudes ist in jedem Fall eine Einteilung in die Gebäudeklassen nach § 2(3) MBO erforderlich. Anhand dieser werden im Bauordnungsrecht auch die Maßnahmen für den Brandschutz festgelegt, die bei den Gebäuden gefordert werden. Dabei werden an höhere Gebäudeklassen höhere Anforderungen gestellt, siehe Bild 2. Die Anforderungen beziehen sich vor allem auf die tragenden und aussteifenden Bauteile sowie auf jene mit einer raumabschließenden Funktion. Unter letztere fallen Trennwände, Wände notwendiger Flure und notwendiger Treppenräume und Brandwände. Differenziert wird bei der Feuerwiderstandsdauer nach § 26 MBO in feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuerbeständig.

Feuerhemmende Bauteile zeichnen sich nach Bauordnungsrecht dadurch aus, dass sie eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten gewährleisten. Die Anforderung „hochfeuerhemmend“ beinhaltet eine Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten und Anforderungen an eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung sowie eine nichtbrennbare Dämmung bei Verwendung eines brennbaren Stoffes als tragende und aussteifende Teile. Feuerbeständige Bauteile müssen eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten aufweisen und müssen in den tragenden und aussteifenden Teilen nichtbrennbar ausgeführt werden. Vollwertige Brandwände nach § 30 MBO müssen neben einer feuerbeständigen Ausführung aus nichtbrennbaren Baustoffen auch eine mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbeanspruchung erfüllen und zur Verhinderung eines Brandüberschlags über Dach geführt werden [6].

2 Brandschutz im Holzbau

Wie bereits aus den Bauteilanforderungen nach § 26 MBO ersichtlich, ist die Anwendung von Holz gerade bei höheren Gebäudeklasse nicht ohne weiteres möglich. So

können Brandwände und bis vor kurzem auch feuerbeständige Wände nicht in Übereinstimmung mit dem Bauordnungsrecht gebaut werden, da die Definitionen dieser einen brennbaren Baustoff in den tragenden Teilen nicht zuließen. Auch hochfeuerhemmende Bauteile waren nur zulässig, wenn die tragenden Teile aus brennbaren Baustoffen vollständig mit nichtbrennbaren Stoffen geschützt wurden. Die Verwendung von Holz als Hauptbaustoff in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 war somit nur unter Einhaltung weiterer Vorschriften und in der Gebäudeklasse 5 überhaupt nicht möglich.

2.1 Brandschutz nach M-HFHHolzR

Mit dem wachsenden Interesse am Baustoff Holz auch für Gebäude über die Gebäudeklasse 3 hinaus wurde 2004 erstmal die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise (M-HFHHolzR) eingeführt. Die Richtlinie beschrieb die Ausführung von Holzrahmenbauteilen sowie Bauteilanschlüssen in dieser Bauweise zur Erfüllung der Bauteilanforderung hochfeuerhemmend. So konnten Holzrahmenbauteile für Gebäude der Gebäudeklasse 4 angewendet werden, wofür jedoch auch hier immer eine Abweichung zu beantragen war und weiterhin ist.

Die MBO schreibt in § 26 für hochfeuerhemmende Bauteile: „Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben“ [6].

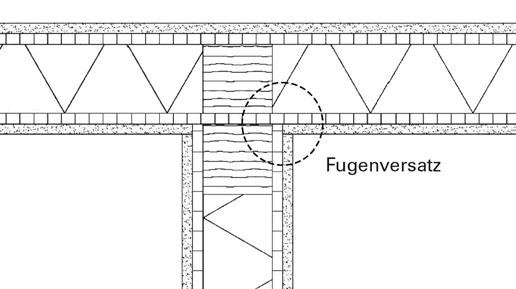

Die M-HFHHolzR konkretisiert die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung auf das Erfüllen des K260 Kapsel-Kriteriums nach DIN EN 13501-2 [7]. Damit soll eine Entzündung der Holzbauteile für mindestens 60 Minuten ausgeschlossen werden. Die Montage der Bekleidung hat nach der Richtlinie mit Stufenfalz, Fugenversatz oder Nut- und Federausbildung zu erfolgen, siehe Bild 3. Damit sollte die Übertragung von Brand und vor allem Rauch in den Innenraum des Bauteils ausgeschlossen werden. Hohlräume sind vollflächig mit nichtbrennbaren Dämmstoffen auszufüllen. Der Schmelzpunkt der Dämmstoffe muss bei mind. 1.000°C liegen. Fugen sind ebenfalls mit nichtbrennbaren Materialien zu verschließen [8].

Installationsleitungen sind nach [8] innerhalb hochfeuerhemmender Bauteile unzulässig. Die Führung von Leitungs- und Lüftungsanlagen muss vor Wänden, unterhalb von Decken oder innerhalb von Schächten und Kanälen erfolgen. Erleichterungen werden für Wände innerhalb einer Nutzungseinheit und für den Einbau von Hohlwanddosen zugelassen. Ein Anwendungsbereich der M-HFHHolzR für den Holzmassivbau ist in [8] nicht gegeben. Mit der Begrenzung „hochfeuerhemmende Holzbauteile“ ist ebenso der Geltungsbereich auf Gebäude bis zur Gebäudeklasse 4 beschränkt.

Bild 3 Ausführung Brandschutzbekleidung hochfeuerhemmender Holzbauteile mit Fugenversatz nach M-HFHHolzR [8] Execution of fire protection cladding of timber components with requirement to 60 minutes fire resistance with joint offset according to German M-HFHHolzR [8]

2.2 Die neue MHolzBauR

Die Erfordernis einer erneuerten Muster-Richtlinie für die Ausführung von Holzbauteilen ergab sich aus dem wachsenden Wunsch, auch über die Gebäudeklasse 4 hinausgehende Gebäude in Holz errichten zu können. Daraus resultiert aus den steigenden Brandschutzanforderungen für höhere Gebäudeklassen auch eine erforderliche Betrachtung von Holzbauteilen im Hinblick auf die feuerbeständige Feuerwiderstandsdauer.

Einen ersten bedeutenden Schritt ging das Land BadenWürttemberg, als es im Jahr 2015 die Landesbauordnung novellierte und somit den Holzbau bis zur Hochhausgrenze ermöglichte [9]. Baden-Württemberg ermöglichte somit als erstes Bundesland den Holzbau über die Gebäudeklasse 4 hinaus. In der Musterbauordnung wurde dagegen erst mit der Novellierung im September 2019 [10] die Möglichkeit für den Holzbau in der Gebäudeklasse 5 geschaffen. Um eine rechtmäßige Anwendbarkeit des Baustoffs Holz zu gewährleisten, musste die allgemein gehaltene Möglichkeit des Holzbaus unterhalb der Hochhausgrenze nach MBO [10] durch weiterführende Regelungen ergänzt werden. Diese Ergänzungen bilden im deutschen Baurecht u.a. die Technischen Baubestimmungen. Die bis dato geltende Technische Baubestimmung zur Anwendung von Holzbauteilen, die M-HFHHolzR, galt jedoch nur bis hochfeuerhemmende Bauteile [8]. Daher war eine Novellierung bzw. Neuauflage dieser Richtlinie erforderlich. Diese Neuauflage bildet die neue MusterRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauR) [11], welche im Juni 2021 in die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) aufgenommen wurde.

Die Ergänzung der MBO unter § 26 (2) Satz 4 ermöglicht abweichend zu den baurechtlich definierten Ausführungen der Bauteilanforderungen die Ausführung von feuerbeständigen und hochfeuerhemmenden Bauteilen in Holzbauweise, ausgenommen bei Brandwänden nach § 30 (3) Satz 1 MBO und Wänden notwendiger Treppen-

Bild 4 Vergleich Aufbau Holzrahmenbau und Holzmassivbau mit gleichem U-Wert: a) Holzrahmenkonstruktion; b) Massivholzkonstruktion Comparison of the structure of timber frame construction and solid wood construction with the same U-value: a) timber frame construction; b) solid wood construction

räume nach § 35 (4) Satz 1 Nr. 1 MBO, wenn diese den Technischen Baubestimmungen entsprechen [6]. Diese Formulierung beinhaltet jegliche Art von Holzbaukonstruktionen.

Auch der Anwendungsbereich der MHolzBauR spricht von einem Geltungsbereich für „Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5, deren tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile hochfeuerhemmend oder feuerbeständig nach § 26 Abs. 2 Satz 3 MBO sein müssen und die davon abweichend nach § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO aus brennbaren Baustoffen bestehen dürfen“ [11]. Daraus folgt im ersten Abschnitt der Richtlinie eine Gleichstellung zwischen der Holzrahmenbauweise und der Massivholzbauweise. Letztere wurde mit der MHolzBauR neu in die Richtlinie aufgenommen, um auch hier der Nachfrage an massiver Holzkonstruktionen gerecht zu werden.

Die beiden Passagen in der MBO und der MHolzBauR suggerieren eine Erweiterung der Anwendbarkeit des Holzrahmenbaus für Gebäude bis zur Hochhausgrenze. Jedoch wird unter Abschnitt 4.1 der MHolzBauR der Holzrahmenbau wiederrum auf die Anwendung für hochfeuerhemmende Bauteile nach § 26 (2) Satz 2 Nr. 3 MBO, d.h. Holzrahmenbauteile „deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,“ [6] begrenzt. Weiterhin sind alle Holzkonstruktionen ab der Gebäudeklasse 4 nur als Abweichung zur baurechtskonformen Ausbildung zulässig [6].

Es ergibt sich also mit der neu eingeführten Richtlinie keine Erweiterung oder auch Erleichterung bei der Verwendung von Holzrahmenbauteilen. Diese bleibt auf die Gebäude der Gebäudeklasse 4 reduziert. Die umfangreich beschriebenen Erweiterungen von feuerbeständigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen für Gebäude bis zur Hochhausgrenze bleiben nach dieser Richtlinie ausnahmslos dem Holzmassivbau vorbehalten.

Dabei bietet der Holzrahmenbau in all seinen Vorfertigungsgraden viele Vorteile. So können Wandquerschnitte im Vergleich zum Holzmassivbau meist deutlich reduzierter ausgeführt werden, da der Zwischenraum als Dämmebene mit berücksichtigt werden kann. In der Massivbauweise sind die Holzbauteile zusätzlich mit einer Dämmebene zu versehen, was die Wandstärke insgesamt erhöht. Einen Vergleich bietet ein beispielhaft gezeigter, gängiger Aufbau, siehe Bilder 4a und 4b.

Zudem ergibt sich aus dem Holzmassivbau ein erhöhter Ressourcenverbrauch des Holzrohstoffs, welcher aus Gründen der Tragwerksplanung oftmals nicht gerechtfertigt und aus ökologischen Gesichtspunkten sehr nachteilig ist. So werden bei den oben gezeigten Aufbaubeispielen einer Außenwand bei Verwendung massiver Holzbauteile über 50% Holz mehr benötigt als im Vergleich zu Holzrahmenbauteilen (0,07 m3/m2 inkl. OSB-Platte bei Holzrahmenbau; 0,145 m3/m2 Holzmassivbau). Bei Trennwänden ist der Mehrbedarf des Rohstoffs Holz im Vergleich noch höher (0,03 m3/m2 bei Holzrahmenbau; 0,2 m3/m2 Holzmassivbau), siehe Bilder 5a und 5b.

Dies widerspricht dem Grundgedanken des ressourcenschonenden Bauens und wird mit steigender Anzahl an Holzgebäuden in den kommenden Jahren einen größeren Stellenwert einnehmen. Das geringere Eigengewicht der Holzrahmenkonstruktionen ist zudem ein Vorteil vor allem im Bereich des Bauens im Bestand, wo durch Aufstockungen und Erweiterungen vor allem im innerstädtischen Bereich die Grenzen der Tragfähigkeit unterer Bestandsgeschosse mit berücksichtigt werden müssen. Durch den geringeren Holzbedarf bei den Rahmenkonstruktionen ist diese Bauweise zudem kostengünstiger. So sind mit Stand November 2021 für 1 m2 Brettsperrholz in einer Dicke von 12 cm inkl. der brandschutztechnisch notwendigen Schichten gemäß Detaildarstellung ca.

Bild 5 Vergleich Aufbau Holzrahmenbau und Holzmassivbau mit als Trennwand: a) Holzrahmenkonstruktion; b) Massivholzkonstruktion Comparison of the structure of timber frame construction and solid wood construction with separating wall: a) timber frame construction; b) solid wood construction

205,00 EUR netto anzunehmen, während die Holzrahmenkonstruktion inkl. Dämmstoff und notwendiger Beplankungsschichten bei etwa gleichem U-Wert auf ca. 145,00 EUR netto kommt. Vor allem bei Gebäuden mit mehreren Geschossen macht dies einen deutlichen Unterschied in der Baukostensumme.

Natürlich darf bei einer solchen Betrachtung auch das Risiko der Holzrahmenkonstruktionen nicht unerwähnt bleiben. Durch die Hohlräume, ob ausgedämmt oder nicht, kann sich ein Brand auch innerhalb der Wandkonstruktion weiter ausbreiten. Dies erschwert der Feuerwehr den Löscheinsatz und birgt die Gefahr, dass sich Brände unbemerkt in der Konstruktionsebene halten und an anderen Stellen zu einem Brand führen. Zudem weisen ungedämmte Hohlräume oder Dämmstoffe aus brennbaren Materialien einen geringeren Feuerwiderstand auf als die Rahmenhölzer oder auch die Holzmassivelemente. In diesem Zusammenhang ist auf den aktuellen Stand der Forschung zu verweisen, der durch Brandversuche gezeigt hat, dass vor allem bei der Verwendung von Steinwolle in den Hohlräumen auch Holzrahmenkonstruktionen eine Feuerwiderstandsdauer von

Literatur

[1] Winter, S. (Mai 2020) Der expandierende Holzbau löst für

Prüfingenieure viele Nachweisprobleme für Baustatik und

Brandschutz aus – Eine gezielte Novellierung von MBO und MVV-TB muss die jetzt entstandene Rechtsunsicherheit beheben. Der Prüfingenieur, Nr. 56, 2020, S. 67–73. [2] Niedermeyer, J.; Keilholz, G.; Schmid, D.;, Blume, A. (2018)

Verbesserung der Praxistauglichkeit der Baunormen durch über 90 min erreichen können [12; 13]. Der Stand der Forschung deutet somit auf einen möglichen Einsatzbereich der Holzrahmenkonstruktion für Bauteile mit einem geforderten Feuerwiderstand in feuerbeständiger Qualität hin.

4 Schlussbemerkung

In Baden-Württemberg ist seit 2015 im Bauordnungsrecht die Verwendung von brennbaren Stoffen für Bauteile mit einer geforderten hochfeuerhemmenden und auch feuerbeständigen Qualität freigegeben [9; 14]. Hier ist entscheidend, dass die Konstruktion die geforderte Feuerwiderstandsdauer erfüllt und eine Brand- und Rauchausbreitung ausreichend lange verhindert werden kann. Dem folgten bisher in dieser Form Nordrhein-Westfalen [15] und Berlin [16]. Dies bestätigt, dass das Sicherheitsniveau durchaus auch mit einer Holzkonstruktion mit Hohlräumen erfüllt werden kann.

Da die Holzrahmenkonstruktion einen großen Marktanteil an den Holzbauten besitzt, wäre es insbesondere aus ökoloischer Sicht sehr vorteilhaft, wenn die neue MHolzBauR auch für die Holzrahmenkonstruktion den Anwendungsbereich auf Gebäude über die Gebäudeklasse 4 hinaus erweitern würde.

pränormative Arbeit – Teilantrag 4: Holzbau – Abschlussbericht. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag. [3] van Ooyen, H. (07.2020) Holzbau und Massivau stehen im

Vergleich – Potenziale des Holzbaus erkannt [online]. https://www.ingenieur.de/fachmedien/bauingenieur/bau stoffe/holzbau-und-massivbau-stehen-im-vergleich/ [Zugriff am: 15. Nov. 2021].

[4] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

BMEL [Hrsg.] (2018) Klima schützen. Werte schaffen. Ressourcen effizient nutzen. – Charta für Holz 2.0. 3. Aufl.

Bonn: BMEL. [5] Ring, R. (2014) Brandwiderstand als Kriterium für die Materialwahl. pro:Holz [Hrsg.] Zuschnitt 14. proHolz Austria,

S. 20–21. [6] IS ARGEBAU [Hrsg.] (2020) Musterbauordnung MBO. [7] DIN EN 13501-2:2006-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen. Berlin: Beuth

Verlag GmbH. [8] IS ARGEBAU [Hrsg.] (2004) Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende

Bauteile in Holzbauweise – M-HFHHolzR. [9] Dederich, L.; Sudhoff, P. (2020) Entwicklung einer Richtlinie für Konstruktionen in Holzbauweise in den Gebäudeklassen 4 und 5 gemäß der LBO BW – HolzbauRLBW.

Abschlussbericht. [10] IS ARGEBAU [Hrsg.] (2019) Musterbauordnung MBO. [11] IS ARGEBAU [Hrsg.] (2021) Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauR). [12] Scheidel, S.; Dienst, S.; Götz, T.; Kornadt, O. (2021) Brandschutztechnisches Verhalten von raumabschließenden

Holzrahmenkonstruktionen. Bauphysik 43, H. 4, S. 211–221. https://doi.org/10.1002/bapi.202100016 [13] Rauch, M.; Suttner, E.; Werther, N. (2019) Weiterentwicklung und Optimierung der brandschutztechnischen Bemessungsverfahren für raumabschließende Holzbauteile. In:

Zehfuß, J. [Hrsg.] 6th Symposium Structural Fire Engineering. Braunschweig, 17/1 – 17/15. [14] Baden-Württemberg [Hrsg.] (2019) Landesbauordnung für

Baden-Württemberg – LBO. [15] Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (2021) Landesbauordnung

Nordrhein-Westfalen – BauO. [16] Berlin [Hrsg.] (2020) Bauordnung für Berlin – BauO Bln.

Autorin und Autoren

Sabine Scheidel, M.Eng. (Korrespondenzautorin) sabine.scheidel@bauing.uni-kl.de Technische Universität Kaiserslautern Fachgebiet Baulicher Brandschutz Gottlieb-Daimler-Straße 67 67663 Kaiserslautern

Sebastian Dienst, M.Eng. sebastian.dienst@pirminjung.de Pirmin Jung Deutschland GmbH Am Güterbahnhof 16 53424 Remagen

Prof. Dr. rer. nat. Oliver Kornadt oliver.kornadt@bauing.uni-kl.de Fachgebiet Bauphysik/Energetische Gebäudeoptimierung Fachgebiet Baulicher Brandschutz Technische Universität Kaiserslautern Paul-Ehrlich-Straße 29 67663 Kaiserslautern

Zitieren Sie diesen Beitrag

Scheidel, S.; Dienst, S.; Kornadt, O. (2022) Anwendungsmöglichkeiten der neuen „Muster-Holzbaurichtlinie“ für Holzrahmenbauteile. Bauphysik 44, H. 1, S. 40–45. https://doi.org/10.1002/bapi.202100042