13 minute read

Validierung eines Polyurethan-basierten Aerogels im Realbetrieb

from Bauphysik 1/2022

Quelle: Mickael Brock

Bild 4 Einbau der Aerogel-Wärmedämmung im Bereich der Dachterrasse Installation of aerogel thermal insulation on the roof terrace

Bild 5 Zeichnung des Details Dachterrassentür mit Darstellung der Aerogel-Wärmedämmung in Gelb Drawing of the detail roof terrace door with aerogel thermal insulation in yellow

sungen ist die Prüfung der ausgeführten Wärmedämmlösungen mit dem Aerogel im Realbetrieb. An zwei Bauteilen erfolgte die Messung des Wärmestroms. Außen- und Innenoberflächentemperaturen sowie kombinierte Temperatur/relative Feuchte in Bauteilquerschnitten und für das Innenklima wurden im Untersuchungszeitraum gemessen. Die Untersuchungen erfolgten von Anfang 2020 bis Mitte 2021. Für die Auswertung sind zusätzlich Daten

Bild 6 Zeichnung des Details Fensterlaibung mit Darstellung der AerogelWärmedämmung in Gelb Drawing of the window reveal detail showing the aerogel thermal insulation in yellow

der 3 km entfernten Wetterstation Leipzig-Holzhausen [5] herangezogen worden. Die Bilder 7a) bis 7c) zeigen die Positionen der verwendeten Sensoren im Detail. In Tab. 1 sind die verwendeten Sensortypen aufgelistet. Die Messrate des Monitoringsystems betrug 3 Messwerte je Sekunde bei einer Datenabfrage von Stundenmittelwerten bzw. Tagesmittelwerten. Der Auswertungszeitraum des ausgewerteten Monitorings erstreckt sich über den Zeitraum eines Jahres vom 01.05.2020 bis zum 30.04.2021. Das Monitoring beginnt damit ca. ein Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes.

Tab. 1 Liste der verwendeten Sensoren List of the used sensors

Messgröße SymbolEinheit Sensortyp

Temperatur, Luftfeuchtigkeit Kombi ●● °C;% RH ALMEMO FHAD46C0L10

Temperatur NTC ● °C ALMEMO ZA9040FS2

Wärmestrom W/m2 ALMEMO FQAD18T

Bild 7 Sensorpositionen a) im Außenwandbauteil; b) im Dachterrassenaufbau; c) im Fensteranschluss Aensor positions a) in the outer wall element; b) in the roof terrace structure; c) in the window detail

Bild 8 Messdaten a) des Außenklimas am Standort Leipzig-Holzhausen; b) des Innenklimas im 1. OG Measured data a) of the outdoor climate at the location Leipzig-Holzhausen; b) of the indoor climate of the 1st floor

3 Messergebnisse und hygrothermische Validierung durch Simulation

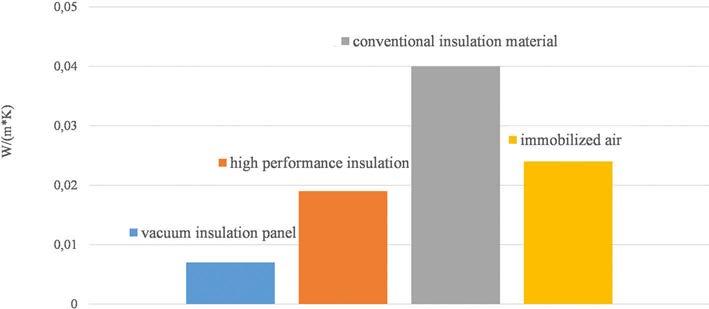

Für die Bewertung der verschiedenen Messdaten wurden zunächst Modellrechnungen mit der hygrothermischen Simulationssoftware Delphin 6.1.0 [6] durchgeführt. Zur Modellbildung erfolgte die Übertragung der Details der untersuchten Bereiche in ein- und zweidimensionale bzw. dreidimensional rotationssymmetrische Geometriemodelle. Als Randbedingungen dienten gemessene Klimadaten der Wetterstation Leipzig Holzhausen oder Messdaten des Innenklimas. Ferner wurden gemessene Außen- bzw. Innenoberflächentemperaturen als Randbedingungen eingesetzt. Nach Zuweisung der Materialdaten berechneten die Modelle die jeweiligen hygrothermischen Zustandsgrößen der eingebauten Sensoren. In den Modellberechnungen wurden Temperatur- und Feuchtetransportvorgänge berücksichtigt. Die Strahlungsbilanz und der Schlagregen waren nicht in die Modelle implementiert. In einer direkten Gegenüberstellung von Mess- und Simulationsergebnissen lassen sich diese validieren bzw. zeigen Unterschiede auf. Der Nachweis der Wärmeleitfähigkeit im Einbauzustand lässt sich über die Messdaten der Wärmestromplatten bestimmen. Die Bewertung erfolgt durch einen Vergleich der Qualität der Übereinstimmung von berechnetem und gemessenem Verlauf des Wärmestroms in W/m2. Bewegt sich der Verlauf des gemessenen Wärmestroms systematisch oberhalb der berechneten Ergebnisse, bedeutet dies eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit gegenüber den Berechnungsannahmen und umgekehrt. Analog dieser Vorgehensweise erfolgte die Bewertung der untersuchten Wärmebrücke durch die Gegenüberstellung von gemessenen und berechneten Temperaturen in den jeweiligen Detailpunkten. Die Bewertung von relativen Feuchten im Bauteilquerschnitt erfolgt durch die Identifikation von Unstetigkeiten im Verlauf. Eindringendes Wasser aus Undichtigkeiten oder Schlagregen äußert sich in dauerhaft hohen relativen Feuchten von > 95% RH.

3.1 Modellierung und Randbedingungen

Für die Bewertung der Tauglichkeit der verschiedenen eingesetzten Konstruktionen erfolgte für den Monitoringzeitraum die Erfassung von außen- und innenklimatischen Randbedingungen. Während das Innenklima Bestandteil des Gebäudemonitorings war, sind für das Außenklima – mit Ausnahme von Bauteil-Außenoberflächentemperaturen – Messdaten der nahegelegenen Wetterstation Leipzig-Holzhausen zum Einsatz gekommen. Die Bilder 8a) und 8b) zeigen einen Überblick der gemessenen Daten dieser Randbedingungen. Für die Modellbildung ist die vorhandene Geometrie der Bauteile zum T vereinfacht abgebildet worden. Die für die Simulationen verwendeten Materialien sind aus der Materialdatenbank von Delphin 6.1.0 zum Großteil übernommen worden. Für die Modellierung der Isolierglasscheibe, GFK-Anker oder Fensterprofile sind vorhandene Materialdatensätze ähnlicher Materialien modifiziert worden (siehe Bezeichnungsendung „mod“ in Tab. 2). In Tab. 2 sind Materialdaten der in den Simulationen verwendeten Datensätze aufgeführt. Die Bilder 9a bis 9c zeigt die dazugehörigen Simulationsmodelle.

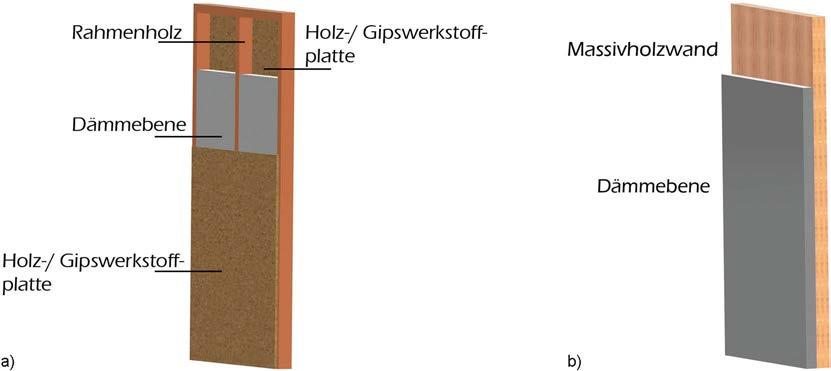

3.2 Carbonbeton-Sandwich Außenwandbauteil

Für das entwickelte nichttragende Carbonbeton-Außenwandbauteil erfolgten Untersuchungen zum Wärmedurchlass und zur Bauteilfeuchte. Messdaten sind vorhanden zum Wärmestrom, Außen- und Innenoberflächentemperatur sowie kombinierte Daten für Temperatur/ relative Feuchte im Bauteilquerschnitt. Für die Bewertung des Wärmedurchlasswiderstands mit punktuellen Wärmebrücken ist ein 3D-rotationssymmetrisches Modell erstellt worden. Die Rotationsachse bildet ein GFKAnker, der die beiden Carbonbetonschalen verbindet. Randbedingungen bilden die Außen- und Innenoberflächentemperatur sowie der außen und innen gemessene

Tab. 2 Materialparameter der hygrothermischen Modelle Material parameters of the hygrothermal models Name [Nr. gemäß Materialdatenbank von Delphin 6.1.0] Farbe im Modell Trockenrohdichte [kg/m3] Wärmeleitfähigkeit [W/mK] Wasserdampfdiffusionswiderstand [–] Sorptionsfeuchte (80) [m3/m3] Effektive Sättigung [m3/m3] Porenraum [m3/m3] Wasseraufnahme [kg/m2s0.5]

Slentite 3 [0] 119 0,018 8 0,010 0,09 0,96 0,001

Beton [569] 2104 2,100 76 0,102 0,22 0,22 0,013

Buche [601]

Glas [72] mod*)

EPDM [454] 722 0,178 144 0,091 0,62 0,64 0,078

2400 0,035 2,00 × 105 1,50 × 10–8 1,50 × 10–6 1,60 × 10–6 1,00 × 10–6

1268 0,230 30611 2,20 × 10–3 0,09 0,10 1,00 × 10–4

Mineralwolle [649] 195 0,040 1 5,96 × 10–4 0,90 0,92 0

Kunststoff [174] mod*) 1500 0,230 1,00 × 105 1,75 × 10–9 1,50 × 10–6 1,60 × 10–6 1,00 × 10–6

Gravel [686] mod*)

Bitumen [28]

EPS exp. [186]

GFK [72] mod*) 1788 2,100 1 5,05 × 10–4 0,24 0,33 0,031

1200 0,145 1,50 × 104 1,37 × 10–5 2,50 × 10–3 2,60 × 10–3 1,00 × 10–10

35 0,032 30 2,33 × 10–6 2,00 × 10–3 0,94 1,00 × 10–5

2400 0,800 2,00 × 105 1,50 × 10–8 1,50 × 10–6 1,60 × 10–6 1,00 × 10–6

Air-Layer [11] 1,3 0,138 0,4 1,00 × 10–5 1,00 1,00 1,00 × 10–7

*) Vorhandene Materialdatensätze ähnlicher Materialien wurden modifiziert.

Bild 9 Simulationsmodelle der a) Außenwand; b) Terrasse; c) Fenster Simulation models of the a) external wall; b) terrace; c) window

Wasserdampfpartialdruck als Feuchtepotential. Die Bilder 10a bis 10c zeigen die Gegenüberstellung von Messdaten (schwarz) und Simulationsergebnissen (rot). Beim Wärmestrom zeigen sich sehr gute Übereinstimmungen zwischen Messung und Berechnung. Auch die Messdaten des kombinierten Temperatur/relative Feuchte-Sensors zeigen eine hohe Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation. Eine etwas geringere Temperatur in den Wintermonaten und eine daraus folgende höhere relative Feuchte lässt sich aus der Schwächung der Wärmedämmung durch den Sensor und das Sensorkabel erklären. Ferner wurde infolge von Schlagregen eindringende Feuchte nicht im Modell berücksichtigt.

3.3 Dachterrasse Deckenbauteil

Beim Dachterrassenaufbau ist Aerogel-Wärmedämmung in Kombination mit EPS-Gefälledämmung zum Einsatz gekommen. Analog zum Außenwandbauteil erfolgte die Modellbildung zum Temperatur- und Feuchtetransport. Als Randbedingungen in einem eindimensionalen Aufbau sind Außen- und Innenklima mit Standard-Wärme- und Feuchteübergangswiderständen eingesetzt worden. Die Bilder 11a) bis 11c) zeigen die Gegenüberstellung von Messdaten (schwarz) und Simulationsergebnissen (rot). Zwischen gemessenem und berechnetem Wärmestrom ergeben sich verschiedene Differenzen. Erklären lassen sich diese aufgrund erhöhter solarer Einstrahlung auf die Dachfläche im Sommer und einer geschlossenen Schneedecke im Februar 2021. Hohe Feuchtegehalte in der Wärmedämmung lassen sich mit der Baufeuchte der Stahlbetondecke begründen. Des Weiteren ist von allgemeinen Messunsicherheiten bei der Erfassung von relativen Feuchten im

Bild 10 Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen des Außenwandbauteils: a) Wärmestrom, b) Temperatur und c) relative Feuchte im Bauteil Comparison of measurement and simulation results of the exterior wall element: a) heat flux, b) temperature and c) relative humidity inside Bild 11 Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen der Dachterrasse: a) Wärmestrom, b) Temperatur und c) Relative Feuchte im Bauteil Comparison of measurement and simulation results of the roof terrace: a) heat flow, b) temperature and c) relative humidity inside

Übergangsbereich vom hygroskopischen zum Kapillarwasserbereich in Bauteilquerschnitten auszugehen. Analog zu den Simulationsergebnissen der relativen Feuchte zeigen auch die Messdaten einen im Jahresverlauf ausgeglichenen Feuchtehaushalt.

3.4 Wärmebrücke Fensteranschluss

Im Bereich des Fenster-Wand-Anschlusses ist AerogelWärmedämmung zum Einsatz gekommen. Hintergrund der Maßnahme ist die Minderung der Wärmebrückenef-

Bild 12 Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen des Fensteranschlusses: a) Warme Seite der Wärmedämmung, b) Innenoberflächentemperatur am Fensterrahmen Comparison of measurement and simulation results of window detail: a) Warm side of thermal insulation, b) Inner surface temperature at window frame

fekte in diesem Bereich. Für die Prüfung dieser Maßnahme wurden Temperatursensoren installiert. Für die Überprüfung dieses Detailanschlusses wurde dieser modelliert und an den jeweiligen Stellen nachgerechnet. Prinzipiell ist die Validierung von linienförmigen Wärmebrücken in hygrothermischen Modellen mit ausschließlich anhand von gemessenen Temperaturen im Aufbau nur bedingt geeignet. Ein geringer Detailierungsgrad im Bereich der Modellierung des Fensterprofils sowie die hier fehlenden genauen Randbedingungen und Übergangswiderstände lassen lediglich eine Plausibilitätsprüfung der Einbausituation zu. Die Bilder 12a und 12b zeigen eine Gegenüberstellung von gemessenen (schwarz) und berechneten (rot) Temperaturen im Wirkungsbereich der Wärmebrücke. Die nach Nord-West-West ausgerichtete Messposition zeigt in der warmen Jahreshälfte erhöhte Werte gegenüber den Ergebnissen aus der Simulation. Begründen lässt sich diese Diskrepanz mit einer im Modell vernachlässigten solaren Einstrahlung. In den Wintermonaten zeigen Messung und Simulation gute Übereinstimmungen. Die Innenoberflächentemperatur erreichte im Februar 2021 ein Minimum von 15,5°C. Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2 [7] können für den Realbetrieb als gegeben betrachtet werden. Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient ergibt sich in dem validierten Modell rechnerisch zu Ψrechn = 0,067 W/mK. Wird der Wärmedämmstoff durch einen konventionellen Wärmedämmstoff mit

Literatur

[1] Kahnt, A., k&t ak39 [online] http://kahnttietze.de [Zugriff am: 25. Nov. 2021] [2] Günther, E.; Bichlmair, S.; Latz; Fricke, M. (2020), Internal wall insulation with a new aerogel panel: SLENTITE for energetic retrofit in historic buildings. E3S Web of

Conferences 172, 2020. https://doi.org/10.1051/ e3sconf/202017201006 λ = 0,035 W/mK ersetzt, erhöht sich der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient um 10 % zu Ψrechn = 0,074 W/mK. Zum Vergleich gibt das Beiblatt 2 [8] der DIN 4108 in einem ähnlichen Detail Ψref = 0,18 W/mK an.

4 Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung ist die Anwendung des Aerogels Slentite als Wärmedämmung an verschiedenen Detailpunkten untersucht worden. Während die Prüfung der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen üblicherweise ausschließlich auf Labormessungen basiert, erfolgten hier Messungen am Gebäude. Im Gegensatz zu Labormessungen konnte so das Langzeitverhalten des Aerogels bewertet werden. Die wesentliche Forschungsfrage ist hier die Langzeitstabilität der niedrigen Wärmeleitfähigkeit des Aerogels von λ = 0,018 W/mK. In der gewählten Auswertungsmethode zeigte sich eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Wärmeströmen. Für den Untersuchungszeitraum von 12 Monaten kann die Tauglichkeit des Aerogels somit bestätigt werden. Die Anwendung des Aerogels im Terrassenaufbau zeigte erhöhte Feuchten. Nach Austrocknung der Baufeuchte im Sommer 2020 konnte die ursprüngliche Wärmeleitfähigkeit im Winter 2020/21 bestätigt werden.

[3] Osman-Letelier, J. P.; Hückler, A.; Schlaich, M. (2021),

Dünnwandige Fertigteile aus vorgespanntem Carbonbeton.

Beton- und Stahlbetonbau, H. 116, S. 786–797. https://doi. org/10.1002/best.202100019 [4] Kahnt, A. (2021), Die Gebäudehülle der Zukunft – Entwicklung einer Textilbetonfassade vom Baustoff bis zum

Raumklima. Grunewald, J. [Hrsg.] Institut für Bauklimatik,

TU Dresden. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag. [5] Deutscher Wetterdienst [online] dwd.de/DE/klimaumwelt/ cdc/cdc_node.html [Zugriff am: 7. Okt. 2021]. [6] Nicolai, A.; Fechner, H.; Ruisinger, U.; Grunewald, J. (2021)

Delphin 6.1.0 [Software]. http://www.bauklimatik-dresden. de/ [7] DIN 4108-2:2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den

Wärmeschutz. [8] DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 Wärmeschutz und Energie-

Einsparung in Gebäuden; Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele.

Autoren

Dr.-Ing. Mario Stelzmann (Korrespondenzautor) mario.stelzmann@htwk-leipzig.de Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Institut für Betonbau Karl-Liebknecht-Str. 132 04277 Leipzig

M.A. Marcus Kirschke Kahnt & Tietze UG Anna-Kuhnow-Straße 39 04317 Leipzig

Dr. Marc Fricke aerogel-it GmbH Albert-Einstein-Str. 1 49076 Osnabrück

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), M.A. Matthias Tietze Technische Universität Dresden Institut für Massivbau August-Bebel-Straße 30/30A 01219 Dresden Dr.-Ing Alexander Kahnt Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Institut für Betonbau Karl-Liebknecht-Str. 132 04277 Leipzig

Zitieren Sie diesen Beitrag

Stelzmann, M.; Kirschke, M.; Fricke, M.; Tietze, M.; Kahnt, A. (2022) Validierung eines Polyurethan-basierten Aerogel im Realbetrieb. Bauphysik 44, H. 1, S. 1–10. https://doi.org/10.1002/bapi.202100041

AKTUELL

dena-Studie zu thermischen Energiespeichern in Quartieren

Thermische Speicher lassen sich in Quartiersprojekten wirtschaftlich intergieren und können damit zu einer klimaneutralen Energieversorgung beitragen – das ist das zentrale Ergebnis der Studie „Thermische Energiespeicher für Quartiere“, welche die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) veröffentlicht hat. Die Studie richtet sich an Stadtwerke, Kommunen, Planer, Projektentwickler, Investoren sowie politische Stakeholder. Die Analyse soll deren Kenntnisse zu Effizienzpotenzialen und Synergien bei der Betrachtungsweise von Gebäuden im räumlichen Zusammenhang ausbauen und kann zugleich bei der Auswahl des passenden thermischen Speichers helfen.

Speicher haben bei der Dekarbonisierung des Wärmesektors und bei der Kopplung von Strom, Wärme und Verkehr eine Schlüsselfunktion inne. Beides sind zentrale Elemente klimaneutraler Quartiere, meint Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. So können beispielsweise Effizienzmaßnahmen am Gebäude, die Integration von Anlagen mit erneuerbaren Energien, insbesondere in Wärmenetze oder Power-to-Heat-Anlagen mit Speichern kombiniert und netzdienlich betrieben werden. Grundsätzlich gibt es bislang keine Einbauverpflichtung für thermische Speicher bei Quartiersprojekten. Jedoch stellt die BAFA-Förderung „Wärmenetzsysteme 4.0“ einen Anreiz dar.

Die Studie vergleicht unterschiedliche Speichertechnologien anhand von Planungsparametern und Best-Practice-Beispielen. Die dargestellten Technologien decken alle Anwendungsbereiche ab:

– Neubau und Bestand, – private Haushalte, – Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, und – Industrie.

Zudem beschäftigt sie sich mit gebäudezentrierten Speichern und solchen, die sich für die Quartiersebene eignen. Dabei wird auch auf einzelne Materialkomponenten und Recyclingmöglichkeiten eingegangen. In Kombination mit Informationen zu aktuellen technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsteht dadurch ein umfassender Überblick.

Die Studie mit einem Umfang von 71 S. steht zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Weitere Informationen und Download: www.dena.de/fileadmin/dena/Publikati onen

Partnerschaft mit akademischen Institutionen

Ernst & Sohn hat mit seiner Muttergesellschaft John Wiley & Sons, Inc. 2019 einen Vertrag mit dem Projekt DEAL unterzeichnet. Das Projekt DEAL repräsentiert als Konsortium etwa 700 akademische Einrichtungen in Deutschland. Um die allgemeine Förderung der wissenschaftlichen Forschung zu unterstützen, starten Wiley und Projekt DEAL im Rahmen der Partnerschaft gemeinsam drei wichtige neue Initiativen. Die richtungsweisende Vereinbarung ermöglicht Forschern aller Projekt DEAL-Institutionen Artikel als „Open Access“ in Wiley Zeitschriften veröffentlichen.

Berechtigte Autoren an teilnehmenden deutschen Institutionen können

Open Access veröffentlichen und profitieren zugleich vom Lesezugriff auf die Zeitschriften von Wiley und Ernst & Sohn. Autoren von Projekt-DEAL-Institutionen können Forschungs- und

Übersichtsartikel OA in Wiley-Zeitschriften veröffentlichen. Das Urheberrecht an ihren Werken bleibt erhalten, ohne dass Kosten für Autoren entstehen.

Ernst & Sohn ist mit den Zeitschriften Civil Engineering Design und Steel Construction Bestandteil dieser Partnerschaft und bietet ab 2019 Veröffentlichungen im Open Access Modell an. Gedruckte Ausgaben der Steel Construction, die dazu auch als Print-Ausgabe erhältlich ist, können zur Online-Variante dazu bestellt werden. Damit erhalten die Leser auch die ergänzenden Industrieberichte und Produktinformationen.

Bei Fragen wenden Sie sich an: marketing@ernst-und-sohn.de

Ausführliche Informationen erhalten Sie hier: www.ernst-und-sohn.de/DEALWiley

2

Volume 12 May 2019 ISSN 1867-0520

Steel Construction

Design and Research

–––––––– Eurocode 4 Development Local buckling strength of HSS stub cruciform column Reusing steel parts from single-storey buildings MOCAPE Experimental behaviour of bolted connections with stiffeners Box girder selection for cable-supported railroad bridges Tension-shear interaction of HS bolts in fire Dynamic behaviour of unbraced steel frames –– resting on soft ground European buckling curves for aluminium members Review of Wöhler’s fatigue strength research

VOLUME 2 / OCTOBER 2020 ISSN 2625-073X 04

Chefredakteur: Prof. Dr. Konrad Bergmeister Editorial Board: Prof. Dr. Peter Mark, Prof. Dr. Manfred Curbach, Prof. Dr. Oliver Fischer, Prof. Dr. Jan Akkermann, Dipl.-Ing. Torsten Schoch Call for Papers Civil Engineering Design

-hybride Open-Access Zeitschrift, ausschließlich Online -engl. Sprache, 6 Ausgaben pro Jahr -interdisziplinärer und materialunabhängiger Ansatz -fokussiert auf wissenschaftliche Veröffentlichungen -erfahrener Beirat, kurze Begutachtungs- und Veröffentlichungszeiträume -Manuskripteinreichung und Begutachtungsverfahren über ScholarOne -Einfachblindgutachten unabhängiger Experten

Die Zeitschrift Civil Engineering Design befasst sich mit innovativen theoretischen, numerischen und experimentellen Methoden für aktuelle und neuartige Baustoffe wie Beton, Stahl, Aluminium, Glas, Holz, Mauerwerk, Verbundwerkstoffe und allen Aspekten der konzeptionellen, baulichen und leistungsbezogenen Planung, der experimentellen Prüfung und der numerischen Modellierung von Errichtung, Instandhaltung und Abriss für den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken. Abgerundet wird dies durch die Einbeziehung der Geotechnik und Bodenmechanik aus bautechnischer Sicht.

VOLUME 2 / DECEMBER 2020 ISSN 2625-073X 05/ 06

EINREICHUNGEN

Sie sind eingeladen am Start dieser neuen Zeitschrift aktiv teilzunehmen, sie zu formen und die Entwicklung ihrer Ausrichtung zu bestimmen. mc.manuscriptcentral.com/cend Dirk Jesse (Managing Editor) + 49 (0)30 470 31-275 dirk.jesse@wiley.com