EL VIEJO TOPO

SEPTIEMBRE 2025 NÚMERO 452 68 PÁGS 8 EUROS

4 El Estado-Nación en la encrucijada:

Soberanía, izquierda y la paradoja postpandemia

POR JAVIER ENRÍQUEZ ROMÁN

10 Sobre la articulación del nuevo sujeto emancipador en Europa POR RAMON FRANQUESA

15 Dosier: Centenario Sacristán POR SALVADOR LÓPEZ ARNAL

16 Para la discusión de la línea editorial de mientras tanto

POR MANUEL SACRISTÁN LUZÓN

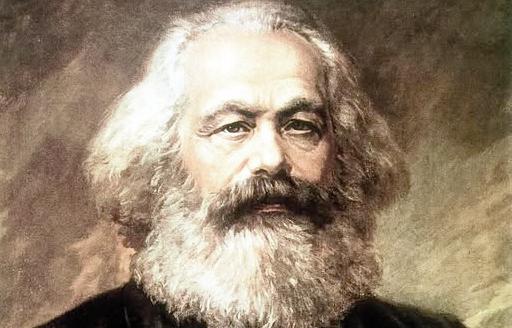

20 Karl Marx

POR MANUEL SACRISTÁN LUZÓN

25 Manuel Sacristán Luzón: sobre marxismo y movimientos sociales POR FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY

28 Sacristán, la ético-política del comunismo Entrevista a José Sarrión POR SALVADOR LÓPEZ ARNAL 34 Europa y la selva POR CARLOS X. BLANCO

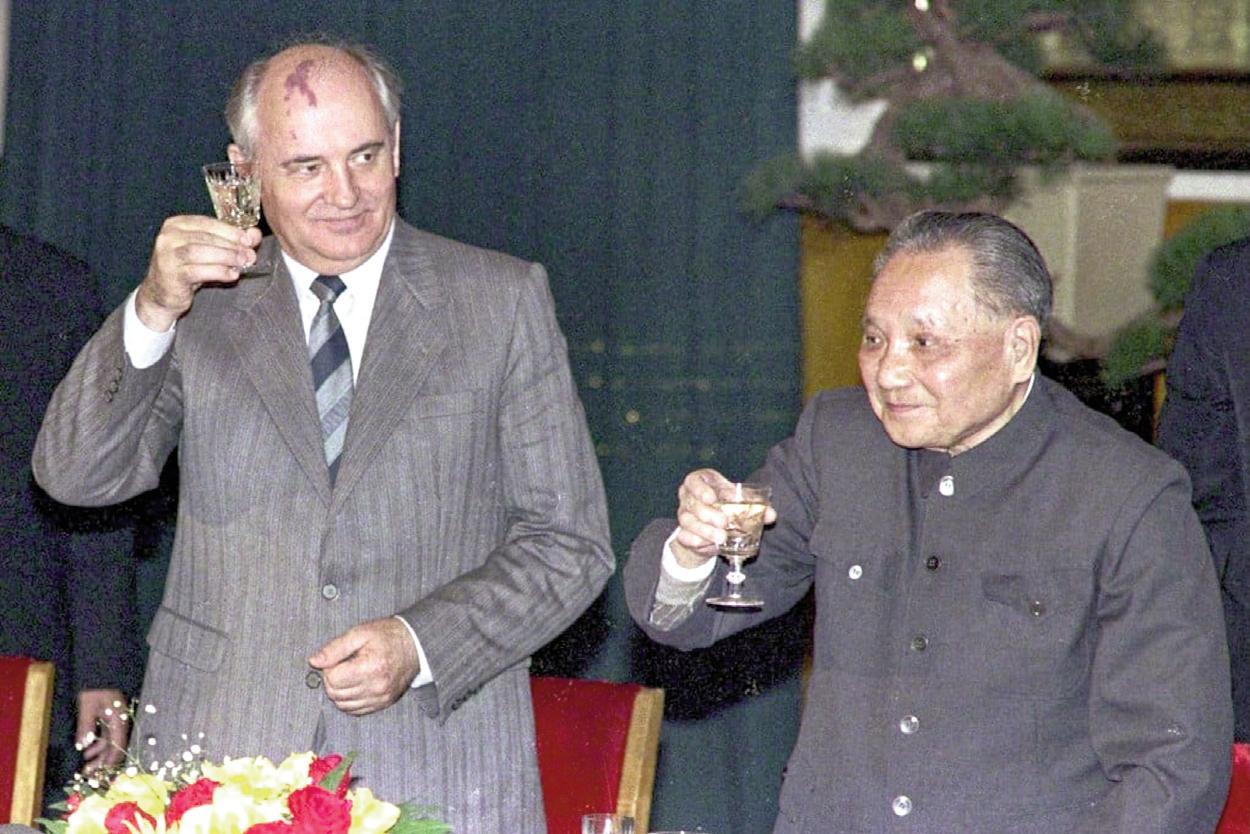

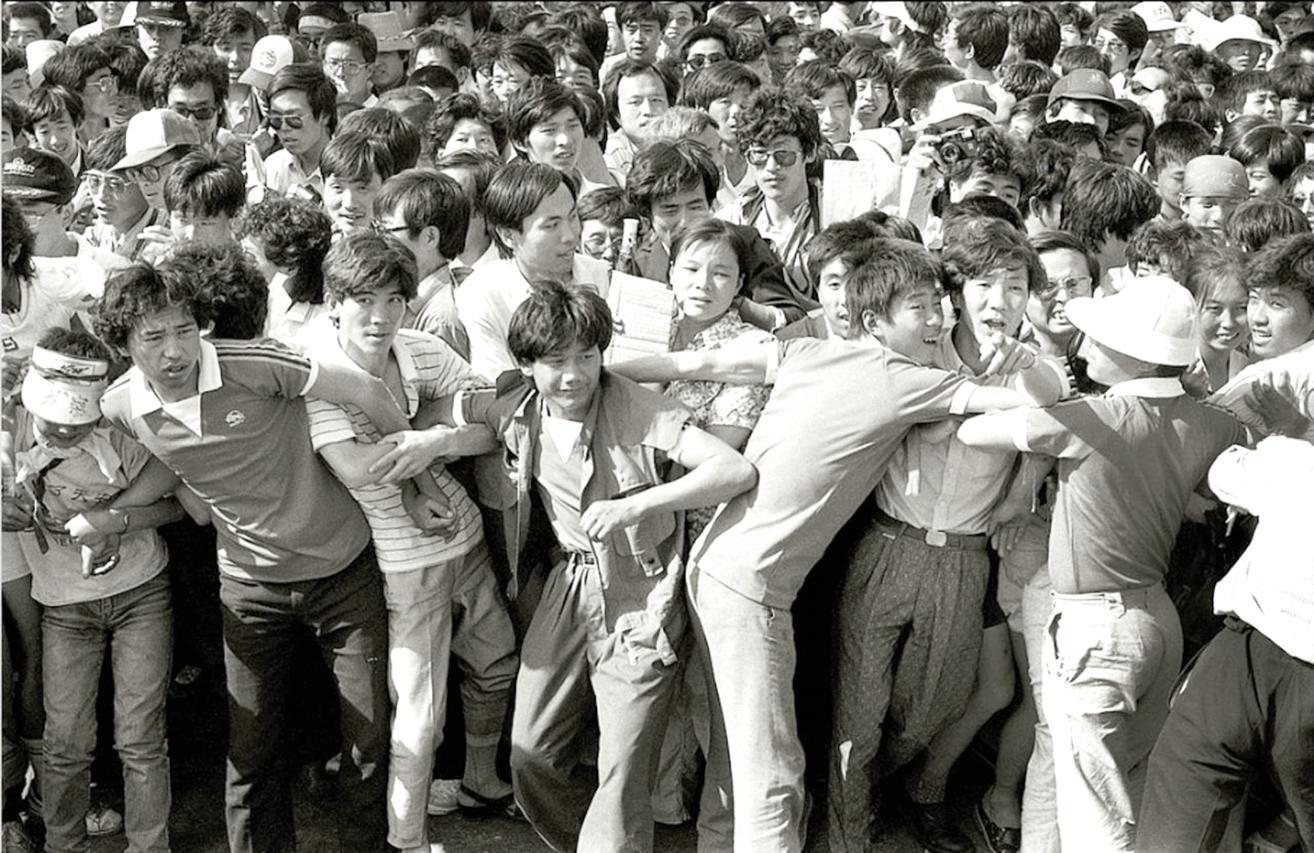

40 1. Una brisa de primavera POR HIGINIO POLO

48 Los trajes nuevos POR ANTONIO MONTERRUBIO

54

FILOSOFA, QUE ALGO QUEDA: El relato POR MIGUEL CANDEL

58 CINE: Cuerpo y pasiones La ley del deseo (1987) de Pedro Almodóvar POR JAVIER ENRÍQUEZ ROMÁN

62 LIBROS

EL VIEJO TOPO , revista mensual. DIRECCIÓN : Miguel Riera Montesinos. CONSEJO EDITORIAL : , Javier Aguilera, Miguel Candel, Javier Enríquez, Manolo Monereo, Félix Pérez, Genís Plana, Miguel Riera Cabot DISEÑO : Elisa Nuria C. Edita: Ediciones de Intervención Cultural, S.L. (Barcelona). Imprime: Gráficas Gómez Boj. ISSN Papel: 0210-2706, ISSN Internet 2938-7388. Depósito Legal B-40.616-76. Impreso en España. El Viejo Topo no retribuye las colaboraciones. La redacción no devuelve los originales no solicitados, ni mantiene correspondencia sobre los mismos. Los colaboradores aceptan que sus aportaciones aparezcan tanto en soporte impreso como en digital. La revista no comparte necesariamente las opiniones firmadas de sus colaboradores.

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Revista impresa con papel procedente de explotaciones forestales controladas con el certificado PEFC

El VIEJO TOPO, c/Marquès de l’Argentera, 17 pral. 2ª 08003 Barcelona. Tel. Administración, redacción y suscripciones (93)755-08-32 horario de 9:30 a 13:30. e-mail: pedidos@edic.es / publicidad: info@elviejotopo.com

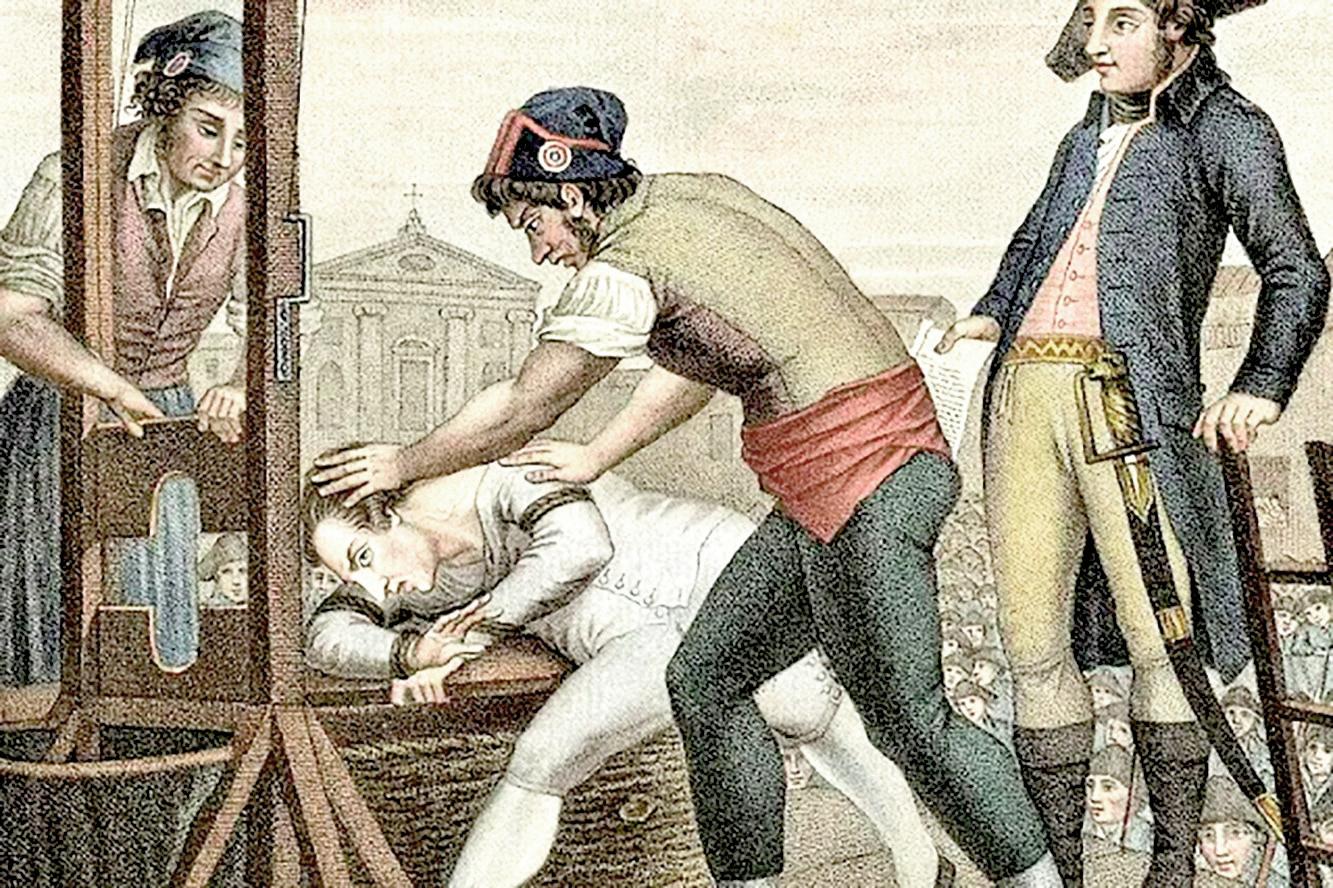

Artículo ilustrado con obra pictórica relacionada con la Revolución Francesa. Grabado de época donde se lleva a Robespierre a la guillotina (1794)

El Estado-Nación en la encrucijada: Soberanía, izquierda y la paradoja postpandémica

por Javier Enríquez Román

RÉÅä~ã~ê=ó=Ñçêí~äÉÅÉê=Éä=bëí~ÇçJk~Åáμå=åç=Éë=åçëí~äÖá~=åá=å~Åáçå~äáëãçI=ëáåç=ìå=áãéÉê~íáîç=Éëíê~í¨ÖáÅç=ÇÉ

ëìéÉêîáîÉåÅá~=éçä∞íáÅ~=ó=àìëíáÅá~=ëçÅá~äK=bë=ä~=∫åáÅ~=Ñçêã~=ÇÉ=ÇáëéçåÉê=ÇÉ=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=áåÇáëéÉåë~ÄäÉ=é~ê~ êÉÖìä~ê=Éä=Å~éáí~ä=ÇÉéêÉÇ~ÇçêI=Ö~ê~åíáò~ê=ÇÉêÉÅÜçë=ëçÅá~äÉë=ó=ä~Äçê~äÉë=ìåáîÉêë~äÉëI=äáÇÉê~ê=íê~åëáÅáçåÉë=àìë í~ë=ó=êÉÅçåëíêìáê=Éä=î∞åÅìäç=Åçå=ìå~=Åä~ëÉ=íê~Ä~à~Ççê~=ÇÉëÉåÅ~åí~Ç~K

La ilusión efímera y la contraofensiva neoliberal

La crisis del COVID-19 generó una aparente resurrección del Estado-Nación. Ante un desafío global sin precedentes en tiempos de paz, los gobiernos desplegaron medidas de una envergadura que evocaba el consenso keynesiano de posguerra: confinamientos coercitivos, subsidios masivos, nacionalizaciones de facto de sectores estratégicos (sanidad, transporte) e intervenciones económicas profundas. Como señaló Wolfgang Streeck, esta respuesta evidenció que, frente a la desintegración sistémica, el Estado-Nación seguía siendo el único «contenedor» político-territorial con la capacidad coercitiva, logística y de legitimidad para organizar la supervivencia colectiva. Parecía el ocaso definitivo del dogma neoliberal de la irrelevancia estatal.

Sin embargo, esta resurrección fue efímera. La postpandemia desató, paradójicamente, una vigorosa contraofensiva política liberal-libertaria y antiestatal, canalizando el descontento social, la inflación y la inseguridad económica. Figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, y el ascenso de formaciones de derecha radical o extrema derecha en Europa (desde Rassemblement National de Le Pen a Hermanos de Italia de Meloni hasta Vox en España) han construido su relato sobre la demonización del Estado. Lo presentan como un ente parasitario, burocrático, derrochador y enemigo de la libertad individual y la «auténtica» economía de

mercado. Su proyecto explícito es el desmantelamiento acelerado de las ya debilitadas estructuras estatales, completando la obra iniciada por décadas de globalización financiera y gobernanza neoliberal, como analiza Quinn Slobodian en Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism.

Erosión acelerada de la soberanía en la Unión Europea

La integración europea, pese a sus logros, ha supuesto una cesión estructural y creciente de soberanía en ámbitos nucleares: política monetaria (Banco Central Europeo), disciplina presupuestaria (Pacto de Estabilidad y Crecimiento), política comercial, y cada vez más, seguridad, migración y política exterior. Como argumenta Jürgen Habermas, este proceso genera un «déficit democrático», donde decisiones cruciales se toman en instancias tecnocráticas (Comisión Europea, Eurogrupo) lejanas del control ciudadano directo, constriñendo severamente el margen de acción de gobiernos nacionales como el español.

Mientras la derecha y extrema derecha (Vox, PP en su flanco liberal) atacan frontalmente al Estado, los principales partidos de la izquierda gobernante española (PSOE y Sumar, heredero de Unidas Podemos) parecen haber abandonado o subestimado la centralidad del Estado-Nación como garante último de los derechos socioeconómicos y laborales. Su agenda, valiosa

en sí misma, se ha centrado predominantemente en avances en derechos civiles y de identidad (leyes LGTBIQ+, Trans, memoria democrática, feminismo, políticas migratorias más humanas). Sin embargo, esta focalización ha ido en paralelo a una notable timidez o insuficiencia en la reconstrucción del Estado social y productivo, y una falta de discurso claro sobre la recuperación de soberanía. Este vacío, como advierte Nancy Fraser, refleja una peligrosa escisión entre la lucha por el «reconocimiento» (identidad) y la «redistribución» (justicia económica), dejando desprotegida a su base tradicional y cediendo terreno discursivo clave a la derecha.

La trampa de la doble erosión: constricción europea y vacío progresista

El Estado-Nación español enfrenta una presión simultánea, interna y externa, que mina su capacidad para actuar como agente redistributivo y protector. Desde el ámbito supranacional, la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria (UEM) actúa como un poderoso factor de constricción. Las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con sus estrictos objetivos de déficit y deuda, limitan drásticamente el gasto público expansivo necesario para políticas sociales robustas o inversión estratégica. La política monetaria única del BCE, aunque flexible en la crisis, está diseñada para la estabilidad de precios en toda la zona euro, a menudo perjudicando las necesidades específicas de economías del sur como la española, más necesitadas de estímulo. La necesidad de consensos entre Estados miembros con intereses económicos divergentes (el eje alemán frente al sur periférico) genera una parálisis o una tendencia al mínimo común denominador, frecuentemente neoliberal. Como sostiene el economista Costas Lapavitsas, la UE opera bajo un «constitucionalismo económico» que prioriza la disciplina de mercado sobre la soberanía democrática y el bienestar social, convirtiéndose en una camisa de fuerza para proyectos progresistas nacionales.

absoluta del convenio de empresa), no restauró plenamente la primacía de la negociación colectiva sectorial ni recuperó derechos fundamentales como la ultraactividad ilimitada. Fue una reforma de compromiso, negociada bajo la atenta mirada de Bruselas y la presión de la CEOE, más que una reconstrucción del marco de protección laboral. España sigue liderando vergonzosamente la temporalidad laboral en la UE, sin una estrategia estatal agresiva con recursos masivos para la inspección de trabajo y combate a la economía sumergida.

Estado social infrafinanciado y precario: La sanidad pública sufre recortes encubiertos, externalizaciones, listas de espera crónicas y falta de personal, fenómenos agravados post-COVID. La educación pública enfrenta desafíos similares, con una inversión insuficiente. La ley de Dependencia sigue infradotada. La inversión pública en I+D+i o vivienda social es claramente insuficiente para las necesidades del país y está muy por debajo de la media europea. Esto refleja una falta de voluntad política para priorizar la inversión pública social y productiva.

Sistema fiscal regresivo e insuficiente: Falta una reforma fiscal profunda y progresiva. Aunque se han introducido medidas como el impuesto a grandes fortunas y a entidades financieras, su alcance y recaudación son limitados. Persiste una alta dependencia de impuestos indirectos (IVA) que castigan a las rentas bajas, y una lucha insuficiente contra el fraude fiscal y la evasión a gran escala. El Estado carece de los recursos necesarios para financiar servicios públicos universales y de calidad.

Las fuerzas progresistas españolas necesitan un giro estratégico

Internamente, la izquierda en el gobierno (PSOE, con la complicidad o limitada capacidad de presión de Sumar) no ha desplegado una estrategia contundente para utilizar plenamente los márgenes de soberanía existentes o para liderar una batalla por recuperar capacidades estatales cedidas. Esta parálisis es evidente en políticas clave:

Reforma laboral de 2022: Aunque revirtió aspectos particularmente lesivos de la reforma de 2012 (como la prevalencia

Falta de estrategia de soberanía progresista en la Unión Europea: Se defiende retóricamente una «Europa social», pero no existe una estrategia clara y audaz, en alianza con fuerzas similares del sur de Europa, para desafiar las reglas neoliberales de la gobernanza económica (PEC, mandato del BCE), para impulsar una armonización fiscal real hacia arriba, o para crear instrumentos fiscales comunes permanentes (eurobonos) que financien bienes públicos europeos. Se acepta tácitamente el marco actual como inamovible.

Esta combinación (un marco europeo constrictivo y una izquierda nacional timorata o desenfocada) conduce al abandono del Estado-Nación como espacio privilegiado, aunque imperfecto, para la construcción de la justicia social, la corrección de las desigualdades del mercado y la defensa de los intereses de las mayorías sociales frente a la volatilidad del capital globalizado, tal como teorizó Karl Polanyi en La Gran Transfor-

mación sobre el papel contenedor del Estado frente al mercado autorregulado.

Argumentos para un soberanismo progresista: por qué la izquierda española debe reclamar el Estado-Nación

Frente a esta doble erosión, las fuerzas progresistas españolas necesitan con urgencia un giro estratégico: reclamar y fortalecer críticamente la figura del Estado-Nación. Esto no implica un retorno al nacionalismo chauvinista o al aislacionismo, sino una reapropiación democrática y social de la soberanía, basada en argumentos sólidos:

Último bastión regulador frente al capital global desbocado: En un mundo caracterizado por cadenas de valor transnacionales y flujos financieros hiper-móviles, el Estado-Nación sigue siendo la principal instancia con capacidad efectiva para regular la actividad económica, proteger derechos laborales, establecer estándares sociales y ambientales, y gravar la riqueza y los beneficios. Como señala Dani Rodrik en La Paradoja de la Globalización, existe una «trinidad imposible»: no se puede tener simultáneamente democracia profunda, soberanía nacional e hiperglobalización. Ante la elección forzosa, la izquierda debe priorizar la democracia y la soberanía para domesticar la globalización. La UE, en su configuración actual, no sustituye esta capacidad; a menudo la socava mediante la competencia fiscal y regulatoria entre estados miembros y la primacía de

las libertades económicas sobre los derechos sociales.

Garante irremplazable de los derechos sociales y económicos: Los avances en derechos civiles (LGTBIQ+, por ejemplo) son conquistas irrenunciables. Sin embargo, como enfatizó T.H. Marshall en su clásica teoría de la ciudadanía, los derechos sociales (educación, salud, vivienda, seguridad económica) son fundamentales para una ciudadanía plena y una igualdad real. Derechos laborales sólidos son la base material para la autonomía individual y colectiva. Solo el Estado, mediante legislación vinculante, sistemas de fiscalidad progresiva, provisión pública universal e inversión estratégica, puede garantizar estos derechos de forma efectiva y obligatoria para todos, no sólo para quienes puedan pagarlos. Abandonar esta batalla es traicionar la esencia histórica de la izquierda y desconectarse de las necesidades materiales de su base social tradicional, alimentando el desencanto y el voto protesta hacia opciones reaccionarias.

Espacio democrático principal y herramienta para la transformación: A pesar de sus límites, el Estado-Nación sigue siendo el ámbito territorial donde la democracia representativa tiene su expresión más concreta y donde la movilización ciudadana puede ejercer una presión más directa sobre los gobernantes. Es la escala donde es más viable construir mayorías políticas para impulsar proyectos transformadores. Además, frente a desafíos existenciales como la transición ecológica justa o la adaptación a la revolución digital, se necesita un Estado fuerte, planificador, inversor y regulador que dirija la economía hacia objetivos colectivos, redistribuya costes y beneficios de forma equitativa y frene la lógica depredadora del cortoplacismo mercantil. Un Estado débil o abdicado deja estas transiciones en manos de intereses privados que priorizarán el lucro sobre la sostenibilidad y la justicia social.

Contra el doble rasero de la derecha y la recuperación de la hegemonía: La derecha (especialmente la extrema derecha) despliega un doble juego perverso con el Estado: lo ataca ferozmente cuando se trata de regular el capital, garantizar derechos sociales o redistribuir riqueza, pero lo reclama y fortalece con entusiasmo para controlar fronteras (represivamente), criminalizar la disidencia, recortar derechos reproductivos o imponer una moral conservadora. La izquierda debe desenmas-

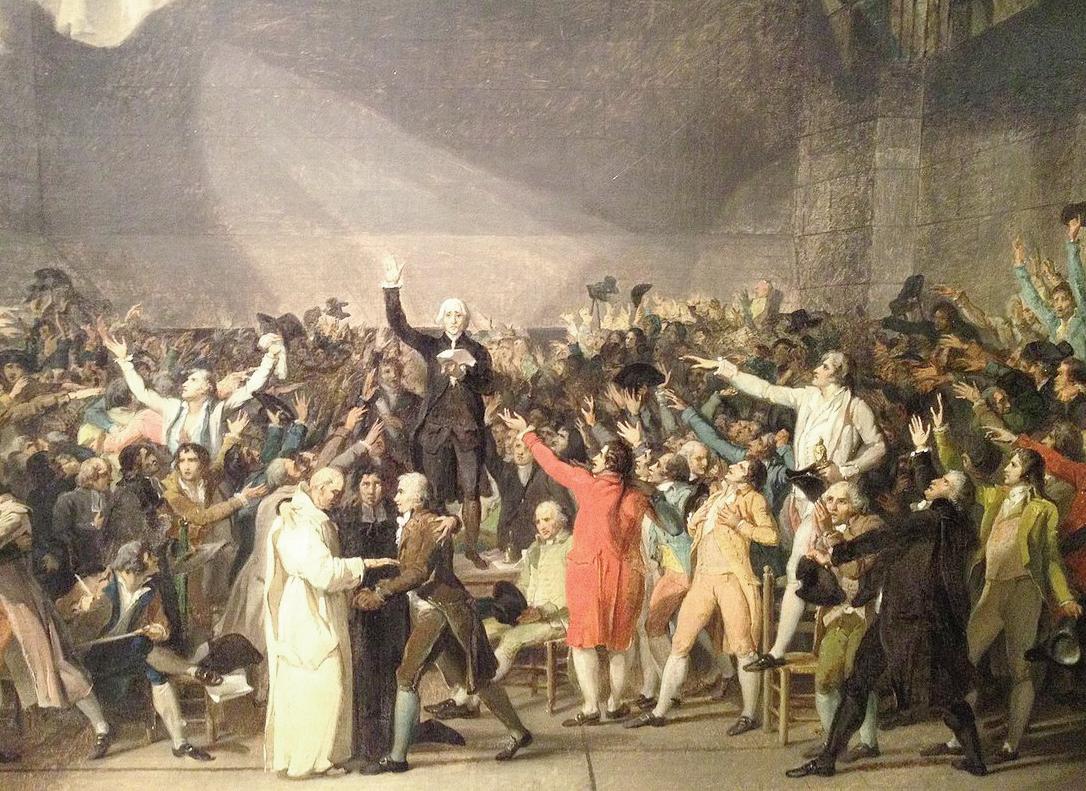

20 de junio de 1789. En París los representantes del Tercer Estado se comprometen a elaborar una nueva Constitución.

carar esta hipocresía y reivindicar el concepto de «Estado fuerte» para fines progresistas: un Estado fuerte en servicios públicos, en protección social, en garantía de derechos laborales, en lucha contra la desigualdad, en transición ecológica planificada. Ceder el símbolo del «Estado fuerte» solo a la derecha autoritaria es un error estratégico catastrófico. Como argumentó Antonio Gramsci, la lucha por la hegemonía cultural incluye la disputa por el significado de las instituciones.

Reconexión con la clase trabajadora y construcción de mayorías: La percepción, alimentada por la derecha pero también por hechos, de que la izquierda prioriza una agenda «identitaria» o «globalista» percibida como ajena a las preocupaciones materiales inmediatas (empleo estable, salarios dignos, vivienda accesible, sanidad y educación públicas de calidad) de amplios sectores populares, ha sido un factor clave en su erosión electoral y en el auge de opciones reaccionarias que, aunque fraudulentamente, hablan de «proteger a los de aquí». Reivindicar un Estado-Nación fuerte como escudo protector de los intereses socioeconómicos de las mayorías es esencial para reconstruir la credibilidad y la conexión con la clase trabajadora en toda su diversidad y para construir las amplias coaliciones necesarias para gobernar con un proyecto transformador

Hacia un soberanismo progresista español: estrategias concretas

Reclamar el Estado-Nación exige una estrategia dual, nacional y europea, audaz y concreta, como:

Reforma fiscal revolucionaria: Implementar una reforma integral que combata el fraude fiscal de forma masiva y efectiva (dotando de recursos a la AEAT), grave de forma significativa y progresiva la riqueza (impuesto a grandes fortunas robusto, sin exenciones abusivas), los beneficios extraordinarios y las transacciones financieras, y disminuya la dependencia de los impuestos indirectos (reduciendo tipos en productos básicos). El objetivo es aumentar la recaudación de forma justa para financiar un Estado social fuerte.

Contrarreforma laboral con ambición: Ir más allá de la Reforma de 2022 para restablecer plenamente la primacía de la negociación colectiva sectorial, erradicar la temporalidad injustificada (limitando los contratos temporales a causas estrictamente objetivas y con sanciones disuasorias), combatir la parcialidad involuntaria, reforzar masivamente la Inspección de Trabajo, y garantizar salarios dignos que cubran el coste real de la vida. Recuperar derechos perdidos como la ultraactividad ilimitada.

Inversión pública masiva y planificada: Lanzar un gran plan de inversión pública financiado con la nueva fiscalidad y, si es necesario, déficit estratégico (desafiando el PEC), centrado en: vivienda social masiva, sanidad pública universal y de calidad (financiación suficiente, contratación de personal, fin de externalizaciones), educación pública (red de 0-3 pública y universal, FP de calidad), sistema de cuidados (dependencia plenamente financiada), transición ecológica justa (energías renovables públicas, transporte público asequible), e I+D+i orientada al interés público. Recuperar el control público de sectores estratégicos como la energía (renacionalizando partes esenciales) y el agua.

Defensa constitucional del estado social: Promover una reforma constitucional que blinde los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales) frente a futuros recortes o privatizaciones, garantizando su financiación suficiente y su gestión pública.

Luchar por una transformación radical de la Unión Europea

Como acierta en afirmar el filósofo español César Rendueles, la estructura de la Unión Europea se alza como un colosal edificio de geometría inestable, erigido sobre cimientos de tratados que crujen bajo el peso de sus propias contradicciones. Es una arquitectura de compromisos frágiles, donde las vigas de la soberanía compartida se tuercen ante los vientos del interés nacional, y los muros de la regulación común se agrietan por la

Marie Antoinette conducida a su ejecución, 1794

presión de lobbies opacos. Pero, como también explica el autor de Comuntopía, puede (o debe ser) un espacio para desafiar el orden neoliberal. Liderar, junto a fuerzas progresistas del sur de Europa (como el PS portugués o posibles gobiernos de izquierda en Italia o Grecia), una ofensiva política para cambiar las reglas de la gobernanza económica: suspensión permanente o reforma profunda del Pacto de Estabilidad para permitir inversión pública verde y social, revisión del mandato del BCE para incluir explícitamente el pleno empleo y la cohesión social, creación de eurobonos permanentes para financiar bienes públicos europeos, y armonización fiscal agresiva hacia arriba (impuesto de sociedades mínimo efectivo alto, lucha común contra paraísos fiscales).

tica global. La soberanía recuperada debe ejercerse para ser más solidarios, no menos.

Conclusión: la batalla decisiva por el Leviatán

La resurrección del Estado-Nación durante el COVID fue un espejismo revelador de su necesidad, pero efímero. La postpandemia ha desatado una contraofensiva liberal y de extrema derecha que busca su desmantelamiento final, aprovechándose de su erosión previa dentro de marcos como la UE. En España, esta ofensiva encuentra un campo abonado por la cesión de soberanía europea y, crucialmente, por el vacío estratégico de una izquierda institucional (PSOE, Sumar) que ha descuidado la defensa del Estado como garante de derechos socioeconmicos y laborales, priorizando una agenda de derechos civiles sin articular una contraparte material sólida.

Sin el dique del Estado, la sociedad es devorada

Además, las estructuras comunitarias también pueden ser instrumentos virtuosos para la recuperación de los márgenes de soberanía, al abogar por recuperar capacidades de política económica a nivel nacional donde sea necesario para implementar políticas sociales y de empleo ambiciosas, desafiando el dogma de la «única talla para todos», defendiendo una política comercial europea con cláusulas sociales y ambientales exigentes y mecanismos de defensa comercial que protejan la industria y los estándares europeos.

Un Estado-Nación fuerte y socialmente justo es la base para un internacionalismo robusto: una política exterior basada en la cooperación genuina, la solidaridad, la defensa de los Derechos Humanos universales, el desarme y la justicia climá-

Ante esta encrucijada, las fuerzas progresistas españolas deben emprender un viraje urgente y sin ambigüedades. Reclamar y fortalecer el Estado-Nación no es nostalgia ni nacionalismo, sino un imperativo estratégico de supervivencia política y justicia social. Es la única forma de disponer de la herramienta indispensable para regular el capital depredador, garantizar derechos sociales y laborales universales, liderar transiciones justas y reconstruir el vínculo con una clase trabajadora desencantada. Implica una batalla frontal en dos frentes: en España, mediante políticas fiscales progresivas, laborales valientes, inversión pública masiva y defensa de los servicios públicos; y en Europa, desafiando el consenso neoliberal y luchando por una UE radicalmente diferente, democrática y social.

Abandonar esta batalla es ceder el Estado a una derecha que solo lo quiere fuerte para reprimir y controlar, mientras desarma su capacidad para proteger y emancipar. Como enseñó Polanyi, sin el dique contenedor del Estado, la sociedad es devorada por el mercado. La izquierda española debe reapropiarse críticamente del Leviatán, transformándolo de instrumento de dominación en herramienta de emancipación colectiva. Su relevancia futura y la posibilidad misma de una sociedad justa dependen de esta batalla decisiva por la soberanía democrática y social. El Estado-Nación, reformulado para el siglo XXI, no es una reliquia; es, hoy más que nunca, un campo de batalla fundamental para el proyecto emancipador de la izquierda ■

La muerte de Marat, Jacques-Louis David

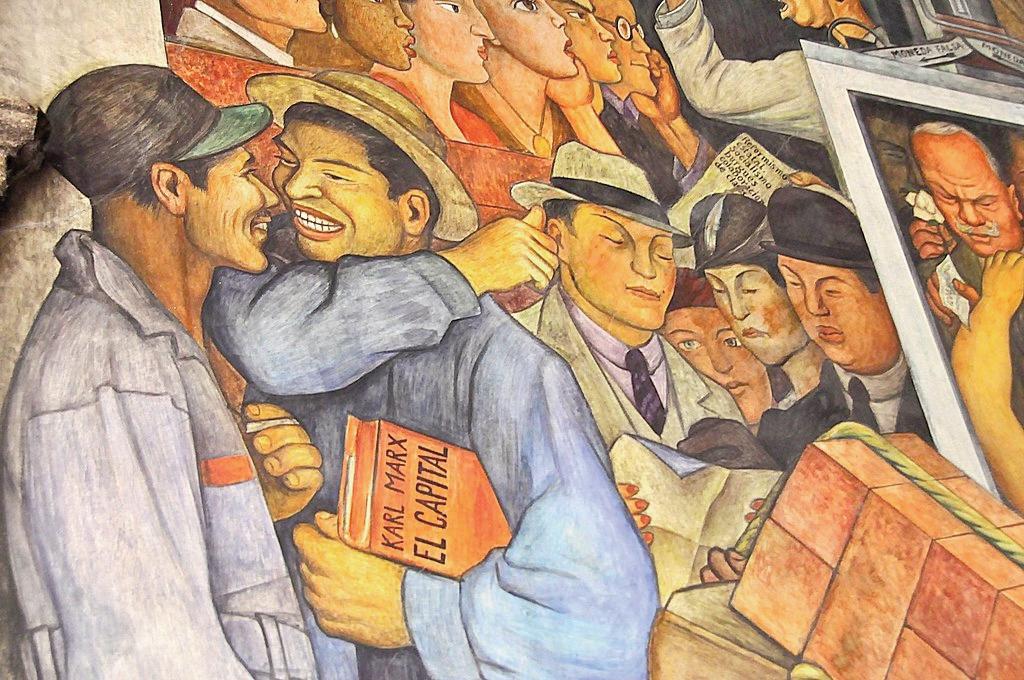

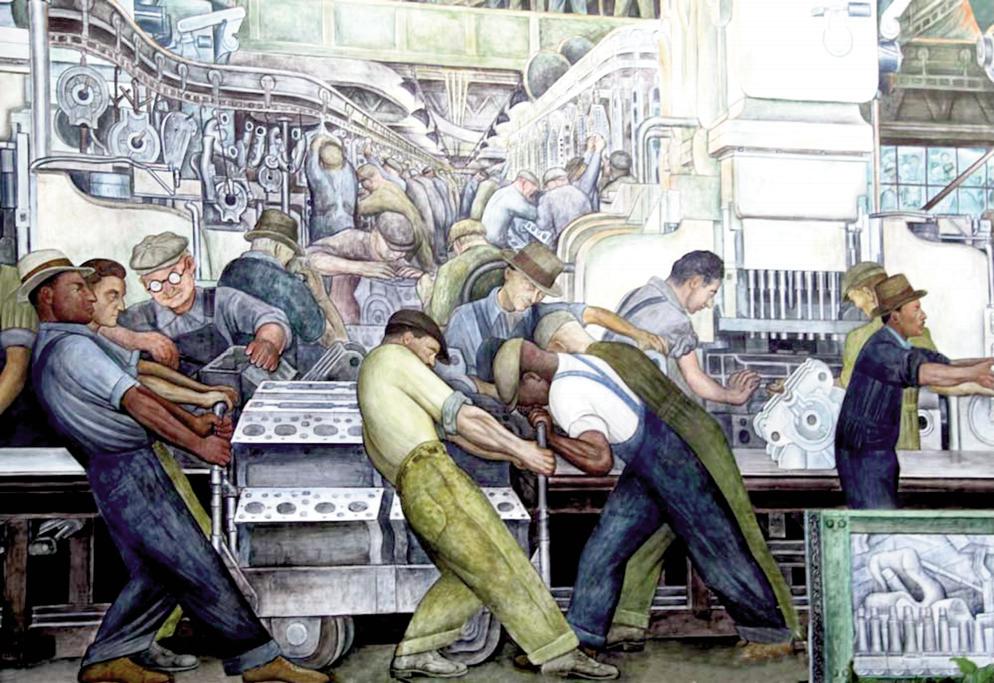

Mural de Diego Rivera

Sobre la articulación del nuevo sujeto emancipador

por Ramon Franquesa

Eå=Éä=å∫ãÉêç=~åíÉêáçê=ÇÉ=Éëí~=êÉîáëí~=ëÉ=éìÄäáÅ~Ä~=Éä=~êí∞Åìäç=bä=ãáíç=ÇÉ=ä~=Åä~ëÉ=çÄêÉê~ÒI=ÇÉ=jçêÉåç=m~ëèìáåÉääáI=èìÉ ÇáëÅìí ∞ ~=ä~=îáÖÉåÅá~=ÇÉä=ãáíç=èìÉ=~íêáÄì ∞ ~=~=h~êä=j~êñK=^èì∞ I=o~ã μ å=cê~åèìÉë~=ÅçãÉåí~=ó=ÇáëÅìíÉ=é~êíÉ=ÇÉ=ëì

ÅçåíÉåáÇçK

Escribo apresuradamente estas letras, en respuesta al artículo que el amigo Moreno Pasquinelli ha publicado en esta revista el pasado julio1 que aborda un debate significativo que en estos momentos se está produciendo en el seno de la izquierda marxista y emancipadora.

Estamos de acuerdo en la importancia del concepto de mito en la Transformación Social. Moreno plantea acertadamente que Marx, el científico social, se apoyó en factores culturales e ideológicos para construir culturalmente un sujeto político emancipador. Es decir, que en la tradición marxista más allá de un esfuerzo por interpretar científicamente la realidad y en particular el origen de la explotación y el proyecto de sociedad futura, hay un intento de mitificar el camino hacia la emancipación, para facilitar la articulación del sujeto social como proyecto político. Cualquier persona que haya estado inmerso en la lucha social real, sabe lo importante que es la construcción de mitos para la articulación de un sujeto de cambio, es decir de la construcción de un proyecto moral y cultural que va más allá del análisis racional. Cualquier movimiento político en la historia de la humanidad que se ha sustentado en una movilización social, ha apelado y ha construido un relato mítico no necesariamente objetivo, científico o contrastable. En particular en el marxismo se ha apelado al carácter de vanguardia indestructible de la clase obrera. Se ha considerado que entre la clase trabajadora explotada por el capitalismo, hay un sector, un destacamento, la clase obrera fabril que era pro-

ducto y a la vez sepulturero del sistema. Creado de las mismas necesidades de la producción capitalista de agrupar la producción en centros fabriles cada vez mayores, generados por la concentración de capital, surgía inevitablemente ese colectivo humano, que en ese espacio desarrollaba un proceso de socialización, de toma de conciencia y de organización que era invencible. El capitalismo no podía destruirlo, porque surgía precisamente del corazón productivo del su sistema. De forma inevitable el sistema creaba el núcleo que podía liderar al conjunto de los trabajadores hacia la emancipación.

Quiero llamar la atención en que esta clase obrera, ya en el siglo XIX no era la clase asalariada en su totalidad, ni una realidad que se construyese solo en el plano objetivo. Específicamente, Marx señaló que en realidad los trabajadores solo se articulaban como clase, cuando lo hacían para sí, es decir con consciencia y voluntad de serlo. Mas allá de los obreros (y obreras) industriales, otros trabajadores eran igualmente explotados, aunque sufrieran formas distintas de extracción de la plusvalía respecto a la industria. Así había segmentos de trabajadores que perdían su plusvalía (es decir, parte de su tiempo de vida) en sectores como los de servicios (fuera el comercio o los ferrocarriles) sin ser obreros, aunque sí trabajadores. Y otros sucumbían directamente por el robo de sus tierras o los recursos naturales que habían usufructuado en el pasado (agua, pesca…), por ejemplo, en las colonias por efecto del proceso de acumulación del capital.

1 Moreno Pasquinelli, El mito de la clase obrera, El Viejo Topo, num 450-451.

El mito de la clase obrera industrial, aunque con evidentes excepciones, permitía configurar un sujeto político articulado sobre la base de compartir el espacio productivo como un espacio de lucha y socialización. Desde este punto de vista, la fábrica era el núcleo de un sujeto indestructible que fungía como vanguardia del conjunto de la clase. La mistificación de esa clase obrera como imagen del conjunto de los trabajadores explotados, tenia disonancias2, pero funcionaba porque en su sentido general se contrastaba en la realidad como operativo y funcional para la lucha de la clase en su conjunto. Efectivamente, era esos núcleos obreros donde se articulaba la punta de lanza de la lucha sindical, política y social.

Comparto también la apreciación de Moreno de que el mito de la clase obrera industrial está superado por el cambio tecnológico actual en el Occidente Colectivo. El peso de la clase obrera industrial ha disminuido y las fábricas se han atomizado. El capitalista gracias a las nuevas tecnologías no ha podido destruir a su sepulturero (la clase trabajadora), pero la ha compartimentado y segmentado de múltiples formas. Aportemos algún dato del caso español: en 1974 la población industrial era de 3,5 personas en un país de 34 millones; en 2024 la población industrial era de 2,9 millones de personas en un país de 48,6 en el que además la población activa se había doblado por la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Además se trata de factorías con menos empleados. Las nuevas tecnologías y la nueva coyuntura global, después de la caída de la URSS, ha permitido deslocalizaciones y nuevas formas de relaciones laborales atomizadas, mediadas por sistemas telemáticos (uber, trabajo a distancia, etc.), que segmentan geográfica y socialmente la comunidad de personas trabajadoras.

No creo que la razón del declive de ese “mito”, se encuentre en cuestiones de tipo político, como la traición de tal cual dirigente o teórico. Las traiciones, que sin duda las hay y son evidentes, son el subproducto de la destrucción del “mito”, a causa del cambio en las condiciones objetivas de la organización de la clase. Y es precisamente aquí donde se debe operar y actuar.

Pero discrepo de Moreno en su propuesta concreta de “nuevo mito”, que propone apelar en lugar de la clase, al concepto de plebe desde la identidad nacional.

bä=ëìàÉíç=Éñéäçí~Çç=äç= ëáÖìÉ=ëáÉåÇç=ÇÉëÇÉ=

El sujeto explotado lo sigue siendo desde el punto de vista de clase. Volviendo al caso de España, nunca ha habido tal número de asalariados en nuestro país: se han proletarizado mujeres, campesinos, comerciantes, etc. Quienes enriquecen con su empobrecimiento las cuentas del gran capital, mediadas por la financiarización, han ampliado ese proceso a muchas más personas que han quedado insertas en la relación salarial entre capital y trabajo. La relación salarial, aunque precarizada, está más extendida que nunca y articula el núcleo de la producción económica y social, pero en un marco distinto a la gran fábrica industrial, diluida por la logística, el trabajo en línea y la subcontratación. Otra cosa es que esa realidad objetiva sea percibida por la consciencia. Al contrario, el sistema ha tenido un gran éxito en convencer a la mayoría social que son “clase media”, en lugar de clase trabajadora3

Por tanto, es cierto que apelar a la clase obrera industrial como vanguardia de la lucha por el socialismo en el siglo 21, es situarse fuera de la realidad. Sin embargo hay que operar con un gran cuidado a la hora de reconstruir el mito de la clase emancipadora.

2 Permítanme destacar algunas. El siglo XIX era muy machista, el obrero mítico básicamente era hombre, las mujeres eran obreras por accidente. No será hasta la revolución rusa (precipitada por una manifestación de mujeres en febrero de 1917 al estar los hombres en el frente) que se empieza a corregir esta cuestión. Pero, por ejemplo, en España, hasta la transición (1970/80) las mujeres jugaron en el plano mítico un papel auxiliar en la articulación de la lucha obrera. Luchaban heroicamente (atendiendo a los presos, cuidando de los hijos, sufrían la represión, llevaban información y propaganda) pero quedaban fuera del mito y de los órganos dirigentes (aún siendo una parte importante de la lucha no hay una sola mujer en el proceso 1001 a la dirección de CCOO en 1973), aunque se guardaban las formas manteniendo algunos cuadros femeninos como Pasionaria. En otro plano, en las disputas internas del movimiento comunista en todo el siglo XX, se apelaba al origen proletario industrial como argumento de conciencia y cualidad moral, frente a trabajadores de otros sectores: ser obrero de SEAT daba en sí mismo un nivel de autoridad superior a ser ATS en un hospital o profesora.

3 Con una gran habilidad lingüística, el concepto de clase se ha pasado a medir no por la posición en el proceso de producción (capitalista o trabajador) sino por la posición relativa en la escala de ingresos. Es decir, hay una enorme “clase media” entre los absolutamente miserables y la ínfima minoría de ultra oligárquicos que son millones de veces más ricos (Elon Musk tiene un patrimonio de 400.000 millones de $) que esa supuesta “clase media” cada vez mas pobre en todo Occidente. Estadísticamente una familia trabajadora con un ingreso alrededor de 35.000 euros anuales, forma parte de la “clase media” según el neolenguaje del sistema, pero también según la conciencia de la mayoría de personas.

Creo que no es adecuado, y no es científicamente consistente, considerar que el sujeto mítico de la actual clase trabajadora se pueda fundamentar en las tradiciones de carácter nacional y menos en el espacio del Occidente Colectivo.

Hoy la clase trabajadora ya está compuesta por un importante número de personas desplazadas de sus países de origen por la propia globalización. Por supuesto es estúpido convertirse en propagandista de las supuestas bondades de que las personas sean expropiadas en sus países de origen y se vean forzadas a emigrar en aras de una supuesta modernidad irreversible. No hay en ello nada bueno y es bien evidente que ello responde a una estrategia de romper las comunidades trabajadoras en Europa y sus tradiciones reivindicativas y de lucha.

Sin embargo, en buena parte este proceso es irreversible. Las personas emigrantes y sus hijos ya son parte de la clase en Occidente, como lo fueron las emigraciones del pasado. Y son una parte significativa y muy explotada. A día de hoy en España hay censados 6.947.711 residentes extranjeros, lo que representa el 14,13% de la población total, pero son un porcentaje mayor (23%) de la población activa, es decir, de su clase trabajadora.

En el Occidente global la clase trabajadora se encuentra segmentada por elementos de origen, de género, de edad, de sector productivo o de lengua entre otros. Su articulación como

sujeto homogéneo cuadra mal con la identidad nacional, que precisamente por el proceso migratorio es un factor de ruptura en el seno de la clase.

Ello no quiere decir que en determinadas circunstancias no pueda ser operativo apelar a la soberanía de un estado, ante la expropiación vampírica de los financieros globales. En determinadas situaciones (por ejemplo en el proceso de crisis de la deuda griega o las medidas de la oligarquía de Bruselas) ese elemento puede ser determinante en la articulación del nuevo mito que necesitamos. Pero una soberanía de los de abajo de un determinado territorio, que puede expresarse con una bandera, siempre que esta se levante de forma que incluya al conjunto de los trabajadores de ese territorio.

Tengo que reconocer que no dispongo de certezas absolutas, pero no es posible construir un nuevo mito, en el sentido que le da Moreno, contra ninguna de las partes integrantes de su clase trabajadora4. Y apelar al nacionalismo excluyendo a una cuarta parte de la clase, no nos da ninguna ventana de futuro.

Quiero llamar la atención de que no se trata de determinar cuál puede ser el sector de la clase trabajadora que puede liberar y aglutinar al conjunto. Pero el nuevo “mito” aglutinador debe ser un referente aceptable en el plano simbólico por el conjunto de la clase.

No niego que es necesario articular una nueva identidad colectiva. En el pasado Francia superó a la reacción en su revolución creando el concepto de ciudadanía. Ello significó por ejemplo un cierto coste en la pérdida de identidades lingüísticas y culturales en el territorio francés (bretones, occitanos, catalanes, vascos…) pero permitió venciera la revolución. Algo parecido ocurrió en la Italia de rissorgemento (hasta el punto que su mito de unidad nacional ha hecho prácticamente olvidar su pasado tan diverso como el francés o el español). Pero calcar la historia puede no ser una buena idea. En primer lugar fue un nacionalismo no contra los pueblos diversos, sino contra la nobleza. En segundo lugar, atacar colectivamente a una parte por razones de identidad, cerrándoles la posibilidad de convertirse en miembros (porque son extranjeros) del nuevo sujeto, destruye la posibilidad de cambio, siendo en realidad una vieja estrategia de las clases dominantes, que utilizan el nacionalismo para provocar guerras, genocidios y luchas entre

4 .Y matizo que vengo de una tradición en que se da carta de naturaleza de pertenencia a la clase a toda persona de una sociedad que vive y trabaja en su territorio. Ello no supone aceptar la libre circulación de personas y aun menos promoverla, sino reconocer como miembro de mi comunidad de clase a quien trabaja en esa formación social, tenga el origen que tenga, aunque tenga elementos culturales que no comparta.

Mural de Diego Rivera

las clases oprimidas. Y por cierto, ello es válido tanto para los nacionalismos hegemónicos (que forman parte de los valores impuestos desde los estados), como para los nacionalismos oprimidos que aspiran a convertirse en hegemónicamente excluyentes en su construcción como mito.

¿Que hacer? Lamentablemente tenemos que reconocer que aún no disponemos de una fórmula acabada y definitiva. Debe ser el conjunto de la clase trabajadora quien construya teórica y organizativamente ese proyecto. Pero tenemos algunas pistas, por ejemplo, en los chalecos amarillos de Francia, que quiero destacar han aglutinado en sus acciones y cánticos a personas de cultura tradicional francesa, con jóvenes de cultura magrebí, superando el discurso de Frente Nacional. Está también el ejemplo de los movimientos por la paz y en solidaridad con Palestina, que por cierto politizan en el Occidente colectivo a la población emigrante de origen musulmán, hasta ahora terriblemente sometida y marginada en nuestras sociedades.

día en España o Italia pierden su plusvalía, sus derechos, su futuro y su vida con los recortes sanitarios a manos de los fondos financieros.

Necesitamos nuevos mitos, pero que:

1) Se basen en conceptos sociales científicos, es decir, en aspirar a articular el interés real de clase compartido (que podemos definir objetivamente) por encima de sus diversas tradiciones y percepciones. Es decir, la identidad propuesta debe basarse en último término en la posición en la estructura económica.

2) Se construyan sobre elementos comunes de la clase social oprimida: salarios dignos, empleo, impuestos sobre los ricos y por supuesto oposición a la guerra y a cualquier proyecto imperialista.

3) Sirvan para unir y no para dividir. Eviten excluir a ningún componente significativo de los oprimidos y explotados. Y por cierto, no solo a emigrantes, sino trabajadores autónomos, agricultores, jóvenes precarios, mujeres, etc.

4) Encuentren nuevas formas de organización y articulación que superen la pérdida del espacio fabril, por ejemplo empleando las redes telemáticas, ocupando y articulando el territorio donde viven (aunque sean barrios de chabolas o sin techo) o donde existen cuellos de botella en el proceso productivo (carreteras, puertos, autopistas, etc.).

Las personas

emigrantes y sus hijos ya son parte de la clase en Occidente

Hoy emergen indicadores de construcción paulatina de un “nuevo mito”, por ejemplo cuando en Brasil los movimientos sociales crean lo que denominan una mística revolucionaria (organizaciones, canciones, escuelas, libros, seminarios, símbolos). En este proceso debemos guiarnos por apoyarnos en los mecanismos que sirven para unir. El “nuevo mito” no puede ir contra elementos centrales de las diversas culturas que componen la clase trabajadora científicamente existente, el conjunto de seres humanos que cada

5) Formulen su identidad y su proyecto de modo que tenga autonomía de cualquier intento de uso oportunista para medrar en proyectos políticos oportunistas, protegiéndose de aquellos que animados por la cultura política neoliberal imperante, se impregnan de una cultura pequeño burguesa que invocando representar a los de abajo, no tienen en realidad más objetivo que reproducirse en espacios institucionales sin comprometerse en un cambio social real, para sobrevivir individualmente en tiempos turbulentos.

Estoy convenido de que en el debate colectivo y en la observación del desarrollo de la lucha social, podremos detectar y fundamentar el desarrollo de ese “nuevo mito” y su concreción en el plano de la realidad. Baste recordar, una vez más, que ningún teórico marxista pudo predecir la formación de los soviets como instrumento de transformación hace un siglo en Rusia o la articulación de la Comuna de París. Los tiempos son difíciles, pero el mundo se mueve y las corporaciones financieras lo empujan aceleradamente hacia la necesidad y la posibilidad del cambio. Trabajemos con y por los explotados, y como en cada primavera ese futuro emergerá de la simiente ■

Mural de Diego Rivera

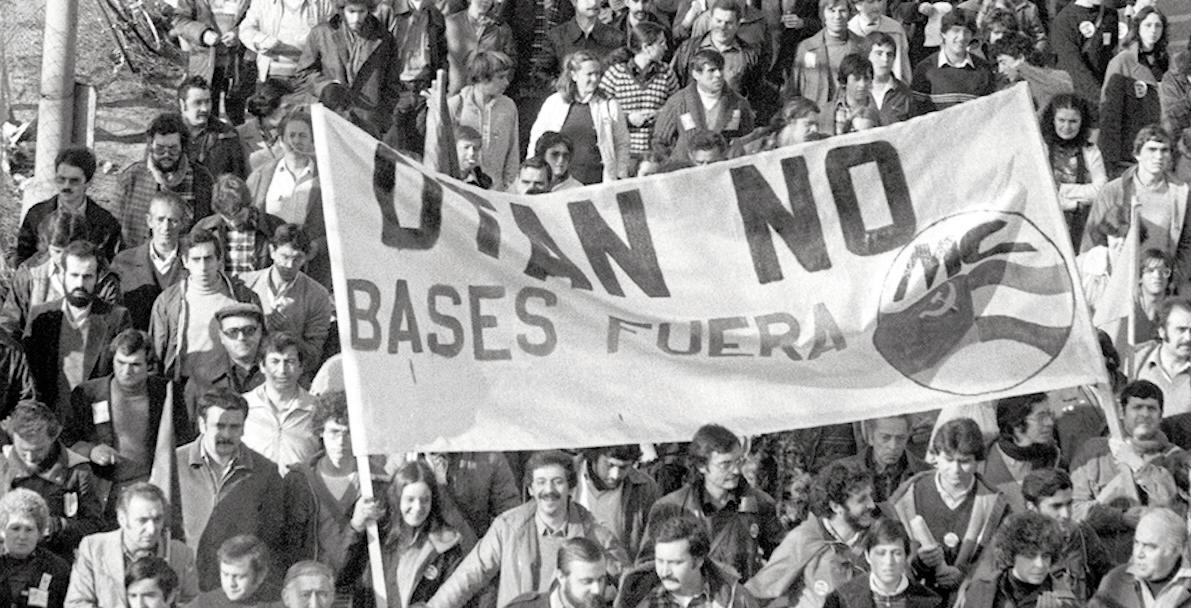

Centenario Sacristán

Dossier elaborado por Salvador López Arnal

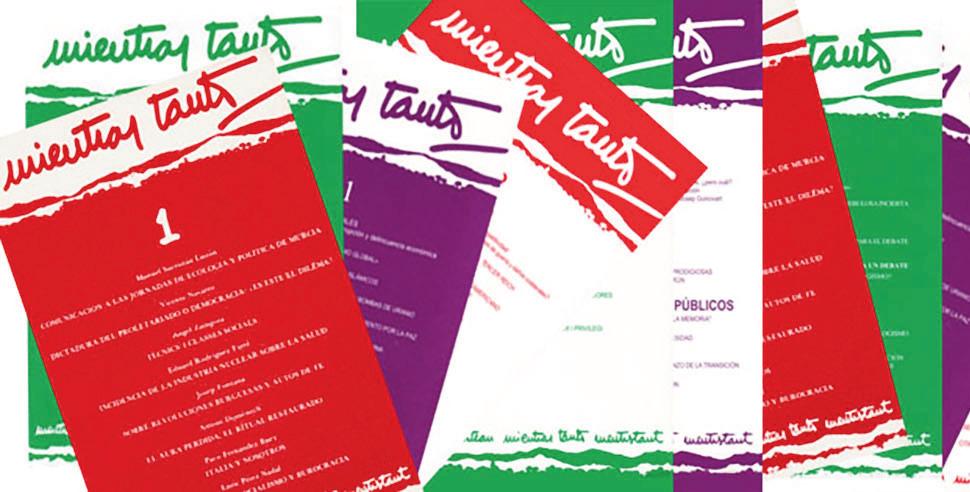

Estamos celebrando el primer centenario del nacimiento de Manuel Sacristán Luzón (Madrid, 5 de septiembre de 1925), recordamos también los 40 años de su fallecimiento (Barcelona, 27 de agosto de 1985). Son muchas las caras del “poliedro Sacristán” (en el buen decir de Xavier Juncosa): profesor universitario represaliado, maestro de ciudadanos, filósofo concernido, excelente conferenciante, crítico literario y teatral, luchador antifranquista, dirigente del PSUC-PCE, militante del Comité Antinuclear de Catalunya, traductor (más de 26.000 páginas: del alemán, inglés, francés, italiano, catalán, griego clásico, latín), autor de una tesis doctoral sobre Heidegger... Son muchos sus materiales esenciales para la tradición marxista-comunista, incluidos sus textos ecomunistas o ecosocialistas, pacifistas, antinucleares, sin olvidarnos de sus escritos en el ámbito de la lógica y la filosofía de la lógica, o sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores o sus textos sobre la universidad y la división del trabajo.

Conforman este Dossier dedicado a Manuel Sacristán dos piezas escritas por el propio filósofo y una tercera firmada por Paco Fernández Buey. Todas ellas seleccionadas y editadas por Salvador López Arnal. Además, el Dossier incorpora la entrevista de Salvador a José Sarrión a propósito de la figura de este pensador fundamental para la cultura política española de la segunda mitad del siglo XX: Manuel Sacristán Luzón, a cien años de su nacimiento.

centenariosacristán

Para la discusión de la línea editorial de mientras tanto

mientras tanto ÑìÉ=ìå~=êÉîáëí~=êçàçJîÉêÇÉJîáçäÉí~

ÇÉ=ÑáäçëçÑ∞~=ó=ÅáÉåÅá~ë=ëçÅá~äÉë=èìÉ=ÉãéÉòμ=~ éìÄäáÅ~êëÉ=Éå=åçîáÉãÄêÉJÇáÅáÉãÄêÉ=ÇÉ=NVTVK=^=äç ä~êÖç=ÇÉ=äçë=~¥çëI=ëÉ=éìÄäáÅ~êçå=NOO=å∫ãÉêçë=Éå

é~éÉäX=ëÉ=ëáÖìÉ=éìÄäáÅ~åÇç=ãÉåëì~äãÉåíÉ=Éå=ÑçêJ ã~íç=ÉäÉÅíêμåáÅçW=ãáÉåíê~ëí~åíçKçêÖK=bä=åçãÄêÉ

ÑìÉ=ìå~=ëìÖÉêÉåÅá~=ÇÉ=j~åìÉä=p~=Åêáëí•åK=bä=ÅçåëÉ àç=ÇÉ=êÉÇ~ÅÅáμå=áåáÅá~ä=ÇÉ=ä~=êÉîáëí~=Éëí~Ä~=Ñçêã~

Çç=éçê=dáìäá~=^ÇáåçäÑáI=o~=Ñ~Éä=^êÖìääçäI=j~ê∞~Jgçë¨ ^ìÄÉíI=jáÖìÉä=`~åÇÉäI=^åíçåá=açã≠åÉÅÜI=m~Åç

cÉêå•åÇÉò=_ìÉóI=o~=ãçå=d~êê~Äçì=ó=Éä=éêçéáç p~Åêáëí•åI=èìÉ=ÑìÉ=Éä=ÇáêÉÅíçê=ÇÉ=ä~=êÉîáëí~=Ü~ëí~=ëì Ñ~ääÉÅáãáÉåíç=Éå=~Öçëíç=ÇÉ=NVURK=bå=îáÇ~=ÇÉä=~ìíçê

ÇÉ=p~Åêáëí•å=ëÉ=ÉÇáí~êçå=OP=å∫ãÉêçëK=i~=ëáÖìáÉåíÉ

åçí~I=åç=ÑÉÅÜ~Ç~I=í~ä=îÉò=ÇÉ=àìäáçJ~Öçëíç=ÇÉ=NVTVI Éë=ìåç=ÇÉ=äçë=ã~íÉêá~äÉë=èìÉ=ëÉ=ÅçåëÉêî~å=ÇÉ=ä~=Çáë Åìëáμå=ÉåíêÉ=äçë=êÉÇ~ÅíçêÉë=ëçÄêÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ä~ êÉîáëí~K éçê= j~åìÉä=p~Åêáëí•å

Esta nota está escrita conociendo ya la de Paco [Fernández Buey], cuyo análisis de la situación comparto.

1. Para trazar la línea de la revista me parece útil empezar por un repaso de puntos que creo ya fijados en los dos años de existencia de la Redacción.1

centenariosacristán

1º. mientras tanto es principalmente una revista de pensamiento social. Este punto me parece que quedó establecido por el público lector de Materiales2, tanto como o incluso más que por elección nuestra.

2º. “Pensamiento social” es un rótulo que se tiene que entender de modo amplio, no en el sentido de la “Filosofía social” académica. La temática de la revista no queda materialmente especificada por esa rotulación, sino solo el punto de vista. La música, o la literatura, o la física, etc., son también objeto de consideración por el “pensamiento social” en el sentido que nos interesa.

3º. Ese pensamiento social es de tradición marxista3, es marxista en sentido histórico cultural, no necesariamente en sentido dogmático o institucional (Pero la tradición marxista incluye, naturalmente, también el marxismo profesional o institucional).

nían que puntualizar en mientras tanto a tenor de los dos siguientes repuntos:

5º. mientras tanto debería construir las naturales consecuencias políticas concretas (españolas y mundiales) del pensamiento social que cultiva. Me parece que este repunto es ya acogido por toda la Redacción, como lo sugiere la aceptación de la fórmula de los artículos editoriales (Con este repunto 5º me adhiero a los puntos 1 y 3 del catálogo del papel de Paco4. También estoy de acuerdo con los demás puntos del mismo).

pÉ=~äìÇ∞~I=Éå=ëÉêáç=ó=Éå=Äêçã~I= ~=ìå~=ä∞åÉ~=êçàçJîÉêÇÉJîáçäÉí~

4º. El marxismo de mientras tanto se puede, además, caracterizar materialmente por un intento de ampliación y revisión del pensamiento de los clásicos, intento al que aludimos en serio y en broma al hablar de una línea rojo-verdevioleta

2. Creo que estos puntos, presentes ya en Materiales, se te-

6º. Sin embargo de lo dicho en el repunto 5º, creo que la inflexión de línea respecto de Materiales, por ser, como se habría dicho en la Edad de Oro de los grupúsculos5, un paso a la ofensiva, y por serlo de una revista marxista no dogmática, sino rojiverdelila, debería desembocar en una fórmula no estrechamente política. Creo que podemos publicar, en modesta medida, piezas literarias de significación revolucionaria-cultural, en particular versos (p.e., de Schelley, de Guillevic, de Brecht, etc.), y también prosas (p.e. del fondo egipcio, de Los trabajos y los días, del Bhagavad Gita, de la Biblia, de Eckhart, de los herejes franciscanos, de los anabaptistas, de Bacon, de Moore, de Mably, de Babeuf, de

Benjamin, etc), pero no de corte épico, sino más bien lírico, como conviene a derrotados de buen humor.

El repunto 6º se basa en la convicción de que una mentalidad revolucionaria sana y en parte nueva no puede obtener su potencia afectiva de dogmas pseudocientíficos, sino de un cultivo adecuado de la sensibilidad y el sentimiento (no de Marta Harnecker6, sino de los poetas revolucionarios).

3. Los dos años de existencia de Materiales y de su redacción hacen posible enumerar puntos de la línea de la nueva publicación sin preguntarse antes cuál era la finalidad de esta. Sobre esta cuestión –a un inquietante aspecto de la cual alude el último párrafo del folio 1 del papel de Paco7– me parece que ni siquiera sabemos si hay o no hay acuerdo unánime ni mayoritario en la redacción. Se podría discutir o considerar los siguientes objetivos posibles, que no se excluyen todos unos a otros:

pÉ=éêçéìëç=ÅçåíêáÄìáê=~=ìå~=åìÉî~=

1º. mientras tanto tiene por finalidad realizar el gusto que tienen redactores y colaboradores en publicar y en influir de un modo genérico en la cultura de nuestra sociedad, particularmente en la subcultura de las clases explotadas8

2º. mientras tanto tiene por finalidad influir crítica y positivamente en las organizaciones que son agentes principales de una cultura revolucionaria (partidos y sindicatos obreros ) .

3º. mientras tanto se propone facilitar la unificación de los pequeños partidos comunistas no reformistas (a la izquierda de PTE9).

4. mientras tanto se propone contribuir a una nueva concepción comunista que supere la presente crisis marxista, sin preocuparse de su realización10.

5º. mientras tanto se propone contribuir a una nueva concepción comunista que supere la presente crisis marxista y pueda contribuir al nacimiento de una nueva organización11.

4. Miscelánea.

1. Tanto lo que observa Paco [Fernández Buey] sobre los autores rojos extranjeros cuanto consideraciones más positivas me llevan a creer que mientras tanto debe ser una revista muy indígena. Los autores rojos extranjeros deben ser muy leídos y comentados en la revista, pero no necesariamente publicados12■ n

kçí~ë

1. Miembros del consejo de redacción de la nueva revista, las ocho personas citadas inicialmente, que habían colaborado durante dos años en Materiales, revista de ciencias sociales de orientación marxista.

2. Se publicaron doce números ordinarios entre 1977 y 1978 y tres extraordinarios. Entre los miembros del consejo de redacción: Miguel Candel, Paco Fernández Buey, Rafael Argullol, María-José Aubert, Jacobo Muñoz, Xesús Alonso Montero, Gustau Muñoz, Javier Pérez Royo, Carlos Blanco Aguinaga, Daniel Lacalle, José M.ª Ripalda, Juan Trías Vejerano, Oscar Lopes y Manuel Sacristán. Formaban el Consejo editorial: Lucio Colletti, Valentino Gerratana, Wolfgang Fritz Haug, David MacLellan, Adam Schaff y Göran Therborn.

3. De una anotación de lectura del autor (BFEEUB): “En general, el hecho del evidente pluralismo marxista no admite más que dos interpretaciones: o el marxismo se reduce a las pocas teorías comunes, o es una cultura, no una teoría, una consciencia colectiva. etc. Mi tesis.”

4. Sacristán se refiere a los puntos 1 –menos perplejidad y más toma de posición– y 3 -más distanciamiento del tacticismo de los partidos- de los ocho señalados por Francisco Fernández Buey en el penúltimo apartado de su nota.

5. Pequeñas organizaciones de la izquierda comunista revolucionaria: LCR, MCC, OIC, BR...

6. El autor hace referencia a Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, un ensayo de divulgación marxista escrito por Marta Harnecker, muy leído en aquellos años en España y en América Latina.

7. Francisco Fernández Buey: “La tozudez y el resentimiento suelen durar más que las situaciones objetivas”.

8. Sobre subculturas proletarias escribía Sacristán en Jove Guàrdia, en el órgano de expresión de las juventudes comunistas del PSUC –“La cultura popular”, JG año V, nueva época 3, mayo 1975, p. 8–: “(…) Pero no hay que idealizar precipitadamente las subculturas proletarias. Porque, además de tener en el trabajo socializado, la cooperación, la solidaridad, el igualitarismo, etc., semillas posibles de culturas comunistas, las formas de vida obreras tienen también, y básicamente, el poso del ser explotado y el ser oprimido, y ese poso da rasgos culturales, rasgos de formas de vida que no podrían sobrevivir en una sociedad comunista: por ejemplo, las costumbres debidas a las malas condiciones de vida material, o la ignorancia forzada de muchas cosas, y, sobre todo, lo atomizado, desorganizado o contradictorio que es en el ambiente industrial lo que se sabe y lo que se siente: remontándose dos o más generaciones en sus familias, los obreros industriales y de los servicios urbanos básicos proceden de ambientes artesanos o de ambientes campesinos que tenían sólidas subculturas bien organizadas. El capitalismo las deshizo, pero, por otra parte, no puede tampoco permitir que se constituya una nueva cultura del trabajo industrial moderno porque esa cultura tendría que ser la forma de vida colectivista de la solidaridad, la forma de vida del socialismo y el comunismo”.

9. Partido del Trabajo de España.

10. Sin intervención política directa de la revista, práctica política que sí realizaron la mayoría de miembros del Consejo de Redacción.

11. Algunas de estas finalidades fueron alcanzadas. Por ejemplo: la influencia de mientras tanto fue importante en la formación teórico-política, y en la alimentación poliética, de militantes y activistas de partidos de extrema izquierda como el Movimiento Comunista (MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

12. Empero, en casi todos los números de la revista se publicaron artículos de autores comunistas y socialistas no españoles, empezando –era sin duda una muy buena forma de empezar– por Erich Fried y su discurso en el duelo por la muerte de Rudi Dutschke.

El Viejo Topo 452 / septiembre 2025 / 19

Redacción de mientras tanto

centenariosacristán

Karl Marx

cìÉêçå=íêÉë=ä~ë=Éåíê~Ç~ë=èìÉ=j~åìÉä=p~Åêáëí•å=iìòμåI

Éñéìäë~Çç=Ççë=~¥çë=~åíÉë=éçê=ê~òçåÉë=éçä∞íáÅ~ë=ÇÉ=ä~ råáîÉêëáÇ~Ç=ÇÉ=_~êÅÉäçå~I=ÉëÅêáÄáμ=é~ê~=ä~=båÅáÅäçéÉÇá~ i~êçìëëÉ=Éå=NVSTW=iμÖáÅ~=Ñçêã~äÒI=j~íÉêá~äáëãçÒ=ó=h~êä

j~êñÒK=i~ë=Ççë=éêáãÉê~ë=ëÉ=éìÄäáÅ~êçå=Éå= Papeles de filosofíaK=i~=íÉêÅÉê~I=ä~=ÇÉÇáÅ~Ç~=~ä=~ìíçê=ÇÉ= El CapitalI=ÑìÉ áåÅäìáÇ~=éçê=^äÄÉêí=açãáåÖç=`ìêíç=Éå= Lecturas de filosofía moderna y contemporáneaK=rë~ãçë=~èì∞=ä~=ÉÇáÅáμå=ÇÉ ä~=îçò=Éå=ä~=båÅáÅäçéÉÇá~=i~êçìëëÉK

Político, filósofo y economista alemán (Tréveris 1818-Londres 1883). Hijo de un abogado hebreo de formación y tendencias moderadamente ilustradas y liberales, su infancia transcurrió en Renania. Estudió en su ciudad natal y a los diecisiete años empezó la carrera de derecho en la universidad de Bonn. Pero desde su traslado a la universidad de Berlín (1836), Marx se orientó cada vez más claramente hacia la filosofía y la historia. De esta época data su noviazgo con Jenny von Westphalen, hija de un funcionario de la nobleza reciente. A su llegada a Berlín el joven Marx vivió intelectualmente en el mundo de ideas de la Ilustración. La filosofía hegeliana, recién muerto Hegel, dominaba el ambiente espiritual berlinés y estaba dando origen a una tendencia progresista y democrática dentro de la cual se situaría pronto el joven Marx. Pero el cambio de orientación intelectual de este no se produjo sin crisis. En

éçê= Manuel Sacristán Luzón

una carta dirigida a su padre el 10 de noviembre de 1837, llega a poner entre las causas de la enfermedad y la depresión que sufrió entonces la necesidad intelectual en que se vio de adoptar los motivos básicos del pensamiento hegeliano: “Enfermé, como ya te he escrito, (...) de la irritación que me consumía por tener que convertir en ídolo mío una concepción que odiaba”. A pesar de esas tensiones intelectuales Marx era ya en 1837 un “joven hegeliano” de izquierda bastante típico. De ello da testimonio la citada carta, en la cual abundan reflexiones directamente inspiradas por el pensamiento de Hegel e incluso temas de detalle muy característicos de la filosofía de este, como la crítica despectiva del “pensamiento matemático” o formal en general.

La orientación dominante de los hegelianos de izquierda consistía en entender y aplicar la filosofía hegeliana como un instrumento crítico de la sociedad existente. Pero, de acuerdo con sus concepciones básicas idealistas, sociedad era para ellos tanto como cultura explícita o incluso teórica, o lo mismo que grado de realización de las ideas en las instituciones: la crítica es también teoría, como afirmara Marx aún en su tesis doctoral (un estudio sobre la filosofía de Demócrito y la de Epicuro) en 1841. Pese a ello, el ejercicio de la crítica puso progresiva y naturalmente al joven Marx en presencia de realidades sociales, sobre todo a partir del momento en que empezó a redactar trabajos periodísticos para la Rheinische Zeitung [Gaceta Renana], de la que llegó a ser director (1842). Los debates de la Dieta renana acerca de materias como los robos de leña en los bosques, por ejemplo, despertaron en Marx una sensible conciencia de los problemas sociales. Muy tempranamente percibió la naturaleza clasista de la legislación y de los debates mismos de la Dieta. Sus artículos al respecto en la Rheinische Zeitung pintan plásticamente no solo las actitudes de clase de los oradores de los estamentos noble

y burgués, sino también la naturaleza de clase del estado, cuya legislación y cuya acción administrativa tienden a convertir el poder social en guardia jurado de los intereses de los propietarios. La crítica del joven Marx (que tenía veinticuatro años en esa época) a dicha situación procede según una línea liberal apoyada filosóficamente en una interpretación izquierdista del pensamiento de Hegel: esa situación es reprobable porque un estado clasista no cumple la idea del estado como realización de la eticidad, de la especificidad humana.

Puede documentarse que Marx tuvo durante esos años un primer conocimiento del movimiento obrero francés e inglés y del socialismo y el comunismo utópicos de Fourier, Owen, Saint-Simon y Weitling. Por lo que hace a los movimientos revolucionarios franceses de la época su fuente fue probablemente la Augsburger Allgemeine Zeitung [Gaceta General Aubsburguesa], en la cual H. Heine publicaba crónicas desde París en las que varias veces aludió al comunismo francés y al de los emigrados alemanes. La reacción de Marx a esos datos tiene dos aspectos distinguibles: por un lado, considera justificado que “la clase que hasta ahora no ha poseído nada” aspi-

re a poseer, y reprocha a la clase dominante alemana su actitud puramente negativa; la aspiración económica del proletariado y su lucha por objetivos materiales inmediatos (Marx comenta la gran agitación de Lyon, por ejemplo) le parecen naturales y justificados fenómenos sin importancia y nada temibles. Pero en las ideas comunistas ve ideas parciale s –ideas de clase–, tan incapaces como las de la clase dominante de realizar el estado ético. Las ideas comunistas son un “temor de la conciencia que provoca una rebelión de los deseos subjetivos de los hombres contra las comprensiones objetivas de su propio entendimiento”. Esas “comprensiones objetivas” son el concepto hegeliano del estado, frente al cual el comunismo es para el Marx de entonces la parcial noción de un “estado de artesanos”. En 1843 la censura procedió contra la Rheinische Zeitung y Marx tuvo que dimitir. Ya previamente este endurecimiento de la censura, el de la política universitaria prusiana, le había movido a desistir de su proyecto de carrera universitaria. Este año de 1843, en el cual Marx se sumaría a la emigración política alemana en París, fue abundante en acontecimientos decisivos para su vida: además de

casarse, conoció a Heine, Börne, Proudhon y Engels. Con esos acontecimientos, nació el Karl Marx que ha pasado como figura de gran influencia a la historia de las ideas y a la de los hechos.

La amistad con Engels acarreó ante todo para Marx la convicción de que tenía que estudiar profundamente los problemas económicos. La conciencia de ello coincidió con esta fase de su evolución intelectual y moral con la utilización del pensamiento de Feuerbach (un humanismo abstracto que culmina en una crítica recusatoria de la religión y de la filosofía especulativa) como correctivo del idealismo de Hegel. Esa situación se refleja sobre todo en tres trabajos muy importantes para la comprensión de su evolución intelectual: dos escritos (1843) para los Deutsch-französische Jahrbücher [Anales franco-alemanes], la Crítica de la

filosofía hegeliana del derecho y Sobre la cuestión judía; y otro no publicado durante su vida que se conserva en estado de borrador: los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 . Todos estos escritos –el último sobre todo– presentan característicamente lo que después Marx consideraría una “mezcla” del punto de vista ideológico, o de historia y crítica de las ideas, con el factual, o de análisis e interpretación de los datos. Ese rasgo indica suficientemente el lugar de transición que ocupan esos escritos en la biografía intelectual de Marx. El aspecto más meramente filosófico de esa transición se aprecia, en los manuscritos sobre todo, en su intento de precisar la síntesis del pensamiento recibido a partir de la cual está organizándose el suyo.

En 1845 Marx tuvo que abandonar París. Pasó a Bruselas y en 1847 a Londres. De este período son las obras en las cuales se suele ver la primera formulación del materialismo histórico: La sagrada familia, La ideología alemana, Miseria de la filosofía y el Manifiesto del partido comunista (escrito en 1847, publicado en 1848). Engels ha fechado en esos años el punto de inflexión, caracterizándolo como un rebasamiento de las ideas de Feuerbach: “Pero había que dar el paso que no dio Feuerbach; el culto del hombre abstracto, que constituía el núcleo de la nueva religión, se tenía que sustituir por la ciencia del hombre real y de su evolución histórica. Este ulterior desarrollo del punto de vista feuerbachiano más allá de Feuerbach empezó en 1845, por obra de Marx, en La sagrada familia”. En esa obra y en La ideología alemana, Marx (con la colaboración de Engels) va explorando, con ocasión de motivaciones polémicas, su nueva concepción de las relaciones entre lo que a partir de entonces se llamaría en el marxismo la sobreestructura (las instituciones y las formaciones ideológicas) y lo que recibiría el nombre de base de la vida humana, paulatinamente entendida como el sistema de relaciones (o condiciones, pues la palabra alemana Verhältnisse, siempre usada en plural en este contexto, significa ambas cosas, y también circunstancias) de producción y apropiación del producto social. En el Manifiesto (por tanto en 1847 a más tardar) está ya presente, además de la clásica tesis marxista que aparece en la primera frase del célebre texto (“La historia de toda sociedad hasta hoy es la historia de luchas de clase”) también el esquema dinámico de la evolución histórica tal como lo entiende el marxismo, a saber: la tensión dialéctica entre las condiciones o relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. En el Manifiesto afirma Marx, por ejemplo, que las “modernas fuerzas productivas”

están en tensión “desde hace decenios” con “las modernas relaciones de producción, con las relaciones de propiedad que son las condiciones de vida de la burguesía y de su dominio.”

En 1847 era Marx miembro de la Liga de los comunistas y trabajaba intensamente en la organización del movimiento obrero. La evolución de 1848 le movió a pasar a Alemania (abril) igual que Engels, con objeto de colaborar personalmente en la revolución democrática alemana. Marx publicó en Colonia la Neue Rheinische Zeitung [Nueva Gaceta Renana] de vida efímera (1848-1849). Tras el fracaso de la revolución, se encontraba en Londres (expulsado de París) en 1849. Y en 1850 se disolvió la Liga de los comunistas. Ya no se movería Marx de Londres más que muy transitoria y excepcionalmente, o por motivos de salud en los últimos años de su vida. La fase de esta que empezó el año 50 es de mucho sufrimiento causado por la pobreza, el esfuerzo y la resultante mala salud. En esta época había empezado la preparación de los materiales y análisis para El Capital, que sufriría numerosos cambios respecto de los proyectos iniciales de Marx. Los textos conocidos con los títulos de Contribución a la crítica de la economía política, Esbozo a una crítica de la economía política y Teorías sobre la plusvalía son todos de esa época y preparatorios de El Capital (esto puede decirse objetivamente, no en el sentido de que tales fueran los planes literarios de Marx). Tres años antes de aparecer El Capital (vol. I) se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional por antonomasia. Al poco tiempo de su fundación se le llamó a participar en ella y se convirtió en su auténtico guía, al redactar la memoria inaugural y los estatutos. La distinta concepción del camino que había que seguir en la lucha revolucionaria le llevó a enfrentarse con Bakunin y sus partidarios, que en 1872 fueron expulsados de la Internacional. El primer volumen de El Capital, único publicado en vida de Marx, ha sido durante el siglo siguiente a su publicación la obra más influyente y famosa de su autor: solo más recientemente empezó a solicitar una análoga atención su obra anterior y juvenil. Contemplado desde esta, El Capital aparece como el remate de un movimiento

Marx se convirtió en el guía de la Asociación Internacional de Trabajadores

intelectual de alejamiento progresivo y negación de la especulación filosófica y de su pretensión de ser fundamento de la acción política revolucionaria; en el mismo movimiento ese papel se atribuye a un conocimiento positivo de la realidad histórica, social y económica. “Una vez hubo reconocido que la estructura económica es la base sobre la cual se yergue la sobreestructura política, Marx atendió ante todo al estudio de esta estructura económica.” (Lenin) Concepto básico y nuevo, al menos en su sistemático aprovechamiento, de las obras de la época de El Capital y de este mismo es el de plusvalía. Con ese concepto propone Marx una explicación de la obtención de valor por parte del propietario del dinero como resultado de la circulación de este. La ganancia de valor se explica porque el capitalista puede comprar y compra de hecho la única mercancía que produce valor con su consumo, la fuerza de trabajo. En las obras que, como señaladamente El Capital, son características de la madurez de Marx, se aprecia una recuperación de conceptos hegelianos. El propio Marx ha comentado el hecho, explicándolo simultáneamente en dos sentidos, como mero “coqueteo” intelectual con el lenguaje filosófico de Hegel, por reacción contra la vulgaridad antihegeliana de la cultura izquierdista alemana de los años 50 y 60; y como reconocimiento de que “la mixtificación [idealista] que sufre la dialéctica en manos de Hegel no anula en modo alguno el hecho de que él ha sido el primero en exponer de un modo amplio y consciente las formas generales de movimiento de aquella. La dialéctica se encuentra invertida en el pensamien-

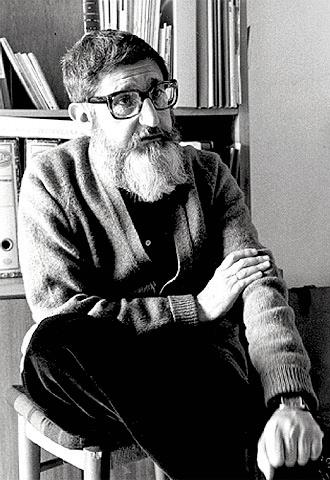

París, 1971

centenariosacristán

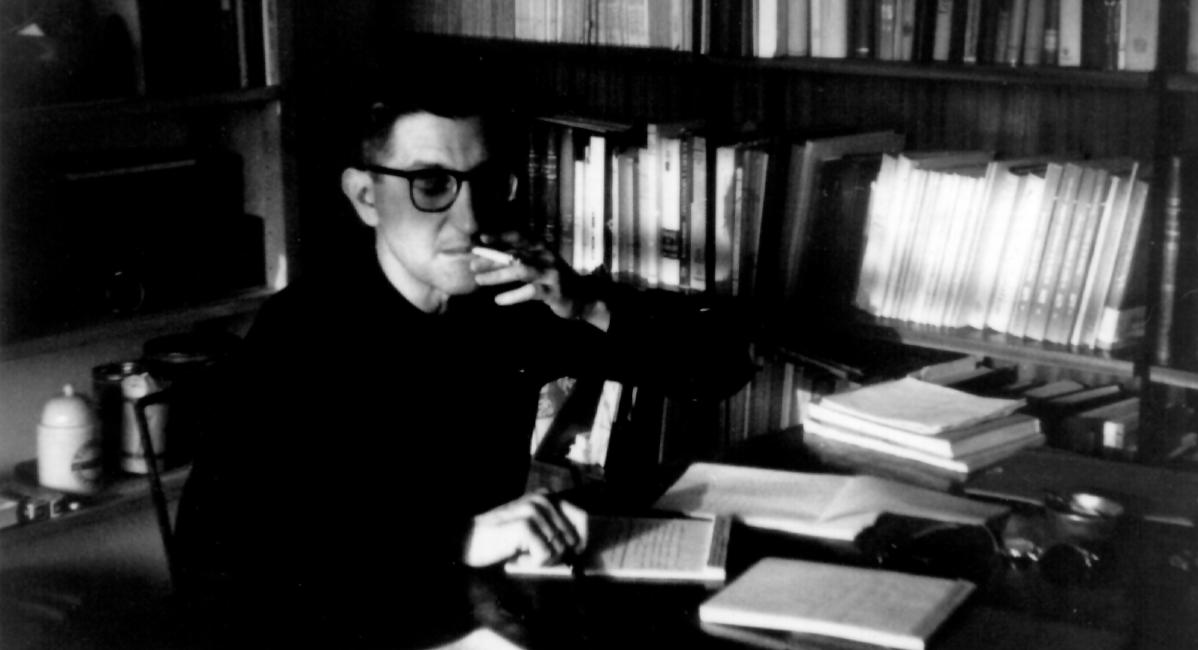

Sacristán, París, 1957

to de Hegel. Hay que enderezarla para descubrir el núcleo racional dentro de la cáscara mística.” (Prólogo a la 2ª edición del vol. I de El Capital).

Las vicisitudes y los puntos de inflexión de la evolución intelectual de Marx, tan rica y revuelta como la de cualquier otro pensador importante, suscitan dos problemas que son actualmente [1967, hegemonía althusseriana en el ámbito del marxismo] tema de la mayor parte de la literatura marxiana: el de los “cortes”, “rupturas” o “censuras” que haya podido haber en esa evolución, especialmente entre los años 1842-1847, y el de la naturaleza del trabajo teórico de Marx, tan directamente ligado (a diferencia del trabajo intelectual típico moderno, por ejemplo, el de un físico) con objetivos prácticos (políticos revolucionarios). Respecto del primer problema, cabe decir al menos que un examen de la evolución intelectual de Marx, por curioso que sea, permite identificar no uno, sino varios puntos de inflexión (alguno incluso posterior a El Capital), ninguno de los cuales, sin embargo, se revela como ruptura total. (El propio Marx no parece haber tenido conciencia de ninguna ruptura total: en 1851, por ejemplo, seleccionaba

En 1845 Marx abandonó París. Pasó a Bruselas y en 1847 a Londres

para encabezar una publicación de sus escritos un artículo del año 1842, las “Observaciones acerca de la reciente instrucción prusiana sobre la censura”). En cuanto al segundo problema, parece también claro que Marx ha practicado con los temas económicos un tipo de trabajo intelectual no idéntico con el que es característico de la ciencia positiva, aunque sí compuesto, entre otros, por este. Es incluso claro que Marx atribuye un peculiar estatuto intelectual a toda ocupación científica general con los problemas económicos. Así escribe, por ejemplo, en el citado prólogo a la 2ª edición del vol. I de El Capital: “En la medida en que es burguesa –o sea, mientras conciba el orden capitalista como forma absoluta y única de la producción social, en vez de como estadio evolutivo transitorio–, la economía política no puede mantenerse como ciencia, sino mientras la lucha de clases sea latente y se manifieste solo en fenómenos aislados”. Marx no ha hecho nunca afirmación parecida acerca de ninguna otra ciencia.

En 1870, Engels pudo trasladarse a Londres y entró a formar parte del consejo general de la Internacional, aliviando a Marx de parte de su trabajo y haciendo posible que este se retirase en 1873 de la actividad pública y dedicase los esfuerzos que le permitía su quebrantada salud a proseguir la redacción de El Capital. La muerte de su mujer y de su hija le afectaron profundamente y precipitaron su propio fin ■

Manuel Sacristán Luzón: sobre marxismo y movimientos sociales

éçê= cê~åÅáëÅç=cÉêå•åÇÉò=_ìÉó

bëèìÉã~=ÇÉë~êêçää~ÇçI=åç=éìÄäáÅ~Çç=Ü~ëí~=Éä=ãçãÉåíçI=ÇÉ=ìå~=ÅçåÑÉêÉåÅá~= áãé~ê íáÇ~=éçê=Éä=~ìíçê= Éä=ON=ÇÉ=çÅíìÄêÉ=ÇÉ

OMNM=Éå=ä~=råá=îÉêëáÇ~Ç=mçãéÉì=c~Äê~=EbåíêÉ=äçë=ã~íÉêá~äÉë=ÇÉéçëáí~Ççë=Éå=Éä=^êñáì=cc_I=rmcK=_áÄäáç=íÉ=Å~L`o^f=ÇÉ=ä~ `áìí~ÇÉää~FK

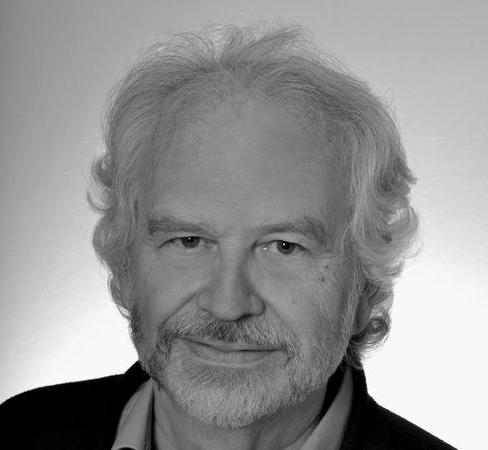

1.MSL [Manuel Sacristán Luzón] no nació marxista, ni se crió en una familia de marxistas, ni se hizo marxista de joven, como los de la generación del 68.

Se hizo marxista en Alemania [Instituto de Lógica Matemática y de Investigación de Fundamentos de la Universidad de Münster] cuando tenía ya 30 años, en una fase de ampliación de estudios universitarios y cuando estaba decidido a dedicarse profesionalmente a la lógica y al análisis formal.

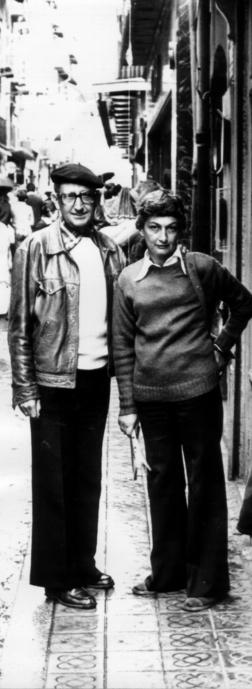

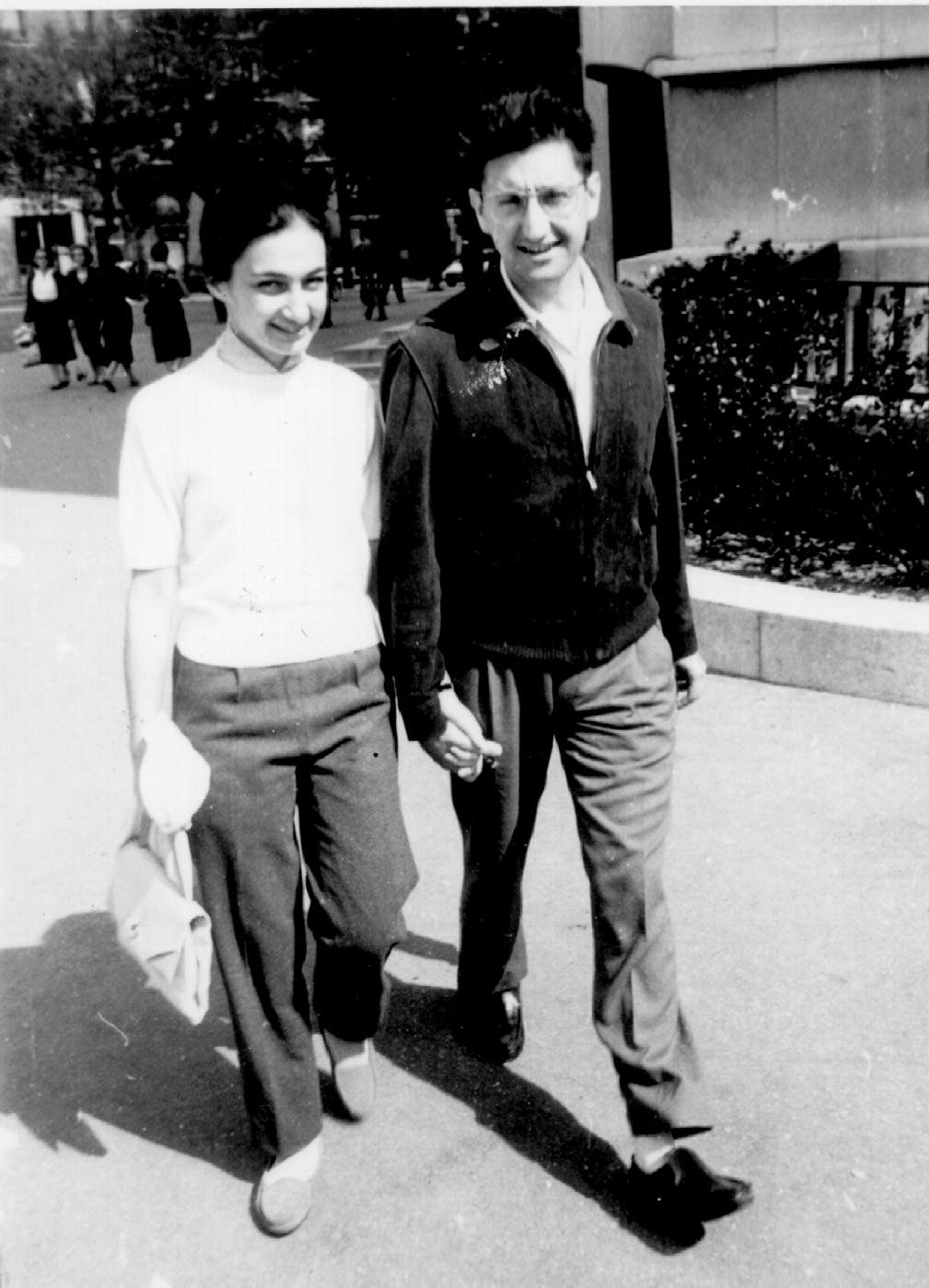

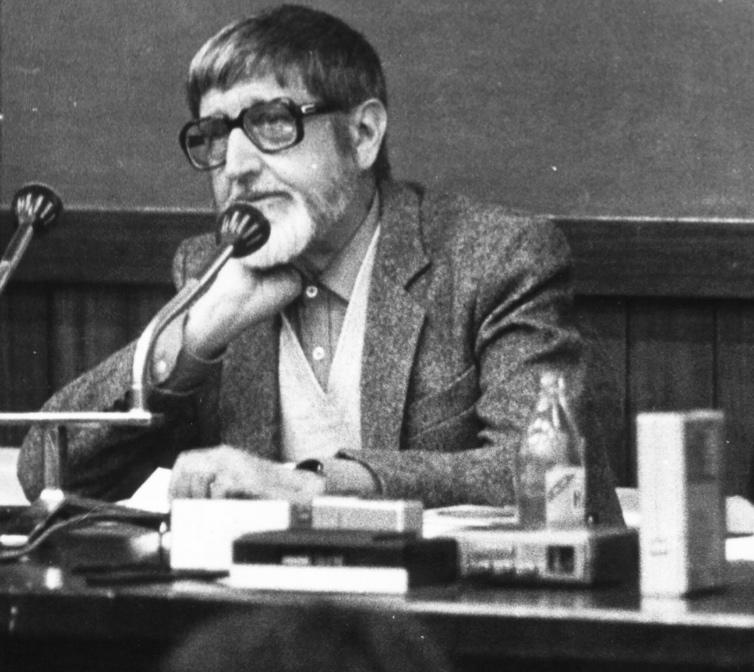

Fernández Buey junto a Sacristán.

2. Desde mediados de los años cincuenta, en que se hizo marxista, hasta su muerte, en 1985 [27 de agosto], MSL fue un marxista con pensamiento propio, que tuvo, sí, sus santos de devoción (algunos de ellos marxistas también), pero con los que dialogó y/o discutió, siempre con espíritu científico e intención crítica.

MSL tradujo, introdujo en España y escribió cosas interesantísimas sobre: Marx, sobre Engels, sobre Lenin, sobre Bu-

jarin, sobre Gramsci, sobre Lukács, sobre Korsch, sobre Mao Tse Tung, sobre Togliatti, sobre Althusser, sobre Berlinguer, sobre Harich, etc.

Si uno se fija bien en lo que MSL escribió sobre cada uno de estos marxistas se dará cuenta de que nunca escribió nada sobre otros marxistas en plan hagiográfico, sino siempre en diálogo o en discusión con lo que pensaba que era la principal aportación de cada uno de ellos al conocimiento del mundo o a las prácticas de los humanos:

Con Engels sobre su noción de dialéctica.

Con Marx sobre su noción de ciencia.

Con Lenin y con Mao sobre sus respectivas nociones de filosofía.

Con Gramsci sobre su idea de ideología.

Con Lukács sobre su noción de racionalidad.

Con Korsch sobre su lectura de Marx.

do estos eran inteligentes, pero no era un académico. Respetaba a los políticos, cuando estos eran inteligentes y valientes, pero no era...]

Así, cuando en el marxismo que él conoció en los sesenta faltaba ciencia y sobraba pasión (o verbalismo, o palabrería) puso el acento en la importancia de la lógica, de la argumentación racional, de la epistemología y de la metodología; y cuando en el marxismo que conoció en los setenta sobraba cientificismo y faltaba pasión, entonces puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Por eso desde los años setenta a MSL le gustaba más llamarse “comunista“ que llamarse “marxista”.

jpi=ëáÉãéêÉ=ÉëÅêáÄáμ=Éå= Çá•äçÖç=ç=ÇáëÅìëáμå= Åçå=çíêçë= ã~êñáëí~ë

Con Togliatti sobre la relación entre intelectuales y partido comunista.

Con Althusser sobre su noción de teoría.

Con Berlinguer sobre su propuesta de austeridad en la crisis medioambiental.

Con Harich sobre su comunismo ecológico-autoritario. Y así sucesivamente.

3.MSL fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Y lo hacía, buscaba complementar estas dos cosas, con espíritu didáctico o pedagógico, con la intención de servir a los otros, a los anónimos, a los sin nombre, a los de abajo.

[Añadido a lápiz de FFB: Respetaba a los académicos cuan-

4.MSL fue, sobre todo, un comunista marxista constantemente atento a las novedades del mundo en que vivió. Quiero decir: no atento a las modas del momento, que eso le importaba poco, sino a los cambios de fondo, moleculares, a las tendencias socio-culturales que él creía que apuntaban en un sentido nuevo.

Lo principal de su marxismo lo construyó así: reflexionado sobre los problemas nuevos, posleninistas, que decía él, acerca de los cuales no se había pensado, o se había pensado poco todavía, en las décadas de los setenta y los ochenta: la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, las consecuencias negativas del desarrollismo industrialista, la crisis ecológica, los efectos socio-culturales del equilibrio del terror en la época del exterminismo, etc. 5. Esta manera suya de entender el marxismo como una metódica en el sentido griego de la palabra, o sea, como un estilo de pensamiento con vocación científica, cuyo contenido, preci-

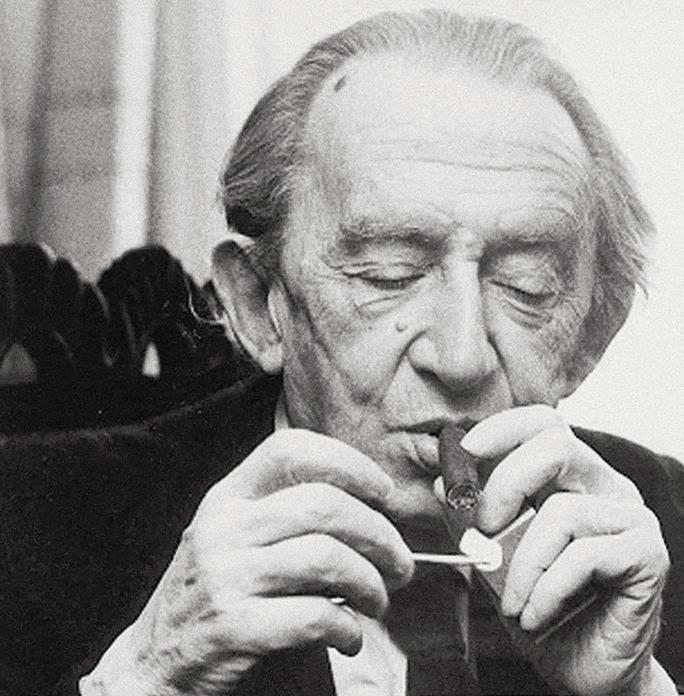

Lukács

Togliatti

Gramsci

samente porque aspira a ser científico, ha de ser revisado constantemente en función de los resultados del análisis de los problemas nuevos, es lo que determinó la relación que MSL tuvo con los movimientos sociales o socio-políticos viejos y nuevos, o sea: con el movimiento obrero organizado (al que más vinculado estuvo por su militancia comunista), con el movimiento estudiantil y universitario (en el que actuó como enseñante y profesor de universidad que era) y con los movimientos ecologista, feminista y pacifista, sobre todo a partir del inicio de la publicación de la revista mientras tanto en 1979.

6.No me voy a detener aquí en el papel que MSL jugó en los distintos movimientos sociales, particularmente en el ecologismo de la primera hora, en la discusión sobre el feminismo de los setenta y en el pacifismo de los ochenta, porque de eso hablarán (o habrán hablado) Elena Grau, Enric Tello y Enric Prat. Me limitaré aquí a dos apuntes breves y a un ejemplo para indicar tres cosas que aprendimos de MSL quienes tuvimos la suerte de trabajar con él.

influencia que tuvo en los movimientos sociales mientras vivió.

qê~íμ=ÇÉ=ÅçãéäÉãÉåí~ê=

ÅçåçÅáãáÉåíç=ÅáÉåí∞ÑáÅç= ó= é~ëáμå= ¨íáÅçJéçä∞íáÅ~

Uno: al relacionarse con los movimientos y con los partidos, y al actuar en ellos, MSL siempre dio mucha más importancia a lo social que a lo político, a la dimensión estratégica que a la táctica, a la crítica de lo existente que a la institucionalización de los movimientos y de los partidos.

Dos: al relacionarse con las personas que actuaban en los movimientos y en los partidos que él también conoció y en los que actuó, MSL tenía una capacidad de argumentación racional y una fuerza de convicción de los demás como no he conocido en ninguna otra persona de las que he conocido. Por eso tuvo la gran

Pondré ahora un ejemplo de esa forma de argumentar, que me parece relevante y que prueba por enésima vez la libertad de pensamiento del marxista que era MSL. El ejemplo se refiere al debate, en el seno del movimiento por la paz, en la primera mitad de los años ochenta. MSL intervenía en una controversia que enfrentó a otros dos grandes marxistas del momento: el historiador británico E.P. Thompson y el filósofo alemán Wolfgang Harich: “Pretender animar un movimiento por la paz en los países capitalistas prohibiendo que éste se extienda a los del otro bloque [a los del bloque entonces llamado socialista] es un disparate político tan grande que resulta incomprensible que Harich crea eso viable. Su propuesta equivale a la autoliquidación del movimiento por la paz, el cual, por cierto, ha tenido ya alguna manifestación muy interesante en el mismo Estado en que vive Harich, la RDA. La propuesta de Harich acarrearía la autoliquidación del movimiento por la paz porque redundaría en hacer de ese movimiento un mero apoyo externo a la diplomacia soviética. Su propuesta, eso sí, nos despeja una duda: es tan burda, que ningún agente competente de los servicios de propaganda e información soviéticos se habría atrevido a formularla; luego queda claro que Harich no es uno de esos agentes” [Texto completo en M. Sacristán, Filosofia y Metodología de las Ciencias Sociales (III) , Barcelona: Editorial Montesinos, en prensa].

Obviamente, hoy ya no se habla así ni se discute así entre marxistas, con tanta claridad, veracidad e ironía ■

El Viejo Topo 452 / septiembre 2025 / 27

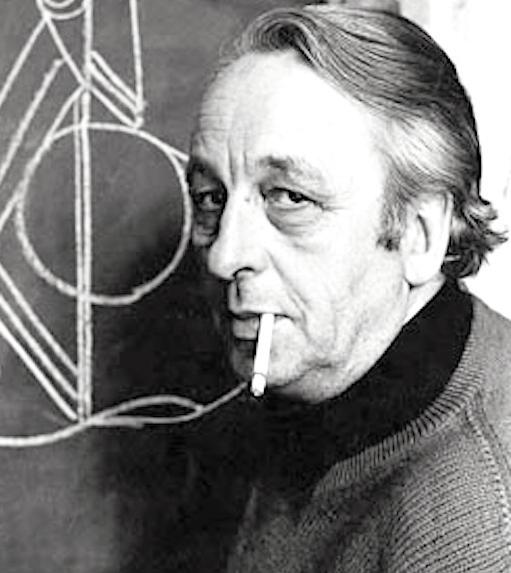

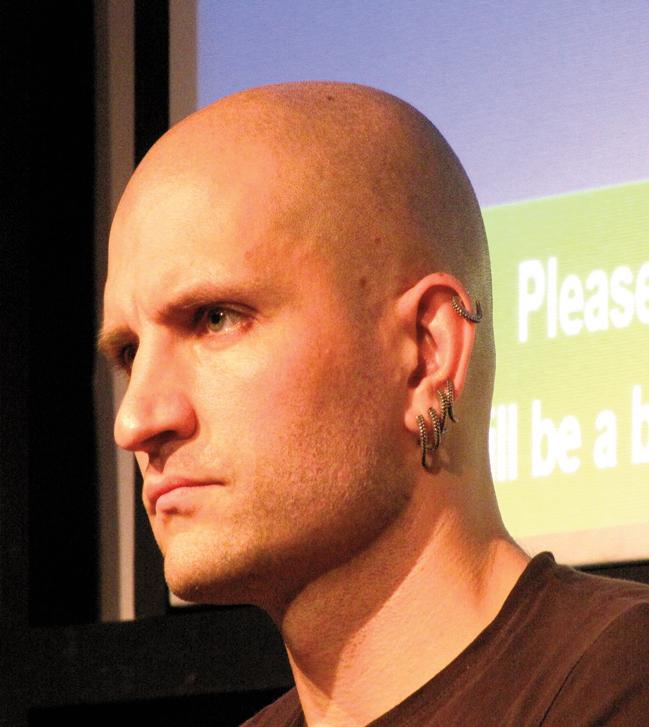

Harich

Althusser

Korsch

Sacristán, la ético-política del comunismo

Entrevista

a José Sarrión

Profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca, José Sarrión Andaluz (Cartagena, 1982) es un gran estudioso de la obra de Manuel Sacristán. Además de las varias coediciones de su obra (Sartre, Metodología y Filosofía de las Ciencias Sociales), su tesis doctoral, publicada por Dykinson en 2017, lleva por título La noción de ciencia en Manuel Sacristán.

Hiciste la tesis doctoral, la segunda que se presentó sobre la obra de Sacristán, en torno a “La noción de ciencia en Manuel Sacristán”. A día de hoy, ¿qué es lo que a ti te parece más vigente, más interesante de su obra?

—Antes de comenzar, me gustaría señalar lo insólito de esta situación. Lo lógico sería que fuera yo quien te entrevistara y te preguntara tu opinión, dado que eres el principal especialista en la obra de Sacristán.

Ya será menos, querido José. En todo caso, está muy bien que de cuando en cuando seamos un poco ilógicos.

—No es nada sencillo responder a tu pregunta. El carácter poliédrico de su obra es lo que genera tantos puntos de interés, algo que podría decirse de cualquier clásico de la filosofía y la política, ya sea Gramsci, Marx o Aristóteles, cada uno, evidentemente, en su campo, sin pretender entablar comparaciones imposibles.

Tres autores muy estudiados por Sacristán, como sabes. Me apunto esta referencia tuya a los clásicos, te pregunto más tarde sobre ello. Te he interrumpido.

—Para acercarnos mejor a Sacristán, un buen método puede

ser dividir su vida en etapas. Las dos propuestas de periodización de la vida de Sacristán son las que propusisteis Paco Fernández Buey y tú mismo en la Introducción a vuestra antología De la primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacristán Luzón (Catarata, 2004) y la que propone Juan-Ramón Capella en La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política (Trotta, 2005). Ambas periodizaciones son más o menos coincidentes en cuatro periodos. Primero: una etapa de formación, entre 1941 y 1955 que comenzaría con sus primeros escritos universitarios y terminaría aproximadamente con el fin de Laye en 1954 y sus estu-

José Sarrión Andaluz

dios en Münster entre 1954 y 1956. Segundo, un primer periodo de madurez, que comenzaría con su retorno a España en 1956 y su ingreso en el Partido Comunista de España y el PSUC, y terminaría, después de los acontecimientos de París y Praga en 1968, con su dimisión en dicho partido en 1969. Tercero, un periodo de transición intelectual, que abarcaría hasta mediados de los años 70, donde propugna la autocrítica del movimiento comunista y señala problemas nuevos en la crisis del movimiento comunista. Cuarto, un segundo periodo de madurez que comenzaría con la fundación de las revistas Materiales y mientras tanto, hasta su fallecimiento en 1985. Esta etapa estaría marcada por la elaboración de un proyecto roji-verde-violeta.

estuvo fue Sacristán. Pero en esta primera etapa, no obstante, no estamos aún ante el Sacristán más político, que es el que más me interesa.

Sacristán prevé la derrota del proyecto comunista antes que la mayoría

Ya en esta etapa, como señalas, hay textos filosóficos, literarios e incluso políticos de mucho interés. Pienso, por ejemplo, en su crítica del Alfanhuí de Sánchez Ferlosio, en sus textos sobre dramaturgia norteamericana (Wilder, O’Neill) o en sus varios textos sobre Ortega (y Heidegger) y Unamuno. A mí me siguen gustando mucho dos artículos políticos de esta etapa: “Comentario a un gesto intrascendente” (Laye, 1950) y un “Entre sol y sol” de enero-febrero de 1952 sobre la primera visita de la Escuadra usamericana al puerto de Barcelona.

Se podría introducir algún pequeño matiz, pero a mí me sigue pareciendo razonable esa periodización que apuntas, muchísimo más de Paco Fernández Buey que mía.