Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer

Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer

INDICE Il piacere di apprendere Gruppo Editoriale ELi

Sentieri dell’immaginario EPICA E MITO

#PROGETTOPARITÀ equilibri Autori, opere Percorsi tematici Lettura espressiva di tutti i testi a cura della Scuola di teatro Paolo Grassi

Coordinamento redazionale: Marco Mauri

Redazione: Fabiana Anfuso per Studio Roveda Marelli, Milano, Manuela Capitani

Art direction: Enrica Bologni

Impaginazione: Marinella Carzaniga

Disegni: Marco Bregolato, Giorgio Bianchin

Illustrazione di copertina: Alida Massari

Contenuti digitali

Progettazione: Giovanna Moraglia

Realizzazione: BSmart Labs

Per la lettura espressiva dei testi si ringrazia la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi:

tutor: Manuel Renga

regia: Riccardo Vanetta, Matteo Finamore

voci: Giulia Rossoni, Eleonora Brioschi, Carola Invernizzi, Lorena Nacchia, Leonardo Moroni, Lorenzo Giovannetti, Lorenzo Prevosti, Vito Vicino

Referenze iconografiche

Shutterstock, Istock. Tutte le altre immagini provengono dall’Archivio Principato.

Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

ISBN 978-88-416-5175-9

Sentieri dell’immaginario Epica e mito

ISBN 978-88-6706-547-9

Sentieri dell’immaginario Epica e mito

eBook+

Prima edizione: gennaio 2023

Printed in Italy

© 2023 - Proprietà letteraria riservata.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.principato.it e www.gruppoeli.it – materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.

Casa Editrice G. Principato sito web: http://www.principato.it www.gruppoeli.it

Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano e-mail: info@principato.it

La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato e-mail: info@principato.it

Stampa: Tecnostampa - Pigini Group Printing Division - Loreto - Trevi 22.85.198.0P

Percorrere i “Sentieri dell’immaginario”

I sentieri dell’immaginario sono imprevedibili e affascinanti anche nei vasti territori del mito e dell’epica. In questa antologia li percorreremo lungo tre direzioni principali: quella testuale, naturalmente, attraverso la lettura consapevole; quella visiva, attraverso immagini potenti, suggestive; quella uditiva, attraverso l’ascolto di tutti i brani proposti, interpretati con forza espressiva.

Gli strumenti

In questa sezione avrete a disposizione gli strumenti, appunto, per avvicinare la tradizione mitologica ed epica, per consolidare le vostre conoscenze e competenze di lettura, attraverso numerosi esempi.

I classici

In questa sezione affronterete i grandi testi classici, attraverso letture guidate e commentate, spesso accompagnati dalla rubrica “Nel cuore del testo”, che vi aiuterà a coglierne i tratti essenziali.

I percorsi tematici

In questi numerosi inserti potrete approfondire temi importanti della tradizione letteraria e dell’esistenza umana in generale, con riferimento a varie opere e a contesti più recenti.

la terra ferma si affida ad un elemento a lui estraneo, del quale non sempre può dominare la forza: la prima efficace rappresentazione della tempesta è nell’Odissea

Omero Odissea (V, vv. 278-453) La tempesta e la salvezza Quando Odisseo, dopo la lunga permanenza presso l’isola di Calipso, intraprende il viaggio di ritorno a Itaca, viene raggiunto dall’ira di Poseidone che vuole vendicarsi dell’offesa arrecata a suo figlio, il Ciclope Polifemo accecato dall’eroe. Il dio scatena contro Odisseo una terribile tempesta e l’eroe, giunto quasi a terra, dispera veramente di salvarsi. Diciassette giorni navigò, traversandolo, il mare, al diciottesimo apparvero monti ombrosi 280 della terra dei Feaci, la parte lui vicina: sembrava come uno scudo nel fosco mare. Ed ecco, tornando dagli Etiopi, lo Scuotiterra possente

280. la mitica popolazione presso cui Odisseo trova rifugio che fornisce l’aiuto definitivo per

da lontano lo vide, dai monti dei Solimi: gli apparve mentre navigava sul mare. Di più si sdegnò nel suo cuore, e scuotendo la testa parlò rivolto al suo animo: «Che malanno! Gli dei hanno dunque deciso altrimenti di Odisseo, mentre ero presso gli Etiopi: è già vicino alla terra dei Feaci, dove è destino che sfugga alla massa di guai che l’incalzano. 290 Ma penso di ricacciarlo a fondo nella sventura». Detto così, spinse insieme le nuvole, agitò il mare, levando con le mani il tridente: aizzò tutti i turbini d’ogni sorta di venti, con le nubi ravvolse e terra e mare. Dal cielo era sorta la notte. 295 Euro, Noto, Zefiro violento, Borea nato dall’etere s’avventarono insieme, voltolando gran flutto. Allora si sciolsero Odisseo le ginocchia e il cuore, e angosciato disse al suo cuore magnanimo: «Povero me, alla fine che mi accadrà? 300 Temo che la dea m’abbia detto la verità, dicendomi che avrei colmato sul mare le mie sofferenze prima di giungere in patria: e ora tutto si compie. Di che nuvole Zeus riempie fino all’orlo il vasto cielo: il mare ha sconvolto, incalzano raffiche 305 di venti diversi. La ripida morte per me ora è certa. Tre e quattro volte beati Danai che morirono nella vasta terra di Troia, arrecando gioia agli Atridi. Così fossi morto io pure e avessi subito il destino, il giorno che mi scagliarono in folla Troiani aste di bronzo intorno al Pelide morto. Avrei avuto onori funebri e dagli Achei la fama: ora mi tocca esser preda d’una misera morte». Mentre diceva così, l’investì un gran flutto, dall’alto, con impeto terrificante e fece ruotare la zattera. Lontano dalla zattera cadde, dalle mani lasciò andare il timone: l’albero glielo ruppe metà un turbine di venti diversi sopraggiunto terribile, vela e antenna caddero in mare, lontano. A lungo lo tenne sommerso; non poté 320 riemergere presto, per la furia del grande maroso: lo appesantivano panni che gli diede la chiara Calipso. Finalmente riemerse, dalla bocca sputò l’acre acqua salata che copiosa gli grondava dal capo. Ma neppure così, benché affranto, dimenticò la sua barca: 325 slanciatosi tra i flutti la prese, in mezzo vi si sedette, evitando la fine e la morte. Un grande maroso la portava con la corrente qua e là. Come quando per la pianura Borea d’autunno trascina

Durante il cammino troverete suggerimenti per altre letture interessanti e moderne, avrete occasione di esprimere le vostre riflessioni ed esperienze nella rubrica

A voi la parola, quindi, e buon viaggio!

3

TE LA PAROLA

A

Le voci dei grandi poeti epici i versi e le parole, gli eroi e le imprese dei poemi immortali che rappresentano le fondamenta del sapere nelle civiltà antiche. Classici 1. L’epopea di Gilgamesh Percorso tematico Il viaggio 2. Omero Iliade 2.1 Il primo autore epico: Omero 2.2 La questione omerica 2.3 Uno o due poeti? 2.4 Milman Parry e l’oralità 2.5 La redazione scritta dei poemi 2.6 Come inizia la guerra: l’antefatto 2.7 Il mondo omerico 2.8 Gli eroi e la civiltà della vergogna 2.9 temi dell’Iliade 2.10 Odisseo e gli altri eroi 2.11 Le figure femminili Percorsi tematici La guerra L’amicizia tra eroi • Il dolore dei genitori 3. Omero Odissea 3.1 L’Odissea 3.2 personaggi dell’Odissea 3.3 L’Odissea un poema epico? Percorsi tematici L’ospitalità Il riconoscimento nella tragedia 4. Virgilio Eneide 4.1 Prima di Virgilio 4.2 Virgilio e il suo tempo 4.3 L’Eneide 4.4 La trama 4.5 Un poema innovativo 4.6 Le novità della form Percorsi tematici Ritratti di donne La morte degli eroi 83 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio Classici 82 Autori Il viaggio PERCORSO tematico 1. Andar per mare: la tempesta La tempesta è forse il pericolo più temuto dai naviganti e la rappresentazione più efficace dei rischi della navigazione:l’uomo che abbandona

T1

ritorno a Itaca. 282-283. Etiopi... Solimi secondo mito, Etiopi sono gli unici esseri umani presso quali Poseidone, qui definito con l’epiteto che ne sotconnessione con terremoti maremoti,trascorrevaalcuniperiodi; Solimisonouna popolazione dell’Asia Minore 295.Euro... ventichesoffianodadiverse direzioni, qui scatenati tutti insieme per creare la tempesta. 300. Calipso, ninfa che aveva predetto l’incombere nuove sofferenze. 309-310. giorno... morto ricorda la lotta cadavere Achille, episodio non narrato Iliade che si conclude con morte di Ettore. 318. vela antenna l’albero 1. Andar per mare: la tempesta T1 Omero Odissea V, vv. 278-453 T2 Esiodo Le opere giorni vv. 618-690 T3 Virgilio Eneide I, vv. 81-156 e 198-209 T4 Joseph Conrad Tifone 2. Il viaggio nell’altro mondo T5 Omero Odissea XI, vv. 1-43 T6 Omero Odissea XI, vv. 405-456 T7 Virgilio Eneide, VI, vv. 298-316 T8 Virgilio Eneide VI, vv. 640-723 e 756-901 LETTURA ESPRESSIVA Ti blaciet, omnimus temporibus videlia Le tecniche gli strumenti, le modalità della produzione epica per capire i racconti, le storie, le leggende del patrimonio mitico dell’umanità. Strumenti 1. Il mito 1.1 Che cos’è il mito 1.2 Il mito messo in scena 1.3 Il mito in forma di romanzo 1.4 La storia di Perceval Percorso tematico Le riletture di un mito: il sacrificio 2. Dal mito all’epos 2.1 La narrazione epica 2.2 Il Mahabharata, non solo mito 2.3 Il mito in forma di poema 2.4 Gilgamesh, il primo eroe epico Percorso tematico La protasi 3. Il cantore e la poesia epica 3.1 L’epica: origine di un nome 3.2 Il cantore-poeta 3.3 Gli strumenti del poeta epico Percorso tematico Il poeta

1 Il mito

3 Il cantore e la poesia epica

INDICE 4 Strumenti 6

8 1.1 Che cosa è il mito 8 1.2 Nuovi miti 10 T1 Esiodo, Teogonia Il mito delle origini 11 T2 Sacra Bibbia, Genesi La creazione nel racconto biblico 12 T3 Esiodo, Teogonia Il primo sacrificio: il mito di Prometeo 13 T4 Eschilo, Prometeo incatenato Altre voci: il Prometeo di Eschilo 15 T5 Platone, Protagora Epimeteo e il mito del progresso 17 T6 Erodoto, Storie Il mito e la storia 19 1.3 Il mito messo in scena 21 T7 Sofocle, Aiace La follia di Aiace 22 SCHEDA di approfondimento Il teatro tragico 24 T8 Sofocle, Aiace La risposta di Tecmessa 26 1.4 Il mito in forma di romanzo 28 1.5 La storia di Perceval 30 T9 Chrétien de Troyes, Perceval L’incontro con la damigella della tenda 32 Percorso tematico Le riletture di un mito: il sacrificio 35 T1 Eschilo, Agamennone Il sacrificio di Ifigenia 35 T2 Lucrezio, La natura L’Ifigenia di Lucrezio 37 T3 Ovidio, Metamorfosi La versione di Ovidio 38 T4 Sacra Bibbia, Genesi Il sacrificio di Isacco 38

Dal mito all’epos 40 2.1 La narrazione epica 40 2.2 Il Mahabharata, non solo mito 40 T1 Mahabharata Una prova straordinaria 42 T2 Ovidio, Metamorfosi Di forma in forma, continuamente 46 2.3 Il mito in forma di poema 48 2.4 Il primo eroe epico: Gilgamesh 48 T3 L’epopea di Gilgamesh Prologo: Gilgamesh, re di Uruk 51 Percorso tematico La protasi 53 1. Imprese di eroi invincibili, ma mortali 53 2. La funzione della protasi 54 3. La presentazione dell’eroe 56 4. L’eroe fondatore del futuro 57 T1 Omero, Iliade Un sentimento al centro della storia 59 T2 Omero, Odissea Un uomo al centro della storia 60 T3 Esiodo, Le opere e i giorni La giustizia oggetto del canto 61 T4 Virgilio, Eneide Un uomo, una guerra, un destino 62

2

64 3.1 L’epica: origine di un nome 64 3.2 Il cantore-poeta 64 3.3 Gli strumenti del poeta epico 67 Percorso tematico Il poeta 69 1. Orfeo, il poeta incantatore 69 T1 Virgilio, Georgiche Orfeo nel racconto di Virgilio 69 2. Una nuova identità poetica: Esiodo 72 T2 Esiodo, Teogonia L’ispirazione del poeta 72 3. Il poeta epico nel mondo romano 73 T3 Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici Un poeta silenzioso 74

1 L’epopea di Gilgamesh

2 Omero, Iliade

INDICE 5

78 T1 L’epopea di Gilgamesh Il viaggio nella foresta 78 Percorso tematico Il viaggio 82 1. Andar per mare: la tempesta 82 T1 Omero, Odissea La tempesta e la salvezza 82 T2 Esiodo, Le opere e i giorni Mettersi in mare per denaro 88 T3 Virgilio, Eneide Il naufragio di Enea 90 T4 Joseph Conrad, Tifone Il tifone 94 2. Il viaggio nell’altro mondo 98 T5 Omero, Odissea Odisseo nell’Ade 98 T6 Omero, Odissea L’incontro con Agamennone 100 T7 Virgilio, Eneide Enea, la profezia del futuro 103 T8 Virgilio, Eneide Enea incontra il padre 104

114 2.1 Il primo autore epico: Omero 114 2.2 La questione omerica 115 2.3 Uno o due poeti 116 2.4 Milman Parry e l’oralità 116 2.5 La redazione scritta dei poemi 117 2.6 Come inizia la guerra: l’antefatto 117 2.7 Il mondo omerico 118 SCHEDA l’opera La trama dell’Iliade: 51 giorni di guerra 120 2.8 Gli eroi e la civiltà della vergogna 121 2.9 I temi dell’Iliade 122 2.10 Odisseo e gli altri eroi 123 2.11 Le figure femminili 123 All’inizio di tutto, l’ira 124 T1 Lo scontro tra Achille e Agamennone 125 T2 Elena, una bellezza insostenibile 132 Percorso tematico Le mura 137 1. Le mura come difesa 137 Le mura di Ilio 137 Le mura di Tebe 138 La resa di Troia 140 Le mura di Atene 140 2. Il muro come separazione 141 Il Muro di Berlino 141 l muro come frontiera 142 Il muro fra Israele e Cisgiordania 143 Altri muri oggi 144 L’interno e l’esterno, il “dentro” e il “fuori” 146 Iliade a che punto è la storia Sul campo di battaglia 150 T3 Il duello mancato di Glauco e Diomede 150 T4 L’ultimo incontro di Ettore e Andromaca 155 Percorso tematico La guerra 159 1. L’ideale eroico in Achille ed Ettore 159 2. Enea e il destino di guerra 160 3. L’esaltazione della guerra nella Chanson de Roland 164 SCHEDA l’opera La trama della Chanson de Roland 165 4. La guerra negata 170 5. Il rifiuto dell’eroismo nel mondo contemporaneo 170 Percorso tematico L’amicizia tra eroi 176 1. Gilgamesh ed Enkidu 176 T1 L’epopea di Gilgamesh Il patto tra Gilgamesh ed Enkidu 176 T2 L’epopea di Gilgamesh Pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu 177 2. Achille e Patroclo 179 T3 Omero, Iliade L’estrema solitudine 179 3. Eurialo e Niso 181 T4 Virgilio, Eneide Un’impresa per due amici, Eurialo e Niso 181 4. Rolando e Oliviero 186 T5 Chanson de Roland Rolando suona l’olifante 186 5. Primo e Sandro 188 T6 Primo Levi, Il sistema periodico Condividere un’impresa 188 SCHEDA l’opera La trama dell’Iliade: la conclusione dell’ira 196 T5 Achille e Priamo 198 Percorso tematico Il dolore dei genitori 201 T1 Omero, Iliade Parole sofferte e vane 201 T2 Omero, Iliade Il dolore di Andromaca 202 T3 Omero, Odissea Anticlea e Laerte 204 T4 Omero, Iliade L’ultima preghiera 205 T5 Virgilio, Eneide La madre di Eurialo 206 T6 e T7 Euripide, Troiane La morte innocente 207 SCHEDA segnalibro Rachel Bespaloff, Teti, soprattutto una madre 210 SCHEDA segnalibro Madeline Miller, Un’altra Teti 211 Classici 76

INDICE 6

212 3.1 L’Odissea 212 3.2 I personaggi dell’Odissea 215 3.3 L’Odissea, un poema epico? 217 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: Telemaco e Odisseo in viaggio 218 T1 E tu sii felice, comunque 220 SCHEDA segnalibro Roberto Calasso, Calipso, la Nasconditrice 223 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: il canto di Nausicaa 225 T2 Nausicaa e Odisseo 225 T3 I consigli di Nausicaa 228 Percorso tematico L’ospitalità 232 1. Odisseo e Polifemo 232 T1 Omero, Odissea Polifemo, l’ospite feroce 234 T2 Omero, Odissea Odisseo a Itaca 238 2. Didone ed Enea 242 T3 Virgilio, Eneide Salvezza e accoglienza 242 3. Filemone e Bauci 246 T4 Ovidio, Metamorfosi Povertà ospitale 246 4. Donna Catìn e comare Giacoma 249 T5 Italo Calvino, L’ospitalità La grettezza beffata 249 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: Odisseo alla corte dei Feaci 257 T4 L’astuzia e la violenza 258 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: verso Itaca 265 T5 La cicatrice 269 Percorso tematico Il riconoscimento nella tragedia e nel romanzo 273 1. Il riconoscimento nella tragedia 273 T1 Sofocle, Elettra Il riconoscimento nell’Elettra di Sofocle 273 2. Lo scioglimento nel romanzo 275 T2 Longo Sofista, Dafni e Cloe Dafni e Cloe 276 3. Dopo il lager 278 T3 Primo Levi, La tregua Il ritorno a casa 278 SCHEDA segnalibro Daniel Mendelsohn rivive l’Odissea 281 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: a Itaca, finalmente 282 T6 Dopo vent’anni 283 SCHEDA segnalibro Margaret Atwood, Una lettura dissacrante 288 4 Virgilio, Eneide 290 4.1 Prima di Virgilio 290 4.2 Virgilio e il suo tempo 291 4.3 L’Eneide 292 4.4 La trama 292 4.5 Un poema innovativo 293 4.6 Le novità della forma 295 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: la caduta di Troia 296 T1 L’ultima notte: Ettore e il rogo di Troia 298 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: i viaggi e la nuova partenza 302 T2 Il suicidio di Didone 304 Percorso tematico Ritratti di donne 308 1. Alcuni grandi ritratti femminili 308 T1 Esiodo, Le opere e i giorni Il malanno Pandora 309 T2 Omero, Odissea La sposa saggia 311 2. La donna innamorata e tradita 315 T3 Apollonio Rodio, Argonautiche Medea 315 3. La Medea euripidea 318 T4 Euripide, Medea La Medea di Euripide 318 4. Didone e Creusa in Virgilio 319 T5 Virgilio, Eneide Didone innamorata 320 T6 Virgilio, Eneide La veglia di Didone 321 T7 Virgilio, Eneide Creusa, la sposa sacrificata 322 5. La figura della donna nel romanzo cortese-cavalleresco 325 T8 Thomas, Tristano e Isotta La donna tormentata 325 SCHEDA segnalibro Giuseppe Ungaretti, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone 333 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: il viaggio e la guerra 334 T3 Il destino inesorabile 337 T4 L’eroe pietoso 341 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: lo scontro decisivo 345 T5 L’ultimo eroe 346 Percorso tematico La morte degli eroi 356 1. Patroclo 356 T1 Omero, Iliade La vittima di Apollo 356 2. Ettore 359 T2 Omero, Iliade L’ultimo scontro 359 3. Rolando 366 T3 Chanson de Roland La morte del paladino 366 SCHEDA l’opera Il poema dei Nibelunghi 371 4. Sigfrido 373 T4 I Nibelunghi L’eroe tradito 373 SCHEDA segnalibro Eroi contemporanei, Lettera di Luigi Capriolo 382

3 Omero, Odissea

Strumenti

Le tecniche, gli strumenti, le modalità della produzione epica per capire i racconti, le storie, le leggende del patrimonio mitico dell’umanità.

1. Il mito

1.1 Che cosa è il mito

1.2 Nuovi miti

1.3 Il mito messo in scena

1.4 Il mito in forma di romanzo

1.5 La storia di Perceval

Percorso tematico

Le riletture di un mito: il sacrificio

2. Dal mito all’epos

2.1 La narrazione epica

2.2 Il Mahabharata, non solo mito

2.3 Il mito in forma di poema

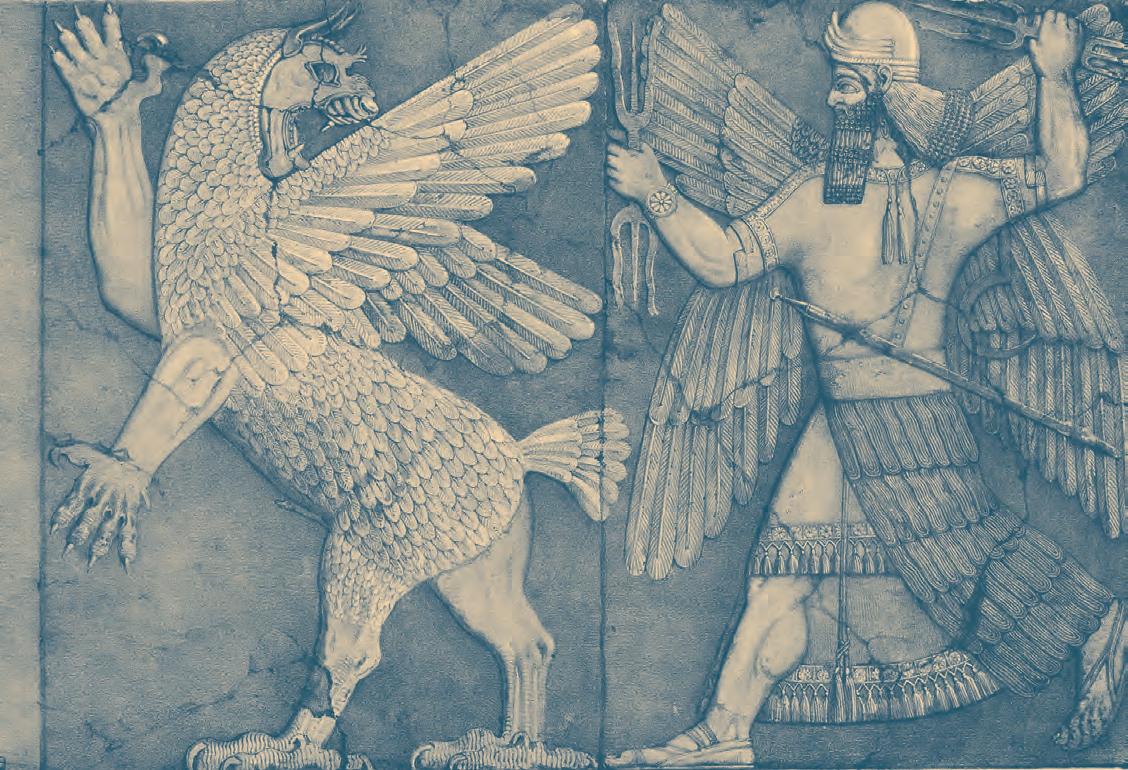

2.4 Gilgamesh, il primo eroe epico

Percorso di genere

La protasi

3. Il cantore e la poesia epica

3.1 L’epica: origine di un nome

3.2 Il cantore-poeta

3.3 Gli strumenti del poeta epico

Percorso tematico

Il poeta

Il mito

1.1 Che cosa è il mito?

Il mito come spiegazione del mondo Quando usiamo la parola «mito» necessariamente ci riferiamo alla narrazione mitologica che ci è stata tramandata dalle opere letterarie, ma il mito, in origine, era racconto orale, che nasceva con diverse funzioni e in diversi ambiti, solo in parte rispecchiati dalle narrazioni che ancora oggi leggiamo. Il mito, infatti, nasce come spiegazione prelogica, precedente la riflessione della filosofia e della scienza, su alcuni problemi fondamentali, che l’uomo, fin dai tempi più antichi, si pone. Proprio perché esso è stato in un certo senso “raccolto” e riformulato in diverse modalità, nella poesia, nella storiografia, nel teatro, persino nel romanzo, se ne può seguire l’evoluzione e si possono individuare diverse varianti, che, tuttavia, rispondono all’esigenza originaria di spiegare la realtà, di motivare le scelte umane, di giustificare avvenimenti naturali razionalmente incomprensibili e, spesso, di concedersi il piacere della narrazione favolosa, che affianca quella razionale. Per questo motivo, rientra nel mito la narrazione esiodea delle origini del mondo dal caos, cui si affianca quella biblica che attribuisce la creazione all’intenzione divina. Il mito delle origini esiodeo, che vede il distinguersi della materia primigenia e la nascita degli dei, e la creazione divina narrata dalla Bibbia rappresentano una risposta alla domanda focale sulle origini del mondo e degli uomini, mentre si apre un’altra questione: quella del rapporto tra uomo e natura e quindi del progresso, cui Esiodo fornisce una risposta nella figura di Prometeo, ripresa nel racconto platonico, nel quale la spiegazione mitica si incastona nella riflessione filosofica, ma acquista l’autonomia di un meraviglioso racconto.

Strumenti 8

Strumenti

«Narrare miti, o ascoltarne, è come mettersi per mare».

1

Maurizio Bettini

Il rapporto tra umano e divino Nel momento in cui si affronta la spiegazione dell’origine del mondo, e quindi della separazione tra gli uomini e gli dei, o gli uomini e Dio, si apre il problema del rapporto tra questi due poli, umanità e divinità. La mediazione, il momento di confronto, è rappresentato dal rito del sacrificio, tanto più drammatico nella narrazione biblica, più giocato sull’astuzia nel mondo greco, ma comunque legato alla necessità di istituire un patto con il divino, una modalità di rapporto: nel sacrificio di Isacco, il traguardo è l’affermazione della fiducia piena dell’uomo in Dio; nel racconto esiodeo, invece, l’istituzione del rito del sacrificio segna una sorta di patto, che mette in luce un’ambiguità di rapporto tra Prometeo, che inganna Zeus, e Zeus stesso, che porta alle estreme conseguenze l’inganno e rappresenta un rapporto con la divinità mai risolto, nel mondo greco, in bilico tra fiducia e diffidenza, tra timore e sfida.

Mito e storiografia La narrazione mitica continua ad esercitare il suo fascino e a rivestire una funzione ancora nell’indagine storiografica, dove integra lo studio dei fatti e spesso li riconduce a eventi leggendari, perché, ancora una volta, il mito si pone come spiegazione dove la spiegazione puramente razionale è mancante, insoddisfacente. Per motivare una rivalità radicale come quella tra Greci e Persiani, Erodoto, lo storico che conosce bene l’Oriente, non può che fare ricorso a un antico passato mitico, perché, evidentemente, le spiegazioni puramente basate sui fatti, non gli sembrano convincenti: per lui, ma soprattutto

1 • Il mito 9

Itinerario visivo

per il pubblico cui sono destinati i suoi racconti. D’altra parte, anche la figura di Enea, che discende direttamente dal ciclo troiano, assume risvolti storici: egli è il protagonista di un poema epico, ma questo poema giustifica un evento storico, la fondazione di Roma e del suo impero. Ancora una volta assistiamo alla trasformazione del mito, che, senza perdere la sua natura di narrazione, assume una funzione diversa.

Il mito a teatro D’altra parte, il mito alimenta, con le sue figure e i suoi temi, il teatro, greco prima, e poi romano. Gli eroi che hanno animato la poesia epica si ripropongono sulla scena, incarnando problematiche e vicende che assumono nuovi risvolti e più profondi significati: Agamennone diviene la vittima del suo stesso potere, come Aiace lo è del suo eroismo. Ancora una volta il mito risponde a una domanda sugli esiti dei destini umani e, rappresentato sulla scena, di fronte agli spettatori, induce alla riflessione sulle vicende degli eroi, mentre dà voce alle figure femminili, che spesso dominano la tragedia, anche quando si tratta di una schiava, come avviene per Tecmessa, la compagna di Aiace. In questo caso, la modalità di riproduzione del mito, incarnato dagli attori che recitano di fronte al pubblico, comporta un ulteriore significato e produce un effetto di immedesimazione che, togliendo i protagonisti dalla lontananza della narrazione epica, che si colloca nel passato, li proietta nel presente e ne fa figure vere, attuali, vive sulla scena come nella percezione del pubblico, per il periodo della rappresentazione.

1.2 Nuovi miti

Infine, la riformulazione del mito nel romanzo comporta la creazione di nuovi miti “umani”, che sono rappresentati dai cavalieri medievali, uomini che, come gli antichi eroi, combattono per degli ideali, difendono il loro signore o una fanciulla debole, o sono paladini della fede nelle crociate, come Rolando nella Chanson de Roland. Questi eroi cavallereschi riproducono alcuni elementi del modello epico arcaico: compiono viaggi avventurosi, affrontano prove terribili, mettono a rischio la loro vita, spesso al servizio di un signore a cui sono fedeli fino alla fine, ma, rispetto al modello originario dell’eroe antico, sono tanto più “maturi”, in quanto conoscono l’amore per una donna, la fede cristiana, e seguono la loro ispirazione fino al sacrificio più alto.

Strumenti 10

San Giorgio e il drago, affresco, XV-XVI sec., Aarhus (Danimarca), Cattedtrale di San Clemente.

Esiodo, Teogonia (I, vv. 116-133)

Il mito delle origini

Ecco come il poeta greco Esiodo (viii-vii secolo a.C.) racconta un mito delle origini. Nel poema Teogonia (cioè la “nascita degli dei”) narra in versi esametri come dal caos che avvolgeva in principio il mondo siano nati gli dei e un ordine che trasforma il caos in cosmo, “mondo ordinato”.

116 Dunque, per primo fu Caos, e poi Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immor tali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo, e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade,

120 poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra, e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Da Caos nacquero Erebo e nera Notte. Da Notte provennero Etere e Giorno

125 che lei concepì a Erebo unita in amore.

Gaia per pr imo generò, simile a sé, Urano stellato, che l’avvolgesse tutta d’intorno, che fosse ai beati sede sicura per sempre. Generò i monti grandi, grato soggiorno alle dee

130 Ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi d’anfratti; essa generò anche il mare infecondo, di gonfiore furente, Ponto, senza amore gradito; dopo, con Urano g iacendo, generò anche Oceano dai gorghi profondi…

(Esiodo, Teogonia, I, vv. 116-133, trad. di G. Arrighetti, BUR, Milano 1984)

nel cuore del testo

Per spiegare la nascita del cosmo*, Esiodo ricorre a un procedimento simile alla generazione degli esseri umani, illustrando la nascita di tutti gli elementi naturali, le divinità minori e gli eroi, da cui discenderanno gli esseri umani. In questo racconto egli dà forma poetica a un mito cosmogonico* antichissimo.

* cosmogonico: kósmos, ordine, mondo ordinato; ghénesis, nascita, origine

GUIDA alla lettura

Come è nato il mondo?

Il poeta Esiodo esprime, trasforma in racconto, una domanda fondamentale: come è nato il mondo che ci circonda? Spiegare l’origine del mondo è un’attività difficilissima, cui i Greci rispondono appunto con il mito, immaginando dapprima un nulla disordinato, il caos, una sorta di grande vuoto spalancato (il verbo chaino, in greco, significa «spalancarsi»: da questo verbo deriva appunto il termine caos), che viene successivamente distinto in parti diverse.

Gaia, o Gea, è la terra, Tartaro è il sottosuolo, oscuro, che sarà identificato con gli Inferi, Erebo, dimora dei morti, Notte, che insieme a Erebo dà vita all’aria e al giorno. La nascita di Erebo e Notte avviene per analogia, da Caos che è una realtà oscura, quella di Etere e Giorno per contrasto: etere è l’aria chiara che domina durante il giorno e scaturisce, per contrasto, dalla Notte. La terra è rappresentata nella sua funzione materna, poiché Gaia genera, insieme al cielo, Urano, i monti e due zone acquoree, Ponto e Oceano.

1 • Il mito 11

T1

LETTURA ESPRESSIVA

Sacra Bibbia, Genesi (1, 1-27)

La creazione nel racconto biblico

La stessa domanda, «come è nato il mondo?», nella Bibbia, dà origine a una spiegazione diversa, che si esplica nel racconto della creazione

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque”. Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie”. E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra”. E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo”. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra”. E fu sera e fu mattina: quinto giorno. Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie”. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secon do la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra!”. Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li

Strumenti 12

creò.

T2 5 10 15 20 25 30 35 40

(Sacra Bibbia, Genesi, 1. 1-27)

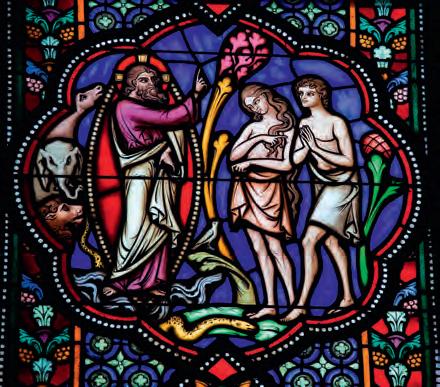

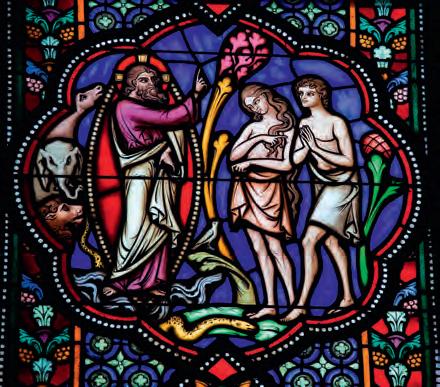

Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden, vetrata, XVI sec., Bruxelles, Concattedrale dei Santi Michele e Gudula.

LETTURA ESPRESSIVA

Il primo sacrificio: il mito di Prometeo

Dalla Bibbia emerge un racconto dettagliato della creazione non solo del mondo, ma di tutti gli esseri viventi, ultimo di essi l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio: nella mitologia greca, invece, non c’è un racconto unitario sull’origine dell’uomo; una tradizione ne attribuisce l’origine all’opera di Prometeo, il figlio del Titano Iapeto.

Alla figura di Prometeo sono legati altri miti, volti a illustrare altri aspetti della vita del mondo e del rapporto fra gli uomini e gli dei. Un mito particolare, che ha in Prometeo il protagonista, è quello che narra l’istituzione del sacrificio e viene narrato, ancora una volta, da Esiodo

535 Inf atti, quando la loro contesa dirimevano dèi e uomini mortali a Mecone, allora [Prometeo] un grande bue con animo consapevole, spar tì, dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di Zeus; da una par te infatti carni e interiora ricche di grasso pose in una pelle, nascostele nel ventre del bue, 540 dall’altra ossa bianche di bue, per perfido inganno con ar te disposte, nascose nel bianco grasso. E allora a lui disse il padre degli uomini e degli dèi: «O figlio di Iapeto, illustre fra tutti i signori, amico mio caro, con quanta ingiustizia facesti le parti».

545 Così disse Zeus beff ardo che sa eterni consigli, ma a lui r ispose Prometeo dai torti pensieri, r idendo sommesso, e non dimenticava le sue ingannevoli arti: «O Zeus nobilissimo, il più grande degli dèi sempre esistenti, di queste scegli quella che il cuore nel petto ti dice».

550 Così disse meditando inganni, ma Zeus che sa eterni consigli r iconobbe l’inganno, né gli sfuggì, e mali meditava dentro il suo cuore per gli uomini mor tali e a compierli si preparava. Con ambedue le mani il bianco g rasso raccolse; si adirò dentro l’animo e l’ira raggiunse il suo cuore, 555 come vide le ossa bianche del bue frutto del perfido inganno: è da allora che agli immor tali la stirpe degli uomini sulla terra br ucia ossa bianche sugli altari odorosi.

nel cuore del testo

Il racconto di Esiodo illustra un’usanza greca tipica, quella del sacrificio offerto agli dei, e nello stesso tempo descrive il personaggio di Prometeo, benefattore degli uomini. Questo racconto si può definire un mito eziologico*, in quanto illustra la causa, l’origine di un fenomeno, in questo caso un rito. Esso istituisce una precisa tradizione religiosa, un rito che dovrà sempre essere rispettato. Questo testo non è solo racconto, ma soprattutto istituisce una tradizione, inaugura un costume religioso che fa parte della cultura greca: il mito assume qui una funzione normativa.

* eziologico: da aitía, causa, lógos, discorso, spiegazione

13 1 • Il mito

Esiodo, Teogonia (I, vv. 535-557)

T3

(Esiodo, Teogonia, I, vv. 535-557, trad. di G. Arrighetti, BUR, Milano 1984)

LETTURA ESPRESSIVA

GUIDA alla lettura

Prometeo come mediatore tra uomini e dei Esiodo allude a una lite fra gli dei e gli uomini, cioè a un momento in cui essi non vivevano insieme in armonia, ma erano ormai in due mondi separati, caratterizzati dalla difficoltà di comunicare.

Il sacrificio, l’offerta di beni a Zeus, escogitato da Prometeo è proprio un modo per parlare con gli dei, per cercare di attirare la loro attenzione e la loro benevolenza. Prometeo quindi è un mediatore fra gli dei e gli uomini: è figlio di un Titano, Iapeto, ha aiutato Zeus quando gli altri Titani hanno cercato di sottrargli il potere, si assume il compito di suddividere le parti del bue che è stato ucciso e di indurre Zeus a scegliere la propria parte.

Tuttavia, in questo evento, che costituirà il primo sacrificio, Prometeo cerca di ingannare Zeus. Nasconde la parte migliore per gli uomini e mette in mostra quella peggiore per indurre la divinità a una scelta sbagliata. Zeus naturalmente comprende l’inganno, ma sceglie deliberatamente la parte più sfavorevole: avrà così un pretesto per punire gli uomini per l’inganno di Prometeo e il Titano stesso, che sarà inchiodato su

una rupe del Caucaso, esposto al freddo e al caldo, tormentato da un’aquila che gli divora il fegato, finché non sopraggiungerà Eracle a liberarlo.

Il mito fonda e spiega la realtà

Questo racconto è l’esempio molto efficace di un mito che vuole illustrare una verità, in questo caso il rapporto complesso tra gli dei e gli uomini, che si rivolgono ad essi con il sacrificio, seguendo un rituale istituito una volta per tutte in un’età antichissima. Esso è un racconto autorevole, veritiero, che illustra un contenuto ritenuto indiscutibile e fa luce su alcune conseguenze: per esempio, in questo caso, la difficoltà del rapporto tra gli dei e gli uomini, la tendenza di Zeus ad essere vendicativo, ma anche l’astuzia, indispensabile alla sopravvivenza, del Titano Prometeo. Non a caso egli induce Zeus a scegliere la parte non commestibile dell’animale ucciso, perché in una società povera come quella greca, e forse in qualsiasi società che fa un sereno calcolo economico, la parte commestibile dell’animale sacrificato è troppo preziosa per mandarla in fumo.

LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE

1. Chi sono i protagonisti dell’episodio?

a. gli dèi

b. gli uomini e Prometeo

c. Prometeo e Zeus

2. In che modo Prometeo separa le parti del bue sacrificato?

a. carne e interiora in una pelle

b. ossa e carne in una pelle

c. ossa nascoste nel grasso

3. Come si può giustificare la scelta di Prometeo?

a. per aiutare gli uomini

b. per favorire Zeus

c. per punire gli uomini

ANALIZZARE E INTERPRETARE

4. Perché questo mito si può definire un mito eziologico?

5. Come puoi definire le espressioni evidenziate nel passo? Che funzione hanno?

SCRIVERE

6. Questo mito ha la caratteristica tipica di ogni mito, cioè quella di raccontare una storia: quali altre funzioni assume? Per quale ragione?

Strumenti 14

La punizione di Prometeo, ceramica greca.

Eschilo, Prometeo incatenato (vv. 436-471, 476-506)

Altre voci: il Prometeo di Eschilo

Una caratteristica fondamentale del mito è quella di potere essere narrato in diverse versioni, arricchendosi ogni volta di dettagli o di significati, oppure di assumere un personaggio e un evento della sua vita per fargli incarnare altre funzioni espressive. Per esempio, nella formulazione di Eschilo, il tragico ateniese del v secolo a.C., la vicenda di Prometeo è legata a un evento successivo a quello del sacrificio di Mecone, al furto del fuoco, che egli sottrae a Zeus per donarlo agli uomini. Anche questo episodio è narrato da Esiodo, che racconta come Zeus per vendicarsi di questo furto inviò tra gli uomini Pandora, la prima donna, origine di tutti i mali. Eschilo, riprendendo il racconto esiodeo, concentra la sua narrazione sulla pena inflitta al Titano e trasforma Prometeo nell’eroe del progresso; egli infatti narra le conseguenze del dono del fuoco agli uomini in un passo assai affascinante.

Ascoltate invece le miserie dei mortali: erano come infanti prima, e io diedi loro coscienza e pensiero. Parlerò senza disprezzo alcuno per gli uomini, ma vi spiegherò quanto fu il mio amore per loro, quali i miei doni. Prima, avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano, ma come le immagini nei sogni vivevano confusamente una vita lunga, inconsapevole. Non sapevano costruire edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: abitavano sottoterra come brulicanti formiche, in caverne profonde, senza la luce del sole. Non sapevano riconoscere i segnali dell’inverno, la primavera e i suoi fiori, l’estate e i suoi frutti. Facevano tutto senza coscienza finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri; e poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai, e le lettere e la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia.

Per primo addomesticai le bestie selvatiche, le legai al giogo, così che sostituissero gli uomini nelle fatiche pesanti; domai i cavalli e li legai al carro, ché fossero il vanto di lussuoso sfarzo. Io e nessun altro inventai la nave, il cocchio marino dalle ali di lino. E io che per gli uomini ho escogitato tutte queste invenzioni, disgraziato non so trovare per me il mezzo per sfuggire a questa pena. [...]

Ancor di più ti stupirai ascoltando il resto: quali arti, quali espedienti ho inventato. Il più importante è questo: se uno si ammalava non aveva alcun rimedio, né cibo, né unguento o pozione. Si consumavano così, senza farmaci, finché io non insegnai loro a miscelare medicamenti curativi per scacciare tutte le malattie. Poi spiegai loro distintamente i diversi tipi di divinazione: per primo insegnai a discernere le visioni veridiche che vengono in sogno, e a riconoscere le voci confuse dei presagi, gli indizi da trarre dagli incontri. Da me impararono a distinguere il volo degli uccelli rapaci, il significato del volo da destra e del volo da sinistra; il comportamento di ciascun uccello, quali siano in contrasto fra loro, quali in accordo, quali convivano assieme. Le viscere degli animali poi insegnai a osservare, se sono lisce e quale colore hanno, se dalla bile risulta il favore degli dei, e le forme variabili del lobo del fegato. Insegnai a bruciare le parti più interne dell’intestino e lunghi lombi misi sul fuoco. Così guidai i mortali sulle vie imperscrutabili delle arti magiche: resi chiari per loro i segnali che prima erano oscuri. Questo è tutto quello che ho fatto. E quanto ai tesori nascosti nella terra, utili agli uomini – bronzo, ferro, argento e oro – chi prima di me potrebbe dire di averli scoperti? Nessuno, lo so bene, nessuno che non voglia vantarsi a vuoto.

In poche parole, insomma, sappilo: i mortali possiedono tutte le arti grazie a Prometeo.

(Eschilo, Prometeo incatenato, vv. 436-471, 476-506, trad. di M. Centanni, Mondadori, Milano 2003)

15 1 • Il mito

T4 5 10 15 20 25 30 35

LETTURA ESPRESSIVA

LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE

1. Come descrive Prometeo la condizione degli uomini prima del dono del fuoco?

a. erano come bambini incapaci di agire e pensare

b. erano privi di sensi

c. avevano ogni risorsa e ne sapevano usufruire

2. Quali sono, secondo Prometeo, le conseguenze legate all’uso del fuoco?

a. gli uomini imparano a consumare cibi cotti

b. gli uomini imparano a usare la luce del fuoco

c. grazie al fuoco gli uomini fanno progressi in ogni campo

3. Una parte importante del discorso di Prometeo è legata alla sfera religiosa: quali sono le conoscenze che, secondo lui, dipendono dal suo intervento?

a. l’interpretazione delle viscere degli animali

b. l’interpretazione delle viscere degli animali e del volo degli uccelli

c. l’interpretazione del volo degli uccelli

ANALIZZARE E INTERPRETARE

4. Alcune espressioni del discorso di Prometeo sono particolarmente significative, per esempio:

– il numero, principio di ogni sapere

– la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia

– la nave, il cocchio marino dalle ali di lino

Illustra il significato di queste espressioni, spiegando perché questi elementi sono definiti in questo modo.

5. Nel testo compaiono alcuni paragoni: individuali e spiega per quale motivo, a tuo parere, sono stati introdotti nel discorso.

SCRIVERE

6. «E io che per gli uomini ho escogitato tutte queste invenzioni, disgraziato non so trovare per me il mezzo per sfuggire a questa pena». Illustra lo stato d’animo di Prometeo, quale emerge da questa affermazione.

Strumenti 16

Platone, Protagora (320c-323a, 325d-e e 326c-e)

Epimeteo e il mito del progresso

Leggiamo il mito di Prometeo così come viene narrato da Platone, nel dialogo intitolato Protagora, dal nome del filosofo che dialoga con Socrate, a cui è attribuita la narrazione del mito, un’altra variante della vicenda di Prometeo e del furto del fuoco. Protagora – il narratore nel dialogo platonico – però lega la sua narrazione ad altri due temi: la nascita degli uomini e l’origine della democrazia.

Vi era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non ancora razze mortali. Quando anche per queste giunse il tempo destinato alla generazione, gli dèi le plasmarono all’interno della terra, mescolando terra, fuoco e gli elementi che si combinano col fuoco e con la terra. Immediatamente prima di portarle alla luce, incaricarono Prometeo ed Epimeteo di ordinarle e di distribuire ad ognuna le possibilità confacenti. Epimeteo pregò Prometeo di lasciargli il compito della distribuzione. «Dopo che avrò distribuito, disse, tu verrai a controllare.» Ottenuto il suo consenso, si mise all’opera. Nella distribuzione assegnò ad alcuni la forza senza la velocità; ad altri più deboli assegnò la velocità; dotò alcuni di mezzi di difesa e di offesa; per altri, che aveva provvisti di natura inerme, escogitò qualche altra possibilità di conservazione. Agli animali che foggiava piccoli concedeva ali per la fuga o un’abitazione sotterranea; a quelli che faceva grandi di corpo, dava modo di conservarsi con la loro grandezza. Così distribuì le altre doti in modo che si compensassero. Escogitandole, aveva la precauzione che nessuna razza si estinguesse. Distribuisce cibi e stabilisce l’equilibrio tra predatori e prede... Dopo che le ebbe dotate in modo che sfuggissero alla distruzione reciproca, elaborò espedienti di difesa contro le intemperie del cielo: rivestì le razze di fitto pelame e di dure pelli, sufficienti a proteggere dall’inverno, ma capaci anche di difendere dai calori estivi, e fece in modo che questi rivestimenti costituissero, quando andavano a dormire, coperte proprie e naturali. E calzò alcune di zoccoli, altre di pelli spesse e senza sangue. In seguito fornì ad ogni specie cibi diversi: ad alcune l’erba della terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre ancora le radici. E ve ne sono altre alle quali diede come cibo la carne di altri animali; a queste egli assegnò scarsa prolificità, alle loro prede, invece, grande prolificità, procurando così la conservazione della specie. Ma Epimeteo, che non era un gran sapiente, non si accorse di aver consumato le possibilità in favore degli animali senza ragione: il genere umano rimaneva ancora privo di ordine ed egli non sapeva che fare. Mentre era in difficoltà sopraggiunse Prometeo per esaminare la distribuzione e vide che gli altri animali erano forniti di ogni cosa in giusta proporzione, mentre l’uomo era nudo, scalzo, senza coperte e inerme. Ormai era imminente il giorno destinato in cui anche l’uomo doveva uscire dalla terra alla luce.

Preso dalla difficoltà di trovare una via di salvezza per l’uomo, Prometeo rubò l’abilità tecnica di Efesto e di Atena insieme col fuoco (perché acquisire o impiegare questa tecnica senza il fuoco era impossibile) e ne fece dono all’uomo. Con essa l’uomo ottenne la sapienza per la vita, ma non la sapienza politica. Questa si trovava presso Zeus e a Prometeo non era concesso di penetrare nell’Acropoli, abitazione di Zeus; inoltre le guardie di Zeus lo intimorivano. Si introdusse invece di nascosto nell’officina comune di Atena ed Efesto, ove essi lavoravano e insieme, rubò la tecnica di usare il fuoco, propria di Efesto, e l’altra, propria di Atena, e ne fece dono all’uomo. Da Prometeo quindi provenne all’uomo la risorsa necessaria per vivere; ma in seguito, a quel che si dice, a causa di Epimeteo, egli dovette scon-

17 1 • Il mito

T5 5 10 15 20 25 30 35 40 LETTURA

ESPRESSIVA

tare la pena del suo furto. Divenuto partecipe di una condizione divina, l’uomo fu, in primo luogo, a causa della sua parentela con la divinità, il solo tra gli animali a credere negli dèi e ad innalzare ad essi altari e statue; in secondo luogo, egli articolò ben presto con tecnica voce e parole, e inventò abitazioni, vesti, calzature, coperte e gli alimenti che nascono dalla terra. Pur essendo così forniti, in principio gli uomini vivevano dispersi e non esistevano città; perivano quindi uccisi dalle fiere, dato che erano in tutto più deboli di esse: la tecnica artigianale bastava per aiutarli a procacciarsi il cibo, ma era insufficiente nella lotta contro le fiere, perché essi non possedevano ancora la tecnica politica, di cui è parte la tecnica di guerra. Cercavano allora di riunirsi e di salvarsi fondando città; ma quando si erano riuniti, commettevano ingiustizie reciproche in quanto non possedevano la tecnica politica, sicché nuovamente si disperdevano e perivano. Zeus, temendo l’estinzione totale della nostra specie, inviò Ermes a portare agli uomini il rispetto e la giustizia, affinché costituissero l’ordine della città e fossero vincoli di solidarietà e di amicizia. Ermes chiese a Zeus in che modo dovesse dare la giustizia e il rispetto agli uomini: «Devo distribuirli come le altre tecniche? Queste sono distribuite in modo che un solo medico, per esempio, basta per molti profani; allo stesso modo gli altri artigiani. La giustizia e il rispetto devo stabilirli in questo modo tra gli uomini o devo distribuirli a tutti?». «A tutti, rispose Zeus, e tutti ne partecipino: non esisterebbero città, se, come avviene per le altre tecniche, soltanto pochi ne partecipassero. E stabilisci in mio nome una legge per la quale chi non può partecipare di rispetto e giustizia sia ucciso come peste della città». Per questo, Socrate, gli Ateniesi, come gli altri uomini, quando si discute sulla virtù costruttrice o su qualche altra tecnica artigianale, credono che sia compito di pochi dare consigli, e se qualcuno, estraneo a questi, si mette a darne, non lo tollerano, come tu dici, e a ragione, dico io. Quando invece si riuniscono a consiglio sulla virtù politica, che deve procedere interamente secondo giustizia e saggezza, è naturale che ammettano a parlare chiunque, poiché è proprio di ognuno partecipare di questa virtù; altrimenti non esisterebbero città.

(Platone, Protagora, 320c-323a, 325d-e e 326c-e, in Dialoghi filosofici, vol. I, a cura di G. Cambiano, Utet,Torino 1987, pp. 319-322, 324-326)

GUIDA alla lettura

Prometeo eroe culturale

A partire dalla lettura del passo di Eschilo che abbiamo visto ( T4 Altre voci: il Prometeo di Eschilo, p. 15), numerosi autori moderni e contemporanei hanno costruito diverse “storie” sulla figura di Prometeo, visto come eroe culturale, cioè colui che trasmette conoscenze e abilità sulle quali si fonda una cultura condivisa in una società, tanto che nella figura dello sfortunato Titano si è incarnato quello che si può definire il mito del progresso. In questo caso il termine mito non è più usato nel significato originario, ma in quello appunto contemporaneo di racconto straordinario, che comporta ammirazione e attenzione e coinvolge significati anche diversi da quello che in origine avevano la figura di Prometeo e le sue vicende; in questo senso si può dire che un mito originario, antichissimo, è diventato un mito letterario,

su cui autori diversi in tempi diversi hanno riflettuto e di cui hanno dato la loro interpretazione.

Il mito nel racconto platonico

Un autore antico che “usa” il mito in modo ancora diverso è il filosofo Platone: egli fa ricorso ai miti “tradizionali”, tra cui quello di Prometeo, oppure ne crea di nuovi, con nuove figure e nuovi significati: anche in questo caso il racconto platonico non è fantasia pura, non è solo una favola, ma è un racconto che aspira a illustrare una verità che si affianca alla filosofia: il mythos, per Platone, è affine, non opposto al lógos, la spiegazione filosofica più rigorosa.

In questo caso, il mito serve a illustrare la nascita di una città ben regolata, capace di garantire la convivenza dei suoi concittadini: è diventato una sorta di teoria politica.

Strumenti 18

45 50 55 60 65 70

Erodoto, Storie (I, 1-5)

Il mito e la storia

Il ricorso al mito in dimensione storica, come nella narrazione della guerra di Troia in Omero, è ancora fondamentale in un autore molto più tardo, Erodoto, che vive nel v secolo a.C., ed è considerato il padre della storia greca

All’esordio della sua opera, le Storie, egli fa risalire le ostilità fra i Greci e i Persiani, che sfociano nelle guerre persiane, a una vicenda mitica.

I dotti persiani affermano che i responsabili della rivalità furono i Fenici. Costoro giunsero in queste nostre acque provenienti dal mare detto Eritreo; insediatisi nella regione che abitano tuttora, subito, con lunghi viaggi di navigazione, presero a fare commercio in vari paesi di prodotti egiziani ed assiri, e si spinsero fino ad Argo. A quell’epoca Argo era da ogni punto di vista la città più importante fra quante sorgevano nel territorio oggi chiamato Grecia. I Fenici arrivarono ad Argo e vi misero in vendita le loro mercanzie. Quattro o cinque giorni dopo il loro arrivo, ormai quasi esaurite le merci, scesero sulla riva del mare diverse donne, tra le quali si trovava la figlia del re Inaco: si chiamava Io, anche i Greci concordano su questo punto. Secondo i dotti persiani, mentre le donne si trattenevano accanto alla poppa della nave, per acquistare i prodotti che più desideravano, i marinai si incoraggiarono a vicenda e si avventarono su di loro: molte riuscirono a fuggire, ma non Io, che fu catturata insieme con altre; risaliti sulle navi, i Fenici si allontanarono, facendo rotta verso l’Egitto.

Secondo i Persiani Io giunse in Egitto così e non come narrano i Greci; e questo episodio avrebbe segnato l’inizio dei misfatti. In seguito alcuni Greci (essi non sono in grado di precisarne la provenienza), spintisi fino a Tiro, in Fenicia, vi rapirono la figlia del re, Europa; è possibile che costoro fossero di Creta. E fino a qui la situazione era in perfetta parità, ma poi i Greci si resero responsabili di una seconda colpa: navigarono con una lunga nave fino ad Ea e alle rive del fiume Fasi, nella Colchide, e là, compiuta la missione per cui erano venuti, rapirono Medea, la figlia del re dei Colchi; questi mandò in Grecia un araldo a reclamare la restituzione della figlia e a chiedere giustizia del rapimento, ma i Greci risposero che i barbari non avevano dato soddisfazione del ratto dell’argiva Io e che quindi per parte loro avrebbero fatto altrettanto.

(Erodoto, Storie, I, 1-5, trad. di A. Izzo D’Accinni, Rizzoli, Milano 1984)

Altre funzioni del mito

Tra le funzioni del mito rientra anche quella di narrare la storia, in diverse modalità: la vicenda della guerra di Troia, che è narrata nell’Iliade come la grande spedizione degli Achei contro la città di Priamo per riportare Elena, la sposa di Menelao, in patria, dopo che ella ha abbandonato il marito ed è fuggita con Paride, è senz’altro una vicenda che cela uno sfondo storico. Gli studiosi moderni sono concordi nel ritenere che la

narrazione epica abbia come sfondo reale una vicenda storica, una spedizione a Oriente da parte dei Micenei, forse la loro ultima grande impresa. Come emerge dal racconto di Erodoto, una vicenda bellica contemporanea allo scrittore viene fatta risalire a un tempo antichissimo, prendendo a pretesto due figure femminili, Io e Medea, che saranno a loro volta protagoniste di altre narrazioni mitiche.

19 1 • Il mito

T6

GUIDA alla lettura 5 10 15 20 25

LETTURA ESPRESSIVA

LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE

1. In quali luoghi sono ambientati i rapimenti che narra Erodoto?

a. in Asia

b. in Grecia

c. in Asia e in Grecia

2. Quali popolazioni ne sono protagoniste?

a. i Greci e gli Argivi

b. i Greci e i Fenici

c. i Fenici e i Persiani

3. Chi rappresenta l’Occidente e chi l’Oriente?

4. Perché i Fenici si recano ad Argo?

5. Che cosa rispondono i Greci al re dei Colchi?

ANALIZZARE E INTERPRETARE

6. Ricostruisci la catena dei rapimenti: perché i Greci sostengono di essere in parità?

SCRIVERE

7. Cerca informazioni sulle figure di Io, di Europa e confronta la loro vicenda, indicando analogie e differenze nei miti tramandati su di loro. Puoi fare riferimento a questi link: http://www.treccani.it/enciclopedia/io_%28Enciclopedia-Italiana%29/ https://mediterraneoantico.it/articoli/archeologia-classica/il-mito-di-europa-e-il-toro/

Strumenti 20

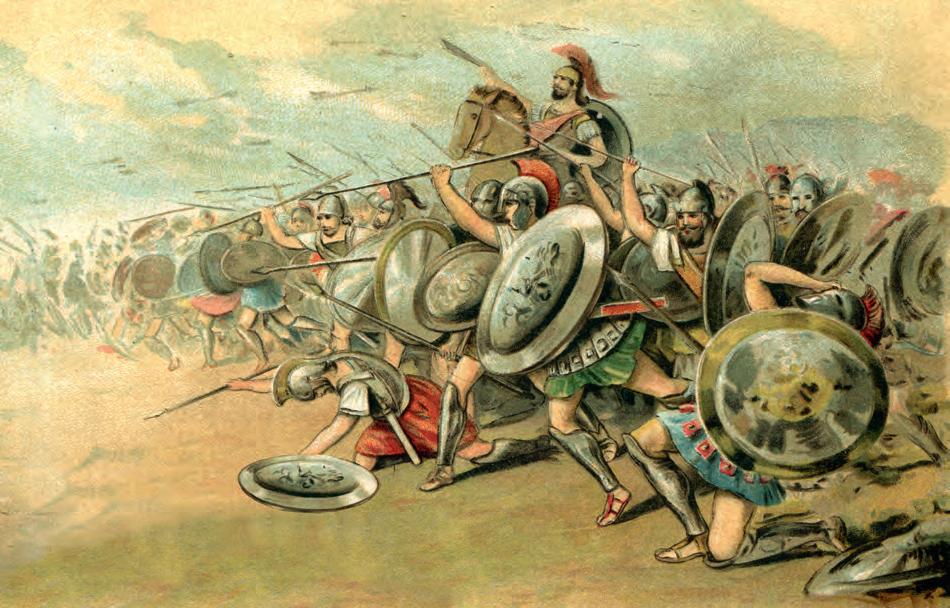

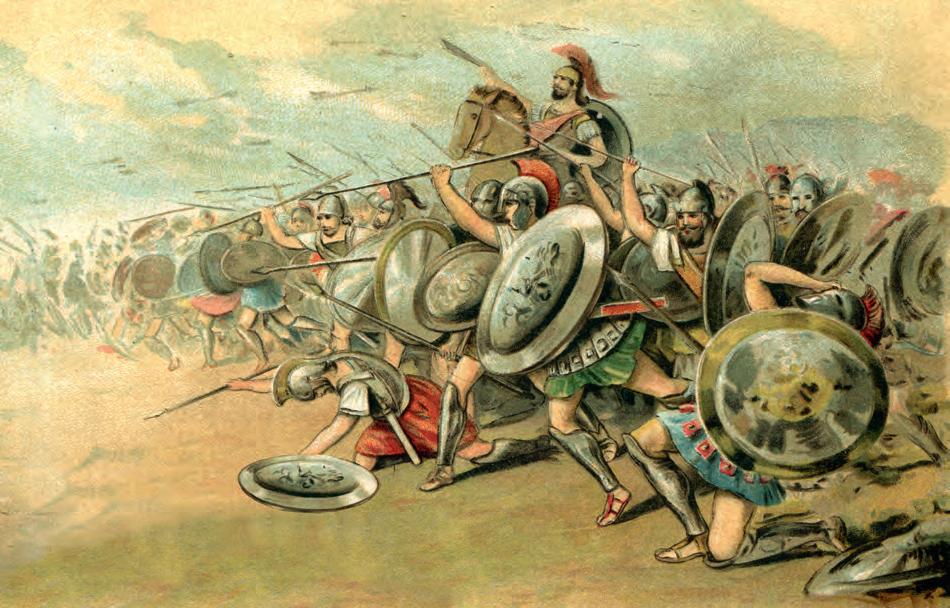

L’esercito ateniese alla battaglia di Maratona del 490 a.C.

1.3 Il mito messo in scena

Mito e tragedia Il mito, che costituisce l’oggetto principale della narrazione epica, è ugualmente al centro di un’altra forma espressiva, la tragedia ( Scheda di approfondimento Il teatro tragico, p. 24). Si tratta di un fenomeno artistico di grandissima rilevanza, che nasce ad Atene, verso la fine del vi secolo a.C. e trova il suo sviluppo più importante nel corso del secolo successivo, quando viene anche esportato in Sicilia, a Siracusa, e in Macedonia, a Pella, alla corte del re Arcelao. Nella tragedia il mito diviene evento: l’eroe è protagonista di una vicenda che non viene narrata, ma messa in scena e vissuta nella forma del teatro. Il tempo in cui si svolge la vicenda non è il passato leggendario ed esemplare, ma il presente, il momento in cui la sua storia si svolge sulla scena; grazie alla convenzione per cui gli spettatori si illudono che i fatti si stiano svolgendo davanti ai loro occhi, l’eroe vive nella dimensione della recitazione, diventa vero e presente e la distanza temporale, che caratterizzava la narrazione epica, si azzera: sulla scena alla narrazione si sostituisce l’azione.

In questo modo, momenti e vicende esemplari prendono vita in un presente senza tempo, nel quale lo spettatore condivide la situazione del protagonista e dei personaggi che interagiscono con lui, e la sua esperienza diventa tanto più efficace e coinvolgente.

Eroi epici di fronte a scelte drammatiche La messa in scena del mito riguarda spesso personaggi che appartengono al mondo della poesia epica: Agamennone, Aiace, Odisseo. Si tratta di eroi caratteristici delle narrazioni del Ciclo epico, che nelle tragedie diventano protagonisti di eventi che riformulano il messaggio tradizionale. Mentre nella narrazione epica l’eroe era visto nella successione delle vicende che lo coinvolgevano insieme ai suoi compagni, nella tragedia egli è isolato in un momento cruciale, che, pur includendo e spesso travolgendo gli altri personaggi, lo vede al centro di scelte che deve operare in prima persona, quasi sempre senza avere una vera possibilità di salvezza. Quando gli eroi protagonisti della tragedia sono desunti dal mondo omerico, della loro vita si mettono in scena momenti diversi da quelli narrati da Omero: Agamennone è rappresentato nel suo funesto rientro in patria, Aiace nel momento in cui, dopo la morte di Achille, si vede negate le armi dell’eroe, cui aspirava, Odisseo è colto in momenti diversi, ma sempre prima di intraprendere il viaggio che lo riporterà a casa, quindi ancora sul campo troiano.

La crisi dell’eroe epico Il cuore della messa in scena è la crisi dell’eroe epico: mentre nella poesia omerica egli è rappresentato all’apice della gloria, anche se vinto, nella tragedia egli è in una condizione che lo mette in discussione, o, come nel caso di Agamennone e Aiace, lo porta a una morte ingloriosa, che rovescia completamente il ritratto che il poeta arcaico ne aveva dato. Nel momento in cui lo spettatore, cessata la rappresentazione, reagisce a ciò che ha visto, nasce in lui la riflessione sul destino tragico dell’eroe, sui limiti della sua azione e sul significato che essa assume: da questo punto di vista la tragedia utilizza il mito come forma educativa, che ricade sulla formazione del cittadino ateniese.

21 1 • Il mito

Sofocle, Aiace (vv. 430-484)

La follia di Aiace

Aiace, eroe omerico di grande valore, secondo solo ad Achille, può essere considerato un esempio efficace di questa operazione. Il poeta tragico Sofocle ne mette in scena la vicenda intorno al 440 a.C.; egli rappresenta l’eroe nel momento in cui, privato delle armi di Achille, a cui legittimamente aspirava dato il suo ruolo preminente nell’esercito, per decisione dell’assemblea degli Achei, è colto dall’ira e decide di vendicarsi dei compagni, che lo hanno disonorato. Per intervento della dea Atena, però, egli è colpito da follia e, scambiando le bestie dell’accampamento per i suoi compagni, ne fa strage. Ciò che comporta la salvezza dei compagni, è per l’eroe motivo di vergogna: egli ha fallito il bersaglio e non ha portato a termine la vendetta che riteneva suo dovere. Per questo motivo, dopo aver preso coscienza dell’accaduto, si suicida, gettandosi sulla spada di Ettore, che aveva avuto dall’avversario alla fine di un duello eroico: da un punto di vista simbolico, Aiace ottiene la morte dal suo avversario e riscatta così la sua sorte infelice, tornando ad essere, in un certo senso, l’eroe che la vergogna rischiava di cancellare.

In questo passo, Aiace, ormai consapevole di quanto è accaduto, ricorda la sua dignità di eroe, ormai perduta, e riflette sulla scelta che lo attende.

430 Ahi, ahi, Aiace! Chi avrebbe mai pensato che questo nome fosse così adatto alle mie sventure! Ora è il momento di g ridare per due, tre volte «Ahi, ahi, Aiace!», davanti a sciagure così grandi.

435 Da questa ter ra dell’Ida mio padre r itornò in patria riportando la gloria più g rande, il premio più bello dell’armata. Ed io, suo figlio, che in questa stessa terra sono venuto con forze non inferiori

440 e ho compiuto imprese di valore eguale, per isco tra il disprezzo degli Achei.

Ma c’è una cosa di cui sono cer to: se fosse stato vivo Achille, se fosse stato lui ad assegnare le sue armi come premio del valore,

445 io le avrei ottenute, nessun altro.

E invece gli Atridi, disprezzando la mia forza, le hanno destinate, con l’inganno, a un intrigante. Se la follia, che stravolge gli occhi e la mente, non mi avesse distolto dal mio piano,

450 mai più essi avrebbero potuto pronunciare contro nessuno, un simile giudizio.

431-432. Questo nome… sventure: Aiace allude al suono del suo nome in greco, Aiax, che riecheggia nel grido di dolore che pronuncia.

441. Disprezzo degli Achei: nella prospettiva di Aiace, gli Achei lo disprezzano perché non ha saputo portare a termine la sua vendetta: egli è completamente legato alla logica dell’onore aristocratico.

443-445. Se fosse stato… altro: nell’Iliade Aiace è sempre ricordato come secondo solo ad Achille, ed egli fa parte dell’ambasceria che nel libro IX si reca da Achille per cercare di convincerlo a rientrare in battaglia.

448-451. Se la follia… giudizio: la follia per Aiace è ciò che lo ha distolto da quella che per lui sarebbe stata un’azione giusta; nel sovrapporsi delle

posizioni, essa è un gesto provvidenziale di Atena che salva gli eroi greci dalla strage, ma un intervento rovinoso per l’eroe che, in preda alla follia, non sa distinguere i veri oggetti delle sue armi. Se Aiace non fosse stato sviato da Atena, avrebbe rivolto la sua ira innanzitutto contro gli Atridi, Agamennone e Menelao, che considera i primi responsabili della sottrazione delle armi.

Strumenti 22

T7

LETTURA ESPRESSIVA

Ma la figlia di Zeus, la dea indomabile, dallo sguardo di Gorgone, mentre già levavo il mio braccio su di loro,

455 ha scagliato contro di me la furia della follia, e così ho macchiato le mie mani col sangue di quelle bestie Ed essi, che sono riusciti a sfuggirmi mio malg rado, ridono di me; se un dio

460 vuol f are del male, anche il vile r iesce a sfuggire al valoroso. E ora, che devo fare? Mi odiano gli dei E tutti i Greci, la Troade intera E queste sue pianure. Devo forse lasciare

465 Questi por ti sicuri e gli Atridi e ritornare In patr ia attraverso il mare Egeo? E con che f accia mi presenterò a mio padre, a Telamone? Come potrà sopportare di vedermi, se gli appaio davanti nudo, senza i premi

470 del valore che furono la grande corona della sua glor ia? No, non è possibile. Allora me ne andrò verso le mura Di Troia, per piombare sui nemici, solo, e mor ire alla fine, con le armi in pugno?

475 Quale g ioia sarebbe per gli Atridi! No, non è possibile. Devo tuttavia Trovare il modo di mostrare a mio padre Che sono figlio suo, e non sono un vile. Non è bello voler vivere a lungo

480 Per chi non prevede mutamento ai suoi mali. Quale gioia può dare un g iorno che si succede all’altro, se non la mor te? Non è degno di stima l’uomo che si nutre di speranze vane.

485 Vivere bene o morire bene, questo è il dovere dell’uomo nobile. Ed è tutto.

23 1 • Il mito

(Sofocle, Aiace, vv. 430-484, trad. di M.G. Ciani, Marsilio,Venezia 2001)

453. Gorgone: lo sguardo della Gorgone, secondo il mito, impietriva coloro cui si rivolgeva.

459. Ridono di me: nella tragedia, il riso del nemico è il vero timore dell’eroe, perché rende vana non solo la

sua azione, ma la sua natura stessa: deridere un eroe significa diminuirlo e privarlo della sua identità.

SCHEDA di approfondimento

Il teatro tragico

La nascita della tragedia

Il teatro tragico nasce in Atene e in questa città trova la sua massima espressione, nonostante due degli autori tragici di cui ci sono pervenute le opere, Eschilo e Euripide, abbiano svolto la loro attività anche fuori dalla città d’origine, in Sicilia, a Siracusa, e in Macedonia.

La sua nascita risale all’inizio del v secolo a.C., ma la prima tragedia giunta fino a noi, i Persiani di Eschilo, è datata al 472, ed è l’unica che tratta un argomento storico, la sconfitta dei Persiani, ad opera degli Ateniesi, nella battaglia di Salamina, avvenuta nel 480 a.C., quindi solo pochi anni prima della rappresentazione.

L’occasione delle feste

Le tragedie venivano rappresentate durante le feste che la città dedicava al dio Dioniso, in primavera, e avevano carattere agonale: si trattava cioè di una vera e propria gara, della durata di quattro giorni (diventeranno tre durante la guerra del Peloponneso), durante la quale ognuno dei tre poeti ammessi all’agone tragico metteva in scena tre tragedie e un dramma satiresco, mentre nel quarto giorno venivano rappresentate le commedie.

La selezione per essere ammessi alla partecipazione durante le Dionisie era molto difficile: i poeti presentavano le opere a un collegio giudicante, che doveva valutarle, soprattutto in rapporto ai valori della città, perché la messa in scena avveniva attraverso un sistema di tassazione particolare, la liturgia. Infatti i cittadini più ricchi sostenevano le spese per l’allestimento tramite il versamento di molto denaro, che a tutti gli effetti veniva impiegato per una finalità pubblica.

Il significato della tragedia

La tragedia, quindi, non era sentita come uno spettacolo, un divertimento, ma un momento di partecipazione a una festa religiosa che metteva in scena personaggi e vicende volti a sollecitare una riflessione su temi importanti, spesso lasciando “aperta” l’interpretazione.

Le tematiche storiche, a parte l’esempio unico dei Persiani di Eschilo, non trovavano spazio, se non in una lettura in chiave contemporanea del mito, oggetto dominante delle messe in scena. In realtà per noi risulta molto difficile comprendere in quale misura i cittadini ateniesi individuassero riferimenti storici precisi nelle tragedie cui assistevano, ed è più probabile che vedessero negli eroi protagonisti delle figure esemplari, che incarnavano i grandi temi della riflessione filosofica e della poesia contemporanee.

Ciò che risulta evidente è che i personaggi del mito, che erano oggetto

di racconto nella tradizione epica, diventano nelle tragedie dei personaggi vivi, perché interpretati dagli attori, e quindi rendono possibili processi di immedesimazione tra il pubblico che assiste alla rappresentazione e i protagonisti delle opere di volta in volta rappresentate.

Il testo tragico

La struttura del testo tragico, che comprende parti dialogate estese, in cui inizialmente due attori, più tardi tre, si confrontano anche aspramente, rende evidente la differenza rispetto alla narrazione epica: gli attori che interpretano gli eroi sono “vivi” sulla scena, la distanza del tempo è annullata, il pubblico li vede dibattere come se l’evento rappresentato fosse veramente attuale.

L’aspetto dialogico del testo tragico è in gran parte dovuto allo sviluppo di una particolare attività ateniese, che è contemporanea alla nascita del teatro: l’arte retorica. Gli oratori dibattevano nella piazza della città, l’agorà, di temi politici, etici, religiosi, e i cittadini appartenenti ai ceti più ricchi, educati nell’arte retorica, discutevano nel Consiglio, la boulé, e nell’assemblea, l’ecclesìa, nelle quali si assumevano decisioni politiche fondamentali, soprattutto nelle ricorrenti circostanze della guerra.

La funzione del coro

Anche da questo punto di vista, la tragedia è uno specchio fedele della città. Un’ultima considerazione è indispensabile a proposito delle parti corali: nella tragedia attica le parti dialogate sono intervallate da cori, parti nelle quali recita un coro, formato dapprima da dodici, poi, grazie all’innovazione di Sofocle, da quindici coreuti, che intervengono come se fossero una voce sola, commentando l’accaduto, gli sviluppi del dialogo, o riportando gli eventi all’esempio mitico, inserendo elementi legati alla tradizione religiosa. Il coro rappresenta l’eredità più antica della poesia corale, appunto, che passa nella tragedia in questa forma, anche se è impossibile per noi comprendere in che modo l’antica poesia corale abbia influenzato la struttura e la natura del coro tragico. Quello che è certo è che i coreuti, che entrano in scena all’inizio della rappresentazione, permangono sulla scena per tutta la durata di essa: sono quindi testimoni di tutto lo svolgimento delle vicende, al contrario degli attori, che si succedono sulla scena. In questo senso il coro è un testimone privilegiato dell’evento tragico e ne ha una conoscenza che ne giustifica i commenti e le valutazioni, anche quando essi superano la conoscenza dei fatti che hanno gli stessi protagonisti.

Strumenti 24

Busto di Eschilo, Atene, Giardino nazionale.

L’impatto emotivo della messa in scena

Mettere in scena un evento come se stesse avvenendo veramente, attraverso gli scambi dialogici degli attori, e inserire il commento costante del coro, che nello stesso tempo è legato ai fatti rappresentati, ma tende ad astrarne un significato superiore, comporta un forte impatto emotivo, e questo è ciò che realizza la convenzione del teatro: lo spettatore assiste alla vicenda non attraverso il filtro del racconto, ma direttamente, come se ciò che è rappresentato avvenisse veramente davanti ai suoi occhi; nello stesso tempo è sollecitato a trarre, da ciò cui assiste, delle riflessioni. Quando l’attore sulla scena si spoglia della sua identità reale, per assumere quella fittizia del personaggio che incarna, mette in scena un evento, ed esso si imprime nell’emotività dello spettatore, suscitandone la partecipazione; quando il coro interviene, commenta o dialoga a sua volta con l’attore, sollecita nel pubblico un momento critico, di approfondimento. Inoltre, mentre il tempo del racconto epico è il passato, esemplare ma lontano, il tempo della tragedia è il presente dell’evento che si compie sulla scena. Per quanto l’episodio rappresentato sia lontano nel tempo, esso viene sentito come se avvenisse in quel momento, e quindi sollecita domande ben più forti in chi assiste alla rappresentazione.

La funzione dei miti

Dunque i grandi eroi del mito, Aiace, Odisseo, Edipo, Agamennone e molti altri vengono “isolati” in un momento specifico della loro vita, ed esso assume un valore esemplare e diventa oggetto di riflessione: la vicenda della follia di Aiace, di cui leggiamo un passaggio

( T7 La follia di Aiace, p. 22), induce a interrogarsi sulla grandezza dell’eroe, che può diventare ossessione e condurlo all’autodistruzione; essa può, allo stesso tempo, essere una

riflessione sulla necessità, per l’uomo inserito nella comunità, di adattarsi alle regole di quella comunità, ridimensionando le sue aspirazioni individuali. Può darsi che, nello spettatore ateniese del tempo, l’esempio di Aiace divenisse uno specifico ammonimento ad adeguarsi alle leggi della città democratica: un eroe individualista come Aiace, grandissimo ai tempi dell’antica aristocrazia narrata da Omero, sarebbe quindi distruttivo, per sé e per la città, nel tempo della democrazia.

Analogamente, altri miti, divenuti famosi, quali quello di Edipo o di Eracle, inducono alla riflessione sul significato dell’oracolo: la divinità comunica con l’uomo attraverso l’oracolo, ma l’uomo non può presumere di comprendere sempre esattamente le parole del dio: in tal senso, la vicenda di Edipo, come quella di Eracle, entrambe narrate da Sofocle, assumono il valore di una critica alla fiducia eccessiva nelle capacità di conoscere dell’uomo: la fiducia nelle proprie forze non deve mai portare all’eccesso, ma anzi, deve porre sempre come punto di riferimento il senso del limite.

L’esemplarità della figura eroica

Si comprende quindi come le figure eroiche, astratte dal contesto epico originale, diventino esemplari sulla scena della città, perché in grado di assumere altri significati, nel momento in cui incarnano eventi specifici, che portano in evidenza comportamenti e gesti isolati, ma per questo ben più forti; quegli stessi personaggi hanno, in un certo senso, attraversato i tempi, perché la tragedia attica, che si è spenta nel iv secolo, ha in realtà continuato a vivere altrove, sia nelle messe in scena dei testi originali, sia nelle riletture di essi, in forme diverse, con una grandissima vitalità, dovuta alla possibilità di leggere ogni volta le vicende rappresentate in luoghi e tempi diversi, ma sempre con la stessa forza espressiva.

1 • Il mito 25

Veduta panoramica del Teatro greco di Siracusa, V sec. a.C.

nel cuore del testo

Aiace è abbattuto nella sua

dimensione: nessuna parola lo potrà convincere, ancorato com’è al senso dell’onore, nemmeno quelle di Tecmessa, che fa appello agli affetti di compagno, di figlio, di padre. I due lunghi monologhi si contrappongono, e non ci sarà mediazione alcuna.

Sofocle, Aiace (vv. 485-524)

La risposta di Tecmessa

Al lungo monologo di Aiace segue la risposta di Tecmessa, la schiava di guerra divenuta sua compagna e madre di suo figlio Eurisace, che lo scongiura di non fare una scelta rovinosa per lei e per il figlio.

485 Mio signore, essere in balia della sorte è la disg razia peggiore per gli uomini. Io sono nata da un uomo libero, ricco e potente come nessun altro tra i Frigi, e ora sono schiava: vollero così gli dei

490 e la forza del tuo braccio. Ma da quando mi sono unita a te, è al tuo bene che penso. In nome di Zeus, protettore del nostro focolare, in nome di questo letto, che ci ha uniti, io ti supplico, non espormi ai dolorosi insulti

495 dei tuoi nemici, non abbandonarmi nelle loro mani. Se tu morirai e io resterò sola, in quello stesso giorno gli Argivi mi trascineranno a forza insieme con tuo figlio

500 a mang iare il pane degli schiavi. E qualcuno dei miei padroni mi rivolgerà parole crudeli, dirà: «Ecco la donna di Aiace, il guer riero più forte dell’ armata, tanto invidiata un tempo

505 e ora r idotta in schiavitù».

Questo diranno di me e questo sarà il mio destino, ma le parole suoneranno a biasimo di te e della tua stir pe. Abbi vergogna di abbandonare tuo padre

510 nella sua vecchiaia dolorosa, e tua madre, car ica d’anni, che innalza suppliche agli dei perché tu ritorni, vivo, a casa tua.

Abbi pietà, signore, di tuo figlio: quanto male infliggeresti a lui e a me con la tua morte,

515 se dovesse passare la sua infanzia solo e senza cure, con dei tutori malvagi! Io non ho altr i al mondo cui rivolgere lo sguardo, se non te. La tua lancia ha distr utto la mia patria; altro destino ha condotto

520 mia madre e mio padre nelle dimore di Ade.

Quale patr ia, quale ricchezza mi resta senza di te? Tu sei la mia salvezza.

Ricordati di me: un uomo non deve dimenticare la dolcezza che ha ricevuto.

525 Il bene genera il bene, sempre, e colui che non osser va il ricordo di quel bene non può essere definito un uomo nobile.

(Sofocle, Aiace, vv. 485-524, trad. di M.G. Ciani, Marsilio,Venezia 2001)

Strumenti 26

T8

LETTURA ESPRESSIVA

GUIDA alla lettura

Il codice d’onore dell’eroe omerico Aiace rappresenta pienamente l’aspetto dell’antico eroe omerico, legato al codice dell’onore. Come Achille, che si ritira dalla battaglia per vendicare l’offesa subita con la sottrazione di Briseide, così Aiace vorrebbe sterminare i suoi compagni per vendicarsi della sottrazione delle armi di Achille:inentrambiicasisitrattadell’onorenonriconosciuto. La condizione di Aiace è tanto più dolorosa perché egli vorrebbe farsi assassino dei compagni, e perché persiste nel suo desiderio di vendetta, anche dopo che la follia scaturita in lui da Atena lo salva da questo gesto. Ma nella sua ottica eroica, questa “salvezza” è in realtà una rovina, perché lo priva della soddisfazione che avrebbe voluto cogliere. Aiace è completamente solo, in preda alla frustrazione nei confronti del padre, che costituisce il modello eroico per eccellenza: come sempre, l’eroe deve essere all’altezza della sua stirpe. Inoltre egli diventerà

oggetto della derisione degli Atridi: essi, un tempo suoi compagni, ora sono i suoi nemici, e quindi la loro derisione comporterà la definitiva riduzione del suo ruolo eroico.

La figura di Tecmessa

Alle parole di Aiace risponde Tecmessa, il cui discorso ripercorre, con echi molto chiari, quello di Andromaca a Ettore nel vi libro dell’Iliade ( T4 L’ultimo incontro di Ettore e Andromaca, p. 155): come Andromaca, anche Tecmessa è ormai priva della sua famiglia, e prefigura un destino infelice di schiava per sé e una vita amara per il figlio. Inoltre Tecmessa rovescia la prospettiva di Aiace rispetto ai genitori: al contrario di quanto sostiene l’eroe, che non osa presentarsi al padre, essa sottolinea la tenerezza degli affetti dovuti agli anziani genitori, in una prospettiva squisitamente femminile, che, presente anche nel poema omerico, qui assume particolare rilievo.

LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE

1. Perché Aiace afferma che il suo nome è adatto alle sventure?

a. perché richiama il significato greco del nome

b. perché richiama il suono greco del nome

c. perché costituisce un soprannome

2. Perché Aiace teme di presentarsi al padre?

a. perché il padre si aspetta un bottino di guerra

b. perché non porta con sé Tecmessa come schiava di guerra

c. perché non è adeguato alla fama della sua famiglia

3. Perché Aiace è convinto che Achille avrebbe riservato a lui le sue armi?