GUIDA DIDATTICA

PROGRAMMAZIONE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

IMPARIAMO CON I SANTI SCHEDE FOTOCOPIABILI

PROGRAMMAZIONE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

IMPARIAMO CON I SANTI SCHEDE FOTOCOPIABILI

G razie alle espansioni digitali dei libri si potrà accedere a numerosi contenuti e st rumenti aggiuntivi, da utilizzare in classe oppure a casa , in mod o semplic e e autonomo.

Attivare e scaricare il libro digitale, collegandosi alla pagina www.gruppoeli.it/libridigitali e seguendo le istruzioni.

Il codice da inserire, quando richiesto, è:

Il libro digitale, sfogliabile e interattivo, presenta: espensioni con approfondimenti ; audio per l’ascolto; video e animazioni; giochi interattivi e didattici; libro liquido: versione accessibile ad alta leggibilità che consente di modificare il tipo di carattere e la sua dimensione, l’interlinea e il colore dello sfondo della pagina e attivare il sintetizzatore vocale.

Il libro digitale è utilizzabile sia o nline sia offline ed è disponibile per PC, Mac, Tablet, LIM e Monitor interattivi.

Inquadrare i QR code presenti nelle pagine del volume, che condurranno direttamente ai contenuti a udio e video di ogni u nità.

L’insegnante può accedere, inoltre, alle risorse online contenute nella sezione # altuofianco, all’indirizzo www.gruppoeli.it/altuofianco, e utilizzarle nel modo che riterrà più opportuno.

Per ricevere as sistenza, è possibile collegarsi all’indirizzo www.gruppoeli.it/assistenza/ e scegliere tra le opzioni proposte.

Seguic i anch e su

Gratis 52 numeri in versione digitale a scelta tra: Accesso gratis a:Corsi gratuiti: ELICERT-983219

oppure

«La scuola continua a essere il luogo in cui le persone possono essere riconosciute in quanto tali, possono sentirsi accolte e incoraggiate. Nonostante non si dovrà dimenticare l’importante dimensione di efficienza ed efficacia nella trasmissione delle conoscenze che permetteranno ai nostri giovani di trovare il proprio posto nella società, è fondamentale che siamo, prima di tutto, “maestri d’umanità”.

E questo può essere un contributo importantissimo offerto dall’educazione cattolica a una società che a tratti sembra avere rinunciato agli elementi che ne facevano una comunità: la solidarietà, il senso di giustizia, il rispetto per l’altro, in particolare per il più debole o più piccolo».

Papa Francesco in Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare

DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L’insegnamento della Religione cattolica è una disciplina curricolare che entra a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa della scuola e che favorisce la crescita integrale degli alunni nella loro dimensione umana e spirituale. L’IRC si qualifica come laico, aperto a tutti i valori umani, come è citato nel testo dell’ACCORDO DI REVISIONE CONCORDATARIA:

«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Questo insegnamento è impartito «nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola».

DPR 751/85 integr. dal DPR 202/90 all’art. 1.1

L’insegnamento della Religione cattolica si realizza inoltre in un rapporto di continuità con l’AZIONE EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti. Esso si svolge infine secondo criteri di continuità con l’IRC della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici una progressione che corrisponda ai processi di MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEGLI ALUNNI .

Presentazione del progetto

Il mio libro di Religione Nuovo Detto... fatto!

Il Corso IL MIO LIBRO DI RELIGIONE - NUOVO DETTO... FATTO! recepisce le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012) e le riferisce in modo organico al vissuto esperienziale degli alunni, al fine di stabilire un parallelo significativo tra le sfide poste dalla Rivelazione e dalla sapienza delle religioni e i “COMPITI EVOLUTIVI” DEGLI ALUNNI . Suddiviso in 4 volumi separati (testo ed eserciziario integrati), il corso presenta i contenuti scanditi/ritmati da una successione di "contenuti" (logo del libro) e pagine di "attività" (logo della matita). Tale metodologia, evidenziata dagli appositi loghi, si riconduce allo “stile” stesso di Dio che, fin dalla prima pagina della Bibbia, “dice” e quello che dice “avviene, si fa”: «Sia la luce! E la luce fu».

Gli ELEMENTI DIGITALI del testo sono evidenziati in ogni pagina, nella parte più in basso, da appositi loghi:

elementi video

elementi audio

notizie e curiosità

giochi e quiz

Il testo presenta i CONTENUTI DELLA FEDE CRISTIANA CATTOLICA in un’ottica di gradualità didattica, considerando la tenera età delle prime classi, lo sviluppo spesso precoce di molti studenti che si sentono già grandi e, infine, il contesto multietnico e multireligioso dell’epoca attuale, evidenziando il contributo che il Cristianesimo ha dato e dà al patrimonio umano, culturale e valoriale italiano ed europeo, con riferimenti anche alle varie discipline scolastiche, tra le quali in particolar l’arte, la cittadinanza, l’inglese, la storia, la matematica e le scienze.

All’alunno è proposto non solo di apprendere dei contenuti, ma di relazionarsi personalmente ai vari temi a partire dalle sue esperienze di vita quotidiana. Si dà di conseguenza spazio ai contenuti presentati dall’insegnante, al contesto, ovvero alle emozioni dell’alunno e alla metodologia, al “fare” in prima persona, a partire dai quali si innestano le finalità e i contenuti propri dell’insegnamento della Religione cattolica in quanto disciplina.

Il testo si struttura, come anticipato, in quattro volumi, in modo tale da poter graduare l’espressione lessicale ed il livello di difficoltà dei concetti proposti secondo l’età degli allievi, nel seguente modo:

VOLUME classe prima (testo/eserciziario pagg. 84)

VOLUME classi seconda e terza (testo/eserciziario pagg. 192)

VOLUME classe quarta (testo/eserciziario pagg. 120)

VOLUME classe quinta (testo/eserciziario pagg. 120)

Nei volumi sono offerti sia i contenuti del “testo”, con il logo del LIBRO, che del “quaderno operativo”, con il logo della MATITA, favorendo così l’immediata correlazione e fruizione tra i due componenti del corso, che sono presentati in modo immediato per ogni singolo argomento.

I contenuti di ciascuna classe sono articolati in 5 o 6 sezioni, ciascuna delle quali instaura un rapporto tra i contenuti IRC e le situazioni esperienziali che gli alunni si trovano a vivere nelle tappe della propria crescita. Queste le sezioni proposte che approfondiscono a “spirale” alcuni macro-nuclei tematici ricorrenti, ognuno caratterizzato dal medesimo colore ogni anno nell’impostazione grafica delle pagine:

Classe prima

Sezione 1 Primi giorni / A scuola per... settembre

Sezione 2 Una storia d’Amore ottobre - novembre

Sezione 3 È Natale! dicembre

Sezione 4 Ecco Gesù! gennaio - febbraio

Sezione 4 È Pasqua! marzo - aprile

Sezione 6 Ecco la Chiesa! maggio - giugno

Classe seconda

Sezione 1 Si ricomincia! settembre

Sezione 2 Una grande amicizia ottobre - novembre

Sezione 3 L’attesa di Gesù dicembre

Sezione 4 Gesù e i suoi amici gennaio - febbraio

Sezione 4 La luce di Pasqua marzo - aprile

Sezione 6 La Chiesa ieri e oggi maggio - giugno

Presentazione del progetto

Classe terza

Sezione 1 Si ricomincia! settembre

Sezione 2 Le grandi domande ottobre - novembre

Sezione 3 Un popolo eletto dicembre - gennaio - febbraio

Sezione 4 Una grande alleanza In una nuova terra marzo - aprile

Sezione 4 Nella pienezza dei tempi maggio - giugno

Classe quarta

Sezione 1 Per partire in quarta! settembre

Sezione 2 Viaggio nella storia ottobre

Sezione 3 Gli ebrei nella storia novembre

Sezione 4 Gesù, il Cristo dicembre - gennaio - febbraio

Sezione 4 La Pasqua cristiana marzo - aprile

Sezione 6 La Chiesa di Gesù maggio - giugno

Classe quinta

Sezione 1 Di nuovo in viaggio settembre

Sezione 2 I giganti dell’inizio ottobre

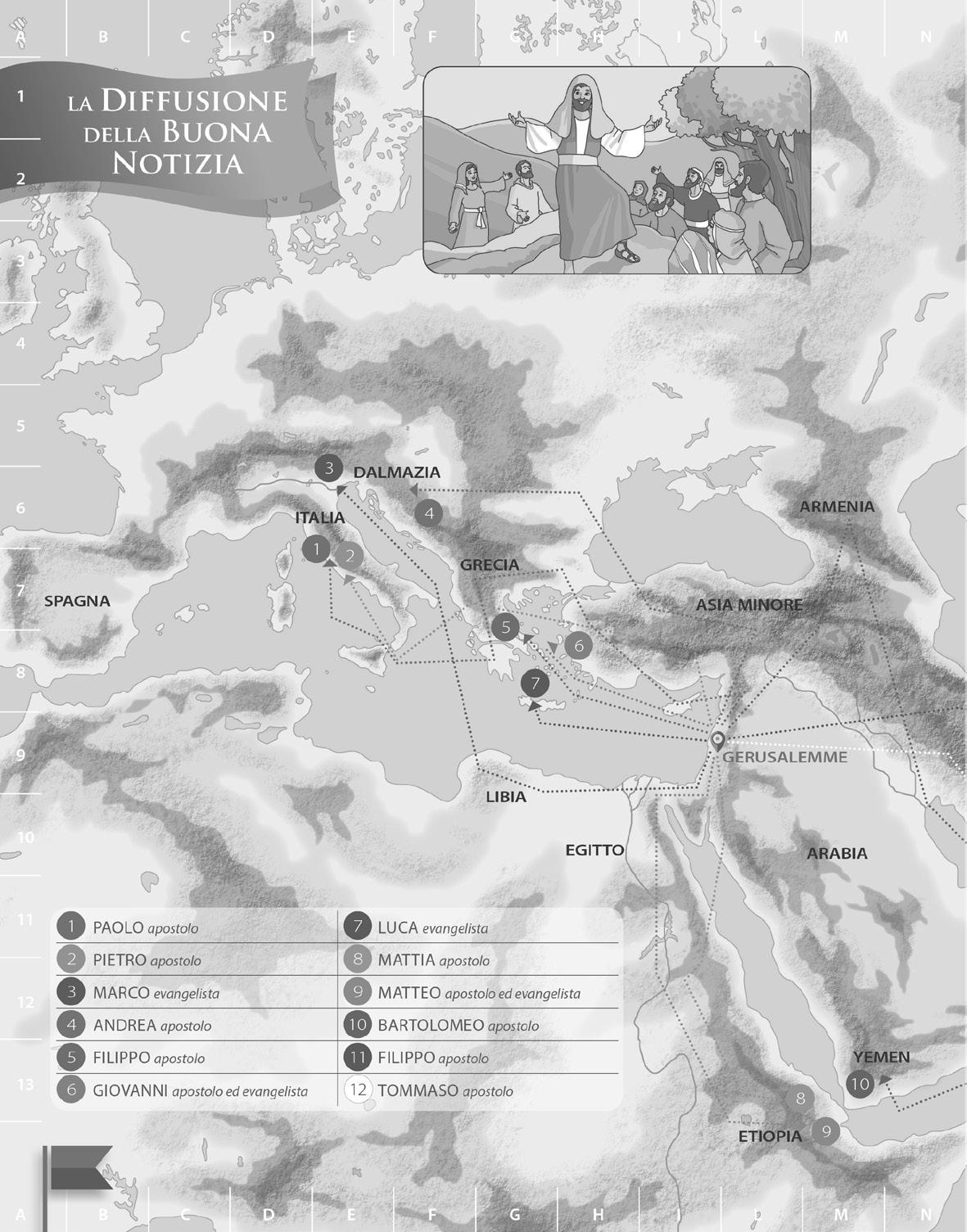

Sezione 3 La Chiesa delle origini novembre - dicembre

Sezione 4 La Chiesa nel tempo gennaio - febbraio

Sezione 4 La vita della Chiesa marzo - aprile

Sezione 6 Le grandi religioni maggio - giugno

Nelle diverse sezioni sono presenti delle pagine speciali, dedicate ai bambini con bisogni speciali (BES/DSA), alla MULTIDISCIPLINARITÀ, ai COMPITI DI REALTÀ, una MAPPA DI SINTESI che riassume e semplifica i contenuti proposti e una verifica per valutare l’apprendimento.

Una delle pagine “speciali” che caratterizzano il testo, è caratterizzata da un apposito logo posto nella parte alta della pagina. Presenta i temi più importanti che riguardano l’alunno in quanto “cittadino del domani”.

Caratterizzata da un apposito logo questa speciale pagina è proposta a conclusione di ogni sezione tematica affrontata. Le tematiche trattate in queste pagine si riferiscono ai contenuti della sezione in corso ma, in modo semplificato (“chiaro”) e con il testo ad alta leggibilità, particolarmente utile anche (ma non solo) per situazioni di BES/DSA.

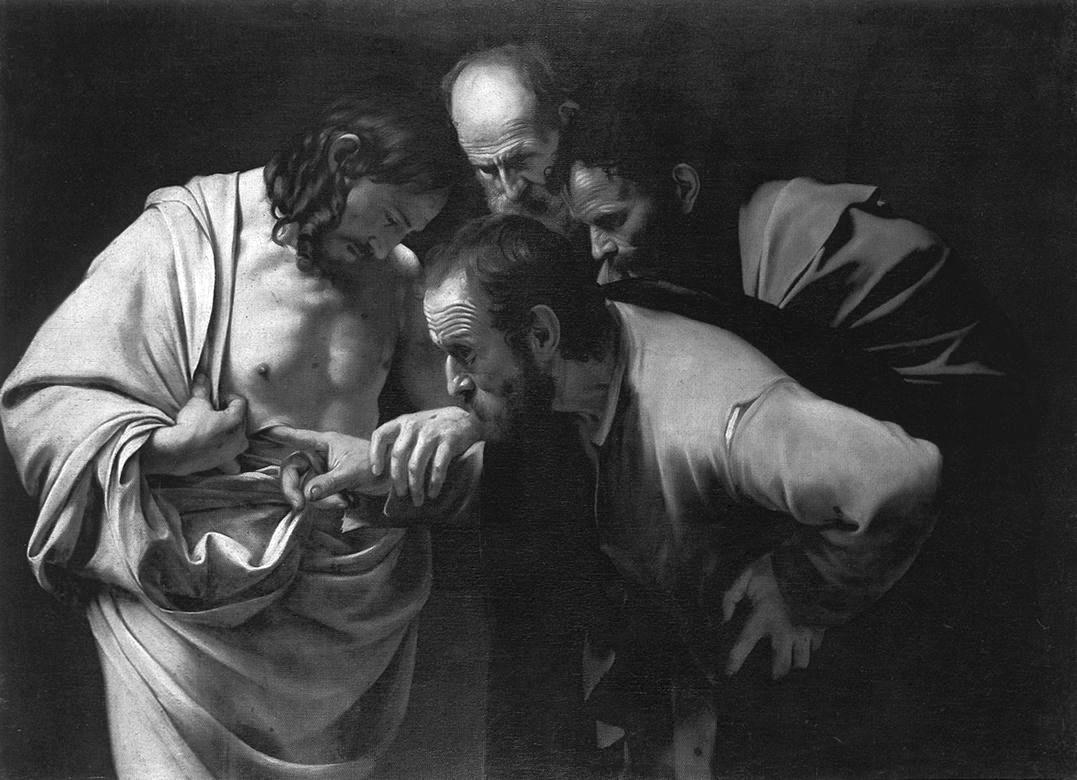

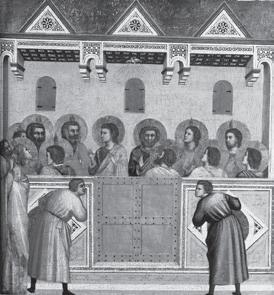

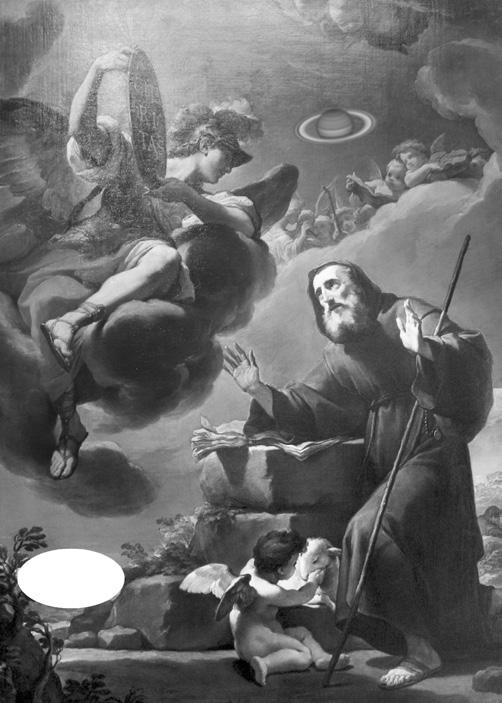

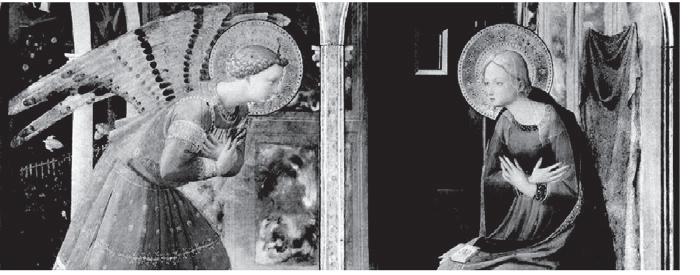

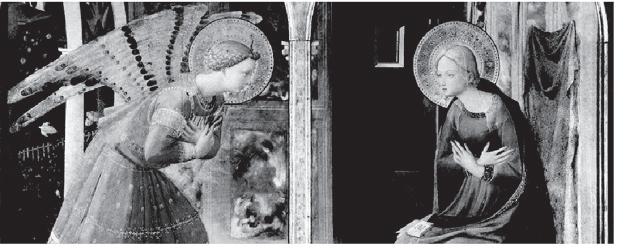

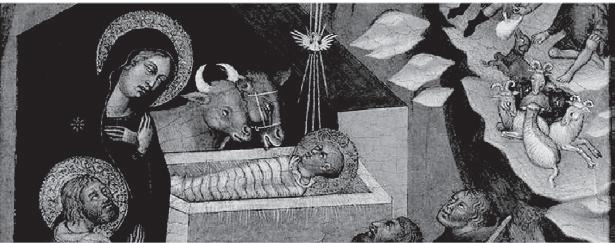

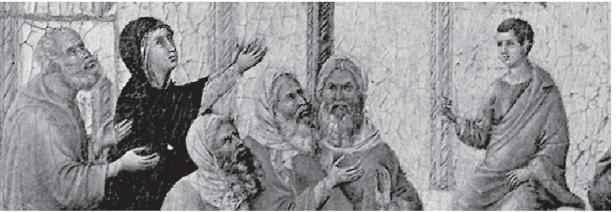

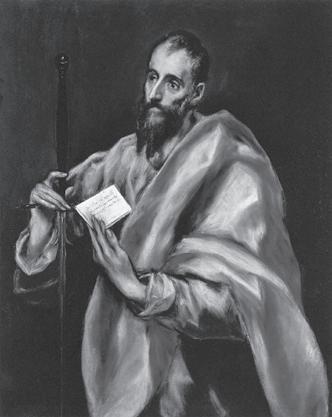

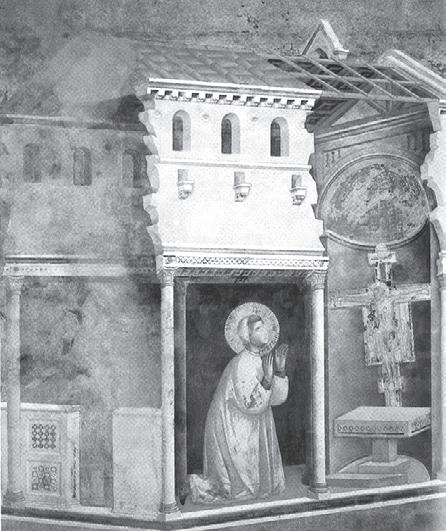

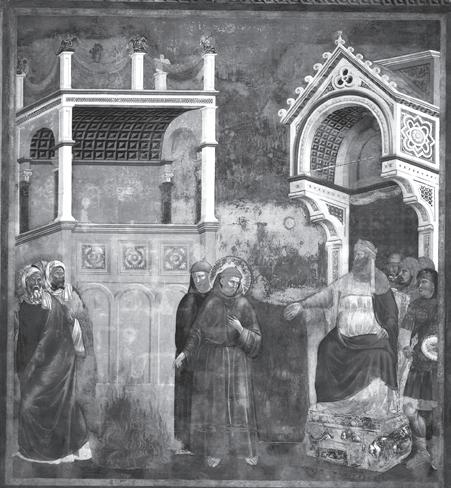

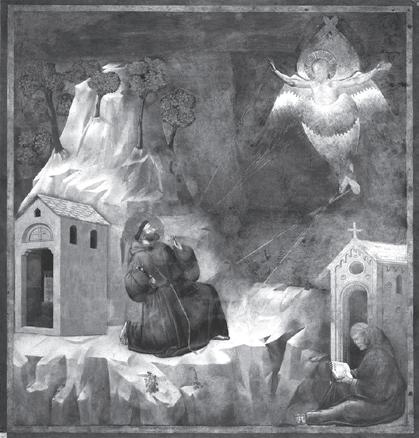

Pagina dedicata in modo speciale espressamente all'Arte, in modo operativo e direttamente connesso alle tematiche delle sezioni in corso. Quando l'Arte... insegna!

Sintetizza e riassume i contenuti della sezione ed è caratterizzata dal colore azzurrino. Il testo delle mappe, corredato di immagini significative, è scritto per tutte e cinque le classi in stampato maiuscolo con font (carattere) certificato per la lettura facilitata.

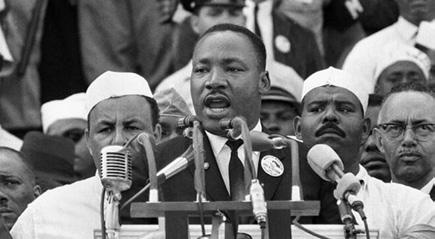

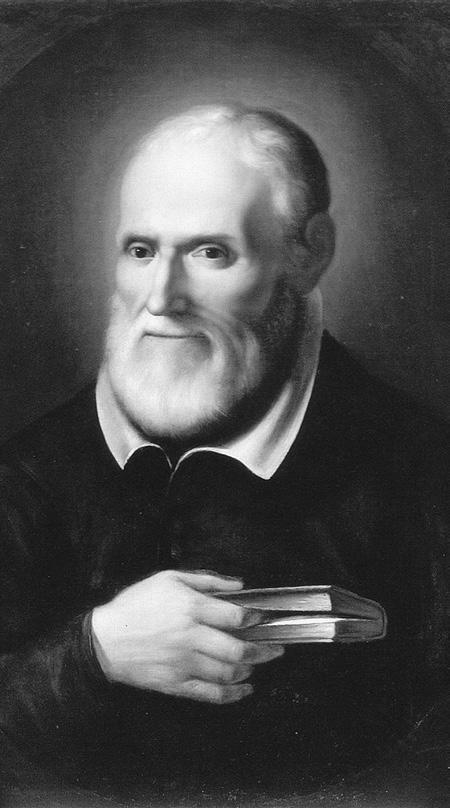

“Impariamo con i Santi” è una serie di pagine speciali dedicata a numerosi Santi e Sante (dall'antichità ai giorni d'oggi) che rappresentano una significativa testimonianza dei valori non solo del Vangelo, ma anche della solidarietà, pace, dialogo e accoglienza.

Per ognuna delle 5 classi sono proposte figure inerenti le tematiche trattate e, in questa guida didattica, sempre in relazione ai medesimi Santi e Sante ci sono letture, laboratori e numerose schede operative aggiuntive.

Diversi box presenti all’interno del testo, ciascuno dei quali ha una sua caratteristica particolare e presentano le attività proposte in modi e tipologie differenti:

BOX ATTIVITÀ: propone dei piccoli esercizi o attività relative al testo letto;

BOX RACCONTA: suggerisce all’insegnante le domande utili per il confronto e la discussione in classe;

BOX LO SAPEVI CHE?: presenta delle curiosità o aspetti particolari dei vari argomenti trattati;

BOX PAROLE NUOVE: definisce parole nuove o difficili.

A inizio di ciascuna sezione tematica di ogni classe un Qrcode permette di accedere alle risorse digitali speciali inerenti le tematiche delle sezioni stesse.

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria Presentazione del progetto

consistono, in primis, nel libro digitale sfogliabile in MODALITÀ INTERATTIVA, con numerose opzioni: lettura audio vocale del testo, possibilità di impaginazione fluida lineare per BES/DSA con font e fondini ad alta leggibilità, evidenziazione/esclusione di parti sulla pagina, annidamento di appunti (testo, immagini, link…) e molto altro.

Tra gli elementi digitali presenti per ogni sezione tematica, vi sono degli APPROFONDIMENTI DI CONTENUTO considerabili come "espansioni" del testo stesso degli alunni.

Queste le espansioni proposte.

Classe prima

Wow, che emozioni!

Costruire o creare

Quando arriva Natale

Case di un tempo

La Pasqua e i suoi segni

Classe terza

La Bibbia dei poveri

Il valore ospitalità

I nomi nella Bibbia

Un passaggio portentoso

Nel campo dei pastori

Classe seconda

Il dono di Madre Terra

L’Annunciazione nell’arte

Il rito del Battesimo

Gli ultimi giorni di Gesù

Nel mondo della preghiera

Classe quarta

Nelle grotte di Altamira

Una storia avvincente

Nel mondo dei Vangeli

Paesaggi palestinesi

I successori di Pietro

Classe quinta

Chiesa, Duomo, Cattedrale, Santuario L’Islamismo

Un Dio in tre Persone L’Induismo

Tra conventi e monasteri

Il Buddismo in Italia

L’arcipelago protestante Il Buddismo

La tradizione ebraica

Le religioni tradizionali africane

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria

Presentazione del progetto

Il testo, nell’ottica di un approccio protagonista e creativo dei contenuti, propone per ogni unità didattica e per ciascuna classe, un COMPITO DI REALTÀ (oltre a quelli presenti nel cartaceo) dando istruzioni online e fornendo anche elementi per la valutazione mediante le “Competenze chiave” a valenza europea.

Questi i compiti di realtà proposti.

Classe prima

La mappa dei nomi

Viaggio nel passato

Tre doni speciali

Non sono mai solo

Coi 5 sensi in chiesa

Classe terza

Al quiz della Bibbia

Abramo all’anagrafe

Interpretatori di sogni

Una rassegna poetica

Le regole dell’amicizia

Classe quinta

Itinerari del territorio

In tribunale dinanzi ai cristiani

Giornalisti di cronaca bianca

Tutti in redazione

Un documento ecumenico

Classe seconda

Esploratori naturali

Io, presepista

Donne di ieri e di oggi

Intervista agli Apostoli

La prima comunità cristiana

Classe quarta

Indagine sul senso della vita

Le feste della luce

Maschi vs femmine

Con l’emozionometro

Il valore di un pasto insieme

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria

Presentazione del progetto

programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento

Periodo: settembre

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi

L’alunno

• riflette su Dio Creatore.

I valori etici e religiosi

• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.

Periodo: settembre-ottobre

L’alunno partecipa alla discussione del gruppo classe in modo adeguato e pertinente, rispettando il proprio turno di parola.

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi

L’alunno

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e come documento fondamentale della nostra cultura;

• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi.

Dio e l’uomo

• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.

L’alunno comprende che nonostante diverse culture e scelte di vita, tutti gli uomini si rivolgono a un essere superiore.

T enu T i didaT T

T enu T i didaT T i C i

• Prerequisiti

• Ricordo giocando

• Stupore, meraviglie e amicizia

• Segni che vanno oltre

• Le fonti storiche

• Piccoli archeologi crescono

• Santa Elena Imperatrice

• Le prime grandi civiltà dei fiumi

• Buone azioni verso l’acqua

• Sumeri e Babilonesi

• La grande Torre di Babele

• Gli antichi egizi

• Dalla civiltà greca agli antichi romani

Periodo: ottobre-novembre

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze

L’alunno

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;

• conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

La Bibbia e le altre fonti

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.

I valori etici e religiosi

• Riflettere e individuare nella dimensione religiosa il bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità.

L’alunno

scopre gli spostamenti e la storia del popolo ebraico e, comprende appieno la formazione religiosa di Gesù di Nazaret; coglie la differenza tra la società di un tempo e quella attuale.

• Gli ebrei

• Un popolo con una grande storia

• La vita di Mosè

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Periodo: dicembre-gennaio-febbraio

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze

L’alunno

• riconosce nel Vangelo la fonte storico-religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù;

• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;

• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

Dio e l’uomo

• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.

La Bibbia e le altre fonti

• Leggere direttamente pagine bibliche, saper riferire circa alcuni brani in particolare gli episodi chiave dei racconti evangelici.

Il linguaggio religioso

• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.

I valori etici e religiosi

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

L’alunno

scopre che Gesù è realmente esistito e che le fonti storiche confermano ciò che viene riportato dai Vangeli; impara che la festa del Natale affonda le sue radici in una tradizione millenaria e che in ogni luogo ci sono modi diversi per ricordare la nascita di Gesù.

• Un Messia preannunciato

• Un uomo mandato da Dio

• L’annuncio del Messia

• La nascita di Gesù

• La magia del Natale

• Gesù, uomo nella storia

• I vangeli

• Una sola notizia, quattro evangelisti

• I vangeli sinottici

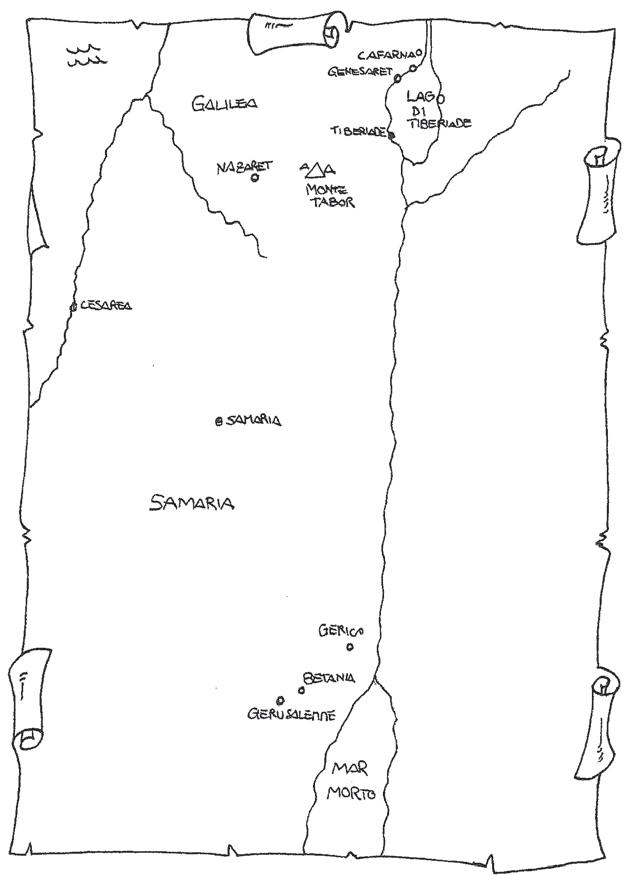

• La Palestina

• In pellegrinaggio a Gerusalemme

• San Cristoforo

• Una terra in tre regioni

• Gesù nella sua terra

• La vita in Palestina

• I mestieri in Palestina

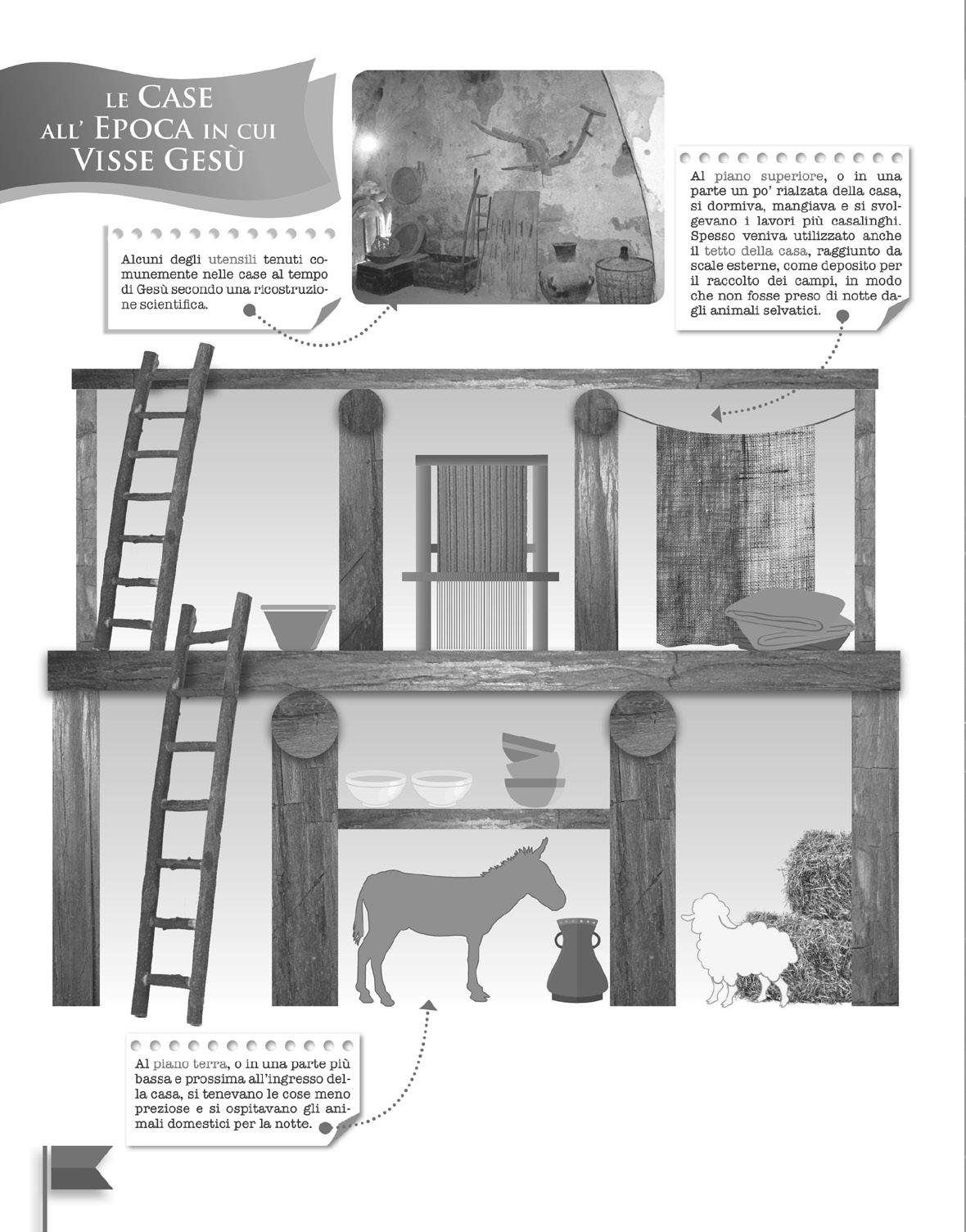

• I villaggi al tempo di Gesù

• La condizione delle donne

• La Questione palestinese

• La speranza della Pace

• La Giornata mondiale della Pace

• La vita pubblica di Gesù

• La missione di Gesù

• Parole e gesti speciali

• La legge dell’amore

• Santa Faustina

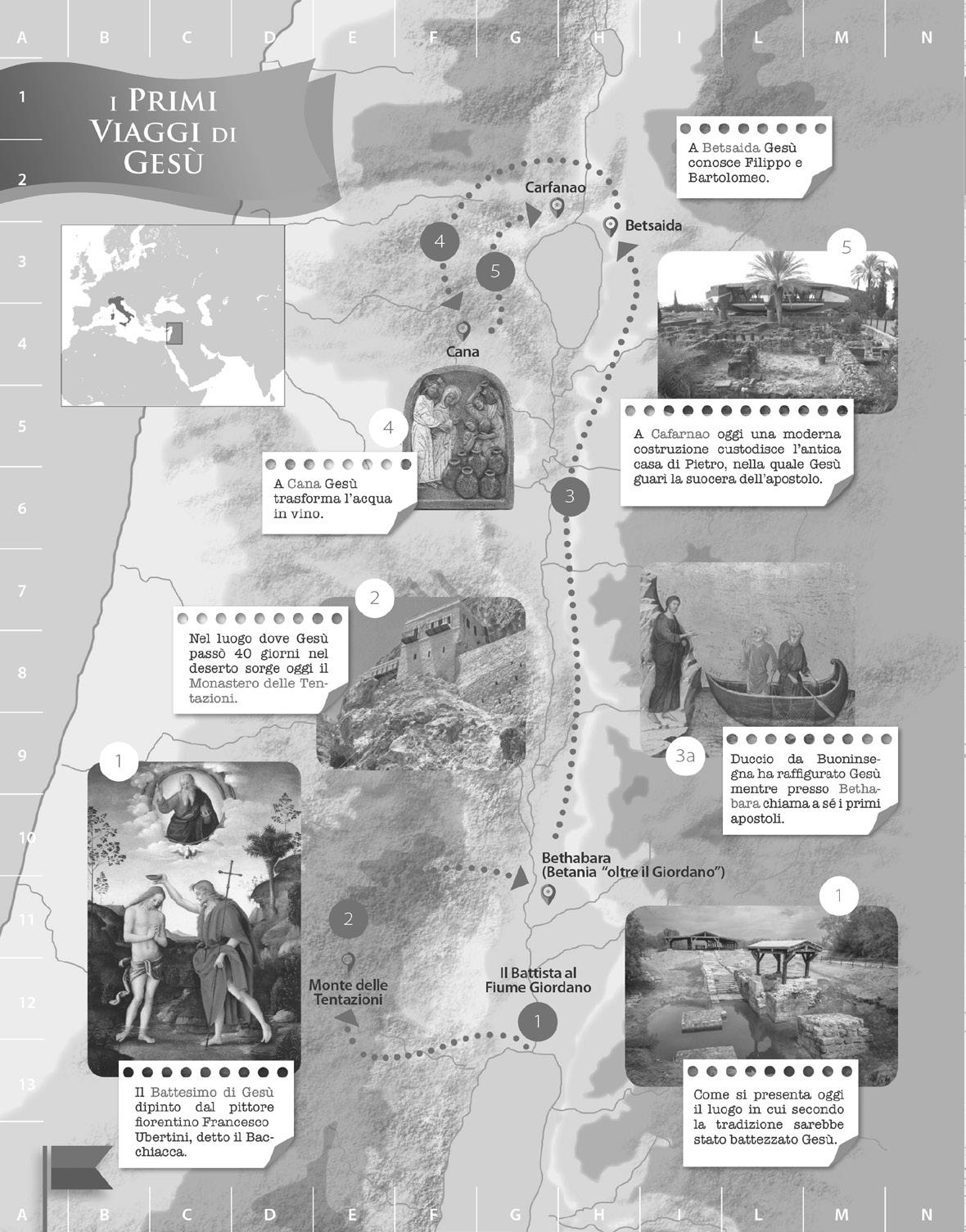

• Il battesimo di Gesù

• Il battesimo nelle altre religioni

• La missione degli apostoli

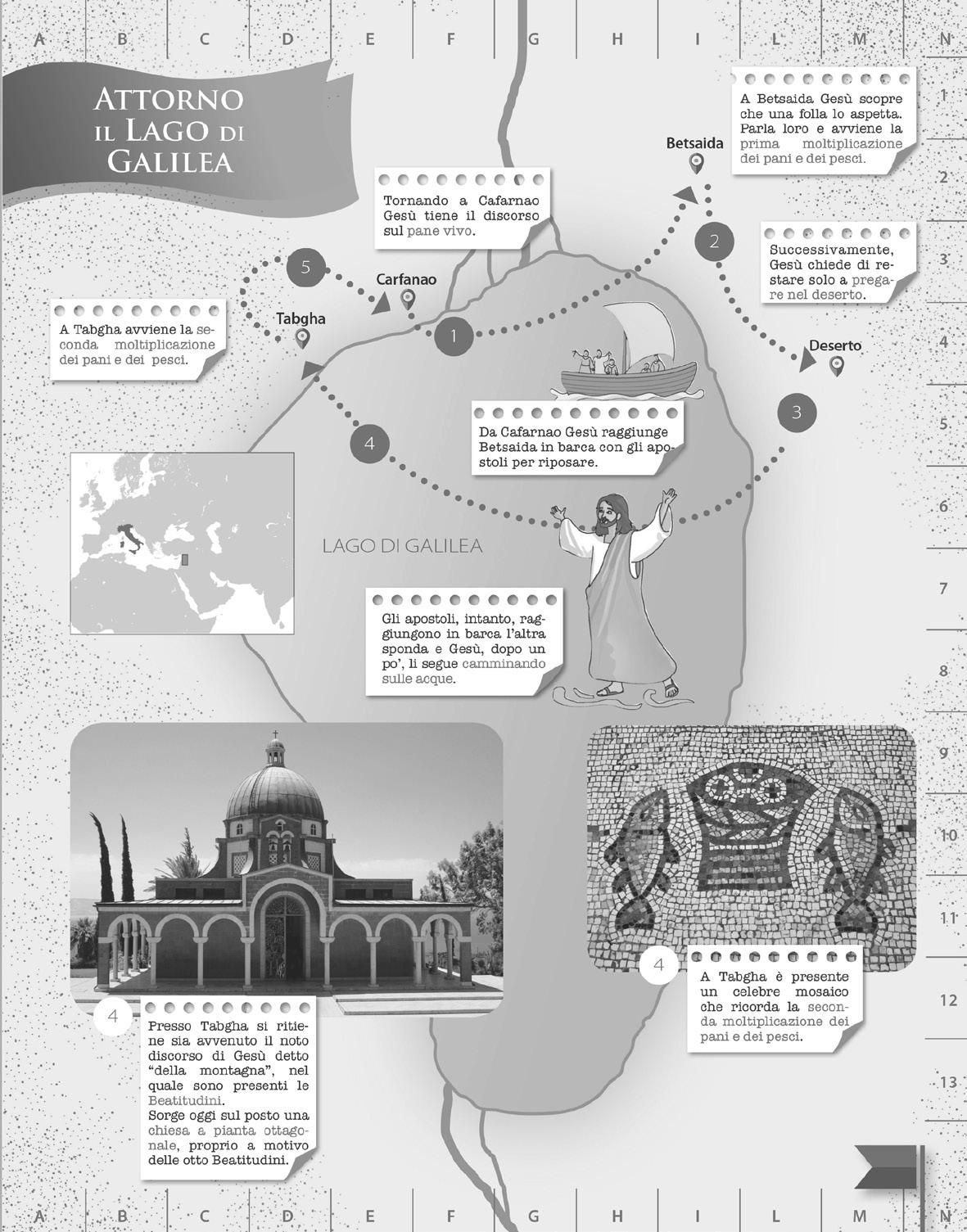

• Parabole e miracoli

• Gli incontri di Gesù

• Le Beatitudini

Periodo: marzo-aprile

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze

L’alunno

• riconosce e sa spiegare il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;

• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Dio e l’uomo

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato dai cristiani.

Il linguaggio religioso

• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.

• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.

L’alunno

coglie il valore salvifico della Pasqua e comprende che la morte di Gesù è stata un dono pet tutta l’umanità.

• Dalla Quaresima alla Pasqua

• Un cammino di conversione

• San Francesco di Paola

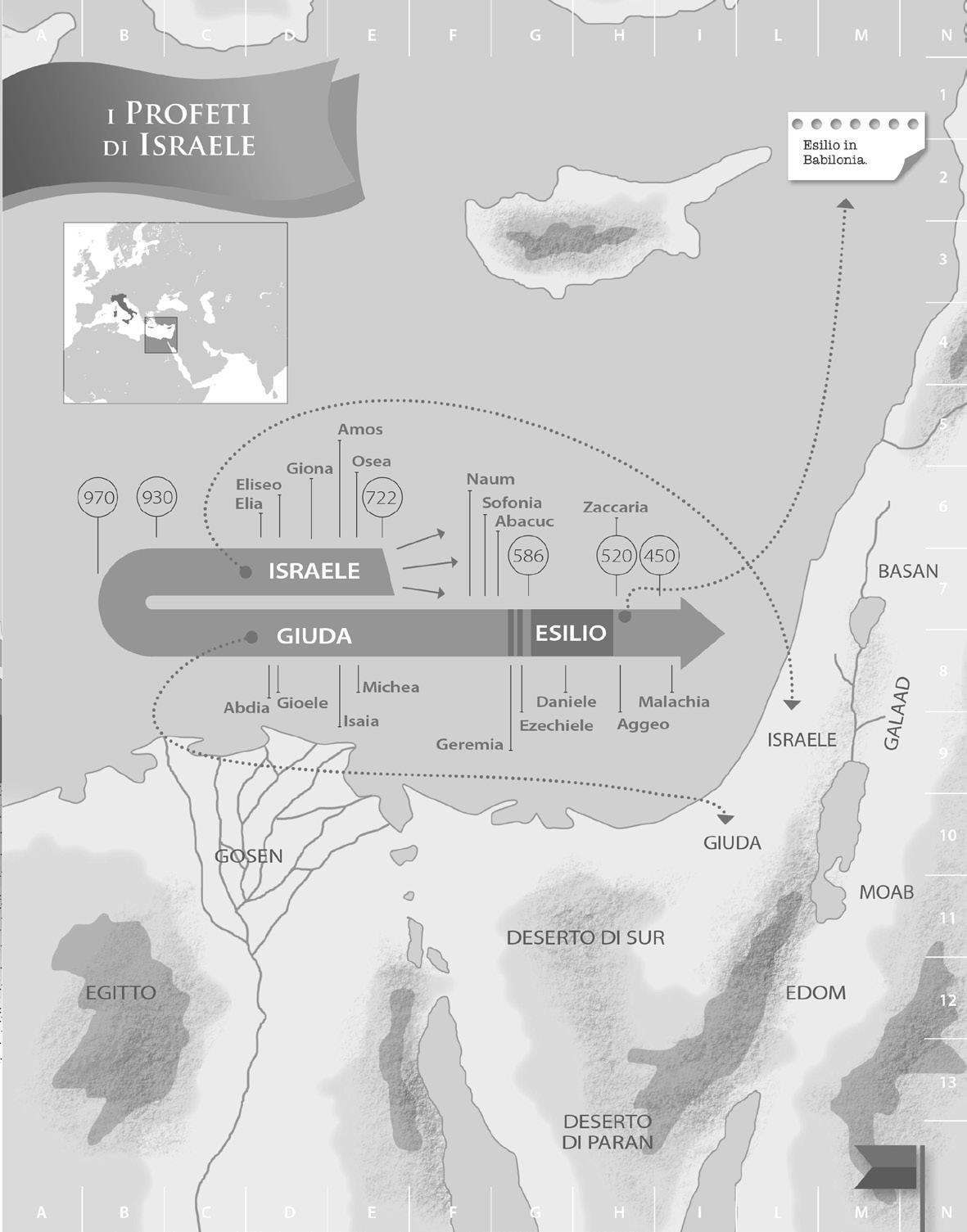

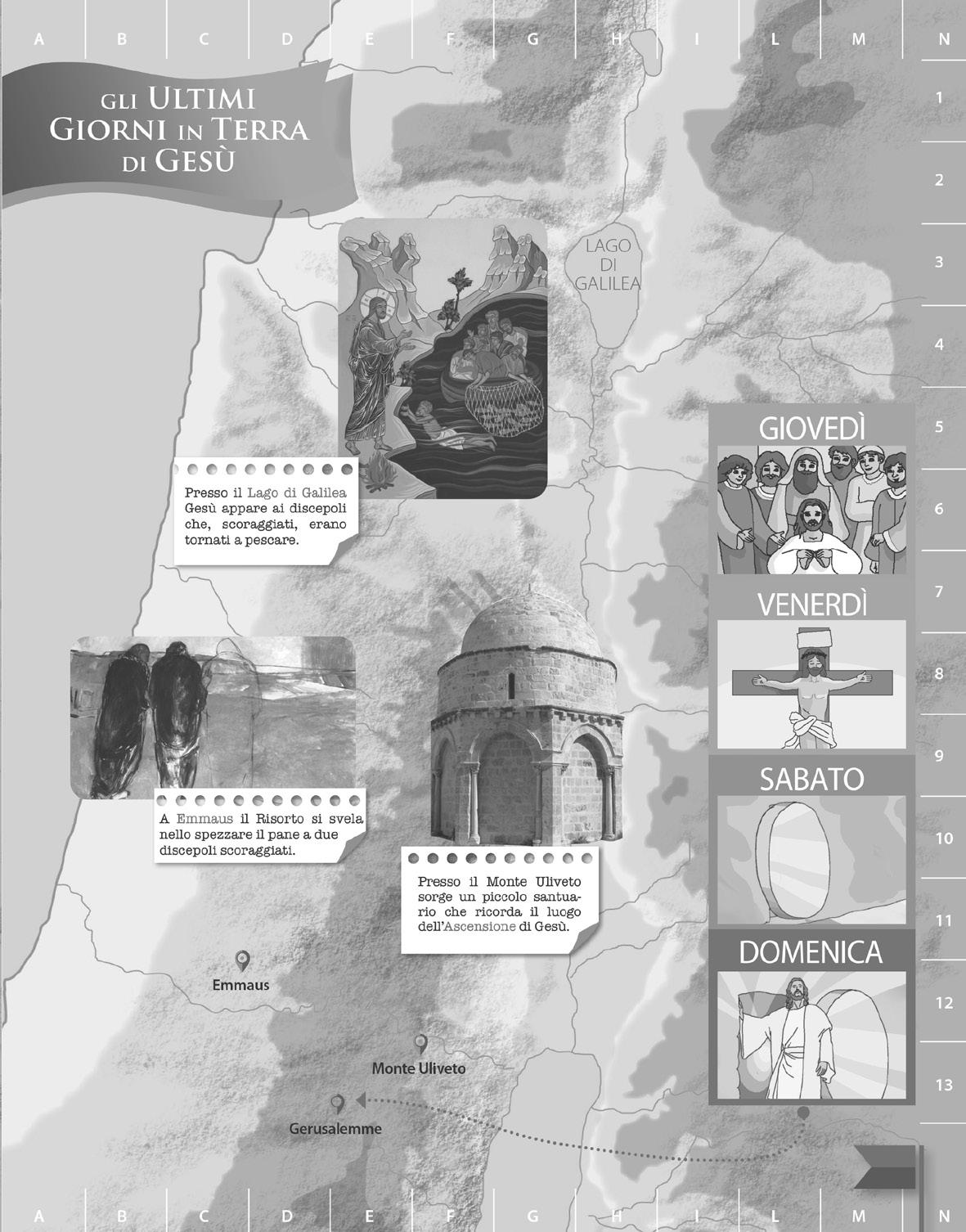

• L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme

• L’ultima cena

• Passione, morte e risurrezione di Gesù

• “Io sono la vita”

• Il “dopo vita” nelle religioni del mondo

• La settimana santa oggi

• I simboli della Pasqua

• Un’Italia ricca di riti e tradizioni

programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento

Periodo: maggio-giugno

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o

L’alunno

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.

Dio e l’uomo

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

L’alunno

riconosce che alla base di tutto c’è l’amore di Dio; apprende che Dio non lascia mai da soli gli uomini, ma si manifesta nei loro cuori attraverso il dono dello Spirito Santo.

• La Sacra Sindone

• Un telo a Torino

• Un velo a Napoli

• Credere o non credere?

• I discepoli di Emmaus

• Dall’Ascensione alla Pentecoste

• I simboli dello Spirito Santo

Obiettivi minimi

• Scoprire che Gesù è un personaggio realmente esistito.

• Conoscere la Palestina, il paese di Gesù.

• Conoscere i Vangeli.

• Conoscere gli evangelisti.

• Sapere che Gesù si esprime attraverso parabole e miracoli.

• Conoscere gli avvenimenti della Pasqua.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

TiCa annuale

• Sapere che la morale cristiana si basa sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.

L’alunno…

• sa riferire gli eventi principali della vita di Gesù e, cogliendone il significato religioso, si rende conto dell’incidenza che ha nella vita sociale;

• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive tali festività;

• riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita.

programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento

Metodologia

• Lezione interattiva.

• Lavoro individuale.

• Lavoro di gruppo.

• Conversazioni guidate.

Materiali

• Libro di testo.

• Allegati al testo.

• Quaderni.

• Schede e immagini.

• Disegni.

• Materiale audiovisivo.

Spazi

• Aula.

• Aula informatica.

• Biblioteca.

• LIM.

Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia

Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)

• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.

• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale

• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.

• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.

• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.

Il percorso della classe quarta è scandito dalle sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:

1. Per partire in quarta, il rientro a scuola dopo le vacanze e l’inizio di un nuovo ciclo, quello che accompagna gli alunni alla scuola secondaria;

2. Viaggio nella storia, un percorso interdisciplinare che tocca in modo netto altre discipline, quali la storia, per conoscere, in modo ampio e generale, la nascita delle prime civiltà della storia;

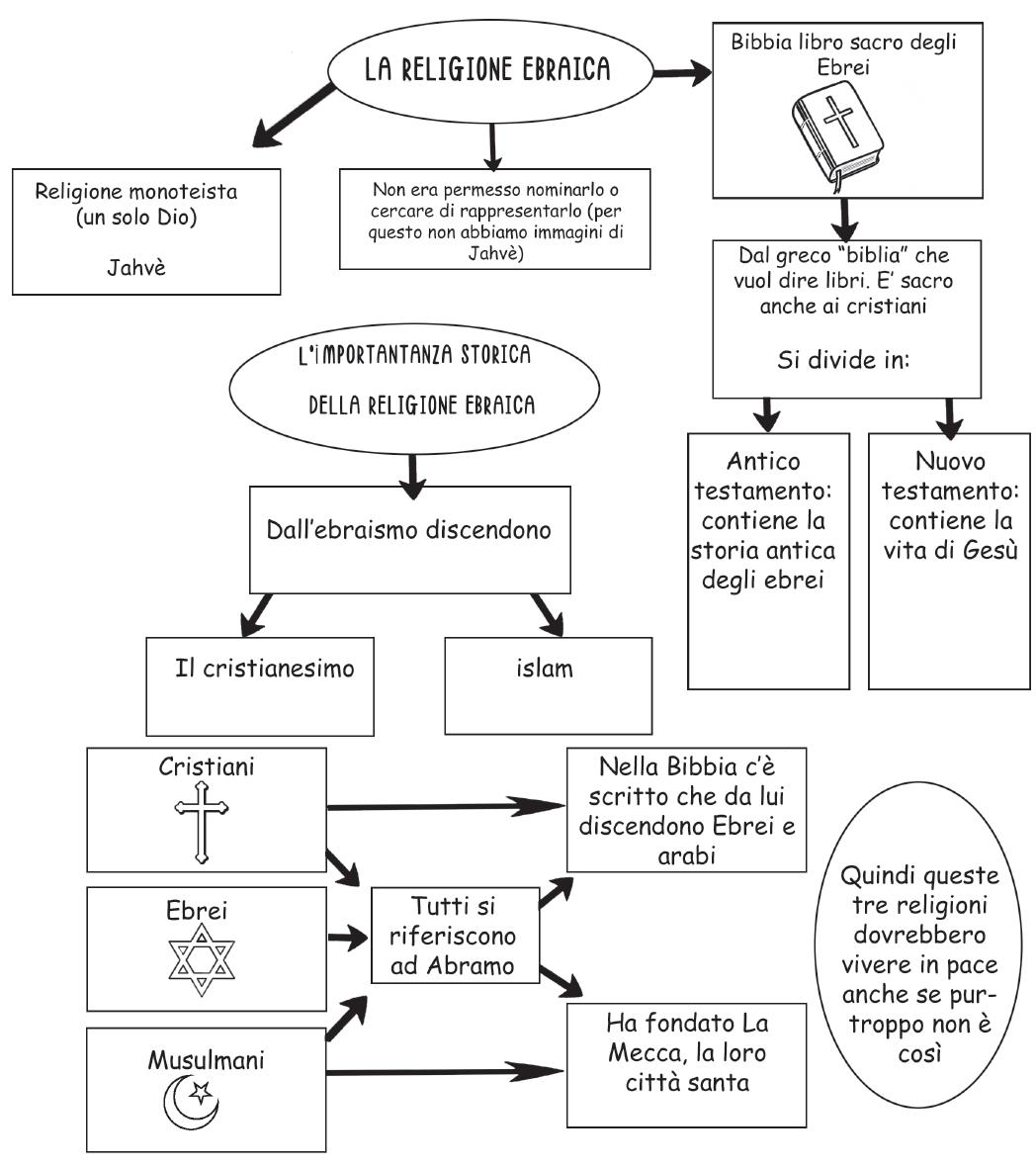

3. Gli ebrei nella storia, inevitabilmente nella conoscenza delle civiltà antiche rientra la storia del popolo scelto da Dio per la sua Alleanza, il popolo ebraico;

4. Gesù, il Cristo, figlio del popolo ebraico e messia annunciato dai profeti, si approfondirà la conoscenza della figura di Gesù di Nazaret, l’ambiente sociale, geografico e storico-politico in cui visse e il suo messaggio evangelico attraverso parole (parabole) e gesti (miracoli);

5. La Pasqua cristiana, conoscere i luoghi dove si sono svolti gli ultimi eventi terreni della vita di Gesù e il nuovo volto che Lui stesso ha dato alla Pasqua, quella cristiana, per mezzo del suo grande gesto di amore: donare la propria

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

vita per gli altri; approfondire i segni e i significati di questa festa di vita, di pace e di gioia per tutti che sta al centro di tutto il messaggio di Gesù;

6. La Chiesa di Gesù, la Chiesa fatta di persone, la Chiesa intesa come comunità dove stare bene con gli altri, e quale luogo di preghiera dei cristiani, nata dal dono dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, e che ancora oggi continua la sua missione di testimonianza nel mondo.

Competenze in Chiave Europee

• Alfabetica funzionale.

• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

• Multilinguistica.

• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.

• Consapevolezza ed espressione culturali.

• Cittadinanza.

Metodologia, spazi e materiali

• Lezione interattiva.

• Lavoro individuale e di gruppo.

• Conversazioni guidate.

• Libro di testo e allegati.

• Quaderni.

• Schede, disegni e immagini.

• Materiale audiovisivo.

• Aula (classica, LIM, informatica).

Saranno coinvolte le seguenti discipline:

Verifica e valutazione

• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.

• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.

• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.

• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.

• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.

Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.

programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riflette su Dio Creatore;

• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi;

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;

• conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù;

• riconosce nel Vangelo la fonte storico-religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù;

• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;

• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;

• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza;

• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;

• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani;

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.

Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o

• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.

• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato dai cristiani.

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi.

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.

• Leggere direttamente pagine bibliche, saper riferire circa alcuni brani in particolare gli episodi chiave dei racconti evangelici.

• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.

• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.

• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.

• Riflettere e individuare nella dimensione religiosa il bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità.

• Prerequisiti

• Ricordo giocando

• Stupore, meraviglie e amicizia

• Segni che vanno oltre

• Le fonti storiche

• Piccoli archeologi crescono

• Santa Elena Imperatrice

• Le prime grandi civiltà dei fiumi

• Buone azioni verso l’acqua

• Sumeri e Babilonesi

• La grande Torre di Babele

• Gli antichi egizi

• Dalla civiltà greca agli antichi romani

• Gli ebrei

• Un popolo con una grande storia

• La vita di Mosè

• Un Messia preannunciato

• Un uomo mandato da Dio

• L’annuncio del Messia

• La nascita di Gesù

• La magia del Natale

• Gesù, uomo nella storia

• I vangeli

• Una sola notizia, quattro evangelisti

• I vangeli sinottici

• La Palestina

• In pellegrinaggio a Gerusalemme

• San Cristoforo

• Una terra in tre regioni

• Gesù nella sua terra

• La vita in Palestina

• I mestieri in Palestina

• I villaggi al tempo di Gesù

• La condizione delle donne

• La Questione palestinese

• La speranza della Pace

• La Giornata mondiale della Pace

• La vita pubblica di Gesù

• La missione di Gesù

• Parole e gesti speciali

• La legge dell’amore

• Santa Faustina

• Il battesimo di Gesù

• Il battesimo nelle altre religioni

• La missione degli apostoli

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

• Conoscere gli episodi principali della predicazione di Gesù.

• Sapere che Gesù annuncia la Buona Notizia del Regno di Dio e che questo, anche oggi, è presente nella testimonianza di tante persone.

• Approfondire l’insegnamento di Gesù, in particolare analizzando il progetto di vita da lui proposto attraverso le Beatitudini.

• Conoscere e approfondire alcune parabole e miracoli narrati nei Vangeli, comprendendone il messaggio, gli elementi fondamentali e la struttura.

• Approfondire la conoscenza del contesto storico, politico e religioso al tempo di Gesù.

• Scoprire le caratteristiche principali dei Vangeli e degli evangelisti.

• Conoscere il contesto storico-culturale in cui sono nati i Vangeli e le relative tappe per la loro formazione.

• Scoprire i Vangeli apocrifi e il loro contenuto, considerato dalla Chiesa “non autentico”.

• Conoscere e approfondire la storia della nascita di Gesù raccontata in particolare nei Vangeli di Luca e Matteo.

• Conoscere i riti cristiani e i simboli pasquali della Settimana Santa, con uno sguardo alle tradizioni popolari di oggi.

• Conoscere i racconti evangelici delle apparizioni di Gesù risorto.

L’alunno…

• Sa decodificare il messaggio di alcuni episodi riferiti da Vangeli e sa riflettere sull’insegnamento che da esso emerge in riferimento alla propria esperienza di vita.

• Conosce, sa riferire e identifica le proprietà, gli elementi caratterizzanti e la struttura di alcune parabole e miracoli di Gesù.

• Riflette sul valore delle Beatitudini in riferimento a un personale progetto di vita.

• Conosce e sa riferire informazioni sul paese di Gesù, identificandone le analogie e le differenze col proprio vissuto e la specificità di usi e costumi dell’epoca.

• Conosce i Vangeli canonici, i suoi autori e sa collocarli cronologicamente in un contesto storico preciso, distinguendoli dai vangeli apocrifi.

• Sa riferire in modo adeguato i fatti relativi alla nascita di Gesù, in particolare narrati dai Vangeli di Luca e Matteo.

• Comprende il carattere universale della nascita, morte e risurrezione di Gesù, riconosciuti dai cristiani come eventi salvifici per l’umanità.

• Conosce il significato e il valore simbolico delle celebrazioni pasquali cristiane della Settimana Santa, ed è in grado di accostarsi ad esse con maggiore consapevolezza e rispetto.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Con T enu T i didaT T i C i o bie TT ivi annuali Compe T enze aTT e S e

• Parabole e miracoli

• Gli incontri di Gesù

• Le Beatitudini

• Dalla Quaresima alla Pasqua

• Un cammino di conversione

• San Francesco di Paola

• L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme

• L’ultima cena

• Passione, morte e risurrezione di Gesù

• “Io sono la vita”

• Il “dopo vita” nelle religioni del mondo

• La settimana santa oggi

• I simboli della Pasqua

• Un’Italia ricca di riti e tradizioni

• La Sacra Sindone

• Un telo a Torino

• Un velo a Napoli

• Credere o non credere?

• I discepoli di Emmaus

• Dall’Ascensione alla Pentecoste

• I simboli dello Spirito Santo

• Analizzare alcune opere d’arte che hanno raffigurato i vari momenti della vita di Gesù, dalla nascita alla morte e risurrezione.

• Scoprire la condizione delle donne al tempo di Gesù e confrontarla con quella delle donne di oggi.

L’alunno…

• Sa accostarsi ad un’opera d’arte, rilevandone le principali caratteristiche di colore ed espressività.

• Individua nell’arte una possibile forma di espressione religiosa.

• Comprende e sa riferire informazioni sulla festa cristiana di Pentecoste e sul suo significato.

ALFABETICA FUNZIONALE

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

MULTILINGUISTICA

MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

CITTADINANZA

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Competenze in Chiave Europee

• Comprendere un testo scritto e rielaborarlo con linguaggi diversi.

• Rispondere a domande in forma scritta e orale.

• Esprimere la propria opinione sia a livello orale, sia scritto.

• Mettere in atto strategie e metodi di ricerca, personali o collettivi.

• Saper interagire in una discussione di gruppo in modo opportuno.

• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.

• Utilizzare il pensiero matematico e applicare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere problemi di vita quotidiana.

• Saper leggere e decifrare un’opera d’arte.

• Ascoltare e rispettare le opinioni degli altri, tentando di comprendere i diversi punti di vista.

• Provare a essere mediatore tra opinioni differenti.

• Collaborare con gli altri in modo proficuo.

raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa

L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.

Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1

• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.

Obiettivi di Apprendimento

• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.

• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.

• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.

• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2

• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.

• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3

• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.

• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi. Traguardi per il raggiungimento delle competenze 4

• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9

• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale comunicazione virtuale e sviluppo del pensiero critico

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10

• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.

Obiettivi di Apprendimento

• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.

• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11

• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

Obiettivi di Apprendimento

• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.

• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.

• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12

• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.

• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.

• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.

L’alunno…

• riflette su Dio Creatore

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o

Per partire in quarta

• Riepilogo delle attività svolte lo scorso anno.

• Conversazione guidata sugli argomenti del nuovo anno.

Da pag. 2 a pag. 3 I valori etici e religiosi

• Scoprire la bellezza dello

• stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.

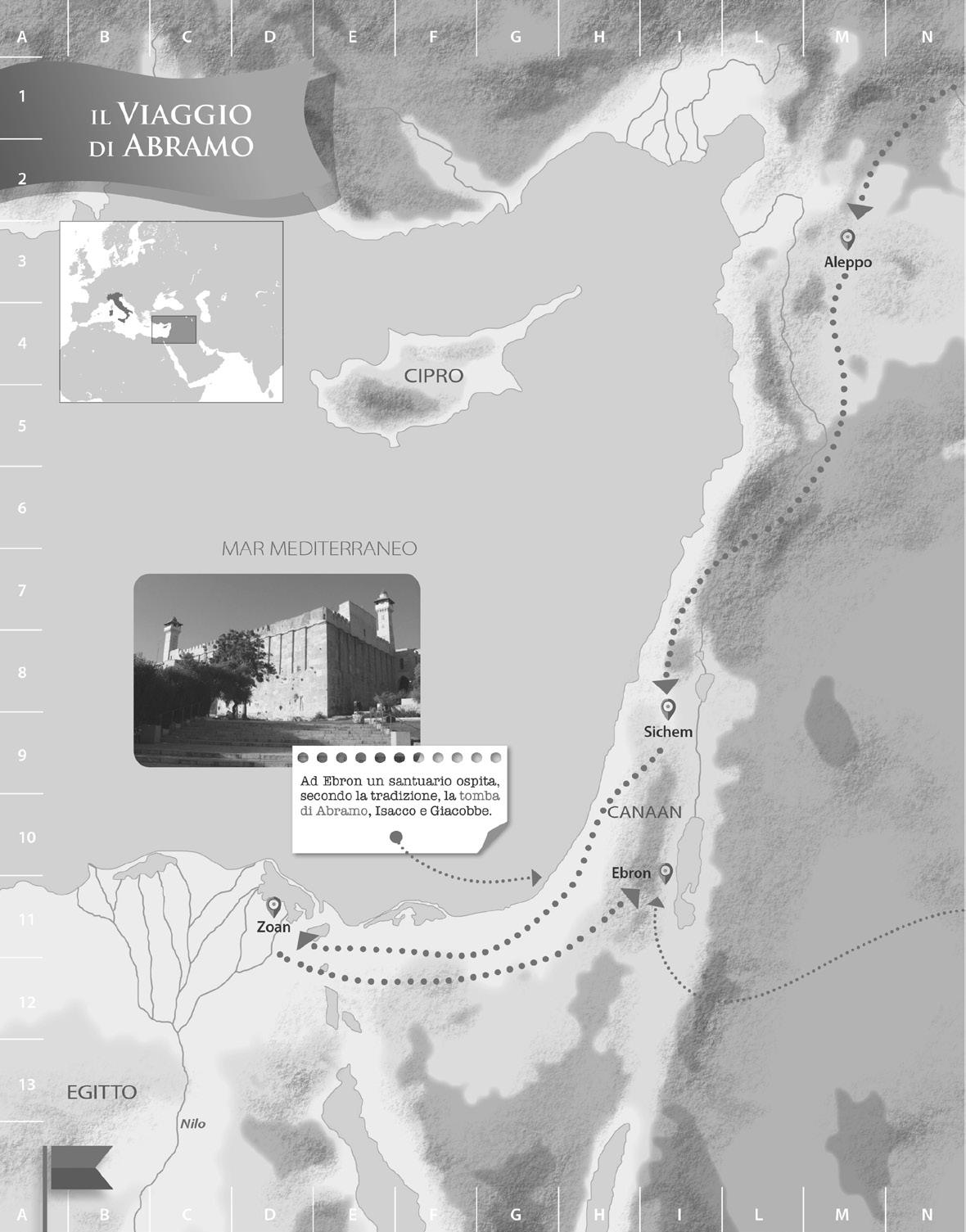

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, che dà il via al secondo ciclo della scuola primaria, coinvolgiamo gli alunni nel ricordo del ricco programma dell’anno precedente, con tutta la storia dell’ALLEANZA TRA DIO E il POPOLO EBRAICO, sottolineando principalmente le figure più importanti, ovvero quelle di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e Mosè.

Sarà fondamentale fissare i dati principali e gli eventi che hanno segnato la storia del popolo ebraico, che sarà protagonista anche all’inizio di questo nuovo anno, e che ci catapulterà nel ricco programma di quarta, incentrato sulla figura di GESÙ DI NAZARET, figlio di Maria e Giuseppe, ebreo anche lui.

È SEMPRE IMPORTANTE CREARE UN CLIMA SERENO E POSITIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE , e soprattutto a inizio anno, dopo la pausa estiva, far riacquisire il ritmo studio a ciascun alunno, e questo può essere favorito grazie a schede semplificate di ripasso e attività ludiche.

UNA VITA IN RICERCA

INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA. Prima di aprire la prima pagina del testo destiamo la curiosità degli alunni con una delle seguenti strategie.

Mettiamo una MUSICA DI SOTTOFONDO RILASSANTE e iniziamo a dire: «Bambini, ora chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di addentrarci in una buia caverna. In mano abbiamo una lampada e ai piedi dei sicuri scarponi che ci impediscono di scivolare. Sulla parete della caverna intravvediamo delle figure, le illuminiamo con la nostra lampada e vediamo raffigurati dei monumenti del passato! Ah, è nel passato che siamo finiti! Cosa ci serve andare nel passato? Cosa scopriremo e visiteremo? A cosa servivano questi monumenti e come si chiamano? Lasciatevi guidare dalla vostra fantasia: cosa vedete ancora addentrandovi nella caverna? Cosa vi aspettate da questa avventura? Cosa volete scoprire? Chi vi piacerebbe incontrare?».

Lasciamo gli alunni in silenzio ad occhi chiusi con la sola musica che li guida. Poi sollecitiamoli a RACCONTARE COSA HANNO “VISTO” CON GLI OCCHI DELLA LORO FANTASIA .

Infine facciamoli esprimere liberamente nel disegno.

Oppure…

Mettiamo sulla cattedra una bussola, degli scarponi da viaggio e il testo di religione. Chiediamo agli alunni perché sono presenti questi tre oggetti. Raccolte tutte le risposte, anche le più fantasiose, procediamo a illustrare il percorso da compiere durante l’anno scolastico elencando le varie unità di apprendimento. Infine facciamo disegnare agli alunni le tappe del percorso scolastico sul proprio quaderno, quasi come fosse una copertina per l’inizio di questo biennio.

In questa prima unità dell’anno scolastico inizia possiamo presentare alcuni brani tratti dal libro “IL PICCOLO PRINCIPE”.

Dalle tematiche di questo celebre libro faremo scaturire riflessioni e attività extra prima sul TEMA DELL’AMICIZIA, poi su quello del DONO DI SÉ.

Ma, prima, approfondiamo la conoscenza dell’autore e del libro che presentiamo ai ragazzi.

A Lione, il 29 giugno del 1900, in una famiglia aristocratica, nasce Antoine de SaintExupéry. Anche se rimane prematuramente orfano di padre, trascorre un’infanzia felice grazie alle cure amorevoli della madre. Da adulto si dedica alla scrittura e diventa aviatore militare: numerose sono le missioni che compie, non senza incidenti. È proprio durante una di queste che alla giovane età di 44 anni scompare misteriosamente. Il suo libro più noto, che affascina grandi e piccoli ancora oggi, è Il Piccolo Principe. Il Piccolo Principe è uno dei libri più tradotti al mondo. Uscito per la prima volta negli Stati Uniti, racconta la storia di un aviatore, l’autore stesso del libro, che precipita con il suo aereo in avaria nel deserto del Sahara. Qui incontra un bambino, appunto il Piccolo Principe, che gli chiede di disegnargli una pecora e non si accontenta fintantoché l’aviatore gli propone una scatola all’interno della quale il Principe possa immaginare la sua. L’aviatore viene a conoscenza del fatto che il Piccolo Principe proviene dall’asteroide B612 in cui vive con tre vulcani, di cui solo uno attivo, e una bellissima rosa. Il motivo della sua partenza è proprio questa rosa, che con il suo atteggiamento scorbutico l’ha rattristato. Durante il viaggio racconta di aver incontrato dei personaggi particolari: un vecchio, un uomo vanitoso, un ubriacone, un uomo d’affari, un lampionaio e un geografo che gli consiglia di dirigersi verso la Terra dove potrà trovare la pecora che possa divorare i baobab che crescono sull’asteroide.

Sulla Terra il Piccolo Principe fa tre incontri simbolici: un serpente, un piccolo fiore con un roseto e una volpe.

Terminato il suo racconto, i due vanno alla ricerca di acqua e trovato un pozzo si separano, dandosi appuntamento per la sera dopo.

Quando l’aviatore arriva, trova il Piccolo Principe in compagnia del serpente: egli grazie a lui è pronto a ritornare a casa, sul suo asteroide. Il pilota da quel giorno osservando il cielo stellato penserà a lui: è stato “addomesticato”, come avvenuto con la volpe.

Progetto lettura: "Di pianeta in pianeta con..."

Introduciamo Il Piccolo Principe con la visione del noto film di animazione. Si possono poi affrontare le diverse tematiche leggendo dei brani del libro durante

l’anno scolastico. È un’esperienza che aiuterà i bambini a crescere e maturare determinati atteggiamenti proprio perché i temi trattati nel testo sono molteplici e tutti di grande profondità. Ecco alcune frasi famose che permettono di entrare nel vivo del libro.

“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

“Amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere amare è non dire mai... mi devi”.

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.

“Diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa”.

La frase più famosa del testo è: «Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Essa aiuta a far capire all’individuo che la cosa fondamentale è “vedere” con il cuore e lasciarsi stupire da tutto ciò che va ben al di là delle semplici apparenze.

«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante». Il protagonista nell’asteroide cura una semplice rosa con grande dedizione e amore. Lei, tuttavia, lo ricambia non sempre in modo amorevole, anzi in alcuni momenti diventa scorbutica e piena di esigenze.

Quando è lontano, tuttavia, il Piccolo Principe capisce che lui ha un profondo amore nei suoi confronti, perché si sono presi cura l’uno dell’altro, tanto da farsi mordere dal serpente velenoso per tornare da lei.

Questo gesto così estremo induce a capire che non è l’apparenza e l’esteriorità la cosa importante, ma l’io profondo di ognuno. Gli adulti non dovrebbero mai dimenticare il bambino che c’è dentro di loro e non dovrebbero farsi prendere dal materialismo e dalle apparenze del mondo che li circonda. Questo “bambino addormentato” dentro ciascuno va svegliato.

Confronto con la Bibbia

Il libro Il Piccolo Principe si presta molto bene ad un confronto con molte delle tematiche presenti nella Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, come la fedeltà e l’amore che ben stanno insieme perché l’una non esclude l’altra. Difatti lo stesso evangelista Giovanni riferisce le parole di Gesù: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13).

Gesù inoltre durante la sua vita terrena si prende cura delle persone svantaggiate o in difficoltà, così come il protagonista del libro si prende cura della sua rosa.

Proponiamo due schede su quanto affrontato con Il Piccolo Principe: la scheda n. xx qui a pagina xxx con giochi e quiz e la scheda xx a pagina xxx con la richiesta di esprimersi sul concetto di amicizia. Circa questa tematica abbiamo a disposizione il compito di realtà di questa unità “Le Regole dell’amicizia”.

Facciamo leggere la pagina xx del testo “La festa delle feste”, con la scheda operativa “La festa di Pasqua” a pagina 161. Entriamo così nelle tematiche pasquali, ma facciamolo con l’aiuto della musica, presentando una delle opere più celebri di Johann Sebastian Bach, compositore tedesco del XVIII secolo, peraltro molto religioso.

Inserisci le parole dopo aver risposto a ciascuna domanda.

Il fiore che il Piccolo Principe ama.

Precipita con il suo aereo in avaria.

Gli consiglia di andare sulla Terra.

Lo aiuta a ritornare dalla rosa.

Gli spiega cosa vuol dire amare qualcuno.

Spiega con parole tue una delle frasi più significative del libro: «ECCO IL MIO SEGRETO. È MOLTO SEMPLICE: NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE. L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI».

E tu? Come dimostri la tua amicizia?

E Gesù? Cosa ha fatto per gli uomini, che chiamava “amici”?

Disegna nel pianeta un tuo amico o amica e descrivi in basso le caratteristiche del vostro rapporto di amicizia.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e come documento fondamentale della nostra cultura;

• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o

Viaggio nella storia Segni e fonti storiche.

Le prime civiltà della storia:

• i sumeri e i babilonesi;

• gli antichi egizi;

• greci e i romani

Da pag. 4 a pag. 18 Dio e l’uomo

• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.

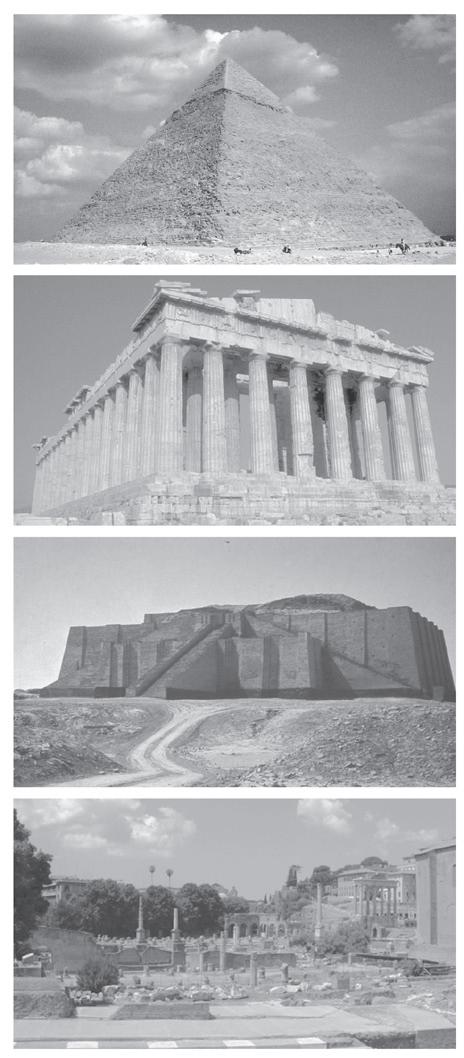

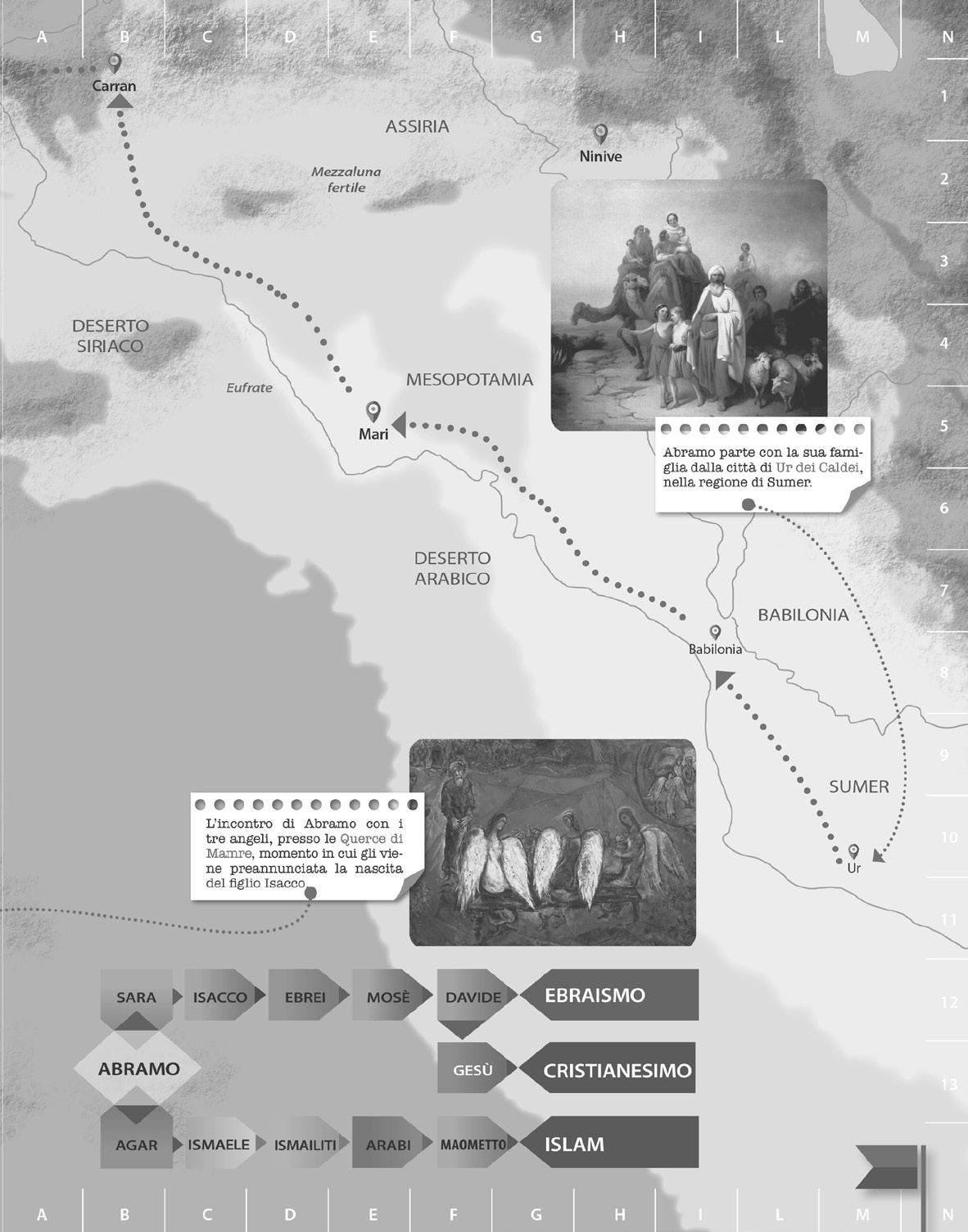

Questa nuova avventura si apre all’insegna dei “SEGNI” DEL PASSATO DA CONOSCERE ED ESPLORARE (la religiosità dell’umanità primitiva, le prime civiltà della storia e il popolo ebreo in viaggio, fino alle tracce di Gesù in Palestina). Gli alunni della classe quarta, che hanno già studiato la preistoria, avranno modo di notare le differenze tra le prime forme di religiosità, tipiche dei popoli primitivi, e le antiche religioni che presentano i tratti di un pensiero già organizzato con precetti e nuclei di fede fondati e ricchi di spiritualità.

In questo percorso l’insegnante accompagnerà gli alunni ad approfondire le loro conoscenze storiche sulle popolazioni dell’antichità (sumeri, babilonesi, egizi, greci e romani) e sul loro rapporto con gli dèi, e sul destino dell’uomo dopo la morte.

Per ben contestualizzare quanto in questo primo percorso stiamo per approfondire è utile mostrare ed eventualmente far costruire agli alunni una MAPPA SINTETICA TEMPORALE DELLE PRINCIPALI RELIGIONI DELL’ANTICHITÀ , dall’epoca primitiva a quella greco-romana.

CIVILTÀ

MESOPOTAMICHE

Sumeri

Babilonesi

POPOLI PRIMITIVI

Assiri

CIVILTÀ EGIZIA

CIVILTÀ GRECA

CIVILTÀ ROMANA

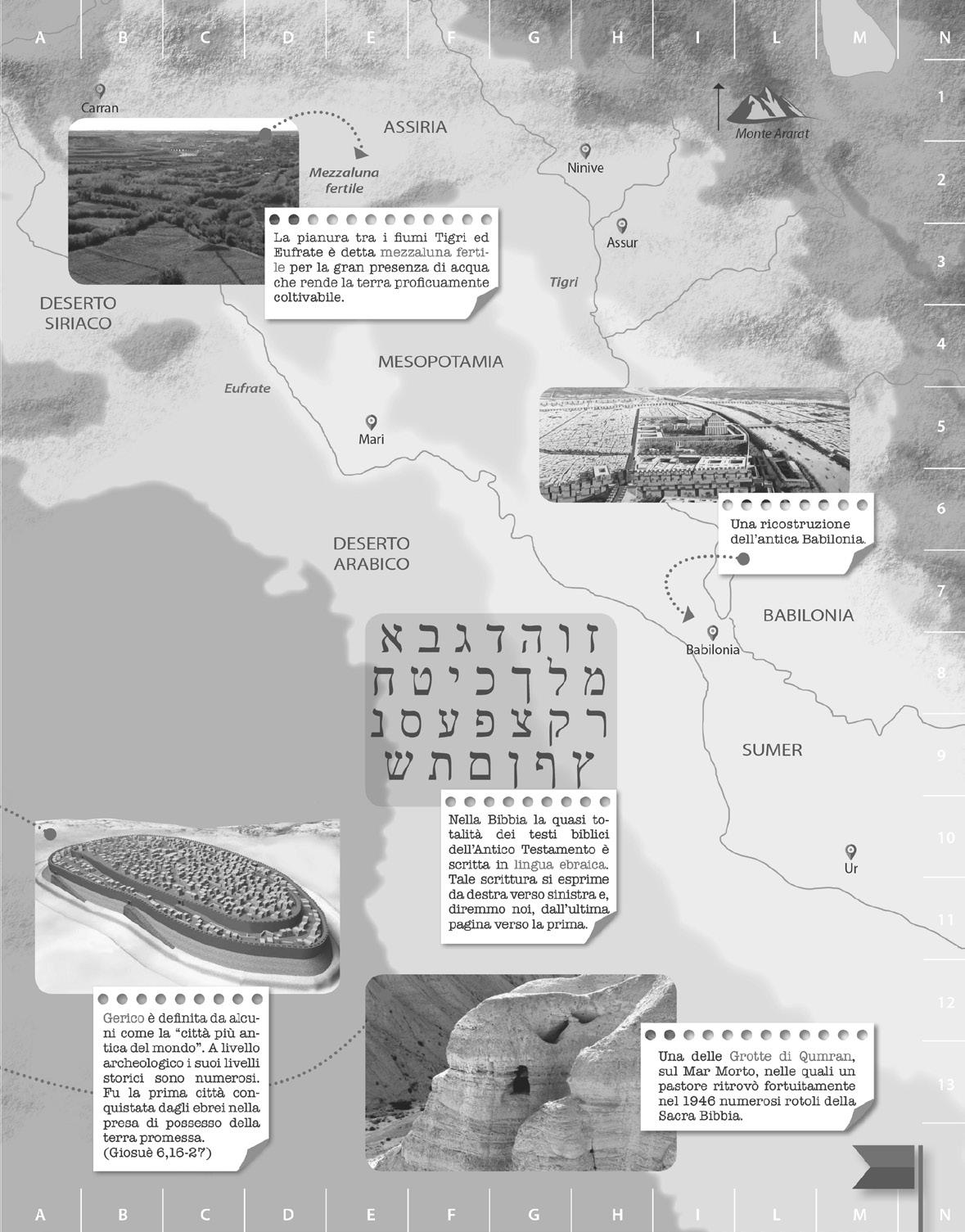

La MESOPOTAMIA è una zona compresa tra il fiume Tigri e il fiume Eufrate, il suo nome viene dal greco e significa TERRA TRA DUE FIUMI. Oggi questa regione appartiene quasi interamente all’Iraq. Il suo territorio è quasi completamente desertico, ma ricco di petrolio. Quasi 10.000 anni fa questa zona era coperta di paludi. Poi, intorno al 5000 a.C. molti territori diventarono deserti e steppe a causa del clima sempre secco. Fu allora che scesero a valle alcune popolazioni che iniziarono a vivere lungo i fiumi.

Intorno al 4000 a.C. la Mesopotamia era una delle zone più fertili del mondo. Vi si ottenevano anche tre raccolti all’anno di cereali, frutta e verdura.

Secondo alcuni studiosi il Tigri e l’Eufrate straripavano regolarmente come il fiume Nilo, lasciando sul suolo un limo fecondo che rendeva particolarmente fertile il terreno. Oggi, questo fenomeno, sarebbe cessato in maniera del tutto naturale.

La Mesopotamia divenne importante per gli scambi commerciali tra l’India e Nella mezzaluna fertile

i Paesi del Mediterraneo, rendendola una regione ricca. Le merci provenienti dall’Oriente arrivavano in Mesopotamia, lungo il Golfo Persico, attraverso i fiumi Tigri ed Eufrate, dove venivano scambiate con quelle che arrivavano dall’Occidente attraverso le carovane. In Mesopotamia vissero diverse popolazioni: i

SUMERI, i BABILONESI, gli ASSIRI.

La coppia di fiumi più famosa del mondo: il Tigri e l'Eufrate

Sono fiumi che PORTANO ENORMI QUANTITÀ D’ACQUA, attraversando regioni aridissime e popolose. Entrambi i fiumi sono lunghi e ricchi di acqua, hanno perciò una grande importanza per la vita delle popolazioni di quell’area. Ma la loro importanza storica è più generale: in Mesopotamia sono state trovate le più antiche tracce di coltivazione volontaria dell’uomo – cioè dell’agricoltura – e qui si sono costituite, in conseguenza, le più antiche città e si sono formati i più antichi Stati della storia.

Sono tutti eventi fondamentali per l’intera civiltà umana, resi possibili proprio dalla presenza dei due fiumi.

Il suo corso misura 2.760 km e il suo bacino copre un’estensione di 765.000 km2. Ha una portata irregolare – come anche il Tigri – e piene che un tempo erano imponenti: il medio e basso corso di entrambi i fiumi sono protetti da argini e corrono rialzati rispetto ai campi che attraversano.

I due rami da cui nasce l’Eufrate vengono da una regione della Turchia non lontana dall’Ararat, il monte che, secondo la tradizione biblica, fu la prima cima a emerge re dopo il Diluvio universale proprio dove si sarebbe fermata l’arca di Noè. L’Eufrate scorre dapprima verso ovest, poi attraversa le strette gole dell’Antitauro, fino a sfociare sull’altopiano siriano. Qui, con un percorso sempre più pianeggiante verso sud-est, scende in territorio iracheno. Costituisce allora il bordo orientale di quella grande fascia stepposa che in arabo è detta al-Jazira «l’isola» (corrispondente quindi a Mesopotamia).

Nel suo lento tragitto l’Eufrate si divide allora in più bracci, fino a congiungersi con il Tigri.

Il nome del Tigri, 1.950 km e 375.000 km2 di bacino, in arabo significa «freccia» per via della sua velocità – anche la parola tigre ha la stessa origine –, anche se il corso del fiume in pianura è lento e sinuoso.

Il Tigri nasce sul Tauro Armeno e scorre verso sud-est, in territorio turco, per più di 500 km. Attraversa la Mesopotamia settentrionale (l’antica Assiria, ora parte delle terre curde), entrando in Iran. Bagna la città di Mossul e costeggia al-Jazira da est. Scende e riceve gli affluenti da sinistra, tra i quali il Grande e il Piccolo Zab e il Diala.

Compie poi un’ampia curva verso ovest, arrivando a sfiorare l’Eufrate, attraversa Baghdad ed entra nella Mesopotamia meridionale, costituita da terreni per lo più paludosi.

Il Tigri ha una pendenza minima e acque molto ricche di sedimenti. Si unisce quindi con l’Eufrate. Con il nome di Shatt al’Arab, i due fiumi proseguono per 150 km, bagnano Bassora, fanno da confine tra Iraq e Iran e sfociano nel Golfo Persico. In età antica la costa era più arretrata e i due fiumi giungevano al mare con foci distinte.

I Sumeri

I Sumeri erano politeisti, cioè adoravano più dèi, li immaginavano con un aspetto simile agli uomini e con un carattere e dei sentimenti come quelli umani. Tutti gli dèi adorati erano immortali. Gli dèi che questo popolo adorava erano circa cinquanta, di cui ve ne erano alcuni considerati più importanti di altri. Il destino degli uomini era stabilito dagli dèi. Essi erano visti come dei nemici: per conquistarsi i loro favori venivano offerti dei sacrifici di animali, vino, olio e cerali.

Secondo i Sumeri, inizialmente esistevano solamente le acque.

Da queste furono generati gli dèi che crearono gli uomini con argilla e sangue. I sacerdoti avevano l’importante compito di parlare con gli dèi ed interrogarli per conoscere la loro volontà.

Tiamat, etimologicamente, è da collegarsi alle parole TI (Vita) e AMA (Madre). Tiamat trae origine dalla più antica divinità sumera Nammu, la dea della creazione, della quale prende la quasi totalità degli attributi. Si accoppiò con Apsû con il fine di creare gli dèi più giovani.

Nell’Enûma Eliš, si oppose ad Apsû quando decise di sterminare le giovani divinità, avvisando il più potente tra loro, Enki-Ea, il quale riuscì ad addormentare Apsû con un incantesimo per poi ucciderlo.

Dal corpo di Tiāmat si sarebbe formato il mondo, la terra e il mare.

Gli dèi rappresentavano elementi della natura, come:

• Enki, il dio dell’acqua;

• Ki, il dio della terra;

• An, il dio del cielo;

• Ishtar, il dio della luna e dell’amore;

• Inanna, la dea della fertilità;

• Dumuzi, marito di Inanna e protettore delle mandrie;

• Enil, il dio del vento.

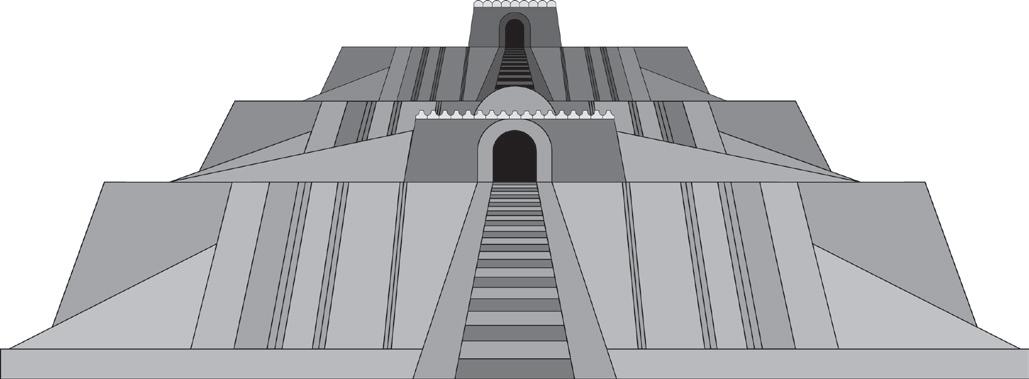

STRUTTURA DELLE ZIGGURAT

Il tempio presente nella ziggurat era dedicato al dio protettore della propria città.

I Sumeri credevano nella vita dopo la morte. Per questa ragione seppellivano i loro capi insieme ad oggetti come armi e gioielli. Con il capo venivano seppelliti anche i suoi diretti collaboratori e amici i quali si offrivano volontariamente alla morte in onore del defunto.

I Sumeri credevano nella vita dopo la morte. Per questa ragione seppellivano i loro capi insieme ad oggetti come armi e gioielli. Con il capo venivano seppelliti anche i suoi diretti collaboratori e amici i quali si offrivano volontariamente alla morte in onore del defunto. Per rendere meno gravoso il cammino verso il mondo dei morti, i Sumeri erano soliti “regalare” al defunto diversi oggetti, posti nella bara a lato del cadavere che, spesso, veniva sepolto in maniera raggomitolata, una posizione che ricorda quella del feto. Come a voler indicare che l’uomo, morendo, torna ad inserirsi nel ciclo vitale della natura: ovvero, vita e morte sono sempre indissolubilmente legate. I Sumeri e Babilonesi avevano una visione triste dell’Aldilà, in cui le anime avrebbero vagato rimpiangendo i momenti felici della vita terrena. Questo pessimismo dava solo alla persona giovane, sana, fortunata negli affetti una parvenza di felicità, destinata a svanire con la vecchiaia e la morte.

Babilonia

Situata sull’Eufrate e attraversata da due canali, l’Arakhtu e il Libil Khegalla, da una doppia cinta di mura costruite in mattoni: il muro esterno (dūru), chiamato Imgur-Bel, era largo 6,5 m ed aveva ogni 18 m una torre, una grande alternata con una piccola; il muro interno (shalkhū), chiamato Nimitti-Bel, era largo quasi 4 m, e davanti ad esso era scavato un fossato pieno d’acqua; la distanza tra le due mura era di 7,20. La città aveva 8 grandi porte (abullu), ognuna delle quali era dedicata a una divinità; la più famosa è la porta di Ishtar, la cui descrizione dà un’idea anche delle altre. Era una porta doppia, in quanto attraversava due mura, fiancheggiata da due torri avanzate e da vani che si aprivano nell’interno delle mura stesse e che servivano da corpo di guardia; la porta principale era fiancheggiata da due porte minori, che servivano da entrate secondarie, ed era decorata con draghi e tori smaltati. La città era divisa in almeno quattro quartieri. Si distingueva la città vecchia, interna (libbi āli), dalla nuova che giaceva a destra dell’Eufrate.

Le strade principali erano 24 e vi erano inoltre due strade militari (girru). Nelle strade si trovavano numerosi piedistalli e pedane per le statue o i simboli degli dèi: a Babilonia si contavano 180 altari per la dea Ishtar, 180 per gli dèi Nergal e Adad, oltre ai 53 templi degli dèi maggiori e alle 900 cappelle per gli dèi minori (Igigi e Anunnaki).

Le comunicazioni con la sponda destra dell’Eufrate erano assicurate da un ponte, costruito anch’esso in mattoni con travi di legno in rinforzo, i cui piloni erano lunghi 21 m nel senso della corrente, con uno spessore di 9 m; su di esso passava la famosa strada processionale tra l’Etemenanki, il tempio Esagil e il Bīt Akītu. Questa strada, larga 22 m e lunga 300, era fiancheggiata da due mura di 7 m di spessore, ornate con 60 leoni per lato. Il tempio più importante della città era quello dedicato a Marduk e chiamato Esagil, che significa “tempio dall’alto tetto”; era situato sulla sponda dell’Eufrate e constava di due parti principali: una più antica, con la Porta Santa e la torre, l’altra, più recente, che era il tempio Esagil stesso; era di pianta quadrata con la cella del dio (che conteneva la sua statua, seduta in trono, di certo simile a quella che si vede riprodotta in alcuni sigilli cilindrici, e inoltre, il letto, il carro, e la barca del dio).

Come in genere tutti i templi mesopotamici, anche l’Esagil era ricco di cortili. La torre (ziqqurat) chiamata Etemenanki, che significa “casa del fondamento del

cielo e della terra”, si ergeva su una base quadrata di 90 m di lato, e constava di 7 piani, per un’altezza totale di 90 m; il settimo piano era rivestito di mattoni smaltati in azzurro e portava un tempietto (gigunu).

Altro tempio famoso era il bīt akītu edificato fuori della cinta di mura, al quale conduceva la strada processionale Aīburshābū che passava sotto la porta di Ishtar; ivi si svolgeva principalmente, ogni primavera, la festa del capodanno babilonese, l’akītu, che era la festa più importante dell’anno e durava dodici giorni. C’erano poi i famosi giardini pensili, celebrati come la settima meraviglia del mondo antico; gli scavi hanno riportato alla luce, presso la porta di Ishtar, una terrazza sulla quale venivano piantati alberi e che si levava su una serie di 14 camere a volta che le facevano da sottostruttura; tali resti, piuttosto scarsi, dànno un fondamento concreto alla tradizione, che aveva ampliato fantasticamente un dato di fatto più inconsueto che meraviglioso.

La porta di Ishtar (dea della fertilità) risale al 575 a.C. Voluta da Nabucodonosor era l’entrata principale di Babilonia e collegava la Strada delle Processioni, il Tempio di Marduk alla Casa delle Feste.

La porta era totalmente rivestita di mattonelle smaltate blu decorate con 575 figure di animali.

MARDUK

Marduk, dio di Babilonia, in una immagine proveniente da un sigillo cilindrico in lapislazzuli risalente al IX secolo a.C., e dedicato al dio dal re babilonese Mardukzâkir-šumi (regno: circa 854-819 a.C.).

Fu rinvenuto nei resti di una casa di un artigiano di monili del periodo partico. Marduk è qui accompagnato dal serpente-drago con corna Mušhuššu (lett. “serpente terribile”). Con la mano sinistra regge il listello e la corda, strumenti della giustizia. Il suo corpo è adornato da simboli astrali.

Gli Egizi credevano nell’aldilà (immaginato simile all’esistenza terrena), nel giudizio dell’anima, nella reincarnazione.

Praticavano l’imbalsamazione. Il libro dei morti è una raccolta di formule magiche

e preghiere che secondo gli Egizi guidavano e proteggevano l’anima del defunto nel suo viaggio nell’oltretomba.

Pensavano che la conoscenza di questi testi permettesse all’anima di scacciare i demoni che ostacolavano il cammino e di superare le prove poste da quarantadue giudici del tribunale di Osiride.

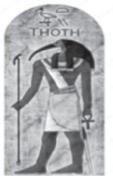

Con il termine psicostasia si vuole indicare la cerimonia cui, secondo il Libro dei morti nel capitolo 125 dell’antica religione egiziana, veniva sottoposto il defunto prima di poter accedere all’aldilà. Più usualmente, la psicostasia era nota come “pesatura del cuore”, o “dell’anima”. Il dio della saggezza, Thot, prendeva nota dell’esito della pesatura: se, infatti, il cuore, come depositario di tutte le azioni, buone o malvagie, compiute durante la vita, bilanciava la piuma, allora il defunto era dichiarato “giusto”, o “giustificato”, ed ammesso al regno dei morti. In caso contrario, il cuore veniva dato in pasto a Ammit, “colei che ingoia il defunto”, rappresentata da un mostro composito ai piedi della bilancia, che somma in sé gli animali più pericolosi dell’Egitto: il coccodrillo, il leone e l’ippopotamo.

Il paese che oggi corrisponde all’IRAQ si chiamava nell’antichità MESOPOTAMIA (terra tra i fiumi). Qui, a partire dal neolitico, si stanziarono nel corso di tremila anni molti popoli: SUMERI, ASSIRI e BABILONESI

Grazie alle tavolette, ritrovate dagli archeologi durante gli scavi, conosciamo la loro religione: le divinità che veneravano, i riti, le preghiere e le loro leggi. Inizialmente le divinità era personificazioni di fenomeni naturali, le più importanti erano: ANU, ENLIL, EA

• Anu era il dio del cielo che sorvegliava l’operato degli dei e degli uomini.

• Enlil, suo figlio, che comandava e fissava il destino degli uomini.

• Ea era colui che conosceva tutto, il dio della sapienza che abitava nell’Apsu, la grande massa d’acqua che, secondo la cosmologia mesopotamica, circondava il cosmo.

Essi garantivano l’ordine del cosmo e il controllo degli elementi che la compongono. Gli dèi mesopotamici erano numerosissimi, anche perché ogni città aveva un dio locale e, quando una regione ne vinceva o conquistava un’altra, gli sconfitti erano costretti a onorare, oltre alle proprie, anche le divinità dei vincitori. Così,

quando nel corso del II millennio a.C. i Babilonesi ebbero il sopravvento sui Sumeri, il dio di Babele, MARDUK ebbe il potere supremo sulle altre divinità, spontaneamente cedutogli da Anu ed Enlil.

In onore delle divinità venivano edificate delle costruzioni templari chiamate

ZIGGURAT, la cui forma ricorda quella di una piramide a gradoni. Esse erano una sorta di montagna sacra, templi a torre, costruiti con mattoni, calce e canne. La torre veniva realizzata attraverso la sovrapposizione di tronchi di piramide, che consentivano all’uomo di avvicinarsi al cielo, sede della divinità. Si credeva che su queste torri il dio scendesse durante le feste in suo onore. La sommità della ziggurat era considerata la sede del dio, dove si officiavano le cerimonie, e l’accesso era consentito solo ai sacerdoti.

Essi avevano un potere enorme in quanto erano gli unici che potevano rivolgersi alle divinità e conoscere i loro ordini. Inoltre avevano il compito di lavare, profumare, rivestire e ornare le statue degli dei.

I SACERDOTI si dividevano in gradi gerarchici, il loro ufficio era spesso ereditario e legato a condizioni speciali (assenza di difetti fisici, conoscenza della scrittura…). I più importanti erano gli INDOVINI che predicevano il futuro osservando le stelle, interpretando i sogni, la forma delle viscere degli animali sacrificati.

A capo di tutti erano il SOMMO SACERDOTE, l’unico a poter entrare direttamente nella cella del dio, recitare le preghiere durante le feste solenni, stabilire i tempi e le forme del culto, garantire la continuità della tradizione. Durante le celebrazioni egli declamava anche alcuni poemi sacri di tipo mitologico: il POEMA DELLA CREAZIONE, che ricordava a tutti come la vita nascesse dalla volontà degli dei e l’epopea di GILGAMESH, in cui si esalta il valore, l’amicizia e si affronta l’interrogativo se l’uomo possa sfuggire alla morte per proprio volere.

Gilgamesh è un famoso eroe dei popoli della Mesopotamia le cui gesta sono arrivate fino ai nostri giorni. Infatti nel poema a lui intitolato si racconta che fosse più un dio che un uomo. Era il re di Uruk ed era un uomo potente e ricco, ma anche spietato.

È proprio per la sua crudeltà che i suoi sudditi chiedono aiuto alla dea Ishtar. Quest’ultima però, innamorata di lui e da lui allontanata, si vendica creando con il fango Enkidu, un essere dalla forza invincibile di cui Gilgamesh diventa però amico.

I due compiono grandi imprese insieme come eliminare un toro creato da Ishtar per distruggere

Gilgamesh e la sua città.

La loro amicizia si rafforza sempre di più fino a quando Ishtar colpisce Enkidu con una malattia mortale.

Gilgamesh sperimenta così il sentimento della perdita e piange per giorni e giorni. Si rende anche conto che anche lui è mortale come tutti gli uomini e decide di partire per un lungo viaggio per cercare l’uomo a cui era stata concessa l’immortalità: Utnapishtim, sopravvissuto al diluvio. Grazie a lui Gilgamesh scopre l’esistenza della pianta dell’immortalità e la trova nei pericolosi fondali marini secondo le sue indicazioni, ma dopo averla presa non riesce né a mangiarla né a darla ai suoi amici perché un serpente sentendone la dolcezza la ingoia, diviene giovane e scappa via.

È così che Gilgamesh e gli uomini sono costretti a rimanere mortali. Gilgamesh esprime allora il desiderio di vedere un’ultima volta il caro Enkidu: una fessura si apre e i due possono finalmente riabbracciarsi e parlare a lungo.

Enkidu racconta la vita nell’Aldilà dicendo che si tratta di un mondo buio, scuro, tetro, dove manca la luce e di come il corpo venga mangiato dai vermi. Anche Gilgamesh, dopo un lungo regno, muore come ogni comune essere umano.

RIFLETTIAMO

• Chi sono i protagonisti del mito?

• Chi è l’antagonista?

• Come diventano amici?

• Descrivi la loro amicizia.

• Cosa vuole spiegare questo antico mito mesopotamico?

• Immagina di essere Gilgamesh: descrivi quali emozioni ha provato alla perdita del suo più caro amico.

• Come immaginavano i popoli della Mesopotamia l’Aldilà?

La torre di Babele

Gli ebrei nel 586 a.C. furono deportati in BABILONIA dove vi rimasero fino al 538 a.C. quando Ciro il Grande, re di Persia sconfisse i Babilonesi.

Nella città di Babilonia c’era un edificio imponente e impressionante: LA TORRE, innalzata per una divinità dei Babilonesi, che corrisponde dal punto di vista archeologico alla ziggurat. Quando i bambini degli Israeliti chiedevano ai loro padri: «Che cos’è questa torre?» questi raccontavano la seguente storia.

Tanto, tanto tempo fa, gli uomini lasciarono i loro rifugi in montagna e decisero di stabilirsi in pianura. E dissero tra loro: «Avanti! Costruiamoci una nostra montagna, alta fino alle nuvole, con in cima un’abitazione per il nostro Dio». Altri aggiunsero: «Ottima idea! Questo ci renderà famosi e inoltre sarà più facile per noi rimanere uniti se abitiamo tutti quanti intorno alla torre del nostro Dio. Sarà un po’ come nei nostri vecchi villaggi in montagna. E così ci sentiremo anche più sicuri.» E si misero subito al lavoro.

Il capo architetto aveva disegnato un grande progetto e delimitava sul terreno un quadrato di cento metri per cento metri come base della costruzione. I mattoni, seccati al sole, venivano trasportati su piccoli carri trainati da muli, messi in cesti, sollevati in alto e legati con bitume.

E così procedevano, da un gradino all’altro, installando anche delle impalcature per accelerare i lavori. Tutti dovevano fare il loro dovere: c’erano degli operai per sollevare i pesi, altri per trasportare i mattoni, altri ancora addetti alla costruzione; le donne si occupavano dei pasti e delle bevande: ognuno doveva dare il suo contributo all’impresa comune. Il capo architetto saliva più in alto di tutti e ammoniva a lavorare di più e più velocemente; lo si riconosceva anche da lontano dal suo berretto rosso.

«La torre deve diventare una Scala!» esclamò, «una scala che ci porta dritto, dritto fino a Dio!» Dio, comunque, non si era neppure accorto di quella torre in quella strana città, finché un giorno, per puro caso, non vide quella minuscola torretta di cui gli uomini si vantavano tanto.

E pensò: «Perché gli uomini non fanno ciò che dovrebbero fare: costruire case in cui abitare e curarsi l’uno dell’altro? Perché vogliono costruire un edificio così particolare? Mica penseranno per davvero che io mi ci metterò ad abitare! Non crederanno sul serio che questo sia il modo migliore per rimanere vicini l’uno all’altro! Un’impresa così non può che fallire!». Gli uomini, infatti, durante tutti quegli anni si erano talmente concentrati sulla costruzione di quella torre che avevano dimenticato di parlare tra di loro. I portatori di mattoni non conversavano più con i costruttori, né con gli addetti ai trasporti.

Il capo architetto era diventato vecchio e affidò tutto ai suoi rappresentanti. E poiché i pochi rapporti rimasti erano quelli all’interno del proprio gruppo, ciascun gruppo aveva sviluppato il suo modo particolare di parlare. Per esempio,

un giorno, un vice architetto fece calare dall’alto una trave annunciando: «Richiedesi attenzione! Annuncio del capo reparto: materiale, destinato ad essere calato, con eventuale rischio per l’addetto in posizione A» o qualcosa di simile… Ma il portatore di mattoni non capiva che in posizione A c’era proprio lui e neppure il resto di ciò che il caporeparto aveva detto e, naturalmente, con grande precisione la trave gli cadde sulla testa!

Certamente, la sua risposta non poteva che essere: «Imbecille!» o qualcosa del genere, perché nel suo linguaggio questa era una parolaccia adatta alla situazione. Però questa ultima parola era incomprensibile per il capo reparto in alto e così cominciarono a litigare. E queste cose si ripetevano sempre più frequentemente, anzi, le cose peggioravano di giorno in giorno e sempre più gente si arrabbiò e se ne andò.

La torre non fu mai finita e quando la pioggia e il caldo provocarono le prime crepe, nessuno si adoperò neppure ad aggiustarle.

Dopo pochi anni tra i mattoni cominciò a crescere l’erba e tutto ciò che rimase del grandioso progetto fu un enorme mucchio di mattoni.

K. Eykmann – B. Boumann

Al termine della storia leggiamo agli alunni il testo biblico della torre di Babele (Genesi 11,1-9) e spieghiamo loro che questo edificio simboleggia il tentativo dell’umanità di ieri e di oggi di fare a meno di Dio.

Questo progetto però non va in porto perché quando l’uomo ignora Dio e le sue leggi, non riesce più a capirsi nemmeno con i suoi simili

• Che cosa vogliono fare gli uomini?

• Perché?

• Che cosa significa l’immagine della torre alta fino al cielo?

• Che cosa vogliono dimostrare gli uomini a Dio?

• Quali risultati hanno i loro sforzi?

Il pantheon egizio è vario e variegato, presenta divinità dalle forme umane (antropomorfe), animali (zoomorfe) e ibridi, e prospetta un forte orientamento all’aldilà.

In origine ogni divinità egizia era legata strettamente al distretto di origine (l’Egitto era diviso infatti in 42 distretti), in cui si trovava il suo centro di culto.

Con il tempo e l’unificazione del Paese, ALCUNE DIVINITÀ

GLI EGIZIANI.

Nato dalla fusione del dio Ra di Eliopoli e del dio Amon, la principale divinità di Tebe, fu riconosciuto come il re di tutti gli dei del pantheon egizio. L’animale a lui sacro è l’ariete.

NUT E GEB

Divinità rispettivamente del cielo (principio femminile) e della terra (principio maschile). Sono molto innamorati l’uno dell’altra. Sono i genitori di Osiride e di Seth. Nut è raffigurata come una donna dalla pelle giallastra con un vaso di acqua sulla testa. Geb è rappresentato come un uomo barbuto con l’emblema di un’oca sulla testa che simboleggia il geroglifico del suo nome.

Dio della morte e della vita e soprattutto dio dell’agricoltura e vegetazione Fu ucciso e smembrato dal suo malvagio fratello Seth e ricomposto e riportato in vita da Iside. Venne in seguito imbalsamato da Anubi, andando così a regnare nel mondo dei morti.

Dea delle madri, dei bambini e dea della luna, in seguito, dopo aver riportato in vita Osiride, dea della medicina. Sposa e sorella di Osiride e madre del dio-falco Horus. Figlia di Nut e di Geb. Nel mito di Osiride ella è colei che salva la vita ad Osiride. L’amore che Iside prova per Osiride non può finire. Iside ha un copricapo a forma di trono o delle corna sulla testa con una luna ed è spesso rappresentata con le ali spiegate.

Malvagio dio dei deserti della sventura e del male

In generale fratello di Osiride nonché suo uccisore. Viene raffigurato come un uomo con la testa di animale talvolta identificato con lo sciacallo o con la capra.

HORUS

Dio del cielo, della luce e della bontà. Viene rappresentato con la testa di falco ma anche come un bambino con un dito sulle labbra. Il faraone è ritenuto la sua incarnazione.

THOT

Dio della saggezza, messaggero degli dei, dio della scrittura, della scienza e delle arti magiche. Viene rappresentato in un primo tempo con la testa di babbuino, in seguito con quella di ibis.

HATHOR

Dea dell’amore e della gioia, patrona della musica e della danza. Quando viene rappresentata con le sembianze di vacca, è protettrice dell’abbondanza e propiziatrice di fertilità.

ANUBI

È il dio con la testa di sciacallo. Insieme con Horus e Thot assiste alla pesatura del cuore dei defunti. Per questo è considerato il protettore delle necropoli e del mondo dei morti

SOBEK