FOKUS CATALUNYA

Musik aus der eigensinnigsten

Ecke Spaniens

90 JAHRE ARVO PÄRT

Der weiße Magier

JUGENDORCHESTER

Frisch, motiviert, neugierig

PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

FOKUS CATALUNYA

Musik aus der eigensinnigsten

Ecke Spaniens

90 JAHRE ARVO PÄRT

Der weiße Magier

JUGENDORCHESTER

Frisch, motiviert, neugierig

PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

Liebe Leserin, lieber Leser,

»Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft.« Dieses schöne und etwas rätselhafte Zitat wird Jean-Paul Sar tre zugeschrieben. Kann man Heimweh nach etwas haben, das noch vor einem liegt? Weil die Zukunft fraglos der Jugend gehört, diese aber noch nicht in ihrem Besitz ist? Oder spielte Sar tre auf die »Kugelgestalt der Zeit« an, wie der Komponist Bernd Alois Zimmermann die metaphysische Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nannte?

Das vorliegende Heft jedenfalls ist der Jugend gewidmet. Die Texte beleuchten facettenreich musikalische Aspekte des Jungseins: von einer historischen Tour d’horizon zu Künstlerinnen und Künstlern, deren frühe Berufung selbst widrige familiäre Umstände überwand (S. 4), über eine Würdigung der europaweiten Nachwuchsreihe Rising Stars (S. 16), bis hin zu dem Versuch, die verblüffend hohe Dichte an exzellenten – und oft sehr jungen –Dirigenten aus Finnland zu erklären (S. 26).

Zu den schönsten Begleiterscheinungen der Musik gehört, dass der ideelle Generationenvertrag in ihr ganz selbstverständlich gelebt wird. Alte und Junge gehen in einem symbiotischen Austausch miteinander um und lernen voneinander. Ihr biologisches Alter spielt eine allenfalls untergeordnete Rolle. Man begegnet schon früh

sehr reifen Musikerinnen und Musikern ebenso zuverlässig wie ihrem Pass nach greisen Komponisten, deren Wachheit, Lebendigkeit und Offenheit gegenüber dem stets Neuen sie ewig jung erscheinen lässt. Deshalb freut es mich besonders, dass gerade in diesem Heft zwei stilistisch sehr unterschiedlichen Grandseigneurs der Neuen Musik tiefgründige Porträts gewidmet sind – Arvo Pärt (S. 32) und Helmut Lachenmann (S. 66).

Natürlich widmet sich diese Ausgabe auch übergeordneten elbphilharmonischen Themen, die in den kommenden Wochen aktuell werden. Zwei Konzerte mit Musik von der Balkanhalbinsel etwa geben Anlass, über die große Kraft musikalischer Herkunft nachzudenken (S. 62), und das Festival »Catalunya« bringt im gewöhnlich grauen Hamburger November mit sieben aufregenden Konzerten Farbe und ein anders geartetes Temperament in die Stadt (S. 54). Der Titel dieser Geschichte bringt die Paradoxie der bereits erwähnten Kugelgestalt der Zeit auf den Begriff: »Ultramoderne Tradition«.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf viele Begegnungen mit Jung und Alt!

Ihr

Christoph Lieben-Seutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4

MUSIKGESCHICHTE

THAT’S WHAT I WILL DO!

Wie haben große Musiker als Jugendliche ihre Berufung entdeckt?

VON VOLKER HAGEDORN

14

MUSIKLEXIKON

STICHWORT »JUGEND«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

VON CLEMENS MATUSCHEK

16

RISING STARS

AD ASTRA

Aufstrebende Stars auf den wichtigsten Bühnen Europas

VON DOMINIK BACH

20

JAZZ

DADDYS LIEBLINGSSAXOFONIST

Donny McCaslin leitet die Elbphilharmonie Jazz Academy 2025.

VON TOM R. SCHULZ

26

TARMO PELTOKOSKI

SCHON WIEDER EIN FINNE

Der nächste Jungdirigent aus dem hohen Norden

VON HELMUT MAURÓ

30

UMGEHÖRT

WEGE NACH OBEN

Eine Frage, sieben Antworten

VON IVANA RAJIC ˇ

32

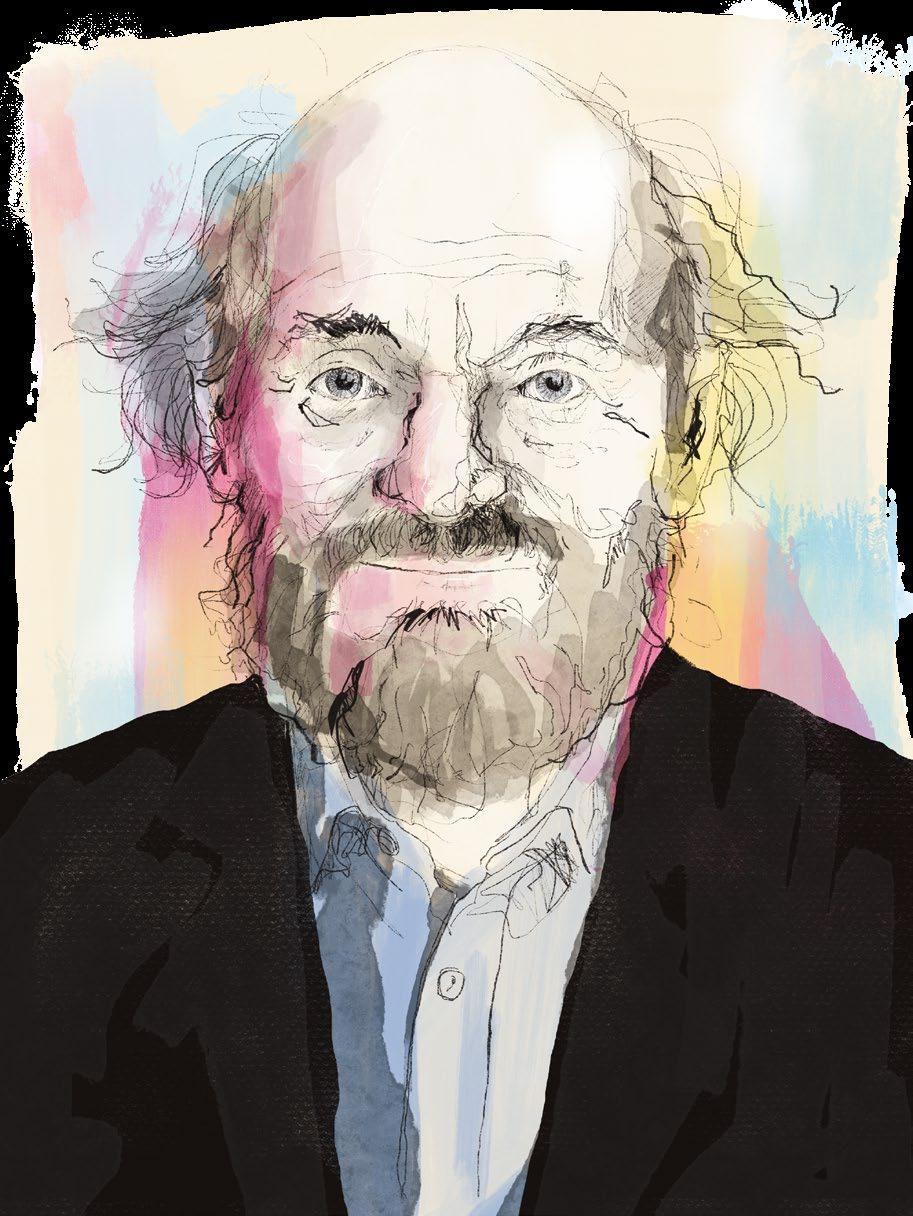

ARVO PÄRT

DER WEIßE MAGIER

Ungemein klangschön, ungeheuer einfach – und doch mehr als einfach nur Schönklang

VON ALBRECHT SELGE

38

FOTOSTRECKE

SCHNELL, SPONTAN, SOFORT VON LOUIS ROTH

52

GLOSSE

SCHÖNE VERSCHWENDUNG

Alle Welt feiert die Jugend, ist aber von Jugendlichen genervt.

VON TILL RAETHER

62

WELTMUSIK

ELEGIE AM BALKAN

Sevdalinka und Rembetiko als melancholische Nationalgenres

VON STEFAN FRANZEN

66

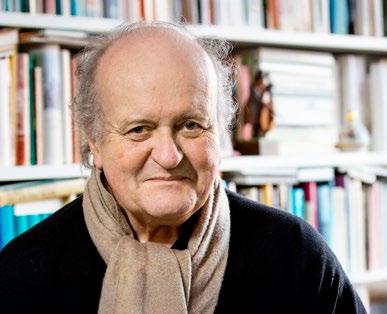

HELMUT LACHENMANN

DER WIDERSPENSTIGE

Reflexion statt Reflex, das ist es, was der Komponist mit seiner Musik auslösen möchte.

VON MICHAEL REBHAHN

70

MITARBEITER

SPRUNGBRETT AM HAFEN

Die Auszubildenden in der Elbphilharmonie übernehmen direkt Verantwortung.

VON FRÄNZ KREMER

74

ENGAGEMENT

WIR SIND FANS

VON CLAUDIA SCHILLER

76

REPORTAGE AM ANFANG

Drei junge Menschen, die ihre ersten Schritte im Musikgeschäft hinter sich haben – und partout nicht davon lassen wollen.

VON STEPHAN BARTELS

88

82 IMPRESSUM

FÖRDERER UND SPONSOREN

46

INTERVIEW

»ICH GLAUBE AN DIE GROßE MELODIE«

Der Singer-Songwriter und Komponist Rufus Wainwright über sein »Dream Requiem« und die Unterschiede zwischen Pop und Oper

VON BJØRN WOLL

10

JUGENDORCHESTER

FRISCH, MOTIVIERT, NEUGIERIG

Hier trainieren die Profis von morgen – zur Freude des Publikums. VON HELMUT MAURÓ

54

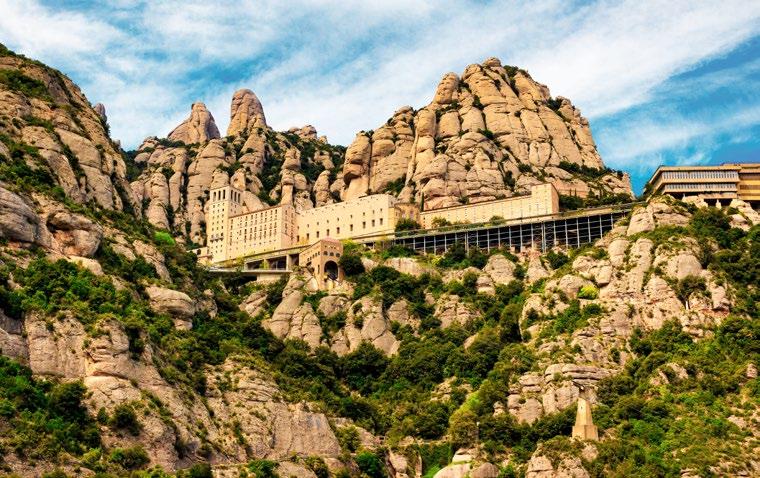

FOKUS CATALUNYA ULTRAMODERNE TRADITION

Katalonien ist die eigensinnigste Ecke der iberischen Halbinsel, und das gilt auch für seine Musik –im besten Sinne.

VON STEFAN FRANZEN

Manchen großen Musikern wurde ihr Beruf nicht in die Wiege gelegt. Wie haben sie als Jugendliche trotzdem ihre Berufung entdeckt?

VON VOLKER HAGEDORN

Bach und Mozart und etliche andere Größen der Tonkunst hatten es gewissermaßen leicht: Ihnen blieb kaum etwas anderes übrig, als Musiker zu werden, sie wurden ins Metier hineingeboren. Das heißt nicht, dass alle Kinder von Komponisten, Sängern, Instrumentalisten in dieser Spur bleiben, aber die meisten Karrieren der Klassik beginnen bis heute doch in musikalischen, mindestens klassikaffinen Familien, in denen man sich kaum vorstellen kann, wie es ist, wenn der einzige Fetzen Oper, den ein Kind hört, vom Fernsehhasen Bugs Bunny dirigiert wird, ohne dass das Kind oder seine Eltern wüssten, dass es sich dabei um eine Arie von Rossini handelt und was genau eigentlich eine Oper ist.

So war es bei Charles Castronovo, einem der heute führenden lyrischen Tenöre seiner Generation (er wurde 1975 geboren), und er befindet sich damit in bester Gesellschaft. Ob Gustav Mahler oder Sofia Gubaidulina oder Sängerinnen von Birgit Nilsson bis Lise Davidsen – ihnen allen wurde ihr Beruf nicht gerade in die Wiege gelegt. Wie entdecken solche »Quereinsteiger« als Kinder und Jugendliche ihr Talent, ihre Berufung? Unter welchen gesellschaftlichen Umständen beginnen sie ihren Weg zur Musik?

Charles Castronovo wuchs, wie er erzählt, »nicht in der besten Gegend«, am Rand von Los Angeles auf. Seine Eltern hatten sich blutjung in New York kennengelernt, die Mutter kam aus Ecuador und war bei seiner Geburt 19 Jahre alt; der Vater, ein Sohn sizilianischer Einwanderer, arbeitete als Gabelstaplerfahrer. Als Siebenjähriger

erlebte Charles, wie auf einen 14-jährigen Nachbarsjungen geschossen wurde, drei Meter von ihm entfernt, drei Schüsse, der Junge brach zusammen. Er hat das alles gestochen scharf vor sich, wie gefilmt, er wird es nie vergessen. Ebenso wenig aber die Entdeckung, die ihn zum Opernsänger machte.

Charles sang gut und gern, er wollte Rockstar werden. Eine Gitarre und eine Band hatte er bald, »aber ich hatte nicht diesen Sound für Rock, die Stimme war zu sauber«. Eben das war aber im Schulchor willkommen, dort durfte er auch Soli singen. Darum gab ihm der Vater eines Freundes, ein aus Bologna eingewanderter Opernfan, ein paar CDs. Charles hörte den Anfang von »Otello«: »Ich konnte es nicht glauben, das war so … booaa, you know!« Und dann Plácido Domingo: »Ich hab’s gehört, ich hab’s gefühlt, und ich hab gesagt: That’s what I will do!« Für den 16-Jährigen war Oper wie Rock’n’Roll. Lag das Singen in der DNA der Familie? »Nein. Wenn Sie hören würden, wie der sizilianische Teil meiner Familie spricht …« Charles gibt raue, röchelnde Laute von sich. »Es klingt wie ein Mafiafilm. Da kann keiner singen.«

Der Schulchor spielt keine geringe Rolle bei diesem Werdegang, wie auch in anderen Sängerkarrieren. Camilla Nylund, Tochter einer Hebamme und eines Technikers im finnischen Vaasa, verdankt einem umtriebigen Musiklehrer am Gymnasium ihren ersten Soloauftritt im Musical »Jesus Christ Superstar«. Lise Davidsen aus dem norwegischen Städtchen Stokke, in deren Familie man vorzugs-

Lise Davidsen, Camilla Nylund, Birgit Nilsson und Maria Agresta

weise Handball spielte, entdeckte im Schulchor Bach und wurde erst mal Barocksängerin, ehe sie zu Wagner durchstartete. Die Verdi-Expertin Maria Agresta sang als Zwölfjährige im Kirchenchor eines süditalienischen Städtchens, als ein Lehrer ihr sagte: »Du könntest Opernsängerin werden.«

Das wurde freilich schon vielen prophezeit, und nicht immer waren die Eltern begeistert. Die Jahrhundertsängerin Birgit Nilsson, 1918 als Bauerntochter in einem südschwedischen Dorf geboren, durfte zwar schon als Kind mit ihrer schönen Stimme die Gäste erfreuen und mit 15 Jahren Gesangsunterricht nehmen, aber für ihren Vater stand fest, dass sie in der Landwirtschaft arbeiten sollte. Nur mit großer Entschlossenheit schaffte sie es, an die Königliche Musik-Akademie Stockholm zu kommen. Als

ihr Vater sie später erstmals als Tosca auf der Bühne erlebte, sagte er zu seinen Nachbarn im Parkett: »Für die brauchen Sie nicht zu klatschen, das ist doch nur meine Tochter.«

Weitaus schwieriger war es für hochbegabte Mädchen im Jahrhundert davor. Klavierunterricht war in ihren wohlhabenden Familien selbstverständlich, doch danach war Schluss. Seiner 14-jährigen Tochter Fanny schreibt Abraham Mendelssohn 1820: »Die Musik wird für ihn (den Bruder Felix, Anm.) vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde (…) werden kann und soll.« Ähnlich sah es in den 1870ern der britische Generalmajor John Henry Smyth. Als seine 17-jährige Tochter äußerte, sie wolle Komposition studieren, brüllte er: »Lieber sehe ich dich unterm Gras!« Ethel Smyth erzwang sich mit einem Hungerstreik den Weg ans Leipziger Konservatorium, aber um Anerkennung musste sie ihr Leben lang kämpfen.

EIN OFFENER FLÜGEL

Besonders spannend sind die ersten Schritte bei Sofia Gubaidulina, der ersten Komponistin, die zu Lebzeiten wirklich Weltruhm errang (sie starb am 13. März dieses Jahres in Appen bei Hamburg, wo sie seit 1992 gelebt hatte). In ärmlichen Verhältnissen wurde sie 1931 in der Tatarischen Autonomen Sowjetrepublik geboren. Sofias Vater war Landvermesser, ihre Mutter Lehrerin, man lebte im Wohnblock in der Hauptstadt Kasan, »doch wir hatten einen Flügel, und diese Tatsache, dass es ein Flügel war und kein

einfaches Klavier, entschied mein ganzes Leben«, erzählte Gubaidulina 2011. »Den Flügel konnten wir nämlich öffnen und dabei die Saiten berühren. Meine Schwester trat die Pedale, ich strich über die Saiten und spürte, dass etwas unglaublich Artistisches passierte. Diese intensive Erfahrung hat mich bereits geprägt, bevor ich Kontakt mit ›wirklicher‹ Musik hatte.«

Diese Musik ließ aber auf sich warten, obwohl Sofia schon mit fünf Jahren Klavierunterricht an der Musikschule bekam. Ihre Lehrerin hatte nur Kinderstücke unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die fand Sofia langweilig. »Ich war damals ziemlich naiv und wusste noch nicht, dass neben all diesen Kinderliedern auch eine ganz andere klangliche, große Musikwelt existiert. (…) Ich verspürte die dringende innere Notwendigkeit, selbst etwas zu schreiben, um weitere Noten zum Musizieren zur Verfügung zu haben. Mit sieben Jahren habe ich dann Mozart und Haydn kennengelernt und gemerkt, dass bereits schöne Musik existiert. Aber da war ich mit dem Komponieren schon infiziert.« Die ganz besondere Autarkie, die sie dabei erwarb, hat es der Komponistin in der Sowjetunion dann nicht leicht gemacht, sie aber umso weiter gebracht.

EIN STUMMES KLAVIER

Sofia Gubaidulina strich über die Saiten eines offenen Flügels und spürte »etwas unglaublich Artistisches«.

Für ihre südkoreanische Kollegin Younghi Pagh-Paan, 1945 in Cheongju geboren, gab es lange kein Klavier. Als zweitjüngstes von zehn Kindern sang sie schon als Fünfjährige für ihren Vater, einen Ingenieur, der untröstlich war über den Verlust eines 17-jährigen Sohnes im Koreakrieg. »Er hat getrauert und jeden Tag getrunken, und dann war die Leber kaputt.« Er starb, als sie elf war; die Mutter brachte als Näherin die Familie durch. Für den verlorenen Vater sang Younghi nun »innerlich, ohne Ton«, das sieht sie als Beginn ihres Komponierens. Und sie lernte Klavierspielen bei einem Schullehrer. Üben konnte sie nur morgens, inoffiziell in der Schule. »Der Hausmeister hat ein Fenster hochgeschoben, damit ich reinklettern konnte.«

Sie lernte Noten lesen und schreiben, auf Notenpapier, das ihre ältere Schwester für sie anfertigte, und notierte sich Melodien aus dem Radio. Eine Papierklaviatur bastelte sie sich, zum stummen Üben und Ersinnen eigener Musik. »Mir die Klänge vorzustellen, das war eine wunderschöne Erfahrung. Da war ich total mit meinem Vater zusammen.« Aber von da bis zum Kompositionsstudium zuerst in Seoul, dann mithilfe eines Stipendiums 8.500 Kilometer weiter westlich in Freiburg – das allein war ein gewaltiger Weg. Er führte 1979 zum ersten Auftrag für ein Orchesterwerk, den je eine Komponistin für die Donaueschinger Musiktage erhielt; 1999 wurde Younghi PaghPaan – ebenfalls ein Novum in Deutschland – Kompositionsprofessorin in Bremen. Was auf diesem Weg nicht wenig half: »Meine Mutter und mein Vater haben mich nie unterdrückt.«

Auch ihr jüngerer Freiburger Kommilitone Wolfgang Rihm kam aus einer »klavierlosen« Familie. Die Mutter war gelernte Modezeichnerin und Hausfrau, der Vater Angestellter beim Roten Kreuz in Karlsruhe. Keine Bildungsbürger, aber sonntags wurde die Kunsthalle besucht. »Der Vierjährige zeichnete, malte und wünschte sich einen Ölfarbkasten, den er prompt bekam. Verlangte nach Musik und erhielt zum fünften Geburtstag die Blockflöte, mit acht Jahren dann ein Klavier, das budgetsprengend hundert Mark kostete und von der Großmutter finanziert wurde. Kaum hatte er gelernt, einen Ton an den anderen zu reihen, dachte er sich eigene Musikstücke aus.« So liest man es in Eleonore Bünings Buch »Über die Linie«. Rihm erinnert sich dort: »Meine Eltern haben mich immer sehr gefördert in dem, was ich wollte.«

Younghi Pagh-Paan bastelte sich eine Papierklaviatur. »Mir die Klänge vorzustellen, das war eine wunderschöne Erfahrung.«

Frühes Singen im Chor spielte übrigens auch für Rihm eine große Rolle. Er war zwölf Jahre alt, als er in Karlsruhe im »Requiem« von Hector Berlioz mitsingen durfte. Damit begann bei ihm, wie er sagt, »eine tiefe Liebe zur französischen Musik« und zu Berlioz, einem der drei besonders innovativen Autodidakten, die im 19. Jahrhundert zur Welt kamen – nach ihm dann Richard Wagner und Arnold Schönberg. Berlioz stammte aus keinem musikfernen Milieu; sein Vater, ein Arzt in der Provinz, brachte dem kleinen Hector sogar die Flötentöne bei, im wörtlichen Sinne, und das Notenlesen. Doch den 18-Jährigen, der längst komponierte, nötigte er zum Medizinstudium in Paris. Als Hector es abbrach, wurden die Mittel gekürzt; sein Vater verzieh ihm nie, dass er Komponist wurde und nicht Arzt.

Richard Wagner, als Stiefsohn eines Schauspielers in Dresden aufgewachsen, fand auf Umwegen zur Musik; seine ersten Kompositionsversuche mit 17, 18 Jahren waren die eines unbeholfenen Spätentwicklers. Ein Start, der umgekehrt proportional zum ungeheuren Einfluss steht, den Wagners Musikdramen später hatten. Arnold Schönberg, Sohn eines Schuhwarenhändlers in Wien, begann mit acht Jahren zu komponieren. Als 16-Jähriger musste er aus familiären Gründen die Schule abbrechen und wurde Volontär bei einer Bank, wo er die Papiere mit Noten vollkritzelte … Eine Folge der Startsituationen von Berlioz, Wagner, Schönberg: Keiner von ihnen konnte jemals richtig Klavier spielen.

So hätte es auch bei Gustav Mahler sein können. Es gab Anfang der 1860er kein Klavier im Haus des Schnapsbrenners Bernhard Mahler im mährischen Iglau. Was Gustav an Musik hörte, kam von fahrenden Musikanten, Tanzkapellen und der Militärkapelle der Garnisonsstadt. Schon der Vierjährige lief ihr hinterher, die kleine Ziehharmonika um den Hals, die man ihm geschenkt hatte. Er war in der Lage, die Märsche nachzuspielen. So schaute man sich doch nach einem Klavier um und wurde bei den Großeltern in Ledetsch fündig. Gustav gelang es gleich, »den Tasten Zusammenhängendes zu entlocken«, wie der MahlerBiograf Jens Malte Fischer schreibt, und das Instrument wurde auf dem Ochsenkarren nach Iglau geschafft. Gustav bekam Klavierunterricht, und er schrieb 1866, mit sechs Jahren, sein erstes Stück: eine Polka mit einem Trauermarsch davor. Bezeichnend, wenn man bedenkt, welche Rolle die »Trivialmusik« später in Mahlers Sinfonien spielt. Die Fünfte etwa beginnt mit einem Trauermarsch und einer Trompetenfanfare, die an den »Generalmarsch« der k.u.k.-Armee erinnert, den Mahler seit Kindertagen kannte.

AUFMERKSAME LEHRER

Mahlers Weg an die Spitze der musikalischen Welt verdankt sich auch den Institutionen der Ausbildung. Er studierte bereits Musik in Wien, ehe er in Iglau sein Abitur machte. Als Berlioz noch Schädel in der Anatomie zersägen musste, kopierte er schon Partituren im Pariser Konservatorium. Charles Castronovo und vielen anderen gelang der Sprung in die internationale Szene durch das »Young Artist Development Program« der Metropolitan Opera in New York. Besonders die Rolle aufmerksamer Schullehrer ist aber bis heute kaum zu über schätzen – sofern die Musik noch auf dem Lehrplan steht. 23.000 Musiklehrerstellen an deutschen Grundschulen sind derzeit unbesetzt.

Es ist heute unvorstellbar, wie viel Musikunterricht Kinder im Thüringen des späten 17. Jahrhunderts hatten, und damit wären wir doch bei Johann Sebastian Bach. Es bestand Schulpflicht für Mädchen und Jungen, die vier Hauptfächer merkte man sich so: »Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen / muss man aus der Schule bringen.« Natürlich lernte der kleine J. S. in seiner Familie, die nur aus Musikern bestand, noch weitaus mehr, aber der gesellschaftliche Stellenwert der Tonkunst rangierte ohnehin weit über »Nebenfach«. Am Lyzeum in Ohrdruf, das Bach bis 1700 besuchte, galten von 30 Unterrichtsstunden nicht weniger als fünf der Musik. Dazu kam noch der Schülerchor, die Kurrende, mit mindestens einem (bezahlten!) Auftritt pro Woche. Bach ist und bleibt ein Wunder. Aber in jedem Wunder spiegelt sich immer auch die Gesellschaft, in der es möglich wird.

Was der junge Gustav Mahler an Musik hörte, kam von fahrenden Musikanten, Tanzkapellen und der Militärkapelle.

Concertgebouworkest Young

In zahlreichen Jugendorchestern trainieren die Profis von morgen –zur Freude des Publikums.

VON HELMUT MAURÓ

Zumindest für die Musik gab es sie, die guten alten Zeiten, als in jedem besseren Haushalt ein Klavier stand, das auch gespielt wurde. Als viele Kinder früh ein Instrument lernten und es bis zur Pubertät so weit brachten, dass sie auch Lust hatten, weiterzumachen, oft ein Leben lang, selbst wenn sie dann ganz andere Berufe ergriffen als den des Musikers.

Heute ist das etwas anders. In den wenigsten Haushalten steht ein Klavier, die wenigsten Jugendlichen beherrschen ein Instrument, und wenn man sich die Studentenzahlen der Hochschulen ansieht, so sind die landeseigenen Bewerber rar geworden. Das haben schon vor etwa zwanzig Jahren

auch die großen Orchester festgestellt, die auf guten Nachwuchs angewiesen sind, wenn sie ihre Stellung in der internationalen Konkurrenz behaupten wollen. Es war auch klar, dass Hochschulabsolventen nicht von heute auf morgen für einen Bühnenauftritt infrage kommen. Sie müssen am spezifischen Klang des Orchesters geschult und künstlerisch integriert werden, sich auch sozial verträglich einfinden. Auf Tourneen geht es sehr familiär zu, und auch im laufenden Betrieb zu Hause ist es wichtig, dass sich alle unbedingt aufeinander verlassen können.

Es lag also nahe, dass die großen Orchester ihren eigenen Nachwuchs ausbilden; mittlerweile betreiben die meisten von ihnen entsprechende Orchesterakademien mit strengen Aufnahmeprüfungen (s. S. 72, Mitarbeiter). Andere arbeiten eng mit Jugendorchestern zusammen, etwa die Sächsische Staatskapelle Dresden mit dem 1986 von Claudio Abbado in Wien gegründeten Gustav Mahler Jugendorchester oder die Berliner Philharmoniker mit dem deutschen Bundesjugendorchester (BJO). Letzteres wurde 1969 als Projekt des Deutschen Musikrats ins Leben gerufen, um rund hundert Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sowie Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert in ihrem Bestreben nach einer professionellen Laufbahn zu unterstützen. Schon früh haben sich pro minente Dirigenten für das Orchester engagiert und mit ihm gearbeitet, darunter Herbert von Karajan, Kurt Masur, Gerd Albrecht, Steven Sloane, Kirill Petrenko und Simon Rattle.

Heute spielt das Bundesjugendorchester 25 Konzerte im Jahr, eines davon stets auch in der Elbphilharmonie, zuletzt im vergangenen Januar. Auch im Ausland ist man dank der Förderung durch den Bund unterwegs, in London, Birmingham, Edinburgh, Wien, Amsterdam, in den Jahren vor Corona sogar in Südafrika, Indien, China, Tunesien, der Ukraine. Dieses Jahr gibt es ein Campus-Projekt gemeinsam mit nigerianischen Musikern in Lagos und Bonn, dem Sitz des BJO. Die Tourneen werden in drei großen Arbeitsphasen vorbereitet, die immerhin zwischen 20 und 35 Tage dauern. Zehn davon sind für Proben mit erfahrenen Orchester musikern vorgesehen, die mit den einzelnen Stimmgruppen arbeiten, bevor der Dirigent auf den Plan tritt und es schließlich mit diesem und den Solisten in zwei großen Reisebussen losgeht. Zwei 40-Tonner transportieren die Instrumente und sonstige Ausrüstung, auch eigene Orchesterwarte fahren mit.

Karajan, Masur, Petrenko, Rattle –sie alle haben das BJO dirigiert.

Man kann sich also vorstellen, wie begehrt die Plätze im Bundesjugendorchester sind. Jedes Jahr kommen nach einem strengen Probespiel rund 25 neue Musikerinnen und Musiker im Alter ab 14 Jahren dazu – es soll keinen Generationsbruch geben –, entsprechend viele gehen mit 19 Jahren ab und beginnen ihr Studium. Mehr als achtzig Prozent der Orchestermitglieder machen die Musik später tatsächlich zu ihrem Beruf, viele in hochrenommierten Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Andere Ehemalige gründen eigene Ensembles wie das längst etablierte Freiburger Barockorchester und das experimentierfreudige Ensemble Resonanz.

Auch die Junge Deutsche Philhar monie ist ein solcher Ableger des BJO (aus der später wiederum die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen her vorging). »Im Falle der Jungen Deutschen Philharmonie waren das Leute aus dem Bundesjugendorchester, die 1974, als sie das Höchstalter erreicht hatten, nicht auseinandergehen wollten«, sagt Sönke Lentz, der Direktor des BJO und Bereichsleiter für den musikalischen Profinachwuchs beim Deutschen Musikrat. »Die sagten sich:

Dann gründen wir eben das Bundesstudentenorchester.« So hieß es anfangs auch. Aber wie im BJO gilt auch hier: Irgendwann ist Schluss, mit dem Ende des Studiums ist für die Nachwuchsmusiker auch das Engagement in der Jungen Deutschen Philharmonie beendet.

»Das BJO ist aber nur die Spitze einer großen Pyramide«, sagt Sönke Lentz. »Ebenso wichtig ist die Arbeit der Landesjugendorchester und der vielfältigen Ensembles wie den Schulund Musikschulorchestern, den städtischen Jugendensembles, den musikalischen Kreis- und Landesorganisationen.« Allein im Raum Hamburg sind mehrere hundert Kinder und Jugendliche in Orchestern aktiv, in der Jungen Norddeutschen Philharmonie, im Jugend-Sinfonieorchester

Ahrensburg, im NDR Jugendsinfonieorchester, dem Felix Mendelssohn Jugendorchester oder in Schulorchestern wie dem des Albert Schweitzer Gymnasiums. »Hier wird großartige Arbeit geleistet«, sagt Lentz, »die aber wegen Schulzeitverkürzung, fehlender Musiklehrer und auch eines bedauerlichen Musikschulsterbens immer stärker unter Druck gerät.«

Es mangelt also nicht unbedingt an Geld – und schon gar nicht an Engagement bekannter Größen der Musikwelt, die sich für den Nachwuchs begeistern. Bestes Beispiel: Simon Rattle, der als Dirigent nicht nur mit seinen BR-Symphonikern und hochrangigen Ensembles wie dem Chamber Orchestra of Europe unterwegs ist, sondern sich auch regelmäßig der Jugend widmet, demnächst etwa dem National Youth Orchestra of Venezuela. Venezuela ist ein Sonderfall, was professionelle musikalische Jugendarbeit betrifft. Es gibt zahlreiche Kinder- und Jugendorchester in inzwischen mehr als 400 Musikzentren mit rund 700.000 jungen Musikern, zusammengefasst in dem Netzwerk El Sistema, das 1975 von dem Pädagogen, Komponisten und Sozialaktivisten José Antonio Abreu in Caracas gegründet wurde. Dieses System ist weltweit einzigartig und hat ähnliche Initiativen in mehr als sechzig Ländern angestoßen, etwa das brasilianische Neojiba Orquestra da Bahia, das im vergangenen Mai in der Elbphilharmonie gastierte.

International berühmt geworden ist das Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, das lange Zeit von Gustavo Dudamel geleitet wurde, der hier seine internationale Dirigentenkarriere begann. El Sistema ist vollständig staatlich finanziert, und weil es nicht dem Kulturministerium, sondern dem Sozialministerium zugeordnet ist, muss es auch nicht mit Etatkürzungen rechnen. Das vorrangig soziale Engagement der Organisation ist vom politischen kaum zu trennen, gleichwohl stehen die Kinder und Jugend lichen im Mittelpunkt, denen eine Chance zu sozialem Aufstieg gegeben wird.

Anders als etwa im Bundesjugendorchester müssen die jungen Musiker auch nicht mit 19 Jahren weiterziehen; vielmehr altert das gesamte Orchester gemeinsam, und es wird ein neues Nachwuchsorchester gegründet, zuletzt eben das National Youth Orchestra of Venezuela, mit dem nun Simon Rattle auf Tournee geht. Das ist natürlich sinnvoll, wenn nach dem altersbedingten Ausstieg aus einem Jugendorchester die Arbeitslosigkeit drohen würde; tatsächlich ist gerade die soziale Komponente für viele Jugendorchester weltweit ein wichtiger Faktor.

Allein im Raum

Hamburg sind

Hunderte Kinder in Orchestern aktiv.

Das war einst auch in Europa nicht anders, wo der Gedanke, Musik mit sozialem Engagement zu verbinden, schon früh aufkam, konkret im Venedig des späten 17. Jahrhunderts. In den vier ospedali, den bereits im Mittelalter gegründeten venezianischen Waisenhäusern für Mädchen (verwaiste Knaben wurden früh zur Arbeit herangezogen), entstanden im Laufe der Zeit Ensembles, Orchester und Chöre der Insassinnen, die in den sonntäglichen Messen, aber auch in eigenen Konzerten auftraten und so zum Unterhalt ihrer Organisationen beitrugen.

Andernorts hießen vergleichbare Einrichtungen conservatorio – der Name blieb in seiner musikbezogenen Bedeutung bis heute erhalten. Das dahinterstehende Prinzip würde man heute vielleicht als Ausbeutung Abhängiger einschätzen, aber man kann es auch so sehen: Wenn Notleidende sich zu großen Teilen selbst helfen können, retten sie sich in ihrem Elend einen Rest von Stolz und Menschenwürde.

Der berühmteste Musiklehrer der venezianischen ospedali ist sicherlich Antonio Vivaldi. Mit ihm als Geigen-, Cello- und Gambenlehrer, Ensembleleiter und Komponist erlangte das Orchester des Ospedale della Pietà ab 1703 einen legendären Ruf und lockte zahlreiche Italien-

reisende an. Allein dreißig seiner Violinkonzerte sind für eine seiner Schülerinnen dort entstanden. Aber auch andere Komponisten lieferten für die ospedali Musik. Der Hamburger Johann Adolph Hasse etwa komponierte um 1740 für das Ospedale degli Incurabili sein Oratorium »Serpentes ignei in deserto«, das unlängst in einer bemerkenswerten Neuaufnahme erschienen ist. Man hört schnell, welch hohes Niveau die jungen Musikerinnen der ospedali erreicht hatten.

In diesem Punkt müssen sich freilich auch die modernen Jugendorchester nicht verstecken, im Gegenteil. Oft klingen sie frischer, motivierter, neugieriger als die alten Hasen der großen Sinfonieorchester. Und wenn es einem Dirigenten gelingt, den jugendlichen Elan sanft zu ordnen, dann kann das Publikum mit diesen jungen Orchestern wirklich mitreißende, erfüllende, inspirierende Abende erleben.

CONCERTGEBOUWORKEST YOUNG

Do, 21.8.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Julia hagen (cello), elim chan (dirigentin) elizabeth ogonek: Moondog; edward elgar: cellokonzert; dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 5

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

Mi, 27.8.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal renaud capuçon (Violine) Manfred honeck (dirigent) erich Wolfgang korngold: Violinkonzert; Piotr tschaikowsky: sinfonie nr. 5

TURKISH NATIONAL YOUTH PHILHARMONIC ORCHESTRA

Di, 2.9.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

ilyun Bürkev (klavier)

cem Mansur (dirigent)

Benjamin Britten: Four sea interludes aus »Peter grimes«; edvard grieg: klavierkonzert; cem esen: sarcasm; Ludwig van Beethoven: sinfonie nr. 5

JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE

Mi, 1.10.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Vivi Vassileva (schlagwerk) stanislav kochanovsky (dirigent) Avner dorman: Frozen in time / konzert für schlagzeug und orchester; dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 11

NATIONAL YOUTH ORCHESTRA OF VENEZUELA

Mi, 3.12.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal simon rattle (dirigent) george gershwin: cuban overture; samuel Barber: Adagio for strings; Leonard Bernstein: symphonic dances aus »West side story«; gustav Mahler: sinfonie nr. 1

JUGEND-SINFONIE ORCHESTER

AHRENSBURG

Sa, 20.12.2025 | 19:30 Uhr

Laeiszhalle Großer Saal

Polizeichor hamburg, kinderchor cantemus Weihnachtskonzert

NDR JUGENDSINFONIE ORCHESTER

Mi, 11.3.2026 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

stefan geiger (dirigent) edward elgar: enigma-Variationen; Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte. Diesmal …

VON CLEMENS MATUSCHEK ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

BENJAMIN BRITTEN: THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE ORCHESTRA

Heutzutage ist musikalische Bildung unter dem Stichwort »Education« in aller Munde. Doch das war nicht immer so. Maßgeschneiderte Stücke für den Instrumentalunterricht gab es natürlich, aber erst im 20. Jahrhundert kam die Idee auf, auch bis dato kunstferne Kinder und Jugendliche durch entsprechende Werke mit dem klassischen Sinfonieorchester vertraut zu machen. War Camille Saint-Saëns sein »Karneval der Tiere« (1886) noch furchtbar peinlich, gingen Sergej Prokofjew (»Peter und der Wolf«, 1936) und Benjamin Britten (»The Young Person’s Guide«, 1946) in ihrer pädagogischen Mission geradezu auf. Britten, der sich auch durch sein »War Requiem« und Auftritte in befreiten Konzentrationslagern als großer Humanist zeigte, verzichtete dabei auf eine kindgerechte Story und setzte ganz auf die Kraft der Musik, indem er ein Thema seines barocken Landsmanns Henry Purcell nacheinander von allen Instrumenten spielen lässt und raffiniert variiert.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: EIN SOMMERNACHTSTRAUM

Auf den ersten Blick wirkt William Shakespeares »Ein Sommernachtstraum« wie ein entgleister Ausflug ins Schullandheim. Nachts sind alle Katzen grau, jeder knutscht mit jedem herum, bewusstseinserweiternde Drogen sind auch im Spiel. Gleich vier Paare finden zueinander, überschäumende Hormone erwecken eifernde Leidenschaft und leidenschaftliche Eifersucht, Elfen und Kobolde hopsen durchs Bild, sogar ein Esel ist mit von der Partie. Und zum Abschluss muss auch noch ein Amateur-Theaterstück aufgeführt werden. Kein Wunder, dass diese traumspielhafte erotische Komödie – gerade frisch ins Deutsche übersetzt –die Fantasie des 17-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy anregte. Zum Abschluss seiner Lehrzeit warf er 1826 mit der Konzertouvertüre einen der größten Hits der Orchesterliteratur aufs Papier. Robert Schumann war begeistert: »Das ist ein Necken und Scherzen in den Instrumenten, als spielten die Elfen selbst.«

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: PREU ẞ ISCHE SONATEN

Irgendwann kommt bei jeder und jedem der Punkt, an dem man gegen die Eltern rebelliert und den eigenen Stil findet. In der Jugend, manchmal auch erst später. Beispielhaft zu besichtigen in der Musikerfamilie Bach: Filius Carl Philipp Emanuel brauchte ein bisschen, um sich von Vater Johann Sebastians Legendenstatus und seinen mathematisch konstruierten Fugen allein zur Ehre Gottes zu emanzipieren. Erst als er als Cembalo-Begleiter des flötenden Königs Friedrichs des Großen finanziell auf sicheren eigenen Beinen stand, wagte er 1742 den Bruch in Form seiner »Preußischen Sonaten« mit spätpubertär wechselhaften emotionalen Extremen. Was heute recht gesittet anmutet, war damals purer Punk: Die Sturm-und-DrangJugend übernahm, das ondulierte Zeitalter des Barock hatte ausgedient.

SERGEJ RACHMANINOW: SINFONISCHE TÄNZE

Obwohl er einer der meistgefeierten Komponisten und Pianisten des 20. Jahrhunderts war, sehnte sich Sergej Rachmaninow praktisch sein ganzes Leben lang in das Russland seiner Jugend zurück. Doch das war aus mehreren Gründen unmöglich: Ein elterliches Gut ging früh pleite, ein anderes wurde nach der Oktoberrevolution von der Kommunistischen Partei konfisziert; zwei Weltkriege trieben ihn in wechselnde Exile nach New York, in die Schweiz und nach Los Angeles; in die Sowjetunion mochte er keinen Fuß mehr setzen. Zum Ausgleich umgab er sich fast nur mit Russen; Englisch lernte er nie so recht. In seinem letzten Werk, den »Sinfonischen Tänzen« von 1940, blickt er durchaus sentimental zurück auf sein bewegtes Leben. Musikalisch spiegelt sich das in etlichen Selbstzitaten, eingebunden in sein unwiderstehliches Idiom mit Taschentuch-Schnäuz-Garantie. Merke: Die Erinnerung an die Jugend ist die Heimat im Herzen.

LUDWIG VAN BEETHOVEN: MONDSCHEINSONATE

Gut 750 junge Musikerinnen und Musiker nehmen jedes Jahr in Hamburg am Regionalwettbewerb »Jugend musiziert« teil, bundesweit sind es mehr als 15.000. Jeweils etwa die Hälfte wird zur nächsten Stufe auf Landesebene weitergeleitet, von ihnen die Hälfte zum prestigeträchtigen Bundeswettbewerb. Praktisch alle heutigen Profis sind hier mit Preisen ausgezeichnet worden. Das mit Abstand meistgespielte Wettbewerbsstück, geschuldet den traditionell hohen Teilnehmerzahlen im Fach Klavier: der erste Satz aus Beethovens »Mondscheinsonate«. Vermutlich können sich Jugendliche mit den hyperromantischen Klängen besonders gut identifizieren. Bei Franz Liszt wären sie damit nicht durchgekommen; er hielt die Sonate für zu anspruchsvoll, um sie von Schülern verhunzen zu lassen. Beethoven selbst war ohnehin genervt von ihrer Popularität: »Immer spricht man von der cis-Moll Sonate! Ich habe doch wahrhaftig Besseres geschrieben.«

ROBERT JOHNSON: ME AND THE DEVIL BLUES Als mittelmäßiger Blues-Musiker verließ der gerade volljährige Robert Johnson 1931 sein Heimatdorf am Mississippi, nur um kurz darauf als Gitarrenvirtuose und gewiefter Songwriter zurückzukehren. Es gab nur eine Erklärung: Im Tausch musste er seine Seele dem Teufel verkauft haben, »at the crossroads«, an jener metaphorischen Kreuzung, an der sich junge Menschen für ihren künftigen Lebensweg entscheiden. Er selbst befeuerte diese Legende genüsslich, unter anderem in Songs wie dem »Me and the Devil Blues«. Dass er mit nur 27 Jahren unter ungeklärten Umständen verstarb, passte auch ins Bild. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis seine Weiterentwicklung des Delta Blues ein breites Publikum fand –und begeisterte Fans wie Keith Richards, Eric Clapton und Bob Dylan. Heute gilt jeder einzelne seiner insgesamt nur 29 Songs als tausendfach gecoverter Klassiker und seine einzigen beiden Fotos als stilprägend für alle Blueser, ob mit oder ohne Teufelspakt.

TOCOTRONIC: ICH MÖCHTE TEIL EINER JUGENDBEWEGUNG SEIN

»Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möcht mich auf euch verlassen können, lärmend mit euch durch die Straßen rennen. Und jede unserer Handbewegungen hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind.« Wohl jeder, der mal jung gewesen ist, kann sich an die Sehnsucht erinnern, die aus diesen Zeilen spricht, an die Utopie, Teil eines Größeren zu sein, einen Sinn zu haben, Codes, Gleichgesinnte. Tja. 1995, als die Hamburger Band Tocotronic den Song herausbrachte, war der ahnungsvoll beschworene Geist der 68er längst verflogen und allgegenwärtigem Kommerz gewichen – da konnte sich der Diskurspop der »Hamburger Schule« mit seinen betont rohen Sounds und Feuilleton-kompatiblen Texten noch so auflehnen. Die notwendige Brechung des vermeintlichen Pathos lieferten die großen Jungs um Frontmann Dirk von Lowtzow im B-Teil des Songs gleich mit: »Jetzt müssen wir wieder in den Übungsraum. Oh Mann, ich hab überhaupt keinen Bock.«

Seit 30 Jahren bringt das »Rising Stars«-Programm aufstrebende Musikerinnen und Musiker auf die wichtigsten Bühnen Europas.

Es ist so ähnlich wie im Sport, wo die großen Clubs permanent nach jungen Talenten Ausschau halten und diese frühzeitig fördern, um sie optimal auf eine mögliche Profikarriere vorzubereiten. Auch aus dem Musikbetrieb sind Strukturen zur Nachwuchsförderung nicht mehr wegzudenken – der Klassikbereich macht da keine Ausnahme. Schon während der Ausbildung an den Musikschulen und -hochschulen spornen unzählige Wettbewerbe zu Höchstleistungen an, später winken den Besten bei internationalen Wettbewerben attraktive Preise. Renommierte Klangkörper betreiben eigene Orchesterakademien, um hochtalentierten Instrumentalisten nach dem Studium den Weg ins Profi-Orchester zu ebnen. Und natürlich strecken auch CD-Labels und Konzertveranstalter stets ihre Fühler nach potenziellen Stars von morgen aus.

1991 haben sich auf europäischer Ebene große Konzerthäuser zur European Concert Hall Organisation (ECHO) zusammengeschlossen. Den Anstoß dazu gaben der Wiener Musikverein, das Konzerthaus Wien und das Concertgebouw Amsterdam. Inzwischen vereint die ECHO 23 Spielstätten in 14 Ländern, darunter die Elbphilharmonie Hamburg, das Konzerthaus Dortmund, die Kölner Philharmonie, das Festspielhaus Baden-Baden,

die Philharmonie de Paris, das Londoner Barbican Centre, das Megaron in Athen, das NOSPR in Katowice und das Müpa Budapest.

Eines der wichtigsten Projekte der ECHO ist das »Rising Stars«-Programm. Seit der Saison 1995/96 hebt es jedes Jahr junge Musikerinnen und Musiker mit vielversprechenden nationalen Karrieren auf die europäische Bühne. Die einzelnen Konzerthäuser spüren die Nachwuchshoffnungen auf; alle Häuser gemeinsam einigen sich unter den Vorschlägen dann auf sechs Solisten oder Ensembles, denen schließlich eine Tournee durch die verschiedenen Spielstätten ermöglicht wird. Schon 2009, noch vor ihrer Eröffnung, hat die Elbphilharmonie mit dem Morgenstern Trio ihren ersten »Rising Star« nominiert; bis heute konnte sie 15 weiteren aufstrebenden Talenten zu diesem Titel verhelfen.

Bei den Konzerten stellen sich die »Rising Stars« nicht nur dem dortigen Publikum vor, sondern vernetzen sich auch mit den jeweiligen Häusern, sammeln Erfahrung, gewinnen Routine und erproben unterschiedliche Konzertformate. So veranstaltet die Elbphilharmonie ein eigenes Festival, in dem die »Rising Stars« an sechs aufeinanderfolgenden Abenden im Kleinen Saal zu erleben sind; in der Philharmonie de Luxembourg hingegen sind

In der Elbphilharmonie gibt es jedes Jahr für die sechs »Rising Stars« ein eigenes Festival.

Das Ganze ist keinesfalls auf die reine Klassik beschränkt. Auch in der kommenden Saison gibt es wieder einige Überraschungen.

die Konzerte über die ganze Saison verteilt; und das Bozar in Brüssel lädt die jungen Künstler zu lockeren Sonntags Matineen ein – mit kürzeren Programmen und ohne Pause, dafür inklusive Croissant und Kaffee fürs Publikum.

Wie nachhaltig das »Rising Stars«-Programm ist, zeigt schon ein kurzer Blick auf die folgende – höchst unvollständige – Liste einstiger Nominierter: Internationale Solisten wie Kirill Gerstein, Khatia Buniatishvili und Igor Levit (Klavier), Janine Jansen, Patricia Kopatchinskaja und Renaud Capuçon (Geige), Alisa Weilerstein und Daniel Müller-Schott (Cello), Antoine Tamestit (Bratsche), Jörg Widmann (Klarinette), Martin Grubinger (Schlagwerk) und Benjamin Appl (Bariton), dazu KammermusikEnsembles wie das Belcea Quartet, das Quatuor Modigliani, das Cuarteto Casals und das Signum Saxophon Quartet, aber auch prominente Orchestermusiker wie Emmanuel Pahud (Solo-Flötist der Berliner Philharmoniker) und Ramón Ortega Quero (Solo-Oboist beim Symphonieorchester des BR) – sie alle standen zu Beginn ihrer Karrieren als »Rising Stars« auf der Bühne.

Neben der instrumentalen und vokalen Spitzenförderung hat das Programm zudem noch einen besonderen Dreh: Es werden nämlich auch junge Komponistinnen und Komponisten unterstützt, denn alle ausgewählten Instrumentalisten geben für ihre Tourneen neue Stücke in Auftrag, die dann auch häufig gemeinsam erarbeitet werden – ein künstlerischer Austausch, der für beide Seiten enorm bereichernd ist. In der vergangenen Spielzeit

hat sogar ein ehemaliger »Rising Star« für die nächste Generation komponiert: Das Auftragswerk des Pianisten Lukas Sternath kam von Patricia Kopatchinskaja, die sich inzwischen neben ihrer Solo-Karriere als Geigerin auch als Komponistin etabliert hat.

Übrigens ist das Ganze keinesfalls auf die reine Klassik beschränkt. Schon vor zehn Jahren hat die Elbphilharmonie das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Trio Catch nominiert; nochmal zwei Jahre zuvor das Pablo Held Trio, das inzwischen zu den exquisitesten Jazz-Trios Europas zählt (und demnächst im Rahmen der Reihe »Jazz Piano« nach Hamburg zurückkehrt).

Und mit Sean Shibe hat zuletzt die E-Gitarre Einzug ins Instrumentarium der »Rising Stars« gehalten.

Auch in der kommenden Saison gibt es wieder einige Überraschungen und ungewöhnliche Konstellationen. So spielt die von der Elbphilharmonie nominierte Cellistin Valerie Fritz nicht nur Solowerke von Johann Sebastian Bach und Peter Eötvös, sondern bringt für einige Duos auch einen Akkordeonisten mit – eine so seltene wie klanglich reizvolle Kombination. Auch ein Saxofonquartett zählt nicht gerade zu den alltäglichen Besetzungen. Das in Amsterdam gegründete Maat Saxophone Quar tet präsentiert neben Originalwerken auch schwungvolle Bearbeitungen bekannter Klassiker etwa aus Kurt Weills »Dreigroschenoper« und George Gershwins »Rhapsody in Blue«.

Im Vergleich dazu könnte der Klavierabend mit dem georgischen Pianisten Giorgi Gigashvili geradezu konventionel erscheinen – wäre da nicht die zweite Konzerthälfte, für die er sich seine langjährige Bandkollegin aus Tiflis, die Sängerin Nini Nutsubidze eingeladen hat. Zusammen stellen die beiden eine Auftragskomposition der ebenfalls aus Georgien stammenden Musikproduzentin und Komponistin Natalie Beridze vor, deren Titel »Georgian On My Mind« mehr sein dürfte als eine Reminiszenz an den bekannten Jazz-Standard. Beim vierten Konzert ist Áron Horváth mit seinem Cimbalom zu Gast. Auf diesem vor allem in Ost-MittelEuropa verbreiteten Hackbrett spielt er nicht nur eine Bearbeitung ebenjener Bachschen Cello-Suite, die drei Tage zuvor schon Valerie Fritz zum Besten gegeben haben wird, sondern auch fulminante Volksmusik aus Ungarn, wo das Instrument zum festen Instrumentarium gehört. Die isländische Sopranistin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir erzählt mit einem bunten Programm die »Geschichte eines Vogels«, und das Klaviertrio Trio Concept stellt mit Nocturnes von Ernest Bloch und Giulia Lorusso sowie Sergej Rachmaninows »Trio élégiaque« die Mysterien der Nacht in den Mittelpunkt. Wie jedes Jahr gibt es vor den Konzerten die Möglichkeit, die jungen Musikerinnen und Musiker in kleinen Gesprächsrunden näher kennenzulernen. Denn auch dies – sich selbst dem Publikum vorzustellen, über das eigene Tun und über Musik zu reden – will gelernt sein und erfordert Erfahrung. Welches Format wäre dafür besser geeignet als die »Rising Stars«?

M WEITERE BEITRÄGE ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

RISING STARS

Elbphilharmonie Kleiner Saal

So, 18.1.2026 | 19:30 Uhr

Valerie Fritz (Violoncello)

goran stevanovich (Akkordeon)

Werke von J. s. Bach, Peter eötvös, sofia gubaidulina, Mikolaj Majkusiak, Jennifer Walshe, olivier Messiaen und robert schumann

Mo, 19.1.2026 | 19:30 Uhr

Maat saxophone Quartet

Werke von Jean rivier, Lili Boulanger, henriëtte Bosmans, dmitri schostakowitsch, Aleksandra Vrebalov, kurt Weill und george gershwin

Di, 20.1.2026 | 19:30 Uhr

giorgi gigashvili (klavier) nini nutsubidze (gesang)

Werke von domenico scarlatti, robert schumann, galina ustwolskaja und natalie Beridze

Mi, 21.1.2026 | 19:30 Uhr

Áron horváth (cimbalom)

Bence Babcsán (klarinette, saxofon, Flöten), Zsombor herédi (Akkordeon), dávid Lakatos (kontrabass)

Werke von J. s. Bach, Lászlo sáry, charlotte Bray, emma nagy, györgy kurtág, Béla Bartók sowie eigenkompositionen

Do, 22.1.2026 | 19:30 Uhr Álfheiður erla guðmundsdóttir (sopran)

kunal Lahiry (klavier)

»Migrations – story of a Bird«: Lieder von samuel Barber, nico Muhly, Jean sibelius, errollyn Wallen, Judith Weir, sergej rachmaninow, Lyra Pramuk, deborah Pritchard, Maria huld Markan sigfúsdóttir, Joseph haydn, déodat de séverac, Maurice ravel und Margaret Bonds

Fr, 23.1.2026 | 19:30 Uhr trio concept klaviertrios von ernest Bloch, clemens k thomas, sergej rachmaninow, giulia Lorusso und Mieczysław Weinberg

Die Elbphilharmonie Jazz Academy 2025 leitet mit Donny McCaslin ein fulminanter Musiker, der sich in seinen Schützlingen auch selbst wiedererkennt.

VON TOM R. SCHULZ

Die Elbphilharmonie Jazz Academy ist eine Biennale des Lernens, wie es sie wohl kein zweites Mal gibt. Wo sonst lädt ein Konzerthaus regelmäßig 15 der besten jungen Jazzmusikerinnen und -musiker aus aller Welt ein mit dem Angebot, dort eine Woche lang nach Herzenslust an ihrer Musik, ihrem Spiel, ihrem Ausdrucksvermögen zu feilen und am Ende bei einem Konzert vor über 4.000 Ohren vorzuführen, was sie in dieser Zeit geschaffen haben? Zur Seite stehen der improvisationshungrigen Jugend Mal für Mal sechs künstlerische Mentoren, die ihr Metier nicht nur kompetent zu vermitteln wissen, sondern selbst gestandene Performer sind. In der Vergangenheit waren das etwa Yaron Herman, Anat Cohen, Theo Croker, Sullivan Fortner, Melissa Aldana, Ziv Ravitz, Julia Hülsmann und Clarice Assad.

Die dritte Ausgabe dieser High-End-Ausbildungswoche im Spätsommer 2025 bietet insofern ein Novum, als erstmals einer der Mentoren zurückkehrt: Donny McCaslin bereicherte die Jazz Academy schon vor zwei Jahren, als die Klarinettistin Anat Cohen die Woche leitete. Diesmal darf der Saxofonist aus New York City das selbst tun. Die Kollegen und Kolleginnen, mit deren Hilfe er dem internationalen Nachwuchs Impulse geben wird, hat er selbst ausgesucht. Liest man die Namen, ersteht vor dem geistigen Auge sogleich eine Dream Band, die man am liebsten im Konzert erleben würde: Gerald Clayton und Django Bates (Klavier/Keyboards), Jorge Roeder und Allison Miller (Bass und Schlagzeug), Jen

Shyu (Gesang) und eben Donny McCaslin (Tenorsaxofon). Jeder dieser Big names wäre eine eigene Geschichte wert (Allison Miller hatte eine im »Elbphilharmonie Magazin« 1|2025). Doch die Dream Band bleibt ein Traum, zumindest für jetzt. Die sechs stellen ihr Können, ihre Erfahrung und ihr pädagogisches Geschick in dieser Augustwoche in Hamburg ganz in den Dienst besagter 15 jungen Musikerinnen und Musiker, die eine Fachjury unter McCaslins Vorsitz ausgewählt hat.

NULL HOCHMUT, NULL HERABLASSUNG

»Donny ist toll«, schwärmt eine Elbphilharmonie-Mitarbeiterin, die ihn bei der Jazz Academy 2023 Tag für Tag miterlebt hat. »Er hat sich total eingesetzt für die Akademisten und mit ihnen unwahrscheinlich viel Zeit verbracht.« McCaslin scheint tatsächlich zu jenen Künstlern zu gehören, bei denen das Gefälle zu aufstrebenden Talenten umso flacher wird, je ausgeprägter sich die eigene Meisterschaft entwickelt. Null Hochmut, null Herablassung. Dabei spielt der Mann sein Tenor technisch und konzeptionell derart souverän, dass man nicht zögert, ihn in eine Reihe mit den Größten seiner Zunft zu stellen –Michael Brecker, Joe Henderson, Sonny Rollins, John Coltrane.

In Uptempo-Nummern bringt er eine selbstgewisse, dabei immer leidenschaftliche Flamboyanz zum Funkeln, die langsamen Balladen lädt er auf mit dem Gewicht der Welt. Sein Sound ist durch und durch geformt. In seinen Stücken gibt es immer wieder Momente, in denen sich

Linke Seite: Donny McCaslin mit seinem Vater Don (um 1975)

Diese Seite: Bei Proben und im Abschlusskonzert der Elbphilharmonie Jazz Academy 2023

Der Mann spielt sein Tenor derart souverän, dass man nicht zögert, ihn in

eine Reihe mit den Größten seiner Zunft zu stellen.

einzelne Töne als vieldimensionale, machtvolle Gebilde in den Raum hineinschieben und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Doch auch sie fügen sich letzten Endes ein in ein stetes Kontinuum kühner Linien, irrer Blitze und Klangkaskaden. Wer Donny McCaslin Saxofon spielen hört, wird Zeuge eines mitreißenden, von einer quecksilbrigen musikalischen Intelligenz gesteuerten Bewusstseinsstroms.

Die phänomenale Kontrolle, die er in jedem Tempo über seine Musik behält, gelingt auch einem Donny McCaslin nur dank unentwegten Trainings. Die ElbphilharmonieMitarbeiterin berichtet beinahe ehrfürchtig, wie er sich vor zwei Jahren, kaum mal für einen Augenblick der Gruppe der Studierenden entronnen, immer wieder unverzüglich in einen Nebenraum verzog. Zum Üben.

Seit weit über zehn Jahren blüht und gedeiht Donny McCaslins eigene Musik im stabilen Milieu einer Quartettbesetzung, mit der er 2015 auch David Bowies schwarzen Schwanengesang »Blackstar« aufgenommen hat. Mit Jason Lindner (Keyboards), Tim Lefebvre (Bass) und Mark Guiliana (Schlagzeug) hat McCaslin gleichgesinnte Hypervirtuosen zu einer Supergroup des Jazz versammelt. Die vier schöpfen aus einem endlos scheinenden Vorrat spielerischer Möglichkeiten, Ideen und manchmal herrlich abseitiger Sounds und widmen

McCaslins überragende musikalische Autorität geht mit großer Freundlichkeit einher.

sich im Kollektiv der Musik wie austrainierte Athleten ihrer sportlichen Disziplin. Tightness und Lässigkeit gehen bei ihnen Hand in Hand. Die Impulsdichte der Musik fordert allerdings auch die Spiegelneuronen der Hörer zu Höchstleistungen. Denn McCaslins Kompositionen sind raffinierte Ideengehäuse, die er mit Rasanz und Inbrunst durcheilt und bei denen man nie weiß, was einen an der nächsten Ecke erwartet.

McCaslins überragende musikalische Autorität geht mit großer Freundlichkeit einher. Sie zeigt sich auch in scheinbar kleinen Dingen, etwa in seinem Vermögen, Gesichter und Namen von Menschen reproduktionsbereit abzuspeichern. Da begrüßt er einen dann nach Jahren mit dem Vornamen, als habe man sich gestern zuletzt gesehen. Mit seinem scheinbar unbekümmerten Jungsgesicht, dem strahlenden Lächeln und der umgekehrt aufgesetzten Cap auf dem Kopf sieht er aus wie der geborene Sieger. Seine oft jubelnden, ekstatischen Soli sprechen dafür. Doch aus seiner Musik jagen auch immer wieder Dämonen, gerade in jüngerer Zeit, mit Hall und

Echoeffekten verstärkt. »Stadium Jazz« heißt programmatisch einer seiner Songs. Wie bei den großen, Stadien füllenden amerikanischen Rockbands brechen auch bei ihm immer wieder Wut, Trauer, Verzweiflung mit roher Energie durch die intellektuelle Architektur der Stücke. Ungefragt erwähnt er im Gespräch Traumata aus der Kindheit, und man denkt: Die nie ganz verheilten sind es vielleicht, die aus manchem Chorus so herausschreien.

WARME HUMANITÄT

Donny McCaslin ist auf der Bühne groß geworden. Als er noch nicht gehen konnte, setzte ihn der Vater Don McCaslin – er spielte Vibrafon und Klavier – neben sich auf einen Stuhl, während er selbst mit seiner Band namens Warmth auf der Veranda des Cooper House in Santa Cruz allsonntäglich Stunde um Stunde Musik für die Community spielte. Es muss eine ziemliche HippieTruppe gewesen sein, sehr California style. »Manchmal konnte ich im Horn des Saxofons in einer Pfütze aus Speichel eine Zigarettenkippe schwimmen sehen«, erinnert sich McCaslin. Der Anblick hielt ihn nicht davon ab, im Alter von zwölf Jahren selbst mit dem Saxofon anzufangen. Von klein auf durfte er in Vaters Band mitspielen. »Wenn ich den Kopf hängen ließ, weil ich mal wieder irgendwas nicht richtig konnte, sagte er mir immer, dass ich sein Lieblingssaxofonist sei.«

Die warme Humanität des Vaters, der in Santa Cruz bisweilen 13 Gigs pro Woche spielte, lebt in seinem Sohn weiter. Dabei ist Donny McCaslin als Jazzpädagoge kein Mann für den künstlerischen Breitensport. Unter den 118 Bewerbern aus 19 verschiedenen Ländern für

die diesjährige Elbphilharmonie Jazz Academy kam er immer wieder auf jene Talente zurück, die nicht nur sehr gut spielen können, sondern deren eigene Musik ihn aufhorchen ließ. Da folgt er seinem Mentor, dem Vibrafonisten Gary Burton, in dessen Band McCaslin mit Anfang 20 eintrat, in seinem letzten Studienjahr am Berklee College of Music. Burtons Credo lautete: »Erst wenn du anfängst, deine eigene Musik zu spielen, wirst du auch deine eigene musikalische Stimme finden.« Schreib! Deine! Musik! Wer als junger Spieler diesem Imperativ folgt, habe wenigstens den Hauch einer Chance, in dem enorm dichten Feld exzellenter Instrumentalisten und Sänger zu reüssieren – eines Tages, ganz vielleicht, sagt McCaslin.

Sein Herz gehört fraglos den jungen, aufstrebenden Spielern, in denen er, Idol so vieler der Bewerber, immer auch sich selbst wiedererkennt. Schließlich ging Donny McCaslin schon mit 14 Jahren erstmals auf Europatournee. Sie verlief anders als erhofft, denn kaum war der junge Mann mit seiner Bigband von der Aptos High School auf dem alten Kontinent angekommen, musste er sich wegen einer Blinddarmentzündung für den Großteil der Reise in ein niederländisches Krankenhaus verabschieden. Vier Jahre später und musikalisch um etliche Umdrehungen weiter, tourte die Schulband ein zweites Mal durch Europa. Da war Donny McCaslin schon auf dem Sprung nach Berklee.

Am Konzept der Jazz Academy reizt ihn besonders, dass am Ende ein abendfüllendes Konzertprogramm für den Großen Saal stehen muss. Davor werden sich 15 hochbegabte und hochmotivierte Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die einander zuvor nie begegnet sind, innerhalb weniger Tage mithilfe von sechs inspirierenden Jazz-Cracks zu mehreren Combos zusammengerauft haben, die nur eigene Stücke der Teilnehmer spielen. Der Druck ist beträchtlich, doch der Nutzen rechtfertigt ihn. »Eine solche Gelegenheit hätte ich früher gern selbst gehabt«, sagt McCaslin. Im Idealfall wird das Ganze, mit einem Plattentitel von Miles Davis gesprochen, auch und vor allem Big Fun.

Donny McCaslin jedenfalls ist wild, nein, von ganzem Herzen entschlossen, dass diese Akademiewoche für alle Beteiligten ein unvergesslich tolles Erlebnis wird.

M WEITERE BEITRÄGE ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

So, 24.8.2025 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal donny Mccaslin (tenorsaxofon), gerald clayton (klavier), django Bates (klavier), Jorge roeder (Bass), Allison Miller (schlagzeug), Jen shyu (gesang) sowie die 15 teilnehmerinnen und teilnehmer der elbphilharmonie Jazz Academy 2025 Abschlusskonzert

Mit

Tarmo Peltokoski

startet gerade der nächste Jungdirigent aus dem hohen Norden durch. Wie machen die das?

VON HELMUT MAURÓ

Hier in Hamburg fühlt er sich wohl, das kann man bei den Proben in der Elbphilharmonie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unmittelbar spüren. Der finnische Dirigent Tarmo Peltokoski, gerade mal 25 Jahre alt, ist seit 2022 Erster Gastdirigent dieses Ensembles – ein Titel, der eigens für ihn eingeführt wurde. Im Künstlerzimmer gleich neben der Kantine wirkt er ruhig, konzentriert, spricht nachdenklich. Zur Probe hinüber in den Großen Saal geht es dann freudigen Schritts, nichts scheint er lieber zu tun als mit dem Orchester das Programm des Abends durchzugehen …

Tarmo Peltokoski ist aktuell der Jüngste in der beachtlichen Reihe von Dirigenten, die von Finnland aus Weltkarriere gemacht haben. Nach der Generation von Esa-Pekka Salonen und Jukka-Pekka Saraste, beide seit Jahrzehnten international renommiert und Chefs großer Orchester, rückt gerade die nächste nach. Zunächst überraschte Klaus Mäkelä die Fachwelt: Er wurde 2020 mit gerade einmal 22 Jahren Chef der Osloer Philharmoniker, ist inzwischen Musikdirektor des Orchestre de Paris und wird demnächst zusätzlich Chefdirigent des Concertgebouworkest in Amsterdam und des Chicago Symphony Orchestra.

Und mit Peltokoski ist schon der nächste Finne am Start. Vier Jahre jünger als Mäkelä, ist er nicht nur Erster Gastdirigent der Bremer Kammerphilharmonie,

sondern auch Principal Guest Conductor der Rotterdamer Philharmoniker sowie Chef der Lettischen Nationalphilharmonie und seit September vergangenen Jahres zudem Musikdirektor des Nationalorchesters in Toulouse. Im vergangenen Frühjahr zeigte ein Konzert im Münchner Nationaltheater exemplarisch, was dieser junge Dirigent in Sachen Kompetenz und praktischer Routine bereits draufhat: Peltokoski schlägt freudiger Auftrittsapplaus entgegen – auch im Süden hat sich herumgesprochen, dass sich hier ein neues Talent vorstellt. Noch in den Applaus hinein lässt er die Musiker mit Richard Strauss’ Tondichtung »Don Juan« losstürmen, treibt das Bayerische Staatsorchester mit energetischer Agogik zu Höchstleistungen – aber nicht ins dramatische Extrem. Strauss’ exzentrische Seite hält Peltokoski klein, da spürt man seine Herkunft aus dem kühlen Norden, so scheint es zunächst. Am Ende, nach der aufwühlenden Siebten Sinfonie von Jean Sibelius, wird man anders denken. Im Verlauf dieses Konzertabends öffnet sich Peltokoski immer weiter, wird komplexer und gleichzeitig nahbarer. Das Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold (mit dem herausragenden Junggeiger Daniel Lozakovich) klingt schon ganz anders als Strauss: freier, einfühlsamer, persönlicher, differenzierter, melodieverliebter. Und im »Misterioso« seiner finnischen Landsmännin Kaija Saariaho spürt Peltokoski noch den feinsten Verästelungen nach, bis der Orchesterklang Fahrt aufnimmt und immer größer wird. Man hat es kaum wahrgenommen: Der Dirigent hat dieses zeitgenössische Stück übergangslos in Sibelius’ Siebte überblendet. Ideell und klangästhetisch bindet er ohnehin alle Musik dieses Abends in einen konzentrierten Wahrnehmungszusammenhang: Es sind unterschiedliche Geschichten, aber es ist immer derselbe Erzähler, dem man zuhört. Vielleicht ist es eine Charakterfrage: das Gemeinsame zum Maßstab machen, das Trennende als bunte Vielfalt erhalten. Manche Werke klingen dann anders als gewohnt. Der »Don Juan« ist hier kein wilder Verführer mehr, sondern ein mitunter melancholischer, gleichwohl getriebener Mensch, und in Sibelius’ Siebter öffnen sich nordische Landschaften von unglaublicher Schönheit. Das Gemeinsame? Die Raffinesse der Instrumentation, für die Strauss unter anderem berühmt ist, findet sich auch bei Sibelius. Wenn die Blechbläserbatterie sanft zu den

Tarmo Peltokoski am Pult der Deutschen Kammerphilharmonie

Bremen in der Elbphilharmonie

(oben: im März 2023 mit Asmik Grigorian und Matthias Goerne; unten: im Oktober 2024)

Peltokoski kam schon mit 14 Jahren zu seinem wichtigsten Lehrer. »In dem Alter hätten andere vielleicht gar nichts in mir gesehen.«

Streichern tritt, nicht überfallartig wie so oft, sondern fast zärtlich sich heranschmeichelnd, dann merkt man, wie gut das alles kalkuliert ist. Oder ist es die Leistung des Dirigenten, das alles klanglich so zu arrangieren? Jedenfalls ist es erstaunlich, wie perfekt dieser junge Künstler all diese Aspekte schon im Griff hat.

Was also läuft in Finnland in Sachen Ausbildung besser als im Rest der Welt? Warum können die Grundschüler dort besser rechnen, die Musiker besser musizieren? Das fragten sich auch Bildungswissenschaftler aus Sachsen-Anhalt und schickten Lehramtsanwärter in das Land, wo der Nachwuchs blüht. Im finnischen Oulu sollten sie nachschauen, wie man dort die Lernfähigkeit der Schüler durch kulturelle Bildung steigert. Und sie staunten nicht schlecht: Die Stundenzahl für musische Fächer ist in Finnland schon mal grundsätzlich höher als in Deutschland, und die Schüler können sie bei Interesse sogar noch erweitern. Die wichtigsten Ergebnisse dieses umfangreichen musischen Angebots fassten die Fachbesucher aus Deutschland in wenigen Stichworten zusammen: Es sorge für mehr Freiheit, Vertrauen, Ruhe, Geduld. Das benennt eigentlich pädagogisches Einmaleins, und vielleicht geht es gar nicht um neue Erkenntnisse, sondern um die Umsetzung, um die Unterstützung von Schülerinteressen statt autoritärer Erfüllung vorgegebener Lehrpläne. Es klingt plausibel, wenn die Bildungswissenschaftler sagen: Wir brauchen keine Lehrer, die gute Musiker sind, sondern solche, die den Kindern helfen, gute Musiker zu werden. Aber stimmt das so? Eifert man als Kind nicht lieber einem guten Musiker nach?

Darauf gibt es wohl keine generelle Antwort. Doch sicher ist: Der menschliche Faktor spielt bei der Ausbildung eine Schlüsselrolle, wie auch Tarmo Peltokoski im persönlichen Gespräch backstage in der Elbphilharmonie bestätigt. Er hat vier Jahre lang bei dem Mann studiert, der hinter dem finnischen Dirigentenwunder steht, beim legendären Dirigierprofessor Jorma Panula, der inzwischen

94 Jahre alt ist und nach wie vor unterrichtet, wenn auch nur noch privat. Schon Jukka-Pekka Saraste und Esa-Pekka Salonen waren seine Studenten an der Sibelius-Akademie in Helsinki, ebenso wie Sakari Oramo (der ihm dort als Professor nachfolgte), Osmo Vänskä, Hannu Lintu, Mikko Franck, Markus Poschner und Klaus Mäkelä.

Peltokoski kam 2014 im Rahmen eines Meisterkurses zu Jorma Panula. Der Vater hatte angefragt und erst einmal ein entschiedenes Nein erhalten. Dann zeigte er dem Meister ein paar Kompositionen seines Sohnes – und Panula stimmte zu. »Er hat ein scharfes Auge für das Potenzial, das in einem steckt«, erinnert sich der junge Dirigent. »Ich war ja gerade 14, als ich zu ihm kam, in dem Alter hätten andere vielleicht gar nichts in mir gesehen.«

Und was zeichnet nun Panula und seinen Unterricht aus? »Wesentlich sind sicherlich seine Menschenkenntnis und seine Wertschätzung, aber eigentlich unterrichtet er gar nicht so viel«, berichtet Peltokoski. »Er zwingt seine Studenten, für sich selber zu lernen. Wenn sie das nicht können, werden sie ohnehin keine Dirigenten.« Ganz wichtig sei aber auch, dass Panula seinen Studenten schon früh die Chance bietet, mit einem echten Orchester zu arbeiten – da sei er eisern, trotz aller hohen Kosten: Um zu lernen, wie man ein Orchester dirigiert, müsse man ein Orchester dirigieren. »In den allermeisten Dirigierklassen weltweit dirigieren die Studenten zwei Klaviere«, sagt Peltokoski. »Und so lernen sie, zwei Klaviere zu dirigieren – aber kein Orchester.«

Eine eigene finnische Dirigierschule will Tarmo Peltokoski allerdings nicht erkennen. »Wenn es so etwas wie eine finnische Schule gäbe, dann wäre es die Tatsache, dass es eben keine Schule ist, mit eigener Technik oder eigenem Klang wie etwa bei der russischen Klavierschule. Wir Finnen haben so etwas nicht. Wir sind Individualisten.«

TARMO PELTOKOSKI

Fr, 29.8.2025 | 19 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal die deutsche kammerphilharmonie Bremen, tarmo Peltokoski solisten: Mauro Peter, kathryn Lewek, elsa dreisig, Äneas humm u. v. a. romain gilbert (regie) Wolfgang Amadeus Mozart: die Zauberflöte halbszenische Aufführung mit Übertiteln

Mo, 9.3.2026 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal die deutsche kammerphilharmonie Bremen, tarmo Peltokoski daniel Lozakovich (Violine) Zoltán kodály: tänze aus galanta robert schumann: Violinkonzert Felix Mendelssohn Bartholdy: sinfonie nr. 3 »schottische«

Antworten: »Was war Ihr bisher größter Karriereschritt?«

VON IVANA RAJIC

STERLING

ELLIOTT

»Das Cello hat schon bei meiner Geburt auf mich gewartet«, erzählt Sterling Elliott schmunzelnd und doch ernst über den wohl wichtigsten Moment seines Musikerdaseins: »Mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester gab es bereits drei Geigen, und so war klar, dass ich Cellist werden würde, um das Elliott Family String Quartet zu vervollständigen.« Schon gegen Ende seines Studiums an der New Yorker Juilliard School, konzertierte der Cellist mit großen Orchestern wie dem New York Philharmonic oder dem Boston Symphony Orchestra. 2023 ernannte ihn der in London ansässige Young Classical Artists Trust zum »Robey Artist« – ein zweijähriges Programm, in dessen Rahmen der YCAT sein Management in Großbritannien übernimmt und Sterling Workshops für Schulkinder leitet. Ähnlich letztes Jahr in Hamburg, wo er nicht nur in der Nachwuchs-Reihe »Teatime Classics« auftrat, sondern auch bei einem Instrumenten-Workshop in der Elbphilharmonie ein Dutzend Kinderherzen eroberte.

NOVO QUARTET

»Als Ensemble im Rahmen des ECMAster-Programms in Wien, Paris und Oslo zu studieren«, war unsere bisher wichtigste Entscheidung«, sagen die Mitglieder des NOVO Quartets aus Dänemark. »Es hätte auch schiefgehen können, so eng zusammenzuleben und zu arbeiten, noch dazu in uns unbekannten Ländern.« Doch das Risiko hat sich ausgezahlt: Das Quartett wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ersten Preis und vier Sonderpreisen beim 77. Concours de Genève. Dieses Jahr folgte die Ernennung zum BBC New Generation Artist – ein Förderprogramm, das schon zahlreiche internationale Kar rieren beflügelt hat. »Das ist für uns ein unglaublicher Ver trauensbeweis und ein großer Meilenstein«, sagt das NOVO Quartet, das kürzlich sein Debütalbum mit Werken der dänischen Komponistin Mette Nielsen veröffentlichte. Dass die vier gern weniger bekanntes Repertoire ins Programm nehmen, zeigten sie im April auch in der Laeiszhalle: Neben einem der Beethovenschen »Rasumowsky«-Quartette spielten sie Musik der polnischen Komponistin Graz˙yna Bacewicz.

Der wichtigste Moment in der Karriere der in New York City aufgewachsenen Pianistin Julia Hamos war der Entschluss, nach Europa zu ziehen – in die deutsche Kulturmetropole Berlin, wo sie ihr Studium an der Barenboim-Said Akademie bei András Schiff absolvierte. »Von da an boten sich mir mehr und mehr großartige Möglichkeiten«, erzählt sie. So trat sie im Berliner Pierre Boulez Saal auf, und auch in der Laeiszhalle war sie 2024 gemeinsam mit der Cellistin LiLa (s. u.) zu Gast. Doch es waren vor allem ihre Kollegen und Dozenten an der Akademie, die sie inspirierten, zu wachsen und in der Kulturszene Fuß zu fassen: »Wir helfen uns gegenseitig, Auftrittsmöglichkeiten zu finden und ein Netzwerk aufzubauen.« Für die Zukunft nimmt sich die amerikanisch-ungarische Pianistin vor, ihr Repertoire weiterzuentwickeln – und ihre Programmgestaltung noch stärker an den eigenen Vorlieben auszurichten: »Ich möchte das spielen, was ich liebe, an den Orten, die ich liebe – und auf die Art und Weise, die mir entspricht.«

EMANUEL BLUMIN-SINT

»Für mich war es ein besonderes Erlebnis, den Fanny Mendelssohn Förderpreis zu erhalten«, erzählt der 20-jährige Fagottist Emanuel Blumin-Sint. Denn diese Auszeichnung ermöglichte ihm die Aufnahme seines ersten Solo-Albums, »Leading Bassoon«, das alle Facetten seines Instruments präsentiert. Viel zu selten stehe das Fagott als Solo-Instrument im Rampenlicht, findet er – und möchte genau das ändern. Einige Komponisten schrieben für ihn neue Stücke, etwa Valentin Silvestrov, der bekannteste zeitgenössische Komponist der Ukraine. »Darüber hinaus war ein ganz besonderer Moment mein Solodebüt in der Carnegie Hall im November 2024, sowie mein Solokonzert mit Orchester in der Berliner Philharmonie.« Im März 2026 folgt ein weiteres Debüt: ein Auftritt in der Laeiszhalle im Rahmen der Reihe »Teatime Classics«. Gemeinsam mit dem Akkordeonisten Pavel Efremov präsentiert Blumin-Sint, wie reizvoll diese ungewöhnliche Besetzung klingt, mit Barockmusik ebenso wie mit Werken des 20. Jahrhunderts.

»Mein wichtigster Karriereschritt war weder ein großer Auftritt noch eine Zusammenarbeit mit den Großen der Szene, sondern meine Zeit an der Kronberg Academy, die ich mit 16 begann«, erzählt die 2002 in China geborene Cellistin LiLa. »Dort traf ich auf Menschen, die Musik nicht nur spielten, sondern lebten. In dieser Umgebung keimte meine künstlerische Identität: Musik ist für mich keine Tätigkeit, sondern eine Art, die Welt zu begreifen.« Kein Wunder also, dass sie sich für ihren Auftritt in der Laeiszhalle im vergangenen Jahr mit Julia Hamos zusammentat, die ebenfalls durch die Musikakademie Wahlverwandte fand (s.o.). »Ich bin dankbar, von talentierten Freunden umgeben zu sein, die mich herausfordern, neu zu denken, was Musik ausdrücken kann«, erklärt LiLa. »Ich möchte einfach weiter lernen, dranbleiben, wachsen – und bereit sein, wenn der Moment es verlangt.«

MIKHAIL KAMBAROV

Mikhail Kambarov ist schon längst auf der Überholspur: Seit seinem Debüt mit gerade einmal acht Jahren kamen bedeutende Preise hinzu, ein begehrtes Stipendium der Deutschen Stiftung Musikleben und ein Studium bei Michail Lifits an der Musikhochschule in Weimar, wo einst der Klaviervirtuose Franz Liszt lebte und wirkte. Aber sein wichtigster Karrieremoment war, »als ich aufgehört habe, Erwartungen zu erfüllen, und angefangen habe, meiner eigenen musikalischen Stimme zu vertrauen«, offenbart er. »Es geht mir nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, echt zu sein.« Sein nächstes Ziel: »Grenzen überschreiten, neue Wege suchen, das Bekannte hinterfragen und Konzerte zu Erlebnissen machen, die im Herzen bleiben!« Ein Anspruch, den er auch an seinen bevor stehenden Auftritt in der Laeiszhalle stellt, wo er im Dezember Werke der romantischen Klaviervirtuosen Beethoven, Schumann und Chopin spielen wird.

»Der wichtigste Schritt in unserer Karriere als junges Ensemble war sicher der Gewinn des 2. Preises beim ARD-Musikwettbewerb 2023«, davon ist das Amelio Trio überzeugt. »Das hat uns wichtige Türen in die Klassikwelt geöffnet und uns bestätigt, dass wir als Gruppe am Ball bleiben sollten.« Noch zu Schulzeiten gründeten Johanna Schubert, Merle Geißler und Philipp Kirchner ihr Klaviertrio und musizieren nun, mit Mitte zwanzig, schon seit über einem Jahrzehnt zusammen. Anfang dieses Jahres sind sie zum ersten Mal in der Laeiszhalle aufgetreten; in der Spielzeit 2026/27 kommen sie auch in die Elbphilharmonie, im Rahmen ihrer Tournee als »Rising Stars« (s. S. 16): »Die führt uns in die größten und bedeutendsten Konzertsäle Europas!« Dieses Karriere-Sprungbrett ermöglicht ihnen vor allem eines: »regelmäßig Konzerte zu spielen, unsere eigenen Ideen zu verwirklichen und das tolle und vielseitige Repertoire für Klaviertrio mit unserem Publikum zu teilen.«

In der ungemein klangschönen, ungeheuer einfachen Musik Arvo Pärts geht es um mehr als einfach nur um Schönklang.

VON ALBRECHT SELGE

ILLUSTRATIONEN ANSELM M. HIRSCHHÄUSER

Es gibt Musikexperten, für die der Begriff »breites Publikum« nach bekifften Hörern klingt. Die höchst wohltönende Musik, der diese Hörer den Lorbeer ihrer Gunst gewähren, bringt jene Experten öfter mal auf die gebildete Palme. Denn ihre aufgescheuchte Fachkenntnis wittert Arges, Verderbenbringendes: Nebel, Seichtheit, Irrationalität. Ein Fall, auf den das besonders zutrifft, ist die tatsächlich ungemein klangschöne, ungeheuer einfache (oder einfach scheinende), zweifellos vom christlichen Glauben durchdrungene Kunst des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Wie es in einer weithin bekannten Online-Enzyklopädie mit dem untergründigen Humor absoluter Sachlichkeit heißt: »Pärt erfreut sich einer für einen zeitgenössischen Komponisten ungewöhnlich großen Beliebtheit.« Dass die musikalische Menschheit in ihrer Breite sehr gern Pärt hört, belegt auch eine Statistik des britischen Klassikportals »Bachtrack« über die meistgespielten lebenden Komponisten im Jahr 2023. Da liegt vor dem mönchsbärtigen Esten allein noch der US-Amerikaner John Williams. Dessen Musik stammt allerdings von vor langer Zeit und aus einer weit, weit entfernten Galaxis, läuft also quasi außer irdischem Wettbewerb.

Andererseits ist auch Pärts Musik nicht von dieser Welt. Zumindest nicht nur. Doch gerade diese religiöse Dimension trägt vermutlich dazu bei, die verbliebenen sittenstrengen Hüter des musikalischen Fortschritts zur Weißglut zu treiben. »Religiöse und mittelalterliche Betrügereien« bescheinigt der straff progressive Jean-Noël von der Weid in seinem 500-seitigen, ziemlich apodiktischen Handbuch »Die Musik des 20. Jahrhunderts« dem Komponisten Pärt, oder auch »entleerten Mystizismus«. Pärts aus reduzierten Elementen entstehende Musik betäube den Menschen, befinden solche Richter, sie sei eine Art schnöde Gehörverdummung.

wirrung witterten. »Ein modernistisches Werk« nannte Pärts wohlmeinend warnender Kollege und Freund Jaan Rääts diesen »Nekrolog«. Und ein anderer Weggefährte, Eri Klaas, sagte besorgt: »Meines Wissens hat in Estland oder der ganzen Sowjetunion bisher noch niemand Zwölftonmusik geschrieben! Vielleicht erklären sie dich jetzt zum Dissidenten, zum Volksfeind?«

Zugegeben: Diese Zitate stammen nicht aus einer offiziellen Pärt-Biografie, sondern aus einem Comic. Und zwar aus der Graphic Novel »Zwischen zwei Tönen« von Joonas Sildre, einem sehr fundierten Buch über Pärts Leben, das eine ebenso kunstvolle wie unterhaltsame Einführung auch ins Werk des Komponisten bietet. Es ist ganz in schwarzweiß gehalten – und eben in den zahllosen Zwischentönen, die sich aus dieser binären Klarheit erst ergeben, quasi den Schwingungen des Nichtfarblichen. Ein wenig also wie die radikal reduzierte Zweistatt-Zwölftonmusik, die Pärt seit den späten Siebzigerjahren schreiben sollte, beginnend mit »Für Alina« von 1976 und »Fratres« von 1977.

Aber ist es nicht interessant, dass der frühe Modernist Pärt in der offiziellen Kulturpolitik der Sowjetunion ebenso aneckte wie der spätere Musikmönch Pärt in der oft erschreckend verbissenen progressiven Musikszene des Westens? (Wobei diese, was dann doch ein wesentlicher Unterschied ist, keine Staatsgewalt auf »Abweichler« hetzt.)

Auch der ebenfalls aus dem Ostblock in die Freiheit herübergemachte ungarische Komponist György Ligeti erkannte da – ohne Gleichsetzung – gewisse Parallelen.

Ziemlich genau das Gegenteil davon wurde allerdings einst dem jungen Arvo Pärt vorgeworfen, vor einer halben Ewigkeit, ums Jahr 1960 in der Sowjetunion. Das Werk »Nekrolog« des damals 26-Jährigen erregte Anstoß bei den Aufpassern des sozialistischen Fortschritts, die in westlicher Avantgarde bürgerliche Ohren- und Gesinnungsver- ›

Für das Echo auf Pärts kompositorische Anfänge aber galt zweifellos Ligetis Satz: »Totalitäre Systeme mögen keine Dissonanzen.« Und als solche musste in den frühen Sechzigern nicht nur Pärts »Nekrolog« empfunden werden, sondern auch das nachfolgende ambitionierte Orchesterwerk »Perpetuum mobile«, das Pärt mit Begriffen wie »Objektivität« und »mathematische Gleichung« beschrieb. Ein damals modischer Jargon, der doch dem unmittelbar erfahrbaren sinnlichen Reiz dieser spiralförmigen Musik nicht gerecht wird. Auf jeden Fall ist es ungemein spannend, dieses unsowjetisch »modernistische« Klangwunder »Perpetuum mobile« im Zusammenhang mit der puristischen Dreiklangs-Reflexion »Fratres« oder einem der absoluten Meisterwerke des späteren Pärt, »Tabula rasa«, zu hören.

EINFACH NÄHER AM GÖTTLICHEN

Zweifellos war das der entscheidende Wendepunkt: der post-perpetuum-mobilsche Entschluss des etwa 40-Jährigen, seine Musik radikal zu vereinfachen. Dazu entschied Pärt sich nicht, um systemtreue Botschaften in die Arbeiterschaft zu pauken, sondern um dem Göttlichen näherzukommen. Man schreibt so etwas im Jahr 2025 meist halb sehnsüchtig gerührt, halb peinlich berührt hin, aber bei Pärt ist es nun einmal essenziell. Eine Entdeckung fand damals statt, tief in den Siebzigern, als auch im Westen die Protestbewegungen sich in gegensätzliche Strömungen aufteilten, von der wiedergefundenen Empfindsamkeit des »Neuen Mannes« bis hin zum mörderischen roten Terrorismus. Und genau diesen Begriff »Entdeckung« benutzte nicht nur Pärt selbst im Rückblick, sondern verwendet auch der bereits oben zitierte Pärt-Schmäher von der Weid in seiner vielleicht lustigsten Attacke: Pärt sei »der erste Este, der die Theurgie des Diatonischen wiederentdeckt hat«.

Das ist doch mal ein Titel: der erste Este, der die Theurgie des Diatonischen wiederentdeckt hat! Im Griechischen bedeutet diátonos so viel wie »durch Ganztöne gehend«, was etwas in die Irre führt, weil eher das gemeint ist, was sozusagen glatt ins Ohr geht. Nämlich eine siebenstufige Tonleiter mit zwei Halbton- und fünf Ganztonstufen; also etwa eine C-Dur-Tonleiter, das heißt, die sieben weißen Tasten einer Klavieroktave statt der zwölf schwarzen und weißen, welche viel stärkere Reibung, Chromatik, Dissonanzen erzeugen.

Theourgía wiederum heißt »Gotteswerk« und bezeichnet laut Historischem Wörterbuch der Philosophie »eine Technik (ars) oder ein Ritual, das es entweder mit Zeichen und Symbolen oder durch ein Medium hindurch ermöglicht, in eine Beziehung mit den höheren Mächten zu treten«. Die Theurgie ist ein Gegenmodell zur Theologie, in der der lógos zu Gott führt; hier hingegen ist es eine Tat, ein Schaffen, ein Werk. Es geht darum, sich selbst für göttlichen Einfluss zu öffnen – eine Idee der Spätantike, als magische Vorstellungen allgegenwärtig waren. In gewisser Weise übernahm sie der orthodoxe Christ Pärt als Musiker. Also (um bei den Klaviertasten zu bleiben) keine schwarze, sondern so etwas wie weiße Magie. Zwischen zwei weißen Tönen sollen sich ohne ohrenaufschürfende Reibung göttliche Funken entzünden. Es geht um Größeres als um »bloß schön klingen«. (Wobei es selbstredend uneingeschränkt erlaubt ist, sich allein am »schönen Klang« zu erfreuen.)

Als Arvo Pärt am 11. September 1935 geboren wurde, war er kein Bürger der Sowjetunion, sondern der unabhängigen Republik Estland. Die bestand erst seit 1918 und hatte noch fünf relativ freie Jahre vor sich, bis zur Besetzung erst durch Stalins Rote Armee, dann durch Hitlers Wehrmacht. Die Klänge, die das kleine Kind umgeben, sind von anderer Art als ideologische Parolen und Kriegslärm: eine Mutter, die Volkslieder singt oder Schubertlieder,

Zur radikalen Vereinfachung seiner Musik entschied Pärt sich nicht aus Systemtreue, sondern um dem Göttlichen näherzukommen.

die ins Volksliedgut einsanken wie »Am Brunnen vor dem Tore« (das ja eigentlich aus der »Winterreise« stammt); der Klang der Schritte im Schnee; das Schlagen einer Pendeluhr; die Töne eines alten Klaviers, auf dem ein paar Tasten kaputt sind, so dass man diese fehlenden Töne singen muss.