29 minute read

È solo un numero

Il Prodotto Interno Lordo è spesso usato quale chiave di lettura per determinare i successi o gli insuccessi di un intero Paese, ma si tratta semplicemente di un numero, dietro cui possono celarsi un mondo di possibili dinamiche, e che si presta a infinite letture. Intorno allo stesso si concentra da anni un vivace dibattito, come sostituirlo o migliorarlo non è però immediato.

Tanti numeri, molti indicatori, infiniti modelli statistici, econometrici e previsionali, qualche regola del pollice, accompagnati inevitabilmente dalle view di fior fior di analisti, di altrettanto blasonati istituti, in cerca di un qualche segnale nelle parole di questo o quel decision maker che potrebbe fare la differenza, o meglio, dal loro consensus, dunque un’altra media. Un approccio prevalentemente quantitativo, stemperato da qualche nota qualitativa. È questa l’economia moderna, di stampo anglosassone? Molto probabilmente sì, seppur non solo.

Advertisement

Massima espressione del modello capitalistico, e saldamente in testa a ogni classifica, si piazza il Pil: il Prodotto Interno Lordo. L’indicatore per antonomasia di quale sia l’andamento economico, e dunque nell’ultimo mezzo secolo, almeno in Occidente, rappresentativo estensivamente di fortune e sfortune di ogni Paese. Un mondo, o comunque una sua importante parte principalmente su un fronte per l’appunto economico, profondamente ‘laicizzato’ che ha scaricato sul Pil la propria volontà di potenza, e il regolamento dei rapporti di forza tra Stati. Non casuale e trascurabile, economia ed esercito più grandi al mondo convivono nello stesso territorio sin dal Dopoguerra.

Un parallelismo, questo, facilmente rintracciabile anche nella Storia, più o meno lontana, seppur con qualche sostanziale differenza. È infatti il caso di Londra, potenza egemonica globale per diversi secoli, l’estensione del cui impero superò il precedente record di Roma. Se alla base del successo dell’Impero Britannico sicuramente si trova la rivoluzione industriale, allo stesso tempo l’elemento chiave per l’Impero Romano era una precoce ma straordinaria produzione su larga scala di beni di largo consumo, anche a duplice uso, e un vivace interscambio tra regioni e popoli distanti e diversi.

L’economia romana, dunque anche prima di Augusto, era sempre stata fortemente specializzata, non solo per una mera questione di materie prime, e per sostenere lo sviluppo di tali distretti industriali la più semplice delle soluzioni si era trovata in un sistema bancario e finanziario efficiente e complesso, con non troppo arditi facili paragoni con la contemporaneità. A riprova lo straordinario tasso di urbanizzazione della popolazione, anche escludendo l’eccezionalità di Roma stessa, andato poi aumentando rapidamente.

Nonostante grandi differenze di secolo in secolo, e dati molto incerti, frutto di stime spesso fantasiose, la popolazione dell’impero si aggirava tra un minimo di 50 e un massimo di 120 milioni di persone, indipendentemente dal totale, però, il suo tasso di urbanizzazione, ossia la quota di persone residenti in aree urbane, fluttuava tra uno straordinario 15 e un eccezionale 40%. Quale paragone si consideri che nel Medioevo in Europa era intorno al 5%, del 6 nel Rinascimento, e del 10 negli anni di Napoleone.

Si potrebbe dunque affermare che il Pil romano fosse superiore a quello britannico? Del resto, tra i prerequisiti di un’elevata urbanizzazione si cela certamente lo sviluppo di un avanzato sistema monetario, oltre quantomeno a un’efficiente logistica, e può essere il riflesso di un’elevata aspettativa di vita. Non è però così semplice a dirsi. La vivacità del commercio è senza dubbio un’ottima premessa, al pari dell’ingegnerizzazione della finanza romana, ma da contraltari si pongono con prepotenza la schiavitù nelle sue molte forme, ben più del 10% della popolazione, un’ampia classe politica spesso non retribuita, e un’economia di sussistenza nelle campagne.

Il Pil è e rimane una dimensione strettamente legata a un’economia di stampo manifatturiero, in cui determinare il valore dei prodotti è relativamente sem plice, e corrisponde sempre a un costo di produzione. Discorso completamente dif ferente rispetto a una invece fortemente terziarizzata, in cui la voce di costo do minante è il capitale umano, già più diffi cile da valorizzare. Ed è qui che iniziano i problemi. Il suo principale limite è infatti il legame a una dimensione strettamente monetaria di quanto effettivamente ‘pro dotto’, sia esso un bene che un servizio.

Allo stesso tempo, però, l’economia è anche tutto il resto, quanto non è pro duzione, e quanto non ha un valore così facilmente quantificabile. Se dunque si potrebbe affermare il Pil sia un indica tore vecchio, e ormai passato, il come sostituirlo o integrarlo apre un dibattito potenzialmente sconfinato. Dunque?

Alle origini. Se sicuramente non era in cima alle preoccupazioni né di Giulio Cesare, né della Regina Vittoria, quand’è che il Pil è riuscito a imporsi prima in ristretti circoli di addetti ai lavori, e oggi anche nel dibattito quotidiano? «Si potrebbe affermare che il Presidente americano Roosevelt ne fu l’augusto padre. Diede infatti mandato, nel mezzo della grande depressione, al Dipartimento per

«Una delle maggiori sfide è avere a che fare con un’economia globalizzata, che ha dunque un’estensione internazionale. Molte aziende sono multinazionali, hanno dunque sedi e reti fortemente interconnesse, il che rende particolarmente difficile scomporre il Pil che generano»

Klaus Abberger, Capo economista del Kof dell’Eth di Zurigo

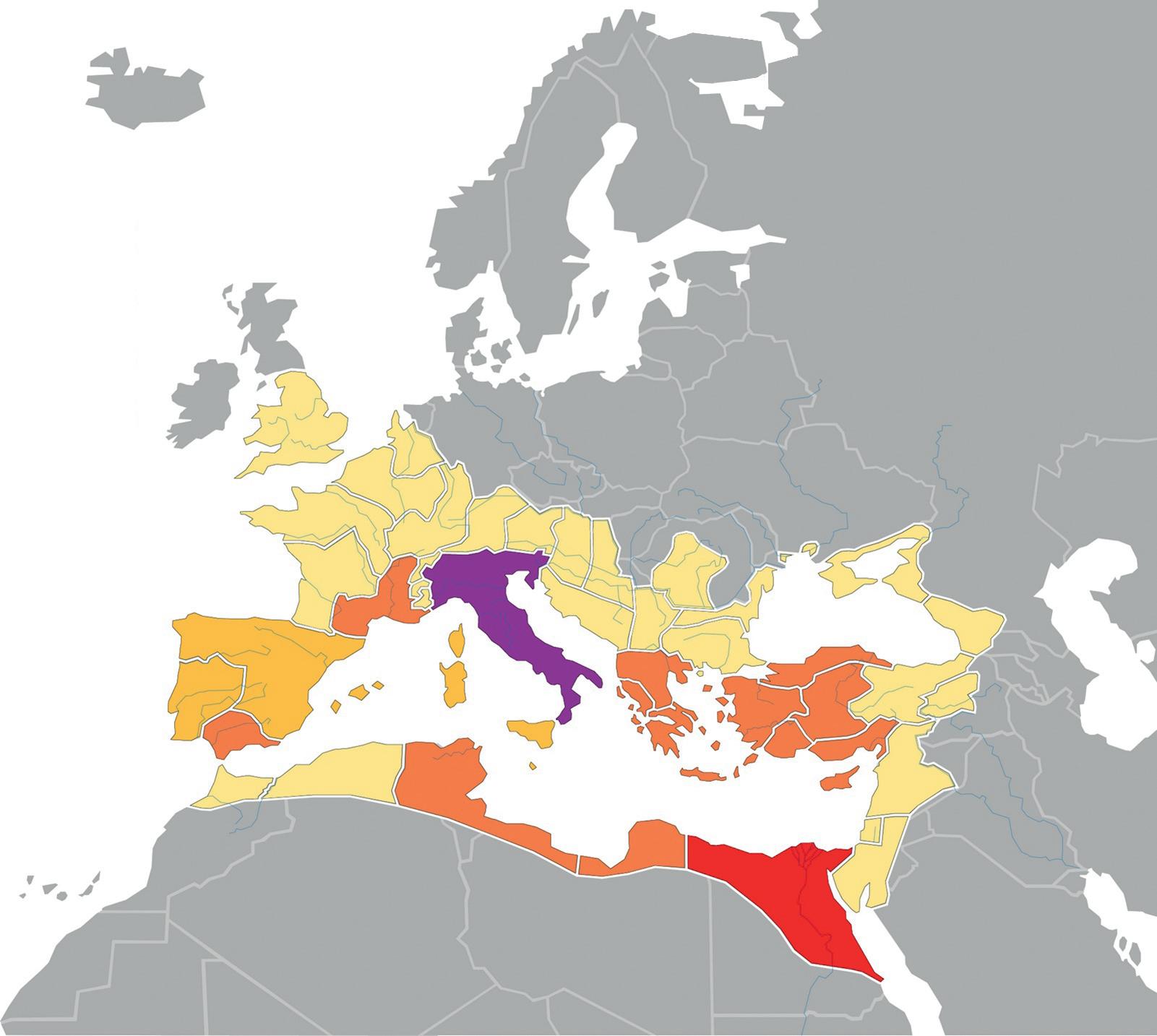

L’impero nel 125 d.C.

Pil pro capite delle diverse province in sesterzi annui

L’impero nel 14 d.C.

Pil pro capite nelle diverse province in sesterzi annui il Commercio di elaborare uno strumento di misurazione standardizzato che monitorasse puntualmente lo stato di salute dell’economia americana. Da allora ha visto solo accrescere la sua importanza, e risponde all’attuale definizione di: il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno, e destinati al consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici, e alle esportazioni

Nonostante assunti teorici molto forti, e ampiamente discutibili, quello che è abbastanza certo è che il benessere della popolazione sotto dominazione romana sia andato aumentando nel corso del tempo. Se l’Italia continuava a rappresentare una felice oasi, anche per una pressione fiscale nulla, anche il resto dell’impero ha vissuto secoli di crescita. Merito forse della pace?

Determinare che vi sia una correlazione diretta tra andamento del Pil, meglio se reale, dunque al netto dell’inflazione, e benessere della popolazione residente è sempre stata un’operazione particolarmente scivolosa, e ricca di incognite. Il Pil è un numero complesso, che preso di per sé può anche non dire nulla di quanto sia evoluta l’economia di un Paese anche solo in un biennio.

«Gli indici definiscono i problemi, non solo economici, che la Politica cerca di risolvere. Se sono obsoleti o parziali i Governi continueranno ad adottare politiche inefficaci, che non possono avere successo, ma che un’interpretazione migliore dei dati avrebbe magari del tutto versa, tanto da essere oggi considerato anche un indicatore di forza economica. Tale lettura estensiva dell’indicatore non va però ulteriormente estesa e confusa ad esempio con la misurazione del benessere o della qualità della vita della popolazione, che è invece rappresentata da altri indici», rileva Klaus Abberger, Capo economista del Kof dell’Eth di Zurigo. nette», esordisce così Elena Guglielmin, Cio di Ubs Wealth Management.

Del resto, cos’è la forza economica di un Paese? Sta forse qui la natura del problema, al pari dell’eccessiva semplificazione di una materia comunque complessa. «Nonostante i suoi limiti, tracciare l’andamento dell’economia di uno stato è una pratica ampiamente diffusa, e che non dovrebbe essere demonizzata, a patto di saper interpretare il dato, meglio se affiancandolo ad altri indicatori. Il Pil si ripromette di misurare, o di farlo al meglio possibile, quanto c’è di misurabile in un’economia: il valore di quanto è prodotto, consumato o guadagnato, secondo le sue tre diverse forme di calcolo», precisa Chiara Casale, responsabile ricerca macroeconomica di Banca del Ceresio.

Misurare il misurabile con tutti i limiti che le centinaia di miliardi possono inevitabilmente sollevare. «Si tratta pur sempre di una stima del valore di mercato di beni e servizi, effettuata per giunta sulle risposte di un campione statistico rappresentativo di soggetti economici, e in quanto tale può essere soggetto a errori, o a un certo margine d’incertezza. Il suo principale atout è però la relativa facilità della comparabilità con altri Paesi rispetto alla loro crescita economica, è infatti una misura ampiamente diffusa, stimata sulla base di criteri condivisi a livello internazionale», evidenzia GianLuigi Mandruzzato, Senior Economist di Efg.

Un barometro dell’andamento dell’economia nazionale che nel corso del tempo si è caricato di valenze molteplici di pari passo all’ampliarsi del pubblico di riferimento. «Nonostante il Pil sia una semplice misura del valore aggiunto creato dalla produzione di beni e servizi in un dato Paese, nel corso degli anni ha assunto una sfumatura leggermente di-

Nonostante i suoi limiti, e nonostante un vivace dibattito, non sembra infatti che vadano emergendo sostanziali e significative alternative. Un caso? «Il concetto di Pil quale misura della performance economica è spesso oggetto di critiche, e nel corso degli anni non sono mancati i tentativi di trovare migliori alternative. Tuttavia a oggi non è ancora stato scalzato dal suo ruolo preminente, in larga misura dovuto anche all’articolato sistema di contabilità nazionale coerente in cui è inserito, che misura produzione e reddito affidandosi al mercato, e all’unità monetaria per la definizione dei valori e l’aggregazione», sottolinea Luca Mezzomo, responsabile analisi macroeconomica della Direzione

Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Vo comparando? Al netto di peculiarità nazionali, e affidabilità dei dati comunicati, con Russia e Cina che non sono delle eccezioni, l’arte del raffronto tra Paesi di macroregioni diverse può dimostrarsi un’operazione particolarmente complessa, anche in presenza di criteri condivisi, o spacciati per tali. «A dipendenza della granularità e della profondità dell’analisi oggettivamente e metodologicamente può dimostrarsi complicato paragonare il Pil di due anni diversi dello stesso Paese, a fronte di infinite variabili da considerare. Anche a patto quindi di mantenere il Pil come metrica costante nel tempo, confrontare l’evoluzione dello stesso in Paesi e momenti diversi solleva ulteriori complicazioni, a partire dall’unità monetaria di riferimento che dovrebbe essere la stessa, e che non può, ma che è comprensibilmente l’idea alla base della cosidetta teoria della parità dei poteri d’acquisto», mette in evidenza Sergio Rossi, professore ordinario di macroeconomia ed economia monetaria dell’Università di Friburgo.

Facendo però un ulteriore passo indietro un equivoco tutto da risolvere potrebbe essere un altro, con non poche implicazioni più o meno evidenti. «È spesso criticato per non tener conto di fattori altrettanto importanti, come le diseguaglianze sociali ed economiche all’interno di un’economia, dimenticando però che sia costruito proprio per misurare l’andamento di domanda e offerta aggregata. Sono altri, come l’indice di Gini, a poter fotografare altre situazioni, in questo caso la distribuzione del reddito o della ricchezza. Non va però dimenticato che affidabilità e comparabilità internazionale di buona parte di tutti questi altri indicatori, economici e sociali, dipendano proprio dalla qualità delle stime del Pil», commenta Mandruzzato.

Ciononostante le difficoltà e i suoi limiti restano tutti sul tavolo, con scarse probabilità di poterli eliminare. «Il peccato originale è che qualunque cosa prescinda da una transazione monetaria, bene o servizio che sia, di fatto per il Pil non esiste. Paesi in cui l’economia sommersa sia significativa sono dunque statisticamente sottostimati, problema analogo a quelli in cui siano diffuse pratiche di volontariato. Non pagare per la cura dei bambini o per la pulizia dell’alloggio di fatto danneggia il Pil, con a cascata molti altri casi che

«Il concetto di Pil è spesso oggetto di critiche, e nel corso degli anni non sono mancati i tentativi di sostituirlo. Tuttavia a oggi non è ancora stato scalzato dal suo ruolo preminente, in larga misura dovuto anche all’articolato sistema di contabilità nazionale coerente in cui è inserito»

Luca Mezzomo, Responsabile analisi macroeconomica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo

Il

Un complicano particolarmente il confronto tra Paesi avanzati ed emergenti. O ancora, le stime si complicano ulteriormente nel caso di beni e investimenti intangibili, un capitolo sempre più importante nelle economie avanzate», prosegue Casale.

I limiti oggettivi. L’incapacità di catturare il valore aggiunto creato all’interno dell’economia nazionale da parte di tutti quei beni e servizi gratuiti, oltre a sottostimarne le dimensioni potrebbe dar luogo poi a politiche quanto meno discutibili, se non controproducenti. «Agire sulla base dei dati del Pil anche solo per misurare l’economia, dunque il suo scopo, non sempre è opportuno. Nel caso degli Emergenti buona parte della produzione avviene entro le mura domestiche, o comunque all’interno del nucleo familiare, è dunque fuori dalle statistiche. Porsi come obiettivo la crescita del Pil potrebbe creare dunque più problemi di quanti non ne risolva, intaccando questi equilibri il più probabile dei risultati sarebbe infatti una riduzione del benessere della popolazione, il contrario di quanto ci si fosse

Nonostante la correlazione tra Pil e felicità/benessere della popolazione sia discutibile e complessa, una sua marcata crescita prolungata nel tempo è improbabile peggiori le condizioni di vita nel Paese. Di quanto migliorino, se proporzionalmente o meno, è però tutt’altro che scontato. Tendenzialmente si può affermare comunque che al crescere del Pil anche la popolazione sia più felice.

Il debito/Pil

«Si tende spesso a dimenticare quanto un economista polacco sosteneva, ossia che i lavoratori spendono nel mercato dei prodotti quanto guadagnano in quello del lavoro, mentre le imprese guadagnano nel mercato dei beni e servizi quanto spendono in quello del lavoro»

Sergio Rossi, Professore di macroeconomia dell’Università di Friburgo

invece prefissati», chiosa Guglielmin. Discorso analogo, seppur diverso, nel caso delle economie avanzate. Risultato? Sostanzialmente lo stesso. «La tecnica di rilevazione funziona particolarmente bene per tutta quella parte di attività economica in cui sono disponibili prezzi di mercato, meno bene nel caso dei servizi pubblici. Nel caso di quest’ultimi il valore del prodotto deriva sostanzialmente dal costo di produzione, così facendo non si tiene però minimamente conto degli effetti sulla qualità del servizio che derivano ad esempio dal progresso tecnologico. In aggiunta nel caso dei servizi è anche dif-

Se il Pil è l’indicatore per antonomasia, il debito/Pil è il principe di tutti i rapporti, con un’illustre letteratura alle spalle, dalla crisi argentina, alla più recente greca ed europea, oltre ovviamente all’ingombrante vicina Repubblica. Ma ha davvero senso parlarne? «È un rapporto che non andrebbe nemmeno considerato, mette in relazione due grandezze incomparabili: in gergo il debito che è uno stock, e il Pil che è un flusso. L’equivalente di confondere il burro con la ferrovia. L’attenzione dovrebbe concentrarsi invece sull’impatto che ha la spesa pubblica sul Pil e sulla popolazione, con effetti decisamente più positivi in termini di gestione delle risorse comuni, inducendo le autorità a operare scelte migliori nell’interesse generale, stabilizzando il ciclo economico», nota Rossi. Dunque perché tanto discuterne se non ha troppo senso da un punto di vista squisitamente teorico? «Il Pil è utile per valutare la sostenibilità di debiti interni ed esterni. Servire il debito è più agevole se la crescita del Pil è superiore rispetto al tasso d’interesse medio pagato sul debito stesso. Parimenti una crescita eccessiva del debito privato può essere un campanello d’allarme rispetto al formarsi di una crisi finanziaria; o come nel caso dell’Eurozona, una posizione finanziaria netta verso l’estero molto negativa in rapporto al Pil si associa a una maggior probabilità di stress finanziario», rileva il responsabile di ficile scindere le variazioni di prezzo da quelle di quantità, oltre che misurare la produttività», rileva Mezzomo.

Ora della fine si tratta spesso di un problema di prezzi, il mattoncino su cui è stato costruito all’epoca. «Beni e servizi gratuiti o che hanno un prezzo difficile da determinare rischiano di essere sottovalutati, l’obiettivo del Pil è infatti misurare il valore della produzione, e lo strumento più adatto è il suo prezzo di mercato. L’assunto teorico è che il prezzo dovrebbe essere un buon indicatore dell’utilità di quel dato prodotto, cosa che non sempre è valida, e che soprattutto nel corso del tempo potrebbe crescere o variare, a prescindere dalle fluttuazioni di prezzo che potrebbero dipendere da altre dinamiche. Se questa è la principale lacuna, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sull’affiancare al Pil indicatori in grado di catturare l’utilità di quanto di gratuito all’interno dell’economia, estendendo l’attuale sistema di contabilità nazionale», riflette David Kohl, Capo economista di Julius Baer.

Al tempo stesso particolarmente problematica è la relazione tra Pil e ambiente, proprio per la sua inesistenza. «Non cattura in alcun modo le molte esternalità negative che hanno consentito la produzione di beni e servizi, dunque nessun tipo di danno ambientale o climatico, al pari del livello salariale, e infatti non offre alcuna informazione sul tenore di vita della popolazione. Un aumento del Pil può quindi significare potenzialmente tutto e nulla, a meno di non affiancarvi altri indicatori, da quello di sviluppo umano a una qualsiasi misura della felicità interna lorda. Tali limiti nel corso del tempo hanno portato a una sua perdita di significatività nell’insieme dell’economia mondiale, parzialmente sopperita dall’introduzione nei Paesi avanzati di altri indici», mette in evidenza Rossi.

Intesa. Ovviamente non mancano però le insidie, frutto anche in questo caso di pur sempre possibili errori letteralmente di calcolo. «Nel caso della finanza pubblica, il rapporto debito/ Pil è molto meno rilevante rispetto al rapporto con il servizio del debito, ossia il flusso di risorse necessarie a coprirne il costo. Sottostimare la crescita del Pil, ad esempio per semplici problemi di misurazione, potrebbe infatti spingere ad adottare una politica di austerità aggressiva, che non sarebbe però realmente necessaria», nota l’esperto di Julius Baer.

Su tutti, però, un vantaggio. «Il rapporto mette in relazione gli obblighi versi terzi dello Stato, con la base imponibile dell’intera economia, proprio come accadrebbe per una famiglia o un’impresa», conclude Mandruzzato.

Il cambiamento di usi e costumi, accelerato ad esempio dall’emergenza pandemica, oltre ad avere sensibili ricadute sociali, ha ad esempio non trascurabili influenze proprio sull’andamento del Pil, spesso in senso opposto. «Lavorare da remoto e dunque spostarsi meno consente di avere più tempo libero da destinare ad altre attività, che in alcuni casi possono tradursi anche in volontariato, che infatti in diversi Paesi sta crescendo. Questo inevitabilmente ha ricadute positive sugli standard di vita della società, migliorandoli, ma statisticamente passa sotto traccia. I volontari molto di rado rientrano nei dati dell’occupazione, quindi nemmeno nella forza lavoro, e producono attività economica equiparata al ‘sommerso’. Un aumento del volontariato potrebbe dunque sollevare un’ulteriore problematica cui il Pil dovrà confrontarsi presto o tardi, almeno nel misurare la mutata realtà economica e sociale. Distorsioni ampie e trasversali, se ad esempio si pensa che i profitti di una multinazionale siano computati nel Pil dello stato in cui questa è locata, e non in quello del Paese in cui ha sede, il che dà luogo a un ulteriore travaso di risorse», chiarisce il Cio di Ubs.

Paradossi, questi, non troppo isolati, che sembrano dunque spingere verso l’individuazione di indici ancillari ma maggiormente significativi in questa fase storica. «In caso di una guerra o una catastrofe naturale anche importante il Pil catturerebbe perfettamente, o comunque con un buon grado di approssimazione, il lavoro di gestione dell’emergenza e la ricostruzione di quanto andato distrutto, ma non il danno riportato anche solo in termini infrastrutturali, o di perdita di vite umane. È uno di quei casi di massima decorrelazione tra andamento del Pil e qualità della vita della popolazione, analogamente a una peggior accessibilità

«Valutare di estendere il perimetro del Pil all’utilità derivata dal ‘consumo’ di altri elementi presenta sfide impegnative, e non sarà certamente accurata, ma potrebbe essere comunque un primo passo verso una miglior misurazione del benessere delle nazioni»

Felici, e fiduciosi

Correlazione tra fiducia dei consumatori e felicità della popolazione al sistema sanitario, all’istruzione, o un maggior inquinamento dell’ambiente. Tutti elementi che certamente vanno a peggiorare la qualità della vita, e in senso lato l’economia di un Paese», rileva il responsabile di Intesa.

Cambiamenti non solo sociali, ma anche intrinsechi al sistema economico, potrebbero del resto dar luogo a ulteriori nodi tutti da sciogliere. «Indipendentemente da chi svolga il lavoro, uomo,

Una popolazione felice, o comunque sufficientemente soddisfatta della propria esistenza, tende ad avere una facilità a consumare il proprio reddito superiore a quella di Paesi molto più depressi. Questo ha riflessi immediati sul Pil, essendo costituito specie nei Paesi avanzati dai consumi della popolazione, diversamente da quanto non accada invece spesso negli Emergenti, per ovvie ragioni.

Nel Vecchio Continente, dove la Old Economy è ancora ruggente, o comunque ha una forte presenza nelle principali economie, l’andamento del Pil è fortemente influenzato dal sentiment del manifatturiero, dell’industria, e in senso più lato dall’export. Vive al momento una fase complicata, su pressione della crescente stretta monetaria, in atto da mesi.

«Il Pil cerca di rimanere una valida misura di riferimento per l’andamento del ciclo economico, e relazionandosi con altre grandezze consente di calcolare numerosi altri indicatori che tratteggiano un quadro complessivo piuttosto preciso dello stato di salute di un Paese»

GianLuigi Mandruzzato, Senior Economist di Efg Bank

e non avevano dunque alcun ruolo, oggi però lo hanno acquisito, creano valore aggiunto, si dovrebbe dunque cercare di misurarlo almeno in parte», prosegue il Capo economista del Kof.

L’economia del benessere. La rocambolesca corsa del Pil degli stati avanzati, specie europei, dal Dopoguerra ha lasciato sul terreno non pochi feriti, ma soprattutto sollevato una fondamentale domanda: cui prodest? «La globalizzazione sfrenata, dunque un fenomeno iniziato negli anni Ottanta, ha dato il via a un progressivo calo della significatività di quanto il Pil è in grado di catturare, sia rispetto al livello dei salari nel mercato del lavoro, sia per l’impatto negativo che i cambiamenti climatici hanno su benessere e qualità della vita della popolazione. Il paradosso cui la Politica è chiamata oggi a confrontarsi è l’aumento dell’attività economica, e la caduta a livelli drammatici del benessere di una parte crescente della popolazione anche in quei Paesi che si considerano economicamente avanzati», constata il professore di Friburgo.

Paradosso o meno che sia, il problema rimane saldamente sul tavolo, e se possibile ricopre un ruolo sempre più importante, non più solo da un punto di vista accademico. «È da oltre mezzo secolo che è noto che il Pil non misuri direttamente il benessere di un Paese, e a farlo presente era stato proprio un politico, Robert Kennedy, che affermava: Il Pil misura tutto, eccetto ciò che rende una vita degna di essere veramente vissuta. Affermare però che non vi sia alcun tipo di correlazione positiva tra benessere della popolazione e ricchezza prodotta è altrettanto estremo», rileva la responsabile di Banca del Ceresio.

macchina o robot, il flusso di denaro è fondamentale perché rientri nel computo del Pil, quello che conta è il valore aggiunto generato a livello di produzione.

L’economia è in continua evoluzione, e dunque anche la misurazione dell’attività economica dovrebbe tenerne conto, adattandosi costantemente. Un caso emblematico potrebbero essere le piattaforme d’intermediazione digitali, come Airbnb. Sino a qualche anno fa non esistevano,

Non è infatti importante cosa sia prodotto, e anche come, purché venga prodotto e immesso sul mercato. «Nel 1968, alla Kansas University, Kennedy è stato forse uno dei primi a far notare quanto già tutti sapevano, ossia che il Pil possa essere il frutto di programmi televisivi dagli effetti socialmente ambigui, come la diffusione della violenza o il consumo di tabacco, oltre che della produzione di napalm, missili e testate nucleari. Nel 2009 un rapporto commissionato dal Governo francese ha ulteriormente smentito l’idea che vedrebbe strettamente legati benessere e Pil. Viene anche introdotta una sottile differenza tra benessere materiale e immateriale, con il primo più sensibile alla sfera economica, e quindi al Pil, rispetto invece al secondo, legato ad esempio al tempo libero. A dipendenza del come questo venga calcolato, molti stati europei arriverebbero ad avere un Pil pro capite superiore a quello degli Stati Uniti, confermando quanto buona parte della popolazione già da tempo sosteneva», sottolinea Guglielmin.

Non si tratta dunque di un mero problema teorico, ma anche molto pratico, alla portata di molti. Ma quanto cambia?

«L’evidenza empirica dimostra che una maggior forza economica, dunque un Pil più alto, sia spesso correlato ad alcune variabili che potrebbero tradursi in benessere per i residenti. È il caso di un sistema educativo prestante, un sistema sanitario efficiente, e dunque anche di una maggior aspettativa di vita. Parimenti è necessario tracciare una linea netta di demarcazione, il Pil ha un obiettivo molto preciso, misurare la performance economica, ed effettivamente lo assolve», chiarisce Abberger.

Del resto, la vera domanda è proprio: cos’è il benessere della popolazione?

Quali siano le componenti del Pil è noto, si tratta solo di saperle stimare correttamente. Se il discorso si sposta invece sul benessere tutto è molto più inevitabilmente fluido e discutibile. «Il benessere reale non è obbligatoriamente la somma delle utilità individuali, o il prezzo pagato per tutti i beni e servizi consumati. Un forte limite con cui si scontra il Pil è l’effetto di saturazione che il consumo scatena negli individui, e che vi siano molti altri elementi intangibili e non misurabili che influiscono sul benessere reale. Valutare di estendere il perimetro del Pil all’utilità derivata dal ‘consumo’ di questi altri elementi presenta sfide impegnative, e non sarà certamente accurata, ma potrebbe essere comunque un primo passo verso una miglior misurazione del benessere delle nazioni», commenta Kohl. Un’ampia offerta. Pur restando entro il suo tradizionale perimetro, nel corso del tempo significativi progressi sono comunque già stati fatti, in larga misura grazie allo sviluppo, anche economico, che hanno vissuto le economie occidentali, e più in generale quella mondiale nel suo complesso. «Le metodologie utilizzate per stimare il Pil negli anni sono decisamente migliorate, la tecnica statistica stessa è cambiata, con un contributo decisivo dell’informatica. Nuove voci compongono oggi l’indice, che ad esempio cerca di tener conto anche dell’economia

Chiara Casale, Responsabile ricerca macroeconomica di Banca del Ceresio sommersa, seppur con un certo grado di approssimazione, non si può dunque dire sia rimasto fermo al palo. Cerca di rimanere una valida misura di riferimento per l’andamento del ciclo economico, e relazionandosi con altre grandezze consente di calcolare numerosi altri indicatori che tratteggiano un quadro complessivo piuttosto preciso dello stato di salute, non sono economica, di un Paese, oltre alla sua evoluzione», precisa Mandruzzato.

A controbilanciare il secondario, dopo gli anni della pandemia in cui i beni erano andati forti, una spumeggiante performance è quella registrata dal settore dei servizi, in tutte le economie ben più che positivi, in vista anche delle vacanze estive. Nel complesso l’economia europea e globale sta tenendo botta, nonostante tutte le buone volontà degli istituti centrali di frenarla.

In quanti sono felici?

Quota della popolazione (in %) che si dichiara felice (dati Ipsos)

Felicità regionale

Molti pro, diversi contro

Intorno alle sorti del Pil è oltre mezzo secolo che si discute, a dipendenza delle stagioni politiche ed economiche, anche animatamente, ma ora della fine sempre con gli stessi risultati, ossia nessuno vagamente apprezzabile. L’argomento è dei più vasti, e le sfide per risolverlo delle più notevoli, quindi? «Misura in modo sintetico e compatto la produzione netta di un sistema economico, il che continua ad avere una certa utilità. Fino a stadi di sviluppo economico non troppo avanzati qualità della vita e Pil pro capite sono correlati positivamente, mentre la sua variazione continua a essere rappresentativa dell’andamento complessivo di un sistema economico. Senza dimenticare che è soltanto un pezzo di un ricco e variegato sistema di contabilità nazionale», rileva Mezzomo.

Dunque diversi pro, accompagnati però da alcuni significativi contro, come fa notare invece il professore di Friburgo: «Alla semplicità di calcolo si oppone la totale insensibilità all’evoluzione del benessere e del tenore di vita della popolazione nel suo insieme e delle diverse categorie sociali, il che si lega anche alla tematica del cambiamento climatico. Il Pil dovrebbe essere dunque abbandonato quale indicatore principe in grado di determinare le scelte di politica economica ai vari livelli istituzionali, dai Governi nazionali a quelli locali, a vantaggio di altri indicatori forse più complessi, ma migliori».

Molti pro, ma anche diversi contro. Vale dunque la pena di ‘tenerlo’, o semplicemente aspettare a rimpiazzarlo? «Utilizzare il Pil come misura del benessere reale è tutt’altro che preciso o raccomandabile, allo stesso tempo la ‘praticabilità’ è il migliore argomento a suo favore. È quindi meglio essere imprecisi e giusti invece che precisi ma sbagliati», conclude Kohl.

Maggior precisione nella rilevazione dei dati, un progressivo affinamento del campione statistico di riferimento, e strumenti più potenti a disposizione delle autorità, hanno certo consentito passi in avanti sensibili, ma quanto è ancora sufficiente? «Si possono ipotizzare interventi metodologici che potrebbero rimediare ad alcune sue limitazioni, nel caso dei servizi affiancando al costo di produzione indici di performance. Per i beni, invece, dovrebbe essere messo in evidenza l’aumento della qualità derivante dal forte progresso tecnico. Una sensibilità diversa verso la qualità della vita sta però maturando all’interno delle stesse autorità di statistica; continuano a fiorire nuovi indicatori, anche molto ambiziosi, che vogliono meglio catturarla, ma mancando un suo equivalente monetario rimane molto difficile andare oltre un elenco, pur articolato, di indicatori. A livello europeo è emblematico il caso dell’Essc, uno di molti tentativi di integrazione della contabilità nazionale che resta il vero riferimento», puntualizza il responsabile di Intesa.

Se dunque in Europa qualcosa si muove, anche la Confederazione è già andata avanti esplorando il filone, inserendosi in un già animato dibattito. «Se il Pil si concentra sulla generazione di reddito nell’arco di una precisa unità temporale, anche la ricchezza può avere il suo peso, e in entrambi i casi la loro distribuzione all’interno della popolazione è ricca di conseguenze. Negli ultimi anni l’Ufficio federale di statistica è andato oltre, iniziando a pubblicare un intero sistema di nuovi indicatori che cercano di approssimare la misurazione del benessere e della qualità della vita nel nostro Paese», chiarisce il Capo economista del Kof.

Se dunque la Svizzera riporta progressi, non è da meno la vicina Repubblica, al pari di molte altre istituzioni di eco internazionale. Una vera sfida è stata lanciata, e non c’è spazio per la timidezza. «L’Istat, l’autorità italiana di statistica, quantifica in ben 130 i diversi indicatori del benes- sere. A livello internazionale non poteva però mancare il contributo dell’Onu, che considerando criteri di sviluppo sociale, dall’aspettativa di vita al grado di scolarizzazione, pubblica regolarmente lo Human Development Index, e che non casualmente vede ai primi posti gli stati più sviluppati; mentre l’Ocse ha elaborato il Better Life Index, forte di almeno altri 80 indicatori, che vuole fornire un quadro completo del capitale naturale, umano, economico e sociale per ogni Paese», riporta la responsabile del Ceresio.

Cosa determini la felicità di un Paese, o almeno della sua popolazione, è sicuramente dubbio. Grandi certezze non ce ne sono, ma qualche legittimo sospetto sui risultati di alcuni stati sicuramente non vanno accantonati.

Pluralità non destinata a fermarsi qui, ma che spazia potenzialmente all’infinito, e che ben rappresenta la vastità dell’argomento affrontato, al pari delle difficoltà che comprensibilmente dipana. «In risposta alle contraddizioni e imprecisioni ricondotte al Pil, indici alternativi sono stati proposti, dal Genuine Progress Indicator, all’Index of Sustainable Economic Welfare, al Subjective Well Being, senza però significativi progressi su nessun fronte, nonostante importanti prese di posizione. Il 24 novembre 2011 si era pronunciato il Parlamento Europeo, invocando nuovi indicatori che andassero ad affiancarsi al Pil, riprendendo la conferenza del 2007, Beyond Gdp, che per prima aveva aperto il dibattito. L’auspicio rimane sempre lo stesso, elaborare nuovi indicatori che completino il Pil, per sostenere e migliorare il processo decisionale delle autorità, facile a dirsi ma evidentemente difficile a farsi», chiosa Guglielmin.

Alla base di tutto un problema ben noto agli economisti, lo scontro anche culturale tra indicatori quantitativi puri, e… tutti gli altri. «Il Pil si limita a misurare le quantità, sulla base del loro prezzo, aggregando i dati. Nulla rileva anche soltanto in termini di qualità di quanto aggregato, né delle loro probabili ed eventuali esternalità. Andrebbe logicamente integrato da una dimensione più qualitativa, che possa cogliere queste sfumature. Avrebbe molto più senso misurare la felicità interna lorda, che meglio riflette le dinamiche interne a un Paese, nonostante questo nell’immediato porrebbe dei significativi problemi di confrontabilità nel tempo. La domanda fondamentale è capire quanto ogni sistema economico sia in grado di soddisfare i bisogni della popolazione, e a che condizioni, ad esempio di quali costi, ambientali e sociali, la collettività dovrebbe farsi carico», mette in evidenza il professore di Friburgo.

Felici, ma di cosa?

Dei propri figli Relazione con il partner Accesso e vicinanza alla natura Grado di istruzione Relazione con la famiglia allargata Amici Accesso a notizie e informazione Del proprio lavoro Sentirsi amati Liberi di fare e dire quello che si pensa Esercizio e attività fisica Vita romantica e sessuale Propria situazione finanziaria Situazione economica nel proprio Paese Situazione politica e sociale nel proprio Paese

■ Popolazione che si dichiara soddisfatta

Quota di popolazione soddisfatta di alcuni aspetti della propria vita (media globale) Fonte: Ipsos 2023 vita ha un senso Sentire di avere il pieno controllo Salute mentale e benessere Vita sociale

Felici, ma di cosa?

Felici, ma quanto?

Valutazione della propria vita (media triennale, 2020-2022)

Correlazione tra felicità e aspetti della vita di cui si è soddisfatti Fonte: World Happiness Report 2023

Il Damocle tecnologico. La famosa spada che pende sul capo del Pil è sicuramente lo sviluppo tecnologico, un’arma a doppio taglio, difficile da catturare dagli indicatori, ma dall’impatto esponenziale nel corso dei prossimi anni. Del resto, se l’home working regala molto più tempo libero, che potenzialmente potrebbe dar vita a nuovi consumi, il suo effetto certo è ridurre i costi di trasporti, che sono parte integrante del Pil. Al pari di utilizzare una

Nonostante ogni persona sia diversa dall’altra, ci sono delle comunanze su quanto renda particolarmente felici e soddisfatti, e cosa invece ricopra un ruolo marginale. Si tratta di medie globali, frutto dunque di compromessi tra medie a loro volta regionali. Guardando però al ranking dei diversi Paesi qualche risultato di buon senso sembra emergere. Paesi nordici e Svizzeri si segnalano.

Vola il volontariato

% della popolazione e differenza tra prima e dopo la pandemia un aumento delle vendite, sostenuto ad esempio dalla cosiddetta obsolescenza programmata, il risultato immediato è chiaramente una sensibile crescita del Pil, di cui è bene conoscere i limiti. Gli investimenti in robot o Intelligenza Artificiale hanno invece un’altra dinamica, da un lato spingono nell’immediato il Pil, grazie ai costi di sviluppo e produzione, dall’altro la sostituzione di parte della forza lavoro, una quota crescente del totale della popolazione attiva, si traduce in minori salari e consumi e dunque, ceteris paribus, un calo importante», chiarisce Rossi. cassa automatica, o prendere un convoglio della metrapolitana automatizzato. Dunque, come rapportarvisi? «La variazione dell’intensità di lavoro e capitale è catturata dal calcolo del Pil, del resto è la produttività totale dei fattori il principale motore della crescita economica. Ciò che a oggi non viene considerato è però quanto e come lo sviluppo tecnologico possa modificare l’utilità di alcuni beni e servizi, scindendo questa dalla dinamica dei prezzi, che può essere influenzata da logiche diverse», sintetizza il Capo economista di Julius Baer.

Se il commercio, specie in Europa, gioca un ruolo importante a livello di risultati del Pil di molti Paesi, del tutto fuori dalle statistiche è il volontariato, una realtà che negli ultimi anni ha acquisito nuova forza, a partire dagli anni dell’emergenza pandemica. Laddove non vi siano transazioni monetarie il Pil non prende in considerazione alcun tipo di valore creato il che è sicuramente discutibile.

L’abbandono progressivo del manifatturiero da parte della maggioranza degli stati avanzati, emblematico il caso del Regno Unito, solleva un ulteriore problema, strettamente legato al ruolo crescente ricoperto dalla tecnologia. «Secondo recenti stime di McKinsey, nell’ultimo quarto di secolo in Occidente gli investimenti in intangibili sono aumentati del 30%, in tangibili, invece, sono diminuiti del 13. Nel computo del Pil sono ovviamente previsti entrambi, ma nel caso dei primi il rischio di errata misurazione e sottostima è certamente maggiore. Tale sottostima è però ricca di ripercussioni che esulano dal semplice valore dell’investimento, che influenza immediatamente il Pil, ma anche la produttività stessa dell’intero sistema economico, che ha altre conseguenze», nota Casale.

Pro e contro di una massiccia adozione delle nuove tecnologie nei processi produttivi, sicuramente accettabili, a patto di esserne al corrente. «La tecnologia abbatte i costi di produzione, aumentando il margine di guadagno per ciascuna unità prodotta. A patto che le aziende vivano

Tra sfide e speranze. Da ultimo sorge spontaneo domandarsi perché sia così importante analizzare i limiti, oggettivi ed evidenti, del Pil. Se sinora non è stato possibile porvi rimedio, e appare comunque difficile lo si possa concretamente fare, perché dovrebbe valerne davvero la pena? «Gli indici definiscono i problemi, non solo economici, che la Politica cerca di risolvere. Se sono obsoleti o parziali i Governi continueranno ad adottare politiche inefficaci, che non possono sin dal principio avere successo, ma che un’interpretazione migliore dei dati avrebbe magari del tutto sconsigliato. Se ad esempio si leggesse che la produzione nazionale sta aumentando, il dato sarebbe accolto positivamente, ma se alla base vi fosse un aumento delle ore di lavoro, e queste fossero state sottratte al rapporto figli-genitori questo sarebbe in realtà negativo per il benessere del Paese. Informazioni più complete romperebbero quella barriera di astrazione che separa la Politica dalle esigenze dell’economia reale, e dunque della popolazione, nel cui interesse è chiamata ad agire», prosegue il Cio di Ubs.

Autorità politiche nazionali, a cui è però richiesto di agire su un tessuto, non solo economico, ma anche sociale, sempre più spostato verso una dimensione quanto meno regionale. Almeno nel caso dei Paesi occidentali. «Una delle maggiori sfide è avere a che fare con un’economia che ormai si è globalizzata, e ha dunque un carattere e un’estensione internazionale. Molte aziende sono multinazionali, hanno dunque sedi e reti fortemente interconnesse che toccano più legislazioni, il che rende particolarmente difficile scomporle. Il Pil resterà per ancora un po’ di tempo un indicatore chiave della politica economica, e continuerà a evolversi per riflettere questi cambiamenti, ma gli si dovranno affiancare altri indicatori che tengano conto delle complessità della società moderna, e dunque del suo benessere», precisa Abberger.

Del resto, concentrarsi eccessivamente sul Pil oltre a dare risultati controintuivi, e spesso contrari alle intenzioni iniziali, rischia di favorire una parte marginale del tessuto economico, nazionale e globale. «Si tende spesso a dimenticare quanto un economista polacco rifugiatosi a Cambridge durante la Guerra sosteneva, ossia che i lavoratori spendono nel mercato dei prodotti quanto guadagnano in quello del lavoro, mentre le imprese guadagnano nel mercato dei beni e servizi quanto spendono in quello del lavoro. Un’osservazione semplice, ma significativa. Spingere sulla crescita del Pil solitamente favorisce gli interessi dei più grandi attori del mercato, quelli maggiormente competitivi, mentre pone sotto stress la competitività delle Pmi che si riflette inevitabilmente in una compressione dei margini, e quindi in tensioni salariali, e crescenti pressioni sul ceto medio, i cui consumi sono il pilastro del Pil e del benessere dei Paesi avanzati», rileva il professore di Friburgo.

Se però c’è comune accordo di tutti i portatori d’interesse nell’ampliare il novero degli indicatori di riferimento, e dare maggior enfasi al benessere della popolazione, per evitare l’ampliarsi delle distorsioni già in essere, sul come farlo…

«In molti concordano che una misura corretta del progresso nazionale debba avere una forte connotazione scientifica, che sia dunque scevra da giudizi di valore che però sono alla base del tentativo di misurare quelle componenti che incidono davvero sulla vita delle persone. Come se il Pil fosse davvero estraneo a questi problemi. Lasciare costi sociali, ambientali, o di salute fuori dal suo computo crea distorsioni, e non evita giudizi di valore. Pur nella consapevolezza che sia impossibile dargli un valore, anche solo un’approssimazione delle componenti che vanno a comporre il benessere della popolazione, ciò che ‘rende una vita davvero degna di essere vissuta’, dovrebbe essere incluso nel Pil, con l’indiscutibile vantaggio di fornire un quadro migliore e più accurato dei progressi economici di un’economia», conclude Elena Guglielmin.

Quello che non deve essere mai dimenticato è che tutto sommato il Pil è un indice sintetico, il tentativo ormai vetusto di condensare all’interno di un semplice numero finito dinamiche estremamente

Felici, ma quanto?

Quota di popolazione svizzera per livello di soddisfazione in vari ambiti (in %)

Il tenore di vita

Distribuzione del reddito disponibile (indice di Gini, in pps) sull’intera popolazione complesse frutto di compromessi cui scendono quotidianamente milioni di persone, di cui cattura solo una minima parte, limitata alle transazioni di natura monetaria tra agenti economici. Nulla rivela del benessere della popolazione o dell’evoluzione reale di un Paese, si limita a constatare l’andamento del ciclo economico, utilizzato spesso quale stella polare dell’azione legislativa, che dunque mal intercetta le reali necessità di chi quella stessa economia la vive e la crea.

L’approccio alla base di molti equivoci, di matrice squisitamente anglosassone, di formulare indici e indicatori di riferimento che tentano al meglio possibile di sintetizzare e riassumere discorsi e ragionamenti altrimenti complessi, si scontra inevitabilmente con uno molto più europeo improntato a una visione qualitativa della scienza economica, che vorrebbe avere uno sguardo più olistico alla materia, quale che sia, e che dunque sposerebbe l’affiancamento al Pil di nuovi indicatori che catturino maggiormente lo stato di salute e il tenore di vita della popolazione, a oggi del tutto incalcolato.

La popolazione svizzera si segnala tra quelle più felici e soddisfatte della propria esistenza, indice del fatto che il benessere sia ancora sufficientemente diffuso, come del resto l’indice di Gini dimostra. La distribuzione della ricchezza è molto più uniforme tra tutta la popolazione di quanto non accada in altri Paesi, il che non sorprende, ed è una delle forze della Confederazione.

Quale che ne sia l’evoluzione, sono estreme le difficoltà cui far fronte, deve restare ben al centro delle analisi che in fin dei conti il Pil è semplicemente un numero, metodologicamente e statisticamente corretto, ma che stima le cose sbagliate, o comunque quelle che anche economicamente non dicono nulla dello stato di salute di un Paese.

Detto questo, damnatio memoriae e croce sopra? Probabilmente no, ha una sua utilità, ma in circostanze molto specifiche e tecniche, cui i profani, Politica in primis, non dovrebbero guardare. ❏