Editore

Massimiliano Monti

S.r.l.

via XX Settembre, 41/3

Tel. +39 010 5532701 amministrazione@edizioniliguri.it

Ufficio pubblicità

via XX Settembre, 41/3

Tel. +39 010 5532701 redazione@edizioniguri.it

Direttore Responsabile

Matteo Cantile

Produzione

Massimiliano Lussana

Direzione artistica & Impaginazione

Rolando Cassinari

Stampato da Giuseppe Lang – Arti Grafiche

Via Romairone, 66 - 16163 Genova

Foto copertina: Cristina Maioglio

Editoriale

Pietro Piciocchi, la follia di amministrare ascoltando i cittadini

Salpare per il mondo con i Musei del Mare: Galata, Lanterna e MEI

EuroFlora 2025. Fiori e piante da tutto il mondo

Laura Sansebastiano, il "lato dolce" di Bucci

La città verticale

Genova, il piacere di salire verso il Paradiso

Dal Zeugo do Semenajo al lotto

Tutto nasce a Genova

Begato. Un quartiere rinato.

Dal Diamante nascono i fiori

Alfa. Il filo rosso dell'amore per Genova

Waterfront.

A green revolution between sky and sea.

Un investimento per il futuro

Welcome PatrickVieira

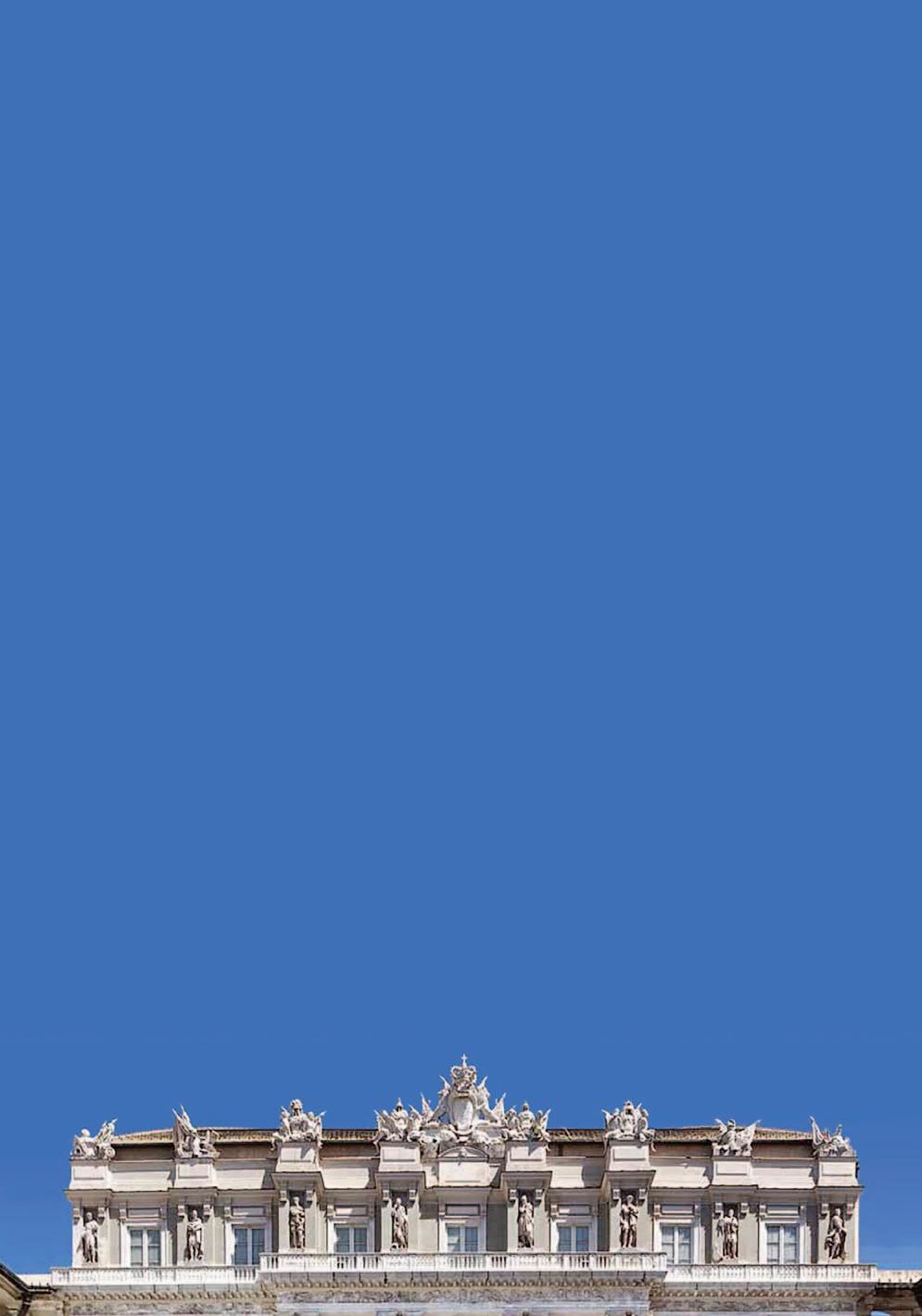

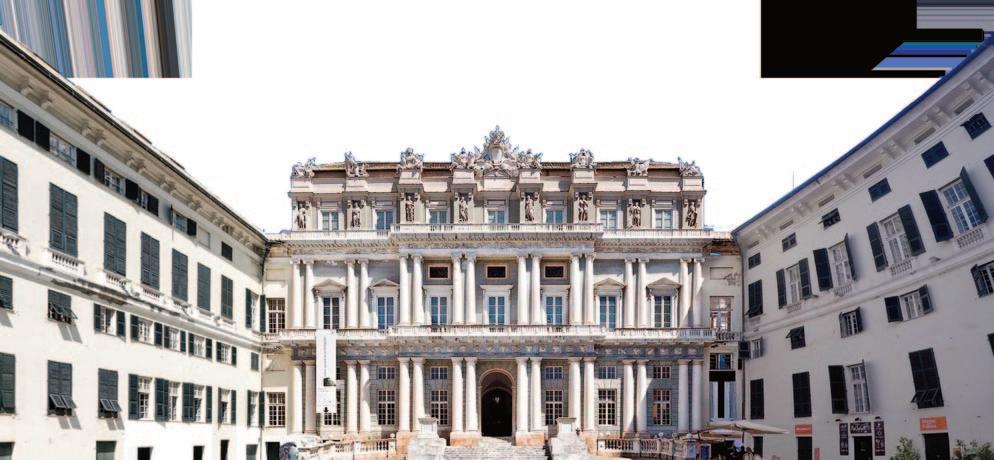

Palazzo Pallavicino, con gli incontri di Telenord il set più bello del mondo

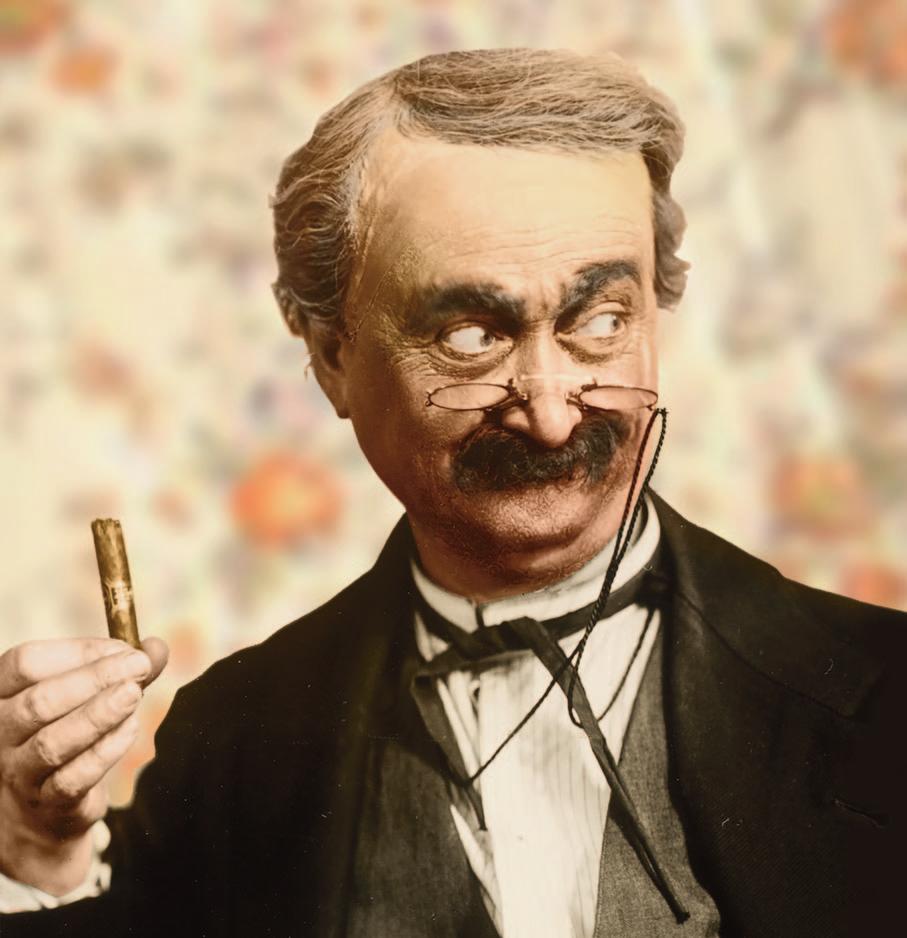

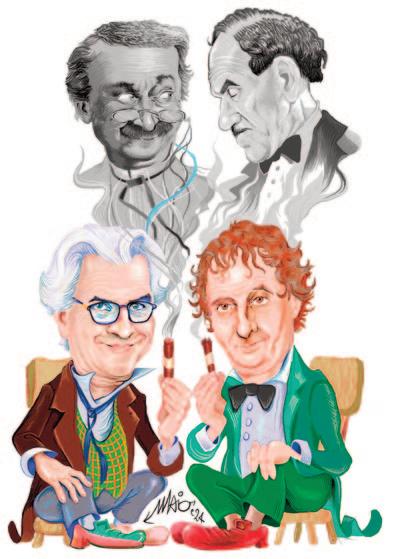

Tullio Solenghi, non "fa" Govi, ma "diventa" Govi

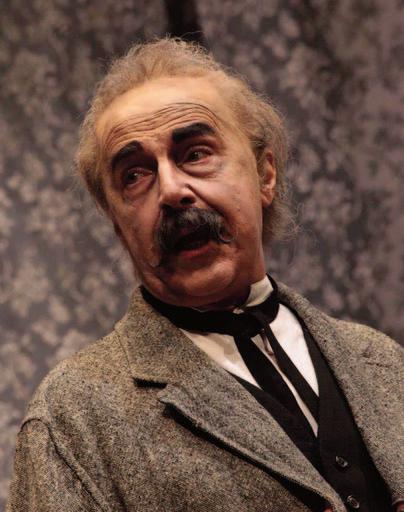

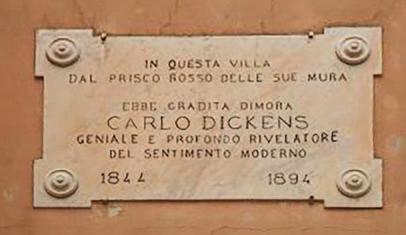

Charles Dickens, "il genovese"

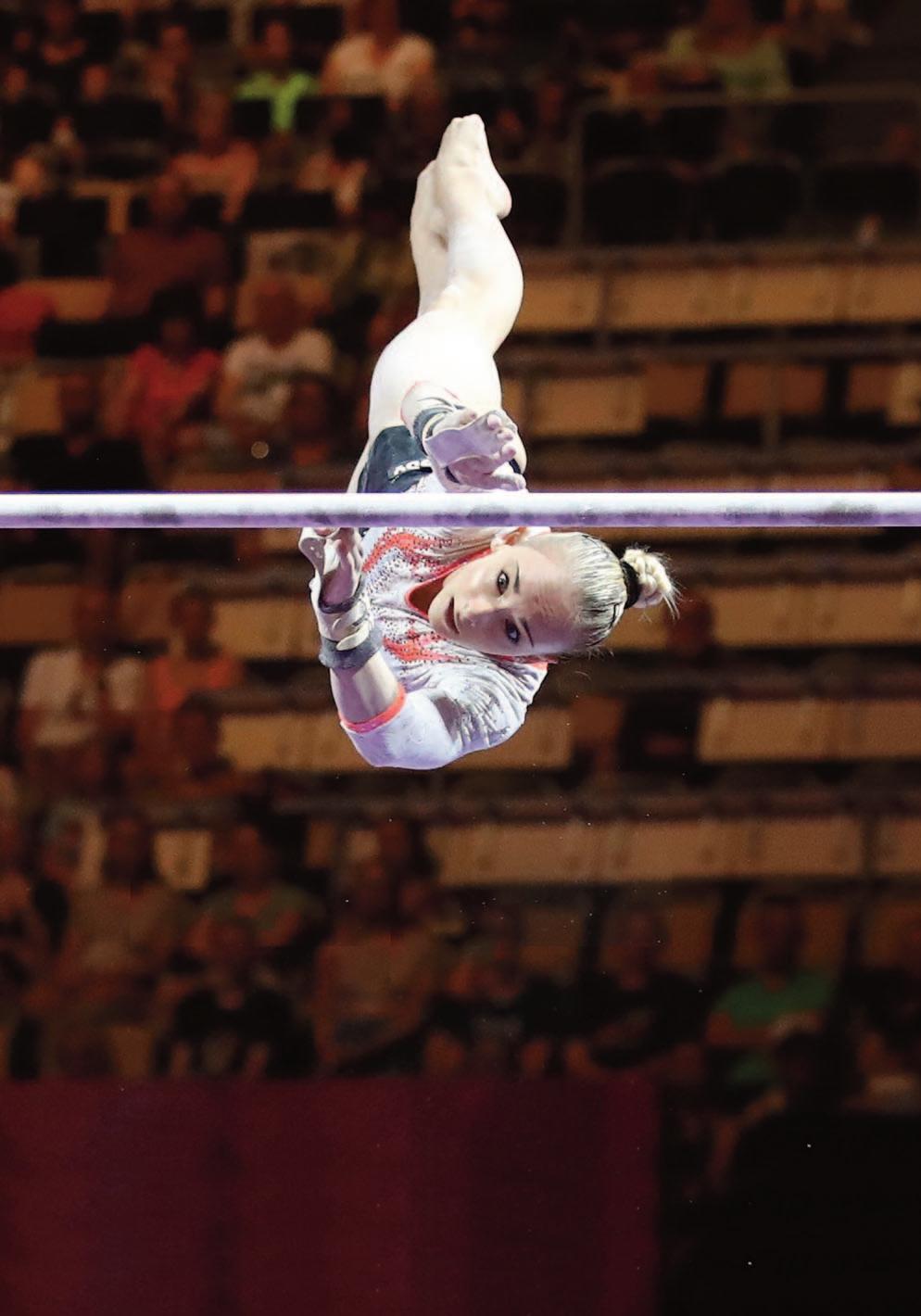

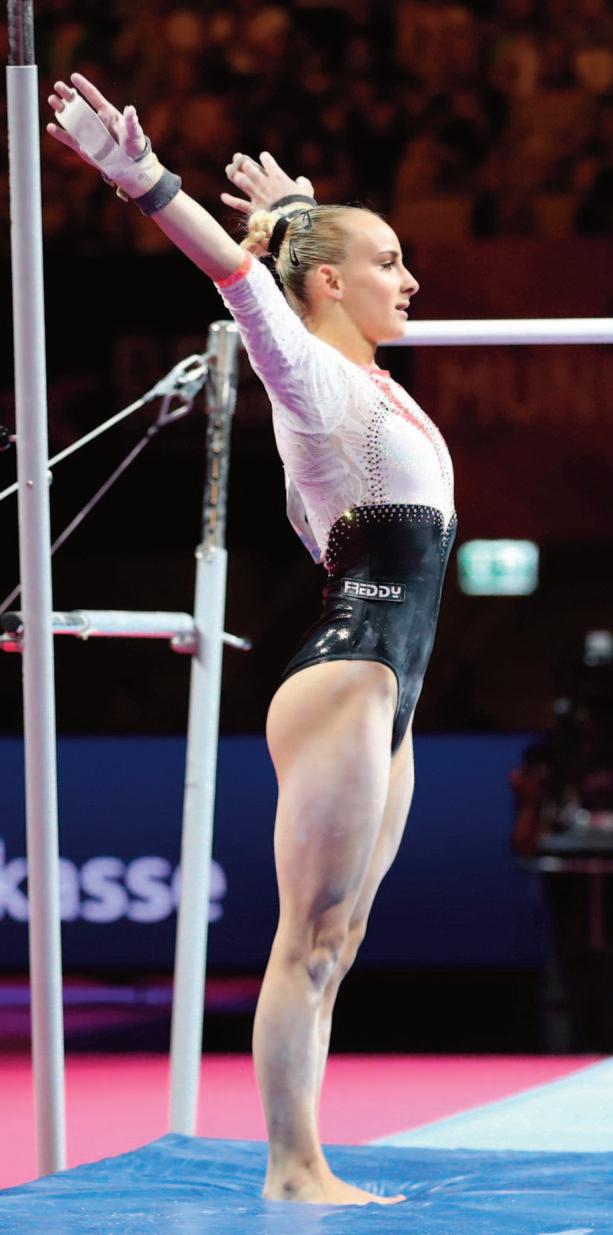

Alice e Asia al volteggio.

Alle Olimpiadi come nella vita

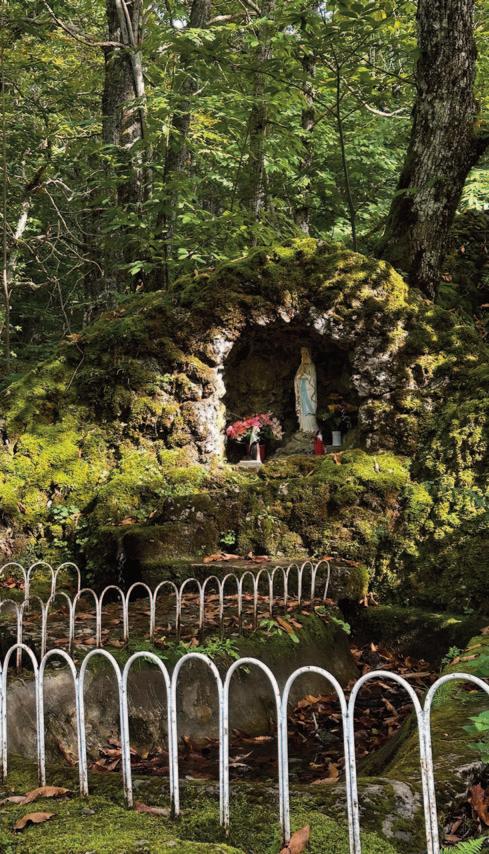

Dove i boschi raccontano storie. Una gita a Fontanigorda

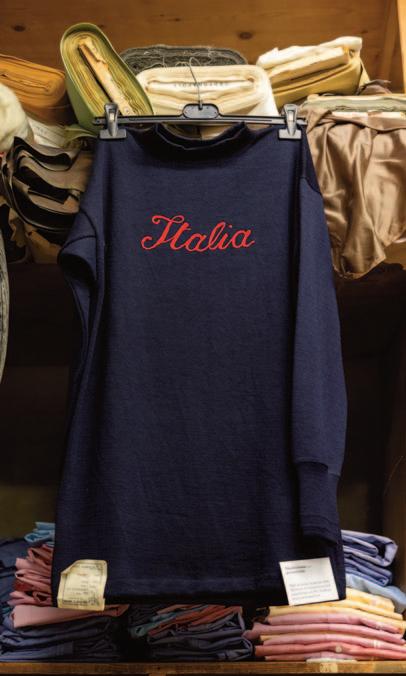

Lucarda. Vestivamo alla marinara. Quando il mare è (letteralmente) di moda

è un’espressione che vale per il passato, ma soprattutto per il presente e ancor più per il futuro. E non è solo il titolo di questo nostro viaggio attraverso le eccellenze della città, ma proprio una bussola per orientarsi attraverso tutto ciò che offre e offrirà Genova in ogni settore.

Dopo l’era di Marco Bucci finalmente si inizia a vedere compiutamente il lavoro dell’ex sindaco e della sua squadra, a partire dall’attuale facente funzione Pietro Piciocchi, con le grandi opere che disegnano il nuovo volto della città.

Un elenco di lavori la cui importanza sarà chiara a tutti col passare del tempo, un modello di città con una visione, parola chiave per comprendere il lavoro degli ultimi anni. In una parola, la città meravigliosa che i genovesi e i turisti meritano.

“Visione” significa progetti, realizzazioni che portano cambiamenti nello skyline di una città che per quasi trent’anni è rimasta immobile, con un nuovo utilizzo degli spazi e un imponente progetto di rigenerazione urbana che sta riscrivendo completamente il futuro di Genova.

Quindi va dato atto a Bucci di tutto questo lavoro e della straordinaria eredità che lascerà al sindaco che verrà e dovrà continuare a progettare e realizzare tutto ciò che serve per garantire una Genova che sia davvero meravigliosa.

L’unicità di tutto questo ci permette di raccontare sulle nostre pagine la Genova, splendida, che è stata Superba del passato e che è rinata negli ultimi anni, con un boom di turisti, di opere pubbliche e di investimenti che hanno riportato la città al centro dell’interesse del mondo non solo imprenditoriale, ma anche culturale, turistico e di attenzione in Italia e all’estero.

Ma ciò che più ci interessa e ci piace è il racconto della Genova del futuro e di come questa possa essere davvero anche una città per giovani, non più “costretti” ad emigrare e ad andare a studiare in altre città italiane o all’estero, ma che possono rimanere qui o rientrare, con un “ritorno dei cervelli”.

Di più, Genova è diventata una città attrattiva anche per molti giovani che vivevano in altre città.

Noi saremo sempre al loro fianco, perché il futuro è qui.

Qui, nella Genova meravigliosa.

Massimiliano Monti

Di Massimiliano Lussana

Dal giorno in cui è diventato sindaco facente funzione di Genova, Pietro Piciocchi ha inaugurato una sorta di dolce stil novo della gestione del Comune, andando ovunque ad ascoltare i cittadini, viaggiando da un lato all’altro della città, con giunte itineranti e intere giornate sul territorio dedicate a conoscere tutte le problematiche delle varie zone, con un’attenzione particolare alle manutenzioni e alla pulizia della città. E poi la ripresa delle colazioni col sindaco e il rinnovo della giunta, con il ritorno di un assessore alla Cultura, Lorenza Rosso, e due nuovi ingressi: Enrico Costa ai servizi sociali e Ferdinando De Fornari ai Lavori Pubblici.

A Genova Meravigliosa Piciocchi però racconta anche la sua vita privata, la sua famiglia, la sua storia, a partire dall’ultima notizia: "Sono diventato nonno". Un nonno baby, visto che ha solo 47 anni.

Al sindaco facente funzione si illuminano gli occhi quando gli chiediamo della sua famiglia e quasi si commuove: “Sono orgoglioso di loro”.

E poi racconta la sua vita, a partire dalle nozze, “eravamo giovanissimi”.

E ricordando sua moglie Emma, il giorno in cui subentrò a Marco Bucci eletto in Regione e quindi decaduto da primo cittadino, si è commosso nella Sala Rossa del Consiglio comunale di Palazzo Tursi, omaggiandola pubblicamente in quello che era il suo discorso di insediamento: “Consentitemi infine una nota personale in un giorno così importante per me: desidero ringraziare con tutto l’affetto di cui sono capace mia moglie Emma che, nonostante il notevole carico familiare, con generosità mi ha sempre sostenuto in questo mio assorbente lavoro pubblico”.

I primi tempi di Pietro ed Emma non furono certo ricchi: sua moglie aveva studiato fisarmonica e clarinetto e andò ad allietare gli anziani in una residenza protetta delle suore di don Guanella, per 700mila lire dell’epoca al mese, 350 euro di oggi. E oggi la famiglia è cresciuta: i figli sono sei più due in affido, più ovviamente la nipotina Elisa, ultima arrivata nella "tribù" dei Piciocchi.

di governo del sindaco facente funzione: “Credo che anche per amministrare serva follia, occorra gettare il cuore oltre l’ostacolo, dare fiducia. E la follia contagiosa fa il bene della comunità”. Parole che in qualche modo fanno il paio con la conclusione del suo discorso con cui ha iniziato la responsabilità da sindaco: “Personalmente ho deciso di trarre la mia ispirazione per il lavoro che mi attende dal

“La nostra è una famiglia aperta, proiettata all’esterno, con un valore sociale, i ragazzi si appoggiano reciprocamente”.

Ovviamente, è inevitabile, quando incontrano Pietro ed Emma amici e conoscenti dicono: “Ma voi siete matti!”. E qui arriva la risposta che è quasi un manifesto del Piciocchi-pensiero: “I matti fanno la differenza”.

Una ricetta che è anche parte del programma

gesto della lavanda dei piedi che mi ammonisce e mi richiama al senso di un servizio radicale, estremo, senza riserve, per la nostra città nella consapevolezza che chi ha ricevuto deve dare e che tanto più alta è la responsabilità alla quale siamo chiamati, tanto più bisogna darsi da fare, senza aspettarsi niente in cambio, mettersi all’ultimo posto, restare fermamente in quella posizione e da lì adoperarsi per gli altri”.

Discorsi che tornano ogni giorno nell’amministrazione quotidiana, “ma che hanno sempre ispirato il mio lavoro nei vari momenti, a partire da quando iniziai a lavorare con Victor Uckmar, una delle persone che mi hanno dato di più. E poi devo dire grazie a Sonia Viale, che conobbi iniziando a lavorare al Comune di Bordighera. Da lì, apprezzando il mio lavoro da amministrativista, iniziarono a chiamarmi tanti piccoli Comuni, oggettivamente allettati dal fatto che praticassi tariffe basse. Poi, sempre con Sonia andai alla segreteria tecnica di Roberto Maroni al ministero degli Interni, fino all’impegno genovese da commissario dell’Istituto Brignole all’Albergo dei Poveri, dove facemmo un bellissimo lavoro”.

elezioni, per la prima volta dal momento in cui era cambiata la legge elettorale con l’elezione diretta del sindaco, arrivò la corsa per il consi-

Nel 2017, con la candidatura di Marco Bucci e la vittoria del civismo e del centrodestra alle

glio comunale, con Piciocchi che si candidò da indipendente in “Vince Genova”, la lista di Marco Bucci, risultando il primo degli eletti di

tutto il centrodestra e diventando quindi assessore con una raffica di deleghe. Risultato bissato cinque anni dopo, in occasione della seconda elezione di Bucci: “In alcuni settori trovammo una situazione drammatica, ma si è instaurato un buon clima di lavoro, in cui si chiede tanto, si è esigenti, ma si lavora bene,

anche con la grande collaborazione degli uffici comunali. Personalmente, ho imparato moltissimo in questi anni”.

L’esperienza anche da padre aiuta Piciocchi ad affrontare uno dei temi che più gli sta a cuore, l’attenzione ai giovani: “Sento parlare di grande fuga, ma occorre considerare che il mondo oggi è caratterizzato dalla mobilità, quindi occorre analizzare il tema in modo serio. Ad esempio, quando sento dire che “questa città non offre nulla” non mi ritrovo affatto in questa definizione, mi pare una brutta narrazione, perché anzi penso che Genova sia ricca di opportunità per i giovani e il mio obiettivo è proprio quello di moltiplicare queste opportunità. E volare alto”.

Per Piciocchi tutto questo si declina anche e

soprattutto nell’individuazione di spazi che possano diventare punti di aggregazione per i giovani: “Penso ai teatri, come la riapertura del Verdi a Sestri Ponente, che ritengo un’operazione importantissima, di cui siamo orgogliosi, ma anche a ciò che abbiamo realizzato al Blue District al Molo, con la possibilità di studiare e lavorare in spazi pubblici, o alla riapertura di

biblioteche, come abbiamo fatto al CEP. I giovani non sono un mondo irraggiungibile, serve qualcuno che voglia arrivare a loro e parli apertamente. E dall’altra parte c’è volontà di ascolto, purché sentano che chi si rivolge a loro voglia loro bene, non considerandoli semplicemente prodotti commerciali da sfruttare e manipolare, ma persone a cui dare attenzione

e impegno”. Il modello, ovviamente visto con gli occhi “laici”, “è quello delle Giornate Mondiali della Gioventù”, che non erano raduni di pericolosi integralisti, ma semplicemente di giovani che avevano dei valori.

E’ tecnicamente un matto, questo Pietro Piciocchi.

Un matto erasmiano però, matto da slegare.

l Mu.MA, acronimo che sta per “Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni”, diventa grande. In ogni senso: diventa grande perché nel 2025 compie vent’anni, che per un sistema culturale significa praticamente quello che per un ragazzo è il raggiungimento della maggiore età, ma diventa anche grande perché il disegno che c’è alla base del suo sviluppo ora è sempre più chiaro ed

Di Manuela Litro

ha fatto il definitivo salto di qualità. La chiave per capire tutto questo ha anche un nome, un cognome e un volto, quelli di Mauro Iguera, che è una sorta di benefattore di Genova con la sua Cambiaso Risso, visto che la sede del gruppo è in centro a Genova, ma i clienti sono nel mondo. E che, anche ora che è stato chiamato a presiedere il Mu.MA, ha risposto nel solito modo: “Obbedisco!”.

Insieme a Iguera, c’è una squadra al femminile e vederli tutti e tre all’opera è un piacere perché luccicano loro gli occhi: Anna Dentoni è segretario generale dei Promotori dei Musei del mare, Laura Malavolta è una dipendente dell’azienda di Iguera appositamente distaccata sul lavoro dei musei.

E ci vuole, ci vuole tutto. Perchè stiamo parlando di un vero e proprio sistema museale, a partire dal Galata Museo del Mare, che è la declinazione in

terra di tutto ciò che è navigazione, il primo tassello di questa storia iniziata nel 2004. Che si è arricchito un po’ alla volta della sala Coeclerici, che racconta il piacere di navigare nell’arte, della mostra permanente sull’Andrea Doria e infine dell’archivio fotografico Leoni, tre milioni di immagini che raccontano non solo Genova, ma proprio l’evoluzione del mondo nel Novecento.

E poi, nel 2010, nello specchio d’acqua che sta davanti al Galata, in Darsena è arrivato il sottomarino Nazario Sauro, che attrae sempre più visitatori, come un’installazione, ma vivente. Ed è proprio qui che arriva la svolta anche nel numero di visitatori: 75mila, 90mila, 120mila, 150mila, 170mila, la crescita è continua.

E poi nel 2022, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, trasferito da Roma, guidato da Paolo Masini, ospitato nella Commenda di Prè che è quasi una definizione, anche geografica e architettonica, della fusione fra culture. Con anche un’attenzione particolare all’interazione dei visi-

tatori che si trovano di fronte a un museo molto digital, con emigrazione e immigrazione raccontate in modo quasi speculare e anche momenti molto commoventi, come il memoriale dei naufragi in mare ospitato su quella che un tempo era una sorta di terrazza abbandonata. Su, su fino alla Lanterna, entrato nell’orbita Mu.MA nel 2018 e appena premiato la scorsa estate come Faro dell’Anno, una sorta di premio Nobel o Oscar per i fari di tutto il mondo, la certificazione assoluta dell’importanza della luce che illumina il porto di Genova.

Insomma, tutto questo, un tempo procedeva in ordine sparso. Ma ora, per volontà del Comune di Genova è al centro della nuova missione che

riunisce tutte queste realtà ed ha in Iguera e nella sua squadra anche la declinazione organizzativa di tutto questo.

“Il nostro scopo – racconta Iguera – è quello di integrare tre diverse realtà museali, ma anche di integrare pubblico e privato, con importanti investimenti da parte dei Promotori, benefattori che hanno a cuore la cultura del mare”.

Insomma, siamo di fronte alla definizione del perfetto connubio fra pubblico e privato che poi tocca anche quelle che sono battaglie sociali in senso lato: dal ricordo di Marcinelle e del dramma dei minatori italiani, fino al gemellaggio fra la Lanterna e la Statua della Libertà e i rispettivi musei.

La parola magica di Iguera è “progettazione” e il

suo racconto spazia dal parco urbano della Lanterna alla gioia di “costruire un sistema”.

E in tutto questo c’è anche la storia di Genova, della Liguria e d’Italia, con le partenze dal porto in direzione Lamerica, scritto proprio così, tutto attaccato, come i sogni, e l’arrivo a Ellis Island, il cui museo è perfettamente speculare a quelli del Mu.MA, con l’occhio ai cambiamenti di Genova: “Andiamo verso l’anniversario dei 900 anni della Lanterna e anche tutto ciò che sta succedendo dal punto di vista infrastrutturale in quella parte di città aiuterà a fruire ancora di più dell’area di quello che è il quinto faro più alto del mondo, che siamo orgogliosi sia diventato il faro dell’anno proprio nel 2024, valorizzando moltissimo il parco urbano attorno”.

Una storia, quella raccontata dal presidente dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione, che in qualche modo è testimoniata persino dal punto di vista logistico dalla navetta che, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Genova che ha finanziato l’iniziativa, ha messo a disposizione di turisti e visitatori un’apposita linea circolare fra tutte le sedi, dalla Darsena alla Lanterna, un autobus pronto a navigare sul mare o, almeno, visto che siamo sulla terraferma, sui suoi musei.

“E il futuro guarda sempre più all’integrazione fra i tre musei, il Galata con il Museo del Mare, la Commenda di Prè con il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e la Lanterna” spiega Iguera. Che è come se tracciasse un piano aziendale,

pronto a distribuire i dividendi della cultura a tutti i visitatori che arriveranno e spiega all’unisono con Anna Dentoni: “L’unione fra questi musei permette ai visitatori di seguire un percorso che non è solo geografico, ma anche simbolico. Ogni sede rappresenta la tessera di un mosaico che parla di navigazioni e migrazioni, di approdi e partenze, di apertura al mondo”.

Partendo dalla Lanterna, che è quasi la custode del porto e dei marinai, si passa attraverso il Gala-

ta e la nascita delle traversate transoceaniche, in un viaggio che è anche quello dell’innovazione e delle scoperte tecnologiche che accompagnano i viaggi in mare, per poi arrivare alla Commenda, all’incontro e allo scambio fra i popoli.

E le loro culture.

Ma il viaggio può partire anche dalla Commenda e quindi dal racconto delle migrazioni dall’Italia verso il mondo e viceversa, per poi passare dal Galata e dalla storia epica della navigazione, per poi salpare (o approdare) alla Lanterna, simbolo della partenza da Genova e dell’arrivo a Genova.

Approdare e salpare.

Mai metafora più azzeccata.

Di Manuela Litro

In principio, c’era l’Euroflora storica, quella che si svolgeva ogni cinque anni e che richiamava visitatori da tutto il mondo alla Fiera di Genova. Voluta dallo storico presidente della Fiera di Genova Carlo Pastorino - che fu anche ministro del Turismo e dello Spettacolo nel quarto governo di Giulio Andreotti e poi in una seconda vita l’inventore dell’intermediazione mobiliare in Borsa, tanto che il 9 per cento di tutto il volume di Piazza Affari passava attraverso il suo studio – fu un’intuizione geniale. E da qui occorre partire, perché il recupero delle radici e degli inizi delle storie aiuta a comprendere meglio anche il seguito. Insomma, Pastorino nel 1965 ebbe modo di visitare una “floralie”, le grandi esposizioni riconosciute da un’apposita associazione, con i fiori nel Dna, contemporaneamente cifra stilistica e ragione sociale, e se ne innamorò.

Quindi, di ritorno dal Belgio alzò il telefono e, con una delle sue intuizioni che ne hanno fatto un uomo di grandi visioni, chiamò l’associazione florivivaisti liguri e chiese: “Mi piacerebbe fare qualcosa di simile anche a Genova”.

Detto, fatto. E nel 1966 la prima Euroflora in Fiera fu una realtà, con una cadenza quinquennale e un successo crescente di edizione in edizione, tanto che in dieci edizioni svoltesi nei padiglioni di piazzale Kennedy si sono registrati oltre cinque milioni di visitatori, con il record del 1986 e 730mila paganti. Insomma, un trionfo, che andò avanti fino al-

l’edizione 2011. Poi, l’edizione prevista per il 2016 è stata rinviata all’anno successivo e poi all’anno dopo ancora, finché un altro uomo di visione, Marco Bucci, decise che Euroflora doveva tornare, che un marchio così di valore e così prestigioso non poteva essere disperso e che, anche se la Fiera era rimasta un cimitero di capannoni abbandonati di cemento armato in preda ai topi (il Waterfront di Levante era di là da venire), Euroflora ci sarebbe stata comunque.

A un certo punto, Bucci chiamò il miglior tecnico dell’Ente Fiera, Rino Surace, e gli chiese di allestire una nuova Euroflora. Ma in pochis-

simo tempo. “Tre anni” penso in qualche modo l’efficiente Surace. “Tre mesi!”, lo fulminò più o meno Bucci.

E, non immediatamente, ma dopo un po’, Surace e Bucci realizzarono che avevano fatto il militare insieme. “Ma tu sei “quel” Bucci?”. “Ma tu sei “quel” Surace?”.

E l’organizzazione fu simile a quella di una parata militare: severissima, perfetta, ai limiti dell’impossibile.

Quando l’allora sindaco di Genova lo raccontava a tutte le altre istituzioni, tutti lo guardavano un po’ strano, quasi a chiedersi: “Ma Bucci ci è o ci fa?” e gli dicevano, per loro stessa ammissione: “Vai avanti, bella idea”, as-

secondandolo un po’ come si faceva con coloro che si professavano Napoleone. E invece.

Bucci portò davvero a casa il risultato, in cui non credeva nessuno, e Surace, insieme alla sua squadra a cui esprime ancor oggi eterna gratitudine, fece il miracolo in poche settimane, con il ritorno di Euroflora a Nervi. L’edizione del 2018 fu memorabile, con numeri record di visitatori, anche solo per vedere l’effetto che faceva e una gestione che fu perfetta anche dal punto di vista della mobilità, con la zona attorno ai Parchi praticamente blindata e una rete di treni e navette per arrivare dal resto della città e del resto del mondo. Insomma,

andò benissimo e, superati gli anni del Covid, i Parchi di Nervi furono usati anche come location dell’edizione 2022, meno improvvisata e “miracolosa” e più organica, con una grande integrazione fra il verde storico dei Parchi e le installazioni di fiori ed alberi della manifestazione.

tiere del turismo sostenibile, sempre con il riconoscimento di essere l’unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH, acronimo che sta per International Association of Horticultural Producers, una sorta di denominazione di origine controllata delle manifestazioni floreali internazionali.

Una storia che arriva ad oggi, con la stessa squadra vincente della Porto Antico e di Mauro Ferrando in cui Giusi Feleppa, storica comunicatrice della Fiera è una delle protagoniste, con uno slogan da film: “Euroflora 2025, ritorno al futuro”.

Funziona così: dal 24 aprile al 4 maggio Euroflora – giunta all’edizione numero 13 - torna a casa, in quella che era la Fiera e oggi è il nuovo Waterfront di Levante, proponendo una sfida tra le eccellenze del florovivaismo nel segno dell’arte e della sostenibilità, le nuove tendenze nell’architettura del paesaggio e le nuove fron-

Proprio la scelta del Waterfront di Levante offrirà a Euroflora la possibilità di svilupparsi su una molteplicità di spazi davanti al mare in grado di ospitare ogni tipologia di produzione, dalle piante da vivaio a quelle fiorite, dai fiori recisi alle composizioni floreali, dalle collezioni di bonsai alle realizzazioni originali di molteplici progettisti, avanguardie dei giardini del futuro con soluzioni tecniche improntate al risparmio idrico e alla scelta di piante consone agli ambienti in cui i giardini sono inseriti. Senza dimenticare una caratteristica che richiama a Euroflora migliaia e migliaia di visi-

tatori: lo spettacolo che alberi, fiori e arbusti possono regalare, anche semplicemente con gli allestimenti. Che saranno declinati in tutta l’area: dal nuovo parco urbano di trentamila metri quadrati che sta sorgendo in Piazzale Kennedy per entrare nel nuovo Palasport, proseguendo poi negli spazi sul mare, per poi approdare su un percorso galleggiante realizzato sui pontili delle darsene e infine terminare nel grande padiglione “blu” firmato da Jean Nouvel, per una superficie complessiva pari a quasi 14 (quattordici!) campi di calcio. Il progetto architettonico della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per URGES – Gruppo Valagussa, vuole essere una narrazione che si dipana attraverso un dialogo con l’arte e il coinvolgimento di tutti i sensi, con un richiamo continuo alla sostenibilità, dall’uso di materiali totalmente riciclabili in ogni settore, fino – esattamente come era stato a Nervi - all’impiego prioritario di mezzi di trasporto pubblico, con posti auto riservati ai soli mezzi di servizio e ai disabili.

E poi – fior da fiore, e mai metafora è stata più azzeccata - ci saranno i classici appuntamenti di ogni Euroflora: i concorsi, la parte più com-

merciale, per il pubblico e gli operatori, momenti di intrattenimento e approfondimento con incontri, convegni, spettacoli, con speciali aperture serali, oltre a “Euroflora Young”, il ruolo didattico di Euroflora, con momenti studiati soprattutto per le scuole, dalla piantumazione di un vasetto a quella di una piccola aiuola scolastica.

Per conoscere tutti i particolari e le novità in continua evoluzione la guida obbligata è il sito www.euroflora.genova.it. La rassegna sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Il biglietto intero costerà 25 euro, in vendita direttamente sul sito o sul portale www.ticketone.it.

Per fare tutto, ci vuole un fiore. E un’Euroflora.

Di Massimiliano Lussana e Manuela Litro

Se dovessimo trovare due parole per raccontare Laura Sansebastiano, moglie di Marco Bucci, le parole sarebbero certamente semplicità e serenità.

Perchè, quarant’anni dopo, per Laura, “il Bucci” rimane sempre e comunque “il Bucci”. Esattamente come quel giorno in cui andavano all’università – “credo fossimo al terzo o quarto anno” – ed erano entrambi iscritti alla facoltà di Chimica e tecnologie farmaceutiche.

“Quel tipo mi attraeva anche per la sua testa geniale, che già si intravedeva, ma galeotta fu la formula chimica del cloralio idrato, che proprio non riuscivo a capire. E allora, eccolo lì, spunta su lui, “il Bucci” che mi ha spiegato tutto con parole semplici, risolvendo ciò che mi sembrava impossibile”.

In questa occasione è nata una bella amicizia, che nel tempo si è trasformata in una relazione speciale.

Laura, in verità, conosceva un altro Bucci, non “il Bucci”, ma suo fratello “che avevo incontrato agli scout. Lui, invece, non lo associavo, era un po’ più vecchio di noi, perché aveva fatto il militare in Marina e non seguiva tutte le lezioni, veniva solo alla mattina e nelle altre ore lavorava come magazziniere”.

Eppure, le mamme dei due promessi sposi frequentavano la stessa zona, quella della Passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. All’altezza del

castello, “il Bucci” bambino per gioco lanciava i cocchetti, i frutti del pitosforo, alle malcapitate bambine, fra cui ovviamente c’era anche la piccola Laura.

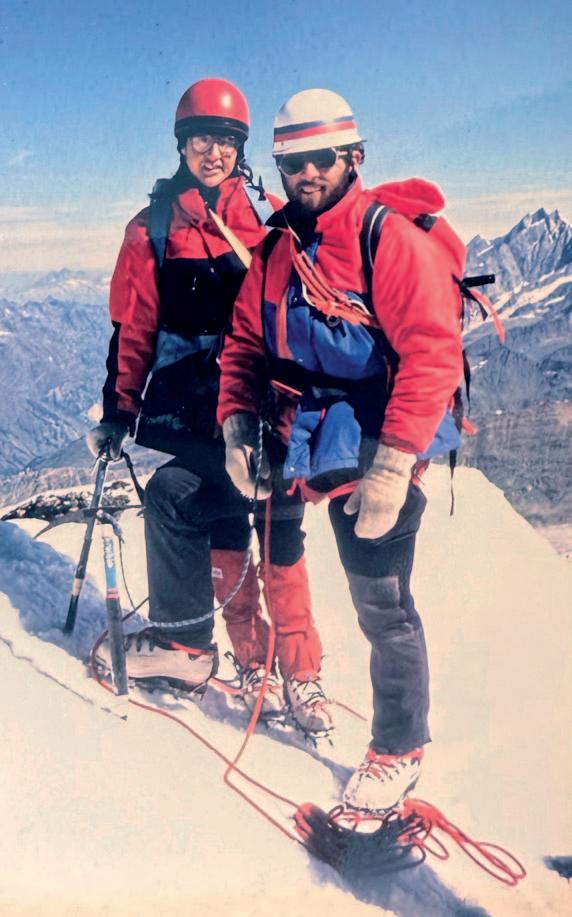

Insomma, fra un piccolo frutto arrivato dolcemente sulla nuca di Laura bambina e la terribile formula chimica, i due iniziarono a frequentarsi, guidati anche dalla comune passione per la montagna che culminò in una storica arrampicata fino al monte Antoroto, al confine fra Liguria e Piemonte, fra Ormea e Garessio. Formula dopo formula e arrampicata dopo arrampicata, i due si innamorarono sempre più, finché un giorno “il Bucci” arrivò a casa Sansebasatiano e, arguendo che portare il dolce in dono per il fine pasto non era necessario visto che la famiglia di Laura ge-

stisce una storica pasticceria a Carignano, si presentò invece con una macedonia di frutta. E lì, fra un tassello d’ananas, un tocchetto di mela, rondelle di banane, spicchi d’arancia e

acini d’uva bianca, Marco trasformò per un attimo il suo sguardo determinato e fermo in un concentrato di occhi teneri – non precisamente la sua caratteristica principale – e si lasciò andare alla proposta di matrimonio.

Con questo gesto si inaugurò una tradizione di casa Bucci. Anche sua figlia Francesca, quando arrivò in casa per annunciare le nozze col suo fidanzato, si presentò a tavola con la macedonia.

A quel punto Laura e Marco si scambiarono uno sguardo e capirono immediatamente che

casa dicendomi: “Sai che c’è di nuovo? Domani partiamo per l’America. Ci siamo rimasti quattro anni, la prima volta in Minnesota, a Minneapolis-Saint Paul, quindi siamo tornati in Italia e poi siamo ripartiti per gli States, stavolta nello Stato di New York, a Rochester, per la precisione casa nostra era a Pittsford”. Nel frattempo, con fusioni e acquisizioni, cambiavano i nomi dell’azienda: 3M, Kodak e infine Carestream, di cui Bucci diventò il principale manager, fino alla decisione di aprire una sede a Genova.

i due volevano sposarsi. E infatti Francesca si sposerà poco dopo nella chiesa di Sant’Anna a Castelletto, dove ogni giorno nascono imperdibili alchimie erboristiche e vocali ed è impossibile non innamorarsi.

Dal matrimonio di Marco e Laura nacquero due figli, Matteo e per l’appunto Francesca, “che hanno ventidue mesi di differenza. Matteo è dolce e più simile a me come carattere, Franci è una Bucci in gonnella, determinata e impossibile da arginare quando si mette in testa qualcosa”.

Insieme, tutti e quattro, hanno attraversato l’Oceano: “Un giorno “il Bucci” si presentò a

Laura interpreta il ruolo di first scignua in modo molto discreto in perfetto understatement tipico genovese. “Sarò andata solo un paio di volte in ufficio da lui a Palazzo Tursi, la seconda per portare i vassoi con i dolci per festeggiare l’elezione a presidente della Regione: “Il giorno del suo insediamento a sindaco, il capo del cerimoniale del Comune di Genova mi disse: “Signora, scambiamoci i recapiti, perché ci sentiremo spessissimo, ma in realtà non ci siamo mai più sentiti”.

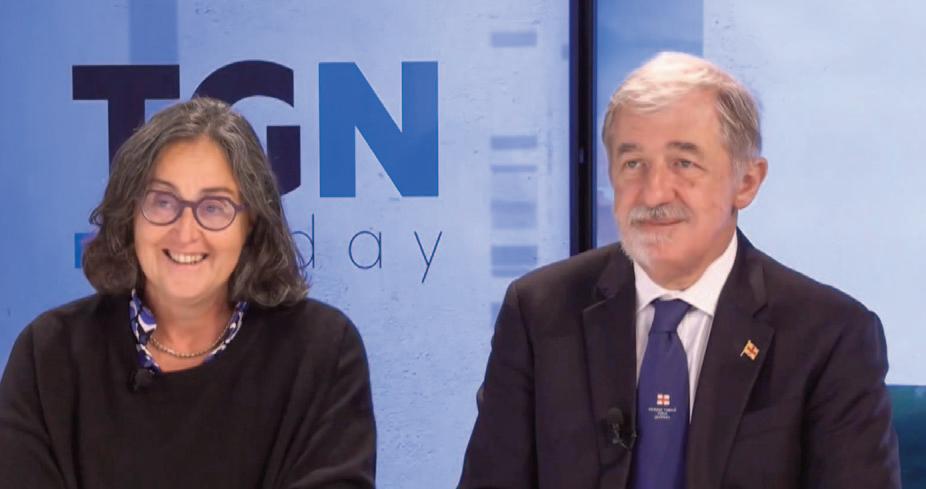

Il cambio di passo, “anche per vigilare sulla salute del Bucci” è avvenuto con la campagna elettorale per le regionali, dove Laura ha soste-

nuto e seguito il marito in giro per la regione (“ho scoperto o riscoperto tanti paesi dove non ero mai stata o che avevo solo sfiorato”) e addirittura la sera della chiusura della campagna a Telenord è apparsa per la prima volta ufficialmente davanti alle telecamere. Anche in questo caso tutto iniziò una sera in

la sentii di darglielo subito e lo misi nella libreria di casa di mia mamma, che è attigua al nostro appartamento. Il Bucci, poi, andò a prenderselo…”. In fondo in fondo ha un cuore dolce anche lui.

E il rapporto fra Marco e Laura è proprio così: un equilibrio in bilico fra la ruvidezza connatu-

cui l’allora sindaco di Genova si presentò a casa dicendo: “La Meloni mi ha chiesto di candidarmi a presidente della Regione, cosa ne pensate?”. Tutti espressero parere negativo per scoraggiare il marito e il papà. E ovviamente “il Bucci” la mattina dopo chiamò al telefono la presidente del Consiglio dicendole: “Giorgia, ci sto”.

“Il Bucci” fa “il Bucci” anche a casa: un po’ burbero, dimentica regolarmente anniversari e compleanni o, almeno finge di farlo, figuriamoci San Valentino: “Un giorno, il 14 febbraio, gli regalai un libro su cui feci una dedica, ma intimidita dalla sua possibile reazione non me

rata, con tratti di tenerezza ben nascosta che lei riesce a cogliere, e ironia e autoironia che sono la chiave della signora Sansebastiano per vivere ogni giorno con un consorte così ingombrante. Anzi, in qualche modo, Laura riesce nel miracolo quotidiano di umanizzare Marco, avendo una propria individualità e personalità del tutto autonoma rispetto a quella del marito. Caratteristiche che le permettono di lavorare, ma contemporaneamente di tenere unita la famiglia dove lui trova conforto.

“Non vivo di luce riflessa, ma sono stata, sono e sarò sempre al suo fianco, per qualsiasi cosa. Da quasi quarant’anni lo scelgo ogni giorno”.

Le origini dell’Accademia risalgono al periodo della Repubblica Ligure, con la fondazione nel 1798 dell’Istituto Nazionale Ligure. Nel 1805, quando Genova entrò a far parte dell’Impero francese, venne fondata l’Accademia Imperiale delle Scienze e Belle Arti di Genova che successivamente prese varie denominazioni.

L’Accademia fu eretta in ente morale nel 1928 e nel 1951 entrò in vigore il primo statuto che prevedeva la suddivisione dell’attività in due classi: la Classe di Scienze (scienze fisiche, naturali, matematiche e mediche) e la Classe di Lettere (letteratura, scienze morali, storia).

La presenza delle due Classi ha reso possibile un proficuo contatto tra Accademici appartenenti ad aree culturali diverse favorendo iniziative di confronto e di dibattito. Inoltre, l’ampio spettro di interessi culturali dell’Accademia ha contribuito ad avvicinare al mondo della cultura un pubblico sempre più numeroso e consapevole, e allo stesso tempo ad aprire orizzonti di ricerca scientifica e di avanguardia anche ai

Scopri i prossimi appuntamenti scannerizzando il QR code con il tuo smartphone! Oppure cercaci sui nostri social come: @alsl_1798

giovani che operano all’interno delle università o in settori produttivi esterni avanzati. Un’altra attività importante dell'Accademia risiede nella trasmissione della cultura e delle conoscenze via via acquisite, attuata non solo con incontri pubblici (conferenze, tavole rotonde, convegni, aggiornamento della didattica ecc.) ma anche con la disponibilità di rendere fruibile con continuità il ricco patrimonio documentario, costituito da circa 60.000 unità bibliografiche. A questo proposito, merita ricordare che l’importanza della Biblioteca dell’Accademia risiede principalmente nella specificità delle proprie raccolte, che non ha uguale in campo regionale, e si colloca in un circuito nazionale ed internazionale di biblioteche delle Accademie scientifico-letterarie.

Di Anna Podestà

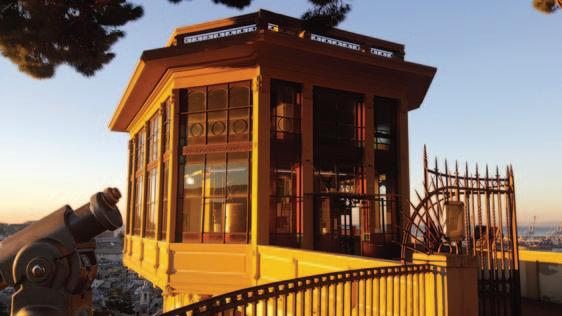

Genova è una città che sfida la gravità. Tra il mare e i monti si snodano antichi percorsi di pietra che sembrano arrampicarsi verso il cielo, mentre ascensori e funicolari raccontano un’innovazione che ha trasformato il bisogno in opportunità. Questo viaggio ci conduce attraverso una città verticale, dove ogni salita svela panorami mozzafiato e storie che intrecciano passato e presente.

Per visitare la città verticale da angoli di visuale insoliti è necessario abbandonare le ampie strade nuove, Via XXV Aprile e Via Garibaldi, e raggiungere la più trafficata Piazza Portello. Da qui, a distanza di pochi metri, si ha accesso a due impianti di risalita: l'ascensore di Castelletto Levante e la funicolare di Sant'Anna.

Il primo è senza dubbio l'impianto verticale più amato da genovesi e turisti. Co struito nel 1909, insieme al suo gemello di Castelletto Ponente, collega la piazza alla fascinosa “Spianata Castelletto", formalmente Belvedere Luigi Montaldo. Superata la porta sempre dondolante, mollemente abbandonata dai passeggeri che si apprestano a scendere in centro, dopo aver attraversato una lunga galleria, si accede ad un’antica cabina completamente rivestita in legno e si attende trepidanti l’aprirsi delle porte.

luce abbagliante. Simbolo dell'art decò, la terrazza dell'ascensore crea coloratissimi giochi luminosi, che conservano il fascino liberty dell’epoca in cui venne realizzata. Non a caso, spicca la targa che ricorda i celebri versi del poeta Giorgio Caproni: "Quando mi sarò deciso d’andarci, in paradiso / ci andrò con l’ascensore di Castelletto”.

Non tutti sanno che un tempo la terrazza era un bar, e in pieno stile genovese, l'accesso alla vetrata era consentito solo dopo una consumazione. Anche oggi “Spianata”, come la chiamano in gergo i suoi residenti, è il luogo ideale per chi vuole godersi un panorama mozzafiato, concedendosi al

contempo un buon gelato. Da qui si possono ammirare i tetti delle vecchie case in ardesia, torri medievali e cupole barocche; in lontananza il mare animato da navi moderne e da memorie antiche. Proseguendo per le pittoresche creuze, in circa dieci minuti di cammino, si raggiunge piazza Sant’Anna: qui è possibile visitare l’antica farmacia che dal 1600 consiglia e vende rimedi naturali realizzati dai suoi eccentrici frati. La funicolare di Sant'Anna, costruita nel 1891, nasce come un innovativo impianto azionato ad acqua, inizialmente grazie ad un rivo che scorreva nei suoi pressi, in seguitoseppur con costi maggiori - per mezzo dell'acquedotto cittadino. A partire dal 1978 si è deciso di optare per un'alimentazione energetica in grado di sostentare tuttora la funicolare, che ogni anno trasporta oltre un milione di persone.

In Corso Magenta, a pochi passi dalla stazione di arrivo della funicolare, si trova l’uscita dell’ascensore Magenta-Crocco. Raggiungibile tramite una galleria pedonale, l’impianto congiunge Corso Magenta con Via Antonio Crocco, consentendo, tramite il binomio ascensore-funicolare, una rapida risalita sulle alture del quartiere di Castelletto. Tornati in centro storico, si procede in direzione di Piazza della Meridiana, dove si staglia la funicolare Zecca-Righi. Costruita tra il 1895 e il 1897, è una

delle più trafficate, anche per gli straordinari paesaggi che consente di ammirare dalle sue cabine. Raggiunto il capolinea del Righi, ci si trova davanti al Parco delle Mura e all’osservatorio astronomico cittadino. Scelta dagli amanti dell’escursionismo, la Zecca-Righi consacra Genova come capitale del trekking urbano, permettendo di intraprendere svariati sentieri che raggiungono i Forti della città, costruiti a scopo difensivo tra il XVIII e il XIX secolo. Il tragitto è percorso da molti ciclisti che vogliono cimentarsi nel downhill, ovvero la discesa tra il terreno scosceso delle alture e le ripide mulattiere. Riprendendo la funicolare in declivio fino alla stazione di Corso Carbonara e camminando per soli dieci minuti, si arriva in Corso Dogali, dove si trova l'ascensore Montegalletto - Castello d’Albertis, uno dei più innovativi al mondo ed unico in Europa: percorre 250 metri in orizzontale come una funi-

colare per poi salire, come un più tradizionale ascensore, un dislivello di 100 metri.

La fermata nei pressi di Castello d’Albertis - castello neo-gotico in cui viene ospitato il Museo delle cul-

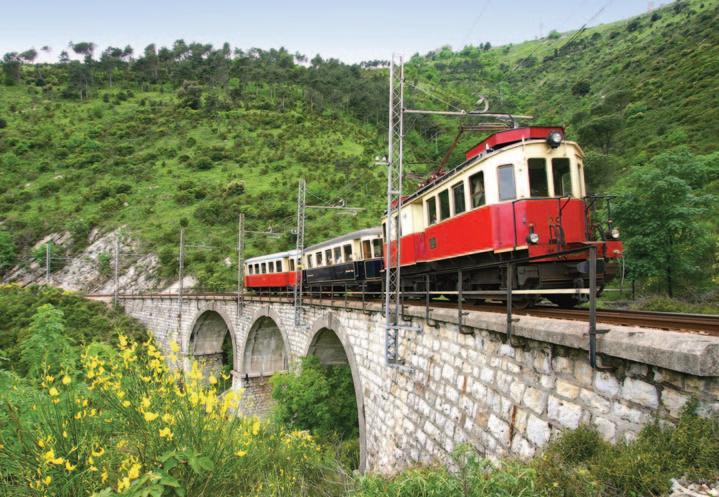

ture del mondo - consente di raggiungere Via Balbi, a pochi metri di distanza dalla stazione di Principe, dove è situato il capolinea della Cremagliera di Granarolo. Originariamente in funzione 122 anni fa, ma nuovamente operativo da circa un decennio, l’impianto è una ferrovia che collega Principe a Granarolo tramite un sistema a cremagliera unico nel suo genere: un meccanismo di rotaia a dentiera, utile per aumentare l’aderenza.

La Cremagliera ha infatti un dislivello di 194 metri e una pendenza che sfiora il 21,4%, dati che possono essere testati in prima persona se si decide di

scendere ad una stazione intermedia: si notano immediatamente le ripide scalinate. Superate le 9 fermate che compongono la corsa, si giunge a Granarolo, un antico borgo che offre un panorama pittoresco sul porto anche grazie alle sue torri ottocentesche.

Ultimo mezzo iconico di cui è dotato il servizio pubblico cittadino è il Trenino di Casella. Rosso fiammante e amato da grandi e piccini, è la ferrovia storica, ancora funzionante, meglio conservata d’Italia. Attivo dal 1929, mette in collegamento ancora oggi Piazza Manin con Casella, passando per ben tre vallate: Valbisagno, Valpolcevera e Valle Scrivia, per un totale di 17 soste e 24 chilometri. La morfologia del territorio genovese rese difficoltosa la costruzione della ferrovia, rendendo necessario l’impiego di diversi ponti e gallerie.

Al termine di questo tour atipico della città verticale appare lampante che l'attaccamento dei genovesi ai loro impianti di risalita sia da ricercare nella doppia anima della loro funzione: utilizzati per svago da chi vuole godersi il verde dell’entroterra e per necessità da chi ne fa un uso giornaliero per raggiungere il centro città.

Diventati oggi, per il loro valore storico e per la suggestiva esperienza di viaggio che offrono a tutti i passeggeri, parte integrante dell’esperienza turistica, gli impianti di risalita rappresentano un modo veloce ecologico e diverso di muoversi: per questo il Comune di Genova ha esteso la gratuità di ascensori, funicolari e cremagliera per tutti i residenti nella città metropolitana, tutti i giorni della settimana e a tutte le ore, con l'obiettivo di incentivare il trasporto pubblico e di conseguenza ridurre traffico e inquinamento. Genova, con la sua conformazione urbana stretta tra mare e monti, incarna una sfida trasformata in opportunità. Le ripide salite e le antiche creuze si intrecciano con una rete di impianti di risalita che, nati dalla necessità, sono diventati un simbolo di ingegno e resilienza. Oggi, questi percorsi verticali non solo facilitano la vita quotidiana dei residenti, ma raccontano una storia di adattamento e innovazione, offrendo a chi visita la città una prospettiva unica su un luogo che sa trasformare le sue difficoltà in punti di forza.

Una pubblicazione che nell’ultimo periodo, grazie all’intuizione del presidente Carlo Bagnasco e del direttore Raffaele Ferriello,ha attraversato una profonda evoluzione trasformandosi da house organ dell’Automobile Club genovese in un vero e proprio “giornale della mobilità” al servizio di tutti gli automobilisti, degli utenti dei mezzi pubblici, dei ciclisti e dei pedoni. Il Magazine informa puntualmente non solo i soci, ma anche il grande pubblico riguardo le modifiche al Codice della strada, le norme di sicurezza, gli eventi più importanti, i progetti e i cantieri suscettibili di avere un impatto sulla viabilità, le autoscuole e i servizi dell’Aci e dell’Amt (con la quale è stata avviata una collaborazione per la distribuzione gratuita del periodico).

L’ Automobile Club Genova ha compiuto 120 anni e dagli anni ‘20 informa i soci, ma anche tutti gli utenti della strada della provincia attraverso il suo giornale: “Automobilismo ligure”.

L’ Automobile Club di Genova è stato ufficialmente costituito il 12 febbraio del 1904 e già l’anno dopo la costituzione del Club una sua delegazione poteva partecipare alla riunione di Torino in cui fu fondata l’associazione degli Automobile Club Italiani, (ACI), che pochi anni dopo assumeva la denominazione di RACI, cioè Reale Automobile Club Italiano. L’attività degli appassionati di automobili di Genova, però era iniziata già nel 1900 quando in Italia circolavano soltanto 190 autovetture, 40 delle quali proprio nel capoluogo ligure, che pagavano una tassa, il primo bollo, di 20 lire. Nel 1901 il gruppo di pionieri dell’automotive genovese organizzò riunioni automobi-

listiche alle quali parteciparono le prime Panhard e anche vetture a vapore. Da queste feste nacque la sfida chiamata “Gran Match Italiano”, con il Duca Degli Abruzzi e il cavaliere Garibaldi Coltelletti che si sfidarono per dimostrare se fossero superiori le auto costruite in Francia o quelle in Italia. Un percorso di 335 chilometri con partenza a Torino e arrivo a Bologna. Il Duca degli Abruzzi pilotava una Fiat 4 cilindri, a bordo della quale c’erano come passeggeri Giovanni Agnelli e Vincenzo lancia. Per la cronaca, vinse Coltelletti dopo una corsa sul filo dei 50 km/h.

Per informare i soci delle varie iniziative e di tutte queste attività anche sportive, nel 1927 l’AC Genova diede il via alla pubblicazione di un proprio giornale: “Automobilismo Ligure”. Oggi il periodico, diretto dal giornalista Alberto Pastanella e avvalendosi di una schiera di qualificati collaboratori, affronta ad ogni numero le tematiche più importanti della viabilità di Genova e provincia. Non mancano gli approfondimenti sui cantieri che verranno aperti lungo le principali direttrici, sul Tunnel sotto al porto, la Sopraelevata, gli “assi di Forza” che nei progetti del Comune rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale, le nuove zone a traffico limitato, le aree pedonali, la carenza di parcheggi, le difficoltà del nodo autostradale, le norme del codice della strada che sono in continua evoluzione, le manifestazioni spettacolari che coinvolgono le auto storiche e le principali

gare automobilistiche. Importante anche la rubrica fissa di consigli legali tenuta dal vice presidente dell’AC Genova Alberto Campanella che, da avvocato, spiega ai lettori come districarsi nella normativa riguardo, ad esempio, agli autovelox non omologati, alla disciplina per il trasporto degli animali domestici o ai ricorsi contro le contravvenzioni.

Un giornale di servizio, quindi, che punta a svilupparsi sempre di più. Distribuito gratuitamente e reperibile nelle biglietterie Amt, nelle delegazioni dell’Aci e sul Web, attraverso il sito dell’Automobile Club Genova www.genova.aci.it .

Di Anna Podestà

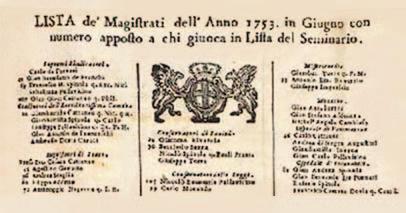

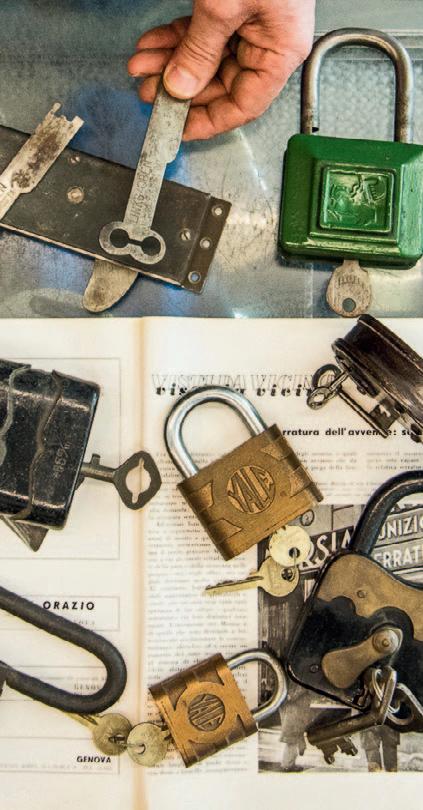

estrazione del lotto, uno dei giochi d'azardo più amati e diffusi in Italia, ha radici profonde che affondano nella Genova del Cinquecento. Questa pratica, nata quasi per caso, è diventata una delle tradizioni più consolidate del nostro Paese, influenzando la cultura popolare e il linguaggio quotidiano. Non è pacifica l’origine del termine “lotto”. Infatti c’è che chi lo fa derivare dal tedesco hleut o dal francese lot, legati al concetto di sorte, eredità. Altri invece lo associano

all’inglese “to lot”, ovvero assegnare qualcosa in base ad un sorteggio.

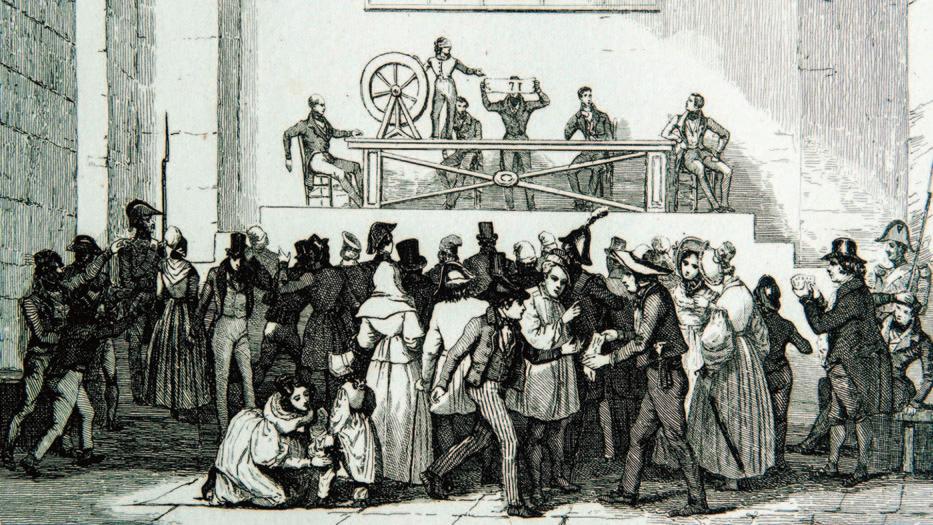

La nascita del lotto, o meglio gioco del Seminario, o meglio zeugo do Semenajo, risale al 1576, quando Genova era una delle Repubbliche marinare più potenti del Mediterraneo.

In quel periodo, la città era governata da un'oligarchia di nobili e il gioco del lotto si sviluppò come uno strumento per alimentare le finanze dello Stato. Il meccanismo era semplice: i cittadini scommet-

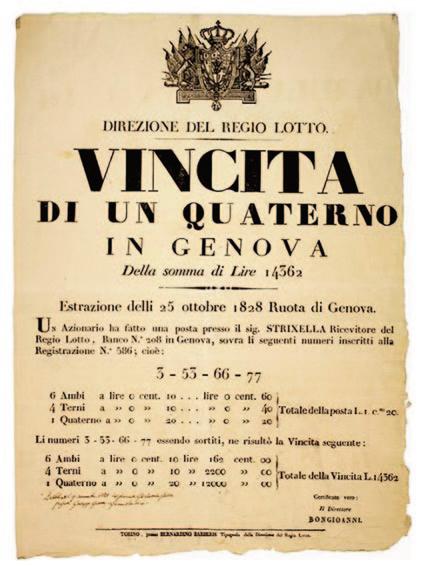

tevano su cinque nomi tra i 120 membri del Serenissimo Consiglio che sarebbero stati estratti a sorte per nuove nomine. I nomi dei 120 senatori venivano posti in bussolotti e riversati nella ruota della fortuna, quella che, per capirci, usavano in TV a mezzogiorno, per poi essere estratti davanti al pubblico. Con il tempo il numero dei senatori candidati si ridusse di trenta e dalla scommessa sul nome si passò a scommettere un numero associato ad ogni patrizio e, ancora oggi, i numeri che si possono giocare sono 90. Presto il montepremi formatosi con gli importi delle scommesse diventò cospicuo, portando lo Stato a fare del gioco un monopolio e il governo della Repubblica Genovese ad istituire il primo Banco del Lotto. Molti associano all’invenzione del gioco del lotto la figura del celebre ammiraglio e personaggio politico Andrea Doria, ma si tratta di un falso storico: infatti nel 1576 il Principe era morto da 16 anni! Il refuso è dovuto alla promulgazione da parte di Gian Andrea Doria, nipote di Andrea, delle “leges novae” che segnavano una forma embrionale di normativa sul gioco del lotto nel medesimo anno. Con il passare degli anni, il lotto si evolse, abbandonando la sua funzione originale per diventare un vero e proprio gioco d'azzardo. Questa trasformazione fu accompagnata da un crescente interesse popolare, che portò il

gioco a diffondersi oltre i confini di Genova. La possibilità di vincere somme considerevoli con una piccola scommessa attirava persone di ogni ceto sociale, creando un fenomeno di massa capace di travalicare le barriere economiche e sociali.

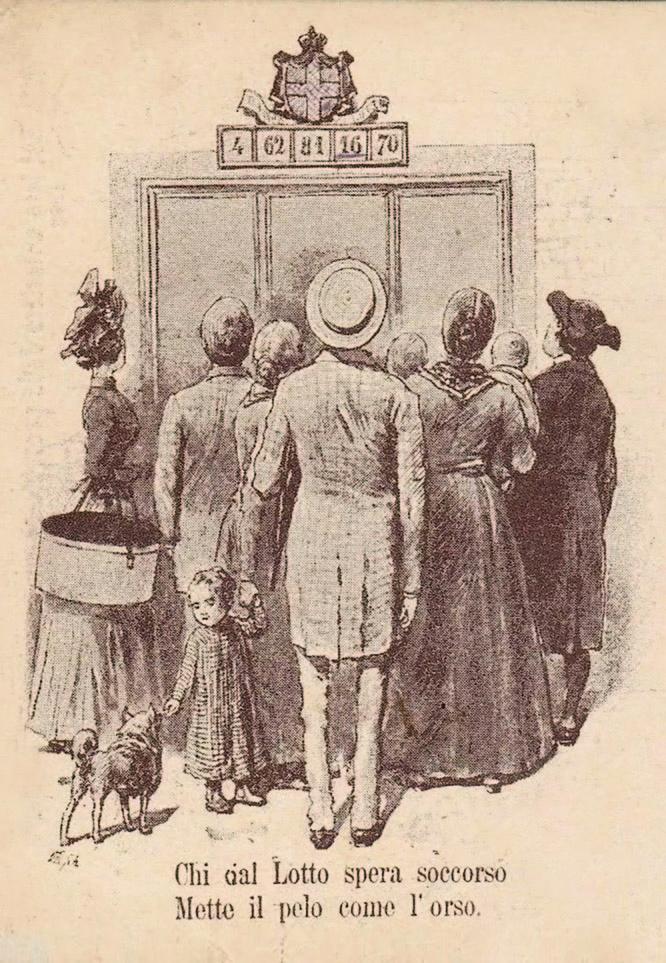

Il lotto divenne presto parte integrante della cultura popolare genovese e italiana. Numerose leggende e credenze legate ai numeri e alla

fortuna si svilupparono intorno al gioco, influenzando il folklore e il linguaggio quotidiano. Ancora oggi, espressioni come "fare un terno" o "giocarsi il numero" testimoniano questa lunga tradizione.

Un episodio emblematico della passione genovese per il lotto si verificò nel 1899, quando una serie di vincite significative scatenò una vera e propria febbre del gioco.

In quell’anno il banchiere Quartara conduceva un carro trainato da due cavalli giù per i bastioni dell’Acquasola quando la vettura deragliò e precipitò. I curiosi si radunarono sentendo i nitriti degli animali feriti e presto si creò una folla di persone. I più anziani della città ricondussero questo incidente alla numerologia: 2, i cavalli e poi 50, il numero di cadute e poi ancora 90, la paura. La voce si sparse e tutti i genovesi, di ogni classe e ceto sociale si precipitarono nelle ricevitorie per terminare i bollettini giocabili in poche ore. Alla prima estrazione a Torino accadde l’impensabile: uscirono i tre numeri.

La città fu presa d'assalto da una folla di vincitori, ora divenuti ricchi, che festeggiava per le strade, creando un clima di euforia collettiva. La sezione del Lotto di Genova sborsò due milioni

e mezzo di lire per pagare tutti i vincitori, che vinsero singolarmente fino a 120 mila lire. Questo episodio, descritto con dovizia di particolari dai cronisti dell'epoca, dimostra quanto il lotto fosse radicato nella vita quotidiana dei genovesi e quanto potesse influenzare l'umore e la vita sociale della città.

Oggi, il lotto è regolamentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne garantisce la trasparenza e la legalità. Nonostante l'evoluzione tecnologica e l'introduzione di nuovi giochi d'azzardo, il lotto rimane una delle forme di gioco più amate e praticate dagli italiani. Ogni settimana, per quattro volte, milioni di persone attendono con trepidazione l'estrazione dei numeri, sperando di vedere realizzati i propri sogni di fortuna. Genova, con la sua antica tradizione marinara e commerciale, continua a rivestire un ruolo simbolico nella storia del lotto. La città rappre-

senta il punto di partenza di un viaggio che ha attraversato secoli e generazioni. Le testimonianze storiche e culturali legate al lotto sono preservate in vari musei e biblioteche, tra cui la Biblioteca Titta Bernardini, che custodisce preziosi documenti sulla storia del gioco e sulla sua evoluzione.

La storia del lotto è la storia di un'Italia che cambia, si evolve e si adatta ai tempi. Dalla Genova del Cinquecento ai giorni nostri, il lotto ha accompagnato le vicende del nostro Paese, diventando un elemento imprescindibile della nostra cultura popolare. In ogni estrazione, in ogni scommessa, si riflette un pezzo di questa storia millenaria, fatta di sogni, speranze e, talvolta, delusioni.

Ma soprattutto, il lotto è il simbolo di una tradizione che, nonostante le trasformazioni della società, continua a mantenere vivo il legame con le nostre radici.

«Comune, Regione e Camera di Commercio hanno ampliato l’intesa per la tutela delle attività di pregio a 14 zone genovesi, nel quadro del piano strategico volto a valorizzare il nostro patrimonio commerciale. Siamo tra i pochi Comuni italiani ad aver adottato questi strumenti di pianificazione e siamo i primi a condividerli anche con le Prefetture» spiega l’assessore al Commercio Paola Bordilli. La delibera vieta l’insediamento di attività considerate potenzialmente degradanti, come H24 e giochi d’azzardo e impone restrizioni su negozi di vendita di prodotti alimentari che non rispettano determinati requisiti. XX Settembre, San Vincenzo, Colombo, Galata, Castelletto, Cornigliano, San Fruttuoso, Borgo Incrociati, Marassi, Molassana, Rivarolo, Certosa, Bolzaneto, Pontedecimo, Sestri Ponente, Pegli, Pra’, Voltri, Boccadasse, corso Buenos Aires, Tommaseo, via Albaro e Pisa, Quinto, Nervi sono le nuove aree selezionate come siti di valore archeologico, storico e artistico, in base a studi approfonditi e all’uso della tecnologia GIS, che ha permesso di visualizzare i dati delle attività commerciali su mappe aggiornate.

Di Anna Podestà

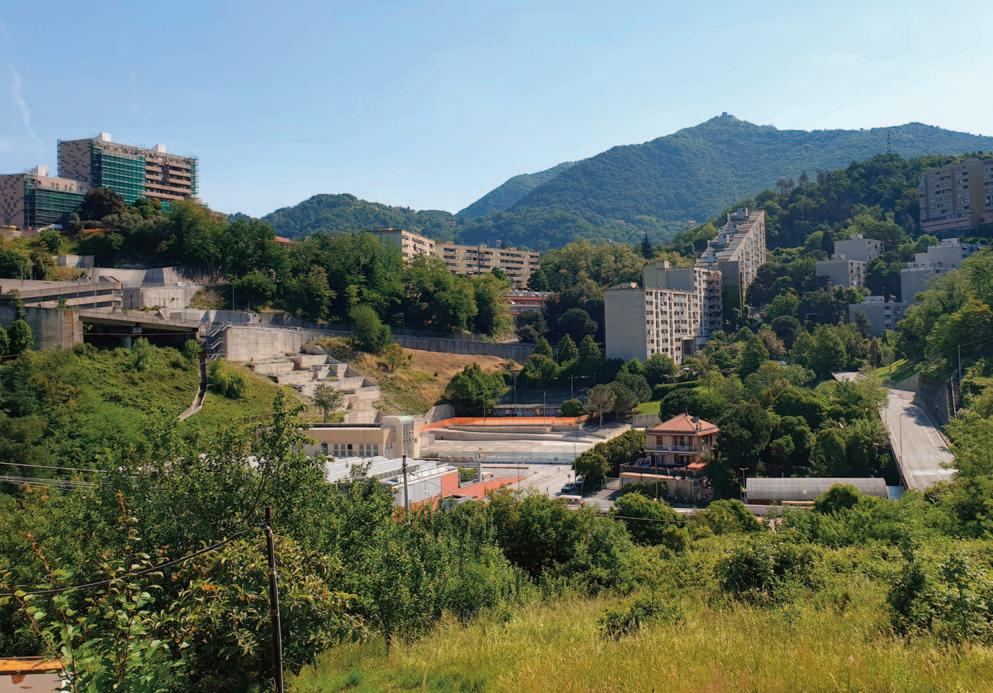

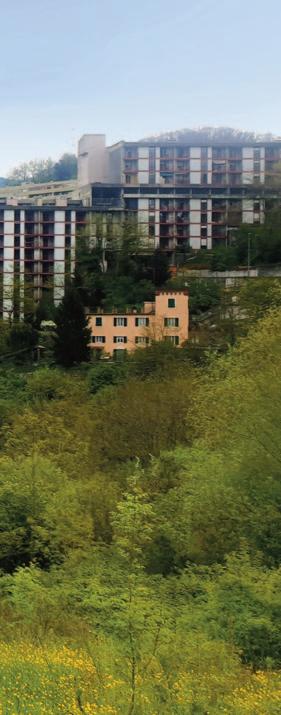

Nel cuore di Genova, dove le colline di Bolzaneto e Rivarolo abbracciano il cielo, un quartiere si prepara a riscrivere la propria storia. Begato, un tempo presieduto dalle sue imponenti Dighe, rinasce, diventando il simbolo di una profonda trasformazione urbanistica e sociale.

Sospeso tra alture e orizzonti, il quartiere Diamante è stato concepito come un modello innovativo di edilizia popolare, un’idea di accoglienza che, nel corso degli anni, si è trasformata in una sfida complessa per l’inclusione e il recupero sociale. Oggi, grazie all’operatività di Arte Genova e all’impegno di Regione Liguria e Comune di Genova, quella sfida si sta convertendo in opportunità: un percorso di rigenerazione urbana che mira a far splendere il quartiere di una nuova luce.

Dal 2018, è stato avviato un processo di ascolto e partecipazione con la comunità locale, un dialogo profondo capace di dare finalmente voce ai suoi abitanti. Solo attraverso questo scambio si è potuto rivitalizzare il quartiere, trasformando il cemento in speranza e l’isolamento in condivisione. Questo cammino, tanto lungo quanto delicato, ha raggiunto una svolta significativa nel 2020, con il ricollocamento di 374 nuclei familiari in 630 alloggi sfitti recuperati in tutta la città, grazie a un investimento pubblico di 12,7 milioni di euro. Un passaggio reso possibile anche dal lavoro costante delle associazioni territoriali, che hanno accompagnato le famiglie con sensibilità e attenzione.

Solo grazie a questo impegno condiviso, tra il 2020 e il 2022, per Begato si è chiuso un lungo e difficile capitolo: la demolizione della Diga Rossa e della gran parte della Diga Bianca, infatti, ha segnato l’inizio di nuova era per la zona. Progettati negli anni Ottanta dall’architetto Pietro Gambacciani, questi edifici – la Diga Rossa con 276 appartamenti e la Diga Bianca con 245 – costituivano un tentativo ambizioso di rispondere alle necessità abitative della città, con soluzioni strutturali e impiantistiche innovative. Tuttavia, l’esperimento si è scontrato con numerose difficoltà sociali e politiche, diventando oggetto di un progressivo degrado.

L'abbattimento dei 175.000 metri cubi di edifici, realizzato con un escavatore cingolato di 60 metri (lo stesso impiegato per le "Vele" di Scampia), ha aperto la strada a "Restart Begato", un progetto

di rigenerazione urbana che non si limita a ripensare gli spazi, ma punta a ridisegnare l’identità stessa del quartiere, intrecciando architettura, socialità ed economia in una visione di rinascita e futuro.

Il masterplan del progetto, curato dall’architetto Roberto Burlando, combina la costruzione di nuovi edifici di dimensioni ridotte e perfettamente integrate nel paesaggio, con interventi mirati di riqualificazione su un’area di 250.000 mq.

La rigenerazione del quartiere Diamante non si propone solo come un intervento edilizio, ma come un progetto orientato alla sostenibilità e all'inclusione. Infatti, grazie al “Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare” (PINQuA) e all’esperienza consolidata di Arte Genova, entro la fine del 2025, la parte superstite della Diga Bianca, situata all’11 di Via Cechov, verrà trasformata in 55 unità abitative ad alta efficienza energetica, con impianti

fotovoltaici e minieolici a segnare un nuovo equilibrio tra abitare e natura. Oltre a ciò, tre nuove palazzine NZEB, che accoglieranno 60 alloggi – 40 di edilizia residenziale pubblica e 20 sociale – sorgeranno con i più avanzati standard di efficientamento energetico, dando concretezza all’idea di un’area ecologica e all'avanguardia. Il progetto, tuttavia, non si ferma alla sostenibilità ambientale, ma abbraccia il tema dell’inclusività elevandolo ad elemento fondamentale.

In tale ottica, verranno realizzati otto appartamenti, accompagnati dai relativi parcheggi, appositamente progettati per garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili.

Il nuovo assetto urbano sarà valorizzato da spazi pubblici di qualità, con numerose aree dedicate all’aggregazione. Un sistema di percorsi verdi unirà le diverse zone del quartiere, creando continuità tra aree pubbliche e private. Tra le nuove realizzazioni spicca Piazza Diamante, destinata a diventare

il cuore pulsante del quartiere, con panchine, giochi per bambini, fontanelle, spazi verdi e aree per eventi e mercatini.

L’intervento, però, non si limiterà a nuove costruzioni: è previsto anche il recupero delle storiche creuze e la creazione di percorsi immersi nel verde, pensati per le famiglie. Sulle fondamenta della vecchia Diga Rossa sorgerà inoltre un teatro all’aperto, concepito per ospitare concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, rispondendo così alla crescente esigenza di luoghi dedicati alla socialità e alla cultura.

Un altro pilastro del progetto sarà la Casa della Cultura, ideata come centro di aggregazione inclusivo e ricco di opportunità. A completare l’intervento, verrà realizzata una nuova stazione dei Carabinieri con alloggi per il personale, rafforzando così la sicurezza e la presenza istituzionale nel quartiere.

«Dietro al cantiere di riqualificazione di Begato ci sono grande soddisfazione e orgoglio perché stiamo dando, giorno dopo giorno, forma a un progetto straordinario che cambierà totalmente il volto di un intero quartiere. Ridaremo dignità a un luogo per troppi anni dimenticato dalla politica, con centinaia di persone costrette a vivere in maniera inadeguata. Come amministrazione regionale abbiamo creduto fin da subito in un'operazione complessiva coraggiosa, mettendo al primo posto la cura e il rispetto delle persone, soprattutto quelle maggiormente in difficoltà. Un intervento simbolo di una nuova idea di edilizia residenziale che non sia sinonimo di emarginazione, ma di inclusione e miglioramento. 15 milioni

di euro per realizzare tre palazzine moderne che si andranno ad aggiungere agli alloggi di via Cechov. Entro la fine del 2025 avremo un quartiere rinnovato, sicuro, con alloggi confortevoli e all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e con un inserimento urbano completamente differente rispetto allo stato in cui quest’area versava prima dei lavori».

Così commenta l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, che, insieme al Vice Sindaco di Genova Pietro Piciocchi e all’amministratore unico di Arte Paolo Gallo, era presente a rappresentare le istituzioni alla posa della prima pietra del cantiere lo scorso 20 maggio.

La rigenerazione di Begato supera il mero intervento urbanistico, diventando un progetto che trasforma profondamente la vita della comunità. Grazie alla sinergia tra le istituzioni e a un approccio che unisce sostenibilità, innovazione e inclusività, il quartiere sta tornando a essere un esempio di come la riqualificazione urbana possa creare spazi di vita e socialità accessibili a tutti.

«Mi preme sottolineare con soddisfazione il grande "lavoro di squadra" tra istituzioni pubbliche» –afferma Paolo Gallo, amministratore unico di Arte – «che ha garantito, anche attraverso la professionalità e la sensibilità dei propri funzionari, il raggiungimento degli obiettivi condivisi e prefissati dalle Amministrazioni stesse».

Lontano da quella vecchia immagine di emarginazione, Begato si prepara ad accogliere nuove opportunità, riscoprendo il valore della memoria storica e aprendo le porte a un futuro all’insegna della coesione sociale e del benessere collettivo.

Di Gessi Adamoli

Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè: sembra ieri, ma sono passati più di sessant’anni da quando la scuola dei cantautori genovesi si affacciò alla ribalta. Ora tocca a Alfa, Bresh e Olly.

Giovani, bravi ed ispirati. Ed anche tifosissimi (Alfa e Bresh genoani, Olly sampdoriano) e questo è un ulteriore punto di contatto con i loro coetanei.

Travolto da improvviso, ma meritato successo, dopo il duetto con Roberto Vecchioni sul palco dell’Arison a Sanremo, Andrea De Filippi, in arte Alfa, è rimasto il ragazzo acqua e sapone che arrossisce per un complimento e smentisce il luogo comune che per sfondare i rapper devono essere sporchi, brutti e cattivi. “Sogna ragazzo sogna” è stata probabilmente la cover più riuscita degli ultimi anni a Sanremo. "Andrea mi ha dato tantissimo, m’ha fatto conoscere a uno sterminato numero di persone che non mi conosceva. Tutti i suoi fan hanno forse anche compreso una cosa e cioè che la musica di oggi deve moltissimo alla canzone di 15, 20, 30 anni fa. Cosa ho insegnato io ad Alfa? Ad avere tantissima fiducia in se stessi. Gli ho detto stai calmo,

Andrea, stai calmo", aveva confidato Roberto Vecchioni dopo il boom di consensi raccolto dall’inedita coppia nella loro esibizione sanremese.

Il successo arriva nel 2019 con “Cin Cin”, che conquista tre dischi di platino. “Un sogno che si avverava, ero partito scrivendo canzoni nella mia cameretta. Avevo trasformato una grande passione in un lavoro. Anche se continuo a divertirmi e forse lavoro non è il termine più giusto. Quello che voglio dire è che non sono mai entrato in dinamiche di ansia o di agitazione. Prendere il disco di platino è una soddisfazione, ma non diventa un’ossessione. A otto anni avevo iniziato a prendere lezioni di pianoforte e chitarra, la musica per me continua a restare un’esigenza”.

“Bellissimissima” era stato uno dei tormentoni dell’estate 2023. “Un pezzo autobiografico e ironico. L’ho dedicato ad una ragazza splendida, ma anche un po’ stronza che non mi si filava per niente e a un certo punto nemmeno più mi rispondeva ai messaggi”.

Per promuovere “Vai”, che a Sanremo si è piazzato al decimo posto, ha fatto un video lanciandosi col paracadute. “Buttarsi da 4mila metri è stata una bella botta di adrenalina, un’esperienza forte ma che non rifarei mai più. Quando me l’hanno proposto ho accettato subito, del resto col video di Bellissimissima avevo vinto la paura delle montagne russe. E in crescendo è arrivato il paracadute, ma dal prossimo disco si torna ai promo tradizionali. Cantare a Sanremo insieme a Vecchioni nella serata delle cover è stata un’emozione, ma soprattutto un grande onore, uno dei pilastri che hanno fatto la storia dei cantautori in Italia ha accettato di esibirsi con un ragazzo che conosceva a mala

pena. Gli ho mandato il testo così come lo avevo rivisitato, lo ha letto e ha deciso di fidarsi. Perché ho scelto proprio Vecchioni? È il cantante preferito di papà, in casa nostra è un mito”.

Ora va fortissimo “Il filo rosso” e per promuoverlo niente lanci col paracadute ma un video semplice, ma bellissimo, girato alla stazione Centrale di Milano. Il tema è l’amore a distanza e c’è un passo in cui è citata anche Genova: “Dimmi perché/ Io, quando piove forte, non mi calmo/ Sai, mi ricorda Genova quell'anno/Che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango…” Il successo un po’ lo spaventa: “Se non hai la saggezza ogni tanto di fermarti rischi di finire in un ingranaggio che ti può stritolare. Non bisogna vivere col terrore che tutto possa finire da un momento all’altro, non puoi farti intossicare da traguardi come gli ascolti, le classifiche e i dischi d’oro. Le case discografiche mettono sotto contratto 800 ragazzini l’anno, li spremono e li buttano via. Io mi devo ritene-

re fortunato“.

Ha un’unica debolezza: i mini tatuaggi. “Ne ho 110. Il primo è stata la lettera Alfa, naturalmente non manca il Grifone e dopo Sanremo ho trovato uno spazio per il maestro Peppe Vessicchio ed i suoi mitici baffoni”.

Si è diplomato a pieni voti al D’Oria, il liceo classico che sforna manager, avvocati e letterati ma anche artisti, vedi Paolo Villaggio e per ultimo appunto Alfa che ha scelto questo nome d’arte proprio in omaggio ai suoi studi di greco. Alfa è la prima lettera dell’alfabeto e significa “inizio, principio”. La mamma voleva che si laureasse in medicina continuando la tradizione di famiglia. Lo hanno chiamato Andrea come il nonno, il professor Arata, che è stato a lungo un punto di riferimento per la psichiatria a Genova, portando avanti la battaglia per la chiusura dei manicomi. Primario a Cogoleto, Quarto e infine al Galliera aveva raccolto le esperienze di una vita professionale in un libro interessantissimo dal titolo “Cento…Ottanta”, facendo appunto riferi-

mento alla legge che impose la chiusura dei manicomi e regolamento il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Psichiatra era la nonna, Piera Bevilacqua, e psichiatra è anche la mamma Antonella che in pensione collabora comunque attivamente al centro di cura per anoressia e bulimia di Quarto.

Si era iscritto al corso di economia delle arti e dei beni culturali dell'Università Bocconi e la decisione di ritirarsi perché aveva compreso che la sua strada era un’altra lo portò, come confidò in un’intervista, ad un duro scontro con la madre. “L’università l’ho mollata per la

musica, ma anche perché era talmente competitiva che c’era chi passava gli appunti sbagliati apposta. Con mia madre ci fu un litigio importante, ma al mio primo grande concerto al “Fabrique” di Milano, abbiamo fatto pace. Il mestiere del cantautore è appeso a un filo, capisco che un genitore pensi a un percorso più sicuro”.

Il padre Marino, che ai tempi di Spinelli era il responsabile del settore giovanile del Genoa, in realtà lo avrebbe voluto calciatore. “Da bambino – ricorda Alfa - giocavo nel campetto a sette del G. Mora in via Prasca. Difensore con i piedi buoni, al punto che mi facevano battere le punizioni. Ma ero lento e quando il campo si è ingrandito ho capito che non era roba per me”.

Ma è rimasto l’amore per il Genoa. La prima partita l’ho vista a sei anni: Genoa –Pescara 3 a 0. Milanetto e doppietta di Adailton, una tappa fondamentale verso la promozione in serie A. Da bambino andavo nei Distinti con papà, poi è venuto il tempo della Nord con gli amici. E ora allo stadio sono tornato ad andarci con mio padre. Qual era il mio idolo? Sarebbe scontato rispondere Milito, il Principe. Ma io stravedevo per Marco Rossi, una bandiera. E conservo gelosamente la sua maglia”.

De Andrè confessò: "Al Genoa scriverei una canzone, ma non posso perché sono troppo coinvolto". Bresh al Genoa una canzone l’ha dedicata ma non citandolo mai nel testo. Alfa però si smarca: “Bresh ha regalato ai tifosi del Genoa qualcosa di indelebile. Ed era logico che lo facesse lui che è sempre nella Nord e segue

la squadra anche in trasferta. Non sarebbe carino nei suoi confronti se scrivessi qualcosa anch’io e non sarebbe giusto in assoluto. I tifosi genoani sono straordinari, tifare per il Grifone è qualcosa di incredibilmente romantico che affascina adulti e ragazzi. Nei momenti di maggiore difficoltà viene fuori l’orgoglio rossoblù. Dopo la retrocessione la risposta dei tifosi è stata stadio sempre pieno e tantissimi giovani al Ferraris. E una bella spinta è venuta proprio anche dalla canzone di Bresh. Che emozione tutto lo stadio che a luci spente canta Guasto d’amore!”.

Però lo scorso anno al Porto Antico ha presentato la terza maglia, quella oro. Ed è stato un bagno di folla. “Ho anche portato fortuna al mio Genoa. In maglia gialla non ha mai perso e contro avversari del calibro di Inter, Juventus e Napoli: cinque partite e cinque pareggi. Il giallo del resto è il colore che mi rappresenta. Mi rimanda alla leggenda di

Van Gogh che mangiava la tempera gialla convinto che portasse fortuna e felicità”.

Ora si è trasferito a Milano, ma tempo fa aveva dichiarato: “Genova è casa mia, ho scritto quasi tutte le mie canzoni qui. Non so se è una questione di tradizione, ma in questa città si respira musica. Stare vicino al mare mi stimola”. Il tour, che si intitolava “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, partito lo scorso 5 aprile da Padova è stato un grande successo. Ora è pronto a ripartire. A Genova sarà il 22 novembre e con largo anticipo c’è già il tutto esaurito, i 5.500 posti dello Stadium (il palazzetto dello sport alla Fiumara) sono stati polverizzati in un giorno e mezzo. Il ragazzo cicciottello, timido e anche un po’ preso in giro dai compagni, ora è una star. “Una rivincita su chi mi bullizzava. Ogni tanto rivedo le foto di classe e mai più avrei immaginato che soltanto qualche anno dopo avrei riempito i palazzetti”.

WA cura di Martina Re aterfront di Levante, a Genova, è un innovativo progetto residenziale che unisce modernità, bellezza e sostenibilità. Sviluppato da Orion European Real Estate Fund V e CDS Holding, progettato da Renzo Piano Building Workshop in collaborazione con Studio OBR e realizzato da CDS Costruzioni S.p.A., rappresenta una nuova visione dell'abitare urbano.

Questo complesso, affacciato sul mare, non è solo un luogo dove vivere, ma un'esperienza unica che promuove benessere e comfort.

Gli attici di Waterfront di Levante sono il fiore all'occhiello del progetto, con ampi spazi, vetrate panoramiche e materiali di alta qualità, pensati per integrarsi armoniosamente con il paesaggio ligure. Le residenze offrono la prelazione sui posti barca e sono immerse in un parco verde pedonale di 13.000 mq, creando un’isola abitativa naturale e tranquilla.

Le ampie terrazze panoramiche offrono magnifiche viste sul mare e veri living all'aperto, dove la luce naturale regna sovrana. Il progetto è costruito secondo criteri di sostenibilità avanzati, ottenendo certificazioni LEED Gold e NZEB, garantendo elevati standard energetici e un ridotto impatto ambientale. Ogni residenza è personalizzabile grazie a MARTINA RE, azienda specializzata nell’Asset & Development Management nel Luxury Real Estate, che offre un servizio di Interior Design "chiavi in mano" e gestisce in esclusiva il Sales Management degli attici.

I residenti possono usufruire di servizi esclusivi, tra cui concierge 24/7, palestra, area coworking, sale relax e spazi per eventi. Grazie alla posizione privilegiata, questi attici rappresentano una delle soluzioni più esclusive di Genova, offrendo privacy e accesso diretto alla città. Un'opportunità esclusiva per chi desidera vivere il futuro oggi, nel cuore di una Genova che guarda al domani.

Per scoprire gli esclusivi attici ancora disponibili: www.waterfrontdilevante.com

Di Gessi Adamoli

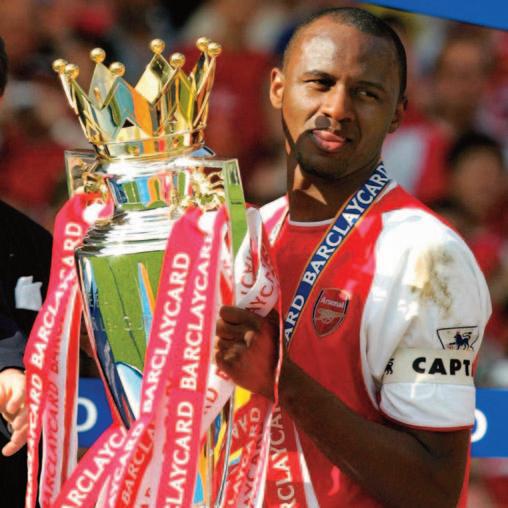

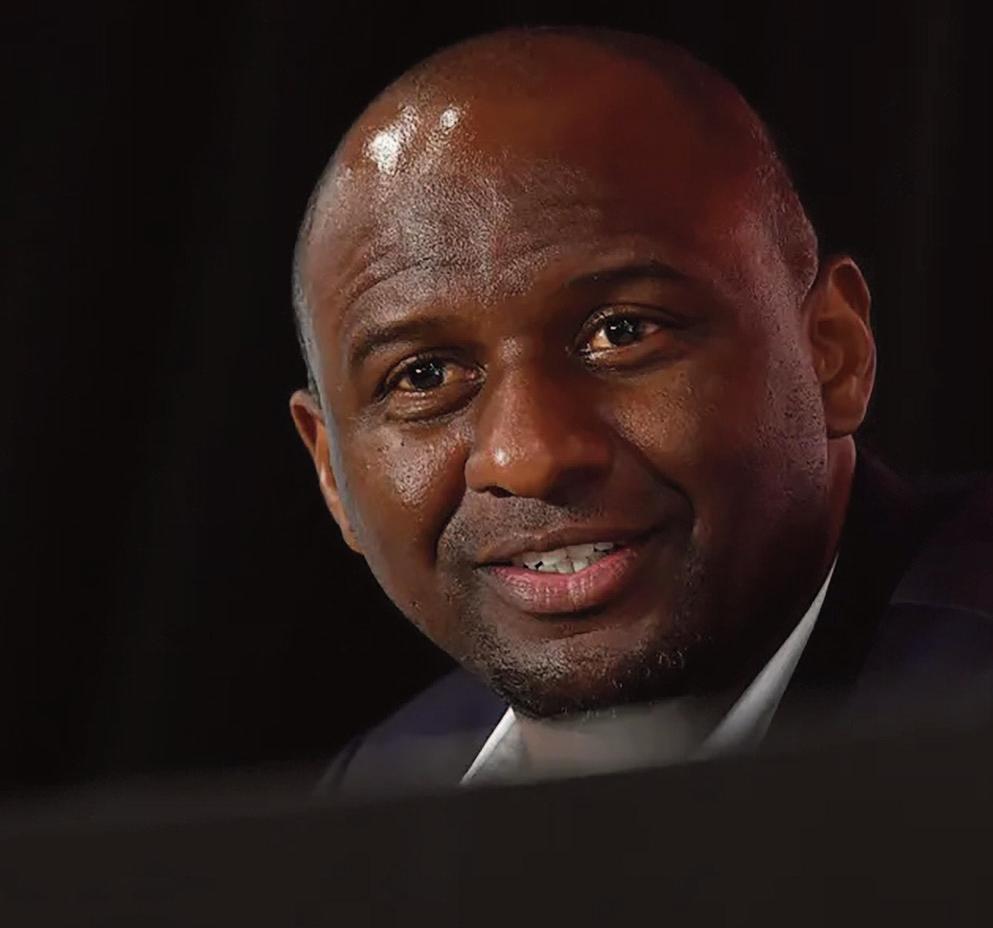

Gilardino esonerato, al suo posto Vieira. Una notizia così clamorosa al punto che nessuno ci voleva credere. Un pesce d’aprile? Ma se eravamo al 20 novembre.

Invece era tutto vero, nonostante i 4 punti ottenuti nelle partite con Parma e Como. “Se resta lui rischiamo di retrocedere”, era stato l’allarme lanciato da Andres Blasquez, di fatto plenipotenziario del club rossoblù in quella fase di transizione societaria.

Via allora l’allenatore della promozione e dell’undicesimo posto in serie A che è valso il miglior piazzamento da neopromossa nei cinque campionati europei più importanti. A bocciare Gilardino ed una squadra che giocava col cuore, nonostante le partenze eccellenti (Martinez, Gudmundsson, Retegui e già a gennaio Dragusin) e gli infortuni, è stato un freddo algoritmo. Possesso palla, passaggi nelle metà campo avversaria e gli ormai famigerati expected gol (aspettative di gol in base alla posizione della palla) erano tutti dati in rosso.

bandonando il 3-5-2 per il 4-3-3 ma anche inventando un ruolo per Zanoli. Ed è strano che nessuno prima di lui abbia pensato di utilizzare come ala il calciatore che è probabilmente il più veloce della serie A. Nessuno dei tre allenatori che aveva avuto lo scorso anno a Salerno (Inzaghi, Liverani e Colantuono) dove era addirittura finito a fare panchina nella squadra ultima in classifica e nemmeno Stankovic alla Sampdoria.

Ma al di là del modulo è cambiato poco, praticamente nulla, per quanto riguarda la qualità del gioco. Non era spettacolare quello di Gilardino e non è calcio champagne nemmeno quello di Vieria. Anzi, se possibile, è ancora più sparagnino e speculativo.

Patrick Vieira, che ricorda Michael Clarke Duncan de “Il miglio verde”, è un gigante all’apparenza buono (la sensazione è però che sia meglio non farlo arrabbiare) che trasmette sicurezza. Una squadra che gioca con la forza dei nervi distesi è stato il segreto della partenza eccellente (quanto meno in termini di risultati) del Genoa affidato al tecnico franco-senegalese.

Ma Vieira non ha unicamente trasmesso serenità, è anche intervenuto a livello tattico. Non solo ab-

Ma, ricordando Indro Montanelli che aveva invitato i suoi lettori “a turarsi il naso e a votare Dc” non è il caso di andare troppo per il sottile. Non perdiamo infatti di vista che il quart’ultimo posto è il traguardo da raggiungere. In una stagione costellata da cessioni e infortuni per quanto riguarda l’aspetto tecnico e, prima dell’arrivo di Sucu, da una grande incertezza societaria, l’obiettivo non può che essere la salvezza. Tutto ciò che verrà in più, va considerato un optional.

Conta solo conservare la categoria e Vieira si è subito calato nella parte. Come quei grandi chef che adattano il menù del loro ristorante a quello che in quel momento trovano in frigorifero. Si avvale della collaborazione dello spagnolo Antor Unzué, giovane match analist che ha collaborato a lungo con Luis Enrique, e dell’inglese Kristian Wilson che è da sempre il suo vice. Sono rimasti Murgita, il preparatore atletico Pilati e gli allenatori dei por-

tieri Scarpi e Raggio Garibaldi che erano nello staff di Gilardino, ma come dipendenti Genoa (discorso diverso per Caridi e Dainelli).

Da giocatore (Cannes, Milan, Arsenal, Juventus, Inter e Manchester City) aveva vinto tutto, compreso un Mondiale ed un Europeo al golden gol contro l’Italia che però, sempre con Patrick in campo, si era poi presa rivincita vincendo ai rigori il Mondiale 2006.

Era il mix perfetto tra forza fisica e tecnica. Univa estetica ed efficacia, forma e contenuto. In Francia l'avevano soprannominato "la piovra" per l’abilità di sradicare il pallone dal piede dell’avversario. Era duro e se occorreva cattivo, nel mitico Arsenal di Wenger riuscì a farsi espellere due volte nel giro di quattro giorni. Ed era un leader, nel Cannes aveva esordito a 17 anni e a 19 era già il capitano. Confidò in un’intervista Arsene Wenger: “La prima volta che l'ho visto, giocò 45 minuti col Cannes contro il mio Monaco. Dominò il centrocampo e subito mi sono detto che avrebbe fatto una grande carriera. Quando dopo l’esperienza in Giappone firmai per l’Arsenal, pensai subito a lui che nel frattempo era passato al Milan”.

La carriera da allenatore l’ha iniziata al Manchester City dove aveva finito quella da calciatore, fa-

cendo la gavetta partendo dalle giovanili con il titolo di Executive Development Football e come ambasciatore del club nel Regno Unito e all'estero. Proprio al City si era imbattuto in Balotelli e non era stato amore a prima vista. Si erano ritrovati al Nizza, dove Patrick era approdato dopo aver allenato il New York. Ed erano state scintille: “Balotelli non è mentalmente adatto a praticare uno sport di squadra”. Con queste premesse la scelta di puntare su Vieira, nemmeno un mese dopo aver

messo sotto contratto SuperMario, non poteva non spiazzare tutti, compreso Balotelli che era approdato a Genova pieno di buoni propositi.

Quel minuto contro il Cagliari, la prima volta di Vieira sulla panchina del Genoa, è stato il preludio di un rapporto che, viste le premesse, non poteva non es-

sere estremamente complicato. Se ha bruciato Balotelli, a Vieira va però dato merito di aver sdoganato Masini che ha dimostrato di essere un soldatino estremamente affidabile. Anche in un’ottica proiettata alle prossime stagioni perché nella lista dei 25 da consegnare alla Federazione quattro giocatori de-

vono essere prodotti del proprio settore giovanile. Ma anche se i numeri, soprattutto inizialmente, sono tutti dalla sua parte, c’è chi storce il naso: “Il Genoa non gioca bene. Anzi, gioca proprio male!”. Per proporre un calcio di qualità servono però interpreti di qualità. Ma Badelj ha 36 anni e non gli si può chiedere di cantare e portare la croce, Gudmundsson è stato venduto alla Fiorentina, Malinowskyi si è rotto il perone e Messias è più fragile di una porcellana di Capodimonte.

Così, anche se la cosa al “Derby del Lunedì” fa inorridire un fautore della palla a terra come Stefano Eranio, uno dei più positivi è sempre Thorsby. Come quando Rivera se ne uscì con lo storico “se il migliore in campo è stato Sogliano, vuol dire che abbiamo giocato proprio male”.

Eppure la Genova rossoblù aveva eletto come suo idolo indiscusso Ballardini, detto “lo zio” per la saggezza, per l’appunto da vecchio zio, con la quale gestiva le situazioni più delicate riuscendo sempre a condurre in porto la navicella rossoblù. Si era persino tirato in ballo Niccolò Machiavelli ed “il fine giustifica i mezzi” teorizzato ne

“Il Principe”. Ma se ai tempi di Ballardini era “la ragion di stato” ad autorizzare il pullman davanti alla porta, spesso compiacendosene anche, perché fare tanto gli schizzinosi con Viera al quale oggettivamente è stata affidata una rosa mediocre?

“Tutto cambi affinché nulla cambi”: è la politica adottata dal potente di turno sin dai tempi del Gattopardo. E rispetto a Gilardino non è praticamente cambiato nulla.

Di Manuela Litro

era una volta Palazzo Pallavicino, uno splendido palazzo storico di piazza Fontane Marose, a un metro da via Garibaldi, in mezzo al sistema dei Rolli, patrimonio dell’Umanità Unesco, che era chiuso al pubblico e quasi nascondeva la bellezza, come una splendida signora ritrosa.

Poi la decisione del principe Domenico Pallavicino e di Claudio Senzioni, che è l’anima operativa della Fondazione Pallavicino, di aprirlo al mondo e, in qualche modo, di “regalare” alla città i suoi splendidi spazi.

Prima le visite guidate e le “experience” organizzate insieme al Comune di Genova, con cui il palazzo è tornato esattamente come era un

tempo, il concetto che era alla base del sistema dei Rolli, i più antichi alberghi diffusi al mondo, accoglienti e ospitali. E quindi la possibilità per genovesi e turisti di vivere davvero un’esperienza

fra queste splendide sale. Poi, l’ulteriore salto di qualità, con la scelta del Principe, di Senzioni e dell’editore di Telenord Massimiliano Monti di trasformare Palazzo Pallavicino Interiano in un incredibile set per incontri aperti gratuitamente alla cittadinanza, facendo degli splendidi saloni e del giardino verticale un luogo, inedito e meraviglioso, per incontrare protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria, del giornalismo e delle professioni, praticamente la nuova sede culturale e di dibattito per eccellenza della città.

Soprattutto, il valore aggiunto di questa iniziativa firmata da TN Events&Media è stato proprio quello di aprire il palazzo alla città, nel senso più letterale della parola, non per una semplice fruizione “visiva” e in qualche modo museale – comunque notevole e importante, visto che stiamo parlando di un gioiellino architettonico – ma di farlo “vivere”, trasformandolo in soggetto e non semplicemente complemento oggetto di questa storia.

Così è nato il primo ciclo, “Incontri d’estate” che è stato quasi un “numero zero” di una storia poi cresciuta in continuazione: “La nostra è un'iniziativa ambiziosa che mira a creare una

rassegna d’incontri di respiro nazionale nel magnifico scenario del Palazzo Pallavicino Interiano a Genova – introdusse il primo ciclo l’editore Massimiliano Monti -. Questi cicli di incontri sono un'occasione unica per riunire ospiti di spicco. Il nostro obiettivo è quello di creare una rassegna annuale di grande risonanza nazionale, che celebri non solo la storia e la bellezza di Palazzo Pallavicino, ma anche promuova il dialogo e lo scambio di idee tra personalità di spicco provenienti da diverse sfere della società italiana”.

L’obiettivo fu immediatamente raggiunto, tanto che – racconta Senzioni – “iniziarono a chiamarmi amici da ogni parte d’Italia e persino da Roma, dove certo non si può dire che la vita culturale non sia effervescente, a complimentarsi e a dirmi che avevano letto sulla stampa nazionale delle interviste di Palazzo Pallavicino”.

Del resto, la lista degli ospiti della prima edizione era davvero un kolossal e ancora non si sapeva che sarebbe stato superato da quelle successive: Vittorio Sgarbi, Alberto Zangrillo, Giuseppe Cruciani, Paolo Masini e il Museo dell’Emigrazione Italiana, Federico Buffa, la presidente della film commission ligure Cristi-