LA PROSPETTIVA DEI PROFESSIONISTI

a cura di Sara Botti e Valentina Cavosi (Centro Studi Erickson)

INTRODUZIONE

I Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder - ASD) rappresentano una sfida significativa nel panorama dei disturbi del neurosviluppo, con implicazioni profonde per gli individui coinvolti, le loro famiglie e i professionisti che li supportano. Con ASD ci riferiamo a una condizione del neurosviluppo caratterizzata da difficoltà nella sfera sociale, nella comunicazione e da peculiarità comportamentali e sensoriali. Si tratta di una forma di neurodivergenza, un termine che indica un funzionamento cerebrale diverso da quello della maggior parte della popolazione e che si manifesta nel modo in cui l’individuo percepisce, elabora le informazioni e interagisce con l’ambiente circostante. I diversi livelli di complessità e gravità con cui si manifesta questa condizione rendono ogni esperienza unica e sottolineano la necessità di interventi altamente personalizzati.

L’incidenza di ASD è in costante aumento, come evidenziato da studi epidemiologici internazionali e confermato dai dati italiani, che stimano una prevalenza di circa 1 bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni (Scattoni et al., 2023). Tuttavia, è importante sottolineare che l’autismo non è una condizione limitata all’infanzia. Ad esempio, uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha stimato che la prevalenza dell’ASD tra gli adulti di età pari o superiore a 18 anni nel 2017 è del 2,21% negli Stati Uniti, con variazioni geografiche significative e una maggiore prevalenza negli uomini rispetto alle donne (Dietz et al., 2020). Questo incremento, sia nell’infanzia sia nell’età adulta, pone l’attenzione su alcuni aspetti, tra cui: l’importanza di identificare precocemente questa condizione ai fini di un intervento tempestivo per evitare l’insorgenza di eventuali condizioni patologiche; una presa in carico a 360° capace di accompagnare la persona e la sua famiglia durante tutta la vita; diffondere una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche dell’autismo e su come esse evolvono e si modificano nel corso del tempo.

Il concetto di “spettro autistico”, introdotto dal DSM-5®, riflette le innumerevoli sfumature con cui le caratteristiche e i bisogni delle persone con autismo si possono manifestare in termini di complessità e intensità. Le difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, gli interessi ristretti e i comportamenti ripetitivi, le peculiarità sensoriali e le frequenti comorbilità mediche e psichiatriche contribuiscono a un quadro complesso che richiede un approccio flessibile e multidisciplinare.

La complessità degli ASD, quindi, rende indispensabile un lavoro sinergico tra diverse figure professionali, dell’ambito sanitario (psicologi e psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti...), educativo-scolastico (educatori, insegnanti...), sociale (assistenti sociali...). La collaborazione e il coordinamento tra questi professionisti sono essenziali per garantire interventi integrati e mirati, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni persona con autismo e della sua famiglia. Tuttavia, l’integrazione tra competenze, visioni e approcci differenti può risultare complessa e ciò può rappresentare una sfida per i professionisti che si occupano di autismo.

Per questo, in vista della 9ª edizione del convegno internazionale “Autismi. Vite ad ampio spettro”, che si terrà a Rimini il 14 e 15 marzo 2025, abbiamo definito una survey con l’obiettivo di raccogliere i punti di vista di professionisti e professioniste che operano nel campo dell’autismo. L’indagine si propone di comprendere le sfide che gli operatori incontrano quotidianamente, di identificare le strategie e gli strumenti più efficaci nella pratica clinica, educativa e sociale, e di individuare le aree in cui la collaborazione multidisciplinare può essere potenziata per garantire interventi più efficaci.

Ai partecipanti è stato garantito l’anonimato per incentivare una partecipazione sincera e trasparente. Il questionario è stato diffuso attraverso i social media e il passaparola, raggiungendo un campione di 334 professionisti che lavorano o hanno lavorato con persone con ASD in contesti educativi, scolastici, sanitari e sociali.

I risultati di questa survey saranno utili per riflettere sulle difficoltà e le necessità quotidiane dei professionisti che lavorano a stretto contatto con persone con autismo, offrendo una panoramica dettagliata sulle sfide, le risorse e i bisogni dei professionisti che operano in questo campo complesso e in continua evoluzione.

In particolare, l’analisi dei dati raccolti ci permetterà di esplorare in profondità le difficoltà che i professionisti incontrano quotidianamente, sia in relazione ad aspetti strutturali legati alla propria attività professionale (come la mancanza di risorse o di coordinamento tra servizi), sia per quanto riguarda gli aspetti relazionali (come le sfide nella comunicazione con l’utenza o nella gestione delle dinamiche interpersonali). Un focus importante sarà dedicato all’indagine sulle strategie e gli strumenti che i professionisti utilizzano per affrontare queste difficoltà, con un’attenzione particolare agli approcci e le tecniche d’intervento più utilizzati. La survey ci aiuterà a capire quali sono le forme di aggiornamento e supporto più diffuse tra i professionisti e ad individuare le aree in cui sarebbe necessario un potenziamento per migliorare la pratica professionale. Verranno, inoltre, esplorate le percezioni dei professionisti rispetto ai bisogni delle persone con ASD nei diversi contesti di vita (scolastico e formativo, territoriale e sanitario). Infine, la survey indagherà le potenzialità dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto al lavoro dei professionisti e l’importanza del benessere professionale nel garantire interventi efficaci e di qualità.

METODOLOGIA

La definizione delle domande del questionario

Le domande di questa indagine sono state elaborate attraverso un confronto approfondito tra ricercatrici e ricercatori esperti nei settori dell’educazione, della clinica psicologica e del lavoro sociale, e sono state arricchite dai contributi di operatori e operatrici con esperienza nel lavoro con persone con disturbi dello spettro autistico in ambito sociale, clinico ed educativo. Questo approccio partecipativo ha permesso di sviluppare uno strumento di indagine che rispecchiasse in modo accurato le diverse prospettive professionali coinvolte, con l’obiettivo di garantire una maggiore rilevanza e identificazione per i partecipanti. Il questionario, progettato per esplorare diverse dimensioni, comprende domande a risposta multipla, a risposta aperta e su scala Likert di frequenza a 6 gradi, una scelta volta a incoraggiare i rispondenti a esprimere un’opinione più definita.

Le prime sei domande del questionario (2, 3, 4, 5, 6, 7 vedi l’Appendice) sono volte ad indagare l’età, la posizione geografica, la professione principale, il contesto lavorativo, l’esperienza dei professionisti nel lavoro con persone nello spettro autistico con domande a scelta multipla. In particolare, le domande 4 e 5, relative a professione e contesto lavorativo, prevedono la possibilità di specificare una categoria non presente tra quelle proposte, mentre la domanda 7, concernente le fasce d’età delle persone con ASD con cui i professionisti lavorano, consente di selezionare più di una risposta.

Le domande 8, 9, 10, 11 (vedi l’Appendice) esplorano le modalità di aggiornamento e supporto utilizzate dai professionisti nel loro lavoro con persone nello spettro autistico. In particolare, le domande 8 e 9 chiedono ai partecipanti di indicare con quale frequenza utilizzano determinate forme di aggiornamento (manuali, riviste, linee guida, corsi di formazione, ecc.) e di supporto (confronto con colleghi o supervisori, consulenze esterne, strumenti d’intervento tecnologici e non), utilizzando una scala da 1 a 6. La domanda 10 indaga se i professionisti abbiano utilizzato, negli ultimi tre anni, modelli di intervento basati su approcci specifici, valutati su una scala da 1 a 6. In particolare, si fa riferimento a: Applied Behavior Analysis (ABA), Early Start Denver Model (ESDM), Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children (TEACCH), The Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model (DIR/Floortime) e a interventi specifici per la comunicazione e l’interazione sociale, quali la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), le storie sociali, i gruppi di abilità sociali e il training di teoria della mente. Infine, la domanda 11, di tipologia aperta, invita i professionisti a indicare eventuali approcci o tecniche d’intervento non inclusi nell’elenco della domanda 10.

Nelle domande 12, 13 e 14 (vedi Appendice) viene chiesto ai professionisti di indicare le necessità percepite in riferimento alle persone con disturbi dello spettro autistico nei diversi contesti: scolastico (12), territoriale (13) e sanitario (14). Ogni domanda presenta risposte a scelta multipla, con la possibilità di selezionare fino a tre opzioni e di specificarne una ulteriore, se non presente tra quelle proposte.

Le domande 15, 16 e 17 (vedi l’Appendice) esplorano le principali difficoltà che i professionisti affrontano nel loro lavoro con persone nello spettro autistico, focalizzandosi su aspetti strutturali (15), relazionali (16) e di rapporto con l’utenza (17). Ogni domanda prevede risposte a scelta multipla, con un massimo di tre risposte e la possibilità di aggiungere un’opzione se non presente tra quelle in elenco.

La domanda 18 indaga cosa potrebbe migliorare il benessere professionale dei partecipanti alla survey nel loro lavoro con persone nello spettro autistico. Infine, la domanda 19 esplora l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence - AI) nel lavoro con persone nello spettro autistico, chiedendo ai professionisti di identificare quali utilizzi di AI potrebbero essere utili o sono già utili nella loro pratica professionale. Entrambe le domande prevedono risposte a scelta multipla, con un massimo di tre risposte e la possibilità di aggiungere un’altra opzione se non presente tra quelle in elenco.

L’analisi dei dati

L’analisi dei dati è stata condotta attraverso metodi statistici descrittivi. Sono state calcolate le distribuzioni percentuali del campione in base a variabili sociodemografiche e professionali, come età, regione lavorativa e contesto lavorativo. Per le domande a risposta multipla, le percentuali sono state calcolate rispetto al numero totale di partecipanti, indicando direttamente la quota di campione che ha selezionato ciascuna opzione (es. “il 58% del campione ha richiesto maggior supervisione esterna”), in modo da rendere più chiara e immediata l’interpretazione dei dati, evitando di esprimere le percentuali sul totale delle risposte fornite.

Per migliorare la leggibilità e l’analisi comparativa delle risposte su scala, la scala originaria a 6 livelli è stata accorpata in una scala a 4 livelli, unendo i poli estremi. Questa scelta ha permesso di evidenziare più chiaramente le differenze tra le risposte, rendendo più immediata la loro interpretazione. Sono state inoltre effettuate analisi incrociate tra variabili chiave, come le difficoltà e i bisogni espressi, confrontandole con regione e professione, per individuare eventuali associazioni. Le risposte nella categoria “Altro” sono state riclassificate in categorie preesistenti attraverso un’analisi di frequenza. Per l’unica domanda aperta relativa agli approcci e alle tecniche d’intervento, è stata condotta un’analisi testuale con categorizzazione basata sulla classificazione proposta dalle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti (ISS, 2023).

Il campione

Il campione di professionisti che lavorano con persone nello spettro dell’autismo è stato raccolto nel periodo compreso tra metà dicembre 2024 e metà febbraio 2025. Esso è prevalentemente costituito da individui di età compresa tra i 36 e i 45 anni (32%), seguiti dalla fascia 46-55 anni (27%) e dalla fascia 26-35 anni (22%). L’età media è di 43 anni, con una deviazione standard pari a 6,6 (Grafico 1).

Distribuzione percentuale dell'età dei professionisti

Grafico 1

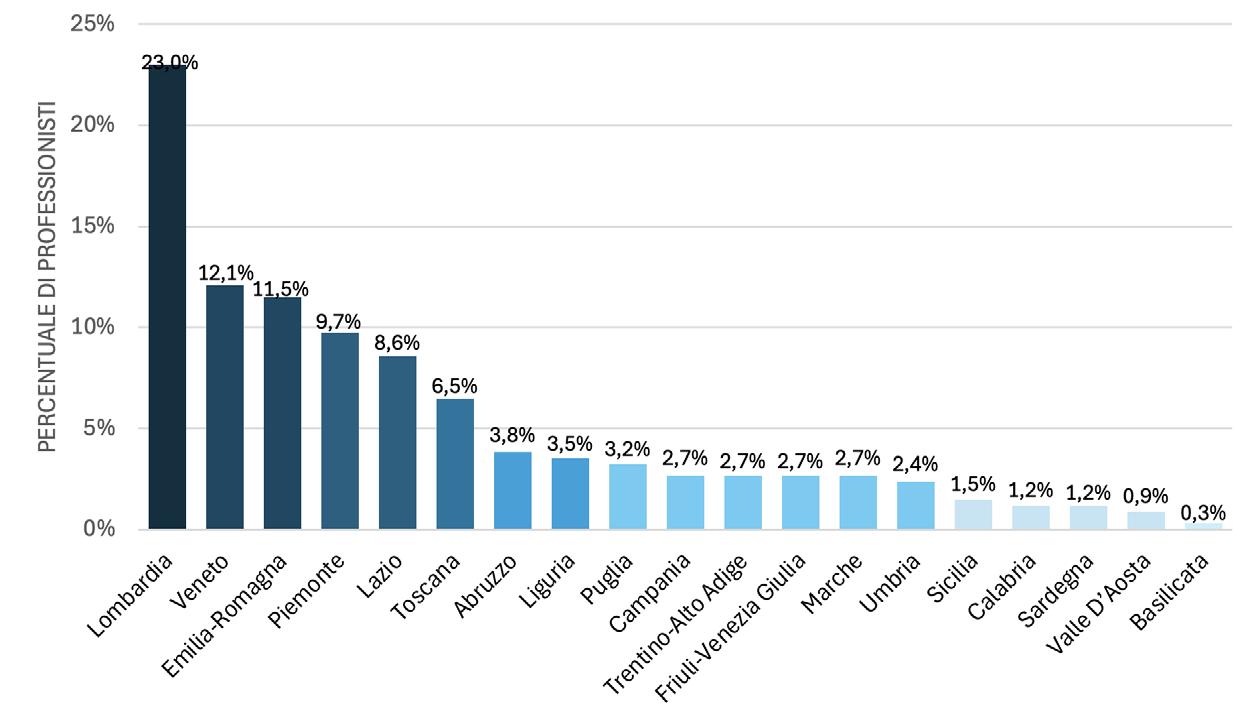

I professionisti operano principalmente in Lombardia (23%), seguita da Veneto (12%) ed Emilia-Romagna (11,5%). Altre regioni maggiormente rappresentate includono Piemonte (10%), Lazio (8,5%) e Toscana (6%), mentre le percentuali scendono per le altre regioni, fino al 0,3% in Basilicata (Grafico 2).

Distribuzione percentuale dei professionisti per posizione geografica lavorativa

Grafico 2

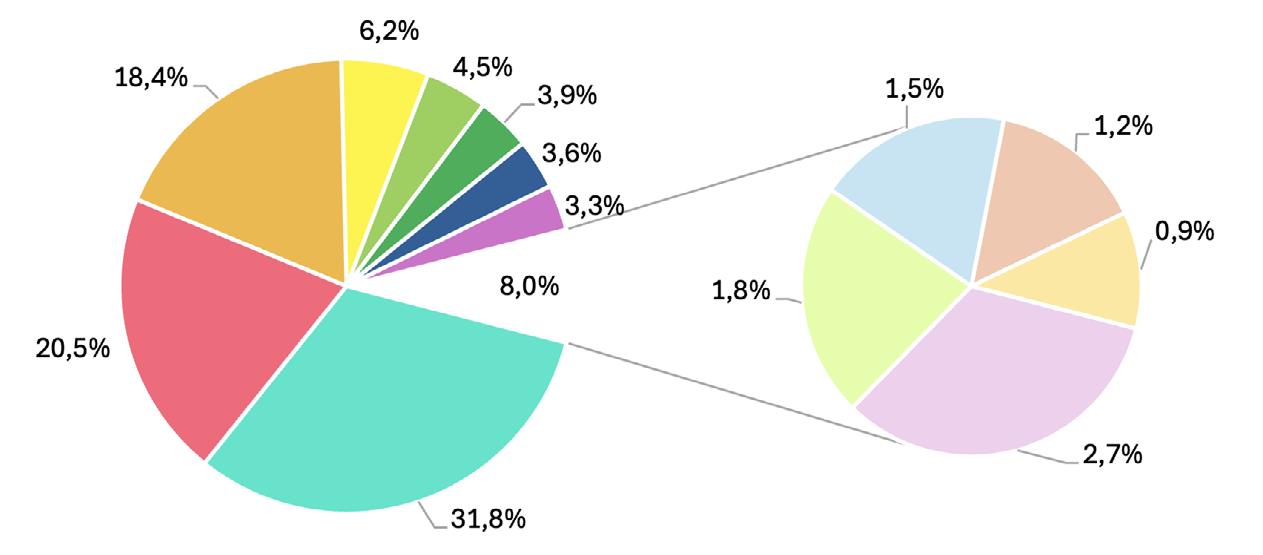

La professione più rappresentata è quella dell’insegnante di sostegno (32%), seguita da psicologo/ psicoterapeuta (20%) ed educatore professionale (18%) (Grafico 3). Altre professioni presenti includono pedagogisti (6%), neuropsichiatri infantili (4%), logopedisti (3%). Con percentuali inferiori al 3%, invece, troviamo gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, gli assistenti sociali e altre professioni che sono state raggruppate come segue:

– Altre professioni sanitarie: medici, OSS, terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, ecc.;

– Altre professioni educative: educatori di nido, assistenti scolastici, ecc.;

– Altre figure professionali: analisti del comportamento, dirigenti scolastici, formatori, tecnici ABA, ecc.

Tra gli insegnanti, la maggioranza opera nella scuola primaria (53% tra gli insegnanti curricolari e 54% tra gli insegnanti di sostegno). Una quota minore lavora nella scuola dell’infanzia (20% curricolari e 18% di sostegno), nella scuola secondaria di primo grado (13% curricolari e 17% di sostegno) e nella scuola secondaria di secondo grado (13% curricolari e 11% di sostegno) (Grafico 4).

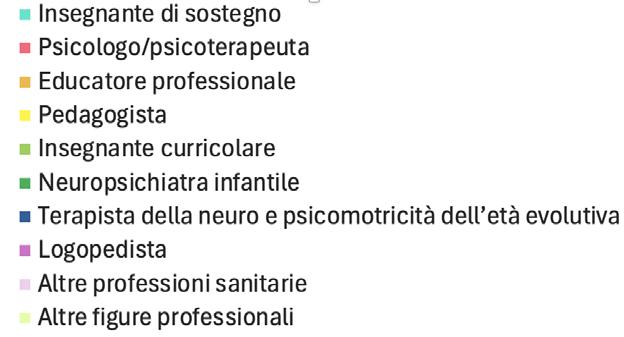

Per quanto riguarda il contesto lavorativo, i rispondenti operano principalmente in istituzioni educative e formative (44%), seguite dal terzo settore (22%) e dal servizio sanitario privato (18%). Il servizio sanitario pubblico rappresenta il 12%, mentre il 4% lavora in altri contesti (Grafico 5).

Distribuzione percentuale dei professionisti per categoria professionale

3

Distribuzione percentuale della professione insegnante (sostegno e curricolari) per grado di istruzione

Grafico 4

Distribuzione percentuale dei professionisti per contesto lavorativo

Grafico 5

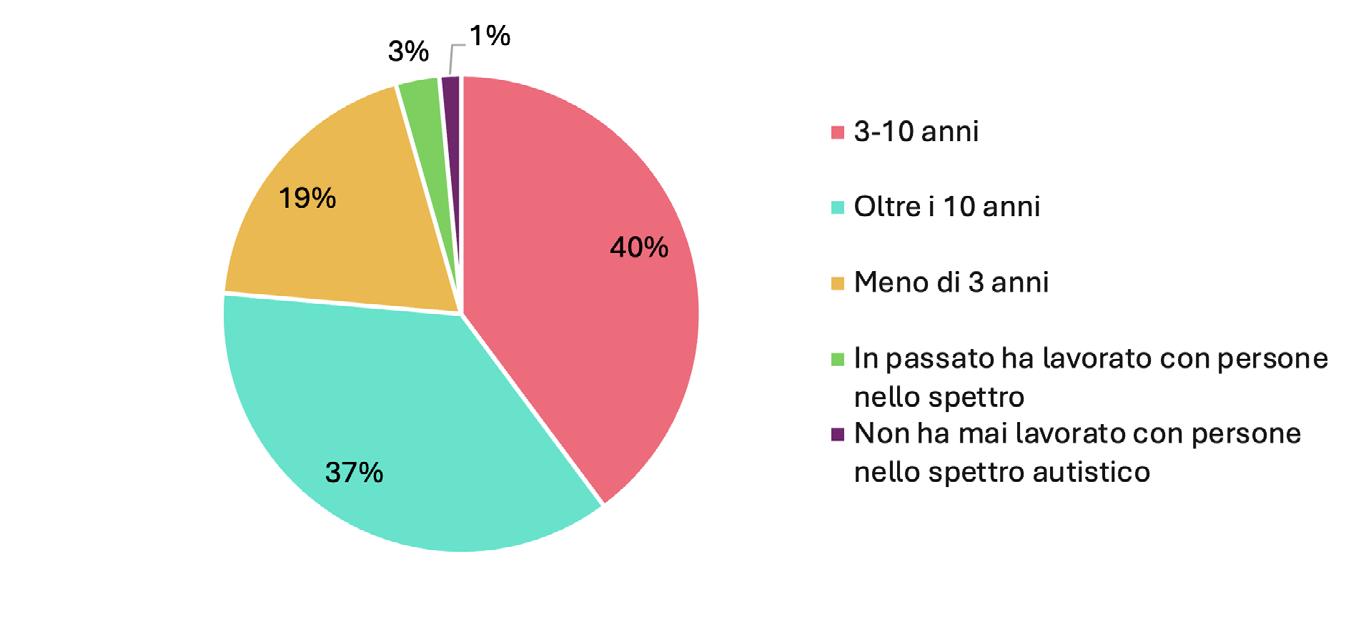

I rispondenti dichiarano, inoltre, di avere una significativa esperienza lavorativa con persone nello spettro autistico: il 40% ha dai 3 ai 10 anni di esperienza, mentre il 37% ha oltre 10 anni di esperienza. Un 19% ha meno di 3 anni di esperienza, mentre solo il 1,5% non ha mai lavorato con persone nello spettro (Grafico 6). Coloro che non hanno mai lavorato con l’autismo sono stati esclusi dalle domande successive del questionario, riducendo il campione da 339 a 334 rispondenti.

Distribuzione percentuale dei professionisti per anni di esperienza con persone nello spettro autistico

Grafico 6

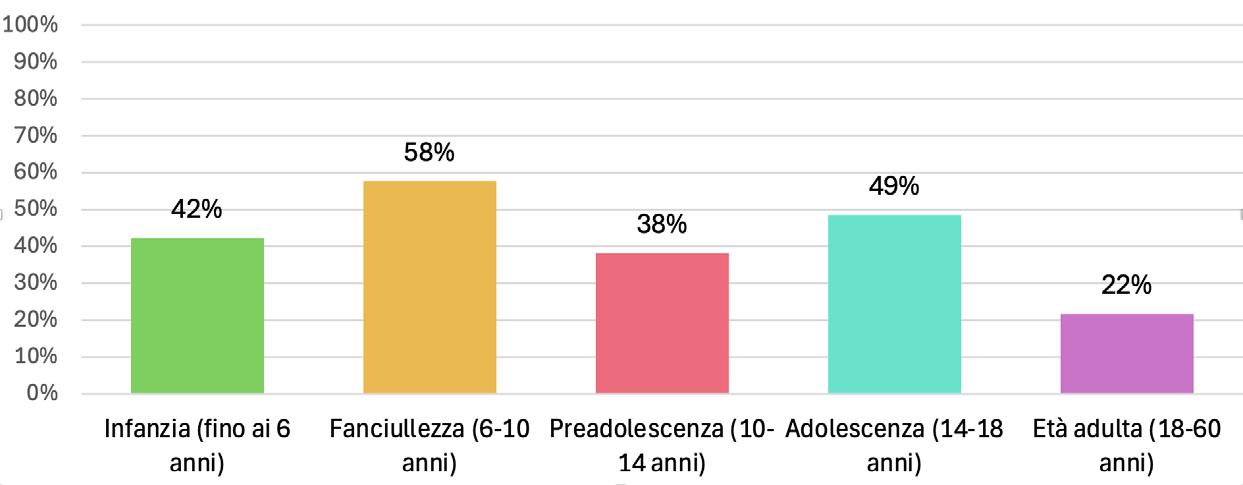

Per quanto riguarda le fasce d’età con cui lavorano maggiormente, la maggior parte dei professionisti opera con bambini nella fase della fanciullezza (6-10 anni), rappresentando il 58% del campione. Nello specifico, il 42% lavora con l’infanzia (fino ai 6 anni), il 38% con la preadolescenza (10-14 anni), il 49% con l’adolescenza (14-18 anni) e il 22% con l’età adulta (18-60 anni) (Grafico 7).

Distribuzione percentuale dei professionisti per fascia d’età con cui lavorano maggiormente

Grafico 7

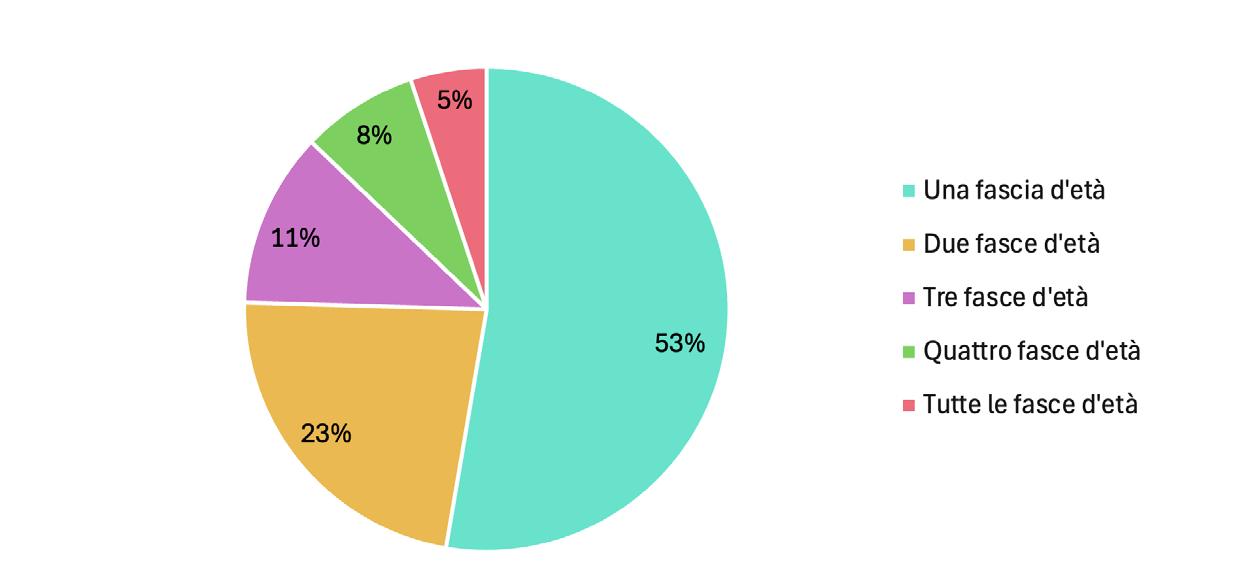

Per quanto riguarda le fasce d’età con cui il professionista lavora, invece, più della metà del campione (53%) lavora con una sola fascia d’età, mentre il 23% ne segue due. Percentuali minori lavorano, invece, con tre (12%), quattro (8%) o tutte le fasce d’età (5%) (Grafico 8).

Distribuzione percentuale dei professionisti per numero di fasce d’età coperte

8

I RISULTATI: STRUMENTI E RISORSE PER LA PRATICA

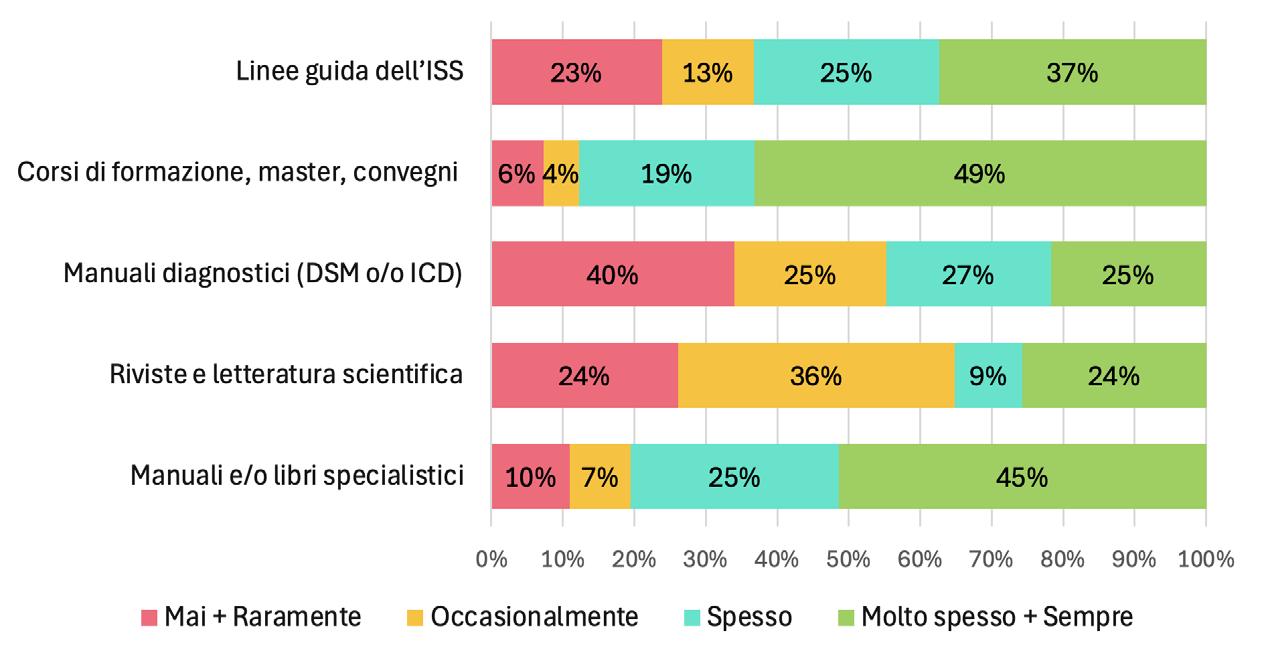

È stato chiesto i professionisti di indicare con quale frequenza utilizzano diverse forme di aggiornamento o supporto professionale nel loro lavoro con persone nello spettro autistico, utilizzando una scala da 1 (mai) a 6 (sempre). I dati raccolti sono stati aggregati in quattro categorie principali per facilitare l’analisi.

Modalità di aggiornamento e supporto professionale

Per quanto riguarda le forme di aggiornamento professionale (Grafico 9), dall’analisi dei dati emerge chiaramente che quelle più utilizzate dai professionisti che lavorano con persone nello spettro autistico sono i corsi di formazione, master e convegni e i manuali specialistici. Queste due fonti di apprendimento si distinguono per una diffusione particolarmente ampia: quasi la metà dei rispondenti (rispettivamente il 49% e il 45%) dichiara di utilizzarle molto spesso o sempre. Inoltre, il basso numero di professionisti che afferma di ricorrervi raramente o mai conferma il loro ruolo centrale nella formazione continua. Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico (ISS, 2023) occupano una posizione intermedia: più di un terzo dei partecipanti alla survey (37%) le consulta molto spesso o sempre, un quarto dichiara di utilizzarle spesso (25%), mentre una percentuale comunque non trascurabile (23%) le utilizza raramente o mai. Questo suggerisce che, sebbene rappresentino un riferimento importante, non tutti i professionisti vi attingono con la stessa frequenza con cui usano altre fonti di aggiornamento.

Le riviste scientifiche e i manuali diagnostici (DSM o ICD) sono strumenti meno utilizzati per l’aggiornamento professionale. In particolare, la letteratura scientifica sembra avere un impatto limitato: quasi un quarto dei professionisti (24%) la consulta raramente o mai, e il 36% occasionalmente, mentre solo il 24% la utilizza frequentemente. Analogamente, i manuali diagnostici sono poco impiegati: il 40% dei professionisti li consulta raramente o mai, e solo il 25% li utilizza frequentemente.

Distribuzione percentuale delle modalità di aggiornamento professionale utilizzate

Grafico 9

Il fatto che questi strumenti abbiano un utilizzo meno diffuso rispetto ai manuali specialistici o ai corsi di formazione suggerisce probabilmente che il loro impiego sia più circoscritto a momenti specifici della pratica professionale piuttosto che a un aggiornamento continuo e sistematico.

Per quanto riguarda i dati relativi alle diverse forme di supporto utilizzate dai professionisti che lavorano con persone nello spettro autistico, emergono differenze significative nelle preferenze e nelle abitudini (Grafico 10).

Il confronto con colleghi e/o supervisori risulta essere lo strumento di supporto più diffuso. Dei rispondenti, il 57% dichiara di ricorrervi molto spesso o sempre e il 30% di ricorrervi spesso, mentre solo il 3% afferma di utilizzarlo raramente o mai. Questo dato suggerisce l’importanza di condividere conoscenze ed esperienze in ottica di integrazione e dialogo tra professionisti. Tra le forme di supporto frequentemente utilizzate si trovano anche gli strumenti non tecnologici di supporto all’apprendimento, come libri, materiali operativi, schede visive e giochi educativi. Quasi la metà dei professionisti (48%), infatti, li utilizza molto spesso o sempre, mentre una percentuale ridotta (13%) afferma di ricorrervi raramente o mai. Questo dato evidenzia come le strategie didattiche e abilitative/riabilitative tradizionali rimangano una componente essenziale nell’intervento con persone nello spettro autistico, probabilmente per la loro facilità di utilizzo e l’adattabilità a diversi contesti. Inoltre, l’utilizzo di materiali visivi, tangibili e strutturati, supporta maggiormente la modalità di apprendimento delle persone con autismo che tendono a privilegiare il canale visivo.

Distribuzione percentuale delle modalità di supporto professionale utilizzate

L’interazione con associazioni e realtà territoriali che si occupano di autismo risulta limitata. Solo il 16% dei professionisti vi ricorre frequentemente, mentre il 31% raramente o mai, e il 32% occasionalmente. Questo probabilmente perché molti professionisti potrebbero non essere a conoscenza delle associazioni e delle realtà locali che offrono supporto e risorse.

L’utilizzo di strumenti tecnologici per l’intervento e il supporto all’apprendimento (ad esempio, app e software per la comunicazione, videomodeling...), è ancora poco diffuso: il 22% li utilizza frequentemente, il 26% raramente o mai, e il 27% occasionalmente. Questo suggerisce che, sebbene la tecnologia sia sempre più presente nel campo dell’autismo, il suo utilizzo non è ancora sistematico, probabilmente a causa di fattori come la disponibilità e il costo di strumenti adeguati, la formazione necessaria per il loro impiego efficace o la preferenza per strumenti più tradizionali. Infine, la consulenza e la supervisione esterna di professionisti appare come una risorsa utilizzata in modo discontinuo: il 33% dei rispondenti vi ricorre occasionalmente, il 21% raramente o mai, e solo il 24% frequentemente. Questo potrebbe riflettere dei vincoli strutturali/organizzativi (es. costi, mancanza di tempo...). Si tende quindi a privilegiare una forma di supporto interna come il confronto tra colleghi e/o con supervisori interni al proprio contesto lavorativo.

Nel complesso, emerge un quadro in cui il supporto tra colleghi e l’uso di strumenti tradizionali non tecnologici rappresentano le strategie di aggiornamento e confronto più utilizzate, mentre le risorse esterne, come le associazioni o la supervisione professionale, risultano meno integrate nella pratica quotidiana. L’uso della tecnologia, sebbene presente, non è ancora predominante, segno che gli strumenti tradizionali continuano a giocare un ruolo centrale nel lavoro con le persone nello spettro autistico.

Utilizzo di approcci e tecniche d’intervento

Per ottenere un quadro più completo sull’impiego degli approcci e delle tecniche d’intervento più utilizzati, abbiamo chiesto ai partecipanti di indicarne l’uso negli ultimi tre anni. In particolare, si sono presi in considerazione gli interventi comprensivi basati sui seguenti modelli teorici di riferimento (ISS, 2023):

– modelli basati sull’ABA;

– modelli basati sull’approccio comportamentale naturalistico;

– modelli basati sull’approccio evolutivi;

– modelli basati su un approccio educativo.

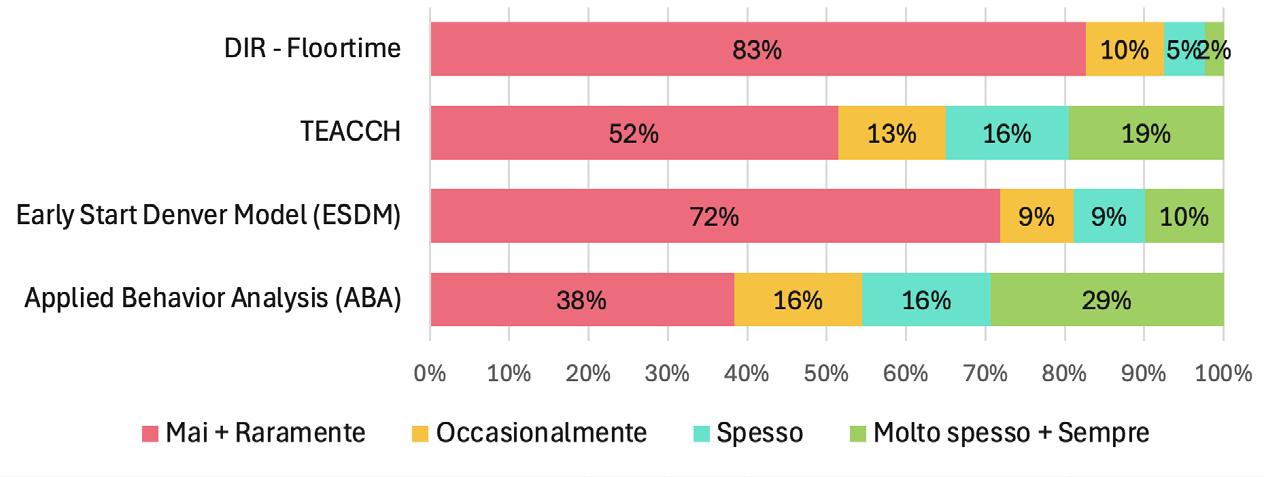

Invece, rispetto alle strategie di intervento si sono prese in considerazione alcune tecniche per l’intervento sulla comunicazione e l’interazione sociale, in particolare: Comunicazione Aumentativa Alternativa, storie sociali, gruppi di abilità sociali e training di teoria della mente. Tra gli interventi comprensivi maggiormente utilizzati troviamo quelli basati sull’approccio ABA, seppur con una diffusione limitata: solo il 29% dei rispondenti dichiara di impiegarlo molto spesso o sempre, mentre il 38% lo utilizza raramente o mai (Grafico 11). Sebbene gli interventi basati sull’ABA siano tra i più noti e consolidati, non rappresentano un punto di riferimento costante per tutti i professionisti. Questo approccio è diffuso soprattutto tra logopedisti (50%), neuropsichiatri infantili (53%) e altre figure professionali (57%), che lo utilizzano molto spesso o sempre. Anche educatori professionali (34%), pedagogisti (34%) e insegnanti di sostegno (27%) lo impiegano con una certa regolarità. Questo dimostra che l’ABA è utilizzato da professionisti con diverse specializzazioni e in differenti contesti. Il modello d’intervento educativo TEACCH presenta una diffusione ancora più limitata: solo il 19% dei partecipanti dichiara di utilizzarlo molto spesso o sempre, mentre più della metà (52%) lo impiega raramente o mai. Pur essendo un approccio suggerito dalle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti (ISS, 2023), il suo utilizzo nella pratica quotidiana è piuttosto ridotto. In particolare, è adottato con maggiore frequenza da terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) (42%), neuropsichiatri infantili (23%) e pedagogisti (24%). Al contrario, la maggior parte degli insegnanti di sostegno (58%) riferisce di non utilizzarlo quasi mai. Pur essendo un approccio utile a modificare e a strutturare l’ambiente andando incontro alle caratteristiche della persona con autismo, quindi utilizzabile anche in ambito educativo e scolastico, sembra poco diffuso in questi contesti.

Distribuzione percentuale dell’utilizzo degli interventi comprensivi

Grafico 11

Ancora meno impiegato è l’Early Start Denver Model (ESDM): solo il 10% dei rispondenti lo ha utilizzato frequentemente negli ultimi tre anni, mentre una percentuale molto elevata (72%) lo ha impiegato raramente o mai. Questo dato potrebbe essere spiegato dalla sua specificità per la prima infanzia, che ne limita il campo di applicazione rispetto ad altri modelli più trasversali. L’ESDM è infatti adottato con maggiore frequenza da terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (41%), neuropsichiatri infantili (39%) e logopedisti (33%). La maggioranza degli insegnanti di sostegno (88%), degli educatori professionali (82%) e degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (100%) dichiara di non utilizzarlo quasi mai. Ciò conferma che questo tipo di intervento è utilizzato principalmente in ambito clinico-sanitario da professionisti con formazione specifica che lavorano a stretto contatto con la fascia dei più piccoli. Infine, il DIR – Floortime emerge come il modello meno utilizzato tra quelli presi in esame: solo il 2% dei rispondenti afferma di impiegarlo molto spesso o sempre negli ultimi tre anni, mentre una percentuale dominante (83%) lo ha utilizzato raramente o mai. Questo dato potrebbe essere spiegato dal fatto che il modello è ancora poco diffuso nel contesto italiano, e meno conosciuto rispetto ad altri modelli maggiormente noti.

L’analisi complessiva, quindi, evidenzia che nessun modello d’intervento viene adottato in maniera sistematica dalla maggior parte dei professionisti. L’estrema eterogeneità delle manifestazioni dell’autismo, le caratteristiche della persona e del contesto, gli obiettivi dell’intervento portano i professionisti a valutare il modello o i modelli di intervento più consoni alla specifica situazione. Ciò supporta l’idea che non esiste un approccio di elezione ma i diversi modelli e interventi possono essere integrati tra di loro all’interno di un progetto abilitativo/riabilitativo che tenga conto delle caratteristiche di ogni persona, della sua età, del suo profilo di funzionamento e del suo contesto (ISS, 2023). Va comunque sottolineata l’importanza della formazione specifica che ogni professionista deve avere nell’applicazione degli specifici modelli di intervento e la condivisione di obiettivi e strategie con le varie figure che ruotano intorno alla persona con autismo per promuovere una continuità e generalizzabilità dell’intervento (ISS, 2023).

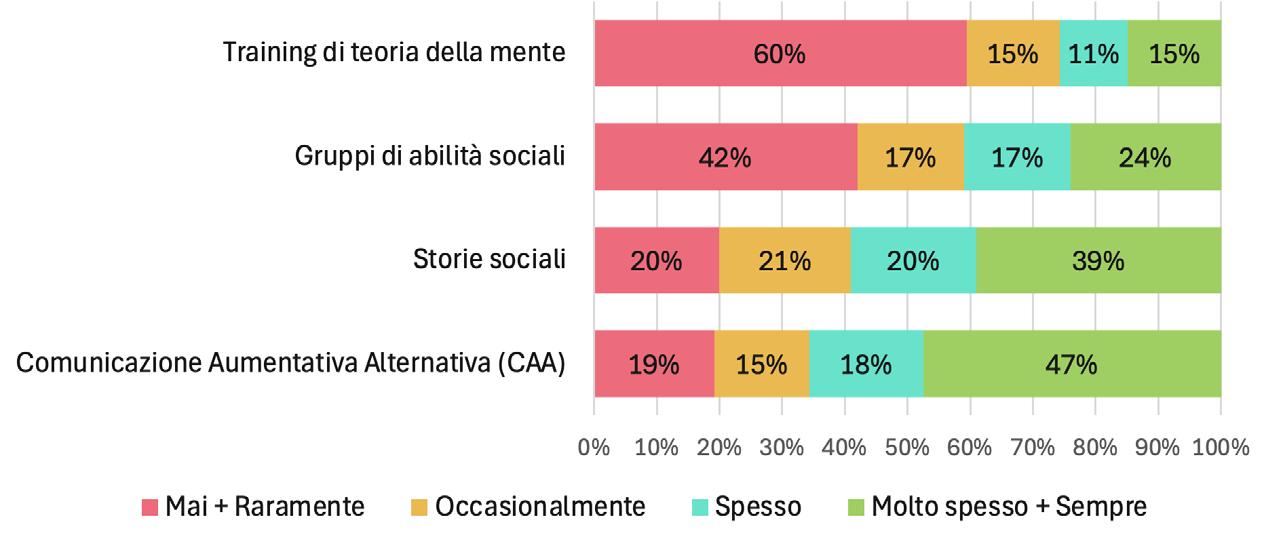

Inoltre, sono stati considerati alcuni interventi a supporto della comunicazione e dell’interazione sociale (ISS, 2023) con l’intento di evidenziare quali di questi vengono utilizzati maggiormente dai professionisti. In particolare: la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), le Storie Sociali, i Gruppi di Abilità Sociali e il Training di Teoria della Mente (Grafico 12).

Distribuzione percentuale dell’utilizzo dei diversi approcci di intervento per la comunicazione e l’interazione sociale

12

Dai dati emerge che la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è uno degli strumenti più diffusi: il 47% dei rispondenti dichiara di utilizzarla molto spesso o sempre, mentre solo il 19% la usa raramente o mai. L’uso della CAA è particolarmente elevato tra i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (83%), i logopedisti (75%) e i neuropsichiatri infantili (69%). Anche gli insegnanti di sostegno (47%) e gli educatori professionali (50%) la adottano frequentemente. I dati mostrano come la CAA sia uno strumento utilizzato in diversi contesti (clinico-sanitario, educativo, scolastico, sociale) sottolineando il ruolo chiave nel supportare la comunicazione della persona con autismo. Le Storie Sociali, che mirano a migliorare la comprensione delle situazioni sociali e delle aspettative comportamentali, sono impiegate frequentemente dal 39% dei professionisti, mentre il 20% dichiara di utilizzarle raramente o mai. L’uso è più elevato tra i neuropsichiatri infantili (62%), i logopedisti (50%), i pedagogisti (38%) e gli insegnanti di sostegno (36%). Anche gli educatori professionali (40%) e gli psicologi (45%) riferiscono un impiego regolare.

L’utilizzo dei Gruppi di Abilità Sociali, finalizzati allo sviluppo di competenze relazionali e interazioni positive, risulta discontinuo: solo il 24% dei professionisti li impiega frequentemente, mentre il 42% raramente o mai. Tuttavia, neuropsichiatri infantili (62%) e psicologi (42%) li adottano con maggiore frequenza, utilizzandoli come intervento specifico e strutturato per migliorare le competenze sociali delle persone con autismo. La bassa frequenza di utilizzo tra gli insegnanti di sostegno (52% quasi mai), che rappresentano una porzione significativa del campione, contribuisce al dato complessivo. Infine, il Training di Teoria della Mente, finalizzato a migliorare la capacità di comprendere e prevedere pensieri, emozioni e intenzioni altrui, è l’approccio meno diffuso tra quelli analizzati. Solo il 15% dei professionisti lo utilizza frequentemente, mentre il 60% lo impiega raramente o mai. L’adozione è maggiore tra neuropsichiatri infantili (38%), psicologi (26%) e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (50%), mentre l’uso è praticamente assente tra assistenti sociali, assistenti all’autonomia e altre professioni educative. Questo tipo di intervento è quindi utilizzato in misura maggiore da professioni cliniche e sanitarie data, probabilmente, la sua specificità.

Ai partecipanti è stata anche lasciata la possibilità di indicare liberamente altri approcci o tecniche d’intervento utilizzati nel loro lavoro, oltre a quelli proposti nel questionario. L’analisi delle risposte aperte

fornisce spunti interessanti: molti professionisti adottano approcci spesso ispirati a tecniche comportamentali e/o cognitive comportamentali. In particolare, vengono riportate: strategie basate sull’ABA per l’intervento su specifici comportamenti tra questi il Modeling e il Video Modeling; modelli di intervento basati su approcci naturalistici evolutivi come il Jasper Model; approcci psicoterapeutici come la Cognitive Behavioral Therapy (CBT) e la Dialectical Behavior Therapy (DBT); interventi rivolti ai genitori come il Parent Training. E approcci non ancora riconosciuti nello specifico ambito dell’autismo come il metodo Crispiani, il Neuropedagogy Training, la Gestalt Play Therapy e strategie per supportare il sistema attentivo-esecutivo.

Inoltre, un aspetto interessante è l’enfasi sulla personalizzazione dell’intervento: numerosi professionisti dichiarano di creare materiali e routine ad hoc per una maggiore inclusione della persona con autismo nel contesto scolastico e nel contesto lavorativo (ad esempio all’interno di aziende).

Ciò dimostra la tendenza ad adattare l’intervento alle necessità individuali promuovendo un approccio altamente personalizzato ai disturbi dello spettro autistico e tenendo conto dei vari contesti di implementazione (ISS, 2023).

I RISULTATI: PRINCIPALI BISOGNI DELLE PERSONE NELLO SPETTRO AUTISTICO DAL PUNTO DI VISTA DEL PROFESSIONISTA

È stato chiesto ai partecipanti quali siano, dal loro punto di vista, i principali bisogni delle persone nello spettro autistico, con particolare riferimento al contesto scolastico e/o formativo, territoriale e sanitario.

Bisogni nel contesto scolastico e/o formativo

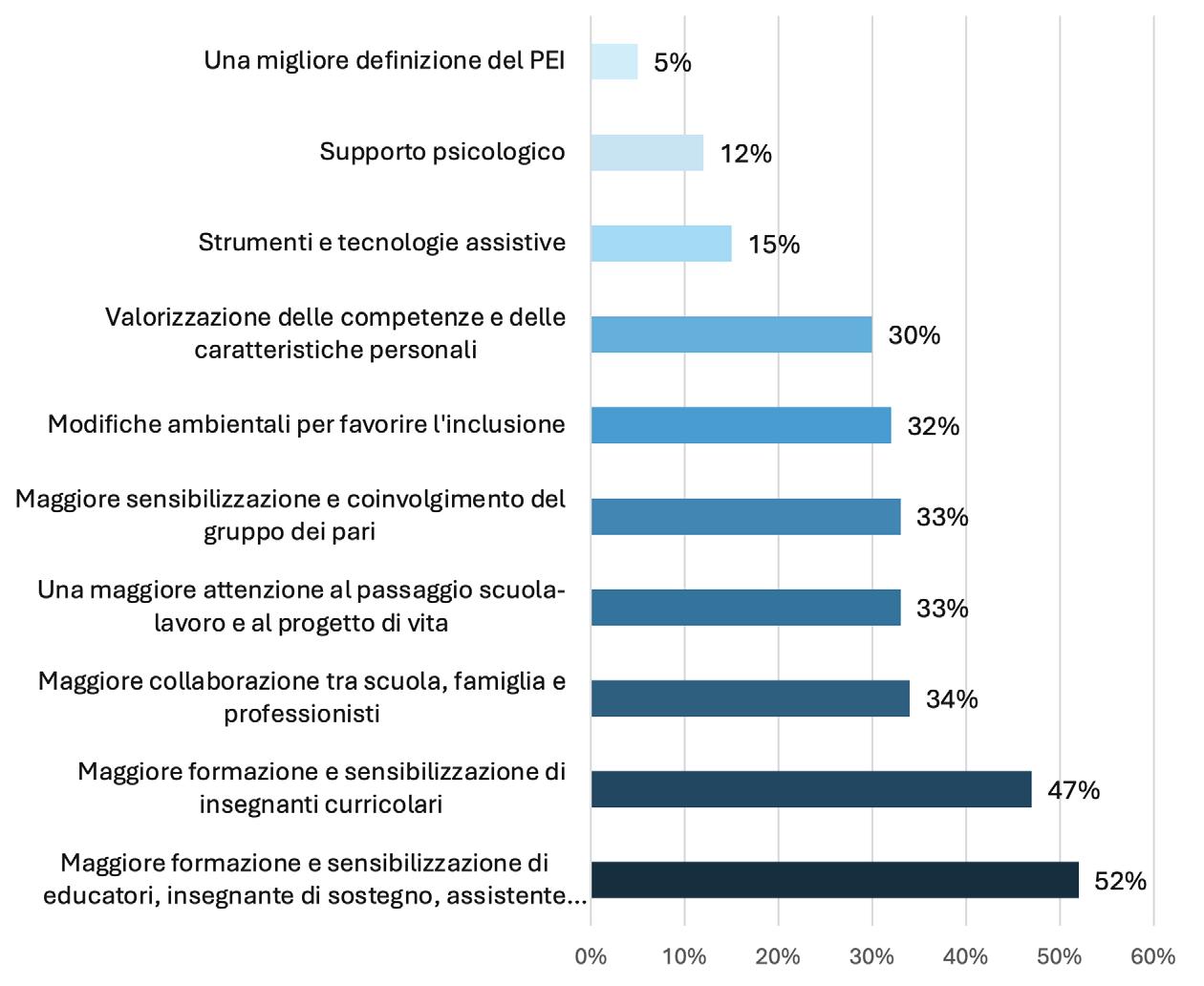

Per quanto riguarda il contesto scolastico e/o formativo (Grafico 13), i dati raccolti confermano le medesime problematiche e necessità che sono emerse anche da studi e ricerche scientifiche nel campo dei disturbi del neurosviluppo. Alcune di queste ricerche hanno indagato i bisogni dando voce direttamente alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie (chiedendo ad esempio loro di identificare le necessità specifiche dei loro figli).

In particolare, emerge con forza la necessità di una maggiore formazione e sensibilizzazione del personale scolastico. Educatori, insegnanti di sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione (scelta dal 52% del campione) e insegnanti curricolari (scelta dal 47% del campione) rappresentano i destinatari principali di questa esigenza. Tale dato è in linea con le preoccupazioni espresse dai genitori, che spesso lamentano una mancanza di consapevolezza e preparazione da parte dei professionisti riguardo ai bisogni specifici dei loro figli. Studi come quello di Van Herwegen et al. (2018) confermano questa necessità, sottolineando come i genitori di bambini nello spettro dell’autismo ritengano fondamentale una formazione più approfondita per il personale scolastico. Inoltre, nella revisione sistemica di Davis et al. (2021) emerge che le difficoltà di salute mentale sono un’esperienza comune tra gli studenti universitari con ASD e raccomandano, quindi, uno sviluppo professionale continuo per il personale e i docenti universitari sulla consapevolezza dell’ASD, per creare accessibilità al supporto per gli studenti con ASD e per promuovere una cultura inclusiva nel contesto accademico.

È interessante notare come le priorità dei bisogni percepiti varino leggermente tra le diverse professioni. Sebbene la formazione del personale scolastico rimanga una necessità fondamentale per tutte le categorie, l›ordine dei primi tre bisogni percepiti si discosta leggermente a seconda della professione. Ad esempio: psicologi e logopedisti riportano il bisogno di valorizzare maggiormente le competenze e le caratteristiche personali; insegnanti curricolari, di sostegno, logopedisti e assistenti all’autonomia e alla comunicazione riportano la necessità di modificare l’ambiente per favorire una migliore inclusione; gli educatori professionali riportano il bisogno di porre maggiore attenzione al passaggio scuola-lavoro e al progetto di vita. Il 34% del campione, inoltre, indica la necessità di una maggiore collaborazione tra scuola, famiglia e professionisti. Questo dato sottolinea l’importanza rivestita dalla comunicazione tra le figure che ruotano attorno alla persona con autismo e la centralità della famiglia, come dimostrato da Brown et al. (2010), i quali evidenziano una difficoltà nel coordinamento e nella comunicazione tra servizi che si occupano di autismo. L’attenzione al passaggio scuola-lavoro e al progetto di vita (scelta dal 33% dei partecipanti) è un’altra area di bisogno significativa. Passare dal contesto scolastico al mondo del lavoro è una fase cruciale e delicata nel percorso di vita di una persona, soprattutto in presenza di una condizione del neurosviluppo dove l’individuo può avere necessità specifiche di supporto e accompagnamento. Parallelamente, la maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento del gruppo dei pari (33%) sottolinea l’importanza dell’inclusione sociale e del supporto tra coetanei, temi ricorrenti nella letteratura sull’inclusione scolastica (Brown et al., 2010).

Le modifiche ambientali per favorire l’inclusione (scelte dal 32% del campione), sono altrettanto importanti; l’ambiente dovrebbe essere adattato per rispondere alle esigenze specifiche degli studenti con autismo. Allo stesso tempo, la valorizzazione delle competenze e delle caratteristiche personali (30%) evidenzia la necessità di un approccio individualizzato, che sappia tener conto delle inclinazioni e dei punti di forza di ogni studente.

Infine, sebbene con percentuali minori, emergono anche i seguenti bisogni: avere a disposizione strumenti e tecnologie assistive (scelta dal 15% del campione), supporto psicologico (scelta dal 12% del campione) e una migliore definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (scelta dal 5% del campione). Le tecnologie assistive possono supportare l’apprendimento e la comunicazione favorendo l’autonomia della persona con autismo; il supporto psicologico può essere un aiuto per affrontare situazioni che portano a vivere particolari sfide e difficoltà, ad esempio dal punto di vista emotivo; infine un PEI ben definito rappresenta uno strumento cruciale per garantire percorsi personalizzati e di qualità per gli studenti con autismo, come indicato anche nei risultati della survey dello studio di Brown et al. (2010). Lo studio sottolinea la complessità e la variabilità dei bisogni dei bambini con ASD in età scolare e delle loro famiglie. Gli autori evidenziano che un PEI strutturato, basato su una valutazione individuale approfondita e su una stretta collaborazione tra scuola, famiglia e altri professionisti, risulta fondamentale per personalizzare il percorso educativo, garantire interventi mirati e rispondere in modo efficace alle esigenze specifiche di ogni studente con autismo.

Bisogni delle persone con ASD nel contesto scolastico/formativo: frequenza delle risposte dei professionisti (in percentuale)

13

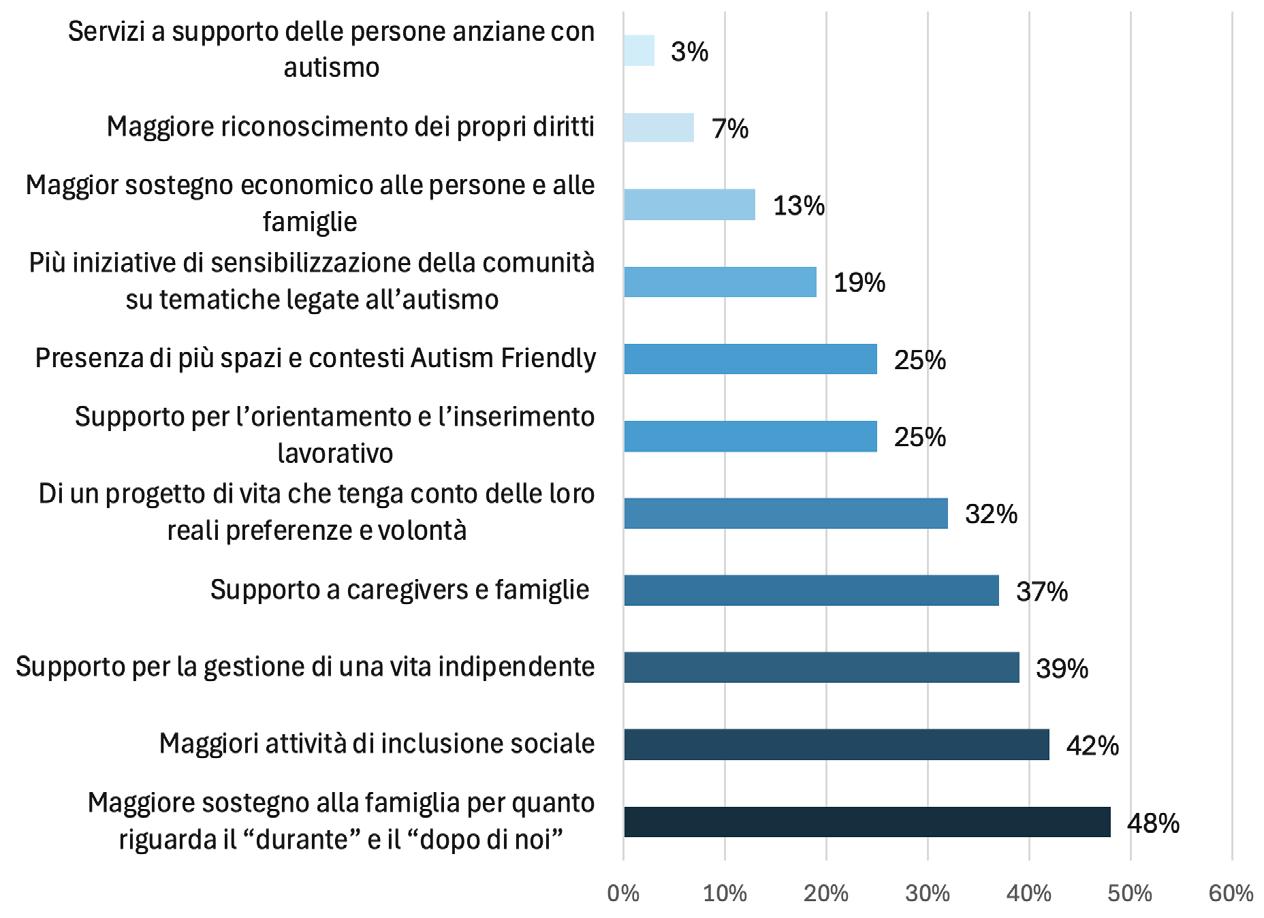

Bisogni nel contesto territoriale (servizi di comunità)

I professionisti hanno identificato una serie di necessità prioritarie, che riflettono la complessità delle sfide affrontate dalle persone nello spettro autistico e dalle loro famiglie (Grafico 14). In cima alla lista, con il 48% delle preferenze, si colloca il maggiore sostegno alla famiglia per quanto riguarda il “durante” e il “dopo di noi”. Questo dato evidenzia un’attenzione rispetto alla continuità del supporto fornita alla persona con ASD e alla sua famiglia, sia durante la vita dei genitori sia dopo la loro scomparsa. Emerge quindi la necessità di definire un progetto di vita capace di promuovere l’autonomia, l’autodeterminazione e il benessere della persona con autismo in tutte le fasi della vita, anche quelle più avanzate.

Seguono, con percentuali significative, le maggiori attività di inclusione sociale (scelta dal 42%) e il supporto per la gestione di una vita indipendente (scelta dal 39%). Questi aspetti si intrecciano strettamente e dimostrano la necessità di un intervento su più fronti. Le attività di inclusione sociale, come laboratori, corsi e attività di svago, sono fondamentali per favorire la partecipazione attiva delle persone con autismo alla vita della comunità. Oltre a ciò, per la persona rappresentano un’occasione importante per esprimere le proprie potenzialità partendo dalle proprie inclinazioni e preferenze con esiti importanti sulla qualità

Bisogni delle persone con ASD nel contesto del territorio: frequenza delle risposte dei professionisti (in percentuale)

14

di vita. Allo stesso tempo, il supporto per la gestione di una vita indipendente, che include l’autonomia abitativa, le competenze di vita quotidiana e la mobilità, è essenziale per promuovere l’autodeterminazione e la realizzazione personale.

Un altro bisogno altrettanto rilevante è il supporto a caregivers e famiglie attraverso gruppi di auto mutuo aiuto (scelta dal 37%). In questi gruppi, infatti, le famiglie possono trovare spazi di condivisione e supporto reciproco, scambiandosi esperienze, informazioni e strategie per affrontare le sfide quotidiane.

Inoltre, la necessità di un progetto di vita che tenga conto delle reali preferenze e volontà delle persone con autismo è stata scelta dal 33% del campione. Questo dato sottolinea l’importanza di un approccio centrato sulla persona, che rispetti i desideri e le aspirazioni individuali. Un quarto del campione, inoltre, individua come bisogni significativi sia il supporto per l’orientamento e l’inserimento lavorativo sia la presenza di più spazi e contesti Autism Friendly: l’accesso al mondo del lavoro e la creazione di ambienti inclusivi sono infatti fondamentali per garantire pari opportunità e una piena partecipazione alla vita sociale.

Infine, sebbene con percentuali minori, emergono anche: la necessità di promuovere più iniziative di sensibilizzazione della comunità su tematiche legate all’autismo (scelta dal 19%); un maggior sostegno economico alle persone e alle famiglie (scelta dal 13%), un maggiore riconoscimento dei propri diritti (scelta dal 7%) e servizi a supporto delle persone anziane con autismo (scelta dal 3%).

È interessante notare come le priorità dei bisogni percepiti varino leggermente tra le diverse professioni. Ad esempio, per i logopedisti, il bisogno più importante riguarda il supporto a caregivers e famiglie attraverso gruppi di auto mutuo aiuto. Per gli assistenti all›autonomia e alla comunicazione e per gli assistenti sociali, invece, il bisogno più rilevante è il maggiore sostegno alla famiglia per quanto riguarda il «durante» e il «dopo di noi».

Nel complesso i dati raccolti evidenziano la necessità di un intervento integrato e multidimensionale capace di coinvolgere i servizi (sociali, sanitari, educativi, ricreativi) e l’intera comunità in cui la persona con autismo e la sua famiglia sono inseriti. Ciò richiede la messa in campo di una serie di iniziative capaci di: promuovere l’inclusione, favorire l’autodeterminazione e l’autonomia, favorire il riconoscimento dei diritti delle persone con autismo e supportare le famiglie.

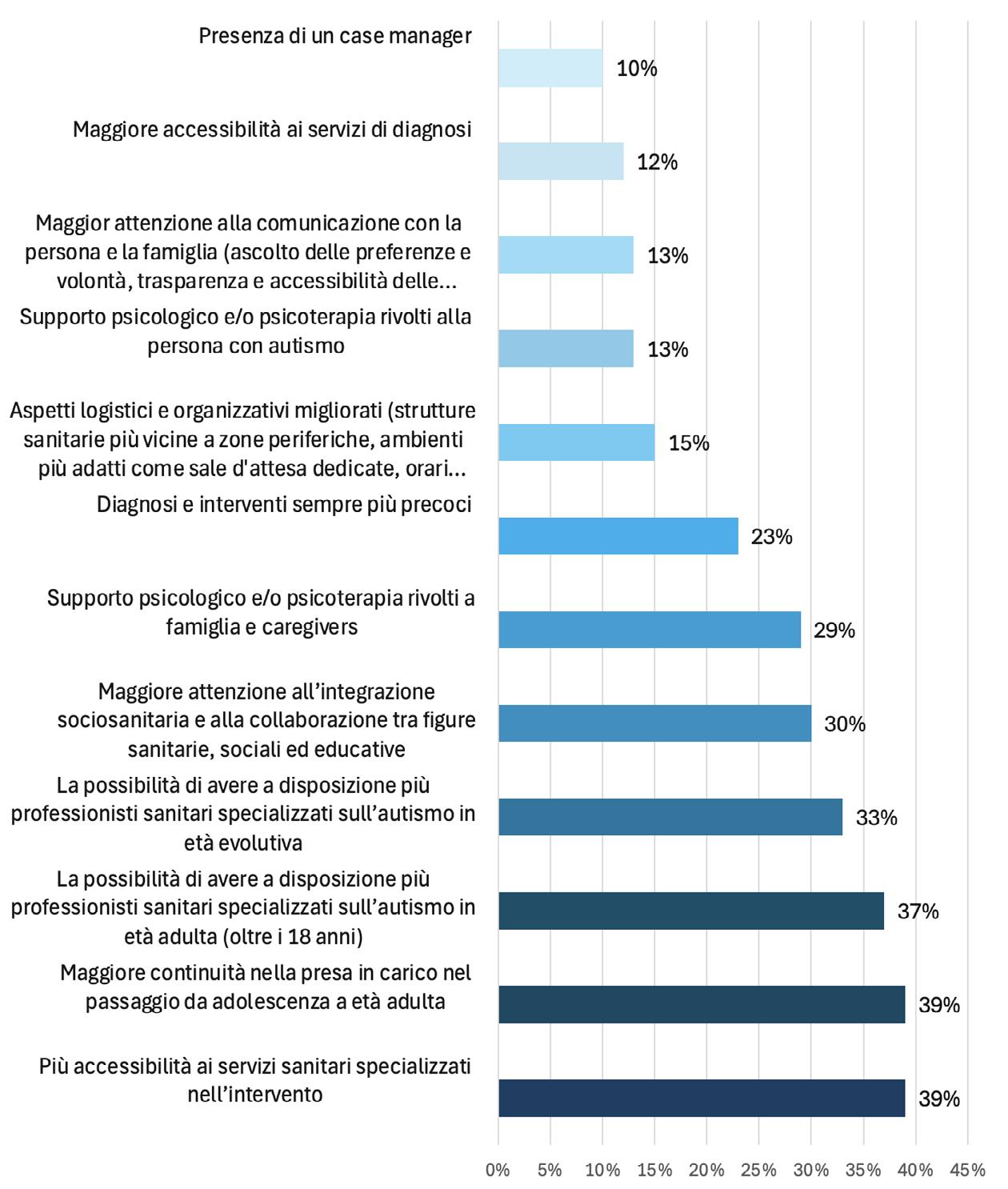

Bisogni nel contesto sanitario

Infine, nel contesto sanitario, i professionisti hanno identificato una serie di bisogni prioritari che riflettono le sfide significative affrontate dalle persone con autismo e dalle loro famiglie (Grafico 15).

In particolare, emerge la necessità di una maggiore accessibilità ai servizi sanitari specializzati nell’intervento abilitativo/riabilitativo (indicata dal 39%), come la logopedia e la terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. Questo dato evidenzia la percezione di una criticità rilevante nell’accesso a servizi specifici.

Un’altra criticità riguarda la continuità nella presa in carico durante il passaggio dai servizi dedicati all’età evolutiva (neuropsichiatria infantile) a quelli dedicati agli adulti (psichiatria) (indicata dal 39% dei partecipanti). Questo passaggio risulta spesso inadeguato generando una discontinuità che influisce negativamente sulla qualità della vita delle persone nello spettro dell’autismo. La scarsità di professionisti sanitari specializzati sull’autismo in età adulta è una preoccupazione per il 37% del campione. La mancanza di figure formate per lavorare con adulti nello spettro dell’autismo rende difficile prevedere un supporto adeguato. Anche la necessità di professionisti specializzati sull’autismo in età evolutiva (indicata dal 33%) rimane un bisogno significativo. Una problematica confermata anche dallo studio di Mazurek et al. (2021) dove, tramite un questionario online e focus group con 24 caregiver di adulti con ASD, viene evidenziata la mancanza di conoscenze specifiche sull’autismo tra gli operatori sanitari e la conseguente inadeguatezza dell’esito dei trattamenti; viene quindi sottolineata l’importanza di figure specializzate sull’autismo all’interno dei contesti sanitari.

Viene sottolineata anche l’importanza di prestare maggiore attenzione all’integrazione sociosanitaria e alla collaborazione tra figure sanitarie, sociali ed educative (indicata dal 30% del campione). Questo bisogno trova conferma nei risultati della ricerca di Padovani et al. (2022) che, attraverso un’indagine pilota con il

Bisogni delle persone con ASD nel contesto sanitario: frequenza delle risposte dei professionisti (in percentuale)

Questionario sull’Esperienza del Servizio presso gli enti convenzionati con l’AUSL di Modena, ha evidenziato l’importanza della comunicazione, della competenza e della collaborazione tra operatori. Altro aspetto interessante dello studio, è l’esigenza emersa dalle famiglie di fissare gli appuntamenti in orari favorevoli alla conciliazione lavoro-famiglia e in luoghi facilmente raggiungibili.

Il supporto psicologico e/o la psicoterapia rivolti a famiglia e caregiver (indicati dal 29%) rappresentano un altro bisogno rilevante. Le famiglie affrontano spesso sfide complesse che richiedono un supporto adeguato. Questo dato trova riscontro anche nello studio di Mazurek et al. (2021) dove viene evidenziata la pressione che i genitori vivono quotidianamente per sostenere e coordinare l’assistenza rivolta al proprio figlio, confermando la necessità di un sostegno psicologico strutturato.

La diagnosi precoce e gli interventi tempestivi (indicati dal 23%) sono considerati fondamentali per ottimizzare i risultati a lungo termine. Doherty et al. (2021) segnalano l’importanza di identificare precocemente l’ASD per ridurre in modo significativo l’impatto di questa condizione sullo sviluppo globale dell’individuo. Inoltre, il 15% del campione riporta la necessità di migliorare gli aspetti logistici e organizzativi dei servizi (strutture sanitarie più vicine a zone periferiche, ambienti più adatti come sale d’attesa dedicate, orari flessibili per conciliare vita personale e assistenza). Ciò trova conferma negli studi di Stein Duker et al. (2019) dove viene sottolineata l’importanza di miglioramenti logistici per ridurre l’ansia dovuta all’imprevedibilità, all’ambiente sensoriale sovra stimolante e ai tempi di attesa prolungati. Nello studio sono state proposte strategie per migliorare l’assistenza, attraverso l’utilizzo di strumenti visivi, la regolazione dell’illuminazione, la riduzione dei tempi di attesa e la programmazione di visite in orari accessibili. In un’altra ricerca Duker, attraverso interviste a caregiver di adulti con ASD, riporta il bisogno di sostegno pratico nella gestione dei comportamenti e della comunicazione con la persona con ASD, oltre che la necessità di un coinvolgimento attivo dei caregivers nel processo decisionale riguardante cure e trattamento (Stein Duker et al., 2022). Il supporto psicologico e/o la psicoterapia rivolti direttamente alla persona con autismo e la necessità di una comunicazione più efficace con la persona e la famiglia (indicate entrambe dal 13% del campione) emergono come aspetti meno importanti. Tuttavia, Shady et al. (2024) nella loro ricerca evidenziano che la comunicazione costituisce una barriera significativa all’assistenza per le persone con disabilità intellettive e disturbi della comunicazione, confermando l’importanza di strategie comunicative adeguate. Shady et al. (2024), inoltre, attraverso una revisione della letteratura, hanno evidenziato l’importanza della comunicazione (facilità, chiarezza, alfabetizzazione sanitaria) con la persona con ASD e della collaborazione efficace tra caregivers e professionisti.

La maggiore accessibilità ai servizi di diagnosi e la presenza di un case manager invece, sono le opzioni meno scelte (rispettivamente scelte dal 12% e dal 10% del campione).

In generale, questi risultati evidenziano la necessità di: interventi mirati per migliorare la formazione del personale sanitario; promuovere la collaborazione tra servizi e famiglie; garantire un ambiente sanitario più inclusivo e accogliente per le persone nello spettro autistico.

Andando nello specifico delle diverse professioni emerge come gli educatori professionali, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, i pedagogisti, i TNPEE riportino tra le tre principali necessità la maggiore attenzione all’integrazione sociosanitaria e alla collaborazione tra figure sanitarie, sociali ed educative (discostandosi quindi dal campione). Questa è quindi un’esigenza riportata da professionisti di ogni ambito (educativo, sanitario, sociale) a conferma del bisogno di integrazione tra visioni e competenze differenti nell’affrontare la presa in carico della persona con ASD.

I RISULTATI: LE SFIDE DEI PROFESSIONISTI

È stato anche chiesto ai partecipanti quali siano le principali difficoltà incontrate nel loro lavoro con persone nello spettro autistico, con particolare riferimento agli aspetti strutturali legati alla propria professione, al rapporto con l’utenza e agli aspetti relazionali.

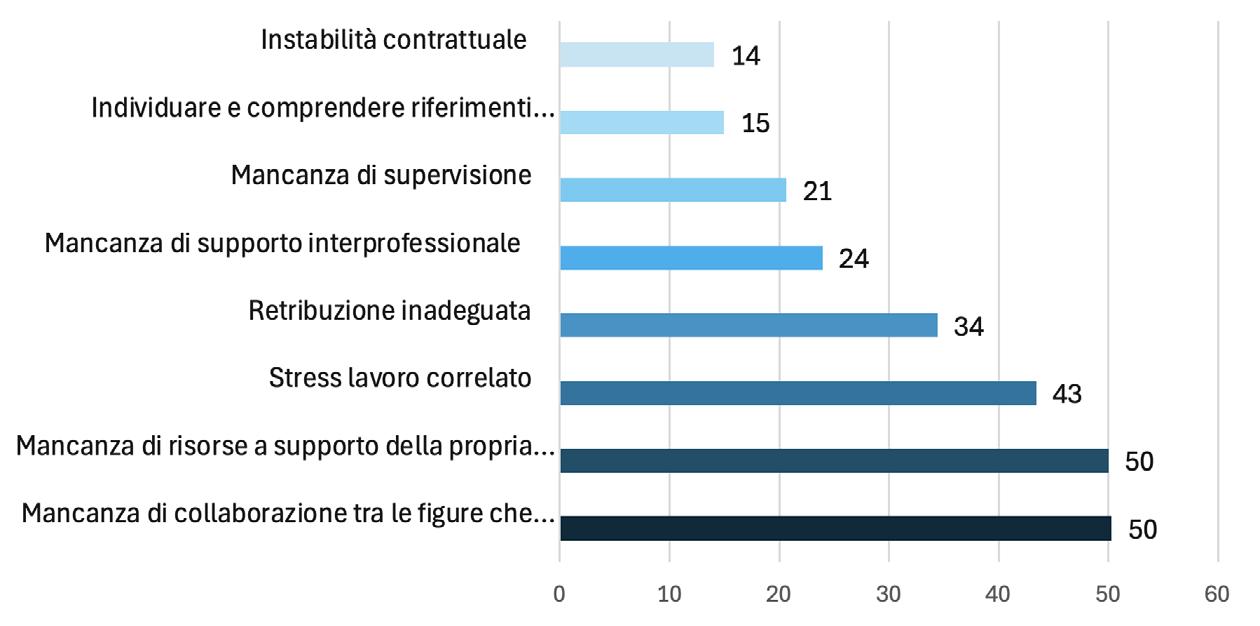

Difficoltà negli aspetti strutturali

Le criticità principali evidenziate dai professionisti riguardano soprattutto la mancanza di collaborazione tra le figure coinvolte nella presa in carico della persona con autismo, indicata dalla metà dei rispondenti (Grafico 16). La mancanza di collaborazione implica una difficoltà nel condividere e integrare conoscenze, prospettive, approcci tra le figure che ruotano attorno alla persona con autismo, aspetti fondamentali ai fini dell’efficacia degli interventi (ISS, 2023). Un’altra difficoltà rilevante, anch’essa segnalata dal 50% del campione, è la carenza di risorse adeguate, che si manifesta nella mancanza di spazi, materiali e strumenti necessari per svolgere il lavoro in modo ottimale. Inoltre, il 43% dei partecipanti ha menzionato lo stress lavoro-correlato, sottolineando l’elevato carico emotivo e il rischio di burnout associati alla professione svolta. Altri aspetti critici includono la retribuzione inadeguata (34%), la mancanza di supporto interprofessionale (24%), la mancanza di supervisione (21%), le difficoltà nell’individuare e comprendere i riferimenti istituzionali (15%) e l’instabilità contrattuale (14%). Tali elementi evidenziano la necessità di un intervento integrato ai fini di promuovere la collaborazione tra professionisti e il supporto agli stessi fornendo risorse adeguate al fine di garantire interventi più efficaci nei confronti delle persone con autismo. Tuttavia, è interessante notare come le priorità dei bisogni percepiti varino leggermente tra le diverse professioni, offrendo una visione più dettagliata delle sfide affrontate. In particolare, i TNPEE si discostano dalle tendenze generali, indicando come prime tre difficoltà la mancanza di supervisione, lo stress lavorocorrelato e la retribuzione inadeguata.

Difficoltà riscontrate dai professionisti negli aspetti strutturali (in percentuale)

Quest’ultima difficoltà viene scelta tra le prime tre anche da pedagogisti, educatori professionali, logopedisti e assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Questi dati confermano che a fronte di un lavoro che comporta alti livelli di stress e carico emotivo, i professionisti desidererebbero un maggior riconoscimento professionale anche in termini retributivi.

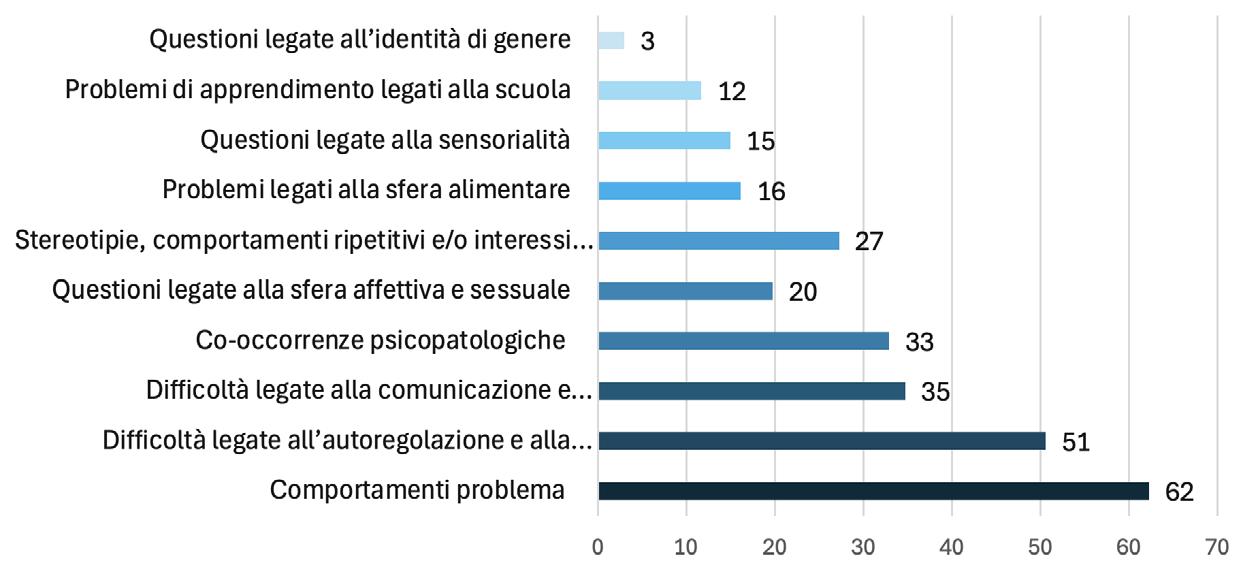

Difficoltà nel rapporto con l’utenza

I professionisti riportano come principale ostacolo la gestione dei comportamenti problema, indicata dal 62% del campione (Grafico 17). Seguono le difficoltà legate all’autoregolazione e alla gestione delle emozioni, menzionate dal 51% dei partecipanti. Anche le problematiche relative alla comunicazione e all’interazione sociale rappresentano una sfida importante, essendo segnalate dal 35% del campione. Inoltre, il 33% dei rispondenti evidenzia la presenza di co-occorrenze psicopatologiche (come disturbo d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo e depressione), che rende la situazione ancora più complessa. Tra le difficoltà meno segnalate troviamo le questioni legate all’identità di genere (3%), i problemi di apprendimento legati alla scuola (11,7%), e le questioni legate alla sensorialità (15%).

Tuttavia, è interessante notare come anche in questo caso le priorità delle difficoltà percepite varino leggermente tra le diverse professioni, offrendo una visione più dettagliata delle sfide affrontate. In particolare, i neuropsichiatri infantili, i pedagogisti, gli psicologi/psicoterapeuti e gli educatori professionali indicano tra le prime tre difficoltà le co-occorrenze psicopatologiche, probabilmente per la complessità nella gestione di queste situazioni, che richiedono grande competenza e un approccio multidisciplinare. I logopedisti e i neuropsichiatri infantili si distinguono per aver segnalato i problemi legati alla sfera alimentare (selettività alimentare…) come una delle principali difficoltà da gestire. Essi, infatti, sono tra i professionisti maggiormente coinvolti nella valutazione e gestione di aspetti legati alla selettività alimentare.

Difficoltà riscontrate dai professionisti nel rapporto con l’utenza (in percentuale)

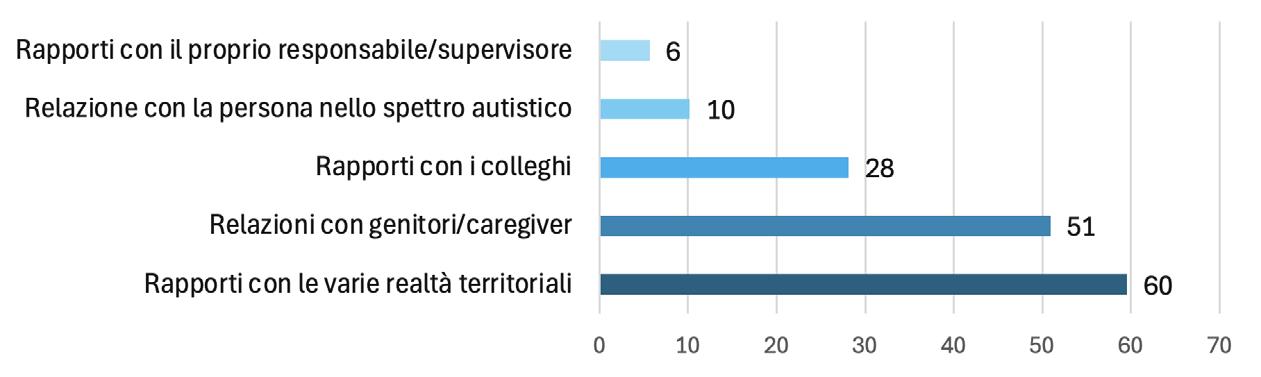

Difficoltà relazionali

In primo luogo, emerge con forza la problematica relativa ai rapporti con le realtà territoriali, indicata dal 60% del campione, evidenziando una difficoltà nell’integrazione tra i vari servizi e nella continuità degli

interventi. Parallelamente, le relazioni con genitori e caregiver rappresentano un’altra area critica, con il 51% del campione che segnala difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie, fattore che può influenzare la qualità del lavoro e l’efficacia del supporto offerto alla persona nello spettro autistico. Non meno rilevanti sono le difficoltà nel gestire le relazioni con i colleghi, segnalate dal 28% del campione, che potrebbero derivare da una comunicazione inefficace, dalla distribuzione non equa del carico di lavoro e/o da conflitti interpersonali. La promozione di un ambiente di lavoro collaborativo e supportivo, attraverso spazi di confronto e scambio, diventa quindi un bisogno fondamentale ai fini di migliorare il benessere lavorativo.

La relazione con la persona nello spettro autistico e i rapporti con i responsabili/supervisori, pur potendo rappresentare un’area di criticità, sono stati segnalati come difficoltà rispettivamente solo dal 10% e dal 6% del campione.

In sintesi, i dati suggeriscono la necessità di supportare i professionisti nella gestione dei rapporti con le varie realtà del territorio ai fini di una migliore collaborazione e integrazione. Ciò risulta fondamentale nella strutturazione del progetto di vita della persona con autismo. Inoltre, la difficoltà legata alla gestione della relazione con genitori/caregiver e dei rapporti con i colleghi, suggerisce la necessità di supportare il professionista nelle dinamiche relazionali legate alla propria professione (ipotizzando anche interventi specifici di formazione e/o supporto psicologico). Investire sulle competenze relazionali dei professionisti è fondamentale per garantire un supporto di qualità alle persone con autismo e alle loro famiglie (Grafico 18).

Difficoltà relazionali riscontrate dai professionisti (in percentuale)

18

I RISULTATI: IL BENESSERE PROFESSIONALE

Abbiamo, inoltre, chiesto ai professionisti cosa potrebbe migliorare il loro benessere professionale nel lavoro con persone nello spettro autistico (Grafico 19). Le risposte mettono in evidenza la necessità di migliorare il loro benessere professionale attraverso diversi interventi. Innanzitutto, la maggioranza dei rispondenti (il 50%) ha sottolineato l’importanza di accedere a percorsi di formazione continua e specializzata per rimanere aggiornati sulle migliori pratiche e strategie di intervento. Questo dato evidenzia la complessità del lavoro con l’autismo e la necessità di una formazione costante per affrontare le sfide in continua evoluzione. A seguire, il 49% ha evidenziato la necessità di maggiori risorse (materiali, spazi, tecnologiche, finanziarie) per migliorare la qualità del lavoro. Questo vale in particolare per insegnanti ed educatori professionali. La mancanza di risorse adeguate, infatti, può mettere maggiormente in difficoltà i professionisti e limitare l’efficacia degli interventi. Il 42% ha espresso il bisogno di un maggiore riconoscimento professionale e valorizzazione del proprio lavoro, in particolare riscontrato tra insegnanti, educatori professionali e psicologi. Ciò potrebbe essere legato all’elevato carico emotivo e lavorativo che vivono quotidianamente e che non vedono adeguatamente riconosciuto.Infine, il 39% ha espresso la necessità di un miglioramento del lavoro di équipe e della collaborazione con i colleghi dimostrando come la presa in carico della persona con autismo e della sua famiglia richieda una forte integrazione tra le varie figure professionali. Oltre ai bisogni principali, emergono anche altre esigenze significative: il 29% dei professionisti, ad esempio, lamenta la mancanza di tempo da dedicare adeguatamente a ciascuna situazione o la necessità di ridurre il numero di casi da seguire; il 22% ritiene essenziale una supervisione regolare; il 17% sente il bisogno di supporto psicologico per affrontare lo stress e le sfide emotive del lavoro; infine, il 15% desidera una maggiore collaborazione con le famiglie delle persone con autismo.Questi risultati evidenziano come il benessere dei professionisti dipenda da una combinazione di fattori strutturali, organizzativi ed emotivo-relazionali. Investire in formazione, risorse, valorizzazione professionale e supporto emotivo potrebbe non solo migliorare la qualità della loro vita lavorativa, ma anche avere un impatto positivo sugli interventi rivolti alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Benessere professionale e autismo: le richieste dei professionisti per un miglior supporto (in percentuale)

Grafico 19

I RISULTATI: L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) NEL SUPPORTO AI PROFESSIONISTI

Abbiamo, infine, voluto indagare se l’Intelligenza Artificiale (AI), ormai diffusa all’interno di numerosi contesti professionali, possa essere impiegata anche per assistere i professionisti che lavorano con persone nello spettro autistico.

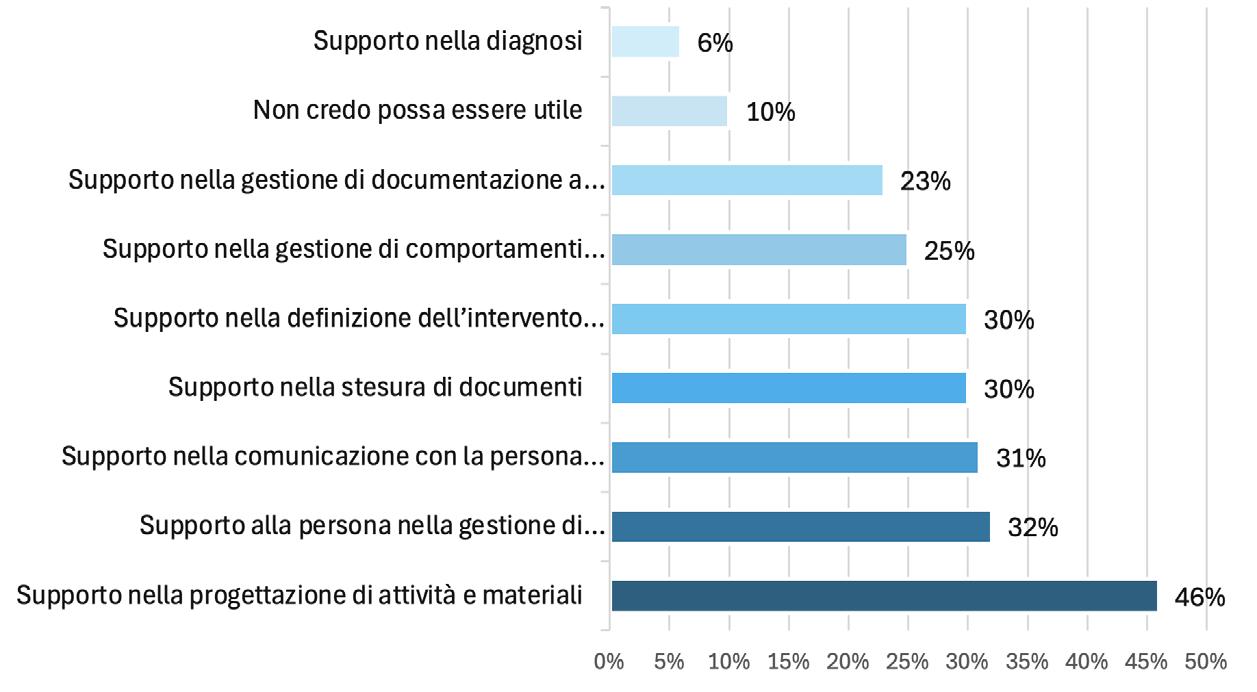

I risultati della survey evidenziano un interesse significativo nell’utilizzo dell’AI come strumento di supporto per questi professionisti. Il 90% del campione ritiene che l’uso di questa tecnologia possa essere di supporto in una serie di attività lavorative, tra cui: la progettazione di attività e materiali (scelta dal 46% del campione); la gestione delle situazioni quotidiane (scelta dal 32% del campione); la comunicazione con la persona con ASD (scelta dal 31% del campione); il supporto nella stesura di documenti e supporto nella definizione dell’intervento (scelte entrambe dal 30% del campione). Altre aree di potenziale utilizzo includono la gestione dei comportamenti problema (25%), la gestione della documentazione (scelta dal 23% del campione) e, in misura minore, il supporto alla diagnosi (scelta solo dal 6% del campione).

In sintesi, i dati suggeriscono che l’AI ha il potenziale per diventare uno strumento prezioso nel lavoro dei professionisti che supportano persone nello spettro autistico, offrendo soluzioni innovative e personalizzate per migliorare la qualità della vita e l’inclusione (Grafico 20).

AI a supporto dei professionisti nell’autismo: ambiti di applicazione e interesse (in percentuale)

Grafico 20

LIMITI DELLA RICERCA

Nonostante l’ampio campione di 334 professionisti raggiunto attraverso la diffusione del questionario sui social media e il passaparola, è importante riconoscere alcuni limiti della presente ricerca. Innanzitutto, il metodo di campionamento non probabilistico, basato sull’autoselezione e sulla partecipazione volontaria, potrebbe aver introdotto un bias di selezione. I professionisti che hanno scelto di partecipare potrebbero avere un interesse particolare o una maggiore consapevolezza delle tematiche legate all’autismo, limitando la generalizzabilità dei risultati all’intera popolazione di professionisti del settore. Inoltre, la diffusione del questionario tramite social media e passaparola potrebbe aver favorito la partecipazione di specifici gruppi di professionisti, escludendone altri. Il fatto che il campione si sia spontaneamente auto-selezionato potrebbe influenzarlo dal punto di vista motivazionale e di posizionamento secondo caratteristiche specifiche non approfondite in questa ricerca. Sebbene sia stato garantito l’anonimato per incentivare risposte sincere, la natura auto-riferita del questionario potrebbe aver influenzato le risposte, introducendo un bias di desiderabilità sociale. Inoltre, il tipo di analisi utilizzato in questo studio è descrittivo, riportando le informazioni di base sulle caratteristiche delle variabili studiate; tuttavia, questo tipo di analisi non implica un nesso causale tra le variabili. Infine, la mancanza di informazioni sul tasso di risposta non permette di valutare pienamente la rappresentatività del campione. Pertanto, i risultati di questa survey devono essere interpretati con cautela, tenendo conto di questi limiti metodologici.

Tuttavia, è importante sottolineare che la ricerca ha cercato di mitigare alcune limitazioni attraverso l’analisi delle differenze tra professioni e aree geografiche, evidenziando le variazioni significative rispetto al campione di riferimento. Inoltre, per arricchire la discussione dei risultati, è stata condotta una revisione della letteratura scientifica esistente, focalizzandosi su studi che hanno indagato i bisogni delle famiglie e delle persone nello spettro dell’autismo attraverso survey e altri metodi di raccolta dati. Questo approccio ha permesso di confrontare i risultati ottenuti con le prospettive dirette dei principali interessati, offrendo una visione più completa e sfaccettata del fenomeno.

La revisione della letteratura scientifica ha permesso di integrare in questa ricerca le prospettive dirette delle famiglie e delle persone con ASD che altrimenti non avrebbero avuto voce nella presente ricerca. Questo approccio ha fornito un quadro più completo e sfaccettato dei bisogni e delle sfide nel settore dell’autismo, riconoscendo l’importanza delle esperienze e delle percezioni delle persone con ASD e delle famiglie.

Tuttavia, per ricerche future, sarebbe auspicabile coinvolgerli direttamente al fine di approfondire le loro esperienze e contribuire allo sviluppo di strumenti di aggiornamento e supporto più efficaci per i professionisti. Inoltre, per ottenere una comprensione più approfondita delle dinamiche e delle esperienze vissute, sarebbe utile integrare metodologie qualitative, come interviste a gruppi di testimoni privilegiati o focus group.

Considerando l’importanza attribuita alla collaborazione interprofessionale emersa da questo sondaggio, sarebbe interessante approfondire ulteriormente il tema chiedendo ai professionisti quali siano i principali ostacoli a una collaborazione efficace e quali strategie potrebbero aiutare a superarli.

Sarebbe inoltre interessante approfondire come professionisti, persone nello spettro autistico e famiglie percepiscano l’evoluzione dei servizi per l’autismo nei prossimi anni, esplorando aspettative e bisogni emergenti. Un’altra linea di ricerca potrebbe focalizzarsi sulle prospettive lavorative per le persone con autismo, analizzando le sfide e le opportunità offerte dal mercato del lavoro.

Infine, indagare più a fondo il ruolo della tecnologia e delle terapie innovative nel supporto quotidiano potrebbe fornire un quadro interessante.

CONCLUSIONI

In conclusione, l’analisi condotta evidenzia come lavorare con persone nello spettro autistico ponga i professionisti difronte a numerose sfide che richiedono conoscenze approfondite e necessità di formazione continua. Fattori legati ad aspetti strutturali, relazionali e nel rapporto con l’utenza portano i professionisti a vivere situazioni lavorative che spesso rendono difficile il dialogo interprofessionale e la presa in carico integrata della persona con autismo e la sua famiglia.

Considerare questi aspetti è fondamentale per supportare e valorizzare il lavoro dei numerosi professionisti che operano nel campo dell’autismo e per favorire una migliore qualità di vita alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie.

RIFERIMENTI

Bone, M. E., & Leppert, M. L. C. (2024). Autism Spectrum Disorder at Home and in School. Pediatric Clinics, 71(2), 223-239.

Brown, H. K., Ouellette-Kuntz, H., Hunter, D., & Kelley, E. (2010). Assessing need in school-aged children with an autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 539-547.

Davis, M. T., Watts, G. W., & López, E. J. (2021). A systematic review of firsthand experiences and supports for students with autism spectrum disorder in higher education. Research in Autism Spectrum Disorders, 84, 101769.

Dietz, P.M., Rose, C.E., McArthur, D., Maenner, M. (2020). National and State Estimates of Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorder, 50(12):4258-4266.

Doherty, M., Haydon, C., & Davidson, I. A. (2021). Recognising autism in healthcare. British Journal of Hospital Medicine, 82(12), 1-7.

Mazurek, M. O., Sadikova, E., Cheak-Zamora, N., Hardin, A., Huerta, I., Sohl, K., & Malow, B. A. (2021). They deserve the “same level of care that any other person deserves”: Caregiver perspectives on healthcare for adults on the autism spectrum. Research in Autism Spectrum Disorders, 89, 101862.

Istituto Superiore di Sanità (ISS), (2023). Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti. Sistema nazionale linee guida – ISS.

Istituto Superiore di Sanità (ISS), (2023). Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento di adulti con disturbo dello spettro autistico. Sistema nazionale linee guida – ISS.

Padovani, R., Francia, B., Pirani, G., Russo, A., & Starace, F. (2022). Qualità percepita e soddisfazione delle famiglie con bambini e adolescenti con disturbo dello spettro dell’autismo. Un’indagine pilota con il Questionario sull’Esperienza del Servizio presso gli enti convenzionati con l’AUSL di Modena. Autismo e disturbi del neurosviluppo. Giornale italiano di ricerca clinica e psicoeducativa. Erickson.

Scattoni, M.L., Fatta, L.M., Micai, M., Sali, M.E., Bellomo, M., Salvitti, T., Fulceri, F., Castellano, A., Molteni, M., Gambino, G., Posada, M., Romano, G., Puopolo, M. (2023). Autism spectrum disorder prevalence in Italy: a nationwide study promoted by the Ministry of Health. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 17(1):125.

Shady, K., Phillips, S., & Newman, S. (2024). Barriers and facilitators to healthcare access in adults with intellectual and developmental disorders and communication difficulties: an integrative review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 11(1), 39-51.

Stein Duker, L. I., Sadie Kim, H. K., Pomponio, A., Mosqueda, L., & Pfeiffer, B. (2019). Examining primary care health encounters for adults with autism spectrum disorder. The American Journal of Occupational Therapy, 73(5), 7305185030p1-7305185030p11.

Stein Duker, L. I., Goodman, E., Pomponio Davidson, A., & Mosqueda, L. (2022). Caregiver perspectives on barriers and facilitators to primary care for autistic adults: A qualitative study. Frontiers in Medicine, 9, 1022026.

Van Herwegen, J., Ashworth, M., & Palikara, O. (2018). Parental views on special educational needs provision: Cross-syndrome comparisons in Williams Syndrome, Down Syndrome, and Autism Spectrum Disorders. Research in developmental disabilities, 80, 102-111.

APPENDICE: Il testo del questionario

Lavorare con persone nello spettro autistico: la prospettiva dei professionisti

La Ricerca & Sviluppo Erickson lancia questo sondaggio nazionale in vista della 9° edizione del Convegno “Autismi. Vite ad ampio spettro - Multidisciplinarietà e Neurodivergenze” (Rimini, 14 e 15 marzo 2025). Il sondaggio è rivolto ai professionisti che lavorano con adulti e bambini nello spettro autistico nella progettazione e nell’attuazione di interventi nei contesti sanitari, educativi, didattici e sociali. L’obiettivo, nello specifico, è quello di raccogliere punti di vista, percezioni e sfide che i professionisti ogni giorno si trovano ad affrontare e metterli in dialogo con i bisogni e i vissuti delle persone con autismo e di tutti gli stakeholders. Il questionario è anonimo. I dati raccolti costituiranno il punto di inizio del Convegno e daranno il via a una riflessione sulle sfide e potenzialità del lavoro con persone nello spettro autistico. Per questo, la vostra opinione conta!

Nota: Per una maggiore fluidità di lettura è stato scelto di usare il maschile universale. Si specifica, in ogni caso, che le occorrenze al maschile sono sempre indirizzate indifferentemente a entrambi i generi.

Qualora le facesse piacere ricevere una restituzione dei risultati, può scrivere di seguito il suo indirizzo e-mail:

1. Quanti anni ha?

Meno di 25 anni

Tra i 26 e i 35 anni

Tra i 36 e i 45 anni

Tra i 46 e i 55 anni

Tra i 56 e i 65 anni

Più di 66 anni

2. In quale posizione geografica opera principalmente?

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle D’Aosta

Veneto

Lavoro all’estero

3. Quale è la sua professione principale?

Assistente all’autonomia e alla comunicazione

Assistente sociale

Educatore di nido

Educatore professionale

Insegnante di sostegno. Scegliere tra:

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Insegnante curricolare. Scegliere tra:

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Logopedista

Neuropsichiatra infantile

Pedagogista

Psichiatra

Psicologo/psicoterapeuta

Psicomotricista

Terapista occupazionale

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Altro, specificare:

4. In quale contesto svolge la sua attività professionale principalmente?

Servizio sanitario pubblico (ASL, ospedali, dipartimenti di salute mentale ecc.)

Servizio sanitario privato (centro clinico privato, studio privato, ecc.)

Istituzioni educative e formative (nido, scuola, università, ecc.)

Terzo settore (cooperativa sociale, associazioni, fondazioni, ecc.)

Ente pubblico (servizi sociali comunali, ecc.)

Altro, specificare

5. Da quanti anni lavora con persone nello spettro autistico?

Meno di 3 anni

3-10 anni

Oltre i 10 anni

In passato ho lavorato con persone nello spettro, ma non in questo momento

Non ho mai lavorato con persone nello spettro autistico

Con quale fascia d’età lavora principalmente? (Può selezionarne più di una)

Infanzia (fino ai 6 anni)

Fanciullezza (6-10 anni);

Preadolescenza (10-14 anni)

Adolescenza (14-18 anni)

Età adulta (18-60 anni)

Terza età (oltre i 60 anni)

6. Da quanti anni lavora con persone nello spettro autistico?

Meno di 3 anni

3-10 anni

Oltre i 10 anni

In passato ho lavorato con persone nello spettro, ma non in questo momento

Non ho mai lavorato con persone nello spettro autistico

7. Con quale fascia d’età lavora principalmente? (Può selezionarne più di una)

Infanzia (fino ai 6 anni)

Fanciullezza (6-10 anni);

Preadolescenza (10-14 anni)

Adolescenza (14-18 anni)

Età adulta (18-60 anni)

Terza età (oltre i 60 anni)

8. Pensando al suo lavoro con persone nello spettro autistico, indichi quanto spesso utilizza le seguenti forme di aggiornamento, utilizzando la scala:

1 = mai

2 = raramente

3 = occasionalmente

4 = spesso

5 = molto spesso

6 = sempre

Corsi di formazione, master, convegni e/o altre proposte di aggiornamento professionale

Linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini, adolescenti e adulti (2023) dell’Istituto Superiore di Sanità

9. Pensando al suo lavoro con persone nello spettro autistico, indichi quanto spesso utilizza le seguenti forme di supporto, utilizzando la scala:

1 = mai

2 = raramente

3 = occasionalmente

4 = spesso

5 = molto spesso

6 = sempre

Strumenti di intervento e di supporto all’apprendimento tecnologici (es. app e software per la comunicazione, videomodeling...)

Strumenti di intervento e di supporto all’apprendimento non tecnologici (libri e materiali operativi, schede visive, storie sociali, giochi in scatola riabilitativi e/o educativi...)

10. Pensando alla sua pratica professionale, indichi quanto spesso utilizza i seguenti approcci o tecniche d’intervento, utilizzando la scala:

1 = mai

2 = raramente

3 = occasionalmente

4 = spesso

5 = molto spesso

6 = sempre

11. Esistono altri modelli, oltre a quelli già menzionati, che utilizza regolarmente? Se sì, quali?

12. Dal suo punto di vista, di cosa necessiterebbero le persone nello spettro autistico nel contesto scolastico e/o formativo? (può indicarne al massimo tre)

Maggiore collaborazione tra scuola, famiglia e professionisti

Maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento del gruppo dei pari

Maggiore formazione e sensibilizzazione di insegnanti curricolari

Maggiore formazione e sensibilizzazione di educatori, insegnante di sostegno, assistente all’autonomia e alla comunicazione

Valorizzazione delle competenze e delle caratteristiche personali

Supporto psicologico

Modifiche ambientali per favorire l’inclusione

Strumenti e tecnologie assistive (ad esempio a supporto della comunicazione)

Una migliore definizione del Piano Educativo Individualizzato

Una maggiore attenzione al passaggio scuola-lavoro e al progetto di vita

Altro, specificare:

13. Dal suo punto di vista, di cosa necessiterebbero le persone nello spettro autistico nel contesto del territorio (servizi di comunità...)? (può indicarne al massimo tre)

Maggiore riconoscimento dei propri diritti

Più iniziative di sensibilizzazione della comunità su tematiche legate all’autismo

Maggiori attività di inclusione sociale (es. laboratori, corsi, attività di svago...)

Presenza di più spazi e contesti Autism Friendly

Supporto per la gestione di una vita indipendente

Supporto per l’orientamento e l’inserimento lavorativo

Supporto a caregivers e famiglie (gruppi di auto mutuo aiuto...)

Maggior sostegno economico alle persone e alle famiglie

Maggiore sostegno alla famiglia per quanto riguarda il “durante” e il “dopo di noi”

Servizi a supporto delle persone anziane con autismo

Di un progetto di vita che tenga conto delle loro reali preferenze e volontà

Altro, specificare:

14. Dal suo punto di vista, di cosa necessiterebbero le persone nello spettro autistico nel contesto sanitario? (può indicarne al massimo tre)

Maggiore continuità nella presa in carico nel passaggio da adolescenza a età adulta

Maggiore attenzione all’integrazione sociosanitaria e alla collaborazione tra figure sanitarie, sociali ed educative

La possibilità di avere a disposizione più professionisti sanitari specializzati sull’autismo in età evolutiva

La possibilità di avere a disposizione più professionisti sanitari specializzati sull’autismo in età adulta (oltre i 18 anni)

Maggiore accessibilità ai servizi di diagnosi

Maggior attenzione alla comunicazione con la persona e la famiglia (ascolto delle preferenze e volontà, trasparenza e accessibilità delle informazioni cliniche)

Aspetti logistici e organizzativi migliorati (strutture sanitarie più vicine a zone periferiche, ambienti più adatti come sale d’attesa dedicate, orari flessibili per conciliare vita personale e assistenza)

Diagnosi e interventi sempre più precoci

Più accessibilità ai servizi sanitari specializzati nell’intervento (logopedia, terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva...)

Supporto psicologico e/o psicoterapia rivolti alla persona con autismo

Supporto psicologico e/o psicoterapia rivolti a famiglia e caregivers

Presenza di un case manager

Altro, specificare:

15. Pensando agli aspetti strutturali del suo lavoro con persone nello spettro autistico, quali sono le principali difficoltà che si trova ad affrontare (può indicarne al massimo 3):

Mancanza di risorse a supporto della propria attività lavorativa (spazi, materiali, strumenti adeguati, ecc.)

Mancanza di supervisione

Mancanza di supporto interprofessionale

Mancanza di collaborazione tra le figure che ruotano intorno alla persona con autismo (professionisti sanitari, insegnanti, educatori, famiglia...)

Individuare e comprendere riferimenti istituzionali in tema di autismo (normative, linee guida…)

Stress lavoro correlato (burn out, carico emotivo...)

Instabilità contrattuale

Retribuzione inadeguata

Altro, specificare:

16. Pensando al suo lavoro con persone nello spettro autistico, quali sono le principali difficoltà che si trova ad affrontare riguardo al rapporto con l’utenza (può indicarne al massimo 3):

Comportamenti problema (comportamenti aggressivi, autolesionismo...)

Stereotipie, comportamenti ripetitivi e/o interessi ristretti

Questioni legate alla sensorialità

Questioni legate all’identità di genere

Questioni legate alla sfera affettiva e sessuale

Difficoltà legate all’autoregolazione e alla gestione delle emozioni

Difficoltà legate alla comunicazione e all’interazione sociale

Co-occorrenze psicopatologiche (presenza di disturbo d’ansia, disturbo ossessivo compulsivo, depressione…)

Problemi di apprendimento legati alla scuola

Problemi legati alla sfera alimentare (selettività alimentare…)

Altro, specificare:

17. Pensando al suo lavoro con persone nello spettro autistico, quali sono le principali difficoltà che si trova ad affrontare riguardo agli aspetti relazionali (può di indicarne al massimo 2):

Relazione con la persona (bambino/adulto) nello spettro autistico

Relazioni con genitori/caregiver (difficoltà nel coinvolgere la famiglia, scarse competenze genitoriali, comunicazione della diagnosi ecc.)

Rapporti con i colleghi

Rapporti con il proprio responsabile/supervisore

Rapporti con le varie realtà territoriali

Altro, specificare:

18. Cosa potrebbe migliorare il suo benessere professionale nel lavoro con persone nello spettro autistico? (può indicarne al massimo tre)

Maggiore accesso a formazione continua e specializzata sull’autismo

Risorse aggiuntive (materiali, spazi, tecnologiche, finanziarie) a supporto degli interventi

Più tempo da dedicare alle singole situazioni e/o riduzione del numero di casi da seguire

Maggior riconoscimento professionale e valorizzazione del proprio lavoro

Supervisione

Un più efficace lavoro di équipe/di squadra con i colleghi

Supporto psicologico per il professionista

Maggiore collaborazione con la famiglia della persona con autismo

Altro, specificare: