Pentagrammi

collana ideata e diretta da Filippo Michelangeli

Editing: Ilaria Mantovani

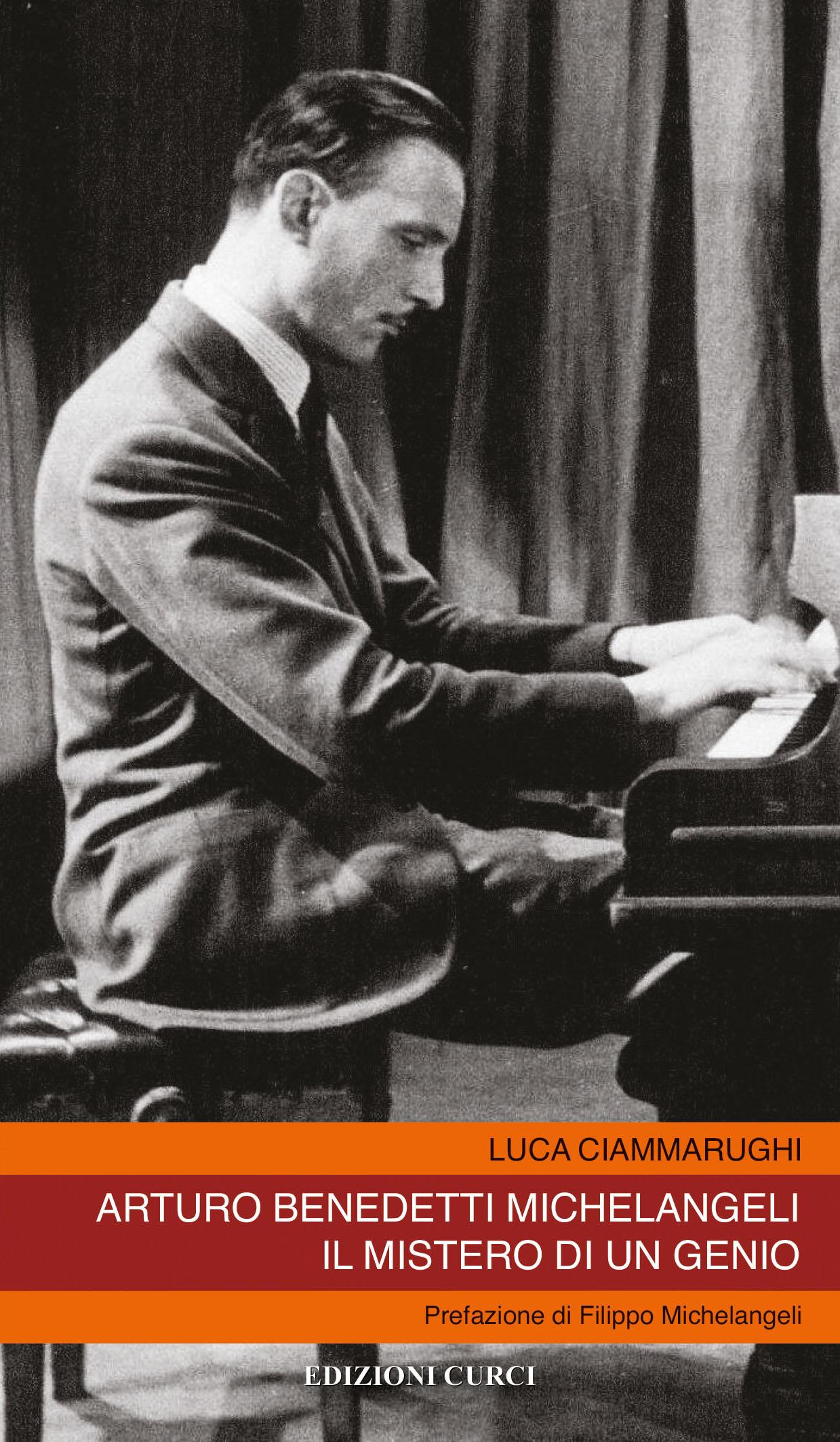

Fotografia di copertina ©Alamy

Proprietà per tutti i Paesi: Edizioni Curci S.r.l. Galleria del Corso, 4 –20122 Milano

© Copyright 2025 by Edizioni Curci S.r.l. –Milano

Tutti i diritti riservati

EC12514 / ISBN: 9788863954913 www.edizionicurci.it

Stampato in Italia nel 2025 da Elcograf spa, Via Zanica, 92 – 24126 Bergamo

PREFAZIONE

di Filippo Michelangeli

Tanto è stato scritto sull’arte di Arturo Benedetti Michelangeli da studiosi, ex allievi, musicisti che lo hanno conosciuto personalmente. Quando ho chiesto a Luca Ciammarughi, in occasione del 30° anniversario della morte, di cimentarsi in una riflessione critica sul geniale pianista italiano ne eravamo consapevoli tutti e due. Tuttavia ho pensato che per cogliere in profondità il mistero di un uomo, Benedetti Michelangeli, la cui personalità, a dispetto dell’apparente sicurezza di sé mostrata sul palcoscenico, nascondesse un animo fragile, delicato, persino candido, ci volesse un altro musicista che possedesse, in modo diverso ma simile, le stesse caratteristiche. Luca Ciammarughi è un pianista, uno storico della musica, un raffinato divulgatore dell’arte dei suoni che ha messo al centro della sua vita la musica. Non è solo un erudito, un sapiente: è soprattutto un homo musicus. Il suo avvincente racconto della vicenda umana e artistica del leggendario collega guida il lettore a cercare di capire l’arte di Benedetti Michelangeli offrendosi come medium. E così diventa finalmente facile scoprire che il perfezionismo del maestro bresciano non era la ricerca ossessiva del superamento dell’errore umano, piuttosto la necessità di consegnare al pubblico il pensiero intatto del compositore, il vero protagonista del concerto. Portare in tournée uno o due pianoforti della propria collezione personale non era un capriccio da divo, ma il desiderio di offrire agli ascoltatori la gioia di un’interpretazione sempre al massimo livello.

Benedetti Michelangeli è stato un divo a sua insaputa. La generosità che dispensava agli allievi, tenendo corsi di

perfezionamento rigorosamente gratuiti, non era niente rispetto al tempo che sottraeva al suo studio nel tentativo di aiutare i giovani talenti a cimentarsi in una professione che, nessuno più di lui, sapeva quanto fosse difficile e quanti sacrifici richiedesse per tutta la vita.

Uno dei passaggi più intensi di questo libro è la lunga, documentata, analitica, guida all’ascolto della discografia di Benedetti Michelangeli, concreta ed immortale testimonianza dell’unicità del suo tocco e di interpretazioni che non hanno soltanto segnato un’epoca, ma sono diventate un punto di riferimento anche per le generazioni di pianisti arrivate dopo di lui.

Luca Ciammarughi è un pianista che parla di un altro pianista con spirito critico, senza timori reverenziali, rifuggendo toni apologetici, e per questo quando si inchina di fronte all’immensità dell’arte di Benedetti Michelangeli le sue parole assumono una credibilità che ci emoziona e ci rapisce.

Leggere questo libro ci aiuta a rinascere e a ritrovare dentro di noi la passione per la musica, per il pianoforte, per i musicisti.

MIRACOLIEMISTERI

A trent’anni dalla morte, è come se Arturo Benedetti Michelangeli fosse ancora vivo, tanta è l’ammirazione e la curiosità che la sua figura suscita fra musicisti e appassionati delle generazioni più disparate. Leggendario e venerato, Benedetti Michelangeli – da adesso per le vie brevi, solo Michelangeli – lo fu già in vita, forse per quell’alone di mistero che egli stesso contribuì ad alimentare, rilasciando pochissime interviste e mantenendo una pressoché totale riservatezza sulla sua vita privata e sulla sua visione dell’esistenza. Dai documenti e dalle testimonianze, emerse soprattutto dopo la sua morte – quando egli non poteva più protestare contro l’invasione della sua sfera più intima – si profila una figura enigmatica, spesso paradossale, apparentemente contraddittoria. Lo studioso probo dirà: ma cosa ci interessa dell’uomo Michelangeli, quando egli stesso fu il primo a dire di non voler parlare di sé stesso? Perché interessarsi del rapporto fra la sua esistenza e la sua arte, dal momento che egli mirò sempre a cancellare il proprio ego per dedicarsi anima e corpo alla musica, con uno spirito di sacrificio che ha pochi eguali? Sono domande legittime, ma limitarsi a considerare Michelangeli come un medium fra il compositore e l’ascoltatore, un mero artigiano (come egli stesso con sommo understatement si definiva) “rispettoso del testo” significherebbe sminuirlo, ridurlo a uno dei tanti pianisti che nella seconda metà del Novecento credettero possibile una forma di “oggettività” nella restituzione della pagina musicale. Negli ultimi cinquant’anni, la prassi storicamente informata ha fatto passi notevoli, non solo nel barocco, ma anche nella musica dei secoli successivi: affermare che il Galuppi, il Beethoven, lo Chopin o per-

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

sino il Debussy di Michelangeli corrispondono a una verità assoluta dal punto di vista storico è temerario. La verità relativa di cui Michelangeli, come altri grandi interpreti del Novecento, si fa portatore è molto più preziosa e coinvolgente: pur non essendo un compositore, in virtù delle proprie qualità di sublime creatore di suoni Michelangeli assurge a una dimensione creativa che trascende di molto l’azione del semplice esecutore. Se dovessimo considerare l’interprete dal punto di vista della correttezza storica, ci scandalizzeremmo per i ritornelli che aggiunge alle Valses nobles et sentimentales di Ravel, per le variazioni che sopprime nel finale della Sonata op. 12 n. 1 di Clementi, per i raddoppi al basso che aggiunge nei Concerti di Haydn o in molte altre composizioni. La grandezza di Michelangeli emerge invece nel momento in cui, inserendolo nel tempo in cui è vissuto, ne cogliamo la profonda sincerità ma anche l’assoluta originalità, il fatto di non assomigliare a nessun altro, di essere immediatamente riconoscibile. Questa riconoscibilità, a mio avviso, non deriva soltanto dalle alchimie sonore, raggiunte con uno studio scientifico e capillare degli infiniti modi di attacco del tasto – e dunque con una gamma dinamico-timbrica miracolosa; essa dipende anche da un “non-so-che” dell’uomo-artista, qualcosa di sfuggente eppur tangibile che ha a che fare con la complessa interiorità di Michelangeli: non solo col suo rapporto con il pianoforte, ma anche con il mondo. È anche per questo che, nonostante la proverbiale tendenza dell’uomo a non voler che si parlasse di lui, i discorsi sulla “figura” di Michelangeli non si sono mai fermati (e anzi, sono stati talvolta paradossalmente fomentati proprio da quella riservatezza). Al punto che il suo nome è finito persino in una canzone di Franco Battiato, che in

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

Mesopotamia canta «la misantropia celeste in Benedetti Michelangeli».

La prima parola che molti pronunciano quando si parla di Michelangeli è perfezionismo. Non si tratta soltanto del fatto che le sue note sbagliate si contavano, all’interno di un recital, sulle dita di una mano: il suo perfezionismo investiva innanzitutto il controllo del suono, derivato da un gesto pensato e studiato nei minimi dettagli – e proprio per questo pieno di quella sprezzatura che deriva dall’assimilazione totale dei movimenti. Il dibattito più acceso non riguarda però il perfezionismo di Michelangeli, su cui tutti sono d’accordo, ma le ragioni di tale perfezionismo. Mania o necessità? Desiderio di onnipotenza o antidoto a una forma di fragilità interiore? Freddezza o, al contrario, modo di esorcizzare un eccesso di sensibilità? Arrivare a una conclusione univoca è complicato. Un altro grandissimo pianista come Svjatoslav Richter, con cui Michelangeli era in buoni rapporti (ci sono almeno due fotografie che li ritraggono con un sorriso aperto – cosa rara per il pianista italiano), parlò nei suoi diari di un’impeccabilità “glaciale” e, a proposito delle Variazioni su un tema di Paganini di Brahms suonate dal collega, annotò: «La sua interpretazione sarà anche una buona esecuzione ma non mi convince: suona senza pathos. La musica avrebbe bisogno di qualcosa di più elevato». Eppure, com’è possibile che Michelangeli conquistasse le folle – come si sente chiaramente dagli applausi scroscianti nonché dal silenzio religioso percepibili nelle incisioni dal vivo – attraverso la semplice impeccabilità e il compito perfettamente eseguito? Di certo egli non appariva come un pianista “spontaneo”, naturale, eppure proprio questa considerazione spingeva il pubblico a chiedersi cosa ci fosse dietro quella maschera di impas-

sibile compostezza, ovvero come una sfinge tale potesse produrre una musica così miracolosa.

Le critiche di Richter, tipiche di un uomo che poteva essere spietato con gli altri e ancor più con sé stesso, non sono a mio avviso dettate da invidia, ma derivano dal diverso modo di considerare il ruolo dell’interprete: quel “qualcosa di più elevato” di cui Richter parla è forse raggiungibile, come nel lavoro dell’attore su sé stesso secondo Stanislavskij, attraverso una memoria emotiva che permetta all’attore (o, nel nostro caso, il musicista) di riprovare i sentimenti vissuti e mantenerli vivi per poterli rappresentare. Ciò non significa che l’interprete debba essere “istintivo” o eccessivamente viscerale, ma mette comunque in gioco una forte soggettività. L’impostazione di Michelangeli, più occidentale e analitica, potrebbe ricordare invece il Paradosso sull’attore di Diderot: chi interpreta non deve provare in prima persona, nell’ora e adesso della rappresentazione, i sentimenti che vuole comunicare al pubblico, ma deve sapere esattamente quali tecniche utilizzare affinché sia il pubblico a provarli. È per questo che una delle priorità di Michelangeli è la chiarezza: i suoi gesti, le sue intenzioni, le sue dinamiche e i suoi colori sono di un’evidenza assoluta, perché è attraverso tale evidenza che prende corpo la missione del pianista, ovvero il trasmettere al pubblico il messaggio del compositore nella maniera più incontaminata possibile. Da questo punto di vista, Michelangeli è molto chiaro in un’intervista radiofonica realizzata nel 1968 in Svizzera: «L’interpretazione non è altro che una riproduzione fedele, cioè entrare nella sensibilità dell’autore, nelle intenzioni dell’autore. Non è una sovrapposizione di altre intenzioni». Volendo fare gli avvocati del diavolo, chiederemmo: «Com’è possibile riprodurre fedelmente una sen-

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

sibilità che non è la nostra? L’identificazione totale con l’autore non è un’utopia? La rinuncia alla soggettività non rischia di produrre – ciò che Richter paventava – freddezza?». In realtà le parole di Michelangeli vanno prese cum grano salis: è chiaro che egli non intende sopprimere l’emotività né le idee dell’interprete, ma mette in guardia contro il musicista provocatorio che sfrutta l’enfasi personalistica per trascinare il pubblico – invece di cercare di comprendere a fondo il messaggio del compositore, in vista di un’auspicabile immedesimazione. Sebbene l’intenzione di Michelangeli sia quella, utopica, di una completa identificazione fra compositore e interprete, non dobbiamo dimenticare che un conto sono le parole, un altro i fatti: nel momento in cui l’artigiano Michelangeli mette le mani sulla tastiera per fare coscientemente il proprio umile dovere, il subconscio dell’artista Michelangeli lavora misteriosamente per infondere a quel “lavoro ben fatto” quel non-so-che ineffabile che non può essere spiegato con la semplice analisi scientifica del gesto pianistico né con considerazioni che fanno esclusivamente riferimento alla sfera timbrica. Entra in gioco l’anima.

Scavando nella vita dell’uomo, ci si accorge che quel perfezionismo non poteva derivare da desiderio di onnipotenza o freddezza: era piuttosto una corazza difensiva legata a un eccesso di sensibilità. Le famose “manie” di Michelangeli ne sono un emblema. La sua tendenza a cancellare concerti quando non si sentiva in perfetta forma o trovava ostacoli alla realizzazione qualitativamente ottimale della propria missione di interprete; la volontà di poter avere a disposizione per il concerto svariati pianoforti (fino a quattro) e un accordatore di fiducia per essere sicuro della risposta che il pianoforte avrebbe dato al suo tocco; la limitazione progressiva del repertorio a un nu-

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

mero sempre più ridotto di titoli, assimilati in ogni dettaglio e quasi consustanziali all’interprete stesso; il desiderio di circondarsi di poche persone fidate che lo amavano e sostenevano incondizionatamente, spesso non musicisti: tutti questi elementi non derivavano da un vuoto narcisismo, ma al contrario da un continuo mettersi in discussione, che lo rendeva particolarmente vulnerabile.

Se Michelangeli fosse stato un pedante, un conformista tendente a controllare pedissequamente ogni aspetto della propria vita e della propria arte, oggi non lo considereremmo di certo un interprete geniale. Come vedremo, alcuni dettagli della sua vita, che qualcuno potrebbe considerare inutilmente aneddotici, forniscono in realtà indizi su una personalità dai risvolti inaspettati. Questi dettagli hanno a che fare con due aspetti che sembrano quasi in contrasto con l’immagine classica del perfezionista, ordinato e controllato: il rischio e la trasgressione. La ben nota passione per le automobili – più un desiderio di vivere l’ebbrezza della velocità che un’ostentazione di lusso – è raccontata dall’allieva Clara Martinengo Villagana: «L’amica di Napoli e io salimmo sul coupé del Maestro, una Lancia Aurelia 2500 che allora era un’auto da sogno. Non c’erano posti dietro, ma un unico divano anteriore su cui ci sistemammo tutti e tre: Michelangeli mi volle vicino a sé, così che dovevo tirarmi in là ogni volta che doveva manovrare la leva del cambio. Ci portò su per le montagne, sui passi del Tonale e della Mendola, correndo come un forsennato e facendo stridere le gomme ad ogni curva. Sembrava si divertisse a farci provare il brivido della velocità, e più lo imploravo di andare piano, più accelerava.

2025 by

Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

Avevo fin le lacrime dalla paura. Giunti a Bolzano, pensò di fermarsi a pernottare, ma siccome l’amica riteneva sconveniente che una ragazza dormisse fuori casa, si convinse a ripartire. Era già notte, e sempre a una velocità pazzesca tornammo percorrendo la Gardesana; ricordo ancora come un incubo la strada che sfrecciava sotto la luce gialla dei fari. Arrivammo nella nostra casa sul Lago d’Iseo che albeggiava, gli occhi sbarrati dalla paura e dalla stanchezza»1. Il racconto è poco edificante, ma emblematico. Viene in mente Dino Ciani, personalità diversissima, ma che come Michelangeli amava l’alta montagna e l’alpinismo, e che perse la vita schiantandosi sulla via Flaminia alla guida di una Triumph. Ogni moralismo sui “vizi” di questi grandi artisti sarebbe totalmente inopportuno. Si applicano spesso i “se”, come nel caso del vizio del fumo in Michelangeli: «Se non avesse fumato, sarebbe vissuto più a lungo…». Eppure, anche quei “vizi” facevano parte del loro particolare equilibrio, di un modo di stare al mondo che aveva un’influenza anche sulla loro arte. Michelangeli era soggetto, come il padre, a problemi polmonari; il padre gli aveva passato le sigarette fin da adolescente – e al fumo non aveva poi mai rinunciato. Perché un grande artista – diranno i benpensanti – dovrebbe fare gesti così autolesionisti, come rischiare la vita sfrecciando in auto o imbottirsi di nicotina con una situazione polmonare già complicata? Un artista, tanto più se si sente investito di una missione superiore come era quella di Michelangeli, non dovrebbe preservarsi al massimo? La risposta ovviamente è no, perché la Storia ci insegna che raramente gli artisti vivono sotto una teca di cristallo – e quando lo fanno rischiano di perdere una parte importante del loro potenziale creativo.

C’è un altro aspetto che viene spesso toccato, talvolta

per mero gossip: la sensualità. Non ha certo alcuna importanza stabilire quante e quali amanti avesse avuto Michelangeli, ma è rilevante il patto che fece con la moglie, Giuliana Guidetti: l’avrebbe sposata – come fece –soltanto se lei lo avesse lasciato libero. La moglie sapeva fin dall’inizio che lui avrebbe “conosciuto” altre donne – «e ne conobbe molte!»2. Il lettore di queste pagine si starà chiedendo a questo punto cosa c’entri tutto ciò con l’arte di Michelangeli. Presto detto: il rapporto con l’eros dell’uomo ci fa comprendere anche alcuni aspetti dell’artista. Se paragoniamo la libertà erotica di Michelangeli con il puritanesimo anglicano di Glenn Gould, comprendiamo per esempio anche la differenza fra le loro interpretazioni di Ravel (il secondo naturalmente detestava la sensualità raveliana). Ad accomunarli c’era certamente un talento pianistico quasi sovrannaturale – declinato però in maniera quasi antitetica, sulla base delle loro caratteristiche personali.

Voler scavare eccessivamente nel privato di Michelangeli, tuttavia, potrebbe essere fuorviante oltre che irrispettoso – considerando la sua natura poco incline a parlare di sé. Perciò, in queste pagine ho cercato piuttosto di comprendere l’artista attraverso un’analisi – spero non pedante – delle sue interpretazioni e del modo in cui si è avvicinato ai diversi compositori e alle principali correnti storiche, dal Settecento fino al Novecento. Riascoltando il lascito, sia quello ufficiale sia quello “pirata” che egli tanto cercò di contrastare, ma che in molti casi per noi risulta prezioso, non è difficile capire perché fosse oggetto di una venerazione tale – per la quale non è affatto sufficiente suonare in modo virtuosisticamente impressionante, come tantissimi sanno fare. Ci accorgiamo, oggi più che mai, che la forza della “voce” di Michelangeli

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

non fu solo nella sua perfezione, ma anche e soprattutto nella sua unicità, derivata dalla capacità di vivere la musica senza compromessi, in un modo che può derivare soltanto da una forma di amore sconfinato.

Desidero ringraziare il pianista Jean-François Antonioli, che mi ha messo a disposizione materiali e conoscenze rare riguardo ad Arturo Benedetti Michelangeli, e il curatore Filippo Michelangeli, che mi ha convinto a tentare un’impresa così difficile: raccontare il più ineffabile dei pianisti del XX secolo.

© 2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

2025

©

by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

LAVITA

I misteri che circondano la vita di Arturo Benedetti Michelangeli hanno inizio fin dalla nascita: ufficialmente, egli nacque a Brescia il 5 gennaio 1920, ma l’allieva Lidia Kozubek afferma che «lo stesso Michelangeli mi disse una volta di essere nato nella “prima ora del 6 gennaio 1920”»3. Non è la sola delle piccole contraddizioni che costellano una biografia non facile da ricostruire, sia a causa della proverbiale riservatezza del musicista bresciano, sia in ragione di certe sue scherzose mistificazioni, quasi da trickster omerico. Bresciano, in realtà, Michelangeli lo era solo di nascita: le sue origini erano interamente umbre, poiché la famiglia del padre era di Foligno e quella della madre di Terni. Come afferma la moglie Giuliana Guidetti4, il padre «discendeva da un casato antico, risalendo fino a Jacopone Benedetti, detto da Todi», autore del celebre Pianto della Madonna e dello Stabat Mater. Con il poeta e religioso duecentesco, appartenente alla corrente più rigoristica e pauperista del francescanesimo (gli “spirituali”), Michelangeli ebbe in comune la predisposizione a un’ascesi irrequieta e tormentata. Secondo Giuliana Guidetti, le origini aristocratiche del marito (Arturo Benedetti dei conti Michelangeli) risalivano proprio al matrimonio di gioventù di Jacopone da Todi con Vanna contessina Michelagnoli, cognome trasformato poi in Michelangeli. Sebbene il pianista ci tenesse al suo titolo, secondo la moglie non usava parlarne e sosteneva che, conti o non conti, «la notorietà del suo nome era dovuta al suo operato». Potremmo aggiungere che in lui era evidente, in ogni caso, un’aristocrazia sia dei modi sia, soprattutto, dello spirito. Il padre di Michelangeli, Giuseppe, era una persona di

vasta cultura: laureato in legge e in filosofia, ma con studi di pianoforte e composizione, dopo una serie di vicissitudini intraprese la carriera di legale, senza però lasciar mai da parte la passione musicale. Ferito durante la prima guerra mondiale con una pallottola che gli perforò il polmone, non si riprese mai completamente e subì tormenti di salute per il resto della sua vita (fatto che avrà delle conseguenze anche nella formazione del carattere del piccolo Arturo).

Anche la madre Lina aveva una forte predisposizione alla conoscenza: si iscrisse a lettere e a matematica a Bologna, ma i genitori furono restii a metterla in condizione di potersi laureare, come spesso avveniva all’epoca per le donne. Il matrimonio fra Giuseppe e Lina avvenne con rito civile: un altro fatto non trascurabile, poiché i due sposi non se la sentivano di accettare tutte le regole imposte dal rito religioso. Ciò varrà anche per Arturo, secondo un’idea di sincerità e lealtà con il coniuge che –come sottolineò la Guidetti –valeva «paradossalmente, anche per l’infedeltà». Torneremo più avanti su questa cruciale dialettica fra rigore e libertà, ma anche fra ascesi e sensualità.

Troppo sofferente ai polmoni, Giuseppe lasciò l’avvocatura e si dedicò a tempo pieno alla pratica e all’insegnamento della musica nella città in cui si era stabilito con Lina, Brescia. Nella città lombarda venne in contatto con quell’intellighenzia musicale di cui facevano parte anche coloro che sarebbero divenuti i primi insegnanti del figlio Arturo. Costui fin dalla più tenera età mostrò un interesse eccezionale per la musica: «non parlava –afferma ancora la moglie –, non sapeva ancora né scrivere né leggere, non conosceva le note, ma con vero stupore i genitori gliele sentivano canticchiare di notte». Dotato di

© 2025

by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

orecchio assoluto, Michelangeli fu iniziato al pianoforte a soli quattro anni dal padre, e poi presentato all’insegnante di pianoforte dell’Istituto Musicale “Venturi”, Paolo Chimeri, il quale, restio a prendere nella sua classe i bambini-prodigio, fece un’eccezione per il piccolo “Ciro”, dal cui talento era rimasto incantato. Questo era il nome con cui in famiglia veniva chiamato Arturo: dapprima “Cirillino”, per via di alcuni ricciolini disordinati che aveva da bambino, come il personaggio del Corriere dei Piccoli, allora in voga.

Paolo Chimeri (1852-1934), pianista e compositore di alto rango, al punto che Franco Faccio lo segnalò addirittura a Giuseppe Verdi, fu cruciale nella formazione di Michelangeli, tanto che questi era solito dire: «Ciò che io so, l’ho appreso da Paolo Chimeri». Il decano della vita musicale bresciana era però molto anziano, così all’età di nove anni Arturo fu affidato a un’altra figura eminente del pianismo lombardo, il milanese Giovanni Anfossi (1864-1946), formatosi al Conservatorio di Napoli sotto la guida di Giuseppe Martucci. Nel frattempo, studiava anche violino con Ferruccio Francesconi, nonché organo e composizione con un altro musicista di assoluto rilievo, Isidoro Capitanio. Dal punto di vista pianistico, come vedremo più dettagliatamente, risulta difficile classificare la tecnica “trascendentale” di Michelangeli associandola a una o più scuole: essa fu infatti l’originale sintesi forgiata negli anni a partire da «caratteristiche ed elementi eterogenei», come afferma Lidia Kozubek. L’influenza di una branca della scuola napoletana, quella che attraverso Martucci risaliva a Beniamino Cesi e a Sigismund Thalberg (con la sua Arte del canto applicata al pianoforte op. 70), non va comunque trascurata. Certo è però anche che, sebbene profondamente affezionato ad Anfossi,

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

Michelangeli ebbe con lui anche dei contrasti (come accadrà in seguito a un altro grandissimo pianista italiano, Maurizio Pollini, con il suo insegnante Carlo Vidusso): troppo forte era fin da giovanissimo la sua personalità musicale, che non tollerava eccessive interferenze. Fa sorridere il documento dell’esame di compimento medio (oggi laurea di primo livello) che il quattordicenne

Michelangeli sostenne l’11 giugno del 1934 al Conservatorio “Verdi” di Milano: benché la commissione, presieduta dal concertista Renzo Bossi e formata da eminenti personalità fra le quali Guido Alberto Fano ed Ettore Pozzoli, gli avesse assegnato 10 nel recital (che comprendeva pagine ardue per un adolescente quali le Variazioni su un tema di Paganini di Brahms e i Jeux d’eau di Ravel), voti bassini nella prova teorica e nella prima vista portarono a una media finale di 8.10, che oggi verrebbe considerata da un pianista di tal prodigio una vera e propria offesa (ma ai tempi la severità era assai maggiore). Ottenuto poi il diploma di magistero, Michelangeli decise comunque di restare fedele ad Anfossi, e fu con lui che preparò i Concorsi internazionali che ne avrebbero lanciato la carriera. Non furono però immediatamente rose e fiori: secondo in due competizioni nazionali, a Genova nel 1936 e a Firenze nel 1937, egli fu poi soltanto settimo nel 1938 al prestigioso Concorso “Ysaÿe” di Bruxelles, patrocinato dalla Regina Elisabetta del Belgio, vinto in quell’anno da Emil Gilels (secondo quanto raccontò nella propria autobiografia la seconda classificata, l’inglese Moura Limpany, Michelangeli si trovò in difficoltà nel pezzo da preparare in due settimane, il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Jean Absil, poiché lo studiò così tanto da arrivare alla prova stremato e con le braccia rigide). L’occasione fu

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

però importante, perché gli valse l’amicizia della regina in persona, eccellente violinista amateur, che lo invitò a corte, suonò con lui e probabilmente ne segnalò il talento alla principessa di Piemonte Maria José, moglie dell’erede al trono italiano. Non stupisce quindi se proprio a Ginevra Michelangeli si presentò, l’anno dopo, alla prima edizione del Concours che avrebbe avuto una lunga vita. Non solo lo vinse, ma ricevette anche dal presidente di giuria, l’illustre Alfred Cortot, la più lusinghiera delle affermazioni: «È nato un nuovo Liszt». La frase è del tutto motivata, se si riascolta l’esecuzione del Concerto n. 1 di Liszt che il pianista diciottenne diede nella finale, con l’Orchestre de la Suisse Romande diretta da Ernest Ansermet: lo splendore dei trilli e delle ottave, la leggerezza scintillante e fatata dei passi d’agilità hanno già del miracoloso. Sono qualità che certamente colpirono anche gli altri membri della giuria, figure leggendarie come Ignace von Paderewski o di spicco come Franz Josef Hirt, la cui madre era stata allieva di Clara Wieck.

A proposito di figure leggendarie, non è secondario ricordare che, fra il 1934 e il 1939, il giovane Michelangeli ebbe modo di ascoltare, a Milano, pianisti quali Wilhelm Backhaus, Edwin Fischer, Walter Gieseking, Vladimir Horowitz, Wanda Landowska, Sergei Rachmaninov, Moriz Rosenthal, Artur Rubinstein, Artur Schnabel, Rudolf Serkin, Carlo Zecchi5. Questi ascolti ebbero ovviamente un’importanza cruciale per la formazione del giovane musicista, che iniziò a sintetizzare in un proprio originale pianismo alcune delle caratteristiche di queste figure mitiche.

La vittoria a Ginevra avrebbe spalancato a Michelangeli le porte della carriera internazionale, se il diavolo non ci avesse messo lo zampino: lo scoppio della seconda guerra

© 2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

mondiale rese complicato suonare al di fuori dell’Italia, dove comunque raccolse travolgenti successi. Chiamato alle armi il 24 gennaio 1942, riuscì –a quanto si dice grazie all’interessamento della principessa Maria José -–a continuare l’attività concertistica, non solo in Italia, ma anche a Ginevra, Zurigo, Barcellona e Berlino. Capitò in una retata e dovette persino passare una notte in carcere, ma scampò ai rastrellamenti dei tedeschi nascondendosi in casa di amici. Il periodo della guerra fu comunque fruttuoso dal punto di vista discografico, grazie alle prime incisioni per Emi Voce del Padrone e Telefunken.

Nel 1943 sposò Giuliana Guidetti, pianista. Come racconta l’allieva Clara Martinengo Villagana6, Michelangeli fu costantemente ospite nell’antico castello di Sale Marasino, proprietà della contessa Olga Martinengo di Villagana, dal settembre 1943 al novembre 1944: in questo luogo incantato sul Lago d’Iseo, meta di musicisti sfollati, erano presenti sette pianoforti, fra cui “lo Steinway del Maestro”, su cui egli poté continuare a esercitarsi giorno e notte durante tutto quel periodo, fino a che il castello fu bombardato. Egli si spostò quindi a Gussago, ospite degli zii del compositore Camillo Togni, uno dei suoi più intimi amici. Qui, secondo quanto racconta la moglie, fu arrestato dai fascisti (aveva partecipato a una colletta per i partigiani); ma un secondo finto arresto lo salvò, permettendogli di nascondersi nei solai dell’albergo Vittoria di Brescia fino all’arrivo degli americani. Finita la guerra, si stabilì a Brescia.

La moglie lo aiutava ad amministrare la vita concertistica, che però fu sospesa completamente nel 1954 per ragioni di salute. Il grande recital di ritorno sulle scene si tenne a Varsavia nel 1955, quando Michelangeli fu giurato al Concorso “Chopin”. Il concerto, trionfale, gli as-

© 2025 by

Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

sicurò una fama duratura in Polonia e rimase impresso nei suoi ricordi come uno dei momenti felici di un’esistenza tormentata.

Nel 1939, il governo fascista aveva assegnato “per chiara fama” a Michelangeli una cattedra di pianoforte al Conservatorio di Bologna. Durante la guerra, chiusi i Conservatori, aveva dovuto limitarsi alle lezioni private e a sporadici concerti. Dopo la guerra, ebbe una cattedra al Conservatorio di Venezia, da dove, pur trovandosi benissimo, dovette andarsene a causa del clima umido, che nuoceva ai suoi bronchi delicati. Accettò quindi nel 1950 la cattedra a Bolzano, dove il Conservatorio “Monteverdi” era diretto da Cesare Nordio (che era stato il suo primo direttore a Bologna): lì, vicino alle amate montagne, stette fino al 1959, ma apparve presto chiaro che l’impostazione pedagogica di Michelangeli e le sue necessità legate anche all’arrivo di studenti da tutto il mondo non potevano adattarsi alle strettoie burocratiche dell’ambito scolastico statale. Dimessosi, preferì continuare l’attività di pedagogo, una passione e una missione, in forma di corsi pianistici straordinari, che tenne per alcuni anni a Bolzano durante l’inverno e, in estate, ad Arezzo dal 1952 al 1964 (eccetto negli anni di malattia, fra il 1953 e il 1955). Il progetto sarebbe dovuto confluire ad Arezzo in una Accademia pianistica internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”, che però non fu realizzata. Nel contesto aretino, furono organizzate anche due edizioni di un festival a lui intitolato, a cui parteciparono diversi allievi. Ci furono negli anni altri corsi: a Moncalieri, Siena (Accademia Chigiana, un solo anno) e Lugano, che però non ebbero seguito. Dal 1967, Michelangeli diede lezioni private a Penasa (in Val di Rabbi, provincia di Trento), nelle sue due baite alpine.

BIBLIOGRAFIA

Giuliana Benedetti Michelangeli, Vita con Ciro. La moglie del pianista più grande racconta (a cura di Mino Rossi), Ermitage, Bologna, 1997

Sonya Beretta e Giacomo Fornari (a cura di), Arturo Benedetti Michelangeli: Portraits, Lim, Lucca, 2021.

Luca Ciammarughi, Da Benedetti Michelangeli alla Argerich, Zecchini, Varese, 2017.

Beniamino Dal Fabbro, Crepuscolo del pianoforte, Einaudi, Milano, 1951

Sergio Della Mura (a cura di), ABM. Opinioni in ricordo del grande pianista a venti anni dalla morte (1995-2015), Ibiskos, Empoli, 2015

Pietro De Martini, Il Conservatorio delle Alpi. Il Coro della SAT: storia, documenti, testimonianze, Bruno Mondadori, MilanoTorino, 2009.

Carlo Maria Dominici, Arturo Benedetti Michelangeli. Il mio Maestro, Zecchini, Varese, 2025.

Angelo Fabbrini, La valigetta dell’accordatore, Passigli, Firenze, 2020.

Cord Garben, Arturo Benedetti Michelangeli. In bilico con un genio, Zecchini, Varese, 2004.

Cord Garben, Arturo Benedetti Michelangeli. Luci e ombre del perfezionismo, Zecchini, Varese, 2023.

Dominic Gill, Michelangeli. Dominic Gill interviews Arturo Benedetti Michelangeli, nella rivista Music and Musicians, Londra, giugno 1973.

© 2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

Lidia Kozubek, Arturo Benedetti Michelangeli, L’Epos, Palermo, 2003.

Piero Rattalino, Arturo Benedetti Michelangeli. L’Asceta, Zecchini, Varese, 2006.

Antonio Sabatucci (a cura di), Arturo Benedetti Michelangeli – Il Grembo del Suono, Skira, Milano, 1996.

Harold C. Schonberg, The Great Pianists, Victor Gollancz, Londra, 1965 (edizione italiana: I grandi pianisti, Mondadori, Milano, 1972)

Armando Torno, Arturo Benedetti Michelangeli. Un incontro, Morcelliana, Brescia, 2007.

Clara Martinengo Villagana e Stefania Monti, Arturo Benedetti Michelangeli: genio e compostezza, Sardini, Bornato in Franciacorta, 1998

Pietro Zullino, Chopin sul lastrico, rivista Epoca, Giorgio Mondadori, Milano, settembre 1968.

2025 by Edizioni Curci S.r.l. - Milano. Tutti i diritti sono riservati

Vuoi saperne di più?