TRAVESIAS

Revista del Colegio de aRquiteC tos de Málaga

Travesías 8 · invierno 2024, edita Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Editorial MIC

Decana:

Susana Gómez de Lara

Secretario:

Luis Octavio Frade Torres

Tesorero:

Demófilo Peláez Postigo

Vocales:

Eugenia Álvarez Blanch

Gonzalo Martín Benavides

Ana Morales Uceda

Dirección y edición:

Enrique Bravo Lanzac

José Luis Torres García

Redacción:

Calle Palmeras del Limonar, 31 29016 Málaga · España

Tel 952 224 206 Fax 952 221 670 revista@coamalaga.es

Ilustración de portada: Torre(s) de Torremolinos.

Fotografía de Paulise Photography (Paulina Lisevičiūtė) @paulise_photography, 2020.

Diseño:

Enrique Bravo Lanzac

Purificación López Mamely

Maquetación: Francisco Barrionuevo

Impresión y publicidad:

Tirada 2.300 ejemplares

Edición periódica gratuita

DL LE 704-2019

ISSN 2695-6209

El criterio de los artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja la opinión del COA Málaga ni de la dirección de la revista. No siempre ha sido posible localizar o identificar a los autores o representantes de los derechos de propiedad intelectual de las reproducciones de esta publicación. En caso de error u omisión rogamos contacten a través de la dirección electrónica de la redacción.

Agradecimientos:

José Ignacio Díaz Pardo

Asier Rua

José Luis de la Parra

Índice

Saluda

Málaga ante el desafío de un crecimiento urbano sostenible e inclusivo Susana Gómez de Lara / 13

Editorial

Segundo encuentro Enrique Bravo Lanzac y José Luis Torres García / 15

EL PAVO

El valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura

Carmen Bandera Cordero / 17

Sobre la Oficina de Concursos de Arquitectura del COA Málaga

Cristina Iglesias Placed / 26

El seguro del joven arquitecto asalariado

Antonio Vargas Yáñez / 29

MAESTROS LOCALES

José Oyarzábal: a propósito de los carteles

José Fernández Oyarzábal, con introducción de José Ignacio Díaz Pardo / 33

OFICIO

Instantes. Fotografías en construcción · José Moreno Ferre / 55

PREMIOS MÁLAGA 2024 / 60

PROYECTOS

Regeneración del paisaje cultural: el caso de Álora. Dar a ver el patrimonio

Carmen Barrós Velázquez y Francisco J. del Corral del Campo / 85

Arquitectura Saludable (II): hacia un nuevo paradigma en el diseño y construcción de edificios

Pablo Valero-Flores y Santiago Quesada-García / 94

IMPRESCINDIBLES

Reseñas

García de Paredes en el Museo ICO. El oficio de un maestro

Antonio Vargas Yáñez / 103

Cultivar la mirada Marisa González Bandera / 108

Casas mínimas

Acceder por el baño · Manuel Baena García / 110

Interferencias

A propósito de la geometría · Ángel Pérez Mora / 116

Entre ecos y deseos: el susurro de dos culturas en el alma de un arquitecto Juan Pedro Fernández Martín / 124

Susana Gómez de Lara Decana del Colegio de Arquitectos de Málaga

Tras un periodo de reflexión, desde la comunidad de arquitectos malagueña, inspirados en la Ley de Calidad de la Arquitectura, estamos llamados a impulsar un renovado compromiso con la utilidad social, la calidad, la innovación, el desarrollo sostenible, la integridad social y la lucha contra el cambio climático.

Este compromiso se materializa en nuestra revista Travesías como plataforma para compartir experiencias y conocimientos que buscan enriquecer el patrimonio cultural de Málaga y de sus ciudadanos.

Málaga, capital cosmopolita de la Costa del Sol, ha experimentado en los últimos años una transformación que ha sobrepasado todas las expectativas, especialmente en el ámbito de la cultura y de las nuevas tecnologías. Este crecimiento, que ha transformado la ciudad y su territorio, la ha situado a la vanguardia, pero también ha generado nuevas necesidades de conectividad y movilidad. Sin embargo, este desarrollo no ha dado respuesta a las necesidades dotacionales de los ciudadanos, generando desigualdad y una grave crisis en el acceso a la vivienda. «La escasez de vivienda asequible provoca exclusión social y aumenta la desigualdad económica».

Ante este panorama, las arquitectas y los arquitectos, como actores clave en la configuración de las ciudades, estamos llamados a liderar un cambio de paradigma hacia un modelo urbano más sostenible e integrador, que responda a las demandas y

Málaga ante el desafío de un crecimiento urbano sostenible e inclusivo

necesidades de la ciudadanía. Para ello, consideramos fundamental analizar la trayectoria histórica de la ciudad y definir una dirección para su desarrollo futuro.

«La misión del arquitecto es ayudar a las personas, entender cómo hacer la vida más bella, hacer un mundo mejor para vivir y darle una justificación y sentido a la vida», Frank Lloyd Wright.

Los arquitectos asumimos un doble rol en este desafío. En primer lugar, buscando establecer alianzas con la Administración pública para implementar iniciativas urbanísticas que acorten los plazos de los trámites urbanísticos y fomenten la colaboración con el sector privado. En segundo lugar, nos comprometemos a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas a través de nuestro trabajo, implementando buenas prácticas de desarrollo urbano y social que incorporen elementos como la estética, la innovación e investigación de soluciones habitacionales, la participación ciudadana y la regeneración de los espacios públicos.

Además, existe un compromiso expreso para potenciar el valor del patrimonio construido y una planificación urbanística de futuro que tenga como objetivo conseguir un entorno construido más sostenible y saludable. Esto implica afrontar retos como la descarbonización del sector y del parque edificado, impulsando la rehabilitación y la regeneración urbana a la altura de los retos sociales y

ambientales que determina la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este compromiso contribuye a la integración de la arquitectura con el medioambiente, adaptándose a sus escalas y dialogando con su entorno, resultando un hábitat más amable, accesible y sostenible que contribuya a la salud, al bienestar de las personas y al equilibrio medioambiental. Se busca, además, indagar y participar de la memoria de la ciudad para construir un futuro común donde todos tengan acceso por igual a los beneficios que ofrece la ciudad y fomentar un sentido de identidad que exprese la realidad individual y colectiva de sus habitantes.

«La arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas e importantes del planeta», Yvonne Farrel y Shelley McNamara, ganadoras del Pritzker de 2020.

El Colegio de Arquitectos de Málaga tiene entre sus objetivos trabajar para el mejor desempeño de la profesión y acercarse a la ciudadanía para divulgar sus capacidades, fomentar el valor de la arquitectura y destacar la excelencia de los proyectos relevantes y el patrimonio en toda la provincia, difundiendo la imagen de una profesión cercana, inclusiva y comprometida.

La arquitectura es un acontecimiento que responde a la necesidad de un individuo o de un grupo de ellos: las personas. También podría definirse como un hecho físico que crea un escenario para acoger una vivencia, resuelta esta en el primer encuentro. Pero las arquitecturas precisan de segundas oportunidades para ser entendidas en toda su magnitud y, sobre todo, para que consigan emocionar a quien las habita. Esto último es el denominador común —y el valor intrínseco— de aquellos edificios que son verdadera arquitectura.

A propósito de esta idea, Ignacio Jáuregui desliza una reflexión sobre la mezquita de la ciudad iraní de Isfahán que bien puede extenderse a lo que debe entenderse como arquitectura:

«A los edificios de esta categoría debería uno siempre poder volver en el mismo viaje: hace falta un primer encuentro atropellado y entusiasta para que el segundo tenga el reposo necesario. La extraordinaria amplitud de la escala, la belleza táctil del ladrillo pardo y rugoso […], la pulsación física, sístole-diástole que se siente en las venas al transitar de un bosque de columnas con bóvedas bajas a un vacío oscuro coronado de una perfecta, altísima semiesfera y, de ahí, a un espacio abierto donde todo se expande en una bocanada de aire y gira y se multiplica en visuales en torno al centro inmóvil [...]: todo esto ya lo ha visto y registrado en la primera visita pero ahora, a la luz sofocada del atardecer, es una experiencia puramente sensorial.»[1]

Segundo encuentro

La necesidad de ese segundo encuentro es un rasgo compartido de las arquitecturas que tienen «algo»: aquellas que requieren irremediablemente de su vivencia en unas condiciones adecuadas, con una luz precisa y en un ambiente concreto. Es por este motivo por lo que no puede haber buena arquitectura sin cuerpos; ni tampoco sin luz ni sombra.

Y de esto sabe la propuesta arquitectónica, tan experimental como ya icónica, de las Torres de Los Manantiales que ilustra la portada del número. El ocaso de las soluciones funcionalistas del movimiento moderno, a mediados del siglo pasado, trajo consigo la búsqueda de formas alternativas que exploraban nuevas interacciones entre cuerpo y arquitectura.

En Torremolinos, seguidamente a la «ajustada» revisión de los postulados maquinistas del movimiento moderno, representados fielmente por el Hotel Pez Espada, se rompió también la ortodoxia de la cartesiana en busca de soluciones espaciales basadas en patrones de repetición o modulaciones extraídas de arquitecturas vernáculas. Y que se manifestaron en la variedad de soluciones propuestas por las llamadas arquitecturas del ocio, en las que no solo se da respuesta a cuestiones básicas del habitar. Esta lección de lo orgánico se traduce en la capacidad de estas arquitecturas turísticas de despertar nuestras más básicas emociones, desde el asombro o la sorpresa, el miedo y la tristeza, o la alegría, pasando por una euforia contenida, reafirmando cómo la

arquitectura no debe renunciar a su capacidad de emocionar.

Travesías 8 contiene las secciones habituales: EL PAVO, MAESTROS LOCALES, OFICIO, PROYECTOS, e IMPRESCINDIBLES, y suma una separata especial con el resumen de los proyectos galardonados en los PREMIOS MÁLAGA 2024. El número presenta una colección de textos que no pueden entenderse sin su origen «emocional», desde las propuestas cartelísticas de José Oyarzábal, donde arroja dosis de sorpresa revisitando una y otra vez los tópicos; pasando por la mirada atenta sobre la relación entre la fotografía y los procesos constructivos, y cómo en estos también se descubren emociones concretas que nos estimulan. En PROYECTOS se aborda el plan de rehabilitación del casco viejo de Álora, una praxis ejercida con la memoria como referente, y un artículo sobre cómo diseñar espacios adecuados para personas con pérdida de memoria. Y pone el cierre la sección IMPRESCINDIBLES, donde se hacen presentes los espacios místicos —para escuchar y rezar— de García de Paredes, junto a otras tantas reseñas y artículos escritos orbitando la emoción.

Si a modo de conclusión hubiera que escribir el reguero de las palabras clave de este número, entre otras tantas, podrían encadenarse: memoria, Pallasmaa, Zumthor, Aalto, Miralles, Leoz, dibujo, geometría, paisaje…

[1] Ignacio Jáuregui, Rituales. Un viaje por el hilo que nos une, Fórcola, 2023, pp. 57-58.

EL PAVO

El noveno número de Travesías comienza con el resumen cultural del año 2024. Carmen Bandera escribe la crónica de los eventos y actividades culturales promovidos desde el Colegio de Arquitectos de Málaga, y también de aquellos realizados en colaboración con otras instituciones de la provincia.

En el segundo de los artículos de la sección El pavo, Cristina Iglesias, arquitecta del Departamento de Asesoramiento y Formación del COA Málaga, difunde la labor que se realiza desde la Oficina de Concursos de Arquitectura promovida desde el colegio.

Por su parte, Antonio Vargas continúa con su serie en torno a diferentes aspectos del Seguro de Responsabilidad Civil, necesario para el desempeño de la Arquitectura. En esta entrega da claves destinadas, principalmente, a los jóvenes arquitectos que se incorporan al ejercicio profesional trabajando por cuenta ajena para sociedades mercantiles, y avisa sobre los riesgos de no contar con una póliza de seguros propia.

El valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura

La arquitectura destaca como una de las expresiones culturales más trascendentes, no solo por su capacidad para moldear el entorno, sino también por su impacto en la transformación de la sociedad. Al responder a las necesidades urbanísticas y sociales de las personas, esta disciplina influye directamente en aspectos fundamentales como la calidad de vida, la cohesión social y el sentido de pertenencia, consolidándose como un puente entre la cultura, el espacio y la comunidad.

El Colegio de Arquitectos de Málaga, consciente de este hecho, mantiene un compromiso con la sociedad para resaltar el papel transformador de la arquitectura. En este 2024, ha vuelto a destacar la excelencia de los proyectos arquitectónicos, tanto históricos como contemporáneos, que forman parte del rico patrimonio de la provincia de Málaga. Estas

iniciativas no solo reconocen el trabajo de los profesionales del sector, sino que también fomentan un mayor aprecio por la arquitectura entre la ciudadanía.

En paralelo, la institución ha llevado a cabo actividades abiertas a todos los públicos, promoviendo la participación y el diálogo. De este modo, ha reafirmado una vez más su misión de divulgar el valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura.

MAF-Málaga de Festival

El COA Málaga participó en MAF-Málaga de Festival y lo hizo en la XI Semana de Cine de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Este año, el tema se centró en «Infancia y Urbanismo» (figura 1).

Se proyectó el documental «¿Podemos reinventar nuestras ciudades para

Carmen Bandera Cordero

FIGURA 1

1818

FIGURA 2

vivir mejor?». La cinta mostró cómo replantear la planificación urbana para hacer ciudades más sostenibles y que priorizaran a las personas. Posteriormente, se llevó a cabo un coloquio con Inma Marín, autora de la guía Jugar, y las arquitectas María José Márquez Ballesteros y Eugenia Álvarez Blanch.

Diez días después, se pudo ver «Hijo de los hombres» y, a continuación, tuvo lugar un coloquio con los arquitectos Joaquín Riera y Elena Enciso, así como con Marta Ferragut, doctora en Psicología y profesora de la UMA.

Día de la Mujer

El COA Málaga se sumó al Día Internacional de la Mujer con el «Encuentro de Arquitectas», que contó con la participación de las colegiadas Eva Reina, Graciela Waen y Alicia Carrió. Estas profesionales compartieron sus trayectorias y abordaron temas como la persistente disparidad de género en el mercado laboral y los desafíos relacionados con la conciliación familiar (figura 2).

Eugenia Álvarez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, presentó el acto y aportó datos sobre la situación actual de las mujeres en la profesión. Resaltó la necesidad de reducir la brecha salarial y de trabajar para lograr una igualdad de oportunidades efectiva en el ámbito de la arquitectura.

Semana del Libro

Comprometido con la cultura y la difusión del conocimiento, la institución colegial mantiene varias líneas editoriales con las que ha publicado obras relacionadas con la profesión. Para acercarlas un poco más tanto a los colegiados como a la ciudadanía

en general, este año se celebró la Semana del Libro con promociones especiales en algunos de los títulos del catálogo (figura 3).

Imposición de insignias

Entre las actividades anuales también se encuentra la imposición de insignias a los arquitectos colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio de la profesión. El evento tuvo lugar en mayo, tras la misa oficiada en la iglesia de Stella Maris con la intervención del coro del COA Málaga (figura 4).

«El Colegio de Arquitectos de Málaga ha llevado a cabo actividades abiertas a todos los públicos, reafirmando una vez más su misión de divulgar el valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura»

FIGURA 3

FIGURA 4

100 años de la casa de los arquitectos: homenaje a Guerrero Strachan

En el año 2024 se cumplió el primer centenario de la construcción de la Casa de la Familia Bolín Martínez de las Rivas, un emblemático conjunto residencial y de recreo ubicado en el barrio de El Limonar, conocido también como «Casa de las Palmeras», que, desde 1980, alberga la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga. Este edificio es un símbolo de

la arquitectura local gracias al diseño del ilustre arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan.

En reconocimiento a su contribución al panorama arquitectónico de la ciudad, el Colegio de Arquitectos de Málaga está rindiendo homenaje al renombrado arquitecto a través del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos» (figura 5), que arrancó el pasado mes de junio y que continuará durante todo 2025.

La presentación del ciclo se celebró el pasado 27 de junio en un acto dirigido a los medios de comunicación y a las instituciones públicas de la ciudad que se desarrolló en el salón Salón de los Espejos del Ayuntamiento. El acto contó con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara. El Coro del COA Málaga aportó la nota musical a la presentación interpretando cuatro piezas musicales de la época: Cantique de Jean Racine y Pavane de Gabriel Fauré, Indianas N.º 2: I. Eduardo Belgrano de Carlos Guastavino y Ave verum de Camille Saint-Saëns (figura 6).

Posteriormente, la vocal de Cultura del COA Málaga, Eugenia Álvarez Blanch, dio paso a la proyección de la pieza audiovisual Strachan. Complejidad y contradicción de una arquitectura ecléctica, dirigida por el arquitecto Daniel Natoli, que introduce la figura de Fernando Guerrero Strachan, sus obras más significativas en la capital malagueña y su conexión con el presente a través de la Casa de las Palmeras, actual sede del Colegio de Arquitectos de Málaga. El arquitecto Enrique Bravo Lanzac, miembro de la Comisión de Patrimonio creada expresamente para este evento —de la que también forman parte los arquitectos Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco y Luis Ruiz Padrón—, explicó los detalles del ciclo, que incluye diversas conferencias, encuentros relacionados con la casa de los arquitectos, visitas guiadas a edificios diseñados por Guerrero Strachan, rutas urbanas, exposiciones, publicaciones y mesas redondas, entre otras actividades.

La conferencia «El contexto de la arquitectura malagueña a comienzos

FIGURA 5

FIGURA 6

del siglo XX», a cargo del arquitecto Rafael Reinoso Bellido, abrió este ciclo, que continuó con la ponencia «49 años, 9 meses y 7 días», presentada por la historiadora Josefa Carmona Rodríguez, para abordar la figura de Guerrero Strachan y su prolífica trayectoria profesional.

La primera de las visitas guiadas se realizó en el mes de septiembre al Ayuntamiento de Málaga, uno de los proyectos más emblemáticos de Guerrero Strachan, en colaboración con Rivera Vera. El recorrido estuvo dirigido por el arquitecto Ángel Asenjo, que acompañó a los asistentes por los detalles arquitectónicos de la Casa Consistorial, inaugurada en 1919.

También, durante la Semana de la Arquitectura, a principios de octubre, se llevaron a cabo actividades centradas en la obra de Fernando Guerrero Strachan, como la visita a la sede colegial titulada «El Colegio de Arquitectos de Málaga. Una casa llena de historia» (figuras 7 y 8), dirigida por Francisco Aguilar Lloret, y al Colegio Sagrada Familia ‘El Monte’ (figura 9), guiada por la arquitecta Carmen García de Jodra; la ruta urbana «La transformación de la vivienda en el centro de Málaga», llevada a cabo por el arquitecto y académico Rafael Martín Delgado; el recorrido «Los Strachan y la calle Larios», con el historiador Jorge Jiménez Reyes y en colaboración con Cultopía; y la conferencia «Guerrero Strachan: la modernidad de la tradición», impartida por el arquitecto Salvador Moreno Peralta. También se celebró la actividad «Dibujar en el Colegio de Arquitectos de Málaga», que reunió al colectivo Urban Sketchers malagueño en la sede colegial.

Ya en noviembre, el catedrático en Historia del Arte José Miguel Morales

Folguera dio la ponencia «Eclecticismos y regionalismos en el panorama nacional de los años veinte en España. El Pabellón de Málaga en la Exposición Ibero-Americana como ejemplo paradigmático», mientras que el arquitecto Juan Manuel Zamora Malagón dirigió la visita a la Casa de Socorro del Llano de la Trinidad, construida por iniciativa del Marqués de Larios, quien en 1918 donó a la Corporación Municipal la parcela donde se ubica para un edificio destinado a «socorro de heridos» (figura 10).

En el mes de diciembre, la catedrática en Historia del Arte Rosario Camacho Martínez impartió la

conferencia «El arquitecto Fernando Guerrero Strachan entre Tomás Brioso y Manuel Rivera Vera». Y como cierre de las actividades de 2024, el arquitecto Ciro de la Torre Fragoso guio una visita por la casa de los arquitectos en el contexto de la celebración de los 100 años de la Casa de las Palmeras.

En 2025 se ofrecerán muchas más actividades, que se pueden consultar en la web www.arquitectoguerrerostrachan.es, donde se recopilan todos los aspectos relacionados con este ciclo, la obra de Guerrero Strachan y el edificio que acoge la sede de los arquitectos malagueños.

FIGURAS 7, 8, 9, 10

Premios Málaga de Arquitectura 2024

«El colegiado Carlos Verdú recibió la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional durante los Premios Málaga de Arquitectura 2024»

El 12 de julio, el Colegio de Arquitectos reconoció la excelencia en la Arquitectura con los Premios Málaga 2024. En esta edición, se otorgaron diez premios y diez accésits a obras y trabajos que destacaron por su relevancia arquitectónica y su impacto en el entorno urbanístico (figura 11).

El colegiado Carlos Verdú recibió la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional, caracterizados por su oficio, responsabilidad,

dedicación y ética, así como por su compromiso en diversos ámbitos de la Arquitectura (figura 12).

El Palustre

Un año más, se convocó el certamen del cartel anunciador de la edición 57 del Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. La obra ganadora fue la de Pablo Fernández Díaz-Fierros, titulada Director (figura 13). El jurado valoró la sobriedad, sencillez y minimalismo del tricolor empleado por el autor, que potenció una imagen nítida y expresiva. Además, destacó el mensaje transmitido por este cartel, que empoderó y dignificó al profesional de la construcción. Los finalistas fueron Gloria Vega Martín, con su obra El arbolito, desde chiquitito, y Daniel Santo Orcero, con Puzzle resuelto

En septiembre, se celebró el Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. Un total de 31 cuadrillas de todo el territorio nacional se reunieron en la Plaza del Padre Ciganda, en El Palo, para construir una figura titulada «Encuentro a hueso de dos paraboloides hiperbólicos», diseñada por el arquitecto y miembro de la Junta de Gobierno del COA Málaga Demófilo Peláez, también presidente del jurado del certamen. Ese año, el primer premio recayó en una cuadrilla malagueña conformada por Javier Vargas (oficial) y Manuel Fuentes (ayudante).

Love is in the AID

El Colegio de Arquitectos de Málaga acogió, del 4 al 27 de septiembre, la exposición «Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras». Esta muestra ofreció un recorrido visual por la labor humanitaria de la ONG Arquitectura Sin Fronteras (ASF).

FIGURA 11

FIGURA 12

La exposición incluyó 45 imágenes que documentaron algunos de los proyectos más emblemáticos de ASF, como las mejoras socio-educativas en Nicaragua, la promoción de la accesibilidad en Mozambique, el refuerzo de recursos en Haití y la defensa del derecho a la tierra en Guatemala.

Semana de la Arquitectura

Durante los meses de verano, se convocó el concurso para la creación del cartel anunciador de la Semana de la Arquitectura 2024. La obra ganadora fue la de Paula Areñas Villacañas, estudiante del último curso de Arquitectura (figura 14). El jurado destacó la presencia de múltiples edificios de la ciudad, tanto históricos como contemporáneos, así como la claridad y amabilidad del grafismo, que evidenció el concepto de recorrido y trama urbana.

Además, se otorgaron accésits a Pablo Fernández Díaz-Fierros, con su obra «Áurea»; Francisco Ortega Ortiz, con «Socorro, la Casa de Strachan»; y Pablo Elorriaga, con una obra sin título que destacó por su enfoque original y por la relación establecida entre sociedad y arquitectura.

El Colegio de Arquitectos de Málaga celebró la decimoquinta edición de la Semana de la Arquitectura del 3 al 11 de octubre. Este evento, que incluyó más de una treintena de actividades gratuitas, como conferencias, rutas y visitas guiadas a edificios explicadas por sus autores, contó con la colaboración de diversas instituciones, empresas, entidades y colegiados, ofreciendo la oportunidad de conocer el patrimonio arquitectónico malagueño. En esta edición, se integraron propuestas del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos», conmemorando el centenario de la construcción del edificio que alberga la actual sede del COA Málaga.

La Semana de la Arquitectura gira alrededor del Día Mundial de la Arquitectura, que llevaba por lema «Proyectamos el futuro ahora», en consonancia con el seleccionado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), que subrayaba el papel de

los jóvenes arquitectos en la planificación y el desarrollo urbano.

En el programa de esta edición colaboraron los compañeros Rafael Reinoso Bellido, Juana Sánchez Gómez, Alberto Campo Urbay, Ruth Buján Varela, Juan Goñi Uriarte, Juan Antonio Marín Malavé, Javier Pérez de la Fuente, Gonzalo Merino Rivero, Ignacio Merino Rivero, Beatriz Pérez Doncel, Juan Carlos Arias Garnelo, Rafael González García, Rafael Urquiza Sánchez, Ángel Pérez Mora, Carmen García de Jodra, Alberto Aranega López, Carolina Rivera Vázquez, Rafael Martín Delgado, Emilio Álvarez Yela, Magdalena Colodrón Denis, Enrique García Carrasco, Alejandro Giménez Ferrer, Francisco Padilla Durán, Luis Tejedor Fernández, Ignacio Dorao Moris, Juan Gavilanes Vélaz de Medrano, Francisco González Fernández, Alberto García Marín, Marisa González Bandera, Sebastián del Pino Cabello, Francisco Fernández Ballesteros, Luis Ruiz Padrón, Rafael López Toribio

FIGURA 13

FIGURA 14

Moreno, Salvador Moreno Peralta, Nerea Salas Martín, Ferrán Ventura Blanch, Antonio Jurado Sánchez y Francisco Aguilar Lloret.

Muñoz Monasterio entre 1959 y 1960, recibió la placa de la Fundación Docomomo Ibérico, que acredita su valor patrimonial. El Colegio de Arquitectos de Málaga designó a este edificio como un ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna, destacando su relevancia en la evolución urbanística de la Costa del Sol.

El arquitecto Luis Ruiz Padrón, coordinador de la Fundación Docomomo Ibérico para Andalucía Oriental y miembro de su Comisión Técnica, fue el encargado de ofrecer una visita guiada por las instalaciones de este histórico hotel, uno de los ejemplos más representativos del llamado «Estilo del relax», una tendencia arquitectónica que surgió en la España de mediados del siglo XX para acompañar el crecimiento del turismo. En 2006 fue declarado Bien de Interés Cultural.

En la Semana de la Arquitectura también se homenajeó a la colegiada número 333, Ascensión Granger Amador, por su meritoria y extensa trayectoria (figura 15). El evento tuvo lugar en el salón de actos de la sede colegial y contó con la participación de numerosos compañeros, amigos y familiares. Tras el acto, se le entregó un retrato realizado por Álvaro Ussía.

«Málaga se convertirá así en la tercera ciudad española en estar presente en C.guide, guía digital gratuita creada por la Fundación Arquitectura Contemporánea»

También participaron la ingeniera Judit Canedo Aceituno, Hassan Roudani, responsable de relaciones generales de la Mezquita, y el historiador Jorge Jiménez Reyes, guía de Cultopía.

El MedPlaya Hotel Pez Espada de Torremolinos, diseñado por los arquitectos Juan Jáuregui Briales y Manuel

Ese mismo día dimos la bienvenida a los nuevos colegiados que han entrado a formar parte de la gran familia que conforman todos los miembros del COA Málaga (figura 16).

Como colofón a la semana grande de la profesión, el Coro del Colegio de Arquitectos de Málaga celebró su décimo aniversario con un concierto benéfico en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. En esta velada solidaria, en

FIGURA 15

FIGURA 16

la que colaboró el Ayuntamiento de Torremolinos, el Coro ‘Devoces’ Ensemble Marbella acompañó al Coro de la institución colegial, dirigido por Anabel Sánchez. Los fondos recaudados fueron destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), apoyando así su incansable labor en la lucha contra esta enfermedad.

Guía C.guide de arquitectura contemporánea

Una de las grandes noticias del año fue la firma en el mes de diciembre del convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Málaga y la Fundación Arquitectura Contemporánea (FAC) para la incorporación de la provincia de

Málaga a la Guía C.guide de arquitectura contemporánea, una herramienta digital desarrollada con vocación global y entendida como antología abierta de proyectos de arquitectura y espacio público construidos en el mundo después de 1975.

Málaga se convertirá así en la tercera ciudad española presente en esta herramienta digital gratuita creada por la Fundación Arquitectura Contemporánea gracias al apoyo de Grupo Cosentino, sumándose a otras tantas ciudades del mundo como Londres, Los Ángeles, Barcelona, París, Sídney, Ámsterdam, Chicago, Dubái, São Paulo, Córdoba, Shanghái, Ciudad del Cabo, Nueva York y Estambul. Gracias a este acuerdo, los entusiastas de la arquitectura podrán

descubrir las obras que integran la «Guía de Arquitectura Contemporánea de la Provincia de Málaga», revisada en 2022, y que pasan a formar parte de la C.guide.

SOBRE LA AUTORA: Carmen Bandera Cordero es periodista y responsable de comunicación del COA Málaga.

FIGURAS:

FIGURA 1. Cartel anunciador de la proyección del documental ¿Podemos reinventar nuestras ciudades para vivir mejor?, programada en el marco del MAF-Málaga de Festival.

FIGURA 2. Imagen del interior del pabellón Cano Lasso con vistas a los jardines del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Pablo F. DíazFierros, 2006.

FIGURA 3. Participantes en el «Encuentro de Arquitectas», de izquierda a derecha: Graciela Waen, Eva Reina y Alicia Carrió. Fotografía de Álvaro Cabrera, marzo 2024.

FIGURA 4. La Junta de Gobierno, con los arquitectos colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio de la profesión. Fotografía de Álvaro Cabrera, mayo 2024.

FIGURA 5. Identidad gráfica diseñada con motivo del centenario de la sede colegial.

FIGURA 6. Presentación del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos» en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Fotografía de Dani Pérez, junio 2024.

FIGURAS 7 Y 8. Imágenes de la visita a la sede colegial, dirigida por Francisco Aguilar, en la Semana de la Arquitectura, octubre 2024.

FIGURA 9. Instantánea de la visita al Colegio Sagrada Familia ‘El Monte’, guiada por la arquitecta Carmen García de Jodra, octubre 2024.

FIGURA 10. El arquitecto Juan Manuel Zamora Malagón explicando la rehabilitación llevada a cabo en la Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad, noviembre 2024.

FIGURA 11. Premiados en la convocatoria de los Premios Málaga 2024. Fotografía de Álvaro Cabrera, julio 2024.

FIGURA 12. La decana, Susana Gómez de Lara, entrega a Carlos Verdú la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional. Fotografía de Álvaro Cabrera, julio 2024.

FIGURA 13. Cartel anunciador del 57 Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. Autor: Pablo F. Díaz-Fierros.

FIGURA 14. Presentación del cartel anunciador de la Semana de la Arquitectura 2024. Autora: Paula Areñas Villacañas.

FIGURA 15. La colegiada homenajeada de 2024, Ascensión Granger Amador, junto al retrato dibujado por Álvaro Ussía. Fotografía de Álvaro Cabrera, octubre 2024.

FIGURA 16. Nuevos colegiados del COA Málaga en el acto de bienvenida. Fotografía de Álvaro Cabrera, octubre 2024.

Cristina Iglesias Placed

Sobre la Oficina de Concursos de Arquitectura del COA Málaga

«El COA publica diariamente información de convocatorias de concursos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo, a las que se puede acceder a través de la web colegial»

La historia de la arquitectura podría ser reescrita y releída casi enteramente como la historia de los concursos de arquitectura. Hay un antes y un después de alguno de esos concursos que provocaron una importante dinámica de cambio dentro de la disciplina. Una mirada atrás en la historia evidencia que los concursos han sido instrumentos de vitalización de los discursos arquitectónicos, promoviendo debates culturales y la generación de focos de transformación de las ciudades.

Los concursos de arquitectura han sido instrumentos para escoger proyectos tan antiguos como la misma profesión, pero se considera que es en el Renacimiento cuando adquieren un formato similar al que hoy les reconocemos. Quizá, el más célebre de aquel tiempo es el concurso que se convocó en 1418 para diseñar la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. La propuesta ganadora de Filippo Brunelleschi ha pasado a la historia como una obra maestra del arte de la construcción, y el desarrollo del concurso que desembocó en dicho encargo como un excelente procedimiento para encontrar la solución más racional, más bella y más económica para realizar semejante desafío técnico y arquitectónico.

Existen numerosos ejemplos notables de edificios construidos cuyo encargo se formalizó a partir de resultar premiados en concursos: la Ópera de Sídney, el Centro Pompidou y el

Arco de la Defensa en París, la Nueva Galería Estatal de Stuttgart, el Museo Guggenheim de Bilbao, el auditorio Walt Disney en Los Ángeles, la catedral de Los Ángeles, la Potsdamer Platz en Berlín, la terminal de pasajeros de Yokohama, el museo del holocausto de Berlín y un largo etcétera.

El concurso entendido como una de las formas de acceso a los encargos puede también ser analizado desde una perspectiva de género. De este modo, los concursos, mediante procedimiento anónimo, abrieron un resquicio por donde las arquitectas, en muchos casos, fueron ingresando al mundo de la arquitectura.

En 1911, Marion Mahony Griffin, la segunda mujer graduada de arquitecta en el MIT en 1894, ganó, junto a su socio y marido Walter Burley Griffin, el concurso para la nueva capital de Australia, Canberra, siendo así la primera mujer en codiseñar una ciudad. Su nombre desapareció de la historia del urbanismo, y hace algunos años, cuando se cumplió el centenario del concurso, se ha recuperado la memoria de su autoría. Elisabeth Scott ganó en 1927 el concurso internacional para la construcción del nuevo Teatro Royal Shakespeare Memorial en Stratford-upon-Avon. Fue la única mujer en una competencia de más de setenta arquitectos y la primera mujer en proyectar un edificio público en Inglaterra. En nuestra historia más reciente, otras muchas arquitectas se han dado a conocer a través de

los concursos como Zaha Hadid, Odile Decq o Carme Pinós

En resumen, los concursos de arquitectura han servido a lo largo de la historia para dos propósitos fundamentales: promover la buena arquitectura y ampliar el acceso al trabajo.

Además, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, han descubierto el potencial comunicativo que tiene el proceso de convocar, difundir y fallar un concurso. Con ello provocan una gran movilización de arquitectos y arquitectas —que dedican muchas horas de trabajo y depositan muchas ilusiones—; esto genera una gran expectativa en la opinión pública, sobre todo cuando se trata de algún edificio singular por su programa, ubicación o escala.

Desde el convencimiento de que la figura del concurso de proyectos de arquitectura es la mejor herramienta para la adjudicación y la consecución de las mejores obras de arquitectura promovidas por la administración pública, el Colegio de Arquitectos de Málaga ofrece a sus colegiados un servicio de divulgación, información y vigilancia de las convocatorias de concursos de arquitectura y licitaciones de servicios afines a la profesión.

La Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos de Málaga realiza una triple función:

1.- En primer lugar, una importante tarea de información y difusión

de las convocatorias de concursos, licitaciones, becas y premios relacionadas con la profesión, con especial énfasis en aquellas del ámbito provincial y autonómico, pero sin dejar de informar de aquellas que se consideran de mayor interés en el ámbito nacional e internacional.

El COA publica diariamente información de convocatorias de concursos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo, a las que se puede acceder a través de la web colegial. Así mismo, todos los viernes se envía por correo electrónico un boletín semanal con el resumen de todas las convocatorias publicadas.

En este momento, las convocatorias se clasifican por ámbito geográfico, pero estamos trabajando en la mejora de la consulta a los anuncios publicados para lograr una mayor especificidad en la consulta y facilidad en el manejo de esta información por parte de las colegiadas y los colegiados.

2.- En segundo lugar, desde la oficina de concursos se vela por el cumplimiento del marco normativo regulador de las licitaciones de servicios de arquitectura y concursos de proyectos en todos aquellos casos en los que se justifica nuestro interés legítimo.

En concreto, la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria, como fue la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

En la actualidad nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada Estrategia Europa 2020, dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

La actual Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incluye en su disposición adicional cuadragésima primera el reconocimiento de la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.

Respecto a su predecesora, esta Ley incluye un leve cambio de nombre que incide precisamente en el aspecto que más relevantemente cambia, la extensión del ámbito de aplicación de la «administración» pública al «sector» público. El cambio de enfoque viene a recoger las instrucciones de la Unión Europea, que en palabras llanas vienen a ser: «no importa la forma jurídica de un órgano de contratación, sino el origen de sus fondos, por lo que, si estos son predominantemente de origen público, entonces su actividad debe regularse por lo dispuesto en la legislación de contratación pública».

La reciente Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura recoge en su disposición final primera, una serie de modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por el sector público. Las administraciones, en tanto que tenedoras y gestoras de patrimonio construido y encargadas de la prestación de servicios básicos que se desarrollan en los edificios y espacios públicos, tienen responsabilidades singulares sobre la calidad del entorno construido y especial capacidad, así como sobre su preservación y mejora.

Esta labor de vigilancia de la correcta aplicación de la legislación de contratación pública, cuya «persecución» conforma una línea fundamental de trabajo de la oficina de concursos, resulta casi siempre más difícil de lo imaginado. Como resultado, se han cosechado a lo largo de los años algunos éxitos, como el

reconocimiento en sucesivas ocasiones por parte de los tribunales de justicia de la inadecuación de la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra para la mayor parte de los trabajos de arquitectura.

3.- En tercer lugar, se ofrece el servicio de consultoría, gestión y secretaría técnica de concursos convocados por entidades públicas y privadas, con la voluntad de difundir los principios necesarios y un modelo de trabajo para la mejora de la contratación de los concursos de arquitectura.

Conforme al artículo 183 de la Ley de Contratos del Sector Público, el concurso de proyectos debe ser el procedimiento de contratación preferente cuando el objeto del contrato de servicios a adjudicar se refiera a proyectos arquitectónicos y de urbanismo de especial trascendencia o que revistan especial complejidad y «se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos los trabajos complementarios y la dirección de las obras».

«Los concursos de arquitectura representan la combinación del arte de elegir y el oficio de ser elegidos», dice Roberto Fernández, profesor de la UNA de Buenos Aires, sobre un área de nuestra disciplina que ha sido reconocida como un excelente formato para que los arquitectos y arquitectas expongamos nuestras ideas. Los concursos se convierten en eventos que motivan no solo a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, sino también a la ciudadanía como un actor fundamental en su evaluación.

BIBLIOGRAFÍA:

Cenicacelaya, Javier. «Los concursos de arquitectura. La trascendencia de una idea», en Arquitectura COAM, nº. 266, 1987, pp. 58-74.

Fernández, Roberto. «Arte de elegir y oficio de ser elegido», en Revista SCA , n.º 193, 1999, pp. 114-117.

Moisset, Inés. «Concursos desde la mirada de las arquitectas», 2017. En línea: https:// crucesarquitecturayciudad.wordpress. com/2017/06/01/concursos-desde-la-miradade-las-arquitectas/

SOBRE LA AUTORA:

Cristina Iglesias Placed es arquitecta del Departamento de Asesoramiento y Formación del COA Málaga y profesora de Estructuras de la Universidad de Málaga.

Antonio Vargas Yáñez

El seguro del joven arquitecto asalariado

«En el contrato del seguro se diferencian dos figuras: el tomador, la persona o empresa que contrata la póliza, y el asegurado, el profesional o empresa cuyo riesgo se asegura con la póliza»

Cuando en 1983 se crea ASEMAS como mutua de seguros de responsabilidad profesional de los arquitectos, el campo de trabajo de éstos se concentraba en un número reducido de actividades. Mientras que un grupo minoritario encontraba su trabajo en la administración, la mayoría ejercía como profesional liberal en su propio estudio. Solo o con otros compañeros con los que forma equipo, pero, en la mayoría de los casos, en igualdad de condiciones como trabajadores autónomos o miembros de una sociedad profesional. En menor número, y fundamentalmente concentrados en las grandes capitales, el arquitecto era un asalariado de una sociedad de arquitectura u otro tipo de empresa que no solía dedicarse a prestar los servicios de arquitectura que caracterizaban el ejercicio libre de la profesión.

En estas circunstancias, los seguros que realizaban las diferentes compañías que cubrieron a la profesión hasta que no consideraron rentable al sector eran de tipo claims made o de reclamación, en su terminología en castellano. De forma general, la póliza puede constituirse conforme a dos hechos diferentes que se conocen por su denominación anglosajona, claims made (cubre las reclamaciones que se puedan producir durante su vigencia) y loss ocurrance (cubre la ocurrencia de un hecho). Es decir, sobre las reclamaciones realizadas o sobre los hechos ocurridos. En el primero caso, la póliza cubre las reclamaciones que se produzcan

durante el periodo de vigencia de la póliza (normalmente un año), con independencia del momento en el que se haya producido el siniestro. Por ejemplo, una obra terminada hasta doce años atrás, pero por cuyos daños estructurales se reclama ahora. Aunque esto no impide que el contrato de seguro específico incluya una cláusula de retroactividad que deje fuera ciertos siniestros. Por lo que es importante leer tanto las condiciones generales de la póliza como las generales antes de cualquier cambio de compañía.

Este tipo de póliza, que hacían las compañías que dejaron de asegurar a los arquitectos hace cuarenta años, es la habitual entre las pólizas de responsabilidad civil profesional y las que ASEMAS realiza bajo la denominación «sección B» o ejercicio libre.

A diferencia de las pólizas claims made, en las pólizas loss ocurrance lo esencial no es que las reclamaciones se produzcan durante el periodo de tiempo de cobertura, sino que el hecho generador de la responsabilidad ocurra dentro de su periodo de vigencia. En el caso que nos compete, el error o negligencia constructiva que da lugar a la reclamación. Un ejemplo de este tipo de pólizas es la que ASEMAS comercializa como Póliza a Largo Plazo y que no es fácil encontrar en otras compañías. Con esta póliza se declara cada uno de los riesgos asegurados (proyectos, obras, certificados…) y se asegura el hecho generador de

la responsabilidad civil ocurrido durante el periodo de vigencia de la cobertura.

No obstante, todas las pólizas de seguro tipo loss ocurrance no son iguales ya que se diferencian en función del periodo de tiempo en el que permiten que se realice la reclamación para que exista cobertura. En general, lo normal es que las pólizas loss ocurrance habituales de responsabilidad civil profesional solo aseguren los hechos acaecidos durante su vigencia y, dependiendo del caso, sean reclamados hasta un máximo de uno o dos años desde su finalización. Con lo que, aun persistiendo el riesgo durante diez años después de finalizar la obra, el arquitecto queda desprotegido si no renueva la póliza. Frente a estas, la Póliza a Largo Plazo de ASEMAS amplía la cobertura y considera que el hecho generador está cubierto hasta diez años después de perdida su vigencia.

En la actualidad, las formas de ejercicio profesional de los arquitectos se han ampliado y, entre ellas, cada día es más frecuente el trabajo por cuenta ajena para sociedades mercantiles [1] , a la que un tercero encarga la redacción de un proyecto o la dirección de las obras, para lo que la sociedad cuenta con un arquitecto contratado que podrá desempeñar su actividad como asalariado, autónomo económicamente dependiente o, incluso en el peor de los casos, como falso autónomo. Arquitecto que asumirá dichos trabajos firmando con su nombre y apellidos, y visando el trabajo.

Con esta forma de trabajar, en primer lugar, se genera una responsabilidad contractual entre la empresa y el promotor, pero es evidente que

será muy difícil, por no decir imposible, que el arquitecto se substraiga de su teórica responsabilidad en la medida en que sea el firmante del proyecto, el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra o la coordinación en materia de seguridad y salud. Y todo ello sin obviar que existe una relación contractual entre el arquitecto y la empresa para la que trabaja que, con independencia del recorrido que luego puedan tener, también puede dar lugar a posibles reclamaciones.

Sin perjuicio de que la estrategia de defensa de la empresa pueda ser descargar la responsabilidad en el profesional, supeditar el aseguramiento de la responsabilidad profesional del arquitecto a la posible póliza de seguros de la empresa, cuyas cláusulas generales y particulares se suelen desconocer y que es muy probable que no cubran expresamente reclamaciones de esta índole, puede ser especialmente arriesgado. Tampoco es posible ignorar que la sociedad puede desaparecer, puede cambiar de compañía de seguros o, simplemente, pueda decidir no asegurar a sus antiguos colaboradores. Y más aún si se considera que se pueden dar situaciones de conflicto de intereses en las que un mismo seguro tenga que defender a dos agentes[2] diferentes, cuyas defensas pueden fundamentarse en demostrar la culpabilidad del otro. Además, puede darse el caso de que sea la empresa quien reclame al arquitecto, ya sea durante el proceso o tras una condena, como consecuencia de una reclamación previa. En este caso, el arquitecto puede quedar sin la cobertura del seguro de la empresa porque el seguro, como es muy frecuente, no cubra reclamaciones del propio tomador o asegurado, que en este caso es la empresa.

Es por tanto evidente la necesidad de que el arquitecto cuente con su propia póliza de seguro y que esta sea realmente eficaz. Hecho que depende de algunos factores que desarrollamos a continuación.

En el contrato del seguro se diferencian dos figuras que conviene distinguir, el tomador y el asegurado. El tomador es la persona o empresa que contrata la póliza, mientras que el asegurado es el profesional o empresa cuyo riesgo se asegura con la póliza. Aunque ambas figuras coinciden cuando el arquitecto contrata una póliza (tomador) mediante la que asegura su responsabilidad civil (asegurado), esto no ocurre cuando es la empresa quien contrata una póliza para asegurar la responsabilidad profesional de su arquitecto asalariado. En estos casos, es necesario ser conscientes de que, aunque la póliza cubrirá al arquitecto frente a cualquier reclamación de un tercero, podrá no hacerlo frente a una reclamación de su propia empresa ya que, es muy frecuentemente que la póliza no cubra las reclamaciones del tomador frente al asegurado.

El segundo factor a tener en cuenta es el coste de la póliza y, al valorar este, tener presente que, cuando comparamos pólizas claims made y loss ocurrance no estamos comparando el mismo producto. Como ya se ha explicado, en el primer caso, aseguramos las reclamaciones que podamos recibir durante el año de vigencia del seguro. En el segundo, los hechos generadores de la responsabilidad y sus consiguientes reclamaciones puestas de manifiesto durante la vigencia de la póliza. Como ya se ha indicado más arriba, la excepción es la Póliza a Largo Plazo de ASEMAS, en la que cobertura se extiende a los hechos generadores

puestos de manifiesto hasta diez años después de finalizar su vigencia. Resulta intuitivo pensar que la primera tendrá un coste inicialmente menor que la segunda. Otra cosa es si contemplamos la totalidad de años que deberemos permanecer asegurados, pensando en que la responsabilidad por vicios en la estructura es de diez años más otros dos en los que se puede realizar la reclamación. Este hecho es importante porque en las relaciones laborales que se establecen entre arquitecto y empresa suele ser frecuente acordar que la empresa pague el seguro. Si la póliza es tipo claims made, la empresa solo estará asegurando la responsabilidad del arquitecto mientras la empresa renueve anualmente la póliza. Si el arquitecto abandona la empresa y esta deja de renovar la póliza, el arquitecto dejará de estar asegurado, salvo que sea él quien la renueve a su coste.

En conclusión, el trabajo por cuenta ajena para empresas realizando los trabajos propios del arquitecto en el ejercicio libre de la profesión, ya sea para las propias promociones de estas empresas como para terceros que les encargan estos servicios, no está exento de los riesgos de una reclamación por responsabilidad profesional. Dicha reclamación puede venir, vía LOE, del promotor o los futuros compradores de las viviendas, o vía relación laboral del propio empresario para el que se trabaja. Por ese motivo y para asegurar su patrimonio, el arquitecto debe estar asegurado y ser consciente de que, dependiendo del tipo de póliza que contrate, dicho seguro podrá llegar a cubrir las reclamaciones que en cualquier momento (como en el caso de la Póliza a Largo Plazo) o solo por su periodo de vigencia. De este segundo caso, cuando cese la relación

laboral del arquitecto con la empresa y esta deje de renovar su póliza, para que el arquitecto siga teniendo asegurado su patrimonio, este deberá seguir costeándose su seguro. En cualquiera de los dos casos, que el arquitecto resulte como tomador siempre tendrá la ventaja de la cobertura frente a posibles reclamaciones de su empresa.

Una tercera vía, equivalente en sus efectos a la Póliza a Largo Plazo, es que, al acabar su contrato con la empresa, se realice un seguro de cese de actividad por la responsabilidad del trabajo anteriormente realizado. El abono de esta póliza por la empresa, siendo tomador y asegurado el arquitecto, puede ser objeto de las condiciones del contrato inicial o de las negociaciones para la finalización del contrato.

[1] Nos referimos a sociedad que no son sociedades profesionales de arquitectura, sino que tiene cualquier otro objeto, como promotoras, constructoras o meras gestoras.

[2] Los agentes de la edificación son todas aquellas personas físicas o jurídicas que participan en el proceso de edificación conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE.

SOBRE EL AUTOR:

Antonio Vargas Yáñez es arquitecto, profesor de Estructuras de la Universidad de Málaga y vocal del Consejo de Administración de ASEMAS.

«En cualquiera de los dos casos, que el arquitecto resulte como tomador siempre tendrá la ventaja de la cobertura frente a posibles reclamaciones de su empresa»

MAESTROS LOCALES

José Oyarzábal: a propósito de los carteles

José Fernández Oyarzábal, con introducción de José Ignacio Díaz Pardo

Este artículo ilustrado es el fruto de las reflexiones surgidas durante el coloquio entre los arquitectos José Fernández Oyarzábal y José Ignacio Díaz Pardo, celebrado en el mes de octubre de 2023. José Oyarzábal —como todos le conocen—, arquitecto y alma mater de la identidad gráfica del Colegio de Arquitectos de Málaga, departió sobre conceptos del diseño apoyado en una selección de la obra gráfica realizada en estas últimas décadas. La semblanza sobre su trayectoria la realizó José Ignacio Díaz Pardo, arquitecto y coetáneo de José Oyarzábal en la labor cultural del Colegio de Arquitectos. El encuentro supuso la cuarta entrega del ciclo de conversaciones Maestros locales organizado por la revista Travesías y el Colegio de Arquitectos de Málaga.

«Málaga sí tiene una imagen que podemos recuperar —o conocer para quienes no la vivieron— a través del trabajo de Fernández Oyarzábal»

FERNÁNDEZ OYARZÁBAL EN MÁLAGA: IMÁGENES DEL RELATO

DE

UN DEVENIR TEMPORAL

JOSÉ IGNACIO DÍAZ PARDO

«Los recuerdos son irrepetibles». Se equivocaba Günter Grass, porque si, en otras circunstancias, los hechos que los provocaron pueden ser repetidos, los recuerdos de estos, esporádicos, reiterativos, permanentes o únicos, los rescatamos del territorio complejo de la memoria, casi a voluntad o al modo proustiano, por una música, un olor o una imagen. Los recuerdos forman parte de la mecánica de nuestras vidas. Los hechos que fueron su causa, en cambio, ya no lo son, porque se sitúan en el ámbito del mundo exterior sobre el que no tenemos la absoluta soberanía. Solo somos meros testigos y notarios de lo que nos rodea.

José Fernández Oyarzábal sigue estando selectivamente activo, lo que justifica el que haga hincapié en las últimas muestras de su propio hacer. Pero no nos dejemos cautivar por su prudente silencio sobre la trascendencia de un trabajo desarrollado en los tiempos de la Málaga que reaccionó contra el marasmo de la posguerra en los años ochenta y noventa. Esa Málaga puede tener una música y un olor propios que despierten nuestros recuerdos, aunque hoy no sepamos discernirlos. Mas, sí tiene una imagen, que podemos recuperar —o conocer para quienes no la vivieron— a través del trabajo de Fernández Oyarzábal. Desde el ámbito público y exhibicionista de los carteles, al privado de los libros que maquetó, pasando por el intermedio de la imagen corporativa del Colegio de Arquitectos y otras instituciones y empresas. Un trabajo que marcó esa época y que posibilitó, abriendo nuevas puertas, la persistencia de una tradición editorial que hunde sus raíces en las intenciones renovadoras de las publicaciones de los poetas malagueños de los años treinta.

José Ignacio Díaz Pardo y José Oyarzábal conversan en la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Daniel Pérez, 2023.

ELOGIO DE LA SIMPLICIDAD

JOSÉ OYARZÁBAL

En sus comienzos (Jules Chèret, 1868), el cartel se mostraba como una expresión artística vinculada a la ilustración y a la pintura de caballete, en la que las limitaciones de la técnica usada (litografía, Aloys Senefelder, 1798), junto con la urgencia que exigía la oportunidad del acontecimiento a anunciar, obligaba al artista a introducir determinados códigos sintácticos, como la simplificación formal, la enfatización de la línea o la ausencia de volumen. Y el necesario texto. Esto propició que, de forma natural, el cartel asumiera los principios del movimiento moderno: carteles cubistas, surrealistas, constructivistas, etc. Con el tiempo, el cartel ha mantenido una posición ecléctica, recurriendo a estilos como los citados, pero optando por una fórmula absolutamente simple: máximo impacto con el mínimo de elementos. Y con una diferencia fundamental: a diferencia de la pintura, el cartel no es la expresión del universo creativo del artista sino de las expectativas de la sociedad, lo que supone el paso del concepto «bella arte» al concepto «información». El cartel ya no es «artístico», es «comunicativo». Y no se enseñó en las academias, sino en la Bauhaus. Precisamente en esos años de entreguerras se acuñó el término «diseñador gráfico».

Ante una pintura se puede decir —o pensar— «esto no lo entiendo», pero esta actitud no cabe ante un cartel. Ante un cartel —y como anticipo a su fracaso— sí se puede decir «esto no sirve». Porque la pintura no es utilitaria pero el cartel sí: la pintura se sitúa en el mundo del arte y el cartel en el de la comunicación, pero también es cierto que, una vez cumplida su función —necesariamente efímera—, la pieza gráfica puede pasar a la consideración de obra artística —pensemos en Toulouse Lautrec, por ejemplo—.

Por esto, la gran paradoja es que en estas páginas no se van a ver carteles, sino lo que durante unos días fueron carteles.

Retrato de José Oyarzábal en la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Daniel Pérez, 2023.

2018. Cartel de Semana Santa de la Cofradía de los Estudiantes de Málaga.

Del tópico a la sorpresa

Como el diseñador debe usar el mismo lenguaje que su público, debe partir necesariamente del tópico, del lugar común. ¿Cómo puede entonces un cartel llamar la atención? ¿En qué puede radicar el éxito de un cartel? Muy sencillo: en la sorpresa. El cartelista debe convertir el tópico en sorpresa, hacer interesante lo sabido, dirigir lo previsible hacia lo inesperado, desconcertar primero para convencer después. La sorpresa inicial produce una confusión momentánea que inmediatamente obliga a reaccionar a los estímulos mediante la atención. Y todo en un proceso en el que el tiempo, también a diferencia de la pintura, no interviene.

Si tengo que hacer un cartel de una cofradía de Semana Santa pienso en sus atributos, imagen, color..., y en el episodio religioso que le da nombre. No pongo un Cristo, que es lo esperado, pongo un estímulo abstracto que sorprende al provocar una sensación dolorosa.

Con trabajos como este intento convencer de que el lenguaje del diseñador no es el del artista. Es una tarea harto difícil, pues en general se analiza el cartel con criterios artísticos y se asocia la calidad con la habilidad, ignorando la posible eficacia del anuncio. A esto, además, contribuyen los medios con contumacia: «el afamado artista XX va a pintar el cartel de la Feria... El artístico cartel obra del pintor ZZ». Así, muchos carteles de Semana Santa son pinturas o fotos con una complicada narrativa que reproduce las imágenes que la gente espera. Por eso gustan, y, como no sorprenden, pronto se olvidan.

La naturaleza de la imagen

Al diseñar nunca pierdo de vista el conocido «less is more», del maestro Mies, aunque prefiero la frase que le dio origen: la famosa «navaja» con la que el filósofo franciscano Guillermo de Ockham (siglo XIV) quiso afeitar las barbas a Platón: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Las cosas no deben multiplicarse si no es necesario. La ley de la pregnancia de la forma (Principio de Parsimonia) lo deja claro: «Cuando varias hipótesis sirvan para explicar un hecho, tómese siempre la más sencilla». La simplicidad es, pues, la base de la eficacia en el anclaje del mensaje en la memoria visual, y ese minimalismo selectivo lo aplico también a la organización de las formas para lograr el equilibrio deseado: geometrías simples (cuadrado, círculo), direcciones básicas (vertical, horizontal), tensiones elementales (arriba-abajo, izquierda-derecha). Y con recursos como el contraste: grande-pequeño, blanco-negro..., o el ritmo.

La iconicidad del texto

«Si tengo que hacer un cartel de Semana Santa no pongo un Cristo, que es lo esperado, pongo un estímulo abstracto que sorprende al provocar una sensación dolorosa»

El cartel es una imagen comentada. Imagen y texto son, pues, sus atributos. Y el resultado, la simbiosis de ambos, es una convivencia en la que la imagen generalmente produce estímulos más fuertes que el texto, aunque este es necesario para reducir la polisemia de la imagen, pues esta por sí sola puede inducir a la lectura de ciertos valores no deseables en el mensaje.

El texto acude para reforzar el mensaje principal, corregir los mensajes ambiguos y eliminar los parásitos.

La imagen adjetiva. El texto denomina.

Pero en el cartel la letra no es solo «el dibujo de un soplo de aire», como dice bellamente la escritora Irene Vallejo en su imprescindible El infinito en un junco; es también un signo de fuerte sustancia visual que aporta sus valores icónicos a la composición. El texto no solo tiene la función enunciadora, sino que también aporta significados. Por eso hay que elegir la tipografía en función del mensaje. No siempre es fácil.

Pero este aspecto del texto es el que más me interesa: la letra como signo gráfico que actúa igual que el resto de las imágenes, produciendo tensiones (direccionalidad frente a isotropía), generando contrastes, ayudando al equilibrio. En definitiva, colaborando en la composición.

Ya en la Bauhaus lo vio Moholy-Nagy: «Con los primeros carteles se empezó a tener en cuenta el hecho de que la forma, el tamaño, el color y la disposición del material tipográfico tenían un fuerte impacto visual».

Para el diseño del original procuro no ser «infodependiente», aunque, lógicamente, aprovecho las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías. Sigo disfrutando con el lápiz o las acuarelas y, desde luego, lo que no soporto son las versiones informáticas de la manualidad, esas burdas reproducciones de las imperfecciones del trazo dibujado o escrito. Alguno sabe que perdí a un amigo cuando me enteré que usaba la comic sans

1991. El proyecto del Parque Tecnológico de Andalucía despegaba. Así lo describo recurriendo a los dos comportamientos de la tipografía: de la literalidad de abajo a la iconicidad de arriba.

Los ponentes conversan durante el coloquio celebrado el 18 de octubre de 2023 en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Fotografía de Sebastián González Juli, 2023.

Carteles divertidos y desenfadados como este contribuyeron al cambio que ya empezaba producirse en la sociedad sobre la imagen elegante, elitista y un tanto inaccesible del arquitecto. La Junta Directiva de aquel año decidió contratar a un diseñador gráfico y así empezó el cambio que luego fue apoyado con entusiasmo por las siguientes.

1989

La espontaneidad del dibujo para una visión personal del Monte de Sancha.

1986

El texto no elimina significados. Solo hay uno (el retrato del cantante) y el nombre simplemente lo refuerza. Lo dibujé con simpatía.

1988

El texto en su doble comportamiento: como literatura es un juego de palabras: STARCK-ESTAR. Y como signo visual un medido rectángulo que actúa en contraste con la disposición libre de las formas de abajo. Simbiosis texto imagen. Y el Neufert.

1989

Manualidad. Papel y tijeras. Juego de analogías entre los útiles del arquitecto y los del ebanista.

Metonimia del calor de una noche de verano.

Un

El salto escalar es un recurso eficaz.

tributo a Allan Poe.

2023

Los recursos retóricos son habituales en el diseño gráfico. En este trabajo, la metáfora y sobre todo las analogías son evidentes.

Otra analogía evidente en una geometría elemental.

2015

Una fuerte metáfora a la que contribuye el contraste blanco-negro y la expresividad de las texturas. No importan las interpretaciones, pues todas ellas transmiten sensaciones de tristeza, abandono, desgarro y soledad.

2018

El aislamiento es otro de los recursos para reforzar el anclaje en la memoria visual. Aquí el texto se comporta de esa forma para no entorpecer el magnetismo de la imagen.

Simbiosis de dos tópicos habituales en el género.

El gris alterado por una elocuente mancha roja. El texto se retira para no estorbar.

2001

Con una simple palabra se reducen todos los significados de la imagen a un garito de música nocturna. Quise que se oyese el saxo de Charlie Parker.

2015

Las plumas forman un alborotado lenguaje cargado de connotaciones navideñas.

1984

Papel, tiza y máquina de escribir. Con estos ingredientes salió este cartel que aumentó su eficacia al pegarse repetido por las calles.

2016

La sorpresa actúa al actuar sobre lo conocido (el retratoatribuído a Juan de Jáuregui) desconcertando. El texto, de Claude Garamond, coetáneo de Cervantes, es una de las tipografías más conocidas —y hermosas— del mundo de las letras.

1990

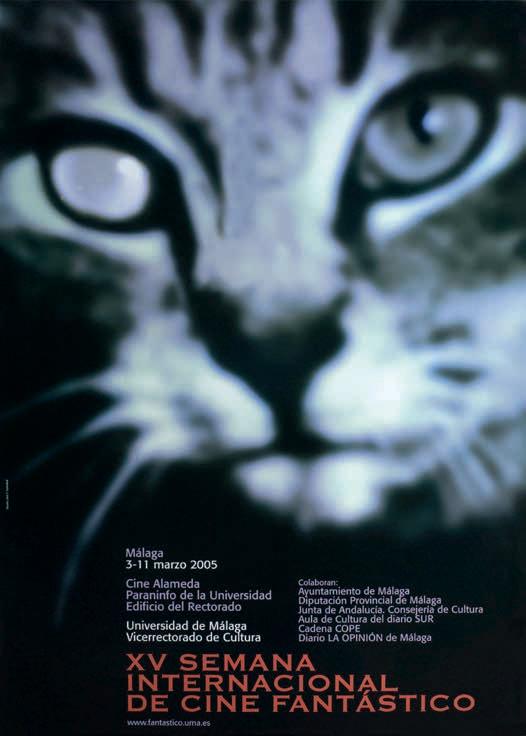

El primer cartel del largo recorrido de las Semanas de Cine Fantástico. No había llegado la era digital y las herramientas fueron cartulinas, tijeras y letras transferibles. Los tipos góticos resultaron adecuados a la naturaleza del certamen.

OFICIO

Desde su concepción, la sección Oficio se concibió para aportar claves en múltiples aspectos de la disciplina —y desde variadas perspectivas— con el propósito último de mejorar nuestro desempeño profesional. Y todo esto posibilitado a través de las contribuciones de los propios arquitectos.

En este número, José Moreno propone una reflexión sobre la fotografía de arquitectura, pero en este caso de la estrictamente ligada al proceso constructivo.

La fotografía de obra se convierte aquí en otra herramienta más del proyecto por su capacidad de desvelar el espacio futuro, pudiendo ser útil para «capturar» a tiempo real tanto aspectos físicos de la materia —como resultado de la construcción— como otros efímeros —la luz y la sombra— que modelan el espacio.

«La arquitectura sigue siendo percibida, casi en su totalidad, mediante nuestro sentido más dictatorial: la vista»

Instantes. Fotografías en construcción

A pesar de los acertados planteamientos de Juhani Pallasmaa recogidos en su famoso libro Los ojos de la piel, la arquitectura sigue siendo percibida, casi en su totalidad, mediante nuestro sentido más dictatorial: la vista (figura 1). Por mucho que diseñemos pomos de puerta ergonómicos, texturas de paredes rugosas o nos pueda llegar a fascinar el olor a tierra mojada en nuestro patio interior, nuestros ojos siempre terminarán reconduciendo la experiencia arquitectónica hacia una deriva más pragmática, donde el ojo, dueño y señor de nuestra mente, siempre termina imponiéndose y remarcando el presente frente a los recuerdos sensoriales que nos puedan ofrecer otros sentidos como el olfato. Quizás por eso, cuando detectamos algún olor que nos recuerda

a un momento concreto de nuestra infancia, inconscientemente tendemos a cerrar los ojos con fuerza para concentrarnos en él. Como si la bocanada de presente que la vista nos vomita a la cara se interpusiese entre tu memoria y tú. Porque sí, afortunada o desgraciadamente, el ojo que todo lo ve siempre termina dominando nuestra mente.

La fotografía de arquitectura está repleta de imágenes fascinantes, virtuosismos estéticos y composiciones artísticas que ensalzan las obras acabadas de una manera magistral. En muchas ocasiones, se utilizan personas a modo de atrezo (figura 2) para no caer en el cliché de parecer fotografías de producto, al fin y al cabo, la arquitectura existe por y para las personas, y la única manera de entender los espacios,

José Moreno Ferre

FIGURA 1

su escala y sus ambientes es a través de los figurantes que los habitan. Sin embargo, a pesar de encontrarnos una silueta paseando por un pasillo o un niño jugando en la habitación infantil de turno, la sensación de impersonalidad es ciertamente habitual en este tipo de imágenes. Muchas veces propiciada por lo artificial de la escena; un salón absolutamente recogido, sin tan siquiera el mando de la televisión encima de la mesa; una cocina limpia, inmaculada y con una mandarina sobre la encimera que combina a la perfección con el color de los azulejos, y por supuesto, sin ningún plato sucio en el fregadero, ¡faltaría más! Todo tiene que verse bonito y el desorden natural de una familia habitando su hogar tropieza con la estética inmaculada de las revistas de arquitectura.

forma de entender la pintura, actualmente conocida como cubismo.

En todo caso, y salvando las diferencias entre el trabajo de Picasso y la fotografía de arquitectura, podemos asumir que, hoy en día, una foto la puede hacer cualquiera que lleve un smartphone en el bolsillo, pero una fotografía que emocione de verdad no está al alcance de todo el mundo. Se necesita cierta sensibilidad, un ojo bien entrenado, saber posicionarte en el sitio concreto y la agilidad propia de un ninja para poder desenfundar la cámara y disparar como un verdadero cowboy en el momento adecuado para captar el instante preciso (figura 3).

«El edificio acabado es el vaso de agua estático, el agua cayendo es el proceso de construcción y las gotas deslizándose por la boca del sediento son los momentos del habitar reales de los usuarios»

Tanto en la fotografía como en otras artes como la pintura, la escultura o la música, se torna relativamente sencillo producir alguna obra con un mínimo control de la técnica, eso sí, conseguir llegar a emocionar al receptor es lo que realmente diferencia una fotografía cualquiera a una verdadera obra de arte. Incluso Picasso, consciente de la sencillez de algunas de sus obras decidió, al final de su carrera, no firmar sus pinturas hasta que saliesen de su estudio por el miedo de sufrir algún robo. Era totalmente consciente de que muchos falsificadores podrían tener la habilidad de imitar su arte y, receloso de ello, lo único que se le ocurrió era no garabatearlos con su apellido, como si eso no fuese también fácil de imitar… Pero su avanzado conocimiento de la técnica pictórica fue una de las patas en las que se apoyó para hacer evolucionar su arte, trascendiendo curiosamente la destreza de sus manos hacia cuestiones algo más espirituales, desarrollando incluso una nueva

Y precisamente de eso se nutre la fotografía, de instantes. El octavo arte se caracteriza por inmortalizar momentos, por captar el tiempo. Es prisionero del momento, de la luz y de la escena. Si no conseguimos empatizar y transportarnos a los ojos del artista en el momento en el que apretó el gatillo, la pieza pierde fuerza. Poco tiene que ver una imagen de un vaso estático lleno de agua con la instantánea de un jarrón dejando caer ese mismo líquido desde una altura imponente, o incluso el momento en el que una persona sedienta alivia su sufrimiento dejando caer unas pocas gotas de agua por la comisura de sus labios.

Este símil es directamente extrapolable a la fotografía de arquitectura. El edificio acabado es el vaso de agua estático, el agua cayendo es el proceso de construcción y las gotas deslizándose por la boca del sediento son los momentos del habitar reales de los usuarios. La tensión de los momentos del antes y del después son siempre especiales, pero las situaciones realmente efímeras y de difícil repetición se concentran mayoritariamente en

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

los procesos constructivos que, además de enmarcar etapas pasadas que narran la historia del edificio, gozan de sus peculiaridades temporales. Por ejemplo, la primera vez que la luz del sol se desliza por una falsa fachada que fue proyectada para proteger del calor a la vivienda es un momento mágico. No hace falta que esté perfectamente encalada en blanco, simplemente con disfrutar de la presencia de ese rayo de sol descansando sobre el muro en basto es la consagración de la idea construida.

Momentos como estos hacen de las fotografías de construcción unos contenedores con verdadero potencial artístico (figura 4) y que no solo se circunscriben a lo puramente arquitectónico o espacial, sino que también a la memoria que subyace en todo proceso constructivo. Desde un albañil mojando un ladrillo cerámico antes de colocarlo hasta un andamio solitario recién instalado para enfoscar una fachada, cada fase de una obra es parte indispensable para la consecución del producto final.

Por lo tanto, la historia que da forma a la obra construida puede contener los secretos más valiosos de cualquier edificación. Detalles tan aparentemente banales como el hormigón discurriendo por la textura de las bovedillas de cemento o un clavo desdeñado en un tablón, narran los procesos necesarios y olvidados que dan lugar a

los salones y cocinas de revista que solo terminan disfrutando el cliente final. Estos pormenores quedan exclusivamente reservados para todos los agentes intervinientes en el desarrollo de las obras. Casi siempre, de uso y disfrute exclusivo de albañiles y operarios, pero al menos una vez a la semana, un buen Director de Obra, consciente de la inmediatez de muchos de los procesos de obra, saca tiempo para pasarse por esa parcela tan lejana simplemente para capturar en su retina, o en el carrete de su smartphone, ese instante que sabe que será fugaz y único.

El oficio del arquitecto va mucho más allá que el del mero diseñador que proyecta espacios para sobrecoger el corazón de los usuarios, también debe establecer un plan para poder ejecutarlo —llamado coloquialmente Proyecto de Ejecución— y saber dirigir, controlar y valorar todas las etapas presentes en el desarrollo de las obras hasta materializar sus ideas. Y, solo estando presente en todos y cada uno de los procesos, es posible captar la verdadera esencia de la construcción (figura 5). Es necesario valorar la textura de la madera de los tablones de encofrar para ser consciente del tipo de acabado que tendrá ese muro al ser desencofrado. Entendiendo la importancia de lo momentáneo y de lo efímero, como partes indispensables de un todo mayor con la arrogante pretensión de ser eterno. Ojalá

tuviéramos instantáneas de los trabajadores egipcios levantando los bloques de piedra que dieron lugar a las pirámides de Guiza. No solo resolverían infinidad de dudas técnicas e históricas, sino que también serían el mejor testimonio posible de una forma de hacer de una época y cultura muy concreta. Esas imágenes serían tan reveladoras como artísticas, y no solo por la curiosidad de conocer el pasado, sino porque, con la mera imagen de un momento concreto, entenderíamos a vuelapluma la idiosincrasia de toda una cultura que pobló gran parte de nuestro planeta durante miles de años.

En definitiva, si la fotografía son instantes y los instantes vienen definidos por el tiempo y la memoria, el mayor potencial de la fotografía de arquitectura no está solo en el reportaje final, sino en cuestiones tan primarias como la simple imagen de una bola de papel de aluminio en el suelo que escenifica el tiempo de descanso para el bocadillo de cualquier operario, o un primer plano de la cara de un «ferralla» en el que conseguimos apreciar las marcas del sol en su mejilla que reflejan las horas y horas sin techo necesarias hasta coronar el último forjado de la estructura (figura 6).

SOBRE EL AUTOR:

José Moreno Ferre es arquitecto y socio fundador del estudio med.arquitectos.

FIGURAS:

FIGURA 1. Interior del teatro municipal de Besançon (construido por Ledoux en 1784), visto en el espejo de un ojo. Claude-Nicolas Ledoux, hacia 1800.

FIGURA 2. Viviendas en Weissenhof-Siedlung, Stuttgart, Alemania. Le Corbusier, 1927.

FIGURAS 3, 4, 5 Y 6. Fotografías de obra del Mercat Sant Antoni. Fotografías de Asier Rua, 2018.

PREMIOS MÁLAGA 2024

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA desempeña un papel destacado en el ámbito cultural, social y corporativo de la provincia. En su labor de divulgación, organiza eventos culturales, conferencias y exposiciones, tanto de producción propia como itinerantes, que ponen en valor la arquitectura contemporánea más relevante.

Entre estas iniciativas destacan los Premios Málaga de Arquitectura, creados en 1989 con carácter bianual. Su propósito es reconocer obras y proyectos arquitectónicos que se distinguen por su calidad, innovación y contribución al entorno urbano. Con 17 ediciones y más de 700 propuestas presentadas, de las cuales 181 han sido reconocidas como un galardón o accésit, estos galardones han evolucionado para promover una mayor participación del público general y para acercar la arquitectura a la sociedad, subrayando su capacidad para mejorar la calidad de vida y enriquecer el patrimonio arquitectónico.