CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

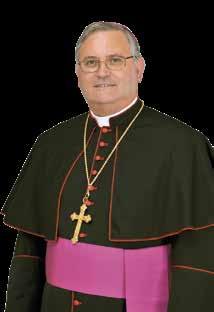

Queridos cofrades:

Os deseo la paz y que el Señor esté muy presente en vuestros corazones durante todo el año de gracia que estamos viviendo. Doy gracias a Dios por la experiencia gozosa y de caridad que se va viendo en todas las hermandades y cofradías de la Iglesia de Cartagena, porque habéis puesto en un lugar preferente durante el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa a los que tienen menos recursos, a los hermanos más necesitados y eso es un signo de que el amor de Jesús Crucificado está siendo la luz que ilumina vuestro caminar. Con ese testimonio se ve cumplida la Palabra de Dios: «Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes». Vuestra experiencia, hermanos y cofrades, es la misión, es anunciar la grandeza y la misericordia del corazón de Dios, siempre en fidelidad, como hijos de la Iglesia.

Este año tiene notas especiales para poder asumirlas cada cofradía, porque os ayudarán a renovar vuestras experiencias cofrades y os aportarán más razones para vivir la espiritualidad que os caracteriza al ser testigos privilegiados de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, me refiero al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2024. El Papa nos dice que «la cruz es la medida del amor, siempre. Es verdad que se puede amar sin cruz, cuando no hay cruz; pero cuando hay cruz, la forma en que cargo con la cruz es la medida del amor. Es así»1. Vosotros estáis especialmente invitados a acercaros al árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, a la Cruz bendita donde Cristo abrió sus brazos de par en par y nos mostró el gran amor que nos tiene, su misericordia infini-

ta que nos libera de toda culpa. Anotad en vuestras agendas que ¡este año vamos a peregrinar juntos! Que este año será una oportunidad para fortalecer vuestros sentimientos cofrades, para sentiros más cercanos los unos a los otros y trabajar por una hermandad o cofradía donde os sintáis más en familia.

La razón de peregrinar es sencilla: Caravaca de la Cruz se convierte en un foco de espiritualidad y de esperanza, será para todos la luz que nos ilumina, el signo más grande del amor entregado. Peregrinar a Caravaca supondrá entrar en el misterio de amor que nos ha ofrecido Jesucristo, vamos a Caravaca a participar de su misericordia y de su perdón para sentir la fuerza de la alegría y salir de allí cargados de la esperanza que necesitamos para afrontar el día a día con un corazón cristiano. En Caravaca de la Cruz seguiremos escuchando las palabras de Jesús que nos invita a caminar: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré» (Mt 11, 25-30).

No tengáis miedo, aprovechad esta oportunidad que nos regala el Señor en este año, no perderéis vuestra identidad, la que caracteriza a cada cofradía, al contrario, aprenderéis más y mejor las palabras de Jesús, que nos decía: «Misericordia quiero y no sacrificios». Es cuestión de levantarse, de ponerse en pie, como la Virgen María, que «se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39). Es el momento de soñar, de iluminar con el color esperanza y comprometerse por un mundo nuevo, como hizo la joven María.

Este Año Jubilar va a ser un año para la verdadera conversión, para aceptar la voluntad del Padre, para agradecerle el regalo de la Iglesia y renovar la participación, la comunión y la misión a las que

estamos llamados por el Santo Padre, el Papa Francisco, como hermanos cofrades en este tiempo sinodal.

Os encomiendo a la maternidad de la Santísima Virgen María, que la invocaremos con muchas advocaciones: Piedad, Caridad, Dolores, Angustias, Amargura, Consolación, Misericordia... En nuestra Señora estarán puestas todas nuestras miradas de petición y suplica, las necesidades de la gente que lo está pasando mal y os pido que oréis, para que a nadie le falte su auxilio. Ánimo, amigos, preparad una Semana Santa donde vosotros mismos estéis implicados en la propia conversión del corazón y no olvidéis estas palabras del Papa: «¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontrareis la verdadera vida» Que Dios os bendiga y os conceda la paz.

José Manuel Lorca Planes Obispo de Cartagena

José Manuel Lorca Planes Obispo de Cartagena

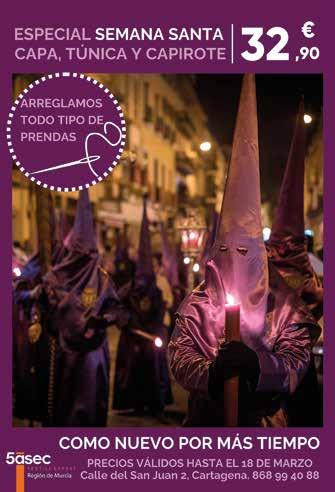

Queridos cofrades y cartageneros,

Me dirijo a vosotros con motivo de la Semana Santa de Cartagena 2024, una fiesta que nos llena de emoción y de orgullo, y que es un símbolo de nuestra identidad y de nuestra fe.

La Semana Santa de Cartagena es única y especial, por el orden, la luz, la flor y la música que acompañan a nuestros tronos e imágenes, por la calidad artística y el valor histórico de nuestro patrimonio, por el fervor y la devoción de nuestros cofrades y nazarenos, y por la participación y el respeto de nuestro pueblo.

Quiero transmitiros mi más profunda admiración y gratitud por el trabajo que realizáis cada año para hacer posible esta manifestación religiosa, cultural y artística de primer nivel. Vuestra dedicación y vuestro amor por la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional, son un ejemplo para todos.

Os animo a seguir cuidando y engrandeciendo esta tradición tan nuestra, que forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. La Semana Santa de Cartagena es un tesoro que debemos preservar y compartir con el mundo.

Recibid un afectuoso saludo,

Estimados hermanos cofrades,

En esta ciudad de Cartagena, donde la tradición y la devoción son pilares fundamentales de nuestra cultura, las cofradías somos garantes de la vida religiosa y cultural de la ciudad.

La Semana Santa es la celebración más emblemática de Cartagena. Como cofrades, somos guardianes de nuestra fe y de las tradiciones que han perdurado a lo largo de los años. Cada año se nos llama a renovar este gran compromiso con Cartagena, con nuestras procesiones porque son la savia que nos une a todos los cartageneros. En ellas, cada detalle, cada nota musical, cada olor al pasar nuestros tronos, ese mecer de las capas de los penitentes, cada gesto, la marcialidad, todo en sí, nos transporta a través del tiempo y nos conecta con nuestra historia y con nuestras creencias más profundas. Llenan el aire que respiramos creando una atmósfera única y emocionante que cautiva a todos los presentes.

Y es que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, tenemos que ser conscientes de que la Semana Santa es un recordatorio de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y que la resurrección es el culmen que sigue a la pasión.

Que las procesiones, nuestras imágenes sagradas y las tradiciones que tanto amamos sigan siendo un faro de esperanza y espiritualidad en nuestras vidas. Porque los cartageneros estamos ansiosos de su llegada, ansiosos de ver, de sentir, pero, sobre todo, de vivir, vivir la mejor Semana Santa del mundo.

Como presidenta de la Junta de Cofradías, os invito a que nos comprometamos a vivir la Semana Santa de Cartagena con devoción y respeto, compartiendo su significado con las generaciones futuras. Como Hermana Mayor de la Cofradía del Resu-

citado, os animo a todos los hermanos a seguir trabajando en la unidad, demostrando que juntos, todo es posible y pongo por ejemplo el trascendental e imponente proyecto de restauración de todas nuestras imágenes que estamos llevando a cabo en la Cofradía, sin la unidad de todas las agrupaciones, no habría sido efectivo. Hemos sido conscientes de la necesidad y hemos remado todos juntos hacia este fin común. Eso es hacer hermandad, hacer Cofradía.

Este periodo de Cuaresma es fundamentalmente propicio para que busquemos en nuestro interior y encontremos ese bello compromiso con nuestra Cofradía y con Cristo y estemos preparados para celebrar el momento mas importante de todos, la Resurrección de Jesús que celebra la Pascua, fundamento de la fe cristiana.

Feliz Pascua de Resurrección.

Marién García Boj

Presidenta

Entre los cinco fines con los que se refunda en 1.961 la antigua Hermandad del Santísimo y Real Cristo del Socorro (creada en 1.691 y reconstituida en 1.879), estaba la pretensión de mostrarse con gran modestia y pobreza, prefiriendo hacer su recorrido por las calles más humildes del barrio de pescadores. Cuatro de aquellas cinco finalidades estaban directamente vinculadas con la iglesia de Santa María La Vieja y los cinco objetivos estaban relacionados con el culto y oración, aplicando su intención general de penitencia en su Via Crucis por la Paz del Mundo.

Salvo variaciones en la estructura organizativa y otros aspectos externos, sesenta y tres años después, poco más se ha variado de los fines de aquellos primeros cincuenta y cinco hermanos (treinta y tres alumbrantes y veintidós portapasos). Y tal vez sea esa una grandeza de esta pequeña Cofradía: la intención de todas las directivas que subyace en los hermanos que, desde 1.961, han pasado por ella y que hoy puede resumirse en: seguir aferrados a la oración en la Catedral Antigua

De igual modo que algunas instituciones precisan tiempo para estudiar y madurar concienzudamente las ideas (como el sosiego que se dispensa a los vinos de calidad), Cartagena es una ciudad que parece caracterizarse por resolver con parsimonia sus problemas y, en ocasiones, dar la impresión de no avanzar al ritmo que la sociedad demanda o al que resuelven en otras urbes.

Como algunos aspectos de la ciudad –históricamente al ralentí–, esta Cofradía puede parecer -desde fuera- haber quedado atrás en el tiempo. Nada más lejos

“La intención es seguir aferrados a la oración en su Catedral Antigua”

de la realidad. Por eso, es necesario aclarar esa errónea suposición de pasividad pues, desde dentro, se sabe que, a la vez que se camina con la tradición de sus fundadores, se resuelve lentamente, al compás de un solo tambor pues, en ocasiones, se ha de caminar por calles que podrían considerarse demasiado angostas.

Y, si puede haber algo que compartan las personas que han formado parte de la Hermandad o de aquellos que mucho antes intentaron refundarla, sin duda, debe estar el deseo –el sueño, quizás–, de volver a disponer de una iglesia donde rezar y comenzar la procesión, sacando de allí las imágenes del Cristo del Socorro y de la Virgen de la Soledad del Consuelo, desde su capilla en aquella vieja iglesia, dedicada a La Asunción.

Tal vez por eso nunca se renunció a la presencia de la Cofradía en un santuario saqueado y destruido por unos en 1.936, bombardeado por otros en 1.939, abandonado y objeto de apropiación indebida en las décadas posteriores por unos u otros y desahuciado hasta nuestros días por el resto. Tal vez por eso, con los medios justos, esta Cofradía ha querido promover o proyectar obras y conservar lo que le corresponde… y por ahí caminamos. Tal vez por eso, esta Cofradía no puede dudar tampoco en apoyar cuantos nobles intentos de restauración o mejoras en la accesibilidad se lleven a cabo. Y, tal vez por eso, los hermanos del Socorro oran “por”, “para” –y ahora, “en”– su capilla; donde cumplir, por ejemplo, que “todos los viernes del año se celebrará Misa rezada en el altar del Santísimo Cristo”.

Gracias a Dios, a la ayuda de algunos y a la corresponsabilidad de bastantes, hoy es posible celebrar en esa capilla. Así, la Misa de Entronización del Cristo del Socorro, que este año cumplía su tricentésimo trigésimo tercer año, a celebrar “la Dominica tercera después de la Epifanía”, ha vuelto a ser en la Capilla de la Iglesia Catedral, el 21 de este mes de enero.

Casualmente, fue también un 21 de enero del año 1.691 cuando se realizó el primer acto de entronización. Probablemente, la ceremonia original contaría con más boato, al ser el mismo Duque de Veragua, D. Pedro Manuel Colón de Portugal (el fundador), quien solicitara a los regidores los oportunos permisos y apoyos para los actos y la procesión.

Pero no por ello este año ha sido menos la celebración eucarística conmemorativa que, además del evento histórico, suponía un motivo añadido de alegría generalizada por regresar a su capilla matriz. Presidida por el Rvdo. D. Lázaro Gomaríz López, capellán de la Cofradía, emocionó siguiendo el rito que tuvo que emplearse en ese templo durante siglos y, con sus sentidas palabras, llegó a tres o cuatro veces treinta y tres corazones presentes.

En el mismo lugar, el 27 de marzo, a las 20:30 horas, dos noches antes de la salida de la procesión, se celebrará otro acto litúrgico significativo en honor de nuestro Titular, el de Las Cinco Llagas de Nuestro Señor, organizado por la Agrupación de Portapasos del Santísimo Cristo del Socorro.

Oportunidades ambas que forman parte de los actos litúrgicos que quieren enlazarse con otros eventos religiosos que lleguen para afianzar nuestra propia hermandad, para reivindicar nuestra presencia y para lo que aún pueda o deba hacerse.

Esa presencia va estrechamente ligada a esta iglesia; tanto, que subsistió la hermandad hasta ser disuelta en 1.816, por ruina y clausura del templo; altiba-

“Convertir a nuestra capilla en el único punto vivo que subsista en un entorno históricoarqueológico muerto”

jos y circunstancias que no se sabe muy bien si demuestran un vínculo perpetuo, un designio o pura casualidad histórica. Lo cierto es que el lugar, alguna de sus construcciones anexas como “el cabildo de los treinta y tres” y la historia del barrio en todo su entorno están imbricadas con esta asociación de fieles, como así lo recogen, entre otras pruebas, las Constituciones fundacionales del año 1.961.

Atender al culto, incluidos ejercicios cuaresmales, cuidando de que no falten ni se interrumpan las piadosas prácticas, son compromisos esenciales que vinculan aún más a la hermandad con la vieja iglesia.

Aquel oratorio en la Puerta de La Villa es donde cualquier hermano del Socorro desearía no se pusiese pega alguna a la celebración de una Misa Réquiem y responso por su alma, “con asistencia de una Comisión de la Junta de Mesa e invitación a los demás hermanos”, cumpliéndose de esa forma también lo dispuesto en los preceptos de refundación de la Cofradía.

La existencia de otro lazo entre esta familia procesionista y la iglesia castrense de Santo Domingo, en la que desde hace ya décadas se custodian la imagen de nuestro Cristo y la anterior imagen de la Virgen de la Soledad (y donde se realizan nuestros cultos principales), no es óbice para renunciar a la quimérica recuperación de nuestra vieja iglesia de Santa María para, al menos nosotros, ponerla parcialmente al culto, que es una de nuestras obligaciones y, a la vez, esperanzas. Similares vínculos a los de Santo Domingo ya existen con las parroquias de San Ginés de la Jara o de San Fulgencio –curiosamente ambos patrones de la ciudad– donde las dos agrupaciones centran celebraciones y en las que también fuimos acogidos con cariño; siendo la de San Fulgencio donde la Agrupación de Portapasos de la Virgen de la Soledad del Consuelo -que hoy preside

1 Carralero J.L., Espín, J., 2.009

Enrique Blaya Bastida-, guarda y custodia la imagen que actualmente se procesiona.

Para conseguir orar con continuidad –y no de forma ocasional– en aquella vetusta iglesia catedral y, a la par, convertir a la recién acondicionada capilla en el único punto vivo de referencia cristiana católica (léase este adjetivo como “universal”) que subsista en un entorno histórico-arqueológico muerto (visitado para recordar la magnificencia del pasado, sí, pero muerto), se requiere mantener con tesón y constancia nuestros propios fines fundacionales.

Y en el convencimiento de estar haciendo lo correcto, es necesario ser conscientes de la enorme repercusión que tiene que una de las dos capillas que quedan en pie dentro de la iglesia Mayor de Cartagena, la del Cristo Moreno, “el Cristo de las rogativas… centro espiritual de la más fervorosa devoción cartagenera”(1), por sus intercesiones milagrosas en la segunda mitad del siglo XVI, se encuentre hoy nada menos que en el escenario más visitado por el turismo en esta región. Esto ha sido entendido hasta ahora como un hándicap, pero debe ser precisamente lo contrario: una oportunidad única para dar a conocer al mundo una cofradía y su

“Que la capilla esté hoy nada menos que en el escenario más visitado por el turismo en esta región no es un hándicap, sino todo lo contrario”

Diócesis (Prima Eclessia Romana in Hispania) y, por qué no, colaborar en una singular evangelización. Obviar nosotros mismos tales evidencias (y sus posibilidades) sería como negar el propio origen de la Cofradía, nacida para devoción con humildad y para la extensión de la fe, enmarcada en el fervor popular.

Vivimos periodos de persistentes sequías y plagas (de toda índole), no difiriendo mucho nuestro sentir del de la angustia

que podría inquietar a los cartageneros del siglo XVI o XVII. Sin embargo, aquellas gentes, buscando la intercesión divina con rogativas comunitarias, no hacían más que alimentar su fuerza espiritual para afrontar lo que les viniera en un mundo tan hostil –si no más– que el presente.

Hoy, a pesar de la supuesta autosuficiencia del hombre, siempre hay momentos en los que reconocer las limitaciones. Precisamente la oración es un momento de reconocimiento de nuestros límites. Por eso, en un entorno histórico tan simbólico como el de “La Catedral”, la capilla del Cristo del Socorro puede convertirse en un inesperado paréntesis para el visitante en el centro de la urbe. Un santuario para esa oración que necesitamos, sea personal o compartida.

Antes de que se envilezcan –turísticamente hablando– las visitas, como si de otros restos se tratasen, la Cofradía del Socorro, como aquellas órdenes religiosas que antes pasaron por allí, puede ser la Hermandad que custodie aquel oasis para la fe, la cultura cristiana y la tradición cofrade.

Con firmeza hay que seguir dando pasos, aunque sean cortos. Estar presentes y protagonizar avances. La experiencia de esta humilde Cofradía acredita suficientemente que puede estar ahí. Su historia demuestra también que ha sabido sufrir y reinventarse cuando hubo que tomar duros derroteros. Dos de los últimos, por ejemplo, inevitables para iniciar los trabajos de arqueología al aparecer los primeros restos del Teatro Romano, fueron

asumidos con pundonor: perder su salida por la antigua puerta principal y desaparecer la plaza de Juan Jorquera del Valle, su fundador en la última etapa. Milagrosamente –pues como dice nuestro Capellán–, ésta es “la Cofradía del Milagro”.

Y es que, nadie dijo que los caminos fueran fáciles. “Al que quede vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7). Así nos lo recordaba en la monición de entrada de la celebración de la Entronización, José Damián Catalá Galindo, presidente de la Agrupación de Portapasos del Cristo, animándonos a ser héroes prudentes a la hora de afrontar los retos que nos pueden venir.

Por eso, también es de entender un sentimiento compartido de privilegiados al considerar ser parte de la primera procesión de España, salir desde las proximidades de los restos de la histórica iglesia de Santa María la vieja (nuestra catedral), heredera de una tradición Jacobea en el barrio de los pescadores, hacer estación en Santa María la Mayor ante la Virgen del Rosell (nuestra Patrona canónica) y participar en la primera Misa del Viernes de Dolores ante la Virgen de la Caridad (la Patrona). En tales escenarios, orar por la Paz del Mundo, regresando a la vieja ciudadela medieval es, aparte de un privilegio, un honorable rezo obligado por nuestras Constituciones.

Así lo entendieron y cumplieron en esta tercera etapa de la refundación, los anteriores hermanos mayores José García Cervantes, Juan Jorquera del Valle, Lorenzo Blanco Escudero, Fernando Navarro Mulero, Manuel Martínez Guillén y, ahora lo hará, Javier Pavía Galán.

Si San Bernardo en sus Sermones Ad sororem decía que “el que ora y trabaja eleva su corazón a Dios con las manos”, además de orar, solo nos queda como cofrades seguir trabajando y ser copartícipes para que todos, cartageneros y visitantes podamos –como así lo quiso nuestro fundador hace 333 años–, orar en la vieja catedral.

Miguel Alberto Guillén Pérez Mayordomo Preferente de la Cofradía del Xto. del Socorro

Queridos hermanos:

Desde este escaparate que es la revista que edita la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, deseo saludar en este mi primer año como Hermano Mayor de la Cofradía California a todas aquellas personas que tienen a bien interesarse por una de las manifestaciones culturales, festivas y religiosas que constituyen la seña de identidad más importante de nuestra ciudad de Cartagena.

La Semana Santa evoca en los cartageneros emociones y sensaciones, para los que se encuentran fuera genera nostalgia y añoranza, y para los que participan en ella revivir recuerdos y sensaciones únicas aprendidas desde pequeño.

Decía el Papa Francisco “¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Alabanza expresada a gritos por la muchedumbre de Jerusalén recibiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo, hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros”.

Este año como verán en esta publicación, los californios narramos la historia de la procesión de Miércoles Santo, una procesión que destaca por su solemnidad y emotividad, una procesión única que representa la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, Oración en el Huerto, Beso de Judas, Flagelación, Coronación y otros más. Detrás de todos ellos hay unas agrupaciones, una cofradía, que ha de ser modelo de verdadera fraternidad cristiana. Con este objetivo se fundaron y de esta forma deben actuar. Sería por tanto un fraude que la Cofradía no asumiera y ofreciera aquello que es la razón de su existencia, una vida cristiana llena de autenticidad, y que se manifieste en múltiples acciones culturales propias y una eficaz labor caritativa.

La Semana Santa en Cartagena es mas que una serie de procesiones religiosas, es una experiencia que fusiona la historia, la espiritualidad y la cultura. La ciudad se viste de solemnidad y devoción, creando un escenario impresionante donde la tradición se entrelaza con la vida cotidiana recordándonos la importancia de la fe.

En la ciudad de Cartagena, la entrada de la primavera y la Semana Santa convergen en un festival de vida, fe y renovación. Las procesiones se convierten en un estallido

de flor luz y aire fresco y la espiritualidad se entrelaza con la exuberancia de la naturaleza en su renacer.

Queridos hermanos y hermanas debemos llevarnos en nuestros corazones la profunda reflexión y la riqueza espiritual que la Semana Santa nos ha brindado.

Que Dios nos acompañe hasta la próxima celebración de la Semana Santa.

La procesión del Prendimiento de Cartagena:

CNPJPP, Grabado del Prendimiento, atribuido a Fernando Martín, siglo XVIII.

La procesión del Prendimiento de Cristo, que discurre, cada noche de Miércoles Santo, desde el 10 de abril de 17481, por las calles de Cartagena, es la procesión california por antonomasia, tanto por su antigüedad, que se remonta hasta los mismos orígenes de la hermandad, como

por haber sido durante casi dos siglos el único cortejo pasionario organizado por la cofradía; si bien, en el último tercio del siglo XIX, probablemente a partir de 1879, también se comenzó a celebrar el Martes Santo el traslado del trono de San Pedro, desde el Arsenal a la iglesia de Santa Ma-

ría de Gracia, a modo de preludio del día grande californio2, que a partir de 1929 se transformó en una nueva procesión3, después de que, el año anterior, se hubiese instaurado también la del Silencio, tras haber sido aprobada su constitución en el cabildo extraordinario efectuado el 26 de

1 APSMG (Archivo Parroquial de Santa María de Gracia). Libro de motes y entierros 1744-1758. f. 72v.

2 Huertas Amorós AJ. Los orígenes de la procesión California de Martes Santo: el pasado del trono de San Pedro. Cartagena. Semana Santa 2023; 2023: 18-23.

3 El Porvenir (Cartagena), 16 de marzo de 1929: 1.

marzo de 19274, siendo hermano mayor don Casiano Ros, bajo cuyo mandato la cofradía california inició lo que podríamos denominar su etapa moderna o actual5

La procesión fue concebida, sin duda, para desfilar la tarde del Miércoles Santo, día consagrado en la liturgia cristiana a conmemorar el prendimiento de Nuestro Señor, en la víspera de la celebración del triduo pascual, como demuestra de manera fehaciente la propia denominación de la hermandad y el hecho de que el cortejo tuviese como centro y titular a Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento. Además, posiblemente, a mediados del siglo XVIII, constituía también el corolario de los Siete Dolores de la Virgen, meditados en torno a los acontecimientos acaecidos en el huerto de Getsemaní, que la cofradía celebraba los siete miércoles de Cuaresma, desde el primero, Miércoles de Ceniza, al séptimo, el propio Miércoles Santo, al menos desde el año 1757, cuando el septenario contó con la aprobación definitiva del obispado6, aunque posiblemente estos cultos se viniesen realizando desde la constitución de la hermandad. Esta aproximación a la procesión desde una perspectiva mariológica, es decir, desplazando el centro de atención desde el pasaje evangélico del Prendimiento a los Dolores de la Virgen, podría ayudarnos a comprender la importancia que en la cofradía siempre tuvieron los actos cuaresmales en honor de la Santísima Virgen, constituidos por el septenario, antes mencionado, la Salve y el novenario, estos últimos instituidos desde al menos 17697. La celebración de estos otros cultos marianos no supuso la supresión del septenario, como se desprende de las notas, procedentes de los

antiguos libros de la cofradía hoy desaparecidos, tomadas seguramente por Vich Nadal, donde se hace mención explícita a los misereres de Cuaresma que se siguieron organizando8, probablemente en referencia a la meditación de los Dolores de la Virgen. Esta especial devoción hacia la Virgen por parte de los hermanos del Prendimiento tendría su culminación en 17849, cuando se inauguró una capilla para dar culto a la imagen de Nuestra Señora del Primer Dolor adosada y comunicada con la del Titular. Pero además esta demostración de fervor mariano, por parte de los primeros cofrades, nos llevaría a preguntarnos si pudo existir algún vínculo entre los orígenes de la hermandad del Prendimiento y la particular devoción a la

Virgen de los Dolores en el Reino de Murcia durante las primeras décadas del XVIII, fomentada por cardenal Belluga10, obispo de la diócesis cartagenera.

La procesión del Prendimiento se configuró en un espacio de tiempo relativamente corto, durante un cuarto de siglo, entre los años 1748 y 1773, y quedó conformada por un total de ocho pasos procesionales11, que se mantuvieron sin apenas cambios hasta bien entrado el siglo XX, salvo unos pocos años, entre 188312 y 190713, en los que también figuró en el desfile procesional el trono de la Santa Cena. El discurso narrativo del primitivo cortejo de Miércoles Santo, con sus ocho tronos: La conversión de la mujer samaritana, La oración en el huerto, El ósculo, El Prendimiento, San Juan, San Pedro, Santiago y la Virgen, tal como recoge Vargas Ponce14, en lo que constituye la descripción conocida más antigua de la procesión, era singular en su conjunto y extraño en algunos aspectos, debido a la presencia en el desfile de pasos procesionales muy poco habituales los días de Semana Santa, tales como La conversión de la mujer samaritana y Santiago apóstol, y también, en menor medida, la figura aislada del apóstol San Pedro

Posiblemente, la mejor manera de acercarse a la procesión del Prendimiento en el siglo XVIII, con el fin de intentar conferirle un sentido unitario y poder comprender su significado profundo, sea a través de la lectura detenida del septenario que, en honor de los Siete Dolores de la Virgen, celebraba la cofradía en sus primeros años de existencia. Obviamente, el centro del cortejo lo constituía el paso del Prendimiento, el momento en el que Jesús tras

4 Cartagena Nueva (Cartagena), 28 de marzo de 1927: 1.

5 Huertas Amorós AJ. El hermano mayor Casiano Ros, artífice de la renovación california. Haz de Lictores (núm. 15); 2014: 47-48

6 AMM (Archivo Municipal de Murcia) 1-C-29. Sagrado y devoto septenario que en recuerdo de los dolores de la Reyna de los ángeles María Santísima, celebra obsequiosa los siete miércoles de Quaresma la muy noble, devota Cofradía de Jesús del Prendimiento y santo zelo por la salvación de las almas en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Cartagena. Imprenta de Nicolás Villargordo. Murcia, 1757.

7 ACNPJPP (Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento). Libro de Cabildos (1761-1786), f. 127v.

8 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 10.

9 Hernández Albaladejo E. Los californios y su Virgen del Primer Dolor. Cartagena: imprenta Cervantes; 1979. p. 38.

10 Cardenal Belluga (1662-1743). www.grupo.us.es/encrucijada/cardena-belluga-1662-174/ (última consulta 25 de enero de 2024)

11 Ferrándiz Araujo C. Los californios en el siglo XVIII Cartagena: gráficas Cartagena; 1980. pp. 39-60.

12 El Eco de Cartagena (Cartagena), 5 de junio de 1882: 1.

13 La procesión del miércoles. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1908: 1.

14 AMC (Archivo Municipal de Cartagena). BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450.

ser apresado es conducido por dos sayones, una obra realizada por Juan Porcel15, aunque en 1766 se sustituyó la cabeza de la imagen de Cristo por otra de Francisco Salzillo16. Esta concepción de la escena del Prendimiento, alejada de lo que es habitual en la imaginería española, ya que los artistas suelen plasmar el instante en el que Judas Iscariote entrega al Maestro, como haría el propio Salzillo en 1763 al ejecutar este encargo para la cofradía de Jesús de la ciudad de Murcia17, se corres-

ponde, sin embargo, con el texto del septenario de la Virgen, donde en la oración para el último día podemos leer: “O Reyna, y Afligidissima Madre cuyo Corazon, que es el Puerto de nuestra esperanza, se halla anegado en un mar inmenso de amarguras, al contemplar, que ya los sacrilegos Executores de la iniqua prision de vuestro dulcissimo Hijo, con gritería, y alborozo llevan a

aquel inocentissimo Cordero…”18. Al trono del Prendimiento, desde los orígenes de la procesión, le daba escolta la compañía del Centurión, como refería Manuel González en su historia sobre las procesiones de la ciudad, editada en el año 1879, en varias entregas, en el diario El Eco de Cartagena19, y demostraría el nombramiento de varios cargos de la Compañía de Armados entre los miembros de la junta constitutiva de la cofradía celebrada el 13 de junio de 174720. La presencia de los Armados en la procesión nos remite de nuevo al septenario de la Virgen, donde en la oración para el tercer día se hace referencia explícita a los ejecutores del apresamiento de Cristo con estas palabras: “O Reyna Dolorosissima,… al contemplar, que un Esquadron de Judios, enviado por los falsos Sacerdotes, y Principes tyranos, se apresta ya para marchar al Huerto de Getsemani, y dar el assalto a la mystica Sion…”21, e igualmente ellos son también el centro de la del día siguiente22

El otro foco simbólico de la procesión lo configuraba el trono de la Virgen del Primer Dolor, en cuyo honor los hermanos celebraban el solemne septenario los miércoles de Cuaresma. Su presencia en la primera procesión, celebrada por la hermandad en 1748, no está documentada, pero es factible pensar que sí formó parte de ella, dado que, cuando se le encargó a Salzillo en 1750 una imagen de la Virgen23, la cofradía ya poseía otra que pasó al oratorio particular de Felipe Martínez de la Peña24. No obstante, Manuel González Huárquez, cronista de la ciudad, publicaba en El Eco de Cartagena en abril de 1879, que en el año 1751

se aumentó la procesión con dos imágenes: la de la Virgen del Primer Dolor, obra de Salzillo, y la de Santiago el Menor (San Diego)25. Noticia que podría hacernos pensar que hasta entonces sólo debía figurar en el cortejo el trono del Prendimiento, como podría desprenderse también de la lectura de la primera parte de su extenso artículo sobre las procesiones cartageneras26; sin embargo, cabría objetar, al respecto, que Francisco Salzillo entregó la imagen de la Virgen en 175327 y que el apóstol que figuraba en la procesión a la que hace referencia Manuel González debía de ser San Juan, cuya imagen fue costeada por Juan Sicilia, como se hizo constar en el cabildo celebrado el 9 de abril 175128. Lo que lleva a pensar que, si bien Manuel González conocía el contenido de la documentación conservada en la cofradía california, al escribir el texto sobre las procesiones de Semana Santa para el periódico debió de hacerlo sin consultar y corroborar exhaustivamente los datos, ya que no se trataba de una publicación científica, sino de mera divulgación. Podríamos concluir, pues, que los tronos del Prendimiento y la Virgen, junto a la compañía de Armados, formaron el núcleo de la primera procesión de la cofradía. Además, este vínculo tan marcado entre los Dolores de la Virgen y todo lo relacionado con los hechos de Getsemaní, permite plantear la hipótesis de que la advocación mariana del Primer Dolor estaría en relación con ello, aludiendo a que el momento del prendimiento sería el primero de los Dolores de la Virgen, puesto que representa el momento inicial de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor.

15 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros de cabildos y cuentas de la cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y apuntes sobre el título de Real de la cofradía, 1930. f. 3.

16 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 9.

17 https://cofradiadejesus.com/pasos (última consulta 3 de febrero de 2024).

18 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 13.

19 González M. Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1879: 1-2.

20 Ortiz Martínez D. Los Armados del Prendimiento. Ed. Agrupación de Soldados Romanos. Cartagena: Imprenta QdH; 2004: p. 14.

21 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 8.

22 Ibidem. p. 9.

23 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 4.

24 Castellón C. Datos históricos de la cofradía california. El Noticiero (Cartagena): 3.

25 González M. Nuestras procesiones III. El Eco de Cartagena (Cartagena), 8 de abril de 1879: 1-2.

26 González M. Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1879: 1-2.

27 Hernández Albaladejo E. Los californios y su Virgen… Ob. cit. p. 44.

28 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 5v.

Al cortejo se le añadió en 1751 el trono de San Juan29, y probablemente en 1755 los de San Pedro y Santiago, ya que en los libros de cabildos quedó constancia de que ese año el gremio de albañiles costeó el traje de Santiago y los hermanos Francisco García y Roque Ruiz, junto a otros compañeros, el de San Pedro30. La presencia temprana de estos tres tronos, portando a los apóstoles mayores en andas separadas, habría que entenderla en relación a que ellos fueron testigos presenciales del momento del prendimiento31. Esa sería, por tanto, la razón de la sorprendente presencia en la procesión del paso de Santiago Apóstol; y no, como han propuesto otros autores, por el hecho de que, según la leyenda piadosa, el patrón de España arribase al puerto de Cartagena para predicar el Evangelio32. Apóstol que se representaba en el cortejo del Prendimiento con una iconografía particular totalmente alejada tanto de la habitual, como peregrino o dirigiendo la batalla contra los infieles33, como de la local, creada en Cartagena en la segunda mitad del siglo XX en relación a la leyenda de su venida al puerto34. Asimismo, explicaría la presencia aislada de San Pedro en otro paso que, aunque menos extraña, tampoco suele ser habitual, pese a que podamos encontrarlo así en algunas obras, como San Pedro arrepentido de Francisco Salzillo, esculpido en 1780 para la cofradía de La Esperanza de la ciudad de Murcia35; si bien con un planteamiento iconográfico muy diferente al de la imagen anónima que poseía la cofradía california. Por último, la figura individualizada de San Juan, aunque fre-

cuente en los desfiles pasionarios de la diócesis cartagenera, es raro también encontrarla en otros lugares, como por ejemplo Andalucía, donde suele formar pareja con la imagen de la Virgen en algunos pasos de palio. No sabemos, sin embargo, el porqué del orden de estos tres tronos dentro del cortejo procesional, tal como lo describe Vargas Ponce a finales del XVIII, San Juan, primero, y a continuación San Pedro y Santiago36. Cabe pensar que su colocación en la procesión vino motivada sólo por las circunstancias de su creación, lo que explicaría que el primero de ellos fuese San Juan. No obstante, podríamos especular con el hecho de que esta disposición pudo obedecer a otras razones. Así, San Juan, el discípulo amado, que aparece representado tantas veces al lado del Maestro, iría inmediatamente después de Él. Además, la imagen del evangelista, realizada en 1751, señalaba claramente con el dedo índice derecho hacia el cielo, e invitaba al espectador a meditar sobre la transcendencia del momento del Prendimiento, que acababa de ver pasar, el inicio de la Redención y de la Salvación del género humano. Esto explicaría por qué el trono de San Juan fue el primero que se añadió al núcleo originario de la procesión y llevaría a pensar que, desde la misma constitución de la cofradía, estaba pensada probablemente su configuración final. Tras el de San Juan, figuraba el trono de San Pedro, apóstol a quién Jesús confió la Iglesia, y por último, el de Santiago

A comienzos de la década de 1760 se añadieron otros dos pasos a la procesión:

29 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 5v.

30 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. ff. 9 y 9v.

31 Huertas Amorós AJ. Mater California Torre Pacheco: Galindo Artes gráficas; 2004: p. 13.

La oración en el huerto, en 176137, y al año siguiente El Ósculo38. La presencia de estos dos nuevos tronos se explicaría por su relación con el septenario en honor de la Virgen, correspondiendo La oración en el huerto a la representación plástica de la meditación del segundo día39 y El Ósculo, a la del quinto día40. La procesión se terminó de conformar en 1773, con la incorporación del trono de La conversión de la mujer samaritana41. Un paso, al igual que el de Santiago, asombroso en un cortejo de Semana Santa; aunque, sin embargo, no parece que haya ninguna relación entre este pasaje evangélico y el del prendimiento. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que la presencia de este trono, como el de Santiago, se deba a razones meramente locales, apuntando que tras ser bautizada dicha mujer samaritana, como Fontina o Josvita, junto con su descendencia, terminó sus días en el campo de Cartagena42, aunque estos mismos autores señalan también que la presencia de este paso en el cortejo aludiría a los fines de la hermandad, la salvación de las almas, y a su compromiso con la Casa de Recogidas de la ciudad43. Una explicación plausible si tenemos en cuenta que el encargo de este último trono se realizó después de que los hermanos solicitasen al obispado hacerse cargo de la dirección y administración de dicha institución; petición que tuvo entrada durante los años que ejerció como obispo de Cartagena don Diego de Rojas y Contreras, entre 1752 y 177244. Este paso procesional, dotado de una profunda carga salvífica, en clara referencia al bautismo y al perdón

32 Belda Navarro C y Hernández Albaladejo E. Imagen sacra: la retórica de la pasión. Las cofradías pasionarias de Cartagena. Volumen II. Murcia: AG. Novograf. S.A; 1991: p. 801.

33 https://es.catholic.net. Iconografía de Santiago el Mayor (última consulta 8 de febrero de 2024).

34 Botí Copado MV. Pedro, Santiago y Juan. Los Apóstoles de Cristo en la Cofradía California. Representación y modelos figurativos. Cartagena. Semana Santa 2023; 2023: 44-50.

35 https://es.m.wikipedia.org (última consulta 7 de febrero de 2024).

36 AMC. BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450

37 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 7.

38 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. ff. 13 y 13v.

39 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 7.

40 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. pp. 10 y 11.

41 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 18v.

42 Belda Navarro C y Hernández Albaladejo E. Imagen sacra: la retórica… Ob. cit. p. 801

43 Ibidem. p. 811.

44 Archivo del Obispado de Cartagena. Condiciones impuestas por el obispo Diego de Rojas y Contreras a la Cofradía del Prendimiento para la entrega

de los pecados, constituía, sin embargo, una magnífica introducción a la procesión del Prendimiento. Un prólogo adecuado para abrir cualquier desfile pasionario, con independencia de cuales fueran las advocaciones titulares de la cofradía, por lo que no es extraño que a finales del XVIII, en 1799, se agregase al cortejo de la archicofradía de la Preciosísima Sangre de la ciudad de Murcia45, y a partir de ahí comenzase a ser habitual en muchas otras cofradías de la diócesis cartagenera; siendo “la samaritana” la aportación más genuina e importante de la cofradía california a la pasionaria murciana.

Hasta la descripción de la procesión por Vargas Ponce, en la última década del siglo XVIII, sólo tenemos algunas noticias sueltas sobre cómo se desarrollaba el cortejo. Sabemos, por ejemplo, que los granaderos abrían calle a la procesión46, que se traían flores desde Génova para adornar los tronos47, que el cortejo contaba con acompañamiento musical, como demuestra la compra en 1755 de clarines y trompas48 y la participación en 1763 de los músicos del Regimiento de Suizos, acompañando a la compañía de Armados49, y también que los pasos iban precedidos de un cuerpo de hermanos, formando parejas, tras un estandarte con su correspondiente color50

La crónica de Vargas Ponce sobre la procesión del Prendimiento nos permite conocer su estructura hacia 1795, casi medio siglo después de su primera salida. Comenzaba con una amplia cabecera formada por los soldados de la guarnición, los granaderos de la hermandad, unos niños vestidos de angelitos y los denominados volantes, en torno a unos doscientos jóvenes de entre 15 y 20 años. De nuevo, otro grupo de granaderos y entre ellos angelitos con su vela. Estos granaderos, como los del principio, llevaban delante su propia música y entremedio se colocaban los jefes. A esta vanguardia,

como la denomina el propio autor, seguían nazarenos emparejados, con túnica morada, caperuza puntiaguda y larga cola, portando hachas encendidas y acompañados por su coro de música; a estos seguían otros nazarenos vestidos de blanco, sin cola, y luego otros con trajes morados, celestes y negros. A continuación, los pasos de La samaritana, La oración en el huerto, El Ósculo y El Prendimiento, al que seguía la compañía de Armados, también

de la Casa de Recogidas. Sección 4. Caja 12. Documento 8.

45 http://www.coloraos.com/historia (última consulta 8 de febrero de 2024).

46 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 8.

47 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 4.

48 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 3.

49 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 9.

50 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 13v.

con sus angelitos, los tronos de San Juan, San Pedro y Santiago. La hermandad de la Virgen cerraba el desfile, con cien nazarenos y su coro de música, y tras el trono se disponían los convidados, con sus hachas de cera, el vicario, la junta y otro grupo de granaderos. El autor concluía su relato haciendo mención a las bocinas o trompetas de grandes dimensiones que, profusamente adornadas, figuraban en la procesión51. La lectura del escrito de Var-

51 Archivo Municipal de Cartagena. BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450.

gas Ponce, sin embargo, no deja claro si los nazarenos ataviados con túnicas de distintos colores se correspondían, a su vez, con los diferentes cuerpos que acompañaban a cada trono; aunque parece lógico presuponer que pudiese ser así.

Unas seis décadas después, en 1862, encontramos una nueva crónica de la procesión, publicada en un diario madrileño, La Esperanza, recogiendo la que había editado El Eco de Cartagena52. En líneas generales, la estructura del desfile procesional sigue siendo muy semejante a la de finales del XVIII. Consta también de una amplia cabecera, en la que aparecen reseña-

dos, al igual que en la de Vargas Ponce, dos cuerpos de granaderos. El primero de ellos, compuesto por entre sesenta y cuatro y setenta personas, iba alumbrado por niños vestidos de nazarenos con grandes cirios, que hacían las funciones de los angelitos reseñados en la crónica dieciochesca. La otra compañía de granaderos estaba formada por vecinos del barrio de San Antonio Abad y llamaba la atención por la elegancia de sus trajes. La crónica del XIX deja claro que cada paso va precedido de un estandarte con un escudo bordado, alusivo al paso al que pertenece, y deja también constancia de los colores de las túnicas de algunos de los cuerpos de capirotes: rojas las de La samaritana, blancas las de

52 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.

53 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1.

San Juan, negras las de Santiago y azules las de la Virgen. Asimismo, describe las grandes bocinas que formaban parte del cortejo: la de La Samaritana, formada por una especie de ramillete de flores y luces; la de San Juan, que representa un dragón con siete cabezas sobre el que aparecen los símbolos del Apocalipsis; la de San Pedro, un templete coronado por doce figuras representado el apostolado; y la de La Virgen, que figura una especie de fuente. Según este texto, han cambiado su orden en el desfile los Armados, que ahora preceden al trono de El Prendimiento, y los tronos de Santiago y San Pedro, que han invertido su posición; de manera que San Pedro ha pasado a procesionar delante de la Virgen. Además, la crónica madrileña, deja constancia documental de la ceremonia del lavatorio de Pilato, antes de dar comienzo la procesión, y llama la atención sobre “el orden de los tercios que la forman y el particu-

lar gusto en el adorno de los tronos, efigies y bocinas; debido a la emulación entre marrajos y californios”53. Así pues, aunque la estructura de la procesión, entendida como el número de tronos y su disposición en el cortejo, y también la de los distintos cuerpos de hermanos que participan en ella, en esencia es la misma que la del cortejo del XVIII, aparecen insinuados algunos aspectos, tales como la mención al orden, el adorno de los tronos y la rivalidad entre las dos cofradías seculares de Cartagena, que dejan claro que su carácter ha cambiado, y que el desfile pasionario del Prendimien-

to de Cristo, cargado de transcendencia y simbolismo de la centuria anterior, se está transformando en lo que ya podríamos

denominar la procesión california y en un “espectáculo” acorde con los gustos de los nuevos tiempos.

A lo largo de todo el XIX, y hasta bien adentrado el siglo XX, va a pervivir la estructura originaria de la procesión cartagenera de la noche de Miércoles Santo, aunque va a cambiar totalmente su configuración estética. Una metamorfosis que hace que el cortejo adquiera un carácter meramente descriptivo, “con una marcada visión pedagógica: la de narrar llanamente frente a las intelectualizaciones simbólicas del pasado”54. Una evolución que persigue un nuevo fin, el de atraer visitantes a la ciudad, como deja constancia la prensa de la época: “… Es preciso hacer procesiones, pero con lujo para atraer multitud de forasteros. Si no se tiene este requisito es como si no se hicieran”55. Esa suntuosidad, a la que se refiere el periódico, se va a ir consiguiendo con la mejora de los tronos y textiles ricamente bordados, con la incorporación de un nuevo paso y de nue-

vos grupos de figurantes, y con la participación de numerosas bandas de música en el desfile procesional. Cambios que le confieren a la procesión unos nuevos valores, donde los aspectos artísticos y estéticos constituyen una nueva manera de acercase a ella, llegando a constituir lo que Fernández Sánchez denomina el concepto de “arte total” aplicado al cortejo pasionario56

Así, en la amplia reseña, sobre la procesión california, publicada en 1871 en La Paz de Murcia57, podemos apreciar que algunos cambios apuntados en 1862, en el texto de La Esperanza58, son ahora claramente perceptibles. Abriendo el desfile, encontramos un escuadrón de decurio-

nes, con trajes a la romana, y, en medio de ellos, uno portando el estandarte de las águilas. Estos nuevos figurantes precedían a la sección de la guardia civil y a los granaderos de San Antón; y entre unos y otros aparecen “varios mandarines con un traje muy llamativo, que consiste en zapatos con hebilla, pantalón negro ajustado, chaqueta corta de merino blanco adornada con alamares y borletines de seda negra, sombrero apuntado con pluma blanca, y espada”59. Además de algunos niños con trajes de ángel, nazarenos, hebreos y asirios, que lucen coronas, diademas y mitras de flores, como las que usaban los pobres del pueblo romano; varias secciones de capirotes, el pueblo hebreo, con sus tocas y largas túnicas,

54 Fernández Sánchez JA. Estética y retórica de la Semana Santa murciana: el período de La Restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas. Tesis doctoral. Murcia. Universidad de Murcia. 2014.

55 El Eco de Cartagena (Cartagena), 24 de febrero de 1899: 1.

56 Fernández Sánchez JA. Estética y retórica de la Semana Santa murciana… Ob. cit

57 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.

58 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.

59 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.

la cohorte de armados, cuyo capitán va precedido de cuatro lictores, Pilatos y el capitán de volantes, ataviado con un riquísimo traje. Se hace también mención, en la crónica, a las bocinas, a la presencia

60 Ibidem.

del coro de la sociedad filarmónica, con acompañamiento de orquesta, y a los tronos, que describe como “pirámides de luminarias”60. Aparecen ya definidos en 1871 algunos de los rasgos característi-

61 Huertas Amorós AJ. Mater California Ob. cit. p. 55

62 La Paz de Murcia (Murcia), 9 de abril de 1879: 1.

63 La Paz de Murcia (Murcia), 25 de mayo de 1878: 1.

cos de lo que podríamos llamar “la procesión entendida como un espectáculo”61 , como la numerosa presencia de grupos de figurantes, con un marcado carácter historicista, que van a contribuir a darle al cortejo una teatralidad muy del gusto de la sociedad burguesa del siglo XIX, y también, aunque en menor medida, podemos atisbar, a través de la lectura de dicha crónica, la transformación que están empezando a experimentar los tronos, al ir ganando altura y luminosidad.

Siguiendo la evolución de la procesión california en el siglo XIX, podríamos considerar 1879 como una fecha clave. Ese año, además de la renovación de los tercios de granaderos, los armados, ya denominados “judíos”, y los hebreos62, se producirán dos hitos importantes para el devenir de hermandad. Por un lado, la aparición de los llamados “tronos de estilo cartagenero”, a raíz de las mejoras efectuadas, por Carlos Mancha y Francisco Requena, en los tronos de San Juan y La Virgen del Primer Dolor63. Aunque la prensa local, el año de su estreno, se refiere a ellos como algo novedoso, con “un golpe de vista verdaderamente sorprendente”64, su esencia profunda, es decir, lo que en Cartagena entendemos como tronos típicamente cartageneros, definidos por su verticalidad y su exorno a base de juegos de luces y flores, ya está insinuada en la crónica de la procesión del año 1871, donde se hace referencia a su aspecto de pirámides cuajadas de luces65. Una evolución que llegará a su cima en el año 1897 cuando el trono de la Virgen del Primer Dolor se presente ante el público luciendo un nuevo encendido donde se combinaba el alumbrado tradicional con bombas de luz incandescentes66. Por otro, también se va a iniciar la costumbre de trasladar solemnemente el trono de San Pedro desde el Arsenal Militar a la iglesia de Santa María al caer la tarde del Martes Santo67, que con el paso de los años será el germen de una nueva procesión. Traslado que en el contexto de la época contribuyó, sin duda, al carácter

64 González M. Nuestras procesiones de Semana Santa (V). El Eco de Cartagena (Cartagena), 12 de abril de 1879: 1-2.

65 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.

66 Egea Bruno PM. El siglo XIX. Las cofradías pasionarias de Cartagena. Vol. I. Murcia: AG. Novograf. S.A; 1991: p. 349.

67 El Eco de Cartagena (Cartagena), 8 de abril de 1879: 2.

festivo y alegre de la Semana Santa de entonces, constituyendo, junto a la visita a Santa María, para ver preparados los tronos del día siguiente, y la celebración esa misma noche de la cena california, un magnifico preludio para el Miércoles Santo californio68

Estas innovaciones y otras mejoras introducidas en la procesión, en los años finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, van a tener como objetivo primordial convertirla en un espectáculo que sea atractivo para los visitantes, con idea de poder competir con las de Lorca y Murcia, y además también rentable, con el fin de que el comercio cartagenero ayude a su financiación69. Así, entre los años 188370 y 190771, se incorporará a la procesión el paso de la Santa Cena. Un trono que, con sus grandes proporciones, sus numerosas figuras y el atractivo de una mesa surtida con alimentos naturales, contribuirá a darle mayor vistosidad al desfile. Además, en esos años, se van a renovar muchos de los bordados que lucen las imágenes sagradas durante la procesión, adquiriendo la cofradía, entonces, piezas de una gran calidad, tanto por el propio diseño como los materiales empleados en su ejecución, elaboradas en talleres de fuera de la ciudad, como una túnica para el Cristo del Prendimiento, de terciopelo rojo bordado en oro, confeccionada en 1891 en la ciudad de Lyon72, y un nuevo ajuar para la Virgen del Primer Dolor, que incluía túnica de terciopelo rojo, manto azul, elaborado en el mismo tejido73, y toca de raso blanco, todo ello bordado en oro. Un conjunto que fue realizado en 1912 en Valencia en el taller de Burillo74

La renovación artística y estética del cortejo del Prendimiento se completará, en esas décadas, con la presencia de vistosos y coloridos grupos de figurantes y numerosas bandas de música, que contribuirán a conferirle un nuevo aspecto, totalmente diferente al que debió de tener en sus oríge-

nes. De modo que, aunque al adentrarnos en el siglo XX, han desaparecido los decuriones, que abrían la procesión en 1862, y los mandarines, que formaron parte del desfile ese mismo año, según refería en su reseña La Esperanza de Madrid75, van a crearse otros nuevos, quizás más acordes con los gusto del nuevo siglo, tales como un tercio de hebreos, del que formaban parte también los personajes bíblicos, estrenado en 190776, otros dos formados por caballeros sanjuanistas77 y santiaguistas, respectivamente, que se incorporaron en 191078, y un grupo de samaritanos, que se añadió al año siguiente79. Por otra parte, la participación de bandas de música acompañando el paso de los tronos está ampliamente documentada en la prensa de la época, sirviendo como ejemplo de la importancia de la música en esos años el traslado del trono de San Pedro la noche del Martes Santo, acontecimiento que los compositores aprovechaban para estrenar nuevas marchas procesionales80

A comienzos del pasado siglo XX, el sentido transcendente y simbólico que pudo tener en sus orígenes la primitiva proce-

sión del Prendimiento de Cristo, una meditación sobre los Siete Dolores de la Virgen, en torno a los inicios de la Pasión de su Hijo, había desaparecido totalmente. Los cambios experimentados con el devenir de los años la habían convertido en algo muy diferente, otorgándole nuevos valores y enfrentándola a una nueva realidad, como se podía leer en 1905 en la prensa cartagenera: “…hay que desengañarse: o se renueva el material para dar visualidad mayor o más efecto artístico a estas fiestas, como está haciéndolo la cofradía california, o bien retiradas de la vía pública estén”81 Palabras que no dejan lugar a dudas sobre el carácter festivo que habían adquirido las procesiones de Semana Santa y su conversión en un espectáculo, donde el arte y el atractivo visual van a ser dos elementos importantes.

Detalle del trono de la Oración en el Huerto. Luis de Vicente. 1926. Foto: José Diego García.

75 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.

76 El Eco de Cartagena (Cartagena), 25 de febrero de 1907: 2.

77 El Eco de Cartagena (Cartagena), 23 de febrero de 1910: 1.

78 Ibidem

79 Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 11 de abril de 1911: 1.

80 Huertas Amorós AJ. Los orígenes de la procesión California de Martes Santo… Ob. cit

81 Frente a la realidad. El Eco de Cartagena (Cartagena), 22 de abril de 1905: 1.

Grupo del Prendimiento Cristo y cabezas sayones de Mariano Benlliure 1942-1946. Cuerpos de los sayones de Manuel Carrillo Marco. 1940. Foto: José Diego García.

Grupo del Prendimiento Cristo y cabezas sayones de Mariano Benlliure 1942-1946. Cuerpos de los sayones de Manuel Carrillo Marco. 1940. Foto: José Diego García.

La procesión de Miércoles Santo en los últimos 100 años:

El pasado Lunes de Pascua, 10 de abril de 2023, los californios conmemoramos el 275 aniversario de la primera salida de la Procesión de Miércoles Santo, intentando rememorar cómo pudo haber sido aquella primera procesión, tan distinta de la de hoy en día, que representaba la reflexión en torno al trascendental momento del Prendimiento que supone el punto de inicio de la Pasión de Jesús, en el cual Él asume plenamente, junto a su condición divina, la humana, al ser apresado por unos sayones, lo que significaría la consciente aceptación de los sufrimientos que conducirán a su muerte y resurrección.

La procesión ha ido pasando, a lo largo de los siglos, por diversos estadios que la han configurado. Resulta complicado establecer una división que facilite y estructure su estudio, sin embargo, se hace imprescindible hacerlo. Cuando los autores de los artículos dedicados a la Cofradía California de esta revista nos planteamos una fecha que sirviera para dividirnos el trabajo, estuvimos de acuerdo en fijar, a pesar de que cualquier división en historia siempre es artificiosa, el mandato del hermano mayor Casiano Ros (1920-1928), espacio temporal en el que la procesión de Miércoles Santo sufrió un cambio transcendental, ya que en esos años la procesión adquirió una serie de características que son las que todavía hoy en día identificamos como propias de las procesiones cartageneras actuales y que las distinguen de las de los siglos anteriores.

Estas características no son algo exclusivo de la Cofradía California, puesto que

la transformación también tuvo lugar en la marraja y, si profundizáramos más en la investigación, quizás descubriéramos que algo similar ocurrió en cofradías de otros lugares de España. Por ello podemos considerar a Casiano Ros, hermano mayor californio, y a Juan Antonio Gómez Quiles, hermano mayor marrajo entre 1924 y 1936, los protagonistas o, quizás mejor, los testigos desde su suprema responsabilidad en ambas cofradías, de una serie de cambios que sufrieron nuestros desfiles procesionales y que los convirtieron en lo que son hoy en día.

No obstante, es también importante que tengamos conciencia de que esos cambios fueron paulatinos, empezaron antes de que ellos dirigieran sus cofradías y culminaron con posterioridad, y fueron obra, como los de cualquier época, de los propios hermanos que formaban parte de dichas cofradías, quienes nos legaron las procesiones que hoy conocemos.

LOS PROBLEMAS DE LAS PROCESIONES CARTAGENERAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO

XX. HACIA UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN

Las procesiones cartageneras habían adquirido durante la época que podríamos denominar burguesa, correspondiente a los últimos decenios del siglo XIX, un notable esplendor, ya que el grupo más poderoso e influyente en la ciudad (propietarios de minas, hombres de negocios, industriales, etc.) había recalado en las cofradías, monopolizando los órganos de

1 Ortiz Martínez, Diego, El Prendimiento. 275 años de devoción y procesiones, 2022, pp. 63 y ss.

2 Como muestra de esto, en 1908 no salieron ni la Cena ni Santiago. El Eco de Cartagena, 7-4-1908

gobierno de estas, y transmitiendo a los desfiles su propia concepción estética, caracterizada fundamentalmente por la suntuosidad, sin la cual no concebían ningún tipo de manifestación pública o privada. Además, anualmente en las cofradías se establecía un reparto de cada uno de los pasos que conformaban el cortejo entre estos representantes de los apellidos más poderosos económicamente de la ciudad y que competían por sufragar los gastos de salida en procesión del paso de su devoción de la forma más brillante y ostentosa posible. No obstante, este sistema entró en crisis en los primeros años del siglo XX,1 manifestándose la misma de varias formas: el hecho de que en alguna ocasión no salieran todos los pasos de la procesión por no encontrar mecenas que pagara algunos de ellos2, la suspensión total del desfile algunos años3 o, incluso, la celebración de “procesiones mixtas”, organizadas por ambas cofradías conjuntamente.4 Se hizo preciso de esta forma que las cofradías comenzaran a buscar nuevas fuentes de financiación que aseguraran la celebración de los desfiles. Así, se comenzó cada vez más a recurrir a las aportaciones del pequeño comercio local, que los cofrades consideraban que se veía muy favorecido por la celebración de las procesiones5 y solicitar cada año las subvenciones del Ayuntamiento, siempre bastante irregulares y, en general, tardías en cuanto a su cobro.6

Por otro lado, los miembros de estas familias burguesas, que se ocupaban de pagar los diferentes pasos, únicamente participaban en la procesión delante de

3 Los californios decidieron no celebrar, en principio, la procesión de 1904 para reunir 60.000 pesetas con las que reformarla. El Eco de Cartagena, 195-1903. No obstante, tampoco pudieron celebrar la de 1905 por el mismo motivo. El Eco de Cartagena, 18-4-1905

4 Victoria Moreno, Diego, “Las cofradías de Cartagena durante el siglo XX”, en Ferrándiz Araujo, C. y García Bravo, Á. J., Las cofradías pasionarias de Cartagena, Murcia, 1991, pp. 371-582. Ejemplo de esto fue la procesión mixta del Encuentro de 1906, en la que participó el trono de Jesús Nazareno, ante el cual iba el Hermano Mayor californio, y el trono de la Virgen del Primer Dolor, frente al que iba el Hermano Mayor marrajo. El Eco de Cartagena, 14-4-1906

5 El Eco de Cartagena, 7 y 18-2-1913

6 El Hermano Mayor californio informó al Cabildo en 1903 que no se había podido cobrar la subvención de ese año ni la del anterior. El Eco de Cartagena, 12-3-1903

cada uno de los tronos con la indumentaria de nazareno, a cara descubierta. Los trajes de penitentes, soldados romanos o granaderos de los diferentes tercios eran vestidos por soldados de la guarnición, lo que podía provocar algún grave problema, caso de que estos, por algún motivo, no pudieran participar en la procesión, como a punto estuvo de ocurrir el año 1903 cuando el Gobernador Militar comunicó a las cofradías, a través del Alcalde, que no podía facilitar tropas para cubrir los tercios. Ese año, finalmente, se solucionó el problema, pero se había dejado en evidencia que el sistema podía fallar en cualquier momento, lo que impediría la celebración de las procesiones por falta de figurantes.7

Es por todo esto por lo que las cofradías marraja y california eran conscientes de que se hacía necesario un cambio en el modelo de organización. Que las procesiones no estuviesen a expensas de que se encontraran o no mecenas que pagasen cada uno de los tronos cada año, teniendo en cuenta, además, que los gastos de las cofradías abarcaban mucho más que el arreglo puntual de cada trono; y que no dependieran tampoco de la generosidad de los comerciantes de la ciudad quienes, en ocasiones con razón y en otras sin ella, podían argüir en determinados momentos que no tenían medios con los que contribuir; y, finalmente, que no dependieran del gobierno municipal de cada momento y de la liquidez de la tesorería del Ayuntamiento cada año. De esta forma los cofrades comenzaron a trabajar organizando diversas actividades para allegar recursos por sí mismos y así conseguir la “renovación de nuestras procesiones … (a la que) hay que llegar cueste lo que cueste”.8 Además, por otro lado, también consideraban que debían de encontrar una solución al aspecto humano de los desfiles, y que fueran los propios hermanos de las cofradías los que vistiesen los trajes respectivos.

A esta búsqueda de soluciones para asegurar la brillantez de las procesiones cada año y el futuro de ellas se aplicaron los californios de los años 20, encabezados

por el Hermano Mayor Casiano Ros. La solución la hallaron en la propia Cofradía, plasmándose las conclusiones en un “Reglamento de Orden Interior”, aprobado en parte en el Cabildo celebrado el 26 de marzo de 1927,9 aunque, según parece, dicho sistema se venía aplicando con anterioridad. 10 Consistiría en una organización permanente que garantizara el orden y la brillantez de la procesión, mediante el nombramiento de mayordomos permanentes para cada trono o tercio “lo que permitirá una labor constante y experimentada”, ayudados cada uno por dos consiliarios y por hermanos, asegurándose de esta forma el trabajo para conseguir fondos y el personal para vestir los trajes para los diez tercios y ocho tronos que conformaban en ese momento la procesión de Miércoles Santo. Estamos, pues, ante un estadio, con una expresión un poco extraña pero clarificadora, pre-agrupacional, pues no podemos decir que se constituyeran aún las agrupaciones, pero sí que se estableció un modelo de organización, a partir del cual fueron paulatinamente surgiendo estas. Desde este momento y a lo largo de un par de décadas se irán conformando las distintas agrupaciones californias, que convivirán durante un tiempo con el viejo sistema de mayordomos-mecenas, hasta la definitiva implantación del nuevo sistema. La primera agrupación de la que tenemos constancia

escrita fue la de la “asociación, cofradía o hermandad, etc. o como más adelante se llame, pues aún no se le ha dado denominación de la Samaritana” 11, autorizada por la Cofradía en 1928 y que estaba conformada por hermanos de esta, todos del cuerpo de Infantería de Marina, dirigidos por el mayordomo Andrés Sánchez Ocaña.

LA RENOVACIÓN DE LA PROCESIÓN DE MIÉRCOLES SANTO DURANTE LOS MANDATOS DE CASIANO ROS Y JOSÉ DUELO (1920-1936)

El modelo de organización señalado en el apartado anterior era únicamente un medio para conseguir que la procesión del Prendimiento alcanzase las cotas de esplendor que deseaban los cofrades y que se consiguiese asegurar su celebración, al margen de diferentes eventualidades y coyunturas que se pudiesen presentar cada año. Dicha nueva forma de organización, basada en el trabajo de los cofrades, trajo consigo que las actividades procesionistas se prolongaran mucho más allá de la Cuaresma y la Semana Santa, de tal forma que durante la mayor parte del año se celebraban diversas actividades encaminadas fundamentalmente a obtener dinero con el que sufragar la celebración anual de los desfiles y las novedades que se irían incorporando. Así,

7 Ortiz Martínez, Diego, “Una manifestación popular a favor de las procesiones de 1903”, Crux Misericordiae, 12, 2022, pp. 36-37

8 Cartagena Nueva, 3-4-1925

9 De este Cabildo no se conserva acta, pero sí reseña de prensa: La Verdad, 26-3-1927 y Cartagena Nueva, 27-3-1927

10 El Porvenir, 30-3-1928

11 El Porvenir, 30-3-1928

por citar sólo algunas de estas actividades, en 1921 en el mes de julio se realizó una campaña para la rifa de un automóvil, valorado en más de 9.000 pesetas.12 Al año siguiente, los cofrades californios organizaron un espectáculo para el que contrataron a Raquel Meller,13 la cantante, cupletista y actriz más famosa del país. Del mismo modo, procuraron realizar proyecciones de películas de cine14, verbenas15, concursos de cante jondo,16 festivales taurinos,17 retransmisiones radiofónicas de obras de teatro como el Tenorio, 18 zarzuelas que no sólo se representaban en Cartagena, sino que se llevaban también a otros lugares como Murcia19, etc. Incluso, algo tan típico como los pasacalles, que se venían celebrando desde al menos el siglo XIX, en principio sólo para anunciar las procesiones, se convirtieron también en una muy bue-

na fuente de ingresos al recaudarse dinero durante su celebración. Como muestra citaremos el de los granaderos californios celebrado el 6 de abril de 1924 en el que se consiguió recoger la inusitada cantidad para la época de 1.161,65 pesetas de donativos.20 De esta forma, las cuentas de la Cofradía se encontraban muy saneadas, pudiéndose afrontar la salida anual de los desfiles y las considerables inversiones que se fueron sucediendo.21

Los californios, encabezados por Casiano Ros, pretendieron a partir de estos momentos renovar totalmente los elementos patrimoniales de la procesión de Miércoles Santo, empezando con los viejos tronos que portaban a los grupos, muchos de ellos los originales, a pesar de numerosas reformas, del siglo XVIII. Entre 1879 y 1898 se habían cambiado los tronos dedi-

12 El Porvenir, 6 y 7-7-1921 y El Eco de Cartagena, 3 y 15-10-1921

13 El Porvenir, 27-3-1922

14 Proyectaron “La elegante Annie” en el cine Sport, La Voz de Cartagena, 12-4-1924

15 Cartagena Nueva, 3-9-1924

16 El Eco de Cartagena, 27-8-1924

17 El Eco de Cartagena, 15-9-1924 y Cartagena Nueva, 5-11-1924

18 El Eco de Cartagena, 30-10-1925

19 El Porvenir, 7, 10 y 12-12-1925

20 El Porvenir, 7-4-1924

cados a portar las imágenes aisladas de la Virgen y los tres apóstoles, los denominados de estilo cartagenero a partir del modelo implantado por Carlos Mancha y Francisco Requena; sin embargo, los tronos del titular y de los otros grupos no se habían renovado y se encontraban en muy mal estado debido a su vejez. Es por ello que, ya desde 1921 se quiso construir un nuevo trono para el Prendimiento que fuera “majestuoso y deslumbrante”,22 aunque el contrato con el tallista y escultor granadino Luis de Vicente no se firmaría hasta 1924.23 La llegada a Cartagena de la nueva peana en 1925 supondría un auténtico acontecimiento social para los cofrades que, orgullosos por la nueva joya adquirida24, llegaron a plantear que participara, para darle mayor realce a su estreno, en el traslado de San Pedro del Martes Santo, aunque finalmente no se hizo.25

En vista del éxito obtenido con el nuevo trono, la renovación se extendió también al resto de grupos. Así, en 1926 estrenaron el de la Oración en el Huerto,26 realizado íntegramente por el mismo tallista granadino; en 1929 el del Ósculo27, obra ya en parte de su taller al fallecer en 1928 Luis de Vicente; y, finalmente en 1931, el de la Samaritana, obra del valenciano Aurelio Ureña.28

En este proceso se enmarca también, aunque con otras connotaciones que analizaremos más adelante, el deseo de los cofrades de recuperar para la procesión el trono de la Santa Cena. Dicho paso se había incorporado a la procesión de Miércoles Santo en 1883 y había dejado de salir

21 Las cuentas que se publicaron a final de la Semana Santa de 1928 arrojaban un superávit de 5.689,43 pesetas, incluyendo en ellas además la entrega a cuenta a Luis de Vicente por importe de 4.000 pesetas para la realización del trono del Ósculo. La Tierra, 10-6-1928

22 El Porvenir, 2-3-1921

23 Luis de Vicente estuvo en Cartagena para presentar el boceto del nuevo trono que costaría 30.000 pesetas. Cartagena Nueva, 20-8-1924

24 Nevado, Óscar, “Un trono que es una maravilla”, Cartagena Nueva, 31-3-1925

25 El Eco de Cartagena, 28-2-1925

26 El Porvenir, 30-3-1926

27 El Porvenir, 21-3-1929

28 Cartagena Nueva, 8-3-1931. Véase Ortiz Martínez, Diego, “El escultor Aurelio Ureña”, Tiara, 18, 2012, pp. 43-46

en 1908, según se decía, porque su mal estado impedía su salida. 29 Sin embargo, el deseo de los cofrades, sobre todo a partir de estos años, será el de reintegrarlo a la procesión, previéndose incluso que hiciera una nueva peana Luis de Vicente. 30 No obstante, el proceso fue largo, ya que se pretendió culminar antes la renovación de los tronos de los grupos que ya salían en la procesión, finalizándose dicho proceso en 1935 cuando definitivamente se tomó la decisión de que para el año siguiente saliese ya a la calle la Santa Cena, 31 con el viejo grupo escultórico de Riudavest, una nueva peana de Latorre y todos los complementos necesarios, aunque la suspensión de las procesiones de 1936 y la Guerra Civil impidieron que lo hiciera definitivamente hasta 1940.

Al igual que se estaba haciendo con los tronos, se quiso también enriquecer el vestuario de las imágenes. Como hitos más significativos de este proceso se encuentran las nuevas túnicas y capas realizadas para las imágenes de Santiago y San Juan en 1925 en los talleres de bordado de Lorca32, la túnica para el Cristo de la Oración en el Huerto al año siguiente también en Lorca33, o la del Cristo del Ósculo en el Taller del Asilo de San Miguel en Cartagena en 1929.34

Además de los tronos e imágenes, era necesario enriquecer el aspecto de los figurantes que acompañaban a aquellas y homogeneizarlos, ya que una característica muy peculiar de la procesión burguesa anterior era la de su variedad y he-

terogeneidad. Los dirigentes burgueses gustaban de introducir novedades que la hicieran sobre todo vistosa desde el punto de vista de los vestuarios. De esta forma se entiende en los primeros años del siglo XX, que son los de los últimos estertores de esa concepción distinta del desfile, la presencia en la procesión de Miércoles Santo de caballeros sanjuanistas y santiaguistas, hebreos, samarios, soldados romanos y granaderos que conformaban, ante todo, un espectáculo visual con variadísimos colores y disposiciones de vestuarios, que alternaban con algunos tercios de capirotes vestidos con túnicas de percalina. Las últimas manifestaciones de esto serían la incorporación del tercio de hebreos en 190735, el de caballeros santiaguistas en 191036 y de los samaritanos en 1911.37

Frente a esto, se va a pretender por los cofrades de esta nueva época ir conformando una procesión homogénea, compuesta casi únicamente por capirotes, cada vez vestidos más lujosamente, pues se tenderá a la eliminación de los tejidos bastos como la percalina y a su sustitución por otros ricos y lujosos como el terciopelo o el raso, y que diferenciarían los distintos tercios por los escudos bordados y por los colores. Solamente subsistieron de esa enorme variedad de vestimentas los granaderos y los soldados romanos. Como habitualmente se señala este cambio es paulatino. Primero se inició con la mejora de los vestuarios de los tercios que ya se caracterizaban por estar formados por

capirotes, confeccionándose el primero de ellos, el del Prendimiento, en terciopelo en 1911.38 A este seguiría el de San Pedro en 191839, ostentando las armas pontificias bordadas, y se finalizó con el del Ósculo, también en terciopelo y bordado en oro en 1922 y que permitió a los cofrades proclamar “¡en nuestra Cofradía se acabó el percal”.40 El siguiente paso fue el de la eliminación de los vestuarios que hoy en día nos causan extrañeza, y que ya en los años 20 no se veían de acuerdo a la nueva concepción de la procesión. Así desaparecerían los samaritanos en 1926,41 los hebreos en 1930,42 los santiaguistas en 193543 y, finalmente, los sanjuanistas que estaba previsto que lo hicieran en 1936,44 sien-

29 El Eco de Cartagena, 7-4-1908

30 Cartagena Nueva, 25-4-1925

31 El Noticiero, 28-5-1935

32 El Porvenir, 10-4-1924

33 Cartagena Nueva, 28-3-1926

34 El Porvenir, 16-3-1929

35 El Eco de Cartagena, 26-3-1907

36 El Eco de Cartagena, 23-2-1910

37 El Eco de Cartagena, 11 y 13-4-1911

38 El Eco de Cartagena, 23-3-1911

39 El Porvenir, 20-3-1918

40 El Porvenir, 8-4-1922

41 El Eco de Cartagena, 16-3-1926

42 El Porvenir, 7-3-1930

43 El Eco de Cartagena, 18-3-1935

44 El Noticiero, 23-3-1956

do sustituidos todos ellos por tercios de capirotes45 de más postín, elegancia y buen gusto.46

Para el enriquecimiento del ajuar de los tercios se decidirá, en el contexto de la euforia provocada por el estreno del trono del Prendimiento de Luis de Vicente en 1925, renovar el elemento más visible de estos, los sudarios, empezando por los que consideraban más necesitados. 47 El primero que se hizo fue el del titular, el Prendimiento, que con una pintura de Vicente Ros y los bordados del taller del Asilo de San Miguel fue estrenado el Miércoles Santo de 193048, junto con un par de paños de clarín que lo flanqueaban en la procesión. De este mismo taller salieron también el resto de los bordados estrenados por los californios estos años: la bandera de los Granaderos y el sudario de la Oración en el Huerto en 1931 49 y los sudarios de la Samaritana y la Santa Cena en 1936.50