JULIO 2025 | NÚMERO 43

A 150 años de su nacimiento

JULIO 2025 | NÚMERO 43

A 150 años de su nacimiento

El viejo Mago afortunado

Por Rael Salvador

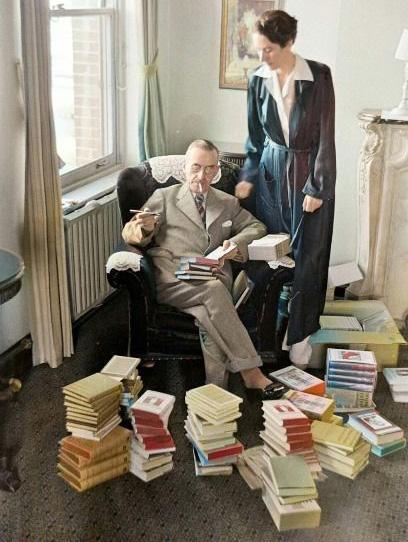

Thomas Mann es un escritor completo, a quien los frutos del lenguaje —concentrados para el Premio Nobel de Literatura 1929— le justifican la existencia carnal, un rol común que reviste la espiritualidad de una extensa erudición de páginas donde las interrogantes de la vida parecen encontrar respuesta.

Sin lugar a dudas, una de sus grandes lecciones es La montaña mágica, autobiografía pedagógica disfrazada de novela que expone su experiencia y tiempo vivido para hablarnos “del mundo y de las grandes preguntas —nos comenta Rob Riemen— que preocupan a la única criatura agraciada con el don de poder labrar el campo del tiempo: el ser humano”.

La norma de Mann parece consistir en esbozar, no carente de múltiples sutilezas —el Mago que desafía el misterio escondido en la hoja en blanco—, el carnaval de sensibilidades que concentra la existencia en un mosaico que sólo logra expresarse, sin traicionar sus propias convicciones de autor universal, a partir de trenzar la plata y el oro del silencio y el lenguaje.

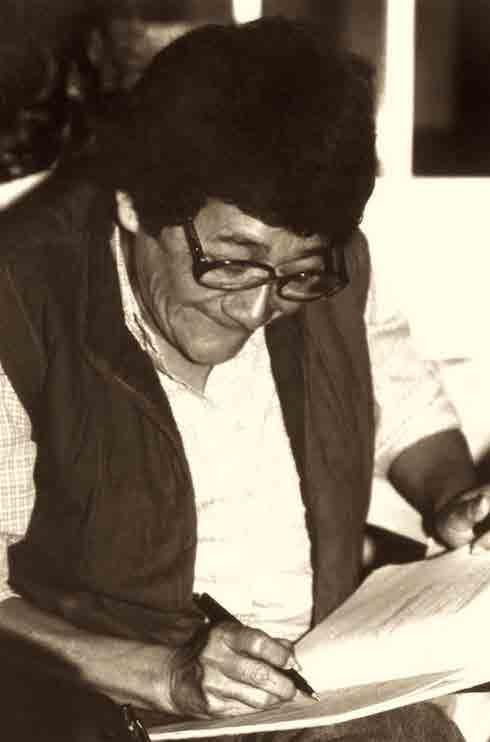

Thomas Mann nació —hace 150 años— en Lücbeck, Alemania, el 6 de junio de 1875. Con benepláscito —celebrando su estatus imperecedero, clásico que sobresale en la canasta de los clásicos— reescribo la experiencia personal con Mann, retomada a partir de la lectura del libro de Rob Riemen, Nobleza de espíritu. Una idea olvidada, donde la libertad de pensamiento se manifiesta desde las más excelsas páginas de la dignidad humana.

R.S.

Thomas Mann: El viejo Mago afortunado / Rael Salvador págs. 3 a 5

Fallecidos prematuramente: casos de la literatura bajacaliforniana 1978-2000

(Segunda parte) / Gabriel Trujillo Muñoz

Las lágrimas de Isaac: De cómo la lectura inventa la realidad / Alberto Manguel

págs. 6 a 8

págs. 9 a 11

Jorge Ibargüengoitia: de charcos y banquetas en Ensenada / Eduardo Cruz Vázquez págs. 12 y 13

L.E.M.M.Y / Carlos Velázquez

págs. 14 y 15

¿Por qué enmudecen quienes sueñan? / Lídia Jorge págs. 16 y 17

La palabra abatir / Martín Caparrós pág. 18

Se trata, por tanto, de la guerra / Enrique Vila-Matas pág. 19

Sociedad de la aceleración en la Modernidad digital / Fernando Mancillas Treviño págs. 20 a 22

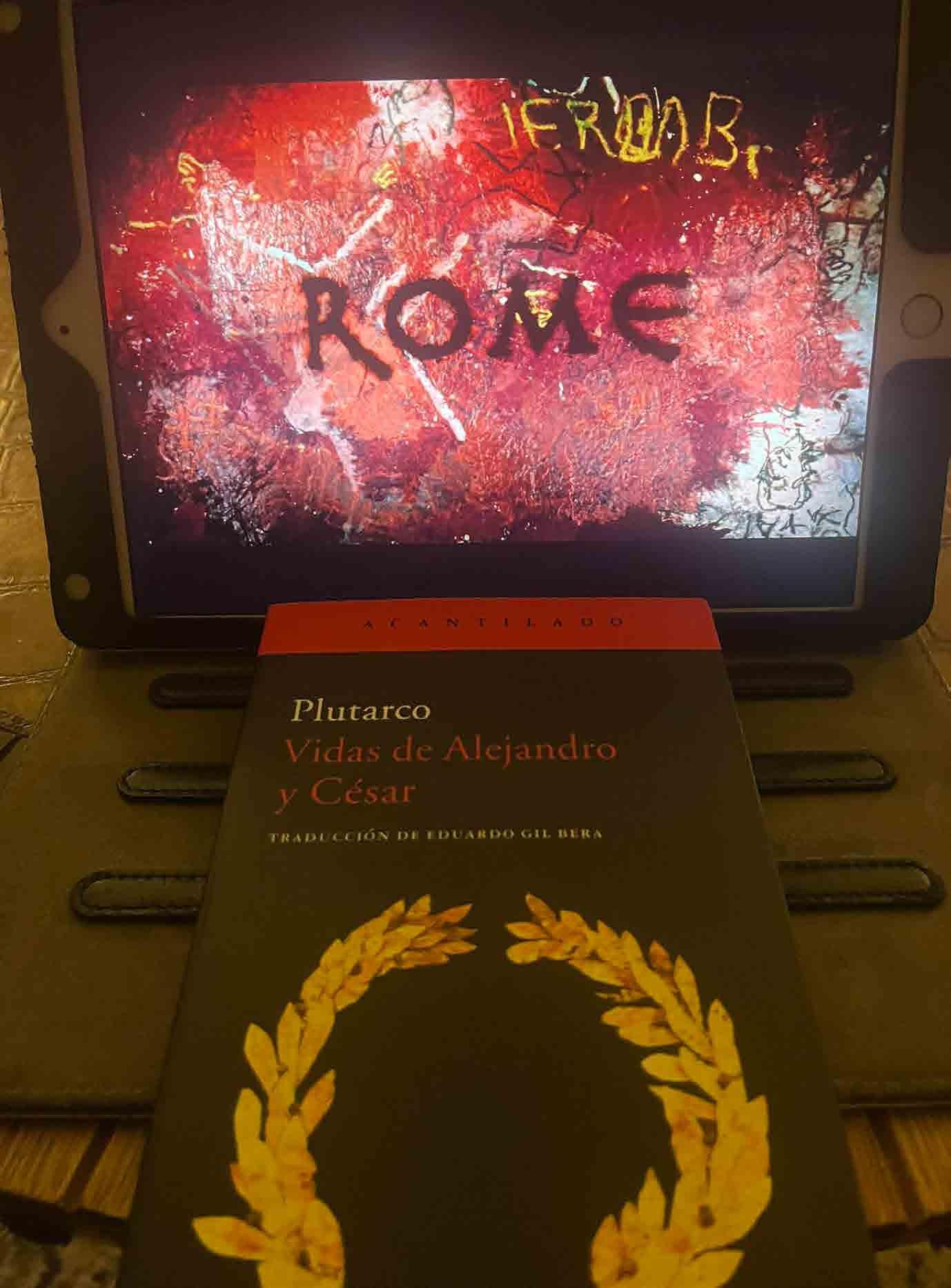

Roma. Comentarios de la guerra de las series / Daniel Salinas Basave pág. 23

La buena nueva. Entre el escepticismo sin profundidad y el culto a la fama / Alexa Álamo pág. 24

Palabra no responde a colaboraciones no solicitadas ni asume como propias las opiniones de sus columnistas y comentaristas. La opinión de la revista literaria se encuentra reflejada en su editorial. Todas las imágenes y fotografías que aparecen en la presente edición son utilizadas con fines informativos. El equipo editorial se ha dado a la tarea de indagar los derechos de autor correspondientes o su procedencia, consciente de su obligada autoría. En caso de omitir algún crédito, ofrecemos una disculpa y agradeceremos la información brindada para incluirlo en una posterior edición. raelart@hotmail.com

Director General

Arturo López Juan

Director de Información

Enhoc Santoyo Cid

Director Editorial

Gerardo Sánchez García

Gerente Administrativo

Alfredo Tapia Burgoin

Coordinadora de Publicidad

Ma. Del Socorro Encarnación Osuna

Coordinadora de El Vigía Digital

Sandra Ibarra Anaya

Editor PALABRA

Rael Salvador

Corrector

Manuel Quintero

Diseño Editorial

Arturo Corpus

Fotografía

Enrique Botello

Colaboradores

Carlos Mongar, Sergio Gómez Montero (†), Gabriel Trujillo Muñoz, Facundo Cabral (†), Federico Campbell (†), Daniel Salinas Basave, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Manuel Quintero, Enrique Botello, Héctor García M., Óscar Ángeles Reyes, Fernando Mancillas, Iliana Hernández, Ruth Gámez, Herandy Rojas, Carlos-Blas Galindo (†), Alberto Manguel, Martín Caparrós, Alfonso Lorenzana, Eduardo Cruz Vázquez, Eric Rodríguez Ochoa, Jorge Ruiz Dueñas, Carlos Velázquez, Dimitris Yeros, Edgar Lima, Rob Riemen, Javier Fernández, Alexa Álamo, Miguel Lozano, Víctor M. Gruel S., Lídia Jorge , Enrique Vila-Matas y Jorge Ortega.

Corresponsales en el extranjero

Ferdinando Scianna (Italia); Cony Mollet-Sigüenza (Francia); Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” (Chile); Patrick Liotta (Argentina); Héctor García Mejía (Los Ángeles).

Corresponsal en Tijuana

Enrique A. Velasco Santana

Av. López Mateos, No. 1875. Ensenada, B. C. México.

Teléfonos para publicidad: 120.55.57, extensión 1021.

Hace 150 años vino al mundo el autor de Los Buddenbrook y La montaña mágica, La muerte en Venecia y El doctor Fausto, obras con las cuales el escritor alemán alcanzó la fama, convirtiéndose en una de la voces más importantes de la cultura clásica, ya que las glorias y las tragedias del acontecer humano se encuentran fielmente reflejadas en sus páginas

CPor Rael Salvador Escritor y editor raelart@hotmail.com

uando leí Nobleza de espíritu. Una idea olvidada (Pértiga, 2008) de Rob Riemen, quedé fascinado por la justa recuperación que hace del pensamiento del escritor alemán Thomas Mann (1875-1955), Premio Nobel de Literatura 1929.

Las letras universales tienen un alto y digno representante en la figura de Mann, autor de La montaña mágica (1924), paradero donde los escritores del siglo XX han tenido que ascender y, más adelante —quizá siete años después, como Hans Castorp, quien iba sólo por tres semanas—, bajar para, como un viejo y sabio Zaratustra, legar la perla del conocimiento a las generaciones venideras.

Leer a Thomas Mann es un deleite, más cuando su prosa se enmarca en recrear de manera afectuosa a personajes emblemáticos de otros tiempos, como los son Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Schiller, Chéjov… “El Mago”, como se complacía llamarlo, con un acento de cariño puesto en la mirada, su hija Erika, se solaza perfeccionando el estilo mientras ofrece otra manera de observar a estos pilares de la humanidad, que ni las guerras, las plagas de la ignorancia y el tiempo han podido echar abajo.

una a la otra; tomadas por separado y sin el soporte que cada una encuentra en la otra se quedan en valores muy inestables”.

¿Cuántas veces decirlo? Por debajo de la apariencia, la verdadera esencia de las cosas y de las causas.

La condición del autor es develar: “La delectación en un sistema metafísico, la satisfacción que proporciona toda organización intelectual del mundo que descanse de manera armónica sobre una estructura de pensamiento exhaustivo en su lógica, es siempre eminentemente de naturaleza estética; posee el mismo origen que el placer, la enorme y en el fondo siempre serena complacencia con que nos obsequia el efecto del arte, poniendo orden, dando forma y haciendo diáfana y clara la confusión de la vida”.

Si hay “mago” en la escritura, la magia se hace presente en la lectura.

“Leer a Thomas Mann es un deleite, más cuando su prosa se enmarca en recrear de manera afectuosa a personajes emblemáticos de otros tiempos, como los son Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Schiller, Chéjov…”

En Relato de mi vida. El último año de mi padre (Hermida Editores, 2016), Erika Mann narra la naturaleza de esos días y noches, tardes y madrugadas, de un hombre de 80 años que extiende hasta lo imposible su apuesta al amor y, a la vez, hace rentable su entrega a la literatura: el cuidado familiar y lo que de gloria bien habida le pertenece, permaneciendo en la meticulosa revisión de sus últimas páginas y discursos, al acompañamiento a la fama y a sus conferencias ilustres, todo ello cuando el tiempo se vuelve una guillotina que deja observar su brillo a cada momento…

dice escritor ha hecho a un ser humano.

Y como aseguraba el viejo Joe Goodman, emulando la gloria poética del inmortal Whitman, encarnado musicalmente en Mann, en la Cena en el River Café, preludio de Nobleza de espíritu. Una idea olvidada: “No es suficiente la libertad política; se debe promover un nuevo clima espiritual, es hora de que comience la era de la literatura”.

No verlo así, nos hace tener una visión olvidada, que poca idea nos ofrecería para hacer crecer nuestro propio siglo.

A decir verdad, el Mago teje la escritura de la luz con la raíz de las cosas: “La verdad y la belleza deben remitirse la

El diario de Erika es un testimonio de primera mano donde observamos al Mago Mann, caballeroso, pausado y digno, hacer valer la “nobleza de espíritu” —esa que recupera Rob Riemen en sus ensayos— y tercia con la otra maravillosa hija, Elisabeth Mann Borgese, y que nosotros, sus lectores, avalamos como el mayor obsequio del que se

Con una delgada vena tejí la tarde. La quería triste, igual a un vaso que resbala y transparenta un desarticulado planisferio de arterias. No tenía tiempo para lamer crepúsculos en el diamante, las cosas injustas se acomodaban como perros negros en el sillón y ya sólo alegaba en mis ratos libres. El libro de Thomas Mann fue mi única alegría, pues el Mago bailó con la muerte y salió ileso un día antes

propio entierro. Alcanzó, con cierta belleza, a emborronar su última experiencia humana: “Esputos de sangre en la nieve”. Y esa fue su “Montaña mágica”.

¡Ah, Thomas Mann! El gran narrador y su Peeperkorn en La montaña…, sobre todo cuando lo impulsa propio entierro. Alcanzó, con cierta belleza, a emborronar su última experiencia humana: “Esputos de sangre en la nieve”. Y esa fue su “Montaña mágica”.

Nuestro sentimiento, entienda usted, es la fuerza viril que despierta la vida. La vida yace dormida. Quiere ser despertada para celebrar sus nupcias embriagadoras con el divino sentimiento. El hombre no es sino el órgano mediante el que Dios celebra sus nupcias con la vida despertada y embriagada. Si el hombre falla en el sentimiento, surge el oprobio de Dios, es la derrota de la fuerza viril de Dios, una catástrofe cósmica, un terror inimaginable”.

Yo iba borracho de todo lo anterior, pensando en Dostoievski y Tolstói, pero sobre todo en Ensayo sobre Chéjov, caminando por las calles húmedas de la ciudad nocturna, en compañía de mi bella amiga alemana (esteparia, como los personajes de Hesse). Entonces saqué La montaña mágica de mi abrigo, le di un largo trago al vino y puse la vieja edición ante sus grandes ojos azules… Le insté a que me recitara en su idioma el pasaje que ya habíamos musicalizado en castellano… Al escucharle solté, sin restricción moral alguna, un loco alarido:

“¡¡¡Wagner!!!! ¡¡¡Mann es Wagner!!! ¡¡¡Wagner es Mann!!!”

(El Wagner de Nietzche, el de Los Maestros cantores.)

Y pensé también en Schiller, en la apertura fallida de mi biografía sobre Beethoven: “El nombre de Beethoven se compone de nueve letras, como noviembre, que es el mes número nueve (en el calendario Juliano) y en el que el compositor trabajó más en la Novena Sinfonía, después de diecinueve años de la muerte de Schiller, que nació en 1759 y que lleva por nombre la composición de nueve letras: Friedrich...”

“Esa noche, más sereno, después de escuchar a Thomas Mann en su lengua original, dejé caer lentamente los párpados e imaginé aquello que sintió Wagner al recibir las partituras de la Novena Sinfonía”

¡Ah, Thomas Mann! El gran narrador y su Peeperkorn en La montaña…, sobre todo cuando lo impulsa a decir: “Nuestra obligación religiosa para con el sentimiento.

Esa noche, más sereno, después de escuchar a Thomas Mann en su lengua original, dejé caer lentamente los párpados e imaginé aquello que sintió Wagner al recibir las partituras de la Novena Sinfonía y, a partir de ellas —revoloteando con furia luminosa la nieve en la aldea—, dirigir con magnificencia y lujo el coro y la orquesta en el teatro de su mente, a la vez que deja escurrir la sentimentalidad de sus lágrimas… Se encontraba todavía en el umbral de la puerta, en estricto silencio, aún con el mensajero enfrente.

Y yo iba borracho de todo lo anterior, a la luz de La montaña… 4

1.- “Sé que estoy diciendo tonterías, pero prefiero seguir divagando y expresar en parte algo que me resulta difícil expresar, que seguir transmitiendo lugares comunes impecables”.

2.-“Hay tantos tipos distintos de estupidez, y la inteligencia es uno de los peores”.

3.- «No, claro que no; en realidad, todo es una farsa. Los días se alargan en invierno, y cuando llega el más largo, el 21 de junio, a principios del verano, empiezan a decaer de nuevo, hacia el invierno. A eso lo llamas “claro”; pero si uno pierde de vista que es cierto, da bastante miedo, sientes ganas de aferrarte a algo. Parece una broma pesada: que la primavera empieza a principios del invierno y el otoño a principios del verano. Te sientes engañado, te llevan en círculo, con la mirada fija en algo que resulta ser un punto en movimiento. Un punto en movimiento dentro de un círculo. Pues el círculo no consiste más que en esos puntos de transición sin extensión alguna; la curvatura es inconmensurable, no hay duración del movimiento, y la eternidad resulta no ser “recta”, sino “un tiovivo”».

4.- “Es notable cómo un hombre no puede resumir sus pensamientos, ni siquiera de la manera más general, sin traicionarse por completo, sin poner todo su ser en ello, sin darse cuenta, presentando como en una alegoría los temas y problemas básicos de su vida”.

5.- “Apasionado significa vivir por el placer de vivir. Pero uno sabe que todos viven para experimentar. Pasión es olvido de sí mismos. Pero lo que todos desean es el enriquecimiento personal”.

6.- “Un estímulo es un estímulo. Al cuerpo le da igual el significado del estímulo. Ya sean peces pequeños o comunión, las glándulas sebáceas se erigen”.

7.- “¿No es grandioso, no es bueno, que el lenguaje tenga una sola palabra para todo lo que asociamos con el amor, desde la santidad absoluta hasta la lujuria más carnal? El resultado es una claridad perfecta en la ambigüedad, pues el amor no puede ser incorpóreo ni siquiera en sus formas más santificadas, ni carece de santidad ni siquiera en su forma más carnal. El amor siempre es simplemente él

mismo, tanto como sutil afirmación de la vida como la pasión más alta; el amor es nuestra simpatía por la vida orgánica”.

8.- “El espacio, como el tiempo, genera olvido; pero lo hace liberándonos físicamente de nuestro entorno y devolviéndonos nuestro estado primitivo, desprendido... El tiempo, decimos, es Leteo; pero el cambio de aire es una corriente de aire similar, y, si bien no es tan completo, lo es con mayor rapidez”.

9.- “¿Y la vida? ¿La vida misma? ¿Acaso fue sólo una infección, una enfermedad de la materia? ¿Acaso lo que podríamos llamar la procreación original de la materia fue solo una enfermedad, un crecimiento producido por la estimulación mórbida de lo inmaterial? El primer paso hacia el mal, hacia el deseo y la muerte, se dio precisamente entonces, cuando tuvo lugar ese primer aumento en la densidad de lo espiritual, ese crecimiento mórbido, patológicamente exuberante, producido por la irritación de alguna infiltración desconocida; esto, en parte placentero, en parte un acto de autodefensa, fue la etapa primigenia de la materia, la transición de lo insustancial a la sustancia. Esta fue la Caída”

10.- “Espero que no tenga nada en contra de la malicia, mi buen ingeniero. A mi juicio, es la espada más brillante que la razón tiene contra los poderes de la oscuridad y la fealdad. La malicia, señor, es el espíritu de la crítica, y la crítica marca el origen del progreso y la iluminación”.

La más bella historia de amor contada por un intelectual

Por Rael Salvador

Por mucho que tú mires al Atlántico y yo al Pacífico, los océanos nos unen. Joe Goodman

Medita sobre la muerte y se amigo de la vida. Thomas Mann

Tengo el libro de Rob Riemen en mis manos, Nobleza de espíritu. Una idea olvidada, y estoy conmovido por el romance del viejo Joe Goodman y Elisabeth Mann Borgese, la hija del prestigiado Premio Nobel de Literatura Thomas Mann.

Resulta que Riemen, quien narra los acontecimientos en primera persona, es presidente del Nexus Instituut de Tilburg (Ámsterdam), encargado de fomentar el debate filosófico-cultural y la reflexión intelectual, dándose a la tarea de contactar personajes en todos los rincones del planeta.

El día 7 de noviembre de 2001 asiste a una cena con Elisabeth y Joe, en el River Café de New York, para formalizar una nueva conferencia para el instituto.

De aspecto frágil, el anciano Joe Goodman, con una “barba que no tenía nada que envidiar a su héroe poético”, metido en una chaqueta andrajosa y con una cerveza deleitándole el carácter, esperan a la lúcida autora de Océanos, Patrimonios de la Humanidad, ya de 82 años…

La historia, en esa memorable cena, centra la “nobleza de espíritu” en la dignidad, donde hablando de los recientes y terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 —tema que se quiere tratar en la conferencia—, Joe saca de un sobre maltrecho su Cantata sinfónica para solo, coro y orquesta, basada en Hojas de hierba de Walt Whitman, y se la ofrece espontáneamente a Rob…

—Yo sé lo que hay que hacer, yo tengo la respuesta.

Luego, girando la cabeza hacia ella, el amor de su vida (hay que advertir que Joe padece tortícolis espasmódica y su cabeza se mueve incontrolablemente), le dice:

—Jamás te he pedido ningún favor, pero si consigo poner voz a la Nobleza de espíritu con una fuerza que haga vibrar el alma de la gente, ¿me ayudarás a difundirla? Yo no soy nadie, pero tú conoces a las personas adecuadas. ¿Me echarás la mano?

—Cuenta conmigo —le dice Elisabeth en un susurro y le besa la mejilla.

«En la dedicatoria del clásico de poesía se lee: “Seamos sinceros, amigo mío, está bien que los académicos se ocupen de los datos, ¡pero nosotros debemos escribir la verdad! Escribe lo correcto, sé bueno. Tu amigo Joe”»

Es “una obra maestra” que maravillará profundamente a la humanidad, advierte a Riemen la fiel conocedora de los grandes maestros…

Dos meses después, Rob recibe el obsequio de Hojas de hierba por parte del músico (que ese mismo día muere de un infarto cerebral y que, en un arrebato depresivo, ha destruido todos los borradores y apuntes de Nobleza de espíritu).

—La vista es maravillosa, ¿no? —comenta Rob.

—No, no me parece que la vista sea maravillosa — contesta Joe.

Joe es un librero retirado y músico de profesión; tocando el piano en un crucero había recorrido infinidad de veces la costa del Pacífico, hasta que su pequeña hija, de apenas 10 años, falleció de una extraña enfermedad.

—¡Deberías haberlo oído tocar el Opus 106 de Beethoven!

En la dedicatoria del clásico de poesía se lee: “Seamos sinceros, amigo mío, está bien que los académicos se ocupen de los datos, ¡pero nosotros debemos escribir la verdad! Escribe lo correcto, sé bueno. Tu amigo Joe”.

Luego Rob escribe este ensayo, de 44 páginas (uno de los 4 que contiene el libro Nobleza de espíritu. Una idea olvidada), que no posee ni una sola palabra que no sea mágica, profunda y extensa.

(Segunda parte)

Pedro Julio Pedrero, Daniel Gómez Nieves, Gloria Ortiz, Raúl López Hidalgo, Antonio Mejía, Jissel González y Jorge Alvarado Robles, también promesas malogradas de las letras peninsulares

Por Gabriel Trujillo Muñoz Escritor y poeta, autor de Espantapájaros y Tijuana city, tres novelas cortas. angel.gabriel.trujillo.munoz@uabc.edu.mx

Después del fallecimiento del poeta ensenadense Eliseo Quiñones en 1967, pasaría una década antes que una muerte prematura regresara a las letras locales. Pero esta vez sería la muerte de un poeta por su propia mano. El autor, Pedro Julio Pedrero (Tijuana, B. C., 1950-México, 1978), sólo contaba con 27 años de edad y vivía en el Distrito Federal. De él, Rubén Vizcaíno había dicho que “fue como un relámpago, compañero de iniciación literaria de Eduardo Hurtado, murió en plena juventud. En Tijuana, en donde vivió buena parte de su adolescencia, dio a conocer poemas impactantes; seguidor de las novedades literarias de su tiempo, declamaba acompañado de guitarra sus poemas en cafés y en recitales, en donde despertaba la admiración y reconocimiento”. Aunque estuvo relacionado con el taller de poesía de Amerindia (1972-1977), su vinculación con el mismo fue esporádica. Publicó en revistas y suplementos culturales de la época, como en Letras de Baja California y en El Mexicano, donde sus versos ya pedían el viaje de regreso a la tierra: “Sin conocer aún / el color de mis senderos. / Vienes a mis manos / como un fruto a tiempo. / Tierra dulce eres”.

“Pedro Julio Pedrero (…) publicó en revistas y suplementos culturales de la época, como en Letras de Baja California y en El Mexicano, donde sus versos ya pedían el viaje de regreso a la tierra”

Pedro Julio pasó por los talleres de creación de literatura como un visitante ocasional. En 1977 ya anunciaba Vizcaíno que este “estudiante lleno de inquietudes nos entregó poemas” que después se supo pertenecían a un libro que, con su suicidio, quedó inédito, Luz interna. Era, Julio Pedrero, un poeta a la usanza de la juventud fronteriza de los años setenta: utopista irredento, consumidor de sustancias de todo tipo que expandieran su mente, escritor alucinado de “astros como anzuelos” y de “huesos de deseo”. En 1984, seis años después de su muerte, su compañero de aventuras, el poeta Eduardo Hurtado, escribió un poema en su honor, titulado “A un amigo suicida”, en el que exponía su convivencia juvenil con Pedro Julio,

apenas dos días antes de su decisión fatal: “Y sin embargo es cierto: / la soga, el estertor, / el árbol elegido... / Como a las 2 a.m., junto al tronco macizo, / sentado y sin respaldo, / ojeaste alguna historia sobre la eternidad. / Los vecinos te vieron pasar con tu banquito. / Cuántas notas urdieron la prensa y sus acólitos: / Suicidóse un adicto”. Como muchos poetas jóvenes de los años setenta, que unían la rebelión política con la búsqueda de sentido para una vida que apenas iba ges-

tando su lenguaje expresivo en actitudes y palabras, la poesía de Pedrero marcaba “sin conocer aún / el color de mis senderos”, pero consciente de que escribir era un “instante desnudo de tiempo”, una eterna despedida por propia mano.

La década de los años ochenta del siglo XX tampoco dejaría indemne a los jóvenes escritores bajacalifornianos. Pero ahora no sería un poeta sino un narrador precoz. En 1981, Ignacio Betancourt, narrador mexicano, dio inicio una serie de talleres, coordinados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en todo el Estado. En Tijuana reunió un grupo de jóvenes y no tan jóvenes escritores en ciernes, entre ellos Virginia González Corona, Luis Humberto Crosthwaite, Jesús Guerra, Raúl López Hidalgo y Daniel Gómez Nieves, todos cuentistas más que poetas. En 1982, este grupo de narradores publicó una antología con sus textos, Fuera del cardumen Antología de la nueva narrativa bajacaliforniana, que se constituyó en un parteaguas literario: con ella comenzaba una nueva forma (menos costumbrista o anecdótica) de narrar en Baja California. De todos los autores de Fuera del cardumen destacaba, sin duda, Gómez Nieves. Nacido en 1962 en Tijuana era, a sus veinte años apenas cumplidos, un narrador de lo fantástico y lo siniestro, un muchacho de cuerpo frágil pero impulsivo de carácter. En cierta manera, Daniel tenía la necesidad de la impaciencia, quería desplazar las fronteras de su vida y su arte más allá de sus límites; buscaba lo extremo, lo grotesco, lo radical.

En 1983, Gómez Nieves se dirigió a nadar a la presa Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana. Esta presa ha servido, desde su construcción, como una alberca pública para los tijuanenses que carecen de recursos para pagar cuotas en piscinas particulares. Era, pues, una diversión gratuita a la que iban jóvenes que competían entre sí para cruzarla de lado a lado y familias que hacían ahí su domingo campestre. Para nuestro narrador, de salud frágil y de constitución física endeble, cruzar la presa era una sentencia de muerte asegurada. Cuando Daniel exponía sus planes de cruzarla, en las sesiones de taller, sus compañeros escritores le daban palmadas en la espalda, como si fuera una broma o una exageración. Pero Daniel Gómez Nieves lo decía en serio. En 1983, llegó a la presa Rodríguez y se lanzó a cruzarla. Sabiendo que sus posibilidades eran ínfimas, aquel acto de valor (o de necedad), por parte de Daniel, fue su epitafio. Su muerte por agua (aunque no marina) quedó en la memoria de sus compañeros como un desperdicio: sus cuentos, sus pocos cuentos escritos

o publicados, eran la constancia de que la literatura tijuanense perdía a un prosista de primera línea, cuyas obras mayores estaban ya cercanas, pues la madurez de su escritura (a la vez disciplinada y delirante) no estaba puesta en duda.

absoluta, siempre quedará la duda de lo que realmente ocurrió en la presa Rodríguez. La historia de Daniel se ha vuelto, así, un misterio más sin resolver. Un enigma sin solución. Como si su muerte fuera el cuento perfecto de su autoría.

“La presa Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana (…) ha servido, desde su construcción, como una alberca pública para los tijuanenses que carecen de recursos para pagar cuotas en piscinas particulares”

Según el crítico estadounidense Juan Carlos Ramírez, “la trágica muerte de Daniel Gómez Nieves nos impide seguir el desarrollo del que en mi opinión estaba posibilitado a ocupar un importante sitio no sólo en la narrativa bajacaliforniana sino a nivel nacional”. Daniel era un escritor que le gustaba escribir de vez en cuando pero un lector remiso. En el libro Fuera del cardumen es el autor más joven que participa en ella. Un muchacho que reconoce, ante sus primeros lectores, que es “un sujeto que sueña que un sueño de un sueño equivale a un universo muy complicado donde se combinan planos muy distintos”. Y en sus cuentos, medio detectivescos y medio terroríficos, el tema principal es el asesinato y el suicidio, la monstruosidad urbana que crece, incontenible, y oculta, a la vez, todos los rastros de su crimen multitudinario: “Es cierto que el índice de suicidios anda bastante elevado en lo que del año, pero si te das cuenta, nuestro departamento nunca dice a la prensa la cantidad de actos delictivos, en veces ni el cincuenta por ciento, ¿te imaginas si se publicara todo cuanto acontece en una ciudad tan grande como Tijuana? Aquí y donde vayas nunca se te dirá una verdad absoluta”. Visto desde la perspectiva de Daniel Gómez Nieves, podemos afirmar lo mismo de su muerte-suicidio: aunque indaguemos sus causas, sus motivos, su literatura, nunca sabremos la verdad

Para los años noventa, las muertes de escritores bajacalifornianos estuvieron situadas en autores de alrededor de cincuenta años: Gloria Ortiz, poeta ensenadense, Raúl López Hidalgo, narrador tijuanense, y Antonio Mejía de la Garza, otro poeta de Ensenada, todos con una amplia trayectoria y con libros publicados, fueron los decesos más importantes. Los tres eran promesas ya cumplidas de las letras regionales. Luego llegó junio de 1998. Y el mar volvió a pedir una víctima propiciatoria, una presa aceptable. Un escritor aún más joven que Nansen, Quiñones o Pedrero. Su nombre era Jissel González y tenía 13 años de edad. Había nacido en Tijuana en 1985, pero estudiaba al otro lado. En el obituario escrito por el reportero de The San Diego Union-Tribune, Jack Williams, éste asentaba la tragedia ocurrida en mayo de 1998: “En el Memorial Day, en una playa en la frontera, en Tijuana, Jissel fue atrapada por una corriente oceánica y se ahogó. Sucedió súbitamente, dijo su tía Leticia González, varias personas trataron de agarrarla y sacarla, pero las olas la empujaron mar adentro. Con un poema sin título, Jissel fue seleccionada para que este texto se publicara en una antología de Voces fronterizas. Ella escribió el poema como estudiante del séptimo grado de la escuela secundaria Correia en Point Loma. Músicos de la Sinfónica de San Diego habían musicalizado su poema el verano pasado en una presentación hecha en el Museo de Arte Contemporáneo de La Jolla. Y estaba ya programada para recitar su poema, durante un tour por Europa, en las ciudades de París, Barcelona, Florencia y Roma”.

Los temas de esta poeta incipiente se centraban en el humanitarismo, la reducción de la violencia, la drogadicción y el racismo. Eugene Haskell, fundador del Teatro Lírico Internacional, afirmó que “cuando ella recitaba su poesía en las audiciones era evidente que ella era un adolescente con un don altamente poético”. Jissel era, a sus trece años, una estudiante nativa de Baja California que apenas comenzaba a cursar estudios al otro lado cuando entró al sistema educativo de San Diego en el sexto año. Su aprendizaje del inglés fue en un programa intensivo. Incluso, apenas dos, tres años antes ella ni siquiera podía escribir en inglés. Pero en el último año de su vida, ya llevaba escritos más de una docena de poemas en inglés, que luego la misma Jissel escribía en español, su idioma natal. Pero nuestra poeta no era una típica mexicoamericana. Como lo expusieron sus maestros de San Diego,

primero intentaron en sus clases de música que les cantara alguna canción mexicana. “¿Estaría bien una de Pearl Jam?”, preguntó a sus maestros, con lo que rompió, desde un principio, los prejuicios bien pensantes y condescendientes que sólo veían en ella una niña típicamente latina. No. Jissel no tenía nada de eso: era una poeta fronteriza, orgullosa de su dominio de ambas culturas. Por eso antes de partir entre las aguas, escribió, con lucidez apasionada, su propio epitafio: “Yo soy un río / limpio y sosegado. / Agua clara para beberse / mis ojos son”.

Y dos años más tarde, también en un fin de semana vacacional, el océano Pacífico exigió de nuevo una ofrenda vital, un sacrificio en la figura de un poeta de irrenunciable juventud, de atrevida prestancia, alguien capaz de escribir/describir a su ciudad natal, Mexicali, como “un sol que se inventa en las aceras”. Su autor se llamó en vida Jorge Alvarado Robles. Nacido en Mexicali en 1975, murió en Estero Beach, la misma playa del municipio de Ensenada en donde muriera Concha Urquiza 55 años antes. Alvarado se metió a nadar sin saber nadar y las contracorrientes del océano Pacífico no lo dejaron salir con vida el 21 de abril de 2000, un Viernes Santo. Su cuerpo fue hallado hasta el 2 de junio del mismo año como “un homenaje al espanto”. Su muerte, como la de Nansen, cimbró el mundo cultural bajacaliforniano a pesar de que Jorge, lo mismo que Nansen, Pedrero, Quiñones y Nieves, no había publicado en vida un libro individual. Sus poemas, los más urbanos, se habían dado a conocer en la antología La virgen no llama tres veces (1998) y al morir dejó inédita una novela de temas fronterizo. La generación poética a la que pertenecía Jorge Alvarado es una de las más ricas y diversas que Baja California ha dado en la segunda mitad del siglo XX. Nacidos en los años setenta (especialmente entre 1970 y 1975), esta generación sólo se compara a la de los poetas nacidos en los años cincuenta (Roberto Castillo, Rosina Conde, José Javier Villarreal, Raúl Navejas, Gabriel Trujillo Muñoz) y que son los que abren las esclusas de la poesía contemporánea, a partir de 1980, en esta región del país. La generación de Jorge Alvarado es la generación de fin de milenio, la que se da a conocer a partir de 1992 con su presencia, primero esporádica y luego masiva, en suplementos culturales, fanzines, páginas web y revistas tradicionales o electrónicas. Este grupo de poetas provenientes especialmente de Mexicali y Tijuana, cuenta con bagajes culturales disímbolos y muchas veces con-

cibía como línea en fuga, hibridación y amalgama, ficción en verso que relata usos y costumbres de lo cotidiano; lo mismo que la leyenda personal del escritor que ve más allá de las fronteras de su propia existencia y reclama como suya la herencia vital de la bajacaliforniana, la del autor que muere joven frente a la marejada de la eternidad: “Y aún a cien años de muerto / Viviré para ser joven”. En 2024, la Secretaría de Cultura de Baja California publicó Sembrando torres, un poemario que Alvarado dejó inédito a su muerte.

«Antes de partir entre las aguas, Jissel González escribió, con lucidez apasionada, su propio epitafio: “Yo soy un río / limpio y sosegado. / Agua clara para beberse / mis ojos son”»

trapuestos unos de otros. Destacan, en esta generación poética, Carlos Gutiérrez Vidal, Basilio Martínez, Jorge Ortega, Bibiana Padilla, Laura Jáuregui, Karla Mora Corrales, Noé Carrillo, (quien, por cierto, ya también es causa célebre: en febrero de 2003 sus familiares lo reportaron como desaparecido en Tijuana y, hasta el momento de escribir estas líneas, sigue siendo un misterio su paradero. Es decir: otro joven escritor bajacaliforniano con un extraño destino literario y existencial), Vicente Menchaca, Elizabeth Algrávez y Roberto Partida. La mayoría de estos jóvenes poetas se decantan por las vías extremas del arte conceptual. Allí están Gutiérrez Vidal y Padilla que son expertos en la poesía visual, la experimentación electrónica y la mezcla de la música, video e hipertexto. Jáuregui, en cambio, explora lo cotidiano en las calles de Tijuana. Sánchez representa el retorno al simbolismo espontáneo de los dadaístas, mientras que Martínez, Mora, Ortega, Algrávez, Carrillo y Partida, desde posiciones más literarias, más respetuosas de las formas, se anudan a una tradición cultural reconocible, a una búsqueda interior en el territorio existencial de nuestra lengua. Alvarado respondía, en sus primeros textos, a este respecto formal, pero en sus últimos poemas comenzaba a incursionar en una poesía que sólo sus hermanos mayores, los de la generación de los nacidos en los años cincuenta, se habían preocupado por escribir: la visión fronteriza con sus ritos de paso, donde el lenguaje se per-

He aquí la lista de escritores, mayoritariamente poetas, que han muerto prematuramente en en el transcurso del siglo XX: Pedro N. Ulloa, Solón Argüello, Tomás Genaro Avilés, Agustín Santa Cruz, Concha Urquiza, Horacio Enrique Nansen, Eliseo Quiñones, Pedro Julio Pedrero, Daniel Gómez Nieves, Jissel González y Jorge Alvarado. En el campo de la literatura, abundan los poetas fallecidos cuando apenas empezaban su periplo creativo o apenas iban llegando a su plenitud creadora. Tal es el caso de Ulloa, Argüello, Avilés, Urquiza, Nansen, Quiñones, Pedrero, González y Alvarado. Sólo Ulloa, que era narrador tanto como poeta, y Gómez Nieves, que era cuentista, rompen la tradición entre poesía y muerte prematura. Varios fallecieron en accidentes infortunados. Al menos dos de ellos fueron asesinados por expresar lo que pensaban: Argüello y Nansen. Pero quitando los géneros que practicaban y la manera en que murieron, en total son once escritores bajacalifornianos y al decir bajacalifornianos, expongo que la mayoría nacieron en otras partes del país pero aquí, en nuestra entidad, aportaron sus trabajos literarios para el desarrollo de la literatura regional, a la vez que no todos murieron en Baja California: Ulloa falleció en Sonora, Argüello entre la ciudad de México y Querétaro, Santa Cruz en San Diego, California, Nansen en Guadalajara, Quiñones en la ciudad de México, lo mismo que Pedrero. Casos aparte serían aquellos autores que murieron entre finales del siglo XX y principios del XXI: Ernesto Trejo (1950-1991), Luis Pavía (1942-1998), Eduardo Arellano (1959-2004), Ramón Tamayo (1958-2007), Jorge Arturo Freyding (1966-2007), Francisco Bernal García (1956-2009), Raúl Navejas (1956-2012), Rafa Saavedra (1967-2013) y Regina Swain (1967-2016). No eran jóvenes al morir, pues rondaban los cuarenta, cincuenta años de edad. De todas formas, la muerte truncó sus carreras como escritores que aún tenían mucho por dar, por escribir. Y por eso mismo, todos ellos son parte de las leyendas de las letras bajacalifornianas en sus caminos inconclusos, en sus sendas sin retorno.

Por Alberto Manguel

Escritor y editor argentino-canadiense, autor de Una historia de la lectura

@albertomanguel

Hace ya varias décadas, por razones que hoy he olvidado, me encontré durante unos pocos días en la región de Tassili, en el desierto argelino, cerca del oasis de Djanet. Había ido, creo, a conocer unas cuevas que famosamente están decoradas con pinturas e incisiones de animales y seres humanos —jirafas, bisontes, cocodrilos, rinocerontes, algún antílope agonizante, cazadores y bailarines, y ciertas figuras antropomórficas con cabezas de cíclope—, todo ello ejecutado hace unos nueve o diez mil años cuando el Sahara era verde. Es imposible contemplar estas imágenes y no ver en ellas relatos de aventuras, de ritos, de una vida social de la cual no sabemos nada sino lo que estos retazos de memoria nos conceden y que, librados a nuestra imaginación, deformamos o traducimos a nuestra avara experiencia personal. ¿Qué podemos saber, desde nuestro lejano siglo XXI, de las fatigas y sudores, miedos y valentías de aquellos talentosos abuelos? Estas figuras humanas, grandes y pequeñas, ¿son padres instruyendo a sus hijos en las artes de la caza, las danzas rituales, los códigos sociales de la tribu de la cual empiezan a formar parte? ¿Les están enseñando a esos antiguos niños los nombres de las cosas del mundo que están descubriendo, de las plantas, estrellas y animales? Quizás en estas primeras escenas esté el germen de ese episodio mágico del Génesis en que Dios, como un severo padre, lleva a Adán ante las criaturas recién creadas para ver «cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, ése fue su nombre». Quizás esos primeros ritos fueron ritos de la palabra.

“Acertadamente o no, algo rescatamos, algo reconstruimos a partir de estas limosnas iconográficas que las cuevas del Tassili nos conceden”

Acertadamente o no, algo rescatamos, algo reconstruimos a partir de estas limosnas iconográficas que las cuevas del Tassili nos conceden. A partir del impulso narrativo que define a nuestra especie, a partir del esfuerzo de entendimiento que nuestra imaginación realiza para dar sentido al mundo, una cierta verdad que no es del todo falsa surge de nuestra lectura de un código de signos cuya gramática hemos olvidado. La escritura simbólica es una invención mucho más reciente. A mediados de los años sesenta, fueron descubiertas en Grecia y también en Rumanía ciertas tumbas en las cuales se hallaron, entre fragmentos de alfarería, unas pocas medallas o amuletos con inscripciones que aún no han sido descifradas. Son objetos

pequeños con signos como nuestra D mayúscula, rayas cruzadas de líneas diagonales, cruces que quizás (no lo sabemos) signifiquen algo. Si fuera así, estos amuletos que datan del sexto milenio a.C. serían los primeros ejemplos que tenemos de un lenguaje escrito, no de un sistema sintáctico integral sino de unos pocos signos aislados, una suerte de intuición del acto mágico aún por venir.

La elaboración de un sistema coherente e integral de escritura ocurre dos milenios después, en algún lugar de Mesopotamia. En el cuarto milenio a.C., un comerciante inspirado buscó una manera de documentar una transacción comercial. Dos tabletas de arcilla preservadas hasta hace unos años en el Museo Arqueológico de Bagdad, cada una no mayor que la palma de la mano de un niño, llevan inscriptas el rudimentario dibujo de un animal —una oveja o una cabra— y un hoyuelo hecho con el dedo índice, que, según esos mismos historiadores, representa el número diez. Así, el

el antiguo comerciante se aseguraba que cualquier persona, en cualquier lugar cercano o distante, en cualquier momento presente o futuro, que conociera el significado de estos signos, habría de saber que diez ovejas (o cabras) fueron vendidas (o compradas). La importancia de este gesto es incalculable. Con estos pocos y discretos trazos, aquel anónimo genio eliminó de golpe los dos más grandes obstáculos a los cuales todo ser humano se enfrenta, el tiempo y el espacio, y nos legó a nosotros, sus afortunados descendientes, una extensión casi ilimitada del poder de la memoria. La invención de la escritura nos concedió una suerte de modesta inmortalidad. Eso sentí yo allá lejos y hace tiempo, la tarde, por ejemplo, en que, acompañando al joven Axel de Hamburgo, descendí por el volcán Sneffells al centro de la Tierra, siguiendo las huellas de Arne Saknussemm. Yo estaba allí, con esos intrépidos aventureros, allí en uno de los confines del mundo, allí en un siglo que no era el mío. Con el libro de Verne en la mano, yo me despojaba de mi identidad convencional, del nombre que mis padres me habían dado, de mi edad y nacionalidad declaradas en mi partida de nacimiento, de todo límite salvo aquel que mis temores imponían a mi incipiente curiosidad. Entonces supe, intuitivamente, que aquello que me alentaba no era una necesidad como respirar o beber agua, sino algo que yo no supe entonces nombrar y que ahora sé era deseo: el deseo de eso que aún no había ocurrido, que yacía más allá del horizonte y que se convertiría con el correr de los años en costumbre esencial. La lectura me ofrecía, y me ofrece aún, como espectador privilegiado, el reino de este mundo y de todo otro mundo imaginable, de manera más íntima y convincente que la realidad misma. Cuando muchos años después viajé a Islandia y me encontré a los pies del Sneffells, a pesar de la majestuosa belleza tangible del volcán, me sentí algo desilusionado.

Durante una adolescencia que me parece ahora haber durado una vida entera, cuando el deseo, a la par que mi incipiente libido, empezó a transformarse en necesidad vital, yo sentía que los personajes de mis libros eran un caleidoscopio de rasgos fragmentarios de esa persona cambiante que yo descubría cada mañana en el espejo. Las incómodas variaciones del tamaño de la gente que visita el Capitán Gulliver, el atroz bicho en el que debe reconocerse el pobre Gregor, el nombre de Kim que Kim debe repetirse a sí mismo para no olvidarse de quién es durante la ceremonia iniciática, la identidad que Ulises elige cuando le dice al Cíclope que su nombre es Nadie — éstos y tantos otros me nombraban desde las páginas de mis libros—. Yo sentía que Alicia, perdida en el fondo del pozo en el cual había caído, se hacía eco de mis angustias existenciales. Pensando que quizás ya no era ella misma sino otra, la tonta Mabel, Alicia se dice a sí misma: «Si

soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan: “¡Vuelve a salir, cariño!” Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir: “¿Quién soy ahora, veamos?” Decidme eso primero, y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto». Como Alicia, yo tampoco quería ser Mabel. Y mis libros me daban la infinitamente generosa posibilidad de ser quien yo quisiera.

“Porque Tatiana —personaje de Eugene Onegin— sabe que, para cada lector, su biblioteca es una suerte de autobiografía”

Fray Luis de Granada, retomando una metáfora que en el siglo dieciséis era ya un lugar común, describe el mundo como un libro escrito por Dios y ofrecido «a todas las naciones», y nos reprocha que ante ese texto maravilloso seamos «como niños que, cuando les ponen un libro delante con algunas letras iluminadas y doradas, huélganse de estar mirándolas y jugando con ellas, y no leen lo que dicen ni tienen cuenta con lo que significan». La antigua metáfora se repliega sobre sí misma: los libros son entonces mundos de papel y tinta (o electrónicos) en los que nosotros intentamos leer nuestra realidad de carne y hueso. A diferencia del libro de Dios que, como advierte Fray Luis, contiene una narración demasiado compleja para el pobre entendimiento humano, los libros humanos, que modestamente no aspiran a contener la entera narración del universo sino una mera intuición, nos ofrecen sin embargo un vastísimo catálogo de identidades entre las cuales podemos conocer o reconocer las nuestras.

Esta es la convicción que me guía a través de mis bibliotecas. Página tras página, volumen tras volumen, busco, conscientemente o no, esa fluida persona que, como el dios Proteo, cambia de mentalidad y de forma de año en año y de hora en hora. Mágicamente, caprichosamente, la encuentro en mis libros. En el penúltimo capítulo de Eugene Onegin, la enamorada Tatiana visita la casa de campo del héroe, ausente después de su fatal duelo con Lensky. Tatiana recorre la biblioteca de su amado y, llorando a cántaros, hojea sus volúmenes en busca de «la verdadera personalidad» de ese hombre al parecer tan frío e insensible. En las notas en los márgenes de los libros, en cierta palabra críptica, en una cruz o un punto de interrogación, Tatiana cree descubrir la

escurridiza imagen del verdadero Onegin, de Onegin definido por sus lecturas. Porque Tatiana sabe que, para cada lector, su biblioteca es una suerte de autobiografía.

Coincido con ella. Me reconozco en Caperucita Roja y su desobediencia civil, y no en la obediente Cenicienta; en las aventuras de Lazarillo pero no en las del Cid; más en el algo torpe doctor Watson que en el agudo Sherlock Holmes; en Fausto más que en Orestes; y ahora, en estos últimos años, en el Rey Lear y su desesperada vejez, como antes me identificaba con sus hijas impacientes. En estos reconocimientos no priman la lógica ni la veracidad histórica. Cuando Hamlet declara que la muerte es «un país nunca explorado de cuyos límites ningún viajero regresa», creo en la verdad poética de sus palabras, a pesar de haber sido testigo, unos minutos antes, de la aparición del fantasma del rey asesinado, un viajero que ha regresado precisamente de la muerte para ordenarle a su hijo que ejecute la demorada venganza.

Esas incontables primeras personas del singular componen un modesto retrato que pinta al lector que seré al llegar al último capítulo. Mis lecturas componen una monstruosa cosmología de espejos en la que está presente todo instante y todo lugar de mi biografía. En mi vida de lector, La República y Madame Bovary, El Idiota y El Capital, La noche oscura del alma y El día de los trífidos son capítulos aislados en una inmensa saga cuya coherencia y sentido no puedo sino intuir. La Biblia, compuesta de relatos, crónicas históricas, proverbios, poemas líricos, textos proféticos y códigos legales, ejemplo insigne de este género literario polimórfico, es otro capítulo más de mi voraz libro que contiene todas mis lecturas. A pesar de tales ambiciones, soy penosamente consciente que aun este vasto volumen no es, por cierto, el universo mismo.

Las religiones, sabiendo perfectamente que el dogma no convence a nadie, llevan a cabo sus misiones evangelizadoras a través de relatos, fábulas y alegorías. Cuando empecé a leer la Biblia en la traducción de Cipriano de Valera, algunos de estos cuentos se incorporaron fluidamente a mi biblioteca autobiográfica: la historia de Jonás intentando inútilmente predicar al pueblo de Nínive, la del hijo pródigo recibido con generosa alegría por su padre, la de Cristo echando a los mercaderes del templo (que Giotto ilustró con un Cristo boxeador con el puño alzado) y muchas más. Otras me parecieron atroces. Por sobre todo, me indignó (me sigue indignando) la historia de Abraham e Isaac, y la inconcebible orden que le da Dios de sacrificar a su hijo. No me importa que sea una mera prueba de obediencia, no me importa que el ángel detenga la mano de Abraham y reemplace al hijo con un carnero. Abraham es el padre emblemático, el que sin duda inició a su hijo en los rituales de la tribu y también quizás (como el Dios del Génesis) lo llevó a nombrar a los animales, enseñándole el poder taumatúrgico de las palabras. La idea de que un padre acepte el mandamiento divino de matar a ese hijo me parece estar en la raíz de las mayores atrocidades cometidas por las tres religiones que se reivindican de Abraham. Un dios que exige tal acto, aun sabiendo que no se llevará a cabo y que solo es ordenado para poner a prueba la devoción de un hombre, no merece para mí ni veneración ni respeto, y si fuera un personaje en una novela lo calificaríamos de deleznable, como Layo, padre de Edipo, el borracho Fyodor Pavlovich Karamazov, el brutal carpintero Sorel en Le rouge et le noir, el rey Basilio, padre de Segismundo, y tantísimos otros. Tampoco me convence la explicación etnográfica que quiere ver en el episodio una leyenda acerca del fin de los sacrificios humanos de los antiguos pueblos del desierto y el inicio de otros ritos más o menos simbólicos. Mi biblioteca no es imparcial.

“Para Hawking la realidad existe, aunque no tengamos una teoría que la demuestre. Estoy de acuerdo, salvo que para mí la prueba de realidad es la literatura”

Ésta es la paradoja: sabemos que todo escrito humano es una azarosa e ineficaz aproximación al tumulto de conocimientos, sueños, afectos, reflexiones y acontecimientos que todo momento abarca y que decimos pertenece a la realidad histórica, sin jamás reproducirla por entero. Pero también sabemos que, a veces, el mismo azar nos depara cuatro o cinco palabras impresas que parecen encerrarlo todo.

Los antiguos pensaban que solo la divinidad podía crear obras que reprodujeran fielmente las cosas de la realidad. Platón, remedando a Borges, enseñó que las únicas creaciones ciertas son las del mismo mundo, y que los poetas y artistas solo construyen imitaciones in-

eficaces de ese magnum opus. El cuarto mandamiento mosaico prohíbe hacer imágenes o semejanzas «de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra» porque (dicen los comentadores rabínicos) el Día del Juicio Final el artista será convocado a dar vida a su creación y se verá incapaz de hacerlo. Dante, advirtiendo una y otra vez al lector que no tiene palabras para nombrar mucho de lo que le es revelado en el Más Allá, ve en la primera meseta del Monte Purgatorio imágenes esculpidas en mármol que «hubieran dado envidia a la Naturaleza misma». El mérito mayor de estas obras divinas es su verosimilitud, su identificación total con las cosas del mundo real. Un poeta, aun Dante, siendo humano, no puede nunca llegar a tal perfección.

San Bernardo, usando una expresión que San Agustín tomó de Platón, dijo que un canto sacro mal ejecutado pertenecía a la regio dissimilitudinis, a la región de la disimilitud que para Agustín correspondía a su propia condición antes de su conversión, en la cual se sentía disímil no sólo de Dios sino también de sí mismo. Todo lector, aun el más profundo y perspicaz, nunca logra una comprensión cabal del texto; siempre se halla, como Agustín, en una regio dissimilitudinis en la cual apenas llega a vislumbrar la riqueza plena de la obra literaria. Sin embargo, esta ceguera es también un beneficio. Porque a causa de esa disimilitud entre nuestra lectura de

un texto y el texto mismo, entre la lectura del mundo y el mundo mismo, en esa zona de reflejos oscuros y gestos ambiguos los lectores descubren la plenitud de sus poderes. Aprendí desde temprano que el arte del lector consiste en leer entre líneas.

Relatar, escuchar, escribir y leer son nuestras prerrogativas. No sabemos si en sus cantos las ballenas relatan experiencias comunes, ni si los gestos de los leones marinos añaden matices personales a los ladridos genéricos de la especie, pero la mayoría de los científicos arguyen que la invención de historias es un arte propio del ser humano. Perdidos en un universo en el que no son válidas nuestras primordiales nociones de tiempo y de espacio, en el que nuestras gramáticas y nuestros sentidos de individualidad y alteridad están ausentes, desde temprano nuestra especie empezó a construir una suerte de universo paralelo imaginado, como un modelo o un mapa cosmológico en el que damos nombres a las cosas y trazamos constelaciones de causas y efectos en un esfuerzo por dar sentido a ese algo inefable que nos rodea. Incapaces de aceptar que nuestro cerebro es incapaz de concebir las once dimensiones del universo, nos hemos hecho cartógrafos de lo inconcebible.

El gran astrofísico Stephen Hawking dijo en una entrevista: «No exijo una teoría que corresponda a la realidad porque no sé qué es la realidad. La realidad no es una cualidad que puede ser probada con papel tornasol». Esto no es, por supuesto, una defensa de verdades alternativas. Para Hawking la realidad existe, aunque no tengamos una teoría que la demuestre. Estoy de acuerdo, salvo que para mí la prueba de realidad es la literatura. Por casualidad, en los anaqueles de una biblioteca de Nueva York encontré una voluminosa antología de poesía griega traducida al inglés, que me pareció interesante, y me puse a hojearla. En una de sus páginas descubrí un largo poema del siglo dieciséis sobre el sacrificio de Abraham. Es un diálogo entre el padre y el hijo, y en las últimas estrofas, Isaac, aceptando su suerte al parecer inevitable, dice estas palabras a Abraham:

«Padre, ya que no parece haber gesto alguno de misericordia desde lo alto, Ya que Aquel que juzga ha juzgado así, Te pido un solo favor antes de morir: Por favor, no me cortes el cuello insensiblemente: Abrázame amorosa y dulcemente al matarme. Así podrás ver mis lágrimas y escuchar mis ruegos».

Esto es lo que hace la literatura: nos permite contar nuestra ancestral experiencia de tantas maneras como sea necesario, para poder leer en esas ficciones, aunque sea imperfecta y oscuramente, lo que sospechamos es la verdad.

ESTAR NEPANTLA

Por Eduardo Cruz Vázquez Periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural angol97@yahoo.com.mx

Por una equivocación que no viene al caso contar, llegó a mis manos el tomo La casa de usted y otros viajes, de Jorge Ibargüengoitia (Planeta, booket, 2019). Se trata del tercer y último volumen de la selección de artículos hecha por Guillermo Sheridan. La mayor parte fueron publicados en el periódico Excélsior (1969-1976) y otros en la revista Vuelta (1976-1983, año del fallecimiento del escritor, nacido en 1928).

Vaya sorpresa esta recopilación. Cayeron como abono a mis menguadas fuerzas de cronista y a mi cada día mayor pesimismo en el ejercicio del periodismo cultural, que en mis entendederas debería cambiar a periodismo del sector cultural. Estoy seguro de que al seguir clasificando a la vieja usanza este componente de los medios de comunicación, hemos puesto muchos clavos de su sarcófago.

El rescate del que apenas me entero, hace de La casa de usted y otros viajes una notable escuela de enseñanza y una ruta gozosa, llena de buen humor, sabiduría y de vigencia inusitada. No tiene desperdicio como una sustancia de contraste con estos años del siglo XXI. Lo repito: cuánta falta nos hace la crónica como el hábito común que fue, los cronistas del poder de Jorge Ibargüengoitia, cuya novelística sigue fuerte en las letras nacionales.

“Quienes elegimos caminar como ejercicio supremo de las libertades, nos convertimos en los más calificados observadores del paraíso, el inferno, el torbellino de hermosuras, de rarezas y de peligros que son las banquetas y los charcos”

Fantasías animadas de ayer y hoy Como parte de una serie llamada “Los misterios del Distrito Federal”, dos textos me remitieron a mi estancia en Ensenada. Uno se titula Sólo para no peatones y el otro Ir a pie. ¿Para qué sirven las banquetas?

En el primero de ellos, publicado el 31 de julio de 1970, Ibargüengoitia escribe “Porque soy un peatón no sólo irredento sino consumado”. Magnífico, en mi existencia de viandante jamás se me ocurrió una frase tan maravillosa para definir mi vocación por andar las calles. Por lo mismo, quienes elegimos caminar como ejercicio supremo de las libertades, nos convertimos en los más calificados observadores del paraíso, el inferno, el torbellino de hermosuras, de rarezas y de peligros que son las banquetas y los charcos.

Antes de echar de mi ronco pecho sobre la “fenomenología banquetecharquera ensenadense”, traigo a este lugar algunas

líneas de Jorge Ibargüengoitia. Señala, por ejemplo, que los charcos son producidos por culpa de la lluvia y de la “incapacidad congénita de los mexicanos de formar un pavimento que tenga una pendiente racional”. También hay charcos “cuyas causas son sencillas, aunque no naturales”. En la calle Centenario, en Coyoacán, donde radicó el oriundo de Guanajuato, “suele aparecer un manantial de aguas que alguna persona piadosa podría considerar milagrosas. En realidad, son potables. Al cabo de dos o tres meses de manar, es descubierto por los empleados del DDF (Departamento del Distrito Federal), y reparado”.

Sin embargo, cuenta Jorge Ibargüengoitia, “a los seis meses con una puntualidad diabólica vuelve a brotar”. Las aguas co-

rren para formar charcos que sirven “para que los conductores de vehículos se sientan pilotos de acuaplano y se diviertan viendo las caras que ponen los peatones al quedar empapados”.

Los charcos se deben, por otra parte, a los dueños de taquerías, las cuales son “regadas generosamente”, sus pisos espolvoreados de detergente, “frotan el cochambre y expulsan el líquido así obtenido hacia la calle, y una vez, allí, que corra, y si no corre, que se resuma, y si no se resume, que se estanque, no importa. Al fin y al cabo, la taquería ya quedó limpia”.

Continua Ibargüengoitia en Sólo para no peatones: “Las primeras banquetas fueron construidas con el objeto de que por ella transitaran peatones. En la actualidad, y gracias a los adelantos modernos, tienen otros usos. Algunas de ellas sirven para estacionar coches, otras para poner puestos de periódicos o de jugos de naranja”.

alcanzó el dinero para terminar la banqueta “el peatón camina en el lodazal”.

Otro rasgo de nuestras banquetas, apunta Ibargüengoitia, se debe a que “hay un pequeño sector de nuestra población que vive de robarse las tapas de las atarjeas y otro pequeño sector que no encuentra en dónde tirar la basura”.

Oríllese a la orilla

“Algunas banquetas (de Ensenada) surgen como si fueran restos de una pirámide maya extraviada y otras en la arquitectura posmoderna”

Nos dice que “Sirven también para que los que están esperando un camión estorben a los que van pasando. O bien para enterrar en ellas postes de electricidad, postes del alumbrado, postes del teléfono, y postes que soportan los cables del trolebús. Sirven también para abrir zanjas y poner duetos sin estorbar el tránsito de los coches, estorbando nomás el de los peatones”.

La realidad enseña que “El dueño de cada casa hace la banqueta como le da la gana”. El peatón o camina doce metros por un chaflán de treinta y cinco grados de pendiente o parece que va en patines cuando la superficie es pulida. Y si al dueño no le

A estas alturas de la reseña se podrán imaginar lo que diré en el remate de esta. En Ir a pie. ¿Para qué sirven las banquetas?, aparecido el 14 de mayo de 1976, suelta estas linduras: “Los encargados de resolver los problemas de tránsito tienen la cabeza llena de coches, no piensan más que en dónde estacionarlos, por dónde meterlos, cómo llevarlos más rápidamente al otro extremo de la ciudad, con qué frecuencia y a qué intervalos detenerlos para permitir el paso de los que van en sentido perpendicular, etc.”.

Denuncia Ibargüengoitia que “La banqueta, que debería ser santuario y oasis del que va pasando, es cada día menos transitable (…) las banquetas se van haciendo cada día más angostas”. Esto se debe a que se les quitan centímetros “con objeto de aumentar el ancho del pavimento y facilitar la circulación de vehículos”.

Hay obstáculos como arbolitos en banquetas de un metro de ancho, que duran poco, pero el agujero donde fueron puestos “se queda allí para siempre, en espera de alguien destinado

a romperse un tobillo. Son obstáculos también los anafres, las sartenes para hacer quesadillas, los mostradores de tacos de cabeza, los que se paran en la banqueta a comer tacos de cabeza, los que atraviesan en la banqueta la pierna gangrenosa para pedir limosna”.

Pronuncio mi “fenomenología banquetecharquera ensenadense”: son las más terribles que he conocido en mi vida. Me siento siempre en riesgo al caminar por ellas. Detesto pasar del cemento al terregal, sobre todo si me acabo de bolear los zapatos, por lo cual me bajo al arrollo vehicular pidiendo clemencia a los automovilistas que seguramente piensan que emulo a los perros toreros (que los hay).

Pero he de concederle al paisaje banquetero ensenadense belleza hiperrealista. La encontramos en los árboles ya sean cercados, mutilados, muertos, olvidados, surgidos de la nada, así como en el sinfín de postes que las engalanan. Algunas banquetas surgen como si fueran restos de una pirámide maya extraviada y otras en la arquitectura posmoderna.

Por lo que refiere a los charcos, es imposible comprenderlos sin sus correspondientes manantiales. Ya sean por aguas venidas del cielo o de la inoperancia de la Cespe, nos enseñan a los peatones irredentos como consumados que navegar es preciso, que dominar el arte de los brincos nos hace seres de alto rendimiento en el deporte, excepcionales ante los ojos del mundo y que Ensenada bien vale caminarla hasta agotar las energías.

Resta que un día las compañías aseguradoras incluyan a los caminantes en sus pólizas de los ciudadanos del puerto.

Por Carlos Velázquez

Narrador y cuentista, Premio Bellas

Artes de Narrativa Colima 2018, autor de La Biblia Vaquera y El menonita zen @charlyfornicio

Hace unos meses fui poseído por el espíritu de Lemmy. Es la ocasión que más cerca he estado de la diabetes. Nunca he sido cocacolero, god me libre. Pero algo ocurrió en mi sistema que un día amanecí con antojo de un Jack Daniel’s con veneno negro.

La bronca fue que el antojo se prolongó durante varias semanas. Las botellas vacías de un litro comenzaron a acumularse. Hasta que una mañana comprendí que tenía que comprar la periquera. Fui al Cotsco en bermudas y guaraches. Con mis sunglasses puede que se me tomara por un borracho más, pero en realidad yo era un excéntrico. Uno con tres litrotes de juandaniel y un 24 de cocas regulares formado en la caja detrás de una milf de nalgas retrabajadas en el gimnasio.

Todo comenzó por culpa de Ace of spades. Un día que escuchaba el disco me pregunté: qué estaría haciendo Lemmy si estuviera vivo. Pisteando. Qué más. Así que me compré una tella de juandaniel y como estaba aburrido de tomarlo derecho o con agua mineral decidí probarlo con refresco de cola. El primer trago me resultó espantoso. Pero después te acostumbras. Y ya saben cómo es la personalidad adictiva: que cuando te gustan unos tenis te los pones todos los días hasta que les partes su madre.

“Todo comenzó por culpa de Ace of spades. Un día que escuchaba el disco me pregunté: qué estaría haciendo Lemmy si estuviera vivo”

Como un hombre que está a tres años de cumplir los cincuenta, cada vez me es más difícil encontrar momentos de paz auténtica. Hablo del tipo de paz que casi podría calificar como meditación. Momentos en los que mi mente se detiene por completo y podrían diagnosticarme cáncer que me daría lo mismo. Situaciones que escasean conforme envejezco. Es mentira eso de que al volvernos viejos dejamos de preocuparnos por pendejadas. Al contrario. Es cuando más nos carga el payaso.

No hay nada que me relaje más que me corten el pelo. Apenas me siento en el sillón del peluquero me invade una paz lo más cercana a la muerte civil. Todos mis problemas desaparecen. Incluso dormito. Las siestas más sabrosas me las he echado en la peluquería. Me imagino que la sensación que me embarga es la

misma que experimentan ciertas beatas en la iglesia. Una embriaguez que anula cualquier deseo. Pero ojo, no es lo mismo en una Barber shop o en una estética. Tiene que haber un caramelo de color blanco, azul y rojo en la puerta para que surta efecto.

Otro lugar donde podría tener pegada al cuello a una vampira succionándome la sangre y ni borlote armaría es el estadio de béisbol. Me ocurre lo mismo que en la peluquería. En cuanto me aplasto en la butaca entro en trance. Mi cuerpo está ahí. Pero mi mente se adormece. Aunque estoy consciente de lo que sucede en el partido y quién gana la quiniela, he desaparecido por completo. Me he vuelto William Burroughs, el man invisible. Y la paz esa de la que tanto hablan los budistas se presenta y me agarra la mano con suavidad.

No pocas veces he considerado comprar un sillón de peluquería o arrancar una butaca del estadio para llevármelas a casa y darles uso en momentos de ansiedad encanijada o de absurdo insomnio.

Pero como les contaba, así como a otros los ha atacado la enfermedad de Kind of Blue o Dark Side of The Moon, todos tenemos un álbum seminal que nos acompaña toda la vida, a mí me formó Ace of Spades. Y después de tres semanas, o más, la neta perdí la cuenta, me empezó a preocupar mi consumo de whiscola. No por el whiskey, por la cocacola. Había más de veinte botellas de juandaniel de a litro y como tres periqueras. Ver esas ramononas vacías me hizo calcular la cantidad de refresco que debí tomar para bajarme todo eso. Ay, güey, es un chingo, me dije. Así que fui corriendo a hacerme un análisis de sangre, salió bien. No tenía la glucosa alta. Así que me dije, ya te salvaste canijo, ahora corta el pedo.

Eterno, cabrón, y se lo llevó pifas. No recuerdo si les he hablado de ese personaje. Era un catarrín que vivía frente a la casa de Pipo Pandora. Y siempre que lo veíamos, lo que ocurría a diario, tenía un vaso en la mano. De ahí su apodo. Varias veces lo invitamos a venir al Chalio’s Bar, a que pisteara con nosotros escuchando viniles. Le estalló el hígado, pobre carnal. Le mando un saludo hasta el cielo, porque estoy seguro que allá está. Era a toda madre.

“Es mentira eso de que al volvernos viejos dejamos de preocuparnos por pendejadas. Al contrario. Es cuando más nos carga el payaso”

Como no quería seguir los pasos de El Vaso Eterno, decidí que debía parar de beber cocacola. Recurrí al sillón de la peluquería y a la butaca de beis, pero esta vez sus poderes no fueron suficientes para arrancarme del maldito vicio. Entonces tuve que tomar medidas drásticas y me compré un boleto de avión a Los Ángeles.

Como adorar a los santos. Pero las efigies de músicos me parecen lugares de comunión. Santuarios al aire libre para el alma del music lover comtemporáneo. No me molestaría que en mi barrio colocaran una de Charly García. Acudiría a sus pies todos los días a persignarme.

En cuanto aterricé en Elei me lancé a la Amoeba Records a comprar un par de vinilos. El ritual no puede estar completo sin antes quemar unos cuantos dolarucos en música. Y después de eso me fui a persignar frente a Lemmy. Ocupé la mesa más próxima y cuando el mesero vino a preguntarme qué deseaba beber se rompió la maldición. No pedí Jack & Coke. Tráigame una chela, por favor. La paz que me inyecta estar en ese santuario me había reparado. Había revertido el conjuro de esa pinche bebida que nunca antes había probado y que a partir de entonces no he vuelto a tomar.

Pero el problema es que no podía detenerme. No sé si fue el whiskey o la cocacola, o la combinación de ambos, pero no conseguía parar. Me sentía incompleto sin mi beberecua. Recuerda que así empezó El Vaso

El otro lugar, el último en todo el mundo, donde puedo alcanzar la iluminación es el restaurante de la sala de conciertos Rainbow. En especial es una mesa cercana a la estatua de Lemmy.

Erigir monumentos siempre me ha parecido una de las formas más delatoras de la estupidez humana.

Después de varias chelas me eché unos gin. Pasé tres días refugiado en el Rainbow. Con pausas para dormir en un motel de mala muerte del Sunset. Después volví a Towers y me hice el examen de azúcar glicolisada, porque ahí es donde se puede saber si tienes azúcar o nel. Salí tablas. Bendito, mi abuelo murió por complicaciones con la diabetes. Así que ese fantasma me persigue y lo mejor es no buscarle noise al chicharrón.

Después de eso me reconcilié con el whiskey con agua mineral.

Gracias Lemmy por cuidarme.

Muchos artistas de hoy se sienten aterrorizados ante un mundo que se halla de nuevo en un estado de guerra global

Por Lídia Jorge Es escritora. Su último libro publicado es El viento silbando entre las grúas lidiajorge.com

“Graça Morais confesó que el mundo de hoy se le presenta de una forma tan amenazadora e ilegible que ya no es capaz de pintar”

No hubo época alguna que no creyera estar plantada ante el abismo. Walter Benjamin

1. Graça Morais es uno de los nombres más destacados de la pintura portuguesa contemporánea. Y merece la pena hablar de ella. Mi primer contacto con su obra se remonta a finales de los años ochenta, cuando sus exposiciones se centraban en el tema de Lo Sagrado y lo Profano. Una noche entré en la Galería 111 de Campo Grande, en Lisboa, y me sorprendió el vigor de su estilo, pero sobre todo la intensidad de la mitología personal allí representada. Era como si Graça Morais hubiera llegado de las profundidades del tiempo, trayendo consigo el recuerdo de mitos ancestrales materializados en imágenes de su tierra natal que, gracias a la fuerza de la transfiguración, representaban la batalla por la supervivencia humana entre los demás seres de la Creación.

La sombría y espectacular belleza de aquella labor sin fin aparecía plasmada con un fulgor que me causó una fuerte impresión. Tuve la sospecha de hallarme ante una artista que sabía interpretar los mitos más profundos de la humanidad, aquellos que nos acompañarán hasta el fin de nuestra existencia como especie. No me equivocaba. A lo largo de los años, Graça Morais se ha mantenido fiel a este principio, el de proyectar en colores y formas la materia íntima del subconsciente colectivo más profundo. Algunos decían que Graça Morais se limitaba a reproducir un mundo primitivo, pero yo creía que representaba el mundo esencial y después de todos estos años sigo convencida de ello. Ahora vuelvo a ese mundo y voy a explicar por qué.

2. La pintora, nacida en Trás-os-Montes, una de las regiones más remotas de la península Ibérica, ha sabido mantener de forma coherente esa doble línea de ancestralidad/futuridad. A finales del siglo pasado, siendo aún muy joven, le preguntaron en un programa de televisión cómo quería morir y contestó que lo único que sabía era que quería volver a la tierra y que plantaran un olivo sobre su tumba. Pero si este vínculo con su lugar de origen parece haber sido siempre el cordón umbilical que la ata al mundo, Graça Morais,

como la aguja de un sismógrafo, ha ido dando cuenta de las sorprendentes alteraciones que han asaltado nuestra contemporaneidad, desde la degradación de la vida en la Tierra, hasta los conflictos que asolan África o el drama de los migrantes enterrados en el Mediterráneo. Su pincel se estremece cuando el Mundo oscila, y traza dibujos de glorificación de las formas cuando, a partir de los detritos, inaugura la esperanza, ofreciendo la furia y el deslumbramiento que solo el arte hace posible.

Vieiro, el lugar de Trás-os-Montes de donde procede, no es más que la geografía a la que regresa para asegurarse de que el inicio existe, pero el ángel alado de la batalla está por todas partes. Por alguna razón, su pintura formó parte de una de las exposiciones especiales del Museo del Hombre de París. Paula Rego, su

amiga y confidente, formuló la siguiente diferencia entre ambas: “Yo invento desde el interior de mi cabeza, mientras que Graça tiene un mundo que le pertenece esperándola”. Con todo, si hoy evoco a esta magnífica artista cuya trayectoria he seguido con atención es solo porque hace un mes, en una conferencia ante un gran auditorio, Graça Morais confesó que el mundo de hoy se le presenta de una forma tan amenazadora e ilegible que ya no es capaz de pintar.

3. Esta declaración no tendría la importancia que le atribuyo si no se hubiera efectuado en público y si no coincidiera con afirmaciones semejantes que algunos otros han hecho en privado. Es innegable que existe un malestar existencial que proviene del inmenso espacio exterior que interfiere en nuestra esfera íntima, volviendo ontológicamente particular lo que es global. Guerras brutales, genocidios perpetrados ante nuestros ojos y a los que tenemos acceso en directo en las pantallas,

“Invasiones, asesinatos en masa, violaciones y atropellos de todo tipo perpetrados por la ambición de poder (…) y Andrei Rubliev es testigo de cómo se les arrancan los ojos a unos artesanos para que no puedan volver a reproducir las obras que han creado”

cambios vertiginosos de poder, democracias que parecían consolidadas convertidas poco a poco en amenazas autocráticas, aliados tradicionales que pasan al bando opuesto de la noche a la mañana, todo ello asociado a avances tecnológicos tendentes hacia la inhumanidad, como si unos ojos panópticos presidieran la salida y puesta del Sol sobre la Tierra, tan próximos a nosotros como el hecho de acostarnos y levantarnos de nuestra cama, generan una alarma que nos inmoviliza. En 2011, Graça Morais creó una serie completa llamada A Caminhada do Medo, lo que significa que percibió anticipadamente la progresión de la amenaza que hoy nos afecta. En 2017 pintó un tigre con cabeza de mujer y la llamó Maria. Si con ese título buscaba la resonancia del nombre de María Santísima, imaginaba también el presente. La religión, o las religiones, dan pábulo a los campos de batalla, y es evidente que ciertas imágenes fundacionales pacíficas se han convertido en libelos de creen-

cias que conducen a invasiones, decapitaciones, derrocamientos de ciudades enteras, asesinatos por obra de las finanzas, el hambre o el fuego. Tigres. Y todo ello ocurre simultáneamente, en varios continentes, mientras sabemos que el horror que se nos muestra representa tan solo una pequeña parte de lo que se oculta. Entiendo, por lo tanto, que Graça Morais diga que está esperando alguna forma de esclarecimiento para poder alzar las telas.

4. Yo diría que todos estamos esperando ese día. Esperando, sobre todo, que una suerte de justicia poética, más fuerte y siempre más impredecible que la justicia común, traiga una solución que todavía no está a la vista. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Mientras tanto, alguien le recordó a Graça Morais la necesidad de volver ver la película que realizó Andrei Tarkovsky basada en la figura del pintor de iconos ruso, Andrei Rubliev. Esta película, considerada una de las mayores piezas de la cinematografía desde que existe el séptimo arte, reproduce el conflicto íntimo que vivió el pintor cuando asiste a invasiones, asesinatos en masa, violaciones y atropellos de todo tipo perpetrados por la ambición de poder entre príncipes hermanos, y es testigo de cómo se les arrancan los ojos a unos artesanos para que no puedan volver a reproducir las obras que han creado. Al presenciar todo ese desorden criminal, él mismo termina matando a un hombre. Entonces Andrei Rubliev deja de hablar, incapaz de pronunciar palabras, y deja de pintar, porque el haber presenciado la violencia y haber sido partícipe de ella inhibe su capacidad de creación. Un sentimiento similar aqueja a muchos artistas de hoy, aterrorizados ante un mundo que se halla de nuevo en un estado de guerra global, solo que esta vez bajo una amenaza que se cierne sobre la creación misma en la faz de la Tierra.

5. Con todo, podemos soñar con un epílogo diferente que el arte es capaz de promover siempre. En el caso de la película de Tarkovsky, Rubliev acompañará a un muchacho, Boriska, quien, carente de instrucción en el manejo de la arcilla y de los metales, se ofrece al príncipe para construir una campana en la ciudad de Vladímir. A partir de una mentira, descubre por sí mismo, sin ayuda de nadie, cómo construirla. Una vez terminada la odisea de esta creación ex nihilo, mientras triunfales campanadas resuenan entre la multitud durante la inauguración, Boriska llora convulsivamente porque, a fin de cuentas, nadie le había enseñado el secreto de la construcción, sino que había descubierto el método por sí mismo. Sorprendido, Andrei Rubliev rompe su silencio para decirle: “De ahora en adelante, tú, Boriska, construirás campanas. Y yo pintaré iconos”. Graça Morais y muchos de nosotros necesitamos revisitar la historia de Rubliev y Boriska para no sentirnos solos ni perdidos.

La licencia para matar se extendió por Occidente tras la gran entrada en escena del “terrorismo” en septiembre de 2001

¡APor Martín Caparrós Escritor y periodista argentino,

autor de El hambre

y

Ñamérica @martin_caparros

batir!, decían las abuelas cuando se enfrentaban al desafío de una mayonesa. ¡A batir al enemigo sin batirnos en retirada!, proclamaría un militar amigo de la abuela. Abatir, si acaso, lo diría un matarife cuando le preguntaban qué hacía con las vacas, por no decir: matarlas como perros —o incluso como vacas.

Al principio la palabra abatir, en castellano, significaba tirar o derribar. Su acepción mortal nos viene del francés, donde abattre solía usarse para los animales comestibles: un abattoir es lo que aquí se llama un matadero. Y en él, faltaba más, se abate y se abate y se abate, sin cura posible. Por eso la palabra abatir no figuraba mucho en nuestros intercambios: si no se recomienda hablar de bueyes perdidos, menos aún de vacas muertas o gorrinos agónicos, sus gritos agraviados. Pero últimamente lo hemos conseguido. A veces pasa que una palabra logra volver a labios, papeles y pantallas gracias a un repentino cambio de sentido: abatir lo hizo. Ahora nuestras fuerzas del orden —verdes, azules, camufladas, de chaqueta y corbata— abaten con denuedo. Es una de las características del nuevo orden mundial: cuando un guardián se enfrenta a un “terrorista” no intenta reducirlo o detenerlo; lo abate.

Nos quieren hacer creer —como con tantas cosas— que siempre fue así, que es un derecho o una tradición. No es cierto. Mark Chapman, el chiflado tejano que mató a John Lennon para

hacerse famoso, sigue con su famosa prisión perpetua en una cárcel de Nueva York. Mehmet Ali Ağca, el fascista turco que trató de asesinar a Juan Pablo II en pleno Vaticano, se pasó 30 años preso y ahora se dedica a predicar la verdadera religión, cualquiera sea. John Hinckley, que tiroteó a Ronald Reagan y a sus custodios, fue internado 35 años en un psiquiátrico y, ya en su casa, intenta vender sus canciones de paz y amor y se deja entrevistar por periodistas que quieren saber qué habrá pensado Thomas Crooks hace unos meses, cuando disparó sobre el crooked Trump. Es, por supuesto, imposible saberlo porque lo abatieron en segundos —y me intriga mucho si murió creyendo que lo había logrado. Es posible preguntárselo a Hinckley porque aquel día de 1981 un agente se le echó encima para evitar que lo mataran como a Harvey Lee Oswald, el asesino de Kennedy, que se llevó sus secretos a la tumba. En esos días había algunos que aún querían saber.