Cambios climáticos en la Prehistoria tardía

ENAH M. FONSECA IBARRA, P. 8

¡No quiero ir a la escuela!

LAURA E. BELTRÁN PADILLA, P. 6

El gran robo

JOSÉ CARRILLO CEDILLO, P. 16

Madre Baja California Monumento, raíz y resistencia

ALEXA ÁLAMO, P. 20.

Cambios climáticos en la Prehistoria tardía

ENAH M. FONSECA IBARRA, P. 8

¡No quiero ir a la escuela!

LAURA E. BELTRÁN PADILLA, P. 6

El gran robo

JOSÉ CARRILLO CEDILLO, P. 16

Madre Baja California Monumento, raíz y resistencia

ALEXA ÁLAMO, P. 20.

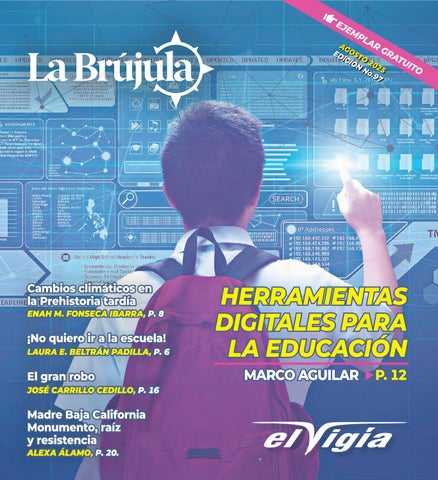

MARCO AGUILAR P. 12

Arturo López Juan Director General jlopez@elvigia.net

Enhoc Santoyo Cid Director de Información esantoyo@elvigia.net

Gerardo Sánchez García Director Editorial gsanchez@elvigia.net

Hugo Toscano Coordinador Editorial htoscano@elvigia.net

Gerardo Ortega Editor gortega@elvigia.net

Johana Ochoa Oficina de la Dirección General

Socorro Encarnación Osuna Coordinadora de Publicidad sencarnacion@elvigia.net

Patricia Ibarra Mena Ejecutiva de Cuentas pibarra@elvigia.net

Rodrigo Olachea García Diseñador Editorial

California Estrada Sánchez Diseñadora Publicitaria

Joatam de Basabe Coordinador editorial El Vigía Digital

Sandra Ibarra Coordinadora El Vigía Digital sibarra@elvigia.net

La era digital, con sus promesas y desafíos, continúa transformando la educación a un ritmo vertiginoso. Desde la primera conexión a internet en México en 1989, la tecnología ha modificado la manera en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos. Sin embargo, este avance no ha sido lineal ni uniforme: aunque las herramientas digitales ofrecen oportunidades sin precedentes, su implementación enfrenta obstáculos importantes que merecen atención.

La Semana del Aprendizaje Digital, que se celebra del 2 al 5 de septiembre de 2025 en París, nos recuerda que la educación con medios tecnológicos no es simplemente un lujo o una tendencia, sino un componente esencial de un futuro inclusivo y sostenible. Las herramientas digitales, desde programas básicos como Word hasta plataformas de inteligencia artificial, representan un potencial enorme para mejorar la productividad y la interacción entre docentes y alumnos. Sin embargo, su aprovechamiento pleno depende de una formación sólida, de la motivación del alumnado y del acompañamiento constante de los maestros.

La experiencia de docentes como la maestra Karla Karina Ruiz Mendoza ilustra claramente esta realidad. Desde los primeros acercamientos con la paquetería Office y los videojuegos hasta herramientas educativas avanzadas como Scratch o Tinkercad, el desarrollo profesional de los educadores se ha visto acompañado de retos significativos. La capacitación constante es necesaria, pero el desgaste del personal docente — jornadas extensas, adaptación a nuevas tecnologías y exigencias crecientes— representa un freno tangible para la innovación educativa.

A ello se suma la persistente brecha di-

gital: mientras en Norteamérica más de 90 por ciento de la población tiene acceso a internet, en América Latina este porcentaje apenas llega a 68.9 por ciento. En México, el acceso desigual a computadoras e internet limita el alcance de herramientas que podrían revolucionar la enseñanza. Muchas escuelas públicas carecen de conectividad, obligando a los docentes a depender de recursos más tradicionales y dejando fuera del aprendizaje digital a amplios sectores de la población estudiantil.

Mirando hacia el futuro, los docentes necesitan dominar niveles progresivos de competencias digitales: desde la informática básica y la paquetería ofimática, hasta la selección y uso de plataformas avanzadas con fines educativos y de análisis de datos. La inteligencia artificial, aunque poderosa y prometedora, plantea desafíos adicionales. Su uso indiscriminado puede fomentar la búsqueda de resultados rápidos por encima del aprendizaje profundo, haciendo más urgente el desarrollo de habilidades de motivación, pensamiento crítico y autonomía en los estudiantes.

En este contexto, la educación digital se presenta como un avance complicado, pero inevitable. La tecnología tiene el potencial de democratizar el conocimiento y facilitar procesos de enseñanza más eficientes, siempre que se aborden las desigualdades, se apoye a los docentes y se incentive el amor por aprender. La transformación digital en la educación no es un camino fácil, pero sí un trayecto necesario para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. En esta edición de La Brújula, reflexionamos sobre estos retos y oportunidades, conscientes de que el aprendizaje digital no es un destino, sino un proceso en constante construcción.

Digita Media BC, S.C. de R.L. de C.V. Calle Ambar No. 984, Fracc.Mediterráneo C.P. 22818, Ensenada, B.C. Tel: (646) 120.55.57 Ext. 1021

Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que se hace

Jean–Paul Sartre

Una de las ambiciones más grandes desde que se fundó el campo de estudio de la inteligencia artificial (IA) ha sido el poder crear sistemas con la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar; se trata pues de crear una IA capaz de imitar las habilidades cognitivas del cerebro humano. A este tipo de IA se le denomina inteligencia general artificial, o AGI por sus siglas en inglés. Pero ¿será posible crear sistemas de AGI? y si lo es ¿qué medidas deben tomarse durante su desarrollo?´

IA AMIGABLE

La AGI todavía es un concepto especulativo que genera controversia, pues aunque algunos consideran que nunca se alcanzará, cada vez es mayor el número de expertos que consideran que, en algún momento, este concepto será hecho realidad. Como es de esperarse, los líderes empresariales (Altman de OpenAI, Zuckerberg de Meta, Pichai de Google,

entre otros) son los más optimistas e indican que ya estamos cuando mu cho a cinco años de lograrlo. Entre los llamados “padrinos” de la IA mo derna, Hinton, LeCun y Bengio, nin guno duda que se logrará, sólo tienen reservas en cuanto al tiempo que tardará en lograrse, yendo desde los 5 hasta los 50 años.

Siendo que en la comunidad de IA se considera probable –en mayor o menor medida– el alcanzar la AGI, se están tomando medidas preventivas para que su diseño sea de tal manera que esté alineada con los intereses humanos, que resulte benigna, que incluso ayude al mejoramiento de la especie humana.

Un enfoque en este sentido es el de la IA amigable (FAI, por Friendly AI), donde se busca que los sistemas de AGI tengan la capacidad de ser (o al menos parecer) amigables con los humanos, en lugar de ser mezquinas, hostiles o antipáticas de otras maneras. Como contraejemplo, se pueden usar sistemas de IA para usos bélicos, donde se podría argumentar que dichas IA militares deberían poder ser hostiles al enemigo.

En principio, la creación de FAI debería conducir a un futuro mejor para la especie humana, pues para ello habrán sido creadas este tipo de IA. Sin embargo, el hecho de que una IA tenga la capacidad de hacer algo no significa que vaya a hacer uso de esta capacidad. Además, especificar técnicamente lo que es ser amigable no es para nada trivial. Para empezar, los valores humanos son muy complejos, muchos conceptos normativos aparentemente simples esconden una complejidad oculta; de ahí que traducirlos directamente a instrucciones que puedan ser ejecutadas por sistemas computarizados puede resultar una tarea

imposible. Entonces, quizás se re quiere de técnicas para generar dichos valores automáticamente. Es en este contexto que fue desarrollado un concepto al cual Eliezer Yudkowsky (2004) llamó voluntad coherente extrapolada.

VOLUNTAD COHERENTE

Para desarrollar su concepto, Yudkowsky da un ejemplo que podría ayudar a entender lo que significa voluntad: “Imagina que estás frente a dos cajas, A y B. Una de estas cajas, y solo una, tiene un diamante: la caja B. Ahora se te pide que adivines en cuál está, y eliges abrir la caja A. Fue tu decisión tomar la caja A, pero tu voluntad fue elegir la caja B, ya que querías el diamante”.

Así pues, se argumenta que no sería suficiente programar explícitamente en una IA lo que creemos que son nuestros deseos y motivaciones, sino que deberíamos encontrar una forma de programarla de manera que actúe en nuestro mejor interés: lo que queremos que haga y no lo que le decimos.

Aún más, Yudkowsky propone que una IA debería diseñarse para actuar según la voluntad colectiva de la humanidad, como lo haría si estuviéramos más informados, racionales y cohesionados. Este enfoque busca alinear el comportamiento de la IA con los valores humanos extrapolando nuestra voluntad en condiciones idealizadas.

Si bien es cierto que este tipo de conceptualizaciones ayudan a comprender las implicaciones y complejidades involucradas en lograr alinear

futuras AGI a los valores humanos, los mismos proponentes de estos conceptos admiten que todavía existen problemas que se vislumbran difíciles de resolver.

Como ya hemos dicho, de entrada está la imposibilidad de traducir cosas tan humanas como deseos y voluntades a lenguajes de programación u otros de carácter artificial que puedan entender los sistemas informáticos. Aun así, suponiendo que se lograra sortear este problema, existe uno quizás aún mayor, pues tiene que ver con hacer que los valores humanos converjan; aquí nos estaríamos enfrentando a cuestiones de carácter moral, las cuales varían entre culturas e incluso a través del tiempo. Es decir, debe primero lograrse coherencia en los diferentes valores antes de poder indicarlos a una IA; un ejemplo simple sería que esperamos que una IA deduzca que matar a la humanidad es malo (lo que surge coherentemente de los valores de casi todas las personas).

De manera que, a medida que los sistemas de IA se hacen más sorprendentes por su sofisticación, llevando a un número cada vez mayor de expertos a pensar que es posible lograr la creación de una AGI, todavía no queda claro cómo asegurar que dichos sistemas estén alineados con los valores humanos…. y eso, es un gran problema.

* Investigador titular en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese). Se puede contactar en jagm@cicese.mx

Película estadounidense de Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward, Austin Butler, Emma Stone (2025). Beau tiene miedo, la última película de Ari Aster, no me pareció una propuesta que funcionara del todo, pero creo que es el mayor argumento a favor de Aster como un autor. La encuentro repetitiva, redundante y simplista; su duración de tres horas le da una vuelta tras otras a ansiedades que se reducen a que su protagonista tiene una madre posesiva y controladora. No obstante, la admiro parcialmente como un ceñido ejercicio en punto de vista (todo lo que vemos parece ocurrir en la mente desquiciada de su protagonista) y como una descarada oportunidad de dar rienda suelta a sus obsesiones aprovechando la carta blanca que A24, su compañía productora, le dio después El legado del diablo y Midsommar: El terror no espera la noche, sus dos exitosas películas de terror. Y la apreció un poco más ahora por-

que me parece un paso necesario para llegar a su nueva película, Eddington, que me gustó bastante. Eddington también se trata de un descenso a la locura, pero manejado con menos extravagancia y más intención, como si Aster hubiera necesitado caer en el exceso para aprender a modular su visión. Esta locura tampoco es la solipsista e individual de Beau tiene miedo, sino una colectiva y con la que nos podemos identificar con mayor facilidad. Eddington es una película sobre ese caótico y complicado periodo que fueron los primeros meses de la pandemia por Covid. El título se refiere a un pueblo del estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos (la película alude a muchos eventos reales, pero Eddington fue inventado específicamente para la película). Nuestro punto de entrada a él es Joe Cross (Joaquin Phoenix), el alguacil de la comunidad que apenas rebasa los dos mil habitantes. Joe parece un arquetipo obvio, el conservador renegado que rechaza las órdenes de usar cubrebocas porque las considera un atentado contra su libertad, aunque casi de inmediato aprendemos que su oposición no es simplemente ideológica. Joe sufre de asma y defiende su negativa citando el riesgo a su salud. Este matiz me parece importante. Una idea que recurre a lo largo de la película es que, aunque sus personajes terminan entregán-

dose a alguno de los extremos polares de la política estadounidense, sus inclinaciones siempre brotan de circunstancias reales. Más que otras películas, Eddington entiende que la mayoría de las personas somos contradicciones ideológicas, una maraña de creencias y experiencias que no se explican fácilmente.

En Eddington, el opuesto polar de Joe es Ted García (Pedro Pascal), el alcalde, quien cultiva una imagen de liberal bonachón y entregado a su comunidad. Joe y Ted comparten un pleito que se remonta varios años atrás, pero la gota que derrama el vaso es cuando, en el supermercado, Ted le insiste que use el cubrebocas, humillándolo frente a los demás compradores. Joe entonces decide volverse candidato para alcalde, quedándose con el puesto que Ted ha ocupado por varios años. Un rencor personal y un malentendido se convierten en diferencias políticas irreconciliables.

Como una película sobre el Estados Unidos del presente (bueno, técnicamente el de hace cinco años), es apto que Eddington tome la forma de un western, género tan asociado a la identidad es este país. Aster construye esta impresión con múltiples detalles. Eddington, con sus calles amplias, edificios esparcidos y paisaje desierto, no está tan lejos de esos pueblos de frontera de las películas de vaqueros. El conflicto entre blancos e indígenas es actualizado a través del oficial Butterfly Jimenez (William Belleau), un policía de la tribu Pueblo con el que Joe choca constantemente. Un ejemplo más cómico ocurre cuando, después de que Joe anuncia su campaña, Ted lo confronta en la calle; teniendo que seguir las

reglas de distanciamiento social, los dos se paran como pistoleros a punto de intercambiar tiros.

Otros personajes redondean el elenco. Están la esposa de Joe, Louise (Emma Stone), quien padece un desequilibrio emocional que se remonta a un trauma pasado, y la madre de ella, Dawn (Deirdre O’Connell), quien se la pasa en Facebook compartiendo y comentando teorías de conspiración. Una subtrama involucra a Brian (Cameron Mann), un adolescente que, buscando una excusa para hablar con Sarah (Amélie Hoeferle), una activista de la justicia social que le gusta, se une a las protestas contra la brutalidad policiaca que ella organiza tras el asesinato real de George Floyd.

Ubicar a Eddington en el espectro político no es cosa tan simple; Aster parece haberla construido buscando reacciones variadas, dependientes de la afiliación ideológica de cada espectador. La película se burla de ambos lados al mismo tiempo que les tiene simpatía. Los manifestantes de Black Lives Matter de Eddington, por ejemplo, son presentados como un grupo de jóvenes blancos que gritan eslóganes vacíos y se castigan a sí mismos por ser blancos. Pero la película (y seré vago al describir exactamente lo que pasa) termina básicamente dándoles la razón, mostrando cómo la policía excede su autoridad contra una persona negra. Vernon Jefferson Peak (Austin Butler), el charlatán líder de un culto, viene a representar las manipuladoras teorías de conspiración derechistas sobre el tráfico de niños. Por otro lado, la película trata a Louise con una compasión sincera por las personas que han sufrido abuso real.

Una herramienta importante al momento de analizar las películas (uno que aplica tanto para el cine experimental como para el cine narrativo más comercial) es prestar especial atención a los inicios y a los finales. En el caso de Eddington, estos momentos privilegiados se enfocan en la construcción de un centro de procesamiento de datos cerca del pueblo. El centro es de importancia tangencial a la trama. Se nos sugiere que Ted facilitó los permisos de construcción para avanzar su propia carrera política y por lo tanto es un indicador de corrupción debajo de su agradable fachada. Por otra parte, este punto de la trama parece una señal de la verdadera preocupación de la película: lo más siniestro lo encuentra en las empresas de la tecnología que simultáneamente engloban y trascienden cualquier distinción política. Una de las experiencias más universales de la pandemia fue, por supuesto, la de migrar nuestra existencia del mundo real al mundo digital. Casi de un día para otro, las pantallas de nuestros celulares, televisores y computadoras se convirtieron en nuestro principal referente de la realidad. Para mí, Eddington no se trata tanto sobre los eventos específicos que ocurrieron en el Estados Unidos de 2020, sino sobre lo difícil que fue hacerles sentido cuando nos inundaba información contradictoria y fragmentada. Nótese lo mucho que la película transcurrir en los teléfonos de los personajes. Su desquicio es colectivo y no discrimina. En sus personajes veo más impotencia y confusión que estupidez. Un saludable impulso por cuestionar las historias oficiales que termina canalizado a la paranoia y el conspiracionismo –es por esto que las partes que me parecen las más efectivas son las que nos muestran más del pueblo de Eddington; el acto final, más ceñido a Joe, lo siento un poco más flojo.

Otra cosa que me llama la atención sobre Eddington no está en la película misma, sino en las personas con las que Aster ha hablado de ella. Aster dando entrevistas a David Sirota, periodista pero también coescritor de No miren arriba de Adam McKay, y a Adam Curtis, mejor conocido por sus documentales para la BBC que tratan de encontrar tendencias y una narrativa en los cambios sociales y tecnológicos del siglo XX. Veo en Eddington una hermandad con el trabajo de ambos, un intento sincero por confrontarnos con lo difícil que es navegar un mundo en el que pasan tantas cosas al mismo tiempo. Sigo sin decidir cómo me siento hacia algunas cosas que pasan en ella. Hay una subtrama que, en la superficie, parece apoyar la validez de una de sus teorías de conspiración más irracionales, aunque la conexión es ambigua y bien podría ser una tramposa desorientación. Con esto, Aster parece decir que, si sus personajes hacen mal al apurarse a sacar conclusiones, nosotros no deberíamos hacerlo.

alberto.villaescusa19@gmail.com X: @betovillaescusa

Cuando la cosa se pone difícil, lo primero que vemos son las barreras, se nubla la vista y se nos bloquea la cabeza. Pero en la siguiente inhalación profunda debemos tomar una decisión; ya sea comenzar a buscar la respuesta o tirar la toalla y poner el primer “pero”.

Tenemos vida y esa es la mayor fortuna; hay que darle forma y resolverla. Puede ser un obstáculo o un reto; todo depende de cómo nos haya ido en la feria; todo depende de cómo fuimos educados y cómo deseamos que sea el futuro.

Hablar de autosabotaje es hablar de la propia historia, de los miedos, de lo incierto, de la confianza que tengamos en nosotros. Es entender que esa zona de confort en la que a veces estamos postrados es sólo una complacencia y no alimenta el deseo de lograr el éxito.

Ese autoboicot comienza de manera muy fácil: con un pero:

Voy a hacer ejercicio, pero esta feo el clima.

Mañana empiezo la dieta pero mejor el lunes para iniciar con todo.

Voy a trabajar en esa empresa pero me queda muy lejos.

Quiero recuperar mi salud pero no quiero dejar de hacer eso que me causa tanto daño.

Pero… pero… pero… decía mi mamá ¡Puros peros!

Lo interesante es sabes cuáles son nuestros puntos débiles y atacarlos. No quiere decir que siempre lo vamos a lograr, sin embargo, debemos de luchar por la meta a la que queremos llegar.

Según la Real Academia Española, Sabotaje significa: Realizar actos que produzcan el daño o el deterioro. Lo que quiere decir, que cuando lo hacemos hacia nosotros mismos, estamos buscando hacernos daño directamente; nos convertimos en nuestro propio enemigo. Ponernos una meta es el primer paso para dejar de autosabotearnos.

Hace muchos años, una gran amiga fue diagnosticada con cáncer en el estómago. Cuando la gente llegaba a decirle que le echara ganitas, ella contestaba con toda la entereza que le caracterizaba que ese tumor no la iba a detener y que, por el contrario, sería su motor para transformar su vida y así lo hizo, se sometió a un tremendo tratamiento que no nada más le curó su mal, sino que le dio años de vida donde no se frenó ante nada ni siquiera ella misma, para cumplir sus metas.

El autosabotaje se manifiesta de mil formas, generalmente como un pretexto; cuando no tomamos acción ante algo y le echamos la culpa a algo externo. La regla 90/10 nos puede ayudar mucho en estos casos. ¿Qué es eso? El 90 por ciento de todo lo podemos hacer por nosotros mismos, el otro 10 no; pero se puede transformar. La primera parte es interna y la segunda depende de factores externos. Es identificar

si es un obstáculo real (algo fuera de nosotros) o ese demonio que nos carcome por dentro intentado que tiremos la toalla. Siempre admiramos el resultado de alguien. Los atletas en las olimpiadas, los pilotos en las carreras, los jóvenes en concursos a nivel mundial; un gran proyecto en pro de la sociedad, un músico exitoso, un recién graduado, la pareja que acaba de contraer matrimonio, el amigo que dejó de fumar; todos ellos tienen algo en común; decidieron terminar con procesos donde se hacían daño por no decidir transformarse y empezaron de nuevo, pasaron de los pretextos a establecer metas y dar un paso a la vez para ver su deseo cumplido; en ninguno de esos casos fue el 10 por ciento externo lo que definió su éxito; sino el 90 del otro lado que los impulso a cambiar.

Al hacer este análisis podemos saber dónde nos estamos haciendo daño, dónde nos ponemos el pie, dónde ponemos más pretextos y cuales son las verdaderas áreas de oportunidad. Ahí yace la importancia de Cero Quejas. Absolutamente todos los sueños se pueden hacer realidad, enseñemos eso a nuestros hijos, camaradas, amigos. Eso se muestra sólo a través de la acción.

Entender que para estar bien debemos cambiar de fondo primero y no que debe de transformarse el exterior para que nosotros cambiemos es la clave para no dañar nuestros sueños, las respuesta es clara… menos “peros”. Busquemos el camino hacia la solución. La vida nos enseña de forma clara que los pretextos existen sólo en la mente de las personas que sobrepiensan y actúan poco. Si es necesario pidamos ayuda para encontrar ese camino que nos permita agarrar vuelo y extender las alas; sólo es cuestión de querer.

*Licenciada en Periodismo, apasionada del café a cargo de una barra de especialidad en el Valle de Guadalupe. Fb & IG: espresso.an4n4 A partir del SÁBADO 30 de AGOSTO de 2025 5

De 10 niños entrevistados en consulta hace poco, 10 afirmaron no querer ir a la escuela y no por temor, sino por flojera. No es extraño que después de haber tenido mucho tiempo libre haya resistencia por dejar el confort. Por lo general, en el período vacacional se rompen ciertas reglas y se apagan las luces más tarde en los hogares. Siempre las transiciones entre las clases regulares y los periodos vacacionales exigen un proceso de adaptación, tanto de chicos como de grandes.

Los padres que trabajan y no coinciden con los días libres de sus hijos tienen que hacer malabares para buscar apoyo, entre las opciones están dejarlos al cuidado de los abuelitos, con personas externas o inscribirlos en algún curso de verano. En las vacaciones, no cabe duda, los horarios son más flexibles para los menores, ya que realizan actividades distintas a lo habitual: Más de recrear y descansar. Por ello, los niños muestran cierta resistencia para alinearse de nuevo a las manecillas del reloj y adentrarse otra vez al ajetreo mañanero. No es lo mismo, eso sí, los que inician por primera vez su ciclo escolar, a los que ya tienen experiencia en ello.

Suelen experimentar algunos sín-

hay niños difíciles en este sentido, y lo mismo ocurre con los padres.

Otros aspectos que influyen en si un niño se siente inseguro son la impresión que se forme del maestro o la docente, y si hubo cambio de escuela, de salón o de compañeros. Recuerdo llegar al aula en estas fechas de inicio escolar para observar a un niño, una pequeña no dejó de llorar por lo menos durante la hora que estuve con el grupo. Pensé en lo difícil que debía de haber sido para ella; referían las maestras que seguía en un mar de lágrimas incluso varios días después.

Lo habitual, hasta cierto punto, es un periodo de adaptación de dos semanas, ya que se da un proceso de reconocimiento, tanto del espacio como de sus integrantes; de las nuevas formas y figuras de autoridad. Para ejemplificar: ¿Cómo nos sentiríamos al cambiar de trabajo y si fuera en otro idioma? Uso este ejemplo porque en los niños, sobre todo pequeños, hay cierta inmadurez particular, ya que se encuentran en proceso de desarrollo de habilidades en todos los sentidos. En ocasiones, por ejemplo, entran al aula y aun no tienen muy desarrollado el lenguaje, hay limitaciones para expresar cómo se sienten o lo que piensan, así que utilizan el recurso del llanto como forma de manifestar su situación; su informidad.

En los niños de primaria se mani-

fiesta en ocasiones fragilidad emocional cuando hay un cambio de ciudad o de plantel escolar, o si en el ciclo pasado existió presión académica y/o social. Por ejemplo, haber sufrido de rechazo o acoso por uno o varios compañeros, contar con un maestro exigente o estar en una escuela competitiva o de alto rendimiento. En general estos alumnos llegan a consulta por manifestar intolerancia, sensibilidad, enojo e inclusive con quejas o malestares físicos como dolores de cabeza o nauseas, o con alteraciones del sueño y fatiga. Debido a esto considero lo siguiente:

Recomendaciones para los padres o tutores:

—Anticipar el regreso escolar y conversar con sus hijos.

—Fijar la fecha de manera visual y con el apoyo de un calendario.

—Integrar al niño en la selección de útiles escolares y motivarlo para que participe.

—Promover rutinas: Favorecer el baño diario, cenar y acostarse a buena hora, así como no tener tecnología al alcance, ya que estimula y reactiva el sistema nervioso.

—Validar emociones: Preguntar cómo se siente y hacerle ver que los nervios son normales.

—Brindarle confianza: Transmitirle serenidad y evitar prolongar las despedidas al llevarle a la escue-

la. Un abrazo y un beso breve suelen funcionar bien.

—Anticiparle o definirle quien va ir a recogerlo.

—Refuerzos positivos: Motivarle a disfrutar, aprender y mejorar.

—Abrir un canal de comunicación con el maestro, sobre todo si está siendo un poco difícil el proceso.

—Tener apertura social: Observar con quien se está sintiendo bien socialmente.

—Fomentar la convivencia a través del juego libre, sea en un parque, en casa o en un lugar para recrear. Esto favorece la integración social. Por tanto, es importante considerar que el regreso a clases trae un cúmulo de emociones entremezcladas como la alegría, la ansiedad, los nervios y la curiosidad. Sugiero que acompañen a sus hijos en este proceso en donde seguramente en unos días habrá la oportunidad de crecer, hacer amigos y aprender. Si pasan los días y no se adapta al nuevo escenario sugiero buscar ayuda profesional a través de un psicólogo infantil para que sea valorado y se puedan dar recomendaciones para seguir avanzando. Mis mejores deseos para los alumnos, los padres y el personal docente. ¡Buen inicio a clases!

* Psicóloga con posgrado en psicoterapia de niños laurabelpad@gmail.com

Si de dichos se trata, creo yo, México lleva la ven taja en cualquier ámbito y hasta internacional. Pero, ¿qué exactamente significa esta fra se? Que las mejoras externas no pueden cambiar la verdadera naturaleza o esencia de una persona o cosa. Aunque se intente disimular o disfrazar algo con apariencias elegantes o sofisticadas, su ver dadera naturaleza sigue siendo la misma. Y esto aplica muy bien a aquellos personajes que, habien do emergido de circunstancias más que dudosas, existe en ellas la pretensión de querer ser lo que realmente no son.

Esta situación se da en cualquier entorno social. Por ejemplo: Si te acuerdas de dónde saliste, ¿por qué razón lo olvidas y asumes una personalidad tan falsa que salta a la vista? Esto lo hago notar en la gran falsedad del político mexicano que se reviste de soberbia echando mano de la autoridad que por ley lo soporta, y presume de esto no recordando que era un pobre infeliz desnudo, ciego y pobre. Debe existir un profundo agradecimiento a Dios por el sólo hecho de haber podido, con múltiples esfuerzos salir adelante en medio de una sociedad que no perdona.

Me pregunto acerca de la razón por la cual las personas tienden a desfigurar su naturaleza y encuentro muy diversas causas:

No tener ni en qué caerse muertas. Se lee feo, ya lo sé, mas como una venganza acerca de la injusticia de la vida (¿?) al lograr con esfuerzo su meta, la mentalidad se transforma y se dicen: Por lo que la vida me quitó, ahora sí me desquito, y pasan encima de quien se deje para lograr su propósito.

La vanidad. Huy… Recuerdo una publicación en la que la mujer, así como el hombre, como parejas se dedican a realizarse toda clase de operaciones quirúrgicas para mejorar su físico tal y como la nueva cultura lo ordena. Mucha belleza y mucha sexualidad. Al cabo del tiempo engendran un ente, y éste se parece en prácticamente nada a los progenitores. Pues claro. Y aquí de paso fundamento este término, ente, de la siguiente manera: Es un término con dos significados principales: Uno filosófico que se refiere a cualquier cosa que tiene ser, y otro más concreto que alude a una institución u organismo. En ningún momento la RAE define

el sexo de este término, por lo tanto, por ejemplo, presidente viene a ser un ente (sin sexo) que preside. No puede ser presidenta, por lo tanto se justifica el que por vanidad las mujeres que de tan poco valor moral rigen nuestro estado y país deseen llamarse a ellas mismas presidentas. Y se cumple el dicho: La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así que las funcionarias en nuestro destruido y abusado país que se autodeterminan como tales, monas se quedan. ¿Qué monas, verdad?

El ego (Yo). Un ego es esencial para el equilibrio mental. Un ego excesivo puede manifestarse como prepotencia, inseguridad o una necesidad de validación constante, lo que dificulta el crecimiento personal.

¿Cuándo el ego se convierte en un problema? Cuando la autoestima es excesiva. Esto puede llevar a comportamientos como dominar a los demás: Creerse superior y buscar imponerse en discusiones y situaciones. Miedo al fracaso: Ver el error no como una oportunidad de aprendizaje, sino como un ataque personal. Necesidad de aprobación: Buscar constantemente validación externa y atención para reforzar la propia imagen. Resistencia al cambio: Aferrarse a las cosas o personas, incluso cuando es imposible o contraproducente.

Aquí es, principalmente, cuando las personas se definen ante la sociedad, mas no ante sí mismas, pues el ego los engaña tan sutilmente que los atra-

pa en su mentira dando lugar a una autopercepción errónea. Caso clásico: Soy hombre pero me creo mujer. Soy mujer pero me creo avestruz, soy viejo, pero me creo joven. Ah no, aquí sí acerté.

Caso verídico en nuestra abandonada ciudad: El proyecto del muelle en el Sauzal de Rodríguez. Creo un almirante o algo así asevera que las olas se están moviendo hacia el norte. ¡Trágame tierra! Bueno, él es el almirante y está seguro de lo que dice, mas cómo es posible que adopte una personalidad conocedora al sólo abrir la boca para argumentar lo imposible. Eso, amigos, es egolatría, y más aún, no acepta públicamente su error. ¡Es un pobre ignorante!

La esencia de todo ser humano, y señalo que no existe otra especie como la nuestra sobre la tierra, debe estribar precisamente en reconocer lo que realmente somos, y sí me llevo la lección más grande de la historia al descubrir en la Biblia, de donde provienen todos los conocimientos lo siguiente: Romanos 12:3. No tengan un concepto de sí mismos más elevado del que deben tener, sino que se juzguen con sensatez y moderación, de acuerdo a la fe y los dones que Dios les ha dado. ¡Bolas don Cuco!

Aquí tienen a continuación testimonios de personajes que cambiaron en alguna forma al mundo. Aprendamos de ellos.

Ernest Hemingway: El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad.

Mahatma Ghandi: Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad.

Martín Lutero: La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos.

Agatha Christie: Cuando no hay humildad, las personas se degradan.

Miguel de Unamuno: Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente.

Francisco de Quevedo: Apocarse es virtud, poder y humildad; dejarse apocar es vileza y delito.

Estamos en medio de un mundo al que le interesa menos que nada la humildad, y principalmente en medio de aquellos funcionarios públicos que teniendo a la mano el poder de crear una nación entera al tesoro que este concepto encierra, ellos mismos se hunden en la egolatría dañina, intentando de todas las formas posibles arrastrarnos a ser como ellos sin darse cuenta de que, simplemente, monas se quedan. Yo no quiero ser una mona de seda, yo en mi ignorancia, en mi ser, en mi Espíritu apelo a ser como Cristo. Y tú, ¿Mona te quedas?

* Juan Rudametkin, Contador Público egresado Cetys. Retirado. Misionero cristiano local. Facebook Juan Rudametkin jrudametkin@gmail.com A partir del SÁBADO 30 de AGOSTO de 2025

La Prehistoria tardía en la península de Baja California (1500 años a.P. – siglo XVIII)

posteriores al Período Cálido Medieval y a la Pequeña Edad de Hielo. En el sur de California, el Período Cálido Medieval (MCA) se caracterizó por condiciones áridas con episodios severos de sequía que duraron varios siglos, una alta incidencia de incendios y temperaturas superficiales del mar relativamente bajas a lo largo de la costa. Y durante la Pequeña Edad de Hielo (LIA) las temperaturas en la costa del Pacífico fueron cálidas y estables.

Los cambios climáticos debieron afectar a grupos con economías más vulnerables y las respuestas de estos grupos variaron según los recursos disponibles y las condiciones del entorno. Mientras algunas comunidades desarrollaron estrategias de especialización y adaptación, como en la costa de California, otras experimentaron migraciones o incluso colapsos, como sucedió en la región de la Gran Cuenca. Esto refleja la diversidad de formas en que las sociedades humanas respondieron a los cambios climáticos y ambientales a lo largo del tiempo.

En Bajamar–Jatay no se observan cambios drásticos en los patrones de consumo de productos marino-costeros durante el Período Cálido Medieval o la Pequeña Edad de Hielo, a diferencia de algunos sitios del sur de Alta California donde la disminución en el tamaño de los moluscos refleja una sobreexplotación de recursos, la transición hacia especies menos nutritivas indica estrés dietario, o el uso de hábitats marginales demuestra una creciente presión sobre

los recursos naturales. Por el contrario, Bajamar–Jatay parece ser un ejemplo de adaptación exitosa, similar a otras áreas costeras situadas más al norte como la Bahía Morro en el condado de San Luis Obispo en el estado de California. Al recurrir a las fuentes históricas y etnográficas para explicar el patrón de asentamiento de los grupos yumanos no encontramos un consenso. Algunas explican como campamentos permanentes a las ocupaciones largas o de lugares donde se reunían grandes grupos. Otras señalan que había grupos kumiai habitando la zona costera que comerciaban productos marinos por recursos vegetales con los grupos del interior, pero otra opción es que los transportaran ellos mismos entre sus campamentos estacionales de tierra adentro. El estudio de restos arqueofaunísticos (como los moluscos, los huesos de mamíferos marinos y terrestres), paleobotánicos, ecofactos y otros indicadores arqueológicos (cerámica, lítica, rocas de fogón) pueden ofrecer pistas sobre los modos de vida, las adaptaciones ambientales y los patrones de asentamiento de las sociedades antiguas en Baja California. Las formas que adquieren estas evidencias reflejan la destreza de las comunidades para enfrentar problemas cotidianos y específicamente en Bajamar-Jatay demuestra cómo estas poblaciones lograron mantener un equilibrio con su entorno y continuaron aprovechando los recursos disponibles, a pesar de los cambios ambientales que afectaron a otras regiones cercanas.

* Arqueóloga.

Caracol, Un Museo Para Ti

LG. Mauricio Fernández Rosiñol*

os dinosaurios fueron criaturas que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, desde el período Triásico hasta el Cretácico, antes de desaparecer en una de las extinciones más grandes de la historia. Algunos eran gigantes de cuello interminable que pastaban tranquilamente; otros, depredadores veloces y astutos que cazaban en grupo. Sus huellas y restos fosilizados se han encontrado en todos los continentes, testigos mudos de un mundo radicalmente distinto al que habitamos hoy. Estas huellas, huesos y fragmentos petrificados son las piezas de un rompecabezas inmenso que la ciencia moderna intenta reconstruir.

La disciplina que se dedica a desentrañar esta historia se llama paleontología. A través del estudio de fósiles, no sólo de dinosaurios, sino también de plantas, invertebrados y otros animales prehistóricos, la paleontología nos permite conocer cómo era la vida millones de años atrás. Sus hallazgos no sólo se traducen en datos y teorías, sino que inspiran imágenes, escenarios y reconstrucciones. Y es ahí donde entra en juego una disciplina fascinante: el paleoarte. El paleoarte es la unión de ciencia y arte para recrear con la mayor fidelidad posible la apariencia, el comportamiento y el entorno de criaturas extintas. No es ilustración fantástica, sino una representación fundamentada en evidencias fósiles y estudios científicos. Es el puente visual que conecta lo que la paleontología descubre con lo que el público imagina, ayudándonos a “ver” lo que ya no existe. Aunque

hoy lo consideramos una especialidad dentro de la ilustración científica, sus raíces se hunden mucho más atrás, en la imaginación humana. Desde la antigüedad, los seres humanos han encontrado restos fósiles sin comprender su origen. Pastores, campesinos y viajeros tropezaban con huesos gigantescos y, ante la falta de una explicación científica, tejían mitos. Así nacieron leyendas de dragones, grifos o gigantes, inspiradas en restos de dinosaurios, mamuts o reptiles marinos. En China, por ejemplo, se hablaba de “huesos de dragón” y se les daba uso medicinal; en la Grecia clásica, fósiles de grandes mamíferos eran asociados a héroes mitológicos. Sin saberlo, aquellos pueblos estaban haciendo paleoarte primitivo: interpretaron visualmente el pasado a partir de restos físicos, guiados por su cultura y su imaginación. Esa misma curiosidad que movió a nuestros ancestros me atrapó a los seis años. Me fascinaba contemplar fósiles y preguntarme: ¿cómo eran realmente cuando respiraban, movían su musculatura, convivían en su entorno? La intrigante brecha entre los huesos y la carne, entre el pasado tangible y la imaginación, me llevó a experimentar con distintas formas de expresión: bocetos rápidos que capturan una postura, dibujos detallados que exploran texturas y colores, e incluso esculturas tridimensionales que permiten observarlos desde todos los ángulos. Desde niño me sumergí en todo este universo por cuenta propia. En mi adolescencia, la pasión me llevó a vivir experiencias que transformaron mi forma de ver el mundo. Tuve el privilegio de participar en expediciones junto al Raymond Alf Museum, de Claremont, California, excavando restos de dinosaurios en Utah, Colorado, Wyoming y Montana. Recuerdo el calor del sol, la paciencia de excavar centímetro a centímetro y la emoción de ver asomar un hueso que no había visto la luz en millones de años. Era sostener en mis manos un fragmento real de la historia de la Tierra. El paleoarte exige que el artista, ya sea profesional o aficionado, se convierta en los ojos del científico. Cada obra que realizo es fruto de estudio y documen-

Con el tiempo he comprendido que el paleoarte no sólo reconstruye el pasado: despierta curiosidad y asombro. Cuando un niño o un adulto observa una ilustración o una escultura, no ve únicamente una forma antigua: contempla un mundo entero y siente el impulso de hacer preguntas. ¿Cómo se movían? ¿Qué sonidos producían? ¿Qué dimensiones tenían? ¿Cómo era su comportamiento social? Esa chispa es valiosa, porque en ella puede nacer un interés que cambie una vida, como cambió la mía.

Por eso invito a cualquiera que comparta este interés a dar el paso. No hace falta ser un experto para comenzar: basta con la pasión y la disposición para aprender. Dibuja, modela, pinta, crea en digital, interpreta lo que ves en museos o en publicaciones científicas. Y si tienes la oportunidad, participa en trabajo de campo; no hay nada como excavar y sentir que la historia emerge bajo tus manos.

Hoy, al mirar mis viejos bocetos, esculturas y recuerdos de excavaciones, vuelvo a sentir el asombro de aquel niño de seis años. Cada trazo, cada figura y cada hallazgo me recuerdan que los huesos de millones de años no son solo restos: son mensajes del pasado, esperando a que alguien los escuche y los devuelva a la vida a través del arte y la ciencia. Mi historia, desde el niño fascinado por los dinosaurios hasta el paleoartista aficionado que comparte su obra, es prueba de que la ciencia y la imaginación, cuando caminan juntas, pueden reconstruir mundos perdidos e inspirar a otros a mirar hacia atrás para soñar el futuro.

Para conocer más sobre dinosaurios y el paleoarte, te invito a la charla que impartiré con el nombre “Ciencia, Arte, Dinosaurios” el domingo 31 de agosto a las 3:00 pm en el auditorio “Estela Parrilla Echeverría” de Museo Caracol, en Ensenada, Baja California.

* Licenciado en Diseño Gráfico/Paleoartista aficionado.

En el corazón del Valle de la Grulla, ese paraje que el tiempo y los gobiernos rebautizaron como ejido Uruapan, la vida cotidiana nunca se separa de la historia. Cada aniversario, cada reunión familiar, es también un acto de memoria. Así ocurrió recientemente con la celebración de José Daniel León Cortez, hijo del patriarca Porfirio León Amador, quien festejó un año más de vida acompañado de su esposa Silvia Orozco Guillén, de sus hijos Daniel, Susana y Silvia, y de una extensa red de familiares y amistades que mantienen viva la tradición de un linaje que hunde sus raíces en lo más profundo de la de-

esas mesas servidas con generosidad, en las conversaciones que cruzaban anécdotas y recuerdos, se palpaba la huella de una herencia centenaria.

Porque los León Cortez no sólo celebran la vida: celebran el hecho de ser descendientes de Antonio María Meléndrez Ceseña, el héroe bajacaliforniano que con apenas 24 años enfrentó y expulsó al filibustero William Walker en 1854, evitando que la Península y Sonora quedaran bajo dominio extranjero.

Lo que para muchos es una fecha íntima, en esta familia se convierte en un memorial de la defensa de México.

DE LA SOLEDAD DE LA GRULLA AL EJIDO URUAPAN

Treinta y ocho kilómetros al sur de Ensenada se abre el Valle de la Grulla, rebautizado por la burocracia posrevolucionaria como ejido Uruapan. El nombre original, La Soledad de la Grulla, fue otorgado por fray Junípero Serra, cuando los misioneros avanzaban en su cruzada evangelizadora acompañados por soldados de cuera, esos hombres recios encargados de resguardar las fronteras de la corona española. Entre ellos

ña y Guadalupe Aniceto Meléndrez la Sierra de Juárez y Ojos Negros, con los soldados y colonos que se avecindaron en estas tierras. La ruta de terracería que une el Valle de San Rafael (hoy Valle de Ojos Negros) con La Grulla sigue siendo testigo de ese tránsito ancestral.

En este escenario nació y creció la familia León, cuya memoria guarda tanto los relatos de la defensa armada como los esfuerzos cotidianos por sembrar, criar ganado o dedicarse a la pesca.

En 1826, Juan Ignacio Ceseña recibió el predio de La Grulla como pago por su labor en la cruzada misional. Llegó viudo, acompañado de sus hijas Rosario y Susana. Esta última se unió en matrimonio con el soldado misional Guadalupe Meléndrez, y de esa unión nació una descendencia prolífica. Entre sus hijos estuvo Antonio María Meléndrez

Ceseña, quien décadas más tarde se convertiría en protagonista de una

La sangre de Antonio Meléndrez corre también en las venas de los León, lo que convierte cada celebración familiar en un recordatorio de que la defensa de la patria se escribió no solo con discursos, sino con fusiles, sangre y traiciones.

EL HÉROE TRAICIONADO

El 24 de junio de 1830, en La Grulla, nació Juan Antonio María Meléndrez Ceseña. Su vida, breve pero intensa, dejó una marca indeleble. Cuando William Walker, aventurero estadounidense, intentó apropiarse de la península en 1853 para fundar una “República de Sonora y Baja California” que después anexaría a Estados Unidos, fue Antonio quien se puso al frente de sus compatriotas. Con apenas 24 años organizó a rancheros, indígenas y vecinos, y el 8 de mayo de 1854 expulsó a Walker de Ensenada. Mientras el comandante militar Francisco del Castillo Negrete huía cobardemente hacia San Diego con el pretexto de buscar refuerzos, Meléndrez sostuvo la defensa.

Sin embargo, su valentía no fue recompensada. Llamado a San Vicente con la promesa de recibir honores y recompensa, fue víctima de una trampa. El 28 de junio de 1854, tras un juicio sumario plagado de calumnias, fue fusilado por órdenes del general Antonio López de Santa Anna y su subordinado, el general Blancarte. Tenía solo 25 años.

El héroe que salvó a Baja California fue borrado de la historia oficial, pero no de la memoria de su gente. Su descendencia, entre ellos los León Cortez, conserva ese legado como parte de su identidad.

La genealogía que une a los León con los Meléndrez se consolidó a finales del siglo XIX. Rafael León Salgado y Ramona Espinoza, originarios de Todos Santos, tuvieron a Lorenzo León Espinoza, quien en 1894 contrajo matrimonio con Leonor López Meléndrez, descendiente directa de Antonio María. De esa unión nacieron Vérulo, Francisco, Santiago,

EL PATRIARCA

Porfirio León Amador nació el 15 de septiembre de 1932 en el rancho San Miguel, propiedad de sus tíos abuelos Librada López Meléndrez y Gabriel García Félix, al norte de La Grulla. Su fecha de nacimiento, el mismo día que se conmemora la Independencia de México, parece un símbolo de la misión histórica que heredó.

Se casó con Dora Cortés Castro, originaria de Mexicali, y juntos tuvieron una numerosa familia: José Martín, José Daniel, Dora Guadalupe, Porfirio Ángel, Vérulo, Dolores, Raymundo, Santiago y María de Jesús. Cada uno de ellos ha tejido su propia historia, pero todos llevan consigo el orgullo de pertenecer a una estirpe forjada en la defensa y el trabajo.

DANIEL LEÓN CORTEZ: LÍDER PESQUERO Y CAMPESINO

José Daniel, el festejado, ha seguido los pasos de su padre en el compromiso con la tierra y el mar. Se ha dedicado durante décadas a la pesca ri-

Producción Pesquera del Puerto de Santo Tomás, ejidatario del ejido Uruapan, y líder de organizaciones pesqueras de gran alcance. Entre 1985 y 1988 fue secretario de prensa y propaganda del Comité Regional Campesino de la CNC en Ensenada; más tarde, de 1986 a 1999, presidió la Federación de Unidades de Producción Pesquera Ejidales de Baja California. En la década de 1990 ocupó la Secretaría de Pesca de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado, y más recientemente fundó el Frente de Permisionarios Organizados del Sector Social Pesquero. Su liderazgo ha sido reconocido dentro y fuera de la región, y al igual que su padre, ha mantenido un profundo respeto por los pueblos originarios, en particular por los Pai-pai, con quienes mantiene un vínculo de amistad y reconocimiento.

La historia de la familia León Cortez no puede desligarse del Valle de la Grulla. Ese territorio es mucho más que una tierra fértil: es el escenario donde se cruzaron culturas, donde se gestaron luchas y donde aún hoy se disputan sentidos de pertenencia. Para los León, cada recorrido por los caminos de terra-

cería, cada saludo a los vecinos, es una forma de recordar que allí nació el héroe Meléndrez y que allí se sembraron las raíces de su linaje.

La fiesta de José Daniel no fue entonces un simple festejo, sino un acto de continuidad: la confirmación de que la historia no se escribe solo en los libros, sino en las mesas familiares, en las palabras de los abuelos, en la memoria de los descendientes.

ENTRE LA HISTORIA Y EL PRESENTE

Baja California ha sido siempre una frontera en disputa: entre el desierto y el mar, entre la tradición indígena y la colonización española, entre el abandono del centro del país y la presión del vecino del norte. En esa encrucijada, las familias como los León Cortez han sabido sostener su identidad.

Su historia es también la del país: un relato de resistencia frente al olvido, de trabajo frente a la adversidad, de memoria frente a la imposición.

Al celebrar a José Daniel, se celebra también a Porfirio, a Vérulo, a Leonor, a Lorenzo, a Rafael, y más atrás, a Juan Ignacio y a Susana, a Guadalupe Meléndrez y a Antonio María. Todos ellos son eslabones de una misma cadena, de una historia que no se ha roto.

UN LEGADO QUE CONTINÚA

La crónica de la familia León Cortez es la crónica de un pueblo que resiste al tiempo. Es la historia de cómo un linaje, marcado por la valentía y la tragedia, ha sabido encontrar en la vida cotidiana, en el trabajo, en la pesca, en el campo, en la unión familiar, la manera de mantener viva la memoria de Baja California. El aniversario de José Daniel no fue entonces un hecho menor: fue una reafirmación de pertenencia, un recordatorio de que aquí, en esta tierra, comenzó la defensa de la patria.

Y mientras haya quien celebre, quien recuerde y quien nombre a Meléndrez y a los que vinieron después, Baja California seguirá teniendo presente que su historia no comenzó en los despachos ni en las capitales, sino en los valles y ranchos donde hombres y mujeres sencillos, como Daniel, escribieron con dignidad la epopeya de la frontera.

*El autor es consejero regional de la crónica de Ensenada.

Youtube: Crónicas rurales X: @ReyMagaa

Facebook: Crónicas rurales

Instagram: reynaldo_magana

Treads: reynaldo_magana

Correo: reyconosil@gmail.com

La Unesco ha dedicado los días del 2 al 5 de septiembre de 2025 al aprendizaje con medios tecnológicos. Aunque ya estamos instalados en plena era digital, el panorama no se antoja sencillo

MARCO AGUILAR / EL VIGÍA maguilar@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Desde 1989, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró la primera conexión a internet en nuestro país, la era digital se ha ido transformando y actualizando a pasos agigantados.

Desde hace más de tres décadas el acceso a internet ha evolucionado significativamente y ha permitido que cada vez más personas tengan acceso a la red, ha transformado la comunicación, la educación y los negocios.

Y es justamente la educación la que ha tenido un crecimiento amplio, pero también uno de los más complicados por diferentes razones.

El aprendizaje digital se refiere al uso de herramientas tecnológicas y plataformas en línea para facilitar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, y justamente esta semana, en París, Francia, se celebra la Semana del Aprendizaje Digital, una oportunidad para un futuro educativo digital inclusivo y sostenible.

DE WORDA LA IA

La maestra Karla Karina Ruiz Mendoza siempre ha estado acostumbrada al uso de herramientas digitales, pero recuerda que su primer acercamiento fue con la paquete-

ría de Office, como Word que le enseñó muchas cosas. Además que, como buena millennial, también el gusto por los videojuegos permitió un acercamiento más familiar con estas herramientas.

“Bueno, en general, las herramientas digitales son aplicaciones que nos pueden servir para mejorar nuestra productividad, nuestro día a día, que facilitan ciertas actividades que normalmente batallaríamos más cuando no están programadas”, señala.

Aunque menciona una gran lista de herramientas digitales que utiliza como docente y como investigadora, señala que las que más han marcado su profesión han sido Scratch, una herramienta de programación para niños; Tinkercad, para diseñar en 3D, pero también algunas que la han ayudado en la educación, como la creación de grupos para comunicarse a través de Facebook o el Classroom.

Para la conocedora en el tema, que los niños asistan o tomen clases en sus escuelas de computación o sistemas, ayuda mucho para el aprendizaje y manejo en el futuro de herramientas digitales como parte de su formación.

“Creo que ayuda muchísimo a tener clases de cómputo o clases de informática porque ayuda a comprender las bases fundamentales de cada aplicación”, afirma la especialista.

DOCENTES DESGASTADOS

Aunque existen cursos y talleres para la constante capacitación de los docentes, existe un freno que evita el continuo desarrollo de quienes son los encargados de la educación en nuestro país: el desgaste.

“Yo creo que más que suficiente porque siempre hay capacitaciones y recursos y hay diplomados y demás. Me parece que es el tiempo y el desgaste que tienen los docentes para poder enfrentar todas las adaptaciones. Es decir, tener jornadas extenuantes de clases, pero también capacitarse y estar al ritmo de todo lo que va aconteciendo, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial”, advierte.

Ruiz Mendoza señala que si los docentes no cuentan con las bases principales de informática, y con el desarrollo de cada una de las herramientas, puede entorpecer el siguiente paso que es la enseñanza.

Sin embargo, asegura que en su vida como docente las herramientas digitales ayudan mucho a que se pueda interactuar entre maestros y alumnos, sin necesidad de una sesión de hasta dos horas.

“Ayuda muchísimo a facilitar, digamos, el control de datos. Es decir, cómo evaluar, llevar un buen seguimiento de las actividades, (hay) herramientas que ayudan a hacer competencias en el aula para contestar preguntas o hacer exámenes o pruebas. Pues cambian completamente la perspectiva. Hay más facilidades para el seguimiento”.

Hacia 2021, el número de internautas en México era de 84.1 millones de personas, pero el acceso a internet es desigual, pues mientras en Norteamérica es de 94.6 por ciento, en América Latina el promedio es de 68.9 por ciento.

Debido a la pandemia de Covid–19 surgió la necesidad de continuar con la formación de las nuevas generaciones con herramientas digitales, como la videoconferencia, pero esto mismo mostró la brecha digital que existe, pues del total de usuarios de internet, 92 por ciento usa teléfonos inteligentes y sólo el 45.2 por ciento cuenta con una computadora.

Karla Ruiz menciona que la brecha digital es lo más complejo, porque no todos tienen la posibilidad, ni todas las escuelas públicas del país cuentan con la facilidad de utilizar este tipo de herramientas.

“Porque hay brechas económicas muy altas; en las escuelas no hay internet, y el llegar a utilizar herramientas digitales más complejas como Tinkercad, Dropbox, cualquier sistema de Google, incluso Canva o Infogram, no se pueden llegar a utilizar porque no hay conectividad a internet”, denuncia la experta en el tema.

Esta situación, señala, lleva a los docentes a recurrir a las mismas herramientas digitales de siempre: la paquetería de Office, lo que causa que no se pueda profundizar en el uso de herramientas digitales.

“Como diría Bordieu: lo económico siempre va a ir por encima de lo que nosotros queramos desarrollar. Si no hay la economía, el capital cultural de parte de los padres de familia, se dificulta todo el proceso”.

DOCENTES DEL FUTURO

Para la maestra en Educación Digital, los docentes del futuro tienen que tener diferentes niveles de aprendizajes básicos, para poder encaminar la enseñanza con herramientas digitales.

Primero, señala, educarse en informática, la base fundamental de las herramientas. Luego aprender la parte de paqueterías de uso, tipo Word, presentaciones. Posteriormente hay que sabes escoger y utilizar las herramientas digitales con fines educativos y de enseñanza, para después hacer un análisis de datos que facilitará la entrega de calificaciones, la evaluación.

“Son retos complejos porque tienen que ver con lo económico, con el contexto, también con ideas erróneas de adaptación a la inteligencia artificial, porque si bien no ayuda a ciertos procesos de aprendizaje, sí puede ayudar mucho a tener buenos descubrimientos como ya ha sucedido en el área de la medicina”.

IA, UN ARMA DE DOBLE FILO

La inteligencia artificial (IA) remonta sus orígenes a la década de 1940, con el desarrollo de las primeras máquinas electrónicas y con-

ceptos iniciales de IA. Poco a poco se vieron avances y retrocesos en su desarrollo, pero hasta ahora comienza a tener un gran impacto en un gran gama de industrias y sectores, y la educación no es ajena.

Aunque la especialista señala a la IA como una herramienta digital que transformará el futuro, que aplicará en todo, que facilitará ciertos procesos y llevará a otros niveles a los estudiantes y a la sociedad, existe una preocupación.

Karla Ruiz advierte que la llegada de la IA trajo muchas confusiones, tanto que muchos estudiantes utilizan ahora la herramienta para entregar una actividad, cumplir, y sentir la recompensa rápido de que están aprobando la asignatura, más que centrarse en el proceso de aprendizaje.

“Eso es lo que más batallamos los docentes, que estén interesados y que eso los motive, o que ya se sientan motivados y motivarlos aún más. Creo que parte de la motivación, la automotivación y que tengan amor por el conocimiento es lo más difícil, y más con temas tan actuales como el uso de inteligencia artificial generativa”, apunta.

Karla Ruiz ve muchas ventajas en utilizar la inteligencia artificial, sobre todo el ahorro de tiempo para poder centrarse en la lectura, pues considera que la lectura aumenta el nivel cognoscitivo del estudiante y –puntualiza– se ha demostrado que hace que el ser humano tenga un mejor nivel de desempeño crítico.

LUIS PABLO SEGUNDO Agencia Reforma

El fácil acceso a internet provoca que cerca del 70 por ciento de los menores de edad en el País estén expuestos a situaciones riesgosas o incómodas, incluso que sean seguidos por desconocidos, alertaron especialistas.

Iskander Sánchez-Rola, director de IA e Innovación en Norton, alertó que sí no se cuentan con las medidas adecuadas de protección y restricciones de contenido, puede ocasionar graves problemas en la seguridad de los menores, y más en vísperas del regreso a clases.

En un entorno donde las herramientas de tecnolo-

gía son una alternativa en la formación académica y de un espacio de entretenimiento para los niños y adolescentes en el País, aún persisten muchos temores por parte de padres de familia por los riesgos que hoy circulan en la red.

La empresa de tecnología detectó que 37 por ciento de los padres de familia mexicanos observaron que sus hijos utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA) como compañía o apoyo emocional.

Puntualizó que las aplicaciones como ChatGPT es utilizada por el 56 por ciento de los menores de edad, seguido de la app Google Gemini con un 47 por ciento y My AI de Snapchat, en un 14 por ciento.

“Este uso creciente de la IA señala la importancia de educar a los niños y adoles centes sobre los parámetros de la Inteligencia Artificial y de mantenerse involucrados en las interacciones en línea de los niños, tanto dentro como fuera de la escuela”, añadió la analista.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), más del 77 por ciento de los adolescentes entre 12 a 15 años navegan en internet hasta 8 horas al día.

De estas cifras, el 22 por ciento de los menores de edad admitió haber tenido una situación que les incomodó, mientras que un 53 por ciento señaló que en sus

redes sociales les siguen personas que no conocen.

Por su parte, la empresa ESET, aseguró que la facilidad de entrar a internet desde cualquier dispositivo móvil por parte de los menores puede generar riesgos digitales como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y el robo de identidad.

Citando datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad

de México, esta segunda empresa resaltó que sólo en 2022 se detectaron cerca de 500 incidentes vinculados asociados a retos virales peligrosos. En ese periodo, los retos “virales” incluían prácticas como saltar de vehículos en movimiento, dietas extremas y consumo de sustancias tóxicas, actividades que en muchos casos se realizaban al interior o fuera de las escuelas.

A bordo de la “IAutomatización”

Contaduría, Desarrollo Web y Multimedia, Co municación y Traducción son algunas carreras cuyo mercado laboral está potencialmente expuesto a la inteligencia artificial generativa (GenAI).

La transformación, y no la sustitución, de los puestos es el impacto de la GenAI más probable que se delinea, de acuerdo con el estudio IA Generativa y Empleos, publicado en mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Algo que no podemos negar es que la GenAI está hoy con nosotros ni que es parte del futuro que nuestros estudiantes van a tener”, platica Noé Abraham González Nieto, profesor–investigador del departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa.

“En ese sentido, hemos incorporado activida -

des de aprendizaje en las clases que hacen uso de la GenAI”.

Para guiar los procesos de actualización de los planes de estudios y mantener los conocimientos que se imparten vigentes, tanto el claustro académico como los consejos de expertos que asesoran a las universidades detectan tendencias laborales.

En el ITAM, por ejemplo, se identificó la creciente presencia de la inteligencia artificial (IA) en el día a día de los contadores; por ello, el año pasado se renovó esta licenciatura, ahora llamada Contaduría Analítica y Finanzas Corporativas.

“Al final, la IA es una herramienta que va a facilitar el trabajo del contador del futuro”, señala Marcela González Martínez, directora del programa. Otra estrategia para subir al alumnado a las nuevas tecnologías es establecer convenios con empresas e incorporar materias enfocadas en cómo sacar partido de herramientas de IA. Es el caso de la licenciatura en Traducción, Localización e Interpretación de la Universidad Intercontinental (UIC), comenta su director Luis Raúl Fernández Acosta.

“Se les enseña también la parte responsable y ética de cuándo deben usar la IA o si la deben usar. Hay sectores muy sensibles donde la IA se tiene que usar con cuidado o no (se debe usar). Por ejemplo, el caso de las patentes o la traducción jurídica”. Por otro lado, a partir de la popularización de la GenAI gracias a ChatGPT, instituciones educativas han capacitado a sus docentes al respecto y establecido lineamientos sobre su aprovechamiento, a la par de organizar foros de discusión y realizar investigaciones sobre el tema, expone Artemisa Llorente Topete, coordinadora de la Licenciatura en Animación Digital y Medios Interactivos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Desde la universidad se debe cuestionar, debatir e investigar sobre la IA y sus implicaciones más allá de solamente integrarla”, agrega.

Confieso que las declaraciones, acciones y eventos de lo que conocemos como la derecha y la extrema derecha (no logro distinguir con claridad la diferencia entre ambas denominaciones), me son totalmente inexplicables.

No puedo entender como puedan existir movimientos políticos, estructurados, institucionalizados que defiendan, como plataforma ideológica, al supremacismo blanco, al autoritarismo, a la violencia como solución a las dificultades de la humanidad, al segregacionismo, al racismo, la negación de las preferencias sexuales, postulando que la llamada raza “aria”, principalmente los europeos del norte, es la raza superior de los seres humanos. Esa superioridad otorga a los arios el derecho y la obligación de gobernar sobre otras razas y pueblos, en beneficio de la humanidad.

Entiendo que puede existir una auténtica polaridad entre liberales y conservadores, entre socialistas y capitalistas. Es entendible y natural que existan esas divergencias y siempre he sostenido que todos tenemos dentro algo de liberales y algo de conservadores.

Pero ¿defender que existe una raza superior que debe gobernar al resto del mundo?

¿Qué existen razas inferiores o malignas como los gitanos, los homosexuales, los

judíos, los negros y que deben ser aniquilados?

Creo que son planteos que rayan en la más extrema sicopatía. Me permito, como ya lo he hecho varias veces, exponer en esta columna algunos fragmentos de un artículo de Ctxt, que explora esta temática, desarrollado por Sara Suárez–Gonzalo, el 6 de febrero de 2024.

“Protestas multitudinarias…en cientos de ciudades alemanas (a raíz) de un encuentro celebrado el 25 de noviembre a las afueras de Potsdam entre altos dirigentes de Alternative für Deutschland (AfD, en castellano Alternativa para Alemania), activistas y miembros neonazis del Movimiento Identitario, asociaciones estudiantiles y organizaciones nacionalistas, miembros de la Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania), y grandes empresarios ligados a la ultrade-

recha alemana. ¿El objetivo del encuentro? Discutir un plan de “remigración” para expulsar del país, de manera forzosa y masiva, a solicitantes de asilo, inmigrantes con derecho de residencia y ciudadanas y ciudadanos alemanes `no asimilados´… Las estrategias publicitarias y de marketing de la extrema derecha alemana actual son, al igual que la propaganda fascista, esenciales para el éxito de sus objetivos. Generar un clima de opinión favorable y de implicación con “la causa” es imprescindible para (con)vencer.”

Una vez más, en el concierto de la comunicación planetaria, suenan los alaridos publicitarios que le dieron al régimen nazi/fascista de1939, la legitimidad de la popularidad que dicho régimen buscaba. Las artimañas retóricas de Joseph Goebbels vuelven a estar en el escenario de la comunicación. Continuando con el artí-

culo mencionado, reproduzco unas líneas más, en que se explica una medida muy creativa, de publicistas alemanes, que intenta poner un freno a las estridencias del neo nazi/fascismo.

“La iniciativa, ideada por un grupo de publicistas alemanes encabezado por Simon Knittel (director creativo de Jung von Matt), consiste en identificar códigos y abreviaciones de uso frecuente en el merchandising de ultraderecha (camisetas, sudaderas, bodis para bebés, tazas...) y registrarlos como marcas en los sistemas alemán y europeo. Mensajes como I love Htlr que, al omitir las vocales de las palabras clave (Hitler, en este caso), consiguen burlar el Código Penal alemán (§ 86a) que prohíbe el uso de determinada simbología o emblemas afines a grupos, movimientos, partidos políticos u organizaciones terroristas o anticonstitucionales.

Al convertirlos en marcas registradas, Knittel y su equipo adquieren derechos de uso exclusivo sobre ellos, lo cual quiere decir que pueden prohibir que otros los utilicen, requerirles compensaciones económicas por cada artículo que vendan u obligarles a destruir el merchandising que los contenga. Negarse a hacerlo puede conllevar penas de cárcel.” Celebro estas muy creativas iniciativas. Pero lo que es verdaderamente preocupante es que los cantos de sirenas que prometen resolver los graves problemas surgidos por la escandalosa concentración del dinero, a nivel mundial a través de violencias, odios y matanzas, reciban una cierta atención (y aceptación, ya que es indiscutible que esos planteos tienen éxito, considerando los triunfos de la derecha en el mundo, como Hungría, Polonia, Italia, Estados Unidos, Argentina, etc.) por parte de una sociedad hastiada de las injusticias, abusos, corrupciones e impunidades generados por los sistemas neoliberales.

Esta iniciativa de los publicistas alemanes (que, repito, celebro), me recuerda al cuento del niño que puso su dedo en una pequeña grieta de una enorme represa de agua y, con ello, logró que la grieta no se convirtiera en un colapso de la represa. Claro, ello lo hizo mientras llegaban los expertos que resolvieron el problema de una manera permanente.

Me pregunto si los expertos de la política llegarán a tiempo para contener el colapso del planeta.

*Arquitecto, diseñador, catedrático, velerista. De origen uruguayo, llegó a México en 1970.

La madrugada del 25 de diciembre de 1985, mientras gran parte del país celebraba la Navidad, el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México fue escenario de uno de los robos más audaces y vergonzosos en la historia del patrimonio cultural mexicano. El llamado “robo del siglo” no solo dejó al descubierto vulnerabilidades en la seguridad del recinto, sino que también sacudió a la comunidad arqueológica internacional por la magnitud del saqueo: 140 piezas prehispánicas fueron sustraídas, muchas de ellas de valor incalculable.

Los autores del crimen fueron dos jóvenes estudiantes de veterinaria de clase media alta: Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García. Durante seis meses previos al robo, visitaron el museo cerca de cincuenta veces, estudiando meticulosamente sus instalaciones, rutinas de vigilancia, accesos y vitrinas. Tomaron fotografías, hicieron croquis y seleccionaron cuidadosamente las piezas que planeaban robar. Su ob-

jetivo no era simplemente robar por impulso, sino ejecutar un plan quirúrgico, aprovechando cada debilidad del sistema.

La noche del robo, los vigilantes del museo —miembros de la Policía Bancaria e Industrial— se encontraban reunidos en un solo punto del edificio celebrando la Navidad, ingiriendo bebidas alcohólicas y descuidando por completo sus rondines. Esta negligencia fue clave: los ladrones saltaron la reja que colinda con Paseo de la Reforma, accedieron al museo por los ductos del sistema de aire acondicionado y se dirigieron directamente a las salas Maya, Oaxaca y Mexica. Entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana, extrajeron las piezas de las vitrinas sin encontrar resistencia alguna.

El botín incluía objetos de oro de la Sala Mixteca, piezas del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, ofrendas funerarias de Palenque, la famosa máscara zapoteca del Dios Murciélago y una escultura azteca que representa a un mono. Cada una de

estas piezas tenía un valor histórico y simbólico inmenso, representando siglos de cultura, rituales y cosmovisiones indígenas. Los ladrones guardaron todo en un Volkswagen Sedán y lo llevaron a la casa de Perches en Naucalpan.

El robo fue descubierto a las 8:00 de la mañana, durante el cambio de guardia. La noticia se propagó rápidamente, causando indignación nacional e internacional. El presidente Miguel de la Madrid ordenó una investigación exhaustiva, involucrando a la Procuraduría General de la República, la Interpol, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Se realizaron peritajes, se emitieron boletines de prensa y se alertó a aeropuertos y aduanas para evitar la salida de las piezas del país.

Sin embargo, los ladrones no lograron vender las piezas en el mercado negro. Su falta de experiencia y la presión mediática dificultaron cualquier transacción. Finalmente,

en junio de 1989 —casi cuatro años después— fueron detenidos y las piezas recuperadas. Aunque el museo logró recuperar su colección, el episodio dejó una huella profunda en la memoria cultural del país. Este robo no sólo evidenció fallas en la seguridad institucional, sino que también planteó preguntas sobre el valor que se le otorga al patrimonio cultural. ¿Cómo es posible que dos estudiantes sin antecedentes lograran vulnerar uno de los museos más importantes de América Latina? ¿Qué medidas se tomaron después para evitar otro golpe similar? Desde entonces, el Museo Nacional de Antropología reforzó sus protocolos de seguridad, pero el recuerdo de aquella noche sigue siendo una advertencia. En el corazón de la celebración navideña, se perdió —aunque temporalmente— una parte vital de la historia mexicana. Y aunque las piezas regresaron, el escándalo permanece como símbolo de descuido, audacia y, finalmente, redención. (Datos tomados de Wikipedia).

Se llama 1984 y es una novela futurista y distópica escrita por George Orwell en 1948, publicada en 1949 a dos años del fallecimiento del autor. En ella se describe un futuro distorsionado de la Gran Bretaña en donde se ha instaurado un régimen totalitario, dirigido por un partido único de tendencia autoritaria. En ese nuevo orden, constituida por una comunidad considerada proletaria, la voluntad del individuo es reemplazada por las reglas impuestas por el estado, personificado por un líder al que se denomina “El Gran Hermano” (GH) o el líder supremo. Un estado donde el humano/proletario es un ser nihilista convencido de que no exista algo por que luchar ya que, finalmente, es la voluntad del GH la que hace realidad el futuro, basado en un inventado y viscoso pasado y un presente donde lo observado pudiera ser mentira, inclusive la realidad percibida. Una novela que hace que la mentira sea realidad en una sociedad de masas. Para llegar a ese estado de paroxismo del humano –un accidente donde se pierde la memoria–, el estado cuenta con un número infinito de herramientas basadas en una burocracia anquilosada, una política de control y una realidad inventada. Ha creado una estructura administrativa simple con solo cuatro ministerios enfocados en inventar el pasado, manipular el presente y corregir el futuro. Las épocas pasadas

son solo páginas mil veces escritas, tachonadas, borradas y reescritas. El presente es una distorsión expresada en una nueva lengua, miles de distractores para volver estúpido al humano, con herramientas diseñadas bajo una política de ficción. El futuro, dependiente de la voluntad del partido, es ajustado a las mentiras del pasado y expresadas en un presente de corto horizonte.

La burocracia se conforma por los Ministerios de la Verdad, de la Paz, de la Abundancia y del Amor. Cada uno de ellos con objetivos y enfoques para el manejo del proletariado. Todo patriota debe ser parte del proletariado y solamente una élite del partido puede asegurar que el proletariado sea siempre sumiso y obediente a las consignas del GH. Para lograr esto, el partido gobernante parte de la siguiente dogma: “si un humano no adquiere cierto nivel de conciencia no se rebelará, pero inclusive hasta después de que se haya rebelado tampoco adquirirá conciencia”. Con esto en mente el partido imponía su doctrina con mayor facilidad, principalmente a todos aquellos que eran incapaces de comprenderla –una verdadera paradoja. Por ello la mentira es su principal herramienta: la mentira no deja residuos si se tiene un buen diseño, decía el GH si es que existiera.

NUEVA LENGUA Y ENTRETENIMIENTO

Los instrumentos de control eran diversos. Los más apreciados eran la invención de una nueva lengua y el entretenimiento. El primero se basaba en la entelequia de un nuevo idioma con una estructura gramatical simple y que imposibilitaba una comprensión profunda de cada palabra o de su propia negación. En cuanto a lo segundo, era a base de proporcionar bebidas que permitían al humano llegar a un estado de inconciencia de forma rápida o a través de elementos distractores para el ocio. Esto último se describe en uno de los fragmentos más famosos de la

novela: “… el Partido enseñaba que los proles eran inferiores por natu raleza y debían ser mantenidos bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles. Y no era ne cesario saber mucho de ellos… sus demás actividades carecían de importancia. Dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina, tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. ..., las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el futbol, la cerveza y, sobre todo, el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la Policía del Pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos; pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del Partido. No era

timientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran

La manipulación del lenguaje era una de las herramientas principales que utilizaba el partido. A partir de 1984 se había creado un nuevo idioma denominado Neolengua. En ella, una de las principales palabras que destacaban era Sorcing, frase compuesta con el que se definía el sistema político instaurado en la Inglaterra: El socialismo. Esta invención de una nueva lengua proporcionaba un medio de expresión que moldeaba la visión del mundo a través de la ideologización. Además, añadía otra ventaja al partido: con el lenguaje se hacía imposible cualquier otro tipo de pensamiento que no sea la ideología Sorcing