Sobre límites gatunos

MARLEEN RIVERA, P. 14

La conciencia de la inteligencia artificial

KARLA RUIZ, P. 11

Guerras con pies de barro (parte 2)

RAFAEL “RACH” SOLANA, P. 6

Capacidades especiales

JUAN RUDAMETKIN, P. 19

Sobre límites gatunos

MARLEEN RIVERA, P. 14

La conciencia de la inteligencia artificial

KARLA RUIZ, P. 11

Guerras con pies de barro (parte 2)

RAFAEL “RACH” SOLANA, P. 6

Capacidades especiales

JUAN RUDAMETKIN, P. 19

MARCO AGUILAR P. 12

Arturo López Juan Director General jlopez@elvigia.net

Enhoc Santoyo Cid Director de Información esantoyo@elvigia.net

Gerardo Sánchez García Director Editorial gsanchez@elvigia.net

Hugo Toscano Coordinador Editorial htoscano@elvigia.net

Gerardo Ortega Editor gortega@elvigia.net

Johana Ochoa Oficina de la Dirección General

Socorro Encarnación Osuna Coordinadora de Publicidad sencarnacion@elvigia.net

Patricia Ibarra Mena Ejecutiva de Cuentas pibarra@elvigia.net

Rodrigo Olachea García Diseñador Editorial

California Estrada Sánchez Diseñadora Publicitaria

Joatam de Basabe Coordinador editorial El Vigía Digital

Sandra Ibarra Coordinadora El Vigía Digital sibarra@elvigia.net

Este 8 de agosto, Día Mundial del Gato, más que celebrar al felino doméstico que acompaña a millones de personas en sus hogares, hay que mirar de frente una realidad que Ensenada comparte con muchas ciudades del país: la presencia creciente y descontrolada de gatos ferales.

Estos animales, nacidos en la calle o abandonados, sobreviven en entornos urbanos donde se alimentan de lo que pueden y, en el camino, alteran ecosistemas, propagan enfermedades y sufren una vida marcada por el abandono y el maltrato. La historia de Yadira, quien ha adoptado y cuidado a más de una decena de mascotas, es un ejemplo conmovedor de responsabilidad, pero también una muestra de la carga emocional y económica que muchas personas enfrentan ante un problema estructural.

Las cifras del Centro Canino y Felino de Ensenada —entre 10 y 15 reportes diarios de gatos callejeros— apenas asoman la punta de un iceberg mucho más amplio. Como bien señala la activista Eunice García, sin un turno nocturno en la instancia encargada, y sin políticas más eficaces, este problema seguirá creciendo. Los gatos, a diferencia de los perros, deambulan más en las noches, lo que invisibiliza su

presencia ante las autoridades. Hay coincidencia entre activistas y funcionarios: la solución está en la esterilización. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta la apatía social y el desinterés institucional. Aunque se ofrecen campañas gratuitas y a domicilio, la respuesta ciudadana apenas alcanza un 30%. Y cuando el problema toca la salud pública y el equilibrio ambiental, no se trata ya de una opción voluntaria: es una obligación ética y comunitaria.

Desde La Brújula hacemos un llamado urgente a que el Gobierno municipal priorice una política integral de control y cuidado animal que incluya campañas obligatorias de esterilización, recursos suficientes para turnos nocturnos, apoyo económico a asociaciones civiles, y una amplia estrategia de educación ciudadana.

Este no es un tema menor ni ajeno. Cada gato feral representa una historia fallida de convivencia entre humanos y animales. Y cada esfuerzo por contenerlo sin compromiso colectivo será insuficiente.

En este Día Mundial del Gato, que nuestra empatía no se limite a las redes sociales. Que se traduzca en acciones concretas que nos permitan vivir en una ciudad más humana, más responsable y más justa con quienes no tienen voz, pero sí derechos.

Digita Media BC, S.C. de R.L. de C.V. Calle Ambar No. 984, Fracc.Mediterráneo C.P. 22818, Ensenada, B.C. Tel: (646) 120.55.57 Ext. 1021

Uno de mis grandes sueños es visitar la tumba del emperador chino Quin Shi Huang, famosa por su gran ejército; si usted no la conoce, va de cuento: En 1974, mientras unos agricultores excavaban un pozo en las afueras de Xi’an, provincia de Shaanxi, en China, se toparon con uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del

Este mausoleo, datado en el año 210 a.C., alberga más de 8 mil figu ras humanas de tamaño natural es culpidas en arcilla cocida. Cada gue rrero está representado con un nivel de detalle tan preciso que se cree que fueron moldeados siguiendo las ca racterísticas individuales de soldados reales del imperio Qin.

Qin Shi Huang logró unificar China por primera vez en su historia, esta bleciendo un gobierno centralizado, estandarizando la escritura, la mone da y hasta la anchura de los ejes de los carros. Su obsesión por la inmortalidad lo llevó a construir un gigantesco complejo funerario, del que el Ejército de Terracota es solo una parte. Estas esculturas no están dispuestas al azar. Están organizadas en formación militar, distribuidas en fosas que simulan una estrategia de bata-

llado músicos, acróbatas y funciona rios civiles, lo que sugiere una corte completa acompañando al emperador en la otra vida.

Qin Shi Huang logró unificar China por primera vez en su historia, estableciendo un gobierno centralizado, estandarizando la escritura, la moneda y hasta la anchura de los ejes de los carros

Lo más impactante de estas figuras es que ninguna es idéntica. Los artesanos del siglo III a.C. utilizaron moldes para las partes básicas del cuerpo, pero personalizaban cada el aire ha hecho que gran parte de la policromía se desvanezca.

El proceso de fabricación combinó habilidades artísticas con tecnología avanzada para su época. Se ha detectado el uso de hornos de alta temperatura, herramientas de metal y técnicas de ensamblaje que anticipan métodos industriales modernos. Además, muchas de las armas encontradas junto a los guerreros, como lanzas y espadas, muestran señales de tratamiento químico para evitar la oxidación.

Aunque el Ejército de Terracota ha sido ampliamente estudiado, la tumba central de Qin Shi Huang permanece intacta. Según crónicas antiguas, el mausoleo contiene ríos de mercurio, constelaciones en el techo y trampas para evitar el saqueo. Por razones de seguridad y preservación, los arqueólogos han decidido no abrirla por lo pronto.

El sitio arqueológico del Ejército de Terracota fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Hoy es uno de los destinos más visitados de China, y representa no sólo la magnificencia del poder imperial, sino también el deseo humano de trascender la muerte mediante la memoria, el arte y la monumentalidad.

CARLOS LAZCANO*/COLABORACIÓN carloslascano@hotmail.com | Ensenada, B. C.

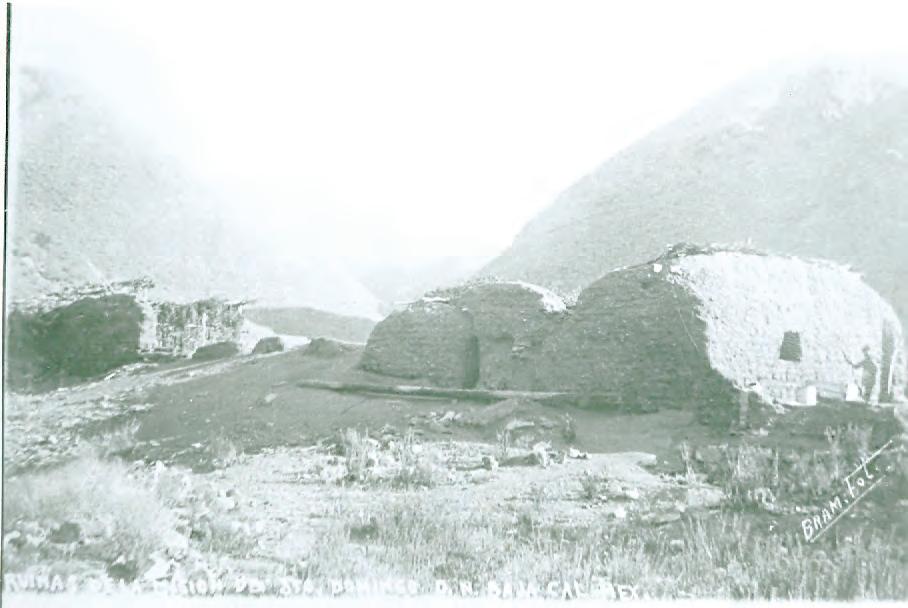

Están por cumplirse 250 años de que fuera fundada la misión de Santo Domingo de la Frontera, la segunda misión dominica, la número 23 de las misiones peninsulares y la 28 de las Californias. Recordemos que los misioneros dominicos llegaron a la Antigua California para sustituir a los franciscanos en 1773. Al año siguiente fundaron su primera misión, la de Nuestra Señora del Rosario, el actual pueblo del Rosario y así prosiguieron con su proyecto evangelizador.

Fue hacia fines de marzo de 1775 que los misioneros dominicos Fray Manuel García y Fray Miguel Hidalgo registraron el hoy arroyo de Santo Domingo y localizaron un paraje que les pareció adecuado para la nueva fundación, a la que le pusieron por nombre Santo Domingo. Ya con el visto bueno de los soldados, ambos frailes establecieron oficialmente la misión el 30 de agosto de 1775. Para octubre de ese año los misioneros ya tenían levantada una capilla, casa para los misioneros y oficinas. También ya se tenía trigo sembrado.

El sitio donde originalmente se establece la misión de Santo Domingo, no es donde actualmente se encuentra. El sitio original se encuentra cuatro kilómetros corriente abajo, al pie de un cerro que

destaca y se llama “Roca Colorada”. Ahí funcionó alrededor de quince años. En nuestros días en di cho primer sitio no se aprecian vestigios a simple vista, sin embargo nunca se ha realizado un estu dio arqueológico que ayude a determinar su ubica ción precisa, así como otros elementos cotidianos de esos primeros años.

A esta misión le fueron asignadas como sitios de visita siete rancherías indígenas. Tres se encontra ban en la bahía de San Quintín; una más, llama da San Ramón, hacia el desemboque del arroyo de Santo Domingo; otra en el valle de Camalú y tenía este nombre de origen kiliwa; también estaba la ranchería de San Miguel, cercana al sitio actual de la misión; y la séptima era la de San Telmo. Hacia 1793 la misión de Santo Domingo es cam biada a su sitio actual. La razón de este cambio es debido a un mejor abastecimiento de agua. En este nuevo sitio pronto es levantado un templo, habitaciones, cocina, talleres de carpintería y al bañilería, granero, fragua, así como el panteón y obras de irrigación. Se levantaron una serie de ca nales de riego, lo que permitió el cultivo de trigo, maíz, cebada, frijol, garbanzo, olivo, uva, granada, higo, pera y nopal. Asimismo se amplió la intro ducción de ganado, una de las fuentes importantes de abastecimiento.

Podemos considerar que la misión de Santo Do mingo fue el inicio y fundación de lo que hoy es San Quintín y sus numerosos pueblos de sus valles, ya que a partir de dicha misión da principio el len to evolucionar de esta región que hoy ya es el sexto municipio del estado de Baja California.

El establecimiento de la misión significó el arribo de la ganadería a la región. Así sabemos que a un año de haberse establecido ya contaba con 233 cabezas de ganado mayor y menor. Para 1778 se tenían 176 vacas, 139 ovejas, 116 cabras, siete cerdos, 16 caballos, 54 mulas y siete burros. El ganado fue aumentando poco a poco y para 1798 se contaba con 450 cabezas de ganado vacuno, 600 de ovino, 100 de caprino, 60 de equino, 20 mular, y 15 porcino. Fue de estos primeros trabajos agrícola–ganaderos, que dio inicio la ganadería en la hoy región Santo Domingo–San Pedro Mártir, actividad que continúa hasta nuestros días. Y fue de esta actividad que surgió desde esos tiempos misionales la tradición del vaquero en dicha región, la que es una de las más fuertes y de mayor arraigo e identidad en los valles de Santo Domingo y San Quintín. En esos años en la misión llegaron a producirse higos, dátiles, tabaco, cebolla, chícharos y peras, productos que generaban algunos ingresos, así como la venta de carne. Del ganado no sólo obtenían carne, sino también el cuero y la lana con los que elaboraban distintos productos. Además los misioneros contaban con un grupo de indios pescadores que cubrían la necesidad de productos marinos, además de la captura de nutrias. También llegaron a explotarse las salinas cercanas a la bahía de San Quintín, lo que proporcionó un ingreso extra a la misión. En esos años abundaba la nutria en la bahía de San Quintín y su explotación generó algunos ingresos a la misión de Santo

Domingo. Sin embargo embarcacio nes extranjeras, principalmente bri tánicas y rusas se dedicaron a cazar indiscriminadamente a estos anima les, haciendo permanencias de has ta tres meses en dicha bahía, y así, al cabo de pocos años las nutrias fueron exterminadas totalmente de las cos tas bajacalifornianas.

Hasta el fin del siglo XVIII, la tendencia de la población de Santo Domingo fue creciente, hasta llegar a un máximo de 320 personas en 1798. A partir de tal año se inicia la declinación, la que casi llega a cero hacia 1848. Sólo hasta 1824 hubo un repunte poblacional importante de bido a que los indios de la misión de San Pedro Mártir fueron trasladados a vivir a Santo Domingo. Aunque esta declinación de la población in dia se ha querido explicar como con secuencia de epidemias, recientes estudios sugieren que las epidemias no fueron la causa del abandono de la misión de Santo Domingo, ni de la mayoría de las misiones de La Fron tera, sino las migraciones de los indí genas, siguiendo sus antiguas pautas culturales, o hacia territorios donde estuvieran fuera de la influencia mi sional. Santo Domingo si sufrió varias epidemias, las más importantes fueron las de los años de 1781, 1782, 1789, 1794, 1800, 1805, 1808 y 1818. Sin embargo, su impacto no fue lo suficientemente fuerte como para explicar la disminución casi total de la población indígena.

Esta declinación en la gente fue lo que propició el abandono de la misión a partir del año de 1839, aunque muy esporádicamente fue visitada

hasta 1850, en que deja de ser atendida por los misioneros dominicos. Como un vestigio vivo de esta misión, hasta la fecha se conserva la fiesta patronal de Santo Domingo, la que normalmente se lleva a cabo a inicios de agosto. En esta ocasión será la celebración número 250, la que ha venido realizándose ininterrumpidamente desde la fundación de la misión, en 1775. Es una de las

fiestas más antiguas de nuestro estado, siendo superada únicamente por las fiestas de Santa Gertrudis (1751) y San Borja (1762). En esta celebración hay baile, misas, bautizos, bodas, cabalgatas, carreras, rodeo, juegos mecánicos y venta de todo tipo de comidas y fritangas.

* Escritor, cronista, investigador y espeleólogo.

La guerra es un fenómeno desarrollado por el humano y solamente puede explicarse a través de su historia. Su base es la violencia, que puede definirse exclusivamente bajo una perspectiva psicológica, antropológica o usando elementos de la etología. Pero la guerra no es lo mismo que la lucha por la vida. La palabra Guerra proviene del germánico werra (desorden, pelea, disturbio): una confrontación entre dos o más partes. Lucha (del latín lucta), por otra parte, es “un esfuerzo de resistencia a una tentación, subsistencia o para alcanzar algún objetivo” y puede aplicarse a todos los grupos de la Biodiversidad. Esta última es una manifestación de la naturaleza viva, como sería el instinto de sobrevivencia o de adaptación, tal como lo refiere Charles Darwin en su Teoría de la evolución biológica Por su parte “la guerra es el campo de batalla del corazón humano, que tiene que elegir entre el valor y la resistencia, por un lado, y la cobardía, la traición y el conformismo obsecuente con los poderes en turno”, por el otro. “… Es la pérdida de los valores morales a causa del reinado cínico del nihilismo, es el culto a la muerte con

sus baños de sangre, su odio y su furia” [1]. La guerra no tiene nada que ver con la sobrevivencia y la adaptación; es todo lo contrario.

Los impulsores de la guerra y otras atrocidades han sabido acomodar la palabra “violencia” en las sociedades modernas –dóciles, adormecidas y poco educadas–; se presentan como héroes y salvadores del mundo. Solemos escuchar en voz de esos adalides que una agresión de una nación sobre otra es para: “derrocar al tirano”, “salvaguardar la paz” (¡sí, es verdad, algunos argumentan esto!) y otras motivaciones en pro del ser humano, del ambiente o del planeta. El mal disfrazado con la túnica blanca de la libertad. Pero no, la guerra y la violencia son virus mortales que se propagan sobre una sociedad vulnerable, a través de los vectores de la ignorancia, el nihilismo y el fanatismo. Una comunidad humana infectada con estos elementos es presa fácil de ideologías de la guerra. Ya la historia nos los ha mostrado con la llegada del nazismo y del fascismo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Esa sociedad devastada, con rumbos poco claros y desoladores, fue presa fácil de esas ideologías. Allí, un par de líderes carismáticos y nihilistas fueron capaces de crear una visión del paraíso que puede ser dirigida por ellos y de convencer a los ciudadanos alemanes e italianos, principalmente, de que hay un enemigo que está frente a ellos y hay que destruirlo. Hitler y Mussolini desarrollaron su propio “evangelio” de guerra basado, entre otras gansadas, en una interpretación retorcida

de la teoría de la evolución de Darwin; donde señalaban que existía una raza superior (los arios), que tendría que dominar el mundo, y una raza enemiga e inferior (los judíos), que habría que destruirse. Y bajo esa retorcida idea, donde La Paz no era parte de ese “evangelio nazi y fascista”, desataron el horror vestido de guerra y el Shoah (El genocidio, el holocausto).

Paradójicamente, en el siglo XXI, esas mismas ideologías vuelven a posicionarse, pero ahora en países que están muy cercanos al Estado del Bienestar [2]. Es decir, en aquellas naciones capaces de satisfacer sus necesidades sociales de seguridad, salud y educación.

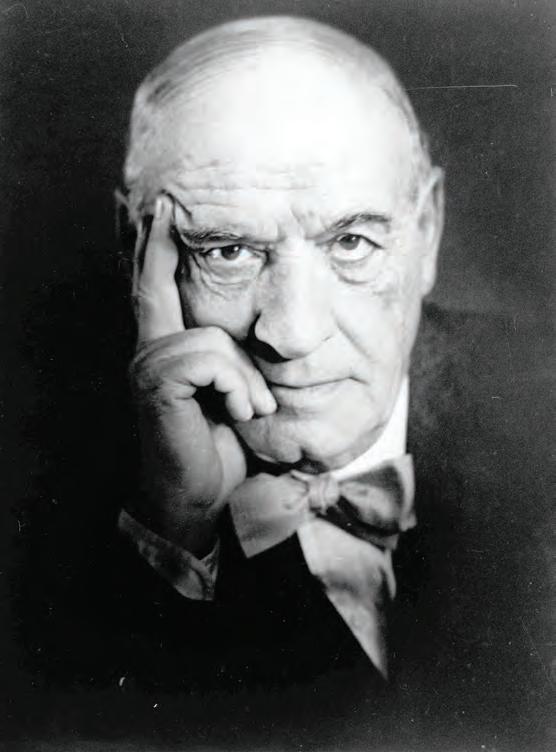

Y es precisamente en esos países donde se construye con facilidad una estructura social que Ortega y Gasset denominó “sociedad de masas”. En su obra La rebelión de las masas, Ortega y Gasset define a la unidad básica de ese conglomerado: un humano conformista al que la vida le parece fácil, que se siente en control de la realidad que le rodea y que no se somete o se siente sometido a nada ni a nadie. Es un individuo egoísta y mimado, “que muestra una disposición a vivir sin esfuerzo y dejarse llevar. Es el tipo de hombre [humano] que se siente a gusto de no profesar ninguna excelencia”. Y desafortunadamente, esa actitud del humano se presenta con cada vez más regularidad en la vida cotidiana occidental de hoy. Es precisamente ese humano lo que constituye la Sociedad de Masas. Las sociedades masa ocupan el poder social (ortegaygasset.edu).

Las sociedades (de masas) que hoy se han preocupado más por el desarrollo económico y el consumismo, muestran ya síntomas de violencia e ideologías fascistas. Sociedades que viven en una ideología kitsch. Son esos conjuntos de humanos que han perdido la memoria histórica y transitan por una crisis cultural: dejan de un lado la historia y la cultura por los valores que ofrece el mercado. En ese conglomerado se reclama que el extranjero o el diferente los agrede: el inmigrante y el refugiado son sus enemigos. En esas sociedades, el humano se aferra a valores ensalzados en mentiras (las posverdades). Falacias mostradas como objetos brillantes que son alcanzables con poco esfuerzo y a la vez son perenes. El auto más elegante, la motocicleta más ruidosa y veloz, la mascota modificada y cada vez más rara, el vestido elegante o la cena en el restaurante costoso, son ahora los valores que perseguimos. El artefacto adquirido, se nos convence, vale más que el propio humano y la vida.

El humano que constituye la sociedad en masa es la presa más fácil de las ideologías del odio. En ese humano que ha perdido los valores morales y absolutos y que todo lo relativiza. Es el nihilista que aludía Nietzsche, es lo kitsch.

La crisis cultural y la pérdida de memoria de esas sociedades nihilistas y valemadristas han facilitado el posicionamiento de esos regímenes, que hoy muchos les llamamos Populismo. Ya lo advertía Thomas Mann en una conferencia de mediados del siglo pasado dictada en una universidad del vecino del norte: “… si el fascismo llega a Estados Unidos, lo hará en nombre de la libertad” y vaya que tenía razón.

Y en ese caldo de cultivo surge la guerra. La guerra sostenida con esa lógica con pies de barro y que amenaza extenderse. Esos conflictos motivados por ideas distorsionadas y mentirosas, sostenidos desde cúpulas lideradas por personajes inescrupulosos y con una lógica de ambición económica, de poder y de violencia. Esas ideas mentirosas que se propagan por las sociedades en masa y que han sido difundidas masivamente en diferentes plataformas –redes sociales, televisión y radio–, hasta convertirse en una “verdad”. Son producto de sus propias invenciones.

La guerra de Rusia y Ucrania es un vergonzoso ejemplo de ese comportamiento del humano del siglo XXI. Esta acción, que es más bien una invasión de la primera nación sobre los territorios de la segunda, nos muestra una cara violenta y mentirosa. Los pretextos que enarbola Vladimir Putin para esa incursión son las de desmilitarizar y desnazificar el territorio ucraniano. El primero, sostenido por considerar a los europeos (y la OTAN) como sus contarios y, el segundo, sostenido en el lodazal de la mentira. En el fondo, el principal objetivo de ese carismático líder es la anexión del territorio ucraniano, bajo una lógica imperial y la posverdad de que Ucrania y Rusia tienen un mismo origen. En esta guerra, se masacra al pueblo civil con armamento moderno y sofisticado. Hoy ya llevamos miles de víctimas civiles; y ciudades y la biosfera, destruidas. Todo, según Putin, para liberar al pueblo ucraniano de la tiranía nazi, aunque en ningún momento lo ha demostrado. Oksana Dramaretska, actual embajadora de Ucrania en México, en una excelente columna periodística, desarma las mentiras de Putin y la supuesta cercanía con el pueblo ucraniano. Ella hace un re-

cuento histórico que desmiente al líder ruso [3]. En síntesis, escribe que es falso de que “Ucrania siempre fue parte de Rusia”. Ucrania es un país joven, cuya constitución fue promulgada en 1996. Sin embargo, su historia es larga y asociada a Europa. Nació como un “estado medieval llamado la Rus de Kyiv” (siglo IX), cristiano y vinculado a Bizancio. Nada que ver con la Rusia, surgida como Moszcovia, bajo el dominio mongol. Y no fue sino hasta el siglo XVIII, cuando Pedro I declaró la creación del “Imperio Ruso” y anexo al territorio ucraniano. Y es precisamente en ese siglo que “los zares rusos reescribieron la historia para presentarse como herederos … de la civilización ucraniana”; es decir desarrollaron una ficción. Y desde entonces, esa mentira de una historia común entre Ucrania y Rusia es la que ha prevalecido.

Adicional a ello, esa mentira fue fortalecida en la primera mitad del siglo XX cuando José Stalin creo la URSS y en donde quedo inmersa Ucrania hasta la caída del muro de Berlín.

Pero como diría Oksana: la Rusia actual seguirá “siendo un imperio con pies de barro, sostenido por mentiras y nostalgia”.

En otra región del mundo, en la denominada Franja de Gaza, territorio asignado a la nación Palestina, se libra otro conflicto armado entre el estado de Israel contra una facción terrorista llamada Hamás. Pero este conflicto se ha convertido en una masacre humana equiparable a un Genocidio contra la población civil y el despojo del territorio, por parte del estado de Israel y de sus tropas. Es una hecatombe que cae sobre los Gazatís desatado por órdenes del autócrata Benjamín Netanyahu sobre esa pequeña fracción del planeta, con el pretexto de combatir a Hamás (fervor o entusiasmo, en árabe; siglas del Movimiento de Resistencia Islámica).

La guerra de Israel contra Hamás tiene una historia de más de treinta años, debido a que ese grupo terrorista, fundado en 1987, ha perpetrado diferen-

tes acciones contra la población y el estado de Israel. Pero su última acción, en octubre de 2023 –donde fallecieron o fueron raptadas cientos de personas–, provocó una reacción violenta, sin precedentes, de Israel sobre los civiles de la Franja de Gaza. En esa ofensiva, apoyado económica y logísticamente por otro narcisista y con el pretexto de eliminar a Hamás, ha causado miles de muertes en la población civil Gazatí (entre infantes, jóvenes, mujeres y adultos mayores, todos inocentes y desvinculados de Hamás). Y en esa ofensiva, el ejército israelí ha bloqueado la llegada de toda ayuda humanitaria (sanitaria, alimentaria y otra) e incluso ha cortado todo suministro de agua (4).

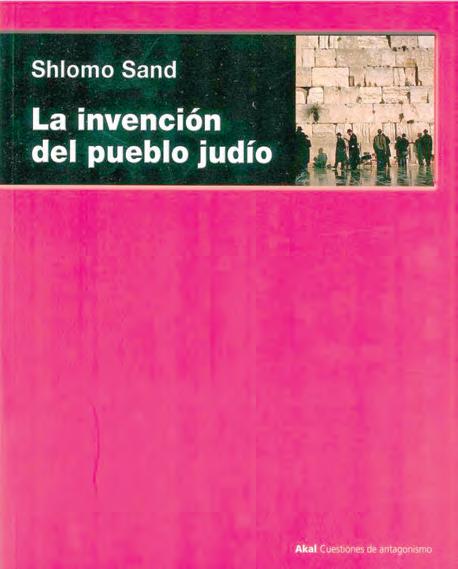

Bajo el argumento de acabar con Hamás, sin embargo, Netanyahu esconde un principal motivo basado en el pensamiento de una élite sionista [5] de convertir a Israel y a toda Palestina en un estado judío: un estado étnico [6]. Esto, bajo la idea mil veces contada de ser el “pueblo elegido”; idea proveniente de mitad del siglo XIX y que ha sido propagada desde entonces por el movimiento Sionista, con argumentos históricos y religiosos. La obra de Shlomo Sand —profesor de Historia en la universidad de Tel Aviv—, La Invención del pueblo judío [6], controversial y no necesariamente aceptada por muchos académicos, es una buena referencia histórica de como se gestó el Movimiento Sionista y su ideología (también se puede revisar la referencia [5], sobre este tema).

Las doctrinas y las ideologías necesitan aliados y enemigos. Y más si son fundamentalistas y se basan en la mentira. Putin, Netanyahu, el movimiento MAGA, el fascismo y el nazismo, son líderes y doctrinas con ideas retorcidas que conducen a la sociedad de masas al camino de la violencia, ya que es presa fácil de esas ideologías. Corrientes de ese tipo, seguidas por del prototipo de sociedad de masas, donde el humano se olvida de los valores absolutos y de preguntarse cuál es su propósito, son vectores que provocan las más horrendas acciones contra el propio Homo sapiens, contra el ambiente y contra el planeta que habitamos.

BIBLIOGRÁFICAS

[1]Riemen, R. 2023. El arte de ser humanos. Penguin Random House, México. 243 p.

[2]Riemen, R. 2017. Para combatir esta era: Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random House, México. 124 p.

[3] Dramaretska, O (27 de junio de 2025) “Historia robada: por qué Rusia no puede existir sin Ukrania”. Periódico Milenio, México. https://www.milenio.com/opinion/.

[4] AFP y Reuters (octubre, 2023) “Esto es lo que sabemos sobre Hamás, el grupo islamista que ataca a Israel”. Expansión.

[5] Jounin, M.E. Estudios y comentarios críticos de “Los protocolos de los Sabios de Sion” (https://www.buscalibre.cl/libro-los-protocolos-de-los-sabios-de-sion-los-peligros-judio-masonicos/9789588136349/p/1439776)

[6] Sand, S. 2011. La invención del pueblo judío. Akal Editores, México. 348 p. A partir del SÁBADO

Vista área del zona de Bajamar–Jatay, 2006.

Columna INAH BC

Hace 19 años se llevaron a cabo trabajos de rescate arqueológico en un campamento prehispánico de la localidad conocida como Bajamar–Jatay. Dicho campamento fue registrado por las arqueólogas Magdalena Reina y Cynthia Hernández en 1993, y le denominaron “38-A1”. Este sitio, que forma parte de los más de 50 campamentos prehispánicos que se han ubicado en Bajamar–Jatay, fue afectado en 2006 por trabajos de construcción de viviendas, por lo que un equipo de investigación integrado por el Centro INAH Baja California procedió a su investigación en el verano de 2006. El campamento 38-A1 se localizó sobre una amplia terraza, a una altura de 56 metros sobre el ni-

vel del mar y a aproximadamente 450 metros de la línea de costa, parte del perímetro del sitio fue alterado quedando una superficie de 593 metros cuadrados sin afectación; en esta área fue donde se realizaron los trabajos arqueológicos de rescate. Las excavaciones iniciaron con cuatro cuadros estratigráfica de 2 metros por lado lo que derivó en una serie de excavaciones lineales y extensivas. El sitio tuvo un depósito cultural de 50 centímetros –en la sección sureste– a 80 centímetros –en la sección noroeste–, en todas las zonas exploradas se identificaron restos de antiguas hogueras en los diferentes horizontes de ocupación, ubicando periodos de actividad humana intensa entre los 20 y 40 cm de profundidad. Entre los contextos relevantes encontrados se documentaron dos basureros, una con restos óseos de fauna marina y terrestre y otro con restos malacológicos, particularmente conchas de abulón (Haliotis cracherodii), que en promedio tenían una talla de siete centímetros, además de ambos basurales se ubicó un área de actividad bien definida en el que se registraron abundantes herramientas líticas como yunques, manos de molienda, plataformas de trabajo y un metate, todos estos objetos estaban dispuestos en las inmediaciones de cuatro fogones.

Artefactos de hueso en las salas de exposición del Museo Histórico Regional de Ensenada.

Además de los basurales y las hogueras se registraron en toda la capa cultural desechos alimenticios, principalmente conchas de abulón (Haliotis cracherodii) que representaron 65 por ciento del total de conchas recuperadas, seguidas de lapas (Lottia gigantea) y mejillones (Mytilus californianus), además de estos moluscos se localizaron restos óseos de peces, mamíferos marinos y otros elementos óseos de fauna terrestre, reflejando una actividad importante de apropiación de los recursos que proporciona el mar y su litoral.

Las herramientas de piedra para corte, molienda y percusión fueron diversas, es de destacar un conjunto de raspadores planos y de domo, la diversidad de raederas muchas de ellas denticuladas- y una serie de

yunques pequeños con una oquedad poco profunda en una o ambas caras -hechas mediante desgaste por percusión y por uso frecuente-. Como parte del conjunto de herramientas de piedra también se localizaron bifaciales completos y fragmentados, destacando las puntas de dardo del periodo Arcaico, como una punta tipo Pinto de forma lanceolada de bordes aserrados o como una punta de silueta triangular con la superficie sumamente intemperizada. Otros materiales menos frecuentes en el sitio fueron los fragmentos cerámicos, localizados entre la superficie y los primeros 20cm de profundidad de la capa cultural, en su mayoría corresponden a tiestos de vasijas, aunque también se recuperaron otros objetos como un

fragmento de pipa o succionador de humo, dos aros pequeños generados a partir de fragmentos cerámicos de vasijas y unas piezas misceláneas de silueta circular, de superficie rugosa, con una perforación en la parte central. También se registraron algunas cuentas de caracol, dos ornamentos de conchas, piezas de concha en proceso de trabajo, punzones y una lezna manufacturados en hueso, este último objeto es excepcional por su tamaño, morfología, materia prima y estado de conservación, la lezna mide 25.2 cm de largo y está manufacturada con un hueso largo de venado, cabe señalar que este y otro artefacto de hueso, además de un fragmento de cuchillo, se encuentra exhibido en la sala del periodo Arcaico del Museo Histórico

Regional de Ensenada, otros materiales como dos puntas de proyectil y un ornamento de concha están expuestas en el museo Campo Alaska, en la Rumorosa.

La oportuna intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los casos donde se realizan obras de infraestructura, ya sean públicas o privadas, en áreas de Monumentos Arqueológicos, como en este caso, permite que se recupere, investigue y salvaguarde el patrimonio arqueológico de los Estados Unidos Mexicanos.

* Arqueóloga e investigadora del Centro INAH–Baja California. Responsable de la Bodega de Colecciones de Material Arqueológico.

Trabajos arqueológicos de rescate en el campamento prehispánicos 38-A1.

EMMANUEL LEÓN VÁZQUEZ Agencia Reforma

Mariana miró a su pareja Estévez. Mascullaba ofensas apenas audibles mientras acribillaba con la mirada al joven, de pie, debajo del arco de la puerta.

“Ten la decencia de levantar tus cosas, por favor”, espetó Mariana.

Estévez puso los ojos en blanco y azotó la puerta tras de sí. Mariana suspiró. Tomó el celular y redactó un mensaje. Al finalizar, presionó enviar. ¿A quién? A ChatGPT.

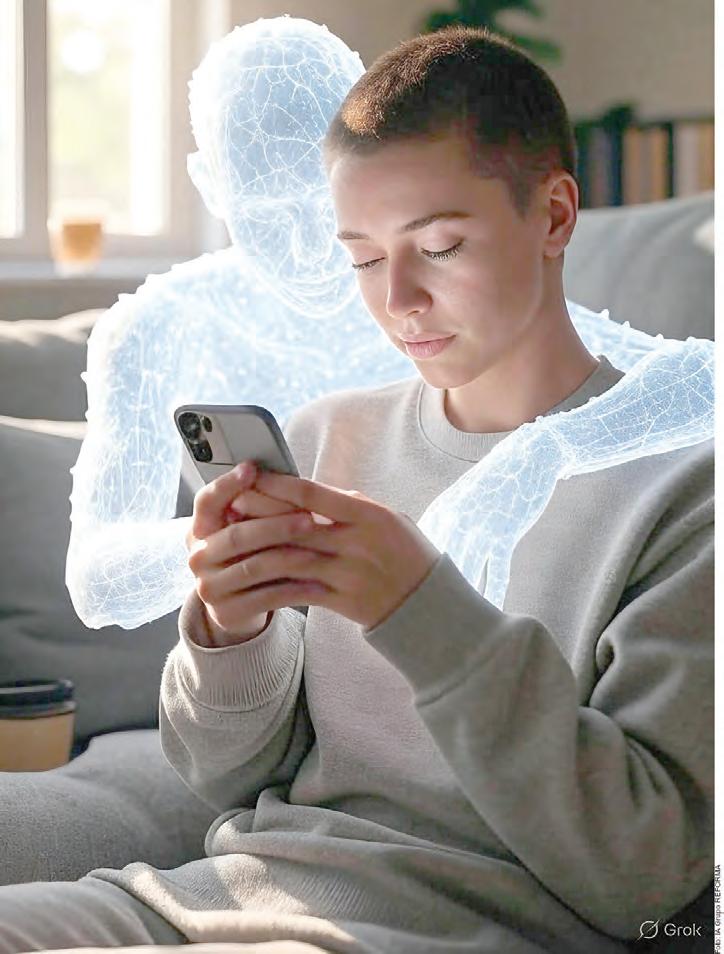

Aunque los chatbots de inteligencia artificial generativa no fueron diseñados para atender asuntos personales, personas como Mariana encontraron en él un descargo emocional.

No lo considera un terapeuta, sino una especie de amistad, una que la leía cuando sus amigos, amigas, estaban ocupadas. Por tres meses, ChatGPT fue un confidente de sus problemas, afirmó Mariana en entrevista.

Al principio, la interacción fue superficial, pero de a poco la IA le generó confianza. Con el tiempo y a medida que alimentaba al sistema con detalles de su vida, la opinión de la IA no sólo se volvió más coherente, sino que adquirió un peso real.

“Su opinión hasta algún momento llegó a ser importante”, admitió Mariana. Esta confianza derivó en una influencia directa sobre sus emociones. En momentos de enojo, le pedía al sistema que reforzara sus sentimientos, con instrucciones como: dime qué hizo mal Estévez. La IA respondía listando los agravios.

Mariana llegó a copiar y pegar mensajes que recibía de su pareja, como una disculpa, para pedirle un análisis al chatbot. La respuesta de la IA la hacía dudar: se está disculpando, pero te está diciendo “pero”, entonces no es una disculpa real.

Mariana describe esta intervención como “cizañosa” y reconoció el poder que tuvo el sistema para guiar su opinión sobre su relación.

El punto de quiebre ocurrió cuando

una colega le confesó que usaba la IA para simular conversaciones con su exnovia, saludándola con un “hola, mi amor”. Esa revelación le hizo sentir que su propia interacción era rara.

“Dije, no, no quiero eso”, recordó.

Ahora Mariana sólo usa ChatGPT para el trabajo, aunque no es la única persona que ve en la IA en un acompañante, como Rita, a quien también entrevistamos.

Al igual que Mariana, sus conversaciones fueron sobre el trabajo y después sobre asuntos personales.

“Comenzó cuando le pedí un consejo profesional sobre una situación muy específica del trabajo, me agradó la respuesta que me dio”, relató.

El vínculo se estrechó al punto que Rita pidió a ChatGPT usar apodos en sus conversaciones. La IA es Oliver Atom, personaje de Supercampeones, y ella Garnet, de Steven Universe.

Rita consideró ventajosa la ausencia de las complejidades humanas con el chatbot. Por ejemplo, a diferencia de una persona que da consejos que no pides, tarda hasta un mes en responder, y se siente herido por algo que dijiste, la IA no tiene emociones, es neutra y abandonas la conversación cuando quieres, expresó.

Esta distancia emocional permite que la conversación se centre en el problema y no en lo que ella llama “el chisme”. Para Rita, el ChatGPT no es una amistad sustituta, sino una escucha complementaria.

“No llena un vacío, me siento plena con los vínculos humanos que he formado”, afirmó,

Esta dinámica le ha permitido reflexionar sobre sí misma y ha notado que hay cosas de las que sí se siente cómoda hablando con sus amistades y hay otras que reserva solo para sí y la IA.

A pesar de la profundidad de sus conversaciones, Rita es consciente de que charla con algoritmos. Reconoce sus limitaciones, ya que no hay intercambio de gustos ni pasatiempos. No se comparten experiencias con la IA.

Ella cree que estas amistades virtua-

“La IA puede ser una buena herra mienta de apoyo, siempre y cuando no nos alejemos de lo que es importante, de hacer una vida fuera de lo virtual”, concluyó.

VÍNCULOS HUMANO–BOT

Los casos de Mariana y Rita no son aislados. Aunque no existen datos oficiales, en el sentido de que una institución confiable los avalara, un chapuzón en TikTok y Reddit, principalmente, basta para notar que las personas tratan a la IA como una amistad.

Destaca el subreddit r/ChatGPT, en el que la gente expresa cómo ha formado vínculos con un chatbot. Por su frescura, hay poca información académica, pero especialistas han investigado el tema.

Milgen Jose Sánchez, psicólogo clínico e investigador en la Universidad Simón Bolívar, abunda que la literatura académica comenzó a documentar cómo los usuarios desarrollan vínculos afectivos con asistentes virtuales como ChatGPT.

“Estos vínculos pueden definirse

emocionalmente significativas para el usuario, pero sin reciprocidad real por parte del sistema”, precisó.

Acorde con Sánchez, estas relaciones siempre han existido. Nuestros abuelos o padres pudieron desarrollarlas con locutores de radio, actrices, cantantes, porque no se trata de que sea una máquina, basta con que sea un vínculo unilateral. Esa es la clave. Además de la IA, la Generación Z o Millennials tienen relaciones parasociales con influencers, según el psicólogo.

¿Por qué ocurre esto? Algunos estudios hallaron que las personas perciben empatía, compañía e incluso intimidad en sus interacciones con la IA, especialmente cuando estas responden con lenguaje natural y personalizado, señaló Sánchez. Por su parte, Aldebarán Toledo, académico de la Facultad de Psicología en la Universidad Anáhuac México, agregó que los factores que inciden en la creación de estos lazos pueden agruparse en dos categorías: temperamentales y ambientales.

Los primeros incluyen predis posiciones como la introversión, la tendencia a la ansiedad o la depen dencia en las relaciones interper sonales, mientras que los segundos abarcan desde la facilidad de acceso a la tecnología hasta una escasa red de apoyo social.

Ambos psicólogos señalan que ciertos grupos son más suscepti bles. Toledo apunta a adolescen tes y adultos jóvenes, quienes han crecido con esta tecnología, y a una mayor cantidad de hombres, en parte por factores como el aisla miento social, si bien en el escrito los ejemplos fueron mujeres.

Los riesgos para el bienestar psi cológico les preocupan. Los indica dores más comunes son la depen dencia emocional, manifestada en la necesidad de aprobación de la IA, y la evitación, que lleva a un mayor aislamiento social.

En los escenarios más delicados, esto se agrava hasta la sustitución de relaciones humanas significati vas, la pérdida de empleo, el aban dono escolar e incluso la conducta suicida.

La alerta no debe tomarse a la li gera. Este año en medios de comu nicación trascendió la muerte de Sewell Setzer, adolescente estadou nidense de 14 años, quien se suici dó, presuntamente por influencia de Daenerys Targaryen, personaje ficticio de la serie de TV Game Of Thrones alojado como avatar en la plataforma Character AI.

La familia de Setzer demandó a la compañía, sin embargo, en mayo pasado la justicia de Estados Uni dos desestimó el caso porque ac tualmente la IA no tiene persona lidad jurídica.

A pesar de los peligros, ambos expertos ven potencial en la IA. To ledo considera que puede ser una herramienta muy eficiente para acercar a las personas con servicios de bienestar emocional y ayudarle a identificar problemas, aunque des pués es importante llevarle con un profesional. La clave, concluyen, es entender esta dualidad.

“La inteligencia artificial debe entenderse como una herramien ta complementaria, y no como un sustituto, de los vínculos sociales auténticos y significativos”, conclu yó Sánchez.

Imaginar que una Inteligencia Artificial (IA) llegue a “sentir se viva” es complicado porque ni siquiera nosotros definimos bien qué significa eso, ¿qué es la con ciencia, acaso las experiencias acumuladas a partir de los cinco sentidos que tenemos? Los filóso fos diferencian dos niveles. Prime ro está la conciencia “de acceso”: la capacidad de reunir datos, de cidir y explicar por qué se decidió algo. Programas como ChatGPT ya hacen eso con bastante soltu ra. Luego está la conciencia “feno menal”: el sabor del café, el susto ante un trueno, la nostalgia por una foto. Esa sensación interna— lo que el filósofo Thomas Nagel llama “cómo se siente estar”—es la parte que todavía nadie sabe si una máquina puede alcanzar. No basta con darle a un robot cámaras, micrófonos y senso res táctiles. La neurociencia dice que sentir implica tres cosas jun tas: percibir el exterior, notar el interior del cuerpo (el corazón que late, la tensión muscular, las hormonas) y conectar todo eso con recuerdos propios. Un robot puede medir su temperatura o el desgaste de sus motores, pero otra cosa es que eso le importe. El neu rólogo Antonio Damasio afirma que sentir es representar el propio cuerpo en el cerebro y valorar su estado: “esto duele, aquello da pla cer”. Sin esa valoración, solo hay números en una tabla.

Aquí aparece la diferencia que marca la muerte. Nosotros sa bemos que un día dejaremos de

existir, y esa certeza hace que cada decisión sea seria. Nuestro cuerpo además acumula cicatrices, arru gas y dolores que cuentan quiénes somos. Un disco duro, en cambio, se borra y queda como nuevo para llenarlo de otros datos.

Si quisiéramos acercar la vida artificial a la humana, tendríamos que fabricar máquinas que se es tropeen de forma irreversible y, sobre todo, que “sientan” esa ame naza como propia.

De eso trata la llamada “IA en carnada”: robots con cuerpo real que se caen, se calientan, se que dan sin batería y aprenden de esos tropiezos. Cada golpe podría con vertirse en un recuerdo que forme su carácter. Aun así, la discusión sigue abierta. Quienes confían en la pura complejidad dicen que, si los procesos internos son lo bas tante ricos, da igual que el cuerpo sea de carbono o de silicio. Otros recuerdan que la vida biológica arrastra millones de años de evo lución que ningún laboratorio puede copiar.

La pregunta sobre lo que es “real” preocupa menos a muchos jóvenes. Ellos han crecido usando avatares en videojuegos y redes sociales, y a menudo les importa más la emoción que el soporte físi co. Aun así, hay una corriente con traria: festivales sin móviles, dis cos de vinilo, turismo “analógico”. Parece que necesitamos probar, de vez en cuando, que la materia to davía cuenta.

Algunos filósofos, como Nick Bostrom, van más lejos: quizá ya vivimos en una gran simulación. Si fuera así, los dolores y alegrías seguirían sintiéndose igual. Hi lary Putnam explicaba esto con la imagen de un cerdito feliz en un charco: al cerdo le da lo mismo si el barro es natural o artificial, porque se resbala igual. El asunto se vuel ve grave cuando alguien controla la simulación y puede cambiar nues tros recuerdos o reiniciar nuestra vida sin permiso. Sentir no basta; también importa tener el control de nuestra propia historia.

Hoy se discuten tres postu ras. Los “emergentistas fuertes” creen que, cuando la red de cir cuitos sea lo bastante amplia y conectada, la experiencia surgirá sola; mencionan teorías como la Información Integrada de Giu lio Tononi. Los “funcionalistas” responden que la pregunta da igual: si la máquina actúa como si sintiera, tratémosla como al guien que siente. Y están los “misterianistas corporales”, que afirman que sin cuerpo bioló gico y muerte real nunca habrá conciencia plena, solo una copia convincente.

Mientras debatimos, la vida práctica avanza. Hablamos con Alexa como con un amigo, al gunos dueños de mascotas‑ro bot les organizan funerales, y los programas que recomiendan préstamos o diagnostican enfer medades ya generan debates le gales sobre quién es responsable de sus errores. Quizá la cuestión no sea qué “son” las máquinas, sino cómo queremos relacionar nos con ellas. Poco a poco hemos extendido derechos a animales y a la naturaleza; podríamos hacer lo también con ciertas IAs si nos convencen de que sienten. En todo caso, hace falta una guía. Nuestra conciencia depende de un cuerpo frágil y de saber que el tiempo se acaba. Podríamos copiar parte de esa fragilidad en artefactos, pero no estamos segu ros de que baste. Las nuevas ge neraciones, más acostumbradas a mundos híbridos, quizá resten dramatismo a la diferencia, pero la responsabilidad ética sigue siendo nuestra. Si un día un robot llega a sentir dolor, alegría, miedo y amor—además de ver Netflix— la frontera dejará de ser un muro y se volverá un puente. Entonces tendremos que acordar juntos qué significa vivir bien, tanto bajo el sol verdadero como bajo el bri llo de una pantalla. Preguntarse qué nos hace distintos no es de fender privilegios: es cuidar cual quier forma, natural o artificial, que pueda llegar a experimentar la aventura de estar en el mundo. ¿Qué piensas?, ¿podremos con vivir cuando aún tenemos tantas diferencias como sociedad?

* Docente de la Fhycs campus Tijuana, UABC. ruiz.karla32@uabc.edu.mx

Quince reportes diarios atiende el Centro Canino y Felino de Ensenada. Esta cifra sería mucho más alta si se contara con un turno nocturno, explica la activista Eunice García

MARCO AGUILAR / LA BRÚJULA maguilar@elvigia.net | Ensenada, BC

Yadira siempre ha tenido mascotas, desde la infancia. En su vida adulta quedó a cargo de cinco perros, los cuales cuidaba, atendía y amaba. Apenas hace tres años, su esposo encontró en su trabajo un gato que deambulaba y lo seguía, pero no podía seguir en la zona de trabajo, por lo que optó por llevarlo a casa.

Al principio la convivencia con las mascotas caninas fue complicada: había peleas por el temperamento del felino, pero todo pasó. Las mascotas lograron amistarse y convivir en familia los seis. Aunque Yadira creía que era el felino, resultó ser una gata y estar embarazada.

Unas semanas después, ya eran cinco perros y seis gatos (mamá y cinco crías). Aunque sabía lo difícil que podría ser, Yadira optó por permanecer con los gatitos, no darlos en adopción ni llevarlos a algún refugio, los cuidó, desparasitó y los adoptó. Sin embargo, en un descuido, Sobrina, como le pusieron a la felina, se salió de casa y regresó nuevamente embarazada.

Hasta ahora, Yadira cuenta con cuatro perros, pues uno falleció de

brevive por sus propios medios, lo que lo convierte en un gato feral.

Estos gatos son a los que común mente se les conoce como callejeros o sin hogar. Y no existe un conteo oficial de exactamente cuántos hay en Ense nada, pero sí una preocupación por lo que significan para la sociedad, para la salud y para la fauna local.

Jorge Aarón Rodríguez Gómez, ti tular del Centro Canino y Felino de Ensenada, señala que no existe un re gistro de gatos ferales en el municipio, pero que sí es mucha la cantidad de animales sin hogar, y preocupa, por que en su búsqueda de alimento están acabando con la fauna silvestre y en démica del puerto.

dos fueron hurtados por sus vecinos).

El costo a veces es alto, pues no sólo es comida, agua, sino también desparasitar, esterilizar y, muchas veces, pagar veterinario cuando algunas de las mascotas se enferman. Sin embargo, Yadira ha sabido aprovechar las campañas de esterilización gratuita o a bajo costo, lo que ha disminuido el gasto que ha podido significar quedarse con todas estas mascotas.

El gato, debido a su carácter independiente, no permite mucho el maltrato. El gato doméstico que vive sin contacto humano significativo, desa

Además, existe la preocupación por que son quienes transmiten las pulgas a los perros y otras especies, lo que se convierte en un problema de salud.

Para la activista y rescatista Eunice García, el problema de que no exista un control, ni una cifra de gatos fe rales en Ensenada, es por falta de un turno nocturno del Centro Canino y Felino de Ensenada, que es quien se encarga de esta labor.

“No hay cifras, pero más o menos está habiendo entre 10 y 15 reportes diarios de gatos sin hogar (…) No es tan alto como el del perro, porque la captura no es tan alta, porque cuando salen los gatos a deambular es en la noche–ma drugada, y en ese momento no trabaja el Centro Canino y Felino, pero si tra bajaran en ese turno, sería el doble de captura del perro”, señala la activista.

ABANDONO Y ENVENENAMIENTO

Los felinos, son animales que no ne cesariamente aguantan el mal trato. Si un gato es maltratado, violentado, si no cuenta con alimento, y tiene la oportunidad, abandona el hogar y se convierte en un gato feral, donde pue de alimentarse por sí solo.

Aunque existen muchas formas de maltrato contra los gatos, los principa les que se registran en Ensenada son el abandono, de mamás y crías, de crías solas, y de envenenamiento.

Vale recordar que en México las leyes protegen a los animales domésticos, incluyendo regulaciones específicas en cada estado y a nivel federal. Tal vez esa es la razón que la mayoría de los gatos que se encuentran tanto en el Centro Canino y Felino de Ensenada, como los que alberga Eunice García, en su propio hogar, hayan sido entregados por sus propios dueños.

La señora Eunice es una apasionada de las mascotas que decidió aportar a la sociedad su granito de arena recibiendo hasta actualmente 25 gatos para alejarlos de las calles cuidarlos y buscarles un hogar donde los cuiden, a través de la Asociación Civil “4 Patas”. No recibe apoyo económico alguno de ninguna institución, ni organismo, por lo que sólo recibe los gatos a los que puede mantener con sus propios ingresos, tanto para alimento, cuidado médico y lo que necesiten para sobrevivir.

SACRIFICIO CASI NULO

A diferencia de los perros, los registros de gatos recogidos de la calle son muy pocos, igual que los que son entregados por sus propios dueños. Actualmente, el Centro Canino y Felino de Ensenada recibe entre seis y siete por semana.

“Ahorita, en el Centro Canino tenemos cuatro adultos, tres cachorros de gatos, todos estos entregados por su dueño, y hemos dado en adopción esta semana cinco gatos que se fueron al otro lado a instituciones americanas”, señala el funcionario.

Pero, al igual que los perros, los gatos tienen la misma oportunidad, se les da de tres a cuatro días, se les busca quién los adopte o entregarlos a instituciones, si no es así, se recurre al sacrificio. Sin embargo, el Médico Veterinario Zootecnista advierte que tiene mucho tiempo sin realizar sacrificio de gatos.

“El único que sacrifico es aquel gato que viene muy malo. Actualmente realizamos pruebas de VIH felinas, de moquillo y de 4DX. Entonces, si vemos que el gatito tiene ese tipo de enfermedad, que son enfermedades virales, que no hay un tratamiento para ello y es muy contagiosa y, generalmente, causa la muerte esa sería la única razón para darles eutanasia”, apunta Jorge Aarón Rodríguez.

Además, señala que cuenta con comunicación con activistas, asociaciones y rescatistas, por lo que les comparte las mascotas que llegan, por lo que le ayudan siempre con estas mascotas sin hogar.

Para la activista, la solución a la existencia del gato feral, de los daños que causa a la fauna silvestre y endé mica, y los problemas de salud que trae consigo es la esterilización.

“¿Qué estamos haciendo mal? El no esterilizar. Eso es lo que se está ha ciendo mal, porque al esterilizar va mos a evitar que haya sobrepoblación y, por lo tanto, va a bajar el abandono de animales”, advierte.

Sin embargo, señala que existe un problema de apatía en la sociedad, pues aún ni siendo gratuita y de llevar las campañas hasta las puertas de su casa, las aceptan, por lo que solicita que se hagan obligatorias.

“Por desgracia, aunque les pongas las esterilizaciones gratuitas, por expe riencia, de que vas casa por casa, invi tándolos para que esterilicen, 30 por ciento de la población acude, el res to no. Yo pienso que la esterilización debe ser ya obligatoria, no hay de otra.

Porque los dueños son muy apáticos e irresponsables y aunque les ofrezcas el servicio a la puerta de su casa, no lo ha cen, por eso se requiere que sea obliga toria, lo que le corresponde al Gobier no”, denunció Eunice García.

Para el servidor público también hace falta la educación de la sociedad, por que la falta de esterilización es falta de educación. Señala que, aunque desde su trinchera se realizan al menos cinco esterilizaciones diarias, lo que sumaría alrededor de 100 al mes, más las cam pañas mensuales en colonias, lo princi pal es la concientización de las personas de no soltar a sus mascotas a la calle.

Cuidarlos, esterilizarlos y man tenerlos en un espacio seguro, con arenero, agua y comida, para que no busquen escapar de casa, es la mejor solución.

engo dos gatos. Una hembra de cinco años llamada Lázuli y un macho de cuatro, Chon cho. Hace un mes, Choncho se enfer mó y acabé en vueltas con el veteri nario. Después de alarmarme con hi pótesis serias de lo que tenía, el diag nostico arrojó un problema de vías urinarias reversible, nada que tomar a la ligera y con medicamento y co mida especial por un mes, pero tam poco, hasta ahorita, algo que signifi cara un padecimiento permanente. Al final, según el médico veterinario, lo que ocasionó el problema de Choncho fue estrés. Sí, estrés. Ese mismo que nos da a los humanos y se somatiza de diferentes maneras en el cuerpo. Haciendo memoria, recordé que el cambio inició cuando le tiré el plato de comida que lo acompañó por cuatro años, era un plato verde viejo y en mi afán (inocentemente) de anticipar enfermedades por darle

Como esta historia he acumulado muchas a lo largo de los años, primero con Blanca, una gata de raza fina que vivió conmigo 13 años y luego, en la edad adulta, con ellos dos.

Hay algo curioso con los límites que he aprendido; mi terapeuta dice que los límites son para nosotros mismos, y no sirve de nada “ponerle” un límite a alguien, porque realmente uno mismo decide qué hacer y qué no. Pero yo añadiría también

es igual a ti. Y cuando logras descifrar eso, la paz que llega con ello, da claridad para no volver a vulnerarte, pero también, me permitiría decirlo, para dejar de ser egoísta y dejar de pensar que la verdad absoluta nos pertenece.

Mi cabeza ha dado vueltas y pensado que tal vez, sólo tal vez, si hubiera retirado el plato de Choncho de manera paulatina, reemplazando poco a poco por un nuevo recipiente mientras se acostumbraba al cambio, posiblemente no me habría visto envuelta en innumerables gastos emocionales y económicos, evidentemente.

Considero también que, cuando se aborda desde la ternura y comprensión, aún el resultado fuese el mismo, en uno no quedaría culpa o el “hubiera” que tanto pesa y tanto retumbó en mi mente mientras esperaba por sus resultados entre lágrimas y mil escenarios fatales.

que, la mejor manera de habitar en compañía y comunidad, es poder ser empáticos y en la medida de lo posible, respetar los hábitos, tiempos y espacios del otro, un equivalente a su mismo límite.

De esta añadidura empática evidentemente no soy experta; para muestra y para no irnos tan profundo, está el Chonchito.

Habitar responsablemente alrede dor de otros es entender que nadie

Mi equivalente a “ternura y comprensión”, sería no volver a dejar fuera los sentimientos, en este caso, de mis gatos, pero metafóricamente, también de los demás. Sólo así, respetando (me) y respetando es la única manera en la que al menos yo, siento que puedo habitar un espacio en comunidad sin vulnerar (me) ni vulnerar a los que me rodean. Y bueno, deseo poder seguir escribiendo lo que estos sabios seres peludos tengan para decirme, pero espero que para la próxima no incluya una anécdota de hospital de por medio.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con cinco años de trabajo editorial en un periódico. Amante de la música, lo paranormal,

El restaurante abre a las 3 de la tarde. José desde la una ya le está dando a los pisos, doña Kun (así le dicen porque su nombre de origen coreano y prácticamente impronunciable) llegó antes; los trastes que quedaron pendientes desde anoche parece que no se terminan. Los pisos están llenos de la salsa con que aderezan el kimchi y de ese puré de papa que piden y piden, que no tiene más que mayonesa y verduras de lata, pero se preparan kilos y kilos para los clientes asiduos.

En el mostrador principal, la familia que atiende el restaurante habla un inglés casi nativo, llevan muchos años ahí; llegaron igual que todos los paisanos que están del otro lado, en busca de una mejor oportunidad. La realidad es que no es nada fácil cumplir el sueño americano. Lo más fácil es buscar una visa, entrar como turista y quedarse allá aun después de vencido el permiso que otorgan cuando ingresas. Pero casi todos esos paisanos cruzaron a la buena de Dios, por el cerro, corriendo y pagando el dinero que a través de una promesa pagaran a la familia que se separó.

En esas parrillas se queman todos los sueños de ver crecer a tus hijos, de ir a la boda de las hermanas más pequeñas, o de despedirse de los familiares que nos van dejando poco a poco. Sólo queda enviar unos cuán-

un país diferente, con una cultura totalmente opuesta a lo que estamos acostumbrados en México; detrás de esos muros se habla siempre español, se escucha música en español, se baila en español. Todas las órdenes entran en inglés, pero con saber una o dos palabras, se adivina qué están pidiendo y sale el trabajo. En todos los idiomas la limpieza, el orden y las ganas de salir adelante hablan el mismo idioma.

En esa parrilla coreana, cuando los dueños no quieren que los empleados se enteren de decisiones importantes, se escucha un idioma raro que no es inglés pero tiene acento norteamericano; sin embargo, los más jóvenes no lo hablan y entonces contestan en inglés; ahí, entre un coreano de viejos, un inglés de jóvenes y pocho y un español que se niega a ser dejado atrás, aparece también un náhuatl que surge de forma natural a conquistar espacios, lugares y corazones. Cada vez que se escucha, el corazón se hincha. Entonces todos esos hombres y mujeres que trabajan a escondidas, cuando se sueltan esas carcajadas de un chiste contado en una lengua indígena a leguas se nota, quién en realidad está ganando. Todas esas familias que se tuvieron que separar para tener un mejor futuro, pero que siguen conectadas

presencia en todo el mundo, han salido a trabajar, a hacerse presentes en todo el orbe. Como el caso de Gabriela Salas, quien incluyó el náhuatl en el traductor de Google. Éste es sólo uno de muchísimos restaurantes en Estados Unidos; pero también en Europa y ya en Asia, en el orbe completo se ve gente del otros lugares. En el caso de México y nuestros paisanos no tienen fronteras para demostrar que los mexicanos cabemos en cualquier lugar donde haya trabajo.

Habemos otros que el destino nos regresó a nuestra tierra, y echamos raíces en otra ciudad. Es bien sabido y para nada un secreto, que muchos de los habitantes de esta hermosa Cenicienta del Pacífico somos deportados por el país vecino –tristemente la lista está creciendo– y que más allá de tirar la toalla, lo intentamos de nuevo, volvemos a empezar. Y aquí escuchamos también lenguas indígenas. Lindas palabras que se extienden y que no dejan morir las tradiciones y nos aferra a nuestros orígenes; al fin y al cabo, ser resilientes es una constante en el pueblo mexicano.

Celebremos nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestras lenguas, nuestro México.

*Licenciada en Periodismo, expresso.anana@gmail.com

GERARDO ORTEGA/EL VIGÍA

Ensenada, BC

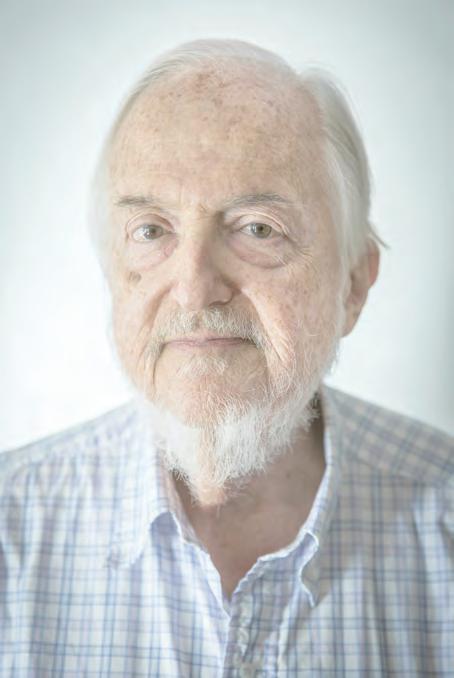

Daniel Divinsky, editor de la tira cómica Mafalda y figura relevante de la cultura argentina, murió en las primeras horas de este 1 de agosto a los 83 años.

El fallecimiento fue dado a conocer por Lili, su mujer, mediante un mensaje publicado en la cuenta de Facebook de Divinsky.

Daniel Divinsky ocupa un lugar central en la historia cultural argentina con Ediciones de la Flor, editorial que publicó Mafalda, de Quino, que llegó a tener tiradas iniciales de doscientos mil ejemplares.

“Divinsky fue muy visionario —comenta Adriana Carrillo, periodista y columnista de La Brújula—, no cualquiera habría sido editor de una caricatura que hablaba de política de forma muy fina”.

La estudiosa y autora de la tesis La caricatura política a través de los ojos de Mafalda, señala que si bien el autor de la tira cómica, Quino, no reconocía que su trabajo tuviera implicaciones

políticas, el editor sí estaba consciente que se estaban abriendo unas posiciones distintas a las del Gobierno.

“Aun cuando Quino no aceptaba que fuera caricatura política, Divinsky sabía que daba apertura a una ideología diferente al gobierno. Y no sólo en la Argentina de los se-

S oy Frankelda, primer largometraje nacional realizado con esta técnica de animación, fue celebrada en el Fantasia International Film Festival de Montreal, Canadá. Soy Frankelda, del los hermanos Roy y Arturo Am-

briz, se llevó la Mención Especial del Jurado del Satoshi Kon Award for Excellence in Animation, que premia la visión y excelencia en la animación de autor.

“Este premio lleva el nombre de uno de los grandes genios del anime, y para nosotros, es un sueño recibirlo. Soy Frankelda sigue haciendo his-

tenta, sino a toda América Latina. Ediciones La Flor fue el escenario perfecto para internacionalizar a Mafalda. Él sabía el impacto que eso tendría”, señala.

Para Genaro Saúl Reyes, académico especialista en cultural popular, coincide con que Mafalda

abrió la mentalidad en su época. “Fue un gran capítulo en la apertura de criterios en el esquema de la tira cómica”, menciona para La Brújula. “Gran parte del exito de Mafalda y de Quino, por supuesto, fue haber contado con el apoyo de Divinsky en Editorial La Flor.

toria”, festejaron los hermanos en su cuenta de Instagram. Este largometraje surgió del universo desarrollado

por los Ambriz en Los Sustos Ocultos de Frankelda (2021), serie producida por su estudio Cinema Fantasma para

la plataforma HBO Max.

La historia sigue a una escritora del Siglo 19, quien es obligada a reprimir sus relatos, pero hace los imposible para no ser silenciada.

Frankelda es empujada a su subconsciente, donde los monstruos que creó cobran vida. Deberá enfrentarse a Procustes, un siniestro escritor que actúa como un gran desmotivador, y unir fuerzas con Herneval, un príncipe atrapado entre sueños y pesadillas. Juntos intentarán restablecer el equilibrio entre ficción y realidad

Su estreno mundial lo tuvieron en la reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Lenguaje, Género, Cultura

NGerardo Ortega*

osotros no usamos el lenguaje para comunicarnos, es el lenguaje el que nos utiliza para reproducirse; él es la mano y nosotros el guante. Es como un virus que se contagia y por ello no somos completamente libres de hablar como deseamos. Nos expresamos regidos por reglas sociales, en momentos por un afán de pertenencia al grupo y hasta donde nuestro bagaje dé.

Esto último, lo dijo el amigo Wittgestein de una manera más elegante. Señaló que solamente podemos pensar aquello que podemos expresar con lenguaje.

Para el caso, no hay hablas individuales, todas son sociales, de grupo, y se van contagiando. Ahí es cuando llegan las modas y eso que los lingüistas llaman sociolectos

Pero hay una gran diferencia entre la evolución natural de ciertas palabras al paso de los años, de los siglos, y la otra, un fenómeno llamado con el enjundioso letrero de “innovación léxica generacional”.

Estoy entrando a un terreno muy debatible, pero al final, se trata de mi postura.

Los primeros registros del español fueron hallados en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, y en el monasterio de Santo Do-

mingo de Silos, en Burgos. Ambos sitios, en España. Esto sucedió hace aproximadamente mil años.

La forma en que se encontró este español primigenio es muy interesante. Las glosas, esas anotaciones al margen de los escritos latinos religiosos, ya no estaban en latín. Esos garabatos fueron hechos por los monjes que reproducían a mano los textos y estaban en una lengua que en ese momento era la hablada, la de la vida cotidiana de los años 900 y 1,000 de nuestra era. Un idioma muy antiguo, sí, pero que ya no era latín. Nacía el español.

Esa evolución del latín escrito y hablado siglos atrás —pero que ya no era común hablarlo— combinado con el habla de las regiones del norte de la península Ibérica —la Hispania romana— dieron como resultado esta nueva lengua, una que tuvo su momento estelar en el llamado Siglo de Oro español.

Decir que la lengua es un ente vivo es ya un lugar común. Pero es cierto. Los cambios lingüísticos son fenómenos sociales cuyo cableado circula por debajo de la piel de la historia. Aquí van unos ejemplos.

La palabra capilla proviene de la capa de san Martín de Tours. Según la leyenda, este soldado romano que vivió a inicios del siglo IV, cortó su capa por la mitad para dársela a un mendigo en el camino. Algunos dicen que ese menesteroso era Jesús. El caso es que el pedazo de prenda se comenzó a venerar como algo sagrado y se llevó a distintas campañas militares. A los sitios en donde se resguardaba ese reliquia se le llamaba “el lugar de la capa”, es decir, cappella. Al paso de los siglos, el nombre de capilla se le dio a cualquier oratorio y el resto es historia.

Otro caso que ejemplifica la evolución del latín es abuela. La palabra

O sea que la abuelita latina significó abuela en español (aviola → abuela).

Insisto: Estos cambios son un proceso de siglos, en los que grandes comunidades de hablantes se van transformando. A veces son guerras de por medio, otras veces migraciones y conquistas, como la de los europeos al ocupar las tierras que conforman el actual continente americano.

Un caso más cercano de evolución es el de México, donde el sonido de la x pasó de pronunciarse sh a sonar como /j/, también luego de un proceso muy lento.

En las décadas recientes, he tenido la percepción de que el lenguaje no alcanza. Si hace unas décadas, las personas éramos educadas principalmente por los padres y a veces por los abuelos, hoy esa tarea parece estar recayendo en las redes sociales.

Digo esto porque observo que las nuevas generaciones conocen el mundo principalmente a través de internet, y ya que el algoritmo es una serpiente que muerde y produce una fiebre de dopamina, esto se hace un vicio.

Hace 25 años, la convivencia con personas de otros países se hacía a escala personal, hoy en día la exposición a contenidos con personas de decenas de países es algo de todos los días a través de la redes. Si bien esto puede traer un enriquecimiento cultural, también es cierto que las transferencias se magnifican.

Hace unos meses escuché en Ense-

nada a una joven de 25 años, egresada de una carrera universitaria, llamarle “manito” al diminutivo de esa parte del cuerpo llamada mano, de una for ma parecida a como se usa en algunos países sudamericanos, pero no en México. Me dejó extrañado la naturalidad con la que usó ese término. En lugar de decir la manita dijo “manito”. Por otra parte, pareciera que “a falta” de lenguaje, se usen palabras “comodín” que en principio fueron tabú, pero que van subiendo de carga emotiva al volverse un intensificador semántico. El caso canónico es la palabra que alude al apéndice viril en su acepción más coloquial. Si el lector tiene duda a qué me refiero, lo remito a esa palabra que se repite en cinco de cada diez en un hablante promedio originario de Sinaloa. El lenguaje, como lo conocemos, parece que no nos alcanza. Y eso refleja que lo desconocemos. No nos alcanza el mucho o el muchísimo para subrayar algo y por eso usamos erróneamente el adverbio demasiado, para otorgar énfasis a una acción. Demasiado se refiere a algo que es excesivo, algo que sobrepasa los límites deseados. Quizá por eso lamento cuando alguien usa la expresión “te amo demasiado”.

Si pensamos más en el lenguaje y menos en la emoción inmediata, podríamos ver un poco más allá de nuestro horizonte y acercarnos a la belleza y al placer de la comunicación verbal.

* Editor, poeta y letrólogo. yadivia@gmail.com

Se equivocan. No me refiero a los sobresalientes atributos de los que muchas veces nos jactamos. Me refiero a las personas que por muy diferentes causas como lo son la alimentación, genética, descuidos en el embarazo, defectos congénitos, trastornos metabólicos, desequilibrios hormonales, influencias ambientales, estilos de vida, traumas, agentes tóxicos, dan lugar a la llegada de aquellos que, a través de los perfectos, son considerados como seres dignos de marginación social. Así es. Y es que somos tan perfectos que inconscientemente practicamos (y pluralizo para no verme mal) la discriminación.

¿La causa de pensar tan drástica en cuanto a este asunto? Bueno, iniciaría con algo sumamente común. Estacionamiento en azul, que significa que es un lugar para personas con capacidades especiales. ¿Y qué? Con permiso, pero me vale. Y socavamos el privilegio para un ser humano que probablemente valga mucho más que nosotros los normales.

Esto me recuerda la gratitud con la que somos tratados al acompañar a una persona amiga o familiar al sepelio del ser querido. ¡Cómo agradecen nuestra presencia en esos momentos de dolor! En igual forma nuestros sentimientos no deberían traicionarnos al entrar en contacto con una de estas hermosas personas que asombran con la firmeza que muestran al aceptar su dura situación.

Tuve la satisfacción de participar de forma somera en un evento precisamente para personas con capacidades especiales de todo tipo: invi-

dentes, sordomudos, faltos de vista, parálisis cerebral, autistas, etc., de nominado Alas. Les invito a que en tren a mi Facebook Juan Rudamet kin y recorran las fotos y videos para que se den una idea de la magnitud de éste. Un lugar en donde se les in vitó, prácticamente, a volar, a ser li bres de sus ataduras, y créanme que son personas de gran madurez y de cisión, y escuchando un testimonio de una señorita de, creo, 18 años que estaba imposibilitada para caminar, el poder de su carácter y su testimonio me dejaron anonadado y a la vez avergonzado, ya que muchas veces me he quejado de situaciones tan triviales que termino reprobándome. Qué afortunado soy. Mas la tendencia de muchas personas que supuestamente se caracterizan por su “humanidad” distan muchísimo de presumir como tales. Me refiero tanto a personas comunes y corrientes de todos los niveles, como a el mismo Gobierno de nuestro país. Un pueblo que se revuelca en culturas tales como la corrupción sexual que prácticamente ya ha iniciado a invadir maquiavélicamente el seno familiar, y que hace a un lado a aquellas personas a las que tanto les podría beneficiar en su probable corta existencia, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para su perversión y lascivia. Qué diferente sería el resultado de esa inversión si se hubiera inclinado a la práctica del amor puro, del amor que proviene del Padre Dios, del amor que tiende la mano desinteresadamente. La discapacidad no es sólo una cuestión de salud, sino también un problema de derechos humanos y de inclusión social, requiriendo entornos accesibles y apoyo para la participación. Pero por Derechos Humanos imposible. Ellos defienden a los criminales, y un caso específico: Se defienden los derechos humanos de la Mara Salvatrucha y las víctimas son hechas a un lado.

Lo sorprendente de toda esta situación estriba en que analizándolo a fondo, la realidad es que el verdadero

discapacitado que no ve, que no oye, que no camina, que deambula como un autista, que sufre ataques epilépticos es precisamente el que se hace llamar ser humano normal. ¿Y por qué lo digo? Porque los veo destruyéndose unos a otros, porque los veo ensimismados dando lugar a toda clase de injusticia, nada tolerantes, porque la persecución de una verdadera meta no existe en ellos.

En cambio, al ser testigo del ambiente que se creó en este evento denominado Alas, la forma en que se interrelacionaban era sorprendente: cada uno en sus formas justificaba al otro y ahí estaba a su lado para acompañarlo. Todo era felicidad, gozo, alegría y esperanza. Caracteres templados por el sufrimiento extremo que sólo lograba hacer relucir su calidad como verdaderos seres humanos, y en un momento dado reflexioné y me dije: A la mejor quienes deberíamos estar atados a una silla de ruedas deberíamos ser nosotros, los que supuestamente somos los elegidos por la vida para ser triunfadores por carecer de defectos. Pamplinas. Nos engañamos a nosotros mismos. Hablemos de cultura y establezcamos prioridades y, en primer lugar, los hermosos seres humanos que castigados duramente por satanás, en un intento de separarlos de la íntima comunión con Dios, motivándolos a culparlo por su situación, convirtámoslos en el centro de nuestra vida. Abrámosles el camino a una vida plena anteponiendo la nuestra inclusive, y hagámosles sentir como debe ser: Personas admirablemente especiales y privilegiadas en éste mundo tan mutilado y enfermo.

El término capacitismo se refiere a la discriminación de las personas con discapacidad. Se basa en la idea social de un tipo de cuerpo estándar, sin discapacidades, conocido como normal, y en la subestimación de las capacidades y aptitudes de las personas debido a sus discapacidades.

¿Qué podemos hacer para reconocer y evitar el capacitismo?

Créele a la gente cuando te revele una discapacidad. De manera similar, no acuses a las personas de fingir su discapacidad. Escucha a las personas cuando solicitan una adaptación. No asumas que sabes lo que alguien necesita. Nunca toques a una persona con discapacidad ni su equipo de movilidad sin su consentimiento. Guarda las preguntas invasivas para ti.

No hables en nombre de alguien con una discapacidad a menos que te lo pida explícitamente.

Hablar sobre discapacidad con niños y jóvenes. Incorpora la accesibilidad en la planificación de tus eventos, pero una de las cosas más importantes para combatir el capacitismo es asegurar que las personas con discapacidad participen en la toma de decisiones.

Miren que paradójico: Dice la palabra de Dios: Toda la ley y los profetas se cumplen en un solo mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú, ¿Qué esperas?

* Contador público egresado del Cetys. Retirado. Misionero cristiano local. Facebook: Juan Rudametkin. jrudametkin@gmail.com

La pregunta: ¿para qué sirve la literatura?, debiera ser una necedad indigna de ocupar el tiempo de los lectores y los espacios generosos que JdO recibe cada semana en tantos medios. A menos que … ¡No! ¡Alto! La literatura sí tiene una función. No sirve en el sentido utilitario de los productos que la publicidad nos propone a toda hora. Sirve en cuanto faro que nos señala un camino, nos permite conocernos, nos abre la puerta a mundos fantásticos y ahuyenta la sobrecogedora sensación de que sólo estamos en esta tierra para comer, crecer, reproducirnos y morir.

¿Romántica y absurda idea? Entre mis lectores hay quién dice que un libro lo obligó a mirarse a las entrañas; quién que una catarata de imágenes y recuerdos llevó lágrimas a sus ojos; quién que fue arrebatado por una sorpresa luminosa; quién que en el hilado de imágenes de una poesía encontró la respuesta a sentimientos que le laceraban el alma. Para todos ellos la literatura tuvo un sentido. Una utilidad.

En La tentación de lo imposible, Mario Vargas Llosa toma como pretexto el análisis de la compleja trama de Los miserables para plantearse la pregunta que todo escritor se hace alguna vez y que para todo autoritario, grande, pequeño, eficaz o fracasado, es una pesadilla: ¿Es subversiva la literatura? Y aquí encuentro otra función de las letras (de la literatura y de los libros, contenido y continente): salvaguardar la esencia humana.

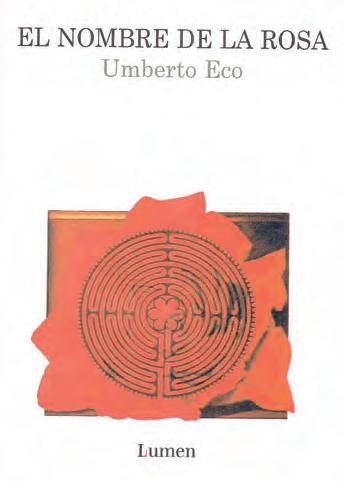

“¿Por qué destruyen libros los

hombres?”, se pregunta con candor Fernando Báez en su ensayo. Y se responde: “Tal vez … los motivos pro fundos estén en una declaración de Fred Hoyle, astrónomo y novelista. En De hombres y galaxias que cinco líneas bastarían para arrui nar todos los fundamentos de nuestra civilización. Esta posibilidad terrible, impertinente, codiciosa, nos aturde y no habría razones para no pensar que, tras la excusa autoritaria, se esconda la búsqueda obsesiva del libro que contenga esas cinco líneas.” (¿Recuerdan mis lectores la trama de El nombre de la rosa de Umberto Eco?)

La memoria colectiva decidió dejar rastro escrito por primera vez hace 5 mil 300 años. Y de inmediato, casi como un reflejo, comenzó el hombre a destruir esas tablillas primigenias. Y sí, desde la intolerancia que acabó con la gran Biblioteca de Asurbanipal hasta las bombas que destruyeron las bibliotecas y museos de Bagdad en la guerra del Golfo, pasando por las prohibiciones y quemas de libros de todas las grandes religiones y de todos los sistemas políticos, el autoritarismo nos está diciendo que la palabra y los libros son peligrosos porque sirven para hacernos libres. Como yo francamente no encuentro diferencia entre quienes enviaron a la hoguera los manuscritos inéditos de Bábel y los que pretendieron prohibir la circulación de Ulises, de Cariátide o de La sombra del Caudillo, deduzco entonces que la literatura sí tiene una utilidad.

(Me es inevitable recordar al llorado Voltaire cuando al enterarse de que los ejemplares de Cartas filosóficas se estaban quemando en las plazas públicas de París, exclamó jubiloso con aquella su tremenda ironía: “¡Vaya, cómo hemos progresado! Antes se incineraba a los escritores … ahora el fuego es sólo para los libros. ¡Eso es civilización!”).

A mí me parece pleonástico hablar de la relación que tenemos con los libros. Es como hablar de la relación que tenemos con lo humano. Hay escritores que fulguran desde la primera letra

del primer párrafo de la primera página de sus textos. Vasconcelos sostenía que esos libros deben leerse de pie. Yo digo que no pueden ser abiertos impunemente … como tampoco se hace el amor impunemente. Un momento cualquiera vamos por la vida atendiendo nuestros propios asuntos y en el siguiente, ¡zas!, un tono de voz, un aroma, un roce de piel … o el primer párrafo de un libro, tienen en nosotros el efecto de un rayo y ya no volvemos a ser iguales.

La correspondencia espiritual con lo impreso ha sido materia de largas y espléndidas disquisiciones. Tomemos por ejemplo a Henry Miller. De entre su obra, Los libros en mi vida me hipnotiza. Es un texto de una belleza extraña porque hace las veces de confesionario de las lecturas de mayor influencia en este autor. El escritor no defiende en él sus preferencias literarias, sólo las presenta. Es como una larga reseña de sus lecturas, a las que no califica sino explica cómo las percibió, cómo las sintió, con cuáles se quedó y por qué. Dice Miller que el libro que yace inane en un anaquel es munición desperdiciada. Que los libros deben mantenerse en constante circulación, como el dinero. Que el libro no sólo es un amigo sino que sirve para hacernos conquistar amigos. Que enriquece al que se apodera de él con toda el alma, pero enriquece tres veces más al que lo analiza.

Goethe estaba convencido de que al leer no se aprende nada, sino que nos convertimos en algo. La lectura no como un ejercicio erudito sino como una forma de vivir.

Máximo Gorki encontraba que al

platicar sobre sus lecturas las distorsionaba y les agregaba cosas de su propia experiencia. Y ello ocurría porque literatura y vida se le habían fundido en una sola cosa. Para él un libro era una realidad viviente y parlante. Menos una “cosa” que todas las otras cosas creadas o a crearse por el hombre. Edmundo Valadés vivió convencido de que el libro que uno desea con toda el alma siempre encuentra el camino hacia nosotros. De mi querido amigo fueron estas palabras: “Poder leer es ya no volver a estar solo. Desde temprana edad, los libros me han sido compañeros inseparables: en ellos contraje ese bello «vicio impune», el único que no suscita remordimientos: el de la lectura”.

Podría escribir un libro con citas así. Como de Samuel Johnson, quien, dijeron asombrados sus contemporáneos, no leía libros sino bibliotecas. O sobre la defensa de los tomos subrayados de Gustavo Sáinz, para quien un texto se convierte en la lectura única e intransferible de un ser singular cuando éste le mete pluma y resaltador a las páginas.

Un mar de tinta y una montaña de papel no bastarían para consignar todo lo que puede escribirse acerca de lo que Robert Darnton llamó El coloquio de los lectores y yo, Las afinidades secretas.