SUMÁRIO Frente A A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12Iluminismo e Revolução Industrial 401 Revolução Francesa 407 Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 412 Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 419 Independência na América Latina 425 África: reinos africanos, colonialismo e resistência 428 A transferência da Corte portuguesa para o Brasil 440 Independência do Brasil 443 Primeiro Reinado 447 Período Regencial 451 Segundo Reinado 455 República das oligarquias 461 Gabarito 468

W ILUMINISMO E REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O Iluminismo, como corrente filosófica, forneceu elementos ideológicos dos quais a burguesia se apropria para questionar o Antigo Regime (o Absolutismo e o Mercantilismo), que limitava seu desenvolvimento. Para os iluministas, a intervenção do Estado na economia era um expediente inadequado, porque a economia deveria ser regida por leis naturais de competição (exemplo: lei da oferta e da procura). No nível político-ideológico, o Iluminismo criticava com asperidade o Absolutismo por este opor-se à ideia de soberania popular, da separação dos poderes, da liberdade religiosa e do direito do povo de se rebelar, caso o governo violasse os direitos naturais.

O Iluminismo ou Ilustração, movimento intelectual do século XVIII (Século das Luzes) baseado na razão e nas ciências, tinha como temas a liberdade, o progresso e o homem. A burguesia nele se amparou para promover as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX, o que possibilitou sua ascensão ao poder político, compatível com a sua força econômico-social.

O estudo da Ilustração nunca mais foi o mesmo após o holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. A crença ingênua no poder regenerador da razão inviabilizou-se. Estilhaçou-se a cômoda certeza de que as Luzes foram a filosofia da burguesia triunfante, e dos quatro pontos da Europa surgiram evidências acerca da amplitude e variação do fenômeno, que não caberia mais considerar nem apenas burguês, nem eminentemente francês, nem restrito ao século XVIII.

SOUZA, Laura de Mello. Origens e Fundamentos do Iluminismo Extraído do site: <http://revistadehistoria.com.br>. Adaptado.

Principais pensadores do liberalismo político

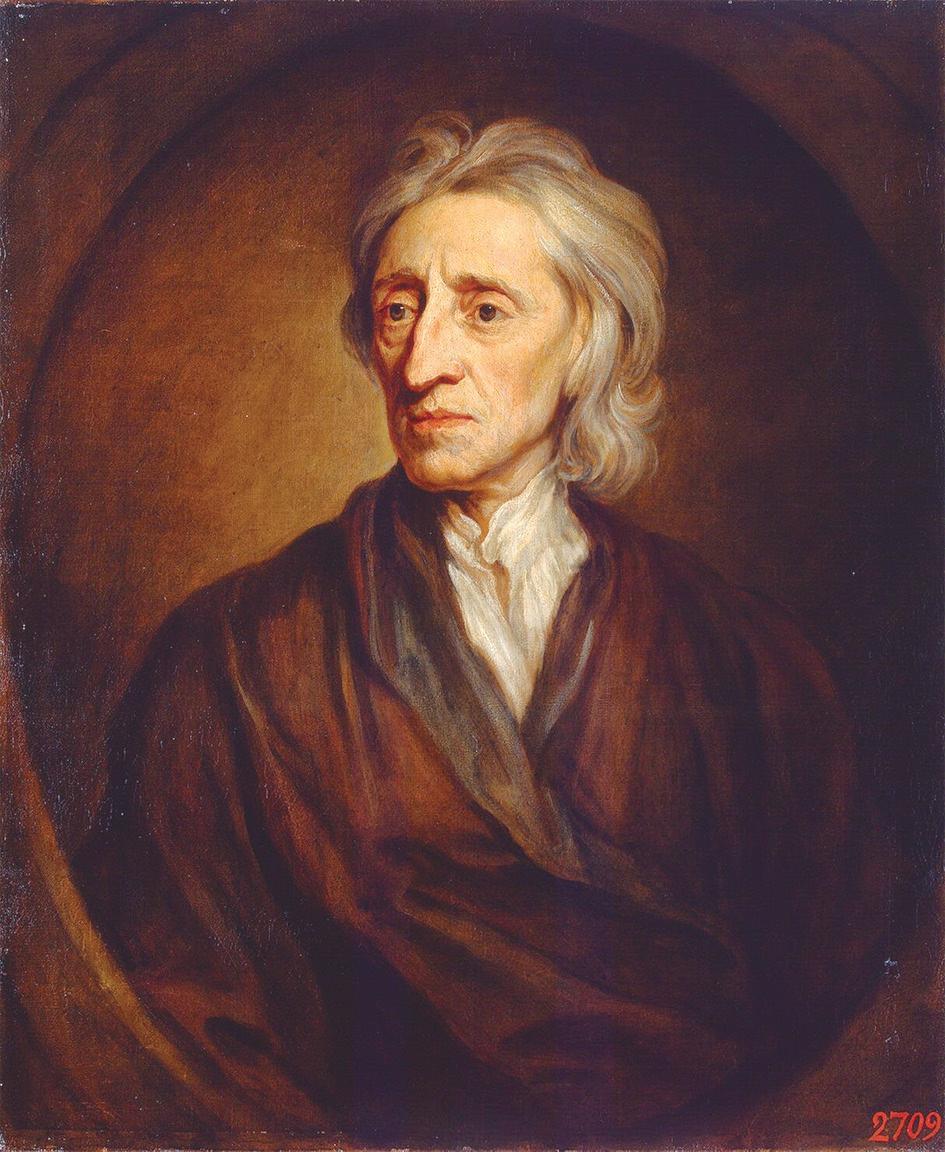

John Locke

Autor de Segundo Tratado do Governo Civil, Jonh Locke foi um ideólogo da Revolução Gloriosa, que pregava o direito do povo se rebelar, caso o governante violasse os direitos naturais. Defende a ideia de que os homens nascem em um “estado de natureza” em que todos são livres para exercer os direitos naturais e essenciais à vida (liberdade e propriedade). Foi o precursor da Teoria do Conhecimento, em que afirmava que as ideias não precedem a experiência, concluindo que o homem vem ao mundo sem nenhuma ideia preconcebida tendo, assim, sua mente como uma tábula rasa.

401 FRENTE HISTÓRIA

PAS 2

MÓDULO 01 A

Acesso

22

2014.

Fonte: <osmaioresdahumanidade.blogspot.com>.

em:

dez.

TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 2008 68 2009 2010 2011 59 2012 79 2013 72-74 2014 2015 30-31-38-39 2016 2017 2018 2019 51 2020 75-78 2021

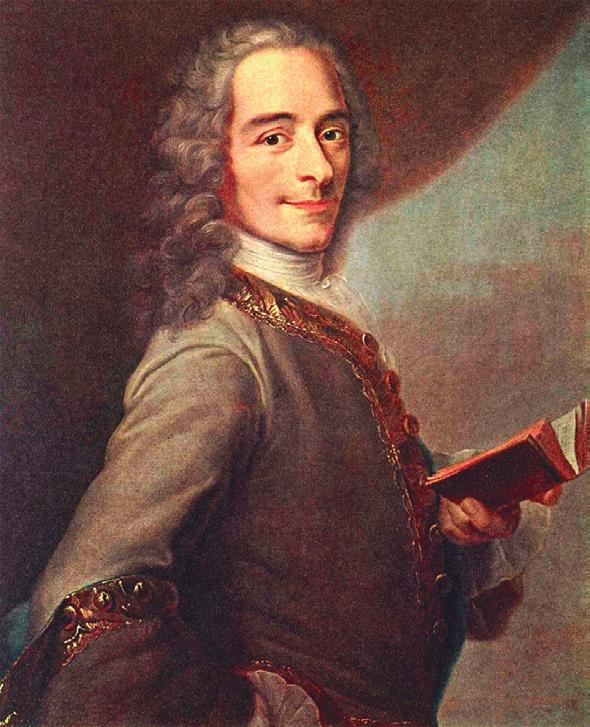

Autor de Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas (no português), Voltaire foi o pensador que melhor encarnou o espírito do século XVIII. Defendia o direito do indivíduo à liberdade política e de expressão. Condenava o Absolutismo, mas defendia uma monarquia centralizada em que o governo seria assessorado por filósofos. Em seu pensamento é que se inspiram os déspotas esclarecidos. Do ponto de vista político, Voltaire é um reformista moderado e pragmático. A liberdade e a propriedade privada, uma sustentando a outra, são os dois pilares da sua política.

Montesquieu

Entre suas principais obras, destacam-se O Espírito das Leis e Cartas Persas. Para Montesquieu, não existia uma forma de governo ideal: cada país era um tipo de instituição política, de acordo com o seu progresso econômico e social. Sua mais importante contribuição foi a doutrina dos três poderes, baseada em Locke. Segundo Montesquieu, as palavras liberalismo e democracia não eram, pelo menos originariamente, sinônimas. A democracia e os democratas possuíam uma conotação popular que o liberalismo não tinha. Democracia significava “soberania popular”, enquanto o liberalismo se preocupava, exclusivamente, com um aspecto da soberania popular: as liberdades individuais.

Rousseau

Autor de O Contrato Social , Rousseau foi o mais radical e popular dos filósofos iluministas. Ele criticava a propriedade privada e desenvolveu a concepção da sabedoria popular: a vontade da maioria. Mesmo considerando a propriedade privada um mal, reconhecia-a como inevitável. A solução era a limitação da propriedade. Na sua principal obra, Rousseau advogava que a sociedade e o Estado nascem segundo arranjo entre diversas pessoas, em benefício de seus interesses comuns. O poder, ou soberano, é o próprio povo. Dessa forma, acabava sendo um crítico da ordem burguesa antes mesmo que ela se estruturasse definitivamente na França.

Diderot e D’alembert

A Enciclopédia, obra conjunta desses autores foi a grande obra de divulgação do pensamento filosófico do século XVIII. Segundo D’alembert:

a obra que começamos tem dois objetivos: como Enciclopédia, deve expor tanto quanto possível a ordem e o desencadeamento dos conhecimentos; como dicionário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios, deve conter sobre cada ciência e sobre cada arte, quer seja liberal, quer seja mecânica, princípios gerais que lhes sirvam de base e os pormenores mais essenciais que são seu corpo e substância.

Despotismo Esclarecido

O conceito “despotismo esclarecido” remete a uma forma de governo monárquico absolutista de caráter reformista. Esse governo buscava a modernização nos parâmetros dos ideais iluministas e liberais, mas de forma a garantir a manutenção do absolutismo.

Marquês de Pombal (Portugal) 1750 - 1777

n aumentou o controle do Estado sobre a economia;

n incentivou o comércio e as manufaturas;

n expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias;

n procurou desenvolver uma educação leiga, sem influência da Igreja.

José II (Áustria) 1780 – 1790

n estimulou o desenvolvimento das manufaturas e da agricultura;

n liberou os servos de várias regiões do país;

n desenvolveu a educação;

n taxou as propriedades da nobreza e do clero.

Frederico II (Prússia) 1740 – 1780

n organizou militarmente a Prússia;

n expandiu o território do país;

n estimulou o desenvolvimento industrial;

n incentivou a educação.

História 402 | PAS 2

Voltaire Extraído do site: <http://luxchristi.wordpress.com>. Acesso em 22 dez 2014..

Fonte: <pt.wikipedia.org>. Acesso em: 22 dez. 2014.

Catarina, a Grande (Rússia) 1763 – 1796

n incentivou a cultura; n promoveu transformações sociais baseadas nas ideias iluministas.

Economia e política: liberalismo econômico

Em fins do século XVIII e início do XIX, as condições materiais de vida alteraram-se drasticamente. A produção capitalista ganhava intensidade principalmente com a Revolução Industrial, que trouxe consigo a ideia do progresso e do desenvolvimento. Dessa forma, os valores do Antigo Regime tornam-se obsoletos, gerando a necessidade de mudanças em prol da burguesia em ascensão. Para se contrapor ao Mercantilismo, surge a economia política clássica, que se baseava no liberalismo econômico e refletia de forma mais acentuada as aspirações e os desejos da nova ótica capitalista.

Os economistas do século XVIII

Os fisiocratas foram os primeiros contestadores do mercantilismo, tendo como principais representantes Quesnay, Turgot e Gournay. O termo “fisiocracia" revela-se como um governo da natureza, uma vez que “para os fisiocratas" a riqueza da nação está condicionada à sua produção agrícola, o que garante a essa escola o nome “agrarianistas”. Ao contrário dos mercantilistas, consideravam o comércio uma atividade econômica estéril, que não produz riqueza e sim as trocas. Condenavam violentamente a intervenção do Estado na economia, fazendo com que a economia funcionasse impulsionada por leis naturais. Seu lema era: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même (Deixe fazer, deixe passar, que o mundo anda por si mesmo).

Princípios do liberalismo econômico

n Inviolabilidade da propriedade privada e o individualismo econômico : pregava a propriedade privada como um direito natural e inviolável do ser humano, podendo fazer com ele o que melhor lhe aprouvesse desde que dentro dos parâmetros da lei. Afirmava ainda que toda atividade que gerasse benesses para um indivíduo acabaria gerando também para a sociedade, gerando assim uma prosperidade.

n O “laissez faire” ou liberdade de comércio e produção : o Estado não deveria intervir na economia, podendo, no máximo, atuar de forma subsidiária em áreas que não fossem do interesse dos agentes particulares. Caberia ao governo manter a paz para que a economia fosse regida livremente.

n A obediência às leis naturais da economia : pregava que a economia deveria se auto-organizar, sem

qualquer intervenção do Estado, para não quebrar sua ordem natural.

n A liberdade de contrato: propunha que as relações estabelecidas no sistema de trabalho, como salário, jornada de trabalho e outras, fossem regulamentadas diretamente entre empregador e empregado.

n A livre concorrência e o livre câmbio: propunha que com o fim da intervenção, os empresários deveriam produzir cada vez mais, com melhor qualidade e com preços mais baixos. Já o livre cambismo buscava a abolição de tarifas alfandegárias protecionistas, devendo o país somente produzir aquilo que melhor pudesse competir com os outros países.

Escola Clássica

A Escola de Manchester, mais conhecida como Escola Clássica, surgiu paralelamente à consolidação do modo de produção capitalista na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial. Os novos teóricos defendiam a plena liberdade econômica, a liberdade de mercado, a propriedade privada e o individualismo econômico. Seus principais representantes foram:

Adam Smith (1723-1790)

E ste pensador atribuía grande importância à questão da divisão social do trabalho e por conseguinte à produtividade. Para o principal teórico da Escola Clássica, a riqueza de uma nação estava condicionada à sua capacidade produtiva, respeitando a liberdade de mercado, e a estimular a produtividade e a energia criadora do trabalho do homem. Para Heilbroner:

Qual a força que leva a sociedade a essa maravilhosa multiplicação dos bens e riquezas? Em parte é o próprio mecanismo do mercado, pois o mercado reveste o poder criador do homem de um meio que o estimula, até mesmo o força a inventar, inovar, expandir e correr riscos. Há, porém, pressões ainda mais fundamentais sob a atividade incessante do mercado. Na verdade, Smith vê leis profundas de evolução que impelem o sistema de mercado numa espiral ascendente de produtividade.

Thomas Robert Malthus (1766-1843)

Malthus investiga em suas obras as causas que provocam a miséria da humanidade. Segundo ele, a população aumentava em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumentava em progressão aritmética.

Malthus defendia a contenção do aumento populacional. Sobre isso escreveu: “O homem só deveria casar-se e ter filhos quando dispusesse de recursos para sustentá-los. Caso contrário, deveria optar pelo celibato e pela castidade.

A01 y Iluminismo e Revolução Industrial 403

David Ricardo (1772-1823)

Foi o propositor da Lei Férrea dos salários, em que afirmava que o nível dos salários dos trabalhadores correspondia sempre ao mínimo imprescindível para garantir o seu sustento, permitindo-lhes perpetuar a espécie, sem aumentá-la ou diminuí-la. Na lei da renda diferencial da terra, afirmava que o preço dos alimentos era determinado pelo volume da produção das terras mais pobres cultivadas no país.

Revolução Industrial

As três Revoluções que se processaram desde meados do século XVIII até o início do século XIX (Americana, Industrial e Francesa) são o ponto de referência para uma profunda alteração econômica, social e política que acabaria por afetar todo o mundo. Essas revoluções marcam o início da Era Contemporânea. Embasadas em prerrogativas do Iluminismo europeu, tais movimentos marcaram a queda do Antigo Regime absolutista e deram início a uma nova era caracterizada por um “Novo Regime” de sociedades liberais, que se fez presente ao longo do século XIX.

em outros países. O grande desenvolvimento comercial favorecido pelo seu Império colonial havia criado condições para a acumulação de capitais que poderiam ser utilizados nessa nova etapa produtiva, impulsionando o processo de maquinofatura. Além disso, podem ser destacados outros elementos como base para a industrialização: a existência de uma burguesia politicamente forte, graças ao processo de limitação do poder real que se processou em virtude da Revolução Gloriosa; a existência de uma poderosa marinha mercante que foi viabilizada pelos Atos de Navegação empreendidos por Oliver Cromwell em 1651; grandes reservas carboníferas que deram o suporte da energia de que as novas indústrias necessitavam; e os reflexos dos enclosures, política de cercamentos dos campos ingleses que liberou grande contingente de mão de obra para as cidades além de garantir o fornecimento de uma das principais matérias-primas para as fábricas: a lã.

Diante desse quadro, deve-se buscar amplo entendimento acerca da Revolução Industrial como um dos pilares que garantiram o suporte dessa nova sociedade burguesa. Denomina-se Revolução Industrial o processo de desenvolvimento tecnológico que se inicia na Inglaterra em meados do século XVIII e que mais tarde se estenderia pelo resto da Europa e dos Estados Unidos, promovendo alterações substanciais nas suas economias, sociedades e políticas. Essa Revolução contribui para a desarticulação do antigo regime, possibilitando a consolidação do modelo capitalista de produção marcado pelo consumo em massa. Essa nova sociedade que se produziu a partir da Revolução Industrial teve como base para o seu desenvolvimento o crescimento demográfico, a ação de novas máquinas na indústria, na agricultura e nos transportes.

A Revolução Industrial não pode ser entendida como um fenômeno uniforme. O processo de revolução tem como pioneira a Inglaterra por essa nação concatenar elementos essenciais para o desenvolvimento das máquinas que não se produzia

Na Inglaterra, a indústria têxtil foi a primeira a aproveitar os avanços tecnológicos, como a lançadeira volante que diminuía brutalmente o tempo de execução do trabalhador. Pouco depois, surge a primeira máquina acionada por força hidráulica que fabricava tecidos finos de algodão. O invento de James Watt da máquina a vapor foi aplicado na indústria têxtil, sendo utilizado a posteriori, em outros setores industriais, além dos transportes, como ferrovias e embarcações.

As máquinas inventadas na Inglaterra foram um modelo a ser seguido pelos outros países da Europa, onde a industrialização foi um pouco mais tardia. Em meados do século XIX, outras nações já haviam se industrializado, como a França, a Bélgica e a Alemanha. A partir de 1850, o modelo de industrialização entra na sua Segunda Fase, quando o carvão e o ferro, que eram as bases motrizes dos primórdios da Revolução, serão gradativamente substituídos pelo petróleo e pela eletricidade.

História 404 | PAS 2

FIGuRA 01 - A Fundição de ferro em blocos, de Herman Heyenbrock, 1890.

Extraído do site: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em 22 dez 2014.

FIGuRA 02 - Ferro e Carvão, de Willian Bell Scott, 1860.

Fonte: <http://assuntosdiversos.com.br/>. Acesso em: 22 dez. 2014.

A revolução demográfica

De 1800 a 1900, há na Europa um grande aumento populacional. De aproximadamente 180 milhões de habitantes no início do século XIX, chega-se a 430 milhões nos primeiros anos do século XX. Só na Inglaterra, a mudança é de 11 milhões para 41 milhões no início do século XX. Os fatores que contribuíram para esse grande aumento são múltiplos, destacando-se como o principal, o progresso da medicina. O desenvolvimento da cirurgia, a descoberta do bacilo da tuberculose, o uso da anestesia e a adoção de medidas higiênicas nos hospitais evitaram mortes e contágios desnecessários. Além disso, é valido destacar o sistema de construção de redes de esgoto e a desinfecção das águas para as cidades. Outro fator importante é que também registrou-se o aumento da expectativa de vida, aumentando o contingente da população economicamente ativa.

A agricultura

A aplicação de novas técnicas de trabalho na agricultura, somada às novas invenções técnicas, contribuiu para o melhoramento do trabalho do homem. A utilização de arados triangulares e de outras inovações contribuiu sobremaneira para o aperfeiçoamento das técnicas produtivas no campo. Além disso, as novas aplicações da Química, associadas ao solo, criaram condições para um considerável aumento na produção da carne, de lã e peles.

O investimento em maquinário agrícola permitiu uma grande melhora nos cultivos e acabou por gerar uma acumulação de capitais que podiam ser investidos no aumento da produtividade como em outros setores da economia. Mesmo com a diminuição da população rural, em virtude da grande migração de camponeses para a cidade industrial, assim como outros países, a modernização da agricultura compensou esse decréscimo de mão de obra com o aumento do volume de produção.

A revolução nos transportes

A melhora gerada pela industrialização nos transportes é sentida a partir da utilização da máquina a vapor nas ferrovias e nas barcas. Uma das grandes ações desse empreendimento foi desenvolvida a partir de 1856, pelo processo Bessemer, que permitiu a utilização do aço na formatação fabril. A partir daí, o aço passa a ser o elemento básico na constituição de ligas metálicas utilizadas em locomotivas, cascos de barcos e outros utensílios fabris. A primeira linha de ferrovias foi aberta em 1825 entre Stockton e Darlington, sendo seguida pouco depois pela inauguração da linha regular Liverpool-Manchester. As consequências da utilização das ferrovias foram de grande importância para a economia ao facilitar o traslado de mercadorias e produtos agrários, permitindo a especialização de cultivos que seriam posteriormente exportados. Com isso, proporcionou o escoamento dos excedentes producionais e, mais tarde, abriu

caminho para a importação de todo tipo de artigos. Outro grande fator que pode ser destacado foi o impulso à indústria metalúrgica, em virtude da grande demanda de aço para fabricação de trilhos e vagões.

A revolução dos transportes facilitou a emigração. Outras consequências positivas foram a aproximação de centros produtores de centros consumidores, tanto nacional quanto internacionalmente; a especialização geográfica da produção; a abertura de vastas regiões ao comércio e à possibilidade de multiplicar o intercâmbio. No tocante ao caráter militar, é importante destacar a facilidade de deslocamento de tropas e equipamentos.

As consequências da Revolução Industrial

A Revolução Industrial impulsionou a revolução política e conduziu ao liberalismo. Em seu aspecto político, o liberalismo significa a existência de uma constituição, definindo direitos e deveres dos cidadãos de um determinado país, baseando na tripartição dos poderes e na existência de um parlamento que deve ser encarregado de produzir as leis.

Com relação à sociedade, a grande mudança que se produziu com a Revolução Industrial, assim como as outras revoluções burguesas, foi substituição do caráter estamental, estado em que o indivíduo adquire seu status por nascimento, por uma sociedade classista, em que a classe social estava determinada pelos bens materiais. Suas consequências imediatas foram o aumento do poder da burguesia e a consolidação do capitalismo como sistema econômico.

O capitalismo, baseado na propriedade privada dos meios de produção, criou condições para o aparecimento do proletariado, nova classe social formada por trabalhadores que viviam exclusivamente de seu salário e que tiveram sua vida marcada pela pobreza e pela miséria. Com salários baixíssimos, os trabalhadores laboravam em fábricas e minas por exaustivas jornadas. Não conseguiam nem mesmo manter suas necessidades básicas. Deve-se destacar que além do trabalho masculino, as fábricas também contavam com a mão de obra feminina e infantil. Essas pessoas eram submetidas a uma exploração ainda maior, pois recebiam salários menores.

Tais circunstâncias conduziram os trabalhadores a constantes lutas contra as injustiças e por melhores condições de vida e trabalho. Os operários manifestavam-se principalmente por meio de greves, porém, muitas vezes, chegavam a destruir as máquinas por julgarem-nas causadoras de sua condição de vida miserável. Diante desse quadro, o governo britânico foi o primeiro a estabelecer leis trabalhistas para pacificar as relações entre patrões e empregados.

Pouco a pouco, os outros países europeus foram adotando leis trabalhistas, o que não reduziu o distanciamento entre burguesia e proletariado.

A01 y Iluminismo e Revolução Industrial 405

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. (unB DF) Voltaire foi um defensor engajado do direito, um crítico da superstição e do fanatismo. Não pode haver, para ele, pior prisão do espírito do que as cadeias das crenças sem fundamento, dos dogmas sufocantes e das culpas sem falta. Em primeira linha escritor filosófico, Voltaire é tributário de Locke, Newton, Shaftesbury e dos deístas ingleses. Conquanto ele não possua a pujança de um Descartes, de um Spinoza ou de um Leibniz, Voltaire dá ao corpus idearum daqueles autores ingleses uma força de penetração, no espaço europeu continental, que eles mesmos não alcançariam. Reconhecendo aos “filósofos que se recolheram a seus gabinetes de trabalho” terem prestado os melhores serviços à humanidade, Voltaire considera-se antes um “prático”, para cujo sucesso valem os meios literários tanto quanto os filosóficos. Afinal, o grande combate de sua vida foi assegurar o direito de se pensar livremente e de agir segundo esse pensar: ou seja, uma finalidade eminentemente prática. Estevão C. de Rezende Martins. Tolerância e novo mundo –Voltaire diante do desconhecido.

In: Textos de História 7 (1–2), Brasília, 1999, p. 9 (com adaptações). Com referência ao texto acima, julgue os itens que se seguem, relativos ao lugar de Voltaire no Iluminismo. E-C-C-E

01. Desprezado como um autor menor em seu tempo, apenas recentemente Voltaire passou a ser visto como um grande pensador iluminista, a partir de nova leitura da sua contribuição à discussão da educação como fator de construção da liberdade individual.

02. O Iluminismo, como um movimento amplo na geografia múltipla da expansão das ideias, teve o mérito de aproximar, na obra de Voltaire, os autores liberais ingleses do ideário iluminista francês e europeu ocidental.

03. A “defesa do direito” e do “agir segundo o livre pensar”, marcas do pensamento iluminista, são contribuições presentes não apenas na obra de Voltaire, mas também no conjunto de autores do seu tempo.

04. Defensor da ideia de uma obra com orientações práticas, Voltaire dispensou severas críticas aos autores que, produtores de gabinete, desprezavam a contribuição literária ao pensamento filosófico.

02. (uFu MG) “[...] O racionalismo intelectual consciente dos séculos XVII e XVIII, que costuma ser designado com uma palavra imprecisa como “Iluminismo”, não deve ser entendido, de modo algum, somente no contexto da racionalidade burguesa e capitalista, já que existem fortes vínculos entre ele e a racionalidade de corte.”

ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. p. 128. Considerando o contexto intelectual dos séculos XVII e XVIII na Europa, analise o trecho acima e marque a alternativa correta.

a) O trecho reforça a tese de que as Revoluções Científicas do século XVII e o Iluminismo são expressões culturais típicas do mundo burguês, portanto, em nada familiar à sociedade do Antigo Regime.

b) O trecho afirma que não há qualquer vínculo entre Iluminismo e racionalidade burguesa e capitalista, sendo, antes, expressão de uma racionalidade aristocrática de corte.

a)

c) O trecho sugere que a sociedade de corte, vigente na Europa antes da consolidação da hegemonia burguesa, não era irracional, mas possuía sua própria racionalidade, em nada estranha à filosofia e às ciências da época.

d) No trecho, o termo “Iluminismo” é considerado vago, pois só poderia ser empregado para designar correntes intelectuais depois da Revolução Francesa e não durante a vigência da sociedade de corte.

03. (uFT TO) Nas primeiras décadas do século XX, foi colocado em prática um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do trabalho e na linha de montagem, em especial na indústria automobilística. O sistema de produção citado era o

a) Fordismo.

b) Escalismo.

c) Taylorismo.

d) Capitalismo.

e) Padronismo.

04. (Fuvest SP) Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental.

Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções São Paulo: Paz e Terra, 2005. 19ª edição, p. 52. A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII,

a) deveu-se ao pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra especializada e a uma política estatal pacifista e voltada para o comércio.

b) originou-se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda da posse da terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada.

c) vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da burguesia, orientada pela política mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith.

d) resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração mercantilista e do combate ao tráfico negreiro, com vistas à conquista de mercados externos consumidores.

e) decorreu da ampla difusão de um ideário Ilustrado, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber descreve como o “espírito do capitalismo”.

05. (unicamp SP) Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes.

(Adaptado de Eric Hobsbawm, O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea?, em: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 37-38.)

a) Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado?

b) De que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de produção?

História 406 | PAS 2

Segundo o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era visto como um modelo e os velhos representavam a sabedoria e a experiência. Depois da Revolução Industrial, a experiência perdeu importância, porque o que caracteriza cada geração não é mais a sua semelhança com a anterior, mas a sua novidade.

b) A Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, entre outras transformações, mecanizou a produção, levando à perda do controle por parte do trabalho sobre o processo de trabalho. Isso foi o fim do artesanato como sistema de produção predominante e deu origem ao sistema fabril.

W REVOLUÇÃO FRANCESA

As ideias do Iluminismo e o processo de independência das Treze colônias da América do Norte influenciaram fortemente a burguesia francesa, que, sentindo-se limitada pelo atraso social do país, seria a propulsora de uma grande revolução.

A Revolução Francesa de 1789 abre o período conhecido como Idade Contemporânea. A crise política, social e econômica ocorrida na França durante os anos de 1789 a 1799 desordenou o sistema de governo e a forma de vida dos franceses. Esse processo histórico é considerado como um dos acontecimentos mais impactantes da história da humanidade, pois tinha como lema princípios como a liberdade, a igualdade e a fraternidade e acabou servindo de exemplo para grande parte dos eventos vindouros.

A França pré-revolucionária

A França contava, no século XVIII, com uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes, uma manufatura têxtil e um florescente comércio exterior, sendo o país mais populoso e rico da Europa. Em todos os países do Ocidente, o francês era a língua culta e Paris era considerada o centro da cultura do mundo ocidental.

Contudo, a monarquia francesa teve seu desenvolvimento interno estancado e sofreu sérios reveses em sua política internacional. Na França, centro do Iluminismo, não houve monarcas esclarecidos. O Absolutismo foi se tornando ineficiente, uma vez que as reformas exigidas pelas novas ideias e pelas novas condições sociais não foram realizadas. Dessa maneira, a partir da metade do século XVIII, ocorreu um profundo antagonismo entre o Estado e a sociedade, principalmente em virtude do despotismo do monarca e dos privilégios de alguns estratos sociais.

Um dos problemas mais graves a atingir a França eram as desigualdades sociais, que ainda possuíam fortes resquícios feudais, apresentando uma rígida divisão por estamentos, característica desse sistema. Em toda sociedade do Antigo Regime, os direitos, as condições de vida e o status de cada pessoa estavam determinados pelo estamento a que ela pertencia. Porém, no século XVIII, essas condições de desigualdade tornavam-se anacrônicas e chocavam-se com as realidades sociais, econômicas e com o novo pensamento pautado na Ilustração.

Em uma população de 24 milhões de habitantes, o Clero (Primeiro Estado) era composto por cerca de 130 000 pessoas e detinha grande parte das terras. A nobreza (Segundo Estado) somava aproximadamente 200 000 pessoas e tinha preferência para os altos cargos da administração civil, judicial e das forças armadas.

TREINAMENTO PAS

407 FRENTE HISTÓRIA

02 A PAS 2

MÓDULO

F IG u RA 01 - Sátira dos três Estados. Fonte: <http://collegehg.perso.sfr.fr/>. Acesso em: 21 nov. 2016

PROVA ITENS 2007 2008 2009 2010 2011 26 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O Terceiro Estado compreendia a maior parte da população francesa e podia ser dividido em três grupos. A parte mais alta era formada pela burguesia, que contava com homens de negócio, industriais, banqueiros, médicos, advogados entre outros. Durante algum tempo, esses membros da alta burguesia podiam ascender à nobreza, comprando ou obtendo títulos. Porém, ao longo do século XVIII, a nobreza foi se fechando e os membros da alta burguesia pararam de ter acesso a ela. Daí em diante, a alta burguesia passa a condenar os privilégios de nobreza e busca reformas radicais para a sociedade francesa.

Abaixo da burguesia estavam as classes médias urbanas, que compunham um grupo heterogêneo de artesãos, serventes e operários. Suas condições eram cada vez piores, em virtude de seus rendimentos não serem compatíveis com o aumento dos preços dos produtos. Além deles, era ainda marcante a presença dos sans-cullotes, uma massa de pobres urbanos que seria de grande importância no curso do processo da revolução devido aos seus anseios de liberdade e igualdade e da disposição para atingi-los.

O último grupo era formado por camponeses que compunham 80% da população francesa. Eles eram submetidos a obrigações e contribuições servis, ficando a mercê do poder senhorial.

Diante dessas condições, o problema central das desigualdades sociais era somado, ainda, a um sistema tributário ineficiente e altamente prejudicial ao Terceiro Estado. O clero e a nobreza não pagavam impostos porque pela lei e pelas tradições estavam isentos. Desse modo, a tributação recaía exclusivamente ao Terceiro Estado, principalmente aos camponeses, que eram os mais pobres. Isso comprovava um paradoxo na França, pois a nação tinha uma economia próspera, contrastada a um governo ineficiente, marcado por luxos e desregramentos que carecia constantemente de recursos.

As causas da Revolução Francesa

Existiu uma série de causas que contribuíram para o desencadeamento da Revolução Francesa, entre fatores ideológicos, políticos, sociais e econômicos, embora a maioria dos historiadores manifestem que os últimos tenham sido os mais importantes. No final do século XVIII, a França estava arruinada e a administração do Estado não conseguia resolver os problemas financeiros e produtivos. Além disso, a dívida pública aumentava, forçando o governo a recorrer a altos empréstimos que agravavam ainda mais o déficit público. Outro fator a ser destacado foi a escassez de alimentos gerada por vários anos de más colheitas, o que ocasionou uma crise de abastecimento para a grande maioria da população francesa ao longo do século XVIII. Os camponeses, operários, comerciantes e burgueses, pertencentes todos ao Terceiro

Estado, manifestavam um grande descontentamento, que iria constituir o elemento propulsor para a revolução.

A França vivia uma profunda crise financeira antes da revolução. Participações em conflitos, como a Guerra dos Sete Anos e a Independência dos EUA, acarretaram em gastos vultosos. Os enormes custos com a manutenção da Corte em Versalhes também comprometiam as finanças públicas, assim como a isenção de impostos ao clero e à nobreza. Um tratado de comércio com a Inglaterra previa facilidade para a venda de vinho francês em troca de facilidade de entrada de tecido inglês na França, causando revolta na burguesia francesa, que não podia competir com o baixo custo do produto inglês. Fatores climáticos que prejudicaram a produção agrícola, assim como as barreiras feudais à produtividade, elevaram o preço do trigo, tornando até o pão um elemento de difícil acesso à população pobre, o que agravou a miséria e o descontentamento.

Além do caos administrativo, o governo dos últimos reis da dinastia dos Bourbons, Luís XV e Luís XVI, não aparentavam ter compromisso com a solução dos problemas que assolavam a França. O poder centralizado nas mãos do rei era contestado pelos ideais iluministas que questionavam a ordem do Antigo Regime. As ideias iluministas já faziam parte do ideário político do Terceiro Estado, assim como cresciam os adeptos às ideias liberais no campo econômico. A Assembleia dos Estados-Gerais, com suas atribuições consultivas, não era convocada por um monarca francês desde 1614, o que demonstrava o grau de centralização política na França.

A incessante crise econômica e as seguidas revoltas dos camponeses levaram a monarquia a tentar promover reformas que amenizassem a situação, mas o que se viu foram seguidas reformas frustradas por conta da relutância da nobreza em ceder partes de seus privilégios. As crises ministeriais seguiram-se com a demissão sequencial de ministros como Turgot, Calonne, Briene e Necker, que não resistiram à pressão da nobreza. Calonne havia tentado criar um imposto territorial que atingisse a nobreza, mas foi demitido sem que seu projeto fosse, sequer, analisado pela Assembleia dos 144 Notáveis designados pelo rei. Necker, que havia sido demitido após publicar um relatório com os gastos da Corte, retornou ao cargo de ministro das finanças e convenceu o rei a convocar a Assembleia dos Estados-Gerais.

Assembleia dos Estados-Gerais (1788)

Os Estados-Gerais se reuniram em Versalhes, em 5 de maio de 1788, sendo composto por representantes dos notáveis (Primeiro e Segundo Estados) e o Terceiro Estado. Embora o Terceiro Estado possuísse a maioria de deputados, a vantagem contabilizada era dos notáveis, já que o voto era por estado e não por indivíduo. Assim, unidos, o Primeiro e o Segundo Esta-

História 408 | PAS 2

dos sempre sairiam vitoriosos nas votações. O Terceiro Estado insistia que o voto fosse contabilizado por cabeça, mas o rei sustentava seu apoio aos notáveis. Isso levou o Terceiro Estado a se retirar e se reunir separadamente na quadra do Jogo da Péla, afirmando que não iria se dispersar até que o rei aceitasse uma constituição que pusesse limites ao seu poder e, assim, se autoproclamaram “Assembleia Nacional”.

Assembleia nacional constituinte (1789-1791)

Não conseguindo dissolver a reunião do Terceiro Estado, Luís XVI cede e permite a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria promulgar uma constituição à qual o rei se submeteria. Rumores de uma conspiração por parte da nobreza e da realeza, somados ao posicionamento de tropas próximas a Paris e à demissão de Necker, fizeram com que o temor tomasse conta dos revoltosos, dando-se, assim, o estopim da insurreição.

Em 14 de julho, os insurrectos tomaram a Bastilha, símbolo do Antigo Regime, onde eram mantidos os presos políticos. Revoltas camponesas se alastravam por toda parte. O temor de algo pior fez com que os três estados forçosamente abolissem os direitos feudais. Logo em seguida, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com base nos ideais de liberdade, igualdade, direito à propriedade privada e de resistência à opressão. Os bens do clero são confiscados e passam a servir de lastro para a emissão dos assignats, que eram uma espécie de papel moeda. A desigualdade de impostos entre os estados também foi abolida.

Assembleia legislativa e monarquia constitucional (1791-1792)

Em setembro de 1791, a Constituição fica pronta e se estabelece a Monarquia Constitucional de base censitária. Os cidadãos que possuíssem uma determinada renda poderiam ter direitos políticos. A Assembleia, composta por deputados, possuiria o poder legislativo e ao rei caberia o poder executivo, sendo que a monarquia permaneceria hereditária. Embora o rei Luís XVI tenha se negado, em princípio, a acatar a Constituição e tentado fugir da França, foi preso em Varennes e reconduzido a Paris, onde foi forçado a assinar o documento em julho de 1791.

A burguesia conseguiu se separar do Terceiro Estado e a nova legislação, que limitava a atividade política dos trabalhadores e eliminava privilégios da nobreza, estendendo restrições econômicas à maioria, transformava a França em um estado burguês, em que grupos políticos, como o dos girondinos (alta burguesia) e jacobinos (baixa burguesia), disputavam o poder.

A nobreza francesa passou a buscar apoio no exterior para restaurar o Estado absolutista ao mesmo tempo em que as dificuldades econômicas permaneciam no governo revolucionário. No momento em que o exército absolutista (formado em parte por nobres emigrados) marchou sobre o território francês, os jacobinos forneceram armas à população, constituindo um exército popular conhecido como “a comuna insurrecional de Paris”, enfrentando o exército dos emigrados e prussianos na Batalha de Valmy. O exército popular obteve vitória sob o comando de Robespierre, Marat e Danton, sendo, o rei, acusado de traição por colaborar com os inimigos. Assim, finalmente foi proclamada a República.

Convenção nacional (1792-1795)

Com o fim da Monarquia e o advento da República, tem-se o início do período da Convenção Nacional, que se divide em dois momentos: a República Girondina (setembro de 1792 a junho de 1793) e a República Jacobina (junho de 1793 a julho de 1794). O período girondino, que é caracterizado pelo comando da alta burguesia, é marcado por medidas moderadas destinadas a preservar a propriedade privada e a alijar as massas populares do poder. Com o processo de Luís XVI, após serem descobertos acordos secretos do rei com soberanos estrangeiros, a disputa entre girondinos e jacobinos se tornou mais acirrada e foi determinada a condenação do rei à morte, para escândalo das monarquias estrangeiras.

A02 y Revolução Francesa 409

F IG u RA 02 - Rei Luiz XVI. Extraído do site: <https://upload.wikimedia.org>. Acesso em 05 dez 2016.

Em um momento em que conturbações internas e externas se avolumavam, os jacobinos tomam o poder com apoio dos sans-cullotes (indivíduos das camadas mais baixas) e conseguem grande apoio ao propor medidas populares como a atribuição do direito universal do voto. No período jacobino a escravidão é abolida nas colônias e os camponeses deixam de ter a obrigação de indenizar os antigos senhores. Além disso, é criada a “Lei do Máximo”, fixando um teto para preços e salários e é organizado também um exército revolucionário e popular para enfrentar as ameaças externas. O poder executivo passa a ser exercido pelo Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Segurança Geral passa ter a função de descobrir suspeitos de traição. Em junho de 1794, inicia-se o período do Grande Terror, após Robespierre guilhotinar seus principais opositores e implementar uma política de punição aos suspeitos de conspiração. A economia, nesse momento, é dirigida com vistas à defesa da Nação e em benefício da média burguesia, ficando as massas populares insatisfeitas com o teto máximo salarial e a proibição das greves.

Com a população cansada da repressão e a alta burguesia irritada com o dirigismo econômico, a convenção vota a detenção de Robespierre em 27 de julho de 1794 (9º Termidor).

Após Robespierre e seus apoiadores serem guilhotinados sem julgamento, tem-se o fim da Convenção Montanhesa e inicia-se a Convenção Termidoriana, com os girondinos de volta ao poder. As políticas sociais e econômicas implementadas pelos jacobinos sofreram um revés e os apoiadores de Robespierre foram perseguidos. Esse fato ficou conhecido como “Terror Branco”. A experiência de radicalismo democrático da Repú-

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. (uCB DF) Ao longo do século 18, vários intelectuais franceses elaboraram um pensamento que questionava a sociedade comandada pelos monarcas absolutos e recusavam por completo inúmeras instituições que sobreviviam desde os tempos medievais, como a servidão. Tinha início a Revolução Francesa.

VAINFAS, Ronaldo et al. História: o longo século XIX. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2010.

A respeito da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta.

a) Foi o marco inaugural, no mundo ocidental, dos tempos contemporâneos.

b) Baseou-se na desobediência civil e na resistência pacífica dos trabalhadores franceses.

c) Os ideais pregados pela revolução foram sufocados pela burguesia francesa.

d) Os revolucionários franceses defendiam o Estado Absolutista.

e) O alto clero e a nobreza apoiavam a luta pelo fim dos privilégios.

02. (uFu MG) Uma verdadeira paixão pelos Estados Unidos tomara conta dos franceses nos anos que precederam a revolução, como testemunham Chateaubriand e o próprio Franklin, que escrevia de Paris a seus correspondentes americanos: “aqui é comum dizer que nossa causa é a do gênero humano”. Além do mais, essa república fora fundada por colonos com quem a França tecera contra a Ingla-

blica Jacobina fica para trás e, em seguida, inicia-se a fase do Diretório com o rápido declínio dos ideais republicanos.

Diretório (1795-1799)

Preocupada com uma reação monarquista e com os levantes populares, a burguesia termidoriana cria, em 1795, uma nova Constituição (do Ano III) e determina a existência da Câmara dos Quinhentos e Câmara dos Anciãos para representarem o poder legislativo. O poder executivo ficaria a cargo do Diretório, formado por cinco membros, com a finalidade de estabilizar a revolução. Externamente, o exército francês passou a obter seguidas vitórias sob o comando do general Napoleão Bonaparte que, por meio de um golpe de Estado, viria a assumir o poder em 1799, com apoio de boa parte da burguesia no 18 de Brumário, que marcou o fim da Revolução Francesa.

Consequências da Revolução Francesa

Em síntese, a Revolução Francesa significou o primeiro grande sucesso da burguesia no sentido de conquistar o poder político e dirigir o Estado de maneira a satisfazer interesses. Diante desse processo, essa revolução deixava para trás os entraves do absolutismo e do mercantilismo, implementando suas propostas liberais após canalizar as insatisfações das camadas populares, porém, beneficiando principalmente a si própria. Além disso, a Revolução Francesa teve um alcance muito além da história francesa, pois impulsionou a ascensão da burguesia em toda a Europa, acelerando o colapso do Antigo Regime.

terra uma aliança vitoriosa: os que tinham se engajado na aventura eram conhecidos por ter sofrido [...] de “inoculação americana”.

OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realeza, 21 de junho de 1791 São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 175-176 (Adaptado). A historiografia é consensual em afirmar que o movimento revolucionário francês e os ideais iluministas foram de grande importância para diversas lutas coloniais ocorridas na América. Menos estudada é a influência que os norte-americanos exerceram sobre os revolucionários franceses. Essa influência pode ser explicada, para além dos fatores mencionados na citação de Mona Ozouf,

a) pela forte tradição liberal dos colonos norte-americanos que, durante a luta pela independência, foram contrários a toda forma de exploração do trabalho.

b) pelo forte apelo simbólico que exercia o exemplo norte-americano de emancipação colonial, visto como caso modelar de luta contra a opressão dos poderes instituídos.

c) pelo desprezo que os colonos norte-americanos tinham em relação à religião, vista por eles como braço aliado do poder da metrópole inglesa, contra a qual deveriam lutar.

d) pela defesa da doutrina fisiocrata que, no plano político, se traduzia na permanência de privilégios constitucionais para as camadas senhoriais.

História 410 | PAS 2

Questão 06 a) A leitura do gráfico indica que os custos com a produção e com os impostos representavam 65% da colheita realizada pelos camponeses. Desta forma, o usufruto do menor percentual da colheita disponível às pessoas do campo significava a existência de precárias condições de vida para as famílias numerosas, sendo que a miséria e a fome eram riscos constantes no período prérevolucionário.

modo teórico e prático a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático.

05. (uFu MG) As mães, as filhas, as irmãs, representantes da Nação pedem ser constituídas em Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do governo, resolvemos expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalteráveis e sagrados da mulher. Em consequência, o sexo superior em beleza, como em coragem nos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã.

Art. 1 - A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas, senão, sobre a utilidade comum.

Art. 2 - A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem. Estes direitos são: a liberdade, a prosperidade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão.

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 1791. (adaptado)

Eau-forte en couleurs, [Paris, s. nom d’éd., 1789]. Paris, BNF, Estampes, Qb1 1789 (mai). Disponível em: http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/815.htm. Acesso em 20 de outubro de 2016.

A charge de 1789 apresenta crítica a uma das características da sociedade francesa, às vésperas da Revolução Francesa. Essa crítica se refere ao fato de essa sociedade ser:

a) hierarquizada em ordens controladas pela Igreja, o que tornava o ingresso na vida religiosa a única forma de ascensão social.

b) organizada em classes e atribuir a todas as mulheres a responsabilidade de cuidar da família e manter o ordenamento social.

c) estruturada em estamentos mantidos por rígidas regras de obediência ao rei, o que impedia a existência de conflitos de classe.

d) dividida em três estados, dos quais o estado composto pela burguesia e pelo povo era o que sofria com as desigualdades perante as leis e os impostos.

04. (Fuvest SP) É difícil acreditar que a Revolução Francesa teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial com o passado, como fizeram os franceses. No entanto, (...) as duas revoluções foram muito parecidas.

Robert R. Palmer, The Age of The Democratic Revolution: The Challenge, Princeton, Princeton University Presse, vol I 1959, p.267. Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da Revolução Francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos, assinale a afirmação correta.

a) A revolução norte-americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa e, mesmo na França da época da Ilustração, seu impacto foi mais de ordem econômica do que política.

b) O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre os colonos e pela exclusão das camadas populares da sociedade no processo político.

c) O processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma Constituição, cuja elaboração ficou a cargo de notáveis, que representavam os interesses das classes proprietárias.

d) A guerra da independência norte-americana caracterizouse pela ausência de radicalismo político e social, o que se deveu à menor penetração dos ideais Ilustrados nos últimos anos do período colonial.

e) A revolução norte-americana repercutiu não só na Ilustração europeia e na Revolução Francesa, como demonstrou de

O documento acima foi proposto à Assembleia Nacional da França, durante a Revolução Francesa, por Marie Gouze. A autora propunha uma Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã para igualar-se à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada anteriormente. A proposta de Marie Gouze expressa

a) o reconhecimento da fragilidade feminina, devendo a Constituição francesa garantir ações legais e afirmativas com o objetivo de reparar séculos de exploração contra a mulher.

b) a participação das mulheres no processo revolucionário e a reivindicação de ampliação dos direitos de cidadania, com o intuito de abolir as diferenças de gênero na França.

c) a disputa política entre os Jacobinos e Girondinos, uma vez que estes últimos defendiam uma radicalização cada vez maior das conquistas sociais no processo revolucionário.

d) o descontentamento feminino ante as desigualdades que as leis francesas até então garantiam entre os integrantes do terceiro Estado e a aristocracia.

06. (unicamp SP) Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses, em percentual da colheita, às vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, ao custo das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero.

Ao re i 10%

Ao senhor da terra 7%

Ao clero 8%

Sementes 20%

Arrendamento 20%

(Adaptado de L. Bourquin (coord.), Histoire. Paris: Belin, 2003, p. 187.)

a) Relacione os dados apresentados com as condições vividas pelos camponeses na França do final do Século XVIII.

b) Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o Terceiro Estado durante a Revolução Francesa?

Questão 06 b) A

a

econômica

o

sans-culottes, profissionais liberais) durante a Revolução Francesa. Os custos dos impostos e a manutenção de um grupo de privilegiados (nobreza e clero) uniram o Terceiro Estado em sua insatisfação contra o regime vigente. A conjuntura de endividamento público e a ineficiência de medidas contra a crise levaram à convocação dos Estados Gerais e fizeram com que as reivindicações do Terceiro Estado entrassem na pauta política francesa. A pobreza foi instrumentalizada pela burguesia, que se incomodava com a ausência de mobilidade social e exigia o fim do sistema de privilégios e o estabelecimento de igualdade jurídica.

A02 y Revolução Francesa 411 03. (unirg TO) Analise

a imagem:

questão solicitava o estabelecimento da relação entre

crise

e

Terceiro Estado (burgueses, camponeses,

W CONGRESSO DE VIENA, REVOLUÇÕES LIBERAIS EUROPEIAS E IDEIAS SOCIAIS DO SÉCULO XIX

Em março de 1815, representantes dos países europeus reuniram-se em Viena para acordar a criação de uma pretensa ordem estável e duradoura no continente. As novas medidas assentavam-se na volta dos valores absolutistas e na varredura de todas as mudanças produzidas na Europa desde 1789.

Porém, ainda que os monarcas utilizassem a violência para restabelecer seus governos absolutistas e, em algumas ocasiões, aceitassem princípios constitucionais, foi impossível lutar contra o liberalismo, proposto tanto pela Revolução Francesa quanto pela Norte-Americana. Entre 1820 e 1848, sucedeu-se, na Europa, uma série de ondas revolucionárias que culminaram na implantação e efetivação do liberalismo e no estabelecimento de governos representativos na maioria dos países ocidentais.

O processo de industrialização que se acelerava na Inglaterra e difundia-se por todo o continente europeu acabou sendo um empecilho para a restauração dessa ordem conservadora. O aumento das classes empresariais e assalariadas dificultava aos monarcas e à nobreza a manutenção do controle sobre os poderes públicos.

O Congresso de Viena

Convocado o Congresso de Viena em 1815, pelo Imperador austríaco Francisco I, a capital da Áustria recebeu representantes de toda a Europa com a intenção de estabelecer as bases de uma paz duradoura e reorganizar o mapa europeu, alterado pelas profundas transformações ocorridas nos últimos 25 anos. As principais decisões do Congresso ficaram a cargo do chanceler austríaco Metternich, do ministro francês Talleyrand, do ministro inglês Castlereagh e do czar da Rússia, Alexandre I. A ideia central consistia no restabelecimento das monarquias absolutistas na Europa.

Alguns princípios foram defendidos pelo Congresso, destacando o da legitimidade monárquica, segundo o qual, a autoridade real não podia ser contestada por nenhuma constituição ou soberania popular, por estar sustentada pela unção divina. Graças a esse princípio, foram restabelecidas as monarquias do Antigo Regime nos países que as possuíam antes da Revolução. O segundo princípio foi o da solidariedade entre as monarquias no sentido de combater um inimigo comum, o liberalismo. Assim, a qualquer intento de uma rebelião deveriam enviar tropas para sufocá-la. Por último, defendeu-se o princípio do equilíbrio político entre as potências, pelo qual todas rechaçariam os intentos de invasão de umas sobre as outras.

Ao longo do Congresso, o anfitrião, Metternich, preocupou-se em fortalecer nos Estados alemães a autoridade dos Habsburgo. A classe governante conservadora inglesa, os tories, também esperavam manter seu poder na Grã-Bretanha, que praticamente não havia sido contaminada pelos ideais napoleônicos. O czar Alexandre I, que acreditava ser o salvador da Europa, aspirava a controlar as reuniões do Congresso, o que preocupava tanto os ingleses quanto os austríacos, em virtude das pretensões expansionistas russas em relação à Europa Ocidental.

O novo mapa da Europa

O direito dinástico e o equilíbrio predominaram sobre um novo espírito nascido após a Revolução: o nacionalismo. Ao rejeitar as aspirações emancipacionistas de diferentes povos, o novo quadro criado por Viena viria a desmoronar.

412 FRENTE HISTÓRIA MÓDULO 03 A PAS 2

TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 33 2008 2009 27 2010 2011 2012 26-27 2013 73-75-79 2014 2015 2016 2017 2018 2019 49-50 2020 2021 42

O maior objetivo das nações era o de construir estados fortes com grandes territórios e o maior volume demográfico para impedir os objetivos expansionistas de quem pretendesse dominar novamente a Europa. Porém, as campanhas napoleônicas e a entrega de territórios à nova nobreza imperial francesa haviam alterado profundamente o mapa europeu. Muitas dinastias reinantes haviam sido substituídas por outras (como na Suécia ou Nápoles). Assim, surgiram estados pela junção de entidades menores (Suíça, Reino da Itália e a Confederação do Reno). Diante dessas alterações, decidiu-se remodelar o mapa da Europa.

Entre os grandes impérios, houve a seguinte divisão de territórios:

n Áustria: renunciava a grandes vantagens territoriais, recuperando, no entanto, a região de Veneza, Lombardia e uma pequena parte da Polônia. Contudo, passou a ter controle de parte dos Estados Alemães e Italianos.

n Inglaterra: preocupada com o seu comércio, conservou suas conquistas ultramarinas, Malta, ilhas Jônicas e Gibraltar, adquirindo novas colônias na África e na Ásia, que asseguravam a rota para a Índia. Além disso, consolidou seu domínio sobre as Antilhas, o que facilitou o comércio com a América.

n Prússia: recuperou a margem esquerda do Reno, estendendo até a fronteira com a França.

n Rússia: recebeu a Finlândia e a maior parte da Polônia.

n França: a grande perdedora dentro da reorganização das fronteiras proposta pelo Congresso, que teve suas fronteiras de 1792 restabelecidas.

n São criados Estados-tampão ao redor da França. Ao Norte, os Países Baixos, formados por Holanda, Bélgica e Luxemburgo; a Leste, Suíça; ao Sul, o reino Sardo-Piemontês.

n A península italiana foi repartida entre a Áustria, ao Norte, os Estados Pontifícios, no Centro, e o reino de Nápoles e das Duas Sicílias, ao Sul, governados pelos Bourbons.

Desenhado de acordo com os interesses das potências dominantes, o novo mapa cumpria com as intenções previstas: restabelecer a legitimidade territorial e monárquica anterior à Revolução, isolar a França e assegurar um equilíbrio de forças. Essas fronteiras artificiais não levaram em conta algumas questões que permaneceram pendentes ao ponto de corroer a obra proposta em Viena. Assim, a França nunca aceitara a perda de seus territórios. A Bélgica revoltou-se contra os holandeses e, italianos e alemães, iniciaram seus processos de unificação nacional. Nesse último caso, houve uma incorporação de um documento à ata final do Congresso, reduzindo o número de estados alemães de 350 para 39. Desse modo, nascia a Confederação Germânica, semente da futura unificação alemã. Também houve a incorporação de outras atas que condenavam o comércio de escravos e referendavam a livre navegação por grandes rios e mares.

A Europa dos congressos

Antes que o Congresso se dissolvesse, os participantes propuseram estabelecer alianças para garantir a paz no Continente. Assim, criou-se a Quádrupla Aliança entre Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia com a intenção de celebrar congressos para resolver assuntos internacionais. Essa nova política internacional desenhou-se em torno de três linhas estratégicas. A primeira linha, praticada pela Inglaterra, que diante do equilíbrio continental, esqueceu-se da Europa e se entregou ao engrandecimento do seu império colonial. A segunda linha, praticada pelas monarquias centro-orientais que, preocupadas com futuros perigos para o sistema absolutista, propuseram a criação de ligas de caráter político-religioso, das quais se destaca a criação da Santa Aliança, que tinha como objetivo colocar em prática os princípios do Congresso de Viena, reprimindo movimentos liberais em todo o mundo e buscando colocar em prática um processo de recolonização da América. Por último, a linha proposta pela França, que inspirada nos desejos de seu ministro Talleyrand, desejava recuperar para si o posto de grande potência e controlar os novos Congressos que buscassem eliminar possíveis intentos revolucionários. No entanto, pouco mais tarde, em janeiro de 1820, explodiram inúmeras revoltas contra o absolutismo na Europa. Contudo, as revoltas e o liberalismo foram duramente reprimidos; primeiro na Espanha, mais tarde em Portugal, Itália e Alemanha. Porém, por mais que os governos absolutistas tentassem restaurar uma ordem calcada no Antigo Regime, as revoluções liberais eram praticamente incontroláveis.

As revoluções liberais europeias

Diversos pensadores iluministas, como Montesquieu, Diderot, Voltaire, Locke, entre outros, haviam advogado pela organização da vida dos povos sustentada na liberdade e igualdade dos indivíduos. Isto é, em favor dos princípios liberais, que opunham a razão à religião.

A03 y Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 413

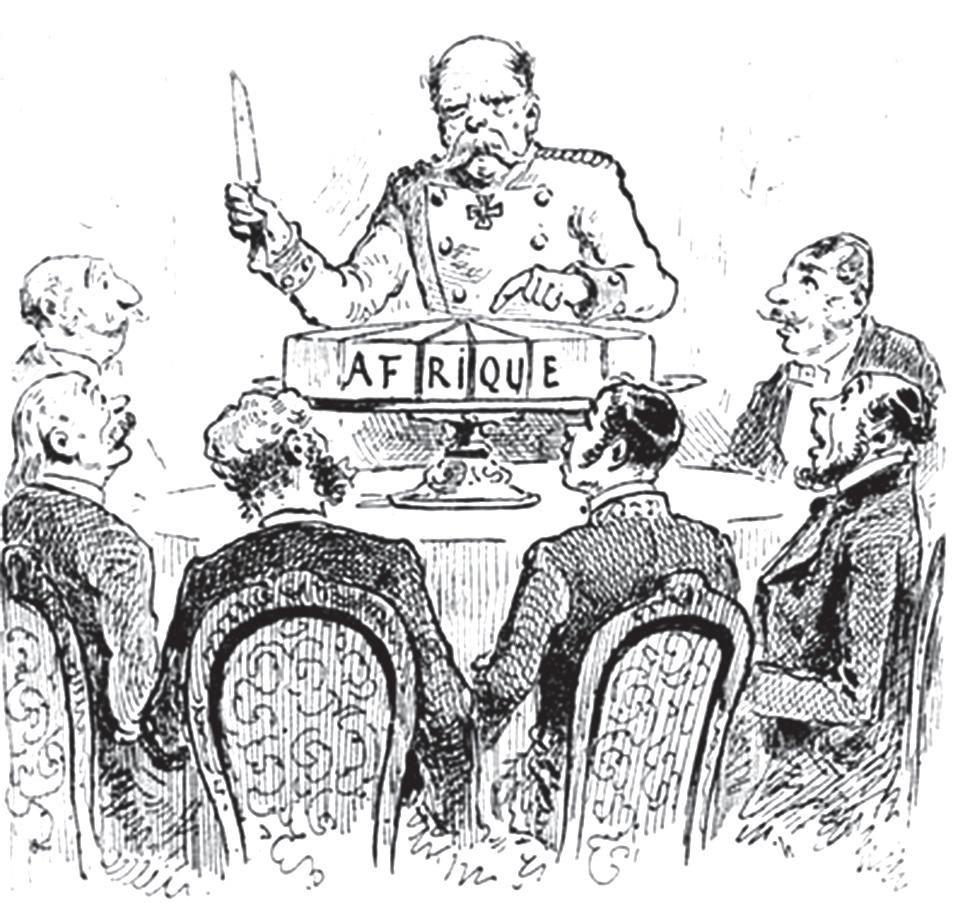

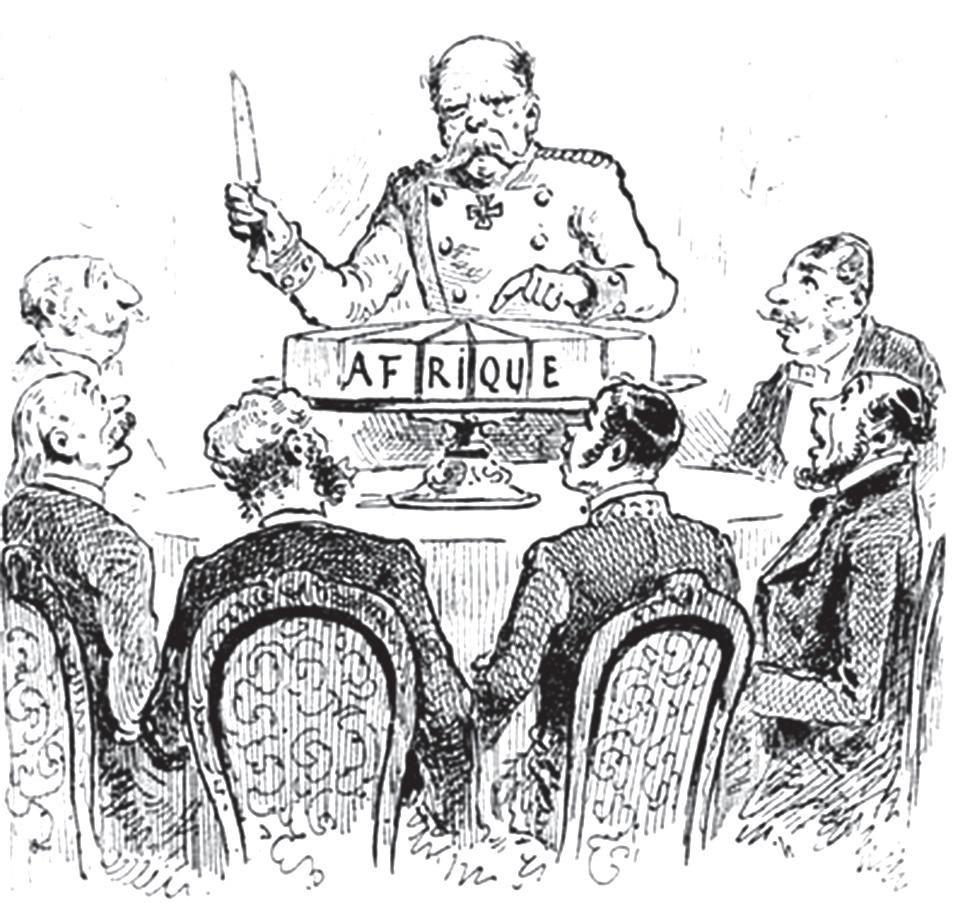

F IG u RA 01 - Charge que representa a divisão do território europeu entre as principais potências.

Além do aspecto ideológico, o liberalismo desenvolveu-se, ao longo do século XIX, como uma prática política. Segundo esse princípio, o estado liberal não é o diretor ou propulsor das relações entre os indivíduos e sim um garantidor dos direitos naturais individuais. Seus postulados básicos resumem-se em:

n Substituição do direito divino pela soberania nacional;

n Substituição do conceito de súdito pelo de cidadão, ou seja, sujeito com direitos inalienáveis reconhecidos em constituições e códigos de direito;

n Proclamação de princípios universais de liberdade individual, igualdade perante a lei e direito à propriedade;

n Separação de poderes: legislativo, executivo e judiciário, dependentes da vontade geral manifestada por meio do voto;

n Realização de eleições e plebiscitos para consolidar a ordem política;

n Criação de partidos políticos como necessidade para defender propostas ou ideais similares ou diferentes;

n No âmbito econômico, consolida-se o capitalismo e a sociedade de mercado;

n No âmbito social, surgirá a sociedade de classes.

O conceito de liberal nasceria na Espanha, ao denominar dessa maneira uma facção de deputados das Cortes de Cádiz. Daí passaria para a França ao designar aqueles que eram contrários à restauração bourbônica e, depois, aos deputados whigs ingleses, fundadores do Partido Liberal.

Os princípios acima expressados foram tomando forma ao longo dos anos. A respeito dos poderes, o legislativo era exercido pelo parlamento em conjunto com o monarca, que dispunha de uma série de prerrogativas, tais como o veto, a apresentação de leis, possibilidade de dissolver o parlamento etc. Quanto ao sufrágio universal masculino, não era admitido na maioria dos países europeus, por considerar alguns grupos incapacitados para exercê-lo. Em geral, estabeleceu-se um sufrágio restrito em que só tinham direito ao voto os homens maiores de idade, com um elevado nível econômico e profissional, razão pela qual se denominou sufrágio censitário.

As manifestações revolucionárias

A semente nacionalista e liberal que se expandiu por toda a Europa pelas tropas napoleônicas, sua nova estrutura administrativa e independência frente aos poderes tradicionais inutilizaram a Europa dos Congressos. A burguesia não estava disposta a renunciar ao poder tomado da aristocracia e organizou os movimentos revolucionários. Por sua parte, o exército mobilizou-se em apoio ao interesse político burguês. A eles uniram-se os artesãos, camponeses, estudantes ou profissionais que centraram seus principais protestos contra a situação social europeia.

As revoluções burguesas desenvolveram-se durante três ciclos consecutivos, 1820-1823, 1830-1833 e 1848. Os fatores que desencadearam tais revoluções tiveram a

ver com a situação de cada país, porém podem-se notar três causas comuns: a oposição ao absolutismo, os sentimentos nacionalistas e o protesto contra a desigualdade econômica e social.

As revoluções de 1830

As revoluções que ocorreram em 1830 tiveram na classe média sua principal gestora e a França como sua preceptora, seguida pela Bélgica, parte da Alemanha, Itália, Suíça e Polônia.

Em 1825, Carlos X havia sucedido a Luís XVIII com o único apoio da Igreja e dos ultraconservadores franceses. Buscando aliados, no início de 1830, Carlos dissolve a Câmara e convoca novas eleições, das quais surge uma Assembleia de caráter liberal que exigia a demissão dos ministros. Em julho, o Rei promulga ordens, suspendendo a liberdade de imprensa, dissolvendo a Câmara, reduzindo o número de deputados e convocando novas eleições para setembro.

Além da crise política, a França foi sacudida por problemas econômicos, que aumentaram os descontentamentos e proporcionaram aos revolucionários o apoio do povo: comerciantes, industriais, trabalhadores, jornalistas e políticos liberais. Nos três dias gloriosos (27 a 29 de julho de 1830), as ruas de Paris converteram-se em um verdadeiro campo de batalha. Carlos X abdicou do trono e buscou-se um monarca moderado, de caráter mais liberal. Assim, Luís Felipe de Orleans foi proclamado rei da França e acabou sendo obrigado a aceitar o princípio fundamental do liberalismo: a soberania nacional. Ampliou o número de eleitores para 200 000 e abandonou a “flor de lis”, emblema da monarquia Bourbon, para utilizar a bandeira tricolor, sinônimo do republicanismo revolucionário. A nova monarquia converteu-se em um símbolo do progresso político.

Essas revoluções ganharam a Europa, sendo responsáveis por movimentos na Bélgica, na Confederação Germânica, na Polônia e na Itália. No caso britânico, as revoluções de 1830 não serviram para derrubar um governo absolutista, pois desde a revolução de 1688, a nação desfrutava de um regime parlamentar, com uma monarquia limitada. Contudo, não havia uma constituição escrita e quem dominava o parlamento eram os nobres e não a burguesia. Por isso, em 1830, intensificaram-se as pressões dessa classe social para a ampliação de sua representatividade política. Como resposta, elaborou-se uma lei eleitoral que se adaptava à nova realidade geográfica, pautada no crescimento urbano. A partir de 1832, ampliou-se o quadro de votantes. Mesmo que ainda fosse uma minoria quem ditasse a política, agora tratava-se de uma minoria burguesa e liberal.

As revoluções de 1848

Conhecida como a “Primavera dos Povos”, uma nova onda revolucionária ocorreu na Europa durante o primeiro semestre de 1848. Caracterizadas pela sua brevidade e rápida expansão, as revoltas marcaram um novo avanço do liberalismo e

História 414 | PAS 2

das correntes nacionalistas, que foram acompanhadas por exigências de caráter democrático, como o sufrágio universal e reformas sociais para proteger os interesses das classes trabalhadoras. Uma vez mais, as revoluções começam em Paris e daí difundem-se para a Itália, Áustria e Alemanha.

SAIBA MAIS

O que foi o movimento sufragista?

“Foram diversas campanhas realizadas a partir de meados do século XIX para garantir às mulheres da Inglaterra e dos Estados Unidos algo então inédito para elas: o sufrágio, direito de votar em eleições políticas. [...] “O movimento sufragista tem suas origens na urbanização e na industrialização do século XIX”, diz a historiadora Lidia Possas, da Universidade Estadual Paulista (Unesp). [...] Quando mudaram do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas, as mulheres passaram a se conscientizar mais de seus direitos. A escritora inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) foi a grande pioneira da defesa do voto feminino, em livros e manifestos publicados a partir de 1792. Apesar de o movimento ter sido mais forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, o primeiro país a permitir o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1883”.

Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-foi-o-movimento-sufragista

A queda de Luís Felipe e a Segunda República Francesa

A política do rei burguês Luís Felipe, muito disposto a satisfazer os interesses da burguesia, acabou por defraudar tanto aos grupos católicos por causa das medidas tomadas contra a liberdade de ensino, como aos partidos de esquerda desejosos de maiores liberdades. Além disso, uma nova crise econômica provocou o fechamento de diversas fábricas e, concomitantemente, o aumento do desemprego e da fome, que geraram diversos protestos de trabalhadores, a quem se uniu a baixa burguesia e os estudantes. Quando o governo buscou utilizar a polícia e as forças armadas, estas se negaram, obrigando o rei Luís Felipe a abdicar em 24 de fevereiro de 1848. Um governo provisório proclamou a Segunda República Francesa que, a princípio, buscou dar uma imagem moderada e desejosa de paz ao resto das nações.

Imediatamente surgiram os primeiros desacordos entre a alta burguesia e os pequenos proprietários diante de um crescente temor das exigências dos movimentos socialistas. Para agravar a situação, ocorreu uma crise financeira manifestada pela queda da Bolsa e uma massiva retirada de depósitos bancários.

Nesse ambiente, celebraram-se as primeiras eleições por sufrágio universal masculino, com uma clara manipulação por parte das classes dominantes tradicionais, que acabou

provocando uma mudança nas posições conservadoras e um aumento da tensão política. Com isso, em dezembro de 1848, o sobrinho de Napoleão, Luís Napoleão Bonaparte, com um golpe de estado, proclamou-se presidente e, em 1852, imperador francês, derrubando a nascente República.

Os movimentos revolucionários no resto da Europa

As notícias da queda de Luís Felipe chegaram à Áustria, onde há mais de um ano não havia tensões sociais que exigissem reformas políticas. Os liberais da região de Baden foram os primeiros a reagir e servir de exemplo ao resto dos estados alemães. Buscavam liberdade de imprensa, formação de uma milícia cívica e a convocação de um parlamento alemão, no que se incluía um elemento nacionalista nas reivindicações. O movimento propagou-se sem a necessidade de recorrer à violência porque os príncipes, atemorizados, fizeram inúmeras concessões. Em março de 1848, uma manifestação de estudantes e trabalhadores exigiu a adoção de medidas liberais e a demissão do ministro Metternich, que acabou se exilando em Londres. O imperador prometeu a formação de um governo liberal, a organização da Guarda Nacional e a liberdade de imprensa. No dia seguinte, explodiu a Revolução na Hungria. A queda de Metternich e toda sua representação simbólica serviu para chamar a atenção do resto das chancelarias europeias. Esses movimentos exaltaram os ânimos na Itália, onde os emancipacionistas nacionalistas buscaram expulsar os austríacos. Sob o grito de “Viva Itália livre” eclodiu uma revolução encabeçada pelo rei da Sardenha, Carlos Alberto, mas que acabou sendo contida pelos austríacos. Ao fracassar do movimento, o rei Carlos Alberto abdicou em favor de seu filho Victor Emanuel II, que mais tarde tornaria possível o processo de unificação italiana.

Entretanto, na Alemanha, uma crise econômica bastante profunda, que levou uma parcela da população à fome, levou à eclosão de revoltas e à exigência de mudanças políticas e sociais, destacando a necessidade de libertação dos camponeses das obrigações feudais que lhes eram impostas. Contudo, em virtude das diferenças dos distintos grupos políticos, a revolução naufragou e não alcançou a unificação nem um modelo político constitucional.

Balanço das revoluções

Ainda que não tenham conseguido atingir as reivindicações principais da grande agitação que assolou a Europa por praticamente três décadas, subsistiram algumas conquistas que, com o tempo, se estenderam por todo o Continente. Na França manteve-se o sufrágio universal e nos outros estados europeus, houve uma grande debilidade das monarquias absolutistas do Antigo Regime, uma vez que se fortalecia a tendência do estabelecimento dos sistemas democráticos e parlamentares. Salvo na Rússia, onde persistiu a servidão até 1861, aboliram-se os regimes senhoriais. Por último, a semente nacionalista e emancipacionista daria seus frutos nas futuras unificações da Itália e da Alemanha.

A03 y Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 415

Era Napoleônica

Napoleão Bonaparte era o militar com maior prestígio dentro do exército durante a Primeira República Francesa. Aos 24 anos de idade, assumiu o posto de general de brigada, tornando-se o general mais jovem da história militar da França.

Consulado (1799-1804)

Em 1799, após o golpe 18 Brumário, instaurou-se na França um novo regime, o Consulado, buscando eliminar a instabilidade política que assolava o país. O poder executivo seria exercido por três cônsules, o general Bonaparte e dois membros do Diretório, Sieyés e Ducos. Com o novo regime, propôs-se uma nova constituição para regularizar a situação francesa.

A Constituição aprovada em janeiro de 1800, mediante um referendo, reforçou o poder de Bonaparte, pois o colocou à frente do governo por um período de dez anos (renovável). Napoleão seria o primeiro Cônsul francês e teria amplos poderes que ultrapassavam os limites da esfera executiva, podendo propor leis, dirigir a política externa, nomear ministros e membros do Conselho do Estado, assim como juízes e altos funcionários. Os outros cônsules teriam apenas funções consultivas. A Carta Magna não só fortalecia o poder de Napoleão como feria também os preceitos da soberania nacional. Durante os primeiros anos do governo napoleônico, foram obtidos grandes avanços administrativos, políticos e constitucionais. A grande inteligência e visão política do jovem general levaram-no a realizar uma formidável reforma administrativa no Estado francês, atingindo diferentes setores da sociedade francesa.

Império (1804-1815)

Era tão grande a fama e o poder do Primeiro Cônsul que, em 1804, Napoleão impôs outra Constituição para solucionar os persistentes problemas internos e externos da França. O governo não mais seria controlado por um triunvirato e sim por um imperador, Napoleão I. Esse novo regime anulava a República e estabelecia uma monarquia hereditária. Contudo, a constituição manteria as conquistas da Revolução Francesa: igualdade de direitos, liberdade política e civil e ratificação da integridade territorial. Em 02 de dezembro de 1804, Napoleão coroou a si mesmo “Imperador dos franceses” na presença do papa Pio VII para dar maior solenidade ao ato. Nesse momento, finalizou-se o período da Primeira República Francesa e deu-se início ao Primeiro Império Francês.

Com o objetivo de receber o apoio de seus partidários, Napoleão substituiu a antiga nobreza hereditária por uma nova, que conseguia seus títulos por méritos de guerra e serviços prestados ao Estado. Assim, nomeou príncipes, duques, marqueses, generais e oficiais. Converteu seus irmãos e seus cunhados em reis: José, rei de Nápoles e mais tarde da Espanha; Luís, rei da Holanda; seu cunhado Murat passou a controlar o ducado de Berg e, mais tarde, foi nomeado rei de Nápoles. Ele também instituiu a “Legião de Honra” para condecorar os mais destacados elementos dentro da sociedade francesa.

O imperador dominava toda a política mantendo, no entanto, as Câmaras como base de controle de governo. Vale destacar que os deputados e senadores que compunham tais câmaras eram submetidos aos desejos de Napoleão. O poder Executivo e o Judiciário eram exclusivos de Napoleão, que nomeava os juízes franceses e assegurava o seu poder pleno e o controle sobre toda a sociedade por meio de sua polícia. Socialmente, as mudanças também ganhavam vulto, tendo o maior destaque a perda de privilégios por parte da antiga nobreza. No entanto, a nova nobreza voltou a estabelecer uma hierarquia social, acumulando propriedades agrícolas e bens imóveis, o que acabava por distingui-la das demais camadas sociais.

Napoleão formou um exército forte e novo que se pautava em técnicas militares simples e no serviço militar obrigatório. Esse sistema militar, unido ao carisma e

História 416 | PAS 2

grande inteligência do Imperador, conseguiu transformar o Exército Napoleônico em um grande temor para todas as potências inimigas da França. Por outra parte, ainda que o estímulo bélico favorecesse o poder aquisitivo dos salários e diminuísse o desemprego as campanhas napoleônicas significavam uma ação sangrenta, sobretudo entre as camadas populares. No âmbito econômico, a situação francesa viu-se melhorada com as conquistas de novos territórios como a Áustria, Suíça, Itália, Portugal e Espanha.

No caráter militar, em virtude de não conseguir conquistar a Inglaterra pelo mar, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, cujo objetivo era estrangulá-la economicamente. A Inglaterra era extremamente forte e mantinha influência por todos os continentes, impedindo que a França recebesse mercadorias de colônias e seus Estados aliados. Em outubro de 1805, diante o cabo de Trafalgar, a esquadra inglesa dirigida pelo almirante Nelson, aniquilou a frota franco-espanhola.

A Inglaterra - a rainha dos mares, se propôs a organizar uma Terceira Coligação com austríacos, russos, prussianos e suecos para vencer, definitivamente, o Império Francês.

Não obstante, a política exterior francesa girava em torno da vontade de Napoleão, que significava a expansão da França sem limites para impor sua hegemonia em todo o continente europeu. A vitória francesa contra o exército austro-russo na batalha de Austerlitz, em dezembro de 1805 e em 1807, contra a Prússia e os exércitos coligados, fez com que fosse firmada, em junho de 1807, a Paz de Tilsit, com o czar russo Alexandre I, desfazendo a Terceira Coligação. Rússia e França repartiram suas influências na Europa, sendo que a parte oriental ficaria a cargo do czar e a ocidental para Napoleão, que já dominava a Itália, grande parte da Alemanha e a Polônia.

Nesse ínterim, continuava a pretensão Napoleônica de conquistar a Inglaterra, obrigando Portugal e Espanha a aderirem ao bloqueio continental. A monarquia portuguesa rechaçou o ultimato francês, enquanto o rei espanhol firmou com a França o Tratado de Fontainebleau, em outubro de 1807, pelo qual as tropas francesas obteriam o direito de passar pelo território espanhol para atingir Portugal. As ações francesas em Portugal fizeram com que houvesse a transmigração da Corte lusa para o Brasil, fato que seria de grande valia para a independência da colônia.

No caso espanhol, Napoleão derrubou o rei Fernando VII e colocou no trono seu irmão José Bonaparte, desarticulando o poder interno hispânico. Esse evento deu início aos movimentos nacionalistas na Espanha, que enfrentariam os exércitos napoleônicos em uma grande guerra de independência, que, com a ajuda da população espanhola e com o respaldo inglês, venceriam os franceses depois de seis anos de batalhas.

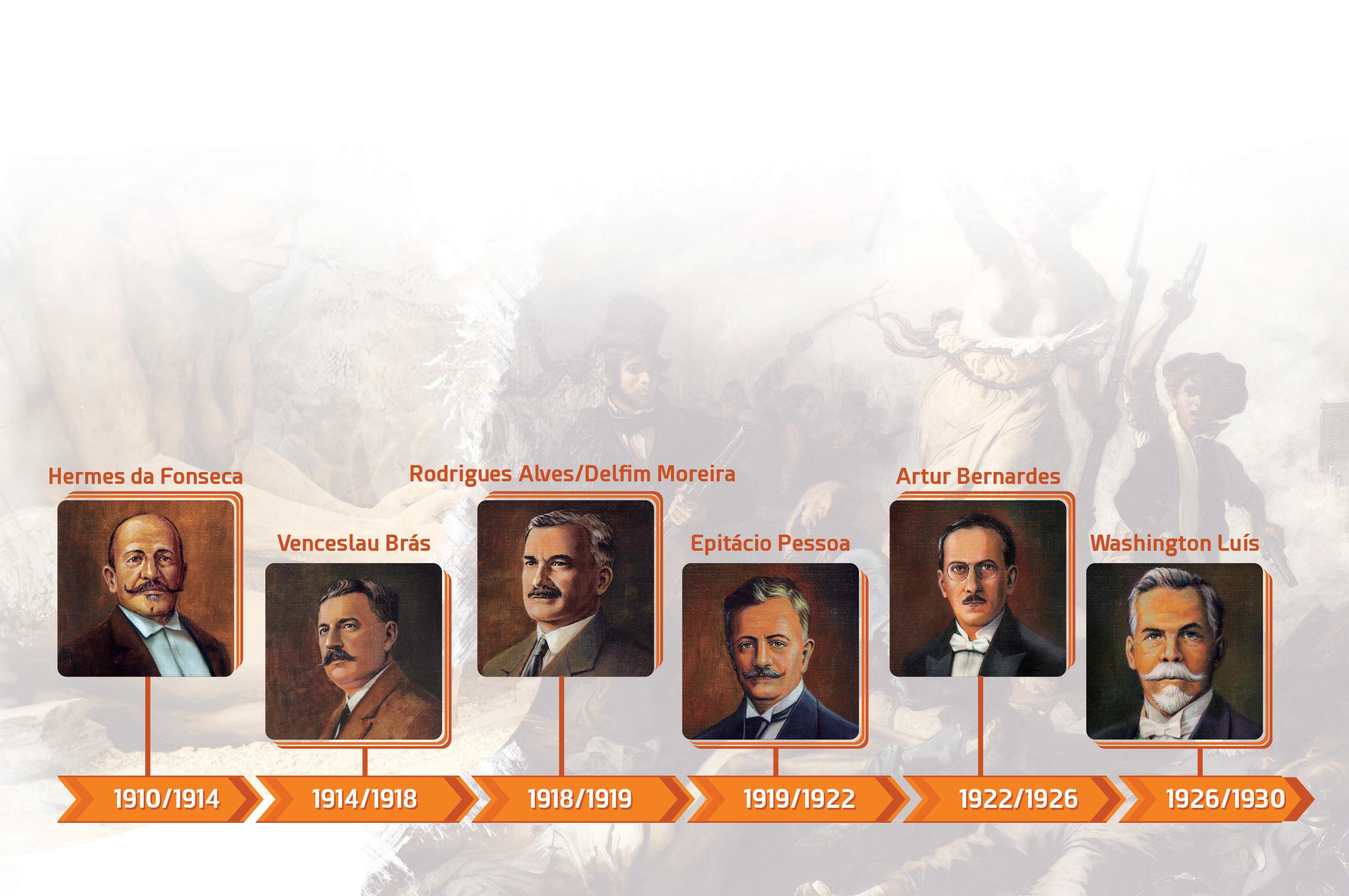

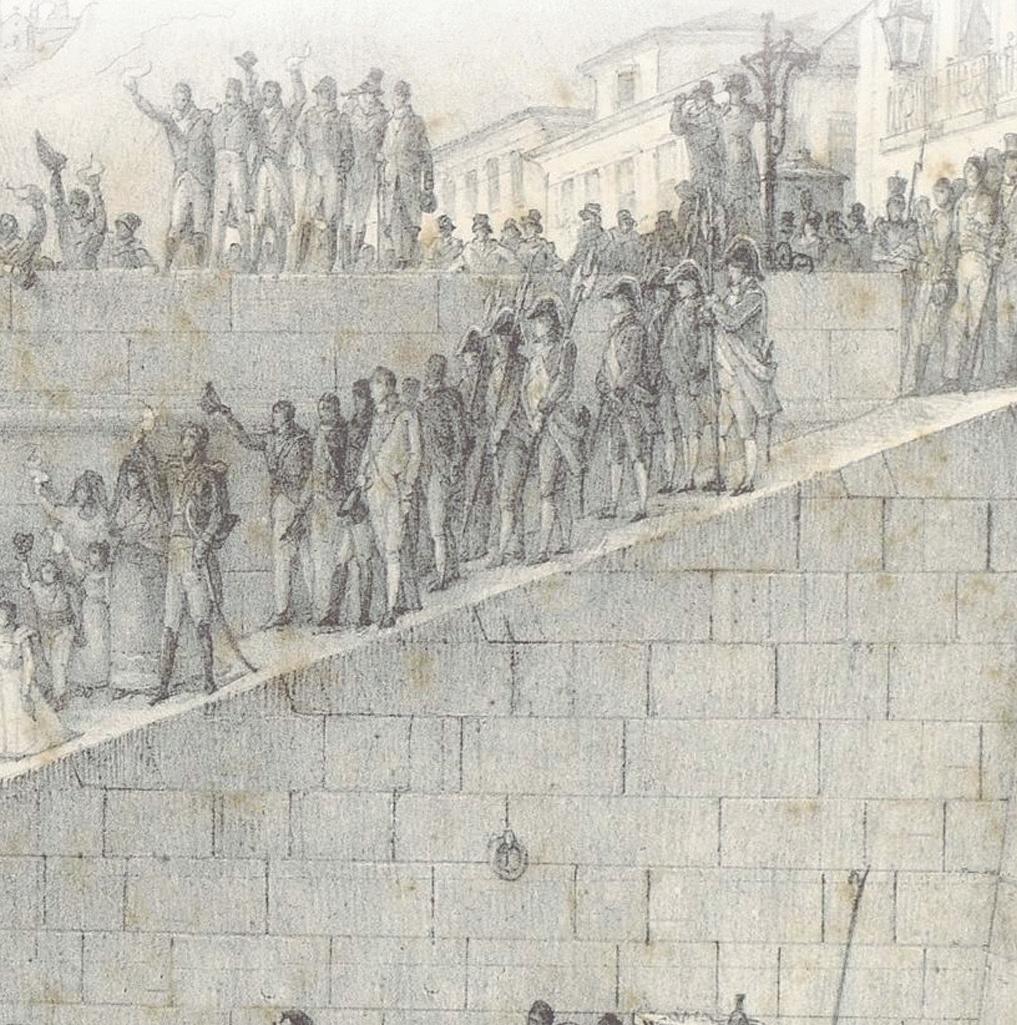

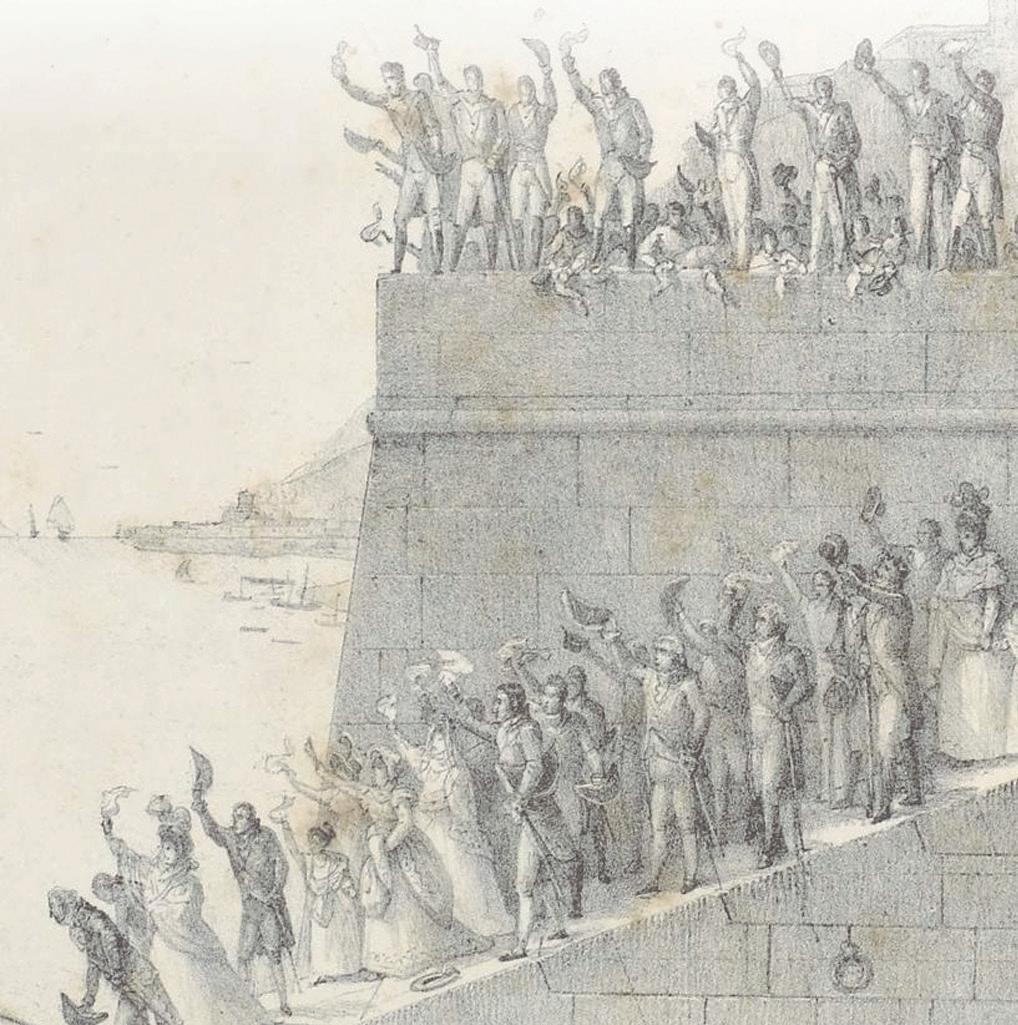

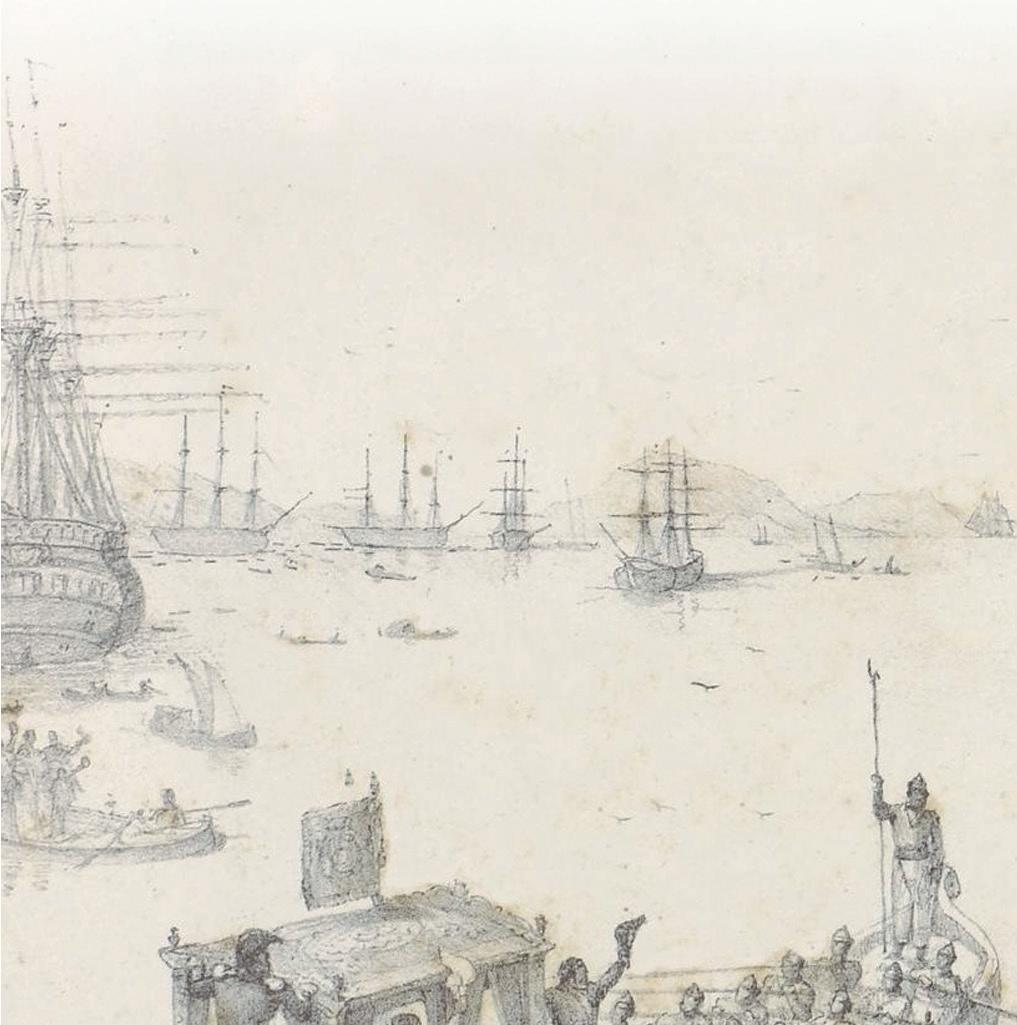

Durante vários anos, o Império Francês aumentava, chegando Napoleão a exercer influência sobre os Países Baixos, Itália, Espanha e Portugal, por meio de parentes ou seus oficiais. Contudo, em 1811, Napoleão passaria a en -