20 minute read

Una historia desde el presente

DE BICENTENARIOS Y CENTENARIOS

Ana Buriano María Eugenia Chaoul Johanna von Grafenstein

www.skyscrapercity.com

Este artículo, basado en la ponencia presentada por las autoras en el taller que, con el mismo título, se expuso en la XXXI Feria Internacional del Palacio de Minería, México D.F., el 20 de febrero de 2010, consta de tres partes: una introducción en la que se habla de la importancia de abordar el tema de las conmemoraciones de eventos históricos desde el presente; un apartado dedicado a la revolución de independencia de Haití, dada la importancia que ésta tuvo no sólo en el movimiento insurgente de nuestro país sino en dada la importancia que ésta los de toda América Latina, y un tercero a la Revolución Mexicana, pero observada desde un punto no muy frecuente, no el que se refi ere a las luchas por el poder sino de lo que ocurrió con las escuelas del país, con la educación de niños y jóvenes durante ese periodo.

INTRODUCCIÓN

Es una obligación profesional de los historiadores refl exionar en torno de temáticas históricas que sirvan ya sea para hacer avanzar nuestra propia disciplina o para ayudar al conjunto social a pensar el presente desde el pasado. Y en este 2010 resulta ineludible volver los ojos hacia el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

Quizás estemos todos un poco saturados de las conmemoraciones, quizá nuestros alumnos, o nuestros hijos, o nosotros mismos no compartamos el espíritu de festejos en medio de un presente cargado de problemas en lo nacional e internacional. Pese a ello, las conmemoraciones cívicas constituyen hitos deseables e ineludibles de la evocación histórica. Nada tienen de censurable en sí mismas; por el contrario, son ejercicios que nos unen con nuestros antepasados, que ayudan a establecer la continuidad generacional, que nos hacen saber de quiénes somos hijos y nietos, que nos reafi rman en los sentimientos de identidad nacional.

Cuando conmemoramos algo, estamos diciendo –a nuestros ancestros y a nuestros descendientes– más o menos lo mismo que decían los espartanos en uno de sus cantos: “Somos lo que fuisteis, seremos lo que sois”, es decir, una especie de puente en el presente que une el pa-

sado con el futuro social, para recordar lo malo y evocar lo bueno.

Sabemos que no sólo se conmemora para festejar los logros y las victorias; también se rememora para lamentar, para denunciar, para mostrar que nuestras sociedades tienen aún heridas abiertas, para establecer un balance de lo que nos legó el pasado, para compararlo con el presente y en múltiples sentidos más.

El tema que debe preocuparnos, en medio de los efl uvios conmemorativos, es: ¿cómo hacer esos viajes al pasado?, ¿de qué sentido dotarlos?, ¿cómo evitar convertirlos en un recuento reseco y frío de acontecimientos remotos y ajenos a la vida del presente?

La forma en que se abordan las conmemoraciones dice mucho en torno al estado de la sociedad que recuerda. Queda claro que en esta ocasión no partiremos desde el optimismo grandilocuente y monumental con que las elites porfi rianas organizaron las fi estas del centenario; por cierto, un optimismo falso porque apenas dos meses después de la parafernalia conmemorativa estalló la Revolución. Por el contrario, hoy se palpa en la sociedad civil, entre nuestros educandos, una especie de desgano y de indiferencia social frente a ambas celebraciones. Finalmente, las sociedades no pueden sustraerse de su estado de ánimo presente para mirar hacia atrás. Y múltiples circunstancias hacen que hoy este ánimo sea pesimista. Si bien escapa a la capacidad de los historiadores modifi car los estados de ánimos sociales, en cambio está en nuestras manos captar esos sentimientos y sentidos del presente para desde ellos tender una línea hacia el pasado.

Y ésa es la propuesta rectora, que justifi ca el título del artículo. “Una historia desde el presente” signifi ca, desde los desasosiegos de hoy, mirar las desazones del ayer como una forma de conjurar la indiferencia. Hemos elegido para ello dos temas que tienen una presencia fuerte en nuestras preocupaciones actuales: 1. La tragedia haitiana ha conmovido a la humanidad entera. Las catástrofes naturales convocan a la solidaridad. Pero todos sabemos que Haití conjunta la catástrofe natural y la social. Sin embargo, el pasado haitiano nos muestra una realidad profundamente diferente. A ella nos aproximará, desde su especialidad, Johanna von Grafenstein. La primera

Colonia que se independizó de su metrópoli,

Francia, hace algo más de doscientos años, conmocionó al mundo hispanoamericano. La revolución de los esclavos de Santo Domingo, el establecimiento de esa primera república negra provocó mucho temor entre las elites novohispanas. Esa isla, hoy miserable y arrasada hasta los cimientos, fue un referente y un apoyo para los insurgentes mexicanos y para los de otras latitudes.

www.wikipedia.org

Desfi le histórico, “La independencia” durante las fi estas del centenario de la independencia en 1910.

2. En un segundo momento abordaremos la temática educativa contemporánea a la Revolución. El estado actual de la educación escolar es un tema sensible del presente nacional. Cien años después de la Revolución existe un consenso social de que las defi ciencias son múltiples y nos desazona la formación básica que le legaremos a las nuevas generaciones para enfrentarse a un mundo cada vez más complejo.

Más allá de los múltiples diagnósticos que existen sobre los males que la aquejan, María

¿Qué puede signifi car la remembranza de un proceso histórico de gran envergadura para un pueblo que hoy en día está en la mira del mundo? Trataré de caracterizar en pocas palabras este proceso, iniciando desde sus tiempos coloniales. El Santo Domingo francés –o SaintDomingue– ocupaba la tercera parte de la isla La Española, y era vecino de la colonia española de Santo Domingo. Se trataba de una colonia inmensamente productiva, principal abastecedora del mercado europeo de azúcar y café, ejemplo de un colonialismo exitoso e importante dinamizador del comercio exterior francés. Este modelo de éxito descansaba sobre el trabajo de casi medio millón de esclavos africanos, en su gran mayoría nacidos en África y deportados a América por los tratantes franceses y de otras nacionalidades. Una pequeña parte de la población era blanca (6%) y un porcentaje similar lo constituía gente de color pero jurídicamente libre.

En 1789, al iniciarse la Revolución Francesa, también en la colonia de Saint-Domingue se empezaron a movilizar los diversos sectores soEugenia Chaoul se encargará de darnos una visión del impacto que sufrió la escuela mexicana en el tránsito del Porfi riato a la Revolución. Si este movimiento sacudió a la sociedad entera, hemos imaginado acaso: ¿qué le ocurrió a la escuela en medio de las conmociones violentas que vivió la capital?, ¿qué hicieron las mujeres y los hombres comunes con sus hijos durante la larga década revolucionaria?, ¿cómo sobrevivió la institución escolar?, ¿cómo salió adelante?, ¿cómo fue la infraestructura que albergó a las escuelas?, ¿qué fue de los niños y de los maestros de entonces?

ciales: blancos, gente de color libre y esclavos, cada uno con un proyecto de libertad e igualdad diferente. El estallido de la gran revolución de esclavos en el norte de la colonia –en pocas semanas, la mayoría de las plantaciones de azúcar estaban en llamas– marca el inicio de un proceso que llevará a la abolición de la esclavitud, a la expulsión de los franceses y, en 1804, a la constitución del segundo Estado independiente, después de Estados Unidos, en América. Su creación era un hecho inaudito en la época ya que sus habitantes habían desafi ado con éxito a uno de los imperios coloniales más poderosos del momento, inaudito también por ser gobernado por ex esclavos y gente de color.

En su seno se desarrolló una sociedad y cultura campesina vigorosas a lo largo del siglo XIX. Su campesinado era uno de los más prósperos de los países latinoamericanos en sus respectivas etapas postindependientes. Haití destacaba por un desarrollo regional notable con pequeños núcleos urbanos y portuarios independientes entre sí. Por supuesto, existían rivalidades

LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA DE HAITÍ: VISIONES ENCONTRADAS

www.wikipedia.org

Battle in Saint-Domingue (Batalla en Santo Domingo). Pintura que muestra una escena de la guerra revolucionaria haitiana.

regionales y también lo que se ha llamado la “cuestión de color”, es decir, rivalidades por el poder político entre las elites mulatas y negras. Hubo inestabilidad política a lo largo del siglo XIX, como en la mayoría de los países del mundo del momento, pero también hubo periodos gubernamentales largos y eventualmente tranquilos. La ocupación militar por 19 años que inició Estados Unidos en 1915 interrumpió el desarrollo político soberano de la república. La eliminación de los ejércitos encabezados por caudillos regionales y la creación de un ejército profesional; la concentración del poder político en la capital, Puerto Príncipe; el favoritismo hacia las elites “de piel clara” bajo la ocupación, fueron factores que abrieron en última instancia el camino a la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, que inició en 1957. Por otra parte, el descontento de los haitianos frente a la ocupación extranjera fomentó, entre las elites y el pueblo, la defensa de los valores culturales africanos, de la religión popular del vudú, de la pintura y literatura que expresasen valores nacionales. Una vez en el poder, Papa Doc, como le gustaba a Duvalier padre que la gente lo llamara, erigió un poder totalitario que heredó a su hijo en 1971, pero 15 años después, el pueblo haitiano logró la expulsión de Baby Doc tras un proceso opositor pacífi co, encabezado por la sociedad civil, proceso en el que intervinieron estudiantes, organizaciones sociales de base, la llamada “pequeña iglesia”, estaciones de radio, sindicatos obreros, entre otros actores.

Evocar el caso de Haití en esta coyuntura de las conmemoraciones es útil porque rememorar su papel como pueblo forjador de uno de los procesos de independencia más sorprendentes en la historia de la humanidad, de vencedor de

adversidades, es fundamental para este país que acaba de enfrentar una catástrofe natural de dimensiones y consecuencias humanas, sociales y económicas inmensas. Es en esta memoria colectiva de la dignidad, valentía y respuesta imaginativa a desafíos de diversa índole, que se debe basar la obra de reconstrucción que necesita el país hoy en día; el pacto social y político que urge crear, la decisión de tomar las riendas de su destino en sus manos, nada fácil dada la inmensa pérdida de los recursos humanos y materiales, y la presencia abrumadora de actores extranjeros en el país.

Hasta aquí estas breves consideraciones sobre periodos clave de la historia de un país latinoamericano, y el papel que puede tener la historia, la conmemoración, el recuerdo colectivo en un momento que tiene claros visos de refundación no sólo material, sino también política y social. Una segunda y breve parte de este apartado se ocupa del tema de cómo fue vista la revolución e independencia de Haití en su momento, especialmente en la Nueva España durante sus últimos años de existencia como virreinato.

La Nueva España ante la independencia de Haití

Regresemos entonces al surgimiento de este país caribeño como Estado independiente, producto de la única revolución de esclavos victoriosa en el mundo y a su infl uencia en el ambiente colonial de la época. Salta a la vista que a él dirigieron sus ojos insurgentes y primeros gobiernos independientes de la América española. Al mismo tiempo, constituyó una pesadilla para los defensores del statu quo colonial. A lo largo y ancho de Iberoamérica, las elites políticas y sociales invocaban el ejemplo haitiano como un proceso que había que evitar a toda costa, que mostraba la necesidad de unidad entre los blancos para prevenir, como se decía, “el furor de las castas”, con el fi n de mantener el control económico y político en sus respectivos espacios. Los “trágicos sucesos” de Santo Domingo se incluían con frecuencia en los discursos políticos de la época.

Veamos dos ejemplos de la mencionada visión negativa de la revolución haitiana en la Nueva España. El primero se tomó del libro traducido y publicado por el periodista y escritor Juan López Cancelada Vida de Jean Jacques Dessalines, líder de los negros franceses, en cuyo prólogo el autor escribe en 1806:

No hay política más errada que la de mantenerse indiferente sobre el bien o el mal que acaece en las demás naciones porque no nos toca personalmente. Se engaña mucho un Estado cuando cree que no le interesa lo que ha pasado a dos mil leguas de su continente. Es el mundo político como el físico: el primer móvil da impulso a la masa general, extendiendo su fuerza motriz de uno a otro extremo. El conocimiento de estas verdades hará más apreciable la lectura de este compendio de los horrorosos sucesos de la isla de Santo Domingo.

Otro ejemplo de este gran miedo que inspiró el proceso de independencia haitiano es un edicto, dado el 30 de septiembre de 1810 por el obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, donde evoca el espectro de la destrucción y violencia como futuro inexorable para la Nueva España, en caso que prosiga la anarquía desatada por el cura Hidalgo entre indios y castas:

Y he aquí la explosión de la mina que se está preparando lentamente. Tal debe ser el principio de vuestra ruina y devastación de todo el Reino. Todo lo que ha de seguir será espantoso y tremendo: cesarán todas las leyes divinas y humanas, y sólo reinará el furor de la ira y la venganza, destruyéndolo todo por el fuego y por el fi erro, y en poco

tiempo nuestras ciudades, villas y lugares, nuestra fl oreciente agricultura, despobladas y sin cultivo, se convertirán en bosques y zarzales, como se convirtió en nuestros días por la misma causa, la parte francesa de la isla de Santo Domingo.

Pero también hubo otra visión de lo que pasó en la isla antillana. En su escrito Representación nacional de las colonias - Discurso fi losófi co, el fraile mercedario Fray Melchor de Talamantes defi ende el derecho de las colonias de crear cuerpos de representación nacional y de separarse de sus metrópolis en casos precisos. Talamantes menciona diez razones que legitiman la separación, entre ellos “cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias”: “cualquiera que sepa el cruel tratamiento que daban los franceses a sus negros en la isla de Santo Domingo no se atreverá a acusarlos de rebeldes, ni a improbar la independencia que han logrado.” La revolución victoriosa de Santo Domingo aparece en Talamantes como una empresa justa y ejemplar, comparable a la separación de las Trece Colonias de Norteamérica de su metrópoli y su constitución como Estado independiente, o la separación de Holanda de España durante el reinado de Felipe II.

Finalmente, es importante mencionar que tanto José María Morelos como Ignacio Rayón enviaron emisarios a Haití entre 1813 y 1815, para pedir ayuda al rey Christophe y al presidente Pétion. Este último prestó apoyo efectivo a los insurgentes mexicanos y también a los venezolanos y neogranadinos. Los acogía en la isla después de las derrotas sufridas y contribuía a la preparación de nuevas expediciones con gente, barcos, armas y víveres. Es decir, Haití, hoy tan necesitada de la ayuda externa, fue generoso en el momento que se había constituido como Estado independiente, y sirvió de ejemplo alentador para los pueblos de Latinoamérica que luchaban por su independencia.

www.webster.edu

Henri Christophe, presidente y generalísimo de las fuerzas de Tierra y Mar del Estado de Haití.

Alexandre Pétion, presidente de la República de Haití (1806-1818).

www.latinamericanstudies.org

ENTRE LA CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA ESPERANZA DEL CAMBIO: LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN

Al renunciar el presidente Porfi rio Díaz en 1911, los capitalinos no podían creer que la prensa publicara que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la joya del Porfi riato, ahora se considerara un nido de corrupción, una agencia de colocación para las damas consentidas del régimen y un despacho de oropel. Esta clara embestida revelaba, sin embargo, el ambiente de lucha política de los grupos que aspiraban al poder. Reyistas, de la barristas, maderistas y porfi ristas se disputaron el control de la Secretaría, porque controlar la educación pública garantizaba una amplia legitimidad al régimen venidero y la posibilidad de atender demandas sociales que requerían una solución política.

Si bien durante el Porfi riato las escuelas de la ciudad habían sido el escaparate donde los cambios en materia educativa se evidenciaban para que los gobiernos de las diferentes entidades federativas pudieran seguir las innovaciones practicadas en la ciudad, se entiende que, al estallar la Revolución, las escuelas urbanas se convirtieran en los rehenes de la lucha por el poder. Durante el interinato de De la Barra y más claramente con el maderismo, faltó una burocracia especializada y si añadimos la politización del magisterio y la carencia de mantenimiento, se entiende entonces que el sistema educativo quedara sin control.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo eran las escuelas primarias en los albores del siglo XX en la ciudad de México? En un primer acercamiento, sorprende la diversidad de las características de los planteles derivada de las casas rentadas donde se asentaron. En efecto, la heterogeneidad de la red escolar era el espejo del esquema habitacional que prevalecía en la ciudad, donde los inmuebles que se alquilaban para ser escuelas podían ser casas solas, departamentos, cuartos, jacales, entre otros.

Los establecimientos se anunciaban hacia la calle con letreros de lienzo que indicaban el número del plantel para niñas o para niños, y podían cambiar de lugar, pues cuando terminaba el contrato de arrendamiento, si no se renovaba, se mudaban a otra casa. En todas las escuelas, los directores vivían con sus familias y compartían el mismo espacio, entremezclando la vida familiar con la vida escolar. Aulas colindantes con las recámaras, con el comedor o con la cocina comprometían el desarrollo autónomo de las clases y las actividades de los que ahí habitaban.

Como los niños no iban todos los días a la escuela ni a la misma escuela a lo largo de la semana, del mes o del año, las aulas podían llenarse con grupos compuestos por entre 40 y 70 alumnos, especialmente para los primeros años. Salones adaptados y reducidos hacinaban a los estudiantes convirtiéndose en lugares ruidosos y malolinetes. En ocasiones, las escuelas se alojaban en casas de vecindad entre cuartos, accesorías, viviendas bajas y de entresuelo. En estas escuelas, el acceso de los niños a sus clases era difícil, pues implicaba que recorrieran el patio central, subieran hacia el primer piso todos los días a diferentes horas, incomodando con ello a los inquilinos que habitaban el mismo inmueble. El escaso número de baños y su difícil acceso impedía que los niños hicieran sus necesidades de manera adecuada. Los salones de clase eran oscuros y las azotehuelas se usaban como patios.

La labor de pedagogos e higienistas infl uyó para organizar la escuela como un lugar exclu-

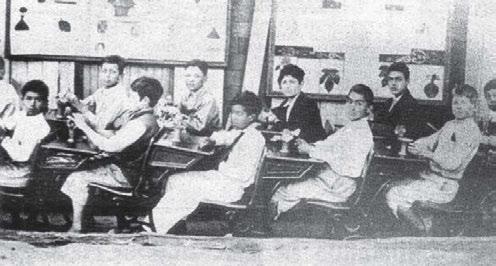

rasmos.blogspot.com

Alumnos de la escuela para varones “Justo Sierra”.

sivo que tuviera asignadas tareas propias y defi nidas. Un tiempo escolar único se asociaba con una asistencia obligatoria y la reglamentación del calendario escolar. La nueva ciencia pedagógica se convirtió, además, en el fundamento idóneo para que los niños fueran considerados como un recurso nacional que era importante cuidar y atender. Para 1907 se inauguraron cinco planteles modelo que eran el proyecto educativo más ambicioso del Porfi riato. Los edifi cios construidos ad hoc para ser escuelas tenían aulas bien iluminadas, patios para ejercicios gimnásticos, baños con retretes, lavabos y regaderas. El tendido de la red de agua potable y la acción de los higienistas permitieron la reconversión de los escusados en las escuelas y la introducción de grifos posibilitó el lavado de manos.

Es comprensible entonces que, a la caída del régimen porfi riano, el sistema escolar que empezaba a funcionar bajo la tutela del Estado fuera muy codiciado. Como decíamos más arriba, la falta de un control administrativo por parte de los regímenes de De la Barra y más claramente con Madero, la educación en la ciudad se atomizó. Es decir, cada quien hizo lo que quiso y el sistema escolar se convirtió en un caos. A la llegada de Huerta, la violencia y la represión se presentaron como las nuevas formas de hacer política. Con la mano dura del régimen, los maestros regresaron a las escuelas y se trató de reorganizar los servicios públicos de la ciudad para normalizar las actividades. Parte de esta reorganización urbana era poner a funcionar la infraestructura escolar. Volver a articularla requirió, por un lado, intensifi car la actuación de los médicos higienistas que lograron completar la conexión de los planteles a la red de agua potable, el saneamiento de los edifi cios y la revisión médica de los educandos. Por el otro, también signifi có dotar a la escuela de reconocimiento y disciplina. Más allá de un simple militarismo, la dictadura huertista buscó socializar una cultura militar de corte nacionalista. El sistema escolar se dinamizó, pero el compromiso del gobierno huertista no había sido educativo sino político y la red escolar sirvió para contener la acción colectiva.

Hacia 1915, víctima de la lucha de las diversas facciones revolucionarias, la ciudad quedó

cheguevara-justosierra.blogspot.com

Escuela de niñas. En el Porfi riato los niños y las niñas no asistían al mismo tiempo a la escuela, a excepción de los lugares marginados que a falta de escuelas niños y niñas tenían que compartir clases, siempre y cuando estuvieran separados dentro del aula.

acorralada. Los tranvías fueron destruidos, la hambruna y las epidemias asolaron a los habitantes y las escuelas fueron clausuradas. El cierre de las escuelas dejó además a los maestros en una endeble posición económica y política. En agosto de 1917, se formalizó la desaparición de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. A partir de entonces, las escuelas pasarían a depender de los municipios.

El quiebre institucional confi rmó el largo desmoronamiento del proyecto educativo porfi riano y desagregó la política educativa que ahora sería administrada bajo la visión del Ayuntamiento de la ciudad. Después de la guerra, la red escolar quedó inmersa en un serio problema habitacional. Las escuelas fueron desalojadas de las casas que alguna vez se rentaron para tal efecto y el Ayuntamiento se encontró como un inquilino más que tenía que hacer frente a la contracción de la oferta inmobiliaria si quería volver a abrir los planteles. Los pocos inmuebles que permanecieron como escuelas fueron objeto de saqueo: se robaron los baños, los lavabos, las ventanas, los relojes, las bancas.

Con un presupuesto limitado, algunas escuelas volvieron a funcionar pero en condiciones tales de escasez y de falta de mobiliario que fue imposible de superar en años. Casi la mitad de las escuelas que operaban durante el Porfi riato desaparecieron. Una de las consecuencias de la reducción en el número de planteles fue el hacinamiento de estudiantes y la degradación del espacio escolar. Sin embargo, las escuelas funcionaron porque hubo demanda y porque sirvieron como un lugar de refugio para los niños más pequeños, un espacio de resguardo temporal que apoyó a las familias. Frente a la precariedad, los maestros crearon una red de solidaridad que buscó hacer frente a las necesidades de sus alumnos y mantener su propio empleo. Este tejido social generado con base en la escasez propició posteriormente la autonomía magisterial y la formación de un sindicato con fuerza sufi ciente para infl uir en la sucesión presidencial a la muerte de Carranza. Por último, la Revolución había permitido la apropiación social de los espacios de aprendizaje bajo la experiencia asimilada de la educación popular urbana del viejo régimen.

Conclusiones

Finalmente, creemos que conmemorar no siempre es apelar a los grandes acontecimientos del pasado. Muchas veces aspectos aparentemente no medulares sirven como ejes rectores de una refl exión que ayuda a iluminar el presente, a inscribirlo en la dimensión del tiempo histórico, con la mirada esperanzada en el futuro. Si acaso este artículo logra acercarnos de una forma nueva, refl exiva y crítica a esos cien y doscientos años transcurridos, la historia habrá cumplido quizás, alguno de sus cometidos.