legnoarchitettura

rivista trimestrale

anno VIII – n 28, luglio 2017 ISSN 2039-0858

Numero di iscrizione al ROC: 8147

direttore responsabile

Ferdinando Gottard

redazione Lara Bassi, Lara Gariup

editore

EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117

34074 Monfalcone - Gorizia

tel 0481 484488, fax 0481 485721 www legnoarchitettura com

progetto grafico

Lara Bassi, Lara Gariup

stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate

prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri

Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria Joo Distribuzione

Via F Argelati 35 – Milano copertina

L’Anthracite, archi5

Foto: Sergio Grazia

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

Stefano

Ricostruire e ampliare con il legno

Il legno e le foreste in Friuli Venezia Giulia

Una gestione attiva e sostenibile della risorsa legno

Boeri 04 91 99

Foto: Stefano Boeri Architetti

Foto: Stefano Boeri Architetti

28 legnoarchitettura

Foto © Valentino N cola

incontri techné topic

10 54 74

Mensa scolastica Stefano Boeri Architetti 10

Biblioteca Sebastián Irarrázaval 20

Edifici a schiera LMA+ISA 34

La Résidence de la Citadelle Arch&Types + Vitachiara Habitat 44

Casa Gianìn Clinicaurbana 54 L’Anthracite archi5 64

34 20 64 F o o D e g o C a p o m a g Foto: Marce lo Teston FotoStudio immag n ” Foto: Sergio Grazia

Polo

74 Corte

82 10 progetti F o t o F e l p e D a C o n a d o 44 82

scolastico Fabbricart

agricola Marco Baraldi, DomusGaia

incontri

Stefano Boeri

Il suo lavoro spazia dalle visioni urbane alla progettazione di architetture e di spazi aperti con una costante attenzione alle implicazioni geopoliche e ambientali dei fenomeni urbani e alla ricerca e alla pratica dell’architettura e dell’urbanistica

Stefano Boeri, coinvolto con il suo studio in alcuni progetti di ricostruzione post sisma nel centro Italia, ci racconta in un’intervista telefonica la sua esperienza progettuale in questi luoghi

In queste due pagine, alcune immagini di cantiere della Mensa scolastica di Amatrice

Lei è stato nominato consulente per la ricostruzione delle zone terremotate in centro Italia: quale sarà il suo compito nella definizione dei piani di recupero edilizio dei centri abitati e degli edifici stessi in questo territorio complesso dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico?

Al momento c’è un comitato tecnico scientifico che sta redigendo delle linee guida per la perimetrazione delle aree da assoggettare agli strumenti attuativi in questi

ambiti di recupero e nei piani di ricostruzione Noi stiamo lavorando su questo assieme al comitato e io personalmente sto cercando di essere di supporto a tale lavoro, che però operativamente verrà fatto dal comitato Il mio contributo avverrà in una fase successiva, sarà più di aiuto ai Comuni che saranno i protagonisti – con Vasco Errani, commissario per la ricostruzione, e le Regioni – nell’individuare dei modelli di ricostruzione, e sarò di sostegno nel fornire una con-

4 legnoarchitettura 28 incontri

F o o F r a n c e s c o M a t u z i

F o o S e a n o B o e i A r c h t e t F o o M a r i o M o z z e t P h o o g a p h e

Il rendering del masterplan del Polo della Ristorazione di Amatrice Si rconosce l’edificio della Mensa scolastica e, nella piazza antistante, l’installazione Radura, dello studio Stefano Boeri Architetti

sulenza proprio sulle linee e sugli indirizzi della ricostruzione È questo il lavoro che stiamo facendo e che io sto facendo con il coinvolgimento degli ordini professionali, ovvero: la mia attività in questo momento è stata quella di incontrarmi con il coordinamento degli otto Ordini degli architetti delle otto Province interessate dall’area del cratere, che sono due in Abruzzo, due nelle Marche, due in Umbria e due in Lazio e con loro fare un lavoro di monitoraggio, di trasformazione in corso, di studio delle differenti situazioni

Come si inserisce il materiale legno all’interno di questa pianificazione urbanistica? Perché la scelta del legno in un territorio fortemente segnato dal sisma, ma che culturalmente il legno non lo vive come tecnologia costruttiva?

È questo un tema che riguarda tutta la fascia appenninica e non solo le zone terremotate Siamo un Paese di boschi e foreste, cresciute enormemente negli ultimi anni in seguito all’abbandono dell’agricoltura e della zootecnica e nonostante questo non abbiamo una cultura del legno Basti dire che noi siamo tra i maggiori importatori di legno da ardere nonostante siamo contemporaneamente produttori di legna da ardere Non abbiamo nessuna capacità di valorizzare le varietà di essenze e di specie che i nostri boschi ospitano in modo tale da poter avere anche una struttura industriale diffusa che sia in grado di costituire delle filiere che lavorino sul legno, in tutte le sue possibili declinazioni: dalla biomassa, ai pannelli prefabbricati, agli arredi Questa è, secondo me, la grande sfida dei prossimi anni

6 legnoarchitettura 28

incontri C r e d t s S e f a n o B o e r A c h e t

Come è nato il suo coinvolgimento nel Polo della Ristorazione di Amatrice?

Sono stato coinvolto dal Corriere della Sera e dal TGLA7, che assieme a TIM hanno lanciato l’idea di intervenire sul territorio grazie ai fondi raccolti dalla campagna “#Un Aiuto Subito”, naturalmente discutendo con i sindaci del territorio coinvolto In questo caso il sindaco di Amatrice ha valutato che fosse opportuno realizzare al più presto un Polo dell’alimentazione, idea suggerita dal commissario Errani Siamo quindi stati chiamati dal Corriere e dal TGLA7 a immaginare cosa fosse un polo dell’alimentazione attorno alla nuova mensa scolastica e da lì è nata l’idea di questa piazza con una mensa con una grande vetrata verso i Monti della Laga e con attorno un sistema di elementi modulari di pannelli prefabbricati in legno, dove saranno ospitati otto dei ristoranti che ad Amatrice funzionavano prima del terremoto e che davano importanza all’economia Tenga conto che saranno circa 120 le persone che lavoreranno in questo polo e a mio avviso questo è un grande aiuto all’economia locale

Tutti gli edifici del Polo della ristorazione sono pensati per essere strutture temporanee? È previsto un altro utilizzo o una riallocazione di questi fabbricati? Il legno, oltre a essere elastico e leggero, è un materiale che si presta a montaggi e rimontaggi, molto meglio di qualsiasi altro materiale In questo caso però la storia delle ricostruzioni post sismiche in Italia ci dice senza dubbio che i tempi di ricostruzione di una situazione non simile, ma analoga a quella precedente al sisma, sono lenti Si parla come minimo di 40, 30, a volte 50 anni Ci auguriamo che questi tempi siano diversi per le zone del sisma dell’agosto, ottobre e gennaio scorsi, però abbiamo ragione di credere che convenga oggi immaginare e realizzare delle strutture temporanee in grado di durare Sembra un paradosso, ma io parlo sempre di “lunga temporaneità”, cioè di strutture che siano in grado di creare un sistema di luoghi per una comunità urbana che è stata sradicata dal terremoto e che può tornare a vivere in quei luoghi attorno al lavoro soprattutto, attorno allo spazio del lavoro, e ritrovare una logica di comunità che significa

I lavori del Polo della Ristorazione di Amatrice proseguono e sono tuttora in corso Oltre alla Mensa scolastica, anche gli altri ristoranti del Polo sono costruiti rigorosamente in legno

7

F o o N o m e C o g n o m e F o o D o m u s G a a

L’edificio della Protezione Civile in costruzione a Norcia

piazze, percorsi, spazi commerciali, scuole, asili spazi di sosta che saranno per forza di cose temporanei, ma con una dimensione del tempo ben diversa dall’emergenza Parliamo quindi di strutture che abbiano tre caratteristiche: che siano in grado di durare, che siano sicure e che, se possibile, siano anche belle

Oltre al Polo della Ristorazione è previsto qualche altro intervento ad Amatrice? E in che cosa consiste il progetto per Norcia? Oltre alla scuola e al Polo delle Esposizioni, cosa prevede il piano?

Ad Amatrice stiamo lavorando solo sul Polo, mentre a Norcia, oltre alla scuola, il piano prevede un Polo espositivo dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, simile come logica a quello di Amatrice In questo caso però si parte da una struttura che serve anche per la Protezione Civile, un edificio di raccolta e di sicurezza che lì mancava completamente Siamo partiti da

quello, anch’esso realizzato con i fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLA7, e il progetto verrà portato avanti da noi o da altri architetti

Infine una curiosità: quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a coinvolgere nuovamente la Filiera del Legno FVG in questo progetto, dopo la collaborazione dello scorso anno con l’installazione Radura e di quest’anno con Urban Hugs | Radura 02? Il 25 agosto ho chiamato il Consorzio Innova FVG proponendo di fare insieme una riflessione con le aziende della Filiera del legno sulla ricostruzione post-sisma Ci siamo visti il giorno successivo a Milano, abbiamo fatto un progetto di edilizia residenziale di emergenza - che avevamo già studiato qualche anno prima, lo abbiamo riadattato, usando le tecnologie dei moduli prefabbricati in legno, e lo abbiamo mandato alla Protezione Civile Questa cosa però non è andata avanti in

8 legnoarchitettura 28

incontri F o t o S e f a n o B o e A c h e t i

A sinistra, l’installazione

Radura, realizzata con il legno della Filiera FVG e, sotto, un rendering dell’installazione

Urban Hugs | Radura 02

quanto la Protezione Civile aveva già una serie di aziende che lavoravano sulla prefabbricazione, prequalificate da un concorso precedente

A quel punto però noi avevamo già cominciato a “scaldare i motori”; mi ero trovato molto bene con la Filiera e mi è venuto immediatamente lo spunto di coinvolgerli in questa operazione, quando siamo stati chiamati a fine ottobre dal Corriere della Sera e dal TGLA7 con una telefonata di Enrico Mentana Nel giro di due giorni siamo riusciti a vederci e a fare un piano di lavoro, in una settimana avevamo un progetto discusso col sindaco e nell’arco di due settimane avevamo già iniziato i lavori in cantiere: quindi questo per me è il miracolo di quel progetto Abbiamo lavorato bene assieme; si tratta di un progetto che ha unito persone di grande qualità, come gli interlocutori che avevamo sul territorio e le aziende friulane C’è stata partecipazione, empatia, conoscenza tecnica, competenza, serietà: è stata una bellissima esperienza da cui ho imparato moltissimo! Siamo stati gli umili esecutori delle idee di altri e siamo stati felici di farlo

Per approfondimenti: www.stefanoboeriarchitetti.net/it/

9 F o t o S t e a n o B o e r A c h i e t

C r e d t s S e f a n o B o e r A c h e t

Stefano Boeri Architetti

Stefano Boeri Architetti

Mensa scolastica Amatrice

F o o M a z o M o z e t P h o t o g r a p h e

1

Dettaglio dell’angolo nordest della mensa e dell’attacco tra la parete vetrata e il grande sporto del tetto

2

L’angolo sud della mensa. In fondo si intravede una porzione di uno dei ristoranti che stanno sorgendo intorno alla piazza

12 legnoarchitettura 28 progetti

1 F o o E e n a C a o n p e r D o m u s G a a

2

Ubicazione: Amatrice (RI)

Progetto: Stefano Boeri, Corrado Longa, Marco Giorgio, Julia Gocalek, Daniele Barillari - Stefano Boeri

Architetti, Milano

Soggetto promotore: Comitato “Un aiuto subito” Terremoto centro Italia

6 0, Corriere della Sera; TG LA7

Soggetto beneficiario: Comune di Amatrice (RI)

Strutture: ing Mirko Degano

Impianti: ing Andrea Sava, ing Federico Fistarol, ing Giorgio Paron

Appaltatori: Filiera del Legno Friuli Venezia Giulia; ATI: DomusGaia e Legnolandia

Fine lavori: aprile 2017

Superficie: 510 m2

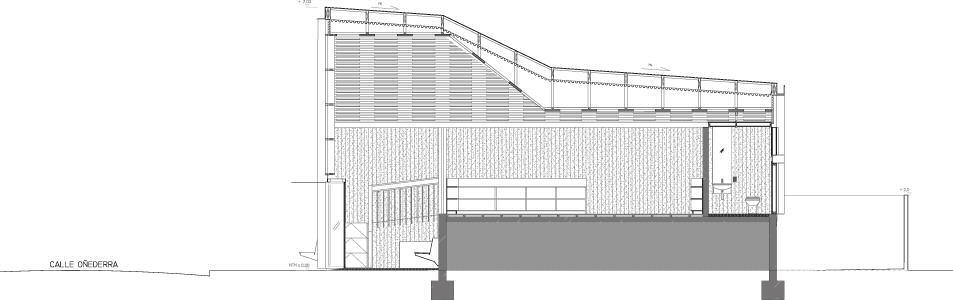

L’aggregazione del cibo

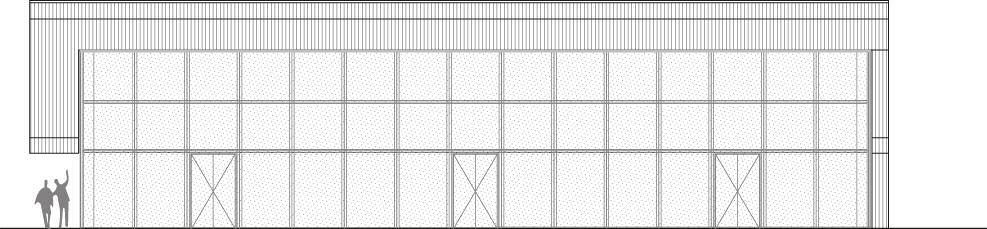

Realizzata in pochissimi mesi grazie alla raccolta fondi organizzata e promossa dal Corriere della Sera e dal TG LA7 “Un aiuto subito” in seguito agli eventi sismici che lo scorso anno hanno colpito l’Italia centrale, la nuova mensa della scuola di Amatrice è stata progettata dallo studio Stefano Boeri Architetti per essere uno spazio polifunzionale sia per i bambini che per tutta la comunità locale che qui possono giocare, incontrarsi e sostare Il fabbricato della mensa è il primo di una serie di edifici – otto ristoranti storici della cittadina reatina distrutti dal terremoto – che daranno lavoro a 130 persone già occupate nel settore della ristorazione e che sono in fase di completamento attorno a un’area centrale, un punto di aggregazione e di ripartenza per riscoprire la propria identità e rilanciare l’economia locale Dal punto di vista compositivo il volume prismatico della mensa, con 150 posti a sedere, si presenta interamente vetrato su tre lati per regalare splendide viste sui Monti della Laga ed è protetto dall’ampio sporto dell’unica falda inclinata della copertura La parte retrostante dell’edificio, dove trovano posto gli spazi di servizio (cucine, locali di preparazione e di deposito, bagni, spogliatoi, ambienti per il lavaggio e per la raccolta dei rifiuti e i vani tecnici) si caratterizza per un fronte quasi completamente opaco e un tetto piano

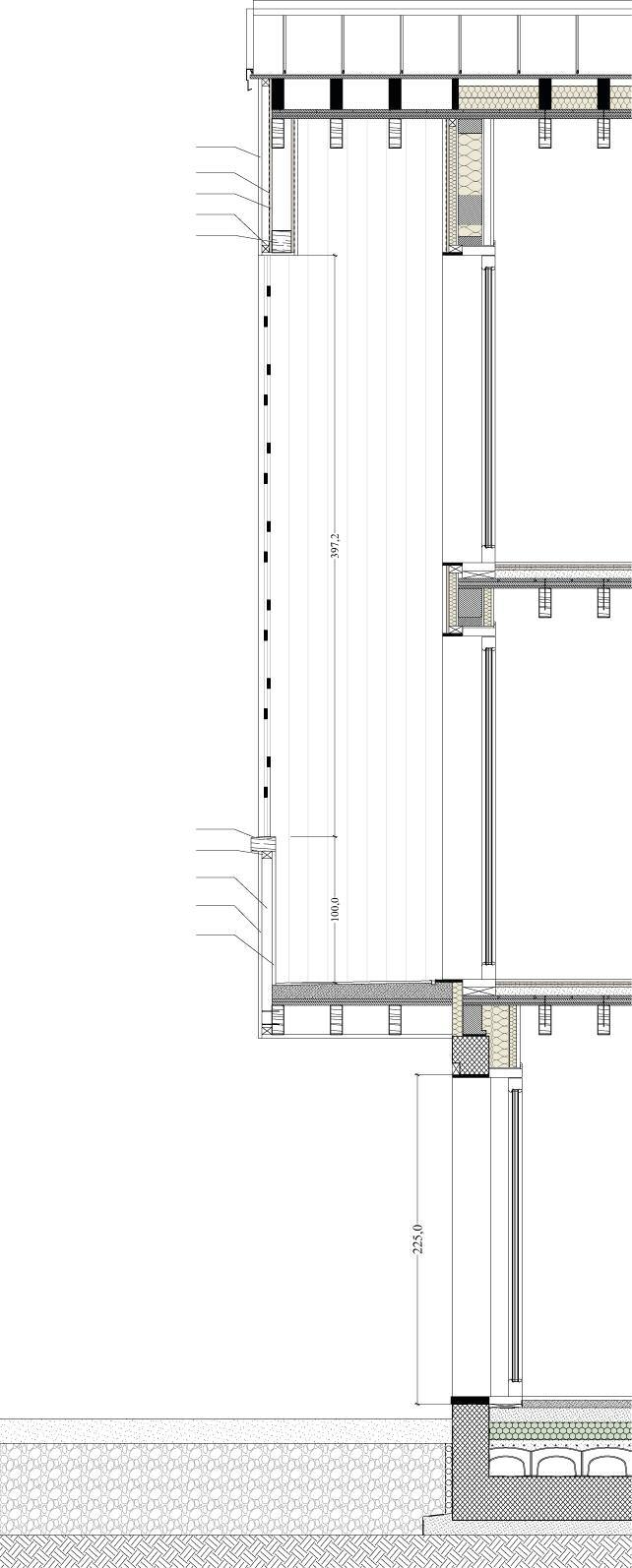

Il fabbricato è realizzato con elementi prefabbricati in legno, dalla struttura portante ai moduli di tamponamento delle pareti e del tetto, quest’ultimo rivestito in lamiera coibentata; i serramenti perimetrali sono in alluminio e vetrocamera mentre tutte le partizioni interne sono realizzate con tecnologia a secco La prefabbricazione si è confermata la soluzione ideale per realizzare la mensa nei tempi prestabiliti, garantendo rapidità e facilità di montaggio in fase di cantiere

Un ruolo fondamentale nella costruzione del progetto è stato svolto dalla Filiera del legno del Friuli Venezia Giulia e dall’ATI DomusGaia e Legnolandia che hanno fornito i materiali e che stanno ultimando l’intero piano dell’area Al momento non è previsto né un cambio di funzione dell’edificio né una ri-ubicazione in altro sito, anche se i materiali a secco utilizzati per le suddivisioni interne consentiranno in futuro un’agevole trasformazione degli spazi

13

F o o D o m u s G a i a

3

14 legnoarchitettura 28

L’angolo nord-est della Mensa in una fase ormai avanzata dei lavori.

pianta

F o o S t e a n o B o e r A r c h t e t 3

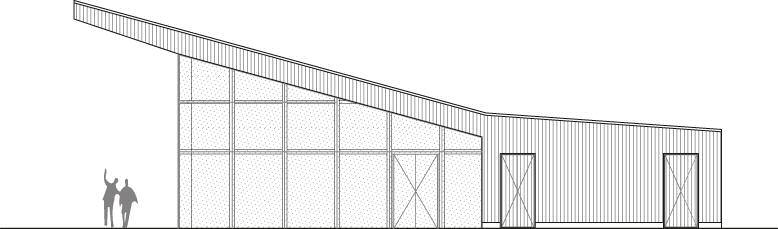

fronte sud verso la strada

sezione trasversale

il masterplan “Amate Amatrice”

La mensa, come già anticipato, fa parte di un piano più generale che ha visto la realizzazione di un insieme di strutture, tutte costruite con elementi modulari in legno prefabbricati I volumi si dispongono attorno a uno spazio pubblico aperto, costituito da una pavimentazione pedonale esterna, attrezzata con sedute e illuminazione, e uno spazio centrale vuoto sistemato a verde anch’esso con panchine e destinato a ospitare un’installazione temporanea di arredo urbano

Il primo stralcio ha riguardato l’edificazione della mensa scolastica, il secondo la costruzione dei nove ristoranti che hanno differente capienza e metratura, da circa 85 m2 a 500 m2, a seconda delle richieste dei ristoratori Ciascuna fabbricato è dotato di una struttura leggera in acciaio e legno da utilizzare come dehors esterno per ospitare tavoli durante i periodi estivi Il progetto prevede inoltre la realizzazione degli allestimenti interni, delle cucine e degli spazi di servizio, concepiti anche questi per essere modulari, ripetibili e assemblabili; le sale da pranzo saranno invece l’elemento diversificante che varierà per ogni ristorante in modo da conferire riconoscibilità e personalizzazione degli ambienti destinati agli utenti Elementi grafici di orientamento e comunicazione, come ad esempio le insegne delle attività commerciali, garantiranno una personalizzazione degli stessi e conferiranno allo stesso tempo uniformità di concept e disegno d’insieme

15

fronte nord verso la piazza

fronte ovest

4

Inizio della posa delle lunghe travi in lamellare che formano la struttura di una falda della copertura.

5

La struttura a pilastri in lamellare rimane all’interno della scatola trasparente che avvolge quasi completamente tre lati della mensa

6

Dettaglio della struttura portante in legno di uno dei fronti vetrati.

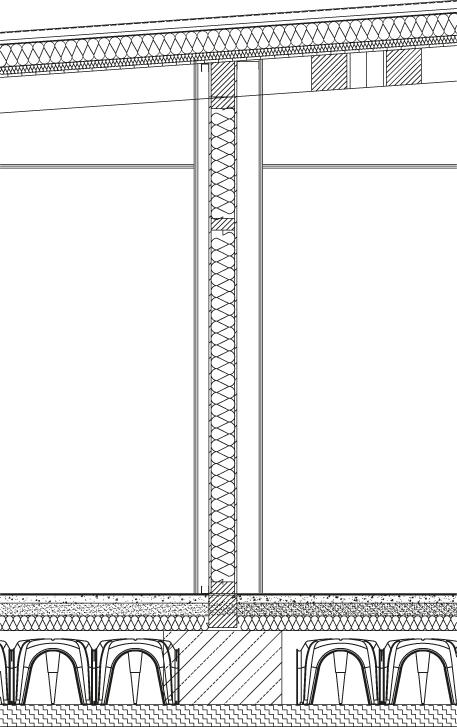

16 legnoarchitettura 28 progetti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 F o t o B n k s h

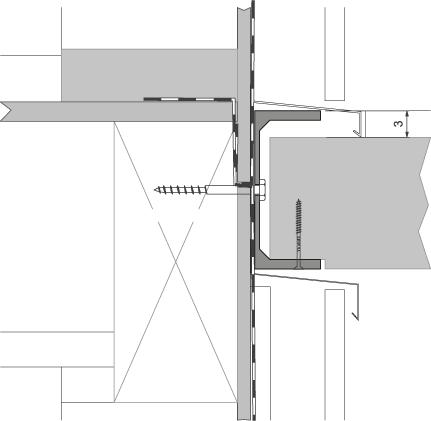

Parete interna, da sinistra:

- doppia lastra in cartongesso (1,25 cm)

- controparete (7,5 cm)

- pannello OSB (1,5 cm)

- struttura portante a telaio in legno massiccio di abete (8x16 cm) con interposto isolamento in lana di roccia

- pannello OSB (1,5 cm)

- controparete (15 cm)

- doppia lastra in cartongesso (1,25 cm)

Copertura, dall’estradosso:

- manto di copertura in lamiera

- pannello metallico isolante in lana di roccia (15 cm)

- pannello metallico termoacustico in lana minerale (5 cm)

- rivestimento in legno

- struttura portante in legno lamellare di abete

- controsoffitto

Parete esterna, dall’interno:

- pannello in cartongesso (1,25 cm)

- controparete (7,5 cm)

- pannello OSB (1,5 cm)

- isolante in lana roccia

- pannello OSB (1,5 cm)

- correnti in abete (6x12 cm), interasse 1 m pannello fresato in larice (2,7 cm)

1 canale di gronda

2 scossalina in lamiera

3 guaina bituminosa

4 lamiera di chiusura

5 malta di allettamento

6 XPS (10 cm)

7 cordolo in c a

8 magrone

9 pavimento in piastrelle

10 radice di base in larice (18x24 cm)

11 corrente di abete (10x10 cm)

12 pannello di rivestimento in larice

13 struttura portante in legno lamellare di abete (20x60 cm)

14 struttura portante verticale in legno lamellare (16x40 cm)

15 travetto in legno di abete (10x28 cm)

16 pilastro in legno di abete (16x40 cm)

17 travetto in legno di abete (20x40 cm)

18 rampa in cemento

19 XPS (2 cm)

20 guaina

21 XPS (5 cm)

17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11

5 6 F o o : S t e a n o B o e r A r c h t e t F o o : F a n c e s c o M a t u z

7 Completamento dell’ossatura principale in elevazione del tetto della mensa.

8 Veduta della facciata nord in ultimazione

8

18 legnoarchitettura 28 progetti

7

F o t o M a z o M o z e t i P h o o g a p h e r F o o M a z o M o z e t P h o t o g r a p h e

Realizzazione della struttura primaria in legno della mensa

Posa dell’orditura secondaria del tetto e dei profili metallici dei serramenti

Dettaglio del telaio ligneo della facciata nord e l’angolo libero a nord-est.

Struttura primaria e secondaria del tetto e la doppia inclinazione della falda messa in evidenza dalla veduta sul fronte est

Anche il lato nord-ovest è parzialmente vetrato; compimento delle finiture interne

19

F o o F a n c e s c o M a t u z z F o o F a n c e s c o M a t u z z F o t o F r a n c e s c o M a t u z z F o t o F r a n c e s c o M a t u z i F o o F a n c e s c o M a t u z F o o F a n c e s c o M a t u z z F o t o F r a n c e s c o M a t u z z F o t o F r a n c e s c o M a t u z i F o o F a n c e s c o M a t u z F o o F a n c e s c o M a t u z z

Sebastián Irarrázaval

Sebastián Irarrázaval

Biblioteca

Constitución (RCH)

1

Vista delle aree lettura Il rivestimento a doghe filtra la luce naturale

2

Dalle grandi finestre sul fronte strada si può godere della vista verso la Plaza de Armas.

3

La struttura lignea e gli arredi sono ben evidenziati dal trattamento del materiale con vernice ad acqua di colore bianco

22 legnoarchitettura 28 progetti 2 1

3

Ubicazione: Constitución (RCH)

Progetto: Sebastián Irarrázaval, Vitacura (RCH)

Collaboratori: Macarena Burdiles, Carlos Pesquera, Alicia Arguelles, Sebastián Mancera

Strutture: Cargaz Ingeniería Ltda, Santiago (RCH)

Appaltatore: Proessa, Talca (RCH)

Fine lavori: 2015

Superficie utile: 350 m2

Fotografie: Felipe Díaz Contardo

Una lettura rigeneratrice

Il 27 febbraio 2010 un terremoto di magnitudo 8 8 Mw e il successivo tsunami devastarono la costa centro meridionale del Cile A seguito di questi eventi, solo il dialogo con i cittadini e il “fare sistema” con le strutture governative hanno consentito a urbanisti e progettisti di dar vita a una rigenerazione urbana sostenibile del territorio In particolare, nella cittadina costiera di Constitución, divenuta modello della ricostruzione post-sisma, nel corso di questi sette anni il masterplan ha permesso di riallocare le abitazioni, di creare un parco di “mitigazione fluviale” per proteggere l’insediamento urbano dai maremoti, ma ancor di più dalle costanti mareggiate, e di costruire infrastrutture e servizi, piazze, parchi, un nuovo centro sociale e una nuova biblioteca Quest’ultima è situata su un lato di Plaza de Armas e, a esclusione delle pareti tagliafuoco in calcestruzzo a vista, è realizzata quasi interamente in lamellare di pino Constitución, infatti, si trova al centro di una delle più grandi aree di produzione del legno cilene, la Regione di Maule, e qui vi lavorano maestri carpentieri la cui abilità deriva dalla lunga tradizione andina della lavorazione del materiale

L’edificio consta di un unico ampio spazio suddiviso in tre aree (lettura bambini, giovani e adulti), sopraelevato di 1,60 m rispetto al livello della strada ed è chiuso superiormente da tre navate reticolari che si riducono in altezza verso il fronte retrostante creando un ambiente intimo e sicuro Le tre grandi finestre del prospetto principale, dotate all’esterno di panchine per la sosta dei cittadini e di una schermatura per ripararle, consentono di godere della vista degli antichi alberi sulla piazza e di far entrare la luce naturale, gestita, bilanciata e adattata alle esigenze dei lettori dallo stretto reticolo in legno delle coperture lasciato a vista; esso, assieme alle travi e ai pilastri incrociati, scandisce il ritmo interno dello spazio e lascia vedere ai visitatori come i carichi della struttura vengono trasmessi al suolo Tutte le superfici lignee, compresi gli arredi realizzati in opera e su misura, sono trattati con una vernice all’acqua bianca per enfatizzare maggiormente la luminosità interna

23

sezione longitudinale verso il retro

sezione longitudinale verso strada

24 legnoarchitettura 28 progetti

B BA A

pianta

sezione trasversale A-A

sezione trasversale B-B

PRES - Plan de Reconstrucción Sustentable

Il masterplan di Constitución ha rappresentato la chiave di volta nella ricostruzione della cittadina Se a un anno di distanza dal sisma si registravano difficoltà dovute soprattutto alla lentezza nella rimozione delle macerie, agli espropri dei terreni necessari per il ripristino del territorio, alle mancate diagnosi dei danni, alle sperequazioni tra centro città e periferie e alle insufficienti informazioni tra le persone coinvolte, oggi quasi tutte le abitazioni sono state costruite e il centro città sta rinascendo Questo successo è dovuto al Piano di Ricostruzione Sostenibile che si è basato, fondamentalmente, sulla comunicazione tra decisori e cittadini i quali hanno fatto presente le esigenze e le problematiche di Constitución prima del terremoto, oltre che su una stretta e fattiva collaborazione tra progettisti ed enti governativi Per proteggere la città dai maremoti, niente muri o sbarramenti, come si era pensato inizialmente nel 2010, visto che gli abitanti avevano segnalato una serie di problematiche, quali le quasi quotidiane mareggiate che allagavano parti della città, la mancanza di spazi verdi, di abitazioni adeguate, cattive infrastrutture e scadenti edifici pubblici Il piano, in sintesi, ha visto invece la creazione di un bosco litoraneo –un parco di mitigazione fluviale – per ridurre l’impatto di un eventuale tsunami e contenere le mareggiate, lo spostamento delle case in aree più sicure, nuove piazze, parchi e strutture pubbliche È così che Constitución è diventata un caso emblematico sui principi base che devono guidare la rinascita dopo un terremoto

Sull’affaccio principale sono state realizzate due panchine, protette da una pensilina, per la sosta dei cittadini

Premio d’onore Wood Design & Building Awards 2016; Finalista RIBA Award for International Excellence 2016

25

26 legnoarchitettura 28 progetti 4

struttura

La biblioteca è frutto di una serie di proposte progettuali – tre per l’esattezza – che l’architetto ha elaborato soprattutto per far coincidere la forma architettonica al budget predisposto A parte ridurre significativamente i metri quadri di superficie, la scelta più significativa del disegno finale nel contenimento dei costi è stato privilegiare il legno, materia prima abbondantissima nell’area, riducendo l’uso di cemento Da un punto di vista strutturale l’edificio presenta un sistema sismo-resistente che è dato dai muri perimetrali e di spina, costruiti con c a a vista e segnati dalla texture del legno inserito nelle casseforme; le capriate di copertura in legno lamellare si appoggiano a tali murature e a travi lamellari longitudinali le quali, a loro volta, sono supportate da elementi trasversali che ne riducono la luce L’intelaiatura delle tre navate così progettate tuttavia non genera necessariamente un diaframma e pertanto è stato necessario analizzare ciascun setto in c a verificandone le sollecitazioni I dettagli di connessione tra legno e cemento hanno comportato la realizzazione di raccordi speciali, ognuno con una geometria unica, dalle dimensioni delle piastre alla disposizione dei bulloni; gli angoli di connessione tra più parti hanno richiesto lo studio di nodi e di fissaggi creati ad hoc La combinazione del clima favorevole di Constitución e dei codici regolamentari cileni hanno fatto sì che l’edificio sia privo di isolamento termico in quanto la richiesta di energia per il riscaldamento è minima e il raffrescamento è realizzato mediante la sola ventilazione naturale trasversale

4

In primo piano la struttura dei montanti a X che sostengono la trama delle travi, coadiuvate dai setti perimetrali in c a

5

Una veduta della biblioteca dalla rampa che consente l’accesso alle sale lettura sopraelevate anche alle persone portatrici di handicap

27

5

Dettaglio A

Sull’affaccio principale in corrispondenza di due vetrate sono state create delle panche in lamiera zincata con seduta in legno che resiste alle intemperie.

Le panchine sono ancorate alla struttura portante in c.a. e in corrispondenza del fissaggio alla parete il metallo è trattato con smalto in poliuretano per resistere all’acqua

Le sedute non interrompono la continuità dell’imponente finestra, come pure lo sporto dello stesso materiale metallico della panca che protegge coloro che si siedono

1 rivestimento esterno in lamiera zincata corrugata (3 mm) dipinta in grigio antracite

2 compensato strutturale (12 mm)

3 policarbonato ondulato (1 mm)

4 trave in legno lamellare finita con vernice repellente all’acqua di colore grigio fumo

5 feritoie vetrate per la ventilazione naturale della sala

6 vetrata monolitica sul fronte strada

7 travi di pino essiccato spazzolato

8 blocchi intermedi pino essiccato spazzolato

9 travetti legno a creare gli elementi a feritoia

28 legnoarchitettura 28 progetti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

7

Solaio su fondazione, dall’estradosso:

- pavimento in cemento elicotterato - massetto struttura di cls - membrana in polietilene - riempimento - piastra di fondazione

Solaio sala lettura su fondazione, dall’estradosso:

- pavimento in tavole di pino, trattato con vernice all’acqua - isolamento (50 mm) tra listelli ogni 600 mm - compensato strutturale - massetto struttura di cls - membrana in polietilene - riempimento - fondazione

1 rivestimento esterno in lamiera zincata corrugata (3 mm) dipinta in grigio antracite

2 compensato strutturale (12 mm)

3 trave in legno lamellare finita con vernice repellente all’acqua di colore grigio fumo

4 sistema prefabbricato a feritoia in legno trattato con tre mani di vernice all’acqua bianca

5 trave lamellare trattata con vernice repellente all’acqua di colore grigio fumo

6 policarbonato (1 mm)

7 montante in lamellare finito con vernice repellente all’acqua di colore grigio fumo

8 struttura realizzata con capriate in legno

9 profilo in lamellare trattato con tre mani di vernice all’acqua bianca

10 isolamento di polietilene espanso (100 mm)

11 rivestimento in doghe maschio-femmina trattato con tre mani di vernice all’acqua bianca

12 struttura in cls armato

6

Un dettaglio di una delle tre navate che formano la copertura della biblioteca; all’esterno il policarbonato che permette alla luce naturale di illuminare naturalmente lo spazio, è protetta da un’ulteriore struttura in legno.

29 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

5

6

1

30 legnoarchitettura 28 progetti 7 8

arredi e colori

Tutti i mobili della biblioteca sono stati realizzati appositamente In particolare, le sedute semicircolari svolgono lateralmente anche funzione di scaffalatura per i libri e sul retro dello schienale sono dotate di lunghi tavoli per la lettura Il trattamento ad acqua di colore bianco degli arredi e della struttura in legno crea una sensazione di luminosità e omogeneità interna, mentre i tessuti e gli accessori richiamano per forma e colore le foglie e i tronchi degli alberi presenti nella piazza, sottolineando come la biblioteca sia una specie di scatola di risonanza dell’ambiente unico in cui si colloca

7

Sala lettura per i ragazzi

8

Le due sedute semicircolari per la lettura di giornali e riviste

9

L’arredo semicircolare prevede due tipologie di sedute e scaffalature per i libri

31

9

Assonometrie del progetto

Le immagini mettono in evidenza la tessitura lignea della biblioteca Partendo dall’alto, si notano la struttura esterna in travi, orizzontali e oblique, e i montanti che coprono le navate; la trama interna dei pilastri a X e dei tralicci in legno che consentono di avere l’adeguata illuminazione interna per la lettura; l’orditura in legno dei solai in corrispondenza dei tetti piani

32 legnoarchitettura 28 progetti

Casseratura in legno per il getto dei muri di fondazione

A lato, dettaglio della struttura portante della copertura in travi e montanti e dei loro agganci e fissaggi ai setti in c a

Vista complessiva del cantiere mentre si sta realizzando l’ossatura portante delle tre navate.

Dettagli degli agganci tra i vari elementi lignei, effettuati con piastre, chiodi, bulloni e viti filettate.

Due immagini della struttura della copertura, rivestita in seguito all’esterno da policarbonato

33

Edifici

a schiera

Porto San Giorgio

LMA+ISA

2

Affaccio del primo volume completato: in adiacenza, a sinistra, il secondo fabbricato oggetto di successiva ricostruzione.

1 Il

est dei due fabbricati

fronte

36 legnoarchitettura 28 progetti 1

2

Ubicazione: Porto San Giorgio (FM)

Progetto ed esecutivo: LMA, Luca

Mariani Architetto, Loreto (AN); ISA, Irene Sagripanti Architetto, Porto San Giorgio (FM)

DD LL : arch Luca Mariani; arch Irene Sagripanti

Appaltatore: Man, f lli Mariani srl, Loreto (AN)

Lavori edificio A: novembre 2012giugno 2013

Lavori edificio B: novembre 2016in completamento

Superficie utile edificio A: 150 m2

Superficie utile edificio B: 160 m2

Fotografie interni: Francesca

Maria Svampa

Fotografie esterni e fasi costruttive: Diego Capomagi

Rigenerazione urbana sostenibile

Nel cuore del borgo marinaro di Porto San Giorgio la demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato in muratura, parzialmente lesionato dal sisma che ha colpito le Marche nel 1997, ha dato il via a un piccolo intervento di rigenerazione urbana, proseguito poi con la ricostruzione, ancora in corso, anche del fabbricato adiacente

L’obiettivo principale dell’intervento di ricostruzione era raggiungere altissime prestazioni termoacustiche, in grado di soddisfare gli stringenti requisiti prestazionali imposti dal Protocollo

ITACA Marche e dalle Linee Guida per la realizzazione di edifici nZEB Inoltre, a causa della presenza di una strada fortemente trafficata nelle immediate vicinanze, è stato necessario porre particolare attenzione alla capacità di abbattimento acustico dell’involucro edilizio e allo smorzamento delle vibrazioni trasmesse dal terreno

La scelta di ricostruire utilizzando la tecnologia X-lam ha consentito di massimizzare la superficie utile interna, nonostante la sagoma fosse vincolata da altre costruzioni Grazie all’Xlam e ai materiali utilizzati è stato possibile ridurre gli spessori delle pareti, incrementando la superficie netta interna del 12% rispetto a un fabbricato in muratura o c a La costruzione a secco ha velocizzato notevolmente i tempi di cantiere e ottimizzato la logistica dell’area interessata, richiedendo solo quattro giorni per il montaggio della struttura portante e meno di 6 mesi per ultimare i lavori

Nonostante l’immagine esterna del fabbricato fosse vincolata dal piano particolareggiato del borgo, i progettisti hanno potuto reinterpretare liberamente la distribuzione interna, creando una spazialità unica che vede l’area living come un doppio volume soppalcato posto al livello più alto per godere maggiormente della luce naturale e delle viste esterne, la zona notte sita ai piani inferiori, un monolocale indipendente al piano terra e una piccola serra solare ritagliata dalla copertura e collegata al soppalco che contribuisce al fabbisogno energetico nei mesi invernali e crea un camino per la ventilazione naturale durante l’estate

Appena completato l’edificio, ai progettisti è stato commissionato il rifacimento del fabbricato adiacente, oggi in fase di completamento, con le medesime caratteristiche e prestazioni del primo, una replica che pone le basi per un nuovo modello di rigenerazione urbana sostenibile

37

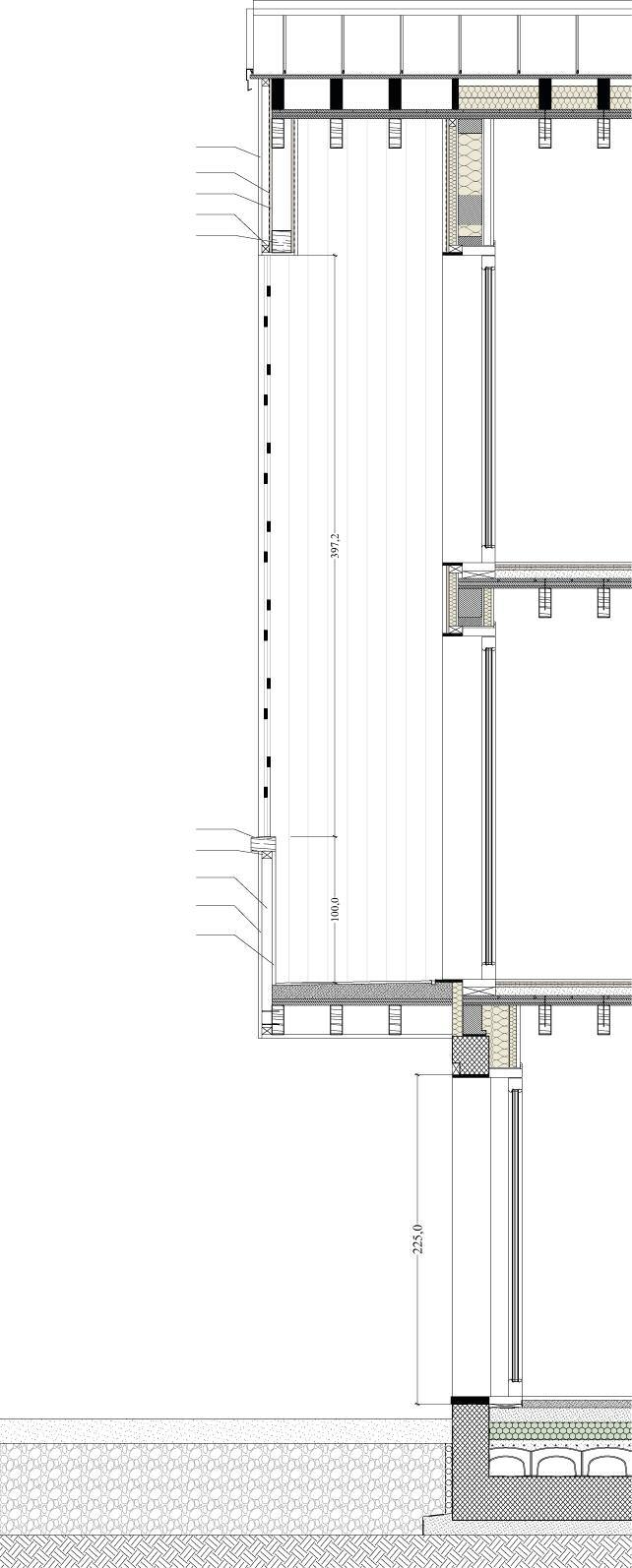

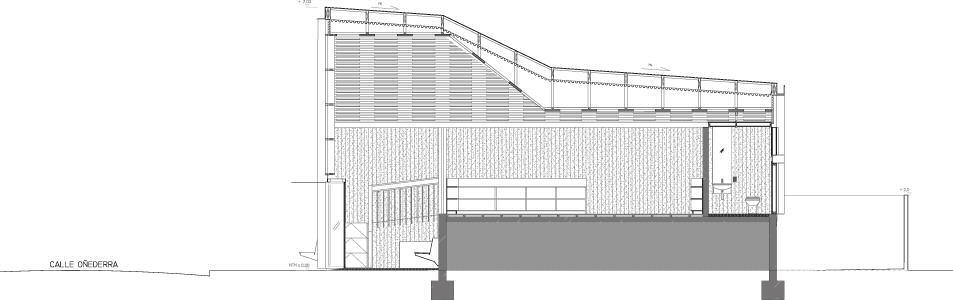

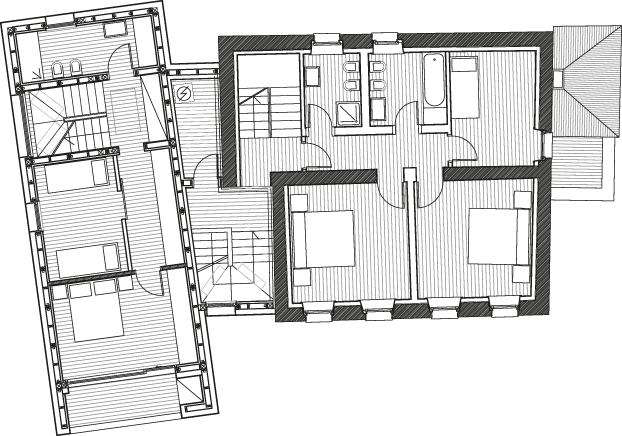

Sezione trasversale dell’edificio: al piano terra il monolocale indipendente, al primo piano la zona notte della seconda unità immobiliare e gli ultimi due piani occupati dalla zona giorno soppalcata con la serra che dà luce e funge da camino per la ventilazione naturale in estate.

sezione longitudinale sulle scale

pianta primo piano prestazioni energetiche

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne, U = 0,20 W/m2K solaio contro terra, U = 0,20 W/m2K copertura, U = 0,18 W/m2K superfici trasparenti, Uw = 1,0 W/m2K

EPgl,nren (indice di prestazione energetica globale non rinnovabile), 15 kWh/m2 anno emissioni di CO2, 3,39 kg C02/m3 anno

38 legnoarchitettura 28 progetti

3

3

La scala che collega i due livelli dello spazio living

4

L’area giorno con il soppalco.

5

39 4 5

La serra all’ultimo piano.

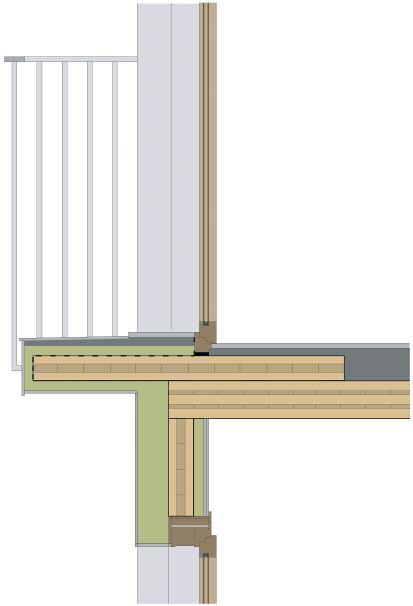

Sezione orizzontale, dettaglio serramento:

1 persiana

2 cornice

3 spalletta

4 guarnizioni

5 controtelaio

6 battuta infisso

7 serramento

Parete, dall’esterno:

- rasatura

- cappotto in lana di roccia

- parete in X-lam

- controparete isolata

- cartongesso di chiusura

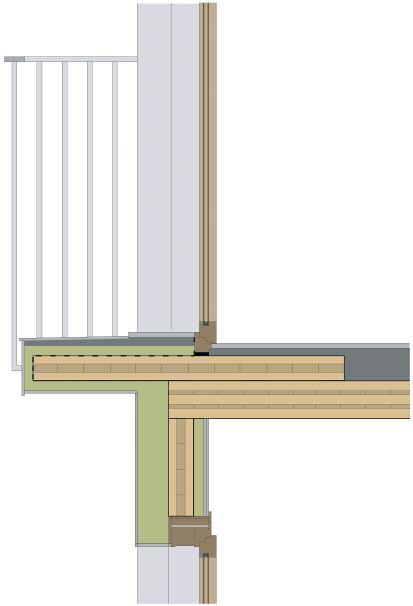

1 parete in X-lam

2 solaio X-lam

3 soletta a sbalzo X-lam

4 hold-down

5 barra M16

6 dormiente

7 cordolo in c a

8 fondazione a platea

40 legnoarchitettura 28 progetti 2 1 3 2 4 1 3 6 5 7 7 4 4 4 5 6 7 8 1 1 1 2

quota imposta struttura X-lam

quota strada

6

Sopra, spaccato prospettico dell’edificio A con il corpo scale in primo piano

A destra, la prospettiva strutturale evidenzia i pannelli X-lam e le travi portanti della copertura

I due edifici del borgo marinaro di Porto San Giorgio sono stati certificati secondo il protocollo ITACA Marche raggiungendo il punteggio di 3 definito “la migliore tecnica costruttiva corrente”.

struttura

6

Particolare della copertura con travi a vista sbiancate

7

Il prospetto est con l’ingresso all’edificio

Realizzati uno di seguito all’altro, i due edifici hanno caratteristiche identiche per quanto riguarda la distribuzione interna (invariata su esplicita richiesta della committenza, così come lo schema delle aperture) e la struttura in elevazione, realizzata con pannelli in X-lam su fondazione isolata, mentre si differenziano in alcuni dettagli Il primo edificio (A) è stato realizzato con solai massicci in X-lam e copertura a travi-puntoni inclinati in abete sbiancato, una soluzione che garantisce un’immagine moderna; il secondo (edificio B) invece presenta solai a travi e tavolato e la copertura è ordita in senso trasversale con travi in piano in abete naturale, per dare un aspetto più tradizionale In questa direzione vanno intese anche le scelte dei paramenti in mattoni in facciata e delle aperture ad arco Le scale del primo volume sono realizzate con struttura a fascioni in acciaio bianco e pedate in rovere massello; nel secondo fabbricato invece sono a sbalzo con piastre in acciaio a scomparsa ancorate alla parete e rivestite in legno

Entrambi gli immobili sono dotati di impianto fotovoltaico e solare termico integrati con una pompa di calore, di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore e di un impianto radiante a pavimento per assicurare altissime prestazioni

Usufruendo dell’aumento volumetrico previsto dal Piano Casa Marche e dal Protocollo ITACA sulla sostenibilità delle costruzioni, è stato possibile, (pur mantenendo la stessa superficie utile lorda esistente) adeguare le nuove strutture alle normative vigenti in materia antisismica, energetica, acustica ed igienico sanitaria (adeguamento delle altezze interne)

41

Sopra, in senso orario, immagini relative al primo edificio: arrivo, scarico e posa dei primi elementi delle pareti in X-lam; aggancio e movimentazione di un solaio in X-lam; posizionamento di un pannello di parete in corrispondenza della falda di copertura; il soppalco in X-lam; esecuzione del cappotto termoacustico nella nuova facciata dell’edificio A; profilo in EPDM per lo smorzamento delle vibrazioni e dei rumori

42 legnoarchitettura 28 progetti

Posizionamento del primo pannello parete in X-lam del secondo edificio

A sinistra, arrivo in cantiere dei pannelli portanti della struttura del secondo edificio e, a destra, posa dei pannelli sagomati ad arco del piano terra.

Accanto, gli elementi interni della struttura in X-lam (primo edificio).

A sinistra solaio del soppalco a travi e, a destra, la struttura della copertura (secondo fabbricato)

43

Arch&Types + Vitachiara Habitat

La Résidence de la Citadelle

Jambes (B)

1

Vista del complesso residenziale dal fronte strada: la parete di mattoni dell’edificio esistente diventa parte integrante delle abitazioni chiudendo le logge dei primi due piani e parzialmente del terzo.

2

Il gioco dei volumi, delle terrazze e dei bow window permette al fabbricato di inserirsi all’interno del tessuto urbano costruito

46 legnoarchitettura 28 progetti 1

2

Ubicazione: Jambes (B)

Progetto: arch Jesus Manuel Perez

Perez -Arch&Types sprl, Bruxelles (B); arch Giorgio Ricci d’Andonno –Vitachiara Habitat srl, Cuneo

Strutture: ing. Andrea Allora, Savigliano (CN), arch Chiara Armando, Fossano (CN), ing Massimo Tomatis –Vitachiara Habitat srl; ing Michel Lequeux – consultance et bureau d’etudes, Mons (B)

Consulente: Objectif Zéro Energie scrl, Bruxelles (B)

Immagini 3D: FlagStudio, Cuneo

Direttore dei lavori: arch Jesus Manuel Perez Perez; arch Giorgio Ricci d’Andonno

Appaltatore: Mozzone Building System, Savigliano (CN); House Lifting sprl, Bruxelles (B)

Lavori: marzo 2015 – marzo 2016

Superficie fondiaria: 450 m2

Superficie utile: 1 200 m2

Superficie verde: 200 m2

Importo dell’opera: 1.600.000 €

Transizione urbana

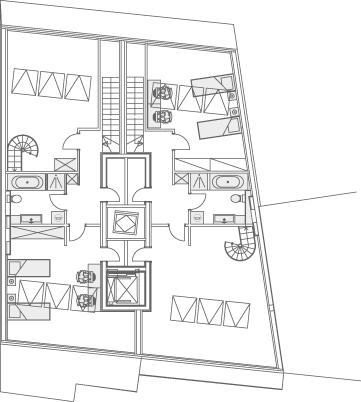

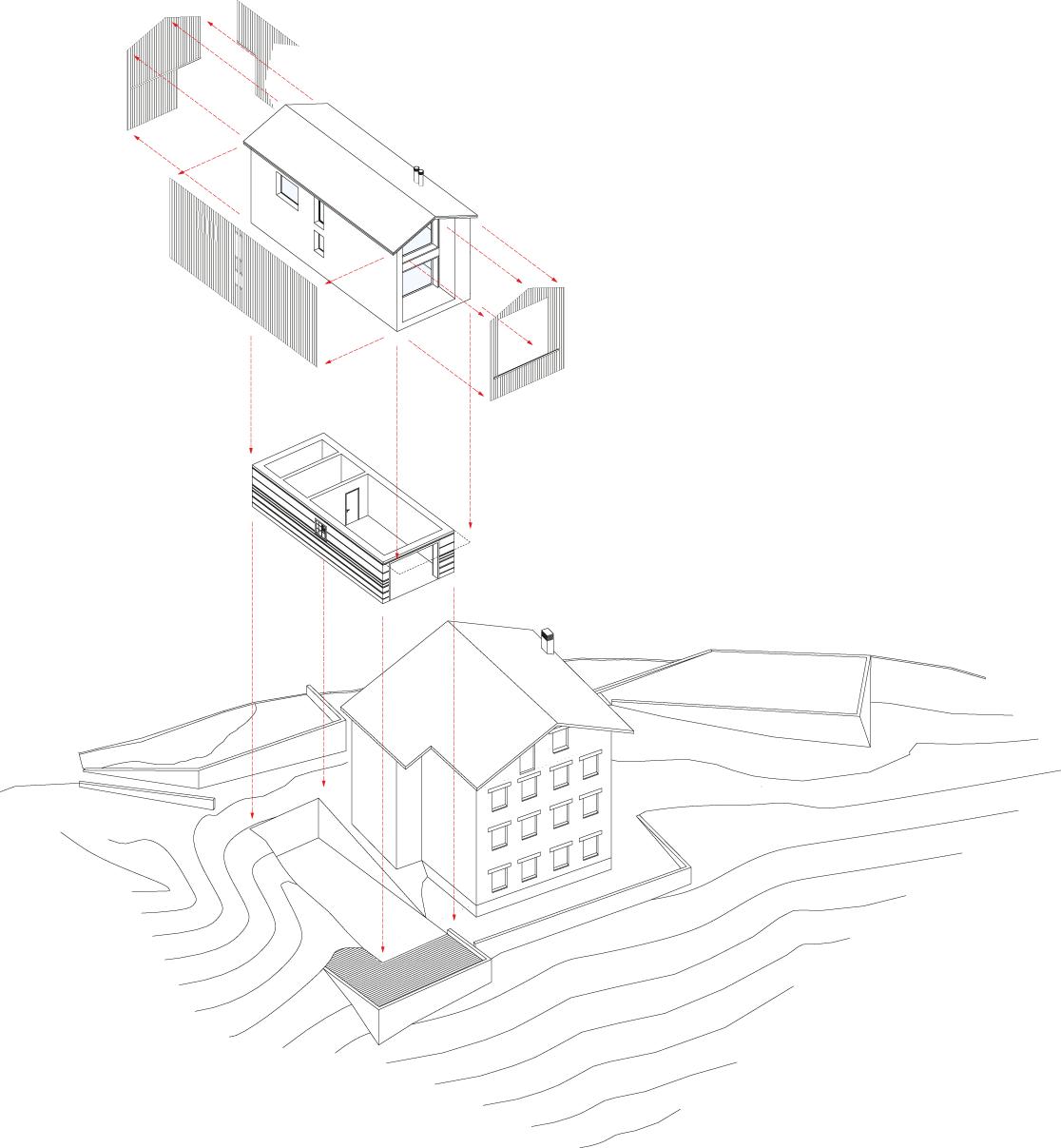

Nella città belga di Jambes un vuoto urbano è stato colmato dalla realizzazione di un complesso abitativo composto da 9 appartamenti, di cui due duplex Il nuovo volume, costruito con un sistema misto in X-lam e a telaio in legno, si trova molto vicino al ponte che collega Jambes al centro storico di Namur, e in particolare alla sua cittadella fortificata, una tra le roccaforti più importanti di tutto il vecchio continente, oltre che alle sedi amministrative e istituzionali della regione, tra cui quella del Parlamento Vallone L’edificio si sviluppa in altezza per cinque piani, offrendo ai piani superiori una vista mozzafiato proprio sulla Citadelle di Namur e sulla confluenza dei fiumi Mosa e Sambre, e si colloca tra due volumi esistenti, il Saint Joseph College da un lato e la residenza Masuis dall’altro, in uno spazio urbano che originariamente ospitava un vecchio immobile caratterizzato dai prospetti di mattoni, tipici dei paesi del nord Europa Di questo fabbricato è stata mantenuta solo la facciata principale che è diventata parte integrante del nuovo sviluppo residenziale come chiusura dei terrazzi di due appartamenti che guardano sulla stretta rue Van Opré E proprio il prospetto sulla via pubblica con i suoi differenti piani, volumi, materiali, bow window e balconi crea un gioco di pieni e vuoti che partecipano a creare una transizione animata tra gli allineamenti degli edifici presenti su questo tratto di via accentando – e vincendodunque la sfida del confronto con le realtà architettoniche esistenti Sul lato opposto gli appartamenti si rivolgono al giardino privato retrostante, ognuno con una propria terrazza Tutte le unità sono state pensate per essere spaziose, luminose, funzionali e a basso consumo energetico A tal proposito l’edificio si avvale di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata con recuperatore di calore per il contenimento dei consumi e di un impianto solare termico posto in copertura per la produzione dell’acqua calda sanitaria È stato anche previsto il recupero dell’acqua piovana, che consente l’irrigazione del giardino, e un bypass di portata prima dell’immissione delle acque in fognatura

47

prospetto 1

prospetto 2

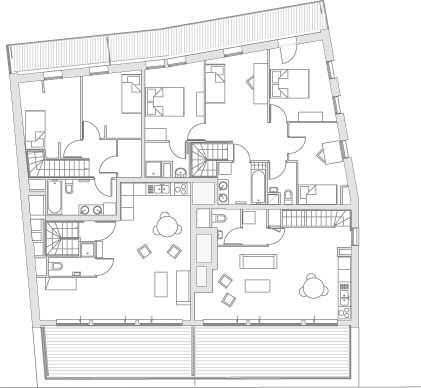

pianta piano terra

pianta piano terzo

pianta piano quinto

48 legnoarchitettura 28 progetti

pianta piano secondo

A lato, assonometrie della struttura dell’intero fabbricato

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne, 0,14 W/m2K

solaio contro terra, 0,34 W/m2K copertura, 0,17 W/m2K superfici trasparenti, 1,05 W/m2K

prestazioni energetiche

per riscaldamento, 22 kWh/m2 anno

per acqua calda, 42 kWh/m2 anno per raffrescamento estivo, 6 kWh/m2 anno emissioni di CO2, 13 98kg CO2/m2 anno

Sul fronte retrostante

ogni

unità abitativa si affaccia sul giardino, ognuna con una propria terrazza

49

Stratigrafia copertura (A), dall’esterno

- tegole in laterizio

- listello e controlistello

- telo di protezione all’acqua

- pannellatura (30 mm)

- isolamento temoacustico in lana di roccia (250 mm) tra travi in legno

- barriera al vapore

- controsoffitto in cartongesso (12,5 + 12,5 mm) su struttura metallica

Stratigrafia parete 4° piano e sottotetto (B), dall’esterno:

- intonaco

- isolamento a cappotto in lana di roccia (60 mm)

- pannello OSB (15 mm)

- struttura in legno a telaio (160 mm) e isolamento in lana di roccia (150 mm)

- pannello OSB (15 mm)

- barriera al vapore

- isolamento termoacustico (50 mm)

- doppio strato di cartongesso (12,5 + 12,5 mm)

Stratigrafia parete 1°, 2° e 3° piano (C), dall’esterno:

- intonaco

- isolamento a cappotto in lana di roccia (100 mm)

- pannello X-lam (160 mm; 140 mm solo per 3° piano)

- barriera al vapore

- isolamento termoacustico (50 mm)

- doppio strato di cartongesso (12,5 + 12,5 mm)

Stratigrafia solaio (D), dall’estradosso:

- pavimento (15 mm)

- massetto in cls (50 mm)

- doppio strato incrociato di isolamento termoacustico (10 mm)

- pannello X-lam (180 mm)

- isolamento (30 mm)

- doppio strato di cartongesso (12,5 + 12,5 mm)

Stratigrafia terrazzo fronte strada (E), dall’estradosso:

- pavimento (15 mm)

- impermeabilizzazione

- massetto in cls in pendenza (50 mm)

- isolamento in XPS (20 mm)

- pannello X-lam (160 mm)

- isolamento in lana di roccia (50 mm)

- pannello in fibrocemento (15 mm)

1 trave HEB 220

50 legnoarchitettura 28 progetti

di dettaglio della facciata sul lato strada 1 1 1 1 1 A B B C C E D 3

sezione

Sviluppo assonometrico della struttura portante in pannelli X-lam e a telaio di diverso spessore.

Da sopra, in senso antiorario, le pareti del piano terra per arrivare fino a quelle del quarto piano In rosso e in azzurro le pareti in X-lam, in verde le pareti a telaio

struttura

La struttura portante dell’edificio è stata realizzata in bilastre prefabbricate su solaio a platea in c a , a copertura del parcheggio e delle cantine interrate, mentre il solaio del piano terreno è in lastre predalles su travi in c a Per i primi tre piani si sono utilizzate pareti e solai in X-lam, mentre il quarto piano e il sottotetto, che ospita i due duplex e il mezzanino, sono costituiti da pareti a telaio in legno; anche la struttura della tetto è lignea L’ossatura in legno è parzialmente integrata da elementi in acciaio per contrastare le eventuali deformazioni dovute alle grandi luci, agli sbalzi dei balconi e alla geometria irregolare dell’edificio Quest’ultimo è isolato esternamente con un cappotto in lana minerale intonacato e in parte rivestito con parete ventilata in klinker di grande formato a bassissimo spessore Il manto di copertura è realizzato in tegole laterizie piane

3

L’ossatura portante della copertura in fase di realizzazione prima della posa della coibentazione

4

Realizzazione del primo livello dell’edificio sopra il parcheggio interrato.

51

4

6

Un’ulteriore soluzione abitativa dell’area living

Zona giorno open space di un appartamento tipo 52 legnoarchitettura 28 progetti

5

Una delle camere matrimoniali con uno spazio antistante il letto che forma una cabina armadio aperta.

7

8

Un’altra delle camere matrimoniali

5 6 7 8

Fissaggio del pannelli in X-lam del piano terra; in fondo si vede chiaramente la facciata di mattoni rossi del fabbricato preesistente che sarà integrata nella struttura

Staffe, piastre, bulloni per ancorare i pannelli al solaio dell’interrato e nastrature in corrispondenza delle giunzioni tra i vari elementi.

Due immagini dell’edificio –a sinistra fronte retrostante, a destra fronte su strada –da cui si nota l’altezza.

53

Clinicaurbana Casa Gianìn

Valle di Zoldo (BL)

1

Vista dell’ampliamento da est: lo zoccolo massiccio del piano terra richiama la struttura in muratura in pietra dell’edificio originario recuperato, mentre il rivestimento in doghe verticali di larice si rifà ai tipici annessi rustici delle abitazioni locali, i tabià.

2

Nel nuovo corpo al piano terra, l’ampia vetrata della camera da letto è protetta dallo sbalzo del volume superiore

3

56 legnoarchitettura 28 progetti 2 1

Vista da sud-ovest di casa Gianìn

Ubicazione: Valle di Zoldo (BL)

Progetto: Matteo Sartori, Valentino

Nicola, Claudia Battistella, Alberto

Cibinetto - Clinicaurbana, Treviso

Strutture: ing Andrea Rigato, Treviso

Direttore dei lavori: arch Matteo

Sartori - Clinicaurbana

Appaltatore: Impresa Edile Dell’Olivo

Giampaolo, Alleghe (BL)

Lavori: maggio 2014 - ottobre 2015

Superficie fondiaria: 700 m2

Superficie utile: 600 m2

Superficie verde: 500 m2

Una riparazione alpina

Fotografie: ©Valentino Nicola

Inquadrata all’interno di una più ampia campagna di restauro e di ri-funzionalizzazione di alcuni manufatti tradizionali nel piccolo borgo di Coi sulle Dolomiti della Val di Zoldo, Casa Gianìn è stata oggetto di un intervento di recupero che si delinea come un’operazione di “riparazione” dell’architettura e del paesaggio Gli edifici tipici della zona contribuiscono infatti concretamente alla definizione dell’immagine del paesaggio alpino antropizzato e costituiscono dunque una preziosa testimonianza di consuetudini e di pratiche ormai estinte che introducono a un mondo e a un modo di progettare che trova il suo fulcro nella cura dell’esistente I lavori di ristrutturazione e ampliamento di Casa Gianìn, che hanno portato alla realizzazione di tre unità residenziali autonome e funzionalmente indipendenti, sono stati effettuati secondo strategie di conservazione e di continuità La conservazione è intesa come volontà di preservare l’aspetto esterno del volume esistente con i suoi fronti in pietra che diventano landmark e come valorizzazione del manufatto originario, testimone della vita del paese negli ultimi 60 anni; la continuità ha permesso invece di definire i principi adottati per configurare il nuovo ampliamento, interamente ligneo e progettato come la prassi consolidata della zona vuole ovvero come il tipico annesso rustico, il tabià Sulla base delle superfici edificabili e secondo quanto previsto dal Prg, i progettisti hanno dunque scelto di realizzare il tabia ̀ a nord/nord-ovest, quale nuovo volume che, autonomo nel rapporto con il paesaggio, accoglie un’unica unita ̀ residenziale dalla stessa fortunata esposizione dell’edificio in pietra L’ampliamento è stato sviluppato sovrapponendo una struttura in legno a telaio con coibente interposto a un basamento in calcestruzzo faccia a vista parzialmente incassato nel terreno; come nei vecchi tabià il rivestimento esterno è in doghe di larice non trattato All’opposto, la casa in sassi è stata integralmente conservata nelle strutture principali – le murature perimetrali e il tetto – mentre i solai in legno sono stati recuperati e le fondazioni e la copertura consolidate L’isolamento termico è stato ottenuto realizzando una contro-parete interna in lana minerale, un tetto caldo e un vespaio aerato a terra

57

3

sezione longitudinale

58 legnoarchitettura 28 progetti

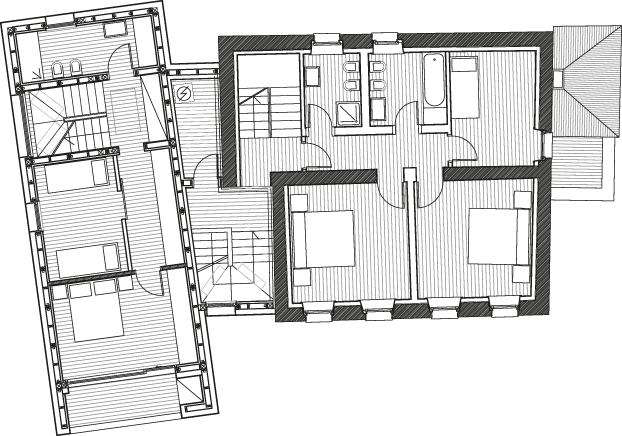

pianta piano terra

Uno scorcio dei due volumi da est

Le piante degli edifici ci permettono di individuare le tre unità immobiliari autonome; la prima è interamente compresa nell’ampliamento realizzato a nord-ovest, mentre le altre due si trovano nel fabbricato originario.

sezione longitudinale nel corpo di collegamento tra casa in legno e casa in pietra

59

pianta secondo piano

pianta primo piano

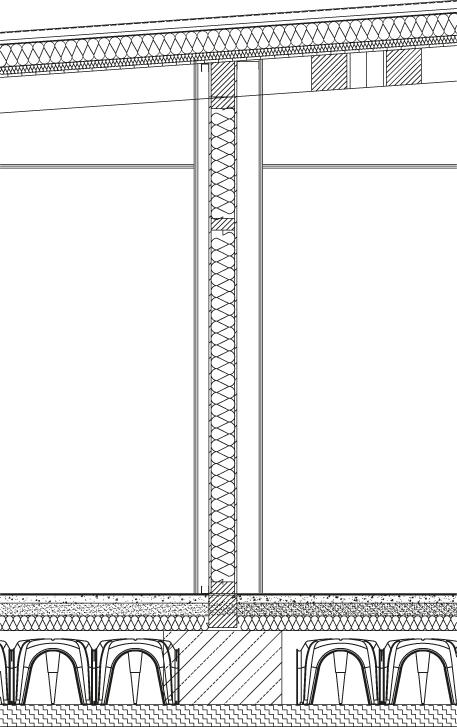

1 rivestimento in doghe di larice spazzolato non trattato (25 mm)

2 telo ad alta traspirabilità, resistente al vento e all’acqua, permeabile al vapore e ai raggi UV

3 pannello strutturale a base legno ad alte prestazioni e alta resistenza (18 mm)

4 listelli in larice a sezione quadrata

5 trave in larice spazzolato (130x150 mm)

6 trave sagomata in larice spazzolato (143x168x100 mm)

7 traverso in larice (70x50 mm)

8 montanti in larice (100x70 mm)

60 legnoarchitettura 28 progetti 2 4 1 3 6 8 1 1 5 7 4 5

struttura

Il nuovo edificio è stato realizzato su un basamento costituito da fondazioni a platea, muri perimetrali in c a con trattamento faccia a vista e solaio di pianterreno sempre in c a I due livelli fuori terra hanno invece un’ossatura interamente lignea con pareti a telaio e solai a vista in travi di legno e tavolati incrociati collaboranti Questa struttura è completamente autonoma e indipendente da quella del contiguo fabbricato preesistente poiché tra i due edifici si è realizzato un opportuno giunto di tipo antisismico

Il materiale da costruzione principale del nuovo volume è dunque il legno nelle essenze del larice e dell’abete

Il larice, in particolare, è stato scelto per la sua capacità di migliorare le caratteristiche tecniche ed estetiche con l’invecchiamento, permettendo di ridurre al minimo la manutenzione straordinaria

L’attenzione alla sostenibilità dell’intervento ha coinvolto non solo gli aspetti materiali, come l’utilizzo di tecnologie costruttive a basso impatto, ma tutto il processo costruttivo, anche nei suoi aspetti socio-culturali e di valorizzazione delle competenze radicate nel territorio

4

La schermatura di una finestra nel nuovo edificio in corrispondenza del vano scale

5

Il terrazzo durante i lavori con affaccio sulle montagne circostanti.

61

1 trave in larice (130x150 mm)

2 pannello strutturale composto da OSB + lana di roccia + OSB (15+160+15 mm)

3 listelli in larice a sezione quadrata (50x50 mm)

4 pannello strutturale a base legno ad alte prestazioni e alta resistenza (18 mm)

5 trave sagomata in larice spazzolato fissata tramite viti mordenti su pannelli strutturali composti

6 rivestimento in doghe di larice spazzolato non trattato (25 mm)

62 legnoarchitettura 28 progetti 2 4 1 3 6 5

La zona giorno della nuova abitazione

del primo solaio

Completamento dell’ossatura intelaiata dell’ampliamento.

63

in travi

in c a

Posa

di legno sul basamento

Due immagini della struttura a telaio, montanti e travi

F o o : S e r g o G r a z a

archi5 L’Anthracite

Montreuil (F)

1 1

L’angolo a ovest è rivolto verso l’interno del lotto

2 3

Il fronte est su Rue Robespierre da due angolature differenti La diversa disposizione delle doghe esterne di legno crea un effetto “cromatico” in facciata, movimentandola.

Il muro di pietra di un vecchio edificio demolito sul lato della strada è conservato al piano terra Esso rievoca l’eredità architettonica del luogo, annunciando al contempo la mescolanza dei materiali di cui è composto L’Anthracite

66 legnoarchitettura 28 progetti 2 F o t o S e g o G a i a F o o S e r g o G r a z a

Ubicazione: Montreuil (F)

Progetto: archi5, Montreuil (F)

Committente: REI France

Strutture: S2T, Sèvres (F)

Fine lavori: luglio 2015

Superficie utile: 1 223 m2

Importo dell’opera: 2 000 015 € (tasse escluse)

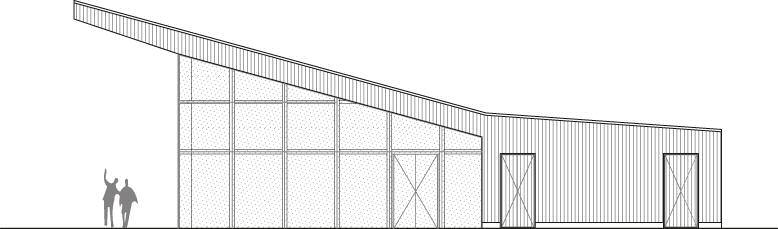

Grigio antracite nel cuore di Montreuil

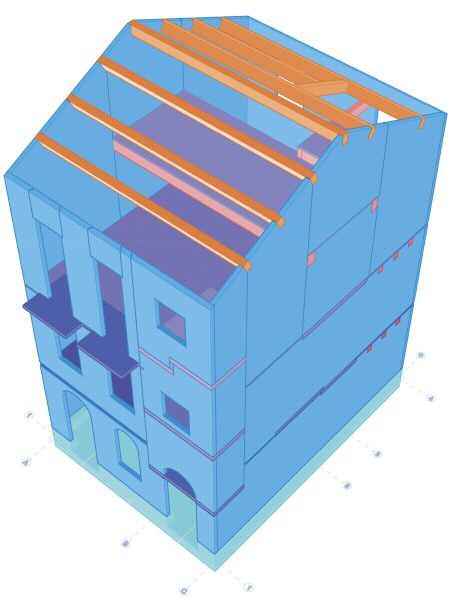

Appena fuori da Parigi, la cittadina di Montreuil, soprattutto la zona storica attorno a Place de la République, sta vivendo un rinnovamento urbano, grazie all’allocazione di nuovi uffici del governo francese e di aziende note a livello internazionale, come Air France, BNP Paribas e Ubisoft Ed è proprio su Place de la République che si affaccia L’Anthracite, un edificio a uso misto che si inserisce in un macrolotto, con un’unica facciata “pubblica”, stretto tra due edifici esistenti con differenti altezze

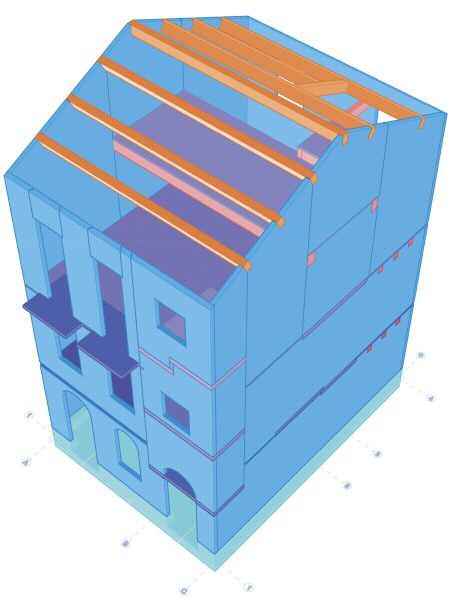

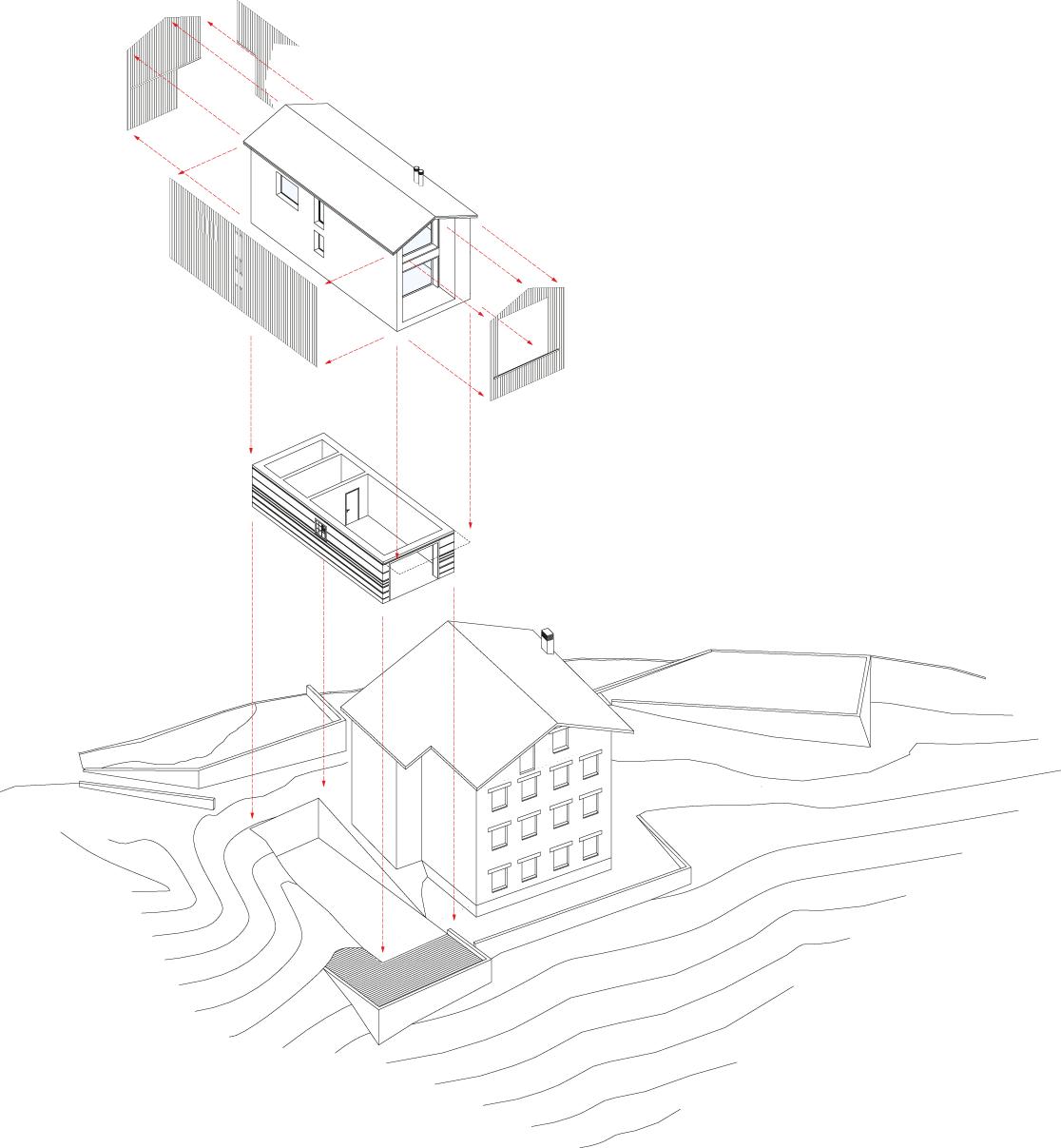

4 piani residenziali per un totale di 13 appartamenti che si innalzano sopra un piano terra dedicato ad attività commerciali Un progetto completato nel 2015 dallo studio cittadino archi5, con una struttura in legno prefabbricata per i piani degli appartamenti che poggiano sullo ‘zoccolo’ in cemento armato del piano terra di cui si conserva una muratura preesistente, a sottolineare l’appartenenza al luogo e per preservarne la memoria

La struttura dell’edificio è realizzata con pannelli prefabbricati che presentano un’ossatura in legno di abete rosso (certificato PEFC) e solai misti in acciaio-legno con una struttura del tipo a travetti portanti Il rivestimento esterno è in doghe di larice e pannelli di zinco che, con il loro colore grigio, hanno dato il nome allo stabile Un doppio isolamento dell’involucro, 50 mm all’interno e 200 mm all’esterno di lana di vetro, garantiscono il comfort indoor, tanto che il progetto è stato certificato con il Label francese Effinergie+

La scelta del legno è stata presa in seguito a considerazioni non solo di carattere ambientale ma anche economico strettamente legate alla prefabbricazione e al netto accorciamento dei tempi di cantiere, una caratteristica che assume grande importanza in un contesto urbano come quello di Montreuil

67 3 F o t o S e g o G a i a

Molto vivace, la zona di Bas-Montreuil è organizzata storicamente attorno alla Piazza della Repubblica, uno dei lati della quale è rappresentata da Rue Robespierre, su cui si affaccia

L’Anthracite

La zona dispone di attività tradizionali (negozi, artigiani e artisti), ma anche di un tessuto denso di scuole e collegi, senza dimenticare il parco giochi e uno spazio verde autogestito

La densità dei servizi e la connettività con la rete urbana la rendono una zona sempre più popolare.

68 legnoarchitettura 28 progetti

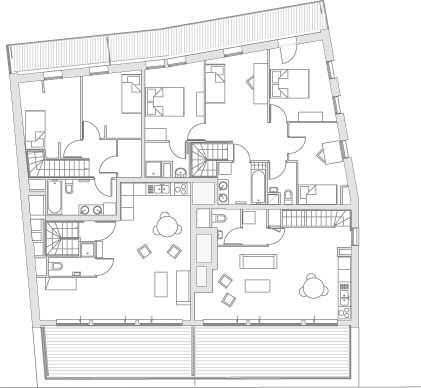

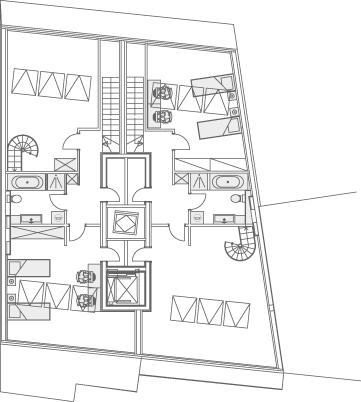

pianta primo piano

pianta secondo piano

pianta quarto piano

F o o S e r g o G r a z a 4

sezione nord-sud

4

Uno degli interni che si apre sulle balconate rivolte a sud.

5

Una vista dall’alto del lato nord di L’Anthracite

Sulla sinistra dell’edificio, si intuisce la retrocessione del piano attico rispetto all’allineamento su strada Questo escamotage ha permesso di creare generosi terrazzi all’ultimo piano

69

F o o S e g o G a z a 5

sezione est-ovest

Nei rendering a lato, lo sviluppo dei diversi piani in altezza, partendo dal primo per arrivare fino al terzo

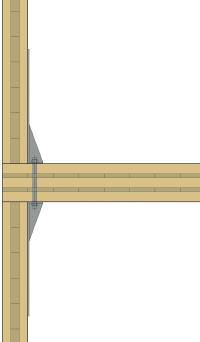

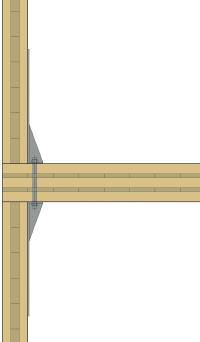

La struttura si compone di un nucleo centrale di calcestruzzo, che comprende la scala e il vano ascensore, e pareti prefabbricate in telaio di legno e solai in legno sostenuti da travi metalliche

Il dettaglio del rendering illustra gli attacchi dei solai alle travi principali in metallo e il diverso orientamento delle strutture portanti

70 legnoarchitettura 28 progetti

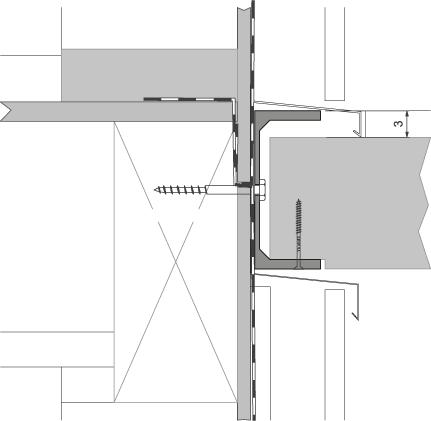

Qui a lato, il dettaglio dell’attacco delle travi dei balconi alla muratura portante

L’appoggio della mensola del balcone avviene con l’aiuto di un elemento metallico a C

Sotto, il lato rivolto verso l’interno del lotto, con i balconi “appesi”.

struttura

Il piano terra dell’edificio è realizzato in c a così come in c a è, al centro, il nucleo che comprende le vie di circolazione verticali (scale e ascensore) Attorno a questo nucleo si “irradiano” delle travi di acciaio per ogni piano, con funzione di supporto per le travi secondarie in legno dei solai La scelta di una struttura mista acciaio-legno ha permesso di ottenere spessori limitati per il pavimento Esternamente, le travi si appoggiano sulla muratura perimetrale dell’edificio, evitando dunque la presenza di pilastri; ciò che ha permesso una certa flessibilità e versatilità nella progettazione delle diverse tipologie abitative

La forma del tetto, rivestito con lastre di zinco, segue la struttura in legno della carpenteria dei due duplex all’ultimo piano

Tutti i balconi sono collegati alla parete dell’edificio attraverso elementi metallici, anche sotto forma di tiranti che conferiscono ai balconi stessi l’effetto di essere “appesi” alla struttura

71

F o o S e r g o G r a z a

dettaglio della sezione con i balconi posteriori

Le due assonometrie di questa pagina rappresentano la struttura dell’ultimo piano de L’Anthracite

Sopra, il lato su strada, sotto, il lato posteriore, con i balconi appesi

I giardini pensili di pertinenza degli appartamenti al primo piano

72 legnoarchitettura 28 progetti

F o o S e r g o G r a z a F o o S e r g o G r a z a

Alcuni dettagli della fase di cantiere relativi alla costruzione dei solai

Sono ben visibili le scarpe metalliche che accolgono le estremità dei travetti della struttura secondaria

La prefabbricazione degli elementi dei solai, delle pareti e del tetto ha permesso, in un contesto ‘stretto’ come quello della zona di Place de la République, di limitare notevolmente l’impatto di un cantiere

73

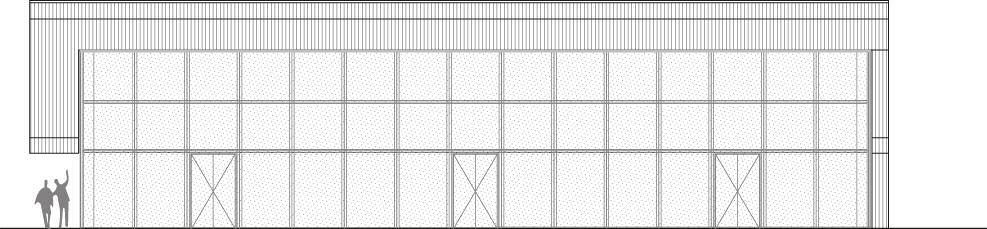

Polo scolastico San Possidonio

Fabbricart

1

Vista da est del complesso scolastico: in primo piano l’ingresso vetrato, realizzato con l’ampliamento del 2013, che funge da collegamento tra la scuola e la sala polivalente

2

L’entrata è marcata da due pensiline i cui colori identificano la scuola primaria e quella secondaria; questa suddivisione di colori è ripresa anche all’interno dell’edificio

Le pensiline esterne formano un’ampia copertura che crea un luogo di aggregazione e i colori che le contraddistinguono identificano le due diverse sezioni della scuola nonché gli interni degli spazi didattici.

76 legnoarchitettura 28 progetti 2 1

Ubicazione: San Possidonio (MO)

Committente: Regione EmiliaRomagna

Progetto: arch Gabriele Marasmi, arch Alessandro Migliori – Fabbricart arch associati, Modena

Strutture: Ergodomus Timber Engineering, loc Fratte, Pergine Valsugana (TN)

Direttore dei lavori: ing. Marco

Santarelli - FBM spa – Regione EmiliaRomagna

Appaltatore: Pi.ca. Holding italia, Nonantola (MO)

Lavori: agosto-ottobre 2012

Superficie fondiaria: 3 700 m2

Superficie utile: 1 287 m2

Importo dell’opera: 1.442.100 €

Ampliamento area cucina, sala refettorio e sale didattiche

Lavori: luglio-settembre 2013

Superficie utile: 587 m2

Importo dell’opera: 660 100 €

La ripartenza scolastica

Il senso di disorientamento e paura causato dal sisma che ha colpito il cuore dell’Emilia nel 2012 è stato enfatizzato dal segno tangibile che questo evento ha lasciato sul territorio, ovvero danni stimati in 13 miliardi e 273 milioni di euro tra abitazioni, attività produttive, beni storico-culturali, edifici religiosi e strutture pubbliche, e 20mila sfollati Nonostante tutto, ciò che ha permesso fin da subito l’avvio della ricostruzione è stato il voler ritrovare la quotidianità della casa, del lavoro e della scuola E proprio le scuole, grazie all’incomparabile impegno di progettisti e maestranze, sono state ricostruite a tempo di record per consentire a bambini e ragazzi di recuperare la loro normalità

Tra tutte, il polo scolastico di San Possidonio, che comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado, è stato il primo a essere inaugurato in provincia di Modena, dopo soli 51 giorni dal sisma Secondo le richieste del bando regionale, il progetto vincitore doveva garantire una realizzazione veloce ed economicamente sostenibile e prevedere una dotazione di servizi e spazi accessori I progettisti dello studio Fabbricart hanno dunque scelto di semplificare al massimo la struttura con corpi edilizi in X-lam, coperti da monofalde e caratterizzati da due blocchi di aule collegati tra loro da spazi a servizio con un’unica hall d’ingresso, e di inserire due pensiline esterne di diversi colori – elementi centrali del concept progettuale – per l’immediata identificazione delle due tipologie scolastiche Queste grandi tettoie si intersecano ad altezze diverse sul fronte per poi abbracciare l’intero fabbricato, ricreando quindi il nodo che lega il nuovo edificio alla terra: una terra che ha tremato, ma che è sempre la terra d’origine Subito dopo l’assegnazione del bando, la progettazione è stata realizzata in 20 giorni, consentendo al cantiere di aprire il 5 agosto, e al complesso scolastico di essere inaugurato il 14 ottobre, grazie alla perfetta gestione della macchina organizzava

Nel luglio del 2013 la scuola, sita appena fuori dal centro abitato, è stata ampliata mediante un ulteriore rapido intervento costruttivo con un grande refettorio, la cucina, nuove aule didattiche, la sala insegnanti e la biblioteca

77

In tempi record è stato possibile realizzare un impianto fotovoltaico di ben 160 kW che permette il totale mantenimento dei costi di gestione della scuola e fornisce energia anche ad altre strutture del comune (produzione di 176 000,00 kW/anno), con risparmi annui importanti per le casse comunali Il fabbricato è inoltre dotato di un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e umidificazione/ deumidificazione È stato installato anche un sistema di domotica e gestione con controllo VRV.

prospetto est

prospetto ovest

prospetto sud-ovest

78 legnoarchitettura 28 progetti

planimetria

sistema costruttivo

Come è noto la fase più delicata della progettazione di un edificio in legno è quella dell’ingegnerizzazione, perché richiede necessariamente la “fusione” degli elaborati di tutti gli altri progettisti in uno solo che dovrà essere poi mandato alle macchine CNC Ciò significa che già nel 2012 il progetto è stato portato avanti secondo gli attuali principi del BIM e lo studio Ergodomus, in qualità di calcolatore e ingegnerizzatore, si è occupato di questa integrazione, ponendosi tra i progettisti (parte architettonica, impiantistica e strutturale) e la produzione del legno Per quanto riguarda l’impianto strutturale, l’edificio presenta pareti perimetrali e interne in X-lam (CLT) a 3 strati che hanno la funzione di trasmettere a terra sia i carichi verticali che quelli orizzontali La copertura è stata realizzata secondo uno schema che si può definire “tradizionale”, formato da travetti posti parallelamente alla linea di massima pendenza

Particolare attenzione è stata posta all’interazione legno-cemento poiché la fondazione doveva essere rialzata secondo le prescrizioni della legge per evitare problemi in caso di esondazione dei corsi d’acqua Tutte queste fasi sono state portate a termine in tempi estremamente ridotti per rispettare le esigenze dell’ente appaltante che doveva garantire la riapertura dell’istituto con l’inizio del nuovo anno scolastico

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne, U = 0,15 W/m2K solaio contro terra, U = 0,27 W/m2K copertura, U = 0,25 W/m2K superfici trasparenti, Uw < 1,8 W/m2K

3

Atrio di accesso alla scuola secondaria; in fondo, segnalato dal colore giallo, l’ingresso alla scuola primaria con il proprio atrio

4

Connessione tra le pensiline esterne e la copertura dell’edificio.

79

3 4

Stratigrafia copertura, dall’esterno

- lamiera grecata in alluminio preverniciato (10 cm)

- membrana traspirante

- coibentazione in lana di roccia (12 cm)

- barriera al vapore

- assito intavolato di legno (1,5 cm)

- travetto in legno lamellare

- controsoffitto e finitura

Stratigrafia parete, dall’esterno

- rasatura (0,5 cm)

- cappotto esterno in pannelli di XPS (12 cm)

- parete in X-lam (11 cm)

- isolante in lana di roccia (8 cm)

- intercapedine d’aria (2 cm)

- cartongesso doppia lastra (2,5 cm) e finitura

Stratigrafia solaio contro terra, dall’estradosso

- pavimento in gres

- telaio pavimento galleggiante (35 cm)

- getto in cls armato (5 cm)

- isolante in XPS (10 cm)

- getto in cls armato (10 cm)

- vespaio realizzato con inerti

1 trave in larice per appoggio pannelli X-lam

2 fondazione in c a

80 legnoarchitettura 28 progetti 1 2

Posa dei pannelli prefabbricati in X-lam sulla fondazione in c a e nastratura delle giunzioni

Realizzazione della copertura in travi in corrispondenza dell’ingresso del complesso

Struttura portante completata in attesa di coibentazione e rivestimento esterno.

A sinistra, vista di uno dei lunghi corridoi centrali lungo i quali sono distribuite le aule della scuola primaria e secondaria

A destra, completamento dei controsoffitti, dei pavimenti galleggianti su struttura metallica e del rivestimento delle pareti

81

Marco Baraldi

Corte agricola Schivenoglia

Marco Baraldi

Corte agricola Schivenoglia

1

Le ampie arcate del fienile sono state realizzate interamente in X-lam

La gelosia che chiude una delle arcate è un elemento tipico della tradizione architettonica rurale della bassa Lombardia.

2 Veduta del fienile e della casa con l’annesso agricolo ricostruiti rispettando fedelmente i fabbricati originali

84 legnoarchitettura 28 progetti 1

2

Ubicazione: Schivenoglia (MN)

Progetto: geom Marco Baraldi, Schivenoglia (MN) in collaborazione con l’ufficio tecnico di DomusGaia

Strutture: arch Alessandro Cabrini, Ostiglia (MN)

Direttore dei lavori: geom Marco Baraldi

Appaltatore: DomusGaia, Feletto Umberto (UD)

Lavori: novembre 2014 - dicembre 2015

Superficie utile: 764 m2

Fotografie: Marcello Testoni “FotoStudio immagini”

Ripartire dal lavoro

Quando un evento sismico avviene in un Paese come l’Italia, dove molta parte del territorio è caratterizzato da un patrimonio edilizio nato ben prima delle normative antisismiche, si assiste a una devastazione del costruito che, spesso anche a scapito di vite umane, non dovrebbe accadere in un mondo che ben conosce le tecnologie antisismiche I danni che si registrano inoltre non riguardano solo le abitazioni, ma anche le attività produttive, dalle più grandi fino alle piccole realtà, le quali rappresentano il vero motore dell’economia di una nazione e dalle quali dovrebbe ripartire tutta la ricostruzione Un concreto impulso al riavvio dell’economia locale delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia colpite dal sisma nel 2012, è venuto da una serie di interventi atti a ricostruire gli edifici produttivi effettuati da un’azienda dell’hinterland udinese, specializzata nella costruzione di case in legno, che forte dell’esperienza maturata a seguito del terremoto avvenuto in Friuli nel 1976 ha voluto sviluppare anche una consapevolezza antisismica nelle persone

In tale contesto si colloca dunque la riedificazione di una corte agricola in provincia di Mantova, seriamente compromessa dopo le scosse del 2012, dove la grande sfida è stata riportare i fabbricati a nuova vita, mantenendo il linguaggio architettonico originario pur seguendo i pareri e le prescrizioni degli enti preposti alla ricostruzione e utilizzando le più avanzate tecnologie del settore, in questo caso X-lam e legno lamellare scelti per le loro importanti caratteristiche antisismiche L’intervento ha interessato sia l’abitazione – il vero e proprio corpo residenziale e un annesso a uso agricolo – quanto il fienile, valorizzandone la vocazione rurale tipica della bassa pianura lombarda In particolare, il fienile, distribuito su ca 500 m2 a cui si sommano altri 150 m2 del soppalco, è caratterizzato dalla predominanza del materiale legno e dalla grande copertura “alla lombarda” ripresa e rivisitata in chiave moderna con grandi travi in lamellare dalle luci importanti che si congiungono al punto di colmo e che sono controventate mediante tiranti in acciaio La copertura è completata da rivestimenti in coppi di Francia e lattonerie colore testa di moro per conservare la continuità cromatica con l’esistente, come anche i portoni della rimessa che rispecchiano quelli preesistenti in legno tinteggiato

85

trasversale prospettica

prospetto dei pannelli X-lam sulla facciata frontale

prospetto dei pannelli X-lam sulla facciata laterale

sezione trasversale tipo

86 legnoarchitettura 28 progetti

sezione

struttura

l volumi ed il linguaggio architettonico rispondono anch’essi alla tradizione venendo reinterpretati con l’X-Lam per garantire la completa antisismicità dell’edificio Le arcate tipiche del fienile, le finiture esterne, le decorazioni e le sottili lesene sono state riproposte identiche alle precedenti, consentendo alla struttura di mantenere la sua identità originale Ricostruita fedelmente anche l’apertura ad arco traforata a gelosia, caratteristica peculiare della tradizione rurale, indispensabile per la ventilazione e il mantenimento della salubrità interna della struttura

Il volume agricolo si caratterizza per il soppalco e per il tetto che si rifà alla tradizione delle grandi coperture “alla lombarda”, dove gli elementi portanti in lamellare poggiano su una struttura muraria in X-lam, sagomata a timpano.

87

foto

mettono in evidenza le travi primarie e secondarie

88 legnoarchitettura 28 progetti

La

e l’assonometria

della copertura

A sinistra, testimonianza fotografica dei danni provocati dal sisma sul fienile; a destra elementi in X-lam giunti in cantiere prima della posa

A sinistra, il fronte porticato del fienile; a destra, il prospetto corto verso la casa

Le pareti in X-lam del fienile in fase di montaggio

A sinistra, chiusura della copertura con l’assito e, a destra, l’interno al grezzo del fienile

89

La gestione sostenibile delle zone boscate è oggi un mezzo per preservare il patrimonio boschivo e per agevolare lo sviluppo economico di un territorio

Se la gestione viene garantita dal sistema di certificazione PEFC, allora la certezza di qualità, sostenibilità ed equità economica non coinvolge solamente la foresta e il legname che essa produce, ma anche tutti i prodotti che da essa derivano, legnosi e non.

L’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia, che con la sua Filiera del Legno è impegnata nella ricostruzione delle zone colpite dal sisma nel centro Italia lo scorso anno, mette in evidenza come è possibile gestire e promuovere i prodotti a base di legno

techné Filiera Legno FVG

Maria Cristina D’Orlando

Il legno e le foreste in Friuli Venezia Giulia

Una gestione attiva e sostenibile della risorsa legno

Maria Cristina D’Orlando

Dott ssa, Servizio Foreste e Corpo forestale - Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia ha una superficie forestale di 324 000 ettari di cui il 93% in montagna e il 7% in pianura

In base ai dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC), la superficie boscata ha registrato negli ultimi decenni una significativa espansione, dovuta principalmente alla colonizzazione del bosco di aree agricole abbandonate: siamo passati dal 21% degli anni ‘60 del secolo scorso (165 000 ettari sul totale della superficie territoriale regionale di 785 648 ettari) al 41% degli attuali 324 000 ettari La proprietà dei boschi è pubblica per il 40% della superficie (negli anni ‘80 del secolo scorso era il 56%), mentre è privata per il 60% (44% negli anni ‘80), evidenziando come l’ampliamento della superficie boscata abbia interessato soprattutto aree private, già agricole, che sono state colonizzate dal bosco I boschi destinati alla produzione legnosa sono circa 170 000 ettari, pari al 55% della superficie boscata complessiva

La realtà forestale del Friuli Venezia Giulia è molto articolata con la presenza di un grande numero di specie legnose che conferiscono alla regione caratteri di elevata biodiversità Il sistema di interpretazione e classificazione delle zone boscate secondo le tipologie forestali, messo a punto dalla Regione con i massimi esperti del

92 legnoarchitettura 28 techné

F o o A n d e a V u e c h

settore, individua in Friuli Venezia Giulia 20 categorie tipologiche, 105 tipi forestali e oltre 70 varianti Questa modalità di studio e classificazione delle aree boscate permette di definire puntuali e fondate indicazioni per la gestione selvicolturale, che avviene secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ossia con modalità di intervento molto prossime a ciò che avviene in natura

Sotto il profilo economico, i boschi della regione rappresentano un patrimonio di 45 milioni di metri cubi di legname e la crescita annua complessiva nei boschi produttivi è di circa 1 000 000 di metri cubi di legname, di cui potenzialmente prelevabili 350 000 metri cubi Il prelievo medio annuo si aggira sui 150 000 metri cubi (per un valore all’imposto, cioè a strada camionabile, di circa 10 milioni di euro), a fronte di una richiesta regionale di 3 000 000 di metri cubi da parte delle aziende regionali che lavorano il legno

Il legname viene valorizzato seguendo le normative europee di classificazione e qualificazione del legname tondo Ulteriori momenti di valorizzazione sono le aste di legname di pregio che si sono svolte in questi ultimi anni che, oltre a ottenere la massima valorizzazione del legno, costituiscono un momento di incontro e confronto tra tutti gli operatori del settore Le imprese forestali in possesso di capacità tecnico-professionali per l’esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione boschiva e per le opere e i servizi di interesse forestale iscritte nell’elenco regionale imprese forestali sono 265

La gestione sostenibile delle foreste e del legno in FVG

Le foreste in Regione sono gestite secondo i principi contenuti nella legge regionale 9/2007 – Norme in materia di risorse forestali – che si riassumono in:

- multifunzionalità delle foreste

- sviluppo economico e sociale del territorio montano - gestione forestale sostenibile

A tali fini, la Regione, assieme ad altre Regioni e Province autonome e ai principali soggetti della filiera foresta-legno, nel 2001 è diventata socio fondatore del PEFC Italia, Associazione che ha consentito l’introduzione del sistema di certificazione della gestione sostenibile delle foreste PEFC (Programme for endorsement of forest certification schemes – Programma per il mutuo riconoscimento di schemi di certificazione forestale) È un sistema per il reciproco riconoscimento di schemi di certificazione forestale nazionali o internazionali, sviluppati a livello locale e adattati ai requisiti di gestione forestale sostenibile riconosciuti a livello internazionale, il quale nella definizione dei Principi e Criteri di Gestione Forestale Sostenibile si rifà alle direttive europee (risoluzioni delle conferenze interministeriali per la Protezione delle foreste di Helsinki, Lisbona e Vienna)

Il PEFC è il sistema di certificazione forestale più diffuso al mondo (sono oltre 300 milioni gli ettari di fore-

Nella fotografia a sinistra, una faggeta della Regione Friuli Venezia Giulia

Qui sopra, la mappa indica la superficie boscata e i piani di gestione forestale della Regione Friuli Venezia Giulia

In basso, la tabella indica l’incremento, a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, della superficie forestale presente sul territorio del Friuli Venezia Giulia

93