con il patrocinio di in collaborazione con info e calendario www.azerotour.com febbraio | marzo perprogettare ecostruire edifici a energia quasizero tour2012 60incontri ideazione e coordinamento EdicomEdizioni

legnoarchitettura

rivista trimestrale

anno 3 – n. 6, gennaio 2012 ISSN 2039-0858

Numero di iscrizione al ROC: 8147

direttore responsabile

Ferdinando Gottard

redazione Lara Bassi, Lara Gariup

editore

EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117 34074 Monfalcone - Gorizia tel. 0481.484488, fax 0481.485721

progetto grafico

Lara Bassi, Lara Gariup

stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta

riciclata ottenuta da fibre selezionate

prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri

Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno

distribuzione in libreria

Joo Distribuzione

Via F Argelati 35 – Milano copertina

Letterbox House, Blairgowrie (AUS)

Foto: John Gollings - GollingsPidgeon

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

Edoardo Milesi

Foto: Nome Cognome

Foto: Nome Cognome

-

Foto: John Gollings

GollingsPidgeon

06 legnoarchitettura

Foto: Studio Benedikter, Luca De Giorgi

89 97 105

tetto

esterna incontri techné sistemi dettagli 34

6

Housing Sociale in legno in Europa Travi e pilastri

pianoparete

68

Monastero di Siloe Edoardo Milesi 12

Guesthouse Paratelier 2 4

Letterbox House McBride Charles Ryan 34

Uffici Modus Architects, Lignoalp 44

Casa Damico Karawitz Architecture 58

Ampliamento Manuel Benedikter 68

Uffici Gianfranco Visentin, Andrea Zambon 78

78 58 12

F o t o L i g n o a p F o o K a r a w t z Foto: Natura Building

24

12 progetti F o o P a o l o D a R e 44

Edoardo Milesi

Progettista attento all’influenza che l’architettura ha sulle persone e nella trasformazione del territorio, a un costruire sostenibile inteso come relazione positiva tra costruito e ambiente, testimonia nei suoi lavori la grande passione per il proprio mestiere e per il legno.

Utilizzato in diversi modi e in diversi tipi, ma sempre rispettandone caratteristiche e qualità, connota fortemente tutte le sue architetture.

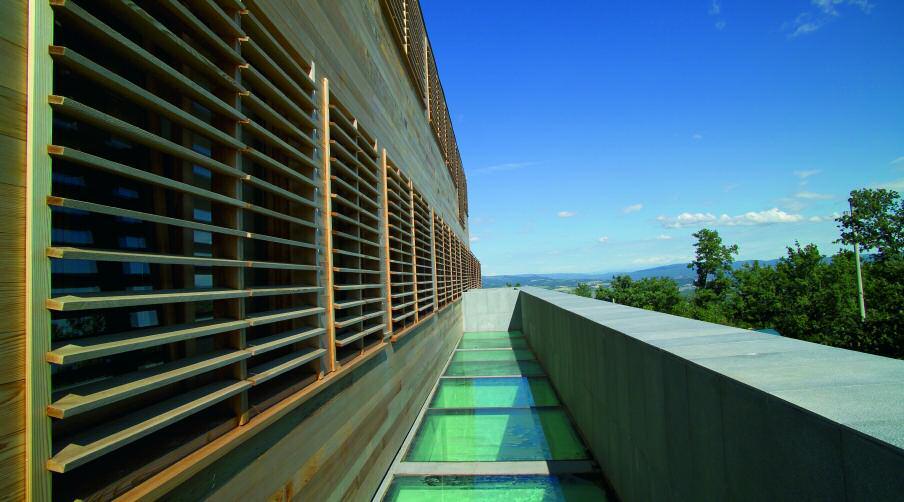

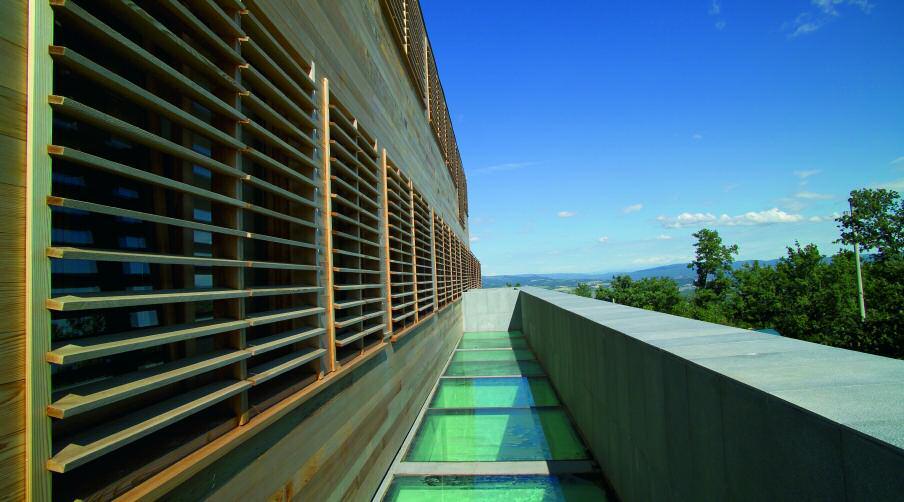

In questa pagina e in quella a fianco, CANTINA DI VINIFICAZIONE E INVECCHIAMENTO, Collemassari (GR), 20012006.

Progetto vincitore del Premio Internazionale Architettura

Sostenibile Fassa Bortolo (2006), il fabbricato è una scatola di legno interrata in cui l’unico elemento emergente è una quinta bianca che esce dalla collina.

Soluzioni bioclimatiche caratterizzano l’opera nel suo insieme: pareti ventilate in legno là dove l’inerzia termica va protetta, guidata e riequilibrata; legno naturale a doghe per filtrare la luce diretta del sole; lastre di zinco titanio per la protezione all’acqua; vetrate acidate a bassa emissività per bilanciare la luce naturale. La cantina è frutto di un’alta densità progettuale: risparmio energetico, bioedilizia, qualità del posto di lavoro, ingegneria bioclimatica hanno guidato la progettazione e l’accurata scelta di ogni singolo componente e materiale.

Questa è una rivista che tratta di architettura in legno. Nella sua carriera di architetto, quale importanza ha avuto questo materiale?

Il legno è una connotazione forte delle mie architetture. Qualcuno ha detto che a causa degli svariati modi coi quali lo utilizzo ne è la cifra. Certamente è un materiale che mi ha attratto sin da bambino. Possiedo ancora una collezione di piccoli pezzi di legno di essenze diverse (per metà scortecciati e per metà no) che ho raccolto nei boschi con mio padre me-

dico, ma appassionato di natura. Mi continua ad affascinare la gigantesca e generosa famiglia degli alberi, legni sempre diversi per colore, resina, consistenza, profumo, disegno della vena e della pelle. La stessa essenza cresciuta in luoghi differenti presenta connotazioni diverse, proprio come il genere umano. Questo, nella mia professione, mi ha aiutato a utilizzare con disinvoltura una moltitudine di legni che scelgo in base alle specifiche caratteristiche. Conoscerlo mi ha portato nel tempo,

6 legnoarchitettura_06 incontri incontri

F o t o P a o o D a R e

F o o C o r a d o B o n o m o

BIBLIOTECA E LABORATORIO

PLASTICI ARCHOS, Albino (BG), 2007-2010.

L’ampliamento dello studio Archos dello stesso architetto è un momento di sperimentazione. Antisismico, basso consumo energetico, grande traspirabilità, velocità di realizzazione, flessibilità distributiva, bassa manutenzione.

Unico appoggio a terra, per un edificio di 250 m2: un dado cavo (l’autorimessa) in calcestruzzo di 6x6 m ancorato al sottosuolo con micropali. L’occasione per verificare una nuova texture; il resto: ferro e legno montato a secco.

approfittando delle differenti tipologie fisiche, a evitare i trattamenti. Esistono impieghi appropriati per ogni tipo di legno, una corretta stagionatura e ossidazione restano la vera garanzia per la sua durata.

Stagionatura e ossidazione introducono un tema come quello del cambiamento dell’aspetto del legno nel tempo, dell’ingrigimento del materiale. Per alcuni progettisti è un limite e preferiscono rivestirlo, nei suoi lavori è invece a vista: considera questo cambiamento come un elemento del progetto?

Ho studiato architettura a Venezia e il gusto per la materia lavorata dal sole, dalla salsedine e dal tempo mi è venuto in quel luogo dove la natura e l’uomo hanno creato un mondo artificiale di grande fascinazione e in continua trasformazione. Così ho iniziato a utilizzare il legno naturale nei restauri, pensando alla sua mutazione cromatica nel tempo, per quei volumi aggiunti che volevo dichiarare, ma in modo gentile. Il legno invecchiato naturalmente non stona mai, è sempre di grande eleganza nella sua umiltà proprio perché riesce a mantenere sempre la sua personalità. Il cedro ossidato ha uno splendido colore cenere, la quercia diventa quasi nera, il castagno come il suo frutto e il larice mantiene sempre un sottofondo rossastro. L’abbinamento del legno naturale con la pietra, l’intonaco di calce, il metallo funziona

sempre a patto che anche questi vengano lasciati invecchiare naturalmente.

Potrebbe darci una definizione del legno?

Tutti sanno che il legno è un materiale vivo. Resta vivo anche dopo la morte dell’albero arrivando addirittura ad autoproteggersi mineralizzandosi. Lo insegnano a scuola, ma non si insegna che, per utilizzarlo bene, quella sua seconda vita va rispettata. Nutrendolo senza avvelenarlo ci garantisce a lungo un grande servizio.

Avrà capito quanto valore dò al legno che per me è molto più di un materiale.

Quali sono le possibilità tecnologiche ed espressive che il legno è in grado di offrire all’architettura contemporanea?

La vera architettura può essere solo contemporanea. Contemporanea al suo tempo. E il legno è da sempre il miglior partner dell’architetto. Il suo impiego aumenta con l’aiuto tecnologico, a patto che ne venga rispettata la sua natura. Personalmente utilizzo l’architettura, e quindi i materiali, per quello che possono darmi in termini di spazio. Non amo pensare al legno come elemento decorativo, ma per quello che mi serve strutturalmente nei grandi spazi o nei piccoli componenti funzionali alla fabbrica.

8 legnoarchitettura_06 incontri

F o t o P a o o A b b a d n

Non sono ossessionato dalla forma estetica, la forma è solo il risultato di un lavoro di ricerca prima di tutto sull’uomo poi su quello che gli sta attorno: la luce, la natura, i materiali.

Ai non addetti ai lavori può sembrare strano, ma ancor oggi il legno resta il materiale più adatto per resistere strutturalmente al fuoco. Il legno coltivato è certamente uno dei materiali da costruzione più economici (senza aggiungere che crescendo ci fornisce altri innumerevoli benefici). La sua grande famiglia è infinitamente varia e complessa e le variabili, come per la pietra, aumentano in modo esponenziale variandone il taglio, le lucidature, i trattamenti meccanici, fisici e chimici. Non esiste un altro materiale più espressivo e altrettanto economico. Il legno è il materiale sostenibile per eccellenza.

Può un architetto accostarsi al legno nello stesso modo in cui si accosta a un altro materiale costruttivo o è necessaria una certa sensibilità e/o preparazione tecnica?

Per il legno occorre preparazione tecnica, esperienza e passione. Quest’ultima aiuta ad acquisire le prime due ascoltando: la foresta, l’albero e l’artigiano che lo sa lavorare.

Nei suoi progetti ha utilizzato diversi materiali; quali sono i criteri che ne hanno guidato la scelta, in particolare del legno, e il loro abbinamento?

Amo l’architettura quanto la sua materia e per questo rispetto i materiali lasciando che esprimano tutta la propria energia. I materiali parlano con la propria fisicità. Ascoltarli aiuta a metterli nello stesso coro.

Scelgono da soli con chi stare. Non è necessario forzare la natura per ottenere risultati emozionanti. Come ho detto, esiste sempre il materiale più adatto per eseguire quel determinato pezzo. Esiste sempre un legno che risponde meglio degli altri a quella speciale sollecitazione e, ottimizzandone le performance, mai mi è capitato di sbagliare abbinamenti. La creatività aumenta e l’opera si arricchisce.

Nel caso del monastero di Siloe sono stati usati diversi tipi di legno (larice, cedro, legno lamellare). Può illustrarci i motivi e i modi del loro impiego?

Per la durabilità agli agenti atmosferici e ai parassiti nessun legno eguaglia il cedro che è della famiglia delle tuie. Leggero e stabile è ideale per i rivestimenti esterni, le pareti ventilate, i manti di copertura. Tuttavia è un legno molto morbido e pertanto inadatto per

WATERFRONT - LUNGOLAGO TADINI DI LOVERE, Lovere (BG), 2005-2006. Puntando sull’universale fascino dell’acqua, sono state interposte tra lago e strada una serie di funzioni in grado di mediare tra la magia dell’acqua, i rumori e il traffico stradale. I fari sono stati orientati verso l’acqua per richiamare i pesci durante la notte, è stata costruita una spiaggia di legno dove sdraiarsi a guardare il cielo, abbronzarsi, avvistare le barche in lontananza…

9

F o o P a o o D a R e

SCUOLA MEDIA BUONARROTI, Cinigiano (GR), 1999. Il progetto, a fronte della necessità di ampliare l’edificio, è stato eseguito per adeguare la scuola agli standards normativi. L’intervento ha interessato solo il corpo centrale, ristrutturato negli anni ‘50, molto deteriorato e non funzionale, sostituendolo con un elemento totalmente nuovo e dichiaratamente contemporaneo, riservando all’edificio storico solo interventi manutentivi e adeguamenti impiantistici. Il nuovo corpo centrale, al quale si demanda anche una funzione compositiva rispetto al ridisegno del centro cittadino, segna il riferimento spaziale verso la campagna della nuova piazza di Cinigiano.

le pavimentazioni o dove è sottoposto ad azioni meccaniche. Il larice rosso è altrettanto resinoso e per questo resistente all’acqua e ai parassiti, ma più nervoso, elastico, perfetto per infissi, pavimenti e strutture leggere anche con stagionatura a forno. Nelle travature importanti, per evitare torsioni e fessurazioni, va stagionato a lungo in tronco e per questo è introvabile. Il larice lamellare, essendo costituito da piccoli pezzi incollati assieme, è ovviamente del tutto stabile e l’ho utilizzato per le strutture verticali e orizzontali di grosso spessore. Usato all’interno lo voglio incollato con colle atossiche prive di formaldeide.

Oltre all’utilizzo di un materiale come il legno, attraverso quali scelte si esprime la sostenibilità nelle sue architetture? Ripeto da sempre che la vera architettura (non l’edilizia priva di progetto) non può che essere sostenibile. Nei materiali, nel suo rapporto con l’ambiente, con l’uomo, con le risorse del pianeta. I cardini della sostenibilità sono: l’ecologia, il risparmio delle risorse non rinnovabili, l’equità sociale.

L’edilizia è responsabile di tutta l’attività di estrazione di materie prime e produce oltre il 60% dei rifiuti umani. Da tutto ciò si evince la grande responsabilità di coloro che lavorano sul progetto nella scelta e selezione dei materiali, valutandone le conseguenze sociali, ecologiche ed economiche in tutto il ciclo di vita. Sostenibilità per me significa quindi relazione positiva tra costruito e ambiente, tra efficienza (in tutti gli ambiti) e risparmio energetico. Dove efficienza significa: poco sforzo energetico, basso rischio umano, limitato impatto ambientale. Fare di più con meno sia dal punto di vista energetico che funzionale.

Per questo l’architettura sostenibile è prima di tutto un progetto. Un progetto per l’uomo che è una cosa

sola con la natura. Per lavorare in sintonia con la natura bisogna inevitabilmente amarla, imparare a conoscerla, lasciarsi contaminare da lei.

Poiché non è possibile per un uomo “sano” progettare al di fuori della natura, cioè in modo non sostenibile, significa che l’architettura non sostenibile è in realtà semplicemente priva di progetto.

Il suo lavoro di architetto è stato definito come “architettura di relazione” perché pone al centro dell’attenzione le persone che vivono gli spazi e i rapporti tra esse e con il territorio. Può illustrarci questo suo modo di intendere l’architettura?

Continuo a ripetere che mi interessa l’architettura soprattutto per quello che riesce a far accadere tra le persone. Pesa sulle mie scelte la consapevolezza della grande responsabilità del nostro mestiere, di quanto l’architettura influenza il nostro modo di vivere, le nostre relazioni.

Basta guardare il monastero di Siloe, che avete scelto di pubblicare. Nei luoghi di culto lo spazio partecipa al rito. I riti sono fisici e hanno bisogno di un luogo definito dove la trasformazione avvenga. Il luogo deve essere in grado di “fare accadere” attraverso il rito, la liturgia, anche a insaputa di chi vi partecipa.

Inoltre, l’architettura influenza il territorio modificandolo. Non credo nell’architettura che scompare nel paesaggio, né che ne diventi protagonista. “La casa non deve essere sulla collina, ma della collina”, diceva Frank Lloyd Wright.

Nel caso del monastero di Siloe questa modificazione sta avvenendo in un arco di tempo lungo. Che ruolo hanno il tempo e la lentezza nella costruzione di un’architettura

10 legnoarchitettura_06

F o o P a o o D a R e

e nella trasformazione dell’ambiente che questa opera? Il mestiere dell’architetto è progettare lo spazio per l’uomo.

Il nostro lavoro è spostare e riorganizzare le cose senza distruggerle o alterarle in modo irreversibile, anzi interpretandole con motivazioni sociali, politiche, economiche. Commisurando quegli spazi con i comportamenti. La convinzione e la ricerca in tal senso aiutano a essere coerenti. Il tempo aiuta la ricerca. L’unico che invecchia sono io, per questo cerco di lasciare traccia nella mia opera e ai miei collaboratori del pensiero in cui credo.

Infine l’ultima domanda. Qual è il progetto a cui è più legato e perché?

Scoperta la passione per il mio mestiere, i giornalisti mi fanno spesso questa domanda. Non ho preferenze, amo ogni mio lavoro, mi ci dedico profondamente e dopo la consegna tendo a dimenticarlo. Mi capita di apprezzarlo dopo molto tempo, quasi fosse di qualcun altro. È diverso per il monastero della comunità di Siloe, un cantiere che procede in base agli aiuti, alle donazioni di amici e fedeli. Dopo dodici anni siamo quasi alla metà dell’intero complesso. È diventato come la mia casa. Seguiamo rigorosamente il progetto iniziale, studiato da subito in ogni dettaglio, ma, essendo abitato e molto frequentato, il cantiere viene orchestrato in funzione degli approvvigionamenti, della sicurezza, deve essere gradevole e fruibile da subito, anche se non ancora ultimato. Più legato di così!

Per approfondimenti: www.archos.it

Sopra e sotto a destra, SCUDERIE, Collemassari (GR), 2001-2006. A completamento della messa a sistema della tenuta di Collemassari, la scuderia. Sotto, a sinistra, CENTRO CIVICO CON PALESTRA POLIFUNZIONALE, Colzate, 1996. Con uno sviluppo a “L” l’edificio si articola su tre piani; al piano interrato la palestra dal volume in altezza pari all’intero sviluppo del complesso, al piano primo il bar, con la sua propaggine cilindrica apribile verso l’esterno nella bella stagione, una cucina, le tribune della palestra e il porticato esterno coperto; al secondo piano la biblioteca, le sale lettura, le associazioni e l’appartamento del custode.

F o o P a o o D a R e F o o P a o o D a R e F o t o F r a n c e s c a P e a n

F o o M c h e e M e s

Edoardo Milesi

Monastero di Siloe

Poggi del Sasso

Edoardo Milesi

Monastero di Siloe

Poggi del Sasso

Una vista della parte orientale del monastero, in cui è bene evidente l’uso dei due materiali base: la pietra e il legno.

Il monastero visto da sud.

Una vista aerea del monastero, immerso nel paesaggio delle colline del Grossetano.

_1

_2

_3

14 legnoarchitettura_06 progetti 2 1 F o t o P a o o D a R e F o o M c h e e M e s

Ubicazione: Poggi del Sasso (GR)

Progetto: arch. Edoardo Milesi, Archos srl engineering consulting, Albino (BG)

Collaboratori: Ersilia Brambilla, Laura Pizzi, Paolo Vimercati, Vuleta Zdravko

Strutture: ing. Massimo Bigozzi (Lotto 1), ing. Eugenio Frigoli (Lotto 2)

Direttore dei lavori: arch. Edoardo Milesi

Appaltatore: Euro Costruzioni 2007 s.r.l., Cinigiano (GR)

Lavori: dicembre 2004 e tutt’ora in corso d’opera

Superficie utile: 1.900 m2 Lotto 1 e 2

Superficie dell’area: 38.000 m2

Importo dell’opera: 3.000.000 Lotto 1 e 2

Ora et labora

Un’architettura che lentamente cresce su un falsopiano tra le colline del Grossetano; un complesso che culmina nel monastero, un rettangolo racchiuso da lati di circa 40 metri per 60 che accoglie al suo interno l’area per il culto, le attività ricettive e di ser vizio e le residenze per i monaci. Legno, pietra, rame, ferro e vetro disegnano forme essenziali, realizzate per lotti successivi e funzionali in base agli aiuti e alle donazioni ricevute.

Il primo intervento (a partire dal 1999) ha visto la trasformazione di un vecchio ovile in una piccola cappella, la Cappella del Pellegrino. Senza modificare l’impianto primitivo, sono stati mantenuti i muri perimetrali in pietra ampliando lo spazio con un’abside e una copertura in legno. Una piccola torre in lamelle di legno per il campanile, una croce di legno e un basso recinto in cemento impastato con terra del luogo completano la riqualificazione. Un’altra cappella è stata completata nel 2004 lungo il percorso pedonale che conduce al complesso. L’impianto del monastero, realizzato per metà, si inserisce con discrezione nell’incontaminato paesaggio con forme e materiali rispettosi dell’ambiente e della sobrietà della vita monastica. Le parti in legno che caratterizzano l’architettura sono quelle strutturali in larice massello o lamellare collaboranti con una maglia di travi e pilastri in calcestruzzo, impiegato per problematiche antisismiche. Le pareti sono di tipo ventilato, gli schermi solari in red cedar, i pavimenti e gli infissi in larice oliato. L’impiantistica è ridotta al minimo per limitare i campi elettromagnetici. L’acqua raccolta dal pozzo a pochi metri dal monastero è accumulata in una cisterna sotterranea e restituita al luogo attraverso un impianto di fitodepurazione. Il secondo lotto funzionale, iniziato nel 2007, riguarda gli spazi pubblici da utilizzare per le attività culturali di cui la comunità è promotrice da anni (biblioteca, sala lettura, sala polifunzionale e sala convegni); il volume su quattro piani chiuderà il lato sud del chiostro. Il tetto è a falda unica con copertura in zinco-titanio, come per tutto il resto del monastero, e con moduli fotovoltaici in silicio amorfo in grado di produrre circa 10 kW di energia elettrica. Vincitore del Premio per le Energie Rinnovabili di Legambiente, il monastero è tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto come architettura contemporanea di pregio.

15

F o t o A l c o o r

3

1residenza monaci

2bilioteca

3 foresteria

4 chiesa processionale

5chiostro

6agorà

1studio testi storici

2bilioteca sala lettura

3 residenza monaci

4sala polifunzionale

5 sala conferenza

6 percorso ingresso

7foyer

8parlatoi

sezione longitudinale

1 2 4 5 7 8 6

pianta piano interrato

16 legnoarchitettura_06 progetti 1 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 4

pianta

piano terra

F o t o P a o o D a R e

_4

Dettaglio della parete a est rivestita con lamelle di legno. In primo piano la superficie vetrata che illumina la mensa sottostante.

_5

La mensa.

17 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5

pianta primo piano

F o t o S e f a n o T o r e g g i a n

pianta secondo piano

F o t o P a o o D a R e

_6_7

La parete sul chiostro interamente in legno di larice naturale e vetro.

_8

La scala in larice, il solaio in legno collaborante con il telaio in c.a.

19 F o t o F r a n c e s c a P e a n F o o P a o o D a R e F o t o F r a n c e s c a P e a n 6 7 8

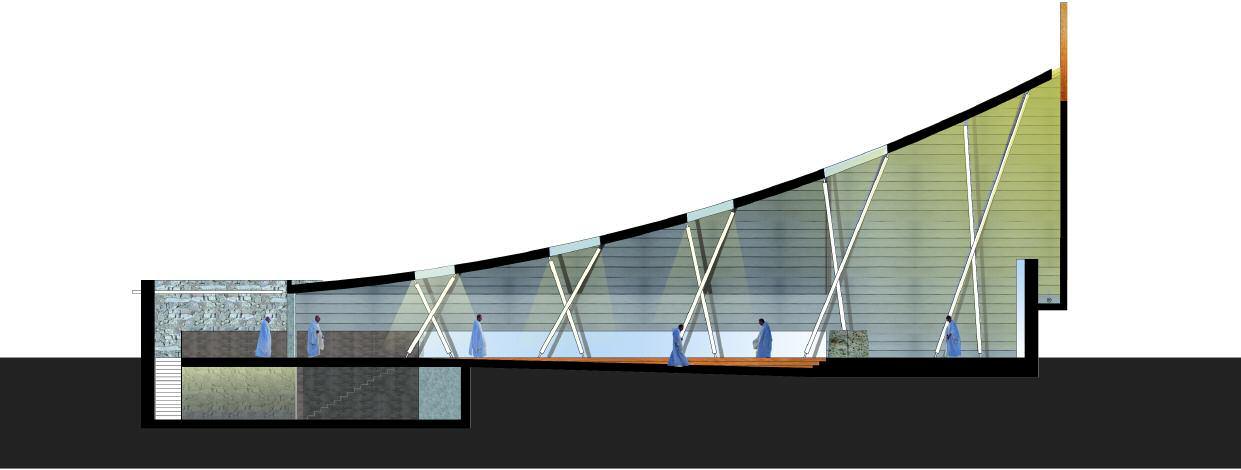

In queste due pagine, alcuni rendering della chiesa processionale.

pianta della chiesa processionale

pianta della chiesa processionale

20 legnoarchitettura_06 progetti

_la chiesa processionale________

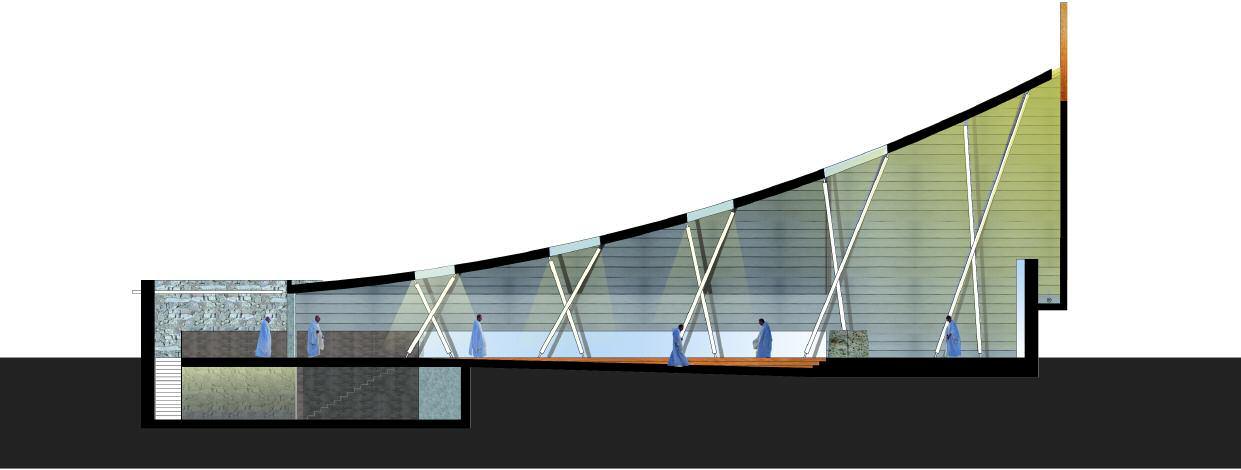

Il lato nord del complesso monastico verrà chiuso dal volume della chiesa processionale caratterizzata dalla copertura in zinco titanio, a un’unica falda dalla forma arcuata sostenuta da colonne in legno, quasi un mantello disteso che lascia continuità tra l’interno della chiesa e il paesaggio collinare esterno.

La doppia fila delle colonne in legno, binate e inclinate, hanno altezza crescente ed enfatizzano l’impennata della copertura verso l’alto, accentuata ancor di più dalla leggera pendenza in discesa del pavimento a partire dall’entrata. Quest’ultima è protetta da un nartece di legno e caratterizzata dalla porta d’accesso con apertura a bilico verticale, spessa 30 centimetri, larga come tutta la navata centrale e alta quanto il nartece.

La parete a est, dietro l’altare, è contrassegnata da una fenditura centrale di 9 metri di altezza che si prolunga all’esterno con un massello di legno di cedro per ulteriori 3 metri. Una seconda fessura, posta in copertura e ortogonale alla prima, forma una croce di luce visibile solo all’interno.

L’illuminazione naturale diffusa, proveniente dalle basse vetrate lungo le navate laterali, sarà così arricchita dalla luce entrante dalle fenditure che, a partire dall’altare, traccerà il percorso giornaliero del sole lungo le pareti della chiesa.

Sezione longitudinale della chiesa processionale. Il pavimento inclinato scende verso l’altare, la copertura si innalza fino all’abside per proseguirne all’esterno la fenditura verticale che la illumina con un elemento in massello di larice.

21

sezione longitudinale della chiesa processionale

Una vista della Cappella del Pellegrino ricavata da un vecchio ovile. A destra, il campanile in lamelle di legno.

_9 L’agorà.

10

22 legnoarchitettura_06 progetti 10 9 F o t o P a o o A b b a d n F o o D o n a t o D B e o

A sinistra: vista aerea del cantiere.

A destra: dettaglio della parte a est con la sottostrutura per il rivestimento ligneo.

A sinistra si notano i tre elementi portanti caratterizzanti l’intera struttura: l’acciaio, il legno e il calcestruzzo armato.

A destra: la facciata in legno della biblioteca.

Due immagini della struttura mista c.a.-legno e l’attacco del pilastro in legno alla platea tramite staffa metallica.

La costruzione della parte in legno.

A sinistra: il monastero quasi completato.

A destra: una fase della costruzione dell’agorà.

23

Guesthouse Carvalhal (P)

Paratelier

_1

Vista notturna. I moduli abitativi, il parcheggio e il magazzino/rimessa sono immediatamente riconoscibili per l’uso differente del rivestimento.

_2

Terrazza coperta. Il volume del padiglione si apre verso la zona degli orti attraverso una zona esterna ma coperta in continuazione della zona salotto.

1 2

Ubicazione: Carvalhal, Portogallo

Progetto: arch. Leonardo Paiella e arch. Monica Ravazzolo - Paratelier, Lisbona (P)

Collaboratori: Hugo Marques Amaro, Ilaria La Conte

Strutture: Tropimaloca Lda.

Efficienza energetica: Project Uno

Progetto paesaggistico: João Gomes da Silva, Catarina Raposo - Global

Direttore dei lavori: arch. Leonardo Paiella

Lavori: 2011

Superficie utile: 115 m2

Superficie verde: 380 m2

Fotografie: Leonardo Finotti

Tra le dune

Tra le dune sabbiose della riserva naturale “Pinhal da Comporta”, di fronte all’Oceano Atlantico, immersa tra gli alberi di pino, sorge una piccola costruzione in legno, uno spazio abitativo temporaneo per gli ospiti integrato da un’area per il parcheggio e un magazzino-rimessa per le attività agricole. Il volume del fabbricato sorge parallelo a un piccolo lago artificiale che esalta i caratteri del luogo e i suoi colori vividi (il bianco della sabbia, il marrone della corteccia degli alberi e il blu del cielo e dell’acqua).

La struttura, realizzata interamente in legno, nasce dal moltiplicarsi di un modulo che richiama i caratteri dell’architettura pombalina portoghese, architettura nata dopo il terremoto del 1755 e caratterizzata dalla modularità e regolarità. Le tre parti in cui si articola l’edificio sono definite tramite sottili variazioni del disegno derivanti dalla diversa destinazione funzionale. I primi quattro moduli, aperti da un lato, costituiscono la spazio per il parcheggio coperto, i successivi due moduli sono parzialmente aperti e fungono da deposito e rimessa agricola. Il cuore dell’edificio, è costituito dai tre moduli che compongono l’abitazione vera e propria, più chiusi rispetto agli altri per indurre un senso di privacy e proteggere dal sole e dal vento. Ognuno di questi tre moduli è organizzato a seconda delle funzioni: il primo è destinato all’ingresso principale e alla zona notte, quello centrale articola gli spazi di passaggio attorno al blocco dei servizi igienici e della cucina, il terzo ospita il soggiorno con la zona pranzo. L’ultimo modulo, infine, amplia la zona salotto verso l’esterno con una terrazza coperta. L’alternarsi di parti trasparenti, semi-trasparenti e opache esalta la leggerezza e la permeabilità visiva dell’involucro mentre la colorazione scura gioca con le ombre che si disegnano sulla sabbia bianca in un contrasto che esprime il dialogo tra il nuovo oggetto e i dintorni.

27

pianta

sezione longitudinale

Pianta:

1 - parcheggio coperto;

2 - deposito;

3 - abitazione;

4 - spazio esterno coperto.

_3

Posa della struttura rialzata del solaio contro terra.

_4

L’ingresso alla zona living. Il pavimento dell’area cucina al grezzo (pannello OSB sopra la struttura) prima della posa della lastra di sughero.

_5

Dettaglio dell’ingresso della zona notte con i moduli armadio della camera. La struttura e i tamponamenti di legno sono lasciati a vista.

_6

La zona giorno.

_7

Il modulo centrale dell’area abitativa, attorno al quale si organizzano gli spazi di servizio. In primo piano, a sinistra, l’angolo cucina.

28 legnoarchitettura_06 progetti

3 4 5

29 6 7

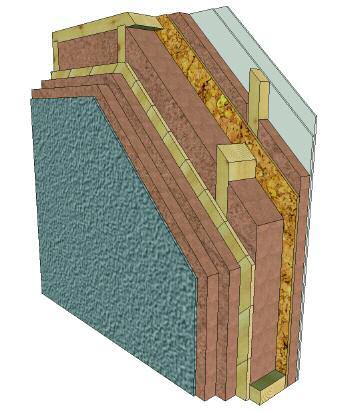

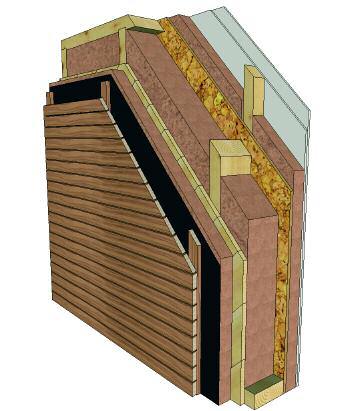

Parete esterna, dall’esterno:

tavole maschio-femmina orizzontali (2400x130 mm) fissate su struttura verticale in listelli di pino massiccio; pannello di sughero di densità 120 g (60 mm); pannello in controplaccato marittimo di pino (10 mm) fissat su struttura orizzontale in listelli di pino massiccio.

Solaio contro terra, dall’esterno:

struttura rialzata in listelli di legno massiccio; pannello OSB (20 mm); pavimento in pannelli di sughero levigato di densità 190 g con trattamento a cera naturale.

_sistema costruttivo e sostenibilità________

L’edificio è definito da un modulo base di dimensioni 250x450 cm. La struttura è interamente lignea, realizzata con un sistema a telaio, e contrassegnata da una sequenza di portali tamponati con pannelli di legno di pino all’interno, strato isolante e una controparete esterna in tavole maschiate verniciate di colore scuro.

Le pareti e il tetto, con una semplice copertura in onduline di poliestere e fibra di vetro, sono ventilati e isolati termicamente con pannelli di sughero; la caratteristica di questo sistema costruttivo garantisce un buon controllo termico mantenendo separate la superficie esterna a contatto con il clima caldo o freddo dalla superficie interna. L’intera struttura è rialzata rispetto al terreno sabbioso e il primo solaio è realizzato con pannelli OSB di 2 cm di spessore e isolamento in sughero. Il sughero è utilizzato anche per la pavimentazione con un trattamento in cera naturale. La conservazione della natura e l’importanza della sostenibilità ambientale hanno portato i progettisti e il committente a scegliere con cura i materiali, preferendo quelli di origine naturale e locale come il legno e il sughero e utilizzando vernici ecologiche, in modo da creare un’architettura altamente adattabile, sostenibile e riciclabile.

30 legnoarchitettura_06 progetti

_8

La zona dei servizi nel modulo centrale dell’area abitativa.

_9

La struttura del parcheggio e del deposito/rimessa.

31

8 9

Copertura, dall’esterno: onduline in poliestere e fibra di vetro; sistema di appoggio delle onduline in legno massiccio (45 mm x dimensione variabile); pannello di sughero di densità 120 g (80 mm); pannello in controplaccato di pino marittimo (10 mm).

1 - elemento di finitura in legno di pino (130x30 mm)

2 - vetro laminato incolore (3+3 mm)

3 - infisso in legno massiccio di pino (120x75 mm)

32 legnoarchitettura_06 progetti

_10

10 1 2 3

La struttura al grezzo del parcheggio.

La struttura portante con la copertura in onduline.

Posa dei listelli in legno massiccio della struttura portante del solaio contro terra.

Fasi di posa della pavimentazione nei moduli abitativi.

Nella foto a sinistra e al centro: la pitturazione degli elementi lignei con tinte a base acquosa di colore scuro. A destra: dettaglio del raccordo tra la struttura verticale, la copertura e il serramento.

33

McBride Charles Ryan Letterbox House

Blairgowrie (AUS)

La facciata sud ovest.

Il volume della casa si apre sul lato verso la spiaggia poco distante con un prospetto caratterizzato dal rivestimento in listelli di legno e dai colori solari dei serramenti, una originale interpretazione della “aussie verandah”.

2

Il piccolo prospetto a nord-ovest con la cassetta delle lettere (il numero 7).

_1

36 legnoarchitettura_06 1 2

Ubicazione: Blairgowrie, Victoria (Australia)

Progetto: Rob McBride, Debbie RyanMcBride Charles Ryan, Melbourne (AUS)

Team di progetto: Adam Pustola, Meredith Dufour, Michael McManus, Angela Woda, Matthew Borg, Fang Cheah, Flynn Lewer Fine lavori: 2009

Superficie utile: 290 m2

Fotografie: John GollingsGollingsPidgeon

Una casa per vacanze in Australia

Prende il nome dalla cassetta per le lettere che campeggia sulla facciata questa casa per il fine settimana che si trova sulla penisola di Mornington a Blairgowrie, a sud di Melbourne. Dalla buca per le lettere la casa si sviluppa dinamicamente verso l’interno del lotto fino ad aprirsi, sul lato che dà verso la spiaggia poco distante, in un’ampia veranda, r einterpretazione di un elemento tipico delle case australiane, uno spazio scultor eo che amplifica le sensazioni del vivere all’aperto: la luce e il calore del sole, la bellezza del cielo, la brezza, il suono e l’odore del mare. Il progetto della Letterbox House rispetta la scala delle costruzioni del luogo richiamando l’informalità della vita di una località sul mare in un’architettura che si stacca dalle convenzioni e interpreta il prospetto sud-ovest come una scenografia libera che si modifica, inarcandosi, inclinandosi e ritraendosi, e che richiama forme diverse: un ponte coperto, un’onda congelata, una scogliera, una barca capovolta; un guscio di listelli di legno che muta continuamente colore nell’arco della giornata. In contrasto, la facciata opposta è semplice, squadrata, simile a quella di molte case della regione, quasi contraddittoria rispetto al resto dell’edificio ma indice di una chiara gerarchia.

All’interno dell’abitazione, la parete a sud-ovest, dipinta con un colore rosso acceso che conferisce calore e accentua il confine tra interno ed esterno, articola e separa con il suo andamento spezzato la grande zona giorno dal blocco delle camere da letto al piano terra. Con le mensole disposte tra gli elementi verticali diventa, inoltre, uno spazio arredato destinato a ospitare i ricordi e i piccoli oggetti della vita di ogni giorno. Al piano superiore, la camera padronale dispone di un’ulteriore veranda, più intima e protetta, che conclude sul lato opposto all’ingresso lo sviluppo dell’intera struttura.

37

Pianta piano terra, rialzato e sezioni:

1 - cassetta per le lettere; 2 - spazio di servizio;

3 - garage; 4 - camera;

5 - ingresso; 6 - camera;

7 - cortile;

8 - soggiorno/cucina/salone;

9 - veranda; 10 - bagno; 11 - camera: 12 - lavanderia;

13 - sala giochi;

14 - vuoto

15 - camera padronale.

38 legnoarchitettura_06 progetti

pianta piano terra e pianta piano rialzato

sezione longitudinale a-a

sezione trasversale b-b

prospetto sud ovest

_3

La zona living e la cucina. Sullo sfondo la parete rossa che caratterizza l’interno seguendo la forma articolata della parete sud-ovest.

39

prospetto nord ovest

3

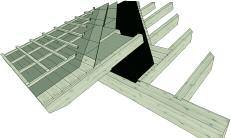

_sistema costruttivo________

La struttura della casa è realizzata con un sistema a telaio in legno marino con prestazioni –testate –di durabilità di oltre 50 anni all’aria aperta. Il legno (LVL, Laminated Veneer Lumber) è un impiallacciato laminato in continuo in lunghezza, realizzato secondo le normative vigenti in Australia, e gli strati sono fissati tra di loro con un legante di tipo “marino”. La laminazione prevede vari gradi di impiallacciatura secondo uno schema prefissato al fine di conferire al materiale proprietà strutturali. L’uniformità del materiale è la chiave per la sua alta resistenza e rigidità. Tale tipo di legname non viene di solito lasciato a vista.

La lunga parete rossa diventa con le mensole un luogo che, come sottolineano i progettisti, “nel tempo diverrà il deposito dei ricordi estivi, dei libri amati, dei bric-à-brac delle vacanze al mare, che segnano la vita della famiglia australiana, diventando spazio di vita”.

_4

La parete a sud-ovest al grezzo.

_5

Il rivestimento della parete esterna in listelli e la struttura di supporto della pavimentazione in legno lungo la casa.

41

4 5

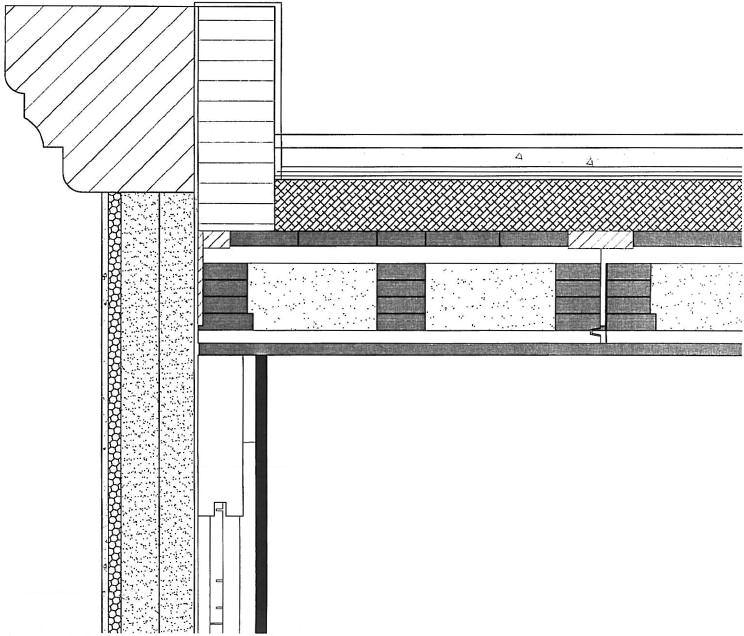

Copertura, parete, solaio contro terra:

1 - copertura in lamiera

2 - grondaia

3 - compensato marino (18 mm)

4 - profilo in lamiera di chiusura

5 - struttura portante in legno

6 - rivestimento esterno in legno

7 - sotto struttura in listelli di legno (45x45 mm)

e lamiera di metallo

8 - pannello isolante in materiale espanso con guaina su un lato

9 - colonne portanti in legno massello

10 - sigillatura per tenuta all’aria

11 - ferramenta e telaio finestra in legno massiccio

12 - finestra con apertura scorrevole

13 - lamiera metallica lucida

14 - pavimento in legno posato su strisce di feltro bitumato

e su travetti

15 - controsoffitto in cartongesso (10 mm)

16 - piastra di base

17 - appoggio in acciaio e calcestruzzo

18 - pavimentazione lignea su travetti in legno impermeabilizzati

19 - dormiente faccia a vista in legno red gum (200x50 mm)

20 - copertura del palo di fondazione contro gli insetti

42 legnoarchitettura_06 progetti 1 234 5 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 17 20 19

A sinistra: il numero 7 che diverrà cassetta delle lettere da cui prende origine l’intera struttura dell’edificio.

A destra: la serie di teli della struttura, quasi una successione di piccoli portali.

A sinistra in alto: le colonne portanti della parete a sud-ovest .

A sinistra in basso: la parete a sud-ovest prende forma mentre un rivestimento in listelli scuri funge da raccordo con il lato nord-est, semplice e squadrato.

A destra: dettaglio della struttura; in fondo, il piano rialzato.

La facciata a nord-ovest quasi conclusa: è visibile la lamiera di metallo su cui è stata fissata la sottostruttura per i listelli lignei di rivestimento.

43

Modus Architects

Uffici

Bressanone

Il fronte principale, con il portone

1 L’angolo sud-est 2

46 legnoarchitettura 06 progetti 1

d’entrata

2

Ubicazione: Bressanone (BZ)

Progetto: Modus Architects (AttiaScagnol), Bressanone (BZ)

Strutture: Lignoalp

Impianti: Energytech Ingenieure GmbH, Bolzano

Direttore dei lavori: Lignoalp

Appaltatore: Lignoalp, Bressanone (BZ)

Lavori: 2011

Superficie utile: 1 160 m2

Fotografie: Lignoalp

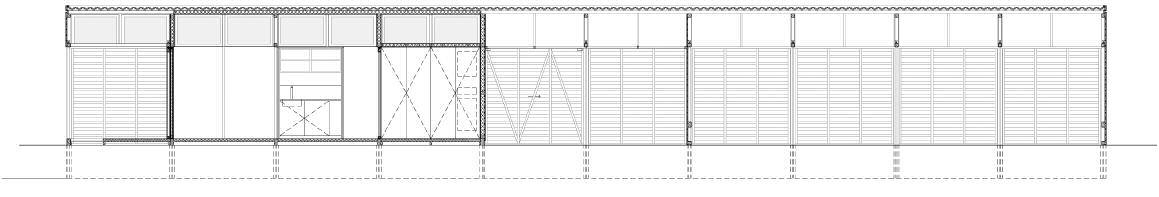

Un monolite di legno

Una struttura geometricamente semplice, una prisma pluripiano, si trasforma in una scultura materica, in cui la forma del legno modifica la luce, modulandola grazie ad altissimi brise soleil che, ognuno diverso dall’altro, creano superfici plastiche complesse Unica rottura nel monolite compatto della nuova sede Lignoalp sono tre elementi aggettanti rivestiti in acciaio

Corten: la bussola d’ingresso e le due ampie finestre al terzo piano, simbolicamente rivolte verso i boschi circostanti, fonte di materia prima per l’edificio e per l’azienda

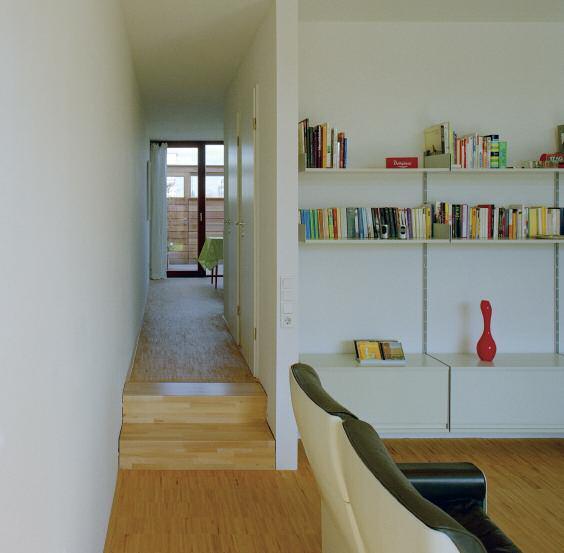

Il legno dà forma anche agli spazi interni: al primo piano un sistema con lamelle in legno verticali, tutte differenti tra loro, alte fino a 33 cm e collaboranti alla ripartizione dei carichi, crea un movimento continuo a onda; il solaio del secondo piano riattualizza invece il sistema “a cassettoni”, usando travi a lamelle incrociate e scomponendo il disegno in una serie di quadrati e rettangoli, che integrano al loro interno le soluzioni illuminotecniche

All’ultimo piano si viene accolti da un soffitto quasi ludico, con cassettoni disegnati a nido d’ape, per poi entrare in un ambiente più tradizionale con grandi travi di colmo e travetti posizionati in sintonia con il disegno lievemente inclinato del tetto

Riscaldamento e raffrescamento sono demandati a un impianto radiante a pavimento, alimentato da un sistema di cogenerazione esistente (due impianti a biomassa con potenza elettrica di 250 kW e potenza termica di 220 kW) sito nell’area aziendale; anche l’acqua calda sanitaria è prodotta dallo stesso impianto

Un sistema di ventilazione meccanica centralizzata con recupero di calore garantisce ricambi orari diversificati per le varie zone

Il nuovo edificio si caratterizza per prestazioni energetiche molto elevate, una particolare attenzione nell’utilizzo di materiali ecologici e l’impiego di fonti rinnovabili, caratteristiche che lo faranno rientrare nella classe CasaClima Goldnature

47

sezione nord-sud

48 legnoarchitettura_06 progetti

pianta piano terra

pianta primo piano

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne in legno: U = 0,12 W/m2K

solaio controterra: U = 0,31 W/m2K

solaio piano terra: U = 0,21 W/m2K

solaio esterno legno: U = 0,12 W/m2K copertura: U = 0,17 W/m2K superfici trasparenti: Uw = xxx W/m2K

_prestazioni energetiche________

fabbisogno energetico per riscaldamento: 9,36 kWh/m2 anno

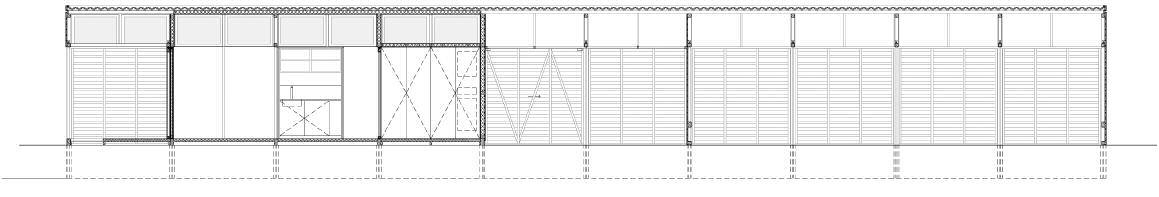

prospetto est

49

pianta secondo pianopianta terzo piano

prospetto ovest

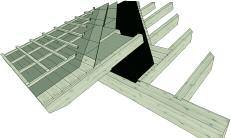

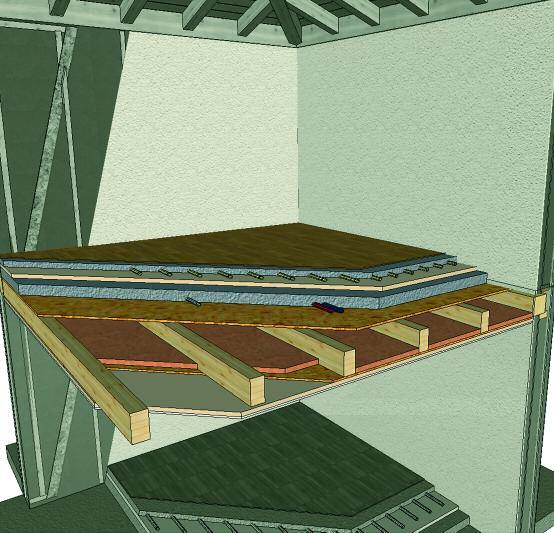

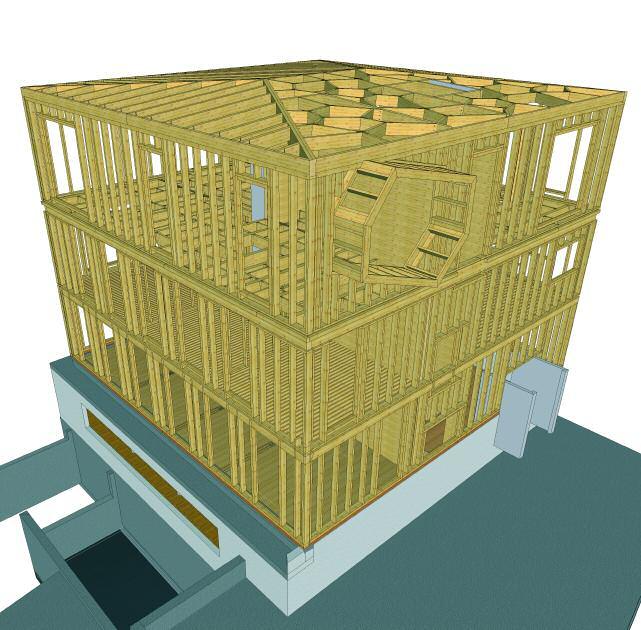

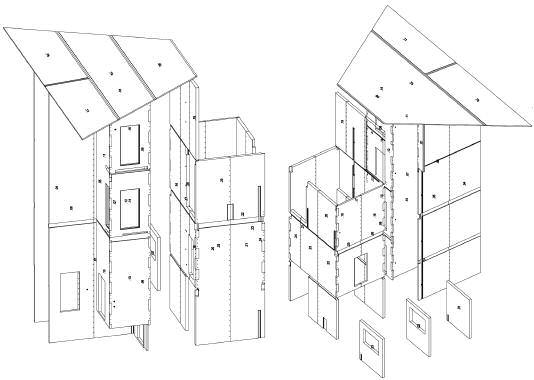

Sotto, a destra, modello tridimensionale della struttura.

A destra e in basso, alcuni esempi delle tavole esecutive dei singoli elementi costruttivi.

L’ingegnerizzazione del progetto ha richiesto due mesi di prepazione e la coordinazione di due ingegneri che hanno predisposto i calcoli statici, i dettagli costruttivi, i disegni tecnici e i dati macchina.

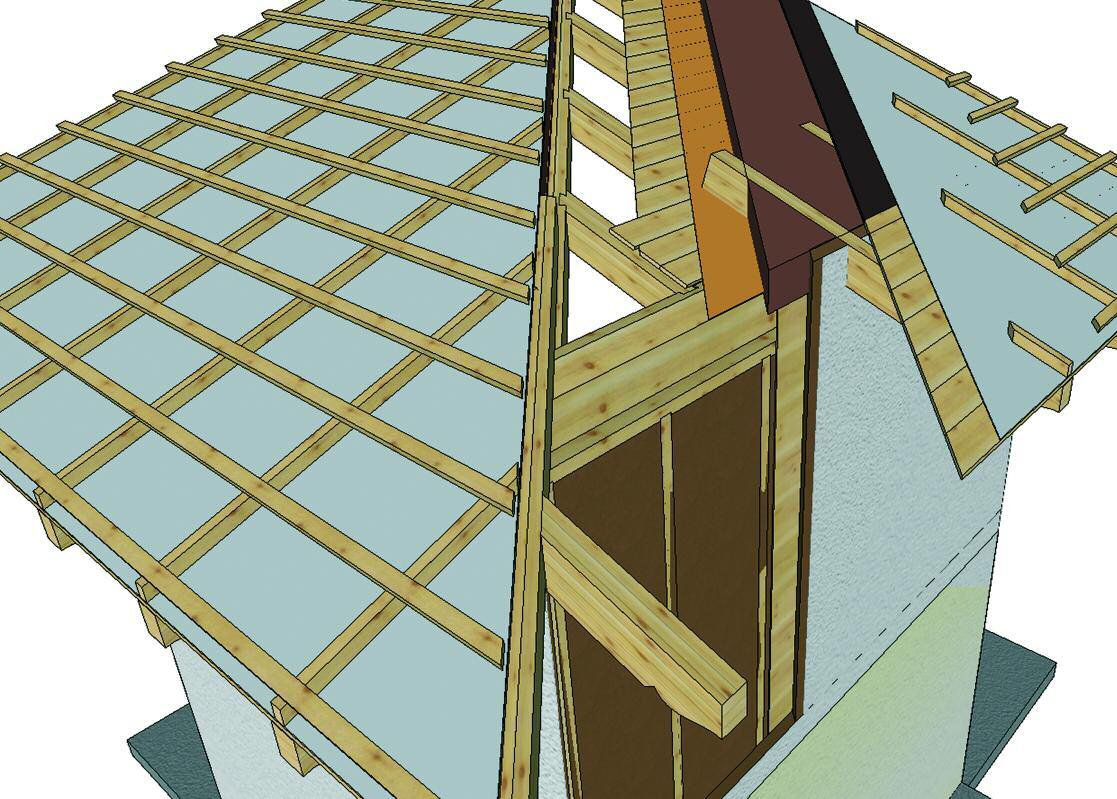

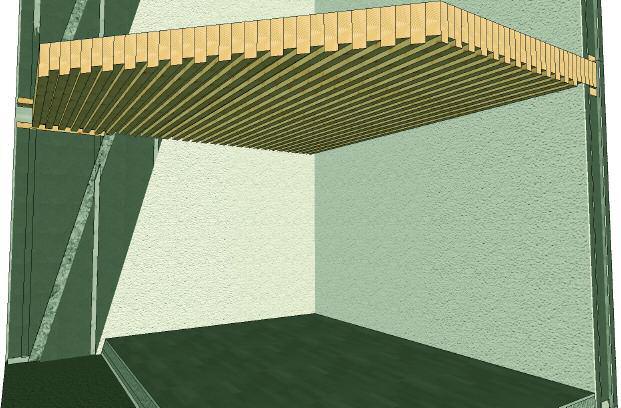

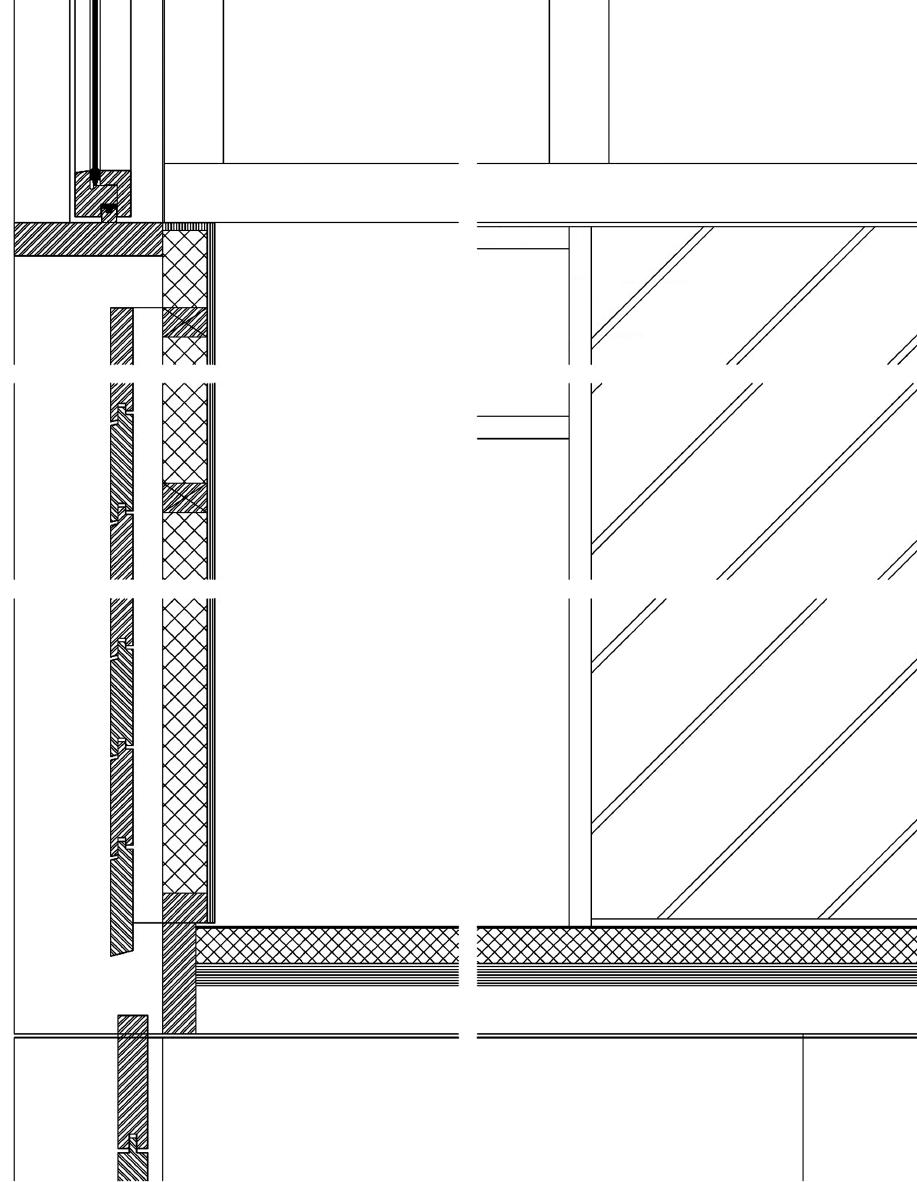

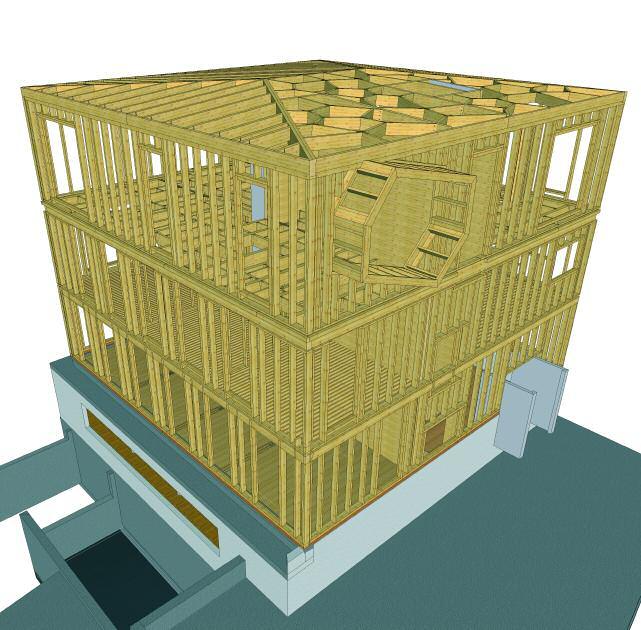

_sistema costruttivo________

Nella progettazione dell’edificio sono state studiate differenti soluzioni costruttive per mostrare le articolate possibilità e la flessibilità del costruire in legno.

Per le pareti esterne portanti si è scelto di utilizzare un sistema a telaio con pareti composte, dall’interno all’esterno, da un pannello in OSB, isolante in fibra di legno/struttura e tavolato grezzo. Il sistema strutturale, posto nella parte centrale dell’edificio, è costituito da pareti in legno multistrato a strati incrociati (X-lam) con spessore variabile tra i 12 e i 15,6 cm. Pannelli di X-lam sono stati utilizzati con funzione portante anche per costruire il vano ascensore. I pannelli, alcuni dei quali alti fino a 15 metri, sono stati posti in opera e resi solidali tra loro mediante un incastro a maschiatura. Il legno all’interno dell’edificio è volutamente lasciato a vista.

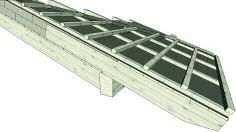

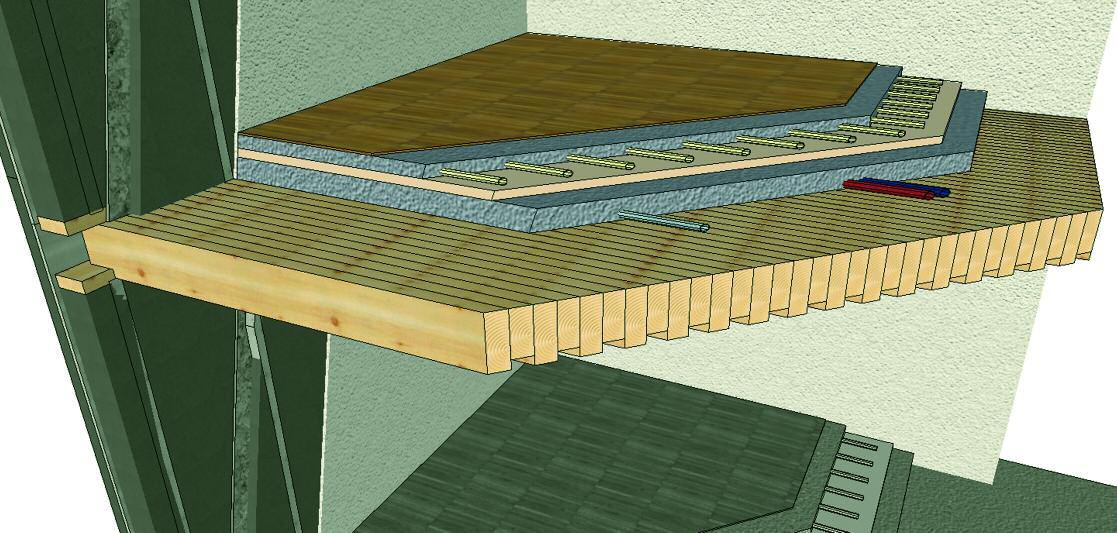

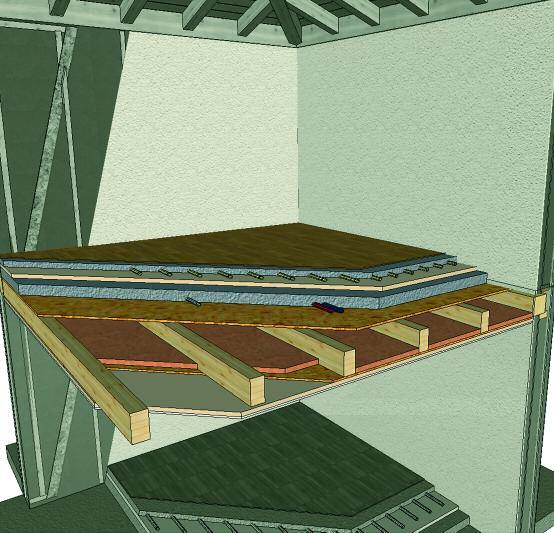

Anche i solai interpiano, costruiti a secco, sono realizzati in diversi modi; tutte le canalizzazioni necessarie all’impiantistica (il sistema radiante a pavimento, l’impianto di condizionamento/ventilazione, il sistema di illuminazione e l’impianto di rilevazione dei fumi) sono integrate nella struttura. Il solaio sopra la reception commerciale e i corridoi è realizzato in pannelli X-lam progettati con ampie fresature per inserire le reti tecnologiche. Per gli uffici commerciali si è scelto un solaio strutturale a tavole di ca. 4 cm accostate tra loro e inchiodate ( brettstapel), che possiede ottime caratteristiche di fonoassorbenza.

L’ingegnerizzazione del progetto è stata eseguita in circa due mesi.

50 legnoarchitettura_06 progetti

Pacchetto primo solaio controterra (dall’estradosso):

pavimento in cemento levigato, rete elettrosaldata, tubi radianti, elementi di fissaggio del pannello, telo in polietilene 0,2 mm (87 mm); pannello acustico (50 mm); massetto livellante (133 mm); solaio in c.a. (250 mm), polistirolo estruso;

Pacchetto secondo solaio/piano terra (dall’estradosso):

pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento(25 mm); pannello isolamento acustico (30 mm); pannello OSB (22 mm); sottostruttura con riempimento a secco (176 mm); telo; solaio tipo “Brettstapel” (240 mm);

Pacchetto terzo solaio/primo piano (dall’estradosso):

pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento (25 mm); pannello acustico (20 mm); pannello OSB (18 mm); sottostruttura con riempimento a secco (188 mm); telo;

pannello multistrato a vista CLT (61 mm); solaio in legno, intradosso con effetto “ondulato” (230 mm)

Pacchetto quarto solaio/secondo piano (dall’estradosso):

pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento (25 mm); pannello acustico (30 mm); pannello OSB (22 mm); sottostruttura con riempimento a secco (178 mm); telo;

pannello multistrato a vista CLT (61 mm); solaio in legno (230 mm)

51

La stanza all’ultimo piano che prende luce dall’occhio, elemento caratterizzante la facciata principale dell’edificio.

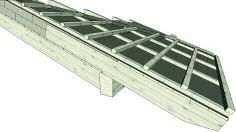

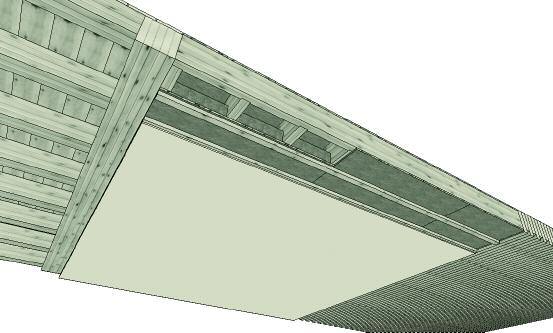

Copertura, dall’estradosso:

pannelli profilati in lamiera di zinco-rame-titanio prepatinato (sp. 7/10); tavolato in legno di abete fugato (30 mm); intercapedine per ventilazione copertura con travetti in abete (h 100 mm); telo traspirante (2,50x25 m); isolamento in fibra di legno (100+100 mm); isolamento in fibra di legno (40 mm); rivestimento.

1 - matite in legno (passo 300 mm)

2 - canale di gronda in lamiera di zinco-rametitanio prepatinato (sp. 7/10)

3 - viti Assy® 8x200

4 - listelli (70x100 mm)

5 - isolamento in fibra di legno (20 mm)

Parete, dall’interno:

pannello multistrato (20 mm); fibra di legno (60 mm); listelli (60x60 mm),; pannello OSB (15 mm); montanti (60x200 mm); fibra di legno (200 mm); assito grezzo (23 mm); fibra di legno (40 mm); listello di ventilazione (50x80 mm); pannello KERTO®

52 legnoarchitettura_06 progetti

1 23 4 5 3 _3

3

_le lamelle brise soleil________

Il prisma dalla struttura compatta si trasforma in un oggetto tridimensionale mutevole grazie all’articolato disegno delle lamelle che mostrano un movimento ondulatorio, sotto la luce delle diverse ore del giorno, e che conferiscono dinamismo all’intera facciata.

Le lamelle, che fungono anche da brise soleil, hanno uno spessore di 6 cm e sono distanziate tra di loro di circa 30 cm. Realizzate in Kerto®, successivamente modellate e tagliate secondo quanto previsto dal disegno architettonico, sono state impregnate in autoclave per garantirne la durabilità nel tempo e, infine, fissate alle quattro facciate.

Il fissaggio avviene mediante staffe metalliche posizionate su una sottostruttura, alla base, alla sommità e al centro dei quattro prospetti. Gli elementi del rivestimento, in corrispondenza dell’aggancio metallico, sono opportunamente sagomati e forati.

Il preassemblaggio in officina del solaio ondulato del primo piano.

Alcune immagini delle lamelle di rivestimento, dalla realizzazione in officina fino all’applicazione in facciata mediante staffe metalliche.

53

Uno degli uffici al piano terra, con i soffitti ondulati.

Gli uffici al primo piano sono invece caratterizzati da soffitti a cassettoni.

Pagina a fianco, il soffitto a nido d’ape di una parte della copertura.

_4

_5

_4

_5

54 legnoarchitettura_06 progetti 4 5

La fondazione in c.a., la posa dei pannelli del vano servizi (scale/ascensore) con pareti in X-lam e la posa del primo solaio in legno.

A sinistra: il vano ascensore e i vani tecnici centrali.

A destra: la posa del solaio con intradosso ondulato del primo piano.

A sinistra: procede l’elevazione delle pareti esterne, prefabbricate a telaio, del primo piano. A destra: la posa del solaio a cassettoni del secondo piano.

La costruzione della copertura, realizzata in parte con struttura a falda e, in parte, con struttura a nido d’ape.

A sinistra, una fase della realizzazione della copertura “a nido d’ape”.

A destra, la posa del telo traspirante in copertura.

56 legnoarchitettura_06 progetti

La facciata principale con il foro che ospita la grande finestra che “buca” la facciata.

Due dettagli dell’aggancio del grande elemento finestrato sporgente, coibentato, prefabbricato con sistema a telaio e posato in cantiere.

Completamento della facciata per accogliere le lamelle brise-soleil.

Le lamelle vengono fissate alla parete.

Ultime fasi del rivestimento esterno.

57

Karawitz Architecture

Casa Damico

Vallée de Chevreuse (F)

Karawitz Architecture

Casa Damico

Vallée de Chevreuse (F)

_1

Vista da sud-ovest.

La grande vetrata verso sud della zona giorno massimizza i guadagni solari.

_2

Il prospetto sud-est.

L’allineamento della casa è parallelo al confine del lotto a nord, mentre a sud il secondo volume si apre con l’ampia finestra.

60 legnoarchitettura_06 progetti 0

Una casa passiva nell’Île-de-France

Ubicazione: Le Mesnil-Saint-Denis (Francia)

Progetto: Karawitz Architecture, Parigi (Francia)

Strutture: Philippe Buchet, Versailles

Direttore dei lavori: Karawitz Architecture

Lavori: settembre 2008-gennaio 2010

Superficie utile: 176 m2

Superficie verde: 650 m2

Importo dell’opera: 380.000 (+ iva)

Fotografie: Karawitz Architecture

Situata nella pittoresca Valle di Chevreuse, questa casa passiva si compone di un volume principale disposto su tre livelli –seminterrato, piano terra e primo piano –con un tetto a falda unica al fine di minimizzare l’impatto volumetrico sul lato nord e consentire l’apertura dell’edificio a sud dove si aggiunge un secondo volume dalla copertura meno pronunciata. La casa è stata costruita con materiali (pietra, legno massello, argilla, lastre di gesso, vernici a base di cellulosa e prodotti naturali) e tecniche non nocivi per la salute, con bassi livelli di VOC e di inquinamento dovuto all’elettricità. L’involucro è realizzato con pannelli massicci di legno, isolato con fibra di legno e rivestito da listelli di larice; le finestre hanno telaio in legno e triplo vetro. La sua impronta ecologica è molto bassa sia per quanto riguarda la costruzione sia per la fase di utilizzo, in virtù dello standard passivo e delle altre soluzioni adottate. Concepito secondo il motto “l’energia più economica è quella che non si consuma”, l’edificio non dispone di alcun sistema di riscaldamento convenzionale, il camino è stato voluto dal committente e ha causato ai progettisti non pochi problemi per la certificazione Passivhaus. In inverno l’apporto di calore è garantito dai guadagni solari passivi, dalle attività umane e dagli elettrodomestici. Grazie all’alto livello di isolamento e di tenuta all’aria, per garantire il comfort e una temperatura di 19°C è sufficiente un sistema di ventilazione meccanica, con recupero di calore e scambiatore geotermico, oltre a un impianto radiante nei servizi igienici. Un impianto di recupero consente l’utilizzo dell’acqua piovana per la lavatrice, i servizi igienici e la manutenzione del giardino; dispositivi quali wc a doppio tasto, miscelatori termostatici e rubinetti dotati di economizzatori contribuiscono a ridurre i consumi idrici. L’acqua calda sanitaria è prodotta dalla pompa di calore e da collettori solari a tubi sotto vuoto.

Certificata dal Passivhaus Institut, la casa ha ricevuto un premio di 30.000 euro dal Conseil général 78 (Dipartimento di Yvelines a ovest di Parigi) per le sue eccezionali qualità architettoniche ed ecologiche.

61 2

1 - entrata

2 - cucina

3 - sala da pranzo

4 - soggiorno

5 - camera da letto 6 - bagno

7 - biblioteca/mediateca

8 - ufficio

9 - ripostiglio

62 legnoarchitettura_06 progetti

pianta piano terra prospetto nord

pianta primo piano

prospetto sud

est 7 5 9 2 6 8 4 3 5 9 5 5 6

prospetto ovest

prospetto

1

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne: U = 0,16 W/m2K solaio contro terra: U = 0,18 W/m2K copertura: U = 0,12 W/m2K superfici trasparenti: Uw medio = 0,76 W/m2K

_prestazioni energetiche________

fabbisogno energetico: 15 kWh/m2 anno (secondo PHPP)

_3

La diversa pendenza e dimensione delle falde (più grande e accentuata quella a nord).

_4

Il prospetto nord-ovest presenta poche aperture per ridurre le dispersioni energetiche.

L’edificio è dotato di un impianto di recupero delle acque piovane, raccolte in una cisterna della capacità di 6500 l e riutilizzata per l’irrigazione del giardino, gli sciacquoni dei wc, la lavatrice e la pulizia dei locali.

63 3 4

sezione trasversale

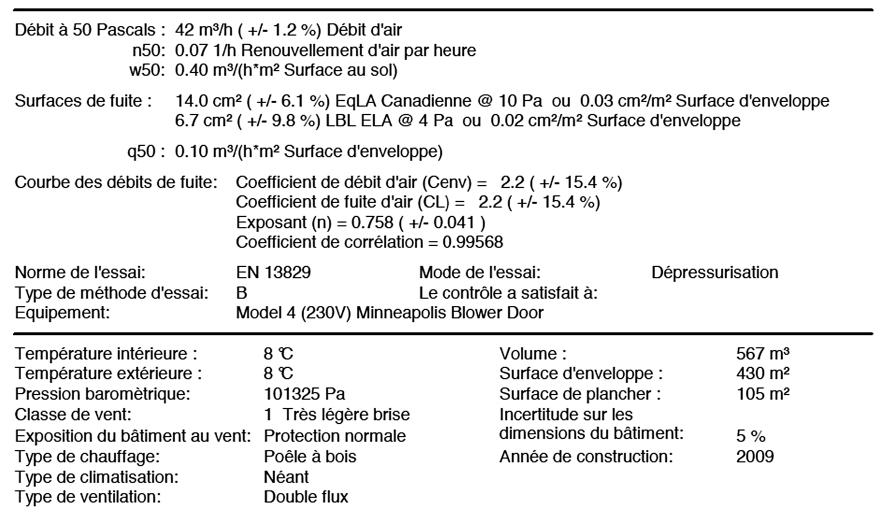

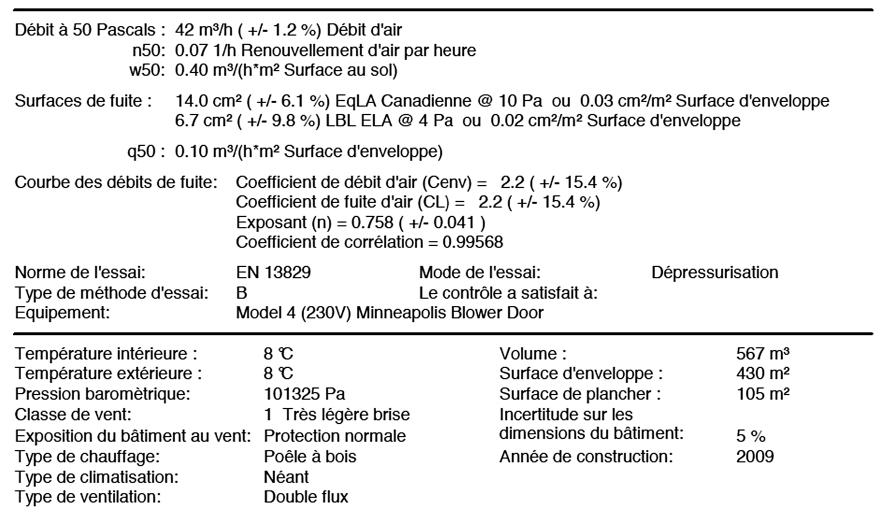

_la tenuta all’aria________

Due immagini della macchina del Blower Door Test dall’esterno e dall’interno della villa.

_7

Il camino nella zona giorno (potenza 10 kW).

Il grafico mette in relazione la perdita d’aria dell’edificio (in m3/h in ascissa) a seconda della pressione dell’edificio (in Pa in ordinata).

Già nel test intermedio di tenuta all’aria, che precede la prova finale obbligatoria per ottenere la certificazione di “casa passiva”, la casa ha dato prova di ottime prestazioni. In una casa passiva l’involucro deve essere quasi impermeabile, vale a dire che tutte le piccole “fughe” di aria (alla base dell’edificio, intorno alle finestre, ecc) non devono essere maggiori dell’area di un quadrato di dimensioni 10 x 10 cm (100 cm2). I risultati dopo il test intermedio sono stati straordinari: le perdite d’aria sono state di molto inferiori rispetto al valore richiesto, ovvero l’area è stata di soli 7 cm2 (2,65 x 2,65 cm).

Questi valori sono stati messi seriamente in crisi dal committente che ha voluto un camino all’interno dell’edificio. A priori un camino non è compatibile con una casa passiva per due ragioni: camino significa apertura e quindi problemi di tenuta all’aria (anche se è un camino a legna chiuso) e poi di surriscaldamento. L’impianto di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso, infatti, garantisce d’inverno una temperatura intorno a 19 °C; se si accende anche il camino, si è obbligati a utilizzare la canna fumaria e ad aprire le finestre, con perdita di calore fino all’80%. Tuttavia, nell’edificio in questione, l’eccezionale valore di tenuta all’aria ha consentito un ampio margine in termini di prestazioni, verificato anche con la macchina per il fumo freddo per individuare eventuali punti di infiltrazioni d’aria, consentendo di soddisfare i desideri del proprietario.

64 legnoarchitettura_06 progetti 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60

_5_6

56 7

a d ’

a ( m

pressione

p e r d i t

a r i

3 / h )

dell’edificio (Pa)

A lato due stralci del rapporto del Blower Door Test, effettuato con una macchina Modello 4 (230V) Minneapolis Blower Door, strumento idoneo per effettuare il test di permeabilità all’aria secondo la norma tecnica UNI EN 13829. Ciò permette di individuare le dispersioni energetiche dovute alle infiltrazioni e le cause delle fastidiose correnti d’aria all’interno dei locali. Il test ha evidenziato perdite minime dell’involucro in depressurizzazione.

_8

La prova con la macchiana del fumo a freddo per verificare la presenza di infiltrazioni d’aria in corrispondenza del camino.

_9

Il vano tecnico dell’edificio con l’impianto di ventilazione meccanica controllata.

65

8 9

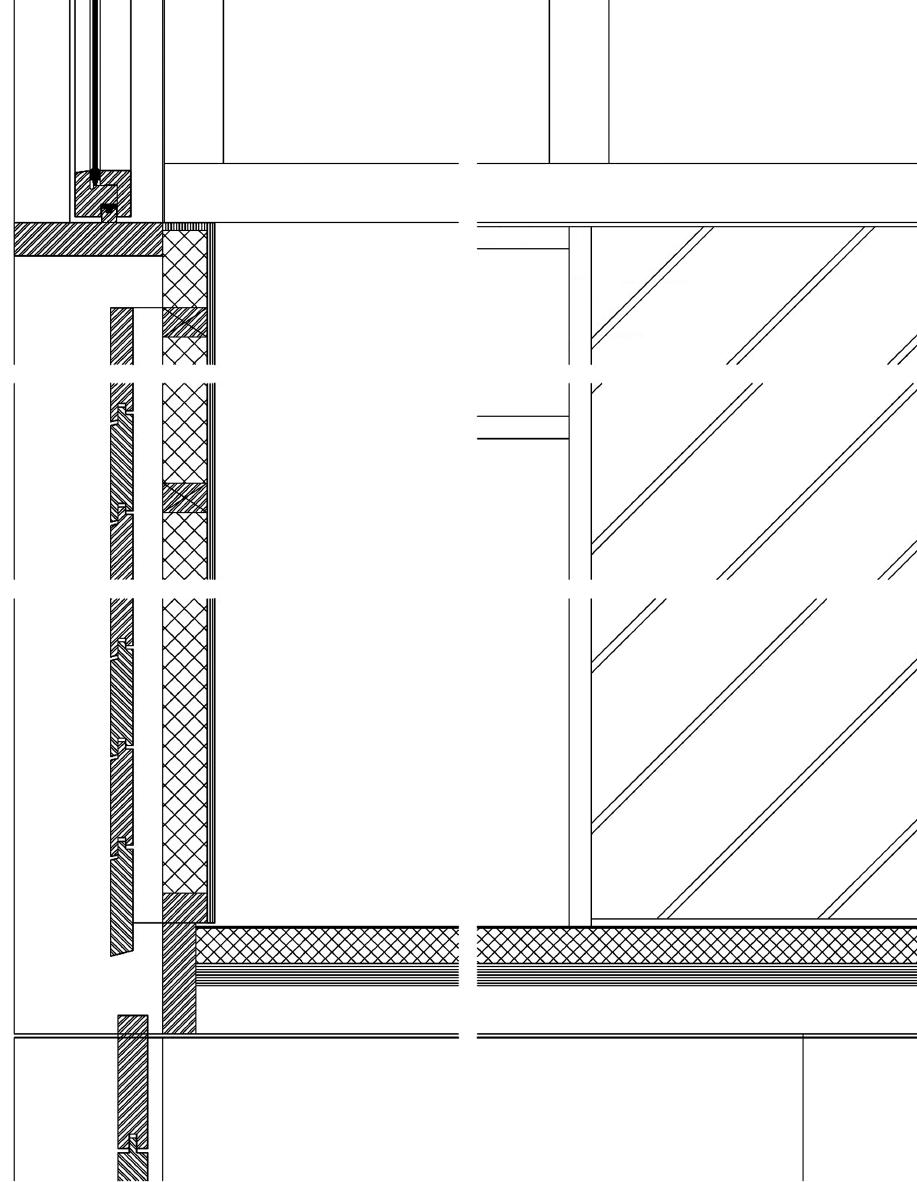

Parete esterna, dall’esterno: rivestimento in assi di larice distanziate su telaio in legno; membrana di facciata traspirante e resistente ai raggi UV; doppio strato di isolamento in pannelli di lena di legno (2 x 120 mm); pannello in legno massiccio (94 mm).

Copertura, dall’esterno: lamiera in zinco prepatinato; placcaggio in legno (20 mm); camera di ventilazione (40 mm); pannello in lana di legno rigida (60 mm); pannello OSB (12 mm); struttura portante con isolamento in cellulosa (300 mm); membrana per tetti a falda inclinata; pannello OSB (9 mm).

A sinistra, due immagini dell’attacco tra la copertura della zona giorno al piano terra e la parete a sud del primo piano, durante la realizzazione e a edificio ultimato.

66 legnoarchitettura_06 progetti

Il seminterrato e il solaio verso il seminterrato.

A sinistra: posa delle pareti in pannelli massicci di legno del piano terra .

A destra: particolare dell’aggancio della parete al solaio. Si notano gli hold down, le piastre, i teli di impermeabilizzazione e di tenuta all’aria.

Il volume prende forma. A sinistra, si vedono in primo piano le travi e i montanti della struttura vetrata; a destra, l’isolamento in fibra di legno posato tra listelli.

A sinistra, il rivestimento esterno con il telo di tenuta all’aria e la sottostruttura per il fissaggio dei listelli. A destra, un vano interno del primo piano; i pannelli delle pareti sono fissati con angolari metallici al solaio.

Due dettagli della zona giorno esposta a sud al piano terra. Nell’immagine a sinistra è visibile l’isolamento del pavimento e la nastratura tra le fughe dei pannelli; a destra, il pavimento è quasi completato. Il rettangolo in basso a sinistra accoglierà il camino.

67

Manuel Benedikter

Ampliamento Caldaro

La terrazza si apre a sud verso il centro del paese e il lago, creando una zona giorno esterna. _3

Oltre all’ampliamento della copertura, l’intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell’intero fabbricato.

_1 _2

70 legnoarchitettura_06 progetti 2 1

3

Ubicazione: Caldaro (BZ)

Progetto: arch. Manuel Benedikter, Bolzano; collaboratore: arch. Franz Kosta, Bolzano

Direttore dei lavori, coordinamento: arch. Manuel Benedikter, Bolzano

Progettazione impianti: Ruedl Hans OHG, Caldaro (BZ)

Appaltatore: Aster Holzbau, S. Genesio (BZ)

Lavori: ottobre 2010 - maggio 2011

Superficie fondiaria: 1.145 m2

Superficie utile: 1.166,02 m2

Fotografie: Studio Benedikter, Luca De Giorgi

La conversione di un tetto

Il risanamento energetico di un edificio degli anni ‘70 ha permesso direalizzare un attico con una terrazza panoramica e una vista che spazia dall’abitato fino al lago di Caldaro.

L’intervento ha riguardato l’intero edificio, del tutto privo di isolamento, consentendo di usufruire del bonus cubatura previsto dalla Provincia di Bolzano per la riqualificazione di fabbricati esistenti. Grazie alla coibentazione dell’intero volume e ad altri interventi che hanno anche ridefinito l’estetica complessiva del fabbricato è stato così possibile ampliare l’ultimo piano di circa 200 m3

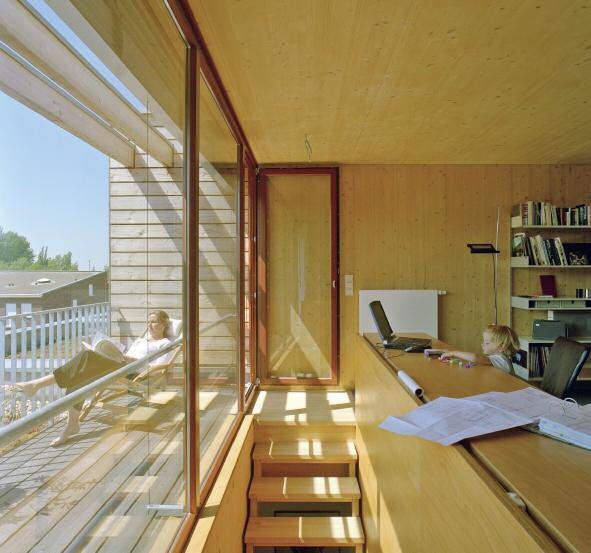

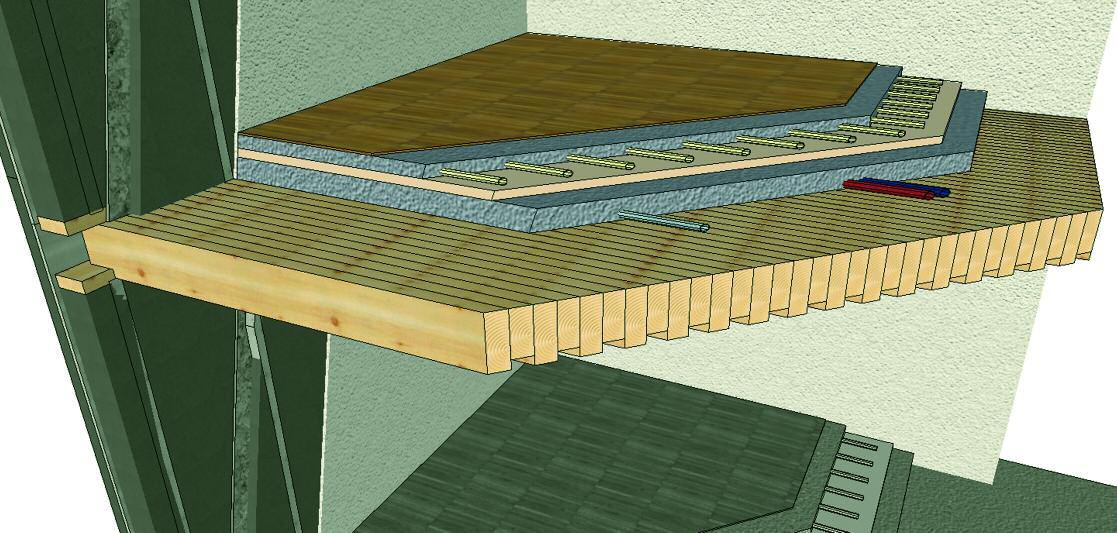

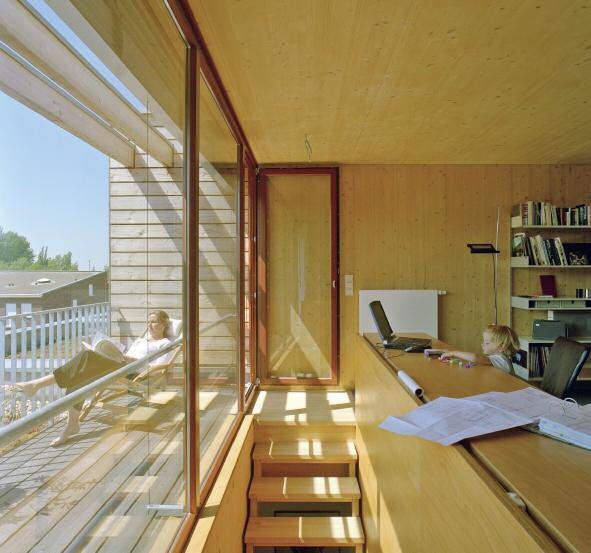

L’attico è caratterizzato dal rivestimento in alluminio che si chiude verso nord con una leggera inclinazione, ripiegandosi quasi su se stesso, e si apre invece sul lato opposto con un grande terrazza, in parte coperta, che diventa a tutti gli effetti uno spazio abitabile. La copertura, inoltre, si estende di 70 cm verso l’esterno a protezione delle facciate. Nell’attico si contrappongono due parti, una più intima e discreta destinata alla zona notte a nord e l’altra più aperta, pubblica, della zona living. Il legno è il materiale che caratterizza tutto l’ultimo piano: dalla struttura portante, realizzata in montanti e traversi coibentati con fibra di legno, ai pavimenti interni in rovere oliato, al larice delle zone esterne. Grandi aperture vetrate si sviluppano a tutta altezza nell’area giorno e rivisitazioni dei classici bow-window ritagliano la copertura ampliando gli spazi vivibili. Il riscaldamento è garantito mediante un sistema radiante a pavimento, integrato da un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. L’intero fabbricato è stato coibentato con polistirolo espanso sinterizzato con grafite; sono stati sostituiti gli avvolgibili mentre le finestre, oggetto di intervento nel 2005, poiché possiedono un valore Uw inferiore a quanto richiesto per legge, sono state mantenute. Non si è ottenuta una classe di efficienza energetica maggiore (l’edificio è certificato CasaClima C), poiché in Alto Adige la riqualificazione riguarda sempre tutta la particella edificale e dell’edificio fa parte anche il supermercato al piano terra che ha un’enorme superficie disperdente. La nuova unità, da calcolo, risulta una CasaClima A+.

71

_4

La grande apertura vetrata a doppia altezza che dà sulla terrazza.

_5

Dettaglio del bagno: la profonda nicchia in corrispondenza del serramento permette di osservare il panorama esterno e crea un angolo di privacy all’interno dell’ambiente.

In basso, nella sezione longitudinale, è visibile la leggera inclinazione del tetto verso nord.

72 legnoarchitettura_06 progetti 6,93 m2 13,67 m2 10,54 m2 WC WC Küche Speis Zimmer01 Zimmer02 15,60 m2 3,90 m2 6,74 m2 4,40 m2 4,45 m2 58,40 m2 13,91 m2 5,69 m2 19,51 m2 15,33 m2 12,94 m2 21,80 m2 Garderobe Terrasse e O Essbereich Eingang Wäscheraum Lesebereich und Büro Gang Dach ens er + 10 15 + 10 15 14,09 m2 Treppenraum Zimmer03 Wohnzimmer A A BB 7 4 , 3 7 3 0 7 , 2 8 3 0 7 , 2 3 5 0 6 , 2 0 4 3 4 , 2 + 3,84 ± 0,00 + 6,92 + 10,15

sezione longitudinale BB 4 5

pianta

trasmittanza media elementi costruttivi________

serramenti attico in legno alluminio e triplo vetro

Uf = 1 W/m2K

Ug = 0,60 W/m2K

_prestazioni energetiche________

Efficienza dell’involucro prima dell’intervento: 200 kW/m2a

Efficienza dell’involucro dopo l’intervento: 58,97 kW/m2a

_6

La terrazza esterna e la copertura in metallo che riflette i colori del paesaggio, schermando le vetrate della zona giorno dell’attico.

_7

La zona living con il camino centrale che caratterizza l’ambiente interno.

73

6 7

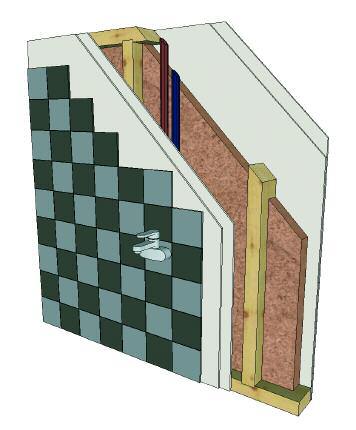

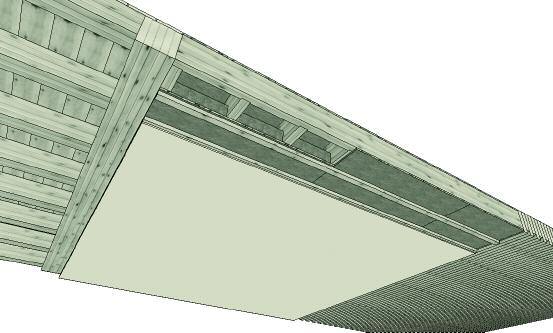

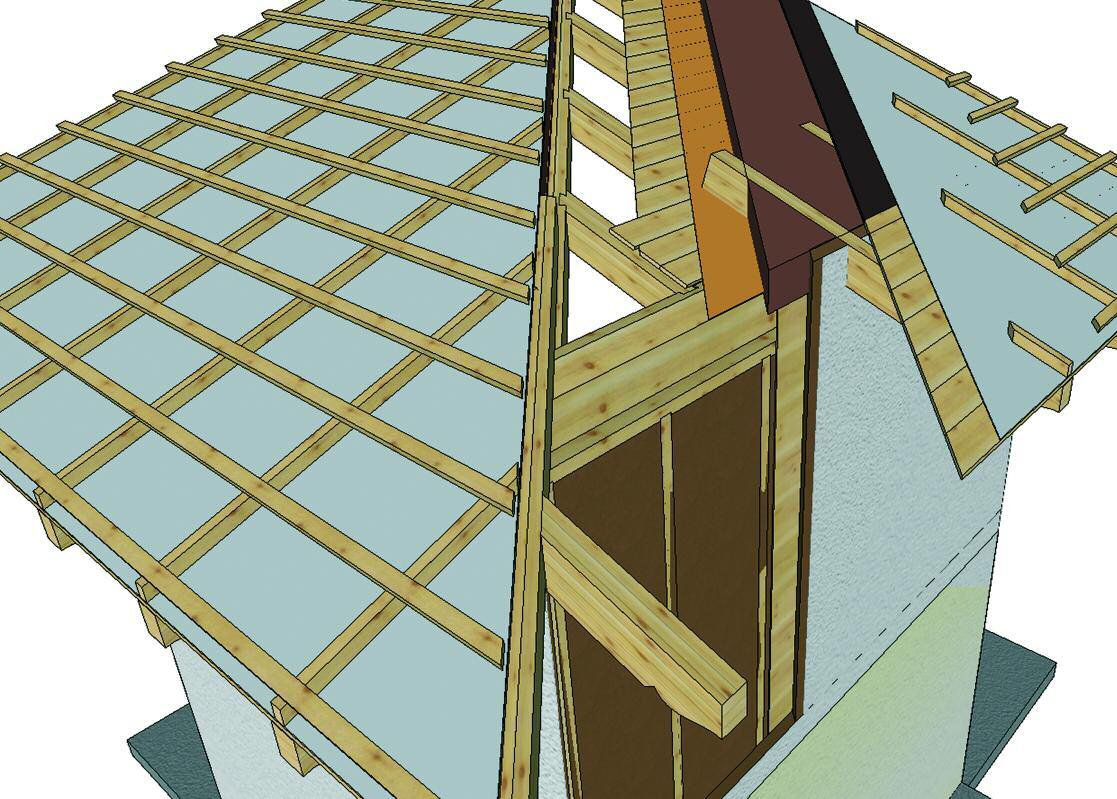

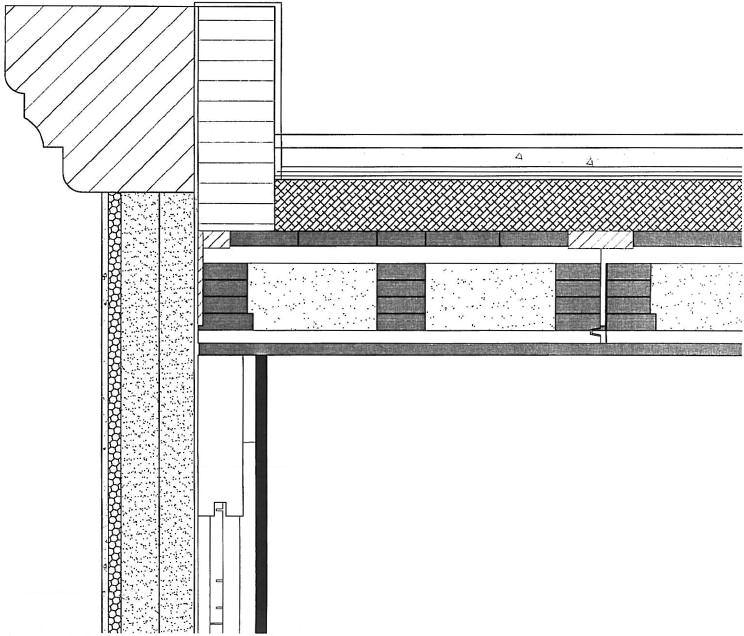

Copertura (A), dall’interno:

pannello in gesso fibra (15 mm); sottostruttura in listelli di legno (40/60 mm) per installazione impianti isolata con pannelli in fibra di legno morbida (60 mm); lastra di OSB (15 mm); struttura portante a telaio in abete (160/80 mm) e isolamento in fibra di legno morbida; assito grezzo (25 mm); pannello in fibra di legno (80 mm); telo antivento aperto alla diffusione (sd = 0,09 m); struttura in legno (40/60 mm); cassaforma grezza per il rivestimento (25 mm); rivestimento di copertura.

1 - bordo superiore del davanzale

2 - bordo superiore solaio

3 - bordo superiore vecchio solaio

4 - isolamento in poliuretano (100 mm) e intonaco (10 mm).

Solaio interpiano (B), dall’intradosso: solaio esistente (200 mm); membrana bituminosa; riempimento a secco (200 mm); isolamento al rumore da impatto (5 mm); riempimento a secco (80 mm); isolamento acustico (20 mm); strato di separazione in PE; massetto (70 mm); pavimento in legno (15 mm).

74 legnoarchitettura_06 progetti 1 2 3 0 0 , 2 0 9 0 1 , 1 4 2 0 2 0 2 1 5 8 5 5 0 8 , 2 15 70 0 1 , 1 6 1 , 1 A B 4

sezione verticale della parete della cucina

sezione orizzontale dell’abbaino della cucina

1 - isolamento del balcone, dall’intradosso: pavimento esterno (10 mm); massetto a secco (30 mm); XPS (40 mm); struttura esistente (100-240 mm); XPS (40 mm); intonaco (10 mm). sezione trasversale _8

L’edificio durante la riqualificazione.

_9_10

Il fabbricato prima e dopo l’intervento.

75 4 + 13,436 + 6,92 + 3,84 ± 0,00 ± 0,14 + 10,235 + 10,235 ± 0,00 + 0,71 + 0,01 - 0,01 + 3,82

+ 3,69

1 1 1 8 9 10

Parete esterna (A), dall’interno:

pannello in gesso fibra (15 mm); sottostruttura in listelli di legno (40/60 mm) per installazione impianti isolata con pannelli in fibra di legno morbida (60 mm); lastra di OSB (15 mm); strattura portante a telaio in abete (160/80 mm) e isolamento in fibra di legno morbida; assito grezzo (25 mm); pannello in fibra di legno (80 mm); telo antivento aperto alla diffusione (sd = 0,09 m); telaio in legno (40/60 mm) per fissaggio del rivestimento; rivestimento di copertura.

1 - bordo superiore del davanzale

2 - bordo superiore solaio

3 - bordo superiore vecchio solaio

Anche all’interno è ben chiara la deformazione della copertura. Fibra di legno per l’isolamento termico e nastrature delle connessioni per garantire l’ermeticità dell’involucro. _12

La struttuta della parete esterna opaca, come evidenziata dal dettaglio in questa pagina.

Connessione tra copertura, parete opaca e serramento: in evidenza il telo di diffusione al vapore.

76 legnoarchitettura_06 progetti 2 0 2 0 8 2 7 1 5 5 8 5 2 4 0 1 , 0 0

1 2 3 111213 A _11

_13

L’ampliamento al grezzo con l’assito a 45°di chiusura della struttura portante in legno e le travi di copertura.

A sinistra: la nastratura per la tenuta all’aria dei giunti tra le lastre di OSB e tra gli elementi strutturali in corrispondenza della vetrata d’angolo. A destra: l’isolamento della struttura.

A sinistra: la tenuta all’aria in corrispondenza della finestra sul tetto che dà luce al corridoio. A destra: connessione tra le travi di copertura.

A sinistra: dettaglio dell’angolo dello sporto del tetto.

A destra, in alto: il passaggio delle tubazioni della VMC a pavimento.

A destra, in basso: posa dell’isolamento del tetto con la fibra di legno.

77

Gianfranco Visentin Andrea Zambon Uffici San Biagio di Callalta

2

Particolare della facciata a sud: il gioco di rientranze della parete insieme agli aggetti consente la schermatura delle vetrate.

_1 L’ingresso agli uffici.

80 legnoarchitettura_06 progetti 1

Ubicazione: San Biagio di Callalta (TV)

Progetto: arch. Gianfranco Visentin, Treviso; arch. Andrea Zambon, San Biagio di Callalta (TV)

Strutture: ing. Daniele Spigariol, Treviso

Consulente CasaClima: arch. Andrea Zambon, San Biagio di Callalta (TV)

Direttore dei lavori: arch. Gianfranco Visentin, Treviso

Appaltatore: Natural Building Srl

Lavori: novembre 2008-dicembre 2009

Superficie lotto: 5.272 m2

Superficie coperta: 2.580 m2, di cui 2.182 m2 magazzino - 397 m2 uffici

Superficie lorda uffici: 794 m2 (2 piani)

Superficie verde a giardino: 345 m2

Una sede per costruire case

Realizzare in bioedilizia un edificio a uso uffici con annesso magazzino caratterizzato da alte prestazioni energetiche è stato l’obiettivo che ha indirizzato le scelte architettoniche e costruttive dei progettisti e del committente, la Natural Building di San Biagio di Callalta, un’azienda che realizza case in legno.

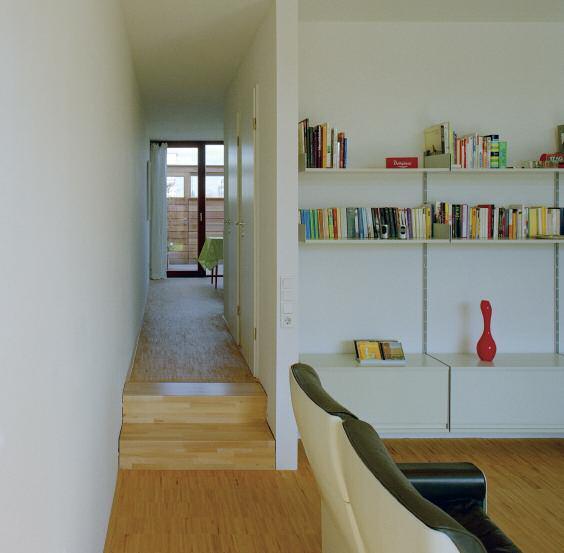

La struttura è regolare e compatta al fine di ottenere il miglior rapporto possibile tra superficie disperdente e volume (0,51 1/m) e l’esposizione a sud della parte destinata agli uffici permette di sfruttare al massimo l’apporto solare invernale; le vetrate a sud, inoltre sono rientranti e schermate da aggetti e sporgenze a evitare il surriscaldamento nel periodo estivo. Il magazzino è disposto a nord, strutturalmente e termicamente separato (con un’intercapedine ventilata di 30 cm tra i due fabbricati), dalla parte destinata agli uffici. Quest’ultima è organizzata con le aree di lavoro disposte a sud e quelle dei servizi a nord, adiacenti al magazzino. La zona centrale con l’ingresso, la reception e l’amministrazione separa gli uffici dalla zona espositiva e la piccola sala convegni situate nell’ala ovest.

L’edificio è stato realizzato interamente in legno, con un involucro altamente isolato e privo di ponti termici. Per limitare ulteriormente le dispersioni di energia sono stati adottati serramenti in alluminio a triplo vetro con argon. Un sistema di ventilazione meccanica consente il ricambio costante dell’aria, eliminando la necessità di aprire le finestre e le conseguenti dispersioni energetiche. L’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento è servito da una pompa di calore elettrica da 15 kW con tre sonde geotermiche verticali; insieme all’impianto fotovoltaico (19,8 kWp) posto sulla copertura del magazzino permette all’edificio di essere totalmente autonomo dal punto di vista del fabbisogno energetico. L’edificio è certificato CasaClima Gold Plus e nel 2011 ha vinto il Cubo d’Oro nell’ambito del premio CasaClima Awards.

81 2

Nelle piante è visibile la separazione termica tra l’edificio degli uffici e il magazzino a nord.

82 legnoarchitettura_06 progetti

pianta piano terra

pianta primo piano

assonometria della struttura

sezione longitudinale

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne: U = 0,12-0,13 W/m2K

solaio contro terra: U = 0,12 W/m2K

copertura: U = 0,12 W/m2K

superfici trasparenti: Uw medio = 1,4 W/m2K

_prestazioni energetiche________

consumo energetico per riscaldamento: 4,91 kWh/m2 anno

emissioni CO2: 6 kg/m2 anno

_3

Dettaglio del rivestimento di facciata.

83

3

Lo strato di isolamento della parete esterna a contatto con le fondazioni in XPS e l’impermeabilizzazione della platea in cls.

5

Dettaglio del rivestimento esterno in legno.

6

Vista della struttura interna con il massetto e il passaggio impianti.

_7

Posa del rivestimento esterno in doghe di legno.

Parete esterna, dall’interno: doppia lastra in cartongesso; lana di roccia; struttura portante in X-lam; fibra di legno; tessuto traspirante; supporto in legno-cemento; intonaco armato.

1 - riempimento in ghiaione

2 - tubo drenante (160 mm)

3 - pozzetto per ventilazione (40x40 cm)

4 - getto di rialzo della fondazione

5 - XPS (10 cm)

6 - basamento in larice

7 - morale di contenimento

_4

84 legnoarchitettura_06 progetti 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

La struttura portante dell’edificio è realizzata in pannelli di legno multistrato X-lam con spessore di 95 mm, il rivestimento esterno è in listelli larice per il fronte principale, a intonaco sugli altri lati. L’isolamento è realizzato con un cappotto in fibra di legno da 20 cm accoppiato a una lastra di legno mineralizzato a supporto dell’intonaco o con intercapedine di ventilazione per le parti delle facciate rivestite in listelli di larice.

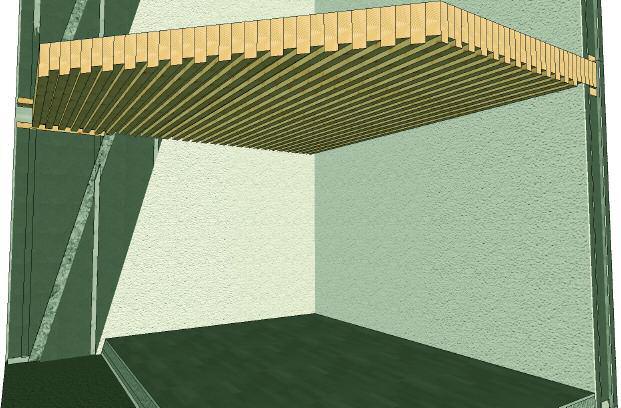

Sul lato interno della struttura l’intercapedine per il passaggio degli impianti è chiusa con doppio pannello in cartongesso e isolata con 10 cm di lana minerale; il solaio contro terra è stato coibentato con 20 cm di XPS. La copertura piana, con struttura in travi di legno e soletta di calcestruzzo, è stata realizzata con il sistema a tetto rovescio in cui l’elemento termoisolante (26 cm di XPS) è posto sopra l’impermeabilizzazione e protetto da piastre in calcestruzzo. Tale sistema elimina la possibilità di formazione di condense interstiziali. La tenuta all’aria dell’edificio è garantita dall’attenta posa in opera e dalla sigillatutra con appositi nastri.

Solaio interpiano, dall’intradosso: pavimento in legno; riscaldamento a pavimento; sottofondo alleggerito; tessuto traspirante; solaio in legno a piastra.

Sbalzo, dall’intradosso: pavimento in gres; massetto in cls; isolamento in XPS; guaina bituminosa; solaio in legno a piastra; fibra di legno; finitura in legno.

1 - davanzale in marmo 2 - protezione in rame

_8

Taglio termico in corrispondenza del serramento.

_9

L’ingresso: in primo piano le piastre di ancoraggio della struttura in X-lam.

_sistema costruttivo________

85

8 9 2 1

Solaio di copertura, dall’esterno:

finitura con piastre in cls; strato d’aria (ca. 3 cm); tessuto di separazione traspirante; XPS; guaina bituminosa doppia; massetto; pendenza con sottofondo alleggerito; soletta collaborante in cls; tavole in abete a vista.

1 - doppia lastra in cartongesso

2 - fibra di legno

3 - lana di roccia

4- pannello portante in abete

5 - separazione termica tra l’edificio per uffici

e il magazzino

Il corridoio che serve gli uffici e la sala riunioni al piano superiore.

9 1 2 3 4

_9

5

Posa dei pannelli strutturali in X-lam e la sottostruttura metallica per le contropareti in cartongesso.

La parete ovest e l’ingresso alla sala riunioni prima del montaggio del rivestimento interno per consentire il passaggio impianti.

A sinistra, dettaglio della sala riunioni.

A destra, lo spazio a doppia altezza del vano che accoglierà la struttura della scala.

A sinistra, in alto, il vano scale al grezzo; in basso, posa del rivestimento esterno sulla struttura in legno-cemento; a destra, dettaglio della copertura e della parete ovest.

87

Lo studio di sistemi e prodotti di derivazione legnosa, utilizzati per la realizzazione di alcuni interventi di social housing in Europa, offre l’opportunità di conoscere e valutare le caratteristiche prestazionali e le opzioni tecniche proprie di queste nuove tecnologie costruttive e di restituire tali informazioni a supporto dei progettisti e di coloro che si apprestano a operare nel campo dell’edilizia a basso costo.

La ricognizione delle sperimentazioni e applicazioni di nuovi sistemi e prodotti nel social housing ha evidenziato alcuni contesti europei in cui il settore della produzione ha innovato il proprio processo produttivo attraverso la corretta gestione delle risorse naturali, favorendo l’uso del legno per far fronte all’emergenza abitativa I risultati di questa indagine sono un insieme di informazioni tecniche e di indirizzo dirette alle Amministrazioni pubbliche, progettisti, imprenditori e tutti quegli operatori impegnati nella promozione ed attuazione di interventi di housing sociale, attraverso le quali coniugare qualità dell’abitare, economicità, sostenibilità ambientale e sicurezza

techné Housing sociale

Teresa Villani

Edilizia sociale in Europa

sistemi costruttivi e prodotti in legno

Teresa Villani

Ricercatore universitario in Tecnologia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento DATA sulle tematiche delle tecnologie innovative, procedure e strumenti per la programmazione e la progettazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio

Competitività prestazionale di sistemi e prodotti in legno

Il legno e i prodotti di derivazione legnosa, utilizzati come materiali da costruzione, stanno destando oggi molto interesse nel settore edilizio

Le soluzioni tecnologiche che prevedono l’impiego di tali prodotti, specie per uso strutturale, sono però molteplici e, soprattutto, poco conosciute anche al progettista che, al fine di utilizzarle nel modo più efficace, deve tener presente prescrizioni normative, potenzialità offerte e schemi operativi di progettazione

La cultura della progettazione strutturale in legno in Italia è limitata a un ristretto numero di professionisti specializzati, mentre il crescente sviluppo del mercato in questa direzione richiederebbe una maggiore diffusione di specifiche competenze

Molti sono i segnali che indicano che nei prossimi anni anche in Italia, come in altri paesi europei, si assisterà a un notevole impulso nell’uso del legno in edilizia per i vantaggi che esso offre: l’industrializzazione del processo costruttivo limita costi e tempi di realizzazione e la leggerezza del materiale, rispetto al cemento armato e alla muratura, consente, ad esempio, di ridurre l’entità delle azioni sismiche Allo stato attuale in Italia vengono realizzati circa tremila edifici in legno l’anno1 Questo trend ha trovato riscontro nella emanazione di norme che per la prima volta in Italia regolamentano l’impiego del legno come materiale strutturale (D M 14 01 2008 preceduto dal Documento CNR-DT206/2007 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e il controllo delle strutture in legno) con suggerimenti tecnici per l’uso di tali strutture in zone sismiche e una base normativa per le aziende

90 legnoarchitettura 06 techné

produttrici che fino a oggi, per la certificazione di prodotti in legno, facevano riferimento a norme appartenenti ad altri paesi europei, con particolare riferimento alle norme DIN tedesche

Diventa quindi interessante indagare le recenti sperimentazioni e le relative applicazioni di tali sistemi e prodotti nell’ambito dell’edilizia sociale in Europa, per fare emergere le peculiarità proprio in un ambito in cui l’esigenza di realizzare edifici sicuri utilizzando sistemi capaci di abbattere costi e tempi di realizzazione a parità di qualità edilizia, rappresenta un insieme di requisiti fondamentali di competitività

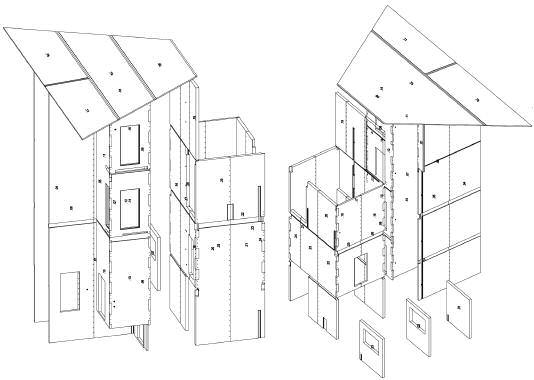

Molti sono gli indicatori prestazionali insiti nei sistemi costruttivi in legno e derivati che soddisfano i fondamenti della ricerca di nuove tecnologie per l’edilizia sociale e che ne confermano la competitività: componenti edilizi a elevato livello di standardizzazione e di integrabilità, semplicità realizzativa, flessibilità funzionale e d’uso, durabilità e manutenibilità appropriate in rapporto alla vita utile dell’edificio, prefabbricazione e assemblaggio a secco per abbattere l’incidenza dei costi della mano d’opera, aumento della produttività e della velocità di avanzamento del cantiere Inoltre, molti dei sistemi costruttivi in legno favoriscono una razionalizzazione della progettazione tecnologica attraverso l’equilibrio tra il progetto di soluzioni standard e la progettazione esecutiva dell’edificio, incidendo positivamente anche sui costi della progettazione nel suo complesso

Infine, permettono un’organizzazione del cantiere che favorisce la sicurezza e la salute dei lavoratori, basata su un modello in cui prevalgono attività di montaggio e assemblaggio di componenti prefabbricati, secondo una pianificazione organica delle sequenze di lavoro in accordo con le indicazioni della progettazione esecutiva, limitando l’improvvisazione in cantiere e incidendo sulla minimizzazione degli sfridi di materiale

Applicazioni nell’ambito del housing sociale in Europa

Tale indagine cerca di delineare una sintesi esemplificativa delle caratteristiche costruttive presenti nei diversi sistemi e prodotti analizzati e un conseguente quadro di riferimento delle recenti applicazioni nel comparto dell’edilizia sociale in Europa, articolato in modo da far emergere i punti di forza e gli eventuali punti critici, finalizzato a promuoverne l’impiego anche in Italia I risultati di alcune indagini condotte nel settore dell’housing sociale prevedono in Italia una dotazione finanziaria pubblico-privata pari a circa 10 miliardi di euro per realizzare 50 000 nuovi alloggi sociali e soddisfare così la domanda che oggi, solo nella regione Lombardia, è pari al 42,1% dell’edilizia residenziale (Cresme 2010) Molti Paesi (Germania, Nord Europa, Regno Unito, Olanda, Austria, ma anche Turchia, caratterizzata da un rischio sismico molto elevato) hanno rilanciato l’utilizzo del legno, favorendo l’applicazione di tecniche innovative per far fronte al fabbisogno di alloggi destinati a categorie soggette a emergenza abitativa, facendo as-

Progetto per sei gruppi di case a schiera economiche a DarmstadtKranichstein K6 (Germania); progettisti: prof. arch. Thomas Zimmermann, arch. Klaus Leber, arch. Jörg Feilberg.

Nella pagina a fianco, vista frontale di una unità abitativa Equilibrio tra gli spazi opachi e trasparenti

Sopra, da sinistra: il complesso insediativo orientato nella direzione est-ovest; la qualità degli spazi esterni privati; l’uso del legno sia per il sistema costruttivo che per le finiture esterne

Da sinistra: il benessere psicologico derivante dalle superfici in legno e dal colore; la qualità degli spazi interni

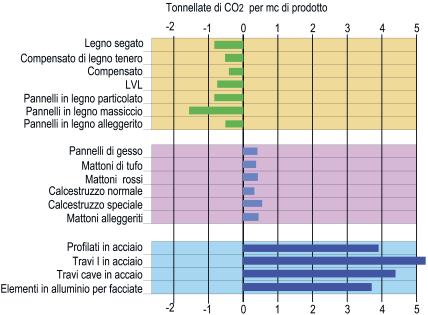

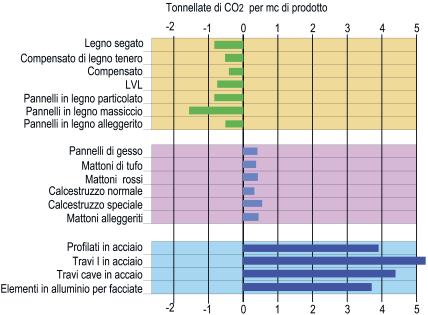

Emissioni di CO2: comparazione tra i valori del legno e quelli degli altri prodotti da costruzione

A destra: sistema costruttivo Kingspan TEK®

Social Housing a bassa densità abitativa a Darmstadt, Germania

La scelta del sistema costruttivo Leno Massivbau costituito da pannelli incrociati in legno ha permesso il controllo dei costi favorendo la qualità degli spazi

sumere al binomio costruzioni in legno/sostenibilità anche una valenza economica e produttiva