FOTOVOLTAICO INTEGRATO

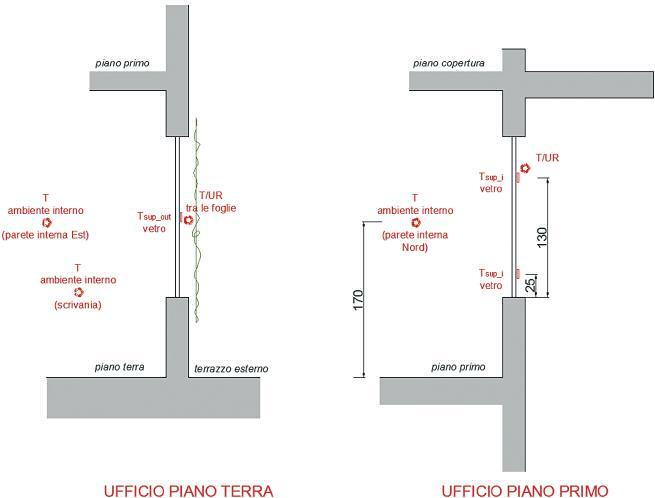

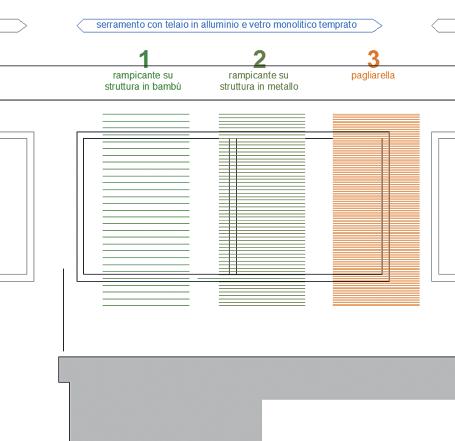

SCHERMATURE: il controllo solare attraverso le chiusure trasparenti

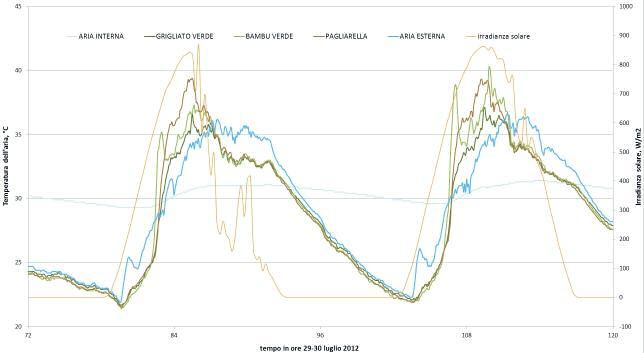

Risanamento a emissioni zero

Ottimiz zazione energetica di un edificio storico

Autarchia energetica sul Monte Bianco

Progettare un inter vento di riqualificazione

Un diamante in classe oro

EdicomEdizioni

IL RAPPORTO ENEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 2011

Lara Bassi, in collaborazione con ENEA SPOT PROGETTI

INTERVISTA A RINO ROMANI

UN DIAMANTE IN CLASSE ORO casa unifamiliare a Rovereto (TN)

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO DEL XVI SECOLO casa storica a Glorenza (BZ)

AUTARCHIA ENERGETICA IN ALTA QUOTA rifugio alpino a Saint-Gervais (F)

RITORNO AL FUTURO. UN RISANAMENTO A EMISSIONI ZERO casa plurifamiliare a Südstadt-Hattingen (D)

24 | 30 | 38

azero - rivista trimestrale - anno 3 - n 07, aprile 2013

Registrazione Tribunale Gorizia n 03/2011 del 29 7 2011

Numero di iscrizione al ROC: 8147

ISSN 2239-9445

direttore responsabile: Ferdinando Gottard

redazione: Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini

editore: EdicomEdizioni, Monfalcone (GO) redazione e amministrazione: via 1° Maggio 117, 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488, fax 0481 485721

stampa: Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate prezzo di copertina 15,00 euro - abbonamento 4 numeri - Italia: 50,00 euro, Estero: 100,00 euro Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria: Joo Distribuzione, Via F Argelati 35 – Milano È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

copertina: Efficiency House with electromobility a Berlino, foto: Schwarz

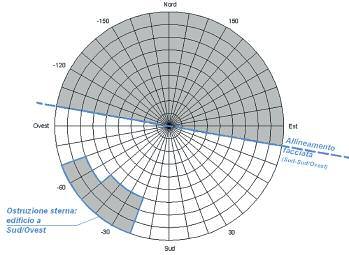

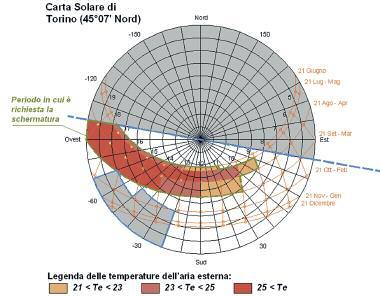

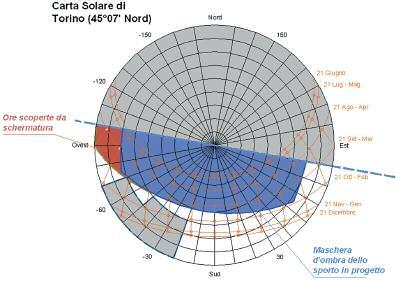

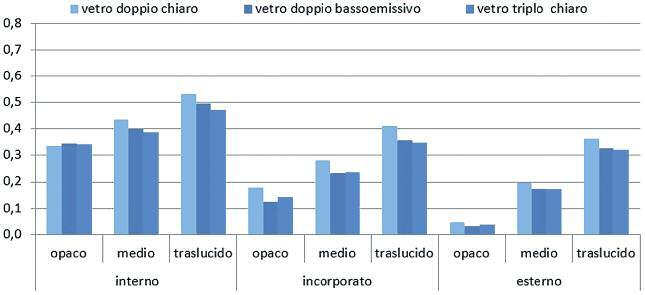

PROGETTARE UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

Gaia Bollini

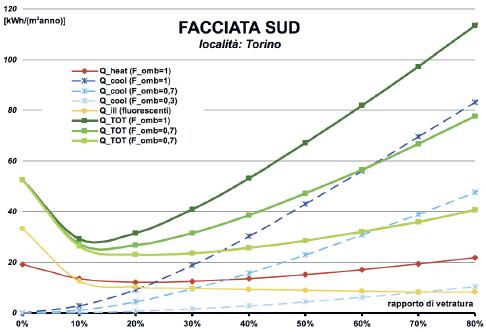

Guglielmina Mutani, Luca Raimondo

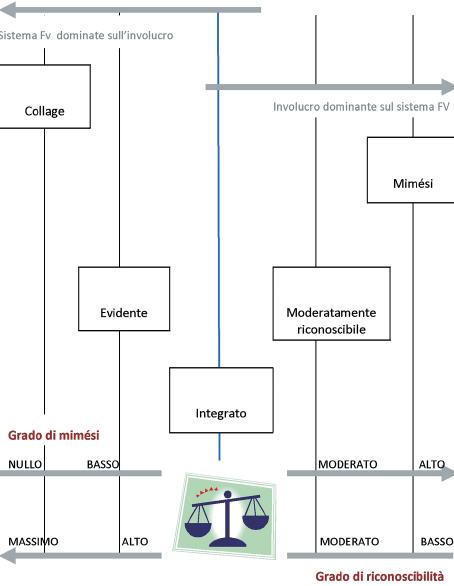

L’INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO. VERSO NUOVE FRONTIERE Pierluigi Bonomo, Pierluigi De Berardinis FOTOVOLTAICO IL

DETTAGLI DI CANTIERE: CA’ DELLA LUNA

ENEA 2011

Lara Bassi in collaborazione con ENEA

Il rapporto ENEA sull’efficienza energetica 2011

Il secondo rapporto sull’efficienza energetica predisposto dall’ENEA fotografa un’Italia in netto miglioramento sul fronte del risparmio energetico: 57.595 GWh/anno di risparmio conseguito (+17,1% rispetto al 2010) fanno ben sperare per il futuro energetico del nostro Paese.

Presentato a Roma lo scorso gennaio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il secondo “Rapporto sull’Efficienza Energetica”, redatto dall’Enea quale agenzia nazionale per l’efficienza energetica. Il rapporto riporta i risultati del monitoraggio e della valutazione delle politiche energetiche nazionali relativamente all’anno 2011, mettendo in luce risultati incoraggianti e miglioramenti concreti in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati per il 2020 Il rapporto 2011 ha aggiornato il precedente quadro, analizzando l’evoluzione dell’efficienza energetica complessiva nei singoli settori (industria, residenziale e non residenziale, trasporti e agricoltura) e la validità delle politiche adottate alla luce dei risultati ottenuti

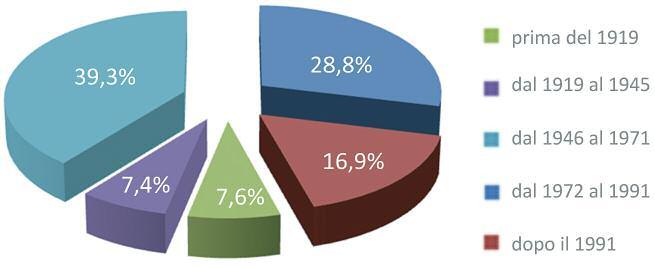

Nel 2011 la domanda di energia primaria nel nostro Paese ha segnato un calo dell’1,9% rispetto al 2010, contrazione dovuta a diversi fattori quali le condizioni climatiche più miti, l’applicazione di politiche energetiche mirate e, non da ultimo, il perdurare della crisi economica La riduzione della domanda di energia ha interessato le fonti energetiche del petrolio e del gas, dato che conferma la specificità italiana rispetto agli altri paesi comunitari, nell’uso di combustibili fossili e nell’import strutturale di energia elettrica a fronte di uno scarso utilizzo del carbone e del mancato ricorso alla fonte nucleare (vedi grafico 1).

Anche l’impiego finale dell’energia ha subito una riduzione del 2,65% rispetto all’anno precedente con una forte incidenza di quello relativo agli usi civili (vedi grafico 2)

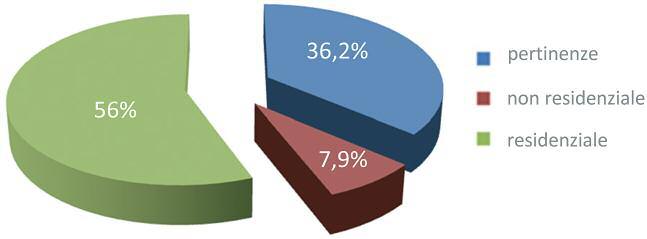

In questo articolo si prenderanno in considerazione il settore Residenziale, quello Non Residenziale e gli incentivi e le strategie adottate in tali ambiti al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico

Efficienza energetica: la Strategia energetica nazionale e gli obiettivi

Nel 2011 sono stati attivati alcuni strumenti e meccanismi incentivanti in materia di efficienza energetica, quali:

- PAEE 2011, il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica, stabilito dalla Direttiva 2006/32/CE1 che rinnova l’obiettivo di risparmio a medio termine (9,6% entro il 2016);

- D L n 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n 210 il 22 dicembre che conferma le detrazioni fiscali per il 2012 (55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, 36% dal 2013);

- D M del 5 settembre 2011, che disciplina il nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR);

- D Lgs n 28 del 3 marzo 2011 che, in materia di efficienza energetica prevede, in particolare, la realizzazione di un

portale informatico per l’efficienza energetica, l’attivazione di un programma di formazione per installatori e manutentori d’impianti termici, l’avvio di un nuovo meccanismo d’incentivazione per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

Questi strumenti nascono con lo scopo di:

- superare gli obiettivi europei al 2020;

- perseguire il miglioramento del sistema energetico in Italia e all’estero;

- risparmiare 20 Mtep di energia primaria e 15 Mtep di energia finale per conseguire un livello di consumi inferiore al 25% al 2020 rispetto allo scenario di riferimento europeo;

- evitare di circa 55 milioni di tonnellate le emissioni di CO2;

- risparmiare circa 8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili

L’efficienza energetica

I singoli settori (industria, residenziale e non residenziale, trasporti e agricoltura) hanno contribuito in modo differente all’ottenimento del miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al 2010 (+1,2 punti percentuali); nel 2011 il consumo finale di energia è stato pari a 128,1 Mtep; di questo il calore (uso finale per riscaldamento e raffrescamento) rappresenta il 45% della quota totale (vedi grafico 3 e tabella sottostante)

Il settore dei trasporti è il comparto che genera i consumi più alti (32%), seguito dall’industria (26%), dal residenziale (23%) e dai servizi (13%); il 2% circa è imputabile agli utilizzi della Pubblica Amministrazione Tenuto conto dell’incidenza di ciascun settore nella riduzione dei consumi finali di energia, il PAEE ha evidenziato che i 2/3 del potenziale risparmio sono dipendenti dal settore residenziale e terziario; quindi, si può affermare che:

- il calore è la tipologia d’uso dell’energia su cui intervenire prioritariamente per ottenere reali miglioramenti dell’efficienza energetica;

- è necessaria una strategia di intervento mirata alla riduzione dei consumi nel settore dei trasporti (evitare/ridurre la formazione di domanda; favorire modi di trasporto meno energivori; migliorare l’efficienza del veicolo in termini di sistemi, componenti e di stili di guida più efficienti);

- si devono adottare tecnologie e comportamenti consapevoli, per migliorare l’efficienza energetica e per ridurre i consumi energetici

Il settore Residenziale

Nel 2010 si è registrato un consumo energetico nel settore residenziale pari a 28 Mtep con un incremento dell’8,3% rispetto al 2009 (vedi grafico 4) e con un aumento del 9% nel consumo

di gas naturale, del 52% della legna e dello 0,9% di energia elettrica, mentre le altre fonti di energia hanno subito una riduzione nel consumo

Il maggiore impiego di gas naturale trova riscontro in parte nell’andamento climatico, in parte nella dotazione di impianti di condizionamento invernale in unità immobiliari che ne erano sprovviste, in parte nella sostituzione dei boiler elettrici e anche in un fattore comportamentale che vede famiglie formate da soggetti sempre più anziani e quindi con richieste di temperature di esercizio degli impianti di riscaldamento maggiori a quanto previsto dallo standard normativo

Nel settore residenziale, in termini di energia finale e di composizione di fonti energetiche, si è rilevato che:

- è predominante l’uso di gas naturale per la produzione di calore, di ACS e per uso cucina (dal 44,7% del 1990 al 54% del 2010);

- l’energia elettrica è la seconda fonte per approvvigionamento energetico (dal 18% del 1990 al 22% del 2010);

- l’utilizzo di gas naturale e di energia elettrica è fortemente aumentato, passando dal 62% del 1990 al 76% del 2010;

- il legname (pellet, legna da ardere, cippato ecc ) ha visto un incremento notevole passando dal 2,6 % del 1990 all’11,6% del 2010, superando il GPL (stabile nel periodo 1990-2010 al 4%) e il gasolio (6% e in netto calo nel periodo di rilevamento)

Dall’analisi emerge inoltre che il riscaldamento copre oltre i 2/3 dei consumi complessivi e che, stabile nel tempo, nel 2010 era pari al 68% Il consumo per uso cucina è passato dal 7% al 6%; quello per la produzione di acqua calda sanitaria è diminuito dall’11 al 9%, mentre l’utilizzo di energia elettrica per gli usi “obbligati” è aumentato, dal 13 al 17% (vedi grafico 5) Rispetto al 2000, nel 2010 per ogni abitazione in Italia si nota una riduzione dei consumi di energia dell’8,3%, variazione inferiore al corrispettivo valore della media dei 27 Paesi membri UE e a quelli ottenuti da Germania, Francia e Regno Unito La riduzione dell’uso di energia elettrica per abitazione è stata di poco superiore al 4% (6% media europea) dovuta principalmente alla sostituzione di apparecchi elettrici più efficienti da parte dei consumatori Non si può altrettanto dire per l’utilizzo termico delle abitazioni, diminuito di certo, ma in misura molto minore se comparato a quanto si è verificato negli altri paesi europei (vedi grafico 6)

Il settore Non Residenziale

Edifici adibiti ai servizi, al commercio e alla Pubblica Amministrazione sono compresi nel settore Non Residenziale, i cui consumi sono in forte crescita (da meno di 9,5 Mtep del 1995 a oltre 20 Mtep nel 2010, con un incremento medio annuo pari al 3,4%) In questo ambito è evidente una differente distribuzione

4 - Consumo energetico del settore residenziale, periodo 1990-2010 (ktep) - Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE

5 - Confronto consumi per uso nel settore residenziale nel periodo 1990-2010 - Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE.

6 - Variazione consumo totale, elettrico e del riscaldamento per abitazione (2000-2010)Fonte: elaborazione ENEA su dati ODYSSEE

7 - Confronto consumi specifici edifici terziario per diverse destinazioni d’uso

Energia elettrica Legna Carbone

combustibile

Consumo totale/ab.

Consumo riscald./ab.

Consumo en el./ab.

delle fonti energetiche rispetto al comparto residenziale, in quanto si utilizzano principalmente gas (50,4%) ed energia elettrica (5,4%) con una progressione considerevole tra il 1990 e il 2007, passando dall’81,9% (45,6% il gas naturale e 36,3% l’energia elettrica) al 95,8% dei consumi energetici complessivi Marginali sono gli impieghi del GPL (2,5%) e del gasolio (1,0%)

Recenti studi sviluppati da ENEA e CRESME hanno reso possibile effettuare una stima sugli usi specifici nel terziario per le diverse destinazioni d’uso e sviluppare una metodologia atta a determinare i risparmi energetici ottenibili, considerando le operazioni di ottimizzazione secondo un rapporto costo-beneficio Ad esempio, è possibile ridurre in maniera significativa i consumi energetici nel terziario e i costi relativi agli interventi, effettuando atti di efficientamento in concomitanza con provvedimenti necessari di manutenzione straordinaria Se, oltre a ciò, si tiene conto anche della possibilità di utilizzare una procedura che implichi la partecipazione di una ESCo, gli interventi diventano realmente fattibili dal punto di vista finanziario

Infine, la recente Direttiva 2012/27/UE impone agli stati membri di riqualificare energeticamente gli edifici pubblici dell’Amministrazione Centrale per una percentuale prestabilita ogni anno; data la difficile congiuntura economica, un approccio come quello sopra ipotizzato può essere promosso con misure e accorgimenti che ne semplifichino l’azione (vedi grafico 7).

Risparmi energetici conseguiti dal recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del d lgs 192/05 - (GWh/anno) –Italia

Risparmi energetici conseguiti dal recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del d lgs 192/05- (GWh/anno) per macro-aree geografiche

Le tecnologie che possono dare un significativo contributo alla riduzione dei consumi riguardano in particolare:

- l’impiantistica ad alta efficienza, come caldaie a condensazione, impianti di micro-cogenerazione, pompe di calore a compressione e ad assorbimento, sistemi integrati con le fonti rinnovabili ecc ;

- materiali e prodotti per ridurre le dispersioni energetiche delle tubazioni degli impianti termici o per un miglior rendimento della diffusione finale del calore;

- materiali strutturali e non per l’isolamento termico degli edifici;

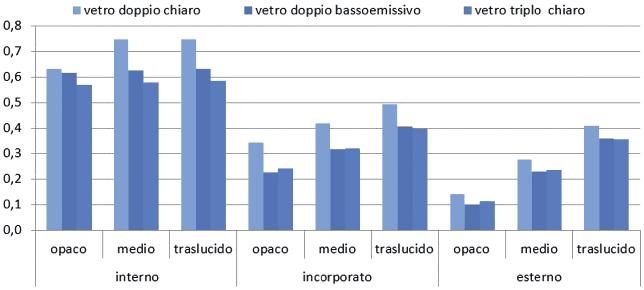

- prodotti e sistemi per il contenimento delle dispersioni e degli assorbimenti di calore come, ad esempio, serramenti ad alte prestazioni termiche, vetri a controllo solare, schermature solari esterne mobili;

- tecnologie e sistemi innovativi, quali i sistemi domotici, involucri attivi, solar cooling, smart building, cogenerazione

Obiettivi nazionali di risparmio energetico

Il PAEE 2011 ha previsto una serie di strumenti per migliorare l’efficienza energetica e i servizi energetici nei settori di uso finale per un risparmio energetico annuale al 2016 di 126 327

GWh/anno L’analisi quantitativa dei risparmi realmente conseguiti al 31 dicembre 2011 è stata effettuata facendo riferimento a2:

- recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del D Lgs 192/2005 (standard minimi di prestazione energetica degli edifici);

- detrazioni fiscali (55%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

- meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

- misure di incentivazione per il rinnovo ecosostenibile del parco autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate

Consideriamo sinteticamente gli effetti di ciascuna delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica elencate

D.Lgs. 192/2005

Il Decreto ha apportato forti novità rispetto al quadro legislativo preesistente, in particolare nella metodologia progettuale, nelle prescrizioni minime (Standard minimi di prestazione energetica), nell’ispezione degli impianti, nonché nell’introduzione della certificazione energetica degli edifici Le tabelle a pag. 7 riassumono rispettivamente i risparmi energetici per gli anni 2005-2011, ottenuti grazie agli interventi realizzati nell’ambito di questa misura per l’intero territorio nazionale e per macro-aree geografiche (vedi grafico 8)

Le aree del Nord-Est e Nord-Ovest comprendono interventi per una quota complessiva di oltre il 55% del risparmio totale nazionale

Detrazioni fiscali (55%)

In vigore dal 1° gennaio 2007, l’incentivo consiste in una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle società (IRES), stabilito in base alla Legge 27 dicembre 2006 n 296 (Finanziaria 2007) e successive

9 - Ripartizione per macro-aree geografiche delle attività sviluppate nell’ambito del meccanismo 55%

Nord-ovestNord-estCentroSudIsole

8 - Ripartizione dei risparmi per macro-aree geografiche.

ITALIA

Interventi

Interventi di riqualificazione globale

Coibentazioni superfici opache verticali

Coibentazioni superfici opache orizzontali

Sostituzione infissi

Sostituzione scalda acqua elettrici

Impiego di impianti di riscaldamento efficienti

Camini termici e caldaie a legna (caldaie a biomassa)

Selezione multipla

Totale

Risparmi energetici conseguiti dal riconoscimento delle detrazioni fiscali (55%) Italia.

Risparmio GWh/anno

Le detrazioni fiscali del 55%

I dati relativi agli investimenti effettuati all’interno del meccanismo di detrazione fiscale del 55% provengono dai rapporti ENEA e dalle banche dati collegate alle domande di incentivazione pervenute Per ciascuna regione è stato calcolato il valore degli investimenti complessivi per famiglia residente, utilizzando il numero medio di famiglie residenti per gli anni 2008, 2009, e 2010

Le principali indicazioni che è possibile trarre dall’analisi effettuata mostrano che gli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 sono fortemente correlati alla capacità di spesa delle singole famiglie In generale, i gradi giorno influenzano in misura positiva il comportamento di investimento delle fa-

miglie; relazione questa che trova conferma nel minor investimento riscontrato nel sud Italia ma che si discosta dagli investimenti osservati per il solare termico, che avrebbero dovuto seguire un andamento collegato alla maggiore insolazione Le motivazioni alla base di questa “anomalia” sono probabilmente legate a una insufficiente disponibilità sul territorio di tecnologie, installatori e personale qualificato, nonché di campagne di informazione e promozione locali

Investimento totale per famiglia (nord-sud)

Costo totale Milioni di Euro

Valore totale degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010, suddivisione per regione (milioni di Euro)

Valore medio degli investimenti effettuati per il triennio 2008-2010 per famiglia residente, suddivisi per Regione -

Investimento totale per famiglia

Nella tabella a pag 8 si riporta il risparmio energetico conseguito a livello nazionale, per gli anni 2007-2011, ripartito per tipologia di intervento

La ripartizione per macro-aree geografiche delle attività sviluppate nell’ambito di tale meccanismo evidenzia un netto predominio delle regioni del Nord con una quota del 78% del risparmio complessivo (vedi grafico 9)

I risparmi energetici conseguiti al 31 dicembre 2011 e gli obiettivi indicativi nazionali proposti nel PAEE 2011 per il 2016 sono mostrati nella tabella sottostante, dove nella seconda colonna si evidenziano i risparmi i risparmi energetici complessivi al 31 dicembre

Il grafico 10 mostra che il 72,5% del risparmio annuale conse-

Risparmio energetico annuale conseguito al 2011 - TOTALE [GWh/anno]

Risparmio energetico annuale atteso al 2016 [PAEE 2011] [GWh/anno]

Terziario

Industria

Trasporti

Totale

guito alla fine del 2011 è relativo a interventi effettuati nel settore degli edifici (Residenziale+Terziario), mentre gli interventi realizzati nel settore Industria e in quello dei Trasporti rappresentano rispettivamente il 18% e il 9,6% del risparmio complessivo

Note

1 - Direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/72/CEE del Consiglio

2 - Non si è, invece, tenuto conto dei risparmi derivanti dalla misura delle detrazioni fiscali (20%) per l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza e di regolatori di frequenza (inverter), in ragione della loro esiguità

10 - Risparmio energetico annuale conseguito al 31 12 2011 –Ripartizione per settore di intervento

Residenziale

Terziario

Industria

Trasporti

argomenti Il futuro energetico dell’Italia

INTERVISTA A RINO ROMANI

COME VEDE IL FUTURO ENERGETICO IN ITALIA IN TERMINI DI CONSUMI?

SONO SUFFICIENTI LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E GLI STRUMENTI NORMATIVI PER INCENTIVARE PRIVATI E AZIENDE A INVESTIRE IN QUESTO SETTORE?

La nuova strategia energetica nazionale prevede un obiettivo di consumi finali di circa 126 Mtep al 2020 e l’efficienza energ e ti c a ra p p re s e n ta l o s tru m e n to p ri o ri ta ri o p e r ra g g i u n g e re tale obiettivo Per quanto riguarda le disposizioni di legge, si può affermare che sono tra le più efficienti in Europa anche se è auspicabile un incremento delle verifiche al fine di valutarne la loro applicazione ma soprattutto l’efficacia in termini di risultati prodotti Anche gli strumenti normativi e d’incentivazione degli interventi di efficientamento energetico, attualmente in vigore a livello nazionale, sembrano in grado di produrre gli effetti previsti come dimostrato dalla valutazione che a fine 2011 è stato raggiunto circa il 50% dell’obiettivo di risparmi atteso a fine 2016 (pari a circa 126 000 GWh/anno) Come risulta dall’ultimo rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA, i meccanismi d’incentivazione che maggiormente hanno contribuito a raggiungere tale l’obiettivo sono stati:

Con l’ingegner Rino Romani, responsabile dell’Unità Tecnica sull’Efficienza Energetica (UTEE) dell’Enea, facciamo il punto sulla situazione dei consumi energetici nel nostro Paese, ipotizzando quali potranno essere gli scenari di sviluppo futuro relativamente al risparmio di energia, come richiesto dalle Direttive europee.

1) Per il settore privato e terziario lo strumento delle detrazioni fiscali del 55%, rivolte essenzialmente al settore delle ristrutturazioni civili Tale strumento ha prodotto risultati importanti sia in termini di coinvolgimento dell’utenza (più di 1 500 000 domande pervenute) che di risparmi energetici ottenuti Una sua estensione anche per i prossimi anni è auspicabile, rived e n d o , p o s s i b i l m e n t e , l ’ e n t i t à d e l l a p e r c e n t u a l e d i i n v e s t im e n t o d e t r a i b i l e p e r i s i n g o l i i n t e r v e n t i . I n a l t r e p a r o l e dovrebbero essere maggiormente incentivati gli interventi sugli involucri e quelli a edificio “pieno” piuttosto che interventi ef-

fettuati su singole parti dell’edificio stesso

2) Per il settore pubblico è stato recentemente “lanciato” il “conto termico” Tale strumento sarà operativo a breve e rappresenta per il settore pubblico un’opportunità interessante per efficientare dal punto di vista energetico il proprio parco edilizio Come ogni nuova misura, probabilmente, avrà bisogno di un certo rodaggio, di alcune revisioni e snellimenti procedurali ma rappresenterà certamente uno strumento molto valido per fare efficienza energetica in un settore ad alto potenziale di risparmio.

3) Per il settore industriale il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, o certificati bianchi, è attualmente lo strumento più efficace È quello che negli ultimi anni ha contribuito maggiormente al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energ e ti c o , c h e l e d i r e t t i v e e u r o p e e i m p o n g o n o a l P a e s e , c o n i l miglior rapporto costi-benefici per le casse dello Stato Tale meccanismo è stato recentemente esteso fino al 2016 aggiornando gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia

QUANTO POTREBBE INFLUIRE IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE, IN PARTICOLARE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE, RELATIVAMENTE

AL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE RESIDENZIALE NEL NOSTRO PAESE?

CHE RUOLO PUÒ AVERE IL RISANAMENTO DEL PARCO EDILIZIO ESISTENTE IN UN’OTTICA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI?

Il risanamento del parco edilizio esistente rappresenta un fattore determinante in un’ottica di contenimento dei consumi Non è un caso che la Commissione Europea abbia identificato in questo settore il “bacino di risparmio” più importante Si tenga conto che in uno studio della CE del 2010 il settore “civile”, residenziale e non residenziale, è quello che presenta il potenziale di risparmio più alto (41%) rispetto a quello dei trasporti (21%) e dell’industria (13%). Ed è anche per questo che non solo la direttiva 2010/31/CE ma anche la 2012/27/CE concentrano la loro attenzione proprio in questi settori, non soltanto per gli aspetti energeti ci ma anche per quelli non secondari e connessi con il rilancio dell’occupazione in un settore attualmente in difficoltà

La Direttiva 2010/31/UE meglio conosciuta tra gli addetti ai lavori come direttiva recast rappresenta un forte stimolo per il

Paese e al momento si sta lavorando per il suo recepimento

Prevediamo che possa contribuire fortemente a incrementare l’efficienza energetica nel settore residenziale poiché porterà nuovi e più stringenti standard prestazionali del sistema edificio-impianto e coinvolgerà direttamente anche l’utenza attraverso una serie di informazioni e indicazioni finalizzate ad evidenziare l’importanza degli interventi di efficienza e la loro efficacia in termini di riduzione dei consumi e del costo in “bolletta”

Altro aspetto importante è che da gennaio 2019 tutti gli edifici nuovi del settore pubblico dovranno essere Nearly Energy Zero

Building e dal gennaio 2021 tutti gli altri edifici, quindi anche quelli privati, che saranno obbligati a rispettare gli standard previsti dalla direttiva Per quelli esistenti, questi standard dovranno essere rispettati secondo delle procedure oggetto di definizione nel costruendo decreto di recepimento In considerazione di quanto sopra, le energie rinnovabili dovranno giocare un ruolo rilevante e trovare sempre maggiore utilizzo e integrazione negli interventi di riqualificazione dell’edilizia esistente e negli edifici di nuova costruzione c

LA DIRETTIVA 2012/27/UE, A PARTIRE DAL 2014, CHIEDE AI GOVERNI CENTRALI DEI PAESI MEMBRI DI RIQUALIFICARE OGNI ANNO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ SECONDO UNA PERCENTUALE PRESTABILITA: SECONDO LEI, PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ DI RILANCIO SIA PER IL NOSTRO PAESE QUANTO PER IL COMPARTO EDILE CHE IN QUESTO MOMENTO VIVE UNA DELLE SUE CRISI PIÙ PESANTI? Il problema è alquanto complesso Attualmente non abbiamo una conoscenza approfondita di come sia costituito il parco immobiliare di questo settore Abbiamo iniziato a fare alcune stime, affiancando l’Agenzia del Demanio, da cui emerge che, esclusi gli edifici “sensibili” o del Ministero della Difesa come indicato dalla Direttiva, possiamo far riferimento a circa 40 000 edifici, di cui una percentuale significativa è oggetto di vincoli di varia natura Questo panorama crea delle difficoltà di valutazione Riteniamo comunque che gli interventi possano contribuire a un rilancio del settore, ma in quale misura è difficile prevederlo Non sottovalutiamo poi il problema di trovare le forme più opportune e necessarie per poter finanziare questi interventi

CHE RUOLO HANNO LE ENERGIE RINNOVABILI NEL RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA PREVISTI PER IL 2020?

Le energie rinnovabili giocano un ruolo molto importante Si tratta di un tema che dovrà essere affrontato con uno sforzo molto impegnativo di tutta la filiera A livello di “policy” si dovranno programmare con molta attenzione le politiche e le misure Da parte degli operatori, dare maggiore impulso alla ricerca e all’innovazione per cercare soluzioni che trovino integrazione con il sistema edificio-impianto e, lato produzione, individuino il giusto mix tecnologico per promuovere le Smart Grid e la Generazione Distribuita

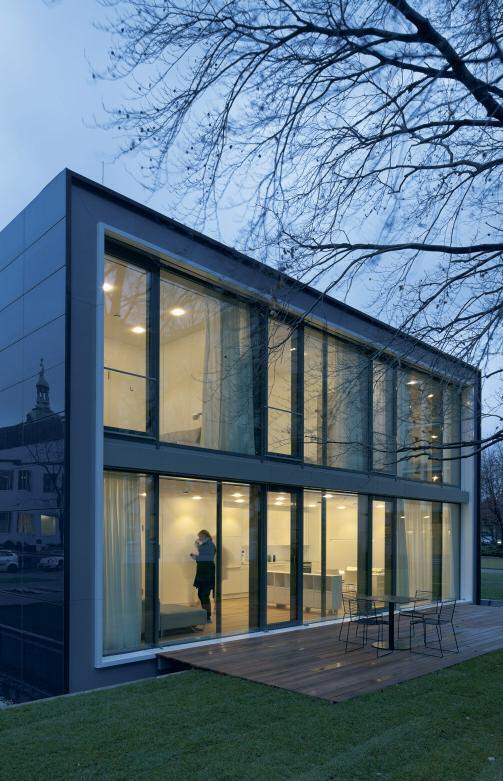

01. Completato nel 2012, l’edificio amministrativo della arabern AG di Herrenschwanden (CH), che da decenni si occupa della chiarificazione delle acque reflue, ha ottenuto la certificazione Minergie-P-Eco Elementi salienti del progetto dello studio bauart di Neuchatel, da anni portavoce di un’architettura efficiente e sostenibile, sono la forma compatta, l’elevato isolamento, gli impianti altamente performanti www bauart ch

02. In Romagna un vecchio casolare è stato ristrutturato secondo standard passivi Il fabbisogno energetico di 15 kWh/m2 anno è stato ottenuto nonostante lo sfavorevole orientamento, i vincoli conservativi, quelli strutturali dovuti alla normativa antisismica e la richiesta di due camini interni con i conseguenti problemi di tenuta all’aria (progetto: arch Francesca Nardi)

03 Un edificio di tre piani energeticamente autosufficiente e in standard passivo è stato realizzato nella 174a strada a New York L’equilibrio termico dell’involucro è garantito dalla muratura in cls (20 cm) isolata con EPS (17 cm), tripli vetri, copertura in acciaio e calcestruzzo coibentata con XPS. La climatizzazione è fornita da una pompa di calore e un impianto di ventilazione meccanica controllata. www.loadingdock5.com

04. L’edificio a Mühlgrund-Vienna è un esempio di condominio passivo in cui convivono più generazioni di persone Grazie anche ad accorgimenti bioclimatici, come l’orientamento a sud degli appartamenti e la creazione di zone puffer nelle restanti parti, il fabbisogno energetico è minore di 15 kWh/m2 anno Lo studio ARTEC è stato per questo insignito delle certificazioni austriache klima:aktiv e ÖGNB www.artec-architekten.at

05. A Ravensburg (D) è stato inaugurato a marzo 2013 il primo museo certificato Passivhaus, progettato dallo studio di Stoccarda LRO Lederer Ragnasdòttir Oei Oltre alla forma compatta, contribuisce al bassissimo fabbisogno energetico un impianto geotermico che, collegato a una pompa di calore e all’attivazione termica delle parti strutturali, garantisce condizioni indoor costanti durante tutto l’anno www archlro de

06 La ristrutturazione integrale e il recupero del sottotetto di un edificio del 1901 nel centro di Milano hanno permesso anche di realizzare un nuovo prospetto che meglio si integra nel contesto mentre la coibentazione e gli impianti (pompa di calore ad acqua di falda e pavimenti radianti) hanno consentito di massimizzare il comfort e ridurre i consumi www filippotaidelli com

07 Riportiamo i crediti esatti del progetto della casa unifamiliare a Mascalucia pubblicata sul n 06 di azero (gennaio 2013) Progetto architettonico: arch Pina Giovanna Capace, Aci Castello (CT); progetto energetico: ing Carmelo Sapienza, Mascalucia (CT); progetto interni: prof arch Salvo Bruno Comes, Catania; direttore dei lavori: ing. Maria Fabio Mondelli, Mascalucia (CT).

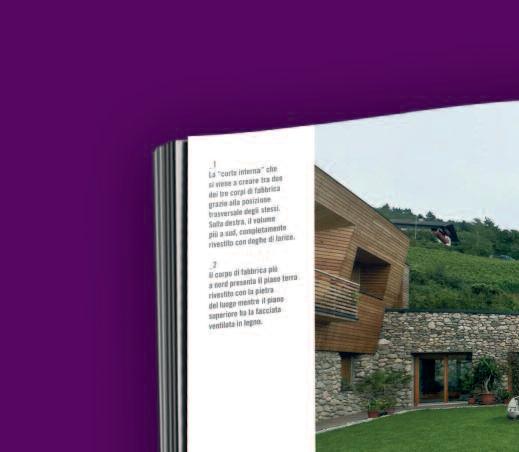

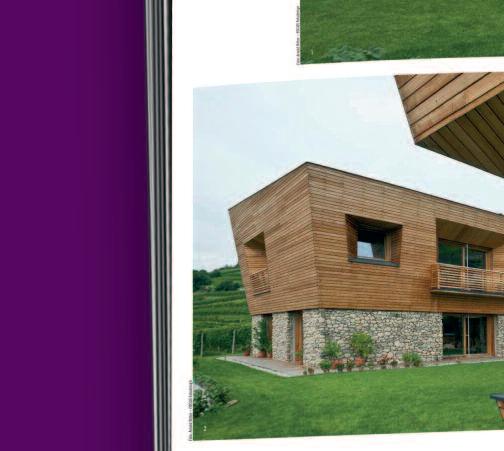

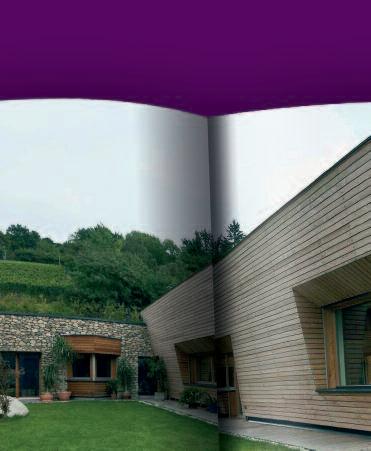

Leoni & Leoni - ing. Emiliano Leoni 2009-2011 PROGETTO ARCHITETTONICO CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CasaClima Gold (in fase

di certificazione)

FOTOGRAFIE: Antonia Creazzi - Leoni&Leoni, Paolo Calzà

La particolare forma e volumetria caratterizzano questa casa dal bassissimo consumo energetico, corrispondente a meno di un litro di gasolio per metro quadrato all’anno

Il risultato è frutto degli studi solari e bioclimatici, dell’accuratezza nella scelta delle stratigrafie dell’involucro, della risoluzione dei ponti termici e dell’integrazione delle diverse soluzioni impiantistiche

UN DIAMANTE IN CLASSE ORO

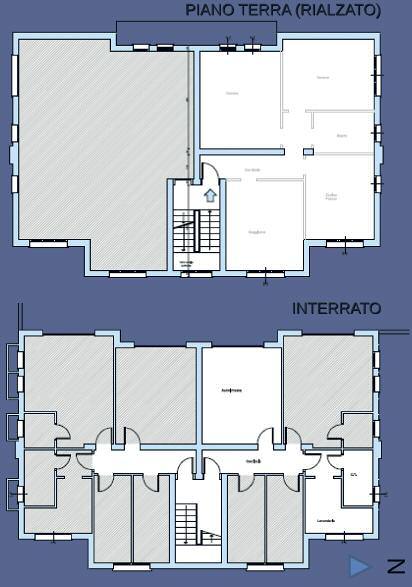

Un volume molto compatto caratterizza questo edificio unifamiliare che sorge al posto di una vecchia abitazione demolita, in un contesto residenziale urbano frutto delle politiche edilizie del secondo dopoguerra della città di Rovereto

L’idea generale e il concept del progetto sono apparsi chiari fin dai primissimi incontri tra il progettista e la giovane famiglia committente: l’abitazione monofamiliare avrebbe dovuto rispondere agli standard di edificio energeticamente passivo, integrandosi al contempo con l’ambiente Accurati studi solari hanno suggerito di posizionare il volume, tre piani fuori terra e uno interrato, a nord del lotto (lato distinto da un declivio naturale), al fine di assicurare apporti solari quasi costanti e di ricavare la parte preponderante del giardino a sud

L’articolazione volumetrica e formale nasce dalla congiunzione di due rombi regolari, da cui deriva il nome dell’edificio (Casa Diamante), con un lato di 8,70 m, uno intero e uno diviso a metà Una griglia modulare parallela ai lati del rombo definisce il vano scala, la suddivisione dello spazio e il ritmo e l’ampiezza delle aperture. Queste ultime consentono aperture sul giardino

e sulle montagne circostanti permettendo di captare il calore solare in autunno-inverno e di controllarlo durante l’estate tramite un sistema di lamelle esterne orientabili

La copertura a pianta quadrata, a richiamare i tetti delle case circostanti, è disposta lungo le diagonali del volume sottostante al quale fornisce protezione Tutto ciò ha permesso di ottenere un’ampia facciata rivolta a sud con un leggero azimuth a ovest per poter sfruttare l’energia incidente sulla grande vetrata al piano terra; il calore immagazzinato sale poi verso i piani alti attraverso il vano scale situato nella parte opposta della pianta

La tipologia costruttiva è di tipo tradizionale con struttura portante in setti e solai in calcestruzzo armato e muratura in blocchi di laterizio, scelta che ha consentito di fornire un’adeguata inerzia termica all’edificio

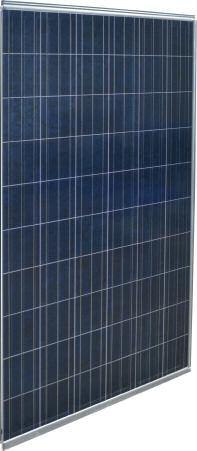

Gli impianti (sonde geotermiche, pompa di calore, moduli fotovoltaici policristallini e impianto di ventilazione meccanica controllata) sono integrati al punto da risultare quasi invisibili e garantiscono il comfort invernale ed estivo e la produzione di energia elettrica.

Involucro e materiali

Dovendo realizzare un edificio dalle prestazioni termiche ridotte, tali da rientrare nello standard di una casa passiva, si sono accuratamente studiate le soluzioni tecniche e costruttive che hanno permesso di risolvere alcuni nodi tecnologici critici, eliminando così anche i ponti termici più difficoltosi

In dettaglio, per la coibentazione del solaio del piano terra verso il garage non riscaldato, sono stati utilizzati pannelli in XPS (60+60 mm), con l’ulteriore accorgimento di sviluppare tutte le murature in laterizio su un primo corso di blocchi in vetro cellulare I pilastri e le strutture portanti verticali in calcestruzzo armato al piano terra sono stati interamente rivestiti sul lato interno con pannelli isolanti compositi dello spessore di 30 mm per attenuare il ponte termico con il solaio

L’isolamento perimetrale esterno è stato realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato con particelle di grafite dello spessore di 180 mm, mentre la struttura di copertura è isolata con fibra di legno (260 mm)

Particolare attenzione si è rivolta alla corretta esecuzione delle nastrature e delle sigillature per garantire una perfetta tenuta all’aria dell’edificio in corrispondenza sia dei serramenti che di tutti gli attraversamenti e i passaggi delle tubazioni impiantistiche L’edificio ha superato la prova del Blower Door Test ed è in corso di completamento la pratica di certificazione Casa Clima Gold

Tutte le aperture vetrate, frutto di accurati studi solari, sono state progettate in maniera diversificata a seconda dell’esposizione di ciascun serramento e delle caratteristiche degli ambienti interni al fine di ottimizzare i guadagni solari I telai sono in legno di rovere con triplo vetro e fattore g variabile mediamente tra 45% e 48% circa Per l’impermeabilizzazione dell’ampio piano interrato, realizzato interamente in cemento armato, si è impiegata una soluzione che ha evitato l’utilizzo di guaine bituminose grazie all’inserimento di particolari additivi nell’impasto del calcestruzzo e di guaine e giunti a tenuta nel getto in corrispondenza dei nodi tra le strutture

pianta del piano interrato

pianta del piano terra

pianta del primo piano

pianta del secondo piano

Progetto architettonico, consulente energetico

e bioarchitettura ing Emiliano Leoni (Leoni & Leoni), Rovereto (TN)

Progetto strutture ing Francesco Misdaris (Studio MG+R), Verona

Impianti termoidraulici p.i. Nicola Cimonetti, Isera (TN)

Impianti elettrici p i Cesare De Oliva, Rovereto (TN)

Direttore dei lavori ing Emiliano Leoni (Leoni & Leoni), Rovereto (TN)

Appaltatore Edil 2 snc, Riva del Garda (TN)

Isolamento termico e intonaco di facciata Intodeb snc, Levico Terme (TN)

Serramenti esterni Wolfartec Srl, Naz Sciaves (BZ)

Arredi interni Arredis Srl, Chiusa (BZ)

Superficie fondiaria 626 m2

Superficie utile 211 m2 superficie netta riscaldata + 208 m2 piano interrato

Superficie verde 267 m2

A destra, dall’alto, il prospetto nord; una parte del fronte rivolto a sud-ovest; la facciata sud-ovest L’edificio si articola in 3 livelli fuori terra ed un livello interrato con 5 posti auto coperti più alcuni locali tecnici ed accessori La soluzione dell’ampio piano interrato ha consentito di liberare e sfruttare completamente lo spazio esterno destinato al giardino

sezione AA

sezione BB

In alto, isolamento in EPS del parapetto del terrazzo con affaccio a est Al centro, dettaglio dello spessore (180 mm) dell’isolamento della struttura in calcestruzzo armato.

Qui sopra, i canali di distribuzione dell’impianto di VMC inseriti nel getto in c a di uno dei solai

Parete esterna, dall’esterno:

Solaio terrazzo, dall’intradosso:

- finitura superficiale in doghe di legno (25 mm)

- sottostruttura di sostegno (25 mm)

- massetto pendenze (spessore variabile)

- guaina impermeabile in PVC (2 mm)

- pannello in XPS (140 mm)

- barriera al vapore

- solaio in c a (150 mm)

- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)

Parapetto terrazzo, dall’interno:

- intonaco (10 mm)

- pannello in EPS (180 mm)

- strato di colla (10 mm)

- setto in c.a. (150 mm)

- strato di colla (10 mm)

- pannello in EPS (180 mm)

- armatura e intonaco esterno (15 mm)

- intonaco civile a base di calce idraulica (10 mm)

- pannello in EPS (180 mm)

- strato di colla (10 mm)

- muratura in laterizio alveolato (240 mm)

- isolante composto di lana di legno ed EPS (30 mm)

- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)

- zoccolatura in XPS con membrana bugnata drenante PE/AD accoppiata polipropilene

Solaio verso garage non riscaldato, (da intradosso):

- finitura in parquet di legno (17 mm)

- massetto autolivellante a base cementizia (40 mm)

- pannello sagomato in EPS per riscaldamento a pavimento (spessore equivalente 38,2 mm)

- massetto in cls cellulare leggero (102 mm)

- doppio pannello isolante in XPS (sp 60+60 mm)

- solaio in c a (sp 260 mm)

Copertura, dall’estradosso:

- pannelli fotovoltaici

- copertura in lamiera con sistema a doppia aggraffatura

- tavolato (20 mm)

- travetti in legno (spessore variabile)

- pannelli in legno (20 mm)

- ventilazione (100 mm)

- membrana traspirante

- isolante in fibra di legno con interposti travetti di legno (260 mm)

- membrana traspirante

- solaio in c a (250 mm)

- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)

Qui sopra, da sinistra, il consistente isolamento della copertura in fibra di legno; l’isolamento dei pluviali con lana di roccia; le contropareti interne sono realizzate a secco, nell’intercapedine, coibentata, sono alloggiate le condutture degli impianti

Qui a fianco, da sinistra, il piano interrato in c.a. e l’isolamento della struttura con XPS

Impianti

Per poter raggiungere un’efficienza complessiva dell’edificio tale da soddisfare gli standard di casa passiva è stato necessario considerare, oltre alla qualità termica dell’involucro, anche l’efficienza e la sostenibilità degli impianti installati, cercando al contempo di privilegiare sistemi che utilizzano risorse rinnovabili

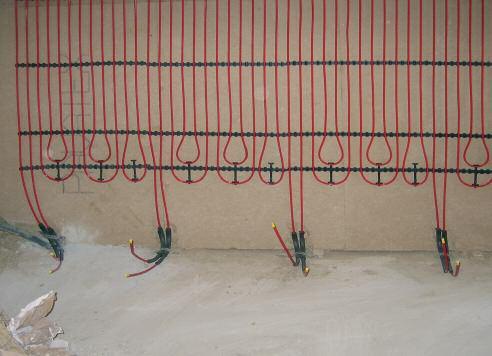

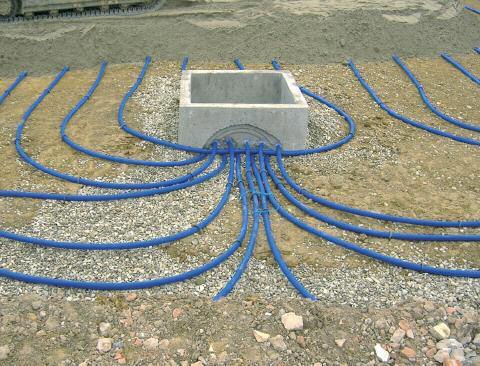

Il riscaldamento invernale è assicurato da un sistema di pannelli radianti a pavimento (passo 8 e 16 cm) alimentati da una pompa di calore reversibile con potenza elettrica assorbita 1,82 kWe e COP 4,6 che utilizza come serbatoio termico il terreno, grazie a due sonde verticali di 80 metri di lunghezza ciascuna posizionate nel giardino L’impianto geotermico, che garantisce inoltre la produzione di acqua calda sanitaria, può funzionare nel periodo estivo anche per il raffrescamento degli ambienti.

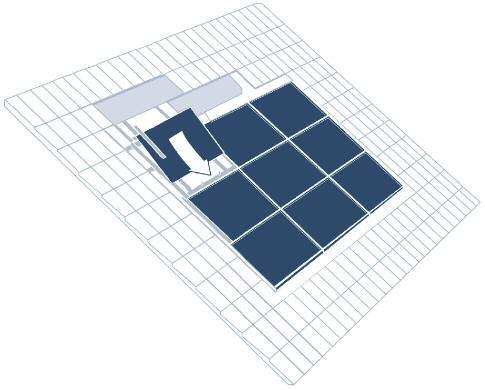

Per un ottimale benessere termico e acustico degli spazi interni, nonché per un maggior comfort igienico, è stato realizzato un impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad altissima efficienza (portata max 550 m3/h), by-pass per free cooling e batteria di post-trattamento per il controllo e la gestione della deumidificazione nel periodo estivo L’impianto è abbinato a uno scambiatore di calore con il terreno costituito da 6 condotti flessibili in HD-PE alimentare Φ 110 mm che catturano l’aria esterna sul lato nord dell’edificio, lontano dalla strada. La resa dell’impianto, abbinato allo scambiatore a terreno, è pari circa all’87% I canali di distribuzione, coibentati, sono stati inseriti direttamente nel getto dei solai da cui si diramano fino alle singole bocchette di mandata e ripresa L’alimentazione della pompa di calore, nonché la produzione di energia elettrica, sono garantite dall’impianto fotovoltaico (potenza di 6,45 kWp) posto in copertura e collegato anche alla rete elettrica pubblica L’impianto, che rimane nascosto alla vista, è installato con inclinazione 0° e azimuth 0° ed è costituito da 2 stringhe da 15 moduli ciascuna in silicio policristallino per una superficie complessiva di circa 44 m2

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,14 W/m2K solaio verso autorimessa non riscaldata, U = 0,16 W/m2K copertura, U = 0,14 W/m2K serramenti, Uw = 0,7 W/m2K

emissioni CO2 evitate, - 16 kg/m2 anno; - 3,46 t/a

IMPIANTI

solare termico predisposizione per 4 collettori a tubi sottovuoto fotovoltaico

6,45 kWp (30 moduli; 44 m2) connesso in rete geotermia

2 sonde verticali di lunghezza di circa 80 m ciascuna distribuzione calore pannelli radianti a pavimento VMC

con recupero di calore; tubi sotto la platea di fondazione domotica

Sopra, i moduli fotovoltaici in copertura

Sotto, l’impianto di riscaldamento a pavimento e il locale che ospita gli impianti

Qui sopra, il living al secondo piano che si apre sulla terrazza rivolta a sud

Sopra a destra, il vano scala con la zona pranzo sullo sfondo illuminato dal lucernario in copertura

A destra, l’open space al piano terra è caratterizzato dalla scala e dai rivestimenti in legno di rovere

Qui accanto, i frangisole a lamelle orientabili

PROGETTO ARCHITETTONICO

REALIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

E AMBIENTALE

a Glorenza (BZ)

Jürgen Wallnöfer

2007-2008

CasaClima classe C

58 kWh/m2 anno

consumo prima dell’intervento:

337 kWh/m2 anno

FOTOGRAFIE: René Riller

Architettura, tutela urbanistica, ristrutturazione competente dell’esistente, risparmio energetico, sostenibilità sono le parole-chiave di questo risanamento di un edificio medioevale del borgo di Glorenza, in Alto Adige Grazie alle soluzioni architettoniche e impiantistiche adottate, il fabbisogno energetico per il riscaldamento è ora pari a meno del 20% rispetto a quello precedente l’intervento

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO DEL XVI SECOLO

Nella parte più antica dell’abitato di Glorenza, in provincia di Bolzano, si trova questo edificio il cui rinnovo energetico è stato insignito del primo premio nel concorso per l’Ottimizzazione energetica nelle ristrutturazioni della Provincia Autonoma di Bolzano del 2010

Ciò che ha permesso al progetto di ottenere tale onorificenza è stata l’attenzione posta dal progettista nel tutelare sia l’architettura sia l’ambiente urbano in cui essa si trova, preservando le parti soggette a tutela e adattando in modo non invasivo i nuovi, necessari interventi

Strutturalmente l’edificio, costruito probabilmente nel XVI secolo e oggetto di un ultimo intervento negli anni ‘60, si presentava in buono stato ma, poiché un incendio aveva distrutto nel 1930 tutti i pregiati interni e i mobili, il patrimonio storico di valore si limitava alle mura esterne

Al risanamento della facciata storica verso la strada con le tipiche finestre a cassetta, facciata vincolata dalla Sovrintendenza, è così corrisposta una maggiore libertà d’azione sul lato verso il cortile e negli spazi interni, privi di particolari architettonici rilevanti, senza però stravolgere l’assetto originario

Di fatto, sono stati demoliti e ricostruiti un’aggiunta in legno verso il cortile, al piano superiore, e la carpenteria del tetto; è stato poi “invertito” il modo di abitare collocando nel sottotetto la zona living e nel piano inferiore la zona notte

La nuova zona giorno è un grande e luminoso ambiente che gode di un buon comfort grazie anche alla coibentazione della struttura di copertura in lana di pecora e all’impiego di pannelli sottovuoto negli abbaini, soluzione che ha consentito di mantenerne le slanciate proporzioni

L’edificio è allacciato al locale impianto di teleriscaldamento a biomassa e il calore viene distribuito attraverso pannelli radianti a parete Tutto il legname impiegato, sia per il tetto sia per il rivestimento interno delle pareti, è a chilometro zero e proviene dal bosco comunale, contribuendo così alla sostenibilità complessiva dell’intervento

Nonostante la certificazione ottenuta, visti i vincoli d’intervento legati alla storicità dell’immobile, sia “solo” quella di una classe C CasaClima, il fabbisogno energetico della casa è passato dai 337 kWh/m2 anno precedenti all’intervento agli attuali 58 kWh/m2 anno

Piano terra: 1 cantina

2 cantina del vicino

3 passaggio per il cortile interno

4 cortile interno

5 stanza antistante la cantina

6 stanza impianti

Architettura

A partire da un’accurata analisi si è deciso di risanare energeticamente l’edificio sostituendo solo le parti non vincolate e meno meritevoli di tutela

Il tetto e la struttura in legno verso il cortile, compromessi da un incendio nel 1930, sono stati così oggetto di rifacimento

La zona giorno è stata spostata dal primo piano al sottotetto, tenuto anche conto del fatto che questa parte della casa gode di una migliore vista e illuminazione, grazie a tre nuovi abbaini, e che poteva essere coibentata in maniera ottimale vista la necessità di intervenire complessivamente sulla copertura

Il soggiorno è riscaldato per la maggior parte con una semplice stufa a legno, posizionata a sbalzo dal muro

Le finestre a cassetta che danno sulla strada sono state mantenute – così come le vecchie porte – e dotate di ulteriori vetro isolante e sigillatura per migliorarne le prestazioni.

Il rivestimento esterno degli abbaini è realizzato in acciaio Corten, il cui colore rosso ruggine si inserisce armoniosamente nella superficie delle tegole in argilla

Primo piano: 1 ingresso

2 camera

3 camera 4 bagno

5 unità immobiliare vicina

6 wc

7 ufficio

8 anticamera

9 anticamera

Sottotetto: 1 cucina

2 zona living 3 terrazza

A sinistra, un’immagine del fronte verso il cortile interno, con la parte in legno completamente rifatta

La vetrata corrisponde, all’interno, alla zona dedicata all’ufficio; sopra di essa, la terrazza, a livello del piano sottotetto

pianta del primo piano

pianta del sottotetto

pianta del piano terra

Concetto energetico e materiali

L’edificio è collegato alla rete locale di teleriscaldamento a biomassa e trae da questa l’energia – rinnovabile – necessaria per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

Le pareti esterne della zona notte al primo piano, visti i vincoli di intervento sulle murature storiche, sono state isolate internamente con fibra di legno e dotate di riscaldamento a parete

Data la minore possibilità di coibentazione della zona notte, nella quale però è consigliabile avere una temperatura dell’aria più bassa, si è dimostrata valida la scelta di cambiare la destinazione d’uso dei locali, spostando il living nel sottotetto Grande importanza è stata data all’impiego di materiali autoctoni (legno proveniente dai boschi del comune, isolamento con lana di pecore dal Tirolo orientale “Laaser Marmor”, intonaco di argilla con portaintonaco in stuoie di giunco, mobili in legno di pero autoctono, ecc.). Le sensazioni che trasmettono e la qualità di questi materiali naturali, tipici del luogo, giustificano il loro utilizzo non solo dal punto di vista architettonico e bioedilizio, ma anche da quello ecologico ed economico

Progetto Jürgen Wallnöfer, Glorenza (BZ)

Direttore dei lavori Jürgen Wallnöfer, Glorenza (BZ)

Appaltatore Christian Baldauf, Glorenza (BZ)

Superficie utile 122 m2

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,29 W/m2K solaio controterra, U = 0,35 W/m2K copertura, U = 0,15 W/m2K serramenti, Uw = 0,99 W/m2K

IMPIANTI

teleriscaldamento a biomassa (cippato di legno), potenza 8 kW distribuzione del calore attraverso pannelli radianti a parete, con rivestimento esterno in intonaco di argilla o di calce

Qui sotto, due immagini della posa del riscaldamento a parete sullo strato isolante interno in fibra di legno

sezione AA

sezione BB

Copertura abbaino, dall’estradosso:

- rivestimento in acciaio Corten (3 mm)

- pannello in legno di abete rosso (1,9 cm)

- isolamento in pannelli sottovuoto (3 cm)

- pannello Kerto (7 cm)

- supporto per intonaco in giunchi

- intonaco di argilla

Copertura inclinata, dall’estradosso:

- tegole in cotto

- listellatura di supporto (3x4 cm)

- impermeabilizzazione

- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)

- isolamento in lana di pecora (6 cm)

- travi portanti in abete rosso (12x22 cm)

- isolamento in lana di pecora (22 cm)

- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)

- freno al vapore

- supporto per intonaco in giunchi

- isolamento a parete/soffitto

- intonaco di argilla (2,5 cm)

Parete esterna A, dall’esterno:

- muro esistente in pietra (45 cm)

- isolamento in pannelli di fibra di legno morbida (22 cm)

- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)

- freno al vapore

- riscaldamento a parete

- supporto per intonaco in giunchi

- intonaco di argilla

Solaio secondo piano, dall’estradosso:

- pavimento in legno di abete rosso in diverse larghezze (4 cm)

- listellatura in legno con isolamento in fibra di legno morbida/riempimento (10-25 cm)

- solaio esistente (25 cm)

Parete esterna B, dall’esterno:

- muro esistente in pietra (45 cm)

- isolamento in pannelli di fibra di legno morbida (6 cm)

- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)

- freno al vapore

- riscaldamento a parete

- supporto per intonaco in giunchi

- intonaco di argilla

1 schermatura solare tessile

2 finestre in legno di larice con triplo vetro (Uw=0,79 W/m2K)

3 davanzale in rame

4 grondaia interna in rame

5 legno di abete rosso sagomato

6 costruzione in legno per il cornicione

7 davanzale in larice

A destra, due immagini dello strato di supporto in giunchi, in prossimità degli abbaini, per l’intonaco in argilla con anche le tubature dell’impianto di riscaldamento radiante a parete

Sotto, un’immagine dell’open space nel piano sottotetto, con la cucina e la zona living Sulla destra, la stufa a legna protetta da un vetro di forma circolare

Al centro della stanza, a supporto della struttura in legno della copertura, è stato inserito un pilastrino in acciaio

Efficienza energetica, bilancio energetico effettivo e ciclo di vita sostenibile

Un risanamento edilizio efficace è strettamente legato all’effettivo bilancio energetico dell’edificio Solo quando l’energia per la produzione e lo smaltimento dei materiali da costruzione sono stati inclusi nel bilancio energetico complessivo si può parlare di un bilancio efficace Per questo motivo, oltre all’effettivo consumo energetico di un edificio, bisogna tener conto anche di molti altri fattori come i costi energetici legati al trasporto, alla produzione e allo smaltimento dei materiali da costruzione

La scelta dei materiali per questo intervento di risanamento è stata così influenzata da considerazioni di carattere architettonico, ecologico ma anche di tipo economico Per esempio, il legno di larice utilizzato arriva dal bosco del Comune di Glorenza. In questo modo è stato rivendicato un vecchio diritto, ormai quasi dimenticato, di ogni cittadino del comune di usufruire del legname da costruzione comunale

Inoltre, con il taglio e la lavorazione di legname del luogo si impiegano anche maestranze locali e il valore aggiunto dell’opera rimane in loco

Accanto al vantaggio ecologico di combinare prodotti di alta qualità assieme a un bilancio energetico primario basso, c’è così un bilancio economico positivo anche per l’economia locale

RISANARE L’ANTICO

3 domande a ... Jürgen Wallnöfer

Da dove si parte per riqualificare un edificio storico?

Questo è stato per me un progetto-pilota, in cui molte decisioni sono state prese anche secondo l’intuito, poiché l’edificio sarebbe diventato la mia casa Molti accorgimenti intrapresi si sono basati su soluzioni già largamente sperimentate, come l’isolamento dell’edificio dall’interno Per quanto riguarda le “decisioni intuitive” intraprese, mi riferisco ad esempio alla scelta di utilizzare legno proveniente dal bosco di proprietà del Comune di Glorenza I boscaioli locali mi avevano avvertito che quel larice non sarebbe stato adatto al mio scopo, cioè per realizzare finiture e mobili, ho voluto comunque utilizzarlo e ho avuto ragione poiché l’esperienza è stata positiva Probabilmente hanno contribuito al successo anche le conoscenze degli artigiani locali riguardo il momento gusto per tagliare il legno, il modo corretto di trattarlo ecc

Quali difficoltà, o criticità, ha incontrato durante la progettazione prima e la realizzazione poi?

All’inizio molta gente non capiva perché io avessi voluto costruire in senso così ecologico e riqualificare un edificio così vecchio anziché costruirne uno ex novo Fortunatamente, l’atteggiamento adesso è un po’ cambiato Durante i lavori sono stati motivo di grandi discussioni le lavorazioni, spesso difficili perché nuove, per esempio del legno massiccio, dell’intonaco di argilla e della lana di pecora come isolante Però, con gli artigiani ‘giusti’, aperti a idee più ‘ecologiche’, questi non sono mai stati dei veri e propri problemi

Secondo lei, il recupero del patrimonio edilizio può essere il futuro della progettazione?

Il rinnovo e il risanamento di vecchi edifici sta vivendo da noi, in questo momento, una spinta enorme. Alcune buone ragioni per agire in questa direzione sono la conservazione della cultura costruttiva tradizionale unita al modus vivendi moderno e la rivitalizzazione dei centri storici Inoltre, la densità delle vecchie strutture comporta benefici ambientali ed economici non indifferenti: percorsi brevi impediscono un traffico eccessivo, i costi delle infrastrutture diminuiscono ecc

Una nuova legge in Alto Adige supporta ulteriormente il risanamento di vecchi edifici La Provincia Autonoma di Bolzano acquista vecchi edifici in zone residenziali e li dà gratuitamente in mano a committenti che siano in grado di soddisfare i criteri di edilizia sovvenzionata Ciò attira sempre di più giovani famiglie nei paesi, contribuendo così alla rivitalizzazione delle vecchie costruzioni In Alto Adige ci sono progetti di questo tipo in molti posti e si può a ragione dire che questo è il futuro dell’edilizia

PROGETTO ARCHITETTONICO

REALIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

E AMBIENTALE

Saint-Gervais (F)

Groupe H; Décalage Architecture

2010-2012

4 kWh/m2 anno

(per i mesi effettivi di occupazione)

Nonostante le notevoli difficoltà logistiche per il trasporto dei materiali e la rarefazione dell’aria abbiano consentito l’attività costruttiva solo nei mesi estivi, prolungando la realizzazione per due anni, questo rifugio, a 5 ore di marcia dalla vetta del Monte Bianco, è la prova del fatto che si possono costruire edifici a bilancio energetico quasi zero e autosufficienti a qualsiasi altitudine

AUTARCHIA ENERGETICA IN ALTA QUOTA

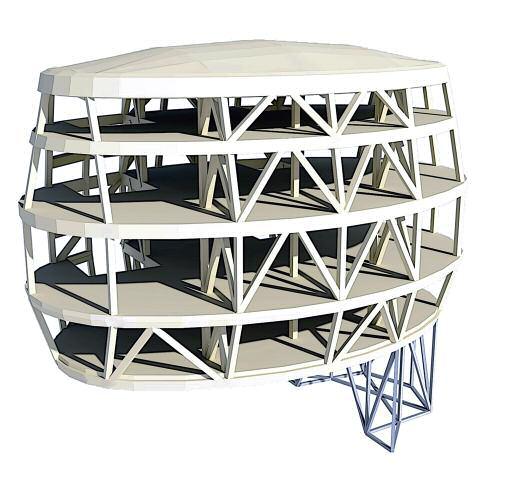

Posizionato sull’Aiguille du Goûter, a oltre 3 800 metri slm, il nuovo rifugio del Club Alpino francese accoglie gli alpinisti nella fase finale della conquista alla vetta più alta d’Europa, il Monte Bianco L’edificio sostituisce la vecchia costruzione degli anni Sessanta, posizionata più in basso, che sarà smantellata nel corso del 2013, lasciando intatto solo il recente ampliamento per le emergenze nel periodo invernale

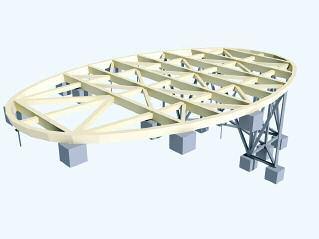

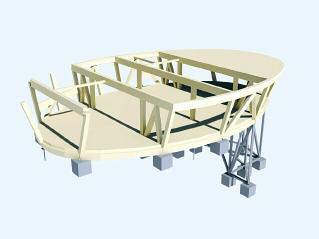

La forma ovoidale dell’involucro a tre condizioni vincolanti: la tipologia strutturale, la tecnologia e le condizioni meteorologiche L’asse principale della pianta ellittica è infatti posizionato in direzione del vento prevalente, proveniente da ovest, al fine di accelerare le masse d’aria sui lati della struttura per creare un vortice sulla sezione posteriore, facilitando così il deposito della neve sull’unità di scioglimento della stessa La struttura dell’edificio, in legno, è rivestita da 128 pannelli trapezoidali o rettangolari, smussati a seconda dell’altezza del fabbricato e rivestiti con pannelli di acciaio inossidabile

Il rifugio è stato progettato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico L’energia termica, per sciogliere la neve e produrre ACS, è fornita da collettori solari posizionati ai piedi della costruzione; l’elettricità è fornita da pannelli fotovoltaici installati in facciata e in copertura Un impianto di cogenerazione a biomassa funzionante a olio di colza agisce come un sistema di riserva per la produzione di calore ed elettricità L’aria è trattato con un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con portata regolata automaticamente in base al numero degli occupanti Il sistema dei servizi igienico-sanitari è stato al centro di una progettazione complessa a causa dell’altitudine e della mancanza di ossigeno: dotati di drenaggio sifonico, i servizi igienici utilizzano la stessa tecnologia adottata nei sottomarini con wc sottovuoto L’unica eccezione per l’utilizzo di materiali completamente rinnovabili è lo stoccaggio di gas utilizzato nella cucina per la cottura dei cibi e un’unità di riserva di combustibile per il cogeneratore

La struttura

Gestire un cantiere in alta quota non è impresa facile, considerando soprattutto i problemi legati al trasporto dei materiali e i rifiuti generati dall’attività costruttiva La pianificazione a livello progettuale, dalla preparazione tecnica alla gestione del cantiere, ha consentito di ottimizzare il processo costruttivo viste le difficoltà delle condizioni lavorative e dei costi ambientali ed economici della consegna dei materiali. Durante la prima fase di cantiere (estate 2010) per la realizzazione delle fondazioni sono stati utilizzati solo 10 m3 di calcestruzzo e non è stato prodotto alcuno scarto Le esigue quantità di rifiuti (isolanti, rivestimento in acciaio, legno, imballaggi ecc ) sono state stoccate e portate a valle Sono state utilizzate pitture, solventi o materiali privi di formaldeide o biodegradabili ed è stato effettuato uno studio accurato sullo smaltimento dei rifiuti prodotti anche nei periodi di attività del rifugio (dal 15 giugno al 23 settembre). La struttura lignea è a telaio, connessa a una griglia di legno appoggiata alle fondazioni, costituite da una rete di 79 micropali in acciaio ancorati alla roccia e incamiciati con calcestruzzo resistente alle intemperie Sono state utilizzate principalmente due specie legnose: 29 m3 di Douglas, resistente alle condizioni climatiche e proveniente dalle foreste co-

munali della Borgogna (Curgy Collonge-in-Charolais e Vaubans), per la griglia di base e per tutte la parti a contatto con il vuoto sanitario, e Abete rosso cresciuto nei boschi di Saint Gervais, gestiti in modo sostenibile (BQS Bois Qualité SavoieLegno di Qualità della Savoia), per la restante struttura Tutte le travi sono state rivestite con resina sigillante, mentre i solai sono stati costruiti con elementi lignei scatolari, leggeri e quindi di facile trasporto Pannelli di fibra di legno riciclato isolano la facciata, rivestita da pannelli di acciaio inox satinato a bassa riflessività Le partizioni interne sono in struttura leggera S/R in acciaio zincato e cartongesso, tranne che nella parte dei dormitori dove si è preferito usare elementi in OSB certificati PEFC o NaturePlus Le finestre esterne sono in legnoalluminio dotate di triplo vetro Ogni parte del rifugio è stata prefabbricata in stabilimento, dimensionata in modo da essere trasportabile e assemblata in loco La sfida è stata il trasporto in quota dei vari moduli con l’elicottero, condizione che ha imposto elementi con pesi inferiori ai 500 kg Il completamento del lavoro strutturale e dell’esterno ha segnato la fine della seconda fase di cantiere (novembre 2011)

Sopra, la sala da pranzo al primo piano

Nella pagina accanto, in alto, un’immagine dei dormitori al secondo piano

Sotto, rendering delle fasi di sviluppo della struttura portante del rifugio.

Progetto architettonico Groupe H, Parigi (F);

Décalage Architecture, Chamonix (F)

Strutture lignee Charpente Concept, Parigi (F)

Strutture fondazioni Betech, Annemasse (F)

Progettazione impianti Cabinet Strem, Lione (F)

Simulazione termica Albedo Energie, Bourget du Lac (F)

Calcolo dei costi Cabinet Denizou, Villeurbanne (F)

Appaltatore Labat&Serra/B3D/Dasta, Cart, GGM, Gaubicher, JP Maintenance, Solaravis, BDF, Domancy-Elec, Durr Equip, ERG, Aubonnet, CBA Montagne, CMBH

Superficie totale 720 m2

Superficie utile 681,3 m2

pianta del piano terra

pianta del secondo piano

sezione AA

sezione BB

La gestione dell’energia

Il contesto del rifugio di Goûter ha imposto non solamente la quasi totale autonomia energetica dell’edificio, ma anche un’ottimizzazione della capacità dell’involucro e della struttura per ridurre i fabbisogni di energia

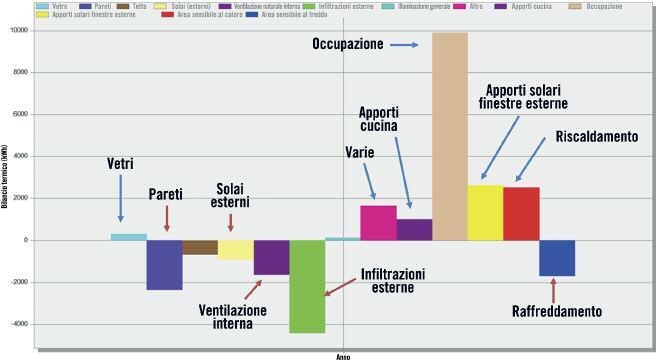

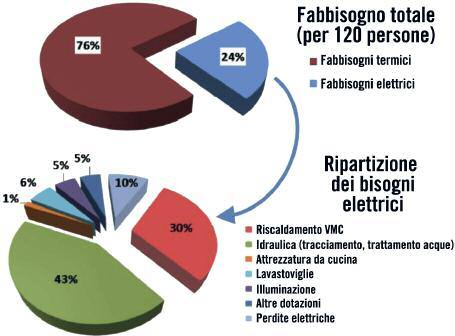

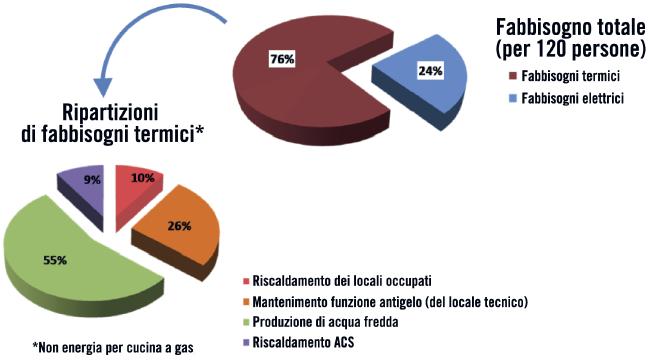

La riduzione della domanda di energia è stata prima di tutto affrontata dal punto di vista architettonico, attraverso un’analisi bioclimatica basata sulla capacità dell’involucro di limitare le dispersioni e sullo sfruttamento dei punti di forza e delle caratteristiche del clima, al fine di ottimizzare, in modo naturale, le condizioni di comfort in ogni stagione È stata inoltre effettuata una simulazione energetica dinamica in funzione della posizione dell’edificio (piano di appoggio, dati climatici, variazioni di temperatura ), di differenti scenari di gestione (occupazione normale, guasto generale ), del comportamento termico del fabbricato ora per ora e del bilancio energetico La simulazione ha messo in luce che gli apporti termici sono prevalentemente forniti dagli occupanti del rifugio (ca 8 327 persone visitano il rifugio di Goûter in 98 giorni l’anno, con una media di 85 persone al giorno), dalle finestre e dalla cucina, mentre le maggiori perdite dipendono dalle pareti, dalla ventilazione interna e dalle infiltrazioni esterne I fabbisogni energetici totali sono costituiti per il 76% dal riscaldamento e per il 24% dall’elettricità

Oltre a garantire prestazioni elevate del pacchetto parete, copertura e solaio contro terra con adeguata tenuta all’aria dell’intero involucro, i progettisti hanno curato con particolare attenzione anche la parte tecnologico-impiantistica L’impianto di climatizzazione (VMC) rinnova l’aria, al fine di garantirne una qualità ottimale in funzione del tasso di CO2 e di umidità all’interno degli ambienti attraverso una centrale di trattamento d’aria (CTA, uno scambiatore rotativo con rendimento maggiore del 72%) a doppio flusso, regolata da sonde ambientali relative all’occupazione L’impianto di cogenerazione per produrre elettricità e calore si avvale di olio di colza come combustibile e solo nella fase di avvio e di arresto utilizza combustibile fossile, sfruttato anche come riserva e nella cucina per la cottura dei cibi

Un impianto fotovoltaico con 95 pannelli in facciata e 96 pannelli sul tetto (ciascuno di 60 Wp) produce corrente continua a 12 o 24 Volt che consente di alimentare i dispositivi elettrici, sia direttamente in continuo o, previa trasformazione con inverter,

Bilancio termico

Stima e ripartizione della produzione di energia termica ed elettrica con condizioni climatiche favorevoli e con una occupazione di 120 persone

Dettaglio dei bisogni energetici del rifugio

Il rifugio visto da nord-ovest

in corrente alternata a 220 Volt Questa corrente, se non utilizzata, può essere immagazzinata in batterie Quando la tensione elettrica di uscita supera i bisogni e le batterie sono cariche, l’energia dei pannelli fotovoltaici viene scaricata in un serbatoio di stoccaggio di acqua (2000 litri) tramite una resistenza elettrica di 6 kW Tutti gli apparecchi illuminanti sono del tipo a risparmio energetico: lampade a fluorescenza compatte, fluorescenti o a LED

L’energia termica, in condizioni favorevoli, è fornita per circa l’86% da 54 metri quadrati di collettori solari termici collocati ai piedi del rifugio sulla roccia Orientati a sud e inclinati di circa 60° rispetto alla linea orizzontale, garantiscono il 100% della produzione di acqua fredda (dallo scioglimento della neve) e una parte dell’acqua calda sanitaria Il resto della produzione termica di ACS è garantito in modo variabile dall’unità di cogenerazione a biomassa

Un particolare del rivestimento esterno del rifugio, con i pannelli fotovoltaici

1 travetto dentellato

2 nastro di tenuta autocollante

3 lamiera in inox di rivestimento

4 pannello 3 strati (27 mm) sulla spalletta della finestra

5 isolamento in fibra di legno (60 mm)

6 oscurante

7 traverso in lamellare (80x200 mm)

8 infisso legno-alluminio

Stima

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,142 W/m2K solaio controterra, U = 0,188 W/m2K copertura, U = 0,139 W/m2K serramenti, Uw ≤ 1 W/m2K

IMPIANTI

VMC

a doppio flusso con scambiatore di calore fotovoltaico

95,5 m2; 5 292 kWh/(15 giugno - 23 settembre) solare termico

54 m2; 17 836 kWh/(15 giugno - 23 settembre) cogenerazione con olio di colza elettricità 13,3 kW; calore 30 kW trattamento delle acque grigie, cucina, servizi igienici

QEB – Qualité Environnementale dés Batiments

Il QEB raggruppa una serie di strumenti che conducono alla certificazione HQE® e corrisponde a un percorso globale di sviluppo sostenibile che consente di ottimizzare la progettazione e le strutture degli edifici in modo più salubre, confortevole e a basso impatto ambientale Il HQE® è strutturato in base a 14 obiettivi raggruppati in quattro famiglie al fine di controllare l’impatto del progetto sull’ambiente esterno; le categorie sono: sito e cantiere, gestione (energia, acqua, rifiuti, manutenzione), comfort (termico, acustico, visivo, olfattivo) e salubrità

I livelli di prestazione raggiungibili per ognuno dei 14 obiettivi sono tre: Base, il livello minimo accettabile per la valutazione

QEB, conforme alle norme; P erform a n te: corrispondente alle buone pratiche; Molto Performante: il livello misurato rispetto alle prestazioni massime ottenute da interventi ad alta qualità ambientale

Il profilo minimo QEB si ottiene, se si soddisfano 3 obiettivi al livello Molto Performante, 4 obiettivi al livello Performante e 7 obiettivi al livello Base

I serbatoi dell’acqua derivante dallo scioglimento della neve.

A sinistra, in bianco, l’unità di trattamento dell’aria nel locale tecnico al piano terra; in blu, la macchina di cogenerazione a olio di colza.

Solaio, dall’estradosso:

- rivestimento

- pannello OSB (25 mm)

- isolante in lana di roccia alta densità (80 mm)

- guaina bituminosa termosaldata

- pannello OSB (25 mm)

- elemento scatolare prefabbricato in legno per solai (h 240 mm) con isolamento in fibra di legno

Connessione parete-solaio al livello 0 (locale tecnico – unità trattamento aria):

1 controlistellatura sfalsata (80x120 mm)

2 membrana tenuta all’aria di facciata risvoltata

3 lamellare GL28h in Douglas (118x300 mm)

4 nastro di tenuta autocollante e coprinastro

5 trave laterale della griglia di base in lamellare

6 trave della griglia di base in lamellare

7 trave in legno (84-180 mm)

8 isolamento resistente all’umidità in XPS

9 pannello OSB (25 mm)

10 cassa in acciaio in rilievo

11 sovrapposizione tenuta all’aria

12 sostegno in gomma sotto i profili a U

13 struttura metallica dei profili di base

A sinistra, due fasi della realizzazione del solaio contro terra Nell’immagine a lato, la posa delle travi di bordo in legno lamellare sulle fondazioni in c a ; in basso, si procede con la realizzazione del solaio vero e proprio

Qui sotto, il rifugio in una fase avanzata dei lavori; si stanno posando i moduli fotovoltaici in copertura

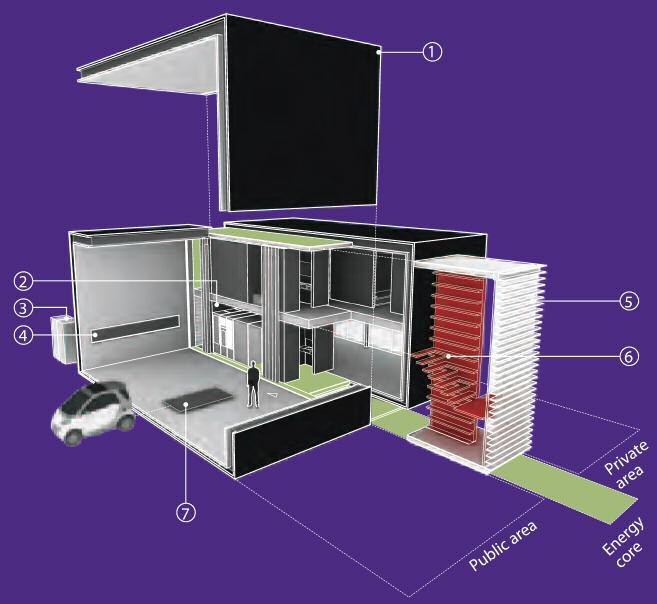

Görtz Schoeneweiß Architekten Holtz Architekten GmbH 2010-2011

Passivhaus Institut Darmstadt

Nel quartiere di Südstadt, nella tedesca Hattingen, si sta terminando la riqualificazione architettonica ed energetica di 11 lotti d’intervento, per circa 45 000 m2 di superficie abitativa Uno degli edifici plurifamiliari del complesso di Südstadt, realizzato negli anni ’50 e mai seriamente riqualificato, grazie agli interventi effettuati, è stato certificato dal Passivhaus Institut di Darmstadt e consuma ora solo 15 kWh/m2

RITORNO AL FUTURO. UN RISANAMENTO A EMISSIONI ZERO

Il problema del risanamento di edifici esistenti dispendiosi dal punto di vista energetico – e quindi anche economico – ma ancora in buono stato strutturale investe tutta l’Europa e non solo il nostro Paese

Alla questione energetica legata a edifici realizzati in un periodo ormai molto lontano dal nostro, si affianca anche quella, non secondaria, della suddivisione degli spazi interni che, se rispondevano alle esigenze sociali di quegli anni, non sono oggi più adatti alla società moderna

La cooperativa edilizia hwg eG, nel Land tedesco del Nord RenoVestfalia, ha condotto sul quartiere Südstadt di Hattingen, realizzato tra gli anni ‘50 e ‘60, un grande progetto di riqualificazione A partire dal 2007, tutti gli edifici presenti a Südstadt e suddivisi in 11 lotti, sono stati oggetto di risanamento architettonico ed energetico non ancora terminato su tutti i lotti Il focus della modernizzazione ha riguardato la con-

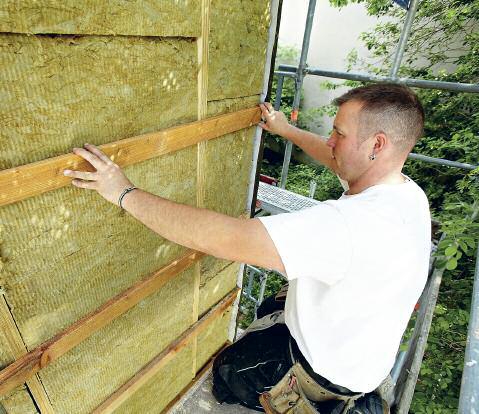

servazione del quartiere in senso abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con conseguente abbassamento dei costi di gestione e quindi di affitto Nell’operazione di risanamento sono stati investiti circa 60 milioni di euro, di cui 10 dati dal governo locale poiché gli edifici del 5° lotto rientrano nei criteri indicati dal bando dei “100 Climate Protection Housing Estates in North Rhine-Westphalia” dedicati espressamente al risanamento di porzioni di tessuto urbano All’interno del quartiere, gli edifici che si affacciano sulla Lessingstrasse 3-5, le cui peculiarità verranno approfondite nelle pagine successive, sono stati certificati in standard Passivhaus. Le tre palazzine passive in linea di Lessingstrasse sono state riqualificate con un intervento mirato sull’involucro, posando cioè un isolamento a cappotto con un metodo ad hoc, le cui performances sono supportate da un’impiantistica altamente efficiente e che sfrutta fonti rinnovabili come il sole e il legno

Committente hwg eG, Hattingen (D)

Progetto architettonico Görtz Schoeneweiß Architekten, Dortmund (D)

Progetto energetico Wortmann & Scheerer, Bochum (D)

Direzione lavori Holtz Architekten GmbH, Dortmund (D)

Appaltatore hwg eG, Hattingen (D)

Superficie fondiaria 1 431 m2

Superficie utile 1 030 m2

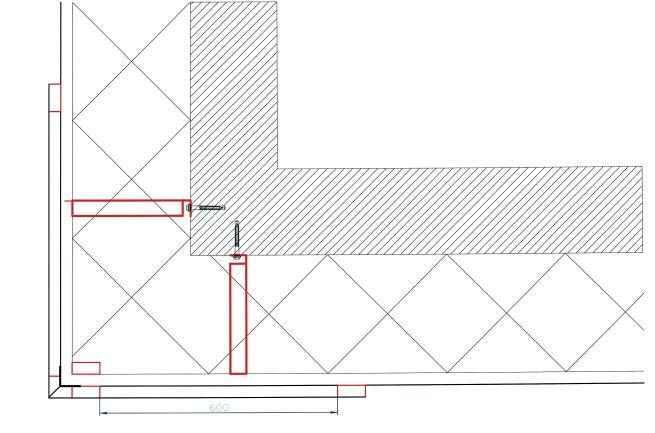

Struttura e ponti termici

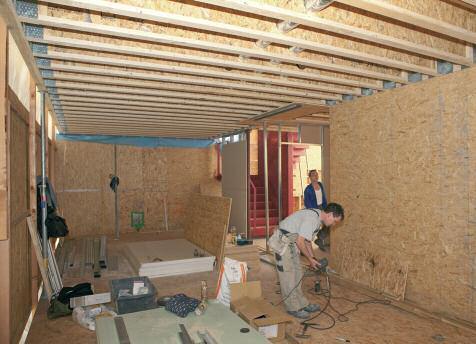

Le planimetrie delle palazzine che si affacciano sulla Lessingstrasse presentavano, a inizio lavori nel 2007, un’articolazione ormai anacronistica: spazi angusti e poco flessibili a cui si è ovviato demolendo le pareti interne e modificando gli spazi costruendo nuove e più leggere partizioni Inoltre, sono state eliminate le barriere architettoniche che ancora esistevano per venire incontro alle necessità della quota crescente di single anziani che abitano nel quartiere Le entrate delle case, i bagni e le cucine sono state, di regola, orientate verso nord mentre le zone di soggiorno sono orientate a sud e sono dotate di grandi finestre, al fine di ottenere quanto più possibili guadagni solari

Aggiungendo balconi da 12 m2, ampliando le finestre fino al pavimento sui lati rivolti a sud e inserendo nel sottotetto dei grandi abbaini – aumentando cioè la metratura degli appartamenti e delle superfici trasparenti – si è riusciti a ottenere maggiore qualità abitativa e comfort

Sulla copertura a falde esistente, con struttura portante lignea, sono stati inseriti 12 nuovi, grandi abbaini, realizzati con struttura a telaio di legno, coibentati con lana di roccia (30 cm sulla parte frontale, 8 cm ai lati) e quindi rivestiti con doghe lignee come nel resto dell’edificio

La struttura portante era, ed è, in blocchi di calcestruzzo alleggerito e presentava un ridotto strato isolante esterno di 6 cm che però non continuava nel piano interrato, causando così

Stralcio della planimetria del quartiere di Südstadt in cui sono indicati tutti i lotti d’intervento Le 3 palazzine che danno sulla Lessingstrasse, e che sono state riqualificate con standard Passivhaus, sono quelle evidenziate in alto a destra

ponti termici di rilevante importanza Aspetto questo che ha rappresentato la vera sfida nella trasformazione dell’edificio in senso passivo La difficoltà di modificare le soluzioni esistenti e risolvere i ponti termici è, infatti, uno dei problemi maggiori degli interventi sull’esistente Questo è vero soprattutto per i solai soprastanti cantine non riscaldate, nodi che costituiscono quei ponti termici che portano al maggior consumo di energia Nel progettare una casa passiva è, quindi, indispensabile dedicare particolare attenzione alla problematica dei ponti termici e alle relative risoluzioni non solo per le aree critiche ma, in generale, anche per tutti i nodi strutturali Nel caso dell’edificio plurifamiliare di Lessingstrasse sono stati calcolati circa 20 ponti termici

Sotto, a sinistra, il fronte nord prima della riqualificazione Qui sotto, la facciata in fase di ristrutturazione (sono già visibili le strutture in legno degli abbaini)

Gli edifici risanati dalla hwg vengono solamente dati in affitto

Le tre palazzine passive di Lessingstrasse si sono rivelate non solo a basso consumo energetico ma anche a zero emissioni di CO2. Nel bilancio finale delle emissioni, si è tenuto conto di due possibili soluzioni.

Nel caso A, che poi si è effettivamente realizzato, l’installazione di una caldaia a pellet per il riscaldamento (che consuma ca 15 m3 di pellet all’anno) nonché la realizzazione di un impianto FV, ha fatto sì che le emissioni di CO2 finali fossero nulle

La superficie disponibile sul tetto è di ca 160 m2 Di questi, 80 m2 sono stati ricoperti con moduli fotovoltaici, 30 m2 con pannelli solari termici.

Nel caso B, ipotizzando invece l’installazione di una caldaia a gas per il riscaldamento e rinunciando all’installazione di moduli fotovoltaici, il bilancio relativo alle emissioni di CO2 nell’aria sarebbe stato eccessivo

prospetto sud

A destra, una parete interna in mattoni in fase di demolizione

Sotto, il fronte nord su Lessingstrasse una volta terminati i lavori

(credits: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co OHG)

del piano sottotetto della palazzina centrale

sezione-tipo trasversale

pianta

pannelli fotovoltaici

pannelli solari termici pannelli fotovoltaici

pannelli solari termici

pannelli fotovoltaici pannelli fotovoltaici

Soluzioni d’involucro

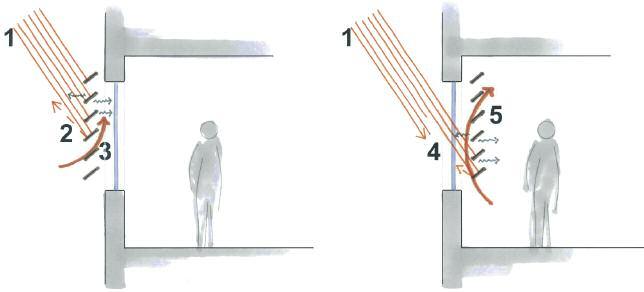

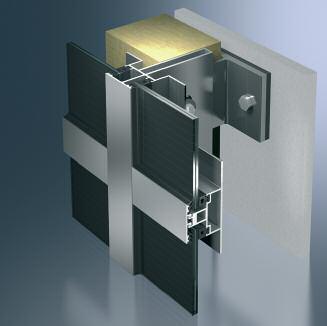

Poiché l’isolamento dell’involucro è il passo più significativo in un’ottica di risparmio energetico, anche nel caso dell’edificio in Lessingstrasse si è partiti da questo punto, dopo una serie di considerazioni sulle procedure da seguire

Si voleva che la facciata fosse rivestita esternamente con doghe di legno (anche al fine di richiamare la sostenibilità di fondo dell’operazione); rivestimento che doveva essere fissato alla parete portante attraverso il generoso strato di isolamento a cappotto previsto (30 cm)

Se si fossero utilizzati sistemi classici di fissaggio con ancoraggi in acciaio o alluminio, si sarebbero creati significativi ponti termici Era quindi necessario trovare un sistema che minimizzasse gli effetti negativi di tali ponti termici puntuali La penetrazione del sistema di fissaggio attraverso lo strato coibente sarebbe dovuta essere la più bassa possibile e avrebbe dovuto trasportare meno calore possibile; in sostanza, gli elementi di supporto dovevano avere piccolo spessore e bassa conducibilità termica Allo stesso tempo, il numero dei punti di ancoraggio doveva essere il più ridotto possibile, aspetto che a sua volta dipende dai requisiti strutturali

Dopo aver preso in considerazione diversi sistemi di fissaggio,

si è optato per un montaggio del supporto del sistema cappotto+rivestimento la cui realizzazione è molto simile a quella di un telaio in legno Come montanti sono stati utilizzati pannelli Kerto relativamente sottili che al contempo permettono una distanza assiale relativamente elevata a fronte di un’altezza che può raggiungere gli 8 m senza andare a inficiare la stabilità della struttura Il numero dei punti di fissaggio dei montanti alla parete esterna (ponti termici puntiformi) è esiguo Tra i montanti sono stati inseriti due strati di lana di roccia da 16 e 14 cm (per un totale di 30 cm), con la duplice funzione di isolamento e di protezione dal fuoco Una volta inserito lo strato isolante, è stata posta su di esso una listellatura orizzontale in legno (3x8 cm) sulla quale è stata incollata una membrana antivento con funzione di protezione dagli agenti atmosferici Sopra di questa sono stati inchiodati verticalmente – a distanza di 60 cm l’uno dall’altro – dei listelli verniciati di nero che fungono da sottostruttura per il rivestimento finale in doghe di abete bianco con sezione romboidale Il valore U finale di trasmittanza del sistema risulta addirittura superiore del 20% rispetto a un normale sistema a cappotto di uguale spessore

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,15 W/m2K solaio controterra, U = 0,13 W/m2K copertura, U = 0,13 W/m2K serramenti, Uw = 0,76 W/m2K

IMPIANTI

solare termico

32 m2

fotovoltaico

8 kWp; 6 200 kWh riscaldamento a biomassa stufa a pellet centralizzata (17-49 kW) VMC con recupero di calore

dettaglio schematico del sistema di ancoraggio del supporto per l’isolamento esterno

1 listellatura orizzontale

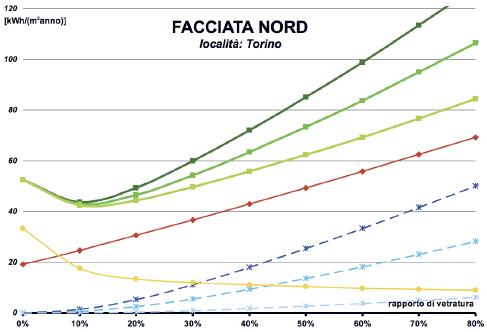

2 listellatura verticale