4

TITELTHEMA

Aktiv Vorsorgen Prävention

16

22

34

BEWEGUNG

Sport als Medizin

Die kardiovaskuläre Forschung setzt sich verstärkt mit Prävention auseinander.

40

CHANCE

Der Blick in den Darm rettet Leben

Es gibt immer zuverlässigere und individuellere Methoden zur Vorsorge von Darmkrebs.

WELT

Der schnelle Weg zum Impfstoff Infektionsforscher können die Entwicklung von Vakzinen gegen Ebola und Co. stark beschleunigen.

2

EDITORIAL

Die DZG sind ein Erfolgsmodell

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung

48

PROJEKTE Gemeinsam mehr erreichen Die DZG haben das Potenzial, ihre Forschungszweige zusammenzuführen und in Kooperation noch mehr zu erreichen.

28

LEBEN Jeder Tag bringt uns neue Einsichten

Die Rheinland Studie untersucht, welche Faktoren bis ins hohe Alter über die mensch liche Gesundheit entscheiden.

46

NEWCOMER Darm und Gehirn

Maria J.G.T. Vehreschild will eine Mikrobiota-basierte Therapie gegen multiresistente Keime entwickeln, Ahmad Aziz untersucht die Beziehung zwischen Gehirn und körperlicher Bewegung.

„WOLLEN

WIR GESUND BLEIBEN, MÜSSEN WIR

DIE ERGEBNISSE AUS DER FORSCHUNG FÜR EINE WIRKSAMERE PRÄVENTION EINSETZEN.“

Liebe Leserin, lieber Leser, für manche Menschen ist das Risiko, an Diabetes zu erkranken, besonders hoch. Doch bereits bevor die Krankheit ausbricht, kann man sie noch aufhalten – mit ganz individuell zugeschnittener Prävention. Das haben Forscher des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung herausgefunden.

Es ist nur eines der vielen eindrucksvollen Beispiele aus der Arbeit der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. Vor zehn Jahren hat das BMBF die Initiative ergriffen, diese einzigartigen Netzwerke aufzubauen. Sie sind ein Erfolgsmodell. Das bestätigen nicht nur die Beispiele ihrer Arbeit, sondern auch nationale und internationale Gutachter.

Die Medizin hat dank exzellenter Forschung in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte bei der Bekämpfung vieler Krankheiten gemacht. Besonders deutlich wurde dabei die Bedeutung der Prävention. Wie wir uns verhalten und wie wir leben, hat großen Einfluss darauf, ob wir krank werden oder gesund bleiben.

Mit Prävention und Vorsorge können wir beispielsweise Krebserkrankungen verhindern. Das ist ein Schwerpunkt der Nationalen Dekade gegen Krebs. Darin bündeln alle relevanten Akteure in Deutschland ihre Kräfte im Kampf gegen den Krebs.

Rund 40 Prozent der Neuerkrankungen von Krebs sind hierzulande auf Risikofaktoren zurückzuführen, die sich vermeiden ließen. Tabakkonsum ist der mit Abstand größte Krebsrisikofaktor, aber auch ungesunde Ernährung, Übergewicht und zu wenig Bewegung gehören dazu. Fahrrad statt Auto, Treppe statt Fahrstuhl – schon kleine Veränderungen können viel bewirken.

Wollen wir gesund bleiben, müssen wir die Ergebnisse aus der Forschung für eine wirksamere Prävention einsetzen. Das ist für uns als Bundesregierung ein zentrales Thema. Mir ist es wichtig, dass es bei unseren Initiativen in der Gesundheitsforschung immer mitgedacht wird.

Die DZG widmen sich der Vorbeugung von Krankheiten auf vielfältige Weise. Das zeigt dieses Magazin besonders eindrucksvoll. Dafür danke ich den DZG und wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Anja Karliczek Mitglied des Deutschen Bundestages Bundesministerin für Bildung und Forschung

KRANKHEITEN VERHINDERN, IHRE FOLGEN MILDERN

ODER EIN WIEDERAUFTRETEN VERMEIDEN: DAS WILL PRÄVENTION. JE MEHR MAN VERSTEHT, WIE SICH EINE ERKRANKUNG ENTWICKELT, DESTO BESSER KANN

MAN IHR VORBEUGEN. DIE DEUTSCHEN ZENTREN DER GESUNDHEITSFORSCHUNG (DZG) ERMÖGLICHEN DURCH

IHRE TRANSLATIONALE FORSCHUNG VERBESSERTE PRÄVENTIONSMASSNAHMEN GEGEN DIE GROSSEN VOLKSKRANKHEITEN.

ENTSCHEIDET SICH IMMER

WIEDER NEU, OB EINE KRANKHEIT

ENTSTEHT ODER NICHT – ODER WIE SIE WEITER VERLÄUFT.

DDas ganze Leben erneuert sich unser Körper: Als Erwachsene verlieren wir täglich rund zehn Milliarden Zellen, die beschädigt oder verbraucht sind und Platz für frische machen. Dieser Alterungsprozess des Menschen beginnt bereits vor der Geburt. Und er bestimmt unser Schicksal mit: Zu jeder Zeit unseres Lebens entscheidet sich immer wieder neu, ob eine Krankheit entsteht oder nicht – oder wie sie weiter verläuft. Wenn diese Vorgänge von uns bewusst gelenkt werden, spricht man von Prävention. Ihr Potenzial ist enorm: Bei Herzkreislauferkrankungen gilt unser gesundheitliches Schicksal beispielsweise zu etwa 30 Prozent als genetisch bedingt, zu etwa 70 Prozent können wir es selbst beeinflussen. Man kann diese Chance vertun oder sie nutzen.

Die natürlichen Reparaturmechanismen des Organismus werden von Genen gesteuert, aber zugleich auch zu einem großen Teil von unserem individuellen Lebensstil und Umweltfaktoren beeinflusst. Wir alle wissen, was uns helfen kann gesund zu bleiben: Gemüse essen, Stress reduzieren, ein gesundes Gewicht halten, zum Sport gehen, Zigaretten meiden und regelmäßig die

Hände waschen. Doch Prävention umfasst in der Medizin weit mehr als diese Grundregeln für ein möglichst langes und krankheitsfreies Leben. Der Begriff steht für sämtliche Maßnahmen, mit denen Erkrankungen verhindert, früh erkannt oder ihr Fortschreiten eingedämmt werden können.

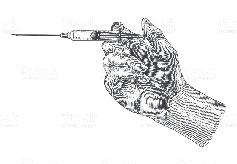

MASSGESCHNEIDERTE THERAPIEPLÄNE

So gehört auch die Vorsorgeuntersuchung, bei der beispielsweise Darmkrebs schon im Anfangsstadium erkannt und gestoppt wird, zur Prävention. Ebenso wie die Impfung, die vor einer Viruserkrankung schützt, oder der maßgeschneiderte Trainingsplan, der Patienten nach einem Herzinfarkt gezielt vor weiteren lebensbedrohlichen Herzanfällen bewahren soll.

Patienten zugeschnitten sind, große Erfolge erzielen. Zum Beispiel bei der Behandlung von Diabetes-Risiko-Patienten: In einer großen Studie des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD), an der sich mehrere Standorte in Deutschland beteiligten – eine sogenannte Multicenterstudie –, wurden unterschiedliche Vorstufen von Diabetes entdeckt. So zeigen einige Patienten innerhalb kurzer Zeit eine rasante Verschlechterung zum Vollbild des Diabetes, andere verbleiben lange im Vorstadium des Prädiabetes. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) untersucht, ob bei Kindern die Behandlung einer Allergie gegen Hausstaubmilben auch deren Asthma lindern kann.

Die Größe einer Studie kann ein wichtiger Faktor für deren Erfolg sein. Gerade wenn es darum geht zu erforschen, wie Krankheiten entstehen und warum sie bei einigen Menschen auftreten und bei anderen nicht oder einige besser auf Veränderungen im Lebensstil reagieren als andere, braucht es Tausende von Probanden. Die vielen Partner innerhalb der DZG machen solche großen Studien möglich.

Um diese Werkzeuge der Prävention immer zuverlässiger und individueller gestalten zu können, es braucht breit angelegte klinisch orientierte Forschung, wie die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) sie machen. Denn je besser man eine Krankheit kennt, umso wirkungsvoller kann man ihr vorbeugen. Die sechs Zentren arbeiten deshalb intensiv daran, die Ursachen der Volkskrankheiten Krebs, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Infektions- und Lungenerkrankungen sowie neurodegenerative Erkrankungen zu durchdringen. Aus den Ergebnissen leiten sie neben Therapien auch Präventionsmaßnahmen ab.

Oftmals ist noch nicht klar, welcher Mensch von welcher Art der Vorbeugung besonders profitiert. Gerade bei den Volkskrankheiten können Maßnahmen, die auf den einzelnen

Eine weitere Stärke der DZG ist, dass sie auf Dauer angelegt sind – so können sie Forschungsvorhaben über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg fortführen. Beide Vorteile spielt die Rheinland Studie aus, die vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) initiiert wurde: Als eine der weltweit größten und innovativsten Gesundheitsstudien soll sie zeigen, welche Schutz- und Risikofaktoren die Gehirngesundheit von Erwachsenen über die gesamte Lebensspanne hinweg beeinflussen.

Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung wollen in Zukunft auch noch enger zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln, die gleich mehreren Krankheiten vorbeugen. Schließlich gibt es ganz offensichtliche Schnittmengen zwischen den einzelnen Forschungsgebieten: Viren können Krebs ver-

ursachen, Diabetes ist ein zentraler Risikofaktor für einige Krebsarten und Herzkreislauf-Erkrankungen, Bewegungsmangel sowie Rauchen gehören zu den stärksten Risikofaktoren für Herz und Lunge.

Prävention hat in der Medizin eine lange Geschichte, auch wenn die Menschen über die wissenschaftlichen Grundlagen zunächst nicht viel wussten: So war beispielsweise schon die Kanalisation der alten Römer ein wichtiger Schritt zur Vorbeugung von Krankheiten. Die Pocken wurden durch die entsprechende Impfung ausgerottet. Gegen die aktuelle Bedrohung durch Ebola hat das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) eine Impfung mitentwickelt. Impfungen können sehr wirkungsvoll sein – sie müssen aber auch genutzt werden. Da in Europa die Masernerkrankungen stark ansteigen, hat die WHO Impfgegner vor Kurzem sogar zur globalen Bedrohung erklärt. Denn zu viele Menschen verzichten bewusst auf die Impfung, gefährden damit aber nicht nur sich, sondern auch andere, die sich nicht schützen können, etwa weil sie bestimmte Krankheiten haben oder zu jung sind.

Auch das ist ein wichtiger Aspekt von Prävention: Die Maßnahmen müssen genutzt und umgesetzt werden, die Menschen müssen Verantwortung für sich übernehmen und ihr Verhalten ändern. Die Studien zur Darmkrebsvorsorge etwa, die das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) durchführt, wollen Stuhltests verbessern und eine individuellere Vorsorge möglich machen. Das verlangt von den Patienten, dass sie die Untersuchungen und Diagnosemöglichkeiten wahrnehmen. Prävention ist nicht passiv, sondern aktiv.

Wie die Selbstverantwortung der Patienten gestärkt werden kann, erforscht unter anderem das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das besonders wichtig, denn dort gibt es schließlich ganz eindeutige Belege dafür, dass ein Lebensstil mit Bewe-

gung, Stressreduktion und gesunder Ernährung das eigene Risiko beispielsweise für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich senken kann.

Ob dann der einzelne Patient auch wirklich Sport macht, sich gesünder ernährt oder das Rauchen aufgibt, das liegt am Ende in seiner Verantwortung. Er entscheidet selbst, ob er Präventionsmaßnahmen nutzt. Doch das Wissen darüber ist wertvoll. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung ist es deshalb ein Anliegen, dass dieses Wissen die Menschen auch erreicht. Einen Beitrag dazu leistet das vorliegende Magazin.

Wer das Wissen anwendet, dessen Lebensqualität verbessert sich in der Regel spürbar: Aktive Prävention trägt dazu bei, dass man ein bewussteres, bewegteres und ausgefüllteres Leben führen kann und dank modernster Forschung immer besser weiß, was einem selbst guttut und helfen kann.

AKTIVE PRÄVENTION TRÄGT

DAZU BEI, DASS MAN EIN

BEWUSSTERES, BEWEGTERES UND AUSGEFÜLLTERES LEBEN

FÜHREN KANN UND DANK

MODERNSTER FORSCHUNG

IMMER BESSER WEISS, WAS EINEM SELBST GUTTUT UND HELFEN KANN.

ZIELE:

Für die Bevölkerung sollen Lebensverhältnisse, in denen sie gesund bleiben können, geschaffen, verbessert oder erhalten werden.

ANGESPROCHEN WERDEN:

Die gesamte Bevölkerung sowie Akteure der Gesundheitspolitik.

BEISPIELE FÜR MASSNAHMEN: Gesetze zur Feinstaubreduktion oder zum Nichtraucherschutz.

ZIELE:

Konzepte zur Vorbeugung von Erkrankungen sollen entwickelt und umgesetzt werden – um zum Beispiel modifizierbare Risikofaktoren bei gesunden Menschen zu reduzieren.

ANGESPROCHEN WERDEN:

Die gesamte Bevölkerung sowie spezifische Gruppen.

BEISPIELE FÜR MASSNAHMEN: Masernimpfung oder Freizeitsport.

ZIELE:

Krankheiten sollen schon im Frühstadium entdeckt werden, auch wenn sie vielleicht noch keine Symptome zeigen. Die Zahl manifester und fortgeschrittener Erkrankungen soll sinken.

BEISPIELE FÜR MASSNAHMEN: Mammografie-Screening, Behandlung von Prädiabetes.

ANGESPROCHEN WERDEN: Ausgewählte Personen und Hochrisikopatienten.

ZIELE:

Das Fortschreiten von manifesten Erkrankungen oder deren Komplikationen soll verhindert werden.

ANGESPROCHEN WERDEN: Patienten mit klinisch manifester Erkrankung.

BEISPIELE FÜR MASSNAHMEN: Rehabilitation nach Herzinfarkt und Ernährungsumstellung bei Diabetes

LUNGENFORSCHUNG (DZL) ARBEITEN FÜNF ZENTREN AN DER

ERFORSCHUNG VON ASTHMA. SIE UNTERSUCHEN RUND 1.000

PROBANDEN – DAS WIRD NUR IN DER GEMEINSCHAFT MÖGLICH.

Der neunjährige Lasse atmet tief ein und stößt die Luft dann ruckartig wieder aus. „Das hast du schon sehr gut gemacht“, lobt Nicole Maison, Assistenzärztin am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Sie führt mit dem Jungen eine Lungenfunktionsmessung durch: „Und nochmal: kräftig einatmen und wieder aus.“ Lasse hat Asthma. Seit zwei Jahren wird er von Nicole Maison und ihrem Team behandelt. Heute ist er jedoch nicht wegen Beschwerden in die Klinik gekommen, sondern als Teilnehmer der ALLIANCE-Kohorte des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) –der größten und umfassendsten Untersuchung, die es jemals zu Asthma in Deutschland gab. Lasse ist einer von mehr als 1.000 Probanden.

TEILNEHMER IM ALTER VON SECHS MONATEN BIS 75 JAHREN

„ALLIANCE“ steht für „All Age Asthma Cohort“: Die Teilnehmer der Kohorte sind zwischen sechs Monaten und 75 Jahren alt. Eine Kontrollgruppe umfasst mehr als 400 gesunde Probanden. Sie sollen für viele Jahre immer wieder untersucht werden. „Es ist eine phänomenale Studie“, sagt von Mutius. „Wir dürfen einen wirklich langen Atem haben und die Patienten durch ihr Leben begleiten. Davon versprechen wir uns einzigartige Erkenntnisse zum Asthma und Ergeb-

„Wir wollen die unterschiedlichen Krankheitsverläufe besser verstehen, Erkrankungen frühzeitig erkennen und vorhersagen können“, erklärt Erika von Mutius. Die Professorin leitet die Asthma- und Allergieambulanz am Dr. von Haunerschen Kinderspital und ist eine der Vertreterinnen und Vertreter der durchführenden Zentren der ALLIANCE-Kohorte. Dadurch soll eine passendere und personalisierte Therapie für Asthmatiker möglich werden – oder in Zukunft sogar der Ausbruch der Erkrankung verhindert werden.

IM KINDESALTER IST ASTHMA

DIE HÄUFIGSTE CHRONISCHE

LUNGENERKRANKUNG – SIE IST

BISHER NICHT HEILBAR UND WENIG

nisse für die Therapie.“ Lasse leidet unter Asthma, seit er fünf Jahre alt ist. „Auch seine Geschwister haben Atemprobleme. Die Lunge ist in unserer Familie der Schwachpunkt“, erzählt seine Mutter Heike. Lasse hat zudem verschiedene Allergien und neigt zu Neurodermitis. Damit zeigt der Junge den typichen Verlauf der weit verbreiteten Lungenkrankheit: Häufig ist Asthma mit Allergien verbunden, zum Beispiel einer Hausstaubmilbenallergie oder Heuschnupfen.

Weltweit gibt es schätzungsweise 300 Millionen Erkrankte – Tendenz steigend. „Im Kindesalter ist Asthma die häufigste chronische Lungenerkrankung“, erklärt Erika von Mutius. Bisher ist es nicht möglich, Asthma zu heilen. Lediglich die Symptome können mit Medikamenten meist gut gelindert werden. Da die chronische Lungenerkrankung so unerforscht ist, begann im Jahr 2011 die Arbeit an der ALLIANCE-Kohorte –eines der großen klinischen Vorzeigeprojekte des

Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Zwei Jahre lang wurde die Methodik der Studie entwickelt, bevor im Jahr 2014 an den durchführenden Instituten die Suche nach geeigneten Teilnehmern begann.

UNGEWÖHNLICHE ANSÄTZE DURCH INTERDISZIPLINÄRES ARBEITEN

„Eine solch große Studie zu stemmen, ist nur in der Gemeinschaft möglich“, sagt Erika von Mutius. Das Haunersche Kinderspital schafft beispielsweise an einem Tag lediglich zwei Probanden, denn die Untersuchungen dauern jeweils vier Stunden. Die ursprünglich in Konkurrenz zueinander forschenden Institutionen mussten ihre Zusammenarbeit erst entwickeln: „Die Kooperation klappt inzwischen hervorragend. Besonders fruchtbar wird die Zusammenarbeit, weil im Team nicht nur Mediziner, sondern auch Immunologen, Epidemiologen und Statistiker interdisziplinär arbeiten. So können auch mal ungewöhnliche Wege gegangen werden. Wir arbeiten gewissermaßen disziplin-, standort- und altersübergreifend.“

Lasse und seine Mutter nehmen sich alle sechs bis zwölf Monate Zeit für den Untersuchungstag in München. Lasse wird Blut abgenommen und er lässt Nasenbürstungen sowie Nasen- und Hautabstriche machen. Er geht zur Lungenfunktionsmessung und am „FeNO-Messgerät“ wird der Anteil von Stickoxid in seiner Atemluft gemessen. Mit der Entnahme von Nasenepithelzellen können über eine ganz neue Messtechnik Entzündungsbotenstoffe in der Nasenschleimhaut erfasst werden. Über „deep phenotyping“ können die Immunzellen tiefgehend analysiert werden. Die Daten- und Biobanken der ALLIANCE-Kohorte, die in Lübeck liegen, umfassen mittlerweile Hunderttausende Datenpunkte und Patientenproben. Ihre Analyse hat bereits begonnen.

Als Lasse vor zwei Jahren seine Teilnahme an der Studie begann, hat seine Mutter einen umfangreichen Fragebogen beantwortet, unter anderem zum Verlauf der Schwangerschaft sowie zum bisherigen Krankheitsverlauf, zu Lebensgewohnheiten und Umwelteinflüssen. „MitHilfe der Antworten versuchen wir herauszufinden, welche Einflussfaktoren das Asthma mitausgelöst haben könnten“, sagt Nicole Maison, die die Probanden der ALLIANCE-Kohorte in München als Studienärztin betreut. „Wir wollen auch

DIE ERSTEN DREI

LEBENSJAHRE

Erkenntnisse über verschiedene Formen von Asthma gewinnen und untersuchen, warum die Krankheit bei manchen Kindern wieder verschwindet, bei anderen aber schlimmer wird.“

ZUSAMMENHANG MIT HAUSSTAUBMILBENALLERGIE

Da Patienten mit einer Hausstaubmilbenallergie verstärkt unter Asthma leiden, hat die ALLIANCE-Kohorte eine spezielle Untersuchung dazu initiiert: Derzeit laufen die Vorbereitungen zur SAMT-Studie. Sie wird geleitet von Matthias Kopp, Professor für Kinderheilkunde an der Universität zu Lübeck und Leiter der Sektion Pädiatrische Pneumologie und Allergologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, und Anna-Maria Dittrich, Oberärztin und Arbeitsgruppenleiterin in der Klinik für pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Untersucht werden soll, ob bei Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren Tabletten, die zur Hyposensibilisierung gegen Allergien genutzt werden, auch Asthma lindern. Es gibt zwar bereits entsprechende Medikamente, sie sind aber nur für Kinder über zwölf Jahren und Erwachsene zugelassen. „In diesem Alter ist es eigentlich schon zu spät“, sagt von Mutius. „Die ersten drei Lebensjahre sind für eine Hyposensibilisierung

entscheidend.“ Ohne eine Behandlung verlieren viele der Patienten die asthmatischen Symptome nicht, sondern es kommt sogar zu einer Verschlechterung.

Von Mutius und ihre Kollegen haben in jahrzehntelanger Feldarbeit die Erkenntnis gewonnen, dass besonders die Umwelt junger Kinder deren Immunsystem prägt und eine asthmatische Erkrankung begünstigt oder verhindert. Der entsprechenden „HygieneHypothese“ nach entwickeln Kinder, die auf einem traditionellen Bauernhof aufgewachsen sind, seltener allergische Erkrankungen oder Asthma als Kinder, die fern von Höfen oder in der Stadt groß wurden. Die SAMT-Studie will nun versuchen, Allergie und Asthma durch die Behandlung einer Hausstaubmilbenallergie in der frühen Kindheit vorzubeugen. Text: Kathrin Schwarze-Reiter

An der ALLIANCE-Kohorte sind neben dem Comprehensive Pneumology Center (CPC-M) in München die DZL-Standorte ARCN (Kiel/Lübeck/ Borstel/Großhansdorf), BREATH (Hannover), UGMLC (Gießen/Marburg/Bad Nauheim) sowie die Uniklinik Köln als externer Partner beteiligt. Im pädiatrischen Teil arbeiten das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Lübeck), die Medizinische Hochschule Hannover, das Universitätsklinikum Gießen-Marburg, das Klinikum der Universität München und die Uniklinik Köln zusammen. Erwachsene Patienten nehmen an der LungenClinic Grosshansdorf und am Forschungszentrum Borstel teil.

DIE ENTDECKUNG VON DIABETESSUBTYPEN ERMÖGLICHT KÜNFTIG EINE PRÄZISERE PRÄVENTION UND THERAPIE.

RAUCHEN, DER GENUSS VON ROTEM

„Diabetes? Ich doch nicht“, denke ich. Ich trage Konfektionsgröße 38, rauche nicht und in meiner Familie ist niemand zuckerkank. Damit fallen bei mir drei Risikofaktoren für den Ausbruch dieser chronischen Erkrankung weg. Doch die Statistik lässt aufhorchen: In Deutschland leiden derzeit knapp sieben Millionen Menschen an der Volkskrankheit, jährlich bekommt eine halbe Million Menschen die Diagnose gestellt. Und: Geschätzt zwei Millionen sind unwissentlich betroffen – vielleicht auch ich?

Auf den Internetseiten des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) findet sich unter „drs.dife.de“ ein Online-Fragebogen, mit dem man sein persönliches Risiko ermitteln kann, „innerhalb der nächsten fünf Jahre an einem Typ-2-Diabetes (Altersdiabetes) zu erkranken“. Gesagt, getan. In weniger als zwei Minuten sind alle zehn Fragen beantwortet – und ich kann aufatmen: „Ihr Diabetes-Risiko ist noch niedrig“, lautet mein persönliches Testergebnis. Dann folgen Empfehlungen, wie es sich weiter senken lässt: „Bewegen Sie sich regelmäßig, mindestens jedoch fünf Stunden in der Woche.“ Ertappt, ich treibe keinen Sport und sitze definitiv zu viel vor dem Bildschirm. Außerdem solle ich meinen Fleischkonsum überdenken, erklärt die Auswertung. Das Fazit: „Ihr Risiko wird in den kommenden Jahren mit fortschreitendem Alter steigen.“

BEZIEHUNG ZWISCHEN ERNÄHRUNG UND LEBENSSTIL

Das Alter lässt sich leider nicht beeinflussen. „Viele andere Faktoren sind aber sehr wohl modifizierbar, zum Beispiel Körpergewicht und Taillenumfang oder Fleischund Zigarettenkonsum“, sagt Professor Matthias Schulze. Er forscht am DIfE zu den Beziehungen zwischen Ernährung, Lebensstil, biochemischen und genetischen Eigenschaften eines Menschen und dem Auftreten des Typ-2-Diabetes sowie dessen Folgeerkrankungen. Dazu nutzt der Ernährungswissenschaftler Methoden der Epidemiologie: Er betrachtet den Lebensweg sehr vieler Menschen über lange Zeiträume hinweg und versucht rückblickend zu ermitteln, warum einige von ihnen bestimmte Krankheiten entwickelt haben und andere nicht.

Zu seinen Testpersonen gehören 27.500 Frauen und Männer aus der Region Potsdam, die seit 1994 regelmäßig Auskunft über ihre Ernährungsgewohnheiten geben und ihren Gesundheitsstatus überprüfen lassen. 850 dieser anfangs gesunden Probanden waren im Mittel sieben Jahre nach Studienbeginn an Diabetes erkrankt. Mithilfe ihrer Daten entwickelte Matthias Schulze zusammen mit Kollegen vom DIfE und vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD) den Diabetes-Risiko-Test.

Wie steht es um die Verlässlichkeit und Aussagekraft dieses Selbsttests? Um das zu prüfen, wurde er mit den Daten von cirka 42.000 Teilnehmern aus vier weiteren deutschen Langzeitstudien gefüttert. „Er kann mit hoher Präzision zwischen Personen unterscheiden, die später erkranken oder nicht erkranken. Und wir können nun eine Vorhersage für Personen im Alter zwischen 25 und 75 Jahren gewährleisten“, betont Matthias Schulze. Dennoch bleibe eine Unschärfe, so der DIfE-Forscher: „Wir können nur Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Welche Person tatsächlich betroffen ist, lässt sich nicht mit Gewissheit vorhersagen. Wenn sie aber eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, in den nächsten fünf Jahren zu erkranken, wird es zwei von fünf Personen treffen, welche dieselben Merkmale aufweisen wie sie. Ob sie zu diesen Zwei gehören, lässt sich nicht sagen.“ Wem im Test ein erhöhtes oder hohes Erkrankungsrisiko bescheinigt wird, der sollte jedenfalls einen Arzt aufsuchen, rät Schulze: „Es ist durchaus möglich, dass sie bereits an Diabetes erkrankt sind, ohne es zu wissen. Das lässt sich durch einen Bluttest ausschließen – oder aber aufdecken und behandeln.“

BEWEGUNG BEUGT VOR UND KANN DIABETES EINDÄMMEN –MINDESTENS FÜNF STUNDEN PRO WOCHE SOLLTE MAN SPORT TREIBEN.

INTENSIVE LEBENSSTIL

INTERVENTION KANN AUCH BEI HOHEM RISIKO HELFEN, TYP2

DIABETES HINAUSZUZÖGERN ODER

ZU VERHINDERN.

STOFFWECHSELERKRANKUNG HAT VIELE GESICHTER

Um den Risiko-Test noch weiter zu verbessern, suchen Wissenschaftler am DZD nach Biomarkern und genetischen Elementen, die mit bestimmten Formen des Typ-2-Diabetes in Zusammenhang stehen sollen. Die Forschung der vergangenen Jahre zeigt immer deutlicher: Diese Stoffwechselerkrankung hat viele Gesichter. Studien aus Skandinavien deuten darauf hin, dass es mehrere Untergruppen des Typ-2-Diabetes gibt. Unter Federführung des Deutschen Diabetes-Zentrums konnten Wissenschaftler aus mehreren DZD-Partner-Instituten sowie der Universität Lund in Schweden in einer Studie an 1.105 Patienten aus der Deutschen Diabetes Studie zeigen, dass es vier Cluster gibt, die die Aufteilung des Typ-2-Diabetes in Subtypen ermöglichen.

Zwei dieser Untergruppen weisen bereits nach der Diabetes-Diagnose ein höheres Risiko für Fettlebererkrankungen und diabetische Neuropathie auf. „Wenn wir Patienten früh bestimmten Clustern zuordnen können, ergeben sich neue Chancen für eine Präzisionsmedizin“, sagt Professor Michael Roden, Vorstand des DZD und Direktor der Universitätsklinik für Endokrinologie und Diabetologie in Düsseldorf.

Diese Erkenntnisse können laut den DZD-Wissenschaftlern Professor Andreas Fritsche und Professor Nobert Stefan, beide von der Universitätsklinik Tübingen, sowohl die Diagnose und Behandlung des Diabetes als auch die Prävention der Folgeerkrankungen verändern. Gemeinsam mit Tübinger Kollegen haben sie bereits bei Menschen mit leicht erhöhten Blutzuckerwerten und erhöhtem Risiko für Diabetes, sogenannten Prädiabetikern, verschiedene Subtypen ausgemacht. „Bei manchen Prädiabetikern können sich die erhöhten Zuckerwerte von alleine wieder normalisieren. Andere erreichen das nur durch eine gezielte Ernährungsumstellung und mehr Bewegung“, erklärt Andreas Fritsche. Wir haben eine dritte Gruppe von Prädiabetikern identifiziert, die auf die üblicherweise empfohlene Lebensstiländerung schlechter anspricht: Betroffene dieser Hochrisikogruppe produzieren zu wenig Insulin, leiden an einer Fettleber mit Insulinresistenz und haben folglich die größte Krankheitslast.“

ACHT STUDIENZENTREN DES DZD BETEILIGT

Was können diese Hochrisikopersonen tun, um sich vor dem Ausbruch von Diabetes zu schützen? Die Antwort darauf liefert die deutschlandweite Untersuchung „Prädiabetes-Lebensstil-Interventions-Studie“, kurz: PLIS. Daran nahmen 1.160 Personen mit Prädiabetes teil. Um die hohe Zahl an Probanden aufzubringen, hatten sich

neben dem Leitungszentrum in Tübingen sieben weitere Studienzentren des DZD in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Heidelberg, Leipzig, München und Potsdam beteiligt. Dort wurden alle Teilnehmer zunächst aufwendig untersucht: MRT-Aufnahmen gaben beispielsweise Auskunft über die Menge und Zusammensetzung ihres Bauchund Leberfettes, ihr Kohlenhydratstoffwechsel wurde anhand von verschiedenen Hormonen und Biomolekülen charakterisiert.

Anschließend änderten die Probanden für ein Jahr ihren Lebensstil. Sie bekamen alle die Empfehlung, fünf Prozent ihres Körpergewichts abzunehmen und mehr Vollkornprodukte sowie weniger Fett zu essen. Eine Hälfte sollte sich zudem drei Stunden pro Woche bewegen und führte acht Gespräche mit Ernährungsberatern, die zweite Hälfte machte beides doppelt so intensiv. Nach Ablauf der Studie wurden erneut die Biodaten gemessen und mit den Ausgangswerten verglichen. Die Ergebnisse zeigen: Eine intensive Lebensstilintervention kann helfen, den Ausbruch von Typ-2-Diabetes hinauszuzögern oder gar zu verhindern. „Erfreulicherweise greift sie auch bei Hochrisikopersonen, bei denen die mäßige Lebensstiländerung diesen Effekt nicht erreicht hat“, betont Andreas Fritsche.

Das DZD arbeitet nun gemeinsam mit internationalen Wissenschaftlern daran, für diese Subtypen spezifische Therapien und Prävention zu entwickeln. Darüber hinaus sollen durch den Einsatz von innovativen IT-Technologien noch weitere Untergruppen des Diabetes identifiziert werden, um die Betroffenen künftig noch gezielter behandeln zu können. Text: Monika Offenberger

GEGEN EBOLA WURDE LANGE WENIG GETAN. ERST ALS DAS TÖDLICHE VIRUS SICH

GLOBAL AUSBREITETE, WURDE DER RUF NACH EINEM IMPFSTOFF LAUT. DOCH DIE ENTWICKLUNG KOSTET ZEIT. ÜBER PLATTFORMTECHNOLOGIEN UND STAN

DARDISIERTE VERFAHREN KANN DER PROZESS AM DEUTSCHEN ZENTRUM FÜR

INFEKTIONSFORSCHUNG (DZIF) STARK BESCHLEUNIGT WERDEN, UM FÜR DEN NÄCHSTEN NOTFALL GERÜSTET ZU SEIN – MIT ERFOLG.

Beim bislang größten Ebola-Ausbruch in den Jahren 2014 und 2015 erkrankten in Guinea, Liberia und Sierra Leone mehr als 28.000 Menschen an der schweren Infektion. 11.000 von ihnen starben. Dabei war das Virus schon seit 1976 bekannt: Hätte es nicht längst einen Impfstoff geben können? Auch die aktuelle Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo, im Grenzgebiet zu Uganda und Ruanda, kostete schon rund 1.900 Menschen das Leben.

Warum war man so schlecht vorbereitet? Impfstoffe –Vakzine – gegen seltene und vorwiegend in Ländern der Dritten Welt auftretende Erreger sind für die Pharmaindustrie wenig lukrativ. Zudem fanden alle früheren Ausbrüche in dünn besiedelten Gebieten Zentralafrikas statt. „Sie waren selbstlimitierend, endeten also ohne therapeutische Maßnahmen von allein, und konnten innerhalb weniger Monate durch Quarantäne- und Hygienemaßnahmen gestoppt werden“, sagt Stephan Becker, Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Marburg. Ganz anders aber in Westafrika. „Weil die Menschen hier viel durchs Land rei-

sen, konnte sich das Virus in Windeseile ausbreiten, gelangte rasch in die Großstädte und Nachbarländer.“ Erst da wurde der Welt klar: Ein Impfstoff gegen das hochpathogene Virus muss her!

PIPELINE FÜR NEU AUFTRETENDE INFEKTIONSKRANKHEITEN

„Glücklicherweise gab es 2014 schon einen Impfstoffkandidaten, der an Affen getestet worden war. Da sind wir eingestiegen und haben am DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, eine Pipeline aufgebaut, die von der Identifizierung neuer Viren über deren Diagnostik bis zum Impfstoff reicht“, erzählt Becker. Er koordiniert am DZIF den Forschungsbereich „Neu auftretende Infektionskrankheiten“ und engagiert sich für die schnelle Impfstoffentwicklung.

„Nach dreimonatigen Verhandlungen, die für mich gefühlt eine Ewigkeit dauerten, wurde unter dem Schirm der WHO die erste klinische Studie gestartet.“ Zeitgleich in Kenia, Gabun, der Schweiz – und in Hamburg am Universitätsklinikum in Eppendorf (UKE).

In aufwendiger Schutzkleidung gehen diese Pflegekräfte im Ebola-Behandlungszentrum in Monrovia, Liberia, zu den Patienten. Das Zentrum wurde Ende 2014 gemeinsam vom Deutschen Roten Kreuz und der Bundeswehr eingerichtet.

REGELMÄSSIG NEUE VIREN

AUFTRETEN.

Wenn sich ein Dromedar mit MERS infiziert, bekommt es häufig nur einen leichten Schnupfen. Bei den Menschen, die sich über das Tier mit dem Virus anstecken, kann es zu schweren Lungenerkrankungen kommen.

Durch die zunehmende Mobilität und Globalisierung können sich Krankheiten wie diese auch international ausbreiten.

Einige Infektionskrankheiten werden von Tieren auf Menschen übertragen. Zu diesen Zoonosen gehören unter anderem Ebola und SARS, deren Wirte nach heutigem Wissen Flughunde oder Fledermäuse sind.

Infektiologin Marylyn Addo, die die Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf leitet und hier und am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin wissenschaftlich für das DZIF aktiv ist, berührt es noch heute, mit welchem Enthusiasmus die Probanden daran teilnahmen: „Wir hatten 30 Plätze in der Studie, hätten aber locker 120 Probanden aufnehmen können. Manche reisten bis zu sechs Stunden an und spendeten sogar ihre Aufwandsentschädigung für die Forschung.“ Der Impfstoff erwies sich als hochwirksam und sicher – und ging noch während der Epidemie in klinische Phase 2/3-Studien nach Guinea, wo zum ersten Mal die Wirksamkeit, das heißt der tatsächliche Schutz vor einer Ebolaerkrankung, dokumentiert werden konnte.

WEITERE AUSBRÜCHE „HOCHWAHRSCHEINLICH“

Es treten weltweit regelmäßig neue Viren auf. So wurde beispielsweise das MERS-Coronavirus erstmals 2012 auf der arabischen Halbinsel identifiziert, SARS bereits 2003 in Südchina. „Dafür ist unter anderem die zunehmende Mobilität verantwortlich, gerade auch in Afrika, und die Tatsache, dass der Mensch aufgrund seiner wachsenden Population in immer mehr Bereiche vordringt, in denen er mit Tieren und dadurch mit den Erregern in Kontakt kommt“, sagt Gerd Sutter. Der Virologe und Veterinärmediziner leitet das Institut für Zoonosen und Infektionsmedizin an der LMU in München und arbeitet im DZIF an der Impfstoffentwicklung. „Mit weiteren Krankheitsausbrüchen durch neue, hochpathogene Viren ist deshalb immer zu rechnen.“

Ebola gehört zu den Zoonosen, also zu Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Die Virusreservoirs sind vielfältig: Ebola hat sich Flughunde als Wirte ausgesucht, Lassa Nagetiere, MERS Dromedare, SARS gleich mehrere Fledermausarten und Zika Mücken. Krim-Kongo zirkuliert in grasfressenden Weidetieren und wird unter anderem via Zeckenbiss an den Menschen weitergegeben.

Die Wirtstiere sind für die Viren überlebenswichtig, denn sie selbst haben keinen Stoffwechsel. Viren bestehen nur aus einer Proteinkapsel sowie Erbsubstanz. Um sich vermehren zu können, benötigen sie ein anderes Lebewesen. Zwar leben sie auf dessen Kosten, bringen es aber meistens nicht um, denn im Laufe der Evolution haben sie sich gut mit ihm arrangiert. Auf eine andere Spezies wechseln Viren deshalb nur im Notfall. „Dass sie vom Tier auf den Menschen überspringen, ist schon wegen der Speziesbarriere ein seltenes Ereignis. Aber wenn es passiert, und sie dann auch noch von Mensch zu Mensch weiter übertragen werden, haben wir ein Problem“, sagt Becker. Dringt ein neues Virus in den menschlichen Körper ein, ist das Immunsystem machtlos. Denn es verfügt nicht, beziehungsweise noch nicht, über Antikörper zur Abwehr. Durch Impfung mit dem abgeschwächten oder abgetöteten Virus oder einem sogenannten viralen Vektor, der Teile des Virusgenoms enthält, wird das Immunsystem angeregt, eben diese Antikörper zu produzieren.

Einen Impfstoff bis zur Marktreife zu entwickeln, ist jedoch ein langwieriger Prozess. Gerd Sutter weiß das aus eigener Erfahrung. Er forschte zuvor am Paul-Ehrlich-Institut, der Zulassungsbehörde für Impfstoffe in Deutschland. „Fünf bis zehn Jahre sind auch heute noch das Minimum“, erklärt er. Erst nachdem die Vakzine am Tier, dann an gesunden Menschen sowie später an Infektionsgefährdeten getestet wurde und dabei ihre Sicherheit und Wirksamkeit bewiesen hat, kann die Zulassung beantragt werden. „Um den Prozess zu beschleunigen, nutzen wir am DZIF Plattformtechnologien und entwickeln standardisierte Verfahren“, sagt Gerd Sutter.

MitHilfe des sogenannten Next Generation Sequencing lässt sich ein Virusgenom heute blitzschnell entschlüsseln. „Wir suchen nach Gensequenzen, die für Proteine codieren, welche als Ziele für die Immunantwort des Menschen inFrage kommen“, erklärt Stephan Becker. „Für einen Impfstoff wird so eine Sequenz in das Erbgut eines Virustyps eingesetzt,

DEN NOTFALL ZUGELASSEN.

NACH 40 JAHREN GIBT ES DAMIT

ENDLICH EINEN IMPFSTOFF GEGEN DIE

der dem Menschen nicht gefährlich werden kann.“ Etwa in ein rekombinantes Masernvirus. Oder, wie im Fall von Ebola, in das vesikuläre Stomatitis-Virus, das nur Huftiere krankmacht. Fertig ist die Lebendvakzine.

Wann und wo die nächste Epidemie oder gar Pandemie entsteht, ist nicht vorhersehbar. Sicher ist nur eines: Sie wird kommen. „Um nicht immer wieder zu spät zu sein hilft es nur, schon vorausschauend Impfstoffe gegen hochpathogene Viren zu entwickeln“, betont Gerd Sutter. Dazu seien enorme finanzielle Mittel notwendig und auf die Pharmaindustrie könne man als Unterstützer kaum zählen. 2006 schlossen sich deshalb die EU-Kommission, Länder wie Norwegen, Deutschland, Japan und Kanada, Forschungseinrichtungen wie das DZIF, Impfstoffhersteller und private Geldgeber wie die Bill & Melinda Gates Stiftung und der Wellcome Trust zur Coalition for Epidemic Prepardness Innovations (CEPI) zusammen.

ZULASSUNG ALS NOTFALLIMPFSTOFF

In diesem kleinen Gebäude in Guéckédou im Südosten Guineas, nahe dem Epizentrum des Ebola-Ausbruchs im Jahre 2014, konnte ein mobiles Speziallabor „EMLab“ aufgebaut werden. Tausende von Patientenproben wurden mit diesem transportablen Feldlabor vor Ort auf das Ebola-Virus getestet.

Eine Milliarde Euro steht CEPI nun zur Verfügung, um eine Prioritätenliste der WHO abzuarbeiten, auf der unter anderem Vakzine gegen das Marburg-Virus, Krim-Kongo, Lassa, SARS und Zika stehen. „Das klingt nach einem hohen Betrag, aber er schmilzt schnell dahin. Denn rund 100 Millionen Euro kostet es, bis ein neuer Impfstoff zugelassen ist“, sagt Stephan Becker. Darum nimmt CEPI eine Abkürzung: Nach der Klinischen Phase 2, wenn klar ist, dass der Impfstoff immunogen und sicher ist, kann er, nach Freigabe durch die WHO, als Notfallvakzine eingesetzt werden. Bis dahin sind rund 20 bis 50 Millionen Euro

verbraucht. „100.000 Impfdosen werden nun produziert und eingelagert. Sie können beim nächsten Ausbruch für Impfkampagnen eingesetzt werden.“

Die Ebola-Vakzine hat die Zulassung für den Notfalleinsatz bereits. Es gibt also nach 40 Jahren endlich einen Impfstoff gegen die Krankheit! „Wir können den Erreger innerhalb von sechs Stunden diagnostizieren und die Vakzine ist zu 97,5 Prozent wirksam – was außergewöhnlich gut ist“, sagt Marylyn Addo. „Zudem kann die Impfung sogar noch bis zu 48 Stunden nach Kontakt mit Ebola-Virus als Post-Expositionsprophylaxe eingesetzt werden.“ Zwischen August 2018 und August 2019 wurden im Kongo schon mehr als 170.000 Dosen eingesetzt. Trotzdem ist die Epidemie noch nicht unter Kontrolle. „Mit den sogenannten Riegelungsimpfungen kommen wir in den am schwersten betroffenen Regionen im Kongo nur schwer an die Infizierten und ihre Kontaktpersonen heran“, so Addo. „Zum einen sind bestimmte Bezirke des Landes nicht willig, Impfungen durchführen zu lassen. Zum anderen ist die Kampagne sehr gefährlich für das medizinische Personal, denn Milizen greifen derzeit immer wieder Behandlungszentren und Gesundheitsteams an“, sagt Marylyn Addo. Das DZIF-Team konzentriert sich derzeit bereits auf den nächsten Gegner – MERS. Ein neuer Impfstoff aus München hat die klinische Phase-1Prüfung am UKE in Hamburg erfolgreich absolviert. Er hat gute Chancen, nun in Saudi-Arabien, von wo aus das Virus in 26 weitere Länder getragen wurde, in die Phase 2 zu gehen. Text: Catarina Pietschmann

WELCHE FAKTOREN ENTSCHEIDEN BIS INS HOHE ALTER ÜBER

DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT? DAS UNTERSUCHT SEIT 2016 EINE DER WELTWEIT GRÖSSTEN UND INNOVATIVSTEN GE

SUNDHEITSSTUDIEN: DIE RHEINLAND STUDIE DES DEUTSCHEN ZENTRUMS FÜR NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN E.V. (DZNE). IHRE LEITERIN MONIQUE M. B. BRETELER ERKLÄRT IM

INTERVIEW, WAS DIESE UNTERSUCHUNG EINZIGARTIG MACHT UND WELCHE ERKENNTNISSE SIE SCHON HEUTE BIETET.

MITHILFE VON NEUEN

METHODEN KANN DAS ZUSAM

MENSPIEL VON GENETISCHEN VORBEDINGUNGEN, LEBENSSTIL UND PERSÖNLICHEM VERHALTEN

SOWIE UMWELT UNTERSUCHT WERDEN.

Sie untersuchen Tausende Faktoren – vom Blutdruck bis zum Gehörsinn. Wie lange müssen Sie Daten sammeln, bis Sie von allen diesen Informationen in vollem Umfang profitieren können?

Frau Breteler, für die Rheinland Studie lassen sich bis zu 30.000 Menschen über Jahrzehnte hinweg immer wieder von Kopf bis Fuß untersuchen. Gibt es schon jetzt Erkenntnisse, die Sie überraschen?

Uns bringt derzeit jeder einzelne Tag neue Einsichten – das ist an dieser Studie so großartig. Mich fasziniert, dass wir in der Forschung ja wissen, welche Faktoren über Gesundheit oder Krankheit eines Menschen entscheiden. Grob gesagt: Es kommt auf die Umwelt an, auf genetische Vorbedingungen, auf persönliches Verhalten und Lebensstil. Neu ist aber, dass wir inzwischen die Methoden haben, mit denen wir das Zusammenspiel all dieser Faktoren untersuchen können. Denn Aspekte wie gesunder Schlaf und Ernährung lassen sich nicht einzeln betrachten. Deshalb helfen uns auch Beobachtungen an Mäusen oder aufwendig berechnete Modelle nur bedingt weiter. Die Interaktion ist entscheidend und die können wir nur mithilfe von Daten untersuchen, wie wir sie bei der Rheinland Studie erheben.

Wir profitieren jetzt schon von den Daten, die wir erheben. Ein wichtiges Ziel der Studie ist es zu verstehen, was bestimmt, ob jemand gesund oder ungesund alt wird. Auch aus Querschnittsuntersuchungen lassen sich relevante Rückschlüsse über mögliche Zusammenhänge und Einflüsse verschiedener Faktoren ziehen. Die geplante Laufzeit von mehr als 30 Jahren bedeutet nicht, dass die Studie erst nach Jahrzehnten relevant wird, sondern dass wir damit andere, umfassendere Fragen beantworten können. Wir wissen, dass sich eine Demenzerkrankung über mehrere Jahre beziehungsweise Jahrzehnte hinweg entwickelt. Um zu verstehen, was im Laufe dieser Zeit passiert, brauchen wir Langzeituntersuchungen. Es gibt 80-Jährige, die sind so vital und fit wie 50-Jährige. Andere leiden unter Erkrankungen oder einer beginnenden Demenz. Da können wir künftig rückblickend feststellen, ab wann sie sich auseinanderentwickelt haben und an welchen Faktoren sich das bemerkbar gemacht hat. Bei anderen Probanden sehen wir möglicherweise auch schon während der Studie, dass Veränderungen im Gehirn auftreten, und können die Entwicklung beeinflussen. Die Studie hilft also nicht nur in der Zukunft, sondern ganz konkret auch heute schon.

Es gibt in Deutschland eine weitere große Studie, bei der Probanden über viele Jahre hinweg untersucht werden: die Nationale Kohorte. Sind wirklich zwei so aufwendige Studien gleichzeitig notwendig? Beide Studien unterscheiden sich erheblich. Die Nationale Kohorte umfasst zum Beispiel viel mehr Personen, aber diese werden nicht so häufig und nicht so detailliert untersucht wie bei unserer Studie. Und während die Nationale Kohorte als Ressource gedacht ist, von der Gesundheitsforscher aus allen Bereichen profitieren können, konzentrieren wir uns dezidiert auf neurodegenerative Erkrankungen und auf Veränderungsprozesse

über das gesamte Erwachsenenleben. Bei der Rheinland Studie wird das Gehirn jedes einzelnen Probanden eine Stunde lang im MRT gescannt. Ein Team aus Physikern, Neurowissenschaftlern und anderen Experten hat eigens dafür über viele Jahre hinweg ein Protokoll entwickelt, wie wir bei dem Scan vorgehen und was wir dabei erfassen. Das sind unwahrscheinlich detaillierte Untersuchungen, die es anderswo einfach nicht gibt.

Wie setzen Sie das praktisch um?

Wir haben zwei Studienzentren, in denen die Mitarbeiter 70 Stunden pro Woche die Untersuchungen durchführen. Jeder Teilnehmer soll alle drei bis vier Jahre erneut eingeladen werden, sodass wir fortlaufend Daten gewinnen und Veränderungen nachverfolgen können. Sobald wir also den letzten Teilnehmer zum ersten Mal untersucht haben werden, kommen schon wieder die ersten Teilnehmer zu einem Folgetermin.

Von den Probanden lagern Sie Bioproben wie Blut und Speichel über Jahrzehnte hinweg ein. Wann dürfen künftige Forscher damit arbeiten?

Wir arbeiten schon jetzt mit unseren Bioproben. Wenn es wichtige Fragen gibt, die wir mit Analysen der Proben beantworten können, greifen wir darauf zu. In der Zukunft kann es zwei weitere Anlässe geben:

Entweder es kommen neue Technologien auf, mit denen wir die Proben besser oder auf neue Faktoren untersuchen können; die Technik schreitet auf diesem Gebiet gerade rasend schnell voran. Oder aber künftige Forscher begeben sich mit den Bioproben auf eine Art Zeitreise um einige Jahre oder Jahrzehnte zurück, um Krankheitsverläufe nachvollziehen zu können.

Vermissen Sie in Ihrer Forschung manchmal Daten, die Ihre Vorgänger vor 30 Jahren hätten sammeln müssen?

Natürlich wäre es toll, wenn die Daten, die wir jetzt sammeln, schon damals in dieser Qualität erhoben worden wären. Aber ernsthaft: Wissenschaft denkt voraus. Ich

beschäftige mich deshalb weniger mit dem, was hätte gemacht werden können, als vielmehr damit, wie wir unsere jetzige Studie so aufbauen können, dass sie auch in Zukunft möglichst großen Nutzen bringt.

Ein Nutzen, auf den Sie mit Ihren Kollegen hoffen, sind neue Erkenntnisse im Bereich der Prävention von neurodegenerativen und altersbedingten Erkrankungen. Welche Daten brauchen Sie dafür?

Ein Schwerpunkt liegt darauf, zu schauen, wie sich physiologische Faktoren über die Lebensspanne hinweg ändern und was die Resilienz gegen Krankheiten bestimmt. Die aktuelle Forschung konzentriert sich typischerweise auf die Pathophysiologie, also auf Krankheitsprozesse und abnormale Funktionen. Wir wissen jedoch überraschend wenig über die normalen Funktionen von Individuen und darüber, wie sie sich im

EXPERTENTEAMS INDIVIDUELL AUSGEARBEITET.

Die Rheinland Studie ist eine der weltweit aufwendigsten Bevölkerungsstudien. Bis zu 30.000 Menschen ab einem Alter von 30 Jahren werden über mehrere Jahrzehnte hinweg regelmäßig untersucht – das Spektrum reicht von MRT-Aufnahmen des Gehirns über Tests der kognitiven Fähigkeiten bis hin zu einem Check des Herz-Kreislauf-Systems. Ziel ist ein besseres Verständnis von Gesundheit und Krankheit im Verlauf des menschlichen Lebens. Die Ergebnisse sollen unter anderem

in die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson und andere altersbedingte Erkrankungen einfließen. Die Teilnehmer stammen aus zwei regional definierten Untersuchungsgebieten in Bonn. Hinter der Studie steht das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).

Bei ihrem Besuch in den Untersuchungszentren absolvieren die Probanden eine ganze Reihe von Untersuchungen.

Sie werden von geschulten Studienassistenten ihrem körperlichen und psychischen Befinden befragt und kognitive Funktionen werden getestet. Parameter wie Körpergewicht und Blutdruck werden erfasst, die Muskelkraft gemessen und Blut abgenommen. Es folgen neurologische Untersuchungen, zum Beispiel von Gleichgewicht, Gang und Augenmotorik. Auch Hörvermögen, Geruchssinn oder die Bauchfettverteilung werden in die Analysen einbezogen.

Laufe des Lebens ändern. Klinische Symptome von Krankheiten lassen sich meistens nur teilweise durch pathophysiologische Veränderungen erklären. Wir wollen besser verstehen, was sowohl die Anfälligkeit als auch die Resistenz gegenüber bestimmten Krankheiten antreibt.

Was kann jeder selbst zur Prävention beitragen?

In jüngster Zeit hat es Studien gegeben, die zur Einschätzung kamen, dass allein mit dem Wissen, das wir jetzt schon haben, das gesamte Risiko in der Bevölkerung für neurodegenerative Erkrankungen um etwa 30 Prozent reduziert werden kann. Da geht es um einen gesunden Lebensstil, um die Kontrolle von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Das sind Dinge, die allgemein die Gesunderhaltung unterstützen und auch gut für das Gehirn sind. Das allgemeine Risiko kann man aber nicht eins zu eins auf das Risiko einer bestimmten Person übertragen. Das individuelle Erkrankungsrisiko wird für jeden einzelnen Menschen von einer Vielfalt teilweise sehr unterschiedlicher Faktoren bestimmt. Um diese Faktoren zu identifizieren und herauszufinden, wie sie interagieren, ist noch mehr Forschung notwendig.

D Und wie sieht die Rolle der Forschung aus? Ich bin überzeugt, dass es in Zukunft viel gezieltere, auf jeden Patienten individuell zugeschnittene Empfehlungen geben wird –und konkrete Interventionsmöglichkeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, für das wir 50 Jahre in der Zeit zurückgehen müssen. Damals war Bluthochdruck ein riesiges Problem. Dann kamen erste Medikamente auf den Markt, die den Blutdruck regulieren, und sie hatten einen großen Effekt für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine ähnliche Entwicklung könnte im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen greifen: Sobald wir besser verstehen, welche Mechanismen sie verursachen und wie sie ineinandergreifen, können wir nicht nur durch Verhaltensänderungen präventiv handeln, sondern auch durch gezielte Eingriffe – so wie es bei den Herz-Kreislauf-Patienten durch die Blutdruck-Medikamente möglich war.

MONIQUE M. B. BRETELER

Monique M. B. Breteler ist Neuro-Epidemiologin. Die Niederländerin ist am DZNE Direktorin für Populationsbezogene Gesundheitsforschung und leitet die Rheinland Studie. Darüber hinaus ist sie Professorin an der Universität Bonn und an der Harvard T.H. Chan School of Public Health in den USA.

DIE PRÄVENTION WURDE IN DER KARDIOVASKULÄREN FORSCHUNG LANGE ZEIT VERNACHLÄSSIGT. DZHK-WISSENSCHAFTLER WOLLEN DAS ÄNDERN. PRÄVENTION SOLL STÄRKER AUF DEN EINZELNEN ZUGESCHNITTEN WERDEN. UND ES GILT, MENSCHEN, DIE AKTIV SEIN WOLLEN, MÖGLICHST LANG BEI DER STANGE ZU HALTEN.

WWer über Prävention spricht und nicht die Krebsvorsorge meint, bezieht sich meist auf kardiovaskuläre Prävention – und damit auf körperliche Aktivität. Ob der gesunde, junge Erwachsene, der Diabetespatient mittleren Alters oder die übergewichtige Seniorin mit Bluthochdruck: Sie alle profitieren von mehr Bewegung. In letzter Konsequenz ist es das Herz, dem die Bemühungen gelten. Denn Herzinfarkt und Herzschwäche sind –neben dem Schlaganfall – die Erkrankungen, die durch kardiovaskuläre Prävention am besten verhindert, hinausgezögert oder abgemildert werden können.

Dass das funktioniert, daran lässt Martin Halle vom Zentrum für Prävention und Sportmedizin am DZHK-Standort der Technischen Universität München keinen Zweifel: „Durch körperliche Aktivität und geeignete Ernährung können wir die Häufigkeit von Herzinsuffizienz um bis zu 60 Prozent und die einer symptomatischen koronaren Herzerkrankung um bis zu 50 Prozent verringern.“ Das gilt unabhängig von der Veranlagung: „Wer ein genetisches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitbringt, der kann durch einen entsprechenden Lebensstil sein Risiko unter das eines inaktiven Menschen ohne genetische Risikofaktoren senken.“

ZIEL: MEHR PRÄVENTION IN DER BREITE

Weniger klar ist, wie sich die „Präventionsbereitschaft“ verbessern lässt. Hier sehen Prof. Sabina Ulbricht und Prof. Marcus Dörr einen Schwerpunkt der DZHK-Forschung. „Wenn wir die kardiovaskuläre Prävention in der Breite verbessern wollen, dann müssen wir auf Bevölkerungsebene interventionell tätig werden“, so Ulbricht. Sie ist Inhaberin der DZHK-Professur für „Behaviorale Prävention kardiovaskulärer Risikofaktoren in der Bevölkerung“ am Institut für Sozialmedizin und Prävention

am DZHK-Standort Greifswald. Marcus Dörr ist in der AG Kardiovaskuläre Epidemiologie, ebenfalls in Greifswald, aktiv. Wie solche Maßnahmen aussehen können, haben die Greifswalder in mehreren Pilotstudien untersucht. Dabei kommen häufig tragbare Messgeräte, sogenannte Accelerometer, zum Einsatz, um die Aktivität möglichst objektiv zu erfassen. Denn in Fragebögen schätzen sich viele Menschen selbst falsch ein. Insbesondere die für viele Herzpatienten empfohlene „moderate“ Aktivität wird überschätzt: „Das Accelerometer zeigt dann oft eher eine nur leichte Aktivität“, so Ulbricht. In der Zwischenauswertung einer laufenden Studie in Greifswald ist das deutlich sichtbar: In Fragebögen geben 70 Prozent der Probanden ihr Bewegungspensum so an, dass es der WHO-Empfehlung entspricht, also mindestens eine halbe Stunde moderate körperliche Betätigung an den meisten Tagen der Woche umfasst. Bei der Accelerometer-Messung waren es tatsächlich nur zwölf Prozent. Wurde den Probanden ein Video vorgespielt, in dem ein Trainer zeigte, was gefordert ist, war das Ergebnis besser. Die Messgeräte haben aber auch methodische Probleme: „Menschen verhalten sich anders, wenn sie solche Tools nutzen, und es wird nicht jede Art von Bewegung gleich gut erfasst.“

BEWEGUNGSMUFFEL BEI DER STANGE HALTEN

Ein Hauptproblem vieler Präventionsprojekte ist die mangelnde Nachhaltigkeit: „Viele Studien zeigen, dass sich die Aktivität über einen bestimmten Zeitraum steigern lässt. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine dauerhafte Verhaltensänderung“, so Marcus Dörr. Das gilt in der

PATIENTEN MÜSSEN NICHT BIS ZUR LEISTUNGSGRENZE GEHEN, SONDERN MÖGLICHST TÄGLICH UND LANGFRISTIG AKTIV SEIN.

Primärprävention, genauso aber auch bei Menschen, bei denen Komplikationen von Herzerkrankungen verhindert oder das Fortschreiten einer Herzerkrankung gebremst werden sollen.

Motivationstechniken sind eine Möglichkeit, für mehr Nachhaltigkeit in der Prävention zu sorgen. Eine aktuelle, dreiarmige Studie in Greifswald vergleicht bei Patienten mit Herzinsuffizienz eine Standardversorgung mit einem angeleiteten Training, wobei die Hälfte der trainierenden Patienten zusätzlich durch motivierende Gespräche zu langfristiger Aktivität angehalten wird. „Möglicherweise bleiben die Patienten dadurch besser am Ball“, hofft Dörr. „Wenn das so ist, macht es Sinn, das Personal gezielt zu schulen, um die Chance auf einen langfristigen Trainingserfolg zu erhöhen.“

Ein anderer Ansatz ist es, Trainingsgruppen zu bilden. Er wurde in einer DZHK-Studie bei 60 Patienten mit koronarer Herzerkrankung untersucht, die über drei Monate ein komplexes Ernährungs- und Bewegungsprogramm absolvieren sollten.

Sabina Ulbricht erklärt: „Hier haben wir sehr deutlich gesehen, wie wichtig eine gute Gruppendynamik ist. In gut funktionierenden Gruppen haben die Patienten die Therapiemaßnahmen besser umgesetzt als in Gruppen, in denen es zwischenmenschlich nicht geklappt hat.“

PERSONALISIERTE PRÄVENTION: BLICK INS METABOLOM

Ebenfalls viel Forschungspotenzial steckt in dem Wunsch nach einer immer persönlicheren kardiovaskulären Prävention. Interessant ist das vor allem bei Patienten, die bereits eine Herzerkrankung haben. „Hier sind wir noch ganz am Anfang“, betont Dr. Martin Bahls, der in der Arbeitsgruppe von Professor Dörr forscht.

Bahls hat mit Kollegen aus den DZHK-Standorten München, Göttingen und Berlin gerade die molekulare Analyse einer Trainingsstudie publiziert, an der 64 Patienten mit Herzschwäche (HFpEF) teilgenommen hatten. Untersucht wurde das Metabolom, also die Gesamtheit der Stoffwechselprodukte im Blutplasma. Dabei identifizierten die Wissenschaftler zwei Gruppen mit ganz unterschiedlicher Stoffwechselreaktion. Anhand klinischer Parameter ließen sich diese Gruppen nicht unterscheiden, wohl aber anhand psychischer Faktoren: Patienten, die sich beim Training wohlfühlten, zeigten eine andere Stoffwechselreaktion als Patienten, die sich nicht wohlfühlten. Weitere Untersuchungen sollen jetzt klären, ob sich das nutzen lässt, um Sportprogramme stärker auf einzelne Herzschwächepatienten zuzuschneiden. Text: Philipp Grätzel von Grätz

WER AN EINER HERZSCHWÄCHE

LEIDET, BEI DEM WIRD SCHNELL

DIE LUFT KNAPP. DOCH AUCH DIESE PATIENTEN ZIEHEN AUS KÖRPERLICHER AKTIVITÄT EINEN

NUTZEN, SAGT PROF. MARTIN HALLE VOM DZHKSTANDORT TU MÜNCHEN.

Patienten mit Herzschwäche wird empfohlen, sich sportlich zu betätigen. Was heißt das genau?

Diese Patienten sollten sich möglichst täglich moderat belasten. Wie viel das im Einzelfall ist, hängt vom Patienten und dessen Beschwerden ab. Bei manchen ist es schon ein Erfolg, wenn es gelingt, täglich spazieren zu gehen. Andere Patienten, vor allem in früheren Krankheitsstadien, schaffen auch mehr.

Je mehr, desto besser?

Jein. Es gab eine Zeit lang die Hypothese, dass Herzpatienten von einem intensiven Training mehr profitieren als von einer nur moderaten körperlichen Bewegung. Das scheint nicht zu stimmen. Es gibt aktuell eine EU-Studie bei systolischer Herzschwäche sowie eine große deutsche Studie, die sich auf die diastolische Herzschwäche konzentriert und an der mehrere DZHK-Zentren beteiligt sind. Diastolische Herzschwäche nimmt im Moment stark zu, weil sie mit Bluthochdruck, Übergewicht und Typ-2-Diabetes in Zusammenhang steht. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber was wir schon sagen können ist, dass die Effekte von modera-

tem Training und Intervalltraining ähnlich sind. Entscheidend ist nicht, dass die Patienten bis zur Leistungsgrenze gehen, sondern dass sie möglichst täglich und langfristig aktiv sind.

Wie genau profitieren die Patienten davon? Sie werden auf jeden Fall deutlich besser belastbar. Darüber hinaus nimmt man an, dass ihre Lebensqualität steigt, dass sie weniger Komplikationen entwickeln und vielleicht sogar länger leben. Bewiesen ist das noch nicht. Aber wir haben Grund zu Optimismus.

Auch bei den wirklich schwer kranken Patienten? Auch bei denen. Eine spannende DZHK-Studie, die Ex-VAD-DZHK11-Studie, untersucht derzeit unter der Leitung von Prof. Frank Edelmann von der Charité Berlin und uns den Nutzen eines Trainingsprogramms bei Patienten mit linksventrikulärem Assist-Devices (LVAD). Sie ist ein Beispiel dafür, wie Studien von der Zusammenarbeit mehrerer DZHK-Standorte profitieren können. LVAD sind künstliche Herzpumpen bei Menschen, die auf der Warteliste für eine Herztransplantation stehen. Auch hier denken wir, dass wir durch ein, natürlich angepasstes, Training nicht nur Belastbarkeit und Lebensqualität, sondern auch die langfristigen Aussichten verbessern können – bis hin zum Überleben auf der Transplantationsliste.

Mit diesem übergroßen, aufblasbaren Modell macht die Felix-BurdaStiftung den Darm sichtbar: Besucher können durchlaufen und dabei viel Neues lernen.

VIELE MENSCHEN SCHEUEN SICH VOR DER DARMKREBSVORSORGE. DABEI WERDEN DIE

UNTERSUCHUNGEN HEUTE SO ANGENEHM WIE MÖGLICH GEMACHT. WIE OFT UND WANN MAN SIE WAHRNEHMEN SOLLTE, HÄNGT

UNTER ANDEREM VON FAKTOREN WIE DER

LEBENSWEISE UND DER GENETISCHEN VORBELASTUNG AB. MIT SEINER FORSCHUNG ZUM THEMA WILL DAS DEUTSCHE KONSORTIUM FÜR

TRANSLATIONALE KREBSFORSCHUNG (DKTK)

EINE ZUVERLÄSSIGERE, PERSONALISIERTE VORSORGE MÖGLICH MACHEN UND ALTERNATIVE VORSORGETESTS ENTWICKELN.

LANGSAM UND PER DARMSPIEGELUNG

KANN MAN AUCH VORSTUFEN SEHR

ZUVERLÄSSIG AUFDECKEN.

Wenn er früh erkannt wird, ist Darmkrebs fast immer heilbar. „Er ist eine vermeidbare Erkrankung, denn er entwickelt sich in der Regel langsam über viele Jahre hinweg. Diese Zeit muss man nutzen“, sagt Herrmann Brenner. Der Professor leitet die Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er empfiehlt, das Angebot der Vorsorge durch eine Darmspiegelung zu nutzen, denn diese sogenannte Koloskopie kann Darmkrebs und seine Vorstufen, sogenannte Adenome, sehr zuverlässig aufdecken.

ENTFERNUNG SENKT ERKRANKUNGSRISIKO

Bei der endoskopischen Untersuchung können Adenome in der Regel auch gleich entfernt werden – und sich gar nicht erst zu einem Tumor weiterentwickeln. „Wurden Vorstufen von Krebs entdeckt und entfernt, ist in den folgenden Jahren die Wahrscheinlichkeit, Darmkrebs zu entwickeln, sehr gering. Je nach Größe und Eigenschaften der Adenome ist eine Kontroll-Koloskopie nach drei bis zehn Jahren sinnvoll. Wenn der Befund der Spiegelung unauffällig ist, ist eine Wiederholung in der Regel frühestens nach zehn Jahren erforderlich, denn währen dieser Zeit ist das Darmkrebsrisiko für Teilnehmer ohne auffällige Befunde sehr niedrig.“ So lautet eines der Ergebnisse von DACHS, einer groß angelegten, vom Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) mitfinanzierten Studie, für die Brenner und sein Team mehr als 10.000 Darmkrebspatienten sowie gesunde Kontrollpersonen in der Region Heidelberg befragt haben.

„Ein weiteres Ziel unserer Forschung ist es, nichtinvasive Biomarker zur Risikobewertung zu ermitteln, die in Zukunft eine individuelle Darmkrebsvorsorge ermöglichen“, so Brenner. Daten werden verknüpft, um ein persönliches Risikoprofil zu ermöglichen – familiäre und genetische Vorbelastung genauso wie Daten zum Mikrobiom im Darm. „Bestimmten Risikogruppen können wir dann empfehlen, bereits in jüngerem Alter zur Vorsorge zu gehen, während für andere ein ‚Einstieg’ in höherem Alter durchaus ausreichend sein kann.“ Das individuelle Risiko hängt von mehreren Faktoren ab: Mit höherer Wahrscheinlichkeit erkranken beispielsweise Menschen mit einer familiären Vorbelastung, einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder Typ-2-Diabetes an Darmkrebs. Auch ungünstige Ernährungsgewohnheiten und ein ungesunder Lebensstil fördern die Erkrankung. Die Lebensweise kann zum familiären Risiko beitragen: Neben der genetischen Veranlagung, die Eltern ihren Kindern vererben, leben sie ihnen auch vor, ob man als Erwachsener regelmäßig Sport treibt, Zucker und Zigaretten meidet – oder eben nicht. Der Nachwuchs übernimmt diese Verhaltensweisen oft unbewusst.

DIE ENTSTEHUNG VON DARMKREBS HÄNGT VON VIELEN VERSCHIEDENEN FAKTOREN AB –NICHT ALLE KÖNNEN WIR DIREKT BEEINFLUSSEN.

SENSITIVERE STUHLTESTS

MACHEN DIE VORSORGE

NOCH EINFACHER UND ZUVERLÄSSIGER.

DARMBAKTERIEN HABEN EINFLUSS AUF ENTSTEHUNG VON TUMOREN.

Wie stark all diese Faktoren jeweils wirken, soll unter anderem durch die Analyse von Daten aus der größten deutschen Darmkrebsstudie möglich werden, die an den DKTK-Standorten in Heidelberg, München, Tübingen und Dresden durchgeführt wird. Denn erst, wenn man sehr viele Daten zusammenbringt, ermöglicht das ein zuverlässiges individuelles Profil. Hier wurden 160.000 Personen im Alter zwischen 40 und 54 Jahren nach dem Zufallsprinzip aus den lokalen Einwohnermeldedaten an den Partner-Standorten des DKTK angeschrieben und befragt. Solch hohe Zahlen können die Zentren nur in enger Zusammenarbeit untereinander ermöglichen. Gleichzeitig sind sie nötig, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

„Personen mit einem familiären Risiko luden wir zu einem Beratungsgespräch ein und boten ihnen eine Koloskopie an“, erklärt Enrico De Toni von der Medizinischen Klinik und Poliklinik 2 am Klinikum der Universität München. Von etwa 2.700 eingeladenen Teilnehmern kamen mehr als 1.200 Personen zu den Untersuchungen. Anhand der Blut- und Stuhlproben, die den Probanden entnommen wurden, analysierten die Wissenschaftler nicht nur die genetische Veranlagung, sondern auch weitere Biomarker, die ein erhöhtes Risiko anzeigen, sowie die Darmflora der Patienten. Denn jüngste Erkenntnisse belegen, dass auch unsere Darmbakterien einen entscheidenden Einfluss auf die Tumorentstehung haben können.

DATENSCHATZ FÜR EINE INDIVIDUELLE

DARMKREBSVORSORGE

Mithilfe modernster Forschungsmethoden entsteht somit ein riesiger Datenschatz, um die Darmkrebsvorsorge künftig personalisieren zu können. Er wird derzeit von Experten des Konsortiums ausgewertet. Dabei können die Informationen intelligent verknüpft

werden: „Im DKTK wurden spezielle Datenschutzstrukturen aufgebaut, damit die Daten in anonymer Form zentral ausgewertet werden können“, betont De Toni. „An dieses Netzwerk angebunden zu sein, ist daher ein großer Vorteil.“

Ein weiterer Ansatz zur Optimierung der Vorsorge ist die Weiterentwicklung von Stuhltests: Diese konnten bereits deutlich sensitiver und zuverlässiger gestaltet werden. Über eine Kooperation mit niedergelassenen Gastroenterologen in Deutschland wurde nachgewiesen, dass moderne immunologische Stuhlbluttests den Vorgängermodellen, sogenannten Guajak-Tests, überlegen sind. Der Guajak-Test weist Blut im Stuhl über eine biochemische Methode nach – das Ergebnis kann jedoch durch Fleisch oder andere Nahrungsmittel verfälscht werden. Die Antikörper in den neuen Tests binden nur an den menschlichen Blutfarbstoff.

Diese ebenfalls vom DKTK mitfinanzierte Studie heißt „BliTz“ und soll den Nutzen neuer Stuhl- und Bluttests für die Darmkrebs-Früherkennung bewerten und vergleichen. Die Ergebnisse haben mit dazu beigetragen, dass der immunologische Stuhltest seit 2017 von den Krankenkassen bezahlt wird. „Ein schönes Beispiel dafür, wie Forschung den Menschen hilft“, sagt Hermann Brenner. Zudem wurde mit den tiefgefrorenen Stuhlproben eine einzigartige Biodatenbank angelegt, mit deren Hilfe die Zuverlässigkeit weiterer Tests untersucht werden kann.

Nicht nur die Forschung, sondern auch die Gesundheitsversorgung ist gefragt. Hermann Brenner gehen die Präventionsmaßnahmen hierzulande alle noch nicht weit genug: „In den Niederlanden wird allen über 55-Jährigen regelmäßig eine Einladung zur Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge geschickt, der auch gleich ein immunologischer Stuhlbluttest beiliegt“, erklärt der Krebsforscher. Von 70 Prozent der Angeschriebenen wird der Test dort auch durchgeführt. „In Deutschland wird ab dem Sommer 2019 nun endlich auch gezielt zur Darmkrebsvorsorge eingeladen, aber nur mit einem allgemein gehaltenen Anschreiben und ohne beigefügten Test – daher ist davon nur eine sehr begrenzte Wirkung zu erwarten. Hier wird derzeit noch eine große Chance vertan, zu einer deutlich besseren Nutzung wirksamer Darmkrebsvorsorge zu kommen.“ Text: DKTK – Kathrin Schwarze-Reiter

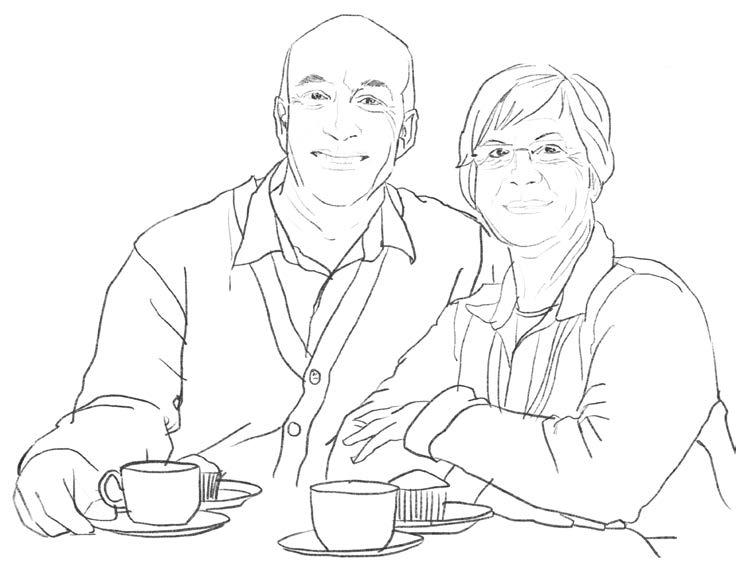

PATIENTENPORTRÄT

CHRISTA UND HELMUT

ESCHWEILER

DAS EHEPAAR ESCHWEILER NAHM AM DKTKPROJEKT „BLITZ“ TEIL. BEI BEIDEN ERGAB DIE KOLOSKOPIE AUFFÄLLIGE BEFUNDE:

DASS SIE JEDOCH RECHTZEITIG ENTDECKT WURDEN, ERSPART IHNEN VIEL LEID.

Helmut Eschweiler sitzt mit seiner Frau Christa in ihrer Wohnung im rheinland-pfälzischen Andernach am Kaffeetisch. Heute ist ihr erwachsener Sohn zu Besuch. Die Gespräche in der Familie drehen sich jedoch nicht um das Wetter oder den nächsten Urlaub – die Eschweilers sprechen über Polypen im Darm, Koloskopien und das familiäre Risiko für Darmkrebs. „Es mag ein ungewöhnliches und unschönes Gesprächsthema sein, doch es ist uns sehr wichtig, unsere Kinder dafür zu sensibilisieren“, sagt Christa Eschweiler. Die 65-Jährige und ihr 71-jähriger Mann haben gerade die Erfahrung gemacht, wie wichtig die Darmkrebs-Früherkennung sein kann.

So wie 12.000 andere Patienten nahmen sie am Projekt „BliTz“ des DKTK teil. Die Ärzte sprechen Patienten ab 55 Jahren an, die noch keine Darmerkrankungen hatten und eine FrüherkennungsKoloskopie machen möchten. Auch die Eschweilers wurden gefragt: „Wir haben dann einfach bei der routinemäßigen Darmspiegelung noch eine zusätzliche Stuhl- sowie Blutprobe abgegeben und einen Fragebogen ausgefüllt“, erinnert sich Christa Eschweiler.

Die Koloskopien des Ehepaars ergaben auffällige Befunde: Helmut Eschweiler hatte Polypen im Darm, die entfernt wurden. Bei Christa Eschweiler entdeckte der Arzt einen kleinen Polyp, der unterspritzt und herausgeschnitten wurde. Per Post wurde ihr später das Ergebnis der Befundung durch den Pathologen mitgeteilt: Die Probe, die ihr aus dem Darm entnommen wurde, war zwar bereits eine Vorstufe zu Darmkrebs – ein Adenom. „Noch aber war es gutartig“, sagt die Rentnerin erleichtert. Der Gang zum Gastroenterologen hat ihr also viel Leid erspart.

Helmut und Christa Eschweiler sollen nun bereits in drei Jahren wieder zur Kontrolle kommen. „Auch unsere drei Kinder haben wir schon gebeten, dass sie unbedingt auch bald eine Koloskopie vornehmen lassen“, sagt Christa Eschweiler. Denn das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, ist zwei- bis viermal so hoch, wenn ein nahes Familienmitglied die Diagnose bereits bekam.

THERAPIE GEGEN MULTIRESISTENTE

BAKTERIEN

Köln die Ausbildung zur Fachärztin. „Ich bin ein Workaholic“, gibt Maria Vehreschild zu. „Aber mit den Kindern habe ich mich zum Glück ein wenig ändern müssen“, erzählt die zweifache Mutter. Dass sie ihren Weg mit Familie dennoch unbeirrt fortsetzen konnte, habe sie auch dem DZIF zu verdanken: „Zwei Maternity-Leave-Stipendien haben es mir ermöglicht, nach der Geburt wieder einzusteigen. Als Ärztin und als Wissenschaftlerin. Das war ganz entscheidend.“

Im DZIF arbeitet Maria Vehreschild daran, die Folgen der Ausbreitung von multiresistenten Bakterien einzudämmen. Die Vernetzung innerhalb des Zentrums ist für sie extrem wichtig gewesen, um Kooperationspartner für ihr Forschungsvorhaben zu finden. „Mich interessiert vor allem, wie der Mensch verhindern kann, dass gefährliche Bakterien, die man sich gerade in Kliniken schnell zuziehen kann, eine Infektion auslösen“, erklärt sie. Das Schlüsselwort heißt Mikrobiota – die Vielzahl an Mikroorganismen im Darm, in Lunge und Harnwegen des Menschen und ihr Einfluss auf die Pathogene. „Es geht darum, die pathogenen Bakterien durch andere Bakterien gezielt zu verdrängen beziehungsweise ihnen gar nicht erst einen Lebensraum einzuräumen.“ Mit der Übertragung von Bakterien aus dem Stuhl gesunder Spender, einem sogenannten Mikrobiota-Transfer, kann sie Durchfallpatienten erfolgreich behandeln und Rückfälle vermeiden. „Diese Sekundärprävention zeigt bereits, dass das Konzept grundsätzlich funktionieren kann“, ist sich Vehreschild sicher. Ihr Ziel hat die junge Wissenschaftlerin und Ärztin klar vor Augen: „Ich will eine Mikrobiota-basierte Therapie entwickeln, die die Gesundheit vieler Menschen verbessert.“

„Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich als Frau in der Medizin doppelt so hart arbeiten muss, um meine Ziele zu erreichen“, erklärt Maria Vehreschild. „So hatte mein Vater es mir geraten und das hat wohl meinen Weg geprägt.“ Die Medizinerin hat sich ganz der Infektiologie verschrieben. Ein Thema beschäftigt sie derzeit besonders: die Prävention und Therapie von Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht werden.

In Hamburg aufgewachsen, ging Maria Vehreschild während ihres Medizinstudiums in Berlin für jeweils längere Zeit nach Frankreich und Brasilien. Ihre Promotion schloss sie an der TU München ab und durchlief anschließend in

MARIA J.G.T. VEHRESCHILD

Maria J.G.T. Vehreschild verkörpert wie kaum eine andere den Prototyp des „Clinician Scientist“. Sie leitet im Alter von nur 39 Jahren die Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt, im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) koordiniert sie den Forschungsbereich zu Krankenhausinfektionen und multiresistenten Bakterien.

AHMAD AZIZ

Der Neurologe, Epidemiologe und Datenwissenschaftler Ahmad Aziz ist Experte für „Big Data“ in der medizinischen Forschung. Er beschäftigt sich am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) mit dem Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Erkrankungen des Gehirns wie Demenz und Parkinson.

Die Beziehung zwischen Gehirn und körperlicher Bewegung ist es, die den Neurologen, Epidemiologen und Datenwissenschaftler Ahmad Aziz in seiner Arbeit besonders fasziniert: „Denn einerseits gehen viele Erkrankungen des Gehirns mit Bewegungsstörungen einher. Andererseits ist körperliche Aktivität für die Gesundheit des Gehirns von Vorteil“, erklärt der 37-Jährige. „Kurz gesagt: Körperliche Aktivität ist wichtig für den Kopf und umgekehrt.“

Aziz kam nach Studium und Forschungstätigkeiten in Großbritannien und den Niederlanden im Jahr 2018 zum DZNE. Dort setzt er nun vor allem auf die Auswertung von Daten, welche aus den umfangreichen Studien des Zentrums mit vielen Tausend Teilnehmern gewonnen werden können: „Die Analyse dieser ‚Big Data‘ wird uns neue Einblicke geben, wie das Gehirn körperliche Bewegungen steuert und auch wie sich körperliche Aktivität auf das Gehirn auswirkt“, so Aziz.

Der klinische Forscher gehört dem Team der Rheinland Studie an, für die er ein sogenanntes Motion-Capture-System implementiert hat: Es erfasst mithilfe spezieller Sensoren sehr genau die Bewegung des gesamten Körpers. Diese Bewegungsdaten werden mit Daten aus der Hirn-Bildgebung und aus anderen Quellen wie der Genanalyse sowie mit klinischen Informationen kombiniert, um Wechselbeziehungen aufzudecken. Spezielle Mutationen des Erbguts, sogenannte Tandem-Repeats, stehen dabei besonders im Fokus: Derlei Wiederholungen in der Abfolge der DNA-Bausteine führen bekanntermaßen zu einer Reihe erblich bedingter Bewegungsstörungen wie Chorea Huntington.

„Wir möchten verstehen, wie Gehirn und körperliche Bewegung zusammenhängen, und diese Beziehung am Computer modellieren“, erklärt Ahmad Aziz. „Und zwar von der molekularen Ebene bis hin zur Bewegung des gesamten Körpers.“ Sein Team und er erhoffen sich neue Ansätze zur Prävention von Alzheimer, Parkinson und anderer neurodegenerativer Erkrankungen: „Diese Erkrankungen werden angesichts zunehmender Lebenserwartung immer häufiger. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag für effektive Gegenmaßnahmen leisten.“

DIE DEUTSCHEN ZENTREN DER GESUNDHEITSFORSCHUNG (DZG) UNTERSUCHEN IN GEMEINSAMEN PROJEKTEN ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN KRANKHEITEN SOWIE MÖGLICHKEITEN ZUR PRÄVENTION. DAS POTENZIAL SOLCHER KOOPERATIONEN IST GROSS.

Viele Menschen, die unter einer Erkrankung der Lungenbläschen oder des Gewebes dazwischen – einer sogenannten interstitiellen Lungenerkrankung – leiden, haben auch einen Typ-2-Diabetes. Ein Forscherteam des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) und des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) prüfte, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Erkrankungen gibt. Dazu wurden Patienten mit Typ-2-Diabetes, mit Prädiabetes sowie ohne Diabetes auf Stoffwechselstörungen, diabetesbedingte Komplikationen, Atemnot und Lungenfunktion untersucht. Dabei zeigte sich, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes signifikant häufiger an Atemnot und restriktiven Lungenerkrankungen leiden als die Kontrollgruppe. Bei den untersuchten Diabetes-Folgeerkrankungen zeigte sich, dass insbesondere eine Nierenerkrankung das Risiko einer restriktiven Lungenerkrankung und Lungenfibrose erhöht. Das Fazit der Studie: Atemnot und restriktive Lungenerkrankungen (RLD) wie zum Beispiel Lungenfibrose könnten eine späte Komplikation von Typ-2-Diabetes sein.

#DZD&DZL

Schlaganfälle und Herzerkrankungen treten häufig gemeinsam auf. Wenn das Herz aus dem Takt gerät, etwa bei Vorhofflimmern, kann das Blut verklumpen: Gelangen solche Blutklumpen ins Gehirn, führt das zu einem Schlaganfall. Herzkomplikationen sind zudem die häufigste Todesursache nach einem Schlaganfall. Bei 30 Prozent der Schlaganfall-Patienten ist der Herzinfarktmarker Troponin erhöht. Sie erholen sich nach einem Schlaganfall auch schlechter und haben ein höheres Risiko zu sterben. In einer gemeinsamen Studie mit 250 Patienten wollen Forscher des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) untersuchen, wie die Betroffenen am besten versorgt werden können. Die Ergebnisse sollen auch bessere Vorhersagen dazu ermöglichen, bei welchem Schlaganfall-Patient ein Herzinfarkt droht.

#DZHK&DZNE

––––––––

Studien deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Typ-2-Diabetes und Gedächtnisstörungen bis hin zu manifester Demenz gibt. Bereits bei einer Vorstufe des Diabetes, dem Prädiabetes, können erste Symptome auftreten. Forscher des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Tübingen untersuchten gemeinsam, welcher Mechanismus hier zugrunde liegt. Dabei zeigte sich: Mit einer abnehmenden Insulinempfindlichkeit der Probanden ihrer Studie sinkt auch deren Gedächtnisleistung. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass nicht der steigende Blutzucker allein, sondern vor allem die zunehmende Insulinresistenz zu einem Nachlassen des Gedächtnisses und der geistigen Fähigkeiten führt. Diabetes-Behandlungen, welche die Insulinempfindlichkeit verbessern, könnten daher den kognitiven Rückgang verschieben oder sogar verhindern.

#DZD&DZNE

Gewebeentnahmen gelten als die zuverlässigste Methode, um Lungenkrebs rechtzeitig zu erkennen: Die dafür nötigen Lungenspiegelungen und Lungenpunktionen sind für die Patienten jedoch mit Risiken behaftet. Das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) und das Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL) setzen in einer klinischen Kooperationsstudie unter anderem einen neuen Atemluft-Test ein, um bösartige Tumoren rechtzeitig zu erkennen: Sie suchen nach molekularen Spuren wie Bestandteilen des Erbmaterials und Proteinen in der Atemluft der Patienten. Die im Rahmen der Studie gesammelten biologischen Proben (Exhalate, Blut, Gewebe) werden in einer Biobank gelagert, um auch in Zukunft mit neuen Techniken Studien zur Identifizierung weiterer krebsspezifischer Biomarker zu ermöglichen.

#DZL&DKTK

MITTEILUNGEN

SMARTWATCHES STATT LANGZEITEKG

Intelligente Armbanduhren, sogenannte Smartwatches, können den Herzrhythmus zuverlässig analysieren und erfassen krankhafte Veränderungen, fanden DZHK-Forscher aus Greifswald gemeinsam mit Schweizer Kollegen heraus. Vorhofflimmern tritt mit dem Alter häufiger auf und kann zu Schlaganfällen führen. Blutverdünner beugen dem vor. Da Vorhofflimmern aber kaum Beschwerden macht, wird es häufig nicht erkannt. Smartwatches könnten eine günstige und praktikable Alternative zu Langzeit-EKGs oder implantierten Ereignisrekordern sein.

#DZHK

IMMUNTHERAPIE: ERFOLGREICHES

SCHNIPPELN MIT DER GENSCHERE

Die Idee, eigene Immunzellen genetisch zu verändern und sie gegen Infektionen und Tumore einzusetzen, ist nicht neu. Doch bisher konnten die derart veränderten T-Zellen klinisch nur mit begrenztem Erfolg eingesetzt werden. Münchner Wissenschaftler haben nun T-Zellen mit der neuen Genschere CRISPR bearbeitet und konnten damit Immunzellen erhalten, die den natürlichen sehr ähnlich sind, sich aber gegen Tumore oder Erreger programmieren lassen.

#DZIF

KREBSMEDIKAMENT GEGEN LUNGENHOCHDRUCK

Lungenhochdruck ist bisher nicht heilbar. Gießener Lungenforscher fanden nun einen neuen Therapieansatz und konnten mit dem Einsatz eines etablierten Krebsmedikaments den krankhaften Umbau der Blutgefäße in der Lunge stoppen. Es gelang sogar, bereits krankhaft verengte Blutgefäße zu regenerieren.

#DZL

WELTWEIT ERSTE

KLINISCHE STUDIE ZUR PRÜFUNG PERSONALISIERTER IMPFSTOFFE GEGEN HIRNTUMOREN

Wissenschaftler des DKTK und des internationalen GAPVAC Konsortiums sind einem personalisierten Impfstoff gegen aggressive Hirntumoren einen bedeutenden Schritt näher gekommen und haben diese Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. In der bislang ersten klinischen Studie testeten die Forscher maßgeschneiderte Peptid-Impfstoffe bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom. Jedes Vakzin berücksichtigte dabei die individuelle Ausprägung des Tumors und das Immunsystem der einzelnen Patienten. #DKTK

EPSTEINBARRVIRUS: EIN IMPFSTOFF WIRD ENTWICKELT