Wenn nach einem Sturz auf der Skipiste oder im Garten der Arm mächtig weh tut, ergeben die Untersuchungen in der Klinik: Der Knochen ist entweder gebrochen oder nicht, vielleicht einfach, vielleicht komplizierter. Und wie er behandelt werden muss, ist dann sehr klar. Bei einer seelischen Erkrankung ist die Lage oft erheblich komplizierter, denn Diagnosen werden dort vor allem auf Basis der eigenen, subjektiven Empfindungen und Angaben gestellt. Aber ist das, was ich habe, eine Depression? Oder eine Verstimmung? Vielleicht verbirgt sich dahinter auch Erschöpfung? Und wenn der Therapeut oder die Therapeutin eine Diagnose stellen konnte, bleiben auch in Sachen Behandlung in der Regel mehr Fragen als die nach Schrauben und Gips: Welche Therapie passt am besten? Werde ich gut darauf ansprechen? Können Medikamente helfen? Und wovon hängt das alles eigentlich ab? Genau solchen Fragen will sich die Forschung im Bereich psychischer Erkrankungen mithilfe von KI nähern. Und so viel steht schon fest: Die Ergebnisse haben zwar das Potenzial, vieles zu vereinfachen. Aber der Weg dahin ist steinig.

DIE DIAGNOSE WIRD HAUPT SÄCHLICH

ANHAND VON SYMPTOMEN GESTELLT.

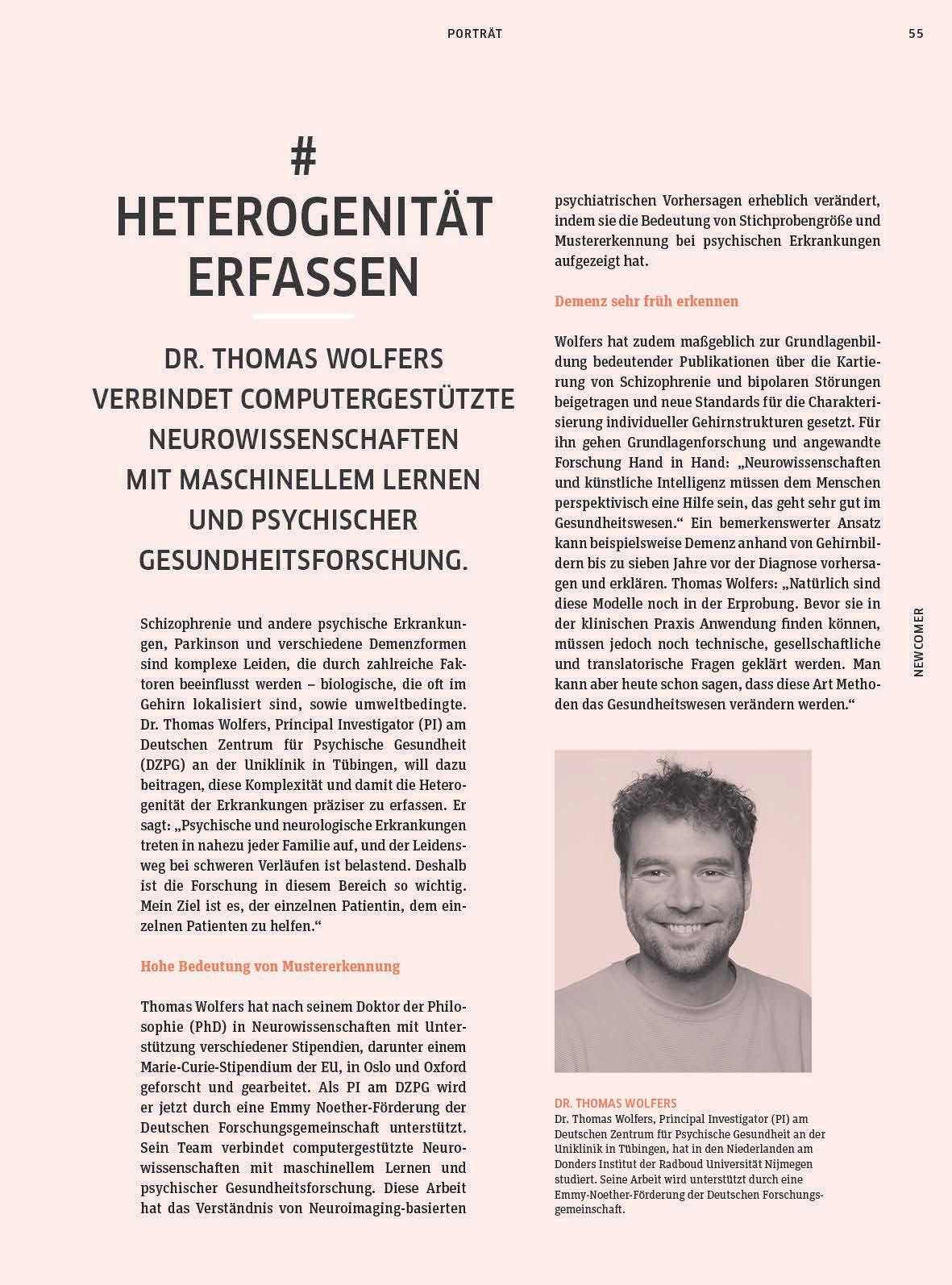

Professor Emanuel Schwarz, Leiter des Hector Instituts für Künstliche Intelligenz in der Psychiatrie und der Arbeitsgruppe Translationale Bioinformatik am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI), sagt: „Die KIForschung hat sich am Anfang stark darauf fokussiert, Patientengruppen von gesunden Probandinnen und Probanden zu unterscheiden. Über die Jahre hat man aber verstanden, dass das nicht der klinisch relevante Vergleich ist. Die eigentlichen Herausforderungen liegen in der Differenzialdiagnose, Therapieauswahl und Vorhersage von klinischen Verläufen.“ Beim Anlernen der KI braucht es statt gesunder Probanden als Vergleichsgruppe eher andere relevante Gruppen oder Längsschnittdaten – zum Beispiel bei der Frage, ob Patientinnen und Patienten auf eine Medikation bei Schizophrenie ansprechen werden. „Man braucht harmonisierte, über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelte Daten, um klinische Verläufe zu verstehen und vorhersagen zu können. Und da setzt das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) an: mit der Entwicklung harmonisierter Vorgehen, langfristig und über unterschiedliche diagnostische Kategorien hinweg.“