Ausgabe 08/202521.Juli 2025

3

Prozesse

Martina Nolte spricht über Digitalisierung in den Kommunen und die Bedeutung digitaler Teilhabe.

Ausgabe 08/202521.Juli 2025

3

Prozesse

Martina Nolte spricht über Digitalisierung in den Kommunen und die Bedeutung digitaler Teilhabe.

Gesetze

Die Initiative „Law as Code“ tritt für einen Paradigmenwechsel bei der digitalen Gesetzgebung ein.

Ei nmal m itteilen, mehr fach nutzen. Dieses Prinzip soll d ie deutsche Verwaltung revolutionieren Mit NOOTS entsteht d ie I nfrastruktur für ei ne nachhaltig vernetzte öffentliche Ver wa ltung. Doch der Weg dorthi n ist stei nig und födera l.

Zum ersten J uli 2025 is t die„Gesamtsteuerung Registermodernisierung“ in die operative Umsetzungsphase gestartet. Damit wurde eine entscheidender Schritt auf dem Weg der Verwaltungsdigitalisierung beschritten. Im Zentrum steht dabei das Nationale O nce-Only T echnical S yste m (NOOTS) – eine zentrale technische Infrastruktur, die den sicheren Datenaustausch zwischen Behörden gemäß des Once-OnlyPrinzips ermöglichen soll.

Nein zur

Mehrfacherfassung

Das NOOTS verspricht nicht weniger als eine Revolution für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Daten sollen nur noch ein einziges Mal erfasst werden und können dann – mit Zustimmung der Betroffenen – sicher

und transparent zwischen verschiedenen Behörden ausgetauscht werden. Dadurch sollen Zeit gespart, Aufwände signifikant reduziert und digitale Verwaltungsprozesse erheblich verschlankt werden. „Die Registermodernisierung ist ein zentrales Vorhaben des ITPlanungsrats“, betont Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin in Mecklenburg-Vorpommern und in diesem Jahr Vorsitzende des IT-Planungsrats. „Mit dem Start der Umsetzungsorganisation N OOT S gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer modernen, medienbruchfreien Verwaltung.“

Am 11. Juli 2025 konstituierte sich – auf Grundlage des IT-Planungsratsbeschluss 2025/13 und im Sinne des §3 Absatz 4 des NOOTSStaatsvertrags – die neue Steuerungsgruppe NOOTS, die zentrale Entscheidungen zu Betrieb, Wei-

terentwicklung und Finanzierung treffen soll. Vertreten und stimmberechtigt sind der Bund sowie die Länder Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hamburg und das Saarland. Christian Pfromm, CDO Hamburg und Vorsitzender der Steuerungsgruppe, hebt die strategische Bedeutung hervor: „Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips durch das NOOTS ermöglicht nicht nur den europaweiten Austausch von Nachweisen, sondern treibt auch die Modernisierung der Verwaltung entscheidend voran.“

Drei-Säulen-Struktur für die Umsetzung

Operativ fußt die Umsetzung des NOOTS auf drei Standbeinen Innerhalb der FITKO wird eine fachlich koordinierende Stelle ins Leben gerufen. Diese wird von der

SPEZIAL

Hintergründe und Lösungen rund um Automatisierung und künstliche Intelligenz im Public Sector. 15

Geschäftsstelle NOOTS – ebenfalls in der FITKO verortet – koordiniert. Im Bundesverwaltungsamt hingegen wurde eine betriebsverantwortliche Stelle installiert. Die Gesamtleitung liegt fortan bei der FITKO, während beim BVA die stellvertretende Leitung der Projektleitung vertreten ist.

FITKO-Präsident Dr André Göbel unterstreicht die Bedeutung dieser neu geschaffenen Struktur „Das NOOTS schafft die häufig ignorierten Grundlagen, um komplizierte Verwaltungsprozesse für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ganz grundständig zu vereinfachen.“

BVA-Präsidentin Katja Wilk en kündigt überdies konkrete Schritte zur zeitnahen Umsetzung an. Derzeit liefen die Vorbereitungen für zwei Umsetzungsprojekte, die den Nachweisdatenaustausch über das NOOTS noch i n diesem Kalenderjahr produktiv nutzen sollen.

Rahmenbedingungen

Der NOOTS-Staatsvertrag wird aktuell von Bund und Ländern ratifiziert. Ziel ist der schrittweise Anschluss von Register- und Onlinediensten sowie die Umsetzung des Once-Only-Prinzips auf bundesweiter wie europäischer Ebene. Dabei positioniert sich NOOTS

Bild: Kathleen Friedrich

Dr. André Göbel bekleidet seit November 2023 das Amt des FITKO-Präsidenten. Ku rz gemeldet

Staatsreform – jetzt!

Die Vorstellung des Abschlussberichts der Initiative für einen handlungsfähigen Staat am geschichtsträchtigen 14. Juli war –nach den Worten des Bundespräsidenten – keine Abschlussveranstaltung, sondern eine Staffelübergabe von der Expertise zur praktischen Umsetzung durch die Politik. Die Initiatoren Julia Jäkel, Dr. Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Prof. Dr. Andreas Voßkuhle wollen mit ihrem Bericht „dazu beitragen, Blockaden und Selbstblockaden staatlichen Handelns aufzulösen“. Dafür haben sie bereits in ihrem Zwischenbericht „Gelingensbedingungen“ für Reformen formuliert. Viele die-

ser Empfehlungen haben Eingang in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gefunden. Die Empfehlung zum Bundesdigitalministerium wurde umgesetzt.

Für den Abschlussbericht wurden die Vorschläge – nach intensiven Diskussionen in den Arbeitsgruppen, aber auch mit vielen weiteren Fachleuten, Verbänden, engagierten Bürgerinnen und Bürgern – weiter ausgearbeitet und um fünf weitere Empfehlungen ergänzt. Dazu gehört, die Nachrichtendienste zu befähigen, „unser Land wirksam zu schützen“ und „dem demokratiegefährdenden Einfluss sozialer Medien entgegenzuwirken“. Wie dringend nötig die ange-

mahnten Veränderungen sind, weil das Vertrauen in unsere demokratische Ordnung zu erodieren drohe, machte Bundespräsident Frank Wa lter Steinmeier bereits in seiner Begrüßung klar: In allen Gesprächen werde immer wieder die Sorge formuliert, dass die Handlungsfähigkeit des Staates durch ein „dichtgewobenes Netz aus Regelungen und Vorschriften eingeschränkt“, manche sagten sogar, beschädigt, würde. Es gebe nichts zu beschönigen, befand auch Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger: „Ihr Abschlussbericht nimmt uns in die Pflicht.“ An zu vielen Stellen fehlte und fehle der politische Wille und Mut,

als zentraler Baustein des Deutschland-Stacks und soll die Grundlage für eine proaktive, antragslose öffentliche Verwaltung schaffen, bei der Daten – automatisiert und sicher – behördenübergreifend abgerufen werden können. Und eben jeweils nur ein einziges Mal jk

Weitere Informationen

NOOTS ist wegweisend, einigen Staatsmodernisierern zufolge kommt es allerdings zu spät. Einen stets aktuellen Blick auf die Entwicklungen der Verwaltungsdigitalisierung erhalten Sie auf der Webseite der FITKO. [ fitko.de/foederale-koordination/noots ]

Erkenntnissen auch die notwendigen Taten folgen zu lassen. Sein Ministerium habe diesen Mut und diesen Willen –doch den brauche das ganze Land.

Für das Gelingen der Reformen sei wichtig, dass Bund und Länder an einem Strang zögen, betonen die Initiatoren. Als ermutigend wird daher die Modernisierungsagenda gesehen, auf deren Ausarbeitung sich die Regierungschefinnen und -chefs der Länder und Bundeskanzler Friedrich Merz am 18. Juni verständigt haben. Darin sollen insbesondere Vorschläge der Initiative aufgegriffen werden. nh

voge.ly/Staatsreform

3|Martina Nolte, Teamleitung E-Government bei der Stadt Mönchengladbach, spricht im Interview über digitale Teilhabe, aktuelle Projekte und den „humorvollsten EfA-Dienst Deutschlands“.

4|Ohne Papier ins sanierte Rathaus: Bernd Lehman, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg, erläutert die Gründe dieses hehren Ziels.

Praxis & Innovation

9|Digital statt digitaltauglich: Die Initiative „Law as Code“ der Agentur für Sprunginnovationen fordert eine andere Denkweise.

10|Live aus dem CDO-Zirkel: Andreas Steffen plädiert für fachliches Nachfragen und mehr aktives Zuhören.

5|Das bayerische Ingolstadt setzt auf smarte Technologie und treibt die Umsetzung seiner Digitalagenda voran.

6|Felix Appel erklärt, warum Politik neu denken muss und Wahlkreise als Communities begreifen sollte – mit neuen Beteiligungsformaten, digitaler Nahbarkeit und kontinuierlichem Dialog.

7|Professor Niehaves zeigt in seiner Kolumne auf, dass künstliche Intelligenz den Menschen nicht ersetzt, sondern sogar wertvoller macht.

7|Eine aktuelle Studie der Agora Digitale Transformation befasst sich mit Begrifflichkeiten und strukturellen Voraussetzungen rund um „Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks“.

11|Beim eGovernmentWettbewerb von BearingPoint und Cisco läuft derzeit die Abstimmung für den Publikumspreis.

11|MaKI: Der „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ soll künftig auch Ländern und Kommunen offen stehen.

12|Die Module für die Praxisverwaltungssysteme kommen pünktlich zum Start der elektronischen Patientenakte in den Praxen an.

12|Das Ende der EinboxKonnektoren ist eingeläutet,

und mit dem TI-Gateway steht der Nachfolger parat.

13|Übersicht zu anstehenden Terminen für öffentliche Einrichtungen.

alles neu macht der Mai, auch wenn es in unserem Fall erst mit dieser Ausgabe augenfällig wird Seinerzeit hat sich unser Team nämlich für einen kleinen Frühjahrsputz entschieden, damit das Layout der eGovernment etwas aufgeräumter daherkommt Ganz konkret bedeutet das: mehr Raum für unsere Titelgeschichten, auf dieser zweiten Seite zusätzlichen Platz für ein Editorial und einen Verweis auf unsere E-Paper-Ausgabe (siehe unten) sowie ein strukturierterer Überblick über unsere aktuellen Inhalte – ganz ohne Abstriche bei der inhaltlichen Qualität, versteht sich. So starten wir beispielsweise mit einem spannenden Interview ins Ressort „Politik & Verwaltung“: Martina Nolte, Teamleitung E-Government bei der Stadt Mönchengladbach, berichtet darüber, wie sie das Thema Digitalisierung angeht, welche Initiativen und Projekte ihre Mannschaft aktuell beschäftigen und wie kommunenübergreifende Zusammenarbeit

Stephan Augsten Redaktionsleitung eGovernment in der Praxis aussehen kann. Die Gunst der Stunde hat derweil Bernd Lehmann, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg ergriffen Im Zuge der Sanierung des städtischen Rathauses ab 2019 erging dort die Entscheidung, das papierlose Büro möglichst konsequent umzusetzen, um den mit der Covid-19-Pandemie aufgekommenen Digitalisierungsschub weiter zu befeuern; im Ergebnis stehen nicht nur ein Digitalisierungsgrad von über 75 Prozent, sondern auch finanzielle Einsparungen dank gar nicht erst angeschaffter Aktenschränke.

Der Blick in beide Kommunen macht deutlich: Innovative Ideen und Technologien müssen nicht immer mit Schmerz verbunden sein, sie können sogar für echtes Glück sorgen – ein Aspekt, mit dem sich auch Professor Björn Niehaves in seiner Kolumne zum Thema KI beschäftigt Entgegen vieler Unkenrufe glaubt er nämlich nicht daran, dass künstliche Intelligenz den Menschen ersetzt,

sondern dass sie vielmehr dessen Arbeitsweise verändert, Kompetenzen ergänzt und so wieder mehr Zeit für das Wesentliche schafft: mehr Menschlichkeit im Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern. Allerorten stehen die Zeichen auf Veränderung, das gilt auch und insbesondere mit Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung Eine besonders wichtige Aufgabe besteht aktuell darin, allen Betroffenen klarzumachen, dass nicht jede Veränderung per se schmerzhaft sein muss, es aber durchaus sein kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie unsere kleine LayoutÄnderung verwinden können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Lektüre

eGovernment jederzeit & überall: Hintergründe und News rund um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung online lesen.

Bereits freitags vor der Print-Ausgabe online verfügbar: eGovernment.de/digitale_ausgaben

eGovernment Vogel IT-Medien GmbH

Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150 redaktion.egov@vogel.de

Handelsregister Augsburg HRB 11943

Redaktionsleitung

Susanne Ehneß / su (CvD, -180, ViSdP für redaktionelle Inhalte)

Stephan Augsten / aus (-145)

Redaktion

Nicola Hauptmann / nh (-260)

Johannes Kapfer / jk (-181)

Serina Sonsalla / se (-184)

Co-Publisher Harald Czelnai (verantwortlich für den Anzeigenteil, -212), harald.czelnai@vogel.de Fax 0821/2177-152

Mediaberatung

Sandra Schüller (-182), Heike Kubitza (-213)

Anzeigendisposition

Mihaela Mikolic (-204)

Grafik & Layout: Vogel Medienservice Kampagnenmanagement

Ursula Gebauer (-217) EBV: Carin Böhm

Anzeigen-Layout: Alexander Preböck

Leserservice: eGovernment.de/hilfe oder eMail an: vertrieb@vogel.de mit Betreff eGovernment“ Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett

*CS-1234567*

Geschäftsführer Tobias Teske Günter Schürger

Erscheinungsweise: 12 Ausgaben jährlich

Abonnement Preis des Jahresabonnements: 108,- inkl MwSt und Versand

Druck

Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstr 5, 97204 Höchberg Gedruckt auf Steinbeis silk Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel. Mehr Infos unter: www.stp.de Fragen zur Produktsicherheit produktsicherheit@vogel.de Haftung

Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind ist der jeweilige Autor verantwortlich Redaktionelle Beiträge, die zur Veröffentlichung in eGovernment bestimmt sind, können auch auf allen Websites der Vogel Communications Group verwendet werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Sie können nur zurückgesandt werden, wenn Rückporto beiliegt.

Copyright Vogel IT-Medien GmbH Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion Fotokopieren veröffentlichter Beiträge ist gestattet zu innerbetrieblichen Zwecken, wenn auf jedes Blatt eine Wertmarke der Verwertungsgesellschaft Wort, Abt Wissenschaft, in 80336 München, Goethestraße 49 nach dem jeweils geltenden Tarif aufgeklebt wird. Nachdruck und elektronische Nutzung Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über: www.mycontentfactory.de Tel. 0931/418-2786. Die Artikel dieser Publikation sind in elektronischer Form über das Datenbankangebot der GBI zu beziehen: www.gbi.de eGovernment ist die Zeitung für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche

Sicherheit Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den Öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector Das Onlineportal www.eGovernment.de stellt maßgeschneiderte Services für IT-Entscheider der Öffentlichen Hand dar und bietet ein umfangreiches, exklusives Webangebot mit hohem Nutzwert. Das Stammhaus Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group. Der führende deutsche Fachinformationsanbieter mit rund 100 Fachzeitschriften und 60 Webseiten sowie zahlreichen internationalen Aktivitäten hat seinen Hauptsitz in Würzburg.

Mitgliedschaft eGovernment ist IVW-zertifiziert. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Healthcare Digital, BigData-Insider, CloudComputingInsider, DataCenter-Insider, IP-Insider, Security-Insider, Storage-Insider.

Taskforce, Teilhabe und Transparenz

Die Stadt Siegburg verzichtet im neuen Rathaus auf Papier und Aktenschränke.

Martina Nolte, Teamleitung E-Government in Mönchengladbach, erklärt, was bei der Digitalisierung wirklich zählt, worüber in der Politik bislang zu wenig gesprochen wird und weshalb sich ein Blick über den Tellerrand lohnt.

Frau Nolte, wenn heute über Digitalisierung gesprochen wird, geht es oft um Technik, Tools und Prozesse. Sie aber sagen: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Was heißt das konkret – und warum reicht Technik allein nicht aus?

Nolte: Ich beschäftige mich tagtäglich mit Online-Services, mit der Einführung von Chatbots, von Fachverfahrensanbindungen und so weiter und so fort. Dabei stelle ich aber immer wieder den Menschen in den Mittelpunkt Das ist mir besonders wichtig. Wir können der Maschine ja tatsächlich nur das sagen, was wir selbst wissen oder was wir wissen wollen – und dafür müssen wir zuerst wissen, was wir wollen. Damit wir genau das auch so weitergeben können.

Was denken Sie, über welches Thema in der Welt der Digitalisierung wird noch zu wenig gesprochen und weshalb?

Nolte: Für mich ist das ganz klar das Thema der digitalen Teilhabe und Datenethik Wir reden viel über Technik, über Plattformen und Prozesse – und viel zu selten darüber, ob wir wirklich alle mitkommen.

Menschen ohne Internetzugang, mit Sprachbarrieren oder Einschränkungen erleben digitale Verwaltung oft als Ausschluss. Auch beim Thema Daten ist oft unklar, wie wir sie fair, sinnvoll und transparent nutzen können, ohne Vertrauen zu verspielen. Das ist ein riesiges Feld und meiner Meinung nach auch ein sehr unterschätztes. Ebenso wenig reden wir über Wirkungsorientierung. Was bewirkt eigentlich die Digitalisierung, die wir jeden Tag machen, bei den Menschen? Was können Indikatoren für Mitarbeitende und für die Gesellschaft sein? Und reicht es überhaupt, eine digitale Lösung bereitzustellen oder müssen wir diese nicht auch mal messen und schauen, ob sie angenommen wird, ob Barrieren abgebaut werden, wie es mit den Lebensrealitäten ist, um diese zum Beispiel zu verbessern? Also „Wirkungscontrolling“ ist für mich ein ganz essentieller Punkt, der in der Digitalisierung bisher immer gefehlt hat.

Was müsste sich denn ändern, damit Digitalisierungsprozesse in Kommunen beschleunigt werden?

Nolte: Meiner Meinung nach braucht es drei Dinge – und zwar erstens klare Zuständigkeiten. Digitalisierung darf nicht nur in der IT oder bei Projektteams hängen,sondernmusseinegemeinsame Aufgabe sein, interdisziplinär und auch interkommunal. Sie betrifft ja den gesamten Staat – das gepaart mit klaren Zuständigkeiten wäre wirklich der richtige Weg. Zweitens kompetente Ressourcen. Wir brauchen kluge Köpfe, aber auch Zeit und Geld – das zur richtigen Zeit für das Richtige. Statt mit dem Gießkannenprinzip, sollten wir punktuell schauen, wo wir mit gewissen Ressourcen einen großen Output erreichen und diesen auch skalierbar machen. Und drittens weniger Bürokratie. Bürokratie an sich ist zwar wichtig, insbesondere in einem Rechtsstaat, aber wichtig wäre weniger bei der Umsetzung und Beschaffung, sonst verlieren wir einfach zu viel Schwung mit den Formalitäten.

Wie treiben Sie die Digitalisierung in der Stadt Mönchengladbach voran?

Nolte: Wir setzen ganz besonders auf praxisnahe Digitalisierung mit strategischem Blick. Das heißt, wir schauen, was Bürgerinnen, Bürger und Nutzende wirklich brauchen und was Mitarbeitende im Alltag entlastet. Wichtig ist dieser Zweiklang der Dinge, statt nur auf eine Seite zu schauen Denn das macht auch die Akzeptanz innerhalb der Stadtverwaltung und außerhalb viel größer. Was wir brauchen, sind zum Beispiel Taskforces, also Menschen, die sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammentun. Wir haben gerade die Taskforce „Registermodernisierung“ gestartet. Dort unterstützen wir die Umsetzung der RegistermodernisierungmitKnowhow aus Datenmanagement, ITSicherheit, Datenschutz und unserem E-Government-Team. Zunächst analysieren wir, welche Daten und Register vorhanden, wie sie aktuell strukturiert sind und wie sie gestaltet sein müssen –damit wir zukunftsfähig sind und

„Nicht alles funktioniert eins zu eins, aber das Prinzip ‚machbar‘ statt ‚perfekt‘ ist überall hilfreich.“

Martina Nolte

den Menschen auch in Zukunft das Once-Only-Prinzip ermöglichen können.

Des Weiteren entwickeln wir gerade KI-gestützte und nutzerzentrierte Services bei der Stadt Mönchengladbach und befähigen unsere Mitarbeiter, u. a gängige Sprachmodelle zu nutzen Wir haben dazu eine Leitlinie entwickelt, um ganz klar die Rahmenbedingungen zu schaffen, denn ein Verbot macht keinen Sinn. Alle nutzen es und möchten es schließlich nutzen Also stellt sich die Frage: Wie können wir den Einsatz sicher und verantwortungsvoll gestalten? Außerdem optimieren wir immer weiter unsere Services für das digitale Rathaus Das Serviceportal ist auch ein großer Teilbereich meines Teams. Das macht ganz besonderenSpaß,weilmandaunheimlich viel mit Menschen zu tun hat und sehen kann, wenn etwas bürgernah nach Wünschen umgesetzt wurde und auch gut genutzt wird. Gleichzeitig fördern wir aber auch eine Kultur des „Einfach mal Machens“, aber mit Leitplanken – nicht chaotisch,sonderneherexperimentierfreudig und verantwortungsvoll.

Welche spannenden Initiativen und Projekte laufen denn noch gerade an, und was beschäftigt Sie aktuell?

Nolte: Neben der Umsetzung von KI-gestützten Anwendungsfällen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir Digitalisierung demokratischer gestalten können. Wie binden wir Bürgerinnen, Bürger und Nutzende frühzeitig ein? Wie holen wir Fachbereiche, Fachkompetenzen und die Politik mit ins Boot? Oder welche Stakeholder auch immer da abgeholt werden müssen. Außerdem schauen wir im Bereich Datenmanagement und Statistik der Stadt Mönchengladbach, wie wir mit Daten echte Mehrwerte schaffen können. Etwa durch bessere Steuerung, frühere Problem-

erkennung oder gezielte Leistungen. Und gerade im Bereich EGovernment-Daten – das beinhaltet zum Beispiel auch die Registermodernisierung, das Onlinezugangsgesetz oder das EGovernment-Gesetz – haben wir unheimlich viele Projekte, die versuchen, Gesetze nutzerzentriert umzusetzen und als niedrigschwelliges Angebot erlebbar zu machen.

Ihre Blaupausen könnten auch für andere wichtig sein. Wo sehen Sie Potenzial für andere und inwiefern lassen sich diese denn auf andere Bereiche und Kommunen übertragen?

Nolte: Unsere Erfahrungen mit kleinen interdisziplinären Teams, mit gezielter Kompetenzplanung und vor allem mit offenem Austausch lassen sich gut übertragen. Das haben wir bereits öfter festgestellt Wir arbeiten beispielsweise sehr eng mit der Landeshauptstadt Wiesbaden zusammen und tauschen uns immer wieder interdisziplinär und interkommunal aus. Nicht alles funktioniert eins zu eins, aber das Prinzip „machbar“ statt „perfekt“ ist überall hilfreich. Das bedeutet, wir prüfen zunächst, was mit den vorhandenen Ressourcen machbar ist und wie viel Output es erzielt. Wir wollen weg von diesen 100 Prozent Es ist immer das MVP, das Minimalprodukt, das wir dann immer weiterentwickeln Das ist ein lebender Prozess, und manchmal sind es einfach die kleinen Lösungen, die schnell Wirkung entfalten Da arbeiten wir u. a eben sehr eng mit Wiesbaden zusammen. Wir haben auch mehrere Kooperationen und Nachnutzungsmöglichkeiten. Darunter hat Wiesbaden jetzt auch unseren Passierschein A38, den wir digital umgesetzt haben, als GamificationAnsatz nachgenutzt Wir nennen das den humorvollsten EfA-Dienst Deutschlands, weil es kein echter Online-Service ist Bei diesem Dienst geht es darum, dass die Menschen mit Witz und ein wenig Lockerheit an die Bund-ID herangebracht werden. Wir erklären lediglich, wie sie sich selbstständig für eine Bund-ID eintragen, wie sie den elektronischen Personalausweis oder einen Online-Dienst

Künstliche Intelligenz ersetzt nicht, sie verändert und ergänzt.

mit der eID-Funktion nutzen können – und das ist genau der Ansatz, den wir fahren wollen. Wir bringen die Menschen dorthin, wo wir sie haben wollen. Denn was bringen uns die ganzen OnlineServices, wenn keiner sie nutzen kann? Zum Beispiel, weil die eIDFunktionen nicht freigeschaltet wurden Des Weiteren haben wir mit dem Ko-Pionier-Preis für Stadtlabor2go, der Stadt Mönchengladbach, Wiesbaden sowie dem Citizen Lab Auszeichnungen, und nun das „Bewährt vor Ort“-Siegel, erhalten Das kam vom Städte- und Gemeindebund und ProjectTogether Hier wurden wir für die Nachnutzung unseres OZG-Bootcamps ausgezeichnet, das die Landeshauptstadt Mainz nachgenutzt hat, und wie bereits erwähnt, für den Passierschein A38. Das sind beides Methoden, die auch skalierbar und relativ einfach umzusetzen sind – wir sind da auch sehr stolz. Ich finde es sehr wichtig, dass man voneinander lernt und wir uns als einen Staat betrachten – statt immer wieder das Rad neu zu erfinden. Das größte Ziel sollte sein, dass wir es gemeinsam machen.

„Gemeinsames machen“ – das ist ein wichtiges Stichwort. Was können wir eigentlich von anderen Kommunen lernen und wie? Wie kommen Entscheiderinnen und Entscheider am besten in den Austausch? Nolte: Ja, das geht natürlich unheimlich gut über Beziehungen, so wie wir das auch mit anderen Städten pflegen. Also ich bin beispielsweise mit der Stadt Nürnberg oder eben mit Wiesbaden, Mainz, Düsseldorf oder sonstigen in Kontakt Da haben wir wirklich viele Städte, mit denen wir im engen Austausch sind Wir teilen immer mit, was wir aktuell vorhaben und fragen direkt nach, ob sie mitmachen wollen – oder umgekehrt: Wir haben das bei euch gesehen, können wir uns das mal anschauen? Ich finde aber tatsächlich, dass wir auch mehr nach Europa schauen sollten, denn wir sind auch ein Europa – und die Niederlande: Dort wird wirklich sehr radikal nutzerzentriert gedacht und sie sind uns schon sehr weit voraus. Warum nicht mal hinfahren und sich angucken, wie macht ihr das eigentlich?

Es lohnt sich, den Blick über den Tellerrand zu werfen und vor Ort zuerfahren,wieandereKommunen digitale Lösungen gestalten. In gewissen Gemeinden kann man schließlich viele, viele Dinge adaptieren Ansonsten gibt es auch in anderen Städten tolle Beispiele von smarten Beteiligungsplattformen, Ende-zu-Ende-Digitalisierung bis hin zu Open-Data-Projekten. Das machen wir bereits mit Entwicklungsallianzen, gerade im Smart-City-Bereich Der Schlüssel ist einfach: Austausch auf Augenhöhe – nicht abwarten, sondern nachfragen und gerne auch mal nachmachen Das ist ja das, was ich auch immer sage, also Nachnutzung ist wirklich das A und O. Das Interview führte Serina Sonsalla

Verwaltungsdigitalisierung konsequent gedacht

Wenn die Siegburger Verwaltung zum ersten September das neu sanierte Rathaus bezieht, wird einiges anders laufen als im Rest von Deutschland. Im Gespräch verrät Bernd Lehman, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt, was es damit auf sich hat.

Lassen Sie uns ein Assoziationsspiel spielen. Currywurst. Fabergé Rathaus. Wenn Sie zur Pommes-, Ei- und Papierakte-Fraktion gehören, dann seien Sie beruhigt Sie sind nicht allein. Schließlich befindet sich – trotz fortschreitendem Digitalisierungsgrad – in ausnahmslos allen Rathäusern noch der eine oder andere Regalkilometer an Akten jeglicher Couleur In allen Rathäusern? Nun ja, nicht ganz Seit 2019 wird das Rathaus in Siegburg von Grund auf saniert. In wenigen Wochen werden die Verwaltungsfachangestellten dort ihre Arbeit nach fünfjährigem Interimsstandort-Exil wiederaufnehmen. Das Besondere dabei: Bei der Neubeschaffung der Büromöbel hat die Stadtverwaltung auf Aktenschränke verzichtet. Und das aus gutem Grund Denn Siegburg wird das erste deutsche Rathaus sein, welches (beinahe) komplett auf Papier verzichtet

Projekt „Ohne Papier ins sanierte Rathaus“

Bernd Lehmann, Dezernent sowie Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg, berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sich die Stadt diesem MammutProjekt genähert hat und welche Fallstricke ihr dabei untergekommen sind Den aktuellen Stand der Digitalisierung in Siegburg schätzt Lehmann auf etwa 75 bis 80 Prozent ein Wobei es durchaus Unterschiede in einzelnen Bereichen gebe, wie er erklärt „Wir haben Bereiche, zum Beispiel das Finanzwesen der Stadt, die arbeiten komplett digital, komplett papierlos, komplett prozessorientiert.“

Gleichzeitig gebe es aber auch Be-

reiche, in denen Papier noch stärker vertreten sei, oft aufgrund rechtlicher Hemmungen. Einen besonders bezeichnenden Fall benennt Lehmann als Paradebeispiel für die Probleme der Digitalisierung in Deutschland: „Wir stellen Förderanträge bei der Bezirksregierung online, schicken diese online weg und signieren digital. Zur Bestätigung des Ganzen sind wir aber verpflichtet, einen Ausdruck via Faxgerät zur Bezirksregierung schicken.“ Dies führe unter anderem dazu, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert seien, ob sie rein digital arbeiten dürften.

Die Covid-19-Pandemie als Digitalisierungs-Turbo

Im Gegensatz zu den meisten anderen Institutionen und Verwaltungsbehörden kam Corona sowie die damit verbundenen Lockdowns der Siegburger Stadtverwaltung nicht ganz ungelegen Vielmehr hatte sich die Pandemie als regelrechter Digitalisierungs-Turbo erwiesen, berichtet Lehmann. War das Thema Homeoffice beziehungsweise Remote-Arbeit beispielsweise vor Corona vielerorts ein Tabuthema, hat es sich mittlerweile zum Standard in vielen Branchen gemausert

„Wir haben uns diesem Thema komplett geöffnet“, erklärt Lehmann. Heute habe jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Siegburger Stadtverwaltung – sofern es das jeweilige Arbeitsgebiet zulässt – die Möglichkeit, mobil zu arbeiten Die Hälfte der Arbeitszeit dürfe mobil verbracht werden. Interessanterweise hätte die Verwaltung ihren Verwaltungsfachan-

gestellten sogar noch mehr individuelle Arbeitszeit und -ortgestaltung eingeräumt, wurde aber vom Personalrat dahingehend eingeschränkt.

KI-Einsatz mit Siggi

Ein weiterer Faktor, der in Siegburg zu Entlastung von Bürgerschaft und Verwaltung führt, ist der Chatbot Siggi Seit anderthalb Jahren wird er von der Stadt eingesetzt und kürzlich – im Rahmen des deutschen Digitaltags – um eine Sprachausgabe erweitert „Siggi hat sprechen gelernt“, freut sich Lehmann. Der „fleißigste Mitarbeiter der Stadtverwaltung“, mittlerweile zum Voicebot befördert, werde als Ergänzung zur Telefonzentrale – während der Geschäftszeiten sei dafür das Callcenter der Stadt Köln verantwortlich – eingesetzt und könne in 96 verschiedenen Sprachen mit den Anruferinnen und Anrufern kommunizieren.

Besonders wichtig sei dies für Menschen, die Schwierigkeiten im Umgang mit Geschriebenem hätten. „Man darf nie außer Acht lassen, egal ob muttersprachig oder fremdsprachig, wie viele Analphabeten es tatsächlich in Deutschland gibt, die natürlich mit einem klassischen Chatbot wie Siggi und diesen Werkzeugen im Allgemeinen überhaupt nicht zu Rande kommen.“ Aus reiner Inklusionssicht ist dies natürlich ein sehr großer Schritt auf dem Weg zu einer barrierearmen öffentlichen Verwaltung Doch Lehmann warnt – bei allem Potential, welches in KI und deren Einsatz schlummere – vor einer Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wichtig sei

Bernd Lehmann verantwortet und koordiniert in Siegburg die Digitalisierungsvorhaben der

es, die Ängste und Ressentiments, welche gegenüber künstlicher Intelligenz vorherrschen – abzubauen und zu zeigen, dass nicht die Arbeit der Einzelnen überflüssig, sondern sinnvoll ergänzt und erleichtert werde, so Lehmann. Ein besonders wichtiges und lohnenswertes Anwendungsfeld sieht er im KI-basierten Wissensmanagement „Wir stehen vor einem großen – vielleicht dem größten –demografischen Wandel in den Verwaltungen Viele erfahrene Menschen werden in den nächsten Jahren die Verwaltungen verlassen.“ Und mit diesen langjährigen und spezialisierten Mitarbeitern würde auch deren Wissen verrentet werden. Nun gelte es dieses Wissen „in irgendeiner Form“ zu behalten. Genau an dieser Stelle könne ein Ratsinformationssystem, welches mit einem KI-Assistenten ausgestattet ist, für nachhaltige Abhilfe sorgen Aus diesem Grund wird eben solch ein System – das übrigens aus der gleichen geistigen Feder wie Siggi stammt – demnächst in Siegburg als Ergänzung zu den bisher datenbankorientierten Lösungen eingeführt

Auch KI-Agenten sind für die Verwaltung ein Thema

Lehmann denkt das Thema KI in der Verwaltung konsequent weiter und gibt ein Beispiel. „Vor vielen, vielen Jahren, als man mit der Digitalisierung von einzelnen Fachverfahren begonnen hat, war es ja meistens so, dass auf dem Weg zur Sachbearbeiterin, zum Sachbearbeiter hin dann ein Medienbruch fester Bestandteil des Prozesses war. Im nächsten Schritt war dann der Medienbruch abgeschafft und von der Antragsstellung bis hin zur Bearbeitung und der Bescheidung lief alles digital.“ Nun sei man an dem Punkt angekommen, an welchem gewisse Prozesse – Lehmann zieht an dieser Stelle den Anwohnerparkausweis heran –, für die es lediglich binäre Entscheidungsmöglichkeiten gebe – entweder ist man zur Beantragung berechtigt oder eben nicht –, von einer KI und ohne weiteres Zutun einer Verwaltungsfachkraft bearbeitet werden. Eine Stufe weitergedacht wäre es ebenfalls möglich, dass künstliche Intelligenz eine Art Sparringspartner für die Angestellten in der öffentlichen Verwaltung darstellt

So sei es beispielsweise denkbar, dass die KI verschiedene Lösungsvorschläge präsentiert, auf die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen oder diese – nach eigenem Ermessen – auch in Gänze ignorieren könnten, sagt Lehmann. Seiner Meinung nach berge der Einsatz von KI im behördlichen und verwaltungstechnischen Kontext durchaus interessante Synergiepotentiale, und zukünftig werde das Thema künstliche Intelligenz mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.

Herausforderungen und Ausblick

Trotz der zahlreichen Fortschritte der vergangenen Jahre blieben etliche Herausforderungen bestehen, davon ist Lehmann überzeugt. Das föderale System führe zu unterschiedlichen Verfahren und erschwere einheitliche Lösungen. Für die Zukunft wünscht sich Lehmann unter anderem deswegen mehr Verbindlichkeit von oben. „Es wäre manchmal besser, wenn von oben nach unten bestimmte Dinge verpflichtend wären.“ Als Beispiel nennt der Digitalisierungsbeauftragte die konsequente Nutzung digitaler Ausweisfunktionen oder ein zentrales Melderegister nach dänischem Vorbild Mit dem Einzug ins sanierte Rathaus Anfang September sieht Lehmann darüber hinaus die nächste Phase der Digitalisierung in Siegburg erreicht: „Die Saat ist gesät mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, mit dem neuen modernen Rathaus, mit neuen und papierlosen Arbeitswelten in diesem Rathaus. Und dieses zarte Pflänzchen muss jetzt kräftig gegossen werden, damit es wächst und gedeiht und wir Schritt für Schritt auch auf 100 Prozent digitalisieren.“ jk

Weitere Infos zu Siegburg Wenn Sie sich über die Digitalisierung in Siegburg informieren möchten oder einfach einen Plausch mit Siggi halten möchten, können Sie dies über die offizielle Webseite der Stadt tun. [ siegburg.de ]

Smart City Index? Spielt für Ingolstadt keine Rolle – die Stadt ist trotzdem ganz vorne mit dabei. Bernd Kuch, Referent für Personal, Organisation und IT-Management erklärt, wie die Stadt es an die Spitze geschafft hat und weshalb auch die digitale Verwaltung mehr braucht als nur Technik

In den vergangenen Jahren erreichten Sie immer wieder vordere Plätze im Smart City Index des Digitalverbands Bitkom – zuletzt 2024 den ersten Platz in der Kategorie „Energie und Umwelt“. Auch in der digitalen Verwaltung gehört Ingolstadt seit Langem zu den Vorreitern. Wie haben Sie diese Erfolge erzielt? Sicher spielte die Digitalstrategie auch eine Rolle?

Kuch: Auf jeden Fall. Es gab ja 2018 den Beschluss zur Digitalisierungsstrategie. Damit wurden klare strategische Ziele festgelegt und andere Dinge sehr weit operativ weiterentwickelt Das war eine gute Basis, auf der wir 2023 die Digitalisierungsstrategie fortgeschrieben haben. Mit der Firma KPMG haben wir uns zudem einen externen Berater an Bord geholt –weniger wegen der fachlichen Zielsetzungen oder der notwendigen Anpassungen, sondern mehr aus dem Grund, auch die internen Strukturen im Blick zu haben Oft hat man selbst einen blinden Fleck und denkt, dass alles gut passt und das Ziel klar ist. Daher war es uns wichtig, jemanden von außen zu holen, der das objektiv beobachtet und hinterfragt. In Zusammenarbeit mit KPMG sind Themen wie eine zentrale Portfolio-Planung und ein zentrales Projektmanagement aufgekommen. Es gab zu wenig Abstimmung darüber, wo es parallele Ansätze gibt, die man bündeln könnte. Wo kann man aus verschiedenen Projekten Synergien schaffen und

eine strategische Bewertung der Digitalisierungsprojekte vornehmen? Was ist aus strategischer Sicht wichtiger als anderes? Mit der Stabsstelle, die wir seit August 2024 haben – eine Initiative, die aus der Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie entstanden ist – haben wir nun gute Strukturen geschaffen, um diese Fragen zu adressieren.

Im Verwaltungsbereich haben wir damals beim Smart City Index gepunktet, weil wir sehr viele OnlineDienste angeboten haben – auch bayernweit waren wir wirklich sehr

weit vorne Vor fünf Jahren hatten wir 30 Online-Dienste. Doch im Vergleich dazu, bieten wir heute schon knapp 250 an.

In Ingolstadt haben wir die Aufgabenbereiche in der Digitalisierung weiter aufgeteilt und spezialisiert: Mein Fokus liegt intern auf der Stadtverwaltung und auf den Dienstleistungsangeboten der Stadtverwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Zum Thema Smart City hatten wir im vergangenen Jahr ein Förderprogramm für Photovoltaik aufgelegt, das sehr erfolgreich war, beispielsweise für Minisolaranlagen, kleine Balkonkraftwerke, und auch grüne Wärme war ein großes Thema – also das Fernwärmenetz der Stadtwerke Ingolstadt oder das Low-Ex-Netz am IN-Campus Gelände, bei dem mittels reversibler Wärmepumpen Gebäude mit der Abwärme anderer Gebäude beheizt werden Bei der städtischen Verkehrsgesellschaft wurden emissionsarme Busse eingesetzt: Wir haben zwölf Elektrobusse (BEVBusse, Batterie Electric Vehicle) und ein Wasserstoff-Müllauto beschafft Und wir haben 2019 bei der Straßen- und Gehwegbeleuchtung auf den LED-Standard umgestellt Mit 50 Prozent Dimmung leuchten sie nun in der Zeit von 23 bis 5 Uhr morgens.

Im Sommer sollte die Umsetzung der Maßnahmen aus der digitalen Agenda erfolgen. Wie sieht der aktuelle Stand aus?

Kuch: Neben dem reinen Verwaltungsteam, wollten wir auch den Aspekt Smart City stärker vorantreiben. Auch die Wirtschaftsförderung spielt eine Rolle Im Wirtschaftsreferat behandeln sie u a. das Thema „Urban Air Mobilität“ An dieser Initiative ist eine Allianz von 90 nationalen und internationalen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden beteiligt.

Mittlerweile sind zahlreiche Forschungsobjekte umgesetzt worden – vom Fluggerät über Luftraumerprobung bis hin zur Bodeninfrastruktur für die Geräte. Praxisbeispiele sind u. a die Unterstützung bei Sicherheitsaufgaben im medizinischen und rettungsdienstlichen Bereich sowie der Lage-Erkundung durch Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bergwacht.

2024 wurde Ingolstadt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr als Vorreiter für die internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz) gelobt. Damit können viele Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsbehörden online durchgeführt werden.

Kuch: Ja, stimmt I-Kfz ist ein überregionales Angebot und war hier besonders beliebt Mit 21 Prozent der Anmeldevorgänge, die bereits digital abgewickelt werden, liegt Ingolstadt bundesweit vorne – wobei das an einem großen Automobilhersteller liegen soll, der hier viele Autos zulässt Wären wir nicht „Audi-Stadt“, wären es vielleicht nicht ganz so viele. Unser früherer Amtsleiter in der Zulassungsstelle hatte auch sehr gute Kontakte zur Audi.

Nichtsdestotrotz: Unter den Großstädten wie München, Stuttgart und Wolfsburg sind wir führend Für das i-KFZ waren wir zudem Pilotanwender. Gemeinsam mit der Audi sind wir bereits seit 2013 im Rahmen eines Pilotprojekts an der Entstehung der Online-Dienstleistung beteiligt.

Apropos Pilotanwender: 2014 war Ingolstadt bereits beim Bürgerservice-Portal Pilotstadt. Das bundesweit einheitliche

Unternehmenskonto wurde von der AKDB (Anstalt für kommunale

Datenverarbeitung in Bayern) entwickelt und ist nun bayern- bzw. deutschlandweit in verschiedenen Kommunen im Einsatz Daran sieht man auch, dass in Ingolstadt schon sehr früh die Erkenntnis und die Bereitschaft da waren, in digitale Themen zu investieren. Während meiner vorherigen Tätigkeit im Landratsamt Fürth habe ich das bereits angestoßen; tatsächlich eingeführt wurde es jedoch erst später. Das Bürgerservice-Portal war allerdings auch ein Thema, das wir gegenüber dem Freistaat und bei den Spitzenverbänden immer wieder angesprochen hatten. Das Bürgerservice-Portal ist ein klarer Mehrwert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die digitale Angebote nicht nutzen können oder wollen. Es gibt immer noch viele Bürgerinnen und Bürger, die gerne persönlich ins Rathaus kommen – und das ist keine Altersfrage Für die wenigen Angelegenheiten, die im Jahr anfallen, geht man doch gerne ins Rathaus, weil man dort persönlich mit anderen Menschen spricht Deshalb werden auch weiterhin persönliche Termine in der Verwaltung angeboten. Digitalisierung soll ergänzen, nicht ersetzen. Für Unternehmen ist es jedoch ein entscheidender Standortfaktor, ob sie für jeden Antrag oder jede Bescheinigung jemanden persönlich ins Rathaus schicken oder ob sie dies bequem von überall aus erledigen können. Deshalb hatten wir im vergangenen Jahr das deutschlandweite Unternehmenskonto bei uns implementiert und binden es nun auch an unsere Fachanwendungen an.

Eine Firma, die beispielsweise ihren Hauptsitz in Flensburg hat und bei uns lediglich eine Zweigstelle betreibt, kann bestimmte Aufgaben von Flensburg aus anstoßen und erledigen – zum Beispiel mit einem einheitlichen Konto und den gleichen Zugangsdaten. Egal, ob sie etwas für den Hauptsitz in Flensburg oder für die Zweigstelle bei uns erledigt, es bleibt immer dasselbe Portal und dasselbe Unternehmenskonto.

Das große Potenzial besteht darin, dass die Stadt insbesondere für Unternehmen attraktiv wird Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt auch in der Region wirtschaftlich erleben, ist das hoffentlich ein Standortfaktor. Unser neuer Oberbürgermeister hat angekündigt, große Weltunternehmen ansiedeln zu wollen – da würde sich das anbieten.

Sehen Sie in Ingolstadt besonders großes Potenzial für die Digitalisierung?

Und wie schätzen Sie die konkreten Chancen dafür am Standort ein?

Kuch: Ich würde das nicht speziell auf Ingolstadt beziehen, sondern eher sagen, dass es deutschlandweit in allen Städten noch großes Potenzial für die Digitalisierung gibt Ich würde mir wünschen, dass von staatlicher Seite noch mehr standardisierte Angebote bereitgestellt werden.

Change in der Führung

Gute Führungskräfte im öffentlichen Dienst und der Wirtschaft übernehmen längst mehr als klassische Leitungsaufgaben, schlechte nicht. Wer heute wirksam führen will, muss Communitys gestalten – intern, extern und übergreifend.

Die gute Nachricht: Du musst kein CommunityManager sein Die schlechte: Du bist es längst – also fang an, es gut zu machen. Führungskräfte tun gut daran, diese Realität anzuerkennen. Denn moderne Führung bedeutet nicht mehr nur entscheiden, steuern und kontrollieren Wer heute Verantwortung trägt, wird automatisch auch zum CommunityManager: als Brückenbauer, als Kulturstifter, als Möglichmacher. Warum? Weil wir längst nicht mehr in klar abgegrenzten Hierarchien arbeiten, sondern in dynamischen Netzwerken, Projektstrukturen und offenen Systemen. Schauen wir uns das auf drei Ebenen an.

1. Intern – das eigene Team, die Organisation, die Verwaltung Führung beginnt im Inneren: bei der eigenen Organisation, beim eigenen Team. Wer intern keine Community aufbaut, wird auch nach außen keine Wirkung entfalten. Führungskräfte sind heute mehr denn je gefordert, verbindende Strukturen zu schaffen – nicht durch Kontrolle, sondern durch Ermöglichung Das beginnt bei

offenen Austauschformaten wie „Open Fridays“ oder bereichsübergreifenden Impulsrunden, in denen Mitarbeitende freiwillig ihre Ideen einbringen. Solche Forma

geben. Führung heißt in diesem Kontext nicht, alles selbst zu wissen – sondern Wissen zu kuratieren. Und schließlich braucht es Führungskräfte, die Veränderun

sollten interne und externe Netzwerke unterstützen.

te fördern Vertrauen, Dialog und Vernetzung – und stärken ganz nebenbei die Innovationskraft Hinzu kommt der Aufbau von PeerLearningStrukturen: MentoringProgramme, WissensTandems oder kleine Lerngruppen aktivieren internes Knowhow und helfen, Erfahrungswissen weiterzu

gen nicht nur verordnen, sondern moderieren Wer als Führungskraft zuhört, Orientierung bietet und aktiv einbindet, schafft Akzeptanz – und bringt sein Team sicher durch den Wandel Die Rolle verändert sich: vom Vorgesetzten zum Möglichmacher, vom Entscheider zum Kulturträger.

2. Extern – Bürger, Partner, Stakeholder Moderne Führung endet nicht am Ausgang des Rathauses oder am Tor des Unternehmens Sie wirkt nach außen – zu Bürgern, Partnern und Stakeholdern Gerade im öffentlichen Dienst wird deutlich, wie wichtig diese Außenbeziehungen sind Beteiligung ist kein Selbstzweck, sondern Führungsaufgabe. Digitale Ideenplattformen, Bürgerdialoge oder hybride Veranstaltungsformate eröffnen neue Räume für Mitgestaltung –und fördern das Vertrauen in Verwaltung und Institutionen. Gleichzeitig verlangt der Umgang mit externen Partnern – von politischen Gremien bis hin zur Zivilgesellschaft – eine hohe Kommunikationsfähigkeit Wer moderieren kann, statt zu dominieren, verbindet Interessen und schafft tragfähige Lösungen. Das gilt auch für denöffentlichenAuftritt:Führungskräfte, die sichtbar und ansprechbar sind – über Linkedin, lokale Medien oder eigene Formate –, bauen Nähe auf. Und sie setzen Signale: Hier wird geführt – offen, verbindlich, authentisch Wer diesen Raum nicht aktiv gestaltet, überlässt ihn anderen CommunityManagement nach außen bedeutet, die eigene Organisation in den Dialog zu bringen – und Führung als Brücke zu verstehen.

3. Netzwerke – interkommunal, strategisch, übergreifend Die dritte Ebene ist oft die unsichtbarste – und doch eine der wirksamsten: strategische Netzwerke. In einer zunehmend komplexen Welt entscheidet nicht die Größe einer Organisation über ihren Erfolg, sondern ihre Fähigkeit, sich zu vernetzen Führungskräfte, die

interkommunale oder organisationsübergreifende Netzwerke aktiv gestalten, schaffen Plattformen für kollektive Intelligenz Wer sich hier einbringt, setzt nicht nur Impulse, sondern wirkt systemisch Denn über Netzwerke verbreiten sich Ideen, Innovationen und Lösungen schneller und nachhaltiger Führungskräfte werden dabei zu Moderatoren, die den Rahmen halten, Verbindungen schaffen und den Austausch am Laufen halten Kurz: Wer Netzwerke pflegt, gestaltet Zukunft. Und auch im Falle des Berufswechsels gilt: Der Arbeitsplatz bleibt zurück, das Netzwerk geht mit

Führen heißt: verbinden

Führung ist nicht mehr nur das, was in Organigrammen steht Sondern das, was zwischen Menschen entsteht Wer sich selbst als CommunityManager versteht, führt wirksamer – ob im kleinen Team oder auf der großen Bühne Es braucht mehr davon. Wer keine Community führt, überlässt das Feld denen, die es tun –ob intern oder extern Das war noch nie eine gute Idee. Wer das nicht will, kann natürlich weiter „führen wie früher“. Nur darf er sich nicht wundern, wenn ihm irgendwann niemand mehr folgt Also, wozu entscheiden Sie sich?

„Die

Seit fünf Jahren sind Sie nun in der Stadtverwaltung in Ingolstadt tätig. Wie sehen Sie Ihre Rolle im Stadtrat und was ist Ihr Hauptanspruch?

Kuch: Im Bereich der Organisationsentwicklung und IT gab es schon vor unserem ehemaligen Oberbürgermeister Dr Christian Scharpf einen Grundsatzbeschluss zur Digitalisierung. Das war eigentlich schon eine gute Basis in Bezug auf die Zielsetzungen. In vielerlei Hinsicht waren aber noch die Strukturen und die Umsetzung ausbaufähig.

Ganz entscheidend für Digitalisierung sind die Prozesse Ich muss wissen, wie die aktuellen Prozesse umzusetzen sind und wie diese zukünftig aussehen sollen. Dafür braucht es aber erst mal eine Prozessaufnahme, also das Bewusstmachen und Kennenlernen von Prozessen. Dann braucht es ein Prozessmanagement – das war ein Thema, mit dessen Aufbau ich unmittelbar nach meinem Start im Stadtrat 2020 begonnen habe. Wir arbeiten weiterhin am Ausbau des OnlineAngebots.

liegt auf dem Platz“

Ein Bereich, in dem wir allerdings noch an Tempo und inhaltlicher Tiefe zulegen müssen, betrifft die Umsetzung von EndtoEndProzessen – von der digitalen Antragstellung über die Bearbeitung, die Anbindung an Fachverfahren bis hin zum Rückkanal zum Bürger Dabei geht es auch um die Schaffung von Strukturen und das Fördern des Bewusstseins. Dies war auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit in den ersten fünf Jahren

Skalierbarkeit, Interoperabilität oder durchgängige Systemarchitektur spielten damals keine Rolle – heute sind sie Grundvoraussetzung Wir sind jetzt auch fast fertig, die Organisationsstruktur so aufzubauen, dass wir uns mit Themen wie KIEinsatz und Datenmanagement befassen können. Die technische Ausrichtung ist mittlerweile so aufgestellt, dass sich diese Ziele mit vertretbarem personellem Aufwand realisieren lassen.

„Die technische Ausrichtung ist mittlerweile so aufgestellt, dass sich diese Ziele mit vertretbarem personellen Aufwand realisieren lassen. Aber es geht um mehr als neue Technik – es geht um neue Verwaltungslogik.“

Bernd Kuch, Referent für Personal, Organisation und IT-Management

Außerdem muss die IT angepasst werden; aktuell sind wir kurz vor der Fertigstellung Die Technik in vielen Firmen sowie im öffentlichen Bereich stammen im Kern noch aus den Anfängen der 1980erJahre, als die ersten Computer und Fachverfahren eingeführt wurden.

Aber es geht um mehr als neue Technik – es geht um neue Verwaltungslogik. Es braucht nun einheitliche Standards für KI und für Datenmanagement Wenn ich für jede Fachanwendung in einem Amt – im Tiefbauamt, im Bürgeramt, etc. –

immer wieder andere Standards hätte, dann würde sich unser technischer Bereich so verzetteln, dass wir es nicht umsetzen könnten. Auch im ITBereich gibt es selbstverständlich den Fachkräftemangel. Das vorhandene Personal muss also alles Wichtige abdecken können. Das geht nur über Standardisierung und Skalierbarkeit

Das waren meine Hauptthemen in den ersten Jahren – mal abgesehen von der notwendigen Stellenplankonsolidierung, wobei auch das sehr eng zusammenhängt: In dem Augenblick, wo ich Stellen aus wirtschaftlichen Gründen abbauen und gleichzeitig den Bürgerservice aufrechterhalten oder weiter ausbauen muss, geht das nur noch, indem ich verstärkt digitalisiere.

Die Digitalisierung bestimmter Aufgaben vereinfacht entweder die Arbeit der handelnden Personen oder übernimmt diese vollständig, zum Beispiel durch die Automatisierung mit künstlicher Intelligenz Deshalb sind Personal, Organisation und IT stark miteinander verbunden.

Der Autor Felix Appel ist Überzeugungstäter im öffentlichen Dienst. Nach über 17 Jahren in Verwaltung, Führung und Aufbauarbeit gründete er 2024 franconia one, um Verwaltung neu zu denken – menschlicher, vernetzter, digitaler. Sein Schwerpunkt liegt auf Community Building und Community Management als strategischen Hebeln für eine zukunftsfähige Verwaltung.

Digitalisierung ist schließlich keine kurzfristige Initiative, sondern eine strukturelle Daueraufgabe – oder wie sehen Sie das?

Kuch: Genau, da bin ich einfach überzeugt. Beim Fußball kannst du auch die tollste Strategie haben, planen und super Spieler auf das Feld schicken. Aber dort gibt es den Spruch: „die Wahrheit liegt auf dem Platz“ – und das gilt auch für uns Digitalisierung bedeutet ein Umdenken in der Verwaltungslogik. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Zusammenspiel von IT, Organisation und Personal – sowie in einem realistischen und kontinuierlichen Umsetzungswillen.

Außerdem bringt das für die Kommunen nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch insgesamteinefinanzielleEntlastung mit sich, oder?

Kuch: Natürlich Wenn ich auf der einen Seite sehe, dass die Aufgaben zunehmen und wir auf der anderen Seite weiterhin einen guten Bürgerservice bieten wollen – und das mit weniger Personal –, dann führt an der Digitalisierung kein Weg vorbei Ich kann entweder die Prozesse digitalisieren oder die Qualität nimmt ab. Das Interview führte Serina Sonsalla

Kolumne

Manche befürchten, dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze in der Verwaltung ersetzen wird Doch was wäre, wenn sie genau das Gegenteil bewirkt und Verwaltung menschlicher macht? Professor Niehaves zeigt, dass ein Beruf mehr ist als die Summe seiner Aufgaben. Und dass KI (potenziell) Freiräume schafft – eben für das, was Menschen ausmacht.

Der Mediziner Eric Topol wirft in seinem Buch „Deep Medicine: Wie KI das Gesundheitswesen menschlicher macht“ eine spannende These zur künstlichen Intelligenz auf, die im Gegensatz zu den sonst üblichen Erzählungen steht. Statt Ärztinnen und Ärzte zu ersetzen, entlaste KI sie von administrativen Tätigkeiten wie Dokumentation oder Dateneingabe und schaffe so wieder Raum für echte Zuwendung, Empathie und Beziehung „Deep Medicine“ ist für Topol eine Medizin, die durch KI tiefer wird – nicht technisch, sondern menschlich. Menschlicher wegen und durch KI! Er spricht von „Deep Empathy“ und zeigt, dass Technologie helfen kann, zur eigentlichen Berufung zurückzukehren: zum Gespräch, zur Aufklärung, zur Verantwortung gegenüber dem Menschen Soweit das Buch, das in meinem Regal steht … aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Nehmen wir das absolute KIVorreiter-Feld, die Radiologie, in den Blick. „Radiologen wird es in fünf Jahren nicht mehr geben.“ Das war2016 diePrognosevonGeoffrey Hinton, einem der wichtigsten KIForscher unserer Zeit und inzwischen Nobelpreisträger Warum? Weil KI in der Lage ist, Karzinome auf medizinischen Bildern besser zu erkennen als Menschen Also besser in der Kernaufgabe. Doch wie die New York Times im Mai 2025 berichtete („Your A.I. Radiologist Will Not Be With You Soon“),

Die Radiologie ist das absolute KI-Vorreiter-Feld, zeigt aber: Auf Radiologen kann nicht verzichtet werden.

ist das Gegenteil eingetreten: Die Mayo Clinic, eine der renommiertesten Gesundheitseinrichtungen der USA, hat heute 55 Prozent mehr Radiologinnen und Radiologinnen als vor wenigen Jahren Obwohl dort über 250 (!) KI-Systeme im Einsatz sind. Die KI kam – und mit ihr mehr Radiologen. Wie lässt sich das erklären?

Die ergänzende KI

KI ersetzt nicht, sie verändert und ergänzt. Die praktische Erklärung ist einfach und aufschlussreich zugleich: KI übernimmt Routinetätigkeiten, etwa das Sichten gro-

Basisdienste, Standards, Infrastruktur

ßer Bildmengen oder das Erkennen einfacher Muster Sie unterstützt in der Diagnosevorbereitung, sortiert, vergleicht, berechnet Wahrscheinlichkeiten Doch das eigentliche ärztliche Handeln bleibt beim Menschen: das Einordnen von Kontexten, das Abwägen von Unsicherheiten, das Kommunizieren mit anderen Fachbereichen, das Gespräch mit den Patienten Gerade weil KI repetitive Aufgaben automatisiert, wird der Mensch in den nicht-automatisierbaren Aufgaben sichtbarer, notwendiger, wertvoller.

Radiologinnen haben heute in der Praxis mehr Zeit für das, was vor-

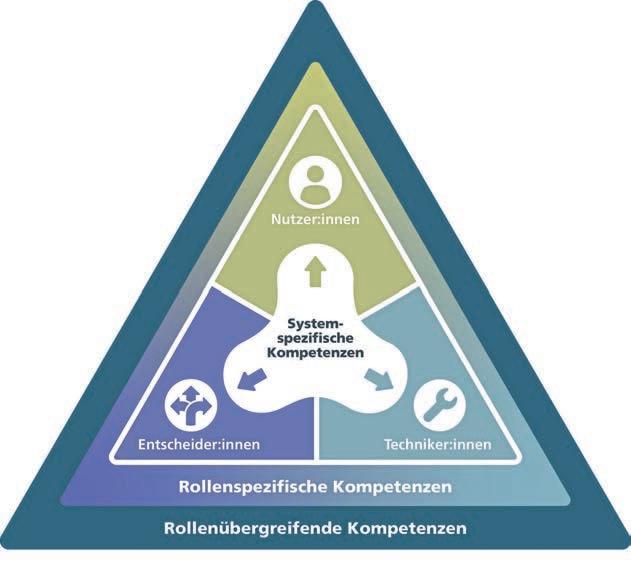

In seiner Studie „Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks“ geht Thilak Mahendran auf die Voraussetzungen für eine plattformfähige Verwaltung ein und nennt konkrete Handlungsvorschläge.

Was ist der „Deutschland-Stack“ eigentlich genau? Diese Frage ist der Ausgangspunkt einer Studie der Agora Digitale Transformation Thilak Mahendran, Innovation Lead – Digitales Regierungshandeln, befasst sich im Papier mit dem Titel „Government-as-a-Platform als Leitbild des DeutschlandStacks“ mit der Begrifflichkeit, aber auch mit den strukturellen Voraussetzungen für eine plattformfähi-

ge Verwaltung sowie mit konkreten Handlungsvorschlägen Laut Studie basiert eine erfolgreiche digitale Verwaltung auf klar definierten Stacks mit drei funktionalen Säulen im Zentrum: W Vertrauensdienste wie digitale Identitäten und Signaturlösungen, W Interaktionsdienste wie ePayment- oder Benachrichtigungssysteme sowie

her oft zu kurz kam: für Qualität statt Quantität. Topols zu Beginn genannte Vision der „Deep Medicine“, einer empathischeren Medizin, wird in der Radiologie ganz praktisch und real sichtbar: KI erledigt Hintergrundprozesse, der Mensch tritt wieder in den Vordergrund. Radiologen müssen weniger Befunde tippen und mehr kommunizieren Sie haben mehr Zeit für schwierige Fälle, für Zweitmeinungen, für kollegiale Abstimmungen Sie werden zu interdisziplinären Partnern und nicht nur zu Technikern vor dem Bildschirm Genau das beschreibt Topol: Wenn KI die Routine abnimmt, entsteht Raum für Tiefe, Empathie und Berufung. Die Radiologie zeigt: KI bringt nicht Entfremdung, sondern Rückbindung. Nicht Ersatz, sondern Ergänzung Nicht Maschinenmedizin, sondern menschlichere Medizin.

Und in der Verwaltung?

Okay, vier Absätze lang habe ich Sie auf eine kleine Reise in die Medizin mitgenommen, aber Sie wollen natürlich wissen, was lässt sich daraus über KI in unserem Bereich, der öffentlichen Verwaltung lernen? Auch die Verwaltung kennt Routine. Formularprüfung, Aktenbearbeitung, Bescheiderstellung

Und genau hier liegt das Missverständnis, wenn über KI in der Verwaltung gesprochen wird. Denn häufig heißt es dann: „Wenn die KI den Antrag prüfen kann – wozu noch Menschen?“ Die richtige Frage lautet aber: Was bleibt übrig, wenn die Maschine die Regel kennt? Und was beginnt dann neu? Die Antwort liegt in der gleichen Richtung wie in der Radiologie: Wenn der formale Prozess durch KI unterstützt wird, gewinnt der Mensch Raum – für die Ausnahmen, die Widersprüche, die komplexen Lebenslagen.

Der Mensch wird zur unverzichtbaren Instanz im Ausnahmefall. Denn Verwaltung endet nicht bei der Regel – sie beginnt oft genau dort, wo die Regel nicht mehr greift: Härtefälle, Widersprüche, begründete Abweichungen. Wer mit einem

Antrag nicht durch ein Standardverfahren passt, braucht keinen Algorithmus, sondern Verständnis, Abwägung, Kommunikation Genau hier kommt das zurück, was Topol für die Medizin beschreibt: Empathie, Kontextkompetenz, Verantwortung. KI macht aus Verwaltungsmitarbeitenden keine Ersetzten, sondern entscheidende Instanzen im Umgang mit dem Besonderen.

Der Charakter öffentlicher Aufgaben

Weg von der Bescheidfabrik, hin zur Beziehungsarbeit Verwaltungen sind keine Bescheidfabriken. Verwaltung erklärt, begleitet, vermittelt Sie ist in vielen Fällen erste Kontaktstelle für Menschen in komplexen Lebenslagen: Migration, Pflege, Bildung, Arbeitslosigkeit Wer glaubt, dass das maschinell abbildbar ist, verkennt den Charakter öffentlicher Aufgaben Verwaltung ist auch soziale Infrastruktur KI kann helfen, sie davon zu entlasten, was automatisierbar ist – damit wieder mehr Raum für das Menschliche entsteht. Es geht nicht um Rationalisierung, es geht um Rehumanisierung Der Fehler vieler Digitalisierungsdebatten ist, dass sie Effizienzsteigerung mit Personalabbau verwechseln Doch wie in der Radiologie zeigt sich: Gerade wenn KI kommt, wird der Mensch wichtiger, weil seine Rolle sich verändert. Von der Prozessabwicklung hin zur Sinnstiftung, zur Kommunikation, zur Entscheidungsverantwortung. Zurück zur Berufung. Und auch in der Verwaltung gilt: Wer sich weniger im Aktenstapel vergraben muss, kann wieder für Bürgerinnen und Bürger da sein Das ist kein KIRückschritt, das ist KI-Fortschritt.

Der Autor

Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves ist Informatikprofessor und Politikwissenschaftler, leitet die Arbeitsgruppe„Digitale Transformation öffentlicher Dienste“ an der Universität Bremen und berichtet in der wissenschaftlichen Kolumne über aktuelle Forschungsergebnisse zur digitalen Verwaltung. [ linkedin.com/in/niehaves ]

W Datendienste, die einen sicheren und strukturierten Austausch ermöglichen. Viele dieser Komponenten seien laut Mahendran in Deutschland bereits vorhanden – doch ihre Qualität, Anschlussfähigkeit und strategische Steuerung variierten erheblich. „Deutschland verfügt über viele digitale Bausteine – von der BundID bis zu ePayBL“, schreibt der Autor. Doch es fehle ein ge-

meinsamer Ordnungsrahmen, der Wiederverwendung ermögliche, Zuständigkeiten kläre und den Betrieb über föderale Ebenen hinweg sichere. „Genau das leistet ein plattformbasierter Ansatz“, schreibt Mahendran Government as a Platform verstehe Digitalisierung nicht als Ansammlung technischer Projekte, sondern als staatliche Infrastrukturaufgabe. „Zentraler Baustein dieses Ansatzes ist der Deutschland-Stack – also ein strategisch gefasster Plattformkern aus Basisdiensten für Authentifizierung, Datenübertragung und Transaktionen“, fasst Mahendran in der Studie zusammen. Er warnt aber zugleich davor, den Stack isoliert voranzutreiben oder politisch zu überdehnen. Dies könne zu einer technikgetriebenen Fragmentierung führen. Es brauche „eine gemeinsame Kraftan-

strengung“ – und ein Verständnis dafür, „dass Plattformfähigkeit eine Governance voraussetzt, um eine allein technische Denkweise zu verhindern“. Mahendran: „Der Deutschland-Stack darf keine Wunschliste sein, sondern muss als gemeinsame Infrastruktur strategisch eingebettet werden.“ su

Zur Studie

Die Studie„Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks. Technik allein reicht nicht: ein Governance-Rahmen für plattformbasierte Verwaltungsmodernisierung“ ist als PDF verfügbar.

[ agoradigital.de/projekte/ government-as-a-platform ]

Gesetze digitaltauglich zu gestalten, genügt nicht: Die Initiative Law as Code will einen Paradigmenwechsel – von der Digitalisierung von Rechtsvorschriften durch die Anwender hin zur digitalen Bereitstellung des Rechts.

An erster Stelle der jetzt veröffentlichten Reformempfehlungen der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ steht der Bereich Gesetzgebung Aus gutem Grund, wie die Initiatoren in ihrem Abschlussbericht darlegen:„Gesetze sind im freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat Grundlage allen staatlichen Handelns“, ihre Verständlichkeit und Vollzugsfreundlichkeit seien entscheidend sowohl für eine effektive und schnelle Verwaltung als auch dafür, dass die Gesetze befolgt würden. Es hakt bekanntlich an beiden Punkten, der Verständlichkeit, aber vor allem der Umsetzbarkeit. Die Initiatoren schlagen unter anderem eine Visualisierung der Organisationsstrukturen und Prozessabläufen für alle Gesetzentwürfe vor. Sie mahnen mehr Sorgfalt an, verweisen aber gleichzeitig darauf, „dass die Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren mittlerweile eine Komplexität erreicht haben, die von der Ministerialbürokratie kaum noch bewältigt werden kann" Die Liste der im Bericht aufgeführten Leitfäden, Arbeitshilfen undsonstigenToolsistentmutigend lang, und es ist nur eine Auswahl. Daher der Vorschlag, den gesamten Rechtsetzungsprozess neu zu durchdenken und zu vereinfachen. Neben der frühzeitigen Einbeziehung aller Fachressorts und Beteiligten sei die zentrale Bereitstellung spezifischer Gesetzgebungsexpertise hilfreich, etwa für Berechnung des Erfüllungsaufwands, Digitalchecks, Wirkungsanalysen, Kosten-

Nutzen-Abschätzungen, Visualisierung und Modellierung der Rechtssprache.

Paradigmenwechsel: Law as Code

In diesem Kontext ist eine noch junge Initiative der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND interessant: „Law as Code“. Worum geht es dabei? Darum, dass Gesetze digital anwendbar sein müssen und letztlich um nicht weniger als einen Paradigmenwechsel. Derzeit müssen die Ministerien auf Bundesebene bereits die digitale Umsetzbarkeit ihrer neuen Gesetze beachten, dazu wurde 2023 der von der bundeseigenen DigitalService GmbH entwickelte Digitalcheck eingeführt Damit sollen, wie es heißt, „Digitalisierungshürden wie das persönliche Erscheinen auf demAmtoderNachweiseinPapierform“ vermieden werden Die Tools und Hilfestellungen zum Digitalcheck, bei denen Visualisierungstechniken eine große Rolle spielen, werden gemeinsam mit dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) weiterentwickelt, basierend auf dem Feedback der Nutzenden Der DigitalService bietet zudem Unterstützung. Seit 2025 wird diese Infrastruktur des Digitalchecks auch gleichzeitig für die Interoperabilitätsbewertungen für die Europäische Union genutzt. Dennoch müssten derzeit Rechtsnormen von jedem einzelnen Anwender individuell in digitale Strukturen übersetzt werden, be-

schreibt die Low-as-Code-Initiative die aktuelle Situation Diese parallele Digitalisierung identischer Normen bei tausenden Akteuren führe zu „massive(n) gesellschaftlichen Ineffizienzen“. Zudem arbeiteten die Anwender mit unterschiedlichen digitalen Sprachen, Formaten und Strukturen, damit werde „den Zielen von Standardisierung und Interoperabilität systembedingt entgegengewirkt“. Mit dem neuen Ansatz „Law as Code“ dagegen sollen Rechtsnormen parallel zum juristischen Text auch als Rechtscode, also in maschinenlesbarer und ausführbarer Form, bereitgestellt werden. Die Digitalisierungsaufgabe liegt damit nicht mehr bei den Anwendern, sondern beim Gesetzgeber „Das bisherige Zielbild der verantwortlichen Akteure ist, Gesetze digitaltauglich zu machen, damit sie von den Anwendern besser digitalisiert werden können. Law as Code geht darüber hinaus: Gesetze werden von Anfang an digital bereitgestellt.“ Nur so könne das System wirklich medienbruchfrei funktionieren, erklärt Dr. Hakke Hansen, der Leiter der Initiative Law as Code Es gehe um einen Paradigmenwechsel: „Wir wollen die Digitalisierung von Rechtsvorschriften durch die Anwender ersetzen – durch die digitale Bereitstellung des Rechts“. Dies sei ein grundlegend anderer Ansatz. „Deshalb ist es unser zentrales Anliegen, alle relevanten Akteure zusammenzubringen und das Vorhaben gemeinschaftlich zu realisieren", erläutert

Maschinenraum statt

Elfenbeinturm: Aktives Zuhören ist eine Frage der Haltung.

Über SPRIND

Die Abstimmung für den

des eGovernment Wettbewerbs läuft.

Die Abkürzung SPRIND steht für „Sprunginnovationen in Deutschland“. Darunter werden Innovationen verstanden, die einen existierenden Markt grundlegend verändern, einen komplett neuen Markt erschaffen oder ein bedeutendes technologisches, soziales oder ökologisches Problem lösen. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRIND, wurde im Dezember 2019 in Leipzig gegründet – als schnelles, flexibles staatliches Instrument zur Förderung zukunftsweisender Erfindungen und Entwicklungen. Mit dem seit 30. Dezember 2023 geltenden SPRIND-Freiheitsgesetz wurde diese Flexibilität nochmals erhöht, u. a. kann die SPRIND neben bisherigen Finanzierungsinstrumenten auch privatrechtliche finanzielle Mittel zur Förderung von Innovationen nutzen und sich selbst an Unternehmen sowie Unternehmensgründungen beteiligen. Die Förderung der Rulemapping Group zusammen mit einem privaten Investor ist ein Beispiel dafür. Darüber hinaus fördert die SPRIND visionäre Ansätze wie Law as Code, die wegweisende Durchbrüche ermöglichen sollen.

Hansen Im Ergebnis sollen Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft den Rechtscode ohne eigene Übersetzungs- oder Programmierleistungen unmittelbar in ihre Systeme integrieren können. Die erforderlichen Schnittstellen, AustauschformateundDatenstrukturen sind offen und nachvollziehbar zu definieren Dabei wird auch eine Qualitätsverbesserung erwartet, da bei der Übersetzung in Programmcode auch logische Brüche und Unklarheiten sichtbar würden

Die digitale Rechtsinfrastruktur ermögliche zudem neue Formen der Evaluation und Simulation. Noch mag das nach Zukunftsmusik klingen, die Initiative hat aber bereits die nötigen Grundelemente definiert:

W die Festlegung einer einheitlichen Rechtscode-Struktur für maschinenlesbare und ausführbare Rechtsnormen als zentrale Grundlage für Law as Code, mit verbindlich definierten Schnittstellen, Austauschformaten und Datenstrukturen;

W die Werkzeuge: Open SourceEditoren, die allen Akteuren offen und kostenfrei zur Verfügung zu stellen sind; W spezialisierte KI-Werkzeuge zur Codierung bestehenden Rechts, die Skalierbarkeit ermöglichen; W eine zentrale Bibliothek, die den Rechtscode strukturiert und offen bereitstellt sowie

W ein Fortbildungsprogramm zur Vermittlung der nötigen Kompetenzen Auch die nächsten Schritte sind klar: Zum einen die Entwicklung von Editoren – der zentralen Tools. „Ein wichtiger Teil der Realisierung der Law-as-Code-Initiative ist die Entwicklung von OpenSource-Editoren und der Aufbau einer Community darum Unser Fokus liegt darauf, diese Prozesse gezielt zu unterstützen“, erklärt Jörg Resch, Innovationsmanager mit Schwerpunkt Zukunft Staat bei der SPRIND Dabei sollen bestehende Lösungen oder in der Entwicklung befindliche Lösungen genutzt werden, wie etwa die der Rulemapping Group, die von der SPRINDgefördertwird „Technisch wollen wir sicherstellen, dass Unternehmen und Verwaltungen Standards der Law-as-Code-Initi-

ative nutzen können, um Verwaltung zu automatisieren – ohne durch Vendor-Lock-in an bestimmte Tools gebunden zu sein“, verdeutlicht Resch. So werde sich die Initiative durch die Community weiterentwickeln und den Standard mitdefinieren.

Gesamtgesellschaftliches Vorhaben

Das große Anliegen der Initiative ist es, Mitstreiter zu gewinnen und die Akteure zu vernetzen „Wir sind dabei, das Thema Law as Code zu platzieren und bei den politisch Verantwortlichen zu verankern." Dafür brauche es Information –und auch Überzeugung, so Hakke Hansen Die Initiative sieht Law as Code als ein gesamtgesellschaftliches Vorhaben. Für die Umsetzung brauche es „das Wissen, die Erfahrung und die Perspektiven vieler“ Alle relevanten Akteure – Fachanwender, Rechtsentwickler, Standardisierer, Technologieanbieter, zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Entscheidungsträger seien eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.„Insbesondere bitten wir Verbände, Kommunen, Landesvertretungen und weitere Institutionen, sich einzubringen: mit Fragen, Ideen, kritischen Rückmeldungen und konzeptionellen Impulsen“, heißt es auf der Website der Initiative. Der Anspruch ist groß, der Reformbedarf aber eben auch. Denn wie eingangs beschrieben, geht es um die Umsetzbarkeit von Gesetzen, aber auch darum, die vielen Vorgaben zur Gesetzgebung selbst wieder handhabbar zu machen. nh

Weitere Informationen Mitwirkungsmöglichkeiten reichen von offenen Fachdialogen über prototypische Entwicklungsprojekte bis hin zur Mitgestaltung der technischen und semantischen Standards. Mehr zur Initiative„ Law as Code" finden Sie auf der Website: [ voge.ly/law-as-code ]

Live aus dem CDO-Zirkel

Seit kurzem ist es wissenschaftlich bewiesen: Die meisten Menschen haben ungefähr doppelt so viele Ohren wie Münder Eigentlich (ja: eigentlich) sollten wir daher ziemlich gut zuhören können.

Doch an manchen Stellen scheint das noch längst nicht oft genug der Fall zu sein.

Ein ganz realer Fall: Bei mir zuhause in Berlin wird die Nachbarschaft mit Parkraumbewirtschaftung beglückt. Man findet Hinweise im Netz, dass diese neue Parkzone bereits im Herbst 2023 existent sein sollte, anderswo steht „Sommer 2024“ – beide Termine sind schon eine Weile überholt Als dann tatsächlich die ersten Automaten aufgestellt werden, bemühe auch ich mich um einen entsprechenden Parkausweis – online, per E-Mail Als fünf Wochen später nichts per Post eingetroffen ist, folgt eine zweite Mail, noch freundlich und höflich, jedoch ein wenig eindringlich Und zwecks möglicher Beschleunigung auch in Kopie an die zuständige Bezirksstadträtin Was passiert? Weniger als zwanzig Minuten später klingelt mein Telefon! Ein freundlicher und kompetenter Mensch klärt mich über den Zustand und die Zukunft dieser Parkzone auf. („Wird noch eine Weile dauern.“) Ich bedanke mich für dieses Update und die schnelle Reaktion. Wir kommen ins Gespräch, ich oute mich als NEGZ-Mensch, spreche von den Versuchen der Verwaltungsmodernisierung – und wir geraten immer mehr ins Eingemachte.

„Wenn die da oben doch mal häufiger bei uns hier unten nachfragen würden!“ Das kann man jetzt schnell als typisch deutsches Meckern und Jammern über „die da oben“ abtun. Oder einfach mal zuhören

(genau: mit den beiden vorhandenen Ohren) Habe ich getan Hat sich gelohnt Auch wenn – eigentlich – sämtliche Erkenntnisse aus diesem Telefonat schon längst bekannt sind oder sein sollten: W Wir reden in unseren Elfenbeinturm-Bubbles über KI und Cloud, über Quantencomputer und andere Dinge Doch teilweise sind es der Toner fürs Faxgerät (leicht übertrieben, ich weiß) oder ein PC, auf dem noch eine Windowsversion von 1847 (oder war's 1848?) installiert ist, die das Heute bestimmen, die mit künstlicher Intelligenz so viel zu tun haben, wie ich ein Astronaut bin Kopf in den Wolken, um heute schon bereit für die Zukunft von übermorgen zu sein?

Ja, unbedingt! Und gleichzeitig bitte ebenfalls die Füße auf dem Boden der trivial erscheinenden Tatsachen behalten, wie man sie in vielen ganz realen Amtsstuben noch immer antrifft. Es ist kein Entweder-oder, man muss nicht das Eine tun und das Andere lassen. Beides, bitte Beides geht gemeinsam.

W Bitte zuhören: Das zuerst knapp halbstündige Telefonat wurde zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Dort drehte es sich darum, dass noch viel zu selten diejenigen ausreichend Gehör bekommen, die sich tagtäglich mit Fachverfahren (die man manchmal nur mit sehr viel Galgenhumor ertragen kann)

ten und zuvor berechneten Ergebnisse zustande Das hat diese Menschen damals echt gewurmt. Nochmal alles neu kalkuliert und konzipiert, doch wieder kam nur Schrott heraus – und zwar wortwörtlich Da dachte sich einer dieser Menschen: „Das schaue ich mir mal ganz genau an!“ und schlug sein Lager an dieser Maschinenstraße auf. Anscheinend so gut versteckt, dass er nun eine real existierende Verschwörung (keine Theorie) mitbekam: Die Mitarbeiter hatten sich heimlich abgestimmt, um nachts fiesen Metallschrott in die Zahnräder der Maschine zu werfen, um diese Apparatur zu boykottieren Nicht im übertragenen, sondern im echten Sinne Und nicht, weil die neue Maschine schlecht oder falsch gewesen wäre – im Gegenteil! Sondern weil niemand sie, die wahren Expertinnen und Experten dieser Abläufe, jemals gefragt hatte (Das darf kurz sacken Vielleicht kommt jemandem so etwas bekannt vor.)

Peter Senge, der „Godfather“ des Prinzips der Lernenden Organisation, hat dazu schon vor Jahren dieses Zitat hinterlassen: „Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung Sie wehren sich dagegen, verändert zu werden.“

Nun kann man über „die da oben“ meckern, fiese Vorurteile gegenüber höheren Diensten und gehobenen Gehaltsklassen formulieren, womöglich gegenüber Juristinnen & Juristen oder anderweitigen Rollen & Positionen, die nur selten „im Maschinenraum“ anzutreffen sind.

herumschlagen Um wirklich sinnvolle Vorschläge einzubringen, wie so manches darin mit recht wenig Aufwand besser, einfacher, funktionaler, für alle Beteiligten nutzerfreundlicher und damit wirkungsvoller werden kann.

Abgehoben und weltfremd?

Ein anderes Beispiel, schon wesentlich älter, mir nur via Hörensagen bekannt, doch umso deutlicher auf den Punkt gebracht: In einem Projekt noch vor den Zeiten der Digitalisierung sollte eine „Prozessstraße“ mit physischen Maschinen optimiert werden Viele kluge Beraterinnen und Ingenieure waren involviert, hatten alles zigmal durchdacht, perfekt geplant und super-sauber umgesetzt – und trotzdem kamen nicht die erhoff-

Den allermeisten Chief Digital Officers, die ich bislang hierzulande kennenlernen durfte, würde ich eine „abgehobene“ oder „weltfremde“ Attitüde nicht attestieren. Auch keine Sorge, sich womöglich die Hände schmutzig zu machen, im Gegenteil. Doch möglicherweise sollte der eingangs genannte Hinweis aus der Wissenschaft zur Anzahl der Ohren an manchen Stellen erst noch vorgestellt und ins breitere Bewusstsein gebracht werden. (Achtung: das da oben war Humor. Die Erkenntnis hinsichtlich der zwei qua Geburt bereitgestellten humanoiden Hörgeräte existiert schon länger.)

Zuhören im Maschinenraum

Wir können – wie zuletzt in dieser Kolumne, als der Blick in die bayerische Landeshauptstadt gerichtet wurde – ganz wunderbar über „New Work“ und artverwandte Dinge plaudern Wir sollten auch weiterhin den Blick in die Zukunft

richten, um aufs Morgen vorbereitet zu sein. Doch es braucht, damit die digitalen Dinge wirklich Nutzen stiften und Wirkung zeigen, wohl noch sehr viel mehr echtes Zuhören als Grundlage von gelebter Partizipation und kluger Optimierung. Nicht in hübschen Hochglanzbroschüren, nicht nur in tollen Strategiepapieren. Sondern in den Maschinenräumen der Amtsstuben Genau dort, wo Beamte und Beamtinnen auf Bürgerinnen und Bürger treffen.

„Das machen wir doch! Schon längst!“ Wenn diese Reaktion beim Lesen resultiert: Super! Dann reden Sie bitte noch mehr mit anderen darüber, dass dies bei Ihnen der Fall ist – und vor allem: warum Was genau die Grundlagen dafür sind, dass eine Abwehrhaltung „vom Fußvolk“, wie sie Peter Senge beschrieb, keine Rolle spielt, weil die Menschen wirklich beteiligt werden, weil ihnen tatsächlich zugehört wird.

Ja, das sollte – eigentlich – eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht, nicht überall. Das oben beschriebene Beispiel aus Berlin ist kein Einzelfall. Ein wenig neugieriges Recherchieren auf weiter unten in Organigrammen angesiedelten Positionen von Behörden hat mir gezeigt, dass fachliches Nachfragen und aktives Zuhören durch Führungskräfte auch an vielen anderen Orten jenseits der „Arm-aber-sexy-Hauptstadt“ noch deutlich ausbaufähige Prozesse sind Zuhören? Denen, die direkt beteiligt sind? Das hat nichts mit Budgets oder IT zu tun, es ist eine Frage der Haltung und des Handelns. Und möglicherweise lohnt sich hierfür auch der Austausch von CDO zu CDO Wenn dabei mindestens ebenso viel zugehört wie gesprochen wird. Um voneinander zu lernen. Um dadurch eben auch zu erkennen und in die breitere Anwendung zu bringen, was es braucht, um denen mehr „akustische“ Aufmerksamkeit zu schenken, das Gehör denen zu widmen, die nicht nur Meckern oder Jammern, sondern ganz oft auch clevere Lösungsansätze parat haben. Hören Sie einander noch mehr zu. Über Hierarchieebenen, ministeriale, Landes- und Stadtgrenzen hinweg Um den Maschinenraum tiefer und besser zu verstehen, muss manchmal einfach nur tiefer und besser zugehört werden Und zum besseren Zuhören gehört auch noch mehr nachfragen.

Power to the Amtsstube. Power for the People. Let's go, CDO.

Autor Andreas Steffen ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des NEGZ, dort auch Co-Sprecher des CDO-Zirkels und beschäftigt sich seit 1996 mit Digitalisierung, Transformation und Innovation. Er ist Gründer und Managing Director von 5STEP und arbeitet als Strategieberater, Executive Coach und Moderator für Organisationen aus der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft. CDO-Zirkel

Kontakt zum CDO-Zirkel des NEGZ: [ negz.org/arbeitskreis/cdo-zirkel ]

Gleich 15 Projekte haben es beim 24. eGovernment-Wettbewerb in die Endrunde geschafft Während die Fachjury ihre abschließende Wertung bereits im Rahmen der Finalistentage abgegeben hat, läuft nun das öffentliche Voting für den Publikumspreis