En esta edición especial de nuestra revista, nos embarcamos en una mirada profunda y multidisciplinaria al tema del cáncer, una de las amenazas en material de salud más complejas y persistentes de nuestra era. Por primera vez, dedicamos la totalidad de nuestras páginas a una sola temática, lo cual no es casualidad: el cáncer es, sin duda, uno de los grandes desafíos médicos, sociales y económicos del siglo XXI.

Cada año, el mundo es testigo de más de 20 millones de nuevos diagnósticos de cáncer y cerca de 10 millones de muertes atribuibles a esta enfermedad, según estimaciones de la OMS. El cáncer ya no es una condición limitada al envejecimiento o a los países de altos ingresos. Su incidencia crece rápidamente en países pobres, donde los sistemas de salud aún luchan por ofrecer diagnóstico temprano, acceso a medicamentos esenciales y atención integral.

La carga económica del cáncer es importante: se estima en más de 1.16 billones de dólares anuales, entre costos directos en salud y pérdidas por productividad. Para las familias, especialmente en países emergentes, el diagnóstico de cáncer puede representar una catástrofe financiera. El impacto no se mide solo en terapias o cirugías, sino en ahorros agotados, ingresos perdidos, y decisiones devastadoras como abandonar el tratamiento por falta de recursos.

El psiquiatra Héctor Pérez nos muestra en su excelente articulo “El impacto emocional en las personas del diagnóstico de Cáncer” el tortuoso camino por el que viajan el paciente y sus familiares en este difícil proceso.

En la República Dominicana, el cáncer también impone una carga sanitaria creciente. Con cerca de 18,000 casos nuevos por año y una mortalidad cercana a los 10,000 fallecimientos anuales, se ha convertido en una prioridad de salud pública. La infraestructura oncológica ha mejorado notablemente en la última década, con instituciones como el INCART, el IORC, y el fortalecimiento de la red pública de medicamentos de alto costo. Sin embargo, los desafíos persisten: inequidades en el acceso, diagnósticos tardíos, y la necesidad urgente de más inversión en prevención y registros poblacionales confiables.

Este año, se han destinado miles de millones de pesos dominicanos al tratamiento del cáncer en el sistema de salud. Pero el impacto va más allá del Estado: afecta a las familias, los empleadores y la economía nacional. El cáncer golpea el tejido social, exige solidaridad médica y responsabilidad institucional.

La esperanza no es lejana. La medicina personalizada, la inmunoterapia, el uso de inteligencia artificial en diagnóstico, y los avances en genómica tumoral están transformando la manera en que entendemos y tratamos el cáncer. La prevención, a través de vacunas como la del VPH, campañas de estilo de vida saludable y detección temprana, sigue siendo la herramienta más poderosa. Hay mucho por hacer todavía, en nuestro país el 65% de los canceres de mama se diagnostican en etapas avanzadas. La Dra. Esthenia García, oncóloga, nos muestra en su artículo “El arte de la individualidad en el tratamiento oncológico: Personalización en los nuevos tiempos” hacia done se dirige la investigación actual para el tratamiento del cáncer.

Pero el futuro también exige liderazgo, cooperación intersectorial, y una mirada ética: ¿cómo aseguramos que estos avances lleguen también a los más vulnerables? ¿Qué papel juegan las políticas públicas en garantizar el acceso equitativo?

Esta edición especial busca aportar conocimiento, reflexión y propuestas. Más de veinte médicos especialistas de nuestra torre han contribuido con artículos de alto nivel científico, cubriendo desde los cánceres más prevalentes hasta los avances terapéuticos más recientes.

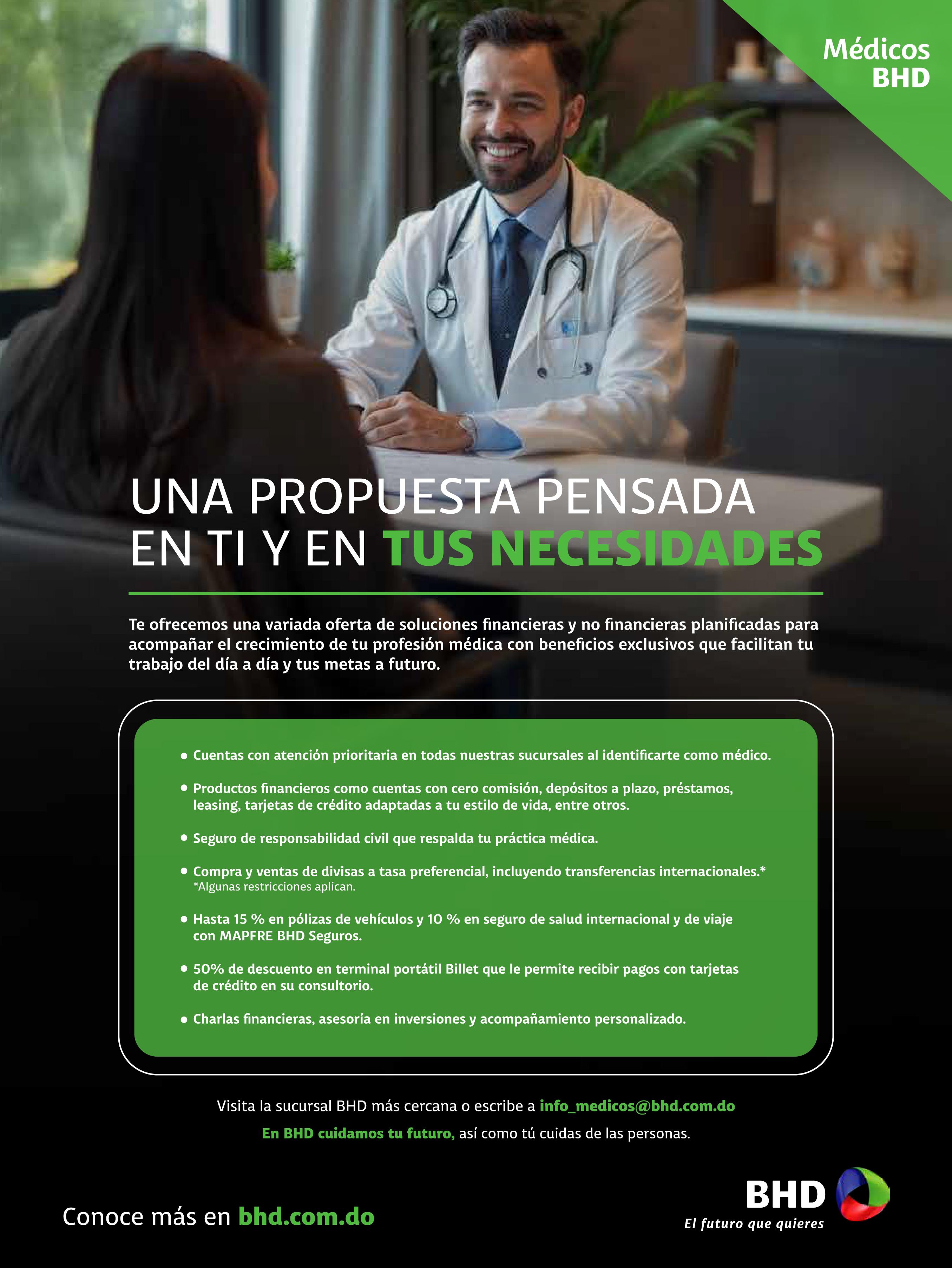

Nunca más agradecidos con nuestros patrocinadores que se han solidarizado con el tema tratado en esta edición y como siempre nos han apoyado para poder hacer realidad nuestra publicación.

Que estas páginas no solo informen, sino que inspiren acción, colaboración y compromiso.

Porque el cáncer no es solo un diagnóstico médico: es un llamado urgente a la ciencia, a la política, a la humanidad.

Editor: Dr. José de Jesús

Coordinadora editorial: Nijshme Mascaró

Coordinador de diseño editorial: Guillermo Vásquez

Diseñadores: Estefany Ramírez Guillermo Vásquez

Guillermo Silva Siara Belén

Diseño de portada: Guillermo Vásquez info@docmedia.do (809) 862-0935 www.docmedia.do

Imprenta: Amigos del Hogar Sto. Dgo., República Dominicana

Dr. José de Jesús de Jesús Editor

El melanoma ocular es un tipo poco común pero serio de cáncer que se forma en las células que dan color al ojo, llamadas melanocitos. Aunque es mucho más raro que el melanoma de piel es el tumor maligno más frecuente que se origina dentro del ojo en los adultos. La mayoría de los casos ocurren en una parte del ojo llamada úvea, que incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.

¿Qué lo causa?

Todavía no se conoce con exactitud qué causa el melanoma ocular, pero se han identificado algunos factores de riesgo. Es más común en personas de piel y ojos claros, y generalmente ocurre después de los 50 años. A diferencia del melanoma de piel, la exposición al sol no parece tener un papel importante en su desarrollo.

También se han encontrado mutaciones genéticas específicas en estos tumores que ayudan a predecir su comportamiento y agresividad.

¿Cuáles son los síntomas?

En muchos casos, el melanoma ocular no produce síntomas en sus etapas iniciales y puede descubrirse por casualidad durante un examen rutinario de la vista. Cuando aparecen síntomas, pueden incluir visión borrosa, destellos de luz, manchas oscuras en

el campo visual o una mancha visible en el iris. En ocasiones, si el tumor es grande o afecta el drenaje del ojo, puede causar dolor o aumento de la presión ocular.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se realiza principalmente con un examen oftalmológico detallado.

El especialista puede observar el interior del ojo con instrumentos especiales y realizar estudios como ecografía ocular o fotografías del fondo del ojo. En la mayoría de los casos no es necesario hacer una biopsia, ya que las características del tumor suelen ser muy evidentes.

¿Es peligroso?

El melanoma ocular puede crecer localmente dentro del ojo, pero su

principal peligro es que puede hacer metástasis, es decir, diseminarse a otras partes del cuerpo. El lugar más común al que se disemina es el hígado. Aproximadamente la mitad de los pacientes con melanoma ocular desarrollan metástasis en algún momento de su vida, a veces muchos años después del tratamiento inicial.

¿Cómo se trata?

El tratamiento depende del tamaño, la localización del tumor y el estado general del paciente.

Las opciones incluyen:

Observación: En casos muy pequeños o dudosos, el médico puede optar por vigilar el tumor antes de intervenir.

• Radioterapia localizada: Es el tratamiento más común y consiste en colocar una pequeña placa con material radiactivo directamente sobre el ojo para atacar el tumor. Esto permite conservar el ojo en la mayoría de los casos.

• Cirugía: En algunos casos, es necesario extirpar el tumor o incluso el ojo completo (enucleación) si el tumor es muy grande o no se puede controlar de otra manera.

• Terapias nuevas: Cuando el cáncer se ha diseminado, el tratamiento se vuelve más difícil. Sin embargo, recientemente han surgido nuevas opciones como la inmunoterapia o medicamentos dirigidos que están ofreciendo algo de esperanza para mejorar la supervivencia en casos avanzados.

¿Qué pasa después del tratamiento?

Después del tratamiento local, es fundamental hacer un seguimiento regular, ya que el riesgo de metástasis persiste. Se recomienda realizar estudios del hígado cada 6 o 12 meses para detectar cualquier señal de diseminación temprana. Esto puede

incluir análisis de sangre y estudios de imágenes como ecografías o resonancias magnéticas.

¿Se puede prevenir?

No existe una forma clara de prevenir el melanoma ocular, pero hacerse chequeos oftalmológicos regulares puede ayudar a detectarlo en etapas más tempranas, cuando es más tratable. También es importante prestar atención a cualquier cambio en la visión o en la apariencia del ojo y consultar al oftalmólogo ante cualquier síntoma sospechoso.

En resumen

El melanoma ocular es un cáncer poco frecuente pero potencialmente grave.Su detección temprana y tratamiento adecuado pueden marcar una gran diferencia en el pronóstico. Gracias a los avances médicos, hoy en día es posible conservar el ojo en muchos casos y se están desarrollando terapias cada vez más efectivas para combatir su forma metastásica. Si tienes factores de riesgo o notas algo inusual en tu visión, no dudes en consultar a un médico oftalmólogo quien es especialista en esta materia.

Dr. Carlino González Gil

Director Médico

Unidad Oftalmológica Medical Net

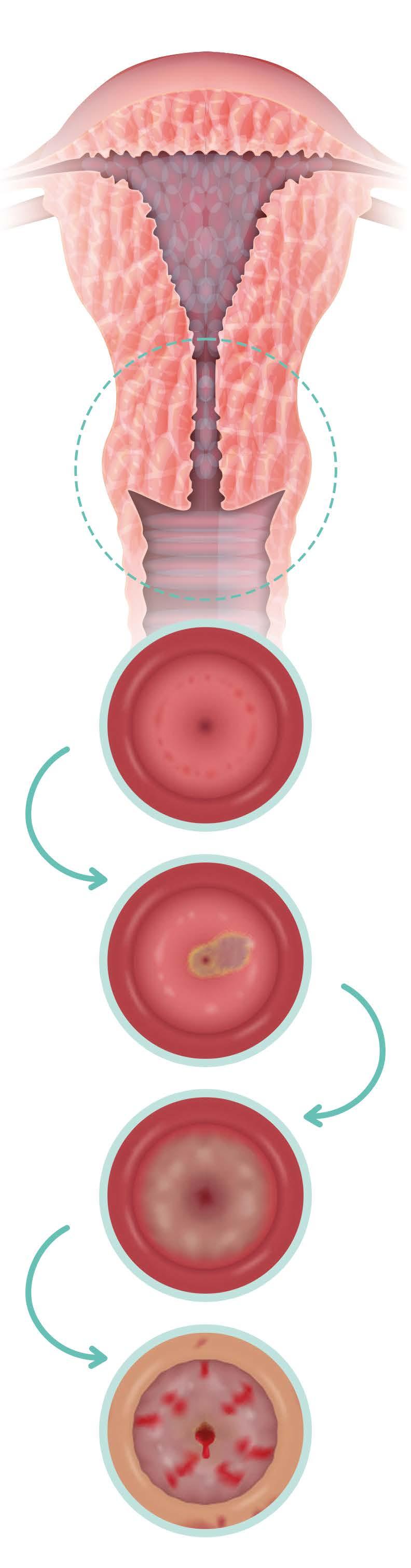

El cérvix es la parte más baja del úteroylo comunica con la vagina.También se le conoce como cuello uterino. El cáncer de cérvix ocurre cuando las células del cuello uterino se tornan anormalesycrecen descontroladamente.

Hay dos tipos principales de cáncer cervical, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, basado en la clase de células a partir de la cual se originan. En la gran mayoría de los casos el cáncer de cérvix es causado por el virus del Papilloma Humano (VPH).

Las pruebas de tamizaje pueden identificar cáncer y precáncer de cérvix en sus etapas iniciales cuando aún responde a tratamiento, y de ese modo disminuyen el número de personas afectadas por cáncer cervical así como la cantidad de muertes causadas por esta patología.

¿Qué prueba de tamizaje se aconseja realizar?

Existen diversas modalidades de tamizaje para cáncer cervical: el Papanicolaou o citología, la prueba de VPH y la combinanción de ambas pruebas. Hoy en día estamos presenciando un cambio de paradigma

en lo que respecta a las pruebas de tamizaje para cáncer cervical, ya que la mayoría de las instituciones que se consideran autoridades en la materia están recomendando la prueba de VPH por encima del tradicional Papanicolaou que por varias décadas fue el gold standard.

¿A partir de qué edad se debe realizar la prueba de tamizaje y con qué frecuencia?

El cáncer cervical es extremedamente raro en personas jóvenes, sin importar a qué edad hayan comenzado a tener relaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar el tamizaje de cáncer de cérvix

a los 25 años de edad, mientras que el Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos propone los 21 años como edad de inicio.

La mayoría de las infecciones por VPH que ocurren antes de los 21 años de edad son temporales y no se asocian a cáncer cervical. Si realizamos pruebas de tamizaje antes de la edad recomendada, podemos exponernos al riesgo del estigma que conlleva el sobrediagnóstico y el sobretratamiento con procedimientos que a futuro pueden traernos complicaciones al momento de querer tener hijos.

El intervalo de tiempo entre cada tamizaje depende del tipo de la prueba seleccionada. Con el Papanicolaou se recomienda repetir la prueba cada 3 años, mientras que con la prueba de VPH la recomendación es cada 5 años.

Es posible que tu ginecóloga te recomiende relizar la prueba con mayor frecuencia si tu sistema immune no funciona normalmente (si tomas un medicamento inmunosupresor, si eres VIH positiva, etc), si eres fumadora, si te expusiste a un medicamento que aumente tu riesgo de padecer cáncer cervical o si has tenido resultados anormales en el pasado. A veces también realizamos la prueba antes del intervalo recomendado basándonos en la calidad de la última muestra colectada

o en la calidad de la prueba a la que tenenos acceso en nuestro sistema de salud o porque así lo dictamina la cobertura del plan de salud de cada paciente.

También es importante recalcar que estas recomendaciones están diseñadas para pacientes que no tienen ningún síntoma. Si presentas manchado después del coito, si estás sangrando fuera de lo normal para tu ciclo menstrual o si tienes un flujo anormal, tu ginecóloga va a querer examinarte y probablemente te aconseje ponerte al día con la prueba de tamizaje para cáncer cervical. Este ejemplo permite resaltar por qué es crucial evitar los auto-tratamientos de síntomas ginecológicos. Usar óvulos vaginales sin antes ser examinada por un profesional médico o ignorar síntomas porque “todo salió bien” en una sonografía transvaginal autoindicada, puede dilatar el diagnóstico y el tratamiento adecuado de condiciones muy serias de salud como el cáncer cervical.

Además de realizarme la prueba de tamizaje con la frecuencia que recomiende mi médico, ¿qué más puedo hacer para disminuir mi riesgo de padecer cáncer cervical?

1.

Vacúnate contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Consulta con tu ginecóloga para saber si esta vacuna está recomendada en tu rango de edad. Las recomendaciones sobre la edad de vacunación, el número de dosis y las cepas virales incluidas en la vacuna, así como la cobertura por parte de los seguros médicos, se van actualizando de una manera muy dinámica. Aún cuando hayas tenido un Papanicolaou anormal o una prueba de VPH positiva, la vacuna puede protegerte.

2.

Evita el tabaquismo en todas sus modalidades (cigarrillo convencional y electrónico, tabaco, etc).

3.

Evita contagiarte con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Si ya eres seropositiva, sigue tu tratamiento al pie de la letra.

¿Qué debo hacer si tengo un Papanicolaou anormal o una prueba de VPH positiva?

Lo primero que debes saber es que una prueba de tamizaje anormal o positiva NO significa que tienes cáncer. Significa que es necesario revisarte con más frecuencia o más profundamente, como por ejemplo con una colposcopía y una biopsia. Ponte en manos de profesionales de salud a quienes les tengas confianza y te acompañaremos en este proceso.

El diagnostico de Cáncer causa sentimiento profundo y multifacético que afecta a los pacientes no solo en su cuerpo sino también en su mente y sus emociones desde el proceso del diagnóstico hasta la remisión. Las personas con cáncer enfrentan altibajos emocionales que pueden persistir en el tiempo aún después de finalizado sus tratamientos.

La misma palabra cáncer impresiona a las personas por sus consecuencias no solo para el paciente afectado sino para los familiares y la comunidad. El término Cáncer es universal, la palabra cáncer proviene del idioma griego por su la similitud de la enfermedad con el animal crustáceo (cangrejo) debido a que a partir de una lesión tumoral se ramifica a otros órganos en el cuerpo; el cáncer es el crecimiento anormal y a veces acelerado de las células del órgano afectado.

Este artículo está basado en las observaciones del autor como psiquiatra que acompaña a pacientes con esta condición. Trataremos de explicar sobre el impacto emocional tanto para el paciente como para su entorno familiar y social; tomaremos en consideración nuestra apreciación del impacto de estos pacientes en el personal médico (doctores, enfermeras, terapeutas y el personal de apoyo en las unidades de Oncología).

¿Qué piensan las personas cuando oyen hablar de Cáncer?

Hay una extensa mezcla de sentimientos, principalmente “MIEDO y PREOCUPACION”. Ya que el cáncer está asociado a: dolor, sufrimiento, incertidumbre, enfermedad grave y costosa y peligro de muerte. La noticia es impactante y abrumadora dejando al paciente y a sus familiares perplejos y hasta con reacciones de enojo y sentimientos de culpabilidad, principalmente por lo que se pensó y no se hizo. Esta diversidad de pensamientos y sentimientos afectan directamente en la salud mental de las personas con manifestaciones inmediatas de ansiedad y depresión, estos síntomas no son únicamente del paciente, sino que llega a todos en su familia y relacionados. La dimensión de los síntomas es diferente de persona a persona y si el paciente padece de algún trastorno psiquiátrico previo al diagnóstico de cáncer, el riesgo de resurgimiento de los síntomas de la condición mental es potencialmente alto.

El estrés y la ansiedad se manifiestan de inmediato por la incertidumbre sobre el futuro, los tratamientos y sus posibles efectos secundarios y la posibilidad de que afecten la imagen corporal; en esta etapa todos

estos sentimientos son una repuesta normal a una situación anormal.

La evolución de estos pensamientos lleva a la manifestación de trastornos psiquiátricos siendo el más habitual la afección de ánimo “Depresión” cuyos síntomas influyen en la calidad de vida y el futuro de las personas, especialmente en los primeros días del diagnóstico y más aún si el pronóstico es grave o que necesiten tratamientos agresivos. Los estudios con relación a este periodo del diagnóstico de cáncer indican que el 85% de estos pacientes son de alto riesgo para cometer suicidio en comparación con la población general y en comparación con otras condiciones médicas delicadas. El riesgo va disminuyendo proporcionalmente para los pacientes candidatos a quimioterapia, y aún menor para los candidatos a radioterapia únicamente como modalidad de tratamiento esta proporción disminuye para los pacientes que son candidatos para cirugía con la expectativa de liberarse del cáncer.

Muchos pacientes inicialmente pueden resistirse a aceptar el diagnóstico, lo que llamamos psicológicamente “mecanismo de defensa: Estado de negación” y en consecuencias no aceptan las recomendaciones de tratamiento, empiezan a dudar de todos, especialmente de sus familiares y acompañantes además del personal médico; sus estado emocionales se hacen frágiles con cambios repentinos del estado de humor, poca tolerancia a las frustraciones, mucha ambigüedad en la toma de decisiones, desean la soledad y el aislamiento, afloran pensamientos intrusivos frecuentemente de negatividad y fatalistas todo en resumen: sufrimiento para estas personas.

En esta etapa la intervención de profesionales de la salud mental (psiquiatras, psicólogos, consejeros o coaching) son altamente necesarias con la finalidad de superar la crisis y de apoyo emocional; hay veces en que la situación ameritara el uso de psicofármacos para ayudar a mejorar el estado emocional de este paciente.

Mencionaremos brevemente el impacto psicológico en los cánceres ginecológicos en mujeres jóvenes los cuales además de los sentimientos descritos al momento hay un duelo inmediato por la perdida posible de la fertilidad, preocupaciones con la autoimagen, las relaciones de pareja y la sexualidad, los síntomas de depresión pueden aparecer como primera reacción en las jóvenes y con tendencias al aislamiento y mucho miedo por la posibilidad de procedimientos agresivos muchas veces quirúrgicos.

Factores que insiden en la manifestacion de trastornos del humor.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Historia familiar o herencia de trastornos del humor como: Depresión, Trastorno Bipolar, Ciclotimia, Depresión crónica o Distimia además de Ansiedad generalizada y estrés post traumático.

Previa historia de un trastorno psiquiátrico.

Influencia de los rasgos de personalidad del paciente.

Historia de traumas psicológicos.

Soledad, aislamiento social.

La falta de apoyo emocional.

Dificultades económicas.

La variedad del cáncer y el estadio clínico del mismo (tamaño del tumor, órganos afectados, metástasis, inflamación…).

Desde la sospecha de un cáncer en una persona, el periodo de análisis y estudios, citas médicas, hasta el diagnóstico son una carga emocional angustiante y sumamente estresante que aumenta la ansiedad afectando diferentes esferas psicológicas de las personas, desde su desenvolvimiento cotidiano, laboral, interpersonal, dificultad para descansar o dormir. Todo este efecto deja abierta las posibilidades de eventualmente desarrollar trastornos psiquiátricos, hay personas que aún los resultados sean favorablemente NEGATIVOS quedan con lo que llamamos “Síndrome del estrés postraumático” o con un trastorno “obsesivo compulsivo” con relación a su salud y su cuidado. También existe la posibilidad de que esos síntomas escalen a trastornos mentales mas complejos como depresión, psicosis, abuso de tanto de medicamentos, suplementos naturales con la idea de prevenir el cáncer y el uso de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, etc.

Esta descrito que pacientes sin previo historial de un desorden de psiquiátrico puedan requerir temporalmente la intervención de profesionales de la salud mental. Igualmente existe la posibilidad de que personas con herencia de problemas mentales que nunca hayan tenido manifestaciones de ningún tipo debuten con síntomas de desordenes psiquiátricos.

La calidad de vida de los pacientes con cáncer que van desde limitaciones a incapacidad para sus actividades ordinarias, reducción de sus ingresos, perdida de empleos y la posibilidad de convertirse en una carga económica para sus familiares.

¿Que hay mas alla del paciente?

Los familiares pueden manifestar una amplia variedad de sentimientos en torno a su familiar con cáncer como: El miedo a perder un ser querido y afectivamente importante para el grupo familiar; ansiedad por no saber como cuidar a su familiar enfermo y la incertidumbre del desarrollo de los tratamientos, cambios en sus rutinas para acompañarlos a las citas del médico y durante los posibles internamientos, frustración e impotencia por no poder controlar las adversidades, es todo un “agotamiento emocional” que se puede complicar si el paciente se agrava , con una gran cuota de energía para el día a día de su familiar y la esperanza de una mejoría. Son frecuentes los conflictos entre los familiares por desacuerdos de cómo se están manejando las cosas y por los que sienten no ser reconocidos por sus esfuerzos en la situación. Hay un factor común entre los familiares y es el temor y el pesar del fallecimiento de un ser querido, hay ocasiones que estas preocupaciones producen un duelo anticipado en algunos familiares. Se ha observado que aún el paciente sobrepasa la situación hay quienes en la familia quedan con una cicatriz emocional particularmente si el proceso fue complicado, traumático o prolongado.

Los familiares más jóvenes (niños y adolescentes) sufren un periodo de confusión principalmente enfocados en, ¿quién será mi protector? mas que en la condición de salud del enfermo. Los adolescentes experimentan miedo y tristeza quizás porque empiezan a sentir la responsabilidad de cuidar un adulto enfermo y velar por los menores de la familia, este es un periodo de ajuste para ellos en donde la mezcla de sentimientos puede manifestarse con frustración y rebeldía.

¿Que pasa con los profesionales de la salud?

A los profesionales de la salud que tratan pacientes con cáncer los afecta no solo la demanda física y técnicas de los tratamientos; ellos tienen además un costo emocional que puede afectar su propio bienestar y la calidad de las atenciones que brindan.

La constancia de trabajar con pacientes que padecen enfermedades graves les puede generar un agotamiento emocional conocido como “Fatiga por compasión” donde se afecta la capacidad de empatizar y la desesperanza, esto surge del contacto frecuente con el sufrimiento ajeno.

El “Burnout” es otra manifestación del personal de salud: Es el desafío al agotamiento del médico dando la sensación de falta de realización personal, miedo de contraer y transmitir enfermedades e insatisfacción por el trabajo realizado

Conclusion:

El cáncer no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y la emotividad del paciente. Estos efectos pueden magnificarse por factores como el estigma social, el aislamiento, agotamiento, los efectos secundarios de los tratamientos y la baja autoestima; sin embargo, el apoyo psicológico adecuado, la intervención temprana, la solidaridad de los que los apoyan, pueden mitigar significativamente estos efectos mejorando la capacidad del paciente para sobrellevar la enfermedad.

Es fundamental incluir el cuidado de la salud mental como parte integral del tratamiento oncológico y del equipo de trabajo. La comunicación efectiva y abierta entre el paciente, familiares y personal médico es fundamental para fomentar una experiencia positiva y esperanzadora durante el proceso.

La psicoterapia, los grupos de apoyo, las técnicas para el manejo del estrés y los psicofármacos han demostrado ser eficaces para reducir el impacto y las secuelas psicológicas en los pacientes con cáncer además del bienestar emocional, mejorando los resultados generales de los tratamientos.

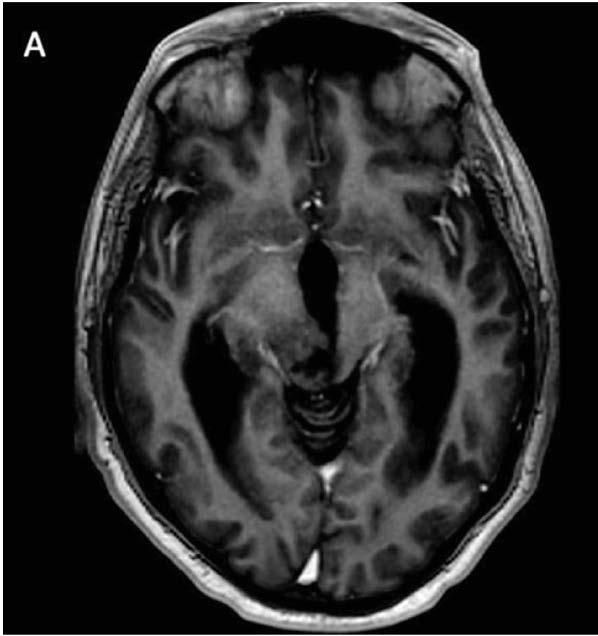

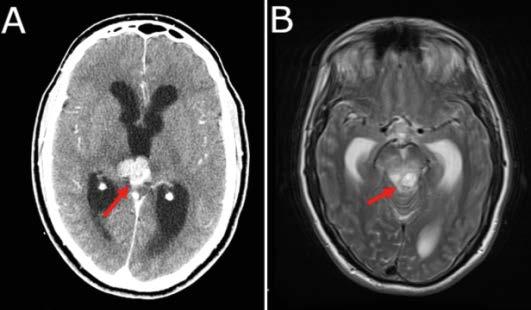

Los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC) son la segunda causa más común de cáncer en edad pediátrica, excedido en incidencia por las leucemias y constituyen aproximadamente un cuarto de todas las neoplasias en niños.

La incidencia para pacientes entre 0 y 19 años varia desde 3.3 a 4.5 casos por persona por año, siendo los astrocitomas pilocíticos y los meduloblastomas los subtipos histológicos más comunes.

Los tumores primarios del SNC son más comunes en la primera década de la vida, con una incidencia más alta en niños de 0 a 4 años de 5.2 por 100,000 personas por año más baja entre los 10 a 14 años (4.1 por 100,000 por persona

Los gliomas son tumores del SNC que vienen de precursores gliales y más comúnmente son diferenciados en el linaje de astrocitico u oligodendroglial. Pueden ocurrir en todas las edades y ubicados en cualquier parte del neuroeje. Según las características histológicas, los gliomas se agrupan en dos categorías: gliomas de bajo grado (GBG) y gliomas de alto grado (GAG). Esto también refleja la actual clasificación

de Organización Mundial de la Salud (OMS) que distingue los gliomas de bajo grado (OMS grado I/II) y alto grado (OMS grado III/IV).

Los GBG representan los tumores cerebrales más comunes en la edad pediátrica y constituye más del 20% de los tumores primarios cerebrales. La mayoría ocurren en el cerebelo, vías visuales y el diencéfalo. La incidencia de GBG en Estados Unidos se aproxima a 2 por 100,000 personas de 0 a 19 años de edad. Pueden estar asociados con síndrome de predisposición familiar de cáncer subyacente o síndromes neurocutáneos. Por ejemplo, niños con neurofibromatosis tipo 1 (NF1) tiene mayor riesgo de desarrollar GBG que involucren las vías visuales, encontrados en el 15 a 20 % de niños con NF1 y en niños con el complejo de esclerosis tuberosa (CET) tienen una mayor incidencia de astrocitoma de células gigantes subependimarias (SEGA por sus siglas en ingles), un subtipo de GBG.

Los GAG son relativamente raros en niños y comprenden aproximadamente el 4% de todos los tumores cerebrales diagnosticados en niños de 0 a 14 años y hasta 14% en edades de 10 a 19 años. Histológicamente, la mayoría de GAG son astrocitomas anaplásicos (OMS III) o glioblastomas (OMS grado IV).

Los GBG típicamente son tumores de crecimiento lento y la presentación clínica depende de la localización del tumor y la edad del paciente. Los síntomas resultan por la invasión al parénquima cerebral que lo rodea, compresión local del tejido cerebral o aumento de la presión intracraneal (PIC) generalizada. Los niños pueden presentar síntomas focales o difusos o una combinación de ambos. El aumento del a PIC puede producir dolores de cabeza, vómitos, irritabilidad y problemas de conducta. Los tumores en áreas elocuentes del cerebro pueden producir signos y síntomas focales que reflejan la función anatómica involucrada.

pediátricos tienden a ser isodenso o hipodenso en tomografía con variantes grados de cambios quísticos y realce con contraste. La porción solida del astrocitoma pilocítico realza con el contraste. Los tumores menos malignos tienden a tener una apariencia más focal con realce variable, con los de más bajo grado con muy poco realce. En contraste, con tumores de mayor grado, los GBG pediátricos no se acompañan típicamente de efecto de masa, edema o difusión restrictiva. Los quistes pueden ser levemente hiperintensos con respecto al LCR en secuencias T1 y FLAIR. Se realzan intensamente con el gadolinio. El 10% pueden presentar diseminación leptomeníngea.

Síntomas focales

• Convulsiones

• Ataxia

• Hemiparesia o debilidad

• Nistagmo

• Parálisis de nervios craneales

• Cambios sensoriales focales

• Disminución de la agudeza visual/ campos visuales

• Síndrome de Parinaud

• Diabetes insípida

• Retardo del crecimiento

• Afasia

Evaluación, diagnóstico y manejo

El diagnóstico de un GBG se realiza cuando los hallazgos característicos de neuroimagen se ven durante la evaluación de un trastorno neurológico como convulsiones o disfunción motora. Los GBG

Síntomas difusos

• Cefalea

• Rigidez de nuca

• Vómitos

• Letargia

• Deterioro cognitivo

• Cambio de conducta

• Convulsiones

• Irritabilidad

• Infantes:

aumento de la circunferencia craneal, separación de suturas. Abombamiento de fontanela, signo de sol poniente

La cirugía es el pilar del tratamiento para la mayoría de GBG pediátrico. La cirugía provee el tejido para la interpretación histopatológica y la caracterización molecular. Cuando es posible la resección completa puede ser curativa. En niños, cuando se realiza la resección quirúrgica de la lesión, la sobrevida de progresión libre a 5 años es cerca del 90% mientras que más de la mitad de los niños con resección subtotal tienen recurrencia de la enfermedad durante ese intervalo.

La mayoría de los GBG, especialmente los de vías ópticas, tallo cerebral y otras estructuras de la línea media, pueden no ser candidatos para cirugía o resección completa y la terapia adyuvante logra el control del tumor y prolonga la sobrevivencia. El uso de quimioterapia antes de la radioterapia, al inicio del diagnóstico y en la recurrencia ha demostrado la eficacia de la quimioterapia que puede retrasar o

evitar completamente la necesidad de irradiación craneal subsecuente.

La combinación de vincristina y carboplatino administradas semanalmente se ha usado desde finales de 1980, también la combinación de tioguanina, procarbazina, dibromodulcitol, lomustina y vincristina. El desarrollo de nuevas terapias incluye aquella dirigidas a inhibidores de BRAF, MEK, IDH. También se pueden aplicar terapias intratecales o intratumorales y se encuentra en desarrollo la inmunoterapia y vacunas tumorales.

Actualmente la irradiación está reservada por aquellos niños quienes no tienen opción quirúrgica o quimioterapéutica. Se evita en niños con riesgos a largo plazo de efectos cognitivos, vasculopatía y disfunción endócrina.

Bibliografía

1. https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cerebro/paciente/gliomas-infantilesastrocitomas#_117

2. Stephen Ashwal, MD and Phillip L. Pearl, MD. Swaiman’s Pediatric Neurology, 6th Edition Principles and Practices, Elsevier 2025

3. de Blank P, Bandopadhayay P, Haas-Kogan D, Fouladi M, Fangusaro J. Management of pediatric low-grade glioma. Curr Opin Pediatr. 2019 Feb;31(1):21-27.

4. Figarella-Branger D, Appay R, Metais A, Tauziède-Espariat A, Colin C, Rousseau A, Varlet P. La classification de l’OMS 2021 des tumeurs du système nerveux central [The 2021 WHO classification of tumours of the central nervous system]. Ann Pathol. 2022 Oct;42(5):367-382.

5. https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2021/xxv07/04/n7-357-366_ AlvaroLasaletta.pdf

Las masas renales más frecuentes encontradas en la práctica clínica son los quistes simples, formaciones benignas que consisten en acúmulos de líquido rodeados por una membrana lisa. Se detectan con mucha frecuencia durante estudios de imágenes rutinario y, por lo general, no requieren tratamiento. En contraste, las lesiones sólidas y los denominados quistes complejos pueden albergar componentes histológicos malignos, lo que exige una evaluación más

A principios de los años 90, cuando iniciamos la consulta privada, los tumores renales eran poco frecuentes. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha observado un notable incremento en su detección. Este aumento puede atribuirse tanto a la mayor disponibilidad y resolución de los estudios de imágenes como a factores ambientales, como la contaminación del aire y los alimentos. Desde 1970, la incidencia del cáncer renal ha aumentado a un ritmo promedio del 3% anual.

El cáncer de riñón representa entre el 2 y el 3 % de todas las neoplasias presentan una alta mortalidad. Es más común en personas entre 60 y 70 años, con una relación hombre/mujer de 3:2. La mayoría de los casos son esporádicos; solo un 4 a 6 % se atribuye a causas hereditarias.

Los tumores renales suelen ser asintomáticos. Los síntomas clásicos —hematuria, dolor en flanco y masa palpable— son cada vez menos frecuentes. Actualmente, no existe un marcador aprobado para la detección temprana o

más común (70-85%), seguido por el carcinoma papilar (10-15%) y el carcinoma cromófobo (4-5%). Existen otras variantes menos frecuentes que escapan al alcance de este artículo.

Entre las causas más reconocidas del cáncer renal se destacan el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. Otros factores incluyen la exposición a hidrocarburos aromáticos y, en particular, al tricloroetileno, relacionado con un riesgo de cáncer renal hasta seis veces mayor. Las causas genéticas suelen observarse en pacientes jóvenes y en los casos de tumores múltiples.

Las pruebas más eficaces para el diagnóstico de masas renales son la tomografía computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) con contraste. Estas permiten evaluar no solo la presencia de la lesión, sino también su tamaño, localización, vascularización y posible invasión metastásica. Las lesiones menores de 4 cm tienen una probabilidad menor al 2 % de presentar metástasis.

En pacientes con función renal comprometida (filtrado glomerular < 30 ml/min), se recomienda evitar el uso de contrastes. Para quistes complejos (Bosniak III y IV), la captación del contraste, la presencia de calcificaciones y septos en su interior son signos claves para valorar su malignidad.

La ecografía renal sigue siendo útil, especialmente para distinguir entre lesiones sólidas y quísticas y para valorar la vascularidad del tumor. El PET/CT se utiliza en la evaluación

En cuanto al tipo histológico, el carcinoma de células claras es el

de metástasis, aunque aún no se dispone de un marcador específico de referencia, hay varios en estudios con buenas perspectivas.

Los estudios genéticos se indican en pacientes menores de 46 años, con tumores múltiples o antecedentes familiares.

El pronóstico del cáncer renal se establece en función del tamaño tumoral, necrosis tumoral, la presencia de metástasis (a distancia o linfovascular), el subtipo histológico, la invasión perirrenal y la presencia de síntomas.

La biopsia está indicada en los siguientes casos:

1. Dudas en el diagnóstico por imágenes (diferenciar entre lesiones hematológicas, metástasis o inflamatorias).

2. Tumores grandes o con metástasis, para establecer el tipo histológico y orientar el tratamiento.

3. Lesiones pequeñas a tratar con radiofrecuencia o termoablación.

4. No se recomienda realizar biopsia en pacientes con estado general

muy deteriorado que no recibirán tratamiento activo.

Cuando se realiza, se prefieren biopsias por cortes múltiples con agujas sobre aspiraciones con agujas finas.

Tratamiento

El enfoque terapéutico depende de varios factores: edad, estado general del paciente, tamaño y localización del tumor, y presencia de metástasis. Las opciones incluyen:

• Nefrectomía parcial o radical: indicadas en la mayoría de los casos.

• Terapias sistémicas (quimioterapia/ inmunoterapia): en casos avanzados o metastásicos.

• Enucleación tumoral: indicada en tumores múltiples, bilaterales o con componente familiar, buscando preservar la mayor cantidad posible de tejido renal funcional.

• Vigilancia activa: recomendada en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades. También puede considerarse en tumores pequeños (< 3 cm), localizados y con crecimiento lento (< 5 mm por año), en pacientes que no desean cirugía.

Urológo Dr. Juan R. Caraballo Tavárez

El cáncer de laringe es sin lugar a dudas uno de los tumores más frecuentes en la cabeza y el cuello, posiblemente ocupando el primer lugar en nuestro país. Pero, ¿qué es la laringe? Bueno, la laringe es un órgano del cuerpo humano que se encuentra localizado en la parte anterior y central del cuello que podemos identificar fácilmente por lo que conocemos como la nuez Dentro de la laringe encontramos las cuerdas vocales las cuales son utilizadas para crear los sonidos que posteriormente

La laringe cumple tres funciones fundamentales; participa en la deglución de los alimentos y por lo tanto protege la vía aérea inferior del paso de restos de alimentos a los pulmones, participa en el proceso de la respiración y por último en la fonación o creación de la voz. El cáncer de laringe más frecuente es el carcinoma epidermoide y su aparición predomina de forma significativa en las cuerdas vocales, por lo que el primer síntoma o signo que despierta la sospecha es la ronquera o disfonía persistente. Otros síntomas podemos citar están la o dificultad respiratoria progresiva, trastorno

en la función deglutoria y el crecimiento de masas en el cuello.

Existen algunos factores que inciden de manera significativa en la aparición de este tipo de cáncer. El 95% de los tumores de laringe están asociados al consumo de cigarrillo. Otros factores que aumentan la probabilidad son el alcohol y el virus del papiloma humano VPH, este último con una participación cada vez más frecuente. El diagnóstico se realiza a través de la visualización directa de la laringe a través de un estudio en consultorio conocido

como videolaringoscopia. A través de este estudio observamos las cuerdas vocales, sus movimientos y las demás partes que conforman la laringe, por lo que se considera la herramienta más importante para establecer el diagnóstico. Otros elementos que ayudan a confirmar la enfermedad son los estudios de imágenes que finalmente concluye con la toma de biopsia de la lesión sospechosa.

El tratamiento depende fundamentalmente del estadio tumoral, que no es más que una clasificación del tumor basado en tres características fundamentales que son: el tamaño del tumor, la aparición o no de nódulos afectados en el cuello y por último si existe alguna evidencia de metástasis. Mientras más avanzado es el estadio tumoral menor será la supervivencia y por lo tanto un peor pronóstico. Se dice en estadios tempranos (I y II) los pacientes tienen más de un 90 % de posibilidad de curarse, mientras que en tumores avanzados (IV) esa posibilidad se reduce apenas a un 40% en el mejor de los casos.

El cáncer de laringe es un tumor que responde muy bien a las diferentes modalidades de tratamiento. En estadios tempranos se puede utilizar la radioterapia como único tratamiento con resultados excelentes. Otras opciones aplicables a esta clasificación están: la cirugía láser y la microcirugía. Todo dependerá de las condiciones clínicas, facilidades institucionales y preferencias del paciente que muchas veces dependen de su actividad laboral. Una persona que se dedica a trabajar a través del uso de su voz, como locutores, cantantes, profesores su prioridad principal siempre será la conservación de una buena calidad de la voz.

En los tumores más avanzados, (III y IV) las modalidades de tratamiento son más complejas y exigentes. En algunos casos se puede iniciar con quimioterapia más radioterapia pero en caso de que la laringe haya perdido sus funciones de forma irreversible, la laringectomía total sigue siendo el tratamiento de elección. Existen algunos procedimientos de resección parcial de la laringe con el objetivo de preservar el órgano pero cada caso debe ser individualizado y discutido con el paciente y sus familiares.

La prevención del cáncer de laringe se debe enfocar principalmente en la detección temprana del tumor en un paciente con síntomas o signos sospechosos y lo hacemos acudiendo a un especialista entrenado y capacitado para establecer el diagnóstico. De igual manera, el cese del consumo de cigarrillo y alcohol disminuye los riesgos de aparición del cáncer.

Dr. Darwin Romero

Otorrinolaringólogo, Cirujano Oncológico y Reconstructivo de Cabeza y Cuello

Torre Medicalnet B (809) 540-9775

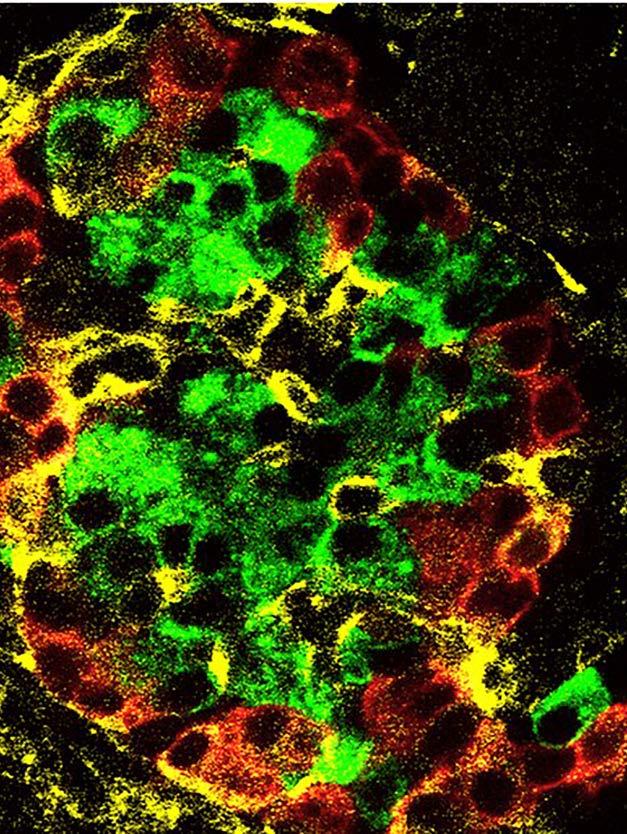

Durante décadas, la oncología ha estado dominada por enfoques terapéuticos estandarizados. Protocolos sólidos, tratamientos generalizados y algoritmos clínicos permitieron grandes avances, pero también dejaron fuera un aspecto crucial del proceso: la individualidad del paciente. Hoy,en un mundo médico marcado por la innovación yla precisión,se hace cadavez más evidentequeelfuturodeltratamiento oncológico no está en la uniformidad, sino en la personalización.

Este artículo explora cómo la oncología contemporánea se

está transformando a través de herramientas biotecnológicas, análisis genéticos y un enfoque profundamente humano, para redefinir no solo el tratamiento del cáncer, sino la manera en que concebimos al paciente oncológico.

Más allá del tumor: el regreso a la persona

La medicina personalizada no es una idea nueva, pero hoy se ha convertido en una realidad palpable. Conocer la localización, el tipo y el estadio del tumor ya no es suficiente. La biología tumoral, el perfil molecular y los

factores genéticos individuales han pasado a ser piezas fundamentales en la toma de decisiones clínicas. El arte de la individualidad en oncología empieza por reconocer que dos pacientes con el mismo diagnóstico no son iguales. Uno puede responder favorablemente a una inmunoterapia, mientras otro requiere una terapia dirigida específica a una mutación presente en su ADN tumoral. Las diferencias no son errores de la ciencia, son señales de que estamos avanzando hacia una oncología más precisa, más eficiente y más humana.

Medicina de precisión: ciencia al servicio de lo único

Uno de los grandes avances ha sido la secuenciación genómica y su aplicación clínica. A través del análisis molecular del tumor, podemos identificar mutaciones específicas, alteraciones genéticas y biomarcadores que permiten seleccionar terapias dirigidas que aumentan la eficacia y reducen los efectos secundarios.

Por ejemplo, en cánceres como el de pulmón, mama o colon, la identificación de mutaciones como EGFR, HER2 o KRAS ha cambiado radicalmente la forma de tratar

estas patologías. Ya no se habla solo de cáncer de mama, sino de cáncer de mama HER2 positivo, lo cual tiene implicaciones terapéuticas completamente distintas. Además, herramientas como el perfil genómico completo (NGS, por sus siglas en inglés) están permitiendo detectar mutaciones con dianas terapéuticas incluso en tumores avanzados, llevando la medicina de precisión más allá de los protocolos y devolviendo la esperanza a pacientes que antes no tenían opciones.

Inteligencia artificial y datos: aliados de la personalización

La era digital también ha impactado la forma en que analizamos y tratamos el cáncer. La inteligencia artificial (IA) permite procesar grandes volúmenes de datos clínicos, genómicos, radiológicos y patológicos para generar patrones y predicciones de respuesta al tratamiento. Hoy, existen algoritmos capaces de sugerir opciones terapéuticas basadas en el perfil genético del paciente y la evidencia más reciente, lo que ayuda a los oncólogos a tomar decisiones más informadas y adaptadas a cada caso. Aunque la tecnología nunca reemplazará al juicio clínico, sí lo potencia.

La dimensión humana: más allá de la biología

Personalizar no es solo ajustar una quimioterapia a una mutación genética. También es reconocer la historia, los miedos, los valores y las prioridades del paciente. La oncología moderna debe ser tan precisa como compasiva. No basta con atacar las células malignas; debemos acompañar al paciente en cada etapa de su proceso, entender qué significa para él “vivir bien” y adaptar el

tratamiento a su proyecto de vida, no solo a su enfermedad. Aquí radica el verdadero arte: en escuchar, observar y acompañar. Cada decisión terapéutica debe ser compartida, conversada y adaptada, incluso si la ciencia permite otras opciones más agresivas. La individualidad también es emocional, espiritual y social.

y oportunidades

Adoptar una oncología personalizada plantea desafíos importantes:

• Accesibilidad a estudios moleculares de alto costo.

• Equidad en el acceso a terapias dirigidas e inmunoterapia.

• Formación continua del equipo médico para interpretar datos genómicos.

• Desarrollo de políticas de salud que promuevan este enfoque.

Pero también abre oportunidades únicas para revolucionar los resultados en cáncer, aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida y restaurar la esperanza.

Estamos viviendo una revolución silenciosa, pero poderosa.

El paradigma del tratamiento oncológico está cambiando: ya no tratamos tumores, tratamos personas. Personas únicas, con historias, mutaciones y sueños diferentes.

El arte de la individualidad no es una moda,es un compromiso.Un compromiso con una medicina más justa, más precisaymás humana.

Una medicina que no solo cura, sino que respeta.Que no solo actúa,sino que acompaña.Y que no olvida que la ciencia más avanzada sigue teniendo su mayor sentido cuando está al servicio de cada ser humano.

Clínica

Torre Medicalnet B, Suite 704 809-373-1304

Alta eficacia incluso en adultos mayores y personas con inmunodepresión.

Reducción significativa del dolor neuropático postherpético.

Disponible en

Los tumores de párpado, ya sean benignos o malignos, son un motivo común de consulta en oftalmología. Los tumores benignos son mucho más frecuentes, y los más comunes incluyen quistes, nevus, queratosis seborreicas y verrugas. Los tumores malignos, como el carcinoma de células basales (CCB), el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de glándulas sebáceas, suelen ser más comunes en personas de edad avanzada o con piel clara, y requieren un tratamiento más agresivo. deformidades, desviaciones del complejo areola-pezón y cicatrices evidentes, elevando la calidad de vida de las pacientes y su

Quistes: Pueden ser quistes de inclusión epidérmicos, quistes dermoides o quistes sebáceos.

Nevus: Son lesiones pigmentadas, como lunares o pecas.

Queratosis seborreicas: Son lesiones cutáneas benignas, ásperas y de color café.

Carcinoma de células basales (CCB): Es el tumor maligno más común del párpado.

Carcinoma de células escamosas: Es menos común que el CCB, pero puede aparecer en la piel del párpado.

satisfacción corporal y emocional. La cirugía conservadora ya no es sinónimo de secuelas visibles. Hoy, es posible ofrecer resultados funcionales y estéticos, incluso en contextos clínicos complejos.enfermedad que puede afectar a cualquier persona, pero la detección temprana y un estilo de vida saludable pueden marcar la diferencia en la lucha contra este padecimiento. información y la prevención son herramientas esenciales para reducir su impacto y mejorar la calidad de vida de quienes lo enfrentan.

Verrugas: Pueden ser verrugas virales o papilomas de células escamosas.

Chalazión: Inflamación de una glándula del párpado.

Tumores de células de Merkel: Son tumores neuroendocrinos raros, aunque pueden ocurrir en los párpados.

Carcinoma de glándulas sebáceas: Es más frecuente en Asia y puede ser difícil de distinguir del CCB.

Melanoma maligno: Es un tipo de cáncer de piel que puede desarrollarse en el párpado.

Tumores benignos: La extirpación quirúrgica es el tratamiento más común, aunque también se pueden utilizar otros métodos como el láser.

Tumores malignos: La extirpación quirúrgica, la radioterapia o la quimioterapia pueden ser necesarias.

Exposición al sol: La radiación ultravioleta puede aumentar el riesgo de cáncer de piel, incluido el cáncer de párpado.

Piel clara: Las personas con piel clara tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de párpado.

Edad: Los tumores malignos son más comunes en personas de edad avanzada.

Enfermedades sistémicas: Algunas enfermedades sistémicas pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de párpado.

Antecedentes familiares: Un historial familiar de cáncer de piel puede aumentar el riesgo.

Si notas un bulto o cambio en la piel de tu párpado, es importante consultar a un médico lo antes posible.

Protege tus párpados de la exposición al sol utilizando gafas de sol y protector solar.

Realiza exámenes de piel regulares para detectar cualquier cambio sospechoso

Dr. Faroche Melgen

Oftalmólogo especialista en párpados, vías lagrimares, órbita y bótox

809-541-6567

Introducción

Recibir un diagnóstico de cáncer nunca es una noticia fácil, ni para el paciente, ni sus familiares, ni para el equipo médico. Esta noticia suele venir acompañada de un sinnúmero de interrogantes, incertidumbre y preocupaciones. Si el tratamiento incluye una cirugía, es normal sentir cierta preocupación, no solo por la operación en sí, sino también por la anestesia. En este artículo intentaré explicar, de manera sencilla, qué es la anestesia, cómo se adapta a las personas con cáncer y qué hacer para llegar mejor preparado(a).

1. ¿Qué es la anestesia y por qué se usa en pacientes con cáncer?

La anestesia es un acto médico controlado que permite realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor, por medio de medicamentos que pueden causar efectos desde la perdida de la consciencia —anestesia general, usualmente utilizada para cirugías grandes, por ejemplo de abdomen—, como el adormecimiento de una zona amplia —anestesia regional, utilizada frecuentemente para cirugía en las extremidades—,

como una zona pequeña— anestesia local, que se utiliza para procedimientos sencillos como en dermatología y algunas tomas de biopsia—.

Dependiendo del tipo de cirugía y de cada paciente, se puede utilizar cualquiera de estas o incluso combinarlas. En el caso del cáncer, frecuentemente se requiere cirugía para tratar la enfermedad o para aliviar síntomas, y allí la anestesia juega un papel clave en la seguridad y evolución del paciente.

2. ¿La anestesia es diferente para personas con cáncer?

Si, en cierto sentido. Las personas con cáncer pueden tener necesidades especiales y debe prestársele especial atención a ciertos aspectos. Por ejemplo, tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia pueden afectar órganos importantes como el corazón, los pulmones o el hígado. También hay que evaluar el estado nutricional del paciente, si hubo ganancia o pérdida de peso, antecedentes de consumo de medicamentos o si existe dolor crónico.

Nunca deben olvidarse las enfermedades que estaban presentes antes del diagnóstico de cáncer, como son la hipertensión arterial, la diabetes o el asma y su nivel de control.

Todo esto se tiene en cuenta para que el anestesiólogo pueda elegir el tipo de anestesia más adecuado y seguro. Por todo esto, la consulta preanestésica es fundamental y debe hacerse con semanas de anticipación. Esto permite hacer ajustes en la medicación, solicitar otras valoraciones médicas si es necesario o realizar estudios adicionales, sin retrasar la cirugía.

3. ¿La anestesia puede afectar la evolución del cáncer?

Esta es una pregunta que ha despertado interés en los últimos años y aun no hay una respuesta definitiva. Lo que sí se sabe es que una anestesia bien planificada y personalizada no solo es segura, sino que conduce a mejores resultados y ayuda a una mejor y más rápida recuperación.

4. ¿Qué debes saber antes de una cirugía?

Es muy importante informar al equipo médico sobre el consumo de medicamentos y suplementos, incluso los naturales. También se debe mencionar antecedentes de alergias, problemas de sueño, ansiedad, dolor crónico, y no olvidar informar sobre el consumo de cigarrillos o alcohol, ya que esto puede influir en la recuperación.

Otro aspecto fundamental es recibir

información clara sobre lo que ocurrirá antes, durante y después de la cirugía. El cirujano debe explicar el tipo de procedimiento a realizar, por qué es necesario, cuánto tiempo puede durar y qué cuidados llevar a cabo posteriormente.

De igual forma, el anestesiólogo debe explicar qué tipo de anestesia se usará en cada caso, qué esperar y cuáles son las posibles molestias temporales o efectos secundarios. Esta información ayudará a comprender lo que va a ocurrir, disminuirá los miedos y permitirá al paciente participar activamente en su cuidado. Conocer estos detalles preparará mental y emocionalmente al paciente y familiares, lo cual les hará sentir acompañados, les permitirá tomar decisiones informadas y brindará mayor tranquilidad.

El día de la cirugía, seguir todas las indicaciones, entre las que podría mencionar: no comer ni beber antes del procedimiento (ayuno), ducha según la indicación, acudir con ropa cómoda y acompañado(a). Si existen dudas, comunícate con el equipo médico, estamos aquí para ayudarte, resolver inquietudes y hacer de esta experiencia lo más tranquila y segura posible.

5. ¿Qué pasa después de la cirugía?

Después de la cirugía, es normal sentir algo de malestar o dolor, pero este puede ser controlado con medicamentos. El equipo médico dará seguimiento cercano y constante a cada paciente durante la recuperación. En caso de sentir náuseas, mareos, dificultad para respirar o cualquier síntoma que cause preocupación, no dudar en

avisar. La comunicación es clave para una buena recuperación.

La anestesia es una parte fundamental del tratamiento quirúrgico en el cáncer. Con un equipo médico preparado y una buena comunicación, puedes sentirte seguro y acompañado. Como anestesiólogo mi deber es llevarte de la mano durante este proceso y ofrecerte siempre las opciones más beneficiosas para tu caso. Estar informado te ayuda a enfrentar el proceso con mayor tranquilidad y confianza.

Dr. Carlos Schrils Molina

Anestesiólogo

El melanoma es el tipo más agresivo de cáncer de piel que, aunque representa solo el 5% de los casos de cáncer de piel, es responsable de aproximadamente el 90% de las muertes relacionadas con este tipo de cáncer. Sin embargo, cuando se detecta en etapas tempranas, el melanoma tiene una tasa de curación cercana al 95% . De aquí, la importancia en la prevención.

El melanoma se origina en los melanocitos, células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más común en áreas expuestas al sol, como espalda, piernas, brazos y el rostro. También puede desarrollarse en zonas menos expuestas, como las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas.

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV), ya sea del sol o de fuentes artificiales como las camas de bronceado, es el principal factor de riesgo para desarrollar melanoma. Otros factores incluyen antecedentes familiares, tener muchos lunares o lunares atípicos, piel clara, cabello rubio o pelirrojo, y ojos claros.

La detección temprana es clave para un pronóstico favorable. Una herramienta útil es la regla ABCDE:

de Asimetría: una mitad del lunar no coincide con la otra.

de Bordes: bordes irregulares, dentados o mal definidos.

de Color: variaciones de color dentro del mismo lunar.

de Diámetro: mayor a 6mm, aunque pueden ser más pequeños.

de Evolución: cambios en tamaño, forma, color o síntomas como picazón o sangrado .

Ante la sospecha de un lunar atípico, el dermatólogo realizará una evaluación clínica y puede utilizar herramientas como la dermatoscopia, que permite observar estructuras no visibles a simple vista. Si se considera necesario, se procederá a una biopsia para confirmar el diagnóstico. La profundidad del tumor, conocida como

“índice de Breslow”, es un factor determinante en el pronóstico y en la planificación del tratamiento .

El tratamiento del melanoma va a depender de la etapa en la que se diagnostique:

Etapas tempranas: la cirugía para extirpar el melanoma y un margen de piel sana circundante suele ser suficiente.

Etapas avanzadas: pueden requerir tratamientos adicionales como:

• Cirugía de Mohs: técnica quirúrgica que permite la extirpación precisa del tumor, preservando la mayor cantidad de tejido sano posible.

• Inmunoterapia: estimula el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas.

• Terapias dirigidas: medicamentos que atacan mutaciones específicas en las células del melanoma, como las mutaciones BRAF.

• Radioterapia y quimioterapia: en casos donde otros tratamientos no son efectivos .

Recientemente, se ha aprobado una nueva terapia celular llamada lifileucel (Amtagvi) para pacientes con melanoma avanzado que no responde a otros tratamientos. Esta terapia utiliza células T del propio paciente para combatir el cáncer .

La mejor estrategia contra el melanoma siempre será la prevención:

• Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiacion (10 a.m. a 4 p.m.).

• Usar protector solar de amplio

espectro con un SPF de al menos 30, reaplicándolo cada dos horas y después de nadar o sudar.

• Usar ropa protectora, sombreros de ala ancha y gafas de sol.

• Evitar las camas de bronceado.

• Realizar autoexploraciones mensuales de la piel y consultar al dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso.

El melanoma es un cáncer de piel potencialmente mortal, pero altamente curable si se detecta a tiempo. La educación sobre los factores de riesgo, la autoexploración regular y las visitas periódicas al dermatólogo son fundamentales para una detección temprana y un tratamiento exitoso.

Dra. Claudia Hernández

Dermatóloga Clínica-Estetica, Tricóloga (809)-239-2233

Los testículos no descendidos – o criptorquidia – son un motivo frecuente de visita en la consulta de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica. Sucede cuando uno o ambos testículos no se encuentran palpables en la bolsa escrotal. Esto puede notarse desde el nacimiento o más adelante en los primeros meses de vida, cuando los testículos que antes se veían en el saco escrotal ya no se ven o no permanecen allí la mayor parte del tiempo.

Esta entidad suele ser relativamente común, presentándose en el 2–4% de los niños, más comúnmente en prematuros (15–30%). Un 70% de los casos son unilaterales. En el 70–80% de los casos suele palparse el testículo al examen físico, mientras que un 6% suele encontrarse intraabdominal. Cuando el testículo no es palpable, hay un 15% de probabilidad de que esté ausente o se haya desaparecido.

Factores de riesgo

El peso al nacer es el principal factor de riesgo para la no bajada testicular, seguido de los antecedentes familiares. Además, otros posibles factores incluyen:

• Consumo de alcohol durante el embarazo (5 o más bebidas por semana, lo que puede aumentar el riesgo hasta 3 veces).

• Disruptores endocrinos químicos que interfieren con el equilibrio hormonal fetal normal.

• Fumar cigarrillos.

• Síndromes de malformaciones congénitas.

• Exposición al ftalato (di[2-etilhexilo] o DEHP)

• Uso de ibuprofeno.

• Fertilización in vitro.

• Diabetes materna.

• Obesidad materna.

• Exposición a pesticidas.

• Preeclampsia.

• Nacimiento prematuro antes del descenso testicular.

Diagnóstico y seguimiento

La orquidopexia (cirugía correctiva de la criptorquidia) debe considerarse si a los 6 meses de vida no se ha logrado un descenso espontáneo del testículo. Puede programarse entre los 6 meses y el primer año de vida, ya que hay evidencia histológica de anomalías testiculares antes de los 2 años.

Las indicaciones para la cirugía correctiva incluyen:

• Hernia: 60–90% de las criptorquidias se acompañan de una hernia.

• Injuria: Los testículos no localizados en la bolsa escrotal tienen mayor riesgo de lesión.

• Cosmético: Para normalizar la apariencia escrotal.

• Orquiepididimitis: Un testículo fijo en la bolsa tiene menor riesgo de inflamación que uno en el canal inguinal, donde está más expuesto a trauma.

• Infertilidad: El riesgo es mayor mientras más tiempo dure el testículo fuera del escroto. La infertilidad ocurre en un 10% de los casos unilaterales y en un 38% de los bilaterales.

• Torsión testicular: Fijar el testículo disminuye el riesgo de torsión.

• Razones psicológicas: Apariencia física normal del escroto.

Relación entre criptorquidia y tumor testicular

• Tumores: Existe un riesgo aumentado de malignidad en testículos no descendidos, con una incidencia de 0.05–1%. El riesgo aumenta según la ubicación: es mayor si el testículo está en posición abdominal que si es palpable. Un 74% de estos tumores corresponden a seminomas.

Seminoma: características y tratamiento

El seminoma es un tumor maligno de células germinales que afecta con mayor frecuencia al testículo, aunque también puede presentarse en el mediastino, retroperitoneo u otras localizaciones extragonadales. Es común en hombres de 15 a 34 años.

“

Es uno de los cánceres más tratables y curables, con una tasa de supervivencia superior al 95% si se detecta en etapas tempranas.

Los factores asociados a mayor riesgo incluyen:

• Antecedentes de (riesgo de 10 a 40 veces mayor; el 10% de los pacientes con criptorquidia desarrolla un tumor germinal).

• Exposición a compuestos químicos como organoclorados, bifenilos policlorados, PVC, ftalatos.

• Consumo de marihuana y tabaco.

• Antecedentes de parotiditis.

• Traumatismos testiculares.

• Antecedentes familiares de tumores testiculares.

• Malformaciones genéticas.

La orquiectomía radical está indicada en todos los estadios. La quimioterapia o radioterapia adyuvante dependerá de la estadificación clínica tras la orquiectomía inguinal.

Pronóstico y supervivencia

Según datos de SEER (Sociedad Americana del Cáncer):

• Estadio I (localizado): 99%

• Estadio II (regional): 96%

• Estadio III (a distancia): 73%

Los pacientes con cáncer testicular presentan mayor riesgo de cánceres secundarios debido a su corta edad al diagnóstico y a la exposición a tratamientos como radioterapia o quimioterapia. Estos pueden incluir mesotelioma, y tumores de pulmón, colon, vejiga, páncreas y estómago.

Conclusión

Los testículos no descendidos suelen ser detectados a tiempo si el bebé asiste regularmente a sus controles pediátricos, donde se le realiza un examen físico que incluye verificar la presencia testicular en el escroto. Si se detecta que los testículos no están fijados en su lugar, lo ideal es el seguimiento hasta los 6 meses de vida y, posteriormente, el referimiento a Cirugía Pediátrica o Urología Pediátrica para evaluar la necesidad de corrección quirúrgica.

La edad oportuna para corregir quirúrgicamente esta condición es entre los 6 meses y el año de vida, para disminuir el riesgo de daño testicular y complicaciones futuras, como la infertilidad y el cáncer testicular, especialmente el seminoma.

Dr. Pedro Sureda Cirujano Pediatra

Coautora:

Dra. Eliana Toral Cirujana Pediatra

MedicalNet Torre B, Suite 903 (809)-688-7006

El cáncer de endometrio es a sexta causa de cáncer en la mujer en el mundo. Es la neoplasia más común de origen ginecológico en países desarrollados con una incidencia ajustada por edad de 15,8 por 100.000 mujeres, y una mortalidad ajustada por edad de 2,5 por 100.000 mujeres, diagnosticándose anualmente más de 400.000 nuevos casos.

La incidencia viene aumentando entre el 0,5 y el 1% mundialmente en los últimos 20 años. La incidencia es menor en los países en vía de desarrollo como el nuestro.

El cáncer de endometrio afecta especialmente a mujeres que están en la postmenopausia en un 80 % de los casos, aunque en un 20 % se presenta en la edad fértil, y en un 5% antes de los 40 años. Su manifestación inicial es sangrado uterino anormal,lo que permite su diagnóstico temprano mediante el estudio histológico de una muestra del endometrio y se asocia a un buen pronóstico en un 70-80 % de los casos.

Los dos principales subtipos histológicos de cáncer de endometrio que se han utilizado tradicionalmente para la clasificación son el cáncer de tipo 1, que suele estar causado por factores que aumentan la exposición a estrógenos sin oposición, y el cáncer de endometrio de tipo 2, que no se asocia con estrógenos sin oposición.

del índice de masa corporal (IMC), la terapia de reemplazo estrogénico, los tumores secretores de estrógenos, la anovulación crónica, el tratamiento con tamoxifeno, la menarquia precoz y la menopausia tardía, que aumentan la exposición a estrógenos endógenos o exógenos a lo largo de la vida, así como la diabetes tipo II y la resistencia a la insulina. Por el contrario, para los cánceres no endometrioides de tipo 2, los factores de riesgo incluyen un IMC bajo, la paridad, la raza negra, los antecedentes de cáncer de mama y ser mayor de 55 años al momento del diagnóstico.

Varios factores epidemiológicos se asocian con la disminución del riesgo de cáncer de endometrio. Los anticonceptivos orales combinados de estrógeno y progestina o los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel reducen el riesgo de cáncer de endometrio cada 5 años de uso hasta en un 33 %, en comparación

del riesgo en fumadoras frecuentes a medida que aumentan los años de consumo. Sin embargo, no se recomienda el consumo de tabaco por este efecto protector.

Los cánceres de endometrio confinados al útero pueden presentarse con síntomas mínimos de sangrado uterino anormal (SUA) o enfermedad avanzada con molestias y dolor pélvico-abdominal, diseminación linfática y peritoneal

generalizada, ascitis y, en raras ocasiones, incluso metástasis extraabdominales. El SUA es el síntoma más frecuente del

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que ante un sangrado uterino anormal en una paciente premenopausica y posmenopausica se debe realizar un ultrasonido transvaginal, y si se opta por un procedimiento de dilatación y legrado, también se realice una histeroscopia debido a la mayor precisión que proporciona la visualización.

Se recomienda realizar la clasificación molecular en todos los carcinomas endometriales utilizando los marcadores de inmunohistoquímica como resultados subrogados del perfil molecular. El uso de los marcadores de inmunohistoquímica es considerada como la aproximación adecuada teniendo en cuenta la alta concordancia entre pruebas, permitiendo clasificar pacientes con cáncer de endometrio en los cuatro subtipos moleculares clínicamente relevantes.

El tratamiento inicial es quirúrgico, se remueve el útero, los anexos y la

evaluación ganglionar para no solo hacer la resección del tumor, sino también para definir el pronóstico y establecer el manejo complementario óptimo para cada caso, ya sea observación, hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias target o combinación de estos.

Dr. Miguel Angel Urbáez

Ginecólogo Oncólogo

Torre Medical Net, Suite 404

809-368-0220 809-383-7586

Los cánceres de cabeza y cuello (HNC) son el quinto cáncer más común en todo el mundo, con más de 600,000 casos diagnosticados cada año [1]. El cáncer de amígdalas se ubica dentro de la categoría más amplia de cánceres de cabeza y cuello, específicamente como un tipo de cáncer orofaríngeo.

Las neoplasias de las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales (base de la lengua), el paladar blando y la pared orofaríngea, colectivamente cánceres orofaríngeos, se encuentran entre los pocos cánceres con un rápido aumento de la incidencia en los últimos 30 a 40 años en varios países

desarrollados. En particular, estos aumentos se han producido a pesar de la disminución de la prevalencia del tabaquismo, un factor de riesgo importante para el cáncer de orofaringe. Se cree que los cambios en los comportamientos sexuales a través de la revolución sexual y el aumento de la exposición oral/ orofaríngea al Virus del Papiloma Humano (VPH) han contribuido al aumento de la incidencia de cáncer de orofaringe entre las cohortes nacidas durante y después de la década de 1940 [3].

de riesgo para el desarrollo de cáncer de amígdalas:

• Infección por el Virus del Papiloma Humano, en especial los serotipos 16 y 18. La gran mayoría (>70 %) de los cánceres de orofaringe en la actualidad son causados por la infección por VPH [3][5].

• Uso de tabaco.

• Consumo de alcohol.

• Otros:

• Estatus socioeconómico bajo.

• Pobre higiene dental.

• Condiciones de inmunidad disminuida.

en personas jóvenes. Poco más del 20 % (1 en 5) de los casos ocurren en personas menores de 55 años. A los hombres se les diagnostica cáncer de amígdalas de tres a cuatro veces más a menudo que a las mujeres [4].

Síntomas más comunes:

• Dolor de garganta (generalmente unilateral) que no mejora con el tratamiento convencional.

• Presencia de masa en el cuello.

• Dolor o dificultad para tragar, a menudo acompañada de pérdida de peso.

• Dolor de oído unilateral sin causa aparente en el oído afectado.

• Cambios en la calidad de la voz.

• Úlcera o masa visible en la amígdala.

Examen físico de la boca. Nasofaringoscopia.

Estudios de imagen: tomografía, resonancia magnética, PET scan,

Ultrasonido cervical con biopsia por aspiración con aguja fina.

Pruebas para el Virus del Papiloma Humano.

El tratamiento del carcinoma de gdalas incluye:

Carcinoma escamoso no queratinizante (asociado a VPH): 60–70 %.

• Carcinoma escamoso queratinizante: 20–30 %.

• Carcinoma indiferenciado: 5 %.

• Linfoma no Hodgkin: 1–3 %.

• Melanoma primario de amígdala (muy raro).

El método a utilizar dependerá del momento del diagnóstico (temprano o tardío), del tipo histológico y del tamaño del tumor, entre otros factores.

• El pronóstico de los pacientes con cáncer de amígdalas es bueno en la actualidad, con una sobrevida a 5 años superior al 85 % en los casos positivos para VPH.

• Esta baja a un 40–60 % en los pacientes fumadores y/o bebedores.

• Los pacientes diagnosticados en etapas tempranas tienen mejor pronóstico que los casos vistos tardíamente.

• El pronóstico suele ser muy bueno en los casos de linfoma de amígdalas.

• Los casos de carcinoma indiferenciado son los de peor pronóstico.

Otorrinolaringólogo

Neufcoeur PE, Arafa M, Delvenne P, Saussez S: Involvement of human papillomavirus in upper aero-digestive tracts cancers. Bull Cancer 2009, 96(10):941-50.

Gillison, M.L. et al. (2000). Squamous cell carcinoma of the tonsils: A molecular disease. Clinical Cancer Research, 6(4), 1093–1100.

Vacunación contra el VPH. Evitar tabaco y alcohol. Promoción de la sexualidad

Acudir al otorrinolaringólogo en caso de dolor de garganta persistente o que no mejore con los tratamientos usuales.

Kallunki, T. et al. (2015). Tonsillectomy and incidence of oropharyngeal cancers in Sweden. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 24(11), 1809–1813.

American Cancer Society. Facts & Figures 2024. Atlanta: American Cancer Society; 2024.

Devasena Anantharaman, Tarik Gheit, Tim Waterboer, Behnoush AbediArdekani. Infecciones por virus del papiloma humano y cánceres del tracto aerodigestivo superior: el estudio ARCAGE. JNCI: Revista del Instituto Nacional del Cáncer, Vol. 105, Nº 8, 17 de abril de 2013, pp. 536–545.

Lydiatt, W.M. et al. (2017). AJCC 8th Edition Cancer Staging Manual: Head and Neck Cancer. CA Cancer J Clin, 67(2), 122–137.

Gillison, M.L. et al. (2000). Squamous cell carcinoma of the tonsils: A molecular disease. Clinical Cancer Research, 6(4), 1093–1100.

Caso clínico

Juan Pancracio, un paciente de 71 años, llega a la consulta del urólogo con una lesión ulcerativa poco profunda de 1 cm en el surco balanoprepucial, no dolorosa ni supurativa, que ha aparecido hace un mes. El médico le prescribe antibióticos y cremas cicatrizantes, y le indica que vuelva en dos semanas para el seguimiento.

Don Juan se pierde y vuelve cinco meses después, esta vez acompañado por su esposa, doña Rosa, quien lo ha obligado a acudir a la consulta. Refiere que no ha mejorado. Al examinar a Juan, el urólogo observa que la lesión ahora mide 5 cm, tiene un aspecto mamelonado, necrótico y abigarrado, deforma el pene y sangra espontáneamente al roce. Despide un olor muy desagradable. Además, se palpan ganglios aumentados de tamaño en ambas ingles, muy duros y fijos al tacto.

Este es, lamentablemente, el panorama típico del cáncer de pene, la patología oncológica de mayor y más directo impacto en la virilidad, y posiblemente la neoplasia más agresiva de la Urología. El irremisible curso de esta enfermedad se vislumbra como dramático y acelerado, y predice un pronóstico sombrío.

A pesar de ubicarse en las penumbras de la Urología debido a su baja frecuencia y escasa salida oncológica, el cáncer de pene merece hoy día una atención renovada. Esta neoplasia no solo deteriora la salud física y empobrece la esperanza de vida, sino que también genera un profundo impacto psicológico y emocional en los enfermos y sus familiares. Es esencial que tanto los médicos como los pacientes comprendan la gravedad de la enfermedad, los desafíos en su manejo y la necesidad urgente de apartar los estigmas que la rodean. Aprendamos en estas líneas sobre su epidemiología, factores de riesgo, estrategias diagnósticas, tipos de tratamiento y, lo más importante, desterremos con conocimiento el prejuicio deshonroso que rodea este diagnóstico.

Epidemiología y problemática social

El cáncer de pene representa el 0.6 % de las neoplasias malignas del hombre. Aunque puede parecer infrecuente, las estadísticas recientes alertan sobre incrementos llamativos en su diagnóstico en países en desarrollo, donde el acceso a la atención médica es limitado. En países sudamericanos, como Brasil y Argentina, y en algunos países africanos, como Uganda, su incidencia es alta, representando el 2.2 % de los cánceres masculinos. En República Dominicana, se estima que el 1 % de las neoplasias del hombre son cánceres de pene.

Desafortunadamente, la percepción social negativa que rodea esta neoplasia —a menudo vinculada a la promiscuidad sexual y a la mala higiene— desanima a los hombres a solicitar atención temprana. En el 40 % de los casos, el hombre tarda más de un año en acudir a consulta. Este estigma debe ser desafiado, entendiendo que el cáncer es una enfermedad médica, no un juicio moral. La sensibilización social y la educación comunitaria son armas cruciales para fomentar la detección y el tratamiento precoz de esta patología. Con un diagnóstico temprano, el 80 % de los casos puede curarse.

El cáncer de pene se presenta como una lesión nodular, ulcerativa o fungoide, localizada en el glande, el surco balanoprepucial o el prepucio. Puede estar oculta por la fimosis. No suele doler, pero puede sangrar o supurar. Los tipos histológicos más frecuentes son el epidermoide y el basaloide, que representan el 70 % de los diagnósticos. Lamentablemente, son dos de los más agresivos.

El diagnóstico temprano es fundamental y marca el pronóstico. Una adecuada historia clínica y un minucioso examen físico son imprescindibles. La biopsia es el método diagnóstico gold standard. Toda lesión en el pene con mínima sospecha de cáncer debe ser biopsiada de entrada, sin opción a contemporizar. La estadificación por imágenes se realiza con tomografía de cuerpo completo y resonancia magnética de pelvis y muslos.

Tratamiento

El manejo depende del estadio en que se detecte:

• Estadios localizados: pueden

Los principales factores de riesgo son:

• Infección por genotipos de alto riesgo del virus del papiloma humano: presente en al menos el 65 % de los casos de cáncer de pene, aumentando el riesgo 5.9 veces.

• Fimosis y mala higiene: predisponen a inflamación crónica del glande y prepucio, aumentando el riesgo 3 veces.

• Balanitis a repetición: aumenta el riesgo 9.4 veces.

• Tabaco: aumenta el riesgo 4 veces.

abordarse con cirugías conservadoras como fulguración láser, glandectomía, exéresis local ampliada y cirugía de Mohs. Esta última consiste en una resección por etapas hasta lograr un margen sano mínimo (3 mm), lo que garantiza la máxima conservación de la apariencia y función del órgano.

• Estadios localmente avanzados: o cuando no es posible la resección con bordes quirúrgicos adecuados, se realiza penectomía parcial o total, más reconstrucción urinaria. Es el escenario más mutilante, pues la conmoción psicológica de la falectomía resulta dramática para el paciente.

Además, se asocia un riesgo de micrometástasis inguinales de más del 25 %, por lo que a la cirugía se suma la exéresis de ganglios inguinales y pélvicos. La linfadenectomía conlleva una probabilidad del 50 % de complicaciones postoperatorias, incluso en centros urooncológicos con vasta experiencia.

• Estadios metastásicos: se manejan con quimioterapia. Sin embargo, el pronóstico es nefasto, con apenas 37 % de sobrevida a 5 años. Actualmente se ensayan fármacos inmunoterapéuticos con resultados preliminares esperanzadores.

Los estadios avanzados deterioran rápidamente al paciente. Las adenopatías tumorales pueden ulcerar la piel, infectarse y supurar, y los tratamientos resultan inefectivos para mejorar las condiciones generales del paciente. La medicina paliativa, la atención psicológica, el control del dolor y, más importante aún, el apoyo familiar, son los pilares del manejo en estas etapas. La claudicación familiar es frecuente y comprensible, por lo que la infraestructura hospitalaria debe estar disponible para el albergue del enfermo terminal.

El enfoque multidisciplinario — que incluye urólogos, oncólogos, psicólogos y equipos de cuidados paliativos— es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente.

Impacto psicológico y calidad de vida

El diagnóstico de cáncer de pene no solo plantea desafíos en la salud física, sino también en la mental. Los pacientes a menudo enfrentan sentimientos de ansiedad, depresión y cambios en la identidad sexual. Es importante implementar programas de apoyo psicológico desde el inicio del tratamiento. La sensibilización y la educación del paciente sobre su condición forman parte integral del manejo.