ANNO XLIX numero 8/9 2023

Canarini di Colore Casi non descritti in letteratura scientifica

note informative

Estrildidi Fringillidi e Ibridi Quale giusta selezione?

Veterinario Il Microbiota intestinale nel Canarino

Canarini di Forma e Posizione Lisci Canarino “Gloster”

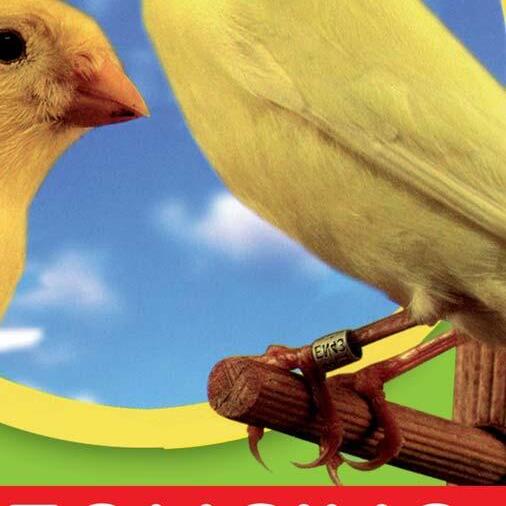

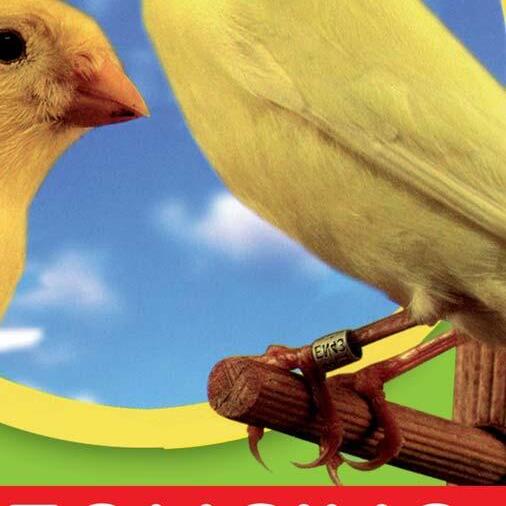

Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus

Estrildidi Fringillidi e Ibridi Quale giusta selezione?

Veterinario Il Microbiota intestinale nel Canarino

Canarini di Forma e Posizione Lisci Canarino “Gloster”

Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus

ANNO XLIX NUMERO 8 9 2023

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus

Via Caorsana, 94 - Località Le Mose

29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613

Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito

Caporedattore: Gennaro Iannuccilli

Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini

Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica:

Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco

Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918

Inoltro postale in Italia: Effezeta srl

Via Francesco Nicoli 10/G - 29122 Piacenza

ABBONAMENTI ANNUI:

Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00

Estero-ExtraEuropa € 90,00

Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50

C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.

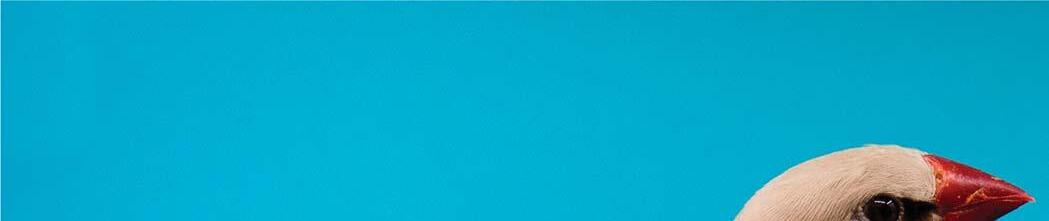

In copertina: Diamante codalunga topazio (Poephila acuticauda)

Foto: CLUB DIAMANTECODALUNGAEPOEPHILA

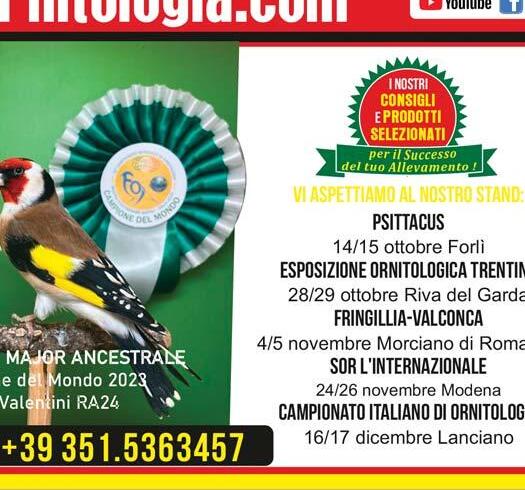

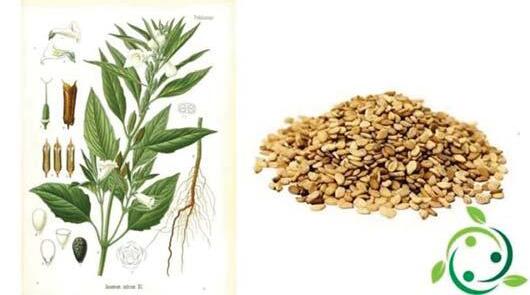

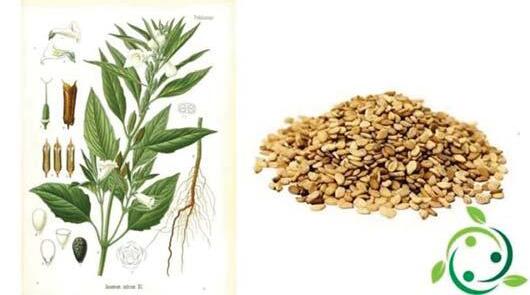

Uno di “noi” Gennaro Iannuccilli 3 Casi biologici non descritti in letteratura scientifica Giovanni Canali 5 Quale giusta selezione? Club del Diamante codalunga e Poephila 11 Conuri dorati al Loro Parque e alla Loro Parque Fundación Rafael Zamora Padrón 17 Il Microbiota intestinale nel Canarino Gianluca Todisco e Giuseppe Marruchella 21 Canarino “Gloster” note informative C.T.N. - C.F.P.L. 24 La Gracula religiosa come fonte di reddito per alcune comunità indiane Ivano Mortaruolo 27 Scotch fancy Sergio Palma 31 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 35 I lumps nei canarini Luigi Mollo e Federico Vinattieri 37 Spinus atrata - 2ª parte Piercarlo Rossi e Massimo Corbella 41 OrniFlash News al volo dal web e non solo 46 Convegno ornitologico di Colleferro (RM) Paolo Bernardi 49 Le farine di insetti Luca Gorreri 51 Pagina aperta Argomenti a tema 54 Il sesamo Pierluigi Mengacci 57 Spazio Club Club degli Psittacidi 62 Attività dell’Associazione Ornicoltori Comense Fulvio Casati 63 Stralcio verbale Assemblea Club del 17 giugno 2023 - n. 1/2023 64 Canarini di Colore Estrildidi Fringillidi e Ibridi Ondulati ed altri Psittaciformi Canarini di Forma e Posizione Lisci 5 11 17 24 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 8/9 - 2023 è stato licenziato per la stampa il 30/7/2023

sommario

Uno di “noi”

di G ENNARO IANNUCCILLI, foto P ICCHIONEWS IT e I LRESTODELCARLINO IT

Di solito non utilizziamo le pagine della rivista per esaltare le qualità di persone che sono ai vertici dell’organizzazione ornitologica; non ne hanno bisogno, proprio perché alla “guida” di uno o più settori del nostro movimento. Ci interessa di più evidenziare le esperienze e i risultati conseguiti dagli allevatori, sia in ambito espositivo che in ambito di ricerca e studio: forse non ce ne rendiamo conto o lo diamo per scontato, ma possiamo ben dire di annoverare tra i nostri iscritti delle figure di spicco nei vari aspetti contemplati dalla comune passione ornitologica. Ciò è dimostrato dai numerosi e validi articoli pubblicati sulla rivista, così come dai risultati conseguiti in Italia e all’estero in ogni stagione espositiva. Concedeteci stavolta, eccezionalmente, di dedicare l’editoriale alla persona di Diego Crovace, attuale vice presidente FOI e presidente dell’Ordine Mondiale dei Giudici (OMJ). Gli dedichiamo queste righe a sua insaputa, perché lo conosciamo sempre restio a mettersi in vista per vantarsi delle proprie qualità.

NUMERO 8/9 -2023 3 Editoriale

Fonte: www.picchionews.it

Editoriale

L’occasione ci è stata data dall’aver appreso di un alto riconoscimento assegnato al culmine della sua carriera lavorativa, come comandante di tenenza della Guardia di Finanza. Grazie al suo esemplare operato, il “nostro” Diego è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito di un evento appositamente organizzato a Roma, presso il palazzo del Quirinale.

Personalmente, conosco Diego da quando iniziai – anni orsono – il corso per allievi giudici FOI; da allora, l’ho sempre considerato e “percepito” come un vero amico, leale, sincero, schietto. Ma più che continuare a enunciare aggettivi che ben si attagliano alla sua persona, preferisco riportare di seguito alcuni stralci dell’intervista realizzata dal collega Giorgio Giannaccini del Resto del Carlino proprio nella succitata occasione.

«È stato ospite al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e subito dopo ha ricevuto un elogio direttamente da Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza. È il prestigioso riconoscimento concesso al luogotenente Diego Crovace, da cinque anni a capo della tenenza di Porto Recanati. Lui, 59 anni e originario di Taranto, ma ormai maceratese d’adozione, è stato l’unico finanziere del comando interregionale (Marche, Emilia-Romagna e Toscana) a ricevere il 21 giugno, a Roma, tale riconoscimento di spessore nazionale. Questo “per aver operato con lodevole spirito di sacrificio e con brillanti risultati operativi”, si legge nella motivazione. “Tra

i maggiori risultati rientrano i tantissimi sequestri di prodotti non sicuri per la salute – racconta Crovace –. Parliamo di monili, bracciali, profumi e detersivi … Inoltre, ci siamo occupati di indagini sulle emissioni di fatture false, frodi, evasioni fiscali e percezione illecita di contributi statali, smascherando gli autori”. Ma negli ultimi anni, lungo la costa, ci sono state tante altre operazioni di successo. “Ad esempio, abbiamo ridimensionato il problema dei marchi contraffatti – aggiunge Crovace – … avevamo scoperto che erano registrate tante partite Iva, aperte da extracomunitari. Ma quasi tutte erano inattive, in quanto si trattava di un escamotage per ottenere il permesso di soggiorno. Mentre a Recanati – continua il luogotenente – abbiamo arrestato sei pakistani che spacciavano eroina in un casolare di campagna.”. … Però, ora è tempo di pensare al futuro, visto che a dicembre il luogotenente Crovace andrà in pensione: “La mia grande passione è sempre stata l’ornitologia, infatti sono presidente dell’ordine mondiale dei giudici. Avrò sicuramente più tempo per girare il mondo, visto che in questi anni ho pubblicato diversi libri sull’argomento e più di 500 articoli”. »

Concludiamo questo editoriale sui generis tributando a Diego Crovace il giusto plauso, complimentandoci tutti con lui per la sua onorata carriera lavorativa e, per quanto ci riguarda più direttamente, auspicando che possa continuare ancora per molti anni a rivestire ruoli chiave nell’ambito dell’ornitologia italiana e internazionale.

4 NUMERO 8/9 -2023

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it

Casi biologici non descritti in letteratura scientifica

testo di GIOVANNI CANALI, foto ENZODEL POZZO, A. J. SANZ, S. GIANNETTI eF.O.I.

testo di GIOVANNI CANALI, foto ENZODEL POZZO, A. J. SANZ, S. GIANNETTI eF.O.I.

In canaricoltura, ma direi anche in altre branche dell’allevamento degli uccelli d’affezione, vi sono fenomeni biologici ignorati dalla letteratura scientifica. Almeno io non ne ho trovato traccia.

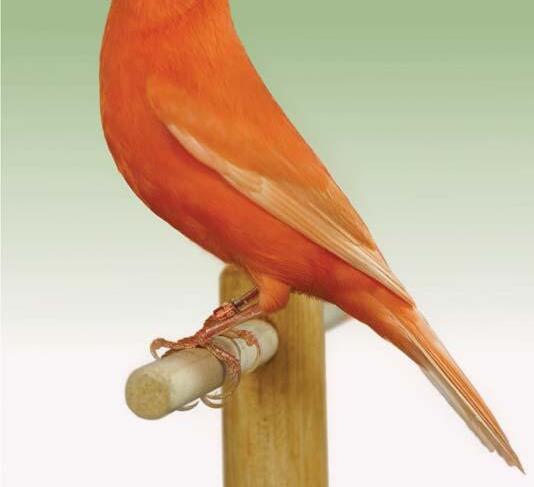

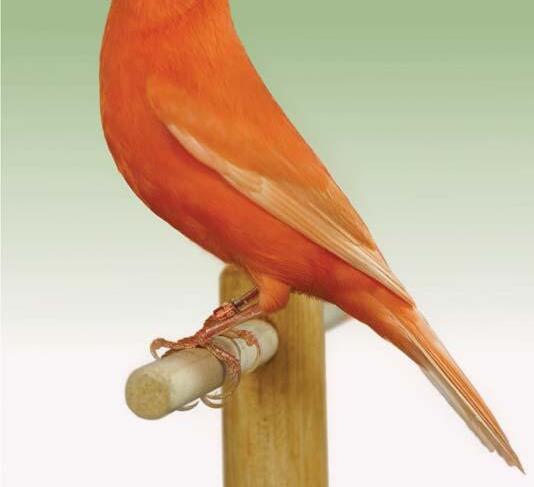

Il primo caso di straordinaria importanza è dato dalla mutazione intenso dominante e sub-letale, che attiene alla categoria, secondo il gergo degli allevatori. Per categoria si intende la distribuzione dei carotenoidi collegata alla struttura delle produzioni cutanee, specialmente la penna. La mutazione intenso fra l’altro accorcia le barbe e quindi concentra i pig-

menti, in misura palese i carotenoidi, da qui l’aspetto di un colore carotenoide (giallo, rosso, ecc.) più concentrato e quindi più intenso, da cui il nome della mutazione. L’omozigote esaspera l’effetto rendendo striminzito il soggetto. Per brinato si intende la forma selvatica poiché il pigmento carotenoide non raggiunge l’apice che rimane bianco facendo pensare ad un cristallo di brina.

Ho ampiamente parlato di questa rarissima mutazione, che per secoli è

stata esclusiva del canarino, oggi pare arrivata anche nel lucherino e nel verdone.

L’unicità di questa mutazione è stata da me sottolineata più volte. Ho coinvolto anche un genetista, il dr. Pasquale De Luca, che è stato così interessato e gentile, al punto di tradurre un mio testo in inglese scientifico con una sua nota a margine di supporto. L’unicità della mutazione consiste nel fatto che la forma selvatica brinato in natura si accoppia in purezza, senza problemi; del resto è unica, invece allo stato domestico necessita dell’accoppiamento misto: intenso x bri-

Per brinato si intende la forma selvatica poiché il pigmento carotenoide non raggiunge l’apice

nato per mantenere l’equilibrio, altrimenti va incontro a fenomeni degenerativi. Tali effetti consistono in un eccesso di brinatura, perdita di carotenoidi ed aumento del piumaggio. Tali effetti si accentuano insistendo nell’accoppiamento in purezza.

La spiegazione che ho fornito è che la mutazione intenso sia para-mutagenica, cioè in grado di indurre una mutazione in qualche modo inversa nella forma selvatica. Va detto che il brinato domestico non si differenzia

NUMERO 8/9 -2023 5 CANARINIDI COLORE

Intenso rosso, foto: E. del Pozzo

Intenso giallo

La mutazione intenso accorcia le barbe e quindi concentra i pigmenti, in misura palese i carotenoidi

apparentemente dal selvatico, diventa diverso per fenomeni degenerativi di diversa rilevanza, quando è accoppiato in purezza. In un primo tempo ero nettamente propenso ad un effetto sul citoplasma (plasma geni), oggi ho molti dubbi, pur non escludendo un interessamento del citoplasma. Questo per alcuni aspetti degli accoppiamenti che sarebbe troppo lungo elencare qui. In seguito alla mutazione indotta, i brinati domestici non sarebbero dei veri selvatici come categoria (brinato), ma degli pseudo selvatici. Nei pochissimi ceppi ove non è stata presente la mutazione intenso, i brinati si possono accoppiare in purezza tranquillamente. Pare quindi che corrispondano alla forma selvatica. Accade nella razza da canto malinois.

Si può dire che la specie sia come spaccata in due dopo la mutazione intenso.

La ragione per la quale l’accoppiamento misto consenta di mantenere l’equilibrio, l’ho ipotizzata come un fenomeno simile all’eterosi. Non è possibile in questa sede dilungarsi, rimando quindi ai testi pubblicati. Tali testi sono: il libro “I colori nel canarino” reperibile in F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani (Piacenza), in diversi

articoli pubblicati sulla rivista della F.O.I. “Italia Ornitologica”, in particolare “L’unicità della mutazione intenso” del sottoscritto con nota di supporto del dr. Pasquale de Luca, I. O. n°8/9 agosto settembre del 2018. Presente anche in inglese sul sito dell’Associazione Dilettantistica Ornitofila Parmense: www.adop-parma.com Il secondo caso è dato dal fatto che alcuni caratteri recessivi, frutto di mutazione, si esprimono diversamente a seconda del fatto che provengano da accoppiamenti in purezza o misti. Nei testi scientifici si danno le percentuali degli accoppiamenti con caratteri recessivi frutto di mutazione, ma non ho mai trovato accenni al fatto che i soggetti recessivi nati siano più o meno tipici, se provenienti dall’accoppiamento in purezza oppure con soggetto eterozigote o fra

due eterozigoti. In seguito, invece di usare il termina “eterozigote” userò il termine “portatore” che è perfetto sinonimo ed usato dagli allevatori; inoltre per brevità, non preciserò ogni volta: recessivi frutto di mutazione, poiché è solo di quelli che parlo.

Intendiamoci bene, non è che tutti i caratteri recessivi mutati, negli uccelli, si differenzino per diversa espressione quando nascono da accoppiamenti in purezza o misti; anzi di solito non si differenziano, tuttavia vi sono diversi casi in cui si notano differenze, talora modeste e talora evidentissime.

Per evitare equivoci preciso che in seguito parlerò di: neri opale, neri phaeo ecc. Ebbene, dal punto di vista scientifico il termine “nero” andrebbe omesso; si dovrebbe dire solo: opale, phaeo, ecc. poiché sta ad indicare la mutazione senza interazioni, vale a dire agente sul tipo selvatico detto “nero”. In canaricoltura di colore si fa così per differenziare dalle interazioni come: agata opale, bruno opale ecc. Il tipo selvatico un tempo era indicato come “nero-bruno” poiché esprime sia melanine nere che brune; oggi, in seguito alla tendenza selettiva che tende a ridurre al massimo il

6 NUMERO 8/9 -2023

Brinato rosso, foto: E. del Pozzo Brinato giallo, foto: E. del Pozzo

I brinati domestici non sarebbero dei veri selvatici come categoria (brinato), ma degli pseudo selvatici

bruno, si dice solo “nero”. Io considero errata questa tendenza e l’ho anche fortemente contestata, ma ora è ufficiale, almeno nella selezione del canarino di colore. Quindi mi attengo per evitare confusioni.

La mutazione opale, recessiva autosomica, riduce le melanine e abbassa l’eumelanina nella pagina inferiore della penna. L’eumelanina in certe condizioni assume toni azzurrini, effetto strutturale collegato anche alla riduzione dei granuli. Accoppiando neri opale fra di loro, la riduzione dell’eumelanina è minore e la penna si arriccia o comunque diventa anomala, in misure variabili ma evidenti, i toni azzurrini si riducono o si annullano. L’arricciatura o comunque l’anomalia della penna si ritiene essere indotta dal peso della medesima nella pagina inferiore della penna, collegato alla minore riduzione dei granuli di eumelanina. La perdita di azzurrino si ritiene pure collegata alla minore riduzione dei granuli dell’eumelanina. Negli accoppiamenti in purezza opale x opale in presenza di interazioni con altre mutazioni (bruno opale, agata opale e di conseguenza isabella opale, visto che l’isabella è la somma di bruno e di agata) il fenomeno arricciatura o anomalia non si presenta. È da ritenere poiché l’eumelanina è modificata nel bruno e ridotta nell’agata. La perdita di azzurrino è minima negli agata opale, tranne che ci siano difetti anche del carattere agata, se accoppiati in purezza, e nulla nei bruni opale accoppiati in purezza. È da ritenere che l’eumelanina bruna sia più vulnerabile dalla mutazione opale e che la riduzione dell’agata favorisca l’effetto azzurrino, che nei soggetti migliori diventa decisamente azzurro. Per ulteriori precisazioni rimando alla letteratura fondamentale.

Anche la mutazione phaeo, un tempo molto più correttamente chiamata rubino, quando si accoppia fra neri phaeo si ha perdita rilevante di tipicità. La mutazione phaeo inibisce fortemente l’eumelanina lasciando quasi invariata la feomelanina. Ebbene nei neri phaeo, anche se figli di portatore, permane quasi sempre traccia di eumelanina nella rachide delle timoniere, nell’interazione con il bruno quasi mai. Evidentemente l’eumelanina bruna è più vulnerabile dalla mutazione phaeo. Il fatto strano è che accoppiando fra di loro neri phaeo o anche neri con bruni phaeo, quindi phaeo x phaeo, l’effetto di inibizione dell’eumelanina nei neri phaeo diventa molto minore; infatti si evidenziano più o meno rilevanti tracce in varie parti del piumaggio e non solo nelle timoniere. Gli allevatori parlano di “melanina centrale” per indicare il fenomeno, poiché l’eumelanina (nella pars pennacea) si colloca naturalmente al centro della penna, lungo la rachide e vicino ad essa. Accoppiando con portatori il fenomeno “melanina centrale” non si manifesta o si manifesta pochissimo.

Nell’interazione con il bruno (bruno phaeo), il fenomeno “melanina centrale” non si manifesta; anche le tracce sulle timoniere sono rarissime.

Evidentemente l’eumelanina bruna è molto più vulnerabile da questa mutazione di quella nera. La mutazione detta “avorio” recessiva, legata al sesso e ad espressività variabile, che non interessa le melanine bensì i carotenoidi che sono ridotti, sembra risentire degli accoppiamenti in purezza o misti. Questo però in misura molto minore dei casi precedenti, tanto che nasce il dubbio se si tratti solo di espressività variabile. Accoppiando avorio x avorio, sia nei ceppi a fattori gialli (giallo avorio) sia in quelli a fattori rossi

NUMERO 8/9 -2023 7

Nero opale brinato giallo, foto: A. J. Sanz

Bruno opale bianco, foto: A. J. Sanz

Accoppiando neri opale fra di loro la riduzione dell’eumelanina è minore

(rosso avorio) sembra esserci una leggera tendenza a diminuire la riduzione; talora, insistendo sembra favorire il fatto che si possano avere soggetti che tendono al giallo o al rosso. L’avorio è da ritenere ad espressività variabile, anche perché esistono rari casi in cui la riduzione diventa iper tipica arrivando al biancastro, almeno nei gialli, fenomeno segnalato in accoppiamenti misti. Come dicevo la tendenza è modesta, spesso anche da accoppiamenti in purezza si possono avere soggetti del tutto pregevoli, più raramente in eccesso anche con l’accoppiamento misto. Tuttavia la tendenza sembra esserci e l’accoppiamento misto è consigliabile, anche se certamente non perentorio come nei casi precedenti del nero opale e del nero phaeo.

In tutti e tre i casi, specialmente i primi due descritti, l’accoppiamento di soggetti atipici, nel senso indicato, con portatori corregge il difetto, almeno come tendenza.

Le ragioni di questi fenomeni non sono note, almeno la letteratura scientifica che conosco non ne parla. Io ho pensato all’inizio che potessero essere effetti parziali e transitori di enzimi riparatori, ma questa idea non è stata apprezzata da alcuni biologi, che mi hanno fatto notare che gli enzimi dovrebbero mantenersi, il che non accade. Ho quindi ipotizzato un effetto degli istoni (proteine basiche strutturali della cromatina) che possono interferire sull’espressione di certi caratteri; ipotesi che pare possa reggere, almeno in teoria, ma che sarebbe ben difficile dimostrare.

Il terzo caso consiste nel fatto che un carattere ad espressività variabile ma a penetranza completa diventa a penetranza molto ridotta nelle ibridazioni. Trattasi dell’acianismo, vale a dire una mutazione o forse un insieme di mutazioni che inibisce le melanine. I celeberrimi canarini gialli sono affetti da acianismo, in natura sono verdi, colore che nasce dall’insieme di carotenoidi gialli e melanine. Alcuni genetisti hanno inquadrato l’acianismo come un carattere a dominanza parziale e ad espressività variabile. In effetti accoppiando un canarino acianico (detto lipocromico dagli allevatori) con un melanico si hanno sempre figli tutti pezzati con pezzature variabili nella loro quantità. Personalmente non condivido del tutto questa impostazione in considerazione del fatto che i melanici che derivano da accoppiamenti con pezzati, e cioè acianici parziali, spesso presentano zone spurie acianiche. Trattasi spesso di timoniere, remiganti ed unghie. Questi soggetti non

8 NUMERO 8/9 -2023

Phaeo bianco, foto: E. del Pozzo

Phaeo mosaico giallo femmina, foto: E. del Pozzo

Nei neri phaeo, anche se figli di portatore, permane quasi sempre traccia di eumelanina nella rachide delle timoniere

possono essere considerati pezzati al minimo, poiché si comportano come melanici, però trascinando in parte della loro prole le zone spurie, che non possono essere considerate vere pezzature. Ho quindi ritenuto che vi debba senz’altro essere un gene largamente prioritario parzialmente dominante ad espressività variabile, ma che abbia accanto altri geni minoritari, da non considerare però come geni modificatori. Fra i lipocromici (acianici) spesso ci sono macchie melaniche anche accoppiando in purezza, tuttavia spiegabili con l’espressività variabile e sono comunque lipocromici difettosi non pezzati. Sottolineo che la prole, accoppiando un canarino acianico (lipocromico) con un canarino melanico, è sempre totalmente di pezzati. Non ha alcuna importanza che il melanico sia parente vicino di acianici (lipocromici) oppure lontanissimo, lo stesso per l’acianico.

Quando si accoppia, in una ibridazione, un canarino acianico (lipocromico) con un altro fringillide (cardel-

lino, lucherino, verdone ecc.) che è regolarmente melanico, la prole non è affatto tutta pezzata, anzi prevalgono soggetti interamente melanici, almeno come fenotipo, ed alcuni melanici con zone spurie acianiche; i pezzati veri anche come fenotipo, sono una minoranza. Anche il verzellino che è un Serinus come il canarino e specie molto affine, non produce tutti pezzati ma segue la tendenza delle altre specie di fringillidi.

Gli ibridatori, a livello empirico, sostengono che i pezzati nascono in numero elevato solo in certi accoppia-

menti e presumono che la pezzatura venga favorita dal fringillide usato nell’ibridazione, anche se nella sua specie l’acianismo non esiste. Si sostiene sempre da parte degli ibridatori che il cardellino cosiddetto “favato” produrrebbe molti pezzati. Non è facile definire cosa si intende per “favato”, diciamo che ha una parte priva di melanine nella zona del mento, e che inibisce anche un tratto di maschera che contiene carotenoidi. In altri termini una chiazza bianca che interrompe la maschera in basso.

La ragione per la quale l’acianismo agisce meno, nel senso che diventa a penetranza ridotta oltre che a mantenere espressività variabile, nelle ibridazioni, secondo me sta ad indicare che l’ambiente interno degli ibridi, inteso come genoma, ostacola l’acianismo. Del resto per spiegare la penetranza e l’espressività si parla spesso di ambiente esterno, ma anche di ambiente interno. Personalmente ho sempre supposto maggiore influenza dell’ambiente interno e ho

NUMERO 8/9 -2023 9

Intenso rosso avorio, foto: E. del Pozzo Brinato giallo avorio, foto: E. del Pozzo

La mutazione detta “avorio” recessiva, legata al sesso e ad espressività variabile, non interessa le melanine bensì i carotenoidi

sempre considerato la penetranza ridotta come il minimo dell’espressività. Del resto, se esistono espressività variabili con penetranza completa, non mi risulta che esistano penetranze ridotte senza espressività variabile.

Quarto caso Caso particolarissimo è dato dalla razza lizard. Le peculiarità di questa razza sono tali che a volte ho un lapsus molto freudiano e dico specie, anche se poi mi correggo subito. È una razza particolarissima non paragonabile a nessun’altra anche fuori dal canarino. Il comportamento genetico è misterioso. Le differenze sono diverse: a livello morfologico ci sono particolarità nel piumaggio, particolarmente setoso e più ampio in punta, a livello di carotenoidi; questi non sono elaborati in xantofille del canarino, ma vanno direttamente alla penna come negli zigoli conferendo tono più carico. A livello di melanine, si ha l’effetto maggiore con scaglie e calotta. Trattasi a quanto sembra di una sorta di acianismo parziale. Sono state fatte alcune ipotesi di ibridazione che io non condivido affatto, poiché alcune sono molto improbabili e comunque basate su superficiali e generiche somiglianze, senza rapporto di causa - effetto. Certo le ibri-

dazioni ci sono state, visto che in alcuni soggetti ci sono i carotenoidi dell’organetto e del fanello, direi più probabile quest’ultima, vista l’elevata fecondità maschile e la mancanza di fenomeni degenerativi che si evidenziano con quella con organetto; vi è anche qualche somiglianza con il verzellino. Tuttavia mi sembra evidente che i meccanismi siano prodotti da mutazioni. Non posso escludere che le mutazioni fossero presenti nei fringillidi usati, ma ritengo di gran lunga più probabile che fossero nate nel canarino. Direi qualcosa di particolarissimo selezionato in un ceppo strano, con presenze di derivati da ibridi, forse una estrapolazione di qualcosa avente a che fare con l’acianismo. Ho rilevato la probabile allelia fra l’acianismo classico con l’acianismo parziale del lizard, cioè: scaglie, calotta,

epidermide più chiara. Tale allelia mi sembra logica considerando che il meticciamento di lizard con acianici di altra razza produce pezzati, i quali però presentano scaglie nelle zone melaniche, mentre il meticciamento di lizard con melanici, produce melanici senza scaglie. In seguito a meticciamenti non si torna a lizard veramente tipici, neanche dopo molte generazioni di accoppiamenti sostitutivi; forse dopo moltissime, ma non è accertato.

Non posso dilungarmi oltre, occorrerebbe una monografia. Segnalo uno strano difetto diffusissimo nel lizard: le depigmentazioni, una sorta di brizzolature trasmesse ad altre razze con le quali si sono fatti assurdi meticciamenti, nell’illusoria convinzione di migliorare il piumaggio. In altri termini, la razza lizard deve rimanere autonoma poiché negli incroci può solo subire e fare danni, concetto purtroppo non recepito dalla maggior parte degli allevatori. La segnalo per il misterioso comportamento genetico mai chiarito.

Riferimenti bibliografici già citati a proposito della mutazione intenso hanno riferimenti anche agli altri casi, specialmente il libro ed il sito internet.

10 NUMERO 8/9 -2023

Lizard dorato, foto: S. Giannetti

Lizard blu, foto: S. Giannetti

Il lizard è una razza particolarissima non paragonabile a nessun’altra anche fuori dal canarino

Quale giusta selezione?

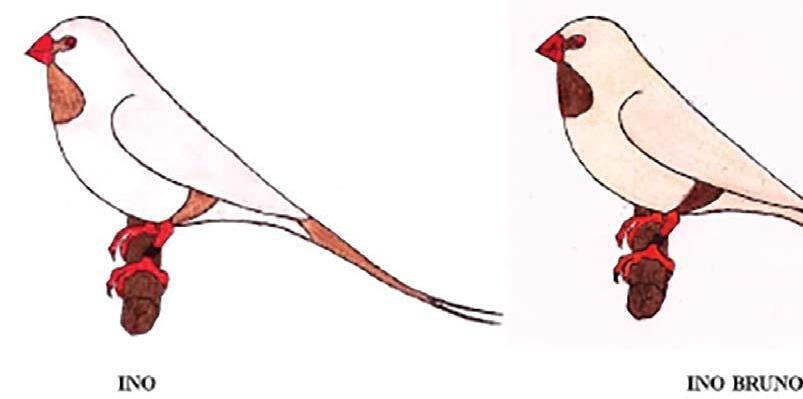

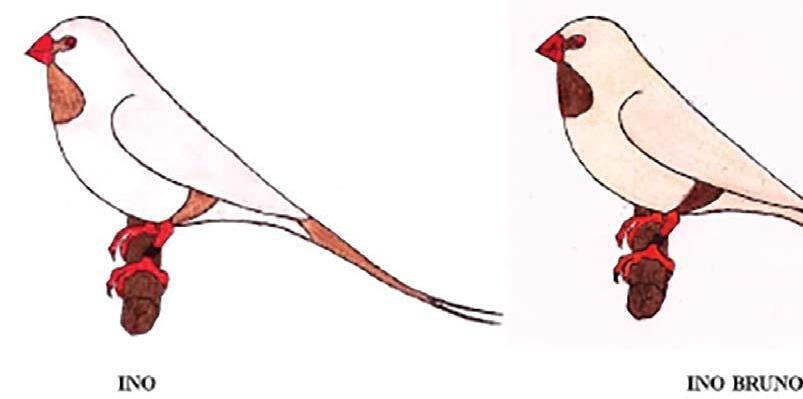

Puntualizzazioni sul codalunga ino e non solo

testo e foto del Club DEL

CODALUNGAE POEPHILA

Introduzione

In ornicoltura il tempo e le generazioni che si susseguono ci danno la possibilità di stabilire se le scelte fatte all’inizio di un percorso selettivo fossero giuste. Scelte che si basano su presupposti universali, formulati ed accettati trasversalmente da tecnici e allevatori e che hanno portato avanti le stirpi domestiche delle specie a cui riserviamo la nostra dedizione, modificandone il fenotipo e differenziandole anche profondamente dalle popolazioni selvatiche. Tali presupposti generali della selezione domestica si basano sul processo di ingentilimento somatico che favorisce espressioni migliori, le caratteristiche di base, riferite a taglia, struttura, disegni, colore ecc. È questo per noi un concetto di carattere generale della selezione imprescindibile, a

NUMERO 8/9 -2023 11 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

Diamante codalunga ino maschio con ottima ossidazione

Diamante bavetta ino maschio

Diamante codalunga acianico (feo-ino)

garanzia del corretto orientamento della selezione dei Poephila e del loro giudizio in esposizione.

Presupposti universali della selezione domestica in ornicoltura

Tutta la selezione domestica, sia questa cinofila, avicola o ornicolturale, si basa sull’ingentilimento fenotipico delle stirpi d’allevamento, ovvero sulla preferenza dell’uomo al miglioramento dei caratteri somatici, che consiste nell’enfatizzazione dei principali aspetti fisici della specie. In ornicoltura

si considera migliore l’espressione più uniforme, precisa e possibilmente accentuata del carattere. Ad esempio, si prediligono taglie e strutture maggiori di quelle delle popolazioni selvatiche, caratterizzate magari anche da un aspetto più florido e tondeggiante, che se da un lato penalizza l’agilità del soggetto e le abilità di volo, dall’altro conferisce allo stesso un aspetto più paffuto ed a noi gradito. Il fenomeno dell’ingentilimento è su base genetica e consiste nel selezionare gradualmente, attraverso giusti accoppiamenti, l’espressione più gradita di un carattere. Nel codalunga, ad esempio, si è selezionata nel tempo una bavetta ampia e dai margini precisi, di forma trapezoidale con base stondata, rispetto al disegno ancestrale a “pera” tendenzialmente stretto e allungato. Allo stesso fenomeno si assoggetta l’espressione dei colori, siano essi lipocromici o melanici, ricercati, uniformi o saturi. Si evidenzia come ad esempio il becco degli attuali codalunga Heki, al netto della mutazione bruno, si presenti nei soggetti di alta selezione di un intenso colore rosso scuro, uniforme dalla punta all’attaccatura, e sono considerati difetti schiarimenti o disomogeneità. Nei soggetti selvatici che possiamo osservare in natura il rosso non è uniforme e soprattutto non è così intenso e scuro. È chiaro che la selezione domestica spinge verso

un’espressione enfatizzata dei caratteri che indichiamo come ingentilimento della specie, fondato sui nostri canoni estetici.

Presupposti selettivi del colore melanico

Come qualsiasi altro carattere fenotipico, il colore melanico, che si compone del deposito di feomelanina (di colore fulvo) e di eumelanina (di colore bruno o nero), è assoggettabile a miglioramento selettivo. È questo un carattere la cui selezione risulta fondamentale nel miglioramento del fenotipo dei soggetti, anche perché espressioni melaniche migliori si traducono anche in un miglioramento dei disegni, composti dalla stessa stratificazione delle melanine. Riconosciamo come regola universale che siano gli uccelli più carichi di melanina, definiti più ossidati, a incarnare il modello da perseguire, perché rappresentano la caratterizzazione di un fenotipo iniziale magari più mo-

12 NUMERO 8/9 -2023

Diamante bavetta ino femmina

Diamante bavetta bruno-ino maschio Diamante codalunga ino

Il colore melanico si compone del deposito di feomelanina (di colore fulvo) e di eumelanina (di colore bruno o nero)

desto. In altri termini, più il colore di un esemplare è carico e marcato, più è considerato ottimale. Questo ovviamente sempre preservando il colore e la tonalità originale di base del soggetto, che devono essere mantenute tali. Ad esempio, un diamante codalunga topazio deve presentare un dorso fulvo carico, intenso e di tonalità fredda. Un soggetto che dovesse arrivare a presentare il dorso marrone, o peggio grigio, sarebbe inadeguato, perché sarebbe andato oltre la giusta espressione del fenotipo, snaturandone l’identità. In particolare, ogni variante genetica ha una sua desiderata espressione fenotipica, data dall’effetto della mutazione sottesa, che deve permettere l’espressione stessa della mutazione, ma al contempo sempre preservare l’identità della specie e della varietà in questione. Tale attenzione si è sviluppata essenzialmente perché quasi tutte le mutazioni selezionate sono di tipo selettivo, ovvero inibiscono una o più frazioni di pigmento e tendono generalmente a sbiancare l’aspetto dei soggetti. Se non si fosse ritenuto opportuno di sancire come regola generale la preferenza verso la massima ossidazione del pigmento presente, molte varietà non sarebbero distinguibili e quindi selezionabili.

Lo strano caso del codalunga ino ossidato

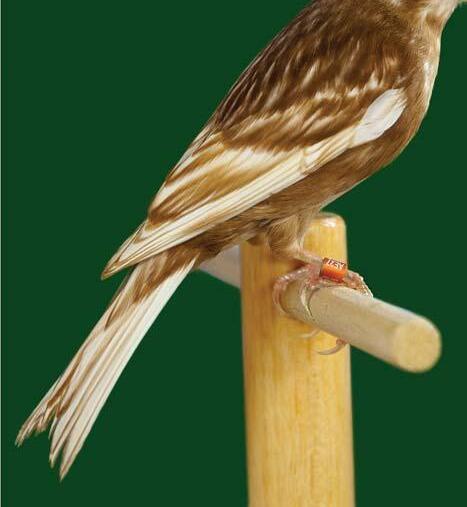

La mutazione ino, recessiva sessolegata rispetto al gene selvatico, determina l’inibizione totale della feo (e questo lo vediamo nei codalunga feo-ino che presentano fenotipo acianico) e una forte inibizione dell’eumelanina, con la sola possibilità di pigmentare il piumaggio con un residuo eumelanico beige, stimabile intorno al 25% della pigmentazione classica, senza però la possibilità di ossidazione della stessa. Questa mutazione produce quindi un fenotipo particolarmente chiaro che tende nelle generazioni a sbiancare ulteriormente. Nel codalunga mutato ino, il capo rimane di base bianco candido, perché nel momento in cui è prevista la pigmentazione di quell’area probabilmente il melanocita è inattivo, mentre bavetta, calzoni e timoniere

vanno dal beige scuro al marrone chiaro; dorso e ventre dovrebbero avere lo stesso colore, che generalmente si presenta come beige estremamente diluito. La tonalità di base è fredda per l’assenza totale di feomelanina. Si apprezza generalmente un notevole dimorfismo sessuale con maschi ino generalmente più marcati, probabilmente perché nei maschi classici, anche se si fatica ad apprezzarlo ad occhio nudo, abbiamo una carica eumelanica maggiore; questo lo apprezziamo anche chiaramente nel diamante bavetta. Purtroppo l’ino è un fenotipo che si fatica a selezionare, perché dagli accoppiamenti in purezza si ottengono generalmente soggetti strutturalmente più esili e scarsi in ossidazione, tanto che nei soggetti peggiori non si riesce a distinguere lo stacco cromatico tra il candore richiesto del capo e l’ossidazione del dorso. È questa una difficoltà che chi alleva e seleziona per la

competizione il codalunga ino affronta puntualmente. Negli ultimi anni però, di tanto in tanto, abbiamo avuto modo di ammirare esemplari, generalmente maschi, di alta qualità fenotipica, presentanti toni beige freddi, ma di base bruna, ottimamente ossidati di fondo e disegni. Questi soggetti hanno inoltre il pregio di mantenere ben distinti gli stacchi cromatici tra le varie aree somatiche con capo candido, redini, bavetta, calzoni e timoniere brune, dorso e ventre beige. Questo smentisce chi sostiene l’ingerenza del bruno in tali esemplari. Sono soggetti generalmente nati da classico portatore di ino per femmina ino. Il motivo della comparsa di tali soggetti dall’eccellente colorazione non è chiaro, ma questo poco porta a considerarli riferimento significativo a cui tendere nella selezione del codalunga ino, perché è nostra convinzione che le regole generali inerenti la giusta espressione del colore in termini di tonalità e massima ossidazione siano i punti fermi della selezione domestica

Conclusioni

Se è vero che ogni specie ha peculiarità fenotipiche proprie, rimane fuori discussione un orientamento univoco della selezione domestica, le cui scelte si basino su oggettive considerazioni. Il postulato della corretta tonalità e della massima ossidazione sono per noi, come club, indiscutibili al fine di poter orientare una selezione migliorativa della mutazione ino, come di tutti gli altri fenotipi dei Poephila. Selezioni rispettose dell’identità della specie che puntino a quell’ingentilimento fenotipico ritenuto obbiettivo condiviso della zootecnia, e quindi dell’ornicoltura, ma soprattutto non assoggettate al gusto personale dell’ornicoltore o del giudice sono il nostro modello di orientamento. Sperando con questa nostra dissertazione di aver dissolto ogni dubbio sulle bizzarre voci di corridoio che, in contrasto con le richieste degli standard, aleggiano da qualche mese sulla giusta selezione del codalunga ino e non solo, rimaniamo aperti al confronto tecnico oggettivo, l’unico strumento di evoluzione del nostro impegno di ornicoltori.

NUMERO 8/9 -2023 13

Diamante codalunga ino maschio carente di fondo

La mutazione ino, recessiva sessolegata rispetto al gene selvatico, determina l’inibizione totale della feo

Note della C.T.N.-E.F.I. a corredo dell’articolo: puntualizzazioni sul Codalunga e non solo

Larevisione dello standard del Diamante Codalunga (ratificato dal CDF-FOI con verbale del 21 Agosto 2021) è stata elaborata dalla precedente CTNEFI composta da: Carmelo Montagno (Presidente), Gabriele Ragni (Commissario EST); Riccardo Rigato (Commissario- FRI) e con la preziosa collaborazione di Gianni Ficeti (Presidente del Collegio di Specializzazione EFI) e del Club del Diamante Codalunga & Poephila.

Sulla variante fenotipica Ino (recessiva sesso legata) è stato detto giustamente che inibisce il deposito del pigmento feomelanico e di quello eumelanico nero. Puntualizzando che sul piumaggio rimane un residuo di eumelanina dal tono bruno. I disegni normalmente neri si presentano beige carichi. Parti inferiori decisamente chiare impercettibilmente velate di beige; dorso con percepibile velatura di eumelanina dal tono bruno; testa bianco latte; occhi rossi.

L’articolo del Club del Codalunga e Poephila, in controtendenza con i dettami dello standard sulla mutazione Ino, pone una questione a carattere tecnico che ci interroga tutti: la ricerca sempre e comunque della massima ossidazione quale punto fermo della selezione domestica.

La domanda che dobbiamo chiederci è questa: è sempre corretto ricercare la massima ossidazione dei pigmenti residui in tutte le mutazioni del piumaggio oppure tale obiettivo non sempre risulta perseguibile?

L’eventuale applicazione di tale principio, rispetta la necessità sempre e comunque di mantenere le caratteristiche fenotipiche delle mutazioni, facilmente distinguibili fra loro?

L’effetto mutante della mutazione Ino e della Satiné

(Lutino+Bruno) agisce inibendo la sintesi del pigmento feomelanico su entrambi i fenotipi, ma l’azione sul pigmento eumelanico è diversa per le due mutazioni. L’effetto mutante Ino tende ad eliminare quasi del tutto la presenza eumelanica (lascia una leggera traccia residuale di EU-Bruna), mentre nella mutazione Satiné è apprezzata una notevole carica eumelanica dai toni bruni. Pertanto in aderenza con l’azione dei geni mutanti, i due fenotipi appaiono nettamente diversi nei toni del colore e nella quantità del pigmento eumelanico presente.

La linea di demarcazione delle due mutazioni diventa però pericolosamente impercettibile laddove nel fenotipo Ino si ricerca una massima saturazione del pigmento eumelanico residuo. Si rischia di ottenere per la mutazione Ino un fenotipo che invece dovrebbe essere caratterizzante per la mutazione Satiné. Un soggetto Ino eccessivamente melanizzato rischia di essere spacciato per un Satiné.

La cosa che invece dovremmo ricercare con più decisione è la naturale espressione del carattere fenotipico, prodotto dall’azione genica del fattore mutante, senza esaltare in maniera innaturale l’espressione quantitativa del pigmento (melanico o lipocromico) residuale deputata al meccanismo genico. Pertanto una espressione quantitativa esagerata del pigmento eumelanico dai toni bruni in un soggetto mutato Ino è da intendersi, in aderenza allo standard di riferimento in essere, difetto del colore.

I toni espressi in questo disegno dai soggetti INO e INO-BRUNO (Satiné) in merito alla quantità di pigmento eumelanico sono decisamente corretti. Ma se in un soggetto Ino, tendiamo ad esaltare la quantità

14 NUMERO 8/9 -2023

di pigmento eumelanico bruno presente sul corpo, si rischia di produrre un fenotipo assimilabile ad un INO-BRUNO (Satiné), con la conseguenza di generare confusione fra i fenotipi non più distinguibile in fase di giudizio.

Questi due soggetti raffigurati in foto, incarnano appieno questo concetto che tende ad estremizzare la ricerca quantitativa del pigmento eumelanico al di là del limite consentito dallo standard.

Il soggetto di destra, INO, al cospetto dello standard di riferimento, non può essere considerato un buon soggetto. L’eccessiva carica eumelanica dai toni Bruni presente su tutto il corpo lo fa apparire con tinte beige di colore caldo che sono tipiche della combinazione INO-BRUNO (Satiné).

Siamo fermamente convinti che i fenotipi devono rimanere sempre facilmente distinguibili e di conseguenza non possiamo accettare che uno scarso soggetto Ino (per eccessiva presenza quantitativa di pigmento eumelanico) debba vincere fra gli Ino; ma al contempo dovremmo anche evitare che il medesimo soggetto, geneticamente Ino, possa essere esposto nella categoria Satiné, ed essere spacciato per buono in una categoria che non gli appartiene (ma questo diventa difficile da governare).

Queste considerazioni esprimono un orientamento che non riguardano soltanto il Diamante Codalunga ma in generale tutte le specie.

La questione riguarda anche i Fringillidi: uno scadente Verdone Lutino che presenta eccessivo residuo di EU-Bruna sulle remiganti e timoniere, palesando un fenotipo da Satiné, può essere tranquillamente esposto come Satiné senza che nessuno possa contestarne l’errata collocazione della categoria a concorso (geneticamente sarebbe un Lutino ma fenotipica-

mente è un Satiné). Resta comunque un soggetto non qualitativo per la mutazione Lutino.

Se in un Gould Pastello ricercassimo la massima ossidazione dei pigmenti residui eumelanici otterremmo un soggetto con il dorso non certamente giallo come lo standard vuole che sia, ma avremmo sicuramente delle screziature verdi sul dorso che costituiscono difetto del colore.

Se in un Verdone Pastello ricercassimo la massima ossidazione dei pigmenti residui eumelanici otterremmo un soggetto indistinguibile da un fenotipo classico (a chi non è mai capitato durante il giudizio?).

Alla luce di queste considerazioni, c’è da chiedersi: Dobbiamo continuare a sottolineare, sempre e comunque (a prescindere dalla variante fenotipica indagata) negli standard di riferimento, la ricerca delle massime espressioni di ossidazione (saturazione) dei pigmenti melanici e lipocromici? Oppure dobbiamo chiederci, per ogni fenotipo, quali devono essere i pigmenti melanici e lipocromici da esaltare in maniera satura?

Vanno esaltati tutti i pigmenti rimasti nonostante l’effetto delettivo della mutazione presente, o soltanto alcuni di questi?

In un soggetto Ino, se c’è presenza lipocromica nella specie, tenuto conto che tale pigmento non viene intaccato dall’effetto dell’azione mutante Ino, ne va ricercata certamente la massima saturazione; ma il pigmento eumelanico deve essere presente nelle quantità indicate dallo standard.

Riteniamo pertanto che la ricetta: ricerca della massima saturazione di tutti i pigmenti presenti, in tutte le varianti fenotipiche, non sempre può essere applicata senza le dovute eccezioni.

CARMELO MONTAGNO Presidente C.T.N.-E.F.I.

NUMERO 8/9 -2023 15

Diamante codalunga inoDiamante codalunga ino contenente una quantità eccessiva di pigmento eumelanico

Conuri dorati al Loro Parque e alla Loro Parque Fundación

Il caldo è una delle costanti in questo periodo dell’anno. È il clima perfetto per il maestoso Conuro

dorato (Guarouba guarouba). Abbastanza rumorosi, soprattutto se vivono in gruppo, difendono il loro territorio se si avvicina uno sconosciuto. I loro corpi ondeggiano e non esitano ad aprire le ali per rivelare il colore verde del loro piumaggio, che ricorda la bandiera brasiliana. Questa specie attraente e vulnerabile in natura, con

un colore così sorprendente, è sempre stata l’obiettivo di molti centri di riproduzione nel mondo. Tuttavia, la sua riproduzione sotto cura umana è tutt’altro che semplice e, sebbene quando viene raggiunta i numeri possono essere elevati, di solito non è garantito un risultato stabile nel tempo.

NUMERO 8/9 -2023 17 ONDULATIEDALTRI PSITTACIFORMI

testo di RAFAEL ZAMORA PADRÓN (*), foto MOISÉS PÉREZ (LPF) e LORO PARQUE FUNDACIÓN

(*)Direttore Scientifico Fondazione Loro Parque

Pulli al LPF, foto: M.Pérez / LPF

Nel Loro Parque questa specie è sempre stata presente con una posizione di primo piano e, va detto, con gli stessi inconvenienti che si sono osservati in altri centri del mondo. Alcuni esemplari avevano la tendenza a rimuovere le piume, con scarso successo nel comportamento riproduttivo, unito ad un alto tasso di infertilità nelle uova. Questo è un pappagallo che richiede una dieta specifica e un arricchimento ambientale variabile. In generale, sono svantaggi tipici di questa specie che definiscono abbastanza bene un tipo di uccello delicato. Nel mondo dell’allevamento di pappagalli, ci sono molte specie particolari e il Conuro dorato ha il suo profilo caratteristico. Ricordo come festeggiammo la nascita di tre pulcini nel 2003. Non c’erano molti allevatori e non era facile trovare esemplari robusti in quel periodo.

18 NUMERO 8/9 -2023

Pulli di Conuri dorati Guarouba guarouba alla Baby Station, foto: M.Pérez / LPF

Marcia Weinzettl LPF

Pullo di Guarouba guarouba, foto: M.Pérez / LPF

Nel Loro Parque questa specie è sempre stata presente con una posizione di primo piano

Lavorare con questa specie richiede tempo e osservazione. Ce lo ha dimostrato la nostra curatrice Marcia Weinzettl, che aveva già una vasta esperienza con i Conuri dorati in Brasile dove li aveva allevati in abbondanza.

Nel centro di allevamento del Loro Parque Fundación, negli ultimi anni, ha lavorato meticolosamente con questa specie formando nuove coppie, raggruppandole in voliere contigue, osservando molto bene le compatibilità e aspettando pazientemente le prime uova feconde. E così, in questo ultimo anno sono già nati più di 7 esemplari, che si aggiungono ai quindici che nel tempo sono nati in queste strutture.

Vedere il colore giallo intenso dei nuovi pulcini provoca una vibrante sensazione nell’osservatore che, se non è un esperto di pappagalli, resta comunque positivamente colpito quando vede per la prima volta questi pulcini nelle strutture della Baby Station al Loro Parque.

E non è solo il Conuro dorato, noto anche come Conuro Regina della Baviera, che approfitta di questo periodo caldo dell’anno per riprodursi; nel Loro Parque e nel Loro Parque Fundación, Amazzoni, Conuri del sole e Pionus stanno ora covando le loro uova e iniziando ad allevare la loro prima progenie

NUMERO 8/9 -2023 19

L'autore Rafael Zamora con alcuni pulli di Conuri dorati - LPF

Il Microbiota intestinale nel Canarino

Aspetti Generali

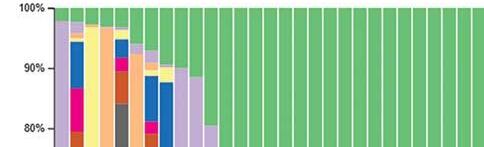

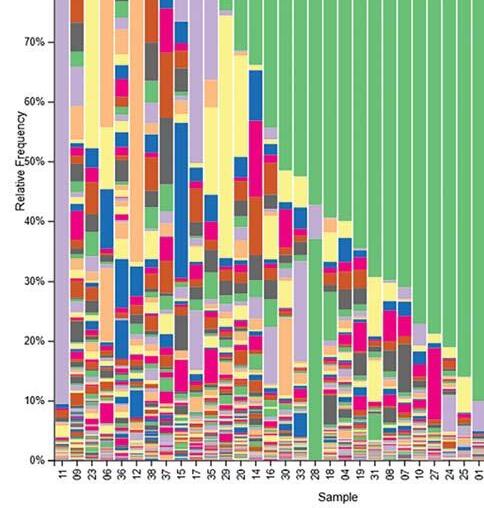

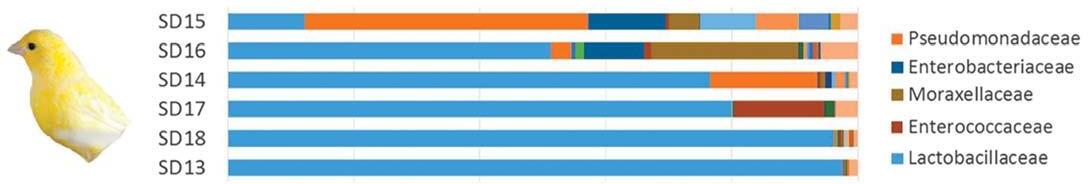

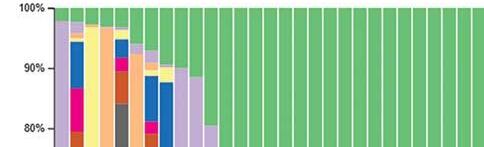

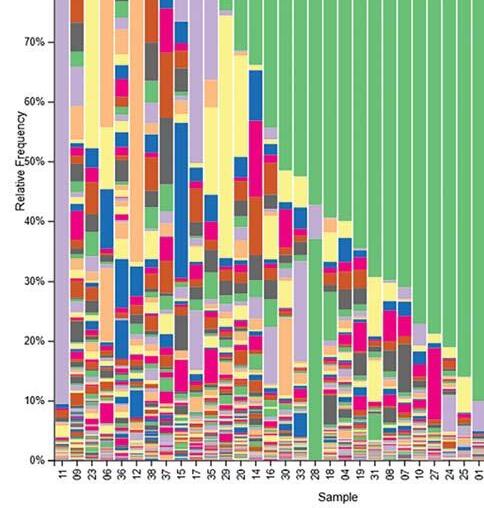

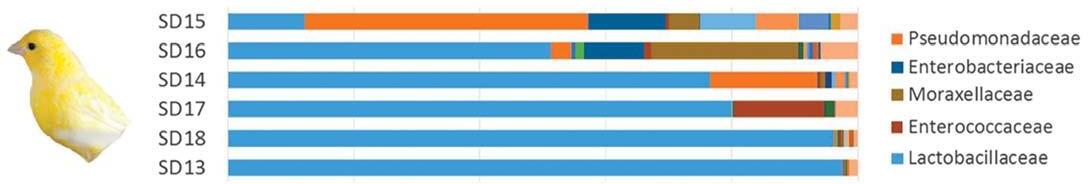

Il microbiota è un complesso ecosistema di microorganismi che colonizzano l’intestino di un organismo ospite e svolge un ruolo vitale per il benessere degli animali, compresi i canarini. Questi uccelli ospitano una vasta gamma di microrganismi fondamentali per la salute digestiva e l’immunità. Il microbiota del canarino è costituito principalmente da batteri che colonizzano l’intestino e altre parti del corpo. La composizione del microbiota può variare da un individuo all’altro, ma alcune specie batteriche sono comuni a molti canarini. Tra i generi batterici più comuni e prevalenti nel microbiota dei canarini si trovano soprattutto Lactobacillus (figura 1).

La diversità del microbiota, cioè il numero di specie batteriche presenti, è considerata un indicatore di buona salute, un microbiota diversificato è associato a una migliore resilienza alle infezioni e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali. D’altra parte, una ridotta diversità può essere indicativa di uno squilibrio microbico o di una disbiosi.

(1)Medico Veterinario, PhD

(2)Medico Veterinario, Professore Associato

(3)Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Medicina Veterinaria

NUMERO 8/9 -2023 21 VETERINARIO

testo e immagini di GIANLUCA TODISCO (1, 3) e GIUSEPPE MARRUCHELLA (2, 3)

Figura 1 - Principali specie batteriche presenti nel microbiota intestinale del canarino

Figura 2 - Variabilità batterica presente nel microbiota intestinale del canarino, a ciascun colore corrisponde un genere batterico diverso

Funzioni del microbiota

Il microbiota del canarino svolge molteplici funzioni essenziali per la salute e il benessere dell’uccello. Tra le funzioni principali vi sono:

-Digestione e assorbimento dei nutrienti: i batteri presenti nell’intestino del canarino aiutano a scomporre i cibi complessi in sostanze più semplici che possono essere facilmente assorbite dall’organismo.

-Sintesi di vitamine: alcuni batteri presenti nel microbiota del canarino sono in grado di sintetizzare vitamine del gruppo B, come la vitamina B12, che sono importanti per il metabolismo energetico e la salute generale dell’uccello.

-Supporto del sistema immunitario: il microbiota del canarino gioca un ruolo chiave nella modulazione del sistema immunitario.

-Protezione contro microrganismi patogeni: il microbiota sano del cana-

rino agisce come una barriera naturale contro l’insediamento e la crescita eccessiva di microrganismi dannosi. I batteri benefici competono con i patogeni per le risorse e producono sostanze antimicrobiche che impediscono la proliferazione dei microrganismi nocivi.

Lo stato dell’arte

La bibliografia sul microbiota dell’uomo e in tutte le specie animali è in continuo aumento a ragione dell’enorme interesse che l’argomento su-

scita tra i ricercatori, tra gli allevatori e tra gli operatori della sanità in generale. Relativamente alla specie umana, ad esempio, ci sono alla data di aprile 2023, oltre 116.000 contributi scientifici da ogni parte del mondo, la maggior parte di essi compiuti negli ultimi dieci anni, cioè da quando si sono affinate le tecniche di laboratorio necessarie all’identificazione delle specie batteriche simbionti. L’alterazione del microbiota è stato, inoltre, messo in relazione con la comparsa di numerose patologie apparentemente non correlate con l’apparato gastroenterico, tra cui i tumori.

Lo Studio

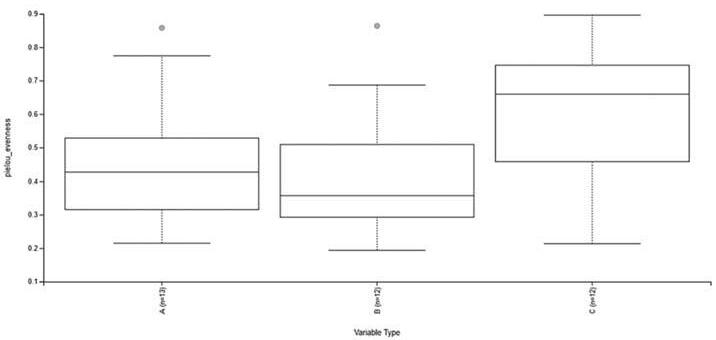

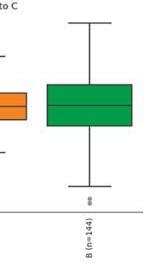

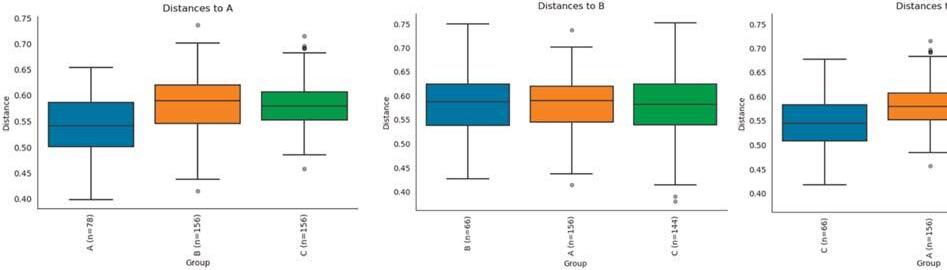

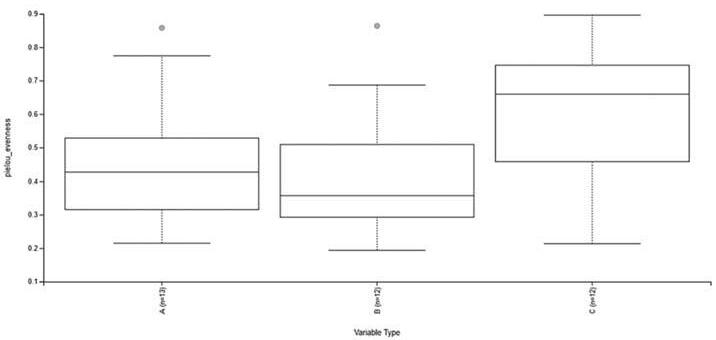

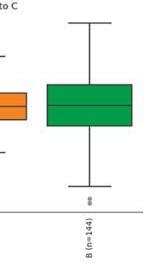

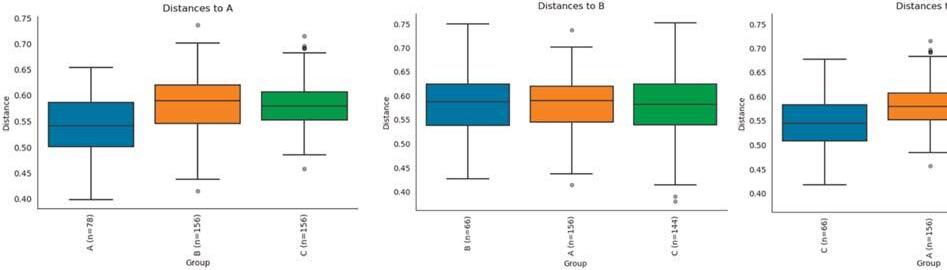

L’obiettivo di questo studio è stato determinare le caratteristiche del microbiota fecale del canarino in soggetti sani e in diverse fasi dell’anno: riproduzione, muta e riposo. Il gruppo di uccelli in esame era costituito da 12 soggetti, 6 maschi e 6 femmine di razza “colore” a fattore giallo. Il microbiota è estremamente complesso e rappresentato da una miriade di batteri; nella figura 2 è rappresentata graficamente la variabilità batterica, ogni segmento colorato corrisponde a un genere batterico diverso. Tuttavia, abbiamo visto che tra tutti questi batteri, i più rappresentati per Ordine, Genere e Famiglia sono i Lattobacilli. È stata valutata l’eventuale variabilità batterica nei 12 canarini sia all’interno di ciascun gruppo, cosiddetta α-diversità (riproduzione, muta e riposo) (figura 3) sia tra i tre gruppi, cosiddetta β-diversità (figura 4). All’interno di ciascun gruppo il microbiota mostrava differenze poco

22 NUMERO 8/9 -2023

Figura 3 - (alfa-diversità) Variabilità batterica all'interno del gruppo in ciascuna fase dell'anno

Figura 4 - (beta-diversità) Variabilità batterica all'interno del gruppo tra le diverse fasi dell'anno

Il microbiota del canarino svolge molteplici funzioni essenziali per la salute e il benessere dell’uccello

significative, era stabile, molto somigliante in tutti i canarini. Tra i diversi gruppi, invece, si sono rilevate differenze significative confrontandoli nelle diverse fasi dell’anno, vale a dire che nello stesso canarino il microbiota non varia nell’ambito della stessa fase fisiologica, ma varia nelle diverse fasi a seconda del periodo dell’anno. Queste variazioni sono dovute a specie batteriche meno rappresentative rispetto ai Lattobacilli che rimangono, comunque, sempre i più numerosi lungo tutto l’anno.

Conclusioni

Il microbiota del canarino svolge un ruolo fondamentale per la salute digestiva e del sistema immunitario dei canarini. Un microbiota equilibrato può contribuire a una migliore digestione, assorbimento dei nutrienti e prevenzione di malattie. L’utilizzo di integratori a base di probiotici può essere considerato come una strategia per soste-

nere la salute intestinale e promuovere un microbiota sano nel canarino. L’approccio migliore è consultare un veterinario specializzato in uccelli da gabbia e da voliera per ottenere indicazioni specifiche sull’uso di integratori e garantire la salute ottimale del tuo amico piumato.

Il presente studio del microbiota del canarino è il più rappresentativo sinora compiuto, il più consistente dal punto di vista numerico, i dati forniti rappre-

sentano uno standard, un punto di riferimento o metro di paragone per tutti gli altri studi che verranno compiuti in futuro da chiunque li faccia nel mondo. Oggi sappiamo qual è il microbiota del canarino e questo dato è fondamentale per chiunque voglia scoprire se cambia e in che condizioni cambia (ad esempio in corso di patologie).

Lo studio ha coinvolto diverse professionalità, non solo medici veterinari ma anche bioinformatici che hanno reso possibile l’elaborazione di dati molto complessi.

Questo studio è stato possibile solo grazie al contributo della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI).

Nessun canarino è stato maltrattato per l’esecuzione della sperimentazione, il campionamento è stato effettuato in modo incruento all’interno del loro allevamento di provenienza e senza mai alterare le loro normali abitudini di vita.

NUMERO 8/9 -2023 23

Un microbiota equilibrato può contribuire a una migliore digestione, assorbimento dei nutrienti e prevenzione di malattie

Canarino “Gloster” note informative

testo e immagini della Commissione Tecnica Canarini di Forma e Poszione Lisci

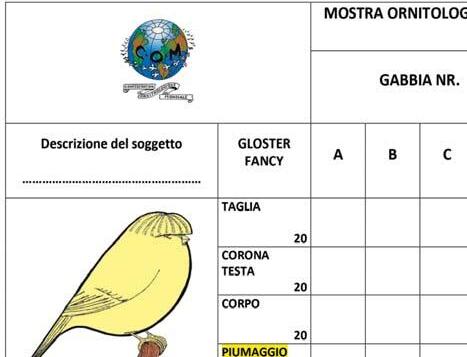

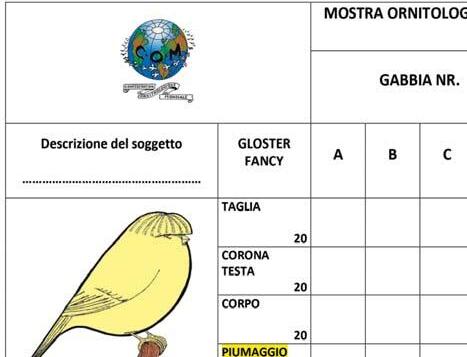

La razza Gloster Fancy, tra i Canarini Forma e Posizione Lisci, è quella maggiormente esposta in occasione di mostre Nazionali ed Internazionali.

I soggetti esposti sono spesso di altissima qualità ed evidenziano l’impegno degli allevatori a selezionare soggetti sempre più conformi allo standard anche se spesso con piccoli o grandi difetti riguardanti la taglia e la qualità del piumaggio.

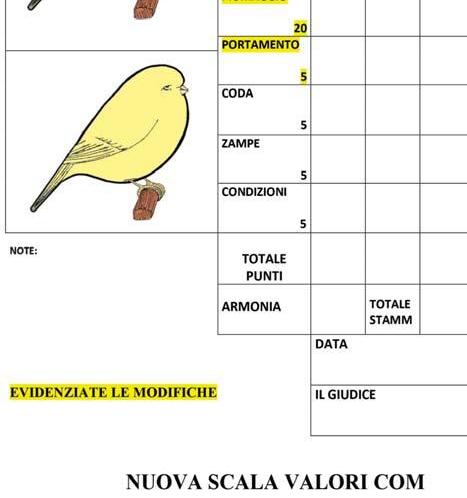

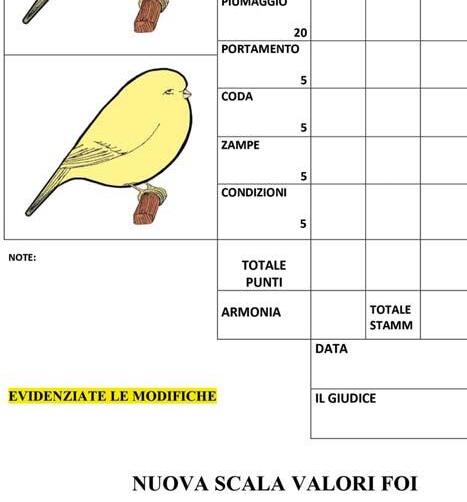

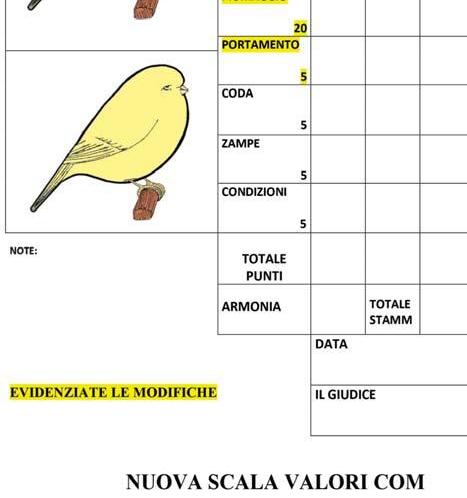

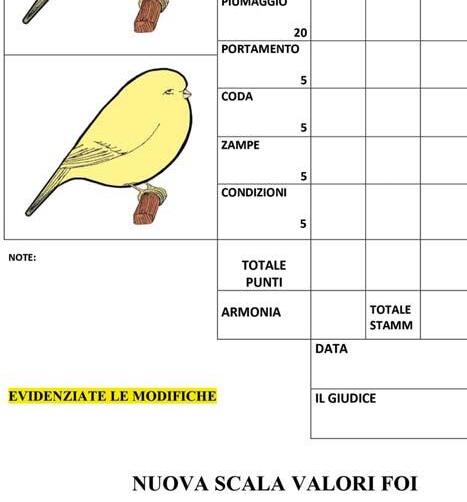

In questa ottica la CTN FPL ha for-

mulato una proposta, sia a livello FOI sia a livello COM, per migliorare la scala valori senza modificare in alcun modo lo standard. In particolare è stato chiesto di modificare la scala valori del Gloster Fancy, limitatamente alle voci Piumaggio e Portamento/Posizione.

La richiesta prevedeva che la voce piumaggio passasse dai 15 punti attuali a 20 punti e che la voce Portamento/Posizione passasse da 10 a 5 punti.

La CTN CFPL ha ritenuto necessario au-

24 NUMERO 8/9 -2023 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI

Gloster consort, all. Pietro Tellaroli

Gloster corona, all. Pietro Tellaroli

I soggetti esposti sono spesso di altissima qualità ed evidenziano l’impegno degli allevatori a selezionare soggetti sempre più conformi allo standard

in Istanbul (Turchia) nel mese di dicembre 2021. Di conseguenza anche in Italia

è stata modificata la scala valori del Gloster Fancy per allinearla alla scala valori della COM

mentare il punteggio alla importantissima voce piumaggio dato che, come ben noto, un soggetto ottimo se ha un piumaggio perfetto diventa eccellente. Vogliamo ricordare che in Italia la voce piumaggio è già a 20 punti.

La proposta è stata approvata in occasione del congresso COM/OMJ svoltosi in Istanbul (Turchia) nel mese di dicembre 2021, dove siamo stati rappresentati dal Giudice Internazionale Antonio Passeri.

Di conseguenza anche in Italia è stata modificata la scala valori del Gloster Fancy per allinearla alla scala valori della COM.

Con l’occasione, per riportare l’attenzione degli allevatori sulla voce taglia, si sono anche invertite, su proposta di questa CTN FPL, i considerando corpo e taglia in modo che la prima voce diventa la taglia e la terza voce il corpo.

(Carduelispsaltria)

Da una lunga e competente selezione soggetti di grande qualità e dalle eccezionali doti riproduttive

TERUZZI

BRUGHERIO (MB)

Tel. 347.0784494

NUMERO 8/9 -2023 25

LUCHERINO DORSO NERO “COLUMBIA”

La proposta è stata approvata in occasione del congresso COM/OMJ svoltosi

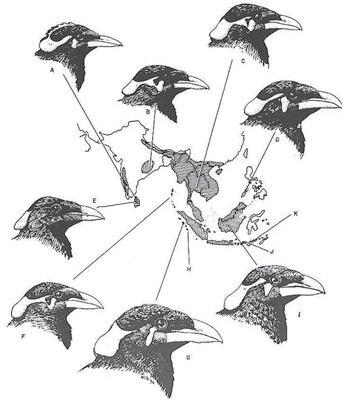

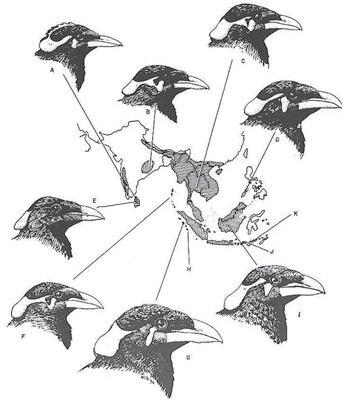

La Gracula religiosa come fonte di reddito per alcune comunità indiane

… e altre brevi considerazioni

testo di IVANO MORTARUOLO, foto AUTORIVARI

In passato il cosiddetto Merlo indiano (Gracula religiosa) godeva di un grande favore fra gli ornitofili. Il motivo di tale successo fu determinato dal fatto che la quasi totalità dei soggetti disponibili in commercio aveva subito l’imprinting sull’uomo (detto altrimenti e in estrema sintesi, si trattava di soggetti giovani che in un certo periodo della loro vita erano stati allevati dall’uomo); pertanto, si mostravano estremamente docili e confidenti: caratteristiche queste potenziate dalla

loro istintiva natura gregaria. Ma il successo di questo accattivante pet fu tributato dalla loro capacità di imitare parole, frasi, musiche e rumori, che, se-

condo alcuni autori, è superiore per nitidezza a quella dei pappagalli. Ad agevolare la diffusione del Merlo indiano nelle nostre case contribuì anche il prezzo abbastanza contenuto, perché l’offerta da parte dei vari Paesi di origine era considerevole, favorendo così un incremento economico anche per gli strati sociali meno fortunati. Purtroppo, decenni di prelievi incontrollati portarono a una drastica riduzione delle popolazioni di specie e sottospecie ascritte al genere Gracula, che

NUMERO 8/9 -2023 27 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

Il successo di questo pet fu tributato dalla loro capacità di imitare parole, frasi, musiche e rumori

Graculareligiosa parzialmente acianica, foto: Ivano Mortaruolo

Areale di distribuzione delle varie specie e sottospecie di Gracule. Tratto dal libro “Maynhas” di Martin Weil

impose il divieto di esportazioni sancito dall’Allegato II della Convenzione di Washington (CITES).

Sta di fatto che attualmente la detenzione di questi uccelli è consentita soltanto previe determinate autorizzazioni e certificazioni. Non sorprende,

quindi, se la relativa offerta si è rarefatta e i prezzi sono lievitati enormemente.

Se da un verso le passate e incontrollate esportazioni di Merli indiani sono state all’origine di allarmanti declini di popolazioni avifaunistiche, dall’altro hanno rappresentato, come dianzi accennato, una forma di sussidio al magro bilancio famigliare di alcune popolazioni. E fra questi beneficiari vi erano anche gli abitanti di Garo Hills, un’area nel distretto di Assam (India), che catturavano i pulli con un “insolito” sistema. Di ciò ci informa lo zoologo B.C.R. Bertram con la sua nota Hill Mynahs breedind in artificial nests in the Garo Hills District of Assam, India (pubblicata su Avicultural Magazione n.5/1968).

Poiché in natura i Merli indiani sono molto diffidenti e d’ordinario nidificano su alti alberi e nei siti meno accessibili, gli abitanti di tale località mettevano a loro disposizione dei nidi artificiali allungati e ricoperti di paglia, capienti all’interno e con un foro di entrata. Questi manufatti venivano collocati fra due rami, conferendogli un’angolatura di circa 45°, di alberi col-

locati sia nelle radure in seno alla foresta sia ai bordi di piccoli villaggi. Naturalmente, i nidiacei venivano prelevati prima del loro involo ed erano nutriti con un impasto di farina di “ceci”, trasformato poi in palline che venivano direttamente inserite nei capienti becchi. I giovani Merli erano successivamente venduti al mercato di Assam, che si svolgeva ogni settimana.

L’autore riferisce inoltre che tale cattura ha origini antichissime e che veniva praticata anche nel Nepal e a Orissa (Stato dell’India Occidentale).

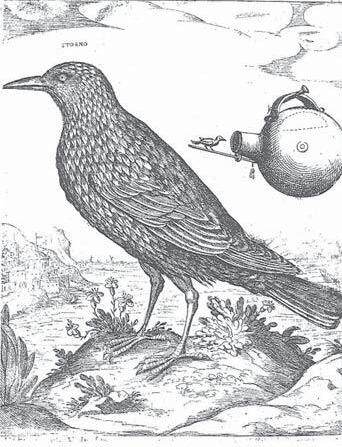

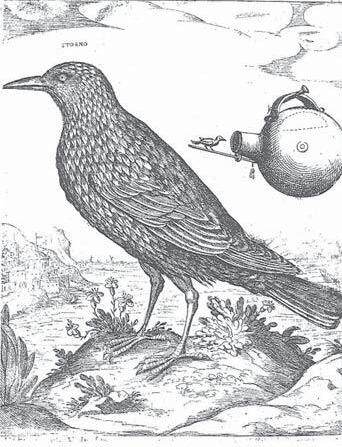

Tutto ciò può apparire una singolare strategia venatoria esercitata in Paesi lontani (anche per tradizioni), ma, a ben vedere, costituiva una realtà presente pure nel nostro Paese e in varie aree europee. Naturalmente, la specie ornitica interessata non era il Merlo indiano, bensì un suo parente: vale a dire lo Storno (Sturnus vulgaris - entrambe le specie sono ascritte alla famiglia degli Sturnidi).

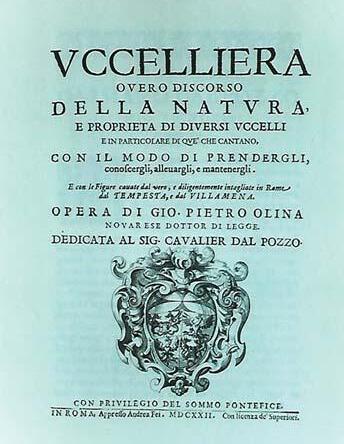

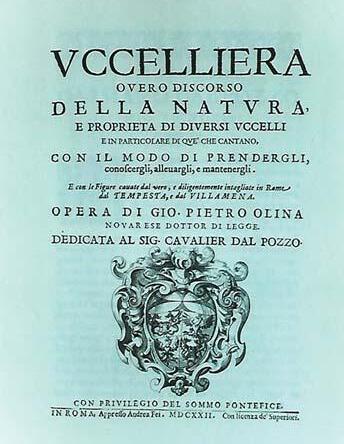

Un esempio viene offerto dal celeberrimo libro seicentesco “Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli” di Giovanni Pietro Olina, nel quale, oltre alla descrizione della cattura dei pulli, propone due incisioni raffiguranti i nidi artificiali che vengono adottati per indurre gli Storni (e anche altre specie) alla riproduzione. Ovviamente, il fine di tali prelievi era quasi esclusivamente di natura alimentare. Questi manufatti venivano realizzati con terracotta dalla forma di fiasca con la possibilità di poter togliere un

28 NUMERO 8/9 -2023

Nidiaceo di Merlo indiano di 5 giorni. L’allevatore è Lynda Scott e il fotografo Suzi “Bird” House, ai quali vanno i miei ringraziamenti

Uovo di Graculareligiosa, foto: Ivano Mortaruolo

Giovane indiano di Garo (Distretto di Assam) che mostra con orgoglio il nido artificiale con il quale cercherà di indurre le Gracule religiose alla riproduzione, foto: B.C.R. Bertram

Nido artificiale per Graculereligioseabilmente posizionato fra due rami della parte apicale dell’albero. Si noti che al manufatto viene data un’angolatura di circa 45°, foto: B.C.R.Bertram

I Merli indiani sono molto diffidenti e d’ordinario nidificano su alti alberi e nei siti meno accessibili

Frontespizio del libro “Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli” di Giovanni Pietro Olina (1622). Un volume che per gli argomenti trattati e le raffigurazioni (incisioni su rame) ebbe un gran successo e trovò ospitalità in numerose biblioteche europee

coperchio, per poter introdurre la mano all’interno. L’Olina conclude la breve descrizione di questa modalità di cattura con la seguente frase: inventione dicesi de’ Fiaminghi. E la sua affermazione risulta ben fondata perché a questa tecnica vengono attribuite origini fiamminghe e borgognone che affondano le loro radici nel Medio Evo. Che tale usanza fosse ben diffusa nell’Europa Settentrionale ce lo può suggerire anche un’opera di Hieronymus Bosch (1453-1516), uno dei protagonisti del Rinascimento nordico, coetaneo

Tavola tratta dal libro “Uccelliera ovvero discorso…” che evidenzia come avveniva la cattura degli Storni (e altri uccelli) utilizzando nidi artificiali di terracotta

NUMERO 8/9 -2023 29

La cattura ha origini antichissime e veniva praticata anche nel Nepal e a Orissa (Stato dell’India Occidentale)

di Leonardo da Vinci (1452-1519). Il dipinto a cui mi riferisco è il “San Cristoforo”, custodito a Rotterdam presso il Museo Boymans-van Beuningen. Sulla parte sinistra dell’opera vi è un albero

Hieronymus Bosch (1453-1516): “San Cristoforo”. Pittura custodita a Rotterdam presso il Museo Boymansvan Beuningen, fonte iconografica: Wikipedia

su cui viene appesa una brocca in terracotta destinata verosimilmente ad accogliere gli Storni, ma la sua grandezza appare palesemente sproporzionata rispetto al contesto del quadro. Poco al di sopra è collocata una piccionaia e oltre sembra scorgersi un favo. Purtroppo, nella letteratura in mio possesso sono riuscito a trovare sparuti accenni di ipotesi semiotiche. Tuttavia, a un superficiale esame, mi sembra che i tre oggetti siano collegati dal fatto che ospitano animali (Storni, Piccioni e Api) in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell’uomo. Non azzardo ulteriori considerazioni!

Mi basta aver segnalato l’“involontario ruolo socio-economico svolto dai Merli indiani” e aver ricordato quanto sia antico e cosmopolita l’utilizzo dei nidi artificiali per la cattura di alcuni uccelli.

30 NUMERO 8/9 -2023

Particolare dell’opera “San Cristoforo” di Hieronymus Bosch

Il dipinto a cui mi riferisco è il “San Cristoforo”, custodito a Rotterdam presso il Museo Boymans-van Beuningen

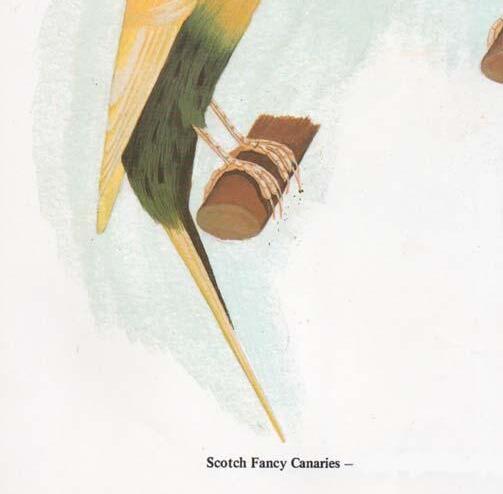

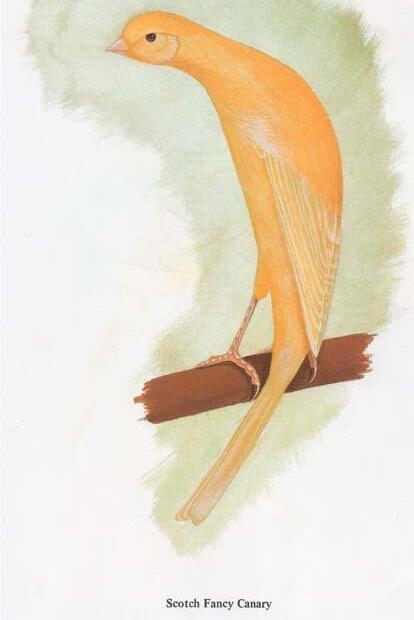

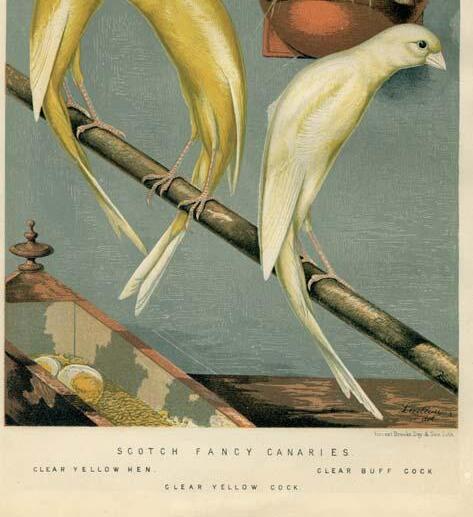

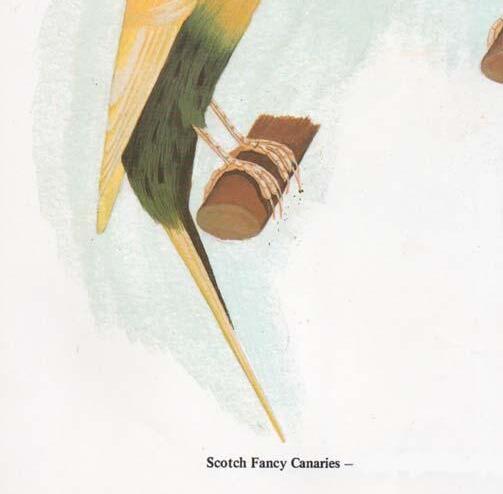

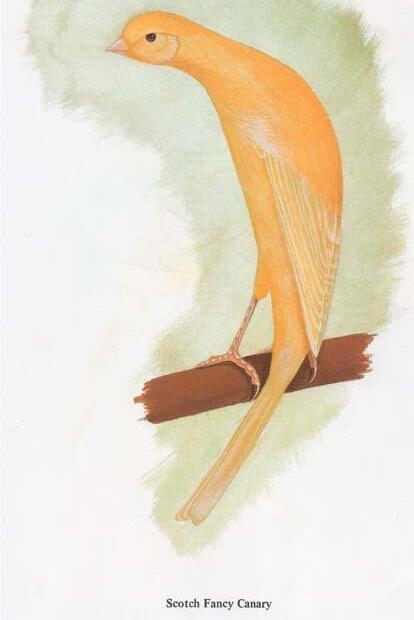

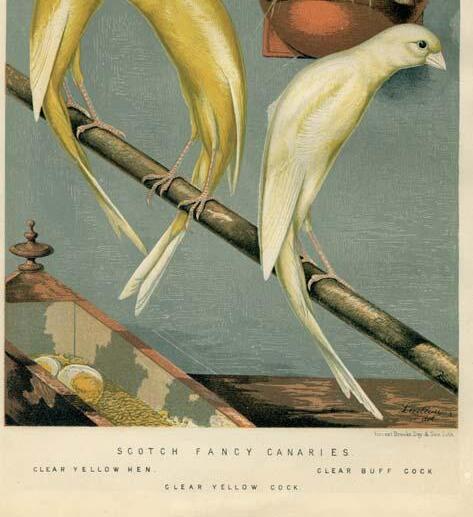

Scotch fancy

testo di SERGIO PALMA, immagini tratte dal volume CANARY STANDARDSIN COLOUR

testo di SERGIO PALMA, immagini tratte dal volume CANARY STANDARDSIN COLOUR

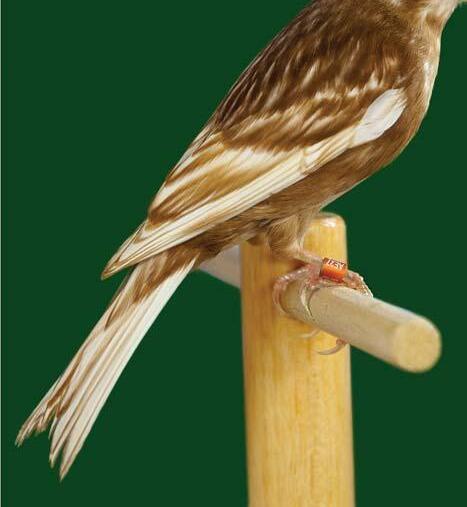

Una volta si definivano questi canarini bizzarria della natura. Derivato dal Bossù belga e selezionato in Scozia, nel tempo si è differenziato dal progenitore per la posizione e la forma del corpo.

Gli Scotch Fancy sono molto prolifici ed usati da molti come balie (foster) per canarini di taglia grossa i quali, è risaputo, non sono molto avvezzi all’allevamento dei piccoli. Come suggerisce il nome, questo straordinario canarino è per la Scozia ciò che il Bossù è per il Belgio o il Gibber Italicus per l’Italia: l’uccello nazionale.

È senza dubbio una propaggine del Bossù e nei primi tempi era conosciuto come Glasgow Fancy o Glasgow Don; successivamente gli allevatori hanno adottato il nome di Scotch Fancy. Nessuna storia autentica dell’uccello è stata mai scritta e per quanto ne sappiamo non c’è nulla che colleghi direttamente la razza con eventi storici. Il suo sviluppo è stato probabilmente di interesse locale, ma lo Scotch stesso è una narrazione non scritta di profondo interesse. Definiamolo pure come un Bossù costruito su un semicerchio invece che sulle classiche impalcature triangolari. Lo Scotch non può essere considerato appartenente a un mix di razze, standardizzato negli anni e non deve quindi essere definito in origine di sangue misto; infatti, non ci sono prove di sangue alieno o altra prova di mescolanza di sangue, per quanto remota. Ma se anche fosse di sangue misto, quali sono i suoi elementi? Bossù e…? Non credo che oggi esistano varietà (tranne l’Hoso discendente diretto) che possiamo mettere insieme nell’aspettativa di ottenere facilmente un soggetto come lo Scotch, quindi dobbiamo pensare che si sia lavorato di se-

lezione per moltissimi anni prima di arrivare ai risultati odierni. Negli ultimi anni gli allevatori hanno fatto un eccellente lavoro per realizzare una spalla tanto stretta, eliminando molti difetti come dorsi angolari, code dritte e

NUMERO 8/9 -2023 31 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI

Gli Scotch Fancy sono molto prolifici ed usati da molti come balie

troppo larghe. Qualche decennio fa, quando ancora la differenza tra il Bossù e lo Scotch non era così netta come oggi, diversi allevatori esponevano i propri soggetti nelle differenti categorie, a secondo della larghezza delle spalle e della posizione della coda. Abbiamo fino ad ora descritto lo Scotch Fancy praticamente come un Bossù curvilineo, ma veniamo ad alcuni dettagli. La testa di un buon esemplare differisce da quella del Bossù solo per il fatto che è un po’ più tonda, differenza che difficilmente si potrebbe immaginare se non si confrontassero le due, l’una accanto all’altra. Questo può sembrare solo un piccolo punto, ma mi riferisco ad esso per illustrare l’estrema cura che è stata esercitata nel produrre una curva che dovrebbe continuare fino all’estremità della coda. La superficie inferiore del petto, fino allo “sfiato” e all’estremità della coda, dovrebbe formare un concavo completo. Naturalmente, il collo deve essere lungo, con una piuma eccellente tanto da dare l’impressione di trovarsi di fronte ad una statua di alabastro che ogni allevatore pratico si sforza di ottenere, specialmente nel mantenimento della posizione desiderata. Un becco fine darà una finitura particolare alla testa. Una buona testa ha quello stile aggraziato con portamento modesto e l’espressione delicatamente morbida, propria della Razza, senza nulla di volgare. Il collo dovrebbe essere lungo e piuttosto snello, allungato, rastremandosi finemente in armonia con la testa ed espandendosi gradualmente verso la spalla e il petto, dando una finitura armoniosa a questi punti particolari, che sono di grande importanza nella forma del corpo. La spalla dovrebbe essere prominente ma stretta e ben rinforzata, ben riempita e rivestita di piume, dando una finitura ben arrotondata nella parte superiore in diretto contrasto con la parte superiore squadrata del Bossù. Dovrebbe esserci poca profondità dalla punta del petto alla punta della spalla; il petto non dovrebbe essere largo, ma defluire in qualche modo fino a un certo punto e non dovrebbe in alcun modo rompere la concavità del petto e del

corpo. La giunzione del collo che si espande in questo punto dà al petto l’aspetto di essere arcuato. La parte posteriore della spalla dovrebbe essere stretta e rotonda, o convessa, di buona lunghezza e ben riempita; l’ala dovrebbe essere lunga e portata stretta e compatta in armonia con il corpo, esponendo molti lati, che aiutano materialmente a definire il profilo del soggetto. Niente può compensare il portamento dell’ala molto lunga e che si stacca in maniera eccessiva e che, semplicemente, rovina l’intero contorno. La coda deve essere stretta e ben compattata alla base e curvarsi gradualmente verso il posatoio, formando una continua-

zione della curva data dal dorso. Le copritrici secondarie mai dovranno essere più lunghe delle primarie sì da creare la doppia ala. Il corpo lungo dovrebbe assottigliarsi gradualmente, dando una finitura simmetrica senza alcuna tendenza a variazioni dell’arco. Le zampe dovrebbero essere lunghe, flesse e ben vestite sulle cosce con piume corte e aderenti e le cosce devono aderire bene al corpo, ma non mostrare alcuna tendenza ad essere “da trampoliere”. L’uccello dovrebbe afferrare saldamente il posatoio, in modo da avere un pieno controllo dei suoi poteri, pronto per l’indispensabile “posizione” che deve eseguire ad libitum senza arruffare una piuma e senza aprire le ali per aiutarla in alcun modo. Per “spostarsi” correttamente, l’uccello deve possedere due requisiti: “verve” e “azione”. Nel muovere la gabbia, che deve essere presa tra le mani dolcemente e silenziosamente senza allarmare o in alcun modo disturbare il soggetto, che supporremo essere in atteggiamento di “azione”, l’uccello salterà sull’altro posatoio e istantaneamente si girerà e assumerà la sua posizione, continuando a farlo quasi a comando, mostrando nella sua azione la sua vera forma. La prontezza con cui agisce, la vivacità dei suoi movimenti e il modo brusco con cui si sposta e si pone in posizione, determinano il merito. Il piumaggio aderente è rigorosamente cercato, in quanto esso stesso definisce e mostra la forma del corpo. Questa è per me la descrizione di un’ideale Scotch Fancy. Per ottenere ciò si tiene la gabbia portando la parte inferiore della stessa all’altezza degli occhi in maniera da avere il canarino leggermente sopra. L’elaborazione di una scala di punti per giudicare lo Scotch Fancy, ne siamo consapevoli, è un fatto del tutto continentale; infatti, i primi allevatori Scozzesi non si sono mai posti questo problema non ne vedevano la necessità: se si conosce lo standard non se ne ha bisogno, dicevano, e qualcuno ancora dice che la scala valori ha il semplice scopo di dare agli allevatori inesperti la consueta forma tabulata, un’idea del valore relativo delle varie

32 NUMERO 8/9 -2023

La testa di un buon esemplare differisce da quella del Bossù solo per il fatto che è un po’ più tonda

parti che compongono questo insieme interessante, attribuendo a ciascuna un valore che lascerà margine sufficiente per un processo sottrattivo e non rendendosi conto che determinano complicazione nel tentativo di tracciare distinzioni poco elastiche.

Uno Scotch Fancy non dovrebbe avere una testa grande o grossolana, né un cranio portato dritto al cielo o piatto in sommità, né dovrebbe avere un collo corto e spesso, né deve avere larghe spalle o angolari, né mostrare alcun incavo fra i carpi. Non dovrebbe avere un petto prominente, paffuto, né il petto dovrebbe avere arricciature o le cosiddette “cravatte”, né mostrare alcuno sviluppo di piume simile al movimento sulla parte superiore del collo o sotto la gola. Non dovrebbe portare le ali in modo da nascondere il fianco, né le sue ali dovrebbero essere corte o tanto lunghe da incrociarle. Non dovrebbe avere una coda corta né la coda dovrebbe essere diritta e inflessibile, larga, a forma di ventaglio o profondamente seghettata. Non dovrebbe avere le gambe corte.

Uno Scotch Fancy non dovrebbe “stare in letargo” sopra al posatoio, né dovrebbe stare rigidamente eretto, né dovrebbe interrompere la linea curva del corpo abbassando la testa ed elevandola troppo. Non deve esporre le cosce, né stare con le zampe in avanti, né con la coda infilata sotto il posatoio come se fosse ad esso attaccata, né disporsi in modo da spezzare la continuità di sé stesso a modo di profilo convesso del dorso. Non dovrebbe essere piccolo. Uno Scotch Fancy, nel suo salto, non dovrebbe usare le sue ali, né atterrare sul posatoio opposto come da un volo; non dovrebbe apparire nervoso o timido o aggrapparsi alle sbarre della gabbia, oppure inclinarsi all’indietro e spingendo la coda sotto come per contrappeso. Né dovrebbe esitare nello stabilizzarsi prima o dopo il suo salto tenendosi al lato della gabbia con una zampa, né in nessuno dei suoi movimenti scomporre

il piumaggio, distruggendo il contorno generale della sua forma. Per convenzione, lo Scotch è inserito nell’elenco delle razze cosìddette “pesanti”, definizione che, tradotta nelle taglie umane, potrebbe sembrare impropria. Con la definizione “taglia”, negli umani si stabilisce la corpulenza, che è data dalla misura di tre punti e sono: girovita, fianchi e petto. Da qui si può determinare se una taglia è “forte o curvy ” (per noi pesante) oppure “longilinea”. Attenzione al termine “longilinea” che nel dizionario italiano è sinonimo di alto, slanciato, smilzo, snello. Proviamo quindi ad associare lo Scotch Fancy ad una persona: lo riterreste forse “curvy”? No, sicuramente è un soggetto longilineo. Detto questo, e sicuramente non

incontrerò il parere favorevole di molti, possiamo anche dire che la voce “taglia” posta sulla scheda di giudizio della razza Scotch Fancy e in altre razze sia impropria. Nella scheda OMJ (Ordine Mondiale Giudici) a fianco della parola francese “taille” esiste una specifica (cm 17) che indica esattamente cosa si vuole sia valutato in quella voce. Ora, credo che si dovrebbe eliminare la voce “taglia”, che sicuramente non è pesante o, per dirla all’umana maniera, “curvy ” e sostituirla con la voce “lunghezza”, che appropriatamente la OMJ specifica + 17 cm., anche nella scheda adottata dalla COM Inglese che di seguito riporto:

- Shape: Body long and tapering and curved in the form of a half circle, convex above, concave below, with a clean outline, feather being close, short and tight 20 pts.

- Head and Neck: Small, neat, snaky head. Long tapering neck. 10 pts.

- Shoulders and Back: High, narrow, rounded shoulders, well filled in. Long, narrow, well-filled back curving from shoulders to tail. 20 pts

- Tail: Long, narrow, closely folded and well curved under the perch 5 pts

- Style, Nerve and Travelling: Well raised up, forming a high circle. Bold, free and jaunty carriage with plenty of life and action 25 pts

- Size: Approximately 6-3/4 inches (17 cm.) 10 pts

- Quality and Condition: Clean, healthy, perfect condition 10 pts

TOTAL 100

Inoltre, devo aggiungere che in una breve intervista fatta a Simon Tammam, Giudice OMJ sezione E1 e E2, Presidente Club

Arricciati UK e responsabile Giudici OMJ UK, nonché Presidente della Commissione Tecnica Canarini di Postura della COM UK, alla specifica domanda: In quali razze Inglesi la parola “size” deve essere intesa esclusivamente come “lunghezza”? Abbiamo altri modi per tradurre in italiano? - la risposta che è stata data è: La parola “size” è intesa solo per la lunghezza di tutte le razze.

NUMERO 8/9 -2023 33

Per convenzione, lo Scotch è inserito nell’elenco delle razze cosìddette “pesanti”

Questo mese, il protagonista di Photo Show è: NICOLÒ GIORDANENGO R.N.A. 3AUZ con la fotografia che ritrae il soggetto:

“Kakariki fronte rossa” (Cyanoramphus n. novaezelandiae) Complimenti dalla Redazione!

•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di soggetti provenienti dai propri allevamenti, con descrizione della specie, razza e mutazione, all’indirizzo: redazione@foi.it

•All’autore della foto mensilmente prescelta da un comitato interno, verrà offerto in omaggio un libro edito dalla FOI in base alla preferenza e alla disponibilità.

(*)Tutte le foto inviate, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI a titolo gratuito e potranno essere utilizzate, senza alcun limite o vincolo temporale, per pubblicazioni, iniziative e scopi promozionali della Federazione

I lumps nei canarini

testo di LUIGI MOLLOE FEDERICO VINATTIERI, foto AUTORIVARI

testo di LUIGI MOLLOE FEDERICO VINATTIERI, foto AUTORIVARI

Ilumps - in inglese si legge “lamps” anche se normalmente, in Italia, viene pronunciato “lumps” - noti anche come cisti follicolari, ovvero cisti del piumaggio, costituiscono un grave problema che affligge gli allevatori dei canarini “inglesi”, dei canarini di colore e, purtroppo, recentemente anche dei canarini arricciati. Una volta insorto il problema la soluzione è di tipo chirurgico e consiste nell’asportazione della cisti secondo le procedure ampiamente e chiaramente illustrate in letteratura ma che esulano dallo scopo di questo scritto. Esso non è, infatti, quello di illustrare le soluzioni chirurgiche ma piuttosto quello di fare alcuni ragionamenti sulla eziologia di questa malattia. Ad oggi possiamo dire che, in Italia, esistano due scuole di pensiero. La prima ipotizza che le cisti del piumaggio siano

dovute ad una errata compensazione del tipo di piumaggio, cioè che esse siano determinate dal ripetuto accoppiamento fra brinati o mosaico (mosaico e brinati hanno la stessa struttura di piumaggio) a piuma lunga e che, quindi, sia possibile evitare i lumps con corretti accoppiamenti e addirittura che sia possibile mettere in riproduzione soggetti ammalati purché si facciano oculati accoppiamenti di compensazione e si curi

molto l’alimentazione, arricchendola di aminoacidi e proteine. L’altra sostiene che i lumps abbiano origine genetica e siano trasmissibili in via ereditaria e che quindi i soggetti colpiti, con i loro ascendenti e discendenti, vadano eliminati dalla riproduzione. Tecnicamente sarebbe forse più corretto dire che si tratta di tumori follicolari benigni con elevata familiarità; questo significa che vi sono geni la cui alterazione provoca, o meglio, favorisce lo sviluppo del tumore (Franz Grimm et Habil).

La prima ipotesi è facilmente smontabile con due semplici considerazioni. Innanzitutto, ricordando che vi sono razze di canarini, quali ad esempio gli Arricciati del Nord e gli Scotch, nelle quali gli accoppiamenti fra brinati si praticano da generazioni senza che vi sia traccia di lumps; poi non bisogna dimenticare che, nelle razze soggette al fenomeno dei