ANNO LI

numero 7/8 2025

ANNO LI

numero 7/8 2025

Gusti da educare Giovanni Canali

Urucum:

Carduelis carduelis

in Calabria

Nel cuore del verde:

Bosco dei bimbi”

gli amici alati

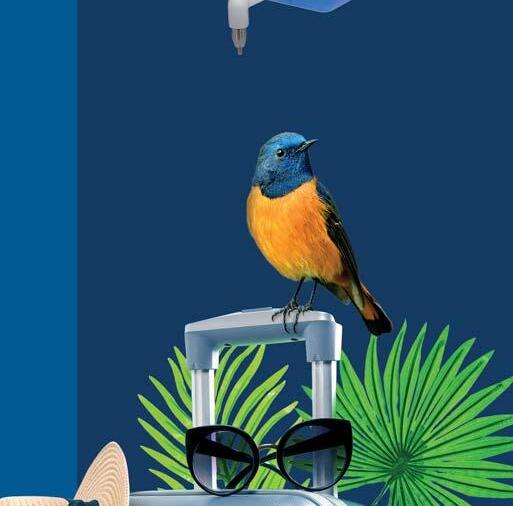

Codirossone, questo sconosciuto

Paternò

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza

Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613

Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito Caporedattore: Gennaro Iannuccilli

Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini

Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica: Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco

Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: MEDIAGRAF S.p.A.

Viale della Navigazione Interna, 89 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. 049 8991 511

Inoltro postale in Italia: MEDIAGRAF S.p.A.

ABBONAMENTI ANNUI:

Italia € 30,00 - Estero-Europa € 50,00

Estero-ExtraEuropa € 70,00

Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50

C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione. La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I. In copertina: Urucum mosaico maschio* (Serinus canaria) All. CANARIL EBENÉZER, foto: C. LEMO * Selezione in evoluzione con contrasto tra piumaggio bianco/rosa e zone di elezione intense

di G IOVANNI CANALI, FOTO F.O.I.

Un proverbio latino molto noto e forse anche abusato è De gustibus non est disputandum o, più completo, De gustibus et coloribus non est disputandum”; vale a dire che sui gusti ed i colori preferiti non si discute. Semmai, suppongo che i latinisti preferirebbero mettere il verbo est in fondo, quindi disputandum non est, secondo regola generale, ma non mi soffermo -del resto, non ne ho titolo-; comunque, più spesso si trova come indicato. Il suddetto è un concetto vero, ma forse non proprio del tutto, visto che certe tendenze nella nostra specie sono ben definite. Non ricordo di aver mai conosciuto qualcuno che preferisse l’olio di ricino a quello extra vergine d’oliva. Magari preferenze fra oli d’oliva di diversa provenienza sì, ma non dubbi con l’olio di ricino. Nelle scelte riguardanti le persone, in dialetto parmigiano si dice (scrivo come si legge) se neg fus la piesaia povra brutaia; piesaia non è traducibile con un solo vocabolo: sta a significare un piacere irrazionale, vale a dire i gusti; quindi, qualcuno o qualcuna può piacere anche se considerato in generale brutto/brutta, altrimenti povero gruppo dei brutti (qui detti brutaia)… non li vorrebbe nessuno. Con questo concetto, però, si rischia di dimenticare un altro proverbio: “Piuttosto che niente, è meglio piuttosto” che talora prevale, cioè ci si contenta di quello che si trova. Inoltre, in cose e persone considerate brutte ci possono essere aspetti positivi che possono prevalere

sulla condizione generale. Tipico il caso della persona di brutto aspetto, ma intelligente e di spirito, che può piacere molto.

In campo artistico le differenze sono ancora più sfumate, ma qualcosa di generale rimane. L’importante è non farsi guidare da persone non obiettive ed evitare di cadere nell’accettazione acritica della communisopinio, talora omologante. Naturalmente, però, è bene evitare di fare i “Bastian contrari”, solo per apparire originali. Ci può essere anche il tentativo di “farsi piacere” o di accontentarsi di ciò a cui si è in qualche modo indirizzati dalle circostanze, in tutti i campi. Ad esempio, chi volesse allevare cavalli da corsa non avendone i mezzi, potrebbe accontentarsi dei nostri uccellini, non meno belli ed inoltre non meno difficili quanto al perseguimento di ottimi risultati, anzi…

Dopo questo preambolo, vorrei ricordare i gusti in campo di allevamento, con accettabili orientamenti ma anche con atteggiamenti alquanto da discutere.

In un mio vecchio articolo filosofico ( Sulla filosofia dell’allevamento, I. O. n°4, aprile 2008) ho stigmatizzato le selezioni che comportano caratteristiche nocive alla vitalità, se non proprio invalidanti. Il mio pensiero è che una selezione che comporti danni alla fisiologia non dovrebbe essere accettata. Nell’articolo suddetto ho parlato di “critica della ragione funzionale”, ritenendo non accettabili selezioni, appunto,

contro la funzionalità. Fra queste segnalo le canne nasali corte che ostacolano la buona respirazione in cani e gatti o bacini troppo stretti rispetto alla testa, che comportano parto cesareo, e ve ne sono anche altre. Oggi si parla di mutazioni che comporterebbero tremiti o portamenti anomali della testa, non so se assimilabili alla condizione spastica o simile. Non sto a citarle, visto che vi sono ancora dubbi, ma se ci fossero danni, per me dovrebbe essere ovvio il non riconoscimento e, conseguentemente, la non ammissione alle mostre. Per le altre selezioni si può parlare di eccessi vari, di dubbia accettabilità, da valutare caso per caso.

Un aspetto delicato è il fatto che troppo spesso, per gusti personali o per mode talora da essi dettate, si cerchi di modificare ciò che non dovrebbe essere modificato, in quanto corretto e perfino ovvio.

Sento ancora e sempre più spesso esprimersi contro la feomelanina nei canarini. La sua esistenza nel canarino è non solo certa ma evidente e non vi è spazio per dubbi, che pure fanno capolino, ed è anche tipica in diverse linee selettive. A suo tempo ho scritto un articolo garbatamente polemico su questo tema (Povera feomelanina, I. O. n°8/9, agosto-settembre 2012). In passato si è voluto commettere l’errore di considerarla difetto nei nero-bruni e si è parlato solo di neri, anche se la natura non si è adeguata e segue i suoi schemi, non i nostri. Oggi si parla perfino di bruni senza bruno; si argomenta di maggiore brillantezza o qualcosa del genere. Ebbene, esistono canarini di tanti tipi, categorie e varietà, ce ne sono per tutti i gusti, pertanto si scelga secondo la propria inclinazione, non si cerchi di alterare ciò che è consolidato -si badi, giustamente- per assecondare non si sa bene che cosa. Che gli ossidati debbano essere scuri ed i diluiti chiari lo si sa dal secolo scorso e parlo dell’inizio! Chi ama le tonalità scure e cupe allevi gli ossidati, mentre chi ama le tonalità chiare e brillanti i diluiti! Non mi sembra difficile da accettare. Si tenga anche presente che pure i toni cupi possono essere affascinanti. A suo tempo ho scritto un articolo (Gradimento dell’atipicità, I. O. n°10, ottobre 2016) pensando anche alle recondite armonie di bellezze diverse della Tosca, bellezze brune e bionde. L’ho fatto arricchire mettendo accanto due quadri, uno di Corot, paesaggista eccelso, con luminosità, tinte delicate e riflessi suggestivi, ed uno di Van Gogh, considerato precursore dell’espressionismo,

con tinte fortissime. Fascini diversi di pari dignità; a nessuno verrebbe in mente di chiedere a Van Gogh di smorzare i toni o altro del genere, né a Corot di appesantire, se fossero vivi. Analogamente sono affascinanti il nero intenso rosso, fortissimo, e l’isabella pastello giallo avorio brinato, delicatissimo. Ciascuno opti secondo il proprio gusto e chi avesse tentennamenti lo educhi, magari con l’aiuto di qualcuno. Il suddetto era un articolo che ritenevo indicativo, ma che non ha sortito alcun esito. Comunque, dovrebbe essere chiaro che chi non ama un genere non dovrebbe allevarlo. Cosa diremmo di uno che detestasse il rosso ed amasse il giallo e che pretendesse le spalline gialle nei rossi e suggerisse di ritardare l’alimentazione colorante a tal fine e magari anche di preferire i rossi meno rossi? Suppongo gli suggeriremmo di allevare i gialli e di non interferire in settori a lui non congeniali. Ci sono poi degli standard che vanno seguiti, non ci si deve permettere di dare interpretazioni arbitrarie. Se ci fossero errori si ha il diritto/dovere di segnalarli, ma fino a che lo standard è vigente lo si segue. Inoltre i gusti, come ribadisco, vanno educati. Se ci fosse qualcosa di non chiaro, si dovrebbe approfondire; dire “Mi piace di più” non ha molto significato, a meno che non si disquisisca su aspetti opinabili e comunque non basta l’espressione generica, bisogna saper motivare; al massimo si potrebbe dire “A mia sensazione”, ma sarebbe un’espressione debolissima.

Una volta chiarite le cose, è bene educare il gusto alla luce delle motivazioni tecniche e logiche apprese. Di conseguenza, imparare ad apprezzare anche tipicità prima non apprezzate; si potranno scoprire aspetti non ben valutati precedentemente. Se proprio non si riuscisse ad apprezzare qualcosa, non resta che rinunciare a questo qualcosa, orientandosi in altre direzioni, senza creare problemi ad altri.

Certo, dovrebbe essere molto facile educare il gusto a non apprezzare caratteristiche negative per la funzionalità e la salute generale. Un poco meno facile per altri aspetti, ma logica e competenza dovrebbero essere ben considerate. Se poi volesse intervenire qualche psicologo per disquisire su quelli che sono i gusti, innati o apparentemente innati, ben venga, ma la tecnica è tecnica e l’educazione dei gusti permane, come necessaria, quando si vogliono seguire linee selettive corrette.

testo di MIMMO ALFONZETTI, foto AUTORIVARI

Nel mondo dell’allevamento dei canarini, le mutazioni genetiche sono sempre un argomento affascinante che suscita grande interesse tra gli allevatori e gli appassionati.

Non tutte le nuove mutazioni, però, hanno impatto determinante sui fenotipi esistenti ma una delle più sorprendenti e riconosciute, che contraddice questo concetto, è la Urucum, nota anche come “becco rosso”.

Queste prime note esplorano in dettaglio le caratteristiche, l’origine e la rilevanza di questa mutazione, nonché il suo impatto sulla comparsa e l’allevamento dei canarini a fattore rosso. Nella seconda parte proveremo a dare documentazione delle anomalie fisiopatologiche di questa mutazione.

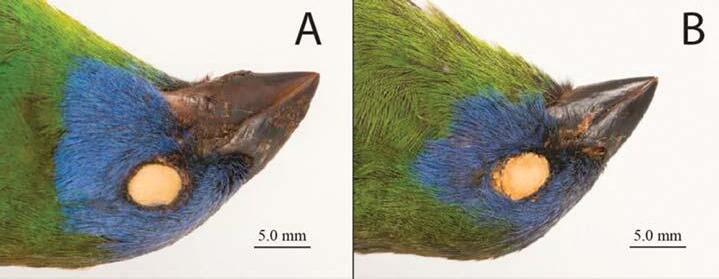

La Urucum è una diversificazione genetica autosomica recessiva correlata ai canarini a fattore rosso. Questa mutazione è caratterizzata principalmente nel dare un forte colore rosso al becco, alle zampe e alla pelle (?) dei canarini. Inoltre, ha un notevole effetto, oltre che sul colore delle penne, anche sulla loro consistenza, rendendole più morbide e setose, con una colorazione rosa negli esemplari brinati e una totale assenza di brinature negli intensi che conferisce agli esemplari un aspetto unico e sorprendente.

Un po’di storia

Nella metà degli anni ‘90 in Brasile, nel villaggio di Resende, a Rio de Janeiro, più precisamente nel 1994, l’allevatore di canarini Maércio Laranjo ebbe nel suo allevamento la nascita del primo mutato con becco rosso. Sin dalla sua comparsa, a seguito di accoppiamento classico “rosso intenso per brinato”, questa mutazione ha catturato l’attenzione degli allevatori di canarini per la sua capacità di conferire un colore distintivo e unico ai canarini a fattore rosso. Poiché si tratta di una mutazione autosomica recessiva, entrambi i genitori devono essere portatori del gene affinché la caratteristica sia visibile nella loro prole. La denominazione “Urucum” comunemente indicata anche con il nome “annatto” sta ad indicare una serie di coloranti giallorossicci di struttura derivata dal carotene estratti dalla bacca Bixa orellana, una pianta nativa del Brasile. Il seme dei suoi frutti, di colore rosso, è utilizzato dagli indigeni per dipingersi la pelle nei loro vari rituali.

La saturazione della penna, oltre all’interessamento delle produzioni cutanee (becco, squame ed unghie) è quella che definisce, a mio avviso, l’originalità dei canarini Urucum. I carotenoidi nel canarino selvatico, come sappiamo, non pigmentano l’apice della penna e la evidente rarefazione delle melanine fa sembrare l’apice decolorato, come una piccola scaglia bianca. La decolorazione è forse dovuta ad una minore velocità, o meglio, ad un ritardo nella pigmentazione della cheratina da parte dei follicoli dermici.

Caratteristiche visive del canarino Urucum I canarini affetti dalla mutazione Urucum hanno caratteristiche visive uniche che li differenziano chiaramente dagli altri canarini a fattore rosso. Le caratteristiche più importanti sono:

•Becco, zampe e pelle rossi: la mutazione Urucum provoca un cambiamento nella pigmentazione, che si traduce in becco, zampe e pelle di un rosso più o meno brillante, tutte le parti nude, piuttosto che nel colore tipico carnicino.

•Piume più setose e morbide: questo cambiamento genetico influisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso.

•Brinature color rosa nelle piume brinate: nei canarini brinati, che normalmente hanno una brinatura bianca, la mutazione Urucum la tra-

sforma in una tonalità rosa tenue per saturazione (rosa confetto, secondo G. Canali), che aggiunge ulteriore bellezza a questi uccelli.

•Assenza di brinature nella categoria Intenso: negli esemplari di categoria Intenso, le brinature sono completamente assenti, il che permette al lipocromo rosso di mostrarsi uniformemente su tutto il piumaggio. Non sono, comunque, evidenti diversità cromatiche nel piumaggio rispetto ai classici.

C’è un effetto pigmentante dei lipocromi molto simile all’azione estensiva sulle melanine della mutazione Cobalto. La cloaca, che normalmente nei canarini, talora anche intensi, è impregnata più o meno di brinature, nei canarini becco rosso non presenta traccia alcuna di brinature, l’assenza è totale.

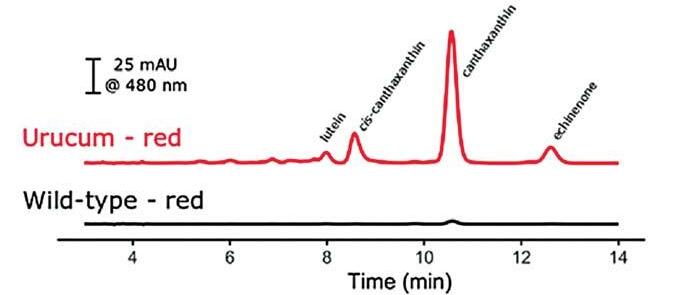

L’appellativo di “becco rosso”, oltre ad essere un segno visivo e descrittivo dei canarini Urucum, ha un fondamento scientifico accertato. I numerosi progressi tecnologici, come l’HPLC, ossia cromatografia liquida ad alte prestazioni (a), hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli. La cromatografia di figura 4 (Małgorzata Anna Gazda) mostra in maniera lampante la concentrazione dei carotenoidi nei tessuti del becco, decisamente superiore a quella dei canarini non oggetto di mutazione (indicati di seguito WT, wild type), con picchi di cantaxantina quasi iperbolici. La semplice recessività autosomica di questa mutazione ha indotto molti allevatori a sperimentare combinazioni di accoppiamento per migliorarla e correggerla nelle linee di riproduzione ma anche per introdurre la mutazione in altre tipologie di canarini. Questa mutazione può essere incorporata in tutte le varianti dei canarini a fattore rosso, offrendo agli allevatori un’ampia gamma di possibilità per sviluppare nuove combinazioni genetiche e fenotipiche. La mutazione Urucum, infatti, non si limita solo ai canarini lipocromici rosso intenso e brinato, ma può essere

trasmessa anche ad altre tipi di canarini, come i melanici dal fondo rosso e anche i mosaico (i brasiliani hanno provato anche questo accoppiamento contraddittorio). Tuttavia, è nei canarini rossi lipocromici che l’effetto della mutazione Urucum è più evidente e apprezzato. Nei melanici, desta particolare interesse la serie diluita, dove le parti corneali hanno una tonalità chiara (carnicina) e gli effetti di questa mutazione possono essere notati più chiaramente. Gli accoppiamenti originali e alternativi, che comunque non sono stati molti, non hanno evidenziato alcuna modifica delle melanine, non ne alterano il colore, il sottopiuma (parte vaporosa) non subisce modificazioni. Quanto sopra detto può essere trasferito ai melanici “becco giallo” oggetto della stessa mutazione Urucum ma sui carotenoidi gialli.

L’introduzione della mutazione Avorio, con riferimento all’Urucum, produce una diluizione della pigmentazione lipocromica del piumaggio dell’intero Canarino da un colore rosso ad un colore “rosa” (sui generis); medesimo risultato si verifica quando si agisce sui lipocromi gialli degli esemplari a becco giallo; l’introduzione della mutazione dell’Avorio negli Urucum rossi e gialli colpisce, in maniera ovvia, anche il becco, le zampe e le unghie. Il sottopiuma dei canarini Urucum resta bianco, nei lipocromici, come quello dei canarini normali WT. In termini di riproduzione e competizione, i canarini Urucum devono soddisfare gli stessi standard dei tradizionali canarini rosso intenso e brinato. Questi

L’introduzione della mutazione Avorio, con riferimento all’Urucum, produce una diluizione della pigmentazione lipocromica del piumaggio dell’intero Canarino da un colore rosso ad un colore “rosa”

devono includere una colorazione uniforme e intensa sulla punta delle penne, comprese le penne remiganti e della coda. Inoltre, per quegli allevatori che partecipano a concorsi di canaricoltura, i canarini Urucum con un colore rosso vivo nel becco e nelle zampe sono considerati i più desiderabili e di altissima qualità. Come curiosità ma anche ai fini di un raffronto vengono indicate le descrizioni del considerando Varietà dei canarini Urucum secondo i criteri di giudizio della FOB (Federazione Ornitologica Brasiliana) per le categorie intense e brinate.

Valutazioni Descrizione punteggio

Muito bom Intensi che manifestano eccellente purezza (rosso vermiglio) quantità e distribuzione del lipocromo. Becco e zampe con eccellente intensità vermiglia 23

Valutazioni Descrizione punteggio

Muito bom

Esemplari che manifestano eccellente purezza (vermiglio vivo), quantità e distribuzione del lipocromo. Becco e zampe con eccellente intensità vermiglia. Nitido deposito dei lipocromi nei bordi della penna che conferisce un visuale “vellutata” 23

Contenuto di carotenoidi nei tessuti del canarino Urucum

Le piume e le parti nude dei canarini Urucum appaiono brillantemente colorate. Per determinare la base pigmentaria del fenotipo Urucum (rossi e gialli), i ricercatori hanno utilizzato una particolare metodica, la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). Hanno esaminato e confrontato l’accumulo di carotenoidi nei tessuti del becco e delle piume di canarini Urucum con quello dei canarini aventi lo stesso fondo di colore del piumaggio (wild-type WT). Particolare attenzione è stata riservata all’accumulo dei carotenoidi nella retina.

La prima tabella mostra chiaramente che i canarini affetti dalla mutazione Urucum tendono ad accumulare concentrazioni significativamente più elevate di carotenoidi nei tessuti del becco. Gli Urucum rossi immagazzinano carotenoidi in misura maggiore degli Urucum gialli.

La seconda tabella mostra, invece, che non c’è differenza statistica significativa in relazione alla concentrazione dei carotenoidi nelle penne tra Urucum e WT, anche se gli Urucum rossi sovrastano di più lunghezze quella degli Urucum gialli.

La terza tabella mostra che anche nei tessuti della retina non vi è differenza statistica di concentrazione carotinoi-

Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti del BECCO (μg/g-1)

WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli

Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti delle PENNE (μg/g-1)

WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli

+/-33,15

Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti della RETINA (μg/g-1)

WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli 460,00+/-114,18

Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti di canarini Urucum Rossi (2 gruppi rispettivamente da 3 e da 5), Urucum Gialli (gruppo da 4) e Rossi WT e Gialli WT secondo il Test di Mann-Whitney

Le piume e le parti nude dei canarini Urucum appaiono brillantemente colorate

dea tra gli Urucum e i WT. Qualcosa di estremamente diverso è la concentrazione degli apocarotenoidi, di cui parleremo nella seconda parte di questo articolo. In merito alla colorazione della pelle, qualche articolo ne parla, ma ho personalmente dei dubbi. Non vi è prova

scientifica di questa colorazione, i ricercatori parlano solo di piume e parti nude; a mio avviso, è forse dovuta all’apporto delle sostanze coloranti artificiali immesse nella dieta. D’altra parte, i test scientifici assicurano che per le penne Urucum non esiste differenza statistica significativa rispetto alla concentrazione dei carotenoidi delle penne dei canarini rossi WT. Le penne sono l’appendice più importante del tegumento e se queste non mostrano statisticamente un’evidente, maggiore concentrazione carotinoidea è ovvio dedurre che anche il tegumento rientri in questo concetto. Il test di Mann-Whitney è un test statistico non parametrico utilizzato per confrontare due campioni indipendenti quando il numero di osservazioni è limitato. È utilizzato per stabilire se esista una differenza significativa tra le distribuzioni di due campioni e quindi suggerisce se uno dei campioni sia stocasticamente indicativo in maniera maggiore o minore dell’altro.

Un po’ di genetica

Attraverso metodi di genomica funzionale, sono stati scopertidiversi geni la cui importanza fisiologica è rilevante per i tre distinti meccanismi di colorazione degli uccelli basata sui carotenoidi: assorbimento dei carotenoidi (SCARB1), metabolismo (CYP2J19) e degradazione (BCO2 in eccesso)

SCARB1 svolge un ruolo centrale nella mediazione dell’assorbimento dei carotenoidi e, in quanto tale, è profondamente coinvolto nei processi fisiologici di trasporto dei lipocromi nel flusso sanguigno, per cui la sua labilità evolutiva è di sicuro meccanismo di variazione del colore. È noto che una sua mutazione giustifica l’assenza totale di lipocromi nel piumaggio dei Bianchi Recessivi.

CYP2J19 è coinvolto nella conversione metabolica dei carotenoidi che transitano dal giallo al rosso (chetocarotenoidi) attraverso un processo di chetolasi (IO n° 2-2023), ma non è in grado di mediare la presenza o l’assenza di pigmentazione.

BCO2, infine, in eccesso, è coinvolto nella degradazione dei carotenoidi in

apocarotenoidi.

Un ruolo non trascurabile, è mia personale convinzione, in relazione alla mutazione Urucum è certamente svolto da ECD, complesso di differenziazione epidermica, nel processo di cornificazione delle piume.

Il gene BCO2 (betacarotene ossigenasi 2) è il gene cardine della mutazione Urucum. Le numerose osservazioni scientifiche suggeriscono che la regolazione di questo enzima svolge un ruolocentrale nel determinare l’espressione dei colori basati sui carotenoidi. I carotenoidi possonocircolare nel sangue e il controllo di BCO2 in eccesso sembra essere il meccanismo chiave per crearevariazioni di colore specifiche per tessuti e macchie, come mostrato nei Parulidi, passeriformi americani (Toews et al., 2016).

Il gene BCO2 è coinvolto nella scissione e nella scomposizione dei carotenoidi in apocarotenoidi. La scissione

Attraverso metodi di genomica funzionale, sono stati scoperti diversi geni la cui importanza fisiologica è rilevante per i tre distinti meccanismi di colorazione degli uccelli basata sui carotenoidi

ossidativa catalizzata dalla carotenoide-ossigenasi trasforma infatti i carotenoidi con catena chimica a lunghezza intera in apocarotenoidi a lunghezza corta. La mutazione Urucum abroga l’attività di scissione dei carotenoidi operata da BCO2. È effet-

tivamente una mutazione nonsenso del gene BCO2 e causa una sostituzione aminoacidica che rende l’enzima BCO2 non funzionale (mutato bco2). Non cambia la concentrazione dell’enzima ma in pratica si esprime un enzima che non è funzionale. Di conseguenza, l’attività di scissione dei carotenoidi è compromessa, portando a un accumulo di pigmenti carotenoidi nei tessuti del becco e delle zampe (le parti nude). Questa mutazione è recessiva autosomica e quindi si esprime solo in individui omozigoti per la mutazione (bco2/bco2). Perché il fenotipo Urucum si manifesti, un canarino deve ereditare due copie mutate del gene BCO2 (una da ciascun genitore). Se un individuo possiede solo una copia mutata e una copia funzionante del gene (eterozigote), il fenotipo sarà normale poiché la copia sana del gene è sufficiente per mantenere l’attività enzimatica normale.

Una mutazione nonsenso si verifica quando una base nel DNA viene sostituita, causando un cambiamento nella codifica di un amminoacido. Questo cambiamento interrompe prematuramente la sintesi della proteina. Di conseguenza, la proteina risultante è più corta del previsto e spesso non funziona correttamente.

Il piumaggio dei canarini Urucum

Questa mutazione ha un notevole effetto sul colore delle parti nude, sul dissolvimento delle brinature ma interferisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso. La sensazione che ho provato nel trattenere tra le mani un soggetto Urucum giallo è stata quella di stringere qualcosa molto simile a un mannello di bambagia. A mio avviso, gli Urucum gialli intensi, ma è un parere strettamente personale, sono più appariscenti degli Urucum rossi; i gialli evidenziano una cromia gialla unica, splendente, sono di una vistosità e imponenza uniche. Ad una analisi più attenta ho potuto notare che l’estensione delle piume è più larga dei classici intensi, le piume copritrici hanno una convessità diversa, l’innesto delle penne sul rachide è prossima a 90° (negli intensi WT si avvicina a 45°), le penne sono conformate in maniera più simile a quelle dei canarini mosaico piuttosto che agli intensi. Questo aspetto serico, setoso e morbido con molta probabilità è un effetto pleiotropico della mutazione Urucum (b). Forse è anche legato a quel cluster di geni che va sotto il nome di complesso di differenziazione epidermica (ECD) che sono rilevanti nella cornificazione delle piume e, di conseguenza, anche nella assenza delle brinature.

Il complesso di differenziazione epidermica (EDC) è un composito genetico comprendente oltre cinquanta geni che codificano per proteine coinvolte nella differenzazione terminale della cornificazione dei cheratinociti, il tipo cellulare primario dell’epidermide.

Il processo di cornificazione delle piume è fondamentale per la forma-

Questa mutazione ha un notevole effetto sul colore delle parti nude, sul dissolvimento delle brinature ma interferisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso

zione e lo sviluppo delle piume degli uccelli: le cellule dell’epidermide producono cheratina, una proteina fibrosa che conferisce forza e resistenza alle piume. Il processo garantisce che le piume siano leggere, flessibili e resistenti, ideali per il volo, per l’isolamento termico e altre funzioni specifiche degli uccelli. Una breve panoramica del processo: Differenziazione cellulare: le cellule dell’epidermide iniziano a specializzarsi e a produrre cheratina β. Cheratinizzazione: le cellule si riempiono di cheratina e perdono il nucleo, diventando strutture rigide. Formazione della struttura: le piume si sviluppano seguendo un modello genetico e ambientale, creando la struttura distintiva di rachide, barba e barbule, secondo un preciso programma strutturale.

Le piume Urucum affrontano la fase di cheratinizzazione con dosi di cheratina, successive ma limitate, che portano ad un lento indurimento e in tempi meno rapidi e quindi conferendo una relativa morbidezza

I geni EDC influenzano tutto il processo, modulando le singole fasi secondo un programma genetico prestabilito. Le piume Urucum affrontano la fase di cheratinizzazione con dosi di cheratina, successive ma limitate, che portano ad un lento indurimento e in tempi meno rapidi e quindi conferendo una relativa morbidezza Il lento irrobustimento consente ai lipocromi di diffondersi nella corteccia delle piume in quantità abbondanti e di permeare subito le parti apicali delle piume, le prime a conformarsi. Le zone destinate alle scaglie della brinatura, prima dell’espulsione della piuma dalla papilla, vengono colmate di carotenoidi, conformando così la struttura originale del piumaggio dei canarini Urucum.

Non esiste alcun accertamento scientifico di quanto esposto in queste ultime righe, sono solo logiche ponderazioni personali.

Note

(a) L’HPLC, o cromatografia liquida ad alte prestazioni, è una tecnica analitica per identificare e quantificare le sostanze in una soluzione. Può essere applicata per misurare la concentrazione di carboidrati negli alimenti e nelle bevande, di pesticidi nelle acque di superficie per l’analisi ambientale o di catecolamine nelle urine per scopi clinici, per citare alcuni impieghi.

(b) Interessante è questo particolare aspetto della pleiotropia: struttura setosa e colorazione. Nella razza Lizard potrebbe esserci un meccanismo simile, ipotesi di G. Canali che mi sento di condividere. In questa razza così unica, abbiamo piumaggio molto più setoso, largo e carotenoidi non elaborati. Fenomeno certo non uguale all’Urucum ma sicuramente qualcosa di simile.

Fonti

-Luis F.F. Beraldi, Bico vermelho

-Matthew B. Toomey, Pedro M. Ara, Ricardo J. Lopes, Sandra Afonso e altri, Genetic Basis of De Novo Appearance of Carotenoid Ornamentation in Bare Parts of Canaries

-G. Canali, Italia Ornitologica, n° 8-9/2018

-M. Alfonzetti, Italia Ornitologica n°2/2023 -Małgorzata Anna Gazda, Genetic basis of simple and complex traits with relevance to avian evolution -Canaricultura.com, Mutación Urucum en Canarios: Características y Origen -Alvaroblasina.com, Mutacao Urucum -Canaryculture.com, Understanding The Red Urucum Mutation in Canaries

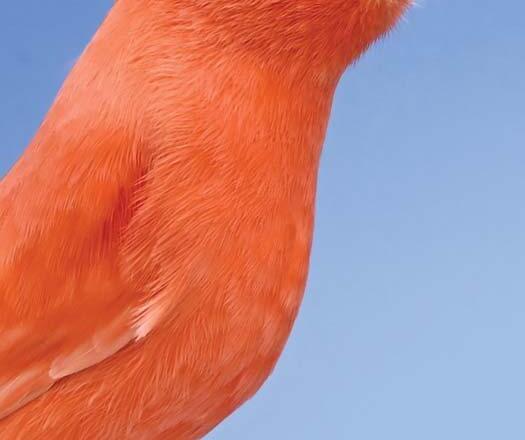

testo e foto di SILVIO CANALE

Il crociere comune (Loxiacurvirostra)

è un uccello che appartiene alla famiglia dei fringillidi (Fringillidae); predilige le foreste di conifere e si differenzia dagli altri uccelli poiché ha le punte del becco incrociate, un esempio di adattamento per estrarre i semi tra le scaglie delle pigne. Il piumaggio del maschio è rossiccio, mentre la femmina è di un verde olivastro con il sottogola leggermente grigio.

Questo meraviglioso fringillide è stanziale, fra i 1000 e i 2200 metri di altitudine su tutto l’arco alpino e le Prealpi, e a differenza di altri fringillidi può nidificare quasi tutto l’anno, prediligendo i mesi con maggiore disponibilità di semi di conifera (gennaio-giugno).

Durante questo periodo si possono osservare nelle foreste di conifere, specialmente sulle cime, dove c’è maggiore disponibilità di pigne, gruppi numerosi di questo meraviglioso fringillide. I maschi, quando iniziano l’estro, cantano per attirare l’attenzione delle femmine, per poi

Il piumaggio del maschio

è rossiccio, mentre la femmina

è di un verde olivastro con il sottogola leggermente grigio

in futuro formare la coppia. La femmina si dedica alla costruzione del nido posizionandolo di solito nella

parte superiore degli abeti rossi; depone dalle 3 alle 5 uova di colore bianco con delle macchioline marroni

e la durata dell’incubazione dura 13/14 giorni.

Per il periodo in cui nidifica, ossia l’inverno, con le temperature rigide che scendono anche sotto lo zero, la femmina inizia quasi subito la cova già dal primo-secondo uovo; scende molto di rado dal nido e sarà compito del maschio nutrirla; avendo abbondanza di cibo, questi uccelli possono portare avanti anche quattro covate.

La mia passione per gli uccelli probabilmente è nata fin da bambino, in particolare per i Loxia; questo fringillide mi ha sempre affascinato: un ricordo indelebile risale a quando andavo a fare delle passeggiate con mio padre,

La femmina inizia quasi subito la cova già dal primo-secondo uovo; scende molto di rado dal nido e sarà compito del maschio nutrirla

anche lui un amante dell’ornitologia, e mi soffermavo a osservarli appesi a testa all’ ingiù, come dei veri e propri acrobati.

Dopo molti anni la passione per il crociere non è mai svanita, perciò un giorno mi misi in contatto con allevatori di varie zone d’Italia per avere più informazioni possibili riguardo questa specie per me preziosa, sull’alimentazione e la riproduzione in ambiente controllato, fino a che riuscii a trovare una coppia di sicura provenienza, cosa molto importante… era regolarmente anellata. Così da subito mi misi al lavoro per dare loro il migliore habitat possibile per poi sperare di avere qualche risultato positivo, anche se a volte non è sempre facile, poiché ci vuole un po’ di fortuna e impegno costante, specialmente nella fase di prepara-

zione cove, in quanto sono uccelli a dir poco strani: un anno si riproducono senza grandi difficoltà, mentre l’anno dopo la stessa coppia non abbozza neppure il nido…

Il crociere nasce con il becco diritto, che assumerà la curvatura dopo circa due-quattro settimane di vita. I pulli nascono con un leggero piumino color marrone scuro e dopo circa 15/18 giorni sono già pronti a lasciare il nido; sono di un grigio scuro con delle striature nere sul petto e di solito i maschi hanno qualche sfumatura di un leggero giallo sul petto (si possono già notare dai primi mesi).

Ora cercherò di raccontare la mia esperienza personale di allevamento maturata nell’arco degli anni.

Abitando in montagna, sulle Prealpi vicentine, a 1100 metri con un tasso di umidità basso nella stagione estiva, ero privilegiato rispetto a chi allevava in pianura: l’habitat era favorevole per questa specie (ho notato che non amano le temperature torride).

Avevo dapprima preparato una piccola voliera (650 x 950 x 1600 cm) ben allestita, con dei rami di conifera ben disposti per dare un po’ di privacy alla coppia; l’alimentazione iniziale di mantenimento era abbastanza leggera (miscela per ciuffolotti e verdoni) con l’aggiunta di piselli scongelati e di un pastoncino proteico una-due volte a settimana, in modo da abituare la coppia gradualmente; ho osservato, in questi anni di allevamento dei Loxia, che non sono amanti dei pastoni che si trovano in commercio.

L’entrata in estro di questo fringillide non si basa sulla temperatura e sulle ore di luce come accade con altri fringillidi; è molto importante il cambiamento alimentare, detto anche in gergo “stacco”, che deve esser fatto gradualmente. Io personalmente inizio a fornire l’alimentazione ricca di semi di conifera a fine dicembre, con l’aggiunta di qualche pinolo, senza esagerare, perché poi i maschi possono diventare troppo focosi con la femmina, disturbandola durante la preparazione del nido e a volte anche distruggendolo.

Giornalmente fornisco delle pigne di pino mugo, ricche di vitamina E e non

L’entrata in estro di questo fringillide non si basa sulla temperatura e sulle ore di luce come accade con altri fringillidi; è importante il cambiamento alimentare

solo... a mio parere sono molto importanti per le loro proprietà e le raccolgo nei mesi di settembre e ottobre, conservandole poi in un congelatore. Fin da subito ho messo la coppia nella voliera, osservandola più volte al giorno; ho visto che a volte litigavano, ma poi, con il passare del tempo, il comportamento del maschio è diventato meno aggressivo nei confronti della femmina: il corteggiamento era

cominciato, il maschio aveva iniziato a cantare con dei gorgheggi, andava a nutrirsi di qualche pinolo e seme di conifera per poi andare ad imbeccarla, passandoglielo con dolcezza…. questo era un segnale positivo.

Come materiale per la costruzione del nido avevo inserito vari tipi di fibre che si trovano in commercio (cocco, juta, cotone) ma anche del materiale che riuscivo a reperire in natura tipo mu-

Meglio inserire più nidi, posizionandoli sui vari lati della voliera, in modo che la coppia scelga la posizione più favorevole per la cova

schio, licheni vari, rametti secchi di abete, molto graditi; per fare la base del nido ho usato un cestino in vimini di diametro 12 cm, inserito nell’apposito contenitore in ferro per impedire al maschio, quando la femmina sta covando, di rovinare il tutto. Un consiglio: meglio inserire più nidi, posizionandoli sui vari lati della voliera, in modo che la coppia scelga la posizione più favorevole per la cova.

Ho notato che le femmine a volte iniziano la costruzione del nido per poi cambiare posto; non deve mai mancare il calcio (osso di seppia) e una volta a settimana fornisco quello in polvere nei beverini; di vitamine particolari non faccio uso ma cerco di avvicinarmi il più possibile all’alimentazione naturale.

Dopo vari tentativi, la femmina, a metà febbraio, ha trovato il nido e la posizione ideale; ho notato che iniziava a rimanere all’interno per più ore durante il giorno, segno che non mancava molto per la deposizione, e dopo un paio di giorni finalmente il primo uovo, per fortuna mia all’interno del cestino… a volte succede che con la prima covata qualche uovo venga deposto a terra dal posatoio, rompendosi, poi di solito con le altre covate si sistema il tutto. Ciò succede quando i maschi sono troppo irruenti oppure la femmina non è ancora pronta.

Circa una settimana dopo ho controllato e aveva deposto tre uova; io personalmente li lascio tutti nel nido anche per non disturbare la cova. Qualche giorno prima della nascita metto a loro a disposizione piselli, fatti asciugare con un po’ di pastone semimorbido con l’aggiunta di qualche biscotto integrale frantumato e pinoli, il tutto fornito in piccole dosi ma sempre fresco, specialmente quando inizia la stagione più calda (primavera inoltrata), per evitare il pericolo che si formino delle muffe.

Dopo 13/14 giorni ecco le prime nascite: se la coppia è affiatata il maschio già dai primi giorni porta l’imbeccata per poi nutrire i pulli; di solito le femmine di crociere sono protettive e svezzano i pulli senza grandi problemi. Non faccio uso di balie, cerco sempre di allevare in purezza per poi avere dei

soggetti con una buona genetica, cosa da non sottovalutare per un buon ceppo.

Dopo un paio di giorni di solito faccio sempre un controllo veloce per capire se vengono nutriti a dovere; al sesto/settimo giorno metto gli anellini, una fase semplice ma nello stesso tempo delicata. Per nascondere l’anellino alla femmina metto del nastro color carnicino: alcune femmine sono maniache della pulizia del nido e, se si accorgono, potrebbero buttare i pulli fuori dal nido. Il maschio di solito non va mai tolto, solo in casi estremi; sarà lui ad aiutare la femmina a nutrire i piccoli negli ultimi giorni, prima dell’indipendenza dai genitori. Una volta involati, come dicevo prima, la femmina inizia la seconda covata; è qui che il maschio fa la differenza, perché sarà lui a portare avanti la prole fino a fine svezzamento, che ha all’incirca una durata dai 35 ai 45 giorni. In base alla mia esperienza è molto importante non dividere prima i pulli dai genitori.

Il periodo della muta è abbastanza lungo, circa tre mesi, poi molto dipende dalla stagione; metto loro a disposizione giornalmente pigne di abete rosso e pino mugo, carota, semi di conifera; importante fornire sempre acqua pulita nelle vaschette per dare loro la possibilità, specialmente nei mesi più caldi (luglio e agosto), di fare dei bagni molto graditi. Ai maschi fornisco del colorante diluito nell’acqua e

Grande qualità • Ottimi riproduttori

BRUGHERIO (MB)

Tel. 347.0784494

l’esposizione al sole è importantissima (ma non sole diretto) per avere un bel piumaggio sgargiante per poi ottenere qualche bella soddisfazione alle mostre ornitologiche. Concludendo, un doveroso ringraziamento a chi mi ha concesso questa opportunità di far conoscere la mia esperienza personale di allevamento del crociere. Buon allevamento a tutti!

testo di IVANO MORTARUOLO, foto AUTORI VARI

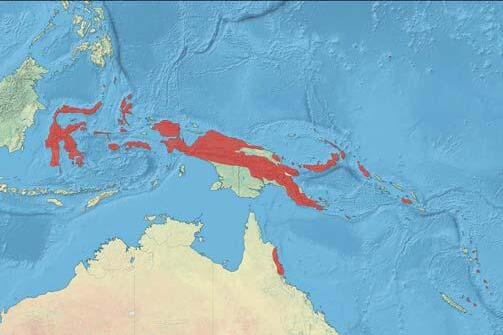

Il Diamante di Kittlitz occupa una vasta area che, partendo da est della linea (immaginaria) di Wallace, comprende le isole Sulawesi, Molucche, Caroline, Salomone, Nuove Ebridi, arcipelago di Bismarck, Nuova Guinea e Australia (segnatamente la penisola di Capo York). È dunque un areale di miglia di chilometri, costituito per buona parte da gruppi insulari, che verosimilmente è il più vasto rispetto a quello che caratterizza le altre specie ascritte allo stesso genere. Le sue numerose sottospecie dimostrano un’apprezzabile somiglianza che si esprime pure con lievissime diversità morfologiche, cromatiche ed etologiche, anche se, in alcuni casi, sono state evidenziate divergenze genetiche di una certa rilevanza.

Premettendo che gli esponenti del genere Erythrura sono molto similifenotipicamente, forse perché il loro percorso evolutivo è stato “breve” e meno articolato (la loro origine è abbastanza

di Kittlitz, foto F.O.I.

Gli esponenti del genere Erythrura sono molto simili fenotipicamente

“recente”, in quanto risalirebbe a circa 6,4 milioni di anni fa), è ipotizzabile che l’“omogeneità” della trichroa, nelle sue numerose popolazioni,sia derivata anche dal fatto che è la più giovane fra i

congeneri e che quindi ha subito sviluppi più limitati e forse lineari. Il comportamentodi questo uccello è caratterizzato da una plasticità trofica e da spinte nomadiche che gli consen-

tono sia di occupare eterogenei habitat (boschi di mangrovie, foreste di alta montagna, praterie, aree coltivate, giardini pubblici eccetera), sia di mantenere la propria popolazione su livelli non allarmanti, nonostante l’avanzata dei fenomeni antropici e la possibilità di eventi dannosi (si pensi, per esempio, a fenomeni atmosferici di una certa entità, soprattutto in circoscritte aree insulari).

Le denominazioni che sono state attribuite al volatile in numerose lingue fanno esplicito riferimento alla cromia della livrea, mentre, da quanto mi è dato sapere, solo in francese e in italiano vi è un chiaro richiamo al suo scopritore, del quale fornisco alcune sommarie notizie.

Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz (1799-1874) era un tedesco di origine polacca che vantava nobili natali e che si distinse per le sue eclettiche attitudini. Egli fu infatti un ufficiale della Marina Militare, un esploratore, un ottimo pittore, un botanico e un ornitologo. Nel 1825 lasciò il servizio militare per unirsi, l’anno successivo, alla spedizione russa con la corvetta Senjawin, che circumnavigò il globo fino al 1829. Ebbe così occasione di reperire una gran mole di specimenzoologici e botanici, effettuando, tra l’altro, accurati studi sugli uccelli del Cile e raccogliendo e descrivendo anche due specie ornitiche che subito dopo furono dichiarate estinte. Mi riferisco al Colombo versicolore Columba versicolor (1832)e allo Storno nero Aplonis corvina (1833), originari dell’isola Kosrae (arcipelago delle Caroline).

Sempre in quell’isola, allora chiamata Ualan, vennero catturati alcuni piccoli passeriformi con il piumaggio caratterizzato sostanzialmente da tre cromie, che lo zoologo descrisse poi nelle Mémories de

Con questa tavola Friedrich Kittlitz corredò la sua descrizione del Diamante eponimo, pubblicata su Mémoriesdel’AcadémieImperialedeSciencesdeSant-Pétrobourg (vol. II, pagg. 8 e 9, tavola X, 1835)

l’Académie Imperiale de Sciences de Saint-Pétrobourg (vol. II, pagg. 8 e 9, tavola X, 1835), conferendo loro il nome scientifico di Fringilla trichroa (tri=tre, khroa=colore).

Kittlittz visitò Kosrae nell’inverno del 1827-1828 ed ebbe così modo di con-

Aree di distribuzione del Diamante di Kittlitz, fonte iconografica: animalia.bio/it/blue-facedparrotfinch

statare che questo uccello sconosciuto, somigliante al Diamante pappagallo, era presente quasi ovunque, ma aveva un’indole diffidente e, quando s’involava perché spaventato, emetteva ripetutamente un verso che ricordava uno zitt zitt. Nella sua descrizione propose una sintetica rappresentazione delle caratteristiche fenotipiche, che qui di seguito riporto: becco nero, zampe carnicino chiaro, iridi marrone scuro, “il colore dominante del piumaggio di un bellissimo verde pappagallo che diviene più chiaro nel ventre, ma comunque lucente”; fronte, zona perioculare e guance di un blu oltremare, copritrici caudali superiori e coda rosso ruggine, remiganti bruno scuro con bordo gialloverde, coda a forma di aculeo. A corredo di questa descrizione, l’autore propose anche una tavola (la numero dieci) che, pur nella sua essenzialità, offre chiare indicazioni per la determinazione della specie. Gli esemplari dell’isola Kosrae sono considerati appartenenti alla sottospecie tipica, vale a dire l’Erythrura trichroa trichroa. Si dovette però attendere il 1850 per attribuire all’Estrildide l’attuale denominazione scientifica,su proposta del principe Carlo Luciano Bonaparte, nipote del famoso imperatore e grande studioso di ornitologia e di tassonomia (Conspectus Generum Avium – vol. I, pag. 457).

Tuttavia, prima che si affermasse stabilmente l’odierna nomenclatura, non mancarono le iniziative da parte di vari ornitologi. Cito alcuni sinonimi proposti: Estrelda trichura, Amadina trichroa, Acalantha kittlizii, Chloromunia trichroa, Erythrura trichros. Propongo ora una breve descrizione delle altre dieci sottospecie attualmente riconosciute (1) nel Diamante di

Kittlitz, rispettando l’ordine cronologico con cui le segnalazioni sono state pubblicate.

Sottospecie Erythrura trichroa modesta, descritta da Alfred Russel Wallace (18231913) su TheIbis (vol. IV,serie I, n. 16, pag. 351,1862). La località tipo (il luogo dove lo specimen è stato catturato e osservato, ovvero la località tipica della specie o sottospecie): Ternate (arcipelago delle Molucche Settentrionali). La segnalazione avviene in seno a una nota dal titolo On some Birds from the Northern Moluccas, in cui sostanzialmente è evidenziato che i lati del collo presentano una colorazione giallastra, le punte delle ali sono scure e le copritrici inferiori hanno cromie gialloarancio. Nelle femmine il rosso e il blu sono opachi e poco estesi. Le zampe sono di un rosso scuro.

Questa tavola costituisce la rappresentazione del primo esemplare della sottospecie

Successivamente Hernest Hartert (Novitates Zoologicae, vol.VII, n.1, pag.6, 1900), esaminando alcuni specimen acquisiti dal Tring Museum e provenienti dalle isole Ternate, Halmaheira e Bacan, ha avuto modo di confermare e integrare la descrizione di Wallace, evidenziando che: il verde è meno intenso e più giallastro, specialmente nelle aree sottostanti, le copritrici alari inferiori sono di un camoscio chiaro senza sfumature (frequenti invece nella sottospecie nominale), l’ala supera costantemente la lunghezza dei cm 60 (6265cm).

Erythruratrichroamacgillivrayi rinvenuto in Australia, fonte iconografica: Kershaw, 1918

che il verde e il rosso del piumaggio sono più chiari rispetto a quello del Diamante pappagallo Erythrura psittacea, mentre le guance e la fronte presentano un blu brillante (il nome specifico di cyanofrons evidenzia, appunto, tale peculiarità cromatica). Inoltre, viene rilevata la maggiore lunghezza delle due penne centrali della coda. La località tipo: Lifu (Isole della Lealtà).

Ulteriori rilevazioni hanno evidenziato che in questo taxon il blu della mascherina è meno esteso.

L’areale di distribuzione è sostanzialmente costituito dalle tre suddette isole insieme a quella di Tidore.

Sottospecie Erythrura trichroa cyanofrons (2), descritta da Edgar Leopold Layard (1824-1900) su The Annals and Magazine of Natural History (vol. I, serie V, pagina 375, 1878). Il testo è molto conciso e sostanzialmente indica

sottospecie in esame ha dimensioni ridotte rispetto alle woodfordi, modesta,trichroa e alla specie Erythrura papuana (allora considerata sottospecie), ma la colorazione è pressoché identica.

Per fornire ulteriori informazioni fenotipiche su questo taxon, attingo a un resoconto dell’ornitologo Hernest Hartert (Novitates Ornitologicae, volume VII, 1900), nel quale è indicato che la

Si dovette però attendere il 1850 per attribuire all’Estrildide l’attuale denominazione scientifica

L’areale comprende le Nuove Ebridi (Efate, Lopevi, Aoba, Tanna, Erro, Annitum, Vanuatu), Banks (S. Maria) e le isole della Lealtà (Maré e, naturalmente, Lifu o Lifou). Nell’isola di Vanuatu questa sottospecie convive con il Diamante reale Erythrura regia, creando un rapporto che, a seconda della collocazione delle due popolazioni, potrebbe essere definito di parasimpatria o di simpatria. Le due specie, infatti, d’ordinario occupano due habitat differenti e diversi sono anche gli orientamenti trofici. La cyanofrons è presente nelle savane, piantagioni, giardini, ai bordi delle foreste e in altre aree aperte collocate dal livello del mare fino a m.1.200 di altitudine. La sua alimentazione è in prevalenza costituita da semi di un eterogeneo numero di piante erbacee, integrata, verosimilmente durante l’allevamento dei piccoli, da insetti. Il Diamante reale ha invece una natura timorosa e schiva che lo spinge a vivere nelle foreste umide di alta montagna, anche se è stato avvistato in altri habitat come, ad esempio, nei pressi di villaggi, piantagioni e savane. Diversa è anche la sua dieta di base, costituita da fichi e, in piccola parte, da insetti trovati all’interno o in prossimità di tali infiorescenze. Dunque, fra le due specie non dovrebbero esserci competitività.

Sottospecie Erythrura trichroa sigillifera, descritta da Charles Walter De Vis (1829-1915) su The Ibis (vol. III, serie VII, pagg. 389-390, 1897), attribuendo il nome di Lobospingus sigillifer. Con questa segnalazione, inserita in un resoconto sui rari uccelli della Nuova Guinea Britannica (attualmente corrisponde alla fascia meridionale

della Papuasia Nuova Guinea), l’autore istituisce un nuovo genere e una nuova specie, ma non dà alcuna indicazione del locus typicus. Al che, diversi studiosi ipotizzano che possa essere il monte Scratchley (sud-est della Papuasia Nuova Guinea), ma questa indicazione geografica non è attendibile perché è riportata dall’autore solo nella descrizione relativa al Diamante di monte, con il nome di Oreospiza fuliginosa (l’attuale denominazione scientifica è Oreostruthus fuliginosus).

Per quanto attiene alla scelta del nome specifico (detto anche epiteto), sigillifera, si è concordi nel ritenere che l’etimologia vada ricercata nelle parole latine sigillum (segno, immagine) e ferre (portare), forse per evidenziare la peculiarità e regolarità della mascherina blu. Questa mia ipotesi potrebbe essere suffragata dal fatto che De Vis, nel proporre la denominazione del nuovo genere Lobospingus (lobos= lobo; spingos=fringuello, uccello),potrebbe anche aver fatto riferimento al disegno della testa osservando il volatile lateralmente. Detto altrimenti, guardando la testa da entrambe le parti si ha l’impressione che vi siano due lobi. L’autore ha descritto questa sottospecie esaminando uno specimen conservato sotto spirito. L’areale comprende la Nuova Guinea e le isole dell’arcipelago di Bismarck. Questa sottospecie convive in alcune aree con il Diamante papuano Erythrura papuana, ma non è ben chiaro il rapporto che può intercorrere fra i due taxa (simpatria, parapatria eccetera); sta di fatto che in alcuni casi si incon-

trano e risulta molto difficile delinearne l’identificazione. Infatti, la livrea è pressoché uguale, mentre diversa è la taglia e la grandezza del becco, a favore della papuana. Tuttavia, più delineati sembrano alcuni aspetti etologici come la scelta degli ambienti e l’orientamento trofico. Ma recenti studi sul DNA mitocondriale (DeCicco et alii: New Guinea Erythrura parrotfinches: one species or two? 2020) hanno messo in luce che, a una rilevante somiglianza fenotipica, fa riscontro anche un “uguaglianza” genetica. Successivi approfondimenti (DeCicco et alii: A complete species-level phylogeny of the Erythrura parrotfinches -Aves: Estrildidae- 2023), con analisi genomiche nucleari, hanno confermato che non si tratta di due differenti unità tassonomiche, bensì la papuana potrebbe costituire un morfismo locale della sigillifera. Ulteriori riscontri si renderanno necessari, intanto nelle check-list si continua a considerare distinti i due taxa.

Sottospecie Erythrura trichroa woodfordi,descritta da Hernest Johann Otto Hartert (1859-1933) su Novitates Ornitologicae (vol.VII, pag.7, 1900). La scelta del nome specifico non è casuale in quanto vuol esprimere stima

L’areale si estende per diverse migliaia di chilometri

e riconoscenza a Charles Morris Woodford (1852-1927), un naturalista e filatelico che per otto anni fu commissario del Protettorato delle Salomone. Questi, forse grazie al potere di cui poteva disporre, fu in grado di cedere alla Collezione Rothschild due specimen di femmine: uno catturato il 30 giugno del 1887 e l’altro il 5 giugno dello stesso anno, entrambi provenienti da Aola (Guadalcanal, arcipelago delle Salomone).

Nella sua descrizione, l’autore non indica il cosiddetto olotipo, vale a dire non sceglie l’esemplare più rappresentativo della sottospecie in esame, ma si limita a riferire che le due femmine, conservate nel Tring Museum (fondato da Lord Lionel Walter Rothschild), hanno ali lunghe cm 63-64. Mentre, per quanto riguarda la morfologia, ritiene che siano simili alla sottospecie nominale, anche se differiscono per la fascia frontale più stretta e forse per la maggiore lunghezza delle remiganti.

Alla suddetta omissione Hartert rimedia con una successiva pubblicazione del 1919, sempre su Novitates Ornitologicae (volume XXVI, pag.142), nella quale indica che lo specimen più rappresentativo è quello catturato il 30 giugno 1887 (lectotipo), conseguentemente all’altro spetta solo il ruolo di paralectotipo (3), il cui scopo è di fornire un’idea della variabilità esistente all’interno del taxon. Questa sottospecie è presente nelle isole Salomone.

Sottospecie Erythrura trichroa macgillivrayi, descritta da Gregory Macalister Mathews (1876-1949) su Austral Avian Record (vol. II, n. 5, pag. 103,1914). Località tipo: erroneamente riportato Claudie River mentre è esatta l’indicazione di isola di Lloyd (Queensland nordorientale). La storia del riconoscimento di questa sottospecie ci viene in parte raccontata dal curatore del Museo Nazionale di Melbourne, signor J. A. Kershaw (The Emu, vol. VIII, parte I, pag. 1, 1918). Nel marzo 1891 il suddetto Museo ricevette dal signor F. Ayres uno specimen raccolto nel 1890 nel Queensland settentrionale. Inizialmente si credette che potesse trattarsi di un esemplare

ascritto alla sottospecie cyanofrons, ma dubbi sulla sua realeprovenienza imposero di non registrare il reperto. Nel 1914 il dott William Macgillivray era in compagnia del signor William Mc Lennan lungo un bosco di mangrovie, nell’isola di Lloyd, quando nel giorno 11 gennaio quest’ultimo uccise un uccello molto somigliante all’esemplare presente in tale Museo. Fu così che Mathews, avendo compreso che trattavasi di un taxon sconosciuto, nello stesso anno si “affrettò” a segnalarlo al mondo scientifico, attraverso la nota Additions and corrections to my list of the birds of Australia pubblicata sulla suddetta rivista Austral Avian Record,ma sbagliò il luogo di provenienza. L’autore prese le distanze dalle ipotesi iniziali di un possibile cyanofrons, evidenziandone le differenze che si possono compendiare nel becco più grande, la colorazione più scura della fronte e delle guance, le copritrici caudali superiori e la coda di un colore più intenso e le ali di dimensioni maggiori. Indica inoltre che gli esemplari provenienti dalla Nuova Guinea Britannica, attualmente inseriti nella sottospecie sigillifera, sembrano simili, ma il blu della fronte si estende fino alla sommità della testa nella forma australiana. L’autore, per evidenziarne maggiormente la peculiarità geografica, propone anche il nome volgare di Australian Green-backed Finch Non sorprende quindi che l’epiteto sia dedicato al dott. Macgillivray. L’areale è circoscritto alla parte nordorientale della penisola di Capo York. Va tuttavia rilevato che, nonostante la convinta determinazione geografica e tassonomica di Mathews, l’autorevole biologo evoluzionista Ernest Mayr (1904-2005) ritenne che questo taxon sostanzialmente non differiva, per struttura e per peculiarità cromatiche, dalla popolazione della Nuova Guinea meridionale e, quindi, propose di riunire i due gruppi nella sottospecie sigillifera (American Museum Novitates, n. 489, pagg. 1-10, 15 settembre 1931). Valutazione questa condivisa da molti studiosi. Comunque, in tempi recenti, alla macgillivrayi è stata restituita l’autonomia tassonomica, in attesa di ulteriori approfondimenti genetici e anche in

Mathews, per evidenziarne maggiormente la peculiarità geografica, propone anche il nome volgare di Australian

Green-backed Finch

considerazione della sua scarsa presenza in natura e delle insufficienti conoscenze ecologiche finora acquisite. Prima di concludere la trattazione di questa sottospecie, desidero evidenziare che l’iperattivo e “inquieto” Mathews propose anche la sostituzione del genere Erythrura con Chloromunia (Austral Avian Record - vol. V, parte 2-3, pag.40, 1923), conseguentemente il volatile in esame assunse la denominazione di Chloromunia trichroa. Ma tale iniziativa non fu sostenuta dal mondo scientifico.

Sottospecie Erythrura trichroa pinaiae, descritta da ErwinFriedrich Teodor Stresemann (1889-1972) su Novitates Ornitologicae (vol. XXI, pag. 147, 1914). Località tipo: Gunung Pinaia (isola di Seran). Risulta evidente che l’epiteto fa esplicito riferimento al luogo in cui il volatile è stato trovato. L’olotipo è costituito da un maschio, catturato il 18 agosto 1911, a cui è stato attribuito il n. 876 di registrazione nella Collezione Rothschild (Tring Museum). L’autore segnala che il taxon differisce dalla papuana (allora non considerata specie) e dalla modesta sia per le sfumature bluastre del piumaggio verde, sia perché i bordi esterni delle secondarie assumono una colorazione grigio-blu e non verde. Vive nelle Molucche meridionali (Seran, Buru)

Sottospecie Erythrura trichroa pelewensis, descritta da Nagamichi Kuroda (1889-1978) su Momiyama, “Birds of Micronesia” (pag. 27, 1922). Località tipo: isole Palew (anche dette

Questo cladogramma (parziale) evidenzia che il Diamante di Kittlitz è sia coevo del Diamante papuano sia il più recente rispetto alle altre Erythrure. Per il rapporto fra i due taxa si veda la trattazione relativa alla sottospecie sigillifera, fonte iconografica: Olsson e Alström, 2020

Palau). Fu catturato un sol esemplare e ricerche effettuate nel 1945, sull’area meridionale dell’isola di Palau, non diedero alcun risultato (si suppone che qualche soggetto potrebbe aver trovato rifugio nelle foreste di montagna).

L’epiteto fa esplicito riferimento al luogo in cui lo specimen è stato catturato.

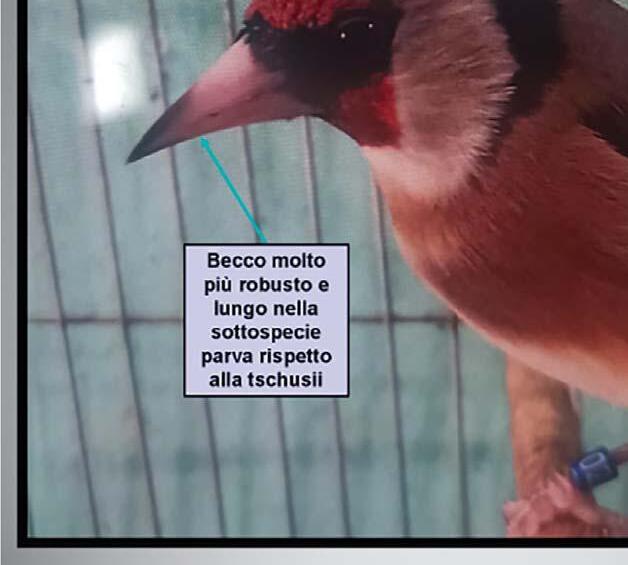

Nella sua descrizione, l’autore riferisce che il nuovo taxon rassomiglia alla sottospecie nominale, ma se ne differenzia per il becco più spesso e robusto, per la maschera con blu deciso, per le parti inferiori più chiare e sfumate di blu. Inoltre, dal groppone alle copritrici caudali superiori il rosso diviene brillante (anziché cremisi opaco), le penne caudali centrali sono rosso brunastro (anziché cremisi opaco), la coda e le ali sono più lunghe. Dall’esame morfometrico di alcuni elementi (ala, coda, profilo della mascella e tarso) dell’unico esemplare esaminato da Kuroda, è emerso che è più grande della sottospecie nominale.

Questo taxon è ritenuto endemico delle Isole di Palau.

Sottospecie Erythrura trichroa eichhorni, descritta da Hernest Johann Otto Hartert (1859-1933) su Novitates Ornitologicae (vol. XXXI, pagg. 274275, 1924). Località tipo: isola di S. Matthias (arcipelago di Bismarck). L’olotipo è un maschio catturato il 5 luglio 1924 al quale è stato attribuito il numero 8635 di registrazione (Colle-

zione Rothschild). Tale esemplare faceva parte di un gruppetto di sei soggetti adulti (quattro maschi e due femmine) e due giovani provenienti, appunto, da S. Matthias, ai quali si aggiunsero altri due giovani prelevati invece dall’isola di Squally o Storn. I rimanenti nove soggetti, escludendo l’olotipo, costituiscono i paratipi. Tali esemplari vennero forniti dall’australiano Albert F. Eichhorn (1868-1933), un mercante di reperti zoologici che, grazie alla sua partecipazione a spedizioni nella Nuova Guinea, isole Salomone, Nuova Irlanda e Nuova Britannia, fu in grado di fornire il Tring Museum di numerosi specimen sconosciuti. Quindi, a lui è dedicato il nome specifico di questo taxon e di altri. Questa sottospecie è simile alla sigillifera, ma se ne differenzia per il blu più tenue e, soprattutto nei maschi, per la sua estensione che supera il vertice. Inoltre, rispetto alla cyanofrons, il becco è meno spesso e più lungo. È endemica del gruppo di isole di S. Matthias (arcipelago di Bismarck).

Nella sua descrizione, Stresemann riferisce che il nuovo taxon è simile alla modesta e alla sigillifera

Sottospecie Erythrura trichroa sanfordi, descritta da Erwin Friedrich Teodor Stresemann (1889-1972)su Ornithologische Monatsberichte (vol. XXXIX, pag.12, 1931). Località tipo: versante occidentale dei monti Latimodjong (isola Celebes, ora chiamata Sulawesi).

Anche in questo caso il nome specifico è dedicato a una persona. Si tratta infatti del chirurgo e zoologo Leonard Cutler Sanford (1868-1950), possessore di una rilevante collezione di uccelli tassidermizzati e collaboratore dell’American Museum of Natural History.

Nella sua descrizione, Stresemann riferisce che il nuovo taxon è simile alla modesta e alla sigillifera ma è sorprendentemente diverso il becco che, pur essendo della stessa lunghezza, è alto e largo alla base, ricordando quello della papuana (allora non considerata specie). Inoltre, rispetto alle suddette sottospecie, nel maschio le aree inferiori sono più chiare, tendenti al giallino, mentre il blu della parte anteriore e laterale è violaceo. Dal confronto, anche le ali sono diverse poiché più lunghe.

Sin qui l’autore. Successive osservazioni hanno evidenziato che questo taxon è endemico dell’isola Sulawesi.

Sottospecie Erythrura trichroa clara, descritta da NobusukeTaka-Tsukasa (1889-1959) e Yoshmaro Yamashina (1900-1989) su

Tori (vol. 7, pag. 109-110, 1931). Località tipo: isola di Truk (arcipelago delle Caroline). Molto verosimilmente l’attribuzione dell’epipeto clara è stata suggerita dal fatto che questa sottospecie presenta cromie più chiare. Infatti, rispetto alla sottospecie nominale, ha aree inferiori giallastre e meno verdi, il blu della testa è leggermente pallido e i lati del collo sono fortemente infiltrati di giallo tendente al dorato. Dal punto di vista morfologico i due taxa sono pressoché uguali. L’areale comprende le isole di Truk (anche dette Chuuk) e di Senyavin (la maggiore è Ponape).

Di questo volatile tendenzialmente elusivo vengono fornite poche e frammentarie informazioni, pertanto mi limito a proporre solo qualche curiosità. John Brandt, in una sua monografia sui nidi e le uova degli uccelli di Truk (1962), ha osservato che in diversi nidi di clara le uova erano scurite e presen-

tavano spruzzi di fango; ma l’autore non seppe comprenderne la causa, poiché, dalle sue osservazioni, i volatili non utilizzavano il fango per la relativa costruzione e non esercitavano tale attività con piumaggio bagnato. Nel 1930 lo zoologo Coultas raccolse nell’isola di Ponape vari specimen e, nel contempo, scoprì che i Giapponesi catturavano questi uccelli per poi spedirli nel proprio paese come animali ornamentali. Non si hanno notizie sul periodo in cui tale prelievo in natura fosse iniziato. Mentre è documentato che la prima importazione in Europa, esattamente in Germania, avvenne nel 1886 e l’anno seguente si registrarono già i primi risultati riproduttivi. In alcuni casi il successo fu talmente eclatante che si ottennero anche otto generazioni (Rugers, Encyclopédie de l’amateur d’oiseaux, 1966-1970).

Colgo l’occasione per segnalare un’ipotesi, abbastanza condivisa, secondo la

quale buona parte della popolazione domestica degli attuali Diamanti di Kittlitz sarebbe originata da esemplari ascritti alla sottospecie cyanofrons.

Ricerca effettuata per conto della Parrot Finches European Club

NOTE

(1) Prendo come riferimento la IOC World Bird List versione 15.1 del 20 febbraio 2025

(2) Questo è l’esatto epiteto proposto da Layard nella sua descrizione, che tuttavia ha subito leggere variazioni nel corso degli anni. Cito due esempi: cyanifrons (Hartert,1900) e cyaneifrons (Mayr, 1931).

(3) Qualora nella descrizione di una nuova specie o sottospecie, l’autore ometta di indicare l’olotipo, vale a dire l’elemento più rappresentativo, è possibile rimediare con una successiva designazione. Ma in questo caso lo specimen acquista la denominazione di lectotipo (dal greco: lektos= selezionato, scelto; typos=modello) e gli eventuali altri tipi diventano paralectotipi

testo di RAFAEL ZAMORA PADRÓN (*), foto M. Perez (LPF)

Platycercusicterotis, foto: M. Perez (LPF)

In questo periodo dell’anno ci concentriamo sulla riproduzione dei pappagalli e per questo motivo è

(*)Direttore Scientifico Fondazione Loro Parque

Con la primavera ci sarà stato un aumento dell’attività degli uccelli, dobbiamo prevedere alcuni cambiamenti

molto importante non dimenticare gli aspetti della loro biologia che sono comuni a tutte le specie di psittacidi. Considerando che con l’arrivo della primavera ci sarà stato un aumento dell’attività degli uccelli, dobbiamo prevedere alcuni cambiamenti che facilitino lo svolgimento di diverse attività nell’arco della giornata. Una

La ricerca del cibo diventerà ancora più importante quando la femmina inizierà la cova

delle più importanti è la ricerca del cibo, che diventerà ancora più importante quando la femmina inizierà la cova. Dobbiamo fare in modo che il maschio sia impegnato a cercare cibo per aiutare la compagna. In caso contrario, in molte specie i maschi trascorrono il loro tempo cercando curiosamente di impedire alla femmina di lasciare il nido. Ciò si verifica nelle specie più aggressive, nelle coppie giovani, nelle coppie appena formate o in quelle poco compatibili. Per risolvere questi problemi dobbiamo tenere conto del comportamento alimentare tipico della specie. I pappagalli devono essere impegnati a cercare, trovare, trasportare e man-

giare cibo, lontano dagli altri uccelli e perfino dai loro partner.

Per raggiungere questo obiettivo è bene seguire questi consigli:

-Mettere il cibo in posti insoliti. Cibo verde (erbe annuali, broccoli, bietole, lattuga, tarassaco, centocchio, ecc.) disposto in diversi punti della voliera.

-È possibile ridurre le quantità offerte nelle mangiatoie ma al contempo aumentare i rifornimenti giornalieri.

-Fornire una riserva di erbe annuali piantate, di cui i pappagalli dovrebbero trovare i frutti e poter consumare le foglie o i fiori.

-Avere dispositivi di arricchimento ambientale che richiedano uno sforzo da parte del pappagallo per ottenere la ricompensa alimentare. Per ottenere lo stimolo, bisognerebbe somministrarli in giorni diversi.

I pappagalli devono essere impegnati a cercare, trovare, trasportare e mangiare cibo, lontano dagli altri uccelli

-Una volta che i pulli sono nati, aumentate l’offerta di cibo in diversi punti della voliera.

-Piantare delle erbe aromatiche sul pavimento della voliera e gettare bacche o semi in modo che gli esemplari possano trovarli.

-Posizionare sul fondo della voliera un vassoio con torba e semi interrati.

I problemi più comuni all’inizio della fase riproduttiva sono legati all’inces-

sante ricerca delle femmine da parte dei maschi. Questo comportamento può indebolire la femmina, che smette di mangiare pacificamente quando viene molestata dal compagno.

Se si rifugia nel nido, un maschio inesperto potrebbe costringerla a rimanere dentro.

Questo tipo di comportamento può culminare in un’aggressività da parte del maschio quando la femmina reagisce in modo impetuoso o quando è già troppo debole per difendersi. La distrazione naturale dei maschi, data dai compiti di ricerca del cibo da offrire in seguito a una femmina in fase di corteggiamento o di cova, consente una riproduzione più fruttuosa. Se la femmina viene aiutata fin dall’inizio, non soffrirà di carenze nutrizionali, la fertilità delle sue uova aumenterà e il tasso di sopravvivenza dei pulli migliorerà.

Razza

anellino tipo Y (nuova tipologia di anello inamovibile F.O.I.)

Sappiamo tutti che nei Canarini Forma e Posizione Lisci, la razza Rheinlander appartiene ai canarini di razza leggera, e che attualmente l’anellino calzante è di tipo A diametro 2,4. Tuttavia, nonostante abbia mantenuto la stessa taglia, è stato verificato da molti allevatori che negli anni la zampetta è diventata più robusta, causando difficoltà nell’anellare i soggetti nei tempi dovuti.

Quindi, dal Club è stata avanzata la proposta di modifica alla CTN CFPL per aumentare il diametro dell’anellino. La Commissione Tecnica Nazionale, dopo attenta valutazione della richiesta e verifiche in allevamenti di allevatori che selezionano la razza Rheinlander e in occasione delle Mostre Ornitologiche sia Nazionali che Internazionali, ha deciso di accettare la proposta e avanzare richiesta al Consiglio dell’Ordine dei Giudici per l’adozione dell’anellino superiore tipo Y con diametro 2,7, anziché tipo A diametro 2,4. La proposta, accolta dal Consiglio dell’Ordine dei Giudici, è stata ratificata dal CDF della FOI e entrerà in vigore a partire dall’anno 2026. Quindi, per gli allevatori di questa razza, la richiesta degli anellini, potrà essere effettuata dal 15 luglio 2025, in concomitanza con la nuova campagna di iscrizione per l’anno 2026.

A sinistra: Gabbia - altezza cm. 35, lunghezza cm. 26, larghezza, profondità cm. 16 Due posatoi rotondi di mm.10 posti, rispettivamente, uno in alto, al centro, a cm. 20 circa dalla sommità e l’altro in basso, dove sarà posizionato il beverino, alla quarta sbarra, a lato contro laterale presenza della sola mangiatoia.

A destra: particolarità della testa

Rheinlander - Origine: Germania

Commenti e procedura di giudizio

Come tutte le razze prettamente con posizione eretta, il Rheinlander per essere adeguatamente valutato, deve essere posto su un tavolo alto ed il giudizio inizierà solamente quando avrà guadagnato il posatoio alto e ricomposto il piumaggio. Sono ammessi soltanto soggetti interamente unicolore lipocromici (Giallo – Rosso – Bianco, Intensi e Brinati). Ed è tollerata, soltanto nei soggetti ciuffati, una screziatura, purché non si prolunghi oltre la nuca e sul collo. Anche becco e zampe devono essere interamente chiari, quindi privi di tracce melaniniche. Non sono giudicabili soggetti di colore diverso dal Giallo, dal Rosso, dal Bianco unicolore o che presentano screziature sulla testa nella varietà testa liscia. Non è giudicabile un Rheinlander con screziature che debordano dalla nuca. Non sono giudicabili soggetti con tracce di melanina sul becco e sulle zampe. Non sono giudicabili i soggetti che superano i cm.14 in quanto fuori standard. Tavolo di giudizio alto con l’obbligo di giudicare in piedi

Anello F.O.I. tipo “Y”

Sono ammessi solo i colori giallo e bianco unicolore

È ammessa la colorazione artificiale

Rheinlander p.

Ciuffo e Testa 20

Corpo 20

Posizione 20

Taglia 15

Piumaggio 10

Zampe 5

Coda 5

Condizioni 5

Totale 100

Standard analitico

Testa e Ciuffo punti 20

Ciuffo a forma di ‘’ferro di cavallo’’ che, lasciando libero metà occhio scende fin quasi alla punta del becco, più pronunciato sul davanti e meno sui lati e che deve terminare appena dopo gli occhi, essendo auspicata l’assenza del ciuffo sulla nuca.

Il punto centrale, dal quale si origina il ciuffo, deve essere netto e posto al centro della testa.

Nel Ciuffo è tollerata la presenza di piume di altro colore dal lipocromico e dal bianco, preferibilmente non monocromatiche ma variegate, la cosiddetta ‘’screziatura del ciuffo’’, che in ogni caso non devono superare la zona topografica della nuca. Pena la non giudicabilità.

Nei soggetti senza ciuffo, la testa deve essere abbastanza ampia, leggermente piatta e con visibili sopraccigli e non è ammessa la screziatura, pena la non giudicabilità.

Difetti

Ciuffo che si estende sulla nuca.

Ciuffo non centrato.

Ciuffo che copre interamente occhi e becco.

Screziatura del ciuffo che si estende anche dopo la nuca, comporta la non giudicabilità.

Testa non abbastanza ampia.

Testa arrotondata.

Sopraccigli non visibili nei soggetti a testa liscia. Screziatura sul testa liscia comporta la non giudicabilità.

Corpo punti 20

Corpo minuto, Sottile, slanciato ed elegante. Il petto ed il dorso, dopo l’attaccatura con il collo che deve apparire visibile, pieno e rientrante alla sua base, devono essere leggermente prominenti, arrotondati e devono, gradatamente, assottigliarsi verso la coda.

Attaccatura delle ali appena visibile.

Difetti

Corpo grossolano e tozzo, che non si assottiglia verso la coda.

Collo tozzo senza rientranza alla base. Petto e dorso senza o con eccessiva prominenza, né arrotondati.

Attaccatura delle ali molto visibile.

Posizione punti 20

La posizione deve essere di circa 80° con coda perpendicolare; pertanto, la forma che ne risulta è lie-

vemente arcuata.

Difetti

Posizione non eretta.

Posizione non arcuata.

Soggetto troppo vivace che non va in posizione.

Taglia punti 15

Taglia massima consentita cm. 12.

Difetti

Taglia superiore a quella indicata. Sono da considerare atipici quei soggetti che hanno una taglia superiore a cm. 14.

Piumaggio punti 10

Liscio e ben aderente al corpo.

I colori ammessi sono il bianco ed il giallo ed è consentita la colorazione artificiale.

Difetti

Piumaggio scomposto, abbondante e non aderente al corpo.

Remiganti e timoniere spezzate, sfrangiate e rovinate.

Zampe punti 5

Zampe fini, sottili e leggermente flesse.

Tibie leggermente visibili.

Difetti

Zampe grossolane e rigide.

Tibie eccessivamente visibili o non visibili.

Coda punti 5

Coda perpendicolarmente portata al posatoio, stretta, compatta e leggermente forcuta all’estremità.

Difetti

Coda larga, non forcuta all’estremità ed in linea con il corpo.

Condizioni punti 5

Massima igiene e pulizia.

Se sottoposto a colorazione artificiale, la stessa deve essere uniformemente distribuita su tutto il piumaggio.

Difetti

Soggetto sporco, zampe scagliose o sudice.

Colorazione artificiale non uniforme.

Pianta mellifera dal nome “festaiolo” e da sapori e profumi divisivi

testo di PIERLUIGI MENGACCI, foto AUTORI VARI

Premessa

Ogniqualvolta leggevo il nome Coriandolo, nell’elenco dei semipresenti in alcuni mix dei così detti “semi della salute o condizionatori”, mi sorgeva un forte desiderio misto a curiosità di conoscere il perché di questo nome così “festaiolo” e quale attinenza avesse con i “coriandoli di carta”, nonché quali benefici apportassero i suoi semi. Ma desiderio e curiosità scomparivano una volta deposto il sacchetto dei semi nell’armadietto dell’allevamento.

Anni or sono, in un supermercato di Pesaro, mentre cercavo nello scaffale delle spezie, disposte in ordine alfabetico, i chiodi di garofano, il mio sguardo si fermò sulla scritta “Coriandolo” in un vasetto di vetro lì vicino… La curiosità era forte. Prendo in mano il vasetto: è pieno di semi marroncino chiaro. Il pensiero va subito al coriandolo del mix di semi per i canarini e mi stupisco nel vederli anche tra le spezie! Leggo le poche righe nell’etichetta e il “profumo etnico” suggerito su alcune pietanze colpisce la mia immaginazione… Nel mio subconscio nasce subito una nuova curiosità culinaria e, al contempo, riemergono i desideri e le curiosità “lasciati nell’armadietto dei canarini”. Depongo il vasetto nel carrello e dico fra me e me: “Questa è la volta buona, Gigi, per soddisfare non solo la tua curiosità culinaria di profumi etnici ma anche, finalmente, per toglierti la voglia di conoscere questa pianta-spezia dal nome festaiolo: il Coriandolo!”.

Dal libretto dei miei appunti orto-ornitofili e non solo

Curiosità storiche e non solo Nel mio peregrinare fra testi di cucina, di erbe officinali, selvatiche, canaricoltura, su internet ecc. sono venuto a conoscenza che il coriandolo è da sempre considerato una spezia tra le più antiche conosciute al mondo. Infatti, viene coltivata da più di 3000 anni e si trova ci-

www.actaplantarum.org ,

tata nei papiri Egizi, negli scritti degli antichi autori Greci e Romani, nelle Sacre Scritture e in tutti i testi di botanica medioevale. Il suo utilizzo come pianta aromatica e medicinale risale al tempo dei Miceni e degli Egizi, i quali in alcune tombe lo raffiguravano come offerta votiva. Presso i Romani, oltre all’uso terapeutico riportato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia (“semi per espellere i vermi intestinali, foglie contro ulcere, febbri terzane e colera; semi sotto il cuscino durante la notte per far sparire il mal di testa e alleviare la febbre”), il Coriandolo veniva impiegato anche per uso gastronomico; Apicio lo metteva in quasi tutte le sue ricette e consigliava il coriandratum come condimento per varie pietanze. Inoltre, i semi del Coriandolo pestati e miscelati con sale e aceto venivano usati come conservanti per carni, pesce ed altri cibi.

Si deve ai Romani la sua diffusione in tutta Europa e fu una delle prime spezie ad arrivare in America.

Nel Medioevo veniva usato anche per aromatizzare la birra. Per la medicina antica fu una pianta contraddittoria: alcuni consideravano il Coriandolo velenoso, altri lo ritenevano persino un farmaco portentoso per guarire la peste e l’epilessia e per rendere indolore il parto; c’era chi lo reputava pianta afrodisiaca e chi temperativa per la sua

azione benefica sulla funzione digestiva e sulla motilità gastrointestinale. Presso i popoli Arabi la pianta del Coriandolo è tutt’oggi di uso quotidiano, sia medicinale che gastronomico, e altrettanto nei paesi asiatici o latino-americani, dove è ampiamente usato.

Una mia curiosità, come detto in premessa, riguardava la correlazione tra i semi del Coriandolo e i piccoli cerchietti di carta colorata che vengono lanciati durante il Carnevale, i compleanni e altre feste. Ebbene, questo nome “festaiolo” ha origine dal Rinascimento, quando durante il Carnevale venivano lanciati alla folla i semi del coriandrum glassati con lo zucchero e colorati a mo’ di confetti.