ANNO LI

numero 11/12 2025

ANNO LI

numero 11/12 2025

sulla

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza

Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613

Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito Caporedattore: Gennaro Iannuccilli

Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini

Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica: Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco

Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: MEDIAGRAF S.p.A.

Viale della Navigazione Interna, 89 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. 049 8991 511

Inoltro postale in Italia: MEDIAGRAF S.p.A.

ABBONAMENTI ANNUI:

Italia € 30,00 - Estero-Europa € 50,00

Estero-ExtraEuropa € 70,00

Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50

C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I. In copertina: Parrocchetto dal collare indiano - femmina Viola (Psittacula krameri manillensis) Foto: PHILIPPE ROCHER

testo e foto di F RANCESCO BADALAMENTI

In ambito associativo il senso di appartenenza si riferisce a quel sentimento di identificazione, a quel legame emotivo che il singolo sviluppa, sentendosi parte di un’organizzazione, condividendone obiettivi, valori e missione. In sintesi, per senso di appartenenza si intende l’attaccamento che il tesserato ha verso l’Associazione/Federazione cui ha deciso di aderire, per la condivisione di progetti comuni e di obiettivi da raggiungere anche attraverso il proprio contributo all’interno del gruppo. È un concetto centrale per il buon funzionamento di qualsiasi gruppo, organizzazione o ente associativo. In questo contesto il logo gioca un ruolo importantissimo nel rafforzare e consolidare questo spirito di appartenenza, fungendo da simbolo visivo che rappresenta l’identità associativa; inoltre l’elaborazione di un acronimo che prevede l’uso di un “lettering” ben preciso e di uno slogan efficace, che - nel nostro caso - è “Allevare è proteggere”, rappresentano l’elemento chiave dell’identità del gruppo e servono per aiutare il pubblico esterno a riconoscere l’organizzazione e/o a ricordarne il nome.

Logo è la troncatura di logotipo che deriva dal greco λόγος - che significa “parola o discorso” e τύπος - che significa “lettera o immagine”. È una raffigurazione grafica, un design, utilizzati per rappresentare visivamente un ente, un’azienda, un prodotto, un servizio, una associazione ecc.

La progettazione di un logo spesso richiede il coinvolgimento di un team che collabora con lo studio della progettazione grafica del simbolo. In quanto opera creativa, è protetto automaticamente dal diritto d’autore, ma solo contro copie pedisseque o riproduzioni non autorizzate. Può inoltre essere tutelato tramite varie organizzazioni di proprietà intellettuale in tutto il mondo, che mettono a disposizione procedure per registrare un logo e dargli protezione legale. Il marchio registrato gode, invece, di una tutela più ampia, che permette di vietare anche usi simili per prodotti o servizi affini, oltre che identici. Nelle foto allegate, alcuni dei logo utilizzati dalla nostra Federazione nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia ornitoculturale.

Gli esterofili amano sintetizzare il connubio logo/senso di appartenenza con il termine brand identity (letteralmente identità di marca) che in realtà è una definizione concettuale del marketing che permette di riconoscere una marca con semplicità, collegandola all’immagine del brand ed al settore di appartenenza, ovverosia l’insieme degli elementi che rendono riconoscibile un brand (nome, simbolo, logo) ed il complesso dei valori che lo contraddistinguono. Bandiere, spille e patch, che raffigurano il logo, non sono soltanto accessori decorativi ma simboli distintivi che ricoprono un ruolo straordinario e speciale, sono infatti portatori del significato dell’appartenenza e migliorano il clima

di relazione. In particolare, i distintivi e le toppe indossati o cuciti su capi di abbigliamento permettono ai membri del gruppo di portare, ovunque, un pezzo della identità associativa. Sono dichiarazioni durevoli di partecipazione e di condivisione di esperienze. L’abbigliamento è poi è uno strumento di comunicazione non verbale che esprime l’identità del gruppo. Quando i membri di uno stesso gruppo indossano gli stessi capi, si crea una visibile espressione di unità che trascende le differenze individuali, favorendo un ambiente in cui ogni membro del gruppo si sente parte di un insieme coeso. Questo senso di appartenenza è essenziale, oltre che per la motivazione individuale e collettiva, per migliorare la collaborazione e la convivenza associativa con fiducia, rispetto, collaborazione.

La F.O.I., tramite l’Ordine dei Giudici, ad ogni giudice o allievo-giudice che supera l’esame finale, oltre alla tessera, consegna il distintivo e il gilet personalizzato, con il logo dell’O.d.G., da indossare puntualmente e necessariamente in ogni manifestazione in cui si è convocati per il giudizio dei soggetti esposti. Questa forma di personalizzazione ha il potere di trasformare un apparentemente banale e semplice accessorio in un potente strumento di coesione, rammentando costantemente l’importanza della appartenenza e del contributo al successo dell’operato del collettivo.

I Giudici F.O.I. diventano pertanto parte integrante di una comunità, ciò si traduce in maggiore impegno e dedizione, contribuendo durante le fasi di

giudizio a creare una cultura di unità e di supporto reciproco (tecnico e morale). Basta poco per trasformare un gruppo di individui in una squadra coesa, motivata a raggiungere un obiettivo comune con passione e dedizione, ed a creare senso di unità e appartenenza. Inoltre questi simboli di inclusione migliorano anche l’immagine e la visibilità agli occhi del Comitato organizzatore mostra e di eventuali terzi esterni al nostro movimento ornitologico. La storia dell’uomo primitivo ci insegna che, da sempre, l’essere umano ha cercato di identificarsi come parte di qualcosa di più grande, che lo facesse sentire partecipe di un insieme più vasto. Le prime comunità di esseri umani, unite da legami di sangue o territoriali, necessitavano di una coesione forte per affrontare le sfide della natura e per difendersi dai predatori e da eventuali nemici esterni. Dalle antiche tribù che si tatuavano segni di appartenenza al medesimo clan, sino ai giorni nostri con i moderni gruppi online. Il senso di appartenenza è pertanto strettamente interconnesso e intrecciato con la nostra sopravvivenza, con la nostra storia. Il francese Émile Durkheim, sociologo, filosofo e storico delle religioni, affermava che il bisogno di appartenenza è radicato nella nostra psiche. Imprimere sul nostro corpo un marchio non è solo un modo per distinguerci, ma è anche un modo per unirci, per riconoscerci in una collettività.

In conclusione, il nostro logo continua ad essere una potente espressione di appartenenza, con la consapevolezza del suo significato più profondo e delle implicazioni culturali e sociali che comporta. Occorre tuttavia ricordare, mentre celebriamo la nostra unicità e individualità, di esaltare le connessioni che ci uniscono come gruppo di allevatori/ornicoltori F.O.I., sottolineando l’importanza di far parte della stessa comunità, della stessa Associazione, dello stesso Raggruppamento, della stessa Federazione, di avere legami e di costruire ponti, non muri o divisioni.

testo e foto di MIMMO ALFONZETTI

Abstract

Gli uccelli presentano una gamma ragguardevole di colori e motivi del piumaggio, così da dare forma a fenotipi colorati che svolgono varie funzioni, tra cui segnali di corteggiamento e comunicazione sociale, ma anche l’azione criptica per confondere i predatori. La pigmentazione della mela-

L’eumelanina nera, come è noto, è responsabile del colore del piumaggio che va dal grigio al nero

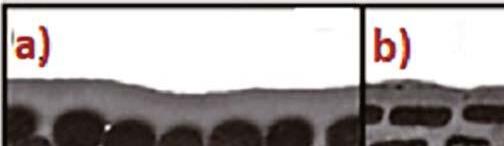

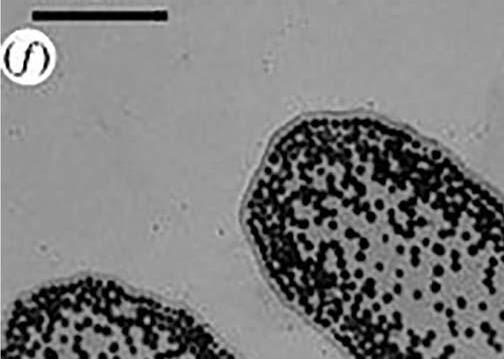

Fig. 1 -Imelanosominegliuccellihannoquattrostruttureprincipali(NationalAcademyofSciences-Maiaetal.2013): a)nanoparticelle,b)nanoverghe,c)nanoverghecave,d)piastrinecave.Lafigurabèunaprobabiledisposizioneablocchetti dei melanosomi dei canarini

nina, in questo contesto, assume un’importanza rilevante e in particolare per la cromia del nero. Nel piumaggio dei canarini il colore nero si esterna in determinate zone di convergenza (striature, marcature, etc.) conformando un disegno abbastanza tipico, ma anche nel sottopiuma (parte vaporosa), negli occhi, nelle zampe e nella ranfoteca. Le note che seguono sono una ampia digressione sulla genesi del colore nero del piumaggio; tratteranno, in una seconda parte, i meccanismi molecolari e la regolazione genica della colorazione melanica nei canarini.

Aspetti ottici

Il nero è addebitabile alla presenza di particolari pigmenti di eumelanina fortemente localizzati e agglomerati all’interno dei melanosomi. L’eumelanina nera, come è noto, è responsabile del colore del piumaggio che va dal grigio al nero, mentre la feomelanina produce un piumaggio dal giallo tenue al marrone rossastro. I melanosomi sono organelli prodotti dai melanociti, organi deputati proprio alla sintesi ed accumulo di melanina. I granelli di pigmenti sono assemblati con strutture a blocchetti (Mignone-Italia Ornitologica n. 2 -1985) e sono in grado di assorbire tutta la luce incidente. Un’indagine istologica e chimica, abbastanza recente, sulle piume di 37 razze di uccelli domestici ha altresì confermato che i melanosomi delle penne nere si presentano sotto forma di granuli conformati in maniera simile a bastoncini.

Il colore nero è l’elemento che caratterizza principalmente il disegno dei canarini della serie Neri (gialli, rossi, bianchi etc.) ma anche altri come la serie degli Agata. Sappiamo che il colore nero non è un pigmento, il nero è assenza di luce, mentre i colori ne sono un fenomeno. Il nero ha una natura strutturale ed è conseguenza dell’assorbimento totale di tutte le radiazioni luminose, proprio come se le penne avessero la proprietà di essere assorbenti. Osservate al microscopio elettronico, le penne sono estremamente frastagliate, hanno quasi una struttura frattale (figura geometrica che si ripete all’infinito uguale a sé stessa, su scala sempre più piccola). Secondo diversi autori “assomigliano a barriere coralline, spazzole o alberi con tantissime foglie”. Il risultato di questa superficie così frastagliata è che la luce, continuamente rimbalzata tra le microstrutture, è alla fine assorbita dalle penne. Si crea così un nero quasi assoluto, non ci sono om-

bre: le penne assorbono il 99,95% della luce incidente. Secondo i ricercatori, questo nero quasi assoluto non è molto diverso dal vantablack creato dall’uomo (è un materiale di carbonio 10 volte più nero di qualsiasi altro materiale) e serve a mettere in risalto le altri parti del piumaggio, che sono invece colorate e risultano in questo modo più brillanti contribuendo forse cosi alla segnalazione.

Per alcuni uccelli (merli, corvi) la livrea nera viene spiegata con l’esiguità dello strato poroso delle piume per cui le cellule midollari sottostanti contenenti eumelanina in infiniti granuli assorbono totalmente la luce incidente. È possibile estendere la medesima giustificazione al nero dei canarini anche in relazione all’organizzazione melanica in blocchetti? Ed ancora: come vengono assorbite le radiazioni, o meglio, come fanno le nanostrutture anatomiche delle penne a trattenere i fotoni e quindi l’energia luminosa ad essi associati?

Il lettore ci consentirà di azzardare un’ipotesi che, partendo da quanto asserito da Mignone (vedi I.O. 2/1985) sulle ultrastrutture dei pigmenti di eumelanina, permette di individuare un modello strutturale ottico così costituito: gruppi di melanine nere (melanosomi) organizzati in blocchetti addensati e agglomerati con minime distanze dimensionali i cui spazi possono essere colmi di pigmento melanina marrone o completamente pieni di aria. Immaginiamo, per un istante, un fascio di luce che investa i blocchetti di eumelanina e i relativi spazi infrastrutturali. Rifacendosi alla teoria corpuscolare delle radiazioni, si può pensare che i raggi incidenti e quindi i fotoni ad essi associati vengano continuamente riflessi all’interno dei blocchetti di eumelanina (fig.3), perdendo energia per urto ogni qual volta vengono a contatto con le pareti delimitanti le concentrazioni melaniche, fino alla completa disenergizzazione). L’energia cinetica persa verrà accumulata sottoforma di calore.

Il tutto sarebbe assimilabile ad una palla che, lanciata in una stanza chiusa totalmente, rimbalzi continuamente sulle pareti fino all’esaurimento dell’energia cinetica posseduta.

Al contrario, i raggi luminosi che incideranno gli spazi riempiti di melanina marrone subiranno il classico processo di diffusione, ritornando indietro con il colore selezionato dal pigmento melanico.

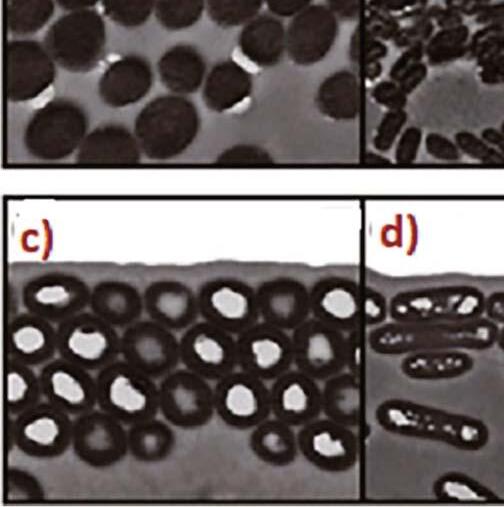

Resta da analizzare come le radiazioni possano penetrare senza essere riflesse negli interspazi pieni d’aria. Una parte di energia luminosa sarà dissipata all’interno dei canalicoli d’aria per effetto combinato della viscosità dell’aria e dell’adesione di questa alle pareti dei canalicoli. Con un paragone abbastanza lato, il comportamento degli interspazi vuoti di pigmento potrebbe essere assimilato a quello dei materiali fonoassorbenti che eliminano i riverberi sonori degli ambienti acusticamente protetti. Comunque, tale tipo di assorbimento copre una quota abFig. 2 -Lamorfologiadellebarbedeicanarinimelanicièsimiletratuttiitipi.Unostratoesternodicortecciacheratinica

bastanza ristretta delle radiazioni che sono maggiormente assorbite dalle strutture melaniche. Queste, in conseguenza delle loro dimensioni e della loro densità, presentano un’impedenza d’onda(le radiazioni luminose sono particolari radiazioni elettromagnetiche, onde) minore di quella dei canali pieni d’aria, per cui offriranno minore ostacolo alla propagazione luminosa. L’impedenza d’onda può semplicemente associarsi alla nozione di resistenza alla propagazione delle onde elettromagnetiche luminose.

Le spiegazioni ottiche prima enunciate trovano giustificazione anche nella composizione biochimica delle eumelanine. Le strutture melaniche hanno un’elevata densità a causa della proprietà chimica dei loro monomeri di aggregarsi in molteplici unità strutturali costituite da molecole ad alto peso molecolare. Tale densità aumenterebbe la velocità di propagazione dei fotoni all’interno di tali strutture, per cui le lunghe catene di molecole, che la polimerizzazione ha assemblato, costituirebbero delle vie preferenziali alla propagazione dei fotoni (qualcosa di simile avviene con la velocità di fuga all’interno dei buchi neri).

I cromofori del pigmento nero L’allevatore da diletto segue un iter selettivo che privilegia i canarini della serie Neri il cui disegno sia il più nero possibile (nero corvino). Il colore delle melanine è conseguenza dell’assorbimento della luce da parte dei cromofori. Questi sono raggruppamenti atomici, presenti nelle molecole di talune sostanze organiche (nel nostro caso le eumelanine), responsabili proprio dell’assorbimento di radiazioni nelle zone del visibile o dell’ultravioletto. Nelle eumelanine i cromofori sono unità (diidrossiindolo) di polimeri e nelle feomelanine anelli benzotiazinici. La visione del colore delle melanine non deriva soltanto da come queste sono legate tra loro, ma da quanti cromofori ci sono in una molecola di melanina, da quanto densamente sono impaccati e da una serie di fattori diversi (es. presenza di ioni metallici, ossidazione). Le eumelanine nere assorbono più luce delle eumelanine marroni, perché hanno più cromofori (sono più densamente impaccate a causa della ramificazione del polimero) ed è per questo che appaiono più scure. Anche le feomelanine hanno diversi cromofori che assorbono luce, però, di lunghezza d’onda leggermente diversa.

Purezza del nero

È possibile selezionare un colore nero più nero possibile (dark black)? Mah! I parametri in gioco sono tanti, vediamo di analizzarne qualcuno. Le macchie di colore melaniche negli uccelli raramente contengono puramente feomelanina o eumelanina (Mc Graw 2006). È quindi sommamente probabile che sia i feomelanosomi e sia gli eumelanosomi coesistano all’interno di una singola penna con diverse concentrazioni. Alla scansione elettronica sono distinguibili solo per la forma e non per il colore. Tuttavia, il colore della piuma corrisponde chiaramente al tipo più abbondante di melanosoma. Esiste quindi una correlazione diretta tra la forma dei melanosomi e il colore delle piume. Questa affermazione è stata appurata (McGraw, 2006) e costituisce la base delle interpretazioni del colore dei piumaggi negli uccelli. Le correlazioni eumelanosomi-forma bastoncellare e feomelanosomi-forma sub sferica sono giustificate da precedenti analisi biochimiche che hanno registrato un’abbondanza elevata di eumelanina o feomelanina nelle penne dove maggiore è la concentrazione di forme bastoncellari o forme sferiche. Appare logico dedurre che la presenza di eumelanosomi in quantità maggiore, con melanina nera e non marrone, garantisca una tonalità di nero più limpida, e quindi più satura. In generale, la melanizzazione delle penne e delle parti corneali non è un semplice processo ma si realizza in più sessioni istochimiche. I melanociti si raccolgono alla base del germe della penna posto alla radice del follicolo; adiacenti ai melanociti si trovano i cheratinociti, responsabili della sintesi della cheratina, che è la principale proteina della piuma; i melanociti posseggono numerose proiezioni dendritiche responsabili del trasferimento delle melanine ai cheratinociti delle barbe man mano che le piume si sviluppano. Occorre notare che Il meccanismo di ubicazione delle eumelanine nere e quelle marroni all’interno delle penne non è ancora perfettamente nota.

Nero più nero

Come precedentemente detto, le melanine si organizzano in granuli di forma e aspetto ultrastrutturale caratteristico (melanosomi), dispersi nel citoplasma dei melanociti, che migrano dal corpo cellulare nei prolungamenti citoplasmatici, dove vengono esocitati e trasferiti nei cheratinociti dello strato basale. In maniera molto elementare, questo processo può essere suddiviso in due fasi distinte:

• formazione di melanina in seno ai melanociti

• passaggio dei melanociti ai cheratinociti circostanti

Pertanto, l’intensità del pigmento visibile nelle piume non è determinata solamente dall’attività pigmentaria dei melanociti, ma anche dalla modalità, dalla velocità di trasferimento e dal modo di distribuzione dei melanosomi ai cheratinociti.

La formazione di melanina in seno ai melanociti è regolata da numerosi fattori dipendenti da:

• chimica

• dimensioni

• concentrazioni

La chimica istologica ci suggerisce che le eumelanine si formano attraverso un processo di ossidazione della tirosina sotto l’influenza della tirosinasi, un enzima contenente rame. Dorris (1938) ha indicato che l’intensità del colore delle eumelanine dipende

dallo stadio in cui termina l’ossidazione della tirosina, poiché si è osservato che i melanosomi appaiono prima come piccoli granuli gialli, per poi diventare più grandi e contemporaneamente marrone scuro o nero. Quindi, le differenze nello stato di ossidazione della stessa sostanza portano allo sviluppo di diverse tonalità della melanina. Se l’ossidazione sarà spinta al massimo le melanine saranno nere, altrimenti un melange (di nero, marrone scuro, marrone) sarà la risultanza della cromia nera finale. Le dimensioni dei melanosomi hanno importanza sul colore nero finale. Gli eumelanosomi hanno forma bastoncellare, sono tipicamente allungati (800-1000 nm di lunghezza, 200-400 nm di larghezza) e con estremità arrotondate, mentre i feomelanosomi sono ovoidali e subsferici e variano in misura maggiore; la maggior parte ha una lunghezza compresa tra 500 e 700 nm e 300 e 600 nm di larghezza [Nota, 1 nm o nanometro, è un milionesimo di millimetro].

I melanosomi dimensionalmente più grandi mostrano radiazione nera più intensa, ma queste dimensioni devono rientrare in un range praticabile perché sembra che i macromelanosomi abbiano difficoltà a trasferirsi nelle penne, conseguendo quindi un risultato contrario. È quello che succede nei canarini Opale. (M. Alfonzetti, I.O. n° 3 e 4-2024)

Le concentrazioni dei melanosomi (meglio, la densità per unità di superficie citoplasmatica) sono ampiamente correlate con il colore nero, nel senso che maggiore è la densità per unità di superficie maggiore sarà il tono del nero.

È importante che i melanosomi si disperdano nel citoplasma dei melanociti, occupando quanto più superficie possibile e non agglomerarsi in gruppi isolati. Dovranno ridurre al minimo gli spazi vuoti, evitando così la riflessione luminosa degli spazi non coperti. Al contrario, se i melanosomi si concentrano, il tenore del nero diminuisce e la colorazione può virare verso il grigio, in particolare se la riflessione da parte degli spazi della superficie citoplasmatica non pigmentata diventa consistente.

Il passaggio dei melanociti ai cheratinociti circostanti e il trasferimento delle melanine alle piume condizionano ulteriormente la saturazione del nero. Man mano che si formano le barbe e le barbule di una piuma, i melanociti (Gordon, 1953) trasferiscono il loro pigmento alle cellule di cheratina delle piume. Gli elementi che influenzano il tenore del nero nelle penne sono:

• ubicazione delle melanine

• struttura del piumaggio

• ultrastruttura della barba

• presenza dei lipocromi

L’ubicazione delle melanine nere e di quelle marroni all’interno delle strutture della barba, in particolare il meccanismo della collocazione, non è ancora perfettamente nota. La diversa posizione dei melanosomi modula in maniera significativa l’energia di assorbimento e l’intensità del nero. Le melanine si depositano nelle cellule cheratiniche della parte esterna della corteccia (più o meno superficialmente) o nella parte interna adiacente alla zona midollare. La contemporanea presenza di melanine nella corteccia e nella zona midollare rinforza la saturazione del nero; questa subirà una evidente riduzione se le melanine sono maggiormente localizzate solo nella zona midollare o solo nella zona corticale. È opportuno ricordare, nei canarini della serie Opale, che le melanine corticali si addensano nella porzione inferiore della barba.

La struttura del piumaggio contribuisce

all’intensità del colore nero. Uno studio relativamente recente (Galvan 2011), che però non ha esplorato gli uccelli domestici, ha evidenziato che le penne nere a base di melanina con barbule e barbe più folte risultavano di un colore più scuro; a mio parere, questa affermazione può ritenersi appropriata anche per i canarini. Un numero maggiore di barbule nei canarini può consentire alle barbe di bloccarsi più strettamente, creando potenzialmente una superficie più liscia e continua; tale superficie offrirebbe una zona che potrebbe essere causa di maggiore assorbimento.

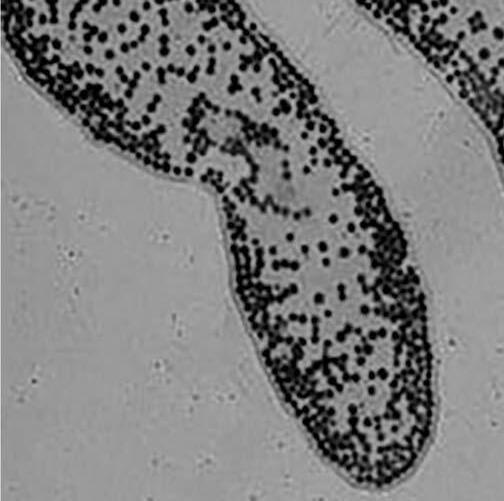

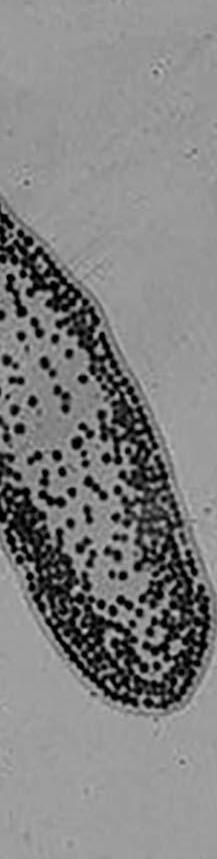

L’ultrastruttura della barba può desumersi dalla sezione (fig.2) della barba generica di canarino. Uno strato esterno di corteccia cheratinica circonda la zona spugnosa, che al suo interno racchiude successioni di melanosomi. Una presumibile restrizione della zona spugnosa, circostanza verificata anche sugli psittacidi, costituisce un fat-

tore di scurimento della visione cromatica nera e avvicinerebbe la superficie di assorbimento, realizzata dai melanosomi aggregati, al diretto irraggiamento; il cammino ottico è più breve e l’assorbimento verrebbe limitato soltanto dalla corteccia.

Interferenze sulla purezza del nero

La presenza di lipocromi influenza il colore nero. Nella corteccia delle barbe si diffondono, oltre alle melanine, anche i lipocromi. Quest’ultimi assorbono una frazione dell’energia luminosa destinata alle melanine e la relativa riflessione colorata inquina la qualità cromatica del nero. I canarini apigmentati dovrebbero essere sfavoriti nell’espressione del nero causa la massiva riflessione del bianco delle penne, nonostante il contrasto dei colori del piumaggio più evidente.

Può esistere, comunque, una densità soglia di melanina oltre la quale lievi variazioni non fanno alcuna differenza per il colore. In altre parole, la melanina può saturarsi nella piuma e l’aggiunta o la sottrazione di alcuni melanosomi non influisce più sul colore. Non c’è quindi certezza che tutti i melanosomi prodotti all’interno dei melanociti confluiscano all’interno delle piume per colorarle di nero. Un po’ tutti i ricercatori mostrano cautela quando attribuiscono le variazioni nel colore a base di melanina alla sola melanina, ma viene presa in seria considerazione anche la microstruttura della penna e piuma. Sembra che nelle barbe che propagano radiazioni bluastre i melanosomi siano

localizzati alla base interna dello strato spugnoso, ma non sono presenti nella corteccia esterna o nello strato spugnoso. Il posizionamento della melanina nella corteccia sembra mascherare l’espressione del blu strutturale. Anche la temperatura ambientale interferisce sulla sintesi della melanina. La temperatura modula in modo significativo la melanogenesi, agendo soprattutto sull’attività degli enzimi chiave e sul disegno adattativo del piumaggio. La tirosinasi, enzima principale nella conversione della tirosina in melanina, presenta un profilo ottimale di funzione in un certo intervallo termico. Enzimi chiave proprio come la tirosinasi hanno un’attività ottimale a tempera-

ture moderate; durante la crescita del piumaggio in ambienti relativamente freddi, la produzione di melanosomi e la concentrazione di eumelanina aumentano.

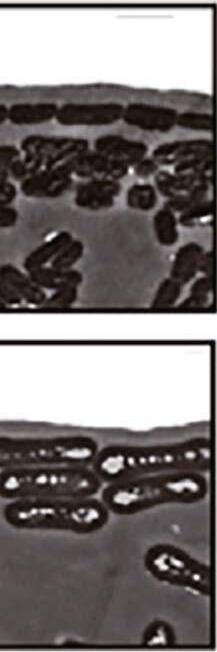

Un discorso a parte, ma non meno importante, è la lucentezza del nero, che invece interferisce positivamente sulla sua espressione. Le immagini di figura 4 (immagini TEM) ci vengono in aiuto e ci permettono di comprendere, in termini di morfologia, la differenza tra un nero opaco e un nero lucido. La figura 4(d) mostra la sezione di una barbula di un piumaggio nero opaco (Quaglia californiana) mentre la figura 4(e) la barbula di un piumaggio lucido (Corvo comune). La microscopia elettronica a trasmissione ricostruisce l’immagine (e) sognata da ogni allevatore di canarini: il “nero corvino” La lucentezza è strettamente legata alla dimensione dei melanosomi e alla loro disposizione all’interno delle barbule. Appare evidente in figura (e) la dimensione dei melanosomi decisamente più grande nel corvo comune e il loro addensamento nella parte distale della barbula, la parte più esterna (la punta).

A margine, ma non perché meno importante, la figura 6 (immagini TEM) mostra la morfologia di barbule di un Gracchio dalla coda a barca (Quiscalus major). È un uccello passeriforme della famiglia degli Icteridae, residente permanente sulle coste degli Stati Uniti mediorientali e medio-atlantici. I maschi adulti hanno un piumaggio completamente nero, lucido con diffusioni bluastre e iridescenti, un lungo becco scuro. I granuli di melanina, di riconoscibile grande dimensione, pur manifestando continuità si aggregano concentrandosi nella periferia della barbola, ai bordi estremi motivando così la iridescenza. Chissà se questa nano-organizzazione morfologica possa essere adottata anche per l’azzurro dei nostri canarini Opale.

Fonti

-Open Laboratory 2007, The Best Science Blog Writing of 2007.

-Rafael Maia, Liliana D’Alba, Matthew D. Shawkey (2011). What makes a feather shine? A nanostructural basis for glossy black colors in feathers, Proceedings of the Royal Society B, 278, 1973–1980

-M. Alfonzetti, Italia Ornitologica 3 e 4-2024

testo di SIMONE OLGIATI, FOTODI S. OLGIATI eA. MANZOLI

Reggio Emilia, 1° giugno 2025

A fine primavera, quando il clima si è già fatto estivo, viene organizzata a Reggio Emilia l’esposizione “ColoradoLoverbird”, specialistica dedicata ai Pappagallini ondulati e ai membri del genere Agapornis, a cui si aggiunge una partecipata mostra scambio. Era quest’ultima ad interessarmi maggior-

mente, per cercare lì qualche nuovo soggetto da aggiungere all’allevamento e cedere quelli che non rientravano più nei programmi di riproduzione.

Nel mio girare tra i tavoli incontrai e salutai tantissimi amici, coi quali discussi della stagione appena trascorsa, dei risultati raggiunti e dei progetti per

Ibrido appena nato. Se la morfologia generale ricorda i pulli di Passero del Giappone, le macule ai lati del becco sono certamente ereditati dal Diamante quadricolore, foto: AngeloManzoli

le cove autunnali. Tra loro c’era anche Alessandro Cinti, eccellente allevatore e ibridatore di Lonchure, Erythrure e Diamanti mandarini, al quale raccontai degli Ibridi da me realizzati in questa stagione cove, per fortuna numerosi e di buona qualità.

Parlando di ibridi, Alessandro mi riferì di aver sentito che una conoscenza in comune aveva ottenuto, in maniera puramente casuale, un incrocio rarissimo, mai visto prima. Ovviamente ciò stuzzicò molto il mio interesse; tuttavia, data la portata della notizia rimasi un

po’ scettico. Nel corso della discussione chiesi delle foto per confermare quanto Alessandro mi stava dicendo e mi venne fatto vedere un video del soggetto in questione, ancora in piumaggio da nido. In effetti, erano visibili entrambi i parentali dichiarati, sia nella forma che nel colore, ma non rimasi ancora del tutto convinto. Chiesi ad Alessandro chi fosse l’allevatore che aveva ottenuto il soggetto e lui rispose: “È lì due tavoli avanti, me l’ha mandato lui il video. Dovrebbe avere anche qualche foto. Prova a chiedergliele, magari te le fa vedere!”. Così mi diressi dalla persona indicata, che scoprii essere l’amico Angelo Manzoli, anch’egli eccellente allevatore di esotici, australiani e melanesiani. Discutendo con lui riuscii a carpire numerose informazioni su come questo ibrido fosse nato e mi feci raccontare tutta la sua storia. Angelo mi mostrò una foto dell’incrocio appena nato, al primo giorno di vita. Da quello scatto potei constatare che l’ibrido tanto chiacchierato era effettivamente figlio dei parentali dichiarati, grazie al bordo del becco ben visibile. L’ibrido era inequivocabilmente figlio di un Diamante quadricolore e di un

L’ibrido era inequivocabilmente figlio di un Diamante quadricolore e di un Passero del Giappone

Passero del Giappone. Conclusa la conversazione, Angelo ed io rimanemmo d’accordo di incontrarci per fare delle foto all’incrocio in una apposita gabbia fotografica, appuntamento che avvenne in settembre.

Grattacoppa, 19 settembre 2025 Per il servizio fotografico venne scelto il giorno 19 di settembre ’25, in concomitanza con il weekend della manifestazione “Zebra’s” dedicata al Diamante mandarino e agli esotici d’allevamento. Caricata la macchina con tutto il necessario, partii da casa alle 8 del mattino e arrivai a destinazione alle 11, dove Angelo mi accolse con un gran sorriso. Sistemata la gabbia fotografica su un tavolino passammo diversi mi-

nuti a chiacchierare dell’allevamento, delle specie alloggiate, delle tecniche adottate per favorirne la riproduzione e osservai con attenzione le numerose gabbie che riempivano le pareti della stanza. Dopo un po’ l’occhio cadde su una gabbia da esposizione tenuta in penombra dove, di primo acchito, non capii che specie vi fosse alloggiata. “Si tratta dell’ibrido, è lì dallo svezzamento!” esclamò Angelo che, giustamente, attese del tempo prima di farmi vedere l’oggetto del desiderio. Presi il soggetto in mano e mi godetti per qualche istante la sua visione, con la mano e la voce tremanti. Posizionato l’uccellino nella gabbia fotografica e dopo aver aspettato che salisse sul posatoio mi dedicai a fare gli scatti. In un primo momento l’ibrido era abbastanza agitato e svolazzava nella gabbia ma quando si calmò e si posò nel punto giusto mise in risalto la sua forma elegante e i colori brillanti del piumaggio. Realizzato un numero sufficiente di fotografie e di video, l’ibrido venne riposto nel suo alloggio abituale per continuare la preparazione per le esposizioni. Le chiacchiere continuarono fino all’ora di pranzo, quando mi congedai e salutai calorosamente Angelo, soddisfatto anche lui della mattinata appena trascorsa.

La storia dell’ibridazione

Nel corso dei due incontri Angelo mi raccontò la genesi dell’ibrido e gli antefatti che lo riguardavano. Tutto era iniziato con un maschio di Diamante quadricolore del 2022 che generò, in purezza, circa due dozzine di piccoli nel giro di due anni. Purtroppo, nel 2024 cominciò a manifestare dei problemi neurologici con perdita d’equilibrio e mancanza di coordinazione e ciò portò Angelo a isolare il soggetto e a trattarlo con una cura fornita da un veterinario aviario. L’uccellino rispose bene alle cure e si riprese completamente ma venne comunque tenuto lontano dai conspecifici e venne posto in un gabbione da 90 centimetri in compagnia di due femmine di Passero del Giappone pezzate. Alla gabbia erano rimasti appesi due nidi utilizzati dalle femmine per passarci la notte.

Dopo qualche tempo, il maschio cominciò a corteggiare con insistenza entrambe le compagne, le quali allestirono i rispettivi nidi e lì iniziarono a deporre. Le prime uova vennero deposte nei due nidi, successivamente entrambe le femmine deposero in una sola cassettina, per un totale di cinque uova. Passati i canonici quattro giorni di cova assidua, Angelo fece la speratura delle uova e con incredibile sorpresa scoprì che uno di questi era fecondo. Posto quest’uovo sotto una coppia di Passeri del Giappone, l’uovo si schiuse ma l’ibrido morì nel giro di ventiquattr’ore.

Ci fu una seconda covata, anche questa con un uovo fecondo, sempre affidato alle balie, ma dopo sedici giorni di incubazione non si era ancora schiuso. Angelo allora lo prese e provò ad aprirlo per salvare il piccolo in esso

La forma e la struttura ricordano molto di più il Diamante quadricolore che il Passero del Giappone

contenuto. Malauguratamente l’ibrido aveva bisogno di un giorno in più d’incubazione; dopo poco tempo fece la fine del fratellino.

La terza deposizione fu una fotocopia delle precedenti, cioè numerose uova deposte, di cui uno solo fecondo. Fortunatamente quella volta l’uovo si schiuse e l’incrocio venne svezzato senza troppi problemi grazie alla robustezza data dal vigore ibrido e dalla ricca alimentazione fornita ai genitori putativi. Purtroppo, a due mesi di vita cominciò a manifestare le stesse problematiche neurologiche del padre, le quali vennero fortunatamente risolte con il medesimo trattamento farmacologico fornito al genitore. La muta proseguì senza intoppi e si completò serenamente all’interno della stessa gabbia dove l’ho visto alloggiato, dove viene coccolato e curato amorevolmente.

Analisi del fenotipo dell’ibrido

Ad un primo impatto, soprattutto in condizioni di luce non ottimale che non fanno apprezzare appieno i colori, l’ibrido assomiglia ad un incrocio di Passero del Giappone x Padda. Il portamento fiero, impettito, la taglia importante, la coda larga e lanceolata sono elementi in comune tra queste due tipologie di ibridi. In generale la forma e la struttura ricordano molto di più il Diamante quadricolore che il Passero del Giappone, così come il comportamento e l’atteggiamento, schivo e scattante. Curiosamente, il canto e la posizione assunta mentre questo viene emesso sono del tutto similari a quelli del Passero del Giappone.

I colori dell’ibrido sono sicuramente l’elemento più sconvolgente e interessante dopo la realizzazione stessa dell’ibridazione in oggetto. Se viene visto in condizioni di luce scarse, l’ibrido ha un tono generale brunastro, più scuro sulle parti superiori e più chiaro in quelle inferiori. Appena il soggetto viene posto alla luce, esso rivela delle sfumature che, se non ci fossero le fotografie dell’animale, sarebbero inimmaginabili. La coda è verde giallastro brillante, quasi dorata, mentre il codione è più scuro. Il dorso è anch’esso verde ma di tonalità fredda, tra il verde smeraldo e il verde foglia. La testa è grigiastra ed è presente una sottile maschera nera che contorna il becco. Il petto ha un colore simile a quello della coda ma è più evidente il tono dorato. È presente una leggera barratura nera che divide il petto dal ventre e quest’ultimo presenta un leggero disegno a lisca di pesce su uno sfondo beige. Le remiganti sono praticamente nere, come la pagina inferiore delle timoniere. Il sottocoda presenta un disegno simile a quello ventrale. Sfortunatamente, come si vede dalle fotografie allegate, l’ibrido presenta delle evidenti pezzature sulle ali, ventre e testa che lo rendono competitivamente poco valido. Questo dettaglio non può e non deve sminuirne l’importanza tecnico-scientifica. Anzi, per via della loro natura aleatoria, le pezzature rendono ancora più unico questo incrocio di quanto non lo sia già.

Considerazioni e riflessioni sulla filogenesi e sistematica degli Estrildidi

Il Diamante quadricolore e il Passero del Giappone sono certamente due specie molto distanti, sia dal punto di vista filogenetico che come aspetto esteriore. Come si può vedere dagli studi effettuati da Urban Olsson e Per Alström pubblicati nel 2020 (Olsson, Urban; Alström, Per (2020). “A comprehensive phylogeny and taxonomic evaluation of the waxbills (Aves: Estrildidae)”. Molecular Phylogenetics and Evolution. 146 106757. Bibcode:2020MolPE.14606757O. doi:10.1016/j.ympev.2020.106757. PMID 32028027. S2CID 211048731.), l’ultimo antenato in comune a tutti gli Estrildidi risale ad un momento compreso tra 12,3 e 9,5 milioni di anni fa ed è proprio questo progenitore “universale” ad essere l’avo che il Diamante quadricolore e il Passero del Giappone condividono. Le reali affinità tra gli Erythrurini e gli altri Estrildidi sono ancora poco chiare, ma c’è una possibilità debolmente supportata che abbiano maggiori affinità con la sottofamiglia Amandavinae. In ogni caso, gli Erythrurini sono un insieme di specie antico, ben differenziato dagli altri Estrildidi e abbastanza omogeneo al suo interno. Se di ibridi tra i membri del genere Erythrura se ne sono visti molti, come Diamante di Kittlitz x Diamante di Tanimbar e x Diamante pappagallo, di incroci con altri generi, fino ad oggi, non abbiamo avuto testimonianza fotografica. Esperienze aneddotiche raccolte negli anni affermano di uova feconde di Diamante di Tanimbar x Diamante codarossa e di adulti di Diamante di Kittlitz e di Diamante pappagallo x Diamante codarossa. Si è avuta notizia di un uovo fecondo, il cui sviluppo embrionale si è interrotto attorno all’ottavo-nono giorno di incubazione, prodotto dall’accoppiamento tra Astro di Reichenow e Diamante di Kittlitz. Finalmente, grazie alle fotografie allegate di Diamante quadricolore x Passero del Giappone, abbiamo la “pistola fumante” che è possibile incrociare gli Erythru-

rini con gli altri Estrildidi, anche con quelli che, di primo acchito, possono sembrare troppo diversi e poco affini etologicamente e filogeneticamente.

Conclusioni

Il fatto che il Diamante quadricolore e il Passero del Giappone abbiano avuto prole è una notizia di grande portata sia da un punto di vista prettamente ornitofilo sia per ciò che riguarda la sistematica e l’ornitologia in generale.

È possibile pensare che gli Estrildidi siano un gruppo geneticamente più “affine” di quanto il mondo ornicolturale sia abituato a pensare. Le ibridazioni tra Estrildidi africani con il già citato Passero del Giappone e col Diamante mandarino supportano questa ipotesi, poiché anche questi incroci sono avve-

Il fatto

che il Diamante quadricolore e il Passero del

abbiano avuto prole è una notizia di grande portata

nuti tra specie che condividono come progenitore collettivo l’ultimo antenato comune a tutti gli Estrildidi. Sono quindi certamente immaginabili ibridazioni tra tutti i membri di questa famiglia, nessuno escluso. Alcuni di questi potrebbero essere accattivanti da un punto di vista spiccatamente fenotipico e sportivo: sarebbe veramente da sogno Diamante quadricolore x Astrilde testa azzurra… ma questa è un’altra storia.

Ringraziamenti

Ringrazio gli amici: Alessandro Cinti per la “soffiata” datami in quel di Reggio Emilia, Angelo Manzoli per aver prestato il soggetto alle fotografie allegate e Valerio Manenti per l’editing degli scatti.

Il mondo ornitologico mi ha dato l’occasione, nel corso degli anni, di conoscere un numero importante di appassionati; con alcuni di loro si è instaurato un rapporto unico, che mi ha permesso di trascorrere diversi decenni in buona compagnia, confrontandoci e condividendo questa splendida passione; tutto ciò ha consentito di allargare i miei orizzonti e di scoprire l’affascinante mondo degli Psittacidi.

Con due di loro, Pierluigi Cacciola e Claudio Garbarino, grandissimi appassionati di pappagalli ed ottimi allevatori, si è formato un ottimo trio, cosa che ci ha fatto ammirare, nel tempo,

le mostre più importanti in giro per la penisola, o di trovarci spesso, la domenica mattina, in viaggio verso Fossano al mercatino organizzato dagli

L’amico

Renzo Esuperanzi mi ha fatto conoscere Giacinto, un grandissimo appassionato di pappagalli

appassionati amici cuneesi. Dopo il mio trasferimento in Puglia, una decina di anni fa, queste “scorribande” si sono interrotte, anche se l’amicizia è rimasta tale, e di conseguenza mi sono allontanato dal mondo “Psittacus” fino a quando l’amico Renzo Esuperanzi mi ha fatto conoscere Giacinto, un grandissimo appassionato di pappagalli, più precisamente del Parrocchetto dal Collare (Psittacula krameri) e delle sue mutazioni. La sua passione mi ha portato a scrivere questo breve articolo per rendergli onore e ringraziarlo per gli splendidi esemplari che riesce a realizzare ogni anno.

Il Parrocchetto dal collare in natura Psittacula krameri è un pappagallo della famiglia degli Psittacidi che deve il proprio nome alla presenza di una particolare banda nera che gli circonda il collo. È tra le specie più diffuse al mondo e il suo allevamento non richiede particolari documentazioni Cites.

Deve il proprio nome alla presenza di una particolare banda nera che gli circonda il collo

La colorazione ancestrale è verde lime, ad eccezione del blu turchese presente nella coda e degli anelli neri e rosa intorno al collo dei maschi, che si evidenziano entro il terzo anno d’età. Quando questi pappagalli sono in volo, le penne delle ali e della coda mettono in mostra un giallo brillante che è visibile solo dal basso. Il becco è color rosso ciliegia.

Il dimorfismo sessuale è evidente perché le femmine sono sprovviste del colletto rosato; hanno le penne della coda più corte e, inoltre, presentano una colorazione meno bluastra sul collo. Gli individui giovani hanno il becco leggermente più chiaro ed assomigliano alle femmine. Esistono quattro sottospecie di “collari”: krameri, parvirostris, borealis e manillensis, con caratteristiche morfologiche leggermente differenti. Raggiunge i 45 centimetri circa di lunghezza e può arrivare a 140 grammi di peso.

Questa specie di parrocchetto è considerata piuttosto longeva; infatti, sebbene non sia chiaro quanto possa vivere in natura, secondo quanto riportato dal Museo di Zoologia dell’Università del Michigan, in passato un soggetto ha vissuto in ambiente

controllato fino a 34 anni.

È originario del subcontinente indiano e dell’Africa centro – settentrionale; è presente, infatti, nella zona che va dalla Guinea alla Mauritania, nell’area occidentale e dall’Uganda al Sudan a est.

In Asia lo possiamo incontrare dal Pakistan occidentale all’Afghanistan, all’India, al Nepal, in Myanmar e a Ceylon.

L’uomo lo ha introdotto – volontariamente e non – in Egitto, nella Penisola Arabica, in Europa, in Nord America, dai Caraibi al Giappone e alle isole Hawaii.

È considerato nocivo per i raccolti, soprattutto per quelli di cereali, caffè e per gli orti. La stagione riproduttiva va da agosto a novembre per le popolazioni africane, da dicembre a maggio per quelle indiane e da novembre a giugno per la popolazione di Ceylon. Per quanto riguarda le popolazioni italiane, nidifica da maggio ad agosto.

È considerata una delle peggiori cento specie invasive presenti in Europa. Nelle aree di provenienza provoca molti danni alle colture agricole; in Italia, per ora, ha una localizzazione sostanzialmente urbana, ma non è detto che in futuro, vista la sua elevata invasività, non possa produrre

Il dimorfismo sessuale è evidente perché le femmine sono sprovviste del colletto rosato

danni all’agricoltura. Per le sue abitudini riproduttive, è un competitore di altre specie di uccelli indigene nidificanti in cavità come Torcicollo, Picchio muratore, Picchio rosso maggiore.

Le popolazioni presenti in Italia hanno avuto origine da individui fuggiti dalla cattività, anche se non è da escludere il rilascio intenzionale. Le prime osservazioni di individui in libertà risalgono agli anni ‘70 del secolo scorso. A Roma, la prima nidificazione di “collare” accertata risale al 2002 ed è attualmente molto diffuso.

Vi sono numerose popolazioni stabili da nord a sud: sono stati segnalati nel centro di Genova, nel Parco di Monza, nella città di Bolzano, nell’Orto botanico di Palermo in Sicilia, in generale in tutta la provincia di Pavia (anche in città nella zona del Castello Visconteo), a Ferrara; avvistamenti si sono avuti anche a Milano al Parco Forlanini, al Parco Ravizza, al Parco Nord, al Parco Sempione, al Parco Lambro, al Parco delle Cave, all’Idroscalo; inoltre, in provincia di Milano, a Paullo, soprattutto nei parchi cittadini; presenze pure in Toscana (soprattutto al parco delle Cascine a Firenze) ed in provincia di Bologna e in Puglia. Avvistamenti anche nel

Nel suo ambiente naturale vive nelle savane alberate, nelle boscaglie, nelle foreste secondarie

parco della Reggia di Caserta e financo a Salerno ed a Napoli. Nel suo ambiente naturale vive nelle savane alberate, nelle boscaglie, nelle foreste secondarie e non è raro incontrarlo nei giardini e nei campi coltivati. È stanziale, ma nelle zone agricole avvengono movimenti locali a seconda delle stagioni dei raccolti.

Allevamento in ambiente controllato

La sua grande adattabilità all’ambiente captivo, la sua rusticità e soprattutto le sue numerose mutazioni lo hanno reso uno dei pappagalli più allevati al mondo.

Giacinto Giannandrea, oltre ad essere uno dei migliori salumai delle Marche –e non solo –, allevatore di vecchia data, è riuscito nel tempo a selezionare un ceppo veramente rustico, con soggetti che hanno mantenuto un’ottima struttura e taglia e dei colori splendidi.

Andiamo ora a scoprire alcuni dei suoi segreti alla base di questo successo. L’allevamento è composto da diverse voliere ben sistemate, immerse nel verde all’ombra di numerosi alberi, il tutto a ridosso della sua residenza;

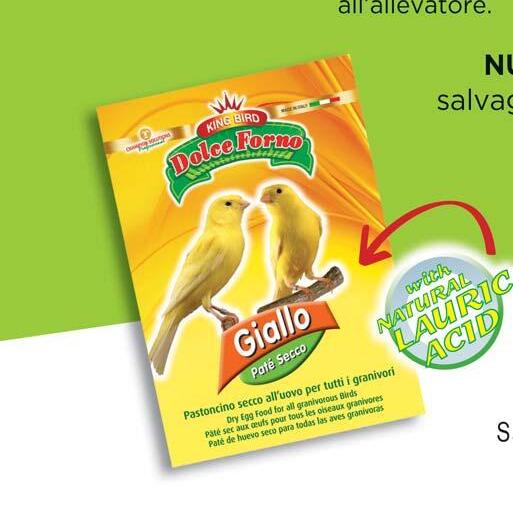

egli fornisce alle coppie presenti nel suo aviario una miscela di semi così composta:

50% scagliola

30% miglio bianco

12-14% girasole striato

3% canapa

3% cardo bianco

Arachidi sgusciate

Questa miscela è frutto di esperienze personali ed è stata affinata nel tempo.

Oltre a questo misto “secco”, nei vari periodi dell’anno completa la dieta con la cicoria, al di fuori del periodo riproduttivo, cocomero, cetriolo, finocchio e carota.

Vista la salute dei soggetti, si può sicuramente affermare che non serva null’altro al collare per essere in splendida forma.

Questo intraprendente allevatore ha realizzato uno speciale soffiasemi (di cui allego foto) per poter

recuperare parte della miscela non consumata.

Diverse sono le mutazioni presenti attualmente in allevamento, tra cui comuni (gialli e verdi) e cleartail, con colori splendidi e stacchi netti tra le varie tonalità, come si può ammirare dalle foto allegate. Giacinto mi ha spiegato l’importanza dei portatori, il vero “segreto” del suo allevamento: utilizzandoli, si otterrà sicuramente un numero minore di soggetti mutati, ma si manterrà un’ottima struttura nei piccoli nati.

La stagione riproduttiva, nelle Marche, va da marzo a giugno, prima dell’arrivo del grande caldo. Con queste poche regole il buon Giacinto ogni anno realizza splendidi soggetti apprezzati da tutti gli appassionati e sempre vincenti nelle varie mostre a cui decide di partecipare.

testo di GIOVANNI CANALI, foto S. GIANNETTi e P. ROCHER

Ho partecipato a discussioni sulla faccenda dei pezzati nei canarini di forma e posizione, sia lisci che arricciati, nonché in generale. Tenendo sempre presenti le regole vigenti in queste razze.

So che ci sono indicazioni da parte internazionale e che non tutti hanno le stesse posizioni. Mi premuro di essere distaccato, nei limiti del possibile, affrontando questo tema, ed anche rinverdendo i ricordi di quando avevo canarini di forma e posizione, specialmente arricciati. Del resto a Parma decenni or sono era quasi indispensabile passare dall’Arricciato del sud e magari dal Gibber italicus. Ho sempre ritenuto che, prima di pensare alle pezzature, nelle razze di forma e posizione sia necessario distinguere l’intenso dalbrinato, sia nell’accoppiamento che nel giudizio. Pertanto, prima di parlare di pezzati ritengo necessario riferirmi alla categoria, molto più importante. Non sempre gli allevatori delle razze suddette hanno le idee chiare. Molti anni or sono, quando parlavo di intensi e brinati mi contrapponevano il fatto che nelle razze di forma e posizione valgono le forme e la posizione, non il colore, concetto ovvio, ma da chiarire. Allora dovevo pazientemente spiegare che non era tanto un fatto di colore ma di struttura del piumaggio e delle altre produzioni cutanee. In effetti, data l’interferenza dell’intenso sul piumaggio e di conseguenza sulla forma, cambia qual-

Ci sono indicazioni da parte internazionale e non tutti hanno le stesse posizioni

cosa e non da poco. Citavo l’espressione, anche se non precisa del passato, quando nel Parigino si parlava di piumaggio: duro, semi duro e morbido, ove per duro e semi duro si alludeva all’intenso e con morbido al brinato, indicando la necessità dell’incrocio. Talora si parlava anche di dorato e pagliato, ove per dorato si intendeva intenso (ora il significato è diverso) e per pagliato brinato, sempre da incrociare. Nelle diverse razze l’espressione morfologica cambia a volte in misura rilevante. Il guaio è che nelle razze ove è favorito l’intenso si tende ad accoppiare intenso x intenso e dove è avvantaggiato il brinato, brinato x brinato. Con le conseguenze note. Nel Gibber italicus abbiamo oggi solo doppi intensi; per ricordare qualche brinato o singolo fattore intenso, devo risalire con la memoria a diversi decenni or sono. Nell’Arricciato del nord sono quasi tutti brinati. Nel Gloster gli intensi erano pochi, oggi qualcuno in più; si era arrivati, a furia di accoppiare fra brinati, ad avere soggetti così slavati da essere biancastri. Ci fu perfino qualcuno che pensò di usarli per fare il “nuovo mosaico”, con la conseguenza di trasmettere al Canarino di colore lumps e depigmentazioni... Ho già fatto abbastanza commenti. Ribadisco però che soltanto un accoppiamento misto ogni 3 o 4 generazioni, come si diceva, non basta a mantenere l’equilibrio. Ritengo utilissimo per non dire indispensabile prevedere categorie a

concorso diverse per intensi e brinati. Gli apigmentati lipocromici, cioè i bianchi, venivano di solito fatti gareggiare con i brinati. Quando c’è una razza ove è avvantaggiato il brinato non succede nulla di molto grave, semplicemente i bianchi intensi ben difficilmente possono piazzarsi. Quando però sono avvantaggiati gli intensi è un guaio, poiché un ottimo bianco intenso gareggiando con i brinati li schiaccia. Mi è stato raccontato l’episodio di un Fife, mi pare, nero bianco intenso ottimo, che imperversava, battendo facilmente i brinati con i quali gareggiava. Di conseguenza dico che sarebbe molto meglio che gli apigmentati lipocromici (i bianchi), gareggiassero a parte, come avviene spesso atualmente. Un problema che si presentava, ma oggi molto meno, è dato dalla difficoltà di distinguere gli intensi dai brinati, segnatamente nelle razze a piumaggio molto abbondante. Ricordo che una volta venni interpellato per un dubbio su di uno York pezzato giallo intenso. Il dubbio nasceva dalle depigmentazioni a forma di orlature che apparivano sulle parti melaniche simili a brinature. Feci notare che le depigmentazioni erano solo sulle parti melaniche e che nessuna brinatura era presente

Le brinature vere attengono ai lipocromi e non possono essere visibili in soggetti bianchi e pure melanici a fondo bianco

su quelle ipocromiche, facendo anche confronti con veri brinati. A proposito di depigmentazioni che attengono alle melanine e che a forma di orlatura possono generare dubbio, si sappia che le brinature vere attengono ai lipocromi e che non possono essere visibili in soggetti bianchi e pure melanici a fondo bianco. Purtroppo ricordo con rabbia un episodio che riguardava un tecnico del colore molto seguito che, con arroganza, pretendeva di vedere brinature in melanici a fondo bianco! Ne venne fuori una discussione alquanto sgradevole, sarebbe stata una roba degna di sanzioni corporali. Un altro episodio di dubbio, nel quale venni interpellato, riguardava un soggetto di razza spagnola giallo avorio intenso. Il dubbio riguardava la tonalità troppo

chiara del lipocromo per un giallo intenso. Si trattava di uno dei primi avorio in quella razza, effettivamente intenso, come spiegai, anche con un confronto con avorio canarini di colore. Concludendo il tema della categoria, preciso che il mosaico eventuale va sicuramente assimilato al brinato, poiché la sua struttura è quella; il mosaico intenso come alcuni dicono, non esiste, è solo più contenuto rispetto a quelli in eccesso.

Ora finalmente considero i pezzati ed i macchiati. In questo scritto, il termine pezzato lo uso solo per i veri pezzati; i lipocromici con macchiette o i melaninici con timoniere e/o remiganti lipocromiche o poco altro li chiamo macchiati per distinguere. La differenza genetica è molto seria; infatti, accoppiando due veri pezzati si ha il 25% di lipocromici, il 50% di pezzati ed il 25% di melanici, poco importa che i lipocromici (tutti) ed i melanici (alcuni) siano macchiati. Mentre accoppiando due macchiati lipocromici si ha il 100% di lipocromici, ancorché tutti macchiati o quasi, e accoppiando due melanici macchiati si ha il 100% di melanici, alcuni macchiati ed altri no. Si nota quindi una notevole prevalenza dell’espressione melanica.

Ricordo che accoppiando un melanico con un lipocromico si ha il 100% di pezzati, almeno nel canarino, poiché se si accoppiasse il canarino lipocromico con altre specie, ovviamente melaniche, gli ibridi pezzati sarebbero pochi. In letteratura antica si dava l’acianismo, responsabile dell’inibizione delle melanine, generando gli acianici, detti anche lipocromici, come geneticamente a dominanza parziale ed espressività variabile. Una dizione poco lontana dall’esattezza, tuttavia ho precisato che la penetranza è completa nei canarini puri, ma diventa molto ridotta negli ibridi (ci sono molti melanici e pochi pezzati o macchiati) e che non ritengo si possa parlare di un solo gene, anche se certamente ve ne è uno nettamente predominante. Quest’ultimo aspetto deriva dal fatto che le macchie nei lipocromici si possono tranquillamente giustificare con l’espressività variabile, ma non le piccole parti acianiche nei melanici. Le tracce acianiche (lipocromiche) si trovano con diverse frequenze anche in ceppi di melanici lontanissimi dagli antenati acianici, ove si accoppia sempre melanico pulito x melanico pulito. Que-

sto fa pensare a qualche gene ulteriore, del tutto secondario e subdolo nella trasmissione, che appare davvero insolita. Per completare il discorso dovrei parlare anche del Lizard, ma mi allontanerei dal tema, del resto l’ho già fatto in altre sedi. Se differenziare fra intensi e brinati è importantissimo, non lo è altrettanto fra melanici, lipocromici e pezzati; questi ultimi sono di fatto degli intermedi, visto che si parla di razze di forma e posizione, non di colore.

La divisione per colore nelle razze di forma e posizione è secondaria, più che altro serve a dare qualche premio in più, cosa anche comprensibile vista l’importanza di certe razze. Il colore è impor-

Se differenziare fra intensi e brinati è importantissimo, non lo è altrettanto fra melanici, lipocromici e pezzati

tante nelle razze a duplice attitudine, vale a dire colore e forma, dove hanno rilievo entrambi gli aspetti. Una modesta importanza del colore la si rileva considerando che i nero-bruni hanno un piumaggio che tende ad essere più robusto, visto che l’eumelanina rende la penna appunto un poco più robusta. Non a caso le penne più sollecitate nel volo in quasi tutte le specie sono più ricche di eumelanina. I veri pezzati possono avere svariate espressioni: a vote l’estensione dell’acianismo e delle pezzature melaniche è simile, altre volte tende a prevalere l’acianismo, altre volte, e più spesso, la parte melanica. Non parlo, per ora, di macchiati, poiché non sono veri pezzati. L’espressione delle pezzature è ben poco sensibile alla selezione ed abbastanza casuale. Tuttavia non del tutto; infatti si nota una modesta risposta alla selezione stessa; lo si è visto ai tempi dei pezzati simmetrici, ora non più considerati, come attualmente anche nell’Arlecchino portoghese. Ancora oggi nelle razze inglesi si nota una certa frequenza di pezzati simmetrici, ma-

gari parziali, visto che sono apprezzati in Inghilterra.

Un caso strano ma non unico è che, nei pezzati a livello medio, le remiganti primarie sono sempre, almeno in parte, acianiche. Strano per l’importanza delle stesse nel volo e la loro ricchezza naturale di eumelanina. Un caso simile lo si nota nel Piccione. Solo nei pezzati con netta prevalenza della parte melanica si possono avere remiganti primarie quasi tutte melaniche, raramente tutte. Evidentemente nella mutazione acianismo non incidono le esigenze fisiologiche del volo.

Nei macchiati l’espressione delle macchie segue regole non fisse ma frequenti. Nei melanici le macchie acianiche attengono alle remiganti, specialmente primarie ed alle timoniere, specialmente quelle centrali. Altri luoghi sono eccezionali tranne le unghie.

Nei lipocromici, oltre a becco e squame delle zampe, le macchie melaniche appaiono spesso sulla testa, il collare, l’ala, zona ventrale nella parte vaporosa ed il polpaccio. Difficili da notare quelle relegate alla parte vaporosa (il cosiddetto sotto piuma), quelle piccole del polpaccio, specialmente nella parte interna e quelle piccolissime vicino all’occhio, con il cui colore si confondono.

Non ritengo molto utile, tuttavia semplice, differenziare i vari aspetti dei veri pezzati: pezzato, lipocromico pezzato, e melanico pezzato, si tratta comunque di intermedi e si badi a non confondere gli ultimi 2 con i macchiati. Il problema è come gestire le macchie. Premesso e ribadito che, a mio parere, i macchiati non dovrebbero essere considerati pezzati, i mezzi per differenziare non sono molto facili da individuare come descrizione vincolante. Si potrebbe indicare una dimensione massima, non facile da individuare, ad esempio 1,5 o 2 centimetri quadrati, ma sarebbe discutibile, ne ho viste raramente alcune maggiori. Anche il numero massimo delle macchie sarebbe opinabile: 2, 3, 4 o quante? L’importante è non esagerare con le astruse-

Un caso strano ma non unico è che, nei pezzati a livello medio, le remiganti primarie sono sempre, almeno in parte, acianiche

rie, specialmente per gli stamm. Per i melanici la cosa è più semplice: solo penne forti, remiganti e/o timoniere. Eviterei di dare numeri fissi, poco importa che le timoniere siano 1 o 6, così per le remiganti. Non avrebbe molta utilità mettersi a contare, con i problemi di sgabbio.

Su becco e unghie ignorati, non ci sono problemi. Semmai c’è da chiedersi delle piccole macchie melaniche di pochi millimetri che possono sfuggire, specialmente se in parte nascoste: che fare? Per me sarebbero da ignorare, ma ora c’è il rischio che qualcuno le veda ed altri no, capita anche nel colore. Oggi comunque ci si orienta a non accettare alcuna macchia nel piumaggio. Un problema che mi pare da sottolineare, è che con queste divisioni si incoraggiano selezioni inutili a favore di colori puri nelle razze di forma e posizione. Senza pensare alle “tolettature” che probabilmente verrebbero effettuate da alcuni, in caso di macchie piccolissime. Non riterrei opportuno differenziare le diverse mutazioni, di melanine o di carotenoidi, tranne i bianchi. Diverso ovviamente il caso nelle razze a duplice attitudine. Sperando di non essere stato troppo molesto concludo.

•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di soggetti provenienti dai propri allevamenti, con descrizione della specie, razza e mutazione, all’indirizzo: redazione@foi.it

•All’autore della foto mensilmente prescelta da un comitato interno, verrà offerto in omaggio un libro edito dalla FOI in base alla preferenza e alla disponibilità.

(*)Tutte le foto inviate, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI a titolo gratuito e potranno essere utilizzate, senza alcun limite o vincolo temporale, per pubblicazioni, iniziative e scopi promozionali della Federazione

Questo mese, il protagonista di Photo Show è:

DEMETRIO PITASI R.N.A. 40DB con la fotografia che ritrae il soggetto:

“Lucherino testa nera ancestrale maschio” (Spinus magellanicus)

Complimenti dalla Redazione!

testo

L’ornitocoltura moderna, per i soci della Federazione Ornicoltori Italiani, si identifica come un connubio indissolubile fra Allevatori e panorama espositivo sportivo, composto dal circuito mostre che ogni anno si organizzano su tutto il territorio nazionale.

Oggi più che mai, non solo in Italia, ma in tutta Europa, l’ornitocoltura ha bisogno di nuovi stimoli e di un rinnovato fermento propositivo per continuare ad affermare i valori e i contenuti che stanno alla base dell’intero movimento ornitologico che ci appartiene e gli attori di questi buoni propositi dovremmo essere tutti noi, nessuno escluso.

Sovente ci nascondiamo dietro falsi pretesti, per addebitare ad altri le cause dei nostri insuccessi. È ovvio che i rappresentanti degli organi tecnici della FOI dovrebbero fornire gli input iniziali che sono necessari a tracciare le direzioni maestre da seguire, per raggiungere gli obiettivi fissati. Ma la base, composta dagli allevatori FOI, dovrebbe rendersi parte attiva in questo cammino che si sviluppa su diversi fronti e che ci coinvolge tutti.

Le cause della sofferenza dell’ornitocoltura europea non sono dovute soltanto alla mancanza di alcuni standard per determinate razze, oppure alla scheda di giudizio che andrebbe riconsiderata. Queste azioni, seppur molto utili, incidono per una frazione centesimale sui risultati ultimi. Il nostro movimento ornitologico, oggi più che mai, ha bisogno di un rinnovato fermento quotidiano, che generi interesse, e gli attori protagonisti di questo percorso dobbiamo essere tutti noi. Immaginiamo una discoteca, che per avere successo necessita di una vasta utenza, che fruisce dei servizi offerti con l’obiettivo primario di riempire la pista. Ognuno di questi protagonisti della scena assumerà a proprio modo un ruolo. Alcuni più bravi e coordinati, altri più scomposti e improvvisati. Però tutti saranno certamente, seppur a modo proprio, protagonisti del risultato raggiunto, che conferisce successo alla struttura danzante.

Questa metafora dovrebbe far intendere che ognuno di noi, seppur nei modi e con mezzi diversi, può contribuire attivamente con il proprio apporto, purché si focalizzi la meta, che deve rimanere la medesima per tutti i protagonisti.

Dal Presidente della FOI, passando poi ai Presidenti di Raggruppamento e a quelli di Associazione e via via anche ai Presidenti di Collegio, di CC.TT.NN. e per finire agli allevatori, ognuno, con azioni diverse ma organiche, può fare tanto: le esposizioni ornitologiche; la divulgazione attraverso piccoli simposi monotematici; giornate di aggiornamento tecnico anche in videoconferenza; incontri tecnici post-giudizio con gli allevatori; sono tutti momenti di aggregazione sociale a sfondo ornitologico che contribuiscono a tenere acceso l’interesse per la nostra passione. Questi momenti di incontro, anche in videoconferenza, andrebbero organizzati almeno una volta al mese, per ogni collegio di specializzazione, per calamitare l’interesse su tutti i fronti a 360°. In tal modo, si sensibilizzano maggiormente gli allevatori, che ritengo siano i protagonisti principali di questa “platea danzante a sfondo ornitologico”, riconoscendo loro il vero merito del successo espositivo per ogni collegio di specializzazione.

Ma dovremmo sviluppare maggiormente anche la consapevolezza di preservare e custodire gelosamente il patrimonio delle nostre mostre ornitologiche, che si svolgono su tutto il territorio nazionale, le quali vengono talvolta snobbate (in primis il Campionato Italiano) a vantaggio di altre mostre fuori confine. Così facendo, seppur in maniera inconsapevole, ci rendiamo partecipi dell’insuccesso dell’ornitocoltura Italiana.

La direzione che il nostro movimento ornitologico sta assumendo la si desume in gran parte dai numeri espositivi e dalla loro qualità espositiva. Il nostro collegio EFI, nel contesto FOI-Italia, ha assunto un ruolo da protagonista, i numeri ci danno ragione, attestandoci con una crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.

Attualmente, ogni 100 soggetti esposti al Campionato Italiano, 47 sono del Colore; 19 sono degli EFI; 16 sono dei Lisci; 9 sono dei Pappagalli, 5 sono degli Arricciati e 4 sono del Canto (dati desunti sulla base dell’ultimo Campionato italiano di Montichiari, anno 2024).

Molto apprezzati ed incoraggianti sono stati i numeri espositivi registrati durante l’ultimo Campionato Italiano di Montichiari 2024 sia a livello globale che per singole sezioni. Ma le maggiori soddisfazioni le abbiamo ottenute dagli Ibridi, dove forse l’innovazione rispetto al passato è stata maggiormente incisiva (Ibridi esponibili per sempre, esponibilità degli Ibridi intragenere, nuove categorie dedicate agli Ibridi di sesso femminile, esponibilità degli Ibridi pezzati, Ibridi con il Canarino diverso dal Canarino di Colore, categorie a concorso ben ordinate e suddivise per tipologia e razza).

Queste scelte di cambiamento sono state ben apprezzate dagli allevatori a tal punto che ci hanno regalato buone soddisfazioni, grazie agli incrementi numerici espositivi che abbiamo registrato rispetto al passato:

•88 Ibridi esposti nella sezione FH, +60% rispetto al precedente Campionato Italiano di Lanciano 2023

•586 Ibridi esposti nella sezione GH, +39% rispetto al precedente Campionato Italiano di Lanciano 2023 (di fatto, gli ibridi all’interno della sezione GH da soli rappresentavano il 24% del totale dei soggetti EFI esposti)

Il Diamante di Gould, invece, è stata la specie più esposta all’ultimo Campionato Italiano 2024 di Montichiari con 184 soggetti.

Un dato significativo lo abbiamo registrato anche a carico degli individui appartenenti alla famiglia dei Turdidae , in particolar modo Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello (specie largamente allevate anche dal fenotipo mutato ed esposte anche con più stamm a concorso durante l’ultimo Campionato Italiano 2024 di Montichiari con una soddisfacente presenza di 49 soggetti)

Anche per il Serinus canaria (Canarino selvatico) abbiamo registrato una crescita numerica rilevante dei soggetti in ambito espositivo. La specie risulta infatti largamente allevata ed esposta oramai su tutto il territorio Italiano e soltanto con il fenotipo classico, visto che abbiamo

espressamente vietato l’esposizione in mostra delle mutazioni del piumaggio, così come sono stati vietati in esposizione gli Ibridi con il Canarino selvatico. Durante l’ultimo Campionato Italiano c’è stata una soddisfacente presenza di soggetti a concorso, con 13 Stamm e 23 soggetti singoli esposti, per un totale di 75 soggetti in un’unica categoria a concorso. Ed anche nelle due mostre specialistiche di Fringillia ed Hornemanni nel 2024 (ove ho avuto il privilegio di far parte della giuria) sono stati esposti rispettivamente 65 e 21 soggetti.

Ma il dato che maggiormente abbiamo apprezzato durante l’ultimo Campionato Italiano di Montichiari 2024 è stato quello globale.

Su 12672 soggetti esposti fra tutte le sezioni a concorso, 2439 (cioè pari al 19.25 %) sono stati soggetti EFI. Con un più che apprezzabile incremento del 16,31% rispetto al precedente Campionato Italiano di Lanciano 2023.

Dato che ci ha permesso di balzare al secondo posto dopo il Colore (peraltro, per il secondo anno consecutivo) nella classifica dei soggetti esposti al Campionato Italiano.

Ma attenzione!

Il dato più importante di questo successo del nostro collegio di specializzazione EFI non è tanto che siamo cresciuti a discapito degli altri collegi. NO! Siamo cresciuti perché ci sono più allevatori che allevano EFI.

Infatti, abbiamo potuto constatare che quasi tutti gli allevatori FOI, che allevano prioritariamente Colore, Lisci, Arricciati o Pappagalli si dilettano spassionatamente ad allevare anche EFI e principalmente Ibridi.

Una raccomandazione voglio farla agli allevatori italiani e che faccio pure mia: quando c’è una mostra nei paraggi, anche soltanto un soggetto, esponetelo. E quando arriva il momento del Campionato Italiano, partecipate!

In tal modo avrete contribuito a dare valore al concorso espositivo ornitologico più importante in Italia.

E se dovesse venirvi in mente di non andare per preservare i soggetti per una mostra come il Mondiale, sappiate che due mostre, a distanza di 30 giorni, si possono sempre fare, magari alternando alcuni soggetti da esporre.

In tal modo, una parte del successo ornitologico italiano sarà stato pure merito vostro.

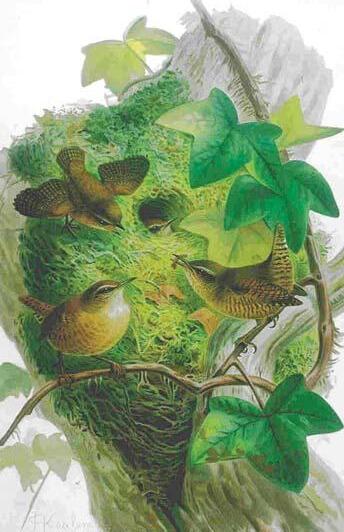

Troglodytes troglodytes

testo di DINO TESSARIOL, foto AUTORI VARI

Quasi cinquant’anni fa, quando venimmo ad abitare sul Montello, mia moglie, abituata alla zona residenziale, iniziò fin da subito a disperarsi per la gran quantità di ragnatele che si accumulava sull’esterno delle finestre e mi chiese cosa potesse fare per eliminarle una volta per tutte; era il mese di ottobre ed io le dissi di aspettare, che qualcuno sarebbe sicuramente venuto a far la pulizia dei ragni; lei non capì, ma mi ascoltò e non fece le pulizie esterne. Passarono soltanto alcuni giorni ed un mattino rimase incredula vedendo lo Scricciolo che passava a setaccio finestra per finestra e così fu anche per i giorni successivi; da allora, le nostre finestre sono diventate la meta preferita del mangiatore di ragni, che in tutte le stagioni si alimenta abbondantemente degli arac-

Lo Scricciolo è un uccellino molto curioso, tanto che deve assolutamente rendersi conto di ogni novità che succede all’interno del suo territorio

nidi che si accumulano sulle nicchie del muro, dandoci la possibilità di assistere ad uno spettacolo unico. Lo Scricciolo è un uccellino molto curioso, tanto che deve assolutamente rendersi conto di ogni novità che succede all’interno del suo territorio ed io, conoscendolo, ho sfruttato molto spesso questo lato del suo carattere.

Per diversi anni, prima delle sette del mattino portavo mia figlia giù in paese a prendere la corriera degli studenti e d’inverno, quanto tornavo a casa, iniziava ad albeggiare. Io parcheggiavo la macchina, abbassavo un po’ il finestrino e battevo qualche colpetto con le dita sulla porta: non passava un minuto che lo Scricciolo veniva a posarsi sullo specchietto retrovisore esterno per controllare cosa ci fosse di nuovo che lui non conosceva e così io, lì a mezzo metro, me la godevo da matti. Chi poi ha la passione della fotografia ed ha montato un capanno mimetico dove rifugiarsi, potrà confermare che qualche minuto dopo lo Scricciolo appare sulla fessura del telo per sincerarsi della novità.

In Svizzera è stato designato “uccello dell’anno 2012”. Il suo nome evoca-

tivo, il suo aspetto audace e la sua minuscola taglia fanno dello Scricciolo una delle nostre specie di uccelli più popolari e conosciute.

Sto parlando del più piccolo uccello d’Europa assieme al Regolo ed al Fiorrancino: lungo dai 9 ai 10 cm e mezzo, con un’apertura alare che va dai 13 ai 17 cm e con un peso che al massimo arriva a 10 grammi, ha forma arrotondata a palla paffuta, con testa molto grande rispetto al corpo e becco sottile ed abbastanza lungo che sporge nettamente dal profilo della testa; ala relativamente ampia, larga, corta e di forma ovale, coda molto corta e, eccetto quando vola, tenuta costantemente all’insù. Il piumaggio è di un marrone grigiastro scuro di tonalità calda, le parti inferiori sono camoscio brunastro chiaro, marrone più scuro nella parte posteriore e nelle copritrici sottocaudali; le timoniere e le remiganti marroni sono finemente barrate di camoscio. Le lunghe zampette sono provviste di dita altrettanto lunghe, dotate di forti artigli, con i quali riesce ad arrampicarsi agevolmente anche su tronchi d’albero. È possibile distinguere gli esemplari maschi dalle femmine unicamente in base al comportamento, in quanto cantano solo

Il volo è veloce e diretto, piatto e leggermente ondulato, con battiti d’ali rapidi e ronzanti; di solito vola basso e tende a rimanere nascosto tra la vegetazione

i maschi e covano solo le femmine. I suoi nemici che si trovano a terra vengono scacciati cantando a squarciagola. All’avvicinarci di un pericolo proveniente dal cielo, lo Scricciolo si rifugia invece in un nascondiglio sicuro.

Il volo è veloce e diretto, piatto e leggermente ondulato, con battiti d’ali rapidi e ronzanti; di solito vola basso e tende a rimanere nascosto tra la vegetazione, nelle cataste della legna o nei mucchi di ramaglia lasciati nel sottobosco, con l’abitudine di essere maggiormente attivo al crepuscolo e nelle ore precedenti l’alba. Agile, dinamico e scattante si muove con destrezza accorrendo in ogni luogo o verso ogni oggetto che catturi la sua attenzione. Ama muoversi sul terreno, ispezionando tutto ciò che lo colpisce. L’interesse a qualsiasi novità è infatti una prerogativa fondamentale di questo piccolo passeriforme, che vola di cespuglio in cespuglio e saltella sul terreno con grande abilità, tanto da assomigliare spesso a un piccolo mammifero. Sia che esso si trovi in una foresta oppure nelle vicinanze degli insediamenti umani, lo Scricciolo si sente a proprio agio, a condizione che il suo habitat sia ca-

ratterizzato da un certo “disordine”. In genere è facile osservarlo all’interno del sottobosco. La sua ridottissima mole non gli impedisce di essere un uccellino alquanto chiassoso, richiamando su di sé l’attenzione soprattutto grazie al suo canto squillante con una voce potente che non si direbbe provenire da minuscolo uccellino; il canto dello Scricciolo può essere udito fino a una distanza di 500 metri ed è costituito da una serie di trilli prolungati e molto musicali che, alla distanza di un metro, raggiungono una potenza di ben 90 decibel. Il più delle volte si nasconde nel fitto del sottobosco e si sposta piuttosto saltellando che volando attraverso i cespugli e le cataste di ramaglia; predilige folte siepi e la presenza di legno morto caduto a terra nel bosco.

Lo Scricciolo annovera numerose sottospecie diffuse tra il Nord America, l’Europa, la Russia, il Giappone, nella fascia tra le coste del Mare del Nord e nel Mar Baltico fino alle Alpi e ai Carpazi. Nell’Europa centrale ha indole piuttosto sedentaria ed è un migratore facoltativo. Gli Scriccioli che vivono nella Scandinavia, nei Paesi Baltici e in Russia migrano in autunno verso regioni più calde, analogamente alle popolazioni delle foreste alpine, che tendono a spostarsi verso le quote più basse. Grazie alla tecnica delle catture ripetute è stato dimostrato che lo Scricciolo, nonostante le sue piccole dimensioni, sia capace di coprire in volo distanze da 40 a 50 chilometri al giorno. Il record per la più lunga distanza percorsa in volo da uno Scricciolo è testimoniata da un uccello inanellato a Gotland in Svezia e che in seguito è stato ritrovato nel sud della Spagna, a 2.800 km di distanza. In Italia è nidificante, di passo e svernante. Lo Scricciolo si trova bene in diversi habitat, ma ha comunque una preferenza per i boschi misti o di latifoglie ricchi di vegetazione e sottobosco nei quali l’umidità del suolo è elevata. La presenza di legno morto è importante, tenuto conto che esso ama costruire il proprio nido all’interno di cataste di ramaglia, nei sistemi radi-

cali di alberi sradicati oppure tra i rami o nelle cavità di tronchi d’albero e di ceppaie. Se si lascia un angolo di habitat naturale all’interno del proprio giardino, non è raro riuscire ad osservare lo Scricciolo anche all’in-

terno delle aree abitate. Mentre in primavera e in estate lo Scricciolo vive soprattutto all’interno delle foreste, durante l’inverno molti individui di questa specie tendono a cambiare il proprio habitat. Diversi cercano degli ambienti acquatici, dove anche nella stagione fredda possono trovare insetti in grande quantità. Molto apprezzate in inverno sono ad esempio le paludi, soprattutto dove sono presenti dei canneti, ma è possibile osservarlo anche nelle aree abitate, come nei pressi dei siti di compostaggio, dove riesce a trovare di che nutrirsi. Al fine di mantenersi al caldo durante le fredde notti invernali, spesso si raggruppa in comunità di una decina di uccelli che si scaldano l’un l’altro. A tale scopo essi si dispongono in cerchio, mantenendo le teste allungate verso il centro del gruppo e le code verso l’esterno. Sono stati osservati dei giovani che in inverno dormivano dentro ammassi di piume o all’interno di edifici o anche ammassati insieme per tenersi caldo l’uno con l’altro. Fu proprio durante una notte gelida che, in Inghilterra, furono visti ben 61 scriccioli entrare in una cassetta nido e al mattino ne uscirono tutti salvi. Se l’in-

verno è particolarmente rigido anche i maschi, che di solito sono particolarmente aggressivi nella difesa del loro territorio, tendono a tollerare la presenza di altri esemplari.