ANNO XLIX numero 2 2023

Canarini di Colore Transgenia nei canarini: il lipocromo rosso

Estrildidi Fringillidi e Ibridi Ancora sulla mutazione Bruno del D. di Gould

Canarini da Canto Il maestro perfetto

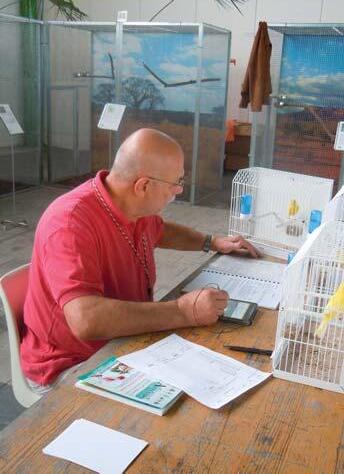

Cronaca Progetto: “il mondo degli uccelli”

Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose

29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613

Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito

Caporedattore: Gennaro Iannuccilli

Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini

Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica:

Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco

Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918

Inoltro postale in Italia: Effezeta srl

Via Francesco Nicoli 10/G - 29122 Piacenza

ABBONAMENTI ANNUI:

Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00

Estero-ExtraEuropa € 90,00

Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50

C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.

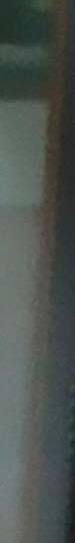

In copertina: Mosaico rosso maschio (Serinus canaria) all. ALFREDO FARIA

Foto: ANTONIO JAVIER SANZ

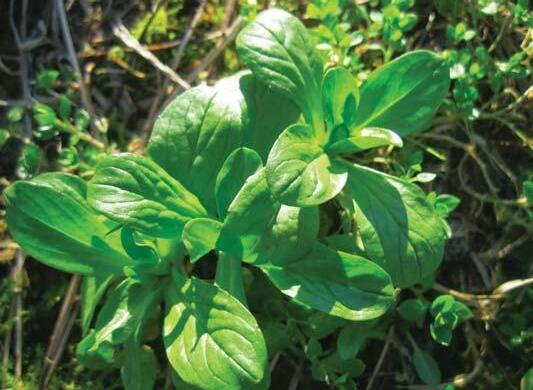

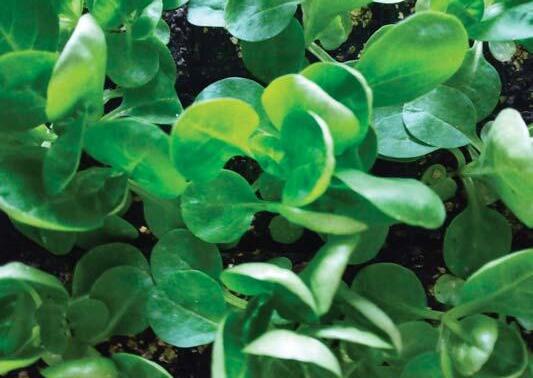

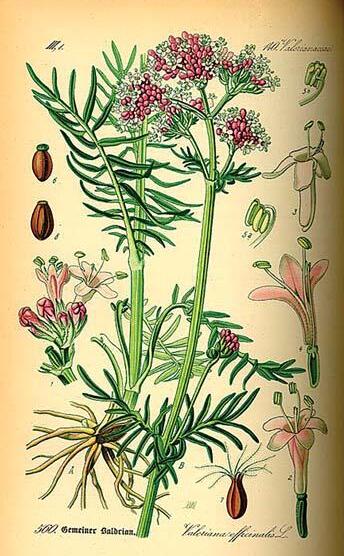

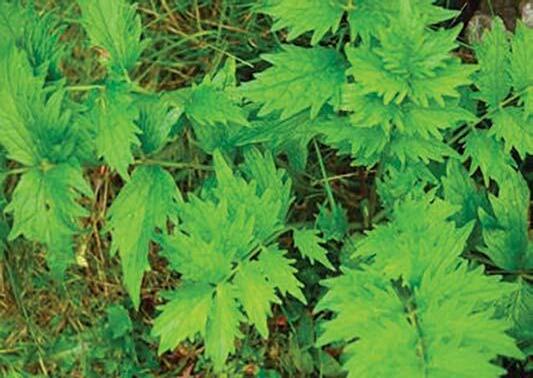

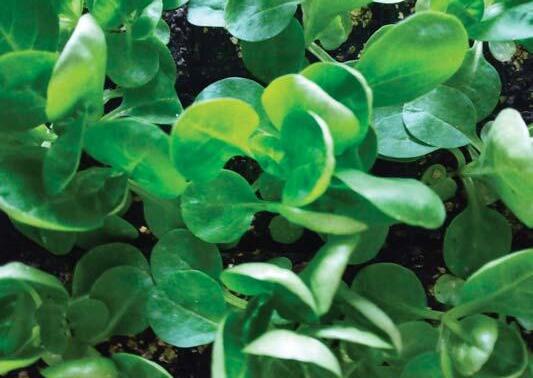

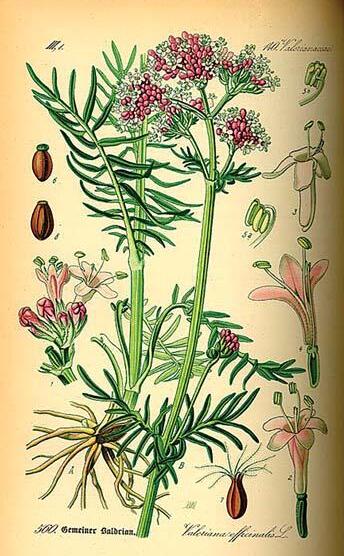

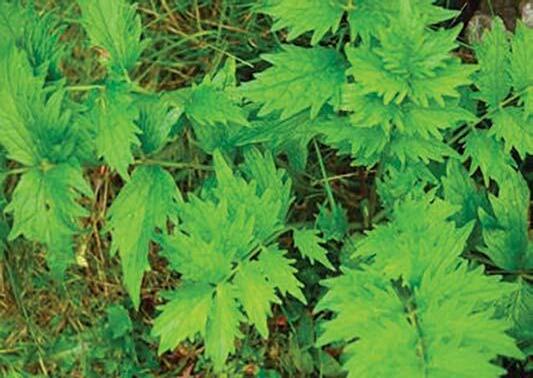

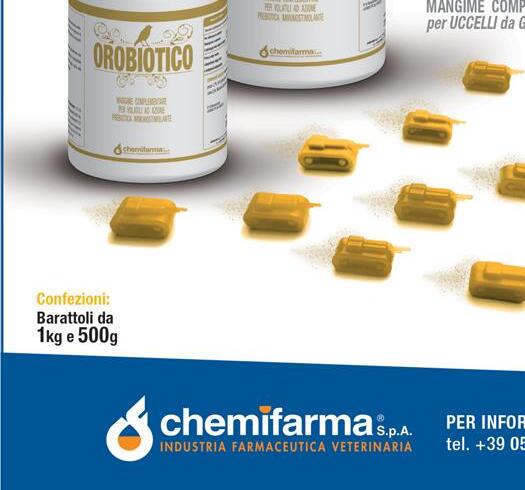

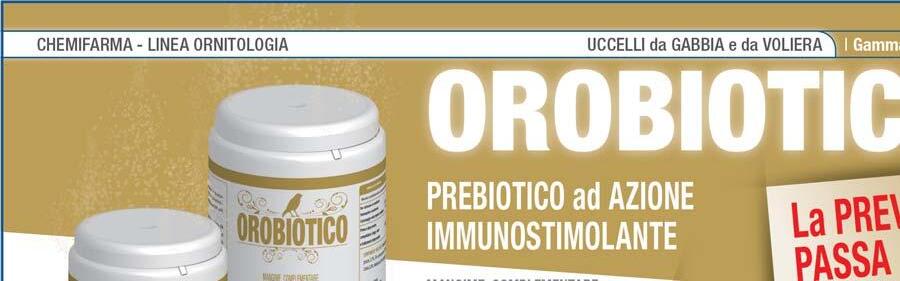

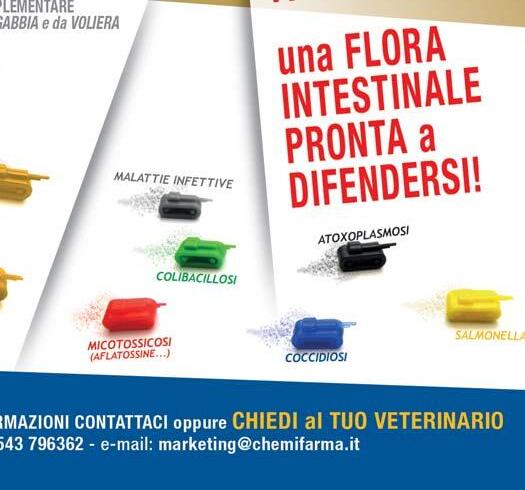

ANNO XLIX NUMERO 2 2023 sommario Imparare Giovanni Canali 3 Transgenia nei canarini: il lipocromo rosso Mimmo Alfonzetti 5 Ancora sulla mutazione Bruno del Diamante di Gould Sergio Lucarini e Luigi Montini 11 Il maestro perfetto Umberto Marini e Gregorio Piccoli 17 Spazio Club Club Arricciato Padovano 21 La rondine, il cardellino e il rigogolo nelle opere del pittore Carlo Crivelli (1430/35-1494/95) - 1ª parte Ivano Mortaruolo 23 Il Saltimpalo (Saxicola torquatus) - 2ª parte Piercarlo Rossi 29 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 33 Ad exemplum Filippo Morrone 34 “L’erba dolcinela” (Valerianella o Soncino selvatico) Pierluigi Mengacci 36 Pagina aperta Argomenti a tema 40 Ali bianche, l’origine del concetto e le conseguenze Giovanni Canali 43 Progetto: “il mondo degli uccelli” Mauro Candioli 47 OrniFlash News al volo dal web e non solo 50 Riflessioni su alcuni termini genetici Peppino Vitti 53 Divulgazione ornitologica a Gesico Genunzio Pistis 55 L’Arlecchino Portoghese Mario Zampaglione 56 Il diritto di sancire il bello ed il brutto Sergio Palma 59 Un sogno diventato realtà Giuseppe Albergo 62 Attività F.O.I. - Sintesi verbali C.D.F. del 21 e 22 Ottobre 2022del 9 e 10 Dicembre 2022del 7 Gennaio 2023 63 Canarini di Colore Estrildidi Fringillidi e Inridi Canarini da Canto Pagina aperta 5 11 17 40 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 2 - 2023 è stato licenziato per la stampa il 6/3/2023

Imparare

di G IOVANNI CANALI

Per imparare, di solito, si parte dalla teoria per poi passare gradualmente alla pratica. Un chirurgo diventa tale dopo l’università e magari dopo approfondimento con la specializzazione. Certo non comincia con interventi di grande difficoltà, ma con i più semplici; un classico è l’appendicectomia. E questo dopo aver assistito il suo maestro. Per un meccanico od un elettrauto vi sono scuole tecniche ed apprendistato; va più o meno così per tutti i lavori che richiedono preparazione.

Per svolgere bene un lavoro o comunque un’attività è necessario un certo bagaglio teorico ed un periodo di applicazione pratica.

Nel nostro campo di allevatori amatoriali non ci sono scuole, a meno che uno non voglia diventare giudice, nel qual caso deve fare un corso. Posso ben dirlo, avendone gestiti molti e mi conforta di sapere ben ricordati. Per il semplice allevatore l’apprendimento non è così semplice. Chi ha la fortuna di vivere in un centro ove è presente un negozio ben gestito, questo diventa un po’ come la “bottega dell’arte” di un tempo e si può avere tutta una serie di vantaggi. Altrimenti le difficoltà sono obiettive. Non sempre chi si rivolge ad un allevatore navigato ha risposte corrette. Il fatto è che chi non ha esperienza, non sempre riesce a distinguere l’effettivo livello dell’interlocutore. Chi si iscrive alla FOI ha certo un grosso aiuto, con il nostro sito e con la rivista “Italia Ornitologica” ove si trovano pubblicazioni valide e dove si possono porre quesiti. Non posso però non notare che i quesiti non sono molti. Suppongo che parecchi allevatori esordienti preferiscano colloqui diretti, semmai; è il caso di sperare che si rivolgano all’interlocutore giusto. Inoltre, quando manca un punto di riferimento, il piccolo allevatore non sa dove rivolgersi per l’iscrizione alla FOI, anche se oggi l’informatica aiuta molto.

Un tempo ci si arrabattava con i libri che si trovavano nelle botteghe. Io ne avevo presi diversi e cercavo di farmi una cultura specifica. C’erano anche un paio di riviste piuttosto ben gestite, alle quali si potevano porre quesiti. Io ero abbonato prima ad una poi ad entrambe, e come me anche altri, ma purtroppo molti non leggevano. Sfortunatamente sappiamo che in Italia si legge poco, ed ancora peggio si apprende, da studi statistici effettuati, che un certo numero di persone ha difficoltà a comprendere un normale articolo di cronaca. Non voglio addentrami in temi di carattere generale

che coinvolgono la scuola ed altro, mi limito quindi al nostro ambiente, che comunque è in Italia.

Un aspetto che mi sento di raccomandare è la sfiducia, si ho detto sfiducia, non è un errore di battitura; infatti è necessario andare sempre in verifica. Prendere per buone le parole di un allevatore anche se apparentemente preparato e vincente è pericoloso. Nel nostro ambiente ci sono ad imperversare molte dicerie che possono mettere fuori strada. È quindi necessario, per chi desidera farsi una buona cultura di base, diversificare le fonti ed accedere alla letteratura fondamentale, nonché testi di alto livello.

Per quanto mi riguarda, come base culturale ho letto molti libri del nostro ambiente, ma ho soprattutto fatto confronti con testi scolastici e di ornitologi professionisti. Aiutato dalla mia curiosità, nonché dalla mia natura molto critica e diffidente, ho capito subito che bisognava fare parecchie sfrondature. C’erano testi molto buoni, ma anche alcuni molto dubbi. Talora bisognava, anche all’interno dello stesso testo, “dividere il grano dal loglio”. Ebbi la fortuna di stringere amicizia con un mio coetaneo molto in gamba, Paolo Franzosi, appassionato come me di allevamento. Eravamo studenti, lui di fisica io di giurisprudenza. Entrambi rilevavamo errori vari e ci confrontavamo. Certo lui era più abituato alle verifiche scientifiche, ma io cercavo di non essere troppo da meno. Talora ci facevamo anche beffe di certe uscite di personaggi molto seguiti, ma che in realtà non avevano una preparazione veramente profonda. Franzosi divenne poi un ottimo ricercatore, ma purtroppo morì prematuramente. Con lui scrissi i miei primi due articoli sul “Il giornale degli uccelli” edizioni Encia di Udine, uno di questi di una certa importanza storica, visto che per la prima volta si dimostrava in modo chiaro l’esistenza della categoria nei bianchi, che prima faceva capolino in modo dubbio o comunque poco chiaro. Il numero era quello di aprile 1973, “Le categorie dei bianchi” (49 anni or sono…). Per redigere quell’articolo avevamo considerato le sue esperienze con bianchi lipocromici e le mie con bianchi melanici. Si impara anche unendo le diverse esperienze. Ho poi avuto la fortuna di conoscere ornitologi e genetisti professionisti ed anche allevatori veramente preparati, con i quali ho intrattenuto ed intrattengo utili confronti. Non tutti hanno la fortuna di poter conoscere persone veramente preparate, tuttavia i contatti epistolari, anche infor-

NUMERO 2 - 2023 3 Editoriale

matici e telefonici sono spesso possibili. Per quanto mi riguarda, non ho mai negato una collaborazione a nessuno, talora anche a chi non l’avrebbe meritata. Il fatto è che considero l’interesse dell’allevamento amatoriale come prioritario, e non ho mai dato retta a chi mi consigliava di ignorare certi personaggi (anche se non aveva tutti i torti).

Si discute spesso sulla pratica e la teoria; ho anche scritto un articolo “La pratica e la teoria”, Italia Ornitologica n°2 del 2011, e in breve posso dire che occorrono entrambe. Nessuno al mondo può prescindere dalle esperienze pregresse, neppure se campasse 1000 anni e con il massimo impegno. Condivisibile la frase di Lydtin che dice: “che cosa è la pratica senza la teoria? Un vano sforzo. Che cosa è la teoria senza la pratica? Un vano tesoro”.

Non mancano persone che valutano come non possibile da imporre la cultura. In effetti non si può imporre, tuttavia è bene che ci sia, e chi può compie opera meritoria aiutando gli altri. Un amico mi dice che l’allevamento per molti allevatori è una sorta di “dopolavoro” e non si può pretendere di mandarli a scuola. Più che un dopolavoro direi proprio un hobby impegnativo; certo non si può pretendere anche la scuola, neppure serale, sia pure per modo di dire, tuttavia si può pretendere almeno la capacità di allevare in modo confortevole. Il benessere animale è certo una priorità ed i maltrattamenti vengono giustamente perseguiti, anche se dettati da ignoranza. Si potrà transigere sulle raffinatezze tecniche e scientifiche, non sulla buona conduzione dell’allevamento. Quindi, almeno le nozioni necessarie per ben allevare sono da pretendere. Chi poi avesse ambizioni di competizione dovrà approfondire, prima sul piano teorico e poi con le esperienze pratiche.

Troppi sopravvalutano l’esperienza, poiché da sola proprio non basta. Testi importanti aiutano molto. A questo proposito ricordo sempre che diedi la spiegazione al fenomeno ali grigie, dopo aver visto un’illustrazione sul testo di Falaschini A. e Vivarelli A. “Zootecnia generale” Edizioni Agricole Bologna 1977. In realtà l’effetto ali grigie era problematico da spiegare; infatti non si capiva perché dovesse agire solo in presenza del pastello che è legato al sesso, pur non essendo legato al sesso. Alcuni tecnici davano spiegazioni sconcertanti, come il contrasto in seguito a presunti incroci fra il nero classico, massima ossidazione e l’isabella pastello massima diluizione. Davvero troppa fantasia fuori luogo. Altri definivano l’ali grigie come un “rompicapo” dopo avere confutato altre ipotesi più congrue della suddetta, ma comunque errate. Ebbene anch’io mi ponevo il problema, ma i testi che avevo consultato fino ad allora, erano insufficienti per questo quesito. Mi si accese la lampadina quando vidi sul testo di Falaschini e Vivarelli, sopra citato, l’illustrazione delle pellicce dei ratti incappucciati che andavano dal quasi bianco al quasi nero passando attra-

verso varie espressioni e con macchie a contorni non ben netti, causa l’effetto additivo di geni modificatori. Ricordo che esclamai: “ma questo è l’ali grigie!”. Capii che c’erano importanti geni modificatori autosomici che agivano in modo additivo nei confronti del carattere prodotto dal gene maggiore legato al sesso responsabile del pastello. Ad ogni buon conto, per prudenza e superando la mia timidezza, trovai la faccia tosta per andare all’università di Parma al fine di avere un parere, che grazie alla cortesia di un professore ebbi. Poi scrissi un articolo esplicativo, che feci firmare anche a Gasparini, all’epoca molto seguito e che, nel suo allevamento, stava estendendo l’effetto ali grigie a tutto il piumaggio (Il fattore ali grigie I. O. n°8/9 del 1982). Devo constatare che oggi non molti hanno capito bene il fenomeno dei geni modificatori, specialmente all’estero ove, se non vado errato, l’ali grigie viene considerato come una mutazione allelica al pastello, nonostante che questa tesi proprio non regga. Se così fosse avremmo solo due tipi di femmine: la pastello e l’ali grigie, nei maschi al massimo 3 espressioni: pastello, ali grigie ed intermedio, in entrambi i sessi assenti forme varie ulteriori, che invece ci sono eccome. Senza contare la palese natura autosomica dell’effetto ali grigie, incompatibile con la condizione allelica verso una forma legata al sesso. Come si vede, gli approfondimenti anche su testi diversi da quelli del nostro ambiente e il conforto di pareri autorevoli sono necessari. Non dimentichiamo la frase attribuita a San Tommaso d’Aquino: “Timeo hominem unius libri” cioè: temo l’uomo di un solo libro, vale a dire che ha letto un solo testo; poiché la sua cultura sarà inevitabilmente settaria o quantomeno limitata. Questo naturalmente vale per chi desidera approfondire, altrimenti, come diceva un mio vecchio professore d’italiano a chi non approfondiva troppo: “siete dei bravi ragazzi lo stesso”. Aggiungo io: “non siete dei bravi ragazzi, se non trattate bene i vostri soggetti”. In altri termini, non si pretende approfondimento ad alti livelli, ma per la buona conduzione il necessario sì (alimentazione, igiene ecc.). A questo scopo ci sono diversi libri e libretti adatti e da quelli non si dovrebbe prescindere. Anche qui però sempre controlli incrociati, gli errori possono sempre esserci. Per chi se la sentisse, vi sono testi di zootecnia per le scuole superiori che sarebbero di notevole aiuto anche per la conduzione dell’allevamento. Nonché quelli importanti del nostro ambiente. Quanto alle associazioni, penso che farebbero bene a seguire i neofiti in vari modi, magari organizzando incontri con esperti, specialmente veterinari, se non proprio organizzando dei corsi.

Ottima una serie di incontri, su vari temi e livelli, specialmente basilari. Del resto, con gli incontri si forniscono informazioni, quindi si impara, e si crea anche ambiente, il che è sempre utile.

4 NUMERO 2 - 2023

Editoriale

Transgenia nei canarini: il lipocromo rosso

testo ed immagini di MIMMO ALFONZETTI, foto A. J. SANZ

Introduzione

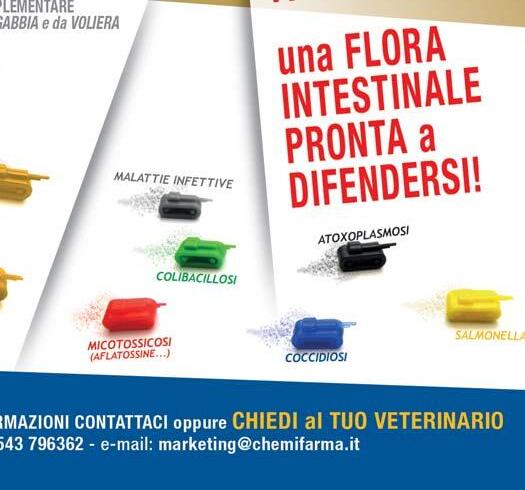

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto i geni responsabili della conversione dei carotenoidi gialli negli uccelli in pigmenti rossi (chetocarotenoidi). Nel loro articolo pubblicato sulla rivista Cell Biology, il gruppo descrive i passi compiuti per rivelare i geni e le proteine che li compongono. Ricerche precedenti hanno dimostrato che i pigmenti rossi nelle piume di uccelli cardinali (Cardinalis cardinalis) e in altri uccelli sono dovuti alla conversione dei pigmenti gialli (carotenoidi, che ottengono dalla loro dieta) in pigmenti rossi attraverso un processo di chetolasi (o chetolazione), dando soluzione ad un problema genetico che sembrava un mistero. In questo nuovo sforzo, i ricercatori hanno risolto l’arcano spiegando il modo con cui vengono prodotti gli enzimi che catalizzano la conversione. Nella considerazione che tra gli uccelli oggetto di indagine sono rientrati i canarini domestici a colorazione rossa, si ritiene opportuno approfondire la pubblicazione per quanto ci riguarda da vicino. Le note che seguono trovano principio anche da un articolo pregevole di S. Lucarini (I.O., 12/2019)

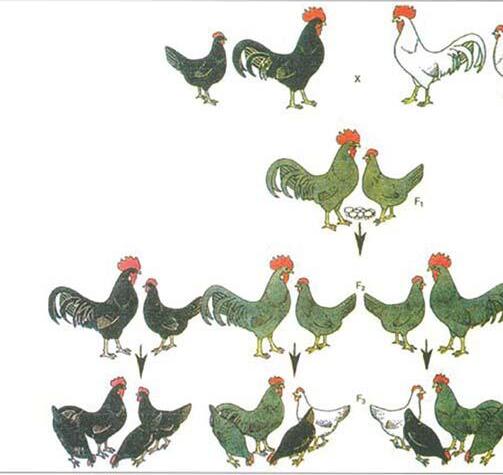

Un po’ di storia

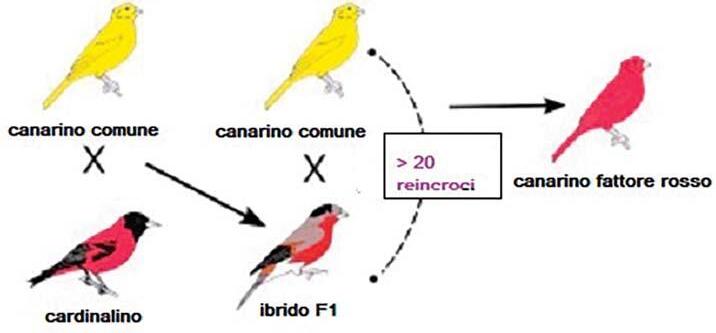

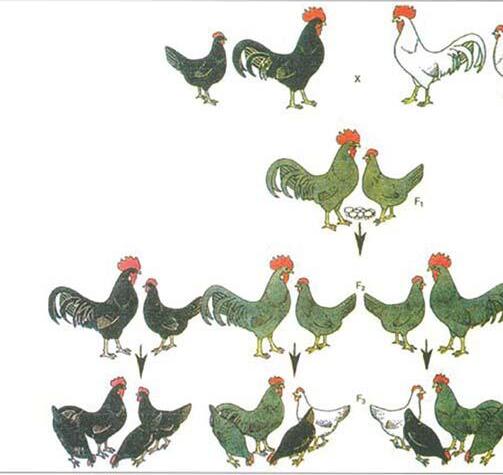

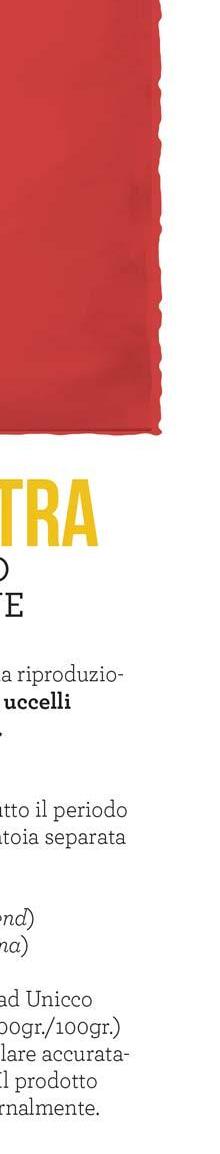

I canarini erano originariamente verdi, ma dopo secoli di allevamento selettivo erano stati creati vari canarini mutanti nella colorazione, tra cui bianco e giallo. L’unico canarino colorato che nessuno era mai riuscito a produrre era il canarino rosso. Nel 1920 il tedesco Hans Duncker decise di provare, ipotizzando che l’unico modo per produrre un canarino rosso

fosse quello di prendere i “geni rossi” da un’altra specie di uccelli, tipo il cardinalino del Venezuela rosso, e traslarli nei canarini. Il piano di Duncker per raggiungere questo obiettivo era quello di “riversare” il DNA rosso del cardinalino nel genoma dei suoi canarini e successivamente perfezionare la selezione in modo che rimanesse soltanto il “gene rosso” o una traccia del DNA del cardinalino. L’iter selettivo immaginato prevedeva la produzione di ibridi tra cardinalino e canarino giallo: successivamente pensava di allevare questi ibridi tra loro, con l’idea di creare prole con varie sfumature di piume rosse. Infine, questi discendenti ibridi rossi sarebbero stati accoppiati con dei canarini, sperando di mantenere concentrati i geni rossi ma scartando i geni

del cardinalino non necessari. Le cose non andarono come previsto: le F1 femmine erano sterili (si ipotizzò la mancanza di organi riproduttivi interni) e la prole nasceva macchiata. Per fortuna la prole maschile risultò fertile (successivamente al primo anno), per cui Duncker decise di accoppiare gli F1 maschi direttamente con canarini femmine gialle (back-crossing). In considerazione della recessività delle piume gialle, si aspettava che la prole fosse prevalentemente a piume rosse ma, sfortunatamente, tutti i figli avevano le stesse piume macchiate come i loro padri. Questi uccelli non avevano la vivacità delle piume rosse dei cardinalini ma avevano un lipocromo il cui colore era diverso da un tipico canarino.

NUMERO 2 - 2023 5 CANARINIDI COLORE

Mosaico rosso maschio, foto: A. J. Sanz

La colorazione artificiale

Dopo questo fallimento Duncker si arrese, lasciando agli allevatori internazionali di canarini questo compito. Ancora una volta, questi allevatori hanno accoppiato gli ibridi maschi macchiati con canarini gialli, ma questa volta la prole risultò arancione! Questa prole arancione è stata reincrociata, ottenendo un colore arancione ancora più profondo. Ma purtroppo il lipocromo risultava di una tonalità ancora non del tutto rossa.

La parte finale del processo per creare un canarino rosso è stata risolta da un fisiologo di nome Charles Bennett. Si rese conto che la genetica da sola non poteva produrre un canarino dal piumaggio evidentemente rosso. Aveva notato che il colore vivace dei siskins rossi a volte sbiadiva quando erano tenuti in cattività e ipotizzava che qualcosa dovesse mancare nella loro dieta. Bennet aveva conoscenza della “carotenosi”, ovvero la presenza di carotene (pigmento arancio) nel sangue. Una condizione scoperta quando quattro donne, dopo aver consumato 2 kg di carota cruda ogni settimana per sette mesi, videro che la loro pelle era diventata arancione brillante. Logico ipotizzare che la dieta potesse influire sul colore della pelle e quindi anche delle piume. Credeva anche che il rosso e il giallo non fossero due colori diversi codificati nel genotipo, ma due tonalità dello stesso colore e che se un uccello aveva piume gialle o arancioni aveva il potenziale per avere anche piume rosse. Bennet decise

di testare questa teoria nutrendo con delle carote dei canarini arancioni e, stranamente, dopo che gli uccelli ebbero mutato, le piume che ricrescevano erano di un rosso ricco e vibrante! Bennet aveva scoperto che sia il corredo genetico che la dieta del canarino erano importanti (Pilcher, 2020). Nutrire con le carote un canarino naturale giallo non avrebbe alcun effetto, in quanto non possiede la predisposizione genetica a reagire. D’altra parte, i canarini “transgenici” contenenti DNA del cardinalino rosso possono essere indotti a diventare rossi nutrendoli con carote.

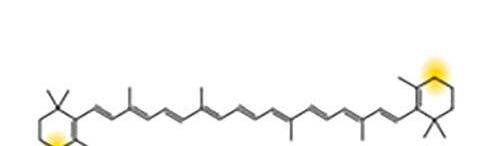

Geni della colorazione carotenoide

La creazione del canarino rosso fu rivoluzionaria; è stato (forse) il primo animale “transgenico” ad essere creato, attraverso un approccio incredibilmente low-tech, realizzato semplicemente dalla “simbiosi tra allevamento e carote” (tra incroci e alimentazione). Da questa scoperta, la modificazione genetica è progredita molto e i progressi sono tutt’ora in corso. Con lo sviluppo delle tecnologie di sequenziamento del DNA, in particolare quello ad alto parallelismo, recenti scoperte (vedi nota 2 - del 2021) hanno rivelato alcuni geni che controllano la pigmentazione dei carotenoidi facendo luce sulle basi molecolari di colorazione a base di carotenoidi nei vertebrati. Questi geni, come SCARB1, BCO2 e CYP2J19, svolgono un ruolo importante nella colorazione delle piume degli uccelli. Sono geni chiave che influenzano l’espressione dei carote-

noidi e che hanno favorito la comprensione approfondita del meccanismo di regolazione genetica del colore delle piume. In particolare, il gene CYP2J19 è il principale responsabile della colorazione rossa dei canarini attraverso un processo bio-chimico che vede coinvolto un enzima catalizzatore, la chetolasi. Il risultato è un canarino fenotipicamente normale ma con la capacità di produrre chetocarotenoidi rossi da carotenoidi gialli introdotti con la dieta.

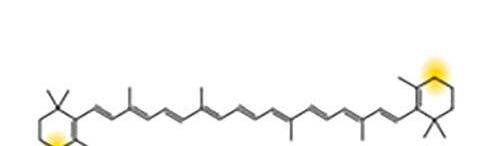

La struttura chimica della catena enzimatica (numero di doppi legami coniugati, interazioni con altre molecole) che sostiene i carotenoidi influenza fortemente la tonalità del colore. Le proprietà di assorbimento della luce da parte dei carotenoidi sono legate essenzialmente a questa catena centrale, una struttura chimica che consente ai carotenoidi di assorbire la luce visibile a lunghezza d’onda corta, riflettendo la luce con lunghezze d’onda più lunghe, dando ai carotenoidi un aspetto rossoarancione. Le lunghezze d’onda riflesse dai carotenoidi diminuiscono con l’aumentare della dimensione delle catene coniugate e si verifica lo spostamento verso il rosso della riflessione, quindi la tonalità del colore è più vicino al rosso (Prumet et al., 2014).

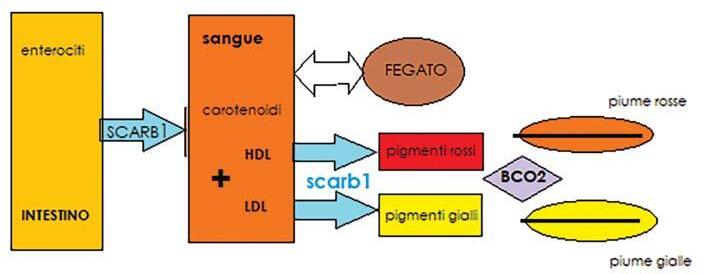

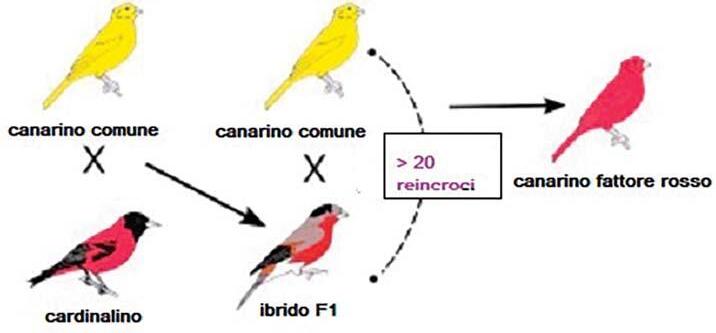

Il gene SCARB1

Negli uccelli, la colorazione del piumaggio ha uno sviluppo abbastanza complesso perché coinvolge diversi processi fisiologici, tra cui

·l’assorbimento dei carotenoidi nel sistema digestivo

·il trasporto nel sistema circolatorio (sangue e linfa)

·il metabolismo nel tessuto epiteliale nel fegato

·la deposizione nel tessuto pigmentato sulla superficie corporea (pelle, piume, becco…)

Il gene SCARB1 promuove l’assorbimento cellulare dei carotenoidi; è un mediatore essenziale dell’espressione della colorazione a base di carotenoidi negli uccelli e svolge un ruolo importante nel processo sopra descritto. L’assorbimento dei carotenoidi avviene nel tratto intestinale dove, sotto l’azione degli enzimi biliari, vengono sciolti in finissimi aggregati chiamati micelle per

6 NUMERO 2 - 2023

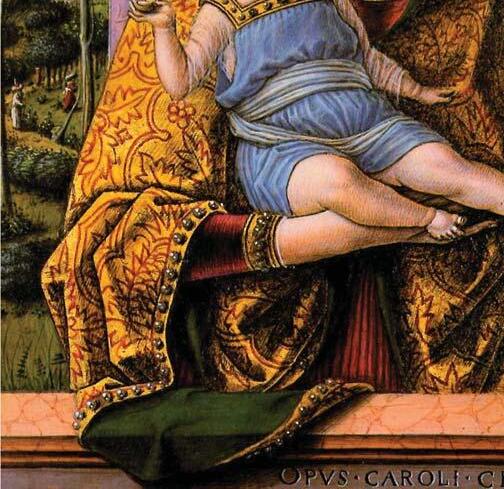

Fig.1 – Processo di ibridazione dei canarini rossi (immagineadattatadapubblicazioneinnota3)

essere secreti nella linfa per poi entrare nel sistema circolatorio e nel fegato. L’intero compito di trasporto è assolto da SCARB1. I carotenoidi, messi in circolazione successivamente dal fegato, hanno bisogno di legarsi alle proteine lipidiche presenti nella circolazione sanguigna (Parker, 1996).

Il trasporto di carotenoidi nel plasma viene correlato alle lipoproteine a bassa densità (LDL), mentre i carotenoidi con legami covalenti polari tendono a legarsi alle lipoproteine ad alta densità (HDL) (Erdman et al, 1993). Ad esempio la luteina, carotenoide principale responsabile della colorazione gialla dei canarini, si lega alle lipoproteine HDL proprio perché la sua catena enzimatica contiene legami covalenti con alterata polarità a causa di una distribuzione elettronica asimmetrica.

Toomey et al. (2017) hanno scoperto che i canarini bianchi recessivi hanno livelli molto bassi di carotenoidi nei loro tessuti rispetto alle varietà rosse o gialle. A seguito di mappatura genetica, si è scoperto che l’allele bianco recessivo è dovuto ad una mutazione puntiforme del gene SCARB1 che opera una scissione anomala degli isomeri. SCARB1 perde la funzione di trasportare carotenoidi, con conseguente incapacità dei carotenoidi di accumularsi nei tessuti superficiali del corpo e quindi di colorarli.

SCARB1 può essere considerato quindi come recettore delle proteine lipidiche (lipoproteine) ad alta densità HDL per conciliare la colorazione dei carotenoidi nei tessuti bersaglio (pelle, follicoli, piume, retina, ecc.). Le mutazioni del gene codificante SCARB1 possono interrompere il processo di trasporto dei carotenoidi nelle cellule (Sakudoh et al., 2013).

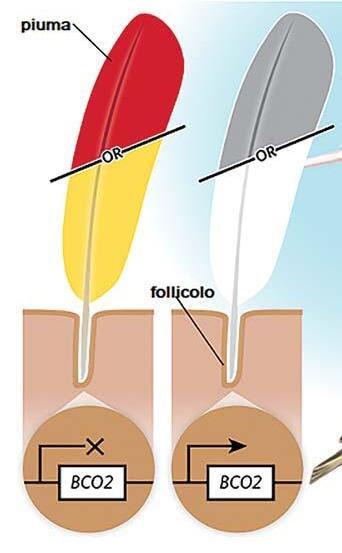

Il gene BCO2

Questo gene codifica per l’enzima β-carotene ossigenasi 2 che ossida i carotenoidi. Dopo l’assorbimento, il trasporto e la conversione metabolica, i carotenoidi assegnati alla colorazione del corpo vengono depositati nelle cellule cromatofore del tegumento. I geni coinvolti in questo ultimo processo sono ancora in gran parte sconosciuti ma certamente BCO2 svolge una funzione

rilevante. Questo gene è un importante mediatore nell’evoluzione della colorazione del piumaggio degli uccelli, regola la deposizione dei carotenoidi (Våge & Boman, 2010); le sue mutazioni possono favorire la dissoluzione ma anche l’arricchimento dei carotenoidi. In alcune specie di fringuelli, BCO2 genera un evidente dicromatismo sessuale; nelle piume di molti fringuelli femmine ne è stata rilevata una maggiore concentrazione e una minore in molte piume maschili. Ne consegue che la livrea dei maschi appare più colorata, differenziando nel colore i due sessi. È evidente che anche nei nostri canarini questo enzima svolge la funzione di regolarizzazione dei lipocromi. Moltissimi articoli scientifici riferiscono sulla influenza di BCO2 nei canarini “Urucum” e nei canarini “mosaici”. Nei canarini comuni, che non sono sessualmente dicromatici, sia i maschi che le femmine hanno poca espressione di BCO2 nelle loro piume, perché non sono in grado di abbattere in maniera significativa i pigmenti che si manifestano normalmente.

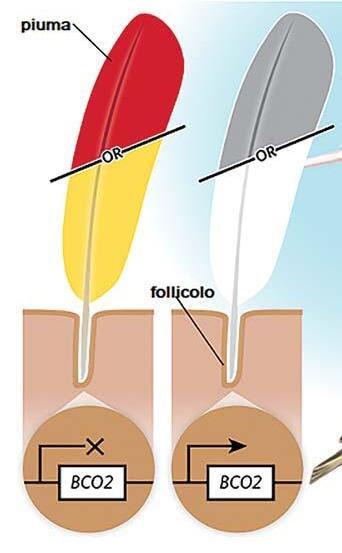

BCO2 nei canarini mosaici

Nei canarini mosaici chiaramente dicromatici, i team di ricerca hanno dimostrato che l’espressione di BCO2 differisce tra i sessi. I canarini mosaico femminili esprimono livelli più elevati

dell’enzima rispetto ai maschi, per cui vengono disgregati i pigmenti colorati nello sviluppo delle piume e ciò porta all’aspetto relativamente sbiadito, indebolito delle femmine.

Per esplorare le basi genetiche e molecolari del dicromatismo nei canarini, la dott.ssa Gazda (5) e i suoi collaboratori hanno sequenziato l’intero genoma di due razze di canarini mosaico e li hanno confrontati con intere sequenze del genoma di quattro razze di canarini monocromatici e di una popolazione di canarini selvatici. L’inclusione di canarini selvatici era giustificata dal fatto che questa popolazione fosse certamente priva di alleli di siskin rosso.La dott.ssa Gazda e i suoi collaboratori avevano previsto che i genomi dei canarini mosaico dovessero essere molto simili a quelli dei canarini domestici e selvatici, tranne in quelle regioni che hanno mediato il dicromatismo sessuale originato dal loro antenato rosso siskin.

L’analisi ha scoperto una piccola regione del genoma del canarino mosaico associata al dicromatismo sessuale. Questa regione comprende diversi geni, incluso il gene che è stato precedentemente identificato come codificante per il colore del piumaggio rosso, CYP2J19. Avevano cognizione che il fenotipo del mosaico segue un modello di ereditarietà recessivo e quindi i canarini mosaico hanno due copie del gene del dicromatismo del loro antenato siskin

Per identificare questi geni, a seguito di numerose genotipizzazioni, hanno trovato 12 varianti della porzione derivata dal siskin nel genoma del canarino. All’interno di quel tratto sono stati individuati tre geni particolari. I ricercatori hanno misurato l’espressione di quei geni nella rigenerazione (ibridazione in situ) dei follicoli delle piume della coda dei canarini mosaicoe hanno scoperto che solo un gene, beta-carotene ossigenasi 2 (BCO2),fosse espresso in modo diverso nelle femmine e nei maschi. Quando il BCO2 è espresso, asserisce l’autore, “le piume degli uccelli mosaico sono bianche” perché BCO2 degrada i carotenoidi. Questa affermazione, oltre a spiegare il dicromatismo dei canarini mosaici, sembra aggiungere anche una possibile soluzione al dimorfismo dei mosaici.

NUMERO 2 - 2023 7

Il gene SCARB1 promuove l’assorbimento cellulare dei carotenoidi

Il gene BCO2 codifica per l’enzima β-carotene ossigenasi 2 che ossida i carotenoidi

Pertanto, la ridotta pigmentazione dei carotenoidi nei canarini femmina mosaico non è il risultato di un minor numero di pigmenti carotenoidi che si accumulano nelle loro piume, ma deriva invece da una maggiore degradazione locale dei carotenoidi in tessuti specifici a causa della sovraregolazione sessodipendente dell’enzima che distrugge i carotenoidi, BCO2.

La differenza tra i mosaici maschili e femminili è quindi la quantità di enzima βcarotene ossigenasi 2 prodotta. Pertanto, le femmine hanno meno colore perché il pigmento (β-carotene rosso-arancio) è scomposto, lasciando meno quantità per la colorazione delle piume. Le ricerche hanno anche osservato l’espressione femminile di BCO2 in altre specie di uccelli dicromatici, suggerendo che potrebbe essere un meccanismo comune di dicromatismo tra tutti gli uccelli. Sospettano che gli ormoni possano svolgere un ruolo decisivo nell’espressione di BCO2, il che spiegherebbe le differenze di genere nella colorazione del piumaggio. Il team di Gazda (5) sospetta che l’espressione di BCO2 sia regolato dagli

estrogeni. “Quando le femmine invecchiano e producono meno ormoni, iniziano ad assomigliare un po’ di più ai maschi, hanno più colore”, spiegano. Quindi gli estrogeni potrebbero funzionare da potenziatori o da promotori del gene BCO2, provocandone l’innesco.

BCO2 e i canarini “Urucum”

Diversi secoli di allevamento selettivo hanno prodotto canarini domestici con una fantastica diversità di colorazione delle piume gialle e rosse, ma fino a poco tempo fa non era stata prodotta alcuna razza di canarino che depositasse carotenoidi nel becco o nelle zampe (Birkhead et al., 2004). Alcuni decenni fa, un canarino con un becco e le zampe rosse apparve spontaneamente in una colonia di canarini a fattore rosso, una razza con colorazione del piumaggio rosso vivo.

Negli anni successivi, questo canarino mutante fondò una nuova razza di canarino con becco e zampe rosso vivo, ora chiamato canarino Urucum. La pigmentazione nelle parti nude dei canarini Urucum segue un modello autosomico recessivo di trasmissione. Pertanto, i canarini Urucum hanno rappresentato un’opportunità unica per identificare un singolo locus genetico che consente agli uccelli di esprimere un nuovo tratto cromatico ornamentale rilevante. Toomey e i suoi colleghi (3) hanno recentemente scoperto che BCO2 svolge un ruolo chiave nella scomposizione dei pigmenti che controllano la colorazione del becco e delle zampe degli uccelli studiando proprio questo canarino stranamente colorato, la razza “Urucum”. A

differenza dei canarini selvatici e domestici (Serinus canaria), o di una qualsiasi specie di fringuelli del genere Serinus, la razza di canarini “Urucum” domestico esibisce becchi e zampe quasi rosso vivo.

I becchi e le zampe colorate in modo univoco dei canarini “Urucum” sono stati confrontati con canarini tipici, con becchi e zampe carnicini. È stato scoperto che gli uccelli “Urucum” hanno una particolare mutazione di BCO2, una mutazione non sinonima che influisce sugli aminoacidi codificati e che modifica la proteina risultante: BCO2 viene reso non funzionale e viene quindi abrogata l’attività di scissione dei carotenoidi. I canarini “Urucum” tendono ad avere livelli aumentati di pigmenti carotenoidi nel tessuto del becco e nel tessuto retinico rispetto ad altre razze di canarini. Si colorano in modo evidente nel becco e nelle zampe perché non sono in grado di abbattere i pigmenti come fa un tipico canarino.

Le mutazioni sinonime sono mutazioni puntiformi, ossia è una variazione di sequenza del DNA che interessa un solo nucleotide durante il processo di copia dell’RNA del DNA. In una mutazione non sinonima, di solito c’è un inserimento o una delezione di un singolo nucleotide nella sequenza durante la trascrizione quando l’RNA messaggero sta copiando il DNA. Questo singolo nucleotide mancante o aggiunto provoca una mutazione “frameshift” che interrompe la normale cornice di lettura, per cui l’intera sequenza genica successiva alla mutazione verrà letta in modo errato.

8 NUMERO 2 - 2023

Fig 3 - processo principale di colorazione a base di carotenoidi nelle piume degli uccelli. In evidenza l’azione dei geni SCARB1 e BCO2

Fig 2- il gene BCO2 disgrega i lipocromi gialli o rossi rendendo bianche le piume. Il colore grigio è associabile alle femmine di Cardinalino per la presenza di melanine (immaginerimodulatadapubblicazioneinnota3)

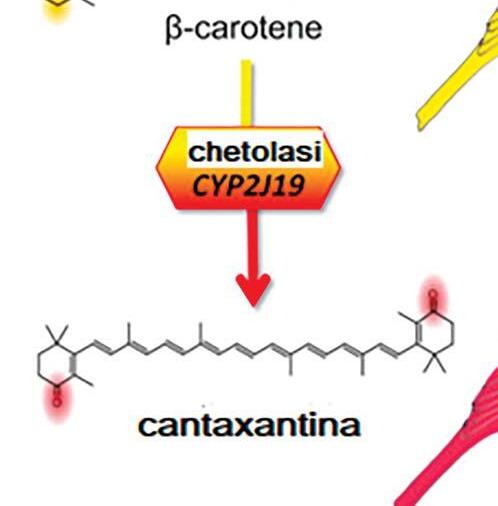

La chetolasi

Nel 2016 i genetisti sono stati in grado di individuare il gene che ha permesso ai canarini transgenici di diventare rossi. Il gene, chiamato CYP2J19, codifica per la chetolasi, un enzima che converte tramite una ossidazione enzimatica i composti carotenoidi, presenti nelle diete, in sostanze chimiche rosse chiamate chetocarotenoidi. I cardinalini rossi hanno una versione mutata di questo gene che lo rende più attivo, spiegando il vibrante colore rosso della specie. Questa mutazione provoca un massiccio aumento della produzione di chetocarotenoidi, consentendo quindi alle piume di un canarino transgenico di diventare rosso quando il canarino viene alimentato con carotenoidi (Koch, 2016).

Il gene CYP2J19

Gli uccelli come i cardinalini del Venezuela hanno piume rosso vivo. La modalità con cui queste piume vengono prodotte con tale cromia è stata in qualche modo un mistero biologico. Ricerche precedenti hanno dimostrato che i pigmenti rossi nelle piume degli uccelli cardinali e in altri uccelli sono dovuti alla conversione dei pigmenti gialli (carotenoidi, che ottengono dalla loro dieta) in pigmenti rossi (chetocarotenoidi), ma come ciò avvenga era un enigma. I ricercatori hanno poi risolto il mistero che riguarda il modo con cui vengono prodotti gli enzimi che catalizzano la conversione.

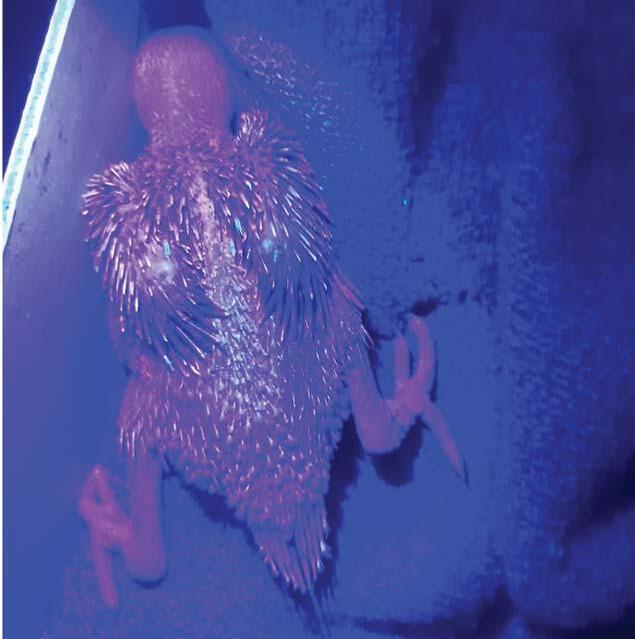

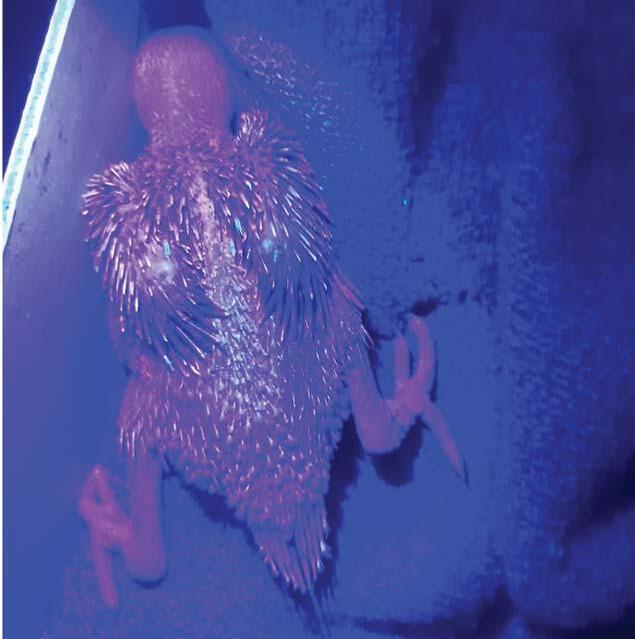

Per identificare le modalità con cui i carotenoidi gialli vengono convertiti in chetocarotenoidi rossi, i ricercatori hanno iniziato irradiando gli occhi di diversi esemplari di uccelli con una luce monocromatica. In particolare, il bersaglio di questa procedura era la retina, che insieme al fegato risulta sede di concentrazione di carotenoidi. In tal modo, nella retina sono

NUMERO 2 - 2023 9

Fig.4 – processo di chetolasi dei canarini rossi (immaginerimodulatadapubblicazioneinnota3)

Le mutazioni sinonime sono mutazioni puntiformi

Urucum brinato, foto: A. J. Sanz

stati in grado di identificare sei tipi di coni rossi, uno dei quali non era a base di carotene. I coni insieme ai bastoncelli sono le cellule della retina che permettono la visione delle immagini.

Successivamente, i ricercatori hanno sequenziato l’RNA dei coni rossi e sono stati in grado di isolare un gene che codificava per la proteina, che è risultata essere più espressa nei coni rossi. Ulteriori test hanno mostrato che negli uccelli entrambi gli enzimi erano espressi nei follicoli delle piume.

L’ingegnerizzazione di CYP2J19 successivamente realizzata in altri vertebrati ha mostrato che il processo utilizzato per colorare gli uccelli potrebbe quindi essere adoperato per studiare altri processi di colorazione nei vertebrati.

I carotenoidi, noti per essere utili per la colorazione degli uccelli, possono essere suddivisi in due classi basate sulla struttura chimica: caroteni e xantofille. La prima categoria è costituita da idrocarburi puri, tra cui principalmente αcarotene, β-carotene e licopene. La seconda classe è costituita dai carotenoidi ossigenati, tra cui principalmente luteina, zeaxantina e β-criptoxantina (Svensson & Wong, 2011).

Considerazioni

La teoria di Darwin ipotizza che con la selezione naturale vengono eliminati gli individui più deboli, cioè quelli che, per le loro caratteristiche, sono meno adatti a sopravvivere a determinate condizioni ambientali; solo i più adatti sopravvivono e trasmettono i loro caratteri ai figli. Il mimetismo criptico può garantire la sopravvivenza di individui oggetto di

predazione; infatti, è fondamentale mimetizzarsi con l’ambiente per ridurre le possibilità di essere predati. I siskins rossi hanno colori sgargianti facilmente individuabili anche nella folta vegetazione, quindi facilmente predabili. Dunque contraddicono Darwin? Forse per garantirsi la sopravvivenza usano l’aposematismo come forma di difesa completamente opposta al mimetismo. Gli animali che sfruttano questo accorgimento sono caratterizzati da colori sgargianti su una parte più o meno estesa del corpo, in modo che siano facilmente riconoscibili da possibili predatori. Spesso gli animali aposematici sono velenosi o semplicemente dotati di un sapore sgradevole. È proprio la particolarità dei colori che li caratterizzano che fa allontanare il predatore, facendogli temere per la sua incolumità. Credo, comunque, che questo non sia il caso dei nostri siskins rossi.

Quale sarà il motivo per cui uccelli con colori così sgargianti riescono a sopravvivere?

FONTI

1.S.Lucarini - I.O. n°12- 2019

2.XUE Poning, ZHANG Yanyun, DONG - Mechanism of formation of bird feather diversity based on carotenoid staining

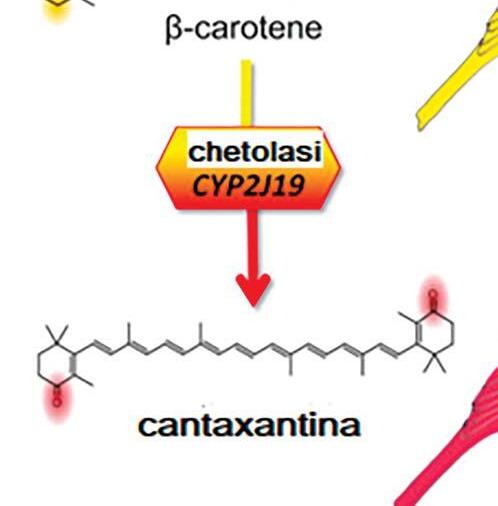

CHETOCAROTENOIDI ROSSI

β-carotenecantaxantina

luteinaΑ-doradexantina

CAROTENOIDI GIALLI chetolasi dei carotenoidi

β-criptoxantina3-idroxechinenone zeaxantinaastaxantina

3. Ricardo J. Lopes - James D. Johnson - Matthew B. Toomey - Mafalda S. Ferreira - Pedro M. Araujo - José Melo - Ferreira - Leif AnderssonGeoffrey E. Hill - Joseph C. Corbo - MiguelCarneiro - Genetic Basis for Red Coloration in Birds

4.Rachael Moeller Gorman The Gene that Makes Female Birds Drab Sep 1, 2020

5.Małgorzata A. Gazda, Pedro M. Araújo, Matthew B. Toomey e altri - A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds.

6.Science editors' pick - Color Differences Between The Sexes Driven By Simple Molecular Mechanisms

10 NUMERO 2 - 2023

Gli animali che sfruttano questo accorgimento sono caratterizzati da colori sgargianti su una parte più o meno estesa del corpo

Fig.5 - Corrispondenzadelleconversionimetabolicheutilizzatedagliuccelliperprodurrechetocarotenoididaprecursori dieteticigiallitramitel’azionediunachetolasicarotenoide

Mosaico rosso femmina

Ancora sulla mutazione Bruno del Diamante di Gould

di SERGIO LUCARINIE LUIGI MONTINI, foto NICOLA CASCELLOE

di SERGIO LUCARINIE LUIGI MONTINI, foto NICOLA CASCELLOE

Nel nostro ambiente amatoriale, tra i volani che contribuiscono a tenere acceso l’interesse degli appassionati, c’è senz’altro in primo piano la comparsa di sempre nuove mutazioni. Parliamo di eventi tutt’altro che frequenti; è da considerare, però, che l’apparire di inediti alleli è un fenomeno assolutamente fisiologico ed ineluttabile la cui cadenza, pur diluita nel tempo, ha comunque una sua relativa regolarità. Ovviamente ci sono variazioni lievi, spesso silenti per quello che riguarda il loro impatto con la normale funzionalità dell’organismo; altre volte queste varianti producono effetti più vistosi e/o drammatici. Quelle che ci interessano maggiormente sono ovviamente le mutazioni che coinvolgono l’assetto cromatico. I nuovi colori prodotti, accrescendo l’interesse degli allevatori per quella determinata specie, fanno aumentare di conseguenza il numero dei soggetti allevati. Questo incremento numerico, sommato a quell’orologio biologico sopra citato che induce errori di duplicazione a cadenza regolare, per un calcolo meramente probabilistico fa sì che nei nostri allevamenti ci ritroviamo con un numero sempre più alto di nuovi fenotipi. Nei fringillidi abbiamo l’eclatante esempio del Cardellino, che grazie al suo grande successo tra gli appassionati oramai, come gamma di varianti, rivaleggia con lo stesso Canarino. Tra gli estrildidi, inarrivabile è la scelta dei fenotipi offerta

dal Diamante mandarino che per lungo tempo è stato l’esotico più diffuso. In decenni più recenti anche il fortissimo interesse degli allevatori verso il Diamante di Gould sta producendo analoghi risultati riguardo al diffondersi di nuovi fenotipi mutati.

La mutazione bruno Sempre parlando di mutazioni, ce ne sono di quelle che compaiono molto spesso, cosa che fa pensare che lungo le catene di DNA ci siano dei veri e propri “hot-spot” predisposti all’errore nella duplicazione. Uno di questi punti

NUMERO 2 - 2023 11 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

FILIPPO PAGLIARINI

Femmina Bruno TR

caldi è certamente quello che porta alla comparsa della mutazione “bruno”, diffusissima in quasi tutte le specie di comune allevamento.

Questa larga casistica fa sì che al suo inedito apparire, la mutazione bruno, che normalmente produce un ben riconoscibile fenotipo bruno/isabellino, venga subito ben riconosciuta e inquadrata. Ci sono però specie in cui, per un insieme di concause fisiologiche che ne rendono difficile la lettura, possono ingenerarsi dubbi sulla vera natura del fenotipo in esame. A tal proposito, un esempio che si può fare è quello degli Spinus, sia per quello che riguarda i rappresentanti sud americani sia per il nostro Lucherino Spinus spinus: il piumaggio ancestrale di questi uccelli, specialmente quello dei maschi, è particolarmente povero di toni bruni di origine feomelanica; inoltre, la melanina mutata che in altre specie si presenta chiaramente bruna, in questi presenta toni freddi, grigiastri, che nelle aree maggiormente pigmentate rasen-

tano il nero. Anche la presenza diffusa del lipocromo non aiuta a cogliere un quadro preciso della situazione. Se confrontiamo questo insieme cromatico, ad esempio con quello di un Organetto della sottospecie cabaret parimenti mutato, bisogna ammettere che è un discreto sforzo immaginare di trovarsi di fronte a due soggetti mutati per lo stesso fattore. Da una parte il Lucherino, con i suoi toni nero grigiastri, dall’altra l’Organetto che, invece, si presenta spiccatamente bruno.

Aggiungiamo che non bisogna credere che le differenze appena descritte dipendano essenzialmente dalla diversa carica feomelanica posseduta dalle specie in esame; la realtà è che il colore di quella che definiamo eumelanina bruna è variabile da specie a specie: quella dell’Organetto è diversa da quella del Lucherino, così come quella del Diamante di Gould è diversa da quella del Diamante mandarino, oppure del Diamante codalunga.

La natura delle melanine

Le melanine sono dei polimeri, ma diversamente, ad esempio, dalle catene che formano le materie plastiche tipo il polipropilene o il PET, non sono un ordinato susseguirsi di monomeri identici che si ripetono regolarmente, bensì molecole molto più complesse formate dall’aggregazione di due diverse unità, nello specifico: DHI (5,6diidrossi-1H-indolo) e DHICA (5,6-diidrossi-1H-indolo-3-acido carbossilico). L’ordine di aggregazione di queste unità e il loro dosaggio è variabile. Questo significa che è quindi il rapporto tra DHI e DHICA a dare un primo indirizzo su quello che sarà il colore della lunga e complessa molecola che si andrà a formare. Le eumelanine più scure sono arricchite in DHICA, che formano strutture ramificate (ogni unità DHICA può essere legata ad altre tre unità). Le eumelanine che si presentano marrone chiaro contengono più unità DHI. Entrando nello specifico, colorazioni più o meno nere o più o meno brune dipendono dai cromofori presenti nella catena (cioè particolari tratti della molecola che assorbono la luce a determinate lunghezze d’onda); i cromofori sono costituiti da unità di diidrossindolo nelle eumelanine e da anelli benzotiazinici nelle feomelanine.

Il colore delle melanine non deriva però solamente dal rapporto quantitativo tra le due unità di base, quindi da quanti e quali cromofori sono presenti in una molecola, ma anche dalla loro concentrazione all’interno dei melanosomi e da una serie di altri fattori (ad es. presenza di ioni metallici, grado di ossidazione, etc.). Dal punto di vista ottico le eumelanine nere assorbono più luce delle eumelanine marroni, perché hanno più cromofori (sono più densamente impaccate a causa della ramificazione del polimero) ed è per questo che appaiono più scure.

Detto della natura chimica, che è certamente la parte più complessa, dobbiamo comunque aggiungere che forse più utile dal punto di vista del riconoscimento di un mutato Bruno è certamente l’analisi al microscopio delle barbe di una sua penna. Sono riscontri

12 NUMERO 2 - 2023

Maschi TN, confronto tra Bruno e Ancestrale

inoppugnabili, che non creano il minimo dubbio: i suoi melanosomi, rispetto a quelli di un non mutato, si presentano decisamente più piccoli e di forma più o meno tondeggiante. Questa caratteristica è stata riscontrata in tutte le specie testate. I melanosomi del non mutato si presentano invece di forma bastoncellare. Dal punto di vista numerico non ci sono differenze: nelle penne dei Bruno ci sono gli stessi melanosomi che sono presenti anche in un ancestrale. Non c’è quindi una rarefazione, o riduzione, o diluizione, manifestazioni tipicizzanti fattori di diversa natura rispetto al chiaro quadro offerto dalla osservazione delle penne di un soggetto Bruno.

La mutazione Bruno nel Gould

Come sopra accennato per gli Spinus, anche il quadro cromatico d’insieme del Diamante di Gould non è di quelli che consentono una facile lettura sul rapporto causa/effetto, cioè tra quello che vediamo a livello fenotipico e il possibile meccanismo genetico (il tipo di mutazione) che l’ha prodotto. Ciò nonostante, la mutazione bruno in questo Diamante è stata fissata e stabilizzata da molti anni e attualmente è anche numericamente ben presente negli allevamenti, sia in Italia che in diversi paesi europei. Nel libro “Gli EstrildidiVol. 2” (Lucarini, De Flaviis, De Angelis, ed. F.O.I.) pubblicato nel 2005, è riportata la foto di una femmina Bruna testa nera nata in Olanda. Ovviamente non possiamo saperlo, ma potrebbe essere che tutti i soggetti attuali derivino proprio da quella prima femmina. Convergente con tale ipotesi è il fatto che fino a pochi anni fa, evidentemente in attesa di un crossing-over che ha stentato ad arrivare, tutti i Bruno presenti negli allevamenti europei abbiano ereditato da quel primo soggetto il colore della maschera, erano cioè tutti soggetti a testa nera.

Poi è successo un fatto che per quello che riguarda questa mutazione ha cambiato, in peggio, il corso della sua storia: nell’allevamento del Dott. Csaba Fekete, un allevatore e ricercatore ungherese, è apparso nel suo ceppo di Gould a testa rossa un soggetto anomalo con un fenotipo evidentemente schiarito.

Lo stesso Fekete comunica in seguito che l’andamento genetico di trasmissione di questo inedito fattore è recessivo sessolegato, che le feomelanine non vengono coinvolte e, cosa importante, che dal suo accoppiamento con uno di quei soggetti che nel resto di Europa vengono definiti Bruno i figli nascono tutti mutati. Questo risultato, forse inaspettato, lo porta a concludere che le due forme sono tra loro alleliche. Convinto di trovarsi di fronte ad un inedito fattore, decide di battezzarlo “Hungarian dilute” (Diluito ungherese).

Una buona testimonianza sulla fisiologia dei pigmenti di entrambe le forme

in oggetto è offerta dallo stesso Fekete, che così descrive quanto da lui osservato attraverso le lenti del suo microscopio ottico: “… Nel Gould Bruno i melanosomi sono piccoli, leggermente allungati e di colore tendente al bruno; nel Diluito ungherese i melanosomi sono più piccoli, tondeggianti e tendenti al grigio. Quindi, confrontando la mutazione “bruno” con la “Hungarian dilute” possiamo dire che quest’ultima ha un maggiore impatto sullo sviluppo dei melanosomi visto che riduce le loro dimensioni (ma non il numero). In sostanza, il Diluito ungherese e il bruno non influenzano il numero di melanosomi. (…) Dato che i melanosomi dell’H.D. sono più piccoli, contengono meno melanina, pertanto l’H.D. appare più chiaro(e tendente al grigio) rispetto ad un Bruno”. Personalmente siamo molto scettici a proposito della presunta allelia tra bruno e diluito ungherese; a nostro modo di vedere, è quasi sicuro che stiamo parlando della medesima mu-

NUMERO 2 - 2023 13

Maschio Pastello SF portatore di Bruno. Da sottolineare lo schiarimento dato dall’interazione delle due mutazioni, entrambe allo stato eterozigote

La presenza diffusa del lipocromo non aiuta a cogliere un quadro preciso della situazione

tazione e che a causare le differenze rilevate negli ingrandimenti al microscopio sia undiverso grado di ossidazione tra i due ceppi, con i Bruno certamente più evoluti da questo punto di vista rispetto al soggetto ungherese testato. Non è azzardato, infatti, immaginare che gli eumelanosomi presenti in un soggetto ben selezionato in direzione della massima ossidazione e quindi della massima espressione cromatica siano più sviluppati e, aggiungiamo, presumibilmente di forma leggermente allungata rispetto a quelli posseduti da un soggetto meno evoluto. Altra osservazione importante è che il confronto è stato fatto tra due animali dall’assetto genetico diverso per quello che riguarda il colore della testa. Al riguardo è noto che i Gould a testa nera rispetto ai testa rossa abbiano capacità ossidative maggiori, cosa che certamente si riverbera sulla struttura dei rispettivi melanosomi.

Risvolti a livello espositivo Quale che sia la realtà genetica e stante questa situazione quantomeno non ben definita, il 22 gennaio 2020 al Campionato Mondiale di Matosinhos in Portogallo la mutazione Hungarian dilute è stata riconosciuta e, in tutte le manifestazioni ornitologiche a livello internazionale, Mondiale COM compreso, le sono state assegnate quattro categorie a concorso, due per i maschi e due per le femmine.

Per focalizzare in pieno le problematiche a cui stiamo andando incontro a seguito di tale decisione, riportiamo virgolettate le parole di Carmelo Montagno Bozzone, Presidente della CTN-EFI riprese da una chat tecnica sullo specifico tema: “…Il Dott. Fekete mi ha fornito un opuscolo in inglese che leggerò con attenzione. Nel messaggio ha altresì elencato alcune differenze a suo dire sostanziali fra un fenotipo Bruno ed un fenotipo Diluito ungherese. Io sinceramente, avendo visto i soggetti espo-

sti a Matosinhos, posso dirvi che rispetto ai Bruni che girano in Italia non sono stato capace di scorgere differenze fenotipiche rilevanti, ma questo potrebbe essere un mio limite tecnico. Rinnovo comunque i complimenti a Fekete per l’impegno scientifico profuso, che ci ha pure permesso di poter riscontrare e chiarire molti dubbi sulla composizione chimica del piumaggio del Gould in alcuni distretti del corpo”.

A fronte di questa situazione oramai ufficializzata, come deve comportarsi un allevatore di Diamanti di Gould che voglia partecipare con i suoi soggetti Bruni ad una mostra a carattere internazionale? Con le delibere sopra dette, non ci sono molte alternative, deve per forza di cose esporli come Diluiti ungheresi.

Al Campionato Mondiale di Napoli, nella categoria a concorso Hungarian dilute, erano esposti diversi di questi soggetti. A detta dello stesso Csaba Fekete, presente alla manifestazione, alcuni, cioè quelli da lui presentati, erano dei veri Diluiti ungheresi, mentre gli altri non potevano che essere dei Bruni. Certezza non derivante da una differenza fenotipica apprezzabile, ma dal fatto che ad oggi l’unica certezza in merito è che nessun D.U. abbia mai varcato la soglia dell’allevamento del tecnico ungherese.

Non spetta a noi dare le risposte per uscire da tale situazione surreale. Il nostro auspicio è comunque che, prima o poi, qualche addetto ai lavori si renda conto del problema.

Sul “Tavolo tecnico internazionale” Purtroppo non è solo il Dott. Fekete a vedere nel fenotipo dei soggetti mutati che stiamo trattando delle caratteristiche che giustifichino il termine “diluito”; infatti, convinzioni convergenti sono trapelate di recentemente sia su Facebook che su WhatsApp, dove sono stati organizzati da parte del Club del Diamante di Gould dibattiti incentrati sulle stesse tematiche che noi, in modo forse meno qualificato, stiamo cercando di sviluppare in questa nostra nota.

La sintesi di quanto emerso in tali occasioni, dove è intervenuta una cinquantina di esperti di diverse nazioni, è riportata in un resoconto pubblicato

14 NUMERO 2 - 2023

Diamante di Kittlitz femmina mutata Bruno

su questa rivista a firma di Emilio De Flaviis (“I.O.” n° 12/22). Lo stesso De Flaviis così riassume quanto emerso dal dipanarsi di circa 1500 interventi: “… A conclusione, nonostante i numerosi interventi dei tecnici e allevatori che hanno partecipato, non si è giunti a definire in modo inequivocabile questa nuova forma mutante. Diverse opinioni, nonostante le esperienze che provano il contrario, tendono ancora a consolidare la diffusa convinzione che si tratti della mutazione bruna classica”. De Flaviis, convinto come noi che “bruno”e “diluito ungherese” siano in realtà espressioni della stessa mutazione, è da anni che ha maturato l’idea (lui la chiama “granitica certezza”) che questa sia una forma cromatica riduttiva, una forma di “pastello”, cioè un qualche cosa di affine o analogo a quello recessivo sessolegato fissato in molte specie, compreso il Canarino. Pertanto, fermo su questa sua convinzione, nonostante la stragrande maggioranza dei citati 1500 interventi andasse in direzione opposta, conclude il suo resoconto auspicando un cambio di denominazione, da “diluito ungherese” a “pastello ungherese”! L’analisi al microscopio di Csaba Fekete che certifica la presenza nelle barbe di questi mutati, sia nella forma bruno che nella presunta allelica diluito ungherese, di melanosomi piccoli ma nello stesso numero di quelli presenti nella forma non mutata, analisi che certifica in maniera inconfutabile che si tratta del tipico assetto melaninico caratterizzante un soggetto mutato Bruno, analisi che avrebbe dovuto essere considerata una sorta di pietra tombale sul dibattito che per mesi si è dipanato sul web, non è stata assolutamente presa in considerazione e questo nonostante sia stata citata più volte nel corso della lunga discussione. Per dovere di cronaca aggiungiamo che le mutazioni riduttive, quelle che di so-

lito nelle varie specializzazioni vengono appellate diluito, pastello, opale, etc. hanno un denominatore comune: sono tutte causate da varie forme difettive nella trasmissione dei melanosomi dal melanocita al cheratinocita, spesso a causa di dendriti mal sviluppati. Questo provoca una vistosa rarefazione dei granuli presenti nelle penne; inoltre, proprio a causa di tale difficoltà di passaggio, si generano grossi melanosomi ipertrofici, radi ammassi ben visibili al microscopio che in alcuni casi possono arrivare a dimensioni centinaia di volte superiori rispetto ad un melanosoma normale. Va aggiunto altresì che in tale cornice genetica, a fronte di uno schiarimento spesso irregolare delle penne, soprattutto di quelle forti come remiganti e timoniere, l’uccello mantiene una normale pigmentazione degli occhi e delle parti cornee: becco, zampe ed unghie, parti dove la pigmentazione è diretta e non c’è trasferimento di melanosomi.

Lo stesso Csaba Fekete, a proposito di “riduzioni quantitative”, riporta un parallelo interessante tra la mutazione “pastello” sessolegata recessiva tipica del Canarino e di molte altre specie di comune allevamento e la mutazione “pastello” sesso legata a dominanza parziale peculiare del Diamante di Gould. Nella prima, il problema è all’interno del corpo cel-

lulare, cioè i melanosomi hanno difficoltà ad uscire dal melanocita. Fekete lo definisce “difetto di trasporto intracellulare”. Nel Gould Pastello, il trasporto dei melanosomi verso i dendriti è invece del tutto normale; in questo caso la difficoltà è nel passaggio dai dendriti ai cheratinociti. Questo lo definisce un “difetto di trasporto transcellulare”.

NUMERO 2 - 2023 15

Pulli di Gould x Kittlitz mutati Bruno. Indicativo a questa età è il colore rossiccio degli occhi

Piccolo F1 mutato Bruno

È noto che i Gould a testa nera rispetto ai testa rossa abbiano capacità ossidative maggiori

Detto della fisiologia dei pigmenti in gioco e implorando ancora un poco di pazienza da parte di chi eroicamente sta perseverando nella lettura di questo scritto, prima di concludere vorremmo aggiungere un’ultima considerazione che riteniamo interessante.

Questione di centimorgan

Nella citata nota riepilogante quanto emerso nel corso del “Tavolo tecnico internazionale”, anche se noi francamente non riusciamo a comprenderne il motivo, il dato che più sembra aver portato certezze all’estensore circa l’impossibilità che la mutazione in argomento possa essere la bruno, riguarda una presunta allelia tra il fattore in esame e il fattore pastello quello a dominanza parziale peculiare del D. di Gould. Una allelia che nel testo è data per certa in modo assoluto. Per ironia della sorte, è dalla stessa nota che possiamo invece trarre una indica-

zione risolutiva circa il fatto che questa allelia in realtà non c’è. Leggiamone assieme un piccolo estratto: “… La combinazione Satiné (bruno + ino) è una delle più difficili, se non impossibile da ottenere per la probabile vicinanza dei due loci…”.

Per inciso, concordiamo sulla vicinanza, ma non sul fatto che la ricombinazione (cioè il crossing-over) sia “praticamente impossibile”. È tutta una questione probabilistica ed infatti i nostri allevamenti sono pieni di soggetti ricombinanti: tali sono i vari Satiné, Isabella, MascheratoBruno, Dorso chiaro-Bruno, etc., frutto dell’abbinamento sullo stesso cromosoma di geni mutati allelici per il locus “rd” (agata, ino, mascherato, ambra, etc.) e il gene mutato bruno. Fatta questa precisazione, ora chiediamo un ultimo piccolo sforzo di attenzione: se il crossing-over tra ino e bruno è un evento estremamente raro in quanto le due mutazioni sono tra loro molto vicine, con che frequenza

dobbiamo aspettarci un crossing-over tra ino e pastello?

Se è vero che bruno e pastello sono tra loro alleliche, cioè mappano nello stesso locus, la risposta è semplice: dato che la loro distanza da ino è la stessa, l’evento dovrebbe essere parimenti raro!

Ed invece non è così: tra gli appassionati di Diamanti di Gould è ben nota l’estrema frequenza di ricombinazione tra le mutazioni ino e pastello, un fenomeno decisamente fuori dai normali standard che fa sospettare una reciproca distanza molto alta, cioè una collocazione quasi ai due estremi del cromosoma. In questo caso, infatti, il crossing-over è talmente frequente che non c’è nido dove all’interno non ci siano contemporaneamente piccoli Lutino e Lutino Pastello.

Riepilogando, c’è quindi la certezza assoluta che bruno e pastello non possano essere tra loro alleliche in quanto mappano in loci che sono a distanze diverse rispetto al locusino.

Brevi conclusioni

Che dire, alla luce di quanto sopra argomentato, possiamo affermare che, considerando tutto, la soluzione più naturale e ovvia sarebbe accettare il fatto che la mutazione su cui da mesi, se non anni, stiamo dibattendo sia la mutazione bruno, smettendola con tutti questi voli pindarici fondati sul nulla?

Lasciando in sospeso quest’ultima domanda, certi di aver tramortito i pochi incauti lettori con questo nostro “indigeribile mattone”, riteniamo consigliabile chiudere qui la nota. Il proposito, però, è quello di tornare sull’argomento perché nel frattempo nell’allevamento dei nostri amici Filippo Pagliarini e Nicola Cascello sono nati diversi ibridi di Gould per Kittlitz. Mentre scriviamo, tra i più grandicelli un paio di maschietti già canticchiano. Come si vede dalla foto allegata, i piccolini sono mutati (come mutati sono i loro genitori) e, di fronte ai loro evidenti occhietti rossicci, noi ingenuamente non esitiamo a definirli Bruni! Questo pur restando ovviamente disponibili a recepire ogni suggerimento su come contenerci circa una loro denominazione più ponderata.

16 NUMERO 2 - 2023

Ibrido Bruno maschio di Gould x Kittlitz

Il maestro perfetto

di UMBERTO MARINI e GREGORIO PICCOLI, foto G. MARSON

Da buoni allevatori di canarini da canto Malinois Waterslager, ogni anno, a fine stagione mostre, abbiamo sempre in mente quale debba essere la scelta del futuro maestro. È un po’ come nel gioco del calcio, quando l’allenatore si ritrova, dopo una stagione di partite, schemi e monitoraggi costanti, a cercare di inserire per la stagione successiva giocatori che possano avere caratteristiche particolari, come la resistenza, il carattere e la voglia costante di esprimere tutta l’energia possibile al massimo delle potenzialità.

Anche per noi appassionati del canto arriva dunque il momento di trovare il soggetto d’eccellenza (che solitamente chiamiamo “maestro”) da inserire nel nostro allevamento, con capacità e qualità canore migliori di quelle

ottenute fino a quel punto con il nostro attento lavoro e con orecchio sempre vigile.

Spesso tralasciamo però una parte molto importante, se non fondamentale, che è la scelta scrupolosa dei riproduttori e del loro accoppiamento, che rappresenta invece proprio per il frutto di questo lavoro, svolto con pe-

rizia e lungimiranza, la giusta base di partenza.

A tal proposito, ricordiamoci sempre che la medaglia è composta da due facce, entrambe della medesima importanza.

Ecco dunque la necessità di selezionare anche riproduttori di qualità, che mantengano necessariamente nel tempo le caratteristiche principali, essendo dotati dei geni necessari alla procreazione di altri cantori di gran valore.

Non possiamo fare a meno di citare l’influenza che ha l’ambiente e quindi dobbiamo interrogarci sull’aria che si respira e sul tipo di canto che si sente in un determinato contesto.

Quel maestro o quei maestri che con tanta fatica riusciamo a recuperare da amici allevatori non li dovremmo af-

NUMERO 2 - 2023 17

Anche per noi appassionati del canto arriva dunque il momento di trovare il soggetto d’eccellenza

CANARINIDA CANTO

fiancare ai nostri cantori, in quanto, altrimenti, si correrebbe il rischio di perderli, dato che verrebbero influenzati dal canto dei nostri canarini. Diversa è la situazione per chi ha già una struttura ambientale consolidata, che regge con evidenza e stabilità e che permette di poter ascoltare da qualsiasi angolazione una completa uniformità canora, la stessa impostazione, lo stesso timbro ed un canto

sponde al programma, si è costretti a pensare, escogitare ed azzardare qualcosa di diverso, anche solo per mantenere e conservare la propria linea di canto.

Si è spinti, quindi, a fare affidamento, quasi sempre, su cantori non perfetti nella totalità della canzone o magari con delle note molto valide ma comunque incompleti, per cercare di rispecchiare lo standard canoro richie-

nire senza mai lasciare nulla al caso. Dunque, ogni allevatore deve mettere in campo, o meglio, mettere nel proprio allevamento, oltre a buoni riproduttori, anche passione, energia, ingegno e soprattutto non bisogna mai rinunciare alle proprie ambizioni. Sono estremamente convinto che il maestro perfetto non sia mai esistito, non esista e non esisterà mai.

Appurata e ben radicata la necessità di avere (al contrario di quanto si dice dell’Harz), obbligatoriamente uno o più istruttori nelle voliere, in quanto i nostri giovani cantori sono necessariamente da educare e da istruire, la costante presenza del maestro a stretto contatto con i giovani è a dir poco fondamentale.

L’interazione tra allievo e insegnante diventa un legame.

molto omogeneo (che in certi casi è addirittura riconducibile al gusto dell’allevatore stesso).

Nelle condizioni suddette, probabilmente potrebbe sembrare tutto più facile di quel che realmente comporta il contesto, ma non bisogna pensare che tutto possa realizzarsi gratuitamente o casualmente.

In certi momenti o in certe annate, laddove e quando il percorso non corri-

sto della razza.

Praticamente, se il repertorio diventa carente di note o monotono, in corso d’opera si possono quindi sempre inserire altri cantori idonei alla compensazione del comparto magistrale.

Quando nascono alcune problematiche, serve l’inventiva dell’allevatore, che consiste nell’aggiungere, nel completare, nel prendere decisioni, nella prontezza ad imparare e nell’interve-

La stima e la dipendenza che il giovane dimostra nei confronti del suo maestro si notano da come gli si avvicina, da come lo ascolta e da come si impegna nell’apprendimento.

Il maestro trasmette il suo sapere, quello che a sua volta gli è stato impartito dal suo predecessore e purtroppo, nel passaggio delle generazioni, avviene sempre un’evoluzione, piccola o grande che essa sia, ma è inesorabile.

Può consistere in un cambiamento legato alle condizioni ambientali o all’indole dell’istruttore o magari alla capacità individuale dell’apprendimento ma in ogni caso, noi non possiamo fare niente per cambiare la sorte.

Ora torniamo alla preponderante necessità di coltivare e trasferire nei nostri riproduttori tutte le caratteristiche e tutti gli ingredienti necessari

18 NUMERO 2 - 2023

Quando il percorso non corrisponde al programma, si è costretti a pensare, escogitare ed azzardare qualcosa di diverso

per trasmettere alle future generazioni la capacità di eguagliare il maestro o addirittura di superarlo!

Arrivati a questo punto, non esito a dire che, se si riesce (e sottolineo “se”) a strappare qualche buon soggetto da allevamenti con una valida stabilità e affermati agonisticamente, quegli esemplari andranno impiegati senza indugio come riproduttori, affinché si possano trasferire le caratteristiche ed i pregi che ci siamo prefissati, cioè migliorare non solo l’istruzione ma anche la predisposizione a quella tipologia di canto.

Anche i maestri si possono accoppiare.

Questi, dopo la riproduzione, constatata l’eventuale idoneità e prima che inizino a mutare il piumaggio, si possono collocare con i propri discendenti in ambiente scuola, dove certamente ne trarrebbero giovamento i novelli cantori, i quali troverebbero un’istruzione consona alle loro capacità.

In tal caso, come si suol dire, con una fava prenderemmo due piccioni… o anche di più!

Ricordiamo sempre che la costruzione di una casa parte dalle fondamenta e non dal tetto. Quindi meditiamo, amici allevatori!

Ogni anno, spinti dalla passione, dalla voglia di migliorare, dall’entusiasmo ed anche da un pizzico d’incertezza nel ripartire, ci incamminiamo nel percorso che ci vede protagonisti del nostro bellissimo hobby.

Come sempre, sarà una nuova avventura e una nuova esperienza.

Faremo sacrifici, studieremo strategie, ci consulteremo, ottimizzeremo i tempi, cureremo gli spazi e chissà se ognuno di noi, in cuor suo, avrá la speranza ed il privilegio di ascoltare nel proprio allevamento un nuovo soggetto che possa avvicinarsi il più possibile al nostro ideale di maestro perfetto…

NUMERO 2 - 2023 19

S pazio Club

Spesso si ascoltano commenti fuorvianti, se non addirittura fantasiosi, relativi al modo di valutare le pezzature. La nostra C.T.N. nel numero di I.O. di gennaio 2022 ha già espresso chiarimenti in tal senso. Riteniamo comunque che sia opportuno richiamare quelle indicazioni che ci siamo permessi di sintetizzare. Il concetto di pezzatura negli anni ha avuto diverse interpretazioni non solo da parte degli allevatori ma anche in considerazione di regole emanate dalle varie CC.TT.NN. susseguitesi nel tempo. Nel 2016 si decise di conformarsi alla normativa OMJ e cioè di considerare lipocromici 100% e melaninici 100% i canarini totalmente unicolori, che non presentassero visivamente alcun minimo segno di colore diverso, liberando cosi il campo da astruse e soggettive valutazioni di centimetri quadrati o misure di monetine varie.

Ovviamente, non sono ritenute pezzature le barrature alari gialle nei bianchi e le sfumature più chiare della gola e addome nei verdi e ardesia,

quindi si è addivenuti per i pezzati alla seguente terminologia ufficiale e cioè “lipocromico pezzato” quando un soggetto si presenterà giallo pezzato, bianco o arancio pezzato con lipocromo superiore al 50%. Sarà “melaninico pezzato” un verde pezzato, ardesia o bruno pezzato con melanina superiore al 50%.

Superate le prime perplessità per le nuove direttive (tutto sommato, riteniamo che questa soluzione sia la migliore perché non lascia spazio a dubbiose interpretazioni), qualche difficoltà subentra quando iniziamo a formare gli stamm. In questi casi bisogna prestare ancor più attenzione. Le rispettive pezzature (ed ovviamente i colori) dovranno essere molto omogenee, evitando magari soggetti di sessi diversi (le femmine solitamente con una colorazione più chiara, contro il portamento altero e il colore più intenso nei maschi).

Negli stamm composti da teste ciuffate, i relativi ciuffi dovranno essere il più possibile uguali, sia nel colore che nella forma. Così come sarà opportuno evitare soggetti in stamm con mix di collarini completi o appena accennati, se non addirittura assenti. Si passerebbe da una lieve penalizzazione a meno 5 punti se assenti, con grave danno nel computo generale dello stamm, così come per il resto delle arricciature. Volendo fare un esempio, in uno stamm è consigliabile non creare picchi di pregi/difetti, ma il più possibile uniformità di caratteristiche in un senso o nell’altro: meglio 4 canarini da 89 (omogeneità generica e di punteggio) che un 92 un 90 un 89 e un 88 (in questo caso parliamo di disomogeneità specifica ed estetica, oltre che di punteggio). Il primo stamm ai 356 punti ne aggiungerebbe 6 di armonia, totalizzandone 362, mentre il secondo, con 359 punti e solo 2 di armonia, arriverebbe a 361. In definitiva, è consigliabile esporre come singoli eventuali canarini ritenuti ottimi, cosi come quelli meno interessanti, per non creare discrepanze all’interno dello stamm, tenendo sempre presente che la linea guida deve essere quella della massima omogeneità delle arricciature primarie e secondarie dei 4 soggetti esposti.

CLUB ARRICCIATO PADOVANO

Club di specializzazione

Sulle pezzature dei Padovani, ma non solo

NUMERO 2 - 2023 21

Padovano t. c. pezzato lip. sup. 50% - 1° class. Modena 2022 con punti 94 dell'allevatore e socio Famulari Antonio

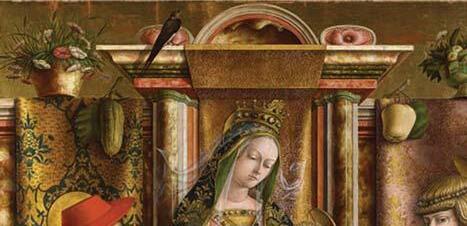

La rondine, il cardellino e il rigogolo nelle opere del pittore Carlo Crivelli (1430/35 - 1494/95)

Prima parte

Carlo Crivelli fu un personaggio di particolare rilievo nell’ambito del panorama pittorico della seconda metà del Quattrocento. Ma la storiografia di allora e dei periodi immediatamente successivi lo ignorò, forse perché ebbe il “torto” di aver prevalentemente svolto la propria attività artistica in varie aree delle Marche centro-meridionali: luoghi per certi versi tagliati fuori dalle fulgide spinte culturali, artistiche, scientifiche ed economiche che presero il nome di Rinascimento e che si concentrarono per lo più nelle città di Firenze, Roma e Venezia.

Una prova eloquente ce la fornisce Giorgio Vasari (1511-1574), pregevole architetto, pittore e storico dell’arte che nella sua celeberrima e ponderosa opera

“Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori” (la prima edizione fu pubblicata nel 1550 e comprendeva due volumi per un totale di 992 pagine) ignora totalmente il Crivelli: del resto, molti aspetti della sua biografia sono ancora sconosciuti come, ad esempio, la data della sua nascita e della sua morte.

Il primo riferimento certo viene offerto da una sentenza, datata 7 marzo 1457, che condanna il pittore a sei mesi di carcere e a duecento lire di multa, perché reo di

NUMERO 2 - 2023 23 DIDATTICA & CULTURA

testo di IVANO MORTARUOLO, foto AUTORIVARI

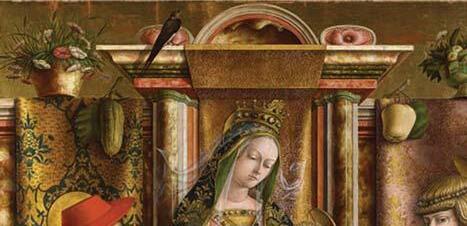

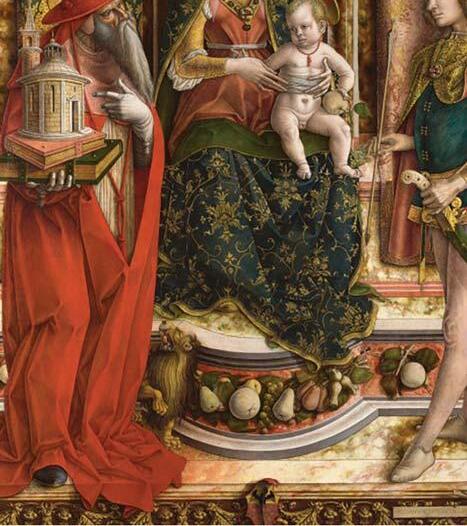

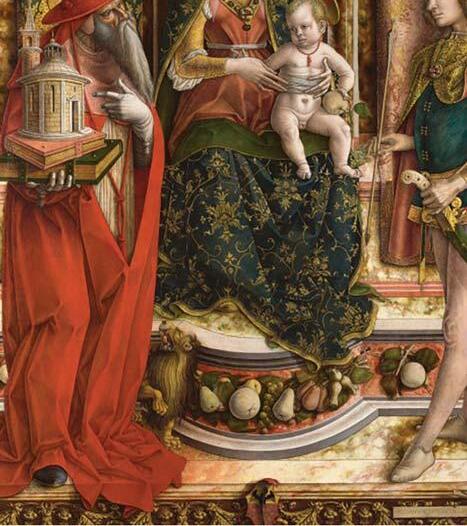

C. Crivelli, Madonna della Rondine (Pala Ottoni), 1491-1492. Tempera e olio su tavola, cm 150,5x107, National Gallery, Londra, fonte iconografica: Zampetti, 1997

Rondine. Particolare della Madonna della Rondine

aver “rapito” e convissuto more uxorio con una certa Tarsia, moglie del marinaio Francesco Cortese. Nel documento è anche scritto che Crivelli è un “pictor” e da questa indicazione si ipotizza che avesse già acquisito un’autonomia economica e che fosse nato tra il 1430 e il 1435.

Di certo il nostro era veneziano (in varie opere si firma come CAROLVS CRIVELLVUS VENETVS), figlio di Jacopo e fratello maggiore di Vittore, entrambi pittori. Pertanto, molto verosimil-

mente, la sua formazione artistica prese l’abbrivio nell’ambito famigliare e più estesamente nella sua città natale, che in quel periodo era ancora influenzata dalla tradizione gotica (tardo gotica) e risentiva degli echi dell’arte bizantina.

Dopo la sua disavventura amorosa, ulteriori informazioni vengono fornite da un contratto di matrimonio, stipulato a Zara (Dalmazia) l’11 settembre 1465, in cui il Crivelli viene indicato come testimone e come “habitator” e “civis”, il

che lascia supporre che là vivesse da diversi anni come residente.

Le notizie successive lo danno dall’altra sponda dell’Adriatico, nelle Marche, dove inizia la sua splendida avventura artistica che lo porterà a essere considerato, in tale ambito territoriale, fra i migliori pittori. Sta di fatto che, per almeno due decenni, la sua bottega era la più reputata e i suoi collaboratori erano numerosi ed eterogenei (pittori, legnaioli, carpentieri, intagliatori, doratori, orafi eccetera).

Le sue pitture sono realizzate su tavole di legno (1) (di questo materiale erano naturalmente anche le cornici e le strutture portanti delle pale d’altare) riproducenti immagini sacre. Non sorprende, quindi, se i committenti fossero alcune comunità religiose locali (per lo più francescane), ma anche gli esponenti delle famiglie più facoltose e potenti che, per ingraziarsi la benevolenza divina, impreziosivano le chiese con opere d’arte o richiedevano pitture destinate alla devozione privata.

Una spiccata peculiarità del Crivelli è quella di essersi ispirato all’arte gotica e bizantina e alle loro sfarzose espressioni (decorazioni in oro, abbigliamenti principeschi, eccetera), ma prestando particolare attenzione anche a tutti gli altri orientamenti pittorici con cui veniva in contatto. Stimoli confluiti poi in un attento e armonioso processo sincretistico che ha dato vita a rappresentazioni di grande originalità e potenza espressiva.

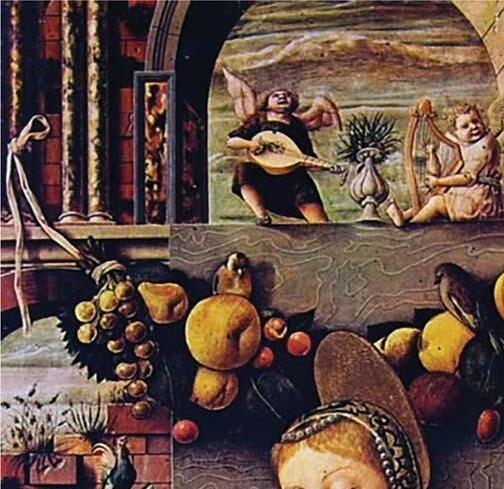

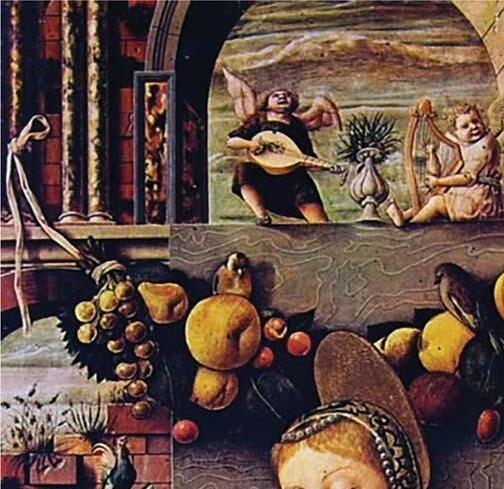

Fra i numerosi elementi narrativi utilizzati dal Crivelli vi sono anche fiori, frutta (spesso rappresentata a grandezza esa-

24 NUMERO 2 - 2023

C. Crivelli, Madonna della Passione (Madonna col Bambino e putti con gli strumenti della passione), 1460 (?). Tempera su tavola, cm 71x48, Civico Museo di Castelvecchio, Verona, fonte iconografica: Zampetti 1997

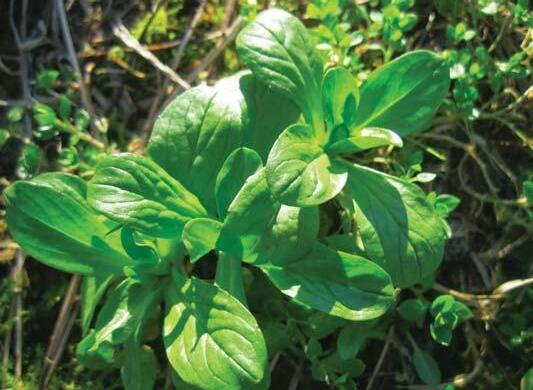

Fra i numerosi elementi narrativi utilizzati dal Crivelli vi sono anche fiori, frutta (spesso rappresentata a grandezza esagerata), ortaggi (segnatamente, il cetriolo) e alcune specie ornitiche

gerata), ortaggi (segnatamente, il cetriolo) e alcune specie ornitiche che, nel contesto delle rappresentazioni, non hanno un mero ruolo esornativo, bensì svolgono la funzione di trasmettere un messaggio all’osservatore. Detto altrimenti, a differenza di quanto accade attualmente (2),allora esisteva un linguaggio comune sia all’artista sia allo spettatore, declinato attraverso l’ausilio di numerosi elementi simbolici. Naturalmente la ricostruzione di tali narrazioni, ai nostri giorni, può risultare non agevole e rivelarsi anche fuorviante e contraddittoria, essendo estremamente difficile immedesimarsi nell’atmosfera culturale e nelle sensibilità che caratterizzarono i vari ambienti sociali di allora.

Ciò posto, cercherò di evidenziare gli aspetti ornitologici nelle opere più conosciute di Carlo Crivelli, iniziando dalla rondine (Hirundo rustica).

La Rondine, per il suo ethos e per la sua presenza nei centri abitati, ha favorito il sorgere e l’affermarsi di un complesso sistema simbolico di prevalente segno positivo. È stata così oggetto di attenzione in poesie, leggende, tradizioni, proverbi, citazioni nella Bibbia, nonché di antiche dissertazioni zoologiche, filosofiche e teologiche. Tuttavia, per cercare di comprendere il suo ruolo nell’ambito delle pitture rinascimentali e in particolare nell’opera di Crivelli, si rende utile considerare segnatamente l’attribuzione simbolica della resurrezione (3). La rondine infatti annunciava la primavera (rinascita) che si contrapponeva all’inverno (morte): molto verosimilmente a rafforzare questa credenza è stato anche il fatto che il suo arrivo coincideva con il periodo pasquale. Un ulteriore contributo lo si deve alle convinzioni di Aristotele e di altri veteres auctores, secondo le quali tali uccelli, se i luoghi caldi di destinazione delle migrazioni erano troppo lontani, al sopraggiungere del freddo si nascondevano all’interno di fenditure nel terreno e poi cadevano in letargo: il che equivaleva simbolicamente alla morte. Sorprende ancor di più apprendere che queste informazioni fossero accolte come veritiere (o quasi) fino agli inizi del Settecento.

Molto simile alla rondine, per morfolo-

gia e per vari aspetti comportamentali, è il rondone Apus apus, anche se dal punto di vista sistematico e tassonomico differisce, essendo ascritto alla famiglia Apodidae (la rondine è invece inserita nel taxon Hirundinae). Inoltre, ben diversa è ritenuta anche la portata simbolica dei due volatili: il rondone, infatti, rimandava all’immagine del diavolo o, nella migliore delle ipotesi, ha ispirato alcune rappresentazioni araldiche per la destrezza e la velocità nel suo volo (Cattabiani, 2000).

La presenza di alcune iconografie del secolo XV con la Madonna e il Bambino che tiene in mano un uccello dalla cromia simile a quella del rondone lascia supporre che a questa specie sia stata attribuita anche una simbologia analoga a quella della rondine (4). Giova precisare, però, che non raramente le immagini sono stilizzate, molto approssimative, ben lungi dall’essere una riproduzione sur le vif e, pertanto, l’esatta identificazione della specie di appartenenza diventa piuttosto aleatoria.

La rondine del Crivelli invece è ben raffigurata e trova ospitalità in una pregevole opera, nota come la “Madonna della Rondine” (detta anche la “Pala Odoni”, dal nome della famiglia che ne ordinò l’esecuzione), realizzata nel 1491-1492 e attualmente custodita presso la National Gallery di Londra. Il volatile è collocato nella parte superiore del dipinto, la sua postura sembra di attenzione e lo sguardo è rivolto