ANNOnumeroXLVIII102022 Canarini di Colore dell’AgataParliamo Estrildidi Fringillidi e Ibridi Donacola petto castano x Passero del Giappone Canarini di Forma e Posizione Lisci Le deloriginiCanarino Lizard Uccelli in Natura Il martin pescatore e il mito di Alcione Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus

Direttore Responsabile: Antonio Sposito Gennaro Iannuccilli di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini Benessere Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa 0391-254X

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918

Inoltro postale in Italia: Effezeta srl Via Amilcare Mazzocchi, 36 - 29122 Piacenza

ABBONAMENTI Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00 Estero-ExtraEuropa € 90,00 Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50 C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti.

Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.

In copertina: Lizard dorato calotta netta (Serinus canaria)

Foto: PHILIPPE ROCHER di Colore Fringillidi Ibridi di Forma e Posizione Lisci in Natura

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613 Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Caporedattore:

Collaboratori

Commissione Salute,

animale e Ricerca Scientifica:

Coadiutore

Periodica Italiana ISSN

(International Standard Serial Number)

ANNUI:

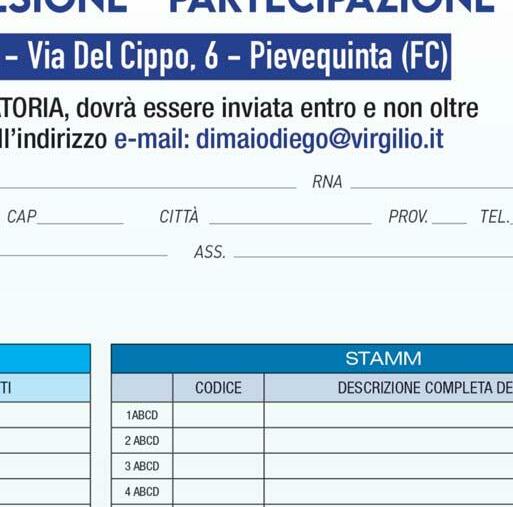

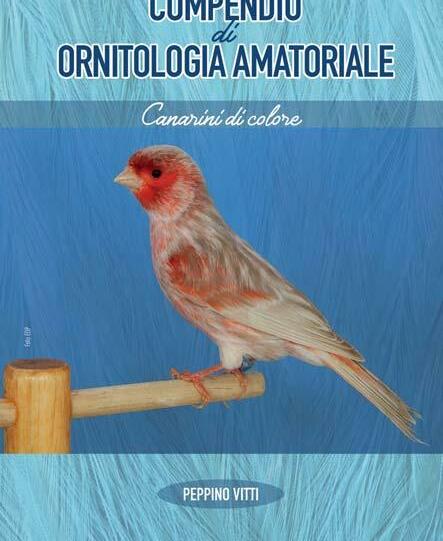

ANNO XLVIII NUMERO 10 sommario2022 La volta buona Gennaro Iannuccilli 3 Parliamo dell’Agata Giovanni Canali 5 Donacola petto castano x Passero del Giappone (1ª parte) Simone Olgiati 13 Le origini del Canarino Lizard Nicola Giordano 19 Il Pettirosso del Giappone Piercarlo Rossi 25 Il martin pescatore e il mito di Alcione Aurora Civilla 30 Spazio Club Club degli Psittacidi 32 Il collezionismo ornitologico (18ª parte) Francesco Badalamenti 35 Principe Chigi della Rovere Francesco Roberto Basso e Manuel Pavanello 39 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 43 Ornimostre, oltre un gioco a somma zero Pasquale Leone 45 Piumaggio e muta Sergio Palma 47 Il Senecione comune Pierluigi Mengacci 49 Recensioni - novità editoriali Gennaro Iannuccilli 55 Volontariato - progetti ed eventi Associazione “Passione Pappagalli Free Flight” 56 OrniFlash News al volo dal web e non solo 58 Si può fare…un’esposizione ornitologica in estate Francesco Faggiano 61 Canarini

Estrildidi

Canarini

Uccelli

5 13 19 30 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 10 - 2022 è stato licenziato per la stampa il 30/9/2022

Editoriale

La volta buona

di G ENNARO IANNUCCILLI

Lanuova stagione espositiva sta per iniziare, come si evince dalle prime locandine delle mostre ornitologiche pubblicate sui vari social, siti web ecc. La cosa che salta subito all’occhio sono le frasi comprensibilmente utilizzate come “claim” (secondo il linguaggio marketing) tutte orientate alla “ripartenza”: pronti a volare di nuovo, ricominciamo a volare, riprendiamo la nostra passione, ecc. Questi slogan fanno ben capire quanta sofferenza ha portato l’annullamento, reiterato per due anni, della stagione espositiva ornitologica nella sua quasi totale interezza. C’è voglia di ritrovarsi, certamente per il piacere di esporre i soggetti dei propri allevamenti, per gareggiare sportivamente nelle mostre più importanti ma anche per presenziare in manifestazioni più circoscritte nei rispettivi territori, non meno importanti in quanto occasioni di maggiore funzione didattica, con più disponibilità di tempo da dedicare al confronto e alla discussione tecnica: attività molto efficaci per avvicinare nuovi adepti alla passione ornitologica.

I due anni di pausa forzata dalle esposizioni hanno segnato, forse in maniera indelebile, la vita ornitologica di tutti noi; ma credo che i “segni” lasciati da questa profonda ferita possano essere motore per riavviare al meglio la passione che ci muove e che stimola l’allevamento, nonostante le crescenti difficoltà del momento. Potrebbe verificarsi, auspicabilmente, che proprio le due ultime due stagioni “fantasma”, cancellate dalla pandemia e altri problemi annessi, diano invece una sferzata al senso di frustrazione e impotenza che sembrava essersi impossessato di noi, coinvolgendo inevitabilmente anche la sfera dedicata alle attività ludiche e al tempo libero riservato ai nostri interessi collaterali. Probabilmente, potrà esserci una scrematura nel variegato mondo degli allevatori ornitologici, con l’abbandono da parte di chi forse aveva inteso (o frainteso) la passione dell’allevamento per soddisfare principalmente il lato commerciale del nostro hobby. Con le attuali difficoltà economiche, sempre più pressanti, altre persone saranno costrette a tralasciare o ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività di selezione e riproduzione delle specie allevate; a costoro, rivolgiamo l’augurio di potersi presto nuovamente dedicare a quella passione che, grazie all’evidente forte traino psicologico e motivazionale, ci ha permesso di vivere e di “sopravvivere” nei periodi più bui che abbiamo attraversato di recente.

Siamo certi che chiunque abbia o avrà una seppur minima possibilità per non fermarsi, per continuare anche se a ranghi ridotti l’allevamento ornitologico, farà di tutto per “riprendersi” il piacere - che ci è stato ultimamente negato - di visitare e partecipare alle mostre, di incontrare i “colleghi” allevatori, scambiandosi i soggetti per migliorare le linee selettive, di attivare nuovamente quelle relazioni sociali che solo la frequentazione degli eventi ornitologici può generare.

I due anni di pausa forzata da tutto ciò che rappresenta il cuore dell’ornitologia amatoriale e sportiva, come la intendiamo noi, hanno tra l’altro agevolato chi, approfittando del periodo di inerzia accidentale, ha indubbiamente colto l’occasione per creare confusione nell’ambito istituzionale e organizzativo del nostro movimento, paventando la nascita di nuove “entità” non meglio definite con l’unico scopo di minare – per malcelati obiettivi personali – la base associativa della nostra Federazione.

Ecco, ci auguriamo davvero che questa sia la volta buona affinché la ripresa delle attività ornitologiche, quelle chiaramente ufficiali e ben organizzate secondo i regolamenti vigenti, possa fugare ogni dubbio in chi è stato oggetto di comunicazioni subliminali e “inviti” atti a infrangere le regole del nostro movimento. La ricca stagione mostre della FOI, dislocata su tutto il territorio nazionale, potrà finalmente avere la funzione di farci ritrovare tutti sotto la stessa bandiera: una bandiera fatta certamente di tante anime, che remano però nella stessa direzione con lealtà, sincerità, rispetto istituzionale, senza secondi fini ma con l’unico intento di mantenere vivo il vero senso dell’ornitologia.

NUMERO 10 - 2022 3

Parliamo dell’Agata

di GIOVANNI CANALI, foto F.O.I. e E. DEL POZZO

di GIOVANNI CANALI, foto F.O.I. e E. DEL POZZO

L’agatanel campo dei melanici è la mutazione più importante; la ragione è che l’agata ha dato il via alla selezione dei diluiti, che comprende anche l’isabella che altro non è che l’interazione di bruno ed agata.

L’agata è mutazione recessiva e legata al sesso, molto sensibile a geni modificatori

L’agataautosomici.agisceriducendo le melanine in misure diverse, a seconda del maggiore o minore apporto di geni modificatori codificanti in modo utile. L’azione della mutazione agata è a tutto campo; infatti agisce non solo sulle penne, ma anche su: becco, zampe, pelle ed occhio, anche se l’aspetto dell’occhio lo si deduce solo dall’interazione con altre mutazioni, non essendo rilevabile alla vista (nell’agata classico), è logico ritenere che lo sarebbe al microscopio. Incredibile a dirsi, alcuni in passato hanno cercato di negare la natura di mutazione dell’agata, parlando di mera selezione. La natura di mutazione è evidente, anzi lampante. Già il comportamento genetico ed i risultati degli accoppiamenti lo indicano in modo certo. Un’agata maschio accoppiato con femmina nera, produce figli maschi neri/agata e femmine agata, certo atipici ma riconoscibili. Se si trattasse di selezione avremmo solo intermedi di entrambi i sessi. Come se non bastasse, alcune interazioni con tipi aggiunti evidenziano la natura di mutazione. I phaeo agata maschi, se ottimi, sono simili a dei lipocromici; impossibile con dei neri phaeo avere soggetti così atipici da annullare tutta la feomelanina. Aspetto anche più importante è l’occhio che nell’agata phaeo è rosso anche nell’adulto, mentre nel nero phaeo è rossiccio in modo percettibile solo nel pulcino di pochi giorni.

Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo

Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo

NUMERO 10 - 2022 5 CANARINIDI COLORE

Anche l’interazione con il bruno che genera l’isabella evidenzia la natura di mutazione dell’agata per vari motivi; infatti l’occhio dell’isabella da pulcino è rosa, mentre nel bruno è rossiccio, inoltre anche la pars plumacea (il cosiddetto “sotto piuma”) nell’isabella è diversa da quella del bruno, apparendo bruna invece che nera. L’evidenza più lampante la troviamo negli jaspe; infatti mentre il nero jaspe singolo fattore ha una bifora nella stria, vale a dire contorno e rachide scure, con parti interne più chiare, l’agata jaspe singolo fattore ha la stria allargata ma di colore uniforme. Evidentemente, per ragioni non note, esiste un antagonismo fra agata e jaspe. Antagonismo non prospettabile se vi fosse solo un fatto selettivo. Segnalo che a volte le linee scure al margine della stria e la rachide pure scura del nero jaspe singolo fattore, vengono definite binari, evidentemente dimenticando che i binari sono paralleli, mentre nella bifora vi è convergenza apicale

come nella stria degli jaspe neri singolo fattore. Pensate a quanti deragliamenti vi sarebbero con binari convergenti! Molto meglio parlare di bifora, anche se ha il peccato originale di essere stata proposta da me. Inoltre ad abundantiam segnalo che nei nidi misti il colore della pelle e la riduzione dell’eumelanina nera su becco e zampe consentono di distinguere i pulcini agata dai neri. Certo sono situazioni anomale visto che non si deve accoppiare nero x agata, tuttavia accade. Ricordo che da ragazzo mi venne rifilato un nero che portava l’agata e che accoppiai con femmina

nera. Ebbene la metà delle figlie che erano agata si palesavano come tali anche nel nido, per la pelle più chiara e per la situazione del becco che aveva solo la punta nera (comunque difetto), non ricordo le unghie ma presumo pure Demolita,difettose. spero in modo sufficientemente drastico, la strana idea della selezione, passo a considerare le diverse espressioni dell’agata. Il tipo agata è anche stato definito come “nero diluito” il che è abbastanza corretto. Taluno ha criticato l’espressione diluito poiché le melanine dal punto di vista chimico si riducono ma non si diluiscono se non pochissimo. Tuttavia l’aspetto esteriore è quello tipico di una diluizione. Inoltre usando il termine tradizionale di diluizione ci si distacca da altre riduzioni od inibizioni dei vari tipi aggiunti. A mio parere l’espressione diluizione è quindi accettabile.

L’azione dell’agata riduce notevolmente la feomelanina, creando in periferia un alone detto in gergo “mandorla”. Alcuni asseriscono che questo aspetto sia il maggiore, dicendo anche che l’azione dell’agata sarebbe la più efficace proprio sulla feomelanina. Personalmente non condivido affatto questa tesi. L’azione è rilevante anche sull’eumelaIlnina.disegno di eumelanina nera è ridotto, in apparenza concentrato e reso sottile, nonché spezzato. Vale a dire che non si ha l’apparenza del binario o rigone che si ha nei neri spinti di selezione. L’alone periferico segna la diversità delle varie strie rispetto alle successive. La situazione del disegno è stata descritta “a chicco di riso”. Personalmente non amo molto questa descrizione, visto che il disegno è più sottile di un chicco di riso, almeno nei soggetti tipici. A me non dispiace dire come “un’unghiata”, almeno parlando e riferendomi ai più tipici, mi pare renda bene l’idea. Le descrizioni ufficiali hanno spesso parlato di: massima diluizione del bruno e massima concentrazione del nero. È una descrizione che io apprezzo. Rende bene l’idea, anche se ad essere precisi non si ha una vera concentrazione del nero ma una sua riduzione che rende più sottile la stria. Tuttavia quando il nero si mantiene evidente e lucido l’im-

Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo

Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo

L’interazione con il bruno che genera l’isabella evidenzia la natura di dell’agatamutazione

6 NUMERO 10 - 2022

pressione è quella di una concentrazione. Ritengo perfino utile dire così per evitare che vengano accettati disegni grigiastri. Un ottimo agata non va considerato come un pessimo nero, bensì come un ottimo nero fortemente modificato.Neisoggetti

tipici l’alone periferico è ampio e quasi biancastro - ribadisco il "quasi" (carotenoidi a parte) per la fortissima diluizione della feomelanina. Questo alone o mandorla mette in evidenza la stria sottile nera lucida, ove il nero sembra concentrato, questo nei soggetti ottimi.

L’azione dell’agata agisce anche su becco e zampe. Becco e zampe nei soggetti tipici sono carnicini. Tracce nere sono difetto; tali tracce attengono facilmente alla punta del becco e più raramente all’inizio dello stesso, nel qual caso è difetto ancora più grave. Per quanto riguarda le zampe, si notano tracce nere spesso sulle unghie, molto raramente sulle squame dei tarsi - me-

tatarsi, nel qual caso è difetto gravisPellesimo. e occhi sono pure interessati, la pelle è più chiara, direi grigiastra, mentre gli occhi sembrano normali ma così non è, come evidenziano le mutazioni: bruno, phaeo e forse altre in interazione. Ne ho già parlato prima.

Difetti del disegno sono dovuti spesso a scarsa diluizione, nel qual caso possiamo avere: disegno largo, lungo, tracce di bruno eccessive, aloni (mandorle) poco evidenti; diverso il caso del nero sbiadito, tendente al grigiastro. Altri difetti possono essere comuni al

tipo nero, quindi non propri dell’agata ma di tutti i tipi, che derivano tutti dal nero, o meglio - nero bruno, tipo originale, mi piace chiamarlo il “tipo dei tipi”. Questi difetti sono: carenze di strie su testa, fianchi, petto e scarso apporto di eumelanina nera. Ovviamente nell’agata non è difetto la carenza di feomelanina bruna, che invece lo sarebbe nei bruni, come pure nei nero – bruni di tradizionale concezione.

La selezione dell’agata, essendo un diluito, esclude accoppiamenti con ossidati, vale a dire neri e bruni; essendo linee opposte: massima ossidazione negli ossidati, cioè espressione delle melanine e massima diluizione nell’agata ed isabella, forme diluite.

L’agata ha nell’accoppiamento in purezza cioè agata x agata la migliore soluzione. Si scelgono i migliori agata da accoppiare fra di loro. Se vi è qualche difetto non grave, si va in compensazione accoppiando con soggetti ottimi dove l’altro è carente.

Il disegno di eumelanina nera è ridotto, in sottile,concentratoapparenzaeresononchéspezzato

NUMERO 10 - 2022 7

Agata brinato rosso, foto: E. del Pozzo Agata brinato giallo, foto: E. del Pozzo

Difetti gravi che suggeriscono l’esclusione dalla riproduzione sono legati alla molto scarsa diluizione, che comporta in modo variabile: disegno lungo e largo, tendente al tipo nero, elevata quantità di feomelanina bruna specialmente nei maschi, punta del becco molto nera ed unghie molto nere, gravissimi difetti sono le tracce di nero sui tarsi - metatarsi e alla radice del becco.

Ulteriori gravi difetti comuni a tutti i tipi, sono: strie dei fianchi molto deboli o assenti, testa pochissimo striata, anche il petto pochissimo segnato è difetto grave.

In effetti il tipo agata si esprime in modo variabile, ma non si tratta di espressività variabile in senso stretto, che sarebbe pochissimo o per nulla controllabile, ma si tratta di diverso apporto di geni modificatori, che si selezionano come le caratteristiche poligeniche e rispondono bene alla seDalezione.considerare

che se il gene dell’agata è legato al sesso, i geni modificatori sono autosomici, quindi sono trasmessi indifferentemente dal maschio come dalla femmina.

Un aspetto particolare è che la feomelanina è certo ridotta dai geni modificatori con corrispondente mandorla, ma vi può essere una selezione ulteriore contro la feomelanina in quanto tale. In altri termini, la stessa riduzione che si ricerca nei neri di attuale concezione. Nel qual caso certi agata possono avere pochissima feomelanina, ma disegno lungo per carenza di mandorla. Ricordo di aver allevato un soggetto scadente con disegno lungo ma con minima feomelanina bruna, somigliava ad un nero eumo scarso. La complessa condizione poligenica del tipo può indurre moltissime L’accoppiamentovariazioni. con isabella è fattibile, purché l’isabella provenga da ottimi agata e quindi sia esso stesso ottimo. L’accoppiamento agata x isabella è un classico che giova all’isabella poiché aiuta a mantenere un buon disegno. Tuttavia non ha aspetti di aiuto nei confronti dell’agata, anche se accettabilissimo. Una precauzione quando si accoppia isabella x agata è quella di considerare che certi difetti nell’isabella potrebbero essere occulti. Tracce di eumelanina sul becco o sulle zampe non sono visibili nell’isabella ma potrebbero emergere nella prole agata. La qualità del disegno la si può valutare bene negli isabella, ma qualche dubbio potrebbe esserci per l’espressione dell’eumelanina che negli isabella è bruna. Si tenga presente quindi che l’espressione giusta del disegno isabella è nocciola, di una tonalità palesemente più scura rispetto al caffelatte della feomelanina. Un disegno bruno troppo chiaro può corrispondere ad un grigiastro nelPerl’agata.quanto riguarda gli accoppiamenti misti con ossidati neri e bruni, ho già detto che sono da escludere per via delle linee selettive opposte. Ora che gli ossidati danneggiano i diluiti è ovvio, poiché i geni modificatori, comunque

Agata mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo

Agata mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo

L’accoppiamento con isabella è fattibile, purché l’isabella provenga da ottimi agata e quindi sia ottimo

8 NUMERO 10 - 2022

presenti, non codificano in modo utile all’espressione dell’agata. Invece non è affatto ovvio che anche gli ossidati subiscano un danno nella loro espressione; infatti questo non succede normalmente, come ad esempio con il pastello ali grigie, che pure ha geni modificatori, ma del tutto inefficaci sul classico, secondo la regola generale. Difronte a questa particolarità, in passato ho pensato che i geni modificatori codificanti in modo utile per all’agata potessero agire in modo, questa volta, non utile ma dannoso almeno per i nostri parametri, nei confronti delle forme ossidate. Quindi con un’azione anche in assenza del carattere prodotto dal gene maggiore. Mi sono permesso di ipotizzare un fenomeno di “geni modificatori forti”, mai descritto in letteratura scientifica e l’ho fatto anche in qualche altro caso. Ora io sono un critico severo con gli altri e severissimo con me stesso, di conseguenza mi sono posto e mi pongo Agata mosaico giallo maschio, foto: E. del Pozzo

NUMERO 10 - 2022 9

sempre alcuni interrogativi. Mi sono detto, se per caso i geni modificatori, la cui presenza è evidente, direi quasi certa, siano geni modificatori non tanto dell’agata bensì del nero, tesi a ridurre il disegno per ragioni mimetiche in natura. Nel qual caso sarebbero nocivi per le nostre selezioni domestiche del nero, che vogliamo a disegno lungo, non avendo esigenze mimetiche ma solo estetiche, ed utili nell’agata, ove cerchiamo l’opposto, cioè disegno spezzato. Un rovesciamento della frittata. Tuttavia la presenza di “mandorle” così tipiche (aloni periferici) che attengono al bruno, oltre all’aspetto generale, mi induce a mettere in dubbio, ma non ad escludere del tutto, l’esattezza della mia impressione iniziale. Valuti il lettore, se crede, questo aspetto.

Colgo l’occasione per ribadire che una tesi secondo la quale vi sarebbe anche una feomelanina gialla, è destituita di ogni fondamento (dico così per non essere troppo pesante). Che esista feomelanina gialla è certo, ma non nel canarino, ove è bruna. Secondo la tesi suddetta l’agata inibirebbe la feomelanina gialla. E questo sarebbe il motivo del fatto che alcuni lipocromici rossi con l’ala bianca sarebbero geneticamente agata. La tesi suddetta non tiene conto del fatto che l’acianismo, inibendo tutte le melanine, inibirebbe anche quella gialla, se ci fosse, per giunta le macchie melaniche non confermano la tesi che sto confutando. Inoltre, chi dice ciò evidentemente non si è dato la pena di guardare l’ala degli agata melanici, i quali se a fattori gialli

hanno il bordo giallo come tutti gli altri canarini. Se a fattori rossi hanno pure l’ala a bordo giallo, poiché nei melanici la varietà è meno selezionata rispetto ai lipocromici. L’ala bianca è propria dei rossi migliori con più fattori per il rosso; avendo poco giallo, l’ala rimane biancastra poiché i carotenoidi rossi si formano più lentamente e non fanno in tempo a pigmentare le remiganti ed altre penne forti che si formano prima e sono più grandi. Nei melanici di tutti i tipi, non ho ancora visto un soggetto ad ala bianca, ma non dispero. L’ala sotto questo aspetto è uguale in tutti i tipi, ed il biancastro può essere solo una questione di varietà ottima nei rossi.C’èil problema delle interferenze da considerare. La prima interferenza è data dell’intenso; il restringimento del vessillo causa l’accorciamento delle barbe e restringe il disegno, favorendo gli intensi. Nei brinati la stria è leggermente più larga, anche se in modo poco rilevante nei migliori brinati. Stria più larga in modo rilevante nei mosaico poiché si accoppia quasi sempre mosaico x mosaico allargando il vessillo. Un aspetto apparentemente migliorativo, ma solo apparentemente, è dato dal satiné latente che essendo allelico all’agata schiarisce l’agata. I brinati e i mosaico portatori di satiné somigliano a degli agata pastello e non sono utilizzabili da mostra. Gli intensi invece reggono, avendo il vessillo ristretto che restringendo il disegno lo mantengono da agata classico. Semmai l’ulteriore riduzione della feomelanina conferisce un pregio non proprio genuino di cui è bene tener conto. C’è poi il problema del mono melanico che inibendo la feomelanina potrebbe dare un effetto superiore; c’è da sperare che il disegno non subisca danno, ma non sono in grado di dirlo, non avendo osservato agata mono melanici sicuri, spero intervenga chi lo avesse fatto. Sia con il satiné latente che con il mono melanico sarà bene non farsi ingannare dalle apC’èparenze.poil’aspetto del fondo bianco ed avorio che mettono in evidenza la feomelanina. È perentorio tenerne conto per non penalizzarli ingiustamente. È successo ed è bene che non si ripeta.

Agata bianco, foto: E. del Pozzo

Agata bianco, foto: E. del Pozzo

10 NUMERO 10 - 2022

Donacola petto castano x Passero del Giappone

Ibridi e reincroci

testo e foto di SIMONE OLGIATI

La storia di questa ibridazione nasce circa sei-sette anni fa, quando, fra i miei diversi progetti, era in cantiere quello di scoprire di più riguardo una misteriosa mutazione apparsa nei miei Passeri del NellaGiappone.stagione cove 2014-2015 una coppia di P. del G. ebbe una numerosa prole, allevando anche due Ibridi di Passero del Giappone x Padda assieme ai propri piccoli (vedasi “Italia Ornitologica” n°5/2021). Il maschio era della mutazione perlato grigio, la madre una nero bruna; oltre a novelli nero bruni maschi e perlate brune femmine, ottenni anche maschi nero grigi e femmine perlate grigie (denotando il fatto che la madre fosse portatrice di grigio). Inoltre, e solo nella prima covata, nacquero tre femmine

Il maschio era della mutazione perlato grigio, la madre una nero bruna; oltre a novelli nero bruni maschi e perlate brune femmine, ottenni anche maschi nero grigi e femmine perlate grigie

dal colore inusuale: la prima presentava un colore generale seppia, con ali, coda e maschera più scuri e il disegno ventrale era abbastanza flebile; le altre due erano simili a delle rosso grigie con maschera facciale da moka grigio. Queste ultime le cedetti ad un amico e trattenni solamente la prima, presumibilmente a base bruna, sicuramente anche perlata, essendo il padre affetto da tale mutazione (ricordiamo che il perlato è una mutazione sesso-legata). Per scoprire la natura genetica di tale femmina decisi di accoppiarla ad un maschio di

specie diversa appartenente al genere Lonchura. Lo scopo era quello di ottenere F1 maschi fertili, i quali sarebbero poi stati accoppiati uno alla madre, altri a femmine di P. del G. e femmine della specie paterna per scoprire se il fenotipo inusuale della capostipite fosse ereditabile o meno. Tale scelta fu dettata dalla volontà di ottenere soggetti eterozigoti per il fattore mutante materno, ma privi di altre mutazioni o eventuali geni del Passero del Giappone che avrebbero potuto creare interferenze col fenotipo

La femmina di Passero del Giappone capostipite di tutti gli Ibridi, perlata bruna portatrice di rosso grigio

La femmina di Passero del Giappone capostipite di tutti gli Ibridi, perlata bruna portatrice di rosso grigio

NUMERO 10 - 2022 13 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

misterioso.Primaparte

Il Passero del Giappone appartiene al genere Lonchura, clade che raggruppa altre specie di Passero, di Cappuccini e di Donacole. Gli ibridi intragenerici di sesso maschile realizzati all’interno di questo taxon sono tutti fertili. Conseguentemente, i maschi nati dall’accoppiamento di un maschio appartenente al genere Lonchura e di una femmina di Passero del Giappone (invertendo i sessi delle specie genitrici, il risultato non cambia) sono fecondi. Sulla base di tali presupposti, iniziai l’esperimento.

Come padre scelsi una Donacola petto castano anellato 2013 di piccola taglia, ma con ottimi disegni e colore. Essendo già stato riproduttore ed avendone in allevamento i figli nati in purezza ero sicuro della sua Lafecondità.coppia

venne assemblata il 7 settembre del 2015 in una gabbia schermata all’inglese di dimensioni 60 x 40 x 40 cm facente parte di una batteria di otto. Come alimentazione venne fornita una miscela di semi composta da misto per esotici e per cocorite in parti uguali, pastoncino semi-morbido abbastanza “carico” (20% circa di proteine, 8% circa di lipidi), spighe

di panico, gusci d’uovo pestati e osso di seppia. Il maschio non si fece scrupoli e cominciò subito a corteggiare la compagna, la quale si trovò così intimorita da tanta focosità da scappare in ogni angolo della gabbia. Dopo qualche settimana la situazione si calmò e infatti il 3 del mese successivo la P. del G. depose il primo di sei uova, covate affettuosamente da entrambi i partner. Le prime due si schiusero il 24 ottobre, le altre nei giorni seguenti. Un embrione morì nel guscio. Però il quarto pullo si presen-

tava diverso dagli altri: aveva carnagione più chiara e, soprattutto, degli evidentissimi occhi rossicci, color vinaccia. La domanda sorse spontanea: che mutazione affliggeva quel pullo? I misteri, quindi, diventarono due: scoprire il genotipo materno e quello del figlio mutato. Confrontatomi con amici allevatori, scoprimmo che il piccolo era di colore rosso bruno. Alla luce dei fatti, ero molto perplesso: della P. del G. conoscevo i genitori e la nonna materna, una nero bruna ciuffata, e sapevo che la linea paterna era composta da un ceppo di perlati; d’altro canto, il ceppo di Donacole p.c. a cui il padre apparteneva era composto da soggetti tutti ancestrali. Quindi, per caso fortuito, assemblai una coppia in cui entrambi i partner erano eterozigoti per la mutazione rosso bruna senza che io lo sapessi. Stupefatto dell’evidenza, rimasi non particolarmente soddisfatto da ciò che era successo: il fatto che il padre fosse portatore di tale colore indicava che il suo genoma era inquinato da alleli provenienti dal Passero del Giappone, poiché la mutazione rosso bruna era stata traslata dal P. del G. alla Donacola petto castano.

F1 rosso bruno maschio. Da notare il colore molto intenso e carico, specialmente nel sottocoda, tutto di origine feomelanica

F1 rosso bruno femmina. Il colore e piu slavato del fratello e la coda e praticamente tutta giallastra

F1 rosso bruno maschio. Da notare il colore molto intenso e carico, specialmente nel sottocoda, tutto di origine feomelanica

F1 rosso bruno femmina. Il colore e piu slavato del fratello e la coda e praticamente tutta giallastra

In questi processi di trasmutazione non si ha solo il cigeneticadell’informazionetrasferimentochecodificalamutazionecheinteressa,maanchedituttaunaseriedisequenzealleliche

14 NUMERO 10 - 2022

In questi processi di trasmutazione non si ha solo il trasferimento dell’informazione genetica che codifica la mutazione che ci interessa, ma anche di tutta una serie di sequenze alleliche che possono alterare altre componenti del fenotipo e del metabolismo, sequenze che ai nostri occhi non sono visibili o, peggio ancora, vengono considerate poco importanti. In questo caso in particolare, ero preoccupato che quella minima “percentuale di sangue” di Passero del Giappone potesse rendere vano il mio lavoro. In ogni caso, decisi di continuare a lavorare con la coppia. I pulli ancestrali venivano imbeccati ottimamente, sia dal padre che dalla madre, mentre il rosso bruno rimaneva indietro con la crescita, presentandosi di taglia minore e più lento nello sviluppo nel piumaggio. Integrando la dieta dei genitori con un estruso bagnabile asciugato con lo I quattro novelli appena involati in compagnia dei genitori

NUMERO 10 - 2022 15

stesso pastone descritto precedentemente la situazione migliorò. Un piccolo, appena impiumato, pur-

troppo morì a causa di un fortuito incidente, mentre il resto della nidiata uscì dal nido il 16 novembre, a circa venti giorni d’età. Imbeccati dal padre, i novelli vennero separati dai genitori dopo ulteriori 25 giorni. Nel frattempo, la femmina depose altre cinque uova tutte fertili, di cui tre si schiusero il 21 dicembre e le altre nei giorni successivi. Anche qui ebbi la nascita di un soggetto rosso bruno; tutti e cinque i soggetti si svezzarono con tempistiche simili a quelle della covata precedente. Purtroppo, persi un soggetto nero bruno in fase di Nellamuta.terza covata ebbi solo un uovo fecondo su cinque; nacque un altro nero bruno che però non venne imbeccato, essendo i genitori infastiditi dalla presenza dei piccoli della covata precedente. Complessivamente superarono la muta sei soggetti nero bruni e due rosso bruni, suddivisi equamente in maschi e femmine. Il maschio rosso bruno, nonostante la piccola taglia, si presentava decisamente appariscente per via di un colore rosso volpe molto intenso e brillante, più chiaro sulle ali; i disegni di testa e petto purtroppo erano poco

evidenti e si mescolavano col colore di fondo; coda, codione e sottocoda erano marrone scuro; il ventre era bianco e sui fianchi un disegno intermedio tra quello della Donacola petto castano e del Passero del Giappone. La sorella rosso bruna si presentava simile, ma di taglia maggiore e con un colore più tendente all’arancione. I sei nero bruni erano praticamente identici tra loro: maschera facciale e gola nere, con striature caffelatte sulle guance, testa e nuca marrone nerastro con disegno ocellato grigio, dorso bruno scuro con poche rachidi ma ben evidenti, ali nerastre; codione, coda e sottocoda neri, petto marrone-arancio castano, diviso dal ventre bianco da una linea nera. Sia i nero bruni che i rosso bruni avevano le valve del becco color grigio acciaio azzurrato. Incredibile ma vero, tra gli ibridi vi era dimorfismo sessuale, seppur debole: le femmine presentavano orlature giallastre ai lati delle timoniere, assenti nei maschi; addirittura, la femmina rosso bruna sembrava avere interamente la coda giallo-aranciato. In ogni caso, questo colore ocra era molto simile, se non uguale, a quello

Nidiata di cinque F1, dove si vede chiaramente il mutato rosso bruno in mezzo a quelli nero bruni

Un F1 nero bruno ed uno rosso bruno a confronto. In evidenza il disegno ventrale del soggetto a sinistra

Particolare della coda di una femmina F1 che mostra alcune timoniere con un riflesso ocra di origine feomelanica. Gli F1 maschi hanno la coda completamente nera

Nidiata di cinque F1, dove si vede chiaramente il mutato rosso bruno in mezzo a quelli nero bruni

Un F1 nero bruno ed uno rosso bruno a confronto. In evidenza il disegno ventrale del soggetto a sinistra

Particolare della coda di una femmina F1 che mostra alcune timoniere con un riflesso ocra di origine feomelanica. Gli F1 maschi hanno la coda completamente nera

16 NUMERO 10 - 2022

della coda del papà. In buona sostanza, gli ibridi presentavano un fenotipo con distribuzione di colori e disegni molto simili a quello del padre, anche se erano presenti caratteristiche tipiche materne, come la forma della coda più lanceolata rispetto a quella della Donacola ed il disegno del fianco che ricalcava un poco quello a lisca di pesce, tipico del Passero del Giappone. Uno dei nero bruni, un maschio, spiccava sugli altri: era di taglia maggiore, aveva un portamento decisamente più fiero, il petto più ricco di eumelanina a causa del nero della gola che debordava e una quantità di disegno ventrale decisamente elevata, sebbene ricordasse solo alla lontana quello della madre. Visto il numero di soggetti ottenuti e considerato il fatto che erano di una qualità discreta, decisi di esporne qualcuno alle diverse mostre. I soggetti non delusero le aspettative, arrivando a podio a Zebra’s e ad Esotica 2016 sia come singoli che come Dopostamm.il

periodo mostre decisi di accoppiarli, ma in che modo?

Al maschio rosso bruno venne affiancata una femmina di Passero del Giappone perlata grigio, allo scopo di vedere se i figli R1 avrebbero avuto un fenotipo perlato o simile a quello della P. del G. capostipite. Altri due maschi vennero ceduti ad amici, mentre il maschio più bello sarebbe dovuto essere accoppiato alla madre, la quale però morì in un giorno di mia assenza in allevamento. Sciaguratamente non trovai femmine di Donacola petto castano per lavorare su questa linea e dall’unica coppia composta non ottenni mai nemmeno un uovo. Le femmine F1 non le accoppiai, essendo sterili. Così si interruppe il lavoro nel mio allevamento riguardo gli Ibridi di Donacola p. c. x P. del G. ma, fortunatamente, qualcuno ebbe maggior successo.

NUMERO 10 - 2022 17

Le deloriginiCanarino Lizard

di NICOLA GIORDANO (LIZARD CANARY CLUB ITALIANO), foto D. MUNGIGUERRA, FLORANIMAL RU e WIKIPEDIA ORG

Trale varietà di canarini esistenti, il Lizard occupa una posizione unica. Tutte le altre razze sono relativamente recenti, la maggior parte a memoria d’uomo: solo il Lizard sembra sia stato allevato senza aver subito alcun cambiamento nelle sue peculiari caratteristiche, da secoli, così addietro che le sue origini sono ancora misteriose. Negli antichi testi di storia naturale non si rilevano riferimenti ad alcuna particolare varietà di canarino. Poi Gesner, nella sua “Historia Animalium” (1555), descrisse la specie selvatica e indicò chiaramente che i canarini furono importati dalle Canarie nel Continente e in Inghilterra. Circa un secolo dopo, nel testo “Husbandry” (1675), Joseph Blagrowe così recitava: «Innanzi tutto comincerò con l’uccello chiamato canarino perché proveniente dalle Canarie (e penso che sia il miglior uccello cantore), ora allevato intensamente in Germania ed anche in Italia». È interessante notare che a quei tempi i canarini erano tenuti in cattività senza alcuna menzione circa le varietà. Nell’Europa Continentale le prime descrizioni delle varietà ci sono pervenute dalla Francia. Hervieux, nel “Traitè des serins de Canaries” (1713), ha indicato e descritto ben 29 varietà, la maggior parte varianti di colore che apparvero nel corso dell’allevamento (mutazioni). In ogni caso, tra le varietà indicate, ve ne era una che alcuni hanno sostenuto essere l’originale canarino Lizard, poiché era descritta come un canarino verde provvisto di disegno sul dorso; tuttavia, tale varietà non è stata indicata con un nome ben definito. Un successivo ac-

Il Lizard sembra sia stato allevato senza aver subito alcun cambiamento nelle sue peculiari caratteristiche

Lizard maschio dorato, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra

Lizard maschio dorato, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra

NUMERO 10 - 2022 19 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI

cenno alle origini continentali del Lizard è contenuto nel vecchissimo libro “The Bird fancier’s necessary companion”, datato 1762, che descrisse chiaramente la razza ed accennò ad essa come “La bella specie coperta di scaglie... che pochi anni fa è stata introdotta dalla Francia, ma che è stata migliorata nel colore e nella bellezza dagli allevatori inglesi”. Le indicazioni di cui sopra ci aiutano a capire l’opinione diffusa che il Lizard fu portato in Inghilterra dai profughi Ugonotti, sembra –in particolare – da tessitori. Claude St. John, dopo aver accennato ai profughi Ugonotti, scrisse che il Lizard fu introdotto in alcuni centri quali Nottingham, Middlesbrough, Norwich e Spitalfields nel XVI secolo. La nefasta persecuzione religiosa nei confronti degli Ugonotti durante la seconda metà del XVI secolo (Massacro del giorno di S. Bartolomeo, 1572) continuò per oltre un secolo, in-

tensificandosi sotto Luigi XIV (editto di Nantes 1685); gli Ugonotti stessi nelle loro continue fughe portarono con loro i canarini preferiti. Anche nel secolo XIX la storia del Lizard è nebulosa. Le società ornitologiche, seppure già esistessero, non erano certo organizzate come oggi; quindi, sono poche le tracce della loro attività. Le mostre non erano null’altro che riunioni di pochi allevatori in qualche locale o stanza adibita allo scopo dal padrone di casa. Come scritto nelle poche note rinvenute, l’unica mo-

stra di canarini riconosciuta fu, a metà del secolo XIX, quella del London Fancy, varietà estinta e strettamente collegata al Lizard. Ciò è dimostrato chiaramente da un dettagliato articolo apparso il 12 dicembre 1846 su “The Illustrated London News”. Il Lizard stesso, secondo questo articolo, non era tenuto in gran considerazione, quantunque già possedesse una bellezza comparabile a quella del London. Venticinque anni più tardi, a seguito del declino del London, il Lizard fu maggiormente apprezzato e fu allestita una mostra al Crystal Palace di Londra. Anteriormente alla Prima guerra mondiale, il Lizard rimase una razza prettamente locale e ben poche mostre furono fatte fuori dalle Contee suindicate (Nottingham, Middlesbrough, Norwich e Spitalfields). La Prima guerra mondiale inferse un duro colpo a tutte le razze esistenti, ma ancor più al Li-

Lizard femmina argentata, calotta spezzata, foto e all. DomenicoMungiguerra

Lizard maschio argentato, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra

Lizard femmina argentata, calotta spezzata, foto e all. DomenicoMungiguerra

Lizard maschio argentato, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra

il Lizard fu portato in Inghilterra dai profughi Ugonotti, sembra –in particolare –da tessitori

20 NUMERO 10 - 2022

zard; a metà del periodo bellico, gli allevatori si contavano sulle dita di una mano, ma i pochi esemplari esistenti erano sempre esposti nelle migliori mostre. La Seconda guerra mondiale diede un ulteriore duro colpo alla non comune razza che rischiò l’estinzione. Nel 1945 fu costituita la “Lizard Canary Association” (L.C.A), fondata da Robert H. Yates di Wolverhampton, con l’obiettivo principale di salvare dall’estinzione i pochi esemplari rimasti. Furono presi contatti con tutti gli allevatori conosciuti per fare un censimento e si arrivò al seguente risultato: non esistevano più di 30 coppie di canarini tipici. Si adottò una ferma politica per salvaguardare il prezioso patrimonio ed evitare speculazioni e fu chiesto ai pochi esperti allevatori di non cedere per due o tre anni i loro soggetti se non a membri della L.C.A. Un gran contributo fu dato dall’editore di “Cage and Aviary Birds” che diede molto risalto all’opera

degli allevatori. Due anni dopo si poté iniziare la vendita dei soggetti. Il Lizard così comparve di nuovo alle mostre. I soci della L.C.A., dopo cinque anni, erano una cinquantina e crebbero di molto negli anni seguenti, estendendosi in tutte le Contee inglesi. Oggi la razza è diffusa in tutto il mondo, anche se ancora rimangono misteriose le sue origini. Su di esse, si fanno due ipotesi:

1) Ibridazione tra il Canarino e altre Specie (Serinus pusillus, Sicalis flaveola, Serinus serinus, etc.). 2) Mutazione av-

venuta in allevamento.

1) Ibridazione. Tra le specie accennate, quella che sembra essere la più probabile è la ibridazione con il Serinus pusillus (Verzellino fronte rossa). Questo è un serinus euroasiatico molto attraente, col colore di fondo giallo arancio, con una chiazza rossa sulla fronte (che potrebbe corrispondere alla calotta lipocromica del Lizard). Esso ha striature simili a quelle del Lizard, in particolare ai “rowings” su fianchi e petto, ma il suo disegno è formato da striature brevi, non interrotte da una lunetta. Vive in zone montane (ha il suo habitat dal Medio Oriente fino all’Asia, dalla Turchia all’Iran, al Pakistan, all’Afghanistan, all’India, alla Cina, al Tibet e al Nepal) ed è molto difficile da allevare alle nostre latitudini. Ha bisogno di un’attenzione speciale per l’igiene e la prevenzione delle malattie, e anche in questo caso la sua mortalità è molto elevata. Non c’è ancora una risposta del

Lizard femmina argentata, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra

Lizard femmina dorata, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra

La Prima guerra mondiale inferse un duro colpo a tutte le razze esistenti, ma ancor più al Lizard

NUMERO 10 - 2022 21

perché questi uccelli si indeboliscano improvvisamente dopo diversi mesi di buone condizioni e poi muoiano in un breve periodo di tempo. A volte non è facile portarli in condizioni riproduttive, anche se occasionalmente si sono ottenuti novelli. Un’altra precisazione: alcuni sostengono che tutti gli ibridi tra Serinus canaria x S. pusillus sono sterili; ne deriva che non è possibile sostenere il ruolo dell’esotico nella creazione della Razza Lizard. Nella realtà si sono più volte ottenuti F1 fertili dagli accoppiamenti tra il Verzellino e Canarine domestiche. Ma detti ibridi sono molto rari, manifestano la costituzionale debolezza ereditata dall’esotico (alta mortalità) e sembrano essere fertili dopo il secondo anno di vita in poi. Ai tempi attuali nessuno, ancora, si è addentrato in esperimenti di ibridazioni e di reincroci per anni di seguito nel tentativo di “ricreare” il Lizard dal S. pusillus. E non si può escludere del tutto una possibile ibridazione con il nostro Verzellino (Serinus serinus) visto che alcuni allevatori ravvisano somiglianze tra i novelli, ma anche negli adulti (zone gialle sulla fronte, che però non sono lipocromiche come la calotta del Lizard e piccole striature più scure sul dorso e i fianchi). Lasciamo ora il Verzellino ed iniziamo a parlare dello Zigolo solforato (fringuello zafferano o botton d’oro).

In un articolo apparso nel 25 maggio 1991 del periodico “Cage & Aviary

Birds”, si è ipotizzato che il Lizard sia frutto di una ibridazione tra maschio Canarino e femmina Zigolo solforato (Sicalis flaveola). Gli ibridi sono stati descritti con becco e zampe scuri, ali e coda nerastri e con striature sul dorso simili alle scaglie del Lizard. Il fringuello zafferano o botton d’oro (Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)) è un fringuello del Sud America, molto comune nelle aree aperte e semiaperte delle pianure al di fuori del bacino dell’Amazzonia. Questo piccolo uccello ha un’ampia distribuzione che comprende la Colombia, il Venezuela settentrionale (dove è chiamato “canario de tejado” ossia “canarino dei tetti”), l’Ecuador occidentale, il Perù occidentale, il Brasile orientale e meridionale (dove è chiamato “canário-da-terra” o “canarino nativo”), Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina settentrionale e Trinidad e Tobago. Attualmente, la teoria della ibridazione è ritenuta meno probabile di quella della mutazione, anche se esistono ancora sostenitori dell’ibridazione stessa nella creazione del Lizard, per una serie di motivi che indicheremo di seguito. Uno di essi è rappresentato dalle caratteristiche dei pulli del Lizard. Questi nascono con becco scuro e zampe chiare. Per quanto riguarda il becco del Lizard, come avviene nei Fringillidi, appare scura la parte superiore (rinoteca) e chiara la parte inferiore (gnatoteca). Anche da adulto il becco del Lizard pre-

senta queste caratteristiche e risente poco o nulla della azione dei raggi solari. Le zampe, invece, nascono chiare e divengono più o meno scure solo se esposte alla luce solare. Ripeto, queste caratteristiche non sono proprie del canarino, ma molto simili a quelle dei Fringillidi. Ma mi chiedo: come poterono ottenere gli allevatori del 1600/1700 questi uccelli esotici?! L’unico uccellino “esotico” presente in quei secoli in Europa era il canarino. C’erano pappagalli, ma di poche specie e in scarso numero, fagiani dorati e argentati, pavoni, tacchini, qualche razza di polli e colombi ornamentali: questi erano gli unici uccelli che sopravvivevano ai trasporti del tempo, vuoi per l’alimentazione più spartana, vuoi per le dimensioni (robustezza) degli stessi. Infine, ricordo che le penne anomale del Lizard per la punta allargata e la tessitura soffice e vellutata non sembrano essere il frutto di ibridazioni, poiché non esistono fringillidi affini al canarino con tali caratteristiche nel piumaggio. Ed ecco che si fa strada sempre più fortemente la teoria della mutazione.

2) Mutazione. Una mutazione o meglio più mutazioni avvenute nel tempo sono probabilmente all’origine del Lizard. La/le mutazione/i avrebbero colpito sia il colore di fondo sia il disegno (scaglie e rowings). Bisogna ipotizzare che nel canarino ancestrale siano avvenute in allevamento più mutazioni (come d’altronde è stato per il ciuffo e per molte varietà di canarini di colore), mutazioni aggiuntive fissate dalla selezione. La ricombinazione genetica può dare esiti sbalorditivi! Pensiamo solo ad un esempio: dal lupo al cane e, tra i cani, dal Molosso al Chihuahua! Tuttavia, il Lizard continua ad essere il più grande mistero dell’ornitologia, e resta tale nonostante tutte le attuali avanzate moderne conoscenze di ingegneria genetica e di biochimica. Sarebbe auspicabile che un gruppo di seri ed esperti allevatori si accordassero tra loro per portare avanti un programma di esperimenti e di ricerche.

Parliamo un po’ di mutazioni. Quando in un volatile si verifica una mutazione, essa si manifesta in uno dei seguenti comportamenti ereditari: o omozigotica recessiva o eterozigotica domi-

Serinus pusillus, fonte: floranimal.ru

22 NUMERO 10 - 2022

nante o sesso-legata. Nel Lizard ciò non accade. Se accoppiamo un Lizard ad un normale nero-bruno (verde - oggi definiti “nero-giallo”, NdR ), tutti i figli sono nero-bruni (portatori del “fattore Lizard”). Nell’accoppiamento con un nerobruno, sia che il Lizard utilizzato abbia una calotta piena (cap) o spezzata (broken-cap) o difettosa (over-capped o bald-face), sembra che il “fattore calotta” sia ininfluente, dato che i meticci non evidenziano alcun segno di calotta. Se accoppiamo due meticci, NeroBruno/Lizard x Nero/Bruno/Lizard nascono: 75% non Lizard e 25% volatili con le scaglie del Lizard, ma tutti variegati (salvo rare eccezioni), con una gradualità tra meticci per 3/4 scuri fino a chiari macchiati! Il “fattore spangle” deriva da un anomalo, ma ben evidente comportamento ereditario; questo comportamento genetico, nei meticci e derivati, si manifesta per diverse generazioni. Se invece accoppiamo un Lizard x canarino lipocromico (giallo o rosso-arancio - oggi definiti “rosso”, NdR) nascono figli tutti “pezzati” (o “variegati”), le superfici del piumaggio scure evidenziano un disegno simile a scaglie, e la testa, di frequente, porta vari gradi della “calotta”. Da ciò possiamo dedurre che se un Lizard è accoppiato ad un nero-bruno (verde o ardesia - oggi definiti “nero-bianco”, NdR) il “fattore Lizard” si comporta da recessivo; mentre se è accoppiato ad un lipocromico, detto fattore si comporta da dominante! Non segue pertanto la regola mendeliana 1:1. Un comportamento ereditario alquanto bizzarro. Possiamo concludere che “il disegno spangle e rowing” sembra determinato da un gene libero e recessivo, ma a comportamento anomalo. Come suggeritomi da un colloquio telefonico intercorso tra me ed il giudice Giovanni Canali, illustre esperto di genetica, coesistono allelicità ed acianismo. Questa anomalia, unica in canaricoltura, che permette il “misterioso” piumaggio dei Lizards, con piume del tutto differenti rispetto a quelle dei normali Canarini, fa ancora pensare ad un apporto genetico estraneo a quello del normale patrimonio della Specie. Questo è il motivo per cui la teoria della ibridazione è ancora valida. Nel settembre 1995 è

stato pubblicato il libro “Il Colore del volo’’, scritto dal compianto prof. Riccardo Stradi, appassionato ornitofilo e docente di Chimica organica presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Milano. Il prof. Stradi ha sviluppato avanzati metodi di analisi adatti alla identificazione dei vari tipi di carotenoidi nel piumaggio degli Uccelli. Egli ha in particolare dimostrato che i carotenoidi del Verzellino fronte rossa (Serinus pusillus) contengono le due xantofille A e B e anche la cantaxantina. Sappiamo che la specie Serinus canaria e tutte le Razze da esso derivate (eccetto le varietà a fattore rosso del Canarino di colore derivate dal Carduelis cucullatus) possiedono carotenoidi senza cantaxantina. Nella ipotesi che il Lizard abbia avuto origine dal Serinus pusillus, se trovassimo anche la pur minima traccia di cantaxantina tra i carotenoidi delle piume del Lizard, avremmo una conferma della ipotesi di una origine ibrida dal Verzellino fronte rossa. Il prof. Stradi ha scoperto inoltre che i lipocromi dei Lizard, il giallo per intenderci, non deriva dalle “xantofille A e B” come nei normali canarini ma dalla “zeaxantina” e dalla “luteina” che il canarino acquista con la dieta. Ripeto per chiarezza. Il pigmento giallo del Lizard non contiene le xantofille A e B del canarino. La luteina e la zeaxantina vengono assorbite dal Lizard tramite l’alimentazione, perché

tale canarino non è in grado di trasformare questi carotenoidi nelle xantofille, come fanno tutti i canarini. Questa peculiare caratteristica del Lizard è invece propria di molti Fringillidi nostrani e esotici. Sempre Giovanni Canali afferma correttamente che il colore di fondo del Lizard appare molto più carico del giallo degli altri canarini, diventandone una caratteristica sua propria. In alcuni soggetti si rilevano tonalità bronzee, forse causate da tracce dei carotenoidi dell’organetto e del fanello (osservazione di Giovanni Canali). Ecco ancora un valido motivo che giustifica l’esistenza della teoria della ibridazione. Sarà in grado il nostro Club, con studi mirati di ingegneria genetica e di biochimica, in grado di risolvere il mistero? I mezzi tecnici oggi ci sono, manca - purtroppo- il “vile” denaro.

L’autore dell’articolo “I 90 anni dell’AMO”, Damiano Lo Porto, (Italia Ornitologica n° 8/9-2022), comunica le seguenti integrazioni al testo precedentemente inviato in redazione: Il nome corretto del Presidente AMO è Giuseppe Calzolari; all'elenco dei giudici AMO vanno aggiunti: Lauro Bonacini e Gianluca Gatti

Sicalis flaveola, fonte: wikipedia_org, autore: Tom Fake

Sicalis flaveola, fonte: wikipedia_org, autore: Tom Fake

NUMERO 10 - 2022 23

Il Pettirosso del Giappone

Japanese Robin (Larvivora akahige), “il Folletto”

di PIERCARLO ROSSI fotoF. RIGAMONTI

di PIERCARLO ROSSI fotoF. RIGAMONTI

Ilpettirosso giapponese è un uccellino dai colori molto vivaci e questo gli ha permesso di essere, un tempo, un popolare uccello da gabbia nel suo areale nativo. Vive e si riproduce nelle foreste montane da Sakhalin al Giappone meridionale, mentre nel periodo invernale migra a sud-ovest fino alla Cina meridionale e all’Indocina. Alcuni Autori riportano fino a cinque sottospecie, ma solo tre sono quelle ufficialmente riconosciute, una delle quali, la L.A. tanensis presente sulle isole Izu, è piuttosto diversa dalle altre come piumaggio, canto ed etologia; questo ci fa supporre possa trattarsi di una specie a sé stante, non ancora ufficialmente riconosciuta.

Sebbene localmente abbastanza comuni, i pettirossi giapponesi sono generalmente timidi ed elusivi, mantenendosi nel fitto sottobosco (sia nei luoghi di riproduzione, prevalentemente montani, della specie che nelle

aree di svernamento di pianura); durante la riproduzione, tuttavia, il loro canto, un trillo forte ed acuto, di solito tradisce la loro presenza. Durante la migrazione a volte si trova anche in parchi e giardini alla ricerca di cibo, dove la specie può dimostrarsi sorprendentemente confidente a seguito di questa esigenza.

Descrizione

Presenta un corpo piccolo e snello, con una lunghezza totale di 14–15 cm. La lunghezza delle ali dei maschi è di 74–79 mm, la lunghezza della coda 50–54 mm mentre il becco misura 15,5–17,0 mm. Peso stimato in 17 g.

Alcuni Autori riportano fino a cinque sottospecie, ma solo tre sono quellericonosciuteufficialmente

Maschio di Larvivora akahige

Femmina di Larvivora akahige

NUMERO 10 - 2022 25 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

MASCHIO - parti superiori dalla fronte alla corona e la nuca di colore brunooliva, sfumate di marrone più luminoso o più caldo sulle copritrici della coda superiore e marrone rossiccio abbastanza brillante sulla coda. Le ali hanno lo stesso colore del dorso, ma con copritrici e frange maggiori più luminose sia sulle remiganti primarie che secondarie; l’alula e le copritrici primarie sono simili o hanno punte marrone più L’interoscuro. capo, fino alle copritrici dell’orecchio e alla parte superiore del petto/gola è di colore arancione brillante e intenso, diventando leggermente più pallido sullo stretto anello L’arancionedell’occhio. è separato dalle parti inferiori biancastre da una fascia pettorale nera a contrasto (più ampia al centro); i fianchi e la parte inferiore del petto hanno sfumature grigiastre di intensità variabile. I piumaggi differiscono solo leggermente tra freschi e abrasi; gli uccelli con piumaggio logoro possono mostrare una fascia pettorale leggermente più ampia e basi grigie più estese, specialmente sulla parte inferiore del petto, sul ventre e sui fianchi. Le zampe sono bruno-rosate con il becco nero e la coda rossa e brillante, che può essere aperta a ventaglio e messa in bella mostra.

FEMMINA - presenta un piumaggio simile al maschio adulto, ma la fronte, la corona e le parti superiori sono generalmente di un marrone più opaco, mentre la coda manca anche dei toni più luminosi con un caldo colore rosLesiccio.ali

presentano un colore marrone con strette frange marrone caldo sulle copritrici maggiori. Il colore arancione sulla testa e sul petto è meno esteso, con screziature marroni sulle copritrici e sul petto. La fascia toracica è stretta e meno distinta (talvolta del tutto assente). I lati del petto ed i fianchi presentano una colorazione che può variare dal grigio al grigio oliva; il centro del ventre e le copritrici sotto la coda sono biancastre. Nel piumaggio abraso, il colore arancione della testa può essere ancora più opaco mentre il petto, il ventre e i fianchi possono mostrare basi di piume grigie.

GIOVANE - simile alla femmina adulta ma leggermente più scuro, con macchie color cuoio pallido sulla testa fino al mantello. La testa, il mento, la gola e i lati del collo sono di color arancio, mentre il petto e i fianchi sono leggermente più chiari, con ampie punte grigio-marroni o bruno-oliva che formano barre o squame.

Variazioni geografiche

Le tre sottospecie riconosciute si differenziano principalmente per la colorazione della fascia toracica e delle parti inferiori, nonché per le vocalizzazioni.

Sottospecie

• Larvivora akahige akahige

Presente nel sud di Sakhalin e nelle isole Curili meridionali, nonché in gran parte dell’arcipelago giapponese, comprese le piccole isole a sud di Kyushu (escluse Rishiri, il largo di Hokkaido e le isole Izu, a sud di Honshu).

Questa popolazione sverna nel sud-est della Cina continentale (a nord-ovest del Fujian, a sud di Guangdong e Guangxi), a Hong Kong e a Taiwan, con un numero minore di svernanti in Vietnam e piccoli nuclei che raggiungono la penisola coreana, il Laos e la Thailandia.

• Erithacus akahige rishirensis

Non sempre riconosciuta come sottospecie poiché i suoi presunti caratteri diagnostici sono considerati dipendenti dall’età e dalla stagione da un certo numero di ornitologi giapponesi. Distribuzione: presente sulle isole Rishiri e Rebun, al largo di Hokkaido nord-occidentale, spostandosi a sud in inverno (presumibilmente nelle stesse aree Riepilogodell’akahige).dell’identificazione: Kuroda ha diagnosticato questo taxon da Larvivora a. akahige in virtù di una distinta sfumatura olivacea dalla corona alle parti su-

Nido con uovo

Nido con uovo

Le tre riconosciutesottospecie si edellaperdifferenzianolacolorazionefasciatoracicadellepartiinferiori

26 NUMERO 10 - 2022

Il nido

Uno studio effettuato in Giappone, ha rilevato che in 27 anni la migrazione autunnale in direzione sud è leggermente ritardata

torrenti in foreste montane composte da sempreverdi a foglia larga, foreste miste di conifere e latifoglie (es. Betula, Phellodendron amurense, Ulmus effusa, Quercus e Alnus), spostandosi nel sottobosco di foreste secolari. Generalmente, questa specie nidifica tra i 1.000 ed i 2.500 m di altitudine (principalmente 1.300–2.100 m) su Honshu e Shikoku, 600–1.600 m su Hokkaido, 1.100–1.900 m su Yakushima.

periori comprese le ali, non di colore rossastro come l’akahige, ma più spento. Misure: lunghezza dell’ala 73,0–73,5 mm, lunghezza della coda 52–53 mm, lunghezza del becco 12,0–13,5 mm, lunghezza del tarso 27,5–29,0 mm.

• Larvivora akahige tanensis

Questa sottospecie è presente nelle regioni di Nishino-omote, Tanegashima, a sud di Kiu Siu.

• Luscinia akahige kobayashii

Distribuzione: residente nelle isole Izu nella zona meridionale del largo di Honshu ed in Giappone. Le popolazioni delle isole a sud di Kyushu sono state erroneamente attribuite a questa specie ma si riferiscono in realtà a Larvivora a. akahige

Si differenzia da Larvivora a. akahige per la mancanza di una fascia toracica nera ed una base pallida (giallastra) alla mandibola, una canzone più balbettante, meno trillata con una durata complessivamente più lunga e un minor numero di note pronunciate a un ritmo più lento ma una gamma di frequenze leggermente più ampia.

Distribuzione

Il suo areale spazia dal sud dello Sakhalin alle isole Curili meridionali attraverso la maggior parte del Giappone, comprese le isole a sud di Kyushu. La maggior parte delle popolazioni migra nel sud-est della Cina, con un numero minore in Indocina.

Al limite settentrionale della distribuzione di questa specie sembra esserci stata un’espansione verso nord, con la popolazione di Sakhalin, a nord di Hokkaido, che si pensa si sia stabilita solo nel secolo scorso.

Habitat

La specie nominale abita il sottobosco umido, denso e ombroso lungo valli e

La sottospecie tanensis occupa habitat simili, principalmente nelle foreste decidue e sempreverdi; a differenza degli altri taxa, tuttavia, questa specie si trova tipicamente in pianura, al di sotto degli 800 m.

Movimenti e migrazioni

Le popolazioni di Larvivora a. akahigee e Larvivora a. rishirensis lasciano le loro aree di riproduzione degli altipiani in Giappone alla fine di agosto scendendo a quote più basse tra settembre e novembre (principalmente in ottobre). Quindi migrano attraverso il Giappone occidentale e la costa orientale dell’Asia continentale per svernare nella Cina meridionale (principalmente nel Fujian, Guangzhou, Guangdong e Guangxi) e Vietnam. Numeri considerevoli sono stati registrati sull’isola di Shawaishan (Jiangsu) in autunno, ma restano scarsi a Hong Kong (da fine novembre a fine marzo). Gli uccelli ritornano ai luoghi di riproduzione tra metà aprile e Unomaggio.studio effettuato in Giappone ha rilevato che in 27 anni la migrazione autunnale in direzione sud si è leggermente ritardata; gli autori ipotizzano che, nell’area di studio, i cambiamenti climatici e l’abbondanza di cibo possano consentire alla specie di rimanere più a lungo, ritardando così la data della partenza autunnale.

Alimentazione

Come suggerisce il suo nome scientifico, che significa “mangiatore di bruchi”, questo Muscicapide si nutre di scarafaggi, insetti, vermi, coleotteri, piccoli grilli, bruchi, frutti e altri piccoli insetti.

Vocalizzazioni

Sviluppo vocale: i novelli emettono ripetutamente uno tsree dissonante

Novello appena involato

Piccoli Larvivora akahige allevati allo stecco

NUMERO 10 - 2022 27

quando chiedono cibo, che si trasforma in una serie veloce, ancora più acuta, tchree-tchree-tchree... quando vengono nutriti.

Il canto è abbastanza vario ma consiste sempre in una o due note introduttive seguite da una serie di note trillate (simile allo squillo di un telefono). Nelle canzoni vengono emesse una serie di note a formare una lunga serie, con pause di alcuni secondi, e le frasi consecutive differiscono sempre leggermente. Emette inoltre una serie di note brevi, piuttosto dure, staccate una dall’altra. Note simili possono anche essere date singolarmente o in Uncoppia.breve

singolo richiamo alto e acuto si ripete a intervalli. La frequenza sale da circa 7,5 kHz a 8,5 kHz e la durata della nota è di circa 0,1 secondi.

Il canto della sottospecie tanensis può essere distinto da quello della specie nominale con certezza, sulla base delle sue note introduttive più lunghe con una durata complessivamente maggiore in questa parte e una serie di trilli di durata inferiore, con meno note pronunciate a un ritmo leggermente più lento e con una gamma di frequenze un po’ più ampia. All’orecchio umano, per la differenza di ritmo, il canto del tanensis suona più balbettante mentre quello dell’akahige è più trillato.

Canta principalmente da aprile a giugno, in corrispondenza del periodo riproduttivo, ma può essere ascoltato anche occasionalmente fino all’inizio di Loagosto.siascolta all’alba, al mattino presto e di nuovo nel tardo pomeriggio; emette la sua melodia rimanendo appollaiato su piccoli rami in una fitta vegetazione a quote basse (0–2 m dal suolo). Mentre canta, la testa punta verso l’alto, con il becco spalancato, la coda è allargata e il corpo trema al ritmo del tintinnio.

La canzone è pronunciata in modo dominante dal maschio, ma anche le femmine cantano debolmente durante la nidificazione e l’incubazione, in risposta al maschio.

Il canto viene pronunciato dal maschio all’inizio del periodo riproduttivo per attirare la femmina ed in seguito per difendere il proprio territorio. Il canto maschile è molto ridotto una volta deposte le uova.

Nido, uova e nidiacei

La riproduzione avviene principalmente tra maggio e la metà di luglio in tutto il suo areale; da osservazioni sul campo si è notato che alcune coppie hanno effettuato una seconda covata, prolungando così la stagione riproduttiva fino alla fine di agosto.

Il nido viene collocato, solitamente, in

una cavità tra le rocce, su una sassaia, nel foro di un albero o di un ceppo.

Il nido risulta essere costruito principalmente con muschio, piccoli ramoscelli, foglie essiccate, felci e altre fibre Vengonovegetali. deposte solitamente da 3 a 5 uova di colore blu-verdastro, che vengono incubate soltanto dalla femmina per circa 12–15 giorni.

I nidiacei vengono nutriti da entrambi i genitori, con una percentuale leggermente superiore per quanto riguarda la femmina, circa il 60%.

Stato di conservazione

L. a. akahige non è considerato a rischio di estinzione. Nonostante la sua precedente popolarità come uccello da gabbia, la popolazione globale sembra essere relativamente stabile. Tuttavia, sta subendo declini locali, in particolare nel sud del suo areale. Tra i 17 siti di rilevamento nel Kyushu è scomparso da sette durante gli anni 2000 (ed è diminuito in altri), in coincidenza con i danni causati dal cervo Sika (Cervus nippon), ritenuto dagli ecologisti quale responsabile di danni nelle piantagioni di coAllonifere.stesso modo, il numero nella penisola di Kii è diminuito del 93,3% tra il 1977 e il 2010, sempre in risposta al danno dei cervi e alla perdita/degrado dell’habitat. Queste minacce potreb-

Uova donate dall'allevatore al Museo civico di Lentate sul Seveso

Uova donate dall'allevatore al Museo civico di Lentate sul Seveso

28 NUMERO 10 - 2022

bero ora diffondersi in tutto il Giappone, sebbene non ci siano prove di cali evidenti; inoltre, nel nord del paese la specie ha effettuato un’espansione del suo areale.

La sottospecie tanensis è attualmente considerata vulnerabile. Questo taxon distintivo è limitato all’area endemica degli uccelli, in quanto nelle isole Izu è protetta, trovandosi queste ultime all’interno di un parco nazionale. La specie è inoltre presente in diversi importanti siti designati come aree protette speciali.

Tuttavia, la perdita e la modifica dell’habitat in maniera rilevante in molte isole, unita ad un areale molto limitato, lo rende a rischio di estinzione. Inoltre, l’introduzione della donnola siberiana (Mustelasibirica) a Miyake-jima negli anni ‘70, la presenza diffusa di gatti domestici e una popolazione in continuo aumento della cornacchia dal becco grosso (Corvus macrorhynchos) a causa dello scarso smaltimento dei rifiuti umani hanno aggravato le minacce di questa specie.

Come se tutto questo non bastasse, l’aumento di piantagioni di Cryptomeria (coltivata per il legname) sta rapidamente sostituendo le foreste autoctone nel suo areale, con gravi conseguenze per il suo futuro.

Allevamento in ambiente domestico

Il suo canto e la livrea sgargiante hanno fatto di questo interessante insettivoro un ambito uccello da gabbia e da voÈliera.stato importato occasionalmente tra gli anni ‘90 e 2000 da alcuni brani allevatori, soprattutto del nord Europa, che sono riusciti a creare ceppi domestici di questa specie.

In Italia attualmente viene allevato con successo da un bravo allevatore, il lariano Felice Rigamonti, che i lettori già conoscono grazie ai miei articoli sulle Niltave e sul codirosso dal cappuccio bianco Phoenicurus leucocephalus.

Ma ora lasciamo che sia proprio Felice a guidarci in questa nuova esperienza “Amod’allevamento:definirequesta specie Il folletto, come indicato da Piercarlo nel titolo dell’articolo.

Ho reperito la prima coppia dall’amico Pietro Arena cinque anni or sono e da allora ne ho sempre tenuta almeno una coppia nelle mie ampie voliere. Quest’anno, vista l’abbondanza dei soggetti prodotti ultimamente, ho deciso di allestire due coppie, che ad oggi sono entrambe intente nella costruzione del nido; li trovo molto belli e discretamente rustici, non hanno particolari esigenze alimentari e climatiche.

L’unica nota dolente è quella della penuria di soggetti disponibili per poter immettere sangue nuovo nel ceppo, anzi, se qualcuno fosse in possesso di qualche soggetto non esiti a contattarmi alla mail posta in calce all’artiUsocolo.una dieta unica nelle quattro stagioni composta da un mangime per insettivori più buffalo e pinkie, mentre nel periodo riproduttivo aumento la somministrazione degli insetti più disparati, oltre alle tarme della farina.

Le coppie sono poste in voliere plantumate di 5x2x2 metri, dove ho notato che passano buona parte della giornata al suolo alla ricerca continua di qualche Nelinsettuccio.periodo riproduttivo il maschio ama emettere il proprio canto e fare la parata nuziale dai posatoi.

Con il passare degli anni ho notato che il nido da loro preferito è quello a cassetta semiaperta che io sono solito po-

sare (più di uno) ad un metro circa da Laterra.stagione riproduttiva ha inizio a primavera inoltrata. La covata è composta da 4/5 uova di colore blu/verdastro e vengono di solito portate a termine 2 covate annue.

I piccoli abbandonano il nido dopo 12/13 giorni e sono incapaci di volare ma in breve tempo raggiungono l’indiHopendenza.notato che si distinguono i sessi già in giovane età, in quanto il maschio presenta le piume della testa più rossastre e, soprattutto, le penne delle timoniere di un colore rosso più acceso.

Come già accennato in precedenza, è una specie poco esigente e quindi adatta anche a chi si affaccia per la prima volta all’affascinante mondo degli Sicuramenteinsettivori.penso che le sfide continue siano il vero sale di questo hobby; quest’anno ho aggiunto al mio allevamento due coppie di Luscinia pectoralis, una specie molto bella cromaticamente, che spero di riuscire a riproPerdurre.concludere, questa è la mia mail: felicerigamonti.57@gmail.comSequalcheallevatoreavessesoggettidacederediquestaspecieoanchesoloperunasemplicechiacchieratamipuòcontattaretranquillamente”.

I NOSTRI LUTTI

I NOSTRI LUTTI

In ricordo di Enrico Conforti

I Il 13 agosto 2022, è venuto a mancare il geometra Enrico Conforti (ex Giudice Internazionale di Ondulati & altri psittaciformi).

Niente e nessuno potrà riportarti indietro, senza di te ci sentiremo soli, ci mancheranno per sempre il tuo sorriso e la tua generosità.

La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo.

Gli Amici di Ferrara

Dipinto di Larvivora akahige

NUMERO 10 - 2022 29

Il martin pescatore e il mito di Alcione

di AURORA CIVILLA, foto R. BALESTRIERI (ASS. ARDEA)

Ilmartin pescatore, della famiglia degli alcedinidi, è un uccello molto colorato e facile da riconoscere, per via dell’unicità della sua livrea. Lo spiccato contrasto tra l’arancio acceso del petto e l’azzurro marino del dorso, infatti, lo rende inconfondibile tra le specie acquatiche. Sin dai tempi antichi, la sua bellezza e le sue abitudini comportamentali hanno ispirato miti, leggende e letterature che lo hanno reso una

Il martin pescatore non è di certo l’unica specie ad aver ispirato la fantasia umana, spingendola a dare vita a mitografichetradizionimillenarie

creatura dall’affascinante simbologia. Nel II secolo a. C., il lessicografo Apollodoro di Atene raccontò che Alcione, figlia del dio del vento, si innamorò di Ceice, figlio della stella del mattino. Secondo il mito, il loro amore fu talmente travolgente da spingere i due giovani a paragonarlo al legame che univa Zeus, re dell’Olimpo, alla moglie Era. Tuttavia, il padre degli dèi decise di punire l’arroganza dei due innamorati, trasformando lui in un gabbiano e lei in un martin pescatore. Poi, non soddisfatto della punizione, Zeus stabilì che entrambe le specie avrebbero nidificato, ogni anno, in luoghi ostili e pericolosi, esposti alle intemperie del mare e dei fiumi. Per questa ragione, secondo diverse versioni del racconto, Eolo avrebbe donato ogni anno all’alcedinide un periodo di tregua dal vento, in corrispondenza del solstizio d’inverno. Ancora oggi, in Grecia, gli ultimi giorni di gennaio vengono chiamati “i giorni dell’Alcione”. Il martin pescatore non è di certo l’unica specie ad aver ispirato la fantasia umana, spingendola a dare vita a tradizioni mitografiche millenarie. Anticamente, infatti, i Greci hanno spesso dimostrato di saper cogliere un rapporto simbolico tra uomo e animali, attraverso l’attenta osservazione dei comportamenti di questi ultimi.

L’alcione, infatti, era considerato un animale solitario, che, oltre ad avere un’incredibile abilità a catturare i pesci con tuffi di estrema precisione, dedicava molto tempo alla cura e alla pulizia delle sue penne. Pertanto, si può dire rappresentasse il simbolo della pace e della tranquillità da emulare, al

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

30 NUMERO 10 - 2022 UCCELLIIN NATURA

fine di condurre una vita equilibrata. Nonostante le considerazioni degli antichi circa l’etologia risultino del tutto prive di fondamento scientifico, nel caso del martin pescatore si possono rilevare alcune similitudini tra la fantasia dei mitografi e la scienza contemporanea. Alcedo atthis, infatti, unico alcedinide europeo, a dispetto delle dimensioni minute è un uccello molto forte e longevo; un individuo, superata la critica fase giovanile, ha buone probabilità di superare i dieci anni di vita. Non vive in gruppi, ma conduce un’esistenza solitaria nei pressi di acque dolci anche se, fuori dal periodo della riproduzione, è possibile osservarlo in prossimità del mare. È, inoltre, un formidabile pescatore, come si evince dal nome; grazie a una particolare conformazione dell’occhio, infatti, è in grado di vedere perfettamente oltre la superficie dell’acqua, per poi tuffarsi, mancando raramente la preda. Infine, il martin pescatore nidifica lungo argini sabbiosi e terrosi, scavando dei tunnel molto profondi di oltre un metro. Pertanto, l’inquinamento, la cementificazione e la canalizzazione dei corsi d’acqua contribuiscono a minacciare la specie, più dallo sconsiderato e logorante intervento umano che dal volere degli https://www.associazioneardea.it/dèi.

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

Martin pescatore, foto: R. Balestrieri

NUMERO 10 - 2022 31

DORSOLUCHERINONERO“COLUMBIA” (Carduelispsaltria)Daunalunga e competente selezione soggetti di grande qualità e dalle eccezionali doti riproduttive BRUGHERIO (MB) Tel. TERUZZI347.0784494

S pazio Club

Fine

gennaio 2019: è da qui che inizia la rinascita del Club degli Psittacidi. Dopo le elezioni del Direttivo, ci siamo subito attivati per comprendere come gestire al meglio l’eredità che ci era stata lasciata. Il Club, infatti, esisteva già e noi volevamo che le attività proseguissero nel modo migliore e, anzi, coinvolgessero un numero ancora superiore di persone. Quando avevamo appena cominciato a definire progetti e attività, è arrivato il COVID-19 a bloccarci.

Gli anni della pandemia sono stati anni difficili, anni in cui sono mancate le mostre e con esse molte occasioni di confronto tra allevatori. Dal momento che ci mancava molto questo aspetto di condivisione, abbiamo cercato un modo per poterci confrontare e per rimanere in contatto nonostante non potessimo incontrarci fisicamente. Ed è così che siamo approdati sui Social Network dando vita a una pagina Facebook, “Club degli Psittacidi”, che oggi conta 17.604 follower, e a un gruppo dedicato al cerco/offro tra i soci, “Mercatino del Club degli Psittacidi”, che ha 1.669 membri. Volevamo essere vicini agli allevatori, far percepire loro che nonostante tutto il Club continuava a essere un punto di riferimento per tutti gli hobbisti e non solo. Così, in particolare nei periodi di lockdown, siamo stati presenti con pubblicazioni quasi quotidiane sui Social Network. Costanza e partecipazione sono sempre stati due aspetti fondamentali per noi e abbiamo fatto in modo che non venissero mai meno. Nel 2021 ci sarebbe dovuta essere la nostra prima mostra, ma il COVID-19 e alcune problematiche burocratiche hanno fatto sì che anche per quell’anno dovessimo Senzarinunciarvi.mostrenoi allevatori ci sentiamo orfani dei nostri amici, della possibilità di confrontarci sul nostro hobby e ci sembra che

manchi un pezzo importante della nostra Inquotidianità.questianni complessi per il nostro mondo, però, noi non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre cercato un modo per sentirci comunque vicini e per condividere gli aspetti positivi e negativi della passione che ci unisce. Con questo preciso intento è nata la rivista del Club degli Psittacidi, ora al suo secondo numero. In questa rivista trovano spazio i contributi di veterinari, etologi, zoologi, ma anche di appassionati e allevatori che raccontano la loro esperienza nell’allevamento degli Psittacidi. Ci siamo messi in gioco e abbiamo provato ad alzare l’asticella, dando vita a qualcosa di unico. Quest’anno ci saranno tre uscite, la prossima sarà a ottobre, ma già dal prossimo anno pensiamo di arrivare a quattro numeri. Ci siamo, inoltre, prodigati nella produzione di gadget, poster e agende per far conoscere, anche a chi non aveva ancora sentito parlare di noi, la nostra realtà. Insomma, siamo un Club in costante crescita e con tanti progetti ambiziosi per il futuro, oltre che con un importante evento alle porte: la mostra “My Parrot 2022”, una mostra specialistica internazionale per Psittacidi, che si terrà dal 3 al 6 novembre a Farigliano (CN). Si tratta di un evento molto importante per gli allevatori, che è stato organizzato nei minimi dettagli, in collaborazione con il Club del Neophema, in una cornice Cid’eccezione.teniamoparticolarmente a invitarvi in quanto è la prima occasione dopo tanti anni per rivederci e confrontarci dal vivo. Non potete perderla. Vi aspettiamo dunque a novembre a Farigliano!

Il Direttivo del Club degli Psittacidi

Il Direttivo del Club degli Psittacidi

Il Club degli Psittacidi: l’impegno e i progetti di un Club che guarda al futuro

SpecializzazionediClub

32 NUMERO 10 - 2022

Il ornitologicocollezionismo

Parte conclusiva

testo e foto di FRANCESCO BADALAMENTI

Diciottesima parte

Volge

al termine questa serie di articoli sul collezionismo ornitologico - ahimè - questa è l’ultima e conclusiva parte.

A memoria ricordo che diverse volte sulla nostra Italia Ornitologica è capitato che un articolo sia stato pubblicato distribuendo il testo su differenti numeri, ma mai prima d’ora si era verificato che