VORDEMBER G E-

G ILDEWART

Herausgegeben von Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger

Stiftung Vordemberge-Gildewart

Herausgegeben von Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger

Stiftung Vordemberge-Gildewart

VORWORT

Andreas Henning, Linus Bruhin

ESSAY I

Roman Zieglgänsberger FRAGILE FORMEN – STABILE KÖRPER.

ZU FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWARTS

AUSTARIERTEN BILDWELTEN UND IHREN

VERBINDUNGEN ZU ILSE LEDA

TAFELN I

KONSTRUKTIV | FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART

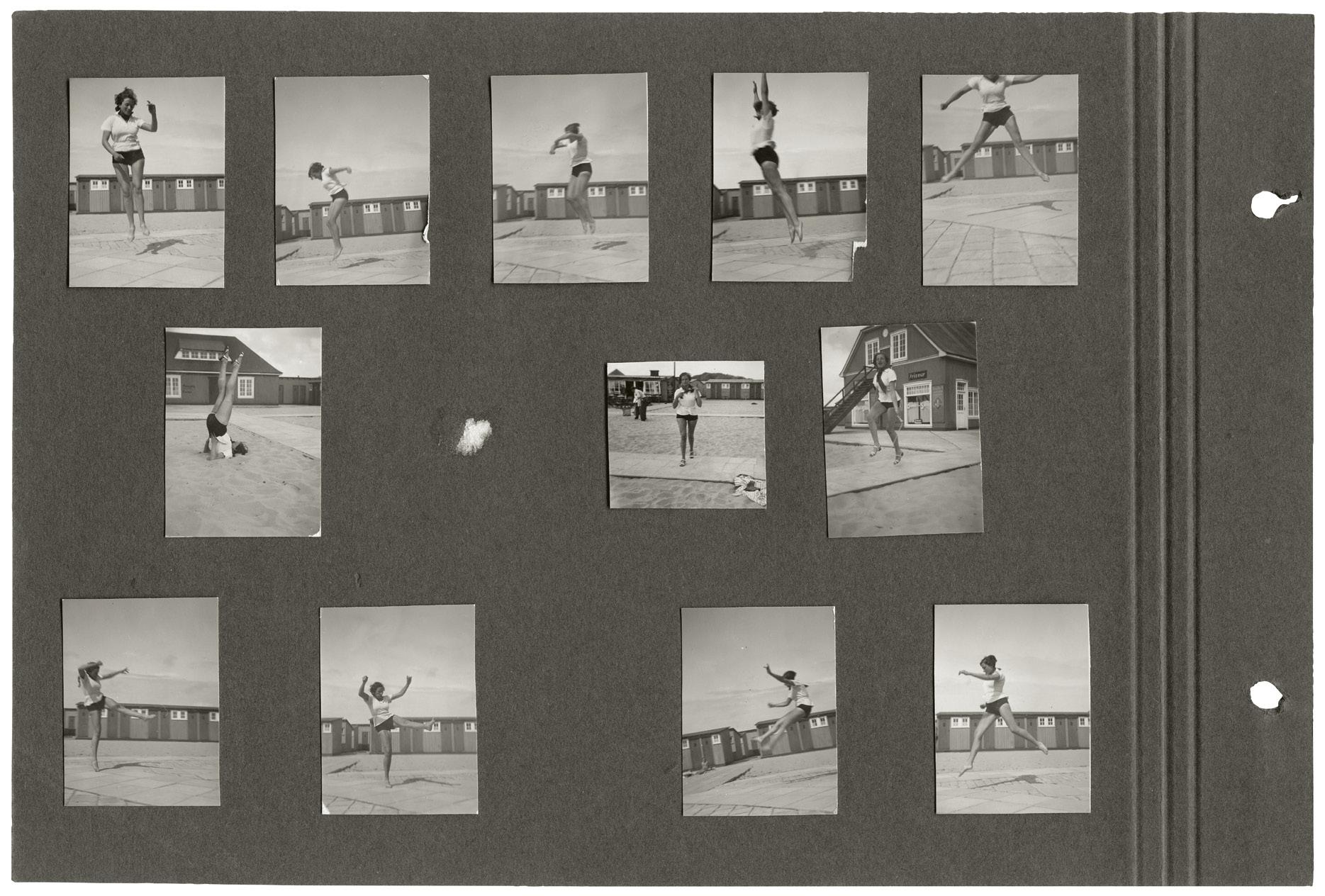

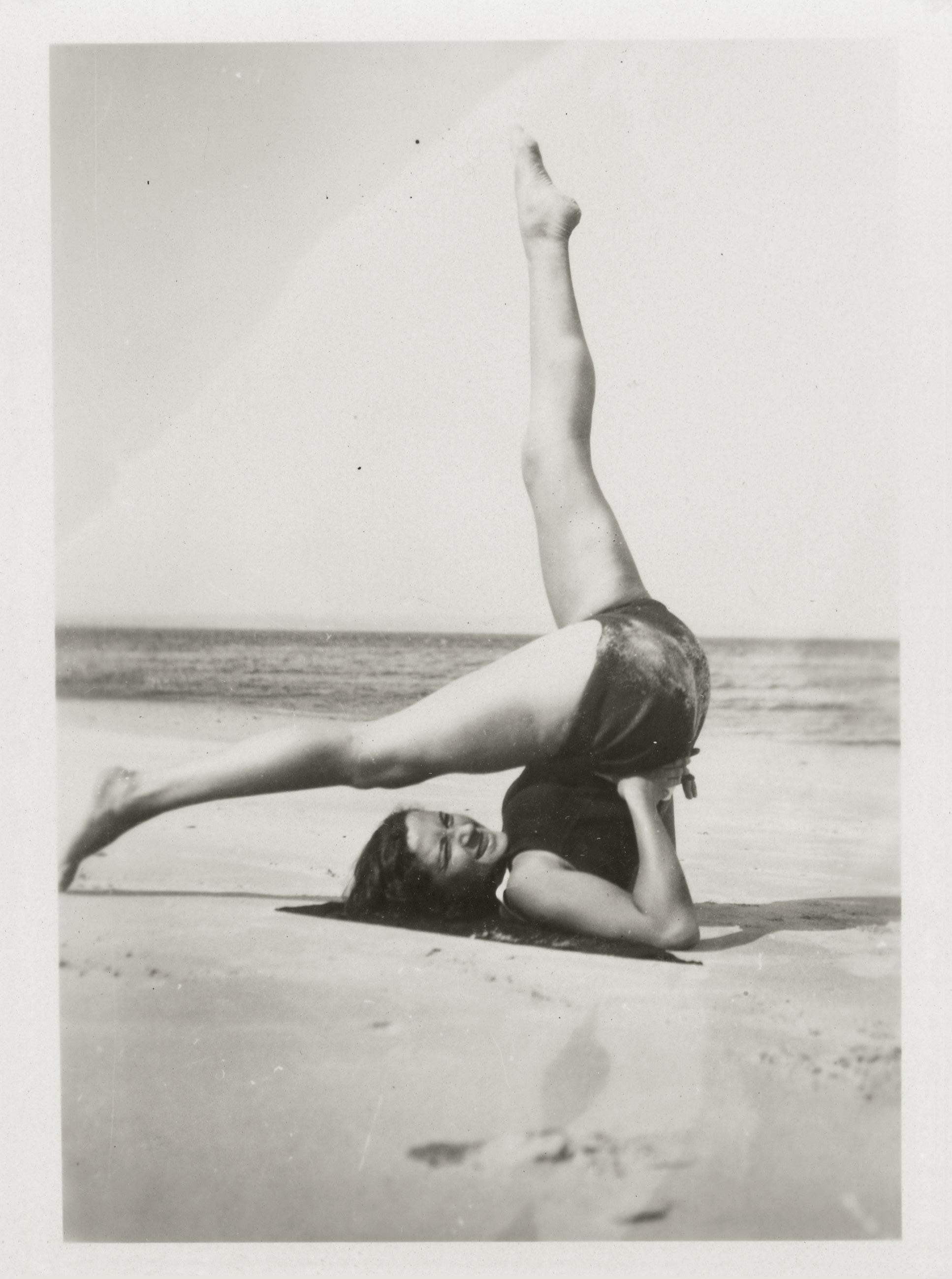

KÖRPERGEOMETRIE | ILSE LEDA UND FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART

TANZ UND CHOREOGRAFIE | ILSE LEDA

ESSAY II

Arta Valstar-Verhoff

ILSE LEDA UND FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART. GEMEINSAM MIT EINER KLAREN ÄSTHETIK FÜR KUNST UND LEBEN

TAFELN II

PRIVAT | ILSE LEDA UND FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART

ANHANG

ILSE LEDA UND FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART. EINE ORTSBEZOGENE DOPPELBIOGRAFIE

Zusammengestellt von Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger

und Bildnachweis

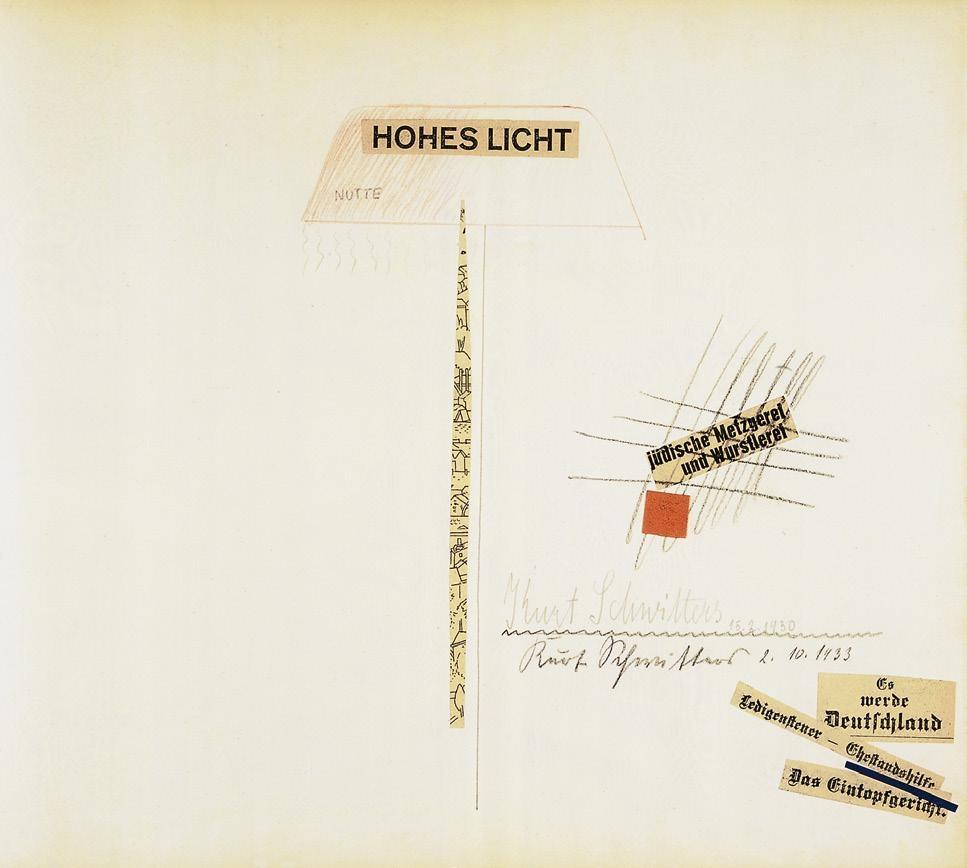

Kurt Schwitters, Eintrag im Gästebuch VordembergeGildewart, 27. Oktober 1925

Wir haben tatsächlich etwas übersehen – Ilse Leda (1906–1981), die Lebenspartnerin des Künstlers Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962), als Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin. Bislang galt Ilse Leda als die kluge, starke Frau an der Seite des bekannten Konstruktivisten, die es durch richtungsweisende Entscheidungen ermöglicht hatte, dass das vielgestaltige Werk ihres Mannes erforscht wurde und in der Öffentlichkeit bis heute breite Aufmerksamkeit erhält. Sie initiierte kurz vor ihrem Tod an ihrem letzten Lebensort in Rapperswil in der Schweiz die in ganz Europa agierende Stiftung Vordemberge-Gildewart, deren Aufgabe es neben der wissenschaftlichen Pflege seines Werks ist, junge Künstlerinnen und Künstler in dem Moment ihrer Karriere zu fördern, in dem sie den schwierigen Sprung ins kalte Wasser des freien Künstlerdaseins vor sich haben. Ein entscheidender Moment in der Laufbahn jedes kreativ arbeitenden Menschen, den Leda mit Vordemberge-Gildewart – sie als darstellende Künstlerin und er als bildender Künstler – ohne offizielle Förderungen, aber gemeinsam im avantgardistischen Hannover der 1920er-Jahre geschafft haben.

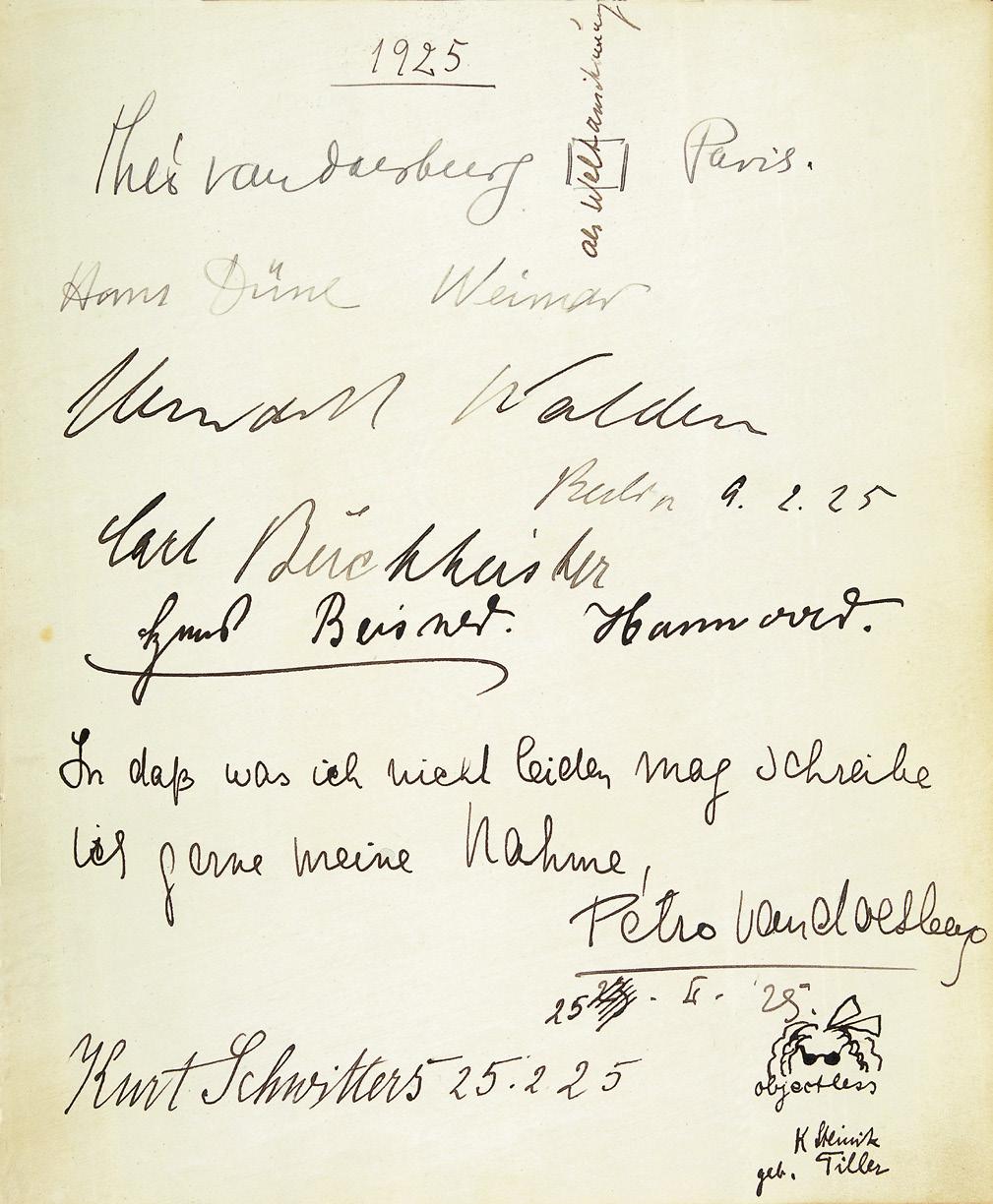

Was Vordemberge-Gildewart betrifft, schöpften das Museum Wiesbaden und die Stiftung Vordemberge-Gildewart immer wieder aus dem von Ilse Leda sorgfältig gepflegten und zusammengehaltenen Archiv. So entstanden in gemeinsamer Anstrengung nacheinander die Werkverzeichnisse der Typografie (1990), der Baugestaltung (1993), das Konzept zur letzten großen Vordemberge-GildewartRetrospektive, die 1996/97 in Wiesbaden und danach auch in Valencia gezeigt wurde. Mit der Schenkung des Künstlerarchivs von der Stiftung an das Museum im Jahr 1997 wurde die zweibändige Ausgabe der Briefe Friedrich Vordemberge-Gildewarts publiziert, und schließlich erschien 2006 eine Auswahl aus den fünf Gästebüchern, die nicht nur die Lebensstationen des Paars – Hannover, Berlin, Amsterdam und Ulm – abbilden, sondern auch die großen Brüche ihrer Zeit widerspiegeln.

Schon in einem der ersten Einträge im Gästebuch wird von Kurt Schwitters, einem engen Freund des Paars, angedeutet, was man schon lange geahnt hat, ohne dem bis heute nachzugehen: Leda fügte durch ihre leidenschaftlich betriebene Profession den häufig als streng berechnet beschriebenen Bildern ihres Mannes eine weitere, inhaltlich-private Ebene hinzu. Schwitters wies am 27. Oktober 1925 mit den Worten »dada … LEDADA … Dadaismus« der von ihm

verehrten Ilse ›LEDA‹ geistreich und humorvoll den zentralen Platz als neue Freundin im Universum Vordemberge-Gildewarts zwischen »Occident« und »Orient« zu (Abb. S. 12). Spätestens ab 1927 war das Paar Leda/Vordemberge unzertrennlich; sie unterstützten sich in innigster Übereinstimmung gegenseitig und brachten parallel zueinander ihre künstlerischen Karrieren voran: er als geometrisch-arbeitender Künstler, sie mit dem Aufbau ihrer Tanzschule.

Dass wir jetzt, weil die Rolle Ilse Ledas neu bewertet werden konnte, in Form dieser fundierten und reich bebilderten Publikation eine weitere, nicht unbedeutende Facette des Künstlers nachvollziehbar kennenlernen, verdanken wir Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger. Arta Valstar-Verhoff lernte Ilse Leda während ihrer Dissertation zur Künstlergruppe die abstrakten hannover Ende der 1970er-Jahre in Rapperswil noch persönlich kennen. Sie und Roman Zieglgänsberger, der seit 14 Jahren Leiter des VordembergeGildewart-Archivs am Museum Wiesbaden ist und 2012 das Buch nichts –und alles zum Künstler herausbrachte, ahnten Ilse Ledas Wirkung auf die Kunst ihres Lebenspartners und haben diese Vermutung nun mit besonderem Feingefühl Gewissheit werden lassen. Gemeinsam haben sie sich auf Spurensuche in eine dunkle, bislang unbeleuchtete Ecke des Archivs begeben und Erstaunliches zutage befördert. Unser Dank gilt außerdem den Büchermachern Reschke & Kruse für die wie immer umsichtige Begleitung der Katalogproduktion und der Grafikerin Uta Kopp für das subtile sowie sofort überzeugende Layout.

Mit dem Buch KörperGeometrie – Ilse Leda und Friedrich VordembergeGildewart würdigen wir nicht nur den 125. Geburtstag des Künstlers, sondern erzählen auch die große Liebe zweier sich gegenseitig inspirierender kreativer Menschen, die vor 100 Jahren zueinander gefunden haben.

Andreas Henning

Direktor Museum Wiesbaden

Linus Bruhin

Präsident Stiftung Vordemberge-Gildewart

1 Zumeist handelt es sich bei den 223 Konstruktionen um Gemälde, einige wenige aber, etwa K 66, sind in flüchtiger Aquarelltechnik ausgeführt, andere Collagen auf Papier. Erfasst wurden die Arbeiten, in: Dietrich Helms und Arta Valstar-Verhoff (Hrsg.), Vordemberge-Gildewart.

The Complete Works, München 1990, sowie zuletzt das von Arta Valstar-Verhoff wissenschaftlich überarbeitete und à jour gehaltene Werkverzeichnis

The New Œuvre Catalogue auf der Webseite https:// vordemberge-gildewart.eu (nachfolgend ŒuvreVerzeichnis Valstar-Verhoff 2018).

2 Gedankt sei Arta ValstarVerhoff für ihren substanziellen Beitrag zu dieser über die Jahre in vielen Gesprächen gemeinsam entwickelten Idee (in diesem Katalog S. 123–177).

Valstar-Verhoff lernte Ilse Leda noch persönlich in den späten 1970er-Jahren in Rapperswil, Schweiz, kennen.

Jede Komposition der 223 Gemälde des Künstlers Friedrich Vordemberge-Gildewart ist ein Balanceakt. Löste man in ihnen nur ein Bildelement heraus, änderte nur einen Farbton oder eine Textur des Farbauftrags um Nuancen – und wäre eine dieser Modifikationen im ersten Moment noch so unscheinbar – geriete die gesamte Bildwelt ins Ungleichgewicht. Aus vielen fragilen Formen werden erst durch die Anordnung und Verortung des Künstlers stabile Körper: Sie sind es aber nur in diesem Moment, und jeder Betrachtende, der sich den scheinbar so festgefügten perfekten Ordnungen nähert, fühlt unterbewusst unmittelbar und beinahe körperlich deren fortwährend mögliche Vergänglichkeit. Nur wenn alle Elemente ideal zusammenstehen, bleibt alles stabil.

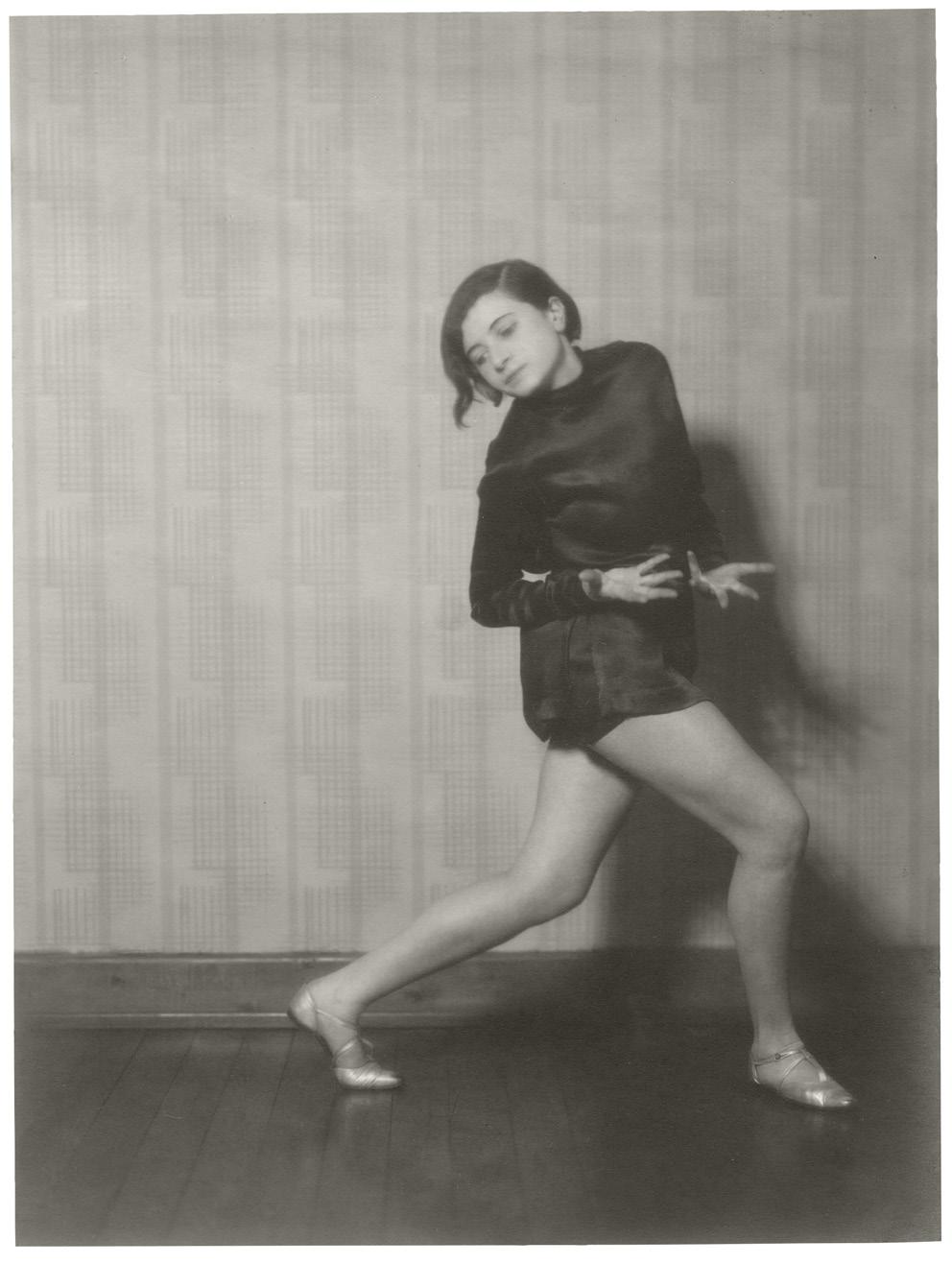

Dass die ab etwa 1930 entstandenen, durchweg mit einem sachlichen K betitelten Konstruktionen VordembergeGildewarts – gemeint sind seine handverlesenen wenigen freien Kompositionen1 – immer auch mehr sind als reine feingliedrig-geometrisch gesetzte Formengebilde, wird ersichtlich durch den in diesem Buch- und Ausstellungsprojekt erstmals getätigten Blick auf die besondere Verbindung des Künstlers zu seiner Frau Ilse Leda, Tänzerin und Choreografin in Hannover und Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre.2

Diese zarten, hauptsächlich kurz vor und während seiner Amsterdamer Werkphase zwischen 1930 und 1954 entstandenen Konstruktionen entwickelte Vordemberge-Gildewart in der konsequenten wie intensiven Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Avantgarde. Durch seine enge freundschaftliche Beziehung zu Theo van Doesburg war er nicht nur Teil der niederländischen De-Stijl-Bewegung um Piet Mondrian, er war auch über El Lissitzky mit dem russischen Suprematismus eines Kasimir Malewitsch vertraut, und dem deutschen Bauhaus stand er durch die Bekanntschaft unter anderem mit Lázló Moholy-Nagy, Johannes Itten

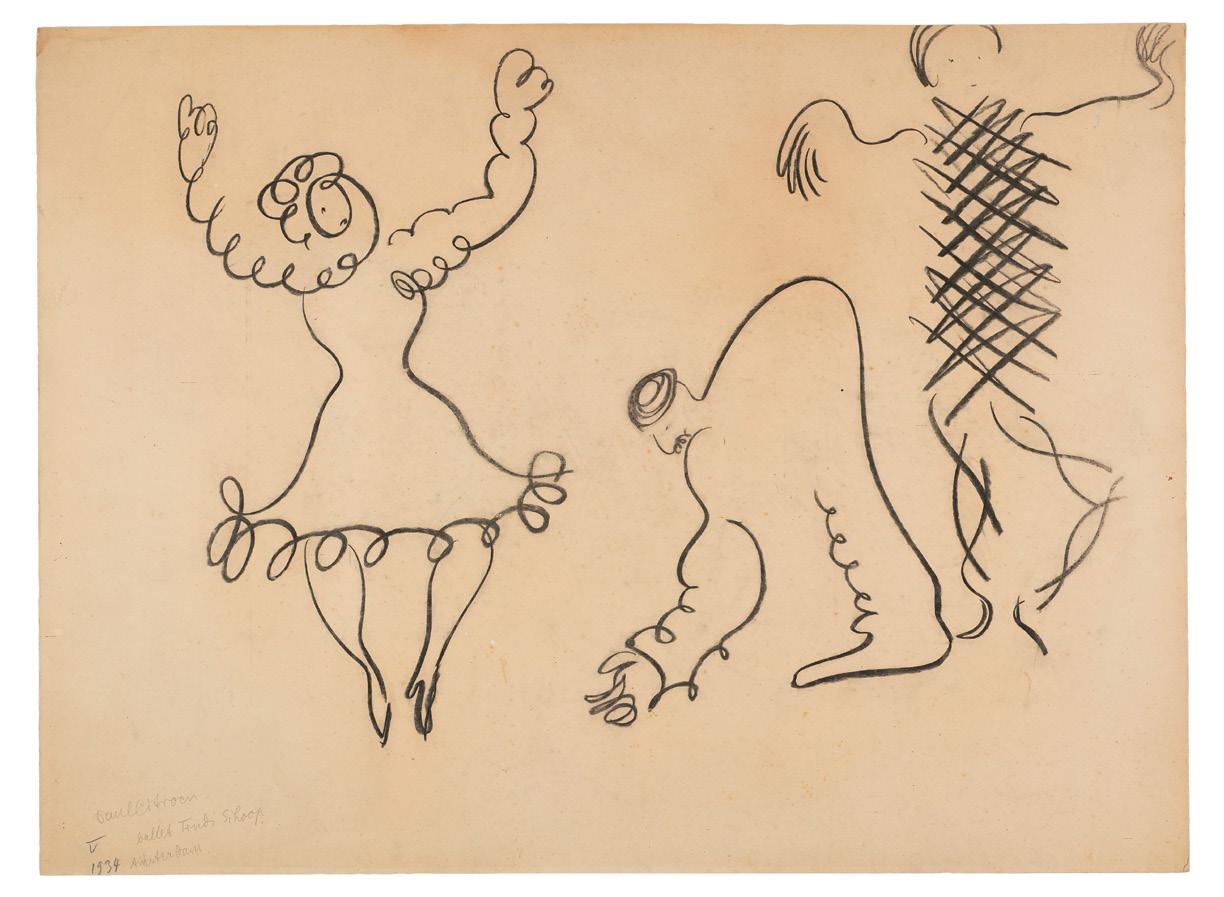

Paul Citroen, Ballett Trudi Schoop in Amsterdam, 1934

Hannah Höch, Eintrag im Gästebuch Vordemberge-Gildewart, 2. Oktober 1933

Paul Citroen, Vordemberge-Gildewart in La Sarraz, August 1937

14 Vgl. den Kommentar von Dietrich Helms zur Korrespondenz zwischen Leda, Vordemberge-Gildewart und Citroen, in: Volker Rattemeyer und Dietrich Helms (Hrsg.), Friedrich VordembergeGildewart: Briefwechsel 2 Bde., Bd. 1, Museum Wiesbaden, Spangenberg 1997, S. 213–217. Weitere wichtige Gründe für den Exilort Amsterdam zählt Arta Valstar-Verhoff in ihrem Beitrag in diesem Katalog auf, S. 164 f.

15 Leda hatte Auftritte mit der Berliner Ersten Jüdischen Tanzgruppe – nur als ein Beispiel, um die prekäre Situation deutlich zu machen – sogar über die Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst in München am 19. Juli 1937 hinaus. Vordemberge-Gildewart wurde 1938 auf der Berliner Station dieser im Anschluss daran stattfindenden Wanderausstellung ausgestellt und denunziert. Ab diesem Moment konnte Ilse Leda auch nicht mehr unter dem Namen Ilse Vordemberge auftreten, schon gar nicht in Veranstaltungen der Künstlerhilfe der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wie noch im Mai 1937 (Abb. S. 111).

16 Vordemberge-Gildewart an Käte Steinitz, 7. Juli 1946, siehe: Volker Rattemeyer und Dietrich Helms (Hrsg.), Friedrich VordembergeGildewart: Briefwechsel 2 Bde., Bd. 2, Museum Wiesbaden, Spangenberg 1997, S. 285.

dass Citroens Rat mit ausschlaggebend war für den Entschluss des Paares, 1938 nach Amsterdam zu fliehen.14

Ilse Ledas vielversprechend gestartete Karriere ist nicht erst in Amsterdam, sondern eigentlich bereits in Berlin abgerissen. Dass der seidene Faden, an dem ihr Leben und mit ihrem auch das ihres Mannes hing, in der Hauptstadt nicht gerissen ist, grenzt an ein Wunder. Der dortige Versuch, unter höchster, allen Beteiligten bewussten Gefahr weiter engagiert ihre Profession und Leidenschaft zu verfolgen,15 als jüdische Tänzerin und Choreografin sich nicht vom ›Ungeist‹ besiegen zu lassen, sagt alles über ihre bewunderungswürdig starke Persönlichkeit aus (Abb. S. 107–111). Nicht nur bei dieser Entscheidung scheint sie dieselbe prinzipielle Einstellung wie ihr Mann vertreten zu haben. Dieser hatte 1946 der Fotografin Käte Steinitz rückblickend berichtet, wie er während des Nationalsozialismus alle negativen Einflüsse nicht an sich und seine Kunst herankommen lassen und einfach – um dem Schrecken etwas entgegenstellen zu können –kontinuierlich weiterarbeiten wollte.16 Da Leda als jüdische Tänzerin und Choreografin deutlich mehr im Fokus stand als Vordemberge-Gildewart als abstrakt arbeitender Künstler, der nicht zwingend eine öffentliche Bühne brauchte, war die Emigration, um ihr Leben zu retten, unausweichlich. Ihr Rückzug gelang buchstäblich in letzter Sekunde.

Und in diesem dramatischen, traurigen Moment, der die größte Krise zwischen Leda und Vordemberge-Gildewart auslösen hätte können, passierte kurz nach der Flucht in die Niederlande etwas Unglaubliches im Zusammenspiel dieser beiden so tief miteinander verbundenen und bis dahin sich primär sehr eigenständig über ihre Tätigkeiten definierenden künstlerischen Menschen. Die Konstruktionen nämlich, die ab 1939/40, kurz nach der Erkenntnis, dass die Karriere Ledas für immer vorbei sein und sich später mit größter Wahrscheinlichkeit auch nicht wiederbeleben lassen würde, von Vordemberge-Gildewart geschaffen wurden, etwa K 114 bis K 136, sind nicht nur seine leichtesten, zartesten und auch fragilsten. Zugleich ist ihnen wie in K 133 nicht selten eine starke Farbigkeit zu eigen, die gepaart mit den schmetterlingsartigen Dreiecken eine verspielte flatternde Fröhlichkeit, ja Ausgelassenheit mitschwingen lässt (Abb. S. 81).

Friedrich VordembergeGildewart, Rückseite von K 35 (unten vom Künstler auf dem Keilrahmen bezeichnet »VORDEMBERGEGILDEWART / FÜR DADÁ«), 1927, Museum Wiesbaden

Marschstudie, fotografiert von Ernst-Ernst im »Tanz-Studio Ilse Leda –Hannover« (rechts Ilse Leda), um 1931

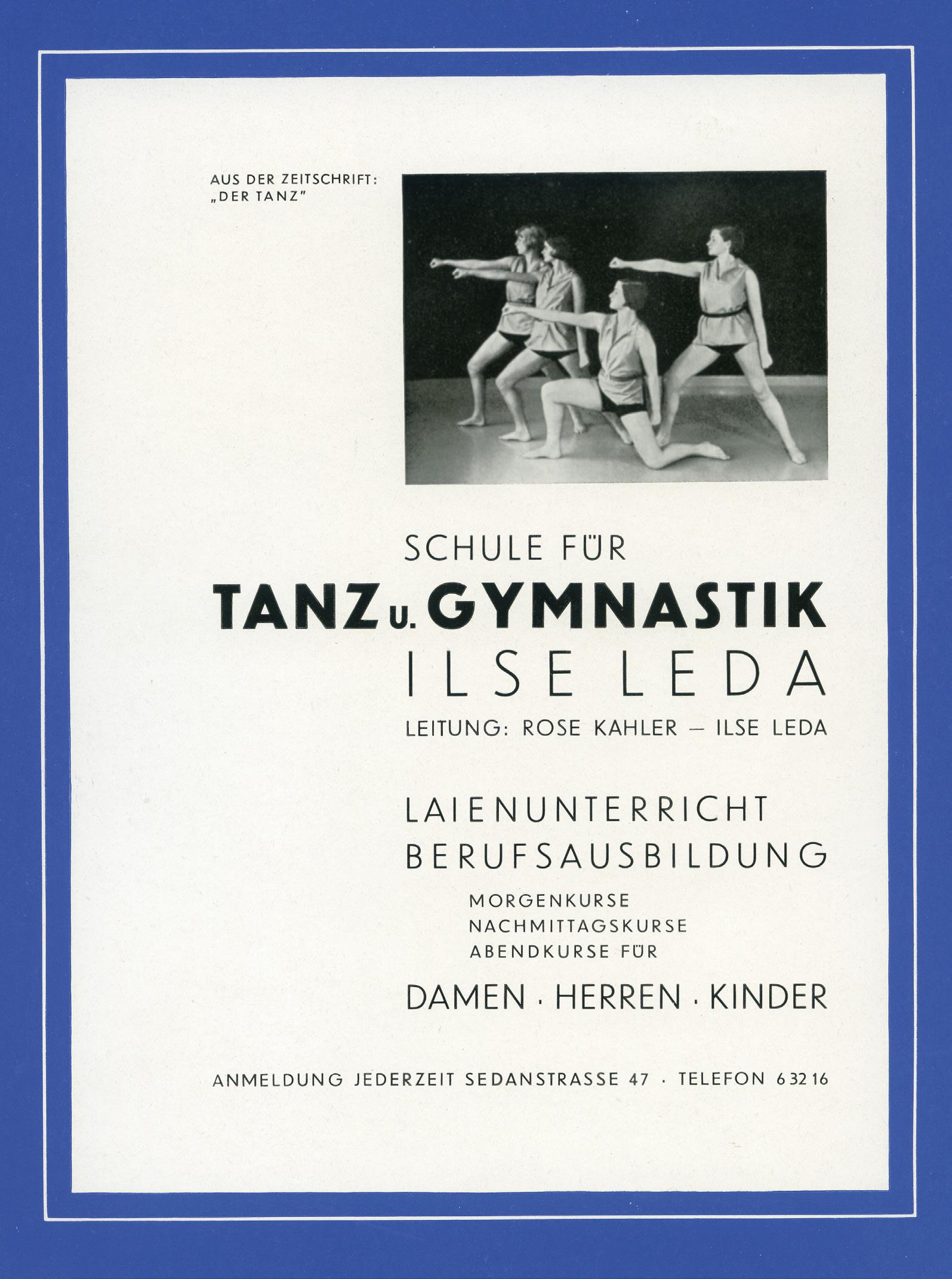

Friedrich VordembergeGildewart, Anzeige für Ilse Ledas Tanz- und Gymnastikschule unter Verwendung eines Fotos von Ernst-Ernst, 1931/32

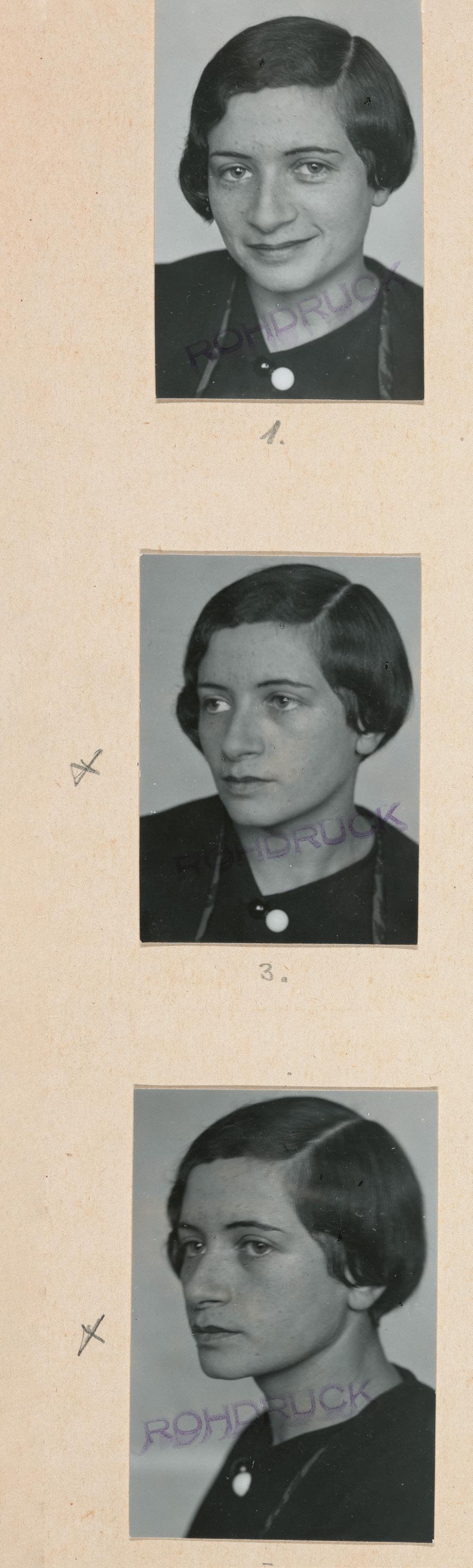

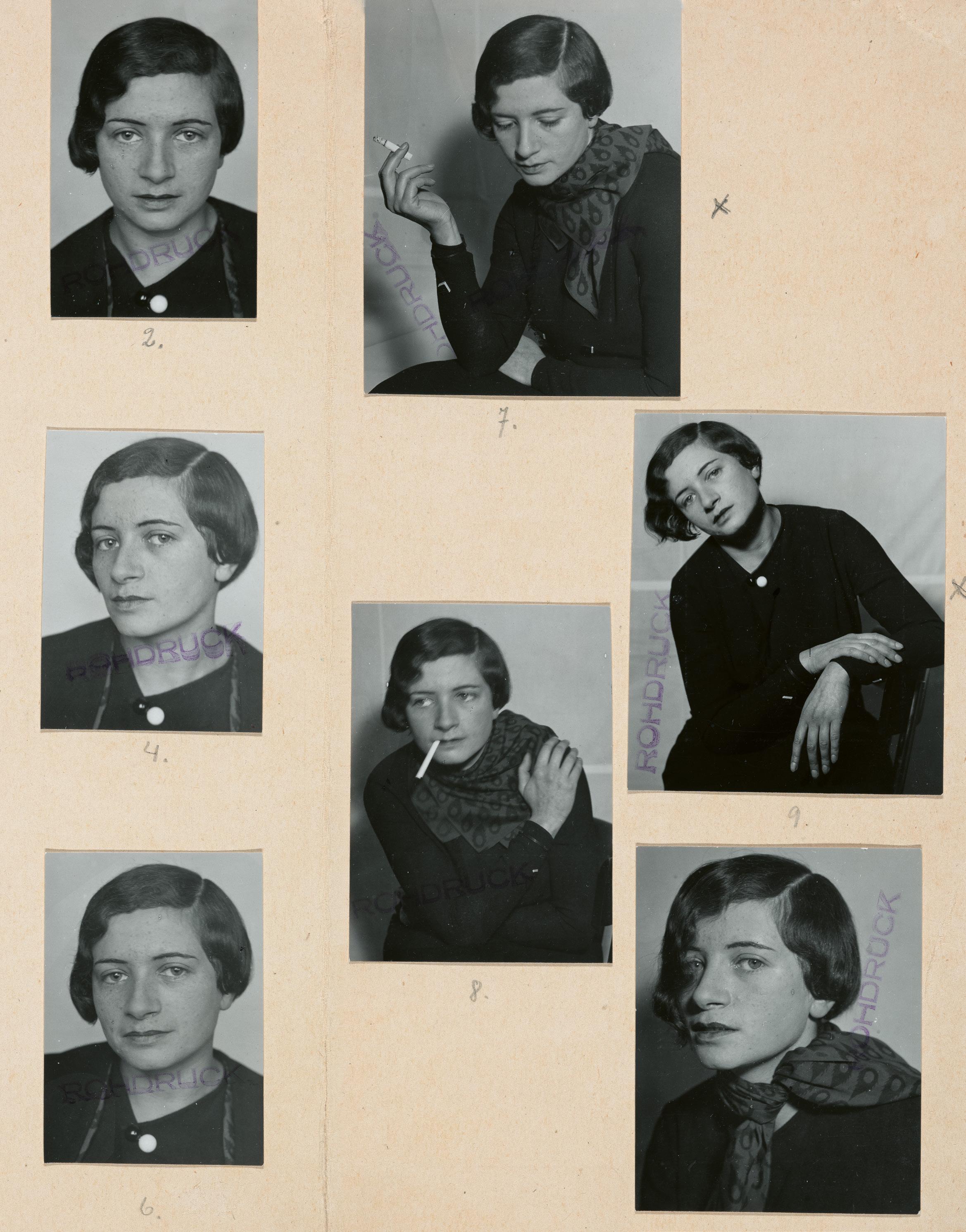

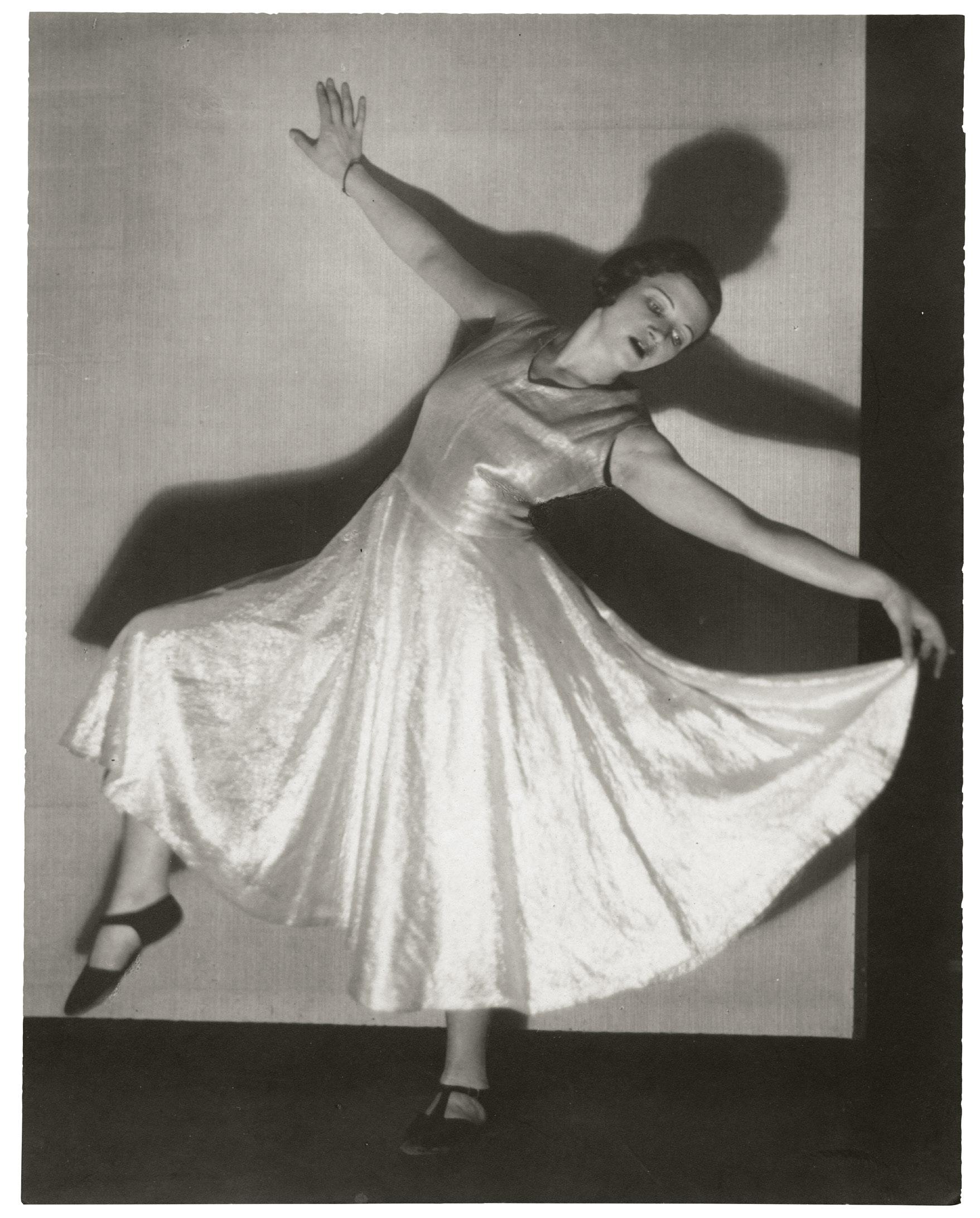

Ilse Leda in Hannover, fotografiert von Lore Feininger, um 1932

Ilse Leda in Hannover, fotografiert von Will Burgdorf, um 1929/30

Tanzgruppe Ilse Vordemberge / Tanz: Furiant, fotografiert vom »Atelier S. Enkelmann«, Berlin, 1936/37

Tanzgruppe Ilse Vordemberge / Tanz: Furiant, Aufnahme: Nadar Foto-Studio, Berlin, 1936/37

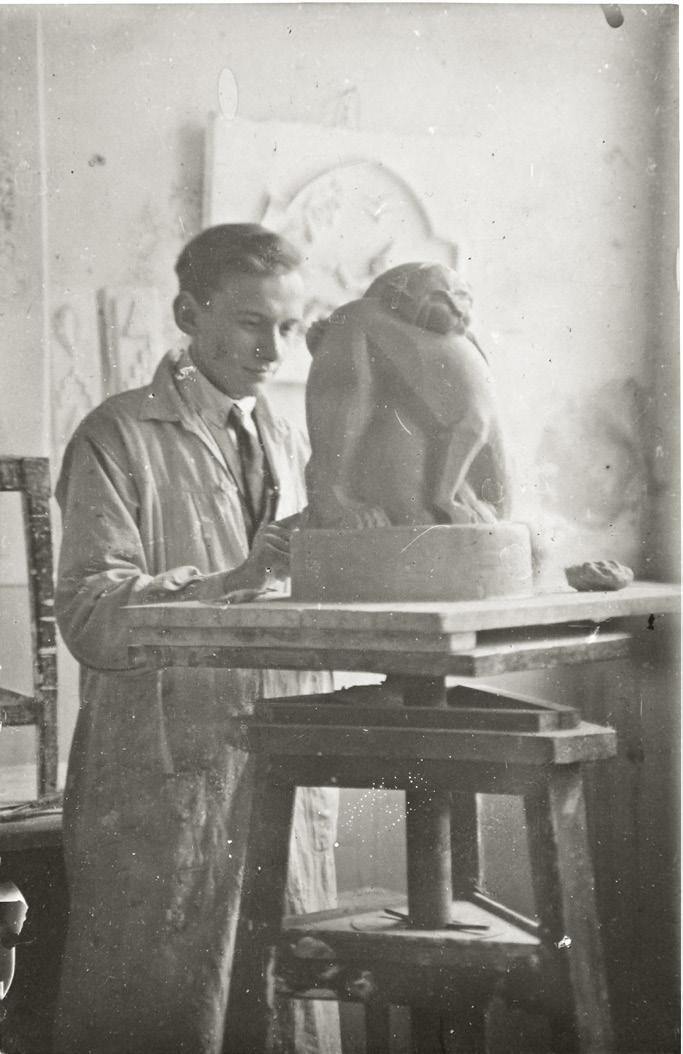

Friedrich VordembergeGildewart, Modelliertes Baurelief, 1919–1923

Friedrich VordembergeGildewart, Ornamententwurf für einen Kleiderschrank, 1918

Friedrich VordembergeGildewart, Entwurf für einen Kleiderschrank, 1918

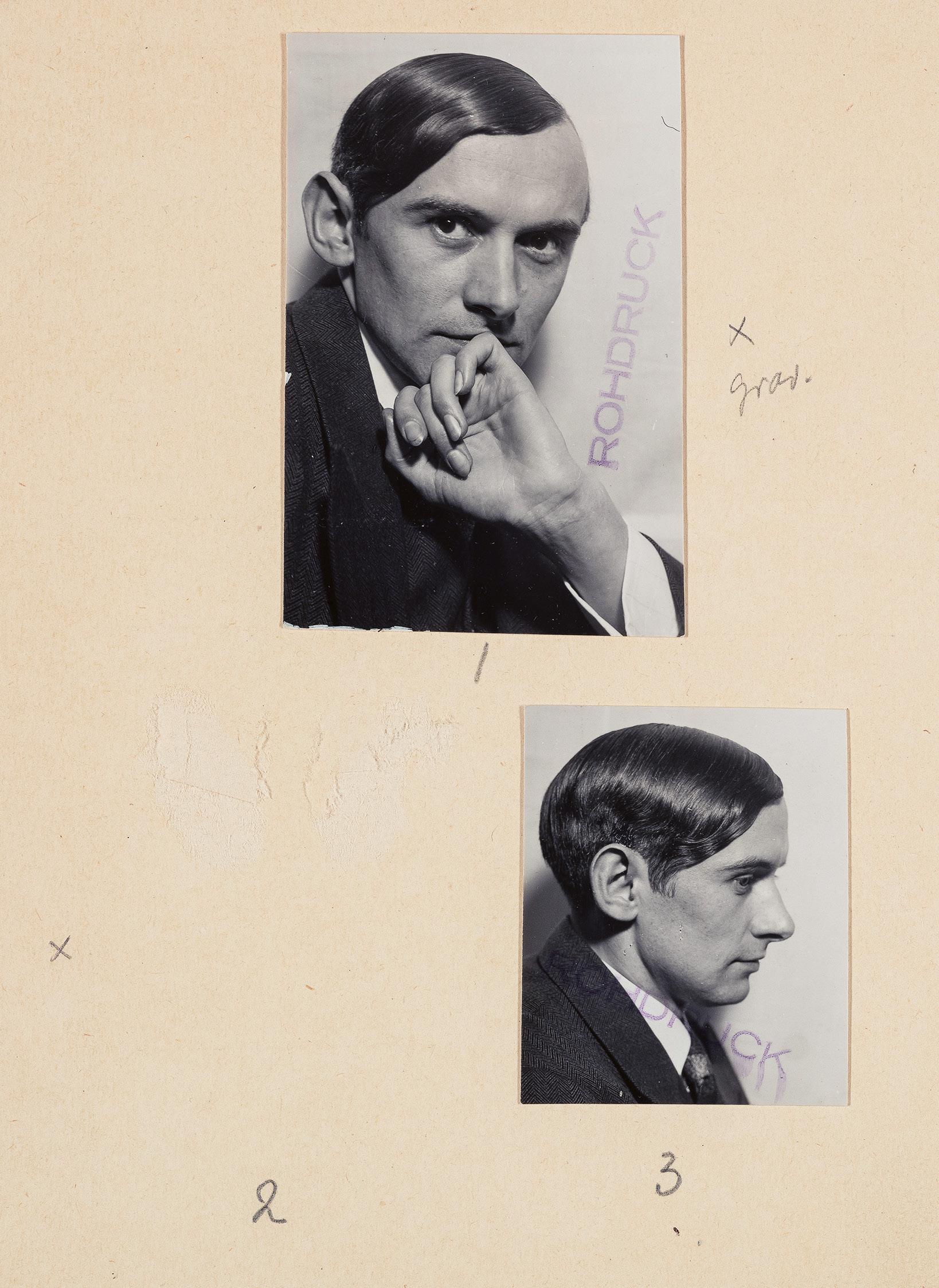

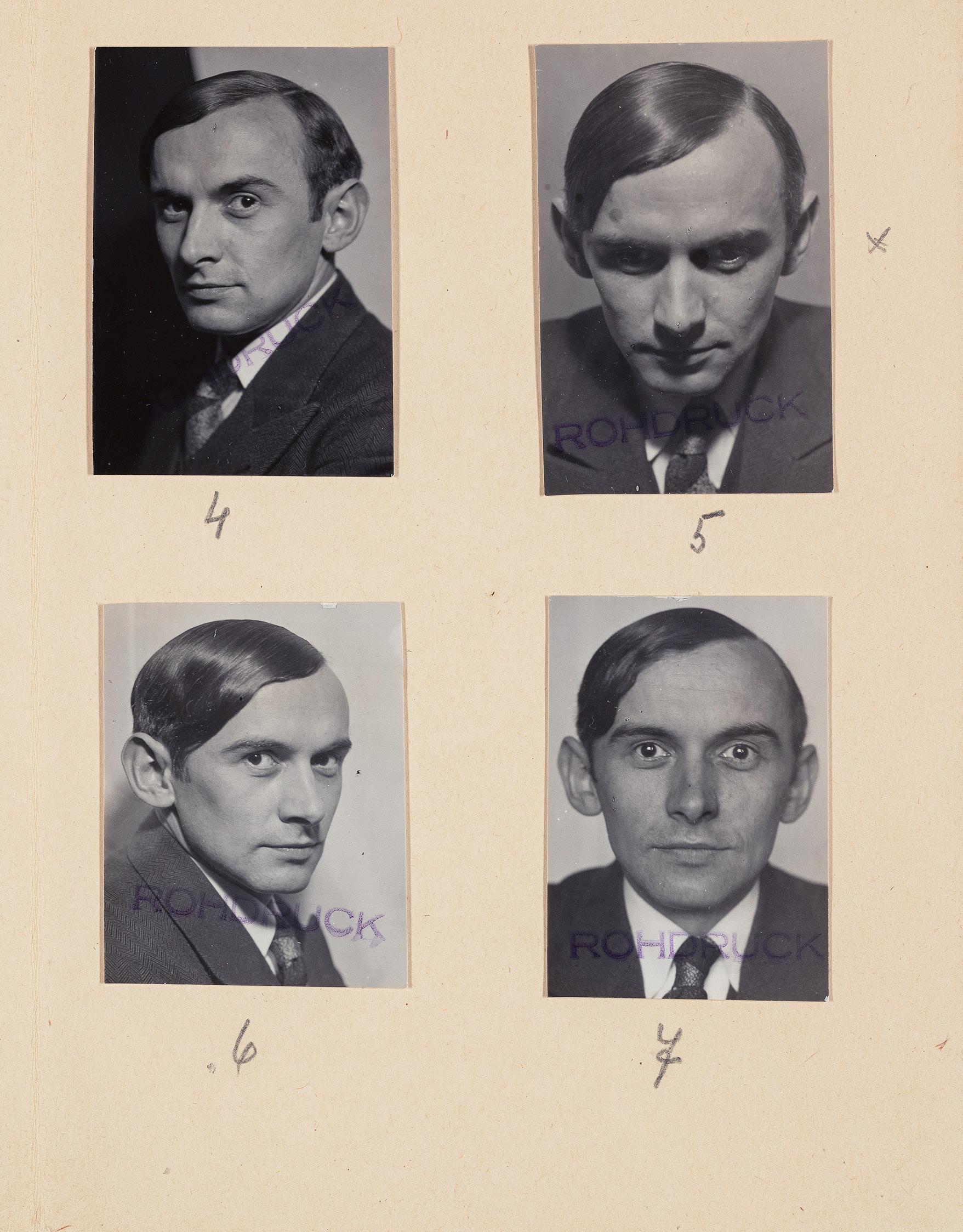

Friedrich VordembergeGildewart im Atelier von Prof. Vierthaler, Hannover 1919–1923

11 Unübertroffen zum Vergleich Willy Rotzler, Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute, Zürich 1977.

ungelenken Großbuchstaben beigegeben sind, machen das Blatt zu einem poetischen und im Gesamtwerk des Künstlers besonderen Stück. »O DU MONDBESCHIENENE STADT / O DU FERNE DER WELT« fand er wohl in Zusammenhängen von neuem Bauen, denn sie entstammen dem Text »Aufbau« von Erich Baron, publiziert 1919 in der Stadtkrone von Bruno Taut, einem städtebaulich wie gesellschaftlich einflussreichen Werk.

Vordemberge scheint während seiner Studien Interesse an einer weitreichenden Relevanz avantgardistischen Denkens entwickelt zu haben. Mehr noch an dem, was sein Lehrer ihm an Denkanstößen zur Moderne gab. Sich zu beschäftigen mit dem Kubismus, mit den Ideen Paul Cézannes zur Gestaltung mit Kugel, Kegel und Zylinder in einer formal umwälzenden Weltsicht. Mit theoretischen Schriften wie Wilhelm Worringers 1906 verfasstem Text »Abstraktion und Einfühlung«, der von einem dem Menschen innewohnenden Drang zur Abstraktion handelte, von Strategien gegen die Übermacht sichtbarer Wirklichkeit und jede banale Nachahmung. Den Begriff der ›Abstraktion‹ für das eigene Tun zu definieren, wurde wichtig.

Die Krise der Kunst in ihrer Beziehung zur Welt war bereits offensichtlich.11 Mit der frühen Moderne im 19. Jahrhundert waren den Künstlern tradierte Strukturen verloren gegangen, mit gesellschaftlich-künstlerischer Entfremdung ging Freiheit einher – zu inneren Bildern und neuen Gewissheiten, auch zur Untersuchung der grundlegenden bildnerischen Mittel. Es galt einzuordnen, dass sich in Russland Kasimir Malewitsch zur einfachen ›Geistform‹, dem schwarzen Quadrat, geflüchtet hatte. Dass in den Niederlanden Piet Mondrian in geduldigem Abstraktionsprozess die Motive seiner Heimat in neue geometrische Harmonien verwandelt hatte. Gleichnisse einer wunderbaren Gegenwelt zur sichtbaren Wirklichkeit der dissonant empfundenen Welt waren als Möglichkeit vollzogen.

Im Atelier Vierthaler ließ sich eigenes Geld verdienen, Selbstbewusstsein konnte wachsen und der Blick seinen Radius erweitern. Hin zu kunstsinnigen Orten wie der Galerie von

66 Dreiteiliges Faltblatt für die Tanzschule Ilse Leda, Hannover 1930. Original im VordembergeGildewart Archiv Museum

Wiesbaden. Fotografiert wurde im neuen Atelier Vordemberge-Gildewarts.

alle übrigen Information bringenden Schriftzüge sind in der Größe reduziert und variiert, mit Freiflächen vor- und zurückspringend gesetzt in einer rhythmischen Abfolge. Das Plakat wurde zur Gründung 1929 von Vordemberge-Gildewart entworfen, konnte nach einem Umzug zu Beginn des Jahres 1930 durch unauffällige Überklebung mit neuer Adresse weiter verwendet werden (Abb. S. 69)

Für den neuen Ort der Tanzschule gestaltete Vordemberge-Gildewart ein auffallendes, dreiteiliges Faltblatt (Abb. S. 66) 66

Wieder ist es Blau, das in der geklappten Version die drei tragenden Schriftlinien auf der linken Hälfte des schmalen Faltblattes prägt – »ILSE LEDA GYMNASTIK TANZ«. In kleinerer Schrifttype verweist es weiter auf »Ausbildung mit Abschlussexamen und Unterrichtserlaubnis mit Berufung auf die Schule Yvonne Georgi – Harald Kreutzberg«. Viel freie Fläche umspielt die Schriftzüge, gibt den Charakter von Leichtigkeit und Offenheit für den Gesamteindruck.

Die rechte Hälfte ist komplett einem wunderbar gestellten Foto von sieben – der Kleidung nach – Tanzschülerinnen vorbehalten (Abb. S. 67). In schlanker, hochrechteckiger Gesamtteilung, dem strengen Grundaufbau der Aufnahme in eine schwarze und eine weiße Wand über grauem Boden sowie der säulenartigen Staffelung der Tänzerinnen auf der Achse der Wandecke geht alles perfekt einher. Der ernste Blick der jungen Frauen, dazu ihre durchgehend unter dem Kinn gespreizten Hände weisen auf ihre Disziplin. Einzig die nach links aus der Reihe tretende Tänzerin bleibt zwar in exakter Haltung, bringt aber insgesamt Esprit in das strenge Foto.

Ausgehend von diesem sicher stark auffallenden Druckwerk lässt sich vermuten, dass Ilse Leda die gleichen Grundzüge einer klaren Ästhetik für eine überzeugende Gestaltung schätzte wie Vordemberge-Gildewart selbst.

Sie waren ein gutes Team geworden.

Um die große Bedeutung von neuer Typografie und Werbegestaltung zu untermauern, hatte sich um Schwitters, Vordemberge-Gildewart und vor allem Jan Tschichold, den Autor des grundlegenden Buches Die neue Typographie, 1928

Einträge unter anderem von Carl Buchheister, Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, Käte Steinitz, Sophie Taueber-Arp, Herwarth Walden im Gästebuch VordembergeGildewart in den Jahren 1925, 1930 und 1935

Friedrich VordembergeGildewart, Entwurf für die Keksverpackung der niederländischen Einzelhandelskette Edah, um 1940

Friedrich VordembergeGildewart, Katalogtitel kunst in vrijheid zur gleichnamigen Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam, 1945

kennenlernten, kamen sie regelmäßig zusammen zu Gesprächen, zu Spaziergängen. Sie brachten sich Bücher mit, diskutierten über Autoren und ihre Sicht auf Künstler. Auch über Grundlegendes der Kunst, etwa Möglichkeiten und Macht der Farbe Schwarz. Die großen Unterschiede, in denen sie beide ihre Kunst ausübten, respektierten sie mit eleganter Selbstverständlichkeit. Während es Vordemberge-Gildewart wichtig war, seine Utopie von elementarer Klarheit, Harmonie, Schönheit und Ordnung über die dunklen Zeiten des Krieges zu retten, malte Beckmann große Werke einer expressiv-mythisch verschlüsselten Bildsprache – Schauspieler 1941/42, Karneval 1942/43, Blindekuh 1944/45. Düstere faszinierende Szenen eines schaurigen Welttheaters, das Beckmann tagtäglich genauestens beobachtete.

Vordemberge-Gildewart beschrieb den Kollegen nach dessen Tod 1950 in New York fast liebevoll als einen Freund, der »oft schweigsam war« und doch »einer der zauberhaftesten und aufregendsten Erzähler«. Nie sei das Interesse, sich zu treffen, erlahmt. Max Beckmanns Nähe habe eine »Sicherheit zum Leben ausgeströmt«, eine große menschliche Feinheit inmitten des gemeinsamen Schwebezustands des Ungewissen.

Als das Kriegsende schon fast zu greifen war, eskalierten die Ereignisse in Amsterdam.

Nach einem Anschlag auf das Personenstandsregister der Stadt wurde Frans Duwaer, der Tausende Ausweispapiere zur Rettung so vieler Menschen gedruckt hatte, enttarnt und am 10. Juni 1944 erschossen.

Wieder war es Vordemberge-Gildewarts Art, auf die tiefe Trauer um einen Vertrauten kreativ zu reagieren. Er organisierte und gestaltete 1945 eine Gedenkschrift für Frans Duwaer, die ihm künstlerisch ein Denkmal setzte (Abb. S. 175) Für das Cover der Publikation ließ Vordemberge-Gildewart

Ilse Leda in Binz auf Rügen, fotografiert von Friedrich Vordemberge-Gildewart [?], 1930

Taufurkunde Ilse VordembergeLeda, Amsterdam, 1940

Vorläufige Bescheinigung zur Befreiung vom Tragen des Judensterns, Amsterdam, 1943

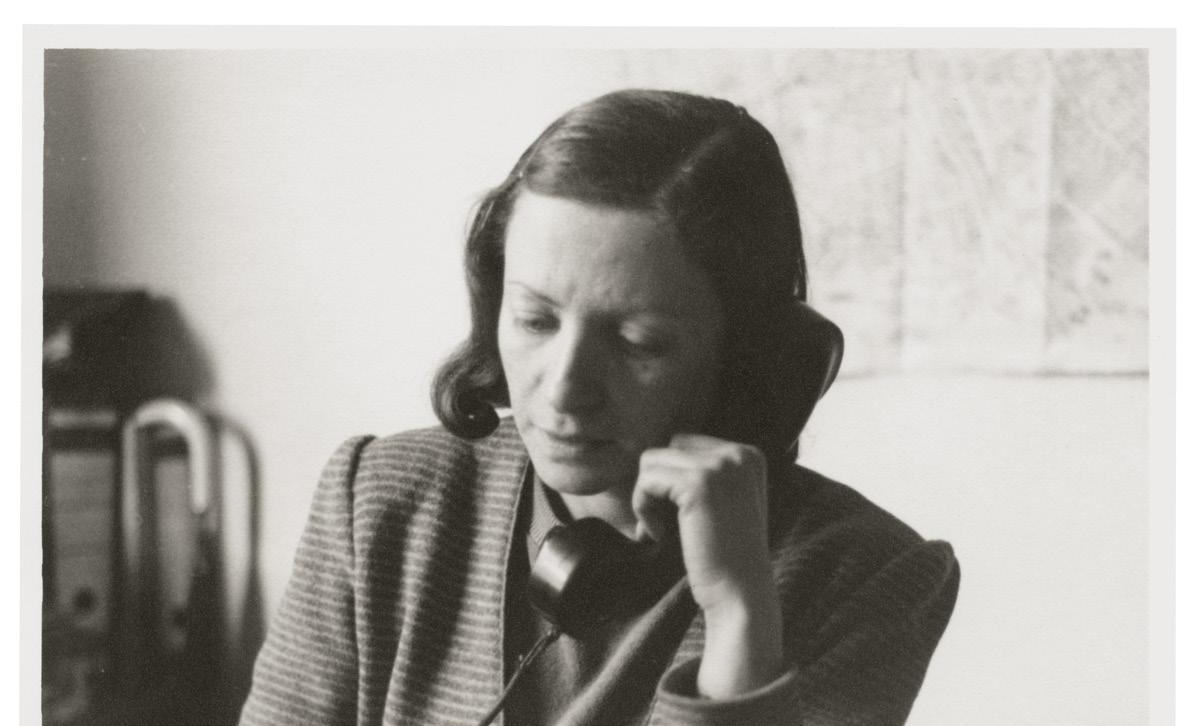

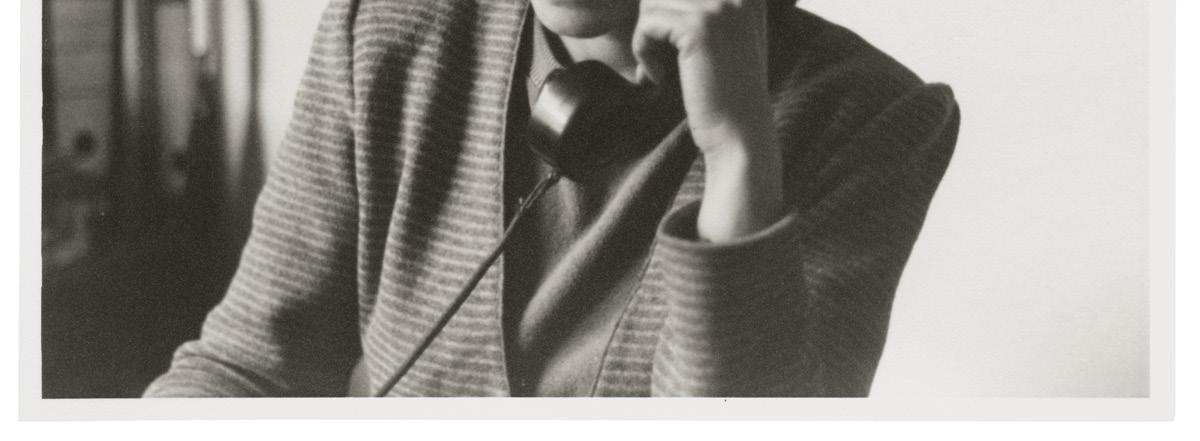

Ilse Vordemberge-Leda im Sekretariat der ›Expositur‹ des Joodse Raad voor Amsterdam, Anfang der 1940er-Jahre

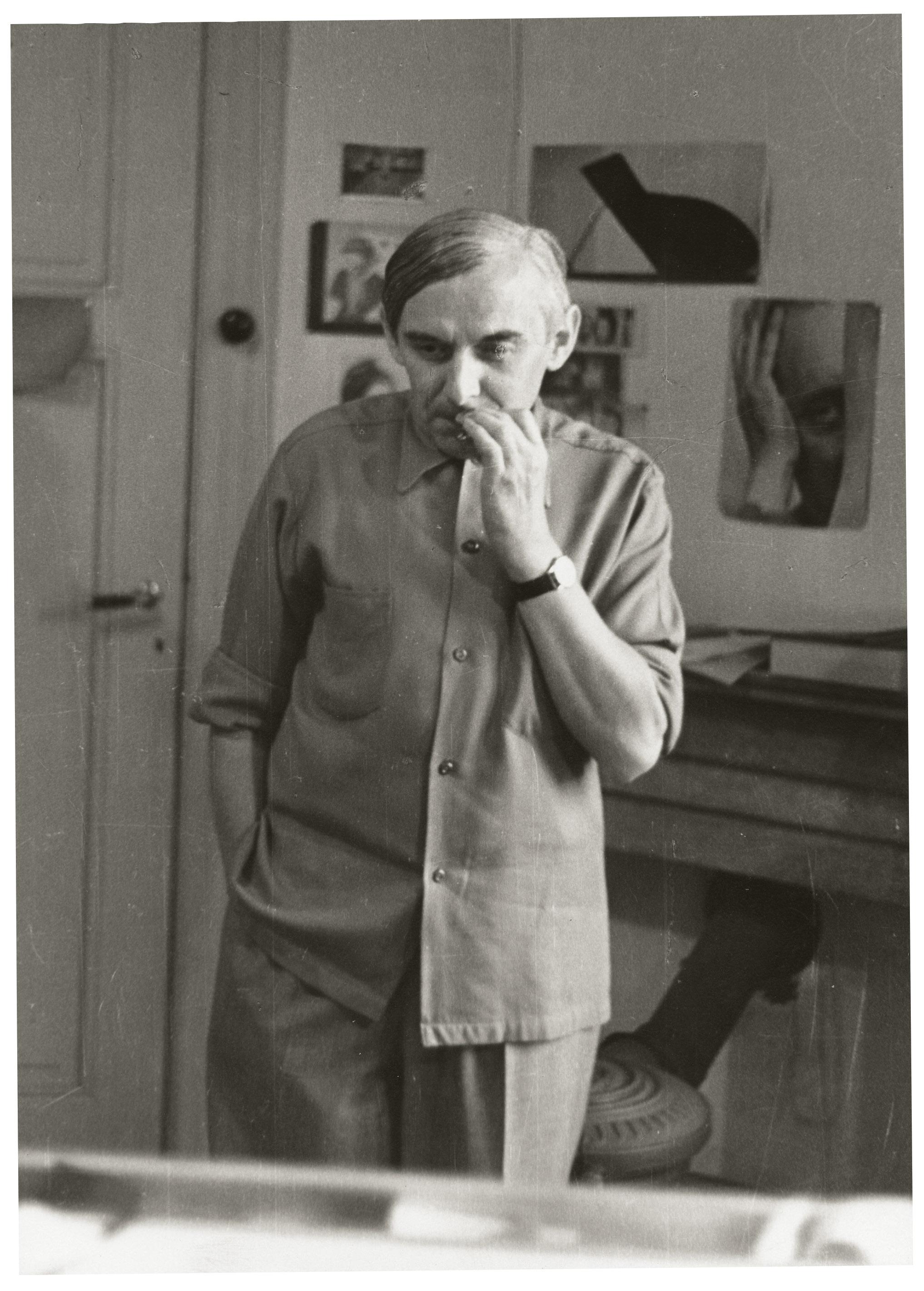

Friedrich VordembergeGildewart, fotografiert von Gabriele Lederman, Amsterdam, 1950

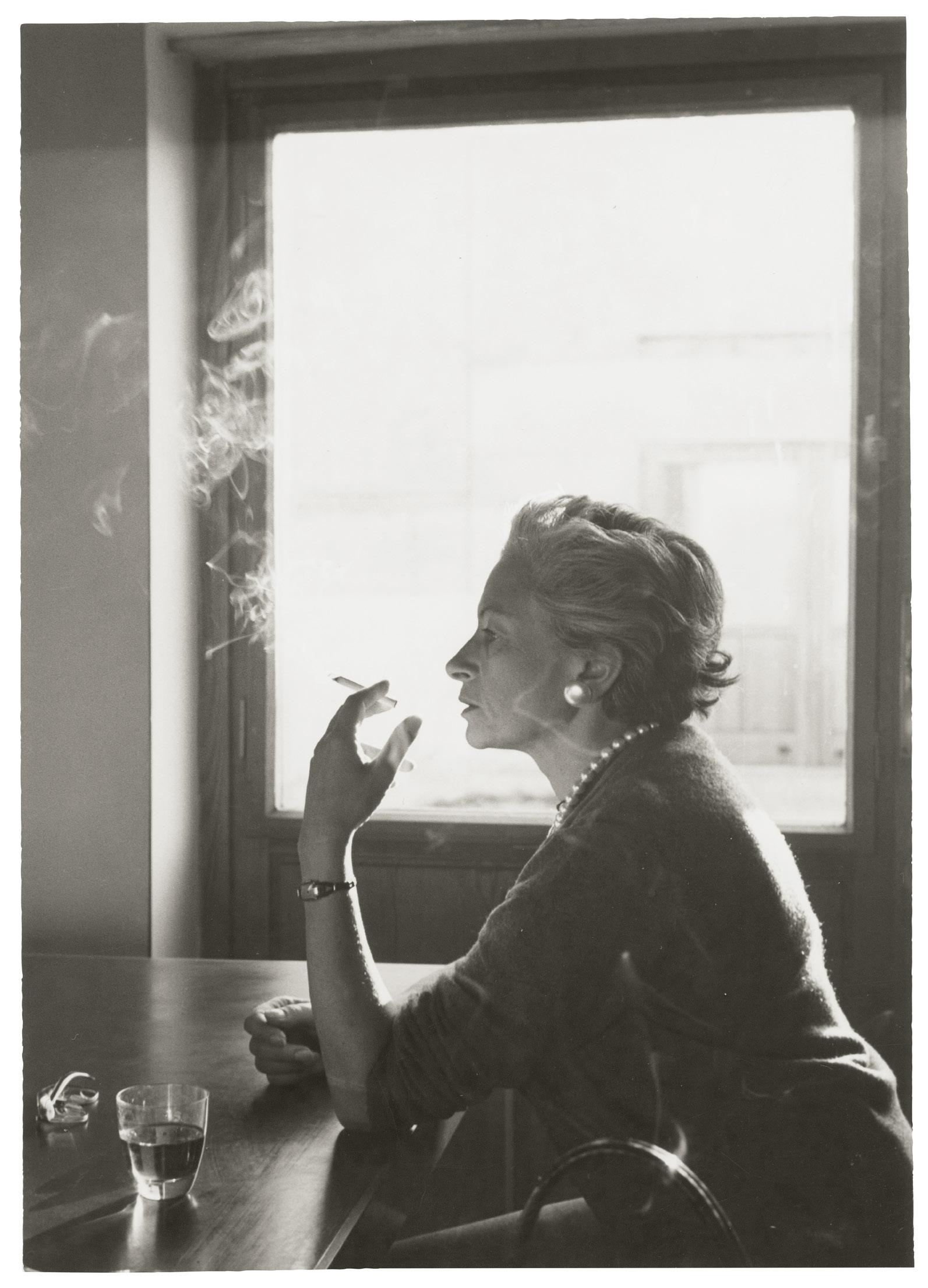

Ilse Leda im Haus Maldonado, Hochschule für Gestaltung in Ulm, um 1957

Vordemberge-Gildewart auf der Berliner Station der Ausstellung Entartete Kunst vertreten war (26.2.–8.5.1938) und nun ebenfalls unter Beobachtung stand, wurde die Flucht des Paares – einer Jüdin und eines verfemten gegenstandslos arbeitenden Malers – notwendig. Sie gelang, weil man eine Ausstellungsbeteiligung VordembergeGildewarts im Stedelijk Museum in Amsterdam mit dem unauffälligen Transport der privaten Habseligkeiten verband.

In Amsterdam wohnte das Paar ab 1938 zunächst in der Lekstraat 138/I. Während Vordemberge-Gildewart im Untergrund verbotenerweise malte und Typografieaufträge ausführte, konnte Ilse Vordemberge-Leda, wie sie sich seit dem Umzug nach Amsterdam offiziell nannte, ihrer Profession nicht mehr nachgehen. Sie arbeitete als Sekretärin in der ›Expositur‹ des Joodse Raad voor Amsterdam, ließ sich 1940 taufen und wurde 1943 vom Tragen des Judensterns befreit (Abb. S. 198). Materialien im Archiv Vordemberge-Gildewart des Museums Wiesbaden (u. a. Passfotos von bis heute nicht identifizierten Menschen) und die enge Verbindung des Paares zum Widerstandskämpfer, Verleger und Drucker Frans Duwaer legen nahe, dass Leda in Amsterdam nach der Besatzung durch die Nationalsozialisten, geschützt durch ihre ›geglätteten‹ persönlichen Unterlagen, die unauffällige Position nutzte, um untergetauchten Jüdinnen und Juden das Überleben im Untergrund zu ermöglichen. 1943 zog das Paar in die Nicolaas Maesstraat 22 im Stadtteil Oud-Zuid. Fünf Jahre nach Kriegsende gaben Leda und Vordemberge-Gildewart die deutsche Staatsbürgerschaft auf und erhielten niederländische Pässe.

ULM | 1954–1963

Aufgrund der Berufung Vordemberge-Gildewarts zum Leiter der Abteilung für Visuelle Kommunikation durch Max Bill an die neu gegründete Hochschule für Gestaltung zog das Paar 1954 nach Ulm, zurück nach Deutschland. Sie lebten auf dem Campus der HFG und unter der Adresse Am Hochsträß 24. Dies ist der letzte gemeinsame Lebensort des Paares. Vordemberge-Gildewart starb am 19. Dezember 1962 in Ulm. Sein Werk umfasst neben den 223 freien Kompositionen, zahlreiche typografische sowie bauzeichnerische Entwürfe, Zeichnungen, Aquarelle, Collagen und einige wenige Druckgrafiken.

Kestner Gesellschaft, Königstraße 8, Hannover, um 1925

STUTTGART UND RAPPERSWIL | 1964–1981

Etwa ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes zog Ilse Leda, die sich nun wieder mit ihrem Geburtsnamen rufen ließ, nach Stuttgart (Hauptmannsreute 46b). Von dort aus koordinierte sie den Neubau einer modernen Villa in der Schweiz (Rapperswil, Rütistrasse 44), wohin sie 1971 übersiedelte. 1977 regt »Ilse Engelina Vordemberge (geb. Leda), Künstlerin und Witwe Vordemberge-Gildewarts« die »Gründung der Stiftung Vordemberge-Gildewart« an. Mit ihrem Tod am 5. Oktober 1981 wurde die Stiftung zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler sowie zur Unterstützung der Forschung über den Künstler ins Handelsregister des Kantons St. Gallen mit Sitz in Rapperswil eingetragen. Erster Präsident war Egon Bruhin. Bis heute sind europaweit – unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich, den Niederlanden, Polen, Schweiz – 41 Stipendien vergeben worden.