ANNA SIMONS

266

267

Dante Alighieri, La Divinia Commedia, Bremer Presse, München 1921

268

Dante Alighieri, La Divinia Commedia, Bremer Presse, München 1921

269

Dante Alighieri, Werke. Deutsch von Rudolf Borchardt, Bremer Presse, München 1923–1930

Jankel Adler

Selbstbildnis

1924

Mischtechnik auf Leinwand und Holz

68,5 × 56,5 cm

Van der Heydt-Museum

Wuppertal

© Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler

Stillleben mit Fisch

Um 1926–30

Mischtechnik auf festem Papier

63,7 × 49 cm

Privatsammlung

Foto mit freundlicher

Genehmigung Villa Grisebach, Jankel Adler

Ohne Titel

Um 1927

Mischtechnik auf leichtem Karton

45,3 × 31,5cm

Privatsammlung

Foto © Mit freundlicher

Genehmgung Van Ham Köln; Jankel Adler

Stillleben mit Fisch, Flasche und Zeitung

1928

Tempera, Sand und Gips mit Abklatsch einer Zeitungsseite auf grauem Velin

48 × 64 cm

Peter Karbstein

Stehendes Mädchen

Um 1929

Mischtechnik mit Sand auf Papier

63,5 × 48,5 cm

Van der Heydt-Museum

Wuppertal © Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler

Durch die Hand Schauender

Um 1935

Aquarell

35,9 × 24,2 cm

Van der Heydt-Museum

Wuppertal

© Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler

Heinrich Campendonk

Otto Dix

Mann und Maske (L’ Homme en rouge) 1922

Öl auf Leinwand

115 × 132 cm

Kunstmuseum Bonn

Foto: Reni Hansen –ARTOTHEK

© VG Bild-Kunst Bonn 2024

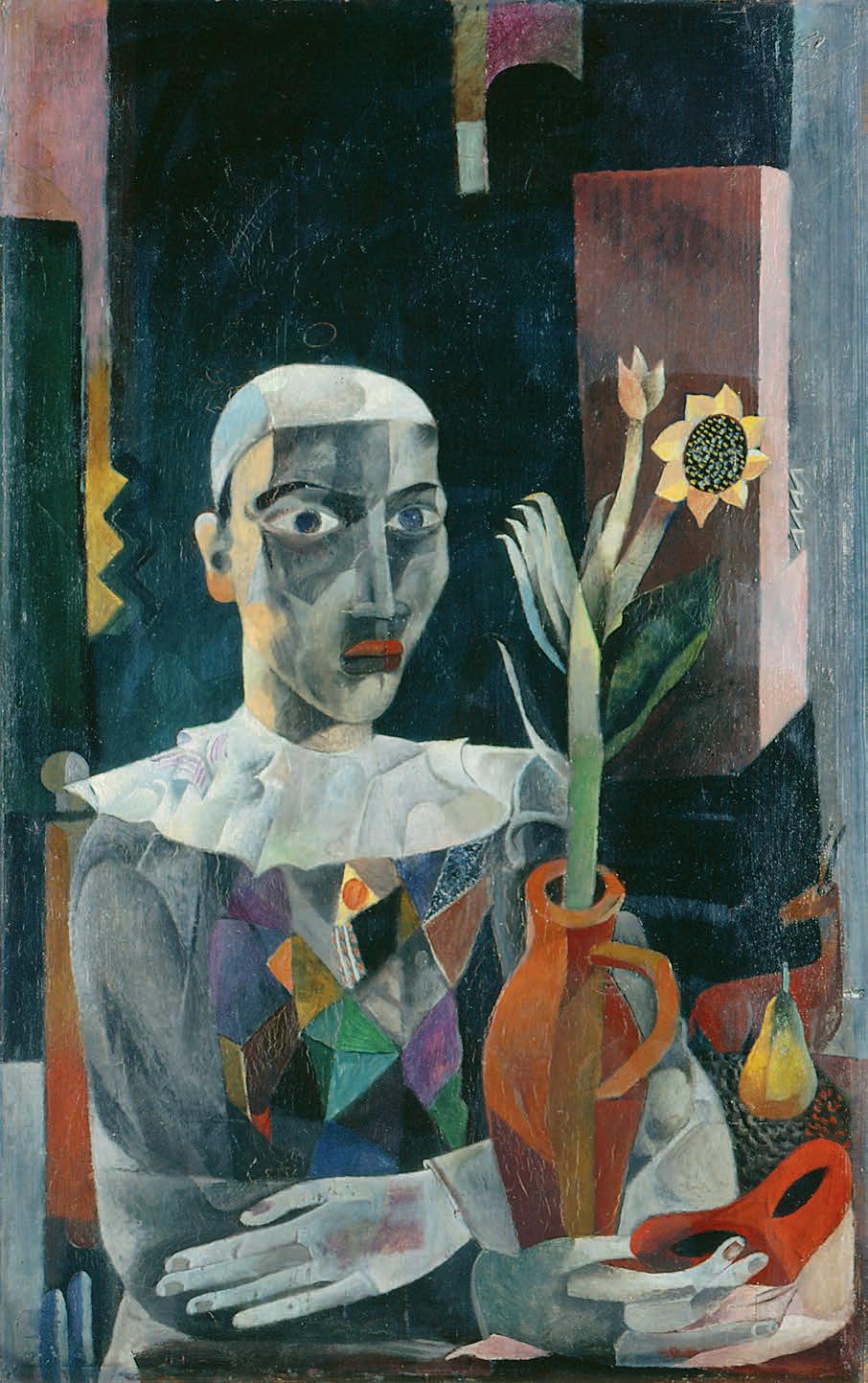

Pierrot mit Sonnenblume 1925

Öl auf Leinwand

95 × 59 cm

Kunstmuseen Krefeld

Foto: Volker Döhne –ARTOTHEK

© VG Bild-Kunst Bonn 2024

Pierrot mit Schlange

1923

Hinterglasmalerei

44 × 38,5 cm

Kunstmuseen Krefeld

Foto: Volker Döhne –ARTOTHEK

© VG Bild-Kunst Bonn 2024

Roter Hirte mit Tieren

1928

85,5 × 100,3 cm

Erworben 1965 als Dauerleihgabe des Landes NRW (ursprünglich 1928

Geschenk Campendonks an die Kaesbach-Stiftung; 1937 beschlagnahmt)

Inv. Nr. 7948

Museum Abteiberg Mönchengladbach, Foto: Achim Kukulies © VG Bild-Kunst Bonn 2024

Selbstporträt im Profil

1922

Lithographie

211 × 150 mm, im Stein signiert und datiert

Privatsammlung, Fischbachau

Der Selbstmörder (Erhängter)

1922

Radierung

351 × 282 mm, signiert, datiert, bezeichnet »No.I«, numeriert »15/50«, in der Platte signiert Privatsammlung, Düsseldorf

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Alte Kokotte

1922

Aquarell über Tusche

493 × 398 mm signiert, datiert, rückseitig betitelt

Privatsammlung, Fischbachau

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Alte Frau

1922

Aquarell und Deckfarben über Tusche 490 × 369 mm, signiert und datiert unten links

»DIX 1922«, darunter gelöschte »191..« oder »121..«, rückseitig betitelt und gewidmet »Für Hans & Tamolly«, ebenfalls rückseitig von »Dr. Koch« signiert und Stempel »Dr. med. Hans Koch Facharzt für Nierenu. Blasenleiden Düsseldorf Bismarckstr. 48 Fernspr.« Privatsammlung, Düsseldorf

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

305

Katalog

Werner Heuser

Paul Klee

Maskenfisch um 1922

Bleistift

217 × 135 mm, betitelt unten Privatsammlung, Fischbachau Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars

»Kurbad Helios, Düsseldorf«.

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Schmetterling um 1922

Bleistift

135 × 217 mm, betitelt rechts Privatsammlung, Fischbachau Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars

»Kurbad Helios, Düsseldorf«.

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Daktylosaurus um 1922

Bleistift

135 × 217 mm, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf

Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars

»Kurbad Helios, Düsseldorf«. Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

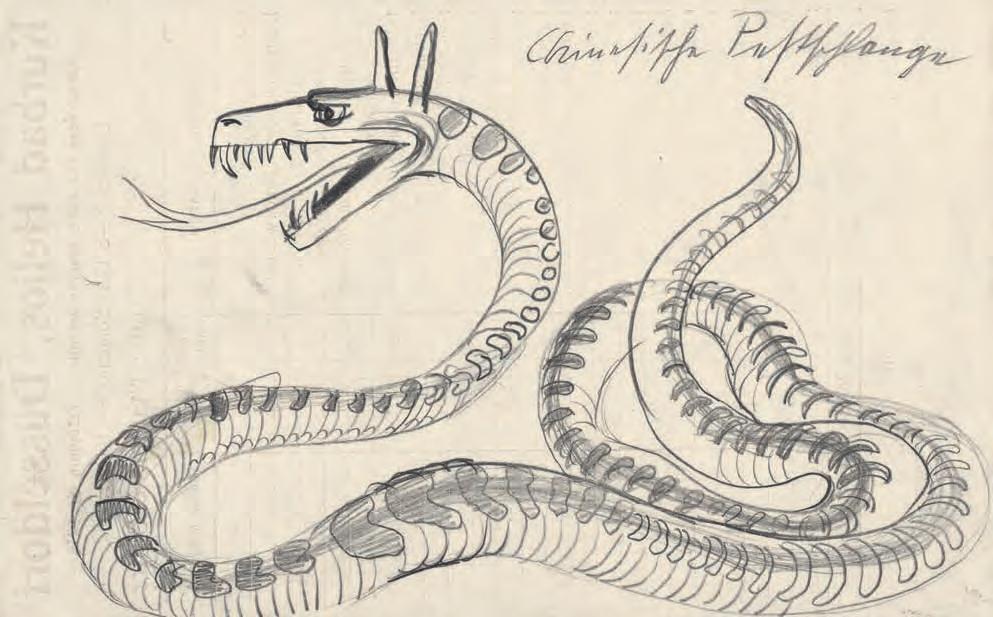

Chinesische Pestschlange um 1922

Bleistift

135 × 217 mm, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars »Kurbad Helios, Düsseldorf«. Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Kinderspiele

1923

Bleistift

292 × 193 mm, signiert unten rechts, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Krähender Hahn

1923

Bleistift

291 × 193 mm, signiert unten rechts

Privatsammlung, Fischbachau

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Schloß Randegg

1925

Radierung 145 × 195 mm, signiert, datiert, betitelt, numeriert »1/36«

Privatsammlung, Fischbachau

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf;

VG Bild-Kunst Bonn 2024

Schloß Randegg

1925

Original-Zinkplatte

Privatsammlung, Fischbachau

Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024

Silberpfennig

1929

Öl auf Leinwand

100 × 80 cm

Nachlass Werner Heuser

Foto © Tim Riecke

Brot tragende Zigeunerin

1932

Öl auf Leinwand

100 × 75 cm

Nachlass Werner Heuser

Foto © Tim Riecke

dein Ahn ? 1933

Kleisterfarbe auf Papier, vom Künstler auf Karton aufgelegt 48,4 × 35,3 cm

Privatbesitz

Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin

Hörender 1934

Kleisterfarben (Messerarbeit) und Bleistift auf Kanzleipapier

32,7 × 21 cm

Privatbesitz

Foto: Mit freundlicher

Genehmigung der Villa Grisebach

auswandern, 1933, 181 Kreide auf Papier auf Karton 32,9 × 21 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

der Künftige, 1933, 265

Kleisterfarbe und Kohle auf Papier auf Karton

61,8 × 46 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Kopf eines Märtyrers, 1933, 280 Aquarell auf Grundierung auf Gaze auf Karton; originaler Rahmen

26 × 20,5 cm

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Leibesübung, 1933, 87 Kreide auf Papier auf Karton 15,3 × 32,3 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Anklage auf der Strasse, 1933, 85 Kreide auf Papier auf Karton 16,9 × 25 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Menschenjagd, 1933, 115 Bleistift auf Papier auf Karton 23/23,2 × 32,3 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

306

Geheim Richter, 1933, 463

Kleisterfarbe auf Papier auf Karton

41,3 × 28,9 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Lumpen gespenst, 1933, 465 Kleisterfarbe auf Aquarell auf Papier auf Karton

48 × 33,1 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

auch »ER« Dictator!, 1933, 339 Bleistift auf Papier auf Karton

29,5 × 21,8 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

von der Liste gestrichen, 1933, 424 Ölfarbe auf Papier auf Karton

31,5 × 24 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

die Ratlosen, 1933, 186

Bleistift auf Papier auf Karton

32,9 × 20,9 cm

Zentrum Paul Klee, Bern

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Brief Walter Kaesbach an Paul Klee, [11.1924]

Seite: 1/1

27,9 × 22 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 37

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

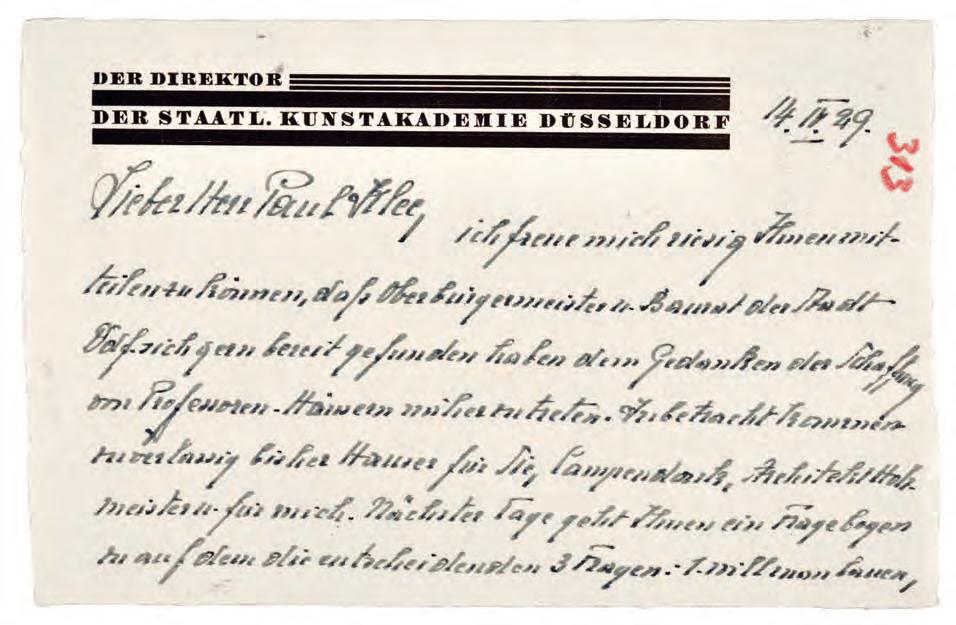

Grußkarte der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee

14.4.1929

Seite: 1/«

11,4 × 17,6 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 07

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

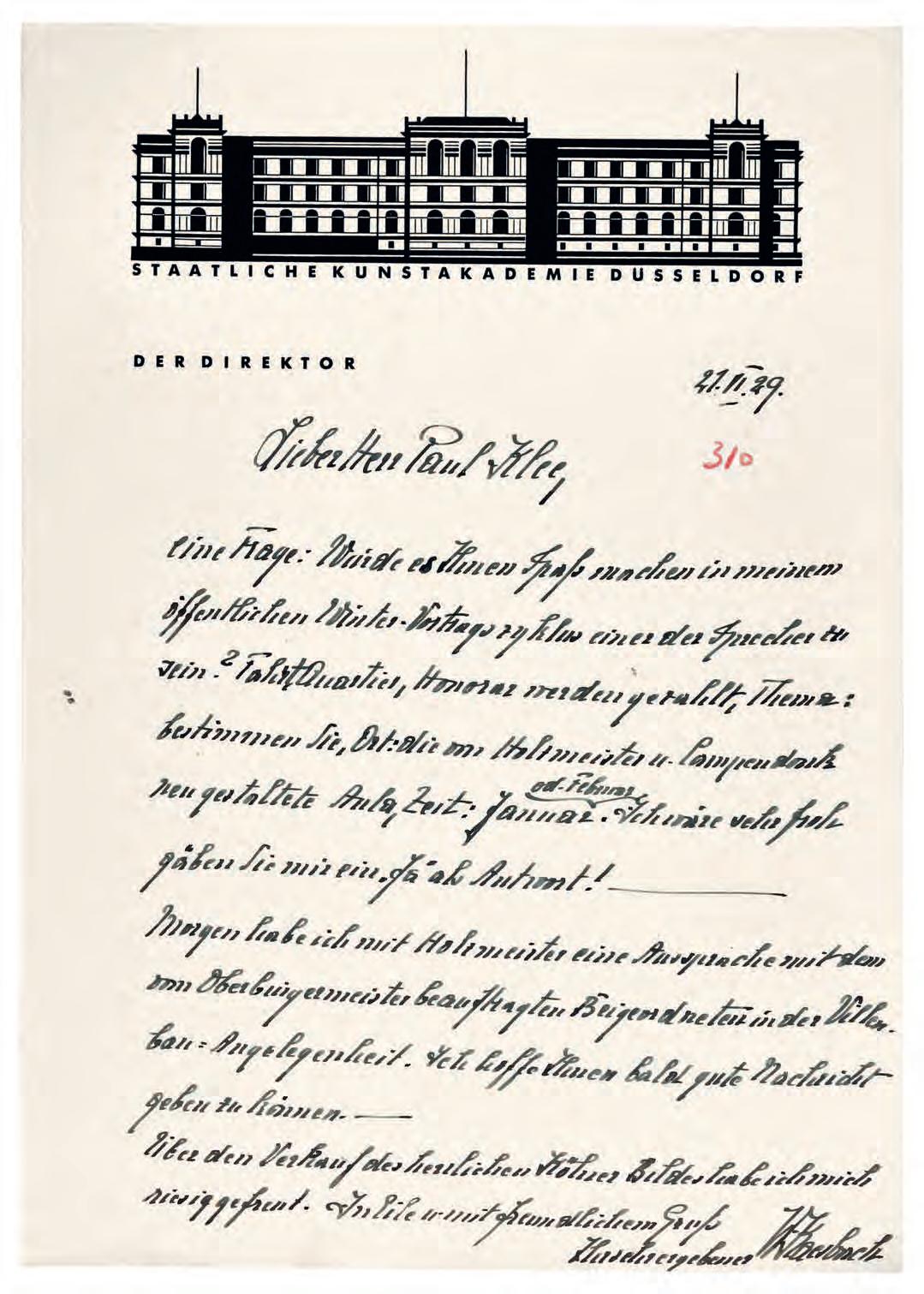

Brief der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee

30.3.1929

Seite: 1/2

27,1 × 21,8 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 05

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Postkarte Walter Kaesbach an Paul Klee

16.05.1933

Seite: 1/2

10,4 × 14 cm

Signatur: SFK Ko P Kae 1

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Brief der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee

21.06.1929

Seite: 1/1

29,6 × 21 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 09

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Postkarte der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee

15.3.1929

Seite: 1/2

10,5 × 14,8 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 04

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum

Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Brief (Entwurf) Paul Klee an die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach)

03.1929

Seite: 1/3

33 × 17,1 cm

Signatur: SFK Ko I Düs 27

Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee

Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Ewald Mataré

Frau mit Rindern 1930/31

Bronzerelief

124 × 183 cm, Gesamthöhe: 177cm Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie. 1950 erworben durch das Land Berlin

Foto © Dominik Berg, MontMedia, Luxenburg, © Ewald Mataré, VG Bild-Kunst 2024

Stehende Kuh

»Grosse Terrakotta-Kuh« 1939

Terrakotta, hellgrauer, schamottierter Scherben. Aufgebaut und geschnitten. Mit heller Engobe geschlämmt und braunen Eisenoxyden bemalt

22 × 40 cm

Akademie-Galerie –Die Neue Sammlung

Foto: Kunstakademie Düsseldorf

© Ewald Mataré, VG Bild-Kunst Bonn 2024

Brief Walter Kaesbach an Ewald Mataré, Düsseldorf, 4.4.1932

Inv. Nr. 2020-X-17 (0001)

Museum Kurhaus Kleve –Ewald Mataré-Sammlung, Dauerleihgabe des Freundeskreises Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e. V., Vermächtnis Sonja Mataré, Meerbusch-Büderich https://sammlung.mkk.art/ werke/73364

Foto: Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung Digitalisierung durch Museumsmitarbeiter*innen)

© Ewald Mataré, VG Bild-Kunst Bonn 2024

Oskar Moll

Sonnenblumen

(mit Fensterladen)

Um 1934

Öl auf Leinwand

80,5 × 69,7 cm

Privatbesitz Bonn

Foto © Mit freundlicher Genehmigung Kunsthaus Lempertz Köln

Schwarze Vase mit Mohn

Um 1920

Öl auf Leinwand

64 × 57cm

Privatsammlung

Foto © Mit freundlicher

Genehmigung Villa Grisebach

Stillleben mit weißem Krug und Kachelmuster

Um 1946

Öl auf Pappe

49 × 67,3 cm

Kunstpalast Düsseldorf

Grunewaldlandschaft im Winter 1915

Öl auf Leinwand

80 × 69,3 cm

Privatsammlung

Foto © Mit freundlicher Genehmigung Villa Grisebach

Palme am Fenster

1924

Öl auf Leinwand

80 × 70 cm

Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg

Leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München

Pinakothek der Moderne

Foto: Jochen Remmer – ARTOTHEK

307

Alexander Zschokke

Selbstbildnis mit Hut

Um 1909

Öl auf Leinwand

70 × 60 cm

Kunstmuseen Krefeld

Volker Döhne –ARTOTHEK

Astern im Westerwälder Krug

1909

Öl auf Leinwand

100 × 80 cm

Kunstpalast Düsseldorf

Kunstpalast © Foto ARTOTHEK

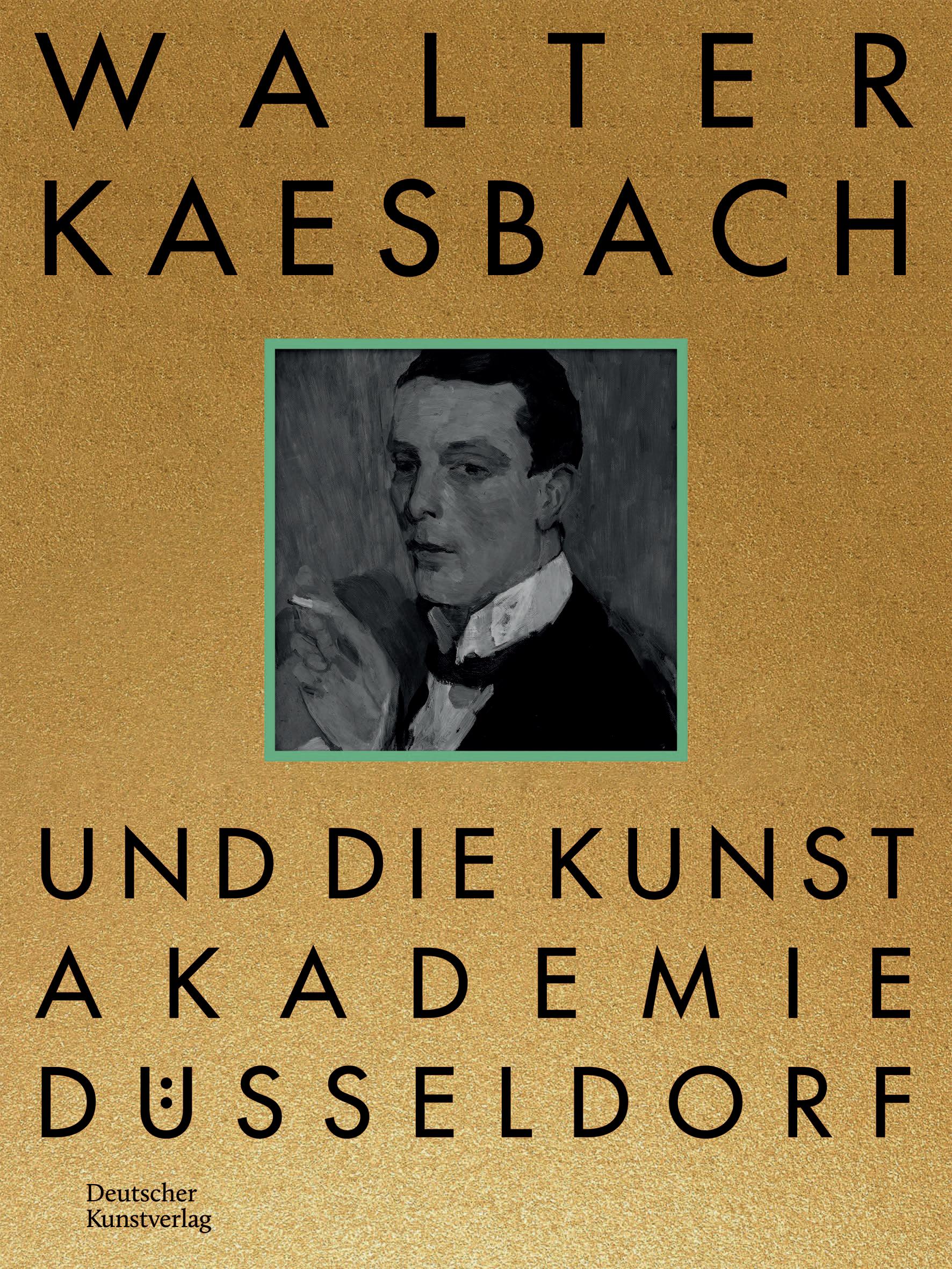

Jugendbildnis Dr. Walter

Kaesbach

Um 1909

Öl auf Karton

30 × 30 cm

Museum Abteiberg

Mönchengladbach, Foto: Achim Kuklies

Besuch

1913

Tempera, auf textilem Bildträger

210 × 260 cm

Kunstmuseen Krefeld –Volker Döhne –ARTOTHEK

Früchtestillleben in Blau

um 1913

Öl auf Leinwand

67,5 × 50,2 cm

Inv. Nr. 5962

Museum Abteiberg Mönchengladbach

Foto: Achim Kukulies

Bildnis Karl Kaesbach

1914

Kohle

45 × 30 cm

Privatsammlung

Sonnenblumen

um 1914

Öl auf Leinwand

36 × 66 cm

Inv. Nr. 5933

Museum Abteiberg

Mönchengladbach, Foto: Achim Kukulies

Dr. Walter Kaesbach

1918

Darstellungsmaß:

44,5 × 33,5 cm

Blattmaß: 60,3 × 45 cm

Kunstpalast Düsseldorf

© Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK

Studie zu der liegenden

Badenden II

1919

Aquarell

21,8 × 20,1 cm

Kunstmuseum Bonn

Foto: David Ertel

Studie zu der sitzenden

Badenden

1919

Schwarze Kreide, Pastell und Tusche

48 × 28,5 cm

Kunstmuseum Bonn, Foto: David Ertel

Porträt Alfred Flechtheim

1919

Lithographie

51,5 × 41,5 cm

Kunstpalast Düsseldorf

Kunstpalast © Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK

Landschaft mit Bäumen

1920er-Jahre

Gouache und Tempera auf Velin

68,2 × 49,7 cm

Privatbesitz

Foto: Mit freundlicher

Genehmigung Villa Grisebach

Blumenstillleben mit heller Vase

Um 1920

Öl auf Leinwand, alt doubliert

100 × 70,5 cm

Privatbesitz Frankfurt am Main

Foto: Mit freundlicher

Genehmigung Kunsthaus Lempertz Köln

Kapuzinerkresse in einer Glasvase

Um 1925

Öl auf Leinwand

80 × 50 cm

Kunstpalast Düsseldorf

© Foto: Stefan Arendt – ARTOTHEK

Sonnenblumen im Westerwälder

Krug vor blauem Grund

Um 1927

Öl und Tempera auf Leinwand

100 × 71 cm

Kunstpalast Düsseldorf

© Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK

Selbstbildnis

Um 1927

Schwarze Kreide

61,1 × 45,2 cm

Kunstmuseum Bonn

Foto: David Ertel

Bildnis Walter Kaesbach vor rötlichem Grund

Um 1932

Öl auf Leinwand

60 × 48 cm

Kunstmuseum Bonn

© Foto: David Ertl – ARTOTHEK

Briefe Heinrich Nauen an Walter Kaesbach

Brief Walter Kaesbach an August Hoff

Briefe von Heinrich Nauen an Walter Kaesbach und andere Personen, aus den Jahren 1910–1925 und 1940 Archivmaterialien aus dem Bestand des Kunstmuseums Bonn, © Foto: David Ertel

Brief Heinrich Nauen an Erna Sieben

Museum August Macke Haus, Archiv

© Foto: David Ertel

Bildnisbüste Paul Klee

1931

Gips, bemalt

46 × 26 × 18 cm

Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf

Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf © Nachlass Zschokke

Bildnisbüste Heinrich Campendonk

1931

Bronze, gegossen

31 × 21 × 25,5 cm (ohne Sockel), Sockel: 7 × 13 × 14 cm

sign. (am Hinterkopf, Ligatur): AZ Stiftung Museum Schloss Moyland, MSM 20594

Foto: Kai Werner Schmidt © Nachlass Zschokke

308 Heinrich Nauen

Vorwort Donatella Fioretti: Abb. Georg W. Büxenstein & Comp (Fotografisches Atelier); W. Neumann & Co (Lichtdruck) Wohnhaus in Berlin, Brückenallee 4, Berlin, 1901. Papier; Hochformat; Lichtdruck, 25,6 × 20,7 cm. Inv.Nr. IV 643470 © Sammlung Stiftung Stadtmuseum Berlin. Vorwort Vanessa Sondermann: Walter Kaesbach in seinem Garten 1958, Foto: © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Fritz Eschen. Beitrag Vanessa Sondermann: Abb. 1 Walter Kaesbach und seine Kollegen an der Kunstakademie Düsseldorf, ohne Jahr (Bildnachweis: Kunstakademie Düsseldorf, Archiv); Abb. 2 Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Redslob, 1924, Brücke-Museum, Dauerleihgabe der Pressestiftung TAGESSPIEGEL Gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin (Bildnachweis: Brücke-Museum, Gemeinfreies Werk); Abb. 3 Heinrich Nauen, Jugendbildnis Dr. Walter Kaesbach, um 1909, Museum Abteiberg Mönchengladbach (Foto: Achim Kuklies); Abb. 4 Programmauszug des Arbeitsrates für Kunst, Titelblatt nach einem Holzschnitt von Unbekannt, 1919, Berlin (Bildnachweis: Archiv der Akademie der Künste, Berlin); Abb. 5 Erich Heckel, Madonna von Ostende, 1916, Folkwang Museum Essen (Bildnachweis: Archiv Erich Heckl, Hemmenhofen); Abb. 6 Wohnhaus Walter Kaesbach in Erfurt, Architekt: Karl Meinhardt, Zustand 2023 (Foto: Marcel Krummrich); Abb. 7 Wohnhaus Walter Kaesbach in Düsseldorf-Lohausen, Architekt: Karl Meinhardt, Zustand 2023 (Foto: Kai Werner Schmidt); Abb. 8 Ernst Aufseeser, Signet Haus Kaesbach, ca. 1930, Düsseldorf (Bildnachweis: MARCHIVUM Mannheim); Abb. 9 Alexander Zschokke, Bildnisbüste Paul Klee, 1931, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf; Abb. 10 Alexander Zschokke, Bildnisbüste Heinrich Campendonk, 1931, Stiftung Museum Schloss Moyland MSM 20594 (Foto: Kai Werner Schmidt); Abb. 11 Heinrich Campedonk, Probefenster Kunstakadeimie Düsseldorf (Foto: Stiftung Museum Moyland) © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 12 August Sander, Porträt Jankel Adler, 1924/1978 (Bildnachweis: Von der Heydt-Museum Wuppertal, © Foto: Antje ZeisLoi, Medienzentrum, Wuppertal), August Sander © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 13 Ernst Aufseeser, Wandgestaltung Düsseldorf, 1928 (Foto: Kunstakademie Düsseldorf); Abb. 14 Haus von Alfred und Thekla Hess, Erfurt. Zustand 2023 (Foto: Marcel Krummrich). Beitrag Cornelia Nowak: Abb. 1 Heinrich Nauen, Bildnis Dr. Walter Kaesbach, um 1918, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 9428 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 2 Eduard Bissinger, Das städtische Museum Erfurt (heute Kunstmuseen Erfurt, Angermuseum), frühe 1920erJahre (Reproduktion: Constantin Beyer/ Dirk Urban, Erfurt); Abb. 3 Promotionsschrift von Walter Kaesbach zum Werk der Maler Victor und Heinrich Duenwege und des Meisters von Kappenberg, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 4 »Vereinigung der Erfurter Museums-

freunde«, Mitgliedsausweis von Dr. Walter Kaesbach, Holzschnitte von Alfred Hanf, 1920, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 5 Hans Baldung Grien, Die Erschaffung der Menschen und Tiere, 1532, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 9318 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 6 Crucifixus aus Suhl-Heinrichs, Mitte 14. Jahrhundert, mit Überarbeitungen des 15. und 16. Jahrhunderts, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. I 201 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 7a Curt Herrmann, Blumenrhythmus, um 1920, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 6841 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 7b Curt Herrmann, Goldregen, um 1920, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 6842 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 8 Gerhard Marcks, Stehende Frau, um 1922, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. IV 936 (Foto: Dirk Urban, Erfurt), © VG Bild-Kunst Bonn 2024 © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 9 Lyonel Feininger, Barfüßerkirche II, 1923, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. VI 582 (Foto: Dirk Urban, Erfurt), © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 10 Erich Heckel, Wandmalereien im Angermuseum Erfurt (sog. HeckelRaum), 1922/24, Bildszene: Welt des Mannes (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 11 Christian Rohlfs, Dom und Severikirchein Erfurt, 1924, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. III 750 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 12 Dankschreiben des Erfurter Oberbürgermeisters Bruno Mann an Walter Kaesbach vom 1. Dezember 1924, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt). Beitrag Susanne Deicher: Abb. 1 Paul Klee, Bildarchitektur rot, gelb, blau (Architektur gestufter Kuben), 1923, Paul-Klee-Stiftung im Kunstmuseum Bern; Abb. 2 Piet Mondrian, Compositie, donkerekleuren, 1919, Den Haag, Haags Gemeentemuseum; Abb. 3 Paul Klee, Abend in Ägypten, 1929, Privatsammlung (Foto: Courtesy Galerie Kornfeld, Bern); Abb. 4 Pablo Picasso, Groupe de nus féminins (Drei weibliche Akte am Meer) 4.5.1921, C 1959/914, Staatsgalerie Stuttgart (Foto: © Staatsgalerie Stuttgart; Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2024); Abb. 5 Paul Klee, Pop und Lok im Kampf, 1930, Kunstmuseum Bern; Abb. 6 Paul Klee, Polyphonie, 1932, Kunstmuseum Basel; Abb. 7 Paul Klee, Kleine Felsenstadt, 1932, Kunstmuseum Bern; Abb. 8 Paul Klee, dein Ahn ?, 1933, Privatsammlung (Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin); Abb. 9 Albrecht Dürer, Selbstbildnis leidend, mit Marterwerkzeugen, 1522, Kunsthalle Bremen, Kupferstichkabinett, Kriegsverlust Lichtbildreproduktion (Foto: Kunsthalle Bremen © Karen Blindow – ARTOTHEK); Abb. 10 Albrecht Dürer, Kopf des toten Christus, 1503, British Museum London (Foto: The Trustees of the British Museum); Abb. 11 Pablo Picasso, Ohne Titel (Porträt eines Mannes), 1912, heutiger Standort unbekannt (Photographie von Alexis Brandt, publiziert in der Zeitschrift Camera Work, August 1912, S. 33); Abb. 12 Pablo Picasso, Das Absinth-Glas, 1914, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Berggruen (Foto: bpk/ Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen/Andres Kilger;

Pablo Picasso © Succession Picasso / VG BildKunst Bonn 2024); Abb. 13 Paul Klee, dein Ahn?, Detail, 1933 (Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin); Abb. 14 Albrecht Dürer, Christi Auferstehung (Kleine Passion), um 1510, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin (Foto: bpk/Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz). Beitrag Kunibert Bering: Abb. 1 Gertrud von Kunowski, Porträt Lothar von Kunowski, 1921 (Mit freundlicher Genehmigung der Nachlassverwaltung von Gertrud von Kunowski); Abb. 2 Fotografie Lothar von Kunowski (Foto: Archiv der Kunstakademie Düsseldorf); Abb. 3 Lothar von Kunowski, Orpheus, 1925 (Foto: Archiv der Kunstakademie Düsselorf); Abb. 4 Lothar von Kunowski, Die Kunsthochschule, 1925; Ausstattung: Ernst Aufseeser, Kunstakademie Düsseldorf (Bildnachweis: Kai Werner Schmidt). Zeitschriftendokumentation: Aus dem Portal zeit. punkt NRW und dem Archiv der Kunstakademie Düsseldorf, S. 289 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Anzeiger Nr. 29 vom 6.6.1926; GeneralAnzeiger vom 25.6.1927; Düsseldorfer StadtAnzeiger Nr. 41 vom 18.6.1926; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 213 vom 18.12.1926; Düsseldorfer Anzeiger Nr. 328 vom 27.11.1927; S. 290 und 291 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Rheinisches Volksblatt Nr. 270 vom 16.11.1928; Düsseldorfer StadtAnzeiger Nr. 295 vom 23.10.1928; DüsseldorferStadt-Anzeiger Nr. 1 vom 1.1.1929; Düsseldorf Anzeiger Nr. 82 vom 22.3.1928; Kölnische Zeitung Nr. 596/597 vom 29.10.1928; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 87 vom 27.3.1928; Bielefelder General-Anzeiger Nr. 60 vom 12.3.1929; S. 292 und 293 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 192 vom 13.7.1929; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 155 vom 6.6.1929; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 13 vom 13.1.1929; Der Querschnitt durch Alfred Flechtheim, 1. April 1928, Deckblatt; Der Querschnitt, Bd. 9, Heft 6, Dez. 1924, S. 34; Der Querschnitt durch Alfred Flechtheim, 1. April 1928, S. 5 und 6; S. 294 und 295 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorf StadtAnzeiger Nr. 192 vom 14.7.1929; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 190 vom 11.7.1930; Düsseldorfer Anzeiger Nr. 9 vom 9.1.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 24 vom 24.1.1931; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 96 vom 6.4.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 84 vom 24.3.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 95 vom 9.4.1930; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 24 vom 24.1.1930, S. 296 und 297 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 41 vom 10.2.1931; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 18 vom 18.1.1932; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 12 vom 12.1.1932, S. 298 und 299 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 10 vom 10.1.1932; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 12 vom 12.1.1932; Kölnische Zeitung Nr. 692 vom 24.12.1933, S. 300 und 301 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Wochenschau Nr. 19, wahrscheinlich 1932 Rückseite; S. 302 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Wochenschau Nr. 19, wahrscheinlich 1932 Vorderseite; Volksparole 1933, o. Datumsangabe. Letzte Seite: Walter Kaesbachs Haus in Hemmenhofen am Bodensee, Blick von der Gartenseite, Foto: Slg. Hans Koch, Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf

309 Fotonachweis und Copyright