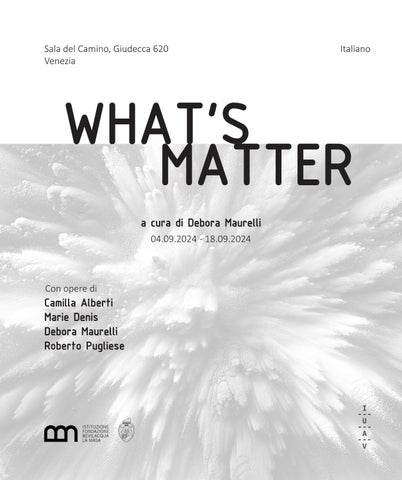

Italiano Sala del Camino, Giudecca 620

Venezia

Italiano Sala del Camino, Giudecca 620

Venezia

Con opere di

Camilla Alberti

Marie Denis

Debora Maurelli

Roberto Pugliese

a cura di Debora Maurelli

04.09.2024 - 18.09.2024

Nata a Bari nel 2000, Debora Maurelli si è laureata in Progettazione dell’Architettura presso il Politecnico di Milano e in Arti Visive e Moda presso lo IUAV di Venezia.

La sua pratica si sviluppa nella liminarità tra la progettazione artistica, curatoriale e allestitiva, indagando le possibilità di interazione tra i diversi ruoli in cui tradizionalmente si distingue il lavoro culturale. Partecipa alla mostra collettiva “Artefici del nostro tempo” a Forte Marghera (2024) e ha organizzato e curato il oneday event “Components of Existance” svoltosi in Via Garibaldi 1830, Venezia (2024).

Utilizzando media differenziati che spaziano dalla fotografia alla video arte, dall’oggetto editoriale alla progettazione di mostre, Maurelli cerca di elaborare un ambiente di lavoro ibrido in cui poter operare senza rimanere inscatolata in un ruolo specifico, seppur interagendo con gli altri agenti in campo - artisti, curatori, spazio fisico, materia altra.

Nata a Milano nel 1994, Camilla Alberti si è diplomata in Arti Visive e Studi Curatoriali presso la NABA.

La sua arte indaga le modalità attraverso cui il mondo viene costruito e abitato, esplorando le relazioni tra specie viventi e lo spazio circostante. Alberti utilizza un’ampia gamma di media, inclusi pittura, scultura e ricamo industriale, per creare scenari alternativi di coesistenza, sfidando il paradigma antropocentrico.

Le sue opere riflettono su rovine contemporanee e oggetti abbandonati, trasformando detriti in simboli di nuove narrazioni. Ha partecipato a mostre significative come “Neuro_Revolution” a Trieste (2020), “Agli scultori giovani” a Villa Necchi (2019), e “Swamp School” alla Biennale di Architettura di Venezia (2018). Attraverso il suo lavoro, Alberti invita a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo, proponendo un’esistenza meno antropocentrata e più armoniosa con le altre specie.

Nata in Ardèche nel 1972, Marie Denis vive e lavora a Parigi, dove ha sviluppato un approccio artistico che interroga il rapporto tra oggetti e loro potenziale reinvenzione. Dopo gli studi all’ENBA di Lione e una residenza presso la Villa Medici a Roma, ha esplorato i principi botanici attraverso installazioni e sculture che combinano materiali grezzi e oggetti fuori dal loro contesto culturale abituale. Le sue opere, che spesso percorrono i confini tra il naturale e l’artificiale, sono state esposte in mostre come “Renée ou la nature des choses” (2023-2024) e “Métaphores sportives” (2022), dimostrando un’incessante curiosità per la natura e le sue rappresentazioni. Attraverso un’intensa collaborazione con artigiani di varie discipline, Denis crea sculture che sono al tempo stesso riflessioni poetiche e indagini botaniche, invitando lo spettatore a riconsiderare il mondo naturale.

Roberto Pugliese, nato a Napoli nel 1982, vive e lavora nella stessa città, dove ha sviluppato un’arte che fonde visuale e sonoro in maniera innovativa. La sua produzione artistica si caratterizza per l’uso di tecnologie avanzate e software per creare installazioni cinetiche che modificano la percezione sensoriale dello spettatore. Attraverso l’uso di meccanismi elettronici e strumenti musicali tradizionali, Pugliese realizza opere che sono esperimenti visivi e sonori, spesso inseriti in contesti ambientali specifici. Ha esposto opere come “Soniche visioni olografiche” al Museo della memoria e della pace di Campagna e ha partecipato a progetti collaborativi significativi, come “Piazza del vento” con Renzo Piano a Genova (2017). La sua ricerca esplora il rapporto tra uomo e tecnologia, arte e suono, proponendo un’immersione totale in ambientazioni sonore e visive, che stimolano una nuova consapevolezza sensoriale nel pubblico.

What’s Matter introduce a una nuova percezione dello spazio abitativo condiviso tra umano e non umano e della distinzione tra naturale e artificiale.

Originariamente, il mondo naturale era visto come un’entità divina e immutabile, mentre quello artificiale come il dominio dell’ingegno umano, destinato a manipolare e controllare l’ambiente. Tuttavia, con il progresso della scienza e l’emergere della teoria dell’evoluzione di Darwin, si è sviluppata una nuova comprensione della natura come un sistema dinamico e in evoluzione, in cui anche gli elementi non umani sono considerati agenti attivi con storie proprie.

Addentrandosi nelle teorie postumane e nel vitalismo materialista la divisione tra naturale e artificiale viene totalmente messa in discussione. Tutti gli elementi dell’universo, siano essi umani, non umani, o tecnologici, sono interconnessi in una rete di relazioni complesse e reciproche. Questa visione allarga il concetto di agentività oltre l’umano, riconoscendo l’autonomia e l’efficacia di materiali e oggetti nel modellare la realtà. La nuova comprensione del mondo rifiuta i dualismi tradizionali, proponendo invece una visione monista in cui la materia è vista come intrinsecamente attiva e capace di autorganizzazione. Questo approccio apre la strada a nuove forme di interazione tra umani e non umani, in cui la produzione e la creazione non sono più viste come atti di imposizione su una materia passiva, ma come processi collaborativi che rispettano l’autonomia e la vitalità di tutti gli agenti coinvolti.

L’umanità riconosce la propria intrecciata dipendenza e le inflienze reciproce che si instaurano con il resto del cosmo vivente e inorganico. L’artefatto, l’oggetto tecnologico, la materia rielaborata, l’opera d’arte, in quanto frutti di processi produttivi atti alla trasformazione e alla definizione temporanea di una forma, assumono natura “inumana”, nel senso di una natura non umana che si connette a forme animali, vegetali, materiali, cibernetiche e planetarie.

I lavori presentati interagiscono in diverso modo con le tematiche centrali, mettendo in luce sfumature differenziate delle potenzialità produttive dell’atto artistico e delle relazioni che intercorrono tra umano produttore e materiali concreti e astratti con cui interagisce.

L’arte di Marie Denis esplora la fusione tra l’intelligenza vegetale e la sensibilità umana, sfidando la dicotomia tra naturale e artificiale attraverso un dialogo empatico con la materia. Utilizzando materiali sia naturali, selezionati per le loro forme uniche plasmate dall’evoluzione, sia artificiali, come oggetti riciclati, Denis crea opere che riflettono sul rapporto umano con il tempo e gli esseri viventi. I suoi interventi artistici, ispirati a tecniche artigianali, rivelano un approccio di collaborazione e ascolto nei confronti della materia, considerata vitale e capace di agire. Il suo lavoro, che si rigenera costantemente in un processo creativo di riciclo e reinvenzione, invita a una nuova contemplazione dell’interazione tra umano, naturale e artificiale, in un universo artistico che si espande come un moderno herbarium o una Wunderkammer, ricca di storia, memoria e significato.

La produzione artistica di Camilla Alberti esplora la metamorfosi degli oggetti abbandonati che, attraverso il contatto con elementi naturali e urbani, subiscono una trasformazione, sfumando i confini tra naturale e artificiale. Questo processo di “scioglimento” e ibridazione, descritto dall’artista come un “obbligo biologico”, riflette una visione in cui gli oggetti perdono la loro identità originaria per inglobarsi in un nuovo habitat, creando forme intricate e mostruose. Alberti è affascinata dall’archeologia urbana e dall’emergere di organismi imprevisti, proponendo una narrazione in cui il mostro, o l’organismo ibrido, diventa protagonista, ribaltando le narrazioni antropocentriche tradizionali. La sua opera invita a riflettere sulla continua metamorfosi del mondo, evidenziando la vitalità insita nella materia e la capacità degli oggetti di assumere nuove identità attraverso interazioni e relazioni diverse, creando un dialogo dinamico tra frammenti di realtà diversificate.

Roberto Pugliese esplora la fusione tra tecnologia e natura, sfidando la dicotomia tra naturale e artificiale attraverso opere che rendono i processi naturali percepibili tramite il linguaggio digitale. Il suo lavoro, che utilizza tecnologie avanzate come sensori e software per trasformare dati ambientali in suoni, sottolinea l’intimità tra esseri umani e macchine, riflettendo su come la tecnologia modifichi la nostra percezione del mondo. Le sue installazioni diventano esempi viventi di come arte e tecnologia possano collaborare per catturare e esprimere le energie della natura, creando opere che, pur essendo profondamente radicate nella fisicità e nello spazio, svelano la mutevolezza e l’imprevedibilità del mondo naturale. Pugliese

ci invita a riconsiderare i nostri rapporti con l’ambiente e la tecnologia, proponendo una visione in cui il digitale e l’organico si intrecciano in un dialogo continuo e co-creativo.

Le opere dei tre artisti creano un percorso non lineare, leggibile in maniera stratificata e interscambiabile, sovrapponibile nel suo procedere.

L’intervento di Debora Maurelli atomizza l’ambiente, facendo riemergere i materiali che costituiscono lo spazio architettonico.

L’identità vitale dello spazio si mostra nuovamente al pubblico, abbandonando la staticità del suo essere architettonico attraverso la rielaborazione e esposizione degli agenti ancora esistenti che lo costituiscono. Il visitatore, all’inizio o alla fine della mostra, viene invitato a far interagire il suo flusso della coscienza con i flussi dei materiali che vengono messi a disposizione su un grande banco. Per osservare come le proprie decisioni sono solo in parte decisive, poichè strettamente legate e influenzate dalle qualità incipienti di ciascun agente attivo.

*Per la collocazione delle opere apri la pianta alla fine del booklet Il percorso espositivo

What’s Matter (2024)

Tavolo interattivo in acciaio nero, con superficie orizzontale superiore retroilluminata, materiali vari Vengono presentati sfusi i materiali che costuiscono lo spazio architettonico e che si incontreranno lungo il percorso. Il visitatore è invitato a interagirvi, spostandoli, mischiandoli e scoprendo le loro caratteristiche e i loro comportamenti in relazione l’uno all’altro e all’essere umano stesso.

What’s Matter. Pareti perimetrali (2024)

Espositori in acciaio nero, laterizio, marmorino

Bizzarre Remains. Remain 1 (2022)

Ricamo industriale su tessuto di cotone

Parte di una serie di due opere, il ricamo plasma un’organismo dalle forme complesse e sconosciute, proseguendo la ricerca iniziata da Alberti nello scultoreo. Le figure rappresentate aprono lo scenario contemporaneo verso l’accettazione della complessità, passando attraverso l’ibridazione e la metamorfosi continua. Corpi bizzarri ricamati attraverso l’uso di macchine industriali multi-teste, esse stesse “creature” con cui interagire, sono ispirati ai decori dei tessuti settecenteschi custoditi nell’archivio di Fondazione Ratti, dove la ricerca per la produzione di queste opere è iniziata.

The Myth of Timeless Strangers. Dipinto 2 (2022)

Acrilico su lino

In continuità con Bizzarre Remains, la serie di acrilici su lino costituita da due dipinti rappresenta organismi ibridi e afferenti al tema del “mostro” in

quanto risultato di commistioni e stratificazioni. Le forme analizzate attraverso la pittura sono semi, foglie, gallerie di talpe, alveari, formicai, batteri, microroganismi, resti animali, vegetali e fungini. Rovine esistenziali. Una crasi di realtà fuse in corpi sconosciuti.

4b The Myth of Timeless Strangers. Dipinto 1 (2022)

Acrilico su lino

Secondo acrilico della serie, affiancato al primo nella definizione di un universo costituito da organismi altri costantemente in formazione e crescita, dai passati multipli e i futuri plurimi.

5 Composizione di Nella Wunderkammer (2020)

Fogli di carta, Asplenium phyllitis in bagno di rame, fiori di loto neri, serigrafia su acciaio, scatole nere, gusci di cocco

L’opera rappresenta un intrigante dialogo tra il foglio bianco e la realtà tangibile, attraverso l’elaborazione di elementi sia organici che inorganici. Nella composizione, volumi e texture emergono dal foglio come frammenti di un mondo naturale di materia inorganica che prende la forma di elementi biologici. Questa interazione tra la carta come spazio vuoto e gli oggetti che vi sono posizionati sopra, ci invita a riflettere sul processo creativo dell’artista che, come un alchimista, trasforma e intergisce con la vitalità degli elementi naturali e li trasla in un inedito processo produtivo basato sull’ascolto di elementi multipli.

6

Concerto per natura morta variante 2022 (2022)

Tronco vuoto, exciters, sistema di riproduzione audio stereo, composizione stereofonica

La scultura sonora vuole riflettere sulla relazione tra naturale e tecnologia, spostando il punto di vista dalla rivalità a un accordo armonico. Il tronco, morto per cause naturali, è stato svuotato e sulla superficie sono stati posizionati degli exciter, altoparlanti che utilizzano un sistema di vibrazione meccanica che mettono in risonanza la superficie facendola diventare essa stessa un altoparlante.

La composizione costituita con field recording registrata in parchi naturali miscelati con suoni elettronici presenta un dialogo tra suoni di origine naturale e suoni sintetici. Per ascoltare in maniera ottimale la traccia, il visitatore deve abbracciare il tronco: un gesto simbolico che rimanda a un riavvicinamento tra l’essere umano e l’habitat naturale, tramite il mezzo tecnologico.

What’s Matter. Camino (2024)

Sostegni in acciaio neri da soffitto e da pavimento, cemento in polvere, gesso in polvere, resina allo stato solido, marmo bianco allo stato grezzo

Herbier de curiosités (2017)

Sabbia, manichino in legno, Asplenium phyllitis in bagno di rame

La scultura sembra risalire dal pavimento, e i suoi elementi si estendendono nello spazio come un’esplosione controllata di materia organica. L’assemblaggio riflette il tema della metamorfosi

e dell’interazione tra umano e ambiente: la manipolazione artistica interagisce con i materiali inorganici per la definizione di una nuova forma che sfida la percezione del naturale.

Questa scultura può essere vista come un’interpretazione artistica della relazione tra la creatività umana e la forma organica, dove l’artista agisce come mediatore tra la materia e l’immaginazione, suggerendo una sinergia tra l’essere e l’ambiente circostante.

3b Bizzarre Remains. Remain 2 (2022)

Ricamo industriale su tessuto di cotone

Seconda opera delle serie, è l’ultimo contributo bidimensionale alla mostra di Alberti, aprendo la strada alle esplorazioni scultoree. Il corpo ricamato, derivante dalla sovrapposizione e dal mescolamento di grandi infiorescenze fantastiche, motivi geometrici e architetture orientaleggianti, assume forme “mostruose” che rimandano a future esistenze.

9

Blended Matter. Corpo Marrone 3 (2023)

Fondi di caffè, farina di semi di lino, colla di zucchero e farina e colla a base d’acqua

Viene presentata una delle 7 sculture della serie

Blended Matter. Le rovine diventano qui materia per il nuovo costruire e danno forma a nuove esistenze ibride nella tridimensionalità. Bollite, essiccate, polverizzate e miscelate in composti legati da colle naturali derivate dall’amido di mais o di riso.

Il processo scultoreo si radica nello studio di retroscena artigianali antichi e lavoro manuale esprimendo la potenzialità delle rovine attraverso la duttilità dell’alchimia per permettere l’esplorazione

di nuove possibilità scultoree che siano attente all’urgenza di un cambio di paradigma votato alla coesistenza, all’ibridazione e all’interrelazione tra le specie di un mondo naturale di materia inorganica che prende la forma di elementi biologici.

10 What’s Matter. Cavidotto (2024)

Sostegni in acciaio neri da pavimento, marmo rosa allo stato grezzo

11 What’s Matter. Copertura (2024)

Cavi in acciaio nero, ramo di castagno, tavelle in laterizio, ferro al naturale, cemento

Sospesi dall’alto i materiali che costituiscono la copertura con capriate lignee e rivestimento in laterizio, si avvicinano al visitatore.

12 Alocasia (2021)

Valigia in pelle, pale in legno e foglia di palma con patina di grafite

Posata su una valigia nera, la scultura interpreta la vegetazione attraverso elementi metallici che richiamano le venature e le strutture di una foglia gigante, con steli che si estendono lungo il pavimento. La foglia in questo lavoro interagisce con degli elementi fortemente antropici. Pale utilizzate dall’uomo come strumenti di produzione. Ancora una volta, però, Denis introduce un accostamento tra elementi che rimangono in bilico tra l’essenza naturale a artificiale, per cui forma, materia e uso si risemantizzano.

What’s Matter. Pavimentazione (2024)

Sostegni in acciaio neri da pavimento, cocciopesto, granulati di marmo e pietre

What’s Matter. Serramenti (2024)

Sostegni in acciaio neri da pavimento, polvere di vetro, legno

Blended Matter. Corpo Nero 3 (2023)

Carbone, colla di zucchero e farina

Questa scultura fa parte della seconda fase del progetto Blended Matter. Qui, la potenzialità della rovina espressa attraverso la duttilità della chimica viene amplificata dall’impiego ulteriore della biologia. I biomateriali risultanti dai processi trasformativi dei materiali naturali utilizzati per la costituzione delle sculture, diventano terreno fertile per la coltura di organismi vivi. Si costituiscono sculture metamorfiche, organismi ibridi dalle forme decentralizzate sulla cui superficie sono impiantati licheni di specie diversa che proliferano in maniera incontrollata, modificando la forma e l’identità di questi oggetti.

Gli organismi risultanti derivano da sistemi relazionali di equilibrio tra l’artista e il lichene, a sua volta frutto della relazione tra un fungo e un’alga. Un corpo multiplo basato sul bilanciamento di esistenze normalmente separate.

Blended Matter. Corpo Marrone 2 (2023)

Fondi di caffè, farina di semi di lino, colla di zucchero e farina

Anche questa scultura/organismo fa parte della seconda fase del progetto Blended Matter. In una ulteriore configurazione, la scultura permette di osservare le possibilità trasformative che i licheni

permettono di raggiungere sulla superficie di questi materiali.

La serie è ancora in corso, attualmente conta cinque sculture che interagiscono con i licheni, ed è stata sviluppata nei laboratori dell’Università KarlFranzens di Graz (Austria), grazie alla collaborazione del Dott. Martin Grube (Professore all’Istituto di Biologia e Lichenologo).

16 Unità minime di sensibilità (2011)

Speaker, circuiti, computer, schede audio, cavi, sensori, software

L’opera rappresenta un’intima fusione tra natura e tecnologia, dove il software trasforma dati ambientali raccolti da sensori esterni in suoni, creando un’installazione interattiva che non solo coinvolge l’ascoltatore ma dialoga direttamente con l’ambiente circostante. L’arte elettronica qui manifesta la sua fisicità attraverso una serie di speaker che, come rami di un salice piangente, trasmettono le variazioni naturali allo spazio espositivo e il visitatore vi si può infiltrare fisicamente e sonoramente, per riscoprire il mondo esterno in modo differente e rivedere i confini tra i corpi e gli spazi.

17 Composizione di L’herbier estampe (2019)

Elementi vegetali, cartone, grafite, cornici

Questa composizione, esposta sia a parete sia a pavimento, invita gli osservatori in un dialogo interattivo, presentando una serie di opere che ritraggono elementi erbacei e fiori di loto. Gli elementi, alcuni lasciati nella loro forma naturale e

altri rielaborati con l’utilizzo di grafite e fogli di metallo, esplorano la transizione tra l’essenza organica e la sua rappresentazione e il ruolo dell’organico stesso in questa trasposizione.

L’installazione a pavimento, che il visitatore può mescolare e riordinare, offre una partecipazione fisica all’esplorazione dell’opera, suggerendo la mutabilità della percezione e la relazione dinamica tra l’umanità e il mondo naturale.

18 What’s Matter. Cartongesso (2024)

Sostegni in acciaio neri da parete, cartone, profilo a C in acciaio, gesso in polvere

“la fine del sogno tutto umano per cui la realtà ha senso solo per gli umani. Ora che abbiamo fatto il primo passo fuori dal bozzolo del mondo, abbiamo la possibilità di stringere nuove alleanze tra umani e non umani”

T. Morton

Questa pubblicazione accompagna

la mostra “What’s Matter”

a cura di Debora Maurelli

con opere di Camilla Alberti, Marie Denis, Debora Maurelli e Roberto Pugliese

Si ringraziano:

Marie Denis, Roberto Pugliese, Camilla Alberti

Galerie Alberta Pane (Venezia), Galleria Mazzoli (Modena), Casa degli Artisti (Milano)

Fondazione Bevilacqua La Masa

Università IUAV

Comune di Venezia

Finito di stampare: luglio 2024