Les outils

Usuels et Génératifs

dans la conception de

dans la conception de

PB : Comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ?

Mémoire de master

Damien Blachier

Promoteur : Salvator-John Liotta

2023-24

Faculté d’architecture de l’ULB : La Cambre Horta

Remerciements

Abstract

INTRODUCTION

1. Avant-Propos

2. Contextualisation

3. Problématique

4. Plan du mémoire

1. Les atmosphères architecturales

1.1 L’atmosphère

1.1.1 La notion d’atmosphère

1.1.2 Recherche contemporaine de l’atmosphère

1.1.3 Les critères de la dimension sensorielle

1.2 Définition actuelle

1.2.1 Peter Zumthor

1.2.2 Gregoire Chelkoff

1.2.3 Elisabetta Canepa

1.3 Le rôle de l’outil de conception dans la qualité de l’atmosphère

1.3.1 Critères d’appréciation des atmosphères contemporaines

1.3.2 L’enjeu de la maîtrise du processus

2. Les outils de représentation de l’architecte

2.1 Les outils manuels

2.1.1 Le dessin, la perspective, les axonométries

2.1.2 Les maquettes physiques

2.1.3 La photographie photomontage collages

2.2 Les outils digitaux

2.2.1 Les outils DAO CAO

2.2.2 Les outils matriciels

2.2.3 Les outils BIM et paramétriques

2.3 Les outils de visualisation numérique

2.3.1 Les outils de rendu intégrés

2.3.2 Les outils de rendu spécialisés

2.3.3 Les outils de visualisation en Réalité Virtuelle

2.4 Influence des images et des médias numériques

2.4.1 Impact sur la perception des espaces

2.4.2 Enrichissement du processus créatif

2.4.3 Mise en garde de Jacques Lucan

3. Outils génératifs de l’architecte

3.1 Les outils LLM

3.1.1 Définition et fonctionnement des LLM

3.1.2 Analyse fonctionnelle, interface type et prompts

3.1.3 Les outils aboutis (Présentation des outils fonctionnels)

3.1.4 Les outils IA intégrés aux outils digitaux traditionnels

3.2 Les capacités de ces outils aujourd’hui

3.2.1 Impact sur le processus de conception

3.2.2 Leur intégration dans des projets actuels

3.2.3 Limites et défis

3.3 Constats et enjeux

3.3.1 Enjeux éthiques et sociaux

3.3.2 Potentiels et opportunités

3.3.3 Risques et précautions

MÉTHODOLOGIE

1. Collecte des données

2. Recherche documentaire

3. Conférences et films d’archives

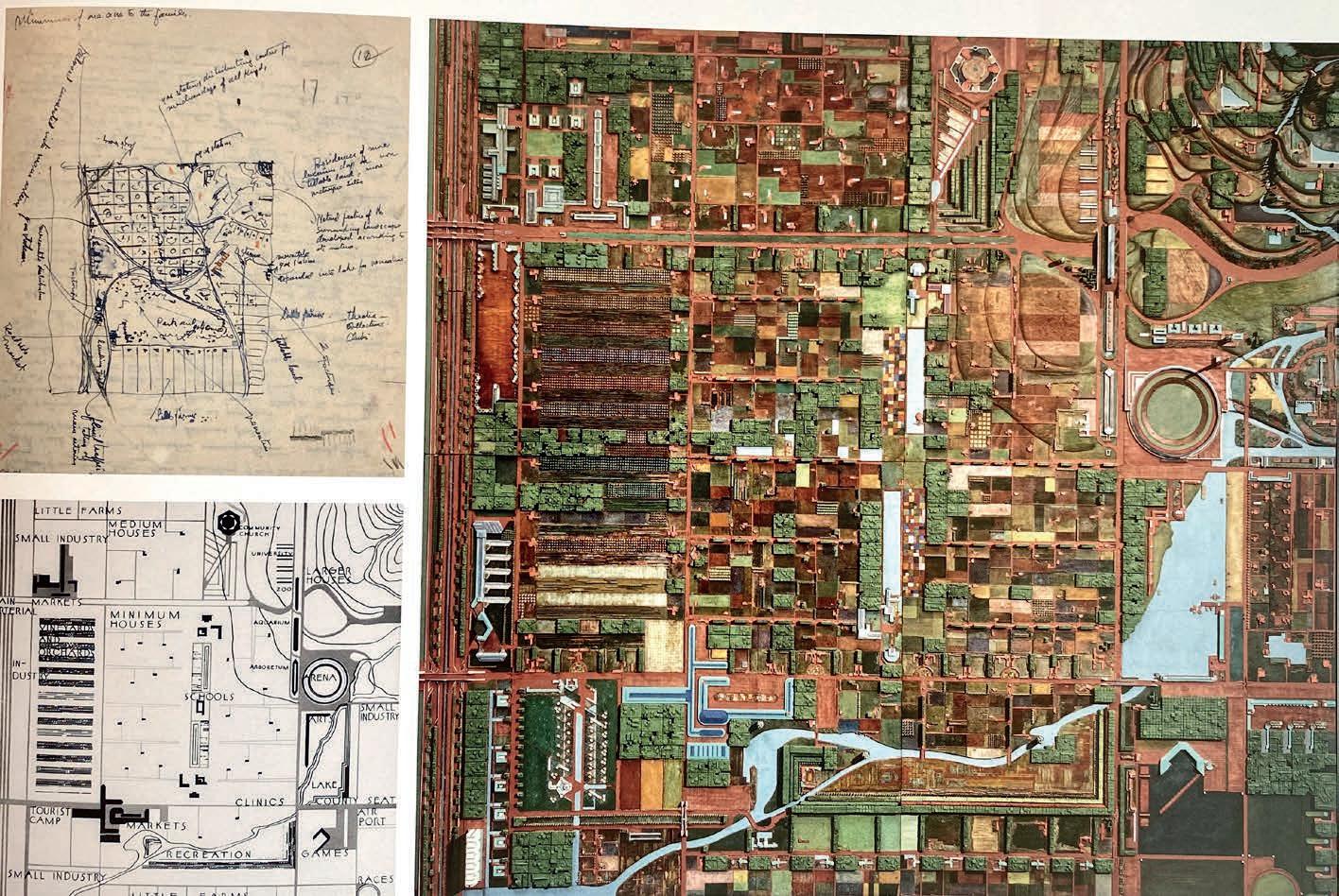

A. Les outils manuels : Frank Lloyd Wright et la Maison sur la Cascade

A.1 Contexte historique

A.1.1 Les outils de Frank Lloyd Wright

A.1.2 Les techniques de composition de Frank Lloyd Wright

A.2 Analyse de la villa sur la cascade

A.2.1 Conception

A.2.2 Rapport à l’atmosphère

A.2.3 Mise en œuvre

A.3 Résultats d’analyse

A.4 Conclusion

B. Les outils paramétriques : The mountain, BIG et Ycone, Jean Nouvel

B.1 Contexte historique

B.2 Analyse de The Mountain de Bjarke Ingels Group

B.2.1 Les techniques de composition de BIG

B.2.2 Conception

B.2.3 Rapport à l’atmosphère

B.2.4 Mise en œuvre

B.2.5 Résultats d’analyse

B.3 Analyse de Ycone de Atelier Jean Nouvel

B.3.1 Les techniques de composition de AJN

B.3.2 Conception

B.3.3 Rapport à l’atmosphère

B.3.4 Mise en œuvre

B.3.5 Résultat d’analyse

B.4 Conclusion générale Les Outils paramétriques dans le logement d’aujourd’hui

C. Les outils génératifs : La thèse de Stanislas Chaillou et Mjøstårnet Tower, Voll Arkitekter

C.1 Introduction de la recherche AI + Architecture, Towards a New Approach

C.1.1 Les outils génératifs

C.1.2 Les possibilités de conception

C.1.3 Le processus conception génératif selon Stanislas Chaillou

C.1.3.1 Les GANs

C.1.3.2 La génération de plan le «Pipeline»

C.1.3.3 L’empreinte

C.1.3.4 La disposition

C.1.3.5 L’aménagement

C.1.3.6 L’assemblage d’appartements

C.1.3.7 Les styles

C.1.3.8 Les Métriques

C.1.3.9 Les Atmosphères

C.1.3.10 Conclusion

C.2 L’état actuel de l’utilisation des Outils Génératif dans la pratique architecturale

C.3 Le processus de conception via les Outils Génératif «no-code»

C.3.1 Les outils précurseurs : génération d’images et analyse urbanistique

C.3.2 L’évolution du choix et des spécialités

C.3.3 Le nouveau processus de conception

C.3.4 Les gains : Rapidité / Précision

C.3.5 Vision

C.3.6 L’avis de Mark Burry

C.3.7 L’avis d’Antoine Picon

CONCLUSION

1. Objectifs

2. Résultats

3. Perspective

Bibliographie Glossaire

Abstract

La question de l’habitat a toujours été au cœur des débats d’architecture, au cours de mon parcours académique j’ai développé un intérêt marqué pour les atmosphères domestiques et leur méthode de représentation. Ces expériences m’ont permis de découvrir comment les outils de conception influencent l’expérience de la compréhension approfondie de l’importance cruciale des atmosphères domestiques dans la conception architecturale. Cette recherche vise à explorer l’évolution des outils de représentation architecturale et à examiner comment ces outils influencent la conception et des atmosphères domestiques. La recherche se demande comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ? En s’appuyant sur une méthode d’analyse chronologique, cette étude se divise en trois parties principales : les outils de représentation manuelle avant l’ère numérique, la transition vers la numérisation et l’arrivée des outils numériques, et enfin, l’impact des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle sur la représentation et la conception des espaces domestiques.

La première partie de cette recherche se concentre sur l’ère prénumérique, analysant des œuvres de figures emblématiques comme Frank Lloyd Wright, pour comprendre comment les méthodes traditionnelles influençaient la conception des atmosphères. La deuxième partie examine la transition vers la numérisation, en mettant en lumière des pionniers tels que Bjarke Ingels et Jean Nouvel, pour évaluer comment les outils numériques ont transformé la représentation architecturale et son impact sur les espaces de vie. La troisième et dernière partie se penche sur l’avenir, explorant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la conception architecturale et son potentiel pour redéfinir les atmosphères domestiques.

À travers cette recherche, je cherche à démontrer comment chaque évolution technologique a influencé la manière dont les architectes conçoivent et représentent les atmosphères domestiques, offrant de nouvelles perspectives sur la relation entre technologies, conception architecturale, qualité spatiale et expérience de l’espace.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes professeurs John Salvatore Liotta et David Erkan, pour leur accompagnement tout au long de mon parcours académique. Leur expertise et leurs conseils dans les domaines de l’architecture contemporaine, digitale, BIM et paramétrique ont été d’une grande aide pour mes recherches et la rédaction de ce mémoire. Leur passion pour l’enseignement et leur dévouement à l’égard de leurs étudiants se sont manifestés dans chaque interaction, enrichissant mon expérience académique et personnelle. Leur soutien a été précieux pour surmonter les défis rencontrés et pour approfondir mes connaissances dans ces domaines.

Je remercie également mes amis et ma famille pour leur soutien moral et leurs encouragements constants, qui ont été essentiels tout au long de ce processus.

Avant-Propos

Contextualisation

Problématique Plan du mémoire

INTRODUCTION

Au cours de mon parcours académique en master, j’ai eu l’opportunité de travailler dans l’atelier «Logement innovant». Cette expérience s’est révélée être une expérience fascinant à travers les complexités et les subtilités de l’habitat moderne. J’ai découvert une multitude de questions et de défi s qui se posent inévitablement lorsqu’on envisage les logements de demain.

Cette exploration m’a non seulement permis d’acquérir une compréhension de l’architecture résidentielle contemporaine, mais m’a également conduit à développer un intérêt particulier pour les aspects moins tangibles, mais tout aussi essentiels de nos espaces de vie. L’une des révélations les plus signifi catives de cette période a été la reconnaissance de l’importance cruciale des espaces intérieurs et de l’ambiance du lieu.

En travaillant en parallèle dans la Question d’Architecture « Architecture et Parametric Design », j’ai été captivé par l’impact profond de la dynamique spatiale sur l’expérience humaine. J’ai appris que la conception des espaces intérieurs ne se limite pas à l’esthétique ou à la fonctionnalité, elle englobe également la manière dont ces espaces infl uencent les sens et interagit avec les usagers.

À travers mes recherches personnelles, je me suis grandement intéressé au travail de Grégoire Chelkoff qui souligne l’importance de concevoir l’architecture comme une culture sensorielle de l’environnement habité, mettant l’accent sur une approche modale plutôt que causale des dimensions physiques et sensorielles.

Inspiré par cette vision, ce mémoire vise à encourager une approche plus intégrée de la conception architecturale, où la complexité et la beauté sont pleinement exploitées pour enrichir l’expérience spatiale à l’intérieur.

Ceci implique un examen critique des pratiques actuelles et propose une réfl exion sur la manière dont les architectes peuvent mieux utiliser les technologies et techniques paramétriques pour créer des ambiances.

Ce mémoire se veut donc être une exploration de la manière dont la dimension sensible de l’architecture peut être intégrée dans l’utilisation des technologies modernes, telle que le BIM et l’IA, pour enrichir notre compréhension, notre conception et notre expérience de l’espace architectural.

Dans le cadre de mon parcours académique en tant qu’étudiant d’architecture, l’importance de l’atmosphère émerge comme un défi majeur. Dès la seconde partie du XXe siècle, apparait une diminution de l’intérêt pour l’espace perçu dans le domaine du logement et d’autant plus au sein du le logement social, principalement pour cause de la reconstruction. Les enseignements sensibles, comme ceux de Le Corbusier qui valorisaient la qualité de l’expérience à travers la promenade architecturale, ont été remplacés par une préoccupation croissante en l’efficacité structurelle et fonctionnelle, au détriment des qualités spatiales qui apportent une valeur ajoutée à l’habitat.

Cela s’est plutôt traduit par une réduction de l’engagement de l’architecte dans la création d’espaces de qualité et de l’expérience vécue par les usagers. Dans ce contexte, l’architecte est souvent perçu comme un acteur qui, en s’alignant sur les exigences des commanditaires, privilégie la rentabilité économique au détriment de la qualité des logements. Cette orientation vers une maximisation des gains financiers conduit à une standardisation des constructions, où les considérations économiques priment sur l’innovation architecturale et le bien-être des occupants.

De plus, dans notre ère actuelle, marquée par des périodes de confinement et encore aujourd’hui de télétravail qui oblige les individus à passer la majeure partie de leur temps dans leurs espaces domestiques, nous constatons que de nombreux logements ne répondent pas aux besoins contemporains. Souvent, ces espaces sont perçus comme étant trop exigus, mal agencés, excessivement ensoleillés, ou encore trop chauds, révélant ainsi une carence dans leur conception. Parallèlement, la crise du logement, exacerbée par un déficit de solutions adéquates et des problèmes de logement de piètre qualité, coexiste avec les défis écologiques posés par le secteur de la construction. La solution envisagée à cette problématique réside dans une densification réfléchie, qui, tout en répondant au besoin pressant de logements, intègre des considérations écologiques.

En réponse à ces défis, l’architecture paramétrique émerge comme un domaine d’intérêt pour les architectes qui cherchent à concevoir rapidement et efficacement tout en respectant des critères écologiques. L’utilisation de logiciels avancés facilite la visualisation des espaces intérieurs, la prévision des atmosphères, et l’optimisation de l’ensoleillement ainsi que l’intégration de matériaux de construction et de l’efficacité des stratégies d’isolation. Ce processus permet une maîtrise accrue du design, de la construction, et de la mise en œuvre, contribuant ainsi à la création d’espaces de qualité qui répondent aux exigences actuelles.

Face à la standardisation des constructions et à la prééminence des impératifs financiers, une réaction significative se dessine dans le monde de l’architecture. L’émergence et l’adoption croissante des outils de modélisation des informations d’un bâtiment (BIM)et des logiciels paramétriques représentent une véritable lueur d’espoir. Ces technologies offrent une voie prometteuse pour réconcilier rentabilité économique et qualité architecturale, marquant ainsi le début d’une renaissance dans la conception et la réalisation de l’espace bâti.Cette vision globale permet d’anticiper et de résoudre les problématiques potentielles, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en optimisant la qualité et la performance des bâtiments. Parallèlement, l’utilisation des logiciels paramétriques ouvre de nouvelles perspectives en termes de personnalisation et d’innovation architecturale. En permettant aux architectes de manipuler et d’ajuster les paramètres de conception en temps réel, ces outils facilitent l’exploration de formes complexes et la création d’espaces véritablement adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Loin de se limiter à une démarche purement esthétique, l’approche paramétrique encourage une réflexion approfondie sur la fonctionnalité, l’efficacité énergétique et l’intégration harmonieuse des bâtiments dans leur environnement.

Cependant l’arrivée de l’informatique autour des années 2000 à pour tant promis qu’enfin les architectes allaient pouvoir modéliser, visualiser et anticiper la conception du projet, mais cela n’a pas radicalement changé la donne au sujet des atmosphères.

Dans le contexte actuel de l’architecture, où l’efficacité économique et la standardisation des constructions prédominent souvent au détriment de la qualité et de l’individualité des espaces de vie, l’émergence et l’adoption des outils de modélisation des informations du bâtiment (BIM) et des logiciels paramétriques représentent un tournant. Ces technologies offrent une nouvelle perspective, permettant de réconcilier les contraintes économiques avec les aspirations à une architecture plus riche et personnalisée.

De plus, les outils d’intelligence artificielle ou dits génératifs, arrivés depuis peu, offrent aux architectes une grande capacité d’expérimentation. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de générer une vue, un plan, un rendu spatial d’un logement très rapidement et d’en optimiser son ambiance et son atmosphère, répondant ainsi de manière plus précise aux besoins et désirs des usagers.

Cependant, cette évolution technologique pose une question fondamentale : Comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ? Comprendre cette dynamique est crucial pour évaluer l’impact réel des nouvelles technologies sur la qualité de vie des occupants et sur l’évolution de la pratique architecturale elle-même. Les outils numériques, tels que le BIM, les logiciels paramétriques, les outils de rendus et les outils IA, permettent des visualisations réalistes et amplifie encore plus la capacité d’expérimentation, mais cela soulèvent également des questions sur leur influence sur la perception sensorielle et émotionnelle des espaces.

D’après l’engouement de la presse d’architecture (Pavillon de l’Arsenal, 2020) , les outils d’IA et génératifs, tels que les logiciels basés sur l’intelligence artificielle et les algorithmes de conception, faciliteraient une approche plus intégrée et éclairée dans le choix des matériaux. En permettant aux concepteurs de simuler l’impact de différents matériaux sur l’ambiance et l’esthétique des espaces de vie, ces outils encouragent une réflexion plus profonde sur la durabilité, l’économie et l’impact écologique des constructions. Cependant, cette capacité à créer des représentations idéalisées suscite une interrogation sur la fidélité de ces simulations à la réalité construite et la capacité de ces outils à capturer les nuances et les subtilités des matériaux et de l’interaction spatiale dans un environnement réel.

Il est vrai que les avancées techniques rendues possibles par les outils d’IA et les techniques génératives ont le potentiel de permettre une exploration plus libre des potentialités architecturales. Ces outils permettent de concilier esthétique, fonctionnalité et performance environnementale de manière harmonieuse, tout en offrant la possibilité de traiter l’architecture, l’enveloppe du bâtiment et son atmosphère de façon plus indépendante. Néanmoins, cela soulève la question de la cohérence globale dans la conception finale et de la capacité des architectes à maîtriser l’harmonisation de ces aspects pour répondre aux défis écologiques et sociaux contemporains.

D’après la thèse de Stanislas Chaillou (Chailloux, 2020), l’incorporation de données qualitatives et sensorielles dans la méthode de conception assistée par IA représente une avancée majeure pour l’amélioration de l’expérience des espaces de vie. En prenant en compte des aspects tels que l’acoustique, la qualité de l’air et la luminosité naturelle dès les premières étapes de conception, ces outils permettent de concevoir des espaces qui répondent non seulement aux besoins fonctionnels, mais aussi au bien-être des occupants. Cependant, il est crucial de questionner dans quelle mesure cette approche qualitative et sensorielle peut être généralisée sans perdre de vue les spécificités et les particularités de chaque projet. Ainsi, en établissant ce cadre de recherche, l’ambition est de questionner le fonctionnement des outils d’IA et génératifs afin de préciser l’impact réel de ces outils sur les atmosphères conçues. Il est essentiel d’examiner de manière critique et analytique les avantages tangibles et les limitations inhérentes à ces technologies, tout en évaluant comment elles influencent la créativité et la capacité des architectes à répondre aux besoins humains complexes et variés. Ce regard critique vise à déterminer si l’IA et les outils génératifs représentent véritablement un progrès dans la conception architecturale ou s’ils introduisent de nouveaux défis et considérations éthiques.

Cette étude a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

1. Comment ces outils influencent-ils la créativité et l’innovation des architectes dans le processus de conception ?

2. Dans quelle mesure les outils d’IA et génératifs améliorent-ils la conception des atmosphères architecturales, la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces ?

3. Quels sont les défis éthiques et techniques liés à l’intégration des outils d’IA et génératifs dans la pratique architecturale ?

Malgré l’intérêt croissant pour l’utilisation des outils d’IA et génératifs en architecture, la plupart des recherches précédentes se sont concentrées sur les avantages technologiques et les potentialités créatives de ces outils. Il est donc crucial de dépasser cette perspective technocentrée pour explorer les implications plus profondes de ces technologies sur la pratique architecturale et la qualité des espaces de vie. Cette étude vise à questionner non seulement les capacités techniques des outils d’IA et génératifs, mais aussi leur impact réel sur la création d’espaces vivants, enrichissants et durables. L’ambition est de comprendre comment ces outils peuvent être utilisés pour servir une architecture centrée sur l’humain, tout en répondant aux défis contemporains de durabilités et d’efficacités.

Hypothèse 1 : Les outils d’IA et génératifs ont le potentiel de créer des atmosphères architecturales plus personnalisées et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Hypothèse 2 : L’intégration de ces outils dans le processus de conception améliore la précision et l’efficacité, tout en stimulant l’innovation architecturale.

Hypothèse 3 : Les défis éthiques et techniques liés à l’utilisation de ces outils peuvent être surmontés par une formation adéquate des architectes et une vigilance continue dans leur application.

Les hypothèses de cette recherche se concentrent sur le potentiel des outils d’IA et génératifs à transformer la conception architecturale. Premièrement, ces outils peuvent créer des atmosphères architecturales hautement personnalisées en tenant compte des besoins spécifiques des utilisateurs grâce à l’analyse de données comportementales et environnementales. Deuxièmement, leur intégration améliore la précision et l’efficacité du processus de conception tout en stimulant l’innovation, car ils permettent une exploration rapide de multiples options et automatisent les tâches répétitives. Enfin, bien que des défis éthiques et techniques subsistent, une formation adéquate des architectes et une vigilance continue peuvent surmonter ces obstacles, garantissant une utilisation responsable et bénéfique de ces technologies dans la création de meilleurs espaces de vie.

Pendant la lecture des ouvrages et des études de cas sur les outils d’IA et génératifs, j’ai décidé de me concentrer sur leur impact spécifique sur la conception des atmosphères architecturales. Pour éviter de tomber dans une analyse technocentrée, je propose une structure de recherche plus ciblée sur les aspects sensoriels, émotionnels et pratiques de l’intégration de ces technologies. Chaque partie sera introduite par un état de l’art suivi d’une analyse de cas contemporains mettant l’accent sur les possibilités offertes par les outils d’IA et génératifs. Une dernière analyse permettra d’élaborer une conclusion sur le potentiel réel et les défis de l’intégration de ces technologies dans la pratique architecturale contemporaine.

Ce mémoire est divisé en cinq parties. La première a pour but d’introduire la phase de recherche en exposant le chemin de pensée propre qui m’a amené au choix de ce sujet lié à la conception de l’atmosphère et de la texture dans le logement. Pour donner suite à l’exposition de la problématique sur l’habitat de qualité, un état de la matière est présenté pour spécifier la mesure des termes employés et permettre au lecteur de comprendre les notions qui lui seront présentées par la suite à travers 3 grands points.

Le premier point, consacré aux outils manuels, vise à explorer l’importance historique des techniques traditionnelles de représentation architecturale. Nous y aborderons des méthodes telles que le dessin à la main, les croquis, la photographie et le collage. À travers des analyses de cas spécifiques, cette section mettra en lumière comment ces outils permettent aux architectes de matérialiser leurs visions et de créer des atmosphères distinctes. Nous examinerons également comment ces techniques ont ouvert de nouvelles perspectives créatives.

Le deuxième point se focalise sur les outils digitaux. Cette section présentera un état de l’art des technologies numériques en architecture, notamment les logiciels de modélisation 3D, le BIM et les outils paramétriques. L’analyse se portera sur leur capacité à transformer la pratique architecturale en offrant des visualisations précises, des simulations réalistes et une meilleure coordination entre les différentes disciplines de la conception et de la construction. Des études de cas contemporaines illustreront l’impact de ces outils sur la conception et la réalisation de projets, mettant en évidence leurs avantages et les défis qu’ils posent.

Le troisième point est dédié aux outils génératifs, en particulier ceux basés sur l’intelligence artificielle et les algorithmes génératifs. Il s’agira d’analyser comment ces technologies permettent d’explorer une vaste gamme de solutions de conception, de générer des formes innovantes et de simuler des conditions réelles de lumière et de matériaux. À travers un cas d’étude, la recherche questionnera l’impact de ces outils sur la création des atmosphères architecturales, leur potentiel à redéfinir les pratiques architecturales et les limites qu’ils rencontrent. Cette section visera à offrir une réflexion critique sur le rôle des outils génératifs dans l’architecture contemporaine.

Enfin, la recherche se conclura par une synthèse des principaux enseignements tirés des analyses de cas et des réflexions théoriques. L’intégration équilibrée de ces outils dans la pratique architecturale sera discutée, en abordant les enjeux et les limites associés. Les potentialités des outils génératifs et de l’intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles perspectives créatives et pratiques seront mises en avant. Il sera crucial de souligner la nécessité d’une maîtrise critique et éthique de ces technologies afin de garantir qu’elles sont utilisées de manière responsable et bénéfique pour la création d’espaces de vie enrichissants et durables. La conclusion visera à offrir des recommandations pratiques pour les architectes et les professionnels du bâtiment, tout en proposant des pistes de réflexion pour les recherches futures dans ce domaine en constante évolution.

Mon objectif est de comprendre comment est-il possible d’intégrer une dimension sensible et multisensorielle en utilisant les outils techniques actuels et de demain. Mon mémoire vise à encourager une approche plus sensible de la conception architecturale, où la complexité et la beauté des structures ne sont pas seulement réservées à l’aspect extérieur des bâtiments, mais sont pleinement exploitées pour enrichir l’expérience spatiale de l’habitant.

Ceci implique un examen critique des pratiques actuelles et propose une réflexion sur la manière dont les architectes peuvent mieux utiliser les technologies et techniques paramétriques pour créer des ambiances intérieures qui sont en harmonie avec les façades extérieures, offrant ainsi une expérience plus cohérente et immersive.

Mon mémoire se veut donc être une exploration de la manière dont la dimension sensible et multisensorielle de l’architecture peut être intégrée dans l’utilisation des technologies génératives.

L’atmosphère en architecture

Les outils de représentation de l’architecte

Outils génératifs de l’architecte

1.1 Les origines de la notion d’atmosphère en architecture

La notion d’atmosphère en architecture trouve ses racines dans les écrits anciens, notamment ceux de Vitruve. Dans son traité monumental «De architectura», Vitruve pose les bases de la théorie architecturale occidentale et aborde de manière indirecte ce que l’on pourrait aujourd’hui appeler l’atmosphère architecturale.

Bien qu’il ne parle pas explicitement d’atmosphère dans ses trois principes fondamentaux de l’architecture : firmitas, utilitas et venustas (solidité, utilité et beauté), ses écrits soulignent l’importance de la proportion, de la symétrie et de l’harmonie dans la création d’espaces architecturaux qui résonnent avec les sens humains.

La solidité contribue à une sensation de sécurité et de stabilité, des éléments critiques pour l’atmosphère d’un espace. L’utilité se réfère à la fonctionnalité et à l’adaptabilité des espaces pour leurs usages prévus, répondant parfaitement à ses fonctions, crée une atmosphère de confort et d’efficacité. La beauté, pour Vitruve, est liée à la proportion, la symétrie et l’esthétique. Un espace qui est visuellement harmonieux et esthétiquement plaisant peut susciter des sentiments de plaisir et de tranquillité. (Universaliste.fr . Andréa Palladio 1508-1580)

Les principes vitruviens ont profondément influencé la pensée architecturale de la Renaissance, où des architectes comme Léon Battista Alberti, Borromini, Brunelleschi et Andrea Palladio ont repris et développé ses idées. Ces architectes ont continué à explorer comment les formes, les proportions et les matériaux peuvent affecter la perception et l’expérience des espaces architecturaux.

fig 3 : Les trois principes fondamentaux de l’architecture, De Architectura Vitruve, 2023

Lors de la renaissance, une interprétation nouvelle de ces principes émerge avec le travail de Palladio. Andrea Palladio, architecte italien du XVIe siècle, est reconnu pour avoir développé l’architecture palladienne, caractérisée par l’usage harmonieux des proportions, l’influence de l’architecture classique romaine. Il est surtout célèbre pour ses villas comme la Villa Rotonda. Ses écrits, notamment «Les Quatre Livres de l’Architecture», ont eu une influence durable sur l’architecture occidentale, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord.

L’influence de Vitruve sur Andrea Palladio est indéniable et se manifeste à travers l’adhésion aux principes classiques de proportions, de symétrie et d’utilisation des matériaux. En outre, Palladio a su développer une approche unique de la création d’atmosphères architecturales en utilisant la lumière, les proportions harmonieuses, et surtout l’interaction avec le paysage, sous forme de cadrages pour enrichir l’expérience sensorielle et émotionnelle des espaces. (Universaliste.fr. Andréa Palladio 1508-1580)

En effet, Andrea Palladio, bien que non théorisée par Palladio, émerge clairement de son œuvre à travers l’utilisation de la lumière, de l’espace, des proportions et de la relation avec le paysage. Palladio utilisait la lumière naturelle de manière stratégique pour créer des ambiances variées au sein de ses bâtiments. La disposition des fenêtres et des ouvertures était soigneusement calculée pour maximiser l’entrée de lumière tout en créant des jeux d’ombre qui ajoutaient de la profondeur et du dynamisme aux espaces intérieurs.

La Villa Rotonda est un exemple emblématique de l’utilisation de la lumière chez Palladio. Chaque façade de la villa est orientée vers un point cardinal, permettant ainsi à la lumière naturelle de pénétrer dans la villa de différentes manières au cours de la journée. L’un des aspects les plus marquants de l’architecture de Palladio est son utilisation des proportions harmoniques, inspirées des principes vitruviens. Ces proportions créent non seulement une esthétique plaisante, mais elles contribuent aussi à une sensation de bien-être et de sérénité dans les espaces qu’il conçoit. Chaque élément architectural est en harmonie avec les autres, créant une expérience visuelle cohérente et agréable.

Andrea Palladio, à travers son œuvre, démontre une compréhension profonde de l’impact sensoriel et émotionnel de l’architecture domestique. Ses bâtiments sont des exemples parfaits de la manière dont l’architecture peut créer des atmosphères spécifiques et enrichir l’expérience humaine. En intégrant les principes de Vitruve avec ses propres innovations, Palladio a établi des standards qui continuent d’inspirer et de guider les architectes contemporains dans la création des atmosphères d’aujourd’hui.

La Villa Rotonda, dans ses proportions «parfaites» illustre bien l’idée de la «beauté» Andréa Palladio, 1566, Archweb.com

Dans le discours architectural, les termes ‘matérialité’ et ‘atmosphère’ se croisent souvent, mais évoquent des dimensions distinctes de l’expérience spatiale. La matérialité se réfère aux éléments tangibles utilisés dans la construction et la finition des espaces des matériaux tels que le bois, l’acier, le verre et le béton. L’atmosphère, en revanche, englobe les qualités intangibles et subjectives perçues par les occupants, comment un espace se ressent, ce qui peut inclure les effets de la lumière, du son et des textures des matériaux sur les émotions et les comportements humains. (Canepa . 2019)

La matérialité en architecture concerne les substances physiques à partir desquelles les bâtiments sont construits. Elle implique une considération approfondie des propriétés et des potentiels des matériaux comment ils peuvent être manipulés, comment ils interagissent avec les facteurs environnementaux, et comment ils contribuent structurellement et esthétiquement aux bâtiments.

fig 5 : L’atmosphère au centre du projet architectural, projet très simple, mais qui ne se fait pas l’excuse de la qualité spatiale, PROJET : Marina Tabassum Architects, Biat ur Rouf Mosque, Dhaka, Bangladesh, 2012.

Pourtant l’atmosphère va au-delà des propriétés matérielles pour englober l’impact émotionnel et psychologique d’un espace. Il s’agit de la qualité et du caractère perçus d’un environnement, façonnés par un jeu de lumière, d’ombre, de texture et de couleur, ainsi que par la configuration spatiale elle-même. Frank Lloyd Wright a retravaillé la notion d’atmosphère en architecture au début du 20e siècle, introduisant une définition nouvelle et nuancée de cette idée. Pour Wright, l’atmosphère d’un bâtiment n’était pas seulement une question de forme ou de fonction, mais une expérience émotionnelle et sensorielle unitaire. Il croyait fermement à l’intégration harmonieuse de l’architecture dans son environnement naturel, une idée incarnée dans des œuvres emblématiques telles que Fallingwater et la Robie House. Wright utilisait des matériaux locaux, des fenêtres panoramiques, et des plans ouverts pour créer des espaces inondés de lumière naturelle et en continuité avec la nature environnante. (Pfeiffer Brooks, Peter Gössel 2002)

Ses concepts d’architecture organique cherchaient à établir une symbiose entre l’édifice et son site, favorisant une atmosphère d’harmonie et de bien-être total. Dans ses ouvrages, tels que «The Natural House» et son autobiographie, Wright développe ses idées sur la matérialité, la lumière, et l’espace, insistant sur l’importance de concevoir des bâtiments qui enrichissent l’expérience émotionnelle des occupants. Cette approche novatrice a redéfini l’architecture en mettant l’accent sur la création d’environnements vivants et harmonieux, transformant ainsi la manière dont les architectes contemporains envisagent et conçoivent les atmosphères architecturales.

Bien que la matérialité et l’atmosphère puissent être considérées séparément, elles sont profondément interconnectées dans la pratique architecturale. Le choix des matériaux influence directement l’atmosphère d’un espace. Par exemple, l’utilisation de grands panneaux de verre peut créer un sentiment d’ouverture et de connexion avec l’extérieur, influençant ainsi l’atmosphère du bâtiment en termes de transparence et de légèreté.

1.1.2 Recherche contemporaine de l’atmosphère

La notion d’atmosphère a été revue récemment par plusieurs grandes figures de l’architecture ayant essayé d’apporter leur propre définition. En 2022 Elisabetta Canepa, dans son livre «Architecture is Atmosphere», amène une analyse riche et nuancée sur le concept d’atmosphère en architecture.

Elisabetta Canepa (MS.Eng., Ph.D.) est une architecte et chercheuse originaire de Gênes, en Italie. Elle est actuellement boursière postdoctorale Marie Curie de l’Union européenne, lauréate de l’appel à candidatures 2020. Ses travaux de recherche se concentrent sur la connexion hybride entre l’architecture et les neurosciences cognitives, en analysant des sujets tels que les dynamiques atmosphériques, la nature émotionnelle de l’expérience architecturale, la théorie de l’incarnation, le phénomène empathique entre l’homme et l’espace, ainsi que l’expérimentation en réalité virtuelle. Son approche se concentre sur l’interaction complexe entre les corps, les espaces, et les émotions, offrant ainsi une vision nouvelle et holistique de l’atmosphère architecturale. (Canepa . 2019)

fig 6 : Elisabetta Canepa, Reseshgate, 2022

L’autrice considère l’atmosphère comme un phénomène multidimensionnel qui émergent de l’interaction dynamique entre les occupants d’un espace, la configuration physique de cet espace, et les émotions que cet environnement suscite. Elle met en avant l’idée que l’architecture ne se limite pas à la simple construction de structures physiques, mais qu’elle englobe également la création d’expériences sensorielles et émotionnelles.

Elle souligne l’importance des perceptions sensorielles dans la formation de l’atmosphère. Elle explique que les matériaux, la lumière, les sons et même les odeurs jouent un rôle crucial dans la manière dont un espace est perçu et vécu. Citation : «L’atmosphère d’un espace est une somme de ses qualités sensorielles, qui influencent directement notre bien-être émotionnel et physique.»

Le livre explore également comment les espaces peuvent évoquer des réponses empathiques. Par exemple, un espace bien conçu peut induire des sentiments de confort, de sécurité, ou de stimulation. Citation : «L’architecture a le pouvoir d’évoquer des émotions profondes, en créant des environnements qui résonnent avec nos états d’âme intérieurs.»

L’architecte Canepa examine comment le mouvement du corps à travers un espace contribue à l’atmosphère de ce dernier. Elle insiste sur le fait que l’architecture doit prendre en compte le flux et le rythme du déplacement humain. Citation : «Le parcours d’un individu à travers un espace architectural est une danse silencieuse qui influence et est influencée par l’atmosphère ambiante.»

1.1.3

Les critères de la dimension sensorielle en architecture se concentrent sur les éléments qui influencent directement les perceptions sensorielles des occupants dans un espace. Cette dimension prend en compte plusieurs facteurs clés :

La lumière naturelle et artificielle joue un rôle crucial dans la perception de l’espace. Les variations de lumière peuvent transformer l’ambiance d’une pièce, affectant son confort et sa fonctionnalité. Par exemple, Peter Zumthor met en avant l’importance de la lumière dans la création d’ambiances intimes et mémorables, comme observé dans ses Thermes de Vals. (Divisare.com, 2018. Peter Zumthor)

Les matériaux utilisés dans la construction d’un espace influencent fortement son atmosphère. Les textures, les couleurs, et les propriétés tactiles des matériaux contribuent à la création d’une ambiance spécifique. Zumthor et Elisabetta Canepa soulignent tous deux l’importance de la matérialité pour évoquer des sensations et des émotions particulières. L’acoustique d’un espace affecte aussi sa dimension sensorielle. Les matériaux et la configuration de l’espace peuvent amplifier ou réduire les sons, influençant ainsi l’expérience auditive des occupants. Par exemple, les projets de Grégoire Chekhov prennent souvent en compte les propriétés sonores des matériaux et leur impact sur l’ambiance générale. La perception de la température dans un espace contribue également à son atmosphère. Les choix de matériaux et les solutions de chauffage/refroidissement peuvent créer des sensations de chaleur ou de fraîcheur, influençant ainsi le confort des utilisateurs.

La manière dont les occupants interagissent avec l’espace et les usages prévus influencent également l’atmosphère. Un espace conçu pour la détente aura des critères sensoriels différents de ceux d’un espace de travail. En intégrant ces critères sensoriels dans la conception architecturale, les architectes peuvent créer des espaces qui non seulement répondent à des besoins fonctionnels, mais qui enrichissent également l’expérience sensorielle et émotionnelle des utilisateurs.

fig 8 : Faire une ambiance, creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008, publié en 2010

1.2

Dans son livre, ses idées aux contributions de penseurs et d’architectes antérieurs comme Peter Zumthor et Juhani Pallasmaa, Canepa montre comment la compréhension de l’atmosphère a évolué. Elle souligne que, tandis que les perspectives classiques mettaient l’accent sur les proportions et la symétrie, les approches actuelles incluent des aspects plus intangibles et sensoriels.

Canepa intègre des concepts de psychologie environnementale, de phénoménologie, et de neurosciences pour enrichir sa définition de l’atmosphère architecturale. Elle démontre que la conception architecturale contemporaine doit aller au-delà des considérations purement fonctionnelles et esthétiques pour inclure des éléments qui touchent directement à l’expérience humaine et émotionnelle.

La perspective d’Elisabetta Canepa sur l’atmosphère architecturale représente une évolution significative dans la manière dont nous comprenons et concevons les espaces. En se concentrant sur l’interaction entre le corps, l’espace et l’émotion, Canepa nous invite à envisager l’architecture non seulement comme un art de la construction, mais aussi comme une science de l’expérience humaine. Son travail souligne l’importance de créer des espaces qui résonnent profondément avec leurs occupants, enrichissant ainsi notre compréhension de ce que signifie vraiment l’architecture atmosphérique. (Canepa, 2019)

1.2.1 Peter Zumthor

Peter Zumthor, architecte suisse renommé pour son approche minimaliste et sensible, lauréat du Prix Pritzker en 2009, est reconnu pour son approche unique de l’architecture, où l’atmosphère joue un rôle central. Ses écrits et ses projets révèlent une compréhension profonde de la manière dont les éléments architecturaux peuvent créer des expériences émotionnelles et sensorielles. Zumthor accorde une grande importance aux matériaux utilisés dans ses constructions. Pour lui, la matérialité ne se limite pas à une simple sélection esthétique ; elle est essentielle à la création d’une atmosphère. Les matériaux sont choisis pour leurs qualités sensorielles, leur texture, leur capacité à vieillir et à changer avec le temps. La lumière est un autre élément crucial dans l’œuvre de l’architecte. Il utilise la lumière naturelle de manière à créer des ambiances spécifiques, en jouant avec les ombres et les reflets pour enrichir l’expérience spatiale.

Pour lui, l’espace est vécu à travers le mouvement et la présence du corps. Il conçoit ses espaces pour qu’ils soient explorés, sentis, et expérimentés de manière intime et personnelle. Les Thermes de Vals, en Suisse, sont l’un des projets les plus emblématiques de Zumthor. Construites avec du quartzite local, les thermes exploitent la matérialité de la pierre pour créer une atmosphère de sérénité et de détente. La lumière naturelle pénètre dans l’espace à travers des fentes et des ouvertures stratégiquement placées, créant un jeu de lumière et d’ombre qui change au fil de la journée. (Zumthor, 2006)

Peter Zumthor sur l’atmosphère architecturale met en évidence l’importance de la matérialité, de la lumière, et de l’espace dans la création d’expériences émotionnelles et sensorielles. À travers ses projets emblématiques comme les Thermes de Vals et la chapelle de Saint-Bénédict, il démontre comment une attention méticuleuse aux détails et une compréhension profonde des matériaux et de la lumière peuvent transformer des espaces en expériences atmosphériques mémorables.

Grégoire Chelkoff, bien qu’il soit moins connu que d’autres architectes contemporains, a apporté des perspectives uniques et innovantes sur la notion d’atmosphère en architecture. Son approche se caractérise par une profonde compréhension de l’interaction entre les éléments architecturaux et les expériences humaines. (Chelkoff, 2022)

Grégoire Chelkoff est un architecte et chercheur connu pour son exploration des atmosphères architecturales, mettant en avant la temporalité, le changement et le contexte culturel. Son travail se concentre sur la manière dont les espaces influencent les perceptions sensorielles et émotionnelles des usagers, intégrant des éléments comme la lumière, les matériaux et les volumes. Il utilise également des outils de conception innovants pour développer ces concepts dans la pratique contemporaine. Ses contributions ont un impact significatif sur la manière dont les architectes créent des expériences immersives et dynamiques dans les espaces construits.

Le chercheur insiste sur l’importance de l’expérience sensorielle globale dans la conception architecturale. Pour lui, l’atmosphère ne peut être appréhendée qu’en tenant compte de l’ensemble des sensations perçues par l’utilisateur : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et même le goût. Il met également l’accent sur la dimension temporelle de l’atmosphère. Il explore comment les espaces évoluent et changent avec le temps, en réponse aux variations de la lumière, aux conditions météorologiques et aux usages humains. Pour lui, l’atmosphère est intrinsèquement liée au contexte culturel et géographique. Il croit que chaque lieu à une atmosphère unique qui doit être respectée et mise en valeur par l’architecture.

À travers ses recherches il démontre comment une architecture bien pensée peut créer des atmosphères riches et dynamiques, profondément connectées aux sensations humaines et aux cycles naturels. Ses travaux enrichissent le discours contemporain sur l’atmosphère en architecture, offrant des solutions qui sont à la fois poétiques et pragmatiques. Pour élaborer une définition nuancée et composite de l’atmosphère en architecture, il est essentiel de comparer les perspectives historiques et contemporaines.

En perspectives contemporaines, Elisabetta Canepa met l’accent sur les interactions entre corps, espace, et émotion, en soulignant l’importance des sensations multisensorielles pour créer une atmosphère immersive. En comparant ces perspectives des architectes contemporains, il est possible de proposer une définition composite de l’atmosphère en architecture comme une synthèse de l’harmonie matérielle, de l’interaction sensorielle, et de l’adaptation contextuelle et temporelle.

La notion d’atmosphère en architecture trouve ses racines dans des concepts historiques et s’est développée au fil du temps, intégrant des perspectives variées. Les architectes classiques et contemporains mettent tous l’accent sur l’importance des sensations et de la perception sensorielle dans la création d’une atmosphère. L’utilisation de la lumière et des matériaux est un thème récurrent, essentiel pour façonner l’ambiance d’un espace. Les architectes s’accordent également sur la capacité de l’architecture à provoquer des émotions.

Cependant, il existe des divergences notables entre les perspectives historiques et contemporaines. Les architectes contemporains comme Grégoire Chekhov soulignent l’importance du changement et de l’évolution temporelle, une dimension moins présente dans les écrits classiques. Ils insistent également sur l’influence du contexte culturel et géographique, adoptant une approche plus contextuelle de la conception architecturale. En outre, les architectes contemporains privilégient une approche multisensorielle, tandis que les architectes classiques se concentraient principalement sur la vue et l’esthétique. (Canepa, 2019)

fig 12 : Generators of Architectural Atmosphere, Interface 3, 2022, Reserchgate,

Ainsi, selon les définitions des architectes contemporains, on peut donc admettre que l’atmosphère en architecture peut être définie comme l’ensemble des qualités perceptuelles et émotionnelles d’un espace, résultant de l’interaction harmonieuse entre lumière, matériaux, volumes et contexte environnemental et culturel. Elle englobe à la fois les aspects physiques et immatériels de l’architecture, influençant profondément la perception sensorielle et émotionnelle des occupants. L’atmosphère est dynamique et évolutive, changeant en fonction du temps et des conditions environnantes, tout en restant ancrée dans une expérience sensorielle globale et multisensorielle. Cette définition composite intègre les perspectives historiques et contemporaines, offrant une vision holistique et nuancée de l’atmosphère architecturale. Elle met en lumière l’importance des sensations, de la temporalité et du contexte culturel, tout en soulignant l’évolution du concept au fil du temps.

Les outils manuels ont constitué les fondations de la pratique architecturale depuis l’Antiquité. Ces outils, qui incluent le dessin à la main, les esquisses, les maquettes physiques et les collages, ont permis aux architectes de matérialiser leurs visions et de communiquer leurs concepts avant l’ère numérique. Ils ont toujours été essentiels pour les architectes dans leur processus créatif. Le dessin à la main permet une exploration intuitive des formes et des volumes. Il offre une liberté artistique et une connexion directe avec le matériau de conception. Les esquisses rapides capturent les premières idées et les concepts embryonnaires, permettant de visualiser et de modifier les éléments de conception en temps réel.

Les maquettes physiques, quant à elles, jouent un rôle crucial dans la matérialisation des idées. Elles permettent d’expérimenter avec les proportions, les matériaux et la lumière, offrant ainsi une compréhension plus profonde de l’espace. Des architectes comme Frank Lloyd Wright utilisaient des maquettes pour tester les effets de la lumière naturelle et artificielle, anticipant ainsi l’atmosphère des espaces avant leur construction. (Delvalet. Thimonier, 2019)

Les outils manuels ont un impact significatif sur la création des atmosphères architecturales. Le dessin à la main et les maquettes permettent de capturer les nuances subtiles de la lumière, des ombres et des textures, qui sont essentielles pour définir l’atmosphère d’un lieu. Ces techniques offrent une approche tactile et visuelle de la conception, favorisant une meilleure anticipation des sensations et des émotions que l’espace suscitera chez ses occupants.

En utilisant ces outils, les architectes peuvent expérimenter avec différents matériaux et configurations spatiales, optimisant ainsi l’expérience sensorielle globale. Par exemple, l’utilisation de la lumière dans les dessins et les maquettes permet de visualiser comment elle interagira avec les matériaux et les volumes, influençant ainsi l’ambiance générale de l’espace.

Il ressort que les outils manuels, bien que souvent éclipsés par les technologies numériques modernes, restent fondamentaux dans la pratique architecturale. Ils permettent une exploration intuitive et tactile des concepts, capturant les nuances essentielles pour la création d’atmosphères immersives et émotionnelles. En comprenant l’histoire et la pratique de ces outils, nous pouvons mieux apprécier leur impact sur la conception architecturale et l’expérience spatiale.

fig 13 : Outils de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre NotreDame

1.3.1 Critères d’appréciation des atmosphères contemporaines

Pour établir un cadre clair, les éléments à inclure sont ceux qui influencent directement les sens des occupants, suscitent des réactions émotionnelles mesurables ou observables, et modifient la perception de l’espace par leur matérialité et leur forme. En revanche, les éléments purement fonctionnels sans impact perceptuel ou émotionnel, les décorations temporaires non permanentes, et les facteurs externes indépendants de la conception architecturale, comme les conditions météorologiques imprévisibles, doivent être exclus du cadre de l’atmosphère en architecture.

Cette approche permet de clarifier le concept d’atmosphère en architecture, en définissant ses limites et en orientant les recherches futures vers une compréhension plus approfondie et intégrée de l’atmosphère dans les espaces construits.

Les atmosphères architecturales ne sont pas figées ; elles évoluent en fonction des mouvements artistiques, des contextes sociaux et des avancées technologiques de chaque époque. Les caractéristiques d’une époque donnée influencent directement la manière dont les architectes conçoivent et perçoivent les espaces. Par exemple, les périodes de modernisme, de postmodernisme et de durabilité ont chacune apporté des approches distinctes à la création d’atmosphères.

1.3.2 L’enjeu de la maîtrise du processus

Alors que nous progressons dans l’ère numérique, il est crucial de comprendre comment les nouveaux outils de représentation influencent la conception et la perception des atmosphères architecturales. La transition du dessin manuel aux outils numériques, tels que la CAO, la modélisation 3D, et la réalité virtuelle, a transformé la pratique architecturale de manière significative. Ces technologies offrent des moyens plus précis et immersifs pour représenter les atmosphères, permettant aux architectes de simuler des expériences sensorielles avant même la construction physique.

A l’ère actuelle, nous assistons à une transformation radicale des outils de conception architecturale. Les représentations numériques, telles que les modélisations 3D et les simulations en réalité virtuelle, permettent aux architectes d’expérimenter et de visualiser des atmosphères de manière plus réaliste et immersive avant même la construction. Ce changement a fondamentalement modifié le processus de conception : autrefois, un projet se déroulait d’abord sur un plan, puis se concrétisait en un bâtiment.

Aujourd’hui, le processus inclut des étapes intermédiaires cruciales comme la modélisation 3D, les itérations via l’intelligence artificielle, les retours du public et, enfin, la construction de l’espace réel.

L’importance croissante de la représentation numérique signifie que la création de l’atmosphère devient un projet en soi. Les architectes ne se contentent plus de dessiner ; ils doivent également créer des rendus visuels convaincants qui transmettent l’atmosphère souhaitée et permettent une évaluation avant la réalisation. Cette nouvelle dynamique pousse à une exploration approfondie des impacts des outils de représentation sur les atmosphères architecturales. C’est pourquoi il est essentiel de diriger les recherches futures vers l’analyse de ces outils numériques et leur influence sur la conception et la perception des atmosphères. (Lucan. 2021. Habiter)

En entrant dans ce nouveau contexte digital, il devient impératif de comprendre comment ces technologies transforment les espaces que nous habitons et la manière dont nous les percevons. Les recherches futures doivent se pencher sur les évolutions des atmosphères en analysant les outils de représentation, du dessin à la main aux simulations avancées, pour découvrir comment ces innovations façonnent notre expérience de l’espace architectural afin de mieux concevoir des espaces répondant aux besoins sensoriels et émotionnels des utilisateurs.

La maîtrise des outils est essentielle pour atteindre les objectifs des atmosphères souhaités en architecture. Les outils de conception et les techniques de construction ne sont pas seulement des moyens de réalisation pratique ; ils influencent directement la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces créés. Une compréhension approfondie et une utilisation habile de ces outils permettent aux architectes de manipuler avec précision les éléments qui contribuent à l’atmosphère d’un espace, telles que la lumière, les matériaux, et les volumes.

Les outils de modélisation numérique, comme le BIM et les rendus photoréalistes, permettent aux architectes de visualiser et d’ajuster les effets atmosphériques en phase de conception. Ils facilitent la simulation des conditions réelles de lumière et de matériaux, offrant ainsi une prévision plus précise de l’ambiance finale. Cependant, la maîtrise de ces technologies nécessite des compétences spécialisées et une compréhension approfondie des interactions entre les différents éléments de conception.

L’innovation technologique en architecture présente à la fois des défis et des opportunités pour la création d’ambiances cohérentes et immersives. Les avancées en matière de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) permettent aux architectes et aux clients de vivre une expérience immersive des espaces avant même leur construction. Ces technologies offrent une opportunité unique de tester et d’affiner les aspects sensoriels et émotionnels d’un projet en temps réel. Cependant, l’accès à ces technologies peut être coûteux et nécessite un investissement en temps pour acquérir les compétences nécessaires.

Pour créer des ambiances cohérentes et immersives, il est crucial que les architectes maîtrisent non seulement les outils de conception, mais aussi les techniques de construction. Une coordination étroite entre la conception et la construction assure que les intentions atmosphériques initiales sont maintenues tout au long du processus de réalisation. Cela implique une communication efficace entre les architectes, les ingénieurs, et les entrepreneurs pour garantir que chaque détail est exécuté selon la vision prévue.

Les défis incluent la gestion des contraintes techniques et budgétaires tout en préservant l’intégrité de la conception. Les opportunités résident dans l’utilisation créative des technologies et des matériaux pour surmonter ces contraintes et améliorer la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces. En fin de compte, la maîtrise du processus et des techniques constructives est un facteur clé pour atteindre les objectifs atmosphériques souhaités, créant des espaces qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi profondément engageants sur le plan sensoriel et émotionnel.

La maîtrise des outils de représentation pousse les architectes à une compréhension plus profonde et holistique de leurs projets. Ils ne se contentent plus de créer des formes et des structures, mais intègrent aussi les dimensions sensorielle et émotionnelle dès les premières étapes de la conception. Les simulations de lumière naturelle, les analyses acoustiques et les visualisations immersives en réalité virtuelle permettent une approche sensible et réfléchie de l’espace, où chaque élément est conçu pour améliorer le bien-être des occupants.

En outre, cette maîtrise technique ouvre la porte à une plus grande créativité. En connaissant les possibilités et les limites des outils de représentation, les architectes peuvent expérimenter avec de nouvelles formes, matériaux et configurations spatiales. Ils peuvent repousser les frontières de l’architecture traditionnelle et proposer des solutions innovantes et audacieuses, tout en gardant un contrôle rigoureux sur la réalisation pratique de leurs idées.

La justesse dans la conception, rendue possible par la maîtrise des outils de représentation, repose aussi sur la capacité des architectes à communiquer efficacement leurs visions. Les visualisations détaillées et réalistes facilitent le dialogue avec les clients, les ingénieurs et les entrepreneurs, assurant que chaque partie prenante comprend et partage la même vision du projet. Cela réduit les malentendus et les modifications coûteuses en cours de construction,

L’évolution des atmosphères architecturales ne peut être pleinement comprise sans examiner les outils de représentation qui permettent aux architectes de concevoir et de visualiser leurs projets en amont. Historiquement, les architectes ont utilisé des techniques de dessin manuel pour donner vie à leurs visions, créant ainsi des atmosphères par l’usage de la lumière, des matériaux et des formes. Avec l’arrivée des outils digitaux, cette capacité de représentation a été fondamentalement transformée, offrant des possibilités de conception, de visualisation et de simulation sans précédent.

Les outils manuels ont constitué les fondations de la pratique architecturale depuis l’Antiquité. Ces outils, qui incluent le dessin à la main, les esquisses, les maquettes physiques et les collages, ont permis aux architectes de matérialiser leurs visions et de communiquer leurs concepts avant l’ère numérique. Comprendre l’histoire et la pratique de ces outils est crucial pour saisir leur impact sur la conception architecturale et la création d’atmosphères.

L’histoire de l’architecture est profondément liée à l’utilisation des outils de représentation manuels. Dès l’Antiquité, les architectes utilisaient des techniques de dessin à main levée et de modélisation physique pour conceptualiser et communiquer leurs idées. Des figures emblématiques comme Vitruve ont posé les bases de l’utilisation de ces outils, tandis que des architectes de la Renaissance comme MichelAnge et Brunelleschi ont repoussé les limites de ce que l’on pouvait accomplir avec des dessins et des maquettes. L’utilisation de la lumière et des matériaux par ces architectes a permis de créer des atmosphères uniques qui ont marqué leur époque.

Les outils manuels ont toujours été essentiels pour les architectes dans leur processus créatif. Le dessin à la main permet une exploration intuitive des formes et des volumes. Il offre une liberté artistique et une connexion directe avec le matériau de conception. Les esquisses rapides capturent les premières idées et les concepts embryonnaires, permettant de visualiser et de modifier les éléments de conception.

fig 14 : Outils manuels de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame

Les outils manuels en architecture englobent une vaste gamme d’instruments et de techniques utilisés par les architectes pour concevoir, dessiner et modéliser leurs projets. Ces outils incluent, mais ne se limitent pas à, les compas, les règles, les équerres, les crayons, les papiers à dessin, les plumes à encre, les pinceaux et divers autres instruments de dessin. De plus, les maquettes physiques, réalisées à l’aide de matériaux comme le bois, le carton, et les métaux, sont également des outils manuels cruciaux pour la visualisation des projets architecturaux.

Les perspectives, développées pendant la Renaissance au XVe siècle, sont des techniques de dessin qui représentent des objets en trois dimensions sur une surface bidimensionnelle. Cette méthode utilise des lignes convergentes pour créer l’illusion de profondeur et de volume. En architecture, les perspectives sont cruciales pour visualiser l’effet spatial et l’ambiance d’un projet avant sa réalisation. Les lignes convergentes se dirigent vers un ou plusieurs points de fuite sur l’horizon. Ils servent à créer l’illusion de profondeur et de guide pour toutes les lignes parallèles dans la réalité. Lorsque ces lignes convergent, elles dirigent l’œil du spectateur vers un point spécifique, simulant ainsi la manière dont nous percevons la distance dans le monde réel. (Ching, 2003)

Ces lignes aident à établir les proportions relatives et les dimensions des objets à différentes distances du spectateur sur un plan. Ce plan est la «toile» sur laquelle la perspective est appliquée. C’est ici que l’illusion tridimensionnelle prend vie, permettant de visualiser des espaces complexes sur une surface plane. (Mazzola. 2006)

Les perspectives permettent aux architectes de simuler la manière dont la lumière et l’ombre joueront dans un espace, influençant ainsi l’atmosphère. Les perspectives aident également à comprendre la volumétrie et les proportions des différents éléments d’un projet. En visualisant les hauteurs, les largeurs et les profondeurs de chaque composant architectural, les concepteurs peuvent s’assurer que tous les éléments s’harmonisent bien entre eux, facilitant ainsi la création de lieux bien proportionnés et esthétiquement agréables.

L’utilisation des perspectives a révolutionné la conception architecturale en offrant une méthode visuelle claire pour représenter et ajuster les idées spatiales avant la construction. En anticipant comment les espaces seront perçus, les architectes peuvent créer des environnements qui répondent non seulement aux exigences fonctionnelles, mais aussi aux aspirations esthétiques et sensibles, assurant ainsi une expérience spatiale enrichissante et harmonieuse. (Mazzola. 2006)

L’ombrage est aussi un élément clé, il est utilisé pour donner du relief et de la texture aux dessins architecturaux. En jouant avec les nuances et les intensités de l’ombre, les architectes peuvent simuler l’impact de la lumière sur les surfaces, mettant en évidence les détails et les formes des structures. Les grilles servent de guide pour maintenir les proportions et les alignements corrects dans les dessins. Elles aident à diviser l’espace de manière cohérente, facilitant ainsi le processus de mise en page et de dimensionnement des différents éléments architecturaux. (Ching, 2010)

Les axonométries sont des techniques de représentation graphique qui permettent de dessiner des objets en trois dimensions sur un plan bidimensionnel. Les objets sont dessinés de manière à ce que les axes x, y, et z restent proportionnels et non déformés, ils restent parallèles, offrant ainsi une vue sans distorsion de l’objet, permettant de conserver les proportions relatives des différentes dimensions.

Isométrique : Les trois axes (x, y, z) sont inclinés à des angles égaux (120°) par rapport à la surface du dessin. C’est la forme la plus courante d’axonométrie, souvent utilisée pour sa simplicité et sa clarté. Dimétrique : Deux des axes sont inclinés à des angles égaux, tandis que le troisième axe est différent. Cette méthode est moins courante, mais peut être utile pour représenter des objets où deux dimensions sont plus importantes que la troisième. Trimétrique : Chacun des trois axes est incliné à un angle différent. Cette méthode est rarement utilisée en raison de sa complexité, mais elle peut offrir une représentation très précise des objets.(Ching, 2010)

Cette méthode est particulièrement utile pour représenter les interrelations entre différents niveaux d’un bâtiment, comme les étages d’un immeuble ou les différentes sections d’une maison. Les architectes peuvent explorer des configurations spatiales complexes et tester diverses options de design avant de les mettre en œuvre. Elle permet également de visualiser l’impact des matériaux et des finitions sur l’espace, aidant ainsi à prévoir comment ces éléments contribueront à l’atmosphère générale du projet. Cela permet d’assurer que chaque détail est soigneusement considéré et que l’espace final répondra aux attentes esthétiques et fonctionnelles.

La modélisation physique est une autre technique cruciale dans l’architecture, utilisée pour la visualisation et la compréhension des projets en trois dimensions. Les modèles physiques permettent aux architectes de tester des concepts, d’explorer des formes et de communiquer leurs idées. Cela leur permet de développer une compréhension approfondie de leurs projets, tout en communiquant efficacement leurs idées à travers des représentations visuelles claires et détaillées.

Les maquettes physiques ont toujours occupé une place prépondérante dans l’architecture pour leur capacité unique à transformer des concepts abstraits en représentations tangibles. Avant l’ère numérique, ces maquettes étaient souvent le principal moyen pour les architectes d’explorer et de vérifier les proportions, les volumes, et les relations spatiales des projets en cours de conception. (Ching, 2010)

Les maquettes physiques ne se limitent pas à la visualisation des structures ; elles sont également cruciales pour la création d’atmosphères architecturales. En manipulant différents matériaux et textures dans une maquette, les architectes peuvent expérimenter l’effet de la lumière, de l’ombre et des couleurs sur l’espace. Cela leur permet de prévoir comment

17: Guggenheim, F.L. Wright. Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright Taschen

ces éléments interagiront dans le bâtiment fini, et d’ajuster les conceptions pour atteindre l’atmosphère souhaitée. Les maquettes peuvent inclure des détails précis tels que les revêtements de sol, les textures murales et les éléments de mobilier, offrant une représentation complète de l’espace. En combinant des éléments réels et imaginaires, ces représentations offraient un aperçu des possibilités infinies de l’architecture, bien avant que les outils numériques ne deviennent la norme. Les matériaux utilisés dans une maquette doivent refléter les qualités des matériaux finaux utilisés dans la construction réelle. Par exemple, une maquette en bois peut donner une idée des textures et de la chaleur que ce matériau apporte à l’espace final.

Parfois, les matériaux de construction réels peuvent être utilisés à une échelle réduite pour renforcer la fidélité de la maquette. Par exemple, utiliser du béton pour couler de petites structures permet de tester ses propriétés et son esthétique à une échelle plus petite. Par exemple le béton peut être coulé en petites quantités pour créer des maquettes détaillées de structures bétonnées. Cela permet de tester les textures, les couleurs et les finitions possibles. Cela pousse à l’innovation et à la créativité, par exemple, l’utilisation des morceaux de verre pour simuler des façades vitrées ou des résines pour représenter des éléments translucides qui permettent de tester différentes approches et différents effets visuels.

De fait la compréhension des matériaux que permettent les maquettes physiques est fondamentale pour le succès du processus de conception architecturale, car elle permet une représentation précise et fidèle des projets.

2.1.3 La photographie photomontage collages

La photographie, devenue courante en architecture au début du XXe siècle, permet de capturer des images d’espaces existants ou de maquettes. Elle joue un rôle essentiel dans l’analyse et la communication des idées architecturales. Les photographies sont prises sous différents angles pour montrer des perspectives variées d’un espace ou d’une maquette. Cela permet de documenter et d’analyser les éléments clés de la conception architecturale, tels que la lumière, les ombres, et les proportions.

La photographie permet d’étudier l’impact de la lumière naturelle et artificielle, des ombres, et des couleurs sur un espace. En capturant des moments spécifiques de la journée, les photographies révèlent comment ces éléments influencent l’atmosphère d’un lieu. La photographie aide à documenter et à analyser les qualités atmosphériques des espaces réels. Elle permet de capturer des instants précis et de comprendre comment la lumière naturelle et artificielle affecte l’ambiance d’un lieu. En visualisant ces effets, les architectes peuvent ajuster leurs conceptions pour créer des atmosphères désirées. (Scheib, 2021)

Le photomontage et les collages, utilisés depuis les années 1920, combinent des images et des éléments graphiques pour créer des représentations visuelles composites. Ils offrent une approche créative pour explorer et communiquer des concepts architecturaux. Le photomontage combine des photographies avec d’autres éléments graphiques pour créer des images nouvelles et imaginatives. Cette technique permet d’expérimenter avec des idées architecturales en superposant des éléments réels et fictifs.

18 : Chicago Auditorium Building, exterior from Michigan Avenue, 1989, Wikipédia

fig 19 : Superstudio, Vita (Supersuperficie), 19711972, Archives, Centre Pompidou

Le photomontage et les collages permettent aux architectes d’explorer des idées innovantes et de visualiser des espaces imaginaires. Ces techniques facilitent la communication des concepts aux clients et aux parties prenantes, en montrant comment différents éléments peuvent se combiner pour créer des atmosphères spécifiques. Elles offrent également la possibilité d’expérimenter avec des matériaux, des textures et des configurations spatiales avant la réalisation physique, permettant ainsi d’affiner et d’améliorer le design final.

Les collages assemblent divers matériaux graphiques, tels que des dessins, des photos et des textures, pour créer des compositions visuelles. Les architectes utilisent cette technique pour explorer et présenter des concepts de manière créative et visuellement engageante. Les collages sont une technique artistique et architecturale qui consiste à assembler divers matériaux graphiques, tels que des photographies, des dessins, et des textures, pour créer des compositions visuelles. Utilisés depuis les années 1920, les collages permettent aux architectes d’explorer des idées innovantes et de présenter des concepts de manière créative.

Aujourd’hui, les outils numériques ont évolué pour inclure des logiciels avancés de modélisation 3D et de BIM (Building Information Modeling), comme Revit et ArchiCAD. Ces technologies permettent une conception intégrée et une gestion des données tout au long du cycle de vie du bâtiment, de la conception à la construction et à la maintenance.

2.2.1

Les logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) tels qu’AutoCAD, ArchiCAD, et MicroStation ont apporté une transformation majeure dans le domaine de la conception architecturale. Introduits dans les années 1980 et 1990, ces outils ont permis de passer des dessins à la main aux dessins numériques, facilitant la précision et l’efficacité. AutoCAD, l’un des logiciels les plus utilisés, est renommé pour ses capacités de dessin en deux dimensions (2D). Il permet aux architectes de créer des plans, des élévations, et des sections avec une grande précision.

Chaque détail technique peut être minutieusement ajusté, ce qui est crucial pour les aspects structurels et esthétiques des projets architecturaux. L’un des avantages majeurs des outils 2D est la facilitation de la communication et de la collaboration. Les dessins numériques peuvent être facilement partagés et modifiés par différentes parties prenantes du projet, y compris les ingénieurs, les clients et les entrepreneurs. Cette interopérabilité améliore la coordination et réduit les erreurs, assurant une mise en œuvre plus fluide du projet. Les outils DAO permettent une efficacité accrue dans la réalisation des dessins. Les modifications peuvent être faites rapidement sans avoir à redessiner entièrement les plans, comme c’était le cas avec les méthodes traditionnelles. Cela réduit le temps nécessaire pour les révisions et les ajustements, accélérant ainsi le cycle de développement du projet.

fig 20 : Ici un exemple d’une agence utilisant les outils manuels, «Taliesin West», Home and studio, F.L Wright, 1935, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Taschen.

fig 21 : Ici un exemple d’agence utilisant les outils numériques, Inside Foster + Partners Headquarters, Office Snapshots, 2013,

Un autre avantage des logiciels DAO est leur capacité à intégrer et à gérer les normes et les régulations du bâtiment. Ils permettent d’incorporer des bibliothèques de symboles standardisés et de vérifier automatiquement la conformité des dessins avec les codes du bâtiment.

Cependant, l’utilisation des outils 2D présente certaines limitations. Bien qu’ils offrent une précision dans les détails techniques, ils peuvent limiter la vision spatiale globale du projet. Les dessins en 2D ne permettent pas toujours de visualiser l’ensemble du bâtiment dans ses trois dimensions, ce qui peut compliquer la compréhension des relations spatiales et volumétriques.

Les outils matriciels, tels que Photoshop, GIMP, et Lightroom, ont révolutionné la manière dont les architectes conçoivent et représentent les atmosphères architecturales. Ces logiciels permettent la manipulation d’images bitmap, offrant des capacités avancées pour la retouche photo, la création de montages, et l’amélioration visuelle des représentations architecturales.

Photoshop est utilisé pour ajuster la luminosité, le contraste, et la saturation des images, ainsi que pour éliminer les imperfections. Cela permet de créer des représentations visuelles nettes et esthétiquement plaisantes. Grâce aux calques et aux masques, Photoshop permet de superposer et de combiner différentes images pour créer des photomontages complexes.

Ces montages peuvent simuler des atmosphères architecturales avant même la réalisation du projet. Les outils de transformation et de distorsion de Photoshop sont particulièrement utiles pour ajuster les perspectives et les proportions des éléments graphiques, permettant une représentation plus réaliste et immersive des espaces conçus. En outre, les filtres et les effets de Photoshop peuvent être utilisés pour créer des atmosphères particulières, comme un éclairage dramatique ou une texture spécifique, améliorant ainsi la capacité des architectes à visualiser et à communiquer leurs idées.

Les outils matriciels permettent de produire des images photoréalistes des projets architecturaux, aidant ainsi à visualiser l’impact des choix de matériaux, de lumière, et d’agencement spatial sur l’atmosphère globale.

fig 22 : Interface Photoshop 3.0, la version ayant introduit les calques et les palettes, 1994, Wikipédia

fig 23 : Interface Guimp 2.8, la version ayant introduit les groupes de calques et les palettes, 2012, GIMP

En manipulant les images, les architectes peuvent simuler différentes conditions de lumière et de météo, permettant de prévoir comment un espace réagira dans divers contextes. Les outils matriciels offrent une plateforme pour l’expression artistique, permettant aux architectes de créer des compositions visuelles qui communiquent l’essence émotionnelle et sensorielle de leurs projets.

Les images produites à l’aide des outils matriciels sont essentielles pour les présentations aux clients et aux parties prenantes. Elles permettent de communiquer clairement les idées et les intentions du projet. Ces images peuvent être facilement partagées et modifiées, facilitant la collaboration entre les membres de l’équipe de conception et les autres professionnels impliqués dans le projet. Tous ces outils jouent un rôle crucial dans la conception et la représentation des atmosphères architecturales.

Les outils de modélisation 3D, les technologies BIM (Building Information Modeling) et les outils de conception paramétrique ont révolutionné la manière dont les architectes conçoivent et réalisent leurs projets. Des logiciels tels que Revit, Rhino, et Grasshopper permettent de créer des modèles tridimensionnels complexes qui intègrent non seulement la forme, mais aussi des données techniques, structurelles et environnementales.

Le BIM est particulièrement influent dans le processus de conception. En centralisant toutes les informations du projet dans un modèle unique et interactif, il permet une meilleure coordination entre les différents intervenants du projet, réduisant ainsi les erreurs et les conflits potentiels. Les informations sur les matériaux, les coûts, les performances énergétiques, et les phases de construction sont toutes intégrées dans un seul modèle BIM, facilitant une gestion plus efficace et un suivi plus précis des projets.