BRASIL TERRA INDÍGENA

SETEMBRO DE 2025

VOLUME 49, EDIÇÃO 3

DIRETORIA

PRESIDENTE

Kaimana Barcarse (Kanaka Hawai’i)

VICE-PRESIDENTE

John King

TESOUREIRO

Steven Heim

SECRETÁRIA

Nicole Friederichs

Marcus Briggs-Cloud (Maskoke)

Keith Doxater (Oneida)

Kate R. Finn (Osage)

Laura Graham

Richard A. Grounds (Yuchi/Seminole)

Lyla June Johnston (Diné/Tsétsêhéstâhese)

Stephen Marks

Mrinalini Rai (Rai)

Jannie Staffansson (Saami)

Stella Tamang (Tamang)

FUNDADORES

David & Pia Maybury-Lewis

Sede da Cultural Survival 2067 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02140 t 617.441.5400 f 617.441.5417 www.cs.org

Cultural Survival Quarterly

Editora Gerente: Agnes Portalewska

Editora de artes: Phoebe Farris (Powhatan-Pamunkey)

Editor de texto: Jenn Goodman

Tradutores: Carmem Cazaubon, Thais Pelosi

Design: Pablo Xol

Copyright 2025 por Cultural Survival, Inc. Cultural Survival Quarterly (ISSN 0740-3291) é publicado trimestralmente pela Cultural Survival, Inc. em PO Box 381569, Cambridge, MA 02238. Postagem paga em Boston, MA 02205 e outros escritórios postais. Postmaster: Envie mudanças de endereço para Cultural Survival, PO Box 381569, Cambridge, MA 02238. Impresso em papel reciclado nos EUA. Observe que as opiniões expressas nesta revista são dos autores e não representam necessariamente as opiniões da Cultural Survival.

Diretrizes para Escritores

Consulte as diretrizes para autores em nosso site (www.cs.org) ou envie um envelope selado e endereçado para: Cultural Survival, Writer’s Guidelines, PO Box 381569, Cambridge, MA 02238.

Na Capa: Líderes Indígenas de diferentes comunidades da Bahia durante protestos na cidade de Salvador, Brasil. Foto de Joa_Souza.

MANTENHA-SE CONECTADO

Pág 14

DESTAQUES

Pág 16

14 Brasil Terra Indígena

Edson Krenak (Krenak)

16 Sineia do Vale

Da atuação de base para a vicepresidência do Caucus Indígena Internacional para a COP30 no Brasil.

18 Defendendo a saúde Indígena

Edson Krenak (Krenak) Entrevista com Weibe Tapeba (Tapeba).

20 Herança Viva

Newiwe Top’Tiro (Xavante), Aptsi’ré Waro Juruna (Juruna/Xavante), e Roiti Metuktire (Kayapó/Mebengôkre/ Juruna)

O legado dos líderes Indígenas através das vozes de seus descendentes.

SEÇÕES

1 Mensagem da Diretora Executiva

2 Nas Notícias

4 Artes Indígenas

Cannupa Hanska Luger (Mandan, Hidatsa, Arikara, Lakota)

6 Reportagem Especial

Defensores da Água Indígenas no Equador Enfrentam Gigante da Mineração Canadense

10 Direitos em Ação

A Lei Nacional da Guatemala Não é Desculpa para Ignorar os Direitos Humanos

Pág 18

Pág 20

23 A luta ancestral das Retomadas

O chefe Nailton Pataxó (Pataxó) liderou o povo Pataxó Hã Hã Hãe na recuperação de suas terras.

24 O poder da hospitalidade radical no enfrentamento da destruição no Vale do Jequitinhonha

Um diálogo com Cleonice

Pankararu Pataxó (Pataxó) e Ângela Maria Martins de Souza (Quilombola).

25 As plantas são vida, saúde e conhecimento Carmem Cazaubon

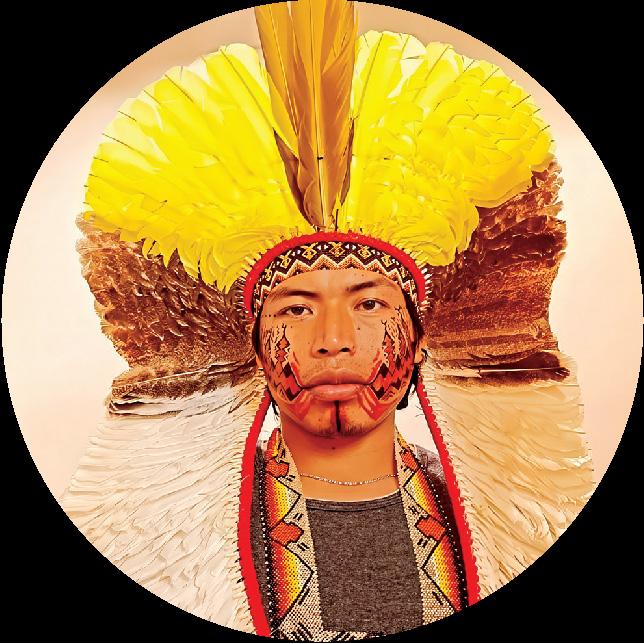

Destaque para o jovem bolsista Indígena João Felipe Yawanawá da Silva (Yawanawá).

12 Mudanças Climáticas Todo o Gelo Derrete

26 Destaque do Parceiro Grant do Fundo Guardiões da Terra Rede de Mulheres e Jovens Koibatek Ogiek

28 Destaque da Equipe Nushpi Quilla Mayhuey Alancay (Quechua Kolla)

29 Artista do Bazaar

Elizabeth Durzano (Kichwa Cafari) & Coletivo Warmi Muyu

www.cs.org

Doadores como você tornam nosso trabalho em todo o mundo possível. Muito obrigado por fazer parte da Cultural Survival!

Brasil Terra Indígena

Halito akana (Olá amigxs),

Enquanto o mundo volta sua atenção para Belém do Pará, Brasil, sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC COP30) e lar de muitos Povos Indígenas, incluindo Munduruku, Xipaya, Parakanã, Xikrin, Mebêngôkre, Tupinambá, entre outros, estamos refletindo sobre as origens da Cultural Survival. Nas décadas de 1950 e 60, os fundadores da Cultural Survival, David e Pia Maybury-Lewis, trabalhavam com os Povos Xavante e Xerente na remota savana do Mato Grosso, Brasil. Eles testemunharam a “abertura” do Interior Brasileiro e das regiões amazônicas e os efeitos devastadores sobre as comunidades Indígenas e queriam “testemunhar uma ameaça genocida, conscientizar o mundo sobre esse processo de destruição e tentar detê-lo”. Em 1972, David e Pia, junto com colegas de Harvard, Evon Vogt, Jr. e Orlando Patterson, iniciaram a Cultural Survival com o objetivo de arrecadar dinheiro para projetos de apoio aos Povos Xavante. Hoje, sua missão fundamental é poderosamente amplificada através da Cultural Survival como uma organização liderada por Indígenas com 50 funcionários em 19 países, trabalhando em solidariedade com os Povos Indígenas ao redor do mundo.

direitos, incluindo a falta de demarcação, disputas sobre territórios e novas legislações e marcos jurídicos, como o “Marco Temporal”, que minam direitos conquistados e a gestão tradicional dos territórios. Enquanto isso, Povos Indígenas continuam enfrentando violência ligada a conflitos territoriais, desmatamento e mineração. Nosso colega, Edson Krenak (Krenak), escreve mais sobre essas questões em seu artigo de destaque, “O Brasil é Terra Indígena.”

Sede da Cúpula da Terra de 1992, onde nasceram a UNFCCC, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação, o Brasil desempenhou um papel fundamental na diplomacia ambiental internacional. À medida que o mundo fica para trás em seus compromissos de limitar as mudanças climáticas, o Brasil tem uma oportunidade e responsabilidade única de liderar o mundo na promoção de caminhos justos e equitativos para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, por meio do Programa de Trabalho sobre Transição Justa da UNFCCC. Para ter sucesso, isso deve incluir a proteção dos direitos dos Povos Indígenas, a salvaguarda dos ecossistemas, e proteções explícitas contra atividades destrutivas realizadas em nome da “transição verde.”

EQUIPE DA CULTURAL SURVIVAL

Aimee Roberson (Choctaw & Chickasaw), Diretora Executiva

Mark Camp, Diretor Executivo Adjunto Avexnim Cojtí (Maya K’iche’), Diretora de Programas

Verónica Aguilar (Mixtec), Associada de Programas,Guardiões Da Terra Edison Andrango (KichwaOtavalo), Assistente do Programa de Rádio sobre Direitos Indígenas

Mishelle Calle, Assistente do Programa Bazaar

Carmem Cazaubon, Assistente do Programa de Capacitação

Miguel Cuc Bixcul (Maya Kaqchikel), Associado de Contabilidade

Jess Cherofsky, Gerente do Programa de Advocacia

Geovany Cunampio Salazar (Emberá), Coordenador de Advocacia no Panamá

Michelle de León, Coordenadora de Subsídios

Roberto De La Cruz Martínez (Binnizá), Associado de Tecnologia da Informação

Danielle DeLuca, Gerente Sênior de Desenvolvimento

Georges Theodore Dougnon (Dogon), Assistente do Programa de Capacitação

David Favreau, Assistente de Logística e Operações

Shaldon Ferris (Khoisan), Coordenador do Programa

Rádio Indígena

Sofia Flynn, Gerente de Contabilidade e Escritório

Nati Garcia (Maya Mam), Gerente de Capacitação

Cesar Gomez Moscut (Pocomam), Coordenador do Programa de Mídia Comunitária

Byron Tenesaca Guaman (Kañari Kichwa), Coordenador de Bolsas

Alison Guzman, Coordenadora de Relações com Doadores

Emma Hahn, Associada de Desenvolvimento

Belen Iñiguez, Assistente de Distribuição de Publicações

Natalia Jones, Coordenadora de Advocacia

Mariana Kiimi (Na Ñuu Sàvi/Mixtec), Associada de Advocacia

Dev Kumar Sunuwar (Koĩts-Sunuwar), Coordenadora do Programa de Mídia Comunitária

Rosy Sul González (Kaqchikel), Gerente do Programa de Rádio sobre Direitos Indígenas

Marco Lara, Coordenador de Mídia Social e Digital

Kevin Alexander Larrea, Associado de Tecnologia da Informação

No entanto, embora líderes, comunidades e aliados Indígenas trabalhem incansavelmente para garantir e defender os direitos dos Povos Indígenas, com importantes conquistas ao nível internacional e em alguns países, esses povos ainda enfrentam realidades duras, já que seus direitos continuam sendo ignorados e enfraquecidos. Enquanto testemunhamos um retrocesso global do multilateralismo e uma ascensão de regimes autoritários, governos e corporações em todo o mundo correm para desenvolver e extrair recursos de territórios Indígenas. Esta edição do CSQ (Cultural Survival Quarterly) traz nosso foco de volta ao Brasil e às vozes de líderes Indígenas que trabalham para transformar os direitos Indígenas em realidade. A integridade e a biodiversidade das florestas tropicais e de outros ecossistemas do Brasil são cuidadas por mais de 300 Povos Indígenas, que falam mais de 270 línguas e dialetos, cujas contribuições para a saúde da Mãe Terra são essenciais para a sobrevivência da humanidade e de toda a estrutura da vida. Os Povos Indígenas lutaram com sucesso para que seus direitos à terra, modos de vida culturais e autonomia fossem protegidos na Constituição Federal do Brasil. No entanto, persistem barreiras à implementação desses

A Cultural Survival estará presente na COP30 para acompanhar as negociações e amplificar as vozes Indígenas que estão iluminando questões críticas e pressionando governos a fazer o que é certo. Junte-se a nós em nossos esforços para apoiar e elevar as vozes dos Povos Indígenas, que preservam sistemas de conhecimento, línguas e modos de vida, e estão liderando o caminho rumo à cura e à construção de um futuro sustentável para a Mãe Terra e para todos nós, por gerações futuras. Contribua com a nossa causa em www.cs.org/donate

Hטchi yakoke li hoke (Muito obrigado a todos vocês),

Aimee Roberson (Choctaw e Chickasaw), Diretora Executiva

Maya Chipana Lazzaro (Quechua), Coordenadora de Vendedores do Bazar

Jamie Malcolm-Brown, Gerente de Comunicações e Tecnologia da Informação

Candela Macarena Palacios, Assistente Executiva Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay (Quechua/Kolla), Coordenadora de Advocacia

Edson Krenak Naknanuk (Krenak), Líder no Brasil

Diana Pastor (Maya K’iche’), Coordenadora de Mídia Guadalupe Pastrana (Nahua), Produtora de Rádio dos Direitos Indígenas

Camila Paz Romero (Quechua), Assistente do Programa Guadiões Da Terra

Ilenia Perez (Guna), Coordenadora de Advocacia no Panamá

Agnes Portalewska, Gerente Sênior de Comunicação

Tia-Alexi Roberts (Narragansett), Assistente Editorial e de Comunicação

Elvia Rodriguez (Mixtec), Assistente do Programa de Mídia Comunitária

Mariana Rodriguez Osorio, Assistente Executiva

Carlos Sopprani, Associada de Recursos Humanos

Thaís Soares Pellosi, Assistente Executiva

Abigail Sosa Pimentel, Assistente de Recursos Humanos

Candyce Testa (Pequot), Gerente de Eventos do Bazar

Sócrates Vásquez (Ayuujk), Gerente de Programa

Mídia Comunitária

Miranda Vitello, Coordenadora de Desenvolvimento

Candy Williams, Gerente de Recursos Humanos

Pablo Xol (Maya Qʼeqchiʼ), Associado de Design e Marketing

ESTAGIÁRIOS

Candela Biset, Mirabel Ashu, Daniel Chindoy, Esénia Bañuelos, Lucas Kasosi, Sabina Candusso, Diego Nervi, Diana Martinez

NAS NOTÍCIAS

No Nepal, o Supremo Tribunal ordenou o alinhamento das leis nacionais com a Convenção 169 da OIT e a UNDRIP.

Austrália | Rio Tinto concede aos proprietários tradicionais controle sobre a mineração

JUNHO

A Rio Tinto assinou um acordo histórico de cogestão com a PKKP Aboriginal Corporation, concedendo aos proprietários tradicionais autoridade legal sobre as decisões de mineração em suas terras, estabelecendo novos padrões industriais para a proteção do patrimônio cultural e a responsabilidade corporativa.

Ilhas do Pacífico | Nações melanésias propõem reserva oceânica liderada por Indígenas

JUNHO

As Ilhas Salomão e Vanuatu lançaram um plano para criar a Reserva Oceânica Melanésia, a primeira reserva oceânica liderada por Indígenas do mundo, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados.

Índia | Comunidades Indígenas suspendem projeto solar de US$ 434 milhões em Assam

JUNHO

O Banco Asiático de Desenvolvimento cancelou um parque solar de US$ 434 milhões em Assam após protestos das comunidades Karbi, Naga e Adivasi. O projeto ameaçava 20.000 famílias e violava proteções constitucionais à terra e protocolos de FPIC.

Canadá/Índia | UNESCO nomeia copresidentes Indígenas

JUNHO

A UNESCO nomeou Amy Parent (Nisga’a), do Canadá, e Sonajharia Minz (Oraon), da Índia, como copresidentes de uma nova cátedra de pesquisa sobre conhecimento Indígena. Seu foco inclui revitalizar

línguas Indígenas ameaçadas de extinção, promover a soberania de dados e vincular o conhecimento ecológico tradicional à resiliência climática por meio da rematriação e da governança de pesquisa com base cultural.

Finlândia | Reforma da autogovernança Sami aprovada

JUNHO

Após 14 anos de atrasos, a Finlândia aprovou uma grande reforma da Lei do Parlamento Sami, fortalecendo a autogovernança Indígena ao vincular a elegibilidade dos eleitores à herança linguística Sami e exigir consultas ao Estado.

Indonésia | Condenação do projeto agrícola de Merauke por deslocar comunidades

Indígenas

JUNHO

A ONU condenou o projeto agrícola de Merauke, na Indonésia, por deslocar mais de 50.000 Indígenas papuanos, desmatar 109.000 hectares sem consentimento e usar intimidação militar.

Nepal | Decisão da Suprema Corte determina o cumprimento integral dos tratados de direitos Indígenas

JUNHO

Em uma decisão histórica que estabelece um novo precedente legal para a soberania Indígena no sul da Ásia, a Suprema Corte do Nepal ordenou que o governo alinhe as leis nacionais com a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Colômbia | Decisão protege comunidades amazônicas da poluição por mercúrio

JULHO

O Tribunal Constitucional da Colômbia ordenou a suspensão de novas licenças de mineração de ouro na região de Yuruparí, após decidir que a poluição por mercúrio ameaça a saúde, os sistemas alimentares e a sobrevivência cultural de 30 comunidades Indígenas. O tribunal determinou ações urgentes do governo, a participação dos Indígenas e a cooperação internacional para restaurar os rios contaminados e defender os direitos ancestrais.

EUA | Tribo Yurok recupera

17.000 acres em acordo histórico de devolução de terras

JUNHO

No maior acordo de devolução de terras da Califórnia, a tribo Yurok recuperou 17.000 acres ao longo do rio Klamath, completando um esforço de restauração de 47.000 acres. As terras recuperadas, incluindo o sagrado Blue Creek, serão administradas como um santuário de salmões e floresta.

Colômbia | Decisão histórica contra a poluição por mercúrio

JULHO

O Tribunal Constitucional da Colômbia decidiu a favor de 30 comunidades Indígenas da Amazônia, ordenando a suspensão de novas minerações de ouro em Yuruparí devido à contaminação por mercúrio. A decisão marca um precedente histórico para a justiça ambiental e a proteção do conhecimento ancestral.

Américas | Estados obrigados a proteger o direito humano a um clima estável

JULHO

Em 3 de julho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que os Estados e as empresas têm obrigações vinculativas sob o direito internacional de tratar a crise climática como uma emergência de direitos humanos.

Equador | Novo projeto de lei ameaça os direitos Indígenas

JULHO

Grupos Indígenas e aliados pedem a rejeição do projeto de lei proposto pelo Equador para privatizar áreas protegidas, o que excluiria a consulta aos Indígenas e colocaria em risco terras ancestrais e comunidades isoladas.

Tailândia | Lei histórica protege modos de vida Indígenas

AGOSTO

A Tailândia aprovou o projeto de lei sobre a proteção e promoção do modo de vida dos grupos étnicos para salvaguardar os direitos, tradições e práticas culturais das comunidades Indígenas e étnicas.

Foto de Dev Kumar Sunuwar.

ATUALIZAÇÕES SOBRE A DEFENSA DE CAUSAS

Equador: Ministério do Meio Ambiente extinto

JULHO

Em 24 de julho, o presidente equator no Daniel Noboa assinou o Decreto Executivo nº 60 para extinguir o Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica e fundi-lo com o Ministério de Energia e Minas. A medida foi tomada como parte da implementação do Plano de Eficiência Administrativa, uma medida de austeridade que visa modernizar o Estado por meio da extinção de outros ministérios e da demissão em massa de funcionários públicos. A medida afirma os interesses extrativistas em detrimento da proteção do meio ambiente e da vida dos Povos Indígenas, promovendo atividades de mineração que já estão consumindo e contaminando excessivamente a água e a biodiversidade local, afetando a saúde de milhares de pessoas.

Brasil: Projeto de lei enfraquece proteções para reservas naturais e territórios Indígenas demarcados

Em 17 de julho, o Congresso Federal brasileiro aprovou por maioria o Projeto de Lei 2.159/2021, ou como os Povos Indígenas o chamam, PL da Devastação. O projeto visa desmantelar o licenciamento ambiental, levando à desregulamentação e ao enfraquecimento das proteções, especialmente para os territórios Indígenas. Até 32% das terras Indígenas e 80% dos territórios quilombolas com processos de demarcação em aberto serão afetados, além dos Povos Indígenas em isolamento voluntário. Projetos considerados como tendo impactos socioambientais indiretos poderão avançar sem o Consentimento Livre, Prévio e Informado dos Povos Indígenas. Eles também podem comprometer outros direitos sobre suas terras, territórios e recursos. A responsabilidade corporativa pode ser reduzida pela renovação de licenças sem condições, desencorajando a responsabilidade por reparações e comprometendo os padrões de due diligence. Regulamentações ambientais mais flexíveis também trazem o risco de ocupação predatória, o que aumentará a poluição e o desmatamento. Como o Brasil sediará a COP30 em setembro, o projeto de lei desacredita sua liderança ambiental e enfraquece as possibilidades de defesa dos Povos Indígenas e governança climática.

Bolívia: CERD insta ao cumprimento dos direitos de consulta

Em junho, a Comunidade Totoral Chico, parte do Ayllu Acre Antequera, rejeitou uma consulta fraudulenta para a assinatura de um contrato de mineração pela La Salvada Mining Company, exigindo o cumprimento das recomendações do CERD. Em novembro de 2023, a Cultural Survival e a organização parceira boliviana Qhana Pukara Kurmi

O Programa de Defesa da Cultural Survival lança campanhas internacionais em apoio aos movimentos Indígenas de base, que pressionam governos e empresas a respeitar, proteger e cumprir os direitos de suas comunidades.

apresentaram um relatório alternativo sobre a situação dos direitos Indígenas ao Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD). Em suas observações finais, o CERD expressou sua preocupação com as alegações de violação do direito constitucional à consulta prévia no Ayllu Acre Antequera e, em suas recomendações ao Estado boliviano, enfatizou o direito à consulta e ao consentimento.

Nepal: Cultural Survival e parceiros apresentam relatório à Revisão Periódica Universal JULHO

A Cultural Survival, juntamente com seis organizações parceiras do Nepal, apresentou um relatório alternativo para a avaliação do Nepal na 51ª Sessão do processo de Revisão Periódica Universal. Os Povos Indígenas do Nepal continuam a enfrentar discriminação sistêmica, apesar de constituírem uma parte significativa da população e serem reconhecidos na Constituição. Eles são excluídos dos processos de tomada de decisão e estão severamente sub-representados na governança, enquanto suas perspectivas e línguas não são representadas no sistema educacional e suas tradições são criminalizadas. Os Povos Indígenas também enfrentam exclusão na implementação de políticas de mudança climática e violação de seu direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado em projetos de desenvolvimento em grande escala, levando à expropriação de terras e maior marginalização.

Panamá: Povos Indígenas Enfrentam Repressão Após se Oporem a Novas Reformas Legislativas

Desde o final de abril, em meio a uma onda de movimentos sociais que rejeitam várias reformas legislativas impostas pelo Estado, incluindo a reabertura da mineração metálica e acordos com potências estrangeiras que afetariam a soberania do país, os Povos Indígenas têm sido mais uma vez alvo de violência institucional desproporcional que viola seus direitos. Os povos Ngäbe-Buglé e Emberá sofreram uma escalada da repressão em suas comunidades, incluindo buscas arbitrárias, detenções sem o devido processo legal e uso excessivo da força. O governo panamenho violou inúmeras normas internacionais, incluindo a suspensão temporária do habeas corpus na província de Bocas del Toro. A Cultural Survival reafirma que o protesto social não é crime e que os Povos Indígenas têm o direito de se manifestar livremente quando seus territórios, autonomias, culturas e vidas estão em perigo.

Leia mais notícias em www.cs.org/latest.

JULHO

ABRIL

JULHO

QUANDO O SILÊNCIO FALA MAIS ALTO

CANNUPA

HANSKA LUGER FALA SOBRE ARTE, ANCESTRALIDADE E AÇÃO

Vista da instalação de “Cannupa Hanska Luger: Speechless”, de 13 de fevereiro a 6 de julho de 2025. Museu de Arte Nasher da Universidade Duke, Carolina do Norte.

Por Tia-Alexi Roberts (NARRAGANSETT, EQUIPE CS)

Cannupa Hanska Luger (Mandan, Hidatsa, Arikara e Lakota), um artista radicado no Novo México, cria obras poderosas na intersecção entre a memória ancestral e a visão do futuro. Através da escultura, da performance e da instalação, Luger explora a identidade Indígena do século XXI utilizando práticas baseadas na terra, ficção especulativa e colaboração comunitária. Luger é bolsista Eiteljorg 2025, vencedor do prêmio Ourworlds 2025 e vencedor do prêmio Herb Alpert 2024, além de já ter recebido bolsas da Fundação Guggenheim, da United States Artists e outras instituições. Seu trabalho já foi exibido no Whitney Museum of American Art e no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, no Crystal Bridges Museum of Art, em Bentonville, Arkansas, e internacionalmente nos Emirados Árabes Unidos, Xangai e Zurique. Alguns de seus trabalhos anteriores incluem “GIFT (2023–24)”, uma crítica específica ao colonialismo; “Sweet Land (2020)”, uma ópera que confronta narrativas de colonizadores; “Every One (2018)”, um memorial às mulheres, meninas e pessoas bissexuais Indígenas desaparecidas e assassinadas; e o “Mirror Shield Project (2016)”, que apoia a resistência em Standing Rock. Seu trabalho está exposto

na National Gallery of Art em Washington, D.C., e no Los Angeles County Museum of Art, entre outras instituições. A Cultural Survival conversou recentemente com Luger para discutir as ideias e inspirações por trás de seu trabalho.

Cultural Survival: Que desafios você enfrentou como artista Indígena quando começou sua carreira?

Cannupa Hanska Luger: Como Indígenas, temos o obstáculo histórico de fazermos parte da antiguidade. Tentar criar uma ferramenta útil no âmbito de nossa experiência no século XXI e no futuro — essa é a conversa mais relevante para mim, mas não era necessariamente o que interessava ao mercado quando comecei a trabalhar. Muito disso vem apenas de estar ciente do que minha mãe vivenciou na indústria da arte Indígena e questionar se isso continua sendo relevante e por que é relevante. Acho que muitos desafios vêm de uma população com a mente cheia de narrativas míticas e/ou falsas sobre nossa cultura e população.

CS: Como a conexão com seus ancestrais influencia seu trabalho?

CHL: Há uma consciência de que não sou maior do que qualquer outro ser vivo aqui e, na verdade, em uma linha temporal, estou apenas pegando emprestado o ar que respiro, a água que bebo e o espaço que habito. Estou pegando emprestado não apenas do meio ambiente, mas também das gerações futuras. E o privilégio disso se deve inteiramente ao que meus ancestrais fizeram para estar aqui — os sacrifícios feitos, os horrores suportados, as glórias celebradas — tudo isso faz parte do que significa estar vivo atualmente para qualquer pessoa.

CS: Como você vê seu trabalho no contexto mais amplo da arte Indígena contemporânea?

CHL: Existe um pouco mais de pressão do que, digamos, meus colegas europeus-americanos podem enfrentar. Eu atuo na área de arte contemporânea, e ter acesso a ela é uma batalha árdua travada por gerações. A parte da minha prática voltada para o público precisa ser digna de elogios por parte da minha comunidade, e isso torna-a desafiante, mas esse desafio é uma dádiva.

Todas

Foto de Joel Johnson. Imagem cortesia do Museu de Arte Nasher da Universidade Duke.

A comunidade Indígena não tem medo de chamar a atenção para as nossas falhas. Em vez de isso ser desgastante, vejo-o simplesmente como uma dádiva. Que outro grupo cultural ou outras comunidades têm esse tipo de acesso às suas relações?

Somos centenas de culturas, grupos linguísticos, danças e cerimônias diferentes. Há coisas que nos conectam com certeza, mas há coisas que nos separam pela terra de onde se vem. Acho importante ter essas conversas, porque na esfera pública do cânone da arte americana, agora que estamos ganhando exposição nesses espaços, acho que temos que amplificar o fato de que não somos um monolito.

CS: O título da sua exposição, “Speechless” (Sem palavras), convida a reflexões poderosas sobre comunicação. Como esse tema aparece na exposição?

CHL: A exposição “Speechless” foi construída a partir de uma questão que eu tinha em relação ao acesso e privilégio que tenho em espaços institucionais. Comecei a me sentir como um símbolo de virtude para as instituições americanas. Comecei a sentir que não estava sendo ouvido. Então, “Speechless” foi tipo, sabe de uma coisa? Não importa se você é um símbolo de virtude para a instituição, porque no fim das contas, e se eu for um exemplo da própria virtude? Não para a instituição mostrar com o que se importava em 2024-2025, mas o que as gerações futuras verão no cânone histórico da arte. Você pode proporcionar a elas consciência e acesso. Não se trata tanto do que você diz, mas do fato de estar se comunicando.

A forma como tentei enfatizar isso foi através destas enormes colunas de som que parecem emitir um som tremendo, mas das quais não sai nenhum som. É uma exposição silenciosa e os motivos visuais que estão nas colunas de som são um tema recorrente de “morda sua língua”. Vários dos pratos de cerâmica têm este motivo incrustado neles. Enquanto fazia isso, pensava nas bases da Segunda

“Wealth” (Riqueza), 2023, de Cannupa Hanska Luger. Cerâmica, cabelo sintético, lata de munição, aço e tendão artificial.

Wendy McEahern, cortesia do artista e da Galeria Garth Greenan.

Guerra Mundial que estavam sendo construídas em ilhas remotas do Pacífico e na África. À medida que as forças armadas chegavam, lançavam paraquedistas e cargas nesses locais e erguiam torres de rádio. As populações Indígenas que viviam nessas terras estavam cientes de tudo o que estava acontecendo e, em algum momento, construíram suas próprias torres de rádio simbólicas e imitaram algumas das marchas como se fossem danças. O olhar antropológico ocidental estava voltado para a trajetória dos “povos primitivos”, maravilhando-se com nossas tecnologias.

CS: Como obras como “The Keep” e “The TIPI [Infraestrutura Transportável de Proteção Intergeracional]” simbolizam a complexa relação entre os Povos Indígenas e os poderes coloniais?

CHL: Eu sou das Planícies do Norte, e usamos tipis em ambos os lados da minha família. Sempre lutei contra o fato de o tipi ser uma dessas formas estereotipadas. Sempre que trabalho com o tipi como forma, há sempre um pouco de hesitação ou um certo desconforto interno, como se estivesse reforçando essa narrativa ao trabalhar com essa forma. Mas, no final das contas, um tipi é uma nave espacial. Ele viaja pelo espaço e fornece abrigo para seus habitantes. É também uma infraestrutura de transporte nômade, o que é totalmente contrário ao modelo colonial de possuir, dominar e explorar. Colocar uma tipi em um museu… eu gosto de colocá-las nesses espaços porque elas são uma lente visual para uma mensagem importante: que o que é verdadeiro no universo é verdadeiro aqui na Terra. Elas são literalmente uma ilustração científica da lente do cosmos. Acho que há muita tecnologia Indígena valiosa incorporada na tipi como forma.

CS: Que tipo de conversas você espera suscitar com seu trabalho?

CHL: Por um lado, gosto da interpretação do meu trabalho pelo meu público. Se ele for entendido apenas como aquilo para que o criei, sinto que, de alguma forma, falhei como artista. Mas se eu puder apresentá-lo de uma forma que permita às pessoas imaginarem de maneira diferente ou questionarem até mesmo algumas de suas próprias ideias e preferências internas, então sinto que foi um sucesso. Além da interpretação da minha intenção, estou mais interessado na interpretação deles. Não tenho acesso à maioria das pessoas que passam pelo museu e têm um momento de reflexão, então, por favor, não deixe que seja só o que eu penso. O que você pensa é mais honesto, porque eu não estou lá. Você está lá, você está vivenciando isso, e eu não posso realmente influenciar isso. Mas posso aceitar, e na aceitação acho que há uma grande recompensa.

“Joint Chiefs of Staff (verso)”, 2023, de Cannupa Hanska Luger. Cerâmica, aço, couro, pele, abeto, caixas de som reutilizadas, armários militares reutilizados, cabelo sintético, vidro soprado à mão e tinta.

Foto de

Foto de Wendy McEahern, cortesia do artista e da Garth Greenan Gallery.

DEFENSORES DA ÁGUA INDÍGENAS NO ECUADOR

Enfrentam gigante canadense da mineração

Em frente à entrada da Dundee Precious Metals, a polícia exige que todos voltem para o veículo. Embora se trate de uma via pública, a polícia ordena que o grupo de Indígenas locais se retire.

Por Brandi Morin (CREE/IRIQUOIS)

Anévoa matinal envolve as colinas onduladas do páramo de Kimsakocha enquanto uma dúzia de defensores da água se aproxima da cerca de arame que marca a entrada do que pode se tornar a próxima grande mina de ouro, cobre e prata do Equador. A deslumbrante paisagem de alta altitude ao norte de Cuenca, na província de Azuay, no Equador, abriga quatro rios que convergem e fluem pelos vales, alimentando fazendas, vilarejos e a cidade abaixo.

“Esta é nossa terra ancestral. Temos o direito de estar aqui”, diz Hortencia Zhagüi, representante da Escola de Agroecologia das Mulheres de Kimsakocha, enquanto passa por um segurança. O guarda grita advertências sobre invasão de propriedade, mas o grupo segue em frente sem se intimidar, seus passos quase inaudíveis contra o musgo macio sob seus pés.

Os defensores da água caminham vários quilômetros enquanto o segurança os segue à distância, gravando cada movimento. Eles finalmente chegam a uma pequena clareira onde uma bandeira equatoriana que instalaram meses antes ainda tremula orgulhosamente com a brisa da montanha. O panorama é de tirar o fôlego — colinas esmeraldas ondulantes que se estendem até o horizonte, a terra esponjosa com umidade, pequenos riachos serpenteando pelo terreno e água borbulhando do musgo sob seus pés.

“Olhe para isso”, diz Koldo, membro de um grupo de base chamado Sistemas Comunitários de Água de

Tarqui e Victoria del Portete, ajoelhando-se para colher um punhado de bagas de um arbusto baixo. “O páramo nos dá remédios, comida e, o mais importante, água. Como eles podem colocar um preço nisso?”

O grupo estende cobertores no chão e organiza seu piquenique com batatas, queijo, milho, frango e frutas cultivados localmente, compartilhando tudo em comunidade à sombra de sua bandeira. Enquanto comem, discutem estratégias para proteger esse ecossistema da empresa de mineração canadense Dundee Precious Metals, que planeja desenvolver a mina de ouro subterrânea Loma Larga aqui.

“Já dissemos não três vezes”, diz Koldo. “Em 2011, 2019 e 2021, realizamos consultas. Em todas as vezes, nossa resposta foi clara: nada de mineração em nosso páramo. No entanto, eles continuam tentando levar adiante esse projeto.”

Após a refeição, o grupo fica em silêncio por um momento, contemplando a paisagem que lutam para proteger há mais de duas décadas. Em seguida, eles começam a caminhada de volta para a entrada, parando em um pequeno riacho que corta o musgo. Eles dão as mãos em um círculo, inclinando a cabeça em uma cerimônia pedindo proteção para este lugar sagrado. Sua oração é interrompida pelo som de um caminhão se aproximando. Dois policiais saem do veículo e ordenam que o grupo saia imediatamente. “Vocês estão invadindo propriedade privada”, anuncia um policial com firmeza.

Os defensores da água obedecem, mas sem pressa. Eles recolhem seus pertences com uma calma deliberada, ocasionalmente parando para comentar entre si sobre

plantas ou características da água enquanto caminham. A polícia e o segurança os seguem de perto, escoltando-os até o portão.

A Cultural Survival fez várias tentativas para entrar em contato com a Dundee Precious Metals para comentar sobre esta história, incluindo uma visita pessoal ao escritório da empresa em Cuenca, mas os pedidos de entrevista foram recusados. A Dundee Precious Metals não abordou publicamente as preocupações levantadas pelos membros da comunidade.

Uma bomba-relógio

O que esses defensores da água estão combatendo não é uma ameaça pequena. De acordo com uma análise independente de 2022, a mina de ouro proposta em Loma Larga representa uma “bomba-relógio” para a contaminação por arsênico na região. O páramo de Kimsakocha, um ecossistema de pântanos de alta altitude, desempenha um papel crucial no fornecimento de água potável para toda a região, incluindo a cidade de Cuenca. Zhagüi, que também representa o Conselho de Administradores de Água Potável, um grupo comunitário dedicado à preservação da água limpa, explica a profunda conexão entre as comunidades e esta terra. “Este pantanal sustenta nossas comunidades há gerações”, diz ela. “A água que brota daqui flui para nossas plantações, nossos animais e nossas casas. Sem água limpa, não temos nada — nem comida, nem saúde, nem futuro.”

Em outubro de 2024, Zhagüi fez parte de uma delegação de mulheres Indígenas equatorianas e defensoras dos direitos humanos que viajou ao Canadá para expressar suas preocupações sobre as negociações comerciais em andamento entre os dois países. Durante reuniões com autoridades governamentais, parlamentares e líderes Indígenas em Toronto, Ottawa e Montreal, ela alertou sobre o impacto devastador que a mina de ouro proposta teria.

Durante a viagem, ela disse: “Viemos ao Canadá para nos manifestar contra o acordo de livre comércio entre Canadá e Equador, dada a falta de respeito pela vida, pelos frágeis ecossistemas da natureza e pelos seres que dependem deles no Equador. O acordo de livre comércio abriria as portas para a mineração descontrolada, o que

causaria uma destruição ambiental maciça, afetando ecossistemas sensíveis e esgotando fontes de água que protegemos há 30 anos”.

Apesar das sérias preocupações levantadas no Canadá, o projeto Loma Larga continua a ser promovido por ambos os governos.

O guardião da água

Logo acima do vale montanhoso atrás da casa de Zhagüi em Tarqui, Equador, fontes de água fresca fluem para a aldeia — água que poderia ser contaminada se a mineração começasse no páramo.

Aos 65 anos, Zhagüi passou a vida cultivando alimentos e criando animais nesta terra que sustenta sua família há gerações. “Eu trabalho na agricultura, na pecuária, e crio pequenos animais. Tenho algumas batatas plantadas lá em cima. Também cultivo cevada e aveia”, diz ela. Apontando orgulhosamente para sua horta, ela acrescenta: “Tenho cenoura, alface, couve-flor, rabanete, aipo, repolho, todos os vegetais. Aqui, quando você planta, tudo cresce”.

Bandeira hasteada pelas comunidades locais para pedir ao governo equatoriano que proteja o local.

Canto inferior direito: A comunidade se reúne em torno de um pequeno rio para agradecer à Terra e reunir forças para continuar a luta pela preservação da água e do páramo. Canto inferior esquerdo: A Dundee Precious Metals impede o acesso ao páramo sem o consentimento da população local. No passado, os moradores locais tinham acesso irrestrito, pois a lei equatoriana protegia a área como reserva natural.

RELATÓRIO ESPECIAL

Esquerda: Comendo a tradicional pambamesa, uma refeição comunitária.

Centro: Um portão de tela metálica bloqueia o acesso a este ecossistema no meio do páramo. Um guarda insiste que o grupo volte.

Direita: Suzana, defensora do páramo e da água, colhe mirtilos silvestres.

Dentro de sua modesta cozinha, depois de servir uma refeição de cuy (porquinho-da-índia) assado, canja de galinha e vegetais de sua horta, Zhagüi senta-se à sua mesa de madeira, com os olhos brilhando de lágrimas de tristeza e determinação, enquanto descreve o trabalho diário que sua vida exige e a batalha interminável para defender seu modo de vida.

“É muito difícil porque você tem que cavar, remover a grama, fertilizar, preparar o fertilizante. Por exemplo, acordo todas as manhãs às 5h para ordenhar o gado. Dar água e grama para o gado, cortar e jogar aveia se preciso e mover o gado quando necessário — eu faço tudo isso. É uma luta contínua para nós — precisamos de água para nossas tarefas diárias na fazenda”, explica ela.

Como representante da Escola de Agroecologia Feminina Kimsakocha e do Conselho de Administradores de Água Potável de Victoria del Portete e Tarqui, Zhagüi está na vanguarda da resistência contra projetos de mineração há décadas. Sua voz falha ao falar das ameaças à sua terra natal. “Nunca me cansarei de dizer que temos uma vida muito difícil, muito dura. Antes, vivíamos bem e em paz, nunca imaginávamos que enfrentaríamos esse problema. Esse problema não é só meu; ele afeta todas as comunidades que dependem das fontes de água que se originam aqui em QuimsaCocha.”

Ela diz que a visita ao Canadá foi decepcionante. “Eles não nos levaram em consideração. Eles ouviram, mas alegaram ter apresentado uma perspectiva diferente, na qual, para eles, nossos páramos eram apenas montanhas secas, tornando a exploração mais justificável.” Sua voz se eleva com indignação. “Então, foi para nós, especialmente para mim, ultrajante ouvir tal absurdo, que não é verdade, como você pode ver — esses páramos são vida para nós; eles são nossa natureza. A humanidade e a vida não têm valor para essas empresas quando elas querem explorar.”

Apesar das múltiplas consultas comunitárias que rejeitaram a mineração na região, a pressão das empresas e do governo continua. “Tentamos tudo o que podíamos”, diz Zhagüi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. “Fomos à capital e fizemos tudo ao nosso alcance, mas não há como detê-los. Eles continuam em direção à extração. Os governos equatoriano e canadense apoiam as mineradoras, enquanto ficamos mais fracos diante dessa situação. É por isso que dizemos: a única coisa que nos resta é nos

render — mas preferimos morrer primeiro. É tudo o que esperamos agora; não há mais nada a ser feito.”

A luta criou divisões profundas em comunidades que antes eram unidas. “Já existe divisão entre nossas comunidades, nossos vizinhos. Estamos completamente divididos, porque [alguns] apoiam [a mineração]”, explica ela. “Eles afirmam que nada [de ruim] vai acontecer, que a extração será feita com alta tecnologia. Isso foi dito: nada vai acontecer, então não há motivo para temer. É por isso que estou desesperada — resta tão pouco tempo. Eles estão apenas esperando o momento oportuno para começar a extração.”

Zhagüi não acredita nessas garantias. “Aqueles que apoiam a mineração não estão do nosso lado. É claro que eles sentirão as consequências quando a água começar a ser contaminada e as doenças surgirem. Mas para nós, que não apoiamos a mineração, é uma situação muito desesperadora.”

A determinação de Zhagüi em resistir permanece inabalável, mesmo diante da possibilidade de violência. “Em nossa luta para resistir, não aceitaremos pacificamente que [as empresas de mineração] entrem e explorem nossa terra. Não! Temos que lutar, mesmo que seja usando pedras como arma, para nos defendermos. Não podemos simplesmente aceitá-los.”

Zhagüi está plenamente consciente do que pode acontecer quando as empresas de mineração passarem da exploração para a extração. “Como as empresas de mineração precisarão de eletricidade, elas terão que ampliar as estradas. Nesse momento, elas começarão a extração, trazendo máquinas pesadas. Nesse exato momento, temos que ser firmes e não permitir que elas entrem.”

As consequências podem ser terríveis. “Eles nos farão prisioneiros. Eles nos matarão, porque atiram balas diretamente no corpo. Já vimos isso durante a fase de exploração”, diz Zhagüi, com a voz quase sussurrando. “Imagine o que a extração trará — para nós, a única opção que restará será resistir. Não vamos desistir. Devemos dar nossas vidas, é nisso que acredito. É a única coisa que nos resta.”

Apesar dessa perspectiva sombria, Zhagüi expressa gratidão por aqueles que se solidarizam com sua luta.

“Agradeço que ainda existam pessoas no mundo que se solidarizam, lutando por aqueles que não têm voz. Vivemos longe, não podemos alcançar o governo, estamos na periferia, mas continuamos lutando.”

À medida que a luz da tarde se desvanece em seu jardim, Zhagüi aponta para as montanhas onde a água começa sua jornada até sua casa. Sua voz treme de emoção. “É triste. É lamentável que, em 30 anos de luta, não tenhamos conseguido resolver nada. Não podemos ter paz, nem ser livres, nem finalmente declarar que nossa terra e nossos páramos estão completamente a salvo da mineração, intocáveis e livres da exploração.”

A parte mais dolorosa é a sensação de que o tempo está se esgotando. Mas mesmo em seu desespero, Zhagüi encontra alguma esperança na fé. “Espero que, com a vontade de Deus, isso nunca aconteça. É por isso que digo que Deus vem em primeiro lugar. E depois de Deus, nós, como seres humanos, devemos encontrar forças para enfrentar essa situação.”

Ao relembrar um recente avistamento de equipamentos de mineração, sua voz falha novamente. “Outro dia, máquinas pesadas chegaram a Zamora. Ficamos com medo e desesperadas. Ver aquelas máquinas enormes e caminhões gigantescos trafegando por essas estradas foi avassalador. Em nosso desespero, começamos a perguntar: ‘O que faremos agora?’”

Para Zhagüi e muitas outras mulheres da comunidade, a luta é profundamente pessoal. “Essa é a nossa luta, o nosso sofrimento — especialmente para nós, mulheres e mães. Estamos na linha de frente, vivendo diariamente com nossas mãos na água.”

Tensões crescentes: violência contra defensores da água

Não muito longe da casa de Zhagüi mora Fanny Paute, uma agricultora de 62 anos que personifica o custo humano crescente dessa luta ambiental. Sentada à mesa da cozinha, com o rosto ainda visivelmente machucado, Paute relata um recente ataque violento que sofreu por se opor ao projeto de mineração. “Essa luta já dura cerca de 30 anos”, explica ela, com a voz embargada e lágrimas nos olhos. “Estamos lutando pela água todo esse tempo.”

Em 6 de março, enquanto verificava seus animais no campo, Paute diz que encontrou uma mulher conhecida localmente como “Miss Minera” — um apelido dado aos moradores que apoiam o projeto de mineração. Esse encontro casual rapidamente se intensificou. “Saí para ver um bichinho que tenho e fui com minha nora”, lembra Paute, tocando as marcas descoloridas em seu rosto. “Vimos essa senhora... já a conhecemos, sabemos que ela é mineradora.”

O que aconteceu a seguir ainda a assombra. Após uma breve interação que levou a polícia ao local, Paute voltou para o seu campo depois que os policiais foram embora. Foi quando ela foi repentinamente atacada por um grupo de mulheres pró-mineração. “Fomos atacadas, espancadas. Como você pode ver, meu rosto ainda está machucado”, diz ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. “Elas nos

insultaram com palavras duras. Pegaram tesouras, nos bateram com um cadeado. A mãe veio com uma pedra grande, e a outra filha também tinha uma pedra para nos bater.”

Paute não foi a única a sofrer o ataque — sua filha, nora e outra defensora da água chamada Carmen também foram agredidas. As feridas físicas estão cicatrizando, mas o trauma emocional permanece vivo.

“Dor”, diz ela, quando questionada sobre o impacto do ataque, com as mãos trêmulas. “Uma dor física, mas uma dor cheia de muita raiva. Porque não estamos fazendo nada de errado quando defendemos a água. Não é só hoje ou ontem, é há muitos anos. E eles, em apenas um minuto, aparecem, nos agarram e nos espancam.”

O ataque a Paute representa uma escalada preocupante em um conflito que tem sido travado principalmente por meio de batalhas judiciais e protestos pacíficos. Para os defensores da água, essa hostilidade crescente apenas ressalta o alto risco de sua luta e os poderosos interesses alinhados contra eles.

Apesar de ter entrado com uma ação judicial contra seus agressores, Paute teme que essa violência seja apenas o começo, à medida que as tensões aumentam entre aqueles que defendem a água e aqueles que apoiam os interesses da mineração. Quando questionada se acredita que a violência aumentará se as operações de mineração começarem, sua determinação brilha através de suas lágrimas: “Teremos que continuar lutando e ver o que acontece. Mas não haverá outra oportunidade, agora teremos que lutar com ainda mais força.”

Brandi Morin (Cree/Iroquois) é uma jornalista premiada que aborda questões de direitos humanos a partir de uma perspectiva Indígena. Ao longo do último ano, ela viajou repetidamente ao Equador, reportando sobre o impacto dos projetos de mineração canadenses sobre os Povos Indígenas que lá vivem.

Dois tanques pertencentes à Dundee Precious Metals.

A LEI NACIONAL DA GUATEMALA

Não é desculpa para ignorar os Direitos Humanos

Juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos durante a audiência para analisar o caso das rádios comunitárias Indígenas.

Por Cesar Gomez (MAYA POCOMAM, EQUIPE CS STAFF)

Os Estados “não podem invocar sua legislação interna para evitar o cumprimento de obrigações internacionais”, enfatizou o juiz Ricardo Pérez Manrique, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sua decisão sobre o caso Kaqchikel Maya Indigenous Peoples of Sumpango et al. versus Guatemala, durante uma audiência em 23 de maio de 2025. O caso, apresentado pela Cultural Survival e pela Associação Sobrevivência Cultural, com sede na Guatemala, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e Povos Indígenas da Faculdade de Direito da Universidade de Suffolk, foi originalmente apresentado em 28 de setembro de 2012, argumentando que a lei de telecomunicações da Guatemala exclui os Povos Indígenas do acesso às suas próprias formas de mídia por meio da rádio comunitária. O juiz Pérez apontou exemplos dos Estados da Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Panamá e Peru, “que cumpriram as sentenças sem a necessidade de leis prévias”.

Em 2021, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou a República da Guatemala “internacionalmente responsável pela violação dos direitos à liberdade de expressão, igualdade perante a lei e participação na vida cultural” dos Povos Indígenas. A decisão histórica veio após décadas de ativismo por parte de membros do movimento de rádios comunitárias Indígenas na Guatemala, que lutavam por sua liberdade de operar estações de rádio e transmitir informações em línguas Indígenas para e de suas comunidades.

Na Guatemala, as estações de rádio comunitárias Indígenas ainda não foram legalizadas quase 30 anos após esse direito ter sido garantido nos Acordos de Paz da Guatemala. Elas continuam a operar em uma zona cinzenta legal que tem levado a frequentes perseguições e criminalização por parte dos conglomerados de mídia tradicionais, da Polícia Nacional e de políticos.

A Guatemala sediou a 176ª sessão ordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 19 a 23 de maio de 2025, convocando audiências públicas e privadas para monitorar julgamentos em casos envolvendo o Estado da Guatemala. Em sua decisão sobre as rádios comunitárias Indígenas, o tribunal avaliou quatro reparações: 1) A liberdade de operar rádios comunitárias Indígenas; 2) Adaptação das regulamentações para reconhecer e regulamentar as rádios comunitárias Indígenas; 3) Cessação dos processos criminais contra operadores de rádio; e 4) Eliminação das condenações pelo uso do espectro de rádio.

David Dávila Navarro, da Comissão Presidencial para a Paz e os Direitos Humanos, afirmou que a base da decisão do tribunal é a ausência de regulamentos que reconheçam legalmente as estações de rádio comunitárias Indígenas. Embora o presidente Bernardo Arévalo tenha emitido ordens para cumprir a resolução, as estações de rádio comunitárias têm demonstrado repetidamente a falta de vontade política do Estado para implementá-las.

Liberdade para operar estações de rádio comunitárias Indígenas

Os operadores de rádio comunitárias afirmaram que o Estado não cumpriu a Resolução 4, que exige que ele forneça frequências à quatro estações de rádio comunitárias Indígenas enquanto uma lei mais específica é aprovada. Anselmo Xunic, representante da Rádio Ixchel e do movimento de rádio comunitárias, disse que o Ministério das Comunicações ofereceu um acordo para atribuir duas frequências da estação de rádio nacional TGW, mas as estações de rádio comunitárias rejeitaram a proposta devido a várias limitações. Primeiro, o uso da frequência era por um ano, com a opção de renovação por mais um ano; no entanto, não havia obrigação do Ministério das Comunicações assinar a prorrogação.

Segundo, diz Xunic, a frequência considerada para

uma das estações do povo Mam de Todos Santos, Huehuetenango, está atualmente ocupada ilegalmente por outra parte, e a Superintendência de Telecomunicações não tem capacidade para liberar a frequência. Terceiro, o documento contém várias cláusulas que limitam a liberdade de expressão.

Adriana Sunun, da Associação de Advogados Maias da Guatemala, solicitou ao Tribunal que exortasse o Estado a tomar medidas e proteger legalmente as quatro estações de rádio comunitárias até que os regulamentos fossem adotados. Da mesma forma, ela enfatizou que as comunidades deveriam poder operar nas frequências em que operam há muito tempo, sem interferências e sem medo de processo criminal.

Adaptar regulamentações para reconhecer e regulamentar as rádios comunitárias

Indígenas

As poucas propostas apresentadas pelo Estado não refletem o espírito da decisão da Corte. O projeto de lei sobre rádios comunitárias (5965), apresentado ao Congresso um mês após o anúncio da decisão, não consultou as comunidades Indígenas e contém várias ambiguidades, incluindo o processo de concessão de frequências, afirma Amy Chavarro, da Clínica de Direitos Humanos e Povos Indígenas da Faculdade de Direito da Universidade de Suffolk.

Dada a falta de propostas adicionais das instituições estatais, os operadores de rádios comunitárias propuseram que o projeto de lei fosse analisado, alterado e adaptado aos critérios da decisão. Eles também solicitaram que o judiciário instigasse o Estado a estabelecer um diálogo com a Diretoria do Congresso, proposta que foi recebida positivamente pelos representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Cessação dos processos criminais contra operadores de rádio

“Minha percepção é que [o MP] não emitirá uma instrução descriminalizando ações contra rádios comunitárias”, diz Cristian Otzin, da Associação de Advogados Maias da Guatemala, respondendo ao comentário do representante do Ministério Público, Estuardo Ávila, de que o Estado não considerou necessário emitir uma instrução específica para abster-se de instaurar processos criminais, apesar de a decisão ser inequívoca ao afirmar que as rádios comunitárias não estão cometendo crimes. Ávila afirma que não estão sendo realizadas batidas policiais nas rádios comunitárias. No entanto, isso não garante que elas não ocorrerão no futuro, contrapõe Sunun, tornando necessário ter por escrito o compromisso do Ministério Público de abster-se de criminalizar ainda mais as comunidades e as rádios comunitárias. Ela acrescenta que nada mudou no Ministério Público desde a decisão; a ação penal contra o uso ilegal de frequências de rádio continua em vigor, e as soluções propostas pelo Estado não garantem verdadeiramente o cumprimento da resolução.

Extinção de condenações pelo uso do espectro de radiofrequências

Mario Ellington, da Secretaria dos Povos Indígenas do Poder Judiciário, informou na audiência que o Supremo Tribunal Federal considerou que a anulação de condenações não é de sua competência, argumentando que são necessárias reformas legais para anulá-las e que tais reformas são de responsabilidade do Congresso. Em última análise, diz ele, “isso deixa as vítimas na mesma situação em que se encontravam antes da decisão”.

Otzin acredita que os representantes do Poder Judiciário não estão totalmente cientes da decisão, que determina a anulação dos processos em aberto contra comunicadores comunitários. Embora a Defensoria Pública dos Direitos Humanos tenha informado ao Tribunal o pedido feito ao presidente do Poder Judiciário para anular as condenações, e os operadores de rádio tenham feito vários pedidos para se reunir com juízes do Tribunal Penal para definir um caminho para a anulação das condenações, não houve resposta. Os demandantes foram enfáticos durante a audiência ao solicitar um prazo de um mês para a criação de um grupo de trabalho com os juízes.

Ellington afirma que a Escola de Estudos Judiciários foi instruída a informar todos os juízes, magistrados, tribunais de sentença e câmaras de apelação sobre o veredicto.

Reivindicações dos demandantes

Dada a demonstrada falta de vontade política do Estado, os reclamantes solicitaram que o Tribunal exortasse o Estado a: a) Adotar ações afirmativas que permitam às quatro comunidades operar livremente suas estações de rádio comunitárias; b) Estabelecer um diálogo com a Diretoria do Congresso para analisar e aprovar a Iniciativa 4087; c) Implementar o monitoramento do espectro de rádio para obter dados reais sobre as frequências FM; d) Ordenar ao Ministério Público que emita uma instrução ordenando aos promotores que se abstenham de invadir estações de rádio comunitárias; e) Exija que a Suprema Corte estabeleça um grupo de trabalho para resolver a comutação das para aqueles que foram injustamente processados, bem como estabelecer prazos para audiências de monitoramento do cumprimento.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos, na qualidade de observador, aguarda a decisão final da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que publicará a resolução oficial nos próximos meses.

Da esquerda para a direita: Amy Chavarro, advogada do caso da Universidade de Suffolk, e Adriana Sunun (Maya Kaqchikel), assessora das rádios comunitárias Indígenas da Guatemala.

TODO O GELO DERRETE K

seniia Bolshakova (Dolgan) é uma ativista de língua Indígena e escritora decolonial do Ártico russo. Em seus escritos em sua língua nativa, o dolgan, ela revive, junto de sua comunidade, as experiências dolorosamente familiares vividas por Povos Indígenas em todo o mundo. O choque entre modos de vida tradicionais e a modernidade colonial, assim como os impactos das mudanças climáticas, obrigam indivíduos Indígenas a escolher entre proteger sua identidade cultural e garantir sua sobrevivência cotidiana. É esse momento agudo, efêmero e intangível que Bolshakova captura em sua autoficção. A seguir, um capítulo de Todo o Gelo Derrete. Bolshakova é bolsista do programa Cultural Survival Youth Fellowship 2023. Para ler mais de seus escritos, encontre-a no Instagram em @haka. huruksut.

UMA FRAÇÃO DE SEGUNDO

Por Kseniia Bolshakova (DOLGAN)

IGalhadas batem na neve. O laço aperta o corpo. Alyosha, o pastor de renas, arrasta Ksusha, o filhote de rena, pelo chão. Eu me contorço e resisto. Com o rosto em carne viva, arranhado pela neve, minhas bochechas ardem. Finalmente, consigo me soltar e corro em direção às minhas

Família Chuprin vagando pela tundra Popigay.

galhadas. Meu irmão recolhe o laço e começa a correr atrás de mim, gritando. Ele lança o laço na minha direção, mas eu desvio do laço com agilidade. As renas observam, espantadas, essa pequena cria humana com galhadas pesadas, vestindo um casaco, chapéu e botas de pele de rena.

Os rapazes estão se preparando para pescar no gelo. Nós, os mais novos, imploramos para ir junto. Para essa ocasião, o vovô arreou para nós sua melhor rena-guia do rebanho da família. Felizes, entramos para tomar um chá. Nunca bebemos “chá puro”. Coloco um peixe frito sobre um pedaço de jornal e encho a boca com a carne branca e macia. Uma espinha minúscula arranha minha garganta. Pego um pedaço de pão e engulo a parte macia junto com a espinha. “O estômago resolve isso”, é o que o vovô diz enquanto mergulha carne de rena cozida em leite condensado.

Os rapazes saem do acampamento com três trenós puxados por renas. Nós quatro subimos no nosso trenó. O condutor, Uybaan, cutuca as renas com o bastão. Mas a rena-guia está de mau-humor — ela insiste em ir para a direita, puxando a parceira de volta para o rebanho. Estamos dando voltas no mesmo lugar. E essa era a melhor rena-guia! Uybaacha vai até as renas e puxa o arreio do animal teimoso. Ninguém entende o que a deixou tão irritada.

“Vem aqui!”

“Araaa! O que é isso?”

Não era a nossa rena-guia! Os rapazes a trocaram enquanto tomávamos chá. Gritamos atrás dos ladrões imundos, dizendo que devolvessem nossa rena. Mas tudo o que ouvimos de volta foram gargalhadas descaradas. Pois muito obrigado! E quem precisa de vocês, afinal? Vamos ao rinque de patinação em vez disso! Bem, na verdade, não temos um rinque, mas do outro lado dos baloks há um lago perfeito para deslizar no gelo.

IINosso fabuloso quarteto está pronto. Alyosha tem uma pá, Andreika e Uybaan têm algumas tábuas finas de madeira compensada, e eu tenho luvas de verdade! No ano passado, eu tinha um casaco de pele com mangas fechadas, sem abertura para as mãos (nem mesmo para o polegar). Eu andava por aí como um pequeno pinguim sem dedos. Mas agora minhas mangas estão abertas de um lado, como as dos adultos.

Marcamos um quadrado e cada um ocupava um canto, e assim, começamos a limpar o gelo. Usando bem minhas luvas, logo fico coberta de neve, pareço um boneco de neve. Exausto, Alyosha cai no chão da parte já limpa. É hora de testar o gelo. Amarro bem as tiras das minhas botas de pele. Enrolo as faixas de couro de rena firmemente em torno dos tornozelos. As botas são feitas com pele da canela das renas: a parte de cima tem o pelo para fora e as solas têm o pelo para dentro. Elas deslizam melhor do que qualquer par de patins.

Andreika ganha impulso e desliza de joelhos, usando as botas de cano alto. Uybaacha, de bruços sobre uma tábua de madeira, acaba batendo a cabeça na borda de neve do rinque. Todos caímos uns sobre os outros, rindo sem parar.

Os vizinhos ligam o gerador. O cheiro de gasolina nos chama de volta ao acampamento. Tia Tatyy conecta o DVD player à TV. “Chá forte, meu querido chá”, canto enquanto encho as canecas.

Somos transportados para outra vida. Não importa que já saibamos o filme de cor. Durante duas horas, corremos de carro, subimos arranha-céus, nos perdemos em um mar de pessoas e luzes. E então chega a hora de voltar daquele mundo incrível para casa, onde tudo o que temos é neve.

O vento forte me empurra com insistência. O redemoinho levanta a neve ao redor dos cães, enroscados em pequenas bolas. As renas, agrupadas, são cobertas por camadas de neve. A escuridão pesada da tundra recai sobre nosso pequeno acampamento. Encontro abrigo contra o frio e a escuridão em nosso pequeno, mas resistente, balok. III

O que aconteceu com meus amigos e com o meu povo?

A vida moderna mudou os valores e as necessidades dos Dolgans. O trabalho dos pastores de renas foi desvalorizado. Poucos continuam dispostos a suportar as dificuldades da vida na tundra por tão pouco.

Os jovens continuam vivendo nas aldeias, onde há casas, eletricidade, lojas e ao menos um pouco de internet, ou partem para as cidades. Passam a vida em trabalhos sem sentido, que não exigem habilidade nem conhecimento, apenas consomem sua força e os anos de suas vidas.

Os jovens Dolgans vivem como russos comuns, em prédios de apartamentos, longe de suas famílias e de seu povo, longe de nossa língua e da tundra. Ainda se sentem Dolgans? Estão criando seus filhos como Dolgans? E quem é o culpado por isso?

As motos de neve que substituíram as renas. A dissolução das fazendas coletivas e a divisão dos rebanhos nos anos 1990. Ou, na verdade, a própria criação dessas fazendas coletivas. Coletivização. Sovietização. Russificação. Alcoolização. Ou talvez a raiz esteja ainda mais profunda.

Talvez os culpados não sejam aqueles que tentaram construir nossa vida por nós, levando nossas crianças para internatos, criando brigadas de pastoreio em vez de práticas nômades familiares, impondo cotas de caça e pesca sobre nossas próprias riquezas naturais.

Talvez os culpados sejam aqueles que nos batizaram indiscriminadamente, que desprezaram nossa fé nos espíritos protetores, que arrancaram nossas peles e saquearam os “presentes” da Sibéria. Como mais poderíamos ter nos tornado estrangeiros errantes em nossa própria terra, minorias dependentes da assistência do Estado?

Minha aldeia natal, Popigai, fica às margens do rio de mesmo nome, que leva até a cratera Popigai. Essa “ferida estelar”, aberta pela queda de um meteorito, fez jorrar uma chuva de diamantes. Mas a chuva coroou não as cabeças dos Dolgans, e sim as dos industriais que repartem as entranhas da nossa terra. Vivemos na pobreza e na dívida. A única diferença é que, antes, os livros de dívida pertenciam aos mercadores; agora, o que devemos pelas compras é anotado pelos donos das lojinhas da aldeia.

A única coisa que os Dolgans ainda têm são as renas. O pastoreio morreu entre os Dolgans Superiores nos anos 1970. Os Dolgans Inferiores vendem seus rebanhos a criadores da vizinha república de Sakha ou simplesmente abatem as renas para carne.

Temos um futuro? Ou apenas um presente passageiro, e um passado derretendo ao longe na tundra?

Kseniia Bolshakova.

Njuku Zharkov acostumando seu filho à sela.

BRASIL TERRA INDÍGENA

Os povos Pataxó e Pankararu preparam uma cerimônia espiritual com xamãs e Encantados (entidades sagradas). Esse ritual serve como preparação, invocação, purificação e boas-vindas aos visitantes. Terra Indígena Cinta Vermelha, Vale do Jequitinhonha, Brasil. Foto da equipe da CS.

Edson Krenak (KRENAK, EQUIPE CS)

Dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, cerca de 14 % estão identificados como Terras Indígenas, já demarcadas ou em processo de homologação. No entanto, é importante destacar que mais de 80% da biodiversidade, das águas, dos minerais e da vida silvestre - reconhecida pela ciência ou não - está sob a proteção dos povos originários, guardiões milenares das florestas, dos campos e dos rios. Essas terras vão além de mapas ou até mesmo fronteiras: são territórios de vida, históricos e ancestrais, pilares da existência física e espiritual dos povos que hoje o Estado brasileiro e o mundo chamam de Povos Indígenas.

A relação desses povos com o ambiente não é de domínio, mas de reciprocidade, cuidado e pertencimento. Essa cosmovisão é, ao mesmo tempo, a chave para a solução das crises climática, alimentar e hídrica globais. É também a razão pela qual os Povos Indígenas não só do Brasil, mas do mundo, ocupam um papel central nos debates da COP 30 em Belém do Pará neste ano.

A Conferência do Clima da ONU não é o único fórum que reconhece a importância dos Povos Indígenas, mas é neste momento histórico que essa participação precisa se transformar em reconhecimento pleno (da diversidade das identidades Indígenas), recursos concretos (da prosperidade e abundância do mundo), e poder de decisão efetivo (da força democrática e da autodeterminação).

A máxima espalhada nas ruas “O Brasil é Terra Indigena” não é uma metáfora, mas uma verdade histórica, política, ecológica e social. Nesta edição especial cobrimos os temas, os desafios e as oportunidades desse Brasil Indígena, considerando três realidades distintas desses povos: os guardiões invisíveis, os guerreiros das linhas de frente, e aqueles que são muitas vezes esquecidos, normalmente estando fora das políticas públicas Indígenas e só recentemente entrando no censo brasileiro: o Brasil Indígena urbano.

Os Guardiões Invisíveis: Povos em Isolamento e Contato Inicial

Em toda a Amazônia, vivem em isolamento voluntário ou em situações de contato inicial mais de 180 grupos ou povos, segundo o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial (GTI-PIACI). Ainda sim, somente 60 são reconhecidos pelo Estado. Esses povos — conhecidos pela sigla PIACI — são as comunidades humanas mais vulneráveis do mundo. Eles escolheram viver longe da interferência do Estado e da sociedade industrial e capitalista, mantendo uma relação de total dependência com a terra. No entanto, estão sob grave ameaça.

A mineração ilegal, o desmatamento e as incursões violentas de grupos criminosos, missões religiosas e projetos de urbanização têm violado seus territórios. Apesar das proteções constitucionais pelo menos no Brasil, muitas de suas terras permanecem sem demarcação, e por estarem invisibilizadas pelo Estado, a fiscalização é frágil ou inexistente. Esses povos não têm voz nos fóruns climáticos

— mas reconhecer sua existência, seus direitos de viver ali, e proteger seus territórios são formas poderosas de ação climática. Suas terras são vastos sumidouros de carbono, santuários da biodiversidade e exemplos vivos de equilíbrio entre humanos e natureza. Na COP 30, o Brasil e a comunidade internacional devem reconhecer a proteção dos PIACI como uma obrigação de direitos humanos e um imperativo climático.

Os defensores da linha de frente: territórios demarcados, territórios de vida

Uma grande parte dos Povos Indígenas reconhecidos do Brasil vivem em territórios já reivindicados ou demarcados, ou pelo menos em processo de estudo e homologação. Essas terras — muitas vezes garantidas por décadas de luta — são mais do que espaços políticos. São sistemas de governança, espiritualidade e inteligência ecológica. São territórios de Vida. Aqui, as comunidades manejam agroflorestas, protegem fontes de água, preservam sementes e transmitem conhecimentos ancestrais. Mas a vida nesses territórios está sitiada. Invasão de grileiros, madeireiros ilegais e garimpeiros são comuns.

A presença e o impacto da mineração de média e larga escala, e do agrobusiness já trazem por décadas um ameaça ambiental e para a saúde humana incalculável.

A negligência governamental, os retrocessos legais e os impactos climáticos — de secas a calor extremo — agravam o problema. Mesmo assim, essas comunidades estão liderando o caminho. Muitas desenvolveram Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), oferecem modelos de conservação comprovados e reivindicam acesso direto ao financiamento climático para fortalecer sua autonomia. Esses territórios não são apenas áreas protegidas — são soluções climáticas vivas.

Povos Indígenas em contexto urbanos e povos em Movimento

O censo de 2022 revelou algo impressionante: a população Indígena é mais urbana que a rural - cerca de 53,97% vivem em contexto urbano. O número pode aumentar se considerarmos as populações em movimento e migração devida à violência e impactos ambientais. Mais de um terço desses povos vivem fora de territórios oficialmente reconhecidos. Essas comunidades são frequentemente invisibilizadas pelo Estado — suas identidades são questionadas e seus direitos negados. No entanto, eles estão profundamente engajados na luta por reconhecimento e terras. São um baluarte contra o legado criminoso da colonização.

Os Povos Indígenas urbanos são artistas, educadores, políticos, curandeiros, advogados, ativistas — reconstruindo conexões territoriais por meio de centros culturais, advocacia jurídica e contação de histórias. Eles nos lembram que território não é apenas geografia — é memória, língua, ritual e pertencimento. Sua luta expande a definição do que conta como Terra Indígena e de quem conta como Indígena. O Brasil inteiro é Terra Indígena.

A Luta Climática e a ameaças jurídicas

O que une essas três realidades — o PIACI, os povos em terras demarcadas e os povos em movimento — não é apenas uma história compartilhada de resistência, mas uma visão compartilhada: a de que a vida é sagrada, a terra é viva e a justiça deve ser territorial. Reflorestar e demarcar terras são seus verbos principais. Suas demandas vão além da inclusão — buscam uma transformação na forma como nos relacionamos com o planeta.

No entanto, enquanto os Povos Indígenas continuam a apresentar soluções claras e baseadas em direitos, o Estado brasileiro permanece imerso em batalhas jurídicas que ameaçam sua existência. Uma das mais alarmantes é o chamado Marco Temporal, um argumento jurídico que afirma que os Povos Indígenas têm direito apenas às terras que ocuparam fisicamente em 1988 — ignorando históricos de deslocamento, violência e remoção forçada. Embora recentemente rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, o conceito continua a aparecer em propostas legislativas que podem ser ainda mais catastróficas, como a PL das Devastação, (Proposta de Lei 2159/21) minando direitos constitucionais e deixando as comunidades Indígenas vulneráveis e o meio ambiente exposto a exploração e destruição. O que é urgentemente necessário são mecanismos legais mais fortes na prática — não apenas para garantir os direitos à terra, mas para fazê-los cumprir, proteger os defensores e assegurar a plena implementação do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) em todas as decisões que afetam os territórios Indígenas. Ao mesmo tempo, devemos rejeitar falsas soluções climáticas que tratam os territórios Indígenas como meras reservas de carbono ou bancos de minerais. De esquemas REDD+, que ignoram as comunidades locais, aos chamados projetos de “mineração verde”, que devastam terras enquanto reivindicam sustentabilidade, o conhecimento e os recursos Indígenas são explorados sem reconhecimento da soberania Indígena. As promessas da Transição Justa tem deixado as comunidades da floresta para trás nas negociações de um mundo mais limpo e seguro. As consequências são bastante familiares: recursos são extraídos, rejeitos são deixados para trás, rios são contaminados, comunidades são abandonadas e os lucros concentrados nos países ricos, especialmente europeus e nos EUA, enquanto pobreza e desigualdade se propagam nos países previamente colonizados. Esses não são apenas crimes ambientais — são extensões de padrões coloniais que continuam a sacrificar a vida Indígena em busca de lucro a curto prazo. Se a COP 30 tem algum significado, este deve ser o momento em que acabamos com essa hipocrisia e alinhamos o financiamento, a governança e as políticas climáticas com a justiça e a autodeterminação.

O Brasil é Terra Indígena. É hora de o regime climático reconhecer quem realmente fala por ele.

Sineia do Vale - da atuação de base para a vice-presidência do Caucus Indígena Internacional para a

COP30 NO BRASIL

Sineia do Vale (Wapichana), também conhecida como Sineia Wapichana, iniciou sua trajetória em 1992, aos 17 anos, quando foi convidada por seu tio Clóvis para trabalhar como secretária do Conselho Indígena de Roraima (CIR). Ali, ela acompanhou assembleias comunitárias e reuniões estratégicas dos mais de duzentos Povos Indígenas de Roraima, sobretudo em atividades ligadas à demarcação de terras, como a da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Essa vivência direta com lideranças e processos organizacionais construiu a base de sua formação política e técnica e de sua atuação até os dias de hoje.

nas locais de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, elaborados com metodologias próprias, sem consultores externos.

Para Sineia, implementar os Planos de vida é materializar os sonhos das comunidades sobre a gestão e proteção de seus territórios. “Quando implementamos os PGTAs em terras Indígenas, onde os Planos de Vida foram criados, estamos implementando as ações de que as comunidades precisam para continuar protegendo e cuidando de seus territórios”, afirma ela.

O trabalho de Sineia no campo ambiental começou em 1998, durante uma das maiores secas em Roraima. Atuou em um projeto emergencial chamado “Secas e Queimadas”, implementando ações de abastecimento de água e recuperação de sementes nas comunidades, mesmo sem treinamento prévio. A partir daí, percorreu uma trajetória voltada à gestão territorial e ambiental, e em 2006 formou-se como gestora ambiental.

Em 2009, articulou a criação do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do CIR, integrando o conhecimento tradicional com temas emergentes como mudanças climáticas e REDD+, uma estrutura de mitigação climática desenvolvida pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) que visa incentivar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o desmatamento.

Um dos marcos dessa atuação foi a formação dos Agentes Ambientais Indígenas, iniciada a partir de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Essa formação foi adaptada com metodologia própria, específica para Indígenas, permitindo que agentes produzissem laudos e relatórios de invasões e degradação ambiental. Mesmo com a suspensão do programa federal, o CIR continuou a formar agentes com apoio de outras parcerias sob sua liderança.

Sineia liderou também a criação das Brigadas Comunitárias Indígenas e contribuiu para o desenvolvimento de metodologias participativas para os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs). A partir de 2011, o CIR construiu os primeiros PGTAs nas regiões das Serras e do Lavrado, com forte envolvimento das comunidades. Atualmente, o CIR já implementou 27 Planos de vida - mecanismos Indíge-

A criação dos PGTAs também coincidiu com a formulação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Sineia participou das consultas públicas e defendeu que as políticas ancorassem as experiências do CIR, com uma participação robusta das comunidades locais. Em 2015, passou a atuar no Comitê Gestor da PNGATI, coordenando a Câmara Técnica de Mudança do Clima, além de integrar o Comitê Indígena de Mudança Climática, uma iniciativa do movimento indigena do Brasil.

Sua entrada na arena internacional começou em 2011, participando da sua primeira COP em Durban, África do Sul, já articulada com o CIR e os temas de base. Desde então, atua na incidência internacional conectando as realidades comunitárias com as decisões multilaterais sobre clima, trazendo a importância dos conhecimentos Indígenas, da participação comunitária e da formação de base. Os desafios linguísticos do trabalho internacional não a impediram de aumentar sua participação e alçar sua voz: acompanha longas sessões de negociação com o apoio de tradutores, observando como os Povos Indígenas de diferentes regiões do mundo e seus aliados lutam para garantir os direitos dos Povos Indígenas nos espaços da ONU. Hoje, Sineia é co-presidente do Caucus Indígena Internacional da COP pela América Latina e Caribe, uma indicação feita pela COIAB com amplo apoio do movimento Indígena internacional. Ela destaca que sua presença nesse espaço não é uma busca por poder, mas por incidência política qualificada, com diplomacia Indígena e estratégias coletivas. Ressalta que o Caucus é um espaço construído pelos próprios Povos Indígenas, com representantes das sete regiões

socioculturais do mundo, unidos pela luta por direitos e reconhecimento nos processos da UNFCCC.

“Minha participação como copresidente para a América Latina e o Caribe no Caucus Indígena é, para mim, muito mais uma forma de trazer a experiência que adquiri em um processo coletivo que foi construído a partir da base, do nível comunitário”, diz do Vale. “E, por meio do Caucus, podemos coletivamente trazer os interesses dos Povos Indígenas para esses espaços que estão tão distantes da realidade de nossas comunidades.”

Para a próxima COP no Brasil, em Belém do Pará, Sineia destaca a oportunidade estratégica de garantir presença Indígena qualificada na Zona Azul, onde ocorrem as negociações centrais e determinantes para a questão climática mundial. Defende que as Terras Indígenas sejam incorporadas como contribuição nas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) para o combate às mudanças climáticas, além de exigir financiamento direto para iniciativas baseadas em conhecimentos Indígenas. Temas prioritários incluem: financiamento climático, justiça climática, perdas e danos, REDD+, mercado de carbono, transição justa, conhecimentos Indígenas em colaboração com as ciências, e o reconhecimento do papel das comunidades Indígenas na manutenção da biodiversidade e equilíbrio climático.

“Em nosso trabalho, reunimos o conhecimento Indígena com questões emergentes. Com o tempo, novos temas foram surgindo — primeiro as mudanças climáticas, depois o REDD+ e, mais tarde, todos esses outros mecanismos

que começaram a se fundir com o conhecimento que os Povos Indígenas já possuíam sobre como cuidar das comunidades e do meio ambiente. Tudo está conectado à natureza: à água, às plantações, às plantas medicinais e à forma como somos capazes de trabalhar com esses novos temas. Essas são nossas próprias metodologias — elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas são construídas através da experiência vivida. Trazemos uma metodologia de treinamento que eu sempre digo ser a melhor: a cocriação. Não trazemos nada pronto. Todo o nosso treinamento é sempre construído em conjunto com os agentes Indígenas”, diz do Vale.