Acuicultura Latinoamericana conquistando mercados

Camarón: La industria que resurgió de la crisis para liderar el mundo

En America Latina: La proyección del cultivo de tilapia

Camarón: La industria que resurgió de la crisis para liderar el mundo

En America Latina: La proyección del cultivo de tilapia

5 Editorial

De la caída histórica provocada por la mancha blanca al liderazgo mundial: una industria que redefine sostenibilidad, tecnología y resiliencia.

6 Camarón ecuatoriano: La industria que resurgió de la crisis para liderar el mundo

12 En América Latina: La proyección del cultivo de tilapia

16 Langostino argentino: Un recurso estratégico con manejo sustentable

20 Un nuevo ciclo de la salmonicultura chilena

AquaForum Los Lagos planteó desafíos y oportunidades para la industria

24 AquaForum Los Lagos 2025: Los rostros del evento más importante de la acuicultura

26 Acuicultura + Pesca

30 En la salmonicultura nacional: Los avances en graduadores de peces

Estimadores de biomasa: Un salto tecnológico que redefine la planificación productiva

38 Pinturas antifouling: Soluciones innovadoras para optimizar la salmonicultura

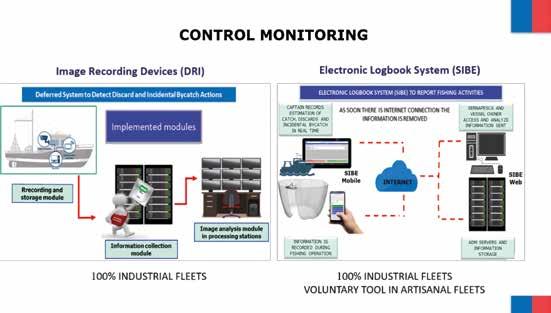

42 Reduciendo la captura incidental: Los avances de la pesca en Chile

46 En alimentos: Avances en la reducción de la huella de carbono

49 Negocios

54 Cifras de la industria: Tomando el pulso a la acuicultura

56 Nuestra Revista

El mercado mundial de la tilapia está experimentando cambios significativos, impulsados por la caída de los precios del cultivo en China, la evolución de los patrones de abastecimiento en Estados Unidos y la intensificación de la competencia por parte de América Latina.

La sustentabilidad y el manejo científico del langostino aseguran su continuidad como recurso estratégico, permitiendo compatibilizar explotación económica y conservación.

Consejo Editorial: Director: Cristián Solís, Francisco Renner (SalmonChile), Natalia Núñez (Consejo del Salmón), Fernando Villarroel (Mowi), Mauricio Delgado (Australis), Alfredo Tello (Camanchaca), Francisco Lobos (Multi X) y Ricardo Arriagada (ProChile)

B2B MEDIA GROUP

Gerente General: Cristián Solís A. (csolis@b2bmg.cl)

• Editor: Rodrigo Álvarez (ralvarez@b2bmg.cl)

• SubEditor Técnico: Cristian Alvial (calvial@b2bmg.cl) • Periodista: Josefa Watson (jwatson@b2bmg.cl) • Gerente TI: Oscar Sánchez (osanchez@ b2bmg.cl) • Gerente Inteligencia Mercados: Luis Ramírez (lramirez@b2bmg.cl) • Gerente Administración y Finanzas: Alex Céspedes (acespedes@b2bmg.cl) • Encargado Suscripciones: Rubén Villarroel (rvillarroel@b2bmg.cl) • Fotografía: Archivo B2B Media Group • Diseño Gráfico y Producción: Alejandra Barraza (alebarraza.diseno@gmail.com) • Impresión: Gráfica Andes. Los artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten los conceptos emitidos.

La reciente edición de AquaForum Los Lagos 2025, celebrada en Puerto Varas bajo el lema “Desafíos para reactivar la salmonicultura: Crecimiento y Competitividad”, congregó a más de 350 asistentes para debatir el futuro del sector acuícola en nuestro país. Unos pocos días después, el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó a Jeannette Jara y José Antonio Kast avanzando a un balotaje en una de las contiendas más cerradas de las últimas décadas.

En ese cruce de acontecimientos se abre un momento clave para la acuicultura chilena: Por un lado, la industria demanda reglas claras, innovación y descentralización; por otro, el nuevo Gobierno deberá asumir una hoja de ruta que incorpore esas exigencias para asegurar su sostenibilidad y liderazgo mundial a largo plazo.

Desde el foro en Los Lagos emergieron tres ejes estructurales: Primero, la necesidad de una regulación moderna, predecible y basada en ciencia para que la industria pueda invertir con confianza; segundo, la urgencia de diversificar mercados, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer el relato país como exportador de alto valor; y tercero, la integración de genética, bienestar animal y sostenibilidad como palancas de competitividad frente a un comercio global en ralentización. Estos desafíos plantean un escenario exigente: La industria debe articularse con audacia, las regiones deben asumir protagonismo y el Estado debe estar a la altura de esa visión.

En ese contexto, los programas de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta adoptan posiciones relevantes para el sector acuícola. Jeannette Jara aboga por la transferencia de

competencias a las regiones, un sello de origen y sostenibilidad, y un sistema de trazabilidad digital integral para productos del mar. Su apuesta es avanzar hacia una industria moderna, con un enfoque territorial, colaborativo y de valor agregado. En contraste, José Antonio Kast propone una reestructuración de la institucionalidad pesquera y acuícola, una reducción de las trabas administrativas y un cambio estructural mediante la propuesta de reemplazar el Ministerio del Medio Ambiente por una Subsecretaría de Gestión Ambiental dependiente del Ministerio de Economía.

En ambas propuestas se reconoce la relevancia del sector para el país, lo que ha sido valorado por los gremios salmonicultores como un avance, pues representa un piso mínimo de confianza para la industria. Ahora corresponde esperar y apuntar a que la próxima administración impulse una ley acuícola moderna que dé certezas, reduzca los tiempos de aprobación de proyectos y mejore la gobernanza regional, generando una descentralización real que permita a las regiones diseñar y ejecutar políticas vinculadas a la acuicultura.

En estas elecciones, los trabajadores y familias de la costa esperan que la decisión ciudadana no signifique solo un cambio de mando, sino el inicio de una política de Estado para la acuicultura, que permita llevarla a una nueva etapa y confirme que, para Chile, la industria acuícola importa.

Camarón ecuatoriano:

DE LA CAÍDA HISTÓRICA PROVOCADA POR LA MANCHA BLANCA AL LIDERAZGO MUNDIAL: UNA INDUSTRIA QUE REDEFINE SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y RESILIENCIA.

En 2024, Ecuador alcanzó 1.214.190 toneladas exportadas liderando los envíos al extranjero en el mundo.

La trayectoria del camarón ecuatoriano es uno de los procesos más singulares de la acuicultura moderna. En 2024, el país alcanzó 1.214.190 toneladas exportadas, consolidándose como el primer exportador mundial de esta proteína y generando un flujo económico superior a los US$6.991 millones, según los datos oficiales del sector. Para dimensionar ese peso basta recordar que el camarón representa hoy el 23% del total de las exportaciones ecuatorianas, una cifra que lo sitúa solo por debajo del petróleo en importancia estratégica.

La magnitud de esta industria es vasta: Opera sobre 232.071 hectáreas distribuidas principalmente en Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena, generando 290.000 empleos directos e indirectos a lo largo de la cadena productiva. Sin embargo, alcanzar esta escala no fue un proceso lineal. Al contrario, el sector atravesó uno de los episodios más críticos de su historia cuando la Mancha Blanca —al cierre de los años noventa— provocó una caída del 70% en los volúmenes de producción. A partir de esa crisis, Ecuador reconstruyó un modelo propio, adaptable y sostenible, que hoy se considera un caso internacional de resiliencia acuícola.

En ese recorrido, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), Yahira Piedrahita, ha observado desde dentro cómo los eslabones productivos se reorganizaron para sobrevivir, innovar y, finalmente, liderar la industria.

La debacle del año 2000 fue un punto de quiebre para la camaronicultura ecuatoriana. Después de un periodo de crecimiento continuo que llevó las exportaciones de 4.716 toneladas en 1979 a más de 117.000 en 1998, el brote de Mancha Blanca redujo la producción anual a 38.905 toneladas, un retroceso que puso al sector en riesgo de desaparición. El impacto coincidió con una crisis financiera interna, inestabilidad política y falta de instrumentos de apoyo.

En conversación con Revista AQUA, Yahira Piedrahita expresa que “fue un momento de inestabilidad total, porque si no cada semana, cada seis meses teníamos un cambio de presidente. No había financiamiento, no había seguridad jurídica, no había nada. Muchas fincas quedaron abandonadas y realmente fue la misma industria la que empezó a levantarse por sí sola”.

La ejecutiva relata que los proveedores de postlarvas le daban al granjero la semilla para pagar la cosecha, las fábricas de alimento también les daban el alimento para pagar la cosecha, y así poquito a poco la industria se fue financiando por parte de los actores de la misma cadena, “porque para trabajar y operar cuatro meses, tú tenías el crédito de la semilla y del alimento balanceado, y aun así recuerdo supervivencias del 10%. En la medida en que los programas genéticos locales fueron avanzando llegamos a tener estructuras robustas, y al mismo tiempo el sistema financiero tampoco podía ayudar porque la actividad estaba catalogada como de alto riesgo y no

En 2024, el país alcanzó 1.214.190 toneladas exportadas, consolidándose como el primer exportador mundial de esta proteína y generando un flujo económico superior a los US$6.991 millones.

La genética es uno de los pilares más importantes para la industria camaronera.

“El modelo ecuatoriano, que al principio se veía como una desventaja, terminó siendo mucho más sostenible, porque desde la Mancha Blanca Ecuador nunca más ha tenido una caída de producción por enfermedades”, asegura la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), Yahira Piedrahita.

se aceptaba la producción como garantía. Entonces no tenías cómo hipotecar nada, y peor aún en el caso de las concesiones, donde ni siquiera existe un título de propiedad que permita ofrecer algo al banco”, comenta

La recuperación no dependió de un rescate estatal ni de financiamiento internacional. Fue la industria, como cuerpo colectivo, la que encontró una forma de sostener operaciones básicas hasta estabilizarse. Aquella etapa sentó las bases para un modelo distinto al adoptado por los países asiáticos.

Mientras Tailandia, India y China migraban hacia esquemas hiperintensivos basados en estanques pequeños, geomembranas y certificaciones SPF, Ecuador optó por sostener un sistema abierto, con estanques de gran tamaño —muchos superiores a las 10 hectáreas— y reproductores seleccionados desde la propia supervivencia local. Lejos de debilitar el sistema, esta decisión permitió que la industria desarrollara una base genética adaptada al medio, con resistencia natural a los patógenos circulantes.

“El modelo ecuatoriano, que al principio se veía como una desventaja, terminó siendo mucho más sostenible, porque desde la Mancha Blanca de Ecuador nunca más ha tenido una caída de producción por enfermedades. La producción nunca se detuvo y, de hecho, incluso cuando parece que un año no crecemos, lo que sucede es que cambiamos la composición de lo exportado, aumentamos el valor agregado o hacemos ajustes por precio, pero la producción física sigue al alza”, explica la ejecutiva.

La resiliencia del modelo ecuatoriano se demostró incluso durante la pandemia: Cuando el mundo se paralizó, la industria camaronera creció en exportaciones y diversificaron mercados mientras todo lo demás se cerraba.

Las cifras lo ratifican: desde 2001, cuando la industria comenzó su lenta recuperación, las exportaciones no han vuelto a caer.

Por el contrario, pasaron de 45.364 toneladas en 2001 a más de 1,2 millones en 2024, multiplicándose por 26 en dos décadas.

Aunque sigue siendo un sistema abierto, la industria actual incorpora tecnología de punta, siendo la genética uno de los pilares más sólidos. Los hatcheries trabajan con programas que identifican líneas de crecimiento para salinidades específicas, resistencia a enfermedades y eficiencia en conversión. Este avance explica, en parte, que hoy ciertos grupos productores alcancen hasta 6.000 kilos por ciclo por hectárea, mientras otros —pequeños y medianos— operan todavía entre 1.500 y 2.000 kilos.

La tecnificación productiva también ha reducido el uso de antibióticos. A pesar de que la producción se cuadruplicó en la última década, el consumo total de estos insumos se redujo y hoy se estima por debajo de 25 gramos por tonelada, una cifra que contrasta fuertemente con ciertos países asiáticos que superan los 300 gramos.

Yahira Piedrahita describe esta evolución, comentando que “muchos creen que la industria camaronera en Ecuador sigue siendo como hace 50 años, pero hemos sido de los más proactivos en términos de tecnificación. Ya no somos extensivos; estamos entre el semi-intensivo y el intensivo según la finca. En laboratorios hay herramientas moleculares, análisis de consanguinidad y programas genéticos que permiten seleccionar líneas capaces de crecer en salinidades altas o bajas”.

La directora ejecutiva de la CNA explica que en las fincas, el salto más grande vino con la alimentación automática, el uso de hidrófonos y la inteligencia artificial, porque permitió aumentar el número de ciclos por año. Hace diez años se hacían menos de tres ciclos, mientras que hoy “tenemos cuatro o cinco sin aumentar la densidad. En plantas procesadoras ya no existen residuos, porque las cáscaras y cabezas se transforman en insumos para otros sectores. Y toda decisión de cosecha, conversión o precio se toma con información integrada en sistemas digitales que los grupos grandes manejan de forma interna. Hemos probado tecnologías aeroespaciales, sensores satelitales, robótica; todo lo que se ofrece lo probamos y, si sirve, se incorpora”.

El encadenamiento productivo —desde fábricas de alimento hasta plantas procesadoras— funciona hoy como un sistema integrado, con altos estándares de control en cada etapa.

Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, China concentra el 53% de las exportaciones, principalmente en formato Head-On, mientras Estados Unidos absorbe el 22% y Europa el 18%, con distintas especificaciones de tamaño y presentación. Durante décadas, Ecuador fue conocido por el envío de camarón entero congelado, pero desde la pandemia el valor agregado cobró protagonismo.

La industria invirtió en porciones individuales, empaques pequeños orientados al retail, productos listos para cocinar y

cortes adaptados a las preferencias de cada mercado. Este cambio permitió sostener las exportaciones en 2020, cuando el canal Horeca se desplomó globalmente.

“Antes no abríamos mucho la información y eso generaba percepciones equivocadas sobre el uso de antibióticos, el daño ambiental o los salarios. Por eso lanzamos el programa de transparencia para educar al consumidor, al retail y a quienes comercializan. También trabajamos con chefs, nutricionistas y deportólogos para posicionar al camarón como una proteína saludable”, explica la ejecutiva. Incluso en Ecuador, cuando un nutricionista recomienda salmón dos veces por semana, “nosotros mostramos que el camarón tiene características nutricionales equivalentes, que es una proteína local, fresca y más barata”, añade.

Este ha sido un trabajo que le ha tomado años a la industria, porque no basta con convencer a la autoridad sanitaria del país de destino, es necesario llegar al consumidor final del camarón. En este sentido, los camaroneros han trabajado también con sus embajadas para que el camarón esté presente en los eventos nacionales, logrando de esta manera que la imagen del país como producto se ancle en la cultura gastronómica de cada mercado.

ADAPTACIÓN A NUEVOS ENTORNOS

El año 2024 estuvo marcado por fluctuaciones de precio, menor consumo global y tensiones geopolíticas que afectan al transporte marítimo. Todo esto ha incrementado los costos para los productores, especialmente en seguridad, un rubro que — según los propios actores del sector— ha superado en algunos casos a otros costos habituales del ciclo productivo.

“La seguridad es un aspecto que preocupa tanto a los grandes grupos como a los ciudadanos en general, ya que muchas personas prefieren evitar la asistencia a sitios públicos, y las empresas invierten considerablemente en medidas de protección. Se utilizan sistemas de videovigilancia, escoltas y protocolos para prevenir afectaciones tanto los bienes como las vidas, lo que definitivamente impacta en la estructura de costos de la industria”.

La ejecutiva agrega que “todo esto supera otros costos operativos y obliga a la industria a operar con un nivel de tensión permanente. A la par, cada semana aparece un desafío distinto: China abre, China cierra, Estados Unidos nos demanda, ganamos la demanda y cinco años después aparece otra. Y aun así la industria debe seguir funcionando y nosotros, como Cámara, tenemos el rol de garantizar que el entorno regulatorio, tributario y comercial fluya para que los productores no tengan que estar resolviendo esos problemas”.

La ausencia de seguros de cosecha y el carácter concesionado de 65.000 hectáreas dificultan aún más la inversión para pequeños productores.

A pesar de los desafíos, Ecuador posee un potencial de expansión notable. Según cifras de la industria, casi la mitad de las hectáreas productivas ya operan con altos niveles de tecnificación, mientras la otra mitad podría crecer si accediera a financiamiento, infraestructura y sistemas de manejo más avanzados.

“Si el mundo consume más camarón ecuatoriano, en dos años podríamos duplicar la producción sin incrementar la superficie de cultivo. Pero ese crecimiento debe ir acompañado de cambios profundos en infraestructura para que los sistemas sean más cerrados, con mayor recirculación y una carga más baja de nitrógeno y fósforo hacia los cuerpos de agua. También implica un trabajo más fuerte en salud y ambiente, porque al operar con sistemas abiertos estamos expuestos a todos los patógenos. Bajo las condiciones actuales podemos manejarlo sin antibióticos, pero si la industria crece, los problemas también se incrementan y tenemos que estar preparados. El sistema no es elástico al infinito. Lo hemos visto en otras industrias y no podemos repetir los mismos errores. Como Cámara no promovemos la intensificación, sino la tecnificación. Esa es la diferencia”.

Yahira Piedrahita, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

“Si el mundo consume más camarón ecuatoriano, en dos años podríamos duplicar la producción sin incrementar la superficie de cultivo”, expresa Yahira Piedrahita.

La tecnificación de la industria se puede ver desde los hatcheries hasta las plantas de procesos.

En America Latina

EL MERCADO MUNDIAL DE LA TILAPIA ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, IMPULSADOS POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL CULTIVO EN CHINA, LA EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES DE ABASTECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA POR PARTE DE AMÉRICA LATINA.

egún los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las importaciones totales de tilapia de Estados Unidos alcanzaron 54.186 toneladas durante el primer trimestre de 2025, por un valor de US$219 millones. Esto representó un aumento del 30% en volumen y un 31% en valor en comparación con el mismo período de 2024.

Por categoría de producto, los filetes de tilapia congelados continuaron dominando la demanda en Estados Unidos. Las importaciones de filetes congelados aumentaron un 27% interanual, alcanzando US$128 millones en el primer trimestre de 2025. China concentró la mayor parte del suministro, con US$109 millones.

“Los exportadores latinoamericanos de tilapia, especialmente Brasil, Colombia y Honduras, han intensificado sus esfuerzos para expandirse en el segmento de filetes frescos del mercado estadounidense. Solo en marzo de 2025, Brasil y Colombia enviaron más de 726 toneladas de tilapia cada uno a Estados Unidos. Sin embargo, los precios se debilitaron,

situándose entre US$9,44 y US$9,54 por kg en la mayoría de los calibres, reflejando una lenta recuperación de la demanda de los consumidores”, añaden desde la Organización de las Naciones Unidad para Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

La tilapia representó el 92% de los ingresos por exportaciones acuícolas de Brasil en el primer trimestre de 2025, siendo los filetes frescos o refrigerados la principal categoría de producto. El mercado estadounidense fue el destino más importante, absorbiendo el 95% de las exportaciones brasileñas de tilapia durante ese período.

La industria acuícola carioca, impulsada en gran parte por la tilapia, está respondiendo a un mercado interno saturado mediante la expansión de la producción y la modernización de su capacidad de procesamiento para el comercio internacional. A pesar de una caída del 7% interanual en el precio promedio de exportación, desde US$7,57/kg a US$7,07/kg debido a ajustes del mercado en Estados Unidos, Brasil generó más de US$16,2 millones en ingresos por exportaciones de tilapia solo en ese mercado. Para reducir su dependencia de Estados Unidos, las empresas brasileñas están diversificando destinos hacia Canadá y otros países sudamericanos vecinos.

Desde Peixe BR (Asociación Brasileña de Piscicultura) — entidad que representa al sector de peces cultivados en Brasil, fundada en 2014 y que agrupa a productores, empresas y

cooperativas vinculadas a la acuicultura —, reiteran que Brasil es el mayor productor de América Latina de tilapia.

En conversación con Revista Aqua, el director-presidente de Peixe BR, Francisco Medeiros, remarca que “la tilapia es hoy un commodity y, en el caso de Brasil, que lidera este mercado dentro del agronegocio, su producción ha facilitado su expansión. Uno de los principales factores es el económico, ya que se trata de una especie con buen desempeño zootécnico, gran aceptación por parte del consumidor y una oferta atractiva de filetes sin espinas”.

Sobre cómo ha evolucionado la producción de tilapia en América Latina o en Brasil en los últimos años, Francisco Medeiros detalla que, “en el caso de Brasil, la producción de tilapia ha crecido en promedio 10,3% anual durante los últimos 11 años, un crecimiento sostenido de dos dígitos. Los datos se encuentran en el Anuario 2025 de la Piscicultura de Peixe BR”.

En cuanto a cómo están enfrentando los productores latinoamericanos los desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental y el uso eficiente del agua en el cultivo, Medeiros enfatiza que, “la producción de tilapia en América Latina es mucho más sostenible que en Asia o el norte de África, principalmente por el rigor de nuestra legislación ambiental y porque se trata de una actividad relativamente nueva en el continente, que ya nace en un contexto de responsabilidad ambiental”.

Consultado sobre el papel de la genética y de los pro-

gramas de mejoramiento en la obtención de líneas de tilapia con mayor desempeño y resistencia a enfermedades, el director de Peixe BR afirma que, “en toda producción vegetal o animal, la genética es uno de los principales factores de competitividad, enfocada en el resultado económico. Las principales empresas de genética de tilapia del mundo ya están produciendo aquí, en el continente americano”.

“En cuanto al mejoramiento para resistencia a enfermedades, este no es un foco prioritario actualmente, ya que el desarrollo de vacunas avanza con mayor rapidez y los patógenos cambian y se adaptan más rápido que la genética”, sostiene.

Ahora bien, respecto de cómo se proyecta la evolución del mercado latinoamericano de tilapia en términos de consumo interno, exportaciones y agregación de valor en los próximos años, Francisco Medeiros detalla que, “actualmente, la tilapia es el pescado más consumido en el mercado estadounidense, y seguirá aumentando su participación gracias a su carácter sostenible. En cuanto a la agregación de valor, la tilapia no tiene el perfil de un producto de alto valor agregado, sino que es un alimento para toda la población —pobres y ricos—, lo que la hace más accesible y sostenible. Los productos de valor agregado, por el contrario, suelen estar dirigidos solo a consumidores de altos ingresos”.

Adicionalmente la empresa colombiana Dr. Tilapia y Doña Trucha conformada por consultores profesionales de diferentes

“Los exportadores latinoamericanos de tilapia, especialmente Brasil, Colombia y Honduras, han intensificado sus esfuerzos para expandirse en el segmento de filetes frescos del mercado estadounidense”, reporte trimestral de tilapia de la FAO.

mejor calidad, ni las condiciones ambientales óptimas podrán generar los resultados productivos esperados (…) De igual forma es necesario continuar e intensificar la investigación aplicada en campo, con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos que trae la industria al aumentar las densidades de cultivo en los sistemas intensivos y superintensivos”.

Añade que la producción intensiva y superintensiva se está desarrollando principalmente en tanques de geomembrana, IPRS (Sistemas de Raceways en Estanques) y en jaulas flotantes, cada uno de estos sistemas productivos tiene sus particularidades.

“Se trata de una especie con buen desempeño zootécnico, gran aceptación por parte del consumidor y una oferta atractiva de filetes sin espinas”, Francisco Medeiros, director de Peixe BR.

disciplinas pecuarias (médicos veterinarios, zootecnistas e ingenieros acuícolas, entre otros), se especializan en diferentes etapas de la producción. El zootecnista de la compañía, David Carmona, detalla que “la producción de tilapia en América Latina ha crecido impulsada por el aumento de la demanda global de productos acuícolas, las tendencias de consumo hacia estos alimentos, la sostenibilidad ambiental de la acuicultura frente a otras producciones pecuarias y los beneficios para la salud del consumidor”.

“Sin embargo, el factor de crecimiento diferencial para la región es el medio ambiental, gracias a la abundante disponibilidad de agua proveniente de la Cordillera de Los Andes y la ausencia de estaciones climáticas en gran parte del subcontinente, permite una producción constante durante todo el año. A esto se suman la capacidad gremial de sus productores, ejemplificada por los industriales colombianos que son principales proveedores de tilapia fresca al mercado norteamericano (…) Finalmente, la investigación y el desarrollo en sanidad acuícola es crucial, destacando el uso de vacunas y fitobióticos desarrollados en Latinoamérica como alternativas naturales y sostenibles a los antibióticos, fundamentales para enfrentar los desafíos sanitarios y sostener el crecimiento”, añade.

Agrega que los principales países productores en la región son Brasil, Colombia y México, con los dos primeros dominando el 80% del mercado. Otros productores importantes incluyen Honduras y Costa Rica.

Sobre el rol que desempeñan la genética y los programas de mejoramiento en la obtención de líneas de tilapia con mayor rendimiento y resistencia a enfermedades, David Carmona enfatiza que, “es fundamental. Los programas de mejoramiento genético enfocados en resistencia a enfermedades y mayor rendimiento en los animales son uno de los pilares de la producción. Sin una base genética sólida, ni el concentrado de

“El primerio de ellos se caracteriza principalmente por el uso de microorganismos para la depuración del agua y la implementación de diferentes sistemas de aireación en los estanques, entre estos, encontramos tecnologías como la simbiótica y el Biofloc. En cuanto a los IPRS su mayor desarrollo se presenta precisamente en América Latina, la producción principalmente de tilapia en canales ha presentado unos nuevos avances tecnológicos donde se destaca el diseño y tecnología necesarios para la extracción de las heces de los animales a través de bombeo para ser tratadas e incluso aprovechadas como fertilizantes o para riego de cultivos agrícolas. También, en los IPRS estamos encontrando sistemas automatizados de alimentación donde se emplean tolvas y temporizadores optimizando más aún el costo de producción”, describe el profesional.

“En cuanto a la producción en jaulas flotantes, se considera como el sistema productivo de mayor rentabilidad en la producción piscícola de aguas cálidas continentales, donde se ha llegado a cifras como 120kg de biomasa por metro cúbico de agua. Estos sistemas se fundamentan en la capacidad de recambio y alta disponibilidad de oxígeno, que permiten estas altas densidades de cultivo, los principales sistemas tecnológicos que quisiéramos resaltar de este tipo de sistemas son la medición de parámetros de calidad de aguas en tiempo real y con conectividad a dispositivos móviles”, comenta.

“También el despliegue logístico que se tiene para toda la cadena de suministro donde, por ejemplo, para la siembra de alevinos se dispone de un camión con adaptaciones especiales para el transporte de peces vivos, que incluye oxígeno puro, y se transporta en un ferri sobre el agua hasta el lugar de la represa donde se encuentran los jaulones. Lo mismo sucede con el alimento balanceado y demás insumos”, detalla David Carmona.

El zoonista de Dr. Tilapia y Doña Trucha añade que la producción acuícola es la que menor impacto ambiental genera en comparación con otras actividades agrícolas o pecuarias. Y este impacto es principalmente la eutrofización de las aguas por los vertimientos ricos en fósforo y nitrógeno que salen de las producciones.

“Para enfrentar estos desafíos se están implementando

tecnologías y sistemas de producción que disminuyen los impactos ambientales. El uso de microorganismos biorremediadores en sistemas tradicionales de estanques en tierra y en simbiótica o Biofloc, disminuyen el uso del recurso hídrico y a su vez la generación de estos vertimientos. Por su parte, sistemas de producción como el IPRS se basan en el reúso constante del agua con mínimos o nulos vertimientos”, explica Carmona.

Agrega que, de forma incipiente, aunque promisoria, algunos sistemas productivos en jaulas flotantes están instalando tolvas para la recolección de las heces de los animales para posteriormente convertirlos en fertilizantes agrícolas. “Es de destacar el aprovechamiento creciente que se está dando a los subproductos, desperdicios y efluentes de la acuicultura, que van desde la elaboración de fertilizantes hasta el uso que se está dando a la piel de tilapia para el tratamiento de quemaduras en humanos”, complementa.

“Igualmente cabe destacar el esfuerzo de las casas productoras de alimento balanceado, las cuales incorporan cada vez más en sus formulaciones, materias primas de alto valor biológico dando como resultado dietas más digestibles lo que se traduce directamente en una reducción significativa de la cantidad de desechos generados”, añade.

Comenta, además, que “según nuestra visión la evolución del mercado latinoamericano tanto en consumo interno y en exportaciones mantendrán su incremento como lo ha venido haciendo en los últimos años”.

“Por otro lado la generación de valor agregado es vital para garantizar el sostenimiento de la evolución del mercado de tilapia, desde la presentación del producto en filete fresco o

tilapia roja entera fresca, hasta los subproductos procesados como nuggets, hamburguesas, embutidos, etcétera, que permiten diversificar la presentación con el fin de llegar a nichos de mercado más amplios y de esa forma mantener el crecimiento constante del consumo a nivel regional y mundial”, enfatiza

“Subproductos como el colágeno extraído de la piel y las escamas, la harina de pescado para alimentación de mascotas, entre otros subproductos, contribuyen a la generación mínima de impactos ambientales y fortalecen la sostenibilidad de la industria”, concluye Carmona.

“Gracias a la abundante disponibilidad de agua proveniente de la Cordillera de Los Andes y la ausencia de estaciones climáticas en gran parte del subcontinente, permite una producción constante”, David Carmona, Dr. Tilapia y Doña Trucha.

Producción de tilapia en Brasil. David Carmona junto a estanques de cultivo de tilapia.

LA SUSTENTABILIDAD Y EL MANEJO CIENTÍFICO DEL LANGOSTINO ASEGURAN SU CONTINUIDAD COMO RECURSO ESTRATÉGICO, PERMITIENDO COMPATIBILIZAR EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y CONSERVACIÓN.

El langostino argentino (Pleoticus muelleri), especie de aguas templadas-frías cuyos límites latitudinales van de Santa Cruz, Argentina, a Río de Janeiro, Brasil, se ha consolidado como uno de los principales recursos pesqueros del país.

Hoy su extracción, basada en ciencia y manejo responsable, genera empleo en distintas provincias y aporta de manera significativa a las exportaciones, con Europa y Asia como sus principales mercados.

En entrevista con Revista AQUA, el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca del gobierno argentino, Juan Antonio López Cazorla, explica que la pesquería del langostino en la República Argentina viene en los últimos años creciendo de manera importante, sostenida y sustentable.

El subsecretario menciona que durante 2024 tuvieron una captura de casi 200.000 toneladas, que principalmente la desarrollan dos flotas: Congeladoras y fresqueras, las cuales generan mucho trabajo en tierra en plantas de procesos ubicadas en diferentes provincias, pero principalmente en Mar del Plata, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.

“Se trata de un recurso que genera para el país unos 900

millones de dólares por año, y que nos representa muy bien la calidad del producto”, explica. Además, comenta que, “es una pesquería importante, muy considerada. En volumen de captura está entre el segundo o tercer lugar, después de merluza hubbsi, que es la primera. Y el segundo lugar lo disputan con el calamar”.

“Es un producto altamente preciado, porque además tiene un valor más destacado, por los distintos actores que intervienen en la actividad”, afirma. Juan Antonio López expresa que, obviamente también genera un dinero importante, con el derecho único de extracción, y ese dinero se destina para tener un mejor estudio de la pesquería.

“Cuando uno tiene más investigación sobre los recursos, más certeza puede tener sobre ellos para la explotación”, concluye.

Para conocer cómo se asegura la sostenibilidad del langostino, la jefa del programa Pesquería de Langostino del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Paula Moriondo, explica los avances del recurso.

Detalla que luego de la crisis de reclutamiento registrada en 2005, y tras la aplicación de un conjunto de medidas de manejo orientadas a proteger los procesos reproductivos y de reclutamiento, el langostino patagónico (Pleoticus muelleri) experimentó una recuperación sostenida, alcanzando en 2018 un máximo histórico de 253.255 toneladas desembarcadas.

Desde entonces, los niveles de captura se han estabilizado

en torno a las 200.000 toneladas anuales, lo que refleja el buen estado del stock y una estructura poblacional saludable.

Expresa que estos elevados volúmenes de desembarque, sumados a la excelente calidad del producto y a su alto valor en los mercados internacionales, han consolidado al langostino como el principal recurso pesquero del caladero trasandino, constituyéndose en el eje de la actividad pesquera nacional y en una de las especies más emblemáticas del mar argentino.

“Además de su relevancia en términos de divisas por exportaciones, esta pesquería genera un importante impacto socioeconómico, aportando miles de puestos de trabajo directos e indirectos en el sector pesquero nacional y provincial”, comenta.

Paula Moriondo menciona que, si bien el langostino se distribuye en la plataforma continental argentina entre los paralelos 35° y 50°S, las principales concentraciones que sustentan la pesquería industrial, responsables de más del 99 % de los desembarques totales declarados, se localizan en el sector patagónico, entre los 41° y 47°S.

“Las zonas de mayor productividad se encuentran tanto en aguas de jurisdicción nacional como en aguas de la provincia de Chubut, particularmente dentro de las 12 millas entre los 43° y 44°S”, comenta.

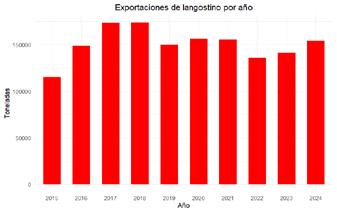

La jefa del programa Pesquería de Langostino afirma que, en los últimos años, las exportaciones argentinas de langostino se mantuvieron en niveles históricamente elevados. “Durante

el período 2015–2024, los volúmenes anuales variaron entre 115.000 toneladas en 2015 y un máximo de 173.000 toneladas en 2018, seguidos por una leve retracción a partir de 2019 y una posterior estabilización en torno a las 150.000–160.000 toneladas”, especifica.

“En 2024, las exportaciones alcanzaron 154.033 toneladas. En valor, el langostino aportó entre el 40% y 61% del total de las exportaciones pesqueras argentinas, reafirmando su rol estratégico para el país”, asegura.

Moriondo enfatiza que según los Informes de Coyuntura 2015–2024 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los principales destinos del langostino argentino mostraron una estructura comercial relativamente estable a lo largo de la última década, con una fuerte concentración en pocos mercados.

En promedio, durante el periodo mencionado, Europa (España + Italia) concentró cerca del 45–50 % del valor exportado, Asia (China + Vietnam + Tailandia) el 30-35 % y EE. UU., Japón y otros aportaron el resto.

“En 2024, España importó el 33,2%, Italia 14,3%, China 13,9%, y otros destinos 38,6%, lo que reflejó una estructura similar a la media de la serie”, comenta.

Actualmente, el Inidep garantiza la sostenibilidad de la pesca del langostino argentino mediante el desarrollo y aplicación de un sistema de manejo adaptativo, diseñado específicamente para una especie que depende de la variabilidad ambiental

Muestreo del langostino.

“Se trata de un recurso que genera para el país unos 900 millones de dólares por año”, subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca gobierno argentino, Juan Antonio López Cazorla.

“En 2024, las exportaciones alcanzaron 154.033 toneladas”, jefa del programa Pesquería de Langostino del Inidep, Paula Moriondo.

en sus primeras fases de vida y está sujeta a una compleja actividad pesquera.

Este esquema se basa en la evaluación continua de indicadores biológicos y pesqueros, y en la estrecha vinculación entre la investigación científica y la toma de decisiones de manejo, las cuales se dan en el ámbito del Consejo Federal Pesquero (CFP).

“El objetivo principal del Programa Pesquería de Langostino del Inidep es el monitoreo permanente de las cohortes anuales, realizado a través de tres cruceros de investigación específicas por año, en verano (marzo), invierno (julio) y primavera (noviembre), que abarcan el área comprendida entre los 43°10’S y 47°S, al oeste de los 63°50’O”, comenta.

Estas campañas, todas con el objetivo principal común de verificar la presencia de concentraciones de langostino accesible y vulnerable a la red tangonera comercial, permiten determinar la distribución, abundancia y estructura poblacional del stock.

De manera complementaria, se lleva a cabo un seguimiento diario de la actividad pesquera comercial en aguas nacionales, a través de una red de observadores a bordo provinciales y nacionales, quienes registran información sobre capturas, tamaños, proporciones de hembras maduras y fauna acompañante (principalmente merluza común) durante cada temporada de pesca.

Paula Moriondo explica que los datos revisados y analizados por los investigadores se remiten en tiempo real al CFP, permitiendo la tom a de decisiones inmediata respecto a la apertura, cierre, suspensión o redireccionamiento de áreas de pesca en base a indicadores biológico-pequeros.

En ese contexto, las concentraciones de langostino que se registran en aguas bajo la jurisdicción de la provincia de Chubut se encuentran reguladas por normativas propias.

Su monitoreo está a cargo de un grupo técnico dependiente

de la Secretaría de Pesca provincial, y en la actualidad la información generada se comparte de manera coordinada entre ambas jurisdicciones.

Desde el Inidep expresan que los principales desafíos que enfrenta la pesquería del langostino están enfocados en preservar un equilibrio sostenible entre la conservación del recurso y la rentabilidad económica de la actividad.

En términos simples, el reto consiste en armonizar la sustentabilidad ambiental con la eficiencia productiva y operativa de la flota, garantizando que el aprovechamiento del recurso se realice sin comprometer su renovación natural ni la estabilidad económica del sector.

“Uno de los retos más relevantes sería reducir la captura incidental (bycatch) y el impacto sobre la fauna acompañante, en especial la merluza común (Merluccius hubbsi)”, menciona.

Desde el Instituto explican que, si bien el actual sistema de manejo por subáreas de pesca, que incorpora indicadores específicos para la merluza, ha permitido disminuir significativamente su captura incidental, todavía es necesario profundizar en el desarrollo de tecnologías y estrategias de selectividad más eficientes.

“Esto incluiría la mejora de los dispositivos de escape, la optimización de las configuraciones de las redes y la evaluación de nuevos métodos operativos, garantizando una actividad más responsable y ambientalmente sostenible”, afirman.

Paula Moriondo enfatiza que otro desafío central está relacionado con el control del esfuerzo pesquero, que ha aumentado en los últimos años debido al ingreso de la flota fresquera de altura y la modernización tecnológica de los buques pesqueros.

“Este incremento del esfuerzo debería ser regulado adecuadamente a fin de no ejercer una presión excesiva y alterar,

El langostino argentino.

de esa manera, la dinámica de la población patagónica de langostino”, comenta.

“En este sentido, un paso estratégico sería avanzar hacia la cuantificación de la pesquería, la cual permitiría asignar capturas máximas repartidas entre los distintos actores, asegurando un aprovechamiento equitativo y racional del recurso”, concluye.

El presidente de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), Diego García Luchetti, explica que el futuro del langostino argentino es positivo y sostenible si se mantiene el modelo de administración basado en ciencia, control y preservación.

Fundada en 1963, la Caabpa es una entidad gremialempresarial que agrupa a los armadores de buques pesqueros de altura, que operan en todo el país.

Según García Luchetti, Argentina ha demostrado que cuando la gestión es seria y la captura está determinada por criterios biológicos y no por necesidades de mercado, el recurso se sostiene en el tiempo.

“Nuestro langostino es hoy un producto premium a nivel global, valorado por su calidad, trazabilidad y por la forma responsable en que se captura”, comenta.

García mencióna que la clave es seguir trabajando con información científica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), respetando los límites de captura y las áreas de veda, y asegurando que cualquier decisión de manejo mantenga el equilibrio entre explotación económica y sustentabilidad biológica.

“Para nosotros, no existe posibilidad de desarrollo sin sostenibilidad: El principal activo de esta industria es el recurso”, explica.

Además, expresa que, en relación con la demanda internacional, los mercados siguen viendo al langostino argentino como un producto diferencial.

“Si logramos agregar más valor en tierra, generar empleo en las plantas y mejorar la competitividad en costos laborales, logística y tributaria, Argentina puede consolidar su posición

como proveedor estratégico en mercados exigentes como la Unión Europea, Estados Unidos y Asia”, afirma.

El ejecutivo agrega que compiten en un mercado internacional cada vez más agresivo y volátil, con cambios evidentes en las formas de consumo post pandemia.

En ese contexto, el principal desafío es que su producto -langostino salvaje, capturado en el mar- entra en los mismos mercados que el langostino de cultivo (vannamei), producido en enormes volúmenes por países como Ecuador, India, Vietnam o Indonesia.

Ese producto, al ser de cultivo intensivo, se comercializa a valores muy inferiores y arrastra los precios internacionales hacia abajo, afectando la rentabilidad de toda la cadena del langostino argentino.

García enfatiza que a esa presión externa se suman otros desafíos propios de nuestros costos estructurales: compiten contra países con menores cargas laborales y fiscales, y en muchos casos con subsidios directos.

“Nuestro desafío es simple: defender el trabajo argentino y el modelo de pesca responsable. Competimos con calidad, transparencia y sustentabilidad”, concluye.

“En relación con la demanda internacional, los mercados siguen viendo al langostino argentino como un producto diferencial”, presidente de CAABPA, Diego García Luchetti.

Un nuevo ciclo de la salmonicultura chilena

CON MÁS DE 350 ASISTENTES, LA DUODÉCIMA VERSIÓN DE AQUAFORUM LOS LAGOS REUNIÓ A AUTORIDADES, EMPRESAS, GREMIOS, ACADÉMICOS Y PROVEEDORES PARA ANALIZAR LOS

EJES QUE MARCARÁN EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD.

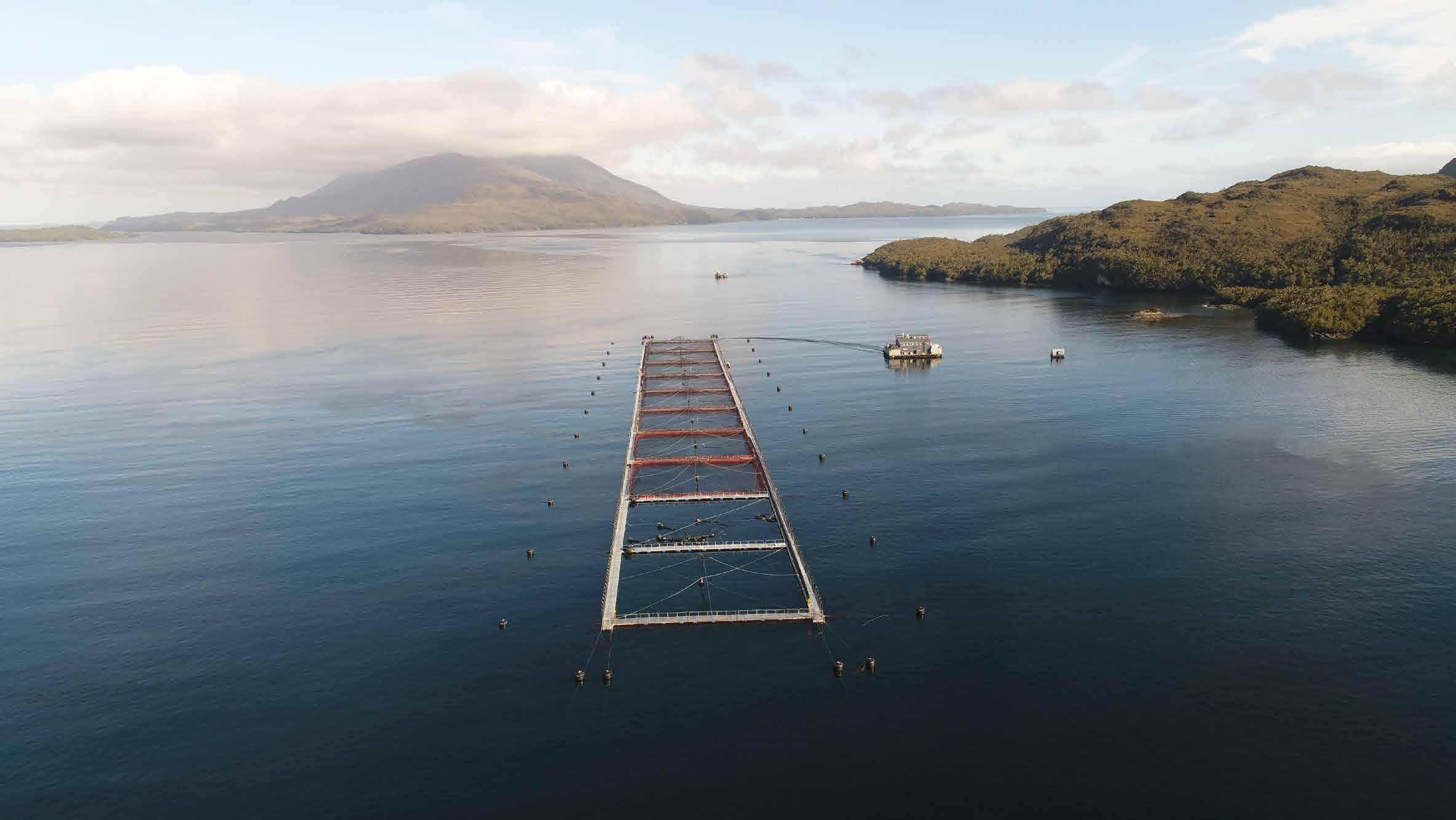

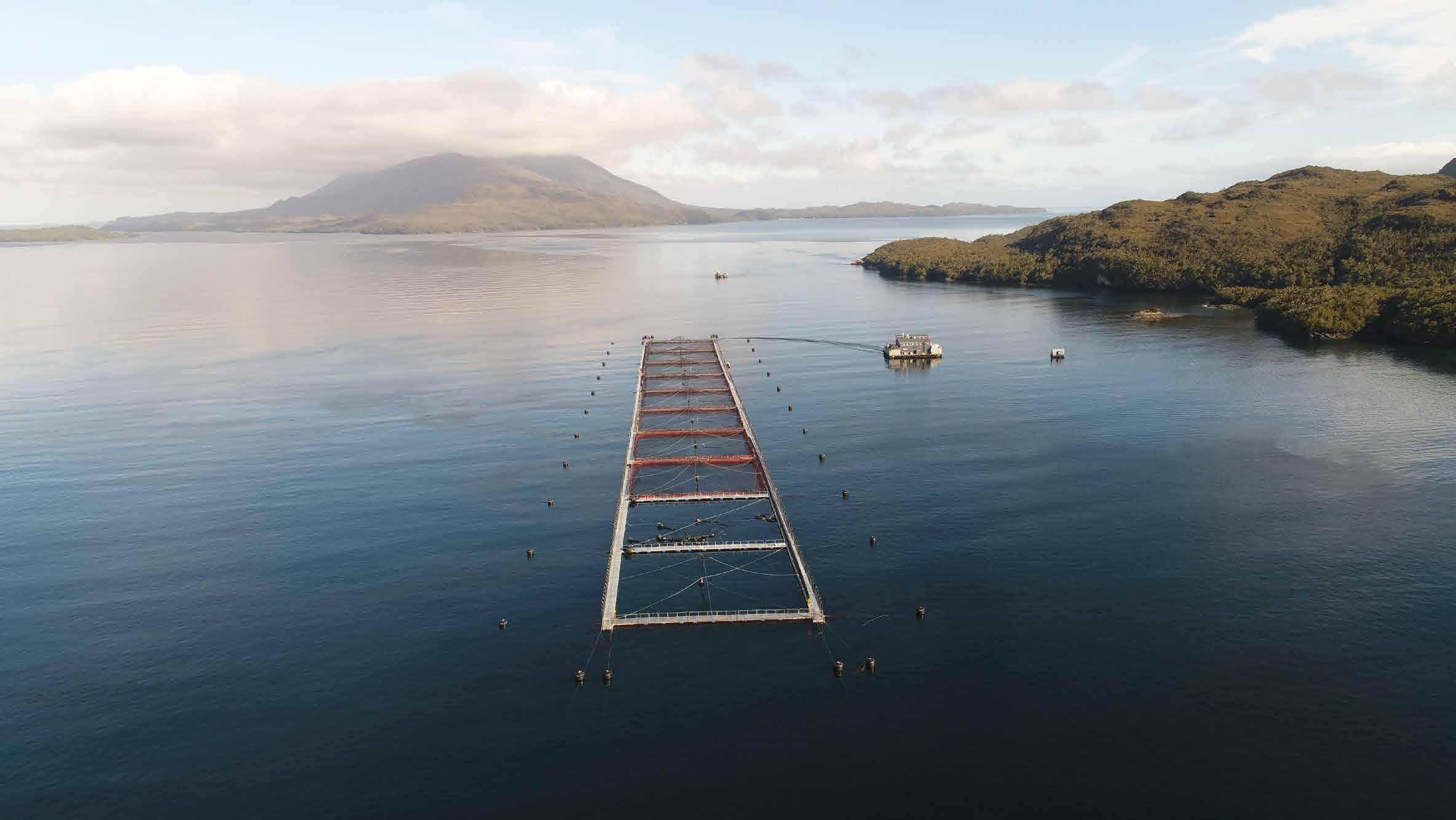

Con la participación de más de 350 asistentes se inauguró el jueves 6 de noviembre la duodécima versión de AquaForum Los Lagos 2025, bajo el lema “Desafíos para reactivar la Salmonicultura: Crecimiento y Competitividad”.

El evento, organizado por B2B Media Group e iMercados, tuvo como Auspiciadores Diamond a Mowi, Toptainer, Innovasea, Australis, TrustTech Cybersecurity, Oxxean, Blumar y Actium; como Gold a Keepex, Oxzo y AKVA group; y como Sociales a Imenco Aqua, Benchmark Genetics y Citecma. También contó con el Patrocinio de Subpesca, Corfo, Sernapesca, SalmonChile, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Consejo del Salmón, Intesal, IFOP, Universidad de Los Lagos, Embajada de Noruega y la Cámara ChilenoSuiza de Comercio.

El foro abrió con las palabras del gerente general de B2B Media Group, Cristian Solís, quien mencionó que “nos reunimos para reflexionar sobre el presente y futuro de la industria, que no es solamente estratégica para la economía, sino para

el desarrollo sostenible del sur de Chile”, destacando que los desafíos de esta edición reflejan “un compromiso compartido con fortalecer la acuicultura sobre la base del conocimiento, la colaboración público-privada y la sostenibilidad”.

Luego, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que “aquí está el ecosistema más relevante de lo que es la industria salmonicultora de Chile, aquí en la región de Los Lagos, y eso efectivamente permite generar un espacio de confianza, un espacio para compartir reflexiones e ideas que son muy importantes”.

El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, llamó a un desarrollo desde las regiones. “Es importante que nos pongamos de acuerdo, que hagamos elementos que hagan que esta industria sea sustentable”, expresó, añadiendo que “cuando hablamos de convocarnos a todos, no estamos hablando solo de los directivos o de los accionistas, sino también de la fuerza laboral de esta industria”.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, subrayó la relevancia del diálogo: “Todo puede lograrse cuando hay diálogo, cuando hay espacio para expresar nuestras legítimas preocupaciones y lograr de esta forma llegar a los mejores acuerdos, entregando una proyección confiable”.

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, recorrió la historia del sector y resaltó su evolución. “Hoy no solo somos el orgullo del sur, sino que somos el de Chile. Y también, hoy día más que nunca, digo con orgullo: somos salmoneros”.

Tras su intervención, Cristian Solís, junto al alcalde de Puerto

Varas, Tomás Gárate, y el de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, entregaron a Clément un reconocimiento por su trayectoria.

La primera parte del foro presentó el desafío “Salmonicultura Sostenible: Materias a considerar para una legislación acuícola efectiva”, moderado por el abogado de Certes Ltda., David Zaviezo, quien subrayó la necesidad de repensar las bases legales del sector y avanzar hacia un marco claro y coherente que permita invertir con certidumbre.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, abrió con el Plan Salmón 2050, desarrollado junto al Gobierno Regional y los gremios, enfatizando que la reactivación y el empleo regional dependen de entregar estabilidad al sector.

La Chief Technology and Sustainability Officer de Mowi, Catarina Martins, sostuvo que la regulación debe habilitar innovación. “Producción, protección y prosperidad no están compitiendo unas con otras”, señaló. “Debemos pensar en lograr las tres, y si es difícil, el origen está en la innovación, el esfuerzo y una regulación que lo permita. Lo que hacemos todos los días tiene un significado planetario, porque contribuye a la seguridad alimentaria y a la resiliencia climática”.

El abogado y consultor internacional de Acuiestudios, Paolo Trejo, cerró destacando la urgencia de una legislación moderna alineada con la FAO. “En Chile, las políticas públicas suelen evaluarse por sus resultados, pero no por sus impactos”, advirtió. “Las normativas han surgido históricamente de

crisis y no de una planificación estratégica. Eso ha dificultado la construcción de una legislación coherente y predecible”.

Posteriormente, se presentó el segundo desafío, “Economía y Mercados: Tendencias globales y desafíos pendientes”, moderado por el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret. La sesión comenzó con la exposición del economista de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, quien analizó el crecimiento y los riesgos de la economía nacional. “La capacidad de poder adquisitivo, el capital real de los trabajadores chilenos está igual que hace seis años. Y esto es un problema, porque no es la promesa implícita del desarrollo del país”, señaló.

El académico agregó que la volatilidad cambiaria y el estancamiento salarial afectan a los exportadores, y que el comercio global vive una fase de ralentización más que de crisis. “El escenario de los mercados a los que ustedes venden es de ralentización, no de colapso, pero de un comercio más lento. Aun así, China mantiene oportunidades, especialmente en alimentos y recursos estratégicos”, afirmó.

Más de 350 personas llenaron el repletaron el salón del Hotel Enjoy de Puerto

Luego, la directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda, entregó una panorámica de la estrategia país. Indicó que “estamos trabajando intensamente en la diversificación de mercados, con foco en Asia, India y los Emiratos Árabes. También hemos fortalecido las marcas sectoriales y el posicionamiento del origen Chile, porque “Nos reunimos para reflexionar sobre el presente y futuro de la industria, que no es solamente estratégica para la economía, sino para el desarrollo sostenible del sur de Chile”, mencionó el gerente general de B2B Media Group, Cristian Solís.

Foto Izq.: De manos de los alcaldes de Puerto Montt y Puerto Varas, Arturo Clément, acompañado por su hija, recibió el reconocimiento por su carrera.

Foto Der.: El primer módulo habló de la legislación para una acuicultura efectiva.

“Eso efectivamente permite generar un espacio de confianza, un espacio para compartir reflexiones e ideas que son muy importante”, aseguró la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.

el relato país es un activo clave para diferenciar nuestros productos.”

El diálogo posterior profundizó en el impacto de los aranceles de Estados Unidos, que según el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, han reducido unos US$280 millones, afectando a una industria con altos costos. El gerente general de Multi X, Cristián Swett, advirtió que el arancel será un costo estructural que impactará el consumo en un mercado que concentra el 40% de los envíos. Sepúlveda reiteró la urgencia de diversificar mercados y fortalecer el posicionamiento país. Landerretche cerró llamando a reforzar eficiencia, apertura comercial e imagen país ante un comercio internacional más lento, donde siguen existiendo oportunidades, especialmente en China.

El tercer desafío, “Genética y Bienestar Animal”, reunió a investigadores y ejecutivos para analizar cómo la ciencia y la ética productiva fortalecen la sostenibilidad. Moderado por la asesora técnica del Consejo del Salmón, Marcela Lara, el bloque comenzó con la exposición del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, José Manuel Yáñez, quien destacó el rol del mejoramiento genético. “El mejoramiento genético es un pilar fundamental para la sostenibilidad y la eficiencia de cualquier sistema productivo basado en animales y plantas”, sostuvo.

El Technical and Breeding Manager de Benchmark Genetics Chile, Jean Paul Lhorente, profundizó en la interacción entre genética y ambiente: “Aunque tengamos la mejor genética disponible, el nivel productivo va a depender del ambiente,

del manejo, de la alimentación. El ambiente es determinante en la expresión del potencial genético”, señaló, subrayando la relevancia del trabajo conjunto entre ciencia e industria.

El gerente técnico de Cermaq Chile, Marcelo Imilan, abordó la certificación en bienestar animal: “Los peces sienten dolor, sienten estrés, y eso hay que traspasarlo a nuestra gente. Lo importante es reconocerlos como seres sintientes y capacitar a los trabajadores para que comprendan el impacto que tiene su labor en el bienestar de los animales”, afirmó.

Finalmente, el gerente general de Welfcert®, Roberto Becerra, entregó una mirada global sobre los nuevos estándares: “El bienestar animal no es una moda, es una obligación moral, productiva y general. El desafío es democratizarlo”. Añadió que “los consumidores de menos de 30 años son la fuerza de compra de los próximos años, y van a exigir bienestar animal asociado a sustentabilidad, sanidad y trazabilidad”.

La jornada de la tarde abordó el Desafío 4: “Conectividad y Logística del paralelo 41° al sur de Chile”, moderado por el gerente general de Armasur, Manuel Bagnara, centrado en los requerimientos de infraestructura y transporte del extremo sur. El capitán de navío LT y gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoaín, presentó “Oportunidades de la zona sur-austral”, destacando que “la zona sur-austral representa un espacio de grandes desafíos, pero también de enormes oportunidades. Su geografía y condiciones naturales exigen planificación inteligente, preparación y compromiso institucional del gobierno, las empresas y sus colaboradores”.

El gerente general de Toptainer, Francisco Álvarez, expuso

“Puerto Chacabuco y Puerto Natales: Pilares logísticos para la cadena de suministro del salmón”. Señaló que “Toptainer es una compañía especializada en soluciones logísticas y de infraestructura modular en el sur de Chile. Con presencia operativa en Puerto Montt, Puerto Chacabuco y Puerto Natales, ofrece una amplia gama de servicios logísticos”, agregando que “su infraestructura incluye terminales de alto estándar, personal especializado y una fuerte vocación regional, factores que la posicionan como un actor clave en el soporte de las operaciones acuícolas y pesqueras del sur del país”.

El director ejecutivo de Oxxean S.A., Gustavo Pacheco, presentó “Logística portuaria y cross-docking”, destacando que “buscamos posicionar a Aysén y Puerto Chacabuco como nodos estratégicos para la acuicultura. Para ello invertimos en infraestructura, grúas y semirremolques, con el objetivo de mejorar la eficiencia en Puerto Montt y Puerto Chacabuco, logrando reducir a cero los quiebres de stock de alimento en los centros de cultivo de la región de Aysén”.

Luego, el gerente de Operaciones y Logística de Cooke Aquaculture Chile, Hernán Flores, abordó “Logística operacional para una acuicultura sostenible”, señalando que “en materia de sostenibilidad, existen prácticas logísticas que permiten minimizar el impacto ambiental. Este sector estratégico enfrenta desafíos ambientales y climáticos crecientes, considerando que el transporte marítimo representa cerca del 25% de las emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles en América Latina”.

Finalmente, la gerente de Operaciones de Armasur A.G., Karina Sepúlveda, expuso sobre “Sostenibilidad y trabajo público-privado: Sistema de Plataforma de Avistamiento de

Cetáceos Marinos”. Explicó que “el desafío de abordar la interacción entre el transporte marítimo y los grandes cetáceos fue impulsado por WWF, SalmonChile y Armasur A.G., quienes reconocieron la urgencia de evitar las colisiones entre embarcaciones y ballenas, consideradas la segunda causa de mortalidad de estos mamíferos a nivel mundial”.

El Desafío 5, titulado “Innovación 4.0: Nuevas tecnologías para la industria del salmón” y moderado por la gerente general de Këtrawa Lab, María José Urrutia, reunió a especialistas que abordaron el impacto de la transformación digital y la automatización en el sector. El gerente general de WaterMind AI, Fernando Manterola, expuso sobre “Inteligencia Artificial en la producción acuícola y cuidado ambiental”, destacando el potencial de los sistemas avanzados para optimizar la toma de decisiones y reforzar el monitoreo en tiempo real en los centros de cultivo.

La conversación continuó con la presentación del director de Ciberseguridad y líder Red Team en TrustTech Cybersecurity Chile, Felipe Hott, quien profundizó en “Ciberseguridad: Necesidad y aliado estratégico”, subrayando los riesgos crecientes en infraestructura crítica y la importancia de una protección integral. Luego, el principal CEO de ElectroRiders, Ariel Echeverría, abordó “Electromovilidad 4.0 para una salmonicultura con menos huella”, mostrando avances en eficiencia energética y reducción de emisiones. Finalmente, el fundador y CEO de CollagenFans, Maximiliano Mella, presentó “Innovación Social y valor agregado del salmón”, resaltando las oportunidades para diversificar productos y fortalecer el impacto social de la industria.

“Hoy no solo somos el orgullo del sur, sino que somos el orgullo de Chile. Y también, hoy día más que nunca, digo con orgullo: somos salmoneros”, expresó el presidente de SalmonChile, Arturo Clément.

LA NUEVA EDICIÓN DEL FORO REUNIÓ A MÁS DE 350 ASISTENTES EN PUERTO VARAS, CONSOLIDÁNDOSE COMO UNO DE LOS ESPACIOS ESTRATÉGICOS MÁS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA.

AquaForum Los Lagos 2025 volvió a posicionarse como una de las instancias de diálogo más influyentes del sector, congregando a autoridades, ejecutivos, especialistas y representantes de todos los eslabones de la cadena acuícola. Bajo el eje “Desafíos para reactivar la salmonicultura: Crecimiento y Competitivi-

dad”, el encuentro abrió una conversación profunda respecto del marco regulatorio que requiere la actividad, el rol de los territorios y la urgencia de avanzar hacia un desarrollo sustentable con visión regional.

El ambiente que se vivió en Puerto Varas dejó en evidencia el peso estratégico de la región de Los Lagos y la relevancia de contar con espacios que permitan analizar tendencias, revisar políticas públicas y proyectar el camino de un sector que sigue siendo uno de los pilares productivos del sur de Chile.

AquaForum Los Lagos 2025 no solo ofreció debate, sino que también reafirmó la voluntad del ecosistema acuícola de construir, desde el territorio y con mirada de largo plazo, una hoja de ruta común para los próximos años.

1 3

Foto 3: Francisco Lobos, Mónica Cortés, Luis Sepúlveda y Francisca Rojas.

Foto 4: Joachim Wessel, Cristian Swett, Gastón Cortez y Fernando Villarroel.

Foto 1: Esteban Ramírez, María Alicia Baltierra, Francisco Renner, Marcela Bravo, Arturo Clément y María José Torrealba.

Foto 2: Ivar Benavides, Ana María Silva, Felipe Calderón y Claudio Melgarejo.

Foto 7:

Francisco Álvarez, Mauricio Pizarro y Juan Pablo Barrales.

Foto 8:

Nicolás Eymin, Claudia Manosalva, Mónica Guarda, Bernardo Guajardo, Sandy Ibáñez, Álvaro Pérez, Fernando Villarroel, Sandra Calatayud, Juan Pablo Vergara, Natally Sepúlveda, Frederic Emery y Catherine Moscoso.

Foto 11: Andreas Lindquist, David Ulloa, Cristian Solís, Per Anders Nilsen y Esperia Bonilla.

Foto 12: Karina Gajardo, Ana María Moris, Claudia Gatica y Francisca Araya.

Foto 5:

Ximena Solís, Ángela Saavedra, Myriam Chavez, Loreto Seguel, Paula Arriagada y Heidi Stange.

Foto 6:

Juan Ignacio Spikin, Felipe Pulido, Lizandro Labraña, Enrique García, Cristián Olivares, Berenice Chellew, Mónica Alarcón, Sergio Bustamante, María Cecilia Martínez, Martín Jaramillo, Rodrigo Cancino y Daniel Abarca.

Foto 9:

David Zaviezo, Jorge Flores, Gonzalo Barros, José Luis Loyola y Felipe Infante.

Foto 10:

María Jesús Saldes, Ricardo Troncoso, Constanza Aguirrebeña y Paula Carvajal.

Foto 13:

Joachim Wessel, Sebastián Bravo, Mario Besoain, Karina Sepúlveda, Manuel Bagnara y Gustavo Pacheco.

Foto 14:

Cristian Olivares, Karina Sepúlveda, Berenice Chellew y Óscar Berríos.

50 años de salmonicultura en Chile

Una fotografía captada en el estuario del Reloncaví, otra que retrata un atardecer en un centro de cultivo de isla Maillen y una imagen submarina del trabajo de un buzo de la industria resultaron ganadoras del concurso fotográfico “50 años de Salmonicultura en Chile”, certamen que convocó a fotógrafos, vecinos y trabajadores para conmemorar medio siglo de historia del salmón en el sur austral de Chile.

Durante la convocatoria, realizada entre septiembre y octubre, se recibieron más de cien imágenes que retratan diversos aspectos de la salmonicultura en Chile: Su gente, los oficios que la sostienen y los paisajes que la enmarcan. De ese conjunto, veinte fotografías fueron seleccionadas para integrar la exposición “Salmonicultura: 50 años en Chile”, que se presentó en el primer piso del Museo Juan Pablo II entre el 27 de octubre y el 16 de noviembre.

La muestra reunió las obras seleccionadas

en el concurso junto a veinte fotografías históricas pertenecientes a la colección de uno de los pioneros de la salmonicultura nacional, Alfonso Muena Rodríguez. En conjunto, estas cuarenta piezas ofrecen un recorrido visual que conecta pasado y presente, celebrando medio siglo de una actividad que ha marcado profundamente la identidad productiva, social y territorial del sur de Chile.

Fotografía: Salmonicultura: 50 años en Chile.

“El certamen nos sorprendió por la enorme variedad de trabajos y técnicas que recibimos. Hubo propuestas que van desde registros históricos hasta miradas actuales, todas ellas con un sello propio y un profundo sentido de pertenencia. Esta diversidad no solo refleja la evolución de la salmonicultura en Chile”, mencionó el fotógrafo y presidente del jurado, Cristian Duarte.

Durante la convocatoria, realizada en septiembre y octubre, se recibieron más de cien imágenes.

El rol de la pesca industrial en el Biobío

Blumar participó en una nueva edición del Encuentro Regional de Empresas (Erede 2025), organizado por Irade, instancia que reunió a autoridades, empresarios y representantes de distintos sectores productivos para reflexionar sobre los desafíos de inversión y crecimiento en la región del Biobío. El presidente de Blumar, Rodrigo Sarquis, integró el panel “Cómo invertir y crecer”, junto al Manager de Estrategia y Desarrollo de Mercado Libre, Rafael Lira; y el vicepresidente del negocio Forestal y Celulosa de Arauco, Iván Chamorro. En su intervención, Sarquis hizo un llamado a recuperar el diá-

logo y la colaboración público-privada como motor del desarrollo regional.

En su exposición, Sarquis repasó la historia de la compañía, que nació en Talcahuano hace 77 años y que representa el trabajo de tres generaciones comprometidas con el desarrollo del país y que han logrado construir una empresa abierta en bolsa con accionistas como AFP, fondos small caps y público en general.

“Blumar nació en Talcahuano en 1948. Desde entonces, tres generaciones nos hemos dedicado a su desarrollo, creando valor para Chile haciendo empresa”, destacó.

El presidente de Blumar explicó el rol que puede cumplir la Pesca Industrial como motor de empleo y desarrollo local, espe-

En sanidad acuícola con la OMSA

• En el Día del Comercio Global: Eduardo Frei llama a “confiar en Chile”

• Programa HuellaChile: Toptainer recibe reconocimiento por cuantificar sus emisiones de carbono

• Camila Wilkens de IctioBiotic: “Hemos visto mejoras en la mortalidad y el bienestar animal”

• Contraloría declara ilegal el acuerdo entre Sernapesca y Oceana

• Dr. René Garreaud advierte sobre el creciente estrés hídrico en zonas clave para la producción

• Normativa ágil: La gran deuda de la gobernanza acuícola

cialmente frente al desempleo persistente que afecta a la región.

“Tenemos un desempleo que alcanza el 9,9% en el Biobío, y como Pesca Industrial podemos ser parte de la solución. Nuestro sector da 6.500 empleos directos -el 50% de ellos ocupados por mujeres- y 372 pymes directamente vinculadas”, afirmó.

Con el fin de consolidar la alianza público-privada y académica para apoyar los lineamientos estratégicos directamente con la Oficina Regional de las Américas de la OMSA, la Universidad de Chile, a través de Favet y el Centro de Referencia CASA, y el Consejo del Salmón, asociación gremial formada por las empresas AquaChile, Australis Seafoods, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén, robustecieron su acuerdo de colaboración, reforzando el compromiso del país con la sanidad animal, la sostenibilidad acuícola y el uso responsable de antimicrobianos.

El Center for Antimicrobial Stewardship in Aquaculture (CASA) es el único Centro de Referencia de la OMSA dedicado al sector acuícola en la región de las Américas y está compuesto por reconocidos equipos de investigación de diferentes facultades de la Universidad de Chile. Desde su formación en el año 2022 se ha posicionado a nivel mundial

con un destacado liderazgo técnico-científico y transdisciplinario en desafíos como la implementación de normas internacionales vinculadas al uso responsable de antimicrobianos, la prevención de enfermedades y la sostenibilidad productiva.

La directora general de la OMSA, Emmanuelle Soubeyran, y el representante regional para las Américas, Francisco D’Alessio, viajaron a nuestro país en una visita liderada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como servicio veterinario oficial ante la entidad internacional. Es en el marco de esta agenda que se da el encuentro en la ciudad de Puerto Varas para firmar la actualización de la alianza entre la Universidad de Chile y el Consejo del Salmón.

Robustecieron su acuerdo de colaboración, reforzando el compromiso del país con la

Propuestas para el futuro del país

Con el objetivo de aportar al debate sobre los desafíos de largo plazo que enfrenta el país, SalmonChile participó en el encuentro Proyecta Chile 2050, realizado en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica.

En la instancia se presentó el documento “Propuestas transversales para el Chile del 2050”, dirigido a las candidaturas presidenciales, justo un mes antes de las elecciones del 16 de noviembre. El encuentro reunió a representantes del mundo académico, público, privado y de la sociedad civil, en una iniciativa inédita que ha convocado a más de 2.000 personas a lo largo de todo el país. A través de 20 mesas temáticas, los participantes trabajaron en conjunto para definir lineamientos que permitan enfrentar los principales desafíos y aprovechar las oportunidades del futuro.

Durante el evento, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi,

destacó el potencial del país en materia oceánica, indicando que “Chile tiene el océano más productivo del planeta, por eso es por lo que hay que cuidar la salmonicultura, porque es un laboratorio. Ese laboratorio nos tiene que enseñar a mejorar la salmonicultura, pero además hay mucho más allá, a especies endémicas o algas. Chile puede alimentar el planeta”.

El gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, Tomás Monge, valoró el carácter colaborativo de la iniciativa y la posibilidad de aportar desde el sector acuícola, destacando que “creemos que esto es lo que Chile necesita. El diálogo, el poder trabajar de manera unida y mancomunada para proyectar un mejor país en materia de sostenibilidad, capital humano, ciencia e innovación”.

El encuentro reunió a representantes del mundo académico, público, privado y de la sociedad civil.

En las cercanías de Puerto Varas

La organización de AquaSur 2026, la feria más importante de la industria acuícola del hemisferio sur, confirmó la ubicación del nuevo recinto ferial que albergará su decimotercera edición, programada para los días 24, 25 y 26 de marzo de 2026, en la región de Los Lagos.

El evento -organizado por FISA, parte del grupo francés GL events- se desarrollará en La Laja,

Ruta 5, kilómetro 1009, a pocos minutos de Puerto Varas. El terreno, de 80.000 metros cuadrados, será acondicionado con generadores eléctricos, sistemas de drenaje pluvial y carpas provistas por Tarpulin, garantizando condiciones óptimas para los visitantes y expositores nacionales e internacionales.

El gerente de la exhibición, Rodrigo Bastidas, destacó las mejoras sustanciales que ofrecerá el nuevo espacio. “Estamos muy contentos por el nuevo recinto en que se realizará AquaSur 2026, el que presenta me-

El evento -organizado por FISA, parte del grupo francés GL events- se desarrollará en La Laja, Ruta 5, kilómetro 1009, a pocos minutos de Puerto Varas.

joras sustantivas con respecto al utilizado en la versión anterior. Tiene un amplio layout tanto para instalar la feria como para los estacionamientos y todos sus servicios. Podemos albergar sobre 2.500 vehículos, y esto es un avance que apunta a brindar una experiencia óptima a los visitantes y expositores”, afirmó.

El cambio de locación responde al crecimiento sostenido del evento, que en su versión anterior congregó a más de 20 mil visitantes y cientos de empresas de diversos países vinculados a la acuicultura, tecnología marina y servicios industriales.

A cinco meses de su realización, AquaSur 2026 ya ha vendido el 60% de sus stands, confirmando la participación de compañías provenientes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza.

de gases

su

La División Pesca de Camanchaca fue distinguida con el Sello de Excelencia 2024 del programa Huella Chile, reconocimiento entregado por el Ministerio del Medio Ambiente que destaca a las organizaciones que demuestran un compromiso integral y sostenido con la gestión ambiental.

La ceremonia de entrega fue encabezada por la ministra del ramo, Maisa Rojas, instancia donde la compañía pesquera con operaciones en Iquique, coronel,Tomé y Talcahuano se hizo merecedora por sus avances en la reducción de sus emisiones y por la implementación de una Política Ambiental y de Equidad de Género, entre un conjunto de iniciativas.

En el Biobío

con el Sello de Excelencia 2024 del programa Huella Chile.

El reconocimiento se enmarca en los resultados obtenidos por la planta de Harina de Coronel, que logró reducir 571 toneladas de CO2 mediante la incorporación de un scrubber de Ozono, tecnología que disminuye en cerca de un 90% las emisiones de partículas odorantes. A este esfuerzo se suma la planta de langostinos en Tomé, que logró una reducción adicional de 43 toneladas de CO2 gracias al recambio de calderas y la optimización del consumo energético. Estos logros, sumados a la reducción de emisiones de la planta de Harina en Iquique, contabilizan una disminución de casi 4.000 toneladas de CO2

“Este reconocimiento refleja el trabajo conjunto de nuestros equipos y el compromiso de Camanchaca por avanzar hacia una operación más responsable, eficiente e innovadora, porque nuestro propósito está en alimentar al mundo desde el mar siendo

• Lacqua 2025 abre sus puertas con un llamado a la gobernanza y la sostenibilidad

• Actualizan información sobre escape de salmones registrado en centro cercano a Calbuco

• AquaForum Los Lagos confirma a quienes abordarán el desafío de una acuicultura sostenible

• Camanchaca impulsa al jurel y salmón del Biobío en Food & Service 2025

• Pablo Barahona: “Estados Unidos concentra cerca del 30% del volumen”

• Blumar impulsa la educación y acerca el salmón al Liceo María Behety

coherentes con el cuidado del medioambiente y el entorno”, destacó el jefe de Medio Ambiente de Camanchaca, Sebastián Lavado, quien subrayó además las acciones implementadas en el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL) y los proyectos en curso que promueven la eficiencia energética en los procesos.

Actores del mundo público, gremial, contratistas y de la academia, se reunieron en el seminario “El futuro del trabajo industrial del Biobío”, organizado por el Comité de Personas de Pescadores Industriales del Biobío, integrado por las empresas Landes, Camanchaca, PacificBlu, FoodCorp y Blumar, para profundizar en la realidad del empleo regional en medio de un escenario al que los asistentes catalogaron como “en crisis”, debido a las altas cifras de desempleo.

Este, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, ascendió a un 9,9% en el segundo trimestre del año, la segunda más alta a nivel nacional, siendo las mujeres mayormente perjudicadas con una tasa que superó los dos dígitos. Frente a ello, en la jornada diversos expertos destacaron el rol estratégico de la pesca industrial como uno de los pilares que sustenta la generación de trabajo formal en la región, recordando

que el Banco Central en su informe sobre el Producto Interno Bruto del Biobío del segundo trimestre 2025, relevó al sector como uno de los motores productivos de la economía local.

Al seminario asistió el gobernador regional, Sergio Giacaman, quien declaró que la región del Biobío es la capital pesquera de Chile, y que los 6.500 puestos de trabajo que entrega, 50% de ellos a mujeres, junto con el encadenamiento productivo que produce y que emplea a otras 4.000 personas, son un “motor laboral”.

A su vez, la autoridad regional criticó las medidas impulsadas por el Ejecutivo, en particular el Plan de Fortalecimiento Industrial, argumentando que la instancia «fracasó» ya que, «no cumple ninguna de sus dos expectativas: no fortalece la industria, tampoco genera empleo.

En la jornada diversos expertos destacaron el rol estratégico de la pesca industrial.

LA INTEGRACIÓN DE VISIÓN ARTIFICIAL, SENSÓRICA AVANZADA Y PLATAFORMAS DIGITALES ESTÁ TRANSFORMANDO LA GRADUACIÓN Y EL CONTEO DE PECES EN CHILE. LA AUTOMATIZACIÓN, EL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL Y LA TRAZABILIDAD COMPLETA PERMITEN UNA ACUICULTURA MÁS PRECISA, EFICIENTE Y ORIENTADA AL BIENESTAR ANIMAL.

En la salmonicultura de Chile, los graduadores y clasificadores de peces cumplen un rol esencial para mantener la uniformidad de lotes y optimizar los ciclos productivos. Estos equipos permiten separar los peces por tallas con alta precisión, reduciendo el estrés y disminuyendo las manipulaciones manuales.

En conversación con Revista AQUA, el subgerente de Agua Dulce de Invermar, Arnoldo Barahona, destacó las innovaciones en diseño y sensórica han permitido aumentar la precisión y reducir el impacto fisiológico en los peces durante los procesos de graduación en sistemas acuícolas intensivos.

“Hoy los equipos de selección y conteos son más robustos y precisos, dado que la industria ha crecido en producción, los equipos de selección han crecido en tamaño, dando mayores números de peces seleccionado por hora. Se pueden calibrar de forma automática de acuerdo con las tallas que el productor quiera dividir la población. Posteriormente pasan a los contadores donde son censados e indicando cuántos

peces pasan por canal y dando estadísticas en línea, ya que la información es subida a una nube. De esa forma el sistema se retroalimenta y puede recalibrar la seleccionadora así ajustándose a los números solicitados por acuicultor”, detalló Arnoldo Barahona.

Sobre en qué etapas productivas se utiliza este equipamiento, en el procesamiento, traslados u otros, el subgerente de Agua Dulce de Invermar, destaca que, “estos equipos se utilizan desde alevines de 5 gramos, dependiendo de las estrategias productivas de cada compañía. En Invermar se realizan dos selecciones en la etapa de agua dulce, durante este proceso se aprovecha de inventariar las poblaciones de peces. La primera selección es a los 10 gramos de peso y posteriormente a los 60 gramos previo a vacunación”.

“Todo esto acompañado de los equipos de conteo de peces y que se utilizan también al momento del despacho de los smolt, dando una certeza en el número y quedando registrado para futuros controles”, agrega Barahona.

Ahora bien, respecto de en qué forma la integración de los graduadores con plataformas digitales de gestión de datos y trazabilidad contribuye al desarrollo de modelos predictivos de rendimiento y bienestar animal en la acuicultura moderna, Arnoldo Barahona afirma que, “sin duda que la tecnología vino a cambiar la forma que se realizan estos procesos de selección y conteo de peces, datos que son registrado al instante. Esto nos da rapidez en la toma de decisiones, separación de peces más exactos, números de peces por estanque con

mayor exactitud. Todo esto confluye en hacer la acuicultura más precisa y estrategias de calibre de alimentos más precisa”.

Lythium, empresa de base científico/tecnológica que tiene como foco agregar valor a sus clientes aplicando tecnología relacionada a la inteligencia en imágenes para generar datos a partir de ellas, también ha desarrollado innovación en equipos graduadores.

“La integración de visión artificial y algoritmos de clasificación basados en machine learning ha permitido el desarrollo de sistemas de graduación no invasivos, de alta precisión y estandarización operativa. Tecnologías como Q-Sort, para clasificación por calidad visual externa, y K-Factor, para segmentación morfológica basada en la relación cabeza/cuerpo del entero, representan una innovación funcional para la industria acuícola”, detallan desde Lythium.

A diferencia de los métodos convencionales, que dependen de inspección manual o mecanismos de peso, los sistemas Lythium capturan imágenes en tiempo real y aplican modelos entrenados para: Detectar defectos en piel y carne; Determinar el color según escala Salmofan; Dimensionar zonas anatómicas específicas de cada pieza.

“Esto habilita decisiones automáticas sin intervención, lo que reduce la manipulación física del producto y optimiza los tiempos de proceso. Además, se genera un registro digital de cada evaluación, lo que permite una trazabilidad objetiva y auditable