Handelsblatt | Oktober 2025

Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Handelsblatt | Oktober 2025

Eine unabhängige Kampagne von Contentway

EIN HAUS MIT HALTUNG

Hadi Teherani hat das 1928/29 von Fritz Block und Ernst Hochfeld erbaute und nach dem Krieg veränderte Deutschlandhaus mit Leichtigkeit, Licht und Leben neu gestaltet. Er erklärt, warum ein guter Entwurf ebenso wichtig ist wie gute Dämmung. Großes

Einleitung | DGNB e.V.

HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN DER TRANSFORMATION IM BAUWESEN

Dr. Christine Lemaitre fordert konsequent nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen trotz politischer und wirtschaftlicher Hürden.

SPARPLAN STATT MIETENPLAN

Prof. Thomas Beyerle, ImmobilienwirtschaftsProfessor an der HBC und Co-Produzent des Podcasts „Die Haus-Meister“, weiß, wie man es heute noch zum Eigenheim schafft – und was Instagram damit zu tun hat.

HOLZ TRIFFT HIGHTECH: KLIMANEUTRAL BAUEN, PLANBAR WOHNEN

Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung treiben die Baubranche an, doch laut BDF-Präsident Mathias Schäfer braucht es für bezahlbaren Wohnraum endlich einheitliche, verlässliche Gesetze.

Lesen Sie weitere interessante Artikel auf contentway.de

AUSGABE #190

Account Manager:

Rojan Tajbakhsch

Geschäftsführung:

Nicole Bitkin, Fredrik Thorsson

Head of Content & Media Production:

Aileen Reese

Redaktion und Grafik:

Aileen Reese, Nadine Wagner, Caroline Strauß, Negin Tayari

Text:

Katja Deutsch, Jakob Bratsch

Coverfoto:

unsplash, Martin Mai, DGNB

Distribution & Druck:

Handelsblatt, Oktober 2025

Contentway

Wir erstellen Online- und Printkampagnen mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund.

Die Inhalte des „Partner Content“ und „Hotspot Highlight“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen. Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an. Contentway und Handelsblatt sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen.

Herausgegeben von: Contentway GmbH

Neue Burg 1

DE-20457 Hamburg

Tel.: +49 40 855 39 750

E-Mail: info@contentway.de

Web: www.contentway.de

Folge uns auf Social Media:

WEITERE INHALTE

4. Tim-Oliver, Müller, HDB

5. 3 zukunftsweisende Bauprojekte

8. Künstliche Intelligenz

12. Zirkularität

14. Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, THM

CONTENTWAY.DE

„Die Smart City ist eine Art Entwicklung“

Die intelligente Stadt bedeutet viel mehr als Digitalisierung und KI, findet der renommierte Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhoven.

CONTENTWAY.DE

Das Personal von morgen rechtzeitig abholen

Der Fachkräftemangel trifft die Bauindustrie besonders hart. Jetzt sind neue Lösungen gefragt, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Die Zeiten des „Weiter so“ sind vorbei. Neben den globalen Krisen und der zunehmenden Ressourcenknappheit sind es die spürbaren Folgen des Klimawandels, die unsere Art zu leben und zu handeln derzeit grundlegend verändern. Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind groß, die damit verbundenen Chancen für einen echten Wandel ebenso.

Foto: DGNB

Für die Bau- und Immobilienbranche bedeutet das viel Arbeit. Der hohe Energie- und Ressourcenverbrauch muss weiter reduziert werden, Gebäude und Freiräume müssen angesichts zunehmender Wetterextreme widerstands- und anpassungsfähig geplant und ganz grundsätzlich wieder auf eine langfristige Nutzung ausgelegt werden. Nicht nur die heutige, auch die kommenden Generationen haben das Recht auf eine lebenswerte, zukunftsfähig gebaute Umwelt.

Die Grundlagen für den Wandel sind längst da und vielerorts erprobt. Zahlreiche Unternehmen und Bauschaffende haben sich bereits auf den Weg gemacht die Branche nachhaltig zu transformieren, weg vom profit- und technikgetriebenen höher, schneller, weiter hin zu einer angemessenen klima- und kulturangepassten Architektur. Hier lohnt sich ein Blick auf die global agierende Initiative SHIFT (www.shift.global) deren Initiatoren dafür sensibilisieren in diesem Punkt vom Globalen Süden zu lernen.

Doch diese Entwicklung droht aktuell ins Stocken zu geraten. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und soziale Verantwortung werden im öffentlichen Diskurs zunehmend an den Rand gedrängt. Statt klarer Signale für mehr Qualität im Bauen dominieren Begriffe wie Bezahlbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Entbürokratisierung die politische und mediale Agenda, was eine Abkehr vom bisherigen Kurs signalisiert. Unternehmen, die bereits begonnen haben, sich strategisch nachhaltig aufzustellen, ziehen sich teilweise wieder zurück. Die Aussicht auf eine kurzfristige Kostenreduktion ist zu verlockend, führt aber in vielerlei Hinsicht zu einem tragischen Rückschritt. Und wenn nun – wie von der amtierenden Bauministerin gefordert – künftig nur noch für die Hälfte gebaut werden soll, geht damit zwangsläufig ein Rückgang der regionalen Wertschöpfung einher. Kommt nur noch die Hälfte an, sinken nicht nur die Qualität der Bauwerke, sondern auch die Arbeitsbedingungen für das lokale Handwerk, was den Fachkräftemangel weiter vorantreiben dürfte...

REMKO verfolgte das Ziel, eine Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe zu entwickeln, die kompakt, effizient und umweltfreundlich ist – und einfach im Außenbereich installierbar.

Die REMKO WKM Pro erfüllt diese Vorgaben: eine formschöne, funktional klare und technisch fortgeschrittene Wärmepumpe, genau dort, wo sie gebraucht wird. Sie ist fit for purpose – weil sie nicht nur bedient, sondern Lösungen schafft: für Installateure, Eigentümer und Umwelt. Eine überzeugende Symbiose aus Design, Technik und Nachhaltigkeit.

Sie arbeitet mit Inverter-Technologie und dem natürlichen Kältemittel R290, wodurch sie ihre Leistung stufenlos dem Bedarf anpasst und Vorlauftemperaturen bis 75 °C erreicht. Alle Komponenten – Verdichter, Steuerung und Pumpe – sind im wetterfesten Außengerät integriert. Die Bedienung

erfolgt intuitiv über das Smart-Control-TouchDisplay oder per App über WLAN. Die Anbindung an PV-Systeme und Smart-Home-Lösungen ist problemlos möglich. Für den Nutzer bedeutet das: niedrige Betriebskosten, hohe Versorgungssicherheit und Zukunftssicherheit durch nachhaltige Technik. Die klare, geometrische Formensprache und die hochwertige Oberflächengestaltung ermöglichen eine nahtlose Einbindung in zeitgemäße Fassaden und Außenbereiche – ohne als technisches Störobjekt wahrgenommen zu werden. Zuverlässige Technik, hochwertiges Design und hohe Effizienz stärken REMKO als Marke für moderne, nachhaltige Gebäudetechnik.

Die Bauwende kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten in dieselbe Richtung wenden. Dafür brauchen wir Haltung, Orientierung, fundiertes Wissen und klare Verantwortlichkeiten.

Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de

Weitere Informationen: www.remko.de

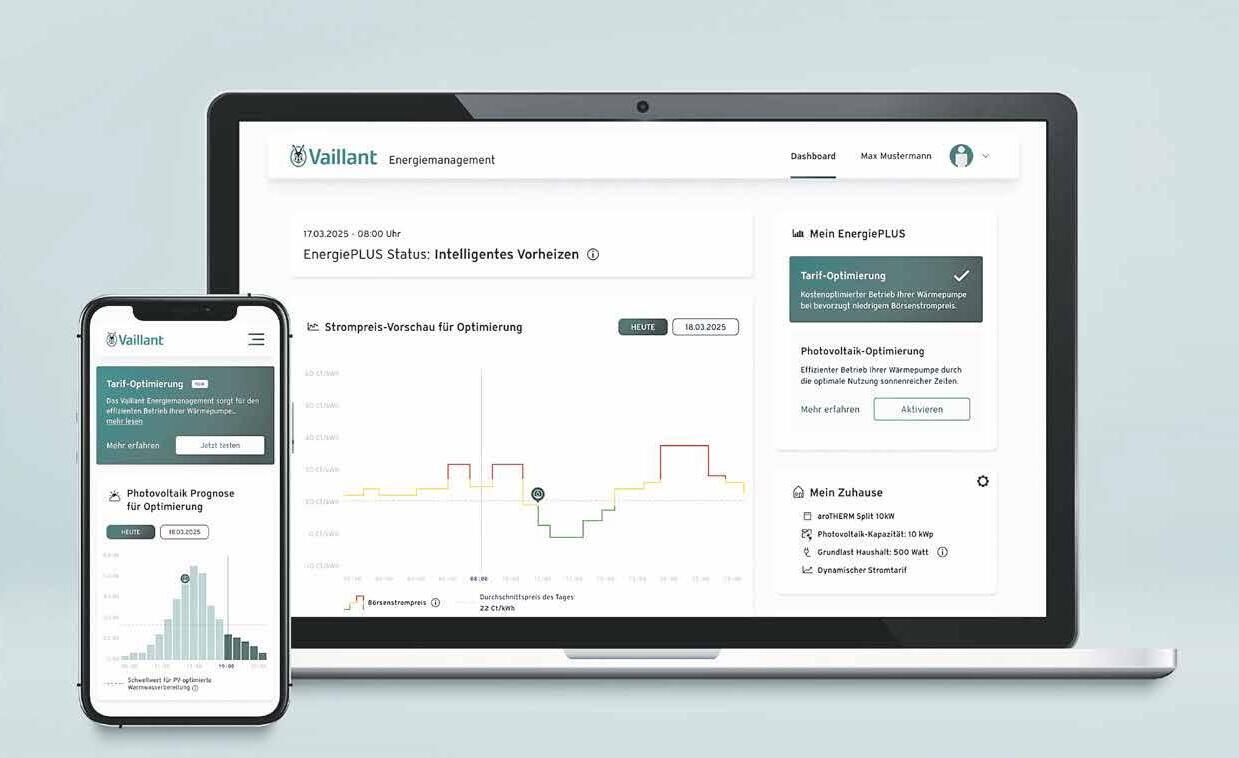

Noch effizienter, leiser, flexibler: Die nächste Generation der Luft/Wasser-Wärmepumpe von Vaillant ist auf dem Markt. Dank des natürlichen Kältemittels R290 erreicht die neue aroTHERM plus die höchste Energieeffizienzklasse bis zu A+++. Auch bei der Standortwahl überzeugt die Wärmepumpe: Ihr branchenweit einzigartiges Sicherheitskonzept ermöglicht maximale Freiheit bei der Außenaufstellung.

Leiser Betrieb, starke Leistung

Erhältlich in Leistungsgrößen von 3 bis 12 kW eignet sich die aroTHERM plus ideal für Einfamilienhäuser – ob mit Fußbodenheizung oder bestehenden Heizkörpern kombiniert. Im Betrieb bleibt sie dabei bemerkenswert leise. Im Nachtmodus erreicht sie in der Leistungsgröße von 10 kW nur 32,1 dB(A) in drei Metern Entfernung, vergleichbar mit leisem Flüstern. Damit eignet sie sich bestens für lärmsensible Einsatzorte, etwa an Grundstücksgrenzen oder Reihenhaussiedlungen.

Platzsparend aufstellbar

Gerade bei wenig verfügbarem Raum punktet die aroTHERM plus: Sie benötigt nur einen halben Quadratmeter Stellfläche. Ihr verbesserter, einzigartig kleiner Schutzbereich erlaubt zudem die Aufstellung nahe an Fenstern, Türen oder Kellerschächten – so flexibel wie keine andere Wärmepumpe auf dem Markt. Auch optisch überzeugt sie: Das schwarzgraue Metallgehäuse fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Energiemanagementlösungen

Um zusätzlich Energiekosten zu senken, lässt sich die aroTHERM plus einfach in die digitale Energiemanagement-Lösung von Vaillant EnergiePLUS integrieren. Der Service kann mit einer Photovoltaikanlage oder einem dynamischen Stromtarif kombiniert werden und sorgt dafür, dass die Wärmepumpe immer dann in Betrieb ist, wenn ausreichend Photovoltaikstrom zur Verfügung steht oder der Börsenstrompreis besonders niedrig ist.

Wer eine Komplettlösung sucht, kann die Wärmepumpe in das SolarEdge Home System einbinden. Dort werden PV-Anlage, Batteriespeicher, Wechselrichter, Wallbox von SolarEdge und die aroTHERM plus intelligent vernetzt.

Jetzt staatliche Förderung nutzen. Alle Infos auf einen Blick:

WOHNUNGSBAU

Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), fordert von der neuen Regierung einen klaren Plan zur Umsetzung der Koalitionsvertragspunkte innerhalb der nächsten sechs Monate. Ohne diesen Plan fehlen Perspektive und Verlässlichkeit – und damit das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.

Text: Katja Deutsch

Foto: Presse, Shox Art/pexels

Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB)

Herr Müller, statt der zugesicherten 400.000 Wohnungen jährlich wurden 2024 nur etwa die Hälfte gebaut. Ist das Neubauziel der ehemaligen Ampel schon gescheitert?

Natürlich muss sich eine Bundesregierung ambitionierte Ziele setzen. Meine Kritik an der Vorgängerregierung richtet sich nicht gegen das Nichterreichen

von Zahlen, sondern daran, dass sie zu wenig getan hat, um gegenüber externen Faktoren wie Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und steigende Baupreise gegenzusteuern. Das Auslaufen der Wohnungsbau-Förderprogramme Anfang 2022 war vermeidbar, und es hätte deutlich mehr Geld in die Programme fließen müssen, gerade wenn man Wohnen zur „sozialen Frage unserer Zeit“ erklärt. Auch das Bündnis für bezahlbares Wohnen hat zwar gute Diskussionen angestoßen, aber kaum Fortschritte gebracht.

Ein Grund dafür sind die gestiegenen Baukosten, unter anderem treibt das klimaneutrale Bauen die Kosten hoch. Sollten die Vorgaben gelockert werden oder der Staat mehr und nachhaltiger fördern?

Ich nenne ein Beispiel: Das Effizienzhaus-55 sollte weiterhin eine Richtgröße

sein und gefördert werden, denn bei weiterer Dämmung, etwa auf EH-40-Niveau, sinkt der Grenznutzen. Das heißt: Alles ab 55er-Niveau senkt verhältnismäßig wenig CO2, während die Kosten massiv steigen. Noch mehr CO2-Einsparung ist nur über Gebäudetechnik und vor allem klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung zu erreichen. Doch die Wärmeplanung ist auf der Prioritätenliste des Bauministeriums bislang nicht zu finden. Ein weiteres zentrales Problem ist die ausufernde Bürokratie.

… die Sie seit Jahren bemängeln. Werden Sie und die vielen Verbände, die hier eine Vereinfachung fordern, jetzt endlich gehört?

Ich erlebe hier eine enorme Ambivalenz der Bundesregierung. Zwar kündigt sie an, Verfahren zu vereinfachen, tatsächlich aber werden Bauunternehmen im-

mer stärker belastet, zum Beispiel durch Dokumentationspflichten zu Mindestlohn und Arbeitszeiten oder durch neue Gesetze wie das Tariftreuegesetz. Dessen Ziel unterstützen wir ausdrücklich, doch die aufwendigen Nachweise machen es zu einem Bürokratiemonster. Ähnliches gilt im Vergaberecht, wo zusätzliche Pflichten vor allem die Auftraggebenden belasten und so das Bauen weiter erschweren. Statt Vertrauen in die große Mehrheit regelkonformer Unternehmen zu setzen, verfolgt die Politik weiterhin ein Haftungs- und Bestrafungsprinzip. Wir müssen weg von übermäßiger Kontrolle, hin zu gezielter Sanktionierung der wenigen schwarzen Schafe.

Biodiversitätsdächer,

Uni kann so schön sein. Das große Los haben diejenigen Studierenden gezogen, die beides haben: ein großartiges Lehrangebot und gleichzeitig großartige Gebäude. Der Bildungscampus der Dieter Schwarz-Stiftung in Heilbronn am Neckarufer, der im Jahr 2030 fertiggestellt werden soll, ist solch ein Ort.

Der Entwurf von pesch partner architekten stadtplaner GmbH und TOPOTEK 1 Landschaftsarchitekten versteht das neue Areal als „Wissensquartier als Stadt“. Er umfasst Forschungs- und Lehrgebäude, studentisches Wohnen, sowie Sport- und Freizeitangebote. Schon heute studieren auf dem Bildungscampus über 8.000 Menschen in 16 Einrichtungen, die ein breites Spektrum für alle Phasen des lebenslangen Lernens abdecken. Nachhaltigkeit wird beim Campus in Heilbronn großgeschrieben: Fassaden sollen zu einem Drittel begrünt werden, um

Die HafenCity nutzt alte Hafenflächen und setzt verbindliche ökologische Standards um. Bereits 2007 wurde dafür das Umweltzeichen HafenCity geschaffen, das seit 2010 Voraussetzung für die Grundstücksvergabe ist, Neubauten müssen seit 2017 Platin erreichen. 2023 wurde das System in Kooperation mit der DGNB weitergeführt.

Zu den Pionierbauten zählen der ehemalige Hauptsitz von Unilever mit seiner lichtdurchlässigen ETFE-Fassade und energieeffizienten Klimatechnik sowie die Elbarkaden mit einer der größten Solaranlagen Hamburgs. Großprojekte wie das Westfield Überseequartier mit seinen mehrfachen DGNBPlatin-Zertifizierungen zeigen, dass Nachhaltigkeit auch im Mixed-Use-Quartier umsetzbar ist.

Die (begonnenen und künftigen) Bauvorhaben sollen rückbaubar, ressourcenschonend und schad-

Hitzeinseln zu vermeiden und die Aufenthaltsqualität zu steigern, während Biodiversitätsdächer durch die Kombination von Solaranlagen und Grünflächen einen zusätzlichen Mehrfachnutzen bieten. Geplante MiyawakiWälder und grüne Innenhöfe versprechen Erholung und Entspannung für Geist und Seele.

Der von der Dieter Schwarz Stiftung finanzierte Bildungscampus wird konsequent Biodiversität fördern: 40 Prozent des Außenraums und der Gebäudehüllen werden naturnah gestaltet, 70 bis 80 Prozent der Dächer begrünt. Retentionsgründächer verbessern den Wasserkreislauf, während Biodiversitätsbausteine, Baumgruppen, Hecken und Biotope wertvolle Lebensräume für Insekten, Amphibien und Vögel schaffen. Uni kann eben nicht nur schön sein, sondern auch nachhaltig.

Grün, cool, freundlich! Und dann noch Uni, Schwarzwald, die Schweiz und Frankreich in greifbarer Nähe! Kein Wunder, dass Freiburg seit Jahren eine der beliebtesten Städte Deutschlands ist und alle hierherziehen möchten. Die Kehrseite der Medaille: Wohnungsknappheit.

Bereits in den 1990er- und 2000er-Jahren initiierte das Amt für Stadtplanung und Wohnungswesen der Stadt Freiburg deshalb einen neuen Stadtteil: Dietenbach. Auf einer bisher rein landwirtschaftlich genutzten Fläche soll ein nachhaltiger, klimaschonender Stadtteil mit bezahlbarem Wohnraum und hoher Lebensqualität entstehen.

Dietenbach gilt heute als eines der größten und ambitioniertesten Nachhaltigkeitsprojekte im deutschen Wohnungsbau. Von Beginn an wurde er unter ökologischen, sozialen und städtebaulichen Gesichtspunkten geplant.

stoffarm geplant werden. Holzbau spielt dabei eine zentrale Rolle, da er CO₂ speichert und durch Vorfertigung Bauzeiten verkürzt. Herausragende Beispiele sind das bereits realisierte „Roots-Projekt“ („Wildspitze“) sowie das sich im Bau befindliche „Moringa-Haus“, das als erstes Wohnhochhaus nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip realisiert wird.

Geplant sind zudem die MSC-Deutschlandzentrale am Lohsepark mit Recyclingmaterialien und Solarenergie, das we-house Baakenhafen in Holzbauweise mit Dachgewächshaus und das Bürohochhaus New Green Home im Elbbrücken-Quartier mit begrüntem Innenhof und DGNB-Platin-Standard.

Damit zeigt die HafenCity eindrucksvoll, wie konsequent Nachhaltigkeitsziele, Kreislaufwirtschaft als Eyecatcher in die Stadtentwicklung integriert werden können.

Gebäude sollen besonders energieeffizient errichtet werden, Photovoltaik auf Dächern und Fassaden, erneuerbare Nahwärme, Abwärmenutzung, Fernwärme sowie grüner Wasserstoff sichern eine nahezu emissionsfreie Versorgung. Verkehrsberuhigte Quartiere, Grünflächen und Parks steigern zusätzlich die Aufenthaltsqualität und tragen zum Klima- und Hochwasserschutz bei.

Rund die Hälfte der Wohnungen soll als geförderter Mietwohnraum geschaffen werden. Schulen, Kitas, Sportflächen und Einkaufsmöglichkeiten sollen im Quartier integriert und fußläufig erreichbar sein. Auch die Grundstücksvergabe folgt einem besonderen Prinzip: Nicht das Höchstgebot entscheidet, sondern die Qualität der Konzepte, die nach sozialen, ökologischen und städtebaulichen Kriterien bewertet werden. Leben in Freiburg – so cool!

RAUMKLIMA

Unser Körper braucht konstant Sauerstoff, um unsere Zellen mit Energie zu versorgen. Bereits leicht erhöhte CO2-Werte, wie in schlecht gelüfteten Räumen, können Konzentration und Wohlbefinden spürbar verschlechtern. Neben regelmäßigem Stoßlüften kann man noch weitere Dinge berücksichtigen, um gesunde Raumluft einzuatmen.

Text: Katja Deutsch

Foto: Pixabay/pexels

Wir leben so gesund – essen kaum noch Fleisch, holen das Gemüse vom Markt, rauchen nicht mehr und Süßigkeiten sind schon lange verpönt! Außerdem machen wir viel Sport! All diese Aktionen sind der Gesundheit tatsächlich förderlich, doch eine Sache wird dabei oftmals vergessen: Wie ungesund die Raumluft sein kann. Denn wer im Fitnessstudio Sport macht, füllt seine Lungen eben nicht mit frischer, sauerstoffhaltiger Waldluft, sondern atmet bei hoher Auslastung schnell Raumluft mit einem CO₂-Gehalt von bis zu 2.000 ppm ein. Kopfschmerzen und Müdigkeit können die Folge sein. Dazu gesellen sich aufgewirbelter Staub, Hautschuppen, Textilfasern und Abriebpartikel der Geräte, während Gummiböden flüchtige, organische Verbindungen (VOCs) freigeben können, und durch die Klimaanlage – falls es überhaupt eine gibt – Keime und Schimmelpilze in die Luft und damit in die Lunge gelangen können. Gesund ist das also nur bedingt. Besonders bei Sport in Innenräumen ist deshalb eine hervorragende Lüftung unerlässlich. Viele Fitnessstudios achten auch penibel darauf und haben hochwertige Lüftungsanlagen integriert, aber beileibe nicht alle.

Doch auch in den eigenen vier Wänden

zimmer nicht lüftet, und dabei nicht das Bett aufdeckt und ausschüttelt, lässt den über Nacht angestiegenen CO₂-Gehalt sowie die während des Schlafs abgegebene Feuchtigkeit im Raum zurück. Das kann besonders im Winter schnell zu Schimmelbildung führen. Gesunde Raumluft ist keine Selbstverständlichkeit, sie entsteht durch eine Kombination aus guter Planung, hochwertigen, emissionsarmen oder -freien Materialien und bewusster Nutzung mit regelmäßiger Stoßlüftung.

Gesunde Raumluft ist keine Selbstverständlichkeit, sie entsteht durch eine Kombination aus guter Planung, hochwertigen, emissionsarmen oder -freien Materialien und bewusster Nutzung mit regelmäßiger Stoßlüftung.

Bereits in der Bauphase werden die entscheidenden Weichen gestellt, denn viele Bauprodukte geben über Jahre

fizierte emissionsarme Baustoffe z. B. mit dem EMICODE-Siegel dem Blauen Engel, der natureplus-Zertifizierung oder dem eco-INSTITUT-Label versichern Bauherren die Verwendung gesundheitlich unbedenklicher Produkte. Das betrifft besonders Bodenbeläge, Farben, Lacke, Kleber, Dämmstoffe und Holzwerkstoffe. Bauherren sollten deshalb rechtzeitig mit ihren Handwerkern die Verwendung zertifizierter Produkte absprechen.

Wer in eine Mietwohnung zieht, sollte bei nachträglichen Renovierungsarbeiten wie dem Abschleifen der Böden oder der Verlegung neuer Teppiche auf schadstoffgeprüfte Produkte achten. Beim (Holz-)Fußboden sind lösemittelfreie, wasserbasierte Produkte deutlich

weniger belastend als Lacke. Massivholzmöbel haben zwar einen hohen Anschaffungspreis, sie sind jedoch weitaus emissionsärmer als Spanplattenmöbel und überstehen vor allem problemlos mehrere Umzüge.

Doch die ungesunde Luft kann auch von außen kommen. Hohe Belastungen durch normalen Straßenverkehr, Schwerlastverkehr, aber auch Industrieanlagen und Schiffsverkehr führen zu Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeldioxid – die niemand in den eigenen vier Wänden haben will. Werden Aufenthaltsräume von solchen Emissionsquellen abgewandt ausgerichtet, lässt sich die Belastung deutlich verringern. Gesund zu leben bedeutet auch, gesunde Luft zu atmen. Jeden Tag und jede Nacht.

Ein Siegel hier, eine Zertifizierung da, eine Abkürzung dort – die Vielzahl unterschiedlicher Siegel und Zertifizierungen sorgt in der Bauwirtschaft, bei Herstellern und Verbrauchern für Verwirrung, denn auch Testverfahren und Prüfungsmethoden sind unterschiedlich.

Eine einheitliche Zertifizierung von Baustoffen bringt dagegen zahlreiche Vorteile mit sich.

Durch standardisierte Prüf- und Bewertungsverfahren werden die Qualität und Sicherheit der verwendeten Materialien gewährleistet, was zu einer höheren Verlässlichkeit und Planbarkeit bei Bauprojekten führt. Zudem vereinfacht eine gemeinsame Zertifizierungsgrundlage den Handel und die Auswahl von Baustoffen, da vergleichbare Informationen transparent und nachvollziehbar bereitgestellt werden. Dies fördert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller, sondern unterstützt auch nachhaltiges Bauen durch die Förderung umweltfreundlicher und ressourcenschonender Produkte. Insgesamt trägt eine einheitliche Zertifizierung also wesentlich dazu bei, Bauprozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

Klaus Winkels, Geschäftsführer der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV), erläutert im Interview, weshalb die GEV mit dem EMICODE ® -Siegel eine Art Mentor für die Situation der Baubranche sein kann.

Herr Winkels, was ist die GEV und welche Ziele verfolgt sie?

Die GEV ist eine Gemeinschaft von Unternehmen, die sich zur Bewertung der Emissionen aus ihren Bauprodukten gemeinsamen Standards unter dem Siegel EMICODE® unterworfen haben. Das umfasst die Prüfung nach einer von Sachverständigen ausgearbeiteten Prüfmethode, die Erfüllung bestimmter Anforderungen an die Produkte im Hinblick auf den Gehalt von gefährlichen Stoffen und die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen sowie das Werbe- und Kennzeichnungsverhalten der Mitglieder.

Im Hinblick auf diese Kriterien haben wir im Markt Anforderungen etabliert, um glaubwürdig dem Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und Umweltschutz zu dienen. Die Produkte müssen dabei funktional bleiben. Anforderungen dürfen weder ihre Praxistauglichkeit noch ihre Lebensdauer beeinträchtigen. EMICODE ® -Kriterien sollen daher hohe Qualität sicherstellen.

Weshalb ist die GEV so etwas wie ein Mentor für die Lage in der Baubranche? Die GEV startete 1997 mit dem EMICODE® als Initiative der Klebstoffindustrie und entwickelte die Kriterien seither mit Expertenrat weiter – praxisnah und kostensensibel. Dank geringer Bürokratie setzen Unternehmen auf Selbstverantwortung, während die GEV stichprobenartig Produkte vom Markt nimmt und unabhängig prüfen lässt.

Die GEV stellt durch dreijährliche Ringversuche sicher, dass nur quali-

fizierte Labore prüfen. Weltweit können Institute kostenlos teilnehmen. Derzeit ist die GEV die einzige Institution weltweit, die solche Ringversuche durchführt. Das Geld fließt in Produktverbesserung statt in teure Audits, wodurch die Initiative in der Branche und bei Nachhaltigkeitsorganisationen wie der DGNB große Anerkennung genießt. Bauherren und Architekten wissen: EMICODE ® steht für Nachhaltigkeit und Gesundheitsschutz, weitere Prüfungen können entfallen. Daher gilt der EMICODE ® als Maßstab für die Hersteller und Orientierung für den Markt. Das gilt insbesondere in einer Zeit, in der anstelle von Greenwashing ein Fundament gemeinsamer Werte gefragt ist.

Wofür steht das EMICODE®-Siegel und welche Produktgruppen deckt es ab? Das EMICODE ® -Siegel ist besonders bei Verlegewerkstoffen etabliert, zum Beispiel Bodenbelagsklebstoffe, Parkettund Fliesenklebstoffe, Spachtelmassen und Grundierungen, Estrichmörtel und -bindemittel. Auch Wandprodukte wie Kunstharzputze, Dichtstoffe, Folien, flüssige Abdichtungen, Beschichtungen, Dämmunterlagen, Fugendichtstoffe, Montageschäume, Dämm- und Dichtstoffe, Oberflächenbehandlungsmittel, Klebebänder und anderes zählen dazu. Viel aus der Bauchemie ist hier vertreten. Eine Liste der Produktkategorien ist auf unserer Homepage verfügbar.

Wie genau werden die Bauprodukte auf ihren Emissionsgehalt geprüft? Neben der Prüfmethode ist auf unserer Homepage ein Video veröffentlicht, das

die Prüfung genau und leicht verständlich erläutert. Für die Emissionsprüfung werden Produktproben nach drei sowie 28 Tagen gemessen. Die Luftproben werden per Tenax-TA-Röhrchen gesammelt, chromatografisch getrennt und massenspektrometrisch analysiert. Formaldehyd wird wegen seiner Gefährlichkeit zusätzlich per HPLC bestimmt. Für relativ harmlose Stoffe hingegen, wie Essigsäure, wird auf teure Spezialmethoden verzichtet. Damit steht EMICODE ® für sichere und wirtschaftlich sinnvolle Prüfungen.

Klaus Winkels, Geschäftsführer der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV)

Durch standardisierte Prüfund Bewertungsverfahren werden die Qualität und Sicherheit der verwendeten Materialien gewährleistet, was zu einer höheren Verlässlichkeit und Planbarkeit bei Bauprojekten führt.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die Abläufe auf einer Baustelle sind seit gut 50 Jahren relativ unverändert – gewesen. Doch auf einmal erlebt die Bau- und Immobilienbranche einen fundamentalen Wandel. Modulares Bauen und vorgefertigte Bauteile verkürzen Bauzeiten und reduzieren Materialabfälle, während 3D-Druckverfahren zunehmend komplexe Strukturen und Bauteile direkt vor Ort ermöglichen.

Text: Katja Deutsch Foto:Energepic/unsplash

Autonome Maschinen und Roboter übernehmen Aufgaben wie Mauern, Betonieren oder Schweißen und erhöhen damit Präzision und Arbeitssicherheit. Ergänzt werden sie durch Sensorik und IoT, die Baufortschritt, Materialzustände oder Vitalparameter der Arbeiter in Echtzeit überwachen.

KI spielt in diesem Kontext eine immer größere Rolle. Sie simuliert Bauabläufe und sorgt für eine effizientere Baustellenlogistik. Durch Drohnen- oder Videoüberwachung erkennt KI automatisch Baufehler und Sicherheitsrisiken wie unbefugte Personen, die die Baustelle betreten.

In der Qualitätskontrolle analysiert sie Materialzustände oder Abweichungen zwischen Plan und Ist-Zustand. Gleichzeitig ermöglicht KI Predictive Main -

Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein technisches Helfertool, sondern ein klarer strategischer Wettbewerbsvorteil.

tenance von Maschinen und präzise Vorhersagen zu Kosten und Bauzeiten, wodurch Risiken frühzeitig minimiert werden können.

Doch nicht nur im Baufortschritt selbst, auch bei Planungs-, Bau- und Managementprozessen hält KI in Riesenschritten Einzug. Digitale Zwillinge, Building Information Modeling, automatisierte Entwurfsprozesse, und generatives Design erleichtern nicht nur die Erstellung komplexer Bauplä -

ne, sondern ermöglichen auch schnellere Entscheidungen, präzisere Visualisierungen, schnelle Anpassungen und effizientere Projektumsetzungen.

Ein Paradebeispiel ist BauGPT, ein KI-Assistent mit echtem Bauverstand. Bereits über 70.000 Akteure aus der Baubranche nutzen die Plattform, um Projekte zu planen, Berichte zu erstellen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Als Bonbon wird den Nutzern das tägliche Baustellenwetter samt UV-Index angezeigt. Die neueste ProVersion erweitert diese Möglichkeiten deutlich: Unternehmen können nun interne Dokumente sicher durchsuchen, Fachwissen allen Beteiligten zugänglich machen, rechtssichere Berechnungen durchführen und dynamische Vorlagen für unterschiedliche Leistungsphasen nutzen – alles DSGVOkonform und Made in Germany.

KI für die Baubranche unterstützt jedoch nicht nur bei der Planung, sondern auch in Fragen zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Intelligente Datenerfassung und -analyse ermöglichen automatisiertes ESG-Reporting, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Reduktion von CO₂Emissionen. Für Immobilieninvestoren bietet KI die Möglichkeit, Klimarisi-

Für Immobilieninvestoren bietet KI die Möglichkeit, Klimarisiken zu erkennen, Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren und langfristigen nachhaltigen Wert zu schaffen.

ken zu erkennen, Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren und langfristigen nachhaltigen Wert zu schaffen.

Die Innovationen der Baubranche zeigen klar: 3D-Drucker und modulare Bauteile werden sich auf der Baustelle zunehmend durchsetzen. Digitale Werkzeuge und der Einsatz von KI werden zukünftig eine immer größere Rolle bei Investments, Planungen, Entwürfen und Finanzierungen spielen. Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein technisches Helfertool, sondern ein klarer strategischer Wettbewerbsvorteil. Wer heute auf intelligente Technologien setzt, gestaltet die Bauprojekte von morgen effizienter, nachhaltiger und zukunftssicher.

Digitalisierung, KI und Automation: Motoren einer neuen Bau-Ära

Die Bayerische Bauindustrie steht an der Schwelle zu einer neuen, digital geprägten Epoche. Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und Robotik treiben Innovationen in Planung, Bauausführung und Betrieb voran. Sie bieten enorme Chancen: Effizienzsteigerung, mehr Nachhaltigkeit, neue Geschäftsmodelle und bessere Qualität.

Ein praxisnaher Orientierungsrahmen bietet der Leitfaden „KI-Potenziale für die Bauindustrie“, der konkrete Anwendungsmöglichkeiten, Chancen und Voraussetzungen für den erfolgreichen KI-Einsatz aufzeigt. Zudem werden im Building Lab Regensburg Synergien von BIM, KI und Robotik interdisziplinär praktisch erprobt.

Herausforderungen als Treiber von Innovation

Bayern ist ein Zentrum technologischer Spitzenleistung. Angesichts wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen, des Fachkräftemangels und des Kostendrucks bieten digitale Technologien entscheidende Lösungsansätze: Effizientere Planung: KI-gestützte Software erkennt frühzeitig Konflikte in Entwürfen, automatisiert Prozesse und simuliert Bauabläufe in Echtzeit.

Intelligente Bauausführung: Predictive Analytics und Machine Learning ermöglichen Zeit- und Kostenprognosen. IoT-Sensoren erfassen Daten auf der Baustelle, KI analysiert sie und verbessert Abläufe kontinuierlich.

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz: KI optimiert Energieund Materialeinsatz, berechnet CO₂-

Emissionen und ermöglicht durch Robotik eine verschnittarme, ressourcenschonende und nachhaltige Bauweise.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis Viele Unternehmen nutzen KI-, automatisierungs- und robotikbasierte Anwendungen erfolgreich:

Vertrags- und Dokumentenmanagement: KI analysiert Pläne und Verträge, erkennt Risiken sowie Inkonsistenzen und schlägt Optimierungen vor. Das verbessert Abläufe, die Zusammenarbeit und minimiert Fehler.

Zustandsüberwachung von Infrastruktur: Sensorik und KI erkennen Schäden an Straßen oder Bauwerken, priorisieren Maßnahmen, sparen Ressourcen und verlängern die Lebensdauer der Infrastruktur. Intelligente Projektsteuerung: Echtzeitdaten mit KI-gestützter Prozessautomatisierung optimieren Auslastung, Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle. Kritische Ereignisse werden frühzeitig erkannt, Qualitätskontrollen laufen automatisiert. Baurobotik: Autonome Maschinen übernehmen gefährliche oder monotone Arbeiten, passen sich flexibel an Bedingungen an und kooperieren sicher mit Menschen. Bauteilfertigung: KI verknüpft 3D-Modelle direkt mit Fertigungstechnologien. Bauteile werden automatisiert produziert, geliefert und montiert.

Innovation und Fortschritt strategisch fördern

Der Bayerische Bauindustrieverband e.V. unterstützt den Wandel aktiv durch: Kooperationen mit Start-ups, Technologieunternehmen und Hochschulen, Qualifizierungsinitiativen für Fachund Führungskräfte, Förderung von Pilotprojekten mit Vorbildcharakter, Netzwerke zur Digitalisierung, KIund Robotik-Integration im Bau. Mit gezielten Impulsen entsteht ein starkes, praxisnahes Innovationsökosystem.

Zukunft braucht Mut und smarte Technologien

Das Potenzial der genannten Technologien ist bei Weitem nicht ausgeschöpft. Um die Transformation weiter voranzutreiben, fordert der Bayerische Bauindustrieverband e.V.: mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, Bildungsinitiativen zur digitalen Kompetenzstärkung, offene Standards und Schnittstellen für bessere Zusammenarbeit.

Digitale Technologien ersetzen nicht den Menschen, sie unterstützen ihn. Ziel ist ein Bauwesen, das schneller, nachhaltiger und resilienter ist.

Was früher als Vision galt, wird zunehmend Realität. Mit Innovationsgeist, Kooperation und klarer Digitalstrategie kann Bayern seine Spitzenposition weiter ausbauen.

Der Bayerische Bauindustrieverband e.V. lädt alle Unternehmen ein, den Wandel aktiv mitzugestalten, für ein modernes, zukunftsfähiges Bauwesen.

GROSSES INTERVIEW

Hadi Teherani hat das 1928 und 1929 von den Architekten Fritz Block und Ernst Hochfeld erbaute Deutschlandhaus, das nach dem Zweiten Weltkrieg verändert wieder aufgebaut wurde, mit viel Leichtigkeit, Licht und Leben neu geschaffen. Hier spricht der Star-Architekt darüber, warum ein guter Entwurf mindestens so wichtig ist wie eine gute Dämmung.

Text: Katja Deutsch

Foto: Martin Mai

Herr Teherani, Licht, Glas, geschwungener Grundriss und Palmen… das Deutschlandhaus in Hamburg ist ein sehr elegantes Gebäude. Was waren Ihre wichtigsten eigenen Gestaltungsvorgaben? Wir arbeiteten in einem sensiblen städtebaulichen Kontext: Ein Gebäude der 1920er-Jahre mit historischen Fachwerkhäusern im Umfeld prägte ursprünglich den Ort. Unsere Aufgabe war daher keine freie Erfindung, sondern eine Weiterentwicklung innerhalb klarer Baulinien – inspiriert von der Tradition der Hamburger Kontorhäuser mit ihrer charakteristischen Staffelung nach oben, wie beim Chilehaus. Wichtig war uns, dieses Erbe eigenständig zu interpretieren. Deshalb haben wir den Backstein zwar beibehalten, ihn jedoch senkrecht angeordnet und das Gebäude „auf Beine gestellt“: Die Stützen sind unten breit, verjüngen sich nach oben, während die Fenster größer werden. Daraus folgt eine Geste der Leichtigkeit zum Himmel hin, um das Haus quasi schweben zu lassen. So entsteht eine andere Haltung als beim alten Deutschlandhaus, das als historisches Denkmal nicht mehr zu retten war. Die äußere Form des Neubaus wirkt heute dennoch immer noch vertraut. Im Inneren wollten wir Helligkeit und Großzügigkeit schaffen: Das Atrium als Herzstück des Gebäudes erinnert an das größte Lichtspielhaus Europas, das vor über 100 Jahren hier eröffnet

wurde. In strahlendem Weiß bildet es einen Kontrast zur Fassade. Wasserbecken und Palmen schaffen eine unerwartete, in Hamburg einzigartige Innenraumatmosphäre. Damit erhält der Gänsemarkt ein Haus, das Haltung zeigt, den Platz fasst und zugleich offen und freundlich wirkt.

Als Architekt reizt mich an solchen Wettbewerben, dass wir ein vorgegebenes Raumprogramm – etwa Büro-, Wohn- und Verkaufsflächen – in einem städtebaulichen Entwurf umsetzen können.

Was hat Sie an dem Entwurf besonders gereizt? Sie haben ja schon sehr viele Häuser und Gebäude entworfen. Als Architekt reizt mich an solchen Wettbewerben, dass wir ein vorgegebenes Raumprogramm – etwa Büro-, Wohn- und Verkaufsflächen – in einem städtebaulichen Entwurf umsetzen können. Unser Konzept hat in diesem Fall überzeugt, und wir hatten das Glück, den Wettbewerb zu gewinnen. Unsere Herausforderung lag im

schnellen Rückbau und Neubau ohne Störungen. In einer schwierigen Marktphase konnten wir mit der Haspa sofort einen Nutzer gewinnen. Heute erhalte ich auf dieses Gebäude besonders viel Resonanz, gerade bei Spaziergängen an der Alster danken mir Mitarbeitende für die Qualität ihres Arbeitsplatzes. Das erlebt man nicht bei jedem Neubau (lacht).

Wie wichtig war es Ihnen, diesen Geruch der Gestapo, die da im Vorgänger Gebäude von 36 bis 45 ihr Unwesen trieb, zu entfernen? Haben Sie das bei der Begehung noch gespürt?

Von der ursprünglichen Handschrift der Architekten Fritz Block und Ernst Hochfeld war nach dem Wiederaufbau nach dem Krieg kaum etwas erhalten geblieben, sodass der Denkmalschutz keinen Erhaltungsgrund sah. Mit unserem Neubau entstand ein völlig neuer Ort: hell, offen, frei von der Schwere und dem Muff des Alten. Besonders schön ist die großzügige Dachterrasse, die sich über die gesamte Fläche zieht und einen weiten Blick über Hamburg bietet.

Das Gebäude ist ja nicht nur ein ästhetisches Highlight, sondern wurde sogar mit der Kategorie Leadership in Energy und Environmental Design LEED Gold zertifiziert. Was bedeutet das konkret für die Bauweise?

Wenn wir eine LEED Gold-, Silberoder Platin-Zertifizierung erreichen wollen, dann müssen gewisse Dinge eingehalten werden. Nachhaltigkeit ist für mich seit Jahrzehnten selbstverständlich – schon lange vor LEED oder DGNB habe ich Gebäude mit Geothermie, innovativen Dämmstoffen und energieeffizienten Fassaden geplant. In unserem aktuellen Projekt schafft ein überdachter Innenhof ein Mikroklima, das Kühlung und Wärmeschutz ohne hohen Energieeinsatz ermöglicht und die Betriebskosten senkt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien zeigen sich in der langfristigen Nutzung des Deutschlandhauses? Nachhaltigkeit bedeutet für mich vor allem ein flexibles und langlebiges Design, nicht nur Energieeffizienz. Viele Gebäude der 1970er-Jahre mussten abgerissen werden, weil starre Grundrisse und niedrige Decken heutige Anforderungen nicht erfüllen. Dagegen sind Jugendstil- oder Gründerzeitbauten immer noch sehr flexibel nutzbar. Ein guter, durchdachter Entwurf ist die eigentliche Basis für Nachhaltigkeit in der Architektur.

Ein guter, durchdachter Entwurf ist die eigentliche Basis für Nachhaltigkeit in der Architektur.

Wie sehen Sie die Verantwortung von Architekturbüros angesichts des Klimawandels und der steigenden Temperaturen, besonders im innerstädtischen Bereich? Die Verantwortung für den Klimawandel betrifft die ganze Gesellschaft, nicht nur Architekturbüros. Architekten müssen an die Zukunft denken und Gebäude so gestalten, dass sie der Gesellschaft nachhaltig und sehr lange dienen.

Fun Fact

Hadi Teherani…

… macht gerne einen Spaziergang um die Alster – aber nicht am Wochenende!

Beim herkömmlichen linearen Bauen werden Rohstoffe verbraucht und Abfall erzeugt. Das zirkuläre Bauen dagegen setzt auf Wiederverwendung, Recycling und langlebige Materialien. Das spart nicht nur wertvolle Ressourcen und reduziert CO₂-Emissionen, sondern macht Gebäude auch flexibler, wirtschaftlicher und zukunftsfähiger. Es muss sich nur noch mehr durchsetzen.

Text: Katja Deutsch

Foto: Markus Spiske/unsplash

Die Bauwirtschaft steht aktuell vor einem tiefgreifenden Wandel. Bisher wurde ein Gebäude gebaut, und wenn es alt und kaputt oder nicht mehr brauchbar war, riss man es ab und warf den Bauschutt weg – eine riesige Verschwendung an Material. Angesichts steigender Umweltanforderungen, begrenzter Ressourcen und der Notwendigkeit, die hohen CO₂-Emissionen der Bauwirtschaft zu reduzieren, rückt das Konzept des zirkulären Bauens (Circular Economy) immer stärker in den Fokus. Ziel soll dabei sein, Baustoffe und Bauteile über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes in Kreisläufen zu halten, Abfall zu minimieren und Ressourcen effizient zu nutzen.

Das zirkuläre Bauen basiert auf mehreren zentralen Prinzipien: Baustoffe sollen wiederverwendbar, recycelbar oder aufbereitet werden, ohne dass die Materialqualität stark sinkt. Wichtige Ansätze sind „Design for Disassembly“, das die Demontage von Gebäuden erleichtert, digitale Materialpässe zur Dokumentation verbauter Materialien, sowie Upcycling statt Downcycling. Die Wiederverwendung von Kompo -

nenten und das hochwertige Recycling von Massenstoffen wie Beton, Holz, Metallen oder Dämmmaterialien sind dabei entscheidend. Digitale Plattformen wie Madaster unterstützen die Branche, indem sie Materialien erfassen, deren Recyclingpotenzial bewerten und CO₂-Emissionen transparent machen.

Neben den schwer trenn- und recycelbaren Verbundwerkstoffen fehlt die Infrastruktur für Lagerung und Vernetzung, und ökonomische sowie regulatorische Hürden erschweren die Wiederverwendung.

Durch die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien lassen sich Rohstoffverbrauch und Abfall reduzieren sowie CO₂-Emissionen signifikant senken: Schätzungen der

Ellen MacArthur Foundation gehen von einer Reduktion des verkörperten Kohlenstoffs um bis zu 38 Prozent aus. Modulare Bauweisen und digitale Werkzeuge ermöglichen zudem einen effizienteren Austausch von Bauteilen, verlängern die Lebensdauer von Gebäuden und eröffnen neue Geschäftsmodelle. Beispiele dafür sind Projekte wie das CRCLR House in Berlin oder das Rathaus Korbach. Sie zeigen, dass selektiver Rückbau und Wiederverwendung von Materialien praxisnah umsetzbar sind.

Trotz der Chancen bestehen jedoch erhebliche Herausforderungen: Neben den schwer trenn- und recycelbaren Verbundwerkstoffen fehlt die Infrastruktur für Lagerung und Vernetzung, und ökonomische sowie regulatorische Hürden erschweren die Wiederverwendung. Bei Bestandsgebäuden erschwert zudem unzureichende Materialdokumentation die Umsetzung zirkulärer Prozesse.

Öffentliche Regularien und Zertifizierungen wie DGNB-Zirkularitätsindex oder Qualitätssiegel nachhaltiger Gebäude (QNG) sowie Förderprogramme fördern die Kreislaufführung von

Baustoffe sollen wiederverwendbar, recycelbar oder aufbereitet werden, ohne dass die Materialqualität stark sinkt.

Baustoffen. Bis jedoch beim Abbruch eines Gebäudes tatsächlich die unterschiedlichen Materialien flächendeckend getrennt und aufbewahrt werden, gehen wohl noch einige Jahre ins Land.

Andere Länder wie Großbritannien sind hier schon weiter: Obwohl es auf der Insel keine spezifischen gesetzlichen Vorgaben für ein Site Waste Management Plan (SWMP) gibt, sind Bauunternehmen verpflichtet, ihre Abfälle verantwortungsbewusst zu verwalten und ordnungsgemäß zu trennen, lagern und entsorgen. Gemische aus Boden und Bauschutt werden in Anlagen aufbereitet und daraus sortenreine Sekundärrohstoffe produziert – eine Technik, die in Deutschland wegen der Kosten leider kaum eingesetzt wird.

Nachhaltigkeit gewinnt in der Baubranche besonders aufgrund EU-Taxonomie und ESG-Kriterien zunehmend an Bedeutung. Recycling-Unternehmen legen ihren Fokus deshalb verstärkt auf zirkuläres Handeln und die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks. Doch während sich Neubauten heute bereits gut nachhaltig planen lassen, hinkt die Branche beim Gebäudebestand noch ziemlich hinterher.

Im zukunftsgerechten Rückbau gibt es zwei Ansätze: Wiederverwendung von Komponenten und stoffliches Recycling. Für Inventar und Elemente des Innenausbaus entstehen in Deutschland erste Märkte, doch der entscheidende Hebel liegt in den mineralischen Baustoffen. Das Problem: Ältere Gebäude bestehen meist aus schwer trennbaren Verbundwerkstoffen, und Beton oder Porenbeton lassen sich zwar gut recyceln, doch nur bei sortenreinem Ausbau. Um das Bauen insgesamt nachhaltiger, klimafreundlicher und recycelbarer zu machen, sind bessere Rahmenbedingungen, mehr Forschung und marktfähige Lösungen gefragt, sonst bleibt die Lücke zwischen Anspruch und Realität weiter bestehen. Stephan Dringenberg, Geschäftsführer bei der Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG, erläutert, wie stark die Branche inzwischen umdenkt und handelt – und warum Windkraftanlagen als Vorreiter für nahezu vollständige Recyclingfähigkeit gelten können.

EU-Taxonomie und Nachweispflichten für Bauherren treiben die Branche jetzt verstärkt in Richtung zirkuläres Wirtschaften.

Herr Dringenberg, warum gilt die Baubranche als Triebfeder für Circular Economy?

Wir stehen in der Baubranche an einem Umbruch, sowohl am Anfang als auch am Ende des Lebenszyklus von Gebäuden. Gerade der Abbruch spielt hier eine Schlüsselrolle, weil wir die in Gebäuden gebundenen Materialien –die „urbane Mine“ – überhaupt erst freisetzen. Damit schaffen wir die Grundlage, Bauteile wiederzuverwenden und Kreisläufe zu schließen. Der Rückbau ist damit eine zentrale Triebfeder für zirkuläres Bauen.

Die Bauindustrie verursacht in Deutschland rund 40 Prozent der CO₂-Emissionen – von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Gebäude. Bisher liegt der Fokus auf nachhaltigen Neubauten, doch gerade der Gebäudebestand birgt großes Potenzial. Um Materialien sinnvoll wiederzuverwenden oder hochwertig stofflich zu recyceln, sind neue Verfahren und Konzepte und auch etwas Pioniergeist nötig.

Wo sehen Sie noch ungenutztes Potenzial?

Man unterscheidet zwischen Wiederverwendung und stofflichem Recycling: Wiederverwendung hat Potenzial, scheitert aber oft an fehlender Infrastruktur und Vernetzung zwischen Anbieter und Abnehmer. Sobald Materialien zwischengelagert werden müssen, wird eine Wiederverwendung schnell unwirtschaftlich. Verschiedene Netzwerke hel-

Stephan Dringenberg, Geschäftsführer bei der Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG Knepper Unternehmensgruppe – Partner Content

Seit über 70 Jahren steht die Knepper Unternehmensgruppe aus Lippstadt für ganzheitliche Lösungen – von Abbruch über Recycling bis zur Schrottverwertung. Somit leistet das Unternehmen täglich einen aktiven Beitrag für nachhaltige Zukunftsgestaltung. www.knepper-gruppe.de

fen dabei, Potenziale zu dokumentieren, doch der Anteil der Wiederverwendung bleibt begrenzt. Das größte Potenzial liegt im hochwertigen Recycling von Massenstoffen wie Beton, Bauschutt, Dämmstoffen usw., idealerweise direkt auf der Baustelle mit großtechnischen, mobil einsetzbaren Lösungen. Für jeden Stoff braucht es eigene Verfahren, und die Rückbauunternehmen und das produzierende Gewerbe tragen gleichermaßen die Verantwortung, diese Stoffströme Hand in Hand zu lenken.

Was hat Windkraft mit Kreislaufwirtschaft und Recycling zu tun? Windkraftanlagen sind ein gutes Beispiel für zirkulären Rückbau: Stahl, Maschinenbauteile, Kabel und Betonbauteile lassen sich wiederverwenden oder hochwertig recyceln. Die größte Herausforderung bleibt die Aufbereitung der Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), die bisher nur downgecycelt werden. Mit entsprechenden Lösungen könnte eine Windkraftanlage vollständig recycelt werden, ein Potenzial, das Standardgebäude kaum erreichen.

Entgegen öffentlicher Wahrnehmung landet nur ein kleiner Teil auf Deponien; der Großteil wird bereits verwertet. Ziel ist, diese Verfahren weiter zu optimieren und noch weniger Stoffströme auf Deponien oder in der thermischen Verwertung enden zu lassen. EU-Taxonomie und Nachweispflichten für Bauherren treiben die Branche jetzt verstärkt in Richtung zirkuläres Wirtschaften.

[…] der Anteil der Wiederverwendung bleibt begrenzt.

In welchen Bereichen investiert die Knepper-Gruppe gezielt in Forschung und Entwicklung?

Wir treiben den zirkulären Rückbau aktiv voran: Gemeinsam mit Hochschulen, Ingenieuren und Partnern entwickeln wir Methoden für eine nachhaltige Demontage, investieren in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden und in moderne Maschinentechnik für hochwertige Recyclingprodukte. Ein Schwerpunkt liegt auf digitaler Gebäudeerfassung: Laserscans, Drohnen und KI erfassen Materialien präzise, bewerten künftig ihr Recyclingpotenzial automatisch und ermöglichen standardisierte, effiziente Verfahren. KI wird so zum zentralen Treiber, um Planung, Kalkulation und Wiederverwertung zu optimieren, etwa in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der RWTH Aachen.

Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz ist Dekan des Fachbereichs Bauwesen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen. Bei ihm lernen viele angehende Ingenieure und Architekten digitale Kompetenzen wie den Umgang mit BIM – doch an den meisten Hochschulen wird dies nicht intensiv genug gelehrt.

Text: Katja Deutsch

Foto: Presse, Evgeniy Surzhan/unsplash

Prof. Dr. Díaz, wie sollte die bestmögliche Ausbildung junger Ingenieure und Architekten heute aussehen? Was müssen die Jungen weitaus besser können als die alten Hasen? Ich fange mal mit den alten Hasen an: Die alten Hasen sind die Kompetenzträger, sie haben die Erfahrung. Junge Architekten und Bauingenieure sollten von erfahrenen Kollegen lernen. Insgesamt sind die Anforderungen in der Baubranche gestiegen: Nachhaltigkeit, Bürgerbeteiligungen, zirkuläres

Neben klassischen Grundlagen wie Mathematik, Mechanik und Baukonstruktion müssen Absolventen heute projektorientiertes Lernen, Problem Based Learning und den Umgang mit digitalen Tools beherrschen.

Bauen, Brand- und Umweltschutzvorgaben und unzählige andere rechtliche Aspekte müssen beachtet werden. Neben klassischen Grundlagen wie Mathematik, Mechanik und Baukonstruktion müssen Absolventen heute projektorientiertes Lernen, Problem Based Learning und den Umgang mit digitalen Tools beherrschen. Zudem brauchen sie die Fähigkeit, Entwürfe und Leistungen überzeugend zu präsentieren, damit auf der einen Seite bei den Planern die Honorare stimmen und auf der anderen Seite bei den Baufirmen die Einnahmen generiert werden können.

Wie steht es um die Fähigkeiten in der Anwendung von BIM?

Wir produzieren in Deutschland relativ wenige Absolventen mit fundierten BIM- und Digitalisierungskompetenzen, bei 100 Absolventen etwa eine Handvoll. Dies ist einfach zu wenig. Bei uns an der Technischen Hochschule Mittelhessen liegt die Zahl mit etwa 25 pro Jahr zwar vergleichsweise hoch, es sind aber immer noch viel zu wenige! Vermittelt werden dabei die verschiedenen Dimensionen von

Prof. Dr.Ing. Joaquín Díaz , Dekan des Fachbereichs Bauwesen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM)

BIM, von der 3D-Modellierung über Zeit- (4D) und Kostenaspekte (5D) bis hin zu Nachhaltigkeit (6D) und Facility Management im Betrieb (7D). Entscheidend ist, dass diese Modelle nicht isoliert bleiben, sondern über Schnittstellen, menschlich wie digital, abgestimmt und ausgetauscht werden.

Zunehmend spielen auch Zukunftstechnologien eine zentrale Rolle: Künstliche Intelligenz, das Konzept „Bauen 4.0“ mit Sensoren und IoT für Gebäudesteuerung, digitale Zwillinge zur Integration von Sensordaten, Roboter für Bauprozesse sowie Drohnen und Scanverfahren für die Dokumentation und automatisierte Modellerstellung. Didaktisch setzt man dabei auf problemorientiertes Lernen: Projekte stehen im Zentrum, an denen Studierende praxisnah die relevanten Aspekte durchdringen und Lösungen entwickeln. Insgesamt tun wir uns in Deutschland jedoch schwer mit den neuen Technologien und den Lehrformen.

Mit welchen Tools und Softwarelösungen arbeiten Ihre Studierenden

In Deutschland gibt es eine besonders große Vielfalt an Softwaresystemen für das Bauwesen, mehr als in vielen anderen europäischen Ländern oder den USA.

im Rahmen der BIM-Ausbildung und wie halten Sie das Ganze angesichts der schnellen Entwicklung aktuell?

In Deutschland gibt es eine besonders große Vielfalt an Softwaresystemen für das Bauwesen, mehr als in vielen anderen europäischen Ländern oder den USA. Hochschulen pflegen enge Herstellerkontakte, sodass Studierende die Systeme meist kostenlos nutzen können.

Welche Kompetenzen im Bereich BIM oder auch KI werden denn Ihrer Meinung nach in fünf bis zehn Jahren besonders gefragt sein?

Diese Frage ist wirklich sehr gut. Deutschland verfolgt seit 2015 mit dem Stufenplan eine BIM-Strategie. Zehn Jahre später ist das Bewusstsein vorhanden, die Anwendung bleibt aber begrenzt: In der Planung wird BIM etwa zu 50 Prozent genutzt, in der Ausführung zu zehn Prozent, im Betrieb noch viel weniger. Ziel der nächsten fünf bis zehn Jahre ist die flächendeckende Einführung, vor allem in Kommunen, wobei der Ausbau schrittweise von Bundesländern über Landkreise zu den Städten erfolgen soll.

Auf vielen Baustellen wird nicht nur gebaut, es wird zugleich schon der Grundstein für einen Angri� gelegt. Neben den bekannten Risiken wie Diebstahl und Vandalismus wächst eine gefährliche Doppelbedrohung: gezielte Ausspähung in der Bauphase, die später in Sabotage mündet. Mutmaßlich von Drittstaaten gesteuerte oder � nanzierte Akteure nutzen das Chaos o�ener Zugänge, provisorischer Technik und unübersichtlicher Abläufe, um Schwachstellen zu identi�zieren und unau� ällig Schadtechnik einzuschleusen. Die Folgen zeigen sich erst Monate oder Jahre später – dann aber mit voller Wucht: Störungen, Ausfälle oder gar Katastrophen. Betro� en sind nicht nur KRITIS, sondern auch Hidden Champions und Hightech-Unternehmen, deren Innovationskraft so strategisch untergraben wird. Baustellen werden damit zum Frontabschnitt moderner Kon� ikte – und erfordern Schutzmaßnahmen, die weit über klassische Absicherung hinausgehen, auch wenn Diebstahl und Vandalismus nach wie vor omnipräsente Risiken bleiben. Carsten Simons ist CEO der LivEye GmbH, einem deutschen Unternehmen, das mobile Videoüberwachungssysteme und Sicherheitslösungen zur Überwachung von Baustellen anbietet. Unerwünschte Bewegungen werden sofort registriert und gemeldet.

Herr Simons, wie kann LivEye Baustellen überwachen?

Wir setzen auf mobile Videoeinheiten, die Tag und Nacht zuverlässig überwachen. Je nach Modell decken die Systeme Distanzen von bis zu 400 Metern ab. Alle Geräte sind direkt mit unserer 24/7-Leitstelle in Deutschland verbunden. Verdächtige Bewegungen erkennt das System automatisch. Unsere geschulten Mitarbeitenden prüfen die Situation sofort live und reagieren direkt – zum Beispiel mit einer Lautsprecheransprache, einer Sirene oder durch das Einschalten von Sicherheitsdienst und Polizei. Die Technik ist schnell aufgebaut, lässt sich flexibel mit dem Baufortschritt versetzen und kann bei Bedarf auch völlig autark betrieben werden. So entstehen wirksamer Schutz, eine lückenlose Dokumentation und eine klare Beweiskette für den Ernstfall.

Die Technik ist schnell aufgebaut, lässt sich �exibel mit dem Baufortschritt versetzen und kann bei Bedarf auch völlig autark betrieben werden.

Rechnet sich die Investition für Ihren Service überhaupt – gibt es einen klaren ROI?

Wir schützen in drei Dimensionen: Erstens vermeiden wir Schäden durch Diebstahl, Vandalismus oder Sabotage. Zweitens sichern wir den reibungslosen Baustellenablauf, denn Verzögerungen kosten schnell ein Vielfaches. Drittens schützen wir die Reputation unserer

LivEye bietet KI-gestützte, mobile Videoüberwachung mit hoher Flexibilität und Datenschutzstandards. Die � rmeneigene Software und eine 24/7 besetzte Leitstelle Leitstelle in Deutschland sichern e� ektiv vor Diebstahl und Vandalismus. www.liveye.com

Kund:innen: Wer Ausfälle verhindert, bewahrt Projekte und Vertrauen. Sicherheit kostet, aber Unsicherheit kostet noch viel mehr.

Was bedeutet Smart by Day von LivEye?

Smart by Day verwandelt unsere Kameras in ein echtes Management-Tool: Alle 15 Minuten entsteht ein Standbild, drei Mal täglich ein 360-Grad-Rundumblick. Kund:innen können jederzeit Zeitraffer erstellen, um Fortschritte zu analysieren. Das Lean-Modul dokumentiert Zu- und Abfahrten mit Zeitstempel und Bild, sodass Logistik, Taktung und Auslastung präzise kontrollierbar sind. Das Ergebnis ist ein digitaler Überblick, der Transparenz schaff t und Entscheidungen beschleunigt.

Wie zahlt Smart by Day auf ESG-Kriterien ein?

Smart by Day spart durch Remote-Einsicht unnötige Fahrten, was Emissionen reduziert (Environment). Digitale Transparenz erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Social). Und die rechtskonforme Dokumentation sorgt für nachvollziehbare Prozesse (Governance). So wird Sicherheit zum Werkzeug für ESG.

Wie erleichtert das Tool die Abstimmung mit Finanz- und Versicherungspartnern sowie bei Prüf- und Mängelprozessen?

Smart by Day liefert objektive Beweise statt subjektiver Einschätzungen. Standbilder, 360-Grad-Ansichten und

Reshoring schützt vor globalen Engpässen, sichert sensible Daten und stärkt Vertrauen, Resilienz und Innovationskraft.

Zeitraffer schaffen Transparenz für Banken, Investor:innen und Versicherungen. Mängelmanagement und DueDiligence-Prozesse werden schneller, Diskussionen entfallen. Kurz: Smart by Day beschleunigt Entscheidungen, reduziert Konfl ikte und stärkt Vertrauen.

Warum setzen Sie auf Reshoring bzw. Made in Germany? Für uns ist Reshoring kein Schlagwort, sondern eine klare Strategie. Wir entwickeln, produzieren und betreiben unsere Systeme in Deutschland und behalten dadurch volle Kontrolle über Qualität, Datensicherheit und Lieferketten. Reshoring schützt vor globalen Engpässen, sichert sensible Daten und stärkt Vertrauen, Resilienz und Innovationskraft.

TRAUMHEIM

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Beyerle ist Professor für Immobilienwirtschaft und Research an der Hochschule Biberach (HBC) und Mit-Produzent von “Die HausMeister – Immobilienmythen im Podcast”. Er weiß, wie man auch noch zum Eigenheim kommen kann – und was Instagram damit zu tun hat.

Text: Katja Deutsch Foto: Presse, Jakub Zerdzicki/unsplash

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Beyerle, Professor für Immobilienwirtschaft und Research an der Hochschule Biberach (HBC)

Grundvoraussetzung für einen Immobilienkauf bleibt nach wie vor, dass man etwas angespart hat

Prof. Dr. Beyerle, die meisten Menschen träumen nach wie vor von der eigenen Immobilie, doch die Zeit der Niedrigzinsen ist vorbei. Ist eine eigene Immobilie überhaupt noch realistisch?

Heutzutage vermischen sich Traum und Realität beim Thema Eigenheim. Neun von zehn Menschen träumen von einem freistehenden Haus im Grünen, doch die Realität sieht anders aus. Durch schnellere Lebens- und Arbeitswechsel sowie höhere Mobilität kaufen viele eine Immobilie erst später im Leben und mieten zunächst. Das

Ich empfehle klar eine zehnjährige Finanzierung statt 20 bis 25 Jahre, da Kapitalmarkt und Geldpolitik langfristige Bindungen oft entwerten und kurz- und mittelfristige Anlagen zu einem ähnlichen Zinssatz möglich sind.

Durchschnittsalter beim Erstkauf liegt heute bei 38,5 Jahren, vor 30 Jahren waren Immobilienkäufer 24 bis 25 Jahre alt. Finanziell ist ein Hauskauf unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin machbar: Wer in den letzten zehn bis 15 Jahren regelmäßig gespart hat, profitiert oft zusätzlich von gestiegenen Gehältern. Ein Eigenheim bleibt in Deutschland grundsätzlich bezahlbar – vorausgesetzt, man spart und plant realistisch, anstatt nur instagrammable zu verreisen (lacht).

Wie hoch sollte denn das Eigenkapital heutzutage sein?

Ich empfehle mindestens 20 Prozent, mit Nebenkosten ist man dann bei 25 Prozent. Grundvoraussetzung für einen Immobilienkauf bleibt nach wie vor, dass man etwas angespart hat, denn Banken finanzieren selten unter 20 Prozent Eigenkapital. Hat man frühzeitig etwas zurücklegt, kann man Hypothekenrisiken besser tragen und flexibler agieren. Positiv ist: Wer jetzt etwas Neues kauft, hat meist viele Jahre Ruhe vor großen energetischen Sanierungen. Viele aktuell angebotene Objekte dagegen werden noch mit fossilen Brennstoffen beheizt und müssen mittelfristig modernisiert werden.

Was ist denn gerade ein guter Zehnjahreszinssatz?

Wenn man einen Zinssatz von 3,2 bekommt, ist man schon ganz gut dabei. Die EZB hat keine Zinserhöhungmehr umgesetzt, viele Analysten erwarten eine Seitwärtsbewegung. Das könnte derzeit aus globaler Sicht ein Grund sein, warum ein Einstieg wieder attraktiver wird, besonders für jene, die ihn bisher hinausgezögert haben: Nach der Unsicherheit 2022 bis 2024 steigen nun wieder mehr Käufer in den Immobilienmarkt ein. In vielen Regionen haben sich die Zinsen bei rund 3,5 Prozent stabilisiert, erste Daten zeigen leichte Anstiege bei den Transaktionen. Vorsicht ist trotzdem geboten: Zinssätze über vier Prozent können schnell zu einer hohen Belastung werden. Wer jedoch langfristig plant und über zehn Jahre hinweg finanziell solide aufgestellt ist, kann realistisch einsteigen.

Zehn, 20 oder 30 Jahre Zinsbindung – wozu raten Sie? Zehn Jahre! Ich empfehle klar eine zehnjährige Finanzierung statt 20 bis 25 Jahre, da Kapitalmarkt und Geldpolitik langfristige Bindungen oft entwerten und kurz- und mittelfristige Anlagen zu einem ähnlichen Zinssatz

Finanziell ist ein Hauskauf unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin machbar: Wer in den letzten zehn bis 15 Jahren regelmäßig gespart hat, profitiert oft zusätzlich von gestiegenen Gehältern.

möglich sind. Heute sind 20 Jahre eine nicht planbare Größe geworden. Wer von Ein-Prozent-Krediten auf deutlich höhere Zinsen umsteigen muss, sollte sparen, Konsum reduzieren und – wenn möglich – das Einkommen erhöhen; eine Umschuldung kann trotz höherer Belastung sinnvoll sein. Wir haben aktuell eine Rezession, und auf lange Sicht kann es nur aufwärts gehen. Wer sich entscheidet, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, sollte dies zum Zeitpunkt tun, der für die eigene Lebenssituation passt, unabhängig von den Zinsen. Wichtiger ist, dass die Entscheidung zu Alter, Sparverhalten und Konsum passt.

INVESTOREN

SCHUTZBRIEF

marktgerecht und renditestark geplant

garantierte Baukosten und garantierte Fertigstellung

Planungs- und Finanzierungssicherheit

Ausgewählte Projekte:

Doppelhaus „Aura“

mit je ca. 125 qm (max. 4 Einheiten verfügbar)

Meißenheim (Ortenaukreis), sehr gute Verkehrsanbindung nach Offenburg, Freiburg und Straßburg (Frankreich)

Benötigtes Eigenkapital: ca. 59.000 EUR (je Einheit) mögliche Eigenkapitalrendite ca.14 % p.a.

Doppelhaus „Duo“ mit je ca. 96 qm (max. 4 Einheiten verfügbar)

Odenthal Nähe Bergisch Gladbach, optimale Anbindung nach Leverkusen und Köln

Benötigtes Eigenkapital: ca. 75.000 EUR (je Einheit) mögliche Eigenkapitalrendite ca. 12 % p.a.

Reihenhaus „Für Euch“

mit je ca. 100 qm (max. 4 Einheiten verfügbar)

Aarbergen, in unmittelbarer Nähe zur hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden

Benötigtes Eigenkapital: ca. 59.000 EUR (je Einheit) mögliche Eigenkapitalrendite ca. 12 %

Wohnhaus „QNG“

(1x ca. 100 qm, 4 x ca. 50 qm),

QNG-Plus-Standard für höchste Förderungen und steuerliche Abschreibungen

Malente/Kreis Ostholstein in der Nähe zur Ostsee

Benötigtes Eigenkapital: ca. 50.000 EUR (je Einheit) mögliche Eigenkapitalrendite ca. 16 % p.a.

Mit Town & Country Haus investieren Sie in eine sichere Kapitalanlage mit stabilen Mieteinnahmen, langfristiger Wertsteigerung und Schutz vor Inflation. Über 250 Berater deutschlandweit begleiten Sie professionell von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. So schaffen Sie ein solides Fundament für Ihre Zukunft. Gerne entwickeln wir auch Ihr individuelles Wunschprojekt.

Reihenhaus „Mainz“ mit je ca. 130 qm (max. 4 Einheiten verfügbar)

Alperstedt bei Erfurt, Landeshauptstadt Thüringens

Benötigtes Eigenkapital: ca. 50.000 EUR (je Einheit) mögliche Eigenkapitalrendite ca. 10 % p.a.

QR-Code scannen und direkt Kontakt aufnehmen.

Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und digitalisierte Prozesse sind derzeit die zentralen Innovationstreiber der Baubranche. Doch um das Problem des bezahlbaren Wohnraums anzugehen, muss die Politik endlich deutschlandweit einheitliche und verlässliche Gesetze schaffen, fordert Mathias Schäfer, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).

Text: Katja Deutsch Foto: Presse, Artsemi Simanenkau/unsplash

Herr Schäfer, wie entwickelt sich der Markt für Fertighäuser in Deutschland und in Europa?

Auch, wenn die Baubranche – übrigens in Europa insgesamt – im Bereich des Ein- und Zweifamilienhausbaus nach Covid stark eingebrochen ist, entwickelt sich der Markt für Fertighäuser in Deutschland grundsätzlich sehr positiv. Denn wir konnten in den letzten zehn Jahren eine Verdoppelung des Marktanteils auf 26 Prozent im Holzfertigbau für serielles Bauen im Ein- und Zweifamilienhausbereich erreichen.

Können Fertighäuser zur Bewältigung der Wohnungsbaukrise in Deutschland beitragen?

Möglichst schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat meiner Meinung nach alleroberste Priorität! In jedem Monat, in dem weniger gebaut wird als es dringend notwendig wäre, verteuern

sich die Bestandsimmobilien. Das Angebot sinkt, die Mieten steigen – besonders in den Städten ein ungebrochener Trend. Das wird nur über Neubau funktionieren. Serielles Bauen ist eine zentrale Lösung: schnell, effizient und bezahlbar.

Welche Innovationen im Bereich Materialien, Energieeffizienz oder Kreislaufwirtschaft in prägen den Fertighausbau der Zukunft?

Unsere Branche ist bei Digitalisierung, Automatisierung und Projektplanung weit fortgeschritten. Das ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung des Lebenszyklus von Gebäuden: Welche Ressourcen werden verbraucht, welche Materialien eingesetzt, wie lange bleiben sie gebunden und was kann später in der Kreislaufwirtschaft genutzt werden? Der Zugang zu diesen Daten ist eine große Aufgabe, doch wir waren hier schon früh und erfolgreich als eine

der ersten in der Baubranche unterwegs. Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und digitalisierte Prozesse sind derzeit die zentralen Innovationstreiber.

Wie können Fertighäuser zur Erreichung der Klimaziele beitragen?

Der Holzfertigbau steht für Nachhaltigkeit: Wir verwenden erstens nachwachsende Rohstoffe und zweitens Rohstoffe, die man später recyceln kann. Hierbei wird auf Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte, sehr viel CO2 im

KUGU – Partner Content

Mit smarter Technik im Heizungskeller die Energiee�zienz schnell und einfach steigern – ohne kostenintensive Investitionen in die Gebäudesubstanz.

Hohe CO2-Abgaben, ambitionierte Energieeffi zienzstandards und ESG-Richtlinien erhöhen den Handlungsdruck auf die Immobilienbranche. Ein nachhaltiges Gebäude beginnt dabei nicht zwangsläufig mit einer teuren Sanierung: Auch die intelligente Steuerung bestehender Heizsysteme ermöglicht schnelle Einsparungen – ohne bauliche Eingriffe. Denn während viele Heizsysteme ungeachtet des Bedarfs dauerhaft arbeiten, passen digitale Lösungen die Leistung durch Sensorik, Algorithmen und Echtzeitanalysen dynamisch an. Das senkt den Energieverbrauch deutlich und unterstützt Eigentümer dabei, CO2-Emissionen zu reduzieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Die Umsetzung ist einfach: mit dem smarten Energieoptimierungsservice

der KUGU Home GmbH. Diese

KI-gestützte Optimierung kann unabhängig von Hersteller und Alter in jedes bestehende Energiesystem integriert werden. Nach der Installation einer kompakten Steuerbox im Heizungskeller wird aus Mess- und Gebäudedaten ein digitales Abbild errechnet, der „Digital Twin“. Dieses Modell kalibriert sich innerhalb weniger Tage selbstständig und steuert die Heizungsanlage fortan automatisch und bedarfsgerecht. Wetterprognosen, Gebäudeverhalten und Komfortansprüche fl ießen tagesaktuell in die Berechnungen ein. „Jedes Gebäude ist einzigartig,“ erklärt Christopher von Gumppenberg, KUGU-Mitgründer und CEO. „Deshalb setzen wir auf den Digital Twin-Ansatz. Nur so lässt sich die Steuerung des Energiesystems optimal an die spezifi schen Eigenschaften jedes Gebäudes anpassen.“ Bei unverändert hohem Komfort lassen sich so durchschnittlich über 20 Prozent Energie, Kosten und CO2-Emissionen einsparen.

KUGU optimiert Heizsysteme in Bestands- und Neubauten ohne Sanierungsaufwand. Smarte Technologie garantiert wirtschaftliche Einsparungen und Transparenz. Mehr auf kugu.de

Zudem sind die Kosten vollständig umlagefähig und führen somit zu keiner zusätzlichen Belastung für die Eigentümer. Gleichzeitig wird eine Energieeinsparung von mindestens zwölf Prozent vertraglich garantiert, sodass höhere Betriebskosten durch geringere Verbräuche überkompensiert werden – Mieterinnen und Mieter sparen direkt. Der umfassende Monitoring-Service hilft dabei, Defekte, Ausfälle oder ineffi ziente Betriebszustände frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Das erhöht die Betriebssicherheit, senkt Wartungskosten und sorgt für Transparenz bei der Erfüllung regulatorischer Berichtspfl ichten. Ein weiteres Plus: Mit dem „Wärmepumpen Readiness Check“ nutzt KUGU die gewonnenen Daten, um die Umrüstung auf erneuerbare Energien als langfristiger Partner zu begleiten, für zukunftssichere Immobilien und die Einhaltung von Klimazielen.

KUGU betreut mehr als 20.000 Gebäude. Allein im Jahr 2023 wurden Energieeinsparungen von über 25

Dr. Mathias Schäfer, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF)

Gebäude gebunden. Seit langem setzen wir konsequent auf Energieeffizienz, nach dem Prinzip „Die beste Energie ist die, die gar nicht verbraucht wird“. Das Interesse am Holzfertigbau steigt besonders, wenn Energiepreise klettern. Unsere Gebäude benötigen ohnehin nur minimalen Energieeinsatz und überzeugen zusätzlich durch schnelle, planbare Prozesse von der Planung bis zur Fertigstellung. Ein weiteres großes Potenzial liegt in der seriellen Sanierung des Gebäudebestands, den wir bis 2045 klimaneutral darstellen wollen. Serielle Sanierung eröffnet unserer Branche damit ein enormes Potenzial...

Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de

Wir verwandeln gesetzliche Anforderungen in real messbare Einsparungen und sichern langfristig den Immobilienwert.

Millionen kWh erzielt – das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 7.000 deutschen Haushalten. „Wir verwandeln gesetzliche Anforderungen in real messbare Einsparungen und sichern langfristig den Immobilienwert,“ so Christopher von Gumppenberg. „Gerade im Bestand bieten unsere Lösungen einen einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Weg in Richtung klimafreundliche Immobilien.“

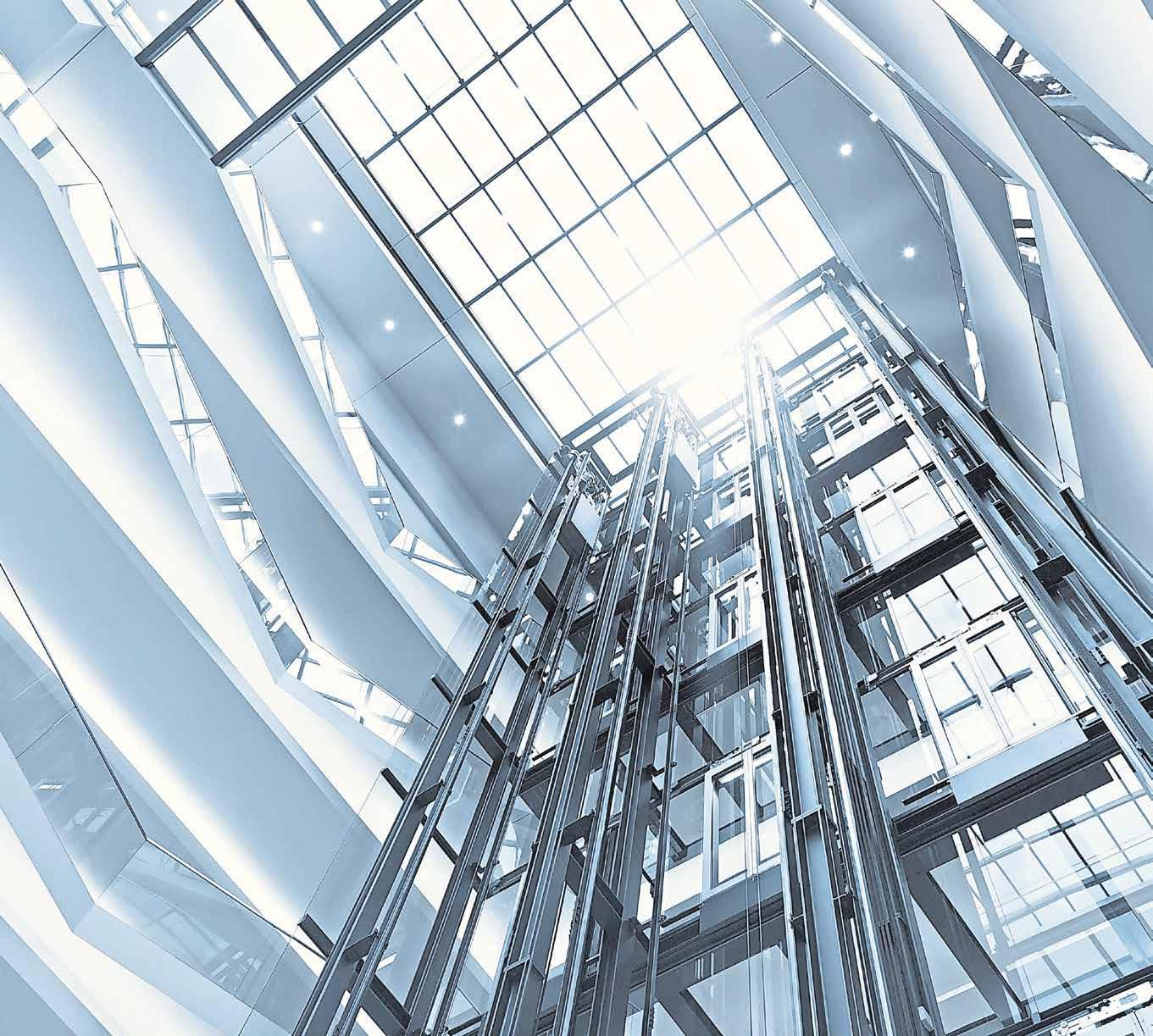

Der Zustand vieler Aufzugsanlagen in Deutschland ist problematisch. Zahlreiche Gebäude sind bis heute nicht barrierefrei erschlossen, und wo Aufzüge vorhanden sind, handelt es sich häufig um in die Jahre gekommene Anlagen: Im Schnitt sind sie fast 35 Jahre alt. Damit einher gehen ein erheblicher Investitionsstau, hohe Instandhaltungs- und Reparaturkosten sowie eine wachsende Störungsanfälligkeit. Hinzu kommt, dass Aufzüge durch die Pflicht zur regelmäßigen Wartung oft „überwartet“ werden, was die Kosten weiter in die Höhe treibt, ohne die eigentlichen strukturellen Probleme zu lösen.

Für Eigentümer und Betreiber erschwert sich die Situation zusätzlich durch die Intransparenz des Marktes: Technische Qualitäten, angebotene Leistungen, Lieferzeiten und insbesondere die Preisgestaltung sind für Fachfremde nicht nachvollziehbar. Zugleich ist der Anbietermarkt hochgradig konzentriert. Rund 70 Prozent werden von wenigen Playern kontrolliert, sowohl in der Herstellung als auch in Wartung und Modernisierung. Für Immobilienbesitzer bedeutet das: Kaum Wahlmöglichkeiten, wenig Wettbewerb und hohe Abhängigkeit.

Tim Gunold, geschäftsführender Gesellschafter der HUNDT CONSULT GmbH, kennt diese Problematik wie kein Zweiter. Mit seinem Team berät er herstellerunabhängig – für den besten Aufzug.

Herr Gunold, HUNDT CONSULT ist größtes unabhängiges Beratungsunternehmen für den optimierten Betrieb von Aufzügen und Fahrtreppen in Deutschland und Europa. Wen sprechen Sie an? HUNDT CONSULT ist Marktführer im Bereich Liftmanagement und Aufzugsplanung und hat mittlerweile rund 65.000 Aufzugsanlagen digitalisiert. Zu den Kunden zählen sowohl Bestandshalter als auch Verwalter und Immobilieninvestoren sowie öffentliche Auftraggeber in allen Asset-Klassen.

Der LIFT GUARDIAN gilt als Ihr Vorzeigeprodukt. Was zeichnet ihn aus?

Der LIFT GUARDIAN ist eine eigens entwickelte IIoT-Lösung. Das System ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Daten über den Zustand der Anlage erfassen. Diese werden mittels Künstlicher Intelligenz analysiert und auf übersichtlichen Dashboards im System der Aufzugmanager dargestellt. So ist eine durchgehende Überwachung in Echtzeit möglich. Verschleiß oder potenziell auftretende Störungen können frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor es zu kostenintensiven Schäden oder plötzlichem Stillstand kommt. Neben dieser vorausschauenden Instandhaltung (predictive maintenance) lassen sich anhand der Daten zu jedem Aufzug individuelle Wartungszyklen festlegen

(nutzungsbasierte Wartung), was Kosten reduziert und die Betriebssicherheit erhöht. Der LIFT GUARDIAN kann unabhängig vom Aufzugshersteller und verbauten Komponenten schnittstellenfrei auf der Kabine installiert werden. Ein weiterer Pluspunkt: Er greift nicht in die Steuerung der Aufzugsanlage ein, sodass keine Gefahr einer Fremdsteuerung durch Cyberkriminelle besteht.

Was sind die größten Potenziale der KI im Liftmanagement?

Kurz gesagt können durch den Einsatz von KI viele Ausfälle verhindert, Kosten gesenkt und die Betriebssicherheit sowie Nutzerzufriedenheit erhöht werden.

Welche Rolle spielen Aufzugsanlagen derzeit und zukünftig in Smart Buildings?

Gebäude ohne Aufzüge verlieren auf dem heutigen Immobilienmarkt zunehmend an Attraktivität. Der demografische Wandel dürfte diese Entwicklung noch verstärken: Mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand steigt die Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum, während Immobilien ohne Aufzug für viele kaum noch in Frage kommen. Die Gebäude von morgen sind digital, vernetzt und intelligent. Die Vorteile der Smart Buildings liegen auf der Hand: Durch Vernetzung intelligenter Gebäudetechnologien können Energie eingespart, der Komfort der Nutzer erhöht und ein si-

Tim Gunold, geschäftsführender Gesellschafter der HUNDT CONSULT GmbH

cherer Betrieb gewährleistet werden. Aufzüge spielen in diesem intelligenten Gebäude-Ökosystem eine wichtige Rolle. Smarte Aufzugslösungen wie der LIFT GUARDIAN können Daten beispielsweise über Nutzungsfrequenz und Unregelmäßigkeiten liefern und so letztlich einen wichtigen Beitrag zur gesamten Gebäudeoptimierung leisten. Nicht ohne Grund zählt unsere IIoT-Lösung zu den „Accredited Solu-

HUNDT CONSULT berät, begleitet und betreut bei der Neuerrichtung, der Modernisierung und dem alltäglichen Betrieb von Aufzügen und Fahrtreppen. www.hundt-consult.de

Gebäude ohne Aufzüge verlieren auf dem heutigen Immobilienmarkt zunehmend an Attraktivität.

tions“ von WiredScore. Die Akkreditierung bescheinigt, dass die Technologielösung den heutigen Standards für intelligente Gebäude entspricht und dabei hilft, die SmartScoreZertifizierungsziele zu erreichen. Der „SmartScore“ ist eine Zertifizierung von WiredScore, die die digitale Infrastruktur und das Nutzererlebnis in Gebäuden bewertet und als Standard für smarte Gebäude dient.