5 minute read

Très basses températures Garder prise avec l’acier inoxydable

LA VALEUR SAISISSANTE DU NICKEL AUX TRÈS BASSES TEMPÉRATURES

Intérieur de la citerne en acier inoxydable d’un méthanier de type Mark III, conçu par GTT. Plus le milieu devient froid, voire glacial, moins on a prise sur ce qui s’y passe. Rien ni personne n’échappe à cette pente glissante. Pourtant, quand le thermomètre chute dangereusement vers le zéro absolu, les équipements techniques tiennent bon, en grande partie grâce au nickel, et c’est à se demander comment il rend cela possible.

Advertisement

Des matériaux pour les très basses températures

Les aciers inoxydables austénitiques (contenant le plus souvent 7 % à 25 % de nickel) offrent une excellente ténacité aux très basses températures, dites cryogéniques. La ténacité d’un matériau est sa capacité à absorber de l’énergie sans se rompre, propriété essentielle dans nombre d’applications techniques. Les aciers de construction offrent une bonne ténacité à température ambiante, mais à mesure que le thermomètre chute, leur structure ferritique devient de plus en plus cassante, ce qui les rend inutilisables dans les applications

cryogéniques. En revanche, les aciers inoxydables austénitiques communs, qui contiennent du nickel, conservent une bonne ténacité même aux températures de l’hélium liquide. Une seconde famille de matériaux affichant de bonnes propriétés cryogéniques est celle des aciers alliés au nickel. L’ajout de 1,50 à 9,00 % de nickel à une matrice d’acier, conjugué au traitement thermique approprié, confère à l’ensemble la ténacité et la résistance requises pour les températures allant de -60 °C à -200 °C. Cependant, ces aciers ne contenant pas de chrome, ils ne sont pas inoxydables par nature.

Emploi dans les régions polaires

L’étude et l’exploitation des régions polaires ne sont pas une mince affaire, notamment lorsqu’il s’agit de recruter du personnel, de souder des métaux ou de transporter des biens. La température y est de loin le premier facteur à prendre en compte dans le choix des aciers à utiliser. Il n’est pas rare qu’elle passe en dessous de -50 °C, et donc du seuil de transition ductile-fragile de la plupart des aciers de construction au carbone-manganèse employés dans l’exploitation des gisements pétrolifères de l’Arctique. Les autres facteurs déterminant le choix des matériaux utilisés dans l’Arctique par l’industrie pétrogazière sont la résistance à la corrosion et la soudabilité. Le premier n’est pas aussi important pour les matériaux de construction que pour la production et le transport des produits pétroliers et gaziers corrosifs. Il est important que les soudures conservent la ténacité accrue du métal de base choisi pour les applications arctiques. Une soudure de moindre ténacité entraînerait une fracture, quelle que soit la qualité du métal de base. La station Princesse Élisabeth, un laboratoire de recherche scientifique belge construit en Antarctique en 2008, offre un autre exemple d’infrastructure polaire. Sa façade est constituée de panneaux d’acier inoxydable austénitique 304L (UNS S30403) de 1,50 mm d’épaisseur. Ce matériau a été choisi parce qu’il conserve une résistance et une ténacité suffisantes même bien en dessous de -60 °C.

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Face à une demande énergétique en constante augmentation et à des besoins en transport et stockage d’énergie de plus en plus importants, le GNL est intéressant en raison de sa haute densité énergétique. Une fois liquéfié, il occupe un volume près de 600 fois plus faible que celui qu’il avait à l’état gazeux dans un gazoduc. Sa liquéfaction permet de le transporter au-delà des terminaux de gazoduc et même de l’utiliser comme carburant. Rien de cela ne serait possible sans le nickel, car le gaz naturel ne se liquéfie qu’en dessous de -163 °C. Comme indiqué plus haut, avec de si basses températures, ce sont les aciers inoxydables austénitiques et les aciers alliés au nickel qui conviennent le mieux à la construction des cuves de stockage, des citernes de transport et des équipements de transfert et de traitement du gaz naturel liquéfié.

Navires-citernes

Les navires-citernes transportant le GNL,

TEMPÉRATURE MINIMALE DE SERVICE -273 °C -196 °C -130 °C -101 °C -60 °C -60 °C

Nuance spécifiée ASTM 304L EN 10088-1

Type d’acier Inoxydable austénitique

Types de produits stockés Azote, hydrogène, hélium GNL, oxygène, argon Éthylène (liquéfié) Dioxyde de carbone, acétylène, éthane Ammoniac, propane, disulfure de carbone Ammoniac, propane, disulfure de carbone

ASTM A353/ A553 EN 10028-4 Acier à 9 % de nickel ASTM A645 EN10028-4

Acier à 5 % de nickel ASTM A203GrE EN 10028-4 ASTM A203GrB EN10028-4

Acier à 3,5 % de nickel Acier à 2,5 % de nickel Acier à 1,5 % de nickel

Teneur en nickel croissante Température de stockage décroissante

La station polaire Princesse Élisabeth. La façade est constituée de panneaux d’acier inoxydable 304L (S30403) de 1,50 mm d’épaisseur.

Dans l’industrie pétrogazière, les températures de service, la résistance à la corrosion et la soudabilité sont les facteurs déterminant le choix des matériaux à usage polaire.

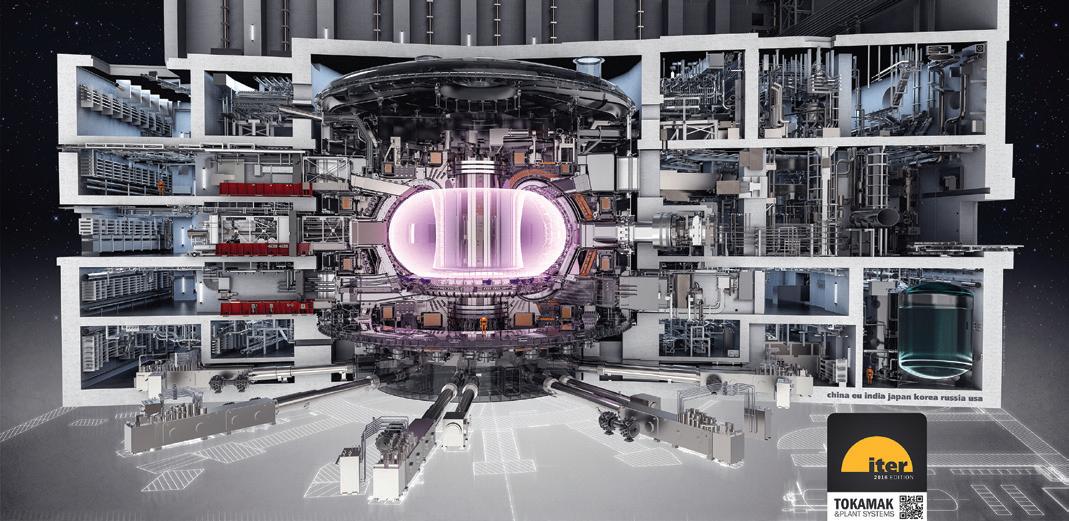

Coupe du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER, situé dans le Midi de la France, équipé d’un système de refroidissement à hélium liquide abaissant la température jusqu’à 4,5 kelvins. appelés méthaniers, naviguent surtout du Qatar et de l’Australie vers les régions à forte demande d’énergie telles que le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Les méthaniers modernes utilisent au mieux le volume de la coque en enveloppant le gaz liquéfié dans une double membrane métallique complétée par un système d’isolation. Les membranes sont soit en feuille d’acier inoxydable 304 L de faible épaisseur gaufrée (pour absorber l’expansion et la contraction thermiques), soit en feuille plate d’un alliage de fer contenant 36 % de nickel (K93600) et offrant un faible coefficient d’expansion thermique.

Autres gaz liquéfiés

D’autres produits sont encore plus froids que les -163 °C du GNL :

• -183 °C pour l’oxygène liquide ; • -196 °C pour l’azote liquide ; • -253 °C pour l’hydrogène liquide ; • -269 °C pour l’hélium liquide.

Plusieurs industries utilisent ces produits sous forme regazéifiée. L’hydrogène s’emploie souvent comme précurseur industriel de l’ammoniac pour la fabrication d’engrais. Il pourrait aussi aider à décarboner le bouquet énergétique, car sa combustion produit seulement de l’eau et pas de gaz carbonique, mais il s’agit de pouvoir en produire assez, de préférence à partir d’énergie solaire ou éolienne. La sidérurgie de l’acier consommant beaucoup d’énergie, plusieurs producteurs cherchent déjà à réduire leur empreinte carbone en utilisant davantage d’hydrogène.

Sans gaz liquéfié, il n’y aurait pas d’exploration spatiale. L’hydrogène constitue un combustible à la fois léger et très puissant. Combiné à un comburant tel que l’oxygène liquide, l’hydrogène liquide s’avère le plus performant de tous les propergols.

Pour finir, qu’est-ce qui pourrait bien refroidir un électro-aimant supraconducteur pour maintenir le gaz environnant à l’état de plasma ? La réponse est simple : l’hélium liquide. À -269 °C (soit 4 kelvins), c’est là que le nickel dévoile tout son potentiel…